モーツァルトの父親であるということ

2013 FEB 12 10:10:21 am by 東 賢太郎

ベートーベンとモーツァルトは1787年にウイーンでおそらく一度だけ会っています。モーツァルト31歳、ベートーベン16歳。その「オーディション」の様子は二人とも語っていません。我々が知っているのは、今なら高校2年生の少年がフィガロの結婚を前年に書いた売れっ子作曲家の弟子になることは結局なかったという事実だけです。

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(右)が誰かの弟子だったということはありません。しいて言えばボローニャのマルティーニ神父に対位法を習ったぐらいです。あとは幼時に父親から受けた「神童であるための訓練」。これをベースにいわば独学していったのです。しかし、その聴音能力と学習能力はにわかには信じがたい神がかったレベルにあり、人類史における神童伝説の最右翼として記録されるほど常人離れしたものでした。今はCDでも聴けるアレグリのミゼレーレは当時ヴァチカンのシスティナ聖堂の門外不出の曲でした。門外不出といっても演奏はされていたわけで、誰も耳コピーできないからその掟は成り立っていたのです。この演奏時間約12分、5声と4声の2重合唱による音楽を一度聴いた記憶から全曲書き取ってしまったのが14歳だったモーツァルトなのです。

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(右)が誰かの弟子だったということはありません。しいて言えばボローニャのマルティーニ神父に対位法を習ったぐらいです。あとは幼時に父親から受けた「神童であるための訓練」。これをベースにいわば独学していったのです。しかし、その聴音能力と学習能力はにわかには信じがたい神がかったレベルにあり、人類史における神童伝説の最右翼として記録されるほど常人離れしたものでした。今はCDでも聴けるアレグリのミゼレーレは当時ヴァチカンのシスティナ聖堂の門外不出の曲でした。門外不出といっても演奏はされていたわけで、誰も耳コピーできないからその掟は成り立っていたのです。この演奏時間約12分、5声と4声の2重合唱による音楽を一度聴いた記憶から全曲書き取ってしまったのが14歳だったモーツァルトなのです。

一方、ルートヴィヒ・ファン・ベートーベン(右)の祖父はケルン選帝侯宮廷の歌手(後に楽長になる)でした。その息子である父も宮廷のテノール歌手でしたが、無類の酒好きで生計を立てられず、自分の息子をスパルタ教育して売り込もうとしたのです。どっちも身勝手な父親ですが、この二人はタイプが違います。モーツァルトの方は息子を連れて一緒に貴族に売り込みを図るセールスマン型、ベートーベンの方は高名な先生に預けてしまうおまかせ型。冒頭のモーツァルトによるオーディションは、本命の先生だったヨゼフ・ハイドンにつくためウイーン留学したおりに、いわばついでに受けたものだったのです。やはり父親の特訓で神童に仕立てられたベートーベンですが、ボン大学で学んだ点がモーツァルトとは決定的に違い、おそらくそこで勉強したカント哲学から啓蒙思想、天文学に至る当時の欧州での最先端の教養が彼の音楽思想のバックボーンになったと僕は思います。留学してまで学びたかったのは厳格対位法やフーガであったことからわかるように、この形式論理への執着は後の彼の作品の個性となり、堅固な骨格となっていくのです。

一方、ルートヴィヒ・ファン・ベートーベン(右)の祖父はケルン選帝侯宮廷の歌手(後に楽長になる)でした。その息子である父も宮廷のテノール歌手でしたが、無類の酒好きで生計を立てられず、自分の息子をスパルタ教育して売り込もうとしたのです。どっちも身勝手な父親ですが、この二人はタイプが違います。モーツァルトの方は息子を連れて一緒に貴族に売り込みを図るセールスマン型、ベートーベンの方は高名な先生に預けてしまうおまかせ型。冒頭のモーツァルトによるオーディションは、本命の先生だったヨゼフ・ハイドンにつくためウイーン留学したおりに、いわばついでに受けたものだったのです。やはり父親の特訓で神童に仕立てられたベートーベンですが、ボン大学で学んだ点がモーツァルトとは決定的に違い、おそらくそこで勉強したカント哲学から啓蒙思想、天文学に至る当時の欧州での最先端の教養が彼の音楽思想のバックボーンになったと僕は思います。留学してまで学びたかったのは厳格対位法やフーガであったことからわかるように、この形式論理への執着は後の彼の作品の個性となり、堅固な骨格となっていくのです。

今の日本では、息子の入試や、ひどいケースになると 会社の入社面接室にまで一緒に入ってきて息子売り込みのプレゼンまでしてしまう母親がいたそうです。実際聞いた話ですが、面接官が困ってしまい、結局は「できればお母様の方を採用したいものです」という言葉を不合格通知として出したそうです。モーツァルトの父レオポルド・モーツァルト(右)はそれに近くみえないこともありません。どちらも息子のためなのか自分のエゴなのか、自分でもわからなくなっていたのではないでしょうか。モーツァルト父子のこの関係は息子がパリに旅立つまで続き、それ以降は父の同伴プレゼンはなくなりましたが、手紙による遠隔操作(今ならメールですね)という手段によってなおも息子を「いい商品」たらしめようと涙ぐましい努力の日々が続きます。父の微に入り細を穿った息子の私生活や思想への干渉(教育というよりも)は一度読んだらどなたも驚嘆されることでしょう。それを小まめな(当時としてはコストも馬鹿にならない)手紙の往復で、しつこいぐらいに細かく指示しているのです。白水社「モーツァルト書簡全集」(全6巻)ではその父子の手紙のやりとりの全貌を知ることができます。

今の日本では、息子の入試や、ひどいケースになると 会社の入社面接室にまで一緒に入ってきて息子売り込みのプレゼンまでしてしまう母親がいたそうです。実際聞いた話ですが、面接官が困ってしまい、結局は「できればお母様の方を採用したいものです」という言葉を不合格通知として出したそうです。モーツァルトの父レオポルド・モーツァルト(右)はそれに近くみえないこともありません。どちらも息子のためなのか自分のエゴなのか、自分でもわからなくなっていたのではないでしょうか。モーツァルト父子のこの関係は息子がパリに旅立つまで続き、それ以降は父の同伴プレゼンはなくなりましたが、手紙による遠隔操作(今ならメールですね)という手段によってなおも息子を「いい商品」たらしめようと涙ぐましい努力の日々が続きます。父の微に入り細を穿った息子の私生活や思想への干渉(教育というよりも)は一度読んだらどなたも驚嘆されることでしょう。それを小まめな(当時としてはコストも馬鹿にならない)手紙の往復で、しつこいぐらいに細かく指示しているのです。白水社「モーツァルト書簡全集」(全6巻)ではその父子の手紙のやりとりの全貌を知ることができます。

僕はこれを何回か読みました。モーツァルトがまだ生きていた年齢だった頃、また、自分が息子を持った父親になってからも何度か。そしてついほんの最近になって、また久しぶりに読み返してみて、その都度に自分の読み方と感じ方に変化がおこっていることは知っていたのですが、こと今回になってそれが今までになく大きく変わっていることに驚きました。僕にはレオポルドの気持ちが手に取るようにわかるようになっているのです。息子を見世物に仕立てたエゴイスト?最初はそうだったかもしれません。しかし、無類の才能を持ちながら就職できない息子を憂い、それに不安を感じない、いや感じていたのですがそれをけなげにも父に見せないようにする息子のうわべの能天気さ、そしてこれは息子天性のエピキュリアン的資質とでもいうべきいうもの、そうしたものへの不満が徐々に嵩じていき、怒りに高まっていきながら、それでも息子の将来を思ってなんとか説得しようとするレオポルドの文章には、まるで今自分が息子に向けてその文章を書いているかのようなリアルな共感を覚えてしまうのです。そして、これは自分のエゴで書かれたものではない、厳しくも暖かい父親の目で書いたものだということがわかり、父というのはいつの世もいずこの国でも、そういうものなんだとしみじみ思うのです。

今思い出すと、ロンドンにいた30代の頃、僕はこの父子の書簡集を、息子ウォルフガングの気持ちで読んでいました。レオポルドは自分の親父にそっくりだなと思いながら。結婚してアメリカに留学して以来、親父とは遠く離れることができ、どこかせいせいしていました。そんなとき、ウォルフガングがパリで母の死を確信したときにレオポルドに書いた手紙をこの書簡集で読んだのです。ナイフで胸を刺されたようにドキリとしました。母は大丈夫そうだと嘘を書いているのです。そして同時に親しい神父にだけは真実を伝え書き、なんとか父にうまく知らせてくれ、父に心の準備をさせてくれと、おそらく泣きながら書いている手紙。これを読んだとき、モーツァルトは自分とちっとも変らない、等身大の生身の人間だったんだという人肌のぬくもりを感じたのです。

これだけではありません。数年後に家出同然にしてウイーンへ発ってからも、息子は心配する親父に隠したいこと、言いたくないことは巧妙にごまかして書いています。例えばいずれ妻となる女性コンスタンツェのこと。彼女の実家に投宿したのが父にばれて手紙で強く叱責され、すぐ出ろと命じられました。でも彼女と一緒にいたいのです。でも親父は怖いのです。さてどうしたかというと、すぐに引っ越しをしたことはしました。しかしその新居というのは彼女の家のほんの目と鼻のさきで、僕は実際にウイーンで両家の間を足で歩いてみましたが、ものの3分もかからない距離なのです。この3分の道を彼は毎日喜々として行ったり来たりしていたに相違なく、そこに僕はしばし立ち尽くしていて、彼の姿をちらっと見かけたような気分になったものでした。

若い息子がそうしたかった気持ちはよくわかるし、父親のリスク感覚はもっとよくわかります。こうして息子は父をごまかしながら自立していきます。そのごまかし、方便、数々の本心ではない説明、つまり嘘がこうやって後世の人類に晒されてしまっているのですからモーツァルトもさぞかし草葉の陰で苦笑しているでしょう。でもそれは僕にも覚えがたくさんあります。というより、彼の嘘と方便の説明の仕方、文章の書き方があまりに昔の自分のとそっくりで、以来この書簡集を読むとなにか他人ごとではなく自分の恥部を世間様に暴かれているようでなんとも平静ではいられない妙な気持になるのです。

こうして自分の管理の手を潜り抜けた息子が勝手にシュテファン大聖堂で挙げてしまったコンスタンツェとの結婚式に至る顛末のうちに、父は息子の本音と嘘を、すべての魂胆とレトリックを見ぬきました。作曲に関しては鳶(とんび)が鷹を生んだと言われても仕方ないですが、その知性の高さにおいてはレオポルドは立派にウォルフガングの父親でした。そして、ものの細部まで徹底してこだわり微小な計算まで妥協なく行って譲らないことに関して、ウォルフガングは立派にそのレオポルドの息子でした。映画アマデウスに描かれた彼の姿、ああいう側面がなかったと僕に言い切る根拠はありませんが、仮にそうとしても、彼の作曲能力の根底にあったのはその父譲りの、英語により近い言葉があるので使わせてもらいますとMeticulousnessとでもいうべき資質なのではないかと思います。リンツ交響曲を4日で書いたり、ドンジョバンニの序曲をビリヤードをしながら書いたり、そういう超人的なことがもし本当にできたのだとしたら、それは究極のUltra-meticulousな職人性なくしては成しえないことです。

あの映画に限りません。19世紀半ばからできつつあったモーツァルト神話において彼はついに神となり、彼の音楽は天上の調べとして聴かれねばならない高貴で犯しがたい存在となり、彼が手紙に書き記した神に似つかわしくない下衆なジョークと下ネタがむしろ格好の中和剤となることで俗人界の市民権を与えられる、という滑稽な図式が出来上がってしまったのです。これは僕が長年たくさんの書物を読み、ウイーンに何度も足を運び、そして何よりも彼の残した楽譜を仔細に見ながら積み重ねてきた彼のイメージとは違います。

僕の前に立っている生身の彼は、仕事では自分に厳しくて、意志が強くて、自分以上の音楽家はいないという自信家で、犯しがたい絶対のプライドがあって、ピアノだけでなくヴァイオリンもヴィオラもうまくて、自己顕示欲が強くて、大衆を喜ばせる欲求が強くて、それをする場が与えられないことに強烈なフラストレーションがあって、ものすごい集中力があって、自分の世界に入ると行動に見境がなくなって、特別な記憶力があって、特別な頭の回転数があって、理数系的思考に強くて、哲学と語学に強くて、純文学や人間模様としての歴史には関心が薄くて、他人の微妙な感情にはKYで、処世術はへたで、キレた時もどこか冷静で、腕力はなくて、男としては脆弱な体力で、凶暴性はなくて、キリスト教徒としては信仰心が薄くて、観光や文化に無関心で、ある家に定住するという感覚がなくて、関心がない物にはこだわりがなく、自制心も薄くて、気分屋で、賭け事や勝負事が好きで、子供のままで、わがままで、頑固で、計画性がなくて、放浪癖があって、その場しのぎ屋で、打算家で、他人をものとしてしか見ていないところがあって、馬鹿が嫌いで、他人に指図されるのが嫌いで、指図するのにも無関心で、権力欲は希薄で、封建主義的秩序を軽蔑し、権力に反抗心があって、お金には冷徹で、ケチではなくて、すごい浪費家でもなくて、楽天家で、大きいことが好きで、いつも大望があって、大望に向けて物事を良い方にだけ解釈する癖があって、そうやって落ち込んだ自分を鼓舞することもあって、ちまちましたことは嫌いで、美意識が強くて、きれいな女性が好きで、セックス好きで、浮気っぽくて、チビで無細工なのに女にはもてて、享楽的で、それが元気の源で、男女にかかわらず自分の好きな仲間といるのが好きで、好きな人は見境なく楽しませて、ときどき愛憎がわからなくなって、憎まれ口の愛情表現があって、皮肉屋で、意地悪ではなくて、面白い冗談好きで、ペット好きで、美食家で、きれい好きで、外見のコンプレックスから服装に見栄をはり、家族思いだが子供には関心が薄くて、教育は他人任せで、奥さんには嫉妬深くないが愛情があって、身辺お任せで、親父が奥さんを認めないまま死んでしまったことに複雑な気持ちがあって、そして、ものすごくピアノの即興演奏がうまいやつ、です。僕は研究家でも学者でもありませんが、自分の五感と第六感で、これがモーツァルトだという自信はちょっとあります。

これは世の中の認識とはかなり違うはずです。ロココの赤い服と金モール、悲運の天才、走る悲しみ、そんなものはかけらも出てきません。目に浮かぶ彼はどうにも僕には憎めないところが多々あって、もし神様が誰か一人だけ会わせてあげると言ったら迷うことなく彼です。特別サービスでもう一人いいよと言われたら、やっぱり彼です。ハイドンやベートーベンやブラームスは、あまりに僕とは違った遠い人という気がするのです。この三人は直系親族ともいえ、音楽的にはDNAを継いでいます。しかしモーツァルトは、親戚ではあっても直系ではないのです。ベートーベンはモーツァルトの音楽からたくさんの遺産を受け継いではいますが、もっと大きな遺産は、優れた音楽家は王侯、貴族に媚びへつらう必要はないとする、啓蒙主義へ傾斜していく思想の萌芽のようなものです。ハイドンはベートーベンに教えることはあっても彼にすべきことはなかったし、内省的で禁欲的なブラームスはベートーベン自らが苦労して編み出した主題労作という方法論に自分の生きる道を見出しはしても、モーツァルトの中に真似できる何ものかを見出すことは到底不可能だったでしょう。モーツァルトは音楽家である以前に、あくまでも人間として徹底的にモーツァルトであり、そういう稀に見る人間でなければ生み出すことの及ばない音楽を書いたという意味で、徹底的に個性的な作曲家だったからです。

その人間モーツァルトを生み育てたのが、レオポルドなのです。ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトは彼の作品です。レオポルドがいかにすぐれた、緻密な頭脳と、論理的な思考力と、創造力を持っていたかを示す何よりの証拠をお目にかけて、本稿を閉じたいと思います。

モーツァルトの父親であることは、名誉でもあり不幸なことでもあるのです。

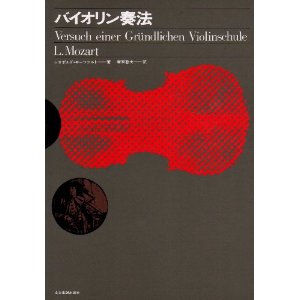

レオポルトは音楽理論家としても有名で、彼の自費出版した『ヴァイオリン奏法』(Versuch einer gründlichen Violinschule)は、史上初めてヴァイオリンの教授法を論理的に解説した本として、ヴァイオリンや他の弦楽器奏者だけでなく、全ての音楽家、音楽教育者にとって重要な本である。1751年に英語、1761年にフランス語、1766年にオランダ語、1804年にロシア語に訳されたほか、1800年迄に第4版まで版を重ねるなど、ヨーロッパ中で読まれ、今日まで出版され続けている。

(こちらへどうぞ)

Categories:______モーツァルト, ______音楽書, クラシック音楽, 読書録

舟橋 信夫

2/12/2013 | 3:38 PM Permalink

たいへん読み応えのある記事でした。特に昨日ロックオペラ『モーツァルト』を観た直後だったこともあり、感じ入りました。

東 賢太郎

2/12/2013 | 5:53 PM Permalink

有難うございます。

東 賢太郎

2/13/2013 | 8:53 AM Permalink

モーツァルトの姉ナンネルも女帝マリア・テレジアの前で弟と連弾したもう一人の「神童」でした。でも女性として平凡な結婚をしてザルツブルグでひっそりと一生を送りました。音楽家として食っていく運命を背負った弟の人生36年は、後世が美化した「天才伝説」などとは程遠い、「封建社会との凄まじい闘争」そのものでした。結婚式も葬式もお互いに臨席せず対峙した父子ですが、結局は、人生をかけて二人してそれを闘いぬいたのです。時はフランス革命前夜でした。息子の悲劇の本質は、闘った相手が顧客でもあったことなのです。「フィガロの結婚」がいかに「危険な」オペラだったか、有頂天の息子は気づかず、父は知っていました。神聖ローマ帝国の忠実な下僕として生きてきた父が、おそらく息子を案じてフリーメーソンに入会までしました。そして息子は最後の力を振り絞って「魔笛」を書き終え、「レクイエム」を書き終えることなく父のもとへ旅立ちました。