グリーグ ピアノ協奏曲イ短調 作品16

2013 MAR 24 17:17:53 pm by 東 賢太郎

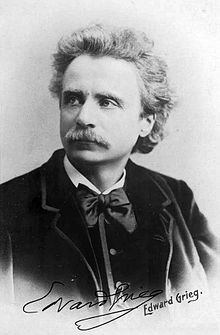

日本では明治維新が起きていた1868年のことです。24歳のノルウェーの若者がピアノ協奏曲を書きました。そしてそれは音楽史に永遠に刻まれる傑作となりました。

このことはあまり注目されていないのですが、24歳で書いた作品がその人の生涯の代表作となり、しかも世のそのジャンルの代表作として永く生き続けているケースというのはありそうであまりありません。

天才たちの24歳。

ベートーベンは作品1のピアノ三重奏、モーツァルトはイドメネオk.366、ベルリオーズはローマ賞に挑戦、シューマンは作品2の「蝶々」、ワーグナーはまだリエンツィも書いていません、ヴェルディもまだ作品なし、ビゼーは真珠とり、ドビッシーはローマ留学中、ラヴェルは「亡き王女のためのパヴァ―ヌ」、チャイコフスキーは交響曲1番作曲の2年前、ドヴォルザークは作品3の交響曲第1番、マーラーは巨人作曲の4年前、ショスタコーヴィチは「黄金時代」、プロコフィエフは「スキタイ組曲」、プッチーニは「妖精ヴィリー」、バルトークはピアノコンクールで2位入賞、という具合です。24歳というのは侍ジャパンのエース、広島カープのマエケンの歳なんです。

未完成(25歳)のシューベルト、バラード1番(25歳)のショパン、イタリア交響曲のメンデルスゾーン、ピアノ協奏曲1番のブラームスは早熟ですね。しかし後にさらに大作を書いています。もし一人だけ似た人を探すなら、28~30歳で3大バレエ(火の鳥、ペトルーシュカ、春の祭典)を書いたストラヴィンスキーだけかもしれません。

グリーグもストラヴィンスキー(右の写真)も、音楽的には田舎であるノルウェー、ロシアの生まれ。イタリア、ドイツの伝統的な作曲法を学びつつも、自分の故郷の土の匂いのする語法をそこに盛りこんだという意味では意外に共通項があります。その語法が画期的だった上に、後世誰も模倣できない個性的なものだったから彼らの作品はそのジャンルの代表作となって生き延びているのです。

グリーグもストラヴィンスキー(右の写真)も、音楽的には田舎であるノルウェー、ロシアの生まれ。イタリア、ドイツの伝統的な作曲法を学びつつも、自分の故郷の土の匂いのする語法をそこに盛りこんだという意味では意外に共通項があります。その語法が画期的だった上に、後世誰も模倣できない個性的なものだったから彼らの作品はそのジャンルの代表作となって生き延びているのです。

グリーグはピアノ協奏曲第2番を構想しましたがついに果たせませんでした。この曲があまりに存在感があり人気もあったからでしょう。ちなみにエジソンが録音機を発明して初めて録音されたピアノ協奏曲はこの曲でした(1909年にバックハウスのピアノで、たった6分に短縮されたそうです)。グリーグは愛するこの若書きのコンチェルトを生涯にわたって改訂し続け、300か所に及ぶ変更の最後の一つが書き込まれたのは彼が64歳で亡くなるわずか数週間前のことだったそうです。動機はともかくやはり作曲家の晩年まで何度も改訂されたストラヴィンスキーの3大バレエと似ています。

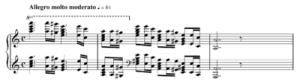

冒頭のティンパニ(!)に導かれたピアノによる4オクターヴ・ユニゾンの滝のような下降音型(楽譜・右)はあまりに有名で、クラシックに縁がなくてもこれを聴いたことのない人は少ないでしょう。グリーグは15歳の時にクララ・シューマンの弾く夫シューマンのピアノ協奏曲イ短調をライプツィヒで1858年(59年説もあり)に聴いて影響を受け、このコンチェルトを書いたという説があります。僕もそれを支持します。共に生涯1曲のものであり調性も同じで、この下降音型もシューマンをモデルにしたものではないでしょうか。

冒頭のティンパニ(!)に導かれたピアノによる4オクターヴ・ユニゾンの滝のような下降音型(楽譜・右)はあまりに有名で、クラシックに縁がなくてもこれを聴いたことのない人は少ないでしょう。グリーグは15歳の時にクララ・シューマンの弾く夫シューマンのピアノ協奏曲イ短調をライプツィヒで1858年(59年説もあり)に聴いて影響を受け、このコンチェルトを書いたという説があります。僕もそれを支持します。共に生涯1曲のものであり調性も同じで、この下降音型もシューマンをモデルにしたものではないでしょうか。

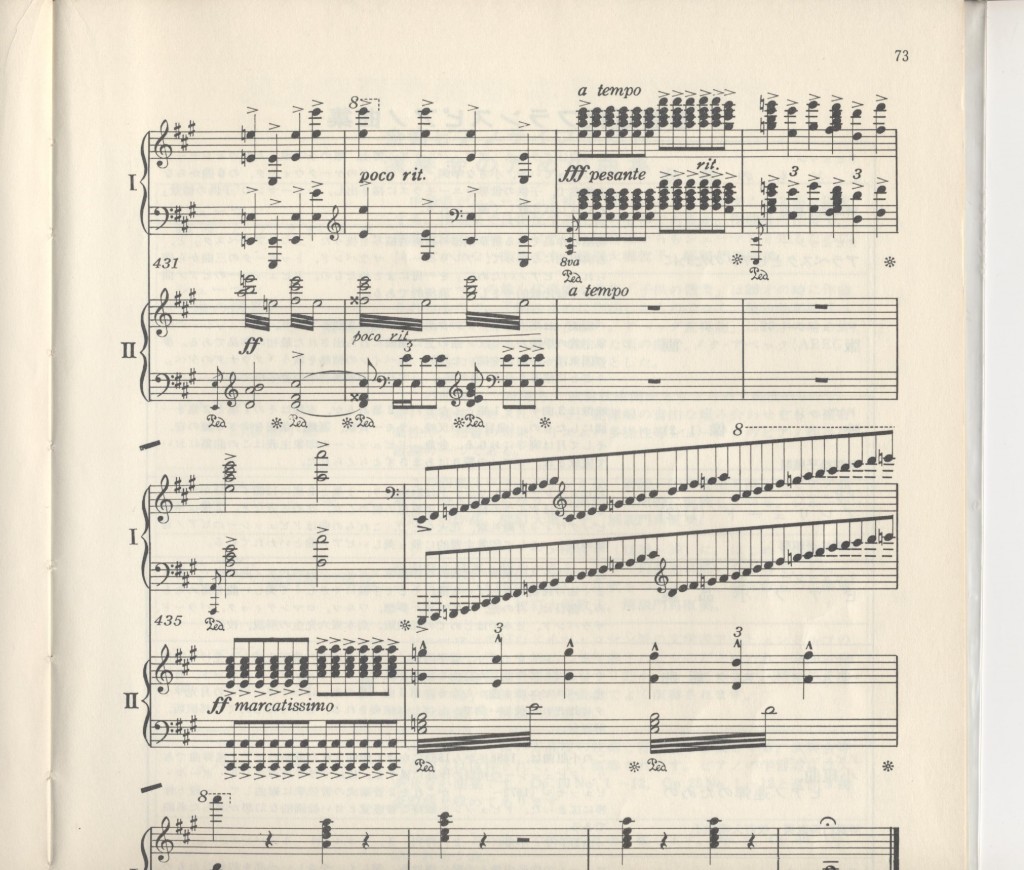

作曲して2年後の1870年にローマでグリーグはこの曲の自筆楽譜を携えてヨーロッパ 音楽界に君臨していた59歳のフランツ・リスト(右の写真)のもとを訪ねます。リストはそれを初見でオケのパート部分も含めて全曲弾き、聴いていた音楽家たちを仰天させましたが、グリーグは第1楽章が速すぎると控えめに指摘したそうです。そして第3楽章コーダでリストは手を止め、「gだ、gだ、gだ、gisじゃないんだ!素晴らしい!」と叫び、そして弾き終えると作曲の才能を褒め称えてくれたとグリーグは両親に手紙を書いています。それは下の譜面(最終ページ)の4小節目、ナチュラルがついている「g(ソ)」のことなのです。

音楽界に君臨していた59歳のフランツ・リスト(右の写真)のもとを訪ねます。リストはそれを初見でオケのパート部分も含めて全曲弾き、聴いていた音楽家たちを仰天させましたが、グリーグは第1楽章が速すぎると控えめに指摘したそうです。そして第3楽章コーダでリストは手を止め、「gだ、gだ、gだ、gisじゃないんだ!素晴らしい!」と叫び、そして弾き終えると作曲の才能を褒め称えてくれたとグリーグは両親に手紙を書いています。それは下の譜面(最終ページ)の4小節目、ナチュラルがついている「g(ソ)」のことなのです。

まさしく、この「ソ」にナチュラルがついていなかったら、この曲は凡庸なもので音楽史に名をとどめることもなかったでしょう。これを書いたグリーグの感性も素晴らしいですし、初見でそれを見抜いてしまうリストの眼力にはただただ驚嘆するしかありません。

このコンチェルトに封じ込められた旋律、リズム、和声の創意の才は尋常ではなく、僕は何度聴いても飽きるということを知りません。シンプルなのにおいしい、例えばカレーやラーメンみたいなもので、いくら食べてもまた食べたい日が来るという食べ物に似て いるところがあります。いや、飽きるどころか自分で弾きたいという欲求に駆り立てられており、最近はピアノに向かうととにかく第1楽章を少しづつ練習するのがルーティーンになっております。また、予想外の変ニ長調で始まる第2楽章アダージョのオケパートを弾くのも至福の時であり 、第17,19小節に出てくる「ため息」としか思えない(低い方から)e♭、b♭、c、g♭の和音や、ピアノが出る直前のホルンにそっと寄り添うデリケートな和音など、グリーグ以外に書いた人は誰もいなかったし後世にも出て来なかった奇跡のような瞬間を自分の指先で味わうと、ああ生きててよかったと思うのです。フルートがうち震えるように吹く第3楽章第2主題は高原の風のように涼やかで、それを受け取ったピアノが奏でて展開していく部分の最高にポエティックでロマンティックでエロティックな和声は誰のものともまったく違い、グリーグ自身もこんな神品は二度と書けていません。書けばきりがないほどマジカルな音に満ちているのがこの曲なのです。憑りつかれたら一生聴き続けるしかありませんからご注意あれ。

いるところがあります。いや、飽きるどころか自分で弾きたいという欲求に駆り立てられており、最近はピアノに向かうととにかく第1楽章を少しづつ練習するのがルーティーンになっております。また、予想外の変ニ長調で始まる第2楽章アダージョのオケパートを弾くのも至福の時であり 、第17,19小節に出てくる「ため息」としか思えない(低い方から)e♭、b♭、c、g♭の和音や、ピアノが出る直前のホルンにそっと寄り添うデリケートな和音など、グリーグ以外に書いた人は誰もいなかったし後世にも出て来なかった奇跡のような瞬間を自分の指先で味わうと、ああ生きててよかったと思うのです。フルートがうち震えるように吹く第3楽章第2主題は高原の風のように涼やかで、それを受け取ったピアノが奏でて展開していく部分の最高にポエティックでロマンティックでエロティックな和声は誰のものともまったく違い、グリーグ自身もこんな神品は二度と書けていません。書けばきりがないほどマジカルな音に満ちているのがこの曲なのです。憑りつかれたら一生聴き続けるしかありませんからご注意あれ。

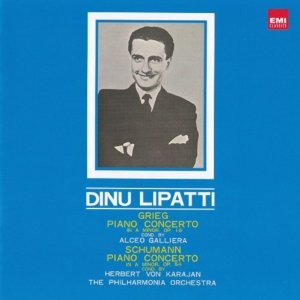

ディヌ・リパッティ (pf)/ アルチェオ・ガリエラ(cond.) / フィルハーモニア管弦楽団

古い録音ですが今でもこれをベストにあげる人が多いのではないでしょうか。異論なしです。リパッティのタッチの美しさは尋常でなく、技術的にも難所を軽々とクリアしていく様は空駆ける天馬のごとし。詩情、リズムの切れ味、力感どれをとっても満点でしょう。第3楽章第2主題の神々しく清楚でクールなこと!これを知ってしまうと他がちっとも清楚に見えなくなるというのも困ったものなのですが・・・(僕はいまだにそうです)。泣く子も黙る名盤中の名盤です。

古い録音ですが今でもこれをベストにあげる人が多いのではないでしょうか。異論なしです。リパッティのタッチの美しさは尋常でなく、技術的にも難所を軽々とクリアしていく様は空駆ける天馬のごとし。詩情、リズムの切れ味、力感どれをとっても満点でしょう。第3楽章第2主題の神々しく清楚でクールなこと!これを知ってしまうと他がちっとも清楚に見えなくなるというのも困ったものなのですが・・・(僕はいまだにそうです)。泣く子も黙る名盤中の名盤です。

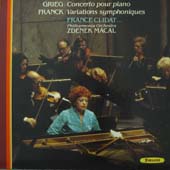

フランス・クリダ(pf) / ズデニェック・マカル(cond.) / フィルハーモニア管弦楽団

昨年他界したリスト演奏の大家、マダム・クリダのタッチは硬質なクリスタルを思わせます。大概のピアニストが曖昧に弾きとばす部分も明晰に響かせるラテン的な感覚によるグリーグは魅力に富みます。第1楽章第1主題の付点リズムとスタッカートをこれだけ生かした演奏もなかなかないのですが、ここは自分で弾いてみてこのような跳ねるようなリズムが最もグリーグのピアノ作品、例えば抒情小曲集などと比べてしっくりくるのです。マカル指揮のオケも好演でクリダの透明感あるタッチによくフィットした音でサポートしています。

昨年他界したリスト演奏の大家、マダム・クリダのタッチは硬質なクリスタルを思わせます。大概のピアニストが曖昧に弾きとばす部分も明晰に響かせるラテン的な感覚によるグリーグは魅力に富みます。第1楽章第1主題の付点リズムとスタッカートをこれだけ生かした演奏もなかなかないのですが、ここは自分で弾いてみてこのような跳ねるようなリズムが最もグリーグのピアノ作品、例えば抒情小曲集などと比べてしっくりくるのです。マカル指揮のオケも好演でクリダの透明感あるタッチによくフィットした音でサポートしています。

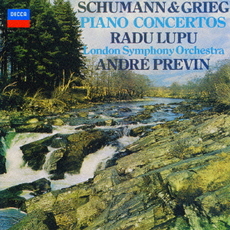

ラドゥ・ルプー(pf) / アンドレ・プレヴィン(cond.)/ ロンドン交響楽団

一言で、美演です。うっとりするほどただただ美しい。シューベルトの即興曲でも紹介しましたがこのルプーというピアニスト、天性の詩人です。フィラデルフィアでモーツァルトの17番の協奏曲を聴きましたが生でもその音の印象は変わりません。その資質はむしろシューマンの見事な第1楽章カデンツァに発揮されていますが、グリーグでも第3楽章第2主題はリパッティを除けばこれがベストです。プレヴィンのサポートも素晴らしく、第2楽章導入部のオケは今もってこれ以上の演奏を聴いたことはありません。触れれば壊れるほどの最高のデリカシーで吹かれるホルン!映画音楽みたいになるぎりぎりの所まで行っていますが下品に陥らないのはさすがプレヴィンです。

一言で、美演です。うっとりするほどただただ美しい。シューベルトの即興曲でも紹介しましたがこのルプーというピアニスト、天性の詩人です。フィラデルフィアでモーツァルトの17番の協奏曲を聴きましたが生でもその音の印象は変わりません。その資質はむしろシューマンの見事な第1楽章カデンツァに発揮されていますが、グリーグでも第3楽章第2主題はリパッティを除けばこれがベストです。プレヴィンのサポートも素晴らしく、第2楽章導入部のオケは今もってこれ以上の演奏を聴いたことはありません。触れれば壊れるほどの最高のデリカシーで吹かれるホルン!映画音楽みたいになるぎりぎりの所まで行っていますが下品に陥らないのはさすがプレヴィンです。

ハリーナ・ツェルニー・シュテファンスカ(pf) / ヤン・クレンツ (cond.) / ポーランド放送交響楽団

シュテファンスカは練習曲で有名なツェルニーの血筋で、ショパンコンクール審査員も務めるショパンの大家です。どこといって派手な所はなく正攻法のグリーグですが音楽の持つ魅力を何度も味わうにはこういう演奏の方がいいのです。リヒテルやルービンシュタインの演奏もあり、言うまでもなくそれぞれ技術的に見事なピアノなのですが、この曲のヴィルトゥオーゾ的な面が勝った印象があります。「うまい」というだけで、それがリパッティのように詩的な側面の印象に資するという感じがしません。この曲の場合そうなると詩情が消えてしまうのです。このシュテファンスカ盤はそれがいいバランスで達成されていて、名匠クレンツのオケも過不足ないサポートをしています。

シュテファンスカは練習曲で有名なツェルニーの血筋で、ショパンコンクール審査員も務めるショパンの大家です。どこといって派手な所はなく正攻法のグリーグですが音楽の持つ魅力を何度も味わうにはこういう演奏の方がいいのです。リヒテルやルービンシュタインの演奏もあり、言うまでもなくそれぞれ技術的に見事なピアノなのですが、この曲のヴィルトゥオーゾ的な面が勝った印象があります。「うまい」というだけで、それがリパッティのように詩的な側面の印象に資するという感じがしません。この曲の場合そうなると詩情が消えてしまうのです。このシュテファンスカ盤はそれがいいバランスで達成されていて、名匠クレンツのオケも過不足ないサポートをしています。

追加しましょう(16年1月11日~)

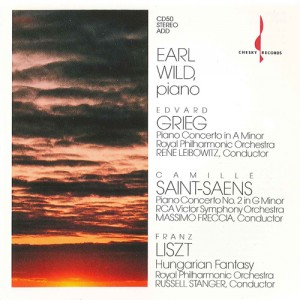

アール・ワイルド / ルネ・レイボヴィッツ / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

アール・ワイルド(1915-2010)ほど日本では等閑視された大ピアニストも少ないでしょう。このグリーグも評判になった記憶はまったくなく、米国のヴィルトゥオーゾ・ピアニストは彼にせよアビー・サイモンにせよ我が国の評論家に完全に無視され、その分、ホロヴィッツひとりが神格化されました。実に馬鹿げきった話であり何か商売の裏事情でもあったかと疑念を持つほどである。これは最高の名演であり深々したタッチのキレはもちろんのこと、緩徐部の詩情もリパッティ級に素晴らしい。もしラフマニノフがこれを弾いたらかくやという渇望を満たす水準のピアノです。12音音楽の泰斗レイボヴィッツの名前も正当な評価にバイアスとなったかと推察されますが最上質の抒情に何の不足もなく、そうだとしたら節穴の耳としか考えようもない。録音も良好であり、ワイルド、レイボヴィッツの名誉のためにもぜひ広く聴かれて欲しいと思います。amazonでearl wild griegと打ち込めばたった900円で入手できます。

アール・ワイルド(1915-2010)ほど日本では等閑視された大ピアニストも少ないでしょう。このグリーグも評判になった記憶はまったくなく、米国のヴィルトゥオーゾ・ピアニストは彼にせよアビー・サイモンにせよ我が国の評論家に完全に無視され、その分、ホロヴィッツひとりが神格化されました。実に馬鹿げきった話であり何か商売の裏事情でもあったかと疑念を持つほどである。これは最高の名演であり深々したタッチのキレはもちろんのこと、緩徐部の詩情もリパッティ級に素晴らしい。もしラフマニノフがこれを弾いたらかくやという渇望を満たす水準のピアノです。12音音楽の泰斗レイボヴィッツの名前も正当な評価にバイアスとなったかと推察されますが最上質の抒情に何の不足もなく、そうだとしたら節穴の耳としか考えようもない。録音も良好であり、ワイルド、レイボヴィッツの名誉のためにもぜひ広く聴かれて欲しいと思います。amazonでearl wild griegと打ち込めばたった900円で入手できます。

(こちらもどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

Categories:______グリーグ, ______ストラヴィンスキー, ______作品について, ______演奏家について, クラシック音楽

花崎 洋 / 花崎 朋子

3/31/2013 | 10:36 AM Permalink

そうですね。シューマンのピアノコンチェルトも同じイ短調ですね。イ短調には、控えめな色調なのに、それでいて、もの悲しさを沢山内包しているような味わいがあるように、私個人は感じます。

それにしても、夭折の天才、リパッティー、哀切感を漂わせながらも、けっして強調することなく、上品で控えめな音楽性、東さんがおっしゃる「清楚」という表現が最も適切に思います。花崎洋

東 賢太郎

3/31/2013 | 10:43 PM Permalink

リパッティはこのCDに入っているカラヤンとのシューマンも詩情があってすばらしいです。

花崎 洋 / 花崎 朋子

4/1/2013 | 7:49 AM Permalink

リパッティのシューマン、私の記憶違いでなければ、アンセルメとの共演でのライブ録音のLPで聴いたことがあります。いつもの端正な味わいに加え、珍しく、しっとりとした情感にも溢れていたことを記憶しております。