フランク 交響曲ニ短調 作品48

2014 NOV 7 15:15:52 pm by 東 賢太郎

フランクの交響曲ニ短調(1888年)はベルリオーズの幻想交響曲と並んでフランスの交響曲の最高峰であります。全ての交響曲のうちで僕の最も好きな作品の一つであり、ヴァイオリン・ソナタイ長調(1886年)と並んで何度聴いても尽きぬ喜びを与えてくれる宝物のような音楽であります。

フランスの交響曲といってもセザール・フランク(1822-90)は血筋としてはフランス人ではありません。当時オランダ領(ワロン)であったベルギーのリエージェ生まれで父はドイツ系、母はドイツ人で家庭ではドイツ語で育ちました。1837年、15歳でパリ音楽院に入学するときにフランス国籍をとったそうです。

フランスの交響曲といってもセザール・フランク(1822-90)は血筋としてはフランス人ではありません。当時オランダ領(ワロン)であったベルギーのリエージェ生まれで父はドイツ系、母はドイツ人で家庭ではドイツ語で育ちました。1837年、15歳でパリ音楽院に入学するときにフランス国籍をとったそうです。

その血筋から彼の作品傾向を語る(ドイツ的性質がある等)ケースがありますが、この曲がドイツ的という前にどういうものがドイツ的か僕にはよくわかりません。この曲を評するならフランク的だとした方がよろしいと思いますが。

彼は後に同音楽院のオルガンの教職に着きますが彼の作品は内輪の教授たちから不当に低い評価を与えられていたようです。作曲科の保守本流に添わない「オレ流」の教え方が疎まれたとされますが、オルガン教授ごときが、そして人種的にフランス人でないのにというのもあったかもしれないという説もあるそうです。

この交響曲の初演の評判も芳しくなくグノーなどが酷評しました。しかしフランク本人は一向に気にせず、「想像した通りの音がした」と満足していたという話です。他人がどう思うかより思った通りの音がオーケストラから出て来るかどうかの方が気になっている、僕は彼のその性格とプロフェッショナリズムが大好きです。

彼はパリのサント・クロチルド教会のオルガニストを生涯にわたって勤め、即興演奏は延々と終わりなく続き、美しい和声を見つけるとこれも延々と弟子に聴かせたそうです。この音の職人ぶり!彼は音楽を商売として、作品を商品として売る人ではありませんでした。だから他人の評価など歯牙にもかけていないのでしょう。

この交響曲は第1,2楽章に現れる主題が終楽章にも有機的に使われる循環形式であることで有名ですが、それはフランク作品の「オレ流」の特徴であるにすぎないように思います。終楽章には循環主題でない印象的な主題も使われますし、この曲の美質を語るにそう重要とは思いません。むしろ循環形式たるためにコーダ手前で第2楽章主題がffで出てくるところは、この曲では唯一無理があって安っぽく感じます。

僕にとっては何といってもこの曲の個性と魅力はに縦横無尽に張りめぐらされた転調の仕掛け!これに尽きます。

第3楽章の第1主題(D、ニ長調)に続くcantabile部分のB7、F#m、B7、F#mなど生理的快感すら覚えます。いちいちその程度を転調と呼んだらもうそこらじゅうそれだらけというぐらい、この曲は魅惑的なマジカル・スポットに満ち満ちているのです。

だからでしょうか、聴き終って感動で涙するという経験はありません。熱くはなるのですが体より頭が興奮し、高度なインテリジェンスに酔うという感じではラヴェルの聴感に近いものを覚えます。これがフランス音楽だと感じるのは、彼がフランス国籍を取ったからではなくそのことによるというのが僕のこの曲に対する印象です。

音楽院でフランクの授業を受けたドビッシーが「転調しろ転調しろ」とせきたてられて辟易し、先生に「転調機械」とあだ名をつけたことも有名です。その逸話はずっと後で知ったのですが、実は聴き始めのころ僕がここは機械的な転調だなあと思っていたパッセージが第3楽章にあります。それはこの部分です。

8小節単位で変イ長調⇒ハ長調⇒ホ長調と全ての音が「法則的に」=「機械的に」長3度ずつ切り上がっていくというこんな音楽は他に聴いたことがありません。このパッセージこそ「転調機械」以外の何ものでもなく思います。正直のところ、ものすごく強引で妙だなあと思っていたのですが、ドビッシーの話を知ってこれも微笑ましいものと感じるようになりました。

フランクはワグナーに強く影響されたいわれ、特にトリスタンに啓発されたようですがこの交響曲のどこがそれなのかは僕にはわかりません。終楽章のコーダがニ長調⇒ト短調⇒ニ長調と、トニックからサブドミナントの短調和音に行くところが完璧にワーグナーしてるなと思うぐらいです。

とにかく複雑な動きで転調しまくる音楽であり、トリスタンみたいに解決しないわけではなく、解決するのに一向に不自然でないというのは僕には興味の尽きないところです。まだまだどこで何が起きているのか詳しく書くには勉強が足りず申し訳ありません。素人にはとても譜面が難しいのです。いずれ腑に落ちたところでまたそれを書いてみたいと思います。

かわりにここでは好きなCDについて少し詳しく述べておきます。

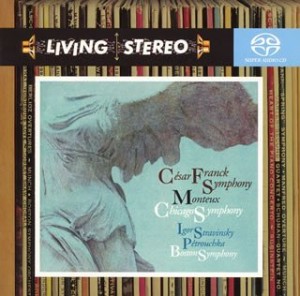

ピエール・モントゥー / シカゴ交響楽団

これは名演として名高く、僕もこれを最高位に置くことにためらいはありません。ただ一つだけ、第1楽章の第1主題Allegro non troppoのトゥッティで ティンパニがフライングをしているのです。1回目はほんの微妙ですが2回目はかなり。何故か3発目。シカゴ響ともあろうものがこの奏者の癖でしょうか?どうして録り直ししなかったんだ!モントゥーは縦の線には厳しくない人だったんでしょう。しかし僕はダメで初めて聴いたときこれが気になってしまい(だって一番肝心な主題提示で耳をそばだてる所ですからね)、以後それが故に長いこと敬遠していたのです。しかし今回じっくり聴きなおしてみて、僕もトシで寛容になってこのティンパニ奏者も許せるようになっていて、本当に素晴らしい演奏だと感服した次第です。この曲を知り尽くした指揮の説得力、オケの腕前と気迫、毅然とした熱さ、デリケートなpp、見事なホールトーン、文句なしであります。終楽章の開始がこんなに胸おどるのは他にありません。細かいことを書き出すときりなし。最高の名演です、ぜひお聴き下さい。

これは名演として名高く、僕もこれを最高位に置くことにためらいはありません。ただ一つだけ、第1楽章の第1主題Allegro non troppoのトゥッティで ティンパニがフライングをしているのです。1回目はほんの微妙ですが2回目はかなり。何故か3発目。シカゴ響ともあろうものがこの奏者の癖でしょうか?どうして録り直ししなかったんだ!モントゥーは縦の線には厳しくない人だったんでしょう。しかし僕はダメで初めて聴いたときこれが気になってしまい(だって一番肝心な主題提示で耳をそばだてる所ですからね)、以後それが故に長いこと敬遠していたのです。しかし今回じっくり聴きなおしてみて、僕もトシで寛容になってこのティンパニ奏者も許せるようになっていて、本当に素晴らしい演奏だと感服した次第です。この曲を知り尽くした指揮の説得力、オケの腕前と気迫、毅然とした熱さ、デリケートなpp、見事なホールトーン、文句なしであります。終楽章の開始がこんなに胸おどるのは他にありません。細かいことを書き出すときりなし。最高の名演です、ぜひお聴き下さい。

(以下、モントゥー盤の第3楽章です)

セミョン・ビシュコフ / パリ管弦楽団

非常に説得力あるシンフォニックな演奏。緩急、強弱の振幅が尋常でなく大きいがそれが安手の芝居にならずに意味深いメリハリとなっているところ、この指揮者の実力は抜群に高いと思われます。特に減速してppとなる部分の緊張感ある音造りは全楽章にわたってうまい。この曲は強奏部分で旋律線と背景の和声楽器のバランスが悪いとわけがわからなくなるが、それが一切なし。第1楽章はその結果コクのある表現になっており、コーダに至る加速もこうでなくてはという良い間合いです。やや速めの第2楽章はもたれず上質感に満ち、僕はこの演奏が一番好きです。終楽章のテンポも最高。木管の美しさは特筆もので第2主題で減速する効果はユニーク。上記の「転調機械」の部分も音程が非常に良く美しい。その先で音楽が止まる部分の意味深さもはっとします。ヴィオラ、チェロの木質の音が効いておりブルックナーを思わせる質の音楽になる。第2楽章主題が全奏で入る部分はぐっとテンポを落して安っぽくならない!彼もここを爆走すると安っぽいということを感じているに違いない、実に素晴らしい。90年の Philips 録音によるパリのサレ・プレイエルでのパリ管の音響も絶美であり、正しく最高級の名演であります。こんな価値のある録音が廃盤になって市場から消えているいるのは信じがたい暴挙と言わざるを得ません。

非常に説得力あるシンフォニックな演奏。緩急、強弱の振幅が尋常でなく大きいがそれが安手の芝居にならずに意味深いメリハリとなっているところ、この指揮者の実力は抜群に高いと思われます。特に減速してppとなる部分の緊張感ある音造りは全楽章にわたってうまい。この曲は強奏部分で旋律線と背景の和声楽器のバランスが悪いとわけがわからなくなるが、それが一切なし。第1楽章はその結果コクのある表現になっており、コーダに至る加速もこうでなくてはという良い間合いです。やや速めの第2楽章はもたれず上質感に満ち、僕はこの演奏が一番好きです。終楽章のテンポも最高。木管の美しさは特筆もので第2主題で減速する効果はユニーク。上記の「転調機械」の部分も音程が非常に良く美しい。その先で音楽が止まる部分の意味深さもはっとします。ヴィオラ、チェロの木質の音が効いておりブルックナーを思わせる質の音楽になる。第2楽章主題が全奏で入る部分はぐっとテンポを落して安っぽくならない!彼もここを爆走すると安っぽいということを感じているに違いない、実に素晴らしい。90年の Philips 録音によるパリのサレ・プレイエルでのパリ管の音響も絶美であり、正しく最高級の名演であります。こんな価値のある録音が廃盤になって市場から消えているいるのは信じがたい暴挙と言わざるを得ません。

オットー・クレンペラー / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

旋律を雄弁に歌わせる骨太な第1楽章。頻繁におこる転調で弦の内声のバランスがすばらしく良く、音楽の構造が透明に浮き出るのが面白い。木管、金管の対位法的動きも明確にきこえ展開部はチャイコフスキーのように響く。この立体感のある音造りは非常に独特で、クレンペラーを巨匠風と評す人が多いですが、巨匠というのがフルトヴェングラーのようなマクロ・ストラクチャー優先のスタイルを意味するなら全然違います。僕はいつも微視的な作曲家の眼を感じます。第3楽章は遅めのテンポでやはり金管を活かす。流れや勢いよりも音楽のマイクロ・ストラクチャーの意味をがっちりつかむことが優先で全体としての構築感は曲にゆだねるという印象があります。通向きですが一聴に値する演奏です。

旋律を雄弁に歌わせる骨太な第1楽章。頻繁におこる転調で弦の内声のバランスがすばらしく良く、音楽の構造が透明に浮き出るのが面白い。木管、金管の対位法的動きも明確にきこえ展開部はチャイコフスキーのように響く。この立体感のある音造りは非常に独特で、クレンペラーを巨匠風と評す人が多いですが、巨匠というのがフルトヴェングラーのようなマクロ・ストラクチャー優先のスタイルを意味するなら全然違います。僕はいつも微視的な作曲家の眼を感じます。第3楽章は遅めのテンポでやはり金管を活かす。流れや勢いよりも音楽のマイクロ・ストラクチャーの意味をがっちりつかむことが優先で全体としての構築感は曲にゆだねるという印象があります。通向きですが一聴に値する演奏です。

アレクサンダー・ラハバリ / BRTフィルハーモニー管弦楽団

商業用録音は商品であり固有の価値を持つ。ラハバリが現在はブリュッセル・フィルと呼ばれるこのオケと作った録音は一定の水準の演奏の質、美しいホールトーンにおいて価値がある。イラン人のラハバリは欧州風の名でないが(それならギリシャ系のカラヤンだって妙な名だ)、彼は才能ある作曲家でもあり、録音はみな趣味の良いヨーロッパ調で注目に値する。オケは弦の合奏力がA-クラスだが管と全体の合奏力はA+をつけていい。ドイツでもフランスでもない妙なる味だ。フランクだからというわけではないがこれは立派な演奏、第3楽章の入りのテンポなどこれしかないという気分になる。これだけの音楽が出てくるディスクに固有の価値を認めない(廃盤)というのは文化の崩壊だ。

商業用録音は商品であり固有の価値を持つ。ラハバリが現在はブリュッセル・フィルと呼ばれるこのオケと作った録音は一定の水準の演奏の質、美しいホールトーンにおいて価値がある。イラン人のラハバリは欧州風の名でないが(それならギリシャ系のカラヤンだって妙な名だ)、彼は才能ある作曲家でもあり、録音はみな趣味の良いヨーロッパ調で注目に値する。オケは弦の合奏力がA-クラスだが管と全体の合奏力はA+をつけていい。ドイツでもフランスでもない妙なる味だ。フランクだからというわけではないがこれは立派な演奏、第3楽章の入りのテンポなどこれしかないという気分になる。これだけの音楽が出てくるディスクに固有の価値を認めない(廃盤)というのは文化の崩壊だ。

(補遺、3月28日)

ウイレム・ファン・オッテルロー / ハーグ・レジデンティ管弦楽団

52年にコンセルトヘボウでのモノラル録音。Dutch Mastersなるオランダ語しか書いてないCDである。64年にコンセルトヘボウ管とも録音しているが僕はより表現がストレートなこれを好む。和声が次々と変転するこの曲は弦楽器群の正確なピッチと表現力に出来が依る所が大きいが、この演奏は黒光りするがごとき筋肉質な弦が大変魅力的である。このままベートーベンの奇数番をやって映えるオケといってよいだろう。オッテルローのオーケストラ・ビルダーとしての能力は高かったがそれが反映した名盤。

52年にコンセルトヘボウでのモノラル録音。Dutch Mastersなるオランダ語しか書いてないCDである。64年にコンセルトヘボウ管とも録音しているが僕はより表現がストレートなこれを好む。和声が次々と変転するこの曲は弦楽器群の正確なピッチと表現力に出来が依る所が大きいが、この演奏は黒光りするがごとき筋肉質な弦が大変魅力的である。このままベートーベンの奇数番をやって映えるオケといってよいだろう。オッテルローのオーケストラ・ビルダーとしての能力は高かったがそれが反映した名盤。

(追加)

チェリビダッケがミュンヘン・フィルを振ったライブです。重量感ある解釈で音質も悪くありません。

(補遺、2018年5月25日)

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

Mercury Living Presenceの乾いたオンな録音で細部まで解析的に聴きたい方には面白い。パレーの硬質な響きで、変転する調性がまずヴィオラ、チェロの内声部でハモって構築される様など僕のようなリスナーにはたまらない。録音の印象でsachlichな解釈に聴こえるが、このミクロの精密さがあって通常のホールトーンの中では立派な演奏が成立しよう。ブラスが米国調の音だが終楽章はシンフォニックな要素にも欠けず指揮者の音楽性、品格が光る。

Mercury Living Presenceの乾いたオンな録音で細部まで解析的に聴きたい方には面白い。パレーの硬質な響きで、変転する調性がまずヴィオラ、チェロの内声部でハモって構築される様など僕のようなリスナーにはたまらない。録音の印象でsachlichな解釈に聴こえるが、このミクロの精密さがあって通常のホールトーンの中では立派な演奏が成立しよう。ブラスが米国調の音だが終楽章はシンフォニックな要素にも欠けず指揮者の音楽性、品格が光る。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______フランク, クラシック音楽