ジョルジュ・プレートルの訃報

2017 JAN 9 3:03:39 am by 東 賢太郎

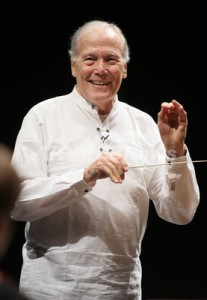

ジョルジュ・プレートルは大正13年うまれだ。親父と同い年だからどこかで聴いていたかなと記憶をたぐるが出てこない。僕はフランス語圏にはあんまりいなかったし、すれ違いだったようだ。

ジョルジュ・プレートルは大正13年うまれだ。親父と同い年だからどこかで聴いていたかなと記憶をたぐるが出てこない。僕はフランス語圏にはあんまりいなかったし、すれ違いだったようだ。

どういうわけか僕の世代では「おフランスもの」はクリュイタンス、ミュンシュ、マルティノンの御三家ということになっていて、ドビッシー、ラヴェルはこの3人以外をほめると素人か趣味が悪いと下に見る空気があった。「おフランス」は"中華思想"なのである。今だって、「ラヴェルはやっぱりクリュイタンスですね」の一言であなたはクラシック通だ。

「おフランス原理主義者」にいわせれば、ピエルネ、アンゲルブレシュト、デゾルミエール、ツィピーヌ、ロザンタルは保守本流だけど音が悪いよね、パレ―、モントゥーの方が良いものもあるけど英米のオケだからだめ、アンセルメ、デュトワはスイス人でしょとなってしまう。ブーレーズは異星人であり、フルネ、ブール、ボド、デルヴォー、フレモー、プラッソン、クリヴィヌ、ロンバールはセカンドライナーである。

ところがクリュイタンスはベルギー人、ミュンシュはドイツ人、マルティノンもドイツの血を引くのだが、そんなことは関係ない。最初の二人はパリ音楽院管弦楽団の、マルティノンはコンセール・ラムルーのシェフ。JISマーク認証すみだ。おそらくだが、パテ・マルコニを買収してフランスに地盤を持ったEMIがうまく3人をフランス・ブランドで売りこんだことと関係があるだろう。同じ英国のライバルであるDECCAはウィーン・フィルはものにしたがフランスは弱く、スイス人のアンセルメを起用するしかなかったから独壇場だった。

プレートルはそのEMIのアーティストであり、同社内に3人の強力な先輩がいてフランスのメジャーオケによるドビッシー、ラヴェル録音のおはちが回ってこなかったのか、その印象が僕にはまったくない。後に浮気はしたがクラシックはドイツ、イタリアのレパートリーが大黒柱なのだからそっちで勝負となればフランス人であることはあんまりメリットはなかっただろう。晩年にウィーンフィルを振ってドイツ物への適性を天下に見せたが、第一印象とはこわいものだ。

高校3年の5月に大枚2千円を払ってラフマニノフの第3協奏曲のLP(左)を買ったがその指揮者がプレートルだった。ピアノのワイセンベルクは後にバーンスタインと同曲を再録するが、この若々しい演奏は今でも大好きでときどき聴いている。ブルガリアンとフレンチのラフマニノフ、なんて素敵だろう、ピアノが微細な音までクリアに粒だってべたべたせずオケ(CSO)もカラッと薄味なのだが、第3楽章の第2主題なんかすごくロマンティックだ。プレートルの名前はこれで一気に頭に刻み込まれた。

高校3年の5月に大枚2千円を払ってラフマニノフの第3協奏曲のLP(左)を買ったがその指揮者がプレートルだった。ピアノのワイセンベルクは後にバーンスタインと同曲を再録するが、この若々しい演奏は今でも大好きでときどき聴いている。ブルガリアンとフレンチのラフマニノフ、なんて素敵だろう、ピアノが微細な音までクリアに粒だってべたべたせずオケ(CSO)もカラッと薄味なのだが、第3楽章の第2主題なんかすごくロマンティックだ。プレートルの名前はこれで一気に頭に刻み込まれた。

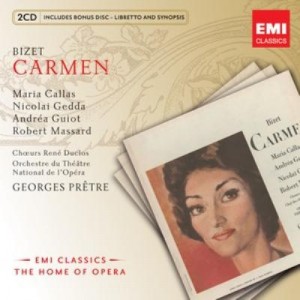

彼を有名にした功績を最もたたえられるべきはマリア・カラスだろう。不世出のソプラノ歌手唯一のカルメンを共にした栄誉は永遠だがこの歴史的録音が発散するはちきれるような音楽の存在感も永遠だ。プレートルが並みの伴奏者ではなくビゼーのこめたパッションやエキゾティズムをえぐり出して歌手を乗せているのがわかる。バルツァ好きの僕だがカラス様はカラス様だ、よくぞここまでやる気にさせてくれたと感謝である。気に入って真珠とりも買ったがこれもいい味だ。

彼を有名にした功績を最もたたえられるべきはマリア・カラスだろう。不世出のソプラノ歌手唯一のカルメンを共にした栄誉は永遠だがこの歴史的録音が発散するはちきれるような音楽の存在感も永遠だ。プレートルが並みの伴奏者ではなくビゼーのこめたパッションやエキゾティズムをえぐり出して歌手を乗せているのがわかる。バルツァ好きの僕だがカラス様はカラス様だ、よくぞここまでやる気にさせてくれたと感謝である。気に入って真珠とりも買ったがこれもいい味だ。

サン・サーンスの第3交響曲にはまっていた時期があるが、どういうわけかすっかり飽きてしまった。フランス人に交響曲は向いていないという思いを強くするのみで、ピアノスコアまであるし音源は22枚も買ってしまっているがもはや食指が動くのはプレートルの旧盤(64年)、クリヴィ―ヌ、バティスぐらいだ。モーリス・デュリュフレ(オルガン)とパリ音楽院管弦楽団なんて泣かせるぜ、このテの音は絶滅危惧種トキのようなものだ。こういうあやしくあぶないアンサンブルを録音する趣味はもう絶滅済みという意味でも懐古趣味をくすぐるし、サンテティエンヌ・デュ・モン教会の空間の音響がなんともいいのだ。第2楽章の敬虔な深みある残響は音楽の安物風情を忘れさせる。終わってみると立派な曲を聞いたと満足している演奏はこれだけだ。

サン・サーンスの第3交響曲にはまっていた時期があるが、どういうわけかすっかり飽きてしまった。フランス人に交響曲は向いていないという思いを強くするのみで、ピアノスコアまであるし音源は22枚も買ってしまっているがもはや食指が動くのはプレートルの旧盤(64年)、クリヴィ―ヌ、バティスぐらいだ。モーリス・デュリュフレ(オルガン)とパリ音楽院管弦楽団なんて泣かせるぜ、このテの音は絶滅危惧種トキのようなものだ。こういうあやしくあぶないアンサンブルを録音する趣味はもう絶滅済みという意味でも懐古趣味をくすぐるし、サンテティエンヌ・デュ・モン教会の空間の音響がなんともいいのだ。第2楽章の敬虔な深みある残響は音楽の安物風情を忘れさせる。終わってみると立派な曲を聞いたと満足している演奏はこれだけだ。

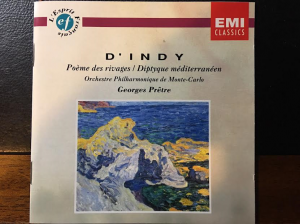

こちらもつまらない曲だがダンディの「海辺の詩」、「地中海の二部作」である。モンテカルロの田舎のオケからこんな鄙びたいい味を出す。オケをコントロールして振り回すのではなくふわっと宙に舞わせてほんのり色あいを出す。そうだね地中海の香りがする。この音でドビッシーを全部やってほしかった。

こちらもつまらない曲だがダンディの「海辺の詩」、「地中海の二部作」である。モンテカルロの田舎のオケからこんな鄙びたいい味を出す。オケをコントロールして振り回すのではなくふわっと宙に舞わせてほんのり色あいを出す。そうだね地中海の香りがする。この音でドビッシーを全部やってほしかった。

「おフランス」ものはその「いい味」というのがどうしても欲しい。というよりもそれがないのはクズだ。香水やワインのアロマのように五感に作用してなんらかの感情や夢想や情欲さえも喚起する、御三家のうちドビッシーでそれができた人はマルティノンだけだ。ドビッシーの管弦楽というのは意外にもいいものがないのである。

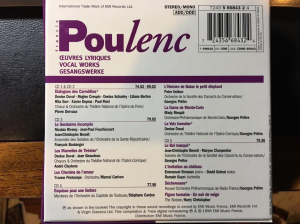

プレートルだったらというのはない物ねだりだが、その分、プーランクを残してくれた。このEMIの5枚組は主な声楽曲が入っている宝物だ。「人間の声」はデニス・デュヴァルとプレートルによってパリのオぺラ・コミークで初演されたが、それがプーランクを喜ばせたのがもっともだという感涙ものの名演である。

プレートルだったらというのはない物ねだりだが、その分、プーランクを残してくれた。このEMIの5枚組は主な声楽曲が入っている宝物だ。「人間の声」はデニス・デュヴァルとプレートルによってパリのオぺラ・コミークで初演されたが、それがプーランクを喜ばせたのがもっともだという感涙ものの名演である。

ガブリエル・タッキーノとのオーバード、P協、2台のP協(CD左)、オーセンティックとはこのことだ。作曲当時の息吹が伝わる。管弦楽曲集(CD右)は録音も鮮明でまったくもって素晴らしい演奏が楽しめる。プルチネルラみたいな「牝鹿(可愛い子ちゃん)」の軽妙、「フランス組曲」のブルゴーニュの空気(パリ管がどうしたんだというくらいうまい)、 「典型的動物」のけだるい夜気。あげればきりがない耳の愉悦の連続である。プレートルのプーランクは世界遺産級の至宝だ、知らない方はぜひ聴いていただきたい。

聴くことは能わなかったし意識したわけでもないがプレートルは僕のレコード棚のけっこう要所なところに陣取って存在感を発揮してしていた。知らず知らず影響を頂いた方であった。心からご冥福をお祈りしたい。

(こちらへどうぞ)

プーランク オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲 ト短調

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ビゼー, ______プーランク, ______ラフマニノフ, ______演奏家について

野村 和寿

1/9/2017 | 8:41 AM Permalink

確か一橋中学の2年生か3年生のときに、音楽の森谷先生が、1ヶ月くらいかけて、オペラ ビゼー『カルメン』のレコードを毎週、毎週かけてくれて、全曲聴いた覚えがあります。赤いEMIのマリア・カラスのジャケットでした。当時中学生としては、いったいなんでオペラのレコードを聴かなくちゃいけないのだろうと、あんまり好きになったわけではないのですが、このレコードがオペラ全曲を聴いたはじめだっと思います。このときの演奏がジョルジュ・プレートルでした。後年、このレコードをなぜか買いました。プレートルはそれからずっとたってからベニス フェニーチェ座のニューイヤー・コンサート(すごくよかった)や、サントリーホールで、ウィーンフィルとエロイカ(プレートルの体調のせいかぜんぜんよくなくて)を聴きました。

東 賢太郎

1/9/2017 | 11:19 AM Permalink

そうだったんだ、ありがとう、でも記憶なしです、寝てたね。銀座の新太郎ってもと神保町で出雲そばの隣だったんだけど会社で行ってない?おかみさんと娘さん一橋でね、理科の倉持先生の話で盛り上がったけどポール・モーリヤを忘れちゃいかんね。先生、レコード鑑賞で寝れるんでファンでしたがたまたま起きてたボロディンの中央アジアでホルンが突然転調してのけぞって、すぐ親父にレコード買ってくれと、いきなりそこまで行った。感想文書かされたでしょ、あれで「ジャン・フルネ指揮コンセール・ラムルー管弦楽団」と教科書にメモっていて、当時あった500円のEP盤を想定してたのに親父がLP買ってきてそこにローエングリンがあった。そこから一気に泥沼ですよ。先生、深謝です。しかし・・・EPにカルメンがあるんだよね、アンセルメの。う~ん、これひょっとして・・・。

野村 和寿

1/9/2017 | 1:19 PM Permalink

倉持先生はたしか海軍に行っていて、夜間訓練を昼間に目隠ししてやるというのに、反対して、夜間は真っ暗でも、どこか光があるといって、夜間訓練は夜間にやらないと意味がないと、おっしゃっていたのを思いだしました。鮨新太郎は、安いいくつもある神保町の鮨屋のなかでは、最も高い鮨屋で、神保町時代は、丸紅とか住商の偉いさんが、常連でした。いつもは大口をたたいている、ぼくの会社の偉い人が、大会社の偉いさんを前にして、突然静かになってしまったのを、かわいそうに思いました。新太郎は、銀座に出世したんですね。すごいですね。新太郎はそういうわけで、ぼくとしてはたぶん数回しかいっていないのです。

東 賢太郎

1/10/2017 | 2:11 PM Permalink

こはだです、ここは。こんど行きましょう。倉持先生、一年のとき地球の自転軸が揺れるやつね、さいさって答えたらびっくりされてかわいがってくれました。その光の話は先生らしい。

花ごよみ

1/10/2017 | 2:33 PM Permalink

「おフランス」は中華思想、なるほどっ。 それにしても毎回思うんですが、わ~ざわざ「お」がくっついてくるところが.。o○ 笑笑^^

中華思想と言えば音楽ではないんですが、世界のあちこちでワイルドな指導者が増えつつある昨今、こういう思想というのかナショナリズム的な考え方が、どんどん前面に出てきているようで気がかりです。海外でのご駐在は比較的治安が安定していた時代で何よりでしたね。ところで東さんはフォーレについては語られませんね。ご興味がないとか?

東 賢太郎

1/11/2017 | 10:37 AM Permalink

「お」はですね、アンシャンレジームの象徴です。貧乏人の倅なんで精神は反ブルジョアなんです。むしろそれを徹底的にぬいてたたきのめしてやろうというのが原動力で生きてきたし革命派、ぶっ壊し屋にシンパシーがあって今でもそのままです。だからカネや地位に安住する奴が一番嫌いで、1兆円作ってもぶっ壊し屋のトランプやレジームとケンカできる小池百合子は好きですね今のところ。

ナショナリズムですが、国民国家でそれって当たり前じゃないですか。ない方が変なんであって、なかなかそう言い難い韓国は気の毒に思いますがベトナムは立派に立ち上がったし、分断もされてない日本でそれが右翼になるってどう考えても変ですね。それみんなでせ~ので捨てましょって、ドイツやフランスは歴史みても無理でしょそんなの、変なんですよユーロも。僕のいた時代はテロはなかったけど欧米の政治ではつまんない時期でしたね。

東 賢太郎

1/11/2017 | 10:55 AM Permalink

フォーレでしたね、さすが鋭いところを突かれますね。曲名で書いてきたブログはもし演奏家ならやりたいってやつです。ということは我ながらあんまりシンパシーないってことでしょうね、ここまで出てきてないっていうのは。サンサーンスは天才ですがアンシャンレジームに居座った上記のとおり最も嫌いな奴でして、その弟子ですからねフォーレは。音楽もぬるいです。おフランスで演奏しないとサマにならないってのは僕には先天的矛盾以外の何物でもなしです。ドビッシーが太陽ですね、すべてエクリプスしましたね、ブーレーズはラヴェルもやりましたがオペラ振ってないでしょう。