ルーセル バレエ音楽「蜘蛛の饗宴」作品17

2022 AUG 25 9:09:30 am by 東 賢太郎

英国からもドイツからも、列車や車でフランスへ入るといつも感じた。キラキラ輝く畑の光彩に感じた胸のときめき。あれは同じフランスでも飛行機でド・ゴール空港に着いてパリの雑踏に紛れては味わえない不思議なものだ。外国はほんとうにいろいろな処に行かせてもらったが、車で真っ暗な砂漠の丘を越えると忽然と現れた巨大な光りの玉みたいなラスヴェガス、車で長い長い橋を何本も渡り、やはり丘を越えてぽっかりと視界に浮かんだキーウエストの不思議な期待に満ちた遠望と同様に、フランス入りの欣喜雀躍は僕の記憶の中では特別なものになっている。

ニース近郊のサン・ポールの丘の上から眺めた地中海、カプリ島の断崖の頂上で昼食をとりながら虜になった紺碧のティレニア海、ドゥブロヴニクの高い城壁からため息をつきながら眼下に見とれたアドリア海と、できれば生きてるうちにもう一度味わいたい風景はいわば「静物画」だ。フランス入りは少々別物で「動画」であり、動きの中から不意に現れた驚き(aventure、アヴォンチュール)の作用というものである。不意であるから恋人との出会いのように一度きりで、流れ星を見たら消える前に祈れというものだ。そう、あれは思いもかけず心地良く頬をなでる風なのだ。

そんな希望をもたらす風のことをフランス語でvent d’éspoir (ヴァン・デスプワール)という。生きていれば誰しも何かのBeau(ボー、美しい)、movement(ムヴマン、動き)を見ているだろう。夕暮れの太陽、流れる雲、小川のせせらぎ、正確に時を刻む時計、競走馬の駆ける姿、みな美しいが、やはり人間の整った肢体が見せる統制された動きは格別だ。それはバレエやスケートはもちろんあらゆる一流のアスリートの競技姿に見て取れる。訓練した舞台人による動きもそうであり、そうした演技を抽象化、象徴化したパントマイム(無言劇、大衆的な笑劇)は古典ギリシア語 pantomimos に発する古代ギリシアの仮面舞踏であるが、初期イタリアのコンメディア・デッラルテが大道芸になり、そこから生まれたものだ。

笑劇、残酷、妖艶。これが融けあった「美(beauté ボテ)」というものは動画でしか表せない特別なものだ。それになるには人が蠢いて生み出すエロスが必要で小川や時計や馬ではいけない。仏語を書き連ねたが、その語感はゲルマンにもアングロ・サクソンにもなくラテン起源のもので、ラテン語は知らないのでフランス語の “感じ” で表したくなる。ニューヨークで全裸ミュージカル『オー!カルカッタ』を観た。初めから終わりまで登場人物は全員が全裸でダンスやパフォーマンスをくり広げる。それはそれで美しい場面がたくさんあったが、あの健康なエロスはからっと乾いたアメリカンなものだ。笑劇、妖艶はあっても残酷を欠くのである。ローマ皇帝を描いた映画にある残酷さ。死と向き合った快楽、その裏にある人間というはかなく愚かな生き物の露わな生きざま。これをへたに理性で隠し立てしないのがラテン文化であることは多くのイタリア・オペラの筋書きを見ればわかるだろう。

ラテン民族である「フランス人」という言葉は多義的で民族的ではなく、植民地をすべからくフランス文化圏にしようとした汎フランス主義の産物とでもいうものだ。スペインもそうで、南米でインカ帝国を殲滅した残虐さは目に余る。現地文化を同化することなく認め生かした英国の植民地政策とは対極にあり、大陸において日本軍が参考にしたのは仏国式だったといわれるが大きな誤りだった。欧州におけるフランス文化圏の東側はライン川だが、その西岸にいたゲルマン系にそれが被さって混血が進んだ地域がベルギー、オランダ、ルクセンブルグのベネルクス三国である。言語も宗教もしかりだ。ベルギーの首都ブリュッセルは当初はオランダ語を話すゲルマン民族のフラマン人が多かったが今はフランス語話者が多数であり、私見だがブリュッセルのフレンチ・レストランはパリに劣らぬクオリティだ。

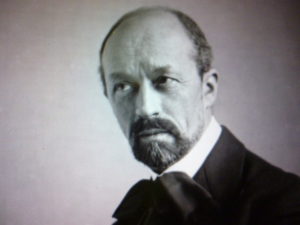

そういう複雑な文化、宗教の混合がアマルガム状となった結末という意味でのフランス音楽というと、僕の脳裏にまず浮かぶものにアルベール・ルーセル(Albert Roussel、1869 – 1937)のバレエ-パントマイム「蜘蛛の饗宴」がある。蜘蛛が嫌いなためジャケットもを見るのもおぞましかった当初、この曲がこんなに好きになろうとは想像もしなかった。ドビュッシーが7つ年上、ラヴェルが6つ年下のルーセルはベルギー国境の街トゥールワコン出身、フラマン系のフランス人である。海を愛し、18才で海軍兵学校に進んだ経歴の持ち主で、中尉に任命されて戦艦スティクスに配属され当時はフランス領インドシナだった地域(現在のベトナム)に赴き、そこに数年滞在した。海軍の軍人だった作曲家はリムスキー・コルサコフもいるが、軍人の志と音楽愛は別物というのは僕もわかる。第一次世界大戦が始まると敢然と戦地に出て運転手を努めるのだから軍人の志も半端なものではなく、いわば二刀流であったのだろう。

しかし同時就業は無理である。音楽愛が勝った25才で退役し音楽の道に進むことになる。そしてもう中年である44才の1913年4月3日にパリのテアトル・デ・ザールで初演されたこの曲は成功し、堂々パリ・オペラ座のレパートリー入りを果たした。この道は王道なのだ。シャンゼリゼ劇場でいかがわしい興行師ディアギレフがやってる際物のロシアの踊りとは違う。そういう中で5月29日に「春の祭典」が初演されたが、両曲のたたずまいを比べるならそっちの騒動は納得がいくというものだ。1918年にドビッシーが亡くなるとルーセルはラヴェルと共にフランス楽団を率いる存在になるが、ラヴェルとは対照的に交響曲(4曲)および室内楽のソナタ形式の楽曲が多いのはゲルマンにも近い北フランスの血なのだろう。彼の音楽の色彩を考えるに、大戦後はノルマンディーに居を構えたことは示唆を与える。この地というと僕はロンドン時代の夏休みにドーヴィルのホテルに泊まってモン・サン・ミッシェルへ行ったときのことが忘れられないが、海は地中海のようには青くなく灰色で、波もなければきらめいてもいない。それでも、海がもっと青くない英国人は競ってここに避暑に行くのだ。彼の管弦楽はラヴェルと比べるとそういう色だと思う。

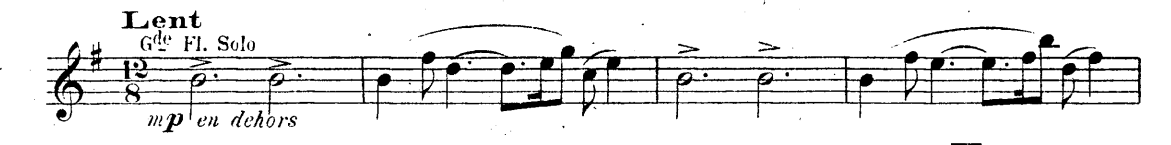

この曲の冒頭、d-aの五度に弦がたゆとうBm-Amの和声。これにふんわり浮かんで歌う、ふるいつきたくなるようにセクシーなフルートのソロはこの楽器の吹き手なら誰もが憧れるものではないか。

ここの効果たるや音というよりも色彩と香りが際立つ。これぞフランスに入った時に感じるあのときめきを思い起こさせてくれる。何度だって行きたい。だから蜘蛛がこわい僕がこの曲を愛好するのは仕方ないのである。しかしこのフルートは庭で昆虫が女郎蜘蛛の巣に誘い込まれる「いらっしゃいませ」の様子を描いているのだから恐ろしくもある。音楽は庭の昆虫の生活を描いており、昆虫が蜘蛛の巣に捕らえられ、宴会を始める準備をした蜘蛛が今度はカマキリによって殺され、カゲロウの葬列が続いて「いらっしゃいませ」の回想から平穏で静かなト長調のコーダになり、チェレスタとフルートのほろ苦い弔いのようなa♭が4回響いて曲を閉じる。何度きいても蠱惑的だ。フランスの昆虫学者ジャン=アンリ・ファーブルの昆虫記にインスピレーションを得て書かれたバレエ-パントマイムは笑劇、残酷、妖艶の大人のミックスという所である。

無声劇の痕跡として音楽が昆虫の動きを追って素晴らしく animé(生き生きと快活)であり、デュカの「魔法使いの弟子」を連想させる。このままディズニーのアニメに使えそうな部分がたくさんある。また、誰も書いていないが、オーケストレーションはリムスキー・コルサコフ直伝というほど僕の耳には影響を感じる(シェラザードと比べられたい)。もうひとつ、非常に耳にクリアな相似はペトルーシュカ(1911年、パリ初演)である。ルーセルは当然聴いているだろう。彼の楽曲の真髄は表面的な管弦楽法にはないが、パリに出てきた北フランス人として興隆し始めていたバレエ・ルッスのロシアの空気は無視できるものでなかったろうし、別な形ではあるがバスクの血をひくラヴェルもリムスキー・コルサコフの管弦楽法およびダフニスの終曲にボロディンの影がある。

全曲版と抜粋版(交響的断章)がある。

全曲版

第1部

前奏曲 Prélude

アリの入場 Entrée des fourmis

カブトムシの入場 Entrée des Bousiers

蝶の踊り Danse du Papillon

くもの踊り 第1番 Danse de l’araignée

アリのロンド Ronde des fourmis

2匹の戦闘的なカマキリ Combat des mantes

くもの踊り 第2番 Danse de l’araignée

第2部

カゲロウの羽化 Eclosion et danse de l’Éphémère

カゲロウの踊り Danse de l’Éphémère

カゲロウが止まる Mort de l’Éphémère

カゲロウの死 Agonie de l’araignée

カゲロウの葬送 Funérailles de Éphémère

交響的断章

アリの入場 Entrée des fourmis

蝶の踊り Danse du papillon

カゲロウの羽化 Eclosion de l’éphémère

カゲロウの踊り Danse de l’éphémère

カゲロウの葬送 Funérailles de l’éphémère

寂れた庭に夜の闇は降りる La nuit tombe sur le jardin solitaire

ルーセルは虫眼鏡で観察するほどの虫好きだった。アリ、カブトムシ、蝶を食いながら生きる蜘蛛、そしてカマキリ。これは人間界の生態に擬せられる。懸命に羽化して踊って生を楽しみ、すぐ命が尽きるカゲロウ、これもはかない人間の姿の象徴だ。そしてカブトムシが蜘蛛の巣にいったん捕獲されていたカマキリを逃がし、饗宴の準備をしていた蜘蛛を食ってしまう。これが世だ。こうして笑劇、残酷、妖艶はひとつになるのである。

演奏時間は全曲だと約30分、断章はその半分ほどだ。火の鳥、マ・メール・ロワと同様だ、これだけの素晴らしい音楽はまず全曲版を聴かないともったいない。

デービッド・ソリアーノ / ユース オーケストラ ・ フランス

全曲版だ。とても美しい。フルートの彼女、とっても素敵だ。これぞフランスの音。若い奏者たちが母国の美を守ってることに感動する。アンサンブルの水準も高い。指揮のソリアーノにブラヴォー。

アンドレ・クリュイタンス / パリ音楽院管弦楽団

交響的断章なのが残念過ぎるが、僕はこの演奏で曲の真髄に触れた。冒頭フルートの官能的なけだるさ!あっという間に魅惑の虜である。オーボエ、ホルンのおフランスのおしゃれ、チェレスタの目くるめく光彩に耳を澄ませてほしい。木管はもちろんハープの倍音まで効いていて夢のような17分が過ぎてゆく。西脇順三郎の「(覆された宝石)のやうな朝」はこんなではないか?なんということか、モーツァルトのコシ・ファン・トゥッテの6重唱のように木管があれこれ別なことをしゃべっている。アンサンブルが雑然となるが節目でピシッと合う。パントマイムの面目躍如。こういうのはフランスのオケでないと無理だが、フランスだって今時はこうはしないよ。ドイツ風に縦線を合わたアンサンブルでは綺麗にまとまるが毒にも薬にもならない。それでおしまい。この毒にあたるともう抜け出せない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______デュカ, ______ルーセル

ST

8/26/2022 | 1:53 PM Permalink

南仏エズの城塞跡から望んだ光景が忘れられません。フランスは人と自然(土地)がほんとうに融け合っている印象で、それが奇跡的に見えました。フランスの音楽や絵画の夢みるような雰囲気と人々の暮らし方はわたしのなかでも繋がっています。ニース郊外にひっそり残されたローマ時代の兵士と薔薇のモザイクを見ました。遺跡もありました。この辺りにいたのがガロ・ローマ人(聖書にも小アジアのガラテア人)だったと後から知って薔薇にもなるほど、そうラテンぽくもなかったのです。

書かれていたように、植民都市ミックスや貴族の広大な土地管理もきっと後代の美的感覚に恩恵を与えてきたのですよね。アジアでもヨーロッパの植民地の中心だったところが美しい観光地として栄えているのは皮肉ですが事実ですし。そして軽井沢や清里のようなのも…。ですからマルティニークのアグリコール・ホワイトラムを amazon で購入するのはわたしにとって罪ぶかいです(笑)。

明治の日本も「八紘一宇」と言ってもつまり「列強参入」だったのでしょうから、わたしのような人間には世界が富士の裾野であるというのが文字通り物理的にそうでない限り(!)愛国心のようなものは持てませんが(フィジカルへの愛憎混じる感覚から解かれねばなりませんでした)、どんな個々の人をも理解するようにはしていきたいです。ショスタコ5番は悲しい音楽に聴こえます。

虫たち!

ST

8/26/2022 | 2:06 PM Permalink

明治でなく昭和です、失礼しました…

東 賢太郎

8/26/2022 | 10:24 PM Permalink

ヨーロッパの観光地はほとんど行きましたが、絵になると感じた処はフランス、次いでイタリア、スペインが多いですね(著名画家の数も比例してます。ドイツの画家はあまり聞かないですね)。3国とも(独もそうですが)南北で民族がちがい食事も酒も音楽も挨拶もちがいます。同じ国内でそうですから独仏伊西のそれぞれの差は顕著で独、露の音楽家が仏ものをやる(あるいはその逆も)それなりにチャレンジであると思います。独語圏(フランクフルト・チューリヒ)に5年半住んで、ライン川西岸(仏)との対立は解けようのないことがよくわかりました(日中韓ほど露骨にやりあいませんが本音はそう違わない)。英語が国際語になったのはいくつか理由がありますが、欧州(大陸)のどの言葉でもないというのもひとつでしょう。音楽は各国の精神風土が現れていますからとても面白いですね。特にフランス物のそうした背景はなかなか日本人にはわかりにくいです。ドビッシーとラヴェルを曖昧模糊の概念である印象派のレッテルで一緒こたに論じるのは僕にはとても違和感があります。ルーセルは本稿に書いた通りです。彼はその両人のどちらとも違います。

ST

8/29/2022 | 3:09 PM Permalink

そうなんですね。わたしにはあまり細かく区別はつきませんが、印象派とのそういった後付けの文脈とは別に、土地のもっている空気というか、その空気を吸った作家のセンスといいますか、そういうごく個人的な感覚上の共通点をふと見出します。わたしが南仏に行ったのは5月でしたが、文字通り、見るものすべてに色数が多かったです、そして陰影もくっきり。

Auprès de toi est la source de la vie ; par ta lumière, nous voyons la lumière.

vie, vent, vin, vert …Vの名詞はいいですね! ヘブライ語で「風」は「(神の)息」「霊」とおなじルーアハだということで、vent d’éspoir もなんとなく、ここではない何処かへの憧憬のような。

地続きに民族入り乱れていると、アイデンティティも自主性も発揮していかなけらばならなくなりますね。しかし喧嘩はスタジアムでやっていただきたい…。

東 賢太郎

8/29/2022 | 7:02 PM Permalink

印象派は絵画でできた概念で、グレコ・ローマンを規範とする新古典主義を否定し、神話、聖書の題材、アトリエ制作、静物画、線の技法から離れるmovementを当初は揶揄した言葉でした。これを音楽に転用するのは無理がありますが、本稿に書いたように、野外で虫眼鏡で観察した昆虫を動画的に音にした曲を比喩的にそう呼んでみたい気持ちは理解します。

「文字通り、見るものすべてに色数が多かったです、そして陰影もくっきり」

そうですか。僕は色の見え方が違うのでどうかと思ってましたがやはりそうなんですね。それを目で見たimpressionを音にするフランス人の作業が絵画のmovementに空気として「同期した」のが音楽の印象派とされているものと思います。だから絵画と違い個人的な感覚上の共通点で「技法」として定義するのは難しいですね(”絵の具”がワーグナーが壊した和声であるぐらい)、そういうのはアートの歴史では「派」とは呼ばないです。ドビッシーは生粋のフランス人ですがラヴェルはスイスとスペインの混血なんですね。特にお母さんは少数民族のバスク人だ。おそらくコンプレックスになっていたしローマ賞の「ラヴェル事件」にも無縁でなかったと想像します。そういうことも優しく斟酌して包みこんだ上でするのが「大人の音楽鑑賞」というものなのです。そういえばマルティニークのアグリコール・ホワイトラムは飲んだことないので買ってみます。

ST

8/31/2022 | 11:58 AM Permalink

ひとりで屋外で意識を分散させると、光と音と物の動きに幻惑されてじぶんの眼が世界に溶けだしていく、じぶんの輪郭もあやふやになっていきます。動く光(色)によって画面を震わせたいくつかの絵画は、わたしの感覚的には印象というよりリアルな快楽をおもい起こさせます。おかげで主観上等! な雰囲気がぐんぐん進行していったとおもうので、その意味では音楽のほうが堅牢かなと感じます。

大人の音楽鑑賞ですか…そもそも大人のフリをしているだけなので(笑)…いや東さんの書かれていることはちゃんと聞いていますよ、頑張っています! ただ蘊蓄が先にあると素人の耳にはそれに沿って聴こえてきはしまいかと…。

ホワイトラムは Trois Rivières Blanc しか飲んだことがありませんが、ご家族にもサンペレLIMONATAなどで割って差しあげるだけでお父さんさすが! となりますきっと。