ドビッシー「海」ピアノ三重奏版の快楽

2022 AUG 27 0:00:08 am by 東 賢太郎

あらゆるクラシックの中で最も好きな曲というと、間違いなく迷うのはドビッシーの「海」だ。もう50年も聴いているのに飽きるということを知らない。これから週2回ペースで聴いても死ぬまで飽きないことは確実だ。食べ物ならばそういうものはあるが、寿司、スキヤキ、天ぷらは好きだけど週2はきつい。僕の場合はカレーがそれだ。「今晩はカレーよ」といわれ、晩になって別なものに変更されているともうだめだ。レトルトでこっそり夜食してメタボの道を行くことになる。

「海」は僕にとってアポロンでなくディオニソスである。むしろ生理的な快楽であるといっていい。誰にでもそうとは思わないが不思議なスパイス効果があって、冒頭のティンパニの h音のロールが流れ始めると心のある部分が目覚め、心拍数が徐々に上がり、脳内にアドレナリンが回り始め、やがてエンドルフィンだかドーパミンだか快感物質が分泌され、やがて恍惚、金縛りになる。他のことが意識から吹っ飛んでしまうので、目の前で何がおころうと誰に声をかけられようと無反応のトランス状態になっていると思われる。心は空洞になっているのだから、たった25分でこんなにストレスを払拭できる曲もない。

ただし非常に危険でもある。人間に「持って生まれたココロの波長」があるとするなら、始めから終わりまで自分と共振しまくるからだ。要するに、すべての音符が、あらゆる旋律、フレーズ、リズム、和音が「おいしい」。おいしくて仕方ない。僕はいかなる甘言もハニートラップにも屈しない意志の強さは持ち合わせていると自負しているが、「やってくれたら秘蔵の『海』をおきかせしますよ」とそそのかされればやってしまう危険がある。

麻薬的に好きなのは第1楽章のコーダで、ここの強烈な「おいしさ」の具合はとても一言では表せない。フルートとハープが雨上がりに差し込んでくる太陽の光を神の来臨の如くおごそかに暗示すると、ホルンの荘厳な和音があたりをオーロラのように緑白色に照らし、ついに雲が割れて燦燦と陽光が降り注がれる。トランペットとシンバルの閃光が天空を疾駆すると色とりどりの花火が頭の中で打ちあがって目まいがし、高潮すると思いきや静かに治まって幽寂のしじまに消えていく。

そしてこの楽想は第3楽章のコーダでまた自信満々に持ち出されるのだ。極上の美酒のようなあの和声が全管弦楽の強奏で荘厳に唱和され、波しぶきを暗示する音型を従者に従えながら天空をオレンジに染めあげる。まばゆい黄金色の金管にシンバルの銀色の粉がキラキラとふりまかれ、やおら快速で疾走をはじめると、全打楽器が荒れ狂った高波のように打ち鳴らされ、壮麗なトリルで最高潮に達したディオニソスの快楽をティンパニの一撃が毅然としめる。

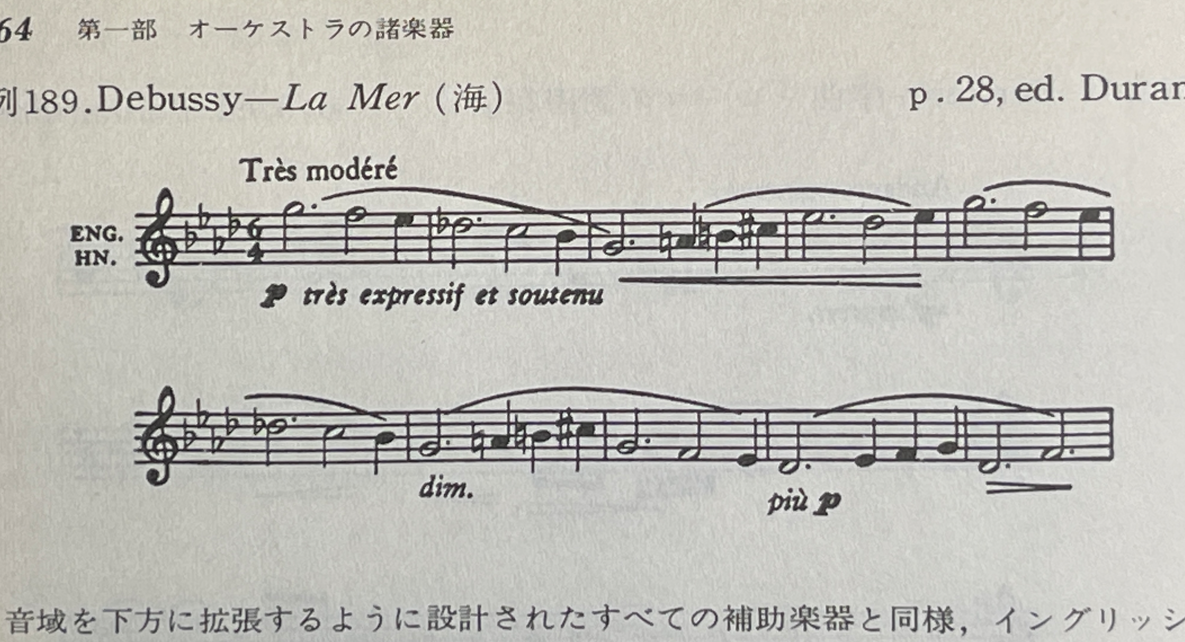

何という素晴らしいスコアだろう。まるで宝石箱をのぞいたような管弦楽法のワンダーランドではないか。米国の作曲家ウォルター・ピストンは著書「管弦楽法」でこの作品から14箇所も引用し、第1楽章のコーダ直前のイングリッシュ・ホルンと独奏チェロのユニゾンを「両楽器は一つのもののように混じり合い、どの瞬間においてもいずれか一方が目立つということがない」と書いた。これだ。

ほんとうだ。どなたも耳を澄ませばわかる。まるで魔法で新しい楽器を一つ創りだしたかのようだ。

ドビッシーが書いた真に交響的な3つの楽章。これしかないのにかくも驚くべき完成度は何なんだろう。それが言葉の真の意味において、創意に満ち満ちた、今もって聴くたびに新しいと感じさせられてしまうやり方で細部の細部まで精密な工芸品のように彫琢されているというのは人間の気まぐれの仕業にはとても思えない。後期ロマン派のドイツ音楽の管弦楽が厚みをつける「足し算」なら、「海」はどの声部どの和音も厳格に吟味し、楽器を切り詰めてミニマルにする「引き算」なのだ。だからすべての音色の混合に格別の意味があり、クリスタルのような薄水色の透明感がオーケストレーション自体に宿っている。とりわけ第2楽章は頂点のできばえを誇っており、スコアは眺めるだけで一個の芸術品のように美しく、メシアンやブーレーズの作品を注意深く聴く人は、おそらくこの楽章が彼らをも驚嘆させたことが伺えるだろう。

オリジナルの管弦楽版からバージョンダウンするとその味は当然に失われるが、ピアノ2手版、4手版、2台版もこれまた非常に面白い。つまり、スケルトンだけでもピアノソナタとして聴ける魅力的な楽曲であるということだ。ところが先日、ピアノ・トリオ版をyoutubeで初めてきき、これがまた発見だったのだからたまらない。ピアノだけに比べると、Vn、Vcの肉づきの旨味がインパクトを与えていてまた違った味わいになっているのである。管弦楽版では聞こえない声部がくっきりと現れ、意外な音律のずれがあったり、リズムの絡みがこうだったのかと目から鱗だったりする。

Boston Trioの腕前は充分で、このライブ録音のできばえについてああだこうだ野暮なことを書くのはやめておく。それよりなにより、3人の優れた音楽家がこのバージョンをやろうと思ってくれた瞬間にもうブラボーである。

Mov1

Mov2

Mov3

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ドビッシー

西村 淳

8/28/2022 | 9:27 PM Permalink

これは良いものをご紹介くださいました。

アレンジはスコットランドのサリー・ビーミッシュですね。見事なものです。とても楽しめました。

ビーミッシュはカザルスの「鳥の歌」をチェロ独奏曲として編曲しています。イッサーリスがアンコールでよく採りあげており、このアレンジは彼の要請だったのかもしれません。実演でも経験しビーミッシュの名前が私の記憶に刻まれました。

「鳥の歌」はカザルスが国連本部で「カタルーニャの鳥はピース、ピースと鳴く」と訴え演奏してから50年余り。今こそこの音楽が望まれているに違いありません。

東 賢太郎

8/29/2022 | 12:08 AM Permalink

管弦楽曲のPトリオ版は他にもありますが、なにもあえてその編成でやらなくてもと思ってしまうものが多いです。ところがこの「海」は、3つの楽器におとすのは難しかったと思いますが、Pトリオならではという作品に仕上がっていて価値があり、ご紹介させていただいた次第です。「海」はピアノだけだと平板になってしまい、弦楽器向けに書いたフレーズが死んでしまいます。このバージョンは聴いていてそういう部分の満足度が高く、ご指摘のとおり見事なものと思います。