イリーナ・ヴェネジアノのショパンについて

2024 JUN 13 15:15:31 pm by 東 賢太郎

いま仕事で頭がいっぱいであり息が抜けない。経営者に休日はない。何をしても、ジョギングしても野球を見ても晴れない。好きだからストレスはないのだが、頭の方は元気いっぱい、いけいけ状態なので、気を使ってマッサージでも行ってやらないと体が壊れる心配はある。どうしようもないかというと、一つだけ救いがある。ピアノだ。いくら弾いても一向にうまくなる気配はないが、5,6時間も没頭できるし、その間は仕事の回路が無になってクーリングオフできるのは非常にありがたい。

ピアノを触りだすと好き嫌いはともかくショパンは避けて通れなくなる。僕のようなお粗末な技術でもそれらしく鳴る曲があるからで、同レベルに聞こえる曲でもシューマンやブラームスは弾きにくくて手が出ないがショパンは弾けたりする。その辺の技術的な根拠は知らない。軍隊ポロネーズ、子犬のワルツは弾いていたことがあるがどうも曲が浅い。好きなのはワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1や、簡単だが奥深い前奏曲第4番ホ短調、第15番変ニ長調(雨だれ)のような曲だ。聴くと弾くでは対象認識が異なり、ショパンは好きなのだ。

娘たちが習っていたバラード1番。これは聴くのも大好きだが、弾くのは無理である。だから同曲に関してはやむなくツィマーマンのDG盤を大事にしている。この人、技術も感性も素晴らしい。難所を易々とクリアして自在だ。何事もそうだが、「自在」というレベルまで行かないと一頭地ぬけたことはできない。音楽の場合、そこからは演奏者の人間性が出る。一般に解釈というが、要するにどういう “人となり” かということだ。聴き手には、それに合うあわないで感動の度合いが変わるし、そこが醍醐味でもある。

知らない弾き手の人間性を探り、自分と合うスクールの人を見つけて応援する。これは僕の生まれつきの本性であり、こうして音楽について散文を書くこともそこに源泉があって尽きることがない。同じことを広島カープの二軍を見て田村、佐藤、二俣らの若手に感じているし、なんでクラシックと野球なのかはわからなくても結構だが、ひとことで言うならこれが我が “人となり” なのだ。音楽や演奏家を「評論」する気など毛頭ない。自分と合うかどうかだけであり、合うから書いているのであり、そもそも良い演奏の規範があるなどと思ってない。演奏家を目指す皆さんはそんなありもしない砂漠のオアシスを目指してもゴールはないし、聴き手にお薦めがあるとするなら、自分の好きなのをお聴きなさい、それだけだ。

僕はNEXTYLEというサイトを作っていろんなジャンルで世界に挑戦する日本の若者たちのビデオを作成し、youtubeにアップしている。音盤をCDRにしてアップしているのと同様ビジネスでも慈善でもない。単純に、意気軒高な若者を応援するのが趣味なのだからどうしようもない。僕がショパンコンクールに関心があり、かつて幾つか稿を重ねたことがあるのも、あの場というものはそれのクラシック版だと考えているからだ。上位入賞者ばかりが著名になるが、僕は1,2次予選敗退者まで見る。隠れた才能を見つける喜びは格別で、何より、すべての参加者がチャレンジャーなのだ。ジャンルこそ違え、自分もそういうティーンエイジャーだった。だから好きなのだ。

本稿は先日youtubeで見つけた25歳のイタリア人ピアニストに触発されて書いている。2010年にセミファイナルまで進出(三次予選で敗退)した、Irene Veneziano(イリーナ・ヴェネジアノ)のバラード1番がそれだ。

何という素晴らしい歌、デリカシー、品格だろう!これにはぞっこんになってしまい、彼女をぜんぶ聴いた。このバラードが技術を競う側面のあるコンクールで品評されるのはしのびなく(というより、本来、無意味だろう)ショパンをうまく弾く人は数多いるが、この品格というものは練習して作れるものではない。できるのは技術までであって、そこから先の自在の領域で出るものはその人そのもの次第という、良くも悪くもどうにもならないものだ。

たとえば35小節目から次小節への入りとそこからのテンポ、壊れそうにせつないデリカシー、僕はここが大好きで、ツィマーマンが大変見事だがヴェネジアノも匹敵する。名だたる大家を含め、ここを詩的に弾いてくれる人はほとんどいないのである。譜面にそういう指示はなく、音符の裏を読むかどうかという話だからまさに人となりにかかってくる。ちなみに2010年の優勝者ユリアンナ・アヴデーエワのバラード1番はこちらだ(別な機会の演奏)。

うまいというならこれだろう。それを競って大向こうを唸らせるコンクールという場は聴き手にとっては一種のショーである。アヴデーエワの技量と個性が大器であることは認めるが、個人的にはロシア人のショパンのような手あいのものがこの作曲家を苦手にしていることにも気づく。ショパンはフランス人とスラブ人のハーフだからロシア人が弾いてどうのということはないが、個人的にはラテン寄りの解釈が肌にあうようだ。

ショパンの楽譜は素人でも弾けそうな曲調が一転して激して6連符に5連符が重なる部分が現れたりする。これを数学的に正確に弾くのはプロでもまず無理であり、弾いたとて聴き手も認識できない。恐らく1小節に同時に弾けというある種のテンポ・ルバートの指示で厳密な音価は求めておらず、ごしゃごしゃと錯綜した効果を求めたという意味ではオーケストレーションに近い。プロがそういう難所をどう処理するかは聞きどころだし、弾く方はそういう聴衆を意識もするだろう。F難度だG難度だと、だんだん平行棒や吊り輪の体操競技みたいになっていく恐れも秘めた譜面であり、当時はなかったコンクールという場の設定はそれに拍車をかけるリスクを覚えざるをえない。

ヴェネジアノはそういった微細なことにまで譜面をじっくり勉強しましたという演奏をする人でもなければ、まったく無視で音符を爆発的に音化して満場をおおと言わせるピアニストでもない。ただただ全身から「ショパン好き」の気が発しており、寝ても覚めても彼の音楽を弾いていたいというオーラがじわじわと聴き手に迫り、特に好きではない僕のような者でも内面から温めてくれるという稀有な音楽家とお見受けする。ピア二ストであれ指揮者であれそういう姿勢こそ演奏家にあらまほしきものと考えるし、決して技術で劣ってもいないが体操競技系に向かう趨勢には目もくれなさそうな彼女のスタイルに共感するものがある。

これだけ濃い音楽を奏でられる人が3次で落ちてしまう。コンクールの価値の方が大丈夫かと心配になる。

僕はこの嬰ヘ短調ポロネーズをがんがん鳴らす演奏が大いに嫌いである。演奏家のせいではあるが音楽にその芽が内包されている。ところがここではファツィオリの低音が深く鳴って尋常でないものが宿り、下品にならない。稀有の演奏だ。

プッチーニが好きでなければこういうものは弾かないだろう。誰の編曲か、あるいは自身のものか、いいねえ、ボエームを観たくなるね。

この人はその後も欧州で多くのコンクールで上位入賞している(パリの「Tim Competition」で第1位とグランプリ)。現在39歳だがスターダムに登っている様子はなさそうで、演奏後のお辞儀を見ると当人もそういう趣向の人ではなさそうだ。このことはCDが売れなくなった音楽産業の問題でもあるのだが、それが作りあげてきた20世紀の大家とは何だったのかという根源的な問題をも喚起する。ホンモノのピアニストが等閑視され、派手な技巧とパフォーマンスがないと売れないという傾向が進むとクラシックの文化は滅びる。

グローバリズムの時代がそれに拍車をかける。それは世界のアメリカ化であり、さらに進めば芸術のディズニー化というおぞましいものが待っている。民族文化は破壊され、世界の大衆はどんどん幼稚になる。選挙は彼らによるファン投票と化し、腐った民主主義は独裁制の揺籃となる。そんな潮流の中でロシア人とイタリア人のショパンを論じてみようなどという試みはもはや用をなさないだろうが、僕はそういうナンセンスに逆行したい人間である。ロシア人が好んでプッチーニ・パラフレーズを弾くとは思えないし、幼時からの音楽言語が演奏の底流から消えると考えるのは日本人が味噌汁を飲まなくなる心配をするようなものだと信じるからだ。

最後にモーツァルトのK.488を。2015年、フランクフルトで開催された「ドイツ国際ピアノ賞」のファイナルだ。

このコンチェルトをこんなに優しく寂しくエレガントに弾く人を僕は聴いたことがない。第1楽章から悲しさが漂うのは驚くべきだが、少しも人為的なものがなく音楽は常にピュアだ。といってペライアやルプーのような珠玉をころがす美音に徹するわけでもないというユニークなアプローチといえる。白眉は第2楽章。ソロのフレーズでふっと間をあけ、何かに戸惑ってたゆとうような様はロマンティックを超えてオペラティックである。彼女のショパンにもみられるが、ピアノフォルテでこの発想はでなさそうでありモーツァルトの意図ではないだろう。彼は先進的な音楽を書いたのであり、それを紡ぎ出したヴェネジアノの感性と知性に脱帽するしかない。まだ若い。この人はさらに進化するだろう。訪日の記録はないがリサイタルを聴いてみたいし、できれば話をしてみたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

最高のモーツァルトP協全集はデレク・ハン

2024 APR 2 14:14:08 pm by 東 賢太郎

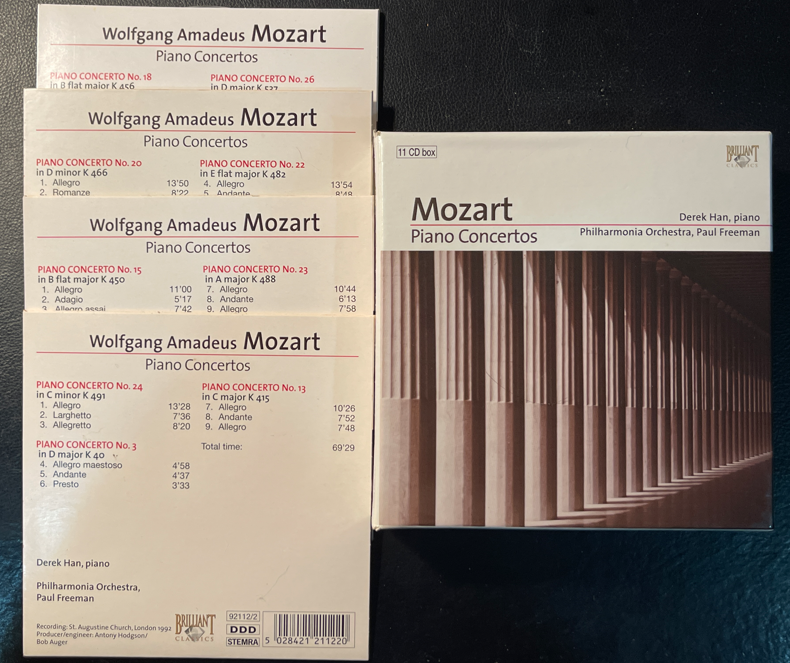

メンデルスゾーンの「無言歌集」をyoutuneで聞きながらぐっすり寝てしまった。目が覚めると、というか、ふわふわした夢の終りの方で、鳴ってるなと意識に入ってきたのがモーツァルトのピアノ協奏曲第15番だった。これはいいな、誰のかなと画面に目を凝らすと「Derek Han(Pf)、Paul Freeman conducting Philharmonia Orchestra」とある。

「モーツァルト自身の予約演奏会の看板作品だったピアノ協奏曲を、今日はだれの演奏で楽しもうか」というささやかな迷いはクラシック音楽愛好家だけに許される究極の贅沢である。僕はヘブラー、ペライア、アシュケナージ、内田、ブレンデル、バレンボイム、アンダ、ツァハリス、シュミットを全集で、そして全集という弾き方をしないカサドシュ、R・ゼルキン、シュナーベル、リパッティ、バックハウス、カッチェン、フィルクシュニー、L・クラウス、ハスキル、ソロモン、ハイドシェック、ルフェビュール、フライシャー、スコダ、ピリス、グルダ、カーゾン、モラヴェッツ、バーンスタイン、ショルティ、プレヴィン、フランクル、タン、ヤンドー、M・フレージャー、シュテファンスカ、ティーポ、ラローチャ、ミケランジェリ、リヒテル、ギレリス、クリーン、ランドフスカ、ポリーニ、アルゲリッチ、グールドあたりも全部持っている。二度と聞かないのもあれば一生ものもある。ここ10年ほどは買っておらず最近のピアニストに有能な人がいる事情は聞こえてはいるが耳で確かめていないのだから、20世紀のピアニストならほぼ漏れなく知っている人間ということになる。

初めて買ったモーツァルトのレコードが大学生になってすぐ(1975年5月)に生協で見つけたフリッチャイの交響曲第40、41番で、ピアノ協奏曲となるとヘブラーの26、27番であり、これの購入は7月を待ってのことだからいかに奥手だったか。どちらも廉価盤(ヘリオドール、フォンタナ)ゆえの購入であり、ベートーベンもしかりなのだが、欲しかったわけでなくクラシックの王道、深淵に立ち入らねばという気合から、即ち不得意科目の参考書を買うようなもので、結局どちらもそんなには聞いておらず、没入したのはブラームス交響曲第1番やマーラー巨人の方が余程早い。モーツァルトは翌年にスイトナー(S31,35,36,38)とハイドシェック(PC23,25)の廉価版でやっとやってきた感じがしたがそこ止まり。こうして20代でかじってはいたが、まだ聴いたとはとてもいえない。

最初に魂から気に入ったモーツァルトの協奏曲はペライアの14番だ。全集録音は1975-84年だがそれを知ったのはロンドンだから84年のことだ。まだCDよりLPの時代で、出たてほやほやの全集がコヴェントガーデンのレコードショップに飾られていてとても買いたかったが、苦しい家計にはとても高価だ。仕方なくボストンでフィルクシュニーで聴いた24番の一枚と、家内の許しで3枚組のコンサートアリア集ならということでそっちを買った。つまり僕がモーツァルトを少し紐解いたといえるのは30代になってからなのだ。そこから嗜みがビッグバンのように始まっているから僕のスタイルの原型はそこにあり、次いで内田、ヘブラーもそこそこ好きになり、関心は徐々にオペラと宗教曲に行った。30歳の好みは40代、50代、60代と自分の中でワインのように熟成して今に至るが、これがクラシックの奥深さというものなのだろう。ペライアの協奏曲全集は文句なしの金字塔である。いま聞き返しても、どれもがもぎたてのレモンのように瑞々しく素晴らしい。24番を買ったつもりが裏面の14番がもっと好きになり、モーツァルトが作品目録の記述を開始した作品に偶然に僕の起点があったのも奇遇というものだ。

50余年のモーツァルト遍歴を重ね、それが内側でそこそこ熟成したと思われるいま最も頻繁に棚から取り出し、死ぬまで手離さないだろう全集。それが冒頭のデレック・ハン盤だ。ハンは中国系の、そして指揮者のポール・フリーマンはアフリカ系の米国人である。中国・アフリカ・米国。欧州に長く住んでウィーンに何度もモーツァルト詣でをした僕としては程遠い国々であり、並みいる大家ではないこの選択は意外に思われようし、自分でもそう思うのだが、これが抗いようもない感性の選択なのだ。音楽に人種も宗教も国境もない。ハンとフリードマンのモーツァルトPCはだいぶ前にi-Tuneで24番を片っ端からきいた折に偶然みつけた。誰だこれはと思ったが、ピアノもオーケストラも録音も非常に素晴らしい(ロンドンの聖アウグスティヌス教会)。指の回りのキレがcrispyで清冽。チェンバロ、ピアノフォルテ、クラヴィコードの時代に生きたモーツァルトの協奏曲を現代ピアノで弾くにせよ、その要素は大事と僕は思う。録音として超ミクロの耳で聴くとperfectではないが、彼はCD録音はライブの代替にはならなずミスをしないことに意味はないと語っており、ライブに近く作為なしの自然体で最上級なこのバージョンは見事というしかない。全曲がそのクオリティだ。したがって自動的に僕のモーツァルトのピアノ協奏曲全集No1だ。

同じことが指揮のフリーマン(1936 – 2015)にもいえるのだから困ってしまう。フィルハーモニア管の木管が何と美しい音で鳴ることか!このオーケストラはロンドンbig5でも特にプライドが高くティンパニは指揮者が誰であろうが楽団のパート譜に固執するなど並の指揮者では御しにくいので有名だ。ここでは弾き振りのアシュケナージ盤より同じ奏者たちの自発性がありながらピアニストの感性に寄り添って知的にコントロールされ、それが前面に出て音楽美を邪魔することがないという奇跡のようなことが成し遂げられている。楽器のクラリティ、ピッチ、アンサンブル、まさしく完璧だ。こんなことが伊達や酔狂はおろか、カネをばらまいてでもできるはずがない。31歳でミトロプーロス国際指揮者コンクールで優勝。30国以上で100を超えるオーケストラを指揮したこれだけの有能な指揮者に楽員は敬意を払っているのだろうが大衆には相応の知名度がない。人間界の不条理だ。

ハンとフリーマンの24番だ。何度聴いても心の底から熱くなる。僕がこの曲に欲しいものすべてがある。

ハンの両親は博士で夫人はスキー靴メーカーノルディカのオーナーの娘である。5000万ドル(70億円)の遺産を相続し、彼はファンド会社を設立して金融マンと二足のわらじになった。だからどうということもない、それが朝飯前の人にとってそれはそれなのだ。モーツァルトを感じ切り、音楽に奉仕することに徹している。それはどのピアニストもやりたいことだろうが、僕が心の底から満足した実演も録音も僅少であるのだから、誰にもできるわけではないことが証明されている。一流の人同士の差はごくごく僅少で、それが何かを言葉にするのは難しいが、丸めていう言葉がMusikalität(音楽的)だ。曖昧ではあるがハンについてはそれを使わせてもらうしかない。調べるとこの全集は廉価盤だったのに廃盤だ。大家の名にこだわる一般層にはあまり売れず、全曲を所有したいコレクター層には売り切ってしまい、モーツァルトをよく知らないがBGMで流したい層(ほとんどいないだろう)に売ろうとしたのか。文化財の浪費という以前にハンとフリーマンに申し訳ないという気持ちすらある。僕はアジアやアフリカの人を持ち上げたいわけでも何でもない、何事も「ホンモノ主義」であって、だから仕事もそれを貫いて生きてきたし、こういう社会の愚かな歪みは看過できない性格に生まれている。

彼の音楽がストレートに訴えかけてくるのは技術の恩恵ばかりではない、むしろパーソナリティにあったことを下のビデオで僕は強く感じた。シュナーベルが「当世の最高のベートーベン弾きといわれることをどう思うか」ときかれ「何でも弾けるよりましじゃないかね」と答えたアネクドートを子供の時に聞いたと言っているが、普通の子供に意味が分かるやりとりではない。ジーナ・バッカウアーが坊やもう一曲弾いてといい、のちにリリー・クラウスが弟子に取り、ジュリアード音楽院を18歳で卒業した何物かを彼は持っている。ポリーニもそうであったように、これだけの技術があっても彼は真に共感のある曲しか弾かなかったのだろう。

彼の音楽がストレートに訴えかけてくるのは技術の恩恵ばかりではない、むしろパーソナリティにあったことを下のビデオで僕は強く感じた。シュナーベルが「当世の最高のベートーベン弾きといわれることをどう思うか」ときかれ「何でも弾けるよりましじゃないかね」と答えたアネクドートを子供の時に聞いたと言っているが、普通の子供に意味が分かるやりとりではない。ジーナ・バッカウアーが坊やもう一曲弾いてといい、のちにリリー・クラウスが弟子に取り、ジュリアード音楽院を18歳で卒業した何物かを彼は持っている。ポリーニもそうであったように、これだけの技術があっても彼は真に共感のある曲しか弾かなかったのだろう。

ここで聴けるショパン。演奏会ではない、まさに知り合いが家でひょいと弾いてくれる at Home なものだ。これが聞き流すわけにいかない。傾聴させ引きこまれる何かがある。何度も聴いているが退屈と思っていたイ短調のワルツの何と素晴らしいことか、こんな良い曲だったのか、練習してみたいと思ってしまう。こうした力を僕はこの人のパーソナリティと呼ぶしかない。

感動して涙が出た。ラフマニノフ第2協奏曲第2楽章のクラリネット・ソロのくだりだ。ハンの言葉による音楽描写の見事さをお伝えしたいが、英語であれ日本語であれ僕の貧困なボキャブラリーでは言葉というものにならない。この人は音楽の神髄に触れている。これほど平易な言葉とポスチャーで伝わってくるのは奇跡のようだが、だから彼は言語でそれができ、もっと雄弁にピアノでもできるのだ。どちらも僕の及ぶところではなく、こんな人が世にいたのかと何度もくりかえし見てしまい、その都度に「まさにそうだね」と感じ入ってしまった。その彼がクラリネット・ソロを書いたラフマニノフの能力を神の如く讃えている。そのテーマ、その楽器がどうのということではない。書かれたもののマジカルな力についてである。作曲家という人智の及ばぬ存在。その人の書いた音楽を何千回、何万回であろうと聴くたびに手を合わせて拝みたくなるのだが、それこそが僕がクラシック音楽を愛するゆえんであることをハンのスピーチで悟った。

あの旋律はラブロマンスだ。人の数だけまったく異なった体験として “それ” はあったにもかかわらず、人種も宗教も国境もなく、どの国の誰でもがあれを聴けばそれのことを思う。そうなるだろうという思いでラフマニノフはあの音符を書いた。それはそういう気持ちを喚起するために使われる音楽のクリシェ(和声やメロディの常套句、文法)ではなくすぐれてオリジナルなものだ。演奏家はそれを感じ取り、聴衆に伝える。そのために真剣に楽譜を読むのだが、同じものなのに年齢を重ねるとともにその時々で違う角度から違う姿が見え、新しい気づきがあり、作品が自分の変化を映し出してもくれる。自分の中でワインのように熟成する。そう語るぐらいは誰でもできようが、ハンはそれに人生をかけた人だということが語り口から如実に伝わる。口だけのくだらない人が世にはびこる今日この頃、なんというすさまじきビデオであろうか。

この人とお会いして何時間でも音楽談義をしたかった。彼がピアニストだからでも金融マンだからでも東洋人だからでもない、そう思わせてくれる人間が地球上にいた、それだけで嬉しくて泣けてくる。ハンはコロナとワクチンについても語っている。もう少しましなのが出ればと。このビデオは2020年12月より前に撮影されており、僕より2つ若い彼がそれで亡くなったのは2021年4月8日だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

パリの息吹(魅惑の「マ・メール・ロア」)

2023 SEP 17 23:23:37 pm by 東 賢太郎

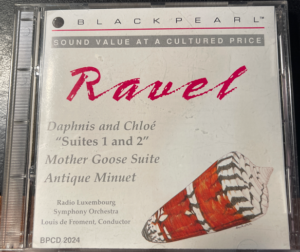

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

ルイ・ド・フロマン(Louis de Froment、1921 – 1994)というフランスの指揮者を知る人はオールドファンだけだろうか。ルクセンブルグ放送交響楽団のシェフとして貴重な録音を残した名指揮者であり、プーランクの弟子でありプロコフィエフとも親交があったガブリエル・タッキーノとサン・サーンス及びプロコフィエフのピアノ協奏曲全集をVOXレーベルに録音している。後者は僕の愛聴盤であるし、ダリウス・ミヨーが自作自演集の一部を指揮させるほどお墨付きの指揮者でもあった。

VOXは1945年にニューヨークで出来たレーベルで、ありがたい千円台の廉価版だった。ファイン・アーツQのハイドンのカルテット、ハンガリーSQのモーツァルト(ハイドンセット)、アビー・サイモンのラヴェルやラフマニノフなど学生時代の米国旅行であれこれ買いお世話になってはいたが、いかんせん粗製乱造の工業製品という風情の米国盤は欧州盤に比べて品質が劣っていたのがデメリットで、となると、アーティストも欧州では一流でないのかと根拠のないイメージができてしまい、ブレンデルもスクロヴァチェフスキーも僕はVOXで知ったものだからそれを払拭するのにしばらく時間がかかった。ルイ・ド・フロマンもそうだ。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

彼のラヴェルの管弦楽作品は88年に写真の安っぽい装丁で出た廉価CDをロンドンで見つけた。当時、暇があればCDショップをのぞくのが日課だったのだ。特に期待はなく、単に安いから買っただけだ。棚に埋もれていたのはそれなりの程度の演奏に聞こえたからだろう。ところが昨年9月、何の気もなく偶然に聴き直してみてマ・メール・ロアに瞠目した。伴奏指揮の便利屋ぐらいに思っていた不分明を恥じ、そこですぐyoutubeにアップすることになる。

多言を弄する気はない。ぜひ皆さんの耳でご体験頂きたい。

ルイ・ド・フロマンはフランス貴族の家系である。だからというわけではないが、このラヴェルは初めから終わりまで犯し難い気品のようなものが一本ぴんと貫いているように感じる。ドビッシーにそれはいらないがラヴェルには不可欠の要素であり、品格を感じない演奏はサマにならない。つまり、田舎くさいラヴェルなんてものは存在しないのである。彼自身はスイス人の父とバスク人の母をもつ市民の家系だが、精神の地平は遥か高みにあった。

僕にとってパリはどんな街かといえば、何度も往っていたころはどうということもなかったが、遠くなってしまった今は雑多な思い出がぎゅっと詰まった玉手箱のようなものだ。マ・メール・ロアはそれに似つかわしい音楽であり、これをあるべき姿で響かせるにはそれなりの人となりが要る。彼にはそれがあったということであり、いいなあと嘆息してパリという都会の息吹を思い出すしかない。昨今の音楽演奏の水準は高まり、この程度の技術での演奏はどこの楽団もできる時代だが、玉手箱から美しい宝石だけを取り出して見せてくれるこのような至福の演奏はついぞ聴かなくなった。音楽がエンタメではなく文化であると感じる瞬間であり、こういう演奏ができるアーティストがはやり歌の歌手みたいに時代とともに忘れ去られるならクラシックがクラシックたる時代も去ったというべきかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マルクスの唯物史観で音楽と世相を斬る

2023 JUL 19 1:01:10 am by 東 賢太郎

先回、音楽演奏のスタイルは録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰の上で決まっているという考えを述べた。レコードの発明で音楽がポータブルな物(国際商品)になって、目に見えない「聴衆」なるものの嗜好が売り上げを決めるメカニズムができる。時代で変化する嗜好の動態はレコードの売上げでわかるのでそれは演奏会場の座席数しかチケットが売れなかった時代にはないデータとなり、経営者が動向を把握分析して先取りし、そのスタイルの作曲家や演奏家を探してきて売り出すという

先回、音楽演奏のスタイルは録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰の上で決まっているという考えを述べた。レコードの発明で音楽がポータブルな物(国際商品)になって、目に見えない「聴衆」なるものの嗜好が売り上げを決めるメカニズムができる。時代で変化する嗜好の動態はレコードの売上げでわかるのでそれは演奏会場の座席数しかチケットが売れなかった時代にはないデータとなり、経営者が動向を把握分析して先取りし、そのスタイルの作曲家や演奏家を探してきて売り出すという マーケティングによって嗜好を操作することまで可能になる。これが資本家が利益を上げた分け前として音楽家を億万長者にする魔法の幕開けとなった。それがカラヤンとバーンスタインという斯界の頂点にあるエリートふたりに血眼の競争をさせ、その精華として我々は何の苦労もなく3つのマーラー9番という宝を手にしている(写真)。そしてそれを聴いてしまった我々は並の9番にはもう飽き足らなくなり、それが次世代演奏家のハードルとなってさらにレ

マーケティングによって嗜好を操作することまで可能になる。これが資本家が利益を上げた分け前として音楽家を億万長者にする魔法の幕開けとなった。それがカラヤンとバーンスタインという斯界の頂点にあるエリートふたりに血眼の競争をさせ、その精華として我々は何の苦労もなく3つのマーラー9番という宝を手にしている(写真)。そしてそれを聴いてしまった我々は並の9番にはもう飽き足らなくなり、それが次世代演奏家のハードルとなってさらにレ ベルの高い演奏を生むだろう。マーラー自身が認めた解釈かどうかはともかく、この3枚が9番演奏のスタイルに大きな影響を与えたことだけは間違いない。もちろんそれは両人の指揮者としての抜きんでた才能あってこそだが、録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰の上で彼らが踊らされることでできたものでもあったのだ。

ベルの高い演奏を生むだろう。マーラー自身が認めた解釈かどうかはともかく、この3枚が9番演奏のスタイルに大きな影響を与えたことだけは間違いない。もちろんそれは両人の指揮者としての抜きんでた才能あってこそだが、録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰の上で彼らが踊らされることでできたものでもあったのだ。

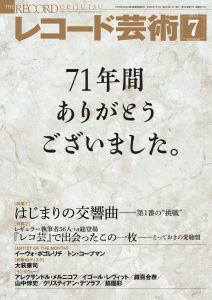

そして、カラヤンもバーンスタインも世を去り、音楽はストリーミングサービスをサブスクでが主流になった。音源は配信会社が所有してアーティストに再生回数に応じて料金を払う仕組みだ。音楽はレコードの出現で物として世界に拡散したが、もはや物体化も拡散も不要で「コンテンツ」なるサーバー上の記録(メモリー)の一部になった。この記録は無尽蔵に膨大で人類が価値と思うすべてであって、アカシックレコード(宇宙情報概念)の一部を形成し、音楽も何もジャンルの垣根すらない。ましてクラシック、ポップスの分け目もない。そこに新しいマーラー9番が加わることの価値の増分は「1(いち)÷ 全宇宙情報」(=ほぼゼロ)だ。カラヤンはマーラー9番の新譜発売で大金を手にしたが、今なら発表時の価値は「予想再生回数×単価」である。レコード会社は予想のリスクを丸々負っていたが、配信会社は負わない。自分のリスクだから演奏家は聴衆の嗜好に寄り添うようになる可能性がある。つまり、恐るべきことだが、指揮者やピアニストもユーチューバーと同じになるわけだ。富豪に なる可能性はそのゲームのルールのもとでなら消えたとはいえないが、「ウケ狙い」に淫するならシリアスなアートの創造には至ってそぐわしくない事態になりつつあると案じるしかない。その新世界ではドビッシーの演奏スタイルの変遷など余程の物好きでもなければ気にもかけず、「亜麻色の髪の乙女」や「月の光」ばかりが甘くてお気楽なポップアート好きや、おしゃれ狙いの廉価なフレンチレストランのオーナーさんの間でたくさん再生されるだけの世の中になるだろう。シリアスなファンに読まれ、影響力もあったレコード芸術誌はこのテクノロジーという「下部構造」の変化によって消えていったのである。

なる可能性はそのゲームのルールのもとでなら消えたとはいえないが、「ウケ狙い」に淫するならシリアスなアートの創造には至ってそぐわしくない事態になりつつあると案じるしかない。その新世界ではドビッシーの演奏スタイルの変遷など余程の物好きでもなければ気にもかけず、「亜麻色の髪の乙女」や「月の光」ばかりが甘くてお気楽なポップアート好きや、おしゃれ狙いの廉価なフレンチレストランのオーナーさんの間でたくさん再生されるだけの世の中になるだろう。シリアスなファンに読まれ、影響力もあったレコード芸術誌はこのテクノロジーという「下部構造」の変化によって消えていったのである。

カラヤンは旧ビジネスモデルであるレコード時代の申し子である。演奏家として恐らく最大の受益者でもあり、レコード➡CD、モノラル➡ステレオ、アナログ➡デジタル、ライブ➡スタジオの4つのテクノロジーの進化の組合せがもたらす再生音響イフェクトごとに録音を重ね、同じ曲を別な演奏で何度も聴くクラシック音楽なる定義そのものの商品化、固定化にも多大な貢献をしたことで富を築いたビジネスマンでもあった。多くの場合それをもってしてかどうかは明確にはされなかったが、「彼のアートは浅薄」とする論調が昭和時代に頻出し、識者・マニアの間ではカラヤンを誉めることは恥という空気すらあった(日本の特殊現象だ)。その論者たちが真価を理解できるならば彼以外の誰があのペレアスを製作できたかと問えば黙るしかなかろう。カラヤンの資産額は彼が聴衆に与えた喜びに比例したという意味では彼は疑似資本家であり、大谷翔平選手は全くそう考えてもいないだろうが彼も変わらない。野球なら是だがアートでは非だという人は芸術至上主義者でクラシックを神棚に祭って拝む自分を愛していたい人かもしれない。金銭動機は不純だとして、自己の喜びが減殺されようともあってはならないと考える人は共産主義者か社会主義者かその信奉者になり得る人だろう。

前稿の考察はマルクスの唯物史観をモデルにしたと書いたのは僕が共産主義者だからでも社会主義者だからでもその信奉者になり得る人だからでもない。理論として優れていると思うからだ。そうであっても地球上全部が共産国になっていないのは人間は理論で動いていないからだ。唯物史観を敷衍するなら、皆さんが人生と思っているものの実体も、皆さんが「下部構造」の上で踊ってきた意識も意図もせぬお姿であり、その結末だった可能性が大いにある。誰も生まれた時代、国、地域、学校、家庭から自由ではいられず、それらが変われば上部構造である自分も変わっているはずだが、ほとんどの人はそれに気がつかないのだ。かくいう僕も、5つの外国に住んだから「下部構造」はその都度に激変し、僕という人間は物凄く変化したはずだが、どこがどう変わったかはまったくわからない。なぜなら、ずっと日本にいたらどうなったかを知らないからだ。きっと英語は話せずカラオケで歌を探すのに苦労しなかったろうぐらいのものだ。

英語という言葉の日本侵略は凄まじい。僕も皆さんも受けた学校教育は日本語だが、そのコンテンツは西洋発の言葉、概念、理論の日本語訳である。デモクラシ ーもそれだ。意味は市民革命の歴史を理解しないと分からず、教科書で民主主義と覚えたものがそれと思い込んでやってるデモクラシーはカレーライスとハヤシライスぐらい別物だ。僕は長かった英語漬け時代というものがあり、瞬時に反応を迫られる教室や職場ではやむにやまれず英語でものを考えていた。つまり頭の回路はかなり西洋人になってしまっているかもしれない。とするとこうして日本語を書いていて、何かがそうなる以前と違っていないと不思議だが、それも自分ではわからない。書きたいことにぴったりした日本語がどうしても見つからない時に妥協が嫌なので英単語やカタカナ語で示す方を選択したり、ドメスティックな右翼的日本人と話してまったくウマが合わないなあと感じたとき、それがそういうことなんだろうと思うぐらいだ。

ーもそれだ。意味は市民革命の歴史を理解しないと分からず、教科書で民主主義と覚えたものがそれと思い込んでやってるデモクラシーはカレーライスとハヤシライスぐらい別物だ。僕は長かった英語漬け時代というものがあり、瞬時に反応を迫られる教室や職場ではやむにやまれず英語でものを考えていた。つまり頭の回路はかなり西洋人になってしまっているかもしれない。とするとこうして日本語を書いていて、何かがそうなる以前と違っていないと不思議だが、それも自分ではわからない。書きたいことにぴったりした日本語がどうしても見つからない時に妥協が嫌なので英単語やカタカナ語で示す方を選択したり、ドメスティックな右翼的日本人と話してまったくウマが合わないなあと感じたとき、それがそういうことなんだろうと思うぐらいだ。

例えばドビッシーやブルックナーみたいな音楽はドメスティックな右翼的日本人にはたぶん「好まれない」だろう。「わからない」は知的でないという含意があるので避けるが、それは僕が煮物が苦手であり味が「わからない」と言われても構わないのと同義だという注釈を付して、彼らはわからないと思う。これは面白いとか旨いとか本能的なレベルの話、つまり「下部構造」が違うということであって、何を笑うか(sense of humor)が人種や文化によって異なるのもそれだ。どっちであっても上でも下でもないし別にドビッシーがわかる人が知的であるともぜんぜん思わないし、僕にとってクラシックの「聴衆」と野球場の「観衆」は何も違わない。なぜなら僕にはどっちもエンタメであるからで、ではエンタメが社会で上か下かなんてことは考える意味もない。学校の成績が1番なら知的ではあろうが社会でそれがどう活きるかというと超ドメスティックで知的とは程遠い右翼的日本人の下で働いて幸せな人もいる。

つまり学歴もそんな程度のものであって、「下部構造」にはなって何らかの影響を人生には及ぼすがそれが上部構造である人生そのものになるわけでも何でもない。だからそれにこだわるなんてことはおよそナンセンスであり、何度も書いてきたが、「いまあなたは何ができますか?」以外に人生を決めるものはない。受験会場で優秀なパフォーマンスを発揮して難関校に合格しても、それはその会場で何ができたかを示すだけだ。問題はそれを終世まじめに懸命に磨いて維持できるかどうかだ。僕が認知症になるまで現役でいられそうなのは、体が元気なことと、いまできることを更に磨くのが趣味だからで、学歴のおかげでもドビッシーがわかるからでもない。それをやらずに親ガチャと嘆いたり、やって成果を得た人の足を引っ張る発言をしたりというのは居酒屋のいい憂さ晴らしネタにはなろうが、他人(親も他人だ)をああだこうだ言って安定する精神が自分の下部構造だったなんてことになるとその人たちの「自分」はどこにいるのだろう?悲しいことではないか。

かようにマルクスの唯物史観は、彼が意図したものからは逸脱するが、動態的なあらゆるものを思考解明するツールとしてはけっこう使える。静的に見れば三段論法、数学なら連立方程式だが、動態を分析するに必須の時間概念を内包した観察である点で哲学の弁証法に近いもの(またはそれそのもの)である。もういちど話を音楽に戻そう。 CBSがブーレーズを投入した1970年時点でレコードのアナログでのステレオによるスタジオ録音は進化の極点に達しており、現に数年後のバルトーク(左がそれ)でSQ5なる5チャンネル録音の製品化が試行された(オーディオ装置側の制約で商業的には成功しなかった)。その誘因は60年代にライバルの米マーキュリーが高解像度(HiFi)録音で一定の成功をしたことだろう。CBSはそれにマウントを取り新しいディメンションのオーディオサウンドを作るべくタレントを探し、適材のブーレーズを仏国から連れてきて目的を達した(これがアウフヘーベンにあたる)。その成功のほとんどは演奏家の能力に負うものであることは疑いがないが、あの場合はサウンドのキャラが表裏一体としか考えられず、仮にEMI、DGがブーレーズを使っても同じ成果は得られなかったと僕は感じる。逆にサウンドを作るCBSのエンジニアチームのキャラがブーレーズに化学反応を起こしてああいう微視的な演奏スタイルが確立したとも思える。

CBSがブーレーズを投入した1970年時点でレコードのアナログでのステレオによるスタジオ録音は進化の極点に達しており、現に数年後のバルトーク(左がそれ)でSQ5なる5チャンネル録音の製品化が試行された(オーディオ装置側の制約で商業的には成功しなかった)。その誘因は60年代にライバルの米マーキュリーが高解像度(HiFi)録音で一定の成功をしたことだろう。CBSはそれにマウントを取り新しいディメンションのオーディオサウンドを作るべくタレントを探し、適材のブーレーズを仏国から連れてきて目的を達した(これがアウフヘーベンにあたる)。その成功のほとんどは演奏家の能力に負うものであることは疑いがないが、あの場合はサウンドのキャラが表裏一体としか考えられず、仮にEMI、DGがブーレーズを使っても同じ成果は得られなかったと僕は感じる。逆にサウンドを作るCBSのエンジニアチームのキャラがブーレーズに化学反応を起こしてああいう微視的な演奏スタイルが確立したとも思える。

つまり下部構造の変化が生んだ新しい世界における名演である。しかしブーレーズが指揮台でそこまで意識していたかどうかはわからない。プロのポップス歌手に「自分が適当に歌った声やギター演奏がスタジオでマイクを通すとまるで別物の “売れるレベル” になっちゃうんですよ(笑)」という話を聞いたことがあ る。ブーレーズのあの「春の祭典」(左がそれ)だが、僕がアップしたyoutubeに元CBS関係者が下さったコメントによると「第1部の序奏は異例に早い朝8時に集合して録音を始めたが、とりあえず朝一で流して弾いてみた練習のテープがベストという結論になり、それが採用された。だからホルンのミスが残った」ことが判明している(冒頭Fgを伴奏するフレーズの最後の音価だ。ちなみにカラヤンのマーラー9番79年盤もセッションなのにクラリネットにミスがある)。現場で奏者のミスまで聴き分けてマネージしなくてはならない指揮者が、完成品がスピーカーから流れる音を想像しながら棒を振るのは現実的でないと考えるのが普通だろう。世界最高レベルの知性を持ったブーレーズですら下部構造には気がつかないのだ。

る。ブーレーズのあの「春の祭典」(左がそれ)だが、僕がアップしたyoutubeに元CBS関係者が下さったコメントによると「第1部の序奏は異例に早い朝8時に集合して録音を始めたが、とりあえず朝一で流して弾いてみた練習のテープがベストという結論になり、それが採用された。だからホルンのミスが残った」ことが判明している(冒頭Fgを伴奏するフレーズの最後の音価だ。ちなみにカラヤンのマーラー9番79年盤もセッションなのにクラリネットにミスがある)。現場で奏者のミスまで聴き分けてマネージしなくてはならない指揮者が、完成品がスピーカーから流れる音を想像しながら棒を振るのは現実的でないと考えるのが普通だろう。世界最高レベルの知性を持ったブーレーズですら下部構造には気がつかないのだ。

マルクスの唯物史観モデルの有用性は共産主義国家繁栄に至るまでには発揮されていないが、そこへのステップとしての使い道は共産主義者、社会主義者がよく 心得ている。時間は少々かかっても効果を得る確実性は高いので、上部構造を変えるためには下部構造を変えればいいということをだ。下部構造は世間には見えにくいので、それをいじくったこともその真の目的も大衆は気がつかない。仮に気がついても「たいしたことでないですよ」と嘘を喧伝しておけばそのうち忘れる。だから、誰かが政治的・法律的上部構造をじんわりと変えようと目論むなら、いきなりそれをやろうと軋轢をおこして行動するのは得策ではない。下部構造を変えておけば、やがて唯物論的に、あたかも自分たちの責任でない事後的な残念な現象であるかのように目的は達成されるからだ。

心得ている。時間は少々かかっても効果を得る確実性は高いので、上部構造を変えるためには下部構造を変えればいいということをだ。下部構造は世間には見えにくいので、それをいじくったこともその真の目的も大衆は気がつかない。仮に気がついても「たいしたことでないですよ」と嘘を喧伝しておけばそのうち忘れる。だから、誰かが政治的・法律的上部構造をじんわりと変えようと目論むなら、いきなりそれをやろうと軋轢をおこして行動するのは得策ではない。下部構造を変えておけば、やがて唯物論的に、あたかも自分たちの責任でない事後的な残念な現象であるかのように目的は達成されるからだ。

米国民主党のバイデンを祭り上げてる極左勢力がそう考え、自民党の仮面をかぶった極左議員に強行採決させてしまった「LGBT理解増進法」なるものはまさにそれだ。軋轢をおこして行動するという得策でないことを稚拙にもやったので、良識ある有権者には策略の魂胆がばれてyoutubeでは批判の嵐になってしまった。それが支持率を下げていることを御用マスコミがマイナンバーカードのせい だと嘘をたれ流しているが、それ自体が有権者に見抜かれているからそうなっているのだ。この1年、岸田政権下で日本は恐ろしいほどひどい国になってしまった。終わったわけではない、現在も劣化は着々と進行中だ。世間の犯罪事件のあれこれを眺めるだけでも、そのおぞまし過ぎる中身と件数の多さは絶句するばかりで僕はこんなものはかつて見たことがない。日本の「下部構造」が土台から腐り、腐臭を放ち、うわものである社会が瓦解を始めている。そこにさらにエイリアンの卵みたいな恐ろしい法律が民意も問わず無理くりに制定されてしまったことは、将来の日本史の教科書に大書すべき大失態である。この岸田政権と自民党の愚行だけは僕は許し難い。こんな法律は、下部構造となって化け物の卵が孵化してしまう前に次の政権が廃止しなくてはならないと主張することで本稿を閉じる。

だと嘘をたれ流しているが、それ自体が有権者に見抜かれているからそうなっているのだ。この1年、岸田政権下で日本は恐ろしいほどひどい国になってしまった。終わったわけではない、現在も劣化は着々と進行中だ。世間の犯罪事件のあれこれを眺めるだけでも、そのおぞまし過ぎる中身と件数の多さは絶句するばかりで僕はこんなものはかつて見たことがない。日本の「下部構造」が土台から腐り、腐臭を放ち、うわものである社会が瓦解を始めている。そこにさらにエイリアンの卵みたいな恐ろしい法律が民意も問わず無理くりに制定されてしまったことは、将来の日本史の教科書に大書すべき大失態である。この岸田政権と自民党の愚行だけは僕は許し難い。こんな法律は、下部構造となって化け物の卵が孵化してしまう前に次の政権が廃止しなくてはならないと主張することで本稿を閉じる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ドビッシー演奏進化論》

2023 JUL 17 1:01:27 am by 東 賢太郎

ベロフの前奏曲集にがっくりきて僕のドビッシー鑑賞は頓挫した。79年には就職、82年に結婚、留学とてんやわんやで、84年にロンドンに赴任するまで進展はない。大英帝国の都には圧倒された。フィラデルフィアも160万都市だったがそこに立つと “おのぼりさん” だ。クラシック・コンサート環境も別世界の豊穣ぶりで、何を聴こうか頭がくらくらしていた。待てば海路の日和ありとはこのことだ。翌年(85年5月28日)にバービカン・ホールでミケランジェリがドビッシー前奏曲第2巻を弾いた《僕が聴いた名演奏家たち(アルトゥーロ・ミケランジェリ)》。衝撃だった。ここから僕のドビッシー遍歴は再開する。録音が出るのを待ったが、満を持したのだろうか発売はその3年後、1988年のことだった。

ミケランジェリの前奏曲集第2巻

ミケランジェリはドイツ・グラモフォン(DG)のアーティストだった。第1巻はアナログ録音だがこちらはデジタルで、CDなるフォーマットの音はオケはいまひとつだがピアノ、特にデジタルはいい。解釈の好き好きはあろうが、このクラスのピアニストのセッション録音はそれ自体がいわば作品であり、役者のブロマイドのようなものだ。こういうものが産みだされ、聴き手は熱く反応していた。なんて楽しい時代だったのだろう。それはとうに去り、演奏を大上段から評論するレコ芸のような場も消えてしまった。

イタリア人ピアニストのフランス物をドイツ企業が録音した。面白い。欧州連合(EU)の英米(EMI、CBS)への反撃に見えた。いま僕は「ドビッシー演奏進化論」を大上段から論じようとしているが、その切り口は普通の音楽論ではない。クラシックは同じ曲を演奏するので演奏スタイルの変容は大事なポイントで、僕はそれを「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」と理解している。

ちょっとややこしい話で恐縮だが、これはカール・マルクスが、

政治的法律的上部構造は、生産関係を中心とする経済のあり方(土台=下部構造)に規定される

とした唯物史観をモデルにした私見だ。音楽の演奏というものは19世紀までは家庭や貴族の屋敷やコミュニティのなかだけで行われたが、20世紀にレコードというメディアが発明されたことで拡散し、無尽蔵の数の「聴衆」という目に見えない聴き手が産まれた。するとメディアの所有者は聴衆を拡大したくなる(資本の論理)。このプロセスが「下部構造」である。これは独り歩きし、関わっている演奏家やエンジニアや経営者の意図や意志とは独立したものとして、上部構造である「演奏スタイル」に影響を与え、変容をもたらすという考え方だ。

ドビッシー演奏の進化を論じるには、まず、下部構造の基底であるヨーロッパというものがひと口にヨーロッパといえるほど単純ではないことを強調する必要がある。例えば、英国が2020年にEUを離脱(ブレグジット)して物議をかもしたが、あれは移民問題で片づくものではない。英国は必要ならヨーロッパのふりをするがヨーロッパと思われたくはない。同胞という考え方はなく支配者か服従者しかない。だから必要なら日本と同盟するが平気で原爆も落とす。EU(=独)が同胞などまっぴらごめんで、仏と手を握るのはヒトラーにパリを占領されて恨み骨髄の相手を独との喧嘩に引き入れたい時だけだ。僕は当時そのど真ん中にいて企業分析の仕事をしており、そういう支配階級の英国人たち相手に商売し、音楽鑑賞を楽しみながらもどうしても音楽界のそういう部分に目が行っていた。

イタリアオペラ、ドイツ物、フランス物はクラシック・レパートリーの保守本流である。EUがそれを独占し、英はそれを商材とした録音屋、メディアに過ぎない。これを英のインテリがいかに不快に思っているかはグラモフォン誌を読めばわかる。自国の作品や演奏家びいきが目立つのだ。ヘンリー・パーセルはJ.S.バッハと並ぶ巨匠であり、エルガーこそブラームスの真正の後継者である。もちろんあからさまには書かない。中庸、公平を繕いながら巧みなレトリックでそう思わせるのである。ただ、持たざる者はインテリジェンスを磨く。それが武器になると知った時、勝者となり得るのだ。

ワイン業界が好例だ。EUは葡萄農家、英はワインの商社である。なぜ葡萄がとれない英が商社になれたのか。それは巨大市場の米国が出現したからだ。元来ワインは地産地消であるが(スイスは今でもそうだ)、19世紀にボトリング技術の発明で品質を保ったまま輸送可能な “国際商品” になる。独仏伊の農家は生産だけで食える。商社になってライバルである隣国のワインを売る気もない。葡萄畑がない英は独仏伊なんでも置いてあるスーパーマーケットになれ、国際語である英語で商品説明ができた。米国の客にはそれが便利だった。ちなみに我が国でも、町のパパママ商店をスーパーが席巻して問題になった。商店は専門家だが、肉屋が魚屋はできない。一般の消費者は専門性よりワンストップの利便性を選ぶということだ。

クラシック音楽もEU内で地産地消されていたが、20世紀にレコードの発明で輸送可能な国際商品になった。こちらも米国が大きな消費地だ。トスカニーニをNBCが大枚をはたいて雇い、普及し始めていたラジオで流すと当たった。ナチを逃れてユダヤ系大物演奏家が亡命し、CBSがスーパーとなってレコードを売るとこれがまた当たった。彼らはフルトヴェングラー、カラヤンの渡米は拒絶した。このおかげで独DGは生き残り、仏・伊の商店はスーパーに対抗できず潰れるか買収された。そして20年後にカラヤンとバーンスタインの激突というクラシック音楽界で最大の権力闘争という形をとって、第1、2次世界大戦の投影ともとれる独vs英米、すなわちDG対EMI / CBSの激戦を展開することになるのである。

戦いの狼煙は、DGが敵軍CBSの顔であるバーンスタインを囲い込むための重要な布石を打ったことだろう。77~79年にベートーベンの交響曲全集を手中のウィーン・フィルを与えて完成させたのである。これに対し、EMIは1978年に敵軍DGの顔、カラヤン / ベルリン・フィルを起用してドビッシーの「ペレアスとメリザンド」という大物を録音した(カラヤンは終戦直後はEMIのアーティストでありオペラを除き合計CD87枚分の録音を同社に残している)。目には目をである。これはカラヤンの凄さを世に痛感させたメルクマール的大名演といって過言でなく、EMIにやられてしまったのは失態だった。この前後のDGのフレンチ物のラインアップというと貧弱で、バレンボイム・パリ管のドビッシー(78~81年)があったが彼はまだ青く、めぼしいのはカラヤンの「海・牧神」(85年)ぐらいだ。これがペレアスのインパクトを凌駕したとは思えず、弱みを見事に突かれたわけだ。

いっぽう、ユダヤ系である米国CBSがDGに仕掛けたもう一つの攻撃がある。ブルーノ・ワルター / コロンビア響の肝いりで始め、バーンスタインを後継者に据えていた「マーラー作戦」のグローバル展開だ。バーンスタインは1971~75年にウィーン・フィルとマーラーチクルスを行い、9番だけは同オケを率いてカラヤンの牙城であるベルリンのフィルハーモニーザールに乗り込んで演奏したが、敵陣に将軍が攻め込んだかのようだった。ドイツ人指揮者にはナチスの政治的事情があったからマーラーはDGのアキレス腱だった。対抗上67~71年にバイエルン放送響で全集を作るが、指揮はチェコ人のクーベリックである。カラヤンが5番を73年に、4番を79年1月にベルリン・フィルで録音したのが参戦の皮きりになるかと思われたが、後続は76年にイタリア人のジュリーニがシカゴ響で9番、77年にイタリア人のアバドがウィーン・フィルで4番、同年に小澤征爾がボストン響で1番と、ドイツ人指揮者の起用はなく遠慮した物腰だった。

それが一変し、両陣営の激突が表面化したのが1979年、EMIのペレアスの翌年である。DGの逆襲が開始された。目には目をのお返しで、敵軍の顔であるバーンスタインにカラヤンの正妻ベルリン・フィル(BPO)を与えてマーラー作戦の目玉である9番をライブ録音してしまったのだ(79年10月)。EMI、CBS両方を一手で潰す妙案だが裏切られたのはカラヤンだ。バーンスタインの侵攻に恐怖を覚え、間髪入れずに同じホールでBPOと9番のセッション録音をおこなう(同年11月)。さらに3年後、再度BPOで9番を渾身のライブ録音でおこなって追い打ちをかけ世を驚かせる。しかしこれはライブで熱いバーンスタイン盤がべストセラーになったからだと噂され、この時点で勝負あったと衆目は一致した。バーンスタインを手に入れたDGは80年代にマーラーをウィーン・フィルで録音しアイコンとする。マウントをとれる者はもはや誰もいなかった。カラヤンを切ってでも勝つ手をDGは打ったのだ。

これは表面ではアーティストの戦いだったが、「下部構造」は米独資本家の金儲けと生き残りの闘争である。おかげで我々は世界最高の指揮者ふたりがプライドをかけた渾身のマーラー9番を3つも所有できたのだから何の不満があろう。これが「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」の一例だ。EMIは負けた。クレンペラー、セル、オーマンディ、ミュンシュ、ロストロポーヴィチ、オイストラフらが亡くなってしまい、大物もマーラー指揮者もいないという危機にあった(ドイツ人テンシュテットをそれに仕立てようと試みたが不発だった)。ここでいよいよベロフのドビッシー前奏曲第1,2巻が登場する。1970年録音だ。CBSのブーレーズ「春の祭典」は1969年録音だ。「新世代のドビッシー」を旗印にベロフを売り込もうという戦略がメーカー側にあったかどうかは知らないが、当時の保有戦力の勢力図からはありそうなことだ。当の旗手ブーレーズをDGが引き抜いたことがそれを裏づけるが、意に反して本人が穏健派スタイルに転向してしまい不発に終わる。

冒頭の経緯があってミケランジェリでドビッシーに開眼し、新しい目でベロフの再録音を聴いてみようとなったのは90年代だ。僕のドビッシー受容史に一石を投じてくれたピアニストだ、先入観を捨てて虚心で聴いてみようという気になったのだ。以下、その感想をyoutubeの例を挙げつつ書いてみよう。柴田氏はベロフのメシアン演奏を意識したと思われるが、確かに磨き抜かれた細部を集積するアプローチはメシアンの「鳥のカタログ」のような作品では生きる。それをドビッシーにもってくればそれまで誰も成し遂げていない目覚ましいことがおきる。例えば、前奏曲集第2巻の「花火」だ。電光石火のスパークが奇跡のような音楽を形作るさまには嘆息するしかない。

前奏曲集第2巻第12曲「花火」

だが、第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」はどうだろう。ベロフの群を抜いた長所はエッジの効いた強靭なばねのあるリズムの切れ、尋常でなく速く一音一音でも音価まで正確無比である指回りにあるが、この曲は発揮のしどころがない。必要なのはエーテルのように漂う音の香りと詩情だ。そう書くと言葉の実体のなさ、空虚さに幻滅するのでドビッシーの標題に具体性はないという説に従おう。とすると、各人各様の心にその類のものを醸し出して「標題と遠くないね」と言わせる何物かがあるかどうかと言い換えられる。私見ではそれが物足りない。

第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」

第2巻第1曲「霧」はどうだろう。ベロフの音はカラフルではない。むしろ灰色の淡い霧が全編を覆う。ペダルの効果だろう触感までコントロールされ、ミケランジェリがピアノの音でやろうとしたことを素材の質感まで駆使した一頭地を抜く技術として達成されている。彼が単なるテクニック依存のピアニストでない知性派であることを示し、敬意を表する。この点で、ブーレーズのX線手法のピアノでの旗手にとEMIが期待したという想像はまんざらでもないかもしれない。当時の指揮界では、革命であるその新路線でブーレーズに対抗できる才能はいない。では、ピアノのフレンチ・レパートリーでそれができる者は誰だったか。ベロフしかいない。

第2巻第1曲「霧」

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ベロフのドビッシー》

2023 JUL 14 1:01:31 am by 東 賢太郎

ドビッシーのピアノ作品というと苦い思い出がある。1970年代に一世を風靡したEMIのミシェル・ベロフ盤だ。レコ芸の評論家はベロフ押し一色で、大学生だった僕は困った。ちっとも良いと思わず、ドビッシーがよくわからなくなってしまったからだ。高校時代、初めて弾けるようになったクラシックは「アラベスク1番」だ。管弦楽では「海」のスコアに深くのめりこんでいた。だからドビッシーは心の友のつもりで虚心坦懐にベロフのレコードに耳を澄ましたが、失望のあまり「なんで?」という心の不協和音が高鳴るばかりだった。

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。 そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

それはあながち柴田の売り文句だけというわけでもない。70年代初頭にブーレーズが登場し、管弦楽曲の細部までX線をあてたような高解像度のクラリティが芸術的嗜好の意味で「今風」だったことが背景にあるからだ。LPレコードの録音・再生というエンジニアリングの視点から格好の資質を持ったアバンギャルドの適材が仏国に現れ、米国がニューヨークフィルの首席指揮者として取り込んで米国資本のCBSがレコード録音権を独占するという大きな流れの中での話であった。フルトヴェングラー、カラヤンを断固否定した米国・仏国主導の流れであり、ドイツ以外へのレパートリー(商材)の拡大という音楽界のナチ排斥であり、LP(長時間録音)によって当時はまだ一般の聴衆に未知だったマーラーを主役に仕立てることも可能にしたという意味で商業的にも今風だった。

米仏主導という所が奥深い。米国はフランス革命の理念で成立した世界唯一の実験国家である。だから仏国が自由の女神像を寄贈したのであり、共産主義革命の理念で成立した世界唯一の実験国家であったソビエト連邦と世界を二分するイデオロギーの対立となり、真意は地球を支配する闘争であったから先手を打つべき矛先はアポロ、ソユーズ両計画という宇宙開発にまで向かったのである。女神は仏国のフリーメーソンが米国の同志に贈ったもので、共産主義革命はマルクス、レーニン、トロツキーのユダヤ系が主導したというあまり知られていない側面もある。芸術をかように政治で語るのはいかがかとも思うが、地球を二分するほど社会の深層に食い入った運動が芸術にだけは無縁だったなどということがあるはずはない。何人たりとも生きた時代のそれと無縁ではいられずアートもしかりなのはピカソやショスタコーヴィチの例を挙げるまでもない。

権力は大衆の揺動を画策し、大衆は娯楽を渇望する。だから権力はアメとムチにエンタメを利用する。このことは人間社会の原理と考えてよいほどローマ時代から見られる。僕の職業のエンジニア的側面は証券アナリストであり、歴史の主体であるあらゆる国家・産業・事業・企業・人間をX線をかけるように見る目線から逃れ難いことから、どうしてもエンタメであるレコード産業を事業体として検分したくなる。かくして70年代のユダヤ系米国レコード産業はワルター、バーンスタインによるマーラーの市場開拓とブーレーズのX線的分析的演奏スタイルのユニバーサル化に収益の活路を見出したと結論され、前者は宗教的意味もあるマーケティングだったろうし、後者は第二次大戦での軍事的通信テクノロジーの転用で米国がフロンティアだったことも誘因だったろうという考察に至る。

ベロフはその流れの中で、英国企業EMIが対抗しようと仏国で発掘したピアノ界のブーレーズだったのだ(仏パテ・マルコ二を買収していた)。前奏曲は僕の趣味でないというだけで、名水で仕込んだ辛口吟醸酒のごとき良さはあるし支持者が多いのもわかる。しかし素材がドビッシーというのが失敗だったと僕は思う。彼の音楽は革新的演奏など必要としない。それ自体が痛烈なアバンギャルドだからだ。僕はブーレーズ教の信者としてクラシック界に足をふみいれたが、彼のドビッシーも評価していない(ラヴェルはあんなに素晴らしいのに!)。「海」はブログにしたが、同曲と「遊戯」は彼がストラヴィンスキーで開陳した手法による音響のリアライゼーションに物理的な関心を持ったからで、だからそれが剥げ落ちてしまった晩年のDG盤ドビッシーは買っても聴いてもいない。

柴田南雄が古臭いから捨ててしまえとしたアルフレッド・コルトーの前奏曲を僕はベロフよりずっと好んでいる。それをいうなら録音が残っているドビッシー本人の演奏からコルトーが恣意的に遊離しているかを分析せねばならないがそれは書いてない。仮にそうであったとしても、さらに離れているベロフだけが「新しい感覚」と正当化される理屈は何もない(商業的理由はあるが)。ビートルズは古いからBTSの方が優れていると主張するぐらい音楽演奏を進化論のノリで論じる論拠はないのだから今年のミラノのファッションのモードがどうのというのと変わらない。日本を代表する作曲家が真面目に論じるようなものではなかろう。まあレコード解説をEMIさんにお金をもらって頼まれてそのレコードを貶すわけにもいかないという苦笑の産物なのだと考えておきたい。音楽も政治とカネに無縁でないし、だんだんカネに無縁になってきた昨今だ、将来どうなるんだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン交響曲第3番の聴き比べ(6)

2023 JUL 5 19:19:46 pm by 東 賢太郎

マーラー1番は僕にとって猫のマタタビであるが、それをいうならシューマン3番はどうか。カレーやラーメンやスパゲッティナポリタンに匹敵する。なぜなら、いくら食べても何日かすればまた欲しくなり、これからも何度も食べるだろうからだ。どれも江戸時代まではない伝来の食なのだから、日本人である自分がそうなるのは不思議なことだ。

ウカシュ・ボロヴィチ / ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

このオーケストラは今もって旧東欧圏の味を残している貴種だ。しかも腕はいい上に音楽性の塊だ(第1フルートの女性など本当にうまい!)。こういうのを上質のクラシック音楽というのである。ところがこのオケ、時折来日してもショパンの伴奏と新世界みたいなプログラムばかりでええ加減にせい!といいたい。この「ライン」を聴けばそれがいかにあほらしいか、この音楽家たちに無礼かわかる。この曲はヨーロッパに住まないと分からないかもしれない。それは仕方ない。しかし、そういうものだということを知って何度も聴けば近づくことはできる。その上で(旅行でいいので)ラインガウの宿屋にでも泊まってエバーバッハ修道院でシュパーゲルの昼飯してリースリンクのワインでも2,3本飲めばどなたもよくわかるだろう。なぜこのビデオの聴衆がこんなに幸せに盛り上がっているかを。シューマンがいいなあ・・ってのはある。だが、この曲をこう演奏されると、欧州のどこの人も、ドイツ人が嫌いであっても、欧州っていいなあとなってしまうものが確かにある。指揮者は団員、聴衆と、その喜びを一緒に呼吸すればいい。エンディングで力んでテンポを上げて盛り上げようなんてアホなことはしない。マーラーの改訂もいらない(彼もライン地方に住んでない。さもなくばあんな乱暴なことはしなかったろう)。このオケが日本でラインをやらせてもらえないなら日本文化の悲劇というしかない。シノ―ポリはDSKと来て振っている(指揮者の大変な見識だ)。こっちはオケも指揮者もネームバリューがないから地味なラインじゃ客が入らないという調子だろうが、呼び屋にそう言われれば呼んでもらう方は従うしかなかろう。この見事なラインをどなたも聴いてほしい、いかにそれが間違いか納得されるはずだ。今のままでは何回来てもショパンと新世界の客しか入らない。ということは何百回来てもお互いに何もおきないだろう。これを聴こうと思ったらワルシャワまで行かないといけない。CDも売れないから出てこない世の中になっている。絶望的だ。

レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

冒頭、すさまじい弦のきざみに何が起きたんだとびっくりする。何もこんなに大仰に始めなくてもいいだろう。マーラー版のホルンは控えめだ。後のウィーンpo盤ほどの狂乱ぶりではないが第2主題でテンポを落としたと思うとコーダに向けてアップするのは同様。Mov2はスケルツォだからかやけに騒然として元気だ。Mov4の最後の和音を長く伸ばしてMov5に入る意匠は賛成。Mov5のテンポはとても良いがやはりアンサンブルがどこか騒々しい。心配したとおりせっかくの良いテンポを最後は盛大に加速して終わる。バースタインは歴史に残る天才ではあるがやっぱりアメリカ人だった。ご苦労さんでしたというしかない。

冒頭、すさまじい弦のきざみに何が起きたんだとびっくりする。何もこんなに大仰に始めなくてもいいだろう。マーラー版のホルンは控えめだ。後のウィーンpo盤ほどの狂乱ぶりではないが第2主題でテンポを落としたと思うとコーダに向けてアップするのは同様。Mov2はスケルツォだからかやけに騒然として元気だ。Mov4の最後の和音を長く伸ばしてMov5に入る意匠は賛成。Mov5のテンポはとても良いがやはりアンサンブルがどこか騒々しい。心配したとおりせっかくの良いテンポを最後は盛大に加速して終わる。バースタインは歴史に残る天才ではあるがやっぱりアメリカ人だった。ご苦労さんでしたというしかない。

リッカルド・シャイー / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

指揮は実に立派で間然する所無し。オケの水準の高さも言うまでもない。だからこの演奏の好き好きは当全集の売り物?であるマーラー版にある。特徴の総括をすれば「声部のコントラストが明瞭」に尽きるだろう。楽器を足したり増幅したり入れ替えたり手管は多様だが、要は後期ロマン派的なオーケストラ・サウンドが当たり前にきこえる耳を持ったマーラーが「あれっ?」と思った部分を、彼にとって自然な色に塗り替えて行ったらこうなったのだろう。法隆寺を創建時の色で塗ってみましたという試みにも似る。それが正しいのだろうが、古寺として知った我々には古寺であってこそ味わえる良さがある。ゴッホが色弱だったという説があるが僕にとって彼の色彩はというとオルセー美術館で他を観る気がなくなってゴッホコーナーにずっといたぐらい別格的にきれいだ。じゃあルノアールもゴッホの色で塗ってくれがありかというとそれはない。作家には彼の眼に映った固有の美しい色があるのだ。マーラーは和声の心理学的色彩の移ろいに鋭敏な感性の人だった。シューマンが好きだったのだろう。気持ちはわかるがやっぱりそれはないと思う。

指揮は実に立派で間然する所無し。オケの水準の高さも言うまでもない。だからこの演奏の好き好きは当全集の売り物?であるマーラー版にある。特徴の総括をすれば「声部のコントラストが明瞭」に尽きるだろう。楽器を足したり増幅したり入れ替えたり手管は多様だが、要は後期ロマン派的なオーケストラ・サウンドが当たり前にきこえる耳を持ったマーラーが「あれっ?」と思った部分を、彼にとって自然な色に塗り替えて行ったらこうなったのだろう。法隆寺を創建時の色で塗ってみましたという試みにも似る。それが正しいのだろうが、古寺として知った我々には古寺であってこそ味わえる良さがある。ゴッホが色弱だったという説があるが僕にとって彼の色彩はというとオルセー美術館で他を観る気がなくなってゴッホコーナーにずっといたぐらい別格的にきれいだ。じゃあルノアールもゴッホの色で塗ってくれがありかというとそれはない。作家には彼の眼に映った固有の美しい色があるのだ。マーラーは和声の心理学的色彩の移ろいに鋭敏な感性の人だった。シューマンが好きだったのだろう。気持ちはわかるがやっぱりそれはないと思う。

ジェームズ・レヴァイン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

シャイー盤に続けてきくとベルリン・フィルにしてはくすんだ響きで鳴りが良くないがマーラーの耳によらない音だ。Mov1のテンポは最高だ。たっぷりして雄大かつ弦の細かいきざみまでくっきりと描かれるがフレージングの呼吸がシューマンの心をつかんでいる。Mov1コーダの大海をゆくような堂々たる威容を聞くに、ここで安っぽい芸を披露して曲の弱さを疑っている読譜力のなさ露呈してしまう多くの指揮者たちとの格の違いをみる。本当に素晴らしい。決して何か変わったことをしようという風情はなくMov2の舞踊,Mov3の花園を経てMov4の暗い教会の冷えた空気に至る。そして突然の場面転換ではじけるMov5の喜びも節度があって音楽的、最後まで盤石のテンポで満足させてくれる。レヴァインはドイツ音楽の正道をはずさない稀有なアメリカ人指揮者だったが最期まで誤解されていた。

シャイー盤に続けてきくとベルリン・フィルにしてはくすんだ響きで鳴りが良くないがマーラーの耳によらない音だ。Mov1のテンポは最高だ。たっぷりして雄大かつ弦の細かいきざみまでくっきりと描かれるがフレージングの呼吸がシューマンの心をつかんでいる。Mov1コーダの大海をゆくような堂々たる威容を聞くに、ここで安っぽい芸を披露して曲の弱さを疑っている読譜力のなさ露呈してしまう多くの指揮者たちとの格の違いをみる。本当に素晴らしい。決して何か変わったことをしようという風情はなくMov2の舞踊,Mov3の花園を経てMov4の暗い教会の冷えた空気に至る。そして突然の場面転換ではじけるMov5の喜びも節度があって音楽的、最後まで盤石のテンポで満足させてくれる。レヴァインはドイツ音楽の正道をはずさない稀有なアメリカ人指揮者だったが最期まで誤解されていた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(グールドとブーレーズの場合)

2023 APR 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

先日のこと、陶器の展示会があるのでいかがですかとお誘いを受けた。名品があるという。といって不案内だし、「いくらぐらいのですか」と尋ねると、何だったかは忘れたが、「はい、6千万円の茶器もあります。お手を触れられますよ」とおっしゃる。触っても舐(な)めても価値がわかる自信は僕にはない。発した質問も質問だが、「それは危ない、落としでもしたら大変だ」とお断りするのだから相手様にはなんのこっちゃで失礼だった。これぞ豚に真珠だ。

成城初等科には「彫塑」なる授業が毎週あった。専用教室があり、床下に真っ暗でひんやりした穴ぐらがあって、多量の粘土が適度に湿った状態で格納されている。先生が教室の床になっているその開口蓋をあけて梯子で降りてゆき、それをちぎって各人に与えてくれると、生徒は好きにこね回して陶芸のまねごとをするのだ。小学校からそんな経験をしてるのだから「ええ、陶器はそこそこ嗜んでましたが」なんて言えないことはないし格好もいいのだが、残念ながらただの豚で終わったという事実は如何ともしがたい。

「舞踊」という授業もあった。女の子と手を繋いでフォークダンスみたいなのをする。好きな子と組めるのは楽しみではあったが、一方でなんでこんなものを毎週やらされるのかと嫌気もさしてきて、講堂のフロアは下履きがよく滑るのでスケートごっこをしていたら転倒してしばし気絶したことがある。そういう彫塑、舞踊だったが、輪をかけて嫌いだったのが音楽だ。3学年下にいた妹によると先生のM女史は歌手の岩崎宏美を育てた立派な方のようだが、女々しくてつまらないお歌と強烈にヘタな笛が耐えられない。ついに女史がピアノを弾いている隙を見て窓から逃げて大問題になった。その辺の顛末は7年前のこのブログにある。

先日、成城学園の校内を半世紀ぶりに歩いてみてわかった。古典的西洋的ブルジョアジー世界の学校なのだ。「教育とは、学校で学んだことを一切忘れてもなお身についているものだ」というなら、僕はその言葉通りに成城育ちだ。お袋はまぎれもなくその世界の人だった。学者血筋の親父はクラシック好きながらそっち系ではなく、子供はけっこう困る家ではあった。そもそも我が国のクラシックはブルジョアジーの占有物でなく、どういうわけか多分にプロレタリアート的でもあって、陶芸やダンスの方がよほどそうなのだ。それが見事にぜんぶ嫌いだったのだから僕の感性は親父に近く、似非ブルジョアジー的なものの虚飾を剥ぎ取ってナメてしまうという落ち着き処に収まっていた。

つまり音楽は枕草子的に「おぞましきもの」に分類していた。そうではないと気づいたのは高校時代にカーペンターズ、サイモン&ガーファンクル、バカラックなどを深夜放送で知って、西洋というまだ見ぬ未知の世界、憧れに目覚めたからだ。それがポップスでなくクラシックに向いたのにはレコ芸の触媒としての貢献が実に大きかった。おかげで母的なものと父的なものがうまいこと合体し、バランスし、精神の究極の安寧を得ることができたからだ。そこからというもの、僕にとってクラシック音楽は精巧な自然物(natural object)に他ならず、不純に感じて本能的に無視・唾棄してしまうartificial object(人工物)の一部ではあるけれども(バルセロナのガウディのあれがとても嫌いだ)、人の介入は神界の調和に従ってしもべである人が組み立てた(compose)だけのことであり、聴き手の感動は楽曲に隠されている宇宙の究極原理(the ultimate principle of the universe)がもたらすのだと信じるようになった(今もそうだ)。

となれば音楽は科学の対象であり、それをきくという行為は僕にとって実験になった。だからビートルズも荒井由実も旋律から和声から分解するのは必然であり、その道具としてピアノを使わざるを得ないから練習した。大学生になって領域は近代を経て現代音楽に及んで、電子音楽から偶然性音楽まで上野の図書館できいたが、バロック、古典派、ロマン派がさっぱりだったのは実験対象としてエッジのある魅力を感じなかったからだ。当時の前衛フロンティアであり、宇宙の原理をしのばせて作曲をするという趣旨の発言をしていたピエール・ブーレーズに熱中した理由は今になってみるとそれだったように思う。彼の音楽哲学が投影された録音が続々とCBSから発売されたのはそのころだ。下のニューヨーク・フィルとの見事な演奏・録音はデュカの「ラ・ペリ」と同日(1975年11月29日)に行われている。この若書きでほとんどの聴衆がきいたこともない曲をこれだけの磨き抜かれた精度でコストの高い楽団でリアライズしようという行為は商業的にはあまり意味がないだろう。従って、クラシックのスタジオ録音自体が商業的に意味がなくっている現在、こういう音を我々が新たに耳にする機会は失われたといって過言でない。これは音楽の未来にとって重大な問題と考える。

《ストラヴィンスキー「幻想的スケルツォ」作品3》

この作品の文学的・情緒的ストーリーはこうだ。

出世作とされる「花火」の前に完成され、中間部はロマン派的でワーグナーのリングがエコーするなど、「火の鳥」(1909-10)の完成を3年さかのぼるストラヴィンスキーの姿を知る注目すべき作品だ。1907年に、妻のエカテリーナと一緒に読んだモーリス・メーテルリンクの『蜜蜂の生活』に霊感を受けて作曲されたが、彼は師範のR・コルサコフに私淑しながらもドビッシーの和声法を研究しており、それはペトルーシュカ、春の祭典で開花するわけだ。ドビッシーはリングを研究してトリスタンでワーグナーと決別して「ペレアスとメリザンド」を書くが、ストラヴィンスキーにペレアス前のドビッシーの感化があり、そちらの題材もメーテルリンク作品だったことは偶然なのだろうか。

ちなみにメーテルリンクは童話「青い鳥」の作者だ。日本ではわけもわからずチルチル・ミチルの名前が有名になってミチルちゃんが現れ、幸せをよぶ青い鳥が流行してブルーバードという車まで登場したが、庶民的にはくっくくっくの桜田淳子がそれであった。しかし作者はそんな牧歌的な人ではない。アルセーヌ・ルパンの生みの親である作家モーリス・ルブランの妹を愛人にしており、歌手だった彼女をメリザンド役にしろとドビッシーにねじこんで初演を妨害したが、その役は初演指揮者のアンドレ・メサジェの愛人メアリー・ガーデンになった。凄まじい愛人対決だ。初演後にドビュッシーもガーデンに言い寄ったが、「あなたは私の中にメリザンドの面影を見ているのよ」とやんわり断られたという。愛人の意に添わぬ結果に激怒して著作権協会に持ち込んだがそれもうまくいかなかったメーテルリンクは、ぶん殴ろうと杖をもってドビュッシーの家に乗り込んだらしい(青柳いづみこ氏、響きあう芸術パリのサロンの物語7「サン=マルソー夫人」、岩波図書 2021年8月号より)。これが1902年のことだが、1917年にパリ・オペラ座バレエ団がストラヴィンスキーの「幻想的スケルツォ」をバレエ『蜜蜂』として上演するとメーテルリンクはまた台本の著作権訴訟を起こし、ストラヴィンスキーは問題の『蜜蜂の生活』との連関を否定するに至る。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

ちなみにCBSによるブーレーズの「春の祭典」はトーマス・Z・シェパードのプロデュースであり、「ペトルーシュカ」「火の鳥」がカズディンだ。両者は音彩がまるで異なる。前者は怜悧な刃のようで、それでこその一期一会の出来だったが、後者はリアルですべすべした手触りの楽器がマルチチャンネルで明滅する極彩色と残響豊かな無指向的空間性が楽曲のエロスまで描き出す蠱惑的世界を生んでいる。代沢に住んでいたころ、行きつけだった鮨屋で常連さんが「ここの寿司、うまいでしょ、また食いたくなるでしょ、麻薬が入ってんですよ」と医師らしい冗談を飛ばしていたが、カズディンのオーケストラ録音は麻薬がまぶしてある。それがグールドのバッハではVnとPfだけと思えぬ音色の嵐となって、ヘッドホンできくと演奏会場ではあり得ぬバランスでシャワーのように降りかかってくるからぜひお試しいただきたい。中音域に肉感的なぬくもりがあるラレードのVnは後に流行する干からびた古楽器思想(僕は支持しない)からはほど遠くて好ましい。グールドの生み出す音はピアノとは信じ難いほど色彩もニュアンスも生き物のように千変万化し、両者の協奏はどんな音楽演奏も及ばぬと思わせる楽興の時を約束してくれる。楽器指定がないバッハの音楽にバランスがどうのと論じる意味もない。天上の音楽に浸るとはこのことで、これも麻薬だろうか。

音楽は科学の対象などと書いた瞬間に引いてしまわれた方もおられよう。僕がそう思うのは演奏会場においてではない、録音された音楽だけだ。ミスタッチするかもしれないピアニスト、隣であくびをしたりキャンディーをごそごそやるかもしれない聴衆、そうした人間の不遇なあれこれを超越した場で音だけに集中して、初めてそれは成り立つ。グールドがなぜ演奏会を捨てたか。なぜ世話になった人々を有難うの一言もなく関係を断ってしまったか。もしかすると、彼にとっても音楽は科学であり実験だったもしれないと思わないでもない。テンポを自由にルバートすることを忌避し、一定のドライブ感の中で作曲家が封じ込めた楽曲の構造をクリアに明かし、左手右手で別個の音色まで自在に駆使して彩色するというのが彼の方法論であるなら、最もワークしたのがバッハだった。蓋し最もワークしないのがショパンとドビッシーであり、知る限り彼は両者をほとんど弾いていない。

前にどこかに書いたが、同じく演奏会を捨てた演奏家がいた。ビートルズだ。アルバム「アビイ・ロード」の英国での発売は1969年9月26日であり、やはりスタジオでしか成り立たないバランスであるブーレーズの「春の祭典」の録音は1969年7月28日だ。ジャズ・フュージョン界では1970年にエレクトリック系サウンドをメインとしたグループ「ウェザー・リポート」がアメリカで結成される。ライブもやるが売れたのはこちらもスタジオ・アルバムだ。ジャコ・パストリアスが参加した最高傑作「ヘヴィ・ウェザー」はカズディンが上掲の「幻想的スケルツォ」とバッハ「6つのヴァイオリン・ソナタ集」を録音した2年後の1977年に出てくるのである。

時代の流れというものはジャンルの垣根を超える。底流には録音技術の進化という共通因子がある。CBSもEMIもライバルである互いを意識したに相違なく、1972年にブーレーズのバルトーク・オケコンが5チャンネル録音されLPで発売されたのは記憶に新しい。つまりマルチ・チャンネルは商業化できるレベルで完成しておりアナログ録音の技術はピークに達していた。クラシックファンでも「アビイ・ロード」「ヘヴィ・ウェザー」が斯界に革命を起こした名録音であり、コンサートホールでは再現できない音楽であることあたりはご存じだろうが、スタジオ・アルバムに賭けるだけのテクノロジーの土壌が生成されてもいたのだ。そう、ブーレーズのCBS録音も、だから、会場では再現できないサウンドが刻まれている。つまりクラシック界におけるレコードの、レコードによる、レコードのための音楽なのだ。それをレコード芸術と呼ぶなら誠にふさわしいであろう。オーディオ評論家の菅野沖彦氏は自宅で固有の機器でその音を愛でる者を「レコード演奏家」と呼んでおられるが、僕はまさしくそれに当たる。

決してライブ録音にこめられた生命力を否定するのではないが、一回性の記録であることに価値があるそれを何度もきくのはちょっとした矛盾であり、感動が逓減するのを避けるには過去の記憶をいちいち消去する必要がある。犯人を知ってしまったミステリーと同様、名作であればあるほどそれは難しいだろう。「アビイ・ロード」のように緻密に作りこまれた完成品を愛でることは、相手が完璧であるがゆえに、聴くごとに変わって同じでない自分を映す鏡になる万華鏡のようなものだ。それをオーディオ機器によって作りこみたいのがレコード演奏家だから、スタジオ録音のアルバムがなくなれば機器への興味も減衰する。演奏家はライブもスタジオも関係なく命懸けの音楽をやってくれるのだろうが、カズディンとブーレーズが造った種の音響というものは演奏家の意図や気迫でできるものではない。それが客のいないスタジオで録り直し可能な人工物であろうと、演奏家が名誉をかけた完成品で何度きいても驚嘆や感動を呼び覚ましてくれる水準にあるレコードというものはただの記録ではない、一個の芸術品である。それがなくなれば一個の文化も消える。

(ご参考)

文中のデュカの「ラ・ペリ」はこちら。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の愛聴盤(4)ホルショフスキのバッハ

2023 MAR 18 21:21:16 pm by 東 賢太郎

昨年11月に東京文化会館小ホールでパスカル・ロジェをきいた道すがら、西村さんがひとこと「いい調律のピアノでしたね」といわれた。はじめのジムノペディ第1番が鳴った瞬間からおしまいの版画までただならぬ美音の奔流に陶然としていた僕は言葉を失っており、たしか、「ええ、ほんとうにそのとおり、いい調律でした」と返した。

演奏会を聴けなくて悔しいピアノストが二人いる。ひとりはクラウディオ・アラウで、もう一人が本稿のミェチスワフ・ホルショフスキ(1892 – 1993)だ。アラウはフィラデルフィアにいる頃にリサイタルで来たのに行かなかった。ホルショフスキはその地に住んでいたと思われるのに、気がつかなかったのか演奏会がなかったのか、とにかく運がなかった。

演奏会を聴けなくて悔しいピアノストが二人いる。ひとりはクラウディオ・アラウで、もう一人が本稿のミェチスワフ・ホルショフスキ(1892 – 1993)だ。アラウはフィラデルフィアにいる頃にリサイタルで来たのに行かなかった。ホルショフスキはその地に住んでいたと思われるのに、気がつかなかったのか演奏会がなかったのか、とにかく運がなかった。

上野から帰りの電車の中で思い出していたのがホルショフスキのイギリス組曲第2番のライブ録音だ。あれは会場に居たらこんな気持ちになるんじゃないかと思ったのだ。J.Sバッハをピアノできくとリヒテルであれグールドであれ最高度に研ぎ澄まされたピアニズムを感じる。目をつぶっても演奏者が見えるといってもいいだろう。ホルショフスキにそういうことはなく、縫い目がない天女の衣みたいに自然だ。ロジェが弾いたのはフレンチ・プログラムだったが、存在が見えずに音楽に同化して楽興の時だけが在ったのはこれまた天衣無縫だったのだ。

ジムノペディ第1番。僕でも弾ける何でもない曲だが、それゆえに、ここそこで鳴るべき和声のバランスとかメロディーラインの力の抜き方とかルバートのかけ方、もっと即物的にいえばバスの鍵盤のおさえ方のごくごく微妙な力具合ひとつとっても、いちいちため息をつくほど絶妙に考えぬかれコントロールされた達人の域であって、サティが最後のマイナーコードで括り止めた感興はこれだ、何でもない曲ではなかったという感銘だけ残る。チッコリーニのそれはそれで意味深い “動” の演奏があるが、ロジェは徹底した “静” でクールに知的だ。

別な機会のビデオだがヘッドホンで耳を澄ましていただきたい。お分かりいただけるだろうか。

極上のお酒と懐石料理をいただいたようになって、プログラム最後のドビッシーのあとに月の光とジムノペディ第1番を弾いてくれ、ご馳走様でしたとしか声もない。それを引き出した聴衆の質の高さも素晴らしい空気を小ホールに満たしており、こんなリサイタルなら何度でも来たいと感じ入った。音楽を深く愛しておられる西村さんの「いい調律のピアノでしたね」は、そういうすべてを締めくくるものであって、それをお返しするしかすべがなかったのだ。

ホルショフスキはベートーベン、ショパン直系の孫弟子である。滾々と泉のように湧いてホールの大気の中を流れゆくバッハ。バロック的でもロマン派寄りでもない、これまた無心の楽興の時でもって雑念に満ちた心を中空にしてくれる。何度きいても感謝の念しか残らない。バッハがこうでいいのかと思われる方もいるだろうが、いかにうまく弾かれようときれいごとのバッハでこうはいかない。これが92才の演奏とは信じ難いが、うまく弾こう、聴き手を唸らせようという不純物は皆無である。こんな成熟ができる音楽家は何と幸せなことだろう。

これもヘッドホンで味わっていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ダニエル・バレンボイムの復活を祈る

2022 DEC 9 13:13:22 pm by 東 賢太郎

バレンボイムがベルリン国立歌劇場管弦楽団(Staatskapelle Berlin、以下SKB)を率いて来日し、サントリーホールでブラームスチクルスをやると聞いてこれは聴かねばと思った。バレンボイムというと、僕の場合、まずモーツァルトのP協全集で知った。20代でイギリス室内管を弾き振りしたこれは才能の嵐。あまり知られていないが22才のウィーン国立歌劇場管とのベートーベンP協3番もしかり。その3年後に、79才のクレンペラーが自身最後になるだろう全集録音のピアニストに選んだその萌芽がすでにある。

初めて実演をきいたのはリストのロ短調ソナタ(フィラデルフィア、1983)で、覚えているのは煌びやかな技巧よりも静寂な部分だ。当時41才。音楽の深い造りこみにこの人は指揮者だなと思った。その指揮者としてのブラームスは1994年5月にフランクフルトでシカゴ響と2、4番をやったが特に感心はしなかった。しかしワーグナーにおいて彼はその頃から指揮者として成熟しつつあったのだ。それをまざまざと知ったのはエルサレム、ポラツキを配したベルリン国立歌劇場におけるワルキューレ(1994年3月)である。その頃ドイツにいたので日本での彼の指揮者としての評価がどうだったかは知らないが、本物のワーグナーの音を僕が覚えたのはその前年8月のバイロイト音楽祭でのタンホイザーではなくこれだったことは書いておきたい。

そして、多くの日本のファンも体験されただろう、2007年のフランツ、マイヤー、パぺを配してのトリスタン(SKB、10月17日、NHKホール)の感銘は忘れ得ず、同年12月、そのために行ったわけではなく単に仕事に疲れたので息子を連れて遊山したミラノで同曲のスカラ座こけら落とし公演のチケットが入手できた(メルケルが臨席したもの)。真面目に生きてればこういうこともあるのかという、これは我が人生の最大の僥倖のひとつと言っていい。トリスタンというと長らくベーム、クライバーだったがこれ以来僕はバレンボイムになっている。

ただワーグナーとブラームスは違う。僕はバレンボイムの3種あるブルックナー(CSO、BPO、SKB)は愛好するがこれは筋からして自然なことだ。でもブラームスは依然?のままであり興味がある。しかも僕はオペラ以外でSKBを聴いていない。このオケはオトマール・スイトナーが振ったベートーベン、シューマン、シューベルト、ドヴォルザークのレコードが聞き物であり(モーツァルトだけはドレスデンSKに分があるが)、もう2度とないかもしれないこの機会を逃す手はないとなった。

ところがだ。バレンボイムが「演奏活動を休止」と発表され、来日できないと知りショックを受けた。まだ80才で老け込む年でないと思っていたが、神経に関わる深刻な病とのことで心配だ。彼のツイッターの結び文句、I am not only content but deeply fulfilled. が気になる・・。きっと復帰してくれると信じているがもうオペラはきけないのだろうか。2007年NHKホールでのもうひとつのプロだったドン・ジョバンニがこれまた涙が出るほど素晴らしく、モーツァルトをもっと聴きたいと思っていたのが叶わないのか。喪失感はあまりに大きい。

本稿は代役ティーレマンとSKDについて書くつもりだったがそれは次回にしたい。この公演はとても満足できたし、ブラームスを二日で4つ聴くという至福の体験も人生に残る格別の重みがあり、翌日になってもまだ心に熱いものがある。ちなみにそのティーレマンも肩痛でドレスデンSK定期公演とその後の欧州ツアーをキャンセルした上での来日だったらしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。