ウィリアム・シューマン 交響曲第8番 (1962)

2022 FEB 15 17:17:24 pm by 東 賢太郎

この曲を愛好している方がおられたら友達になりたい。ウィリアム・シューマン(1910-92、以下WS)は米国を代表するシンフォニスト(10曲書いたが1、2番は撤回したので3-10番の8曲)のひとりである。3、5番が著名だが、あまり知られていない8番をここで紹介したい。

WSはニューヨーク生まれのユダヤ系である。改革派シナゴーグで初等教育を受け、ヴァイオリンとバンジョーを習ったが、根っからの野球少年だった。高校ではバンドを作ってコントラバスを弾き、地元の結婚式やユダヤ教成人式で演奏した。ニューヨーク大学商学部に入り、広告代理店でバイトをしている。そこでも趣味でポップ調の歌を書いていた。彼の音楽がこのキャリアから生まれたとは想像し難いが、そうなるきっかけは20才の時にカーネギーホールできいたトスカニーニの指揮するニューヨーク・フィルハーモニーの演奏会だった。衝撃を受けた彼は、「翌日に作曲家になる決心を固めた」と述懐している。そこで大学は退学して23才で作曲家ロイ・ハリス(1898-1979)に弟子入りし、25才でコロンビア大学の音楽教育学士号を得る。ハリスの紹介でクーセヴィツキーに会い33才で彼の妻の追悼に3番を書いたことが登竜門になったが、著名にしたのは新聞社オーナーで富豪のユダヤ系ハンガリー人、ジョーゼフ・ピューリツァーの遺志で1943年に設けられた「ピューリッツァー音楽賞」の最初の受賞者に選ばれたことだ。その後1946年にジュリアード音楽学校校長に就任してジュリアード弦楽四重奏団を創設。1961年にリンカーン・センターの音楽監督となり米国の音楽教育界の重鎮の道を歩む。

米国の作曲家のキャリアは実に面白い。パイオニアであるチャールズ・アイヴズ(1874-1954)はシェーンベルクと同い年である。陸軍バンドのリーダーの父に音楽を仕込まれたが高校では野球部のエースで主将であり、エール大学では花形フットボール選手で監督が「あいつが音楽をやめてくれればトッププレーヤーになる」と惜しんだ。アメリカの学校カースト最高峰のジョックを地で行くが、同時に作曲ができ、アイビーリーグ・コミッティーのチェアマンも務めた「三刀流」の超エリートでさぞ女性にモテたに違いない。保険会社に就職したが後に自社を起業して成功。著書「生命保険と相続税」は売れ、保険業界で名を成したため業界人は作曲もするのかと驚いた。こういう人は欧州にはいない。

時代が下って、ジョージ・ガーシュイン(1898-1937)はユダヤ系ロシア人で皮革工員の父、毛皮業の母の息子でブルックリン生まれだ。WSを教えたロイ・ハリスもオクラホマの田舎の農家の倅で、ピアノは母に習っただけでUCバークレーに入り作曲は独学。トラック運転手をして学費を稼ぎ「色彩交響曲」の英国人アーサー・ブリスに弟子入りして大成した。アーロン・コープランド(1900-90)はユダヤ系リトアニア移民でブルックリンの雑貨屋の息子だ。父がスコットランドで3年働いて家族の米国渡航費を稼いだほど貧しかったが15才でパデレフスキーの演奏会を聴いて作曲家を志した。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

その事態を変えたのがアウグストゥス・ジュリアード(1836-1919)だ。彼はフランス(ブルゴーニュ)出身のユグノー教徒の息子で、両親が米国に逃げる船上で産まれた。繊維会社を立ち上げ成功し、銀行、鉄道、保険に投資して富を築き、メトロポリタン美術館のパトロンとなり同オペラハウスCEOを30年にわたり勤めた。篤志家だった彼の遺志で、死の翌年にその基金で設立されたのがジュリアード音楽院である。また、もうひとつのカーチス音楽院のほうも、女性雑誌(Ladies’ Home Journal、今もあり日本なら女性セブン、女性自身)を創刊したカーチス出版社のオーナーの娘が1924年にフィラデルフィアに設立した(母方はオランダからの移民だ)。このファミリーは現時点でも歴代米国富豪20位に入っているが、米国はかように成功者が寄付で社会貢献する文化が今もある。この2校の設立によって才能ある移民の子女を米国で教育し、米国で作曲・演奏をさせ、自国の歴史を紡いでいく基礎が形成されたのである。もとより自国の音楽であるジャズもこのシステムに取り入れたことは言うまでもない。

両校は日本なら東京芸術大学にあたるが、音楽好きの富豪が私財で作った学校であり、移民や貧困層の才能ある子に教育、奨学金を与えアメリカ音楽の発展に寄与してもらおうというものだ。例えば上記の「ピューリッツァー音楽賞」は作曲家に与えられるが『その曲はその年に米国人によって書かれ米国で初演されること』が厳格な条件である。「欧米で評価された」と喜ぶ我が国の音楽界の如き根無し草でないことがわかるだろう。つまり、米国の篤志家の行為を金持ちの道楽、節税とするのはまったく皮相な見解である。以上列挙した人たちはみな出自、国籍、宗教がばらばらだ。それを捨てて集まったアメリカ合衆国へのパトリオティズム(愛国心)がいかに強烈かということのアート界における例証なのであり、国家も税を免じて寄付を促進するということだ。フランス革命の精神に発し、何もせず何の能力もない貴族を消し去った民主国家に移住してきた市民の末端にまで浸透した建国精神を見る思いだ。そこに貧富の差などなく、あるのは才能への天真爛漫とさえいえる素直な敬意である。現代がディバイドに陥っているならアメリカの最大の美質であるそこが狂ってきているという根腐れが原因だ。社会主義など検討する暇があるならそれを検証すべきだろう。

一方、芸大の前身は1887年創立と米国より早いが、なにせ官立であり、国家的課題であった不平等条約解消への “箔つけ” として鹿鳴館で流せる類の洋楽の輸入をすることが目的だ。国威発揚で軍を増強し、軍艦を並べる精神と同根のものでアート本来の意義とは無縁のものである。芸大はその音楽学校(共学で女子多数)が東京美術学校(男子校)と1949年に統合してできた大学で、伝統的日本美術の保護を目的とした後者の敷地面積が大きかったのは当然だろう(西洋美術教育は後に加わった)。つまり日本からベートーベンを出そうとか庶民の人生を音楽で豊かにしようなどとは無縁のものであったが、僕も母方は軍人だからそれが国家戦略として合理的であったことに何ら異論はない。音楽を学ぶ人は「そういうものだ」という教養をもっていればいいのであって、その芸大から尾城杏奈のような才能が巣立つのを僕は喜びをもって見ている次第だ。

心の底から自国の音楽を育てたいと市民が推進したボトムアップの音楽教育。かたや西洋に遅れまじと国がトップダウンで与えたそれは今となると共産主義時代のソ連、東欧のオリンピックへの姿勢にダブる。それでも強ければいいではないかというアスリートの世界とアートは一律には語れない。音楽教育の内容にも水準にも彼我の差はなかろうが、それを享受する人間の行動はモチベーションが動かすのだ。小澤征爾というワールドクラスの異才は成城学園、桐朋音大と私学の畑からはじけ出たが、成城学園から官製大学へ行った僕はその差に敏感であると思う。母は福沢諭吉存命中の慶応ボーイの娘であり、二代飛んで家族もまた慶応のお世話になっていて、やっぱり官と民は一味違うという実感が肌感覚にある。教育というものはどっちでもできるが、その結果は個人にも国家にとっても極めて重要だ。それは今後の僕の関心事になろう。

WSに話を戻そう。彼はジュリアードの校長時代に音楽理論、ソルフェージュ(聴音)を嫌ってカリキュラムから外し、彼独自の教育メソッドを導入した。音楽の実体の動的な性質を生徒に認識させることに主眼を置き、和声、音楽史、耳の訓練のやり方は個々の教師の解釈で決めるというものだったようだ(よくわからない)。教育の体系がないとして後任者が元に戻してしまったが、彼自身の音楽を聴くともったいなかったかなと思う反面、それなしで作曲できたのは不思議にも思う。彼が書いたのは和声音楽だ。美しいタテ(和声)とヨコ(リズム)の包括的な調和がある。そういう観点から作曲した人が他にいるかどうかは知らないが、それを教えようとしてそうなったとすると理論、ソルフェージュをやる普通の音大からはもう出現しない才能かもしれない。

彼はCBSの What’s My Line?というテレビ番組に出演した。1962年9月30日のことだ。そういえば子供の頃「私は誰でしょう」というクイズ番組の記憶があって、調べるとNHKラジオ第1放送で1949 – 1968年にやっていたようだ。名を伏せたゲストにパネラーが質問しながら誰かを当てる趣向だったがモデルはCBS番組だったのかもしれない。WSは音楽関係者だろうという所まで判明し「わかった!あなた、レナード・バーンスタインでしょ?」「いえ、彼の友達です」「じゃあルドルフ・ビング(メット総支配人)だ!」「いえ、彼の友達です」「おい、音楽界で彼の友達じゃない奴いるのか・・・」「でもメットで歌ったことはありますよね?」「時々そうしたいと願うのですが、お誘いがないもので」で当たった。その場で「彼の第8交響曲が来週(10月4日)にバーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルハーモニーによって初演されます」と披露されたそうだ。

8番である。冒頭の妖しく美しい和声の質感からしてたまらない。まったく類のない神秘的で枯淡の味があるクオリアの感覚はぜひヘッドホンで味わっていただきたい。バーンスタインとNYPOのexecution!オーケストラ演奏の極致であり、もう凄いとしか書きようがない。アメリカ文化、恐るべしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

カーペンターズ 「We’ve Only Just Begun」

2020 APR 27 18:18:26 pm by 東 賢太郎

以前にも書いた気がしますが、コロナ禍などで殺伐とした気分になると歌が聞きたくなります。それも女性のですね。正直のところワーグナーやR・シュトラウスのドラマティコという、オーケストラを尻に敷いてしまう堂々たるソプラノはこういう時はだめですね。重すぎて負けてしまう。結局、ネットで探していてやっぱりこれだと思ったのがカレン・カーペンターだったのです。

彼女が拒食症で亡くなってしまった1983年2月4日に、僕はアメリカにおりました。全米が悲しみに沈みました。学生時代からLPを擦り切れるほど聴いてましたからね、ショックでした、なんでそんなので死んじゃうんだってね。カーペンターズのオリジナル曲は音楽として非常に完成度が高く僕はクラシックと思ってるし、リチャードの作曲、編曲の才能によるところ大と思いますがやはりここまでブレークしたのは彼女の歌ありきだったんですね、ドキュメンタリー番組での友人の証言によると兄貴も嫉妬してたそうです。

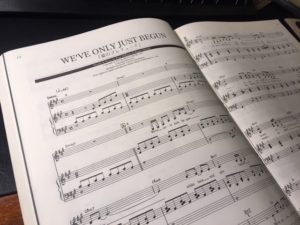

”We’ve Only Just Begun” は「愛のプレリュード」なんて邦題でした。「私たち、たったいま始まったばかり」ですね、ほんとは。なんせ女性がドラム叩いてリリックに歌うなんてね、バンドっていうとリンゴ・スター、メル・テイラーみたいなバリバリ叩く能天気あんちゃんのイメージだったから新鮮でした。このビデオはエド・サリバン・ショーあたりでしょうか、彼女のドラムスはよく聞くといい味だしてる。うまいです。センスいいです。バックコーラスもですね、We’ve only begun~とピアノ、ドラムスといっしょにかぶさってくる、begunのコード(Am9!)がア~と来るところですね、いやこれは凄い、何度聴いても快感。これぞカーペンターズの看板の響きになりましたね。

”We’ve Only Just Begun” は「愛のプレリュード」なんて邦題でした。「私たち、たったいま始まったばかり」ですね、ほんとは。なんせ女性がドラム叩いてリリックに歌うなんてね、バンドっていうとリンゴ・スター、メル・テイラーみたいなバリバリ叩く能天気あんちゃんのイメージだったから新鮮でした。このビデオはエド・サリバン・ショーあたりでしょうか、彼女のドラムスはよく聞くといい味だしてる。うまいです。センスいいです。バックコーラスもですね、We’ve only begun~とピアノ、ドラムスといっしょにかぶさってくる、begunのコード(Am9!)がア~と来るところですね、いやこれは凄い、何度聴いても快感。これぞカーペンターズの看板の響きになりましたね。

しかし何といっても、カレンの歌なんです。なんて心に寄り添ってくるんだろう。これは悩殺なんて安っぽいのとちょっと違う、セクシーではあるが孤独で超然としたところもあってひとかどの尊厳まで帯びていて、それでいて究極の癒しもいただけているという、なんだか説明の出来ない優しさがあるのです。

僕は彼女を古今東西の最高の女性歌手と思ってます。マリア・カラスもルチア・ポップも入れてですよ。ジャンルなんか関係ないわけですね女性の歌っていうのは僕にとって一種の聖域なんで。まず驚くべきは純正調の神のように完璧で美しいピッチです。和声へのフィット感など真に驚異的であります。クラシックの一流とされる人でもほとんど気にくわないのです僕は。彼女はジュリアードやカーティスでトレーニングしたのではないけど、こういう人に教育は不要ですね。声質も音色も歌い回しも、ちょっとかすれ気味に陰るところも美しい発音、活舌も、そうしたものの天衣無縫の使い分けも音楽的に完璧である、凄い、ああ凄いと感嘆、嘆息しながら聴いてるわけですが、終わってみるとそんな些末なことは言うだけ唇寒しになってしまう。こういうことは他の人ではありません。

こっちはやや後年でしょうか、少々太目でとても明るく元気そうだ。こっちの歌唱も黙らせます。明るさをいただけます。このまま行ってくれてればおばあちゃんになってもいい味出したろうなあ・・・

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(こちらもどうぞ)

クラシック徒然草-カッコよかったレナード・バーンスタイン-

2013 JAN 18 18:18:50 pm by 東 賢太郎

バーンスタインのリハーサルに立ち会ったのも、やはり、カーチス音楽院でした。

チェリビダッケが1984年2月、バーンスタインは同じく4月。これも前回と全く同じで古沢巌さんのお手引きを得て、すべてをすっぽかして駆けつけました。もう歴史上の人物になってしまった2人の大指揮者のミュージック・メーキングの光景は、眼にも耳にもはっきりと焼きついているのですが、なにか夢か幻のようでもあります。

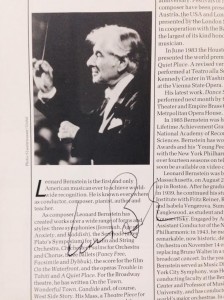

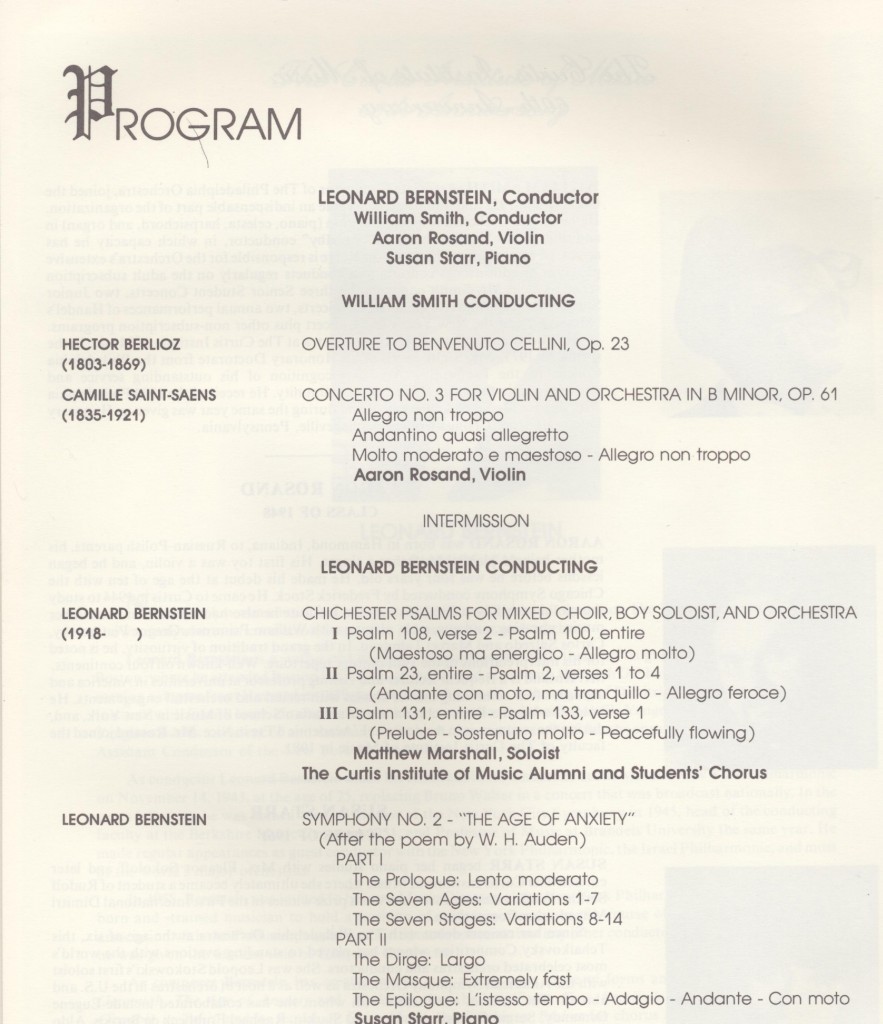

バーンスタインはカーチス音楽院の卒業生であり、母校の創立60周年記念コンサートを振るためにやってきました。その時のプログラムがこれです。

その日のリハーサルは最初の「チチェスター詩編」。知らない曲でした。当時ネットという便利なものがなく曲について予習も復習もできませんでした。今になってWikiで調べてみると、「英国南部の ”チチェスター大聖堂” のために書かれた曲」とありました。

その日のリハーサルは最初の「チチェスター詩編」。知らない曲でした。当時ネットという便利なものがなく曲について予習も復習もできませんでした。今になってWikiで調べてみると、「英国南部の ”チチェスター大聖堂” のために書かれた曲」とありました。

ところで、さきほど上掲のプログラムを探すため物置にある昔の資料をひっくり返していると、このリハーサルの4年後のロンドン時代に行った教会のパンフレット(右)がポロっと出てきました。お客さん宅のX’masパーティーに招待されて、彼の所属する教会のクリスマスミサに参加した際の記念ですが、この厳粛なすばらしいミサは僕のロンドン駐在を通して最も忘れがたい体験の一つになっています。

ところで、さきほど上掲のプログラムを探すため物置にある昔の資料をひっくり返していると、このリハーサルの4年後のロンドン時代に行った教会のパンフレット(右)がポロっと出てきました。お客さん宅のX’masパーティーに招待されて、彼の所属する教会のクリスマスミサに参加した際の記念ですが、この厳粛なすばらしいミサは僕のロンドン駐在を通して最も忘れがたい体験の一つになっています。

ふとピンときて、よもや、まさか、と思いパンフの教会の名を見ると、やはり “チチェスター大聖堂” とあり鳥肌が立ちました。何かの因縁でしょうか。

Leonard Bernstein speaking with Curtis students in a rehearsal break in 1984, when he returned to his alma mater to conduct his Symphony No. 2 (“Age of Anxiety”)

バーンスタインは小走りに舞台に現れるとまずコンマスの女の子と長々とハグして頬にキス。 チェリビダッケとの落差にいきなりカウンターパンチを食らいます。練習が始まってもムードは明るく、ジョークも飛んで和気あいあい。チェリが「ダメだし派」とすると彼は「いいね派」で、10代の子たちをノセるのがうまかったです。写真がこの時のものです。

「コントラバスのピッチカート、もう一回。」 演奏 「いや、ちがう、もう一回」 演奏 「なんでもっとソフトにできないかなー?リーダーのキミ、そうキミだよ。キミ彼女いるでしょ?」 「はい、います」 「うん。彼女におやすみの投げキッスするだろ?」 「はい」 「やってみて」(バーンスタインに投げキッスする)(全員、おお笑い) 「それそれ、それだよ。できるじゃないか。そういう感じでもう一回」 演奏 OK

こんなことも起こりました。

速い箇所で急に両手を広げて演奏をストップ。「ティンパニ!キミ、それちがうだろ?」 「???」 「ロングノート(Wrong note)だ」 「先生、意味がよく理解できません・・・」「キミ、F#打ったでしょ?」 「はい」 「そりゃDだ」 気まずい沈黙 「先生、でも・・・」「よく楽譜を見なさい」 「F#ですが」 「キミ。この曲の作曲家の名前知ってるかい?」 「はい、あなたなんですが、でも・・・」 そこでバーンスタインは指揮台を降りてティンパニのところへつかつかと行き彼の譜面台をのぞきこむ 「いや、ゴメン!」 (I’m sorry, you are right.) (爆笑と拍手)

万事こういう感じでした。細かい指示は徹底しながらも、全く飾らないお人柄とオーラでぐいぐい人を引っ張ってしまう。心底、カッコいいなあと惚れ込んでしまいました。

先日のブログに書いたロンドンでの「キャンディード」はDVDになっていますが、1989年12月13日だったようです。この客席に僕もいました。

この終演後にホールのボウルルームでパーティーがあり、彼と話ができましたがあのリハーサルそのままの気さくな人でした。

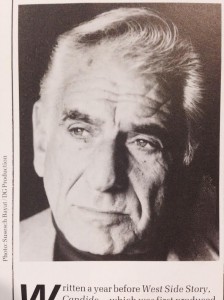

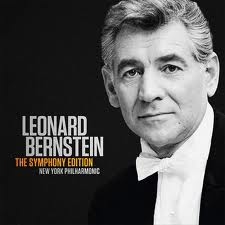

「おー、カーチスのあれか、あそこにいたのね。覚えてるよ。若い子たちと音楽やるのはいいね。僕も若がえってね。」 こう言って僕が差し出したプログラムの写真をしげしげと見る。これです。

「あれ、こりゃだめだ。こんなジイさんをのせちゃいけないね。」 笑いながら、即、却下。そして、彼は自分でパラパラとページをめくってこっちを探しだしました。「そう、これこれ。これが僕だよ。そう思わない?やっぱり若いほうじゃなくっちゃ」 少し震える手でその写真にサインして、僕の眼を見ながら人なつっこく笑い、大きくて柔らかい手でしっかりと握手してくれました。それがこれです。

彼はこの会話の10か月後に亡くなりました。目の前のバーンスタインは彼が嫌いだった方の写真でも若いぐらいの姿でしたが、眼の輝きは若者のようでした。彼のハートはあの「マリア」の音符を書いた頃のままだったと思います。

この世で最後に私たちを救うのは,おおきな夢を唱え,育み,拒み,歌い,そして叫ぶことのできる,思索家,感覚家,つまり芸術家です。芸術家だけが”かたちのないもの”を”実在”に変えることができるのです。

Leonard Bernstein (1918 – 1990)

(こちらもどうぞ)

バーンスタイン”ウエストサイドストーリー(West Side Story)” (1)

2013 JAN 17 14:14:09 pm by 東 賢太郎

レナード・バーンスタインは20世紀後半を代表する世界的な作曲家であり、指揮者である。

作曲という行為と演奏という行為はモーツァルトの時代あたりまでは同一人物が行なうのが通常だった。 当時すでにバッハやヘンデルの音楽は古典だったけれども、それらが今のように「クラシック音楽」として広く演奏会のプログラムにのっていたわけではない。印刷術が発達し、国境を越えて流布し始めた楽譜というものが偉大な音楽遺産として集積した結果、貴族に代わって聴衆として台頭した市民階級がそれを「クラシック音楽」と呼び始めた。そのクラス(階級)という呼称に潜む尊大さを、コカ・コーラ社はコーク・クラシックというあえて尊大ぶってみせた命名によってお茶目におちょくっている。コークにクラシックもへったくれもないのと同様、モーツァルトの時代の聴衆である貴族たちにとって、音楽とは教養や権威を誇示する道具というよりも単なる享楽的な消費の対象という側面の方が強かっただろう。深遠で気難しいゲージュツなどというものではなく、現代のロックやポップスのあり方に非常に近いものだったと言える。

作曲という行為と演奏という行為はモーツァルトの時代あたりまでは同一人物が行なうのが通常だった。 当時すでにバッハやヘンデルの音楽は古典だったけれども、それらが今のように「クラシック音楽」として広く演奏会のプログラムにのっていたわけではない。印刷術が発達し、国境を越えて流布し始めた楽譜というものが偉大な音楽遺産として集積した結果、貴族に代わって聴衆として台頭した市民階級がそれを「クラシック音楽」と呼び始めた。そのクラス(階級)という呼称に潜む尊大さを、コカ・コーラ社はコーク・クラシックというあえて尊大ぶってみせた命名によってお茶目におちょくっている。コークにクラシックもへったくれもないのと同様、モーツァルトの時代の聴衆である貴族たちにとって、音楽とは教養や権威を誇示する道具というよりも単なる享楽的な消費の対象という側面の方が強かっただろう。深遠で気難しいゲージュツなどというものではなく、現代のロックやポップスのあり方に非常に近いものだったと言える。

バーンスタインという人は、そのモーツァルト時代の流儀で「自作を演奏もした作曲家」だった。世界的な指揮者が余技で「作曲もした」のではない。作曲家として認められたかった大指揮者フルトヴェングラーが交響曲を3つ残したのは有名である。それを余技というつもりはないが、残念ながらその音楽自体はまだ彼が書いたという事実以上に有名になってはいない。反対に、ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」の名ナンバーである「トゥナイト」や「マリア」が有名になった以上に、それらがウィーンフィルを振って立派なベートーベンやブラームスの交響曲全集を作っている大指揮者の作品だという事実が有名になったとも思えない。

バーンスタインという人は、そのモーツァルト時代の流儀で「自作を演奏もした作曲家」だった。世界的な指揮者が余技で「作曲もした」のではない。作曲家として認められたかった大指揮者フルトヴェングラーが交響曲を3つ残したのは有名である。それを余技というつもりはないが、残念ながらその音楽自体はまだ彼が書いたという事実以上に有名になってはいない。反対に、ミュージカル「ウエスト・サイド・ストーリー」の名ナンバーである「トゥナイト」や「マリア」が有名になった以上に、それらがウィーンフィルを振って立派なベートーベンやブラームスの交響曲全集を作っている大指揮者の作品だという事実が有名になったとも思えない。

ウエストサイドが 売れてしまったことにバーンスタインがアンビバレントな(愛憎こもごもな)葛藤をもっていたことを僕は彼のコンサートで知った。1989年にロンドンのバービカンセンターで彼が自作「キャンディード」を振ったとき、演奏開始前に聴衆に向けて不意に始まった「キャンディードは僕の大事な子供です。不本意なことにもう一人の子ばかり有名になってしまいましたが」というスピーチによって。しかしこのバーンスタイン自演のCDを聴けば、有名になってしまっても仕方がないということがよくわかる。若者の情熱、はちきれんばかりのエネルギーと狂気、ほろ苦い愛と悲しみを秘めたロマンティックな名旋律。これを余技といえる人はいない。魅力に満ち溢れた傑作である。

ウエストサイドが 売れてしまったことにバーンスタインがアンビバレントな(愛憎こもごもな)葛藤をもっていたことを僕は彼のコンサートで知った。1989年にロンドンのバービカンセンターで彼が自作「キャンディード」を振ったとき、演奏開始前に聴衆に向けて不意に始まった「キャンディードは僕の大事な子供です。不本意なことにもう一人の子ばかり有名になってしまいましたが」というスピーチによって。しかしこのバーンスタイン自演のCDを聴けば、有名になってしまっても仕方がないということがよくわかる。若者の情熱、はちきれんばかりのエネルギーと狂気、ほろ苦い愛と悲しみを秘めたロマンティックな名旋律。これを余技といえる人はいない。魅力に満ち溢れた傑作である。

(こちらへどうぞ)