ポンキエルリ 歌劇「ラ・ジョコンダ」

2021 JUN 8 1:01:12 am by 東 賢太郎

どうしても行きたかった地中海クルーズがコロナでおあずけになった。出発地はイラリアでヴェニスかジェノヴァになる。イタリアに住んだことはないが、汲めども尽きぬ魅力の宝庫である。英国、ドイツ、スイス、日本から何回行ったかパスポートを見ないと定かでないが、家族を連れて5,6回、出張を入れると20回近いだろう、歴史探訪、スキー、ゴルフ、サッカー、オペラ、グルメと思い出は尽きない。ミラノで定宿にしたのはGrand Hotel et de Milanである。スカラ座に近いし、マンゾーニ通りにあるのでご婦人方のショッピングにも便利で音楽ファンにはお薦めだ。プッチーニ、マリア・カラスの定宿でもあり、ヴェルディは晩年にここに住んで「オテロ」「ファルスタッフ」を書いた。その部屋は “ヴェルディ・スイート” になっている(写真)。

ヴェルディに興味ないのになんで?といわれるが、僕は史跡好きでそっちの虫が騒ぐのだ(ちなみにウィーンの定宿はブルックナーが住んだHotel de Franceである)。プッチーニは嫌いでないしカラスはとても聴きたかった。カラス二世と話題だったルチア・アルベルティのリサイタルはベルリンで聴いて満足したが彼女のアクはなく、やはり録音から想像するしかない。真のディーヴァの恐るべきオーラというものはライブで経験しないと想像がつきにくく、ビデオやレコードからでも一応の推察ぐらいはできるが、実際の印象はそれを何倍も上回るだろう。トラヴィアータやトスカでそれなしとなると、大昔のCM「クリープのないコーヒーなんて・・」になってしまう。若い人は分からないかな、白鳥が欠席した「白鳥の湖」というところだ。

アミルカレ・ポンキエルリ(1834 – 1886)はプッチーニの先生である。今日のレパートリーに残ったヒット作は「ラ・ジョコンダ」(La Gioconda,1876)しかないが決して二級作曲家とは思わない。いや、本作は音楽もリブレット(ヴィクトル・ユーゴーの戯曲が原作)も手が込んでおりとても魅力的だ。めったに上演されないが機会あればぜひという、イタオペ門外漢の僕としては例外的なオペラである。というのも、1992年にローマで偶然聴くことができ、タイトルロールのゲーナ・ディミトローヴァにカウンターパンチを食らうほどの衝撃を受けたからだ(この人については別稿にする)。同曲は歌姫であるジョコンダの、ジョコンダによる、ジョコンダのためのオペラである。筋の骨組みだけ書くとこんなものだ

ジョコンダの恋人エンツォは元カノでベネチア総督の妻になっているラウラが忘れられない。総督の密偵バルナバはジョコンダを狙っている。バルナバはエンツォとラウラの密会をアレンジしてやり、裏で総督に密告する。それを知ったジョコンダは短刀でラウラを刺そうとするが、母を救ったことを知り許す。総督邸での舞踏会の日、妻の浮気に激怒した総督は「これで自らの命を絶つのだ」とラウラに毒薬の瓶を渡して退室する。ジョコンダはラウラに毒薬の代わりに仮死状態になる薬を手渡す。踊りが始まる(これが有名な「時の踊り」)。エンツォは「愛する人を奪った」と総督に切りかかり逮捕されてしまう。ジョコンダはバルナバに「彼を助けてくれるのなら、あんたになびくわよ。」と耳打ちする。ジョコンダの仲間が、墓から掘り出したラウラの仮死体を運んでくる。一人になったジョコンダは、ラウラの毒薬を飲んで死のうとするが、エンツォが忘れられず思いとどまる。バルナバが救い出したエンツォが入ってきて、ラウラが死んだのならその墓のそばで死ぬと言う。ジョコンダが墓には死体はないと言うと、エンツォは激怒してジョコンダを殺そうとする。そのとき、生き返ったラウラの声がして思いがけない喜びでエンツォと抱き合う。きちんと約束を守ってもらおうと期待に胸を膨らませたバルナバがやってくるとジョコンダはそれらしいそぶりを見せるが、突然短刀で自害する。バルナバはジョコンダの母を殺したことを告白するが、もうジョコンダには聞こえない。

おわかりのように、殺人未遂4回、仮死1回、殺人1回、自殺未遂2回、自殺1回と、なんとも壮絶の限り。いっとき世間を恐怖に陥れたイスラム国やオウム真理教の内部でもかくやの世界であるが、悪びれたムードは何らなく、そんなことは日常茶飯事さという世界観の登場人物による群像ドラマである。母を殺され恋人に殺されかけ、絶望して自死するジョコンダは徹底して可哀想な役なのだが、その彼女も一度は総督夫人を刺し殺そうとした殺人未遂犯だ。よよと泣き崩れるような弱者ではない女(それはアリアをきけば納得)が最後に自殺するのはふられた恋人への強烈な当てつけなのだが、ああかわいそうにと涙して帰る心情には僕はなりにくい。日本人でありすぎるのだろうか?

その点、弟子のプッチーニは弱い気の毒な女、ミミや蝶々さんを描いて成功した。日本人にも感情移入しやすいから人気だ。日本でも色恋沙汰の殺人はあるが、それを痴情死とも呼ぶわけだ。理性を失った愚か者という負のニュアンスが付加されるが、女性を見たら口説かないと失礼であるイタリア人にそんな概念はたぶんなく、恋は真面目も真面目、堂々命懸けの沙汰であるのが常識と思われる(現実はよく知らないが)。そうしたどろどろの結末としてヴィオレッタ、ジルダ、レオノーラ、ミミ、トスカ、蝶々さんら訳アリ女性の「非業の死」でエンディングを迎える筋書きがカタルシスを解消して客に満足を与え、イタオペのお家芸となる。

これは日本なら「勧善懲悪の捕り物帖」や「忠臣蔵など仇討ちもの」というところだ。かようなものを社会心理学でステレオタイプという。民族みんなが決まってそう感じてくれるからハズレはないが、しかし、僕にはあまりに紋切り型で退屈だ。またかよという感じになってしまう。予定調和的なのに大仰な感情表現の音楽が盛り上がると滑稽ですらある。ちなみにオペラの女で僕が好きなのはステレオタイプの対極である「不思議ちゃん」の “メリザンド” と、制御不能で空疎で卑猥で危ないが男がみなハマって死ぬ “ルル” なのだ。日本の作曲家はヴォツェック、ルルの系譜で阿部定事件をなぜオペラにしないのかと思う。まあお上品な我が国クラシック界にアルバン・ベルクが現れることはないだろうが。

しかしである、そういう目で見ると、ジョコンダという女はイタオペの系譜の中ではハードボイルドな部類じゃないか。少なくとも阿保らしくてあくびが出る類いではない。さらにはいくつか興味深い点もある。まず総督が不貞をはたらいた妻を殺そうとする。これはモーツァルトとデキてしまった妻を剃刀で切り殺そうとしたフランツ・ホーフデーメルの実話を思い出し、ああやっぱり西洋にそういうことはあるのかと合点がいく。仮死状態になる薬のくだりはまるでロメオとジュリエットであり、女を得んと奸計を弄する悪党バルナバのくだりはトスカのスカルピアを想起させる。

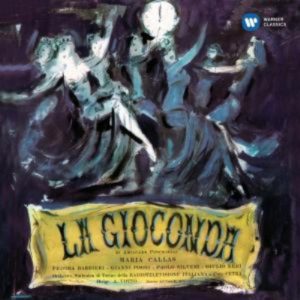

タイトルロールはドラマティコ中のドラマティコが起用されないとこの曲はだれてしまう。歌っている人は多くてどれもそれなりに聞かせるが、ディミトローヴァを真近に聴いてしまったので録音があるものというと対抗馬はカラスしか浮かばない。留飲を下げてくれるのは1952年9月のチェトラ盤で、カラス初めてのスタジオ録音であり、初のオペラ全曲録音でもある。7年後にも同じ指揮者(アントニーノ・ヴォットー)と再録音(EMI)しているが29才だった前者の魅力は何物にも代えがたく、モノラルだが録音も良質だ。カラヤンやチェリビダッケの録音でおなじみのトリノ放送交響楽団は決して交響的作品で上手いという印象はない。ところがここではヴォットーの指揮が雄弁で曲の核心をつかみきっていることもあり、水を得た魚のごとしだ。「ご当地」「お国柄」「十八番」を言いだすと米国や日本の楽団は立場がないが、「イタリア語を喋るオケ」というものは存在するのだ。

タイトルロールはドラマティコ中のドラマティコが起用されないとこの曲はだれてしまう。歌っている人は多くてどれもそれなりに聞かせるが、ディミトローヴァを真近に聴いてしまったので録音があるものというと対抗馬はカラスしか浮かばない。留飲を下げてくれるのは1952年9月のチェトラ盤で、カラス初めてのスタジオ録音であり、初のオペラ全曲録音でもある。7年後にも同じ指揮者(アントニーノ・ヴォットー)と再録音(EMI)しているが29才だった前者の魅力は何物にも代えがたく、モノラルだが録音も良質だ。カラヤンやチェリビダッケの録音でおなじみのトリノ放送交響楽団は決して交響的作品で上手いという印象はない。ところがここではヴォットーの指揮が雄弁で曲の核心をつかみきっていることもあり、水を得た魚のごとしだ。「ご当地」「お国柄」「十八番」を言いだすと米国や日本の楽団は立場がないが、「イタリア語を喋るオケ」というものは存在するのだ。

「時の踊り」を含む第3幕をお聴きいただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ボローニャ歌劇場オペラ・ガラを聴く

2015 SEP 23 16:16:32 pm by 東 賢太郎

昨日はオペラ・ガラ・コンサート(ボローニャ歌劇場)にお招きにあずかり、イタリアの旬の歌手たちの美声を堪能してまいりました。

指揮の吉田裕史さんは東京音大卒、ウィーンで学ばれイタリア各地の歌劇場で修行を積んだ本格派で今年同歌劇場の首席客演指揮者に就任されたとのこと。イタリア人にとってオペラは我が国でいえば歌舞伎のようなもので、その地で長と名のつくポストを務めるのは半端なことではないでしょう。日本公演を積極的に率い、それも二条城、姫路城など歴史のある舞台を選ばれているのは、ご自身がローマのカラカラ野外劇場でデビューされた経験が生きているのでしょうか素晴らしいアイデアと思います。

曲目は前半がレオンカヴァッロの歌劇「道化師」ハイライト、後半がイタリア・オペラ名曲集でした。

ロッシーニの「セヴィリアの理髪師」から「私は街の何でも屋」がよかったですね、弾きこんでいるんでしょうオケが精彩にあふれており、ぜひ全曲聴いてみたい。「ボエーム」の「馬車だって・・ああミミ、君はもう帰ってこない」、男は別れた女が忘れられない、女はそうでもない、ところがその大法則に反してミミは病んで帰ってくる。ボエームが悲しいのはそこだよなあ、なんて妙に納得しながら楽しみました。「トゥーランドット」の「誰も寝てはならぬ」。これを歌われたら実は誰も寝れない(笑)。ニコラ・シモーネ・ムニャイーニのテノール、やっぱりこれはイタリア男が歌わないと。

僕はガラ・コンサートはあまり行った経験がなく、女優の渡辺早織さんが演目を紹介していくスタイルでしたが、プログラムが終わって歌手4人の晴れやかなカーテンコールになって舞台と客席が「イタリア歌劇場モード」にひたったところで彼女が拍手をさえぎり歌手4人にインタビューを始めたのはびっくりしました。

彼女は実際にボローニャまで行ってこの歌劇場で「世界ふしぎ発見」の収録までしたそうで、吉田さんも「そうですね、あれは蝶々夫人のリハーサルの時でしたね、この会場にもテレビを見てくださった方がいらっしゃるのかな・・・(拍手)」と軽く応じるなど、「題名のない音楽会」モードに。これはシェフが日本人だからできることで、歌手もオーケストラ団員もここは日本なんだと一気に我に返って相好を崩して喜んでインタビューに答えていたいたのがとてもさわやかでした。

これだけ舞台と客席が近くなるのは、お高くとまりがちな本場モノのクラシック演奏会では稀と思います。「日本に本物のオペラ文化を」という趣旨にかなったやりかたであり、両国の文化交流という意味合いも感じられますね。これからも楽しみにしたいと思います。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ネルロ・サンティ指揮N響をきく(11月22日Cプロ)

2014 NOV 22 22:22:15 pm by 東 賢太郎

以前ブログに、曲が良ければ演奏者は誰でもよいと書いた。今日はそのメッセージを撤回しなくてはいけないかなと思っている。最近仕事でつかれ気味で今日も居眠りしなければいいなと心配したが、1時間の昼寝が効いてコンディションはOK、冴えた頭でじっくりときかせていただいた。

ロッシーニ歌劇「どろぼうかささぎ」序曲 ベルリオーズ序曲「ローマの謝肉祭」作品9 チャイコフスキー「イタリア奇想曲」作品45 レスピーギ交響詩「ローマの松」

というプログラム。サンティは国内外で何回も感銘を受け、2009年にN響とやったラ・ボエームはあまりにすばらしく2日とも聴いてしまった。そして1996年チューリヒ歌劇場でのラ・ボエームでのことは忘れられない。 プッチーニ 「ラ・ボエーム」 第1幕の絶不調のテノールを指揮台のすぐ後ろの席で(けっこう大声で)罵倒したら振り返ったサンティさんにおっかない顔で睨みつけられてしまった。

しかしそのあとのオーケストラ・パートの素晴らしさといったら!もうヘボのロドルフォのことなどすっかり忘れてピットの中を夢見心地で覗き込んでいた。

そして、今日のN響の第1ヴァイオリンの音の良さはいったい何なんだろう?コンマスはサンティが連れてきたのだろう、チューリヒ歌劇場コンマスの岡崎慶輔であり、いつもとは全然違う、圧倒的にグレードの高い格別の音が鳴った。ヨーロッパの一流オケに遜色ない見事な音だ。普段とのあまりの差に呆然とするばかり。

岡崎は1曲ずつ、計4回のチューニングを、まず管、そして弦と入念に行った。ピッチの完璧な良い音を届けようというプロの良心があれば当たり前のことだと思うのだが、どれだけのオケがそれを励行しているか。ヴァイオリンのピッチのずれというのは、非常に微細なものであっても音色に大きく影響していると僕は思う。

そしてヴァイオリンがきたない、特に高音のトゥッティが微細に歪むオケなど僕は聴くに値もしないと断言したい。それは指揮者の耳の良し悪しでもあるがコンマスの良心でもあろう。そしてそれにヴィヴィッドに反応して評価する聴衆の問題でもある。味がわからない客ばかりであれば本気で腕を磨こう、振るおうという料理人も出てこない。

とにかく今日は1曲目のロッシーニから岡崎の率いる弦が全セクションのクオリティを規定してしまい、耳をそばだてて聴くしかない空気が客席を覆い尽くした。こんなことは過去何回もない。いつも聴いているヴァイオリン群、あのひどい音は何なんだ。彼をコンマスにして大幅入れ替えをやったらワールドクラスになるのに。

そして指揮だ。あわてず騒がず盛り上げの疾走もしないロッシーニがずっしりと腹に応えるごちそうになる。「ローマの謝肉祭」の管の色彩感がラテンを感じさせる。「イタリア奇想曲」のいささか安っぽい旋律も浮かない(この曲をこんなに真面目に聴いたのは人生初めてだ)。

ローマの松も極彩色のタペストリーではない。じっくりと曲想を掘り下げ、スコアから音楽のエッセンスを紡ぎだす趣の演奏であった。この曲に僕が何を求めるかはこちらをご覧いただきたいが、( レスピーギ 交響詩「ローマの松」)納得感の高いアプローチであり満足した。

ジャニコロの松のクラリネットの弱音はたいへん美しかった。印象派風のパッセージと和声変化をあまりあざとく印象派風に響かせない趣味の良さも大賛成。明晰なイタリアンと評するより霞の向こうのR・シュトラウスという風情。不満は鳥のピヨピヨがやや大きかったかなというぐらい。

だが辛口の言になるが、オケの方はオーボエソロの入りのテンポや、ブラスがワールドクラスにはきき劣りするなどいろいろ微細なところでの技術や集中力が気になってしまう。この曲はあらゆる管弦楽曲の中で最も大きな音のする曲のひとつだが、全力の全奏にそういう事が出てしまう。フィラデルフィア管弦楽団でこれを聴いてしまうともうどうしようもない。日本対ブラジルのサッカーぐらいの差である。

サンティさんのような耳の良い方がこのオケを「世界の一流オーケストラの一つ」(プログラム)と言ったというのは本心かなと思う。それならコンマスを連れてこないのではないか。お世辞に浮かれるのでなく、真の世界水準の楽団が必要だと切に思う。そして今日のレベルの演奏を青少年に聴かせれば、クラシックの未来は充分明るいものになるであろう。演奏家の良し悪しは、やっぱり大きな要素なのだと得心した次第。

(こちらをどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-フィラデルフィア管弦楽団の思い出-

2012 DEC 24 0:00:42 am by 東 賢太郎

フィラデルフィア管弦楽団は82-84年の2年間にわたって定期公演(金曜日のマチネ)を聴いた。当時 は、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートの交差点にある「アカデミー・オブ・ミュージック」(右の写真)が本拠地だった。このホールはアメリカの威信にかけて1857年に建設されたアメリカ最古のオペラハウスである。まだロッシーニは生きていたしプッチーニが生まれる前の年だ。ドヴォルザークの新世界やガーシュインのパリのアメリカ人が初演されたニューヨークのカーネギー・ホールが1891年建造だからその古さがわかる。チャイコフスキー、マーラー、リヒャルト・シュトラウス、ラフマニノフ、ストラヴィンスキーなどがここで演奏したという歴史的建造物だ。

は、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートの交差点にある「アカデミー・オブ・ミュージック」(右の写真)が本拠地だった。このホールはアメリカの威信にかけて1857年に建設されたアメリカ最古のオペラハウスである。まだロッシーニは生きていたしプッチーニが生まれる前の年だ。ドヴォルザークの新世界やガーシュインのパリのアメリカ人が初演されたニューヨークのカーネギー・ホールが1891年建造だからその古さがわかる。チャイコフスキー、マーラー、リヒャルト・シュトラウス、ラフマニノフ、ストラヴィンスキーなどがここで演奏したという歴史的建造物だ。

中はこうなっている。しかし、問題がある。スカラ座を手本としたにもかかわらず、おそろしく残響がない。1~1.2秒ぐらいだろう。「イタリアのオペラハウスみたいにドライな音だ」(フリッツ・ライナー)、「音がすぐ消えてしまう。もっと気持ちよく伸びないと」(ピエール・モントゥー)、「音が小さいからクライマックスでパワーが得られない」(ヘルベルト・フォン・カラヤン)、「ここで録音はしたくない」(ユージン・オーマンディー)という具合だ。

1912年に音楽監督となったレオポルド・ストコフスキー(写真)、1938年になったユージン・オ ーマンディが連綿と作ってきた華麗なオーケストラの響きは「フィラデルフィア・サウンド」として有名だが、それはこのホールが本拠地だったことと妥協しながら作られたと言われている。

ーマンディが連綿と作ってきた華麗なオーケストラの響きは「フィラデルフィア・サウンド」として有名だが、それはこのホールが本拠地だったことと妥協しながら作られたと言われている。

ちなみに、僕とワイフの座席はチェロのすぐ前だった。トータルなオケの音響としてのバランスは最悪だったが、そのかわりにオケの内部で鳴っている裸の音が手に取るようにわかるので僕には最高に面白かった。

まず弦楽器からコメントしよう。このオケの弦は並み居る欧米強豪オケの中でもチャン ピオンクラスのパワーと瞬発力がある。管楽器のカラフルな響きが特色のように思われているが違う。弦こそあのサウンドの土台だ。例えばウイリアム・ストッキング率いるチェロセクションは12人がおのおのコンチェルトのソリストみたいに身体をゆすり、松脂を飛ばしてガンガン弾く。僕も当地で1年チェロを習ったからよくわかる。プレストやアレグロでも音圧が強く、発音(アーティキュレーション)はくっきりし、楽器が胴体まで鳴りきっていて、それでも出てくる音はまるで一人で弾いているように聴こえる。このような神業が平然と行われていて、そのシンクロぶりたるやもうスポーツ的快感だ。コンマスのノーマン・キャロル率いるバイオリンセクションも基本的にこのチェロと同系の弾き方と音色だと思う。

ピオンクラスのパワーと瞬発力がある。管楽器のカラフルな響きが特色のように思われているが違う。弦こそあのサウンドの土台だ。例えばウイリアム・ストッキング率いるチェロセクションは12人がおのおのコンチェルトのソリストみたいに身体をゆすり、松脂を飛ばしてガンガン弾く。僕も当地で1年チェロを習ったからよくわかる。プレストやアレグロでも音圧が強く、発音(アーティキュレーション)はくっきりし、楽器が胴体まで鳴りきっていて、それでも出てくる音はまるで一人で弾いているように聴こえる。このような神業が平然と行われていて、そのシンクロぶりたるやもうスポーツ的快感だ。コンマスのノーマン・キャロル率いるバイオリンセクションも基本的にこのチェロと同系の弾き方と音色だと思う。

対して、金管セクションはフォルテの音量、エネルギー感、音圧が日本のオケとは比較にならないほど巨大で音は派手め、明るめ。金管全体がフォルテで鳴ったときにドイツやイギリスと違ってピラミッド型ではなく高音部のトランペットが目立つトップへビーなバランスになる。というより、そう鳴らさないと音の減衰率の高いアカデミー・オブ・ミュージックでは、カラヤンの言うようにクライマックスが盛り上がらないのだ。トゥッティで指揮者はものすごく強大な音を要求する傍ら、エコーがない分、入りのズレがはっきり聴衆に聴こえるので、弦と金管の客席との距離の差から生じる時間差を考慮したキューイングにも気を使うだろう。この強力な弦(特に低弦)とパワフルな高音部を持つ金管のバランスが明らかにフィラデルフィア・サウンドのベースである。

そこで木管だが、ここにちょっと問題があるように思う。弦と金管に混ざってあのホールでうまくバランスして聴こえるには音量と音のエッジがどうしても必要だ。だからだろうか、音色のあでやかさがやや足りないように思う。趣味の問題に過ぎないが、ドイツやフランスのオケにある色香を感じない。技術はすごいのだが、音響の制約からそういう もので勝負はできなかったのではないか。オーマンディー時代のフィラデルフィアのオーボエといえばジョン・デ・ランシーだ。24歳のころ、もう大御所だったリヒャルト・シュトラウス(右)を口説いてあのオーボエ協奏曲を書かせたツワモノであり、カーチス音楽院長時代にアメリカ嫌いのチェリビダッケを口説いて呼んできたのも彼だ。逆に、あの日、飛び込みで「入れてくれ」と口説きに来た、どこの馬の骨ともわからない僕にリハーサルの入場許可をくれたのも彼だ(僕のブログ クラシック徒然草-チェリビダッケと古澤巌-ご参照ください)。

もので勝負はできなかったのではないか。オーマンディー時代のフィラデルフィアのオーボエといえばジョン・デ・ランシーだ。24歳のころ、もう大御所だったリヒャルト・シュトラウス(右)を口説いてあのオーボエ協奏曲を書かせたツワモノであり、カーチス音楽院長時代にアメリカ嫌いのチェリビダッケを口説いて呼んできたのも彼だ。逆に、あの日、飛び込みで「入れてくれ」と口説きに来た、どこの馬の骨ともわからない僕にリハーサルの入場許可をくれたのも彼だ(僕のブログ クラシック徒然草-チェリビダッケと古澤巌-ご参照ください)。

そんなランシー先生に恩をあだで返すようなコメントはしたくないが・・・。名人揃いだけにオーマンディーもソロ部分はある程度奏者におまかせだったように感じる。例えばシベリウスの2番、僕が曲を覚えた思い出の旧盤(CBS)の第2楽章だが、オーボエとクラリネットの低音ユニゾンのピッチがおかしい。こういうこともある。先生、不調だったのだろうか。しかし、録りなおせばいいのだからこれは指揮者の責任だ。作曲家がほめたといわれるオーマンディーの演奏だが、シベリウスは自作を熱心に演奏してくれる人は皆ほめる傾向があったらしい。僕が聴いたムーティ時代の2年間は先生の次の人だったが、一度もいいと思ったことがない。悲しいが、自分に嘘はつけない・・・。

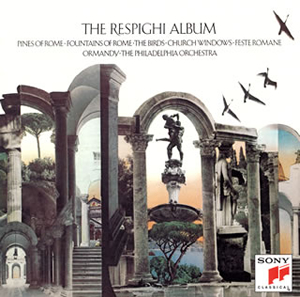

アカデミー・オブ・ミュージックでのフィラデルフィア・サウンドとはどういうものか。好例と して、最近買ってこれこれと思ったCDがある。この「レスピーギ・アルバム」の1枚目にある「ローマの祭り」だ。エコーは電気的に入れたのではと思うが(絶対にこんなにない)、この弦や木管の音がまさにそれだ。なつかしい。松と噴水は2種類入っている。すごい!うまい!このローマ3部作、最高の演奏は文句なくトスカニーニだが、このオーマンディーはステレオの対抗馬だ。さらにイタリア人のムーティーも後年に同オケでこれを録れていて、それまた素晴らしいので困ってしまう。いかにこのオケのオハコかわかる。組曲「鳥」の木管の音程は完璧で名誉挽回。このアルバム、最高級の音楽が入っている。ぜひお聴きいただきたい。

して、最近買ってこれこれと思ったCDがある。この「レスピーギ・アルバム」の1枚目にある「ローマの祭り」だ。エコーは電気的に入れたのではと思うが(絶対にこんなにない)、この弦や木管の音がまさにそれだ。なつかしい。松と噴水は2種類入っている。すごい!うまい!このローマ3部作、最高の演奏は文句なくトスカニーニだが、このオーマンディーはステレオの対抗馬だ。さらにイタリア人のムーティーも後年に同オケでこれを録れていて、それまた素晴らしいので困ってしまう。いかにこのオケのオハコかわかる。組曲「鳥」の木管の音程は完璧で名誉挽回。このアルバム、最高級の音楽が入っている。ぜひお聴きいただきたい。

(追記)

オーマンディーのレコードの録音場所はアカデミー・オブ・ミュージックではありません。AOMがどんな音かはこれをお聴きいただけばわかります。この田園交響曲は留学時に聴いたもののFM放送をカセット録音したものです。こういう曲のほうが弦の驚異的うまさがよくわかります。

(こちらもどうぞ)

クラシック徒然草-ファイラデルフィアO.のチャイコフスキー4番-