クラシック徒然草《クレンペラーのシンフォニエッタ》

2023 DEC 15 7:07:44 am by 東 賢太郎

仕事で頭いっぱいだ。音楽はぜんぜん欲してないが、何の拍子かヤナーチェクのシンフォニエッタが聞きたくなった。こいつは塵が積もった頭を洗浄してくれる大変に奇妙な音楽である。

共産時代のプラハへ行ったが昼飯の肉団子みたいなのがまずくて閉口した。失礼ながらこれ食ってる人とは合わねえだろうなと思ったりしたあらぬ記憶があれこれ蘇って、出てこないのは何の仕事をしに行ったかだけだ。そういやあロシアは未踏だが渋谷にあったロゴスキーのボルシチは大好物であり、あれを食うとなぜかいつもムソルグスキーを思い出したのだがロシア人も合いそうにないから食い物とは関係ないかもしれない。そう、ウィーンで食った肉団子もまずかった、ありゃだめだ。でもブラームスもブルックナーもあれが好物だったんだ。

シンフォニエッタは楽想も田舎色ぷんぷん丸出しで無骨。洗練のかけらもなくオーケストレーションも大いに奇天烈だ。ラヴェルの極限の繊細を愛する僕として最も遠い音楽のはずなのだがなぜかこれは大好物であり、フレンチを食した翌日に鮒寿司をつまんだ感じである。スコアを自分の手でシンセサイザーで弾いて録音しているから本当に好きなんだと思う。こんな不可解な音が頭に鳴っていた男はどんな奴だったんだろう。

聞いたのはyoutubeにあったクレンペラーだ。この男がこれまた輪をかけてすごい。こんなカロリーこってりで管が脈々と浮き出て奇天烈に叫び吼えるシンフォニエッタをやろうなんて指揮者は絶滅して久しいのであって、高いレコードに投資して強烈な個性に一喜一憂してた昭和が懐かしいったらない。冒頭からなんだこれは葬式かと訝るほどの我が道ぶりだが終わるとガツンと腹に響く。いや素晴らしい。思えば俺も我流でわがまま放題に仕事して、きっといまはもっと頑固になってるのだろうがそれでやってきたんだから何だというものであって、クレンペラー爺さんに益々の共感が湧き出てきている。

フィガロの稿に書いたが、あれを遅すぎだ滑稽だモーツァルトじゃないなど散々にこきおろした連中がいたがまあつまんねえ人生きたんだろうな、病気でサナトリウム生活を送ったと思いきやオペラを振り終わってソプラノと駆け落ちしたり、ホテルで女と寝ていたら娘がはいってきてしまってロッテ、紹介しようと言ったこのおっさんの破天荒な生きざまを僕はまったくと言って憎むところがない。そんなものがバレようがなにしようがクレンペラーはクレンペラーで巨匠であった。裏金ごときに姑息に手を出したのがバレて失脚しちまう小物ばっかり目に入る現代の、一服の清涼剤である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ドビッシー演奏進化論》

2023 JUL 17 1:01:27 am by 東 賢太郎

ベロフの前奏曲集にがっくりきて僕のドビッシー鑑賞は頓挫した。79年には就職、82年に結婚、留学とてんやわんやで、84年にロンドンに赴任するまで進展はない。大英帝国の都には圧倒された。フィラデルフィアも160万都市だったがそこに立つと “おのぼりさん” だ。クラシック・コンサート環境も別世界の豊穣ぶりで、何を聴こうか頭がくらくらしていた。待てば海路の日和ありとはこのことだ。翌年(85年5月28日)にバービカン・ホールでミケランジェリがドビッシー前奏曲第2巻を弾いた《僕が聴いた名演奏家たち(アルトゥーロ・ミケランジェリ)》。衝撃だった。ここから僕のドビッシー遍歴は再開する。録音が出るのを待ったが、満を持したのだろうか発売はその3年後、1988年のことだった。

ミケランジェリの前奏曲集第2巻

ミケランジェリはドイツ・グラモフォン(DG)のアーティストだった。第1巻はアナログ録音だがこちらはデジタルで、CDなるフォーマットの音はオケはいまひとつだがピアノ、特にデジタルはいい。解釈の好き好きはあろうが、このクラスのピアニストのセッション録音はそれ自体がいわば作品であり、役者のブロマイドのようなものだ。こういうものが産みだされ、聴き手は熱く反応していた。なんて楽しい時代だったのだろう。それはとうに去り、演奏を大上段から評論するレコ芸のような場も消えてしまった。

イタリア人ピアニストのフランス物をドイツ企業が録音した。面白い。欧州連合(EU)の英米(EMI、CBS)への反撃に見えた。いま僕は「ドビッシー演奏進化論」を大上段から論じようとしているが、その切り口は普通の音楽論ではない。クラシックは同じ曲を演奏するので演奏スタイルの変容は大事なポイントで、僕はそれを「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」と理解している。

ちょっとややこしい話で恐縮だが、これはカール・マルクスが、

政治的法律的上部構造は、生産関係を中心とする経済のあり方(土台=下部構造)に規定される

とした唯物史観をモデルにした私見だ。音楽の演奏というものは19世紀までは家庭や貴族の屋敷やコミュニティのなかだけで行われたが、20世紀にレコードというメディアが発明されたことで拡散し、無尽蔵の数の「聴衆」という目に見えない聴き手が産まれた。するとメディアの所有者は聴衆を拡大したくなる(資本の論理)。このプロセスが「下部構造」である。これは独り歩きし、関わっている演奏家やエンジニアや経営者の意図や意志とは独立したものとして、上部構造である「演奏スタイル」に影響を与え、変容をもたらすという考え方だ。

ドビッシー演奏の進化を論じるには、まず、下部構造の基底であるヨーロッパというものがひと口にヨーロッパといえるほど単純ではないことを強調する必要がある。例えば、英国が2020年にEUを離脱(ブレグジット)して物議をかもしたが、あれは移民問題で片づくものではない。英国は必要ならヨーロッパのふりをするがヨーロッパと思われたくはない。同胞という考え方はなく支配者か服従者しかない。だから必要なら日本と同盟するが平気で原爆も落とす。EU(=独)が同胞などまっぴらごめんで、仏と手を握るのはヒトラーにパリを占領されて恨み骨髄の相手を独との喧嘩に引き入れたい時だけだ。僕は当時そのど真ん中にいて企業分析の仕事をしており、そういう支配階級の英国人たち相手に商売し、音楽鑑賞を楽しみながらもどうしても音楽界のそういう部分に目が行っていた。

イタリアオペラ、ドイツ物、フランス物はクラシック・レパートリーの保守本流である。EUがそれを独占し、英はそれを商材とした録音屋、メディアに過ぎない。これを英のインテリがいかに不快に思っているかはグラモフォン誌を読めばわかる。自国の作品や演奏家びいきが目立つのだ。ヘンリー・パーセルはJ.S.バッハと並ぶ巨匠であり、エルガーこそブラームスの真正の後継者である。もちろんあからさまには書かない。中庸、公平を繕いながら巧みなレトリックでそう思わせるのである。ただ、持たざる者はインテリジェンスを磨く。それが武器になると知った時、勝者となり得るのだ。

ワイン業界が好例だ。EUは葡萄農家、英はワインの商社である。なぜ葡萄がとれない英が商社になれたのか。それは巨大市場の米国が出現したからだ。元来ワインは地産地消であるが(スイスは今でもそうだ)、19世紀にボトリング技術の発明で品質を保ったまま輸送可能な “国際商品” になる。独仏伊の農家は生産だけで食える。商社になってライバルである隣国のワインを売る気もない。葡萄畑がない英は独仏伊なんでも置いてあるスーパーマーケットになれ、国際語である英語で商品説明ができた。米国の客にはそれが便利だった。ちなみに我が国でも、町のパパママ商店をスーパーが席巻して問題になった。商店は専門家だが、肉屋が魚屋はできない。一般の消費者は専門性よりワンストップの利便性を選ぶということだ。

クラシック音楽もEU内で地産地消されていたが、20世紀にレコードの発明で輸送可能な国際商品になった。こちらも米国が大きな消費地だ。トスカニーニをNBCが大枚をはたいて雇い、普及し始めていたラジオで流すと当たった。ナチを逃れてユダヤ系大物演奏家が亡命し、CBSがスーパーとなってレコードを売るとこれがまた当たった。彼らはフルトヴェングラー、カラヤンの渡米は拒絶した。このおかげで独DGは生き残り、仏・伊の商店はスーパーに対抗できず潰れるか買収された。そして20年後にカラヤンとバーンスタインの激突というクラシック音楽界で最大の権力闘争という形をとって、第1、2次世界大戦の投影ともとれる独vs英米、すなわちDG対EMI / CBSの激戦を展開することになるのである。

戦いの狼煙は、DGが敵軍CBSの顔であるバーンスタインを囲い込むための重要な布石を打ったことだろう。77~79年にベートーベンの交響曲全集を手中のウィーン・フィルを与えて完成させたのである。これに対し、EMIは1978年に敵軍DGの顔、カラヤン / ベルリン・フィルを起用してドビッシーの「ペレアスとメリザンド」という大物を録音した(カラヤンは終戦直後はEMIのアーティストでありオペラを除き合計CD87枚分の録音を同社に残している)。目には目をである。これはカラヤンの凄さを世に痛感させたメルクマール的大名演といって過言でなく、EMIにやられてしまったのは失態だった。この前後のDGのフレンチ物のラインアップというと貧弱で、バレンボイム・パリ管のドビッシー(78~81年)があったが彼はまだ青く、めぼしいのはカラヤンの「海・牧神」(85年)ぐらいだ。これがペレアスのインパクトを凌駕したとは思えず、弱みを見事に突かれたわけだ。

いっぽう、ユダヤ系である米国CBSがDGに仕掛けたもう一つの攻撃がある。ブルーノ・ワルター / コロンビア響の肝いりで始め、バーンスタインを後継者に据えていた「マーラー作戦」のグローバル展開だ。バーンスタインは1971~75年にウィーン・フィルとマーラーチクルスを行い、9番だけは同オケを率いてカラヤンの牙城であるベルリンのフィルハーモニーザールに乗り込んで演奏したが、敵陣に将軍が攻め込んだかのようだった。ドイツ人指揮者にはナチスの政治的事情があったからマーラーはDGのアキレス腱だった。対抗上67~71年にバイエルン放送響で全集を作るが、指揮はチェコ人のクーベリックである。カラヤンが5番を73年に、4番を79年1月にベルリン・フィルで録音したのが参戦の皮きりになるかと思われたが、後続は76年にイタリア人のジュリーニがシカゴ響で9番、77年にイタリア人のアバドがウィーン・フィルで4番、同年に小澤征爾がボストン響で1番と、ドイツ人指揮者の起用はなく遠慮した物腰だった。

それが一変し、両陣営の激突が表面化したのが1979年、EMIのペレアスの翌年である。DGの逆襲が開始された。目には目をのお返しで、敵軍の顔であるバーンスタインにカラヤンの正妻ベルリン・フィル(BPO)を与えてマーラー作戦の目玉である9番をライブ録音してしまったのだ(79年10月)。EMI、CBS両方を一手で潰す妙案だが裏切られたのはカラヤンだ。バーンスタインの侵攻に恐怖を覚え、間髪入れずに同じホールでBPOと9番のセッション録音をおこなう(同年11月)。さらに3年後、再度BPOで9番を渾身のライブ録音でおこなって追い打ちをかけ世を驚かせる。しかしこれはライブで熱いバーンスタイン盤がべストセラーになったからだと噂され、この時点で勝負あったと衆目は一致した。バーンスタインを手に入れたDGは80年代にマーラーをウィーン・フィルで録音しアイコンとする。マウントをとれる者はもはや誰もいなかった。カラヤンを切ってでも勝つ手をDGは打ったのだ。

これは表面ではアーティストの戦いだったが、「下部構造」は米独資本家の金儲けと生き残りの闘争である。おかげで我々は世界最高の指揮者ふたりがプライドをかけた渾身のマーラー9番を3つも所有できたのだから何の不満があろう。これが「録音テクノロジーの進化、音楽産業の栄枯盛衰、それを反映した演奏家・作曲家の音楽美学の変容」の一例だ。EMIは負けた。クレンペラー、セル、オーマンディ、ミュンシュ、ロストロポーヴィチ、オイストラフらが亡くなってしまい、大物もマーラー指揮者もいないという危機にあった(ドイツ人テンシュテットをそれに仕立てようと試みたが不発だった)。ここでいよいよベロフのドビッシー前奏曲第1,2巻が登場する。1970年録音だ。CBSのブーレーズ「春の祭典」は1969年録音だ。「新世代のドビッシー」を旗印にベロフを売り込もうという戦略がメーカー側にあったかどうかは知らないが、当時の保有戦力の勢力図からはありそうなことだ。当の旗手ブーレーズをDGが引き抜いたことがそれを裏づけるが、意に反して本人が穏健派スタイルに転向してしまい不発に終わる。

冒頭の経緯があってミケランジェリでドビッシーに開眼し、新しい目でベロフの再録音を聴いてみようとなったのは90年代だ。僕のドビッシー受容史に一石を投じてくれたピアニストだ、先入観を捨てて虚心で聴いてみようという気になったのだ。以下、その感想をyoutubeの例を挙げつつ書いてみよう。柴田氏はベロフのメシアン演奏を意識したと思われるが、確かに磨き抜かれた細部を集積するアプローチはメシアンの「鳥のカタログ」のような作品では生きる。それをドビッシーにもってくればそれまで誰も成し遂げていない目覚ましいことがおきる。例えば、前奏曲集第2巻の「花火」だ。電光石火のスパークが奇跡のような音楽を形作るさまには嘆息するしかない。

前奏曲集第2巻第12曲「花火」

だが、第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」はどうだろう。ベロフの群を抜いた長所はエッジの効いた強靭なばねのあるリズムの切れ、尋常でなく速く一音一音でも音価まで正確無比である指回りにあるが、この曲は発揮のしどころがない。必要なのはエーテルのように漂う音の香りと詩情だ。そう書くと言葉の実体のなさ、空虚さに幻滅するのでドビッシーの標題に具体性はないという説に従おう。とすると、各人各様の心にその類のものを醸し出して「標題と遠くないね」と言わせる何物かがあるかどうかと言い換えられる。私見ではそれが物足りない。

第1巻第4曲「音と香りは夕暮れの大気に漂う」

第2巻第1曲「霧」はどうだろう。ベロフの音はカラフルではない。むしろ灰色の淡い霧が全編を覆う。ペダルの効果だろう触感までコントロールされ、ミケランジェリがピアノの音でやろうとしたことを素材の質感まで駆使した一頭地を抜く技術として達成されている。彼が単なるテクニック依存のピアニストでない知性派であることを示し、敬意を表する。この点で、ブーレーズのX線手法のピアノでの旗手にとEMIが期待したという想像はまんざらでもないかもしれない。当時の指揮界では、革命であるその新路線でブーレーズに対抗できる才能はいない。では、ピアノのフレンチ・レパートリーでそれができる者は誰だったか。ベロフしかいない。

第2巻第1曲「霧」

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ベロフのドビッシー》

2023 JUL 14 1:01:31 am by 東 賢太郎

ドビッシーのピアノ作品というと苦い思い出がある。1970年代に一世を風靡したEMIのミシェル・ベロフ盤だ。レコ芸の評論家はベロフ押し一色で、大学生だった僕は困った。ちっとも良いと思わず、ドビッシーがよくわからなくなってしまったからだ。高校時代、初めて弾けるようになったクラシックは「アラベスク1番」だ。管弦楽では「海」のスコアに深くのめりこんでいた。だからドビッシーは心の友のつもりで虚心坦懐にベロフのレコードに耳を澄ましたが、失望のあまり「なんで?」という心の不協和音が高鳴るばかりだった。

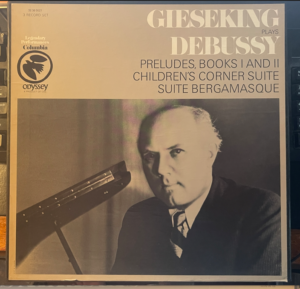

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。

最初に買ったのは決定版とされていたギーゼキングの輸入盤だ(大学2年)。しかし、米国プレスのオデッセイ(上)は盤質が粗悪で、おかしな話だがそんなことで演奏のイメージまで落としてしまうし曲の理解にも関わるなんてことはデジタルの世になって想像もされないだろう。この演奏の真価を知ったのはSACD化されてからだから罪深いものだった。 そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

そこにベロフが出現し、評論家が絶賛する。これでドビッシーがわかる。僕がベロフの「前奏曲集」(下)に喜び勇んで飛びついたのはまあ自然な流れだったわけだ。しかしである。日本盤だから盤質の問題はないのだが、いま聴いても明晰だが冷んやりとクールで、録音のクオリティも残響がドライで倍音が聞こえず、お世辞にも良いとは思えなかったのである。ジャケットの解説で作曲家の柴田南雄が「異端の天才の出現」とベロフを持ち上げ、「未来を背負う世代の新しい感覚と演奏スタイルをコルトーやギーゼキングの基準で計ることは無意味なのだ」とまで言い切っているが、要するに、彼は標題的で恣意的で純音楽的でないコルトーの「前奏曲」はもう古いと否定し、新感覚派の旗手ベロフを聴けと言っているのである。

それはあながち柴田の売り文句だけというわけでもない。70年代初頭にブーレーズが登場し、管弦楽曲の細部までX線をあてたような高解像度のクラリティが芸術的嗜好の意味で「今風」だったことが背景にあるからだ。LPレコードの録音・再生というエンジニアリングの視点から格好の資質を持ったアバンギャルドの適材が仏国に現れ、米国がニューヨークフィルの首席指揮者として取り込んで米国資本のCBSがレコード録音権を独占するという大きな流れの中での話であった。フルトヴェングラー、カラヤンを断固否定した米国・仏国主導の流れであり、ドイツ以外へのレパートリー(商材)の拡大という音楽界のナチ排斥であり、LP(長時間録音)によって当時はまだ一般の聴衆に未知だったマーラーを主役に仕立てることも可能にしたという意味で商業的にも今風だった。

米仏主導という所が奥深い。米国はフランス革命の理念で成立した世界唯一の実験国家である。だから仏国が自由の女神像を寄贈したのであり、共産主義革命の理念で成立した世界唯一の実験国家であったソビエト連邦と世界を二分するイデオロギーの対立となり、真意は地球を支配する闘争であったから先手を打つべき矛先はアポロ、ソユーズ両計画という宇宙開発にまで向かったのである。女神は仏国のフリーメーソンが米国の同志に贈ったもので、共産主義革命はマルクス、レーニン、トロツキーのユダヤ系が主導したというあまり知られていない側面もある。芸術をかように政治で語るのはいかがかとも思うが、地球を二分するほど社会の深層に食い入った運動が芸術にだけは無縁だったなどということがあるはずはない。何人たりとも生きた時代のそれと無縁ではいられずアートもしかりなのはピカソやショスタコーヴィチの例を挙げるまでもない。

権力は大衆の揺動を画策し、大衆は娯楽を渇望する。だから権力はアメとムチにエンタメを利用する。このことは人間社会の原理と考えてよいほどローマ時代から見られる。僕の職業のエンジニア的側面は証券アナリストであり、歴史の主体であるあらゆる国家・産業・事業・企業・人間をX線をかけるように見る目線から逃れ難いことから、どうしてもエンタメであるレコード産業を事業体として検分したくなる。かくして70年代のユダヤ系米国レコード産業はワルター、バーンスタインによるマーラーの市場開拓とブーレーズのX線的分析的演奏スタイルのユニバーサル化に収益の活路を見出したと結論され、前者は宗教的意味もあるマーケティングだったろうし、後者は第二次大戦での軍事的通信テクノロジーの転用で米国がフロンティアだったことも誘因だったろうという考察に至る。

ベロフはその流れの中で、英国企業EMIが対抗しようと仏国で発掘したピアノ界のブーレーズだったのだ(仏パテ・マルコ二を買収していた)。前奏曲は僕の趣味でないというだけで、名水で仕込んだ辛口吟醸酒のごとき良さはあるし支持者が多いのもわかる。しかし素材がドビッシーというのが失敗だったと僕は思う。彼の音楽は革新的演奏など必要としない。それ自体が痛烈なアバンギャルドだからだ。僕はブーレーズ教の信者としてクラシック界に足をふみいれたが、彼のドビッシーも評価していない(ラヴェルはあんなに素晴らしいのに!)。「海」はブログにしたが、同曲と「遊戯」は彼がストラヴィンスキーで開陳した手法による音響のリアライゼーションに物理的な関心を持ったからで、だからそれが剥げ落ちてしまった晩年のDG盤ドビッシーは買っても聴いてもいない。

柴田南雄が古臭いから捨ててしまえとしたアルフレッド・コルトーの前奏曲を僕はベロフよりずっと好んでいる。それをいうなら録音が残っているドビッシー本人の演奏からコルトーが恣意的に遊離しているかを分析せねばならないがそれは書いてない。仮にそうであったとしても、さらに離れているベロフだけが「新しい感覚」と正当化される理屈は何もない(商業的理由はあるが)。ビートルズは古いからBTSの方が優れていると主張するぐらい音楽演奏を進化論のノリで論じる論拠はないのだから今年のミラノのファッションのモードがどうのというのと変わらない。日本を代表する作曲家が真面目に論じるようなものではなかろう。まあレコード解説をEMIさんにお金をもらって頼まれてそのレコードを貶すわけにもいかないという苦笑の産物なのだと考えておきたい。音楽も政治とカネに無縁でないし、だんだんカネに無縁になってきた昨今だ、将来どうなるんだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ペトルーシュカ推薦盤》

2023 MAR 7 23:23:01 pm by 東 賢太郎

初めて買ったペトルーシュカはピエール・モントゥーのRCA盤だった。何か書いておこうと思いyoutubeを探したがない。まさかと思いamazon、タワレコを見たが廃盤のようだ。そんな馬鹿な。

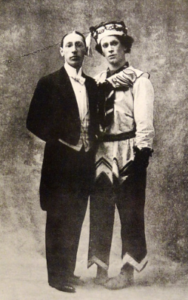

ピエール・モントゥー(1875-1964)はペトルーシュカの初演者だ。左の写真はその年にペトルーシュカを踊ったニジンスキーがストラヴィンスキーと撮った貴重なツーショットである。パリ音楽院管弦楽団を振った録音もあり、2種の記録(まさにレコード)はこの曲が産み落とされた時代のタイムカプセルといえる。ペトルーシュカの録音は数多あるが近年はストラヴィンスキーが印税目的で改定した1947年版が多い気がする。オケがスリムになり透明感、色彩、メリハリが出る利点はあるが、この曲を単なるショーピースとしてではなく文化として享受する方には原典である1911年版をまず聴いていただきたい。モントゥーの2種がそれだが、同版の真価を見たのはブーレーズのCBS盤だった。3大バレエはどれも似てない。「ブーレーズCBS」のコンセプトは春の祭典の規範を樹立することになったが、ペトルーシュカでは無類のカッコ良さを誇る。クラシックにカッコいいは似つかわしくない言葉だが、聴いていただけばわかる。この音響的快感をぜひロック、ジャズのファンに味わってほしいと願う。くりかえすがそういう要素は火の鳥、春の祭典にはあまりない。どれも似てないのである。

ペトルーシュカは第一次世界大戦直前の1911年6月26日にパリ、シャトレ座で初演された。モントゥーはベル・エポックのパリに生きた人だ。だからこういう演奏になっている。そのアロマを嗅ぎとって耳にしまい込んでおいてほしい。

それを独欧系のベルリンPO、ウィーンPOがやるとどうなるかは意味のある比較であって、ワインでソムリエがしていることに近い。春の祭典と火の鳥はカラヤン、ケンペ、ベーム、スイトナー、イッセルシュテットなど独欧系指揮者も手を出しているが、ペトルーシュカはない。ここにこの曲の秘密が隠れている。もうひとつ面白いのは3曲ともソ連人指揮者の影が薄いことだ。3大をうまく振ったのはロジェストヴェンスキーだけでスヴェトラーノフ、テミルカーノフ、ゲルギエフあたりやってはいるが僕のセンスからするとまったくガサツでお呼びでなく、ムラヴィンスキーはアポロしか触っていない。

ここから導ける推論は、3大は多分にラテン系音楽であることだ。あの何でも振ったカラヤンでさえ、手兵BPOなら極上の演奏が苦もなくできる火の鳥、ペトルーシュカに手を出さなかった。この曲はスイスのフランス語圏クラランで着手され、ローマで完成されたが、ゲルマン人にはフィンランドのシベリウス同様に異界かもしれず、オケはメカニックに弾けはしても精神を吹き込む指揮者には難しい。これを見ると僕はドイツの孤独を感じざるを得ない。これがあってあの両大戦の不幸があったのだろうと。

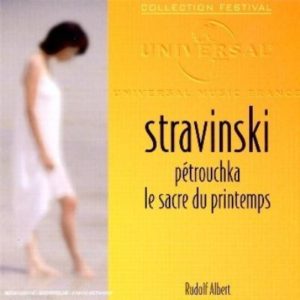

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの

もうひとつ、この曲が好きな方には是非という演奏がある。そのドイツ人で作曲家でもあるルドルフ・アルベルト(1918-1992)がチェント・ソリ管弦楽団を指揮したもので、ピアノがメシアン夫人のイヴォンヌ・ロリオという布陣だ。これを聴けばどなたもわかるが、アルベルトは卓越した指揮の腕前を持っていた。その割にいまとなっては無名なのは不可思議というしかない(まあそのうちカラヤンもベームもブーレーズもそうなるのかもしれないが)。詳しくはわからないが、録音はClub Francais du DisqueがReel-To-Reel, 7 ½ ips, ¼”, 2-Track Stereo, 7″ Cine Reel, Albumとして行い、僕が保有する写真のACCORDレーベル盤以前に米国でリールテープにこだわったOmegatapeレーベルで出た実に秀逸なもので、Mercuryの初期に匹敵する現在でも最高レベルである。演奏は部分的省略がある1911年版であり、チェント・ソリ管弦楽団は「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」等々のメンバーにより臨時に構成された楽団で能力は高く、アルベルトの 紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

紡ぎ出す鮮烈かつフランスの極上の音彩、それもベル・エポックの伝統から遊離していない薫り高い芳香を素晴らしい解像度の録音で楽しめるこのCDは一級品だ。これほどハイレベルな演奏、録音が1957年に行われたという事実は驚くしかないが、アルベルトは1952年にヘンツェのバレエ「白痴」の初演、またこの録音の前年1956年にメシアンの《異国の鳥たち》の初演を指揮していることを知れば納得、ロリオ夫人が味わい深いピアノを聴かせているのも納得である。《異国の鳥たち》はドメーヌ・ミュジカルの演奏会で演奏するための曲目として創設者ピエール・ブーレーズが委嘱した作品で、アルベルトがこの団体と密接な関係があったことをうかがわせる。僕は演奏は群を抜いているが録音にやや人工臭を感じるブーレーズ盤より、パリのサレ・ワグラムの素晴らしい音響に包まれたこれをペトルーシュカのベスト盤とする。モントゥー盤ばかりかこういう逸品が廃盤になってしまうクラシック音楽市場は自ら真の聴衆を締め出しておりお先真っ暗だ。しかし市場原理、利潤動機で動く業界にそれを言ってもはじまらない。すべては聴衆の耳が決める。本稿を読まれるような皆様の動向が決めるのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《麻薬としての音楽》

2022 NOV 30 1:01:17 am by 東 賢太郎

音楽というのは耳だけではなく五感で楽しむものだと僕は考えている。誰でも容易に感じられるのは、例えば、R・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」の冒頭でお腹の底まで響くパイプオルガンの重低音の音圧だろう。初めての人は驚くこと請け合いで、ヘッドホンで聞いてもあれは絶対にわからない。またレスピーギの「ローマの松」の最後のところ、あれは管弦楽から聞こえる最も大きい音の一つであるが、体で受け止めるあの凄まじい音圧も会場だけで味わえる極上の快感だ。そうやって音というものが物理的には空気の振動であって、耳だけでなく皮膚でも内臓でも感知できることを知れば、「五感で楽しむ」という意味がきっと理解できるだろう。

五感を使うともう少し複雑な体験もできる。メシアンのように各音に色彩を見る人が稀にいる。僕は触覚に音が訴える感じがする。肌で感じる音圧ではなく音の “質感” であり、ツルツル、ツヤツヤ、スベスベ、ザラザラ、デコボコ、ねとねと、しっとりのような仮想の手触り感だ。これを脳科学ではクオリアというらしい。弦のボウイングのざらついた感じという風な即物的なものもあるにはあるが、それよりも音の流れや和声変化の方がずっとそれを感じる。本能的に快感を覚えるものがあって、モーツァルト定番のC-Am-F-Gなど、どんなに隠し味で現れようが反応する(彼もそうだったから多用したのではないか)。ポップスにもジャズにも雅楽にも感じられ、「僕の好きなオト」という固有のジャンルを形成している。このクオリアという物の得体は知れないが、僕があらゆるアートのうち音楽を偏愛する理由の大きな部分を占めていることは間違いない。

そして極めつけは嗅覚である。それ以外の情報は眼球や鼓膜や舌や皮膚といった器官からワンクッションおいて脳に来るが、嗅覚だけはいきなり脳に打ち込まれるらしい。音の香り。フレグランス。これはフランス物の独壇場であり、ラヴェルの「スペイン狂詩曲」はアンダルシアの渇いた赤土の匂いがむんむんするし、フォーレの「マスクとベルガマスク」はカンヌで嗅いだ地中海の潮風の香りがあり、サティのジムノペディ3番には冬のパリの夕暮れの裏通りの湿気を含んだ匂い、「ジュ・トゥ・ヴー」はクラブLidoに満ちていた香水の匂いがすぐ脳裏に浮かぶ。ドイツ物では夏の暗い森の樹木が発散する香りがブルックナーにあるし、バルトークにはハンガリーの田舎のゴルフ場でどっぷり浸っていた草の匂いが濃厚にある。実際に嗅いだものだからこれらは記憶の連鎖であって、音楽に絶対的に内在するものではないが、ベートーベンの田園を聴いて出てくる匂いはないからそれを喚起する曲の性質という物があるのかもしれない。

元よりこれらは脳内現象だから僕固有のもので、ドビッシーの「海」と聞いただけで或る色と触感と香りと波の揺らぎを即座に思い浮かべ、肌でクオリアを体感し、それが物凄く蠱惑的なものだから血圧が上がり呼吸が速まり、すぐに味わいたくなって何度でも聴いてしまうことになっている。つまり「パブロフの犬」状態なのであり、麻薬常習者と呼んでもらってもいい。こんなものを生み出したドビッシーはとんでもない妖術使いなのだが、そういう人をこそ我々は芸術家と崇めるのである。いや、そういうことがない、普通の人が稽古を積んでうまいだけの芸術家って何なのかと問うべきだろう。画家とイラストレーターは別物だ。音楽だって、チャイコフスキーの悲愴みたいに聴き手に死の淵を覗かせる曲もあれば、ダンスのステップを踏むための道具みたいな曲もある。少なくとも僕は音楽にそんじょそこらの日常にころがってるきれいな歌声やメロディーはまったく求める気がない。超変人のサティは「家具の音楽」でそうした音楽の横行を皮肉ったが、この点だけは実に共感できるのである。

そうした生理的効果を与えるクラシック音楽の楽曲を僕はいくつか所有している。もちろん誰でも聞けるのだが、そうした薬理作用がどなたにも起きているとは到底信じ難いから、それを必ず引き起こすという意味で僕とは特殊な関係にあるというわけで、だから所有していると書くのだ。何百回も服用してるから隅々まで知り尽くしている。専門家でもない僕がなぜそんなに深々とハマっているか不思議に思われるだろうが、理由は簡単だ。麻薬だからである。

つまり「海」や「春の祭典」や「ブラ4」や「ライン」のような音楽は僕に効く化学的・薬理的成分を含有しているのであり、スコアのどこのどれがあの色を発し、あの香りを漂わせ、触るとこんな感じということが既に解明されている。そんなことを研究しても何の役にも立たないし誰も興味はないだろうからいちいち書かないが、なぜそんなばかばかしいことを真剣にやっているかというと理由は 簡単だ。麻薬だからである。

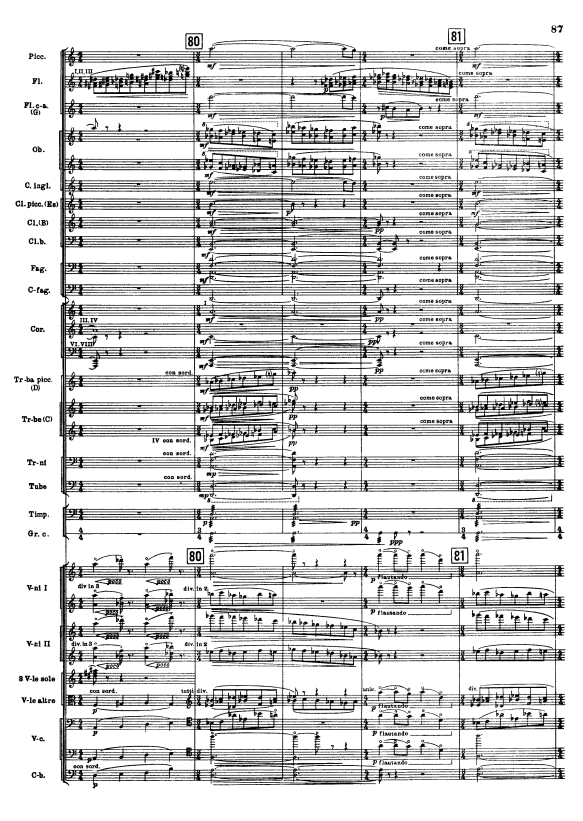

ドビッシーには「夜の香り」「音と香りは夕暮れの大気に漂う」などの題名を付した曲があり、彼自身も和声の混合を化学反応と呼んでおり、なんとなく僕が感じているようなものを表そうとしたのかなと思わないでもない。しかし彼がその標題で言う香りが何かを僕は感じることができないのだから、彼がparfumsという言葉で表現したクオリアは僕のものとは別物だということになる。作曲家がどう感じていようと、僕には彼の書いた音符の特定の部分に或る匂いが感じられるという即物的な事実が目の前にあるだけで、すぐれて主観的なものでしかない。例えば次のようなものだ。ストラヴィンスキーがそう意図して書いたとは100%思わないが、「春の祭典」第二部序奏に「それ」は在る。バスドラがドロドロ入るシェーンベルク風の部分(練習番号80)(注)のことだ。

ここは昔から僕に強烈な薬理作用があり、目に映る光景はというと、ぷすぷすと煮えたぎるマグマの巨岩が赤黒く光ってぶるぶる打ち震えていて、ここでそれが「泣き崩れる」。そして、仄かな硫黄の臭気を嗅ぐのだ。なんだそれは?と思われようが、幻覚を見ているわけではなく、文字を並べるならばそうとしか表現できない何ものかを感じて高校時代にスコアの当該箇所に鉛筆でそう書き記しているわけだ。本当にそういう物を見て、聴いて、嗅いだという記憶はないが、もし僕が画家ならばこのクオリアを文字でなく油絵にして、凄まじくおどろおどろしいものになっただろう。

それが “出現する” のは、古今東西、ピエール・ブーレーズのCBS盤、それも1970年に日本で発売されたオリジナルLPだけであり、何故かは知らないが、それはそのヴィニール盤だけに入ったクオリアであり、人類の文化遺産として公共財にすべきと確信しているので、それをCDRに録音したものをyoutubeにアップしている。他の方のもあるが、申しわけないがこれ以外の音源ではだめなのだ。僕のものにヘッドホンで耳をすましていただければ、ドロドロの部分で僕の感じる「クオリアの素」が30%ぐらいは聴こえる(下)。ちなみに日本版再プレス、米国CBS盤LP、CDでは見事に消えているから僕にとってそれらはまったく無価値である。

「バスドラ(スコアではGr.c.=グランカッサ)はティンパニの補強だろう」と僕も耳だけでは思っていたが、スコアを買って驚いた。そうではない。Dm(d-f-a)を伸ばす楽器群のうちバスドラとバスクラリネット “だけ” は練習番号80の3小節目の3つ目の ♪ まで鳴っており、バスクラだけご丁寧に最後の ♪ に ppp (ピアニッシッシモ)と書いてある。「ここまではっきり鳴らせ」という作曲家の意思表示であり、p で入るティンパニは2小節目からデクレッシェンドして pp で消えるが、バスドラは3小節に渡ってデクレッシェンドして「入り」に p とは書いてない。従って、入りは p より強くするのが論理的であり、強さは指揮者に任されていると読むことができるのである。ブーレーズはバスドラの皮をゆるめに張って mf ぐらいで入りを叩かせているのを耳を澄ませてお聴きいただきたい。

(注)練習番号80はニ短調+変ロ短調の複調であるが、この驚くべき効果は多くの作曲家の耳をそばだてさせたに違いない。グスタフ・ホルストは「惑星」の終曲(海王星)の練習番号Ⅲで嬰ト短調+ホ短調という全く同じ距離関係の複調を用いている。

細々したことを書いたが、なぜかというとストラヴィンスキーの楽譜というのは、ここに例証したように、かくもマイクロスコ―ピックに数学的に緻密に書かれており、ストラヴィンスキーという人はそこまで微細なことまでこだわる性質の人であり、従って、それをそう読み取らない性質の人の演奏というのは聴くに値しないということをお示しするためである。僕がこの演奏を讃えているのも、雰囲気や感覚に依っているのではない、初めは耳だけで感知した凄さが、スコアを解析することで実に記譜されたものに論拠をもっていることへの驚きと、それを創造し、具現化した二人の天才への称賛の気持ちからである。

つまり、練習番号80はブーレーズCBS盤の魅力のほんの一部分であり、この演奏はかような冷徹かつ緻密なアナリーゼの集大成であり、どの一音符とて雰囲気でいい加減に鳴らされたものはない。しかも、それが解剖された死体のようではなく、生き生きとエネルギーに満ちた活力をもって生命の神秘を聴き手に感知させるという、音楽演奏史に残る空前絶後の録音なのだ。しかし世界でどれだけの方がそのようなことアプリシエートしたのだろう?? 2.7万回も再生されているからそれなりにはされたのだろうが、録音だから家庭でそれぞれの装置で聴かれたわけで、そこで固有の条件が発生しており、前述のように残されたものの音の状態は一様でなくメディアによってクオリティに甲乙丙丁の大差がある。だからドロドロみたいな微細なものまで評価しての数字であるはずはなく(だって聞こえないのだから)、それで2.7万回なのだから良い装置で聴かせたら評価はその何倍にもなるだろうからもったいない。ブーレーズの神の領域のセンスを広く後世に認知させるためにも、ぜひ全曲にじっくり耳を傾けていただきたい。

こうした超マニアックな世界は一部の好事家だけのものだろうし、99.99%の人にとっては全然どうでもいいことだろうが、僕は聴衆には聴衆ならではのプロのレベルがあると思っており、超マニアであることに誇りを持っている。ちなみに僕を評論家と思っている方がおられるようだがそれはとんでもなくあり得ない誤解である。作曲家や楽曲や演奏家に好き嫌いのある評論家はいないことになっているからだ。僕においてそれは大いにあるし、嫌いな曲なのに良い演奏だなんて人様に推薦するなど、上がらないと思ってる株をお薦めするほど罪深いと感じてしまうからだ。だから僕のような聴き手は「評論家」でもなければ「通」とさえも言わない。通は歌舞伎の常連さんのような博識の観上手であって、皆の良きお手本にもなろう。かたや僕のブーレーズ論は世界で4,5人ぐらいしか通じない可能性があるのであって、そんなのを覚えておいても変人と思われるのが関の山だからむしろお勧めしない。

そこまで超マニアックな人間でも喜々として生息できる。これがクラシック音楽というアートの奥深さでなくて何だろう?僕のような人種が絶滅し、譜面をきれいになぞったベト7の美演、熱演にブラボーが乱れ飛んで、その声をきいてああこれは名演奏だったんだと満足して家路につく人が9割ぐらいの演奏会ばかりになったら、もうクラシックは終わっている。いや、ハレの気分を味わうためにミシュランの星の数を調べて高級フランス料理店に女性と出向く客と同様、クラシック演奏会の聴衆がいなくなることは絶対にないが、能力ある音楽家の皆さんは新宿コマ劇場のディナーショー程度の客を相手に海外コンクールで入賞したり留学したりして鍛えた腕を振るう羽目になろう。音楽ってそんなもんでしょ、楽しければいいよ、という人達の間にちんまりと需要と供給が成り立っても結構だが、それは創造的空間とは別次元のひとつの産業、インダストリーであり、そこから人類史に残る作品や演奏が出現する可能性は著しく低まるだろう。

だから、いまや超マニアックどころか普通にマニアックなものまで消滅が危惧されるという時代の趨勢はとても気になっている。例えば何かというと、各国のオーケストラの固有のカラーが消え失せて “グローバル化” し、どれもこれも似た音のする国連交響楽団みたいになって「それが一流なんです」みたいになってきている感じがすることだ。何やら人類皆兄弟のポリコレの匂いすら覚えるのだ。先日聴いたパリ管弦楽団も、ミュンシュ時代よりずっと高性能にはなって文句のつけようもないリッチな音を聴かせたが、昔のフランスっぽい管の色香が失せていたのは寂しい。贅沢な文句ではあるが、あれならマケラが振ればベルリン・フィルでもシカゴ響でもよかったと思わないでもない。穿った見方をすれば、マケラは時代の申し子として、そういう役割を担った俊英として見出された可能性すらある。

指揮の傾向においてもそうだ。神は細部に宿る。あんな細部まで神経を通わせるこだわりの指揮者がブーレーズ亡き後現れるのだろうか(熱望するが、今のところ知らない)。僕は彼の春の祭典を実演で2度聴いたが(東京でNYPO、フランクフルトでLSO)ドロドロはどちらもいまいちでがっくりきた。彼自身ですらCBS盤の演奏は二度と再現できないのだという事実がわかってしまい、初版LPへの愛おしさが増した。あれはビートルズ後期アルバム同様の「レコード芸術」なのか?本人に聞いてみたかった。オーケストラを立派に鳴らすという技芸は大事だが昔はもっと大事なものがあった。そっちが疎かになった国連交響楽団。美人のスペックに合わせて顔立ちを綺麗に整形した女性。僕には不気味な蝋人形にしか見えない。

畢竟、音楽というものは「狂気」を孕んでいる。少なくとも、そういうものだけが歴史の時を超えて残ってきている。普通の人でも訓練すればそれを演奏はでき、ディナーショーの客を心地良くすることはできる。そういうプロダクションの「カルメン」(99%はそれだが)を何度観て退屈したことか。あれを書いた36才のビゼーは狂っており(病、歌手ガリマリエ)3カ月で死んでしまったのだ。グレン・グールドはおそらく何かを嗅ぎ取ってカルメンの7年前に何のために書いたのかわからない「半音階的変奏曲」を録音したが、今も世界の歌劇場で「カルメン」はそんなこととは無縁の様相で、素人客を呼べる人気の演目としてもてはやされている。こういうのをサティは「家具の音楽」と言ったのだ。

春の祭典、たくさん買った音源(91枚)の演奏比較をブラ2みたいにやろうと思ったことがあるが、結局やめた。なぜなら、どれを聴いてもブーレーズが凄すぎてお話にもならない。哲学のカケラもない。何か書こうって、阿保らしくて1行で文章が終わってしまうのである。こんな聴き方をしている人は世界にもあまりいないということはyoutubeに各国語でいただくコメントでわかっている。本盤の「音」の違いをアプリシエートしたと思われる文章を書きこんでくれた外国の方が2,3名おられるぐらいであって、それでも彼らと話して通じ合えるかどうかは心もとない。まして春の祭典はロックだみたいな昨今の傾向はジョーダンよし子さんも甚だしい。「これを振れるのが価値」だった時代から一足飛びに「古典として振って見せるのが価値」の時代になった。どっちも、根本的に、考え方が非常に間違っている。「難曲だ」という主観が前提にあるからだ。ブーレーズにそれはない。淡々と数学の問題を解き、難問だったと思わせない自然で美しい解答を力強く提示している。この理性のキレ、インテリジェンス、美的センスのバランスの良さは驚異であり、わかる人だけにわかる。なんにも考えず器用に棒だけ振り回してる指揮者なんかと同じ職業と言うのも憚られようというものだ。

僕がシンセを弾いてオーケストラ曲をMIDI録音していることは書いた。自宅でヴァイオリニストの古沢巌氏に聞かせたらこれ大変だったでしょとあきれられたが、彼は音楽における僕のキ印性格を熟知している。他人様がどうあろうと麻薬なんだからどうなるものでもないことを。本当はシンセでなく実物のオケで録音したいし、マーラーの2番をウィーンフィルを振って録音したビジネスマンのギルバート・キャプラン氏もいるねといったら古沢くんはオケはいつでも集めますよと笑った。現実的な処でプロの指揮者と契約して麻薬を一言一句僕の思う風に振っていただくのはありかなと思う。祭典、海、ダフニス、弦チェレ、オケコン、エロイカ、ライン、ブラ4、悲愴、ブル8、魔笛、ボエーム・・いやはや、こりゃ大変だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ハイティンクのベートーベン交響曲全集》

2021 DEC 6 8:08:12 am by 東 賢太郎

前稿のタワレコで買ったCDのひとつ(韓国盤もあるが、これは「タワーレコード限定盤」である)。3種類あるハイティンクのベートーベン交響曲全集の最初のセットである。大学の頃に出たのは知っていたが、コンセルトヘボウでなくロンドン・フィルというのがひっかかって買わなかった。レコ芸の批評も記憶になく、すぐ忘れられたように思う。

番号順に一気に第九まで聴いてしまった。

結論。おすすめしたい。

お断りしておくと、僕はベートーベン交響曲全集についてピリオドは好まない。べーレンライターも、それが真実かもしれないが好まない。慣れ親しんだピリオド演奏出現前のスタイルで必要十分で、一言一句それで記憶してしまっているので無用の違和感に惑わされずに堪能したい。

9曲通して、6番のオーボエの1か所(これは要録り直し)、7番の第3楽章のテンポ(僕の趣味からして)、9番のソロ・カルテット部分のソプラノの3つしかあれっという処はなく(稀なことだ)、満足度は極めて高い(ソプラノは2回目全集でルチア・ポップにしている。彼の趣味からして納得のキャストだ)。

LPOはたぎる様なモチベーションがあり、弦がなみなみとしたボリュームでうねり、木管はピッチが良くあでやか、金管(特にホルン)は要所で見事な効果をあげ、ティンパニは雄弁だが品格を保つ。誠に素晴らしい。どこをどうつっついても文句なし、正攻法の立派なベートーベンとしか評しようがない。

さらに、録音だ。大音量で聴いたが、アナログをLPでベストの再生をしたに近く、これはひょっとしてかつて僕の部屋で鳴った最高のオーケストラ音響ではないか。

近ごろは時間が惜しいので読書しながらきくが、無意識に一緒にバスを歌い、Vnとフルートは口笛でなぞって「オケの一員」になっている。頭は本に没頭しているが耳は完全に音楽に入って合奏しており、こう書いても信じていただけないから目撃してもらうしかない(これができないから最近ライブは敬遠というのもある)。この録音は声も口笛もリッチな倍音に埋まってきこえない(こういうのは滅多にない)。口笛は他人が吹いてるように聞こえるが、このCDでなぜかかなりうまくなっているのに気がついた。ぴったり合わないとと思わせる見事な音でオケが鳴ってるからだろうが、点滴のNMNが効いたかと思うぐらい自分で驚いた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《その後のケイト・リウ》

2021 OCT 26 14:14:16 pm by 東 賢太郎

先だってのショパン・コンクールはいま徐々に聴いている。その前に2015年の同コンクールで非常に印象に残った3位のケイト・リウからいこう。

5年前、僕は彼女のファイナルのピアノ協奏曲第1番をきいて勝手評価1位にしている。いまきき返しても評価は変わらない。

ショパン以外がききたい。シューベルト、シューマン、ブラームスなどだ。ばりばり弾き倒して鬼面人を驚かすタイプではない、あくまで深い抒情で時を支配して聴き手を自分のワールドに迎え入れ、包み込み、心の底から納得させてくれる稀有のアーティストである。

ラヴェルはどうかなと思ったら、youtubeに「道化師の朝の歌」があるではないか。

これは凄い、誰の真似でもない、14才にしてこの独自の解釈、技量・・・信じ難い才能だ。

16才の「スカルボ」だ。

決してばりばり弾けないわけではなく左手のコンチェルトも難なく弾けるであろう。しかし空虚なテクニシャンでもない。

これは2010年、ニューヨーク国際ピアノコンクール優勝時の「オンディーヌ」だ。ダフニスの夜明けの和音で ff に盛り上がるところの持っていき方など堂々たるもの。

しかしyoutubeに日本語のコメントがほとんどない。彼女は中国系シンガポーリアンで米国在住だが、どうも日本人はアジア系に関心が薄いようだ。才能に国籍なんてないのだが。

このインタビュー、修羅場をくぐった人とは思えぬほど明るくて優しそうだが、非常に知的な女性であることが分かる。

このインタビュー時のリサイタルだ(ヘンデル、ショパン、シューマン)。この5年、彼女は大きく進化している。何を僕が激賞してるか、じっくりお聴きいただければお判りいただけるかと思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ベートーベン生誕250年記念演奏会》

2020 DEC 27 19:19:51 pm by 東 賢太郎

作曲家の「生誕(没後)**年」と聞くと、レコード会社のキャンペーンで、チョコレート会社のバレンタイン・デーみたいなもんだろうと反応してしまいます。職業病ですね、必ず裏に「カネ」のにおいを嗅いでしまう。「歴史はカネで見るとわかる」と言う人がいますが、我々証券マンは歴史どころか日々そう考えており、話はすべて「ポジショントーク」に変換して聴くのです。だからその集大成の歴史がそうなのは必然です。

嫌な考え方と思う人がおられるでしょうが、そういう人の比率が非常(異常)に高いのが日本であって、日本人らしさの重要な定義の一つと言っても過言でありません。いいことなので変わって欲しくはないですが、世界はそうでないという「自己の相対化」は必要でしょう。日本を一歩でも出れば「人間は損得で動かない」と仮定することは童話の世界においてすら困難であり、ベンサムの功利主義もすべての近代経済学理論も成り立たなくなるのです。

だから「モーツァルト没後200年」(1991年)も冷ややかに見ており、書物が増えたのでたくさん読みましたがチョコレート買ったり映画見たりはしませんでした。ところが世の中は盛り上がったのです。あれが今は昔。今年のベートーベン生誕250年は、さすがにこの疫病には誰も勝てないことを楽聖が証明するという残念な形になってしまいました。西部ドイツ放送のこの番組は、ドイツ人が誇りをこめて彼の誕生年を祝いたいというものでしょう。

感想ですが、まず、この演奏会はもともと第九の予定だったことで、ドイツでは第九が演奏できないんだなあということです。それからヴァイオリニストのダニエル・ホープは司会もうまくドイツ語もききやすい、多才な人だなあということ。そして、何よりバレンボイムですね、彼はフィラデルフィアにやってきてリストのソナタを弾きましたが、衝撃的な名演でいまでもはっきり覚えてます。当時41才、今年は78才。オペラ指揮者としても東京、ミラノでのトリスタン、ドン・ジョバンニ、ベルリンでニュルンベルグ名歌手、ワルキューレなど、シカゴ響とのコンサートを何度か聴きました。

彼のレコードで最初にいいと思ったのはここにご紹介した21才の時のものです(ベートーベン ピアノ協奏曲第3番ハ短調作品37)。それが今年演奏された。彼にとっても思い入れある曲なのでしょう。指回りは多少翳りがありますが、タッチは意味深いですね(特に和音の奏し方)。思えば僕が聞き始めのころ彼と小澤とメータは駆け出しのお兄ちゃんだったのです。フルトヴェングラーに師事したといっても、朝比奈隆も会ったらしいしそんなものだろうと思ってました。

彼は5番を師匠みたいにやらないし、ピアノは常時300曲のレパートリーがあるし、まったく違う道を歩んでドイツ音楽の巨匠になりました。ユダヤ人としてマーラーよりブルックナーに熱心という所も自分を持ってる。その印象は37年まえに堅固な建築の如きリストに聴いたあのイメージと微塵も相異がなく、敬意を覚えます。今や残った数少ない巨匠であり、お元気でいつまでもご活躍いただきたいと願うのみです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《エロイカ録音史とクレンペラー》

2020 NOV 28 17:17:18 pm by 東 賢太郎

年をとることの最大の利点は、年をとらないと分からないことが分かるようになることだ。

僕にとってベートーベンの交響曲第3番エロイカが大切な音楽のひとつであることは知っていた。10年前にサラリーマン生活を終えて独立する苦しみのさなかで、孤独だった魂を救ってくれたのはこの曲だ。めぐりあっていた幸運にどれほど感謝したことか。言うまでもなく、これを作曲していたころベートーベンも死を意識して遺言を書くほどのどん底にあった。ひとりの人間が奈落の淵から立ち上がり、這い上がり、運命に打ち勝っていく際に放射するエネルギーには何か人類に共通なものがあるのだろうか、彼がそれをする過程で心に去来した音を書きしるしたエロイカという楽曲はあらゆる名曲の内でも異例なものを宿しているように感じられてならない。僕を鼓舞して立ち直らせたのは、音を超越したいわば名文に籠められた言霊のごときものであり、無尽蔵の生命力を秘めた霊気のようなものでもあったと思う。

オットー・クレンペラーがフィラデルフィア管弦楽団に客演したライブ録音を聴いた。彼は正規盤としてEMIにモノラル盤(1955年)、ステレオ盤(1959年)を残している。どちらも第1楽章のテンポが理解できなかったのはおそらくエロイカをトスカニーニで覚えたからであり、Allegro con brio 、付点2分音符=60と楽譜にあるからでもあったろう。とするとクレンペラーは遅すぎて論外であり、SMC最初期の7年前に書いたこブログに推挙していない(ベートーベン交響曲第3番の名演)。若かった。たかが7年、されど7年だ。1962年、クレンペラー77才のこのライブは正規盤のどちらよりもさらに遅いのに、それをたったいま聴き終えて筆をとらずにいられない自分がいる。

音は貧弱でオケも精度を欠くためこの録音に近寄るすべはなかったのが、いまはアンサンブルの中からいろんなものが聞こえてくる。それは決して指揮者の独断ではなく、ベートーベンの心の声であると思えるのだからじっと耳を傾けることになる。

この経験はどこかでした。そうだ、彼のフィガロの結婚だった。あまりの遅さに絶句し、こんなものはモーツァルトでないと断じて長らくご無沙汰になった。それを傾聴している今があるのだから、この爺さん只者じゃないと推して知るべしだったのだ。エロイカを完全無欠なアンサンブルで聞かせたものにジョージ・セル指揮クリーブランド管弦楽団の盤がある。僕はトスカニーニ、レイボヴィッツを聴きこんできたのでテンポも納得いくセル盤は当初から好みだったし、交響曲を聴いたという充実感でコンテストをするならこれに満点を与えても誰も文句をつけないのではないか。

しかし、ベートーベンがこう望んでいたろうか?という疑問が湧きおこるのも事実だ。当時こんな力量のオーケストラは存在しなかったから彼は聴いたこともなく想像もできなかったであろう。室内楽の如き完璧なアンサンブルで管弦のバランス、アインザッツまで精緻に造形したトゥッティをスタッカート気味に強打するなど “シンフォニック” の一言だが、それはあくまでも20世紀の管弦楽演奏の概念なのだ。この驚異的な演奏を1957年に録音したセルの凄みは筆舌に尽くし難いが、これがアメリカのヴィルトゥオーゾ・オーケストラを得て成し遂げられたことも時代の一側面だ。

録音史という標題にしたので書くなら、第2次大戦後の米国のレコード会社は自国のオーケストラの音楽監督に欧州の著名指揮者をすえてクラシック・レパートリーのアイコン的録音を自社コンテンツ化するマーケティング戦略を採った。マーラーに始まりクーセヴィツキー、ストコフスキーときた成功体験の系譜の戦後版であり、ユダヤ系音楽家の亡命も追い風だった。それがトスカニーニ、モントゥー、ワルター、オーマンディー、セル、ライナー、ショルティ、ラインスドルフ、スタインバーグ、ドラティ、ミュンシュ、コミッショーナ、アブラヴァネルなどだ。誘致案があったがナチス関与のかどで潰されたのがフルトヴェングラー、カラヤンであり、来てみたがうまくいかず短命政権に終わったのがクレンペラー、クーベリック、マルティノンである。その流れで自国の指揮者バーンスタインの売り出しに成功し、非白人のメータ、小澤もポストを得ている。

その指揮者輸入戦略からトスカニーニのレスピーギ、ライナーのバルトーク、ショルティのマーラーなど本家を凌ぐどころか永遠に凌駕もされないだろう名録音が幾つか生まれたが、セルのベートーベン全集はそこに位置づけられる偉業だろう。永久不滅の録音が名人オーケストラなしにできることはないが、ライナー、ショルティのシカゴ響と並び立つクリーブランド管の機能的優位性はセルの薫陶の賜物として際立っており、その末裔として1969年に生まれたのがやはり永久不滅となったブーレーズの春の祭典だったと考えれば筋が通る。中でもセルのエロイカは米国の楽団が残した録音という条件を外しても白眉であろう。

セルに先立ってベートーベンの9曲を英国のフィルハーモニア管でEMIに録音したのがヘルベルト・フォン・カラヤンであった。1952年のエロイカは、いまでも仮にサントリーホールで鳴り響けば名演として記憶されただろう。しかし、これとてセルを知れば霞んでしまうのだ。モノラルということもあったからだろう、カラヤンとグラモフォンがご本家ドイツの威信をかけて1962年にイエス・キリスト教会でステレオ録音したのがベルリン・フィルとの第1回目の全集ということになる。

僕はカラヤンのベートーベンを選ぶならこのベルリンPOとの第1回目を選ぶ。本当かどうか当時の彼はトスカニーニを信奉していたとされるが、指揮界はカラヤンが後を襲ったフルトヴェングラーがトスカニーニと人気を二分しており、彼が後者側の流儀に立つ政治的理由もあったろう。スピード感と力感に溢れ、磨きこまれたしなやかさも見せるこのエロイカは作曲家の悲劇と慟哭には踏み込みが浅いが、後のカラヤンのトレードマークとなる特徴の原点をすべて揃えた一級品だ。しかし、このレコードとて、恐るべきレベルまで研ぎ澄まされたセル盤を凌駕したとは思えない。

その横綱セル盤を僕が熱愛しないのには訳がある。聴覚の喪失という音楽家に致命的な症状が現れ始め、覚醒している限りその自覚に苛まれ続け、治療の望みは日々断たれて音はどんどん消えていき、その地獄の責め苦が一生続く恐怖から逃れる唯一の手段は死ぬことであるというところまで追いつめられて書いたのがハイリゲンシュタットの遺書だ。虚構に擬する人もいるが、彼が死を選択肢としつつ書いたのは真実と考える。ただし、書きながら親族の難しい現実に意識を移ろわすうちに、自分が生きる必要があり、どんなに苦しく孤独でも必要とされるのだというドグマのエネルギーがドライブして彼は活きる望みと力を取り戻していった、だから書き終わるころには脳裏に浮かんだ死はもはやフィクションになっていたのだと思う。

そうでなければエロイカのような音楽は降ってこないだろうし来たとしても死ぬ人間が書き留めようとは思わないだろう。エロイカは生きようと思った彼が遺書を断ち切る情動を自らを鼓舞するために書きとった音楽ではないだろうか。第2楽章の葬送行進曲は誰の葬送でもない、彼が遺書の紙を手にした時に脳裏をよぎった死の形であり、その奈落の深い闇から脱却したところに彼が世に問いたかったステートメントの核心があるように感じられてならない。そうだとすると、葬送行進曲までが整然と名技の披歴の舞台となっていて、人間のどろどろしたリアリティーをあまり感じないセル盤のコンセプトは物足りない。第2楽章をアレグロの両端楽章に対する緩徐楽章としてロジカルに俯瞰し、そこに封じ込められた地獄の阿鼻叫喚を音符通りダイナミックに鳴らしはするが一個のリアルなドラマとして描くアプローチは採っていないからだ(カラヤンも同様だ)。

つまり、そうなると復活後の快哉ばかりがアレグロの快感を伴って全曲を支配する印象を残すことになり、それはそれで力をくれるし演奏会でブラヴォーの嵐を呼ぶことはできるのだけれど、僕はこの年齢になってそれは何か違うのではないかという思いを懐くようになってしまった。管弦楽演奏としてこれ以上不可能だろうという非の打ちどころない演奏を記録した音楽家たちに最高の敬意を払いたいし、こういうことを書くのは心苦しさを伴うが、スコアのメトロノームに従って火の出るような演奏をしたトスカニーニに対しセルは熱量はあまりなくクールに軽々とF難度の演技をこなすメカを感じるところが異なる。

そして、セル盤と対極的な位置にあるのがフィラデルフィアのクレンペラー盤なのだ。それは奈落の底に焦点をあてたアプローチであり、セルのフォーカスが陽ならクレンペラーは陰だ。アインザッツをそろえてパンチを利かせたり流麗なレガートで泣かせようなどという細工がない。死を意識する混沌から立ち返ったベートーベンの強靭な精神への敬意と共感に満ち、それを表象して資するような音を裏の裏まで執拗に拾い、克明に聴き手の耳に届ける。第2楽章のホルンソロ以降の阿鼻叫喚は、セル盤では優秀な役者をそろえた立派な悲劇だがクレンペラー盤には血が流れるのが見える。スケルツォも遊戯的では一切なく、終楽章も暗さが支配して希望回帰の安堵や享楽はやって来ずに終わる。

終楽章がそういう筋立てであるなら、同じアレグロの第1楽章も付点2分音符=60にはならないのが道理だろう。むしろその遅さでなければベートーベンの闇と復活は描き切れなかったと思う。最晩年、1970年のこのライブでは第1楽章はテンポが遅いを超えて止まりそうになる。初心者の方はこれがセル盤と同じ曲と思えないかもしれない。あのスコアをこう読む想像力を僕は持ち合わせていないけれど、メンデルスゾーンの例でみた通り、彼にはそれがあり得るのだ。

7年前の自分なら、これは真っ向から切り捨てていたろう。それが今は許容どころか好んでいる。若かった僕が間違っていたかもしれないし、音楽の方が両方を包含しているのかもしれない。ポップスをそれほど違うテンポでやれば違和感があるだろうがベートーベンのこの音楽は多層的であって、JSバッハの音楽がそうであるように異なったテンポを許容するのではないだろうか。それはメトロノームをこまめに書き込んだ作曲家にとって不本意な結論かもしれないが、彼がエロイカの譜面に図らずも書きこんだのは音符でなく言霊、霊気だ。モーツァルトのピアノ協奏曲第20番、24番にたちこめる何やら恐ろしい物、それがここでは落ちこんだ人を蘇生させる向精神薬のように働いている。

僕はクレンペラーのように第2楽章の奈落に焦点をあてるアプローチにだんだん賛同するようになっており、セルやカラヤンには音楽演奏としての快感では納得だがエロイカの莫大な霊力は半分も描き切れていないと感じるようになってきている。付点2分音符=60との矛盾はあくまでイロジカルなままであるが、ベートーベン自身、エロイカ作曲の時点で鬱状態から完全には回帰しておらず、内面に矛盾を抱えた状態で躁状態に突入しつつあったと思う。耳疾への恐怖に打ち勝って吹っ切れるのは運命、田園を書いた頃からだ。だからエロイカは多層的なものを含んだ作品となっているのであり、自身がまだ多層的だったベートーベンはそれに気づかなかったというのが私見だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《カルメンの和声の秘密》

2020 SEP 22 14:14:39 pm by 東 賢太郎

前稿で1分で終わる「NTVスポーツ行進曲」のインパクトについて書きました。しかし、それをいうならこれを書かないわけにはまいりません。カルメン前奏曲です。主部はたった2分ですが、万人をノックアウトする物凄さ。僕はこれを中学の音楽の授業できいて「クラシックはすごい!」と衝撃を受け、この道にのめりこんだのです(もりや先生ありがとうございます)。

まずは聴きましょう。

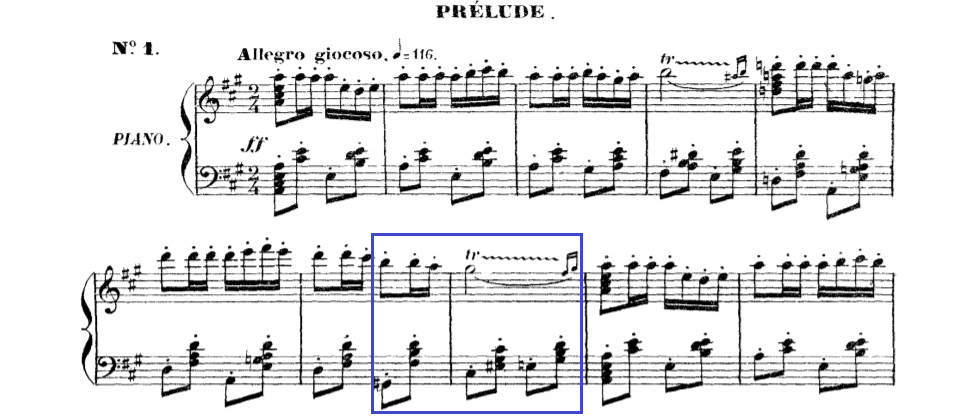

この前奏曲にはベンチャーズやビートルズしか知らない耳には奇異に聞こえる部分がありました。そのころまだピアノが弾けません。ギター(これはマスターしていた)でさらうと考えられないコードが鳴っているのです。囲いの部分です。

中学生の僕に楽譜は読めません。しかしポップスのコード進行ならいくら珍品のビートルズのIf I FellやI Am The Walrusでも、Hard Day’s Nightの始めのジャ~ンも難なく耳で書き取れたので結構上級者だったでしょう。なぜならギターを通じて「バスを聴け」の大原則を発見していたからです。これは今でも音楽鑑賞に耳コピに、絶大な威力を発揮しています。ご興味ある方はこちらのレッスンをやってみてください(音楽の訓練を受けてなくても誰でもできます)。

ところが、無敵なはずの大原則がカルメン前奏曲には通じなかった。当時の僕は「うぬぬ、おぬしやるな・・・」と固まってしまうしかすべがなかったのです。イ長調の主題がそのまま4度上のニ長調になり、たった3拍でイ長調に戻す部分なのですが、トロンボーンとバスーンでよく聞こえるバスがいけない、奇矯だ、と思うのはコンマ何秒のことで、あっと驚く間もなく E7 になって、なに驚いてんの?とあざ笑うように A (ニ長調)に復帰してブンチャカ始まっているのです。野球をしていて「手が出なかった見逃し三振」というのは最高に悔しいのですが、ここは、140キロぐらい速い上にググっと予想外の変化もして「ストライク!」と言われる感じがする。気になって眠れません。

このおかげ、悔しさのおかげで、僕は楽譜が読めるようになったのです。

そこで何が起こったかというと、「どうしてだろう?この『変だ』という感覚はどこから来てるんだろう」と即物的に解明を試みたわけです。そこで実験道具である楽譜を買います。対象部位を特定します。バスが d → g#→c#と動くことをつきとめます。『変だ』の理由を探します。わかりました。d → g#が増四度だからが解答でした。こんなのポップスには出てこない「見たことない球」だったのです。g#→c#のほうは完全4度のあったりまえのもので、急にぎゅんと曲がってあとはまっすぐという変化球です。

となると、打席で「うわっ」とびっくりして手が出なかったのは g#に乗ってる和音だ、こいつが曲者だったとロジカルに追い詰めることができるのです。

正体見たり。こいつはワーグナーやブルックナーによく出てくる “g#,h,d,f#” で E9 のバス e を取って g#に置換したもの。コード記号で簡略に書くとD⇒C#⇒E⇒Aでイ長調に帰る。Dを半音下げるのはまことに強引で、そこで間に緩衝材としてこの和音をはさんでいます。 Bm6 とも書けてしまうがそのおまけの 6 (g#)がバスに来てしまってトロンボーンとバスーンで我が物顔に鳴るから Bm6 とは別物の倍音を撒き散らしている、つまり、ビゼーはこれを「たった3拍でイ長調に戻す」舞台回しの大トリックの要諦としたと思います。その証拠は上掲のピアノ譜にありますので解説します。よ~くご覧ください。

これはビゼー自身の編曲ですが、この増四度を変だと聞いてしまう僕のような輩がいることを危惧し、イ長調が元々の設定なのだから本来は書く必要ない # をわざわざ g につけているのです。一瞬の浮気で転調しているニ長調は g に#はない。きっとアホな演奏者がいるだろうなあ、♮されかねないなあ、この#が本妻のイ長調復帰の狼煙になるんだよなあ・・。彼は初演直前になって「アタシ、カルメンよ、ちょっとぉ、こんな歌ばっかりじゃ見せどころないじゃないのよぉ」とごねるくそうるさいプリマドンナに13回も書き直しを余儀なくされ、イラディエルのハバネラ《 El Arreglito》なる作品をぱくって「ハバネラ(恋は野の鳥)」を書いてやりました(民謡と思っていたらしい)。そんなおおおらかな時代だから変位記号の見落としなんて平気にあったろうし、彼がマーラーやチャイコフスキーに並ぶ完全主義のmeticulous(超こまかい)人間であったことをうかがわせます。まあmeticulousでない大作曲家はいませんが。

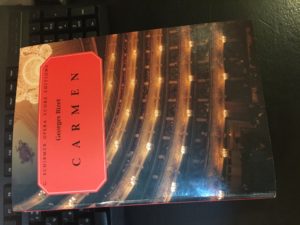

後にカルメンは全曲が肌から浸みこみ、もはや血管を流れるに至っています。ぜんぶ音を諳んじているオペラはほかには魔笛とボエームしかありません。そこに至って、和声のマジックはここだけではないことがわかってきました。例えばジプシーの歌です。これは実に凄い。和声の万華鏡である。お聞きください。

余談ですがこのメッツォ、ギリシャ人のアグネス・バルツァですが、このプロダクションはメット(レヴァイン)とチューリヒ歌劇場(フリューベック・デ・ブルゴス)で観て強烈な演技と妖艶さに圧倒され、もう誰のを観ても物足りなくなってしまったのは困ったものです。

驚くのはここ、ラーラーラーラララララーです。

バスはずっとe (オスティナート)で、Eaug、A、D#、E、C#、F#m、B7となるのです。このビゼー版は C# のファ音が入ってないのが不思議ですが、僕がテキストにして いる Schirmer Opera Score Edition (左)では入れてます。こういうところ、ビゼー版は一筆書きの風情で声部が薄いのでバスと短9度(または短2度)でぶつかるファは略したのか、あんまり気にせず勢いにまかせてスイスイ書いたのか。頭ではファが鳴っていたわけですね、なぜならオーケストラ・スコアでは第2ヴァイオリンがミ#を、チェロがファ♮を弾いているからです。ともあれ、この部分のコード・プログレッション、頭がくらくらします。バルツァのラーラーラーも男を酔わせて三半規管を狂わせますが、それ以前に彼の書いた尋常じゃない音符にくらくらの秘密があるのです。

いる Schirmer Opera Score Edition (左)では入れてます。こういうところ、ビゼー版は一筆書きの風情で声部が薄いのでバスと短9度(または短2度)でぶつかるファは略したのか、あんまり気にせず勢いにまかせてスイスイ書いたのか。頭ではファが鳴っていたわけですね、なぜならオーケストラ・スコアでは第2ヴァイオリンがミ#を、チェロがファ♮を弾いているからです。ともあれ、この部分のコード・プログレッション、頭がくらくらします。バルツァのラーラーラーも男を酔わせて三半規管を狂わせますが、それ以前に彼の書いた尋常じゃない音符にくらくらの秘密があるのです。

例えば、出だしは並みの作曲家なら E なんです。ところがビゼーは曲の頭なのにシを半音上げてド(増三和音)にしちゃうわけです。なんという効果だろう!不条理に生きる女、カルメンの妖しい色香が匂い立ってくるではないですか。降参。このスコアはどこを弾いてもかような感じで唸るしかないのですが、前奏曲とこれはとりわけカタルシスが得られます。麻薬です。モーツァルト級の天才であったビゼーはこれを書いて36才で心臓発作であっけなく死んじまったのでなんだか一発屋みたいに見えますが、とんでもない。音楽史を俯瞰すると、ある日突然にぽこんと突然変異のように “あり得ない作品” が生まれるのですが、これはそうでしょう。まあ野球なら王、長嶋、金田、イチローみたいなもん。この人たち図抜けすぎていて「2世」といわれる存在が出てきませんが、魔笛、エロイカ、トリスタン、春の祭典もないのです。カルメンも後継がないですね、こういうオペラを作曲家なら誰だって書きたいはずだけど、やれば見え見えの猿真似になってしまうでしょうね。

ただし、ひとつだけ、アレキサンダー・ボロディンはカルメンを研究したかもしれないという仮説を書いておきます。猿真似にならんようにエキスだけ盗んだかもしれない。というのは、いろいろ発見があるんですが、例えばジプシーの歌を弾いていて、ある箇所がダッタン人の踊りの半音階和声進行に似ている(音というよりも指の動きがというのが深い)と思ったのです。オペラ「イーゴリ公」は未完で1887年の死の年まで書かれていました。カルメンのオペラコミークでの初演(1875年)は先進的すぎて成功しませんでしたが、同年のウィーン公演は当たりました。ワーグナーが称賛し、ブラームスは20回も観た(!)うえに「ビゼーを抱擁できるなら地の果てまででも行ってしまったろう」と言ったそうです(もう亡くなってたんですな。こういうところ好きだなあ、ブラームスさん)。その後数年のうちにロンドン、ニューヨーク、ザンクト・ペテルブルグなどで広く演奏され、全欧州で有名になったこのオペラをちょくちょくドイツ(イエナ大学など)に来ていたボロディンが聴かなかったと考えるのは無理があるでしょう。

ボロディンは交響曲第2番を1877年に完成しましたがその後もオーケストレーションなどを推敲しています。

この稿に、

このチャーミングなメロディーが10小節目でいきなり半音下がる!!こんな転調は聴いたこともなく、一本背負いを食らったほどすごい衝撃です。

と書きましたが、さきほど、

D⇒C#⇒E⇒Aでイ長調に帰る。Dを半音下げるのはまことに強引で・・・

と書いたわけです。そして、交響曲第2番を締めくくる一撃は、ジプシーの歌の最後のドカンそのものであるのです。お確かめください

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。