ジョン・ケージ小論《 Fifty-Eightと4′33″》

2023 OCT 26 11:11:41 am by 東 賢太郎

(1)直島できいた心臓音の衝撃

4年前に瀬戸内海の直島に泊まった時に「心臓音のアーカイブ」を訪れた。『 心臓音の数だけ人の命があり、人生があり、一つとして同じものはありません。ハートルームで無数の心臓音に包まれていると、命の尊さ、儚さ、かけがえのなさに、自然と思いを巡らせていく・・』 というコンセプトでフランスの彫刻家クリスチャン・ボルタンスキーが2008年以降、世界中で集めた人々の心臓音を恒久的に保存し、聴くことができる小さな美術館である。もちろん、望めは誰でも自分の心臓音を登録できる。

幾人かのものを聴かせていただいたが、たしかに個人差はある。しかし僕を驚かせたのはそれではない、マイクロフォンで拡大された心臓音というもののたくましい雄々しさ、猛々しさであって、響きという静的な語感のふさわしいものではなく、嵐に大海がうねる波動を思わせたことだ。自分の中でこんな荒々しい作業が一刻の休みもなくおこなわれているだけでも俄かには信じ難いことであり、そのおかげで脳に血が回って意識の明かりが灯されているのだから生きているということはそれだけでも大変なことなのだ、しっかり生きなくてはと殊勝な気分すらしてきたものだ。

人体は音を出している。英語にはinner voiceという言葉があるが、良心と訳すのだから宗教的なコンテクストだろう。ハート(心臓)は即物的な器官であり、そんな善性のものでも、ロマンティックなものでもない。人間ドックで自分の胃や大腸の画像を見たとき、それは自分の一部分どころか得体のしれぬ赤い肉塊であって、他人のであっても見わけもつかない。それをあたかも僕の所有物であるかのごとく医者は語るのであり、それでいて、所有権者のはずの僕よりも医者はそれを知り尽くしているようにも語るのだ。その奇妙な感じ、経験者もおられよう。親にもらったものではあるが、親とて意図して製造したわけではなく、僕はせいぜいその管理者か保護者にすぎないというものでほんとうの所有者はわからない。親でも医者でもないなら、人智の及ばぬ天の彼方におられる全能の方であろうかという結論に漂着しても仕方ない感じがする。

ボルタンスキーの美術館は心臓音を展示するアートギャラリーであり、音というものに関心のある僕に衝撃を与えたカテゴリーキラーである。ちなみに直島はクオリティを世界に誇る総合造形芸術アイランドとして海外に著名である。島ごとが一個のオープンエア美術館といった風情であり、ボルタンスキーのような斯界の著名アーティストを自由に腕を振るわせる条件で参集してもらい、存分にその才能が発揮された展示物がそこかしこに点在するという夢のような場だ。ベネッセハウス様にお世話になったこのときの体験は、僕の造形アート理解の次元を飛躍的に変えてくれた(「野村ロンドン会」直島旅行)。

本稿をそれで書き起こすのは、まったくの偶然でyoutubeで発見したジョン・ケージの音楽をきいて、直島に遊んだゆったりした時間を思い出したからだ。そう、それはケージに似ているのだ。直島体験なかりせば僕はケージの音楽には無縁で終わっていたかもしれない。あそこでは、島の広大な敷地を生かして展示ホール内の残響まで周到に設計されていると感じた。それが周囲と一体になって生まれる空気感(アンビエンス)は残響にとりわけこだわりがある僕には忘れがたいものだった。そうした空気感というものはその場に立って五感で味わうしかなく、実は絵画や彫刻であっても、その「入れ物」である天井の高い美術館の空間と切っても切れないことはルーブルやメットに行った人はご存じだろう。

(2)無響室で聴こえるもの

残響とアンビエンスを正面から論じる音楽評論家は見たことがない。オーディオ評論家はいそうなものだがやっぱり見たことがない。木造家屋に住む日本人にとってそれは録音会場まかせのディファクトであって、レコードやCDの「録音評」の仕事であり、どんなオーディオ装置でそれをうまく鳴らすかという商売に持ちこまれてしまう。僕のようにリスニングルームを石造りにして自家で発生させようなどという人はまずいないし、業界としては困った変人扱いだろう。とんでもない。チェリビダッケはある曲のテンポ設定の質問にフルトヴェングラーが「それは音がどう響くかによる」と答えたのをきき、メトロノームの数字だけを元に決められたテンポ設定は無意味だと悟っている。残響とアンビエンスを重視しない人の演奏も音楽評論もダメなのだ。

僕はある会社の無響室に入れてもらって、残響ゼロの世界に絶句したことでそれを悟った。ジョン・ケージはハーバード大学で初めて無響室に入ったときの経験をこう語っている。「無音を聴こうとしたがそれは叶わず、二つの音を聴いた。一つは高く、一つは低かった。エンジニアにそのことを話すと、高いほうは神経系が働いている音で、低いほうは血液が流れている音だという答えだった。体内からの音を聴き、沈黙をつくろうとしてもできないこと、自分が死ぬまで音は鳴り、死後も鳴りつづけるだろうから音楽の未来は大丈夫と考えた」。ケージは体内の音を聞いたことで宇宙に無音はないとポジ・ネガ転換した発想を持った。僕は自分が発した声の変調に驚き、シーという耳鳴りを聞いたのを除けば、ここに閉じ込められたらという恐怖だけだった。真空の宇宙空間は無音だが、それは鼓膜が察知する波動がないというだけであり、体内に発する波動も脳は「音」と認識することをケージは発見した。脳が創り出しているものが「音」の正体ならば、宇宙の果てまで行こうが音はある。その命題は人体という小宇宙を起点とした宇宙観の転換にすぎないわけだが、それを考察する我々の脳も宇宙の一部だから正しいといえなくもない。

(3)遠い記憶

幼時に「ぷかぷかと宇宙に浮遊した」ときのことは前稿に書いたが、浮遊というとルネ・マグリットのこの著名な絵がある。しかし、こうではなかった。

もっと暗くて、心象はこんな質量感を伴う現実で、だから怖かったのであり、

こんな無重力感があった。あれは母の胎内にいたときのぷかぷかだよと言われればさもありなんという感じのものだ。でも、もしそうならば、あの重いものを移動させろ(Carry That Weight か?)という強烈な義務感は何だったのだろう?

その時の気分を思い出すものがないかと長らく探していた。あった。この音響が与えるイメージ、うなされていた時の「感じ」に似ている気がする。

これを聞きながら瞑想する。あの光景がゆっくりと心に満ちる。神が杖(つえ)をかざすと持続音の暗い霧に新たな音が一条の光のように差し込んで調和し、徐々に徐々に思いもしない色彩を帯びた和声が産声をあげてくるさまは天地創造の荘厳な神秘のようだ。

天が肉体に共鳴しているとしか表現のしようがなく、その理由はどこがどうという形では見当たらない。喩えるなら、気が合って一緒にいても飽きない人。何がそうさせているのかはわからない、単に、トータルに「合う」という言葉でしか伝えられない。それでもこれを僕は良い音楽と思う。

(4)カテゴリー・ブレーカー

作品は結果がすべてだ。偉い人の作品だ、少々退屈でも忖度しましょうなんてことはない。ということは、この曲がどのようなプロセスを経てこうなったか、どんな技法か、指揮者がコンクールで何位か、オーケストラがどこかのようなことはまったくどうでもよいことになる。そういうことを詮索したくなるのがクラシック音楽だが、それは作曲家名がクレジットされた楽譜があるからなのだ。楽譜はあって結構だが、モーツァルトは楽譜にした何倍もの音符を聴衆の前で放っていたのであり、それは聴けなかった我々の知らない評価の源泉があった。

彼の楽譜は自分にとっては備忘録であり、他人にとっては弾かせるための総譜でありパート譜であり、なによりプライドを持って生きるための名刺であり商品だった。死後に妻が生計のため換金する動産となったところから楽譜のセカンダリー市場が登場し、付加価値が発生する。それは作品の真実とは無縁である奏者や評論家のエゴを満たし食い扶持になる価値で作曲家とは何の関係もなく、モーツァルトが何者か知らないし知る知性も関心もない一般大衆に一時の見栄であるプレミア感を売るための膨大な手垢である。モーツァルトは知らないクラシック音楽という概念は、そうした泥にまみれた醜怪な雪だるまであって、そんなものが僕を感動させることはない。

小節線がなくて、ぽんと音符がひとつだけあって、あとは長さも強さも君たちが適当にやってくれなんて作曲家はそうしたクラシック界においては尊敬されないし、そんないい加減な曲を聞きたい聴衆もいないだろう。しかし、それでも良い曲だったねとなればいい。それが音楽の本質でなくて何だろう。モーツァルトの曲はそうやって生まれたし、ジャズのセッションみたいに、演奏家がやる気になって一期一会の音楽が生まれる場は今も生き生きと存在するのだ。充分に魅力があるし、いわゆるクラシック的な音楽の場においても、作曲家は演奏家に曲のコンセプトと霊感とインセンティブだけ与え、コーディネートする役になることが可能である。ジョン・ケージがしたことはそれだ。

その意味で彼はクラシックのカテゴリー・ブレーカーであった。ただ、10匹の犬を集めてオーケストラだと主張すれば通ってしまいかねない魔法が使えたという類の評価がされがちであり、それは彼の作品をこんなものは音楽でないと騒ぎ立てた連中の末裔が評価を否定できなくなって、辺境地の奇観に見立て、苦し紛れに与えた奇矯な間違いである。ブレークもなにも音楽の本質はいつも楽しみであり、弾き手や聴衆が良いと思うかどうかだけであり、意味もない権威にまみれたクラシックのカテゴリーなどはずっと後天的なものなのだ。ケージは絵空事でない真の音楽哲学を持った作曲家だが、理系的資質ゆえ空気を読まず、それに加えてアバウトな文系気質もあったという天与のバランスがあったからこそブレーカーに見える存在となれた。ケージの評価にはアバウトに過ぎようが、そうであったと仮定しなくてはできない革命を彼がなし遂げたという評価を僕がしていることは宣言しておきたい。

それでもアバウトに過ぎるならこう書こう。誰かさんが音楽をn個書いたらg個が良い曲だったとする。作曲家の評価はg/n(ヒット率)と良さの度合いq(品質)で決まるからq×g/nという確率であり、q×g/n=f(良さ)である。良さは物理的に不定形(定義困難)だが人の集合の属性の発現確率でのみ表せる。よって、作曲原理(三和音、無調、セリー、偶然etc)は変遷するが、作曲家の評価は確率で決まるという原理は不変である。このことは未来にもジョン・ケージが現れることを予言する。

(3)数学と音楽

この音楽のタイトルがFifty-Eightであるのは、なんたらというメインタイトルがあって副題が「58人の木管奏者のための」というスタイルをやめて、58をメインに持ってくるとルール化したからだ。同じ楽器数の2つ目の作品はその右肩に小数字でべき乗のように2とつける。この流儀のをナンバー・ピースと呼ぶ。彼は数学好きなキャラだろうが、いっぽうでキノコ研究に人生をかける人だ。作曲家なのに合理的でないと思うのはちがう。数学者にならないすべての人には数学の勉強は無駄だが、人生に膨大にある無駄に空費する時間を勉強時間以上に減らしてくれるから合理的な人は数学を勉強するのである。そうでない人がこんな音楽を書けるだろうか?

(3)分岐点だった「易の音楽」

ケージが量子力学を知っていたかは不明だ。1992年没だからたぶん我々ほどは知らない。量子力学が正しいことは高速演算速度を可能にする量子コンピューターが実現したことで大方のインテリの共有知になり、文科系の人でも宇宙は量子もつれ(quantum entanglement)が支配し、偶然が自然(ネイチャー)の属性なのだ程度は悟ったろう。ということは、科学には縁遠いことが許される音楽家の間でも変化が起きてしかるべきだ。それは偶然音楽(chance music)に後半生こだわり、数々の傑作を残したジョン・ケージの再発見だと予想する。彼の楽曲は誰も音楽を支配せぬアナキズムであり、演奏してみないと予想はつかず、同じ演奏は二度とない。この現象は「サイコロを振った」といえるが、それがありのままの宇宙のなりわいだということは誰も否定できなくなった。多くの僧侶や宗教家が「仏教と量子論は似ている」といっているが、原子論絶対の西洋科学では説明できないことを量子力学はよく説明し、仏教ともども非原子論的だという共通項があることは誰しも認めるだろう。

偶然音楽に移行する前、ケージは打楽器、プリペアド・ピアノによる複雑なリズム構造を持つ無調の音楽を書き、Living Room Musicのように演劇やダンスと組み合わせたり東洋思想と融合するなどフロントを拡大した。彼の楽器はピアノであり、全部がソロか室内楽でオーケストラという発想はなかった。偶然音楽の契機はあなたが運命をキャストできるとする中国の「易経」を知ったことだった。二進法、六十四卦等の規則性、および占術の偶然性の合体を見つけ、ピアノ独奏の「易の音楽」(Music of Changes、1951)を書く。六十四卦といういわば原理の如きものにピッチ、テンポ、強弱、長さを割り当て、投げたコインの結果にもとづいて作曲をする思想は作曲家の権威を破壊している。

(4)シェーンベルクとブーレーズ

「易の音楽」はセリー主義だったブーレーズのピアノ・ソナタ第2番 (1948)、第3番(1955-63)の間の作品だ。3年ほど先行した第2番をケージが意識しなかったとは考えにくい。一時は同志であったブーレーズは神の真理を自作に織りこむという行為の有用性を確信した人という意味で、十二音技法にそれを見ていたシェーンベルクと通じる。それはいわば信仰への確信であって、表面的な理解しかなかった日本で彼がブルックナーを演奏するなどと誰が想像したろう。しかし、彼がカソリック信仰に真理をみたというなら、ブーレーズにはプロテスタントのドイツ人指揮者よりずっと手掛ける根拠がある。

ケージは南カリフォルニア大学で2年師事したシェーンベルクに和声感覚の欠如を指摘され、「彼は作曲家ではありませんが、発明家であり、天才です」というレトリックで作曲は無理だと言われた。作曲家がサイコロを振って不確定である「易の音楽」は師の判断を無視するユーモラスな解答だったのではないか。ブーレーズは能力不足を東洋思想で埋めると批判した。鋭い指摘だ。ケージはコロンビア大学で鈴木大拙に学んだ禅思想に影響を受け、原子論に依拠するシェーンベルク、ブーレーズと袂を分かつ。東洋に接近した先駆者マーラー、ドビッシーの関心は音階で、旧来の美学の平面上にあり、宗教という精神的支柱まで寄ったのではない。ジョージ・ハリソンのシタールと変わらず、ドビッシーがきわだって成功したのは彼の図抜けた音響センスがガムランという異物を消化可能なまでに化学変化を加えたからである。

ユダヤ人のシェーンベルクとカソリックのブーレーズは信仰という行為を客体化した地平では理解しあえたが、ケージは演奏における古典的な偶然であった即興や通奏低音が人間の趣味性に関わると否定し、アーティストのエゴを廃し、それを認めるぐらいなら偶然という物事の混沌を受け入れることにした。つまりシェーンベルク、ブーレーズは神の摂理の全面的代弁者としての司祭であり、その権威は絶対に手放さなかったが、ケージはそれを「偶然の採用」までに留めることになる。父譲りの発明家気質、無響室での体験、ビジュアルアーティストとしての嗜好、20世紀の振付の巨匠マース・カニンガムの影響など、各々が脈絡があったとは思えない必然が混然一体となって彼の人生のchanceとなった。

数学者ブーレーズより数学的人間であるケージは易経の構造原理だけが関心事だった。構造は数学でありその採用は構造そのものに真理性なくしては人を説得しない。そこに自信がなかったのではないか。易経と原理でつながる禅思想への帰依はその答えだろう。「いくら観察してもさらにわからなくなる」と言ったキノコは、恐らく、彼にとって鈴木大拙師にも勝る宇宙の真理を説いてくれる存在であり、数学化できないから音楽化もできなかったが、わからないキノコを不確定の受容という形で音楽に取り入れたというのが私見である。因習的、常套的、世俗的を忌避し、誰がどう見ようが本質以外には目もくれぬケージの哲学者的な一本気には大いに共感を懐くものである。

(4)猫が演奏する「4分33秒」

晩年に近づくと、chanceは大規模編成の中に仕組まれるようになる。Fifty-Eightはリズム指定がなく「浸る」しかない。音の全身浴である。天空の波動も心臓音も耳鳴りもすべてそれである。これがアトモスフェール(atmosphère)だ。人またはものを囲んでいる独特で無形の性質のことで、そこにいて浸っているという感覚が音楽を聞くこと、生きていることである。ケージにはそれが音楽で、楽音はその一部にすぎず、楽音と非楽音には違いがなく、よって、楽音がなくとも音楽は成りたつという命題が論理的に導き出される。その実現が4′33″(「4分33秒」)という楽曲である。聴衆が感知するのは、音を出さないピアニストというオブジェ、4分33秒の時間内に鼓膜が察知する会場のすべての非楽音、および、自分の体内で察知したすべての波動(心臓音、血流音、耳鳴り等)というアトモスフェール。これは実に「直島的」だ。

4′33″はいうまでもなく猫でも演奏できる。怒った聴衆が「馬鹿にするな」と舞台に駆け登り、猫は逃げ、彼はショパンを弾き始め、場内が騒然となり、パトカーのサイレンが鳴って警官隊が闖入し、パーンという乾いた音を発して男を撃ち 殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

(5)神はサイコロを振る

スピリチュアルではあるが霊界の話ではなく我々の住む世界の現実であることを説明するには、少々物理の話題に触れねばならない。波動は質量のある原子が伝えるものと、それのない光子が伝えるものがあることは一般に知られるが、いずれであれ、我々が知覚して認識しないと心は共振はしない。アトモスフェールを厳密に分離するなら、それは無形のもので物質ではないから原子でも光子でもそれらの揺れでもなく、つまり音でも光でもなくて質量もない。いわば(霊的な)「感じ」や「第六感」、(良かったり悪かったりする)「雰囲気」、あるいは(心で読んだり読めなかったりするコンテクストでの)「空気」とでもいうものだ。それが人から人へなぜ伝わるのかは物理的に解明されていないし、個人的には猫との間でも通じるのを体感しているので人間由来のものでもない。これは(質量がないのだから)重力(空間のゆがみ)に服しない。

前稿に書いたが、「五次元の仮想的な時空上の重力の理論は重力を含まない四次元の場の量子論と等価」であって、我々は三次元世界を時間という仮想概念をもって観察して生きているが、それと量子力学が証明する極小の偶然性(量子ゆらぎ)がある世界(五次元世界)は同じものであり、したがって、我々は現実とパラレルの世界に行くことができ、それがどれになるかは意志でなく偶然が支配しているのである。これがアインシュタインが相対性理論でたどり着かなかった結論であり、神はサイコロを振るのだ。ならば作曲家が振って何が悪かろう。世界を4分33秒だけ切り取ったものが4′33″になっており、結果論として、面白かったねとなればそれは良い音楽だ。

(6)ケージとチェリビダッケ

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

やはり東洋思想に開眼し、晩年には仏教に改宗して日本でも多く参禅を行なったセルジュ・チェリビダッケ(1912-1996)の発言はそのコンテクストで見るなら興味深く、ふたりは同じ音楽観だったわけではないが共通したものがある。チェリビダッケは「音楽は無であって理解ではなく体験されるものだ」とし、「音楽が美しいものと思うのは勘違いだ。音楽では真実が問題であり、美は擬似餌にすぎない」と言い切り、「音楽を聴くということは人生や世界、あるいは宇宙の真相を垣間見ることである」と語っている。傾聴に値する。あくまで彼は再現者であり創造者ケージと同じ次元では語れないものの、両人は音楽家である前に哲学者だ。僕はこういう人達の音楽を楽しみたい。

(7)ケージと自分

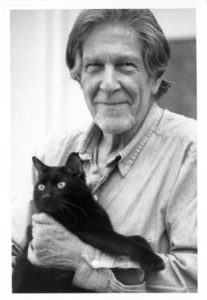

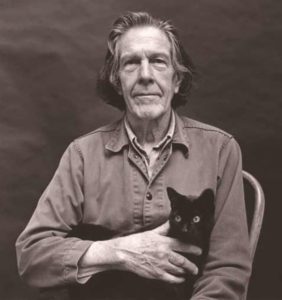

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

プリペアド・ピアノの発明は単なる楽器の改変だけではない、既存楽器の音をどうマニアックに磨くかというおざなりの美学をぶちこわしたのであって、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪を僕は背後に見る。彼は大学の図書館で100人の学生が同じ本を読んでるのをみてショックを受け、書庫に行き、名前がZで始まる著者によって書かれた最初の本を読んでクラスで1番になったが、そういう大学は見限って退学した。僕は大学に入ってしまってから不幸にも法学に些かの興味もない自分を発見し、2度アメリカに長期漫遊し、安田講堂の卒業式にボロのジーパンで出席した恐らく今もって唯一の法学部生ではないかと思う。特に権威や官僚が嫌いなわけではない、もっと嫌いなものはいくらもあるが、何を着ようかとそういうつまらない準備に時間を空費するのが何より嫌いなのだ。

ケージは父親に「誰かが『できない』と言ったら、それはお前が何をすべきかを示している」といわれた。のちに作曲は「目的のない遊び」と語ったのはその教えに従って誰もできない実験をしていたからで、彼にはそれが「遊び」であり「人生に目覚める方法」だったと思われる。僕は父につまらない質問をすると「お前の頭はなんのためについてるんだ」と突き放され、やむなく人にきかず考えて実験する癖がつき、やがてそれが遊び感覚になってその延長で生きてきた。仕事も遊びだから嫌でなく、おかげで音楽の勉強ができた。

ケージは辞書でキノコ(mushroom)がmusicの前であることで興味を持ち、研究にのめりこんでそちらでも著名人になった。「Zで始まる著者」の本を読んだ エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

Fifty-Eightの実演(サンタンデールアルゼンチン財団)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(コルビジェとクセナキスの場合)

2023 APR 12 22:22:34 pm by 東 賢太郎

前稿でブーレーズ+カズディンのCBS録音を「マルチチャンネルで明滅する極彩色と残響豊かな無指向的空間性」と評した。「空間性」はspatialityという建築用語だ。「近代建築の五原則」をあみだしたコルビジェの作品を観ると、建築学を学んでいない僕でもコルビジェ的空間なるものが心地良いと感じる。それについてはこのブログが勉強になった。

佐藤氏はコルビジェのエッセイ集「ローマの教訓」から引用している。

「古代ローマの建物に球、円筒、直方体、角錐といった純粋な形態を見出して絶賛している」「ルネサンス以降のローマ建築は虚飾に満ちているとして非難している」

我が意を得たりだ。僕がパンテオンを大好きで、サグラダ・ファミリアが身の毛もよだつほど嫌いな理由がよくわかった。パンテオンには何時間もいたし、ガウディの城では吐き気がしてきてすぐ逃げた。作者がどうのではない、こちらがそう造られているのだ。人間が造った物に興味がない。球や円筒を神が造ったかどうか争う気はないが、造ったのは間違いなく人間でない。

いわゆる現代音楽を初めて探訪したころ、こんなものはめちゃくちゃだ、猫が鍵盤を歩いても偶然性音楽かと激烈に反駁した。そうでないと思うようになったのはジョン・ケージが師匠のドデカ・フォニーをぶち壊し「4分33秒」を “書いた” 、それを知ったあたりからだ(まだプリミティブに哲学論争と考えてはいたが)。「太陽をおひさまと思っている人」がル・マルトー・サン・メートルを美しいと思うには年数がかかるだろうが、倍音に完璧に調律されたピアノがもしあれば猫が歩いても美しいと思える人はそれができるかもしれない。

ブーレーズ 「主のない槌」(ル・マルトー・サン・メートル)

ギリシャ系フランス人でアテネ工科大学で建築と数学を学んだ作曲家ヤニス・クセナキス(1922-2001)が建築家でもあることは有名だ。彼は一時コルビジェの下で働いた。弟子だったかどうかは議論があり野々村禎彦氏はフランス亡命上の便宜的理由とするが、コルビジェ作品(ラ・トゥーレット修道院)のガラスの開口部(写真)をクセナキスが担当していたのも事実だ(「”音楽を観て、写真を聴く” 石塚元太良 個展」より)。縦枠の幅がフィボナッチ数列のようだが、彼は生粋の理系作曲家であり、ピエール・ブーレーズと敵対した。

しかし彼の音楽は “理知的な無味乾燥” ではない。怒り、慄き、神秘への畏敬のごとき人の心の動きを感じる。英国軍との市街戦で顔の左側と聴力をほぼ失う重傷を負い、レジスタンス活動家として母国で死刑判決を受けるなど生死の境をさまよう体験が他の現代作曲家にない固有のテロワールになっているのだろうか。亡命したパリでオネゲルに酷評されたがメシアンに「なぜ数学を使わないのか」と諭され、道が開ける。そこで獲得した彼の作曲法は、数列を音に置き換える行為(コルビジェも人体の寸法と黄金比から作った数列を建造物に用いた)だけでなく、彼が本能で嗅ぎとったダイナミックな造形の全体ビジョンを数学的に音に還元することでもあった。

後者の手法は、

コルビジェは「立体も面もプラン(plan)によって決定される」と述べた。「プラン」という言葉は日本語では「平面」ないし「平面図」と訳されるが、私は「計画」ないし「計画図」の方がふさわしいと思う(石塚元太良)。

と比定できないだろうか。クセナキスの作曲におけるプランも「計画図」であって、そのマクロから立体(mass)、面(surface)のミクロが決まるという形でだ。あたかも演繹法と帰納法の関係のように。

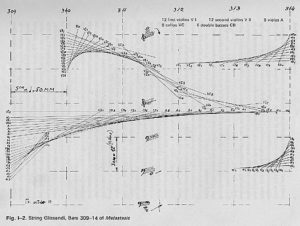

クセナキスが作曲と建築において同一のプランを使った例がある。1953–54年の作品「メタスタシス(Metastasis)」は、12音のフィボナッチ数列の音価をX軸、音高をY軸に取った弦のグリッサンドの譜面が左である。フィボナッチ数列の隣接2項の商は黄金数 φ に収束するという数学がグラフィック化され、これが楽譜になって図形としてのマクロを形成する。

一方、建設をコルビジェに任されたブリュッセル万国博覧会(1958年)におけるフィリップス館の建設で彼は全く同一の数学に基づくその曲線をマクロとして建物の屋根のシェープに具現化してミクロ構造を規定している。これは視覚的に美しいと思える人が多そうだが、では同じ数だけそれを音にして美しいと思う人がいるかという実験でもあったわけだ。こればかりは皆さんの耳に判断をゆだねるしかない(第2部の弦楽合奏の箇所である)。

クセナキスの戦争体験は冒頭に書いた「空間性」の原型である。それをコルビジェから学んだかもしれないが、砲弾や閃光に囲まれる強烈な視聴覚体験はサラウンドの音響体験でもあったと考える。その結実としてアイデアを得たと思われる楽曲に「テルレテクトール」(1959-66)がある。この曲は大オーケストラ(88楽器)を客席にばら撒いて演奏する(聴衆をオーケストラに入れてしまってサラウンドにする)が、僕はこれを体験したくて仕方ない。ライブの映像がある。

席によって音響は異なり、同じ音楽をきいた聴衆はいない。各人がきいた音の総体としてしかこの曲は存在しない(1枚の絵に多視点から見た顔を描いたピカソの絵と同じ)。通常のホールで我々がきくモーツァルトも厳密には座席によって音響は異なるので同じことがいえるが、べスポジ(S席)なるものがあり同価ではない。創造空間に参加する体験は「アートな島」として注目を集める瀬戸内海に浮かぶ「直島」を思い出す(これはお薦めです)。

クセナキス作品は大学時代に知ったが、あまり面白いと思わなかった。覚醒したのは2002年に新宿のヴァージンで買ったストラスブール・パーカッション・グループ(SPG)による「プレアデス」だ。同曲については既述であり、あれこれの演奏を楽しんできたが、前稿の「無指向的空間性」なる言葉を書いた瞬間にふと連想してSPG盤を試しにヘッドホンできいてみた。リスニングルームで左右しか感じなかった定位が天地に拡大しspatialityを造形する様はまさしく宇宙的。6人の打楽器奏者による室内楽だから彼の代名詞である大音量はないが、楽器の質感、高さ、密度、混合したリズムが波のように変転してゆく。クセナキスはニュートンの線形の時間概念ではなくアインシュタインの物質・エネルギーが時間を決めるという概念を音楽に転回した。戦場では銃弾の個々の音は識別できないが総体としての銃声は聞こえている。個々の順番が逆転しても総体に変化はなく、総体の質量とエネルギーだけが時間を決める。この曲に3拍子、4拍子のような定型的な時間(リズムの速度)はなく、つまり、聴く者の心理状態によって長く感じたりすぐ終わったりするのである。僕はこれを「春の祭典」の生贄の踊りの気分で聴いてきたが、そちらはリズムが定型的な時間を刻む。こちらはない。別物なのだ。しかし昨今は春の祭典よりこちらを聴く回数の方がずっと多い。心のありよう次第で何度でも新鮮な快感が得られる。初演者であるSPG盤、この音響は実に凄い。

クセナキス作品は大学時代に知ったが、あまり面白いと思わなかった。覚醒したのは2002年に新宿のヴァージンで買ったストラスブール・パーカッション・グループ(SPG)による「プレアデス」だ。同曲については既述であり、あれこれの演奏を楽しんできたが、前稿の「無指向的空間性」なる言葉を書いた瞬間にふと連想してSPG盤を試しにヘッドホンできいてみた。リスニングルームで左右しか感じなかった定位が天地に拡大しspatialityを造形する様はまさしく宇宙的。6人の打楽器奏者による室内楽だから彼の代名詞である大音量はないが、楽器の質感、高さ、密度、混合したリズムが波のように変転してゆく。クセナキスはニュートンの線形の時間概念ではなくアインシュタインの物質・エネルギーが時間を決めるという概念を音楽に転回した。戦場では銃弾の個々の音は識別できないが総体としての銃声は聞こえている。個々の順番が逆転しても総体に変化はなく、総体の質量とエネルギーだけが時間を決める。この曲に3拍子、4拍子のような定型的な時間(リズムの速度)はなく、つまり、聴く者の心理状態によって長く感じたりすぐ終わったりするのである。僕はこれを「春の祭典」の生贄の踊りの気分で聴いてきたが、そちらはリズムが定型的な時間を刻む。こちらはない。別物なのだ。しかし昨今は春の祭典よりこちらを聴く回数の方がずっと多い。心のありよう次第で何度でも新鮮な快感が得られる。初演者であるSPG盤、この音響は実に凄い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

1989年は世界史の分水嶺である

2023 APR 7 23:23:58 pm by 東 賢太郎

1987

オイゲン・ヨッフム、 モニク・アース、 ジャクリーヌ・デュ・プレ、 ヤッシャ・ハイフェッツ

1988

エフゲニー・ムラヴィンスキー、 ヘンリク・シェリング

1989 (平成元年、「ベルリンの壁」崩壊、日経平均が史上最高値)

ヘルベルト・フォン・カラヤン、ヴラディーミル・ホロヴィッツ

1990 (東西ドイツ統一、湾岸危機)

レナード・バーンスタイン、 アーロン・コープランド、

1991 (ソビエト連邦崩壊)

ルドルフ・ゼルキン、 ヴィルヘルム・ケンプ、 ジノ・フランチェスカッティ

1992

オリヴィエ・メシアン、 ジョン・ケージ、 ナタン・ミルシテイン、 ニキタ・マガロフ

以上が著名クラシック音楽関係者の没年である。名演奏家が消え、1989年を極点として時代は転換していったように思える。

同年には昭和天皇、手塚治虫、松下幸之助、 美空ひばり、チビも逝去している(注・チビは高校時代からお世話になった猫)。世界史もこの年に「ベルリンの壁」崩壊という分水嶺を迎え、東西ドイツ統一、湾岸危機、ソビエト連邦崩壊へと雪崩をうつように急展開を遂げた。

そこから三分の一世紀。株式時価総額が米国のそれを一瞬上回ったがそれっきりだった日本国も、売り上げトップのカラヤン、バーンスタイン、ホロヴィッツを一気に失って救世主が出なかったクラシック産業界も暗黒時代を迎えている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(クシシュトフ・ペンデレツキ)

2020 JUN 17 18:18:45 pm by 東 賢太郎

3月29日に20世紀を代表する作曲家であるペンデレツキ(1933 – 2020)が亡くなりました。彼は現存するコンポーザーではピエール・ブーレーズと並んで最も気になる存在でした。「クラスター」という言葉はコロナで広まりましたが、トーン・クラスターは彼の代名詞で、大学時代に図書館できいた「広島の犠牲者への哀歌Tren ofiarom Hiroszimy」(52の弦楽器のための)というショッキングな曲で知りました。これです。

3月29日に20世紀を代表する作曲家であるペンデレツキ(1933 – 2020)が亡くなりました。彼は現存するコンポーザーではピエール・ブーレーズと並んで最も気になる存在でした。「クラスター」という言葉はコロナで広まりましたが、トーン・クラスターは彼の代名詞で、大学時代に図書館できいた「広島の犠牲者への哀歌Tren ofiarom Hiroszimy」(52の弦楽器のための)というショッキングな曲で知りました。これです。

広島の犠牲者のために捧げられた音楽ですが、1960年の作曲当初は「8分37秒」という演奏時間を指定しただけの標題で、指揮者は時計を見ながら振る想定だったようです。ジョン・ケージの「4分33秒」(1952)もそうですが偶然音楽の演奏に時間という概念が入るのは必然でしょう。ジョージ・フロイド氏が無法者の警官に抑え込まれたのが8分46秒とニュースで聞いてこれを思い出したのも悲しいものです。

ペンデレツキの音楽は「エクソシスト」、「シャイニング」に用いられ(映画音楽ではなく引用)映画監督に怖いイマジネーションを与えるようですが、彼の本領はスリラーでもオカルトでもありません。古典的なクラシック音楽のほぼすべてのジャンルに完成度の高い大作を残した正攻法の作曲家です。

エクソシストです。

前稿で「アヴァンギャルド(前衛)なる言葉自体が戦前の遺物と化してしまった。それを破壊し革命を起こすほどの新たな社会的動力はなく、作曲という記号論理の中だけで進化を促す動力も見られない。」と書きましたが、ホロコーストと広島・長崎への怒りが生んだ音楽はありました(もう一つの代表作はシェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」)。心胆を寒からしめる迫真性とシリアスさは第2次大戦の残虐行為と無縁ではないでしょう。

彼の音楽はどれも19世紀クラシック音楽の正統な末裔と思わせるオーセンティシティを有しており、混沌ハチャメチャにしか聞こえない現代音楽とは一線を画しています。私見では、キリスト教の典礼音楽という原点と切り離すことのできない何かが有るからと思います。僕はモーツァルトの最高傑作群は典礼音楽で、オペラや器楽曲のプロトタイプはザルツブルグ時代のそれにすべてあると考えています。それほどドイツのクラシック音楽は典礼音楽の衣鉢を継いたものだということです。

ベートーベンもメンデルスゾーンもシューマンもブルックナーもブラームスもみなJ.Sバッハに範を求めたわけですが、それは対位法やフーガの技法を学ぶためというよりもドイツの保守本流のスピリチュアルな価値観としてはまず典礼音楽があり、その祖がバッハだったということです。イタリアがオペラであったのと一線を画し、その5人はオペラをほとんど書いていません。この意味ではヘンデルとモーツァルトは異端だったわけですが、前者はオラトリオで、後者はミサ、レクイエムで本領発揮といえる傑作を残しております。

ポーランド人のペンデレツキをドイツ保守本流の正統な系譜だと申しあげるのは8曲の交響曲を残した堂々たるシンフォニストであり、協奏曲、室内楽、そして何よりルカ受難曲、ポーランド・レクイエムという典礼音楽で傑作を残したからです。僕が愛好するのは交響曲第3番であり20世紀を代表する交響曲のひとつに数えられると考えております。アダージョはトリスタン前奏曲で開始し、ショスタコーヴィチ5番の第3楽章ラルゴの雰囲気を継承する唯一にして最高の音楽。アントニ・ヴィト指揮ポーランド国立放送交響楽団の入魂の演奏をぜひ全曲通してお聴きください。

ペンデレツキはブーレーズほどではないが指揮活動もしていました。1982年12月にフィラデルフィア管弦楽団定期にやってきて金曜、土曜と2回、演奏会の前半だけ振り(後半はウィリアム・スミスがショスタコ5番を)、演目は当時できたてほやほやの自作「テ・デウム」でした。当日のプログラムによると同曲は1978年にポーランド出身の初のローマの法王が誕生したのを祝して委嘱なしで書かれて、80年にアッシジで初演、米国初演は81年にロストロポーヴィチがナショナルPOでワシントンで行ったようです。僕が聴いたのはその翌年、米国2度目の演奏を自ら行ったものでした。

ペンデレツキはブーレーズほどではないが指揮活動もしていました。1982年12月にフィラデルフィア管弦楽団定期にやってきて金曜、土曜と2回、演奏会の前半だけ振り(後半はウィリアム・スミスがショスタコ5番を)、演目は当時できたてほやほやの自作「テ・デウム」でした。当日のプログラムによると同曲は1978年にポーランド出身の初のローマの法王が誕生したのを祝して委嘱なしで書かれて、80年にアッシジで初演、米国初演は81年にロストロポーヴィチがナショナルPOでワシントンで行ったようです。僕が聴いたのはその翌年、米国2度目の演奏を自ら行ったものでした。

このころというと、日付からしてウォートンで最初の学期が半ば過ぎたあたりでmidterm-exam(中間試験)が控えていたはずです。英語に苦労して息も絶え絶えのころであり、あんまり思い出したくもないほど疲弊していましたっけ。今となると音楽がどうのよりも、チェロの真ん前の席で指揮台まで4,5メートルのところでペンデレツキの横顔を見上げていた方が意義深いことです。ドイツで「ひい爺ちゃんがブラームス自身の演奏を聴いた」という人に会いましたが、いずれそんなことになるんでしょう。

テ・デウムです。ペンデレツキ指揮ポーランド国立放送交響楽団で1983年3月、ポーランド南部のカトヴィッツのスタジオ録音で、僕が聴いた4か月後のスタジオ録音です。この曲ももう古典になりましたが、自分もなっているということですからちょっと寂しい気も致します。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ーグレン・グールド私論ー

2016 AUG 23 18:18:06 pm by 東 賢太郎

体操競技で日本は大いに成果を出したが、解説をきいていても何が何だかわからない。さあ次はD難度だとかユルチェンコの3回半だとかいわれも、CとDがどうなのか、半があったのかすらわからん。だいたいユルチェンコってなんだ?

まあ僕らはそういうのは「すご~い」でいい(というか、それしかない)。くるくるまわって最後の着地がばんっと決まるとやった!という感じがする。それが何で15.8点かはこれまたさっぱり不明だが、ともあれ何かあっぱれなもの、超人的なものを見たという感動は残る。

前回、ベートーベンのコンチェルトでここF難度と書いた。DでもFでもいいんだが、これもいっしょだ。決して体操の審査員みたいにワザの巧拙ばかり吟味しようというのではない(弾けないからできないし)。だってメローディーラインとして変でしょ、きれいじゃないでしょと言ってるだけだ。

僕はワザで勝負の曲は面白くもなんともないのできかない。ああ書いてあの名曲が雑技団みたいなワザでできていると思われたら困るが、だからこそ、名曲を名曲たらしめているメローディーラインのような根っこがくずれると「やった!という感じ」は減るんじゃないのと、あたりまえのことをいってる。

グレン・グールドの言葉だったと思うが、演奏家には2通りあって楽器を感じさせる人と楽器は消えて作品だけ感じさせる人がいる(彼は後者を評価していて、リヒテルがそうという)。僕はグールドは前者と思うので困ってしまうが、にもかかわらず、F難度を「それなりに」で済ます人間ではないというのが彼の強力な美質だ。

僕としては楽器が消えようと残ろうとどっちでもよくて、F難度を「美しく」やるこだわりの有無こそが演奏家の生命線と考えているからだ。まあ一応クリアしました、じゃなくて。グールドの技術が常人に踏破を許さぬ神業であることは、いまとりあえず不問にしよう。そうしないと後進はやめときなさいで終わってしまうから不毛なことになる。

何事も練習すれば誰しもが上達する。これが大事な前提だ。スポーツも楽器もおんなじである。ちがいは、どこで「もういいや」と思うかだ。そこで人間が出る。技術じゃない、これは「人間」の問題なのだということだ。楽器は美しい音をだすためのもの、だから技術の到達点は奏者がどの程度の達成度で自分の演奏を美しいと思ったかを示しているのである。

広島カープに菊池という二塁手がいて、相手にとって憎らしいほど守備範囲が広くて送球が速く正確だ。メジャーも注目している、まちがいなく金メダル級である。あまりにうまいのでF難度をやってもAかB程度にしか見えない。美しかれでやってるのではないが、アスリートのベストパフォーマンスというものは何であれ美しいものだ。

かたや、誰でも捕れるゴロを下手な奴が下手なゆえに危なっかしく捕ったのを「ファインプレーです!」、こういう頭の悪いアナウンサーは転職した方が幸せと思うが、ほとんどの客もわかんないからそのほうが喝采を浴びたりする。

これはおかしいのであって、道を知らない勉強不足のタクシー運転手の方がメーターが出て儲かるに似たりだ。それに有難うなんてチップをあげるようなもんであって、つまんないプレーに拍手なんかすべきでないのである。

グールドは菊池だ。めちゃくちゃうまい。バッハのトッカータ集なんかG難度がAにきこえる腕でCやDをこなすのだから、その前人未踏、空前絶後の美しさたるやもう気絶するほどである。ベートーベンのあそこは、グールドみたいな人間ならちゃんとやるだろう。

ところがどういうわけか、弦楽器界に彼のような人はいない。野球人類学というブログを書いたが、楽器人類学としてはああいう性質の完全主義者は弦や管はおよそ向いてないのかなと思ってしまう。楽器の方が求めていないということか。

ピアノはそれを受け入れるし、そうでなくてもピアノは上手に弾けるが、トッカータを彼の次に「演技」して得点で上回るメダリストは永遠に出ないだろう。誰がどこからどういうアングルで聴いてもあれはピアノ演奏の奇跡であり、満点だから上がない。

演奏のメカニック以前だ。まず「人間」として彼に匹敵しないとああいうことは成り立ちがたい。そんな人は彼以来いないし、いないからグールドはグールドであり続けている。ではバッハ以外で彼が満点かというとそうではなくて、「そうだろう。演奏は技術だけじゃないよ」というもっともらしい声も聞こえてくる。

そういう声が演奏家をダメにしていると痛切に思う。音程やリズムも満足にとれないのが一生懸命度やら迫真性やら楽曲愛やら髪振り乱す一心不乱ぶりで補えるということは絶対にない。音楽にはそういう音以外の隠し味があって、素材は今ひとつだがけっこういけてしまうというのが稀にないではないが、それは素材は問わないという意味ではない。

昔は一流とされた演奏家はスタジオ録音を許された。「ブロマイド」だから永遠に残すべく入念に演奏された。画像はない。音だけ勝負だ。ビジュアルで魅了したり、表情で愛を語ったりはできない。そこに聞こえるものがその人のすべてあり、プレイバックを入念にチェックして自分でOKを出したのだから言い訳もきかない。「危なげなF難度」はよくやった!と人道主義の喝采があるわけではなく、数多の評論や井戸端会議の俎上で下手の烙印を押されるだけだ。

今はコストセーブでライブ録音がむしろメインだ。ビジュアルはないが、言い訳はできる。ライブの一回性。一期一会の気迫と燃焼。その日にいたるソリストの万感の思いとストーリー!隠し味がいくらでも効能書きとなって、「ライブですから」でワザのほうはお目こぼしになる。鉄棒から落下したって、耐えてよくやった!の会場の拍手(そこにいた聴衆のだ)でジーンと来たりする。

そういうものも音楽のうちだと主張するジョン・ケージを否定はしない。しかし、彼の「4分33秒」を録音してもあまり意味はないように、それをいうなら演奏会に出かけて、ホールの空気の一部となってライブをきくしかない。スタジオ録音は取り直しできる作り物で、ライブ録音こそ良い。ごく稀にそれは正しいが、そういう隠し味の効能書き至上主義の集大成こそが、あの「精神性」という日本固有、意味不明のトッピングの正体である。

グールドがライブを否定し、スタジオ録音に特化してしまった「お隠れ事件」は、実にそのことを彼の天才において雄弁に証明している。彼は暗に言っている。演奏会で香水の匂いのするばかな聴衆相手にトルコ行進曲を弾いてる自分に我慢できない。ばか相手でないモーツァルトを彼はよせばいいのに録音したが、音楽自体が自明な解釈を求めているモーツァルトではバッハの満点が20点になっている。

音楽自体が自明な解釈を求めている?そんなことはない、と彼が指揮者にチャレンジしたのが、このレナード・バーンスタインとのブラームス1番のコンチェルトだ。伝統や因習は無視、ひたすらのオレ流にバーンスタインが慇懃、知的に自分と相手のプライドを守った巧みな「前口上」をしている。

コンチェルト演奏のボスはソリストか指揮者か?僕は作曲家と思うのでグールドのテンポはとうてい許し難い。バーンスタインも妥協はやめればよかったが、マネジメントがビジネスしたんだろう。その意味ではボスは客であったのだった。指揮者はそれを許す人でソリストはそうではなかった。その点では、僕はグールドを支持する人間であるから複雑だ。

グールドではないピアニストはバッハをどう弾いたらいいのだろう?満点はないのだから90点なのか60点なのか、どこで満足するかだ。80点ぐらいならきっとバッハにはなるだろう。70点ならバッハっぽくはなるだろうという感じかと思うが、バッハの譜面というのはどこか数学をイメージさせる絶対不偏の真理のようなものにビシッと貫かれていて、精神性みたいなあいまいなトッピングやふりかけでおいしくなるご飯ではない。

絶対不偏に「それっぽい」というのはないのであって、あるかなしかだ。しかし、バッハがどう弾いたか世界の誰も知らないし譜面には楽器や速度すら書いてない。だから我々が耳にできる演奏はすべからく「それっぽい」しかないのであって、そうした演奏のなかで衆目が一致して「すご~い」となったグールドが「っぽい」の代表選手になっているのが現代である。

彼のゴールドベルク変奏曲があのトルコ行進曲と同じほど実は「バッハっぽくない」可能性は誰も否定できない。ユルチェンコの3回半なんだ、シライなんだ、誰もできないんだから讃えるべきだ。そういうものかもしれない。彼のバッハがそういう可能性を秘めているとするならば、こちらも晩節になってスタジオに「お隠れ」になられたビートルズのアビイ・ロードのような「彼のオリジナル・アルバム」である。すべての他の演奏を「カバー」にしてしまうという意味で。

これはすべての他の演奏家たちにとって永遠につづく悲劇である。グールドの3回半。尋常でないが、首尾よく成功したって二番煎じだ。録音というメディアができたおかげで演奏家は何十年もまえに死んでくれたライバルの幻影と戦わなくてはならない。録音という土俵においてはだ。だから彼らの生きる道はライブだろう。ライブ録音ではなく、ライブ。そこで「4分33秒」の音楽的価値を認める聴衆を作っていくことだ。

ところが最近の演奏会はというと、その様相すらない。「それっぽい」演奏が多い。ひどいのになると俗に「なんちゃって」ともいうものである。3回転に半がなかったりする。手抜きではなくできないだけだが、それでも素人からすれば超人的ではあるもんだから田舎の公民館で喝采を浴びることぐらいはできる。かえって難しげにきこえたりして、ブラボォォォー!!なんて突飛な奇声が飛んじまったりする。

それでいいじゃないか懸命にやったんだし大勢が喜んでるんだからという人もいるだろう。マネジメントとしてはそうだ。それでチケット買ってくれるお客様は神様だし、クラシック人口を増やすにはいい。ただ、そういう姿勢の音楽は字義通りポップス(pops)と呼ぶべきだ。「深遠な精神性のベートーベン7番!」なんて安手のキャッチコピーでホンモノを装ってはいけない。聞き手は何が本物かわからなくなるからだ。

だからこそ、ボストン交響楽団が夏休みにタングル・ウッドの多少ざわざわした屋外でコンサートをやる時はあえてボストン・ポップス・オーケストラを名乗るのである。ダウンタウンの「ザ・シンフォ二ーホール」で居ずまいを正してベートーベンをやる時とは別個のカオという建前をとる。寝っころがってコークやマック片手に聞けるのだからふだんはクラシックなど敷居が高くて来ない人も子供連れで楽しむことができるのだ。

といってポップスを軽く見て手抜きするのでなく、曲目が比較的やさしいだけのことだ。ルロイ・アンダーソンの名曲はそこから生まれたのである。だからこそ「ポップ」たちは気軽に上質のホンモノにふれて味を覚え、やがてザ・シンフォ二ーホールにベートーベンを聴きに来てくれるだろう。マネジメントにもこうやってホンモノとなんちゃってがある。

グールドもリヒテルもポップたちを相手に券を大量に売りさばいて大金持ちになりたい人ではなかっただろう。なぜなら、そういう目的ならあそこまで弾ける必要はぜんぜんないからだ。彼らはああ弾かないと怒って帰ってしまう人に弾いている。いや、それ以前に、彼ら自身がまっさきに怒って帰ってしまう人なのである。

ベートーベンをシンフォ二ーホールでポップス精神でやって集客しようというのとは対極的な人たちであって、そういう「アンカー」が演奏家であれ聴衆であれ米国にはたくさんいるからボストン・ポップスという立ち位置ができた。アンカーの存在ぬきにクラシックがクラシックたりつづけるのは困難だろう。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

演奏会は死んでいくか?

2016 JUL 10 16:16:12 pm by 東 賢太郎

(1)演奏会は死ぬと思った日

先日、証券会社の後輩が「支店に来るお客さんの平均年齢は優に70以上です。大手だと80です。東さん、60なんて若手ですよ」と妙な励ましをくれました。「国全体で見ると金融資産は60歳以上が約85%を保有しています。30歳代はマイナス資産ですよ」。

たしかに演奏会へ行くと老人ばっかりです。僕もそろそろその端くれです。若者はクラシック・コンサートに興味ないかと思いきや、彼はとんでもないといいます。

「好きでも生活に余裕なければ行きませんよ。チケットは高いし、連れて行くカノジョはいないし。それはちがいます」

30歳代はマイナス資産・・・。

これは悲しい。そうなると大枚はたいてホールに来るのは金融資産85%組ばっかりになるのも納得だ。

「それに若い人はスマホとyoutubeでいいんです。タダでいくらでも聴けますし。」

それはわかる。僕だって結構楽しめるし。そうなると若者はそれが習慣になっちゃうな。親の遺産もらっても習慣は変わらないな。85%組はあと20年ぐらいでこの世からいなくなるから、演奏会もいっしょに消えていくんじゃないか?

それからいろんなことが頭に浮かび、ああそうかと思いついたことがあります。忘れないうちにここに書き留めておこうと思います。

(2)音楽について書いていて気がついたこと

作曲家の頭に浮かんだ楽想や即興演奏は放っておけば消えます。それを記録しようと彼が思ったものだけが作品として残ります。我々が聞き知っているクラシック音楽はぜんぶそういうものです。

英語で楽譜のことをwritten music、 sheet musicといいますが、「(紙に)書かれた音楽」という意味です。ということは書かれていない、「音の状態にある音楽」というものもあるということで、我々が聞いて楽しむものはそっちのほうです。

つまり音楽(music)というものは二つあって、それは

書かれた音楽

聞こえる音楽

です。

書かれた音楽は聞こえる音楽にもなりますが、聞こえる音楽が書かれたかどうかはわかりません。ジャズの即興演奏がそれで、書かれていないけれど面白い。

(3)楽譜とは何か?

音楽を聞く人にとっては、書かれているかどうかはどうでもよいことです。それが楽しいかどうかだけです。音を出す人だって、本当は即興演奏だけでもいいかもしれない。ショパンのソナタのような音楽が次々と弾けるなら・・・。

現にモーツァルトはそれで飯を食っていましたし、ピアノは即興で、オーケストラにはちゃんと伴奏さすためにパート譜を書いた。それが残ったのが彼の27曲のピアノ協奏曲です。出版用にピアノ譜も書いたが本番でそのとおり弾いたかは不明で、26番のピアノパートは不完全のままになっています。

ところが時代が下って即興の要素はカデンツァを除いてどんどん減り、作曲家が書いた音符だけをを弾くのがクラシックだという定義づけができてしまいました。

音符そのものはもちろんマーラーみたいにホルンの朝顔を上に向けろだの立って吹けだの、ああだこうだ細かい指示まで譜面に書き込むようになります。覚え書き程度だった楽譜というものが、そのとおり演奏すればいつも同じ「聞こえる音楽」がこの世に立ち現れるという意味で「作品」というものになりました。擦ると魔人が出てくるアラジンの魔法のランプのようなものです。

すると「書かれた音楽」とレコードとは何が違うのだろう?

という疑問がでてきます。

(4)缶詰とインターネット

レコード(録音、CD、MDなど)も、再生すれば「聞こえる音楽」が立ち現れる魔法のランプだという意味では書かれた音楽(楽譜)と同じ役割のものです。料理に喩えれば楽譜はレシピであり、レストランのコックさんがその場で作るのが演奏会、料理をそのまま詰めこんだ缶詰がレコードにあたります。

問題はその缶詰が美味で大量生産されると、レストランはどうなるかということです。

レストランがコンサートホールにあたります。後輩が主張するように、youtubeをパソコンのスピーカーで聞いてもショパンは充分楽しめるという人は多いし、そういうネットのメディアが高音質化するとともにその人口は増えていくでしょう。

となると、缶詰とはいえホロヴィッツやミケランジェリという名コックの料理がタダで家で好きな時間に食べられるのです。知らないコックの料理を、決められた時間に間に合うように電車に乗ってレストランまで行って5000円払って食べたい人が永遠にいるのでしょうか。

(5)料理と音楽

ちょっと視点を変えてみましょう。料理というものも、地球上にある食材のバライエティは有限ですからその組み合わせであるレシピも限度があります。12個の音という限られた素材の組み合わせである音楽と似た事情があります。

現代の料理の原型はほぼ19世紀までにでき、20世紀に完成されたそうです。この100年はメニューがあまり増えてないのです。未知のおいしい魚や野菜が発見されたり、刺身にソースをかけておいしいと感じる新人類でも出ない限り、それは未来も変わりそうにありません。

音楽だって、いままでにない特定の12音の組み合わせ(メロディー、ふし)を好む民族が増えて、それを含む音楽を永遠に必要としてくれるということはあまり期待できないでしょう。シェーンベルグの12音音楽のメロディーをお母さんが子守唄に歌う時代は、一万年後は知りませんが僕らが生きてるうちはまず来ないでしょう。だから音楽のメニューも増えないのです。

(6)マーラー、ブルックナー人気

1970年代は音楽のメニューがLPレコードというメディアの普及によって増えた特別な時代でした。SPがモノラルになった時にも起きた変化が、LPによる収録時間、立体的な音のライブ感と細部のクラリティというメリットによってもっと劇的に拡大されたのです。それまでのメディアでは充分に理解されていなかった音楽が、LPという新しいパレットに描く画材として好まれるようになった。それが長大なマーラー、ブルックナーだったと言えるでしょう。

それまでも演奏され、知られてはいましたが、レコードというメディアが今のネットのごとくそれらの魅力を世界の聴衆に認知させた。それにより演奏会のメニューにのる回数がうなぎ登りに増えたというのは事件でした。食べ物でいえばカップめんにした創作ラーメンがコンビニで人気となったことでそのラーメン屋に行列ができたようなものです。

ストラヴィンスキーなど近代音楽でも、モノラルでは聞こえなかった細部の面白さが浮き彫りになって似た現象が起きました。僕はそれを聞いてクラシックにのめり込んだ人間です。それまで夢中だったビートルズがスタジオにこもってアビイ・ロードのようなライブでできない音作りに移行したのもLPレコード現象とするなら、僕のような嗜好の人間がクラシックに入るブリッジができた時代だったんでしょう。

しかし、CDという新メディアがLPを引き継ぐ形でそれをさらに拡大したにもかかわらず、そのメリット自体も飽和感が出ています。70年代に劇的に増えた新メニューもそれ以上は増えないところに来たのです。SP時代に霞のかなたで聞こえていた音楽がライブに近い質で家で楽しめる。もはや「メディアが作用してメニューを増やす」という現象はネットに道を譲り、そのこと自体がコンサートゴーアーの数を減らすかもしれないというジレンマに陥っているのが現状です。

(7)歴史のトラップ

それは、料理も音楽もどちらも素材の数が限られているわけですから、どう組合わせようとその数は「順列組合せの数」という数学的な上限に行き当たるわけです。だから新しい組合せ、すなわち「新製品」の投入がもはや望めないというところに来ている。1970年代の現象はミクロ的なものであって、マクロでみるなら20世紀とはそういう時代であったのではないかということです。

それは創造の天才が出現しなくなったのではなく、人類が食べたいと感じる素材の数、聴いて調和を感じる音階を構成する音の数から導き出せる「バラエティ」がいよいよ最終飽和点に近づいた。歴史が料理や芸術を囲って閉じ込めてしまうわな、「歴史のトラップ」があるということなのです。

同じことは工業製品にも見られます。例えば眼鏡(めがね)は1280年から1300年の間にイタリアで発明され、つるを耳にかける形になったのは18世紀から19世紀初期、球面レンズの採用が20世紀初頭です。100年大きな変化はありません。4輪の自動車や4翼の飛行機のかたちというのもおそらくそうでしょう。

(8)歴史がトラップできないもの

僕がベートーベンのエロイカをききたいとき、60枚ほどもっているCDの中から取りだすのは5枚ぐらいでしょう。その5枚だけで実は足りるのです。それにめぐり会うために60枚も買って、55枚は失敗だったわけです。演奏会でその5枚以上の名演が聴ける確率は非常に低く、そのために入場券に1万円を賭けるリスクをそう何回も取ろうとは思いません。

では僕はエロイカの演奏会に行かないか。矛盾のようですが行くのです。それは、5枚のCDより感動した演奏会をこれまで3回も経験したからです。そのひとつ、チューリッヒ・トーンハレで聴いたゲオルグ・ショルティの演奏。同じ楽譜、同じオーケストラから出てきたとは信じ難い光彩と生気と威厳に満ちあふれた音楽でした。

ああいうものは音楽に限らず、人生で何度も経験できないなにか特別なもので、舞台上の100人の人間が発する「気」が生んだ強烈な磁場のようなものです。それは、そこにいて時間を共有しないと体験できないもので、20世紀だろうと21世紀だろうと人間というものが変化しない限り変わらない、つまり、歴史がトラップできないものです。

そうなると音はその媒体にすぎなくなってしまいます。それを録音してもレコードには音しか入りません。それを再生しても、そこにいた人が何を感じたかはほとんどわからないでしょう。それはその場で演奏者と「気」を共有し、それに全聴衆ごと同期化し、音楽のうねりと一緒に会場ごと一体に動く精神の抑揚を感じないとわかりません。良い演奏会というのは音を聞く場ではなく、共体験の場なのです。

(9)空気とアトモスフィア

僕は英国時代にお客様といっしょにクリスマスの教会へ行きました。周囲でみなが賛美歌を歌い、祈り、牧師の言葉に耳を傾け、オルガンが演奏される。あの一連の音だけをあとで録音で聴いてみても、恐らく、そこにいた者でさえ何の感興も得られないでしょう。聖書も読んだことのない僕でさえ、しかし教会の広大な空間に満ちた雰囲気にどこか心洗われ、厳粛な気分に浸ってドームを出たことを覚えています。

atmosphere(アトモスフィア)は日本語で雰囲気と訳されます。この単語はギリシャ語源のatomos(蒸気)+sphere(球)の合成語、つまり地球の大気であり、気圧の英語はatmospheric pressure です。気圧の「気」がatmospheric という対応ですね。この「大気」が「気」であり「雰囲気」である、これは大気の振動が音楽であるというという対応を生んで、実にぴったりです。僕の教会体験はそれそのものです。

演奏会とはそれに似たものと思います。ホールの空間も聴衆も大事な要素であり、音楽の一部なのです。リサイタルで、ピーンと張りつめた空気を破るようにピアニストが登場します。一度座ってみて、椅子をちょっと動かす。カタッという微かな音がする。それがホールの空間にスーッと拡散する。最後の咳払いをコホンとする聴衆。集中の一瞬。そして、音が鳴る。

こういうものだって、音楽の要素なのです。ベートーベンの運命の、「音の鳴る前の休符」のことを以前に書きました。それは交響曲が鳴りだす前から音楽が始めっていることをベートーベンは認識していたということでしょう。オケのチューニング(調弦)がはじまり、会場がシーンと静まり、指揮者が登場して拍手が鳴り、また静寂が支配する。そこに音楽はもう聞こえているということです。

(10)ユーミンのしなやかな感性

オーボエの長いa音に始まるチューニングの音が僕は大好きです。あれがきこえると、いよいよ音楽が始まるぞというときめきを感じ、じっと耳を澄ますようになります。

前に書きましたが、大学時代によくきいていた荒井由美の「さざ波」という曲の歌詞に、こういうのが出てきます。

秋の光にきらめきながら 指のすきまを 逃げてくさざ波 二人で行った演奏会が 始まる前の弦の響きのよう

これを聴いて、彼女の鋭い感性に舌を巻いたのを覚えています。

演奏会が始まる前の弦の響き!

彼女がチューニングの音に感じたポエジー、それも音楽なんです。

(11)音のしない音楽

ジョン・ケージという作曲家をご存じでしょうか。彼の作品に「4分33秒」があります。ピアニストが舞台に出てきて、ピアノの前でなにも弾かずに4分33秒座っているという「音楽」です。その空白の時間に去来するすべての会場の雑音、その空間への拡散、空想の音響、ピアニストの姿や所作、いらだち、不安まで・・・そうしたすべてが聴衆の心に形成するものが音楽だということです。運命の休符の拡大版ともいえましょうか。

「4分33秒」のレコードがあったという話はほんとうでしょうか。ジョークかもしれません。ともあれ作曲家は4分33秒だけ切り取ったカンヴァスに白地の絵を描き、そこに何を見るかは居る者の感性にゆだねた。哲学的かもしれないが僕はそれは芸術家の強いメッセージだと受け取ります。ユーミンがチューニングに聴いた音楽というものに、それはとても近いものだと感じるのです。

(12)演奏家の磁力

演奏会場で、今日だけしか聴けない一期一会のものにめぐり会えるかもしれない。いつもそう思って足を運んでいます。行った回数に比べればずいぶん少ないですが、とにかく一生忘れることのない体験を味わえたからです。それは周囲の聴衆と一つの状態になってしか味わえないし、全部の聴衆を引きずり込んで「同期化」してしまう、強力な磁場をもった演奏家なくしてなりたたないものでしょう。

演奏家の力は絶対に必要なのです。すぐれた演奏家とはテクニックばかりの人のことではなく、聴衆をだまらせ、集中させ、引きずり込み、引きずり回し、うーんこれは凄いと我を忘れさせ、作曲家がランプにに封じ込めた魔人を解き放ち、その魔力と一体になって、参りましたという大拍手を送るしか感情のやり場のない状態に聴衆を追い込むことのできる人のことです。

実演の場で僕は何人かこういう人たちに接してきました。

セルジュ・チェリビダッケ、ゲオルグ・ショルティ、ダニエル・バレンボイム、アイザック・スターン、ヴラド・ペルルミュテール、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、カルロ・マリア・ジュリーニ、カルロス・クライバー・・・・

定期演奏会の会場が、おそらく、クラシック音楽を「教養」として知り、覚え、楽しんでこられた世代ばかりという状況は、これから活躍の旬を迎える若い演奏家が変えてくれるものだと信じます。老人はそう遠くない将来に死んでいきますから、それとともに演奏会も死んでいくかもしれない。ネット社会がそれを急速に後押しするかもしれない。それを救うのが、演奏家の磁力とでも呼ぶべきものです。

(13)未来

若い方々が僕のショルティ体験のような味を覚え、もっと体験したくなり、もっと会場へ足を運ぶ。解決法はそれしかないと思うのです。それはネット社会が、ネットビジネスが、どう頑張ったところで浸食も淘汰も出来ない、人間の精神活動の最も高貴で深い部分だからです。今の若い方々は、むしろそういう体験を我々の世代よりも必要とし、強く求めておられるのではないかと思います。

拙文、愚考が50万も読まれたならそれもネット社会の変容の結果です。浸食されるばかりでなく逆にそれを使ってクラシック音楽体験の素晴らしさを少しでも伝えること、これは誰かがやるべきですし、僕は大作曲家への「決して支払えない印税」のつもりでそれをやっていこうと決心しております。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。