僕が聴いた名演奏家たち(マウリツィオ・ポリーニ)

2024 MAR 29 0:00:56 am by 東 賢太郎

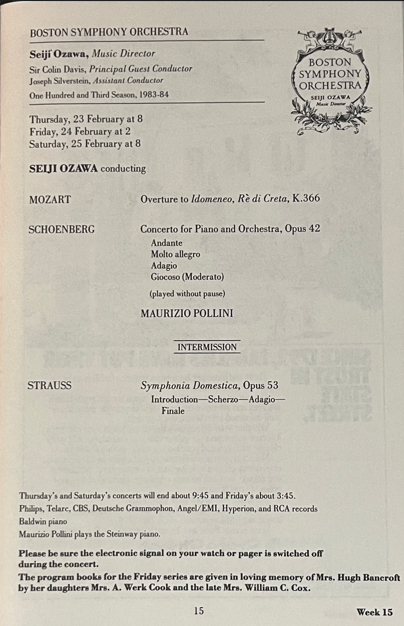

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

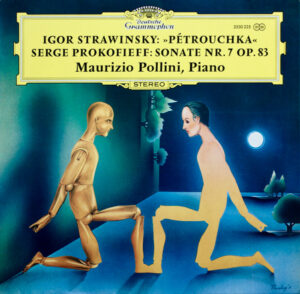

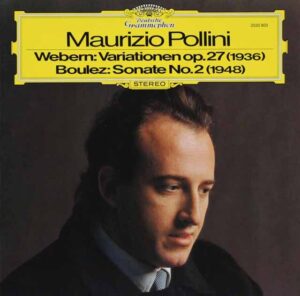

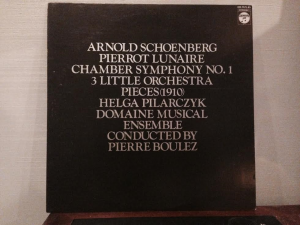

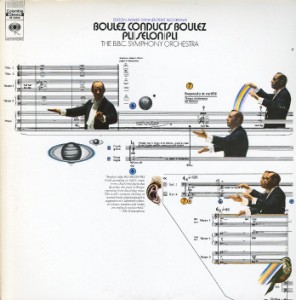

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

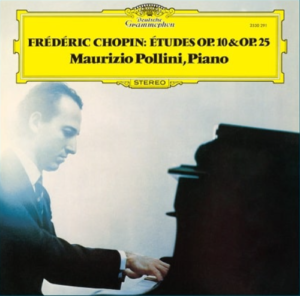

2枚をどこで聴いたかは覚えてない。全部ではなくFM放送でもあったのではないか。ペトルーシュカはオーケストラ版で知っていたが「3章」というピアノ版は初耳であり、それ以外は一曲も知らなかった。レコ芸で話題の彼の名を覚えた程度で、春の祭典で僕をクラシックに引きずりこんだブーレーズのピアノ版のイメージだったがそれも自分の耳で判断したことではない。高校2年でクラシックはまったくの未熟者、ピ アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ショパン・コンクール優勝はポリーニにとって満足な偉業だったろうが、一晩寝れば通過点でしかなかったのではないか。なぜそう考えるかは、彼の師匠カルロ・ヴィドゥッソ(Carlo Vidusso、1911-1978)がどんな人物だったかに言及する必要がある。ヴィドゥッソは並外れたテクニックと伝説的な読譜力に恵まれたヴィルトゥオーゾで、複雑な楽譜の運指の課題を即座に解くことができる異才だった。ワルター・ギーゼキングは列車に乗るときに渡された新作協奏曲をその足で着いた会場で弾いたらしいがそれは聴衆が誰も知らない曲だ。ヴィドゥッソはコンサートの直前に手を負傷したピアニストの代役に立ち、聴いたことはあったが弾くのは初めての協奏曲(つまり聴衆も知っている曲)の譜面を楽屋で読んでリハーサルなしで弾き、専門家もいた客席の誰一人気づかなかった。こんな人はフランツ・リストぐらいだ(新作だったイ短調協奏曲の譜面を持ってきたグリーグの眼前でそれを初見で完奏して驚かせた)。ヴィドゥッソもそれができ「スタジオ録音より初見の方がいい」とちょっとしたウィットを込めて称賛された。1956年のブゾーニ国際ピアノコンクールの作曲部門で応募作品の演奏者だった彼は14歳の弟子ポリーニを代役に推し、その役を完璧にこなした少年は一躍有名になった(イタリア語版wikipediaより)。

チリ出身のヴィドゥッソはショパン弾きではない。リストだ。「3つの演奏会用練習曲」から第2曲 「軽やかさ」(La leggierezza)をお聴きいただきたい。

ポリーニがこの師から学んだのはレパートリーではなく、その情緒的解釈でもない。継いだのは読譜力とそれを具現するメカニックであり、それが彼の固有の器を形成し、自らの資質に合った酒を盛った。そう考えればシェーンベルク、ブーレーズ、ノーノの録音の意図がわかる。

<シェーンベルク「ピアノ協奏曲」アバド/BPO、1988年9月録音>

そう書くと、技術偏重でうまいだけのピアニストにされる。現にヴィドゥッソはリヒテルやアラウと同世代だが名を成してはいない。コンクールを制覇したことでポリーニは師を超えたのだろうか?

3大コンクールの優勝者のうち私見ではあるがAAA(最高ランク)にまで昇りつめた人を見てみよう。過去18回ある「ショパン」はポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、12回の「チャイコフスキー」はアシュケナージ、ソコロフ、15回の「エリザベート」はギレリス、アシュケナージだけと36人中6人しかいない。つまりポリーニはコンクールで知名度は上げたが、AAAになったのはそのせいではない。つまり彼は元から師をはるかに超えるものを持っており、そこに師の技が加わったとみるのが自然だろう。

1歳違いのポリーニ、アルゲリッチはショパン・コンクール優勝が喧伝され一気に名が知れた。というより、1960年(第6回)、1965年(第7回)の両者の優勝によってコンクールの方が有名になった。両人ともそこで協奏曲1番ホ短調を弾いて話題になり、ポリーニはそれをスタジオ録音したがアルゲリッチはそれに3年を要した。そこで1966年にEMIから「ディヌ・リパッティ盤」なるものが出てくる。出所が怪しかったのだろう、1971年のイギリス盤には「指揮者とオーケストラの名前は不明だが、ソリストがリパッティであることは間違いない」という趣旨のメモが添えられ、そこから10年そういうことになったが、BBCが1981年にこの録音を放送するとリスナーがチェルニー・ステファンスカの1950年代初頭のスプラフォン録音との類似性を指摘して書き込み、テストの結果、これらは同一の録音であることが判明した。この事件はよく覚えている。リパッティの至高の精神性を讃えていた我が国の音楽評論界は沈黙し、さりとて第4回ショパン・コンクール覇者であるステファンスカが売れっ子になったわけでもないというイロジカルな結末となった。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

これがありながらリパッティの愚を犯したEMIは何だったのか。おそらく1965年のアルゲリッチの出現だろう。レコードを大枚はたいて買っていた時代、聴衆は真剣に感動という対価を求め気合を込めて音楽をきいていたのだ。あっけなく音楽が無料で手に入ってしまう今は恵まれてはいるが過ぎたるは及ばざるがごとし。コストはかかっても皆がこぞって音楽を大切にしたあの時代のほうがよかったと僕は思うし、だからこそおきたリパッティ事件を批判する気にはならない。

深く曲想のロマンに寄り添って感極まった高音が冴えたと思えば要所では女豹が獲物に飛びかかるが如き怒涛のメリハリ。アルゲリッチのほうが面白いという意見に僕は抗うことはできないが、それはポリーニの資質にはないものだから言っても仕方ない。むしろ、ショパンの作品の中で、ポリーニの長所が万全に発揮される曲がエチュードだったということで、それはまさにグレン・グールドにおけるバッハに比定できる。この一枚はグールドのゴールドベルク変奏曲(旧盤)と同様にポリーニの揺るぎないアイコンになったといっていいだろう。

ポリーニは、おそらくDGのニーズもあったのだろう、ショパンのソナタ、前奏曲、バラード、スケルツォ、ポロネーズ、ノクターン、即興曲、ワルツ、マズルカなどの主要曲も次々と録音した。ヴィドゥッソの弟子である彼は何でも弾ける。強みはルービンシュタインを唸らせた並外れたメカニックではあるが、もっと本質的な部分に踏み入れば、散文的なものより数理的なものだ。散文的であることがチャームになっているアルフレッド・コルトーやサンソン・フランソワのようなショパンを彼が弾くことは望めないし、ショパン本人がそういう人だったのだからどうしようもない。ではポリーニの本質に適った音楽は何だろう?

1977年の4月に農学部前の西片2丁目で下宿生活を始めたとき、熱愛していた音楽がブラームスの変ロ長調第2協奏曲だ。すでにゼルキン、バックハウス、リヒター・ハーザーのLPを持っていたが、2月に買ったアラウが最も気にいっていた。 この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この演奏、さきほど聴き返したが、もう僕の魂に深く刻み込まれていてありとあらゆるリズム、ひと節、ホルンの音色にいたるまでがああそうだったといちいち確認され、腹の底まで腑に落ちて涙が出てくる。偉大な二人の音楽家、ポリー二とアバドに心から感謝したい。

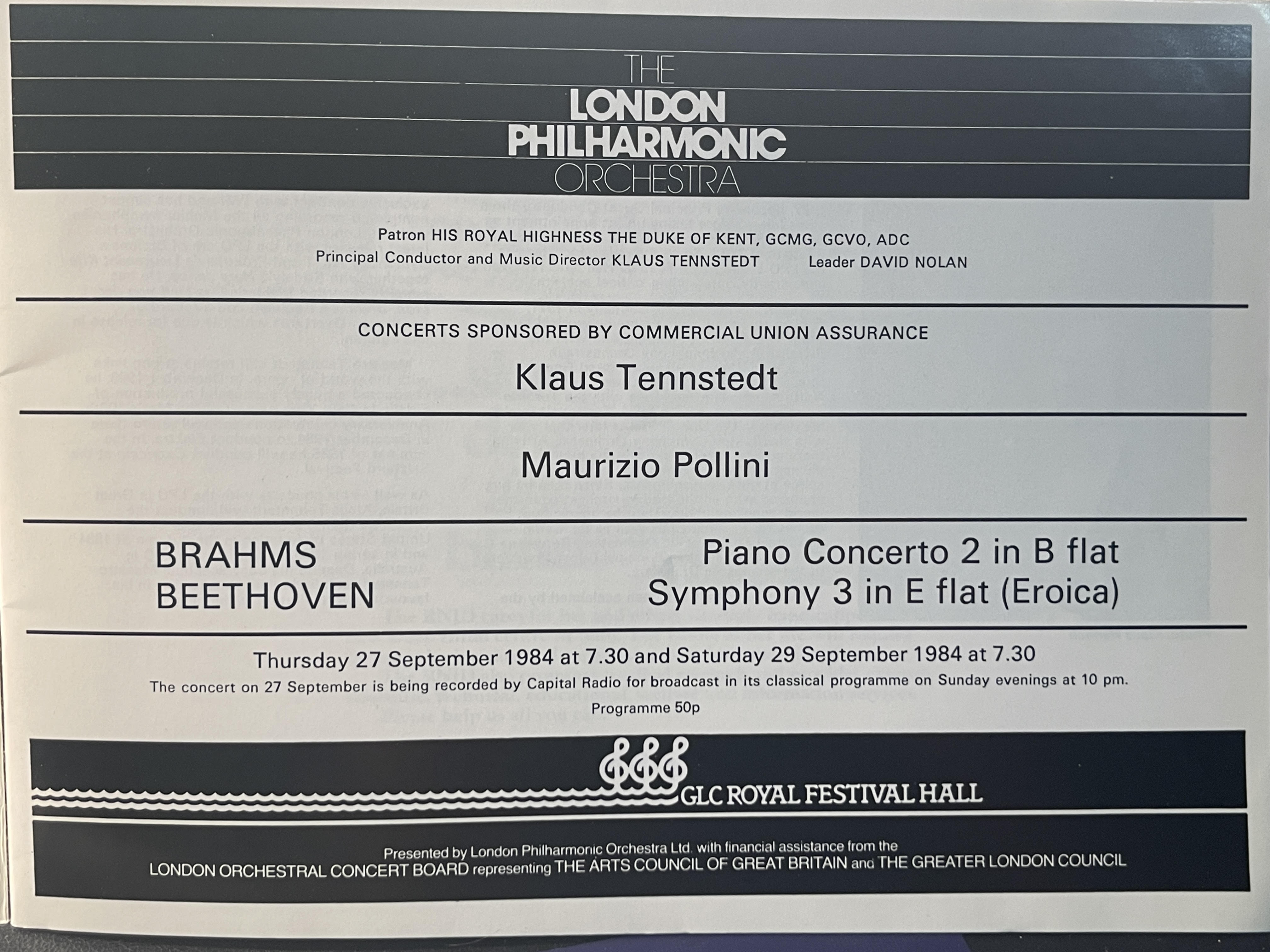

物語は続編がある。その念願だったポリーニの第2協奏曲を聴くチャンスが同年、つまり冒頭のボストンの演奏会の年の4月にウォートンを卒業し、そのままロンドンに赴任した秋(9月)にやってきたのだ。ロイヤル・フェスティバル・ホールで指揮はクラウス・テンシュテット、オケはロンドン・フィルである。

なんと幸運だったと言いたいところだが、実は、どういうことかこの演奏会については何も覚えていない。なぜそうなのかすら覚えていない。この選曲で、このタイミングで、そんなことは、こと僕においては天地がひっくり返ってもあり得ないのだ。考えられる理由はただ一つ、当時、野村證券の稼ぎ頭だったロンドン拠点の営業課において入社5年目だった僕は新入りの下っ端であり、おっかない先輩方のもとで英語でシティでビジネスをするシビアさに面食らっていた。新規アカウントの開拓から東京への膨大な量の売買発注ファクシミリの正誤チェックというミスしたら首の仕事に至る、早朝から深夜までの卒倒するほど激烈な仕事で忙殺されていた。そんな中でもクラシックを聴く時間は削らなかった。いま、倉庫で長い眠りについていたこのプログラムを前にして本当によく頑張ったねと自分をほめてやりたい気持ちで胸が熱くなっている。長女が産まれる3年前、日々そんなであった僕を取り扱っていた家内はライオンを家で飼うより大変だったに違いない。深謝だ。

ポリーニを聴く3度目の機会はそれから約1年がたった1985年の10月14日にやってきた。やはりロイヤル・フェスティバル・ホールでのリサイタルで、曲目はJ.S.バッハの生誕300周年を祝う「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」であった。ポリーニは遠くにぽつんと見えたから一階席右奥だったと思う。これはかつて経験した最も重要な演奏会のひとつであり、音楽というものに限らず、あの日をもって人生が変わったとすら思わしめる重大なメッセージを頂いた。それがバッハの音楽から発したのかポリーニその人の強靭な精神に発したのかはわからない。弘法大師が修行中に洞窟で、海に昇る朝日が口に飛び込んで開眼したと語ったのはこんなものだったのだろうかという種の、他では一度もない何物かを僕は頂いたのだ。似たものはバレンボイムによるリストのロ短調ソナタ、リヒテルのプロコフィエフの一部にも感じたことはあったが、この日は全編にわたって身体が金縛りのようになり、帰宅の途に就いたウォータールー・ブリッジのとば口まで来ても言葉も出ない呆然自失のままであって、中古のアウディを走らせながらハンドルが切れなくなる恐怖があって初めて声が出て家内にそう言った。その場面が、映画「哀愁」の舞台となった暗い橋梁をのぞむ写真のように目に焼きついている。一台のピアノからあれだけの「気」が現れる。それは言葉ではない啓示になって自分でないものを生む。僕は授業を受けている何でもない日常のある時に、先生の板書の数式と文字がとても美しく見えた特別の瞬間に出会い、どういうわけかその日から突然に数学の難問がすらすら解けるようになった。あれは何だったのかいまだに不明だが、そういうものを啓示と呼ぶのだろう。ポリーニは平均律第1巻を2009年に録音している。彷彿とさせる演奏だが、もう啓示はない。あれ以来、平均律は僕にとって特別の音楽となり無闇には聴かない。幸い弾けない。グールド盤を何度か聴いたが、板書の数式に先生の顔が透けて見えるというのはいけない、そんなものではできるようにならない。よって最近はますます遠ざけるようになってきている。

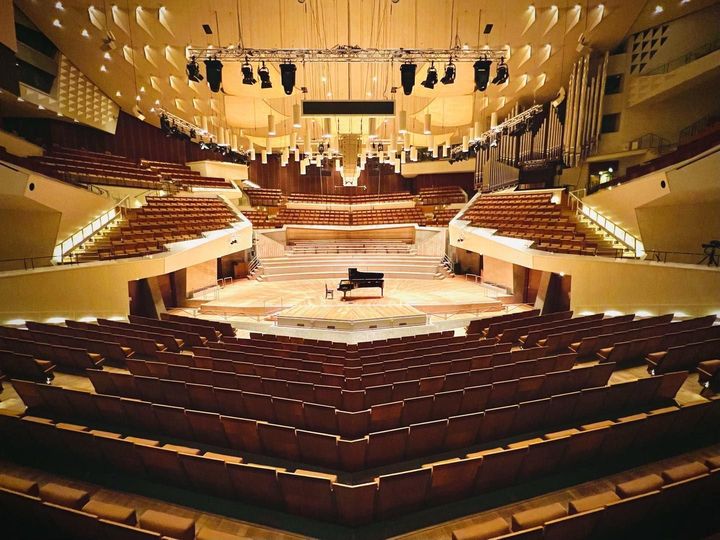

ポリーニをきいた最後はボストンから10年の月日がたった1994年5月21日、ベルリンのフィルハーモニーで行われたベートーベンのソナタ全曲演奏会の一日だった。僕は人生で最初の管理職ポストである野村バンク・ドイツの社長に就任した翌年の39歳、ふりかえれば、息子が生まれ、人生で最も楽しく、最も希望に満ち、最も輝いていた年だった。勤務地のフランクフルトから1週間の休みを取ってベルリンに滞在し、家族を動物園に連れて行ったりしながら、これも一生ものだったブーレーズの「ダフニスとクロエ」(5月24日)も聴いている。そしてその翌月、6月28日に、もう一度ベルリンまで飛んであのカルロス・クライバーの伝説のブラームス4番を聴いた。それまでの5年、目の前が真っ暗になるほど辛いこと続きだったが耐えた、そのご褒美を神様が一気にくれたみたいな年であり、「禍福は糾える縄の如し」の諺がこれほど身に染みたことはない。

プログラムが手元にないがメインは29番ハンマークラヴィール・ソナタであった。52歳でキャリアの絶頂だったポリーニを正面間近に見る席だ。この席であったからわかったことがある。ブラームスと同じ変ロ長調の和音が深いバスの ff に乗ってホールに響き渡ると、再び言葉にならない呪縛を受けた。当時の僕はこのソナタが何かを知っておらず、さしたる期待もなく聴いていた。さすがのポリーニも一筋縄でいかない。そう見えたがそうではなかった。おそらく、弾くだけなら流せるものを、彼は渾身の重みを込めて打鍵して音楽に立体感を造り込もうとしている。すると、巨大かつ適度に湿潤な音響空間であるフィルハーモニーに、なにやらパルテノン神殿の幻影でもあるかのような壮麗な建造物が現れる感じがして、かつてどこでも聴いたことのないもの、あえて比べるなら、1970年の大阪万国博覧会でドイツ館の天井の無数のスピーカーを音が疾走したシュトックハウゼンの電子音楽が現出した聴感による立体感を味わった。このソナタはシュトライヒャーとブロードウッドという楽器の進化過程に関わるが、問題はどのキーが弾ける弾けないではなく、進化によるサウンドの変化がベートーベンに与えた創造のモチベーションだ。それが何かを僕は知らなかったが、この体験は天才の宇宙空間的規模の三次元スケールの創造だったと確信している。それは音が10度まで集積する重層的展開によったり、主題変容の構造的ディメンションの拡大によったり、複合された主題の中から単音で別な主題を紡いだりする、モーツァルト以前では想像もつかない複雑な手法で楽譜に織り込まれている。3つ目の手法で第3楽章Adagio sostenutoに透かし彫りの如く聴きとれる4つの音列をブラームスが第4交響曲の冒頭主題にしていることは何度も書いたが、それはこの演奏から聞こえてきたのである。

ポリーニは米国でのインタビューでこう語っている。

「自分が関係を持ちたい作品、一生の関係を持ちたいと思う作品を選びます」「わたしはピアノの楽曲を知ることを真摯に考えます。だから自分が好きなものについて、非常に強い思いがあるんです。わたしがとても好きな曲は非常にたくさんあります。でもどれもが自分の人生のすべてを捧げたいというわけではないですから」

演奏会そしてレコードでのバッハ、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルク。どれも僕の中に一生残る強いものだった。20世紀最高のピアニストへの最高の敬意と謝意をこめ、本稿を閉じることにしたい。

ご冥福をお祈りします

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ツェムリンスキー 「抒情交響曲」 作品18

2024 MAR 18 12:12:25 pm by 東 賢太郎

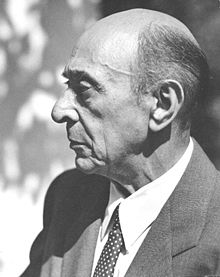

アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキー(1871 – 1942)のピアノの師をたどっていくとアントン・ドーア(1833 – 1919)~カール・チェルニー(1791 – 1857)~ルートヴィヒ・フォン・ベートーベン(1770 – 1827)となる。ツェムリンスキーの義弟がアーノルド・シェーンベルク(1874 – 1951)だ。それをもって十二音技法はモーツァルト、ハイドンまで連なると結論するのは無理があろうが、モーツァルトのト短調交響曲K.550に12音の音列が出てくることは周知であり、ハイドンの95番ハ短調 Hob. I:95にもある。

音楽史ではウィーンを起点とした音楽の系譜はベートーベンから分岐し、シューマン、ブラームスに向かう流れと、ワーグナーからマーラーへ向かう流れに分かれると一般に説明される。後者が後に無調や拡張和声を出現させるが、シェーンベルクは複数音のコンビネーションである和声という伝統概念を捨て前者を里程として十二音技法を産み出す。この発想はブラームス、ワーグナー、マーラー、バッハ、モーツァルトの作品を独学で研究して作曲家になったことと無縁でないと僕は考えている。

シェーンベルクの唯一の音楽教師は数ヶ月間対位法のレッスンを与えたツェムリンスキーだった。ウィーン音楽院で正規の教育を受けた義兄が十二音技法へ向かわなかったのは、趣味趣向だけでなく伝統を叩きこまれたからという側面もあったのではないか。ツェムリンスキーは1884~1892年にウィーン音楽院に学び、ロベルト・フックス(1847 – 1927)に理論を、その兄ヨハン・ネポムク・フックス(1842- 1899)およびアントン・ブルックナー(1824 – 1896)と、錚々たる先生に当代最高の教育を授かり、ブラームスがその実力を認め、クラリネット三重奏曲ニ短調作品3の出版をジムロック社に推薦した。後に無調、拡張和声の道を進む者の起点がかようにブラームス流であったことは注目に値する。

どこから見てもエリートであるが、エリートは既成概念の産物だ。対して天才とは、既成の範疇での早熟児を言う場合と革命児の場合がある。私見では前者は秀才と呼ぶべきで、モーツァルトは前者で著名になったが革命的な音楽を書いたから天才なのだ。アインシュタインの言葉「私の学習を妨げた唯一のものは私が受けた教育である」は正しいと思っている。僕はどちらでもないが独学派ではあり、いま役に立っているインテリジェンスのうち学校で習ったものはほとんどないとだけは言える。

エリートは幸福とは限らない。ツェムリンスキーは作曲の弟子だったアルマ・シントラーと恋仲になったがあっさりふられ、11歳年上のグスタフ・マーラー(1860 – 1911)に奪われてしまう。身長が159cmと短躯であり、アルマは「彼は不細工」と口走ったらしい。それで終生傷ついてしまう繊細な男だったようで、後に半自伝的オペラ「小人」(1919-21)を書いてもいる。マーラーは彼の作品をプロモートもしてくれているから力関係もあったかもしれないが、男と女はいつの世も複雑だ。可哀想といえばハンス・フォン・ビューローもいる。リストの娘コジマと結婚して2子までもうけていたのに心酔するワーグナー様に妻を寝取られてしまう(これは力関係だろう)。古くはモーツァルトの失恋劇だってある。それが創造の刺激になって面白い作品が生まれた(オペラ「小人」も素晴らしい)なら、身勝手ではあるが後世の我々にはむしろ良かったではないか。

しかしここまでくると僕の理解の範疇を超えるのだが、ツェムリンスキーはマーラーの「大地の歌」(1908~1909)の影響で「抒情交響曲」(Lyrische Symphonie、1923)を書きあげている。どういうモチベーションだったのか、少なくとも恋敵への仇討ちではなく、それなりの心酔がないとできないだろうという素晴らしい完成度の作品なのだ。僕の中でマーラーの評価は未だ定まってはいないが大地は時々聴きたい作品ではあり、ビューローもツェムリンスキーも音楽史に名を成した大音楽家なのだから、事この一点に関する限りマーラーはワーグナーに比肩する斯界の頂点を極めた男だったと言わざるを得ないだろう。

「抒情交響曲」は7つの楽章から成る。

- Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen Dingen (「私は落ち着きがない。わたしは遠いものへの渇望である」)

- O Mutter, der junge Prinz (「おお、母よ、若き王子よ」)

- Du bist die Abendwolke (「あなたは夕雲です」)

- Sprich zu mir Geliebter (「私に話してください、私の愛」)

- Befrei mich von den Banden deiner Süße, Lieb (「愛よ、あなたの甘美さの束縛から私を解放してください」)

- Vollende denn das letzte Lied (「そして最後の歌を終わらせなさい」)

- Friede, mein Herz (「平和、わが心よ」)

シェーンベルクの弟子アルバン・ベルクは第3楽章を弦楽四重奏のための抒情組曲に引用しツェムリンスキーに献呈した。無調ではなく拡張和声による音楽だがベルクが敬意を懐いたというのは同じ音楽の土壌から出た根源的な共感があったからではないか。

私見では「抒情交響曲」はツェムリンスキーの最高傑作であるのみならず、1920年以降に現れた最も優れた交響曲のひとつである。CDは良い物が多くあるが、youtubeにあるキリル・ペトレンコ指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団のものが(商業録音ではないようだが)、歌手を含め圧倒的に素晴らしい。ペトレンコは2019年より11代目のベルリン・フィル首席指揮者・芸術監督に就いているが70年ぶりのロシア人だ。EUで働くのは難しい時代とはいえこの実力なら誰が文句があろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(3)

2024 FEB 14 2:02:47 am by 東 賢太郎

小澤は1973年にボストン交響楽団の音楽監督に就任した。これは当時でいうと38歳の日本人がIBMかGMの社長になったようなもので世界を驚かせた。シカゴ、トロント、サンフランシスコ、ロンドン、パリの楽団での活躍は(普通の日本人ならそれだけで勲章ものであるが)結果的に修行時代だったことになる。

言うまでもないがアメリカは徹底した競争社会で、だめなら1年でクビというドライな国である。交響楽団は都市の顔であり文化財でもあり、そのマネジメントはビジネスでもある。音楽監督になったのはなれる実力があったから、それ以外の何でもない当たり前のことだ。僕が偉業と体感するのはそのポストを29年保持したことのほうだ。

アメリカで学位を取った方はご承知のとおり、学生として卒業するだけでも尋常ならぬ勉強量だが、指揮者はいわば教壇に立つ側だ。生徒にあたるのが海千山千のボストン響楽員や我儘な著名ソリストであり、英語もままならぬ東洋人というと偏見どころか堂々と差別された時代である。綺麗ごとなどで済むはずがなく、測り知れないご苦労があったと拝察する。

ただボストン響はモントゥー、ミュンシュなど非アメリカ人がポストを占めてきた楽団で、小澤の次のレヴァインが初のアメリカ人だ。欧州コンプレックスがあってジョンやボブよりセイジの方がいいと言ってる人もいた。1962年にロス・フィルがインド人のズビン・メータを起用したのが時代の先鞭だったかもしれない。とはいえ、力がなければあっさりお払い箱の国である。

小澤のボストン時代のひとつのメルクマールが「グレの歌」であることに異論は多くないだろう。1979年4月、Deccaによるライブ録音で、オペラが弱点とされた評価は覆った。この作品を27歳で書いたシェーンベルクの才能を知ったのもこの録音だったが、初演を振ったシュレーカーを思わせる煌めくような管弦楽法の魅力は小澤/BSOの面目躍如。この曲はブーレーズよりも小澤が好みだ。トーヴェ役の故ジェシー・ノーマンはこの数年後にフィラデルフィアで聴いた。旬であった暗めの声はまさに圧倒的であり、これを聴くにつけ、ドイツ音楽への進出を企図してBSOのヴァイオリンの弓使いを変更させまでした小澤の視線の向こうにはカラヤンが、そしてバイロイトがあったかもしれないと思えてくる。

小澤のボストン時代のひとつのメルクマールが「グレの歌」であることに異論は多くないだろう。1979年4月、Deccaによるライブ録音で、オペラが弱点とされた評価は覆った。この作品を27歳で書いたシェーンベルクの才能を知ったのもこの録音だったが、初演を振ったシュレーカーを思わせる煌めくような管弦楽法の魅力は小澤/BSOの面目躍如。この曲はブーレーズよりも小澤が好みだ。トーヴェ役の故ジェシー・ノーマンはこの数年後にフィラデルフィアで聴いた。旬であった暗めの声はまさに圧倒的であり、これを聴くにつけ、ドイツ音楽への進出を企図してBSOのヴァイオリンの弓使いを変更させまでした小澤の視線の向こうにはカラヤンが、そしてバイロイトがあったかもしれないと思えてくる。

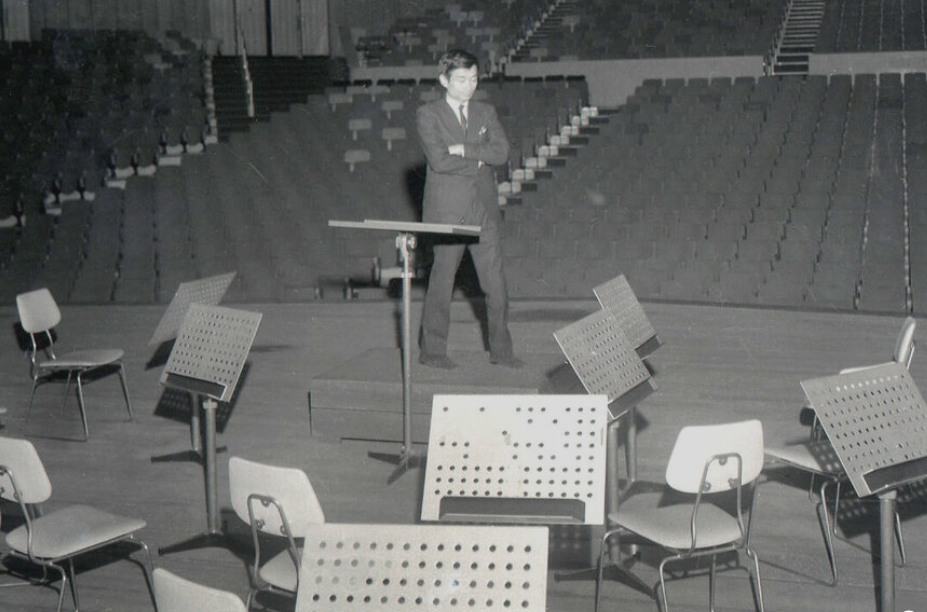

この演奏会のビデオがyoutubeにある。

ソロ歌手6人、8部の混成合唱団、オーケストラ160人、スコアは53段ある。これをこの場で暗譜で振るのはなかなかだ。猛勉強プラス度胸。これが並の人でない。指揮者の譜面台にスコアでなくシェーンベルクの顔写真が置かれている。守り神かもしれない。この演奏会への小澤の意を決したコミットメントを見る。

27歳。シェーンベルクがこの曲を書いた同じ年齢で小澤は「N響事件」に遭遇している。https://kadobun.jp/trial/7yvc7ck28ls8.html

大変な試練だったろうが、これがあっての「世界のオザワ」だったのだから万事塞翁が馬だ。おこがましいが、僕も欧米発の証券業を5カ国で16年やった。帰国して軋轢がなかったといえば嘘になる。音楽界のCAMIのようなマネジメント会社はないが売り込んでくれるヘッドハンターのおかげでポストをもらった。どこの業界も同じだ。問題はそこで何ができるか。小澤さんの人生には凄みを感じる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(1)

2024 FEB 11 11:11:38 am by 東 賢太郎

長いことご病気ときいていたが、とうとうこのタイトルを書かされる日がきてしまった。急な出張で京都に一泊し、2月9日に静岡に寄った。悲しいニュースを知ったのは帰りの新幹線が新横浜に着くころだ。2月6日というから東京は雪だった。ご自宅は成城らしいから同じ国分寺崖線のうえで我が家から遠くない。そういえば小澤さんも成城学園の先輩であり、田村正和さんはバスケットボール部だが彼はラグビー部だった。学校のあの景色が好きな人が多い。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

ルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」(CSO)は見事な一例である。生まれてまだ16年の同曲のスコアから多彩な生命力と色彩をえぐりだす。それに米国最高峰のオーケストラが敏捷に雄弁に反応する。これを読譜力などという干からびた言葉で形容して何の意味があろう?

小澤征爾はバーンスタイン、ブーレーズが録音しなかったトゥーランガリラ交響曲を1967年に録音した。これの重みは増している。この曲、いまや春の祭典なみにポップスとなったが当時は現代音楽であり、その過程を僕はつぶさに見てきている。こういうことで、自分が「あの時代の生き証人」として未来の人に見られると感じるのは、プロコフィエフの権威であるプリンストン大学の学者さんに我がブログが引用されたからだ。書いておくのは意味があろう。トロント響はCSOよりアンサンブルが落ちるが小澤の若さ炸裂の前には些末な事実になってしまっているという意味でもこれは出色の演奏であると評しておく。今もってそれだけ規格外の指揮ということであり、立ち合ったメシアンがそれを気に入ったから32歳の日本人に北米初録音が託された。これが歴史だ。

かように小澤征爾の指揮は一言で形容するならinspiringである。なんたってメシアンまでinspireしたのである。この英単語は一週間前の2月3日に書いた前々稿(「若者に教えたいこと」を設けた理由) にまったくの偶然で書いているが、僕自身にとって人生のキーワードみたいに大事な言葉だ。いま、こうして若者・小澤征爾を聞き返し、またまた大いにinspireされ、改めて彼を好きになっている。

ベルリン・フィルハーモニーでのオルフ「カルミナ・ブラーナ」のビデオはだいぶ後年(1989年12月31日)だが、54歳でも若者だ。速めのテンポにBPOの奏者たちが乗せられ自発的に反応しており、全盛期のキャスリーン・バトルも気持ちよさそうに歌って楽員たちが聞き惚れている。それが理想の指揮でなくて何だろう。この曲の最高の演奏のひとつである。

軽めの急速部のテンポが速い。これは思慮のない効果狙いの無用な速さではなく音楽の生理的欲求と奏者の肉体的限界とのせめぎあいでぎりぎりのところに成り立つ究極のテンポであって、それを小澤は計算というよりも蓋し本能的に成し遂げている。奏者たちはその快感に引き込まれて火がつき、己の肉体の限界をも越えようかというパフォーマンスを発揮している。即ち、この演奏者あってこそのまさに一期一会であって聴衆には途轍もなくスリリングだ。

そうしたことまでが斎藤秀雄に習った指揮技術なのかどうかは素人に知る由もないが、とにかく技術なくしてコンクールで優勝するはずはない。ただ、僕が感じ入るのは、英語もできずスクーターで単身ブザンソンに乗りこんで、それでいきなり優勝した人だという事実だ。もぎとったその結果の方である。それこそが何物にも代えがたい彼の才能を雄弁に語っている。そもそも、成否はともあれ今も昔もそんなことをしようと企てる日本人が何人いるかということだ。それだけでもレアな人なのだ。技術は大勢に教えられる。しかし、inspiringであることは持って生まれた資質であって教えようがない。だから小澤征爾は他に出ようがない。そういうことだと僕は強く感じる。だから彼は指揮者に向いていて、だからそれになったのだろうし、大成もした。それが宿っている彼の音楽が聴く者の心を揺さぶるのはもっともなことなのだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ジョン・ケージ小論《 Fifty-Eightと4′33″》

2023 OCT 26 11:11:41 am by 東 賢太郎

(1)直島できいた心臓音の衝撃

4年前に瀬戸内海の直島に泊まった時に「心臓音のアーカイブ」を訪れた。『 心臓音の数だけ人の命があり、人生があり、一つとして同じものはありません。ハートルームで無数の心臓音に包まれていると、命の尊さ、儚さ、かけがえのなさに、自然と思いを巡らせていく・・』 というコンセプトでフランスの彫刻家クリスチャン・ボルタンスキーが2008年以降、世界中で集めた人々の心臓音を恒久的に保存し、聴くことができる小さな美術館である。もちろん、望めは誰でも自分の心臓音を登録できる。

幾人かのものを聴かせていただいたが、たしかに個人差はある。しかし僕を驚かせたのはそれではない、マイクロフォンで拡大された心臓音というもののたくましい雄々しさ、猛々しさであって、響きという静的な語感のふさわしいものではなく、嵐に大海がうねる波動を思わせたことだ。自分の中でこんな荒々しい作業が一刻の休みもなくおこなわれているだけでも俄かには信じ難いことであり、そのおかげで脳に血が回って意識の明かりが灯されているのだから生きているということはそれだけでも大変なことなのだ、しっかり生きなくてはと殊勝な気分すらしてきたものだ。

人体は音を出している。英語にはinner voiceという言葉があるが、良心と訳すのだから宗教的なコンテクストだろう。ハート(心臓)は即物的な器官であり、そんな善性のものでも、ロマンティックなものでもない。人間ドックで自分の胃や大腸の画像を見たとき、それは自分の一部分どころか得体のしれぬ赤い肉塊であって、他人のであっても見わけもつかない。それをあたかも僕の所有物であるかのごとく医者は語るのであり、それでいて、所有権者のはずの僕よりも医者はそれを知り尽くしているようにも語るのだ。その奇妙な感じ、経験者もおられよう。親にもらったものではあるが、親とて意図して製造したわけではなく、僕はせいぜいその管理者か保護者にすぎないというものでほんとうの所有者はわからない。親でも医者でもないなら、人智の及ばぬ天の彼方におられる全能の方であろうかという結論に漂着しても仕方ない感じがする。

ボルタンスキーの美術館は心臓音を展示するアートギャラリーであり、音というものに関心のある僕に衝撃を与えたカテゴリーキラーである。ちなみに直島はクオリティを世界に誇る総合造形芸術アイランドとして海外に著名である。島ごとが一個のオープンエア美術館といった風情であり、ボルタンスキーのような斯界の著名アーティストを自由に腕を振るわせる条件で参集してもらい、存分にその才能が発揮された展示物がそこかしこに点在するという夢のような場だ。ベネッセハウス様にお世話になったこのときの体験は、僕の造形アート理解の次元を飛躍的に変えてくれた(「野村ロンドン会」直島旅行)。

本稿をそれで書き起こすのは、まったくの偶然でyoutubeで発見したジョン・ケージの音楽をきいて、直島に遊んだゆったりした時間を思い出したからだ。そう、それはケージに似ているのだ。直島体験なかりせば僕はケージの音楽には無縁で終わっていたかもしれない。あそこでは、島の広大な敷地を生かして展示ホール内の残響まで周到に設計されていると感じた。それが周囲と一体になって生まれる空気感(アンビエンス)は残響にとりわけこだわりがある僕には忘れがたいものだった。そうした空気感というものはその場に立って五感で味わうしかなく、実は絵画や彫刻であっても、その「入れ物」である天井の高い美術館の空間と切っても切れないことはルーブルやメットに行った人はご存じだろう。

(2)無響室で聴こえるもの

残響とアンビエンスを正面から論じる音楽評論家は見たことがない。オーディオ評論家はいそうなものだがやっぱり見たことがない。木造家屋に住む日本人にとってそれは録音会場まかせのディファクトであって、レコードやCDの「録音評」の仕事であり、どんなオーディオ装置でそれをうまく鳴らすかという商売に持ちこまれてしまう。僕のようにリスニングルームを石造りにして自家で発生させようなどという人はまずいないし、業界としては困った変人扱いだろう。とんでもない。チェリビダッケはある曲のテンポ設定の質問にフルトヴェングラーが「それは音がどう響くかによる」と答えたのをきき、メトロノームの数字だけを元に決められたテンポ設定は無意味だと悟っている。残響とアンビエンスを重視しない人の演奏も音楽評論もダメなのだ。

僕はある会社の無響室に入れてもらって、残響ゼロの世界に絶句したことでそれを悟った。ジョン・ケージはハーバード大学で初めて無響室に入ったときの経験をこう語っている。「無音を聴こうとしたがそれは叶わず、二つの音を聴いた。一つは高く、一つは低かった。エンジニアにそのことを話すと、高いほうは神経系が働いている音で、低いほうは血液が流れている音だという答えだった。体内からの音を聴き、沈黙をつくろうとしてもできないこと、自分が死ぬまで音は鳴り、死後も鳴りつづけるだろうから音楽の未来は大丈夫と考えた」。ケージは体内の音を聞いたことで宇宙に無音はないとポジ・ネガ転換した発想を持った。僕は自分が発した声の変調に驚き、シーという耳鳴りを聞いたのを除けば、ここに閉じ込められたらという恐怖だけだった。真空の宇宙空間は無音だが、それは鼓膜が察知する波動がないというだけであり、体内に発する波動も脳は「音」と認識することをケージは発見した。脳が創り出しているものが「音」の正体ならば、宇宙の果てまで行こうが音はある。その命題は人体という小宇宙を起点とした宇宙観の転換にすぎないわけだが、それを考察する我々の脳も宇宙の一部だから正しいといえなくもない。

(3)遠い記憶

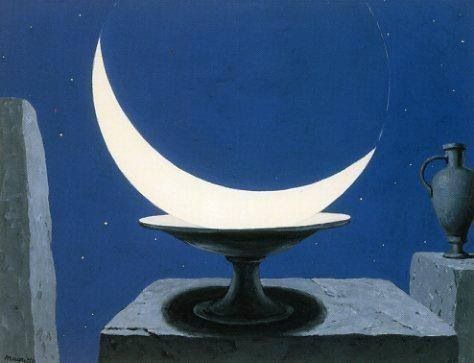

幼時に「ぷかぷかと宇宙に浮遊した」ときのことは前稿に書いたが、浮遊というとルネ・マグリットのこの著名な絵がある。しかし、こうではなかった。

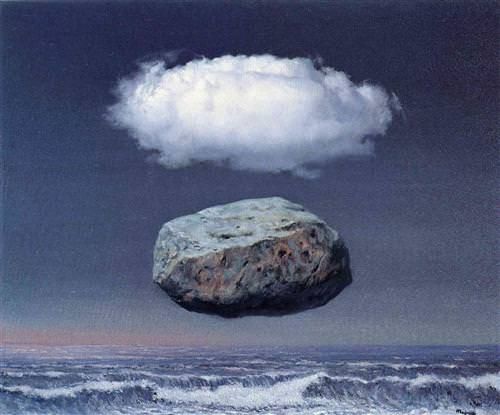

もっと暗くて、心象はこんな質量感を伴う現実で、だから怖かったのであり、

こんな無重力感があった。あれは母の胎内にいたときのぷかぷかだよと言われればさもありなんという感じのものだ。でも、もしそうならば、あの重いものを移動させろ(Carry That Weight か?)という強烈な義務感は何だったのだろう?

その時の気分を思い出すものがないかと長らく探していた。あった。この音響が与えるイメージ、うなされていた時の「感じ」に似ている気がする。

これを聞きながら瞑想する。あの光景がゆっくりと心に満ちる。神が杖(つえ)をかざすと持続音の暗い霧に新たな音が一条の光のように差し込んで調和し、徐々に徐々に思いもしない色彩を帯びた和声が産声をあげてくるさまは天地創造の荘厳な神秘のようだ。

天が肉体に共鳴しているとしか表現のしようがなく、その理由はどこがどうという形では見当たらない。喩えるなら、気が合って一緒にいても飽きない人。何がそうさせているのかはわからない、単に、トータルに「合う」という言葉でしか伝えられない。それでもこれを僕は良い音楽と思う。

(4)カテゴリー・ブレーカー

作品は結果がすべてだ。偉い人の作品だ、少々退屈でも忖度しましょうなんてことはない。ということは、この曲がどのようなプロセスを経てこうなったか、どんな技法か、指揮者がコンクールで何位か、オーケストラがどこかのようなことはまったくどうでもよいことになる。そういうことを詮索したくなるのがクラシック音楽だが、それは作曲家名がクレジットされた楽譜があるからなのだ。楽譜はあって結構だが、モーツァルトは楽譜にした何倍もの音符を聴衆の前で放っていたのであり、それは聴けなかった我々の知らない評価の源泉があった。

彼の楽譜は自分にとっては備忘録であり、他人にとっては弾かせるための総譜でありパート譜であり、なによりプライドを持って生きるための名刺であり商品だった。死後に妻が生計のため換金する動産となったところから楽譜のセカンダリー市場が登場し、付加価値が発生する。それは作品の真実とは無縁である奏者や評論家のエゴを満たし食い扶持になる価値で作曲家とは何の関係もなく、モーツァルトが何者か知らないし知る知性も関心もない一般大衆に一時の見栄であるプレミア感を売るための膨大な手垢である。モーツァルトは知らないクラシック音楽という概念は、そうした泥にまみれた醜怪な雪だるまであって、そんなものが僕を感動させることはない。

小節線がなくて、ぽんと音符がひとつだけあって、あとは長さも強さも君たちが適当にやってくれなんて作曲家はそうしたクラシック界においては尊敬されないし、そんないい加減な曲を聞きたい聴衆もいないだろう。しかし、それでも良い曲だったねとなればいい。それが音楽の本質でなくて何だろう。モーツァルトの曲はそうやって生まれたし、ジャズのセッションみたいに、演奏家がやる気になって一期一会の音楽が生まれる場は今も生き生きと存在するのだ。充分に魅力があるし、いわゆるクラシック的な音楽の場においても、作曲家は演奏家に曲のコンセプトと霊感とインセンティブだけ与え、コーディネートする役になることが可能である。ジョン・ケージがしたことはそれだ。

その意味で彼はクラシックのカテゴリー・ブレーカーであった。ただ、10匹の犬を集めてオーケストラだと主張すれば通ってしまいかねない魔法が使えたという類の評価がされがちであり、それは彼の作品をこんなものは音楽でないと騒ぎ立てた連中の末裔が評価を否定できなくなって、辺境地の奇観に見立て、苦し紛れに与えた奇矯な間違いである。ブレークもなにも音楽の本質はいつも楽しみであり、弾き手や聴衆が良いと思うかどうかだけであり、意味もない権威にまみれたクラシックのカテゴリーなどはずっと後天的なものなのだ。ケージは絵空事でない真の音楽哲学を持った作曲家だが、理系的資質ゆえ空気を読まず、それに加えてアバウトな文系気質もあったという天与のバランスがあったからこそブレーカーに見える存在となれた。ケージの評価にはアバウトに過ぎようが、そうであったと仮定しなくてはできない革命を彼がなし遂げたという評価を僕がしていることは宣言しておきたい。

それでもアバウトに過ぎるならこう書こう。誰かさんが音楽をn個書いたらg個が良い曲だったとする。作曲家の評価はg/n(ヒット率)と良さの度合いq(品質)で決まるからq×g/nという確率であり、q×g/n=f(良さ)である。良さは物理的に不定形(定義困難)だが人の集合の属性の発現確率でのみ表せる。よって、作曲原理(三和音、無調、セリー、偶然etc)は変遷するが、作曲家の評価は確率で決まるという原理は不変である。このことは未来にもジョン・ケージが現れることを予言する。

(3)数学と音楽

この音楽のタイトルがFifty-Eightであるのは、なんたらというメインタイトルがあって副題が「58人の木管奏者のための」というスタイルをやめて、58をメインに持ってくるとルール化したからだ。同じ楽器数の2つ目の作品はその右肩に小数字でべき乗のように2とつける。この流儀のをナンバー・ピースと呼ぶ。彼は数学好きなキャラだろうが、いっぽうでキノコ研究に人生をかける人だ。作曲家なのに合理的でないと思うのはちがう。数学者にならないすべての人には数学の勉強は無駄だが、人生に膨大にある無駄に空費する時間を勉強時間以上に減らしてくれるから合理的な人は数学を勉強するのである。そうでない人がこんな音楽を書けるだろうか?

(3)分岐点だった「易の音楽」

ケージが量子力学を知っていたかは不明だ。1992年没だからたぶん我々ほどは知らない。量子力学が正しいことは高速演算速度を可能にする量子コンピューターが実現したことで大方のインテリの共有知になり、文科系の人でも宇宙は量子もつれ(quantum entanglement)が支配し、偶然が自然(ネイチャー)の属性なのだ程度は悟ったろう。ということは、科学には縁遠いことが許される音楽家の間でも変化が起きてしかるべきだ。それは偶然音楽(chance music)に後半生こだわり、数々の傑作を残したジョン・ケージの再発見だと予想する。彼の楽曲は誰も音楽を支配せぬアナキズムであり、演奏してみないと予想はつかず、同じ演奏は二度とない。この現象は「サイコロを振った」といえるが、それがありのままの宇宙のなりわいだということは誰も否定できなくなった。多くの僧侶や宗教家が「仏教と量子論は似ている」といっているが、原子論絶対の西洋科学では説明できないことを量子力学はよく説明し、仏教ともども非原子論的だという共通項があることは誰しも認めるだろう。

偶然音楽に移行する前、ケージは打楽器、プリペアド・ピアノによる複雑なリズム構造を持つ無調の音楽を書き、Living Room Musicのように演劇やダンスと組み合わせたり東洋思想と融合するなどフロントを拡大した。彼の楽器はピアノであり、全部がソロか室内楽でオーケストラという発想はなかった。偶然音楽の契機はあなたが運命をキャストできるとする中国の「易経」を知ったことだった。二進法、六十四卦等の規則性、および占術の偶然性の合体を見つけ、ピアノ独奏の「易の音楽」(Music of Changes、1951)を書く。六十四卦といういわば原理の如きものにピッチ、テンポ、強弱、長さを割り当て、投げたコインの結果にもとづいて作曲をする思想は作曲家の権威を破壊している。

(4)シェーンベルクとブーレーズ

「易の音楽」はセリー主義だったブーレーズのピアノ・ソナタ第2番 (1948)、第3番(1955-63)の間の作品だ。3年ほど先行した第2番をケージが意識しなかったとは考えにくい。一時は同志であったブーレーズは神の真理を自作に織りこむという行為の有用性を確信した人という意味で、十二音技法にそれを見ていたシェーンベルクと通じる。それはいわば信仰への確信であって、表面的な理解しかなかった日本で彼がブルックナーを演奏するなどと誰が想像したろう。しかし、彼がカソリック信仰に真理をみたというなら、ブーレーズにはプロテスタントのドイツ人指揮者よりずっと手掛ける根拠がある。

ケージは南カリフォルニア大学で2年師事したシェーンベルクに和声感覚の欠如を指摘され、「彼は作曲家ではありませんが、発明家であり、天才です」というレトリックで作曲は無理だと言われた。作曲家がサイコロを振って不確定である「易の音楽」は師の判断を無視するユーモラスな解答だったのではないか。ブーレーズは能力不足を東洋思想で埋めると批判した。鋭い指摘だ。ケージはコロンビア大学で鈴木大拙に学んだ禅思想に影響を受け、原子論に依拠するシェーンベルク、ブーレーズと袂を分かつ。東洋に接近した先駆者マーラー、ドビッシーの関心は音階で、旧来の美学の平面上にあり、宗教という精神的支柱まで寄ったのではない。ジョージ・ハリソンのシタールと変わらず、ドビッシーがきわだって成功したのは彼の図抜けた音響センスがガムランという異物を消化可能なまでに化学変化を加えたからである。

ユダヤ人のシェーンベルクとカソリックのブーレーズは信仰という行為を客体化した地平では理解しあえたが、ケージは演奏における古典的な偶然であった即興や通奏低音が人間の趣味性に関わると否定し、アーティストのエゴを廃し、それを認めるぐらいなら偶然という物事の混沌を受け入れることにした。つまりシェーンベルク、ブーレーズは神の摂理の全面的代弁者としての司祭であり、その権威は絶対に手放さなかったが、ケージはそれを「偶然の採用」までに留めることになる。父譲りの発明家気質、無響室での体験、ビジュアルアーティストとしての嗜好、20世紀の振付の巨匠マース・カニンガムの影響など、各々が脈絡があったとは思えない必然が混然一体となって彼の人生のchanceとなった。

数学者ブーレーズより数学的人間であるケージは易経の構造原理だけが関心事だった。構造は数学でありその採用は構造そのものに真理性なくしては人を説得しない。そこに自信がなかったのではないか。易経と原理でつながる禅思想への帰依はその答えだろう。「いくら観察してもさらにわからなくなる」と言ったキノコは、恐らく、彼にとって鈴木大拙師にも勝る宇宙の真理を説いてくれる存在であり、数学化できないから音楽化もできなかったが、わからないキノコを不確定の受容という形で音楽に取り入れたというのが私見である。因習的、常套的、世俗的を忌避し、誰がどう見ようが本質以外には目もくれぬケージの哲学者的な一本気には大いに共感を懐くものである。

(4)猫が演奏する「4分33秒」

晩年に近づくと、chanceは大規模編成の中に仕組まれるようになる。Fifty-Eightはリズム指定がなく「浸る」しかない。音の全身浴である。天空の波動も心臓音も耳鳴りもすべてそれである。これがアトモスフェール(atmosphère)だ。人またはものを囲んでいる独特で無形の性質のことで、そこにいて浸っているという感覚が音楽を聞くこと、生きていることである。ケージにはそれが音楽で、楽音はその一部にすぎず、楽音と非楽音には違いがなく、よって、楽音がなくとも音楽は成りたつという命題が論理的に導き出される。その実現が4′33″(「4分33秒」)という楽曲である。聴衆が感知するのは、音を出さないピアニストというオブジェ、4分33秒の時間内に鼓膜が察知する会場のすべての非楽音、および、自分の体内で察知したすべての波動(心臓音、血流音、耳鳴り等)というアトモスフェール。これは実に「直島的」だ。

4′33″はいうまでもなく猫でも演奏できる。怒った聴衆が「馬鹿にするな」と舞台に駆け登り、猫は逃げ、彼はショパンを弾き始め、場内が騒然となり、パトカーのサイレンが鳴って警官隊が闖入し、パーンという乾いた音を発して男を撃ち 殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

殺したとしよう。それが仕組まれた寸劇であっても現実であっても4′33″という作品は成り立っており、4分33秒が経過した瞬間に演奏は終了する。このコンセプトを音楽と呼ぶことに100%賛同したい。僕にとって「音楽」とは我が身と宇宙の波動の共振に他ならず、そうした寸劇も、それが喚起するだろう観客の驚きや悲鳴もすべてが波動である。この思想は直島でオブジェに瞑想して感じたもので、興味ある方はご訪問をお勧めしたい。

(5)神はサイコロを振る

スピリチュアルではあるが霊界の話ではなく我々の住む世界の現実であることを説明するには、少々物理の話題に触れねばならない。波動は質量のある原子が伝えるものと、それのない光子が伝えるものがあることは一般に知られるが、いずれであれ、我々が知覚して認識しないと心は共振はしない。アトモスフェールを厳密に分離するなら、それは無形のもので物質ではないから原子でも光子でもそれらの揺れでもなく、つまり音でも光でもなくて質量もない。いわば(霊的な)「感じ」や「第六感」、(良かったり悪かったりする)「雰囲気」、あるいは(心で読んだり読めなかったりするコンテクストでの)「空気」とでもいうものだ。それが人から人へなぜ伝わるのかは物理的に解明されていないし、個人的には猫との間でも通じるのを体感しているので人間由来のものでもない。これは(質量がないのだから)重力(空間のゆがみ)に服しない。

前稿に書いたが、「五次元の仮想的な時空上の重力の理論は重力を含まない四次元の場の量子論と等価」であって、我々は三次元世界を時間という仮想概念をもって観察して生きているが、それと量子力学が証明する極小の偶然性(量子ゆらぎ)がある世界(五次元世界)は同じものであり、したがって、我々は現実とパラレルの世界に行くことができ、それがどれになるかは意志でなく偶然が支配しているのである。これがアインシュタインが相対性理論でたどり着かなかった結論であり、神はサイコロを振るのだ。ならば作曲家が振って何が悪かろう。世界を4分33秒だけ切り取ったものが4′33″になっており、結果論として、面白かったねとなればそれは良い音楽だ。

(6)ケージとチェリビダッケ

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

誰もが人生を自分の意思で決めて生きていると思っているが、実は by chance(たまたま)で生きているのであり、そんなふらふらしたものが人生であり、ケージも自分の意思で「偶然の採用」をしただろうが、実は量子力学なる神の決めごとに従った決断だった。4分33秒間の沈黙を聞かせて世界的名声を得たが、この音楽についてたくさん語っているが彼の書いた音符を一度も聞いたことがない支持者もたくさん持った。Fifty-Eightはスコアが58段と音はたくさんある音楽であり、陰陽の対を成すような作品だ。猫が鍵盤を歩いた音とこれと何が違うかという議論を封じることはできないが、何を音楽として真剣に向き合うかという問いを喚起したことでのケージの業績は誰よりも大きい。

やはり東洋思想に開眼し、晩年には仏教に改宗して日本でも多く参禅を行なったセルジュ・チェリビダッケ(1912-1996)の発言はそのコンテクストで見るなら興味深く、ふたりは同じ音楽観だったわけではないが共通したものがある。チェリビダッケは「音楽は無であって理解ではなく体験されるものだ」とし、「音楽が美しいものと思うのは勘違いだ。音楽では真実が問題であり、美は擬似餌にすぎない」と言い切り、「音楽を聴くということは人生や世界、あるいは宇宙の真相を垣間見ることである」と語っている。傾聴に値する。あくまで彼は再現者であり創造者ケージと同じ次元では語れないものの、両人は音楽家である前に哲学者だ。僕はこういう人達の音楽を楽しみたい。

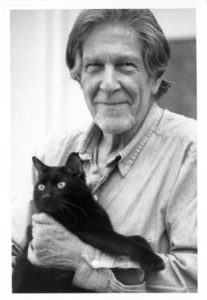

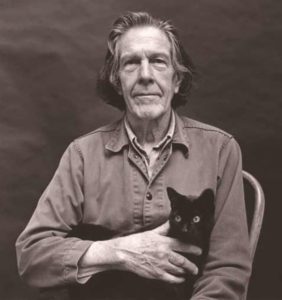

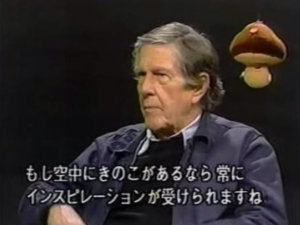

(7)ケージと自分

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

ケージに会ったことはないが、写真を見るに、きっとお茶目で優しくていい人だろうなという感じがする。感じというのは根拠がないアトモスフェールにすぎないが、ヒッピーみたいな写真もあるし、いちばん真面目に写っている左も大家然とした威圧感がまるでない。好奇心、ユーモア、気まぐれ、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪、アナキスト、理数系オタク、アイデア、創造力、実験、余裕、オシャレ無縁、浮かぶのはそんなイメージだ。猫好きがみなそうとまではいわないが猫と話せる人に悪い人はいない(僕の偏見)。そもそもアマチュアのキノコ研究家でニューヨーク菌類学会を設立し著作まである作曲家などどこにいよう。こうして書き連ねるに、自分とそこはかとない相似性を感じ、それとは何の関係もないがFifty-Eightが気に入ってしまったことで彼への関心が決定的になった。

プリペアド・ピアノの発明は単なる楽器の改変だけではない、既存楽器の音をどうマニアックに磨くかというおざなりの美学をぶちこわしたのであって、爆発的発想、権威破壊、官僚的なものへの嫌悪を僕は背後に見る。彼は大学の図書館で100人の学生が同じ本を読んでるのをみてショックを受け、書庫に行き、名前がZで始まる著者によって書かれた最初の本を読んでクラスで1番になったが、そういう大学は見限って退学した。僕は大学に入ってしまってから不幸にも法学に些かの興味もない自分を発見し、2度アメリカに長期漫遊し、安田講堂の卒業式にボロのジーパンで出席した恐らく今もって唯一の法学部生ではないかと思う。特に権威や官僚が嫌いなわけではない、もっと嫌いなものはいくらもあるが、何を着ようかとそういうつまらない準備に時間を空費するのが何より嫌いなのだ。

ケージは父親に「誰かが『できない』と言ったら、それはお前が何をすべきかを示している」といわれた。のちに作曲は「目的のない遊び」と語ったのはその教えに従って誰もできない実験をしていたからで、彼にはそれが「遊び」であり「人生に目覚める方法」だったと思われる。僕は父につまらない質問をすると「お前の頭はなんのためについてるんだ」と突き放され、やむなく人にきかず考えて実験する癖がつき、やがてそれが遊び感覚になってその延長で生きてきた。仕事も遊びだから嫌でなく、おかげで音楽の勉強ができた。

ケージは辞書でキノコ(mushroom)がmusicの前であることで興味を持ち、研究にのめりこんでそちらでも著名人になった。「Zで始まる著者」の本を読んだ エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

エピソードと重なる。無機的だが秩序ある動機だけで行動できる「メカニズムへの打算なき偏愛」と、「一期一会の偶然は特別なご縁」への理由なき厚い信仰心という矛盾する二面が縫合した人格は個性的であるが、まったく同じ二面を僕も持っており、科学絶対主義者でありながらスピリチュアリズムの信奉者でもあるが、真理は一つであるなら躊躇なく後者を採る。ケージがエリック・サティの音楽をキノコにたとえた関係性と同じ筋道でキノコは彼の音楽に何らかの投影を与えていると思われるが、作曲が遊びであるなら、作為や意図が介在しない最も美しい出来事であるキノコとの出会いを彼が上位に置いていて不思議ではない。

Fifty-Eightの実演(サンタンデールアルゼンチン財団)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シェーンベルク 「浄められた夜」作品4

2020 AUG 5 2:02:08 am by 東 賢太郎

これはシェーンベルクが書いた最も “わかりやすい” 曲である。月下の男女の語らいを描いたリヒャルト・デーメルのセクシャルな詩をベースに作曲された弦楽六重奏曲だ(詩の内容はwikipediaをご検索いただきたい)。初演は1902年3月18日にウィーン、ムジークフェライン小ホールでロゼ四重奏団(Rosé-Quartett)らによって行われ、第2チェロは作曲家のフランツ・シュミットだった。グスタフ・クリムトがユディットⅠ(右、Judith with the Head of Holofernes)を書いた頃のウィーンと書けばイメージをつかんでいただけるだろうか。

1890年にブラームスの弦楽五重奏曲第2番を初演したのもこの四重奏団であった。組織したアルノルト・ヨーゼフ・ロゼはルーマニア出身のユダヤ人である。マーラーの妹婿であり彼が指揮していた当時の1881年から57年の永きにわたりウィーン宮廷歌劇場のコンサートマスターをつとめ、ちなみにワルターVPOのマーラー交響曲9番の奏者はロゼだ。

マーラー、シェーンベルク、ロゼ、ワルター。ナチス台頭前のウィーンの音楽界を牽引したこの4人の巨人はそれぞれボヘミア、ハンガリー、ルーマニア、ベルリン出身のユダヤ人である。ウィーンが東欧の中心であり人種、宗教、文化の坩堝(るつぼ)であったことがわかる。ヨハン・シュトラウスの父祖もハンガリーのユダヤ系だったし(シュトラウスファンだったヒトラーが隠した)、ヴィヴラート奏法をウィーンにもたらしたフリッツ・クライスラーはウィーン生まれのユダヤ人だ。

我々日本人は「ドイツ音楽」という概念でハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ブラームス、マーラーの音楽を大雑把に括り、彼らがドイツ語を母国語として生活したウィーンをその中心地と考えるが、そもそも彼らを包括できるドイツなどという国は1871年までない。したがって我々のドイツ音楽という概念は欧米には存在しない。ドイツ語圏でできた音楽という意味で “Deutsche musik”、”german music” と言えないことはないが、アメリカ南西部の音楽をカントリー・ミュージックと呼ぶようなもので、アカデミズムとは程遠い響きである。

余談になるが、それでも僕がドイツ音楽という言葉を使っているのは、日本の音楽ファンにはその方が通じるからだ。Beethovenは “ビートホーフェン” だが日本では通じないからベートーベンだ。ベートーヴェンと気取る人もいるが、間違っていること五十歩百歩だ。”ハヴェール” もラベル、ラヴェル、どうでもいい。ハイドン~マーラーは広義のドイツ文化圏の人々で、服に喩えれば布地はプロイセン、バイエルン、東欧と様々だが彩色は多民族国家であるオーストリア・ハンガリー帝国風である。だから彼らの音楽の演奏団体がベルリン・フィル、ウィーン・フィルどちらであろうとドイツ保守本流と見做され得るが、その二つの楽団はまったく別の国、別の文化圏の似て非なるものなのである。

19世紀までウィーンは欧州最大の開かれた国際都市であり、イメージとして僕は我が国が遣唐使を送ったころの唐の長安を思い浮かべる。だからモーツァルトもベートーベンもブラームスも遠路はるばるやって来たし、ユダヤ人も来たのである。その都市に「ドイツ」をかぶせたのはアドルフ・ヒトラーであった。1938年のオーストリア併合である。ここで「サウンド・オブ・ミュージック」のトラップ少佐はオーストリアからスイスへ亡命したが、シェーンベルク、ロゼ、ワルターはそれぞれロサンゼルス、ロンドン、ビバリーヒルズへ逃げ、みな当地で亡くなった。ロゼの娘のアルマは収容所に送られ、女性オーケストラを組織するなど楽才を発揮したがアウシュヴィッツで病死した。

「浄められた夜」はそんな悲劇がおこる40年ほど前のウィーンの音楽である。弦楽合奏版もあり、初めて聴いたのがどっちだったか誰の演奏だったかは記憶にないが、覚えてもいないほど一聴して僕にとっては堕落した作品であった。クリムトの絵も好きでないし、マーラー嫌悪はそれ以上であったのは、恐らくその時代の生ぬるく退廃的なウィーンの空気が肌にあわないのだとウィーンの美術史美術館(Kunsthistorisches Museum)を歩きながら思ったりもした。シェーンベルクというと室内交響曲第1番で入り、次いで衝撃を受けた「月に憑かれたピエロ」(1912)しか眼中になかった。「浄夜」は回顧的(retrospective)で「ピエロ」は急進的(radical)だ。ストラヴィンスキーはradicalでキャリアをスタートしたのになぜシェーンベルクはできなかったんだろう。

その時はまだ音楽史を知らなかった。僕は間違っていた。25才のシェーンベルクは、ウィーンの音楽家だったのだ。だからまず、浄夜を書く頃の彼が範としたのはブラームスであった(表層的な例だが、第1交響曲第4楽章のパッセージがそのまま出てくる)。それは、クロマティックに動く内声部が主導する和声の後期ロマン派的な変転や、拍節感を希薄にするリズム構造の旋律、ポリリズムの交差する複雑な対位法、以上を駆使した凝りに凝った変奏といったマニアックな作曲技法においてである。ブラームスはそれら諸点においてベートーベンの末裔であるから、シェーンベルクはドイツ音楽(ウィーン音楽の意味だ)の保守本流の発展形としてドデカフォニー(12音技法)に踏み込む自負があったと見ていいように思う。

僕は(誰も主張していないが)ブラームスは同様の精神の刻印として第4交響曲の冒頭主題をハンマークラヴィール・ソナタ(29番)の緩徐楽章から引っ張ったと考えており(コラール主題がJ.Sバッハ由来なのは有名だが)、シェーンベルクはそのブラームスからドイツ古典の血脈を受け継いだ。ところがその一方で、その系譜から分派して(日本史で喩えるなら南朝・北朝の如く)ブラームスと対立したワーグナーの響きとトリスタンの書法をも取り入れているという、音楽史上唯一にして驚くべき知性の産物が「浄められた夜」という作品であったのだ。

シェーンベルクの「発明」は12音技法とシュプレヒシュティンメである。後者を代表する「月に憑かれたピエロ」の新奇さのインパクトに比べればこの曲は後期ロマン派の残滓に過ぎず、後継はなく出発点を示したに過ぎない。いみじくも「私はシェーンベルクの音楽が分からない。しかし彼は若い。彼のほうが正しいのだろう。私は老いぼれで、彼の音楽についていけないのだろう」と語ったグスタフ・マーラーはシェーンベルクを評価はしたが「浄められた夜」の地点で立ち止まった作曲家だった。

いまは原曲である弦楽六重奏版(弦楽四重奏にVa、VCを追加)の透明感を好むが、この曲の真髄を味わわせてくれたのは、ロンドンで聞いた弦楽合奏版によるカラヤン / ベルリン・フィルの壮絶なライブ演奏だ(カラヤン最後のブラームス1番を聴く)。録音にはあの圧倒的な低音が入りきっていないが、それでも尋常でない音楽のうねりは感じていただけるだろう。この曲がそういう音楽かどうかは置くとして、オーケストラの創造できるあらゆる意味において極限に位置する巨大な演奏だった。クライバー / BPOの唯一のブラームス4番、ヨッフム / ACOの最後のブルックナー5番と同様に世界のクラシックファンの共有財産としてyoutubeにアップし、その場に居合わせた者の記憶を世界のクラシックファンの為に英文で書き残しておいた。

Herbert von Karajan conducting Berliner Philharmoniker

5 October 1988, Royal Festival Hall , London

We arrived at the Royal Festival Hall fairly early, almost one and half hour before the concert due to begin at 8 pm. The Lobby was already packed with audience chatted away over, I guessed, this Karajan’s probable last appearance in London according to his age and health conditions. My wife and friends urged me to find some cozy place to settle down for quick dinner. The only available place was a buffet at basement. It was unprecedently crowded. We had to queue up for thirty minutes to be seated and, when we had all dishes served, it was 7:30 pm. I managed to swallow a giant burger but had to give up coffee. We rushed out of the buffet and running up the stairs when noticed an announcement saying that the concert would delay and expected to begin at 9 pm. The reason of delay was unbeknown to audience for a while. There were spreading suspicions around that the concert would have to be canceled. It was truly a long time before we heard update announcement saying “The conductor and orchestra were present, however, the instruments were being transported by road from Paris and had been delayed for strike in France. With help of police escort, they arrived at 8 pm. The concert will begin at 9 pm.

The first piece was this Verklärte Nacht.

カラヤン流が鼻につくという方はおられるであろうし、これで覚えてしまうのは危険かもしれない。オリジナルとこれはローストビーフか1ポンドステーキかという差があり、別物と考えたほうが良い。室内楽のポリフォニックな線の絡みと和声の透明感を味わうのが先決で、このブーレーズ盤はピッチの良さもさることながら熱さと高揚感も過不足なく、初めての方にもお薦めである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン「8つの前奏曲」と「おお、聖なる饗宴よ」

2017 FEB 2 11:11:07 am by 東 賢太郎

僕がメシアンに興味を持ったのは音と色彩の共感覚への関心からです。以前にブラームスのクラリネット・クインテットの稿で書いたものですが、

「僕の色覚が他の人と共有されていないのであくまで自分が知っている色としての話になるが、レ(D)の音(これをブラームスのヴァイオリン協奏曲の出だしの音と覚えている)はオレンジ色、 ミ♭(E♭)の音(これをシューマンのラインの始めの音と覚えている)は青緑色のような気がする。こういうのを共感覚と呼ぶらしいが、12音のうちこの2音しかないからそういうものではないだろう。ただニ長調、変ホ長調にはその色がついて見える。 ニ長調の並行調であるロ短調を主調とするこの五重奏曲はクラリネットの質感(クオリア、これも赤色系の暖色だ)によってオレンジ色が増幅されて感じる。それがこの曲特有の粘着質のコード・プログレッションのクオリアを増幅して、こちらの気分と体調によっては誠に強い効果を及ぼしてくる。第2楽章はところどころで鳥肌が立っては消え、平静な鑑賞ということがかなわないことがある」

ということがあって、僕はこの五重奏を名曲と思いながらどこか敬遠してしまっているのです。「コード・プログレッションのクオリア」というのは非常に強い心理作用があって、正月に整理していた書庫から大昔に自分で作曲した楽譜が出てきて、書いたことも完全に忘れていたのを弾いてみると「強い作用」がある。そういう、ある意味客観的に、まったく恥ずかしい話なのですが和声の化学変化の発見メモとして自画自賛の心理になっています。

メシアンが子供のころクリスマスにもらったドビッシーの「ペレアスとメリザンド」のスコアをボロボロになるまで読み込んだのは有名ですが、このスコアは僕も尋常ならざる何ものかを感じており、このビデオでメシアンはオペラ冒頭主題を二カ所弾いて最初を「灰色がかった紫」、二つ目は「青みがかったオレンジ」といっています。貴重な証言です。

青緑色の変ホ長調の曲を僕は異常に好きであり、モーツァルトが39番をニ長調で書いていたらどうだったろうと思いますが、恐らくそういう理由で半音低い古楽器のオレンジの39番は忌避しているわけで、同じ評価はしなかったかなと思います。ブリュッヘンは同曲の尊敬できる解釈者でしたが、それが理由で実演をあんまり集中して聞けなかったのが残念でした。

「トゥーランガリラ」、「彼方の閃光」になぜ妖しい魅力を感じるかというと色彩の嵐を感じるからです。前者の生々しいライブをロンドンで聴いて「脳に電極をさしこまれて色を見る感じ」とつぶやき、先輩が「おい、こわいな」と漏らしたのを覚えています。そうとしか表現できない感覚があって、そういう音楽はメシアン以外にいまだに出会っていないのです。

彼の発想の根源にドビッシーがあるのが興味深い。プレリュードⅠ・Ⅱ巻は万華鏡のような色彩の嵐ですが、その脈絡でメシアンを聴く、つまり三和音の耳を断ち切って空虚な頭で色だけを追うとだんだん違う世界が見えてきます。少々の慣れはいるのですが、とにかく聴き込めばいい。ここへ至ると豊穣な果実が得られるのは驚くばかりです。

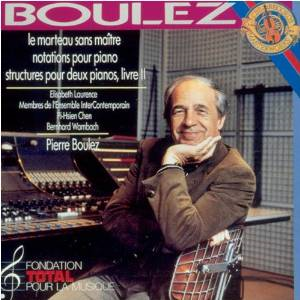

ブーレーズはメシアンの弟子でその色彩を受け継ぎますがルネ・レイボヴィッツが指揮したシェーンベルクの木管五重奏曲作品26を聴いて衝撃をうけセリーに入っていきます。両者が合体してル・マルトー・サン・メートルができた。アフリカ、ガムラン、日本のスパイスが混入するのもドビッシー、メシアンの末裔ゆえですが高等数学をやった感性で独自の異界の色彩へと進みます。

末裔が出たのは彼らの色彩を技法化するメソドロジーに普遍性があったからです。それをお示しするのが以下の若書きの2作品であります。

メシアンがプレリュードのスコアからくみ取った色彩、彼が受け取った「強い作用」の痕跡はまずこの20才の作である「ピアノのための8つの前奏曲」に残っています。第1曲にはペレアスが聞こえるのが興味深い。

もうひとつ、ドビッシー夜想曲に「楽器」として女声が使用されるように声のクオリアは両者の和声表現に好適に思えますが、代表作にそれほどは使われなかったのも面白い点です。ドビッシーの歌曲とペレアスは音韻(フランス語)と一体化した独自のものですが彼自身それ以上は踏み込まずシェーンベルグがピエロで画期的な新領域を開きました。

メシアンがペレアスの詩的コンテクスト、音韻にどこまで反応したかはフランス語がわからない僕には不明ですが、オルガンを楽器とした点で違う道を行った彼には声はピアノ、打楽器と同様に単色の楽器であり、神性の領域ではむしろ不要だったと推察しております。

29才の作である「おお、聖なる饗宴よ」(1937)はドビッシー「シャルル・ドルレアンの3つの歌」の豊饒な和声の世界がエコーしてきこえます。メシアンの和声感覚の個性が声だときわだって感知できるのは非常に興味深く思います。

この2作はパリで進化した「色彩の系譜」の原点に当たるものとして注目しております。ここからセリー、偶然性等の技法の進化に囚われず色彩を極める作法が出なかったのは不思議なことです。それだけメシアンの天才が抜きんでていたということでしょうが、キリスト教の神の法則の支配に必ずしも服さない日本人、たとえば武満がそれに近かったでしょうが、その系譜が栄える可能性を十分感じます。まだ美しい音楽がそれで書けそうな気がするからです。

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シェーンベルク 室内交響曲第1番ホ長調 作品9

2016 MAY 22 10:10:26 am by 東 賢太郎

子供のころ、目をつぶってまぶたの上から目の玉を指でぎゅっと押していると赤や青や黄色の点がたくさん立体的に見えてくる、あれが星雲の散らばった宇宙みたいと思っていた。

それが宇宙であるはずはないが、しかし我々の体は宇宙にばらまかれた星の残骸でできているのであって、何かが何十億年の残像として脳内で感知されているのかもしれないと今になっても思ってしまう。

音楽というのは目の玉でなく耳から入る音が作って見せる脳内宇宙だ。いや、ここでは色ではないが、いままで耳に蓄積したいろんな音が今きこえてくる一音一音に共鳴してやっぱり赤や青や黄色の点の立体みたいなイメージの星雲を作る。

初めて聞いた時に、そういう色の点々が散り散りに空間に放たれて、すばらしいバランスでプラネタリウムの天井にはりついて光ってるみたいな感じを抱いた曲がある。シェーンベルクの表題曲だ。

初めて聞いた時に、そういう色の点々が散り散りに空間に放たれて、すばらしいバランスでプラネタリウムの天井にはりついて光ってるみたいな感じを抱いた曲がある。シェーンベルクの表題曲だ。

弦5部が全部ソロとした15の楽器のアンサンブルはワーグナーの「ジークフリート牧歌」の編成にイングリッシュホルン、バスクラ、コントラファゴットを加えトランペットを引いたもので、交響曲としては異例だ。きわめて精緻な対位法と斬新な響きに満ちたこの音楽が1906年の作というのは重要だろう。その年にマーラーはまだ交響曲第8番を書いていた。ストラヴィンスキーは25歳でまだ火の鳥も書いておらず、同じころに書いた交響曲第1番変ホ長調は両者の立脚点の違いを如実に示す。まずそれからお聴きいただこう。

なんだこれは、チャイコフスキーかボロディンじゃないか?というものだ。ドビッシーすら聞こえてこない純ロシア人時代がストラヴィンスキーにはあった。

そしてこちらがシェーンベルクの室内交響曲第1番ホ長調だ。

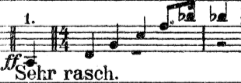

序奏に続くホルンの4度を4つ重ねる印象的な主題で幕を開ける。

これを含む主題群が有機的に展開するさまは、これがドイツの保守本流の系譜にある「交響曲」であることを物語る。マーラーが8番で管弦楽の肥大化という当時の常識だった路線の極点に達したのとは対照的に、彼はデビューにあたってブラームスが選んだ古典の枠組みへの回帰という路線を選んだ。

それが同じ年の出来事というのが象徴的だ。マーラーに至るオーケストラ編成の巨大化の祖であるワーグナーが意図的に小編成で書いたジークフリート牧歌を範とする小編成で、しかも交響曲という枠組みの曲を書き示したところに32才のシェーンベルクのステートメントを見る。

この曲がベートーベンに始まりブラームスで極点に達した主題労作による精緻な対位法の音楽であることも重要だ。それはバッハに起点のあるドイツ音楽の原点であり、ストラヴィンスキーが色濃く和声音楽的であるロシア五人組を祖としたのとは精神的基盤が全く違う。

後世の作曲家にとって、特にドイツとロシアの作曲家にとって、交響曲を書こうとした場合にこの曲が避けがたく視野に入ったことは想像に難くない。オルフは対位法やフーガではもう書けるものはないとした。ショスタコーヴィチは交響曲を書いたが、彼はマーラーの影響を受けつつも、僕はここに第5交響曲の第1楽章に引用されたかもしれないと思っている部分を聴く。

シェーンベルグは後年にこれのフルオーケストラ版を作ったが、原曲の方が圧倒的に良い。これは対位法音楽であって、15の楽器の線が対等に浮き彫りになって初めて赤や青や黄色の点の立体が体感できるからだ。これはまだ調性音楽だが、その「対等」という概念がドデカフォニー(12音技法)を生んでいく。

ピエール・ブーレーズ / ドメーヌ・ミュジカル・アンサンブル

この曲を覚えたのは大学時代に買ったこのLPであることはピエロ・リュネールの稿に書いた。これに色を見ていた。今聴くと線としての各声部が細部の音型まで磨き抜かれ、あまり和声音楽的に処理していないのが面白い。これが初演時に聴衆に衝撃を与え非難の嵐だったことを彷彿とさせる演奏だ。CBS盤(アンサンブル・アンテル・コンタンポラン)は緻密でより前衛的に響く。

この曲を覚えたのは大学時代に買ったこのLPであることはピエロ・リュネールの稿に書いた。これに色を見ていた。今聴くと線としての各声部が細部の音型まで磨き抜かれ、あまり和声音楽的に処理していないのが面白い。これが初演時に聴衆に衝撃を与え非難の嵐だったことを彷彿とさせる演奏だ。CBS盤(アンサンブル・アンテル・コンタンポラン)は緻密でより前衛的に響く。

ヤッシャ・ホーレンシュタイン/ 南西ドイツ交響楽団

後期ロマン派の延長としてとらえた風情の演奏で、各楽器がうねるように歌い、濃厚な情緒を感じさせる。ブーレーズがそぎ落とした人肌の側面をこれほど盛り込んだ演奏はきかず、そちらとは反対に非常の和声的な音楽に聞こえるから演奏とは面白いものだ。主題を奏する楽器の色彩が原色的で、これは作曲者が楽器編成の配置図までスコアに書いた意図をよく表している。この色彩の天空への拡散を味わうのは楽しい。いま最もよく聞いている演奏はこれだ。

後期ロマン派の延長としてとらえた風情の演奏で、各楽器がうねるように歌い、濃厚な情緒を感じさせる。ブーレーズがそぎ落とした人肌の側面をこれほど盛り込んだ演奏はきかず、そちらとは反対に非常の和声的な音楽に聞こえるから演奏とは面白いものだ。主題を奏する楽器の色彩が原色的で、これは作曲者が楽器編成の配置図までスコアに書いた意図をよく表している。この色彩の天空への拡散を味わうのは楽しい。いま最もよく聞いている演奏はこれだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ作品私論(読響定期 グザヴィエ・ロト を聴いて)

2015 JUL 5 1:01:59 am by 東 賢太郎

7月1日・サントリーホールにて

指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト

ヴァイオリン=郷古 廉

ブーレーズ:「ノタシオン」から第1、7、4、3、2番

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ハイドン:十字架上のキリストの最後の7つの言葉(管弦楽版)

野球のブログが先になってしまいましたがとても面白いプロでした。

ブーレーズ同曲のライブは初めてです。「ノタシオン」は「12のノタシオン」として1945年に書かれたピアノ曲を自らオーケストラ作品に編曲したもので、原曲のテクスチュアは簡素ですがオケ版は18型4管、ハープ3台、打楽器奏者9人の大編成になっています。

通常は(たとえばラヴェルのケースなど)見られないことですが、ブーレーズはWork in Progress(進行中の作品)という概念の持ち主で「一連の限定された可能性に焦点を当てた大きな『集合』に対する際立った偏愛がある」としていますから管弦楽版は進行の末の作品と考えてよいのかもしれません。

僕はブーレーズは「プリ・スロン・プリ(Pli selon Pli)」が好きですがこれがWork in Progressの作品であります。いっときの着想を永遠にコメモレートするのが作曲ではなくいわば作曲家と共に変化する音楽という概念です。僕はこれに共感があります。アインシュタインが過去・現在・未来の区別は不可能というように人間と時間の関係とはそういうものだからです。

ノタシオンの管弦楽編曲は現在5曲。1番は特にメシアンの響きを感じますね。パウル・ベッカーが「オーケストラの音楽史」に書いてますが、フランスの管弦楽がオルガンであり「言葉から発した大気のようなハーモニーを包み込む」という質感を感じます。7番(レント)の弦と木管の含む倍音はドビッシーの「遊戯」冒頭の響きを想起します。

ベルクのヴァイオリン協奏曲、この音楽は無調ですが5度が支配しほのかに協和音が現れます。あちらの世界とのはざまの幽界を浮遊する暗示のようで、ヴァイオリンがあまりヴァイオリンらしく鳴ってしまうのは好みません。郷古 廉は無機的な響きに傾きすぎずオケとうまくバランスしていました。良かったです。

この協奏曲、調性的12音音楽といえシェーンベルクの浄夜などとともに前世紀の香りを残したもので、作曲の動機(アルマという少女の死)とともにロマンティックに鑑賞される傾向があるようですが、僕はブーレーズとズッカーマンの録音を音楽として純粋に聴いているだけで特別な関心をひくものはありません。浄夜はカラヤンのライブも聞きましたが、もっとありません。シェーンベルクもベルクも、もっと凄い音楽があるからです。

休憩後はハイドンです。これもライブは初でした。ティンパニは古楽器でしたが弦はヴィヴラートがあったようでアンサンブル(ピッチ)はほんの少しですが甘いかなという部分あり。これが委嘱されたスペインのカディス大聖堂は行きましたがハイドンの音楽とイメージが親和するような風土の場所ではなく、彼がグローバルな売れっ子だったと感服した記憶があります。できれば教会で一度聴いてみたくなりました。

指揮者のロトのプログラミングは高く評価します。前半の無調に対比してハイドンの最もストイックな部類に属する音楽をぶつけるアイデアは斬新ですね。ハイドンはシリアスに聴かれるべきと僕は思っていますから非常に共感します。

彼は20世紀の曲をオリジナル楽器で演奏し最近人気のようで、ストラヴィンスキー(火の鳥)を買ってみましたが、まあ手馴れてうまいねという程度でありました。初演の時にどう聞こえたかは興味深いですが、そういう関心と芸術としてのインパクトは全然別物です。ブーレーズ(NYPO)と比較して論じようというインセンティブがわくものではありませんでした。

(追記、16年1月16日、ご参考ディスク)

ピエール・ブーレーズ「プリ・スロン・プリ」

ハリーナ・ルコムシュカ(Sp) BBC交響楽団 (1969年)

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ピエール・ブーレーズ 「ル・マルトー・サン・メートル」

エリザベス・ローレンス(mezzo-sop)、アンサンブル・アンテルコンタンポラン

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

(2 1 10 11) + (9 0) = ((2+9) (1+9) (10+9) (11+9) (2+0) (1+0) (10+0) (11+0)) = (11 10 7 8 2 1 10 11)

のように新たな音列を組成する。その原理がピッチだけに適用されるのではなく音価、音量、音色という次元にまで適用が拡張されて異なるディメンションに至るというのがこの曲の個性でありますがメカニックな方法であることに変わりはなく、その結果として立ち現れる音楽において、それまでの12音音楽にないaesthetic(美学)を確立したことこそがこの曲の真価だったわけです。聴き手が感知する無秩序はあたかもフィボナッチ数がシンプルな秩序で一見無秩序の数列を生むがごとしであります。これの審美性は数学を美しいと感知することに似ます。ブーレーズは自ら自作の作曲原理を明かすことはせず、むしろ聴き手がそれを知ることを拒絶したかったかのようです。しかし原理の解明はともかく聴き手の感性がそこに至らないこと、この美の構築原理がより高次の原理を生む(到達する)ことがなかったことから12音技法(ドデカフォニー)は壁に当たり、創始者シェーンベルグの弟子だったジョン・ケージがぶち壊してしまう。僕自身、12音は絶対音感(に近いもの)がないと美の感知は困難と思うし全人類がそうなることはあり得ないので和声音楽を凌駕することは宇宙人の侵略でもない限りないと思うのです。しかし、そうではあっても、ル・マルトー・サン・メートルは美しい音楽と思うし、その方法論でブーレーズが読み解き音像化した春の祭典があれだけの美を発散するのです。ある数学的原理(数学は神の言語であるという意味において)がaestheticを醸成して人を感動させる、それは必ずモーツァルトの魔笛にもベートーベンのエロイカにもある宇宙の真理であり、それは人間の知能には解明されていないだけで「在る(sein)」。僕はそれを真理と固く信じる者です。これが1955年僕の生年の作であり、僕が大好きでドイツ駐在時代に二度家族と滞在しブーレーズが亡くなったバーデン・バーデン初演であったことは親近感を覚えます。

上記盤がyoutubeに見つからないのでこれで。

ピエール・ブーレーズ ストリュクチュール(構造)第2巻 (1961)

これも特に好きな曲の一つです。ピアノ・ソナタ第2番(1948)、ストリュクチュール(構造)第1巻(52)のをさらに純化させたような書法であり、プリ・スロン・プリ(62)の裸の音響組成を2台ピアノで具現化した観があります。コンタルスキー兄弟盤が大変すばらしい。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(アンドール・フォルデス)

2015 MAR 7 2:02:23 am by 東 賢太郎

1973年ですから18才の浪人中、この演奏会を聴きました。どうしてこのチケットを買ったかというと、当時バルトークに熱中しており、その弟子であったピアノのアンドール・フォルデス(1913-92)を聴いてみたかったのです。だから座席は最前列でピアニストのほぼ真下、いわゆる「かぶりつき」をあえて買ったのでした。

| 9/21(金) 18:30 |

東京文化会館 |

第56回 定期演奏会

|

|---|

思えば僕らは大作曲家たちのまな弟子や親交のあった音楽家を生で聴けたぎりぎり最後の世代かもしれません。実際にきいた演奏家でいえば、バルトークのフォルデス、ラヴェルのペルルミュテール、ショスタコーヴィチのロストロポーヴィチ・バルシャイ、シェーンベルクのR・ゼルキン、コダーイのドラティ・ショルティ、プロコフィエフのリヒテル、シベリウス・ラフマニノフのオーマンディー、メシアンのブーレーズなどです。

クラシック音楽の楽しみ方は大きく分けて二通りのスタイルがあると思います。聴き手の価値観によるわけですが、作曲家の時代のオリジナルな表現に重きをおくか、それとも現代の演奏家のフレッシュな感覚による解釈を楽しむかです。僕はどちらも受け入れますが、作曲家の自作自演がベストのパフォーマンスではないケースも知っていますし、僕たち聴衆のほうも様々な音楽体験を経て趣味が変化するからです。

例えばマーラーやブルックナーの長大な交響曲が世界的に人気を得たのは高音質による長時間録音が可能になったLPというメディアが広く進化、普及した70年代からです。聴衆がなじめば演奏側への要求も高まり、それに応えた精度の高いリアライゼーションが複雑な作品の魅力をさらに認知させてますます人気が出るというサイクルに入ったのです。「耳の娯楽」という音楽の側面です。

しかし同時に、人気が高まれば高まるほどクラシック音楽は古典芸能であるという側面にも光が当たり、ではマーラーという人はどんな時代に生き、どんな音楽を聴き、どういう経緯でああいう曲を書いたのだろうという関心も喚起されます。これは知的な側面というかむしろ「考古学的関心」でしょう。古代遺跡を見て、それが美しいかどうかではなく歴史のロマンに酔う楽しみ方です。

僕個人は歴史遺産を見て回る趣味があるので後者が大好きです。音が悪いヴィンテージ録音でも、それは作曲家に近い時代の演奏だという絶対の価値があり、耳の娯楽を犠牲にしても考古学的関心がより満たされるからです。欧米に長く住んで意外だったのは、欧米ではそれは好事家のニッチな関心であって歴史的録音は音が悪いなりにしか評価されていないことでした。「耳の娯楽」の側面が強いと感じました。

ただ、ここが難しいところですが、彼らにとって音楽は自国の文化です。我々が双葉山を知らなくても相撲が楽しめるように、考古学は文化という大枠の中で空気のように存在しており、白鵬の相撲を自然に歴史の脈絡の中で楽しめるようにマーラーを聴いているということです。その文化がない異国の我々はまず教科書で歴史を学んでというプロセスを経てはじめて耳の娯楽にたどり着く様な、あたかも英文法から英語を学ぶような錯覚をしがちです。

僕が「クラシックの虚構をぶち壊そう」を書いた趣旨は、日本特有の教科書的(それも変な)教養主義が「耳の娯楽」という音楽の本来の側面をゆがめ、遠ざけていると感じるからです。僕は仕事で外人を蔵前国技館に案内しましたが、最低限教えるべきは勝ち負けのルールであって、それさえ知っていれば彼らは例外なく充分に相撲を楽しんだのです。クラシック音楽も、その程度の入門知識があれば誰でも簡単に楽しめます。

ただ、文化という根っこの共有がない僕らがクラシック音楽をより楽しむには、考古学的関心が助けになる、少なくとも僕の場合はそれはかなり大きなドライバーになりました。古いもの好き、遺跡好きでなければここまでのめりこむこともなかったように思います。英国人のお客さんで、日本語は話せないのに相撲の四十八手を全部いえる人がいましたがそれに近いのでしょう。彼はもちろん双葉山について僕よりずっと知識がありましたが、英国人は僕と西洋音楽の話をして同じような印象を持ったに違いありません。

だから、18才だった僕が日本では特段有名でも大スターでもない、しかしバルトークのまな弟子ではあったこのフォルデスのチケットを見つけて買った、そのことは自分の考古学趣味をまざまざと見るようであり、学校で教わったわけでも誰かに指導されたわけでもない、自分の根っこの確認という意味でとても思い出深いものです。

この曲は作品1であり、1905年に作曲され1909年にバルトーク自身のピアノ、オーマンディーの先生であるイエネー・フバイの指揮で初演されました。まだリストの影響が残るロマンティックな響きに満ちた和声音楽ですが、この時は食い入るように聴いていたもののさっぱりわかりませんでした。覚えているのはフォルデスのもの凄い気合いと強烈な打鍵です。細部は何も覚えてませんが、右手が高音にかけのぼってきて、つまり僕の座っている方にきてすぐそこで叩いたキーの音は今でも耳に残っています。ピアノってこんなに激しく弾くもんなんだと妙なことに感心しているうち、曲は終わってしまいました。

この曲は作品1であり、1905年に作曲され1909年にバルトーク自身のピアノ、オーマンディーの先生であるイエネー・フバイの指揮で初演されました。まだリストの影響が残るロマンティックな響きに満ちた和声音楽ですが、この時は食い入るように聴いていたもののさっぱりわかりませんでした。覚えているのはフォルデスのもの凄い気合いと強烈な打鍵です。細部は何も覚えてませんが、右手が高音にかけのぼってきて、つまり僕の座っている方にきてすぐそこで叩いたキーの音は今でも耳に残っています。ピアノってこんなに激しく弾くもんなんだと妙なことに感心しているうち、曲は終わってしまいました。

これがまさにフォルデスの弾く「ピアノと管弦楽のためのラプソディ Sz.27」 で、こんな感じだったです。初心者にはもったいないぐらいの特上のバルトーク原体験でした。聴きに行った演奏会は全部記録してますからこうしてプログラムまでわかるのですが、モーツァルトとチマローザはすっかり忘れていて、ラヴェルは覚えてます。渡邉暁雄の指揮を聴いたのはこれ1回でしたがこのダフニスは初めての実演で感動しました。

去年きいたのでももう忘れてるのがありますが、こうして42年前なのに覚えてるのもあります。これは人との出会いでも同じことです。全部覚えきれるわけではありません。だから、どちらも覚えていればそれだけで人生の宝物と思うことにしています。