僕が聴いた名演奏家たち(マウリツィオ・ポリーニ)

2024 MAR 29 0:00:56 am by 東 賢太郎

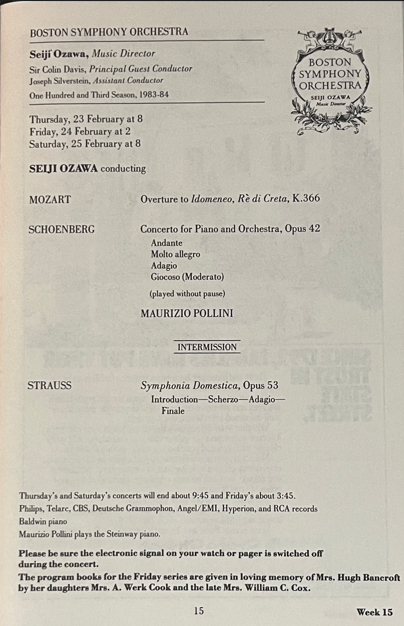

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

2枚をどこで聴いたかは覚えてない。全部ではなくFM放送でもあったのではないか。ペトルーシュカはオーケストラ版で知っていたが「3章」というピアノ版は初耳であり、それ以外は一曲も知らなかった。レコ芸で話題の彼の名を覚えた程度で、春の祭典で僕をクラシックに引きずりこんだブーレーズのピアノ版のイメージだったがそれも自分の耳で判断したことではない。高校2年でクラシックはまったくの未熟者、ピ アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ショパン・コンクール優勝はポリーニにとって満足な偉業だったろうが、一晩寝れば通過点でしかなかったのではないか。なぜそう考えるかは、彼の師匠カルロ・ヴィドゥッソ(Carlo Vidusso、1911-1978)がどんな人物だったかに言及する必要がある。ヴィドゥッソは並外れたテクニックと伝説的な読譜力に恵まれたヴィルトゥオーゾで、複雑な楽譜の運指の課題を即座に解くことができる異才だった。ワルター・ギーゼキングは列車に乗るときに渡された新作協奏曲をその足で着いた会場で弾いたらしいがそれは聴衆が誰も知らない曲だ。ヴィドゥッソはコンサートの直前に手を負傷したピアニストの代役に立ち、聴いたことはあったが弾くのは初めての協奏曲(つまり聴衆も知っている曲)の譜面を楽屋で読んでリハーサルなしで弾き、専門家もいた客席の誰一人気づかなかった。こんな人はフランツ・リストぐらいだ(新作だったイ短調協奏曲の譜面を持ってきたグリーグの眼前でそれを初見で完奏して驚かせた)。ヴィドゥッソもそれができ「スタジオ録音より初見の方がいい」とちょっとしたウィットを込めて称賛された。1956年のブゾーニ国際ピアノコンクールの作曲部門で応募作品の演奏者だった彼は14歳の弟子ポリーニを代役に推し、その役を完璧にこなした少年は一躍有名になった(イタリア語版wikipediaより)。

チリ出身のヴィドゥッソはショパン弾きではない。リストだ。「3つの演奏会用練習曲」から第2曲 「軽やかさ」(La leggierezza)をお聴きいただきたい。

ポリーニがこの師から学んだのはレパートリーではなく、その情緒的解釈でもない。継いだのは読譜力とそれを具現するメカニックであり、それが彼の固有の器を形成し、自らの資質に合った酒を盛った。そう考えればシェーンベルク、ブーレーズ、ノーノの録音の意図がわかる。

<シェーンベルク「ピアノ協奏曲」アバド/BPO、1988年9月録音>

そう書くと、技術偏重でうまいだけのピアニストにされる。現にヴィドゥッソはリヒテルやアラウと同世代だが名を成してはいない。コンクールを制覇したことでポリーニは師を超えたのだろうか?

3大コンクールの優勝者のうち私見ではあるがAAA(最高ランク)にまで昇りつめた人を見てみよう。過去18回ある「ショパン」はポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、12回の「チャイコフスキー」はアシュケナージ、ソコロフ、15回の「エリザベート」はギレリス、アシュケナージだけと36人中6人しかいない。つまりポリーニはコンクールで知名度は上げたが、AAAになったのはそのせいではない。つまり彼は元から師をはるかに超えるものを持っており、そこに師の技が加わったとみるのが自然だろう。

1歳違いのポリーニ、アルゲリッチはショパン・コンクール優勝が喧伝され一気に名が知れた。というより、1960年(第6回)、1965年(第7回)の両者の優勝によってコンクールの方が有名になった。両人ともそこで協奏曲1番ホ短調を弾いて話題になり、ポリーニはそれをスタジオ録音したがアルゲリッチはそれに3年を要した。そこで1966年にEMIから「ディヌ・リパッティ盤」なるものが出てくる。出所が怪しかったのだろう、1971年のイギリス盤には「指揮者とオーケストラの名前は不明だが、ソリストがリパッティであることは間違いない」という趣旨のメモが添えられ、そこから10年そういうことになったが、BBCが1981年にこの録音を放送するとリスナーがチェルニー・ステファンスカの1950年代初頭のスプラフォン録音との類似性を指摘して書き込み、テストの結果、これらは同一の録音であることが判明した。この事件はよく覚えている。リパッティの至高の精神性を讃えていた我が国の音楽評論界は沈黙し、さりとて第4回ショパン・コンクール覇者であるステファンスカが売れっ子になったわけでもないというイロジカルな結末となった。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

これがありながらリパッティの愚を犯したEMIは何だったのか。おそらく1965年のアルゲリッチの出現だろう。レコードを大枚はたいて買っていた時代、聴衆は真剣に感動という対価を求め気合を込めて音楽をきいていたのだ。あっけなく音楽が無料で手に入ってしまう今は恵まれてはいるが過ぎたるは及ばざるがごとし。コストはかかっても皆がこぞって音楽を大切にしたあの時代のほうがよかったと僕は思うし、だからこそおきたリパッティ事件を批判する気にはならない。

深く曲想のロマンに寄り添って感極まった高音が冴えたと思えば要所では女豹が獲物に飛びかかるが如き怒涛のメリハリ。アルゲリッチのほうが面白いという意見に僕は抗うことはできないが、それはポリーニの資質にはないものだから言っても仕方ない。むしろ、ショパンの作品の中で、ポリーニの長所が万全に発揮される曲がエチュードだったということで、それはまさにグレン・グールドにおけるバッハに比定できる。この一枚はグールドのゴールドベルク変奏曲(旧盤)と同様にポリーニの揺るぎないアイコンになったといっていいだろう。

ポリーニは、おそらくDGのニーズもあったのだろう、ショパンのソナタ、前奏曲、バラード、スケルツォ、ポロネーズ、ノクターン、即興曲、ワルツ、マズルカなどの主要曲も次々と録音した。ヴィドゥッソの弟子である彼は何でも弾ける。強みはルービンシュタインを唸らせた並外れたメカニックではあるが、もっと本質的な部分に踏み入れば、散文的なものより数理的なものだ。散文的であることがチャームになっているアルフレッド・コルトーやサンソン・フランソワのようなショパンを彼が弾くことは望めないし、ショパン本人がそういう人だったのだからどうしようもない。ではポリーニの本質に適った音楽は何だろう?

1977年の4月に農学部前の西片2丁目で下宿生活を始めたとき、熱愛していた音楽がブラームスの変ロ長調第2協奏曲だ。すでにゼルキン、バックハウス、リヒター・ハーザーのLPを持っていたが、2月に買ったアラウが最も気にいっていた。 この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この演奏、さきほど聴き返したが、もう僕の魂に深く刻み込まれていてありとあらゆるリズム、ひと節、ホルンの音色にいたるまでがああそうだったといちいち確認され、腹の底まで腑に落ちて涙が出てくる。偉大な二人の音楽家、ポリー二とアバドに心から感謝したい。

物語は続編がある。その念願だったポリーニの第2協奏曲を聴くチャンスが同年、つまり冒頭のボストンの演奏会の年の4月にウォートンを卒業し、そのままロンドンに赴任した秋(9月)にやってきたのだ。ロイヤル・フェスティバル・ホールで指揮はクラウス・テンシュテット、オケはロンドン・フィルである。

なんと幸運だったと言いたいところだが、実は、どういうことかこの演奏会については何も覚えていない。なぜそうなのかすら覚えていない。この選曲で、このタイミングで、そんなことは、こと僕においては天地がひっくり返ってもあり得ないのだ。考えられる理由はただ一つ、当時、野村證券の稼ぎ頭だったロンドン拠点の営業課において入社5年目だった僕は新入りの下っ端であり、おっかない先輩方のもとで英語でシティでビジネスをするシビアさに面食らっていた。新規アカウントの開拓から東京への膨大な量の売買発注ファクシミリの正誤チェックというミスしたら首の仕事に至る、早朝から深夜までの卒倒するほど激烈な仕事で忙殺されていた。そんな中でもクラシックを聴く時間は削らなかった。いま、倉庫で長い眠りについていたこのプログラムを前にして本当によく頑張ったねと自分をほめてやりたい気持ちで胸が熱くなっている。長女が産まれる3年前、日々そんなであった僕を取り扱っていた家内はライオンを家で飼うより大変だったに違いない。深謝だ。

ポリーニを聴く3度目の機会はそれから約1年がたった1985年の10月14日にやってきた。やはりロイヤル・フェスティバル・ホールでのリサイタルで、曲目はJ.S.バッハの生誕300周年を祝う「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」であった。ポリーニは遠くにぽつんと見えたから一階席右奥だったと思う。これはかつて経験した最も重要な演奏会のひとつであり、音楽というものに限らず、あの日をもって人生が変わったとすら思わしめる重大なメッセージを頂いた。それがバッハの音楽から発したのかポリーニその人の強靭な精神に発したのかはわからない。弘法大師が修行中に洞窟で、海に昇る朝日が口に飛び込んで開眼したと語ったのはこんなものだったのだろうかという種の、他では一度もない何物かを僕は頂いたのだ。似たものはバレンボイムによるリストのロ短調ソナタ、リヒテルのプロコフィエフの一部にも感じたことはあったが、この日は全編にわたって身体が金縛りのようになり、帰宅の途に就いたウォータールー・ブリッジのとば口まで来ても言葉も出ない呆然自失のままであって、中古のアウディを走らせながらハンドルが切れなくなる恐怖があって初めて声が出て家内にそう言った。その場面が、映画「哀愁」の舞台となった暗い橋梁をのぞむ写真のように目に焼きついている。一台のピアノからあれだけの「気」が現れる。それは言葉ではない啓示になって自分でないものを生む。僕は授業を受けている何でもない日常のある時に、先生の板書の数式と文字がとても美しく見えた特別の瞬間に出会い、どういうわけかその日から突然に数学の難問がすらすら解けるようになった。あれは何だったのかいまだに不明だが、そういうものを啓示と呼ぶのだろう。ポリーニは平均律第1巻を2009年に録音している。彷彿とさせる演奏だが、もう啓示はない。あれ以来、平均律は僕にとって特別の音楽となり無闇には聴かない。幸い弾けない。グールド盤を何度か聴いたが、板書の数式に先生の顔が透けて見えるというのはいけない、そんなものではできるようにならない。よって最近はますます遠ざけるようになってきている。

ポリーニをきいた最後はボストンから10年の月日がたった1994年5月21日、ベルリンのフィルハーモニーで行われたベートーベンのソナタ全曲演奏会の一日だった。僕は人生で最初の管理職ポストである野村バンク・ドイツの社長に就任した翌年の39歳、ふりかえれば、息子が生まれ、人生で最も楽しく、最も希望に満ち、最も輝いていた年だった。勤務地のフランクフルトから1週間の休みを取ってベルリンに滞在し、家族を動物園に連れて行ったりしながら、これも一生ものだったブーレーズの「ダフニスとクロエ」(5月24日)も聴いている。そしてその翌月、6月28日に、もう一度ベルリンまで飛んであのカルロス・クライバーの伝説のブラームス4番を聴いた。それまでの5年、目の前が真っ暗になるほど辛いこと続きだったが耐えた、そのご褒美を神様が一気にくれたみたいな年であり、「禍福は糾える縄の如し」の諺がこれほど身に染みたことはない。

プログラムが手元にないがメインは29番ハンマークラヴィール・ソナタであった。52歳でキャリアの絶頂だったポリーニを正面間近に見る席だ。この席であったからわかったことがある。ブラームスと同じ変ロ長調の和音が深いバスの ff に乗ってホールに響き渡ると、再び言葉にならない呪縛を受けた。当時の僕はこのソナタが何かを知っておらず、さしたる期待もなく聴いていた。さすがのポリーニも一筋縄でいかない。そう見えたがそうではなかった。おそらく、弾くだけなら流せるものを、彼は渾身の重みを込めて打鍵して音楽に立体感を造り込もうとしている。すると、巨大かつ適度に湿潤な音響空間であるフィルハーモニーに、なにやらパルテノン神殿の幻影でもあるかのような壮麗な建造物が現れる感じがして、かつてどこでも聴いたことのないもの、あえて比べるなら、1970年の大阪万国博覧会でドイツ館の天井の無数のスピーカーを音が疾走したシュトックハウゼンの電子音楽が現出した聴感による立体感を味わった。このソナタはシュトライヒャーとブロードウッドという楽器の進化過程に関わるが、問題はどのキーが弾ける弾けないではなく、進化によるサウンドの変化がベートーベンに与えた創造のモチベーションだ。それが何かを僕は知らなかったが、この体験は天才の宇宙空間的規模の三次元スケールの創造だったと確信している。それは音が10度まで集積する重層的展開によったり、主題変容の構造的ディメンションの拡大によったり、複合された主題の中から単音で別な主題を紡いだりする、モーツァルト以前では想像もつかない複雑な手法で楽譜に織り込まれている。3つ目の手法で第3楽章Adagio sostenutoに透かし彫りの如く聴きとれる4つの音列をブラームスが第4交響曲の冒頭主題にしていることは何度も書いたが、それはこの演奏から聞こえてきたのである。

ポリーニは米国でのインタビューでこう語っている。

「自分が関係を持ちたい作品、一生の関係を持ちたいと思う作品を選びます」「わたしはピアノの楽曲を知ることを真摯に考えます。だから自分が好きなものについて、非常に強い思いがあるんです。わたしがとても好きな曲は非常にたくさんあります。でもどれもが自分の人生のすべてを捧げたいというわけではないですから」

演奏会そしてレコードでのバッハ、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルク。どれも僕の中に一生残る強いものだった。20世紀最高のピアニストへの最高の敬意と謝意をこめ、本稿を閉じることにしたい。

ご冥福をお祈りします

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______シェーンベルク, ______ショパン, ______ブラームス, ______リスト, ______僕が聴いた名演奏家たち