読響 定期演奏会(カンブルランを聴く)

2024 APR 12 17:17:22 pm by 東 賢太郎

指揮=シルヴァン・カンブルラン

ヴァイオリン=金川真弓

マルティヌー:リディツェへの追悼 H. 296

バルトーク : ヴァイオリン協奏曲第2番 BB 117

メシアン:キリストの昇天

今季は読響定期(だけ)に行くことにしたが、新しい座席の音響が素晴らしいのが吉報だ(サントリーホールは席を選ぶ。途中で帰ろうかというひどい席もある)。プログラムも良い。カンブルランは僕がフランクフルトにいたころ歌劇場の音楽監督でワーグナーなどを聴いた。読響でもメシアンの「アッシジ」は歴史的演奏。彼以上にメシアンをふれる人は今はいないのではないか。「キリストの昇天」は日本では滅多に機会がなく意外にバルトークVn協もそうはない。金川真弓は中音域に厚みがあって怜悧になりすぎず、こういうバルトークもいい(楽器も良いものだろう)。良い意味でのエッジのなさはファイン・アーツのカルテットを思い出した。インパクトを受けたのはマルティヌーだ。こんないい曲だったのか。シベリウスを思いながら聴いた。

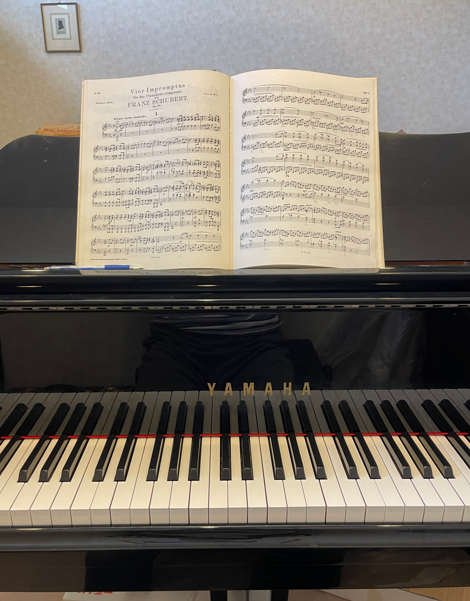

イマジンの西村さんとご一緒し音楽談義を楽しんだ。演奏者の方と話すのはinspiringだ。デレク・ハンのモーツァルト。伴奏のフィルハーモニア管がいかなるものか、クレンペラーのオケをあれだけ鳴らしているのがどれだけのことか。練習中のシューベルト即興曲D.899の1、3番、これがいかに偉大な音楽か語りだして尽きず、この人はひょっとしてモーツァルトより天才じゃないかと意見が一致。60になってだんだん大ホールでやる音楽よりinward、intimateなものが好きになっており、シューベルトこそまさにそれ。音符一つひとつ訴えかけてくる濃密な感情はとてもpersonalなもので彼と会話している気持になり、ああなるほど、そうだ、そうだよなあとぴったり自分の感情にはまる。それを感じながら弾く。西村氏ご指摘の通りこれはロザムンデのエコーだ。そういうところにも生々しくシューベルトの息吹を感じる。記憶力が落ちてるのか3番はなかなか暗譜できず譜面がないといけない。これじゃまだだめだ。教えてもらった「水の上の霊の歌」、豊饒な和声の海だ。いただいたCD、アレクセイ・リュビモフによるショパンのエラール・アップライトを弾いたバッハ、モーツァルト、ベートーベンと自作。面白かった。バッハのインヴェンションが彼にはこう響いていたのかと目から鱗だ。outwardなショパン演奏は趣味でなくまったく聞く気にならないが、彼自身は逆の人だったと思わせるものがここにある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第4番イ短調

2024 JAN 13 23:23:04 pm by 東 賢太郎

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

自分の生活は➁の集団の中で、自分もいっぱしの➁であることによって贖われてきた。西部氏はそれを知識を切り売りする売春婦とされるが、やってる張本人として断言しよう。これまた、まったくその通りだ。それでも資本主義社会において家族、仲間、猫を守る方便としては甘んじるしかなかった。だから、本来はショーペンハウエル派で “浮き世” にあまり関心がなく、孤独だろうが村はずれの狂人であろうが①でいたい自分という人間はどこかで「精神の均衡」を整えるしかない。長年クラシック音楽にのめりこんで過ごしてきたのはそれもあったかと自己省察を与えてくれる書でもあった。僕は歌を歌ったり楽器を演奏するなどして他人に聞いてもらおうという自己顕示の衝動はまったくない。天文学者か医者になりたかったのは恒星の物理や人体の組成を研究したいサイエンティスト的衝動があったからで、神学には向いていたかもしれないがあまねく人為性の物事に関心はない。人為で唯一の例外が音楽だったのは、研究しても僕の能力では不可知のものがそこにあり、宇宙や人体の神秘に通じることを悟ったからだ。こういう生き方において➁や③というものは、それになることはおろか接するのもおよそ時間の無駄であり、こと音楽鑑賞においても①である以外に居場所はない。

今年の正月は日本国を大きな事件が襲った。疲れた。そういう時になにくれとなくピアノに座る。譜面台にあったシューベルト「4つの即興曲D899」第1番ハ短調を弾いた。といってもたどたどしい。上手な人に弾いてもらうほうがいいにきまってるが、鑑賞が目的ではない。そこにはピアニストという彼、彼女が介在してしまう。人間だからどんな名人であれ主義主張や感性が合うとは限らないのだ。いっぽう、音楽を紡ぎ出さずにはいられなかったシューベルトには「そうしなくてはおれない何か」があったと僕は信じている。ただただ自分自身のためにどう拒みようもなく書いたがそれが何かは語っていない。それを僕は知りたい。直接本人に訊ねるしかないではないか。

シューベルトが4つの即興曲D899を書いたのは病気で命を絶たれる前の年、1827年だ。死因は水銀の中毒が引き起こした神経症とされるがそれは当時のパラダイムにおける病名で、現代では腸チフス説、水銀中毒説、梅毒説がある。梅毒に罹ったことは確実のようであり、水銀は当時はその治療薬として処方されていた。それが最先端医療だった時代の記録から真相は量りようがないが、大元の原因は第3期に至って症状が軽重をくり返していた梅毒であり、最期に腸チフス(のようなもの)を併発したのではないか。

神経症とされたほど変調のあったシューベルトの精神状態がどう作品に投影されたかは興味深い。同じく梅毒説が確定しているロベルト・シューマンは交響曲第2番、チェロ協奏曲において、作曲の構造上にまでは及んでいないが、僕の感性では曲想に明らかに変性があり、病が理性の領域まで至ったと思われる痕跡が垣間見えて心が痛む。作品番号を付すことが控えられたヴァイオリン協奏曲でそれはついに構造にまで至る。彼は梅毒後期の精神障害に至って死んだと思う。シューベルトにそうしたことが起きていないのは僅かな救いに思えるが、D899第1番ハ短調の曲頭のハ短調から変イ長調のテーマになって目まぐるしくおこる調性の変転は、彼の個性ではあるがそれもあるかもしれないと感じた。あくまで弾いてみてのことだ。これはソナタの第2主題ではない。調性の旅路が変イ長調に戻って不意に現れる天上界の浮遊みたいな8小節にいたっては、これを第3主題と呼ぶかどうか不毛なことを悩む前にソナタと見るのをやめようとなる。本人もそう思ったので呼ばなかったのではないかと思うが、そんなものを捨ててもこれを書かざるを得なかったところにシューベルトの心の真実がある。以前にも述べたが、これはぞっとするほど、天使が妖艶に化けたかのように異様に美しい。何の前触れもなく不意にぽっかり現れて陶然とさせるが、弾いてみると、右手の4つにたいして、左手は6つで、これは僕には「魔王」の右手のアレに聞こえる。悪魔が潜んでいる。

こういうものはもしかしてショパンにインスピレーションを与え、同じ調のワルツ第9番のような曲、やはり漫然と弾けばなんでもないが、アルフレッド・コルトーがやったやり方、彼以外はひとりもやらないしできもしない風な弾き方をされると初めてそうかもしれないと気づくのだ。しかしショパンは一見散文的にみえるがそこまで逸脱はしない理の通った感性の男で、シューベルトでは予想もつかない霊的な現れ方のものをひとつの書法として個性にしてしまった。D899第1番の2つ目のテーマは、気紛れじみているが絶妙に置かれた伴奏音の導きによる色、明度、光彩のうつろい、グラデーションであって、それに添ってあるときは悲嘆に胸を絞めつけられ、あるときは諦めで沈静し、あるときは希望を見て安堵の歓喜を歌い、あるときは絶望に恐れおののいて絶叫するといった人間の弱くて脆いものが赤裸々に投影されてゆく。背景では冬の旅、魔王、ドン・ジョバンニ、運命が通奏低音のように蠢いている。こういう音楽を書いた人間はかつて地球上に存在した何百億人の人類でも彼しかいないのだから、その根源が病気であれ生来の性格であれ、それがシューベルトなのである。実働15年ほどで1000曲もの作品を書き音楽史にこれほどの大きな足跡を残したのに、与えられた人生はモーツァルトより4年短く享年は31才だった。

では31才のベートーベンは何をしていたか?聴覚が減衰してゆく端緒期にあり、運命の暗い淵を予見して自殺まで考えることになるが、それでもジュリエッタ・グイチアルディという女性に恋して月光ソナタを書いていた。後世は彼を不毛の恋多き男として描くのがステレオタイプとなっており、たしかに多情と思われるエピソードは目立つ。ただ、それはモーツァルトの劣情を殊更に面白がるのと同様に彼らの音楽創造の根源を理解するのに何ら重要でない。男は一皮むけばみなそんなものだからである。大作曲家の肖像画は聖人君子のようだが、そういう理解は絵本で笑っていたヒグマと友達になれると信じるようにうぶなものだ。女性、フェミニストにはご理解を賜りたいが、ベートーベンの多情は逃げようのない病魔からの逃避でもあったと思う。女性に好かれようとふられようと難聴はじわじわ進行して彼を恐れおののかせ、何であれそこから逃れるための夢中になれる時間は大事だったのである。

いっぽう、シューベルトには失恋した幼なじみテレーゼ以外に浮いた話がほとんどなく、身体的コンプレックスもあり女性にモテなかったようだが、それがあっても十分にモテたモーツァルトがいた。当時の寿命や医療環境を鑑みても35才で急死したモーツァルトの短命感は否めず多くの疑念、憶測を呼んだわけだが、31才のシューベルトの死にはそれもない。彼がモーツァルトほど著名でなかったせいはあるが、梅毒罹患という事実はサークル内外で周知だったと考えれば辻褄が合う。気の毒でしかない。ロベルト・コッホによって細菌が病原体であることが証明される半世紀も前であり、何に呪われているのか知らなかった彼は自分の体に日々おこる得体の知れぬ変調に悪魔の所業を見たようにおびえたに相違ない。この一点においてはベートーベンは先達の巨人であるばかりでなく同胞でもあり、音楽をもって病に打ち勝った英雄は思慕と尊敬の対象になったろう。だから彼は先人のスコアに学び、演奏という一過性の行為以上に作曲という時を忘れる高次の思索的行為に没頭していったと思われる。シューベルティアーデは友人たちが用意したハレの場でそればかりが有名になっているが、彼の内面をわかる者はない。病とは孤独なものだが死はもっとそうだ。彼は常にピアノに向かって作曲することでおぞましい現実から意識をそらすことができたのだ。健康であり、ハレの場で楽しいばかりの人生だったなら彼にとって喜ばしいことだった。しかし、後世に生まれた我々は珠玉の如き作品群を耳にできなかっただろう。

以上はあながち空想でもない。僕は54才にして水疱瘡にかかった経験がある。40度の発熱と共に体中に発疹がびっしりと現れて顔面まで痣だらけになった。自分に起きてしまったことは理解したし薬ももらったが、あまりの姿に鏡の前でぞっとした。もしあのままだったら今の人生はなく、その恐怖が後にパニック障害の原因となったかもしれないが、それも含めて我が運命だったと了解するしかない。ただいえることは、多くの人が語っているようにこの「内なる悪魔」は恐いということだ。説明してもわかってもらえないからさらに孤独に追い込まれもする。それから逃げるためきつい仕事をしているのかと問われても絶対に違うとは言い切れない。現に、結果論として、怠惰な僕が会社を14年存続させてきたし、カミングアウトした長嶋一茂氏は空手のチャンピオンにまでなられた。命にかかわる病ではないから長い目で見れば「おかげ様で」になるかもしれないという意味で運命であり、もはや人生の一部になっていると考えるしかない。

話をベートーベンに移そう。僕は彼の性格のあれこれや行動の一部はパニック障害に由来したかそれを誘発したと考えており、交響曲第5番のような闇から光へという性質の音楽創造には「おかげ様」の寄与があったと信じている。経験者として語らせていただくなら、作曲家の聴覚喪失という想像を絶するストレスがそれをもたらさないほうがよっぽど不思議であり、20世紀にそれが病気として分類されるまでは「性格」とされ、天才なのだからさもありなんとされてきただけだろう。レッスンで意に添わない弾き方をする弟子の肩に噛みついても「癇癪持ち」と記録されてきたわけだが、2百年前の人類はそれが普通だったという証拠もなさそうである。そのような症状の発現を彼の完全主義、コーヒー(カフェイン)依存が助長し、毎日昼に1リットルのワインを飲むというアルコール依存に陥ることとなったが、それでも作曲家を続けられたのだから誰も病気とは思っていない。たぶん、それは誤りだ。なぜなら作曲に没頭すること自体が最高の薬だからである。専門家のご見解はいかがだろうか。

そんなことが彼らの音楽創造の根源を理解するのに重要かという議論はあろうが僕は肯定派である。助平という男性一般の性質をモーツァルトが発揮しても何の特殊性もないが、これは特殊であって精神の産物である音楽の創造過程に影響なしと言い切る根拠はない。かような考察を巡らす精神こそ西部邁氏が「知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と看破したもの、すなわち “インテレクチュアル” な人間の実相である。拙稿の読者はみなそれであろうし、そうあろうと思う若者は学べばいい。そこでご紹介したいのがアンドラーシュ・シフが20年前にウィグモア・ホールで行ったベートーベン・ レクチャー・リサイタルのビデオだ。僕のような聴き手、すなわち、作曲家の遺伝、学歴、職歴、性格はもちろん経済状況、恋愛歴、病歴までもが創造の根源に関与したはずだという観点から楽曲を知りたい者にとってシフのレクチャーは価値がある。彼は譜面を音化するだけの達人ではなく、なぜベートーベンがその音をそこに置いたかを膨大なレパートリーの記憶から知的に考察し哲学する音楽の “インテレクチュアル” だからだ。

弾いた人しか知り得ないものが多々あることがよくわかる。音楽を語る、評論するという行為は文さえ書ければ小学生でもできるが、例えばスポーツにも経験者でなければわからないことがある。「ホームランの感触は?」という質問は答えようがない。やった人は知ってるが硬式球は芯を食うと「無感触」なのだ。そう答えるわけにもいかず困った選手は「最高で~す!」と絶叫、スタンドがワーッとわく。これは素人界だけで成立する一種の芸、出し物である。これと変わらない出し物でバッジを維持できる国会議員という芸人。裏金で全員逮捕だ!でスタンドを沸かせるだけの地検特捜部。無知な素人をだますだけの日本国劇場が末期に近づいていることを見抜いた西部氏の慧眼には敬服するしかない。クラシック界でも楽譜も読めない評論家がホームランの感触の類を素人に語る芸が商業的に成立していた時期があったが、レコ芸とともに消えた。シフがいうところのサイエンティストである僕には何の関係もない。そのシフのレクチャーだ。英語だがとても分かりやすい。

第27番ホ短調作品90をお聞きいただきたい。

26番と27番の間には5年の中断があると語っている。弟カールの死にまつわる家庭問題と借金、結婚への望みが絶たれたことによる失意のストレスで補聴器を使っても会話困難になるほど難聴が悪化していたスランプ期だ。1813年、イギリス軍がフランス軍に勝利したことで書かれた「ウエリントンの勝利」は時流と昂揚に乗って欧州各地を演奏して回って稼ごうという西部氏いわく➁(勘定者)の活動であったが、それと精神の均衡を得るための①の活動であったと思われるピアノソナタを翌1814年に着手した。満を持した新作27番は速度表示等をドイツ語表記にし2楽章に凝縮した書法による創意と革新にあふれた作品となり、本作を後世は「ベートーベン後期の入り口の作品」と評することになる。その年に17才だったシューベルトは、作曲の先生サリエリに「君の作品はハイドン、モーツァルトの真似ばかりだな」とこきおろされて悩んでいたのであり、27番に注目しなかったはずがない。

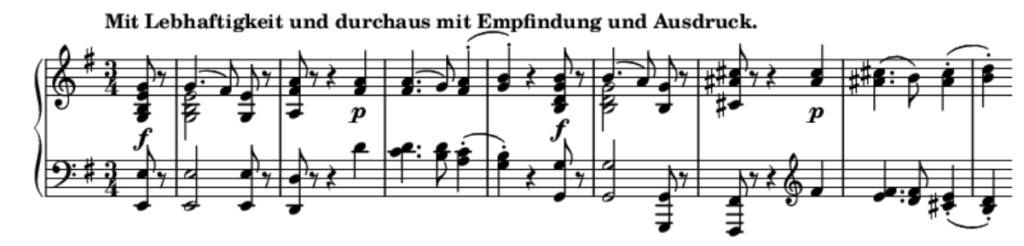

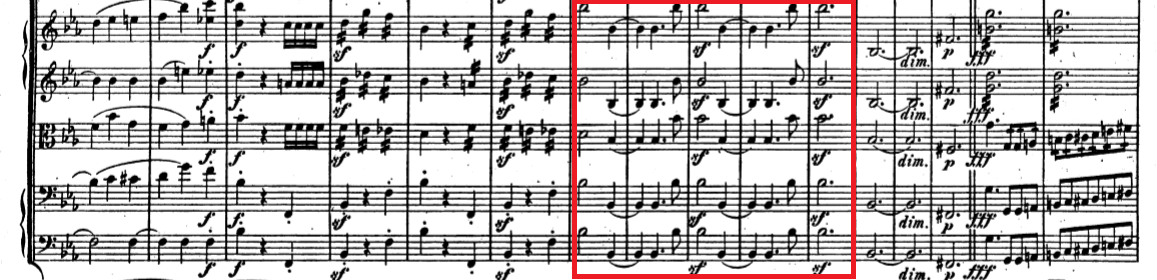

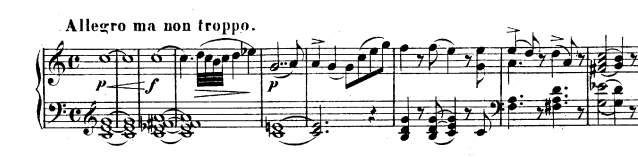

27番の第1楽章はこう始まる。

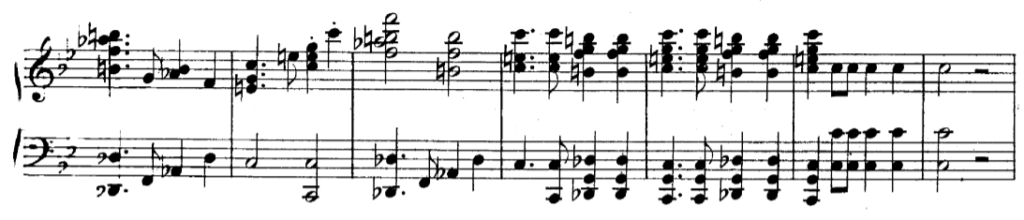

(楽譜1)

シューベルトにはこれと同じリズム、同じ fとp の対話でいきなり主題から始まる曲があるのをご存じだろうか。ピアノ・ソナタ第4番イ短調 D 537だ。これが出だしである。

(楽譜2)

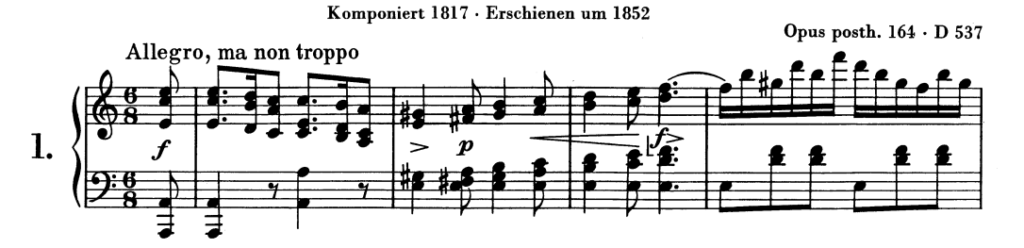

さらに27番を見てみよう。第2楽章はこう始まる。

(楽譜3)

なんという喜々とした、歌に満ちた素晴らしい音楽だろう!シフは「巷ではベートーベンは歌が書けないというが、誤りを認めねばならないだろう。これはまるでシューベルトだ。ベートーベンが先だけどね(笑)」と語っている。まったく同感だ。僕は楽譜3が好きでよく弾いているが、そのたびにアレに似ているなと感じる。旋律など外形がではない、雰囲気、気分、スピリット がである。

それがシューベルトのピアノ・ソナタ第20番の第4楽章だ。これだ。

(楽譜4)

20番はシューベルトが亡くなる直前、1828年に書かれた白鳥の歌だ。ところが、この第4楽章はある若書きのアレンジであることが知られている。

ここで再びソナタ第4番が出てくる。その第2楽章なのだ。これだ。

(楽譜5)

野原を一歩一歩ふみしめて散歩するようで、20番とずいぶんイメージは違う。しかし明らかに楽譜4と5は同じ旋律である。しかもこちらはホ長調でありベートーベン27番と同じだ(20番ではイ長調になっている)。

つまり、シューベルトはベートーベン27番を研究し、そこからのインスピレーションでソナタ4番を書いた可能性がある。27番は1814年、4番は1817年と作曲時期も平仄が合っている。ちなみに楽譜1、2は「ウエリントンの勝利」第1部の最後、フランス軍撤退のテーマだ(短調にアレンジされたマールボロ行進曲)。

1817年!ここで重要な指摘をしたい。シューベルトの人生を破滅に追い込んだ忌まわしい過ちのことだ。その年、彼はエステルハージ候のハンガリーの別荘に招かれ令嬢たちの音楽教師をして素晴らしい時を送っていた。フリーランスとして初めて報酬をもらい、ペピという29才の女中と関係してしまった。そこで梅毒をもらったのである。1818年の出来事だ。

自分はもう生きられないだろう。万感の想いをこめて書いたであろうピアノ・ソナタ第20番。それを締めくくる楽章で10年前の、まだ健康で歓喜に満ちていた日々を回想した。彼の心に去来したものは知れないが、そこには罪も恨みも後悔もない。聞こえるのはただただ素晴らしい歌だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ポアロの主題曲はどこから来たか?

2020 AUG 27 23:23:28 pm by 東 賢太郎

高校のころ、アガサ・クリスティーの探偵エルキュール・ポアロに僕はモーリス・ラヴェルの風貌をダブらせて読んでいた。灰色の脳細胞、ベルギー人の小男というというとなぜかそうなってしまった(ラヴェルはフランス人だが)。ミス・マープルのイメージがなかったのは、イギリス人のおばあさんを見たことがなかったからだろう。ということでTVドラマのデヴィッド・スーシェのポアロに慣れるまでしばらくかかった。

このドラマのテーマ音楽は英国のシンフォニストであるエドマンド・ラッブラの弟子で、やはり交響曲を12曲書いた英国人クリストファー・ガニングが書いた。皮肉屋で洒落物のポアロに良くマッチしていると思うが、この節はどこかで聞いた覚えがある。

こうやってメロディーを頭の中で検索するのは何の役にも立たないがけっこう楽しい。曲を聴いて何かに似ているという直感は急に天からやってきて、たいていなかなか正解が見つからない。そのくせ似ている相手のメロディを絶対に知っているという確信と共に来るのでたちが悪く、見つかるまで意地?になって他の事はみな上の空になってしまう。

ポアロのそっくりさんは簡単だった。シューベルトのアレグレットD.915の冒頭である。マリア・ジョアオ・ピリスの演奏で。

シューベルトは、死の直前のベートーベンに一度だけ会っている。そして楽聖の死の1か月後、友人のフェルディナント・ヴァルヒャーがヴェニスに旅立つ際に書いたのがD.915だ。この曲、最晩年の作品でシューベルトは病気であり、今生の別れであるように寂しい。スビャトスラフ・リヒテルは黄泉の国を見るように弾いていて尋常でない音楽とわかる。ガニングがこれをひっぱったかどうかは知らないが、調の違いこそあれど(ハ短調とト短調)冒頭の音の並びは同じだ。

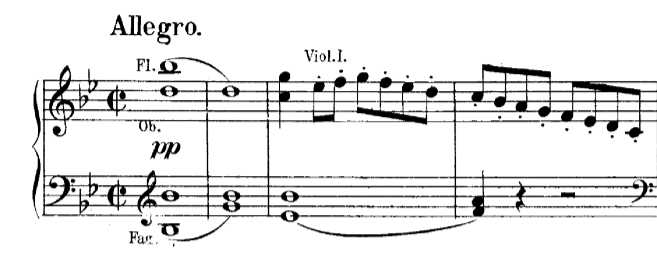

そして、そのシューベルトはこのメロディーを、ひと月前に黄泉の国に旅立ったベートーベンのここからひっぱったと思われる。交響曲第5番「運命」の第3楽章冒頭だ。

そして、ベートーベンはこのメロディーをウィーンの先達モーツァルトのここからひっぱった(スケッチブックに痕跡がある)。交響曲第40番第4楽章冒頭である。

他人の空似は気にならないが、音楽の空似は気になる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 弦楽四重奏曲第15番ト長調D887作品161

2019 MAY 6 18:18:06 pm by 東 賢太郎

僕が一番好きなシューベルトのカルテットは第15番 ト長調 D887 作品161である。この驚くべき作品を何度聴いたことか。シューベルトはサリエリに作曲を習ったが、尋常でない和声の豊穣はどこからきたのだろう?どうして耳に纏わりつくんだろう?

「死と乙女」、「ロザムンデ」より演奏されず人気もない。「鱒」もそうだが、シューベルトは歌曲王だ、だから歌の引用があるといいね、分かり易いし覚えやすいし、そういうことなんだろうか、実にくだらない話でハイドンの交響曲にニックネームをつける下衆の精神またしかりだ。15番にはMov2以外は売りになるような旋律はなく、あるのは万華鏡のような絶美の和声!ベートーベンも辿り着かなかった、極めて特異な世界である。

Mov1は短い序奏があって、カルテットにあるまじき「ブルックナー開始」にびっくりする。そこが第1主題なのだが本題はそれではない。G、D⇒F、Cと短3度上がってサブドミナント(C)に行きつくコード進行、これだ。矢印のところは「上がって」というより「ぶっ飛んで」という感じである。

どうして僕がそれに反応してしまうかというと簡単、ビートルズ世代だからだ。マジカル・ミステリー・ツアーの冒頭、Roll up! Roll up for the mystery tour! についてる E⇒G、A のコードがまさにそれなのである。

当時はピアノが弾けなかった。ギターのC、G、Fばかりみたいな未開な曲に辟易していた矢先に E⇒G の脳天直撃で目がくらくら、その洗礼がいつだったか記憶にないが日本リリースは68年だから中学時代だ。このアルバムは僕の中に革命を起こしたが、それは出だしの「E⇒Gショック」で始まったのだ。

どういうわけか、この転調に僕はブルー、藍色っぽい濃いめの青色を感じる。出てくると色がぱっと浮かぶ、例えばベートーベンのワルトシュタイン・ソナタ冒頭にも見える。譜面を見てみると C、G⇒B♭、F だ、ああまったくおんなじだとなる。ポール・マッカートニーもベートーベンもシューベルトも、みな曲のアタマで使ってる。ぶっ飛びが「つかみ」に使えると感じた作曲家魂であろうが、ビジネスのプレゼンでもお笑いネタでもそれが大事なのは同じだ、3人がこの和声変化に何らかの特別な効果を感じていたのは間違いないだろう。

シューベルトのカルテット第15番の和声の万華鏡はベートーベンの運命リズムの嵐に乗っている、基本的に。垣間見える後世の作曲家、シューマン、ブラームス、ブルックナー、頭の中がいろんな「色」でごちゃごちゃになる。Mov1の第2主題の後、ソドソドソミレド(静かになる)、これが出てこない、どっかで聴いたんだけど・・。ドーソーミーレドー。まてよ・・・

第15番の出版は1951年、ラインの作曲は1850年だ。矛盾する、おかしいな、そう思っていたらこのブログには書いてない重要なことを思いだした。シューマンは1839年にウィーンのシューベルト宅でハ長調交響曲D 944のスコアを発見して触発され41年に交響曲第1番を完成したが、このドーソーミーレドーはその第2楽章にはっきり出てくる(1Vn、Fl、木管で主題回帰する前、ト長調)。第15番は1826年の6月20日から30日の作曲で、ハ長調交響曲は1825年から26年にかけての作曲であると考えられている。つまり同じ時期に作曲されており、誰との委託も献呈もないからスコアはやはりウィーンのシューベルト宅にありシューマンはこっちも見ていたのではないか。第15番で激した感情を魔法のようにすっーっと収める場面で出てくるそれはシューマンでも似た使い方がされている。

Mov2は4つの即興曲作品90、D899の第1曲ハ短調(1827年作曲)だ、もうあまりにそのもので盗作でしょと笑ってしまうぐらい。Mov4の同名長短調の超短期パースペクティブの交代はもはや狂気の域に達しており、まともについていくとこっちも精神が物騒になる。同じころベートーベンはカルテットで人里知れぬ秘境へたどり着いていたがシューベルトはその道は行かず和声の魔宮の扉を開けていた。先述したMov1ブルックナー開始から主題が隆起していく様は音が大きくなるという単純なものではなく材質感が重くなって容量がふくらんでいく、これはまるで空間の expansion(膨張)であり、それが和声の地平の expansion を伴って見たことのない時空を形成する、カルテットとして前代未聞の驚くべき音楽で、どうしてこれが交響曲に結実しなかったか不思議でならない。

想像だが管弦楽法(管楽器、ティンパニ)の制約から思うような転調が出来かねたのではないか。彼はウィーン楽友協会に認められようという意図から管弦楽フォーマットで公衆向け作品としてハ長調交響曲を書き、4本の弦でイマジネーションのまま自由な転調の飛翔ができるカルテットのフォーマットで本作を書いたのだと思う。どちらもアルペジオーネ・ソナタや同じ年の10月に作曲した幻想ソナタのような涅槃の響きがないのはなぜだろう。交響曲、カルテットというベートーベンの十八番のジャンルで彼は「最後の作品」を書き残そうと思ったのではないか。もちろん死を悟っていたからだ。恐れよりも運命に立ち向かう姿。2年後に31才で世を去ることになる若者の気持ちを誰が察し得よう?

演奏に50~60分を要するD887、D 944、D956はシューベルトの器楽曲における三大金字塔であるが、歌曲はもちろんのこと室内楽2作とピアノ曲が彼の魂を揺さぶったままの音楽だと僕は信じている。

15番は正確にリアライズしてもらわないと真価がわからない。誰のを聴けばよいといって、それをクリアしている演奏はあまり聴いたことがない(実演はまだ機会がない)という稀なる音楽だ。信じられないことだがMov1の1stVnの高音はほとんどの著名四重奏団の録音がピッチが不満だ(上がりきらない)。Mov4はアレグロ・アッサイのエッジの立ったリズムで変転する調性の像を結ばせないと何をやっているのか意味不明で崩壊状態になる。だから曲の真価が広まらない側面があろうが、そのギャップを埋めるのが拙ブログの目的だからyoutubeで聴ける以下を選んでみる。

アルテミス・カルテット

とりあえず、これかなというところ。物足りない部分もあるが「正確にリアライズしてもらわないと」という点で90点はつけられるから、もうそれだけで表彰してあげたいぐらい大変なことだ。交響曲だと書いた「ストラクチャー」はこれが一番よくわかる。

ウィーン・コンツェルトハウス弦楽四重奏団

なにこれ、へたじゃん、言ってることと矛盾してないか?と思われるだろう。確かに。このカルテットは1930年代、ワルターが振っていたころのウィーンフィルの2番手クラスメンバー(レギュラーはバリリ・カルテット)だ。音楽は演奏も難しいが聴くのも難しいのだ。アルテミスQのメカニックな冴えはかけらもないが、闇雲に下手と言うのとはわけが違う。和声のあやしい雲行きはきっちり抑え、4人が音楽を「身に着けて」いるオーラがひしひし伝わってくる。口は下手だが人間的に迫力あるプレゼンと同じ。何も言えない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 4つの即興曲D899より変ト長調

2019 APR 30 2:02:08 am by 東 賢太郎

10連休。僕ら海外とビジネスする会社は関係ないが仕方ない。せっかくの時間だからピアノでも弾こうとなり、前からやりたかったシューベルトの4つの即興曲作品90の3番目、変ト長調アンダンテの譜面を置く。神のように美しい曲だ。ト長調じゃない、くぐもったようでほんのり暖かい変ト長調!いいなあ。聴いた音ほど一筋縄でいかないがまあ今日は大体のところでオッケー。

いままでラドゥ・ルプーを愛聴してきたがyoutubeにいろいろある。♭が6つもある譜読みはけっこう大変なので耳から覚えてしまおうということで片っ端から拝聴。印象に残ったのを以下に。

マリア・グリンベルク

メロディは絶妙なルバートで心から歌い、ピアノでこんなことができるのかと感嘆。中間部のドラマが48小節目のppでふっと天国のように音色が変わる。音楽を感じきっており、変転する調性や低音のトリルの深い意味がこれで初めてわかった。素晴らしいの一言。

クリフォード・カーゾン

うまい。テンポはグリンベルクよりやや速いがこちらがアンダンテかもしれない。フォルテピアノのイメージに近く、シューベルトが弾いたのはこういうものだったかと思わせる。

アルフレート・ブレンデル

美しい。ロンドンで何度かリサイタルを聴いたが pp のタッチの美しさが群を抜いていた。中間部の fz を激することなく弾いて全体にあっさりして深みはないが、このバランスの良さがブレンデルだ。

ウラディミール・ホロヴィッツ

バスの弾き方がホロヴィッツだ。ロマン派に聞こえてしまうのが賛否あろうがタッチのパレットの豊富さはやはり只者でない。

ヴィクトリア・ポストニコワ

ロジェストヴェンスキーの奥方である。これは凄い。心の歌がびしびし琴線に触れてくる。音符をきれいになぞっただけの演奏とは別次元であり本物の音楽だけが持つ無限のパワーここにありだ。シューベルトに聴かせてあげたい。グリンベルクもそうだが、ロシアン・ピアニズムの精華。

タチアナ・ニコライエワ

これはオーケストラだ。このテンポは遅すぎと思うがどうしたらこんなに深い低音が鳴るんだろうというニコライエワならではの芸。彼女のJSバッハ(平均律)もオーケストラだが僕は好きである。

グレゴリー・ソコロフ

いいテンポだ。ルバートも大きくなく古典的な佇まいがあるが中間部はドラマティックであるし14小節の pp に落とす感じも見事であり、シューベルトの意図はこうかなと思う。生半可な技術では到底できない至芸。

ドミトリー・バシキーロフ

淡々と弾いているが詩情が深い。何も特別なことはないが名人芸だ。1955年のロン=ティボー国際コンクールピアノ部門にて最高位、娘はピアニストのエレーナ・バシュキロワでダニエル・バレンボイムの妻。

アンドレイ・ガブリロフ

この人はどうなってしまったんだろう?ムーティとやったチャイコフスキーやラフマニノフでテクニック屋みたいに思われたのだろうか、うますぎるのも不幸なものなのか。彼のバッハのフランス組曲は好きで聴いている。これもいい。独特な明るさ、清楚な透明感と暖か味があってテクニック屋などとは程遠い名手である。実に素晴らしい。

リリー・クラウス

聴いたことのないヴァージョンだ。やや速めのテンポでアルペジオがよく聞こえ川の流れのよう。起伏に富み自家薬籠中のものになっている。

ラース・フォークト

この人もドイツで何度か聴いたが最近は聞かない。ソフト・フォーカスで弾く主部が儚さを醸し出してロマンティックだ。そこはかとないルバートがそこで効いてくる。こういうのも悪くない。

カティア・ブニアティシヴィリ

ヴィジュアルに圧倒され、音だけ聴き返したが悪くない。東京で聴いたシューマンPCはばりばり弾くだけで幻滅だったが、この人は音の色彩にセンスがある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト交響曲第5番の名演

2018 SEP 2 23:23:06 pm by 東 賢太郎

僕はこのシンフォニー全曲のバスをオケと一緒に歌うのが大好きだ。人生の愉悦のトップクラスのもののひとつだ。シューベルトの5番ほどチャーミングな交響曲というものをあげろといわれても答えに窮する。モーツァルトの29番ぐらいかもしれないが、しかしそこには決定的な違いがある。シューベルトの一部の音楽は聴きこむと心のある部位に永遠に纏わりついて耳から離れなくなる危険なものだ。音の麻薬なのである。一見晴朗なれど和声語法にはモーツァルトの長短調の交替を模しながらその短調部分に後期に通じる暗さと不気味さを潜みこませていることを見逃してはならない。企図してそうしたかどうか不明だが、僕はそれがシューベルトがもっていた生来の音楽嗜好であり、未だ病気ではなかったこの時期にも垣間見え、のちに病魔から逃れられない閉塞心理の中でまったく独自の世界にまで成長したものだと考えている。

この交響曲はシューベルトが書いた最も明るい曲群に属する傑作であり、前稿に書いた通り①モーツァルトの和声と書法をあえてそれとわかるように模しながら自らの和声語法に置換し②202年後の現代のコンサートレパートリーにモーツァルトの三大交響曲以前の交響曲とほぼ同等のプレゼンスを保持している、という2点を満たす音楽史上唯一の作品である。

ベートーベンの交響曲第1番作品21の方が16年先行して書かれた上にソナタ形式の構築力、主題の展開力に勝り②も満たすではないかという反論は十分にあり得て説得力があろうし、その前半に論駁の余地も認められないが、ベートーベンないしその他の同時代の作曲家に①を試行した作品は存在せず、シューベルト5番の独自の位置が揺らぐ理由はないことが前稿における一貫した主張である。

さらに加えるなら、仮にその反論が有効であるならば、それはシューベルトが19才で書いた交響曲がベートーベン30才の作品であった交響曲第1番作品21によって比肩され得るという証明を成立させることとなり、シューベルトにおいてあまり強調されることのなかった早熟性が過小評価され、その帰結として5番が若書きの作品として過小評価されるという負の連鎖を喚起していることも指摘されるべきであろう。

モーツァルト19才の代表作が「偽りの女庭師」、第3-5番のヴァイオリン協奏曲であり、19才のベートーベンに至っては作品1であるピアノ三重奏曲第1番変ホ長調(作曲地はボンと推定される)がまだ作曲もされていない事実を付議するならば、シューベルトの早熟性は後世において16才で弦楽八重奏曲変ホ長調作品20を書いたフェリックス・メンデルスゾーン、17才で交響曲ハ長調を書いたジョルジュ・ビゼーによってのみ比肩され、早期の学習能力において稀有の天才であったことは明白であろう。

この曲の緩徐楽章(第2楽章アンダンテ・コン・モート)はベートーベン1番のそれなどは数段凌ぐ傑作であり、モーツァルトのピアノソナタ第12番ヘ長調 K. 332の緩徐楽章の衣鉢を継ぐ僕の知る限り世界で唯一の音楽である。そのことは K. 332さながらの夢幻をさまよったこの楽章をひっそりと閉じるこの部分、最後から6小節目から2度繰り返すパッセージにわかる人にだけわかるように刻印されているのである。

シューベルトがいかにモーツァルトを愛したか、同じくK. 332を心から愛する僕はこれを知って涙した。あれをわかっている人がいる。ここを自作の緩徐楽章の終結に引用した人がもうひとりだけいる。ヨゼフ・ハイドンである。交響曲第92番「オックスフォード」のその部分、まずアマデウス・コードを木管でやってから「それ」は出てくる。

ベートーベンにとっては越えなくてはいけないものであったモーツァルトは、シューベルトには同化できるものであった。ピアニストの故・井上直幸氏がやはり K. 332の同じ部分で「モーツァルトはどうしてあそこにf# を書いたんだろう?」と語られているのを知って愕然としたのを思い出す。いかに多くのピアニストが漫然とあのf#のキーを押していることだろう?本物の演奏家とはこういうものだ。井上氏ならば5番のここをどう聴いたのだろう?感慨に耽らざるを得ない。

5番は構成がシンプルゆえにあっという間に虜にされてしまい、四六時中、勉強中、仕事中まで頭で響いて困った事があったが、この曲への愛情は40年間聴きつづけて揺らぐ気配もない。アマデウス・コードがはじまった瞬間から電流のように音楽が全身を流れ、脳細胞が動き出し、あらゆるパートを歌わざるを得ない衝動に駆られる。youtubeでこのビデオを発見した時に、この人ならわかってくれるかもしれないと嬉しくなった。グレン・グールド氏だ。

録音は先人たちの素晴らしい遺産がある。第1楽章アレグロのテンポが指揮者によってこれほど異なる曲もあまりなく、シューベルトの初期交響曲をどう捉えるかが人によって振れ幅があったことの反映であり、冒頭のテンポによって全曲へのアプローチが古典派寄りかロマン派寄りか大別されると考えて大きな間違いではないだろう。遅い代表格はブルーノ・ワルターで昭和時代の日本の評論家はこれを推すのが定番であった。

グールドのピアノのテンポと比べていただきたい。アレグロでは到底あり得ないこの尋常ならざる遅さは、渡米して専用オーケストラまで録音用にあつらえてもらえた晩年のワルターが辞世の心境で振ったから許された専売特許なのであって、ここでしか聞こえないものが緩徐楽章にあるのは認めるとしても、これほどパーソナルな表現をファーストチョイスに推すのは評論家の良心としてどうかと思う。それに従って僕は40年前にこれで5番を初めて聞き、退屈な曲と思って数年は無視していた。いま還暦の境地に至って虚心でワルター盤を聴き返してみたがやはりそう思うし、シューベルトはグールドのようにピアノを弾き、感興にひたって歌ってこれを書いたとしか思しかえない。だから当然の如くにアレグロなのであって、これを無視することはいかなる大指揮者であろうと僕は認めない。ワルターを神棚に祭っている人のための録音だ。

他に遅い指揮者はショルティ(ウィーンPO)、ベーム(ウィーンPO1954、ドレスデンSK、ベルリンPO)、バーンスタイン(ニューヨークPO)、シューリヒト(シュトゥットガルトRO)などだ。最初の5秒で戦意喪失して消しており先は聴いていない。指揮者の最大の仕事はテンポの決定で、そこで気が合わなければ30分も付き合うのは時間の無駄である。実演でそれに出あってしまうと逃げようがなく地獄なので僕はプログラムに5番があると行かない。

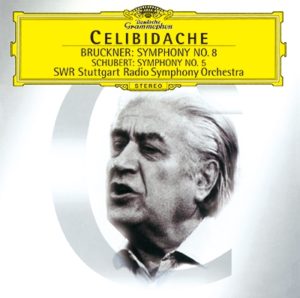

セルジュ・チェリビダッケ / シュトゥットガルト放送交響楽団

チェリビダッケおそるべし。冒頭からテンポが最高に素晴らしく(グールドとほぼ同じだ)、終楽章を閉じる和音を漸弱にするなど、ともすれば無機的になるこの放送オケを自在に操ってなる程と唸らせる。シューベルトがロマン派への架け橋になったことは異論ないが1816年時点でそうであるはずはなく、まして5番はモーツァルトを念頭に書かれているのである。よって冒頭のアレグロはこのテンポであることが当然であり、遅くする解釈は恣意だ。チェリビダッケはしかし第2楽章の深い森をブルックナーのように描いておりこれがまた見事である。軸足はどちらにあるか明確ではないが両端楽章をアレグロとしてロマンの歌を古典の額縁に収める解釈だろう。まったくもって知的でインテリジェンスに満ちた人であり、何も考えてない愚鈍な指揮者と並べて評することが憚られる。

チェリビダッケおそるべし。冒頭からテンポが最高に素晴らしく(グールドとほぼ同じだ)、終楽章を閉じる和音を漸弱にするなど、ともすれば無機的になるこの放送オケを自在に操ってなる程と唸らせる。シューベルトがロマン派への架け橋になったことは異論ないが1816年時点でそうであるはずはなく、まして5番はモーツァルトを念頭に書かれているのである。よって冒頭のアレグロはこのテンポであることが当然であり、遅くする解釈は恣意だ。チェリビダッケはしかし第2楽章の深い森をブルックナーのように描いておりこれがまた見事である。軸足はどちらにあるか明確ではないが両端楽章をアレグロとしてロマンの歌を古典の額縁に収める解釈だろう。まったくもって知的でインテリジェンスに満ちた人であり、何も考えてない愚鈍な指揮者と並べて評することが憚られる。

イシュトヴァン・ケルテス / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

VPOは後にショルティ、ムーティとも録音し音質はそちらが良いが、演奏のクオリティはこちらが格段に上だ。ケルテスという指揮者はモーツァルトの愉悦感を巧みにリアライズする才能があったが惜しくも水難で夭折した。その資質が5番で活きるのは自然であり、これはまるでモーツァルトだ。第1楽章がやや遅く感じるものの全曲のテンポ設計も不自然なものがない。VPOが良く歌っているのも魅力でケルテスとの相性が良かったのかと感じる。

VPOは後にショルティ、ムーティとも録音し音質はそちらが良いが、演奏のクオリティはこちらが格段に上だ。ケルテスという指揮者はモーツァルトの愉悦感を巧みにリアライズする才能があったが惜しくも水難で夭折した。その資質が5番で活きるのは自然であり、これはまるでモーツァルトだ。第1楽章がやや遅く感じるものの全曲のテンポ設計も不自然なものがない。VPOが良く歌っているのも魅力でケルテスとの相性が良かったのかと感じる。

クラウディオ・アバド / ヨーロッパ室内管弦楽団

第1楽章アレグロが理想的で、これしかないという僕にとってはイデアとなるレベル。あでやかな木管にも溌溂とした弦にも自発性とデリカシーがあり音楽の喜びが漲っているもぎたてのレモンのような演奏だ。殊に全曲にわたってフルートの抜群のうまさは特筆もの。各楽器のピッチの見事さは聴いた限りで5番のベストである。このアプローチは必然的に失うものもあり第2楽章は室内楽的な完成度が高い分、コーダに至るドミナント半音上への彼岸の逡巡という感情的な暗い面は後退する。しかしその純な美しさは代え難く、終楽章の弦のアンサンブルの切れ味もまったくもって素晴らしい。アバドの傑作。

第1楽章アレグロが理想的で、これしかないという僕にとってはイデアとなるレベル。あでやかな木管にも溌溂とした弦にも自発性とデリカシーがあり音楽の喜びが漲っているもぎたてのレモンのような演奏だ。殊に全曲にわたってフルートの抜群のうまさは特筆もの。各楽器のピッチの見事さは聴いた限りで5番のベストである。このアプローチは必然的に失うものもあり第2楽章は室内楽的な完成度が高い分、コーダに至るドミナント半音上への彼岸の逡巡という感情的な暗い面は後退する。しかしその純な美しさは代え難く、終楽章の弦のアンサンブルの切れ味もまったくもって素晴らしい。アバドの傑作。

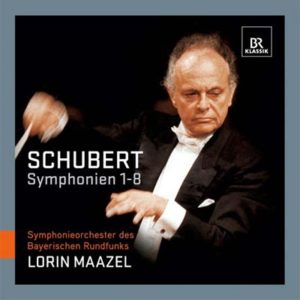

ロリン・マゼール / バイエルン放送交響楽団

なぜかマゼールはわが国で正当に評価されず才人に終わってしまった観があるがまったく不当だ。第1楽章のテンポは好適。これでなくては。ところが第2楽章は深い霧に包まれたロマンティックな世界となりシューマン、ブルックナーがシューベルトから受け取ったものの姿を見る。パッセージに不意にルバートがかかり驚かされ、終結部の転調は呼吸をひそめて万感の思いがこもる。中間楽章の重さから大交響曲の様相を呈するのは誠にユニークでそういう読み方があることを初めて知った。賛否は有ろうが僕は彼が5番に示す深い愛情に満ちたこのライブ録音に敬意を表したい。

なぜかマゼールはわが国で正当に評価されず才人に終わってしまった観があるがまったく不当だ。第1楽章のテンポは好適。これでなくては。ところが第2楽章は深い霧に包まれたロマンティックな世界となりシューマン、ブルックナーがシューベルトから受け取ったものの姿を見る。パッセージに不意にルバートがかかり驚かされ、終結部の転調は呼吸をひそめて万感の思いがこもる。中間楽章の重さから大交響曲の様相を呈するのは誠にユニークでそういう読み方があることを初めて知った。賛否は有ろうが僕は彼が5番に示す深い愛情に満ちたこのライブ録音に敬意を表したい。

スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー / ミネアポリス交響楽団

先日ネットで買ったマーキュリーのBoxに入っていたCD。非常に素晴らしい。こんな掘り出し物が出てくると満足度は高い。Mr.Sのこの時期の演奏は例外なくピッチが良い。演奏のファンダメンタルズとしてあまりに当然のことであるが、「良い」と僕が特筆したくなるレベルのものは滅多にない。だからこの演奏は一緒に歌っていて無性に気持ちがいいのであって、ではそうではないものがあるかというと大いにある。プロが録音してるのだから悪いということはないがそれでも満点ではないという微妙な不満があって、そういうものはもうそれだけで歌う気が起きず、ということは僕には無用の長物になるということなのだ。肝心のテンポの不満もなし(速めだ)で両端楽章の弦のアンサンブルは筋肉質。古典寄りの解釈で音楽史の文脈に矛盾がないオーソドックスなものだが指揮者の知性の表れだ。それだけ?それ以外に何が要るだろう?

先日ネットで買ったマーキュリーのBoxに入っていたCD。非常に素晴らしい。こんな掘り出し物が出てくると満足度は高い。Mr.Sのこの時期の演奏は例外なくピッチが良い。演奏のファンダメンタルズとしてあまりに当然のことであるが、「良い」と僕が特筆したくなるレベルのものは滅多にない。だからこの演奏は一緒に歌っていて無性に気持ちがいいのであって、ではそうではないものがあるかというと大いにある。プロが録音してるのだから悪いということはないがそれでも満点ではないという微妙な不満があって、そういうものはもうそれだけで歌う気が起きず、ということは僕には無用の長物になるということなのだ。肝心のテンポの不満もなし(速めだ)で両端楽章の弦のアンサンブルは筋肉質。古典寄りの解釈で音楽史の文脈に矛盾がないオーソドックスなものだが指揮者の知性の表れだ。それだけ?それ以外に何が要るだろう?

ヘルベルト・ブロムシュテット / シュターツカペレ・ドレスデン

この演奏は指揮者の立ち位置が古典派、ロマン派の中庸で明確でなく、第1楽章の指揮が微温的で訴求力に欠ける。指揮者をほめる部分は何もない。しかし第2楽章の短調部分の悲しさはロマン派寄りのアプローチが図らずもシューベルト自身が両時代の中間にいたことを知らされる。オーケストラの美質において追従を許さぬ価値を誇っている演奏であることは異論がなく、その点においてのみ一聴の価値がある。

この演奏は指揮者の立ち位置が古典派、ロマン派の中庸で明確でなく、第1楽章の指揮が微温的で訴求力に欠ける。指揮者をほめる部分は何もない。しかし第2楽章の短調部分の悲しさはロマン派寄りのアプローチが図らずもシューベルト自身が両時代の中間にいたことを知らされる。オーケストラの美質において追従を許さぬ価値を誇っている演奏であることは異論がなく、その点においてのみ一聴の価値がある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 交響曲第5番 変ロ長調 D485

2018 AUG 29 1:01:55 am by 東 賢太郎

音楽史を俯瞰していると、19世紀のはじめにベートーベンがウィーンで活躍を開始し、20世紀のはじめにマーラーがウィーンを去っていく、その百年の間にハプスブルグの帝都を渦の中心として現在我々がコンサートホールで聴くクラシック音楽のレパートリーの重要な部分が書かれていることがわかります。街角のどの一角を横切っても誰かのどの作品かにゆかりがあって、その石畳をあの人が同じ建物と景色を眺めて歩いていたという思いはまことに不思議なものです。その場所でそんな感慨にふけっていること自体がその時点からなにか夢の中のようで、あとでふりかえるとやっぱり夢だったのではないかという記憶の断片になっているという妙な具合であって、そんな都市というとほかにはローマと京都ぐらいしか思い浮かびません。

19世紀の欧州の百年がどういう時代であったか。どんなアングルから観察してみようと、科学の知識と工業技術の進化が民衆を啓蒙し、世襲の王政が共和制にとってかわられ、貴族の専有していたあらゆるものが人民の手に渡っていく劇的なプロセスの一断面であるということがいえるでしょう。非常に大きな波と見る視点からすれば、現代でもまだ続いているポピュリズムの進行というものはそこに端を発していますし、人為的にそれを成しとげようとしたのが共産主義であったのだと考えることもできるように思います。その波の起点がどこにあったかは、問うまでもなく18世紀末にパリで発生した人民による王政の打破でありました。

人間が個として同じに生まれているという思想は、是非はともかくひとつのラショナールではあり、その思想のイルージョンによって公約数とみなされて無視されるものがやがて尽きてしまい、個々人の個性という素数がむきだしになるまで歴史を押し進めていくと思われます。そしてやがて素数と素数をくらべて大小がある、まだ足りないじゃないかという愚かな議論が現れ、その先に戦争というイラショナルな道が待っているかもしれません。そうなるかどうかはともかく、同じに生まれていたはずの一群の人間が決して望まぬ不幸な状況に追いやられていくという結末を迎えることとと思います。

1789年に発生したパリの暴動は、のちに自由、平等、博愛という崇高なプリンシプルがあったこととされ、一応は法の適用というコンプライアンスを装いつつも、実態は問答無用の民衆による王族の拉致・殺戮事件であった。フランス国内のことであるから戦争(war)の呼称は適当ではなく、のちになって革命 (revolution) なる美名が与えられたのは、薩長の武力による政権奪取が王族を保持(復古)したという一点において正当化され維新(restoration)となったのと同じく、勝てば官軍、歴史は勝者が書くことの好例でしょう。

フランス革命の正当化原理であった自由、平等、博愛がフリーメイソン由来という確たる証拠はないものの、革命執行部に多くのメイソンが関わったのは定説のようです。その原理は新政権がナポレオン・ボナパルトに奪取されて世襲の専制君主制もどきに戻ってしまったフランスから新大陸であったアメリカ合衆国に自由の女神とともに渡り、建国原理として生きのびたというわけです。かたや、ブルボン家の惨劇をまのあたりにし、一族の王妃マリー・アントワネットまでギロチンで斬首されたもうひとつの王族ハプスブルグ家の動転はいかばかりだったでしょう。

その激震が彼らの帝都ウィーンをゆるがしたちょうどそのころ、そこで亡くなったのがモーツァルトであり、10年ほどの時をおいて幕が開けた19世紀に現れた新星がベートーベンでした。両人の音楽の間にはキャズム(chasm、深い断層)が横たわっていることを我々は認識しておきたいものです。欧州を席巻し、全王族の心胆を寒からしめたナポレオン・ボナパルトはベートーベンの1才年上で6年早く死にました。このことは、エロイカを書くにあたってベートーベンが彼にいだいたシンパシーの本質を想像させてくれます。我々が「同期」といってわけもなく抱く親近感のようなものを見出したかもしれませんし、モーツァルトより本道の教育によって大学で啓蒙されていたベートーベンが銀のスプーンを加えて生まれただけの王族を目の上のたんこぶと思い、それを次々と打倒していく同期に思いを託したとしても不自然でないように思うのです。

その後ナポレオンが失脚してエルバ島に流され、フランス革命とナポレオン戦争の落とし前を王政復古でつけようという試みがウィーン会議でした。ウイーンという街は我々音楽好きにとっては楽都ですが、なにより全欧州の生々しい政治闘争の坩堝でありました。会議でメッテルニヒがめざしたのは『1792年より以前の状態に戻す正統主義』だったことはご記憶ください。それを音楽史年表にあてはめるなら、偶然ではありますが、「モーツァルトに戻れ」ということになるのです。この会議が散々ダンスを踊りながら、全欧州のナポレオン後のレジームを決して終わったのが1815年であり、シューベルトが「モーツァルト風」とニックネームをつけても不自然でない交響曲第5番変ロ長調を完成したのは翌年の1816年だったのです。

我々が習う歴史というというものは一義的には政治史のことであります。政権奪取に勝利した者が権力によって正当化した自分史をなぜ学校で暗記させられるかというと、それがどんな動機で書かれていようが時代時代を規定したパラダイムではあって、その政権下でそれから完全に自由であった人はいないからです。アートというものも密室で隔離して産み出されるものではなく、シューベルトも目と鼻の先のシェーンブルン宮殿で行われていた欧州首脳会談のニュースに耳を澄ませ、作曲のお師匠さんであり会議を踊らせるに重要な役割を果たした宮廷楽長のサリエリからこれから世の中がどうなるか、19才の自分がそこでどう幸せを見つけられるかについて情報収集をしたことは想像に難くないでしょう。

クラシック音楽の演奏は、ひとつしかない楽譜をどう解釈するかという問題を解く行為そのものであり、作曲家の意図が絶対普遍ではないものの、無視して恣意に陥っては古典芸能として成り立たないという宿命があります。歌舞伎、能・狂言と同様で、鑑賞者側の趣味の変遷に寄り添う努力に「型破り」はあっても「型無し」はいけないというものです。2百年前の作曲家の意図した「型」を知ることはできない以上、解釈という行為は彼の生きた時代(パラダイム)と彼自身(人間)の両方を、入手可能なすべての情報から読み解いて、型の実像に迫ろうとする不断の努力に収れんするでしょう。

(1)モーツァルトの死後にモーツァルトのような曲を書いた人はいるか?

ベートーベンがフィデリオで魔笛のようなオペラを試みたかもしれませんが、成功したという意見は聞きません。他にもきっといるのでしょうが、うまくいった人は知りません、たった一人を除いて。シューベルトです。19才(1816年)で書いた交響曲第5番変ロ長調がそれです。まことにチャーミングな音楽です。本稿を書くためにピアノ総譜を弾いてみました。そして、いくつかの発見をし、確信しました。これは明白に、モーツァルトのようだという評価を得ようと書かれたのだと。

この曲の成立については資料が乏しく、作曲の動機は不明です。ほぼ同時期に書いたと思われる4番ハ短調と一対なのかどうか。4番がベートーベンで5番がモーツァルトで、教職にあって巨匠と肩を並べようと書いたと見る説はもっともに聞こえますが、モーツァルトのように手紙等の一級資料が見当たらず空想の域を出ません。ベートーベンはエロイカに至って二人を凌駕しました。かたやシューベルトはエロイカから12年もたって、時計を巻き戻すかのようにモーツァルト風の曲を書きました。なぜでしょう?

(2)エロイカ作曲の動機

エロイカはナポレオンへの賛美であって、彼の皇帝就任に失望して表紙を破って俗物に降格させたということになっています。ベートーベンが破竹の勢いで革命後のフランスを平定したナポレオンに敬意をいだいたのは本当かもしれません。ブルボン王政を打破した共和制国家が強いリーダーを得れば、やがてウィーンでもという期待をいだいたこともあり得るでしょう。しかしです、動機はそれだけか?直接自分の利益に関係のない他国の軍人の熱いファンになったぐらいで書ける曲としては、エロイカはあまりに異例の力作なのです。

以下が私見です。作曲の動機は1799年にエジプト遠征から引き揚げブリュメールの軍事クーデターで総裁政府を倒して統領政府を樹立、自ら第一統領となったナポレオンへの期待であることは通説通りです。異なるのは、革命後のフランスを掌握・平定し、国民の人気抜群の彼に交響曲をプレゼントして取入ることで、ウィーンで評価はされていても期待に見合う見返りのない現実を変えたいという動機だったと考えることです。

丸めてしまえば、給料も安いし出世できそうもない今の会社を見限って、自分を認めてくれそうな外資系の社長に売り込みのレターを書いてしまおうということ。この試みをハプスブルグの足下で行うことは当然にリスクがありました。しかしナポレオンは対外戦争より国内の安定を重視し、オーストリアが1801年にリュネヴィルの和約を締結して第二次対仏大同盟から脱落したことによってリスクは低下しました。1802年3月にアミアン講和条約が締結され、ヨーロッパでは1年余りにわたって平和な期間が続いたことで、交響曲献呈プランの現実味はがぜん出てきたと思われます。

1804年5月18日、フランスを帝政に移行させナポレオンを皇帝とする議案が元老院を通過し、12月2日に戴冠式が挙行されたことでベートーベンは献呈を取りやめたことになっていますが、本件はもともとナポレオン個人への賛美という話に巧妙なすり替えが行われています(たぶん取り巻きの知恵)。真相はそうではなく、1804年から05年の間のナポレオンのやり口からオーストリアが再びフランスと戦争になりそうな危険な雲行きになったことです(第三次対仏大同盟)。敵将に献呈などして靡けば逮捕されかねない身の危険を察知したというのが真相でしょう。後にナポレオンにウィーンを占領され大敗北してしまうわけですからやめておいて大正解でした。

(3)「ビーダーマイヤー時代」という足かせ

それから12年たち、シューベルトの4、5番が書かれた1816年(4番はすでに1815年の9月頃から着手していた可能性があり、5番は1816年9月に作曲され10月3日に完成)はウィーン会議(1814-15)から3月革命(1848)に至る平和と繁栄の時代のウィーンの市民生活、思想、感情、その家庭生活や家具の様式等が語られるとき常に登場する「ビーダーマイヤー時代」の端緒期でした。それは産業革命の恩恵で台頭したブルジョワ市民未満の小市民階層が、政治に関与せず、貴族政を脅かさない存在に自らを封じ込め、簡素・朴直・平凡の生活の中で徒らに虚飾に走ることを堪(こら)えていた時代です。カント、ヘーゲル、ゲーテ、ベートーベン、というドイツ精神文化の保守本流からすればビーダーマイヤー的な文化(この命名はベートーベンの死後だが)は今ならポップなサブカルに近く、形や機能の洗練とはいっても皮相、安直な大衆文化でした(その末裔にヨハン・シュトラウスのウィンナ・ワルツが来る)。ベートーベンはエロイカによって精神的には政治関与の危険水域にいましたが、シューベルトはサリエリにもベートーベンにも届かない、氏素性からしてブルジョワ市民未満の小市民階層でありました。

ベートーベンもシューベルトもフリーメイソンであった文書記録はありませんが、ウィーンにおけるフランス革命直後世代の精神風土は、スーパー小市民になってもそれ以上の上昇の期待が持てないヒエラルキーの打破を是とすることであって何ら不思議ではありません。そこから自由であるメーソンは彼らにとって忌避すべき場でもなく、彼らの一世代前のモーツァルト、ハイドンはいたって自然にメイソンでした。16才まで作曲の師匠であったサリエリもそうであったとことをフリーメーソン音楽の研究者ロジェ・コットは認めています。この手の話はすぐ都市伝説に結び付けられますが、メイソンは元来が石工の職人組合で親方・徒弟の制度で手作業に従事する職業、階級に共通の意識はあっておかしくなく、ちなみにハイドンの父は車大工でしたし、作曲家も料理人と同じ職人階級でした。一世代前のモーツァルト、ハイドンが堂々と入会し、後輩はしなかった。両者の違いはひとつだけ、「ビーダーマイヤー時代」というそれを控えさせる空気の制約があったということなのです。

(4)モーツァルト風は確信犯

本稿はシューベルトの5番がモーツァルト的ですねという毒にも薬にもならない感想文に皆様の貴重なお時間と労力を費やしていただこうというものではなく、なぜ5番がそう聞こえ、なぜシューベルトが貴重な時間と労力と五線紙代を費やしてまでそう聞こえるように書いたのか?という疑問の提示と、それへの私見を公にすることです。5番はモーツァルトへの畏敬や思慕の念から音符が天才に降ってきてそうなったのではなく、そう聞こえるように確信犯的に、そう書かれているのです。

交響曲第4番「悲劇的」はハ短調の調性からベートーベン的とされるのが通例ですが、第1楽章の序奏のような音楽を彼は書いていません。むしろ僕にはモーツァルトの「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調(K477)に聞こえます。K477の最後から3小節前にハ短調(Cm)のドミナント(G)の半音上、つまりA♭が置かれますが、このナポリ6度はピアノ協奏曲第24番ハ短調K491で支配的ともいえる重要な役割をするのです。

交響曲第4番「悲劇的」が最後にハ長調になる。これはメイソン的作品と見做されているハイドン「天地創造」の冒頭の「混沌の描写」がハ短調から Und es ward Licht(すると光があった)のLicht(光)でいきなりオーケストラがTutti でハ長調の最強奏となる、これがベートーベンの第5番、運命のモチーフであり、シューベルトはそれを意識してこのコーダを書き、しかも念を押すようにハ音をユニゾンで3回(フリーメイソンの符号、魔笛で顕著)鳴らして曲を閉じているではないですか。お聴きください。

モーツァルト、ベートーベンと同じ職人であり彼らほどスターダムにはない一介の教師だったシューベルトが先生のサリエリの地位に就く見込みは皆無でしたから、記録文書に名前がなくとも彼が精神的メイソンであった可能性は否定できず、ジャック・シャイエ、ロジェ・コット、ブリジット・マッサン、キャサリン・トムソンという音楽学者がそれを認めています。4番、5番はベートーベン、モーツァルトの2つのオマージュではなく、その両人をも貫くメイソンという糸でくくられる楽曲というのが私見です。

(5)和声的解題

5番がモーツァルトを意識して作曲された証拠をお見せしましょう。まず、何といってもいきなり「アマデウス・コード」(ここではB♭、Gm、E♭、F)で開始すること。僕の知る限り唯一の曲です(モーツァルト本人にもなし)。

鳴る音は優しいですが、さあ、皆さん、モーツァルト風に行きますよ!というある意味でアグレッシヴで挑発的な前口上ですね。第1楽章展開部ではこれのバス進行で次々と転調の連鎖まで行われますから、モーツァルトになじんでいる人ならメッセージは通じると思ったことでしょう。「アマデウス・コード」とは何か、こちらをご覧ください。

第一主題はC、D♭7の交代からジュピター終楽章終結の金管の諧謔リズム(タンタタタンタンタン)でハ音で終ります。第2主題はCをドミナントとしてヘ長調で出ますが、D♭7 がドミナントの半音上として機能して F を導きます。

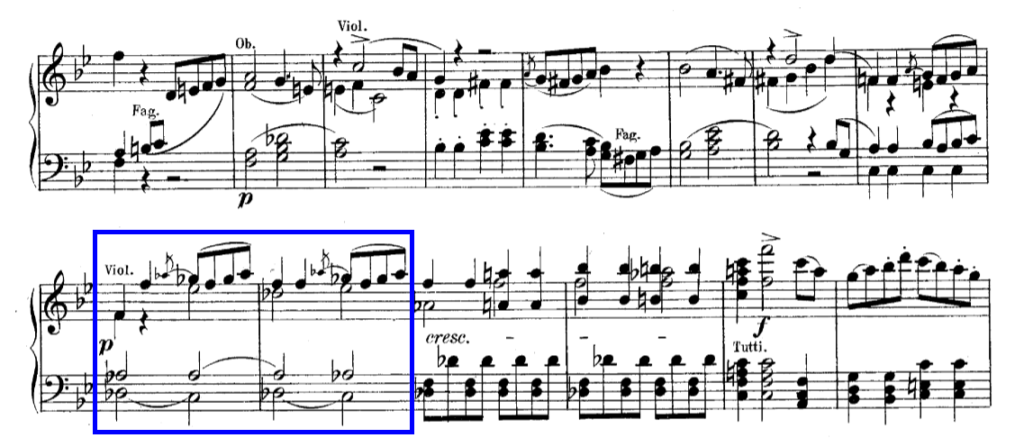

第2主題は一見モーツァルト的な足取りで進みつつ、2度目が主調に落ち着くと見せかけて予想外の変ニ長調に飛んでしまいます(青枠部分)。ここはD♭とそのドミナントであるA♭の繰り返しですが、B♭ーF、F-C、D♭ーA♭の3つの4度関係で主調の長2度上下に及んでいます。このような4度関係のペアをドミナントの半音上にのせる設計はモーツァルトのP協24番と同じです。より平明な例としてはP協17番の第1楽章、オーケストラ導入部の最後の方でG-Dに対して不意にE♭ーB♭を「ぶちこむ」きわめて印象的な部分があります。5番を聴きこむと、それは逆にシューベルト的に感じるほどの不意打ちとなっています。

展開部はヘ長調を用意した変ニ長調に転調します。D♭ーA♭が決してオマケでない意思表示のよう。どこか彼岸にぽっかりと魂だけが抜け出して浮遊したかのような不気味な怖さがありますが、これはモーツァルトP協24番ハ短調、K491の終楽章の最後の最後、A♭ーE♭7ーA♭ーE♭7-Gm-D7-Gm の対外離脱を連想するぞっとするような和声連結を、死ぬのを嫌がるように繰り返してはまた体に戻る、この部分、CmのドミナントがGで、その半音上のA♭(上記、「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調のA♭を思い出してください)のまたドミナント(ドッペル・ドミナント)のE♭です。シューベルト的な転調ですが実はモーツァルト的であり、フリーメイソンに関わるときのモーツァルト的であるのです。

第2楽章です。最初の2小節のE♭ーB♭7-Cmは僕が命名した「連体止め」でモーツァルトの得意技です。

この楽章はそれを含めて、魔笛の第2幕への序曲の雰囲気が満載です。変ホ長調ですが第2主題はこれまたドミナントの半音上の変ハ長調に。再現部はドッペル・ドミナントである変ト長調に飛び、やはり第1楽章と同じフリーメイソン的モーツァルトの宇宙圏内にあるのです。変ホ長調主題を再現するために半音階で上昇するバスはリンツ交響曲第2楽章のそれであり、コーダはヘ長調ピアノソナタ K332の緩徐楽章の最後の部分がこだまします。

第3楽章、ト短調メヌエットです。これはト短調交響曲K550の第3楽章でしょう。トリオに入る直前のここはモーツァルト「ジュピター」第3楽章のやはりトリオに入る前のオーボエとファゴットによる和声的下降を想起させます。

この楽章はシューマンの第1交響曲のスケルツォとトリオに霊感を与えてるように思います。彼がウィーンに滞在したのは1838-39年、1番は2年後の作品です。

以上、弾いてみて気づいた部分をあげましたが、弱冠19才のシューベルトがモーツァルトをよく研究し、特徴を見事につかんでこの曲に素材としてちりばめ、ト短調交響曲K550とまったく同じ楽器編成で作り上げたのが5番であるという結論です。

(6)5番は「古典交響曲」である

彼はエロイカという革命的作品が出た12年もあとになぜこれを書いたのでしょう?学校の小規模のオーケストラを前提としていたという制約もありましたが、冒頭に記したように、ウィーン会議閉幕の翌年に完成した事実は注目すべきです。会議は「王政復古」にベクトルを合わせたのですが、ナポレオンが失脚してフランス王に即位したルイ18世の政治が民衆の不満を買うなどボナパルティズムの火は消えたわけではなく、歴史を知る我々はフランス革命の理念が欧州各国へ飛び火して行くことになり復古は破れることを知っていますが、この時点では両方の可能性がありました。先行して書いた4番のフリーメイソン的な色彩は、フランス革命の思想的なベースであるであるメイソンに自分が共鳴する隠喩でありました。そう考える根拠はベートーベンにあります。第九の「歓喜に寄す」の歌詞はフリードリヒ・フォン・シラーがメイソンの集会のために書いたものです。フィデリオの歌詞にもメイソン的要素があり(魔笛をモデルにしたのだから)、彼自身はメイソンでありませんが、その性格から、生まれに関わらず貴族も平民も平等に扱う思想に共鳴しなかったはずはなく思想はメイソン的でした。シューベルトは運命交響曲と同じハ短調(♭3つ)でフランス革命派寄りの姿勢を思想を明確にしたと思います。

しかし同時に、ウィーン会議の動向から貴族社会が復活する危険な空気も感じていました。だから4番と同時に彼らの音楽趣味にあわせてモーツァルト晩年の様式に復古した交響曲を書いておこうという意図があったのではないでしょうか。おりしも始まった、のちにビーダーマイヤー期と呼ばれることになる社会は、市民は政治に関与しないノンポリであることをベースとしています。つまり最上層にいるのは貴族という前提をとっている。それはモーツァルトが依存して生きた程の貴族との距離感を復古させるということでもあり、ということは作品を聞いていくれる顧客は彼らということになります。「モーツァルト風」の趣向はモーツァルトを知る者だけに効果があります。1791年ごろにはまだ存在していなかった新興ブルジョアジーに向けてその趣向をこらしてみせることはあまり効率の良いマーケティングではないでしょう。

つまり5番は①フリーメイソン(フランス革命)思想寄りであることのカムフラージュ②フランス革命思想が停滞し王政復古になることへのリスクヘッジ、という意図をもって、わかる人にはわかるモーツァルト和声をふんだんに盛り込んだ「確信犯的擬古趣味による交響曲」だったというのが私見です。それと似たことを近代に試みたのがセルゲイ・プロコフィエフの「古典交響曲」(交響曲第1番)であることは言うまでもありません。彼はハイドンの精神で書いたと語っていますが、第2楽章などモーツァルト的でもあります。本稿で改めて思いましたが、「モーツァルトみたいな交響曲を書いてください」と注文されてビビらない作曲家は世界のどこにもいないでしょう。そのつもりになっても、できたスコアがジュピターや40番と比較されて・・・(失笑)・・・なんてことになれば。これほどハイレベルで創作し、自分の作風に自然に溶け込ませ、しかもまだ19才だったというシューベルトの才能には震撼するしかありません。

ご参考に僕の好みの演奏を2つ挙げておきます。

シューベルト交響曲第5番変ロ長調D485

イシュトヴァン・ケルテス / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウォルフガング・サバリッシュ / ドレスデン・シュターツカペレ

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マリア・ジョアオ・ピリス最後の公演

2018 APR 18 2:02:47 am by 東 賢太郎

4月17日 19:00 サントリーホール

モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第12番 ヘ長調 K.332

モーツァルト:ピアノ・ソナタ 第13番 変ロ長調 K.333

シューベルト:4つの即興曲 Op.142, D935

モーツァルトK332。10年ぐらい前に第1,2楽章を練習してよく弾いた大好きなソナタ。第1楽章アレグロがやや速めかなというテンポで入るが、オペラ・ブッファのいそがしい場面みたいに次々とあれやこれやエピソードが急転する楽章なのに不思議と饒舌よりエレガントにきこえる。アダージョはもっとロマンに深入りできる楽章だが古典的均整を見せ終楽章は流麗に美音がかけめぐる。K333は典雅に始まり、まったく清楚だ。第2楽章はK332にも増して暗い陰を投影する謎めいた部分が出てくるがここも深い。素晴らしいニュアンス、若鮎のように流れるフレージングの絶妙の伸縮と間。これぞピリスのモーツァルトであり一世を風靡したのがもっともである。

モーツァルトK332。10年ぐらい前に第1,2楽章を練習してよく弾いた大好きなソナタ。第1楽章アレグロがやや速めかなというテンポで入るが、オペラ・ブッファのいそがしい場面みたいに次々とあれやこれやエピソードが急転する楽章なのに不思議と饒舌よりエレガントにきこえる。アダージョはもっとロマンに深入りできる楽章だが古典的均整を見せ終楽章は流麗に美音がかけめぐる。K333は典雅に始まり、まったく清楚だ。第2楽章はK332にも増して暗い陰を投影する謎めいた部分が出てくるがここも深い。素晴らしいニュアンス、若鮎のように流れるフレージングの絶妙の伸縮と間。これぞピリスのモーツァルトであり一世を風靡したのがもっともである。

僕にとってモーツァルトのピアノ曲を聴くということは、旋律の隅々まで、律動のゆらぎや無音の間や和音の一音一音の細部までに研ぎ澄ませた意識の光を照射してコクを味わうことだ。鑑賞というより観察に近いかもしれないが、耳がそうなるのはモーツァルトだけであり、それで味わうに足る演奏などそんなに存在しない。神経がそうなるとこちらも疲労するのであって、その労に報われない演奏とわかるとすぐ集中が切れてしまう。

ピリスのものはどこの細部に神経の光を照射しても、そこにそれを上回る彼女の神経がまわっており、わずかなほつれも見つからず、こちらが苦労すれば喜びが倍にもなって帰ってくる。これはミスタッチがあるないという卑俗なレベルのことではない、本当にすごいことだ。頭によるコントロールと指の訓練による人工的な、よく遭遇する、モーツァルトは珠を転がすような美音で弾かれるべきだという空疎な勘違いの観がいささかもなく、正に天衣無縫である。前回に音楽は演奏者の人格と書いたが、この人はきっとそういう人で、そう生きてきてそう生活しているのだろう、だからああいう音楽になるのだろうとしか考えられない。

カサドシュ、ハスキル、ヘブラー、クラウス、アンダ、カーゾン、グルダ、ゼルキン、モラヴェッツなど心をとらえるモーツァルトを聴かせてくれた人がみんな鬼籍に入ってしまった。ピリスまで引退してしまうとモーツァルトをきかせる人は内田光子しかいなくなってしまうということなのだろうか。ショパンをうまく聞かせる人はいくらもいるが、僕はその良い聴き手になりようがない。

後半のシューベルトD935。これは最晩年の少し怖いところを含んだ音楽で第1曲の主題に半音がまとわりつくところは未完成交響曲第1楽章第1主題を思わせる。演奏はしかしそのような外縁に意識を押しやることなく、ひたすら高い集中力で内に向かう。この世のものと思われぬバランスのとれた美しいピアノの音(ね)。過度に煌めかず楚々と光る高音。フォルテはその音域でささやくピアニシモがそのままの質感で大きくなったもので、いささかも粗暴に響かない。アンコールの3つのピアノ曲より変ホ長調はピアノ演奏として未曽有の聴体験だった。

ベートーベンのときと同じく、心がえもいえぬ満足感に満ちていて食欲すら感じない、帰途についても体が芯からから温まっていて涙が自然に溢れる。頭には「ありがとう」という言葉しか浮かばない。きっと曲目のせいではないのだろう。生まれてこのかた彼女の2度の演奏会にしか経験すらなかったことだが、これはもう二度とやってこないのか。ピリスさん、ほんとうにありがとう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス 交響曲第3番ヘ長調 作品90

2017 SEP 15 22:22:18 pm by 東 賢太郎

ブラームスの3番は僕にとって特別の曲だ。そしてブラームスにとっても、第1、2番とはやや異なる動機をもって書かれた、内面を包み隠すのが常の彼にしてはそれを最も吐露した交響曲だった。1883年5月7日に50歳となった彼はその5月からヴィースバーデンに滞在して3番を書いた。10月2日にウィーンに帰って11月に2台のピアノ版による試演会で初演しているから、完成に至ったのは9月のちょうど今頃のことではないだろうか。初秋に聴くのにまことにふさわしい音楽だ。

我が家はフランクフルトで素晴らしい3年間を過ごしたが、車で40分ほどのライン川沿いの温泉保養地ヴィースバーデンを家族と頻繁に訪れたことはライン交響曲の稿に書いた。家を借りたケーニッヒシュタインはそのラインラント地方に近く、今でもその近郊に生を受けた3つの名曲、シューマンのライン、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲、そしてブラームスの3番を聴くとあの頃にタイムスリップするのを感じる。

ヴィースバーデンのクアパークを歩くといつもブラームスのような年格好の髭の初老の男性を無意識に探していた。ブレスラウ大学から名誉博士号を授与された彼の称号はドクトルだったが、博士がこれほど似つかわしい風貌の作曲家もいないかもしれない(左・写真)。ヴァイオリンソナタ3曲、弦楽四重奏曲を20曲以上を発表せず焼き捨てた完全主義者の楽譜は相応の目線をもって読まねばならないといつも思うが、とりわけ3番は演奏時間で約30分とブラームスの交響曲では際立って短く、各楽章の演奏時間が他の交響曲より均等で、しかもどれもが静かに消え入るように終わる唯一の曲である。他の3曲とは明確に構造も聴後感も異なる。スコアを解析するにロマンと造形美の調和が主題と和声のぎりぎりの彫琢をもってしか達成されようのないレベルで凝縮しているのを見るのであって、交響曲に限らずブラームスの作品で同等の例を探すのは困難である。和声法、対位法など作曲の「決まり」の視点からその仔細を明らかにすることは興味深く僕が音楽学者を志す気にでもなれば論文テーマに好適だが、その類の試みは所詮テクニカルなものだ。天才の功績をルールで辿ってどこがどう秀でているかを公認のベンチマークを使って論じるのは凡才の仕事であり、その仕事から次の天才の作品が出ることはまずなく、天才は学校で習ったり他人の論文など読まなくとも名作を生み出すから天才なのだ。僕は自分の脳みそだけをベンチマークにしたいとすべての技芸は独学した人間だからそのポリシーを変えることはない。3番の譜面を見て驚くのは個々の部分ではなくその総体の緻密と威容であり、一言で括ればアインシュタインやモーツァルトには感じる「ブラームス博士の脳にある人類最高度の知性」としか申し上げようがない。

当ブログ読者のご関心ではないだろうからそのご説明は避け、本稿では3番をご存知の方ならどなたもわかるテーマをとりあげたい。それはシューマンの交響曲第3番(通称・ライン)との関係である。

「さよならモーツァルト君」で似たテーマを書いたが、5月7日に演奏会場でピアノでお聞かせした2つの部分が「引用」だったのだとご納得頂けたかは甚だ心もとない。ハイドンは作曲家の良識とプライドから相応にジュピターを編曲しており、音型や和声連結の相似を一度で気づくのはやや難しい。しかし本稿のその部分は、耳を澄ませてきけばどなたも明確に分かるものだ。

以下、混同を避けるため、ブラームスの3番を “3番” 、シューマンの3番を “ライン” と書くことにする。楽譜を並べるブログはスマートではないが、本稿は他に説明の手段がなく、ご容赦いただきたい。

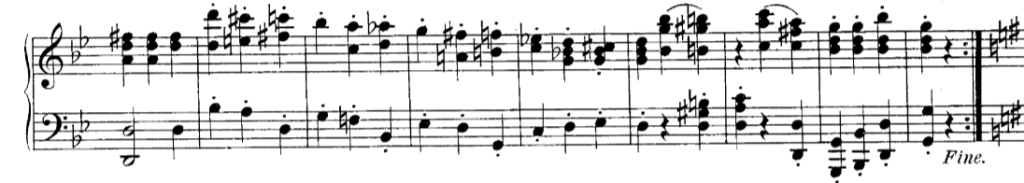

僕は3番がラインから引用した主題で始まるのをずっと不思議に思っていた。その引用箇所は楽譜1の第3~6小節のチェロ(第449小節)、次いでヴィオラ(第551小節)によるト長調のドーソーミーレドーで、コーダに向かう直前に音楽が静まって厳粛な雰囲気になる印象的なページでのことだ。

楽譜1(シューマン交響曲第3番第1楽章)

それが3番第1楽章の冒頭でこうなる(楽譜2)。第1主題となる3小節目からのヴァイオリンによるpassionatoの旋律がここから来ていると僕は主張したい。レナード・バーンスタインがそれに気づいていたことを先日にyoutubeのビデオで知って心強かった。ただ彼がピアノでアナロジーを示唆しているのは3番のpの再現部直前の部分(全曲を締めくくる終楽章コーダの静寂な風景は楽譜1そのものだが)であり、僕の主張は冒頭の f で雄渾に奏される第1主題である点で異なる(楽譜2)。

楽譜2(ブラームス交響曲第3番 第1楽章冒頭)

ラインのドーソーミーレドーの音価(44314)は提示部の最後に「同曲冒頭の喜びに満ちた第1主題のリズムの裸形(スケルトン)」として弦の全奏で現れる(楽譜3)。これはラヴェルのボレロの小太鼓のように楽章を通して鳴っている「リズムの通奏低音」であり、楽章を通して底流で脈動している筋骨隆々たるもの、大河の水を押し流して滔々と流れゆくライン川の生命力がこの世に形を与えられた音霊のようなものだ。

楽譜3(シューマン交響曲第3番第1楽章)

つまりバーンスタインの弾いているドーソーミーレドーはライン第1楽章第1主題の「影絵」であって、すなわち、ブラームス3番とシューマン3番は第1楽章第1主題を共有しているのである。もちろん98番の交響曲でハイドンがそうしたように、緻密に周到に音を並べてそれを歴史に残そうと試みるコンポジション(作曲)を業とする最高の知性があからさまな引用などするはずはない(注)のであって、知性は知性に伝わればよしとする範囲内でそれは引用として歴史に残る。これは非常に意味深長なことだ。

(注)明白な引用とは例えばショスタコーヴィチの交響曲第15番にあるロッシーニやワーグナーやハイドンだ。これらが何を意味するかは諸説あるが、引用元は露骨に明白であり、誰もにわからせることに目的があるとしか解釈はできない。バルトークの管弦楽のための協奏曲の第4楽章はバルトークの子息が証言している通りショスタコーヴィチの第7交響曲への皮肉で、むしろ聴衆に積極的にわからせたい意図がある。ハイドンの98番や本稿曲目はそれらとは区別されねばならないだろう。

20歳のブラームスはシューマンに「新しい道」なる論文で輝かしい将来のある若き天才と絶賛されて終生深く感謝した。その論文執筆の半年後にシューマンはライン川に投身自殺を図り、エンデニヒの精神病院で生涯を終える。そしてそれからちょうど30年の月日が経ち、50歳を迎えたブラームスは1883年の夏をヴィースバーデンのガイスベルガー通り19番地、デヴィッツ氏夫人宅で過ごして3番を書いたのである。バーンスタインがビデオで語っているが、「ブラームスは30年後にラインを引用」し、なぜなら「ブラームスには二面性があり」「その一方はブルジョアの立派な市民としての顔ではないもの」であり、それは「シューマンのクララへの恋の錯乱と死」が忘れられない「シューマンの霊が憑りついている顔」であった。バーンスタインのこの洞察には敬意を表するしかない。

ラインはシューマンがデュッセルドルフに着任した1850年12月に約1か月で書かれた。半年後に精神病院に入る人間にして常識では測り知れないことであり、シューマンの作曲への霊感は我々が気安く天才と呼ぶ尋常なものではなかった。ツヴィッカウに生まれライプツィッヒ、ドレスデンとザクセン州で人生を送った19世紀人にとってラインラント地方はいわば異国だったことはドイツに住まれた人なら今でも実感できるだろうが、後に政治の悲劇とはいえ東独、西独に分断されてしまうことからもそれはどなたも伺えよう。東京で生まれ育った僕が大阪に赴任して、ただ観光に行ったのでなく就業した、そういう些細な経験だけでもそのことのインパクトの大きさは推察できる。

それがシューマンの精神の深くに共鳴してラインとチェロ協奏曲を一気呵成に書かせてくれたことは人類にとって福音であった。ラインは、20歳のブラームスがヨアヒムの紹介状を携えてデュッセルドルフのシューマン家を訪れたわずか2年前に初演されたが、師と仰ぐ大家の「最新の大作」であったのはベートーベンにとってのモーツァルトのピアノ協奏曲第25番と同じであった。北ドイツ生まれのブラームスは風光明媚な避暑地で夏に集中して作曲する習慣の人だったが、選んだ地はオーストリア、イタリア、スイスドイツ語圏であり、ラインラント地方を選んだのはこの1883年の一度だけである。それがヴィースバーデンに住まいがあった若いアルト歌手ヘルミーネ・シュピースによる部分が幾分かあったとしても、ブラームスの胸中に去来していたものはそれだけではなかったろう。

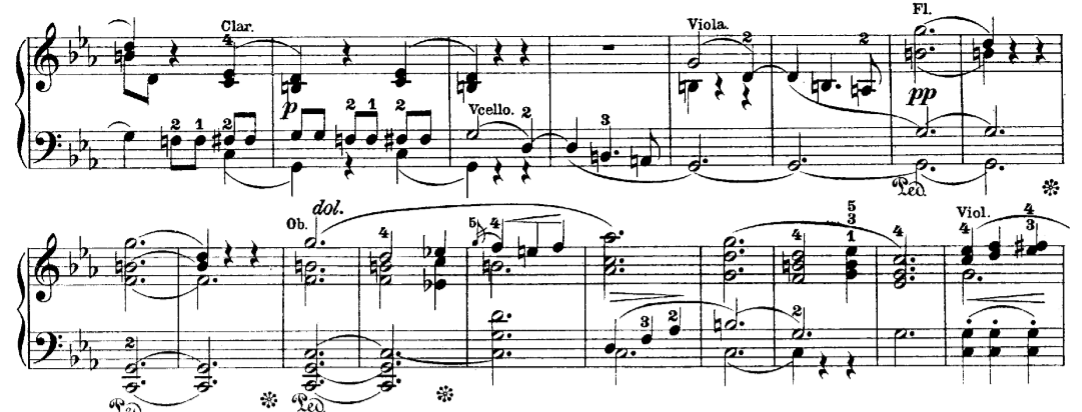

もうひとつ指摘したい。楽譜2の最初の2小節、2つの和音による印象的なモットーは冒頭2小節のファーラ♭-ファ の短3度上昇音型にF-Fdim7-Fの和音が付加され、主題ではないが全曲を貫いて陰に日向に鳴り響き(第3,4小節ではバスにすぐ現れる)、そして終楽章のコーダで再現して全曲が緊密な音型と和声のリンクで構築されていたことを知らせて聴き手に深い充足感を与える重要な素材だ。それは第2交響曲で冒頭のレード#ーレが負っている役割に似るがこれは線の素材であり、ファーラ♭-ファは音型であると同時に和声素材でもあるため同等に語るのは誤りである。線素材のモットーが和声素材になるのが2番から3番への進化であり、さらに4番の終楽章のバッハのコラールという線、和声の両側面を拡張した素材の使用によって技法の集大成を迎えるのである。

この2和音はシューベルト弦楽五重奏曲ハ長調の冒頭から来たのではないだろうか(楽譜4、第1~4小節)。2和音の音程関係はまったく同一であり、ラ♮ーラ♭(ブラームス)及びミ♮ーミ♭(シューベルト)という和声学でいう「対斜」という極めて異例の和声配列を含む点で共通である特徴は看過できないが、それにもかかわらず引用として指摘した文献は見たことがない。第3交響曲を書く前年に弦楽五重奏曲第1番ヘ長調作品88が書かれており、ブラームスがこれに触発されたか少なくとも研究したことは想像されるし否定することはむしろ困難と思われる。

楽譜4(シューベルト弦楽五重奏曲第1楽章冒頭)

D.956が書かれたのはシューベルトが梅毒に冒されわずか31歳で死ぬ2か月前だ。そしてシューマンも第三期梅毒にあり死因は進行性麻痺だったとするエンデニヒ療養所のリヒャルツ博士のカルテが1994年に公開されている。シューマンの死を呼んだ当時は原因不明である病魔にブラームスが医学的にはともかく疑念程度であれ思い至らなかったとは考え難く、仮にだが彼がクララと関係を持ったとすればより切実な関心事であったはずだ。彼が誰とも結婚に踏み切らなかったことと関係はないだろうか。

モットーにおいて線素材が和声素材にもなったことを2番からの進化と書いたが、その言葉に違和感のある方もおられよう。新たなデザインへの素材としてもよい。2番に隠すものはなかったが3番にはあった。第1主題が伴う和声がへ長調のままだったとご想像頂きたい。何倍の数の学者がラインの引用だと主張していただろうか。そうならなかったのは楽譜2の4小節目で和声がへ短調に急転するからだ。それを支えて異常事態と気づかせないのはバスが直前に聴いたファ、ラ♭だからに他ならない。モットーは和声素材である必要があったのである。さらにそれが次の小節で遠い変ニ長調に飛ぶことで多くの人の聴覚は幻惑されてしまう。目的はより確実に遂げられ知る人だけへのメッセージに留め置きたいラインの隠喩はブラームスの計略どおりにほぼ秘匿されたと思う。

ヘルミーネ・シュピースに恋をしたことは第2、3楽章にそのロマンティックな投影を感じさせるが、それをもって3番の本質を語ることはできない。クララの娘にまで恋したブラームスにとってそれは実現できないクララとの結婚によって生じる認知的不協和の解消だった可能性を僕は見る。ヘルミーネはクララの陰で次第にアンビバレントな存在となり、彼はシーボルトの従兄弟の娘らにしたように結婚できない理由を自分で作り、結局は自分を悲しませ、追い込んでいく不幸を背負った男だった。

ヘルミーネをポートレートとして縫いこんだ第2,3楽章の調性はハ長調、ハ短調であり「中間の2楽章が共に属調で推移するなど、これ以前の古典ーロマン派のレパートリーには見られない」(「ブラームス 4つの交響曲」ウォルター・フリッシュ著)。これは「特別な高みにある2楽章である」が「最後はトニックであるヘ長調の第4楽章での二項対立に飲み込まれて解決を迎える運命にある」ことをブラームスは調性設計という建築なら設計図面にあたる作業の骨格部分において密かに示す。それが外殻を形成している第1,4楽章のパッション、メランコリー、宿命との争い、怒りのドラマと二項対立になっている。

3番が二項対立の交響曲であるのはバーンスタインの指摘するようにブラームス自身が二面性のある人物だったからだ。前述の第1楽章モットーのラ♮ーラ♭の対斜の対立、性格でいえば外殻(1,4)と内殻(2,3)の、そしてその各々の調性が(F、Fm)、(C、Cm)の長調、短調の対立である。それに加えて僕はシューベルト的な性格とシューマン的な性格の対立があり、両者は外殻において死、内殻において愛を纏っていると感じる。前者の例として第4楽章の楽譜5の「格言を垂れているような旋律」(ウォルター・フリッシュ)は誰かの葬儀のようで、和声は浮遊して特定の調に解決しない。

楽譜5

第2主題を経て第75小節からのGからCmへの和声の移行は誠に凄い(楽譜6)。4小節目で遠隔の変ロ短調に進んで緊張の頂点にバスのg-cを最後の審判のように苛烈に打つティンパニはこの曲の演奏のひとつの極点を成す。弦楽六重奏曲第1番の青春に束の間の回帰を見せた第3楽章への運命の鉄槌のようだ。

楽譜6

二項対立は終楽章コーダに至って解け、平和と安寧が光彩を放つヴァイオリンのトレモロに乗って天から降りてくる。そこで鳴るコードこそ、冒頭のモットーなのだ。卑近なことだが、子供時分にジェットコースターに乗って散々に怖い思いをした挙句、ステーションに戻ってきて徐行運転になった時のほっとした気分を思い出す。この深々した安堵感はウィーンでもベルリンでもなく、ヴィースバーデンに帰り着いた気分がふさわしいように思う。

(本稿に引用したバースタインのビデオ)

PS 楽譜1 について

ヴィオラ(第551小節)によるドーソーミーレドーの後、ppとなってト長調の根音(ソ)の五度下のドがバスにひっそりと加わるところは田園交響曲の終楽章の冒頭(ホルンが導く部分、ハ長調にファが加わる神々しい響き)そっくりである。「平和と安寧が光彩を放つヴァイオリンのトレモロに乗って天から降りてくる」3番は、その部分から楽譜1を連想できる人にとってはだが、シューマンのラインで最後の幕が降り始め、舞台の向こう側にベートーベンの書いた最も神秘的な情景を「蜃気楼のように遠望させて」終焉を迎えるのだ。あらゆる音楽のエンディングで最も独創的であり、音楽を知る者ほどさらに深い感動と充足を与えられるという驚くべき事例だ。先行する3楽章をすべて弱音で終わらせたのはこの準備のためであったかと思慮させる。人類最高度のブラームスの知性と書いたもののひとつである。僕がクラシック音楽を好む理由はこういうものにふれられる希少な場であることに尽きる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン「子供の情景」(カール・フリードベルグの演奏哲学)

2017 JUL 17 23:23:58 pm by 東 賢太郎

大学のクラス会では全員が近況のスピーチをするが、これが大体が名簿順である。今回もそうだった。小学校から思い起こしてもかつてアズマの前だったのは赤松くん、朝比奈くん、赤塚くん、青木くんぐらいで、先生にすぐあてられるから早速に心の準備をするのだが、さすがに大学までそれをやると慣れてきてアドリブが上達したかもしれない。

今回もその場でひらめいた取り留めもないことをしゃべって終わったが、いつもそんなものだから内容は終わるとすぐ忘れてしまう。まして近年は物忘れというかそういう短期記憶の薄弱ぶりは半端でなく、その話題になると俺もだ、いやこっちはそんなもんじゃないぞとそこらじゅうでわけのわからん意地の張り合いをしながら、俺だけじゃなかったとほっとしてみたりもする。

しかし僕の場合、普通は覚えている昔のこと、長期記憶と呼ぶらしいがそっちも意外に消えていることが20代のころからあって、つまりボケてきただけではないと思われる脳みその構造的問題?もあることがわかっている。クラス会というのは僕にとって、消えた記憶を旧友たちに再生してもらう場みたいに思えてきた。えっ、俺がそんなこと言ったの、やったの?がけっこうあって危ない。恥ずかしくもあるが、ある意味新鮮で自分の再発見でもある。

この健忘症は、済んだことでもういらんと踏んだら即座に消して自動的に「いま」にフォーカスが切り替わる、たぶんそういうプログラム、頭の使い方の癖があって、だから周囲に迷惑をかける側面があるがそうでないと僕の脳内ハードディスクの貧弱なメモリー容量では「いま」に続々とのしかかってくる難題に処していくのが難しい。消去した分がそれに対処する短期メモリーに使用されて、だからどんどん捨てる健忘力の裏返しが集中力なんだと都合よく考えている。

ちなみに僕にとってブログは未来への記録であって健忘の補完、その時点で思ったことの備忘録である。記録として精密は期するものの、書いたらもう過去であり頭から消えていく。同様に、昔に社内TVに出た時の画像や大学で講義をした際のVTRなどが本棚のどこかに眠っているはずで、捨てずにとってはあるが一度も見たことがない。自分のレコードは聴かないという音楽家がいるがどうもそっちの部類の人間だ。

仏法の「諸法無我」がピンときたのも、自分も諸行無常の身であって時々刻々変化しているという教えが腑に落ちたからだ。しゃべっている最中だって変化は起きている。だから同じテーマで2回講義したら、論旨と結論は一緒でも語り口や持っていき方は違う。それはその学校の教壇に登って感じるトータルな雰囲気で決まるし、そこの生徒にぴったりな語りに自然となる。そうやってアドリブではあるがだいたいが結果オーライになってきたように思う。

このことはピアニストの話に置き換えるとさらにわかりやすい。例えばいま執心であるピアニストのカール・フリードベルグ(Carl Friedberg、1872-1955) をご紹介したい。彼はクララ・シューマンの弟子でありブラームスの全作品の手ほどきを作曲家から受けている。写真のポスチャーもどこかブラームス似である。シューマン、ブラームス、ショパン、ベートーベンはいずれ劣らぬオーセンティックな名品だが、その演奏家としての哲学がさらに興味深いのだ。彼にジュリアードで習ったBert van der Waal van Dijk の文章から抜粋すると、

このことはピアニストの話に置き換えるとさらにわかりやすい。例えばいま執心であるピアニストのカール・フリードベルグ(Carl Friedberg、1872-1955) をご紹介したい。彼はクララ・シューマンの弟子でありブラームスの全作品の手ほどきを作曲家から受けている。写真のポスチャーもどこかブラームス似である。シューマン、ブラームス、ショパン、ベートーベンはいずれ劣らぬオーセンティックな名品だが、その演奏家としての哲学がさらに興味深いのだ。彼にジュリアードで習ったBert van der Waal van Dijk の文章から抜粋すると、

how to sing on the piano(ピアノでどう歌うか)が彼の哲学のエッセンスである。打楽器でありヴィヴラートもかからないピアノで「歌う」のは無理だ、奏者の思い込みかウソだろうと一時は信じていたことがある。しかしフリードベルグのジュリアードでの言説で、そうではない、歌うことが可能なのだと知った。

彼は when musical ideas became complete and exciting during a performance, the music should be dominant even if a few notes might go astray. と言っている。要は、「演奏中に音楽を完全にかつ感興をもって感じ取ったなら、技術の正確さよりそっちを大事になさい、2,3の音符が迷子になってもいいよ」だ。ベートーベンと同じことを言っているが「演奏中に」というのが大注目だ。

さらに music is often conceived aesthetically by the composer before being written down(音楽は楽譜に書かれる前に美に関わる感覚的な領域から作曲家の頭に降ってきており)、since some keyboard instruments limit the imagination, one can silently “orchestrate” a composition on a larger scale(鍵盤楽器はどうしても想像力を制限するから、まず心の中でピアノ曲をもっと大きなスケールでオーケストレーションして聴きなさい)と言っている。

この「演奏しながら心に降ってきたものを弾きなさい」それが「歌う」ことであり本物の音楽になるのだという彼の説く精神の在り方は僕にとっては生き様のようなものであり深く心に刺さってきた。それには楽譜に書いてあるものをエステティック(審美的)に感じ取りなさい、作曲家の心に天からやってきたものは声や弦や管のクオリア(質感)を伴っていたかもしれない、それならその楽器に一旦置き換えて元来の美しさを感じ取りなさい、である。

ピアノという打楽器をガンと打ち鳴らす人が多いから女性に作品を弾いてほしくないと言ったブラームスの感性もそうであったし、クララ・シューマンはその意味では女性奏者ではなかった。そういうmusical ideas が、演奏中にcomplete したり exciting になったりする。フリードベルグはそれが「歌」になり、時としてドラムよりも打楽器的になるピアノを歌わせる方法だと言っているのである。

即興というのは、これほどまでに、訓練を積んだ人にとってはランダム(出鱈目)ではない、その場で「いま」降ってきて心を共振させる何物かなのである。それは「いま」に精神がフォーカス、集中していないと絶対に聞こえないものであり、僕にとっては、職業体験の中で感じてきたこととシンクロする。音楽でもプレゼンテーションでも愛の語りかけでも、自分を誰かによりよく伝えるということにおいてこれ以上の道はないと確信する。

自分ははからずも証券営業という他人を説得する職業についてしまってそれを自然にやっていたらしい、たまたまそういう頭の使い方の癖があっただけだろうが、話の内容よりも話している最中に心に降ってきたエステティックな感動(自分のサイドで起きたものだが)が、日本人であれ英国人であれドイツ人であれ、相手を揺り動かすのだという、それこそエステティックな驚くべき経験を何度もさせてもらった。

そういうものは、台本からはやってこない。プレゼンでペーパーを棒読みするなど、商売に失敗するためにやるようなものだ。だから音楽でも芝居でもそうだが、出てくる音やセリフは「肉声」にまで高まっていないといけないのだ。台本を読みながら演じる芝居やオペラはないが、ピアノも暗譜で弾かなくてはならないのは道理なのである。

ハンス・フォン・ビューローはリストの娘をもらったピアノの達人だが、記憶力も桁外れでピアノ譜など当然として管弦楽スコアも全部記憶しており、指揮台に立つと楽員にも暗譜で、しかも立ったまま演奏するように強要した。ベートーベンの第九がまだ広く知られていないころ、聴衆にも覚えさせようと全曲をもう一度繰り返し、途中で逃げ出せないように会場の扉に鍵を掛けさせたという。

これをファナティック(偏執狂)と呼ぶかどうかは人それぞれだが僕はまったくもってビューロー派だ。パフォーミング・アートにゆとり教育などない。間違えないように台本をなぞる芝居など、ぼんくら大臣の国会答弁に等しく初めからやめたほうがいい。ピアニストもしかりであることは当然だ。聴衆だって、コンサート会場でプログラムをめくりながらバッグの底の飴をまさぐっているようでは永遠に何も降ってこない、時間の無駄だ。

カール・フリードベルグの弾く「子供の情景」に耳を傾けてほしい。彼がクララの弟子ということではなく、虚心に心の耳で。シューマンの心に降ってきた姿が見えないだろうか?こういう演奏をどうのこうのと批評するだけ言葉も音楽も穢れる気がする。音楽は「する」ものであって、本来文字が入り込む領域はないのだ。フリードベルグの言説を借りるなら、音楽を聴く、演奏するというのはこういうものに精神の奥深くが浸りこめるかどうかだろう。

まあ僕がスピーチする場もクラス会ぐらいしかなくなってきたし営業することももういらないし、どうせあとがあっても20年ぐらいだ。これからじっくりと名ピアニストたちの紡ぎだす音楽の醍醐味を楽しんで生きたいと思っているが、それにしても思うことがある。

クラス会で「いまは晴耕雨読だ」という人が何人かいて、これが理想郷のように羨ましく響いたわけだ。こういう年齢になると第二の人生などと口をそろえていいがちだが、定年になると次も何か仕事をしないといけないなんて思ってないだろうか。どうもそんなのは惰性かいわれのないプライドか強迫観念じゃないかと思うのだ。貯金でも年金でも食えさえすれば、好きなことして遊んで暮らすのがいいに決まってる。

人生真面目に来た人ほどその強迫観念のトラップに嵌る。徹夜マージャンといっしょで、長時間すべったころんだをやって来てしまうと、情動に慣性が働いて今更抜けられなくなるのだ。朝になって千点勝ってようが負けてようが人生ではまったくもってどうでもいいことなのに、なぜか熱くなってこれを取り返すぞと血眼になって頑張ってしまう。そういう頑張れる自分に安心したりもして、そんな馬鹿な自分と知ってるのに、またやってしまう。

昔、喫茶店のテーブルにインベーダーというゲーム画面がはめこみであってみんな熱中した時期がある。ところが、いいとこまで攻め込んでえいっと弾を放ったら「ゲームオーバー」だ。弾がむなしく静止して貼りついたりして嘲笑っている。ちくしょーとなって次の百円玉が消えるわけだ。第二の人生って、これじゃないか?いつも千円はすってたが、別に点数取って勝ったところで何の得があるわけでもない。常に俺は何やってたんだろうとむなしくなって帰るのに。

インベーダーや麻雀ぐらいならいいが人生でそれをしてしまうと一夜では済まない。5年10年を知らずに費消してしまう。徹マンしてやっと2千点浮いたぞなんて喜んだ瞬間に「人生双六」の画面に「ゲームオーバー」が出てしまったりするんだ、きっと。僕らにもうそんな時間は残っていまい。それを言うなら僕も徹マンから抜けてないし死ぬまで仕事するぞなんて公言までしてる。いくら儲けたって終わりはない。頂上のない登山。どこかで息絶えるが、それが標高100mだって3000mだって、その時になったらそんなに違いはないようにも思う。

何となく、クラス会でスピーチしながら、「それは馬鹿かもしれないぞ」とエステティックなものが脳裏に降ってきて、その瞬間に「もう俺は金もうけはどうでもいい」とあんまり脈絡のないことを口走った。みんなこいつアホかと思ったかもしれないが、カール・フリードベルグ流には正しい行動なのだった。

(ご参考)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。