クラシック徒然草 《ルガノの名演奏家たち》

2017 JAN 10 1:01:07 am by 東 賢太郎

ルガノ(Lugano)はイタリア国境に近く、コモ湖の北、ルガノ湖のほとりに静かにたたずむスイスのイタリア語圏の中心都市である。チューリヒから車でルツェルンを経由して、長いゴッタルド・トンネルを抜けるとすぐだ。飛ばして1時間半で着いたこともある。

ルガノ(Lugano)はイタリア国境に近く、コモ湖の北、ルガノ湖のほとりに静かにたたずむスイスのイタリア語圏の中心都市である。チューリヒから車でルツェルンを経由して、長いゴッタルド・トンネルを抜けるとすぐだ。飛ばして1時間半で着いたこともある。

人口は5万かそこらしかない保養地だが、ミラノまで1時間ほどの距離だからスイスだけでなくリタイアしたイタリアの大金持ちの豪邸も建ちならび野村スイスの支店があった。本店のあるチューリヒも湖とアルプスの光景が絵のように美しいが、珠玉のようなジュネーヴ、ルガノも配下あったのだからスイスの2年半はいま思えば至福の時だった。

自分で言ってしまうのもあさましいがもう嫉妬されようが何だろうがどうでもいいので事実を書こう、当時の野村スイスの社長ポストは垂涎の的だった。日系ダントツの銀行であり1兆円近かったスイスフラン建て起債市場での王者野村の引受母店でありスイスでの販売力も他社とは比較にもならない。日本物シンジケートに入れて欲しいUBS、SBC、クレディスイスをアウエイのスイスで上から目線で見ている唯一の日本企業であった。なにより、大音楽家がこぞってスイスに来たほどの風景の中の一軒家に住めて、金持ちしかいない国だから治安、教育、文化、食、インフラはすべて一級品なうえに、観光立国だから生活は英語でOKで外人にフレンドリーときている。

唯一の短所は夜の遊び場がカラオケぐらいしかないことだが、ルガノはさすがで対岸イタリア側に立派なカジノはあるは崖の上にはパラディソという高級ナイトクラブもあってイタリア、ロシア系のきれいな女性がたくさんいた。妙な場所ではない。客が客だからばかはおらずそれなりに賢いわけで、ここは珍しく会話になるから行った。私ウクライナよ、いいとこよ行ったことある?とたどたどしい英語でいうので、ないよ、キエフの大門しか知らん、ポルタマジョーレとかいい加減なイタリア語?でピアノの仕草をしたら、彼女はなんと弾いたことあるわよとあれを歌ったのだ。

こういう人がいて面白いのだが、でもどうして君みたいな若い美人でムソルグスキー弾ける人がここにいるのなんて驚いてはいけない。人生いろいろある。本でみたんだぐらいでお茶を濁した。男はこういう所でしたたかな女にシビアに値踏みされているのである。彼女の存在は不思議でも何でもない。007のシーンを思い出してもらえばいい、カネがあるところ万物の一級品が集まるのは人間の悲しいさがの故なのだ。世界のいつでもどこでも働く一般原理なのだと思えばいい。社会主義者が何をほざこうが彼女たちには関係ない、原理の前には無力ということなのである。

名前は失念したがルガノ湖畔に支店長行きつけのパスタ屋があってペンネアラビアータが絶品であった。店主がシシリーのいいおやじでそれとワインの好みを覚えていつも勝手にそれがでてきた。初めてのときだったか、タバスコはないかというと旦那あれは人の食うもんじゃねえと辛めのオーリオ・ピカンテがどかんときた。あとで知ったがもっと許せないのはケチャップだそうであれはイタリア人にとって神聖なトマトの冒涜であるうえにパスタを甘くするなど犯罪だそうだ。そうだよなアメリカに食文化ねえよなと意気投合しながら、好物であるナポリタンは味も命名も二重の犯罪と知って笑えなくなった。香港に転勤が決まって最後に行ったら、店を閉めるんだこれもってけよとあのアラビアータソースをでっかい瓶ごと持たせてくれたのにはほろっときた。

上記のカジノのなかにテアトロ・アポロがあり、1935年の風景はこうであった。1804年に作られテアトロ・クアザールと呼ばれた。ドイツ語のKurは自然や温泉によって体調を整えることである。ケーニヒシュタインの我が家の隣だったクアバートはクレンペラーが湯治していたし、フルトヴェングラーやシューリヒトが愛したヴィースバーデンのそれは巨大、ブラームスで有名なバーデンバーデンは街ごとKurhausみたいなものだ。バーデンは温泉の意味だが、金持ちの保養地として娯楽も大事であって、カジノと歌劇場はほぼあるといってよい。カジノはパチンコの同類に思われているが実はオペラハウスとワンセットなんで、東京は世界一流の文化都市だ、歌舞伎とオペラがあるのにおかしいだろうと自民党はいえばいいのだ。

上記のカジノのなかにテアトロ・アポロがあり、1935年の風景はこうであった。1804年に作られテアトロ・クアザールと呼ばれた。ドイツ語のKurは自然や温泉によって体調を整えることである。ケーニヒシュタインの我が家の隣だったクアバートはクレンペラーが湯治していたし、フルトヴェングラーやシューリヒトが愛したヴィースバーデンのそれは巨大、ブラームスで有名なバーデンバーデンは街ごとKurhausみたいなものだ。バーデンは温泉の意味だが、金持ちの保養地として娯楽も大事であって、カジノと歌劇場はほぼあるといってよい。カジノはパチンコの同類に思われているが実はオペラハウスとワンセットなんで、東京は世界一流の文化都市だ、歌舞伎とオペラがあるのにおかしいだろうと自民党はいえばいいのだ。

ルガノのクアであるアポロ劇場での録音で最も有名なのはイヴォンヌ・ルフェビュールがフルトヴェングラー/ベルリンフィルと1954年5月15日に行ったモーツァルトの K.466 だろう( モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466)。彼のモーツァルトはあまり好まないがこれとドン・ジョバンニ(ザルツブルグ音楽祭の53年盤でほぼ同じ時期だ)だけは別格で、暗く重いものを引き出すことに傾注していて、何が彼をそこまで駆り立てたのかと思う。聴覚の変調かもしれないと思うと悲痛だ。彼はこの年11月30日に亡くなったがそれはバーデンバーデンだった。

ルガノのクアであるアポロ劇場での録音で最も有名なのはイヴォンヌ・ルフェビュールがフルトヴェングラー/ベルリンフィルと1954年5月15日に行ったモーツァルトの K.466 だろう( モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466)。彼のモーツァルトはあまり好まないがこれとドン・ジョバンニ(ザルツブルグ音楽祭の53年盤でほぼ同じ時期だ)だけは別格で、暗く重いものを引き出すことに傾注していて、何が彼をそこまで駆り立てたのかと思う。聴覚の変調かもしれないと思うと悲痛だ。彼はこの年11月30日に亡くなったがそれはバーデンバーデンだった。

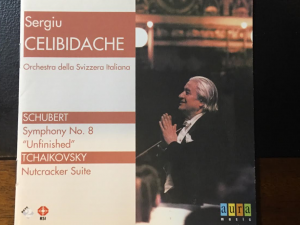

もうひとつ面白いCDが、チェリビダッケが1963年6月14日にここでスイスイタリア放送響を振ったシューベルト未完成とチャイコフスキーのくるみ割り組曲だ。オケは弱いがピアニッシモの発する磁力が凄く、彼一流の濃い未完成である。くるみ割りも一発勝負の客演と思えぬ精気と活力が漲り、ホールトーンに包まれるコクのある音も臨場感があり、この手のCDに珍しくまた聴こうと思う。彼はイタリアの放送オケを渡り歩いて悲愴とシェラザードの稿に書いたように非常にユニークなライブ演奏を残しており全部聴いてみたいと思わせる何かがある。そういうオーラの人だった。

もうひとつ面白いCDが、チェリビダッケが1963年6月14日にここでスイスイタリア放送響を振ったシューベルト未完成とチャイコフスキーのくるみ割り組曲だ。オケは弱いがピアニッシモの発する磁力が凄く、彼一流の濃い未完成である。くるみ割りも一発勝負の客演と思えぬ精気と活力が漲り、ホールトーンに包まれるコクのある音も臨場感があり、この手のCDに珍しくまた聴こうと思う。彼はイタリアの放送オケを渡り歩いて悲愴とシェラザードの稿に書いたように非常にユニークなライブ演奏を残しており全部聴いてみたいと思わせる何かがある。そういうオーラの人だった。

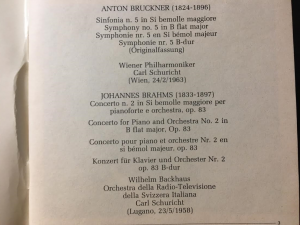

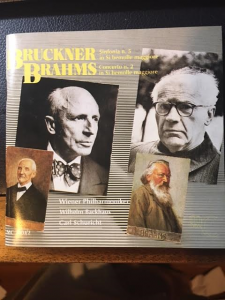

最後にミラノ出張のおりにスカラ座前のリコルディで買ったCDで、この録音はほとんど出回っておらず入手困難のようだからメーカーは復刻してほしい。バックハウスがシューリヒト/スイスイタリア放送響と1958年5月23日にやったブラームスの第2協奏曲で、これが大層な名演なのである。僕はどっちのベーム盤より、VPOのシューリヒト盤よりもピアノだけは74才のこっちをとる。ミスなどものともせぬ絶対王者の風格は圧倒的で、こういう千両役者の芸がはまる様を知ってしまうとほかのは小姓の芸だ。大家は生きてるうちに聴いておかないと一生後悔するのだが、はて今は誰なんだっけとさびしい。ついでだが、ルガノと関係ないがシューリヒトの正規盤がないウィーンフィルとのブルックナー5番もこれを買った昔から気にいっている。テンポは変幻自在でついていけない人もいようが、この融通無碍こそシューリヒトの醸し出す味のエッセンスである。

最後にミラノ出張のおりにスカラ座前のリコルディで買ったCDで、この録音はほとんど出回っておらず入手困難のようだからメーカーは復刻してほしい。バックハウスがシューリヒト/スイスイタリア放送響と1958年5月23日にやったブラームスの第2協奏曲で、これが大層な名演なのである。僕はどっちのベーム盤より、VPOのシューリヒト盤よりもピアノだけは74才のこっちをとる。ミスなどものともせぬ絶対王者の風格は圧倒的で、こういう千両役者の芸がはまる様を知ってしまうとほかのは小姓の芸だ。大家は生きてるうちに聴いておかないと一生後悔するのだが、はて今は誰なんだっけとさびしい。ついでだが、ルガノと関係ないがシューリヒトの正規盤がないウィーンフィルとのブルックナー5番もこれを買った昔から気にいっている。テンポは変幻自在でついていけない人もいようが、この融通無碍こそシューリヒトの醸し出す味のエッセンスである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ユリア・フィッシャー演奏会を聴く

2016 OCT 17 2:02:12 am by 東 賢太郎

ユリア・フィッシャーさんの演奏会に行きました。プログラムは以下の4曲でした。

ユリア・フィッシャーさんの演奏会に行きました。プログラムは以下の4曲でした。

ドヴォルザーク:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ト長調 Op.100

シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト短調 D408

シューベルト:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ニ長調 D384

ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.108

シューベルトはD408(3番)が当日に追加されましたがそれもソナチネ。こういう選曲は個性と自信と主張のたまものですね。ドヴォルザークもシューベルトもソナチネという感じではなく堂々たるソナタに聞こえるのだから別物でした。

彼女の音はCD等で聴きこんで惚れていたのですが、実際に耳にすると表情の使い分けがもっともっと多彩であったことに気づきます。これは録音じゃわかりませんね。たとえば、フレーズをppで入って同じ弓でmfぐらいになるのですが、その間のヴィブラートが増音につれて速くなる(回数が増える)ような微細な表現が自在に組み込まれていて、それが(聞こえはしませんが)彼女の生の呼吸と同期しているようで、まったく自然に感情の起伏が乗るのです。

シューベルトの譜面に指示がなくてもこの音はどういう音で弾かれるべきかが考え尽くされていて(しかもそうでない音が一音たりともない感じ)ピッチは最高音まで胸のすくほど完璧で、一言でいうなら、強い意志と見事なテクニックで意図が迷うことなく心に伝わってくるというヴァイオリンでありました。知性が根っこにあって一音一音に微細な「ギアチェンジ」があるのですが、それがまったく理屈っぽくならないところが魅力です。彼女が弾くなら何でも聞いてみたいと強く思わせる何かがあって、それを突きとめたいから来たのです。

僕はうまいけど何も考えてない演奏家はどんなにうまくても嫌いなのです。性に合わない。彼女の解釈はというと(細かく言えば同意しないところもあるのですが)、これだけ思考してトレースした末の音であれば正解などないわけですから言うことはありません。その自信に満ちた音ですが、細部まで吟味されつくした名プレゼンテーションのようです。すべての音に主張があって聴く者を考えさせるという意味で。彼女はカルテットもやってますが向いてますし、ピアノを弾くのも自分の主導する音楽をやりたいからでしょう。だからきっといずれ指揮もやるんでしょうが名指揮者になれる資質と思います。

圧巻はブラームスでした。3番のソナタは僕が愛する曲で、なにせ交響曲の4番を書いた後の作品ですからね、55才の作曲家の複雑な深層心理が底流にある難しい音楽なのです。ピアノが雄弁に語るわけですが、人肌を添えるという側面でマーティン・ヘルムへンの暖かいビロードのようなタッチと音色が効果的でした。亡くなっていく友人に人生の黄昏を見た曲であり、それを33才の小娘が(失礼)?という気持ちがなかったと言えばうそになりますが、彼女は楽々と乗り越えてました。文句なし。アンコールのスケルツォもブラームスを堪能させてくれました。

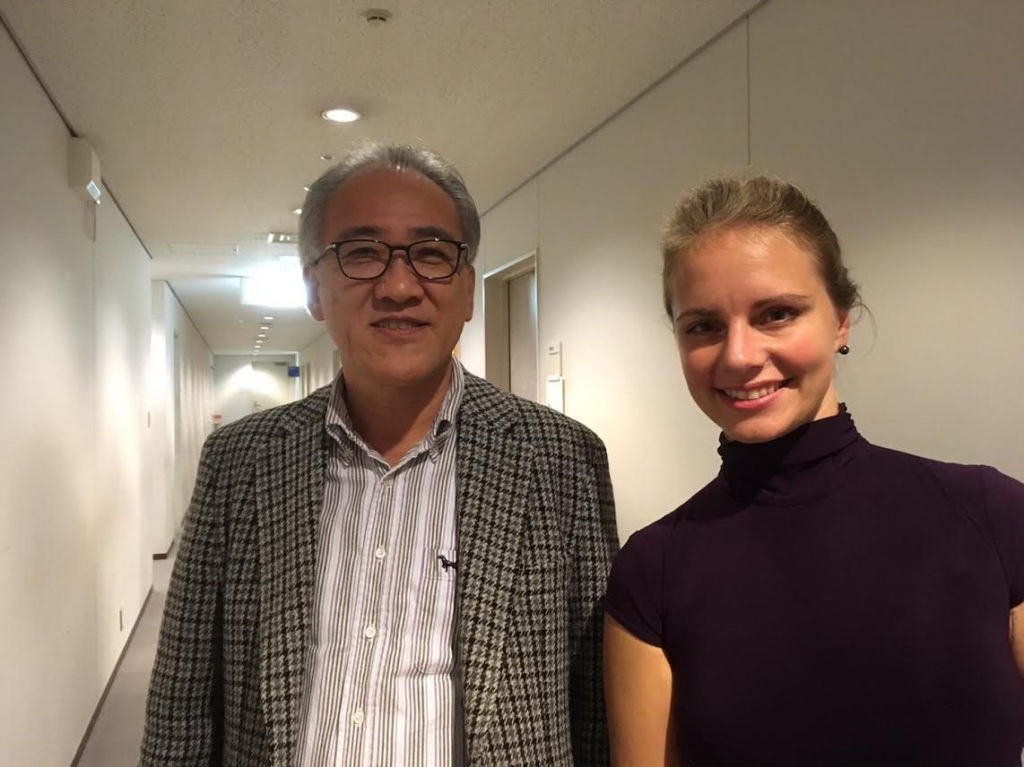

エージェントにアレンジしていただいていたので終演後に、お色直しして楽屋から出てきた彼女にお会いしました。強いオーラのある人ですね、眼が合ってすごい「気」を感じました。ブラームスの感想を伝えたら喜んでくれました。僕のブログは「日本語が読めないので」とのことでしたが「YahooでもGoogleでも、日本語でも英語でも、あなたの名前を検索するとずっとトップ画面キープしてるんですよ」というと「ワーオ!それすごいです、見ておきますね」でした。

写真はいいですかときくと「一応見せてくださいね」で、娘が撮って、これをはいっとお見せすると笑顔で「オーケー」でした。あの才能でこの美貌、天に二物をもらってますね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 「4つの即興曲」 (第1曲ハ短調) 作品90

2016 AUG 1 22:22:23 pm by 東 賢太郎

人と同様に音楽も必要なときに寄り添ってくれるものがあります。大事にすべきものです。いまになってシューベルトはそういうことになってきています。

彼の音楽は癒すわけでも鼓舞したり陽気にしてくれるわけでもありませんが、心の奥底にあるかなわぬ憧れや、おののき、傷心のようなものを人肌でつつんでくれるような思いがします。

なかなか気づきにくいものなのかこちらの心に隙間がなかったのか、今まではむしろ鬱陶(うっとう)しいと思っており、彼のソナタのような音楽にそうたびたびひたってみようということはありませんでした。

シューベルトは歌の人です。歌といってもオペラと歌曲のちがいがあって、モーツァルトが大劇場で天下に向けて天才を発揮する人なら、彼はずっとプライベートでインティメートなもの、四畳半の片隅で悶々とラブレターを書いているようなところで才能が現れる人です。

以前に、音楽の夢枕のことを書いたのですが、スイスにいたころの朝です、目が覚めると彼の交響曲のメヌエットが頭の中で何度もくりかえし鳴っていて、そのときはその曲が何かは知っておらず、どこかで聞いたか覚えもなく、これは何だと驚いたことがあります。

それは、2番の稿で紹介したH・シュタインの全集を買ってきて、その時に人生で初めて耳にした第1番だったと後でわかりました。聴いたという記憶すらないのに無意識のうちに深層心理にこっそり忍び込んでいて、寝ている間にむくむくとたち現れてくるというのはどこかおそろしい。彼の書くメロディーには執拗にまとわりつく何かがあるようです。

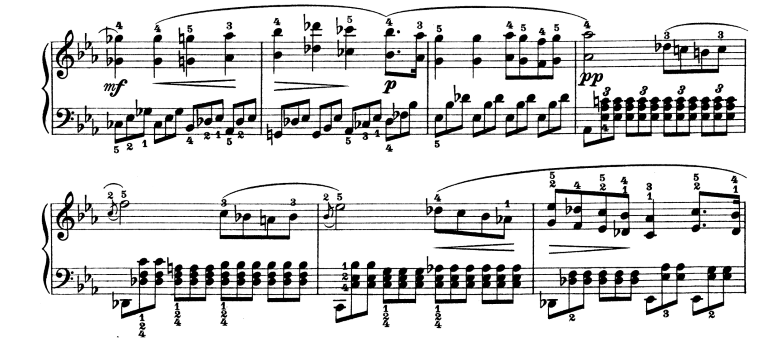

もうひとつそういう曲、耳にまとわりついて離れない曲があって、作品90の1番がそうです。この曲のこの部分、4小節目から、これはなんだろう?4つの即興曲は二つありますが、どちらも1827年、つまりシューベルトが亡くなる前の年に書かれています。哀調をふくんだメロディーがハ短調から変イ長調、変ハ長調を移ろう中で不意にやってくる天国の花園のような・・・。

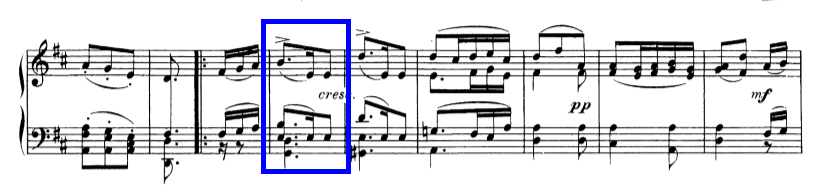

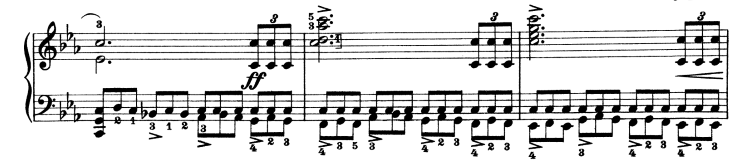

(譜例1)

この演奏の3分49秒からですね。

低音だけが動くff の激しい部分では「運命動機」が打ち鳴らされます(5分50秒から)。この部分の最後でバスがc・d・e♭・e・g♭・g・a♭・a・b♭と半音ずつ上がっていく場面はモーツァルトの最も恐ろしい音楽、短調のピアノ協奏曲やドン・ジョバンニを思わせます。

(譜例2)

運命動機を作る3連符はほぼ全曲にわたって執拗に伴奏として底流を流れています。それと単純な冒頭のメロディーだけで淡々と進みますが、それがくずれて右手に2連符が現れ、心の動揺、いやいやのような左右のずれが生じるのが譜例1なのです。

運命動機を作る3連符はほぼ全曲にわたって執拗に伴奏として底流を流れています。それと単純な冒頭のメロディーだけで淡々と進みますが、それがくずれて右手に2連符が現れ、心の動揺、いやいやのような左右のずれが生じるのが譜例1なのです。

それが出るのはここだけです。

これがウィーンに住んだショパンに至ってOp69ー1の変イ長調のワルツのようなロマンティックな精神の作品に進化していったのではないでしょうか。前奏曲におけるベートーベン悲愴第2楽章の影響につき書きましたが、ショパンはバッハ、モーツァルトをはじめ古典を研究しています。どれも変イ長調です。

シューベルトはショパンより13歳年上で、我々が知るロマン派の精神はなかったでしょう。譜例1をテンポを落として「ロマンティックに」弾くのは本流ではないのです、たぶん。

しかし僕は自分では、どうしてもそうしてしまう。誘惑に勝てません。さきほどもここを夢中に弾いていて、あまりに異様に美しく、不覚ながら涙が出てくる。こういう音楽はあぶないのです。

シューベルトはこの楽想を2度出しますが、そちらへ行くことはなく、3連符の運命動機の世界に回帰していきます。譜例2の右手にあえて3連符の「3」を書き込んだことでわかります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 交響曲第2番変ロ長調 D.125

2016 JUL 31 0:00:03 am by 東 賢太郎

7月のように大凶で気が滅入ったときに明るくしてくれる音楽の一つがシューベルトの交響曲第2番です。僕はシューベルトの交響曲でこれを未完成とザ・グレートの次に愛しています。なにせ17才の作品だから習作と思われているかもしれませんが、与えてくれる愉悦感と生命力は大きなものです。

17才前後の作品というとモーツァルトは交響曲第29番、メンデルスゾーンは真夏の夜の夢序曲、ビゼーは交響曲ハ長調です。いずれ劣らぬ天才の作ですが、中でもシューベルト2番は旋律美にあふれ、形式美、管弦楽の色彩とのバランスにおいて秀逸と感じます。ハイドン、モーツァルト、ベートーベンの系譜のど真ん中に位置する立派な作品です。

シューマンは2番をザ・グレートに触発されて書いたとされますが、ブラームスはシューベルト2番に賛辞を残しており、年下の彼が知ることになったのだからシューマンがこれを知っていた可能性はあるでしょう。

2番の第3楽章はこうです。

これがシューマン4番の第3楽章です。

これをどう聴くかは皆様の主観ですが・・・。

第4楽章の展開部に不安定な短2度の緊張から転調に至る高揚があり、その頂点で弦のユニゾンで新しい動機が強い主張をする(ここ)、

またはヘ長調から変ニ長調への唐突なものをはじめとする目まぐるしい転調など、ザ・グレートへの進化の種子を感じます。低弦のユニゾンが下がっていって転調するのは未完成の萌芽です。

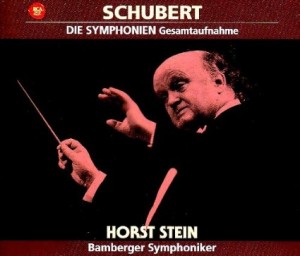

ホルスト・シュタイン / バンベルグ交響楽団

この曲の真価を教えてくれたばかりか、古典派におけるオーケストラ演奏の「究極」の美しさをさえ伝えてくれる最高の名演です。中欧系のオケの美質がどんなものか知りたい方は、この弦のスタッカートの入念でありながら生命力にあふれた音、管楽器の素晴らしいピッチと自発的なリズムの活力、出しゃばらないが見事な存在感でくすんだマストーンのインパクトを形成する金管と打楽器をお聴きになるといいでしょう。この2番は僕の宝物のひとつですが、オーケストラとは不思議な生き物で、この全集の未完成はまあまあ、ザ・グレートはかなり不満で終わっています。

この曲の真価を教えてくれたばかりか、古典派におけるオーケストラ演奏の「究極」の美しさをさえ伝えてくれる最高の名演です。中欧系のオケの美質がどんなものか知りたい方は、この弦のスタッカートの入念でありながら生命力にあふれた音、管楽器の素晴らしいピッチと自発的なリズムの活力、出しゃばらないが見事な存在感でくすんだマストーンのインパクトを形成する金管と打楽器をお聴きになるといいでしょう。この2番は僕の宝物のひとつですが、オーケストラとは不思議な生き物で、この全集の未完成はまあまあ、ザ・グレートはかなり不満で終わっています。

ウォルフガング・サヴァリッシュ/ ドレスデン・シュターツカペレ

古雅な味わいでバンベルグ響と双璧のDSKはこれとブロムシュテットがありますが僕の趣味はこちらです。第1楽章、ヴァイオリンが軽い弓で刻むスタッカートの合わせと見事なピッチ、第2楽章の室内楽的な沈静、第3楽章の活力(大変にシューマンを想起させる)、終楽章は無窮動的に走らず交響曲の威容と終結感を出しますが木管はチャーミングの極みです。総じて彼のシューマン全集に通じるものがあるので、それが好きな方はこちらも趣味に合うものを発見するでしょう。細かいことですが第2楽章第4変奏の4小節目でホルンのgとクラリネットのf#が短2度でぶつかる(おそらくシューベルトの意図せぬミス)のがはっきり聞こえています。

古雅な味わいでバンベルグ響と双璧のDSKはこれとブロムシュテットがありますが僕の趣味はこちらです。第1楽章、ヴァイオリンが軽い弓で刻むスタッカートの合わせと見事なピッチ、第2楽章の室内楽的な沈静、第3楽章の活力(大変にシューマンを想起させる)、終楽章は無窮動的に走らず交響曲の威容と終結感を出しますが木管はチャーミングの極みです。総じて彼のシューマン全集に通じるものがあるので、それが好きな方はこちらも趣味に合うものを発見するでしょう。細かいことですが第2楽章第4変奏の4小節目でホルンのgとクラリネットのf#が短2度でぶつかる(おそらくシューベルトの意図せぬミス)のがはっきり聞こえています。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

英国人がドイツのオーケストラを振ると?

2016 JUN 27 2:02:12 am by 東 賢太郎

きのう父から電話があって、「癌が治った」らしい。去年の末に前立腺に見つかってこれはまずいということでホルモン剤の注射を3回うったのですが病院も「癌もトシよりですから」ということで様子見だったのです。

そういえば自分の健康のほうは忘れていて、体重はみごとにボトムを打って反転。腹囲もまずい。思えば今年は2回しか走っておらず、気がついたらもう半分過ぎてました。ということで天気もいいし二子玉川10キロコースへ。

途中、橋のところで猫をさがして寄り道。猫は好きな人がわかるので寄ってきて、腹を上にしてコロンとなる。しばし撫でて遊ぶ、これが効果絶大なヒーリングになるんですね。

そして、意外に問題なく完走。体は若いなとにわかに自信が出てきて、最近の相場の変調でへたってたのですが疲労が一気に吹っ飛びました。ふつう疲れるもんですが、体と心は別なんでしょうか。

途中で気のせいかもしれませんが、どこかのお家からシューベルトの即興曲・作品90-3変ト長調のメロディー?らしきシ♭ がきこえて、帰ってすぐ弾いてみるとやっぱりそのシ♭ みたいで、このところシューベルトづいてるもので不思議でした。この曲の美しさは尋常じゃない、練習しなきゃ。

モーツァルトより5才も若い31才で死んでしまってまだ世に多くを「発見」されていなかったシューベルトを見出したのはシューマンです。さすがの眼力ですね、このことはどんなに強調されても足りないでしょう。

面白いのは彼らドイツ(語圏)の音楽家がハイドン、モーツァルト、ベートーベンのソナタ形式、交響曲の血脈の真ん中にいた、それがEUがドイツ主導になってしまうのとどこかダブルフォーカスすることです。

彼らの根っこには大バッハがデンと鎮座していた。フーガを書く技法で彼はナンバーワン、オンリーワンの人です。それが後輩たちの精緻な主題労作や対位法になる。そして、ハイドンが現れてソナタ形式を完成する。

これはたとえば短歌の57577みたいなもので、ルールという縛りができると遊びは進化するのです。手を使えないサッカーとかですね。その2つが融合した集大成が交響曲だから後輩たちは強かったんでしょう。

そういう緻密さはラテン系、スラヴ系にはなさそうです。形式論理性というか。そして、その才能とまじめさが車や機械や重化学プラントを作ったりに発揮され軍事力につながった。

EUはもともと欧州石炭鉄鋼共同体でドイツを抑える意味あいがあったわけですが、それが反転してしまったのはお前らが怠け者なだけだというドイツ人の言い分は、そこに住んでいただけにその通りと言いたくなる気持ちもありますね。

英国に6年、ドイツに3年、こういう勤務経験のある日本人は多くないでしょうが、Brexitには少々複雑な気持ちを抱いてます。

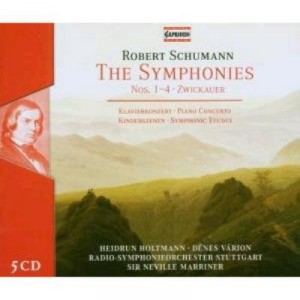

たまたまなんですが、シューマンの第3交響曲を英国人ネヴィル・マリナーがシュトゥットガルト放送交響楽団を振った演奏を聴いて、う~んとうならされました。これがすごくいいんです。最高かもしれない。いま一番聴きたい指揮者はといえば、僕は迷うことなくマリナーです。しかも彼のドイツ物がききたい。

2010年だったかN響を振ったライン交響曲があって、これにいたく感動したのです。僕にとってこの曲は人生のひとこまであって重たい。良いと思うことなどめったにないのですがあれは本当に名演だった。

このCDは宝物です。シュトゥットガルトは気候はラインガウとは異なりますがアウトバーンを飛ばせばそう遠くはなく、このオケの楽員であそこに行ってライン川を高台で眺めながら葡萄畑の中の修道院クロスター・エバーバッハなんかでワインを飲んだことのない人はまずいないだろう。

その彼らが明らかに喜びを感じてmusizieren、音楽している、これってすごいことなんです。第5楽章の内側からわきおこる喜び!これに勝る演奏は知りません。どうやって楽員をここまでのせたんだろう?マネジメントの仕事を長いことしているとそういうことにまで関心がいきます、それほどのものです。

それを英国人がしている、そこがまた渋いですね。もと敵国だからね。しかも音楽は英国が後進国だ。マリナーさんという人はきっとひとかどの人物なんでしょう。そして、ところで、彼は大正13年(1924年)生まれ、うちの親父と同い年の92才だ。

いつまでもお元気で、もう一度、ドイツ物をきけたらいいなあ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト ピアノ・ソナタ第18番ト長調 「幻想ソナタ」D.894

2016 JUN 26 1:01:32 am by 東 賢太郎

このソナタを僕は偏愛している。浮世離れした音楽というのはいくつがあるが、僕の思い浮かべる限りこれにまさるものはなく、体も心もぽっかり無重力になる。第1楽章は涅槃できこえる調べのようで、この世のものでないかもしれない。

シューベルトは13のピアノソナタを完成したが生前に出版されたのは3つしかなく、これはその最後の曲である。死の前々年1826年の10月に作曲、1827年に出版された。出版したウィーンのハスリンガー社の考えで「ファンタジー、アンダンテ、メヌエット、アレグレット」作品78として世に出た。おそらく売りやすいと思ったのだろう、ひとつの大曲(ソナタ)ではなく、4つのばらばらな曲をくくったものとされたわけだ。

このとき第1楽章だけが「モルト・モデラート・エ・カンタービレ」ではなく「Fantasie」に化けた(そんな表示は楽譜のどこにもない)。現代でもこのソナタが「幻想ソナタ」と呼ばれるのはその名残りである。

浮世離れというと、ホルストの「惑星」のおしまいの曲「海王星」やシベリウスの「タピオラ」やヴォーン・ウイリアムズの「南極交響曲」なんかが僕の場合その範疇に入るが、これらは設定が非日常であって、その光景や心象風景の描写がそうだというものだ。

ところがこのソナタはちがう。

暗い小さな部屋で男がひとり、ひっそりと訥々とフォルテピアノを鳴らしている。彼は病におかされ、何をやっても根治しない。命の灯があるうちは死の恐怖を忘れるものに没頭しなくては持たない。それがピアノを弾くという作業だった。その間だけは死神を見なくてすむのだ。

このソナタのどこに行き着くともしれない第1楽章には、いつまでも弾き終わりたくない、逃げ場のない彼の心のあがきとおののきが見える。そうして奏でる音楽は、とびきり美しいが残酷だ。展開部の入り口で一度だけ堪えきれずに激して、彼のピアノ曲では唯一の fff が現れ、やがて消える・・・。

ベートーベンが1826年に作曲した弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調をきいて「この後でわれわれに何が書けるというのだ?」と述懐したシューベルトは、このソナタをその年の10月に完成した。「なにが書けるか?」・・・そして書いたのがこのソナタだった。

その年の12月にベートーベンは肺炎を患って病床に付した。そして4か月後、翌27年の3月26日に亡くなる。シューベルトは自ら望んで墓の隣に葬られたほど彼に敬意を抱いていたが、ソナタの第1楽章を書きながら先人の死期を悟っていたのかもしれない。僕はこの曲はベートーベンへのオマージュであると思っている。

シューベルトはト長調という平明な調性ををソナタ形式の大曲ではこのソナタと弦楽四重奏曲第15番の2曲にしか使っていない。どうしてこのソナタがト長調になったのか?それは、第1楽章の冒頭がベートーベンの第4ピアノ協奏曲の静謐なオープニングそのものであり、4番から何かを借りている。だからト長調でなくてはならなかったのだと思っている。

第2楽章には直截的な刻印がある。ベートーベンのピアノソナタ第18番冒頭のあの幸福の和音がきこえるのだ。

http://ベートーベン ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調 作品31-3

そして第3楽章の主題は自身のピアノ三重奏曲第2番第1楽章の第2主題を想起させる。そしてやがて、悲愴ソナタ第3楽章冒頭が、はっきりときこえてくるのはどなたにも明白だろう。

第4楽章は左手の4連打リズムに支えられた舞曲風の主題によるロンドで、一見快活だが周到な動機と和声の設計がある精緻な音楽であり、ベートーベン風の威容を保ちながら最後は静けさの中に消える。

このソナタに何かを見た人のひとりにロベルト・シューマンがいる。彼は新発見された交響曲ハ長調「ザ・グレート」にインスパイアされて第2交響曲ハ長調を書いたが、当時シューベルトは「知られつつある作曲家」で今のような評価があったわけではない。

シューマンはこのソナタを「創案と形式美において完璧だ」と高く評価した。同様にアルフレート・ブレンデルも語っているが、この第1楽章は詩的ではあるが小品としての「ファンタジー」ではなく、見事なソナタ形式の音楽である。しかし、それに加えて想像するに、第1楽章のこんなパッセージは彼の琴線に触れたのではないだろうか?これぞ「シューマネスク」なものになって子供の情景や幻想曲に結びつけられる ”Fantasic” なものに聞こえないだろうか。

それから、とても大事な部分なのだが、僕が第1楽章で畏敬し立ちすくむのは以下のパッセージだ。澄みわたったブルーのような色あいで、魂が天空に吸いとられていくような音楽。ここは何だったのだろう?

ベートーベンは1822年に32番を書いて、ピアノソナタの筆を折った。それを引き継ぐかのようにシューベルトは19年以後書いていなかったそれを23年から書き始め、亡くなるまでに14-21番の8曲を作った。

ベートーベンが弦楽四重奏曲の筆を置いたのが26年であり、「この後でわれわれに何が書けるというのだ?」という言葉はその年のものだ。彼がその年から世を去るまでに書いた最後の4曲のピアノソナタ、この18番から最後の21番までにはベートーベンの最晩年の深い精神の投影があると感じている。

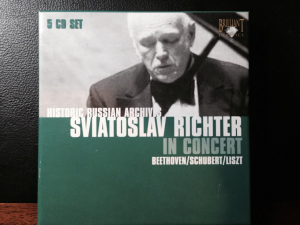

スビャトスラフ・リヒテル (1978年5月3日、モスクワでのライブ)

この曲の最も詩的でスピリチュアルな演奏はこれである。この第1楽章の遅さは尋常ではなくあちらの世界を彷徨っており、体も心もぽっかり無重力になるとはこのことだ。東京、ロンドンで聴いたリヒテルのリサイタルは、暗闇の中、ピアノの傍らにロウソクの灯だけで一種の儀式を思わせた。聴衆も一体となった研ぎ澄まされた集中力の中で響く澄んだ音が天から降り注ぐようにきこえたものだ。この演奏、「暗い小さな部屋で男がひとり、ひっそりと訥々とフォルテピアノを鳴らしている」のはやはり鬼籍に入ってしまったリヒテルだったんじゃないかと感じてしまう。上掲楽譜の「魂が天空に吸いとられていくような音楽」をこんなに感じきって弾いた人はいない。第2楽章は生きる至福の喜びを伝えて余すところなし。第4楽章の左手のスタッカートの切れ味、これは技の領域だが、演奏の芸格がこのぐらいピアノがうまくないと表現しようのない高みに至っている。これを知ってしまうとどっぷり浸かってしまう、実に危ない演奏だ。

この曲の最も詩的でスピリチュアルな演奏はこれである。この第1楽章の遅さは尋常ではなくあちらの世界を彷徨っており、体も心もぽっかり無重力になるとはこのことだ。東京、ロンドンで聴いたリヒテルのリサイタルは、暗闇の中、ピアノの傍らにロウソクの灯だけで一種の儀式を思わせた。聴衆も一体となった研ぎ澄まされた集中力の中で響く澄んだ音が天から降り注ぐようにきこえたものだ。この演奏、「暗い小さな部屋で男がひとり、ひっそりと訥々とフォルテピアノを鳴らしている」のはやはり鬼籍に入ってしまったリヒテルだったんじゃないかと感じてしまう。上掲楽譜の「魂が天空に吸いとられていくような音楽」をこんなに感じきって弾いた人はいない。第2楽章は生きる至福の喜びを伝えて余すところなし。第4楽章の左手のスタッカートの切れ味、これは技の領域だが、演奏の芸格がこのぐらいピアノがうまくないと表現しようのない高みに至っている。これを知ってしまうとどっぷり浸かってしまう、実に危ない演奏だ。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 「アルペジオーネ・ソナタ」イ短調 D.821

2016 JUN 14 2:02:29 am by 東 賢太郎

シャネルの5番という香水はジャコウネコの肛門の分泌物を使っているという話がある。芳香とはほど遠いイメージだが薄めるといい匂いになるようだ。似た話として猛毒のトリカブトも薄めると漢方薬になる。

あんまりいい例えではないが、音楽にも毒性のあるものがあって、摂取しすぎると気持ちが暗く沈んで落ち込んでしまう、しかし、時々聞くととても「いい匂い」で「薬」になるというのがある。

僕にとってチャイコフスキーの「悲愴」、シューベルトの「未完成」、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番がそれであって、摂取には注意している。この作用を科学が解明することは期待できない。雨の日はブルーなのという女性にどうしてと聞くぐらい。

その3曲にも増して僕にとって危険水域にある曲がある。それが表題曲だ。アルペジョーネというのは楽器の名で、チェロとギターの「ハーフ」のようなもので6弦でフレットがあり調弦もギターと同じE, A, d, g, h, eであり金属のフレットを24つけているのも同じだ。1823年にウィーンのギター製作者シュタウファーが発明し、シューベルトが翌24年にこの曲を書き、それを唯一の生存証明のように消えていったはかない運命の楽器である。こういう姿と音だった。

一般にはチェロで代用されるが弾きようのない音があり、ヴィオラ、ヴァイオリン、コントラバス、ギター版というのもあるがチェロが最もアルペジオーネには近いように思う。

これを書いた時にはシューベルトは梅毒に冒されていて死の恐怖と戦っていたと思われる。おそらくはこういう事態になり始めていただろう( シューベルト ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調D960)。23年以降に彼はこの21番を含むピアノソナタを8曲残したが幽玄な和声感覚が支配しているという点で表題曲もその一連のソナタ形式作品の流れの一つと考える。

前年の1822年に書き始めて途中でやめてしまった「未完成」の冒頭はこう始まる。

そして表題曲でアルペジオーネはこう弾き始める。おんなじ音列だ。

これをきいて以来、僕はこの曲の得体のしれない深みに蟻地獄のようにはまってしまい、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番K.491の彼岸のナポリ六度をもつこのメロディーが頭でなり続けるという恐ろしい目にあった(注)。これは例のない粘着力のある旋律で、魚をさわった手から匂いがぬけないみたいに意識にへばりついていて、べつにいやな匂いではないが、煮詰めると毒になってしまう危ないものを感じる。

(注)モーツァルトピアノ協奏曲第24番K.491の第3楽章冒頭をイ短調に移調すると和声はAm-E-Am-F7-E-F-G-C-Am-Em-B7-Emであり、終結部はB♭-Am-B♭-Amのナポリ六度が繰り返される。アルペジョーネ・ソナタの第3楽章冒頭はAm-E-Am-Dm-Am-B7-E-Am-B♭-F7…である。両者に出てくるB♭とFこそ「危ないもの」の根源だ。彼岸の境を行ったり来たり・・・大変に恐ろしい。

第2楽章はピアノのホ長調が鳴った瞬間に、一見明るいが不気味なものをふくんだベートーベンのピアノソナタ第28番に聞こえる。と思うとつづくアルペジオーネが奏でるメロディーはベートーベンの第2交響曲のラルゲットだ。そしてピアノが「魔王」で悪魔にさらわれる子供の叫び声みたいな短2度を連打するのだ。終結に至る10数小節のピアノの最低音域に乗った不気味な和声は未完成の世界だ。病魔の疼きにいろんなものを見てしまっているシューベルトが描いた心象風景が空恐ろしい。

第3楽章の冒頭は春のそよ風のようにうきうきする。田舎のレントラー風のメロディーがほっとさせる。

しかし、そんな中にこういうものがぽっかりと現れる。実に怖い。このビデオの23分17秒からがこの楽譜である。

最後の2小節、B7、C、Am6、B7という和声プログレッションは、d#、c、a、hの「アマデウス・コード」の第1音を h に置換したもので、モーツァルトの匂いがぷんぷんする( モーツァルト「魔笛」断章(アマデウスお気に入りコード進行の解題)。

そして「C」という想定外のド・ミ・ソにびっくりするやいなや、「Am6」がやおら厳粛な悲しい運命の茶色を添え、耳を魔境に引きこむのである(マイナー6の和音は茶色である)。第3楽章の随所から、僕には「魔笛」が響いてくる。楽章の幕切れに耳を澄ませていただきたい、いかがだろう、あの三人の侍女たちの auf Wiedersehn~ auf Wiedersehn~がきこえないだろうか?

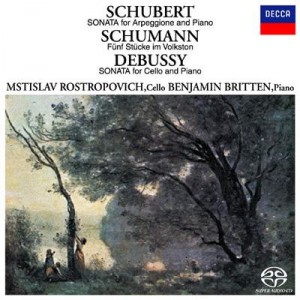

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc) / ベンジャミン・ブリテン(Pf)

上のビデオがこれ。僕はロンドンでロストロポーヴィチのシューマンやハイドンを聴いたが、以来あんなチェロの音を聴いたことがない。全音域がバターみたいにとろける音色で弓に力が入ってないのに朗々とホールの奥まで響き渡る。圧倒され、昨日のことのように覚えている。この演奏は作曲家ブリテンのデリカシーあふれる伴奏も類のない素晴らしさであり、SACDになった右は人類文化遺産の永久保存版だ。

上のビデオがこれ。僕はロンドンでロストロポーヴィチのシューマンやハイドンを聴いたが、以来あんなチェロの音を聴いたことがない。全音域がバターみたいにとろける音色で弓に力が入ってないのに朗々とホールの奥まで響き渡る。圧倒され、昨日のことのように覚えている。この演奏は作曲家ブリテンのデリカシーあふれる伴奏も類のない素晴らしさであり、SACDになった右は人類文化遺産の永久保存版だ。

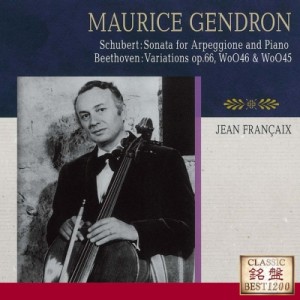

モーリス・ジャンドロン(Vc)/ ジャン・フランセ(Pf)

僕の好きな演奏。ジャンドロン(1920-90)はニース生まれでカザルスの弟子だ。とにかく音が明るい。ロストロの技は求められないがこのおフランスの味もこれまた他に求められない。この演奏の伴奏がこれまた作曲家フランセであり、うまい!(僕は彼の「花時計」という洒落たオーボエの曲が大好きだ)。この演奏のやや乾いた歌わせ方、テンポのツボにはまった緩急、リズムの良さは出色だ。ぜひ多くの方に聞いていただきたい。

僕の好きな演奏。ジャンドロン(1920-90)はニース生まれでカザルスの弟子だ。とにかく音が明るい。ロストロの技は求められないがこのおフランスの味もこれまた他に求められない。この演奏の伴奏がこれまた作曲家フランセであり、うまい!(僕は彼の「花時計」という洒落たオーボエの曲が大好きだ)。この演奏のやや乾いた歌わせ方、テンポのツボにはまった緩急、リズムの良さは出色だ。ぜひ多くの方に聞いていただきたい。

(こちらへどうぞ) 同じく恐ろしい音楽です

シューベルト ピアノ・ソナタ第18番ト長調 「幻想ソナタ」D.894

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マイナー6の和音は茶色である

2016 JUN 9 0:00:46 am by 東 賢太郎

前回のシューベルト「アヴェ・マリア」を補足したい。この歌は宗教曲ではなく歌曲集「湖上の美人」の一部、「エレンの歌 第3番」である。どなたもご存じの名曲であり、メロディーもきわめてシンプル、伴奏はギターでも十分の単純さである。

それでいて信じがたいほど美しいのはひとえにコードに秘密がある。天国もかくやの素晴らしさ。こんな和声をつけられたから、シューベルトは天才だったのである。

無数に聴いたが僕にとって完璧な歌唱はまだない。とにかく男と楽器はおことわり、清楚な女の美声でなくてはならない。このエリー・アメリンクは合格に近いが、声質がすごく好きというわけではないのが仕方ない。そういう人がいたらぜひピアノ伴奏をさせていただきたい。

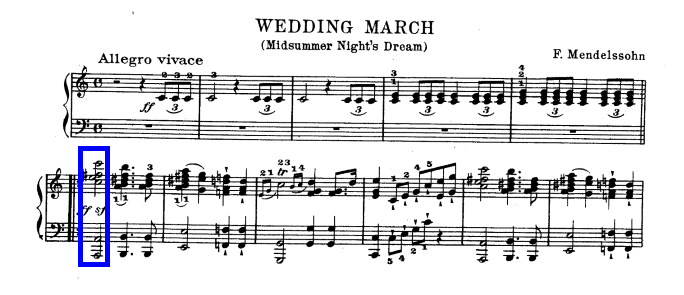

歌の冒頭の楽譜だ。

青枠の和声は主調B♭の六の和音に主音の増四度上のeを入れたGm6という和音になっている。僕の主観だが、この曲の宗教的、禁欲的で厳粛な感じを出しているのはこの和音であり、二小節目でGmと体言止めになるのも効いている。もしこのアーヴェマリーーイアーにB♭・E♭・B♭・F7・B♭とつけらた?もちろん音楽としては成り立つが、僕にはエルヴィス・プレスリーにきこえる。

青枠の和声は主調B♭の六の和音に主音の増四度上のeを入れたGm6という和音になっている。僕の主観だが、この曲の宗教的、禁欲的で厳粛な感じを出しているのはこの和音であり、二小節目でGmと体言止めになるのも効いている。もしこのアーヴェマリーーイアーにB♭・E♭・B♭・F7・B♭とつけらた?もちろん音楽としては成り立つが、僕にはエルヴィス・プレスリーにきこえる。

これの本歌取りかどうか、メンデルスゾーンは真夏の夜の夢の「結婚行進曲」にこういう和声を付けた。

青枠部分、こちらはハ長調の六の和音に増4度上のf#を入れたAm6であり、変ロ長調のGm6に他ならない。つまり、アヴェ・マリアと全く同じコード進行なのである。ここでもこの和音が結婚式という儀式の厳粛なたたずまいを漂わせる役目を負っているように聞こえないだろうか。

皆さんが和音をどう認識されているかは他人には分かりようがない。僕は色のようなものが見え、Am6とGm6は茶色だ。両者は絶対音としてはちがうが、複数の音の集合(クラスター)として各音の周波数の比は同じであり、それによって同じ色と感じられているように思う。といって色弱なので本当に茶色かどうか、それは自分の知ってる茶色でしかないが。

ただ、上の2つの例は前の和音(トニック)からの「色彩変化」に反応している感覚の方が強い。トニックの色と6の和音の色は違うわけだが、その各々にというより「変わった」という認識が「別個の色」を生んだと書くべきだ。だから変わった瞬間に脳内でスパークするその別個の色が「宗教的、禁欲的」で「儀式の厳粛なたたずまい」の香りを発している元と思われる。

そこまで因果関係を追い詰めると、今度はその変化する瞬間に注目が行く。「瞬間」というのは経過時間が極限までゼロに近い、すなわち時間軸上の「点」である。その点は「別個の色」に塗られているのだからトニックの色でも6の和音の色でもない、つまりどちらの性質も有しない、数学的には関数上の不連続な点である「特異点」なのである。

すると僕は特異点をさらにバラシて分解してみたくなる。音楽は時間の関数であるから時間で「微分」してみるわけだが、特異点は数学的な意味では不連続性 (discontinuity) を持つ点で可微分性がない。トニックや6の和音の色のレセプターが色彩を感知する数値が「接線の傾き」であるとするなら、接線を引けない「点」では違うルールによる数値で僕らは色を見ているのではないか。

この「違うルール」というのが僕の関心事である。微分方程式を解いて関数関係を求められない「和声変化の瞬間」の正体は何か?その色彩は、では何によって決まりどう感知されるのか?そこに「音色」(timbre)というエレメントを加えて可微分性を与えられるか(グラデーション変化)?

オリヴィエ・メシアンは音に色を見ていたようだ。色は感覚だが、それを時間というパレットに散りばめようとすれば、音楽の制作者の側でも僕のような思考回路から特異点に、あるいは特異点をもたずにグラデーションで変化する色彩を合成する実験をしてみたくなったということは、けっこうありそうな気がする。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルトの天才を微分する

2016 JUN 8 1:01:12 am by 東 賢太郎

TVの画像は1秒間に30フレームあるから動いて見える。人間は1フレームごとには見えないが、その23フレーム目に何があるとどう視覚効果に変化があるか、という種の研究をパリのIRI研究所 (ポンピドゥーセンター)がしているときいた。非常に関心がある。

僕の音楽の聴き方はそれに似ていて、微細な時間単位での音響変化による人間心理への影響分析を自分の心で実験しながら聴いているところがある。和声法とか対位法というのはその変化を切り取って一定の観点から法則化したもので作曲には必要だが僕の関心とは別のディメンションの理屈だ。

同じくポンピドゥーセンターにIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)という組織がある。パリのイゴール・ストラヴィンスキー広場にあって、1月に亡くなったピエール・ブーレーズが所長だった。彼は音列の技法に可変性、偶然性(Aleatoricism)を取り込んだが偶然としながらフレームワークは支配されるべきとした。

ブーレーズは、僕の解釈だが、「支配された偶然」と共に「音楽の微分」を志向した。IRCAMのライブ・エレクトロニクスとヴァイオリンを合奏させたこの作品はその例だろう。人間の手による楽器演奏で追えない時間単位を実現するには電子楽器が必要だったと思われる。

Anthèmes 2, for violin and electronics (1997)

かように音楽を時間で微分する着想は、僕の知る限りドビッシーの交響詩「海」の第2楽章が開祖である。この作品はその細分化されたエレメントが再度複合されて、つまり積分されて、面積、質量をもった総体として人間を感動させる。我々はその積分の効果を心で感知して「音楽を聴いた」と思っている。「海」第2楽章を微分してエレメントの性質(数学なら接線の傾き)を解明するのは大変に興味深い。

その観点でこのシューベルトの「アヴェ・マリア」を聴く。こちらは原調(変ロ長調)である。

こちらは全音高いハ長調だ。

僕の心として、まずこの曲は清楚な女声かボーイソプラノでないとだめだ。男声版もあるがまったく論外であり、楽器版も10秒も聴く気がしない。しかし全音のピッチの差はそこまでは気にならない。どうしてだろう?

この結果が何か、何の要因によって僕にそう思わせたかというのが論点だ。楽譜を一見しても答えはないように思われる。しかし、デジタル的、ゼローイチ思考で楽譜情報のみから僕の心の結論を解明できるなら、それは発展する理論体系になる可能性がある。

そこでは和声法、対位法は完全に無力だろう。既存の音楽理論はディメンションが違うと上述したのはそういうことだ。微分かもしれない。それも対象は音の変化、その率、波形かもしれないが、今のところ僕には何ら検証のすべはない。

この解析からシューベルトの天才の要素が知れるなら面白い研究になると考えている。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ネーメ・ヤルヴィ指揮N響のプロコフィエフ6番を聴く

2016 MAY 27 1:01:56 am by 東 賢太郎

シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

プロコフィエフ/交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

指揮 : ネーメ・ヤルヴィ(サントリーホール)

ヤルヴィはシベリウス2番以来( ネーメ・ヤルヴィのシベリウス2番を聴く)。そこに書いたことがほぼ当てはまる。息子が主席指揮者を務めるオーケストラに現れる親父の気持ちはどうなんだろうと余計なことを考える。

まったく甘さのないプログラム。甘味料抜きの演奏。この指揮者の譜読みは常にストレートで、造形とリズムが締まった、本質追求型のものである。

未完成のテンポは速めで交響曲のソナタ形式の第1楽章だというスタイル。第2主題のチェロの音量を抑えて緊張感を高めるのはユニークだ。第2楽章も緩徐楽章という風情で、この曲がトルソである印象を残す。現にトルソなんだからそれ以外になんの表現があろうかと思う。あたかもそうではない風に第2楽章を化粧してだらだらやるのはウソの演出である。

こういう未完成で前半を終え15分のインターミッションというのはなかなか良い。気分がぽっかりと未完成であって、後半に充足を求める。そこにプロコフィエフの6番ということだ。5番の初演が1945年1月だが6番はそれ以前から着想され、忌まわしい原爆投下のころ書かれていた音楽だ。

初演者ムラヴィンスキーの超名演があって、あれはものすごい演奏で何人もまず凌駕しがたかろう。どうしても比較になるが、ヤルヴィがスコットランド国立管を振ったCDも持っておりああなるほどそうだったなという音作りであった。彼はムラヴィンスキーの弟子だ。

そのCDは、もう30年も前の話になるが、僕がまだロンドンの時代にグラモフォン誌の大賞をとったので買った思い出の品だ。まさしく本質追求型で求心力が強い、辛口吟醸酒みたいにきりっとした筋肉質の名演。その音が今も少しも変わっていないのを確認し、指揮者の何たるかを知る。振るたびにテンポや表情が違うというのは、確かに面白いが、それは「芸」だ。芸で勝負している人は芸人であり、芸人は死ねば忘れられる。本質というものは永遠に不変である。いつどこでどのオーケストラを振っても同じことをさせることができたから、彼は450もの録音を残すことになったということだ。

彼はオーケストラをたたえ、聴衆に「拍手が少ないね」と耳を澄ますポーズをし、もらった花束は指揮台においてスコアのほうを大事そうにかかえて去っていった。むかし、日本で一緒にコンサートを聴いた英国人のお客さんが「花束は女性に渡すものだけどね」と言った。某指揮者はもらうやすぐにヴァイオリンの女性にあげてしまったこともある。お・も・て・な・しの精神なのか花屋の戦略なのかどうも違和感があって仕方ない、古い人間なのだろうが僕は英国で文化を教わったトラディショナリストだ。まあ男女はともかく、彼は花束を掲げに日本へ来たわけでない、ホンモノの音楽家ということだ。日本の聴衆にもN響にも、本質を教え、残しに来たんだろう。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。