イリーナ・ヴェネジアノのショパンについて

2024 JUN 13 15:15:31 pm by 東 賢太郎

いま仕事で頭がいっぱいであり息が抜けない。経営者に休日はない。何をしても、ジョギングしても野球を見ても晴れない。好きだからストレスはないのだが、頭の方は元気いっぱい、いけいけ状態なので、気を使ってマッサージでも行ってやらないと体が壊れる心配はある。どうしようもないかというと、一つだけ救いがある。ピアノだ。いくら弾いても一向にうまくなる気配はないが、5,6時間も没頭できるし、その間は仕事の回路が無になってクーリングオフできるのは非常にありがたい。

ピアノを触りだすと好き嫌いはともかくショパンは避けて通れなくなる。僕のようなお粗末な技術でもそれらしく鳴る曲があるからで、同レベルに聞こえる曲でもシューマンやブラームスは弾きにくくて手が出ないがショパンは弾けたりする。その辺の技術的な根拠は知らない。軍隊ポロネーズ、子犬のワルツは弾いていたことがあるがどうも曲が浅い。好きなのはワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1や、簡単だが奥深い前奏曲第4番ホ短調、第15番変ニ長調(雨だれ)のような曲だ。聴くと弾くでは対象認識が異なり、ショパンは好きなのだ。

娘たちが習っていたバラード1番。これは聴くのも大好きだが、弾くのは無理である。だから同曲に関してはやむなくツィマーマンのDG盤を大事にしている。この人、技術も感性も素晴らしい。難所を易々とクリアして自在だ。何事もそうだが、「自在」というレベルまで行かないと一頭地ぬけたことはできない。音楽の場合、そこからは演奏者の人間性が出る。一般に解釈というが、要するにどういう “人となり” かということだ。聴き手には、それに合うあわないで感動の度合いが変わるし、そこが醍醐味でもある。

知らない弾き手の人間性を探り、自分と合うスクールの人を見つけて応援する。これは僕の生まれつきの本性であり、こうして音楽について散文を書くこともそこに源泉があって尽きることがない。同じことを広島カープの二軍を見て田村、佐藤、二俣らの若手に感じているし、なんでクラシックと野球なのかはわからなくても結構だが、ひとことで言うならこれが我が “人となり” なのだ。音楽や演奏家を「評論」する気など毛頭ない。自分と合うかどうかだけであり、合うから書いているのであり、そもそも良い演奏の規範があるなどと思ってない。演奏家を目指す皆さんはそんなありもしない砂漠のオアシスを目指してもゴールはないし、聴き手にお薦めがあるとするなら、自分の好きなのをお聴きなさい、それだけだ。

僕はNEXTYLEというサイトを作っていろんなジャンルで世界に挑戦する日本の若者たちのビデオを作成し、youtubeにアップしている。音盤をCDRにしてアップしているのと同様ビジネスでも慈善でもない。単純に、意気軒高な若者を応援するのが趣味なのだからどうしようもない。僕がショパンコンクールに関心があり、かつて幾つか稿を重ねたことがあるのも、あの場というものはそれのクラシック版だと考えているからだ。上位入賞者ばかりが著名になるが、僕は1,2次予選敗退者まで見る。隠れた才能を見つける喜びは格別で、何より、すべての参加者がチャレンジャーなのだ。ジャンルこそ違え、自分もそういうティーンエイジャーだった。だから好きなのだ。

本稿は先日youtubeで見つけた25歳のイタリア人ピアニストに触発されて書いている。2010年にセミファイナルまで進出(三次予選で敗退)した、Irene Veneziano(イリーナ・ヴェネジアノ)のバラード1番がそれだ。

何という素晴らしい歌、デリカシー、品格だろう!これにはぞっこんになってしまい、彼女をぜんぶ聴いた。このバラードが技術を競う側面のあるコンクールで品評されるのはしのびなく(というより、本来、無意味だろう)ショパンをうまく弾く人は数多いるが、この品格というものは練習して作れるものではない。できるのは技術までであって、そこから先の自在の領域で出るものはその人そのもの次第という、良くも悪くもどうにもならないものだ。

たとえば35小節目から次小節への入りとそこからのテンポ、壊れそうにせつないデリカシー、僕はここが大好きで、ツィマーマンが大変見事だがヴェネジアノも匹敵する。名だたる大家を含め、ここを詩的に弾いてくれる人はほとんどいないのである。譜面にそういう指示はなく、音符の裏を読むかどうかという話だからまさに人となりにかかってくる。ちなみに2010年の優勝者ユリアンナ・アヴデーエワのバラード1番はこちらだ(別な機会の演奏)。

うまいというならこれだろう。それを競って大向こうを唸らせるコンクールという場は聴き手にとっては一種のショーである。アヴデーエワの技量と個性が大器であることは認めるが、個人的にはロシア人のショパンのような手あいのものがこの作曲家を苦手にしていることにも気づく。ショパンはフランス人とスラブ人のハーフだからロシア人が弾いてどうのということはないが、個人的にはラテン寄りの解釈が肌にあうようだ。

ショパンの楽譜は素人でも弾けそうな曲調が一転して激して6連符に5連符が重なる部分が現れたりする。これを数学的に正確に弾くのはプロでもまず無理であり、弾いたとて聴き手も認識できない。恐らく1小節に同時に弾けというある種のテンポ・ルバートの指示で厳密な音価は求めておらず、ごしゃごしゃと錯綜した効果を求めたという意味ではオーケストレーションに近い。プロがそういう難所をどう処理するかは聞きどころだし、弾く方はそういう聴衆を意識もするだろう。F難度だG難度だと、だんだん平行棒や吊り輪の体操競技みたいになっていく恐れも秘めた譜面であり、当時はなかったコンクールという場の設定はそれに拍車をかけるリスクを覚えざるをえない。

ヴェネジアノはそういった微細なことにまで譜面をじっくり勉強しましたという演奏をする人でもなければ、まったく無視で音符を爆発的に音化して満場をおおと言わせるピアニストでもない。ただただ全身から「ショパン好き」の気が発しており、寝ても覚めても彼の音楽を弾いていたいというオーラがじわじわと聴き手に迫り、特に好きではない僕のような者でも内面から温めてくれるという稀有な音楽家とお見受けする。ピア二ストであれ指揮者であれそういう姿勢こそ演奏家にあらまほしきものと考えるし、決して技術で劣ってもいないが体操競技系に向かう趨勢には目もくれなさそうな彼女のスタイルに共感するものがある。

これだけ濃い音楽を奏でられる人が3次で落ちてしまう。コンクールの価値の方が大丈夫かと心配になる。

僕はこの嬰ヘ短調ポロネーズをがんがん鳴らす演奏が大いに嫌いである。演奏家のせいではあるが音楽にその芽が内包されている。ところがここではファツィオリの低音が深く鳴って尋常でないものが宿り、下品にならない。稀有の演奏だ。

プッチーニが好きでなければこういうものは弾かないだろう。誰の編曲か、あるいは自身のものか、いいねえ、ボエームを観たくなるね。

この人はその後も欧州で多くのコンクールで上位入賞している(パリの「Tim Competition」で第1位とグランプリ)。現在39歳だがスターダムに登っている様子はなさそうで、演奏後のお辞儀を見ると当人もそういう趣向の人ではなさそうだ。このことはCDが売れなくなった音楽産業の問題でもあるのだが、それが作りあげてきた20世紀の大家とは何だったのかという根源的な問題をも喚起する。ホンモノのピアニストが等閑視され、派手な技巧とパフォーマンスがないと売れないという傾向が進むとクラシックの文化は滅びる。

グローバリズムの時代がそれに拍車をかける。それは世界のアメリカ化であり、さらに進めば芸術のディズニー化というおぞましいものが待っている。民族文化は破壊され、世界の大衆はどんどん幼稚になる。選挙は彼らによるファン投票と化し、腐った民主主義は独裁制の揺籃となる。そんな潮流の中でロシア人とイタリア人のショパンを論じてみようなどという試みはもはや用をなさないだろうが、僕はそういうナンセンスに逆行したい人間である。ロシア人が好んでプッチーニ・パラフレーズを弾くとは思えないし、幼時からの音楽言語が演奏の底流から消えると考えるのは日本人が味噌汁を飲まなくなる心配をするようなものだと信じるからだ。

最後にモーツァルトのK.488を。2015年、フランクフルトで開催された「ドイツ国際ピアノ賞」のファイナルだ。

このコンチェルトをこんなに優しく寂しくエレガントに弾く人を僕は聴いたことがない。第1楽章から悲しさが漂うのは驚くべきだが、少しも人為的なものがなく音楽は常にピュアだ。といってペライアやルプーのような珠玉をころがす美音に徹するわけでもないというユニークなアプローチといえる。白眉は第2楽章。ソロのフレーズでふっと間をあけ、何かに戸惑ってたゆとうような様はロマンティックを超えてオペラティックである。彼女のショパンにもみられるが、ピアノフォルテでこの発想はでなさそうでありモーツァルトの意図ではないだろう。彼は先進的な音楽を書いたのであり、それを紡ぎ出したヴェネジアノの感性と知性に脱帽するしかない。まだ若い。この人はさらに進化するだろう。訪日の記録はないがリサイタルを聴いてみたいし、できれば話をしてみたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

7球連続カーブのサインが決めた我が人生

2024 MAY 8 12:12:44 pm by 東 賢太郎

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシン(pf)/ アシュケナージ / ベルリン・ドイツ交響楽団

そう、かくいう僕だって20歳のころはいろいろあった。大学受験で浪人し、思い出したくないぐらいぼろぼろな身の上から解放されたバラ色の時だった。この演奏を久々に聴いて脳裏に蘇ったことのあれこれ、いろいろな所に書いてはきたが、せっかく音で思い出したことを忘れる前にまとめて書いておく。

中学の草野球からずっとエースで、硬式に転じても高1の秋から即エースだった。有頂天が暗転するのは高2の夏だ。ヒジ、次いで肩を故障した。ヒジは治ったが肩は致命傷で球が投げられなくなり、高3初めに野球を泣く泣く断念したところから物語は始まる。長年時間をかけて修練してきた能力をケガでいきなり奪われるのは交通事故で一生歩けなくなるに等しい。筋肉痛みたいなものと思ってる人が多いが虫歯と一緒で治るということはなく、今もマッサージでそこを押されると痛い。プロ野球をご覧になる人はヒジのトミー・ジョン手術はご存じだろうが靭帯を移植しないと治らないのだ。テニス・エルボーもあるが、それを割り引いてもこんなことが頻繁に起こりえるスポーツは野球だけで、しかも野手では稀でピッチャーしかない。青春の挫折なんて甘ったるいものではなく、一生残る心の傷でもある。

この話を誰にしても、なぜその負のエネルギーが受験勉強に向かったかはわかってもらえないだろう。当時も僕がなぜ高校球児にとって大事な3年生になって野球部をやめたか誰もわからなかったし、何人か女の子にきかれたが語りたくもないので説明しなかった。立ち直ってプライドを奪回する方法は勉強で目にもの見せるしかなかったわけだが、中学時代に野球で登った山が高かった分だけ転落した谷も深く、もっと高い山に登らないと気持ちの収まり所がなかったのだ。勉強でなくても良かったがそんな才はなく、いずれにせよ回避できない大学受験になっただけだ。負けず嫌いがモチベーションなのだから東大に入れば何でもいいではなく、最高峰の文Ⅰ(法学部に進学)しか選択肢はなかった。失敗したら翌年は安全策で文Ⅱか文Ⅲに切り替えというのもあり得なかった。戦線後退は雪辱戦での負けを意味してなんのこっちゃになり、そういうものは僕の辞書にはない。この選択は学問や職業の選択とはぜんぜん関係なく「山の標高」だけで決まった。通学に要する往復3時間の満員電車の中は何もできない。使える時間は野球をしてきたから試験はみな一夜漬けで、高3で受けた人生初の公開模試の偏差値は42だった。それでいてすぐ70になるさと壮大な野望を平気で懐けたのは、チビで小心でけんかも弱い小学生が中学でエースという大出世の体験があったからだ。

翌年、現役で2つ受けた私学(C大法、W大法)は手ごたえでは危ないと思ったが受かった。喜んだ父がどちらも入学金を払ってくれたが両校には失礼ながら場慣れするためのリハーサルであり行く気は全くなかった。いよいよ本番の東大に挑む。1次はすんなり合格。2次は国数英社の順だが初日の国語の論述に慣れておらず大失敗してしまった。次の数学はそれで気が動転したわけでもないが手も足も出ずほぼ零点だったろう。当然の不合格を掲示板で確認してすぐに毎年400人東大合格の駿台予備校の入試を受けた。1年で偏差値は順調に伸びて文Ⅰぎりぎりの65あたりまで行ったが凸凹があった。英国社は頑張ったがあまり伸びず、総合順位の凸凹は数学の凸凹と連動していることがわかった。つまり素質としてはあんまり文系には向いてなかったということだ。私学は受かることを確認したが自分の意志で1年棒に振ってそこに行く選択はもうありえないから父に受験料を払わせるのは無駄である。2度目の出願は東大文Ⅰオンリーに決めた。

その日、小田急線が事故か何かで乗っていた電車が延々とノロノロ運転になり、ついに経堂で30分ぐらい停止してしまった。パニックになり本郷3丁目駅からダッシュして開始寸前に試験場に駆けこんだ。それはいい。しょっぱなの国語でまたまたつまづいた。現国にどうしても頭がついていかず小論文みたいな設問で書くには書いたがきわめて不出来。書き直そうと思ったら時間切れ終了。これはやばいとまたまた気が動転し、前年と同じく数学がうまくいかない。翌日は持ち直し、英社の手ごたえはあって望みをかけたが、3月20日の掲示板に受験番号はなかった。この時に見た正門の方角の景色は今もありありと覚えてる。幻視だろう、そこには広大な砂漠が横たわっている感じがして、赤い太陽が荒涼とした丘の向こうにあった。もう1年かけてあの砂丘を越えるのか・・・その時間が悠久の時みたいに、それが砂漠の彼方にどこまでも続くみたいにずっしり重く感じ、そこでぷっつりと記憶は途絶える。1週間ぐらいどこで何をしていたか記録も記憶もない。ところがだいぶ後にレコードの整理をしていたら、落ちたその日(1974/3/20)にかけたと記録のある盤を見つけた。これだ。全く覚えがないが、ラフマニノフの第2交響曲に魂の救いを求めていたのだ。

文Ⅰの一本勝負が博打というほど無謀でもなかったのは駿台の入試で順位が24番だったことでわかった。隣の席になった23番のN君、25番のM君とは「なんで落ちたの?」が出会いの挨拶だった。翌年、両君とも文Ⅰに見事合格され、非常に確率の低いことだが、20いくつある駒場のクラス分けで3人ともドイツ語の同じ9bという組になったのは奇縁である。

2年目は生死を握る数学の凸凹をなくすためトス・バッティングの感覚で毎日簡単な問題をたくさん解き、Z会の3日考えないと解けない難問とも格闘した。すると6月の第2回公開模試でついに数学満点を達成し、総合点で全国7位になって賞状と盾をもらった。数学が偏差値42から2年で全国1位になった変化率は日本記録ではないだろうか。ここからだ、数学満点ねらいが遊びになったのは。ピッチャーは完全試合を狙って試合に入るのは普通だ。イチローみたいにどこのコースに来ても打てるように練習し、飽きたので棋士が詰め将棋を作る要領で自分で問題を作って友人に解かせていた。ここでどっぷり浸かっていたのがバルトークであり、エラリー・クイーンだ。夏休みは丸遊びし、1か月没頭して推理小説を一本書いた。山の頂上が見えてきてわくわくだったこの半年は人間形成というか性格にまで影響するほど数字とロジックに囲まれる快感に浸っており、いま思い起こしても人生を変える知的豊穣の時で、これなくしてその後の僕は絶対になかった。皮肉なもので1年目に失敗しなければこれはなかった。

最後の東大入試は狙い通り完璧に進んだ。国語は採点者が期待しそうなつまらないことをサクッと書いて平均点を下回らない戦略をとった。肝心の数学は設問2で驚いたことに作題ミスを発見してしまい、まさかと思って検算して確かめたが間違いない。そこで答案に「作題ミスである」と指摘し「欠けている条件 ℓ ≠ 0 を付加する」と断って解いた。自分で作題していたから自信があり、ここまでくるともう数学上級者というか職人の世界である。しかし東大がまさか?と不安になったので帰りに駿台に寄って壁に張り出された模範答案を恐る恐るのぞいてみたが、たぶん根岸先生だろう「作題ミス」と思いっきり書かれていて、明日の英社を待たずして早々に合格を確信した。僕は先生の思考回路をそのままいただいた真正の弟子だったようだ。見比べると4問中3問は完璧で、余計な作業をしたので時間切れで設問3が数点マイナスの傷を残してパーフェクトは逃したが、まあノーノーぐらいの出来ばえではあり留飲を下げた。東大は理系6問で、うち数Ⅲ以外の4問は文理共通だから理系レベルであって一般に文系には難解である。だから満点なら他科目がよほどひどくなければ確実に受かる。

こう書いてきて思う。以上の諸々のすべては僕のその後の人生に決定的に重たい出来事だったわけだが、実は高2の夏にヒジをこわしたアクシデントひとつから発している。あれはカーブの投げすぎだったと思う。相手はどこだったか、練習試合の勝負所で4番の左打者に回り、2ストライクから7球連続でカーブのサインが出てファールが続いた。あれがまずかったかなと先輩捕手のHさんが言ったのを覚えているから痛くなったのはそのあとだ。それは1、2か月で治ったが、かばって投球練習していて次は肩に来てしまい野球人生が終わった。もしヒジをやってなければどうだったろう。間違いなく甲子園予選を目指して野球人生をまっとうしていた。そっちのほうに命を懸けていたからだ。とすると東大に入らねばなんていうマグマは溜まることもなく現役で違う大学に入って楽しくやってたろう。すると就職先も違った可能性があり、家内とは出会ってないから子供たちはこの世にいない。つまり野球断念は不幸な事件だったがそれで今がある。結構ではないか。7球連続ということはHさんが僕のカーブを信用してくれたということだ。自分の球は自分で見られない。短い野球人生だったがとてもうれしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(マウリツィオ・ポリーニ)

2024 MAR 29 0:00:56 am by 東 賢太郎

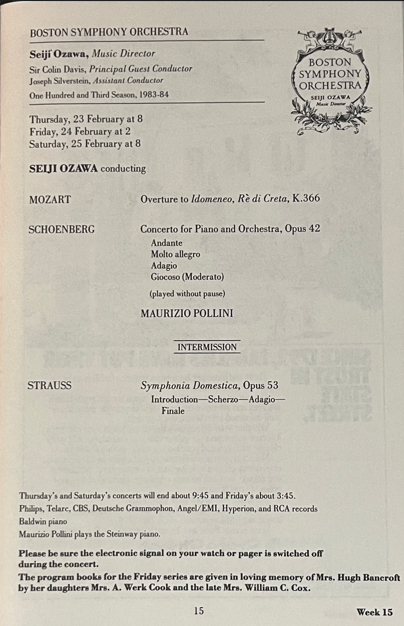

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

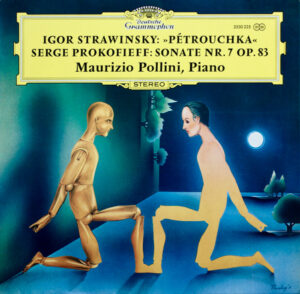

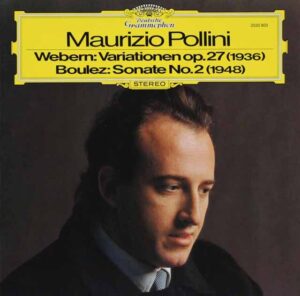

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

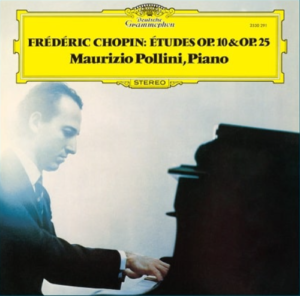

2枚をどこで聴いたかは覚えてない。全部ではなくFM放送でもあったのではないか。ペトルーシュカはオーケストラ版で知っていたが「3章」というピアノ版は初耳であり、それ以外は一曲も知らなかった。レコ芸で話題の彼の名を覚えた程度で、春の祭典で僕をクラシックに引きずりこんだブーレーズのピアノ版のイメージだったがそれも自分の耳で判断したことではない。高校2年でクラシックはまったくの未熟者、ピ アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

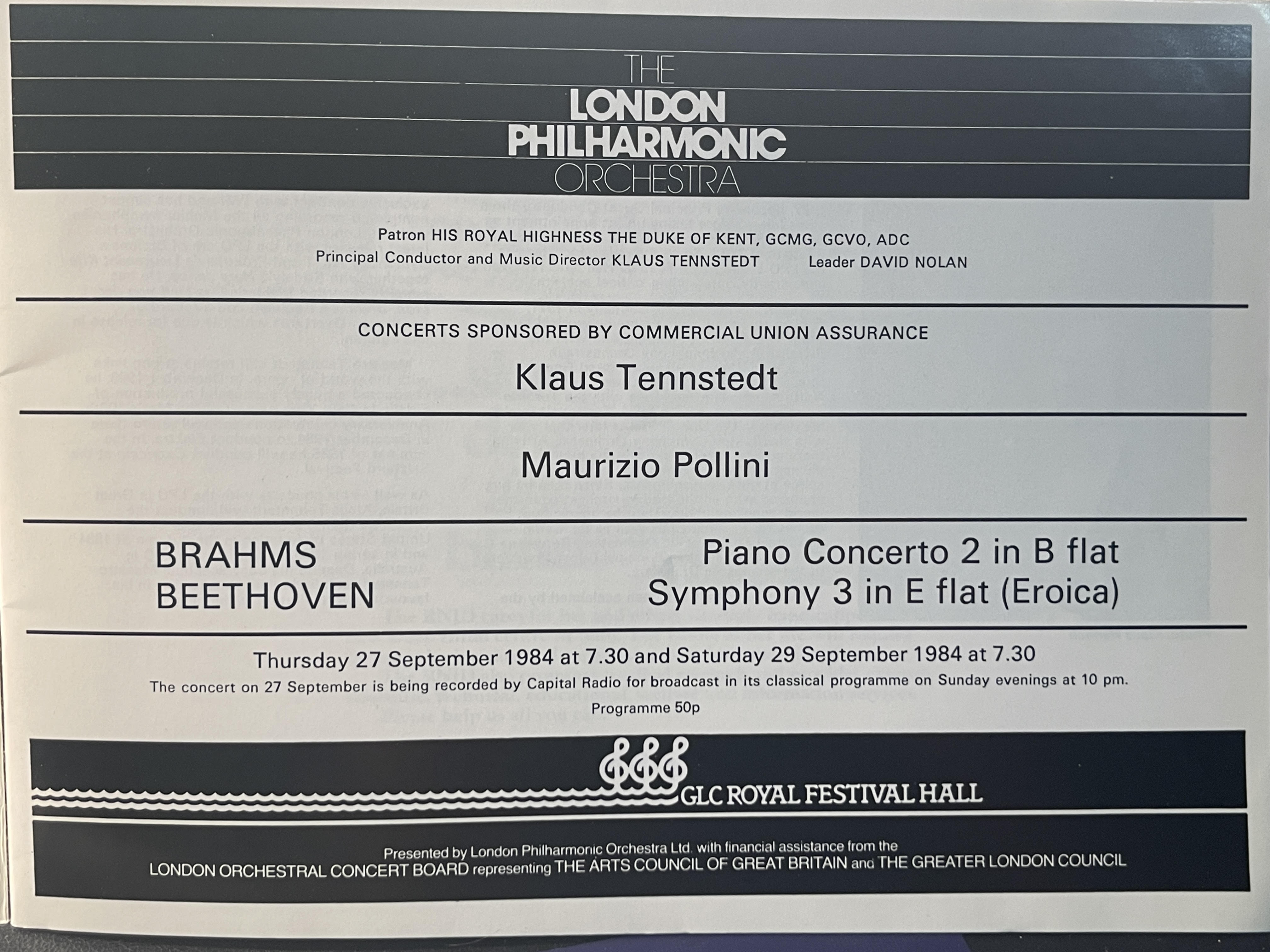

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ショパン・コンクール優勝はポリーニにとって満足な偉業だったろうが、一晩寝れば通過点でしかなかったのではないか。なぜそう考えるかは、彼の師匠カルロ・ヴィドゥッソ(Carlo Vidusso、1911-1978)がどんな人物だったかに言及する必要がある。ヴィドゥッソは並外れたテクニックと伝説的な読譜力に恵まれたヴィルトゥオーゾで、複雑な楽譜の運指の課題を即座に解くことができる異才だった。ワルター・ギーゼキングは列車に乗るときに渡された新作協奏曲をその足で着いた会場で弾いたらしいがそれは聴衆が誰も知らない曲だ。ヴィドゥッソはコンサートの直前に手を負傷したピアニストの代役に立ち、聴いたことはあったが弾くのは初めての協奏曲(つまり聴衆も知っている曲)の譜面を楽屋で読んでリハーサルなしで弾き、専門家もいた客席の誰一人気づかなかった。こんな人はフランツ・リストぐらいだ(新作だったイ短調協奏曲の譜面を持ってきたグリーグの眼前でそれを初見で完奏して驚かせた)。ヴィドゥッソもそれができ「スタジオ録音より初見の方がいい」とちょっとしたウィットを込めて称賛された。1956年のブゾーニ国際ピアノコンクールの作曲部門で応募作品の演奏者だった彼は14歳の弟子ポリーニを代役に推し、その役を完璧にこなした少年は一躍有名になった(イタリア語版wikipediaより)。

チリ出身のヴィドゥッソはショパン弾きではない。リストだ。「3つの演奏会用練習曲」から第2曲 「軽やかさ」(La leggierezza)をお聴きいただきたい。

ポリーニがこの師から学んだのはレパートリーではなく、その情緒的解釈でもない。継いだのは読譜力とそれを具現するメカニックであり、それが彼の固有の器を形成し、自らの資質に合った酒を盛った。そう考えればシェーンベルク、ブーレーズ、ノーノの録音の意図がわかる。

<シェーンベルク「ピアノ協奏曲」アバド/BPO、1988年9月録音>

そう書くと、技術偏重でうまいだけのピアニストにされる。現にヴィドゥッソはリヒテルやアラウと同世代だが名を成してはいない。コンクールを制覇したことでポリーニは師を超えたのだろうか?

3大コンクールの優勝者のうち私見ではあるがAAA(最高ランク)にまで昇りつめた人を見てみよう。過去18回ある「ショパン」はポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、12回の「チャイコフスキー」はアシュケナージ、ソコロフ、15回の「エリザベート」はギレリス、アシュケナージだけと36人中6人しかいない。つまりポリーニはコンクールで知名度は上げたが、AAAになったのはそのせいではない。つまり彼は元から師をはるかに超えるものを持っており、そこに師の技が加わったとみるのが自然だろう。

1歳違いのポリーニ、アルゲリッチはショパン・コンクール優勝が喧伝され一気に名が知れた。というより、1960年(第6回)、1965年(第7回)の両者の優勝によってコンクールの方が有名になった。両人ともそこで協奏曲1番ホ短調を弾いて話題になり、ポリーニはそれをスタジオ録音したがアルゲリッチはそれに3年を要した。そこで1966年にEMIから「ディヌ・リパッティ盤」なるものが出てくる。出所が怪しかったのだろう、1971年のイギリス盤には「指揮者とオーケストラの名前は不明だが、ソリストがリパッティであることは間違いない」という趣旨のメモが添えられ、そこから10年そういうことになったが、BBCが1981年にこの録音を放送するとリスナーがチェルニー・ステファンスカの1950年代初頭のスプラフォン録音との類似性を指摘して書き込み、テストの結果、これらは同一の録音であることが判明した。この事件はよく覚えている。リパッティの至高の精神性を讃えていた我が国の音楽評論界は沈黙し、さりとて第4回ショパン・コンクール覇者であるステファンスカが売れっ子になったわけでもないというイロジカルな結末となった。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

これがありながらリパッティの愚を犯したEMIは何だったのか。おそらく1965年のアルゲリッチの出現だろう。レコードを大枚はたいて買っていた時代、聴衆は真剣に感動という対価を求め気合を込めて音楽をきいていたのだ。あっけなく音楽が無料で手に入ってしまう今は恵まれてはいるが過ぎたるは及ばざるがごとし。コストはかかっても皆がこぞって音楽を大切にしたあの時代のほうがよかったと僕は思うし、だからこそおきたリパッティ事件を批判する気にはならない。

深く曲想のロマンに寄り添って感極まった高音が冴えたと思えば要所では女豹が獲物に飛びかかるが如き怒涛のメリハリ。アルゲリッチのほうが面白いという意見に僕は抗うことはできないが、それはポリーニの資質にはないものだから言っても仕方ない。むしろ、ショパンの作品の中で、ポリーニの長所が万全に発揮される曲がエチュードだったということで、それはまさにグレン・グールドにおけるバッハに比定できる。この一枚はグールドのゴールドベルク変奏曲(旧盤)と同様にポリーニの揺るぎないアイコンになったといっていいだろう。

ポリーニは、おそらくDGのニーズもあったのだろう、ショパンのソナタ、前奏曲、バラード、スケルツォ、ポロネーズ、ノクターン、即興曲、ワルツ、マズルカなどの主要曲も次々と録音した。ヴィドゥッソの弟子である彼は何でも弾ける。強みはルービンシュタインを唸らせた並外れたメカニックではあるが、もっと本質的な部分に踏み入れば、散文的なものより数理的なものだ。散文的であることがチャームになっているアルフレッド・コルトーやサンソン・フランソワのようなショパンを彼が弾くことは望めないし、ショパン本人がそういう人だったのだからどうしようもない。ではポリーニの本質に適った音楽は何だろう?

1977年の4月に農学部前の西片2丁目で下宿生活を始めたとき、熱愛していた音楽がブラームスの変ロ長調第2協奏曲だ。すでにゼルキン、バックハウス、リヒター・ハーザーのLPを持っていたが、2月に買ったアラウが最も気にいっていた。 この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この演奏、さきほど聴き返したが、もう僕の魂に深く刻み込まれていてありとあらゆるリズム、ひと節、ホルンの音色にいたるまでがああそうだったといちいち確認され、腹の底まで腑に落ちて涙が出てくる。偉大な二人の音楽家、ポリー二とアバドに心から感謝したい。

物語は続編がある。その念願だったポリーニの第2協奏曲を聴くチャンスが同年、つまり冒頭のボストンの演奏会の年の4月にウォートンを卒業し、そのままロンドンに赴任した秋(9月)にやってきたのだ。ロイヤル・フェスティバル・ホールで指揮はクラウス・テンシュテット、オケはロンドン・フィルである。

なんと幸運だったと言いたいところだが、実は、どういうことかこの演奏会については何も覚えていない。なぜそうなのかすら覚えていない。この選曲で、このタイミングで、そんなことは、こと僕においては天地がひっくり返ってもあり得ないのだ。考えられる理由はただ一つ、当時、野村證券の稼ぎ頭だったロンドン拠点の営業課において入社5年目だった僕は新入りの下っ端であり、おっかない先輩方のもとで英語でシティでビジネスをするシビアさに面食らっていた。新規アカウントの開拓から東京への膨大な量の売買発注ファクシミリの正誤チェックというミスしたら首の仕事に至る、早朝から深夜までの卒倒するほど激烈な仕事で忙殺されていた。そんな中でもクラシックを聴く時間は削らなかった。いま、倉庫で長い眠りについていたこのプログラムを前にして本当によく頑張ったねと自分をほめてやりたい気持ちで胸が熱くなっている。長女が産まれる3年前、日々そんなであった僕を取り扱っていた家内はライオンを家で飼うより大変だったに違いない。深謝だ。

ポリーニを聴く3度目の機会はそれから約1年がたった1985年の10月14日にやってきた。やはりロイヤル・フェスティバル・ホールでのリサイタルで、曲目はJ.S.バッハの生誕300周年を祝う「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」であった。ポリーニは遠くにぽつんと見えたから一階席右奥だったと思う。これはかつて経験した最も重要な演奏会のひとつであり、音楽というものに限らず、あの日をもって人生が変わったとすら思わしめる重大なメッセージを頂いた。それがバッハの音楽から発したのかポリーニその人の強靭な精神に発したのかはわからない。弘法大師が修行中に洞窟で、海に昇る朝日が口に飛び込んで開眼したと語ったのはこんなものだったのだろうかという種の、他では一度もない何物かを僕は頂いたのだ。似たものはバレンボイムによるリストのロ短調ソナタ、リヒテルのプロコフィエフの一部にも感じたことはあったが、この日は全編にわたって身体が金縛りのようになり、帰宅の途に就いたウォータールー・ブリッジのとば口まで来ても言葉も出ない呆然自失のままであって、中古のアウディを走らせながらハンドルが切れなくなる恐怖があって初めて声が出て家内にそう言った。その場面が、映画「哀愁」の舞台となった暗い橋梁をのぞむ写真のように目に焼きついている。一台のピアノからあれだけの「気」が現れる。それは言葉ではない啓示になって自分でないものを生む。僕は授業を受けている何でもない日常のある時に、先生の板書の数式と文字がとても美しく見えた特別の瞬間に出会い、どういうわけかその日から突然に数学の難問がすらすら解けるようになった。あれは何だったのかいまだに不明だが、そういうものを啓示と呼ぶのだろう。ポリーニは平均律第1巻を2009年に録音している。彷彿とさせる演奏だが、もう啓示はない。あれ以来、平均律は僕にとって特別の音楽となり無闇には聴かない。幸い弾けない。グールド盤を何度か聴いたが、板書の数式に先生の顔が透けて見えるというのはいけない、そんなものではできるようにならない。よって最近はますます遠ざけるようになってきている。

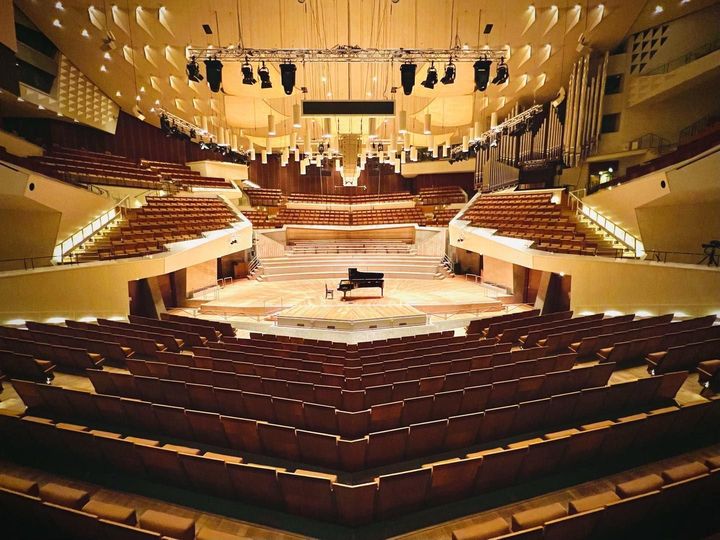

ポリーニをきいた最後はボストンから10年の月日がたった1994年5月21日、ベルリンのフィルハーモニーで行われたベートーベンのソナタ全曲演奏会の一日だった。僕は人生で最初の管理職ポストである野村バンク・ドイツの社長に就任した翌年の39歳、ふりかえれば、息子が生まれ、人生で最も楽しく、最も希望に満ち、最も輝いていた年だった。勤務地のフランクフルトから1週間の休みを取ってベルリンに滞在し、家族を動物園に連れて行ったりしながら、これも一生ものだったブーレーズの「ダフニスとクロエ」(5月24日)も聴いている。そしてその翌月、6月28日に、もう一度ベルリンまで飛んであのカルロス・クライバーの伝説のブラームス4番を聴いた。それまでの5年、目の前が真っ暗になるほど辛いこと続きだったが耐えた、そのご褒美を神様が一気にくれたみたいな年であり、「禍福は糾える縄の如し」の諺がこれほど身に染みたことはない。

プログラムが手元にないがメインは29番ハンマークラヴィール・ソナタであった。52歳でキャリアの絶頂だったポリーニを正面間近に見る席だ。この席であったからわかったことがある。ブラームスと同じ変ロ長調の和音が深いバスの ff に乗ってホールに響き渡ると、再び言葉にならない呪縛を受けた。当時の僕はこのソナタが何かを知っておらず、さしたる期待もなく聴いていた。さすがのポリーニも一筋縄でいかない。そう見えたがそうではなかった。おそらく、弾くだけなら流せるものを、彼は渾身の重みを込めて打鍵して音楽に立体感を造り込もうとしている。すると、巨大かつ適度に湿潤な音響空間であるフィルハーモニーに、なにやらパルテノン神殿の幻影でもあるかのような壮麗な建造物が現れる感じがして、かつてどこでも聴いたことのないもの、あえて比べるなら、1970年の大阪万国博覧会でドイツ館の天井の無数のスピーカーを音が疾走したシュトックハウゼンの電子音楽が現出した聴感による立体感を味わった。このソナタはシュトライヒャーとブロードウッドという楽器の進化過程に関わるが、問題はどのキーが弾ける弾けないではなく、進化によるサウンドの変化がベートーベンに与えた創造のモチベーションだ。それが何かを僕は知らなかったが、この体験は天才の宇宙空間的規模の三次元スケールの創造だったと確信している。それは音が10度まで集積する重層的展開によったり、主題変容の構造的ディメンションの拡大によったり、複合された主題の中から単音で別な主題を紡いだりする、モーツァルト以前では想像もつかない複雑な手法で楽譜に織り込まれている。3つ目の手法で第3楽章Adagio sostenutoに透かし彫りの如く聴きとれる4つの音列をブラームスが第4交響曲の冒頭主題にしていることは何度も書いたが、それはこの演奏から聞こえてきたのである。

ポリーニは米国でのインタビューでこう語っている。

「自分が関係を持ちたい作品、一生の関係を持ちたいと思う作品を選びます」「わたしはピアノの楽曲を知ることを真摯に考えます。だから自分が好きなものについて、非常に強い思いがあるんです。わたしがとても好きな曲は非常にたくさんあります。でもどれもが自分の人生のすべてを捧げたいというわけではないですから」

演奏会そしてレコードでのバッハ、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルク。どれも僕の中に一生残る強いものだった。20世紀最高のピアニストへの最高の敬意と謝意をこめ、本稿を閉じることにしたい。

ご冥福をお祈りします

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン ピアノソナタ第3番ロ短調 作品58(2)

2023 OCT 30 23:23:14 pm by 東 賢太郎

ピアノソナタ第3番の録音の幾つかについて書く。全曲の印象を雑駁に比べても意味のない感想文であるので、(1)で論じた第1楽章の要所を比較してピア二ストの個性を中心に記す。僕が人生でまず聴いたのはルービンシュタイン盤であった。ショパンはよくわからないからレコ芸の「決定盤」だか何だかをとりあえずとなったわけだが、覚えるにも至らずたぶん一、二度かけて終わってしまったと思う。それが何故だったか、ここで解明してみたい。

Mov1冒頭主題。ルービンシュタイン盤は音価がほぼ楽譜通りでルバートがなく、正確さという意味で模範的だ。例えば9回続く冒頭音型の前打音の4分、8分、16分音符の長さは正確で(アバウトな演奏が意外に多い)、第3小節は加速で音価を切り詰めない(後述のコチャルスキを参照)。想像になるが、ポーランドを代表するピアニストのショパンとしてルービンシュタインは後世に残す録音、それこそ決定盤を目的としていたのではないか。それでいて窮屈ではなく堂々ゆったりとゴージャスな弾きぶりであるのはさすがなのだが、第1副主題も左手の半音階を霞のようなレガートでなく楽譜通り律儀に弾いてしまう。するとそれが目立って和声感を出す右手のアルト声部が埋もれ、二声の現代音楽のように響く。続くブリッジ部分もその気分で聴いてしまい、次いで現れる第2主題は一転して和声感たっぷりの音楽なのだ。彼一流の澄んだ美音で旋律とロマンティックな和声が際立つのだからそのコントラストだるや甚大で、これが僕が迷子になった第一のポイントだ。美音の歌は彼の本領でまさに一級品なのだが、それに続く2つの副主題も本領発揮のまま同じ美音主義で一貫してしまう。一級品であるがゆえに一貫性が強く印象づいて構造上のメリハリがなくなり、美しいには美しいがやたらと主題が出てくる妙な曲だと僕はさらに迷子になり、結果として敬遠するに至っていたと思われる。ルービンシュタインの目的は見事に達成されており、第2主題でさえ5連符に至るまで音価は正確でルバートのようなエゴは終始控えめであり、音大の学生が模範にするという意味であるならまさにこれ、レコ芸が「決定盤」に選出するのも無理もないと心から納得するのだ。なぜなら、ショパンの楽譜にはそう書いてあるからだ。

ここはショパンの時代の楽譜がどういうものだったかを論じる場ではないのでやめるが、このルービンシュタイン盤を最後に挙げるラウル・コチャルスキの演奏とじっくり聴き比べていただけば、どういうものだったかを知ることは容易だろうし皆さんの耳は確実に肥える。断言するが僕が聴きたいのは後者であり、僕はそれに喜びを覚える人間に生まれついており、それを与えてくれるのは記譜された記号としての音楽でなく作曲家の頭に降った霊感としての音楽なのだ。お断りするが僕はルービンシュタインの音楽に異を唱えるどころか敬意を懐くものであり、彼のブラームス1番の緩徐楽章を母の葬儀で流したほどだ。そう、ブラームスならそれでいい、しかしショパンではだめなのだ。回りくどい説明になったが、それが僕がショパンを苦手としている最大の原因なのである。

ディヌ・リパッティ。冒頭は速めだが見事な陰影だ。何気なく聞こえるがこうして他と比べると初めて大変な技術の卓越があること知る。それがこれ見よがしになることなく気品の隠し味になっているのだから何と贅沢なことか。第1副主題、これに詩情を感じるのはこの演奏だけだ。第2主題は心からのルバートで清楚に歌い、第2副主題は軽めのタッチで天上の響き、第3副主題はdolceで清流のごとしだ。変幻自在なのだが恣意のあざとさではなく知性を感じる。こういうピアニストは彼以来いない。

アルフレッド・コルトーはショパンの弟子エミール・デコンブの弟子である。第2主題はルバートでこれでもかと粘りまくる。これぞコルトーの味であり、そういうものは楽譜には書けない。できないことはないがテンポ指示は微分係数の変化で記譜するしかないし、ショパンは記譜する気もなく良い音楽家なら当然そうするだろうという暗黙知があるから何も書いてないのである。ラフマニノフはもちろんそれを知っており、例えば、音が登っていくとテンポは遅くなり、下っていくと速くなる(まるで重力に従うように)という意味のことを語っている。コルトーのそこからの副主題2つの絶妙の弾き分けをご賞味いただきたい。ショパンはこうは書いてないが、だから正しいかどうかはわからないが、これが暗黙知なのだ。その是非は聴き手の暗黙知が評価する。第1主題再現の展開は激情と幻想味が加わりこれまた印象に残る。第2の再現はもはやラプソディックでタッチもテンポも変え、コーダ移行が自然だ。この解釈はショパン直伝の可能性もあるだろうが、誤解なきよう述べておくが、直伝であることに価値があるというこれまたそれを金科玉条の如く戴く流派があるが、それはそれで凝り固まれば新種の模範になる。それが何であれ教科書的模範に従うという時点で官僚のペーパーを丸読みする無能な政治家の国会答弁みたいなもので、霊感のかけらもない面白くない演奏である。

ニコライ・ルガンスキーは僕が敬愛するニコライエワの弟子である。ラフマニノフで剛腕のイメージがあるがそうではなく、師匠譲りのオーケストラのような響きは魅力がある。ルービンシュタインがだめな第1副主題の幻想味からしてインテリジェンスを感じる。第2主題はやや人工的だが甘ったるくせず第2、3副主題の弾き分けに神経が通っているのは構造について私見の視点に立っているからではないだろうか。

ケイト・リウ、2015年のショパン国際ピアノコンクール三次予選の演奏(3位入賞)。タッチや主題の造形に甘さはあるがこの人のように「もっていってくれる」資質のピアニストは貴重だ。第2主題の美しさはルービンシュタインに匹敵しそれだけでも大変な資質だが、残念ながら副主題のコントラストの読みが浅い。いまだったら深化しているのだろうか。

グレン・グールド。開始は鈍重だ。まるでベートーベンで第1副主題の左手半音階は皇帝を思い出すが、アルト声部を埋もれさせず3声に聞こえるのはさすがバッハの弾き手だ。ところが第2主題もその流儀なのか両手が同じ音量で弾かれて旋律に集中できず、付点音符、5連符がいい加減なのも不思議だ。第2,3副主題は、ひょっとすると彼もロジックが理解できないのか、これほど平板に弾かれた例もない。冒頭主題の再現は pであり、さらなる聞き物はそれが展開する場面で、ショパンの譜面はこう鳴るのかという実験的試みは非常に希少だ。ショパンは暗黙知を前提とするからこう弾かれるとは想定だにしておらず、このグールドが示してくれた楽譜通りの音がどう響くべきかという研究をすればショパンの暗黙知の正体がわかるというリバースエンジニアリング的課題を提示している。コーダの最後の f が mf でリタルダンドする意味はさっぱり分からないが、彼の関心事は教科書的模範への盲従というクラシックをつまらなくする愚の破壊だったと考えればこの演奏はとても面白い。

ブリジット・エンゲラー (1952 – 2012)はチュニジア出身のフランスのピアニスト。何度か来日していたらしいがまったく知らず、先日 youtubeで初めて知った。実に素晴らしい。すべての音に血が通っており、無用に激したり勢いで弾き飛ばす所が全くない。一聴すると何の変哲もないが、音楽を深く考証し咀嚼し、非常に高い技術をもって引き出した演奏だけが持つ説得力は只者でない。Mov1第3小節の加速。それを深いタッチで弾くことは難しいからかほとんどの人がしていないが、次のコチャルスキを聴けば僕はショパン直伝と信じたい(彼は苦もなく弾けた。そうでないと言い切る方が困難だろう)。エンゲラーはしていることにくだらないエゴがない。緩徐楽章は詩的であり、激するところは奔流になるが滑らかでうるさくならず、終楽章の最後の音まで引き込まれてなんという凄い曲かという感動しか残らない。大変な才能であり、こんなピアニストが若くして亡くなったのは世界の損失である。そう思い検索すると、なんとCDまで廃盤である。聞く方も聞く方だが業者も業者だ、まったく信じ難い。ネットオークションで探し出して彼女のDecca6枚組とハルモニアムンディのノクターン集を全部買った。

ラウル・コチャルスキ(1885-1948)の演奏は僕が本稿で縷々考察してきたことを音にしてくれていると感じる唯一の演奏だ。彼の師であるカロル・ミクリ(1821 – 1897)はショパンの弟子で、レッスンを受けた際の師のコメントを詳細にメモし、ショパン演奏に関する発言が伝記作家によってしばしば引用されている人だ。コチャルスキのテンポ、タッチ、フレージング、呼吸、間合い、指回りはもちろん楽譜になく即興に聞こえるが、些かの不自然も人為性もなく流れるように闊達だ。まるで自作を弾くジャズピアニストのように手の内に入っており譜面を見ている感じが全くない。ショパンはこう弾いたのではないかと膝を打つ部分が続出するが「きれいな音」を出そうとはしていないことは強調してもしきれない。「美しいショパン」「ロマンティックなショパン」などというものはチェリビダッケが唾棄している疑似餌である。

3つの副主題の達人の弾き分けに耳を凝らしていただきたい。前述したが第1の対旋律をこう弾ている人は誰もいない。これはレファレンス級の文化遺産で、何度もくり返し聴いて3番というソナタがやっとわかった気がしている。何という素晴らしい演奏だろう。現代のピアニストでこの流儀で弾く人はいないが、逆にこの通りやろうと思ってもできる人もいないだろう。譜面にない強弱やアジリティの融通無碍の変化は体の中から発してこないとこうはいかないからだ。コチャルスキはミクリから、ミクリはショパンからそれを継いだのだろうが伝統芸能の奥深さを見るしかない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン ピアノソナタ第3番 ロ短調 作品58(1)

2023 OCT 13 12:12:15 pm by 東 賢太郎

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

僕がショパンのあんまり良い聞き手でないことは表明してきた。その理由は推測がついている。彼のバイオを調べてみると精神状態が体調をおそろしく支配する人と思われ、振れが大きく、陰と陽の極の時に霊感が強く働いた音楽を生んだようである。その振幅と処理の仕方がどうしても自分の感性に合わないというのが答えである。どういうことかというと、我々凡人にはわからないが作曲の霊感が強い人たちは不意に楽想が降ってくるようだ。ベートーベンにそれがあったことは創作ノートへのこまめな書き込みで時系列まで判っているが、彼は耳を澄ましてそれを書き取るだけでアイデアを混合はしなかった。ところがショパンは、まったく僕の空想だが、それを作曲中のイベントに縫合できてしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって世間では「ショパンらしさ」と思われている。練習曲作品10第3番(いわゆる「別れの曲」)やバラード2番で突然に激するところがそうだが、それほど顕著でないやり方でならそこかしこにある。例えばワルツやマズルカなどに頻出する右手の装飾的な遊びに聞こえるパッセージやトリルだ。素早い指回りでルバートしてぴったり元のテンポのさやに収めないとショパンらしくないから決して即興ではない。その部分を前後の流れに「縫合」して緻密に設計された「らしさ」である。そうした音楽の本質的でない(と僕には思える)部分に意匠を凝らす彼の感性をすんなり受け入れられる「ショパン好き」とそうでない人間に分かれるだろうが、これは単に趣味の合うあわないで彼の音楽がどうこういう話ではない。二百年も多くの人に好かれてきた音楽が楽しめないとなると、それは自分の問題として返ってくるのだ。

音楽の趣味おいて僕はクララ・シューマン、ブラームス派であり、ワーグナーの楽劇までは許容できてもリストの標題音楽という発想にはまったく興味のない人間だ。だからショパンが標題音楽派であればなるほどという結論になるが、「雨だれ」も「革命」も「別れの曲」もみな他人の考案で彼は標題やニックネームをつけることを拒否する人だった。ではソナタ形式の絶対音楽をたくさん書いたかというとそれもない。つまりその切り口では何者なのか整理がつかない人なのである。しかし、そうであるなら、それを類型化する別の場所を僕は知っている。誰の影響もなく誰にも似ていない人だ。僕自身がそういう傾向のある人間だからその定義には違和感がなく、そういう人は少なからず存在する。「ショパンは他人から影響を受けぬ閉じたワールドの住人であり、その精神世界から湧く泉があの音楽だ」という仮説を立ててみると、僕が彼の音楽になじめぬ原因は音楽自体の構造的、物質的なものではなく、彼が辿った「人生の投影」という形而上的、非物質的なものだという結論になる。

そういう作曲家はもう一人だけいる。ベートーベンだ。僕は彼の救いようのない孤独を交響曲第2番とエロイカに観てしまった。気づいてからは両曲を安直な気持ちで聴けないし、そこから最期まで彼を悩ませた内なる敵との相克にはおよそ人間の経験し得る最も苦しく忌まわしいものを感じ、だからこそ最後まで敢然と闘った彼という人間に愛おしさを覚える。シューベルトの最晩年の作品にも、シューマンが記した狂った音にもそれは聞こえるが、この二人の苦しみは内面には恐ろしいものがあっても、外面に如実に現れて同情され記述されることはあまりなく、ベートーベンとは比較できないと思う。愛おしさは人に対してであり、宝を残してくれた感謝にもなる。それがショパンになくていいことにならないだろうという気持から逃れるのは難しい。

即ち、僕は Chopin-like な(ショパンっぽい)曲が好きではないという抗いがたい事実に直面はしているが、これが何故かを知るにはいくら楽譜を眺めてもだめだ、つまり、事の根源は曲の構造や楽理的なことよりも彼の魂や霊感にあるのであって、それはショパンという人間が何者だったかという問いから入らないといけない。そのために僕は彼の作品を、特に敬遠して看過していたものも含めて凡そを聴き直し、本稿はまず(1)で彼のパリに出てからの履歴を俯瞰し、ピアノソナタ第3番を題材に「精神状態が体調を支配する人の魂や霊感の問題」を解いてみる必要がある。第3番は彼の最高傑作というだけでなく、父の死による鬱の極から姉の来訪で躁の極に至るという最大の振幅の中で書かれたという意味で、精神状態の作品への投影が最も顕著のはずだからである。その具体的な指摘はyoutubeにある各種録音を例に次回(2)にお示しする。

ショパンは1810年生まれだ。シューマンと同い年でメンデルスゾーン、リストがひとつ違いである。ベートーベンはまだ中期であり、「告別ソナタ」、ピアノ協奏曲第5番「皇帝」を書いていた。その時代の人が誰の影響もなく誰にも似ておらず、無双の魅力を放って天高く聳えている。こう書くと、アイルランドのジョン・フィールド(1782 – 1837)がいるではないかという声があがるだろう。彼が創始した「夜想曲」(ノクターン)がショパンに影響し、似ているという指摘はひょっとして彼の音楽以上に知られている。この新しい音楽はそれなりの世評をロンドン、ウィーン、パリで獲得する。そして、フィールドがモスクワとサンクトペテルブルクに長く滞在したことでロシアにまで広まることになった。

《ジョン・フィールド「18の夜想曲」》

19世紀前半の作曲の地平の劇的拡張はピアノという楽器の進化と並行した。ベートーべンは5オクターブ半のエラールのピアノの出現により「ワルトシュタイン」、「ピアノ協奏曲第3番」、「熱情」を作曲した。イタリア系英国人のムツィオ・クレメンティ(1752 – 1832)もそれに貢献した。彼はモーツァルトとの御前競演、誰もが弾くソナチネ、ベートーベンに第九を委嘱したことでも知られるが、ジョン・フィールドの師であり、練習曲集「グラドゥス・アド・パルナッスム」を著したピア二スティックな技法の開拓者としても著名だ。その知見を活かして自身のピアノ製造会社を設立してピアノを欧州に拡販し、ビジネスマンとしても成功した。彼だけではない、ヨーゼフ・ハイドンの弟子で交響曲を41も書いた作曲家イグナツ・プレイエル(1757 – 1831)もショパンが愛用したピアノ「プレイエル」の製造会社を設立して成功し、コンサートホール「サル・プレイエル」を造っている。

クレメンティは約100曲のピアノソナタを残したが初心者には演奏が困難だ。対して、夜想曲はベルカントとアルペジオの伴奏だからアマチュアでも弾ける。フィールドを使った営業戦略は卓抜である。フィールドにとっても、夜想曲のような楽想をチェンバロで発想、演奏するのは魅力に欠け、ピアノの進化の恩恵を得た。欧州、ロシアをクレメンティと共に演奏旅行してピアノを売るとともに夜想曲が有名になったのは幸運だった。ショパンはワルシャワ時代にそれを知ったと考えられている。舞曲形式では語れない瞑想的なコンテンツを盛り込むのに好適であり、20才から晩年まで人生を通して21曲を残した。彼の資質がそれを大いに欲していたから革袋は借りたが、しかし、盛った酒はショパンしかない霊感に満ちたものであった。

ロシアでフィールドにピアノのレッスンを受けたのがミハイル・グリンカ(1804 – 1857)である。後に母国の音楽に目覚めてオペラ「ルスランとルドミュラ」を書いて「近代ロシア音楽の父」と称されるが、ピアノ曲にはワルツ、マズルカ、ポロネーズ、ボレロなどショパンでおなじみの舞曲も、そして師匠直伝の夜想曲もある。舞曲はショパンの専売特許ではないが、グリンカがフィールドだけでなくショパンの影響も受けていたという仮定は、この辺は僕は詳しくないが、なかなか魅力的だ。スラブ民族、ロシア正教という異教徒、異民族の地で後にあの華麗なロシアピアニズムが生まれ興隆し、ラフマニノフ、ホロヴィッツ、リヒテル、ギレリスといった綺羅星の如き大ピアニスト達を輩出する契機となったのではないかと考えるとロマンがある。

《グリンカ ピアノ曲集》

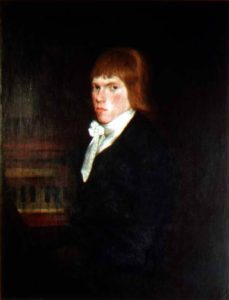

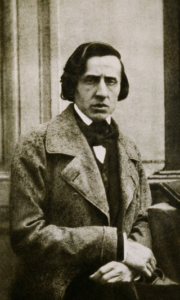

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

ショパンには相思相愛のポーランド人女性マリア・ヴォジニスカがいた。恥じらいの中にも思慕に満ちた彼女からの手紙に彼はどれだけ鼓舞されたことだろう。左のポートレートは彼女が描いたショパンで、最も実物に近いとされるが、僕はそのことよりも描き手のなんともいえぬ暖かな目と愛情を感じて心をうたれてしまうのだ。当人たちは当然に婚約したつもりだったが、マリアの両親がショパンの健康とパリでの生活態度に疑念を懐き破談にしてしまう。ショパンの遺品にあった「我が哀しみ」と書かれたマリアの手紙の束。心底、かわいそうである。

魂のどん底で現れたのが男装の麗人ジョルジュ・サンドだ。マリアは清楚だったがサンドは逆だ。初対面でショパンは「あれは本当に女か」と印象を語っている。当世風にいえば、宝塚の男役で小説を70も書く売れっ子作家でもあって、名のある男と浮名を流しまくり、政界進出してフェミニズムの闘士になったような女だ。ショパンはその数ある男の一人であった。ひ弱で病気の28才、かたや女盛りの34才でふたりの子連れである。燃えあがったのは彼女の方で、恋愛も色々あるが女がぐいぐい迫ったケースの歴史的白眉と思われる。それを知って怒ったサンドのオトコが殺意を見せ、二人してやむなくマヨルカ島に逃げた。持っていったのがプレイエルのピアノとバッハの平均律の楽譜というのがショパンの禁欲的で閉じた精神世界を示すが、ピアノは税関が賄賂欲しさにいちゃもんをつけて差し止め長らく届かない。それが命の人である、同情を禁じ得ない。ちなみにこの島、一度行ったが美しい。病気の治癒を兼ねた逃避行の舞台には良い選択だったが季節が悪かった。冬の寒さと悪天候でショパンの病気はかえって悪化し、それは彼の性質として大いに精神を蝕んだ。

サンドは懸命にショパンを看病した。これは大変なことで、結核は当時は原因不明の死病で島民が寄り付かず、死んでも島には埋葬させないぞと脅されたほどなのだ。3年前、正体不明のコロナが出てきた刹那のことを思い起こすに、母性と愛情なしにはとてもできないだろう。とんでもない女に引っかかったという見方もあるが必ずしもそうではないと僕は思う。純愛が冷めたらマリアにできそうもないことをサンドはできたからだ。彼女は軍人の父祖を持つセレブで、サロンの花形で取り巻きが上等である。パリに出てからのショパンは大ホールでの演奏を恐れ、社交儀礼の拍手をくれる聴衆よりも真に音楽を理解する人達のインティメートな場を求めて夜な夜なサロンに出入りしていた。まさにそれがマリアの母親に「病気なのに不摂生」と非難されての破談原因になったわけだが、サンドの取り巻きだった画家ドラクロアが「生まれてこのかた出会った中でもいちばん芸術家らしい芸術家だ」と語ったように彼は真の理解者を得て幸せだった。サンドはショパンの母親でもあった(自らそう述べた)。半世紀前の同じパリ。冷たいあしらいを受けたモーツァルトにサンドのような女性がいたらと思うばかりだ。

ピアノソナタ第3番ロ短調はマヨルカを脱出してパリに戻って1844年に書かれる。その年に父二コラが亡くなり、ショパンは2週間も重い鬱状態に陥った。保守的な家庭観を持つショパンはサンドとの内縁関係がうしろめたく両親に知らせていなかったが、見かねたサンドは思いきってショパンの実家に初めて手紙をしたため、母親から「息子をよろしく」と返信を得て姉夫婦がパリに来ることになる。ショパンの父はフランス人でポーランドで亡くなり、ポーランド人の息子はフランスで亡くなることになるが、両者が別離してからも絆が強かったことは姉夫婦の来訪で弟の鬱が完治してしまったことからうかがえる。「貴女は最上のお医者様でした」とサンドが姉と打ちとけたことは彼の心を軽くしただろう。そこでサンドの別荘であるノアンで書き上げたのがピアノソナタ第3番だった。

第2番はまるで「ソナタ」でなかったが、3番は古典的な装いで書かれている。ところが第1楽章提示部には控えめに数えても主題が5つある。後期ロマン派にこういうことはあるが、3番はブラームスが作品番号1のピアノソナタを書く8年も前の作品なのだ。したがって、無理やりの理屈をつければ第1主題、第2主題が提示されてから各々が「展開」されるところに計3つの「副次主題」があることになるが、どれもが第1主題、第2主題と何の関連もないからそういうものは展開とは呼ばない。闖入である。これこそが冒頭に書いた「作曲中に不意に関係のない楽想が降ってきて」と聞こえてしまうものであり、「それを作曲中の旋律に苦も無く縫合してしまい、あたかも元からそうだったように天衣無縫に仕上がって」「ショパンらしさだ」となっているものの正体である。一般には天衣無縫なのだと推察しているだけで、僕にとっては唐突な闖入なのだ。

もっと具体的に書こう。第1‐副1‐第2‐副2‐副3 の順となってその全体が提示部である。アシュケナージのビデオでお示ししよう。冒頭が第1主題、1分40秒からが第2主題であり副1は0分58秒から、副2は2分54秒から、副3は3分26秒からである。

ほとんどのピアニストは5つを平等に扱ってしまう。アシュケナージのこの演奏は美しさにおいて最右翼の出来であるがやはりそうだ。間違いとは言わない。2番と同様に3番をラプソディと見立てればそれでも良いし聴き手の趣味もあろう。2番のソナタは、まず葬送行進曲がマリアとの破局後の鬱状態で1837年に書かれ、残りはマヨルカに待ち焦がれたピアノが到着して一時の躁に転じ、病気を乗り越えて島から1839年にパリ郊外のサンドの別荘ノアンに逗留して元気になるという体も魂も揺さぶられる激震の如き2年間に渡って構想された。それをひとつのソナタに統合することに無理があるように思われ、ソナタと銘打ちながら統一性がないのはそうした理由からではないだろうか。自身が「行進曲の後で両手がおしゃべりをする」と表現した終楽章に至っては全編が無調の幻想曲で、なぜそういうものがそこに置かれたのかを合理的に説明できる人はこの世に一人もいない。唯一可能性のある説明は、彼は降ってきた楽想を行進曲にそう「縫合」したということだ。縫合に脈絡は不要である。

いっぽう、1844年に書かれた3番は父の死の衝撃を姉のパリ訪問で心から癒されて書かれた。2番とは真逆という意味で特別な作品であり、故郷への心の回帰、前作で為せなかったソナタの古典的統一への回帰を意図していると僕は見る。奇しくもその翌年のことだが、ショパンはサンドの家庭争議に巻き込まれて愛想をつかされ、ついに二人は破局を迎える。結局、彼女はショパンの死の床にいなかったばかりが葬儀に姿も見せなかった。こういうところはひどい女であると歴史に判を押されても仕方はないだろう。マリアと暖かい家庭を持つことがすぐ目の前にあった彼にとって想定もせぬ不幸な最期だったろうが、しかし、婚約破棄の理由になったほど病弱であり、ずっと患っていた肺結核に結局は命を奪われた彼である。サンドの強力な庇護と夏のノアンでの安らかな日々なくして、39才まで生きてこれだけの傑作を生み出せたかという疑問はどうしても残る。歴史に “たら・れば” はないというが、そうであるなら自分の歴史である人生においてもない。禍福は糾える縄。そういうものであり、思ったことを思い切ってやりぬくしかない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(アルトゥーロ・ミケランジェリ)

2021 NOV 14 23:23:13 pm by 東 賢太郎

音楽を聴くという作業の本質は、人間がどういうわけか保有している極度に緻密で繊細に造られた感覚、無神経な者が傍にいるだけで壊れてしまうぐらい神秘的なその感覚を探し求める永遠の旅である。少なくとも僕にとってはそうである。

だから、旅先のほのぼのした夕餉の席や温泉のように他人と一緒にそれを楽しむのは経験的に無理と判っている。究極は自分で弾き、それを聴くしかない。著名な演奏家であっても探索には足りないことがほとんどで、だから僕はシンセサイザーによる理想の演奏の製作に没頭したのだ。そうしないと、音楽というものはアラジンの魔人のようにランプから立ち現れてはくれない。

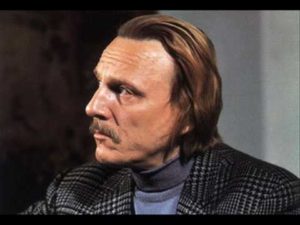

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(1920-1995)にとってシンセサイザーは不要だった。ピアノがうまく弾けたからだ。彼は初見が遅いが何でも弾け、他人に聴かせるのはほんの一部だけだった。どう見られるかについて極度に敏感でクールな完全主義者だった点で、僕は俳優の故田村正和に近いイメージを懐いている。完璧を求める人は一種のナルシストでもあり、自分にも厳しい。田村は私生活を一切明かさず、箸を持つ手までこだわり他人の前では決して食事をせず、自らF1観戦に赴くカーマニアで、台本は完全に記憶しNGを出すのを嫌い、NGを出す役者も嫌い、「田村チェア」と呼ばれる自前のデッキチェアを常にロケ現場に持参する人だったようだ。

ミケランジェリもNG(ミスタッチ)をせぬまで弾き込んだ曲だけを披露し、演奏会場には自分のピアノを2台持ちこむ。レパートリーが少ないのは完全主義者ゆえに、完全な自分だけを外に見せるためのミニマリズムだ。カーマニアで自身がレーサーでもあり、医師、パイロットでもあったが私生活は限られたことしか明かさず、ちょっとしたプライベートについて口外されただけで気の合っていたチェリビダッケと絶交した。基本的に両人とも自己愛が強く、自己が愛するもの以外は受け入れず、浮世離れしたオーラがある人だったように思える。こうした性質はやはり完全主義者である僕も幾分かは理解できるものである。

ミケランジェリもNG(ミスタッチ)をせぬまで弾き込んだ曲だけを披露し、演奏会場には自分のピアノを2台持ちこむ。レパートリーが少ないのは完全主義者ゆえに、完全な自分だけを外に見せるためのミニマリズムだ。カーマニアで自身がレーサーでもあり、医師、パイロットでもあったが私生活は限られたことしか明かさず、ちょっとしたプライベートについて口外されただけで気の合っていたチェリビダッケと絶交した。基本的に両人とも自己愛が強く、自己が愛するもの以外は受け入れず、浮世離れしたオーラがある人だったように思える。こうした性質はやはり完全主義者である僕も幾分かは理解できるものである。

ドイツ人は緻密、綿密というイメージがあるが、フランクフルトの新人面接で試験するとまったくそんなことはない。イタリアにも中国にもそういう人はいる事を自分の眼で確認し人種は無関係と悟った。チェリビダッケは明らかにそういう人だったが、彼ほどの人ですら、開演30分前に気温変化でピアノの調子が狂うとキャンセルしてしまうミケランジェリの緻密、綿密な感覚は誰にもわからないと述べている(BBCインタビュー)。調律は勿論メカにも及び、ある時は2台のピアノを4人の技術者で調整したがOKしなかったという。それはとりもなおさず、彼の音楽を求める基準が恐ろしく緻密、綿密だから楽器がその要求を超えていなくてはならないということだ。そうでなければ彼の完全主義が演奏を許さない。入念に準備したものを披露しないのも完全主義者には辛いが、基準に満たない演奏を聴かれることの方がもっと不完全なのだ。キャンセル魔は気まぐれのせいではないのである。

ショパン・コンクールのビデオをぼちぼちチェックしながら、さてミケランジェリはどうだったっけとOp.22を聴いてみる。ピアノというものはこういうものだと逆定義を強いられるような涼やかな音色で開始され、ポロネーズのリズムになっての速い重音パッセージは全部の音が完璧に均等かつ滑らかなレガートで弾かたと思うやスタッカートで羽毛に乗ったようにフレーズと共に歌う(!)。聞いたことのない異国の言葉で何かをダンディに訴えかけられ、アイボリー色の左手に金粉を散らす右手高音の信じ難い高速パッセージ。この「音符の多さ」が無駄な装飾に聴こえたらショパンではない。それが饒舌にならずパックの如く踊る様は、何が眼前で起きているのか思考を乱されで茫然とするしか術がない。

ショパン・コンクールのビデオをぼちぼちチェックしながら、さてミケランジェリはどうだったっけとOp.22を聴いてみる。ピアノというものはこういうものだと逆定義を強いられるような涼やかな音色で開始され、ポロネーズのリズムになっての速い重音パッセージは全部の音が完璧に均等かつ滑らかなレガートで弾かたと思うやスタッカートで羽毛に乗ったようにフレーズと共に歌う(!)。聞いたことのない異国の言葉で何かをダンディに訴えかけられ、アイボリー色の左手に金粉を散らす右手高音の信じ難い高速パッセージ。この「音符の多さ」が無駄な装飾に聴こえたらショパンではない。それが饒舌にならずパックの如く踊る様は、何が眼前で起きているのか思考を乱されで茫然とするしか術がない。

弾いている人間の存在はなく、書いたショパンもなく、天空から降ってきた何者かが美しく舞い、なにか切なるメッセージを残して消える。人為という人間の苦労の痕跡を感じないのだ。これを舞台でやってのけた男は、だからこの音楽とともに生まれ、練習などという人間臭い行為と無縁である。そう見える。そういう男をミケランジェリは演じて生き、ひょっとしてショパンもそうだったのではないかという残像を聴衆に残して天才と一体化するのである。非常に役者的なものを感じる。田村正和でないならマーロン・ブランド、高倉健といってもよい。

これがショパンというものか。仮にこんな男が今の世に現れたらどうか。社会でどうなるか想像すら及ばないが、ひとつ約束されそうなことは世界の知的なセレブ女性が放っておかない事だろう。そして19世紀のサロンでもまさにそういうことがおきた。ただの馬鹿なイケメンにジョルジュ・サンドのような貴族の血をひく正統なインテリ女が惹かれるとは思えない。

ショパンはポーランドの没落貴族の母を持つが父はフランスの車大工の息子である。6歳年上のサンドは恋人兼保護者であり彼がサロンでどうピアノを弾いたのかは興味深いが、ミケランジェリのようなマッチョな男ぶりではなかったろう。パリのサロンの雰囲気は知り様がないが、こんなものかと時代をワープしたような数奇な経験を一度だけしたことがある。ロンドンのウィグモアホールで、ヴラド・ペルルミュテール(1904 – 2002)のリサイタルを聴いた時だ。ミケランジェリのショパンにあの味はなく、香水と軽妙なお喋りにはいま一つそぐわない。しかし、矛盾するのだが、彼のように弾いてこそショパンは甘ったるさのない紫水晶の如き輝きを放って人を魅了すると思う。このショパンの二面性ゆえに僕はいまだ彼をつかみかねている。ポロネーズのリズムだってポーランドの田舎踊りの拍子なのだが、それがパリのサロンに出て洗練され、別格の音楽になる。そこに燦然と輝いて君臨する場を得たのがミケランジェリなのである。

彼もペルルミュテールも貴族の血筋でないが、紡ぎだした音楽は aristocratic であった。aristo- は古代ギリシャ語の best だ。しかし最高権力の座にある者(貴族)がベストの趣味を持つとは限らず、始祖は概ね武勇のみの野人だ。それが時と共に持つようになるワイン、イタリア美術等の造詣を経て緻密、繊細を愛でる精神(エスプリ)を具有するに至る。5~10代はかかる。例えば徳川家だ。家康は思慮深い野人だったが、慶喜に至って趣味も思想も貴族になった。つまり、出自は関係ない。あくまで、その人の精神が緻密、繊細を愛でるかどうか、その為には日々の生活を気にしなくて済む程度の経済の余裕や教養は必要だろうが、精神の気高さの方が余程重要である。若くしてそれがあったショパンはパリのエスプリというテロワールに磨かれ、鄙びた素材から頂点に通ずる高貴な音楽を書いたのだ。

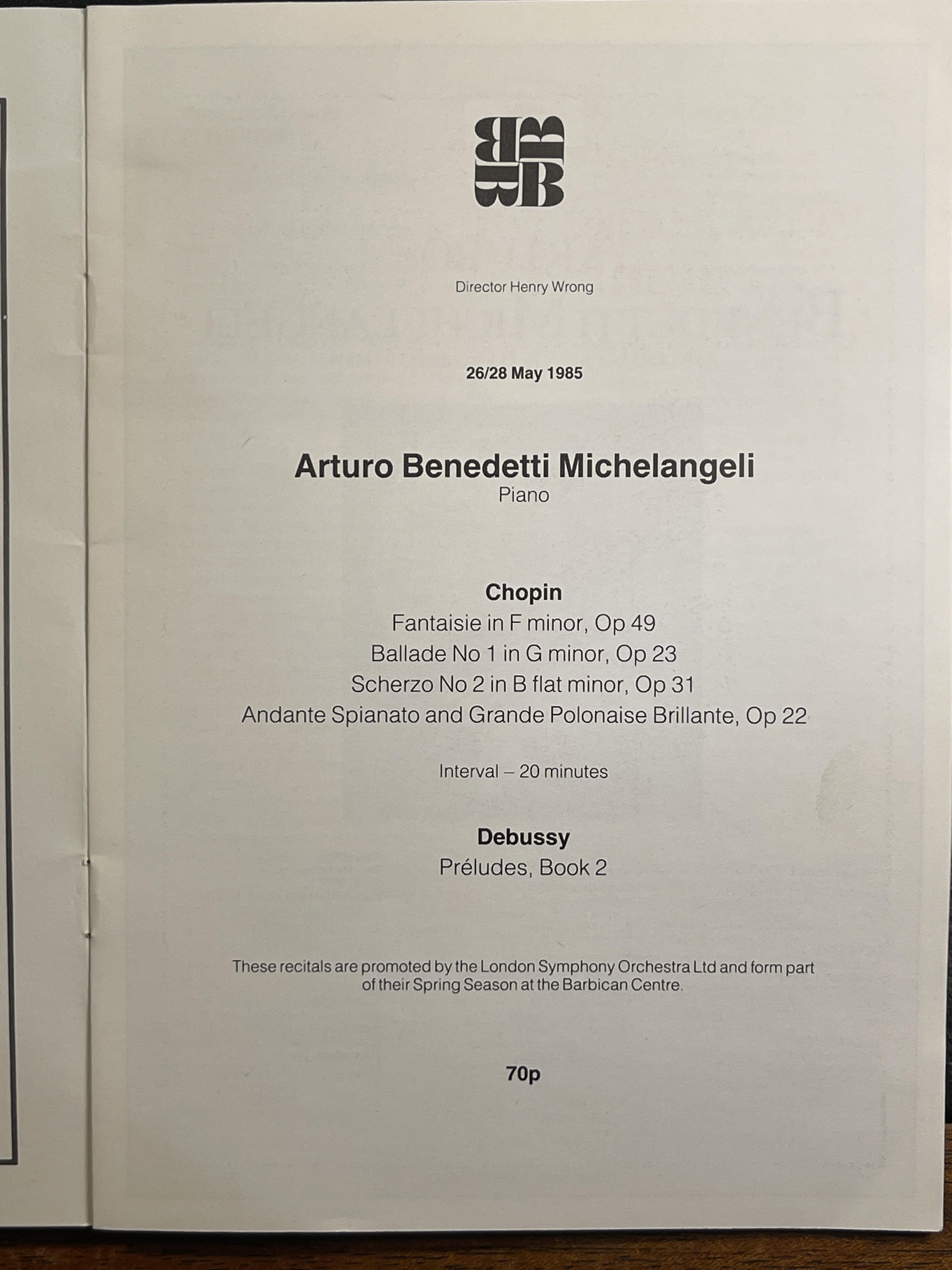

時はロンドン赴任して1年たった1985年5月26日の日曜日。悪名高い当日のキャンセルを誰しもが心配したが大丈夫だった。ロンドンに6年、その後もドイツ、スイスに5年半いたが、結局、伝説のピアニストを聴く機会はこの一回だけだった。カラヤンの「ばらの騎士」、カルロス・クライバーのブラームス4番に並ぶ僥倖だった。バービカン・センターはシティに近く、バーンスタイン、アバド、ハイティンク、アシュケナージ、メータ、C・デービス、若杉など多数の演奏家を聴いた。座席は舞台の左袖に近い前の方、通路の後方2列目でピアニストの背中を見る位置だ。席に座るとやがて左手からミケランジェリが現れ、目の前をゆっくり歩いて行った。これが当日のプログラムだ。

時はロンドン赴任して1年たった1985年5月26日の日曜日。悪名高い当日のキャンセルを誰しもが心配したが大丈夫だった。ロンドンに6年、その後もドイツ、スイスに5年半いたが、結局、伝説のピアニストを聴く機会はこの一回だけだった。カラヤンの「ばらの騎士」、カルロス・クライバーのブラームス4番に並ぶ僥倖だった。バービカン・センターはシティに近く、バーンスタイン、アバド、ハイティンク、アシュケナージ、メータ、C・デービス、若杉など多数の演奏家を聴いた。座席は舞台の左袖に近い前の方、通路の後方2列目でピアニストの背中を見る位置だ。席に座るとやがて左手からミケランジェリが現れ、目の前をゆっくり歩いて行った。これが当日のプログラムだ。

僕の前の席にやや座高の高い男性が座っていたが、前半のショパンプログラムが終了して休憩になると立ち上がって中央の階段を後方のロビーへゆっくりと登っていき、もう戻ってこなかった。アルフレート・ブレンデルだった。

ここで聴いたピアノ演奏は、レコード録音を含めても僕の知る最も緻密、繊細なものだ。今に至るまで、これを凌ぐ経験はなない。それは鳴っている音がそうだというだけでなく、ゼロから音楽を作っていくピアニストの精神のあり様がそうであり、凡庸なスピリットを何年かけて何重に研鑽して積み重ねようと到達しそうにない高みの音楽が鳴ったからである。これに近い経験は、やはりロンドンでめぐり合ったスヴャトスラフ・リヒテルのプロコフィエフのソナタだけだ(この日も偶然すぐ後ろの席に内田光子さんがいた)。全盛期のポリーニ、アルゲリッチ、アシュケナージ、バレンボイム、ワイセンベルク、ルプー、ペライアらを、そして勿論ブレンデルも内田も聴いたが、ショパンに関する限りミケランジェリは別格だ。プログラムの4曲とも自家薬籠中のもので、既述の如き天界の完成度というよりもバラード1、スケルツォ2はライブなりの熱があったと記憶する。以下に当日の演奏順に同年のブレゲンツでのライブ録音を並べてみた(Op.22のみ1987年ヴァチカン)。バービカンにいる気持ちでお楽しみいただきたい。

後半のドビッシーは次回に、著名なグラモフォンの録音を中心に述べる。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン バラード第2番ヘ長調 作品38

2021 JUL 6 1:01:03 am by 東 賢太郎

僕は寝付くのに苦労したことがない。電車だろうがオフィスだろうがバタンキュー、猫より早い。自分で分からないがたぶん3分あればOKだ。周囲は気にならないし、そういえば頭痛、胃痛を知らない。部屋の寒暖もだいたい人に言われて気がつくという塩梅であって、すなわち、かなり鈍感なのだろう。

睡眠は不思議なもので、8時間寝てもすっきりしない日があれば3時間で充分という日もある。学生時代にこたつでラジカセをループにしたまま寝付いてしまったことが何度かある。最近は音楽でなくyoutube番組でそれがある。ずっと音楽や言葉が聞こえているわけで、2~3時間で夜中に目が覚めてしまったりするのだが、どういうわけか普通に7時間眠った時よりもすっきり感があるのだ。

ネットに「前半3時間の間にノンレム睡眠(深い眠り)に達することが出来れば、脳も身体も休めることができ、ぐっすり眠れた満足感を得ることが出来ます」とある。これだったかなとは思うが、音楽や言葉を脳がどう処理していたんだろう?いちいち理解していたら眠れないので左脳はオフになり、虫の声や電車のレール音のように右脳が雑音と同様に扱っていたかもしれない。

ネットに「前半3時間の間にノンレム睡眠(深い眠り)に達することが出来れば、脳も身体も休めることができ、ぐっすり眠れた満足感を得ることが出来ます」とある。これだったかなとは思うが、音楽や言葉を脳がどう処理していたんだろう?いちいち理解していたら眠れないので左脳はオフになり、虫の声や電車のレール音のように右脳が雑音と同様に扱っていたかもしれない。

面白い体験が先日あった。うちの猫が横たわって寝ている夢を見たのだが、気がつくと体が冷たくなっていて動かない。のいが死んでしまった!僕は大慌てになって、抱きかかえて毛布でくるむと、幸いに電気毛布である。スイッチを入れて懸命に温めると、むっくりと起き上がってくれた。そこで目が覚める。ああ夢か、よかったなあ。少し肌寒かったようだ。そのあたりで、ふと頭の中で流れているピアノに気がついた。つけっ放しのyoutubeなどではない、例の脳内自動演奏である。そういえば、そう、これは夢の間ずっと聞こえていたぞ・・・。

その曲は、全く不可解なことだが、ショパンのバラード2番だった。

なぜ不可解かというと、僕はショパンは苦手でほとんど聞かない。バラード2番はきれいだなと思ってゆっくりの所だけ弾いてみたことはあるが、それは大昔のことで、昨日今日はおろか、それ以来まともに聞いた記憶もない。どうして倉庫の奥の奥から無意識がそんなのを拾い出してきたんだろう??

聞こえていたのはそのきれいな所だ。ゆっくりと、ぽつりぽつりと。

フランソワのを引っ張り出して、なかなかいいなあと思う。といって、がちゃがちゃ鳴る部分じゃない、両端のきれいな所だけだ。コルトーのも聞いたが、がちゃがちゃで崩壊してるし、フランソワだってけっこう危ない(きっと難しいんだ)。ショパンがだめなのは、あんないいメロディーにこれはないだろうと思ってしまうのがある。いやそれがポエムなんだ、彼はピアノの詩人なんだよとショパン好きに諭されたことがあるが、確かに、これから交響曲は書けそうにない。

しかし「ポエム」というのはどうも違う気がする。このメロディーは何か意味を含んだりほのめかしたりする詩ではない。なんというか、絵にも文字にもならない気品、例えば「高貴」というものを煮詰めて結晶にしてみたらチンチロリンとああいう音がするだろうという感じのものに思える。メロディーだけでそうなってしまうのだからソナタ形式みたいな面倒なものは不要だし、長調が短調で終わってもちっとも構わない。そういう理屈っぽさからフリーな音楽という意味でポエムであるというなら賛同はできるが、それは「人生は旅だ」の如きメタファーに過ぎないから語ってもあんまり意味はない。

ショパンが自作に標題を付けなかったのは、詩人じゃないからだ。文学の視点で「音楽新報」に評論を書いて讃えてくれたシューマンを無視した。狂乱の響きを孕んだ「クライスレリアーナ」を献呈されて、お返しに送ったのがバラード2番だったが、シューマンはこれをあまり評価しなかった。彼こそ詩人なのだ。ショパンはおそらくワーグナーやリストも自分と同類の音楽家とは見なかっただろう。彼らはあんないいメロディーを書きたくても書けなかったから文学や小理屈や、実にくだらない標題に走ったのだと僕は思う。ショパンをなぞらえるなら、宗教臭くないJ.S.バッハしかいない。雨だれやら子犬やら、そんな曲をバッハが書くか?ショパンがそんな風に弾かれることを意図していようか?どうも違う。だから僕はそう弾かれるショパンも、ショパン好きの人も苦手なのだ。

しかし、あの夢は何だったんだ?

のいだ。もう来て5年になるか。あとから3匹も増えて、どれとも気が合わない。いろいろ事情があって、元の居場所を取られてしまった。この猫は僕を正しく認知している。賢い。人間の1日は猫には1週間だ。遊んでやらなくちゃ。何となく、バラード2番のメロディが似合う。そういうのがひょこっと出てくるんだ、夢は。フロイトには詳しくないが、やっぱり睡眠は不思議なものだと思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン好きはクラシックの巨人ファンである

2017 OCT 30 12:12:34 pm by 東 賢太郎

マーラーが嫌いだショパンが嫌いだヴェルディが嫌いだと、これだけお好きな方を逆なでする我儘を書いてきたのに毎日2千を超えるブログ閲覧を頂いているのは不思議だ。同感の方がそんなにおられるのかクラシックは度外視なのか、それとも趣味は趣味と併せ飲んでくださる本物の大人の方が多いのか。ともあれ本稿はまずそこから述べておく必要がある。

若いころ散々聴いたショパンから遠ざかることになったのは飽きたからでも敬意が失せたからでもない。当世のショパン演奏、鑑賞を取り巻く空気が苦手なせいだ。僕はちなみに野球でいうとアンチ巨人ではないし選手の実力は評価しているがジャイアンツは好きでなく、東京ドームは行かない。なぜかというと、「巨人ファン」が苦手なのだ。近年は困ったことに、カープ女子にまでそのきらいがあるが。

ファンの方には申し訳ないが、とにかく理屈はなくてオロナミンCのCMと同じぐらい苦手である。そして、重ね重ね大変申し訳ないが、世間一般の意味におけるショパン好きというのは、どうもそれと似たにおいを感じるのだ。その一員になるのが無理でコンサート、リサイタルは腰が引けてしまい、結果として曲まで敬遠することになったのだからマーラー、ヴェルディのケースとは異なっているように思う。

ハンガリーのピアニスト、ユリアン・フォン・カーロイ(1914-93)のショパンをyoutubeで楽しんだ。upするのはやってみるとけっこう面倒くさい、された方に深謝だ。カーロイはバルトークの薫陶を受けドホナーニに師事、パリではコルトーに師事した人でショパン、リストが有名だ。ショパン嫌いに戻ると、カーロイのピアノでこの第2ピアノ協奏曲を聴くなりそれは間違いだと、わかっていることなのだが、改悛を強いられるほど思い知ってしまった。

このベルリン・フィルとの録音は1956年だから61年前、指揮者のヴィルヘルム・シュヒター(1911-74)は1959~62年のN響の常任指揮者として有名だが筋肉質に引き締まったオケの緊張感がただごとでない空気を漂わす。そしてそれに包まれたカーロイ、何という純度の高い高貴なピアノだろう。そして、その前に、何という良い曲なのだろう。

僕が巨人の菅野は日本球界一の投手と信じ、カープが完封されたってその投球に賛辞を贈るのは、どこのチームのファンかという以前に野球ファンだからだが、それと同じ思いをクラシック音楽ファンとしてまったく自然にこのカーロイの2番には重ねることができる。ショパンの音楽は、あたりまえだが、天才による一級の芸術品なのだ。

少し話題を変える。音楽の感動というものはけっして音の側からやってくるのではなく、聞き手の心の作用から生まれるものだ。高音質のSACDはおろか実演の生の音でさえも感動がそれだけで保証されたり増幅されたりなどということは些かもないのであって、こういう古い録音が音質ゆえに忘れられるとしたらおかしな話だ。

クラシック音楽というのは作品が価値ある文化財だというニュアンスの用語だが、エジソンの蓄音機発明より百余年をかけて蓄積された演奏録音も文化財として価値があるという認識はyoutubeの登場で後退しているように思う。作品と違って録音は商品だ。その宿命は20世紀までは新しい演奏家が音質の進化によって先輩演奏家を凌駕する幇助になってきたが、今や1世紀分も蓄積した大家の録音ストックがネットで無料でばらまかれ、現代の演奏家はそれを広く知っている聴衆を感動させるという難題に立ち向かわざるを得なくなっている。

演奏家の良心がそれで曲がるとは思わないが録音の供給者である音楽産業は資本の論理で動き、ミーハーなビジュアルや解釈の派手なデフォルメを施す演奏家が売れるならそれでいい。しかし聴衆の心が真に良いものに開かれず、その方向に行ってしまうと音楽文化は徐々に衰退するだろう。僕が赴任した1992年のドイツ(フランクフルト)のイタリアンレストランは実に不味かったが、だんだん進化して今は遜色がない。ドイツの金融界が国際化して各国の舌の肥えた金融マンが流入してきたせいだが、客は料理屋を退化も進化もさせる。音楽界も同じで、聴衆が退化すれば供給側である演奏の質もそれに忠実に落ちていくだろう。

僕はコンクールにも懐疑的で、権威者がお墨をつけなくとも聴衆が良い耳と教養を持っていれば演奏家は自然と淘汰されていくはずだ。権威を信じるということは自分の心を閉ざすことで、心が開かれなければ感動もないから聴衆は遠ざかるし退化もする。それを防ぐためにyoutubeは役立つし、市場にない古い録音が聴けるのは有難いことなのだ。古いということは曲が生まれた時代に近いということであって、それによって伝統的解釈を知ることができるのはむしろメリットである。多くの聴衆がコンクール審査員に頼らずとも自分の耳で良品を聴き分けられる素地ができつつあるからだ。

カーロイのショパンに戻ろう。24の前奏曲(下)の3番ト長調、ここから立ちのぼる春の大地のエーテルのような香気、それを呼吸し生きている喜びはまさにショパンが封じ込めたものが解き放たれたようにすら感じる。明るい曲でこんなにこちらの精神がうきうきと沸き立つ演奏は他に知らない。そういうものは作曲家といえど楽譜という記号に書きとれるものではないし、限られたピアニストが読み取って真にすぐれた演奏技術をもって再現してくれないとそこに在ることすら知らないで終わってしまう。

カーロイの手にかかると技術的な難度は聞き手の視界に入ってもこず、ちょっとしたルバートや強弱がすべて自然に流れ、ショパンが描きとろうとした音だけではなく詩心がすっと心に入ってくる。これはピアノが上手い、超絶技巧である云々の即物的なこととして語られるべきではない。天衣が無縫であるがごとく、我々は美しい天女の衣しか目に入らない至福の時を約束されるのだから。

若いピアニストがこういう至芸を耳にせずショパンを弾いているならショパンの音楽にもショパン好きにも不幸なことだ。僕はこれを知ってしまっており、このブログで初めて聴かれた方も知ってしまっている。これを前にして当たり前の24の前奏曲を聴かされて、ナイヤガラ瀑布を見てきた者がその辺の田舎の滝を見た以上の何のことがあろう。クラシックを知る喜びはその差が自分の心で見分けられるようになって、音楽というもののすばらしさに心が開いた状態になることなのだ。審査員や識者の意見に頼ってではなく自分の経験として。

簡単なことだ。百余年をかけて蓄積された演奏録音も文化財として価値があるという認識に立って、カーロイのような「ナイアガラ瀑布」を自分の耳で探すことである。僕らの世代は食費を削って小遣いをため、2千円のレコードを買ってそれをしていた。貧乏学生にとって千円札は今なら優に1万円札以上の重みだ。youtubeでタダで楽しみながらそれができてしまうなんて羨ましい限りで、いい時代になったものだが、高価な物だから奉るように大事にして何度も真剣に耳を澄ませ、音楽に心が開いていったのも事実だ。タダでそれがおきるかどうかは保証の限りではないが。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン 練習曲集 (作品10、25)

2017 AUG 11 2:02:25 am by 東 賢太郎

自分の音楽史を回顧するわけではないが、最近、若いころ聴いた録音を聴きかえす機会が増えている。そこにはおふくろの味のような、遠い記憶にそっとよりそってくる暖かいものがあり、どこか生き返った心持ちを覚えるのだ。

いまの僕がショパンの熱心な聞き手でないことは何度か書いたが、クラシック入門したてのころはもちろんショパンの門をくぐっている。ソナタ3番やスケルツォ2番に熱中もしたし、ほとんどの曲は耳では覚えているかもしれない。

初めて惹きこまれた、というより衝撃を受けたのはDGから出たマウリツィオ・ポリーニのエチュード集(Op.10&25)(72年盤)だ。大学時代か。この演奏を何と形容しよう?フィレンツェのアカデミア美術館でミケランジェロの最も完璧な彫刻と思う「ダヴィデ像」を見て、ポリーニ盤の印象とかぶってしまい、それ以来これ(右)が浮かんできてしまう。彗星のように現れた若手によるピアノ演奏として、これとグールドのゴールドベルク変奏曲55年盤は東西の横綱、人類史に残る文化遺産だろう。

一時期、これとホロヴィッツのスカルラッティ、リヒテルのプロコフィエフなどが僕の「うまいピアノ」のスタンダードを形成していた。といって僕がピアノを弾けるわけではないのだからそれは単なる印象だ。印象というものは時により変化するものであって、決して何かを判断する基準にはなり得ないと思う。だからメカニックな技術に耳を凝らしてみることもずいぶんやった。

今回、ポリーニのエチュードを聴きかえして、やはり「うまい」と思った。作品10の第1番ハ長調でいきなり脳天にシャワーを浴びる。第5番変ト長調(黒鍵)や8番ヘ長調の指回りは唖然とするしかないし、第7番ハ長調のクリアな声部の弾き分け、作品25の第6番嬰ト短調のトリル、第10番の両手オクターブなど、ピアノ演奏の技術を体感できるわけではない者にだって何か尋常でないものを悟らせる。しかし、ポリーニはもっと若いころの録音(1960年盤)があって、それと聴き比べると思う所があるが皆さんいかがだろうか?

彼は12年前からうまかったのだ。但し「革命」の左手など彼にしてはどうして?というレベルでもあり、72年盤に至ってすべての部分でテクニックはさらに凄味を増してくるのだ。しかし彼の進化のベクトルの方向性はそちらにあり、例えば「別れの曲」や第6番変ホ短調の抒情、哀愁、歌心において特に深みが増したようには思えない。

ちょっとちがう。純水のように磨かれているが無機的、無色透明であって、いまの僕は水に澱(おり)が欲しいなと思う。音楽の養分、有機物とでもいうか、そんなものだ。作品10,25を練習曲という側面から突き詰めるとここに行きつくだろうという意味でそれは長所でこそあれ何ら欠点ではないわけでミケランジェロに浪漫を求めても仕方ない、単にこちらが年齢を重ねてしまったということなのかもしれない。

もう一つ、僕がアメリカにいたころ聴いておなじみになった演奏がある。1976年録音のアビー・サイモン(左、1922-)の演奏だ(VOX)。試しにこれをかけると、やっぱりこれだ。技術のキレ味はポリーニと異なって誰の耳にも容易にアピールする鋭利な感触はまったくなく(しかし同じほどの妙技が秘められている)、さらには心にじんわりと迫る歌と抒情があって、こういうショパンならもっと聞こうかなとなる。アビー・サイモンが日本で知名度がないのは驚くべきことで、批評家は何を聞いていたんだろう。思うに彼が米国人でありVOXも廉価レーベルであり、スターダムに縁がなかったため安物の先入観に染まってしまったのだろうか。ホロヴィッツをあれほど神と崇め讃えた連中が、技術で劣ることなくひょっとしてもっと音楽的に神ってるサイモンを完全無視できた理由を僕はまったく考えつかない。

もう一つ、僕がアメリカにいたころ聴いておなじみになった演奏がある。1976年録音のアビー・サイモン(左、1922-)の演奏だ(VOX)。試しにこれをかけると、やっぱりこれだ。技術のキレ味はポリーニと異なって誰の耳にも容易にアピールする鋭利な感触はまったくなく(しかし同じほどの妙技が秘められている)、さらには心にじんわりと迫る歌と抒情があって、こういうショパンならもっと聞こうかなとなる。アビー・サイモンが日本で知名度がないのは驚くべきことで、批評家は何を聞いていたんだろう。思うに彼が米国人でありVOXも廉価レーベルであり、スターダムに縁がなかったため安物の先入観に染まってしまったのだろうか。ホロヴィッツをあれほど神と崇め讃えた連中が、技術で劣ることなくひょっとしてもっと音楽的に神ってるサイモンを完全無視できた理由を僕はまったく考えつかない。

変ホ短調のグレーな世界を聴いてほしい。彼の演奏には特に遅めの曲に不思議な色調の変化を感じる。別れの曲の絶妙なテンポの揺らぎと心の深層にまで触れてくるタッチや強弱の変化(こんな素晴らしい曲だったのか)、黒鍵や7番ハ長調や10番変イ長調のペダルを控えたタッチの羽毛のような軽さ(こんなにペダルを使わず多彩なコクのある表現ができるなんて奇跡的)、11番の歌の指によるレガート、8番の指回りと高音の粒立ちの両立、革命の左手!

彼の技巧はニューヨークタイムズで辛口で有名な批評家ハロルド・ショーンバーグに「スーパー・ヴィルチュオーゾ」と評され、そういう外面にばかりフォーカスしがちな「外タレ好き」の米国聴衆の眼がロシア系で19歳上のホロヴィッツに向いたのはいたしかたない。カーティス音楽院でヨゼフ・ホフマンの弟子だったサイモンの美質はしかし超絶技巧ではない。詩的情感、音色、想像力にそれはあるのであってテクニックはそれに奉仕するものと感じられる。ちなみにホフマンはショパンの知己でチャイコフスキーの友人、同胞だったアントン・ルービンシュタイン(1829-94、チャイコフスキーの協奏曲初演を拒否したニコライは弟)の弟子だ。

この人が鍵盤上でしていることはおそらくピアニストにとって看過できないことでマルタ・アルゲリッチが師事したし、ニューヨークでリサイタルを開くと同業者がたくさん席を埋めたのは伝説である。僕がそれを目撃した例でいうとロンドンでリヒテルの会場に内田光子がいたしミケランジェリのにはブレンデルがいた。サイモンは優にそのクラスのピアニストなのである。しかしそうしたプロ目線を離れても、技術とコクが高次元で一体化した、いわば心技体のそろったピアニストとしていくら高く評価してもし足りない気持ちが残る。

テンポや間の取り方、バスの打ち込み方には個性があり人によって好き嫌いはあると思うが、ルービンシュタイン、ホフマンから伝わるショパン直伝のピアノであり、19世紀のロシアン・スクールの息吹がクリアな音で細部まで聴けるVOXの彼の録音は宝だ。耳の肥えたピアノファンはぜひ彼の録音に耳を傾けてみていただきたいが、彼の精妙なタッチはオーディオ装置を通してでないとわからない。CD(廉価盤だ)に投資することをおすすめしたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショパン「24の前奏曲」作品28

2016 DEC 24 2:02:37 am by 東 賢太郎

ショパンの演奏会から遠ざかって久しいが、僕は彼の音楽を等閑視しているのでも忌避しているわけでもない。満足させてくれる演奏家に出会わないからだと思っている。いや、いなかったわけではなくて、85年5月にロンドンのバービカンで聴いたミケランジェリ、同じく88年ウィグモア・ホールのペルルミュテールによるバラード全曲はショパンの何たるかを聴いた。しかし彼らは遥か旅立ってしまい、それ以来これぞというのがないのが現実だったということだ。

ショパンの演奏会から遠ざかって久しいが、僕は彼の音楽を等閑視しているのでも忌避しているわけでもない。満足させてくれる演奏家に出会わないからだと思っている。いや、いなかったわけではなくて、85年5月にロンドンのバービカンで聴いたミケランジェリ、同じく88年ウィグモア・ホールのペルルミュテールによるバラード全曲はショパンの何たるかを聴いた。しかし彼らは遥か旅立ってしまい、それ以来これぞというのがないのが現実だったということだ。

94年3月のフランクフルトでのポゴレリッチのスケルツォ全曲。存在感はあったが何か違う。かたや現代はというと今回のショパンコンクール本選はくまなくチェックしたがどうにも小物感、小手先の作り物感が否めない。選ばれた人たちにしてそうなのであって、ということは世界中で弾かれているはずのショパンはもれなくそういうものなのだということになってしまおうが、この程度の浅い音楽にわざわざ金と時間を費やして聴きに出かけるまでもない、CDに残っている往年の巨匠の名演奏を家で楽しめば十分であるというのが僕の結論だ。

そのことは何もショパンに限った話ではない。昨今は当初に演奏困難とされた現代曲でもポップス並みに軽々と手慣れた演奏がなされていて、一応の完成度と引き換えにモジュール化した平板な規格品を得た印象がある。レンガ造りのはずの家が小綺麗なプレハブ住宅になったようなもので、こんな立派な外見の家がこの値段で建ちますよ、ウチの工務店も捨てたもんじゃないでしょうというデモの場になってしまった観すらある。聴衆のほうも手軽なスポーティでポップな快感をそこに求める。申しわけないが、そんなものにつきあうほど僕は暇人ではない。

ショパンの音楽はおそらくもう百年以上も前からそれが連綿着々と進んでしまっていて、素人でも弾けてしまう気安さも手伝ってサロンの余興に近い扱いも大いにされたろうと思われる。ペルルミュテールの演奏会はまさに19世紀のパリのサロンの陰影を感じて非常に驚いたものだが、何千何万と開かれたアーティストのたまり場、サロンに招かれて最上級の腕前によるバラードを聴いたという印象だった。良くも悪くも、ショパン自身がサンドとの出会いではからずもそういう場、ソサイエティの住人となりその音楽が凡庸の手垢に染まる素地はあったということも実感する。

そうやって現代にいたると、そうした場での素人芸までふくむ雑多で多くの先人によって成型されたプレハブのモジュールピースが細部に至るまで見事にできあがっており、ショパンを弾くことはそこからどう少々のズレを盛り込むか腐心するという音楽の本質とはまことに関係の希薄な競争に参加することだと見えなくもないのである。しかし一方で彼の音楽は非常にロマンティックであり、彼の時代にそんな音楽を書いた人は誰もいないという点において真のパイオニアなのであって、彼の美質の本質はそこにあることを見逃してはならない。

それは感情にまかせてどうにも弾けてしまう要素があるということだ。細部の解釈論云々よりも全体をどう把え、感じ、それをどんな感情の色あいで伝えるかがものをいう比重が大きいのだ。バッハなら演奏者がその日どんな気持ちでいるか、悲しいことがあったか天に昇るほどうれしいかは演奏にまず出ようがないが、ショパンの音楽はそれが出てしまうのではないかと思う要素を多分にふくんだ史上最初の音楽だと言ってもいい。そうやって演奏者の人となりや人生がうっすらと透けて出る。そこに僕は醍醐味を覚えるのであって、だからショパン演奏というのは巷のなよなよしたフェミニンな綺麗事というイメージとはかけ離れた実相を持つもの、演奏者が全人格をかけるべき格闘技に近いものであると僕は確信している。

そういう観点から「前奏曲作品28」に話を進める。

ショパンはピアノの詩人といわれるが、これを作曲したマヨルカ島に持っていった印刷譜はバッハの平均律クラヴィーア曲集のみであったらしい。各12音に長短調で24の小品を書くという構想はそこに源泉があるのだろう。自由なファンタジーと形式や規律という縛りという二律背反が生んだ名品として作品28と第3ソナタは双璧と思う。前者はロシア人のラフマニノフ、スクリャービン、ショスタコーヴィチの前奏曲集につながったと思われるが、僕はドビッシーの24曲からなる前奏曲集への霊感を呼び覚ますものとなった可能性に関心がある。

ショパンは平行短調をはさみ五度上昇というシステマティックな曲順で24曲を一本の縦糸で結んでいるが、では全体が曲集として何かを表現しているかというとありそうで漠としている。しかし24番目のニ短調、この嵐のような音楽が世にも恐ろしい最低域の二音の3連打で幕を閉じる、この衝撃的な作品が単独で演奏されることをショパンが想定したとはどうにも思えないのだ。

それに耐える行程が23のどっしりした物語の手ごたえでなくして何だろう。僕はロアルド・ダールの「あなたに似た人」という短編集の読後感をいつも思い出す。内容云々についてではない。この本はご存じのかたも多いと思うが、15の短編から成るのだがその題がついたものはひとつもない。各編に何の脈絡もない別個独立の作品集なのだが、全部を読み通してみて初めてちょっとブラックな特異な味がずしりと舌に残るという代物である。

前奏曲作品28はそんな風に例えられるような全体観の明確な意図と調性設計をもって、そう聴かれるべく書かれた作品集だと考えている。その題がついたものはない、つまり前奏曲である必要もない24の短編集なのではないかということだ。そうでなければ、24曲を聴き終えて得られる交響曲を聴いたようなどっしりした充足感は説明できるものではない。

彼は標題音楽を一切書かなかったという理解は非常に重要と思う。この24曲は絶対音楽として起草したが、その各曲がそれぞれ聴く者に様々なイマジネーションを与え、その末に、フランスにおいて、標題はあるが純然たる標題音楽ではないというドビッシーの前奏曲という新しい形態がやってきた。その二つの曲集は後世のフランス現代音楽だけでなくストラヴィンスキーにまで遺伝しているが、その彼の音楽もロシア以前にまずフランスで有名になったのである。

この化学変化がドイツ語圏ではなくフランスでおきたということが面白い。彼がパリに住んでそこで亡くなったというだけではない、ウィーンにも住んだのだから、ラテン世界に何らかの親和性があったのだろう。血という言葉は軽々しく使いたくないが、ここではやはり彼の父親がフランス人であったことを想起せざるを得ない。そして母親はポーランドの貴族の娘だ。ドビッシーに共鳴するラテン的な感性とスラヴの貴族の血。僕の直感だが、ショパンを紐解く二つのキーワードはそれだと思う。詩人というのはもっともらしいが、大きく違う。

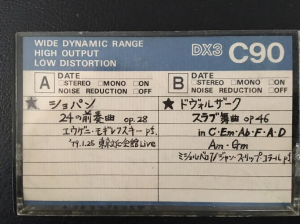

僕が前奏曲作品28に親しんだのは大学時代にFM放送を録音した79年のエフゲニー・モギレフスキーの東京ライブだ。下宿で夜中に何度も聴いて何と素晴らしい曲かと感涙に浸った。演奏も聞きごたえ十分でこのテープは今や希少品だ。エリザベートコンクール優勝者なのに以来さっぱり名前を見なくなった彼はどうしたんだろう?

僕が前奏曲作品28に親しんだのは大学時代にFM放送を録音した79年のエフゲニー・モギレフスキーの東京ライブだ。下宿で夜中に何度も聴いて何と素晴らしい曲かと感涙に浸った。演奏も聞きごたえ十分でこのテープは今や希少品だ。エリザベートコンクール優勝者なのに以来さっぱり名前を見なくなった彼はどうしたんだろう?

レコードもアルゲリッチ、アシュケナージ、アラウと持っていて我が収集履歴でも赤貧だった初期から聴きこんでいた曲だったと思う。長年の間アルゲリッチがベストと思っていたが年とともに好みは変わるもので、今になると若さにまかせた勢いは魅力あるがフォルテ部分が荒く、熟成度やきめ細やかさに不満が残り技が耳についてしまう。アシュケナージは見事な技巧で丁寧に紡いだ文句ない美演、アラウはロマンティックな深みのある大人の表現で捨てがたいが、どちらもどうしてもというまでではない。

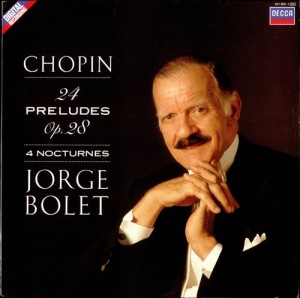

より僕の琴線に触れる演奏としてまずホルヘ・ボレを挙げたい。俗世間のきかせどころにこれ見よがしなものはかけらもなく、微妙な強弱を伴うテンポの揺れと間は自然な呼吸のまま楽に弾いているがにじみ出る人間性が比類ない。これぞ19世紀の伝統に根差した大人のダンディな味だ。おそらく長い年月をかけて若いままにぶつかって弾いてきたのだろう、男の格闘の末にたどり着いた完熟、ゆとりの表現に感服である。

より僕の琴線に触れる演奏としてまずホルヘ・ボレを挙げたい。俗世間のきかせどころにこれ見よがしなものはかけらもなく、微妙な強弱を伴うテンポの揺れと間は自然な呼吸のまま楽に弾いているがにじみ出る人間性が比類ない。これぞ19世紀の伝統に根差した大人のダンディな味だ。おそらく長い年月をかけて若いままにぶつかって弾いてきたのだろう、男の格闘の末にたどり着いた完熟、ゆとりの表現に感服である。

ショパンは3種のピアノを持っていたが「気分のすぐれないときにはエラール、気分が良く体力があるときは、プレイエルを弾く」と言い、前奏曲作品28を作曲したマヨルカにはプレイエルを届けさせた。「プレイエルは高音にいくほど音量が小さく、高音域へいくに伴って、クレッシェンドが書かれてることがよくありますが、これは音を大きくするという意味ではなく、プレイエルのピアノで弾く前提で、高音域に移行しても同じボリュームを保つためにクレッシェンドで弾くという意味」(浜松市楽器博物館)だそうで楽譜を見ると確かに24番などそれが書いてあり納得だ。この譜面はプレイエルで音に変換すべく書かれている証拠であり、スタインウェイならそれを逆変換して弾かねばならないわけである。

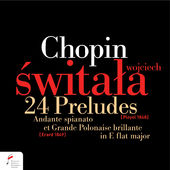

ヴォイチェフ・シュヴィタワ(カトヴィツェ音楽院ピアノ科教授)がそのプレイエル(1848年製)を弾いている。ピッチが低く一聴すると地味だが、鍵盤が軽く繊細で柔らかく僅かなタッチに千変万化する表現力とシンギングトーン(歌声のような伸び)をもっていたことがこの演奏でわかる。音域ごとでもタッチの強さ、深さによってもまるで万華鏡のように変わっているのであって、これでこそ各曲の曲調によるメリハリがつきショパンの意図した曲順のインパクトが明確に伝わってくるではないか!前奏曲はこういう曲なのだと目から鱗が落ちる。演奏も楽興に満ち大変すばらしい。

ヴォイチェフ・シュヴィタワ(カトヴィツェ音楽院ピアノ科教授)がそのプレイエル(1848年製)を弾いている。ピッチが低く一聴すると地味だが、鍵盤が軽く繊細で柔らかく僅かなタッチに千変万化する表現力とシンギングトーン(歌声のような伸び)をもっていたことがこの演奏でわかる。音域ごとでもタッチの強さ、深さによってもまるで万華鏡のように変わっているのであって、これでこそ各曲の曲調によるメリハリがつきショパンの意図した曲順のインパクトが明確に伝わってくるではないか!前奏曲はこういう曲なのだと目から鱗が落ちる。演奏も楽興に満ち大変すばらしい。

さて「ドビッシーに共鳴するラテン的な感性とスラヴの貴族の血がショパンを紐解く二つのキーワード」と書いたが、ロシア系の強靭な音やドイツ系の重めの音で弾いた前奏曲は、少なくともショパンの意図からすればずいぶん的外れなものであることがわかる。上記シュヴィタワがフランス的なあっさり味のプレイエルで体現したのが前者だとすると次に後者、高貴さを添える演奏はないだろうかと思ってyoutubeを探すとこれに当たった。フランスのエリアン・リシュパン(ELIANE RICHEPIN 、1910-1999)である。

知らなかったが調べるとマルグリット・ロン、アルフレッド・コルトー、イヴ・ナットの弟子である。非常に興味深いことだが彼女はドビッシーにおいて世評が高かったようだ。フランスの感性と高貴さが理想的に交差しているのである。そう、彼女のこの前奏曲は高貴という以外に言葉を寄せつけない。これがショパンであるかどうかは問わない、なんて素晴らしい音楽を聴いたかという感慨しか残らない。

全く危なげのない72才と思えぬ指の回り。この美しい楽器は何だろう(プレイエル=コルトー、エラール=ロンだが)?こういうものだと納得するテンポ。どの曲を聞き終えてもじわりと体の芯に暖かいものが残る。何かに包みこまれたような深い満足感。クリスタルのような高音の痺れる美しさ。触れると壊れるほどデリケートなピアニシモ。荒々しい低音パッセージはffもレガートで粗暴でうるさくならず常に品格を保つ。すべてにわったって高貴なのだ。至福の時であり何度でも聴きたい、こんなことはない。

このLPかCDは何をもっても入手したいが、どうも難しそうだ。こうやって古くて良いものがどんどん視界から消えていく。新しい演奏家の活躍は大歓迎だしその演奏もそれなりに耳にはしているのだが、こういう本物中の本物をクラウドアウトするにあたっては容貌や胸のあいたドレスの貢献度も多大であろうとまじめに思っているから、僕はショパンの演奏会に10年も行っていないのである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。