マーラー交響曲第5番 嬰ハ短調

2023 APR 22 3:03:04 am by 東 賢太郎

マーラー5番というと持っているLPレコードはバーンスタイン/NYPの1枚だけである。LP時代にいかに興味がなかったかを物語るし、レコ芸で名演奏ともてはやされていたので買ったそれが録音も含めてさっぱりだったから二枚目を買わなかったのを覚えている。CDも、チューリヒで聴いたショルティの思い出の1枚を入れてわずか9枚だ。1番は特別な曲であり熱愛していることをどこかに書いたがLP・カセット時代にすでに14枚、CDで14枚ある。1番以外というと人気の5番でそれあって、トータルの数の少なさもさることながら同じ作曲家の著名作品でこの落差というのも他にない。

5番を知らないわけではない。初めてライブを聴いたドホナーニ/クリーブランド、アシュケナージ/チェコpoは良かったし、読響はいいのを2度、アルブレヒトとクライツベルグがあって、あとN響は外山雄三のも記憶にある。上記のショルティは亡くなる直前でそれこそ鬼気迫るものだった。何も考えず客席にいれば必ずそれなりの感動はくれる。この曲が人気なのも当然だし、クラシック好きがマーラーをきかないのは日本人が煮物を嫌うようなものなのだ。どうしてそうなったかは自分でも謎の部分があり、後述するが、おそらく、マーラーがとても複雑な人であり、僕も結構そうなのだという処に落ち着くかもしれない。

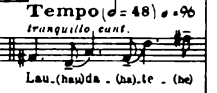

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

アダージェットが1番のアダージョの延長線上にあって、マーラー以外には耳にしたことのない得もいえぬ妖艶な美しさを発していることがピアノでわかった。弦とハープだけのモノトーン。マーラーはこの楽章をそれだけの素材で練り上げた天才職人だ。弦楽器の弓使いとニュアンスの混合は千変万化が尽くされていて、それをハープのつま弾きが夢幻の色彩で包みこむ。恋人に愛を語る音楽なのか魂を天国にいざなう葬送曲なのか、否、もともと愛と死がうらはらのものなのか、浸っているうちにとろけてわからなくなってしまうというまったくもってオリジナルな音楽だ。サミュエル・バーバーが明らかにこれの影響と見える弦楽四重奏の「弦楽のためのアダージョ」を後に弦楽合奏に編曲した。それがアダージェットのバーバー版なら、「ヴェニスに死す」はヴィスコンティ版だ。

いま気に入っているのはガリー・ベルティーニとウィーン交響楽団によるライブだ。1983年4月12日、ウィーン、ムジークフェラインザールの演奏で、この名ホールの音響が生々しく、表現は粘着質だがこの曲にはそれがふさわしいと思う。マーラーファンには邪道だろうが、僕はどうしてもヴィスコンティの創造した「ヴェニスに死す」が忘れられない。通奏低音のように流れるアダージェットの美しさは筆舌に尽くし難く、驚くべき退廃の美であり、ここに死の匂いを嗅いだ感性には敬服するしかないが、ベルティーニはその楽章の陶酔と恍惚を没入したテンポのはからいとフレージングで聴かせる(第4楽章は46分45秒からどうぞ。できればCDを探されてオーディオで)。

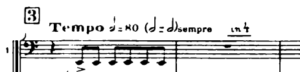

この楽章の変ト長調に転調するとても印象的な部分(楽譜)、ff からいったん p の静寂に落ちついたと思ったら、にわかに、別な声が何かに激したように sf で入って来る ”ソ‐ファ~ミ” のメロディ(赤丸)。第2ヴァイオリンとヴィオラだから大音量ではない、しかしマーラーは sf と書いている!感情の音量を求めたにちがいない。お聴きいただきたい(ビデオの51分51秒)。

次はレナード・バーンスタインの「ウエスト・サイド・ストーリー」に移る。これぞアメリカ版「ロミオとジュリエット」であり、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティの順番に縦糸が繋がっているが、バーンスタインの前にはマーラーがいることを以下にお示しする。そして「ヴェニスに死す」でヴィスコンティはバトンを静かにマーラーに返す。そこで物語は完結するのである。

感動的な “Somewhere” はThere’s a place for us(どこかに平和で静かな僕たちの居場所がある)とトニーとマリアが歌う。幸せを求めて上昇する There’s a のソ~ファ~(7度の跳躍)はマーラーの赤丸のエコーに聞こえないだろうか。

“Somewhere” はなかった。銃弾に倒れたトニーが「ここではふたりは一緒にさせてもらえない」といい、マリアは抱きかかえて「ふたりでどこかへ行くのよ」と “Somewhere” の一節を歌う。トニーはそのままマリアの腕の中で息をひきとる。これは臨終の曲なのだ。作曲家がそれを意識していないはずはない(プッチーニはボエームのスコアでミミの臨終を知らせるホルンのところに髑髏の絵を描いている)。お聴きいただきたい、1分08秒からあえかに聞こえる ”ソ‐ファ~ミ” 、これがいかに大事なパッセージか、そして、私見では彼はそれを愛と死の音楽、マーラー5番アダージェットから引用してきたのだ。

ヴィスコンティと同様にバーンスタインはアダージェットに死の匂いを嗅いだことは暗殺されたロバート・ケネディ追悼のミサでアダージェットを演奏したことにも明白に現れている。トニーを葬う “Somewhere” なくして、彼がそうすることはなかっただろう。マーラー5番とウエストサイドは「死」の上で交叉している。メンゲルベルクはアダージェットがアルマへの愛の調べとして書かれたというが、作曲の時期はアルマとの結婚、娘の誕生と人生の絶頂期なのだからそうであってしかるべきだ。しかしマーラーはそんなに単純な人ではないと思う。内面はいつも複雑である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

例えばクロージングの場面の映像だ。アッシェンバッハは少年タッジオの美に憑りつかれ、海岸で彼の姿に見とれながら椅子の上に倒れこむ。そこまでの情景は、はじめは海側の中空から斜めに見おろす遠景として、まるで他人事のように映し出される。どこか平安時代の絵巻物が斜め上から描かれ、登場人物はみな動作をしているがすべてが静的に見える吹抜屋台の視点のようなのだ。そしてだんだんクローズアップされた彼は夏の陽のもとで、はたと時が止まったように、静的に死ぬのである。それがコレラかどうかは説明されないし、大事でもない。大事なのは彼がタッジオに見とれながら死んだことなのだ。音楽のほうも、中空にまったり佇んだような弦のメロディーが夢幻のハープによってゆるりゆるり進む。マルグリットが描いた岩が空に浮かぶ絵のような非日常の浮遊感の中で物語は消えてゆく。

はじめてこれを観たとき、いささか戸惑った。アッシェンバッハの性的嗜好にまったく共感などない。あまりにそんな退廃的な映像に溶け込んでおり、なんだこれは安物の映画音楽ではないかとも思い、そんなものを交響曲のいち楽章と考えているこの作曲家の品格など問うまでもないと思い込んだのがまずあったのだ。楽理的にもそうだ。5番はマーラー初の標題なし歌なしの交響曲である割に、嬰ハ短調なのに脈絡のないヘ長調に飛び、最後はなんと終わるべき嬰ハ長調の半音上のニ長調で終わる。何だこの狂気の沙汰は?僕は人間がきまぐれで作った物はすべからく興味がない。つまりガウディが嫌いなのと同じ回路を経て、この曲が原因で僕はマーラーを軽く見てしまったと思う。

それから月日が経ち、人間、そうきれいに割り切れるものでない、自分だって想像もしなかったことをやりたくなったりするじゃないかとなった。アダージェットの死の匂いは、実はトリスタンとイゾルデの末裔なんだということもわかってきて腑に落ちた。ワーグナーは好きなのだから、ブルックナーだけでなくマーラーにも遺伝子が伝わっており、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティに連なる系譜も嫌いなはずはないと思えるようになった。ウエストサイドのような音楽は独仏からは出ない。国なら伊、宗教ならユダヤだ。バーンスタインという人物には多大の興味があるが、マーラーをその系譜で眺めてみるのはきっと一興なのだろう。

ヴェニスは3度おとずれている。いつも夏だった。最初はベルギーから車で南下して、2度目は地中海クルーズ船に乗りこむために、3度目はサン・マルコ広場で鐘楼のてっぺんに登ってから船で出てトリエステへ向かった。どこもかしこも石造りなのに、島が海面に浮いてるような、夜中に部屋が船みたいに揺れるんじゃないかと錯覚する街だ。昼間はゴンドラに乗ったり楽しめるが観光客の大群に埋もれてしまう。いいのは静かになる夜だ。貴族の邸宅の横あたりの桟橋にさざ波がちゃぷちゃぷ打ち寄せ、千年前から変わらぬ景色に月でも出てれば最高にロマンティックだ。ここでワーグナーが亡くなり、隣の島にディアギレフとストラヴィンスキーが眠っている。

(ご参考)

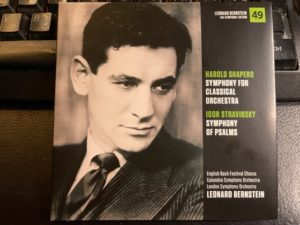

ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

1989年は世界史の分水嶺である

2023 APR 7 23:23:58 pm by 東 賢太郎

1987

オイゲン・ヨッフム、 モニク・アース、 ジャクリーヌ・デュ・プレ、 ヤッシャ・ハイフェッツ

1988

エフゲニー・ムラヴィンスキー、 ヘンリク・シェリング

1989 (平成元年、「ベルリンの壁」崩壊、日経平均が史上最高値)

ヘルベルト・フォン・カラヤン、ヴラディーミル・ホロヴィッツ

1990 (東西ドイツ統一、湾岸危機)

レナード・バーンスタイン、 アーロン・コープランド、

1991 (ソビエト連邦崩壊)

ルドルフ・ゼルキン、 ヴィルヘルム・ケンプ、 ジノ・フランチェスカッティ

1992

オリヴィエ・メシアン、 ジョン・ケージ、 ナタン・ミルシテイン、 ニキタ・マガロフ

以上が著名クラシック音楽関係者の没年である。名演奏家が消え、1989年を極点として時代は転換していったように思える。

同年には昭和天皇、手塚治虫、松下幸之助、 美空ひばり、チビも逝去している(注・チビは高校時代からお世話になった猫)。世界史もこの年に「ベルリンの壁」崩壊という分水嶺を迎え、東西ドイツ統一、湾岸危機、ソビエト連邦崩壊へと雪崩をうつように急展開を遂げた。

そこから三分の一世紀。株式時価総額が米国のそれを一瞬上回ったがそれっきりだった日本国も、売り上げトップのカラヤン、バーンスタイン、ホロヴィッツを一気に失って救世主が出なかったクラシック産業界も暗黒時代を迎えている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

東京芸大の練習室ピアノ撤去

2023 FEB 20 12:12:22 pm by 東 賢太郎

これを知ってどう反応するか。国の財政緊縮の一環と思うか、文科省の都合と思うか、保有台数に無駄があったと思うか、学生に同情するか、芸術の未来を心配するか。僕はどれでもない。報道によると芸大は「大学全体としての経費削減」「台数は十分確保されている」としている。2部屋のピアノを撤去して減る経費など微々たるもので、大学の予算削減策への抗議かもしれないと推察するが、それ自体は大した問題でもなかろう。問題はもっと大きなものだ、それを述べる。

国立大の授業料は年額53万5800円(標準額)だ。僕の代は3万6000円で、S51年入学者から9万6000円になり、10年後は7倍になり、いまは15倍だ。それでも私立よりは4割安い。学生には結構だが教職員は困る。東京芸大教授の最高年収(たぶん学長)はネットで見る限り1,359万円、東大総長は2,396万円だ。公務員とはいえ実業界なら課長、部長ぐらいの年収であり、役職の重さからしてこれはないだろう、名誉はあっても本当にそれで満足なのという気がどうしてもしてしまう。

ちなみに、大学院ではあるが、ペンシルベニア大学ウォートン・スクールの年間授業料は1,100万円ぐらいで日本の15~20倍だから教授も当然それなりの人がそれなりにもらっている。芸大や東大の先生も人間だ。カネだけではないというきれいごとで自分も世間も納得という時代は昭和でとっくに終わっている。高給も名誉も得られるそのポストを熾烈に争うウォートンの先生達の講義の質・量・熱は異次元の凄さであり、あれを体験してしまうと、年収20万ドルでやってくれといって応じる先生は世界にひとりもいないと確信できる。だから生徒も全米トップクラスが集まる。あまりにわかりやすい世界なのである。先生がそうなれば日本の大学にも優秀な留学生は集まるし、世界ランキングも勝手に上がるだろう。

国立大学法人も広義の独立行政法人だから自力で稼げ、運営費交付金は減らす。というなら芸大が国立であることはハンディである。なぜなら日本の公務員の給料で集まる先生しか雇えないし、当然優秀な方ばかりであるはずだがその限りのモチベーションでいいというカルチャーになってしまうだろう。その条件でウォートンと競うビジネススクールを日本に作るなどといえばジョークのネタだ。校名のブランドがあるだろうといって、芸大も東大も海外ではブランドでも何でもない。井の中の蛙である役人と大多数の国民がそう思っているだけであり、それが世界大学ランキングの順位なのだが、あれは英米だけの評価だと主張する人に評価されるなら無理難題だ。だから学長は経営者でなくまとめ役になり、とすれば1,359万円だろうという役所的な整合性が取れてくるという寸法なのである。

たとえば日本同様にクラシックの本場でないアメリカのカーチス音楽院はバーンスタイン、チェリビダッケがふらっと来て学生オケを指揮してくれる。そういう環境があるからユジャ・ワン、ランランみたいな留学生が来て世界で活躍し、母校のブランド価値を高めてくれる。アメリカができるのだからその環境が日本にあっても全く不思議でないが、給料安いけどゲーダイですよでは世界トップの人達は動かないし生徒も世につれてだんだんそうなる。現に先のショパンコンクールで2位、4位の歴史的快挙を成し遂げた反田恭平、小林愛実は二人とも桐朋出身だ。現実を直視せずにお役所仕事につじつまを合わせざるを得ないなら、授業料に上限がありファイナンス面の足かせもある芸大の経営は誰がやっても難しいだろう。

僕は昔に入りたいと思った芸大には思いがある。だから期待している。日本トップクラスの才能である学生たちに世界に雄飛して欲しいという気持も強く持っている。練習室のピアノ2、3台ぐらいは「ショパンコンクール優勝します」プロジェクトでも立ちあげてクラウドで投資してもらえばどうにでもなる話だ。そのぐらいのコミットメントとモチベーションをもってやれば、音楽に限らず何をやっても世の中は若者を応援してくれると信じている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 「戦時のミサ ハ長調」Hob.XXII:9

2023 JAN 22 16:16:30 pm by 東 賢太郎

フランツ・ヨゼフ・ハイドンへの興味は尽きない。音符も読めない車大工と料理女がつくった息子が音楽家になることはあろうが、その息子が死後に骨相学の信奉者によって頭蓋骨が盗まれるほど遺体に関心がもたれた天才だったなると、そんな人間は他には脳のスライスが科学者に研究対象として共有されたアインシュタインしか知らないのだから尋常な心持ちではおれない。その才能はどこから来たのだろう?なぜ埋もれていたのだろう?いや、それ以前に、才能とは一体何なんだろう?モーツァルトもベートーベンも、遺体が掘り返されて不思議でない天才ではある。しかし、彼らは、もっと言えばワーグナーもショパンもシューマンもブラームスもブルックナーもチャイコフスキーもだが、伝記を読む限り人としては普通でなかった。まあ天才だから。ところがハイドンはというと、僕が感知する限り、普通の「いい人」なのだ。

彼のアウトプットは、質×量を数値化すればあらゆるジャンルの天才の最大値に近いだろう。それでいて「いい人」で上司や同僚にお追従のひとつも言えなければ勤まらないサラリーマン人生を30余年も平穏に送って出世をし、お暇が出てロンドンで一旗揚げて富裕になっても「また帰って来てくれ」と雇用者が懇願し、そこで作った曲は慕われて国歌になってしまう。それなのに、彼には「頑張ってます感」があっけないほど漂っていないのだ。こんな人は見たことも聞いたこともない。ベートーベンやショパンやムソルグスキーの肖像画を思い浮かべていただきたい。天才は近寄りがたい圧があり、苦悩に満ち、人生に病み、あるいは浮き世は我関せずの目線を放っていたりするのが常なのだ。

かたや、このハイドンさん、実はロココ調のレストランでソムリエのバイトしてておかしくない。「ワイン・リストはこちらでございます」「そうね、ブルゴーニュの明るめのこんな感じで予算こんなで3つ」なんて言うと気の利いたお薦めがすぐ出てきて、「年がねえ」なんて独り言に「お待ちください」とワインセラーにとんで行って「お客様、1本だけございました」なんて持ってくる。ハイドンさん、そんなひと世の中に絶対にいないんで、これ最大の賛辞なんで。でもこの感じじゃないと交響曲第96番は書けない、これも絶対に。じゃあいったい何なんだ?あなたは何者だったんだ?これぞ “Miracle” でなくてなんだろう。

1795年、2度目のロンドン滞在の最後の年に交響曲第102~104番の作曲を終えてウィーンに帰ったハイドンはもう交響曲の筆を折っていた。63才からの最後の時間を傾注したのはミサ曲とオラトリオの作曲である。

旅行中に新しく位についたエステルハージ侯爵ニコラウス2世の要請でエステルハージ家の楽長に再び就任し、妃の命名日に毎年ミサを書くことになる。それが後期六大ミサと呼ばれる6曲、《戦時のミサ》(1796),《ハイリゲミサ》 (1796),《ネルソン・ミサ》(1798),《テレジア・ミサ》 (1799),《天地創造ミサ》(1801),《ハルモニー・ミサ》 (1802)である。そして誰からの注文でもなく自主的に書かれたのが2つのオラトリオ、《天地創造》(1798),《四季》(1801)である。今の僕はテレジア・ミサを書いた頃の年齢で、ハイドンのこの豊穣の中にまだいることは一抹の安堵を与えてくれる。

《天地創造》作曲にはザロモンとスヴィーテンが深く関わっているが、ハイドンの内面に芽ばえた契機として考えられるのは、ウエストミンスター寺院でのヘンデル記念祭で《メサイア》を鑑賞し、エステルハージの小編成でなく大編成の楽団とコーラスで宗教音楽を書きたと思い立ったことだろう。僕もロンドンでメサイアを聴き圧倒的な感銘を受けたがモーツァルトもハイドンも受けたのだ。これを書いた5年前よりマタイ受難曲にはずっと目覚めているが、宗教的コンテクストと関係なくロックとして宗教音楽をきける我がスタンスは健在だ。

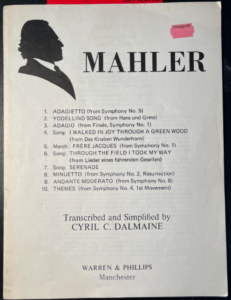

《戦時のミサ》はイタリア語でMissa in Tempore Belliで、ハイドンがスコアに記した曲名はこれだが、アニュス・デイでティンパニが活躍するため『太鼓ミサ』(Paukenmesse)とも呼ばれる。なぜ戦時かというと、ハプスブルク家がフランス革命戦争(イタリア戦役)で第一次対仏大同盟の一員としてナポレオン・ボナパルト率いるフランスと交戦し、大苦戦していたからだ。ウィーンに攻め込まれ敵軍の大砲が鳴り響いたのを模したのがそのティンパニであった。

初演は1796年12月26日にハイドンの指揮でウィーンのピアリスト教会にて行われた。ハイドンは完成したすべての楽譜の最後に「神に賛美を」という言葉を加えたほど信仰心が篤くTempore Belli(戦時下)の終息を神に祈るミサを書いたと考えるのが自然だが、ハンガリー国よりハプスブルグ家に忠誠を誓うエステルハージ家の家来としての立ち位置からの忖度がなかったとも言い切れないだろう。写真を見るに大きな教会ではなく管弦楽、合唱ともおそらく小編成で、現代の編成できくよりも相対的にティンパニの音量が大きく、Paukenmesse のニックネームがつくに至ったのではないか。

興味深いことに、ベートーベンはミサ・ソレムニスのアニュス・デイで、トランペットに軍楽隊のパッセージを吹かせ、フランス軍の太鼓であるティンパニを轟かせるというハイドンとまったく同様のことをしており、さらにはトロンボーンに誰もが出所のわかるパッセージを吹かせている。

言うまでもなくこれはヘンデルのメサイア(ハレルヤ)であり、引用どころか堂々たるパクリのレベルだ。ハレルヤのこの旋律の歌詞は「そして彼は永遠に君臨する」(And he shall reign for ever and ever)である。献呈はオロモウツ大司教として即位したルドルフ大公だ。この人はしたがって聖職者になったわけだが、キャリアの当初、ベートーベンに弟子入りしたころまでは軍人だった。それを斟酌したパトロンへの精一杯の忖度だったのである。

メサイア全曲のフランス初演は1873年であり、モーツァルトが管弦楽に手を入れたとはいえ演奏はスヴィーテンのサークル内だけで、ミサ・ソレムニスが書かれた1823年当時のドイツの一般聴衆がこの引用に気づいたとは思えない。ピアノ・作曲の弟子でもあったルドルフ大公は、自身に献呈された皇帝協奏曲の試演で独奏者をつとめた程のスーパー・アマチュアであり、この「本歌取り」が通じたから忖度になったと推理する。

このことはベートーベンが先生であったハイドンの《戦時のミサ》のアニュス・デイを研究した痕跡であり、これまた興味深いことに、そこではトランペットでこれがフォルテでくっきりと鳴るのだ。

普通の耳しか持たない僕でさえ記憶に焼きついているこれが、第5交響曲を作曲前のベートーベンの脳裏にあったとして何ら不思議でないだろう。

ハイドンの《戦時のミサ》はそれよりもずっとリアルな「戦時」に書かれたから祈りがあると考えるが、この曲は自作を含む数々の影響から成り立っている。グロリアの冒頭は自作の交響曲第96番「奇跡」のMov1冒頭であり、クレドの開始部分は前出のハレルヤ「そして彼は永遠に君臨する」であり、さらに顕著なモーツァルトの影響というと、グロリアの「Qui tollis」は魔笛の「おおイシスとオシリスの神よ」、クレドの「Et incarnatus est」(ハ短調)はザラストロとパミーナの掛け合い、「et vitam」は「ザラストロ万歳」だ(ライオンが出てくるところ。両者ともハ長調であり、やはり同調のリンツ交響曲と同じリズムで終わる)。そしてベネディクトゥスの出だしはドン・ジョヴァンニである。

ハイドンがパクリだと書きたいのではない。彼は63年生きていろんな音楽が頭にあって、そのスープからいろんな味を引き出すことが作曲だったのだ。僕も60年クラシックを聴いていろんな音楽が頭にあって、そのいちいちが耳に入るものと共振するのを楽しむのが鑑賞になっている。《戦時のミサ》は104曲も歴史に残る交響曲を書いて、いや交響曲なるものを地球上に送り出した、その天才が教会音楽というフォーマットで産み落とした傑作だということを書きたい。

この曲は反戦を訴えたバーンスタインが得意としており、再録のバイエルン放送響との演奏が有名だが、僕は1973年に録音されたニューヨーク・フィルとのCBS盤の方を愛好している。この演奏が発散する熱量と気迫は尋常でないからで、何万とあろうスタジオ録音なるものでもこんなのはざらにない。録音がベトナム反戦運動のさなかであったことと決して無関係ではなかろうが(同年3月までにアメリカ軍はベトナムから撤退している)、スタジオではそういうものを出さないのが普通のプロだろう。彼はプロだが普通の人ではなかったのだ。

前から不思議に思っていたが彼は60年代の駆け出しのころからハイドンをやけにたくさん振っていた。派手好きなイメージを持っていたので違和感があった。いや、彼はハイドンが好きだったのだ。ハイドンは会ったことないがバーンスタインはある。そうか、彼も「いい人」だったっけ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 交響曲第4番ヘ短調 作品36

2022 JUL 20 19:19:07 pm by 東 賢太郎

作曲家の心をその刹那に支配していた特別なムードというものは、時に塗り壁に封じ込められた霊気のようにスコアの奥に潜んでいて、演奏すると虚空に迷い出て繊細な聴き手の心に忍びこむことがある。そういう楽曲が幾つかあることを僕は知っている。

チャイコフスキーの4番はそのひとつだ。この曲の第1楽章は疑いなく彼の書いた最も狂気に満ちた恐るべき音楽であり、僕にとって意味深いもののひとつだ。4番を文字にすることを僕は自らに禁じてきた。理由がある。過日のこと、母を施設へ見舞に行って、気晴らしにとヘッドホンでこれをかけてあげたところ、冒頭のファンファーレにはっとして僕の目を見てうなずいたからだ。そのころ、母はすでに認知症で僕が誰かもわからなくなっていた。以来4番は軽々にさわれない気持ちになった。両親が亡くなり、失うものがなくなってその禁を解く時が来たことで本稿がある。

さらにもっと前の話(2008年)になるが、第1楽章をシンセサイザーで作ろうと試みたことがある。ところが展開部のある部分(後述)で弦の合奏が揃わない。低弦のパートを聴きながらだとVnが全然合わない。仕方なくスコアのVnパートを虫眼鏡で拡大・凝視して弾いた。シカゴ響で聴いてもそこは “カタストロフィー” なのだが、わずかでもズレるとカオスになってしまう。和声法も書法も極めて緻密であり、緻密であるがゆえに、この狂気の音符を書いた作曲家の精神状態は尋常でないと今でも思う。彼自身が “プログラム” とした「運命」が4番の陳腐で空疎なキャッチコピーと化し、文学的、情緒的な解説ばかりが施されるが、そんな皮相なものはこの曲の鑑賞には少しも助けにならない。誰も楽曲としての特異性を分析したり語ったりしないのはまことに不思議なことだ。

チャイコフスキーは結婚した時点で既に富豪の未亡人ナジェジダ・フォン・メックから資金援助の申し出を得ており、踏み切ったのは経済的事情より妻アントニーナの猛烈なアプローチに押し切られた側面が大きいと考える。しかし同棲生活は結果としてゲイである宿命を「直視」し「正対」することを余儀なくされたという意味で悲劇というより惨劇であり、モスクワ川で自殺を図るほどの精神的衰弱に追い込まれてしまうのである。そしてわずか2か月で事実上、離婚した。左の写真はすでにその破綻を予言しているように思えてならない。思いを遂げて得意げに微笑む妻、ぎこちなく腰かけてポーズをとるが、どこか落ち着きがなく借りてきた猫のようにいつでも逃げるという風情の夫。新婚旅行なのに妙にすきま風が吹いている。作曲の才に恵まれ前途は洋洋、モスクワ音楽院講師であり美男子でもあった男、普通であれば我が世の春を謳歌したであろう男盛りの37才が、これはない。つまり、彼はおそらく普通でなかったのである。

その後の彼にとってフォン・メック夫人の年金は大切だった。14年も一度も会わずに続いたことからプラトニックな恋愛関係と美化する人がいるが幼稚にすぎる。彼は女に興味ないのである。アントニーナはストーカーだった、ひどい目にあった、でも夫人は単なるファンだ。サービスを強要せずにお金をくれるなんて素敵じゃないか。音楽にはプログラムがあると信じこんているようだ。それならば運命の交響曲ということにして、そうなるように2~4楽章を加えてプレゼントしよう。あの交響詩は狂ってる、暗すぎる。あの時、あの女に俺は発狂していたんだ。悪夢から救い出してくれたあなた様のおかげで私は今こんなに輝いています。暗いあれを第1楽章にしてそんなフィナーレにしよう。満場の喝采も浴びるだろう。そうだ、プログラムはベートーベンの運命交響曲だ。

そうやって彼は明るい陽光の元、イタリアのヴェネチアで終楽章を完成した。着想していた交響詩のような楽曲は第1楽章になった。4番の誕生はそんなものだったのではないか(注)。それでアレを隠して生きていける、もう大丈夫だ。彼が生きるためにどうしても隠したかったもの。それは後に法律学校時代の同窓生に証拠を暴かれ、秘密裁判にかけられ、やむなく自死に追い込まれることになるゲイの性癖である。何の罪もない新婦アントニーナには気の毒なことだが性的嗜好の是否を外野が騒いでも仕方なく、僕は人間の尊厳以前に生死にも関わる重たい一例を見た気がしている。

(注)これは作曲家の弟子タネーエフの主張である

だが本稿の主題はLGBTではない。彼が1878年の書簡でメック夫人に4番の曲頭にいきなり現れるファンファーレの意味を指摘したこの証言である。

「私を幸福から遠ざけ、死に至らしめるほどの力ゆえに従うしかなく、空しく嘆くしかないもの」

これが現れる恐怖。死に至らしめるほどの力である性衝動は止むものではない。女性と同棲すればそれに従えない。2か月で耐えきれなくなり、満たす。その末路は、やがて明るみに出て社会からはじき出され、幸福はなく、嘆くだけのぼろぼろの人生が待っている。意識しないように懸命に逃げ、無視を決め込んできた宿命を結婚で思い知ってパニックとなり、とうとう自殺未遂を犯す。そして15年後にコレラ菌のいる水を故意に飲んで本当に死ぬのである。我々はチャイコフスキーの目も眩むような素晴らしい音楽を聴いて、そんな馬鹿なことがあるはずはないと思う。それは我々が健常者だからであり、同時に、歴史は天才を美化するバイアスを持つからだ。

第1楽章は彼が自殺未遂に追い込まれる精神衰弱の中で書かれた。衝動が襲いかかり、満たせぬそれに抗っているうちに、不意に、人事不省のパニックに陥る。でなければそんなことで人間は自殺しようなどと思わない。問題は「抗えぬ」「不意に」「人事不省」という所にあるのだ。襲ったものは違えども、ハイリゲンシュタットでのベートーベン、第1交響曲の酷評で奈落の底に落ちたラフマニノフも同様の症状に至ったと僕は想像している。なぜなら僕自身も閉所恐怖症で幾度もそれになり、社会生活の一部をギブアップしているからだ。

4番のスコアにそんなことは書いていない。それなりのオーケストラが譜面通り演奏すれば喝采を浴びる。カラヤンやオーマンディの傷ひとつない美演を聴いて満足しないリスナーはあまりいないだろうし、チャイコフスキーはそれで目論見どおりで満足だろう。音楽演奏の美学(aesthetics)を考えるにあたり、この4番ほどわからない楽曲を僕は知らない。作曲家の人生まで勘案すべきなのか、もしそうなら殺人を犯したジュズアルド作品はどうなのか、妻がピストル自殺を図った時に書いていたドビッシーの「海」はどうなのかということになるが、そうした事情が彼らのペンを微塵も動かした形跡はない。しかし、4番はそうではないのだ。

我々は、そう思ってこのファンファーレを聴く必要があるだろう。

タネーエフの解釈は冒頭のファンファーレが苛烈な鬼火のようなトランペットに移行し、ティンパニの鉄槌を食らうとやがて静まって弦にひっそりと現れる不気味なヘ短調の第1主題の在り方に正統性を与える。なんとも黄泉の国のように幽玄だ(蛇がうねるようなチェリビダッケ盤ー下記⑦ーをお聴きいただきたい)。暗闇の中で野火がふらふらと頭上を飛び交い、リズムがシンコペートして引っかっかり何が始まるのだろうという不安がつのる。この時期にこんな交響曲の第1主題がどこにあったろう?(ない。これは交響曲ではない)

第2小節の4,7拍目からの「タタータ」という “リズム細胞” はご記憶いただきたい。楽章を通して繰り返され、耳鳴りのようにそこかしこで響き、しばし忘れるが実は鳴っていることに気づく。8分の9拍子だが ♪ で数えると4+2+3にきこえるこのびっこをひいた不安定なリズムは楽章の通奏低音である。そして後に全開となって聴き手を脈動の迷宮にたたきこむのである。

クラリネットに現れる第2主題は短調であり、これも交響曲の伝統と乖離すると彼はメック夫人に書いている(評論家のようにだ。交響曲だったことにしてしまおうとする彼は、本能はネジが狂っていたが理性は極めて健常だった)。下の楽譜の6連符の部分、滝の水のようにラからミにすべり落ちる半音階下降音型は楽章のそこかしこに楽器を変えて現れる。ホルンの強奏による伴奏でのこれは印象的だ(第78小節)。

やがて長調になりティンパニを伴ったVnによる素朴な第3主題に引きつがれるが、木管の合いの手は第1主題の変形である。やがて主題が弦に移ると楽想はざわめき、Moderato con animaとなってクレッシェンドする。ロ長調のその部分の第1Vnパートを見よう。第1小節はお馴染みの「タタータ」だ。第2小節は ♪ が9つになり、2つ目から一つ置きにアクセントがつく。つまり小節の頭と強拍にズレをつくり聴衆の拍節感を狂わす「頭欠けトリック」がそっと仕掛けられる(後に壮大な迷宮を形成)。第3小節からのソーミードードレミファソ・・は拍節が合致した朗々たる節だが、4小節目が孕んでいるリズムは4+2+3である。通奏低音と書いたことを思い出していただきたい。

たったの4小節にこれだけのリズムの細工と彫琢を施す最高度の理性、知性を持った人と知るにつけ、本能のネジの狂い具合に目が行く人は減る。チャイコフスキーを理解するのは本当に難しい。

朗々たる節は4本のホルンのユニゾンで演奏会場を席巻するほど気持ちよく響き渡る。小節の強拍とメロディーの1拍目が一致した自然な節だからだ。ところがその伴奏は「タタータ」の頭が欠けた「ンタータ」でズレがあり、だんだんそっちが優勢になり、ついにティンパニがfff で「ンタータ」の最初の「タ」(2つ目の ♪)を思い切り叩くようになる(前述の「頭欠けトリック」)。譜面を見てないとそれが強拍と感じてしまい、何拍子かもわからなくなったところで、トランペットとティンパニが突然「ファンファーレ」をぶちこむ(第193小節)。迷宮に連れこまれた聴き手は強烈なパンチを食らうのである。

ここまでが巨大な提示部であり、Moderato con animaから展開部の様相を呈しているが、このファンファーレからが本来の展開部である。しばらく第1主題の亡霊が交互に木管と弦に浮遊する(この部分、熱病にうなされるみたいだ)。やがて第1、第2Vn によって、あたかも魂が天国を夢見ながらそこに登ろうともだえ苦しむような素晴らしいメロディーが奏でられる(ここにしか出ないのであえて「主題」とはしない。交響曲にこんなことはない)。

まったく唐突な出現ではっとする、情熱的なのに高貴でもある驚くべき楽想であるが、第4、第8小節に4+2+3リズムが内包されているのがお分かりだろうか。冒頭の和声はB♭(on a♭)だがメロディーはsus4であるe♭で始まり、ここを4分の3拍子と見れば(8分の9拍子だが)e♭は係留音で次のdに解決する。すなわち、和声的にも第2音が「ぬし」であるという「頭欠け構造」になっているのである。しかも、伴奏のobとclは「ンタータ」の頭欠け音型で、かつ、第5音のsus(係留音)であるg♭から入り第2の f で解決する。以下このメロディーはその法則で音高と音量を増しながら進行する。

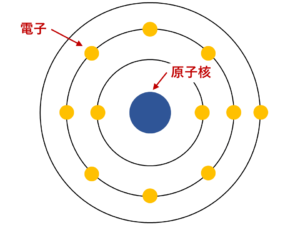

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

この夢遊病のように天国に登る感じは「リズムも和声も頭欠け」という、第1楽章全体を支配する「頭欠けトリック」の応用編というべき構造が我々の脳内に生み出している「像」である。両者に物理的関係はないが、おそらく、脳の同一の部位に作用する。それが僕一人でなく数多の人間に起こる不思議は大変に深遠で面白い。このことで僕は原子核を回る電子の構造と恒星を回る惑星の構造が似ている、銀河が密集して分布する構造(グレートウォール)とラットの脳内のニューロンネットワークの姿が似ているという興味深い事実を思い出さずにはいられない。その2つのペアは、視覚を通して我々の脳の、おそらく同じ部位に、似た「像」を結ぶのだ。このことは、突き詰めれば、チャイコフスキーの脳内で何が起きていたかを知ろうという試みになる。彼は天から降ってきた奇跡のような楽想をここに挿入したくなり、悲痛に恋い焦がれるような、胸がざわざわするみたいな長7度の和声をつけたくなった。「たくなった」というのは「衝動」であって、彼を悩ませ命を奪ってしまうほどの力だったあの性衝動と脳の中で起きている化学現象の本質は変わらないはずだ。ということは、つまり、そういう性癖がある人だったからこれが書けたのである。そういう人が、健常者の作った社会規範の中で楽しく飲み会でもして生きていたのだったらその方がよほど不思議であり、その辺を歩いている人が4番を書いてしまうほど1億年たってもあり得ない事なのだ。それがあってこの交響曲が残っているのだったら、それを楽しませてもらっている我々としては彼の性癖を見て見ぬふりをしたり隠してしまうのではなく、人間のサガとして直視して認めてあげ、それを含めてチャイコフスキーさんという人間に感謝するべきだと僕は心から思う。ちなみに僕をこうして作曲家の脳味噌に執着させ、書き残した作品をTestament(遺書であり聖書)として調査させるもの、これも、趣味でも職業でもない「衝動」だ。地球上のあらゆる人間の中で僕のそれが発動するのは科学者、哲学者、作曲家だけである(結果的に男だけだ)。しかし興味あるのは「彼」ではなく、神品である彼のTestamentであり、彼がどんな変態だろうが狂人だろうがまったくどうでもいい。だからモーツァルトの性癖(こっちは “ノーマル” だが)に目をふさぎ、純真で哀れな天才像を打ち立てようなどという大きく的外れな運動はソ連がスターリンの銅像を祭ったぐらいの人類史の汚点としか見えない。歴史に残った作曲家で、いい人ですぐ飲んでうちとけてカラオケに行けそうな人物は皆無だろう。そういう人はTestamentを残せないが、演奏家や評論家にはなれる。

余談だが、レナード・バーンスタインはYoung People’s Concertでこの部分を取り上げている。さすが!真打!と叫ぶしかない。作曲家である彼も神の奇跡に気がついたのであり、音楽の素晴らしさとはこういうものだ、これを子供たちに伝えてあげなくてはと自ら宣教師の役を負ったのだ。こんなハイグレードな講義をさくっと聴けるアメリカの子供が良き聴衆に育つのは至極もっともだ。クラシックの聴衆はエンタメ空間では絶対に育たない。どんなにクラシックは怖くないですよ、親しみやすいですよとホルストの木星をお姉さんが歌って “ポップさ” を装っても、そもそもポップでないのだから本末転倒なのである。音大は音楽家を育てる学校であるが、いまの音楽界の趨勢、到底回復など見込めない日本国の経済状況からすると何校も潰れる危機がいずれやってくるだろう。お金を払って真剣に演奏を聴いてくれる人を増やすことがすべてを救う道だと理事さんたちは考えないのだろうか。本稿の読者のようにクラシックを知りたい人はたくさんいる。しかし我が国のクラシック文化の未来に僕は危機感を持っており、明治時代と同じノリでシューベルトの魔王を教えてる文科省検定の音楽の授業ではお先まっ暗である(ちなみに僕は中学時代の通信簿で音楽は2だ)。それを担っている音大にこそなんとか動いていただきたい。それには音楽の素晴らしさ、感動を一般の人に広く知ってもらうしかない。宣教師の役を負える優秀な教授がたくさんおられるし、何より目先の学校の収入にもなるのに、どうしてバーンスタイン流一般市民向け教養講座でも設けて聴衆を育てないのだろう。

このパッセージは再びファンファーレの襲来で断ち切られて束の間の幻想に終わる。そして忌まわしい運命はいよいよ僕がシンセで弾くのに悪戦苦闘した部分を呼び覚ます(楽譜2小節目から)。これだ(ああ思い出す、忌まわしい)。

ここから数小節、スコアは弦5部と木管だけになり、上掲の第1Vn声部、低弦+Fgの声部、木管(Fl+Ob+Cl)声部の3声で無調のように無機的となり、リズムは第1主題の変形に対して ♪9つが重なる。狂乱である。間にファンファーレが鳴って狂気が反復されることからも、運命の「死に至らしめるほどのパワー」に理性が打ちのめされ、ここをパニックのようにピアノで弾いているチャイコフスキーの姿が浮かぶ。やがて再度のファンファーレが襲いかかり、ティンパニが地獄の審判のような4+2+3リズムを fff で強打する。静まると第2、第3主題が再現、「頭欠けトリック」の迷宮、ファンファーレとほぼ提示部通り進み、Fl、Obにまったく新しい平和な気分のメロディーが登場し、これも新しい「タタータ」を素材とする行進曲のようなメロディーが現れ、激した弦に乗ってファンファーレが轟く。幻想交響曲のお化けより怖い。これを繰り返すと弦が fff のユニゾンのトレモロで第1主題を悲痛に歌い上げ、Allegro vivoのコーダになだれ込んで曲を閉じるのである。ああ疲れた。なんて重い音楽だろう。でもこれが人類の宝であることは疑いがない。

第2楽章は直前に完成したバレエ「白鳥の湖」のムードを色濃く持つ。美しいのは中間部のまた中間部、es のオスティナート・バスの変ホ長調のページで、第1楽章のバーンスタインが弾いた部分を連想させる。

第3楽章は最も早く完成しパリ万博で独立して演奏された。ピチカートだけの主部は異色で和声もファンタジーを感じさせる所はチャイコフスキーの面目躍如である。中間部は木管だけ、金管だけとオーケストレーションに凝っている。この楽章は2011年にシンセ録音した。

第4楽章はメック夫人の庇護を得て極めてoptimisticだ。雪崩のように音階を駆け降りる主題、歓喜に満ちたダンス主題、そして憂愁をおびたロシア民謡「In the Field Stood a Birch Tree」から成る。

降下主題は第1楽章第2主題の半音階降下にも見られるチャイコフスキーの嗜好で、悲愴交響曲第3楽章の行進曲(Tutti)の導入部にも見られる。この楽章で興奮したいから4番を聴く、4番が好きだという方も多かろうが、まったくの私見だが上記民謡の合いの手にシンバルをちゃんちゃんと田舎くさく鳴らす部分の垢ぬけなさは僕の耳には甚だ興ざめであり、あの衝撃の第1楽章を書いた同じ人が真面目に書いているとは信じ難く、百年の恋もさめる。ロシアの土俗性を宿す交響曲第2,3番のままで、4番時点ではチャイコフスキーは未だ西欧化を遂げていない(まあこれは21世紀人の都鄙感覚であり、曲の出来栄えとは関係ない話であるが)。民謡の引用は、大上段の交響曲にしてしまった手前からくるナショナリストの国民学派へのウケを考慮した自信のなさであり、メック夫人へのロシア人の絆の証し、大サービスでもあったと僕は考える。でも、そんなものはアートの価値には関係ないのだ。他人の気持ちやウケなど微塵も考えていない第1楽章と締めのこの楽章の救いようのないアンバランスは4番の最大の弱点である。チャイコフスキーもそう思ったのだろう、第1楽章のファンファーレが闖入して暗い緊張感が支配する場面を挿入したが、村祭りにひと雨パラついた程度のことであり、やおら歓喜主題がホルンで嬉し気に再現し、一気に欣喜雀躍、狂乱のエンディングになだれ込む。この部分の息もつかせぬ絶妙な和声変化は第1楽章に既に萌芽が見えるが、その個性と創意は見事というほかなく、唯一無二、空前絶後のチャイコフスキー・オリジナルワールドであり、チューバのパートを一緒に歌うのは僕に最大級の喜びを与えてくれるから最後は「やられた」と思う。この楽章も2011年に録音した。

4番の初演はニコライ・ルービンシュタインの指揮で1878年2月22日にモスクワで行われた。チャイコフスキーはフィレンツェに滞在しており断片的な情報をメック夫人から聞いただけだったが、後にタネーエフ、オーケストラ団員らから「うまく演奏はされた」という言葉を聞き、成功しなかったことを悟る。後に第5交響曲を初演した折にも数々の酷評があり、彼自身が同曲の評価に自信を失くすが、その折にメック夫人への手紙でこう書いている。「昨晩、私達の交響曲第4番を再検討してみました。何という差があることでしょうか。なんと立派によく書けていることでしょうか。これは大層悲しいことなのです」。このコメントは重要だ。メック夫人という触媒を得て書き連ねた音符は彼を鬱から回復させたが、精神錯乱の中で書いたのだからどうかと思っていた割によく書けていたことを後で知ったわけである。しかしその音符は初演のオーケストラが初見から読み起こして容易に弾けるようなものではない、うまく演奏されただけで立派なことだった。

総括しよう。ベートベンの「運命」は闇から光へとされるが、こちらは鬱(うつ)から躁(そう)へとした方が余程ふさわしいように思う。チャイコフスキーが心の内面を音楽に描写したのではなく、内面がそうだったからこういう音楽になってしまったという代物なのである。そのことはベートーベンなら「運命」ではなく「エロイカ」、そしてラフマニノフならばピアノ協奏曲第2番にも感じ取れる。人間が極度にdepressされて鬱状態に陥り、音楽を書くどころか自殺の淵に立っており、そこで何かの救いがあって脱出し、平常の精神に戻る勢いで書いたという意味で共通項のある曲だからだ。そこには人智では伺い知れぬ、いわば形而上的で神がかったエネルギーが漲っているが、それは注入されたのではなく作品内に “自生” しているのであり、作曲家がそう意図して書いたからではなく、そうだから彼は復活したというのである。我々がdepressしたとき、エロイカ、ラフPC2、そしてチャイコフスキー4番に救われるとすれば、理由があってのことなのだ。

おしまいに演奏について僕の所有する37種の音源からご参考まで(youtubeで聴けるものを優先。カッコ内はレーベルと録音年)。

(1)4番をあまりご存じない方(以下、寸評からお好みのものを)

➀ ムラヴィンスキー / レニングラードPO.(DG, 1960)

辛口大吟醸。オケ特上(AAA)。パワハラぎみ杜氏の支配力は今や絶滅種。

➁ オーマンディ / フィラデルフィアO. (CBS,1963)

キレある甘口。オケは➀に拮抗(AAA)。どこもスタンダードの表現こそ価値。

③ カラヤン / ベルリンPO. (EMI, 1971)

フルーティな吟醸。オケはAAA。舌に丸みある極上快感でスコアの棘を忘れる。

④ セル / ロンドンSO.(DECCA, 1962)

生酒。オケはAA(Mov4がAA-)。無用の遊びなく直球勝負。こういうスコア。

(2)中級者向け

⑤ ベーム / ロンドンSO. (DG, 1977)

重めの個性。オケはAA。杜氏はワインで実績。既存銘柄に飽きた人には一興。

⑥ 小澤征爾 / パリO. (EMI, 1970)

新人杜氏(当時)。オケA。キリっと辛口さわやか。筆者はこれで酒を覚えた。

⑦ チェリビダッケ / ミュンヘンPO. (EMI, 1993)

超まったり。オケAA。これが酒かの声あるほど個性的。初心者は避けること。

⑧ バーンスタイン / ニューヨークPO. (DG, 1989)

老舗謹製。オケAA。製作年に杜氏に会った。癖強い爺さんだった。個性満開。

⑨ フルトヴェングラー / ウィーンPO. (EMI, 1951)

古酒。オケA。香りは飛んでいるが意外感を楽しむ。これで酒覚えるのはなし。

⑩ スヴェトラーノフ / USSR国立SO. (Melodia, 1967)

郷土色あふれる地酒。オケA。アルコール度数は50度。効く。酒豪におすすめ。

(3)上級者向け

⑪ ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウO. (Philips, 1978)

純米大吟醸中汲み。オケAAA。この極上の気品とコクは子供には分からない。

⑫ ルドルフ・アルベルト / パリ・チェント・ソリO. (不明, 1970)

無名の蔵出し。オケAA。キレ、コク、ノドごし最高。人に教えたくない秘酒。

⑬ 芸大の学生さん(タエーネフ編、ピアノ4連弾版第1楽章)

和音の違う部分、リズム甘い部分あるが、演奏はお見事である。

⑭ コンスタンティン・シルヴェストリ / フィルハーモニアO. (EMI, 1957)

いきなり唖然!なんだこれは?と頭が錯綜したのがずいぶん前の初聴のときだ。はっきり覚えている。しかしこれは深謀遠慮なのだ。実に鋭い。原典に根拠があるのかもしれないが、あろうがなかろうがファンファーレは奇天烈で、出るたびに吐き気をもよおす方がチャイコフスキーの作曲意図に合致するのである。だから僕の音楽美学にも完璧に合致し、全面的大賛成である。終楽章の耐え難いシンバルは実に控えめで趣味も良し。スコアを熟考の末にオケに厳しいムチが入っていることがフレージングの隅々まで感じられ、全曲に渡って馬なりに鳴る音符なし。シルヴェストリ恐るべし!上級者の方は発売当初に物議を醸して著名な本盤を経験済みだろうが、これを機にぜひもう一度耳を凝らして聴いていただきたい。本稿の私見にご賛同いただけるかもしれない。初心者はやめた方がいい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

2022 MAR 5 22:22:38 pm by 東 賢太郎

いつか天に昇る時、きこえる音はこんなかなと思っている曲がある。「詩篇交響曲」の第3楽章、ハレルヤだ。僕は宗教以前に「星の彼方に父がいる」(第九の歌詞。父か神かは問わない)を科学的に信じる者である。ストラヴィンスキーの信仰、精神世界に心が共振するのはそのためだろう。この曲は彼の作品の内で最も好きなもののひとつであり、ときに自分という存在を他者と相対化して見えにくくなってきた時に何より深い慰撫を与えてくれる大切な宝だ。

「詩篇交響曲」(Symphony of Psalms)は1930年にクーセヴィツキーよりボストン響創立50周年記念のため委嘱された合唱つきの交響曲で、彼の新古典主義時代の代表作の一つである(プロコフィエフ4番、ルーセル3番も同時に委嘱された作品だ)。ここで交響曲とは一種の外形的な標題であり、ストラヴィンスキーは「詩篇の歌唱を組み込んだ交響曲ではなく、私が交響化(symphonize)した詩篇の歌唱だ」と語っている。確かにこの曲ほど「歌」が感動をそそる彼の作品はない。ではなぜそう書いたのか?それを探るには、彼が晩年に告白した「信教における精神的危機」に触れねばならないだろう。

ストラヴィンスキーは1882年にサンクトペテルブルク近郊のロモノソフで、高名なバス歌手を父として裕福な家庭に生まれ、敬虔なロシア正教徒として育った。ロシア・バレエ団との三大バレエの成功でパリに移り住むとそこはいわば異教の地ではあったが、写真のような華やかなパリジェンヌやアーティストたち(彼の左がニジンスキー、右二人目がディアギレフ)に囲まれ、花の都で時代の寵児として扱われる煌びやかな日々は、ロシアの田舎から出てきた30才の若者にとって気分の悪いものではなかったろう。

このころ、彼は夏はウクライナのウスティルーフで家族と過ごし、冬はスイスのクララン、モルジュでという生活を1914年まで送ったが、第一次大戦とロシア革命の勃発で祖国に帰る道を閉ざされる不幸に見舞われる。しかも、頼りのロシア・バレエ団からの著作権報酬もロシア政府がベルン条約を批准しなかったため支払われず、ディアギレフに契約違反だと詰め寄るが無駄だった(それがなくてもこの男は債務の踏み倒しで有名だった)。やむなくスイスの篤志家ウエルナー・ラインハルトの援助を受け危機を切り抜けたが、ロシア・バレエ団との関係は1920年の「プルチネルラ」で終わり、彼はスイスへ帰っている。

そんな物質的危機にあって家族を助けてくれたのはラインハルトやココ・シャネルというキリスト教徒だ。米国から手を差し伸べたのはロシア人だがユダヤ教徒であるクーセヴィツキーやストコフスキーだった。母国ではマルクス主義革命を成功させたレーニンがロシア正教会を徹底的に弾圧していた。彼が精神的にロシア正教から離れ “conversion”(改宗)という迷路に迷い込んだのは不思議でないだろう。彼はその頃の心境を最晩年にこう語った。「あの頃、ゴスペルや宗教書を通じて気持ちがキリスト教になびいていた。神学は見事に構成されたものだが、作曲における対位法以上のものではない。信心を売ってしまえば私は生きる理由が見つからなかった」。この精神的危機を救ったのは1924年にニースに移住して出会ったロシア正教の司祭だ。それを機に彼は元の宗教に戻り、1934年にはフランス国籍、後にハリウッドへ移住してアメリカ国籍を取るが、もはや改宗という選択はしなかった。

「詩篇交響曲」が書かれた1930年はロシア正教への信仰、すなわちロシア人としてのアイデンティティを取り戻した後だ。彼によればクーセヴィツキーの委嘱はお決まりの提案で、「管弦楽(合唱なし)のための大衆にわかる(popular)曲を」だったが、自らが何者であるかという根源的な問いへの答えを、ラテン語の詩篇を歌詞として信仰心を吐露するという形で提示するというかねてより温めていたプランを彼は頑として捨てなかった。このことへの理解と共感なくして譜面づらを撫でても同曲の正鵠を得た解釈とは程遠いが、それは敬虔な宗教心(僕個人的には「宇宙の創造主」を信じる確固たる科学精神であるが)を持つことが最大公約数であって、そのためにロシア正教徒である必要はないだろう。ちなみに本稿を構想し始めてから勃発し、期せずしてconcurrentなトピックとなってしまったロシアによるウクライナ侵攻だが、ウラジーミル・ウラジーミロヴィチ・プーチンは無神論を掲げたソ連のKGB職員だったのであり、今ではロシア正教の信仰を受け入れている。その精神の軌跡はストラヴィンスキーと変わらない。彼が「侵略ではない」と主張する根拠の一つに2019年1月にキエフ府主教がモスクワ総主教庁から独立し、イスタンブールの総主教に帰属したことが指摘される。その真偽の解明、およびそれが単なる戦争の口実であったか否かの判断は後世の歴史家に委ねるしかないが、彼が全世界を敵に回して譲らぬほど「ロシア正教の信仰」が東スラブのアイデンティティと確信している可能性はある。仮にそうであるなら彼は無慈悲な暴君ではあっても領土的野心丸出しの帝国主義者ではなく、カネに身も心も売った悪魔でもない。それと戦争という殺人行為の善悪は別であり、その点において彼は西側が懸命にプロパガンダするような狂人ではない可能性はある。このこととストラヴィンスキーの詩篇交響曲の作曲動機を関連付けて論じることを忌み嫌う方も多くおられようが、「宗教とはそういうものだ」とお答えするしかない。芸術がいつもピュアであり、人間の悪の側面である暴力や穢れであるセックスから遠ざけておく存在だという主張は、日本人が子供に見せるべきだと思う絵本で描かれる熊や狼の猛獣がいつも笑顔であるようにあまりに牧歌的な現実回避であり、人間という善でも悪でもある者の精神活動に他ならない芸術の自己否定になり、やがてそれを衰退させるだろう。

そして、そのことについてもうひとつ、我々日本人の理解が及び難い事実を指摘しておくべきだろう。

1920年の「プルチネルラ」で、ディアギレフとの関係も終わった(はずだ)。ロシア貴族の末裔であるこのインプレサリオはヴェニスで糖尿病の併発症で客死し、当地のサン・ミケーレ島にある墓地の “ロシア正教地区” に埋葬された。これが1929年8月19日のことであり、「詩篇交響曲」の作曲は翌1930年であることは重要だ。まず第3楽章がフランスのニース(彼がロシア正教を取り戻した地だ)で書かれ、指揮活動で中断があり、次いで夏に第2、第1楽章が彼の避暑地であったジュネーヴの南にあるタロワールのエシャヴィーヌ村で書かれた。作曲経緯の詳細は不明だが、歌詞は当初スラブ語であり後にラテン語に変えた。以上の事実から、筆者の仮説では、ストラヴィンスキーは第3楽章をディアギレフへのレクイエムとして既に構想していたが、偶然に舞い込んだクーセヴィツキーの委嘱にそれを充当する計画をたてた。米国向けにスラブ語歌詞を断念し、後年に、 その変節を「”popular”とは大衆が分かる音楽でなく、世界に普及していて誰でも理解するラテン語の歌詞であると解釈した」とやや苦しい正当化をロバート・クラフトに対して行っている。初演はボストン響に先立って欧州(ブラッセル)でエルネスト・アンセルメ(ディアギレフゆかりの指揮者)によって行われたこともそう考えれば平仄が合う。委嘱は作曲の単なる外形的な契機だったにすぎず、「詩篇交響曲」は(少なくとも第3楽章は)ロシア正教徒によるディアギレフへのレクイエムであり、クーセヴィツキーもそれに敬意を払ったというのが真相ではないだろうか。

このことを念頭に置けば、1971年にストラヴィンスキーが遺言を残し、ニューヨークの5番街920番地のアパートで亡くなったにもかかわらず、ヴェニスのディアギレフの墓の隣りに埋葬された意味が理解できるのである。父祖の地である祖国でなく、作曲家として大出世したフランスでも家族と日々を過ごしたスイスでもなく、大家として迎え入れてくれたアメリカ合衆国でもなく。シューベルトも遺志でベートーベンの隣りに永眠しているが、それは教科書が教えるように作曲家が同業の先達への、いわば職人としてのピュアな敬意からそうなったと理解して良いだろう。しかしディアギレフとストラヴィンスキーは同業者ではなく、発注者と職人、ビジネスマンとクリエーターという現世的でリアリスティックな関係である。それでいながらという事実の背面にはもっと直截的で複雑なものがあったと理解するしかない。クラフトとのTVインタビューでストラヴィンスキーは、

初めて会ったディアギレフはオスカー・ワイルド(注1)みたいな男で、とても優雅でシックで敷居がお高く、微笑みながらやさしく肩を叩いてキミの庇護者だよとにおわせるスタイルの人だった(注2)(参照:我が流儀の源はストラヴィンスキー)

と皮肉とも嫌悪ともつかない笑みを浮かべながら述懐している。筆者は以下の注解を付した。

(注1)アイルランド出身の作家。ここでは「ホモの性癖が過ぎて投獄され梅毒で死んだあいつ」という意味で引用されていると思われる。ディアギレフもその道で著名(それを公言してはばからなかったことでも著名)。

(注2)ディアギレフとの縁で功成り名を遂げたものの、彼のニヤリとした表情には「あの食わせ者にはやられたよ」感が満載で、それ以上の関係を感じないでもない。ディアギレフは貴族で海千山千の起業家だ、10才下の若造をおだてて手玉に取るのはわけなかっただろう。

クラフトの語るストラヴィンスキーの埋葬(youtubeにある)は、4月の小雨まじりの曇天の日だった。サン・ミケーレ島に150のゴンドラが停泊し、参列者は半マイルも歩いてロシア正教地区の墓にたどり着いた。いよいよ納棺して遺族たちが花を投げ込んだそのときだった、墓石のIGOR STRAVINSKYの文字が目に入り、そこにさっと陽光がさしこんだそうだ。クラフトはキリスト教徒だが、その描写が宗教的であることが、仏教徒である僕にとっても非常に印象的である。1971年のソ連にロシア正教徒の安住の地はなく、その事情はディアギレフの亡くなった1929年も同じだ。そこに並んで、ストラヴィンスキーは神の祝福を受け永遠の安息を得た。彼にとって、三大バレエを作曲できたことも、それで世に出たことも、その後の人生のすべての起点はディアギレフとの出会いにあった。その終焉の地がイタリア国のヴェニスであったことは、この作曲家にとって自分のパスポートが何色かほど意味のないことだったろう。能力を引き出して最高の人生を恵んでくれた恩人を、彼は一面冷めた目でプラグマティックに見てはいたが、親でもできなかった「自分の才能を見抜いた」という “偉業” を成し遂げたその男の才能にこそ深い敬意を懐き、その運命の出会いと究極のアイデンティティを与えてくれた神に感謝する。そして、サン・ミケーレ島には祖国にはない “ロシア正教地区” があった。想像にはなるが、選択の理由はそれであったに違いないと僕は考えている。

松平頼暁は著書『現代音楽のパサージュ』の中で「20世紀音楽のほとんどのイディオムはすべてストラヴィンスキーの発案」と述べている(wikipedia)。ロバート・クラフトとの75才でのインタビュー(youtube)でも「自分は常に聴衆の先を行く意識を持った」と作曲姿勢を述懐しており、その鉄の意志を神が祝福した結果そうなったということだろう。ストラヴィンスキーが「詩篇交響曲」の各楽章で使用したイディオムは模倣されている。第1楽章はカール・オルフがカルミナ・ブラーナ(1936)で、第2楽章はオリビエ・メシアンがトゥーランガリラ交響曲(1949)で、第3楽章はレナード・バーンスタインがウエストサイド物語(1957)のクロージング・シーンで使用しているのはどなたの耳にもaudibleと思う。彼の「先を行く」姿勢が「カメレオン」と揶揄もされるが、「真似るのではなく “盗む” 」と言い切った考え方こそが際立った彼の個性であり、他の誰もそこまではできなかったから誰も「春の祭典」は書けなかったのである。

彼の作品で「詩篇交響曲」ほど「歌」で出来たものはない。歌を人間の声に委ね、オーケストラからヴァイオリン、ヴィオラ、クラリネットという歌う楽器は省かれている。ピッコロ、フルート、オーボエは終楽章で天上界に差し込む光のような、雅楽の笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛の如き効果を醸し出し、ティンパニは釣太鼓を思わせる。ストラヴィンスキーが雅楽を聴いたかどうかは定かでないが、1878年のパリ万博や1884年のロンドン衛生万博に雅楽の楽器や楽譜が出品され、フランスで誕生したジャポニスムの影響がクロード・ドビッシーの美術品収集に現れていることを考えると知った可能性はあるだろう(写真の後ろの壁に葛飾北斎の浮世絵『富嶽三十六景 神奈川沖浪裏』。ストラヴィンスキーはこの2年後に「日本の3つの抒情詩」を書いている)。「ドビッシーはパリ万博で五線譜に記された雅楽の笙(しょう)の和音を見て衝撃を受け、自身の作品に取り入れたと言われている」と![]() mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

mie238f さんのブログにある。採譜するとこうなるようだ(根音がメロディー)。

春の祭典第1部の「誘拐」「敵の部族の遊戯」のホルンのブロックコードの連続による旋律の進行はこれを思わせ、詩篇の第3楽章の速い部分(「春の祭典」的だ)につながる。また、詩篇の合唱パートには彼が高く評価した、16世紀に無調音楽を書いた作曲家カルロ・ジェズアルドの影響がある。

以下、楽章ごとに音楽を追ってみよう。

第1楽章

ホ短調の一撃で開始し、オーボエ、ファゴットが変ロ長調のアルペジオ風の旋律で応じる。ホルンがシ-ラ-ソ-ファ#の狭い音域の旋律を歌いピアノが打楽器的に伴奏するが、ホルンに独奏チェロをユニゾンで重ねる効果はめざましく、ドビッシーの発明である「海」第1楽章コーダ直前のイングリッシュ・ホルンと独奏チェロのユニゾンがモデルだろう。

そこに初めて声(アルト)が登場し、ミ、ファの短2度の2音だけから成る旋律(ホルンから派生)を歌い、やがて4声となるが、未だレ-ファの短3度の狭い音域の呪文のような歌であり、ホ短調の一撃で何度も中断しつつも伴奏に厚みが増していく(最高音域のオーボエが重なるのも耳をとらえる)。合唱は音域が広がり、金管が加わって転調し、音圧は最高潮となって輝かしいト長調で終わる。一貫してカルミナ・ブラーナ風でありここから着想された可能性は大だろう。

第2楽章

ド-ミ♭-シ-レの長七度上昇を含みド-レ♭、シ♭-シ♮と長七度の下降が2回あるオーボエの主題で開始する。これは八音音階(octatonic scale)で、オリヴィエ・メシアンの『わが音楽語法』(1944年)にいう「移調の限られた旋法」第2番にあたる。その完全5度上で第1フルート、第2フルートが原調、第2オーボエが5度上で同主題を重ね、バッハ風のフガートとなる。

主題の音列ド-ミ♭-シ-レは楽章を通して通奏低音のように現れ、第3楽章のハレルヤ主題(ド-レ-ミ♭)の萌芽となる。主題は低弦に移り(短3度上)、合唱が登場する。前楽章がアルカイックで呪術的ならこちらは痛切な悲歌だ。モーツァルトのレクイエムと言っていい。徐々に高潮し、主題が弔いのトロンボーンに出ると金管が加わり、高弦を欠く分はチェロがハイポジションで緊張感を与えつつ全楽器の素晴らしい対位法となる。やがて合唱だけが残って鎮まるが、突如ティンパニの強打で怒りの表情となりチューバが主題を轟かせる。やがて音楽は和声的となり、フルート、オーボエが高域で天使の響きを聴かせると怒りの潮は引いて静かに変ホ長調(E♭9)の清澄な和声で終わる。

第3楽章

信じ難いほど清冽で、心を絞めつけるようなAllelujaの祈りで幕を開ける。

男声のLau_da_teが厳かな読経のように低くゆったりと響き、女声が入ったそのとき、ティンパニが4拍目に「ミ♮」をたたく!この衝撃たるや言葉にならない。それに導かれて変ホ長調がDO_MI_NUMのハ長調に変位し、さんさんと陽光が降り注ぐ。ハイドン「天地創造」の末裔の音楽である。ハ長調、ハ短調が交叉してLau_da_teの読経がゆっくりと続き、再度DO_MI_NUMに落ち着く(和音C7)。

ファゴットとホルンの信号音から曲想が変わる。

トランペットに現れる g-b♭-a♭-c の音列は「春の祭典」の練習番号31から第3オーボエが吹くこれを想起させる(第3音が半音低い)。

ここからスコアは俄然「春の祭典」の様相を呈し、ソプラノとアルトが f でLau_da_teを歌う。次いでアルトとテノールが声をひそめて Laudate DOMINUM と歌う所からピアノ、ハープが低音の e-g の悪辣な短3度を響かせる。ティンパニを重ねず「祭典」との重複を巧妙に避けている印象がある。やがて音楽は静まり、残ったファゴットとコントラファゴットの変ロ音にフルートとオーボエのヘ長調が乗る所は「ウエストサイド物語」(Somewhereの死の暗示)を想起。そして二度目の Alleluja がやってくる。再びリズミックなセクションとなるが、ここのオーケストレーションも春の祭典➡ウエストサイドのブリッジとなっている。ヘ長調と嬰へ長調の複調で静まると、ソプラノに抒情的な歌が現れる。

4声の対位法で転調を重ねながら神秘的な和声の展開を遂げて最高潮に達すると、Molt meno mossoとなり変ホ長調の感動的な祈りの歌が静かに鳴り響く。

ここから終結の Laudate DOMINUMまで、ティンパニが弔いを厳かに告げ、オーボエ族5本、トランペット族5本、3分割したチェロのハイポジションが弱音で伴奏し天国の色彩を作り出す。そして灰色に沈みこんだ Lau_da_te を4度くり返し、バスの「ミ♮」が再び神のハ長調を導いて永遠の安息を求め虚空に消える。

人間が作った最も神の領域に近い音楽と思う。ストラヴィンスキー万歳。

レナード・バーンスタイン / ロンドン交響楽団、英国バッハ祝祭合唱団

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

バーンスタインが詩篇交響曲から得たインスピレーションをウエストサイド物語に注ぎ込んだことは間違いないと僕は信じている。せっかく彼とロンドンで話をしたのにそのことを尋ねなかったのは何という痛恨だろう。この演奏の録音は1972年。バーンスタインが同ミュージカルを書いてから15年たっているが、もう完全なクラシックになってしまった両作品がまだ近い距離にあったと感じる。それほど彼は熱い心で振っている。第3楽章は入魂で、祈りの歌がこんな感動をもって歌われた例はない。

このビデオは知らなかったが、ストラヴィンスキーの葬儀のビデオにバーンスタインが解説している。この後にコンサートがあったようでプログラムは春の祭典、カプリチオ、そして最後が詩篇交響曲であった。

ここでも詩篇を振っている(ワシントン・ナショナル交響楽団、1982年)。暗譜で指揮しておりこれを記憶していたこともわかる。バーンスタインにとって特別な作品だったようだ(1:03:4)。

ピエール・ブーレーズ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、ベルリン放送合唱団

これを挙げたのは音程が良いからだ。何物も彼が振ると整理されてこうなるという見本のようなものだが、音を正確に聴きとらないとこの曲の真価はわからないだろう。ただし、エモーションの深さにおいてバーンスタインより落ちる。

シドニー大学音楽学部管弦楽団

指揮は先生だろうか、とても素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ウィリアム・シューマン 交響曲第8番 (1962)

2022 FEB 15 17:17:24 pm by 東 賢太郎

この曲を愛好している方がおられたら友達になりたい。ウィリアム・シューマン(1910-92、以下WS)は米国を代表するシンフォニスト(10曲書いたが1、2番は撤回したので3-10番の8曲)のひとりである。3、5番が著名だが、あまり知られていない8番をここで紹介したい。

WSはニューヨーク生まれのユダヤ系である。改革派シナゴーグで初等教育を受け、ヴァイオリンとバンジョーを習ったが、根っからの野球少年だった。高校ではバンドを作ってコントラバスを弾き、地元の結婚式やユダヤ教成人式で演奏した。ニューヨーク大学商学部に入り、広告代理店でバイトをしている。そこでも趣味でポップ調の歌を書いていた。彼の音楽がこのキャリアから生まれたとは想像し難いが、そうなるきっかけは20才の時にカーネギーホールできいたトスカニーニの指揮するニューヨーク・フィルハーモニーの演奏会だった。衝撃を受けた彼は、「翌日に作曲家になる決心を固めた」と述懐している。そこで大学は退学して23才で作曲家ロイ・ハリス(1898-1979)に弟子入りし、25才でコロンビア大学の音楽教育学士号を得る。ハリスの紹介でクーセヴィツキーに会い33才で彼の妻の追悼に3番を書いたことが登竜門になったが、著名にしたのは新聞社オーナーで富豪のユダヤ系ハンガリー人、ジョーゼフ・ピューリツァーの遺志で1943年に設けられた「ピューリッツァー音楽賞」の最初の受賞者に選ばれたことだ。その後1946年にジュリアード音楽学校校長に就任してジュリアード弦楽四重奏団を創設。1961年にリンカーン・センターの音楽監督となり米国の音楽教育界の重鎮の道を歩む。

米国の作曲家のキャリアは実に面白い。パイオニアであるチャールズ・アイヴズ(1874-1954)はシェーンベルクと同い年である。陸軍バンドのリーダーの父に音楽を仕込まれたが高校では野球部のエースで主将であり、エール大学では花形フットボール選手で監督が「あいつが音楽をやめてくれればトッププレーヤーになる」と惜しんだ。アメリカの学校カースト最高峰のジョックを地で行くが、同時に作曲ができ、アイビーリーグ・コミッティーのチェアマンも務めた「三刀流」の超エリートでさぞ女性にモテたに違いない。保険会社に就職したが後に自社を起業して成功。著書「生命保険と相続税」は売れ、保険業界で名を成したため業界人は作曲もするのかと驚いた。こういう人は欧州にはいない。

時代が下って、ジョージ・ガーシュイン(1898-1937)はユダヤ系ロシア人で皮革工員の父、毛皮業の母の息子でブルックリン生まれだ。WSを教えたロイ・ハリスもオクラホマの田舎の農家の倅で、ピアノは母に習っただけでUCバークレーに入り作曲は独学。トラック運転手をして学費を稼ぎ「色彩交響曲」の英国人アーサー・ブリスに弟子入りして大成した。アーロン・コープランド(1900-90)はユダヤ系リトアニア移民でブルックリンの雑貨屋の息子だ。父がスコットランドで3年働いて家族の米国渡航費を稼いだほど貧しかったが15才でパデレフスキーの演奏会を聴いて作曲家を志した。

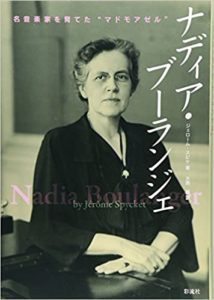

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

その事態を変えたのがアウグストゥス・ジュリアード(1836-1919)だ。彼はフランス(ブルゴーニュ)出身のユグノー教徒の息子で、両親が米国に逃げる船上で産まれた。繊維会社を立ち上げ成功し、銀行、鉄道、保険に投資して富を築き、メトロポリタン美術館のパトロンとなり同オペラハウスCEOを30年にわたり勤めた。篤志家だった彼の遺志で、死の翌年にその基金で設立されたのがジュリアード音楽院である。また、もうひとつのカーチス音楽院のほうも、女性雑誌(Ladies’ Home Journal、今もあり日本なら女性セブン、女性自身)を創刊したカーチス出版社のオーナーの娘が1924年にフィラデルフィアに設立した(母方はオランダからの移民だ)。このファミリーは現時点でも歴代米国富豪20位に入っているが、米国はかように成功者が寄付で社会貢献する文化が今もある。この2校の設立によって才能ある移民の子女を米国で教育し、米国で作曲・演奏をさせ、自国の歴史を紡いでいく基礎が形成されたのである。もとより自国の音楽であるジャズもこのシステムに取り入れたことは言うまでもない。

両校は日本なら東京芸術大学にあたるが、音楽好きの富豪が私財で作った学校であり、移民や貧困層の才能ある子に教育、奨学金を与えアメリカ音楽の発展に寄与してもらおうというものだ。例えば上記の「ピューリッツァー音楽賞」は作曲家に与えられるが『その曲はその年に米国人によって書かれ米国で初演されること』が厳格な条件である。「欧米で評価された」と喜ぶ我が国の音楽界の如き根無し草でないことがわかるだろう。つまり、米国の篤志家の行為を金持ちの道楽、節税とするのはまったく皮相な見解である。以上列挙した人たちはみな出自、国籍、宗教がばらばらだ。それを捨てて集まったアメリカ合衆国へのパトリオティズム(愛国心)がいかに強烈かということのアート界における例証なのであり、国家も税を免じて寄付を促進するということだ。フランス革命の精神に発し、何もせず何の能力もない貴族を消し去った民主国家に移住してきた市民の末端にまで浸透した建国精神を見る思いだ。そこに貧富の差などなく、あるのは才能への天真爛漫とさえいえる素直な敬意である。現代がディバイドに陥っているならアメリカの最大の美質であるそこが狂ってきているという根腐れが原因だ。社会主義など検討する暇があるならそれを検証すべきだろう。

一方、芸大の前身は1887年創立と米国より早いが、なにせ官立であり、国家的課題であった不平等条約解消への “箔つけ” として鹿鳴館で流せる類の洋楽の輸入をすることが目的だ。国威発揚で軍を増強し、軍艦を並べる精神と同根のものでアート本来の意義とは無縁のものである。芸大はその音楽学校(共学で女子多数)が東京美術学校(男子校)と1949年に統合してできた大学で、伝統的日本美術の保護を目的とした後者の敷地面積が大きかったのは当然だろう(西洋美術教育は後に加わった)。つまり日本からベートーベンを出そうとか庶民の人生を音楽で豊かにしようなどとは無縁のものであったが、僕も母方は軍人だからそれが国家戦略として合理的であったことに何ら異論はない。音楽を学ぶ人は「そういうものだ」という教養をもっていればいいのであって、その芸大から尾城杏奈のような才能が巣立つのを僕は喜びをもって見ている次第だ。

心の底から自国の音楽を育てたいと市民が推進したボトムアップの音楽教育。かたや西洋に遅れまじと国がトップダウンで与えたそれは今となると共産主義時代のソ連、東欧のオリンピックへの姿勢にダブる。それでも強ければいいではないかというアスリートの世界とアートは一律には語れない。音楽教育の内容にも水準にも彼我の差はなかろうが、それを享受する人間の行動はモチベーションが動かすのだ。小澤征爾というワールドクラスの異才は成城学園、桐朋音大と私学の畑からはじけ出たが、成城学園から官製大学へ行った僕はその差に敏感であると思う。母は福沢諭吉存命中の慶応ボーイの娘であり、二代飛んで家族もまた慶応のお世話になっていて、やっぱり官と民は一味違うという実感が肌感覚にある。教育というものはどっちでもできるが、その結果は個人にも国家にとっても極めて重要だ。それは今後の僕の関心事になろう。

WSに話を戻そう。彼はジュリアードの校長時代に音楽理論、ソルフェージュ(聴音)を嫌ってカリキュラムから外し、彼独自の教育メソッドを導入した。音楽の実体の動的な性質を生徒に認識させることに主眼を置き、和声、音楽史、耳の訓練のやり方は個々の教師の解釈で決めるというものだったようだ(よくわからない)。教育の体系がないとして後任者が元に戻してしまったが、彼自身の音楽を聴くともったいなかったかなと思う反面、それなしで作曲できたのは不思議にも思う。彼が書いたのは和声音楽だ。美しいタテ(和声)とヨコ(リズム)の包括的な調和がある。そういう観点から作曲した人が他にいるかどうかは知らないが、それを教えようとしてそうなったとすると理論、ソルフェージュをやる普通の音大からはもう出現しない才能かもしれない。

彼はCBSの What’s My Line?というテレビ番組に出演した。1962年9月30日のことだ。そういえば子供の頃「私は誰でしょう」というクイズ番組の記憶があって、調べるとNHKラジオ第1放送で1949 – 1968年にやっていたようだ。名を伏せたゲストにパネラーが質問しながら誰かを当てる趣向だったがモデルはCBS番組だったのかもしれない。WSは音楽関係者だろうという所まで判明し「わかった!あなた、レナード・バーンスタインでしょ?」「いえ、彼の友達です」「じゃあルドルフ・ビング(メット総支配人)だ!」「いえ、彼の友達です」「おい、音楽界で彼の友達じゃない奴いるのか・・・」「でもメットで歌ったことはありますよね?」「時々そうしたいと願うのですが、お誘いがないもので」で当たった。その場で「彼の第8交響曲が来週(10月4日)にバーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルハーモニーによって初演されます」と披露されたそうだ。

8番である。冒頭の妖しく美しい和声の質感からしてたまらない。まったく類のない神秘的で枯淡の味があるクオリアの感覚はぜひヘッドホンで味わっていただきたい。バーンスタインとNYPOのexecution!オーケストラ演奏の極致であり、もう凄いとしか書きようがない。アメリカ文化、恐るべしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第5番変ロ長調 作品100

2021 DEC 25 14:14:46 pm by 東 賢太郎

この曲をとりあげようと思ったのは前々稿を書きながらローマのパンテオンの画像を眺めていたら、それをほめていた建築家コルビュジエを思い出し、彼の技法がキュビズム的だと思っていたからだ。さらに言うなら、コロナ禍2年目だった年を「今年の漢字」みたいに音楽で選ぶなら、僕の1年はこれがふさわしい。良くも悪くも、それらがごちゃごちゃに同期していっぺんに来たみたいな掴みどころのない年だったからだ。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

キュビズムは単なる戯れ事と思い長らく無視していたが、音楽にあって絵画にない「時間」という概念を考えていて急に意味が分かった。絵画に時間を取り入れる思想なのだ。貸借対照表(balance sheet)と損益計算書(income statement)の関係だ。前者は時間概念のない断面図で、後者はそれがある。印象派は目に映るままの画像を遠近法と陰影で描写するがキュビズムは脳内の原像(記憶蓄積)を明らかにしている。前者は時々刻々の陽光の当たり具合で表情を変える寺院を描くが、一枚一枚はリアルタイム、その瞬間の像である。一方、後者は過去の様々な記憶を一枚に盛り込み、「時間」を圧縮、内包してしまっているからいわば現在形、過去形の混在で、より宇宙の実相に近い。実際に僕は人でも物事でも風景でも、そう脳裏に記憶したイメージ(原像)を自覚している。それをいったん分解し、文章という形に組み立て直し(すべからく「作文」とはそういう行為だ)時制を解いた「キュビズム文体」の方がよりうまく伝えられる場合がある。

キュビズム的音楽というものもあるとされる。例としてストラヴィンスキーがよく挙がるのは作曲文法がブロック積み上げ型である(春の祭典に顕著)からだろうが、的外れな指摘とまではいわぬものの形式論的なアナロジーに過ぎず、仮にそう認めても何の思考の進展もない。時間概念に注目する僕の解釈だと、音楽のキュビズムは同じ楽想が特定人物やその心理を暗示するワグナーのライトモティーフに近い。幻想交響曲を聴き終えたときの「イデー・フィクス」(idée fixe)がもっと近い。しかし、暗示ではなく変化が主役そのものであるところが決定的に違うのだ。私見では、より近い作曲家はプロコフィエフだ。彼の音楽はストラヴィンスキーほどスコアの外見はそう見えないが、リズムも和声も構造も、要素要素が有機的に結びつくよりもくっきりと対比して混在し、時に異形の要素が不意に混入もする。バレエ音楽、オペラではそれは自然で目立たないが、ソナタ形式の音楽でもその傾向がある。特にそう思うのは交響曲第5番である。

第1楽章はFl、Fgの平和でのどかな主題で開始する。いきなり現れるこの主題が変奏というよりくっきりと原形をとどめつつ次々と変拍子と転調を重ね、横顔、斜めの顔と相貌を変えて折り重なる様はまさしくキュビズム的だ。

クロマティックな第2主題がFl、Obに現れこれもやはり和声と管弦楽法を変転して角度の異なる相貌を重ねてゆく。

そしてその結尾にシニカルな増四度を含むスタッカートの主題が異界のようにぽつんと現れる。 展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

続く展開部は低弦で第1主題がそのまま表れ3つの主題が複合をあまりせずやはり自己主張しつつ混在し、ゆえに再現部のようだ。本物の再現部はトランペットが第1主題を強奏する部分からと思われるが曖昧だ。つまりこの楽章は3主題があたかも3人の人物の様々な表情があちこちの角度から一枚の絵に描き込まれたような構造をしており(参考『アヴィニョンの娘たち』)ソナタの形をしたキュビズムに思える。

第2楽章は一度聴いたら忘れないニ長調のトリオを挟んで奇矯なスケルツォ主題(増四度主題の苦みをひく)が次々と転調されて走り回り、同様の思想。第3楽章アダージョもロマン的を装うが無機的で冷たい主題が延々と衣装を変えてゆく。人物の原型は伴奏だけに現れるなど技法は変奏されるが思想は一貫している。終楽章は第1楽章冒頭を回帰させる序奏に続いて新たな牧歌的主題にからんで増四度主題がくっきりと現れ、弦に現れチューバが伴奏する主題は第1楽章第1主題であり、ここで聴き手は全楽章が「同じ人物」を描いた絵であることを確信するのである。僕はこの曲にブラックの後期のイメージを見ている。

プロコフィエフは1941年にヒトラー率いるドイツ第三帝国軍が独ソ不可侵条約を一方的に破棄してソ連に攻め入る現実を見て、かつてない祖国愛に目覚めたという。こう言っている。「わたしの第5交響曲は自由で幸せな人間、その強大な力、その純粋で高貴な魂への讃美歌の意味を持っている」。高貴、祖国愛、裏切り、苦悶を直方体、球、円錐、円筒、三角錐にして多視点の時間を封じ込めた音楽。傑作だ。

以上のように主題の性格付けが明確(人物なら「濃い」)、楽器法は原色的であり、スコアはプロコフィエフの思想を余すことなく緻密に厳密に設計されており、オーケストラの性能は問うがあまり指揮者の解釈に依存しない(常識より速め目にテンポ設定するぐらいか)楽曲に見える。それでありながらライブで聴くと毎回違って変幻自在。ダイヤモンドがカットで色を変える如き類のない不思議な音楽である。個人的にはロンドンで聴いたアシュケナージ / チェコ・フィル、東京のソフィエフ / N響が印象深い。

よってどれがベストということもなく演奏の数だけ魅力がある。

ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルはプロコフィエフ交響曲というと5,6番しか知らない(たぶんない)。作曲家の脳裏にあったであろうロシアの管の「えぐみ」が全開ながら下品にならずひたすら正調に聞こえてしまう彼の指揮は68年のライブでじっくり味わえる。全曲が怜悧なまま徐々に内部から熱して鳥肌物のコーダで終わる。こういう演奏は絶滅種でもうどこでも聴けない。

僕の棚にある音源からジョージ・セル / クリーブランド管の1967年ライブだ。微妙な傷はあるがオケの性能が凄く、ムラヴィンスキーとは違った完成度がある。どちらも完璧なのだが違う。キュビズムと解釈した意味をお分かりいただけるだろうか。

こちらも僕の棚から。普通のオーケストラ(ミラノ放送交響楽団)を振る若き日のチェリビダッケだ。上の2つではピリピリの緊張感で意識がいかなかったが、これで聴くと第2楽章がバーンスタインのウエストサイド物語に影響したかななんてことに気づく。それにしてもチェリビダッケ、まったく負けてない。恐るべしだ、ぜひ全曲を。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブリテン 歌劇「ピーター・グライムズ」- 4つの海の間奏曲 Op. 33a

2021 JUL 13 8:08:10 am by 東 賢太郎

宵っぱりなので朝は弱い。夜明けの光景はあんまりなじみがないが、印象に残っているものが二つある。

ひとつは島根県奥出雲。11月の朝、6時前に車で宿を出た。曲がりくねったでこぼこの山道を辿って丘陵を登る。外に出るときーんと澄み切った空気が鮮烈で、仲間と「いよいよだ」と雲海を見おろしながら迎えた日の出。古事記や日本書紀の神話が生まれた古代もこうだったのだろう。

こちらは網代の某旅館から見た相模灘の日の出。天気予報は雨だった11月の朝、運よく拝めた太陽が雲間をぬって現れてはすぐ隠れる。すると、みるみる洋上の光彩が変化し、遠く、まあるい別な光が落ちていた。やがて光は数条の筋に拡散して「天使の梯子」となる。見たことのない神秘の祭典だった。

日の出を描いた音楽というとラヴェルの「ダフニスとクロエ」の第3場「夜明け(Lever du jour)」、グローフェの「グランドキャニオン組曲」の第1曲 「日の出 (Sunrise)」が著名だが、奥出雲で僕の頭に流れたのはラヴェルだった。そして、網代では、自分でも意外だったがそのどちらでもない、ベンジャミン・ブリテンの歌劇ピーター・グライムズより組曲《4つの海の間奏曲》第1曲「夜明け」(Dawn)をまじまじとイメージしていた。この曲にこんなにふさわしい光景を目にしたのはそれが初めてである。

さきほど、なぜこの曲だったんだろうとネットでブリテンが長く住んでいた英国サフォーク州にある海沿いの街オールドバラの風景を検索してみた。そこで見つけたのが下の写真だ。歌劇「ピーター・グライムズ」は架空の漁村が舞台だが、この地の記憶から霊感を得たという説は有力のようだ。当時それを知っていたわけではないが、網代の日の出の光景が僕の中で同曲を呼び覚ましたとするとそう的外れな事件でもないように思う。景色を介して作曲家と通じ合った気分になるのは素敵な経験だ。欧州に住んで、それが生まれた土地との関係を意識し始めたのは実は「食」が先だった。フランス料理にもチェコ料理にもそれはある。食が大地のエキスを吸ってそうなるなら、音楽もそうだと思う。

第1曲「夜明け」(Dawn)はオペラでは第1幕の始めの方で、Vn、Flのユニゾンが無から生じたようにひっそりと立ち昇ってくる。このイ短調の旋律、もの悲しげだが何かを訴えるようでもあり、夢で聞いているローレライの歌のように生命の息吹を感じない冷たいものなのに耳にまとわりついて離れない。英語でお化けが出ることを haunted というが僕にはそんな感じがする。邪悪な意味ではない、精霊というか神性というか、何物かの歌がきっとブリテンに降ってきたのだろう。それがこちらにも響いてくる、そんなものだ。

そこに不意に立ち上がるCl, Hp, Vnのアルペジオ(下の楽譜の3小節目)には本当に驚かされる。 “生命の息吹” の闖入だ。ブリテンは h にあえてトリルをかけイ短調の調性感を安定させる。そこでヘ長調に7, 9, 11, 13度が載るこれ!クラリネットにハープを重ねる周到な音色設計。びっくりするのは感性というものなのだろうが、調性や音色への少々の耳の訓練は要るのかもしれない。だから何度もじっくり耳を澄ましてほしい。必ずわかる。僕も初めの頃はあっさり聞き流していたが、いまや聴くたびにぞくぞくする。音楽が秘める魔性の効果というなら、その一例として僕はこれを真っ先に挙げるだろう。

このアルペジオは何なのか?鳥の群れが舞い上がったのかもしれないし、魚群が水面をジャンプして水しぶきをあげたのかもしれないが、そういう現実的な風景ではなく、僕には一種抽象的な「何やら命あるもの」であるように感じられる。海には何億もの命が満ちていて、日の出とともにはじけるように蠢(うごめ)きだす。彼はそれを掴み取ってこの音に封じ込めた。作曲の神秘である。背景に銀色の波しぶきのようなシンバルが聞こえている。するとティンパニに乗って金管にイ長調のコラールが最弱音(ppp)で悠然と現れ、陽光が灰色の雲間に隠れて空を荘厳なオレンジに染めるのである。まことにシベリウス的な音響世界ではあるが、その展開たるや唯一無二のブリテンだ。こんな楽譜を書く。天才でなくて何であろう。

6年も英国に住んでいてブリテンに開眼しなかったのは痛恨だ。彼のオペラはいくらも聞けたが、聞かなかった。というのは、1940年に我が国は海外の作曲家に皇紀2600年奉祝曲の委嘱をしたが、ブリテンは『シンフォニア・ダ・レクイエム』を送ってきたという事実がある。若気の至りでこれに反感を持ってしまっていた。知ったのは大学4年の2度目の渡米で買ってきたコープランド「レッド・ポニー」のオデッセイ盤(アンドレ・プレヴィン指揮)のB面にそれがあって、解説を読んでいたからだ。戦後世代すらそうだったのだから、戦中派の音楽評論家がブリテンに冷淡だったとしても仕方ない。不愉快であり、曲もつまらないと思った。それ以来、ロンドンに居ながらもブリテンはおさらばになっていたのだからもったいないことだった。しまったと思い始めたのはほんの10年ほど前だ。

組曲《4つの海の間奏曲》はバーンスタインが最後の演奏会でプログラムに入れておりどこかで聞いた気がするが、そういう事情だったし覚えてもいない。彼はピーター・グライムズの米国初演を振っており思い入れがあるのだろうか、そういえばオペラにはどことなくキャンディードに受け継がれたものがあるように思うのは僕だけだろうか。

演奏だ。第1曲「夜明け」に僕は大いなるこだわりがある。上記のアルペジオ、「何やら命あるもの」だ。多くの演奏はクラリネットがいけない。楽譜通り鳴らすだけで、音色が裸で出たりレガートの粘着性が弱くてデリカシーがない。フォルテが強すぎて石ころみたいで「命」がない。楽譜をそのまま鳴らすというのがいかにだめな事か。この音は作曲家に降ってきた “天才の証し” なのである。いい加減に済ましてしまう指揮者はそれを感じ取っていないわけだ。アーティストとして二流であり、交通整理の技術者に過ぎないと判じざるを得ない。

素晴らしいのはエドゥアルト・ファン・ベイヌムがアムステルダム・コンセルトヘボウ管を振ったものだ。冒頭、Vnに重なるフルートの金色が見え隠れし、アルペジオのクラリネットはシンバルに至るまで控えめな音量と滑らかさで核心をつかんだ明滅を見せる。指揮者の品格だ。第2曲『日曜の朝』(Sunday Morning )の生気あふれる金管、色彩を振りまく木管の見事なこと。第3曲『月光』(Moonlight )の音程の良さは音楽性の高さのエキスとなり、第4曲『嵐』(Storm )は快速でACOの名技の真髄を見る。全曲に渡り音楽が、各パートが生き生きと脈動し、そこで音楽が生まれているかのようだ。現代にテクニックに優れたオーケストラはいくらもあるが、この有機性の前には無機的でしかない。ショルティ・CSOやムーティ・PHOの名技には何度も圧倒されたが、ACOというオケの醍醐味は無比であり、どちらが上かと問われれば迷うかた無しである。現代はインスタ映えならぬ録音映えのため、欧州の伝統を継ぐACOやDSKの音調、色調がアメリカ化して久しい。大衆人気のためカネのため。まったくもってばかげたこと、文化財の破壊である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105

2021 JUN 27 10:10:15 am by 東 賢太郎

仕事が最大の山場を迎えている。まったく出社、会食してないのにZOOMで出来てしまうのは部下のおかげだが、自分としては誠に新奇な感覚である。これなら別荘にでも籠って環境を時々変えれば永く続けられるかもしれない。運動不足にならぬよう6月は10kmのジョギングを11回やってるので体は頗る健康で、今日の眼科検診も問題なかったが、気持だけ張って興奮しているので睡眠の質などに不安がある。

しかし僕には特効薬がある。こういうときにはハイドンの音楽がとても快いのである。心のわだかまりが取れ、浮き浮き感が青空のように広がる。医者には「自律神経が乱れてます、副交感神経を高めましょう」と勧められたがよくわからない。「何をしたらいいですか?」ときくと「スカッとすること」といわれる。ならば眠る前のハイドンは効き目があるかもしれない。

バーンスタインのCDで「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105をきいた。ハイドンの第1回ロンドン楽旅で書かれた喜びに満ち満ちた音楽だが、実は12の交響曲と違って自らの発案ではない。弟子でライバルだったプレイエルがパリ風の協奏交響曲を書いて評判であったため、興行主ザロモンが対抗しようと作曲を頼んだのだ。ハイドンは依頼主の意向に沿い、さらにサービスとして彼のヴァイオリニストとしての自己顕示欲を満たすためオーボエ、ファゴット、独奏ヴァイオリン、独奏チェロと管弦楽のための3楽章のソナタ形式の曲を急いで仕上げたが、眼精疲労を訴えたという。

こうした氏素性からして同曲を「交響曲第105番」とするのはおかしい。ホーボーケン番号(Hob. I:105)由来だろうが、ハイドンがSinfonieと定義したものよりずっと協奏曲の要素が多く、彼が人生をかけて確立したドクトリンからはみ出しているからだ。ただ、そこはハイドンだ。単なる余興の作品ではない。ビデオでご覧いただけばわかる。

VnとVcのソロのからみはブラームスのドッペルを想起させ、これがインスピレーションになったかと思うほどだ。ObとFgは当時の管弦楽において常設の楽器だがFgに要求するレベルが高く、4つの楽器のアンサンブルは現代の耳にも新しくて頗る心地良い。目が疲れていても盛り込んだ楽想はさすがハイドンという愉悦感と品格に溢れ、なるほど交響曲第105番であってむべなるかなだ、ザロモンの商売の為とはいえよくぞ書いてくれたと感謝の念を呼び起こす出来栄えだ。

ご注目頂きたいのは、同曲の初演が第4回ザロモン演奏会で、1792年3月9日だったことである。交響曲第98番は1週間前の第3回、3月2日に初演された。そちらの第2楽章にジュピター第2楽章の刻印があるのはブログでお示しし、ライブ・イマジン管弦楽団演奏会の前座では両曲のその箇所をピアノで弾いてお聞かせした。ハイドンはモーツァルト追悼モードにあったのだ。

そうであれば、同時期に作曲した協奏交響曲にもそれがあっておかしくないのでは?という疑問が当然のように湧きおこるだろう。

あるのだ。

第3楽章、このビデオの17分14秒からである。

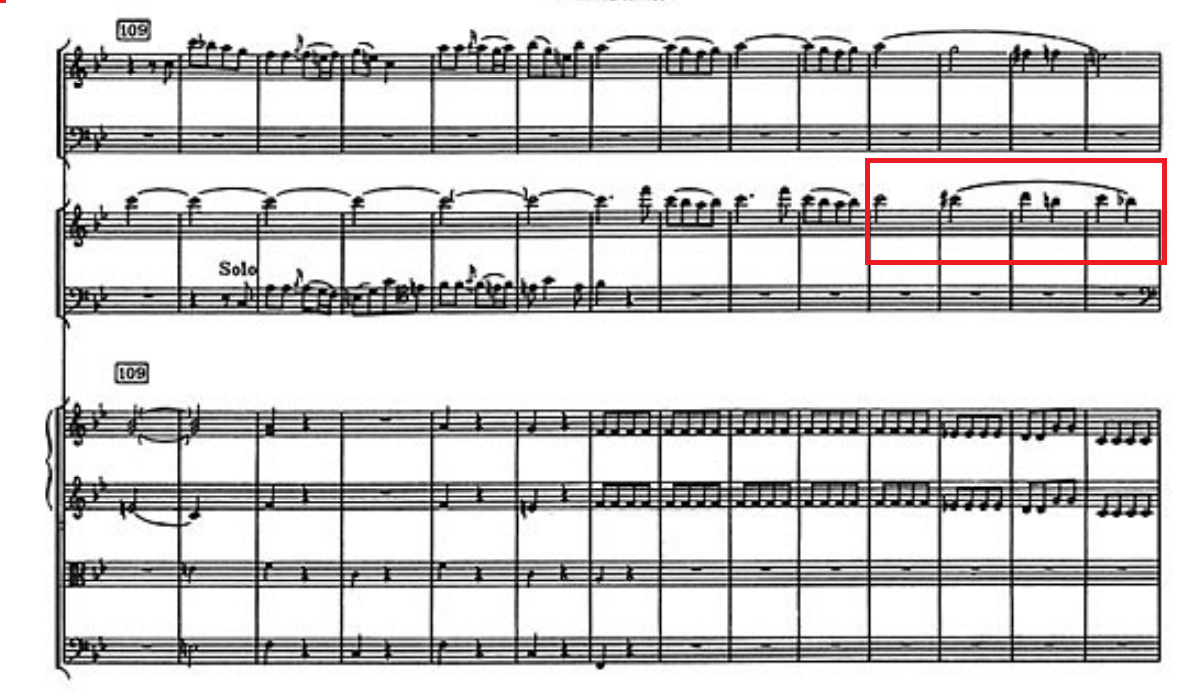

その部分のスコアだ(上からob、fg、solo Vn、solo Vc、オケ)。赤枠部分がそれである。

モーツァルト好きならわかるだろう。

これは「フィガロの結婚」第1幕第7番の三重唱 Cosa Sento! 、伯爵とバジリオに気絶したスザンナがかかえられ「心臓がどきどきしてるぞ」のちょっとエッチな場面についている和声、ほぼそのものである(調性まで)。このビデオの1分00秒からである。

実はこのオペラを初めて聞いた時に、最も耳に残ったのはその和声連結だった。

F – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – F

凄い!驚異的なインヴェンションだ。当時こんな前衛的な和声を誰が書いただろう?モーツァルトは天才だなんて軽々しく言うなかれ、万人にそう思わせるだけのこうしたユニークな “ミクロ構造” があるから彼は別格なのである。この破格さは美しい、楽しいなどという素朴でエステティックな言葉で表せる性質のものではない。僕においては完全に理科室の実験みたいな物理現象であって、アンドロメダ星雲に特異なパルサーでも発見したようなものだ。そして発信元のモーツァルトにおいても、これが「降って来た」ときの認識は物理現象以外の何物でもなかったと確信している。

手紙を読むと彼は同業者をすべからく下に見ているが、こういうコードプログレッションが出てくる脳みそを持って生まれた者にとって他の音楽家に価値を見出すことは犬と哲学について会話を試みるほど困難だったろう。そのことはパルサーの特異性は物理的に決まることに起因しているため汎宇宙的真理なのだということに等しく、そういう考えが性格の良し悪しや社会性や人倫に照らしてどうこうと論じることからはアンドロメダ星雲が230万光年の彼方にあるぐらい隔絶したものである。いやそうであることを認めざるを得ないから、人々は彼の尊大さ、上から目線を批判することは諦め「天才だ」の一言で思考停止する道を選んでいるのだ。

これをハイドンがモーツァルトのシグナチャーとしてちゃんと協奏交響曲に書き取っていたことを嬉しく思う。彼はモーツァルトが唯一能力を認めた人間だ。彼はわかった。おそらく、彼にとってもF – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – Fはアンドロメダ星雲のパルサーであって規格外だった。モーツァルトはザロモンが恐れたプレイエルごときは吹けば飛ぶほどのライバルに育つ怪物だったのである。「フィガロの結婚」においてこの和声連結は数多ある驚異のミクロ構造のたった1個に過ぎないことこそが驚異である。

その無数性を表す日本語を僕は知らない。unchallengeableでありincontestableである。一、十、百、千、万、億、兆、京、垓、抒・・と進んで無量大数に至るが、我々の脳は京を超えるともう反応しないだろう。モーツァルトのミクロ構造は個々の特異性以上にそうした無数性が特異なのだ。アンドロメダ星雲は僕が小学生の時分の名で、いまはアンドロメダ銀河と呼ばれ距離も記憶している230万光年でなくwikipediaには250万光年と載っている。60年ほどで人類が見せた進歩はその程度のものだ。

協奏交響曲の第3楽章の出だしの主題はモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K.364の第3楽章の出だしの主題の変奏である。 K.364の第3楽章はオペラを思わせ、魔笛の第1幕 “Hm! Hm! Hm!” にエコーしている。ハイドンの第3楽章もその雰囲気を受け継ぐが(ソロVnはまるでソプラノアリアだ)、神品である K.364の域にはとうてい至っていないし、目指してもいないだろう。わかっているからだ。K.364と同じ命名はおこがましい、しかしパリの安物の列に加えてほしくはない。だから彼は自筆スコアの表紙に控えめに “Concertante” とだけ記した。しかしザロモン演奏会で公開されると新聞が “Grand Simphonie Concertanteである” と囃し、そういう名になった。それがザロモンの誇大広告だったことは両曲の演奏回数や録音の数で我々の知るところであり、そう思っていたハイドンは謙虚であったわけだが、僕はむしろ宇宙の真理に忠実であったと思う。

そして、彼は第3楽章冒頭でK.364音型の快活なトゥッティをいったん静めて、ジュピター音列であるc-d-f-eをヘ長調でソロVnであるザロモンにそっと弾かせるのだ(上掲ビデオの15分12秒から)。交響曲第98番の最後でソロVnがハイドン自身の弾くハープシコードと二重奏を奏でるように・・。彼はロンドンでモーツァルトの死の知らせを知ってから98番第2、4楽章と協奏交響曲の第3楽章を書いたのであろう。どちらもジュピターより全音低い変ロ長調で。そしてモーツァルトのオマージュを、彼自身のダイイングメッセージとして縫い込んだ。原曲を知らないザロモン演奏会の聴衆にではなく、後世の我々に向けてだ。そしてそれに成功したからここに本稿がある。誇りに思い、ハイドンとモーツァルトへの永遠の敬意としたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。