ブラームス 交響曲第1番ハ短調 作品68

2021 MAY 7 23:23:03 pm by 東 賢太郎

(1)僕にとって「ブラ1」とは

作曲家の芥川也寸志さんの最期の言葉が「ブラームスの交響曲第1番をもう一度ききたい」だったとどこかで読んだことがある。わかる。この曲には僕も思い入れがあり、何も書かずに終わりたくない。けれども、ブラームスが21年も費やして書いたものについて文章を書くならスコアより多いページ数になるだろう。時間と体力の都合以前に恐れをなしてなかなか手が出なかったのだ。本稿はレヴァインという音楽家について思いを致していたものが、それをするならいよいよ御本尊にふれるしかないという方向に筆が進み覚悟をきめる羽目になったものだ。それでも一気に書くにはいま僕は忙しすぎる。それはいつか晴耕雨読になった日の楽しみにとっておくことにして、今回はこの曲のいわば看板である冒頭の序奏部のテンポについてとしたい。およそ指揮者でこれを考えない人はいないだろうし、その人がブラームスの音楽についてどういう視座を持っているかわかるテーマと思う。

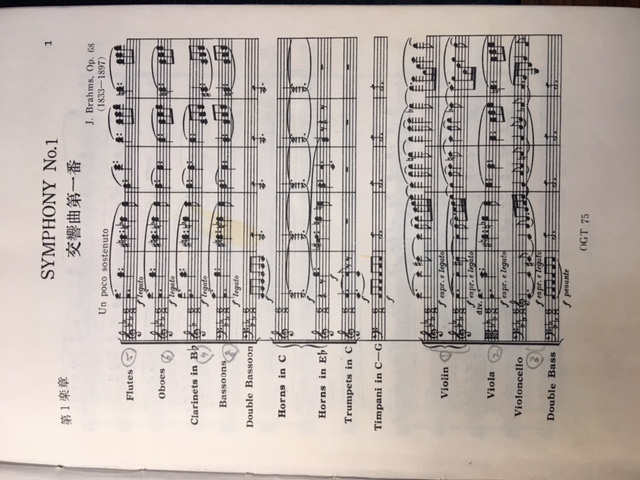

曲について書く時は地下の書庫からスコアを取り出す。この曲の場合は大学時代に買った音楽之友社のポケットスコアとロンドンのFoylsで買った1~4番のピアノ2手スコア(ペータース版)である。僕がブラ1に没入していたことは前者(写真)に刻印がある。第1楽章の最後の「録音12~19 Feb1995」の書き込みだ(こういう記載をこまめにするのは習性)。おかげで26年前の忘却の彼方が明らかになる。それはProteusとDOMのシンセサイザーを音源に電子ピアノ(クラビノーバ)で全楽器、全音符を弾いてMacに第1楽章のMIDI録音が7日かけて完了したことを示している。経験者には分かっていただけようがキーボード打ちではなくスコアを睨みながら右手でピアノの鍵盤で各楽器を弾く気の遠くなるような膨大な作業。その1週間が休暇だったのか仕事は上の空だったのかは不明だが、その時期に休みはないから後者であることを白状せざるを得ないだろう。第104小節には「14 Dec ’91」の記載もある。92年6月までは東京の本社勤務であり、秋葉原でこのシンセ、PC、電子ピアノ等を買い揃えた。そこで第2主題への経過部分まで作っていたのを、何がモチベーションだったかドイツでその気になり、第1楽章を一気に終えたようだ。フランクフルトへ転勤となったごたごたで作業が3年中断していたが、95年5月の定期異動でそろそろと予感する時期にドイツへの惜別の気持ちがあったのを記憶している。その証しであったなら、自分とこの曲との深い因縁をそれほど物語るものもない。

曲について書く時は地下の書庫からスコアを取り出す。この曲の場合は大学時代に買った音楽之友社のポケットスコアとロンドンのFoylsで買った1~4番のピアノ2手スコア(ペータース版)である。僕がブラ1に没入していたことは前者(写真)に刻印がある。第1楽章の最後の「録音12~19 Feb1995」の書き込みだ(こういう記載をこまめにするのは習性)。おかげで26年前の忘却の彼方が明らかになる。それはProteusとDOMのシンセサイザーを音源に電子ピアノ(クラビノーバ)で全楽器、全音符を弾いてMacに第1楽章のMIDI録音が7日かけて完了したことを示している。経験者には分かっていただけようがキーボード打ちではなくスコアを睨みながら右手でピアノの鍵盤で各楽器を弾く気の遠くなるような膨大な作業。その1週間が休暇だったのか仕事は上の空だったのかは不明だが、その時期に休みはないから後者であることを白状せざるを得ないだろう。第104小節には「14 Dec ’91」の記載もある。92年6月までは東京の本社勤務であり、秋葉原でこのシンセ、PC、電子ピアノ等を買い揃えた。そこで第2主題への経過部分まで作っていたのを、何がモチベーションだったかドイツでその気になり、第1楽章を一気に終えたようだ。フランクフルトへ転勤となったごたごたで作業が3年中断していたが、95年5月の定期異動でそろそろと予感する時期にドイツへの惜別の気持ちがあったのを記憶している。その証しであったなら、自分とこの曲との深い因縁をそれほど物語るものもない。

第2楽章からは残念ながらまだ作っていない。作らないままに、もうあんなことは一生無理だという年齢になってしまった。それでもこのスコアは一種の “書物” という存在であって、めくれば全曲を頭の中で再現できるし、出張に携帯すれば新幹線で退屈しない。そうやっているだけでも気づくことは幾つかあって、例えば、第2楽章の第101小節のVnソロの d# はクラリネットと第1Vnの d♮と短2度でぶつかるのが気持ちが悪い。ほとんどの指揮者はそのまま振っているが長らく疑問に思っていた。そうしたら、トスカニーニをきいていて、彼はそうではない、NBC響との録音は d# のままだがフィルハーモニア管には d♮で弾かせていることに気がついた。枝葉末節かもしれない。このライブの巨大な感動には関係ないという意見もあろう。僕自身そう思うのだが、その音を聞き流すことも習性としてできない。トスカニーニという指揮者を論じる場面になったなら、彼もそういう種類の人だったということに思いを寄せながらするのが僕なりの礼儀になろう。

トスカニーニの第1楽章序奏部のテンポ(♪=100~104)は慧眼だ。さすがと言うしかない(何故かは後に詳しく述べる)。彼を一概にテンポの速い指揮者で片付けるのは簡単だし、それ故に無味乾燥で好かないという人も多い。僕自身ブラ1で始めて衝撃を受けたのはフルトヴェングラーであり、カラヤンはロンドンで最後のブラ1を聴き、やはり打ちのめされた。本稿は彼らを否定するものではなく、トスカニーニの d♮のようにクラシックの鑑賞はいろいろな視点があって奥が深いということに触れてみたい。ブラームスは1番の作曲に21年の歳月を費やしたが、ドイツの交響曲の伝統を担うべく「疑似古典的」な管弦楽を採用し、先人たちの作法の延長線上に自作を位置づけようと苦心したというのが通説だ。それは第1楽章に序奏部を設け主部をAllegroにするハイドン流のソナタ形式、「闇から光へ」のテーマを単純な動機から組み上げるベートーベン流の主題労作(しかもハ短調であり運命動機を引用)などである。確かにそう思うが、ひとつの解けない疑問が長らく僕の脳裏にあった。「モーツァルトはどこへ行ってしまったんだろう?」である。

(2)序奏部はどこから来たか?

第1楽章序奏部の冒頭、いきなり腹に響くハ音のオスティナート・バスに乗って轟々たる全オーケストラのフォルテで始まるこの序奏は一度聴けば忘れない、あらゆる交響曲の内でもベートーベンの5番と並んで最も意表を突いたショッキングな開始と思う。最強打でパルスを刻むティンパニはホールの隅々まで轟きわたり、瞬時に空気を重苦しく圧し、まったく無慈悲である。地獄行きの最後の審判が下されるが如しだ。この交響曲の基本コンセプトは運命交響曲と同じ「闇から光へ」「苦悩から勝利へ」「地獄から天国へ」というフリーメーソン・テーゼと思われ、ブラームスはメーソンに関係があり(ドイツ国立フリーメーソン博物館による)、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンもしかりである。ブラ1が地獄行きの峻烈な場面で幕が開くとすれば結末がもたらす天国の喜びのインパクトは強大になろう。

モーツァルトのピアノ協奏曲第20番(k.466)と24番(k.491)はブラームスの愛奏曲であり、交響曲第40番ト短調(k.550)の自筆スコアはクラリネット入りとなしと2種あるが、どちらも1860年代にブラームスが所有していた。興味深いことに、1855~1876年に作曲されたブラ1だが、1862年版草稿スコアには序奏部がなかったことがわかっている。つまりそれを付け加えたのはちょうどk.550を手に入れた頃かそれ以降ということになる。

全管弦楽の短調の強奏で地獄行きの最後の審判を想起させる風情の音楽は他にもあるが、それを冒頭に持ってきていきなりパンチを食らわすものというと僕は他にひとつしか知らない。ドン・ジョバンニ序曲である。

ヴェリズモ・オペラが現れる1世紀も前、貴族の娯楽の場だった歌劇場でこういう不吉な音で幕開けを告げようと当時の誰が考えただろう。大管弦楽はいらない、なぜなら曲想自体にパンチがあるからだ。「疑似古典的」な管弦楽編成を遵守しつつ旧習を打破したかったブラームスの頭にこれを使うアイデアが浮かんでいても僕は不思議ではないと思う。

(3)「古い皮袋」に「新しい酒」の真相

ブラームスは意気ごんでいた。29才だった1862年にウィーンを初めて訪れた後、ジングアカデミーの指揮者としての招聘を受けそのまま居着くことになり、1869年までには活動の本拠地とすることを決める。当然、当地の聴衆の評価をあまねく得なくてはならない。それがオペラでなく交響曲であったのは彼の資質からだろうが、そうであるなら立ちはだかる巨人はベートーベンである。

ベートーベンの交響曲で序奏部があるのは1、2、4、7番だが、ブラームスが最初に着想したのは3、5番のスタイルだったことは序奏部がなかったことでわかる。その案を放棄し7番と同じUn poco sostenutoの表示で序奏を加えた。僕は巨大なドイツの先人たちの後継者たるべく「序奏でどえらいものを書いてやろう」とああいう音響を想起したのだと思っていた。だから音友社のスコア(写真)をめくった時の軽いめまいと失望感は忘れない。

何だこれは?上掲の2つのスコアを比べて欲しい。ブラ1の冒頭はドン・ジョバンニのオケにコントラ・ファゴット1丁とホルン2本を足しただけである。18世紀の歌劇場のピットに収まっちまうサイズだ、これがシューマン作ならマーラー版ができたんじゃないか?

思い出した。シンセを買ったのはこれで本当にあの音が出るのかどうか「実験」したくなったのだ。出ないはずないのだが、ウソだろう?という衝撃が払拭できなかった。やってみた。出た。手が震えた。当たり前だ。ここは声部が3グループあり、上昇する旋律、下降する3度和声、オスティナートだ。バスのドスの効きがポイントで、なんのことない、ピアノ2手で弾いても立派にオーケストラのイメージを出せる。ならばオケで出来ないはずがないではないか。

しかし思った。なぜ終楽章には使っている(よって舞台に乗っている)トロンボーン3本を使わないのか?ハ調ホルンの持続低音cよりチューバの方が適任じゃないか?そうやって管を厚くすればお休みのトランペットもティンパニに重ねて威圧効果が増すんじゃないか?となるとコントラ・ファゴットはあんまり意味ないんじゃないの?

つまり、ワーグナー派ならこうはしないんじゃないか?という疑問が満載なのだが、ブラームスはわざとそうしなかった。意図的に「疑似古典的編成」にしたというのが通説だが、確かに納得性はある。コントラ・ファゴットの採用も、タタタターンを借用しまくっている運命交響曲と同じである(ピッコロがないだけ)という依怙地な意志表示に思えるし(独特の効果を終結部であげているが)、古典派の編成でこれだけ新しい音楽が書ける、楽器を増やして新音楽を気取ってる連中とは違うんだということであったろう。

その動機は何だったのか?なぜそこまで執心してワーグナー派に対抗する必要があったのか?アンチの辛辣な批評に辟易し、保守的で慎ましい性格であるため「古い皮袋」に「新しい酒」を盛ろうとしたというのが一般的な解釈だ。ところがその比喩の起源である新約聖書はそんなことを奨励していない。むしろマタイ伝第九章に「新しい酒を古い革袋に盛るな」と戒めており、ブラームスはあえてそれに逆らっているのである。その箴言は「新しいキリスト教がそれまでのユダヤ教を信じる古い腐敗した人の心には染み渡らない」ことへの暗喩である。

彼は1番を作曲中に3年かけて(1865 ~1868)ある曲を作っている。「ドイツ・レクイエム」だ。この曲は旧約と新約の “ドイツ語版” (ルター聖書)からブラームス自身が編んだ章句を歌詞としているが、それはメンデルスゾーンが独唱、合唱付カンタータ楽章を伴う交響曲第2番「讃歌」で採用した方法である。プライベートな歌曲ではなく公衆を前にする交響曲というジャンルでの「歌詞」の存在は、自身の出自(ユダヤ性)と育った言語・文化(ドイツ性)の内的矛盾、そして聴衆がドイツ人である試練への相克を「讃歌」は解決し、同曲は初演当初ベートーベンの第9に擬せられ成功した。

「ドイツ・レクイエム」は1865年2月に母が亡くなったことで書き始めたが、ブラームスにとって「実験」の意味もあったと思う。彼が同曲を “Ein deutsches Requiem” と呼んだ最初の例は1865年のクララ・シューマンへの手紙だが、そこで同曲を “eine Art deutsches Requiem” だとも書いている。意訳すれば「いわゆるひとつのドイツのレクイエム」である。「ドイツ」はルターが聖書を記述したたまたまの言語に過ぎず、自分はドイツに生まれ育ったからそれを使うが、ドイツ人だけに聴いてもらう意図ではない。そう言いたかったことは、別な機会に彼は「名称は人類のレクイエム(Ein menschliches Requiem)でもよかった」と述べていることでわかる。後に彼はロベルト・シューマンも同名のレクイエムを書こうとしていたことを知り心を揺さぶられているが、クララへの記述には深い含意があるように思う。

かようにブラームスは『ドイツ』に対しアンビバレントな態度を見せているのである。ドイツ人であることはキリスト教徒(ルター派プロテスタント)であることだからだ。スコットランド交響曲の稿に書いたことだが、同様の態度はユダヤ系であるメンデルスゾーンにもクレンペラーにも見出すことができる。つまり、私見ではブラームスは交友関係からもユダヤ系か混血であった可能性がある(珍しいことではない、ワーグナーもヒトラーもそうだ)。『ドイツ』への分裂的な態度という自己の尊厳、存立に関わる重たい意識が、ドイツの作曲家として身をたてるにおいてドイツ音楽の歴史に連なる条件としての「作曲技法上の問題」(ドイツ的なるもの)と複雑な相克を引き起こしていたと理解すれば「疑似古典的」の疑問は氷解するのである。何らかの理由から音楽史はそれを認めていない、それ故に、我々はベートーベンの9曲が偉大過ぎて1番の作曲に21年もの歳月がかかったという皮相的なストーリーを学校で教わっているのだろう。

(4)なぜ序奏部に速度指示がないのか

ティンパニのリズムは8分音符3個(タタタ)を束とした分子の連続であり、Vnの旋律にはその最後(3つ目)の「タ」で弱起で上昇する等のイベントが仕掛けられる。それが3つに分散されるとベートーベンの運命リズムになる。

その仕掛けによってこの楽章は運命リズムが底流に見えかくれするが、最後の審判の印象はそのリズムが元来内包していたものでもあった。終結部(Meno Allegroから)はコントラファゴットの不気味に重い低音を従えてティンパニがタタタンを執拗に繰り返す。まるで葬送だ。第1楽章を強奏で終えて一旦完結させるのではなく第4楽章の終結に向けてひとつの高い山を築くことで圧倒的なカタルシスの解消を打ち立てることに成功している。ベートーベンは5番で得たかった高みに聴衆を “確実に” 届けようと終楽章の終結にこれでもかと多くの音符を費やしたが、ブラームスはその道を採らず、第1楽章序奏部に全曲の霊峰の荘厳な登山口を設けることで “より確実に” 聴衆をそこまで送り届ける方法を見つけたのだ。

序奏部を設けることでブラームスは「Adagio-Allegroモデル」とでも称すべきハイドン以来の交響曲の古典的フォルムを獲得している。のみならず、序奏部の素材を主部に用いて楽章全体の統一感を得たかのように見せた。見せたというのは、前述のように序奏部は「後付け」のリバースエンジニアリングであったからだ。ところがそこにAdagioのような速度指示ではなく、Un poco sostenuto(音を充分に保って)と書き込んだ。前述のようにこれはベートーベン交響曲第7番第1楽章の導入部と同じ指示だがそちらにはメトロノーム表示(♩=69)がある。有機的に主部と結合した割に「速さはご随意に」は解せないとずっと思っていたが、そうではなかった。第1主題のAllegroがメトロノームで120とするならば、どこにも記載はないが、序奏のテンポは100ほどになるのが望ましい。そう結論する合理的な根拠をブラームスは与えているのである。

(5)カラヤン63年盤はブラームスの指示に反する

それを説明するにはまず、結尾の入りに当たる第495小節(さきほどの葬送が始まる所)に、初稿においては曲頭と同じpoco sostenutoと書かれていた事実を基礎知識としてお示ししなくてはならない。ブラームスはそれを現行譜のMeno Allegro(第1主題Allegroより「少し遅く」)に書き換えた。理由はここが「遅くなりすぎるのを回避するため」だった。序奏の速度をa、主部をb、結尾をcとしよう。c=aにするとcは遅すぎになりがちなのだ。Allegroの標準速度は120~150であるがbは速めでも120であり、bより少し遅いcを100にとって、aも100なのである。

これを検証できる部分がある。終結部に木管とVn、Vaに出るタタータの上昇音型は第1主題にまったく同じものが頻出しており、これを少し遅くしたのが序奏部のテンポだという比較可能な物証を作曲家は与えている。主部のAllegroは ♪3つを1と数えた(2つ振り)ビートが120~130ということであり、終結では ♪=120 より少し遅い。例えばカラヤンの63年盤の終結部は2つ振り50で、これは主部の Allegro(100)の半分しかなく、同じであるべき序奏( ♪=76) より4割も遅いことになる。

音楽における音量やフレージングが肉付けであるなら、テンポは骨格である。ブラームスが21年も考え抜いた作品の骨組みがアバウトにできているとは考え難く、恣意が入りこむ余地はAllegro、Menoの2箇所しかないように第1楽章は組み立てられていると僕は考えている。つまり、カラヤンは①終結をもっと速くするか②序奏をもっと遅くするか③両者を歩み寄らせるべきである。ただでさえ理想の100より3割遅い序奏を4割遅くするなら、最も遅い朝比奈、チョン・ミュン・フンの69を3割も下回って、もはや奇怪な演奏にしか聴こえないだろう。従ってカラヤン63年盤の批評は「第1楽章終結が遅すぎる」が正答であり、①が解決という結論になる。しかしまあそんなことを僕ごときが言うまでもない、ブラームス先生がびしっとMeno Allegroに書き換えておられるからだ。

では序奏と終結の理想のテンポはどのぐらいか?AllegroとMenoだけが指揮者の主観が入る余地である。僕の主観であるが、前者を120、後者を1~2割として、96~108という所ではないかと考える。

(6)巨匠たちのテンポ比較

では実際の指揮者たちの主観はどうだったろう?延べ85人の指揮者たちの序奏のテンポをメトロノームで計ってみた(多くの演奏でテンポは多少増減するので中間を採用)。

♪ のメトロノーム値は速い順に以下の通りである。

104 ワインガルトナー、トスカニーニ(PO)、ガーディナー

100 トスカニーニ(NBC)、セル、レヴァイン(CSO)

98 メンゲルベルグ、ヴァント、ゲルギエフ、アルブレヒト

96 F・ブッシュ、カイルベルト、シャイー、ヤノフスキ

92 スワロフスキー、ドラティ、クーベリック、オーマンディ(旧)、ビシュコフ

88 ラインスドルフ、レヴァイン(VPO)

87 以下(順不同)

フルトヴェングラー、アーベントロート、C.クラウス、ワルター、クレンペラー、ベイヌム、アンセルメ、コンヴィチュニー、ストコフスキー、モントゥー、スタインバーグ、カラヤン、アンチェル、ベーム、ハンス・シュミット・イッセルシュテット、クリップス、ホーレンシュタイン、カンテルリ、ヨッフム、ショルティ、ボールト、ムラヴィンスキー、テンシュテット、ルイ・フレモー、マズア、コンドラシン、バーンスタイン、ザンデルリンク、サヴァリッシュ、ヤルヴィ、サラステ、アバド、チェリビダッケ、ムーティ、ドホナーニ、スヴェトラノフ、パイタ、バティス、ロジンスキー、クリヴィヌ、ハイティンク(ACO、LSO)、マタチッチ、H・シュタイン、マゼール、ヤンソンス、メータ、インバル、アーノンクール、ジュリーニ(LAPO、VPO)、ミュンシュ(BSO、パリO)、スクロヴァチェフスキー、バルビローリ、バレンボイム、ギーレン、朝比奈、チョン・ミュン・フン(69!)、エッシェンバッハ、アシュケナージ、ティーレマン、ネルソン

(7)結論

皆さんの耳に「普通」に聴こえるテンポはおそらく ♪=87より遅いものだろう。調べた85種類のうち75%は開始が♪=87より遅い演奏であり、25%の「速い」録音は代表盤をあまり含んでいないことを考えると、75%以上の愛好者の皆さんが「遅い」部類のレコード、CDを聴きなじんでいる可能性が高いからだ。聴衆の好みのマジョリティはそのようなプロセスで形成・増幅され、人気商売であることは避けられない演奏側も「ピリオド楽器演奏」を標榜しない限り徐々にそれに寄って行くだろう。その証拠に19世紀に当然だったベートーベンやショパンのテンポは聴衆の好みの変遷とともに20世紀の当然になりかわってきている。同様の結果としてのブラ1冒頭のテンポの現状が75%の指揮者が採用したものであり、1世紀もたてば♪=87以下の演奏ばかりになるかもしれない。それが世の中の害になるわけではないが、僕はアートというものは大衆の嗜好やCDの売れ行きに添ってゆくものではなく、多数決も民主主義もなく、アーティストの感性と独断に依ってのみ価値が生み出されると信じる者だ。

指揮者の生年をカッコ内に記すが、ワインガルトナー(1863)、トスカニーニ(1867)、メンゲルベルグ(1871)、フリッツ・ブッシュ(1890)、スワロフスキー(1899)はブラームス(1897年没)の最晩年とほぼ重なる時代の空気を吸った指揮者たちであり、いずれも88以上の「速い組」に属している。この事実を僕はかみしめたいと思う。古楽器アプローチのガーディナーがワインガルトナー、トスカニーニと肩を並べて最速なのは、既述のロジックを辿れば100前後が適当という結論に行き着き、それを「ピリオド」と解釈した結果ではないかと推察する。

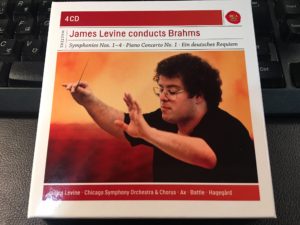

本稿をしたためるきっかけとなったレヴァイン の旧盤(シカゴ交響楽団、1975年7月23日、メディナ・テンプルでの録音)にやっとふれる段になった。ジェームズ・ローレンス・レヴァイン(1943 – 2021)はRCAからレコードデビューした当時に酷評されたせいか、世界の檜舞台で引く手あまたとなる実力に比して日本での人気、評価は最後までいまひとつであり、日本の楽界の名誉に関わるお門違いとすら僕は考える。

本稿をしたためるきっかけとなったレヴァイン の旧盤(シカゴ交響楽団、1975年7月23日、メディナ・テンプルでの録音)にやっとふれる段になった。ジェームズ・ローレンス・レヴァイン(1943 – 2021)はRCAからレコードデビューした当時に酷評されたせいか、世界の檜舞台で引く手あまたとなる実力に比して日本での人気、評価は最後までいまひとつであり、日本の楽界の名誉に関わるお門違いとすら僕は考える。

この演奏を僕は熱愛している。43分で走り抜けるこのブラ1にフルトヴェングラーやカラヤンを求めるのはナンセンスだ。レヴァインはスコアと真正面から向き合って外連味のかけらもない清冽なアプローチで曲のエッセンスをえぐり出しており、スコアと真正面から向き合ったことのある僕として文句のつけようもない。かけ出しの青くさい芸と根拠も示さず断じた音楽評論家たちは何を聞いていたのだろう?唯一未熟を感じる場面があるとすると終楽章の緩徐部のVnの煽りすぎだが、それとて一筆書きの若々しいエネルギーの奔流の内であり、ライブの如く奏者が棒にビビッドに反応しているのにはむしろ驚く。天下のCSOといえどもこれだけの演奏がレヴァインへの心服なくして為し得たとは考え難い。弱冠32才のマネージャーに向けられた敬意、評価!指揮のみならずあらゆる業種、業界において異例中の異例のホットな場面を記録したこの演奏は、才能ある大人たちが新しい才能を見つけた喜びにあふれているのであり、これから世に出るすべての若者たちに勇気を与えてくれるだろう。ちなみにこのブラ1に匹敵する、若手がCSOを振った快演がもう一つ存在する。2年後の1977年に現れた小澤征爾の「春の祭典」で、このレコードは日本で評判になり「若手のホープ」「世界のオザワ」と騒がれたが、そのとき彼は42才であった。

レヴァインの快演が単なるまぐれの勢いまかせでない指摘をして本稿を閉じたい。このブラ1はセルとほぼ同じテンポ、♪=100で開始する。録音史上最も速い6人のひとりだ。師匠セルの薫陶があったかもしれないが、デビューしたての新人が「遅めの多数派」に背を向ける。感性と独断に依ってのみ価値を生み出すことのできた数少ないアーティストの記録である。この演奏、主部Allegroは2つ振りで115~120、終結部Meno Allegroは100、序奏も100であったから計算したかのようにぴったり平仄があっている。これを理屈から紡ぎだしたのか意の向くままであったのかはわからない。ともあれ、好きであれ嫌いであれ、これがほぼブラームスが意図したテンポ、プロポーションを体現した唯一の演奏だと僕は確信する。

PS

ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティックのブラ1。Vnのポルタメントや弦をまたぐ和声を際立たせるなど名前のとおり革命的な音がするが、スコアの視覚的イメージに近い音が聴ける意味で貴重だ。ただ冒頭は ♪=104のテンポだがMov1終結部にスコア無視のリタルダンドがかかり原典主義に妥協が入るのは中途半端である。頭で作った演奏と思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ「ロメオとジュリエット」作品64

2021 JAN 17 21:21:19 pm by 東 賢太郎

アメリカ大統領選のごたごたはついに人間の持つ畜生にも悖る残忍さ、おぞましさまでもをえぐり出してしまったようです。誰もが知る元大統領や権力者たち、富豪、ハリウッド・スターらが、エプスタインなる狂人の所有したカリブ海に浮かぶ小島へプライベートジェットで飛び、行なったとされる悪魔の所業が真実なら、その忌まわしさはどう文字を書き連ねても形容できるものではありません。

その報道で思い出したのが1980年のアメリカ映画「カリギュラ」です。まだ海外に出る前でショックは大きく、強烈なエログロと狂気に圧倒され吐き気を催しました。「西洋人は上品面してるが仮面を剥げば鬼畜」が第一印象。でも三国志の中国人や織田信長の残虐さも劣らないではないかと思い至り、民族に関わらず、人間は富と権力を握るとそうなるのでなく誰しもその種を持っていると考えるようになりました。のちに5か国でビジネスを取り仕切ることになりますが、カネをやり取りする仕事には目には見えない獣性の闘いのようなものがつきものです。本作がどんなスパイ映画よりリアリズムという側面で人間を活写したという理解は邪魔になるものではなかったように思います。

その報道で思い出したのが1980年のアメリカ映画「カリギュラ」です。まだ海外に出る前でショックは大きく、強烈なエログロと狂気に圧倒され吐き気を催しました。「西洋人は上品面してるが仮面を剥げば鬼畜」が第一印象。でも三国志の中国人や織田信長の残虐さも劣らないではないかと思い至り、民族に関わらず、人間は富と権力を握るとそうなるのでなく誰しもその種を持っていると考えるようになりました。のちに5か国でビジネスを取り仕切ることになりますが、カネをやり取りする仕事には目には見えない獣性の闘いのようなものがつきものです。本作がどんなスパイ映画よりリアリズムという側面で人間を活写したという理解は邪魔になるものではなかったように思います。

だた、ひとつだけ困ったことがあったのです。

この音楽、僕にとってしばしの間「カリギュラのテーマ」になってしまい、のちにローマのフォロ・ロマーノでカエサルの神殿の前に立ったとき、いきなり頭の中で誰かがスイッチを入れたようにこれが鳴り出して自分で驚くという体験をします。それ以来、レコードやコンサートで聴くたびにローマを思い出し、その数奇体験が蘇り、また行きたくなり、憑かれたように3回も行ってしまうことになります。

フォロ・ロマーノはいろんな音が聞こえる特別な場所です。現実でなく、頭の中にです。進軍ラッパ、群衆の雄たけび、断末魔の悲鳴、演説、葬送、祈り、そして凱旋門のファンファーレ。血なまぐさく、血の騒ぐ音です。それらは自分の奥深くに潜む秘密のものに共鳴して己の一端を垣間見せます。カリギュラの曽祖父アウグストゥスの別荘から見おろしたこの景色が、なぜだか、強烈に骨の髄から好きで、結局こういう視界の所を東京で探しまくって暮らす羽目になりました。

これに惹かれる自分は、こうでない場所には興味もなく、少なくとも住む気にはならず、きっとそれには何か理由があると思うのです。忍者漫画の殺し合いに熱中して育ち、野球は打者との決闘だけが楽しく、職業はディールに明け暮れてもう40年になります。それと無縁でないのでしょうか。選んでそうなったのでなく、血が騒いで導かれたということかもしれません。

「中国で犬を連れて散歩すると『おいしそうですね』と誉めてくれる。四つ足を見るとまず食べられるかなと考えるんだよ」と話す北京大学に留学した先輩に驚きましたが、東京にこんなにカラスや鳩がいるのは「きっと不味いからだ」と結論する自分もいたのです。英国ではBBCのアニマル・プラネットが好きでした。獲物を横取りし子供を殺すハイエナを雄ライオンが捕らえて嚙み殺すと、バットを持てばライオンに助太刀できると思う自分もおりました。

セルゲイ・プロコフィエフが「ロメオとジュリエット」のバレエに着想したその音楽はところどころロマン派の残照の仮面を被っており、1935-36年という作曲年代からすればこの人が前衛の道に入りきれなかったことを後半の交響曲と同じく開示しているように思います。しかし、その仮面の裏にはおぞましき獣性が潜んでおり、仮面の表情にも暗部が滲み出て能楽の面が死を暗示するかのような二面性を帯びている、そこに僕は強く引きつけられます。こういう背筋の凍るような音楽を書くことにおいてプロコフィエフほど長けた人はおりません。

シェークスピアの戯曲「ロメオとジュリエット」はベルリオーズ、グノー、チャイコフスキー、ディーリアスらの作品からフランコ・ゼフィレッリの映画まで数多の芸術家を魅了しており、文学的な評価は他に譲りますがインスピレーションに富む題材であることは否定できません。ロマンスに悲劇の暗示を盛り込む手法はチャイコフスキー作品(1869-70)に萌芽が見られ、レナード・バーンスタインも本作に着想したミュージカル「ウェストサイド・ストーリー」(1957)でライトモティーフを駆使してコラージュ風にそれを達成しています。

一方でプロコフィエフはロマン派風に見える仮面に死相を暗示してバレエ全編に闇の影を投影します。誤解を恐れず書けば「ホラー的」なのです。その恐ろしさは独特で、安物のホラーが恐怖を与えるユニークな媒体を作ろうと腐心するのに対し、彼は陳腐な媒体(例・古典交響曲のガヴォット)がお門違いな所に置かれ、どこにいて何をしていたか錯乱する「認識の裁断」を恐怖に仕立てます。聴くものは瞬時には解せず暫くして鳥肌が立ち、映画なら「猿の惑星」や「シックス・センス」のラストシーンを想起させます。ロマン派風楽想が思わぬ音階、奇怪なリズム、和声で転々とし、構造に革命はないが劇場的であるという意味で21世紀になってもなお現代的です。

多くの方はカリギュラに使われた音楽を、作曲者が1937年に編んだ第2組曲(Op. 64ter)の第1曲「モンターギュー家とキャピュレット家」として知っておられましょうが、原作のバレエでは違います。まず組曲版冒頭は原曲では第1幕第7曲「大公の宣言」(The Prince Gives His Order)であり、下のロシア語版スコアではThe Duke’s Commandとなっています。僕も第2組曲から入りましたが、他の何よりこの17小節が強烈なインパクトとなって今もそのまま残っています。バレエ版で中世的なガヴォットや優美なバルコニー・シーンがこの後に出てくる「お門違い」ぶりを体験していただければ言っていることがお分かりいただけると思います。

ホルンのF,E,Dにトロンボーン+チューバのCが加わったクラスターがクレッシェンドし、Cis,Disを除く忌まわしい10音クラスターの爆発となり、それが消えるや影だった弦5部のロ短調の清澄な和声がpppでひっそりと残ります。これが「認識の裁断」で、爆発のおぞましい残像だけが人魂の様に宙を浮遊します。類似して聞こえる春の祭典に複調はあっても意外にクラスターはなく、これはプロコフィエフ的発想の和声です。

音でお聴きください。

この後に、プロコフィエフは皆さまがテレビCMなどでおなじみの第1幕第13曲「騎士たちの踊り」の中間部を少々削って接続し、第2組曲第1曲「モンターギュー家とキャピュレット家」としたのです。こちらはピアノ譜でいいでしょう。

マニアックな事ですが、これを繋げて違和感がないのは秘密があります。ご覧のとおり旋律がEm、Bmで続きますが「大公の宣言」の10音クラスターはEm+Bmのポリトーナル(複調)にC、F、Gisを各々短2度で衝突させたもので、つまり既にホ短調、ロ短調を含んでいたのです。まるで高精度半導体の集積回路を紐解くようで、プロコフィエフがそう意図したどうかはともかく良いものはよくできていると思います。

この曲、シンプルで無性格な分散和音の旋律(右手)をドスの効いたチューバの最低音域の「単三度悪辣パワー」(参照:春の祭典の生贄の踊りのティンパニ)全開のバス(左手)が突き上げ、複雑な音も不協和音もないのに両者のミスマッチが際立っているために一度聴けば忘れない狂気が生まれているのです。これをカリギュラに使ったセンスは抜群でまぎれもなく悪党の音楽に聴こえるのですが、バレエではこういう場面でロメオもジュリエットも舞うのです。

ではいよいよ第2組曲の「モンターギュー家とキャピュレット家」です。組曲としておすすめしたいのはリッカルド・ムーティ/ フィラデルフィア管弦楽団のEMI盤で第1組曲も入っています。1981年2月録音で、その翌年から2年間僕は定期会員としてこのコンビを聴きました。この演奏は当時の彼らのベストフォームを記録した録音として、レスピーギの三部作と並び1,2を争うものと断言できます。

ではいよいよ第2組曲の「モンターギュー家とキャピュレット家」です。組曲としておすすめしたいのはリッカルド・ムーティ/ フィラデルフィア管弦楽団のEMI盤で第1組曲も入っています。1981年2月録音で、その翌年から2年間僕は定期会員としてこのコンビを聴きました。この演奏は当時の彼らのベストフォームを記録した録音として、レスピーギの三部作と並び1,2を争うものと断言できます。

カリギュラがした放縦は過去ですし、現代であっても芸術に狂気は許されましょう。しかし、無尽蔵のカネと権力にあかせて現実に何でもできると考える連中は人間の形をした悪魔です。全員ひっとらえてグァンタナモ米軍基地収容所にぶちこんで頂きたいと存じます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち (ヒルデガルト・ベーレンス)

2017 JAN 7 16:16:17 pm by 東 賢太郎

2009年8月に草津音楽祭でベーレンスが来日して倒れ、そのまま日本で亡くなってしまったショックは忘れません。バーンスタインのイゾルデでぞっこんになってしまい、一度だけ目にした彼女の歌姫姿が目に焼きついて離れず、それから時をみては数々のオペラCDで偲んでいただけに・・・。

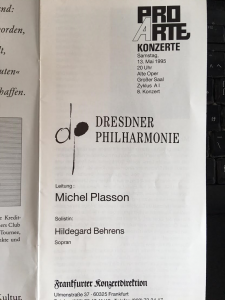

女神であるベーレンスを聴く幸運はドイツ時代のフランクフルトで訪れました。1995年5月13日土曜日、アルテ・オーパーのプロアルテ・コンツェルトで、フランス人のミシェル・プラッソンの指揮、ドレスデン・フィルハーモニーで「ヴェーゼンドンク歌曲集」、「トリスタンとイゾルデから前奏曲と愛の死」です。これにどれだけ興奮してのぞんだかは前稿からご想像いただけましょうか。

この5月に会社から辞令が出て僕は野村スイスの社長就任が決まっていました。チューリヒに赴任する寸前だったのです。欧州でロンドンに次ぐ大店ですから当時の社内的な客観的風景でいうとまあご栄転です。サラリーマンの出世は運が半分ですが、この時「なんて俺はついてるんだ」と思ったのはそっちではなくて引越しまでにこの演奏会がぎりぎり間に合ったほうでした。

ベーレンスのイゾルデ!!男の本懐ですね(なんのこっちゃ)、ドイツ赴任を感謝するベスト5にはいります。声は軽い発声なのによくとおってました。バーンスタイン盤のあの高音の輝きとデリカシーが思ったより暖かみある声と

ベーレンスのイゾルデ!!男の本懐ですね(なんのこっちゃ)、ドイツ赴任を感謝するベスト5にはいります。声は軽い発声なのによくとおってました。バーンスタイン盤のあの高音の輝きとデリカシーが思ったより暖かみある声と いう印象も残っていて、前稿で姿勢と書きましたが、彼女の表情や人となりの良さが音楽的なんだとしか表現が見当たりません。

いう印象も残っていて、前稿で姿勢と書きましたが、彼女の表情や人となりの良さが音楽的なんだとしか表現が見当たりません。

イゾルデだけでないのはもちろんでサロメ(カラヤン盤)、エレクトラ(小澤盤)が有名ですが、あまり知られていないサヴァリッシュ/バイエルン放送Oとのリング(ブリュンヒルデ、下のビデオ)は絶品です。そしてアバド/VPOのヴォツェックも大変に素晴らしい。この人が歌うとマリーのあばずれ感やおどろおどろしさが薄いのが好みを分かつでしょうが、オケを評価しているブーレーズ盤のイザベル・シュトラウスより好みで愛聴盤です。

もうひとつ、これも忘れられている感がありますがドホナーニ/VPOとの「さまよえるオランダ人」も素晴らしい。54才の録音ですが声の輝きも強さも健在で、ボーイソプラノ的でもある彼女の高音が生きてます。ビルギット・二ルソンのワーグナーが好きな方には評価されないでしょうが、ゼンタはやはりこの声でしょう、引き締まって筋肉質のドホナーニとVPOの美音もDECCの腕でよく録れておりおすすめです。

ゼンタ、待ってくれ!ちょっとだけ、待ってくれ!

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ワーグナー 楽劇「トリスタンとイゾルデ」

2017 JAN 7 3:03:30 am by 東 賢太郎

ロンドンで日々東洋の若僧を感化してくれたお客さまがたの平均像は年のころでふた回りうえ、オックスブリッジ卒のアッパー、保守でした。シティは決してそんな人ばかりではないですが、僕が6年間担当して自宅に呼んだり呼ばれたりの深いおつきあいしたのはそういう方々が多かったようです。人生を処世術をずいぶん教わりました。なんたって大英帝国の精神を継ぐ保守本流の人達だから影響は受けました。

そのせいか、最近コンサーバティズム、トラディショナリズムでかたまった英国のおっさんみたいになってきたな、まずいなと自分で思うこともあります。夏目漱石はロンドンに2年半いて神経衰弱になって帰ってきましたが、それでも彼も影響を受けたのだろう、英国経験者だなあというのは猫に語らせた日本を見る冷めた視線なんかに感じます。ひょんな処で共感を覚えるのは面白いものです。

中でも親しくしていただいた大人の趣味人Cさん。「英国のゴルフクラブは女人禁制だ、なんでかわかるか?」「は?」「女には教えない方がいいものがあるんだ」。クラシック通の彼とは共に夫人同伴でロイヤル・フェスティバルホールに何度も行きましたが「オーケストラに女が多いと台所に見える」と言った指揮者の支持者であることを奥方の前で開陳することは禁じられていました。

女には教えない方がいいもの。今は何事も女性の方が知っていたりしてそんな言葉は化石になりましたが、ワーグナーの音楽、とりわけトリスタンはどうなのか?そう自問すると、これはまだ難しいだろう、やれやれ男の砦が残っていたわいと安心などするのです。この楽劇への僕の見解はCさんも、もうひとりケンブリッジ首席卒業のPさんも「そうだそうだ」とオトナの男納得のものがあったのです。

女には教えない方がいいもの。今は何事も女性の方が知っていたりしてそんな言葉は化石になりましたが、ワーグナーの音楽、とりわけトリスタンはどうなのか?そう自問すると、これはまだ難しいだろう、やれやれ男の砦が残っていたわいと安心などするのです。この楽劇への僕の見解はCさんも、もうひとりケンブリッジ首席卒業のPさんも「そうだそうだ」とオトナの男納得のものがあったのです。

ワーグナーで好きなものというと、規格対象外のリングは置くとして、トリスタンなのかなあという気がします。解決しない和声は基音なしという意味でドデカフォニー(12音技法)と同じ思想で、それをあの時代に想起したというのも驚きですが、そのグランドデザインで全曲を一貫してしまおうという発想はさらに凄すぎます。

この音楽を聞いてどう感じるかは人それぞれでしょう。僕にとって基音(トニック)回帰なしというのは主なき王国、あてのない旅であります。あるべきものがない、来るべきものが来ない。道すがらどんな美しい景色や人間ドラマがあろうが、それに至らないと満ち足りず、そこまでの道のりが長ければ長いほど渇望はいや増しに増して、どうしようもなく満ち足りません。

そう、この音楽はワーグナーが聴き手に課す4時間にわたる過酷な「おあずけ」のドラマです。西洋音楽のカデンツになれ親しんだ者にほど、つまり教会で日課のようにそれを聞いたり歌ったりして育った当時の歌劇場の聴衆のような人々にとってこれは未知なる彷徨であり、伝統を知っている者ほどつらい。つらい分だけ最後にそれから解放される天国の花園ような光景は忘れ難く、また訪れたくなる。今日的にいうなら、耳の肥えた人にほど常習性があるのです。

あたかも曲全体がトリスタンが飲んだ媚薬であって、この無間地獄に曳きずりこまれようものなら永遠にぬけられません。

ワーグナーがこれを、ジークフリートを中断してまで書きたくなったのはマティルデ・ヴェーゼンドンクとの関係があったからとされますが、W不倫という今なら格好の文春ネタをやらかしたワーグナーにとって「愛」は追っても逃げる幻であり、こう書いてます。

「憧れるものを一度手に入れたとしても、それは再び新たな憧れを呼び起こす」(R・ワーグナー、ヴェーゼンドンクへの手紙より)

正に彼は憑りつかれたようにそういう音楽、無限旋律を延々と書きつらね、

「愛の憧憬や欲求がとどまるところを知らず、死によってしか解決しない」 (同上)

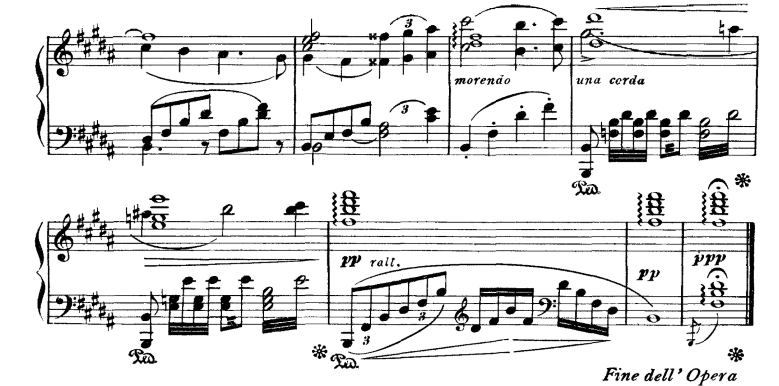

と、音楽の最後の最後に至って、その通りにトリスタンを死なせておいて和声を初めて解決するのです。G#m、Em、Em6、Bと静かにそれはやってきて、楽譜Aのuna cordaからのg#、a、a#、b、c#のオーボエが旋律線として聞こえますが、

この旋律は前奏曲冒頭(楽譜B)のトリスタン和音のソプラノ声部であって、音名まで合致させているのですね(青枠内)。頑として溶けまいと拒んでいたこの4小節がついに陥落して究極の安寧のなかに溶け入る様は何度聴いても僕を陶酔させてくれます。

そしてここが重要です。エンディングがあまりに素晴らしいので「初めて解決」と書いてしまいましたが、実はuna cordaの7小節前に、つまりイゾルデの「愛の死」の歌の最後にE、Em、Em6、Bという楽譜(A)の疑似的和声連結が出てきています。

つまり解決はイゾルデという女性によってなされている。

楽譜(A)でたどり着いたロ長調。トリスタンの死によって彼の追い求めた愛は憧憬でも欲求でもなくなり、天空に姿を結ぶのです。

この筆舌に尽くし難いほど感動的なエンディングは不倫がバレてチューリヒを追われ行き着いたヴェネチアのフラーリ聖堂の祭壇画、「アスンタは聖母ではない。愛の清めを受けたイゾルデだ」と言ったティツィアーノの『聖母被昇天』(左)のイメージだったのではないでしょうか。

ロ長調の終結について、僕は以前ブログにしており、ご覧いただいた方もおられると思います。

そこに書きましたようにハ長調は自然、ロ長調は人間界をあらわし、ウエストサイドとツァラトストゥラにその隠喩があることを指摘しましたが、実はその元祖は第1幕がハ長調、第3幕がロ長調で終わるトリスタンなのです(注)。この2つの終結は、彼の言葉通り、天界の聖母を人間界のイゾルデに引き下ろしたのだと解しております。

(注)ちなみに第2幕終結は傷を負ったトリスタンの死を暗示するニ短調

さて、この楽劇がなぜ男の牙城なのか。それは男なら言葉は不要、しかし女性に教えようとすると言葉で表わすしかなく、お下品なポルノまがいになってしまうからなのです。

それは前奏曲のエンディングから29小節前で何がおきているか?から始まる長い長い物語(時間)で、ワーグナー自身が媚薬にうなされマティルデとの逢瀬のうちに見た白昼夢だったのではないか?そこには船に乗ってやってくるイゾルデを待つワーグナーがいたのではないか??「愛の二重唱」はクライマックス寸前で待ったがかかり、運命の「おあずけ」にあって苦悶する彼をとうとう解き放ってくれたのはイゾルデだった、そこで何がおきたのか?

男性諸賢はわかっていただけると信じますが、これは只の悲しい男のさがの描写ではない(かなり写実的ではあるが)、後に現実に他人の妻を寝取ってしまった男の書いたものなのだということです。トリスタンを初演したのがコジマを寝取られたハンス・フォン・ビューローであり、ワーグナー自身が昇天したのがかつて『聖母被昇天』に心を吸い寄せられたヴェネチアであったというのも因縁を感じさせますね。

女には教えない方がいいものは僕にはありませんが、しかれども、この楽劇の男の体感目線をエレガントに女性に説明する筆力は僕にはございません。イゾルデはプリマではなく女神、観音様に見えるのであって、トリスタンは多少へぼでもよし、イゾルデがどうか?で僕のこの楽劇への評価は決まるのです。

私はあなたに、このオペラがこれまでの音楽全般の頂点に位置しているということを断言いたします。(ハンス・フォン・ビューロー、雑誌編集長あて書簡)

Tristan was the “central work of all music history”.(Leonard Bernstein)

まったく同感であります。これを聴いて、ドビッシーのペレアスがどうこの世に生を受けたかがわかるのです。そこで男たちの、王国の運命をひきずりまわすメリザンドはイゾルデの末裔とうつります。

イゾルデ歌手の好みですが、これは趣味の問題なので自分で選ぶしかありません。代表的なところで個人的には、フルトヴェングラー盤のフラグスタートは可、カラヤン盤のデルネシュは重くて不可、ベーム盤、ショルティ盤の二ルソンは霊長類最強は認めるが剛腕すぎ、クライバー盤のM・プライスは好みなんですがこの役にはきれい・かわいいすぎ、ですね。

結論です。バーンスタイン盤のヒルデガルト・ベーレンス。僕のイゾルデはこの人をおいてありません。どこといって抜群ではないのですが、まず立ち姿がいいんでね、そのままの声が出てます。ドラマティコにはどうも感じない知性と品格がありますね、この人、その世界でまったくきいたことない法学部卒ですから親近感も覚えてしまいますね。そしてなにより声ですね、高音が澄んで強いけれどもピュアで伸びがいい。オケとぴたっと音程が合う瞬間は恍惚感を覚えるほどだ。

バーンスタイン盤は日本では不人気の部類でしょう。テンポが遅くてついていけないという。僕も始めは驚き、そう思っていたのですがだんだんわかってきました。この音楽に絶対のテンポはないのです。なにせ白昼夢ですからね、解決しない和音は移行への磁力がないですし、歌手陣、劇場、オケージョンという上演現場の条件によって可変的と思います。これとペレアスだけは音楽全般において異例の存在なのです。

バーンスタイン盤は日本では不人気の部類でしょう。テンポが遅くてついていけないという。僕も始めは驚き、そう思っていたのですがだんだんわかってきました。この音楽に絶対のテンポはないのです。なにせ白昼夢ですからね、解決しない和音は移行への磁力がないですし、歌手陣、劇場、オケージョンという上演現場の条件によって可変的と思います。これとペレアスだけは音楽全般において異例の存在なのです。

これは1981年にミュンヘンで演奏会形式で3幕を別々の晩に上演した記録で、そこにバーンスタインの深い思い入れを感じます。トリスタンは全ての音楽の中心にあると看破し、ハ長調ーロ長調の対立をウエストサイド・ストーリーに持ち込んだ作曲家の眼からの指揮であり、だからこそ、この作品への全身全霊をかけた敬意と愛情を感じずにはいられません。同じものを共有する僕として、ひょんな処で共感を覚え、そうか、なるほど、だからこのテンポなのかと膝を打つことしきりです。

このトシになってわかったことですね。ベーレンスの絶対の女神、観音様ぶりにバーンスタインも心服した感動の「愛の死」は必聴です。遅いのではなく、これは時が止まっているのです。死をもって愛が成就する、それを感じることがトリスタンを心に取り込むことで、ビデオを見ると最後の「解決」で指揮台で小さくジャンプまでしているバーンスタインの発するオーラがそれを容易に感じさせてくれます。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バーンスタイン「ウエストサイド・ストーリー」再論

2016 NOV 15 0:00:23 am by 東 賢太郎

きのう体調がおかしくなり37.5度の微熱でした。神山漢方を飲んでから10数年、発熱なんてほとんどないことで、先週の疲れとストレスがひどかったようです。

大統領選でアメリカ音楽が懐かしくなって、ガーシュインを楽しんで戻ってくるのはやっぱりここです。この音楽がどうにも好きなんです。

バーンスタイン”ウエストサイドストーリー(West Side Story)” (1)

20世紀になって作曲家と演奏家が別々の仕事となりました。それは音楽が市民のものとなり、演奏会場をわかせる職業演奏家の登場、その技術をラジオや録音で聴衆に売る巨大産業(メディア)の登場に依るところが大きいでしょう。マーラーやラフマニノフやガーシュインのように職業演奏家でもあった作曲家は、シンガーソングライターが当たり前だった19世紀までとは異なり、今流にいうなら「二刀流」とでもいう位置づけの少数派でした。

とはいえマーラーは存命中は圧倒的に職業演奏家として欧州でもアメリカでも高名であり、「いつか私の時代が来る」と予言して将来に付託した作品にその通り「時代」が到来してから二刀流に格上げされ音楽史にそう書き込まれました。20世紀の職業演奏家で作品を書いた人はフルトヴェングラー、ワルター、クレンペラーなど少なからずいますが、彼らがマーラーのように時を経てから二刀流だったとうたわれる可能性は高くないと思われます。

そうした様相の中でレナード・バーンスタインはピエール・ブーレーズと共に20世紀後半に出現した希少な二刀流として記憶されるのではないでしょうか。彼が最晩年にロンドンで「キャンディード」を振ったコンサートを聴きましたが、演奏前にくるりと後ろを向いて「もうひとりの子供(ウェストサイドのこと)は有名になったが父親として同じくかわいいこの子(キャンディード)が心配だ」という趣旨のスピーチをしたのが今となっては痛切に共感を覚えます。彼の意識は作曲家だった。ライバルだった演奏家オンリーのカラヤンがもう過去の人であるのに比べ、彼のイメージは「子供たち」が頑張ってライブ感があるように思います。

ウェストサイド・ストーリーが彼の最も出来のいい子供だったことは残念ながら争えないでしょう。これは1957年にブロードウエイ・ミュージカルという米国ならではの場で生まれた傑作ですが、そのスコアには永遠の価値があると思うのはピアノで弾いてみれば実感します。生きているリズム、心に忍びこむ甘く優しい旋律、魔法のような転調!いくらでも弾いていたいこんな麻薬的効果は例がなく、全曲にわたって魅惑的なナンバーが次々と立ち現れる様はモーツァルトのオペラぐらいしか浮かぶものがないと言って決して過言と思いません。

有名なものを三つ。ブロードウエイのオリジナルキャストによる「マリア」です。

同じく「トゥナイト」です。知らない人はいないメロディーです。

同じく「アメリカ」です。

さて、第2幕に「Somewhere」というナンバーが出てきますが、今回はこれにフォーカスしましょう。決闘で恋人マリアの兄を殺してしまったトニーがマリアに「どこかに僕たちの居場所がある、ふたりでそこへ行こう」と歌う。すると女声合唱とともに夢の世界が目の前に現れて2人を包みこむ。闘いの音楽に遮られるまでのふたりの一時の現実逃避となります。夢のような高揚感のあるまさしく素晴らしい音楽です。簡単な英語なのでビデオの歌詞をよくご覧ください。

somehow、 some day、 somewhere・・・トニーとマリアだけじゃなく、夢を求めて他国から渡って来た移民の国アメリカの人達はこの思いをどこか心の奥底でシェアしているのかもしれません。フロンティア精神と前向きにとらえるものばかりでなく、つらいものや悲しいものもたくさんあったでしょう。世界で異例なほど定住民の国である我々日本人にはなかなかわからない。「もっといい場所がきっとある」「そこに良い暮らしと幸せがある」という夢。一縷のはかない夢かもしれないけれど、それを求めて明るく生きていこう。僕がアメリカへ行って最も根本的に、人間としてのスタンスが根底から変わるほど感化されたのはそのスピリットでした。つらい時が何度もありましたが、それがあったので負けずに来ることができたと思います。感謝しているし、この曲にはそれが感じられてぐっとくるのです。

ウエストサイドは二つの非行少年グループの抗争に翻弄される恋のドラマですが、ポーランド系とプエルトリコ系という貧しい移民の子たちの決闘であり、アメリカ社会の底辺の重層が見えてきます。一方がスパニッシュ系ということもありリアルです。表には出ないが、いまも変わっていないのではと思います。

「Somewhere」の夢の世界、「現実」の汚れた世界。その対比で成っているのがこの音楽です。撃たれた瀕死のトニーはマリアとここではふたりは一緒にさせてもらえないとSomewhereを歌い、マリアの腕の中で息を引き取るのです。

全曲はSomewhereの旋律を弦がおごそかに奏でながらロ長調で静かに閉じます。この旋律の冒頭はベートーベンの第5ピアノ協奏曲の第2楽章冒頭の青枠部分、天国になにか安寧を求めるかのような7度の跳躍を僕に強く想起させます。

せっかくバーンスタインと話をしたんだからこのことを聞いてみるべきでした。あっそうかい?偶然だよ、と言ったかもしれないが、これも同じロ長調であるわけで、どうもそうとも思えないものを感じます。無意識かもしれませんが。

変ホ長調を主調とする5番で勇壮に閉じた第1楽章につづいて不意に現れるこの第2楽章のロ長調、弱音器つきのヴァイオリンの仄かに幽玄な風情はどこか「あちらの世界」を感じさせないでしょうか。このビデオの21分50秒からです。

Somewhereの「あちら」は恋人たちの希求です、それが7度の跳躍になってますが、エンディングではバスに悪魔の4度(トライトーン)である f(ファ)が不気味に鳴っている。この悪魔の音はウェストサイド全曲の通奏低音といってもよく、呪われたようにそこいら中で響いてきます。トニーがマリアに一目ぼれして「マリア・・・今まで聞いた最も美しい響きだ・・」とつぶやいて、思いのたけを熱くマリ~ア~と歌う、その「リ~」からしてが悪魔の音だ。

その音は、ふたりには「あちら」はなく、Somewhereは現れず、トニーの死によって結ばれない暗示なのです。この悲劇はロメオとジュリエットに比定され、バーンスタイン自身もそれが理解しやすいからでしょうかそう語ってますが、リブレットの話しとしてはそうであっても音楽の性格と構成という観点では私見ではラ・ボエームに近いと考えます。

バーンスタインはのちにこのミュージカルからの抜粋として。オーケストラのための演奏会用組曲「『ウエスト・サイド物語』からのシンフォニック・ダンス」を編んでいます。ここにはトゥナイトやマリアのような有名なナンバーは選ばれず、Somewhereのロ長調のエンディングに向けて筋の通る選曲になっているところにバーンスタインのこの曲での主張がのぞいているように思います。

ロ長調の静謐な和音による消え入るようなエンディング。それで誰もが思い出すのはR・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」であります。ハ長調の有名なオープニングで壮麗に始まる音楽はハ音(ド)をバスとしたロ長調の和音で不協和に幕を閉じる。ハ長調は自然、ロ長調は人間界をあらわし、両者は決して交じり合うことがないことを含意とするエンディングなのです。この含意を意識したのかどうか?ああ、これも作曲家に聞いてみればよかった・・・。

29分50秒あたりからです。

トニーとマリアの恋は人間界で砕け散り、後ろには悪魔の顔がちらついている。汚く冷たい現実、抗うことのできない非条理。そんな泥沼にあるからsomewhereは心に響くのでしょう。バーンスタイン自身が移民の子という感情投影もあったかもしれません。彼の父はウクライナ出身のユダヤ人で海を渡り、理容機器の卸売り業者として生計を立てていました。保守的なクラシック音楽界で移民二世として初めて現れたアメリカ人(米国はそこで生まれれば米国人)スター指揮者であった。ウェストサイドは57年、彼がニューヨークフィルの音楽監督に就任した年に書かれた名実ともに出世作でもありました。

こちらがサウンドトラックの全曲。いま聴いてもなんてカッコいい音楽だ!

次はバーンスタインによる録音のメーキング。ホセ・カレーラスの「マリア」で彼の厳しい顔が見えます。「僕はこれ指揮したことないんだ、スコアを勉強しなくっちゃね」と言ってますが、作曲家と演奏家の関係が見えて面白いです。

これはベネズエラのドゥダメルがシモン・ボリバル・ユース・オーケストラを振った「マンボ」。このオーケストラには麻薬の密売や強盗を経験した子もいますが、このオケは放課後に子どもたちを音楽に従事させることで犯罪から守る役割を果たしているそうです。うまくて驚くしウエストサイド・ストーリーの演奏家として彼らはふさわしい。クラシック演奏会のあり方にも一石を投じるものと思います。

こちらが彼らによるシンフォニック・ダンス。大変すばらしい!

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ーグレン・グールド私論ー

2016 AUG 23 18:18:06 pm by 東 賢太郎

体操競技で日本は大いに成果を出したが、解説をきいていても何が何だかわからない。さあ次はD難度だとかユルチェンコの3回半だとかいわれも、CとDがどうなのか、半があったのかすらわからん。だいたいユルチェンコってなんだ?

まあ僕らはそういうのは「すご~い」でいい(というか、それしかない)。くるくるまわって最後の着地がばんっと決まるとやった!という感じがする。それが何で15.8点かはこれまたさっぱり不明だが、ともあれ何かあっぱれなもの、超人的なものを見たという感動は残る。

前回、ベートーベンのコンチェルトでここF難度と書いた。DでもFでもいいんだが、これもいっしょだ。決して体操の審査員みたいにワザの巧拙ばかり吟味しようというのではない(弾けないからできないし)。だってメローディーラインとして変でしょ、きれいじゃないでしょと言ってるだけだ。

僕はワザで勝負の曲は面白くもなんともないのできかない。ああ書いてあの名曲が雑技団みたいなワザでできていると思われたら困るが、だからこそ、名曲を名曲たらしめているメローディーラインのような根っこがくずれると「やった!という感じ」は減るんじゃないのと、あたりまえのことをいってる。

グレン・グールドの言葉だったと思うが、演奏家には2通りあって楽器を感じさせる人と楽器は消えて作品だけ感じさせる人がいる(彼は後者を評価していて、リヒテルがそうという)。僕はグールドは前者と思うので困ってしまうが、にもかかわらず、F難度を「それなりに」で済ます人間ではないというのが彼の強力な美質だ。

僕としては楽器が消えようと残ろうとどっちでもよくて、F難度を「美しく」やるこだわりの有無こそが演奏家の生命線と考えているからだ。まあ一応クリアしました、じゃなくて。グールドの技術が常人に踏破を許さぬ神業であることは、いまとりあえず不問にしよう。そうしないと後進はやめときなさいで終わってしまうから不毛なことになる。

何事も練習すれば誰しもが上達する。これが大事な前提だ。スポーツも楽器もおんなじである。ちがいは、どこで「もういいや」と思うかだ。そこで人間が出る。技術じゃない、これは「人間」の問題なのだということだ。楽器は美しい音をだすためのもの、だから技術の到達点は奏者がどの程度の達成度で自分の演奏を美しいと思ったかを示しているのである。

広島カープに菊池という二塁手がいて、相手にとって憎らしいほど守備範囲が広くて送球が速く正確だ。メジャーも注目している、まちがいなく金メダル級である。あまりにうまいのでF難度をやってもAかB程度にしか見えない。美しかれでやってるのではないが、アスリートのベストパフォーマンスというものは何であれ美しいものだ。

かたや、誰でも捕れるゴロを下手な奴が下手なゆえに危なっかしく捕ったのを「ファインプレーです!」、こういう頭の悪いアナウンサーは転職した方が幸せと思うが、ほとんどの客もわかんないからそのほうが喝采を浴びたりする。

これはおかしいのであって、道を知らない勉強不足のタクシー運転手の方がメーターが出て儲かるに似たりだ。それに有難うなんてチップをあげるようなもんであって、つまんないプレーに拍手なんかすべきでないのである。

グールドは菊池だ。めちゃくちゃうまい。バッハのトッカータ集なんかG難度がAにきこえる腕でCやDをこなすのだから、その前人未踏、空前絶後の美しさたるやもう気絶するほどである。ベートーベンのあそこは、グールドみたいな人間ならちゃんとやるだろう。

ところがどういうわけか、弦楽器界に彼のような人はいない。野球人類学というブログを書いたが、楽器人類学としてはああいう性質の完全主義者は弦や管はおよそ向いてないのかなと思ってしまう。楽器の方が求めていないということか。

ピアノはそれを受け入れるし、そうでなくてもピアノは上手に弾けるが、トッカータを彼の次に「演技」して得点で上回るメダリストは永遠に出ないだろう。誰がどこからどういうアングルで聴いてもあれはピアノ演奏の奇跡であり、満点だから上がない。

演奏のメカニック以前だ。まず「人間」として彼に匹敵しないとああいうことは成り立ちがたい。そんな人は彼以来いないし、いないからグールドはグールドであり続けている。ではバッハ以外で彼が満点かというとそうではなくて、「そうだろう。演奏は技術だけじゃないよ」というもっともらしい声も聞こえてくる。

そういう声が演奏家をダメにしていると痛切に思う。音程やリズムも満足にとれないのが一生懸命度やら迫真性やら楽曲愛やら髪振り乱す一心不乱ぶりで補えるということは絶対にない。音楽にはそういう音以外の隠し味があって、素材は今ひとつだがけっこういけてしまうというのが稀にないではないが、それは素材は問わないという意味ではない。

昔は一流とされた演奏家はスタジオ録音を許された。「ブロマイド」だから永遠に残すべく入念に演奏された。画像はない。音だけ勝負だ。ビジュアルで魅了したり、表情で愛を語ったりはできない。そこに聞こえるものがその人のすべてあり、プレイバックを入念にチェックして自分でOKを出したのだから言い訳もきかない。「危なげなF難度」はよくやった!と人道主義の喝采があるわけではなく、数多の評論や井戸端会議の俎上で下手の烙印を押されるだけだ。

今はコストセーブでライブ録音がむしろメインだ。ビジュアルはないが、言い訳はできる。ライブの一回性。一期一会の気迫と燃焼。その日にいたるソリストの万感の思いとストーリー!隠し味がいくらでも効能書きとなって、「ライブですから」でワザのほうはお目こぼしになる。鉄棒から落下したって、耐えてよくやった!の会場の拍手(そこにいた聴衆のだ)でジーンと来たりする。

そういうものも音楽のうちだと主張するジョン・ケージを否定はしない。しかし、彼の「4分33秒」を録音してもあまり意味はないように、それをいうなら演奏会に出かけて、ホールの空気の一部となってライブをきくしかない。スタジオ録音は取り直しできる作り物で、ライブ録音こそ良い。ごく稀にそれは正しいが、そういう隠し味の効能書き至上主義の集大成こそが、あの「精神性」という日本固有、意味不明のトッピングの正体である。

グールドがライブを否定し、スタジオ録音に特化してしまった「お隠れ事件」は、実にそのことを彼の天才において雄弁に証明している。彼は暗に言っている。演奏会で香水の匂いのするばかな聴衆相手にトルコ行進曲を弾いてる自分に我慢できない。ばか相手でないモーツァルトを彼はよせばいいのに録音したが、音楽自体が自明な解釈を求めているモーツァルトではバッハの満点が20点になっている。

音楽自体が自明な解釈を求めている?そんなことはない、と彼が指揮者にチャレンジしたのが、このレナード・バーンスタインとのブラームス1番のコンチェルトだ。伝統や因習は無視、ひたすらのオレ流にバーンスタインが慇懃、知的に自分と相手のプライドを守った巧みな「前口上」をしている。

コンチェルト演奏のボスはソリストか指揮者か?僕は作曲家と思うのでグールドのテンポはとうてい許し難い。バーンスタインも妥協はやめればよかったが、マネジメントがビジネスしたんだろう。その意味ではボスは客であったのだった。指揮者はそれを許す人でソリストはそうではなかった。その点では、僕はグールドを支持する人間であるから複雑だ。

グールドではないピアニストはバッハをどう弾いたらいいのだろう?満点はないのだから90点なのか60点なのか、どこで満足するかだ。80点ぐらいならきっとバッハにはなるだろう。70点ならバッハっぽくはなるだろうという感じかと思うが、バッハの譜面というのはどこか数学をイメージさせる絶対不偏の真理のようなものにビシッと貫かれていて、精神性みたいなあいまいなトッピングやふりかけでおいしくなるご飯ではない。

絶対不偏に「それっぽい」というのはないのであって、あるかなしかだ。しかし、バッハがどう弾いたか世界の誰も知らないし譜面には楽器や速度すら書いてない。だから我々が耳にできる演奏はすべからく「それっぽい」しかないのであって、そうした演奏のなかで衆目が一致して「すご~い」となったグールドが「っぽい」の代表選手になっているのが現代である。

彼のゴールドベルク変奏曲があのトルコ行進曲と同じほど実は「バッハっぽくない」可能性は誰も否定できない。ユルチェンコの3回半なんだ、シライなんだ、誰もできないんだから讃えるべきだ。そういうものかもしれない。彼のバッハがそういう可能性を秘めているとするならば、こちらも晩節になってスタジオに「お隠れ」になられたビートルズのアビイ・ロードのような「彼のオリジナル・アルバム」である。すべての他の演奏を「カバー」にしてしまうという意味で。

これはすべての他の演奏家たちにとって永遠につづく悲劇である。グールドの3回半。尋常でないが、首尾よく成功したって二番煎じだ。録音というメディアができたおかげで演奏家は何十年もまえに死んでくれたライバルの幻影と戦わなくてはならない。録音という土俵においてはだ。だから彼らの生きる道はライブだろう。ライブ録音ではなく、ライブ。そこで「4分33秒」の音楽的価値を認める聴衆を作っていくことだ。

ところが最近の演奏会はというと、その様相すらない。「それっぽい」演奏が多い。ひどいのになると俗に「なんちゃって」ともいうものである。3回転に半がなかったりする。手抜きではなくできないだけだが、それでも素人からすれば超人的ではあるもんだから田舎の公民館で喝采を浴びることぐらいはできる。かえって難しげにきこえたりして、ブラボォォォー!!なんて突飛な奇声が飛んじまったりする。

それでいいじゃないか懸命にやったんだし大勢が喜んでるんだからという人もいるだろう。マネジメントとしてはそうだ。それでチケット買ってくれるお客様は神様だし、クラシック人口を増やすにはいい。ただ、そういう姿勢の音楽は字義通りポップス(pops)と呼ぶべきだ。「深遠な精神性のベートーベン7番!」なんて安手のキャッチコピーでホンモノを装ってはいけない。聞き手は何が本物かわからなくなるからだ。

だからこそ、ボストン交響楽団が夏休みにタングル・ウッドの多少ざわざわした屋外でコンサートをやる時はあえてボストン・ポップス・オーケストラを名乗るのである。ダウンタウンの「ザ・シンフォ二ーホール」で居ずまいを正してベートーベンをやる時とは別個のカオという建前をとる。寝っころがってコークやマック片手に聞けるのだからふだんはクラシックなど敷居が高くて来ない人も子供連れで楽しむことができるのだ。

といってポップスを軽く見て手抜きするのでなく、曲目が比較的やさしいだけのことだ。ルロイ・アンダーソンの名曲はそこから生まれたのである。だからこそ「ポップ」たちは気軽に上質のホンモノにふれて味を覚え、やがてザ・シンフォ二ーホールにベートーベンを聴きに来てくれるだろう。マネジメントにもこうやってホンモノとなんちゃってがある。

グールドもリヒテルもポップたちを相手に券を大量に売りさばいて大金持ちになりたい人ではなかっただろう。なぜなら、そういう目的ならあそこまで弾ける必要はぜんぜんないからだ。彼らはああ弾かないと怒って帰ってしまう人に弾いている。いや、それ以前に、彼ら自身がまっさきに怒って帰ってしまう人なのである。

ベートーベンをシンフォ二ーホールでポップス精神でやって集客しようというのとは対極的な人たちであって、そういう「アンカー」が演奏家であれ聴衆であれ米国にはたくさんいるからボストン・ポップスという立ち位置ができた。アンカーの存在ぬきにクラシックがクラシックたりつづけるのは困難だろう。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ストラヴィンスキー バレエ・カンタータ 「結婚」

2014 NOV 3 0:00:25 am by 東 賢太郎

ストラヴィンスキーの最高傑作として春の祭典と並んで挙げたいのはこの曲です。今はどちらか選べと言われれば断然この「結婚」になります。

ストラヴィンスキーは1910年にザンクト・ペテルブルグからスイスに移って10年の間、レマン湖の北側のモントルー、クララン、モルジュに住み火の鳥、ペトルーシュカ、春の祭典、結婚、兵士の物語、プルチネルラなどの代表作を書きました。新古典主義の作風に移行する前のこの10年にスイスの風光明媚な地でロシア色の強い作品を次々生んだというのも面白いものです。それはバレエ・リュスを通してパリの市場でその需要が強かったからだと思われます。

野村スイス本社はチューリヒにあって、僕は96-7年にチューリヒ湖畔のクスナハトに住みましたが、ジュネーヴ支店長も兼任していたためレマン湖もよく行きました。モントルーはジャズ・フェスティバルで有名ですがそのメイン会場名がストラヴィンスキー・オーディトリウムです。クラランには「春の祭典通り」(Rue-du-Sacre-du-Printemps)まであるのです。ラヴェルもそのあたりに住んでいてダフニスをストラヴィンスキーに聞かせたはずです。

それはどんな所か?この写真のような所です。モントルーのやや西にあるヴェヴェイ(Vevey)はチャップリン、ヘップバーンが晩年に住み、世界的食品会社ネスレが本社を置いていますが丘の上にあるホテル・ミラドール(Mirador、それが右の写真)は僕がスイスで家族で泊まったうちでも3本の指にはいるもの。眼下にレマン湖、その向こうに雪をかぶったアルプスが望める絶景で、天皇陛下もお茶をされたという名ホテルです。今はケンピンスキー系列になったようですが、ぜひ一度宿泊されることをお薦めします。

それはどんな所か?この写真のような所です。モントルーのやや西にあるヴェヴェイ(Vevey)はチャップリン、ヘップバーンが晩年に住み、世界的食品会社ネスレが本社を置いていますが丘の上にあるホテル・ミラドール(Mirador、それが右の写真)は僕がスイスで家族で泊まったうちでも3本の指にはいるもの。眼下にレマン湖、その向こうに雪をかぶったアルプスが望める絶景で、天皇陛下もお茶をされたという名ホテルです。今はケンピンスキー系列になったようですが、ぜひ一度宿泊されることをお薦めします。

ここで書かれ1923年にバレエ・リュスによりパリで初演された「結婚」は当初は大オーケストラで書くことを想定されました。そうならなかったのは、曲想からして春の祭典の二番煎じになってしまうからではないでしょうか。シンプルな民謡風旋律と複雑な変拍子、結尾のh音の鐘(ベル)とアンティーク・シンバルが鳴る部分の印象的なピアノのリズムが春の祭典の「生贄の踊り」のティンパニのリズムで短3度を含むなど、両曲の血縁関係は明白です。

結局、4台のピアノ、打楽器アンサンブル、4人の独唱、混成四部合唱という変則的なものに落ち着きましたが、それが非常に成功したと思います。特に声の強烈なインパクトは大オーケストラだと埋もれてしまったでしょう。家には図書館並みの20万冊もの蔵書を持っていたストラヴィンスキーの父はマリンスキー劇場のバス歌手でした。そのためでしょう、彼の声楽書法の自然さと巧みさはあまり指摘されませんが僕はこの作品でそれを強く感じます。それが春の祭典を上回る魅力なのです。

初めて聴くとわかりにくく聞こえるのですが、歌のメロディーは全音階的できわめて単純で土くさい民謡調です。数回聞けば誰でもすぐ覚えられますから第一印象で敬遠しないように願います。この土俗的なハレの場が変拍子がいりくんだ乱れ打ちの打楽器で高潮していく様はまったくもって春の祭典の分身であり、ピアノも打楽器としてその祭りに組み込まれます。祭典の4台ピアノ版に打楽器と歌を加えた感じといったら最も近いでしょう。

「結婚」とはロシアの農民の婚礼のようですが描写音楽ではないと作曲者は述べています。春の祭典が生贄という死の儀式であり、結婚は誕生の儀式である。この曲は前者を作曲中でその初演の前年である1912年に着想されています。両者がペアの音楽と考えてよろしいのではないでしょうか。何とも蠱惑と興奮に満ち満ちた音楽であり、決して有名ではありませんが僕は世紀の大名曲と確信しております。

その証拠といってはなんですが、春の祭典の色が濃厚とはいえ、自作のペトルーシュカも彷彿とさせ、後に書かれるオルフのカルミナ・ブラーナ、バルトークの弦チェレ、レスピーギの「ローマの祭り」もこれなくして書かれなかったかと思わせます。逆にシェーンベルグの「月に憑かれたピエロ」を聴いたストラヴィンスキーが「日本の3つの抒情詩」を書き、ラヴェルが「マダガスカル島人の歌」を書きました。かように20世紀初頭は各作曲家が個性を多様に競い合い影響を及ぼし合う時代だったように思いますが、この曲は多方面に遺伝子を残していると信じます。

大学時代にニューヨークで買ったピエール・ブーレーズ指揮パリ国立歌劇場メンバーによるLPがあまりに衝撃的で脳天に焼きついており、「結婚」というとこれになってしまうのも春の祭典と同じです。ここでブーレーズが聴かせる鮮烈な音!土俗的ではないが原色的な歌、精密でパンチのある打楽器アンサンブル、音程が明確なティンパニ、知的だが熱い音楽である65年のこの録音に春の祭典CBS盤への血脈がはっきりと感じられます。このLPはB面にプリバウトキ、猫の子守歌、4つの歌、4つのロシアの歌が入っていて、これがまた歌も伴奏楽器群もブーレーズの面目躍如である細密的音色美にあふれていて聴くたびに体も精神も興奮します。これは天下の名盤であり、一人でも多くの方に聴いていただきたいと思います。

大学時代にニューヨークで買ったピエール・ブーレーズ指揮パリ国立歌劇場メンバーによるLPがあまりに衝撃的で脳天に焼きついており、「結婚」というとこれになってしまうのも春の祭典と同じです。ここでブーレーズが聴かせる鮮烈な音!土俗的ではないが原色的な歌、精密でパンチのある打楽器アンサンブル、音程が明確なティンパニ、知的だが熱い音楽である65年のこの録音に春の祭典CBS盤への血脈がはっきりと感じられます。このLPはB面にプリバウトキ、猫の子守歌、4つの歌、4つのロシアの歌が入っていて、これがまた歌も伴奏楽器群もブーレーズの面目躍如である細密的音色美にあふれていて聴くたびに体も精神も興奮します。これは天下の名盤であり、一人でも多くの方に聴いていただきたいと思います。

次にロンドンで買ったバーンスタイン指揮イギリス・バッハ音楽祭打楽器アンサンブルにアルゲリッチ、ツィマーマン、カツァリスのピアノという豪華顔ぶれによるDG盤でした。わりあいしずしずと始まりますが、だんだん音楽が熱してきてリズムの爆発的饗宴となります。この演奏のリズムの現代的な格好よさはこれまたとてつもない魅力で、バーンスタインは春の祭典よりこっちの方に向いています。動物的とさえいえるしなやかな運動神経を感じさせるセクシーな快演であります。ソプラノのアニー・モーリーは艶のある声質で好ましい。アメリカ人ですがロシア語のテクストをよく歌っています。

次にロンドンで買ったバーンスタイン指揮イギリス・バッハ音楽祭打楽器アンサンブルにアルゲリッチ、ツィマーマン、カツァリスのピアノという豪華顔ぶれによるDG盤でした。わりあいしずしずと始まりますが、だんだん音楽が熱してきてリズムの爆発的饗宴となります。この演奏のリズムの現代的な格好よさはこれまたとてつもない魅力で、バーンスタインは春の祭典よりこっちの方に向いています。動物的とさえいえるしなやかな運動神経を感じさせるセクシーな快演であります。ソプラノのアニー・モーリーは艶のある声質で好ましい。アメリカ人ですがロシア語のテクストをよく歌っています。

もうひとつyoutubeでこういうのを見つけました。これは上の2つと対照的に田舎の土俗性丸出しの土臭さ。大変面白いですね。癖になりそうです。

(こちらへどうぞ)

ダリウス・ミヨー 「男とその欲望」(L’homme et son désir)作品48

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ホモと共産主義-

2013 JUN 12 1:01:16 am by 東 賢太郎

音楽家はホミンテルンでないと成功しない (レナード・バーンスタイン)

ホミンテルンとはホモ+コミンテルン(共産主義者)の造語だ。そうなんだろうか。ホモについてはよく知らない。しかし、共産主義については、ちょっと考える部分がある。

日本には、58歳になってまだオレは若いなと安堵する場所がひとつだけある。N響のコンサート会場だ。平均年齢のデータは知らないが、60は優に超えているだろう。20年後に8割はいないだろうなどと余計なことをつい考えてしまう。自分だってその一人かもしれない。2033年には誰がこの会場にいるんだろう。それとも、ロックやレゲエ好きの若者たちが齢60にもなれば自然とこの会場を埋めてベートーベンやモーツァルトを聴くようになるのだろうか。

実はこれはドイツでも大差がない。ドイツ語圏で7年半、コンサートやオペラを聴きまくった僕として自信を持って言えるが、ベートーベンの国でも会場は老人ホームさながらなのだ。オペラハウスはチケット収入では年間予算の1~2割しかいかない所もある。あとは税金で補てんするわけだ。つまり国家事業だからシュターツ・オーパー(国立または州立歌劇場)と呼ぶ。ベートーベンを聴かない世代が納税者の大半という時代になったら、それをサポートする政治家は落選するだろう。それがお国ものではない我が国では事態はもっと深刻だ。遠い未来に、武満徹の繊細なピアノ曲やシュトックハウゼンのオペラが鳴り響く空間が依然日常的に確保されているのかと思うと少し心もとない気分がしてくるのだ。それは作曲家の責任でも演奏家の責任でもない。

ウィーン・フィルは国立歌劇場管弦楽団員のアルバイトだと書いた。公務員である芸術家と資本主義的貨幣経済との相克だ。しかし公務員になれればその相克はまだ小さなものだろう。民間オケの団員の方々は、給料はもらっていてもゴーイング・コンサーン(企業の存続)の問題はいつ何時組織を襲うかもしれず、そういう現実との目に見えない闘い、シビアな相克のなかで日々芸術を極めようとされていることになる。大阪フィルを創立した京大卒・阪急電鉄出身の指揮者、朝比奈隆の伝記を読むと、そのすさまじさに慄然とする。それならコミンテルンがいいじゃないか、全員が公務員だし、というのが音楽家の総意であったとしても何ら驚くに足るものではない。

ソロモン・ヴォルコフというソ連の音楽学者が書いた「ショスタコーヴィチの証言」という面白い本がある。作曲家の回顧録としての信ぴょう性については諸説あるが、それはここでの本題ではない。重要なことは、真贋はどうあれ作曲家がソ連政府の干渉に対して服従であれ否定であれ面従腹背であれ、何がしかの芸術的リアクションを試みて生み出されたのが彼の交響曲やオペラだという可能性があること、これはかなりリアリティのある推測だろうということだ。共産主義と芸術の関係は、ソルジェニーツィンのように投獄、迫害という直接的、暴力的干渉から作品のコンテンツへの暗示的な影響という目に見えにくいものまである。いずれの場合も、国家と芸術家の関係が偽善的プロパガンダという目的で構築される環境下では芸術家が幸せだったとは思いにくいのだ。

共産国家が出現する以前の欧州では、音楽は教会と貴族と金持ちの私有物であり、作曲家も演奏家も彼らのために労働する、いわば公務員であったといっても大きくははずれていないだろう。ベートーベン以前に作曲された音楽はほぼすべてこのレジームにおいて生まれているが、それらの作品の質の高さというものは、社会のヒエラルキーの頂点にあって音楽を必要として消費する側、雇用者であり聴衆でもあった側のテースト(趣味)、教養が音楽家たちとある程度の同質性、同次元性があった、それがモーツァルトの場合は否定的に解される傾向があるとはいえ、やはりそうだったということを示唆しているといえないだろうか。

現代の貴族、パトロンが国家でないならば、芸術家が次に期待できるのはおそらく企業だろう。大企業においてはメセナと称して文化事業支援予算を組み、社会的貢献を謳うことが少なくはない。しかし、それも電鉄会社や新聞社が宣伝と販促めあてに球団を所有する程度の動機であるならば、今年は円高で業績不振なので予算をカットしましたということに平気でなってしまおう。特にサラリーマン経営者が赤字覚悟で作曲家にオペラを書いてもらおうなどと言い出せば次の株主総会で職を失うことは必至である。所有と経営の分離は資本主義を効率化する有力な手段ではあるが、文化面においては富と教養の分離という看過できない副作用をばらまくことは指摘されていい。

富と教養は、現代社会においてはオーナー企業経営者という存在において最も幸せな結婚をしているように見える。スイスのパウル・ザッハーは世界的製薬会社ホフマン・ラ・ロッシュのオーナー未亡人との婚姻により富を得て、同時代の作曲家に新作を委嘱した。そのおかげで、我々はオネゲルの交響曲第2・4番やバルトークの弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽を楽しむことができている。英国の、たまたまこれも同業だがビーチャム製薬(現グラクソ・スミスクライン社)の御曹司だった指揮者トーマス・ビーチャムは私財でオケを作り、我々はそのロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を今も楽しんでいる。

我が国にザッハーやビーチャムが現れることを首を長くして待つよりも、もっと手っ取り早くて確実な効果を得られる方法がある。若い聴衆を育てることだ。のだめカンタービレの貢献は非常に大きいと思う。あれでラプソディ・イン・ブルーやラフマニノフの2番を覚えた子たちが2033年にNHKホールを埋めているかもしれない。作曲家と演奏家と聴衆。これは音楽文化を成り立たせるための欠くべからざる三要素である。市民革命以来貴族にかわって出現した聴衆という新階級が時代とともに変化、変質することでこの三位一体がバランスを失しては音楽文化は停滞を免れない。まず聴衆がマスとして好ましいテーストを獲得し、そのマスの容量が必要十分に増大することで、天才作曲家、演奏家が現れることを首を長くして待つのが順番というものだろう。

古典芸能であるクラシック音楽は、シュークスピアを味わうのに若干の時代背景へのガイダンスが必要なのと同様に少々の知識は必要になる。しかし、日本国籍を取得されたドナルド・キーン博士は「源氏物語をどういうわけか日本の学校は文法の教科書として教えている。この楽しい物語が何か国語に訳されているかご存知ですか。」といっていた。まさに文法教科書としてのつまみ食いでしか読んだことのない身として恥じ入るばかりだが、クラシック音楽教育も同じことがいえるかもしれない。いいものを聴いていいなあと思う、それを助けてあげる教育。そう思って音楽家になった方々も総動員で聴衆を育てる。何事もこれを楽しむものに如かず、である。

勝手流ウィーン・フィル考(2)

2013 MAY 4 21:21:23 pm by 東 賢太郎

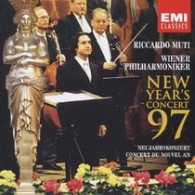

1996年の年の瀬のことです。野村スイス勤務だった僕は両親、家族とお正月を迎えるために年末から一時帰国して東京の自宅にいました。そこへ突然、秘書室より「社長が所用でウィーンに行くからすぐ現地で待ってお供しろ」という耳を疑う電話があったのです。

当時、欧州ビジネスに力を入れていた野村證券はウィーンに駐在員を置き、ウィーン・フィルを日本に招へいするなどウィーン楽友協会(Wiener Musikverein)と近しい関係を築いていました。その関係で楽友協会長からのニューイヤーコンサートへのご招待だったのです。僕の仕事はそれと関係はありませんでしたがなぜか白羽の矢が立ってしまい、急きょ12月30日のフライトを取って現地へ飛びました。

1997年1月1日、ウィーンは零下20度という極寒の朝を迎えました。世界の40か国以上に生中継され元旦の風物詩になっているニューイヤーコンサートは黄金の間(上)と呼ばれる楽友協会(ムジークフェライン)大ホールで行われます。このホールでウィーン・フィルを聴くのは全クラシックファンの究極の憧れと言っていいでしょう。僕も初めてであり、時差ボケも吹っ飛んで五感を全開にしてコンサートに臨みました。

1997年1月1日、ウィーンは零下20度という極寒の朝を迎えました。世界の40か国以上に生中継され元旦の風物詩になっているニューイヤーコンサートは黄金の間(上)と呼ばれる楽友協会(ムジークフェライン)大ホールで行われます。このホールでウィーン・フィルを聴くのは全クラシックファンの究極の憧れと言っていいでしょう。僕も初めてであり、時差ボケも吹っ飛んで五感を全開にしてコンサートに臨みました。

指揮者がフィラデルフィアで2年聴いたリッカルド・ムーティだったのもご縁でした。右はその時のCDです。この時聴いたウィーン・フィルの音は一生忘れません。まさにレコードでなじんだ「あの音」なのですが、ムジークフェラインという天下の名ホールのアコースティック、空気感の中で聴くと、他のどこでも味わったことのない馥郁たる芳醇な美味とでも表現するしかない、暖かくも細部までクリアな音が体を包むのです。夢のような時間はアッという間にすぎ、終演後はムーティーのサインをもらったりしながらあまりの幸運に頬をつねりたくなる気分でした。これがその時の楽屋の写真です。後方の左から2番目が僕です。

指揮者がフィラデルフィアで2年聴いたリッカルド・ムーティだったのもご縁でした。右はその時のCDです。この時聴いたウィーン・フィルの音は一生忘れません。まさにレコードでなじんだ「あの音」なのですが、ムジークフェラインという天下の名ホールのアコースティック、空気感の中で聴くと、他のどこでも味わったことのない馥郁たる芳醇な美味とでも表現するしかない、暖かくも細部までクリアな音が体を包むのです。夢のような時間はアッという間にすぎ、終演後はムーティーのサインをもらったりしながらあまりの幸運に頬をつねりたくなる気分でした。これがその時の楽屋の写真です。後方の左から2番目が僕です。

その後、僕らは楽友協会アルヒーフ、つまりウィーン・フィルにまつわる大作曲家たちの自筆楽譜などをしまってある収納室へ招かれました。協会長が白手袋をはめて腫れ物に触るように慎重に開いて見せてくれたのがモーツァルトのピアノ協奏曲第20番K.466、シューベルトの交響曲第9番ハ長調、ブラームスのヴァイオリンとチェロの二重協奏曲などでした。シューベルトの最初のホルンが現行譜と違うのに驚いたら協会長に驚かれ、ブラームスはバーデンバーデンで初演したのになぜここにあるのかと尋ねたら、ウチで働かないか(笑)と言われました。

出てきませんでしたがシュトラウスの青きドナウも、ベートーベンの第九も、エロイカのナポレオンへの献辞もここの書庫に眠っているのです。本当に雇ってもらいたいぐらいです。これは千利休の茶室で彼の茶碗でお点前をいただいたようなものです。指揮者マーラーのコメント入りフィガロの結婚パート譜なんかもあるのです。違う風にフィガロをやろうとすれば、マーラーに挑戦することになるわけです。ショルティは「ウィーンで一番好きな道は?」と聞かれたら「空港へ行く道だと答えるね」、と言ったそうです。このオーケストラを指揮するのがいかに大変か、でもやり遂げたらいかに名誉なことか、何となくわかりますね。

その日は楽友協会幹部とウィーン・フィルのメンバーの方たちとの盛大な夕食会でした。丸テーブルがたくさんあって、僕のテーブルはヴィオラ・セクションの方々でした。僕は昨夜時差ボケであまり寝ておらず、ワインが回ると酒に弱いので眠気もきておりました。しかもこっちはスポンサーですから楽員の方がホストして下さって、野村のことをたくさん質問されたりしました。つまらない説明をしている時間が長く、残念なことに楽員のお話もお名前もけっこう失念してしまいました。「ウィーン・フィルは団員も若くなって変わろうとしている」、「伝統は大事だが時代も変わる」というご発言は印象に残っています。はっきり覚えているのはマーラーの話です。「自分たちはマーラーの演奏の仕方をよく知らなかった(!)。ウィーン・フィルにそれをたたきこんだのはバーンスタインだ。」これは驚きました。バーンスタインは信頼されているという感じでしたね(少なくともヴィオラ・セクションでは。でも、良く考えると彼らが好きな「死んだ指揮者」だったんですが・・・・)。

レナード・バーンスタインのお告げとしか考えられない出来事

2013 JAN 27 2:02:39 am by 東 賢太郎

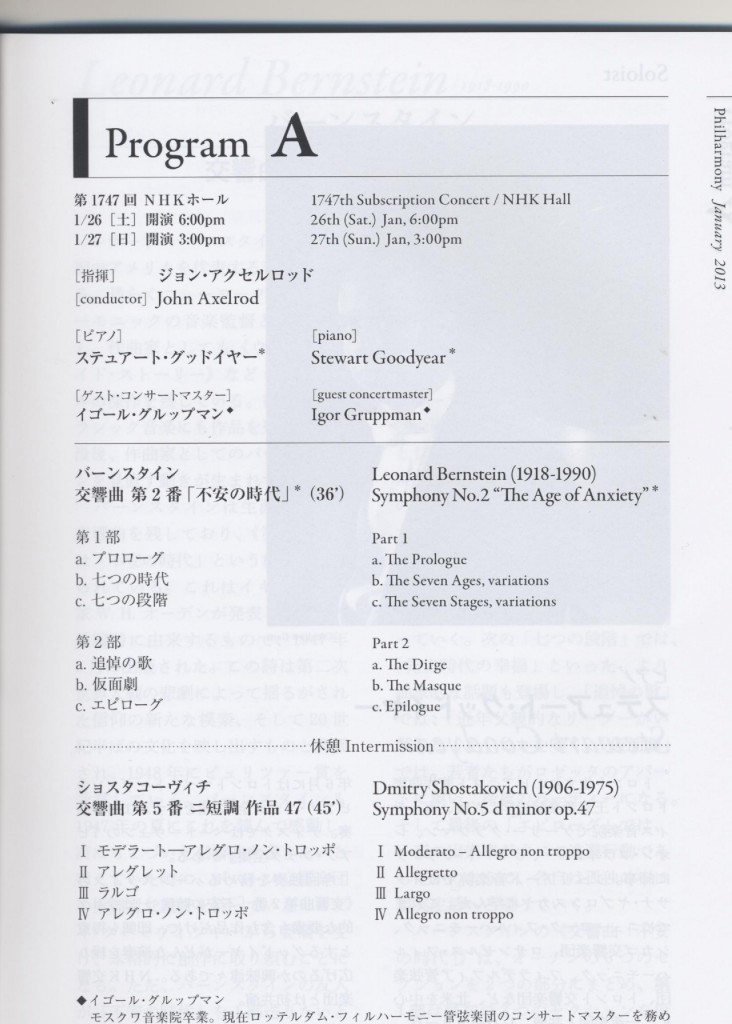

昨日はN響定期でNHKホールへ。僕は定期の曲目は事前に見ません。鮨屋の「おまかせ握り」と同じで、出されたものをおいしくいただく主義です。ホールで今日のプログラム(下)を開けてみて、仰天しました。1月18日にアップしたブログ、「カッコよかったレナード・バーンスタイン」をお読みいただいた方はお分かりになると思います。昨日の前半のバーンスタイン作曲の交響曲第2番「不安の時代」(Age of anxiety)は、あの1984年4月22日にカーチス音楽院演奏会のプログラムの後半を飾った曲なのです!長い人生でこの「不安の時代」がコンサート演目にかかったのを目撃したのは、後にも先にも、この2回しかありません。それほどレアな演目なのです。これが日本で演奏されるのも、何年に1回あるかないかだと思います。

N響のプログラムを知っていてあのブログを書いたということは一切ありません。偶然なのでしょうが、そうだとしてもその確率の低さは半端ではないと思います。カーチス演奏会での前半の「チチェスター詩編」の因縁に驚いたのは、そのブログに書きましたので是非お読みください。その9日後に今度は後半で驚かされるとは、もう何か霊的なものすら感じざるを得ません。僕は、誰も信じないと思いますが、ウィーンでモーツァルトに「呼ばれた」としか考えられない不思議な体験をしています。今回はバーンスタインがそれだったのでしょうか?

「不安の時代」はピアニストのステュアート・グッドイヤーが高い集中力と、どこかスピリチュアルな感性で好演し、「仮面劇」あたりから聴衆のテンションが上がり始め、感動的なエピローグで信仰心に似た充足に至ったのをホール中に感じました。こういうことはめったにありません。この客席の集中力とテンションは後半のショスタコーヴィチにも伝染し、第1楽章は非常な名演。第3楽章はベートーベン第九の第3楽章の精神を20世紀に繋いだ名品ですが、普段はパッシブなN響の弦からアクティブなオーラが立ちのぼり、第4楽章では普段は草食系のオケが肉食系に変貌して見事な集結に至りました。ジョン・アクセルロッドの指揮に接するのは初めてでしたが、有望株かもしれません。

(こちらへどうぞ)