モリソン教授講演会と成城学園

2023 MAR 28 19:19:39 pm by 東 賢太郎

ここに来たのは恐らく56年ぶりだ。母校、成城学園の正門である。

それにしても変わってないなあ・・・幼稚園から小学校卒業までの7年間、ここを毎日毎日、雨の日も雪の日もてくてく歩いていたのだが、半世紀前の光景そっくりそのままだったのには大いに驚いた。夢で見たデジャヴというものはよくあるが、これは現実のそれなのだ。いや、これって、現実というか、前世のデジャヴだよと神様に言われればなるほどねと納得しかねない完成度にある。毎日現れるお月様が、56年前に見たのと同じものだろうかという感慨に似たものかもしれない。

今年に入って僕の周囲はいろいろ新しい波が起きつつあるが、これもその一つだろうか、東京芸大の音楽学博士、菊間史織様からプリンストン大学のサイモン・モリソン教授がご自身の講演において僕のブログを引用したいので許可が欲しい旨のご依頼があった。同講演は日本音楽学会の後援とのこと、同学会は音楽学関係では国内最大規模を誇り、日本学術会議にも登録された純粋にアカデミックな場であることから素人のブログ引用は不適ではないかと僕も一考し、また菊間様側でも教授にその指摘はされたようだが、「先生は論の流れでどうしても引用なさりたかったようで、それで東さんにご連絡させていただきました」とのことであり、承諾することとした。

教授のことは寡聞にして存じ上げなかったが、プロコフィエフ研究の世界的権威であるとお見受けした。

成城学園前の駅についた。出てすぐ、自然に右の小路に足が向いたのは目当てのあの店があったからだ。2, 30m先の右側にひっそりと開いていた小さいレコード屋で、ベンチャーズのウォーク・ドント・ラン’64やペダルプッシャーがはいったEP盤を買ったのは10才の時だったか。もう店は跡形もないが、あの天にも昇るような嬉しさは鮮烈に残っている。このレコード、かけてみると全くの期待外れで大枚500円も払ったのがいまも悔しい。でも買うと決めるまでの「きっといいに違いない、それを味わえばどんなに幸せになれるだろうか」という一種無謀なワクワクたるや何物にも代えがたいものだったのだ。あの日を手始めに僕は世界中でクラシックのレコードやCDを1万枚も買い集めて家には専用の収納室まで作る羽目になり、いまだって、何事に対しても、仕事にだって、日々そういう期待に揺り動かされて生きてるではないか。

時間があるので、池の方へ下っていく坂へ向かって歩いた。昔はここは玉砂利だった気がするが舗装されている。かように構造物や建物こそ様子が違っているが、地形だけは何も変わっておらず、何となく覚えている坂の勾配の塩梅までそのまんまだ。そう、この池だ。こんなきれいでなく周囲は草ぼうぼうの湿地だったが、帰り道に先生の目を盗んで決まってここに寄り道し、泥だらけになりながらマッカ(アメリカザリガニのこと)を釣った。スルメでひっかけるのだが僕は腕前が良かった。バケツで3,4匹家に持ちかえって、エビみたいなもんだから母が喜ぶと思ったわけだが、これは食べられないのよと捨てられてがっくりだった。しばらく佇んでいると、帽子に半ズボンの悪ガキたちが奇声をあげながら足元を駆け抜けていく幻影を見た気がした。

テニスコートを超えて川沿いに初等科の方へゆっくり歩いていると、なんとなく背中が重い感じがしてきた。何だろう?しばらくはわからない。だんだん小学校へ渡る小橋が近づいてくる。そこで電光石火のひらめきがあった。そうだ、これはランドセルだ!そう、ここを歩いてたんだ、重たいランドセルを背負って。そういうものをしょっていたことすらまったく忘れていたが、それがやけにでっかくて真っ黒に光っていて皮の匂いがして、あけると教科書がどっさりおさまっていたぞというビジョンがくっきり浮かんでくる。肩掛けがずっしりと食いこんできたことを体が思い出していたのである。

なにやらキツネにつままれたようになっていた。1時半からまず澤柳記念講堂でプロコフィエフが日本で弾いた曲等のミニ・コンサートがあり、ソナタ第10番(断片)を初めてきいた。浜野与志男の演奏は含蓄に富んでおり、スクリャービンの投影、「束の間の幻影」のロシア的でない響きの洗練(ドビッシーの前奏曲を思わせる)の発見をもたらしてくれたことは特記したい。講堂は当時はたしか「母の館(かん)」と呼んでおり、色々行事があったし、嫌々やらされていたカブ・スカウトの点呼もたしかこの中庭あたりでやっていた。コンサートが終わるといよいよモリソン教授の講演だ。参加者は大学の大教室に移動し、オンライン参加もあった。教授が引用された我がブログはこれである。

2017年の8月に書いたもので、どういう動機で書いたかは覚えがない。母が亡くなったすぐ後であり、能を見た影響があったかもしれない。というのも「土蜘蛛」に言及しており、理論的なものはまったくふれておらず印象記だけになっていることが曲名タイトルにした稿では異例だからだ。

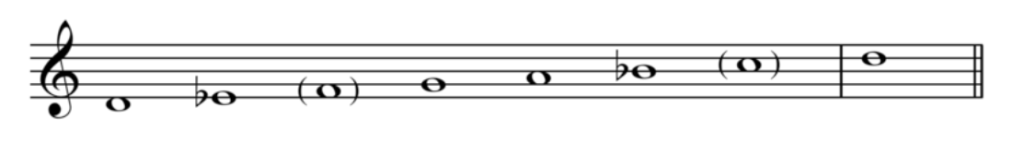

たぶん今なら僕はプロコフィエフは越後獅子をモデルにしたのではなく、エキゾチックにきこえた日本の陰旋法(都節)の音階から和声、旋律を再構築したと書くだろう。ブログは自分の思考史として残したく、時がたってからは手を入れないことにしているので以下本稿に付記しておく。

この音階は琴の調弦であり、作曲家が初めて見る楽器のチューニングに興味を持つのは誠に自然だと考える。

彼は日本に約2か月滞在した後、船でアメリカへ渡ったが、その地では成功できずパリへ行った。以前にディアギレフに『アラとロリー』をロシア風でないとケチをつけられた経緯があり、ロシア民謡さえ引用しない作風だからどんな語法をパリで確立するかには迷いがあった。ピアノ協奏曲第3番をブルターニュで、新妻リーナとのひと夏の滞在中に仕上げたのはそういう状況下であり、ドビッシーが交響詩「海」で東洋の音階を素材に、聴衆にそうと知られないように独自の語法を生んだことをモデルにしたのではないか。ドビッシーはペレアスの成功を断ち切ろうと新しい語法を模索する必要があり、プロコフィエフも、ロシア風で旋風を巻き起こしたストラヴィンスキーの二番煎じにならず、交響曲第2番のように前衛の角が立ちすぎても受けが悪いパリで成功しなくてはいけないという切羽詰まった共通点があったのである。ドビッシーは「海」をジャージー島、ディエップでエンマ・バルダックとの不倫旅行中に書いたが、どちらも英国海峡の海風の中で愛する女性と過ごしながら書かれた曲であることはとても興味深い。交響詩「海」における先人の非西洋的音階による語法構築はプロコフィエフが得意とする抽象的、概念的思考法(例えば20世紀の語法でハイドン風交響曲を書く)に難なくフィットしただろう。

3番は第1,3楽章の全音階的主題に白鍵を、第2楽章の半音階的主題に黒鍵を多用してコントラストとしているが、ドビッシー「海」も同様に主題は第1,3楽章が全音階的、第2楽章は半音階的(かつ旋法的)だ。彼が「海」を模倣したと主張するわけではないが、抽象的、概念的思考法として方法論を試行した可能性を指摘したい。

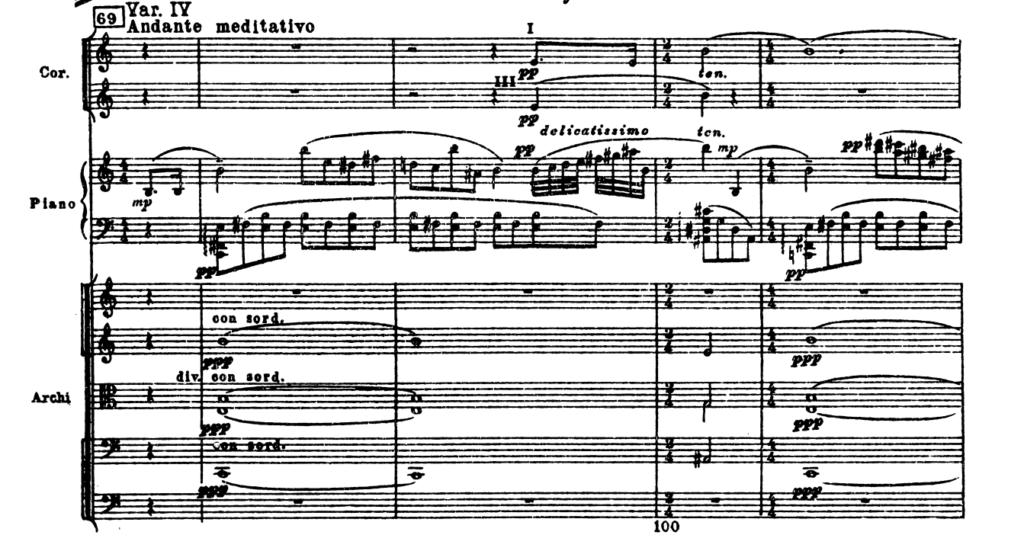

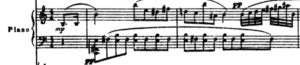

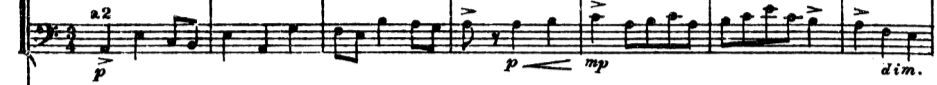

例として3番の第2楽章第4変奏の伴奏和声をご覧いただきたい。

h-c-e-fis-(g)-hであり陰旋法(都節)である。京都のお茶屋遊びでなじんだ陰旋法の影響は第1,3楽章の白鍵旋律にも認められるが、第2楽章の黒鍵部分にもある。越後獅子のメモリーが混入したという単純なものではなく、プロコフィエフはその種の評価を許容する人でもなく、あたかもドビッシーがガムランや雅楽の影響を一聴してもそれと知れぬほどに抽象化し、発酵させ、消化して自己の語法にせしめた領域に至らんとする試みの一環であったのではなかいかと思料する。

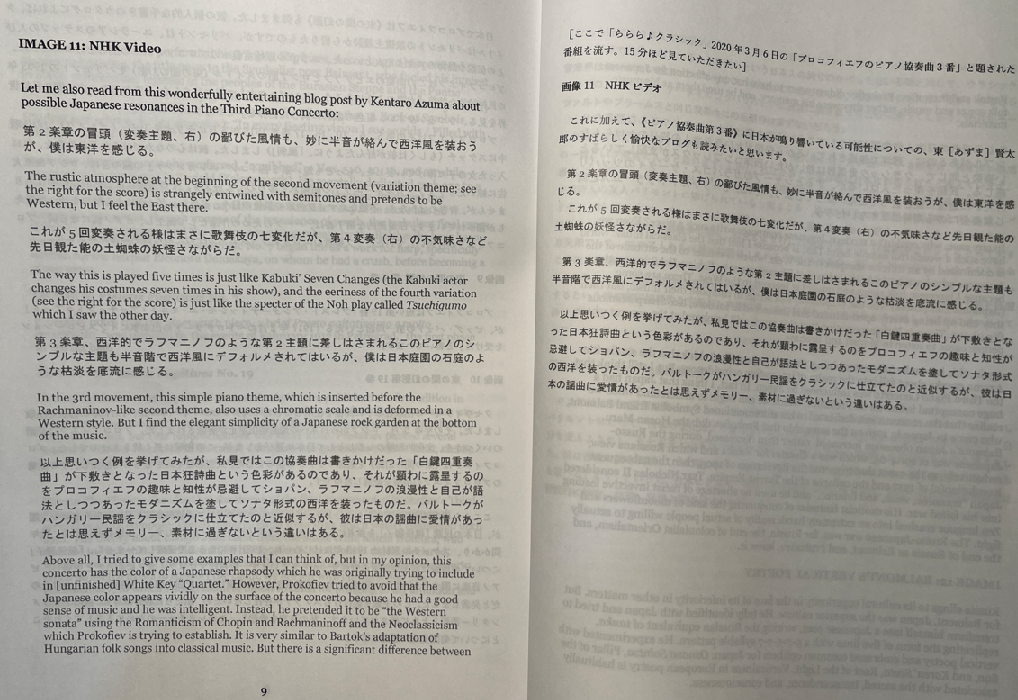

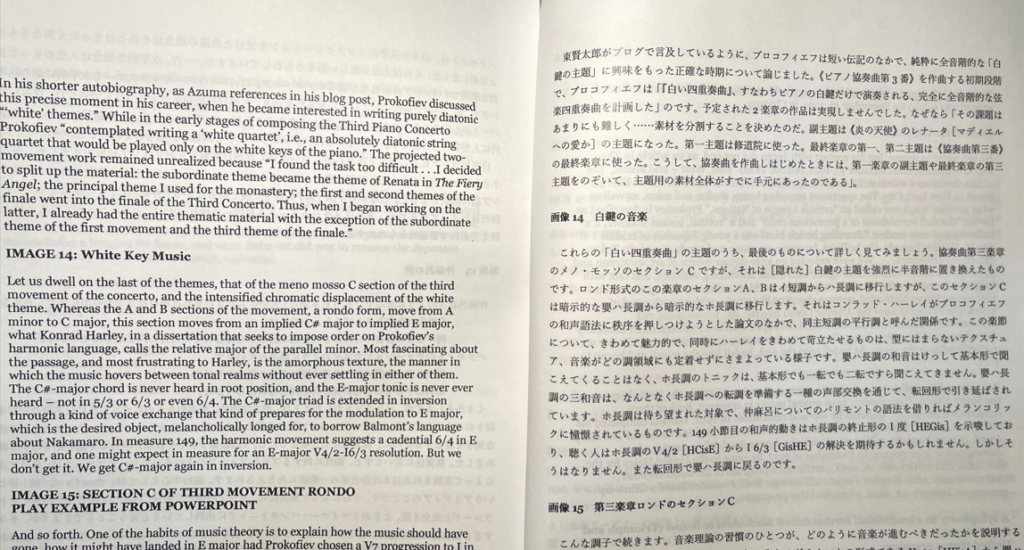

以下、講演のテキストにあるモリソン教授が引用された僕のブログ部分である。

印象記的部分ばかりであり、こうして立派な英文に翻訳されると些か面はゆいものではあるが、本稿はそういうことをあまり書かない僕としてはレア物としての愛着を感じるもののひとつだったことは事実だ。よくぞ引用して下さったと膝を打つと同時に、その背景にはモリソン教授の我が国文化への深い造詣と素晴らしく柔軟で視野の広い精神があることを講演から感じた。本文に書いたように、越後獅子説はその正誤の検証以前に西欧では全く無視されており、wikipediaでも日本語版を除いて言及した言語はひとつもない。文献なきところ真実なしという姿勢からはそれが妥当ではあるが、クリエーターが自作につき常に真実を語るわけではない。妥当性に執着すれば証明しようがないゆえに証明されないだけであり、それが真実だというならば真実の定義は変更すべきであろう。

3番という楽曲はプロコフィエフの作品としてはentertainingな部類に属する音響によって構築されていると考えるが、その由来の一部は訪日前に萌芽のあった全音階的な白鍵による旋律の平明さ、一部が「(何らかの)日本による影響」であるという私見は凡そ教授の論考に合致している(その範疇である)と拝察させていただいた。ただ、後者を「象徴主義詩人コンスタンチン・バリモントが阿倍仲麻呂の和歌から日本的要素を取り去って宇宙的、普遍的な詩に再構築したのと同じことをプロコフィエフは音楽でした」として展開される「垂直的な詩」の概念、および、第3楽章セクションCの嬰ハ長調からホ長調への移行の分析は愚考の及ぶところではなく、非常にinspiringであった。このことで、この日の第1部で『束の間の幻影』(同曲タイトルはバリモントの詩行に由来)が演奏された意味が明かされ、プロコフィエフが3番をバリモントに捧げた意図が整合的に解明されるのである。これを知ったことで彼の楽曲への理解が深まったことを感謝申し上げたい。

この日、残念だったのは夕刻で門が閉まっていて初等科と幼稚園の敷地に入れなかったことだ。この地で勉強した覚えは実のところあまりないが、ありとあらゆる遊びの英知がここにはぎっしりある。だから僕は遊びの精神の延長でその後のすべてを乗り越えてこられたのである。それを涵養し伸ばしてくれるおそらく日本広しと言えども成城学園にしかない環境、そうであってこそ育まれるであろう真の意味での「自由な精神」という、僕を東賢太郎として成り立たせているもののルーツがまさしくここにあったことをこの日の散策で強く感じた。56年は束の間であったが、素晴らしい学校に入れてくれた両親に感謝あるのみだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

新しい才能を発見(尾城杏奈さん)

2022 FEB 5 8:08:37 am by 東 賢太郎

きのう、ちょっと疲れていて、なんとなくベートーベンの27番のソナタをききたくなった。時は午前零時である。仕事部屋は3階、音楽室は地下だ。寒いだろう。youtubeでいいか・・。そんな偶然からこれを見つけた。

すぐアラウに切り替えるつもりだったが、やめた。いい。なんとも自然でしなやかにふくらんで包み込んでくれる感じがする。音楽のたたずまいに品格がある。もう一度聴いてしまった。知らない人だが、教わってできました的な生硬さが微塵もなく、これは人となりなんだろうなと思った。

なんといっても第2楽章だ。すばらしい。僕はどの大ピアニストも満足してない。シュナーベル、バックハウス、リヒテル、ポリーニ、だめだ。牛刀をもって鶏を割く観があり魂がこもってない、ルービンシュタインなど主題のくり返しが多いと文句を言ってる。そういう人にこのソナタが弾けると思わない。

関係ない世界の話で恐縮だが、一昨年のプロ野球キャンプのこと、オリックスの練習を見ていいピッチャーだなと思った新人がいた。あの感じを思い出す。2年後に19才で新人王になる宮城投手だった。剛球はないがああしたピッチングの勘は教わってもできない。現に何年もプロにいるベテランでもできてない。

こっちはさらに不思議なものがある。プロコフィエフの第8ソナタがこんなに「美しく」弾かれたのをきいた記憶がない。ギレリス、リヒテルの剛腕のイメージが強い音楽であれっという感じだ。

youtubeにユジャ・ワン、前々回のショパンコンクール以来僕が高く評価するケイト・リューの見事なライブがある(馬鹿者の着メロが鳴って気の毒)。尾城のは気迫は一歩譲るが、妙な言い方だが「頑張ってます感」がない。汗もかいてない感じだが弾かれるべきものに不足もないのだから、まだまだ破格のキャパ、伸びしろがありそうだ。第3楽章、僕の好きな所だが、短9度の下降音型のあと再現部までスクリャービンみたいな神秘的な感じになる。美しい。プロコフィエフはただばりばり弾いてうまいでしょという人が多いが、この人はそうでなく、バルトークを弾いても音楽が intellectual だ。ピアニストは指揮者と同じでそれが必須だと思う。

東大は天才がいて同じクラスだと分かる。何の苦労もなく勉強ができる人達だ。東京芸大にもそういう人がいるということだろう。youtubeにあるものは僕の好みの領域でもあり、全部聴いた。それだけでどうこう言うことはしないが、尾城杏奈さん、素晴らしい才能の持ち主だと思う。ぜひ欧州に留学し、西洋音楽を生んだ各国の文化、歴史、哲学、人間、そしていろんなアートやおいしい食べ物なんかを存分に楽しんで研鑽されれば明るい未来があると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第5番変ロ長調 作品100

2021 DEC 25 14:14:46 pm by 東 賢太郎

この曲をとりあげようと思ったのは前々稿を書きながらローマのパンテオンの画像を眺めていたら、それをほめていた建築家コルビュジエを思い出し、彼の技法がキュビズム的だと思っていたからだ。さらに言うなら、コロナ禍2年目だった年を「今年の漢字」みたいに音楽で選ぶなら、僕の1年はこれがふさわしい。良くも悪くも、それらがごちゃごちゃに同期していっぺんに来たみたいな掴みどころのない年だったからだ。

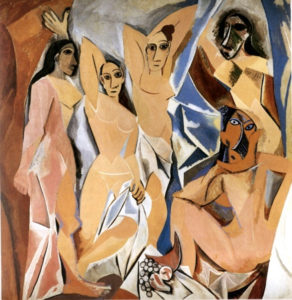

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

ピカソの『アヴィニョンの娘たち』(左)は皆さま御存じの妙ちくりんな絵だ。多視点(三次元)の画像を二次元に描きこんでいるからだが、実は理にかなっている。知人と向かい合って話す時、我々はその人の横顔も(見えてはいないが)知っていて、その記憶の三次元画像全部を二次元に還元して会話している。それをバラして一つの顔として描き込んだのがこれだ。この手法はセザンヌが開祖で、ピカソの本作で著名になり、両者に影響を受けたジョルジュ・ブラック(Georges Braque, 1882 – 1963)が現れてキュビズムと呼ばれるようになる。キューブ(cube、立方体)が素材ということだが、直方体、球、円錐、円筒、三角錐etc.も要素としてありえる。

キュビズムは単なる戯れ事と思い長らく無視していたが、音楽にあって絵画にない「時間」という概念を考えていて急に意味が分かった。絵画に時間を取り入れる思想なのだ。貸借対照表(balance sheet)と損益計算書(income statement)の関係だ。前者は時間概念のない断面図で、後者はそれがある。印象派は目に映るままの画像を遠近法と陰影で描写するがキュビズムは脳内の原像(記憶蓄積)を明らかにしている。前者は時々刻々の陽光の当たり具合で表情を変える寺院を描くが、一枚一枚はリアルタイム、その瞬間の像である。一方、後者は過去の様々な記憶を一枚に盛り込み、「時間」を圧縮、内包してしまっているからいわば現在形、過去形の混在で、より宇宙の実相に近い。実際に僕は人でも物事でも風景でも、そう脳裏に記憶したイメージ(原像)を自覚している。それをいったん分解し、文章という形に組み立て直し(すべからく「作文」とはそういう行為だ)時制を解いた「キュビズム文体」の方がよりうまく伝えられる場合がある。

キュビズム的音楽というものもあるとされる。例としてストラヴィンスキーがよく挙がるのは作曲文法がブロック積み上げ型である(春の祭典に顕著)からだろうが、的外れな指摘とまではいわぬものの形式論的なアナロジーに過ぎず、仮にそう認めても何の思考の進展もない。時間概念に注目する僕の解釈だと、音楽のキュビズムは同じ楽想が特定人物やその心理を暗示するワグナーのライトモティーフに近い。幻想交響曲を聴き終えたときの「イデー・フィクス」(idée fixe)がもっと近い。しかし、暗示ではなく変化が主役そのものであるところが決定的に違うのだ。私見では、より近い作曲家はプロコフィエフだ。彼の音楽はストラヴィンスキーほどスコアの外見はそう見えないが、リズムも和声も構造も、要素要素が有機的に結びつくよりもくっきりと対比して混在し、時に異形の要素が不意に混入もする。バレエ音楽、オペラではそれは自然で目立たないが、ソナタ形式の音楽でもその傾向がある。特にそう思うのは交響曲第5番である。

第1楽章はFl、Fgの平和でのどかな主題で開始する。いきなり現れるこの主題が変奏というよりくっきりと原形をとどめつつ次々と変拍子と転調を重ね、横顔、斜めの顔と相貌を変えて折り重なる様はまさしくキュビズム的だ。

クロマティックな第2主題がFl、Obに現れこれもやはり和声と管弦楽法を変転して角度の異なる相貌を重ねてゆく。

そしてその結尾にシニカルな増四度を含むスタッカートの主題が異界のようにぽつんと現れる。 展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

展開はせず、くっきりと苦悶の残像だけ残して消え、提示部を締めくくる。

続く展開部は低弦で第1主題がそのまま表れ3つの主題が複合をあまりせずやはり自己主張しつつ混在し、ゆえに再現部のようだ。本物の再現部はトランペットが第1主題を強奏する部分からと思われるが曖昧だ。つまりこの楽章は3主題があたかも3人の人物の様々な表情があちこちの角度から一枚の絵に描き込まれたような構造をしており(参考『アヴィニョンの娘たち』)ソナタの形をしたキュビズムに思える。

第2楽章は一度聴いたら忘れないニ長調のトリオを挟んで奇矯なスケルツォ主題(増四度主題の苦みをひく)が次々と転調されて走り回り、同様の思想。第3楽章アダージョもロマン的を装うが無機的で冷たい主題が延々と衣装を変えてゆく。人物の原型は伴奏だけに現れるなど技法は変奏されるが思想は一貫している。終楽章は第1楽章冒頭を回帰させる序奏に続いて新たな牧歌的主題にからんで増四度主題がくっきりと現れ、弦に現れチューバが伴奏する主題は第1楽章第1主題であり、ここで聴き手は全楽章が「同じ人物」を描いた絵であることを確信するのである。僕はこの曲にブラックの後期のイメージを見ている。

プロコフィエフは1941年にヒトラー率いるドイツ第三帝国軍が独ソ不可侵条約を一方的に破棄してソ連に攻め入る現実を見て、かつてない祖国愛に目覚めたという。こう言っている。「わたしの第5交響曲は自由で幸せな人間、その強大な力、その純粋で高貴な魂への讃美歌の意味を持っている」。高貴、祖国愛、裏切り、苦悶を直方体、球、円錐、円筒、三角錐にして多視点の時間を封じ込めた音楽。傑作だ。

以上のように主題の性格付けが明確(人物なら「濃い」)、楽器法は原色的であり、スコアはプロコフィエフの思想を余すことなく緻密に厳密に設計されており、オーケストラの性能は問うがあまり指揮者の解釈に依存しない(常識より速め目にテンポ設定するぐらいか)楽曲に見える。それでありながらライブで聴くと毎回違って変幻自在。ダイヤモンドがカットで色を変える如き類のない不思議な音楽である。個人的にはロンドンで聴いたアシュケナージ / チェコ・フィル、東京のソフィエフ / N響が印象深い。

よってどれがベストということもなく演奏の数だけ魅力がある。

ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルはプロコフィエフ交響曲というと5,6番しか知らない(たぶんない)。作曲家の脳裏にあったであろうロシアの管の「えぐみ」が全開ながら下品にならずひたすら正調に聞こえてしまう彼の指揮は68年のライブでじっくり味わえる。全曲が怜悧なまま徐々に内部から熱して鳥肌物のコーダで終わる。こういう演奏は絶滅種でもうどこでも聴けない。

僕の棚にある音源からジョージ・セル / クリーブランド管の1967年ライブだ。微妙な傷はあるがオケの性能が凄く、ムラヴィンスキーとは違った完成度がある。どちらも完璧なのだが違う。キュビズムと解釈した意味をお分かりいただけるだろうか。

こちらも僕の棚から。普通のオーケストラ(ミラノ放送交響楽団)を振る若き日のチェリビダッケだ。上の2つではピリピリの緊張感で意識がいかなかったが、これで聴くと第2楽章がバーンスタインのウエストサイド物語に影響したかななんてことに気づく。それにしてもチェリビダッケ、まったく負けてない。恐るべしだ、ぜひ全曲を。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ「ロメオとジュリエット」作品64

2021 JAN 17 21:21:19 pm by 東 賢太郎

アメリカ大統領選のごたごたはついに人間の持つ畜生にも悖る残忍さ、おぞましさまでもをえぐり出してしまったようです。誰もが知る元大統領や権力者たち、富豪、ハリウッド・スターらが、エプスタインなる狂人の所有したカリブ海に浮かぶ小島へプライベートジェットで飛び、行なったとされる悪魔の所業が真実なら、その忌まわしさはどう文字を書き連ねても形容できるものではありません。

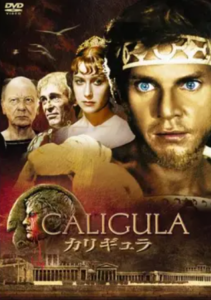

その報道で思い出したのが1980年のアメリカ映画「カリギュラ」です。まだ海外に出る前でショックは大きく、強烈なエログロと狂気に圧倒され吐き気を催しました。「西洋人は上品面してるが仮面を剥げば鬼畜」が第一印象。でも三国志の中国人や織田信長の残虐さも劣らないではないかと思い至り、民族に関わらず、人間は富と権力を握るとそうなるのでなく誰しもその種を持っていると考えるようになりました。のちに5か国でビジネスを取り仕切ることになりますが、カネをやり取りする仕事には目には見えない獣性の闘いのようなものがつきものです。本作がどんなスパイ映画よりリアリズムという側面で人間を活写したという理解は邪魔になるものではなかったように思います。

その報道で思い出したのが1980年のアメリカ映画「カリギュラ」です。まだ海外に出る前でショックは大きく、強烈なエログロと狂気に圧倒され吐き気を催しました。「西洋人は上品面してるが仮面を剥げば鬼畜」が第一印象。でも三国志の中国人や織田信長の残虐さも劣らないではないかと思い至り、民族に関わらず、人間は富と権力を握るとそうなるのでなく誰しもその種を持っていると考えるようになりました。のちに5か国でビジネスを取り仕切ることになりますが、カネをやり取りする仕事には目には見えない獣性の闘いのようなものがつきものです。本作がどんなスパイ映画よりリアリズムという側面で人間を活写したという理解は邪魔になるものではなかったように思います。

だた、ひとつだけ困ったことがあったのです。

この音楽、僕にとってしばしの間「カリギュラのテーマ」になってしまい、のちにローマのフォロ・ロマーノでカエサルの神殿の前に立ったとき、いきなり頭の中で誰かがスイッチを入れたようにこれが鳴り出して自分で驚くという体験をします。それ以来、レコードやコンサートで聴くたびにローマを思い出し、その数奇体験が蘇り、また行きたくなり、憑かれたように3回も行ってしまうことになります。

フォロ・ロマーノはいろんな音が聞こえる特別な場所です。現実でなく、頭の中にです。進軍ラッパ、群衆の雄たけび、断末魔の悲鳴、演説、葬送、祈り、そして凱旋門のファンファーレ。血なまぐさく、血の騒ぐ音です。それらは自分の奥深くに潜む秘密のものに共鳴して己の一端を垣間見せます。カリギュラの曽祖父アウグストゥスの別荘から見おろしたこの景色が、なぜだか、強烈に骨の髄から好きで、結局こういう視界の所を東京で探しまくって暮らす羽目になりました。

これに惹かれる自分は、こうでない場所には興味もなく、少なくとも住む気にはならず、きっとそれには何か理由があると思うのです。忍者漫画の殺し合いに熱中して育ち、野球は打者との決闘だけが楽しく、職業はディールに明け暮れてもう40年になります。それと無縁でないのでしょうか。選んでそうなったのでなく、血が騒いで導かれたということかもしれません。

「中国で犬を連れて散歩すると『おいしそうですね』と誉めてくれる。四つ足を見るとまず食べられるかなと考えるんだよ」と話す北京大学に留学した先輩に驚きましたが、東京にこんなにカラスや鳩がいるのは「きっと不味いからだ」と結論する自分もいたのです。英国ではBBCのアニマル・プラネットが好きでした。獲物を横取りし子供を殺すハイエナを雄ライオンが捕らえて嚙み殺すと、バットを持てばライオンに助太刀できると思う自分もおりました。

セルゲイ・プロコフィエフが「ロメオとジュリエット」のバレエに着想したその音楽はところどころロマン派の残照の仮面を被っており、1935-36年という作曲年代からすればこの人が前衛の道に入りきれなかったことを後半の交響曲と同じく開示しているように思います。しかし、その仮面の裏にはおぞましき獣性が潜んでおり、仮面の表情にも暗部が滲み出て能楽の面が死を暗示するかのような二面性を帯びている、そこに僕は強く引きつけられます。こういう背筋の凍るような音楽を書くことにおいてプロコフィエフほど長けた人はおりません。

シェークスピアの戯曲「ロメオとジュリエット」はベルリオーズ、グノー、チャイコフスキー、ディーリアスらの作品からフランコ・ゼフィレッリの映画まで数多の芸術家を魅了しており、文学的な評価は他に譲りますがインスピレーションに富む題材であることは否定できません。ロマンスに悲劇の暗示を盛り込む手法はチャイコフスキー作品(1869-70)に萌芽が見られ、レナード・バーンスタインも本作に着想したミュージカル「ウェストサイド・ストーリー」(1957)でライトモティーフを駆使してコラージュ風にそれを達成しています。

一方でプロコフィエフはロマン派風に見える仮面に死相を暗示してバレエ全編に闇の影を投影します。誤解を恐れず書けば「ホラー的」なのです。その恐ろしさは独特で、安物のホラーが恐怖を与えるユニークな媒体を作ろうと腐心するのに対し、彼は陳腐な媒体(例・古典交響曲のガヴォット)がお門違いな所に置かれ、どこにいて何をしていたか錯乱する「認識の裁断」を恐怖に仕立てます。聴くものは瞬時には解せず暫くして鳥肌が立ち、映画なら「猿の惑星」や「シックス・センス」のラストシーンを想起させます。ロマン派風楽想が思わぬ音階、奇怪なリズム、和声で転々とし、構造に革命はないが劇場的であるという意味で21世紀になってもなお現代的です。

多くの方はカリギュラに使われた音楽を、作曲者が1937年に編んだ第2組曲(Op. 64ter)の第1曲「モンターギュー家とキャピュレット家」として知っておられましょうが、原作のバレエでは違います。まず組曲版冒頭は原曲では第1幕第7曲「大公の宣言」(The Prince Gives His Order)であり、下のロシア語版スコアではThe Duke’s Commandとなっています。僕も第2組曲から入りましたが、他の何よりこの17小節が強烈なインパクトとなって今もそのまま残っています。バレエ版で中世的なガヴォットや優美なバルコニー・シーンがこの後に出てくる「お門違い」ぶりを体験していただければ言っていることがお分かりいただけると思います。

ホルンのF,E,Dにトロンボーン+チューバのCが加わったクラスターがクレッシェンドし、Cis,Disを除く忌まわしい10音クラスターの爆発となり、それが消えるや影だった弦5部のロ短調の清澄な和声がpppでひっそりと残ります。これが「認識の裁断」で、爆発のおぞましい残像だけが人魂の様に宙を浮遊します。類似して聞こえる春の祭典に複調はあっても意外にクラスターはなく、これはプロコフィエフ的発想の和声です。

音でお聴きください。

この後に、プロコフィエフは皆さまがテレビCMなどでおなじみの第1幕第13曲「騎士たちの踊り」の中間部を少々削って接続し、第2組曲第1曲「モンターギュー家とキャピュレット家」としたのです。こちらはピアノ譜でいいでしょう。

マニアックな事ですが、これを繋げて違和感がないのは秘密があります。ご覧のとおり旋律がEm、Bmで続きますが「大公の宣言」の10音クラスターはEm+Bmのポリトーナル(複調)にC、F、Gisを各々短2度で衝突させたもので、つまり既にホ短調、ロ短調を含んでいたのです。まるで高精度半導体の集積回路を紐解くようで、プロコフィエフがそう意図したどうかはともかく良いものはよくできていると思います。

この曲、シンプルで無性格な分散和音の旋律(右手)をドスの効いたチューバの最低音域の「単三度悪辣パワー」(参照:春の祭典の生贄の踊りのティンパニ)全開のバス(左手)が突き上げ、複雑な音も不協和音もないのに両者のミスマッチが際立っているために一度聴けば忘れない狂気が生まれているのです。これをカリギュラに使ったセンスは抜群でまぎれもなく悪党の音楽に聴こえるのですが、バレエではこういう場面でロメオもジュリエットも舞うのです。

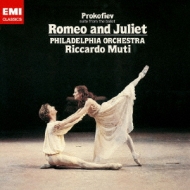

ではいよいよ第2組曲の「モンターギュー家とキャピュレット家」です。組曲としておすすめしたいのはリッカルド・ムーティ/ フィラデルフィア管弦楽団のEMI盤で第1組曲も入っています。1981年2月録音で、その翌年から2年間僕は定期会員としてこのコンビを聴きました。この演奏は当時の彼らのベストフォームを記録した録音として、レスピーギの三部作と並び1,2を争うものと断言できます。

ではいよいよ第2組曲の「モンターギュー家とキャピュレット家」です。組曲としておすすめしたいのはリッカルド・ムーティ/ フィラデルフィア管弦楽団のEMI盤で第1組曲も入っています。1981年2月録音で、その翌年から2年間僕は定期会員としてこのコンビを聴きました。この演奏は当時の彼らのベストフォームを記録した録音として、レスピーギの三部作と並び1,2を争うものと断言できます。

カリギュラがした放縦は過去ですし、現代であっても芸術に狂気は許されましょう。しかし、無尽蔵のカネと権力にあかせて現実に何でもできると考える連中は人間の形をした悪魔です。全員ひっとらえてグァンタナモ米軍基地収容所にぶちこんで頂きたいと存じます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ユジャ・ワンのプロコフィエフ3番

2020 JUL 8 14:14:22 pm by 東 賢太郎

ユジャ・ワンのプロコフィエフが僕は好きだ。3番はオハコですでにyoutubeに2つあるが、イスラエル・フィルとの新しいのを見つけた。

第1楽章アレグロ主部。疾走するオーケストラを脱兎の如く飛び出した彼女は追い越してしまう。とりあえず指揮者のテンポに収まるが要所要所でガンガンあおる。これ良さそうだぞと耳が集中するがするとパーカッショ二ストが例の5連符を2+3に叩いてる。おい、おっさん頼むよと文句を言ってあとで自演盤を聴いたら、なんと2+3である。おっさん正しいのか?当初はこうだったのか?不明。

再現部のアレグロはぺトレンコがワンのテンポに合わせて冒頭より速めで入る。コーダに至ってはピアノから入るから誰も止めようがない。独壇場の超速になり、興奮した聴衆が拍手してしまう。しかし自演盤もこうなんだ。

Mov1の再現部、白鍵と黒鍵の和音で半音階をかけ上がってくあそこ、プロコフィエフにはこういう主部と関係ない不思議なパッセージがポンと出てくる。悪魔の黒ミサみたいな妖しさで絶大な効果があってめちゃくちゃスリリングだ。3度目はペダルを踏まずスタッカートでお遊びに至るがこっちはもう異教の魔術にハマってる、ええい許しちまおう。Mov3の決然とした運指も打鍵もあっぱれ、陰影はさっぱりだがこの速さで決まってるのが問答無用の説得力になってる。なにせこの人、コンチェルトというとバルトークは3つ、ブラームスも2つ弾いちゃうのだから女流の常識をぶち壊している。コロナの憂さが吹き飛んだ。

もうひとつ。ガブリエル・タッキーノ盤(Vox)だ。18才でパリ音楽院のプルミエ・プリ。コンクールはヴィオッティ1位、ブゾーニ2位、カセルラ1位、ジュネーヴ2位、ロン・ティボー4位、しかも一時カラヤンに目もかけられた。それでいて「プーランクの唯一の弟子」だけってのは解せない。

この演奏、ワンのあとに聴くと熱がない。きれいに整っていてMov1はテンポも中庸で妖気漂う部分に狂気もない。プロコフィエフとも親交あった人だが、所々即興性をはらんだ作曲者の演奏に準じるかというとそうでもない。Mov2の瞑想部分は谷底のように深く、最後の変奏での高音部のきらめき、和音のブロックでの伴奏を克明に音楽的に聞かせることに腐心している。Mov3はおとなしめ部類で、木管との輝かしい交叉はラテン的、第2主題再現部はロマン派のごとく耽溺する。つまり、遅い部分に重点があり、高度な技術でスタンダード作品の真髄を記録しようと意図したかに思える対極的な演奏だ。

3番という曲を僕はなん百回聴いたろう?十代にワイセンベルク盤でハマったと思うが、次に買ったアルゲリッチが一段と強烈で、恐山の巫女みたいに髪振り乱すスタイルが代名詞になってしまった観がある(ワンはその継承者だ)。それが今も心をつかむのは書いた通りだが、プロコフィエフの音楽はそう一面的ではない。鬼押し出しや大涌谷の予期せぬ所からガスの噴出があるような、荒涼な景色の中で何に驚かされるかわからない怖さがあって、まったく表向きは共通項がないがモーツァルトに通じている。タッキーノ盤は平穏な観光風景にそんなものが潜んでいることを教える。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 作品26

2017 AUG 1 1:01:39 am by 東 賢太郎

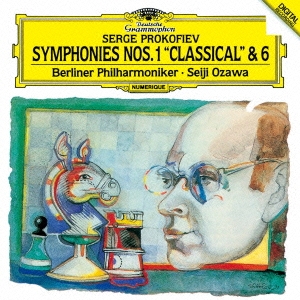

このコンチェルトのレコードを初めて買ったのは1974年だから浪人中、思えばもう43年も前の話だ。ワイセンベルク、小澤にパリ管という当時としてフレッシュな組合せだった。まだモーツァルトもベートーベンもよく知らず、僕のクラシックはストラヴィンスキー、バルトークで始まっていたから、この曲もその流れで気に入っていた。今は2番の方が好きだが。

![]() 第1楽章冒頭、クラリネットの寂しげなメロディー(右)がひっそりと鳴りだすと、なぜか僕の脳裏には人気(ひとけ)のないお寺のお堂が浮かんできて、弦がしっとりとかぶると朝焼けの霧がさ~っと広がる。

第1楽章冒頭、クラリネットの寂しげなメロディー(右)がひっそりと鳴りだすと、なぜか僕の脳裏には人気(ひとけ)のないお寺のお堂が浮かんできて、弦がしっとりとかぶると朝焼けの霧がさ~っと広がる。

そこにいきなりハ長調で弦が走り出し、ピアノが見栄を切るように闖入し、妖術のようにぱっと変ホ短調に姿を変える。まったく俗なことだが、上海で観た雑技団で、男が女の姿を布で隠しさっとそれをのけると瞬時に着ている服がかわっている、あれがいつも頭をよぎる。合いの手でぴぴーっと耳をつんざくフルートの高音は龍笛を連想させる。

![]() 第2楽章の冒頭(変奏主題、右)の鄙びた風情も、妙に半音が絡んで西洋風を装おうが、僕は東洋を感じる。

第2楽章の冒頭(変奏主題、右)の鄙びた風情も、妙に半音が絡んで西洋風を装おうが、僕は東洋を感じる。

これが5回変奏される様はまさに歌舞伎の七変化だが、第4変奏(右)の不気味さなど先日観た能の土蜘蛛の妖怪さながらだ。

これが5回変奏される様はまさに歌舞伎の七変化だが、第4変奏(右)の不気味さなど先日観た能の土蜘蛛の妖怪さながらだ。

第3楽章の冒頭、ファゴットによる第1主題(上)は誠に日本的であり、作曲家が滞在中に聞いた「越後獅子」であろうとする著名な説があるが、西洋で無視されているから俗説とされるのが通例である。

第3楽章の冒頭、ファゴットによる第1主題(上)は誠に日本的であり、作曲家が滞在中に聞いた「越後獅子」であろうとする著名な説があるが、西洋で無視されているから俗説とされるのが通例である。

そんなことはない。彼は1918年にロシア革命を逃れて米国亡命したが、モスクワからシベリア鉄道を経由して5月30日に敦賀に上陸し8月2日に離日するまで2か月も日本に滞在した。奈良では奈良ホテルに泊まり横浜、軽井沢、箱根も楽しみ、京都には1週間もいてお茶屋遊びもした。大正7年のこと、珍しい西洋人の若者だ、さぞ芸妓さん舞妓さんにもてただろうと考えるのが大人の常識というものである。現代の日本人だって初めて連れて行けばびっくりする。多感な27才が何の感化も受けなかったとする方が不思議であって、彼の脳内で起きた可能性のあることをどうしてそうすげなく否定できよう。西洋人の学者は可哀そうにお茶屋も知らんのだなあと同情するばかりだ。

第3楽章、西洋的でラフマニノフのような第2主題に差しはさまれるこのピアノのシンプルな主題も半音階で西洋風にデフォルメされてはいるが、僕は日本庭園の石庭のような枯淡を底流に感じる。

第3楽章、西洋的でラフマニノフのような第2主題に差しはさまれるこのピアノのシンプルな主題も半音階で西洋風にデフォルメされてはいるが、僕は日本庭園の石庭のような枯淡を底流に感じる。

以上思いつく例を挙げてみたが、私見ではこの協奏曲は書きかけだった「白鍵四重奏曲」が下敷きとなった日本狂詩曲という色彩があるのであり、それが顕わに露呈するのをプロコフィエフの趣味と知性が忌避してショパン、ラフマニノフの浪漫性と自己が語法としつつあったモダニズムを塗してソナタ形式の西洋を装ったものだ。バルトークがハンガリー民謡をクラシックに仕立てたのと近似するが、彼は日本の謡曲に愛情があったとは思えずメモリー、素材に過ぎないという違いはある。

むしろ近代の日本人作曲家がどうしてこういう曲を書けなかったのか?こんな見事なサンプルがあるのに。西洋で無視されているから俗説だという日本人の誇りのかけらもない姿勢と同じで、クラシック音楽界は救いがたい西洋コンプレックスが支配していると感じる。民謡を使った人はいるが、するとシャープのガラパゴス・ケータイのツッパリみたいに過度に開き直って土俗に浸ってしまう。それがモーツァルトやブラームスと同じ演奏会にのる期待はまずないだろう。

スコアで面白いところはたくさんあるが書いたらきりがない。第1楽章の第2主題の裏にカスタネットが入る。第75小節は5連符が書いてあるが、これを失敗しているケースが意外に多い。アルゲリッチ・アバド盤のベルリン・フィル(6発)、ユジャ・ワンのアムステルダム・コンセルトヘボウ管(6発)、ポリーニのトリノ放送響(4発)とよりどりみどりだ。これは5発でこそキマルという感覚は見事に演奏しているクライバーン・ヘンドル盤をお聴きいただき味わってほしい。どうでもいいと思われるかもしれないが僕はこういうことが非常に気になるたちで、アバドはスタジオ録音なのにプロとして実にいい加減と思う。これは古来より名盤とされ、文句をつけた評論家もいないと思う。

第1楽章の展開部に、左手が白鍵、右手が黒鍵で三和音を半音階で急速に駆け登っていく印象的なパッセージが3度現れるが、これはショパンの第1協奏曲のやはり第1楽章展開部、練習番号13の天才的な書法を想起させる。プロコフィエフはピアノの名手でもあり、前述した日本滞在中に日比谷公会堂でリサイタルを開いており、自作だけでは聴衆が理解できないだろうということでショパンのバラード第3番を弾いている。

プロコフィエフがパリ時代に交友を持ったプーランクの有名な「ピアノと管楽器のための六重奏曲」は、第1楽章の終わりの方、練習番号15のあたりの雰囲気がプロコのPC3番の第2楽章第4変奏にそっくりである。影響を与えた作曲家はあまり思い浮かばないが、プーランクは筆頭格といってよいだろう。その唯一の弟子のピアニスト、ガブリエル・タッキーノはプロコフィエフも得意とし、PCは全曲の録音を残している。

ニコライ・ペトロフ / ネーメ・ヤルヴィ / チェコ・スロバキア放送交響楽団

youtubeで発見、1975年5月22日 スメタナホールとあるがピアノに関する限りすばらしい名演で非常に印象に残った。LP時代にプロコのPソナタはペトロフのメロディア盤がベストとされ僕もそう思う。剛腕のイメージで確かにそれが売りだが、強い打鍵は発音の良さと表裏一体と化して格段に上等であり、タッチの種類が意外に豊富である。オケも木管の音程が良く、ソロの彫の深さに同調して華を添えている。第2楽章のソロで深い呼吸から出るフレージングと立体感は他のピアニストから一度も聴いたことがない。スポーティに弾く者が多く、それでも聞きごたえがしてしまう曲ではあるが、ペトロフの深い表現にはホンモノを見てしまう。

ウイリアム・カぺル / アンタール・ドラティ / ダラス交響楽団

オケは下手で上記のカスタネットなど勘弁してほしいが、これは31才で飛行機事故で亡くなった天才ウイリアム・カぺルを聴く録音。天馬空を行くが如し。

ユジャ・ワン / ダニエル・ガッティ / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

上記の6発の演奏だが、どうせ誰もわからんと客をなめたものかもしれない。ユジャ・ワンのビデオはもうひとつ、アバド/ルツェルン祝祭管があってそっちも6発であり、アバドは確信犯かもしれない。こういう恣意的なスコア改悪は強く反対したいが、そっちの客はひどいもんで拍手の気のなさは熱演したワンが可哀そうになる。有名音楽祭に着飾って来るような客はほぼ音楽なんてわかってない、なめられて仕方ないというものだ。日比谷のプロコフィエフみたいにショパンでも弾いたほうがルツェルンはお似合いだったかな。

こっち(コンセルトヘボウ)の客はましだ。ワンちゃん、そういうお客相手でプロコフィエフだしこれじゃいかんと思ったのだろうかスカートが短い。ここまで短くすることもないと思うが、ともあれ見事な演奏だ。この人は近現代ものにもいい感性があってミーハー相手のポップスばっかりやる手合いと違う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ネーメ・ヤルヴィ指揮N響のプロコフィエフ6番を聴く

2016 MAY 27 1:01:56 am by 東 賢太郎

シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D.759「未完成」

プロコフィエフ/交響曲 第6番 変ホ短調 作品111

指揮 : ネーメ・ヤルヴィ(サントリーホール)

ヤルヴィはシベリウス2番以来( ネーメ・ヤルヴィのシベリウス2番を聴く)。そこに書いたことがほぼ当てはまる。息子が主席指揮者を務めるオーケストラに現れる親父の気持ちはどうなんだろうと余計なことを考える。

まったく甘さのないプログラム。甘味料抜きの演奏。この指揮者の譜読みは常にストレートで、造形とリズムが締まった、本質追求型のものである。

未完成のテンポは速めで交響曲のソナタ形式の第1楽章だというスタイル。第2主題のチェロの音量を抑えて緊張感を高めるのはユニークだ。第2楽章も緩徐楽章という風情で、この曲がトルソである印象を残す。現にトルソなんだからそれ以外になんの表現があろうかと思う。あたかもそうではない風に第2楽章を化粧してだらだらやるのはウソの演出である。

こういう未完成で前半を終え15分のインターミッションというのはなかなか良い。気分がぽっかりと未完成であって、後半に充足を求める。そこにプロコフィエフの6番ということだ。5番の初演が1945年1月だが6番はそれ以前から着想され、忌まわしい原爆投下のころ書かれていた音楽だ。

初演者ムラヴィンスキーの超名演があって、あれはものすごい演奏で何人もまず凌駕しがたかろう。どうしても比較になるが、ヤルヴィがスコットランド国立管を振ったCDも持っておりああなるほどそうだったなという音作りであった。彼はムラヴィンスキーの弟子だ。

そのCDは、もう30年も前の話になるが、僕がまだロンドンの時代にグラモフォン誌の大賞をとったので買った思い出の品だ。まさしく本質追求型で求心力が強い、辛口吟醸酒みたいにきりっとした筋肉質の名演。その音が今も少しも変わっていないのを確認し、指揮者の何たるかを知る。振るたびにテンポや表情が違うというのは、確かに面白いが、それは「芸」だ。芸で勝負している人は芸人であり、芸人は死ねば忘れられる。本質というものは永遠に不変である。いつどこでどのオーケストラを振っても同じことをさせることができたから、彼は450もの録音を残すことになったということだ。

彼はオーケストラをたたえ、聴衆に「拍手が少ないね」と耳を澄ますポーズをし、もらった花束は指揮台においてスコアのほうを大事そうにかかえて去っていった。むかし、日本で一緒にコンサートを聴いた英国人のお客さんが「花束は女性に渡すものだけどね」と言った。某指揮者はもらうやすぐにヴァイオリンの女性にあげてしまったこともある。お・も・て・な・しの精神なのか花屋の戦略なのかどうも違和感があって仕方ない、古い人間なのだろうが僕は英国で文化を教わったトラディショナリストだ。まあ男女はともかく、彼は花束を掲げに日本へ来たわけでない、ホンモノの音楽家ということだ。日本の聴衆にもN響にも、本質を教え、残しに来たんだろう。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 エマニュエル・パユとカラビッツを聴く

2016 MAY 25 1:01:22 am by 東 賢太郎

指揮=キリル・カラビッツ

フルート=エマニュエル・パユ

プロコフィエフ:交響的絵画「夢」作品6

ハチャトゥリアン:フルート協奏曲

プロコフィエフ:交響曲第5番 変ロ長調 作品100

(サントリーホール)

ウクライナの新鋭指揮者カラビッツは今年40才、ボーンマス響の首席である。父はイワン・カラビッツ(作曲家)。「ショスタコーヴィチの交響曲第11番のおかげで私はオーケストラを愛するようになりました」と述べ「この交響曲こそが私を指揮者にしてくれた」とも言っている。「11,2才のころ第2楽章のフガートの部分を何千回も聴いていた」(しかも僕がイチオシのコンドラシンのLPで)とも。

そういう人がいたのか!とてもうれしい。11番が好きなことでは人後に落ちない僕として非常に興味ある人だ。 ショスタコーヴィチ 交響曲第11番ト短調「1905年」作品103

プロコフィエフを得意としているらしく、作品6は初めて聴いたが面白い。ハチャトゥリアン、これはヴァイオリンとは別な曲だ(オケパートは一緒だが)。パユの技量には圧倒された。音の大きさ、中音の滑らかさ、高音の空気を切り裂く鋭さ、リズム感、キレ、どれをとっても。しかし彼はフルーティストである前に音楽家だ。楽器がそれというだけ。アンコールの武満もよかった。

5番。文句なし。すばらしい。ソヒエフ(N響)もほめたが、あれはバランス型、類まれな運動神経型の好演だった。今日は音楽に奔流のうねりが見え、オケのドライブが見事。プロコフィエフの音楽は重い部分でも「湿度」が上がらずあっさり流れてしまう演奏が多いが、カラビッツのffは起伏があって重量感があり、速い部分は軽くなる。湿度がある。これはできそうでできない、才能だ。ショスタコ11番とCDのプロコフィエフ交響曲全集はぜひ聴きたい。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プロコフィエフ 交響曲第2番ニ短調作品40

2016 MAY 4 18:18:05 pm by 東 賢太郎

米国の鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの墓碑銘に「Here lies one who knew how to get around him men who were cleverer than himself.(自分より賢き者を近づける術知りたる者、ここに眠る。)」とあるそうだ。以前ここにバレエ・リュス(ロシアバレエ団)のセルゲイ・ディアギレフについて書いた( ストラヴィンスキー バレエ音楽「ペトルーシュカ」)が、実業家としては彼は天賦の才ある成功者だったが、当初志した音楽家としてはカーネギーの言葉があてはまるのではないか。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

ところが、自身も音楽家(指揮者)として名を残しながら自分より賢き者を近づける術を知った者がいた。こちらもロシア人のセルゲイ・クーセヴィツキー(1874-1951、左)である。音楽家の息子でコントラバスの名手であり、ボリショイ劇場で弾いていた。彼がラッキーだったのは2番目の奥さんが富豪(茶の貿易商)の娘だったことだ。彼女は結婚記念として「カレにオーケストラを買ってあげて」と父にせがんだ。

「逆タマ」の財力で彼は巨匠指揮者アルトゥール・二キシュの博打の負けを払ってやって指揮を教わり、なんとベルリン・フィルを雇って(!)演奏会を指揮し(ラフマニノフの第2協奏曲のソリストは作曲者だった)、祖国へ帰って出版社を創ってオーナーとなりラフマニノフ、スクリャービン、プロコフィエフ、ストラヴィンスキーの版権を得て楽譜を売った。

ロシア革命後は新政府を嫌って1920年に亡命し、パリで自身が主催する演奏会「コンセール・クーセヴィツキー」を立ち上げる。これは1929年まで続いたが、その間に初演されたれた曲がストラヴィンスキーの「管楽器のための交響曲」(1921)、ムソルグスキー「展覧会の絵」のラヴェル編曲版(1922)、オネゲル「パシフィック231」(1924)、プロコフィエフ交響曲第2番(1925)、コープランド「ピアノ協奏曲」(1927)であった。

クーセヴィツキーは1924年にボストン交響楽団(BSO)常任指揮者となる(パリには夏だけ行った)。バルトーク「管弦楽のための協奏曲」、ブリテン「ピーター・グライムズ」、コープランド交響曲第3番、メシアン「トゥーランガリラ交響曲」はクーセヴィツキー財団が委嘱して書かせ、BSOの50周年記念として委嘱したのはストラヴィンスキー詩編交響曲、オネゲル交響曲第1番、プロコフィエフ交響曲第4番、ルーセル交響曲第3番、ハンソン交響曲第2番だ。クーセヴィツキーはこれだけの名曲の「父親」である。

自分より賢き者を近づける術はカネだったのか?そうかもしれない。BSOの前任者ピエール・モントゥーも弟子のレナード・バーンスタインも、名曲の世界初演をしたり自分で名曲を書いたりはしたが他人に書かせることはなかったからだ。しかし、彼が財力にあかせて「管弦楽のための協奏曲」や「トゥーランガリラ交響曲」を書かせたといって批判する人はいない。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

もう一つ、僕として聴けなければ困っていた曲が表題だ。パリにでてきたプロコフィエフ(左)だが、当時は6人組が新しいモードを創って人気であり、彼の作品は理解されなかった。よ~しそれなら見ておれよ、奴らより前衛的な「鉄と鋼でできた」交響曲を書いてやろうとリベンジ精神で書いたのが交響曲第2番だ。パリジャンを驚嘆させた「春の祭典」騒動はその10年ほど前だ、もちろん念頭にあっただろう。

芸術はパトロンが必要だが、モチベーションも命だ。天から音符が降ってきて・・・などという神話はうそだ。それで曲を書いたと吐露した作曲家などいない。バッハもヘンデルもハイドンもモーツァルトもベートーベンも、みな現世的で人間くさい「何か」のために曲を書いたのだ。お勤め、命令、売名、就職活動、生活費、女などだ、そしてそこに何らかの形而上学的、精神的付加価値があったとするなら、ことさらにお追従の必要性が高い場合においては曲がさらに輝きを増したというぐらいのことはいえそうだ。

クーセヴィツキーはカネがあったが、その使い方がうまかった。BSOの50周年なる口実で名誉という18,19世紀にはなかったエサも撒くなど、作曲家のモチベーターとして天賦の営業センスがあったといえる。そういう天才は99%のケースではカネを作ることに浪費されるが、冒頭のカーネギーは寄付をしたりカーネギー・ホールを造るなど使うことにも意を尽くした1%側の人だった。そしてクーセヴィツキーは嫁と一緒にカネも得て、それを使うだけに天才を使った稀有の人になった。

しかしその彼にとっても、刺激してやるモチベーションが「リベンジ精神」というのは稀有のケースだったのではあるまいか。プロコフィエフは速筆でピアノの達人でもあり、ピアノなしでも頭の中で交響曲が書けたという点でモーツァルトを思わせる。どちらも後世に明確な後継者が残らない、技法に依存度の高くないような個性で音楽をさらさらと書いた。しかしこの第2交響曲は力瘤が入っている。異国の地で勝負に燃えた33才。モーツァルトがフィガロにこめた力瘤のようなオーラを僕は感じる。

攻撃的な響きに満ちた2番の初演はパリの聴衆の冷たい反応しか引き起こさなかった。暴動すらなく、専門家の評判も悪く、ほめたのはプーランクだけだった。ここがディアギレフとクーセヴィツキーのモノの差だったかもしれないが、曲がそこまで不出来ということはない。力瘤の仮面の下で非常に独創的な和声、リズム、対位法が予想外の展開をくり広げる。これが当たらなかったから、あの第3交響曲という2番の美質をさらに研ぎ澄ました名曲が生まれた。しかしその萌芽のほうだって、春の木々の新芽のように強い生命力があり、不可思議な響きの宝庫だ。

プロコフィエフはロシア革命のときに27才だった。アメリカに逃げようと思った。モスクワからシベリア鉄道で大陸を横断し、海を渡って敦賀港に上陸した。日本に来た最初の大作曲家はプロコフィエフだ。サンフランシスコへ渡航する船を待つ約2か月の間、日本各地を見物して着想した楽想が交響曲の2,3番、ピアノ協奏曲の3番に使われたとされる。2番は第2楽章の静かな主題がそれだ。クラリネットと弦のゆったりした波にのってオーボエが切々と歌う。シベリウスの6番の寂寞とした世界を思い浮かべるが、これが6回変奏されて不協和音を叩きつけ、最後に回帰するのが実に美しい。

僕は3番の次に2番をよく聴く。秀才がワルになろうと暴走族のまねごとをしたみたいな部分がかえっていい答案だなあ秀才だなあと感嘆させてしまうあたりが面白い。第1楽章は全編がほぼそれだが、これでも喰らえとわざとぶつけた感じのする2度、9度の陰でぞくぞくするコード進行が耳をとらえて離さない。こんな音楽は他にない。これがたまらないのだ。小澤/ベルリンPOだと見事に浮き彫りになっている。何という格好よさ!!

これを何度聴いたことか、これはラテン的音楽ではないがこの小澤さんの演奏のクリアネスは凄い純度である。そのたびに僕は本質的にロマン派のテンペラメントではない、恋に恋するみたいな人間とは180°かけ離れていて、100km先まで透視できるヴィジョンを愛するラテン気質に親和性があるのかなと思う。小澤さんはロマン派もとてもうまいが、この2番の合い方は半端でなくラテン親和性をお持ちでないかと察する。

小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

この全集は小澤さんがBPOを振って打ち立てた金字塔である。上述に加えて第2楽章の透明感と細部のしなやかな生命力も素晴らしく、2番の挑戦的な暴力性がここまで整理され純化されていいのかというのが唯一ありえる批判と思う。それは若かりし頃にシカゴSOを振った春の祭典に同じことが言えるが、僕はあれが好きであり、したがってこれも好きだ。BPOの機能性あってのことだが、このピッチの良さ、見通しの良さ、バランス感は指揮者の耳と才能なくしてあり得ない。日本人で他の誰がこんなことができるだろう。

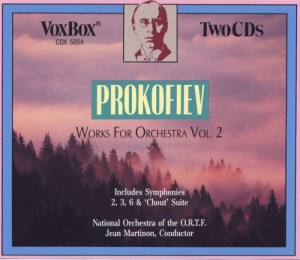

ジャン・マルティノン / フランス国立管弦楽団

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

これぞラテン感覚の2番である。マルティノンはラヴェルもドビッシーもロシア音楽も明晰だ。不協和音も濁らない。印象派というと、春はあけぼの、やうやう白くなり行く・・・の世界と思いがちだがぜんぜん違うということがこの2番のアプローチでわかる。第2楽章テーマはその感性だからこその蠱惑的なポエジーがたまらない。管楽器は機能的に磨かれフランス色はあまり強くないが、弦も含めて音程と軽やかなフレージングが見事で、きわめてハイレベルな演奏が良い音で聴ける。

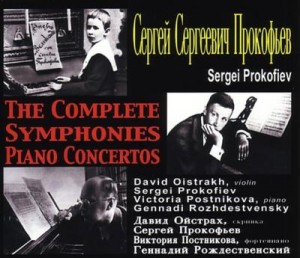

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

ごりごりした低弦と派手な金管、打楽器が鳴り響くロシア軍の行軍みたいな第1楽章はまことに威圧的で、2番の趣旨にはかなっている。そういうのは好みでないが、救いはロジェストヴェンスキーの縦線重視の譜読みだ。和音を叩きつけまるでストラヴィンスキーだがこの強靭なタッチはフランス系では絶対に出ない味である。第2楽章のデリカシーはいまひとつだが変奏の激烈さがあってこそテーマの回帰の静けさは心にしみる。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

デュトワ・N響Cプロ 最高のバルトークを聴く

2015 DEC 17 23:23:38 pm by 東 賢太郎

N響Cプロ(サントリーホール)でした。

コダーイ ガランタ組曲

バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」

サン・サーンス 交響曲第3番ハ短調

80年代にデュトワがモントリオール響で録音したフランスものの色香が評判で、あれは録音のマジックではないかと訝しがる声もありました。僕も半分疑っていたのですが、84年にカーネギーホールで耳にした幻想交響曲はあの音だったのです。今日の素晴らしいバルトークは、あれをデュトワの感性が造っていたということを確認できるできばえでした。

最初のガランタ組曲は実演を初めてききました。貴重でした。ガランタは今はスロヴァキア領ですがコダーイはここで少年時代を過ごしたそうです。彼の思い出を映し出した曲なのでしょう、ハーリ・ヤーノシュほど面白いと思いませんがN響は熱演でした。

さて「中国の不思議な役人」ですが、ドイツ語題名はDer wunderbare Mandarinでありマンダリンと通称してます。バルトークの管弦楽ジャンルの代表作の一つといっていいでしょう、怪異な独創性と音色美を持つ天才的なスコアです。春の祭典の影響を明確にうけて作曲されたのはプロコフィエフのスキタイ組曲(アラとロリー)とこれでしょう。祭典が低音木管群を増強したのに対し、バルトークはそちらには出てこないシロフォン、チェレスタ、ハープ、ピアノ、オルガンを入れた点、両者の音色趣味が伺えます。

なかなか実演で聴けない曲であり、しかも大層な名演であり、大変に興奮いたしました。ブーレーズのCBS盤以外でここまでの演奏は初めてです。デュトワが振ると木管群の光彩が香りたち、金管が浮き上がらず、打楽器の音色まで耳をとらえます(バスドラの皮の張り具合がとても良かった)。フランス風という言葉を安易に使いたくないが、強烈なバーバリズムと調和したこのあでやかさは他に形容が見つかりません。N響から最も高貴なものを引き出し、今年のライブ最高のひとつになりました。デュトワとN響、心から称賛いたします。

ここで帰ろうかなと思い、結局デュトワに敬意があるので聞いたのですが、後半はストラヴィンスキーでもやって欲しかった。サンサーンスの3番については、お好きな方にはあらかじめお詫びしますが、一応僕の趣味を明らかにするために書きますと、トシと供にだんだん嫌いになってきて、いまや壮大な人工甘味料というイメージしかありません。

カラヤンやバレンボイムはオケとオルガンを別々に録音して重ねてますが、この曲はそんなことが許されてしまう。ベートーベンの第九で合唱だけ後で吹きこみましたなんてありえるでしょうか。これは交響曲の衣装をまとったショウピースなのです。フランツ・リストに献呈されていますが彼の管弦楽曲の浅薄さまでコピーしているようであり、サンサーンスという作曲家の技巧には敬服するものの本質は軽いと思ってしまう。

ということで録音では出し得ない皮膚で感じるオルガンの重低音に耳(体?)を澄まし、シンバルが何回ジャーンとやるか勘定するぐらいしか関心がわきません。ピアノとオルガンのための協奏曲とでもしておいてくれれば良かった。熱中していたこともある曲でピアノスコアまで持っているのですが、これを交響曲と称してベートーベンやシベリウスと並べられても・・・。

サン・サーンスは僕のチェロ愛奏曲である白鳥を書いてくれただけで感謝しているのですが。

(こちらへどうぞ)