シューベルト ピアノ・ソナタ第4番イ短調

2024 JAN 13 23:23:04 pm by 東 賢太郎

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

「知識人の生態」はお読みの方も多いと思うが面白い書だ。西部邁氏はそれを①インテレクチュアル(真正知識人、村はずれの狂人)➁インテリジェント(似非知識人、勘定者)③インテリゲンチャ(政治活動家、口説の徒)に分類する。そして「人は金を儲けるとか、栄誉を得るとか、社会の風波のなかで自己を主張するとかいうような種々様々な目論見をもって知識人であるのではない。人は自分自身のために、自分自身にもかかわらず、自分自身に反してどう拒みようもなく知識人なのだ」とオルテガを引用し、「真の知識人への傾きは、知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と説いている。想像になるが、西部氏ほどの方がああした最期を選ばれるほど救いようのない日本への絶望というものは、知識人が➁の馬鹿ばっかりになってしまい、元からそればかりである権力者に輪をかけている現状への歯止めになりようがなくなった①への絶望ではなかったかと考える。まったくの同感であり、それこそ本来は西部氏が日本を救えた極めて少数の本物のインテレクチュアルであったことを示している。氏がそれを断念して自ら世を去ってから6年が過ぎた。ご懸念されたことは面妖で腐臭がただようほど如実になっている。日本人は平均収入がシンガポール人の半分もない貧乏人になり下がり、政治は沈む船の一等船室を争う君側の奸だらけ。被災した能登は40億円、ウクライナには10兆円も出す総理大臣がアメリカに国賓待遇で呼ばれて悦に入る。京都の人の「先の戦」は応仁の乱だがこれは内乱だ。国家の危機となると唐に占領された白村江の戦までさかのぼる。いま、日本国は奈良時代以来、最大の国家的危機にある。

自分の生活は➁の集団の中で、自分もいっぱしの➁であることによって贖われてきた。西部氏はそれを知識を切り売りする売春婦とされるが、やってる張本人として断言しよう。これまた、まったくその通りだ。それでも資本主義社会において家族、仲間、猫を守る方便としては甘んじるしかなかった。だから、本来はショーペンハウエル派で “浮き世” にあまり関心がなく、孤独だろうが村はずれの狂人であろうが①でいたい自分という人間はどこかで「精神の均衡」を整えるしかない。長年クラシック音楽にのめりこんで過ごしてきたのはそれもあったかと自己省察を与えてくれる書でもあった。僕は歌を歌ったり楽器を演奏するなどして他人に聞いてもらおうという自己顕示の衝動はまったくない。天文学者か医者になりたかったのは恒星の物理や人体の組成を研究したいサイエンティスト的衝動があったからで、神学には向いていたかもしれないがあまねく人為性の物事に関心はない。人為で唯一の例外が音楽だったのは、研究しても僕の能力では不可知のものがそこにあり、宇宙や人体の神秘に通じることを悟ったからだ。こういう生き方において➁や③というものは、それになることはおろか接するのもおよそ時間の無駄であり、こと音楽鑑賞においても①である以外に居場所はない。

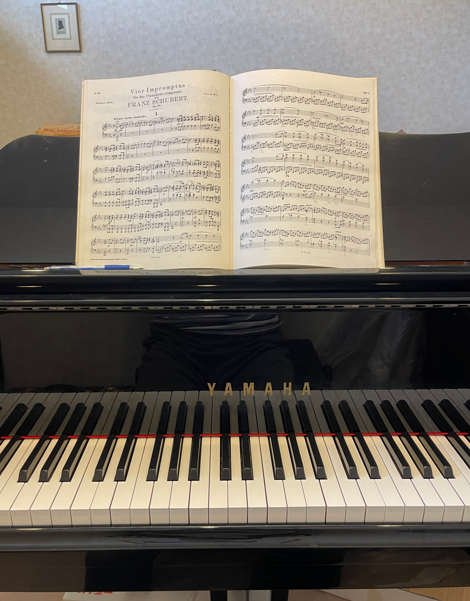

今年の正月は日本国を大きな事件が襲った。疲れた。そういう時になにくれとなくピアノに座る。譜面台にあったシューベルト「4つの即興曲D899」第1番ハ短調を弾いた。といってもたどたどしい。上手な人に弾いてもらうほうがいいにきまってるが、鑑賞が目的ではない。そこにはピアニストという彼、彼女が介在してしまう。人間だからどんな名人であれ主義主張や感性が合うとは限らないのだ。いっぽう、音楽を紡ぎ出さずにはいられなかったシューベルトには「そうしなくてはおれない何か」があったと僕は信じている。ただただ自分自身のためにどう拒みようもなく書いたがそれが何かは語っていない。それを僕は知りたい。直接本人に訊ねるしかないではないか。

シューベルトが4つの即興曲D899を書いたのは病気で命を絶たれる前の年、1827年だ。死因は水銀の中毒が引き起こした神経症とされるがそれは当時のパラダイムにおける病名で、現代では腸チフス説、水銀中毒説、梅毒説がある。梅毒に罹ったことは確実のようであり、水銀は当時はその治療薬として処方されていた。それが最先端医療だった時代の記録から真相は量りようがないが、大元の原因は第3期に至って症状が軽重をくり返していた梅毒であり、最期に腸チフス(のようなもの)を併発したのではないか。

神経症とされたほど変調のあったシューベルトの精神状態がどう作品に投影されたかは興味深い。同じく梅毒説が確定しているロベルト・シューマンは交響曲第2番、チェロ協奏曲において、作曲の構造上にまでは及んでいないが、僕の感性では曲想に明らかに変性があり、病が理性の領域まで至ったと思われる痕跡が垣間見えて心が痛む。作品番号を付すことが控えられたヴァイオリン協奏曲でそれはついに構造にまで至る。彼は梅毒後期の精神障害に至って死んだと思う。シューベルトにそうしたことが起きていないのは僅かな救いに思えるが、D899第1番ハ短調の曲頭のハ短調から変イ長調のテーマになって目まぐるしくおこる調性の変転は、彼の個性ではあるがそれもあるかもしれないと感じた。あくまで弾いてみてのことだ。これはソナタの第2主題ではない。調性の旅路が変イ長調に戻って不意に現れる天上界の浮遊みたいな8小節にいたっては、これを第3主題と呼ぶかどうか不毛なことを悩む前にソナタと見るのをやめようとなる。本人もそう思ったので呼ばなかったのではないかと思うが、そんなものを捨ててもこれを書かざるを得なかったところにシューベルトの心の真実がある。以前にも述べたが、これはぞっとするほど、天使が妖艶に化けたかのように異様に美しい。何の前触れもなく不意にぽっかり現れて陶然とさせるが、弾いてみると、右手の4つにたいして、左手は6つで、これは僕には「魔王」の右手のアレに聞こえる。悪魔が潜んでいる。

こういうものはもしかしてショパンにインスピレーションを与え、同じ調のワルツ第9番のような曲、やはり漫然と弾けばなんでもないが、アルフレッド・コルトーがやったやり方、彼以外はひとりもやらないしできもしない風な弾き方をされると初めてそうかもしれないと気づくのだ。しかしショパンは一見散文的にみえるがそこまで逸脱はしない理の通った感性の男で、シューベルトでは予想もつかない霊的な現れ方のものをひとつの書法として個性にしてしまった。D899第1番の2つ目のテーマは、気紛れじみているが絶妙に置かれた伴奏音の導きによる色、明度、光彩のうつろい、グラデーションであって、それに添ってあるときは悲嘆に胸を絞めつけられ、あるときは諦めで沈静し、あるときは希望を見て安堵の歓喜を歌い、あるときは絶望に恐れおののいて絶叫するといった人間の弱くて脆いものが赤裸々に投影されてゆく。背景では冬の旅、魔王、ドン・ジョバンニ、運命が通奏低音のように蠢いている。こういう音楽を書いた人間はかつて地球上に存在した何百億人の人類でも彼しかいないのだから、その根源が病気であれ生来の性格であれ、それがシューベルトなのである。実働15年ほどで1000曲もの作品を書き音楽史にこれほどの大きな足跡を残したのに、与えられた人生はモーツァルトより4年短く享年は31才だった。

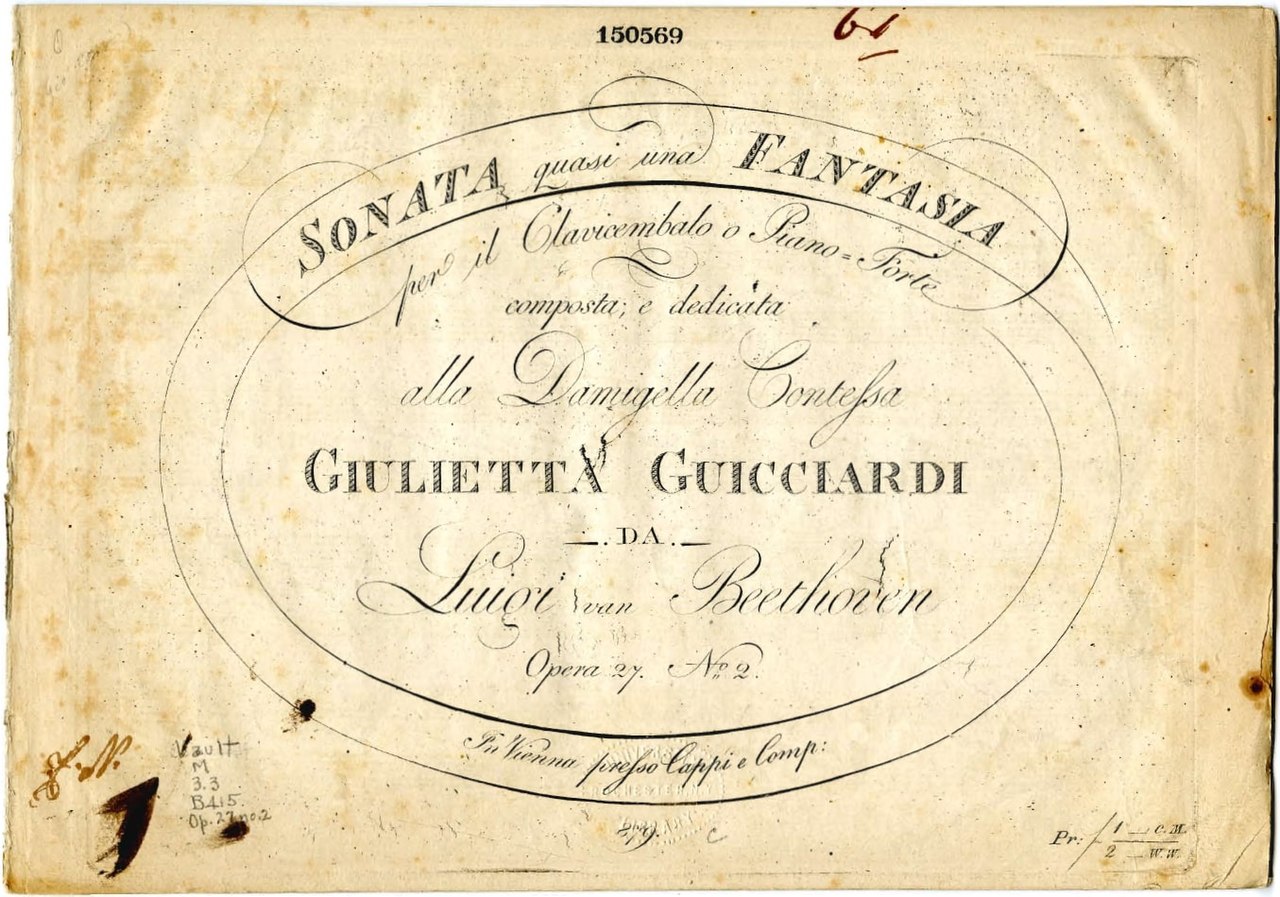

では31才のベートーベンは何をしていたか?聴覚が減衰してゆく端緒期にあり、運命の暗い淵を予見して自殺まで考えることになるが、それでもジュリエッタ・グイチアルディという女性に恋して月光ソナタを書いていた。後世は彼を不毛の恋多き男として描くのがステレオタイプとなっており、たしかに多情と思われるエピソードは目立つ。ただ、それはモーツァルトの劣情を殊更に面白がるのと同様に彼らの音楽創造の根源を理解するのに何ら重要でない。男は一皮むけばみなそんなものだからである。大作曲家の肖像画は聖人君子のようだが、そういう理解は絵本で笑っていたヒグマと友達になれると信じるようにうぶなものだ。女性、フェミニストにはご理解を賜りたいが、ベートーベンの多情は逃げようのない病魔からの逃避でもあったと思う。女性に好かれようとふられようと難聴はじわじわ進行して彼を恐れおののかせ、何であれそこから逃れるための夢中になれる時間は大事だったのである。

いっぽう、シューベルトには失恋した幼なじみテレーゼ以外に浮いた話がほとんどなく、身体的コンプレックスもあり女性にモテなかったようだが、それがあっても十分にモテたモーツァルトがいた。当時の寿命や医療環境を鑑みても35才で急死したモーツァルトの短命感は否めず多くの疑念、憶測を呼んだわけだが、31才のシューベルトの死にはそれもない。彼がモーツァルトほど著名でなかったせいはあるが、梅毒罹患という事実はサークル内外で周知だったと考えれば辻褄が合う。気の毒でしかない。ロベルト・コッホによって細菌が病原体であることが証明される半世紀も前であり、何に呪われているのか知らなかった彼は自分の体に日々おこる得体の知れぬ変調に悪魔の所業を見たようにおびえたに相違ない。この一点においてはベートーベンは先達の巨人であるばかりでなく同胞でもあり、音楽をもって病に打ち勝った英雄は思慕と尊敬の対象になったろう。だから彼は先人のスコアに学び、演奏という一過性の行為以上に作曲という時を忘れる高次の思索的行為に没頭していったと思われる。シューベルティアーデは友人たちが用意したハレの場でそればかりが有名になっているが、彼の内面をわかる者はない。病とは孤独なものだが死はもっとそうだ。彼は常にピアノに向かって作曲することでおぞましい現実から意識をそらすことができたのだ。健康であり、ハレの場で楽しいばかりの人生だったなら彼にとって喜ばしいことだった。しかし、後世に生まれた我々は珠玉の如き作品群を耳にできなかっただろう。

以上はあながち空想でもない。僕は54才にして水疱瘡にかかった経験がある。40度の発熱と共に体中に発疹がびっしりと現れて顔面まで痣だらけになった。自分に起きてしまったことは理解したし薬ももらったが、あまりの姿に鏡の前でぞっとした。もしあのままだったら今の人生はなく、その恐怖が後にパニック障害の原因となったかもしれないが、それも含めて我が運命だったと了解するしかない。ただいえることは、多くの人が語っているようにこの「内なる悪魔」は恐いということだ。説明してもわかってもらえないからさらに孤独に追い込まれもする。それから逃げるためきつい仕事をしているのかと問われても絶対に違うとは言い切れない。現に、結果論として、怠惰な僕が会社を14年存続させてきたし、カミングアウトした長嶋一茂氏は空手のチャンピオンにまでなられた。命にかかわる病ではないから長い目で見れば「おかげ様で」になるかもしれないという意味で運命であり、もはや人生の一部になっていると考えるしかない。

話をベートーベンに移そう。僕は彼の性格のあれこれや行動の一部はパニック障害に由来したかそれを誘発したと考えており、交響曲第5番のような闇から光へという性質の音楽創造には「おかげ様」の寄与があったと信じている。経験者として語らせていただくなら、作曲家の聴覚喪失という想像を絶するストレスがそれをもたらさないほうがよっぽど不思議であり、20世紀にそれが病気として分類されるまでは「性格」とされ、天才なのだからさもありなんとされてきただけだろう。レッスンで意に添わない弾き方をする弟子の肩に噛みついても「癇癪持ち」と記録されてきたわけだが、2百年前の人類はそれが普通だったという証拠もなさそうである。そのような症状の発現を彼の完全主義、コーヒー(カフェイン)依存が助長し、毎日昼に1リットルのワインを飲むというアルコール依存に陥ることとなったが、それでも作曲家を続けられたのだから誰も病気とは思っていない。たぶん、それは誤りだ。なぜなら作曲に没頭すること自体が最高の薬だからである。専門家のご見解はいかがだろうか。

そんなことが彼らの音楽創造の根源を理解するのに重要かという議論はあろうが僕は肯定派である。助平という男性一般の性質をモーツァルトが発揮しても何の特殊性もないが、これは特殊であって精神の産物である音楽の創造過程に影響なしと言い切る根拠はない。かような考察を巡らす精神こそ西部邁氏が「知識そのものを超越せんとする知識を求めることにほかならぬ」と看破したもの、すなわち “インテレクチュアル” な人間の実相である。拙稿の読者はみなそれであろうし、そうあろうと思う若者は学べばいい。そこでご紹介したいのがアンドラーシュ・シフが20年前にウィグモア・ホールで行ったベートーベン・ レクチャー・リサイタルのビデオだ。僕のような聴き手、すなわち、作曲家の遺伝、学歴、職歴、性格はもちろん経済状況、恋愛歴、病歴までもが創造の根源に関与したはずだという観点から楽曲を知りたい者にとってシフのレクチャーは価値がある。彼は譜面を音化するだけの達人ではなく、なぜベートーベンがその音をそこに置いたかを膨大なレパートリーの記憶から知的に考察し哲学する音楽の “インテレクチュアル” だからだ。

弾いた人しか知り得ないものが多々あることがよくわかる。音楽を語る、評論するという行為は文さえ書ければ小学生でもできるが、例えばスポーツにも経験者でなければわからないことがある。「ホームランの感触は?」という質問は答えようがない。やった人は知ってるが硬式球は芯を食うと「無感触」なのだ。そう答えるわけにもいかず困った選手は「最高で~す!」と絶叫、スタンドがワーッとわく。これは素人界だけで成立する一種の芸、出し物である。これと変わらない出し物でバッジを維持できる国会議員という芸人。裏金で全員逮捕だ!でスタンドを沸かせるだけの地検特捜部。無知な素人をだますだけの日本国劇場が末期に近づいていることを見抜いた西部氏の慧眼には敬服するしかない。クラシック界でも楽譜も読めない評論家がホームランの感触の類を素人に語る芸が商業的に成立していた時期があったが、レコ芸とともに消えた。シフがいうところのサイエンティストである僕には何の関係もない。そのシフのレクチャーだ。英語だがとても分かりやすい。

第27番ホ短調作品90をお聞きいただきたい。

26番と27番の間には5年の中断があると語っている。弟カールの死にまつわる家庭問題と借金、結婚への望みが絶たれたことによる失意のストレスで補聴器を使っても会話困難になるほど難聴が悪化していたスランプ期だ。1813年、イギリス軍がフランス軍に勝利したことで書かれた「ウエリントンの勝利」は時流と昂揚に乗って欧州各地を演奏して回って稼ごうという西部氏いわく➁(勘定者)の活動であったが、それと精神の均衡を得るための①の活動であったと思われるピアノソナタを翌1814年に着手した。満を持した新作27番は速度表示等をドイツ語表記にし2楽章に凝縮した書法による創意と革新にあふれた作品となり、本作を後世は「ベートーベン後期の入り口の作品」と評することになる。その年に17才だったシューベルトは、作曲の先生サリエリに「君の作品はハイドン、モーツァルトの真似ばかりだな」とこきおろされて悩んでいたのであり、27番に注目しなかったはずがない。

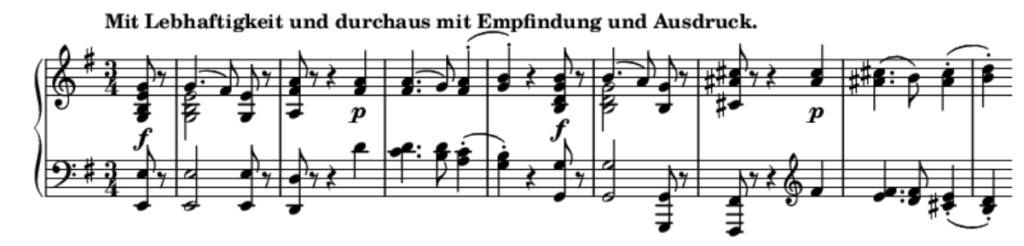

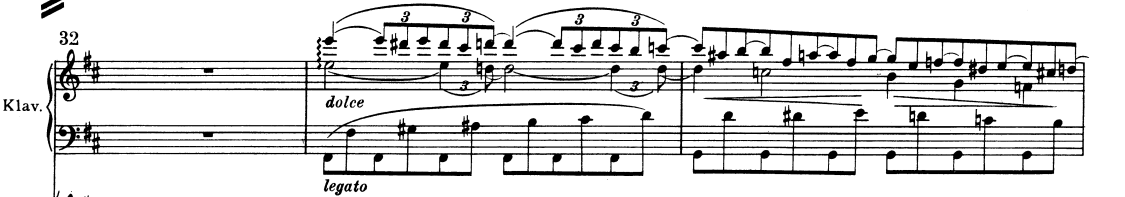

27番の第1楽章はこう始まる。

(楽譜1)

シューベルトにはこれと同じリズム、同じ fとp の対話でいきなり主題から始まる曲があるのをご存じだろうか。ピアノ・ソナタ第4番イ短調 D 537だ。これが出だしである。

(楽譜2)

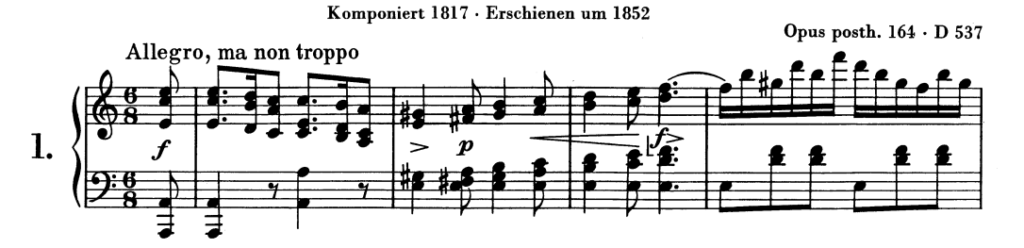

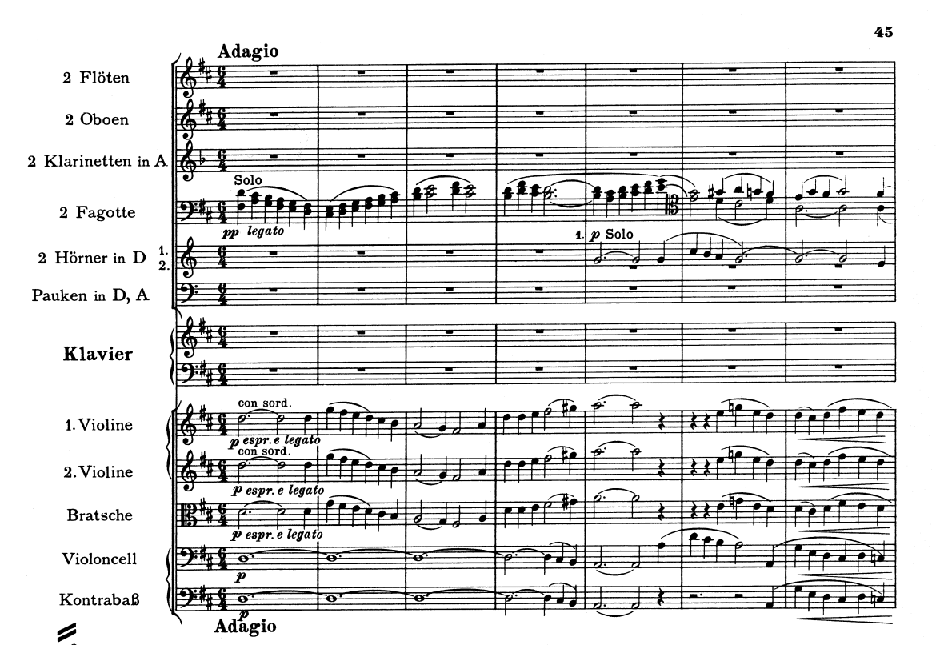

さらに27番を見てみよう。第2楽章はこう始まる。

(楽譜3)

なんという喜々とした、歌に満ちた素晴らしい音楽だろう!シフは「巷ではベートーベンは歌が書けないというが、誤りを認めねばならないだろう。これはまるでシューベルトだ。ベートーベンが先だけどね(笑)」と語っている。まったく同感だ。僕は楽譜3が好きでよく弾いているが、そのたびにアレに似ているなと感じる。旋律など外形がではない、雰囲気、気分、スピリット がである。

それがシューベルトのピアノ・ソナタ第20番の第4楽章だ。これだ。

(楽譜4)

20番はシューベルトが亡くなる直前、1828年に書かれた白鳥の歌だ。ところが、この第4楽章はある若書きのアレンジであることが知られている。

ここで再びソナタ第4番が出てくる。その第2楽章なのだ。これだ。

(楽譜5)

野原を一歩一歩ふみしめて散歩するようで、20番とずいぶんイメージは違う。しかし明らかに楽譜4と5は同じ旋律である。しかもこちらはホ長調でありベートーベン27番と同じだ(20番ではイ長調になっている)。

つまり、シューベルトはベートーベン27番を研究し、そこからのインスピレーションでソナタ4番を書いた可能性がある。27番は1814年、4番は1817年と作曲時期も平仄が合っている。ちなみに楽譜1、2は「ウエリントンの勝利」第1部の最後、フランス軍撤退のテーマだ(短調にアレンジされたマールボロ行進曲)。

1817年!ここで重要な指摘をしたい。シューベルトの人生を破滅に追い込んだ忌まわしい過ちのことだ。その年、彼はエステルハージ候のハンガリーの別荘に招かれ令嬢たちの音楽教師をして素晴らしい時を送っていた。フリーランスとして初めて報酬をもらい、ペピという29才の女中と関係してしまった。そこで梅毒をもらったのである。1818年の出来事だ。

自分はもう生きられないだろう。万感の想いをこめて書いたであろうピアノ・ソナタ第20番。それを締めくくる楽章で10年前の、まだ健康で歓喜に満ちていた日々を回想した。彼の心に去来したものは知れないが、そこには罪も恨みも後悔もない。聞こえるのはただただ素晴らしい歌だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

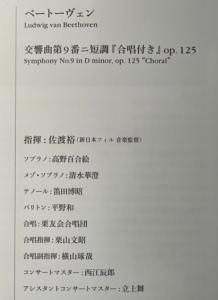

佐渡裕 / 新日フィルの素晴らしい第九を聴く

2023 DEC 16 22:22:53 pm by 東 賢太郎

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

みなとみらいホールは何度か来たと思うが、1階中央やや後ろの席だったせいか低音がよく聞こえるのは非常に印象的だった。コントラバスがこんなにリッチに大きく聞こえたのは初めてであり、ティンパニの音も強くてボディがあり、第2Vn、Vaの裏の動きもクリアで、第3楽章で大事なクラリネット、ホルンの響きも倍音があって豊かだ。気にいった。以上はホールの音響特性の話だがこのサウンドだと飽きることはなく集中できる。

演奏はというと200回も振っている指揮者(欧米にはまずいない)佐渡の指揮は盤石で解釈もオーソドックス。木管、ホルンのアンサンブルが一級品だった。新日フィルも快演。毎年何度もやって聴衆も熱量のある日本のオケ、合唱の第九演奏はワールドクラスだ(マゼールが振ったフィルハーモニア管は第2楽章でティンパニにミスがあり、慣れてないなと思ったものだ)。特筆すべきは声楽陣で、この日のソリストのカルテット、高野友里恵(sop)、清水華澄(art)、笛田博昭(ten)、平野和(bar)は掛け値なしにかつて聴いたトップレベルと評したい。久々にいい第九をきいて涙が出た。ベートーベンさん、ありがとう。佐渡さんの言う通り、とんでもなく「いい曲」なんだ。

帰りに食事しながらそういう話をしたら、娘が「お父さん、アイーダでも泣いてたよ」という。ヴェルディさんにもそういわなくてはいけない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(2)

2023 AUG 29 22:22:31 pm by 東 賢太郎

第2楽章について述べる。僕はこの楽章全部を母の葬儀で流した。何故かは音楽が語ってくれるだろう。メメント・モリという言葉がある。「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」というラテン語で、「避けることのできない死があればこそ今を大切に生きられる」という意味だ。スティーブ・ジョブズはこう言った。「自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安、これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです」。

音楽は静寂で温和なニ長調で始まる(楽譜1)。煉獄の炎のようなニ短調で閉じられた前の楽章の、その同じ二音のうえで、天国を浮遊するような甘美な空間にぽんと放りこまれた感じは何度きいても都度に美しく新しい(楽譜1)。弦と2本のファゴットだけで奏されるアダージョの柔らかな音楽は心からの安堵にいざなってくれる。短2度の軋みが所々やってくるのだが、それが成就せぬ恋の痛みへの密やかなスパイスともなっている。

(楽譜1)楽章の冒頭

ピアノがひっそりと入ってくる(楽譜2)。ホルンが合奏に加わると音楽は徐々に感情の熱を帯び、短調で激するとまたとなき気高き頂点に昇りつめる。そこまで至って一切の世俗に交わりも陥りもしない音楽というものを僕はほかにひとつも知らない。ここを弾くことは僕にとって人生の桃源郷であり、あの世との境目もこんなならばその日も聞いていたいと願うのだ。

(楽譜2)二台ピアノ版(第1がピアノ)

ベートーベンが楽章間(アレグロから緩徐楽章へ)で緩急だけでなく調性のコントラスト(3度関係)を導入したことは多くの本に書かれている。交響曲では第1、2、4、6、8番は古典的な4,5度の近親関係だが、エロイカは短3度下の長・短(並行調)であり運命と第九は長3度下の短・長である。長3度上の短・長であるピアノ協奏曲第3番、長3度下の長・長である皇帝は現代の聴感でもインパクトがある(第九の第2楽章は調号としてはニ長調で終わるので外形的には皇帝型である)。ここで運命にはもう一度言及が必要で、第3楽章へは長3度上の長・短であり、終楽章へは同名調(0度)の短・長(例なし)である。運命はここにおいても革命的であり、一般に「闇から光へ」と形容されるハ短調からハ長調に一直線に進む様は理屈で語るならばそういうことだ。

ちなみに同じことをした交響曲がもうひとつだけある。第7番だ。同名調(0度)の長・短と逆向きを行っていることが第2楽章の冒頭和声(イ短調)で宣言されるが、なんと印象的なことだろう。第3楽章は主調と関係ないがイ短調とはある(長3度下)ヘ長調で、その和音 Fで終わって終楽章イ長調のドミナントであるホ長調 E(半音下)が鳴る舞台転換の味は同曲のハイライトと思う。

ブラームスP協1番第2楽章はその同名調転調(0度)の短・長の方(7番型でなく運命型)なのだ。ただ、これがブラームスの発明かというと先人が存在する。シューマンだ。

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第5楽章)

ラインは1851年初演であり、P協1番の改訂過程で第2楽章が加えられたのは6年後の1857年である。その楽章はクララへの愛情の直截的な吐露であり、その前年の1856年に亡くなったシューマンへの哀悼でもあるというのが私見だが、その可能性は高いと考えている。前項では第1楽章冒頭のティンパニに言及したが、第九の第2楽章のファの調律は第3音であり(トレモロではないが)、闇から光への運命型の同名調転調も先人の成果の継承であり、シューマンを父としベートーベン(さらにはJ.Sバッハ)を父祖と仰ぐブラームスの姿勢は20代の初めから終生変わらなかったことが伺える。

この変わらないことをバーンスタインは orthodoxと形容したが、何百年も人々が愛好し守ってきたものが一朝一夕に変わることはない。昨今は古き良きものより新奇で刺激的なものを求める価値観が幅を利かせているように思えるが、ブラームスの音楽こそ orthodoxの意味を教えてくれるだろう。彼の同名調転調がどれほど新奇であったかは当時のパラダイムを知らずに即断はできないが、それから166年の時を経ても何ら古くなっていないことは、こうして現代人の僕が感動していることで一端を証明していると思う。そういうものをオーソドックスと呼ぶのである。芸術を受容する社会というものは英国の哲学者ハーバート・スペンサーいわゆる社会進化論によれば、個々人の自由意志と欲求の集合的動態の末に変容する。したがって好まれる芸術もそれにつれて変容はするだろう。しかし、芸術に技法の進化はあっても古いものが古い故に価値を失うことはない。ブラームスの楽曲に速度指示がないからといって、時代が忙しくなったからテンポを上げて演奏しようという理由はないように。

シューマンへの哀歌はこれだ。

左手は8分音符12個、右手は3連符18個で2:3の音価になる。この3を2つに割るリズムは第1楽章コーダの運命楽句で高速で行われ興奮の高まりを演出するが、ここではおぼつかぬ足取りでぽつりぽつりとびっこをひくように歩く灰色の異界である。dolceとあるが甘さはない謎めいた時間がしばし流れる。3連符という3つの音のくくりは絶えず運命リズムに縛られている。

するとクラリネットに3度と6度の運命リズムによる悲痛な調べが現れる。

木管全部がfの運命リズムで呼応する。訥々と独白していたピアノはついに堪えきれず感情を迸らせ、哀調を帯びる。クラリネット主題がオーボエで再来し、繰り返すとロ長調に転じ、やがて冒頭のクララ主題が再現する。

すると木管とホルンにト長調の主題がffで現れる(楽譜は1番フルート)。

シューマン主題が再現し、ピアノがベートーベンのP協4番を思わせる重音トリルを奏でると、冒頭主題によって音楽は静寂の中に消えてゆく。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

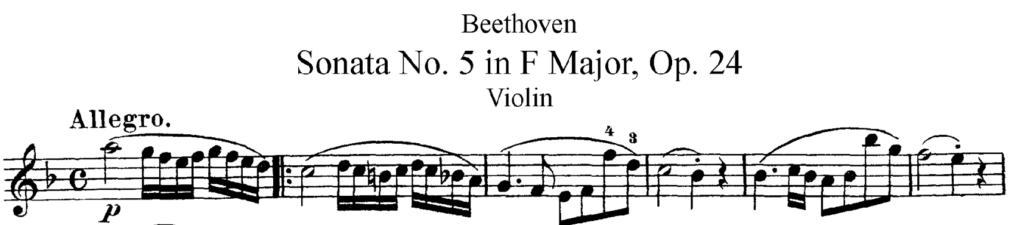

ベートーべン ヴァイオリンソナタ第5番ヘ長調 「春」Op.24

2023 JAN 13 23:23:31 pm by 東 賢太郎

先日、池袋のジュンク堂に立ち寄った。神山先生の帰りだ。渋谷Book1st、神保町三省堂、八重洲ブックセンターと大書店が次々に消えている昨今、本屋は僕のコックピットだからここだけは末永くお願いしたい。

しばし漢方のコーナーで嬉しいぐらいたくさんある書籍をあれこれ見ていたら、妙なるヴァイオリンの調べが不意に天から降ってきた。しばし金縛りで動けなくなってしまった。

誰が呼んだか「春」。ベートーベンの書いた最も美しいメロディーと思う。

降ってきたとき30~31才。交響曲第1番より後だ。すでに重い難聴に襲われており、自殺しようと遺書を書くのはその翌年だ。

内に住む悪魔と闘う。

シューベルト、シューマン、ブルックナー、ブラームス、みなそうであり、みなベートーベンを意識した人たちだ。僕も彼の音楽をそれぬきに聴くことはない。

それにしても最晩年のカラヤンがつくった彼の音楽、ああいう音響体をどういう言葉で描写したらよいものか。娯楽に流れると消えるもの。それは悪魔を見ないように自ら懸命に追い込んだ魂の気配だ。

モーツァルトの同作と同様まだジャンル名は「ヴァイオリンの助奏付きピアノソナタ」であったが5番は脇役のはずのヴァイオリンがいきなり楽譜の旋律を奏で、聴き手を百花繚乱の園に導きいれる点で、場違いな言葉ではあるが、僕にはショッキングである。スケルツォ入りの4楽章に初めてするなど「春」は大変な野心作だ。

遺書を書きながら野心もある。彼はすぐれて二項対立的な人で、プライベートには女性にその解決を求めたが得られず、それがすべからく音楽に向かった。この曲の「春」になる性質は女性なくして考えられないが、同時に、旧作(ピアノ協奏曲第1番)にもあった前衛的和声の意図的混迷はここでもMov1コーダ直前の両楽器の対位法的進行に現れる(大元はモーツァルトだが)。彼はアバンギャルドだった。それのほとんどは奇天烈に終わらず後世に継がれたが、いまもって不思議がたくさんあり興味が尽きない。

エリカ・モリーニ(Vn) / ルドルフ・フィルクシュニー(Pf)

モリー二の音は細めだが冒頭からめざましい。歌心と色香が匂いたち、一気に引き込まれてしまう。Mov1第2主題でのギアチェンジなどメリハリもある。フィルクシュニーの深い陰影のあるタッチがこれまた素晴らしく、僕は彼のモーツァルトをボストンで聴いたがそれを思い出す。何やら調律が特別に良いのではないかとすら聞こえ、Mov4の長短調の交叉はこれでこそ活きる。1961年録音。

アドルフ・ブッシュ / ルドルフ・ゼルキン

Mov1のテンポ。ハイフェッツ盤とこれが本来のアレグロと思う(こちらの完成度が上だ)。インテンポで遊びはないがドイツ流の王道だろう。ナチス独裁政治が確立した1933年の録音だが、90年たっても古びた感じがしない。

フリッツ・クライスラー / フランツ・ルップ

1935年録音。Mov1から川のように流麗。クライスラー一流のポルタメントを駆使して存分に歌う。Mov1第2主題の加速があり音楽は喜びに満ちる。リズムにエッジを欠くのでMov3の諧謔はいまひとつだがMov4には歌が戻る。機能性が売りの現代のヴァイオリンのアンチテーゼであり、19世紀のサロンで弾かれていたムードはこんなではなかったか。

クリスチャン・フェラス / ピエール・バルビゼ

こちらはフランスのコンビ。フェラスは華やかだが品格があるのが好み。テンポの揺れや間のとりかたは長年の息の合ったアンサンブル。Mov2のギャラントだが深みのある表情は随一と思う。

ジノ・フランチェスカッティ / ロベール・カサドシュ

こちらもフランス組だ。フランチェスカッティのヴィヴラートは19世紀の余韻たっぷりだが、たっぷりめのテンポにもかかわらず甘ったるい演奏とはきっぱりと一線を画している。それはカサドシュのクリアに引き締まって滋味深いニュアンスに富んだピアノあってのことだ。これが支えてこそヴァイオリンが雄弁に歌いきる。ラヴェルが結びつけたこのコンビが一世を風靡したのは異なる個性の相性の良さによる。ピアノだけ取ればこれとフィルクシュニーが双璧だろう。

ジョシュア・ベル / エマニュエル・アックス

youtebeにある米国人コンビのライブ。ベルはフランクフルトで聴いたシベリウスの協奏曲が衝撃の名演で今も忘れない。彼は当時25才で「末恐ろし」と思ったが、昨年55才でのこの演奏、Mov1で拍手が入ってしまうような場にもかかわらず実に素晴らしい。かかわらずというか、こうして聴衆がノッている、ビビッドに反応してくる場というものが作曲当時にはあったのだ。アックスのピアノがこれまたブラボーで、ベルと競奏したりなんら名技をひけらかすわけでもないが、安定した「大人の演奏」は最高の満足を与えてくれる。スタジオでアイコンとして残すべくする演奏も良いが、こうして音楽が生まれる場にいることも、これまた人生の贅沢である。旬であるこういう人たちのアートが「新譜」として出てこない世の中になってしまったことが実に恨めしい。Mov3、最後の1音までズレまくる(スケルツォとはこういうお遊びのことだ)、ベートーベンの聴衆は笑って湧いたに違いない!Mov4の不意の短調にも!これがポップスだった時代の情景が浮かんでくる。くそ真面目に上手に弾くだけの演奏と格が違うと言ったらいいか、そういうものも含めての “文化” なのだ。クラシックは、クラシックと呼ばれるようになって「古寺巡礼」になった。古寺だから価値があるという異質な価値観だ。そんなものは奈良、平安の時代に朱色や金色に塗られてぴかぴかの「新しい寺」だった頃にあろうはずもない。ベートーベンも草葉の陰でクラシックとなっている己にびっくりしてるだろう。その気になればこういう演奏に普段着であっさりふれることができたあのころの日々、なんて恵まれていたんだろう・・・。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

百科事典とベートーベン交響曲全集の運命(改定済)

2022 AUG 3 23:23:21 pm by 東 賢太郎

むかしむかしあるところに百科事典というものがあった。大学の頃、ブリタニカのセールスの売り込みがあったのはたしか真夏であり、会うのは喫茶店、アイス珈琲がただで飲めるというので話をいちどだけ聞いてみた。たしかに知識の集大成は素晴らしいとは思ったが、セールスのポイントはそれではなく「一家におひとつ」だった。僕はまだ一家の主でないんでと断った。彼はセールスがうまくなかったようだ。

百科事典は皆さん世界史で習ったフランスの百科全書派と関係がある。ボルテール、モンテスキュ、ルソーなど新思想の大御所が著者となったよろず知識大全がエンサイクロペディーだったからそう呼ばれる。新興のブルジョワ階級に売れたのは国王、僧侶を批判した彼らの啓蒙思想が世の中を変えると信じられたからだ。フランスでそれはあの革命の火種となり、我が国では2百年たって応接間の装飾品となった。

百科事典は皆さん世界史で習ったフランスの百科全書派と関係がある。ボルテール、モンテスキュ、ルソーなど新思想の大御所が著者となったよろず知識大全がエンサイクロペディーだったからそう呼ばれる。新興のブルジョワ階級に売れたのは国王、僧侶を批判した彼らの啓蒙思想が世の中を変えると信じられたからだ。フランスでそれはあの革命の火種となり、我が国では2百年たって応接間の装飾品となった。

「一家におひとつ」は戦後復興期のラジオ、扇風機、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などにはじまる。核家族化で「家」が増えたこともあって売れに売れた。高度成長期で豊かになると対象は高額品のクルマと家に及び、「マイカー」「マイホーム」なる新語を生んだ(マイでないのが普通だったのだ)。「一家に一台」で買われたアップライト・ピアノはいま中古業者によって中国に年間5万台も輸出されているが、百科事典は街の古書店やリサイクルショップでは買い取りはおろか、引き取り処分も断られてしまうらしい。ちなみに、調べるとジャポニカの美品全18巻がメルカリで3,500円で売られている。本棚をまじまじと眺めたりしない客人の前で主人の教養をそこはかとなく漂わせるにはお安いのではないか。

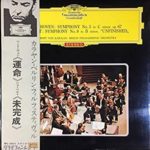

同じころ、そのノリの世の中で百万枚も売れたクラシックのレコードがある。カラヤンの「運命」だ(ヴィヴァルディの「四季」もあるがここでは前者にフォーカスしよう)。百万となると書籍でも堂々のベストセラーであり、まして地味なクラシックでとなるともう金輪際ない数字だろう。まさか想像もしない極東でとカラヤンもDG(ドイツグラモフォン社)幹部も驚いたことは想像に難くない。ドイツ人は思ってないが日本人はドイツを友軍と思っている。敗戦でともに悲哀をかこった心の友が神棚に祭るベートーベン様。うまい商法だった。インテリはそのコマーシャリズムを鋭敏に嗅ぎつけ、「カラヤンは底が浅い、やっぱりフルトヴェングラーだ」とそれをだしに自己の審美眼を誇ることが同等に底の浅いファッションとなる。おかげでドイツでは同年代のファンがだんだん世を去ってお蔵入りになる運命にあったフルトヴェングラーのレコードが、むしろ故人になった方が仏様として祭られて有難味が出る日本市場では大量に売れるという驚きの発展を遂げるのである。カラヤンもベームも日本が好きだったが、最晩年には生きてるうちから神棚に祭られて気分が悪かったはずはなかろう。

同じころ、そのノリの世の中で百万枚も売れたクラシックのレコードがある。カラヤンの「運命」だ(ヴィヴァルディの「四季」もあるがここでは前者にフォーカスしよう)。百万となると書籍でも堂々のベストセラーであり、まして地味なクラシックでとなるともう金輪際ない数字だろう。まさか想像もしない極東でとカラヤンもDG(ドイツグラモフォン社)幹部も驚いたことは想像に難くない。ドイツ人は思ってないが日本人はドイツを友軍と思っている。敗戦でともに悲哀をかこった心の友が神棚に祭るベートーベン様。うまい商法だった。インテリはそのコマーシャリズムを鋭敏に嗅ぎつけ、「カラヤンは底が浅い、やっぱりフルトヴェングラーだ」とそれをだしに自己の審美眼を誇ることが同等に底の浅いファッションとなる。おかげでドイツでは同年代のファンがだんだん世を去ってお蔵入りになる運命にあったフルトヴェングラーのレコードが、むしろ故人になった方が仏様として祭られて有難味が出る日本市場では大量に売れるという驚きの発展を遂げるのである。カラヤンもベームも日本が好きだったが、最晩年には生きてるうちから神棚に祭られて気分が悪かったはずはなかろう。

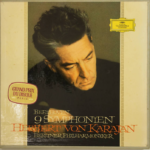

そこでおきた現象がクラシックの百科事典化である。レコード産業の資本主義的成長の必然であった。その象徴が泣く子も黙る「楽聖ベートーベンの交響曲全集」であり、「一家におひとつ」のセールストークには格好のアイテムとなる。百科事典は開いたことはなくても、値の高いレコードを買って聞かないことはなかろうと誰もが思う。運命も第九も聞いたことのない主人が教養人に見える強みがあった。全集というと、ひとりの指揮者によるものは1930年代のワインガルトナーが最初ということになっているが、オケは複数であり、百科事典に不可欠である飾りになる威厳と統一感はまだない。フルトヴェングラーにこの仕事は来なかったからカラヤン出現の10年前まではそれを作る思想はドイツのレコード業界になかったと推察される。カラヤンは1951年から1955年にかけてフィルハーモニア管弦楽団と全集を英国資本のEMIに録音したが、これがその端緒だろう(百科事典のブリタニカも英国企業。もっと顕著には、米国の出版業者がクラシックレコードも出した例としてリーダーズ・ダイジェスト社が著名)。ベルリン・フィル一本で初めてそれを企画したのもEMIだが指揮者はフランス人のクリュイタンスだ(録音は1957~1960年)。契約でカラヤンは使えなかったようだがDGは旧敵国にそれをされたら屈辱というのもあったのではないか。

EMIのマーケティング戦略に刺激され、契約問題をクリアしたDGが満を持し、指揮者・オケ・プロデューサー・技師をお国の本丸で固め、前年のEMIの企画を上書きして潰すが如く同じベルリン・フィルを用い、プロテスタント精神の故郷ベルリン・イエス・キリスト教会で録音したコテコテのドイッチェ式こそがカラヤンの1回目の全集(1961~62年、左の写真)だったのだ。英国資本主義とドイツのナショナリズムはナチ問題で相反した。この全集には終戦後まだ16年しかたっていなかったドイツの文化人、知識人の複雑な精神構造、すなわち戦争責任とナチを分離し国家の存続と威厳を保持するという難題を文化のアイデンティティーという国民の心のよりどころでどう処理するかという思いがこもっていたと考えて間違いないだろう。そして、この全集から切り出した第5番「運命」が「一家におひとつ」の百科事典セールス興隆時代にあった極東の被爆敗戦国で空前絶後のセールスを記録し、当時としては高額の2千円のお値段で百万戸もの家庭に “収蔵” されたという今となっては驚くべき事実は、我が国の西欧文化受容史上、安保闘争、反米の左翼的気運が何がしか投影もしたであろう政治、文化風景の象徴的な一里塚と評して良いのではないだろうか。

EMIのマーケティング戦略に刺激され、契約問題をクリアしたDGが満を持し、指揮者・オケ・プロデューサー・技師をお国の本丸で固め、前年のEMIの企画を上書きして潰すが如く同じベルリン・フィルを用い、プロテスタント精神の故郷ベルリン・イエス・キリスト教会で録音したコテコテのドイッチェ式こそがカラヤンの1回目の全集(1961~62年、左の写真)だったのだ。英国資本主義とドイツのナショナリズムはナチ問題で相反した。この全集には終戦後まだ16年しかたっていなかったドイツの文化人、知識人の複雑な精神構造、すなわち戦争責任とナチを分離し国家の存続と威厳を保持するという難題を文化のアイデンティティーという国民の心のよりどころでどう処理するかという思いがこもっていたと考えて間違いないだろう。そして、この全集から切り出した第5番「運命」が「一家におひとつ」の百科事典セールス興隆時代にあった極東の被爆敗戦国で空前絶後のセールスを記録し、当時としては高額の2千円のお値段で百万戸もの家庭に “収蔵” されたという今となっては驚くべき事実は、我が国の西欧文化受容史上、安保闘争、反米の左翼的気運が何がしか投影もしたであろう政治、文化風景の象徴的な一里塚と評して良いのではないだろうか。

ベートーベン全集よりも百科事典の性格をおびたと感じるのは同じカラヤンのブルックナー全集(1975-)だ。カラヤンは初期作品を演奏会にほとんどかけておらず、演奏現場からの必然はなく、つまり全集作成のためだけにそれらをあえて演奏したわけだ。2番などそれでこの出来かというレベルで、これがブルックナーかと眉をひそめる向きもあろうが、僕は初物を真摯に読み解いてBPOの最強の合奏力でリアライズしたこれが好みではある。ザルツブルグのカソリック文化で生まれ育ったギリシャ移民カラヤンにとってブルックナーは「ドイツ性」を身に纏うための大事なツールであったと思われる。彼のデビュー録音は当時は知名度の低くかつ長大な第8交響曲であり、楽団はベルリン・フィルだが製作はEMIだ。プロテスタントとのドイツ性の狭間にいたオーストリア人ブルックナーのアイデンティティーの葛藤を巧妙に自身の隠れ蓑として、由緒正しき保守本流のドイツ代表フルトヴェングラーの後継候補筆頭に躍り出んとするカラヤンの対抗馬がルーマニア人チェリビダッケであったことは僥倖だった。連合国の会社EMIがクラシック界の王道中の王道レパートリーである敵国ドイツ物をアルヒーフの中央に鎮座させるためのエースで4番として、玉虫色にマーケティングできるカラヤンをナショナリズムとナチ排斥の自己嫌悪の分裂に乗じて契約で縛ってしまい、プロテスタント楽団のエースで4番であるベルリン・フィルごとかっさらおうという戦略の仕上げに名刺代わりの第1作をブルックナー8番の2枚組LPとする。これで連合国、ドイツ両陣営の市場を抑えられ、時がたてば米国市場にも切り込める。カラヤンの名誉のためにも美学上の理由もあったに違いないと僕は信じているが、事業家としての観点からも実に秀逸な戦略だ。6年にわたり英国の上流知識階級とがっぷり四つで商売させてもらった僕が英国インテリジェンスに心酔するのはこういうところだ。

ベートーベン全集から10余年置いて企画されたDGによるカラヤンのブルックナー全集の重みはそうした背景を知って初めてわかる。出来栄えからして百科事典であって何一つ文句はないが、一方で、これが苦も無く超ド級の演奏水準でスタジオで達成できる彼らが、やる気になれば何の問題もなくやれたであろうし売れたでもあろうマーラー全集はつくらなかったのはとても興味深い。こういうところに欧州文化の深層が見て取れるからだ。ユダヤのマーラーとカソリックのブルックナーは1960年辺りまでは多分に忘れられた演目だった。大オーケストラによる長大な後期ロマン派作品という以外は音楽の性格においてなんら相関のない両者が1970年ごろからそろって人気演目となる背景は、オーディオテクノロジーの進化で長時間の高音質録音が可能になり、LP2枚組で新たな市場が開ける可能性が出たことにある。マーラーは1,2,4,5番、大地の歌など単品としての人気曲目はあったが、人件費のかかる8番、知名度の低い7番、演奏が至難な9番までそろえた「百科全書」はユダヤ系米国人のバーンスタインの起用を待つことになる。マーラーの一番弟子で泣く子も黙る百科事典録音適格者だったブルーノ・ワルターは、米国帰化後にユダヤ系資本CBSからコロンビア交響楽団を提供されて好きな曲を好きなだけ録音できる特権をもらいながら、私見では賢明と思う純粋に芸術解釈の美学上と思われる理由(発言がある)から、3,6,7,8番は選ばなかったからだ。

カラヤンが10才年長で両人はほぼ同じ年まで生きたライバルだったが、バーンスタインが生涯を通じてブルックナーは9番しか録音をしなかったという重い事実を、宗教、戦争、政治が芸術と無縁と思っている、あるいはそこまで無知ではないがそうあって欲しいとは願っている日本人音楽関係者やファンは考えてみたことがあるのだろうか。彼が晩年はマーラーを契機にウィーン・フィルと蜜月になったことは意味深い。筆者は1997年にウィーンで同楽団のヴィオラ奏者たちと会食した折に「我々にマーラーを教えたのはバーンスタインである」という直々の言葉を聞いているが、正妻ベルリンフィルとの諍いがあり、むしろウィーン・フィルを恋人にしていたつもりのカラヤンには心胆寒からしむる思いがあったもしれないからだ(フルトヴェングラーが正妻ベルリン・フィル楽員に人気だったイケメン男カラヤンに懐いた嫉妬心のような)。しかし、カソリックのウィーン・フィルを手中にしても、あれほど何でも振る能力があったバーンスタインはブルックナーは9番しかやらなかったのである。そのようなことを知ってはじめて、4,5,6,9番,大地の歌,亡き児を偲ぶ歌,リュッケルトの詩による5つの歌曲だけで終わったカラヤンの「マーラー進出」は簡単でなかったことが分かる。軽々に芸術解釈の美学上の理由だけと割りきって推察することも本人が語っていない以上はリスクがあり、私見ではナチ問題をひきずって踏み込めなかったバーンスタインの牙城米国という根深い問題が透けてみえているように思う。

戦争が勃発しているいまこう書くのは些か気が引けるが、それでも両人の戦いから半世紀がたったいま、ずいぶん世界はひとつになった。仏教徒がマーラーをやろうがブルックナーをやろうが元から何の関係もないが、ユダヤ人のダニエル・バレンボイムはイスラエル・フィルでワーグナーをやるには細心の気を配ったにもかかわらずブルックナーは気兼ねなくシカゴ響、ベルリン・フィル、ベルリン・シュターツカペレと3度も全集録音を果たす傾倒ぶりであり、かたやマーラーは大地、5、7、9番、歌曲集だけという塩梅であってナチ問題、宗教、美学を分離しているように観える。芸術解釈をザッハリヒに行なう主義を僕は否定はしないが、ことマーラーのような主情的な音楽をそれと切り離して解釈するのは演歌を譜面通り歌うのと同じほどナンセンスだろう。バレンボイムがそれと相いれないパーソナリティの持ち主ならば演奏しないことが解釈なのだという態度をとるしかない。それが許されるほど世界はひとつになったのだ。

東洋人をなめ切っていた米国が最も恐れるのは中国という時代だ。辺境から搾取するのが資本主義なら、巨大な辺境だった中国がそうでなくなろうとしている今、資本主義は行き詰まるだろうという主張はけっして誤りではない。リッチになった中国では、実は日本でもまったくもってそうだろうが、マーラー、ブルックナーは単なる商品であって、ユダヤだろうがカソリックであろうが、そんなことは99.99%の人にはどうでもいいのである。そのノリで新興ブルジョア家庭が子女教育に血眼になり、品質のいい日本の中古ピアノが資生堂の化粧品やピジョンの哺乳ビンの如く飛ぶように売れる(年間5万台、一台20万円上乗せなら100億円の営業利益だ)。むかしむかし、いまの中国人のようにハイカラを気取りたかった我が国の中流家庭によって、娘の誕生における新しいライフスタイルの心弾む新常識として争うように買われたピアノというものは、やがて百科事典と同じ運命になって置き場所に困った大量の長物と化している。だからその商売が栄えているのだとしか考えようがなく、あの気障りなテレビCMを見るたびにいつも機嫌が悪くなる。中古レコード屋に大量に出回るLPもそんなものではないか。楽ではない家計を切り詰めてピアノを買ってくれたおじいちゃん、おとうさんが亡くなったら、なんでこんな重くてかさ張るものが何百枚もあるのよ、早く処分しといてねってことになるんだろう。ウチばかりはそんなことはなかろうとも思うが、カラヤン、バーンスタイン死して30余年、クラシックリスナーなのに彼らの名前も知らない人が出てきてそのCDが1200円という時代がくるなんて当時考えた人はいないのだ。

それを恐れざるを得ない僕は息子に、地下室はぜんぶお前にやるからそのかわり絶対にメルカリに出すなと厳命している。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

新しい才能を発見(尾城杏奈さん)

2022 FEB 5 8:08:37 am by 東 賢太郎

きのう、ちょっと疲れていて、なんとなくベートーベンの27番のソナタをききたくなった。時は午前零時である。仕事部屋は3階、音楽室は地下だ。寒いだろう。youtubeでいいか・・。そんな偶然からこれを見つけた。

すぐアラウに切り替えるつもりだったが、やめた。いい。なんとも自然でしなやかにふくらんで包み込んでくれる感じがする。音楽のたたずまいに品格がある。もう一度聴いてしまった。知らない人だが、教わってできました的な生硬さが微塵もなく、これは人となりなんだろうなと思った。

なんといっても第2楽章だ。すばらしい。僕はどの大ピアニストも満足してない。シュナーベル、バックハウス、リヒテル、ポリーニ、だめだ。牛刀をもって鶏を割く観があり魂がこもってない、ルービンシュタインなど主題のくり返しが多いと文句を言ってる。そういう人にこのソナタが弾けると思わない。

関係ない世界の話で恐縮だが、一昨年のプロ野球キャンプのこと、オリックスの練習を見ていいピッチャーだなと思った新人がいた。あの感じを思い出す。2年後に19才で新人王になる宮城投手だった。剛球はないがああしたピッチングの勘は教わってもできない。現に何年もプロにいるベテランでもできてない。

こっちはさらに不思議なものがある。プロコフィエフの第8ソナタがこんなに「美しく」弾かれたのをきいた記憶がない。ギレリス、リヒテルの剛腕のイメージが強い音楽であれっという感じだ。

youtubeにユジャ・ワン、前々回のショパンコンクール以来僕が高く評価するケイト・リューの見事なライブがある(馬鹿者の着メロが鳴って気の毒)。尾城のは気迫は一歩譲るが、妙な言い方だが「頑張ってます感」がない。汗もかいてない感じだが弾かれるべきものに不足もないのだから、まだまだ破格のキャパ、伸びしろがありそうだ。第3楽章、僕の好きな所だが、短9度の下降音型のあと再現部までスクリャービンみたいな神秘的な感じになる。美しい。プロコフィエフはただばりばり弾いてうまいでしょという人が多いが、この人はそうでなく、バルトークを弾いても音楽が intellectual だ。ピアニストは指揮者と同じでそれが必須だと思う。

東大は天才がいて同じクラスだと分かる。何の苦労もなく勉強ができる人達だ。東京芸大にもそういう人がいるということだろう。youtubeにあるものは僕の好みの領域でもあり、全部聴いた。それだけでどうこう言うことはしないが、尾城杏奈さん、素晴らしい才能の持ち主だと思う。ぜひ欧州に留学し、西洋音楽を生んだ各国の文化、歴史、哲学、人間、そしていろんなアートやおいしい食べ物なんかを存分に楽しんで研鑽されれば明るい未来があると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベートーベン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2

2022 JAN 22 7:07:20 am by 東 賢太郎

ベートーベンのピアノソナタ第14番。実は子供のころから長らくこの曲には関心がわかなかった。まず、第1楽章がとてつもなく暗い。全編通してピアノソナタにあるまじき暗さで、ショパンのあれより葬式にふさわしいぐらいだ。ところが、そんなことを言おうものなら白い目で見られそうな雰囲気がクラシック界にはある。

「これは月光です。ルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のイメージなんです。ねっ、目をつぶると浮かんできますよね?」

きませんね。ぜんぜん浮かんでこない。そういうNHKっぽいのが大嫌いな態度だったから僕の音楽の通信簿は2だったんだろう。ずっと後になって、実際に僕はルツェルン湖に行ってみた。月の浮かぶ夜の湖面を眺めたけど、まったくしっくりこなかった。

ベートーベン自身が1802年初版譜につけた名称は「Sonata quasi una fantasia」(幻想曲風のソナタ)である。こう文句を言ってるんじゃないか。

月光?なんだそれは?だいたい俺はルツェルン湖なんか行っとらんぞ。俺が死んで5年もたってからそんな名前を勝手につけた奴がいるって?そういえばゲーテも嘆いとった。「ギョーテとは 俺のことかと ゲーテ言い」ってな。

僕がクラシック音楽界にそこはかとない違和感を懐くのはそういう所なのだ。赤の他人が妙なレッテルをはりたがる。ハイドンの熊やめんどりぐらいなら他愛もないが、詩心が入ると深層心理に響いてしまい迷惑極まりなしだ。「ヴェニスに死す」というホモっぽい映画、あれを観てしまって僕はマーラー嫌いになったかもしれない。これは音楽の責任ではない。

戦前の尋常小学校では、ベートーべンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く妙なる音が聞こえ、良く見てみるとそれは盲目の少女であった。それが月光の曲だということになっていた。誰が作った話かさえ不明で、ここまで嘘が堂々とまかり通ると、クラシック音楽界というのは月光仮面のおじさんも実在だぐらい言いかねない仮想現実の世界と断じるしかなくなってくる。

何の仮想か?高貴なクラシックの巨匠や名曲というものはそういうものであらまほしく、真実なんかどうあれ、それでいいし、そうでなくてはいけないのだ。Let it be. じゃなく It should be.なのである。それでまた、そういう浅はかな俗説を何も考えずに信じてる人が多い。「皇室アルバム」という番組、誠にあれに近い世界であり、申しわけないが、リアリストである僕には逆立ちしても耐えられないジャンルである。

そんなことで14番は疎遠になってしまっていたのは不幸だった。しかし改悛する日がついにやってきた。先日、ピアノの譜面台にあったベートーベン・ピアノソナタ集をぺらぺらめくると、たまたま第1楽章が開いた。これがご縁というものかな。弾いてみる。

嬰ハ短調。いきなりブルックナー7番第2楽章の響きがする。冬の夜だ。深い悲しみの霧の彼方から哀歌が聞こえてくる。しかし、わからない。運命の歯車の音が聞こえるのに、何だってこんなに青白く高貴なんだろう??背筋が伸びる。どうして?悲痛な煩悶が襲ってくるが、諦めと共にすぐ鎮まる。だんだん瞑想に入り、身体が重くなって沈みこんでいく。哀歌が低く呻くように何かを問いかけ、闇の彼方に消えてゆく・・・

最後のコードで金縛りみたいにすっかり動けなくなってる。なんでこんな素晴らしい音楽を放っておいたんだろう?

よし、すぐ本稿を書こうと文献にあたると、モーツァルト弾きとして我が尊敬するピアニスト、エドウィン・フィッシャーがこう書き記しているのを見つけた。

第1楽章はモーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」で騎士長が殺された場面の “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)に由来している。私はムジークフェラインのアルヒーフで、ベートーベンのスケッチ帳にそれが嬰ハ短調で書き取られているのを見つけた。この楽章はロマンチックな月光なんかではない。厳かな葬送歌なのである。

まったくその通りと思う。その部分をお聴きいただきたい(ピアノ譜に注目)。

ワーグナーの死を予感しながら7番の第2楽章を嬰ハ短調で書いたブルックナー。彼もこれを弾いてフィッシャーと同じことを思ったんじゃないか。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

フィッシャーがドン・ジョヴァンニと指摘してくれたことに注目だ。このオペラをベートーベンは「不道徳だ」と批判していた。なぜわざわざそこから主題と右手の三連符をもってきたのだろう?オープニングの筋書きを思い出していただきたい。ドンナ・アンナはドン・オッターヴィオと婚約した身だったが、プレイボーイのドン・ジョヴァンニに口説かれて夜這いをかけられている。あわやというところで彼女の父親である騎士長に見つかってしまう。もはやこれまで。彼は決闘に持ちこみ騎士長を刺し殺してしまうのだ。

愛しのユリーと婚約したのはガレンベルク伯爵だ。ベートーベンと同じ師に学んだ作曲家である。13才年下の同業者に彼女を奪われて憤慨しない男はいないだろう。ベートーベンが彼女に14番を献呈したのは1802年。これを弾いて俺の怒りと絶望に気がついてくれ!しかしユリーは翌年にガレンベルクに嫁いでしまい、そいつはロイヤル・パワーであっさり出世して1806年にナポリ王立劇場の音楽監督になってしまう。あんな雑魚の作曲家が!悲憤いかばかりだったろう。まだ小娘の彼女がそう見越して嫁いだとは思えない。ロイヤルの父親がやったのである。実力だけでは出世できない矛盾と悲哀と怒り。ベートーベンはその一点において正統なモーツァルトの後継者だった。

男性の皆さん、血気盛んだった30才の頃を思い出していただきたい。平民が貴族にくってかかるわけにはいかない。そこで自分の化身としてドン・ジョヴァンニに復讐してもらっても不思議でないのではないか?何が貴族だ。俺をソデにした鼻持ちならないユリーの親父。あいつがいなけりゃ彼女は俺のものだったんだ。ビデオの三重唱は騎士長が “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)と歌いながら死んでいく場面だが、エドウィン・フィッシャーの指摘によればまさにそこが14番の第1楽章、俗称「月光の曲」に化けたのである。

それほど怒りのマグマがたまっていたことは第3楽章の激情の爆発で包み隠さずエンジン全開で現れる。突き上げるような左手、アルペジオで駆け巡り分散和音をぶっ叩く右手。ピアノとスフォルツァンドの強烈な対比。これが怒りでなくてなんだ。長調の安らぎはやってこない。第二主題まで短調のままテンポも変えず、長大なコーダはいったん減七の和音が小休止を作るが第二主題の再現からまた突っ走って嵐のような短調のまま終わる。第8番のハ短調ソナタの終楽章と比べてどちらが「悲愴」に思われるだろうか。

フランツ・リストは第二楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」と讃えた。これは2つの意味で至言と思う。まず両端楽章に深淵(casms、深くて暗い溝)を見たこと(彼も「月光」なんか歯牙にもかけていない)。そして第二楽章を可憐な花に喩えたことだ。レガートとスタッカートが交代する変ニ長調の主題が始まると、暗く重苦しい葬送の場面にぱっと光が差してスクリーンのカットが変わる。現れるのは微笑みいっぱいのユリーだ。このエレガントでコケティッシュな三拍子がユリーだったのではないかと僕は思っている。そしてアクセントをずらした重々しいトリオがベートーベン自身だ。ふたりの戯れは、しかし長く続かない。楽譜はたった1頁だ。

ベートーベンのピアノ・ソナタと協奏曲の全部にバックハウスが良い音で録音を残してくれたのは人類の福音としか考えられない。どれを聴いてもオーセンティックと感じさせられるのだから文句のつけようがなく、千疋屋のメロン、とらやの羊羹、加島屋のいくら醤油漬みたいなものである。ピアニストはこの通り弾ければそれだけで評価されるがオリジナリティはないという困ったものだ。

クラウディオ・アラウのこのライブは現代ピアノで14番の真髄を再現したものと思う。一聴するとロマンティックに傾斜したように聞こえるが、フォルテピアノを想定した作曲家の指示を体現しようとすると第一楽章はこのテンポになるのではという意味で古典的である。ベートーベンがこの機能のピアノを持っていれば許容したのではないかという表現を見事にリアライズした演奏ということでお聴きいただきたい。すべてのフレーズが脈打って呼吸し、触れればはじけるかのような繊細なピアニシモから地響きのように強靭なスフォルツァンドまで感情の機微が伝わっていない無機的な音が一音たりともない。

もうひとつ挙げておく。作曲されたころの1795年製のフォルテピアノで14番がどう響くかを体験していただきたい(ヘッドフォン推奨)。ベートーベンの意図が生々しく伝わってくる。ペダルはなくモーツァルトが弾いた時代からのヒザ操作であり、第1楽章のsenza sordiniは何の指示かわかっていないが、ここではダンパーをはずして幻想的な音響を得ている(だからSonata quasi una fantasiaなのだ)。現代のピアノではこれは不可能であり、解釈は面倒になる(見事にクリアしているのがクラウディオ・アラウである)。第2楽章のスタッカートも、どんな名人であれピアノでは絶対にこうはいかない。小股の切れ上がったこれでこそ意味が知れる(ユリーと確信だ)。そして第3楽章の音色の嵐である。凄い。尋常でないことが起きている。ピアノではスタッカート気味に弾かないと(ホロヴィッツがそうしている)音が混濁するが、それだとピアニスティックではあるが角が取れて怒りに聞こえない。フォルテピアノのこのガシャガシャした強烈な音の奔流をベートーベンが求めたのはこれを聞くと明らかではないだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベームのベートーベン7番を聴く

2022 JAN 10 23:23:30 pm by 東 賢太郎

僕はカール・ベームを聴いていない。1975年3月のウィーン・フィルとの来日公演は3月20日の東大合格発表前後だから気もそぞろであり、FMで聴いた気もするがあまり覚えていない。とにかく年輩ファンの熱狂がものすごいと話題になり、絶叫大ブラボーの嵐が巻き起こり、カーテンコールでベームの足にすがりつく人、手を差し伸べて高級腕時計をプレゼントする人も現れたらしい。

ベームは77年も他のオファーを蹴って来日した。招聘元はカラヤン、チェリビダッケも引っぱり出して話題になった。ビートルズが女の子を失神させた、これはわかる。しかし、いいおじさん方がドイツのお爺ちゃんにキャンディーズみたいに熱狂するなんて尋常じゃない。でもあの人たち、もしかして安保反対で旗振ってたかもしれない、日本はやっぱり敗戦国なんだなあと思ったりした。

77年ごろの自分はというと大学3年、音楽はブーレーズの “一神教” 状態で、レパートリーは近現代に偏っていた。弦チェレやル・マルト・サン・メートルやピエロ・リュネールは知っていたが田園交響曲はあくびせずに第1楽章を聞き通すのに難儀していた。同様に退屈だったショパン、マーラー、ヴェルディは今に至るまでそのままだが、バッハ、モーツァルト、ベートーベンは留学へ行ってロンドン赴任するあたりで一気に目覚めの時が来る。

モーツァルトになくベートーベンにあるのはバッハの平均律の痕跡だ。フーガを含む四声体の対位法において旋律が、次いでリズムが小節線を超える。それがベートベンのへミオラに至る。ブラームスもバッハの起源まで見通して先達のそれをより控えめに使ったが、ストラヴィンスキーは起源を断ち切って原初的に使った。僕がエロイカに聴くのはリズム変異と短2度の軋みだが、それを最も先鋭に聞き取ったのはストラヴィンスキーだった。

ベートーベンには20世紀の前衛に進化する因子があった。トスカニーニ、レイボヴィッツの演奏には因子が裸で見える。フルトヴェングラー、カラヤンは大河の流れに埋没させて丸めてしまう。ベームの演奏はどちらでもなく、かといって折衷的でもない。昔の古臭い劇場型をより堅固な合奏力でモダンにしたものだ。本来がオペラ指揮者である彼がウィーン・フィルを振るというのは自然な流れだが、歌なしの交響楽だけで観るなら愛想ない頑固寿司の親父だったのが職人技の評価で最高級店の大将になっちまったみたいなもので、握りに洗練はないが味は保守本流、間違いないねというところだ。

この交響曲第7番はバイエルン放送交響楽団と「店」がちがう。しかし握るのはいつも同じ寿司だ。Mov1序奏部、流れの良さなど歯牙にもかけぬティンパニの打ち込み、腰の重さをしかとお聴きいただきたい。職人一同を自分のスタイルに染め上げた頑固一徹!誠に素晴らしい。喜々として陽光が差し込むようなフルートの第1主題が最高。BRSOの木管はうまく表情豊かで旋律を減速し歌うべきところは歌わせる。Mov2は祈るようなppから徐々に浮かんでくる対旋律を絶妙に活かしトゥッティのピークに持っていく膨らみが劇場的だが、山の裏側で伴奏のキザミは常に冷めて克明という職人技が隠れている。Mov3は曲が個人的に好きでないが、ミュンヘンのヘルクレスザールの残響が大変美しい。Mov4は速すぎぬいいテンポ、これがアレグロだ。7番は3番のようなインヴェンションは皆無であり、ベートーベンが意識して書いた最も大衆向けの曲である。それを更にあおってミーハー向けの演奏となると安手の二乗で聞くに堪えず、僕は知らない指揮者の演奏会で7番は金輪際聞かない。まあどこがどうというということは書かないが、今どき希少な気骨ある立派な交響曲を聴いたというずっしりした手ごたえが残る。カール・ベーム79才の成せる業である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

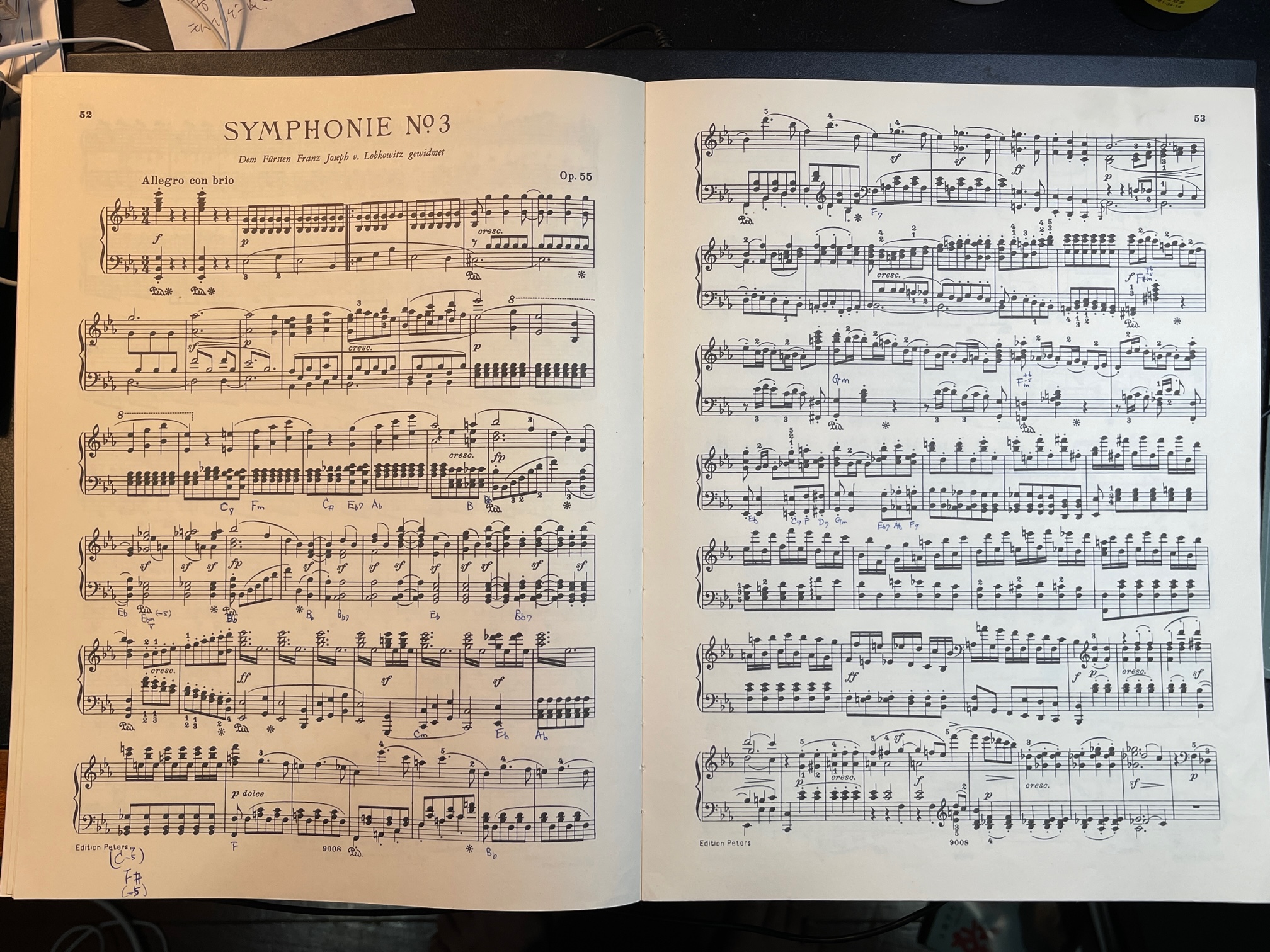

我がチャレンジ「エロイカを全曲弾く」

2021 DEC 7 12:12:12 pm by 東 賢太郎

野球を見ていると、ときどきファウルチップしたバットのにおいを嗅いでる打者がいる。外人に多い。きくところによると摩擦でボールの牛皮が焦げたいい匂いがするらしい。といって別に衆人環視の打席で嗅がなくてもよさそうなものだが、この匂いはバットとボールが150キロの高速で擦り合わないと出ないから僕の野球のレベルの選手は知らないし、プロ選手でも普段は嗅げない希少性がある。もし戦闘モードにある男をさらに猛々しく燃えさせる何かがあるのだとすれば、とても動物的本能に近い行動だろう。そういえば悪童だった頃、僕は電車の線路に侵入して、火花となって溶けて飛び散ったブレーキの鉄片を拾って匂いを嗅いでいた。危ないという気持も多少はあったが、それを振り払って余りある魅力だったのだ。それを嗅ぎたい衝動も本能だったと思うしかないから生物学的に何か意味があるんだろう。牛は太古の昔から食物でありわかる気もするが、鉄は食えないし、なんだって僕の遺伝子は「溶かさないと常温では嗅げない鉄の匂い」なんてめんどうくさいものをわざわざ好ましく感じさせようとしているんだろう?ひょっとして遠い遠い先祖が鉄の生産に関わっていて、もっと嗅ぎたいから働こうというインセンティブのある者がダーウィンの法則で勝ち残ってきたかもしれないなどと想像する。

きのうベートーベンのエロイカを聴いているうち、ふとその事を思い出した。この曲のある部分は、僕にとって、あの鉄片と同じいい匂いがするのだ。その「いい」という感じは文字にはしにくい。でも、あの溶けた鉄の匂いがまた嗅ぎたくなって僕は線路に入っていた(やばい話だ)。エロイカもおんなじだ、また聴きたくなる「常習性」があるのだ。これは僕だけだろうか。ベートーベンが脳内でいい匂いの音を見つけ、それを書き留めてふくらませていったらこうなった。人類の本能に訴えるから常習的に魅かれてしまう人が時代を超えてたくさん出てきて、それが積もり積もってこの曲は「クラシック」になったのだという説明は、シャネルの5番はそうやって香水の女王になったのだという現実のケース・スタディも伴っていて、ベートーベンが天才だとかナポレオンがどうしたなんて文学的な説明よりずっと説得力がある。

「エロイカの常習性」を唯物論的に探究する試みは、これまた魅力的だ。シャネルの5番には「ジャコウネコの肛門から取れる分泌物」が使われているが、音楽もそうやって組成を分解していくと非常にユニークな発見があって面白いのである。分解するとスカスカで何も見るべきもののない音楽は言うまでもなく安物である。よくできたもので、人々はそこまで見てないが、結果として安物は市場から淘汰され記憶からも消える。逆にエロイカはあらゆるクラシック音楽の中でも異例なほど新奇な成分が絶妙に配合され、人々はそこまで見てないが、結果として人類が滅びるまで地球に永遠に残るのである。シャネル5番は年間で250億円も売れるほど人間に常習性を植えつけることに成功したが、エロイカだってもしベートーベンに著作権があればお城が買えるぐらいは売れただろう。

その「新奇な成分が絶妙に配合された」一例をお示しする。下のピアノ・スコア(Edition Peters, Otto SingerⅡ版)でいうと右ページの2段目の終わりの小節から始まる弦のスリリングな下降が上昇に切りかわる4段目の最初の2小節だ。

ソソーソラレ|シシーシラファという単純なメロディ。実に何でもない2小節だ。その直前の6小節は、突然背後から敵軍に斬り込まれ、剣を振り上げて応戦する英雄のピンチである。ところが、半音階上昇するバスが加わって和声が Cm – C7 – F – D7 – Gm – E♭7 – A♭- F7と息もつかせぬ早業で突き進むこの2小節で(たった2,3秒だ)、駿馬にまたがる英雄は一気に形勢を逆転し、怒涛の勢いで突進して敵をなぎ倒すのである。う~ん、カッコいい。この和声連結は、連結法としては古典的でジャコウネコの分泌物ほど新奇ではないが、バスの半ば強引な(つまり旋律ではない)対位法によって機関銃の如く転調して人間の保守的な和声感覚を破壊してしまう凄まじい効果は、やってる中身に何もインテリジェンスはないが人智を超えた1秒に数百万回の高速売買という一点によって株式市場を根底から変えたアルゴリズム取引さながらである。こんな例はハイドンにもモーツァルトにもなく、ベートーベンの大発明である。彼は「和声感覚、リズム感覚の破壊」という新奇な成分を香水に配合したのだ。

冒頭、2発の号砲とともにチェロで現れる英雄のテーマは何とも生ぬるい。音量も力ない p (ピアノ)で、まるで寝起きであくびしてるみたいだ。それが減七の和音でいっそうのくぐもりを見せ、「ああ仕事したくねえなあ」という感じになるから最悪の出だしである。「どこが英雄だ」と初めて聴いた時に拍子抜けしたのをはっきり覚えているが、それこそベートーベンの周到な戦略だ。テーマをもう一度、木管とホルンが出しつつ変ロ長調に転調するとだんだん目が覚めてくる。そこで楽譜の左ページの4段目だ、3拍子なのに2拍子でガン、ガンと土俵に上がる力士が紅潮した顔を叩くみたいなぶちかまし(スフォルツァンドの衝撃、これぞリズム感覚の破壊だ)が入り、英雄はしかと目覚め、フル・オーケストラでテーマが堂々たる本来の威容を現すのである。

周到だ。この寝起きの人間くさいプロセスを見せるから、カッコいい2小節が俄然輝きを増すのである。いきなり冒頭からスーパーマンが現れて英雄だ!とやってもマンガである。リアリティがない。ではハイドン流に「序奏」をつけるか?いやいや、古臭いね。そこでこうなる。英雄主題はいわばライト・モチーフで、不意に幕が開いて準備中の主役にスポットライトが当たってしまう「現代劇」なのだ。これはほぼ同時期(前年)に書いたピアノソナタ第18番で使った手であることを指摘しておく(どちらも変ホ長調だ)。

エロイカ第1楽章の提示部をピアノで弾くことは僕にとって人生最大の喜びの一つである。たびたびブログでいろいろな曲の楽譜をお示ししているのはそういう「部分」であって、なぜそうするかというと、そこに「匂いの秘密」が封じ込められているという確信があるからだ。音楽は物理現象である。だから採譜できる。それを分解すれば秘密は解き明かせるはずだという強い思いが僕にはある。このモチベーションは、恐らく、天文学者が137億光年かなたの星雲のスペクトルを解析したり、物理学者が素粒子をさらに分解したら何が出てくるだろうと全周26.7 kmの陽子ビームの加速器を作ってしまう好奇心に近いかと自分では思っている。

しかし、ソソーソラレ|シシーシラファという音列と、Cm – C7 – F – D7 – Gm – E♭7 – A♭- F7 の和声連結は単に「そうである」という以上のものをもたらさない。何か数学に置き換えられる原理や規則性はない。とすると、なぜそれが「いい匂い」を発するのかの答えは受容する人間の脳の側にある(しかない)ことになる。こういう「ある」は哲学における「存在する」に他ならず、明日から地球が猿の惑星になればエロイカはこの世から消える。楽譜は残っても存在はしない。「明日から人間だけの惑星になればこの色は消えるよね」と小鳥たちは森でささやき合っているだろう。人間は色に見えないから「紫外線」と呼んでいるその色は鳥には「存在」している。

つまり、音楽は採譜はできてもメタ・フィジカルな「存在」なのだ。だから、音楽を演奏し聴くという行為は、「発色させた人間」(作曲家)と、それを受容する人間(聴き手)の脳の交信に他ならない。味覚は「甘味は食べろ、酸味、苦みは危険だから食べるな」のようにセンサーの意味があるが、音列、和声連結で子供が育ったり、腹をくだしたりすることはない。ならばなぜ「いい匂い」と感じさせられているのか?それはまさに「鉄の匂い」に僕が引き寄せられていたのと同じ謎なのだ。仮にそれが「甘味」だとすれば、ベートーベンは人間が甘味に感じる音の組み合わせを発見したことになる。エロイカに限らず人気作品にそれは散りばめられているが、それをそういうものだと「わかる」人が多くないのでまとめて「**味」のように呼ぶ言葉がないということだ。

音楽に限らない話だが、人が何かを「わかる」というのはどういうことかという点について含蓄ある論考がある。哲学者・國分功一郎氏の興味深い著書『暇と退屈の倫理学』に「人は何かをわかった時、自分にとってわかるとはどういうことかを理解する」とあるのがそれだ。哲学者スピノザの言葉だが、まさにそれだと思う。同書はこうも言う。「数学の公式の内容や背景を理解せず、これに数値を当てはめればいいと思っていたら、その人はその公式の奴隷である。そうなると『わかった』という感覚をいつまでたっても獲得できない」。そういう人は間違いなく数学ができない。よってこの論考は正しいと実感できる。何事につけ、「わかる」ための自分なりの方法を見つけることはより良く生きるための実習である。

僕の場合、「ある音楽をわかる」ということは、それが発する匂いを嗅ぎ、その匂いは作曲家も好んで音楽に封じ込めたものだと実感(=交信)することだ。理屈でなく、それこそ嗅覚や味覚のような「本能」の次元の結びつきだから強固であり、その状態をもって「エロイカがわかった」と宣言してもまったくおかしくない。僕はその瞬間にその作品は自分のものになったという感じがする。レパートリーというものは演奏家だけでなく聴き手にもある。それを得るには自分で弾くに限るというのが僕の方法だ。僕の腕で人前で演奏できるわけではない。つっかえても止まっても、自分の眼と指で音を解きほぐし、匂いの元を探り当てる。弾くというより解明する。万人にお薦めはしないが、ピアノを習ってない僕ができることは誰でもできるだろうし、ポップスでビートルズのコピーバンドをやるのは全く同じことだ。どんな苦労をしても「あの音を出してみたい」という情熱、衝動、要はそれがあるかないかだ。エロイカを全曲弾く。これは僕にとってはアイガー北壁を登覇するぐらいの壮大なチャレンジだが、挑んでみたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ベートーベン生誕250年記念演奏会》

2020 DEC 27 19:19:51 pm by 東 賢太郎

作曲家の「生誕(没後)**年」と聞くと、レコード会社のキャンペーンで、チョコレート会社のバレンタイン・デーみたいなもんだろうと反応してしまいます。職業病ですね、必ず裏に「カネ」のにおいを嗅いでしまう。「歴史はカネで見るとわかる」と言う人がいますが、我々証券マンは歴史どころか日々そう考えており、話はすべて「ポジショントーク」に変換して聴くのです。だからその集大成の歴史がそうなのは必然です。

嫌な考え方と思う人がおられるでしょうが、そういう人の比率が非常(異常)に高いのが日本であって、日本人らしさの重要な定義の一つと言っても過言でありません。いいことなので変わって欲しくはないですが、世界はそうでないという「自己の相対化」は必要でしょう。日本を一歩でも出れば「人間は損得で動かない」と仮定することは童話の世界においてすら困難であり、ベンサムの功利主義もすべての近代経済学理論も成り立たなくなるのです。

だから「モーツァルト没後200年」(1991年)も冷ややかに見ており、書物が増えたのでたくさん読みましたがチョコレート買ったり映画見たりはしませんでした。ところが世の中は盛り上がったのです。あれが今は昔。今年のベートーベン生誕250年は、さすがにこの疫病には誰も勝てないことを楽聖が証明するという残念な形になってしまいました。西部ドイツ放送のこの番組は、ドイツ人が誇りをこめて彼の誕生年を祝いたいというものでしょう。

感想ですが、まず、この演奏会はもともと第九の予定だったことで、ドイツでは第九が演奏できないんだなあということです。それからヴァイオリニストのダニエル・ホープは司会もうまくドイツ語もききやすい、多才な人だなあということ。そして、何よりバレンボイムですね、彼はフィラデルフィアにやってきてリストのソナタを弾きましたが、衝撃的な名演でいまでもはっきり覚えてます。当時41才、今年は78才。オペラ指揮者としても東京、ミラノでのトリスタン、ドン・ジョバンニ、ベルリンでニュルンベルグ名歌手、ワルキューレなど、シカゴ響とのコンサートを何度か聴きました。

彼のレコードで最初にいいと思ったのはここにご紹介した21才の時のものです(ベートーベン ピアノ協奏曲第3番ハ短調作品37)。それが今年演奏された。彼にとっても思い入れある曲なのでしょう。指回りは多少翳りがありますが、タッチは意味深いですね(特に和音の奏し方)。思えば僕が聞き始めのころ彼と小澤とメータは駆け出しのお兄ちゃんだったのです。フルトヴェングラーに師事したといっても、朝比奈隆も会ったらしいしそんなものだろうと思ってました。

彼は5番を師匠みたいにやらないし、ピアノは常時300曲のレパートリーがあるし、まったく違う道を歩んでドイツ音楽の巨匠になりました。ユダヤ人としてマーラーよりブルックナーに熱心という所も自分を持ってる。その印象は37年まえに堅固な建築の如きリストに聴いたあのイメージと微塵も相異がなく、敬意を覚えます。今や残った数少ない巨匠であり、お元気でいつまでもご活躍いただきたいと願うのみです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。