LPレコード回帰計画が再スタート

2021 FEB 12 18:18:03 pm by 東 賢太郎

昨日は久々にLP漬けの一日でした。昨年浸水で中断していたレコードプレーヤー選びを再開することにしたのです。これから何機種か自宅のシステムとつないで試聴しますが、最初に届いたLINNのKlimax LP12にすでに度肝を抜かれています。ひとことでいうなら塩ビの盤を針が擦ってる感覚が消え、マスターテープを回している感じですね。まったく、66にもなって何を今さらなんですが、音盤にこんな膨大な情報が入るものかとですね、子供みたいに物理現象として改めて感嘆している自分が情けなくなります。驚くべきは三次元に広がる音場感、音の立ち上がりのキレと速度、低音にブーミーさが皆無で締まり良く、クリアな音像追求派と思いきや耳元にリッチに伝わる倍音はハモった我が声を包み込んで聞こえなくしてるし、このクオリティは尋常でありません。

まずはチック・コリアのSecret Agent。こいつはショック。初めて値打ちを知りました。オスカー・ピーターソン・トリオのアムステルダム・コンセルトヘボウのライブ(これはシカゴだったらしい)。唸り声がリアルで、客の拍手の粒立ちまでわかる。すると奏者の定位がおぼろげに出てきます。でもあり得ないんです、だってモノラルなんだからね、あまりにリアルなんで頭がそう変換して聴いてるんですね。ディスクが生き返るとはこのことだ。

カーペンターズは楽器音のクリアネスは言うに及ばずコーラスのざらっとした質感、クオリアまでわかる。そして何よりカレン・カーペンターの声にはまいりました。これぞ肉声。SACDもかなりのレベルですがこっちの方が上でしょう。僕は微小な舞台ノイズに喜びを覚える趣味はありませんが、それが歌手の心の気配を感じるレベルともなるともう別である。写真や動画でも人の喜怒哀楽はわかりますが、目の前にいる人に喜んだり泣かれたりしたらその比ではないわけです。ライブ感とはフェイクが前提の言葉ですが、ここまでいくと機器の存在が消えてもはやライブになってます。伝わってくるのは彼女の心の動きで、これは音楽演奏が人を感動させるエッセンスなのかもしれません。

この3人はみな自作を演じてます。作曲家でもあって、おざなりでない何かを伝えたい意思と力を感じます。そういうエネルギーは音を超えたもので、言葉や演技でも、いや、時に料理にだって感じることがあるんです。それを我々は目や耳や舌で受け取るわけですが、それが何かを言葉で説明するのはとても難しい。「気」とでもいうものでしょう。3人にそれを初めて感じたのだからレコードプレーヤーの威力です。業界のレファレンスの呼び声高いKlimax LP12、見てくれの割に半端でないお値段なんですがこの音ならどこからも文句など出ようがない。実力がよくわかりました。

オーディオは奥が深いと思ったのは、この最上級の名器でも、クラシックでは少々僕の趣味とずれがあることです。それがどうしたんだ?というぐらいほんの少々なのですが、ヴァイオリンの高音域がですね、スピーカーがスタジオモニターにもなる位そのまんま出てくるB&Wなんで、そのダイヤモンド・ツィーターが解像度の高いLP12だとキツめに反応していると思われます。これは僕にはダメなんです。ジャズ、フュージョン、ポップス系ではこれを凌ぐ音を聴くことはまずないだろうと思うレベルですが、オーケストラは難しい。ただし歌はいいですね、ルチア・ポップのモーツァルト・アリア集、僕は彼女が好きなんで至福の時を過ごせました。きれいなだけの声じゃありません、喜怒哀楽も色香もあってね、ポップはキャリアのスタートは演劇だったんです。そんなことまで伝わってくる、恐るべしです。

オーディオは奥が深いと思ったのは、この最上級の名器でも、クラシックでは少々僕の趣味とずれがあることです。それがどうしたんだ?というぐらいほんの少々なのですが、ヴァイオリンの高音域がですね、スピーカーがスタジオモニターにもなる位そのまんま出てくるB&Wなんで、そのダイヤモンド・ツィーターが解像度の高いLP12だとキツめに反応していると思われます。これは僕にはダメなんです。ジャズ、フュージョン、ポップス系ではこれを凌ぐ音を聴くことはまずないだろうと思うレベルですが、オーケストラは難しい。ただし歌はいいですね、ルチア・ポップのモーツァルト・アリア集、僕は彼女が好きなんで至福の時を過ごせました。きれいなだけの声じゃありません、喜怒哀楽も色香もあってね、ポップはキャリアのスタートは演劇だったんです。そんなことまで伝わってくる、恐るべしです。

もうひとつ、感動したのがケルテス / ウィーン・フィルの「魔笛」です。64年8月12日のザルツブルグ音楽祭のライブで、63年に僕が愛聴する クレンペラーのEMI盤で夜の女王を歌ったルチア・ポップがここでは第一童子です。なんと贅沢な!クレンペラーは侍女にシュヴァルツコップを起用していてそういうことに見えますが、実はそうじゃない。ポップはこの時まだ25才の小娘だから分相応なのです。ケルテスの夜の女王はベーム盤の同役をつとめたロバータ・ピーターズです。ポップは元々スーブレットで強い声質ではなくピーターズの方が一般論的には向いてますが、申しわけないがポップの方が数段うまいです。そう、だからこそですね、老クレンペラーが、それもこのザルツブルグの前の年にですね、ぽっと出のお姉ちゃんだったポップを夜の女王に抜擢している。これはヤクルトが20才の村上を4番にすえたようなもんですが、そんな程度の話じゃない。巨匠にとって人生最後の大事な録音となることがわかっていた「魔笛」だったのです。クレンペラーの慧眼には凄みすら感じますね。というわけで貴重な全曲盤なのですが、このイタリア盤、モノラルは仕方ないとしても録音がボヤッとした音であまりに冴えません。完全に諦めてましたが、ひょっとしてと思いかけてみました。結果は合格。初めて楽しみました。ありがとう。

クレンペラーのEMI盤で夜の女王を歌ったルチア・ポップがここでは第一童子です。なんと贅沢な!クレンペラーは侍女にシュヴァルツコップを起用していてそういうことに見えますが、実はそうじゃない。ポップはこの時まだ25才の小娘だから分相応なのです。ケルテスの夜の女王はベーム盤の同役をつとめたロバータ・ピーターズです。ポップは元々スーブレットで強い声質ではなくピーターズの方が一般論的には向いてますが、申しわけないがポップの方が数段うまいです。そう、だからこそですね、老クレンペラーが、それもこのザルツブルグの前の年にですね、ぽっと出のお姉ちゃんだったポップを夜の女王に抜擢している。これはヤクルトが20才の村上を4番にすえたようなもんですが、そんな程度の話じゃない。巨匠にとって人生最後の大事な録音となることがわかっていた「魔笛」だったのです。クレンペラーの慧眼には凄みすら感じますね。というわけで貴重な全曲盤なのですが、このイタリア盤、モノラルは仕方ないとしても録音がボヤッとした音であまりに冴えません。完全に諦めてましたが、ひょっとしてと思いかけてみました。結果は合格。初めて楽しみました。ありがとう。

Klimax LP12、大変な威力です、なにせお蔵入りを次々と蘇生させるんだから悩ましい。手放したくないなあ・・でも来週はドクトル・ファイキャルトが来るんだっけ。困りました。

(PS)

なんと、チック・コリア氏が死去?ついさっきニュースで知りびっくりしました。本稿執筆時はつゆしらず、彼のレコードを取り出したのも虫の知らせか・・・?

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン交響曲第100番ト長調(さよならモーツァルト君・その2)

2021 FEB 2 0:00:22 am by 東 賢太郎

(1)モーツァルトからの引用か?

僕にとって『ハイドンとモーツァルトの関係』の研究はライフワークであります。ご両人の主だった作品を頭にインプットしないとできませんから道半ばなのですが、年齢的にデリートもされてゆくことを考慮すると、不完全でも仮説は公表すべきという結論に達しました。今回は前回書いた、

とハイドン作品との関係です。ではさっそく本題に入りましょう。

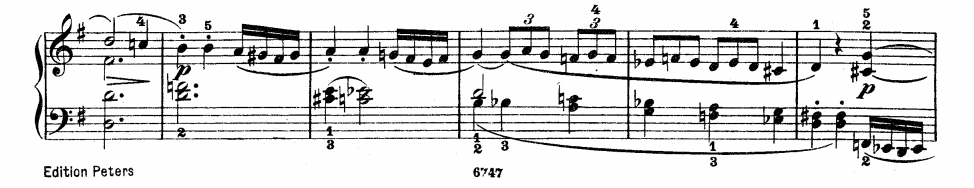

K.600の第2曲のトリオはこうです。

そして第3曲の第2トリオはこうです。

譜面だと分かりにくいので音で聴きましょう。上がこのビデオの2分45秒、下が5分11秒です。(ビデオ1)

どうでしょう。これ、クラシック好きなら「そっくりさん」を思い出すのではないでしょうか?そう、これですね。(ビデオ2)

交響曲第100番「軍隊」の第3楽章 Menuettoの冒頭です。3拍子で弱起から始まるタラララ・タンタンが似ているわけですが、それだけではありません。

まず、何でもないメヌエットに見えるこの楽章にいかにハイドンが卓越した匠の技を駆使しているかご説明します。3部形式A-B-A(Bがトリオ)ですが、Aがまたa-b-a’、Bがb-b’と複合3部形式(入れ子構造)です。繰り返しがあるため、

aba’ba’|bbb’b’|aba’

と演奏します。

前稿で「K.600では第2曲(ヘ長調)の主部後半でやはり主音 f の長三度下の c# が非常に印象的なバスとして初めて出てきます」と書きましたが、100番Mov3主部の主題も、冒頭(aの部分)でコードがG→Dへ進むとバスが半音上がって d# になる(第7、15小節)。これは主音 g の長三度下で、K.600とまったく同じことが行われているのです。

凄いなあと思うのは、a’ではd#に上がらずdのままなんですね(第48小節)。つまり、aのふしはdのままだとまさに何でもないドイツ舞曲なんですが、d#になってにわかに様相が変わる。おやっ、なんか起こりそうだぞとなるのです。この “おやっ” がK.600に3回も出てくる。素人の僕でさえ気がつくんですからハイドンが聴き逃すはずないのです。

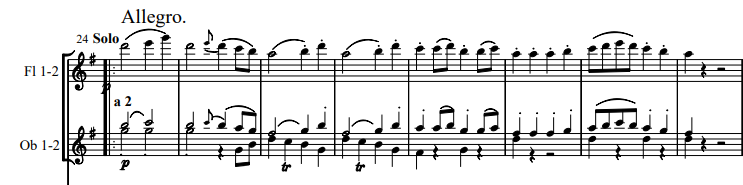

bがただの中間部と思ったら大間違いです。むしろaをソナタの提示部とした展開部で、目がくらくらするほどの作曲技法の粋が凝らされた箇所です。四分音符3つの新しい素材、冒頭のタラララ、結尾のタタタタタタという3つの短い素材が組み合わされ、精巧なパズルのように組み変わっていく様は万華鏡を覗いたようであり、最後に、聴き手は拍子もわからなくなります。あまりに技のレベルが高いのでスコアごと挙げさせていただきます(ビデオ2の0分43秒からです)。

Vcのよく響くA線とVn,Vaで同じ音型を拮抗させ、3拍子→2拍子のへミオラを形成して聴き手のリズム感を幻惑します。カルテットではありでしょうが、管が重なるので聴こえにくいVcをオクターブ下のCb+高いFgで補強します。対位法と楽器法をリンクしたこの部分を実演で聴くたびに凄いと感嘆します。この手法はベートーベン、ブラームスに継承されますが、ここの技の決まり方は金メダル級と思います。

このすぐあと、僕の耳にズキっとくる部分があります。ピアノ譜になりますがここです(ビデオ2の0分52秒から)。

この翳りを帯びた半音階和声進行、モーツァルトの戴冠式ミサのクレド、PC24番にもあり、ジュピター第3楽章のob、fgの下降ラインにつく玄妙な和声をも想起させます。非常にモーツァルト的でハイドン的ではなく、プロとしてこれを書くのには勇気が要ったのではないでしょうか。いわば形態模写ですから。

そしてこの部分の後半のオーケストラスコアはこうなっています。

タラララがタララ・タララの3連符になってゆっくり降りてきます。ドミナント(d)に落ち着きますがまだ熱が残っていてバスが2度タラララの断末魔の脈動を見せてこと切れます。ご覧のとおり、効果を高めるためチェロをc線の最低音粋に下げコントラバスとユニゾンにします。ハイドンの欲している音がよくわかります。ここで場面は暗い闇となり、やおら光が差し込んでa’が始まります。この感じはオラトリオ「天地創造」の劇的な “Licht” の部分を思い出し、フリーメーソン的です。これもモーツァルトに通じるものがあります(ハイドンも会員)。

たかが5分の第3楽章にこれだけのものが詰まっています。僕の愛読書、「管弦楽法(ORCHESTRATION)」(ウォルター・ピストン著)の教材にハイドンの引用は2例のみです。多いのはR・シュトラウス、ドビッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキー、マーラーで、彼らはピストン教授の教科書だった人たちということでしょう。しかしオーケストラを意のままに鳴らす技法でハイドンはすでに頂点に達していると思うし、それを後世が独立した学科のごとき概念で「管弦楽法」と呼び始め、近代音楽においてそういう技法も聞きどころであるという新たな通念で作曲が為されるようになったわけです。しかし我々がそれを知ったからといって、ハイドンの魅力や技法の価値が微塵も下がるわけではありません。

作曲家でない僕にとっては楽譜という記号から作曲家の意図を読み解く”文法” のひとつにすぎませんが、ハイドンのスコアは意図にきわめて合理的で無駄がなく、数字でいえば「素数」のもう割れないという感じに近い。だから、リバース・エンジニアリングで彼の頭脳にほぼ正確にたどり着くことができると僕は直観しています。『ハイドンとモーツァルトの関係』は、長く生きたハイドン側から探索することになるので、ハイドンのスコアにそういう特性を見出さなければ「さよならモーツァルト君」は与太話にすぎず、その手のものに僕が情熱を傾けることはありません。もちろん、前提には、ハイドンさんの物凄い頭の良さへの敬意があるのですが。

(2)ダビデ像のジレンマ

第3楽章の次は、僕の知る限り、考えうるひとつの「完璧なソナタ楽章」で、古典派の簡素さと規律の範囲でダビデ像に匹敵する美しさを見る第1楽章について述べてみます。言葉にするのは難しいですが、ハイドンには誰にもない天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあって、前者の一例が上述の第3楽章の “Licht” なのですが、第1楽章主部の冒頭にもぱっと明るい光がさして金色に変わるところがあります。

ロンドン交響曲は95番以外すべて序奏がありますが、100番では転調を重ねて暗いトンネルに入り込みます。それを抜けると予期せぬフルートとオーボエ2本の合奏がこう始まります。

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

百歩譲ってハイドンの作曲法にルールがあったとしても、AIには無理と思うのです。なぜなら「1と自分でしか割れない整数」という数学的ルールがある「素数」に「最大のものがあるか?」「あるならその数は?」という問題をまだコンピューターは解けていません。2018年12月の時点で確認された最大の素数は ”2の82,589,933乗 − 1” で、インターネットを介した分散コンピューティングによって最大の素数を探すプロジェクト「GIMPS」があり、発見者には3000米ドルの懸賞金が出ますが、そこまでやってもまだ解けていない。OK、ではいつの日か、解けて見つかったとしましょう。しかしその素数は、現時点の最大素数が十進法表示で 24,862,048 桁あって400字詰め原稿用紙に書き起こすと5万8000枚になるので、それ以上になります。その「数字」を眺めて「美」を感じる人は稀でしょう。そこには「ダビデ像のジレンマ」が立ちはだかるからです。

ソナタ形式にはルールがありますが、それを守るところに美の根源を追求したのがハイドンです。ルールそのものに、彼だけが発見できた「均整」なるジレンマを超えた解答がある。それが八頭身の「八」ですね。八なる数字に我々の理解が及ぶ意味は見つからないけれど、上述のFl、Obのオーケストレーション同様に「書いてごらんといって書けるものでもない」。僕が書ける言葉は、『彼には天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあった』ということだけです。一方、後世では主題を3つにしたり提示部を展開させたりとルールを破り、ごてごての管弦楽法の装飾と巨大轟音で聴かせる作曲家が出ました。落語や歌舞伎の「古典」と「新作」にもある問いですが、ダビデの均整のスペックをいじってデブやノッポのダビデも愛でましょうという運動に僕は参画する趣味はありません。

ミケランジェロやハイドンが “感知” したスペックは「誰か」が宇宙の組成に書き込んだもので、人間もそれに従って造られているので、見聞きすればドイツ語で言うStimmt(鍵穴にキーが合ってカチッと音がした気持ち良い状態)となり、その感情を「美」(Schönheit)と呼ぶことにしたのです。僕にはそうとしか説明できない。その「誰か」を神と呼ぶかextraterrestrial life(地球外生命体)と呼ぶか、いずれにせよ、そのようなもの(being)であり、アルベルト・アインシュタインも量子力学が突きつけたジレンマに対して「神はサイコロを振らない」と述懐して亡くなりました。僕はキリスト教徒ではありませんが、何度も書いておりますが後者の信奉者であり、スパコンも人間の創造物である以上extraterrestrialの創造物に属する「ダビデ像のジレンマ」は解けません。ハイドン100番の第1楽章は、バルトークが神かextraterrestrialの創造物である黄金分割に美の根源を求めた方法論から学究的、数学的に検証する価値があるかもしれないと考えます。

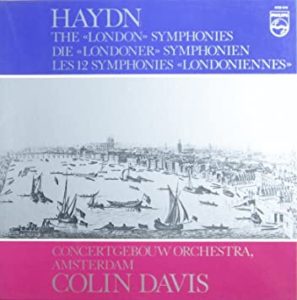

その第1楽章をコリン・デービス指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏でお聴きください。

(3)なぜ軍隊交響曲は書かれたか

話題を歴史に変えましょう。ハイドンが「軍隊」という名で呼ばれることになる交響曲をなぜ書いたかです。後期ロンドン交響曲の第1作である99番変ホ長調は1793年の第2回渡英の前にウィーンまたはアイゼンシュタットで書かれています。フランス革命政府が対オーストラリア開戦に踏み切り「フランス革命戦争」が開始された翌年で、当初は優勢だったオーストリア・プロイセン・ドイツ諸侯の軍の形勢はナポレオン軍の侵攻によって劣勢に傾きつつありました。そして革命の火元であるパリでは1月に国王ルイ16世が、そして10月に王妃マリー=アントワネットがコンコルド広場で処刑されます。全欧を震撼させたその1793年に作曲していたのが第99番と第100番でした。

訪英第1期で大成功し期待が高まるロンドンへ乗り込むには何を持っていくか、ハイドンはもちろん周到に考えたでしょう。前回までの路線の曲と、時の時事ネタである戦争を象徴した曲をというのは名案でした。1794年2,3月にハノーヴァー・スクエアで各々を初演し、再登場の挨拶がわりにしたのです。殊に100番の方はハイドンの誕生日であり重みがあったでしょう。彼は神聖ローマ帝国が消滅する3年後の1809年まで生きますが、ナポレオン軍の侵攻でウィーンが陥落する日にも弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」の第2楽章(ドイツ国歌)をピアノで弾き続けて国民に訴えかけていたといわれます。エステルハージ家に長く仕えたオーストリア愛国者であり、体制反逆派であるモーツァルト、ナポレオンに取り入ろうとさえ企てたベートーベンとは真逆の人だったのです。

ハイドンはオスマン・トルコ軍楽隊である「メヘテル」風の楽器(トライアングル、シンバル、バスドラム、ドラムロール)を第2楽章に使います。その響きはこんなものだった。

余談ですがその昔のTVドラマ「阿修羅のごとく」がこれをテーマ曲に使ってましたね。ドラムの粗野で強烈なリズムとシンプルなメロディーは癖になり、だんだん快感になるから不思議です。オーケストラ付きでコンサート風になるとこうなります。ダッタン人の踊りや春の祭典の快感と共通したものがある。

ハイドンがこれを実際に聞いたかどうかはともかく、ウィーンを包囲したハプスブルグの危機は1529年、1683年と二度ありましたが、18世紀末にはその記憶は我が国でいうなら元寇のようなもので、最も直近の墺土戦争(1787-91)もオーストラリアが辛勝しています。だからモーツァルト、ベートーベンがトルコ行進曲、Vn協奏曲5番、第九にそれを使用する頃にはエキゾティシズム喚起が目的だったかもしれません。ただ、ハイドンのロンドン再訪時の欧州大陸の情勢は前回に帰国した1792年とは様変わりの戦時であり、トルコとは関係ありませんがその軍楽をもってフランス革命戦争を象徴することは容易でした。イギリス聴衆が待ち望むエンターテインメントの意味もあったでしょうが、彼らはもちろん凄惨なニュースは知っており、軍楽の部分に大きく反応したという初演時の新聞記事が残っています。

この楽章は1786年作曲の「2つのリラのための協奏曲ト長調」Hob. VIIh-3そのもの(5分47秒から)に軍楽部を付加したものです。これが原曲です。

なんとも意味深ですが、この楽章の題は戦争とは最もかけ離れた「ロマンス」なのです。主部は実に優美でシンプルなメロディーですが何と素晴らしいバス・ラインがついているか!ぜひチェロパートを一緒に歌ってみてください。これに軍楽隊がついてくる。最後のトランペットの前に、すでにですよ。上掲のトルコ軍楽隊の行進の重々しく威圧的なビデオとシンクロさせて聴いてください。笑うしかないでしょう?ハイドン一流の最高のパロディではないですか。

プレストの終楽章は喜遊のムードにあふれ翳りは一切なく、コーダはトルコ楽器を従えて凱旋するように勇壮に終わりますが、それだけにふと短調になってモーツァルト「魔笛」の第2幕で二人の武士が歌う「苦難もてこの道をたどり来るもの」の入りの所が流れる瞬間がとても印象的です。しかしそれもしばしのことですぐ曲調は陽性に転じます。太平洋戦争での大本営発表とまでは申しませんが、この楽章に戦争の悲壮感はありません。オーストリアを鼓舞し、勝利を確信するようです。

(4)コンセプトごとモーツァルトの引用

さて、モーツァルトの引用があるとした第3楽章です。類似点は98番・ジュピターが和声進行だったのに対し主題の音型、リズムです。前者が他人の空似である確率は非常に低いと断言できますが、こちらはそこまでは言えません。弱起でタラララと入る3拍子の曲はあり得るからです。ただ、訪英第1期(1791-1792)と第2期 (1794–1795)の間にウィーンにいたハイドンは盟友モーツァルトの最後の年、自分が不在中だった1791年作曲の楽譜をくまなく観たはずです。そこに 1791年1月29日作曲のK.600 が入っていなかったとは考え難い。98番で論じたようにモーツァルトをロンドンに連れて行かなかった贖罪の意識があるとすれば、畏敬の念をこめて自作に取り込んでダイイング・メッセージとして後世に気持ちを知らしめたいと思って不思議でないと思うのです。

ハイドンにトルコ軍楽を明示的に使った曲はなく、100番は異例です。彼が常駐したエステルハージ公の領地は西部ハンガリーですからオスマン帝国の脅威と隣り合わせで被害もあり、エキゾティシズムでは済まない心理があったのではないでしょうか。かたやザルツブルグ、ウィーンのモーツァルトにとってそれは「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」にすぎず、『ピアノソナタ イ長調 K.331』の第3楽章(「トルコ行進曲」)にはずばりそう表記され、『後宮からの誘拐』(1782)は丸ごとトルコ風オペラです。太守の宮殿の番人オスミンのアリア「おれは勝ち誇った気分だぞ」は、恐怖どころかこんなにコミカルになってしまうのです。

「トルコっぽさ」をギャグネタにして笑いまでとってしまう。真面目なハイドンには逆立ちしても真似できない境地ですが、後世にはきっと「これぞモーツァルト!」になるはずだ。そこで彼には異例の「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」の持ち込みをして丸ごとトルコ軍楽風交響曲を書いてしまおう。折からの「フランス革命戦争」で聴衆はざわつくだろう。居眠りしてる連中をびっくりさせる効果もあろう。そして、ロンドンの聴衆は気がつかないかもしれないが、後世は100番は丸ごとモーツァルトの形態模写だと気づくだろう。それで彼も浮かばれるだろう。

そう考えることで、なぜハイドンが第1楽章を「軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロ」でスタートさせ、終楽章のコーダを「トルコ軍の楽器を従えて凱旋する」ように閉じたかがわかります。そして第3楽章には「6つのドイツ舞曲」が聞こえるのです。祖国ドイツの戦勝を祈念するハイドンの祈りの象徴でもあったと思います。

お薦めの演奏ですが、前回に書きました

オイゲン・ヨッフム / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

モーゲンス・ウェルディケ / ウィーン国立劇場管弦楽団

に加えておきます。

コリン・デービス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

フランス・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

ヘスス・ロペス=コボス / ローザンヌ室内管弦楽団

スペインの指揮者コボスは95年にフランクフルトのアルテ・オーパーで、シンシナティ交響楽団を振ったエロイカが記憶に焼きついています。棒の底でなく上がった所で音が出る指揮法でしたがこのビデオでもそう見え(ハンス・スワロフスキーの弟子)、そのせいなのかエッジが明確でクリアな音造りは一言でいうなら清潔な音です。味気ないわけではなくピッチが良く和音も透明。ラテン的ものを感じ、音楽の造形が立体的。こういう音をオーケストラから引き出すのはとても難しいのではないでしょうか。これらすべてが僕の好みなので彼の指揮ならいつでも聴きたいと願ってましたが3年前に他界されました。この100番もそうですね、オケがいま一つうまくリアライズできていませんが彼のコンセプトは素晴らしく、悔やむしかありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト「6つのドイツ舞曲」K.600

2021 JAN 30 21:21:20 pm by 東 賢太郎

昨夜はヘッドホンでダフニスとクロエを聴いて寝ました。どっぷり仕事モードで来ていて音楽に集中するのは久しぶりです、ひょっとして今年初めてかな。youtubeでエサ・ペッカ・サラステがケルンWDR交響楽団を振ったライブを見つけ、第2組曲と思ったら全曲で全部付き合うことになったのです。

今朝、目覚めると、音楽が頭の中でくっきりと鳴っています。ダフニスではない。あれ、これなんだっけ?

しばし、じっと耳を澄まします。でも名前が出てこない、でも、たぶんモーツァルトだ・・・。

トリオの所まで何度かリプレイして、やっとわかりました。たぶん。youtubeで “それ” を探します。K.600、K.600、え~と・・・・。

プレイ。まちがいない、これだ。この1曲目、しずしず、そろりそろりと半音階で宙に舞ってゆく、なにやら実体のない不思議なメロディーがそれでした。

こういうことは、そうはないのですがたまにある。それで驚いて、5年半前にこのブログを書いたのです。

しかし、今回はちがう。ダフニスのどこにも、このメロディーに似たものは出てきません。あの長いフルートのソロかなあ、半音階だらけだしとも思うのですがちょっと飛躍がある。

結果として、今回の犯人捜しはギブアップでした。

K.600は「6つのドイツ舞曲」です。ドイツ舞曲とは何かというと、宮廷舞踏会で2人1組で踊る3拍子の舞曲のことです。1814~15年のウィーン会議がなかなか決着せず「会議は踊る(Der Kongreß tanzt)されど進まず」とフランスの代表タレーランが皮肉を込めて語った言葉はどなたも世界史で習いますね。ナポレオン戦争後の領土ぶんどり会議でなぜ踊ってばかりいたのか理解できていなかったのですが。

ヨーロッパに住んでわかりました。tanzen(踊る)というのは実に大事なんです(ゲルマン語のそれが訛って英語のdance、つまりダンスになる)。フンパーディンクのオペラ「ヘンゼルとグレーテル」で留守番の二人が ”Tanzen! Tanzen!” と喜々として踊りだしますが、この場面、曲想がにわかに活気づいて頭に焼きついてます。グリム童話が描く農民や木こりの子供たちもダンスは日常の娯楽だったということですね。もちろん現代だって、場違いの僕ですらミュンヘンのオクトーバー・フェストでしこたま飲んで民族衣装のお姉さんたちや見ず知らずのドイツ人酔客とワイワイ騒いで踊ったりはぜんぜん日常の風景です。そして、こういう庶民の娯楽は貴族だってやりたいわけで、宮廷ではそれがどんどん洗練されて作法が確立し、楽曲ができ楽隊が伴奏する舞踏会(Ball)になるのです。

グルックが亡くなって後任の宮廷作曲家になったモーツァルトはその「楽曲」を作らされます。天才にダンス音楽なんて!とモーツァルティアンは怒りをこめて語りますが、彼は踊り好きだったしグルックより安いとはいえ宮廷作曲家は名誉はあるし、しかもそこそこ高給でした。彼が住んだ贅沢なフィガロハウスの家賃が年450グルデンですよ、ちょいちょいと書いて年俸800グルデンもくれるんだから僕ならうれしいですね。彼なら1日で書ける、そのひとつがK.600なのです。さあて、そういう仕事をモーツァルト君はどう仕上げたのかな?どれどれ?僕はいつも彼の書いた音符を音楽家や学者様とは違う目で見ているのです。邪道?でも彼は発注がないと書かないプロ・ミュージシャンですよ。金銭感覚はカネにマニアックに厳しかった父親譲りでバリバリに鋭いことは手紙で明白なのです。この目線だと、発注なしのハイドン・セットと三大交響曲は即座に「異質」だとピンとくるのです。

高校時代にわからなかったウィーン会議に戻ります。この会議はフランス革命とナポレオンが滅茶苦茶にした中世以来の欧州ガバナンス秩序を元に戻そうぜという、いわば王政復古会議だったことを忘れてはなりません。シェーンブルン宮殿で日夜くりひろげられた舞踏会は王政の象徴だったのです。本当に決着がつかなかったのはもちろんですが、そこでじたばたしない。貴族の余裕と風格を見せよう。そこには勝手にぶんどりあいした会議結果を民衆に理解させ、もう革命をさせないぞというメッテルニヒの渾身の策謀があったと思います。ラインラントの貴族で代々外交官の家に生まれたプレイボーイです。手練れの策士ならではの手腕でしたが「ナポレオンが島を出てきたぞ」の知らせで一同びびりまくって、そのムードはあえなく吹っ飛びます。やっぱり貴族制の落日を垣間見せてしまう。そして1848年に、そのウィーン体制は崩壊するのです。

モーツァルト君がお仕事で書いた楽曲はウィーンのホーフブルク王宮内にあるレドゥーテンザールで流れました。これがその1812年の風景です。

K.600、K.602、K.605を合わせて「12のドイツ舞曲」としてアルタリア社から出版もされたので人気もあったのでしょう。モーツァルト君は受注があればプロの職人として顧客ニーズ次第でどうにでも、まるで仕立て屋が客の体にぴったりの服を作るみたいにTPOにあわせて書けたのです。「カナリア」「ライエル弾き」「そりすべり」なんてニックネーム付きもあって、これらがレントラーやワルツになってヨハン・シュトラウスが出てくるわけです。そしてさらに後世にアメリカのヨハン・シュトラウスであるルロイ・アンダーソンが「そりすべり」を書くわけですね。

踊り手は貴族です。ウィーンに出たて、26才のベートーベンも「6つのドイツ舞曲」を書いていますが、彼もモーツァルトも貴族社会におもねって人気を得ようと思えば避けて通れないジャンルでした。しかしモーツァルト君、いい加減な仕事はできない性分です。しかも、つい1月ほど前に天国的な神品、弦楽五重奏曲 第5番ニ長調 K.593を書いています。だからではないでしょうか、第1曲はこんな風に半音だらけになってしまう(K.593の終楽章ロンド参照)。これぞ、今朝、僕の頭にしつこく鳴ったメロディーだったのです。

たった8小節に g# 以外の12音がぜんぶ出てくる、こんなシェーンベルクみたいなメロディーを書いてしまうのです(ト短調交響曲K.550参照)。モーツァルトの曲は難しくてわからんと敬遠気味だったミーハーの貴族たちにはあんまりなメロディーですがそんなことは意に介さないのです。ちなみに、g# は主音 c の長三度下で、この三度関係は後にベートーベンが偏愛します。欠落したg#は第2トリオのバスに初めて出てきますが、K.600では第2曲(ヘ長調)の主部後半でやはり主音 f の長三度下の c# が非常に印象的なバスとして初めて出てきますし、第3曲でも主部後半に f# が初めて出ます。曲想にインパクトを与えたい場面で、調は違うが主音から同じ周波数比の意外性ある音を初登場させる。モーツァルト君は意識下に調性の均衡感覚があったのだなあと感じ入ります。

このK.600の第2曲、トリオで僕はある発見をしています。まあ、第2の「さよならモーツァルト君」かと。これは次回にします。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト Ob、Cl、Hr、Fgと管弦楽のための協奏交響曲 変ホ長調、K.297b

2020 OCT 23 21:21:41 pm by 東 賢太郎

この曲は昔から苦手だ。それなのにどうして取り上げるかというと、第1楽章がどうにも好きで仕方ないからだ。いちどなじんでしまうと麻薬みたいな常習性がある。ならばいいではないかと自分でも思うのだが、そうは問屋がおろさない。聴いていると、どこからかこんな声が聞こえてくるからだ。

だまされるなよ、これはモーツァルトの曲ではない

(1)演目すり替え事件がきっかけ

父への手紙によると、1778年、母と連れ立って3月23日にパリに到着して間もないモーツァルトはコンセール・スピリチュエルなる演奏会用にフルート(Fl)、オーボエ(Ob)、ホルン(Hr)、ファゴット(Fg)を独奏とする「協奏交響曲」(Symphonie concertante) を依頼された。大急ぎで書き、音楽監督ル・グロに自筆譜を渡した。ところが、モーツァルトにことわりなく演奏会当日になって別な曲に置き換えられていたという事件がおきている。

演奏されたのはジュゼッペ・カンビー二作曲の、”似た編成の曲” だった。「オーボエとファゴットのソリストが真赤になってやって来て、なぜやらないのか? ときいた」と父への手紙にある。つまりモーツァルトもソリストも(少なくともObとFgは)知らなかったのだ。演奏した連中はすり替えを事前に知らなければ演奏できたはずがないし、それを作曲者の許可なくやるとは考え難いからカンビー二が首謀者と疑うのが当然と思うが、なぜか現代の学者の間では彼はシロだということになっている。

(2)否定されるカンビー二主犯説

当時のパリでは複数のソロをもつ協奏交響曲が流行だった。その作曲をオハコとしたのがカンビー二であり、生涯で82曲も書いたのは彼だけだ。パリに乗りこんだモーツァルトがその人気ジャンルで「俺の方がうまく書ける」と売り込みを狙ったのは彼の性格からしてあり得ることで、しかもマンハイムで友達になった名人ソリスト4人組(Fl,Ob,Fg,Hr)という強力な味方が同行していた。全員が見せ場だぞと息巻いていたろう。だからOb,Fgが「真っ赤になって(怒って)」クレームしてきたのだ。飯の種を奪われかねないカンビー二が警戒しない方が不思議ではないか。

彼らはさらに追い打ちをかけている。その事件より前、カンビー二はル・グロの家でモーツァルトが自分の四重奏曲を良い曲だとほめ、始めの方を弾くのをきいた。「彼(カンビー二)はすっかり度を失ってしまった」「何も知らずにしたとはいえ、ひどい目にあわせた」と手紙に書いたのはモーツァルトだ。「何も知らずに」は彼一流のウソだろう。カンビー二が「こいつはすごい頭脳だ!」と降参するまで才能を見せつけて叩きのめし、「いい気持ちはしなかったと思います」と父に独白している。腕の誇示、勝ち誇り、そして父を安心させる。いつもながらのモーツァルトだ。

(3)大失敗だったパリ行き

父は身勝手な息子のせいでザルツブルグのコロレド大司教から解雇され、家計は困窮していた。つてを頼ってマンハイムに行った息子は職を求め、同行した母は一人でザルツブルグに帰る予定だった。ところが就職は当てが外れて失敗してしまう。窮地に陥ったモーツァルトに「パリへ一緒に行こう」と持ちかけたのは4人組のひとり、フルーティストのヴェントリンクであった。彼はモーツァルト家とは旧知の仲で信頼があり、パリには何度も行っていて顔が利いた。父はヴェントリンクを信用していなかったが、目先のアイデアに飛びついて騙されやすい息子をコントロールするのに手を焼いており、一案としては考慮した。案の定、何を血迷ったかこの期に及んでアロイジア・ウェーバーとミュンヘンに行くと言いだした息子に激怒する。このあたり、1777年の後半の父子の激しい書簡のやり取りは命懸けで、何度読み返しても手に汗を握る。

父はついに「パリへ行け」と命じる。この決断は「フルートの愛好家ド・ジャンに協奏曲と四重奏曲を書けば200フローリンくれる」とのヴェントリンクの言葉が背中を押したものだ。息子の才能に賭けた。そこで妻に「ヴォルフガングと一緒にパリに行くのです」とも命じた。これはあまりに重い決断になった。というのは、パリへ行って協奏曲と四重奏曲を渡したモーツァルトは「報酬は約束の半分以下しか受け取れなかった」という結末を迎え、妻には病気で客死してしまう運命が待っていたからだ。モーツァルトはド・ジャンをケチだと批判しているが、仲介者のヴェントリンクを責めていない。彼は人間洞察がまことに甘く、手練れの輩には悪意はなくともいいカモに見える。誰も指摘しないが、不足分は仲介者が抜いた可能性も否定できないと考えるのがビジネスの視点だ。

(4)真相(私見)

ヴェントリンクはモーツァルトより先にパリに入ったが、そこでド・ジャンの二匹目のドジョウとしてル・グロに「協奏交響曲」を発注させ、バックマージンを狙ったのではないか。もちろん自分がFlソロを吹いてヒットすれば彼は演奏家としてチャンスも得るわけだから動機として申し分ない。ところが予期せぬ事が起きる。前述のことでカンビー二がモーツァルトの才能にビビってしまったのである。 ル・グロの親分はパリのオペラ界をピッチン二と二分する大御所のグルックだ。カンビーニ(イタリア人)もグルック(ドイツ人)もパリに出てきて成功した流れ者であり、実力者のモーツァルトが流れてくるのはみんなが一致団結して嫌だったのである。演目すり替え事件はグルックの指示かル・グロの忖度かはともかく、こうしておこった。

モーツァルトはこの一件を「カンビー二の陰謀による妨害」と疑った。ところが後世の学者は「カンビーニはモーツァルトを高く評価しており、彼の作品を筆写していることや、本人が明確に否定していることなどからも、妨害の犯人が彼である可能性は高くない」としている(wikipedia)。驚くべき稚拙な論拠だ。証拠がないから推定無罪、それは結構。しかし自分で犯行を否定すれば無罪になるなら警察も裁判所もいらない。こういう浮世離れした説がまかり通って誰も変に思わない音楽界というのは不思議な世界だ。無罪の理由は、パリの作曲家仲間(とりわけ著名なグルック)が「あいつはそんな奴じゃない」と庇護した “事実” があるからだとした方が誰がみても説得力があるだろう。同じくモーツァルトをいじめたウィーンが彼を観光資源として食ってる恥ずかしさに比べればパリは知れたものだ。

(5)奇々怪々な楽譜の出現

失意の中でモーツァルトがパリを去るにあたって、父に「協奏交響曲はル・グロが買い取りました」、「彼は独占したつもりですが、いまだに僕の頭にあるのでもう一度書きあげましょう」と書いた。ところが不思議なことに、独占したはずのル・グロが演奏した形跡がなく、自筆譜はこの世から消失してしまった。なぜだろう?なぜル・グロはこの曲を「飼い殺し」にしたのだろう?そして、1869年になって、さらに奇怪なことがおきる。モーツァルトの最初の伝記を書いたドイツの音楽学者オットー・ヤーン(1813-1869)の遺品の中から、「それではないか?」という楽譜がひょっこり出てきたのである。90年もたって!

それが本稿の表題、K.297bである。モーツァルトの筆跡ではない。何者かの手による写譜である。モーツァルトが記憶で書き起こした記録はないから、もし贋作でないならばル・グロの所有した自筆譜の写しという事になる。モーツァルトが記述しているオリジナルの独奏楽器編成が変えられ(FlがなくなってClが入っている)、パートはFl→Clではなく、Fl→Ob、Ob→Clとしている。この時点で当然のこととして全面的贋作説が出たが通説にはならず、改作説が主流となってどこをどのぐらい変えたかのバリエーションが種々の説として乱立しているのが現状だ。学問領域なのでそれには触れないが、確定的に贋作説を破棄する理由はない(そもそも比較対象物がないのだから)。私見はそれを破棄しない。それが冒頭の “声” である。しかし、僕の耳は、やっぱりモーツァルトでしょというものを聴いてしまうのだ。

(6)仮説(私見)

「協奏交響曲はル・グロが買い取りました」はウソだろう。父に「代金はもらったのか、本当に演奏されなかったのか?」と問い詰められ、そう答えたが、演目すり替え時点で楽譜はル・グロに渡っており写譜はされなかった。売ることでなく演奏してもらうことで評判を得るのが目的のモーツァルトは「返せ」といえる立場にない。パリ楽壇にとって危険物であるそれは体よく没収され、そのまま楽譜の山に紛れて放置され、代わりにパリ交響曲を発注して演奏してやる約束で帳尻が合わされた。このジャンルは序曲の部類で重みはなかった。彼は好評だったと有頂天になって見せるが、手玉に取られていたことを悟り「記憶で書いてやる」と負け惜しみを父にぶつけ、結局やらなかった。現代の芸能プロダクションを見ればわかる。若いタレントの分配は1、2割だ。仮にヴェントリンクとル・グロがつるめば世の必然としてそういうことになる。世渡りに今昔などない。父が渾身の力でわからせようとしていたのはそれであり、息子はうるさがった。いま僕は父親の立場であり、息子を思うレオポルドの偉さに涙が出てくる。

ル・グロが飼い殺しにした理由は単純だ。買っていなかったから演奏できなかったのである。ではどうしたか。強い関心を持っている人物の手に渡ったのではないか。「カンビーニがモーツァルト作品を評価し筆写している」という指摘が当時からあるが、これは注目に値する。このジャンルに音楽家生命をかけていたカンビー二がその人である可能性は高い。モーツァルトから実質的に詐取した自筆譜は絶対に存在を知られてはいけない。事件が発覚すればパリ楽界の、ひいてはボスのグルックの汚名になるからだ。それを守る動機がパリの音楽界にあり、脈々と現代まで引き継がれてカンビー二は無罪放免になっていると考える。彼かまたは秘密を共有する何者かが、「あえて改作」することで私的に演奏することを可能にしたのである。Flをはずしたのは、現代なら詐欺罪を構成するヴェントリンクの関与を隠蔽し、演奏に参加する道を断つためではないか。90年の間に写譜がなされ、秘密を守るシンジケートが形成され、最後にオットー・ヤーンの手に落ちた。ヤーンはなぜ黙っていたか。秘匿の誓約と交換で入手したからだ。

以上が東説である。

(7)録音

ホンモノ性に疑義を持っているから楽譜の分析もしないし、こだわるべき実像がないからyoutubeにいくつもあるものからお好みのを聴けばいい。あえて好みを述べると、ヴァーツラフ・スメタチェックがチェコ・フィルハーモニーを振ったこれが木管ソロのクオリティで群を抜いており、第1楽章は最高評価、第2楽章も真作と思わせる見事な解釈と思う。残念なのは終楽章で、この速さで木管がうますぎると改作?の安っぽさが丸見えになってだまされるなよ、これはモーツァルトの曲ではないの声が大音量になってしまう。よって第2楽章でカットということになる困ったちゃんなのが強くお勧めできない理由だ。

こちらは学者でピアニストのロバート・レヴィンがモーツァルトの音楽語法をインプットしたITプログラムでオリジナルの再現を試みたバージョンである。もちろんソロはClではなくFlで、管弦楽部分も違う。現行版(K.297b)が頭に入っている人には面白いが、オーセンティックである保証はない。あくまでレヴィン版にすぎない。

(ご参考)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ポアロの主題曲はどこから来たか?

2020 AUG 27 23:23:28 pm by 東 賢太郎

高校のころ、アガサ・クリスティーの探偵エルキュール・ポアロに僕はモーリス・ラヴェルの風貌をダブらせて読んでいた。灰色の脳細胞、ベルギー人の小男というというとなぜかそうなってしまった(ラヴェルはフランス人だが)。ミス・マープルのイメージがなかったのは、イギリス人のおばあさんを見たことがなかったからだろう。ということでTVドラマのデヴィッド・スーシェのポアロに慣れるまでしばらくかかった。

このドラマのテーマ音楽は英国のシンフォニストであるエドマンド・ラッブラの弟子で、やはり交響曲を12曲書いた英国人クリストファー・ガニングが書いた。皮肉屋で洒落物のポアロに良くマッチしていると思うが、この節はどこかで聞いた覚えがある。

こうやってメロディーを頭の中で検索するのは何の役にも立たないがけっこう楽しい。曲を聴いて何かに似ているという直感は急に天からやってきて、たいていなかなか正解が見つからない。そのくせ似ている相手のメロディを絶対に知っているという確信と共に来るのでたちが悪く、見つかるまで意地?になって他の事はみな上の空になってしまう。

ポアロのそっくりさんは簡単だった。シューベルトのアレグレットD.915の冒頭である。マリア・ジョアオ・ピリスの演奏で。

シューベルトは、死の直前のベートーベンに一度だけ会っている。そして楽聖の死の1か月後、友人のフェルディナント・ヴァルヒャーがヴェニスに旅立つ際に書いたのがD.915だ。この曲、最晩年の作品でシューベルトは病気であり、今生の別れであるように寂しい。スビャトスラフ・リヒテルは黄泉の国を見るように弾いていて尋常でない音楽とわかる。ガニングがこれをひっぱったかどうかは知らないが、調の違いこそあれど(ハ短調とト短調)冒頭の音の並びは同じだ。

そして、そのシューベルトはこのメロディーを、ひと月前に黄泉の国に旅立ったベートーベンのここからひっぱったと思われる。交響曲第5番「運命」の第3楽章冒頭だ。

そして、ベートーベンはこのメロディーをウィーンの先達モーツァルトのここからひっぱった(スケッチブックに痕跡がある)。交響曲第40番第4楽章冒頭である。

他人の空似は気にならないが、音楽の空似は気になる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 作品11

2020 AUG 13 22:22:55 pm by 東 賢太郎

僕にとってチャイコフスキーというと、「アンダンテ・カンタービレ」だった時期が長くある。親父が所有していた名曲集みたいなSPレコードにこれが入っていて、生まれた家で四六時中鳴っていたらしく、物心ついた頃にはメロディーを知っていた(名前が弦楽四重奏曲第1番第2楽章の標題から来たと知ったのはずっとあとだったが)。ほとんどの方がどこかで聞きおぼえがあるだろう、お聴きいただきたい。

有名な主旋律は、妹のアレクサンドラの嫁ぎ先であるウクライナのカメンカで大工(左官)が歌っていた民謡とされている(第5,6小節にヴォルガの舟歌の一部もきこえる)。

このピアノ譜を弾くと、指が(♭はひとつ少ないが)どことなくシューマンのトロイメライを思い出す。曲想だって「夢」であっておかしくない。チャイコフスキー31才、田舎の民謡に素敵な和声を配してロマンティックに洗練させる腕前には感嘆するしかない。

当時のロシアでは音楽家は教師か歌劇場の団員になるしかなく、地位や所得は農民並みだった。そこで両親が名門ザンクトペテルブルグ法科学校に入れたのもシューマンとまったく同じだが、違うのは彼はしっかり勉強して法務省の官僚になったことだ。その職が楽しかったら我々は悲愴やくるみ割り人形を聴けなかったことになる。

弦楽四重奏曲第1番ニ長調作品11はそうならなくてよかった作品のひとつと僕は思っているが、世間の評価はアンダンテ・カンタービレを除けばそうでもない。本稿をどうしても書く必要がそこにあった。代表作とは言わないが全4楽章とてもチャーミングで初心者もわかりやすく、どなたでもメロディーがすぐ覚えられるし、まちがいなくその価値はある。

これは僕のLPだが、往年の評価が高かったスメタナ四重奏団の演奏だ。ぜひくりかえして覚えてしまっていただきたい、きっと一生の友となるから。

ここからはご興味ある方に。

Mov1の第2主題

この情感はシューベルト的だ。例えば弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》 ハ短調D.703の、途中で破棄してしまったMov2をお聴きいただきたい。

なぜシューベルトはこんな素晴らしい作品を投げ出してしまったのか?未完成交響曲と並ぶ謎だ。ちなみにこの曲は死後42年の1870年にライプツィヒで出版され、チャイコフスキーがSQ1番Op11を完成したのは1871年である。ジャンル最初の作曲にあたって、もし彼が出版を知っていれば見たくなったのは自然ではないか。

Mov3(スケルツォ)を聴くと、僕はいつもモーツァルトの弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421のMov3を思い出している。旋律はちがうが3拍子でこの悲壮感、緊張感を引き継いでいるように思う。

Mov4ではVaの憂愁を帯びた主題に続く部分とコーダでモーツァルト「魔笛」(序曲)の和音連結(b-h-c-a)が全開となる。チャイコフスキーはモーツァルティアーデを書いたほど彼を熱愛していた。

かようにSQ1番にはドイツ先人の作品研究のエッセンスが込められており、反西欧、反アカデミズムだったロシア五人組とチャイコフスキーが距離を置いていたことへの「物証」となっている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ユリア・フィッシャーのモーツァルトを聴く

2020 JUN 25 1:01:03 am by 東 賢太郎

コンサートがないのでyoutubeを見てますが、ユリア・フィッシャーさんがモーツァルトのヴァイオリン協奏曲を語ってます。

1,2番はバロック的で3,4,5番はベートーベン世界に移行しつつある。モーツァルトがというよりコンチェルトという世界が移行していく時期に書かれた作品だ。同じ作曲家の曲をチクルスで通して弾くと同じ弾き方になりがちだが、モーツァルトの場合は曲ごとに弾き分けないといけない。最も注意深さを必要とする作曲家で、私は曲をすぐ覚えられるがこの5曲はそうはいかなかった、という趣旨を語っています。

余程のモーツァルト好きでなければ1,2番を諳んじていることはないでしょう。普通は3,5番なのです。こういう背景をふまえて、彼女は「ともすれば1,2番は学習者用の作品と思われていますが、私は子どもの時に3,5番しか弾かなかったので幸いでした」と述べています。こういうものの言い方は非常にハイレベルな知性と自信が無いと高慢に思われるだけでなかなかできません。僕が彼女に惹かれているのは、それが口だけでなく音にも出ているからだろうと、今回ビデオを見ていてそう確信しました。

性格なので致し方ないのですが、僕は知性を感じない演奏家は総じてだめです。まったく聞く気もしない。テクニックを素材として表現すべきは知性だと思ってるからです。どっちが無くても音楽になりませんが、テクニックで終わってる人が実に多いのはそれで満足する聴衆の責任でもある。譜面を伝統に照らして的確に読むのはテクニックの内です。そんなのはあたりまえである。そこからが演奏家の創造の世界であり個性の発露です。それが演奏の出発点といってもいいでしょう。

第2番ニ長調K.211です。

第2楽章は出だしが調までドヴォルザークのチェロ協奏曲第2楽章と全く同じで、中間部で魔笛に通じるナポリ6度がきこえます。第3楽章の出だしはピアノ協奏曲第21番 K.467の終楽章に顔を出します。そういうことまで見通して弾いているかどうか、会ってみた彼女はイメージ通り実に聡明そうな女性でしたからどうでしょう。まあいずれ学ぶでしょう、そうでなくても。

彼女は「注意深さを必要とする(彼女の英語で「attentiveであるべき」)」音楽に向いてますね。俗にいう回転がものすごく速い人で、抜群の記憶力と技術で人の2倍の速度で処理しながら絶対にミスしないし、苦労してできたという感じがなく、ひょいひょいとやってしまう。ワタシ失敗しないのでを地で行く人です。普通の演奏家が弾くだけで大変そうな高速の運指の場面でも一つひとつの音符に「注意」がこもってるのがひしひしと伝わる、それも神経質にでなく「楽興をのせる」という風にです。演奏を見るとわかりますが、音楽を心から楽しんでますから機械的に陥らないのです。

僕はクラシックファンは基本的には知性的と思っていますが、日本ではどういうわけかすぐれて「反知性主義」なところがあります。精神性、こころ、深みという言葉で形容される形而上的要素が必須とされ、欠いていると凡庸だと烙印を押され、それならば譜面を逸脱した狂乱の爆演の方がましだという風潮です。これは大きく間違っていますが、通ほどその傾向がある。通になるには何がしかの知性は必要ですが、その人が反知性主義であるという分裂がおきる文化は奇妙ですらある。

一般論として、左様な分裂の誘因として代表的なものは宗教による洗脳でしょう。通の教祖である昭和の評論家が精神性、こころ、深みを教義として広めた。僕自身「レコ芸」主筆クラスの評論で知識を得ましたが洗脳もされました。ただ、欧米に長く住んでその教義が英語、ドイツ語にならないことも知りました。ではあれは何だったかというと、結論だけ書きますが、評論家が通になるに至った自分の趣味の表明だった。それはそれで貴重な理解の土台にさせていただきましたし、英国、ドイツの通人と一緒に数多の演奏会を聴いて、日本の著名評論家各人の好みのベースの類型も理解しました。

趣味とは人の数だけあって要は好き嫌いなのです。「精神性」は洋物の鑑定に書いておけば反論されない、いわば業界の符牒としてのお墨付け用語だった。「この古伊万里は塗りに味がありますなあ」の「味」に相当する通だけがわかると認知された和風基準です。洋物を和風に味わってはいかんというのではありません。彼らはれっきとしたインテリ、知性派ですが、敗戦で和風知性を凌駕された米国知性への強烈な侮蔑と反感があったと思う、そこが問題でした。それイコール科学であり唯物論的知性だから、形而上的、非物質的知性に基軸が振れた。その象徴が「精神性」というワードであったと解釈しております。すぐれて終戦後的、昭和的な智の性向であったでしょう。

僕自身その空気を吸って育ちましたし非物質的知性に深く引かれる性格を持っていますが、まずは唯物論的知性で無用な澱を洗い流してみようという行動原理を持ってもいます。むしろ後者が強い。だから昭和的な智の性向は「澱」だったと気づき、自然と思考回路から完全に除去されました。その土台のうえに築かれたのが僕の音楽嗜好だったということです。嗜好は意図と無縁に醸成されるものですから食べ物や異性の好みに似ます。本質的に100%我が儘なものであり他人と違って当然であり、他人に押しつけるものでもありません。したがって、僕は彼らにおける精神性のような宗教ワードは忌避しますし、書いたことのご判断は読み手の知性に委ねることしか致しません。

僕がなぜユリア・フィッシャーの演奏が好きかというと、単に好みだからであり、それはなぜモーツァルトが好きかという問いの答えでもあります。モーツァルトに精神性のようなものなどかけらも感じないし、求めもしないし、彼は簡単でなかった人生その場その場で立ち現れた難事に抜群の回転の頭脳と天性の楽観性で立ち向かい、切りぬけた。その「あっぱれ感」がたまらず好きで、応援団であり自分の人生来し方に投影もしている。彼の音楽をどう演奏してほしいかについては、もう50年の歳月を経て確たる自己基準ができていて、それに照らして彼女の演奏姿勢は(出した音というよりも)とても共感するものがある。それが彼女の、テクニックから先の創造であり個性の発露と思うのです。

以前にもご紹介しましたこのビデオ、改めていいなあと思いました。ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調 K.364の第1楽章です。いかに楽しんでるかご覧ください、彼女の楽興がヴィオラに乗り移り、オケ全体にも電気のように伝わってます。

1分33秒あたりからオーケストラがクレッシェンドするワクワク感。モーツァルトですねえ。1分49秒でフォルテの頂点に達したと思うと1分57秒からまた不意に静まってあれあれと思うと、2分14秒からソロのふたりがピアニッシモで、聞こえるか聞こえないかぐらい、獲物に近寄る猫みたいにひっそりとユニゾンで入ってきてだんだんクレッシェンドします。なんていう効果だろう!

作曲当時、鍵盤楽器(ハープシコード)は音の強弱が出せず、オーケストラもフォルテとピアノの交替はあってもこんな「音量のグラデーションをつける」という発想はありませんでした。聴衆はびっくりしたでしょう。こんな新奇なことをモーツァルトもひょいひょいとやってしまう。ロッシーニはクレッシェンドの効果を盗んだし、ベートーベンは彼なりの劇的なやり方で第5交響曲の終楽章へのブリッジに使っています。

ユリア・フィッシャーさん、モーツァルトに会わせてみたいですね、ひょいっとできちゃう天才同士で何か起こりそうだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

見えている現実はすべてウソかもしれない

2020 APR 29 1:01:54 am by 東 賢太郎

見えている現実はすべてウソかもしれない。そう考えたのはアルトゥール・ショーペンハウエルを読んでいる時でした。急に閃いたのです。ただし、これから彼の驚くべき著書を読まれる方に誤解のないように書いておくと、彼は以下に述べるようには言っていません。あくまでこの尊敬する哲学者が弱冠30才で看破した宇宙の真相を僕が理解した限りにおいて、そこに僕の妄想が入ったものにすぎないのですがひとつだけある確固たる経験的な理由によって、この妄想にはけっこうリアリティーがあるのです。それを実感として味わえるのは日本人男性の100人に5人しかいないかもしれませんが。

僕はわからない色があります。それを妻や娘は「薄い緑よ」なんていいます。本当にそうだろうか?そう思ったのです。すべてはこの疑問から発しています。見えている現実ってなんだろう?同じものが自分と違って見えている人が世の中には確実にいる。それが僕にとってのまぎれもない現実であり、だとすれば僕はその人たちとは全然別個の世界を見てここまで生きてきたことになります。経験論者であると何度も書きましたが、それが「薄い緑」だとその人たちが口をそろえて認識するようには経験していないのだから、それ(お茶でした)は僕にとって、存在しないに等しいのです。

統計があって、僕のような人は男性で日本人に5%、白人に8%います。残りの95%、92%の人たちとどっちが正しいというわけではなく、緑色はいろいろあるんだと考えたら変でしょうか?僕らにとって、地下鉄の切符売り場にある路線図はただの迷路です。世界史年表の地図の色分けはもはやナンセンスで、それで大学入試は世界史を選択しませんでした。僕は95%の人たちが多数派であることをいい事に作りあげた埒のあかない現実にうんざりしていて、とうとう、この人たちは「95族」という自分とはまったくの異人種であるという理解に落ち着いたのです。肌の色や何国語をしゃべるかなんてことより、いまはこれがずっと本質的な人間の区分ではないかと思っております。色は光にはなく、脳内にあります。鳥は人間より多くの色が見えます。

僕の属する「5族」が95:5と圧倒的なマイノリティーなのは、人類300万年の歴史でその色の見え方が生存に有利でなかったことの残念な証明なのでしょう。赤緑を見分けたほうが有利なために人類は95族へと進化が進み、僕らはそれに乗り遅れた人種だったかもしれませんね。しかしそれなら、なぜ5族はネアンデルタール人のように絶滅しなかったのでしょうか。なぜ配偶者を得られたのでしょう(女性はほぼ全員が95族です)。本来は生存競争に敗れて絶滅するのが自然な流れだったのが、人類の進化上で何らかの有意な変化が起きて、色の見え方の不利を相殺した結果ではないでしょうか。

例えば、我々の遠い祖先が猛獣を避けるために樹上生活をしていたころ、緑の葉っぱの中の赤い実を見分けてすばやく食べるには5族は明らかに不利です。しかしやがて人類は火を使って猛獣を追い払い、地上に降り立ちます。二足歩行して両手の自由を獲得し、狩猟や農耕による社会に移行します。赤い実を探す能力は生存の決定的要件ではなくなったから生き残れたか、あるいは、逆に樹上での逆境をコミュニケーション能力で補っていたのが5族とすれば(仮定ですが)、地上生活ではそれが有利に働いたというようなことが起きていたかもしれません。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

ところが、ショーペンハウエルに戻りますと、赤か緑かということよりももっと現実は深いものを秘めているかもしれないということになってきます。目に見えてるものはすべて「表象」という仮想現実だからです。彼の著書『意志と表象としての世界』には、ものは唯一絶対のものとして「ある」のでなく、見えたり感じたりして認識しているから「ある」のだと書いてある。つまり彼は、主観はすべてを認識するが、主観は他の誰にも認識されないものであり、主観が存在しないなら世界は存在しないのと同じであるというのです。それが赤か緑かということは、もっとおおきな括りの中では大同小異になってくるのです。95族が「緑よ」といってるものだって、95-Aさんと95-Bさんの緑は同じではないのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

二人が上野の西洋美術館のゴッホ展に行って「『ひまわり』っていいね」と合点しても、AさんにはBさんの見たひまわりは見えていません。「ゴッホのひまわり」は人の数だけあります。それは光線が見た人の眼球を通過して脳に結んだ像にすぎず、その像は脳の数だけ存在するからです。こう考えると、僕が60余年見てきた「世界」とは僕の脳にだけ「ある」もので、実はぜんぶウソ(CGみたいなフィクション)だったかもしれず、4次元(3次元空間+時間)の映画のようなものを見ていたんじゃないかという仮定は、常識的にありそうに感じるかどうかはともかく、否定はできなくなってくるのです。

人生とは表象の集合として相互に関連しあう “長い夢” であり、単なる表象だという意味で、夜見る夢(“短い夢”)と区別のつけられないものになってしまう(ショーペンハウエル)

映画が終わったら(つまり死んだら)「はい、お疲れさん、次の見てくかい?」なんておじさんが声かけてくるんじゃないか?そこで「はい、見ます」と手を上げると、次の上映になるのです。これを人間界では「転生」(生まれ変わり、reincarnation)と呼んでいて、多くの宗教が死者の魂は天界に登って再生すると認めているし、エジプト人は戻ってくるときのためにミイラまで作ったのです。前の人生を記憶していた人の話は世界中にありますし、「空中で画像を見ていて、このお母さんにすると決めて生まれてきた」という「記憶」を語る子供や、前世の家族や友人や自分を殺した人を詳しく覚えていたり、習ってもいない前世の言葉を喋った人の記録もある。イアン・スティーヴンソンという学者(ヴァージニア大学)の研究です。僕はこういう妄想を持っています。

宇宙は実は天界のディズニーランドである。アトラクションの「ワンダフル・ヒューマン・ライフ(素晴らしき人生)」は人気だ。テレビスクリーンに地球上の妊娠中の女性が映る。お客は自由に選択でき、ボタンを押すと下界に降りてそのお母さんの胎内に入る。そこからはその胎児の目線(五感)となって「70~80年コース」の4次元コンテンツが始まるが、上映時間は天空の1時間ぐらいである。割増料金で100年コース、上映時間は90分の長尺も選べる。

そうかもしれない。本気で思うのです。宇宙は地球外知的生命体によって精巧に造られたアトラクション用の舞台装置で、お母さんも胎児も何もかも原子という超微細なレゴで組み立てられている。4次元で「時間」の要素がある遊びだからお客さんは、だんだん成長する仕掛けの胎児という乗り物に乗りこんで、そこから始まる「人生」というストーリーに「五感」というツールを与えられて楽しむ「参加型アトラクション」である。

脳学者によるとどのひとつの脳細胞にも「自我」(ワタクシ)が見つからない。哲学者は人間は「考える葦」で「我思う、ゆえに我あり」と言う。大変結構だけれど、脳は単なるアトラクションの部品です。例えばジェットコースターに乗ったとして、動力であるモーターとあなたとは一体でもなんでもないわけです。脳を調べてるのは地球上の人間という、これまた別な胎児から成長したアトラクションだからそれがわからない。ロボットがロボットを分解してるだけです。4次元映画の中ではその理解できないものを「魂」「精神」などという名で呼んでいます。

お客さんである魂や精神にとって、胎児の成長や、意志に関係なく動く心臓や、宇宙の生成や運動は、すべてプリセットされたアトラクションの舞台装置です。お客さんは初めてスペース・マウンテンに乗った時のように、仕掛けの壮大さ精巧さに圧倒され、周囲を観察して、「どうしてだろう」「どうなってるんだろう」と思うだけです。選んだ乗り物(胎児)のDNA(能力や寿命)は変えられず、その範囲内でうまく操縦して良き人生航路を辿るというゲームです。乗り込んで地球時間で2~3年してから映画(意識)が始まるので、そこに至った経緯は認識がありません。そして、毎日毎日、その魂である我々は、「うまく操縦する」ことにこうして精を出しているというわけです。

もしそうなら、死ぬということは単なる「ゲームオーバー」であります。天界に戻って、またおじさんに代金を払って次のゲームを楽しめばいいのです。どうやって天界に戻るかという点ですが、死んでしまった人の証言はないですから臨死体験をして生き返った報告に頼ります。すると、魂だけが足の先から身体を抜け出て、ベッドに横たわる自分や泣いている親族を天井から眺めていたというようなものが多いことがわかります。体外離脱と呼びます。ゲーム開始のときはお腹の中の胎児に「降りてきた」ので、ゲームが終わるとその逆のことが起きるのだと考えれば納得性があります。

体外離脱の経験はありませんが、ある音楽にそれを連想したことはあります。モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調 K.491の第3楽章のコーダ部分です。ピアノ譜をご覧ください。

枠で囲ったドからソまでの和声の半音階上昇とその前後の和声です。何かに魂が吸引されて足先から抜けていく。天界の和声がきこえてくる。また下界に戻される。また抜けていく・・・。ロココの作曲家などと烙印を押すのがいかにナンセンスか。彼の前後、こんな不気味な音楽を書いた人間は一人もおりません。彼の死後10年以上たって、彼を意識して書いたベートーベンの5曲のピアノ協奏曲も、これを見てしまうと常識の範囲内の作曲と言うしかありません。モーツァルトがなぜこんな恐ろしい音を書いたのか、何を見たのか?知るすべはありませんが、僕が乗っている乗り物はなぜか彼が大好きで、ちょっとしたことに反応してしまうのです。

「死はぼくらの人生の真の最終目標ですから、ぼくはこの数年来、この人間の真の最上の友とすっかり慣れ親しんでしまいました。その結果、死の姿はいつのまにかぼくには少しも恐ろしくなくなったばかりか、大いに心を安め、慰めてくれるものとなりました!ぼくは(まだ若いとはいえ)ひょっとしたらあすはもうこの世にはいないかもしれないと考えずに床につくことはありません。」(モーツァルト書簡全集Ⅵ、海老沢敏・高橋英郎訳)

以上が自説であります。僕が65年前に選んだ東賢太郎なる乗り物も年季が入ってあちこち不具合が出るようになってまいりました。そういうことを考えていると、母が頭をよぎります。寝たきりで意識がなくなって、それでもずいぶん長くがんばってくれました。逝ってほしくなかったからです。でも、こう思えば、もっとはやく見送ってあげればよかったのかもしれません。きっともう次を選んでるにちがいない、まだ3才ですけどね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

(こちらもどうぞ)

モーツァルト クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581

2020 APR 23 0:00:16 am by 東 賢太郎

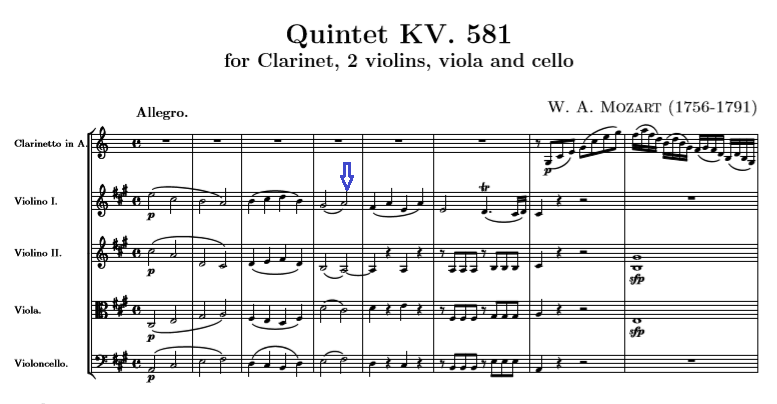

みなさん、Stay Homeお疲れさまです。こういうときはモーツァルトを聴きましょう。いいかもと思ってたまたま聴いてみたのが「クラリネット五重奏曲」(K.581)でした。最高の癒しになったのでこれを書こうと思いたちました。いま、心に澄みきった青空が広がり、ほのかに陽がさした気分なのです。

この曲についての賛辞は 「雲のない春の朝」(アーベルト)、「天空に燦然と輝いている作品」(オカール)、「まさしく最も洗練された室内楽作品」(アインシュタイン)と枚挙にいとまなしです。クラリネットと弦楽四重奏は相性が良く非常に魅力的な組み合わせと思いますが書いた人は少なく、著名なのはブラームスぐらい。まあこんな作品がいきなり現れてしまえばねと納得です。

これに限らずモーツァルトの作品でいつも感嘆するのはそのプロポーションの良さなのです。八頭身美人というかギリシャの彫刻というかですね、理屈じゃなく、メロディーも和音もリズムも光っているのですが、聞き終わって心に残るのは見事にバランスしたプロポーションの良さ。「何か尋常でない美しいものに触れた」という感銘と安らぎで胸騒ぎがしているという風です。この心地良さを知ってしまうともうぬけられません。

それがハイドンの作り上げたソナタ形式のような一種の「鋳型」によってもたらされているかというと、どうもそうではない。例えばオペラに鋳型はありませんが、モーツァルトだけはそれでも感じるのです。「魔笛」は筋書が錯綜しておよそまとまりがありません。それなのに、全部聴き終わってみるといつでも、絶世の美女のような、完璧な肢体のプロポーションのような調和を見てしまうという具合です。こういう印象を覚える作曲家はほかに知りません。

プロポーションと書きましたが、それは数字の比だろうという考え方が昔からあるようです。有名なのが「黄金比」で葉書や名刺の縦横がそれです。一方で「白銀比」というのもあり、紙の寸法のAシリーズはそれです。美に絶対はないように思います。プロポーションという単語の語源も pro-(前に)+ portion(分け前)であり、何かを分配する前に「いい塩梅だね」という感じでしょう。とするならば主観であり、時代や状況で変わるかもしれません。

バルトークは黄金比を楽譜に埋め込みました。プロポーションのもたらす固有の美に意を配ったのでしょう。では、モーツァルトの楽譜にもそうした(八頭身の「八」のような)数理が隠されているか。僕はそうではなく、エジプトのギザのピラミッドは空から見るとオリオン座の三ツ星に見えたり、底辺や高さが地球の大きさに関係しているといわれる、むしろそういうものではないかと感じます。何らかの均整が隠されているのですが、それはメタフィジカルなものです。

「クラリネット五重奏曲」(K.581)はそれを最も感じさせる音楽の一つと思います。なぜこの音楽がいきなり心をつかむのか、理屈は説明できないのですが、やっぱりこれかなあと思うのは矢印のところです。

柔和なレガートで、まるでうららかな春の小川の流れのように始まったソーミーレードーのメロディー。矢印のラで主調にもどってワンフレーズ落ちつくかと思いきや、想定外の短調の和音が来ます。えっと驚いて、川の流れは一瞬止まります。この哀感!一気にハートわしづかみです。この主題はすぐくりかえされますが、そっちでは主和音(長調)で予定調和的に終止します。これが冒頭だったら「つかみ」は弱かったと思いませんか。

「えっと一瞬驚いて時が止まった感じ」、これを理屈で言うとフレーズのお尻を平行調で持ち上げて止めた感じのこれを僕は日本語文法の「連体止め」になぞらえたくなります。

紫だちたる雲の 細くたなびき “たる”

であります。体言止めほど終止感が強くなく含みを残します。個人的には枕草子の清おばちゃんの決然たる物言いが大好きなのですが、パンチが効きすぎないのは体言止めのぼかし、余韻を使った押し引きが抜群にうまいからで、彼女は連体止めの達人なのです。ファンだから僕の文章も影響を受けていると思います。そして、その趣味で見るモーツァルトも平行調止めの達人であるのです。

最初の4小節でこのありさまです。K.581の驚くべきところはそのミクロが大構造に組み込まれてくるところで、楽譜の冒頭(第1主題)矢印の①平行調版と②主調版ふたつを絶妙に使い分け、提示部が①、②、展開部は①、再現部は②、コーダは①と、つまり1,2,1,2,1と数列になります。第3楽章第2トリオと第4楽章主題は形を変えますが冒頭で驚かせた①が回想されます。こういうのはピラミッドを天空から眺めないとわかりません。

第2楽章ラルゲットはイ長調から4度上(希望、天国の)ニ長調で始まる同じ調のクラリネット協奏曲と双生児です。天上界を羽の生えた天使のように浮遊する様はロマンティックとも違う不思議というより超常的な世界で、異界にさまよいこんだかと感じます。冒頭の雰囲気は同じニ長調のザラストロのアリア(これも異界)ですね。P協20番K.466の稿に書きましたが彼の音楽にはフィガロ前後からそういう「こわい」ものが混入します。フリーランスになって当座は有頂天でしたが敵も作りました。自分が壊れる恐怖といいますか、問題オペラを書きながら夢にうなされるようなぴりぴりしたものが鋭敏な芸術家の神経にふれていておかしくありません。

その事で思い起こすのですがアーティストの横尾忠則さんがこう述べています。

芸術の創造のルーツは、過去の歴史の文脈の中だけではなく、こうしたまだ見ぬ未来の時間の中にもすでにスタンバイして、その創造が芸術家の手によって、現実化されるのを待っているのです。だから芸術家が幻視者とか予言者と呼ばれる理由かも知れませんね。

僕は昨年、瀬戸内海の豊島で氏の「生と死」をテーマとする作品を観て感じるものがありましたが、芸術家の直観や霊感(インスピレーション)はときに超常的であり、鑑賞する人の99.99%は日常的です。

第3楽章は建築物のようにかっちりと構成された、ふわふわの前楽章と対極のごつごつ堅牢な世界です。ここは現実的です。ところが、二つあるトリオの第1は弦だけのイ短調に対し調性がB♭、F7まで飛びます。ハ短調に移調するとP協24番K.491の、僕が魂の体外離脱と信じてる第3楽章の和声関係とぴったり同じです。K.491はフィガロと並行して書かれ、K.581は三大交響曲の翌年で予約演奏会の会員がスヴィーテンひとりになってしまい、ベルリンへ売り込みに行ったりの困窮の中で書かれました。どちらも極度の不安の中だったでしょう。第2トリオは一転して牧歌的です。短調になるあたりはパパゲーノのアリアを予見しています。

第4楽章は終幕にふさわしい喜々とした舞曲風の楽想で、真ん中の2楽章の異界感を解きほぐします。それが6回変奏されますが、スタッカートではじけるような第4変奏の後にアダージョの第5が来ます。一度遅くしてコーダになだれ込むのはハイドン、ベートーベンのお家芸ですがモーツァルトはあまりない希少な例ですね(この雰囲気はブラームスが同じ編成の作品115でぱくっていて、しかし冒頭主題の生々しい回帰というパンチを強烈に効かしているので御一新にはなってます)。しめくくりの第6アレグロに入る前に5小節のブリッジが入るのはソリストのポン友シュタードラーにカデンツァの見せ場を与えたと思います。借金を踏み倒したり自筆譜を紛失したり(売った説あり)とヤンチャな奴ですが、彼なくしてこれなし。我々としてはええい何でも持ってけ、ありがとうシュタードラーであります。

この曲に指定されたバセットクラリネットは当時は新奇でシュタードラーの専売特許的な楽器でしたからK.581は実験的作品でした。ウィーン音楽家協会(Tonkünstler-Societät)で1789年12月22に開催されたクリスマス・コンサート(ウィーン、ブルグ劇場)で初演されましたが、資料はありませんがモーツァルトも舞台に立ったと思われます(ヴィオラか?)。自分の予約演奏会が全く売れなくなるという想定外の事態に追い込まれそうなったのでしょう。当日は2年後に夜の女王を初演することになる義姉のマリア‣ホーファーも出演しており、モーツァルトとその仲間たちのコンサートだったようです。

第6変奏ですが、素晴らしく快活で元気の出る音楽です。中盤からヴィオラが八分音符でラの音を延々と刻むのはハイドンセット(ニ短調 K.421)を思わせますね(K.581は同曲と書法的には似た部分が多々あります)。この楽譜の5小節目からのクラリネットの下降音型にF#7、B、G7、A、F、B♭、E7、Aと和声が付きます。ここで第3楽章第1トリオの魔界のF、B♭が響きます(聴いただけではまずわかりません)。

同じ下降音型には今度はF#、 B、 G、A、 G7、A、 Eと平穏な和声が付くのです。このように同じパッセージの片方に魔界の和声を付ける例はプラハ交響曲の第2楽章にも非常に印象的な例があります。

以上俯瞰しましたが、こういう細部の意匠が隠し味になっていると知るのはあくまで天空からピラミッドを眺めた時だけなのです。それを知ったとて聴いているときはわかりませんし、その必要もございません。ただただ見事な霊的調和を感じさせて曲が閉じ、余韻を静かに味わい、ただただ溜め息をつけばいいのです。この曲のプロポーションの良さは数学的な比率を超越したメタフィジカルなものというしかなく、聴きこめばどなたでもそれを容易に感じるようになり、心はとけるほどやわらかになり、モーツァルトの虜になることでしょう。

演奏ですが、一般にはウィーン系の団体のもの、例えばアルフレート・プリンツとウィーン室内合奏団、あるいはレオポルト・ウラッハとウィーン・コンツェルトハウス四重奏団などが高く評価されています。古い録音ですが味があります。僕もかつてはそれらを聴いていたのですが、モーツァルトの時代に20世紀の「ウィーン風」があったわけでもなく、いまは純音楽的な視点でリチャード・ストルツマンとタッシの演奏になってます。これは僕が大学4年のときにニューヨークで買ったLPです。タッシのピーター・ゼルキンはこのころまだ若い兄ちゃんで、僕は親父の方をフィラデルフィアで聴きましたが、ピーターも2月に他界してしまいました。

この演奏、当時の日本の評論家は無視でした。ウィーン情緒がかけらもないからでしょう。モーツァルトといえばウィーン・フィル、カール・ベームという輩ばかりでしたね。でも97年の元旦にウィーンでウィーン・フィルの団員と食事しましたが最晩年に日本人が熱狂していたころのベーム爺さんの棒はよれよれでわからんかったと言ってました。ワインはペトリュスしか飲まんという、まあペトリュスはけっこうな品ですがね、それを薦めるのは普通のオジサンでもできるとも思うのです。

この演奏、テンポはたっぷりめでウィーン系があっさり聞こえますが、第2楽章の天使感や「こわい」と書いた箇所の深さ、第4楽章第3変奏のヴィオラの「泣き」がクリスピーにスタッカートを効かせた快速の第4変奏に移る見事さなどなど、当時若かった彼らが楽譜から読み取ったインスピレーションを感じ切って弾いています。各種手持ちのレコード、CDを聴きなおして見ましたが、コロナ疲れを癒してくれるのはこれでした。ご賞味あれ。

(この曲が歌えるようになりたい方はこちらをどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ケーゲルのモーツァルト40番のテンポ

2020 MAR 9 9:09:17 am by 東 賢太郎

ひき続きケーゲルを探してきく。もう一枚、東ドイツ革命のpilz盤があった。ジャケット裏に「16 Sept 90」と書いているからロンドンから異動になった直後に日本で買っている。前稿で「ロンドンで・・」と書いたのは訂正。ケーゲル氏が2か月後にピストル自殺することをまだ知らない。

第一印象。モーツァルト40番Mov1にホルンの派手なミスがあって、いきなりアウトだ。こんなものをスタジオ録音で出すはずがない。しかし拍手はないしライブの記載もない。ベルリンの壁のごたごたで作った粗悪品だ、騙されたと思いそれ以来CD棚でお蔵入りとなってしまった。

Mov1はどれを聞いても今一つ心に迫らないというのが、驚くべきことに、今に至る僕の40番の印象で、どれを聞いてもそうなのだからこの曲はそんなものという一抹の苦手意識すらあった。

モーツァルト好きが40番を知らんとはあるまじきことなんだろう。でも英国経験主義を信奉するとはそういうことなのだ。よって、ここに書いた通り「正直のところまだそれを乗り越えたという実感がないのです」(モーツァルト交響曲第40番ト短調 K.550)であり、そこから6年後の今も変わっていない。

それがこの不良?CDでいま気がついた。

高校当時、評論家のチョイスはそろってワルター盤であった。これ以外を推すのは異端の観すらあり、どうしても自分の耳との齟齬がぬぐいきれなかった。だからブログでは筆頭に挙げながら「トータルに見て言い切るほどの自信はありませんが」と軟弱なスタンスに終わっている。

テンポが遅すぎたのだ。この楽章は「モルト・アレグロ」である。メトロノームで測るとケーゲルはニ分音符が116ほどだ。おそらく現代の耳ではどなたにも速く聞こえるだろう。そうなのだろうか?速すぎなのだろうか?

この疑問を解く実験ができる。ジュピターのMov4にもモーツァルトは同じく「モルト・アレグロ」と書いている事実がある。彼がテンポに厳格だったのはこう書いていることで分かる。

「音楽でもっとも必要不可欠のもの、いちばんむつかしいもの、とくに大事なもの、それはテンポです」(モーツァルト、1777年10月24日の父への手紙)

ジュピターMov4と40番Mov1は、モーツァルトの頭の中では同じ速度である。前者をニ分音符116で振れば、多くの人はやや遅めと感じるのではないか(ご自分で試していただきたい)。したがって、三段論法で、ケーゲルの40番Mov1は速くないという結論が導かれる。

ちなみに、大阪モーツァルトアンサンブルの武本浩氏のブログによると、モーツァルトに2年師事したフンメルが40番を四重奏に編曲した楽譜のMov1は、ニ分音符108である。上掲稿に貼ってあるケルテス / ウィーン・フィルがちょうどそれだ。

フンメルの耳と自分の耳と、どちらを信じるかだ。いまもケルテスは諸条件を勘案してベストかもしれないと思うが、ケーゲルを聴いて、これが自分の耳ではさらに正しいと思ってしまった。116はフンメルより速いけれど、108ではジュピターは遅いことも傍証だ。

このテンポを知ってしまうと、ワルターは40番を素材に自身のモーツァルト像を世に提示したのだと見えてくる。彼のコロンビアとのステレオ録音は、いってみればどれもそうなのだが、そうすることで彼は究極の目的として「自画像」を描いて後世に残そうとしている。

僕は彼の自画像に敬意を表したいが、彼のモーツァルト像は共有しない。どちらもモーツァルトに会ったことはない。平等だ。テンポやポルタメントのせいでそう考えるのではない、そういう「現象」を包含して、すべての残された情報から包括的に作曲家をどう把握、認識するかである。

その認識が個々人で違うのは情報の問題ではなく、それを鏡面として映し出される「自画像」の違いだ。クラシック音楽は永久不変の鏡であり、自分が実はどういう人間かを有無を言わさずあぶりだす。結論は、僕という人間は、ブルーノ・ワルターよりもヘルベルト・ケーゲルに近い側面を多く持つということだ。

これがその演奏だ。ライブだろうが日付の記載がない。オーケストラの技術がいまひとつであるのは既述どおり。眼光紙背に徹する棒ながら風を切って進み、一筆書きの風情があるという名人芸を聞き取るには僕はまだまだ若かったということを知った。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。