魔笛再考(ハンガリー国立歌劇場公演にて)

2022 NOV 9 23:23:42 pm by 東 賢太郎

西室兄が武蔵野で魔笛を聴いたのは知らなかった。それはよかった、僕は6日に上野のほうをきいて久しぶりに楽しんだところでした。歌舞伎を知りませんが西室の視点はとても面白い、たしかにパパゲーノは狂言回しかもしれないのです。

「魔笛」の筋書きについて書いておきましょう。骨組みはこんな感じです。

ある王子が別の国の女王から「あんた、ウチの娘を救出してちょうだい」と頼まれる。娘は女王の夫である王の城に捕らわれているのだ。王子がビビっていると魔法の笛が手渡され「これを吹けばあんたは安全よ、うまくいったら娘は嫁にやるわよ!」と送り出される。王子は城門で説教を受けて中に入り王の前で娘と出あう。そして殿堂に入会するための試験場に送られる。一次試験は沈黙を守って合格。二次は魔笛を吹いて切りぬける。晴れて合格。娘と結婚し、女王は王が放った雷に打たれ、あれ~っと奈落の底に落ちてオペラは終わる。

どこにでもある勧善懲悪ストーリーですが、なにかおかしい。女王=善人、王=悪人が途中で逆転するのが不自然だというのが最も多い批判でしょう。でも、どっちであれ夫婦喧嘩でしょ、娘も困ってるしという見方もできますし、作者が意図したちょっと下手くそなどんでん返しと思えないでもありません。

しかし、ひとつだけ、変な所があるんです。「魔笛」をくれたのは女王だということです。王子は王に見こまれて依頼人の女王をあっさり裏切ります。しかも女王の魔笛のおかげで難局を切りぬけて娘と結婚してしまい、娘を取り戻したかった女王はあえなく命を落としているわけです。つまり王、女王のどっちが悪人だろうが入れ替わろうが、王子は決定的に悪い奴であり、スパイ映画なら女王の仲間に撃ち殺されてるでしょう。

ところが、さらにややこしいことに、この話の主役はその王子なのです。娘を救出する決心をするまでのドタバタ、果敢に城にもぐりこむまで、そして数々の難題や試練に耐えるシーンがオペラの時間の大半を占めているからです。だとすると主役=悪役であり、勧悪懲善になって誰も支持しませんね。

ところが、王子には子分がいるんです。だからストーリーは肉づけされます。さきほどの骨組みにそれを加えてみましょう(オリーブ色の部分です)。

ある王子が子分と出あい別の国の女王から「あんた、ウチの娘を救出してちょうだい」と頼まれる。娘は女王の夫である王の城に捕らわれているのだ。王子と子分がビビっていると魔法の笛と魔法の鈴が手渡され「これを吹けばあんたは安全よ、うまくいったら娘は嫁にやるわよ!」と送り出される。まず子分が娘を見つけて王子の存在を伝える。王子は城門で説教を受けて中に入り王の前で娘と出あう。そして殿堂に入会するための試験場に送られる。一次試験は沈黙を守って合格、子分は不合格。二次は魔笛を吹いて切りぬける。晴れて合格。娘と結婚し、見捨てられた子分は世をはかなんで自殺を図る。制止され鈴を鳴らすと恋人が現れ、彼も幸せになる。女王は王が放った雷に打たれ、あれ~っと奈落の底に落ちてオペラは終わる。

いかがでしょう。王子の変心は、決して女王を裏切ってはいない娘が自分を受け入れてくれたからで、それは事前に娘に会っていた子分が「王子は立派なイケメンだ」と知らせてくれていたからです。ご覧のとおり、子分の存在が入ることで王子は悪役のイメージから逃れ、まじめでウブで憎めないキャラになってきます。でも子分自身はダメな奴で、臆病者で、見栄っ張りで、我慢はできず、駄々っ子みたいな野生児で、もちろんカノジョはいません。王子は幸せになったのになんで俺は・・・と嘆き、1,2,3と数えても誰も止めてくれないので首を吊ろうとする。すると突然カノジョが現れ、最愛の人!と抱き合い、パパパを歌って踊ってたくさん子供をつくろうねと幸せをつかむのです。

この子分こそパパゲーノです。

実は6日に上野へ行った日曜日、ちょっと仕事がたてこんで寝不足で疲れたりしており、あんまり気乗りしてませんでした。オペラが始まってもエンジンがかからず、休憩になって今日はダメだなとあきらめたのです。ところが後半に歌手たちが良くなってきてオーケストラも温まってきて、ところどころで「モーツァルト凄い」と口走ってる自分がいます。パパゲーノも日本語で笑いを取ったりのいいキャラでした。そしていよいよあの自殺シーンがやってきます。実は、劇場ではいつもここ警戒なんです。

がんばったけど、やっぱりだめでした。

もう聞く前からわかってる。でも必ずそうなる。凄くないですか?こんな音楽は二つとない。なんでこんなにぽろぽろ涙が出るんだろう?いつもそう思って周囲の目が困るんです。ここに「モーツァルト凄い」の秘密がある。でも楽譜を逆さにしてもピアノで音出しをしてみてもですね、メロディも和声もリズムも何の変哲もなくてキツネにつままれるだけなんです・・・。

つまり、魔笛の陰の主役はパパゲーノです。西室が狂言回しとみたのも言い得て妙。カルト宗教にひっかかるタイプのタミーノ王子は引き立て役なんです。

このストーリーを書いたシカネーダーという男はドサ周りで「音楽つきドイツ語演劇」(ジングシュピール)を興行する一座の親分です。モーツァルトがザルツブルグにいた時分に巡業にやってきて家族ごと仲良くなっており、性格的にもウマが合ったふしがあります。生まれは最下層ですが単なる田舎芝居の芸人ではなく、インプレサリオであり劇場支配人であり事業家であり台本作家であり役者であり歌手でもあるという驚くべき多才な男でした。初演のパパゲーノを彼がやったというのは、二人がこの役にこめた気合のようなものを物語ってます。僕が注目するのは、彼もフリーメーソンだからモーツァルトの同志であり、性格だけでなく階級も思想も合致していたに違いない、だから最晩年のモーツァルトとは同じ未来像を描き、いわばジョイントベンチャーの経営者として歩みを進めつつあったと考えることが可能だからです。

その証拠としてフィガロが出てくるのです。曰く付きのこれをドイツ語劇(音楽なし)として1785年にウィーンで上演しようと画策したのがシカネーダーだったというのは注目です。その計画は検閲に引っかかって直前にキャンセルされましたが、イタリアオペラに仕立ててこれなら大丈夫と皇帝を懐柔して翌1786年に上演してしまったのがモーツァルトだったのは周知ですね。これが貴族を警戒させたことは早々に別のオペラに差し替えられたことでわかります。結局、次作ドン・ジョバンニもその次のコシ・ファン・トゥッテもウィーンでは当たらず、三大交響曲も日の目を見ず、ロンドンからのお声もかからず、活路を見出したのがシカネーダー一座の「音楽つきのドイツ語演劇」への作曲であり、その第一号として「魔笛」を書いたというのが大まかな流れです。

シカネーダーとモーツァルトは当初は入信式で2組のカップルが結ばれるハッピーエンドのようなものを構想したと思われます。ところが、だんだんと二人の階級闘争魂に火がついてきて、自分たちと同じ平民であるパパゲーノに自己投影をした部分が膨れあがってきます。それはフィガロの二の舞になりかねず危険なのですが、王子王女も試験に合格して歓喜の抱擁をするのだからおとしめてもいない。しかし平民が絶対に勝たなくてはいけない。そこで王子王女の喜びの抱擁の直後にパパゲーノの自殺からパパパに至る「真のフィナーレ」をぶつけて貴族への賛美を吹っ飛ばすのです。「音楽の力」で勝利をおさめようとモーツァルトは全身全霊でここに物凄い音楽を書き、圧倒された我々は祝福の涙を流し、パパゲーノとパパゲーナが抱擁するころにはみんなタミーノもパミーナも忘れてしまう。モーツァルト、本当に凄い!

以上のことは、魔笛初演のわずか2か月と6日後に忽然と世を去るモーツァルトについて語るための重要なステップであります。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

パターソン氏とスヴィーテン男爵

2022 SEP 19 18:18:01 pm by 東 賢太郎

バロック・オペラを教えてくれたのは前稿で書いたD.P.さんでした。彼は現在はニュートン・インベストメントとなっているリード・ステンハウスという運用会社の主任ファンド・マネージャーでした。この業界、オックスブリッジ卒は普通ですが、氏はなにせケンブリッジ大学でアイザック・ニュートン以来という二学部首席卒業でただならぬ雰囲気の方。強豪並みいる我が先輩方も対応に難儀していたアカウントで、ちょうど担当替えの時にロンドン赴任して2年目でまだ未知数の僕に「やってみろ」と担当が回ってきたのです。ここに通用すればお前を一軍ベンチに入れてやろうという部内の雰囲気でありました。

チャンスと思い、勇んで訪問しましたがけんもほろろ。話がつまらなかったんでしょう、30分のアポは5分で打ち切られてバイバイ。相手にもされませんでした。これがプロの世界というものなんです。それでも毎朝電話して懸命に食らいついたので、あるとき、ソニー、TDK株の小口の買い注文をいただきました。お試しですね。ところが何ということか、その執行で大チョンボをしてしまうのです。すぐに先輩同伴で頭を下げに行きますが、「あんなに西洋人が怒ったのは見たことないよ」と先輩が匙を投げるぐらい激怒されており、即刻、出入り禁止が通告されます。部内では「お前なあ」となり、こっちも即刻二軍落ち(大事なアカウントの担当をもらえない)となったのです。

それでもそこの担当は外されなかったので、毎朝の電話は何があろうとやるぞと決心しました。半年ほどして、毎朝その電話をとってくれる秘書の女性が同情して何か言ってくれたんでしょう、10分だけ会ってくれるようになり、懸命に投資情報サービスをしていると、半年ぐらいしてやっとKenと呼んでくれるようになります(英国人は会って5秒でKenになる米国人とは違うのです)。よく覚えてませんが、そのあたりでクラシックが好きだという話をしたのだと思います。そこから何があったわけでもないのですが、ある日、夫婦で食事をしようと誘われ、一気にうちとけ、ついに大きな商売をいただけるようになったのです。

日本の企業経営は文化が反映していると話していると、訪日経験がないのでピンと来ないといわれました。日本株責任者がそれはいかんでしょうと、すぐに本社に頼んでトリップをアレンジし、東京、大阪、京都の企業訪問に随行したのです。こんな方と1週間も2人だけで旅行できたというのはいま思えば財産です。投資とは何か、リスクリターンとは何か、企業の何を見るのか、何を質問するのか、どう分析するのか、大英帝国保守本流の、そのまた本丸である “ザ・シティ” の目線で東インド会社の歴史からじっくり説き起こして教えていただきました。目から鱗でした。それで僕は考え方だけは少なくとも投資のプロフェッショナルとなったはずであり、これで食っていけると盤石の自信もできたのです。

彼は投資哲学のベースとして政治、歴史、哲学、美術、文学、科学に博識なレオナルド・ダ・ヴィンチのような方であり、日本文化も事前に勉強されていて京都を堪能されました。そこで「松下とフィリップがどう違うかわかったよ」とぽつりと言われたのが非常に印象的です。これをまさしくインテリジェンスというのですね。何を見てそう思われたかは聞くのも野暮なので遠慮しました。寺社仏閣や日本史の知識だけ覚えて帰っても単なる雑学で何も役には立たないんですね。D.P.さん、すなわちデビッド・パターソン氏とはこんな深いつきあいがあったからとても影響を受けており、彼もそう共感していたと思います。僕が後にフランクフルトで「社長になったよ」とロンドンに電話すると、他人事と思えなかったのでしょう、それでここに書いた事件が起きたわけです。

我が家の引っ越しヒストリー(2)

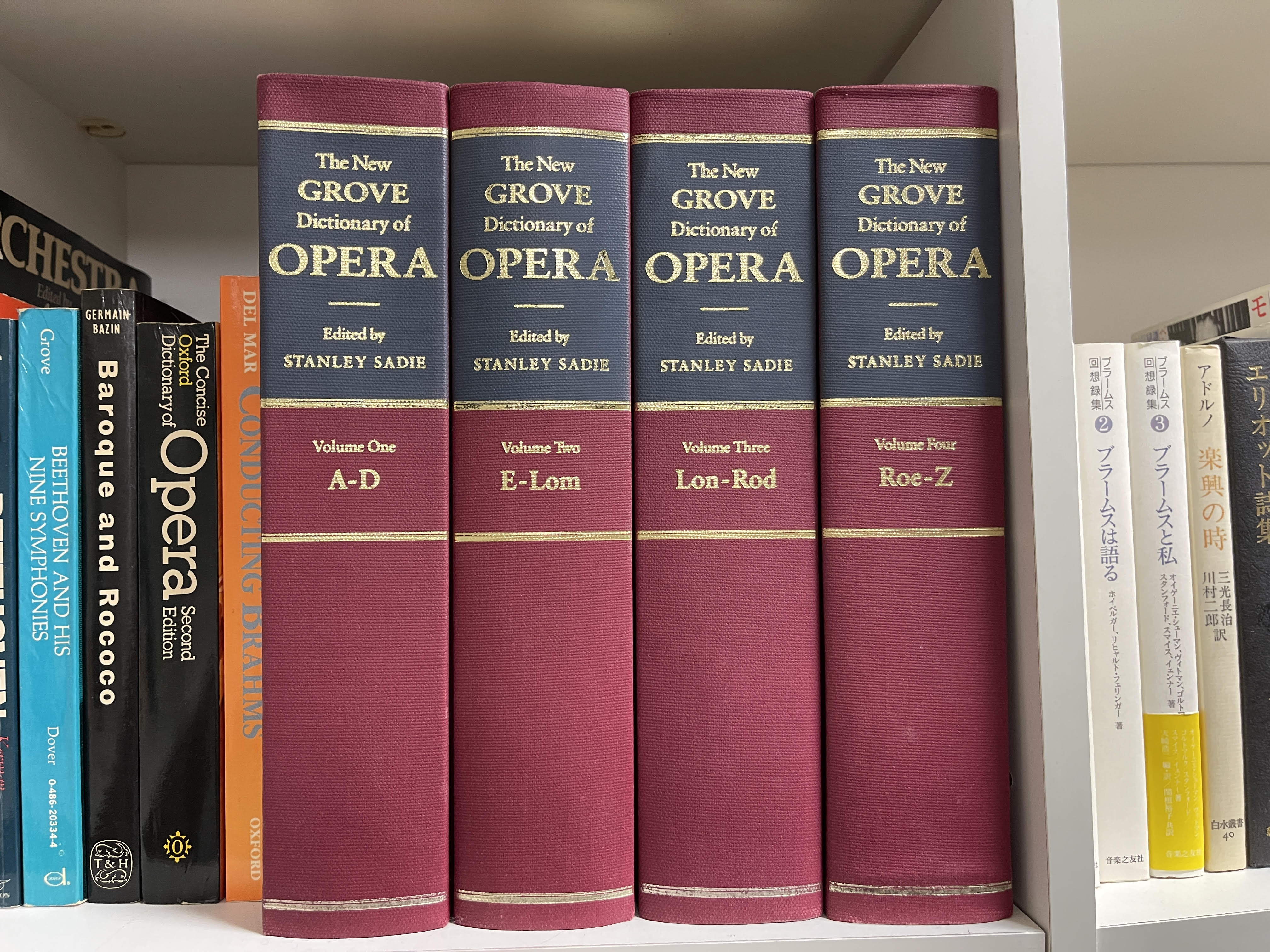

これがフランクフルト空港まで抱えてきてくださったGroveのオペラ辞典です。重かったでしょう。

氏の音楽の造詣は底なしでしたが、それは単なる音楽だけではないんです。科学も美学も歴史も哲学も複合したリベラルアーツですね、ギリシャ・ローマ時代の「自由7科」(文法、修辞、弁証、算術、幾何、天文、音楽)に起源のある文化人の教養、それも干からびた知識でなく、人間を啓蒙し、良い意味で宗教や絶対権力の束縛から解放するための「自由人にふさわしい学芸」、「より良く生きるための力」ですね、ここにちゃんと音楽が入っている。そういう感じでの「音楽」なんです。当時は浅学でそれに気づきませんでしたが、あとで年齢を重ねるとだんだんわかってきて、氏から教わったものこそ僕が人生をかけて追及するものだと悟りました。

バロック・オペラというと英国ではまずヘンデルなんです。もちろんJ.S.バッハも敬意は払われてますが、息子でロンドンに住み着いて、モーツァルト坊やの才能を見抜いて可愛がったヨハン・クリスティアン・バッハも人気なんです。彼はハイドンより3才年下で、ロンドンで「ヘンデルの後継者」の地位にありました。もしJ.C.バッハが47才で急逝しなければ、モーツァルトがロンドン行きを父に打診した1786年にまだ51才の彼は、年上のハイドンでなく坊やを呼んだでしょうね。そして英語版の「フィガロ」が大流行し3代目のドイツ人マエストロになった。彼自身もそう望んでいたと思います(英語を勉強し、ヘンデルの伝記まで蔵書にありましたからね)。僕の「さよならモーツァルト君」はそういう事実があって思いついたものです。

ヘンデルは国民的人気ですが、ハレルヤで国王まで起立する。ノリントン指揮のメサイアで僕もしました。氏が教えてくれた『リナルド』(Rinaldo)は好きなオペラの一つで、筋書きは「後宮からの誘拐」と「魔笛」を足して二で割ったようなものです。ヘンデルを研究したモーツァルトが知らなかったはずはなく、リブレットに影響があったかもしれません。最晩年のベートーベンはヘンデルに傾倒して楽譜を取り寄せましたが、ロンドンから委嘱された第九の終楽章をオラトリオ形式にしたのも関係あると考えるのは自然でしょう。日本ではヘンデルの真価が100%知られてはいないように思います。音楽の父はJ.S.バッハで、ヘンデルは対比して音楽の母なんてどこかに書いてありました。あまりに稚拙で日本の恥なので氏には言えなかったですね、やめたほうがいいですね。

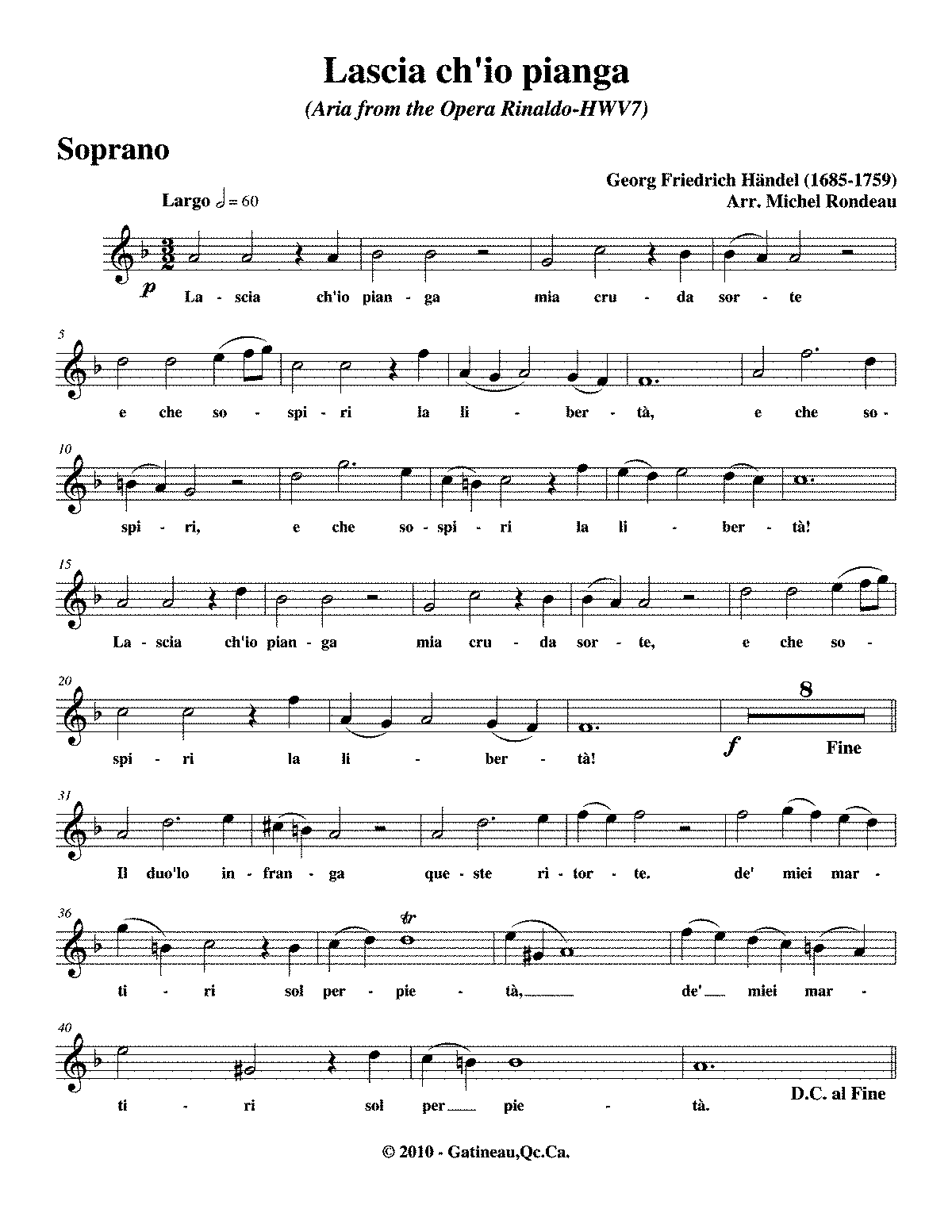

ここで特筆したいのは第二幕のアルミレーナのアリア「私を泣かせてください」(Lascia ch’io pianga)です。クラシック好きで知らない人はない超有名曲ですが、この美しさ、気高さったら只者ではない。教科書によくある「このソプラノの旋律に和声をつけよ」なら、ヘンデルと同じものをつけるのはそう難しくないと思ってしまいます。というのは、響きの良い部屋で歌えばわかると思いますが、メロディーの倍音から美しい和声がいとも自然に紡ぎだされて耳に聞こえてくる感じなんです。まったく作為なく独創的で、素晴らしいメロディー。和声も含めてこれ全体をゼロから発想すること自体、ヘンデルの才能、凄すぎますね。

この歌を楽器でなぞることは何ら難しくないでしょう。ところが、歌となると、どうもそうではない。意地悪になる気はないのですが、youtubeに数ある歌で気に入るのはごくごく少数なのです。ほとんどはどこがだめかというと5小節目の so (ミーファソ)の「ソ」。そして9小節目のe cheの「ファ」です。ほとんどがこの2音のクオリティが悪く、僕はそこから先はもう聴く気がしません。ヴィヴラートをかけすぎ、「ソ」が微妙に音程ハズレ、バロックらしい軽さでポンと決まらない、決まってはいるが決めようと頑張って余分な力が入っている、そして、「ファ」の6度跳躍がずり上げになる、ロマン派風に歌い上げる、等々。なぜだめか。コンサートピースとして歌っている人が多いせいもありましょうが、僕の趣味ですとバロックの様式にあわないから白けてしまうのもありますし、何より、「倍音」と書きましたが、ピッチが悪いとこっちのピュアな和声感覚の根本が揺らいでしまうので気持ち悪くて話にならないんです。

だからかどうか、ヘ長調をホ長調、変ホ長調、ニ長調に下げる人が多いですね。このジャンルで評価しているサンドリーヌ・ピオーでもホ長調なのに「ソ」がいまいちだ(難しいんですね)。チェチーリア・バルトリもホ長調、悪くないですが個人的に声質がこの曲にはどうも。中には堂々たる4度下げのバーバラ・ストレイザンドのハ長調もあります。サウンド・オブ・ミュージックは大好きなのですが、こうなるともう別な曲ですね。ただ上記の2音は、ここまで下げれば、うまくクリアできてます。要はヘ長調でこう歌えるかということです。

モンセラート・カバリェはヘ長調で2音をクリアしておりさすがです。「ソ」はピアノと完璧に溶け込み、もはや見事というしかありませんし、原調を守りピッチを汚さないためのこのテンポなら技術と見識の高さに敬意を表すばかりです。ただ、これは僕の趣味ですが、このテンポで音をレガートで繋げるとバロックの様式感がどうか。これは大歌手カバリェの芸風ですからあれこれ言う問題ではありませんが、ここでは僕は採りません。

スェーデンのトゥヴァ・セミングセンはうまいですね。ホ長調ですが80点はつけられます。

フランスの第一人者、パトリシア・プティボンはかなり良い(ホ長調)。評判なりの実力ですね、90点。

ということで、僕のベストは次のものになります。ほぼ満点。ハンガリーのイングリット・ケルテシです。NAXOSを廉価盤と言ってはもはや申しわけないですが、この手のアルバムはyoutubeでもないと僕はまず聴く機会がありません。というわけでケルテシの名は初めてききました。しかしNAXOSでもこの歌手がアルバムの表に名前がクレジットもされないことを見るにつけ、愕然というか、背筋が寒くなるばかりです。世界のクラシック界は危機的状況に陥りつつあると危惧せざるをえません。本物を売り出さない限り聴衆も育ちません。歌唱について素人の僕が言うべきことはありませんが、いつまでも聴いていたい声とはこのことです。ヘ長調でありながら声質、2音の音程、音楽性ともyoutubeにある中で最高。唯一、5小節目の so (ミーファソ)が3連符になってますが(オケ部分も)、何かを譲歩しないと難しいならテンポよりこれでしょう。それを割り引いても1位。皆さん是非、ご自分の耳でお確かめください。

このアリア、アルミレーナが魔法使いに誘拐されて過酷な運命を悲嘆する場面ですが長調です。ここをあれっと思うことがバロックオペラの第一歩でしょう。ちなみにモーツァルトは魔笛で悲嘆したパミーナに Ach, ich fühl’s をト短調で歌わせてますね。短調なんです。どっちも同じほどの悲嘆の歌なんです。モーツァルトはよくわかってない人たちにロココの作曲家と言われますが、そのレッテルはヘンデルの音楽の母なみです。

彼はこのアリアで、フィガロにもドン・ジョヴァンニにもコシ・ファン・トゥッテにもない、息を押し殺すような繊細な心のひだをロマン派を予言する和声にのせ、バロック世界にはない驚くべき緻密な感情表現を描写するに至っているわけですが、そのきっかけはウィーンに移住してから公私にわたり面倒を見てくれたゴットフリート・ファン・スヴィーテン男爵の私的スクールにどっぷりとつかったことです。外交官として教養ある偉大なアマチュア音楽家でありキュレーターでもあった男爵の膨大なプライベート・ライブラリーでモーツァルトはバッハ、ヘンデルの楽譜を見て驚愕し、ギャラント様式だけで書いていた自分を根源から見直すのです。ウィーン時代の名作の山はそこから生まれたアマルガム(合金)であります。

僕にとって、かつてそういう人があったかというと、デビッド・パターソン氏をおいてありません。だから、神様が引きあわせてくれたスヴィーテンだったと思っております。今もって感謝するしかありません。

Lascia ch’io piangaを聴くと、いつもドン・ジョヴァンニの「薬屋の歌」を思い出すんですがいかがでしょうか。悲嘆の歌がエッチなほうに行ってしまったのなら、それもモーツァルトらしいのですがね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

メシアン「アーメンの幻影」(1943)

2022 FEB 4 18:18:39 pm by 東 賢太郎

メシアンが好きなのはタイのお寺と同じで理由はない。トゥーランガリラ交響曲の稿に書いたがワット・プラケーオ、ワット・ポー、アユタヤ遺跡に衝撃を受け麻薬のようにとりつかれてしまったからいけない。とにかく強烈な陽の光とお香の匂いが結びついてしまいどうしようもない。この魔力はローマの遺跡に匹敵しており、なにやら遺伝子レベルの親和性とすら想像してしまう。

バンコックは10回ぐらいは行ったろう。近辺に良いゴルフ場がたくさんあり、夏はとても暑いが初のハーフ36が出て何かと思い出深い地でもある。行けるものならいつでも行きたい。

メシアンとタイは関係ないが、日本は好きだったようだ。軽井沢でホトトギスをなど日本の鳥の声を採譜しているし「7つの俳諧」を作曲もしている。トゥーランガリラはサンスクリットで何物かインスピレーションはありそうだから広く東洋的なものと考えれば無縁ではないかもしれない。ピエール・ブーレーズは弟子だがトゥーランガリラ交響曲は嫌いだったようで、彼と東洋は縁がなさそうだ。ブーレーズがメシアンの楽曲分析の授業について語っている。題材は「マ・メール・ロワ」と「ペトルーシュカ」だったようだ。

もう一人の弟子ヤニス・クセナキスは「君は数学を知っている。なぜそれを作曲に応用しないのか」といわれ啓示を受けた。メシアンはブラウン運動からヒントを得た「非合理時価を互い違いにかける」というアイデアを使うなど、数学、カソリック神秘主義、色彩、鳥類、東洋、エロスという脈絡のない混合に開かれた感性の人で、まさにオンリーワンだ。非常に魅かれるものがある。

「アーメンの幻影」は1943年にフランス軍占領下のパリで書かれた。その環境でこういう音楽が出てくる。捕虜の身で書いた「世の終わりのための四重奏曲」もそうだが、ショスタコーヴィチのように暗い怒りの陰画にはならない。初演は第1ピアノをイヴォンヌ・ロリオ、第2をメシアンで5月10日にシャルパンティエ画廊で行われた。

以下の7曲から成る。

1.創造のアーメン

2.星たちと環を持った惑星のアーメン

3.イエスの苦悶のアーメン

4.欲望のアーメン

5.天使たち、聖者たちと鳥たちの歌のアーメン

6.審判のアーメン

7.成就のアーメン

驚くべき色彩に満ちた音の饗宴であり1949年作曲のトゥーランガリラ交響曲のピアノ版というイメージだ。第3曲の密集和音は同曲の第6楽章を想起させ、第4曲をメシアンは「肉体的方法で表現される」(淫らな)アーメンと言ったように、宗教的なしかつめらしさとは無縁の境地に遊べばウエザー・リポートのジャズ・フュージョンの魔界とかわらない。

第4曲のこの主題は何かに似ていると長らくひっかかっていた。

いくら考えても浮かばなかったが、先日の朝、家内が紅茶をもって起しに来てくれ、アールグレーの香りを嗅いだら突然ぱっと閃いた。これだった。

モーツァルトのピアノソナタ第12番 ヘ長調 K. 332 第2楽章の副主題である。彼はパリ音楽院で「モーツァルトの22のピアノ協奏曲」と題したアナリーゼの講義を行ったようにモーツァルトを深く研究しており、偶然ではないと考える。

初演した二人のオーセンティックな演奏が聴ける。

高橋 悠治、ピーター・ゼルキン盤は独特の緊張感と熱がある一期一会の演奏が素晴らしい。side2の始めの曲が上記譜面の「4.欲望のアーメン」である。

本日67才

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ベートーベン ピアノソナタ第14番 嬰ハ短調 作品27-2

2022 JAN 22 7:07:20 am by 東 賢太郎

ベートーベンのピアノソナタ第14番。実は子供のころから長らくこの曲には関心がわかなかった。まず、第1楽章がとてつもなく暗い。全編通してピアノソナタにあるまじき暗さで、ショパンのあれより葬式にふさわしいぐらいだ。ところが、そんなことを言おうものなら白い目で見られそうな雰囲気がクラシック界にはある。

「これは月光です。ルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のイメージなんです。ねっ、目をつぶると浮かんできますよね?」

きませんね。ぜんぜん浮かんでこない。そういうNHKっぽいのが大嫌いな態度だったから僕の音楽の通信簿は2だったんだろう。ずっと後になって、実際に僕はルツェルン湖に行ってみた。月の浮かぶ夜の湖面を眺めたけど、まったくしっくりこなかった。

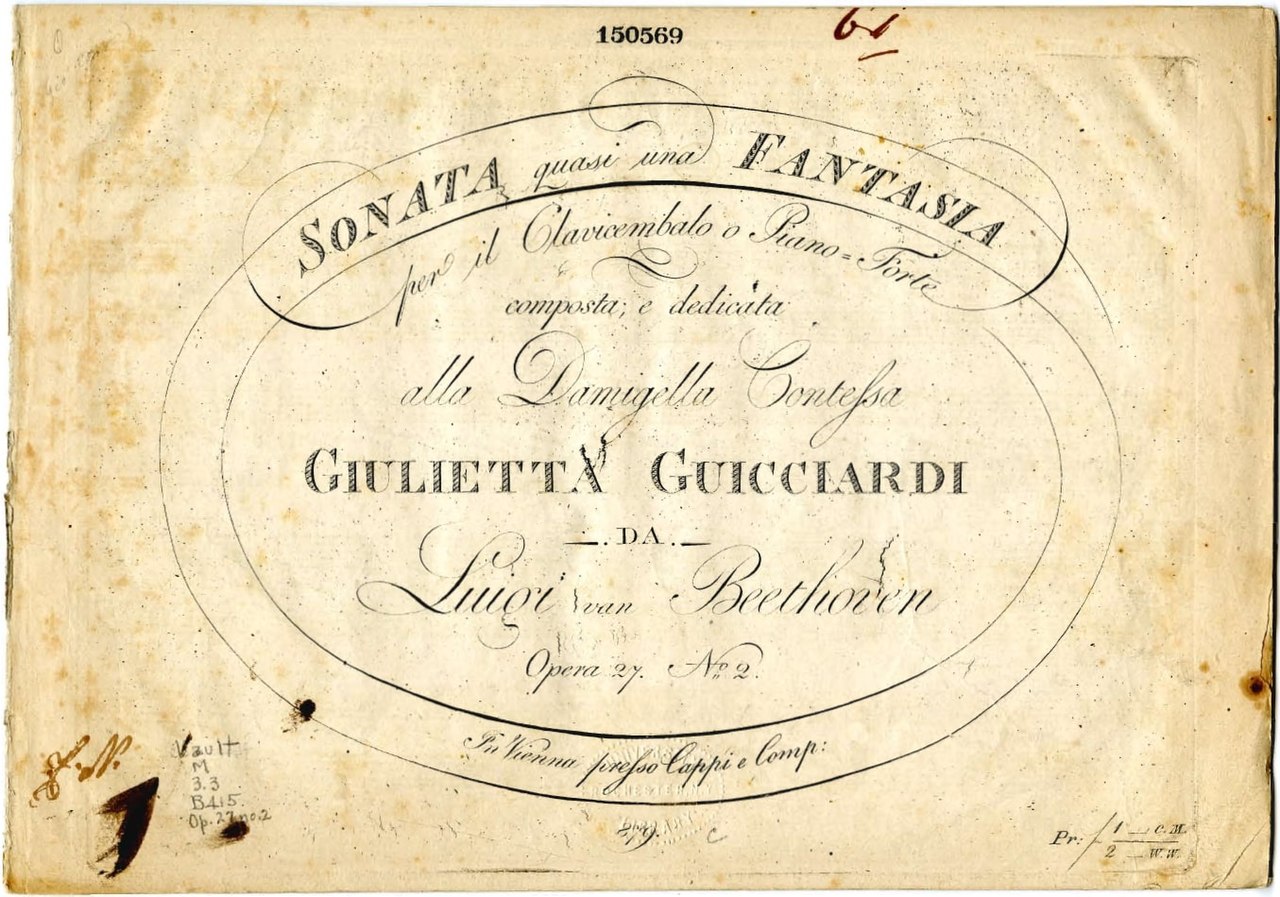

ベートーベン自身が1802年初版譜につけた名称は「Sonata quasi una fantasia」(幻想曲風のソナタ)である。こう文句を言ってるんじゃないか。

月光?なんだそれは?だいたい俺はルツェルン湖なんか行っとらんぞ。俺が死んで5年もたってからそんな名前を勝手につけた奴がいるって?そういえばゲーテも嘆いとった。「ギョーテとは 俺のことかと ゲーテ言い」ってな。

僕がクラシック音楽界にそこはかとない違和感を懐くのはそういう所なのだ。赤の他人が妙なレッテルをはりたがる。ハイドンの熊やめんどりぐらいなら他愛もないが、詩心が入ると深層心理に響いてしまい迷惑極まりなしだ。「ヴェニスに死す」というホモっぽい映画、あれを観てしまって僕はマーラー嫌いになったかもしれない。これは音楽の責任ではない。

戦前の尋常小学校では、ベートーべンが月夜の街を散歩していると、ある家の中からピアノを弾く妙なる音が聞こえ、良く見てみるとそれは盲目の少女であった。それが月光の曲だということになっていた。誰が作った話かさえ不明で、ここまで嘘が堂々とまかり通ると、クラシック音楽界というのは月光仮面のおじさんも実在だぐらい言いかねない仮想現実の世界と断じるしかなくなってくる。

何の仮想か?高貴なクラシックの巨匠や名曲というものはそういうものであらまほしく、真実なんかどうあれ、それでいいし、そうでなくてはいけないのだ。Let it be. じゃなく It should be.なのである。それでまた、そういう浅はかな俗説を何も考えずに信じてる人が多い。「皇室アルバム」という番組、誠にあれに近い世界であり、申しわけないが、リアリストである僕には逆立ちしても耐えられないジャンルである。

そんなことで14番は疎遠になってしまっていたのは不幸だった。しかし改悛する日がついにやってきた。先日、ピアノの譜面台にあったベートーベン・ピアノソナタ集をぺらぺらめくると、たまたま第1楽章が開いた。これがご縁というものかな。弾いてみる。

嬰ハ短調。いきなりブルックナー7番第2楽章の響きがする。冬の夜だ。深い悲しみの霧の彼方から哀歌が聞こえてくる。しかし、わからない。運命の歯車の音が聞こえるのに、何だってこんなに青白く高貴なんだろう??背筋が伸びる。どうして?悲痛な煩悶が襲ってくるが、諦めと共にすぐ鎮まる。だんだん瞑想に入り、身体が重くなって沈みこんでいく。哀歌が低く呻くように何かを問いかけ、闇の彼方に消えてゆく・・・

最後のコードで金縛りみたいにすっかり動けなくなってる。なんでこんな素晴らしい音楽を放っておいたんだろう?

よし、すぐ本稿を書こうと文献にあたると、モーツァルト弾きとして我が尊敬するピアニスト、エドウィン・フィッシャーがこう書き記しているのを見つけた。

第1楽章はモーツァルト「ドン・ジョヴァンニ」で騎士長が殺された場面の “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)に由来している。私はムジークフェラインのアルヒーフで、ベートーベンのスケッチ帳にそれが嬰ハ短調で書き取られているのを見つけた。この楽章はロマンチックな月光なんかではない。厳かな葬送歌なのである。

まったくその通りと思う。その部分をお聴きいただきたい(ピアノ譜に注目)。

ワーグナーの死を予感しながら7番の第2楽章を嬰ハ短調で書いたブルックナー。彼もこれを弾いてフィッシャーと同じことを思ったんじゃないか。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

14番を献呈した12才年下の伯爵令嬢、ユリーちゃん(ジュリエッタ・グイチャルディ)はベートーベンのピアノの弟子で、ウィーンで評判の美女だった(左)。大好きになってしまったベートーベンは友人への書簡で「彼女は私を愛し、私も彼女を愛している。結婚したいが、手が届かない高嶺の花なんだ」とつらい気持ちを吐露している。貴族である父親が許すはずがないのだ。しかし、なんでその彼女に曲を献呈したのか?しかもなんで葬送曲を?ここは想像をたくましくするしかない。

フィッシャーがドン・ジョヴァンニと指摘してくれたことに注目だ。このオペラをベートーベンは「不道徳だ」と批判していた。なぜわざわざそこから主題と右手の三連符をもってきたのだろう?オープニングの筋書きを思い出していただきたい。ドンナ・アンナはドン・オッターヴィオと婚約した身だったが、プレイボーイのドン・ジョヴァンニに口説かれて夜這いをかけられている。あわやというところで彼女の父親である騎士長に見つかってしまう。もはやこれまで。彼は決闘に持ちこみ騎士長を刺し殺してしまうのだ。

愛しのユリーと婚約したのはガレンベルク伯爵だ。ベートーベンと同じ師に学んだ作曲家である。13才年下の同業者に彼女を奪われて憤慨しない男はいないだろう。ベートーベンが彼女に14番を献呈したのは1802年。これを弾いて俺の怒りと絶望に気がついてくれ!しかしユリーは翌年にガレンベルクに嫁いでしまい、そいつはロイヤル・パワーであっさり出世して1806年にナポリ王立劇場の音楽監督になってしまう。あんな雑魚の作曲家が!悲憤いかばかりだったろう。まだ小娘の彼女がそう見越して嫁いだとは思えない。ロイヤルの父親がやったのである。実力だけでは出世できない矛盾と悲哀と怒り。ベートーベンはその一点において正統なモーツァルトの後継者だった。

男性の皆さん、血気盛んだった30才の頃を思い出していただきたい。平民が貴族にくってかかるわけにはいかない。そこで自分の化身としてドン・ジョヴァンニに復讐してもらっても不思議でないのではないか?何が貴族だ。俺をソデにした鼻持ちならないユリーの親父。あいつがいなけりゃ彼女は俺のものだったんだ。ビデオの三重唱は騎士長が “Ah Soccorso! Son Tradito”(第 1幕 ああ、助けてくれ ! 裏切られた・・・)と歌いながら死んでいく場面だが、エドウィン・フィッシャーの指摘によればまさにそこが14番の第1楽章、俗称「月光の曲」に化けたのである。

それほど怒りのマグマがたまっていたことは第3楽章の激情の爆発で包み隠さずエンジン全開で現れる。突き上げるような左手、アルペジオで駆け巡り分散和音をぶっ叩く右手。ピアノとスフォルツァンドの強烈な対比。これが怒りでなくてなんだ。長調の安らぎはやってこない。第二主題まで短調のままテンポも変えず、長大なコーダはいったん減七の和音が小休止を作るが第二主題の再現からまた突っ走って嵐のような短調のまま終わる。第8番のハ短調ソナタの終楽章と比べてどちらが「悲愴」に思われるだろうか。

フランツ・リストは第二楽章を「2つの深淵の間の一輪の花」と讃えた。これは2つの意味で至言と思う。まず両端楽章に深淵(casms、深くて暗い溝)を見たこと(彼も「月光」なんか歯牙にもかけていない)。そして第二楽章を可憐な花に喩えたことだ。レガートとスタッカートが交代する変ニ長調の主題が始まると、暗く重苦しい葬送の場面にぱっと光が差してスクリーンのカットが変わる。現れるのは微笑みいっぱいのユリーだ。このエレガントでコケティッシュな三拍子がユリーだったのではないかと僕は思っている。そしてアクセントをずらした重々しいトリオがベートーベン自身だ。ふたりの戯れは、しかし長く続かない。楽譜はたった1頁だ。

ベートーベンのピアノ・ソナタと協奏曲の全部にバックハウスが良い音で録音を残してくれたのは人類の福音としか考えられない。どれを聴いてもオーセンティックと感じさせられるのだから文句のつけようがなく、千疋屋のメロン、とらやの羊羹、加島屋のいくら醤油漬みたいなものである。ピアニストはこの通り弾ければそれだけで評価されるがオリジナリティはないという困ったものだ。

クラウディオ・アラウのこのライブは現代ピアノで14番の真髄を再現したものと思う。一聴するとロマンティックに傾斜したように聞こえるが、フォルテピアノを想定した作曲家の指示を体現しようとすると第一楽章はこのテンポになるのではという意味で古典的である。ベートーベンがこの機能のピアノを持っていれば許容したのではないかという表現を見事にリアライズした演奏ということでお聴きいただきたい。すべてのフレーズが脈打って呼吸し、触れればはじけるかのような繊細なピアニシモから地響きのように強靭なスフォルツァンドまで感情の機微が伝わっていない無機的な音が一音たりともない。

もうひとつ挙げておく。作曲されたころの1795年製のフォルテピアノで14番がどう響くかを体験していただきたい(ヘッドフォン推奨)。ベートーベンの意図が生々しく伝わってくる。ペダルはなくモーツァルトが弾いた時代からのヒザ操作であり、第1楽章のsenza sordiniは何の指示かわかっていないが、ここではダンパーをはずして幻想的な音響を得ている(だからSonata quasi una fantasiaなのだ)。現代のピアノではこれは不可能であり、解釈は面倒になる(見事にクリアしているのがクラウディオ・アラウである)。第2楽章のスタッカートも、どんな名人であれピアノでは絶対にこうはいかない。小股の切れ上がったこれでこそ意味が知れる(ユリーと確信だ)。そして第3楽章の音色の嵐である。凄い。尋常でないことが起きている。ピアノではスタッカート気味に弾かないと(ホロヴィッツがそうしている)音が混濁するが、それだとピアニスティックではあるが角が取れて怒りに聞こえない。フォルテピアノのこのガシャガシャした強烈な音の奔流をベートーベンが求めたのはこれを聞くと明らかではないだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(オーレル・二コレ)

2021 OCT 24 0:00:09 am by 東 賢太郎

フルートは不思議なことに、花形楽器の割に協奏曲が少ない。モーツァルト以後ドイツ語圏のメジャーな作曲家が書いていないからだ。19世紀半ばにベーム式 ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

オーレル・二コレを覚えたのはカール・リヒター / ミュンヘンバッハ管弦楽団のレコードである。当時リヒターのバッハはマタイ受難曲、ロ短調ミサなど宗教曲が神格化されており、気楽に聞ける「ブランデンブルグ協奏曲」、「管弦楽組曲」でもスリムで筋肉質な禁欲的なフォルムときりりと引き締まったスピード感ある愉悦感とが絶妙にバランスした名演と讃えられた。この評価は今でも通用する。二コレのフルートはアンサンブルの中でいぶし銀の艶を放っている。

バッハのソナタも素晴らしく、以来、二コレは好みのフルーティストとなり、あまりない協奏曲のジャンルでモーツァルトが大いに気になりすぐレコードを買った。ところが、これにがっかりするのである。リヒターの伴奏がまったくモーツァルト的でなくいただけない。もう2種あって、パウムガルトナー / ルツェルン祝祭管盤はオケが今一つで二コレもべストでない。ジンマン / コンセルトヘボウ管は回転数を間違えたかと思うほど速くついていけない。仕方なくフルートはベストであるリヒター盤を聴いているがエンディングはそっけない。

二コレとランパルを比較するなら、前者はシェリング、フルニエで、後者はスターン、ロストロポーヴィチである。どっちが良いということもない単なるお好みの問題である。前者派の僕ではあるが、モーツァルトはランパル / グシュルバウアー / ウィーン交響楽団盤に軍配をあげざるを得ない。指揮者の解釈やテンポはソリスト納得のものでもあろうから、ランパルの方がモーツァルトには向いていたことになる。クラシック音楽というものは人間の心の深層に発するもので、作る人は勿論、演奏する人の人間性と深くかかわっている。このことは、どちらかというと前者に属するハインツ・ホリガーのオーボエ協奏曲K. 314が、あらゆる観点から完璧ではあるがいまひとつ心にささっていないのと同様かもしれない。

いま一つ実像がつかめずにいた二コレを聴く機会が来た。フランクフルト2年目の1993年3月8日(月)、イェジー・マクシミウク / BBCスコットランド響とのニールセンの協奏曲である。場所はヤールフンダートハレ(写真)。このホール、巨大な無機的空間でまるで市民体育館だ。音響もひどく、多目的ホールのようだ。なぜこんなのを作るのか理解に苦しんだが、時がたつにつれだんだんわかってきた。このホールはフランクフルト郊外にあるがその場所の地名はヘキストだ。ホーホ(Hoch、高い)の最上級だから最も高い所という意味で、英語ならむしろ洒落てヒルトップにでもなろう。ここで創業したのがドイツ三大化学会社の一つヘキスト(Höchst AG)であり、同社は今は吸収合併されて消えたが当時はまだ工場もあった。この質実剛健なホールは同社が創立百周年式典のために建てた会場で4,800席もある。それは結構だが何もクラシックをそんな所でやることもないだろうと幻滅した。とても我が美感とは相いれないものだがこれもドイツというものなのである。

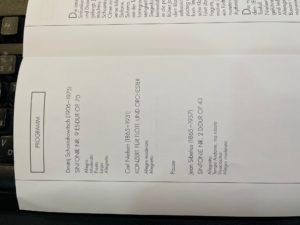

ヴィースバーデンのクアハウスは貴族仕様、こちらは市民仕様なのだ。聴衆に着飾った人など皆無でありフォワイエぐらいはあったのだろうが覚えてもいないからそれなりのものだったのだろう。クラシック音楽が市民様のお楽しみにもなって分化した歴史をこれほど如実に体感させてくれる場所はなかった。このホールと我がNHKホールというものはある一面で似たものがあるが、ここでは書かないようにしよう。ヨーロッパに住んでみてフランス革命というものの実相を知った場面は数々あるが、ここほど分かりやすかった処はない。ベートーベンをやるならそう違和感もないが、モーツァルトは毛頭その気分になれないのである。ところで当日のプログラムはショスタコーヴィチ、ニールセン、シベリウスである。これをわかる人は音楽通というより相当なインテリであるが、ポーランド人のマクシミウクによる見事な選曲だ。

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起 源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

この日初めて聴いた二コレのフルートは中低音が肉厚で伸びて一種の木質感があり、オーケストラから過度に浮き出てこないイメージだったが、高音は朗々と鳴って地味という感じはなかった。おおむねレコードで聞き知ったあの音であった。楽器が違うと言えばそれまでだが、ロンドンで聴いたランパルとは別物である。ニールセンはマズア / ゲヴァントハウス管と録音(1984年)を残していて自家薬籠中というもの。前後のショスタコーヴィチ、シベリウスも楽しんだが二コレを聴けた喜びが格別だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジャン=ピエール・ランパル)

2021 OCT 21 19:19:20 pm by 東 賢太郎

ロンドン、フランクフルトでいかに仕事が大変であろうと足しげく演奏会に通ったのは体力があったからだ。夜は遅くまで会議か顧客ディナーか部下とカジノにくり出して午前様で土日はゴルフ。睡眠時間はおそらく4,5時間だった。そっちのことはみんな忘れてしまったが、音楽会の大半はそこそこ記憶があるから行ってよかったと思う。

それが良い音楽会だったからという理由からではない。当時の僕の年齢の皆さんに伝えたいのは、とにかく何でもいいから記憶に残ることを毎日しなさいということだ。それでも2,3年もすれば忘れるし、30年すればほぼ全部忘れる。例えば35才の1年間で何があったか?と問われて僕は幾つ思い出せるだろう。10個ぐらいの大きなイベントはすぐ出てくるが、そんなもの。いずれ皆さんもそうなるのだ。

ということはそれ以外の355日は生きてはいたがもう人生からデリートされて、あってもなくても一緒だ。これは悲しい。ところが音楽会はというと、自分の好みと意思でチケットを買ってイベントを作っているからプログラムを見て思い出せるのが多い。日々のルーティーンや受け身の行動でなく、能動的に決断して過ごした時間は覚えているものだということがわかる。これは幸せだなと思う。まあ明日死んでも構わないかなと思えるのは音楽がストックを増やしてくれたからだ。

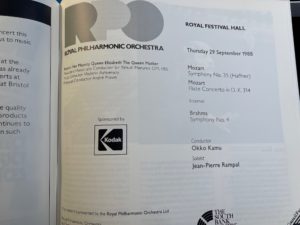

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

ランパルはレコードでしか知らない雲の上の人だった。ただ当時の僕の中でフルートというとフルトヴェングラー時代のベルリン・フィル首席でありカール・リ ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

当日のK.314で覚えているのは、席はやや後ろだったがシンプルに音が大きいことだ。フルートの音がこんなに「通る」ものかと思った。ああ、ランパルだ、レコードで耳タコのリリー・ラスキーヌ、パイヤール室内管との「フルートとハープのための協奏曲K.299」で聴きなれたなつかしい音だと聞きほれていたらあっという間に終わってしまった。

ギャラントがいけないというのではない。その路線で今もって最高の座を譲らないのはプーランクのソナタ(ロベール・ヴェイロン=ラクロワ伴奏のエラート盤)だ。同曲にはプーランク本人とのビデオもある。

こういうものを見ると、ユージン・オーマンディーやレナード・バーンスタインと楽屋で話したこともそうだが、まるで世界史の教科書で覚えた人に会ってきたみたいなふわふわした幻視感を覚える。そんなことがあってよかったのか、誰か他の人の話しじゃないかと。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調K.364

2021 SEP 10 1:01:50 am by 東 賢太郎

(1)再び「偽作」か「真作」か

モーツァルトはパリで流行していた「協奏交響曲」というものを2つ完成したことになっている。どちらも現代のコンサート・レパートリーに定着しており、名手たちの録音もたくさんあって、クラシック・ファンなら知らぬ人がない。どちらもブログに取り上げ長文を費やすということだから、僕にとっても「おおいに気になる曲」であることは認めざるを得ない。しかし、その一つ、「協奏交響曲 変ホ長調、K.297b」の真偽について、僕は偽作派であることを表明した(http://モーツァルト Ob、Cl、Hr、Fgと管弦楽のための協奏交響曲 変ホ長調、K.297b)。特に第3楽章は、モーツァルトが書くとは到底信じ難いものを含む。

ではもう一つのほう、本稿の表題作である「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 変ホ長調、K.364」はどうだろうか。それが本稿のテーマとなる。結論から書こう。自筆譜が断片しかみつかっていないので確定的なことを述べるわけにはいかないが、自分の五感すべてをかけてK.364を真作と確信する。否、もしこれが偽作だったなら、「モーツァルトは2人いた、音楽史を書き直せ」と主張することになる。本物どころか何百回聞いても飽きぬ愛好曲の一つであり、もし「モーツァルトの曲は何を聞いたらいいですか?」と質問されれば、迷うことなくK.364をお薦めリストに入れるだろう。

ところが困ったことにK.364は正体が見えない。実在するという物的証拠がどうしても押さえられない。ちらっと見かけて心から気に入ってしまった女性を、探せども探せども名前はおろか年齢も住所も何もわからず、刑事みたいに聞き込みをしても誰も「そんな人は知りません」と答える。ウイリアム・アイリッシュの「幻の女」さながらだ。目を通した限り世界のどの学者の書物も出自の特定には無力であり、アラン・タイソンの五線紙鑑定の著書にだって姿すら出てこない。こうなるともはやお化けだ。好きになったことが罪みたいに思えてくる。

K.364は現在の通説では1779年夏~秋に作られたとされている。「ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのための協奏交響曲 イ長調 K.Anh.104」の自筆譜の五線紙をアラン・タイソンが科学鑑定したところ「1779年7月に使い始めウィーンに移住するまで使い続けていた五線紙に書かれている」(著書146頁)ことが判明し、「両作品のタイトルおよび書法が似ているので同時期に書かれただろう」という三段論法が用いられている。つまり、「K.364も 協奏交響曲(Sinfonie Concertante) だ」、そして、「ヴィオラが半音高くチューニングされている」、従って、「作曲年は1779年夏~秋だろう」となっているわけである。

しかし疑問が2つある。まず、自筆譜が残っていないのになぜK.364のタイトルが Sinfonie Concertante だと断定できるのだろう?写譜の段階で第三者にそう書かれた可能性は否定できない。次にヴィオラの調弦だが、よりテンションの高い音を得られ、変ホ長調で弾いているヴァイオリンよりニ長調で開放弦を使うヴィオラのほうが倍音が共鳴する効果もあり、ヴィオラの名手でもあったモーツァルトが弾く前提で書いたパートだったとするのが定説だ。これは賛同するが、だからといって彼がそう思ったのが一時期だけだった保証はない。その三段論法はロジックとして脆弱である。

K.Anh.104のタイトルが Sinfonie Concertante であるのは事実だろうか?これは証拠があるのでお見せすることができる。検索したらK364の英語版Wikipediaに添付されていたが、貼った人が両曲を混同しているのだろう、もちろんご覧のとおり間違いである。

ではK.Anh.104がどんな曲かお聴きいただきたい。トルソ(未完成)であり、51小節まで完成され、続く52小節から134小節までの独奏楽器による提示部はソロパートのみ完成している。

本作はアルフレート・アインシュタインが「完成すべき外的な動機が消えたために完成せずにおいたという事実の例も存在する。 そういう例の最も悲しむべきものは、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロとオーケストラのためのシンフォニア・コンチェルタンテ(K.Anh.104)である」と書いており、モーツァルテウムの働きかけで我が国の三枝成彰氏など現代の作曲家が補筆完成している。しかし、あくまで個人的な聴感上の印象だが、これとK364を同じ土俵で比較するのは僕には困難だ。「動機」が何だったのかはともかく(少なくとも「外的」だったようだが)モーツァルトの作品としてはまったく霊感がない。動機が消えたのでなくそもそも存在したとも思えず、それなりのものだから霊感を得て発展する兆しもでてこず、自然にスクラップとなったのではないかとしか思えない。霊感のない所が1小節もないK364と同時期に書かれたどころか、同じ人間が書いたことさえ信じ難いのが僕の直感なのである。

(2)K.364の自筆譜とレクイエムの関係

もうひとつささやかな疑問がある。K.364の初版はフランクフルトの隣り街であるオッフェンバッハ・アム・マインの音楽出版社ヨハン・アンドレによって1802年に出版されているが、どうして自筆譜(または写譜)がザルツブルグからそこまで渡ったのだろう?これは簡単に解けた。ヨハン・アンドレの息子アントンが1799年にウィーンに出向いて未亡人コンスタンツェからモーツァルトの音楽遺品を買い取ったからだ。フリーメーソンであったアンドレ家はモーツァルトと交際があった。遺品には「フィガロの結婚」、「魔笛」、弦楽四重奏曲集や弦楽五重奏曲集、複数のピアノ協奏曲に「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の重要ナンバーを含む270以上の自筆譜も含まれていたことから余程コンスタンツェに信頼されていたのだろう。その中にK.364の自筆譜があり、フランクフルトおよび近郊が第二次大戦の連合軍空襲で壊滅した際に焼失または紛失したと解するのは自然である。そうであるならば、ヨハン・アンドレ1802年初版(Sinfonie Concertante)は真作のコピーという結論になる。

ただ、事はそう簡単ではなさそうだ。もし遺品として総譜が保管されていたなら、これだけの質の高い作品がウィーンで演奏された記録がないのは何故だろう。ウィーン定住後もザルツブルグ時代の作品は演目に入っている。ハフナー交響曲を初演したブルグ劇場の演奏会でポストホルン・セレナードK.320の第3,4楽章を演奏しているし、ピアノ協奏曲第10番K.365の写譜をモーツァルトは父に頼んで取り寄せ、管弦楽を補強して同年と翌年に2度演奏した記録が残っている。ザルツブルグでの演奏記録は父子同居で手紙がないから残っていないという理解もできるが、ウィーンで演奏したなら当初の彼の人気からして不評で黙殺されたとは思えず、父への手紙に言及がないのは不自然だ。つまり演奏していない可能性が高いのである。

K.364がそれらの作品よりも劣るとは、僕にはどうしても考えることができない。 Sinfonie Concertanteがウィーンでは流行りのスタイルでなく、自身がピアニストで売り出そうとした事情を勘案するにしても、総譜かパート譜がザルツブルグの父の手元にあれば取り寄せてでも披露する価値はあっただろうし、それで評判が良ければ容易に売って金に換えることもできただろう。モーツァルト家の経済事情からして完成品として売れる作品をしまいこんでおく余裕はない。ということは、ひとつの可能性だが、ザルツブルグで作曲したK.364の総譜は写譜をされることもなくどこかで誰かの手に売却されて渡っており、モーツァルト家に残っていたのは部分的なパート譜だけだったのではないか。だからコンスタンツェは完成品を持っておらず、さらにその一部が戦火を免れ断片として今に残ったのではないか。

ここで想起すべきは「レクイエム」だ。コンスタンツェは未完のレクイエムをジュスマイヤーに補筆させ、値を上げようとその事実を隠して依頼人(ウォルセグ伯爵)に売却した。依頼人は自作と偽って初演することが目的だったが、それをいいことに、コンスタンツェは手元に残っていた写譜を亡夫名でブライトコフ&ヘルテルに売却し、新聞広告でそれを知った伯爵が抗議するという騒動が1799年にあった。この年にレクイエムだけが同社に、それ以外の遺品は前述のとおりアントン・アンドレに売られていたのである。ということは、作曲家でもあったアンドレの手によってパート譜だけだったK.364においても同じ目的で補筆が行われた可能性は完全には否定できないだろう。

このことはモーツァルトの最晩年の作品の主に管弦楽パートにおいてジュスマイヤーら同業者、弟子の協力があったという説を思い出させる(「皇帝ティトの慈悲」やクラリネット協奏曲)。特に最後の年、1791年の驚くべき多作ぶりは画家ルーベンスのように「工房」の存在を想像させないでもない。同様に自筆譜がないクラリネット協奏曲はやはりアントン・アンドレとブライトコフ&ヘルテルによって(両社ともう一つの3社から同時に)死後に出版され、冒頭の弦楽器の書法がモーツァルト的でないという指摘もある。K.364の “自筆譜” の置かれていた環境も近似していることから、「真作と確信する」という僕の言葉も論拠は盤石でないことは認めざるを得ない。

(3)K.364はいつ書かれたか

K.364の作曲時期に戻ろう。通説に疑問を呈したが、それではいつなのだろう?学問的に追及するならエビデンス(証拠)が必要であることは言うまでもない。K.Anh.104しか論考を組み立てるに足る証拠が見つかっていない以上は冒頭の三段論法に依拠するしかないと考えるのは学問の常識であり、それが導いた結論を否定する以上、証拠に拘泥するならば真相に辿り着けないという観察をしたということになり、K.Anh.104は捨てるしかないという一見矛盾した結論に至るのも学問の常識である。それは新しいエビデンスによって証明されなければ永遠の仮説であり、説ですらないとされれば小説であっても仕方ない。そうやってモーツァルトの人生は魅力的な文学、エンターテインメントの題材を提供し、数多の優れた作家、文学者、評論家、クリエーターの手によって小説、映画、舞台が生まれた。それはそれで面白いのだろうが、個人的には別種の人たちの世界であり、僕が進んでいる道とは全然違う。僕が目指しているのは唯一無二の真実。“モーツァルトはどういう男だったのか” の真相解明以外の何物でもない。

モーツァルト研究には、誰にも否定できない一般の学術研究と様相を異にする側面がある。父子の手紙の存在のおかげで実証性を比較的担保できる利点があるが、手紙に嘘があると ”実証的に” 真実に到達できない欠点もある。父が嘘をつく理由はあまりないが、息子においてはその限りではないことは留意されるべきだ。例えばオンナ問題だ。アロイジアを手紙でほめ過ぎて魂胆を見抜かれた。だからコンスタンツェとの秘め事は隠蔽し手紙に書かない。噂でバレると、激怒した父への火消しの手紙が量産される。モーツァルトの手紙にはそういう「工作」もあって、犯人の自白だけで無罪判決が出るわけではないという側面があるのだ。本件におけるモーツァルトは22,3才の若い男だ。就職もカネも大事だが同じぐらいオンナも大事であり、父に隠蔽して書かないという “嘘” があることは読者の男性諸氏には同意していただけるのではないだろうか。

「出来があまりに違うK.Anh.104を証拠として採用することをやめる」という方法は「絶好調のモーツァルト節が全開である」ことを唯一の根拠とするが、証拠のない根拠は学問ではあり得ないから僕の中にある認知的不協和は消えない。しかし、そうであっても、「K.364のような作品が出来上がるには彼の性格から “特別な動機” がないといけない」という、僕の長年のモーツァルトとの付き合いから出た経験則みたいなものが雄弁にモノを言っており、不協和は何とか耐えられるから書こうという気になっている。ちなみにけっこう読まれているタイトルの

http://クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-

もその経験則を根拠にしている。モーツァルトは天才だが出世欲も金銭欲も性欲もあるただの人間でもある。エビデンスは何もないけれど、人類史に残る交響曲を3曲もまとめて書くには「”特別な動機” 」がないと絶対にいけないのである。

指摘したいのはK.364の第3楽章はピアノ協奏曲第9番K.271(やはり変ホ長調)の第3楽章の気分そのものであることだ。9番は女流ピアニスト「ジュノーム嬢」のために書いたが、その女性はフランス人舞踏家ジャン=ジョルジュ・ノヴェール(1727 – 1810)の娘でピアニストのヴィクトワール・ジュナミ(Victoire Jenamy)であったことがわかっている。彼は格別に気に入ってたソプラノのナンシー・ストレースに熱の入った「どうしてあなたを忘れられようか」K.505を書き、「フィガロの結婚」のスザンナは創唱させた彼女のイメージを色濃く投影していると思われる。曲を書いてあげるほど気に入ると名品が仕上がってしまうわけで、彼にはそういう “特別な動機” が必要なのだ。

K.364には依頼された形跡もない。パリでの成果をコロレドに見せつけるためザルツブルグの宮廷楽団のために書いたという説もあるが、同地での評価など彼は眼中になかったろう。1779年当時に気になっていたのはむしろミュンヘンである。「イドメネオ」を初演する同地に器楽曲も持って行くために1780年にK.364を書いたのではないかというのが僕の仮説だ(後にプラハでフィガロを初演した際に交響曲第38番を携えて行ったように)。イドメネオにはフランス趣味の投影がある。グルックのアリアの引用をあえて使っているし、フランス様式のバレエの場面まで設けている。ミュンヘンの貴族にパリ仕込みを披露する意欲は満々だったということであり、フランス趣味そのもののスタイルで書かれた Sinfonie Concertante K.364 はTPOにぴったりではないか。

そしてピアノ協奏曲第9番の第3楽章には類のない特徴があることも指摘したい。プレストで全速力で走りだすのに、途中でフランスの宮廷舞踊風のメヌエットが挿入されてそれは止まる。それがパリのバレエマスターとして「舞踊界のシェイクスピア」と呼ばれたジュナミ嬢の父君ジャン=ジョルジュ・ノヴェールへの忖度だという説がある。父レオポルドも旧知だったノヴェールにはパリ滞在中に会って新曲(バレエ音楽「レ・プティ・リアン」)まで書いている(1778年4月5日の手紙:「彼の家で好きな時によく食事をさせてもらっています」)。アロイジアの件があったので娘ジュナミは手紙に登場しない(「ジュノメ夫人も当地にいます」だけ)。彼女への言及は一緒に何時間もピアノを弾いたはずにしては不自然なほどないが相手は既婚者なのだから当然だろう。第9番を思い出させる仕立てで気を引こうという意図があったのではないか。

そもそも大嫌いなコロレド大司教やザルツブルグの田舎貴族にパリ仕込みを披露しようというモチベーションはありそうもなく、パリ行を認めてもらった儀礼で必要だったならK.Anh.104 ぐらいのものしか書かない。彼はそういう人だ。 “特別な動機” はザルツブルグの外にあった(アインシュタイン)とするとパリかウィーンかミュンヘンしかない。パリでは夢破れており、ウィーンでは演奏していない。消去法でミュンヘンが残る。総譜が残っていない事実からして、当地で売却したのではないか(現にパリ時代にジュノームK.271を含む3曲を「売ってもいい」と書いている)。ザルツブルグに持ち帰るぐらいならそうしよう、演奏されればパリに評判が届くかもしれない(パリでは親しくしていたノヴェールがオペラの依頼を取り付けてくれる期待を強く持っていた。ノヴェールの弟子はミュンヘンにもいた)。そうして練習用に写譜したパート譜だけがモーツァルトの手元に残り、それがコンスタンツェがアントン・アンドレに売った遺品のバルクに入っていたというのが僕の推論である。

(4)第1楽章 アレグロ・マエストーソ

豊饒な和声の迷宮!入りこんだら目がくらくらするばかり、なんという凄い音楽なんだろう。次々に襲ってくる心地良い流れは何百回きいても「ああそう来るか」と新鮮で、脳髄に究極の快感を覚え、すべてを任せて陶酔にひたることになってしまう。この世の憂さなど吹き飛んで音楽の神に手を合わせている自分がいる。モーツァルトといえど、こんな幸せな音楽は他にない。ユリア・フィッシャーのビデオをご覧いただきたい。演奏家だって幸福の嵐なのだということがこれでわかる、僕は何度も観て喜びの涙を流した。

ちょっと頭を冷やしてみよう。ソロの2人はしばらくオケパートをなぞっている(当時の慣例として書かなくてもそうしたのをいちいち書いてあるところがちょっとねと感じる部分ではあるが)。2分14秒。ここからいよいよ2人が主役として登場する。普通のコンチェルトというものはオケの前奏がいったん盛り上がってから終止し、「さあどうぞ!」とばかりにソリストにお鉢が回る。ところがどうだ、前奏は続いたまま2人はミ♭のユニゾンを長く伸ばし、ずっとそこにいたかのように物陰からそーっと姿を見せる!この遊び心、センスの良さ!もうここでブラボーを叫びたいほど僕の頭は狂乱している。譜面にはクレッシェンドがないが、奏者は誰もがピアニッシモで息をひそめて入り、だんだん大きくする。書いてなくても生理的にそうなる。この曲の凄さはそういうところにある、流れに自らを委ねると自然にそうなってしまうという神の手のようなものが隠れているのだ。

さらに驚くべきはその主役登場にいたる舞台回しだ(1分29秒~)。ミ♭のオスティナート・バスの上で和声が半音階上昇でだんだん緊張していき、音は大きくなっていき、ほ~らほ~ら何かが起きるぞ~とくすぐられてこそばゆい感じがしてくる。その悪戯がわ~っと爆発して鎮まると、ちょっとおすまし顔で2人がこっそり登場してくるというニクすぎる仕掛けなのだ。ここを聴くといつもロッシーニはこれをうまいこと真似してるなあと思うが、もうひとつ似たものがある。チャイコフスキーの悲愴の第3楽章、行進曲テーマの1回目が全奏で出るお膳だてをするあそこだ、ティンパニが響くラのオスティナート・バスに乗っかった長い長いクレッシェンドの爆発が興奮を最高潮に引き上げるあれ。チャイコフスキーはモーツァルティアーナを書いたりイドメネオのバレエ曲を指揮したりと筋金入りのモーツァルティアンであり、影響はあり得ると思う。

なお、その悪戯が爆発したところ(1分49秒~)でバスに現れるトリルのついたパッセージは「協奏交響曲 変ホ長調、K.297b」第1楽章冒頭の主題を強く想起させる。どう見ても他人同士とは思えない。かたや偽作、こっちは真作?なんとも割り切れない。やはりK.297bはパリで作られており、ルグロに盗まれ、他人が改作したバージョンが20世紀になって出てきた。そしてモーツァルトの頭に残っていたそのパッセージはK.364にひょっこり顔を出した。そんなところではないだろうか。かようなパッセージ(主題の萌芽のような)を数えるとトゥッティに6つ、ソロが出てからさらに新しいものが6つ加わる。第1楽章は和声のみならず旋律の豊饒な迷宮でもある。この饒舌さはこの曲がパリ交響曲の系譜にあることを覗わせる。

(5)第2楽章 アンダンテ

第1楽章が幸せの極、そしてこの楽章は悲しみの極だ。このコントラストの大きさは何だろう。モーツァルトのハ短調。ピアノ・ソナタ第14番K.457、幻想曲 K.475、大ミサ曲 K.427、五重奏曲 K.406、セレナード 第12番 K.388、アダージョとフーガ K.546、フリーメイスンのための葬送音楽 K.477、パミーナのアリア、ピアノ協奏曲第24番K.491、独自の深淵を持った曲が並ぶ。この楽章は母の追想だ(http://モーツァルトの「レクイエム・ストリーム」)。奇跡的な和声の彷徨が魂を天国に導き、カデンツァで2人のソリストは号泣する。第80小節(下のビデオで18分25秒~)でソにG#が、次いでドにC#が乗ってきしむ所はピアノ協奏曲第24番K.491の幽玄な世界が顔をのぞかせ、終結の慕情はピアノ協奏曲第23番第2楽章コーダの夕焼けの中に沈む。弦楽六重奏版できくとブラームス弦楽六重奏第1番の第2楽章がきこえてくる(13分15秒~)。

(6)第3楽章 プレスト

ピアノ協奏曲第9番K.271、同第10番K.365の終楽章と同じギャラントな “躁” 気分の音楽。どちらも変ホ長調でパリ旅行前、母がいた頃のザルツブルグを偲ぶ遊び心にあふれた曲であるが、243小節目(上の六重奏のビデオで26分55秒)で変ホ長調の音楽がオーボエのド、ファ#、ソを載せた3つの和音G#7-G#7-Gで停止して突然に変イ長調に転調するところは予想外だ。この「3つの和音の停止」は「魔笛」第1幕で気絶しているタミーノを3人の侍女が奪い合う「私が、私が、私が」(E♭7-E♭7-D)の和音に他ならない(下の「魔笛」のビデオの10分54秒)。そこから曲想がガラッと変わるところもまったく同じである。魔笛も♭3つ(変ホ長調-ハ短調)を基調とするオペラであり、この調性におけるモーツァルトの王国は和声、リズムがリンクしている。

以上、K.364の全曲を概観してみたが、楽曲分析的なものは鑑賞には重要でない。そうした魔法の限りを尽くしてモーツァルトは我々を陶酔させ、鼓舞し、歓喜の渦の中に開放してくれる。パリで人生のどん底を見た彼がここまで立ち直ったことに、僕は百万馬力のエネルギーをもらう。それは教科書や伝記をいくら読んだところで、言葉の力だけでは叶わない、まさに音楽のパワー恐るべしの超常現象みたいなものだ。それにしても、ザルツブルグ時代にこんな巨大な曲が忽然と現れるなんて、いったいぜんたい彼に何が起きていたんだろう・・・

(7)全曲演奏をふたつ

ジャン・ジャック・カントロフ(Vn)ウラディーミル・メンデルスゾーン(Va)レオポルド・ハーガー / オランダ室内管弦楽団

既述のようにこの曲のヴィオラがニ長調で記譜されているのは調弦を半音上げることでよりテンションの高い音を得るためだが、変ホ長調で弾いているヴァイオリンよりニ長調で開放弦を使うヴィオラのほうが倍音が共鳴する効果もあり、ヴァイオリンを包み込みつつ拮抗もする設計になっているからだ。名手であったモーツァルトがそのパートを弾くための工夫と思われ、なかなか満足できるヴィオラ演奏がないが、この録音のウラディーミル・メンデルスゾーンの素晴らしさは特筆ものだ。その効果を満喫させてくれる。録音も両ソロ楽器とオーケストラの弦、オーボエ、ホルンとのバランスが理想的で、倍音に至るまで聞こえるべきものが過不足なく聞こえ、安心してモーツァルトに没入できる。CDをオーディオ装置でじっくり聴くことをおすすめしたい。

スレーテン・クルスティチ(Vn)ヘルムート・ニコライ(Va)セルジュ‣チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

ソリストはミュンヘン・フィルの首席奏者だがオケマンであり名技でばりばり弾く人たちではない。ライブの制約はあろうが、音程が甘くテンポも弛緩する第1楽章はだめだ。カーチス音楽院でチェリビダッケの講義とドビッシーのリハーサルをきいたが、彼はそういうものを一切許容する人ではなかったのにと思う。しかし、深い霧の中を彷徨っているような第2楽章をきくとモーツァルト演奏に求めているものは少し違うことがわかる。この味の濃さは無類の悲しさを醸し出しており僕がここに求めるコンセプトに近い。闇に沈み込むカデンツァで客席も息を潜めている。そして、一気に空気を換える速めの第3楽章。ソロも温まってきており終わり良ければ総て良しだ、しっかりとフルコースを食した満足感を与えてくれる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルトの「レクイエム・ストリーム」

2021 SEP 5 22:22:22 pm by 東 賢太郎

1778年3~9月のパリへの就活の旅は悪夢であった。行きがけに寄ったアウグスブルグやマンハイムでは良い思いもしたけども、魑魅魍魎の住む大都会パリはそう甘くなかった。モーツァルト君は22才。うまく口説いたはずのアロイジア・ウェーバーちゃんにあっけなく裏切られ、手練れのパリ貴族どもにあしらわれ、屈辱的な扱いを受け、天才をもてはやされるどころか利用され、作曲能力の粋を尽くした作品は披露の場すらほとんど与えられず、本題である就職話は兆しすらなかった。ザルツブルグで吉報を心待ちにする父への手紙で体裁を取り繕う噓のネタすらない大失敗である。さらには、あろうことか、7月に最愛の母まで異郷で亡くしてしまうのだから、踏んだり蹴ったりここに極まれりだ。今の世では押しも押されぬ世紀の大天才とはいえ、リアル世界でのモーツァルトは本当に可哀想な男だったのである。

当時のパリは今の花のパリではない、その手の書物によると誠に不潔な街だったようだ。ベルサイユ宮殿でもトイレというものはなく、王族といえども携帯トイレ(おまる)で用を足しており、貴族女性の釣り鐘型のスカートはモードでもあったが排泄を容易に行うためのものでもあった。おまるの排泄物は従者が処理したが、一般家庭では2階3階の窓から下の路地に投げ捨てるのが常態で、道ではたまった汚物をよけて歩く必要があった。鼻も曲がる悪臭とばい菌、ウィルスの宝庫であったと思われ、ロンドンの街路に馬糞が落ちていても汚いと感じていた僕の衛生感覚などまったくお呼びでない。モーツァルト家のうんこ譚を現代の感覚で読んで彼はスカトロ趣味があったなどと考えるのは噴飯ものなのだ。

であるから、いま我々が直面しているコロナ事情を想像するまでもなく、街路で息をするだけで疫病の空気感染リスクが高かっただろう。モーツァルトは父との数々の演奏旅行で都会慣れしていたが、母は空気の澄んだザルツブルグの片田舎育ちの婦人である。パリの底冷えのする粗末な屋根裏部屋ですることもなく息子の帰りを待つ日々が夫への手紙に切々と綴られているが、フランス語もままならぬ彼女が周囲に相手にもされず極度の疲労とストレスで弱っていく姿は想像に難くない。そして、おそらくは何かに感染したのだろう(死に至った病名は不明である)6月の「息子も私も元気よ」という手紙を最後にザルツブルグの夫への交信も途絶える。瀉血をする当時の医療も絶望的であったが、夫の期待も空しく息子は就活に希望が見えず、それでもプライドをかけて戦っていた。病気の泣き言もいえなかったのだ。

パリ行きは旅先でやむをえぬ事情から突然に決まったのだ。マンハイムに半年もだらだら滞在してアロイジアにうつつを抜かしていた息子が「彼女とミュンヘンに行く」などと言いだし、怒り心頭に発した父が鉄槌を食らわせるために下した厳命が「パリへ行け」だったのである。しかし、昨今の教育ママでもあるまいし、妻に同行を命じる必要はなかったと思う。息子は22才の大人なのだ。しかしこいつは何をしでかすかわからない。行ったふりをしてアロイジアの尻を追っかけるかもしれない。スマホもない、メールもラインもない、月にせいぜい数回のとぎれとぎれの手紙の情報で想像をたくましくするしか手立てがないレオポルドのストレスも限界だったことは想像がつこう。なにせ馬車のレンタル料も、宿泊費用も、食費も、交際費も、郵便代ですら高く、一日一日が彼にとっては巨額の投資であった。失敗は許されない。息子の才能は確信できるが素行が悪い。糸の切れた凧(たこ)はどこに飛んでいくか知れない。だからママを同行させようとなった。もちろん見張り役としてである。

そんな不甲斐ない事情で為すすべなく母を失ってしまった。そのことはモーツァルト自身が痛いほどわかっている。すべては身から出た錆であったことを。アロイジアの件で父をうまく説得しようと手紙の文言に慎重に意匠を凝らして彼女の歌の才をほめたたえ、うまくいったつもりだった。しかし父はそう甘くはなかった。「お前は思いつきを信じこんで夢中になる癖がある」と一般論に立ち返って一刀両断に切り捨て、その娘の色香に狂っているだけで算盤勘定など何もないではないかと鋭く見抜いていることを知らしめている。その頭脳明晰かつ冷徹な父に母の死をどう伝え、どう申し開きをするんだ・・・。彼はとてつもなく悩んだに相違ない。そしてその結果が、まず知己の神父を通じて宗教の力を借りて心の準備をさせ、自分は「気丈を装って父にショックを与えないようにしている」という形態をとって(これ自体が噓とまではいわないが「装い」である)、身から出た錆の贖罪をしているというように僕には読める。例えは良くないが分かりやすくするために書くなら、殺人犯が警察に偽装の手紙を送るようなものだ。

しかし彼にとってそんなことは父親対策にすぎない。大好きだったお母さんと自分の関係には無縁の男、類のない優秀な教師であり、パトロンであり、すべてを綿密に管理する敏腕マネージャーである男が父親だ。報告義務は果たした。手紙を書き終えて、泣きながら気の遠くなるほど長い夜を過ごしたに違いないモーツァルトが書いた、気丈を装いきれなかった曲。それがイ短調ピアノソナタだったのである。この曲は「パリ交響曲」で1小節たりとも聴衆が喜ばない音符を書きたくなかった彼が、もっともパリで書きそうもない、書く必要すらない性質の音楽だ。 “商品” ではないとは誰しも想像がつくだろう。しかしそれにしてもどうしてこんなにおどろおどろしい “怖さ” を僕に浴びせかけてくるのだろう?長いこと謎のままにきていたが、ついに解けた。2017年5月に僕自身が母を亡くして、その年の暮れに立ち直って書いたのがこのブログである。本稿を書き始めるにあたって少し書き足したのでお読みいただければ幸いだ。

パリへは僕は何度も足を運んでるが、行っていない大事なところがあった。アンナ・マリア・ヴァルブルガ・モーツァルト(Anna Maria Walburga Mozart, 1720年12月25日 – 1778年7月3日)の葬儀を行ったパリ1区北部にあるサン・トゥシュタッシュ教会である。お母さんに手を合わせたのは2010年8月の真夏の日だった。外は酷暑なのにひんやりと乾いた暗がりの空気。そこはかとなく漂うお香のかおりが忘れられない(http://デュトワとN響のプーランクを聴く)。葬儀も7月の真夏のことだった。肌で感じた。ここに立ちすくみ、22才のモーツァルトは母の遺体の前で涙が枯れるまで泣いたのだ。無力な自分を呪い、こんな宿命を背負わせた父も神も呪ったに違いない。

何もかもがうまくいかず、失意のどん底で負け犬のようにザルツブルグへ帰ったモーツァルトの心に傷が残らなかったと信じるの難しいのではなかろうか。そして、そのすべての深因はこの父の訓戒に秘められた、治しても治しようのない彼の性格にあった。

「お前は思いつきを信じこんで夢中になる癖がある」

実はこれを白水社のモーツァルト書簡集で知った瞬間にぎょっとした。僕が父親に何度も言われた言葉だったからだ。大学を卒業して、それがぴったりの証券会社に行きたいといって律義で勤勉で誇り高い銀行マンであった父を嘆かせた時もこれを言われた。そして、何を隠そう、今でも同じことを家内に言われているわけである。彼もその癖が治らなかった。アロイジアとの交際で父の説得に失敗したが、実は本人の説得も失敗だったのである。そして後になって、今度は妹のコンスタンツェとできてしまい結婚したいと言いだす。「歌はうまいし、器量はちょっと落ちるが気立てのいい子です」とアロイジアでの失敗に学んでいない。これまた父は「お前は知らないだろうが、その姉妹の母親はやり手ババアで有名なんだ、やめとけ」と諭す。しかし、夢中になったらもう止まらないのがこの性格を持つ人間なのだ。嫌になるほどよくわかる。

僕自身も20才前後まで数々の大事な勝負に負け、ついに自信も失い、何のとりえもない人間というレッテルを自分自身に貼って生きていた。そしていまは、あれは昔のことさでのうのうと生きている。そのぐらいの年齢で挫折に打ちのめされるのも悪くないなんて適当なことを言ってもいる。理由なんかない、自分もそうだったから我田引水でそう信じたいだけかもしれない。ただ、冷静に冷徹に、こう思うのだ。人には2種類あって、そこで心が折れてしまう人もいれば、屈辱やトラウマを2段目のロケットの燃料にしてもっと高く飛ぼうとする人もいる。そういう他人を見てきたから事実だ。そしてモーツァルトも明らかに後者の人であった。だからだろうか、ザルツブルグへ帰ってきてから彼が気持ちをリバウンドさせて書いた幾つかの曲を聴くと、僕は心にバネが入ったかのように元気になるのだ。これも事実なのだ。ためしに味わってほしい、あなたがもしそれが必要な部類の人であるならば、事実だときっとわかるから。

2年半も大嫌いなザルツブルグで我慢して、ついにコロレド大司教と衝突してウィーンに出て行ってからのモーツァルトの作品は名曲の宝庫になるわけだが、それでもこの特別な2年半に作曲した音楽には無類のパッションと哀愁があって少し違う。パッションはどなたも理解されるだろう、それは2段ロケットへの点火があったからであり、逆境を乗り越えた心にこんこんと湧き出た命の泉のようなものだ。では哀愁のほうは何だろう。どこから来たのだろう。それを知りたい方は「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲 K.364」の第2楽章をお聴きになればよい。下のビデオの演奏はダヴィッド・オイストラフがヴィオラ、息子のイーゴリがヴァイオリンを弾いた素晴らしいものだ。指揮しているユーディ・メニューインには1997年のダボス会議で会ったことがある。ヴァイオリン演奏ではなくスピーチをしたが全身これ音楽という感じの不思議なお爺ちゃんで、ここでも僕が言いたいK.364の核心をつかんでいることがわかる。

こういう音楽を前にしてあれこれ文字を連ねる気にはなりにくいが、僕には第2楽章がモーツァルトの書いた亡き母へのレクイエムに聞こえている。後世の我々に涙を見せてはいないが、音楽で慟哭している。ヘ長調のピアノソナタの第2楽章もそう、ポストホルン・セレナーデの第5楽章もそうだ。母のいないザルツブルグ。家の敷居をまたいで、運命の不条理に苛まれなかったはずがどこにあろうか。それがトラウマとなり、時おり心の片隅にふっと現れるその情念が生み出した楽曲たちが彼の作品群の中で「レクイエム・ストリーム」とでも呼べるひとつの流れを成している。表むきには見えず、そんな動機が彼の中にあったことさえ潜在意識に隠匿されて地下に隠れているが、枯れることのない確固とした水脈である。さらに、ウィーンで活躍する時代になって、楽章ではなく一個の作品として表に現れたのがピアノ協奏曲の第20番と24番だと僕は考えている。真相は不可知だ。しかし、そう考えると音楽史上の数々の謎に明快な説明が施されるのである。そうでないという例が一個現れるまで僕はこの自説を信奉するだろう。数学的帰納法によって。

古来よりモーツァルトの短調作品は別格の存在でひとの心をとりわけ動かしてきたとされる。僕は小林秀雄や吉田秀和のような文学者のそうしたセンチメンタルな意見が鬱陶しくて仕方なかったが、近頃はそれは本当だろうと思うようになってきている。数学的帰納法のほうが鬱陶しいという人もおられるから、そうご説明してもいい。ただ、大事なことは、短調であることが大事なのではないことだ。戴冠ミサ曲のように、長調なのに、澄んだ秋晴れの空のように悲しさを湛えた楽曲もある。短調というメカニックなシステムを経由しなくても、作曲家の心の在り様にその泉は湧いているからだ。ピアノ協奏曲第27番の第2楽章が長調でもどれほど悲しいかという感想に多くのモーツァルトファンは賛同して下さるだろう。こういう音楽が「レクイエム・ストリーム」の水脈から生まれ、聴き始めると言葉を失い、僕如きの卑小な存在は語るに及ばずという気持になってしまう。プッチーニのオペラの出来栄えを興奮のままに語りあうことならできようが、モーツァルトでそれをするとあれほど大きかった感動が雪の結晶のように儚く蒸発して消えてしまう。

ピアノ協奏曲第24番では悲しみが自分の死の形にまで昇華し、やがて父の死を予感する時が来る。その霊感に従って死を意味するニ短調で書いたドン・ジョヴァンニは「レクイエム・ストリーム」に属するオペラとなったが、父の訃報をザルツブルグから聞いてまず書いたのが「音楽の冗談」だったのは、それが書きかけであったことを割り引いても謎とされている。管弦楽編成が問題の2年半に書いたディベルティメントと同じであるこの作品はジャンルとしても同種に属しており、ザルツブルグ音楽界、楽団、楽師のパロディに他ならない。それを冗談音楽と見てしまうとわからなくなる。そうではない、父もその一員であり、彼に学び彼を超えてきた息子の回顧でもあるが、作曲という高度なエンジニアリング作業でプロ同士の会話が成り立った特別な父子の、エンジニアにしか理解できないエンジニアらしい贈り物であり、レオポルドが知ったらまんざらでもないと喜んだだろうというのが僕の印象である。息子も尋常でなかったが、手紙から否応なく感知される父のプラクティカルな能力、素養、思考力も常人の域をはるかに超えていたからだ。

ストリームはやがて完結する。それこそが、見知らぬ男から委嘱されて完成を見ずに残された「レクイエム ニ短調 K. 626」であったのだ。僕のモーツァルト物語も、いずれはそこを終点として歩を進めていくことになるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ピアノソナタ ヘ長調 K. 332

2021 AUG 15 12:12:40 pm by 東 賢太郎

同年輩の皆さんそろって「近ごろ足がね」という話になる。たしかに僕も膝が良くないが、もっと気になるのは目だ。そこで眼科の先生が「黄斑変性防止に効果がある」というルテインと亜鉛の調合された米国の錠剤を飲んでいる。そのおかげなのか、多摩川を走ったらなんだか目が良く見えるではないか。近くも遠くもだ。もともと裸眼で1.2あるが、その見え方はまるで高校生だ。あまりの嬉しさに、家に帰るや「また野球やるぞ」と叫んで相手にされなかったが、一つご利益があった。楽譜が見えるのだ。モーツァルトのK.332を出してきて全部を通して弾けた。つっかえながらだが。

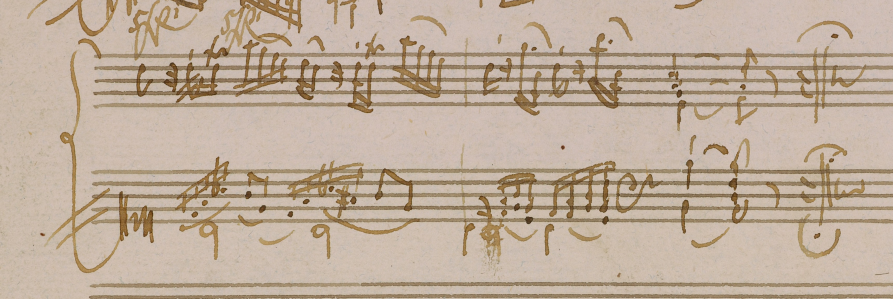

この曲はかつてパリ滞在ごろの作品とされていたが、もっと後のウィーン時代の作品というのが現在の定説だ。アラン・タイソン著 “MOZART, Studies of the Autograph Scores” はその根拠を与えた研究のひとつで、僕の愛読書だ。モーツァルトがザルツブルグでは10段、ウィーンでは12段の五線紙を使ったことはほぼ原則に近いと言ってよく、K.332にはご覧のとおり前者が使用されている。

それが旧学説の根拠だったが、タイソンは原則にも少数だが例外があり、ウィーンに定住してからでも10段譜を使った例があることを見つけた。K.330-332の3つのソナタが、より確かな根拠のある複数の “例外” の一部であるという仮定をたてることで、「1783年のザルツブルグ帰郷の際に書いたためにウィーンの12段譜ではなく当地の10段譜を使用したのだ」と推定している。ただウィーンへの帰路リンツで書い たことが確かなK.333とは紙が違っており、作曲年に絶対の根拠がないのはこの論証の弱みだ。1784年6月の手紙に「姉に送った3つのソナタ」を「アルタリア社が出版する」という記述があることからタイソンは作曲が帰郷前なら既に出版されていたろうし、帰郷中なら姉は写譜を持っていただろうから “送った” の記述はおかしいと指摘(同書232ページ)して、「1783年にザルツブルグで書いたが完成はしていなかった、あるいは写譜の時間がなかったのでは」という結論に帰着している。

たことが確かなK.333とは紙が違っており、作曲年に絶対の根拠がないのはこの論証の弱みだ。1784年6月の手紙に「姉に送った3つのソナタ」を「アルタリア社が出版する」という記述があることからタイソンは作曲が帰郷前なら既に出版されていたろうし、帰郷中なら姉は写譜を持っていただろうから “送った” の記述はおかしいと指摘(同書232ページ)して、「1783年にザルツブルグで書いたが完成はしていなかった、あるいは写譜の時間がなかったのでは」という結論に帰着している。

彼はもうひとつ推理している。「ウィーンに戻ってから需要があるであろうピアノの生徒への教材としての用途も意識して書かれたのではないか」というものだ。この説については僭越ながら多少の応援をすることができる。モーツァルトのソナタは決してやさしくはないが、K.332はピアノを習ってない僕でも弾けるからである。自分の腕前を披露しようと勇んで乗り込んだモーツァルトがパリで教材を書く理由はなく、就職活動は完全に失敗したところにやってきた不慮の母の死で精神的にもそんな状態ではなかった。完成したのはショックを映し出している悲痛なイ短調ソナタだけだったという現在の定説には大いに納得感があろう(ご参考:モーツァルト ピアノ・ソナタ イ短調 K.310)。

K.332の第1楽章(Mov1と記述、以下同様)は饒舌だ。こんなに主題がてんこ盛りで現れるにぎやかな曲はモーツァルトといえども類がない。ソナタ形式の第1主題、第2主題を男と女に見立てる俗習に従うならこんな感じだ。パーティ会場。冒頭の第1主題(T1、以下同様)はややお堅いフォーマル姿の男だ。するとカジュアルな装いの女(T2)が絡む。すぐ喧嘩になってニ短調の嵐(T3)がくる。やがておさまり台風一過のように清澄なハ長調のT4が出る。二人は意気投合したのだ。そこでダンスをする(シンコペーションとピアノーフォルテの嵐、T5)。終わると二人はお休みする(T6)がまだ胸騒ぎ(シンコペート)が残っており、やおらトリルとアルペジオで興奮をあおるコーダ(T7)に流れ込む。なんともドラマチックでセクシーだ。このMov1の開始、第1主題がいきなり出てくる。最晩年の作品に交響曲第40番、クラリネット協奏曲があるが数は多くなく、K.330-332のどれもそうであるのはK.310の残照だろうか。特にK.332のインティメートナな雰囲気の主題による柔らかな幕開けは本人のどの作品よりもベートーベンのピアノソナタ第18番、28番に遺伝していると思う。

さて、長くなったが、以上がまだまだ「提示部」の話なのだ。T1が第1主題、第2主題は構造的には上述のようにT2ではなくT4と思われるが、主題が7つもあるのだから深く詮索してもあまり意味がない。この現象が交響曲第31番ニ長調k.297(300a)(いわゆるパリ交響曲)のMov1でも起こっていることは注目してよい(ご参考:モーツァルト「パリ交響曲」の問題個所)。K.332がパリ時代に分類されパリ・ソナタと呼ばれた旧学説にも様式的には一理あったと考えられる。たった93小節にこれだけのことが起き、息つく暇もない。弾いていて「これがモーツァルトだ!」と喜々とした気分になる。なる、というか、襲われると言った方がいい。彼のワールドにぐいぐい引きずり込まれてしまう。再現部はあっさりして7つのどれでもないT8で始まり、ダンスT5が再現する。T8はT7の変形、T5はT4の後段だから一応理屈に合わないことはないが。

Mov2は一転して、モーツァルトに語られ、泣かれる。彼は母を追想している。僕もそうなる。K.310は号泣だったが、ここでは声はない。冒頭(T1)変ロ長調がT1’で変ロ短調に暗転する。ここを弾く心持ちは半端なのものでない。母を追って黄泉の国を彷徨っていくと、在りし日への微笑みが訪れる(T2)。やがて悲しみが戻って楽章唯一の32分音符のパッセージが現れコーダで鎮まる。以上が提示部で展開部はなく再現部になる。モーツァルトは即興バージョンも記譜している(彼が実際にこうやって変奏していたという稀有なサンプルだ。でも意外に饒舌でなく品位を崩さない)。そちらのT1’にある64分音符の半音階上昇パッセージは彼の慟哭である。2度目のコーダでファに#がついてる、これと、T1の第3小節のシに♮がついている・・・分かっていただけるだろうか、これがモーツァルトなのだ。

Mov3は陽の極に戻る。無窮動風の疾走する主題T1がパウゼで止まり、ヘ長調のままの第2主題T2が左右のユニゾンに流れ込むあたりはベートーベンのソナタにエコーしている。展開部でT2がふっとハ短調になるところは魔笛のパパゲーノを予言している。再現部は想定外のハ短調で始まる。この楽章はベートーベンのピアノソナタ第25番のMov1に響いており、どちらもMov3はひっそりと消えるように終わる。そう、K.332を彼は愛奏したに違いない、私見ではMov1のごちゃごちゃを彼流に料理するとソナタ28番Mov1になる。ダンス(T5)は分離してMov2(生き生きと行進曲風に)になった。25番は「ソナチネ」と呼ぶように指定され、たった9分で終わる最短のソナタだが献呈者がないことから教材用でもあったと思われ、やはりそうであったK.332と全貌も類似するように思う。

ひとつ前のK.331がトルコ行進曲付きのイ長調でソナタ形式楽章がひとつもない「ソナタ」なのは周知だが、K.332もハイドンの模範的なソナタをはみ出している、しかし、Mov2をそれと認めるぐらい大まかな定義を許容するならば、K.332は逆に3楽章ともソナタ形式である。ベートーベンはピアノソナタで種々の実験を行ったがモーツァルトもそうだろうか。どうも彼にはそぐわしくないように思う。特にK.332は何かの理由で創作意欲が横溢し、一筆書きの如く一気に書かれたように見える。書かれた結実の天衣無縫の美に聞きほれながら、ザルツブルグを後にする彼を何がそこまで舞い上がらせたかに興味が至る。

心はウィーンに向かっていた。

晴れて父と姉にコンスタンツェを認めてもらった、いや認めてなくてもいいさ、それがどうしたんだ、もういいじゃないか息子の勤めは果たしたんだから。やっとウィーンに戻るんだ。妻と二人だけだ、僕は自由だ!スターになって豪邸に住むぞ。僕の演奏会がうけないはずがあるか。あの馬鹿で高慢なパリの貴族どもとは違う、ウィーンではもう僕は知られてるし貴族なんてみんな僕にひれ伏して客になるだけさ、弟子もたくさん取れるから生活は安泰だ、大ヒットの「後宮」があるしソナタの方も流行のトルコ風にしてやったからイチコロだよ。オペラを書くぞ、貴族を思いっきりおちょくった奴をさ。コケにしてやったクソ野郎のコロレード大司教、覚えてろよ、僕がいなくなってザルツブルグは大損だ、吠えづらかかしてやるからな。

リリー・クラウス(1956)

クラウス(Lili Kraus, 1903 – 1986)はバルトーク、コダーイに師事したハンガリー人で下記のシュナーベルの弟子でもある。モーツァルトを珠玉の美で綺麗に弾く人はいくらもいるが、よいタッチで弾ける人はあまりいない。この人は持っているものが格段に違う。変幻自在、曲想によってルバートし強弱も移ろうがタッチもそれに合わせてダイヤモンドの光輝のように色を変える。ステレオの68年盤もあるがこの曲は旧盤の方が良い。あらゆるモーツァルトの名盤の白眉としてモントゥー/BSOとのピアノ協奏曲第12番を僕は挙げるが、このK.322はそれに匹敵する。

クラウス(Lili Kraus, 1903 – 1986)はバルトーク、コダーイに師事したハンガリー人で下記のシュナーベルの弟子でもある。モーツァルトを珠玉の美で綺麗に弾く人はいくらもいるが、よいタッチで弾ける人はあまりいない。この人は持っているものが格段に違う。変幻自在、曲想によってルバートし強弱も移ろうがタッチもそれに合わせてダイヤモンドの光輝のように色を変える。ステレオの68年盤もあるがこの曲は旧盤の方が良い。あらゆるモーツァルトの名盤の白眉としてモントゥー/BSOとのピアノ協奏曲第12番を僕は挙げるが、このK.322はそれに匹敵する。

アルトゥール・シュナーベル

シュナーベル(Artur Schnabel, 1882-1951)はブラームスに「将来最も恐るべき天才」と絶賛された。ベートーべン弾きのイメージがあるが彼のモーツァルトはどれも一級品で、テンポにはこれしかないという納得感がある。まとめにくいMov1が常に品格を保ち、細かな表情にクラウスの即興性はないが、ドイツの伝統にがっちりと根ざした盤石の安定のうえに玉を転がすようなタッチのMov3は決して機械的に陥らない。ニュアンスに富み、デリケートで奥深く人肌の情感のこもるMov2は最高の演奏の一つである。

シュナーベル(Artur Schnabel, 1882-1951)はブラームスに「将来最も恐るべき天才」と絶賛された。ベートーべン弾きのイメージがあるが彼のモーツァルトはどれも一級品で、テンポにはこれしかないという納得感がある。まとめにくいMov1が常に品格を保ち、細かな表情にクラウスの即興性はないが、ドイツの伝統にがっちりと根ざした盤石の安定のうえに玉を転がすようなタッチのMov3は決して機械的に陥らない。ニュアンスに富み、デリケートで奥深く人肌の情感のこもるMov2は最高の演奏の一つである。

グレン・グールド

先日に東京芸大ピアノ科卒で音大講師のH様からお手紙を頂戴し、グールドとリヒテルの本をいただいた。啓発されてK.332を聴いてみた(多分2回目だ)。Mov1の饒舌はグールドの手にかかるとアレグロのソナタになり、リズムの骨格が浮き上がり、バッハのイタリア組曲みたいに聴こえる。Mov2のテンポに奇異さはなく、グールドはモーツァルトへの敬意もあるのかな、もしあるならこれだろうと思った。発見だが全部が平凡ではない。不思議な硬質の透明感が支配し、2度目の変ロ短調は即興なしの版で遊びはなし、コーダの左手のファ#の所の聴感はまるでウェーベルンだ。Mov3はアレグロ・アッサイでなくプレストで疾風の如し。どうしても指の回りに耳が行ってしまうがこの速さだと長調、短調の移り変わりの効果がくっきり鮮明に伝わる。グールドの才能と個性はJ.S.バッハにおいて最高度の開花を示したことは何人も否定のしようがないが、それがモーツァルトという場においてもそうだったかは尚且つ疑問が氷解しない。しかし、これを聴くにつけ、さらにモーツァルトが弾いたのは音が長く保持されないハープシコードであることを考えると、このテンポを彼も支持した可能性はあるし、Mov1のフォルテとピアノの強烈な対比はむしろ本質を突いているとも思う。楽譜を読みこんでも自分で弾けない解答は選択できない。超人的な知性の人が宇宙レベルの超人モーツァルトにどう挑んだかという解答がここにあるわけだが、グールドの技術をもって見事に弾けたからそれに至ったということで、もしそれが万人の予想を裏切ってモーツァルトに支持されるものであったならという想像に耽っている。これだから音楽は面白い。H様、本当にありがとうございます。

先日に東京芸大ピアノ科卒で音大講師のH様からお手紙を頂戴し、グールドとリヒテルの本をいただいた。啓発されてK.332を聴いてみた(多分2回目だ)。Mov1の饒舌はグールドの手にかかるとアレグロのソナタになり、リズムの骨格が浮き上がり、バッハのイタリア組曲みたいに聴こえる。Mov2のテンポに奇異さはなく、グールドはモーツァルトへの敬意もあるのかな、もしあるならこれだろうと思った。発見だが全部が平凡ではない。不思議な硬質の透明感が支配し、2度目の変ロ短調は即興なしの版で遊びはなし、コーダの左手のファ#の所の聴感はまるでウェーベルンだ。Mov3はアレグロ・アッサイでなくプレストで疾風の如し。どうしても指の回りに耳が行ってしまうがこの速さだと長調、短調の移り変わりの効果がくっきり鮮明に伝わる。グールドの才能と個性はJ.S.バッハにおいて最高度の開花を示したことは何人も否定のしようがないが、それがモーツァルトという場においてもそうだったかは尚且つ疑問が氷解しない。しかし、これを聴くにつけ、さらにモーツァルトが弾いたのは音が長く保持されないハープシコードであることを考えると、このテンポを彼も支持した可能性はあるし、Mov1のフォルテとピアノの強烈な対比はむしろ本質を突いているとも思う。楽譜を読みこんでも自分で弾けない解答は選択できない。超人的な知性の人が宇宙レベルの超人モーツァルトにどう挑んだかという解答がここにあるわけだが、グールドの技術をもって見事に弾けたからそれに至ったということで、もしそれが万人の予想を裏切ってモーツァルトに支持されるものであったならという想像に耽っている。これだから音楽は面白い。H様、本当にありがとうございます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105

2021 JUN 27 10:10:15 am by 東 賢太郎

仕事が最大の山場を迎えている。まったく出社、会食してないのにZOOMで出来てしまうのは部下のおかげだが、自分としては誠に新奇な感覚である。これなら別荘にでも籠って環境を時々変えれば永く続けられるかもしれない。運動不足にならぬよう6月は10kmのジョギングを11回やってるので体は頗る健康で、今日の眼科検診も問題なかったが、気持だけ張って興奮しているので睡眠の質などに不安がある。

しかし僕には特効薬がある。こういうときにはハイドンの音楽がとても快いのである。心のわだかまりが取れ、浮き浮き感が青空のように広がる。医者には「自律神経が乱れてます、副交感神経を高めましょう」と勧められたがよくわからない。「何をしたらいいですか?」ときくと「スカッとすること」といわれる。ならば眠る前のハイドンは効き目があるかもしれない。

バーンスタインのCDで「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105をきいた。ハイドンの第1回ロンドン楽旅で書かれた喜びに満ち満ちた音楽だが、実は12の交響曲と違って自らの発案ではない。弟子でライバルだったプレイエルがパリ風の協奏交響曲を書いて評判であったため、興行主ザロモンが対抗しようと作曲を頼んだのだ。ハイドンは依頼主の意向に沿い、さらにサービスとして彼のヴァイオリニストとしての自己顕示欲を満たすためオーボエ、ファゴット、独奏ヴァイオリン、独奏チェロと管弦楽のための3楽章のソナタ形式の曲を急いで仕上げたが、眼精疲労を訴えたという。

こうした氏素性からして同曲を「交響曲第105番」とするのはおかしい。ホーボーケン番号(Hob. I:105)由来だろうが、ハイドンがSinfonieと定義したものよりずっと協奏曲の要素が多く、彼が人生をかけて確立したドクトリンからはみ出しているからだ。ただ、そこはハイドンだ。単なる余興の作品ではない。ビデオでご覧いただけばわかる。

VnとVcのソロのからみはブラームスのドッペルを想起させ、これがインスピレーションになったかと思うほどだ。ObとFgは当時の管弦楽において常設の楽器だがFgに要求するレベルが高く、4つの楽器のアンサンブルは現代の耳にも新しくて頗る心地良い。目が疲れていても盛り込んだ楽想はさすがハイドンという愉悦感と品格に溢れ、なるほど交響曲第105番であってむべなるかなだ、ザロモンの商売の為とはいえよくぞ書いてくれたと感謝の念を呼び起こす出来栄えだ。

ご注目頂きたいのは、同曲の初演が第4回ザロモン演奏会で、1792年3月9日だったことである。交響曲第98番は1週間前の第3回、3月2日に初演された。そちらの第2楽章にジュピター第2楽章の刻印があるのはブログでお示しし、ライブ・イマジン管弦楽団演奏会の前座では両曲のその箇所をピアノで弾いてお聞かせした。ハイドンはモーツァルト追悼モードにあったのだ。

そうであれば、同時期に作曲した協奏交響曲にもそれがあっておかしくないのでは?という疑問が当然のように湧きおこるだろう。

あるのだ。

第3楽章、このビデオの17分14秒からである。

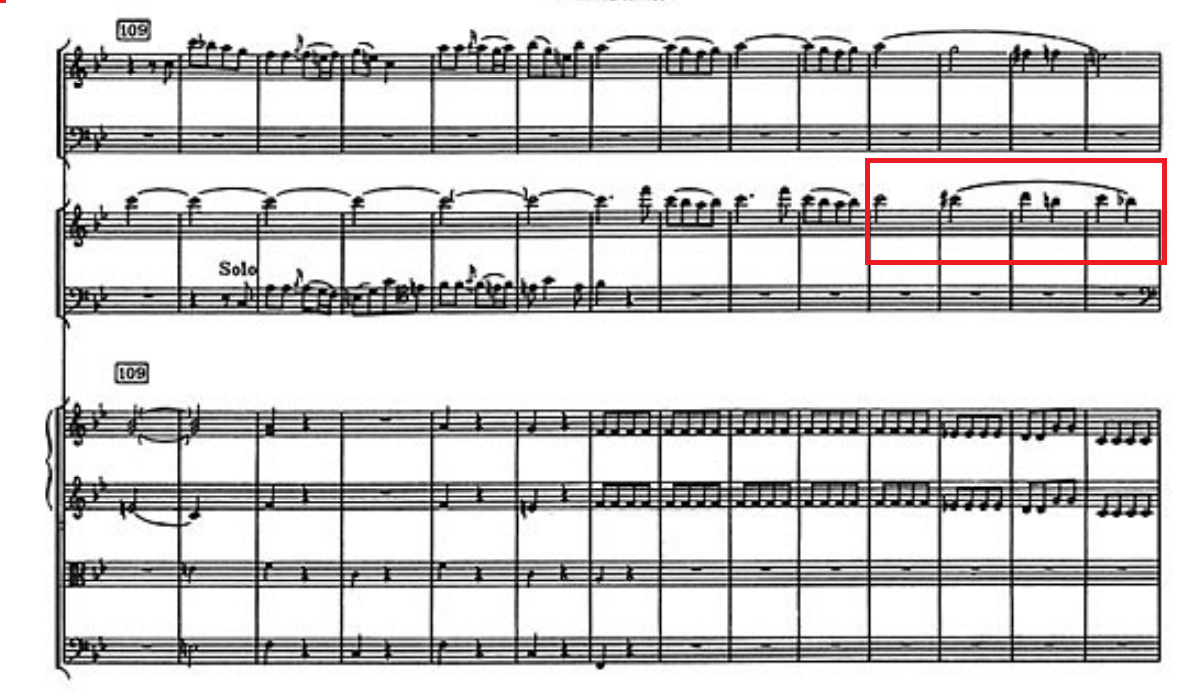

その部分のスコアだ(上からob、fg、solo Vn、solo Vc、オケ)。赤枠部分がそれである。

モーツァルト好きならわかるだろう。

これは「フィガロの結婚」第1幕第7番の三重唱 Cosa Sento! 、伯爵とバジリオに気絶したスザンナがかかえられ「心臓がどきどきしてるぞ」のちょっとエッチな場面についている和声、ほぼそのものである(調性まで)。このビデオの1分00秒からである。

実はこのオペラを初めて聞いた時に、最も耳に残ったのはその和声連結だった。

F – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – F

凄い!驚異的なインヴェンションだ。当時こんな前衛的な和声を誰が書いただろう?モーツァルトは天才だなんて軽々しく言うなかれ、万人にそう思わせるだけのこうしたユニークな “ミクロ構造” があるから彼は別格なのである。この破格さは美しい、楽しいなどという素朴でエステティックな言葉で表せる性質のものではない。僕においては完全に理科室の実験みたいな物理現象であって、アンドロメダ星雲に特異なパルサーでも発見したようなものだ。そして発信元のモーツァルトにおいても、これが「降って来た」ときの認識は物理現象以外の何物でもなかったと確信している。

手紙を読むと彼は同業者をすべからく下に見ているが、こういうコードプログレッションが出てくる脳みそを持って生まれた者にとって他の音楽家に価値を見出すことは犬と哲学について会話を試みるほど困難だったろう。そのことはパルサーの特異性は物理的に決まることに起因しているため汎宇宙的真理なのだということに等しく、そういう考えが性格の良し悪しや社会性や人倫に照らしてどうこうと論じることからはアンドロメダ星雲が230万光年の彼方にあるぐらい隔絶したものである。いやそうであることを認めざるを得ないから、人々は彼の尊大さ、上から目線を批判することは諦め「天才だ」の一言で思考停止する道を選んでいるのだ。

これをハイドンがモーツァルトのシグナチャーとしてちゃんと協奏交響曲に書き取っていたことを嬉しく思う。彼はモーツァルトが唯一能力を認めた人間だ。彼はわかった。おそらく、彼にとってもF – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – Fはアンドロメダ星雲のパルサーであって規格外だった。モーツァルトはザロモンが恐れたプレイエルごときは吹けば飛ぶほどのライバルに育つ怪物だったのである。「フィガロの結婚」においてこの和声連結は数多ある驚異のミクロ構造のたった1個に過ぎないことこそが驚異である。

その無数性を表す日本語を僕は知らない。unchallengeableでありincontestableである。一、十、百、千、万、億、兆、京、垓、抒・・と進んで無量大数に至るが、我々の脳は京を超えるともう反応しないだろう。モーツァルトのミクロ構造は個々の特異性以上にそうした無数性が特異なのだ。アンドロメダ星雲は僕が小学生の時分の名で、いまはアンドロメダ銀河と呼ばれ距離も記憶している230万光年でなくwikipediaには250万光年と載っている。60年ほどで人類が見せた進歩はその程度のものだ。

協奏交響曲の第3楽章の出だしの主題はモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K.364の第3楽章の出だしの主題の変奏である。 K.364の第3楽章はオペラを思わせ、魔笛の第1幕 “Hm! Hm! Hm!” にエコーしている。ハイドンの第3楽章もその雰囲気を受け継ぐが(ソロVnはまるでソプラノアリアだ)、神品である K.364の域にはとうてい至っていないし、目指してもいないだろう。わかっているからだ。K.364と同じ命名はおこがましい、しかしパリの安物の列に加えてほしくはない。だから彼は自筆スコアの表紙に控えめに “Concertante” とだけ記した。しかしザロモン演奏会で公開されると新聞が “Grand Simphonie Concertanteである” と囃し、そういう名になった。それがザロモンの誇大広告だったことは両曲の演奏回数や録音の数で我々の知るところであり、そう思っていたハイドンは謙虚であったわけだが、僕はむしろ宇宙の真理に忠実であったと思う。

そして、彼は第3楽章冒頭でK.364音型の快活なトゥッティをいったん静めて、ジュピター音列であるc-d-f-eをヘ長調でソロVnであるザロモンにそっと弾かせるのだ(上掲ビデオの15分12秒から)。交響曲第98番の最後でソロVnがハイドン自身の弾くハープシコードと二重奏を奏でるように・・。彼はロンドンでモーツァルトの死の知らせを知ってから98番第2、4楽章と協奏交響曲の第3楽章を書いたのであろう。どちらもジュピターより全音低い変ロ長調で。そしてモーツァルトのオマージュを、彼自身のダイイングメッセージとして縫い込んだ。原曲を知らないザロモン演奏会の聴衆にではなく、後世の我々に向けてだ。そしてそれに成功したからここに本稿がある。誇りに思い、ハイドンとモーツァルトへの永遠の敬意としたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。