3度目のポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場

2019 NOV 12 0:00:12 am by 東 賢太郎

やわらかい秋の陽ざしを浴びながら上野公園をぶらぶらして、土曜に魔笛、日曜にフィガロをきく。モーツァルトのオペラはこの世の極楽であり、ひたるのはまたとない道楽であってロマネ・コンティもクイーン・エリザベス号もいらない。

この歌劇場のモーツァルトを聴くのは3回目になる。前回も書いたが、いちどワルシャワに行ってみようかと思うほどだ。

なぜといって、モーツァルトのオペラ全曲を随時舞台にかけられるなんて大変なことで、ご本家のザルツブルグでもウィーンでもできない。演ずる側の熱意だけではない、それを聴こうという聴衆もいるから成り立っているというところが看過できないのだ。

僕はネコ好きだといわれると弱いが、同じ理由でモーツァルトが飯より好きだとなるとどうしても相好を崩してしまう。それでワルシャワという都市まで気に入ってしまっているという個人的事情があるものだから万人におすすめするわけではないが、冷静に評価しても演奏水準は悪くない。チャンバー(室内)・オペラのサイズはモーツァルトに好ましいし古雅な響きの管、ノンヴィヴラートの弦もいい。

今回では、フィガロ第2幕のフィナーレ(No.16)、ここはコシ・ファン・トゥッテ第1幕フィナーレ(No.18)と同じくモーツァルトが秘技を尽くした見せ場だが、速めのテンポでここにさしかかると毎度のことだが音楽のあまりの素晴らしさに圧倒され、はからずも涙が止まらなくなって困った。スザンナ役が、土曜はこの人がパミーナだったが、実に見事な歌唱であった。

そりゃそうだ、二百年たってまだ二人目が現れない。そんな天才はあらゆる “業界” を見渡してもそんなに名前が挙がるものじゃない。僕の感動というのは、この世のものと思えない地の果ての秘跡を見て唖然とするのに似る。それが何度もきいて全曲をすみずみまで覚えているフィガロや魔笛で “まだ” おこるところが不思議というか、超自然的ですらある。ベートーベンやブラームスでそういうことはないのだから、モーツァルトの音楽には何か特別なレシピでも入っているとしか考えられない。

天衣無縫というが、彼の音楽には縫い目がない。人の作為が見えない。ドン・ジョヴァンニ序曲をビリヤードに興じながら一晩で書いた真偽は不明だが、彼だけはそうかもしれないと思えてしまう。

「クラヴィーアを初見で弾くなんて、ぼくにとってはウンコをするようなものです」

そうだろう。こういう腕がないとあんなアウトプットは、仮に物量だけをとってみても、どう考えても出てくるはずがない。そこにあのクオリティが乗るなんてことは常人では到底及びもつかない、いや、天才として名を遺した人にしたって、あそこまでやらなくてもその称号は獲得できるという高みにある。地の果ての秘跡なのである。

今回は魔笛について、ききながら発見もあった。それは別稿にしたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 交響曲第93番ニ長調 Hob.I:93

2019 OCT 26 0:00:52 am by 東 賢太郎

いま仕事は好調だが様々な重要な判断をしなくてはならず、休む間がない。即位礼正殿の儀もぼーっと見ていただけだ。翌日、ニューオータニから赤坂見附の交差点あたりはどういうわけか大阪府警の警官隊でやたらと物々しく、赤プリへ道路を横切ろうとしたら止められた。回り道だ、ああ面倒くさい。1秒の時間が惜しく、寝ても覚めても頭はがやがやしている。

こういう時には、頭の中を逆にくるくる駆け回って晴れやかにしてくれるハイドンが必要だ。先週から聞きどおしで、ウキウキする交響曲のあちこちが覚めても寝ても次々と浮かんでは消え、気分をさっぱりとしてくれる。こんな音楽は他にない。現代のコンサートではハイドンは得てして前座の役だがとんでもないことだ、僕にはかけがえのない向精神薬であり人生に欠く事はできない。

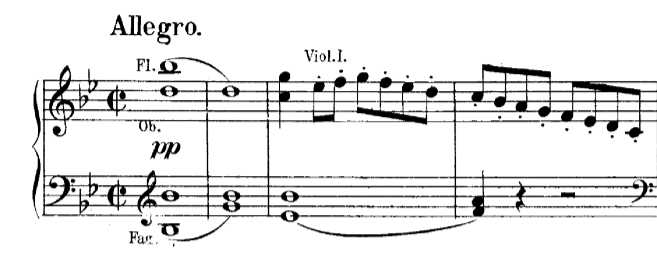

第93番ニ長調はニックネームがない。ちょっと地味だからだろうが、それはハイドン自身が認めたように肝心の第4楽章(以下Mov4)が弱いからかもしれない。しかしMov1の立派さは刮目すべきものがあり、何より僕はその第1主題が大好きだ。

この主題の明るさ、晴れやかな希望は心に巣喰うあらゆる害悪や不純物を洗い流してくれる。ハイドンのロンドン交響曲でMov1の第1主題がミで始まるのは93,94,103,104番の4つしかない。ミで始まるメロディーがこんなに浮き浮きするのはどうしてだろう?(このビデオの1分31秒から)

その疑問には、話はうって変わるが、今年で引退表明した巨人軍の阿部慎之介捕手に敬意を表しつつお答えしたい。彼の登場曲は昔懐かしい「セプテンバー」(アース・ウィンド・アンド・ファイアー)だ。Ba de ya, say do you remember のところを「ホ~ムラ~ン、あべしんのす~け~」と歌うわけだが、ここの出だしがミ~ファミ~であって、耳に貼りつく「ミ」の絶大なお祭り感は最高だ。ほんとにホームランが出そうでこっちはいつもはらはらした。応援団にわが世代の人がいるのかどうか、ディスコで盛りあがったあれを阿部のバットに託したんだったら選曲お見事だ。

それはミの魔力のほんの一例だ。ベートーベンの歓喜の歌が浮き浮きと希望をくれるのだって「ミ」で始まるからだと僕は思っている。ブラームスS1番Mov4の例のホルン・ソロもそうだ。

93番に戻ろう。Mov1の序奏は主調のニ長調だがいったんAに落ち着いたと思いきやいきなりE♭に飛ぶのは奇想天外だが、どこか故郷の夕焼けのようなホッとした気分になるから不思議な転調だ。これがB♭7⇒A⇒Dm⇒Gmと和声の迷宮を経てドミナントのAに戻る。そこでやおら始まるミ~ファレミ~ファ~ソ~の嫋(たお)やかさときたら!僕が癒されるのはこの瞬間のほっとしたぬくもり、ハイドンさん、いい人だなあという人間味のあたたかさだ。一方で新奇なパウゼを含む展開部はベートーベンに通じる建築的な威容を誇り高度な作曲技法に舌を巻く。

Mov2は弦楽四重奏で素晴らしいメロディが貴婦人の如き品格で歌われる。ちょっとコケティッシュで実に格調が高いのである。

しかしそれはあなたを欺く罠なのだ。そのすさまじさを味わうにはまず楽章をこのカラヤン盤のはじめから全部お聴きいただく必要がある。5分35秒にそれはやってくる。

彼はロンドンの演奏会場ががやがや騒がしく隣のダイニングルームから途中入場る客が相次ぎ、席に着くや静かなところで居眠りするのに対抗策を講じた。それが94番「驚愕」のMov2のドカン!になるのだが、実はこの93番Mov2でもやっているわけだ。最後に向けてだんだん楽器が減って音楽はひそやかになり、ついに、かろうじてきこえるVnとFlのピアニッシモだけになる。睡魔が襲う。

そこでぶっ放すファゴットのブー!!

これが何かはご意見もあろうが僕にはオナラにしか聞こえない。貴婦人の如き品格に始まっておいて、あまりのオチに捧腹絶倒。会場はどっと爆笑に包まれたに違いない。ハイドンのユーモア、ヒューマニズムここに極まれりだ。

Mov3は一転して堅めの音楽になりベートーベンのスケルツォを思わせる。トリオはトランペットがパパパパーンと運命リズムを吹いて軍楽調になるがこのアイデアも第100番「軍隊」の予兆だ。93番が作曲されたのは1791年、フランス革命のわずか2年後である。英国人にとって海のすぐ向こうのパリで起きた市民蜂起による王族の殺戮事件はまだ生々しい記憶で、この部分はそれを思い出させただろう。

Mov4は前述のように交響曲の終楽章としてはソナタ形式が弱い。展開部がほとんどないからである。出来栄えの良いMov1との不釣り合いをハイドンはマリア・アンナ・フォン・ゲンツィンガーへの手紙で認め、改定したいと述べたがその形跡はない。どうしてこうなったかは推測するしかないが、ハイドンはコーダ(僕にはコーダ部分はとってつけたように聞こえる)に後述する強いメッセージをこめており、そこに気持ちがフォーカスしていたのかもしれない。それは上掲カラヤン盤の24分42秒から2度きこえる木管、金管のユニゾンによる「ドードドミードドソー」である。

この音型によって革命を告げるラッパのパパパパーンを締めくくるのは大きな意味がある。なぜならドードドミードドソーはモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」第1幕フィナーレでタイトルロールが歌う「Viva la Liberta!(自由万歳!)」だからである。

これを聴いたロンドン市民が「ドン・ジョヴァンニだ!」と気がついたかというなら、現代の我々のようにレコードで何度もきいて覚えこめるわけではない時代だから期待薄だろう。しかし「自由万歳」はこのオペラがプラハで初演された折に歌手たちが12回も繰り返し歌ったそうで、当時のヨーロッパ人にとって熱い思いがこもる歌詞、フレーズだった。だからハイドンは採用したし、先に市民革命をなした大英帝国へ敬意をこめたかもしれないぐらいの想像は許されるのではないか。

聴き手がわかろうがわかるまいが、ハイドンにはそう歌いたい個人的事情はあった。30年勤めたエステルハージ家のニコラウス侯爵が1790年に死去したことで職を解かれたことだ。今に喩えれば定年退職である。彼は家庭でも職場でもみなし児のように孤独であり、一生住みたいとは思わないがロンドンへの寄留は母国にいるより良いとゲンツィンガーへの上述の手紙に吐露している。そこで書いた12曲のうち3つ目と渡英以来しばしの時を得た93番(96,95が最初の2つ)に、ロンドンでの欝々たる生活をのがれ出た喜びが溢れ出ても不思議ではない。

Viva la Liberta!(自由万歳!)

高らかに歌い上げ、そして、曲の最後をジュピターのMov1と同じ分散和音で閉じるのだ。ロンドンはまだジュピターを知らない。これを後世が知ることになることを確信をもって予見しているハイドンによる、モーツァルトの才能への祝福でなくて何だろう。ハイドンの手紙によると、彼は1791年12月20日時点ではモーツァルトの死を噂として聞いただけで確報は得ていない。93番の初演は1792年2月17日で、「さよならモーツァルト君」の98番は同年3月2日だ。そのMov2を「女王陛下万歳」(God Save the Queen)で始め、ジュピターMov2を縫い込んだハイドンである。93番Mov4もモーツァルトの死を知って、混乱した気持ちの中で仕上げたのではないだろうか?それで不完全なまま残されたのではないだろうか?

演奏に移ろう。ハイドンが前座扱いになってしまう一因は彼のスコアへの敬意と研究と献身を欠いた生気のない演奏が横行しており、そんなものは面白くも何ともないからだ。一級の指揮者、オーケストラ、ホールがあってこそ極上のハイドンが味わえる。それをひとたび覚えれば一生抜けられないほどの喜びが与えられること請け合いだ。

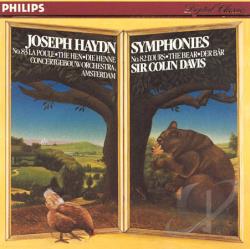

コリン・デービス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

上掲のカラヤン盤はグランド・スタイルでテンポは遅すぎる。アーティキュレーションも含めて理想に近いのはこれだ。この録音の後から続々と出た古楽器演奏がハイドンの主流であるかのように語られる時期があったが、彼はロンドンに来てかつてエステルハージ家で指揮したものより大きいオーケストラを前にして喜々として12曲の交響曲を書いたのだ。その事実を敷衍するなら、もしハイドンがACOの音を聴けばさらに支持したものと僕は信じる。知性も華もある最高のハイドン。

上掲のカラヤン盤はグランド・スタイルでテンポは遅すぎる。アーティキュレーションも含めて理想に近いのはこれだ。この録音の後から続々と出た古楽器演奏がハイドンの主流であるかのように語られる時期があったが、彼はロンドンに来てかつてエステルハージ家で指揮したものより大きいオーケストラを前にして喜々として12曲の交響曲を書いたのだ。その事実を敷衍するなら、もしハイドンがACOの音を聴けばさらに支持したものと僕は信じる。知性も華もある最高のハイドン。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

セルは手兵と93-98番を録音していてどれも傾聴に値する。雰囲気で流した音符が皆無で指揮者の譜読みに透徹した知性を感じ、オーケストラが内声部に至るまで意志の通った堅固なアンサンブルで応える。テンポは抑え気味で、表面的な愉悦感よりも構造美に焦点があたるのはやや堅苦しく感じる向きもあろうが、ハイドンがいかに立派な音楽か、なぜ交響曲の父と呼ばれるかを示してくれる意味で挙げる。Mov2のオナラを最も下品にリアル(?)に鳴らした演奏としても特筆されるが、まじめな指揮ゆえに笑える。1968年4月19日の録音だが、セル・クリーブランド管はこの日と翌日にR・ゼルキンとブラームスのP協2番も録音している。この2番は僕が最も傾聴している名演奏の一つであり、最晩年のセルのエネルギーと演奏家魂は驚くばかりだ。

セルは手兵と93-98番を録音していてどれも傾聴に値する。雰囲気で流した音符が皆無で指揮者の譜読みに透徹した知性を感じ、オーケストラが内声部に至るまで意志の通った堅固なアンサンブルで応える。テンポは抑え気味で、表面的な愉悦感よりも構造美に焦点があたるのはやや堅苦しく感じる向きもあろうが、ハイドンがいかに立派な音楽か、なぜ交響曲の父と呼ばれるかを示してくれる意味で挙げる。Mov2のオナラを最も下品にリアル(?)に鳴らした演奏としても特筆されるが、まじめな指揮ゆえに笑える。1968年4月19日の録音だが、セル・クリーブランド管はこの日と翌日にR・ゼルキンとブラームスのP協2番も録音している。この2番は僕が最も傾聴している名演奏の一つであり、最晩年のセルのエネルギーと演奏家魂は驚くばかりだ。

フランツ・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ

古楽器演奏を総じて好まないのはピッチの問題だ。この演奏も半音近く低い。調性によるのか曲によるのか自分でもわからないが、モーツァルトはどうしても気になって我慢できない。この気持ち悪さは、飛行機で鬼門の窓際席に座ってしまったのに似る(閉所恐怖症)。ブリュッヘンは好きな指揮者なのだが残念ながらだめである。ところが、それがハイドンでは耐えられるのを発見したから不思議だ。ロンドン交響曲どれもが楽しめるが、93番も作曲家の喜びと細部にまでこめた意匠をストレートに伝える。

古楽器演奏を総じて好まないのはピッチの問題だ。この演奏も半音近く低い。調性によるのか曲によるのか自分でもわからないが、モーツァルトはどうしても気になって我慢できない。この気持ち悪さは、飛行機で鬼門の窓際席に座ってしまったのに似る(閉所恐怖症)。ブリュッヘンは好きな指揮者なのだが残念ながらだめである。ところが、それがハイドンでは耐えられるのを発見したから不思議だ。ロンドン交響曲どれもが楽しめるが、93番も作曲家の喜びと細部にまでこめた意匠をストレートに伝える。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

スイトナー/ドレスデンの「フィガロの結婚」

2019 JUL 14 1:01:37 am by 東 賢太郎

もしも、モーツァルトの良さがぴんと来ないという方がおられたら、ここにご紹介する「フィガロの結婚」の序曲をお聴きになるといい。オペラは長い? いえいえ、序曲だけで充分なのだ。所要時間はポップス並みのたったの3分45秒。それで人生が変わるかもしれない。

この3枚組のレコード、当時モーツァルトの名手とされたオトマール・スイトナー指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏である。当時はオペラの知識なんか全然なかったから何もわからなかったが、それでも歌手陣に聞いたことのある名前が多かった。それが大幅値引きで売られていたのを発見し、何かあるな?と疑問は持った。値引きの理由はドイツ語版であることなのだ。そのため国内の評論家がリザベーションをつけ売れなかったのだろう。後述するが、それを問題なしとはできない時期もあったが、大事の前の小事であったことを悟ったのはさらに後になる。

この3枚組のレコード、当時モーツァルトの名手とされたオトマール・スイトナー指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団の演奏である。当時はオペラの知識なんか全然なかったから何もわからなかったが、それでも歌手陣に聞いたことのある名前が多かった。それが大幅値引きで売られていたのを発見し、何かあるな?と疑問は持った。値引きの理由はドイツ語版であることなのだ。そのため国内の評論家がリザベーションをつけ売れなかったのだろう。後述するが、それを問題なしとはできない時期もあったが、大事の前の小事であったことを悟ったのはさらに後になる。

フィガロを良く知ってしまった今となって、数多あるレコードの中でどれが好きかと問われれば僕はためらいなくこれを挙げる。長いどころかあっという間に4幕、3時間が過ぎ去るこの演奏の魅力を上回るものが出現する可能性はないだろう。いやあれこれ御託はよそう。申し上げたように、このオペラを知らない方はビデオの冒頭から3分45秒までの「序曲」(Overture)だけお聴きいただきたい。モーツァルトが人生の絶頂期に書いた最も有名な曲のひとつ。覚えておいて損はない。

断言しよう、いまお聴きになった序曲は僕の知る限りこの曲の存在する最高の演奏だ。それも、もう二度と現れない。なぜならこの音はドレスデン国立歌劇場管弦楽団(以下、DSK)の固有、唯一無二のものであり、なおかつ、このオーケストラは現存するがもはやこういう音はしないからである。

僕はDSKを欧州駐在中に何度か聴いた。コンサートしかり、オペラは本拠地ドレスデン・ゼンパーオーパー(Semperoper)で「さまよえるオランダ人」を。しかし「こういう音」はついぞ聞けず、どれにも失望した。理由は二つある。東独消滅後のオーケストラそのものの変質。もうひとつ、この音は録音会場であるルカ教会(Die Lukaskirche)のものであったということだ。第2次大戦の連合軍の空爆で破壊されたこの教会は再建され、東独時代のドイツ・シャルプラッテンによるDSKのプローべと録音はここで行われた。スイトナーのフィガロはEMIが1964年に行ったそのひとつの名録音であったのだ。

皆さんは東独時代(1964年)のDSKをこのドレスデン・ルカ教会の音響で楽しまれた。いかがだろうスイトナーのフィガロ序曲。小気味良い、シャンペンが泡立つ如き、これ以上の快速は難しいという息もつけぬテンポ、高雅で繊細なニュアンス、曲線的で流動的なロココ調、感情をくすぐるユーモア、あたかも大きな室内楽である絶妙のアンサンブル、シルクのような弦、馥郁たる香気を添える木管、燻んだホルン、いぶし銀のトランペット、皮革のティンパニ!ワインならこれがロマネ・コンティでありペトリュスである。この序曲をもって「モーツァルトはこういうものだよ」と世界の誰に向けて語ろうが結構であろう。

この録音のキャスティングの豪華さたるやため息ものだ。後に代表的フィガロ歌手になるヘルマン・プライが伯爵役と時代を感じさせる。当時の東独モーツァルト歌手オールスター・チームの観があり、この面々を前にしてディクションの面からもイタリア語で歌うのはナンセンスと思えてしまうし、さらに言えば、ドイツ語圏の人々のモーツァルトにのせたプライド、気概も僕は感じてしまう。これが録音された1964年に同盟国日本の首都で開催されたオリンピックがどれだけ国威発揚の気分に満ちたものだったかをわが世代の方々は実感されるだろう。日独はまだ「戦後」だったのだ。

ヴァルター・ベリー(バリトン:フィガロ)

アンネリーゼ・ローテンベルガー(ソプラノ:スザンナ)

ヘルマン・プライ(バリトン:アルマヴィーヴァ伯爵)

ヒルデ・ギューデン(ソプラノ:伯爵夫人)

エディト・マティス(ソプラノ:ケルビーノ)

アンネリース・ブルマイスター(メゾ・ソプラノ:マルチェリーナ)

フランツ・オーレンドルフ(バス:バルトロ)

ペーター・シュライアー(テノール:ドン・バジリオ)

ジークフリート・フォーゲル(バス:アントニオ)、他

ヴァルター・オルベルツ(チェンバロ)

ドレスデン国立歌劇場合唱団

シュターツカペレ・ドレスデン

オトマール・スイトナー(指揮)

これを聞きながら「大事の前の小事」にこだわった当時の日本人評論家の心情はいかばかりだったか第二外国語にドイツ語をなんの疑問もなく選択した僕には想像つかないが、このキャスティングがあれば誰よりモーツァルト本人がドイツ語台本を採用をしたかもしれない。

僕は8年前に上掲のなつかしいLPを、その音響をなるべく保持したままCDRに録音し(LPの第3面まで)その際に改めて感動してノートにこう書いていた。

奇跡的に美しいフィガロ。これぞオペラが始まるわくわく感そのものという序曲!DSKの見事なこと筆舌に尽くし難し。世界最高の、至高のオーケストラ演奏!しかしこのレコードの凄いのは、このDSK演奏クオリティが歌手も含めて全曲を一貫していることだ。ローテンベルガーとベリーの美声と共に一瞬にしてオペラに引き込まれ、釘づけにされてしまう。これに加えて大好きなエディット・マティスまで出てくるのだからたまらない。しかしこのレコードに関する限りローテンベルガーの声の方が良い。このLP、買った時はドイツ語になじめず敬遠していたが今や全く気にならなくなった。こんな楽しい音楽と歌の前には小さなことだ。この歌手の選択、オケの音作り、きびきびしたテンポ、完璧な音程とハーモニー、全てあの魔笛と共通するものであり、スイトナーさんの力によるものであること、論を待たない。スイトナーこそ私をモーツァルトの世界に導いてくれた大恩人であり、先生である(24 May 2011)。

僕が自室にまで「教会の音響」にこだわるに至ったのはこうした長い歴史がある。ではこの演奏の自室での再生はどうか?ここは重要だ。というのはいくら部屋の音響を整えてもCDはだめなのだ。皆さん、suitner mozart figaroでyoutubeを検索すればCDを音源にしたこの演奏のビデオがいくつも出てくる。ヘッドホンでそれと僕のLPバージョンをきき比べてほしい。CDへのトランスファーにあたってミキシングをいじったのだろう、歌が後退してオーケストラの音量が増している。ルカ教会どころかメットのような大歌劇場でオーケストラピットを覗き込みながら聴いているようで実に不自然だ。デジタル化の効用として解像度を商業的に謳うため楽器をズームアップする傾向は一般的に認められるが、控えめではあるがここにも感じられる。その結果Vnが分離してきつく無機的になりトランペットは浮き出る。DSKの木質の感触は失われ、教会のオルガンを模した古典的な管弦のバランスが無残に崩れている。アロマなきロマネ・コンティ、ペトリュスであり、これから嗜もうという若い方が妙な味で覚えてしまうことを危惧する。スイトナーはLPの音を許可したのであり、センスのないミキサーの余計な作業を僕は認容することはできないし、おそらくスイトナーもしないだろう。LPのほうがCDより音が良いとはよくいわれることだが、アナログ、デジタルの物理的特性の違い以前にこういう人為的問題があるということだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

タイガーとモーツァルトに見る「男の悲哀」

2019 APR 16 23:23:51 pm by 東 賢太郎

タイガー・ウッズのマスターズ制覇はニュースで知った。彼が例の事件で2年前に世界ランキング1199位まで落ちていたことも知ってこの復活劇は大変なことだと思ったのだが、こういうことがどのぐらい大変なことなのかは数字を見ないとわからない。僕の場合、世の中のことはどうしても「定量化」してわかりたい性分であって、「これは難しいことですよ」といわれても「どのぐらい?」が数字で返ってこないものは言った人の経験と主観に過ぎないわけで、僕は「難しくないかもしれない」と思って聞いている。

タイガー・ウッズのマスターズ制覇はニュースで知った。彼が例の事件で2年前に世界ランキング1199位まで落ちていたことも知ってこの復活劇は大変なことだと思ったのだが、こういうことがどのぐらい大変なことなのかは数字を見ないとわからない。僕の場合、世の中のことはどうしても「定量化」してわかりたい性分であって、「これは難しいことですよ」といわれても「どのぐらい?」が数字で返ってこないものは言った人の経験と主観に過ぎないわけで、僕は「難しくないかもしれない」と思って聞いている。

このケースでは、彼の後に1199位になった選手がいるわけで、ではその人がマスターズ制覇する確率はどのぐらいだろうかということを材料にして考えればいい。1199個の球が入っているガラガラポンの1個だけが赤玉とする。それが出れば優勝で賞金は2億3千万円だ。ランキング1-10位が赤玉を出す確率が5割、11-100位が3割、101-500位が1割5分、501-1199位が5分に調節できるガラガラポンということでどうだろう?この率は大体の方がご納得いただけるのではないか。すると最後の699人で5%だから、少し甘めに均等に割ったとしても1199位が優勝する確率は0.007%、10万回やって7回だ。1万回に1回もない。タイガーがやったことは、そのぐらい「大変なこと」だった。

しかし、こうやって数字を示しても、特に女性は「ふ~ん、タイガーってすごいのね」で終わりだ。何がすごいのかと思っていると「だって優勝でしょ!」だ。そんなことは最初からわかってるのであって、となると会話にならない。作戦を変えて、「そんな彼がなぜそこまで落ちたと思う?」と我慢して尋ねると卑近な人生模様の話になって会話が続くのである。僕も優しくなったもんだ。タイガーは勝利インタビューで「今までで一番ハードな勝利だった」「子供が自分の全盛期をネットでしか知らないことがモチベーションになった」と語っていたが、彼もマシーンでなく人の子だったとどこかほっとするところがある。2001年の全英で全盛期のプレーを見たが、まさにマシーンみたいに強かった。「でも、色々あって、彼は人間のプレーヤーになったんだね」なんて言うときれいに収まるのだ。

女性の前でその「色々あって」に深入りするのはちょっと憚られるが、熾烈な競争の中で20年近くランキング世界1位でいることがどういうものなのかは下種の勘繰りすらしようもない天上の話だ。だから何をしてもいいわけはないが、彼は女に狂ってドン・ジョヴァンニみたいに地獄に落ちてしまったわけで、このことに下種の僕としては「男の悲哀」をどうしても感じてしまうのだ。競走馬みたいに突っ走れと父に育てられ、親の期待どおりに走って1700億円も稼いで歴史に残るほどの大成功を遂げてみたら、自業自得とはいえ奥さんは去って行ってしまい、到達点には我が世の春なんてなかったのだろう、そこから薬、事故ときてゴルフのプライドまでズタズタになってしまう。

ジャンルは大きく変わるが、それとよく似た「男の悲哀」を僕はウォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生涯に見てしまう。彼もまた父親がびしびし鍛えて育てた息子であることがタイガー・ウッズと共通しており、天与の才能もあって頂点に上りつめ、女性関係は死ぬまで華やかでそれが死因に関係しているという説もある。奥さんのコンスタンツェとは気持ちはつながっていて別れはしなかったが、最後は別居状態でいろいろあった。頂上にいる男はきっとつらいのだ。もちろん女の子だってスパルタ教育で突っ走ることはあるんだろうが、それで頂点を極めて男に狂って奈落の底に落ちましたなんて話は僕は知らないし、やっぱり、この悲哀は男に似合う。

モーツァルトは1788年あたりから極度に売れなくなって、ところが1791年の最後の年に、何が起こったのか突然ものすごい勢いで傑作を量産し、12月にころっと死んでしまった。この年のいっときの復活劇にはなんともいえない、どうしてか理由はわからないが深い深い哀感を覚えるのであって、ウィーンの彼の亡くなった場所に僕はまるで先祖の墓みたいに何度も詣でて手を合わせている。それにグッときて魔笛やクラリネット協奏曲を心から愛でている僕は、きっと世の女性とはぜんぜん違うところでモーツァルトのファンなのだ。彼の女性関係は後世がうまく葬ってむしろコンスタンツェが悪妻にされてしまっているが、葬れたのは彼女の尽力によるところもあるのだからその評価は気の毒だと思う。

タイガーも、メジャーでいくつ勝とうが、永遠に女性の敵なんだろう。でもあれだけの才能の男たちに女性が群がってくるのは動物の摂理としてどうしようもないと言ったら叱られるのだろうか。オスは本来メスに選ばれる存在だ。なんだかんだいって人間だけ動物の宿命を免れているわけではないんじゃないかと思わないでもない。女性が「かわいさ」で男に選ばれるよう教育されるのはハンディだとフェミニストの方は主張されるが、そうやって作られたかわいい女に群がって男も激烈な競争をくりひろげなくてはいけない。しかもその男だって能力を磨けと教育されるのであって、その結末を女性にシビアな目で選別されている。男と女は地球上に同数、いや、むしろ男の方が多く生まれるのだから、女がその気にならなければ男は確実に余るのである。

タイガーが軌道に戻ったのは子供がいたからだと思うにつけ、子供を産めない男は弱いと思う。1700億円稼いでも幸福な人生という一点においては実は弱者かもしれない。男は縄張りやカネや名誉を求める生き物だが、それをあれほど手中に収めても青い鳥は逃げるんだということを彼は教えてくれた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 交響曲第82番ハ長調「熊」

2019 FEB 1 23:23:59 pm by 東 賢太郎

1786年12月に16才のベートーベンがウィーンにやってきた。故郷のボンで神童の誉れ高く、神童の先輩モーツァルトに弟子入りしたいという理由があった。いっぽうそのモーツァルトはフィガロを初演した余勢をかってロンドンに足をのばそうと画策していた。スザンナを創唱した英国人のナンシー・ストーラスに「わたしは来年2月にロンドンに帰るよ、いっしょにおいでよ」とそそのかされていたこともある。

その気になったモーツァルト夫妻は10月に生まれた息子を父レオポルドに預けようと嘆願する。しかし父子関係はもはや疎遠になっていて断られてしまい、渡英計画は頓挫するのである。ロンドンの満座を唸らせようとセットで書いていた交響曲ニ長調とピアノ協奏曲ハ長調は宙に浮いてしまうことになった。そこにプラハから「フィガロを振ってくれ」とお呼びがかかる。フィガロの前座に使い回された交響曲ニ長調はまだメヌエットを書いてなかったが、そのまま「プラハ」という名前で歴史に刻まれてしまう。

もうひとつのピアノ協奏曲ハ長調はどうなったか。田舎からウィーンに出てきた高校生のベートーベン君が、弟子入りをプロポーズしようという憧れの先輩のトレードマークは「ピアノ協奏曲」だ。彼がその最新作に興味をいだかなかったと想定するのはとても困難だろう。翌年の5月に母の病気の知らせでボンに帰省するまでにそれはどこかで若人の耳と目に焼きついていたと考えるのが自然ではないか。運命テーマのオンパレードを第1楽章にもつ25番ハ長調 k.503 がそれだ。

さて、その1年ほど前の1786年の1月のこと、ヨーゼフ・ハイドンは前年にコンセール・ド・ラ・オランピックを率いるサン=ジョルジュ(右)の依頼により作曲された6曲からなる交響曲集をパリで初演していた。この曲集はマリー・アントワネットも熱心な聴衆だったほどの大人気で、「パリ・セット」として歴史に名を刻まれることになる。パリ・セットはその勢いのまま1787年にはウィーンでも出版されるから、その年の5月までウィーンにいた高校生のベートーベン君が、後に弟子入りすることになるハイドンの最新交響曲集に興味をいだかなかったと想定するのは、こちらもとても困難だろうと思われるのである。

交響曲第82番ハ長調は6曲の最後に作られた作品で、僕が最も好きなハイドンの円熟の逸品のひとつである。シンプルで無駄がなく、素材は素朴ながら響きはシンフォニック。ユーモアと人間味と活気にあふれ聴くたびに愉快にしてくれるが、ベートーベンに通じるものを秘めている点でも注目に値する大傑作だ。

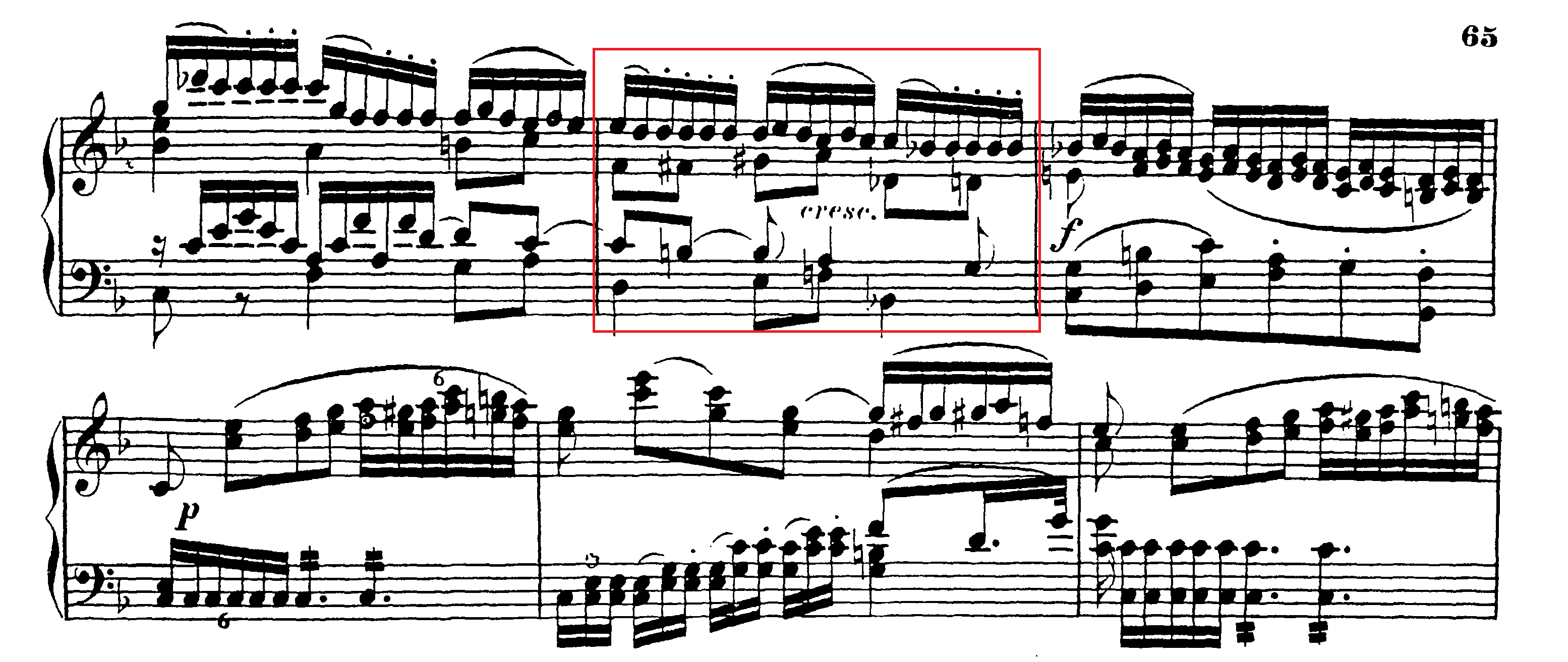

第3楽章のこの部分、青枠内(おどけたファゴット)はまるで運命テーマのパロディだが、ベートーベン5番のほうがこれのパロディなのかもしれず、

この楽章は冒頭のVnのテーマからして運命リズムである。

第1楽章冒頭のスタッカートによる鋭いエッジの立ったリズムのユニゾンでの強打もベートーベンの5番を先取りする。このリズムは16分音符2つを8分音符1つに置き換えれば運命リズムの反復そのものである。

次のページに至って運命リズムが木管、金管にくっきりと姿を現す。

間の抜けたファゴットのドローンを従えた第2主題が一瞬の息抜きとユーモアで和ませるがここから先はリズムの饗宴となり、強拍感が浮遊し(ベートーベンの先駆である!)、疾風の如き勢いで全く驚くべき和声の嵐をつきぬけ、想像だにせぬ悲鳴のようなA♭on gの不協和音という不意打ちを食らう。ここを目まいなしに聴くことなど僕には困難である。

一瞬静まって元の平安が回帰する部分のホッとした安堵感に笑みを見る感じ(これぞハイドン!!)が僕は大好きだ。展開部の凄さは筆舌に尽くしがたく、運命リズムが骨組みとなりコンパクトな中に主題がリズムをずらしながら複合して壮絶な変化をくり広げるさまは3拍子のこともありエロイカの第1楽章を想起させる。そしてちゃんと悲鳴をリフレーンしてあたかも予定調和だったかのように再現部に移る。うまい!コーダの嵐の前の静けさが短調領域に行ってしまうのもまさに驚くべきだが、ベートーベンに直系遺伝したハイドンの専売特許である。

第2楽章のほのぼの感も素敵だ。素朴だが暖かくエレガントで高貴だ。こういう主題を書けたから王妃まで虜にしたのだ。僕は主題の締めくくりの繰り返しでヴィオラがそっと添えるさりげない対旋律が大好きで、こんな単純なものなのに、あっハイドンだとまぎれもなく刻まれた個性にいつも驚嘆する。緩徐楽章にしては珍しく終盤が歓喜の気分に満ちてきてにぎやかになり、モーツァルトのk.525(アイネクライネ・ナハト・ムジーク)のMov2がはっきりと聞こえてくる(これも1787年作曲だ)。

終楽章は冒頭の全打音付き低音のドローンが「熊」という名のもとになったことで知られる。音楽にあわせて熊が踊る大道芸はロシアやジプシーに見られ、それであって不思議はないが、ハイドンが命名したわけではないから真偽は不明。私見では楽譜屋が宣伝用につけたものと思料する。この楽章も運命リズムが活躍し、どことなくマジャールっぽい104番「ロンドン」の終楽章との相似を感じさせる。展開部は主題音型を素材として高度な対位法で有機的に組み合わせ、F、Gm、E♭・・・と転調の嵐が吹きすさび、再現部に至って「ドローンはこのためにあったか」というぱあっと地平が開けたような大団円がやってきたと思わせるがそれは疑似終結で騙される。静かになって和声は再度変転し、ついに本物の終結が訪れるという凝った造りだ。なんという名曲だろう!ハイドンの天才と知性と職人芸が絶妙なバランスで集結したこの交響曲第82番を僕は彼の最高傑作のひとつと讃える。

そして、再び思うのだ。こんな卓越した技をプロ中のプロであるモーツァルトやベートーベンが平然と看過できたはずがないだろうと。モーツァルトは82番ハ長調、83番ト短調、84番変ホ長調を研究して1788年に同じ調性による3大交響曲に結実させたろうし、高校生のベートーベンは1786~87年の短いウィーン滞在で、後に頭の中で第5交響曲という大樹に育っていく種子をもらって帰ったのではないかと。

コリン・ディヴィス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

何の変哲もないが、何も足さずなにも引かずの現代オケ解釈を抜群の音楽性とホール・アコースティックでとらえた珠玉の録音。とんがった古楽器解釈に慣れると物足りないだろうが際物でない本物の良さをじっくりと味わえる。こういうものがアプリシエートされずに廃盤となる世の中だ、クラシック音楽の聴き手の地平は日没に近く欧州のローカル趣味に回帰していくのかという危惧を覚えざるを得ない。僕の録音をyoutubeにupしたのでぜひお聴きいただきたい(upして5分しないうちにThanks a lot for your sharing! Good Taste of Music なるコメントをいただいた。音楽の趣味の良さ。分かる人は分かっているのがうれしい)。

何の変哲もないが、何も足さずなにも引かずの現代オケ解釈を抜群の音楽性とホール・アコースティックでとらえた珠玉の録音。とんがった古楽器解釈に慣れると物足りないだろうが際物でない本物の良さをじっくりと味わえる。こういうものがアプリシエートされずに廃盤となる世の中だ、クラシック音楽の聴き手の地平は日没に近く欧州のローカル趣味に回帰していくのかという危惧を覚えざるを得ない。僕の録音をyoutubeにupしたのでぜひお聴きいただきたい(upして5分しないうちにThanks a lot for your sharing! Good Taste of Music なるコメントをいただいた。音楽の趣味の良さ。分かる人は分かっているのがうれしい)。

Francois Leleux, conductor

Norwegian Chamber Orchestra

このライブ演奏は実に素晴らしい!指揮のルルーはオーボエ奏者だがセンスの塊だ。抜群の技量のノルウェー室内管の奏者たちの自発性を喚起し、全員が曲のすばらしさを共感しながら楽興の時を刻んでいるのが手に取るようにわかる。音楽が会話に聞こえる!お見事な指揮でありこれぞ合奏の喜びで、聴く者の心にまっすぐに飛び込んでくる。このコンビのハイドンは極上だ、ぜひライブで聴いてみたい。

(ご参考です)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヘンデル「メサイア」(Messiah)HWV.56

2018 DEC 24 18:18:46 pm by 東 賢太郎

オラトリオというのは演技、道具、衣装のないキリスト教オペラだ。我が家は仏教徒であり、学生時代、あんまり異教の音楽に興味がなかったがヘンデルの「メサイア」は名曲とされ音楽の教科書にも載っていたから半分は義務感で買ってきたのがチャールズ・マッケラス指揮イギリス室内管弦楽団/アンブロジアン・シンガーズの「合唱曲選集」だった。これを選んだ理由は合唱だけなら耐えられるかなと思ったことと1200円と値段が安かったこと以外にない。日にちを見ると1977年4月1日で駒場から本郷に学び舎が移った初日だから、なにやら向学心に燃えて音楽も新しいジャンルにチャレンジしようと思ったのかもしれない。

オラトリオというのは演技、道具、衣装のないキリスト教オペラだ。我が家は仏教徒であり、学生時代、あんまり異教の音楽に興味がなかったがヘンデルの「メサイア」は名曲とされ音楽の教科書にも載っていたから半分は義務感で買ってきたのがチャールズ・マッケラス指揮イギリス室内管弦楽団/アンブロジアン・シンガーズの「合唱曲選集」だった。これを選んだ理由は合唱だけなら耐えられるかなと思ったことと1200円と値段が安かったこと以外にない。日にちを見ると1977年4月1日で駒場から本郷に学び舎が移った初日だから、なにやら向学心に燃えて音楽も新しいジャンルにチャレンジしようと思ったのかもしれない。

記録を見ると1度だけ聞いてあっさりお蔵入りであった。世の中そう甘くはない、この手の音楽を理解するにはまだ早かった(どう考えても難しい音楽ではないのだが)。春の祭典や弦チェレやオケコンは難しい音の一言一句まで完全暗唱できたのだから自分の音楽受容史を象徴するし、国語系は何をしてもまったく伸びず数学だけで受験を切り抜けた経験ともどこかイメージがダブる。そう、これは僕にはわかるようでわからない「国語系」の音楽だったのだ。

年の功が必要だった。いまやストラヴィンスキー、バルトークよりずっと好きになってしまったのだから人生どうなるかわからない。一にも二にも「ハレルヤ」の起爆力のおかげで、この規格外に常習性のある音楽を僕は死ぬまでに何万回も聴きたいし、できればバスを歌いたいし、飽きるということは絶対にない。落ち込んだ時にこんなに元気をくれる音楽もない。

常習性。そう。昔からいい音楽には必ずある。僕はロックというジャンルにその生命が継がれていると思っていて、ビートルズはもちろん、1975年にロンドンを席巻しヒットチャートの9週連続1位を独占したクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」にもあると思う。でも所詮は9週間なのだ。ハレルヤは276年間も「常習性」を保っている巨魁な麻薬のような曲だ。

ハレルヤにはまってしまうと他の合唱曲もすんなりと入ってくるようになった。キリスト教徒の方には大変申し訳ないが、僕はメサイアの宗教的コンテクストはどうでもよく、音楽として面白いかどうかだけだ。英語だから意味は分かってしまうが、別にこれがラテン語でもスワヒリ語でも構わないし、とにかく面白いのだから仕方ない。この快感はロックを聴いているのとなんら変わらない。

メサイアは世界の合唱団の定番曲で神のように崇めている人も大勢おられるからそれをロック扱いするのは憚られるのだが、僕のように近代音楽からクラシック入門した者にとってその感性のまんま近づける18世紀の音楽は希少だった。J.S.バッハはそうはいかない。僕は「マタイ受難曲」はブラームスに迂回して耳を慣らしてやっとたどり着く必要があった。しかもバッハは「宗教的コンテクストはどうでもよく」という不遜な態度は許してくれないのだ。

バッハが終生をドイツで送った「超ドメスティック派」だったのに対し、ヘンデルはイタリアに留学したグローバル派で「長期出張です」と本社に報告して渡英したまま帰国せず移住してしまった人だ。ちなみに僕はサラリーマン時代から「ドメ派」と気が合わない。むこうは保守本流だと意味もなく威張ってる、こっちは無知蒙昧の田舎者と小馬鹿にしてるから合うはずがない。陸軍と海軍の図式でもある。バッハはどうも帝国陸軍っぽくてドグマティックで辛気臭いのだな、重戦車みたいに凄いけど。僕は気質も人生観もヘンデル派だ。

ヘンデル(1685 – 1759)はオラトリオを書かないかと誘われ、ちょうどスケジュール帳に入っていたダブリンの公演アポに間に合わせようと超特急で大作のメサイアを書いた。たった24日間で。1730年代頃からは困窮を極め、歌劇は失敗続きとなり破産状態に陥った彼はさらに健康を崩してアイルランド総督が手を差し伸べた。その起死回生のチャンスに賭けたわけだが凄い集中力の男だった。1742年4月13日に初演されダブリンの聴衆は熱狂した。よしっとばかりに今度はロンドンでやったが失敗だった。「聖書を劇場で娯楽にするなんて神の冒涜だ」とうるさい連中に集中砲火を浴びてしまったのだ。このくだりはモーツァルトのミサ曲のアリアが「なんだこれは、オペラじゃないんだぞ」と批判されたのを思い出す。

彼らは辛気臭い歌詞に劇場風娯楽音楽をつけて平気だったという点で共通しており、「宗教的コンテクストはどうでもよい」僕に波長がぴったり合うのである。「とんでもない、お前はメサイアを冒涜しとる!」といわれそうだが、なんと批判されようが僕はヘンデルは人気とお金目あてでこれを書いたと思うし、24日で全曲書いたというのはモーツァルトのドン・ジョバンニ序曲並みの快速であって、信仰心が動機ならそんな必要はないしむしろもっとじっくり推敲もしたろう。興味深いのは、そのモーツァルトがドイツ語版でメサイアを編曲していることだ。ヴァン・スヴィーテン男爵がその私的な日曜コンサートでヘンデル作品を広く紹介していたからだ。彼のテーストでオーケストレーションは管楽器が増強されて重厚になっているが、そういうテクニカルなものよりも、彼はメサイアからもっと音楽の本質的なものを受け取ったと思う。

メサイアNo.25「And with his stripes we are healed…(彼の打たれた傷によって…)」をお聴き頂きたい。

この冒頭の音列がモーツァルト「レクイエム、K.626」のキリエ(憐れみの賛歌)の主題になって壮麗な二重フーガが展開するのである。

言葉を失う見事な音楽だが、彼は突然に舞い込んだ「死神」からの発注でこれを何の宗教心でもなく単にプロとしてお金のために書いた。「金のためという動機は不純だ」というなら音楽の教科書に載っているほとんどのクラシック音楽は不純だ。「金のために巨人に行ったカープの丸選手はけしからん」などと日本人の金銭ピューリタニズムは欧米で16年を過ごした僕には異様だ。若い人は「人生カネばかりじゃないよ」とバブル世代に教わって、代わりに何も得られなかったら誰が責任取ってくれるんだと考えたほうがいい。

ヘンデルにはしかし篤志家の顔があった。父は外科医(床屋でもある)であり、ロンドン、アイルランドで篤志病院や孤児院の創設と発展に惜しみない援助を与え多大な貢献をなしている。ダブリンへ赴いたのも設立まもないヴォランタリホスピタルであったマーサー病院、慈善診療所、負債囚支援のための慈善演奏会開催に賛同したからだ。捨て子の増加を憂慮した慈善家トマス・コーラムが設立したブルームズベリの捨子養育院(Foundling Hospital, 1741年創設)のためにアンセムを捧げ、資金集めのための慈善演奏会を行ったことは彼の名声に大きく寄与することとなった。うるさがたのケチがついて不評に見舞われたメサイアがそこで演奏され、一気にブレークして人気作となってしまったからだ。バッハのマタイ受難曲は一度埋もれて、メンデルスゾーンらに再発見される必要があったが、メサイアはこの時から現在に至るまで間断なく世界中で演奏され続け、アメリカでクリスマス・イヴの定番曲に定着したのである。

もう何度聴いたかわからない、これが冒頭に書いた大学3年の初めに買った「メサイア合唱曲選集」だ。エンジェルの廉価盤であるセラフィム・レーベルで、ずいぶんお世話になった。演奏も素晴らしい、宝物だ。

全曲はこちらで。初演時のサイズの合唱、オーケストラ(オーセンティック楽器)で演奏も素晴らしい。

(こちらもどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューベルト 交響曲第5番 変ロ長調 D485

2018 AUG 29 1:01:55 am by 東 賢太郎

音楽史を俯瞰していると、19世紀のはじめにベートーベンがウィーンで活躍を開始し、20世紀のはじめにマーラーがウィーンを去っていく、その百年の間にハプスブルグの帝都を渦の中心として現在我々がコンサートホールで聴くクラシック音楽のレパートリーの重要な部分が書かれていることがわかります。街角のどの一角を横切っても誰かのどの作品かにゆかりがあって、その石畳をあの人が同じ建物と景色を眺めて歩いていたという思いはまことに不思議なものです。その場所でそんな感慨にふけっていること自体がその時点からなにか夢の中のようで、あとでふりかえるとやっぱり夢だったのではないかという記憶の断片になっているという妙な具合であって、そんな都市というとほかにはローマと京都ぐらいしか思い浮かびません。

19世紀の欧州の百年がどういう時代であったか。どんなアングルから観察してみようと、科学の知識と工業技術の進化が民衆を啓蒙し、世襲の王政が共和制にとってかわられ、貴族の専有していたあらゆるものが人民の手に渡っていく劇的なプロセスの一断面であるということがいえるでしょう。非常に大きな波と見る視点からすれば、現代でもまだ続いているポピュリズムの進行というものはそこに端を発していますし、人為的にそれを成しとげようとしたのが共産主義であったのだと考えることもできるように思います。その波の起点がどこにあったかは、問うまでもなく18世紀末にパリで発生した人民による王政の打破でありました。

人間が個として同じに生まれているという思想は、是非はともかくひとつのラショナールではあり、その思想のイルージョンによって公約数とみなされて無視されるものがやがて尽きてしまい、個々人の個性という素数がむきだしになるまで歴史を押し進めていくと思われます。そしてやがて素数と素数をくらべて大小がある、まだ足りないじゃないかという愚かな議論が現れ、その先に戦争というイラショナルな道が待っているかもしれません。そうなるかどうかはともかく、同じに生まれていたはずの一群の人間が決して望まぬ不幸な状況に追いやられていくという結末を迎えることとと思います。

1789年に発生したパリの暴動は、のちに自由、平等、博愛という崇高なプリンシプルがあったこととされ、一応は法の適用というコンプライアンスを装いつつも、実態は問答無用の民衆による王族の拉致・殺戮事件であった。フランス国内のことであるから戦争(war)の呼称は適当ではなく、のちになって革命 (revolution) なる美名が与えられたのは、薩長の武力による政権奪取が王族を保持(復古)したという一点において正当化され維新(restoration)となったのと同じく、勝てば官軍、歴史は勝者が書くことの好例でしょう。

フランス革命の正当化原理であった自由、平等、博愛がフリーメイソン由来という確たる証拠はないものの、革命執行部に多くのメイソンが関わったのは定説のようです。その原理は新政権がナポレオン・ボナパルトに奪取されて世襲の専制君主制もどきに戻ってしまったフランスから新大陸であったアメリカ合衆国に自由の女神とともに渡り、建国原理として生きのびたというわけです。かたや、ブルボン家の惨劇をまのあたりにし、一族の王妃マリー・アントワネットまでギロチンで斬首されたもうひとつの王族ハプスブルグ家の動転はいかばかりだったでしょう。

その激震が彼らの帝都ウィーンをゆるがしたちょうどそのころ、そこで亡くなったのがモーツァルトであり、10年ほどの時をおいて幕が開けた19世紀に現れた新星がベートーベンでした。両人の音楽の間にはキャズム(chasm、深い断層)が横たわっていることを我々は認識しておきたいものです。欧州を席巻し、全王族の心胆を寒からしめたナポレオン・ボナパルトはベートーベンの1才年上で6年早く死にました。このことは、エロイカを書くにあたってベートーベンが彼にいだいたシンパシーの本質を想像させてくれます。我々が「同期」といってわけもなく抱く親近感のようなものを見出したかもしれませんし、モーツァルトより本道の教育によって大学で啓蒙されていたベートーベンが銀のスプーンを加えて生まれただけの王族を目の上のたんこぶと思い、それを次々と打倒していく同期に思いを託したとしても不自然でないように思うのです。

その後ナポレオンが失脚してエルバ島に流され、フランス革命とナポレオン戦争の落とし前を王政復古でつけようという試みがウィーン会議でした。ウイーンという街は我々音楽好きにとっては楽都ですが、なにより全欧州の生々しい政治闘争の坩堝でありました。会議でメッテルニヒがめざしたのは『1792年より以前の状態に戻す正統主義』だったことはご記憶ください。それを音楽史年表にあてはめるなら、偶然ではありますが、「モーツァルトに戻れ」ということになるのです。この会議が散々ダンスを踊りながら、全欧州のナポレオン後のレジームを決して終わったのが1815年であり、シューベルトが「モーツァルト風」とニックネームをつけても不自然でない交響曲第5番変ロ長調を完成したのは翌年の1816年だったのです。

我々が習う歴史というというものは一義的には政治史のことであります。政権奪取に勝利した者が権力によって正当化した自分史をなぜ学校で暗記させられるかというと、それがどんな動機で書かれていようが時代時代を規定したパラダイムではあって、その政権下でそれから完全に自由であった人はいないからです。アートというものも密室で隔離して産み出されるものではなく、シューベルトも目と鼻の先のシェーンブルン宮殿で行われていた欧州首脳会談のニュースに耳を澄ませ、作曲のお師匠さんであり会議を踊らせるに重要な役割を果たした宮廷楽長のサリエリからこれから世の中がどうなるか、19才の自分がそこでどう幸せを見つけられるかについて情報収集をしたことは想像に難くないでしょう。

クラシック音楽の演奏は、ひとつしかない楽譜をどう解釈するかという問題を解く行為そのものであり、作曲家の意図が絶対普遍ではないものの、無視して恣意に陥っては古典芸能として成り立たないという宿命があります。歌舞伎、能・狂言と同様で、鑑賞者側の趣味の変遷に寄り添う努力に「型破り」はあっても「型無し」はいけないというものです。2百年前の作曲家の意図した「型」を知ることはできない以上、解釈という行為は彼の生きた時代(パラダイム)と彼自身(人間)の両方を、入手可能なすべての情報から読み解いて、型の実像に迫ろうとする不断の努力に収れんするでしょう。

(1)モーツァルトの死後にモーツァルトのような曲を書いた人はいるか?

ベートーベンがフィデリオで魔笛のようなオペラを試みたかもしれませんが、成功したという意見は聞きません。他にもきっといるのでしょうが、うまくいった人は知りません、たった一人を除いて。シューベルトです。19才(1816年)で書いた交響曲第5番変ロ長調がそれです。まことにチャーミングな音楽です。本稿を書くためにピアノ総譜を弾いてみました。そして、いくつかの発見をし、確信しました。これは明白に、モーツァルトのようだという評価を得ようと書かれたのだと。

この曲の成立については資料が乏しく、作曲の動機は不明です。ほぼ同時期に書いたと思われる4番ハ短調と一対なのかどうか。4番がベートーベンで5番がモーツァルトで、教職にあって巨匠と肩を並べようと書いたと見る説はもっともに聞こえますが、モーツァルトのように手紙等の一級資料が見当たらず空想の域を出ません。ベートーベンはエロイカに至って二人を凌駕しました。かたやシューベルトはエロイカから12年もたって、時計を巻き戻すかのようにモーツァルト風の曲を書きました。なぜでしょう?

(2)エロイカ作曲の動機

エロイカはナポレオンへの賛美であって、彼の皇帝就任に失望して表紙を破って俗物に降格させたということになっています。ベートーベンが破竹の勢いで革命後のフランスを平定したナポレオンに敬意をいだいたのは本当かもしれません。ブルボン王政を打破した共和制国家が強いリーダーを得れば、やがてウィーンでもという期待をいだいたこともあり得るでしょう。しかしです、動機はそれだけか?直接自分の利益に関係のない他国の軍人の熱いファンになったぐらいで書ける曲としては、エロイカはあまりに異例の力作なのです。

以下が私見です。作曲の動機は1799年にエジプト遠征から引き揚げブリュメールの軍事クーデターで総裁政府を倒して統領政府を樹立、自ら第一統領となったナポレオンへの期待であることは通説通りです。異なるのは、革命後のフランスを掌握・平定し、国民の人気抜群の彼に交響曲をプレゼントして取入ることで、ウィーンで評価はされていても期待に見合う見返りのない現実を変えたいという動機だったと考えることです。

丸めてしまえば、給料も安いし出世できそうもない今の会社を見限って、自分を認めてくれそうな外資系の社長に売り込みのレターを書いてしまおうということ。この試みをハプスブルグの足下で行うことは当然にリスクがありました。しかしナポレオンは対外戦争より国内の安定を重視し、オーストリアが1801年にリュネヴィルの和約を締結して第二次対仏大同盟から脱落したことによってリスクは低下しました。1802年3月にアミアン講和条約が締結され、ヨーロッパでは1年余りにわたって平和な期間が続いたことで、交響曲献呈プランの現実味はがぜん出てきたと思われます。

1804年5月18日、フランスを帝政に移行させナポレオンを皇帝とする議案が元老院を通過し、12月2日に戴冠式が挙行されたことでベートーベンは献呈を取りやめたことになっていますが、本件はもともとナポレオン個人への賛美という話に巧妙なすり替えが行われています(たぶん取り巻きの知恵)。真相はそうではなく、1804年から05年の間のナポレオンのやり口からオーストリアが再びフランスと戦争になりそうな危険な雲行きになったことです(第三次対仏大同盟)。敵将に献呈などして靡けば逮捕されかねない身の危険を察知したというのが真相でしょう。後にナポレオンにウィーンを占領され大敗北してしまうわけですからやめておいて大正解でした。

(3)「ビーダーマイヤー時代」という足かせ

それから12年たち、シューベルトの4、5番が書かれた1816年(4番はすでに1815年の9月頃から着手していた可能性があり、5番は1816年9月に作曲され10月3日に完成)はウィーン会議(1814-15)から3月革命(1848)に至る平和と繁栄の時代のウィーンの市民生活、思想、感情、その家庭生活や家具の様式等が語られるとき常に登場する「ビーダーマイヤー時代」の端緒期でした。それは産業革命の恩恵で台頭したブルジョワ市民未満の小市民階層が、政治に関与せず、貴族政を脅かさない存在に自らを封じ込め、簡素・朴直・平凡の生活の中で徒らに虚飾に走ることを堪(こら)えていた時代です。カント、ヘーゲル、ゲーテ、ベートーベン、というドイツ精神文化の保守本流からすればビーダーマイヤー的な文化(この命名はベートーベンの死後だが)は今ならポップなサブカルに近く、形や機能の洗練とはいっても皮相、安直な大衆文化でした(その末裔にヨハン・シュトラウスのウィンナ・ワルツが来る)。ベートーベンはエロイカによって精神的には政治関与の危険水域にいましたが、シューベルトはサリエリにもベートーベンにも届かない、氏素性からしてブルジョワ市民未満の小市民階層でありました。

ベートーベンもシューベルトもフリーメイソンであった文書記録はありませんが、ウィーンにおけるフランス革命直後世代の精神風土は、スーパー小市民になってもそれ以上の上昇の期待が持てないヒエラルキーの打破を是とすることであって何ら不思議ではありません。そこから自由であるメーソンは彼らにとって忌避すべき場でもなく、彼らの一世代前のモーツァルト、ハイドンはいたって自然にメイソンでした。16才まで作曲の師匠であったサリエリもそうであったとことをフリーメーソン音楽の研究者ロジェ・コットは認めています。この手の話はすぐ都市伝説に結び付けられますが、メイソンは元来が石工の職人組合で親方・徒弟の制度で手作業に従事する職業、階級に共通の意識はあっておかしくなく、ちなみにハイドンの父は車大工でしたし、作曲家も料理人と同じ職人階級でした。一世代前のモーツァルト、ハイドンが堂々と入会し、後輩はしなかった。両者の違いはひとつだけ、「ビーダーマイヤー時代」というそれを控えさせる空気の制約があったということなのです。

(4)モーツァルト風は確信犯

本稿はシューベルトの5番がモーツァルト的ですねという毒にも薬にもならない感想文に皆様の貴重なお時間と労力を費やしていただこうというものではなく、なぜ5番がそう聞こえ、なぜシューベルトが貴重な時間と労力と五線紙代を費やしてまでそう聞こえるように書いたのか?という疑問の提示と、それへの私見を公にすることです。5番はモーツァルトへの畏敬や思慕の念から音符が天才に降ってきてそうなったのではなく、そう聞こえるように確信犯的に、そう書かれているのです。

交響曲第4番「悲劇的」はハ短調の調性からベートーベン的とされるのが通例ですが、第1楽章の序奏のような音楽を彼は書いていません。むしろ僕にはモーツァルトの「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調(K477)に聞こえます。K477の最後から3小節前にハ短調(Cm)のドミナント(G)の半音上、つまりA♭が置かれますが、このナポリ6度はピアノ協奏曲第24番ハ短調K491で支配的ともいえる重要な役割をするのです。

交響曲第4番「悲劇的」が最後にハ長調になる。これはメイソン的作品と見做されているハイドン「天地創造」の冒頭の「混沌の描写」がハ短調から Und es ward Licht(すると光があった)のLicht(光)でいきなりオーケストラがTutti でハ長調の最強奏となる、これがベートーベンの第5番、運命のモチーフであり、シューベルトはそれを意識してこのコーダを書き、しかも念を押すようにハ音をユニゾンで3回(フリーメイソンの符号、魔笛で顕著)鳴らして曲を閉じているではないですか。お聴きください。

モーツァルト、ベートーベンと同じ職人であり彼らほどスターダムにはない一介の教師だったシューベルトが先生のサリエリの地位に就く見込みは皆無でしたから、記録文書に名前がなくとも彼が精神的メイソンであった可能性は否定できず、ジャック・シャイエ、ロジェ・コット、ブリジット・マッサン、キャサリン・トムソンという音楽学者がそれを認めています。4番、5番はベートーベン、モーツァルトの2つのオマージュではなく、その両人をも貫くメイソンという糸でくくられる楽曲というのが私見です。

(5)和声的解題

5番がモーツァルトを意識して作曲された証拠をお見せしましょう。まず、何といってもいきなり「アマデウス・コード」(ここではB♭、Gm、E♭、F)で開始すること。僕の知る限り唯一の曲です(モーツァルト本人にもなし)。

鳴る音は優しいですが、さあ、皆さん、モーツァルト風に行きますよ!というある意味でアグレッシヴで挑発的な前口上ですね。第1楽章展開部ではこれのバス進行で次々と転調の連鎖まで行われますから、モーツァルトになじんでいる人ならメッセージは通じると思ったことでしょう。「アマデウス・コード」とは何か、こちらをご覧ください。

第一主題はC、D♭7の交代からジュピター終楽章終結の金管の諧謔リズム(タンタタタンタンタン)でハ音で終ります。第2主題はCをドミナントとしてヘ長調で出ますが、D♭7 がドミナントの半音上として機能して F を導きます。

第2主題は一見モーツァルト的な足取りで進みつつ、2度目が主調に落ち着くと見せかけて予想外の変ニ長調に飛んでしまいます(青枠部分)。ここはD♭とそのドミナントであるA♭の繰り返しですが、B♭ーF、F-C、D♭ーA♭の3つの4度関係で主調の長2度上下に及んでいます。このような4度関係のペアをドミナントの半音上にのせる設計はモーツァルトのP協24番と同じです。より平明な例としてはP協17番の第1楽章、オーケストラ導入部の最後の方でG-Dに対して不意にE♭ーB♭を「ぶちこむ」きわめて印象的な部分があります。5番を聴きこむと、それは逆にシューベルト的に感じるほどの不意打ちとなっています。

展開部はヘ長調を用意した変ニ長調に転調します。D♭ーA♭が決してオマケでない意思表示のよう。どこか彼岸にぽっかりと魂だけが抜け出して浮遊したかのような不気味な怖さがありますが、これはモーツァルトP協24番ハ短調、K491の終楽章の最後の最後、A♭ーE♭7ーA♭ーE♭7-Gm-D7-Gm の対外離脱を連想するぞっとするような和声連結を、死ぬのを嫌がるように繰り返してはまた体に戻る、この部分、CmのドミナントがGで、その半音上のA♭(上記、「フリーメイソンのための葬送音楽」ハ短調のA♭を思い出してください)のまたドミナント(ドッペル・ドミナント)のE♭です。シューベルト的な転調ですが実はモーツァルト的であり、フリーメイソンに関わるときのモーツァルト的であるのです。

第2楽章です。最初の2小節のE♭ーB♭7-Cmは僕が命名した「連体止め」でモーツァルトの得意技です。

この楽章はそれを含めて、魔笛の第2幕への序曲の雰囲気が満載です。変ホ長調ですが第2主題はこれまたドミナントの半音上の変ハ長調に。再現部はドッペル・ドミナントである変ト長調に飛び、やはり第1楽章と同じフリーメイソン的モーツァルトの宇宙圏内にあるのです。変ホ長調主題を再現するために半音階で上昇するバスはリンツ交響曲第2楽章のそれであり、コーダはヘ長調ピアノソナタ K332の緩徐楽章の最後の部分がこだまします。

第3楽章、ト短調メヌエットです。これはト短調交響曲K550の第3楽章でしょう。トリオに入る直前のここはモーツァルト「ジュピター」第3楽章のやはりトリオに入る前のオーボエとファゴットによる和声的下降を想起させます。

この楽章はシューマンの第1交響曲のスケルツォとトリオに霊感を与えてるように思います。彼がウィーンに滞在したのは1838-39年、1番は2年後の作品です。

以上、弾いてみて気づいた部分をあげましたが、弱冠19才のシューベルトがモーツァルトをよく研究し、特徴を見事につかんでこの曲に素材としてちりばめ、ト短調交響曲K550とまったく同じ楽器編成で作り上げたのが5番であるという結論です。

(6)5番は「古典交響曲」である

彼はエロイカという革命的作品が出た12年もあとになぜこれを書いたのでしょう?学校の小規模のオーケストラを前提としていたという制約もありましたが、冒頭に記したように、ウィーン会議閉幕の翌年に完成した事実は注目すべきです。会議は「王政復古」にベクトルを合わせたのですが、ナポレオンが失脚してフランス王に即位したルイ18世の政治が民衆の不満を買うなどボナパルティズムの火は消えたわけではなく、歴史を知る我々はフランス革命の理念が欧州各国へ飛び火して行くことになり復古は破れることを知っていますが、この時点では両方の可能性がありました。先行して書いた4番のフリーメイソン的な色彩は、フランス革命の思想的なベースであるであるメイソンに自分が共鳴する隠喩でありました。そう考える根拠はベートーベンにあります。第九の「歓喜に寄す」の歌詞はフリードリヒ・フォン・シラーがメイソンの集会のために書いたものです。フィデリオの歌詞にもメイソン的要素があり(魔笛をモデルにしたのだから)、彼自身はメイソンでありませんが、その性格から、生まれに関わらず貴族も平民も平等に扱う思想に共鳴しなかったはずはなく思想はメイソン的でした。シューベルトは運命交響曲と同じハ短調(♭3つ)でフランス革命派寄りの姿勢を思想を明確にしたと思います。

しかし同時に、ウィーン会議の動向から貴族社会が復活する危険な空気も感じていました。だから4番と同時に彼らの音楽趣味にあわせてモーツァルト晩年の様式に復古した交響曲を書いておこうという意図があったのではないでしょうか。おりしも始まった、のちにビーダーマイヤー期と呼ばれることになる社会は、市民は政治に関与しないノンポリであることをベースとしています。つまり最上層にいるのは貴族という前提をとっている。それはモーツァルトが依存して生きた程の貴族との距離感を復古させるということでもあり、ということは作品を聞いていくれる顧客は彼らということになります。「モーツァルト風」の趣向はモーツァルトを知る者だけに効果があります。1791年ごろにはまだ存在していなかった新興ブルジョアジーに向けてその趣向をこらしてみせることはあまり効率の良いマーケティングではないでしょう。

つまり5番は①フリーメイソン(フランス革命)思想寄りであることのカムフラージュ②フランス革命思想が停滞し王政復古になることへのリスクヘッジ、という意図をもって、わかる人にはわかるモーツァルト和声をふんだんに盛り込んだ「確信犯的擬古趣味による交響曲」だったというのが私見です。それと似たことを近代に試みたのがセルゲイ・プロコフィエフの「古典交響曲」(交響曲第1番)であることは言うまでもありません。彼はハイドンの精神で書いたと語っていますが、第2楽章などモーツァルト的でもあります。本稿で改めて思いましたが、「モーツァルトみたいな交響曲を書いてください」と注文されてビビらない作曲家は世界のどこにもいないでしょう。そのつもりになっても、できたスコアがジュピターや40番と比較されて・・・(失笑)・・・なんてことになれば。これほどハイレベルで創作し、自分の作風に自然に溶け込ませ、しかもまだ19才だったというシューベルトの才能には震撼するしかありません。

ご参考に僕の好みの演奏を2つ挙げておきます。

シューベルト交響曲第5番変ロ長調D485

イシュトヴァン・ケルテス / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウォルフガング・サバリッシュ / ドレスデン・シュターツカペレ

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「量が質を生む」(大フーガ と K.546)

2018 AUG 9 13:13:32 pm by 東 賢太郎

データによると書いたブログは1774本になるが1675本だけ公開した。だから99本は捨てたか未完だ。モーツァルトに未完作品がなぜあんなにたくさんあるか不思議だったが、案外こんなことかもしれない。いいと思って書きだしたがほかで忙しくなる。あるいは途中で気乗りせずしばらく放っておく。そのうち忘れるか当初の情熱が失せてしまうというところではないか。

僕は男はprolific(多産)であるべきと思っていて、モーツァルトやワーグナーが生涯に書いた楽譜はまずその物量に羨望を覚える。物量はエネルギーに起因する。ゴルフなら飛距離だ。「飛距離だけじゃない」が通用するのは素人同士の話で、まっすぐ300ヤード飛ぶプロに僕らが小技を鍛えて勝つことは全く不可能である。何事もやる前からマイナーリーグ狙いというのはポリシーにない性分だ。

彼らが魔笛や名歌手だけ書いていても名は遺したろうが、実はそういう現実はない。ああいうずばぬけた質の作品は膨大な物量を(凡作を含めて)書いてこそ産み出せるのであって「量が質を生む」とはそういうことだ。始めて5年10か月だから1880日ほどで、捨てたのを入れるとざっくり1日1本というのはクオリティはともかく僕としては限界物量で、これ以上の挑戦は無理だから質も限界的ということになるのだろう。

ブログを誰に向けて書くかというと、誰でもない。ビートルズのタイトルにあった Nowhere Man(for nobody)だ。モーツァルトの和声を分析したところできわめて一部の人しか興味ないだろうし、野球技術のことを書いても経験者にしか通じないだろうということも想像がついているが、それを危惧しても何もおきない。だから、おもてなし精神なしという意味では不親切でユーザー・アンフレンドリーだと思う。

しかし、どこの誰かも知らない人の文章がフレンドリーだからといって読まれるわけではないだろう。そんな暇な人はいない。おもてなしだけで飲食店が繁盛しないのと同じだ。悪貨が良貨を駆逐するのは悪貨に人気があるからではない、良貨は選別されて退蔵される(蔵にしまいこまれてしまう)からだ。書く側が良貨だと信じることだけ、つまり、分からない人には分からないが、分かる人にはよく分かる本質的な事を書くのが本来のコーテシー、おもてなしと思う。

ベートーベンは弦楽四重奏曲(SQ)でそれをやった。ピアノソナタは自分のために、交響曲は大衆のために書いた。SQ第13番作品130の終楽章だった大フーガは初演でまったく理解されず、第7交響曲が対象としたような大衆にわかりやすい楽章に差し替えを迫られてしまった。19世紀を通して理解されない事態は変わらなかったが、百年たってストラヴィンスキーがこれを「永久に現代的な楽曲」と称賛した。良いものは発見される。

大フーガの終結部、14分35秒のユニゾンに第8番、唯一大衆向けに書かなかった交響曲の第2楽章が聞こえる。他の交響曲はそうではなかったが、8番だけは大フーガ路線で命脈を保ったのだ。こういう質の作品が量を生み出せない人、prolificでない人の手からこぼれ落ちたり、何かの拍子で天啓のごとく降ってくることは絶対にない。

大フーガはまたモーツァルトのK546(アダージョとフーガ ハ短調)の血を引いている。下のビデオの3分20秒からのフーガをお聴きいただきたい。ベートーベンは交響曲をフーガで終わらせるアイデアを温めていたが、第九交響曲でそれを合唱に置き換えてしまい、フーガはというと翌年の作品130の終結に持ってきたのだ。

このK546はK426の編曲だが、交響曲第39番(K543)と40番(K550)の間に書かれたことにご注目されたい。41番(K551)にフーガ風の終結がやってきた出自を物語る作品である。後に三大交響曲を聴かせる想定だった大衆にK546を理解させようとモーツァルトがおもてなし精神を発揮した形跡は皆無だ。それが第九交響曲を前年に書き終えて同じ心境にあったベートーベンの心に共振したのではないかと思う。

三大交響曲を書いた日々のモーツァルトにとって、書いてみようという本音の関心領域はK546のような作品だった。意識が Nowhere Man に向けばどうしてもそうなるのであり、K491(ピアノ協奏曲第24番ハ短調)で大衆に理解されないことは経験済みだった。ではなぜ、そんな中で、あれほど人口に膾炙する三大交響曲を渾身の力を込めて書いたのだろう?誰との委託も契約もないのに・・・。その謎がきれいに解ける仮説は何度も書いたのでそちらをご参照いただきたい。

歴史は史実から「演繹法的に」書くしかない。モーツァルトの1787年以降について歴史家の筆が鈍るのは、非常に筆まめで生活の細部までdescriptive(細々既述して)かつ meticulous(変質狂的に几帳面)な指示を息子に与えていたレオポルドが亡くなって、一級文献であった父子の手紙が消えるからだ。旅先から妻への他愛ない私信やプフベルクへの借金を無心する手紙の全体の分量に対する比率が必然的に増えてくるが、それはそちらがにわかに重要になったのではなく、父の手紙が質、量ともに重かったことの間接的な証明に他ならない側面もある。

クラシック音楽の評価は後世の他人の叙述の多さが作る。古いからではなく、「語られた言葉の物理的な総量」が、何物であれ、シェークスピアでも論語でも万葉集でも、クラシックになるかならぬかを決める。従って父が膨大な物量の手紙という文献を残したことが息子の評価に貢献したことは否定しがたく、それは父の群を抜いた知性が資料の一級性を担保し、それが後世の一級の知性に響いて何かを叙述するインセンティヴを与えてこそのことだった。「モーツァルト」は肉体も知性も技術も名声も、あらゆる意味で prolific な父レオポルドの作品であった。

歴史は史実から演繹法的に書くしかない。これは言うまでもない絶対の法である。しかし史実と確定した一級文献がないか足りない場合、後世の人間が歴史を叙述するために残された方法は二つしかない。何も書かないか、「帰納法的に」書くかである。そのことを無視して、何がどうあろうが演繹法に拘泥するという姿勢を貫くならば、プフベルク書簡の本数が増えた事実だけに着目し、モーツァルトは生活に困るほど貧乏だったと推量的に結論するのがあたかも合理的だということになってしまう。そしてその通り、今現在はそれが通説となっているのである。

しかし、毎日のように借金申し入れの手紙を書いて「モーツァルトは生活に困るほど貧乏だった」と結論したはずの通説が、お金にならない作曲を(ハイドンセット以外に)引き受けたことのないモーツァルトが、何の契約もなく(その一級資料もなく)、誰どう見ても渾身の力作である交響曲を3つも一気に書いたことを不思議と思っていない。自分で言っていることの矛盾を「彼は天才だから」で片づけて、「自分の言ってることが非合理ではないか?」と疑う精神を持ちあわせていない人が絶対の法だと主張するなら、「演繹法」のご利益を万人に納得してもらうのは苦しいということにならないだろうか。ロジカルシンカーがそういうものをまじめに相手にすることはだんだん減っていくと予言しておきたい。

帰納法は空想のSF小説ではない。「貧乏だった」を否定するか「資料に残っていない理由があった」と推量するのが合理的と結論するロジックの産物なのである。合理性に則るのが知性の絶対の法である。モーツァルトは使うだけのカネに困ってなかった(キャッシュフローは回っていた)が、能力に見合うだけのカネと名誉がない不満を持った徹底した practitioner(実務家)というのが僕の仮説だ。そうだからこそ、彼は契約なしに三大交響曲を書こうという決断に至ったのである。僕はどんな大家が主張しようが、手紙、楽譜という一級資料である一次資料と、政治・経済・社会環境に関わる二次資料しか信用しないが、前者の物量の多さは(日本語に翻訳されたものとしても)当時の作曲家に類例がなく、「量が質を生む」とはここでも真なりと感じる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルトの20番コンチェルトはなぜこんなに怖いのか?

2018 AUG 2 23:23:34 pm by 東 賢太郎

東 賢太郎様

はじめまして。

シニアではないので、コメントするべきか、悩みましたが、モーツァルトについて調べていましたら、こちらのこの記事にたどり着きまして、コメントいたしました。

実は1年前、私もずっと感じていた「モーツァルトの20番コンチェルトはなぜこんなに怖いのか?」という長年の問いに向き合うべく、大学の卒業論文(通信で、哲学科です)を書こうと思い、ネットを調べていましたら、この記事を見つけました。

自分なりの結論では、この恐ろしさの正体は、宗教的なものに面した時の恐怖の一種で、魅惑と戦慄という「ヌミノーゼ(オットーの『聖なるもの』より」という感情ではないか?ということにしたのですが、同じことを感じておられる方がいた!と、驚きと嬉しさを感じました。

今後、モーツァルトのほかの記事も、読んでみようと思います。

モーツァルトの紹介と現代性についてのブログをやっています。

興味がありましたら、ご覧いただけると嬉しいです。

https://ameblo.jp/mozartism/ 堀ミゲル

堀ミゲル様

はじめまして。コメントをありがとうございます。「クラシック徒然草-モーツァルトは怖い-」は2014年のブログなのでコメントを受け付けていないようで、それにもかかわらずメールをいただきましたことに感謝もうしあげたく、ここに掲載させていただきます。

シニアでなくても大歓迎ですよ。堀さんが『ずっと感じていた「モーツァルトの20番コンチェルトはなぜこんなに怖いのか?」という長年の問い』(!)に年齢など関係ありましょうか。

さっそくブログも読ませていただきました。ハイドンさんを見送って、「そうでしたか・・・。あの時、無理にでもロンドンに行っていたら、どうなっていたんでしょう。考えずにはおれませんね・・・」 なんていいですねえ、僕もそのテーマで書いてますよ。モーツァルトの音楽に強い感受性を示されているの、うなずけてしまいます。

ヌミノーゼという言葉は初めてで勉強になります。とりあえずネットで調べてみると一条真也さんという方のブログにオットーの「聖なるもの」について解説がありました。大変すばらしい。この概念はもやもやとして説明しにくかったものを明かしてくれそうです。「聖なるもの」は明日買って読んでみます。

「クラシック徒然草-モーツァルトは怖い-」にジュピターの第2楽章のこの部分を引用したんですが、赤枠の部分も怖いですよ。

この部分の出てくる直前のところが、下のブログで明らかにした、「ハイドンがジュピターから引用した部分」なんです。

去年その部分をライヴ・イマジン管弦楽団演奏会の前座でピアノでお示ししましたが、本当に聴いていただきたかったのは赤枠部分です。ハイドンがあえて「そこ」を選んだというのは、きっと怖さに気づいたからだと思います。

K466の怖さに気づかれた堀さんに敬意を表します。2014年前後に書いたモーツァルトのブログは自分でも気に入ってますのでお読みいただければうれしいです。最近は仕事づくめでなかなか音楽の時間がとれませんが、堀さんのように大事なところを共感していただける方がおられると書こうかなという元気が出ます。またご連絡くださいね。

東賢太郎

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プレゼンの極意とモーツァルト

2018 JUL 25 23:23:14 pm by 東 賢太郎

僕がスピーチのとき原稿を書かないというと誰も信じない。しかし野村證券でもみずほコーポレート銀行でも、僕は部店長会議の演壇でスピーチをさせて頂いたが原稿はなかった。そういう場でも書かないのだから、他ではまして書かない。

理由は二つある。一、読むスピーチは例外なくつまらない。二、時間にぴったり収まらない。つまり、つまんねえ話だな早く終われよなんてのが途中で「時間オーバーです」なんて、NHKのど自慢のカ~ン!状態なのである。そんなみっともない姿で記憶されるなんて耐えがたい。

プレゼンも似たところがある。部下に同伴した営業現場で、百ページの資料を生真面目な担当者が一言一句読みあげているうち、耐えきれなくなったお客さんが舟を漕ぎ始めた。資料とにらめっこしたままの彼は気づかず百ページの朗読を見事にやりとげたが、商売は迅速に逃げた。

僕はビジネスというのは、もしコネで決まらないのならばプレゼン能力で決まると思っている。職人技や企画力というのはモノが売れてから追認される能力である。お金が入ればどこからも文句は出ない。置いておけば勝手に売れるものを例外として、売る能力はその他すべてを「結果オーライ」に導くだろう。

そして僕の定義では、プレゼン能力は「読まないスピーチ」力である。少なくとも棒読みよりは面白いし、時間ぴったりに終るから後味が良いのだ。後味の印象がプレゼン全体の印象を決める度合いは意外に大きくて、人間は去り際が大事であり、クラシック音楽がエンディングの是非で拍手の量が決まるのと似る。

「読まないスピーチ」の極意をお教えする。二つのことが必要だ。一、聴衆のノリを見る。二、複数の引き出しを用意する。ノリによって適当に引き出しからネタを出す。そこでまたノリを見る。また、出す。それを繰り返して、そろそろ時間だなというところでとっておきの大ネタを出して終わる。それで成功する。

僕のイメージだが、モーツァルトはそうやって曲を設計していたと思う。まずは即興があり、彼の天性の時間に対するバランス感覚で主題の出し入れや展開やコーダの出番が決まる。彼の時代、強弱、緩急の味付けは限定的だから、感動はプロポーションの設計によるところが大きいのである。

彼は何でも書けたが、形式に縛られる音楽よりはオペラに力を発揮したし、本人も意欲を持っていた。時間制限のない音楽だからだ。彼は複数の引き出しがあり、聴衆のノリを見て即興演奏で絶賛を浴びたが、ノリなど無視して、記譜した音楽で感動させられる絶対の自信があった。

それには制限時間のない音楽が望ましかった。だから、コロレド大司教が出した「ミサ全体で45分を超えるな」というお触れに大反発したのだと僕は思う。ハイドンセット作曲には珍しい苦労の痕跡があるが、ソナタ形式の曲はおのずと45分は越えず、プロポーションの設計の妙はそこで開発された。

そう考えると、スポーツにも制限時間の有無があることに気づくだろう。サッカー、ラグビー、ボクシングなどは有り組、テニス、卓球、野球などは無し組だ。テニスのラリーが1時間続くことはないだろうが、野球は27アウト献上するまで何日打っていてもいいし、元祖のクリケットは4日も続いたりする。

僕もプレゼンは無制限派だ。オペラのように時間をかければ部下の腑に落ちて心から共感してもらえる自信がある。しかしそんな場はないし、会議室でやればみんな寝るだろう。そこで「飲みニュケーション」になってしまうのだ。おネエさんがいるのに仕事話になるのだから、部下にも店にも迷惑だったろうが。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。