ウクライナの綺羅星のような音楽家たち

2022 MAR 2 18:18:06 pm by 東 賢太郎

ウクライナの人と初めて話したのは1996年のスイスでのことだった。「国はどこですか」と英語で尋ねると「あいむ ふろむ うーくれいん」という。はて、どこだろう?わからない。地図とスペルを書いてくれた。なんだ、そうか「うー」にアクセントがあってわからなかったのだ。それ以来てっきりそれが母国語の発音と思っていた。「うくれいーな」だったと知ったのは恥ずかしながら最近だ。

「うくれいーな」は我々なら「にほん」に相当し、「ゆーくれいん」(Ukraine 、英語)が「じゃぱーん」だったのだ。そういえば「ぐるじあ」の名称が2015年に「じょーじあ」になったが、これは「じゃぱーん」に当たる外向けの名の話で、彼らは自国を「サカルトヴェロ」という正式名称で呼んでいる。我々日本人はそこは鷹揚で、外向きが「はぽん」だろうが「やーぱん」だろうが気にしないが、彼らには「ロシア語のグルジア」は切実な問題なのだろう。

そこまで嫌いなのかと意外に思っていたのは甘かった。2019年7月に今度はウクライナ大使館が「日本語でウクライーナと表記すべきだ」とはじめた。「グルジア」を採用していたのだから「ウクライナ」はロシア語だ。だから不快である。より原語に即した「ウクライーナ」にせいということなのだ。そういえば最近、バルト三国も「旧ソ連」呼ばわりはやめろと強硬だ。

2014年9月に締結されたミンスク合意はそうした「民族主義とロシア帝国主義の衝突」の脆弱な解決であった。それを一方的に反故にしたロシアの言い分は「スラブ民族への欧米帝国主義への反抗」である。つまりウクライナの主張を是とすればロシアの武力行使も是だという「正義」の所在が本件の本質だ。だから、ウクライナのEU加盟でNATOが武力解決という道はなく、停戦合意ならウクライナ不利は明白という囲碁をプーチンは打っている。

もうひとつの解決手段である「経済制裁」は罪のないロシア国民を不幸に巻き込む。政治は情報統制で隠蔽できても日々の生活の危機は隠せず、そこで「ロシアの民主主義」が正常に機能することを期待するしかない。しかしそれを北朝鮮で期待するのとどっちが確率が高いのかは外部の誰も判断できないだろう。この囲碁にプーチンが勝ってしまうならウクライナの命運は他人事ではない。強国が勝手につけた通名で国際表記される国に「現状変更リスク」があることは明治時代以来変わっていない。我が国も一緒ということは銘記したい。

ここからはロシア音楽の話をしよう。なぜか父がロシア民謡好きで、僕は赤ん坊のころからダーク・ダックスのレコードが耳元でかかっていた。自然に好きになり、長じて自分は本格派のドン・コサック合唱団のを買った。コサックとはウクライナの屈強の軍事共同体である。赤軍に敗れたコサック軍の副官セルゲイ・ジャーロフがトルコの捕虜収容所で作ったのが名高い同合唱団だ。「ヴォルガの舟歌」はどなたもご存じだろう。

男声だけであり、ピンと張ったテナーから伸びのあるバスまでこれぞロシアと思っていたが、実は「これぞウクライナ」が正解だったのだ。カラヤンがチャイコフスキーの「1812年」の録音に同合唱団を起用しており、西欧にない迫力は効果満点ではあるが、「ロシアらしさ」のつもりなら表面的だ。

コサックは屈強である。ソ連になる前からロシアにとりこまれ “ロシア軍” であったのだから、一概にカラヤンの判断が間違いとは言いきれない(日露戦争の旅順戦で強敵だったようだ)。コサックダンスにその運動能力を垣間見る。この分野は詳しくないが、ロシアの壮麗なクラシックバレエ、フィギュアスケートのルーツに関係があるかもしれない。五輪コーチのドーピングしてでもメダルが当然という思想と、プーチンの軍事力信仰が同根であるなら悲しむべきことだ。

以上、かように僕らはコサックをロシアと思っている。この「誤謬」は、クラシック音楽界ではより広範に存在している。以下、調べてみたウクライナ出身の音楽家を列挙する。ユダヤ系も多い。今回のプーチンの愚にもつかぬ暴挙によりウクライナの人々の独立意識がさらに高まることは必至だ。この人達は「ウクライナ人」だと現状変更するなら、ロシアは偉大な文化遺産を失うことになろう。

ヴラディーミル・ド・パハマン、ニコライ・マルコ、ゲンリフ・ネイガウス、ベンノ・モイセイヴィチ、ダヴィッド・オイストラフ、イーゴリ・オイストラフ、レオニード・コーガン、アイザック・スターン、スビャトスラフ・リヒテル、エミール・ギレリス、ウラディミール・ホロヴィッツ、マリヤ・グリンベルク、サムイル・フェインベルク、アレグザンダー・ブライロフスキー、シューラ・チェルカスキー、ミッシャ・エルマン、ニコライ・デミジェンコ、コンスタンチン・リフシッツ

ニコライ・リムスキー・コルサコフはザンクトペテルブルグ近郊のチフヴィン生まれであるが、ウクライナ北部(キエフとモスクワの中間)の貴族の末裔であり、ウクライナの素材によるオペラ『五月の夜』を書いている。その弟子イーゴリ・ストラヴィンスキーは西ウクライナ(ヴォルィーニ)の貴族を父方とする出自で、スイス時代に夏を過ごした別荘もウクライナにあった。ピョートル・イリイッチ・チャイコフスキーのパトロンのフォン・メック夫人はウクライナに屋敷があり、交響曲第2番を書いたのもアンダンテ・カンタービレのメロディーを採譜したのもウクライナであった。

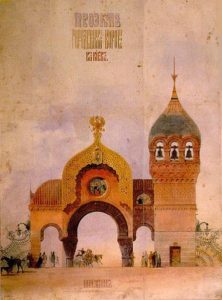

「展覧会の絵」の壮麗な終曲である「キエフの大門」は、ムソルグスキーの友人の画家ハルトマンが描いた絵(左)を題材としているが、1869年にキエフ市が門を再建するに際して行われたデザイン・コンペに応募したもので門は実際には存在しない(再建計画が打ち切られたためだ)。架空の門がキエフを世界に有名にしたが、それから150年の時を経て、最低な人間たちの愚挙でこの街が放映されるのは耐え難い。

「キエフの大門」をテオドール・クッチャー指揮ウクライナ国立交響楽団の演奏で。早期終結とウクライナ国民の安泰を祈りつつ(2022年3月2日)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エルネスト・アンセルメと気品について

2018 FEB 23 2:02:30 am by 東 賢太郎

エルネスト・アンセルメ(Ernest Ansermet, 1883年 – 1969年)はスイス人の数学者兼指揮者だが、高校時代の僕にとってフランス音楽の神だった。今だってその地位は譲っていない。まずは彼の姓でフランス語の t の省略というシロモノに初めて出会ったわけで、以来、これ(サイレント)とか独語のウムラウトとか、妙ちくりんな発音がない平明な英語名はフランス、ドイツ音楽の演奏家として安物という困った先入観にとりつかれてしまった。

エルネスト・アンセルメ(Ernest Ansermet, 1883年 – 1969年)はスイス人の数学者兼指揮者だが、高校時代の僕にとってフランス音楽の神だった。今だってその地位は譲っていない。まずは彼の姓でフランス語の t の省略というシロモノに初めて出会ったわけで、以来、これ(サイレント)とか独語のウムラウトとか、妙ちくりんな発音がない平明な英語名はフランス、ドイツ音楽の演奏家として安物という困った先入観にとりつかれてしまった。

その先入観に手を貸したのは、当時熟読していたレコード芸術誌だ。志鳥 栄八郎氏という評論家が管弦楽曲の担当で、この人が徹底した本場物主義者だった。フランス物はフランス人、ドイツ物はドイツ人、チェコ物はチェコ人でないとダメなのだが、そうなると英米人はやるものがなくなってしまうではないか。当時のクラシック音楽評論家のドイツ原理主義は顕著という以上に激烈でソナタ形式でない曲は色モノだという勢いすら感じたが、あれは同胞心だったのか形を変えた英米への復讐だったのか。志鳥氏は大木正興氏ほど筋金入りのドイツ原理主義者でも学究派でもなく、NHKの「名曲アルバム」の言語版という万国博愛的でエピキュリアンで親しみやすいイメージだったが、当時は三越、高島屋が憧れの欧米への窓口だった時代であり、クラシックはその音楽版だったから影響は大きかった。

氏は大正15年生まれで親父の一つ下だ。18才を敗色濃厚な戦争末期に迎え、東京大空襲で10万も亡くなって疎開、大学は行かれず戦後に旺文社に入社され著名な音楽評論家になられたがその後の人生では学歴で一番ハンディを負った世代かもしれない。陸軍に招集されたが士官学校ではない新兵はもちろん二等兵だ。死ななかったのは幸いだが酷い体験だったと拝察する。この世代のインテリが英米嫌いであったり日本(軍隊)嫌いで左傾化したのは自然だし、そこにマッカーサーのウォーギルトプログラムが乗っかった。それが生んだ日本嫌いの左翼と、軍隊嫌いで新生日本嫌いの左傾を混同してはまかりならない。南洋諸島(対米)やインパール(対英)で数万人の死者を出し、しかも6割が餓死であったという惨状を知れば、日本人の精神に戦争の傷跡が残らなかったはずがない。

銀行員になった親父も似たもので陸軍の二等兵で入隊して終戦となり、軍隊では殴られた記憶しかなく高射砲狙撃中に敵機の投じた爆撃で吹っ飛ばされて左耳が聞こえなくなった。ところがおのれ米英とは一切ならずクラシックばかりかアメリカンポップスのレコードまで聴き、あんな国と戦争する方がバカだと一貫して醒めており、英語をやれ、アメリカで勉強しろと息子を教育した。戦ってみて手強かったんだろう、それならそこから学べというのは薩長と同じでいま思えば実践的だったが東大は入っておけともいわれ、すぐにアメリカに飛んで行くようなことにならなかったのはより実践的だった。南洋、インパールで作戦ミスはあったがそれは起こしてしまった大きな過ちの結末であって、あんな国と戦争する方がバカだという大罪の罪深さを後に自分で肌で知ることとなる。

僕は左傾化しなかったが、それは政府の方がサンフランシスコ講和条約から一気に英米追従と戦時の極右の座標軸の視点から見れば相対的に思いっきり左傾化したからだ。その反動で安保闘争に走ったりはしないノンポリだったが、一方で音楽評論の影響で英米文化的差別主義者になった。志鳥氏がそうだったかは詳らかでないが、読んだ方は精神的に従軍したかのようにそう解釈した。だから親父に言われた「アメリカで勉強しろ」という立派な米国と、自分の中で見下してる米国はアンビバレントな存在として宙ぶらりんになった。後に本当にそこで勉強することになったが、当初はそれが残っていて解消に時間を要した。僕的な音楽の座標軸では独墺露仏が上座にあり英米伊は下座になっていた。イタリアの下座はいちぬけたの腑抜け野郎と見ていたからだ。中でもフランスは連合国ではあったがドイツに全土を占領され直接の敵国という印象はなく、好ましい国の最右翼だった。

若い方はクラシック音楽の受容の話と政治の話が混線して戸惑うだろうか。僕の生まれた1955年、昭和30年は終戦後たった10年目、上記サンフランシスコ講和条約に吉田茂首相が調印して連合国占領が解かれ国家として主権が回復してたった3年目だったのだ。安保反対と学生運動で世間は騒然としており、大学生協のガラス越しにゲバ棒で殴り合って学生が死ぬのを見た。生まれるすぐ前まで、7年間も、日本列島に国家がなかったのだということを僕は自分の精神史を通して改めて知る。そして、自分が決めてとったと信じていた行動が実は親父の言葉の影響だったこともだ。僕の世代は戦争を知らない。しかし、実際に戦場で銃弾を撃ってきた父親がそこにいた。そのことがいかに大きかったか。僕らがその後モーレツ社員になって高度成長期を支えたのも時代の空気と無縁でないし、それを若い皆さんにお伝えするのも父の世代からの橋渡しとしての役目と思う。

音楽に戻ろう。フランス音楽の大家といえばクリュイタンス、モントゥー、ミュンシュもいたのにどうしてアンセルメだったのかというと、彼がスイス・ロマンド管弦楽団(スイスのフランス語圏、ジュネーヴを本拠とする見事にフレンチな音色のオーケストラ)と作るDeccaレーベルの音もあった。当時聴いていた自宅の廉価なオーディオ装置でもけっこういい音がして、LPを買って満足感があったという単純な理由もあるだろう。くっきりと即物的でひんやりと冷たいのだが、その割にローカルで不可思議な色香が潜んでいて気品があって、都会の女なのか田舎娘なのかという妖しさが良かった。それに完全にあてられてしまったわけだ。

ドビッシーの素晴らしい「牧神の午後への前奏曲」、これを聴けばアンセルメの醸し出す色香と気品がわかっていただけるかもしれない。

お聴きの通りアンサンブルの精度、木管のユニゾンのピッチがけっこうアバウトだ。ベルリン・フィルならこんな演奏は絶対にしない。しかしドビッシーの牧神はそういう次元で書かれていない。英語で書くならatmosphericであり、霞んだ大気の向こうのようにほわっとしている風情のものがフランスの美学の根幹にあるクラルテとは背反するのだが、この曲をブーレーズのように楷書的に正確に演奏するとアトモスが消えてしまう。アンセルメのアバウトは意図ではないのだろうが、崩れそうで良い塩梅にまとまる妙がある、いわば橋口五葉の浮世絵にある浴衣のいい女というところだ。

フランス料理とその作法はロシアに影響したが、音楽ではロシアがフランスに影響した。こってり系のロシア物をフレンチにお洒落に味付けした演奏は僕の好みだ。マルティノン / パリ音楽院管のプロコフィエフなど好例だ。しかし、アンセルメがスイス・ロマンドと録音したリムスキー・コルサコフの「シェラザード」ほど素晴らしいものはない。余計な言葉は不要だ、このビデオの10分46秒から始まる第2楽章の主題をぜひ聴いていただきたい。

まずバスーン、そして続く絶妙のオーボエ!これがフランス式の管の音色だ。後者の着流しでいなせな兄いのような洒落っ気はどうだ、このフレーズをこんな風にさらさらころころと、然し変幻自在の節回しのアレグロで小粋に吹かせた人は(過去の録音でも同じ)アンセルメしかいない。僕はこれが耳に焼きついていていつも求めているが、レコードでも実演でも、他で聴いたことは皆無である。楽譜をいくら眺めても、こういうフレーズの伸縮や微妙なタンギングのアクセントは書いてない(書けない)。指揮者のインスピレーションの産物であることまぎれもなく、普通の人がやるとあざとく聞こえるものがアンセルメだとR・コルサコフがこう意図したかと納得させられてしまう。いまや僕にとってこの曲をアンセルメ以外で聴く時間も意欲もなく、ほかのCD、レコードは全部捨ててしまってもいいと思っている。

指揮者によって音楽が変わるというがそれは当然であって、皆さんカラオケで原曲とまったく同じに歌えるはずはない。いくら物まね名人でもわかってしまう。それと同じことで、第2楽章の主題をアンセルメとまったく同じに吹かせるのは無理なのだ。指揮者はそこに個性を刻印できるが、奏者にお任せも多いし、いじりすぎて変なのも困る。この第2楽章は何度聴いても唸るしかないウルトラ級の至芸で、何がそうかといえば、つまりはアンセルメの指示する各所の歌いまわしが至極自然でごもっとも、そうだからこそ、そこからにじみ出る気品なのだ。かと思えば、第1楽章では7分51秒から弦と金管がズレまくる考えられないアバウトさで、ここは高校の頃から気になって仕方なかった。最後の和声もオーボエのミが低い。

このオケのオーボエは上手いのか下手なのか良くわからないが、アンセルメのこだわりの節回しをお洒落に吹くことに関しては間違いなくセンス満点であって、それ以上あんた何が欲しいのといわれれば退散するしかないだろう。このオーボエあってこそのスイス・ロマンドであり、まことにチャーミングでハイグレードであり、同じほど高貴な色香を放つフルート、クラリネット、バスーンにホルンがある。アンサンブルのアバウトなどどこ吹く風、このシェラザードは音楽録音の至宝であって、聴いたことのない方はぜひ全曲を覚え込むまで何度もきかれるがいい。一生の宝物となることだろう。

最後に、そのオーボエの大活躍するラヴェルの「クープランの墓」をどうぞ。やはりアンサンブルはゆるいが、それがどうした。この演奏に満ちあふれるフランスの高貴、ツンとすました気品。やっぱり申しわけないがアメリカじゃダメなんです。いや世界広しといえどもこれに真っ向から太刀打ちできるのは京都ぐらいだろう。若いお嬢様がた、気品というのは内面から出るのだよ、いくら化粧なんかしてもだめだ。こういう音楽をたしなみなさい、きっと身につくから。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショスタコーヴィチ 交響曲第5番ニ短調 作品47

2014 NOV 4 0:00:38 am by 東 賢太郎

交響曲第5番についてまずお断りしておく必要があります。僕はこの曲の第4楽章が嫌いであり、第3楽章までしか聴かない者だということです。

ではどうしてここに登場させるのかというと、第1楽章の後半と第3楽章ラルゴがショスタコーヴィチの書いた最も美しく上質の音楽に属するものだからです。特に後者はベートーベンの9番とブルックナー7番以降のそれとともに交響曲の緩徐楽章の最高傑作と思います。それゆえに5番は捨て去ることができないのです。

この曲との付き合いは自分としては古く、72年ですから高2のときに新宿のアカネヤで買ったLP(後述)がなれ初めです。どうしてこの曲を選んだかは忘れましたが、帯に記されていた「革命」というニックネームから何となくというところだったでしょうか。聴いてみてよくわからず、第1楽章がえらい暗いなという印象ぐらいでした。

それが我慢して何度か聴いているうちに、さっき大嫌いと書いた第4楽章が好きになり(!)全曲を閑があればかけるほど気に入ってしまったのです。そうやって入門したショスタコーヴィチをあれこれ知るうちに、だんだんそれが安っぽく思えてきた。彼の音楽にそういう性質は潜んでいるのですが、あの楽章は特に作曲家に嘲笑され踊らされている気になってきてしまいました。

彼の音楽は楽想、楽器法にマーラーの影響を強く感じます。この5番でいえば第2楽章がそれですし、4番の第3楽章ラルゴの出だしはマーラー節そのものです。マーラーはシニカルな人で音楽で自分の人生の軋轢や不幸をあぶりだして、いたぶるみたいなところがある。自虐的な私小説を思わせます。何か苦味のあるものが無数の矢のように飛んでいる(そこが苦手なのです)。

マーラーでは自分という内側に向いていたその矢が、ショスタコーヴィチの場合は外に向いている。そう感じます。私小説ではなく、もっとパブリックなものとして。それが「ヴォルコフの証言」なる書物に示唆されている体制への反抗のようなものかどうかはともかく、マーラーと同様にシニカルであり、場合によってはもっと攻撃的なものだったり、聴き手の予想をふっとはぐらかす後退だったりもします。

ヴォルコフの真偽不明の本の出現によって第4楽章コーダのテンポがどうあるべきかという議論が出ましたが、それはたいして意味がないように思います。僕はコーダ云々など以前に、この大言壮語の楽章の存在自体が本音とは遠い気がするのです。作曲者が本気で書いてスターリン体制への反抗と睨まれ発表が頓挫した交響曲第4番を思い起こして下さい。こんな安物の音楽をまじめに書くような男が書く音楽ではないことはあまり異論が出ないのではないでしょうか。

ということで僕は家では第3楽章ラルゴまでしか聴きません。終楽章がブルックナー9番のように未完成であったと思えばいいのです。4番も静かに消える第3楽章ラルゴで終わりです。それならば5番の印象は大きく変わり、掛け値なしの名交響曲になります。

petrucciに楽譜がないのでお示しできませんが、第1楽章の第2主題、ハープの和音と弦の葬送風リズムの部分のこの世のものと思えぬ妖しげな和声変化、ブルックナーの7番にそっくりなフルートに続いて不気味に轟くピアノの低音が導き出す展開部の有機的な主題の複合、コーダに入るあたりから漂う言葉にならない神秘感、最後のチェレスタ!ここはベートーベン第九の第1楽章コーダの高みに至っているとさえ思います。天才とは恐ろしいものです。

第3楽章の神々しさは筆舌に尽くしがたく、血の出るような弦の不協和音の軋み、2番目のヴァイオリン主題の凍てつく大気に虹がかかるような和音の素晴らしさ、ハープの部分に続く主題の和音変化!神品です。弦のトレモロに乗ってオーボエ、クラリネットが吹く主題は冷たく濁った黄泉の水に咲く蓮の花のようです。バルトークの「管弦楽のための協奏曲」の第3楽章の神秘世界は5番の蓮の花あたりとそっくり。7番をおちょくったバルトークもこの第3楽章は認めたと考えて不思議ではないでしょう。最後はハープのハーモニクスで悲歌となります。なんて凄まじい音楽だろう。

この後にあの粗野で音楽的にも不出来な第4楽章が来るという神経は許容しがたく、作曲者の音楽的良心も許容していなかったと固く信じます。だからここでおしまいです。体制側はこの曲を称賛し、ショスタコーヴィチは満場の大喝采だった初演後に「フィナーレを長調のフォルテシモにしたからよかった。もし、短調のピアニッシモだったらどうなっていたか。考えただけでも面白いね」と語ったそうです。

終楽章冒頭の4度のティンパニはR・シュトラウスのツァラトストゥラ、上に跳ね上がる主題は英雄の生涯を連想します。バカ殿を喜ばす「英雄の鼓舞」として格好の小道具です。安っぽい弦のマーチ主題にけばけばしいトランペットの伴奏がつく所は殿の顔をうかがっての嘲笑、その先の騒がしくもあほらしい太鼓連打、コーダのから騒ぎでとどめのヨイショ。要するに将軍様むけのフィナーレだったと僕は信じております。

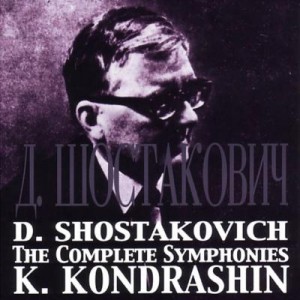

キリル・コンドラシン / モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

前述のとおり僕はこれのLPを高2の時に買い、いたく気に入って暗記するほど聴きました。そのバイアスがあるかもしれませんが、音楽の核心をがっちりとつかまえてテンポと強弱を伸縮させた非常に説得力のある快演と思います。ちなみにコンドラシンが初演した4番はさらに大変な名演であります。腕達者なオケが剛柔とりまぜた敏感な反応を見せ、ffのトゥッティのカロリーはとても高く音が濁らない。しかも肝心の第1,3楽章の神経にふれてくるような繊細さと神秘感はこれが最高のもののひとつです。第4楽章まで聴く前提で書きますと、主部が素晴らしいテンポでコーダは古典的に大きめの減速となり、聴き慣れたせいもあるでしょうが僕には唯一耐えられるものです。

前述のとおり僕はこれのLPを高2の時に買い、いたく気に入って暗記するほど聴きました。そのバイアスがあるかもしれませんが、音楽の核心をがっちりとつかまえてテンポと強弱を伸縮させた非常に説得力のある快演と思います。ちなみにコンドラシンが初演した4番はさらに大変な名演であります。腕達者なオケが剛柔とりまぜた敏感な反応を見せ、ffのトゥッティのカロリーはとても高く音が濁らない。しかも肝心の第1,3楽章の神経にふれてくるような繊細さと神秘感はこれが最高のもののひとつです。第4楽章まで聴く前提で書きますと、主部が素晴らしいテンポでコーダは古典的に大きめの減速となり、聴き慣れたせいもあるでしょうが僕には唯一耐えられるものです。

ベルナルト・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

もうひとつ、この指揮者とオケのものは何を聴いても品格が高い。85年にロンドンで購入。初めてCDというものを買った物の一つ で、やはり懐かしい演奏ですが、久々に聴きなおしてみて感服です。ロシア風のけばけばしさや初演時のすさんだ空気とは無縁。第2楽章にすら漂う気品、第3楽章のppの弦の和声の室内楽のような美しさなど、純音楽的アプローチの最高峰であります。では迫力不足?とんでもない。とにかくオーケストラが抜群にうまく重量感も力感も満点、ハイティンクがいつもながらで余計なことは何せず必要なことに足しも引きもしない。何かとんがったことを有難がる方には物足りないでしょうが、名曲とは音楽自体が立派なのですからそんなものは何もいらない。そういう事を教えてくれる録音です。

もうひとつ、この指揮者とオケのものは何を聴いても品格が高い。85年にロンドンで購入。初めてCDというものを買った物の一つ で、やはり懐かしい演奏ですが、久々に聴きなおしてみて感服です。ロシア風のけばけばしさや初演時のすさんだ空気とは無縁。第2楽章にすら漂う気品、第3楽章のppの弦の和声の室内楽のような美しさなど、純音楽的アプローチの最高峰であります。では迫力不足?とんでもない。とにかくオーケストラが抜群にうまく重量感も力感も満点、ハイティンクがいつもながらで余計なことは何せず必要なことに足しも引きもしない。何かとんがったことを有難がる方には物足りないでしょうが、名曲とは音楽自体が立派なのですからそんなものは何もいらない。そういう事を教えてくれる録音です。

(こちらへどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシックは「する」ものである(3)ーボロディン弦楽四重奏曲第2番ー

2014 AUG 3 12:12:14 pm by 東 賢太郎

サン・サーンスの白鳥と言えば思い出があります。

94年ごろでしょうか、フランクフルトにいた頃、SMCメンバーである二木君が野村ドイツの同僚で、拙宅にお招きして食事をしました。さんざんワインが回ったところで彼がピアノが弾けるとわかり、それはいいすぐやろうと地下に引っぱっていっていきなり伴奏頼むとその「白鳥」の譜面を渡しました。二木は覚えてないかもしれないが、あんまり知らないんですが・・・といいながらも初見でそれなりに弾いて(すごいね)、僕はというともちろんチェロを気持ちよく弾かせてもらいました。

でも歌うんでもいいんですよ。声よりチェロの方がちょっといい音が出るんで楽器を持つだけでなんですから。もちろん速いパッセージは歌は限界があります。だけど歌うことのできるチェロの名旋律はたくさんあるんです。たとえば、これも歌えますよ。裏声になるがこれが美しく歌えたら最高の気分になれます。ボロディンの弦楽四重奏曲第2番第3楽章「ノクターン」です(これも有名曲ですね)。

伴奏に回るところの低音部もしっかり楽譜を見て歌ってください。要はこのカルテットのチェリストになりきることです。

譜面が読めない?大丈夫です。音が取れなくても一番下のチェロパートを目で追えますよね。この曲はゆっくりだしそれがものすごくわかりやすいんです。チェロを聴き分けてそのメロディーを耳で覚えちゃってください。チェロだけ聴くんです。

目が不自由な音楽家の方は普通は点字の譜面で覚えるそうですがピアニストの辻井 伸行さんは右手と左手を別々に耳で聴いて覚えてしまう。楽譜は使わないそうです。そんな記憶力は普通の人にはないですが、この曲ぐらいなら誰でもできますね。

ちなみに、そうやってパートを聴き分ける練習をすれば必ず耳が良くなります。同時に鳴っている音の仕分け能力がつくんです。それに強くなれば交響曲のような複雑な曲を聴いても楽器の聴き分けができるようになります。

そうすると曲からの情報量がぐっと増えるから、いいことがあります。その曲がもっと楽しめる?そうですね、それもありますがそれだけではありません。増えた情報がマーカーとなって曲を早く覚えられるようになります。これが実はクラシックのレパートリーをどんどん増やしてくれる、つまり通になる近道なのです。

ワインだって日本酒の利き酒だって、飲んだものを覚えてないと次のと比べられませんね。覚えるには特徴をなるべくたくさん見つけておくのがいいですね。それと同じことです。カルテットのような、音の少ない曲から練習して、だんだんと編成を増やしていかれるとコツをつかむのに効果があるでしょう。

楽譜にアレルギーのある方もきっとおられると思います。でも所詮は記号だからパソコンの文字とキーボードの関係と同じです。恐れることはありません。楽譜を見ながら聴くと、情報量はますます増えますから、ますます早くますますたくさんの曲を覚えられるのです。そんなにご利益があるんです。チャレンジし甲斐があるではないですか。

次回は天下の大名曲、モーツァルトのクラリネット五重奏曲を使って、和声についてもう少しご説明をしましょう。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-エミール・ギレリスの天上の音楽-

2013 AUG 1 18:18:13 pm by 東 賢太郎

僕の拍手が作曲家90、演奏家10という意味はもうすこし説明が要るでしょう。これは演奏家の価値について云々しているわけでもなければ、感動的な演奏会を聴かせてくれたパフォーマーの才能や努力にあえて少ない敬意しか払わないということを言っているのでもありません。作品が演奏家なしに聴かれることはないように、演奏家も作品の力なしに感動を与えることはできません。それはいかにも当たり前のことですが、作品のクオリティと演奏家の演奏能力がここで問題にするようなレベルに達しているものという前提において、いよいよ最後に、その両者の関わり具合というものが聴衆に与える感動の大小というものを決定づけているのだという僕の経験を述べさせていただく必要があります。

神童といわれる子がリストを弾くリサイタルがあったとして、それを大家の弾くシューマンのそれと同じ興味を持って僕が会場に赴くことは100%ありません。まず、僕にとっては、リストは誰がどれを弾こうと食指の動く相手ではありません。それがリヒテルだろうと。だから感動の総量はおのずと知れていて、「90部分が満点」であっても僕は満足して帰りの電車に乗らないだろうことを自分で知っています。次にそれを小学生の子が完璧に再現したからといってリヒテルに勝るはずもないでしょう。あるとすればこんな子がという意外性だけです。でもそれは、僕の中においてはサーカスで犬が数字を当てましたというのと何もかわらない。では、子供がシューマンを弾くというなら? 聴いてみるかもしれませんが、そしてそれがリヒテル並のものなら、それは評価しないはずがありません。ですがそれは「90が満点だ」ということです。鐘が十全に鳴ったということ。突き手の年齢に反比例して鳴りが良くなる、という風に聞こえるようにはあいにく僕の耳はできていないのです。眼が不自由な辻井 伸行さんのピアノ。実演に接したのは1度だけですが、それは純度の高いクリスタルのようなタッチと明敏なリズム感で非常に印象に残っている見事なラフマニノフの協奏曲2番でした。彼が身体的ハンディキャップを圧(お)して完璧なテクニックを披歴しているという観点から幾分でもその演奏を高く評価するなら、それは真の芸術家に対して大変に失礼なことです。そういう彼の音楽創造プロセスの因果関係などとは一切かかわらず、彼の生み出した音は非常に美しいと僕は思いました。

演奏会でXの感動をいただいたとして、そこに演奏家のプレゼンスがX/10ぐらいしか感じられないケースというのが、実はあまりありません。弾き手の存在が神のようにほぼ消えていて、鳴っているのはベートーベンやモーツァルトそのもの、その純粋無垢な音楽美のエッセンスだけを感じさせてくれるというケースです。僕はこれが音楽演奏というだけではなく、それを必然的に内包している音楽創造というものの理想ではないかと信じています。井上直幸さんのモーツァルトは、おそらくそういう風に聴き手に届けることを目的として弾かれています。僕にはそう聞こえるのです。彼がリストの「超絶技巧」やラフマニノフの3番を弾いたかどうかは知りません。きっと弾けたのだろうけれど、だからといってそういう曲を彼がモーツァルトと同じ姿勢で弾いたということは到底考えもできないことです。彼は、僕の想像する限り、X/10を良しとする演奏家です。だからモーツァルトのような音楽を演奏してXを最大化することができるのです。逆に見れば、彼はモーツァルトの天才の深奥まであまねく見抜いているという知性と感性のおかげで、10の力で100の感動をそこから引き出しているともいえるのです。これが名人の技でなくて何でしょう。一方で、そういう性質の音楽というのは、「彼の存在」がX/8になりX/6と大きくなるにつれて、Xは反対にどんどん値を低くする関係にあると僕は感じています。派手なアクションで汗だくになって飛び跳ねる指揮者の運命交響曲が別にだから素晴らしいわけでも何でもないように。マルタ・アルゲリッチがモーツァルトを弾くのはこわいと言ったのは、何らの技術的な問題をはらんだことであろうはずもなく、彼女の演奏家としての信条や持ち前のスタイルがひょっとするとXを逓減させてしまうのではないかということを、僕とは全く異なった角度や論理や本能から彼女が感知したからではないかと思っています。

僕がリストやパガニーニの類の音楽に関心を抱いた経験がないのは、仮に井上さんのような真の芸術家が弾いたとしても「彼」がX/10でとどまっていることがどうしたってできない、要するに、曲の方がそういう風に書かれていないからです。リスト自身が公衆の前で目立つことを目的として書かれた曲だからX/2ぐらいがいいところ(最適解)であって、がんばってX/10でやってみたらXを減らすだけ、つまり聴衆を退屈させるだけの曲なのです。そして、なんとか最適解を得たところで、僕には何の感興も引き起こしません。自分はそうではないという方がたくさんおられるはずですし、そういう方はここでこのブログを閉じていただきたいのですが、僕にとっては大半のイタリアオペラのアリアも同類であります。X/1.2ぐらいに書かれているのもあるように思う。へたすると初演した歌手でないともうだめなんじゃないかというぐらいの数値をもった曲、例えばユーミンやらカレン・カーペンターの曲がきっとそんなものだろうと推察できるレベルまで特定の演奏家の声が作曲の前提だったんじゃないかと見えるようなのもあります。実はモーツァルトもまったくもってそうやって、服を仕立てるように特定の歌手に合わせたアリアを書いたのですが、彼の声楽書法の非常に器楽的な側面が救ったのと、何よりいかように何をどう仕立てたとして結果が紋切型に終わらなかったという、彼の天才を説明するに欠くことのできない顕著な特性があいまって、時代を超えてユニバーサルな音楽となっています。今日の魔笛は良かったね、ところであのパミーナは何という歌手だったっけ?ということがありうる。X/10が成り立つのです。ヴェルディやドニゼッティのプリマでそういうことはあまり想定できないように思います。

では、その日の演奏会の感動のほぼすべてを演奏家が占めてしまう、つまりX/1に限りなく近いようなことは起こりえないのでしょうか?僕はそういう経験は2度だけしかしていませんが、あり得ます。ただしきわめて稀なことであり、いくら熱心なコンサートゴーアーであってももし人生で一度でもめぐり会えば幸運とするような、ゴルフならホールインワンぐらいの頻度のことかもしれません。ひとつは ヴラド・ペルルミュテールがウィグモア・ホールで開いたリサイタル。これはいずれどこかでご紹介します。ここで書くのはもうひとつの方、ロイヤル・フェスティバルホールでエミール・ギレリスがチャイコフスキーの協奏曲第1番を弾いたときのことです。このとき、僕は自分がいったい誰のためにapplause(拍手)を送っているのかという馬鹿馬鹿しいぐらい酔狂なことを初めて真剣に自覚したという意味でも、忘れられない重要な経験になっているのです。

1984年10月14日。それはチャイコフスキーの第1楽章が開始して間もなくの速いパッセージにさしかかって、かつて鋼鉄と評されたギレリスの指がもうほとんど回らなくなっているという悲しい現実にロンドンの聴衆が息をのんだ日でした。音楽が進むにつれ、誰よりも、巨匠自身が深く傷ついているであろうことを聴衆がとても恐れている、そういう空気がだんだんと会場そこかしこで醸成されてきているように感じられました。終楽章の最後の一音がすべてをかき消さんとばかりに堂々と鳴り終わるや万雷の拍手とブラヴォーがロイヤル・フェスティバル・ホールを包みこんだのです。老ピアニストの健闘をいたわり、目の前の演奏の是非ではなく、彼のこれまでの輝かしい栄光を満場の一致によるapplauseで一心不乱に称えたのです。その時です。立ち上がって会場に一礼したギレリスは両手で拍手を制し、もう一度ゆっくりとピアノに向かって、静かに、何かに祈るように独奏を始めました。信じられないぐらいとても静かに。そして、その時に彼が弾いた曲を、僕はどういうわけか覚えていないのです。そのときのあまりに静謐な情景、指揮者ベルグルンドもオーケストラも聴衆もすべてが凍りついた人形みたいに微動だにせず、耳をそばだてて息をひそめている中で、どこからともなく天上の調べが降りそそいでくるかのような神々しい情景に我々は飲みこまれていたのです。

僕はギレリスのチャイコフスキーの協奏曲1番のレコードを愛聴して生きてきた人間のひとりです。それは彼の十八番でもあり、最も輝かしくドラマティックな演奏として僕のレコード棚に今もひっそりとあります。ベートーベンのハンマークラヴィールソナタ、ブラームスの協奏曲やお嬢さんと弾いたあの優しいモーツァルトだって。アルトゥール・ルービンシュタインに「彼がアメリカに来るなら、私は荷物をまとめて逃げ出す」と言わしめた鋼鉄のタッチ。あの日に涙をこらえながら力の限り送った僕の拍手というものは、長年かけて彼からいただいてきたすべての音楽の喜びに対してのまぎれもない僕の精一杯の感謝、返礼でした。それを届ける機会が得られたなんて、何と幸せなことだったろう。そして、おそらく、あの最後にどこからとなくひそかにおごそかに響いてきた音楽には、もはやそれを奏でている大ピアニストの己の投影は微塵もなくて、彼自身の人生をかけた音楽への愛情と感謝が音となって流れ出ていたものにちがいないと信じているのです。あれはシューベルトやシューマンの音楽だったのだろうか?いや、そうではなく、誰の作品でもなくて、天上の音楽だったのに相違ないと。

クラシック徒然草-初恋のレコード-

2013 JUN 8 0:00:00 am by 東 賢太郎

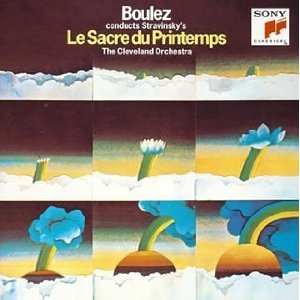

高校時代、安物のステレオセットでしたのでFM放送はスピーカーの音をテープレコーダーにひろっていた頃があります。ある日、そうやってN響の春の祭典を録音していると、ある部分で、外で遊んでいる子供の「あっ!」という声が入ってしまいました。それ以来不幸にも、春の祭典を聴くたびにその部分にくるとその「あっ!」が聴こえるようになってしまったのです。もちろんそんな声が本当にするわけではなく、そのテープを繰り返し聞いて焼きついた僕の記憶がフラッシュバックとして再生されてしまうのです。

僕の春の祭典メモリーはブーレーズ盤によって初期化されていますが、実はこうやってどんどん追加情報がインプットされ、蓄積メモリーのすべてが耳で聴いている音楽と同時進行でリプレーされていることがこの経験でわかります。耳で聴いている演奏と記憶リプレーとをリアルタイムで比べて吟味している自分がいるわけで、ずいぶんと複雑な情報処理を脳内でやっているわけです。同曲異演を味わうというのはクラシックにきわだった特徴ですから、「この情報処理回路を持つ=クラシック好きになる」という仮説を立ててもいいと思います。

耳が聴いた音楽>記憶リプレー、という場合にだけ、「今日の演奏会は良かったね」という言葉が初めて出てくるわけで、この「記憶」が膨大で過去の大演奏家の演奏メモリーがぎっしり詰まってくると、少々の演奏で感動することは難しくなってきます。難儀なことです。ちょっとテンポが速かった遅かった、オケがうまかった、迫力があった、舞台が豪華だった、ピアニストが美人だった、要はそんなマージナルなことで評価が揺らぐことはありません。

相撲の世界で、横綱は蹴たぐりや引き技で勝てばいいというものではないといわれます。いわゆる「横綱相撲」が要求されます。うるさいお客さんたちは過去の名横綱の残像と比べて一番一番をじっくり見ているわけです。クラシックの世界も似ているのではないでしょうか。僕と春の祭典の関係でいうと、まずいきなりブーレーズ盤という超弩級の大横綱の相撲が記憶に焼きついたため、あとから聴いた演奏は全部「横綱にあらず」「不合格」という烙印が脳裏で押されてしまうという悲しい歴史をたどっています。

ブーレーズ盤は10秒単位ごとに「すごい部分」を書き出せるほどすごい演奏で、一方でそのぐらい微細で正確なメモリー(残像)が自分の頭に入っています。だからもう新しい演奏は意味ないのです。100年たってもこれに勝つ人が出るとは思えないし、ブーレーズ本人のライブでさえ完敗だったので、いまさら誰かの春の祭典を聴きに行きたいなどという自分はどこにもいません。聴きたくなったらもちろんこれを取り出すだけですし、何度聴いても鳥肌が立つほど感動させてくれるのです。

ブーレーズ盤は10秒単位ごとに「すごい部分」を書き出せるほどすごい演奏で、一方でそのぐらい微細で正確なメモリー(残像)が自分の頭に入っています。だからもう新しい演奏は意味ないのです。100年たってもこれに勝つ人が出るとは思えないし、ブーレーズ本人のライブでさえ完敗だったので、いまさら誰かの春の祭典を聴きに行きたいなどという自分はどこにもいません。聴きたくなったらもちろんこれを取り出すだけですし、何度聴いても鳥肌が立つほど感動させてくれるのです。

こう思うと、最初に「惚れた(ほれた)」演奏というのはけっこう影響が大きいと実感します。初恋の人ですね。これからクラシックを聴くぞという方に申しあげたいのは、その曲を誰の演奏でまず聴くかをこだわった方がいいということです。前述のようにメモリーは日々更新されるからそんなことはないという意見もあるかもしれませんが、僕が今でも親しめていない音楽は出会いが良くなかったかなというケースが多々あります。そういうことを踏まえながら、ブログを書いていこうと思っています。

クラシック徒然草-3枚のLP音盤-

2013 JUN 3 20:20:33 pm by 東 賢太郎

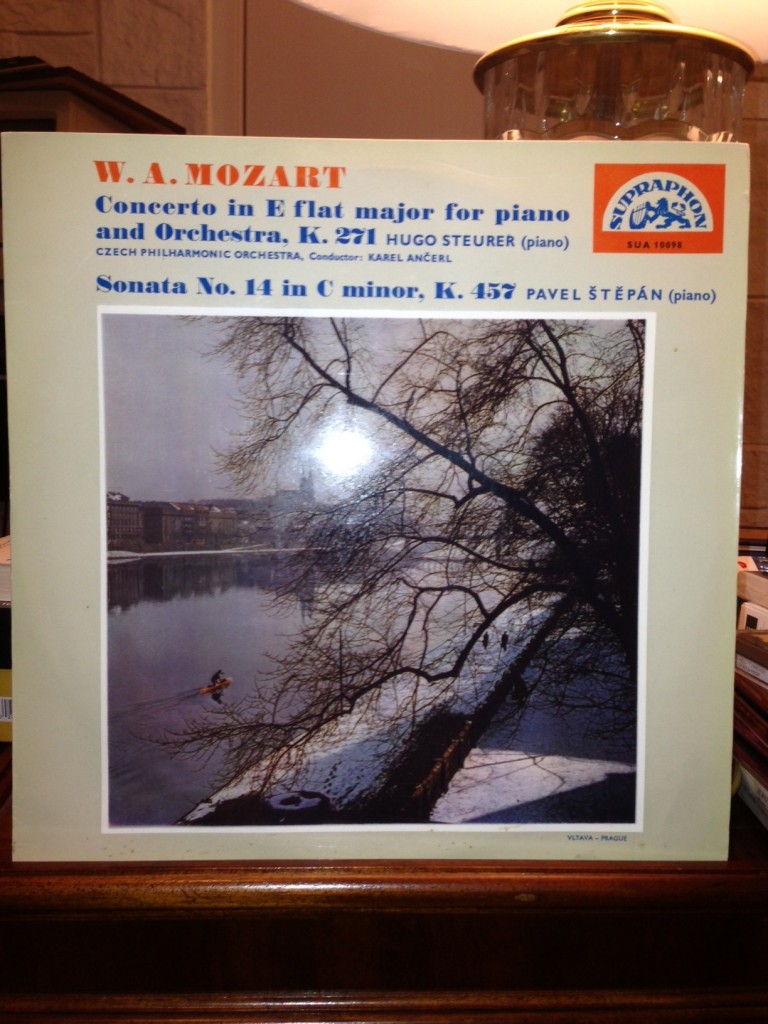

中古レコードを買いました。1枚目はチェコのスプラフォン盤でモーツァルト(ピアノ協奏曲第9番とハ短調ソナタ)、オケはカレル・アンチェル指揮チェコフィルハーモニー、1960年ごろの最初期のLPレコードです。

チェコ人にとってモーツァルトは特別のようです。交響曲第38番は「プラハ」だし、オペラもドン・ジョバンニや皇帝ティトの慈悲もプラハ初演。フィガロの結婚が最も愛されたのもプラハです。このジャケット、モルダウ川の冬ですが、実にいいですね。これを買ったのはピアニスト、ヒューゴ・シュトイレルとパヴェル・シュテパンが聴きたかったからです。最高でした。この頃のチェコの演奏、チェコフィルもスメタナ弦楽四重奏団もそうですが、音に暖かみがあり、きりりとひき締まったもぎたてのレモンのような切れ味があるのですが、この二人のピアノもまさにその路線です。こんなモーツァルトを今どき誰が弾いてくれるだろう。スプラフォンという当時国営のレーベルの録音もそれを活かす独特の色合いがあります。LPの時代はソ連のメロディア、ハンガリーのフンガロトンなど共産圏レーベルごとにお国ものの味があり面白かったのです。

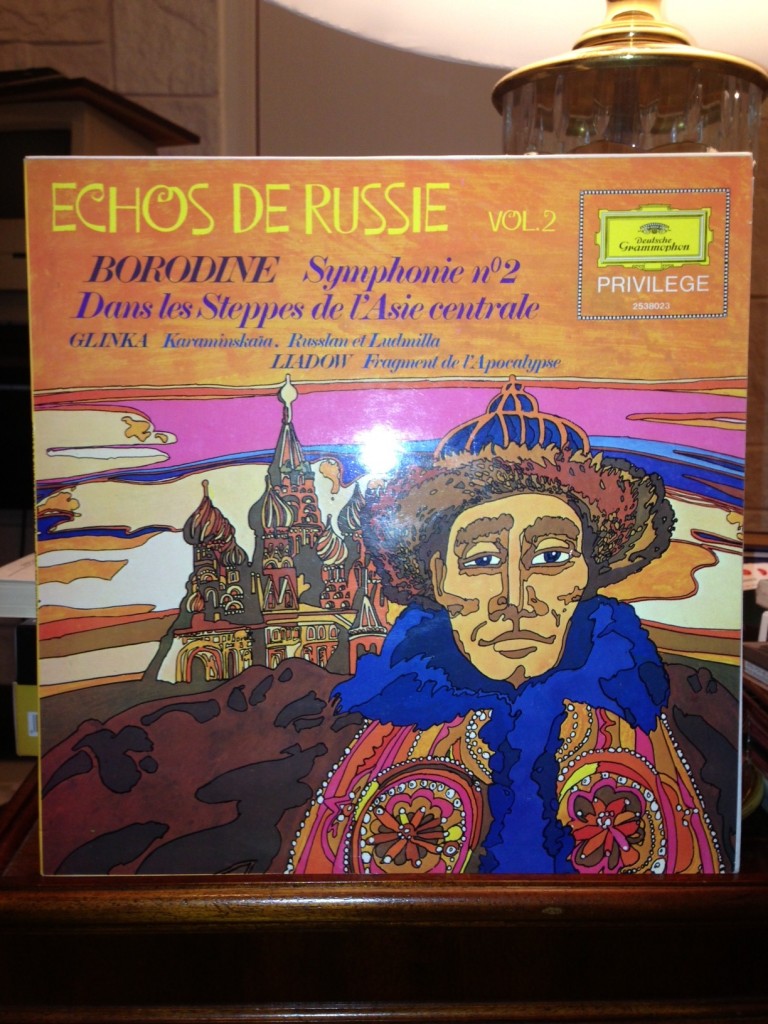

2枚目です。これはにぎやかですね。ドイツ・グラモフォンのフランス盤で、これも1960年前後のものでしょう。「ロシアのこだま」とでもいったアルバム名でしょうか。A面はドレスデン・シュターツカペッレをクルト・ザンデルリンクが指揮したボロディン交響曲第2番。B面はルイ・フレモー指揮モンテカルロ国立歌劇場管弦楽団によるグリンカの「カマリンスカヤ」、イーゴル・マルケヴィ ッチ指揮コンセール・ラムルー管弦楽団のボロディン「中央アジアの草原にて」、グリンカ「ルスランとルドミュラ序曲」、リヤードフ「交響詩ヨハネの黙示録より」です。フランス人のジャポニズム(日本好き)は昔から有名で、浮世絵にはじまって今はパリの日本アニメ博覧会に200万人も押しかけるというから半端ではありません。また彼らは大のロシア好きでもあって、だからこそバレエ・ルッス(ロシアバレエ団)がパリで人気があり、あのストラヴィンスキーの3大バレエが生まれたのです(この原色的なジャケットを見ているとペトルーシュカを書く彼の心象風景のようなものが浮かんできます)。フランス人はエキゾチックなもの好きなんですね。しかしエキゾチック過ぎたのでしょうか、よく見るとスペルが間違っていて「カマリンスカヤ」が「カラミンスカヤ」になっています。細かいことは気にしないラテン気質、微笑ましいです。

ッチ指揮コンセール・ラムルー管弦楽団のボロディン「中央アジアの草原にて」、グリンカ「ルスランとルドミュラ序曲」、リヤードフ「交響詩ヨハネの黙示録より」です。フランス人のジャポニズム(日本好き)は昔から有名で、浮世絵にはじまって今はパリの日本アニメ博覧会に200万人も押しかけるというから半端ではありません。また彼らは大のロシア好きでもあって、だからこそバレエ・ルッス(ロシアバレエ団)がパリで人気があり、あのストラヴィンスキーの3大バレエが生まれたのです(この原色的なジャケットを見ているとペトルーシュカを書く彼の心象風景のようなものが浮かんできます)。フランス人はエキゾチックなもの好きなんですね。しかしエキゾチック過ぎたのでしょうか、よく見るとスペルが間違っていて「カマリンスカヤ」が「カラミンスカヤ」になっています。細かいことは気にしないラテン気質、微笑ましいです。

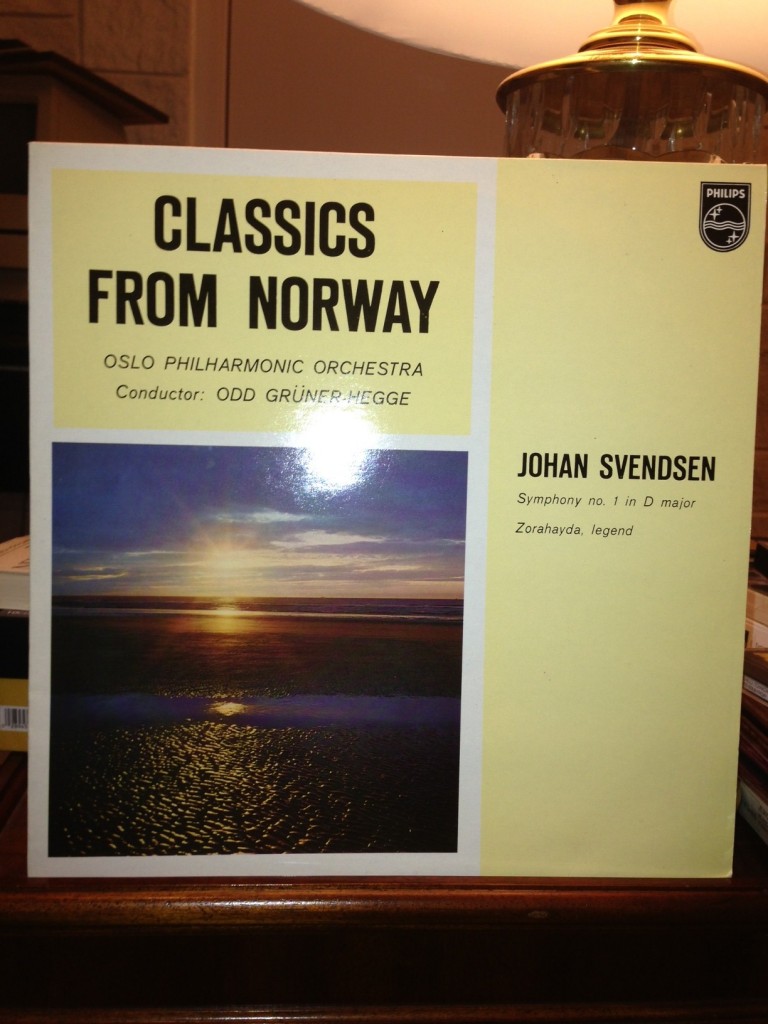

そして3枚目。ノルウエーの作曲家、ヨハン・スヴェンセンの交響曲第1番ニ長調です。オランダのフィリップス盤で、1960年代のLPと思われます。2枚目のジャケットと比べる と何と地味なことか。フランスと北欧の違い、ラテンとゲルマンの気質の違いがわかりますね。オド・グリューナー・ヘッゲ指揮オスロ・フィルハーモニー管弦楽団のお国もの演奏です。グリーグが初演を聴いて激賞したというこのシンフォニーは25歳の若書きとは思えない立派な作品で、オスロ・フィルがまるでブラームスをやるウィーン・フィルのような思い入れで全身全霊をこめて演奏しているのがわかります。音響の面でも、この頃のフリップス録音のオケの音が僕は大好きで、ことにLPで聴く弦の温かみとぬくもりは滋味あふれるものがあります。これぞヨーロッパの手作りの名品の味わいであり、たぶんあまり売れなかったろうと思いますが極めて素晴らしいレコードです。中古レコード屋はこういう掘り出し物との出会いがあるのでたまりません。以上、心から堪能しましたが、お値段は3枚で1,500円でした。

と何と地味なことか。フランスと北欧の違い、ラテンとゲルマンの気質の違いがわかりますね。オド・グリューナー・ヘッゲ指揮オスロ・フィルハーモニー管弦楽団のお国もの演奏です。グリーグが初演を聴いて激賞したというこのシンフォニーは25歳の若書きとは思えない立派な作品で、オスロ・フィルがまるでブラームスをやるウィーン・フィルのような思い入れで全身全霊をこめて演奏しているのがわかります。音響の面でも、この頃のフリップス録音のオケの音が僕は大好きで、ことにLPで聴く弦の温かみとぬくもりは滋味あふれるものがあります。これぞヨーロッパの手作りの名品の味わいであり、たぶんあまり売れなかったろうと思いますが極めて素晴らしいレコードです。中古レコード屋はこういう掘り出し物との出会いがあるのでたまりません。以上、心から堪能しましたが、お値段は3枚で1,500円でした。

クラシック徒然草-カープの丸選手とクラシック-

2013 APR 26 18:18:00 pm by 東 賢太郎

クラシックを聴くもっとも奥の深い楽しみというのは、いろいろな名曲の「同曲異演」を楽しむということと言っていい。

もちろん誰かの弾いたショパンの子犬のワルツのCDを1枚だけ持っていて、気の向いたときに、あるいは気晴らしに聴くだけでも大きな楽しみだ。それを自分で弾いてみるというのも、もちろん無上の喜びだ。ふつう、少しだけクラシックに馴染んだ人というのは、だいたいそこで止まっている。それではもったいない。

その同じワルツをコルトー、ルービンシュタイン、アシュケナージで聴き比べてごらんなさい。この曲がお嬢さんの花嫁修業用に書かれたのではなく、実にピアノ的な豊饒な世界が秘められていることは、じっと注意深く耳を澄ましさえすれば誰にでもわかる。弾いている音符はみな一緒だ。でもなんで、こんなに違うのか?こういう気持ちを味わうことが第一歩だ。

いい時代になったものでYou-tubeで子犬のワルツを検索すれば4万8千5百種類もの(主にシロウトの)演奏を聴ける。もちろん、ぜんぶ、違う。ショパンの演奏は残ってないからどれが「正しい」ということもない。いや、以前書いたように、ストラヴィンスキーの自演よりブーレーズのほうがずっといいのだ。ショパンの自演が残っていようがいまいが、誰かが「6歳の子の演奏が良い」と言っても誰も一概に否定などできないのだろう。

そういうなかで、何十年もの歳月を経て、「良い」と言われ続けているコルトー、ルービンシュタイン、アシュケナージの演奏の秘密は何なのか?

同曲異演を聴くというのは、その秘密を探るという形而上学的な試みのことだ。もちろん、自分の耳で。ビートルズの「ヘルプ!」は作曲家の自演があるからそれが「正しい」ということになっている。正しいという言葉に語弊があれば、ヘルプはそういうもんだということになっていると言おう。それを誰も疑問に感じない。もし自演よりいいという演奏を誰かがすれば、その瞬間に、ヘルプはクラシックになるのだ。

しかしどんな曲にもそういうことが起きるわけではない。陳腐な曲は誰がどうやろうと、永遠に陳腐だ。演奏家という料理人が曲という食材を活かした調理をしてこそ「さらに良い」という料理ができるのであって、そもそも旨味(うまみ)がない食材は、誰がどう煮ようが焼こうが、うまくないのは自明のことである。クラシックになることのできた曲には、必ずその旨味があるのである。

18世紀末までの音楽家、あのモーツァルトだって基本的にはシンガーソングライターであって、ビートルズと同じだった。19世紀になって、彼の20番のコンチェルトをたとえばフンメルやベートーベンが人前で弾くようになって、モーツァルトは初めて「クラシック」になったのである。そして今の「クラシック音楽」は、残念なことにシンガーソングライターの新作をわくわくして聴く喜びをポップス界に譲ってしまったように見える。

その代わりというのもなんだが、現代人は録音というメディアによって同曲異演という豊穣の海を泳ぐことができるようになった。しかもインターネットのおかげで非常に安価に。この喜びは19世紀まではほとんどなかったか、極めて限られた貴族や金持ちの占有物だった。音楽の市民革命。21世紀人の贅沢だ。もうおしまいの方かもしれないが、少しだけは21世紀人でもある我がシニア世代がこの贅沢を享受しないなんて、ほんとうにもったいないことだ。

話は大きくそれるが、それが結局は本稿の結論ということになるだろう。広島カープで目下クリーンアップを打ってセリーグ打率2位の若手ホープ、丸佳浩(まる よしひろ)選手のことだ。24歳の彼は「のだめカンタービレ」で目覚め、今や「球界一のクラシック通」なのだそうだ。王貞治さんや桑田真澄氏がピアノがうまいのは有名だが、多才な人というのはいるものだ。自分の登場BGMにラフマニノフのピアノ協奏曲2番を使うなどなかなかのものだが「球場ではピアノが聞こえにくい。多くの人にクラシックの良さを知ってもらいたいので今年はチャイコフスキーにする」そうだ。

熾烈なプロ球界の生存競争の中で、しかも打席に向かう緊張の中で、そこまで思っている丸君には驚くしかない。20世紀の若者だった僕らには、きっとそんな余裕はなかったろう。文化というのはある意味で贅沢品である。それを楽しみ味わうには、あらゆる意味で「先進国民の余裕」がなくては到底できることではない。僕らのようにどこか「背伸び」ではなく、当たり前のようにそれを味わえる人が出てきている。21世紀の若者たちのなかには、必ずや日本を強力に牽引してくれる芽が生まれていることを感じ、心強く思う。

ボロディン 交響詩「中央アジアの草原にて」

2013 MAR 30 23:23:23 pm by 東 賢太郎

アレクサンドル・ボロディンこそ、理系作曲家のチャンピオンであります。

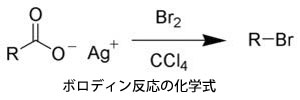

この反応は、有機化学における化学反応の一種で、カルボン酸の銀塩(RCO2Ag)に臭素 (Br2) を作用させ、有機臭素化物 (RBr) を得る反応である。

ロシアのアレクサンドル・ボロディン(現在では作曲家として著名だが、本職は化学者であった)にちなみ、ボロディン反応 (Borodin reaction) とも呼ばれる (Wiki)。

シュバイツァーのオルガン、アインシュタインのバイオリンは有名ですが、サイエンスと音楽の両方で歴史に名を刻んだのはこのボロディンしかいません。サンクト・ペテルブルグ大学医学部首席卒業の医者でもありましたが、それが霞んでしまうほどのスーパーマンです。ちなみに彼はグルジア皇室の皇太子の私生児でした。作曲を習ったのは30歳からで生計は化学者としてたてていたので自らを「日曜日の作曲家」と呼んでいたそうです。偉大なるアマチュアといっていいのかもしれませんが、音楽史では「ロシア五人組」といって次のような人たちと一緒にロシアの民族主義的なグループの一員とされています。

- ミリイ・バラキレフ(1837年 – 1910年)

- ツェーザリ・キュイ(1835年 – 1918年)

- モデスト・ムソルグスキー(1839年 – 1881年)

- アレクサンドル・ボロディン(1833年 – 1887年)

- ニコライ・リムスキー=コルサコフ(1844年 – 1908年)

「 展覧会の絵」のムソルグスキー、「シェラザード」のリムスキー・コルサコフら錚々たる人たちに並んでしまうアマチュア!!指揮者のワインガルトナーは、「ロシアやロシア人の国民性を知ろうと思えば、チャイコフスキーの悲愴交響曲とボロディンの第2交響曲を聴くだけで十分だ」とまで言っています。こんなアマチュアになれたらなあと憧れてしまいます。

さて、前回のブログで、僕がクラシックに引き込まれたのがこのボロディンが作曲した交響詩「中央アジアの草原にて」だったことを書きました。この曲は1880年に(ボロディン47歳)ロシア皇帝アレクサンドル2世即位25周年を記念した祝典のために書かれました。スコアにはこのように書き込まれています。

「見渡す限りはてしない中央アジアの野原は静まりかえり、聞こえてくるのはロシアの歌声。次第に近づく馬やラクダの群れの足音にまじって、耳なれない東洋ふうの旋律が聞こえてくる。ロシアの兵士に護衛された隊商たちがやってくる。そして、護られている安心感を足取りに見せて進み、しだいに遠ざかっていく。ロシアの歌と東洋風の旋律がとけあって、草原をわたる風になごりを止めながら…」

この「ロシアの歌」と「東洋風の旋律」と「ラクダの足音」がたびたび転調を重ね、最後は重なり合っていく。まあ構造的にはそれだけの曲です。しかしなぜか、耳に残るのです。メロディーも和声も 。なにか故郷の歌でも聴いたような、初めて聴いても懐かしさにジーンとくるものを感じます。シルクロードでつながる日本人の遺伝子の記憶みたいなものなのでしょうか。

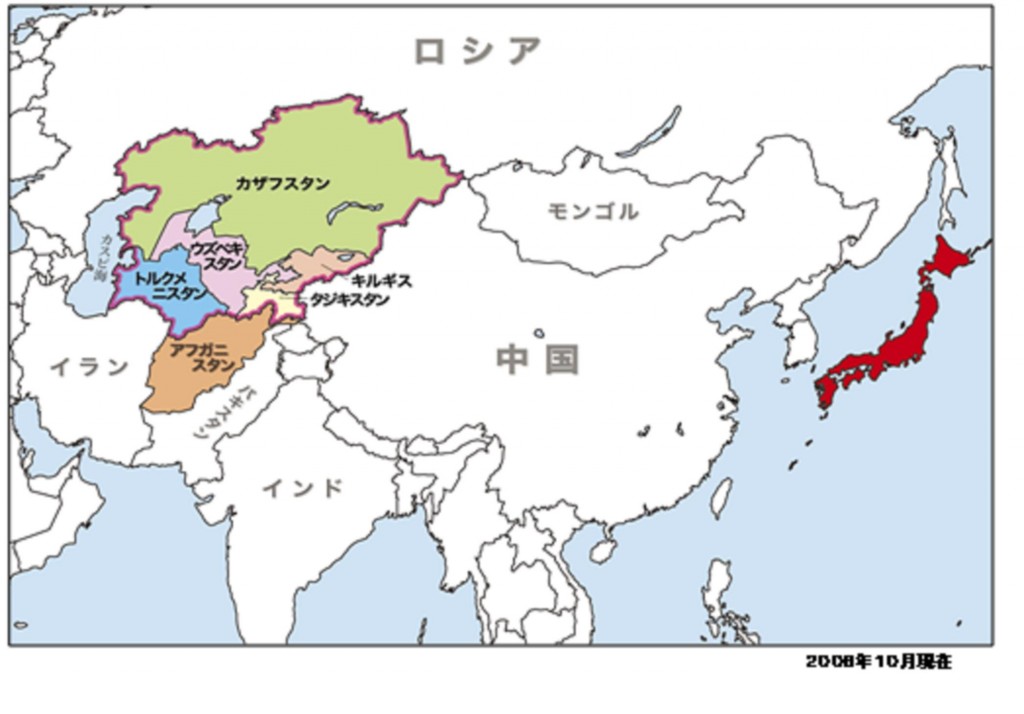

中央アジアというのは一般には下の地図の色つきのあたりを示すようです。この曲の作曲意図が「ロシアの東方への版図拡大を祝賀すること」だったようですから、ボロディンの血筋であるグルジアからカスピ海をこえたこのあたりを描いたものなのかもしれません。グルジア自体が人種のるつぼのような多民族国家ですから、ボロディンの血と感性を通じてエキゾチックな香りがむんむんしてくる音楽になっているのかもしれません。

難しいことはぬきにしましょう。名曲アルバム風のこの画像をお借りして、じっくりとすばらしい風景と音楽を味わってください。

(追記、3月15日)

ダッタン人の踊り(歌劇「イーゴリ公」より)

ボロディンでクラシックに親しまれる方のためにこの曲を書かないわけには参りません。なにせ自分がボロディンのおかげで引きこまれたんですから。ベンチャーズに「パラダイス・ア・ゴーゴー」という曲があったことはマニアでないとご存じないかもしれませんが、フリークの小学生であった僕はギターで弾いておりました。これです。この場違いなムードの写真、アメリカの昭和という感じでなんともいえんですね。

そしてもうひとつ、トニー・ベネットの「ストレンジャーズ・イン・パラダイス」でありましょう、もっと有名なのは。

それがこれ、 ダッタン人の踊りの「娘達の踊り」(最初の曲です)だったんですね、クラシックが一気に身近になってしまいました。

(テキサスの高校生の子たち、うまいですね!)

僕がこれを覚えた演奏、エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団です。原曲はオペラですから「娘達の踊り」は本来合唱入りなんです(上は管弦楽版)。彼の最晩年のシェラザードと同じく見事な楽器のバランスを保ちながら平静なテンポで進み、ff で爆発というパターンです。フレンチでチャーミングな音響の木管があでやかな色気を発し、「全員の踊り」のすさまじいバスドラの威力は当時快感でしたが今聴いてもぞくぞくしますね。

(こちらへどうぞ)

ジョン派 ポール派

2013 FEB 9 10:10:42 am by 東 賢太郎

先日、ねこ派と犬派の話を書きました。次はやっぱりこれでしょう。

僕はたぶん少しだけポール派です。少しというのは、ジョンの曲にはどうしても苦手なのがありポールにはあまりないという程度の差です。しかしベスト3の1位はアイ・アム・ザ・ウォルラスだったりして、その差は僅少かもしれません。

僕にとってポールの曲で、ウォルラス、ルーシー、ストロベリーのように「とんがった天才」を感じるものは思い浮かびません。ジョンの曲で正統派の弦楽四重奏で聞くに堪える曲は思い浮かびません。こういう正と反が弁証法的飛躍をしたのがビートルズという存在だったのでしょう。単にお互い違うというのではなく、お互いを刺激して高めあう作用があったのが奇跡を呼んだのだと思います。

のちにレクイエムまで作曲しているポールのクラシック音楽能力(少なくとも耳)は高いように聴こえます。ペニーレーン、ロング・アンド・ワインディング・ロードなどがピアノなしで作曲されたとしたら僕はけっこう驚きます。ピアノがちゃんと弾けたジョージ・マーティンの関与かもしれませんが、ポールのテーストであることは確かでしょう。そこに、ウイズ・ア・リトル・ヘルプ・・・での、これはまぎれもないポール自身のベースプレイ。モーツァルトにもない、でもまさしくそのレベルに達している(!)天才が乗っています。

作曲というのは音を選び取るという行為です。1オクターブを12分割した音を自由に選んで組み合わせることです。どうしてここでこの音を!という感動を僕はあらゆる音楽に聴こうとしています。その自由が実は天の差配だったのではという奇跡を追い求めています。クラシック好きなのは、そこにそれがたくさんあるからです。モーツァルトはそれに満ち満ちています。ポールの場合、よく言われるメロディーラインやコード進行ではなく、僕は彼の弾くベースに強くそれを見るのです。

ジョンにクラシック的テーストや個別の音選択の妙を見ることはありません。彼はロッカーであり、ギターという密集和音を出せない楽器による発想だけで作曲した非伝統的脈絡の中の天才です。彼自身が丸ごとああいう人であり、生み出した曲に見る天才の源泉そのものなので、ドラッグとの親和性が云々されるのです。クラシックの流れでいえばベルリオーズ、ヤナーチェック、ストラヴィンスキーといった突然変異型の作曲家を思い浮かべます。ジョンの曲は、幻想交響曲、シンフォニエッタ、春の祭典が当時の聴衆につきつけた鋭い刃のようなものを隠しもっています。

さて結局、お前はどっち派なんだといわれますと、やっぱり困ります。

(こちらにどうぞ)

Abbey Road (アビイ・ロードB面の解題)