読響 第640回定期演奏会

2024 JUL 11 7:07:12 am by 東 賢太郎

日本語はどうもしっくりこないので原語で記す。

Subscription Concerts No. 640

Tuesday, 9 July 2024, 19:00 Suntory Hall

Conductor= KATHARINA WINCOR

Cello= JULIAN STECKEL

CONNESSON: ‘Celephaïs’ from “The Cities of Lovecraft”

YASHIRO: Cello Concerto

BRAHMS: Symphony No. 2 in D major, op. 73

フランスの作曲家ギヨーム・コネソン(Guillaume Connesson,1970年5月5日~)「ラヴクラフトの都市」から”セレファイス”(日本初演)を聴けたのは僥倖だった。調性音楽だが陳腐でなく新しく聞こえる。非常にカラフルでポップな音楽だが、そういう性格の作品の99%に漂う二級品の俗性がなく、いずれ「クラシック」になるだろう一種のオーラをそなえて生まれている。こういうものは人間と同じで、あるものにはある、ないものにはない、要はどうしようもない。いい物に出会えた。タイムマシンで20世紀初に旅し、当時の人の耳で「火の鳥」初演に立ち会っているようなわくわくした気分で聴いた。

コネソン初の管弦楽作品だ。彼のyoutubeインタビューによると、10代で読んだ米国の幻想小説家の作品に感銘を受け交響詩にしたが20余年も放置してきたオリジナルがあった。委嘱を受けそれに手を入れ、2017年に完成した作品だ。バロック風の極彩色のフレスコを意図したそうだがまさにそうなった。7年前にこんな曲が産まれたなんて、まだまだ世の中捨てたもんじゃない。

矢代秋雄のチェロ協奏曲は水墨画の世界で、一転して色が淡い。音楽会はそれそのものが展示会としてのアートであって、プログラムのコントラストも指揮者の主張である。それを見事に演出した指揮者カタリーナ・ヴィンツォーの日本デビューは鮮烈だったとここに記しておきたい。いちいち「女性~」と形容するのを僕は好まないが、ことクラシックにおいては、力仕事でもないのに男社会だという理不尽が長らくあった。欧州で聴いていたころはウィーン、ベルリン、チェコのオーケストラの団員に女性を見かけるだけでおっと思ったものだが、ここ数年、楽員どころかシェフというのだからヒエラルキーの様相ががらりと変わっている。ガラスの天井を破ってのし上がってきたのだからむしろ女性であることは能力の証であろう。チェロのユリアン・シュテッケルも良かった。腕前もさることながら楽器の良さ(何だろう?)もインパクトがあった。管弦楽はフランス風だがチェロは京都の石庭にいるような、広々と沈静した音空間を生み出した。アンコールのバッハ無伴奏も同じ音色なのだが、矢代の世界でもぴたりとはまるのは奏者の芸の深さだ。

上記2曲に入念なリハーサルを積んだろう、29才の指揮者のブラームスでヴィンツォーをどうこう評することはない。曲尾のテンポは気になるので僕はライブは敬遠気味だが、微妙にアップして持っていき、十分な熱量をもってアッチェレランドなく堂々と結んだ。いい音楽、指揮者に満足。同行の柏崎氏がブラ2をしっかり聴きこんでこられたのは敬服だ。

読響定期 ダン・タイ・ソンを聴く

2024 JUN 16 0:00:53 am by 東 賢太郎

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ

ピアノ=ダン・タイ・ソン

ウェーベルン:夏風の中で

モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K. 414

シェーンベルク:交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

音楽に割ける時間が少なくなっているのが悩ましい。ヴァイグレは先代のシルヴァン・カンブルラン同様にフランクフルト歌劇場で活躍した人だが、同劇場は思い出深い場所であり縁を感じる。フランス人カンブルランのメシアンは衝撃的だったが、東独で学びシュターツカペレ・ベルリンの首席ホルン奏者だったヴァイグレの新ウィーン学派はこれまた楽しみで、このシリーズには3月にヴォツェックがあってウェーベルン、シェーンベルク、ベルクが揃う。

この日はヴァイオリニストの前田秀氏とご一緒したが、予習されたとのことでペレアスのスコアを持参された。12音前、ポストマーラーの入り口に立つ作品である。メリザンドは男の本能を手玉に取る。僕も抗しがたいがフォーレ、ドビッシー、シェーンベルク、シベリウスもそうであり、シェーンベルクの回答がこの作品5だ。作品4「浄められた夜」同様に調性音楽で室内交響曲第1番作品9に向けて調性が希薄になる。その時期を横断して書かれたのが「グレの歌」でこれは作品番号なしだ。過去2度ライブを聴いたが春の祭典ができそうな大管弦楽で精密な音楽を構築している。独学の作曲家、おそるべし。ヴァイグレの指揮は主題の描き分けが明快で音は濁らず立体的に鳴り心から満足した。

キャリア官僚を勤められた前田氏はいまは客席よりステージにいる方が多いとのこと。米国の学者との交流、シベリウス5番を平均律で弾けという指揮者の指示など興味深い話を伺った。思えば氏とは2017年に豊洲シビックセンターで行った「さよならモーツァルト君」の演奏会で、ライブイマジン管弦楽団のコンマスをやっていただいたのがきっかけだ。ハイドンが98番にジュピターを引用してモーツァルトを追悼したというテーマだったが、そういえば、ピアノ協奏曲第12番はモーツァルトがヨハン・クリスティアン・バッハの訃報を知り、彼のオペラ「心の磁石」序曲の中間部を引用して追悼した曲だ。偶然だが何かのご縁だったのだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 ヴァルチュハのマーラー3番を聴く

2024 MAY 22 2:02:00 am by 東 賢太郎

指揮=ユライ・ヴァルチュハ

メゾ・ソプラノ=エリザベス・デション

女声合唱=国立音楽大学

児童合唱=東京少年少女合唱隊

マーラー:交響曲第3番 ニ短調

(サントリーホール)

自分からマーラーを買うことはない。定期のコースメニューだから好き嫌い言えないのはメリットと考えよう。3番はライブで多分2回しか聴いてないが、82年にフィラデルフィア管、86年にロンドン・フィル、どちらも故クラウス・テンシュテットの指揮だった。

ロンドンが凄い演奏でここに書いた。2015年、9年前のブログだ。

人生で聴いたベスト10に入ると書いているのだから3番という曲にも思い入れが出ていそうなものだが、そこから38年聴いてない。我ながら不思議なことで、マーラーとの相性を象徴する。

今日はチェコの新鋭ユライ・ヴァルチュハである。48歳。テンシュテットと比べてもいけないが、ああこういう曲だったのだなと思った次第だ。音のロジックとして構造的(structural)な楽曲でないから次々にあれこれと繰り出される場面と考え得る全ての意匠を尽くした音彩に圧倒され、読響はそれを見事にゴージャスに展開して見せた。第1楽章、各々が舞台空間において距離をおいて定位するVn群、Trb群、木管、打楽器群の音響が移り行くさまは20世紀音楽を予言する。オーケストレーションにベルリオーズやR・コルサコフとは異なる趣向の感性でマニアックだったマーラーは舞台、合唱隊、舞台裏の3次元パースペクティブを3番で実験している。そこにメゾ・ソプラノが現れると、これまた異界の音響となるのだ。

ブーレーズがブルックナーをやってもカソリックだから理解しなかったことはないが、マーラーを全部やったのは非常に驚いた。残念ながら彼の指揮でも面白いとは思わないが、こうした音響的側面への関心で耳を澄ますと別なものが見える。彼がバイロイトに出たのもそれだったのだ。そのようなことは言うまでもなくオペラに活きるだろう。一曲だけで即断はできないがヴァルチュハはそちらの才があるのではないかと感じた。プログラムによるとフェニーチェ劇場でピーター・グライムスを振ったらしいが、とても聴いてみたいと思わせるものがあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー 「エウゲニ・オネーギン」

2024 JAN 28 14:14:50 pm by 東 賢太郎

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの5作目のオペラ「エウゲニ・オネーギン」はジェームズ・レヴァイン指揮、フレーニ、オッターの女声陣とドレスデンSKという魅力的な録音がある。ただロシア語でライブでとなるとそうは機会がないうえに、あっても都合がつかなかったりで実演は新国立劇場で先日聴いたのが初めてだった。オペラ鑑賞は迷ってはいけない、少しでも関心があれば思い立ったが吉日というものだ。戦禍でロシア物は長らくご無沙汰気味だったからこの公演は貴重だった。プロダクションはほぼオール・ロシアといってよく、指揮、演出、美術、衣装、照明、振付、タチヤーナ、レンスキー、オリガをロシア人で固めている。しかしタイトルロールのオネーギン、および唯一のバス役であるグレーミン公爵はウクライナ人というなかなか考えさせられるキャスティングである。

チャイコフスキーの父方の先祖はコサックの軍人だ。彼は何分の一かはウクライナ人であると言えないこともない。2才下の妹はウクライナのカミヤンカ(キーウの近郊)にあるダビドフ家に嫁ぎ、交響曲第2番はそこで作曲したし、エウゲニ・オネーギンもオーケストレーションの一部をその家で行った。それだけではない、小説エウゲニ・オネーギンの作者アレクサンドル・プーシキンもダビドフ家を訪問しており、その建物は現在はプーシキン・チャイコフスキー博物館になっているとなると、この公演の背景には一本の糸が張られていると思えないでもない。空想に過ぎないが、戦争の終結をシンボライズしているかもしれない。

歌については、まずグレーミンのアレクサンドル・ツィムバリュクが格別に素晴らしかった。これだけのバスはそう聴けるものではなく、すべての役を彼で聞いてみたいほどだ。もう一人挙げるならレンスキーのヴィクトル・アンティペンコだ。ドン・ホセ向きの軽めで明るいテノールにも聞こえるがキャリアを見るとパルジファルのタイトルロール、ワルキューレのジークムントと重い役も演じており伸びしろがありそうな人だ。ともあれ主役級5人のレベルは高く、これが日本で聴けるとは嬉しい限り。至福の時を過ごせた。

このオペラだが、チャイコフスキーはバイロイトで鑑賞したニーベルングの指輪を「殺人的に退屈」と評した人だ。あえて「抒情的情景」と呼んだこれがワーグナーの楽劇と対極の音楽になっているのは必然であり、それが彼の持ち味と考えていいだろう。しかし、書いたのは交響曲第4番と同じころ、すなわち、熱烈な手紙を書いて迫った女性アントニーナ・イワノブナ・ミリュコワと衝動的に結婚したもののほどなく決裂し、相手も自分も精神が破局に陥って自殺まで図ったまさにその頃なのだ。一目ぼれしたタチヤーナに熱烈に迫られるという第1幕のオネーギンの設定が自分の体験とダブルフォーカスしなかったとは考え難く、同曲の平穏、平静は何だろうと思う。ホモセクシャルの気持ちを推量することは僕にはできないが、4番第1楽章が物凄い音楽になってしまっているという現実は誰も否定できないのである。

彼は「このオペラを舞台上で大衆が鑑賞することは難しいだろう」と言ったようだが、僕はその大衆のひとりかもしれないというのが実演をきいた感想だ。オネーギン君の気持ちはわからないでもない。その昔ラブレターをもらい、彼のように説教はしなかったもののその女性は遠ざけるようになってしまうという僕は妙にひねくれた男であった。もし人妻になった彼女にプロポーズしてはねつけられたらオネ君のようになったかと思わないでもないが、レンスキーが怒り心頭に発して決闘に至るくだりの音楽は少々説得力に欠けないだろうかとも思う。決闘は当時のロシアでは文化であり、恋人と踊ってじゃれあったぐらいでそうなるのもあり得たのかもしれないが、レンスキーの死をドラマの極点にしないとこの物語はもたない。しかし、そこで激してしまってもオペラの終結が相対的にドラマティックに感じないという矛盾をリブレットが内包しているため、チャイコフスキーの内省的な常識が勝ってしまったように思う。

おそらく原作を読めば腑に落ちるのだろうし文学の才がない人間がプーシキンにケチをつける愚は避けよう。音楽だって、随所に現れるチャイコフスキーらしいメランコリーは魅力的であり、宴会、舞踏会シーンの賑わいは見事にオペラティックである。つまり良いオペラの条件は揃えており、だからこそマーラーやラフマニノフ(!)がこれを指揮しているのだが、その路線であるなら多くの聴衆はヴェルディと比べてしまうのではないかとも思う。彼の3大バレエにそれはなく、おとぎの国の音楽には資質が100%発揮される、そういう資質の持ち主であった。僕の場合、どうしても比較してしまうのはムソルグスキーだ。彼は満足にオーケストレーションもできない作曲家だったが、「ボリス・ゴドゥノフ」の暗い生命力と権力の理不尽をえぐり出すむき出しの土俗と摩訶不思議な混沌は今なお衝撃であり、ストラヴィンスキーのいくつかの作品と同様に何年たっても前衛的と評されるしかないという性質の前衛性を纏っているという意味で僕は同作こそロシア・オペラの最高峰と考える。そういうものは西欧派であったチャイコフスキーには求めてもない。ちなみにヘルベルト・フォン・カラヤンという指揮者は、彼がレコード会社のマーケティングによって世俗的に纏わされたイメージからするとオネーギンこそ振っていそうなもので(振ったかもしれないが)、唯一録音したロシア・オペラはボリス・ゴドゥノフなのである(大変な名演だ)。

誤解なきよう記すが僕はチャイコフスキーのアンチではない。4番のブログは父が亡くなった一昨年に内側からのどうしようもない力で書いたもので、もう書けそうもなくて自分で好いているもののひとつだが、僕がチャイコフスキーを畏敬する者であることをお分かりいただけると思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プラハ交響楽団の「我が祖国」に感動

2024 JAN 17 12:12:29 pm by 東 賢太郎

プラハ交響楽団というと、ヤン・パネンカとヴァーツラフ・スメターチェクによるベートーベンのピアノ協奏曲全集がある。比較的好きな全集で時折取り出すが3番、4番のカデンツァが耳慣れぬスメタナ版であり5番のコーダのティンパニがトニックのままなど、やや通向きかもしれない。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

CD棚にもう一枚あった。「スメタナ交響詩集」でノイマンがチェコ・フィルで4曲、ヤン・ヴァレックとビエロフラーベックがプラハ交響楽団で4曲を振っている。1995年発売とあるからスイスで買ったらしい。プラハはまだ共産国時代の1989年に仕事で、それから1996年に旅行で訪問したが、2度目は(記憶違いでなければ)小林研一郎先生と仲間でゴルフをしたんじゃなかったかな。先生は運動神経抜群で強い。アムステルダムでもお手合わせ願ってこてんこてんにやられた。スコアカードはたぶん捨ててないから探してみよう。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

プラハ交響楽団はきいてみたかった。買ったのは11日(小林研一郎の「我が祖国」)と14日(岡本侑也、トマーシュ・ブラウネルのドヴォルザークVc協、新世界)だ。「我が祖国」全曲はきいたことがない。チェコのオケでないとまずやらないしチェコ・フィルは何度かきいたが当たらなかった。先生の十八番であり期待があったがはじめの2曲はいまひとつエンジンがかかっていない。3曲目からだ、温まってきたのは。休憩をはさんだ後半はぐいぐいオケに熱が入り、アレグロの一糸乱れぬアンサンブルは久々にきいた重戦車が疾走する質感である。これぞヨーロッパの音!ホルンはさすがの響きであり、喜々として叩くティンパニ奏者の感興が楽員のみならず聴衆まで巻き込んでしまう。こういう音楽は外国人にはしたくてもできないという意味で「我が祖国」はその名の通りチェコの人の宝であることが深く心に響いた。

感服したのは小林先生のオケと曲へのリスペクトだ。ともすればルーティーンになる来日オケの名曲演奏だが、一期一会の素晴らしい生きた音楽を紡ぎ出したのはそれだと感じたので記しておく。終演後の拍手を止め、なんとマイクでお言葉があった。「この曲はチェコの人にとって賛美歌みたいな大事なものなんです。それを今日はこれだけの熱演できかせてくれました。ここで普通はアンコールをするのですが、これだけやった後ですのでどうかご勘弁ください」と会場をなごませ、オケ全員を立たせて四方の客席に向けて日本式にお辞儀をさせた。目を疑うことだったが客席はいっそうの大拍手でおおいに沸き上がり、極上の音楽に暖かい交歓ととても良い気分でサントリーホールを後にした。このお辞儀は読響でもされていたことだが、チェコのオケで同曲を指揮するだけでも破格なのに、プライドの高い欧州のオケでこんなことまでできる日本人は先生だけに相違ない。これが肩書でなく実力で築いた信用というもの。お人となりを存じ上げるだけに心からのリスペクトを新たにするとともに、この方も日本の宝と思った。

思い出したことがある。昨年のWBCで来日し、侍ジャパン相手にみごとな善戦を見せたチェコ代表チームである。消防士、高校教師、大工さんらアマチュアのパフォーマンスに我々はほんとうに驚いたものだが、チェコチームはというと、佐々木朗希投手の162キロの剛速球をぶつけられて倒れこんだ選手が元気に起き上がって1塁に立った時の大拍手に驚いたらしい。なんでもない日本人の美徳なのだが、初々しく反応してくれたチェコの選手たちの清々しさがこれまた国中を感動させた。多くの方がチェコを大好きになった。こういうことが政治や外交や金のばらまきではできない、真に心をつかむ国際親善だ。スポーツや音楽はそれができる。指揮者は棒を振るだけが仕事でない。勉強させていただいた。

モルダウのメロディーがイスラエル国歌に似ているのは有名で、これについては諸説あって真偽の見当がつかない。それより、いま仕事でイスラエルと接近している時にこれを聞いた奇遇の方に興味がある。

作曲時、スメタナはすでに聴覚を失っていた。これも前稿でたまたま書いていたベートーベンと同様だがいささかの痕跡も残していない。ただ内面には葛藤があったであろう、それがモルダウの哀調になったかもしれない。僕はこれをユダヤ人のカレル・アンチェルのレコードで高校時代に覚えた。さきほど聞き返したが、まさにそれ、歌い回しや強弱、そしてテンポはもう百万分の一秒単位で記憶にぴったりはまる。

14日はチェロの岡本侑也が良かった。日本を代表する人になるだろう。この曲はピエール・フルニエがセルとやった録音が定盤ということになっているが依存なしだ。見ていて初めてわかるハイポジションの名技が駆使される協奏曲だ。それが難し気に聞こえるどころか、上品な歌に昇華して音楽に浸らせてくれる神業をフルニエは展開しているが岡本はやがてその域に行くかもしれない。Mov1の2番目の主題を朗々と鳴らすホルン。これがホルンでなくて何だという節が、やっぱりこれでなくてはと聞こえる唯一の楽器が独奏チェロであることを発見し、ドヴォルザークはチェロ協奏曲を書けると思ったのではないか。ホルンから受け取ったクラリネットがちょっと弱い、フルートも少々音量が等々と、あえて難点を指摘するならこのオケは木管だ。新世界は2014年にN響でデュトワのを聞いていたとカードに記録がある。家できくことはないので10年ぶりだ。この日はちゃんとアンコールがあり、まあチェコのオケの定番だがスラブ舞曲(5番イ長調)であり最高に良かった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

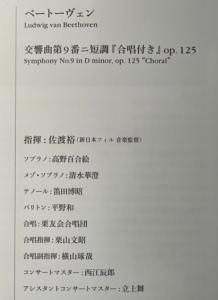

佐渡裕 / 新日フィルの素晴らしい第九を聴く

2023 DEC 16 22:22:53 pm by 東 賢太郎

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

調べてみると第九は欧米で意外に聞いてない。マゼール、ギーレン、ルイ・フレモー、ロバート・ショー、ジュリーニぐらいで、年末だったのはひとつもなく、単にいちシンフォニーとしてのプログラムだからそう頻繁にやらないのも不思議ではないし、見かけたとしても “年中” にきく気分にならずチケットを買わなかったと思う。日本では家族を連れて年末の第九に何度か行ったがもう何年もご無沙汰だ。今回はチケットを頂いたので、横浜みなとみらいホールで佐渡裕 / 新日フィルの演奏会をきいた。佐渡さんが「200回は演奏したが飽きない、皆さんも飽きない。いい曲だからです」「年の瀬に一年を振り返るのが日本人」という趣旨のプレトークをしたが、まさに同感だ。海外に16年いて「年の瀬」「新春」感のなさに慣れてしまっていたが、これも日本的なるものの良さだと思うようになった。

みなとみらいホールは何度か来たと思うが、1階中央やや後ろの席だったせいか低音がよく聞こえるのは非常に印象的だった。コントラバスがこんなにリッチに大きく聞こえたのは初めてであり、ティンパニの音も強くてボディがあり、第2Vn、Vaの裏の動きもクリアで、第3楽章で大事なクラリネット、ホルンの響きも倍音があって豊かだ。気にいった。以上はホールの音響特性の話だがこのサウンドだと飽きることはなく集中できる。

演奏はというと200回も振っている指揮者(欧米にはまずいない)佐渡の指揮は盤石で解釈もオーソドックス。木管、ホルンのアンサンブルが一級品だった。新日フィルも快演。毎年何度もやって聴衆も熱量のある日本のオケ、合唱の第九演奏はワールドクラスだ(マゼールが振ったフィルハーモニア管は第2楽章でティンパニにミスがあり、慣れてないなと思ったものだ)。特筆すべきは声楽陣で、この日のソリストのカルテット、高野友里恵(sop)、清水華澄(art)、笛田博昭(ten)、平野和(bar)は掛け値なしにかつて聴いたトップレベルと評したい。久々にいい第九をきいて涙が出た。ベートーベンさん、ありがとう。佐渡さんの言う通り、とんでもなく「いい曲」なんだ。

帰りに食事しながらそういう話をしたら、娘が「お父さん、アイーダでも泣いてたよ」という。ヴェルディさんにもそういわなくてはいけない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

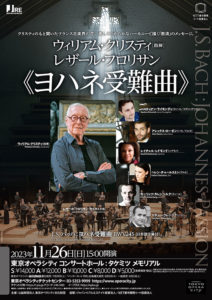

クリスティ指揮「ヨハネ受難曲」を聴く

2023 NOV 27 23:23:55 pm by 東 賢太郎

J.S.バッハ:ヨハネ受難曲 BWV245

ウィリアム・クリスティ指揮

レザール・フロリサン

東京オペラシティ:タケミツ メモリアル 2023年11月26日[日]

不純物のない音楽が凝縮された2時間。来日してたったの1日限りという公演は入魂かつ完璧。普通の演奏会とは比較にならぬパトスを頂き言葉も出ず、何故に受難曲がpassionなのか体感。これはかつて聴いた演奏会で十指に入る。

キリストがユダヤの王として振舞った咎で逮捕され、支配者ローマの属州総督ピラトに審問される。ピラトは無罪の心象を懐くがユダヤ大衆の怒りの声で死刑判決が下り十字架に磔となって処刑、埋葬されるまでがこの受難曲だ。ロベルト・シューマンは1851年にデュッセルドルフでこの曲を指揮し「マタイ受難曲よりも大胆で、力強く、詩的」「全体を通して、コンパクトで独創的で、なんと芸術的なことか」と語ったそうだが、現代ではマタイほど演奏されない。字幕を見ていてそれは反ユダヤ色が強いせいかもしれないと思った。「私の国はこの世のものでない」というイエスの言葉はとても気になる。ローマでも、ユダヤでもないというならどこのものなのか?あらぬこと(量子論、パラレルワールド)が頭に浮かんでしまう。

キリストがユダヤの王として振舞った咎で逮捕され、支配者ローマの属州総督ピラトに審問される。ピラトは無罪の心象を懐くがユダヤ大衆の怒りの声で死刑判決が下り十字架に磔となって処刑、埋葬されるまでがこの受難曲だ。ロベルト・シューマンは1851年にデュッセルドルフでこの曲を指揮し「マタイ受難曲よりも大胆で、力強く、詩的」「全体を通して、コンパクトで独創的で、なんと芸術的なことか」と語ったそうだが、現代ではマタイほど演奏されない。字幕を見ていてそれは反ユダヤ色が強いせいかもしれないと思った。「私の国はこの世のものでない」というイエスの言葉はとても気になる。ローマでも、ユダヤでもないというならどこのものなのか?あらぬこと(量子論、パラレルワールド)が頭に浮かんでしまう。

Es ist vollbracht。この独語のニュアンスは深い。身代わりになることを厭わぬイエスを殺したユダヤ大衆の声を、バッハは極めてシリアスに描く。冒頭の短2度の軋み!そして驚くのはこのコーラスだ(16b「もしこの男が悪人でなかったら、我々は彼をあなたに引き渡さなかっただろう」)。まるで無調の対位法音楽。大衆は怒り、完全に狂っている。

受難曲はクラシックというよりシリアス・ミュージック。神の前では作曲家も聴衆もまじめ(serious)になる。普段はあんまりまじめじゃないから音楽だけはまじめにききたい。ウィリアム・クリスティとレザール・フロリサンは素晴らしいの一言。これだけのものはそうはきけない。感謝の心しかない。タケミツホールの20列目14番(写真)の音響も文句なしだった。地球上で聴ける最上質の音楽だったと断言してもいい。やはり上質の聴衆の方々と共有できたことは一生の思い出となった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

間違いなく大物(読響第665回 ギエドレ・シュレキーテを聴く)

2023 SEP 27 11:11:12 am by 東 賢太郎

指揮=ギエドレ・シュレキーテ

フルート=エマニュエル・パユ

チャイコフスキー:幻想序曲「ロメオとジュリエット」

サン=サーンス:オデレット 作品162

サン=サーンス:ロマンス 変ニ長調 作品37

シャミナード:フルートと管弦楽のためのコンチェルティーノ ニ長調 作品107

バルトーク:管弦楽のための協奏曲

(9月22日、サントリーホール)

公演曲目が何かを見ずに雨の中をサントリーホールへ向かった。興味がないと面倒で行かなくなってしまうので毎度そうしている。指揮者も初めてきく。ギエドレ・シュレキーテ、何人だ?なんと1989年生まれ。我が子の世代。いよいよそんな時代になった。リトアニア人か。数学者と歯科医の娘だ。同国の音楽家は寡聞にして知らないが、調べるとピアニストのヴラド・ペルルミュテールがカウナスの出身だ。六千人のユダヤ人の命を救った杉原千畝氏が「命のビザ」を書いたリトアニア領事館はカウナスにあったから日本とは意外なつながりがあった。

ロメオとジュリエットは交響曲第1,2番の間に書かれたとは思えぬ大名曲だ。幕開きの和声は真の天才の創造で後の作品にはもうない。シュレキーテがそういう所に意を用いた選曲だったかどうかはわからなかったが小品でないスターターは悪くない。パユは93年にBPO首席だからベルリンで聴いたブーレーズのダフニスは彼のフルートだったはずだ。あれは本当に素晴らしかった。ただ僕は基本的にフルートソロはあまり得意でないので書けるほどのことはなくあしからず。

バルトークは指揮を見ていた。若鮎のようにきびきびし、バレエのように流麗と思えば鞭を打つように俊敏なアタックが決まりキューもよく見ていないと気づかないほど細かく正確無比。肘を伸ばして大きく腕を使ったうえに手首で棒の先の寸分の動きまで細かくコントロールして得たい音楽をくっきりと造形で隈どりするからオケも弾きやすいだろうし何度振っても同じ音楽が出てくるイメージだ。とにかく僕は往年の巨匠、ということはよれよれのお爺ちゃんの指揮をたくさん見てきて、どうしてあれで合うのか不思議というのが多かったがシュレキーテの精緻な動きは対極だ。ただ情報量の多いイメージほど緻密、神経質な音楽にはならず、顔の表情も豊かで生命力がありエネルギッシュなのは大変な個性である。時間も支配するが聴衆も支配する。2時間もお預けするのだからそのぐらいでないと困る。

何百回聴いたかというオケコン、もはや少々のことではなんとも思わないが各所に彼女なりの個性の刻印を見た。Mov3の神秘感を高めるppのつくり方も堂にいっている。確固としたやりたいものがある。それがない指揮者はただの芸人でもう聴く必要はないと思わせる。終楽章コーダは速めに入っていったんリタルダンドしてタメを作って巧みに素早く戻し(これはうまかった)、シンバルの後に減速なくア・テンポでそのまま走って決然と終わったのはユニークだが僕は高評価だ。大方の指揮者が野暮丸出しの大見えを切る最終ページのテンポの虚飾なし。バルトークはそんなもの求めてない。オーマンディのそれが正しい。実は体調がいまひとつで彼女がもし減速したらすぐ席を立って帰ろうと思っていたが、渾身の拍手を最後まで送ることとなった。

クラシック音楽にあまりなじみのない読者もおられようが、この人のような世界でもtoptopの才能に触れられる場として認識されたらどうだろう。

前稿で女性の社会進出への私見を明確に書いたが、偶然とはいえその直後にこれだ。実力ある者に男も女もないことをこれほど如実に味わった経験もそうはない。youtubeに幾つかあるインタビューを聴くに彼女は心底音楽を愛して楽しんで、持ち前の性格の明るさ(いい笑顔だ)で団員とハートでコミュニケーションが取れていることがわかる。音楽は理性だけでするものではないから、他人に音を出してもらう指揮者にとってそれは必須のことだ。僕の中でこわもてのおっさんの時代は完全に終わった。youtubeを全部見たが母国語はドイツ語のようでフランス語は聞けているが話すのはパスし、英語はうまい。彼女の欧州での活動の中心はオペラハウスだ。チューリヒでシュレーカーの「烙印を押された人々」、フランクフルトでプーランクの「カルメル会修道女の対話」と僕としては聞き捨てならぬものを振ってる。明らかに速球勝負の本格派である。期待したい。やはり読響でメシアン「アッシジの聖フランチェスコ」を振ったシルヴァン・カンブルランの切れ味ある棒も感服ものだったが、彼女も能力において少なくとも「見劣り」はせず、知性と熱と運動のバランスが取れてくれば大化けするだろう。

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

さきほど彼女のファースト・アルバムと思われるリトアニアの作曲家ジブオクレ・マルティナイティテ作「サウダージ」(左)のプローションビデオを見つけた。ちなみにシャミナードはフランスの女性作曲家だ。やがて “女性” を書く必要はない時代が来るが、現在は情報のひとつとしてマルティナイティテもそうであり、シュレキーテが意識している可能性はあることを特記する。(https://www.zibuokle.com/)

このビデオでマルティナイティテ氏が僕が昨日に上述したこととまったく同じ感想をシュレキーテの指揮について語っている。

もうひとつ、グラーツの地方オケとフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の重唱を練習してるビデオを見つけた。音楽って手造りのこういうもんだ。いいなあ。また日本きてください。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

上岡敏之のブルックナー8番を聴く

2023 SEP 1 17:17:08 pm by 東 賢太郎

指揮=上岡敏之

ブルックナー:交響曲第8番 ハ短調

(サントリーホール)

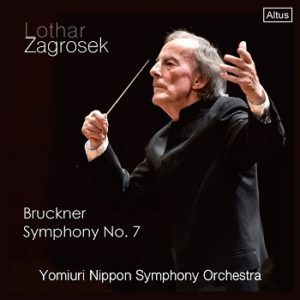

この日はローター・ツァグロゼクが振る予定だった。この人、4年前に読響に来て7番を振って、何の期待もなく聴き、こんなことは滅多にないが「かつてライヴで聴いた7番でベスト」と書くことになったのである。

この日はローター・ツァグロゼクが振る予定だった。この人、4年前に読響に来て7番を振って、何の期待もなく聴き、こんなことは滅多にないが「かつてライヴで聴いた7番でベスト」と書くことになったのである。

「録音していたならぜひCDにしてほしい」とまで書いた(なったようだ・左)。最後の3つでいいから彼が振るのであればそれだけのためにドイツに行ってもいいと思ったから、読響のプログラムを見てよくぞ呼んでくれた!とすぐに「名曲シリーズ」を申し込んだ。

そうしたら先日、ツァグロゼク体調不良の知らせが届いてがっくりきたのだ。こういうことは過去もあった、朝比奈隆、イングリット・ヘブラー、メナヘム・プレスラーがそうだった。仕方ない、氏のご健康を祈ろう。僕のようなブルックナー・ファンの方は多かったのではないか。だから、代役でこの演奏会のために来日した上岡敏之は大役だった。

ブルックナーはまず弦である。質量感のある弦5部がどっしりと広がってその上にピラミッド状に管が定位するサウンドがないといけない。金管ばかり目立ってもだめなのだ。ドイツでたくさん聴いたせいかどうも日本の楽団はそこが物足りない。もっと言うと、弦のアインザッツが律儀に揃っていてざざっとならない(これが必要なことはフルトヴェングラーがどこかで言っていた)。モーツァルトは揃わないといけないが、森を歩いて枝が風に揺れて葉っぱがざわざわする感じというのは欲しい(ブルックナー開始もその一種だ)。シカゴ響などアメリカの楽団もうまいがざわざわがなくて透明感がある。他の作曲家なら長所なのだが、僕はブルックナーではそれが物足りない。

上岡の意図かどうか、昨日の読響の弦は適度にざわめきがあり、低弦に抜群の質量感があり、内声(第2Vn、Va)が充実し、実に素晴らしいブルックナーサウンドの基底を作っていた。ホルン、ワグナーチューバもやや暗め、重めで粘り気ある音はふさわしく、総じて管弦のドイツ的なバランスが抜群であり、日本の指揮者、オーケストラでこういう音はあまり記憶がない。8番という曲はどうしても録音が難しいようで、それは弦の質量が風圧となって迫ってくる感じがマイクに入らないからであり、楽想が霊感に満ちていてピアニッシモのニュアンスも不可欠だが、これもマイクに入らないのである。版にこだわって細部を楽しむ人もいて、その場合は録音でも楽しめようが、僕はハース版で正攻法が好みでありどうしてもライブでないといけない。

上岡敏之は初めてだったが、結論として、素晴らしい8番だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

反田恭平のラフマニノフ3番は大満足

2023 JUN 29 23:23:36 pm by 東 賢太郎

昨日はサントリーホールでこれを聴いた。ヘビー級のいいプログラムだ。ご馳走であっても体調や気分で歓迎しない時があるが、このところ仕事でやや鬱々としてるので望むところだ。ショパンコンクール2位の反田を聴くのはこれが初めてである。

第663回名曲シリーズ

指揮=アレクサンダー・ソディ

ピアノ=反田恭平

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 作品30〈生誕150年記念〉

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調 作品36

反田は良かった。3番にないと話にならない深くて強靭なタッチ、素早く動く重たい和音、高音の透明な輝き、エッジの立ったクリアなリズム、運指のアジリティ、正確さ、そしてラフマニノフらしい抒情。ぜんぶある。フレージングはルバートの谷を深く取って歌う。これも納得だ。ロシア正教会の大伽藍の如き巨魁なコンチェルトで、これがヴィルチュオーゾ風にうまく弾けるから他がどうのというたたき台にはまったく向いてない曲だが、どういうわけか僕はこれが飯より好きであり、身近でやっていればいつでも聴きたい。いちおう頑張って弾きましたと格闘しただけのピアノも何度もあって、それがどうあれその汗まみれのグッド・ファイターぶりにブラボーなんかが飛んでしまうというトライアスロンみたいな曲でもあるのだが、これは終楽章大団円に向けてオケと相俟ってじりじりエネルギーが増すくだりなどライブならではの格別の熱量をもらった。久々に聴いた大満足の3番だ。

指揮のソディは英国人。マンハイム国立劇場あたりが中心でまだ第一線のキャリアではないが、オペラから作っていくのは王道だ。チャイコ4番の第1楽章はンパーパの頭欠けリズムの嵐で実に前衛的。僕はシンセで作ったが大変な苦労をした。ソディの指揮棒を見ていたが流れの良さ重視だろうか。弾きやすいのかもしれないが、作曲家にとって悩ましく重たい楽章なのだからもう少し構造を掘り下げた解釈が欲しい(ゴツくて暗くなるので今時は流行らないのかな)。pizzだけのMov3もこれまた前衛的。終楽章コーダの当時の耳を裏切る和声連結の目も眩む乱舞も前衛的。そういうことにはあまり意を用いず、俊英による周知の名曲のスマートで若々しい熱演に徹して終わった感じだ。まあいい。曲が物凄いので、とにかくハイレベルな技量でリアライズさえしてくれれば誰もが満足。そういう意味で良い演奏会であった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。