株の儲けとブラームスのジレンマ

2024 MAR 5 7:07:58 am by 東 賢太郎

自分の行動と信条が合わないことがある。うまくいっていても、どこか心持ちが良くない。今がまさにそうで、前稿に書いたように現在の自民党政権には幻滅どころか亡国の危機感さえ持っているのだが、そんな政権なのに株式市場は新高値4万円をつけ、いっぽうで円が安くていよいよ150円台に定着しそうだ。僕はもう2年前から思いきって全財産を「日本株ロング」、「円ショート」のポジションにしているから当たりだ。しかし、これがその政治のおかげであるならジレンマがあってそう喜ぶ気持ちにならない。我が国は首相官邸ごとハイジャックされていて、自民も立憲もその軸で国会の裏でつるんでいて、何と証券市場までそうだったかと嘆かわしい気分すらある。

この利益は知恵をしぼり、体を張ってリスクを取った対価であり、誰でも市場で売買できるもので儲けているのだからどうこういわれる筋合いはない。ではお金と信条とどっちが大事かと問われればどうだろう。信条と答えたいが「武士は食わねど・・」の人種でないから自分を騙して生きるのはまったく無理だ。よって、どんなに唾棄したい政府、政策であろうと、それが存在する前提で投資戦略を練って勝ちに行く。そこに何らかの感情が入ってしまうと往々にして負ける。したがって信条は完全に無視である。つまり内面に矛盾が発生するのだ。株も為替も石ころの如く無機的な「対象物」でしかないという感性を持つことで信条優先の人間だという矜持を持ちこたえている。理が通った気はするがなんとも危ういものだ。

いま新事業というか協業の提案をいただいている。4つもあってどれも面白そうだ。モーツァルトなら作曲依頼は4つでも受けるだろうし、僕とて40歳なら迷わず全部受ける。69歳なのに気持ちがはやって簡単にできる気がしてしまうのが自分が自分たるゆえんではあるのだが、無理はいけないから部下たちの判断を尊重しようと考えていて、6時間も議論したりの日々だ。やればその分、余生の時間が減るという気持も出てくる。カネなんかのために早死にしたくないし、儲けて無理して使えば体に悪くてやっぱり早死にだ。つまり何も良いことはないのである。やがて「いつ辞めるか」考える日が来るだろう。江川は小早川のホームランで辞めた。貴乃花は千代の富士に負けて辞めた。トスカニーニはタンホイザー序曲でミスして辞めた。何になろうが、継ぐ人が現れての話になるが。

先だって、シンガポール在住の事業家で慶応ワグネルのフルーティストであるSくんとZOOM会議をして「仕事やめたら指揮してみたい」「何をですか?」「シューマンの3番とブラームスの4番かな」という会話があった。先週に渋谷で食事しながら「ブログにはモーツァルトが一番好きと書いてありますよ。どういうことですか?」と鋭い質問をいただいた。「モーツァルトは人間に興味があるんだ。なんか同類の気がしてならない、あんなに助平じゃないけどね」と答えた。君はと尋ねると「バッハのマタイとブラームスのドイツ・レクイエムです」ときた。「素晴らしい。マタイの最後、トニックの根音が半音低くて上がる。ブラームス4番はその軋みがたくさん出てくる。ドイツ・レクイエムは信教のジレンマがあったんだ。だから ”ドイツ” をつけたが、ドイツ人指揮者は意外に振ってないね、ベーム、コンヴィチュニー、クナッパーツブッシュはないんじゃないか」なんてことを話した。

ブラームスのジレンマ。比べてみりゃ僕のなんか卑小なもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

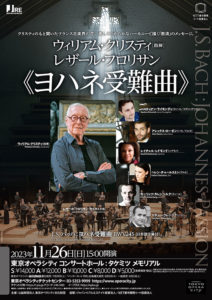

クリスティ指揮「ヨハネ受難曲」を聴く

2023 NOV 27 23:23:55 pm by 東 賢太郎

J.S.バッハ:ヨハネ受難曲 BWV245

ウィリアム・クリスティ指揮

レザール・フロリサン

東京オペラシティ:タケミツ メモリアル 2023年11月26日[日]

不純物のない音楽が凝縮された2時間。来日してたったの1日限りという公演は入魂かつ完璧。普通の演奏会とは比較にならぬパトスを頂き言葉も出ず、何故に受難曲がpassionなのか体感。これはかつて聴いた演奏会で十指に入る。

キリストがユダヤの王として振舞った咎で逮捕され、支配者ローマの属州総督ピラトに審問される。ピラトは無罪の心象を懐くがユダヤ大衆の怒りの声で死刑判決が下り十字架に磔となって処刑、埋葬されるまでがこの受難曲だ。ロベルト・シューマンは1851年にデュッセルドルフでこの曲を指揮し「マタイ受難曲よりも大胆で、力強く、詩的」「全体を通して、コンパクトで独創的で、なんと芸術的なことか」と語ったそうだが、現代ではマタイほど演奏されない。字幕を見ていてそれは反ユダヤ色が強いせいかもしれないと思った。「私の国はこの世のものでない」というイエスの言葉はとても気になる。ローマでも、ユダヤでもないというならどこのものなのか?あらぬこと(量子論、パラレルワールド)が頭に浮かんでしまう。

キリストがユダヤの王として振舞った咎で逮捕され、支配者ローマの属州総督ピラトに審問される。ピラトは無罪の心象を懐くがユダヤ大衆の怒りの声で死刑判決が下り十字架に磔となって処刑、埋葬されるまでがこの受難曲だ。ロベルト・シューマンは1851年にデュッセルドルフでこの曲を指揮し「マタイ受難曲よりも大胆で、力強く、詩的」「全体を通して、コンパクトで独創的で、なんと芸術的なことか」と語ったそうだが、現代ではマタイほど演奏されない。字幕を見ていてそれは反ユダヤ色が強いせいかもしれないと思った。「私の国はこの世のものでない」というイエスの言葉はとても気になる。ローマでも、ユダヤでもないというならどこのものなのか?あらぬこと(量子論、パラレルワールド)が頭に浮かんでしまう。

Es ist vollbracht。この独語のニュアンスは深い。身代わりになることを厭わぬイエスを殺したユダヤ大衆の声を、バッハは極めてシリアスに描く。冒頭の短2度の軋み!そして驚くのはこのコーラスだ(16b「もしこの男が悪人でなかったら、我々は彼をあなたに引き渡さなかっただろう」)。まるで無調の対位法音楽。大衆は怒り、完全に狂っている。

受難曲はクラシックというよりシリアス・ミュージック。神の前では作曲家も聴衆もまじめ(serious)になる。普段はあんまりまじめじゃないから音楽だけはまじめにききたい。ウィリアム・クリスティとレザール・フロリサンは素晴らしいの一言。これだけのものはそうはきけない。感謝の心しかない。タケミツホールの20列目14番(写真)の音響も文句なしだった。地球上で聴ける最上質の音楽だったと断言してもいい。やはり上質の聴衆の方々と共有できたことは一生の思い出となった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

点と線(グールドとブーレーズの場合)

2023 APR 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

先日のこと、陶器の展示会があるのでいかがですかとお誘いを受けた。名品があるという。といって不案内だし、「いくらぐらいのですか」と尋ねると、何だったかは忘れたが、「はい、6千万円の茶器もあります。お手を触れられますよ」とおっしゃる。触っても舐(な)めても価値がわかる自信は僕にはない。発した質問も質問だが、「それは危ない、落としでもしたら大変だ」とお断りするのだから相手様にはなんのこっちゃで失礼だった。これぞ豚に真珠だ。

成城初等科には「彫塑」なる授業が毎週あった。専用教室があり、床下に真っ暗でひんやりした穴ぐらがあって、多量の粘土が適度に湿った状態で格納されている。先生が教室の床になっているその開口蓋をあけて梯子で降りてゆき、それをちぎって各人に与えてくれると、生徒は好きにこね回して陶芸のまねごとをするのだ。小学校からそんな経験をしてるのだから「ええ、陶器はそこそこ嗜んでましたが」なんて言えないことはないし格好もいいのだが、残念ながらただの豚で終わったという事実は如何ともしがたい。

「舞踊」という授業もあった。女の子と手を繋いでフォークダンスみたいなのをする。好きな子と組めるのは楽しみではあったが、一方でなんでこんなものを毎週やらされるのかと嫌気もさしてきて、講堂のフロアは下履きがよく滑るのでスケートごっこをしていたら転倒してしばし気絶したことがある。そういう彫塑、舞踊だったが、輪をかけて嫌いだったのが音楽だ。3学年下にいた妹によると先生のM女史は歌手の岩崎宏美を育てた立派な方のようだが、女々しくてつまらないお歌と強烈にヘタな笛が耐えられない。ついに女史がピアノを弾いている隙を見て窓から逃げて大問題になった。その辺の顛末は7年前のこのブログにある。

先日、成城学園の校内を半世紀ぶりに歩いてみてわかった。古典的西洋的ブルジョアジー世界の学校なのだ。「教育とは、学校で学んだことを一切忘れてもなお身についているものだ」というなら、僕はその言葉通りに成城育ちだ。お袋はまぎれもなくその世界の人だった。学者血筋の親父はクラシック好きながらそっち系ではなく、子供はけっこう困る家ではあった。そもそも我が国のクラシックはブルジョアジーの占有物でなく、どういうわけか多分にプロレタリアート的でもあって、陶芸やダンスの方がよほどそうなのだ。それが見事にぜんぶ嫌いだったのだから僕の感性は親父に近く、似非ブルジョアジー的なものの虚飾を剥ぎ取ってナメてしまうという落ち着き処に収まっていた。

つまり音楽は枕草子的に「おぞましきもの」に分類していた。そうではないと気づいたのは高校時代にカーペンターズ、サイモン&ガーファンクル、バカラックなどを深夜放送で知って、西洋というまだ見ぬ未知の世界、憧れに目覚めたからだ。それがポップスでなくクラシックに向いたのにはレコ芸の触媒としての貢献が実に大きかった。おかげで母的なものと父的なものがうまいこと合体し、バランスし、精神の究極の安寧を得ることができたからだ。そこからというもの、僕にとってクラシック音楽は精巧な自然物(natural object)に他ならず、不純に感じて本能的に無視・唾棄してしまうartificial object(人工物)の一部ではあるけれども(バルセロナのガウディのあれがとても嫌いだ)、人の介入は神界の調和に従ってしもべである人が組み立てた(compose)だけのことであり、聴き手の感動は楽曲に隠されている宇宙の究極原理(the ultimate principle of the universe)がもたらすのだと信じるようになった(今もそうだ)。

となれば音楽は科学の対象であり、それをきくという行為は僕にとって実験になった。だからビートルズも荒井由実も旋律から和声から分解するのは必然であり、その道具としてピアノを使わざるを得ないから練習した。大学生になって領域は近代を経て現代音楽に及んで、電子音楽から偶然性音楽まで上野の図書館できいたが、バロック、古典派、ロマン派がさっぱりだったのは実験対象としてエッジのある魅力を感じなかったからだ。当時の前衛フロンティアであり、宇宙の原理をしのばせて作曲をするという趣旨の発言をしていたピエール・ブーレーズに熱中した理由は今になってみるとそれだったように思う。彼の音楽哲学が投影された録音が続々とCBSから発売されたのはそのころだ。下のニューヨーク・フィルとの見事な演奏・録音はデュカの「ラ・ペリ」と同日(1975年11月29日)に行われている。この若書きでほとんどの聴衆がきいたこともない曲をこれだけの磨き抜かれた精度でコストの高い楽団でリアライズしようという行為は商業的にはあまり意味がないだろう。従って、クラシックのスタジオ録音自体が商業的に意味がなくっている現在、こういう音を我々が新たに耳にする機会は失われたといって過言でない。これは音楽の未来にとって重大な問題と考える。

《ストラヴィンスキー「幻想的スケルツォ」作品3》

この作品の文学的・情緒的ストーリーはこうだ。

出世作とされる「花火」の前に完成され、中間部はロマン派的でワーグナーのリングがエコーするなど、「火の鳥」(1909-10)の完成を3年さかのぼるストラヴィンスキーの姿を知る注目すべき作品だ。1907年に、妻のエカテリーナと一緒に読んだモーリス・メーテルリンクの『蜜蜂の生活』に霊感を受けて作曲されたが、彼は師範のR・コルサコフに私淑しながらもドビッシーの和声法を研究しており、それはペトルーシュカ、春の祭典で開花するわけだ。ドビッシーはリングを研究してトリスタンでワーグナーと決別して「ペレアスとメリザンド」を書くが、ストラヴィンスキーにペレアス前のドビッシーの感化があり、そちらの題材もメーテルリンク作品だったことは偶然なのだろうか。

ちなみにメーテルリンクは童話「青い鳥」の作者だ。日本ではわけもわからずチルチル・ミチルの名前が有名になってミチルちゃんが現れ、幸せをよぶ青い鳥が流行してブルーバードという車まで登場したが、庶民的にはくっくくっくの桜田淳子がそれであった。しかし作者はそんな牧歌的な人ではない。アルセーヌ・ルパンの生みの親である作家モーリス・ルブランの妹を愛人にしており、歌手だった彼女をメリザンド役にしろとドビッシーにねじこんで初演を妨害したが、その役は初演指揮者のアンドレ・メサジェの愛人メアリー・ガーデンになった。凄まじい愛人対決だ。初演後にドビュッシーもガーデンに言い寄ったが、「あなたは私の中にメリザンドの面影を見ているのよ」とやんわり断られたという。愛人の意に添わぬ結果に激怒して著作権協会に持ち込んだがそれもうまくいかなかったメーテルリンクは、ぶん殴ろうと杖をもってドビュッシーの家に乗り込んだらしい(青柳いづみこ氏、響きあう芸術パリのサロンの物語7「サン=マルソー夫人」、岩波図書 2021年8月号より)。これが1902年のことだが、1917年にパリ・オペラ座バレエ団がストラヴィンスキーの「幻想的スケルツォ」をバレエ『蜜蜂』として上演するとメーテルリンクはまた台本の著作権訴訟を起こし、ストラヴィンスキーは問題の『蜜蜂の生活』との連関を否定するに至る。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

名曲の裏でカネと女が渦巻く壮絶な話だが、基本的に僕は文学的・情緒的なものへの関心は薄い。人間一皮むけばこんなものだろうで済んでしまうからだ。関心はといえば物理的な音響であるのは、電車の鉄路のがたんがたんが物心ついたら好きだった延長だ。ライブステージでは指揮者が音響総責任者だが、レコードではプロデューサーも一翼を担う。「幻想的スケルツォ」が入っていた左のレコードのプロデューサーであるアンドリュー・カズディンは、グレン・グールドと15年も連れ添い、彼のレコードの大半(40枚以上)を制作した人だ。『グレン・グールド アットワーク――創造の内幕』なる彼の著書は天才の普通ではない人となりを明らかにしたとされ、「神話」を破壊した一種の暴露本とみなされた(感謝の言葉もなく解雇されたため)。その彼がブーレーズとも同時に仕事をしており、「ラ・ペリ」、「幻想的スケルツォ」を録音した1975年11月29日は、トロントでグールド(Vn: ハイメ・ラレード)のバッハ:6つのヴァイオリン・ソナタ集を製作中でもあったことは非常に興味深い。同年11月23日に録音したのがこれだ。

ちなみにCBSによるブーレーズの「春の祭典」はトーマス・Z・シェパードのプロデュースであり、「ペトルーシュカ」「火の鳥」がカズディンだ。両者は音彩がまるで異なる。前者は怜悧な刃のようで、それでこその一期一会の出来だったが、後者はリアルですべすべした手触りの楽器がマルチチャンネルで明滅する極彩色と残響豊かな無指向的空間性が楽曲のエロスまで描き出す蠱惑的世界を生んでいる。代沢に住んでいたころ、行きつけだった鮨屋で常連さんが「ここの寿司、うまいでしょ、また食いたくなるでしょ、麻薬が入ってんですよ」と医師らしい冗談を飛ばしていたが、カズディンのオーケストラ録音は麻薬がまぶしてある。それがグールドのバッハではVnとPfだけと思えぬ音色の嵐となって、ヘッドホンできくと演奏会場ではあり得ぬバランスでシャワーのように降りかかってくるからぜひお試しいただきたい。中音域に肉感的なぬくもりがあるラレードのVnは後に流行する干からびた古楽器思想(僕は支持しない)からはほど遠くて好ましい。グールドの生み出す音はピアノとは信じ難いほど色彩もニュアンスも生き物のように千変万化し、両者の協奏はどんな音楽演奏も及ばぬと思わせる楽興の時を約束してくれる。楽器指定がないバッハの音楽にバランスがどうのと論じる意味もない。天上の音楽に浸るとはこのことで、これも麻薬だろうか。

音楽は科学の対象などと書いた瞬間に引いてしまわれた方もおられよう。僕がそう思うのは演奏会場においてではない、録音された音楽だけだ。ミスタッチするかもしれないピアニスト、隣であくびをしたりキャンディーをごそごそやるかもしれない聴衆、そうした人間の不遇なあれこれを超越した場で音だけに集中して、初めてそれは成り立つ。グールドがなぜ演奏会を捨てたか。なぜ世話になった人々を有難うの一言もなく関係を断ってしまったか。もしかすると、彼にとっても音楽は科学であり実験だったもしれないと思わないでもない。テンポを自由にルバートすることを忌避し、一定のドライブ感の中で作曲家が封じ込めた楽曲の構造をクリアに明かし、左手右手で別個の音色まで自在に駆使して彩色するというのが彼の方法論であるなら、最もワークしたのがバッハだった。蓋し最もワークしないのがショパンとドビッシーであり、知る限り彼は両者をほとんど弾いていない。

前にどこかに書いたが、同じく演奏会を捨てた演奏家がいた。ビートルズだ。アルバム「アビイ・ロード」の英国での発売は1969年9月26日であり、やはりスタジオでしか成り立たないバランスであるブーレーズの「春の祭典」の録音は1969年7月28日だ。ジャズ・フュージョン界では1970年にエレクトリック系サウンドをメインとしたグループ「ウェザー・リポート」がアメリカで結成される。ライブもやるが売れたのはこちらもスタジオ・アルバムだ。ジャコ・パストリアスが参加した最高傑作「ヘヴィ・ウェザー」はカズディンが上掲の「幻想的スケルツォ」とバッハ「6つのヴァイオリン・ソナタ集」を録音した2年後の1977年に出てくるのである。

時代の流れというものはジャンルの垣根を超える。底流には録音技術の進化という共通因子がある。CBSもEMIもライバルである互いを意識したに相違なく、1972年にブーレーズのバルトーク・オケコンが5チャンネル録音されLPで発売されたのは記憶に新しい。つまりマルチ・チャンネルは商業化できるレベルで完成しておりアナログ録音の技術はピークに達していた。クラシックファンでも「アビイ・ロード」「ヘヴィ・ウェザー」が斯界に革命を起こした名録音であり、コンサートホールでは再現できない音楽であることあたりはご存じだろうが、スタジオ・アルバムに賭けるだけのテクノロジーの土壌が生成されてもいたのだ。そう、ブーレーズのCBS録音も、だから、会場では再現できないサウンドが刻まれている。つまりクラシック界におけるレコードの、レコードによる、レコードのための音楽なのだ。それをレコード芸術と呼ぶなら誠にふさわしいであろう。オーディオ評論家の菅野沖彦氏は自宅で固有の機器でその音を愛でる者を「レコード演奏家」と呼んでおられるが、僕はまさしくそれに当たる。

決してライブ録音にこめられた生命力を否定するのではないが、一回性の記録であることに価値があるそれを何度もきくのはちょっとした矛盾であり、感動が逓減するのを避けるには過去の記憶をいちいち消去する必要がある。犯人を知ってしまったミステリーと同様、名作であればあるほどそれは難しいだろう。「アビイ・ロード」のように緻密に作りこまれた完成品を愛でることは、相手が完璧であるがゆえに、聴くごとに変わって同じでない自分を映す鏡になる万華鏡のようなものだ。それをオーディオ機器によって作りこみたいのがレコード演奏家だから、スタジオ録音のアルバムがなくなれば機器への興味も減衰する。演奏家はライブもスタジオも関係なく命懸けの音楽をやってくれるのだろうが、カズディンとブーレーズが造った種の音響というものは演奏家の意図や気迫でできるものではない。それが客のいないスタジオで録り直し可能な人工物であろうと、演奏家が名誉をかけた完成品で何度きいても驚嘆や感動を呼び覚ましてくれる水準にあるレコードというものはただの記録ではない、一個の芸術品である。それがなくなれば一個の文化も消える。

(ご参考)

文中のデュカの「ラ・ペリ」はこちら。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕の愛聴盤(4)ホルショフスキのバッハ

2023 MAR 18 21:21:16 pm by 東 賢太郎

昨年11月に東京文化会館小ホールでパスカル・ロジェをきいた道すがら、西村さんがひとこと「いい調律のピアノでしたね」といわれた。はじめのジムノペディ第1番が鳴った瞬間からおしまいの版画までただならぬ美音の奔流に陶然としていた僕は言葉を失っており、たしか、「ええ、ほんとうにそのとおり、いい調律でした」と返した。

演奏会を聴けなくて悔しいピアノストが二人いる。ひとりはクラウディオ・アラウで、もう一人が本稿のミェチスワフ・ホルショフスキ(1892 – 1993)だ。アラウはフィラデルフィアにいる頃にリサイタルで来たのに行かなかった。ホルショフスキはその地に住んでいたと思われるのに、気がつかなかったのか演奏会がなかったのか、とにかく運がなかった。

演奏会を聴けなくて悔しいピアノストが二人いる。ひとりはクラウディオ・アラウで、もう一人が本稿のミェチスワフ・ホルショフスキ(1892 – 1993)だ。アラウはフィラデルフィアにいる頃にリサイタルで来たのに行かなかった。ホルショフスキはその地に住んでいたと思われるのに、気がつかなかったのか演奏会がなかったのか、とにかく運がなかった。

上野から帰りの電車の中で思い出していたのがホルショフスキのイギリス組曲第2番のライブ録音だ。あれは会場に居たらこんな気持ちになるんじゃないかと思ったのだ。J.Sバッハをピアノできくとリヒテルであれグールドであれ最高度に研ぎ澄まされたピアニズムを感じる。目をつぶっても演奏者が見えるといってもいいだろう。ホルショフスキにそういうことはなく、縫い目がない天女の衣みたいに自然だ。ロジェが弾いたのはフレンチ・プログラムだったが、存在が見えずに音楽に同化して楽興の時だけが在ったのはこれまた天衣無縫だったのだ。

ジムノペディ第1番。僕でも弾ける何でもない曲だが、それゆえに、ここそこで鳴るべき和声のバランスとかメロディーラインの力の抜き方とかルバートのかけ方、もっと即物的にいえばバスの鍵盤のおさえ方のごくごく微妙な力具合ひとつとっても、いちいちため息をつくほど絶妙に考えぬかれコントロールされた達人の域であって、サティが最後のマイナーコードで括り止めた感興はこれだ、何でもない曲ではなかったという感銘だけ残る。チッコリーニのそれはそれで意味深い “動” の演奏があるが、ロジェは徹底した “静” でクールに知的だ。

別な機会のビデオだがヘッドホンで耳を澄ましていただきたい。お分かりいただけるだろうか。

極上のお酒と懐石料理をいただいたようになって、プログラム最後のドビッシーのあとに月の光とジムノペディ第1番を弾いてくれ、ご馳走様でしたとしか声もない。それを引き出した聴衆の質の高さも素晴らしい空気を小ホールに満たしており、こんなリサイタルなら何度でも来たいと感じ入った。音楽を深く愛しておられる西村さんの「いい調律のピアノでしたね」は、そういうすべてを締めくくるものであって、それをお返しするしかすべがなかったのだ。

ホルショフスキはベートーベン、ショパン直系の孫弟子である。滾々と泉のように湧いてホールの大気の中を流れゆくバッハ。バロック的でもロマン派寄りでもない、これまた無心の楽興の時でもって雑念に満ちた心を中空にしてくれる。何度きいても感謝の念しか残らない。バッハがこうでいいのかと思われる方もいるだろうが、いかにうまく弾かれようときれいごとのバッハでこうはいかない。これが92才の演奏とは信じ難いが、うまく弾こう、聴き手を唸らせようという不純物は皆無である。こんな成熟ができる音楽家は何と幸せなことだろう。

これもヘッドホンで味わっていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス4番とマタイ受難曲

2023 FEB 9 2:02:11 am by 東 賢太郎

音楽には「味」というものがある。「味があるね」という味ではなく、そのものずばりの「味覚」であって、舌を耳に置きかえたような感じだ。これの大半は和声(和音)というものに由来している。これを感じるのに理屈はいらない。初心者でも容易にわかるし、わかれば鑑賞が楽しくなる。

そういうものだが、本稿ではその存在を実証的に確かめるため、理屈を探求してみる。音楽という芸術はこれができる。絵画や文学にはない数学的要素があるからで、僕が深みにはまってしまった原因もそこにある。クラシックの名曲というものはそれほど精巧にできていて、まさに神は細部に宿る。ここではたしかに味の素があるのだということだけご覧いただければよく、その副産物としてブラームス交響曲第4番のご理解が少しでも深まれば幸いだ。

以前にクリストファー・ガニングの作曲した名探偵ポアロの主題曲について書いた(ポアロの主題曲はどこから来たか?)。スコアはないので耳コピだが、主題曲(ト短調)の主旋律のバスを辿っていくとg-f-es-d-c-b-a-asの最後のところでaにa/g/des/es、asにas/ges/c/dの和音が付く。各々のコードネームはE♭7(-5)、D7(-5)だ。半音平行移動だが単純化してg➡gesだけだとDsus4➡Dであり、ドミナントが確保されトニック(Gm)に戻る機能を持たせていることがわかる。

D7(-5)はD7の第5音を半音下げたものでas-dおよびges-cと増4度2つから成るほろ苦い音である。TV版のアガサ・クリスティーはほぼ見ているがこの主題曲の変奏が随所に現れ、情景や心理の描写が実にうまい。さすがプロの作曲家だと唸るしかない。g-f-es-d-c-b-a-asは何でもないバス・クリシェだがこれを歌ってくると最後の a-asであれっとずっこけ、霧の中で沼にずぶずぶっと足をとられたみたいになる。なんともミステリーの幕開けにふさわしいこの味を出してしまう和声というものの奥深さを見る。

掲題に関係ない曲の話をなぜするかというと、だいぶ昔から思っていたことだが、J.S.バッハ「マタイ受難曲」の終曲 ”Wir setzen uns mit Tranen nieder (我ら涙流しつつひざまづき)” はブラームスの4番と同じ「味」がすると思っていたことがまずある。先日、しばし両曲をピアノで弾いていて、その説明が和声でつくのではと思いあたったからだ。

主題を似せれば誰しもが引用を悟る。和声も連結(プログレッション)なら引用への認識を喚起できる(例・ハイドンの交響曲第98番とジュピター)が、単体ではよほどのインパクトがある和音でなければ気づきにくい。

では両曲のどの和音がその役割をしているのだろうか?結論を先に書いてしまうが、短2度で主音とぶつかる軋むような h (赤丸)がそれだ。マタイ受難曲の終結を告げる悲嘆と慟哭の音である。これはハ短調主和音(c-es-g)の根音cを半音下げた増三和音Cm(+7) だ(gを欠く)。

ホ短調のブラームス4番ではそれが長3度上に移調され、同じ悲嘆と慟哭をもたらすEm(+7) となっている。各所に散りばめられているが、最も象徴的なMov1の冒頭とMov4コーダのピアノ二手版を示す。赤丸内の和声がそれである。

いきなり現れるこのMov1第1主題は音列 h-g-e-c-a-fis-dis-h である。これは終楽章コーダ(次の楽譜)の伴奏部(赤丸内)にそのまま現れる。

楽譜はこのビデオの38分04秒から。

この合致はシェーンベルクが十二音技法につながるセリーの萌芽と解釈し、ブラームスを新ウィーン学派の始祖に位置づけている。赤丸の音列をdisが受け止めるのに注目されたい。この音こそが主音のeと短2度で衝突し、マタイ受難曲の悲嘆と慟哭の音を生む。和声はコラール再現の直前の小節でCとEが複合しc-e-gisとなるが、これは4度上に移調した同じAm(+7)である。かように同曲は開始と終結を増三和音の「味」でリンクさせ、円環形に閉じている。

52才のブラームスは4番を最後の交響曲として書いた。そこで主題音列(h-g-e-c-a-fis-dis-h)をハンマークラヴィール・ソナタ第3楽章からもってきたこと(我が仮説)はここに述べた(ベートーベン ピアノソナタ第29番変ロ長調「ハンマークラヴィール」 作品106)。ブラームスの最初に出版された作品はピアノソナタ第1番 ハ長調であり、20才の彼はこれをフランツ・リスト、クララ・シューマンの前で弾いた。当時、ベートーベンの難曲第29番を弾けるのは地上に2人だけとされたが、それがリストとクララである。2人は称賛し、シューマンはその才能に驚嘆して讃えた。名実ともに、彼はここで世に出た。

この冒頭主題がハンマークラヴィール・ソナタと似ていることは当時から指摘され、ブラームスは否定した。しかし彼が何と釈明しようと、我々が無関係であると主張するにはそれなりの根拠と勇気がいるだろう(僕はその両方とも持ち合わせない)。初めて交響曲を構想するのに20余年もかける慎重居士だ。はい引用ですなどと手の内を明かすはずがない。むしろ楽曲にcode(暗号)を仕掛ける側の人だった(クララ向けが著名)。彼は最初の作品で引用したハンマークラヴィール・ソナタから、最後の交響曲の主題も引っ張ることで人生の円環も閉じようと計画したと僕は考えている。それも暗号だ、この曲が最後ですよという。

しかし、Mov1冒頭主題が同ソナタMov2由来だということに人は気づくだろうか?僕は確信しているが、21世紀になってもその主張は見たことがない。暗号は伝わらないと意味がなく、ブラームスも疑念を持ったのではないか。そこでまずエロイカを範に終楽章を変奏曲とし、シャコンヌという古い革袋に仕立てた。形式、旋法、管弦楽法の擬古性は先人への敬意を示す暗号である。それをJ.S.バッハのBWV150の “一聴瞭然の引用” で補強する。これで後世は気がつくだろう。バッハがいるならべートーベンもいないはずはないと。これも暗号である。

ではバッハはBWV150で終わりだろうか?いや、それは表の引用で、実は本命が潜んでいるのだ。彼が “裏code” にしたかったのはマタイであろう。なぜ裏かというとブラームスの信教に関わるからだ。ドイツ・レクイエムにもそれは見え隠れするが、彼がユダヤ人キリスト教徒だったかもしれないという仮定を置くなら『マタイによる福音書』は特別だ。この書は、

イエスはキリスト(救い主)であり、第1章1〜17節の系図によれば、ユダヤ民族の父と呼ばれているアブラハムの末裔であり、またイスラエルの王の資格を持つダビデの末裔として示している。このようなイエス理解から、ユダヤ人キリスト教徒を対象に書かれたと考えられる(wikipedia)。

からである。若き日の作品1の方法でBWV150をカムフラージュとして使用し、マタイの引用は和声というエーテルを漂わせることに留める。その和声の正体は前述した。マタイ受難曲を知る誰しもの耳に焼きついているであろう最後の最後の和音、カラヤンがベルリン・フィルとの録音でこの世への惜別の如く長く長く引き伸ばしている増三和音Cm(+7)がそれである。マタイのアイコンであると同時に、4番のアイコンにもなったこれを聴き分けるまで鑑賞すれば4番は皆様の「命の音楽」になるかもしれない。

かように音楽の味と和声の関係は深淵だ。ポアロ主題は第5音、マタイ終曲は第1音を半音下げて、たったそれだけのことで原音にはない「苦味」と「悲しみ」を生んでいる。オクターブを12等分したからそれがあるのであり、増三和音D7(-5)とCm(+7)は固有の感情に紐づけされて音楽の神秘を形成する。12等分は12進法と同じほど人為的なのだから実に不可思議なことだ。むしろ紐づけされるように人間の方が創造されたのかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

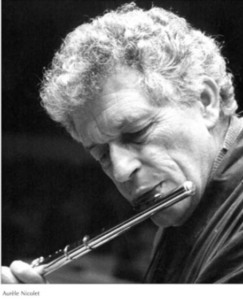

僕が聴いた名演奏家たち(オーレル・二コレ)

2021 OCT 24 0:00:09 am by 東 賢太郎

フルートは不思議なことに、花形楽器の割に協奏曲が少ない。モーツァルト以後ドイツ語圏のメジャーな作曲家が書いていないからだ。19世紀半ばにベーム式 ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

オーレル・二コレを覚えたのはカール・リヒター / ミュンヘンバッハ管弦楽団のレコードである。当時リヒターのバッハはマタイ受難曲、ロ短調ミサなど宗教曲が神格化されており、気楽に聞ける「ブランデンブルグ協奏曲」、「管弦楽組曲」でもスリムで筋肉質な禁欲的なフォルムときりりと引き締まったスピード感ある愉悦感とが絶妙にバランスした名演と讃えられた。この評価は今でも通用する。二コレのフルートはアンサンブルの中でいぶし銀の艶を放っている。

バッハのソナタも素晴らしく、以来、二コレは好みのフルーティストとなり、あまりない協奏曲のジャンルでモーツァルトが大いに気になりすぐレコードを買った。ところが、これにがっかりするのである。リヒターの伴奏がまったくモーツァルト的でなくいただけない。もう2種あって、パウムガルトナー / ルツェルン祝祭管盤はオケが今一つで二コレもべストでない。ジンマン / コンセルトヘボウ管は回転数を間違えたかと思うほど速くついていけない。仕方なくフルートはベストであるリヒター盤を聴いているがエンディングはそっけない。

二コレとランパルを比較するなら、前者はシェリング、フルニエで、後者はスターン、ロストロポーヴィチである。どっちが良いということもない単なるお好みの問題である。前者派の僕ではあるが、モーツァルトはランパル / グシュルバウアー / ウィーン交響楽団盤に軍配をあげざるを得ない。指揮者の解釈やテンポはソリスト納得のものでもあろうから、ランパルの方がモーツァルトには向いていたことになる。クラシック音楽というものは人間の心の深層に発するもので、作る人は勿論、演奏する人の人間性と深くかかわっている。このことは、どちらかというと前者に属するハインツ・ホリガーのオーボエ協奏曲K. 314が、あらゆる観点から完璧ではあるがいまひとつ心にささっていないのと同様かもしれない。

いま一つ実像がつかめずにいた二コレを聴く機会が来た。フランクフルト2年目の1993年3月8日(月)、イェジー・マクシミウク / BBCスコットランド響とのニールセンの協奏曲である。場所はヤールフンダートハレ(写真)。このホール、巨大な無機的空間でまるで市民体育館だ。音響もひどく、多目的ホールのようだ。なぜこんなのを作るのか理解に苦しんだが、時がたつにつれだんだんわかってきた。このホールはフランクフルト郊外にあるがその場所の地名はヘキストだ。ホーホ(Hoch、高い)の最上級だから最も高い所という意味で、英語ならむしろ洒落てヒルトップにでもなろう。ここで創業したのがドイツ三大化学会社の一つヘキスト(Höchst AG)であり、同社は今は吸収合併されて消えたが当時はまだ工場もあった。この質実剛健なホールは同社が創立百周年式典のために建てた会場で4,800席もある。それは結構だが何もクラシックをそんな所でやることもないだろうと幻滅した。とても我が美感とは相いれないものだがこれもドイツというものなのである。

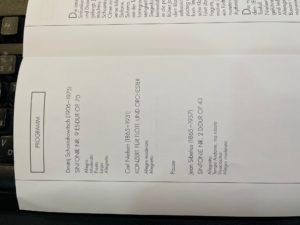

ヴィースバーデンのクアハウスは貴族仕様、こちらは市民仕様なのだ。聴衆に着飾った人など皆無でありフォワイエぐらいはあったのだろうが覚えてもいないからそれなりのものだったのだろう。クラシック音楽が市民様のお楽しみにもなって分化した歴史をこれほど如実に体感させてくれる場所はなかった。このホールと我がNHKホールというものはある一面で似たものがあるが、ここでは書かないようにしよう。ヨーロッパに住んでみてフランス革命というものの実相を知った場面は数々あるが、ここほど分かりやすかった処はない。ベートーベンをやるならそう違和感もないが、モーツァルトは毛頭その気分になれないのである。ところで当日のプログラムはショスタコーヴィチ、ニールセン、シベリウスである。これをわかる人は音楽通というより相当なインテリであるが、ポーランド人のマクシミウクによる見事な選曲だ。

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起 源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

この日初めて聴いた二コレのフルートは中低音が肉厚で伸びて一種の木質感があり、オーケストラから過度に浮き出てこないイメージだったが、高音は朗々と鳴って地味という感じはなかった。おおむねレコードで聞き知ったあの音であった。楽器が違うと言えばそれまでだが、ロンドンで聴いたランパルとは別物である。ニールセンはマズア / ゲヴァントハウス管と録音(1984年)を残していて自家薬籠中というもの。前後のショスタコーヴィチ、シベリウスも楽しんだが二コレを聴けた喜びが格別だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

J.S.バッハ 管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067

2019 JUN 26 23:23:46 pm by 東 賢太郎

秋葉原の石丸電気でLPレコードを買っていたころというと浪人、大学時代。毎週末に行っていたイメージだから数百回は通ったろう。石丸は輸入盤まで品ぞろえは膨大で見識に富んでおり、そこに並んでいるのがいわゆる「名曲」である。全部の代表盤を1枚づつ聴いておけば凡そクラシックはマスターできそうだと思った。「お若いの、どうだ、やってみるかい」という一種の挑発すら感じ、もちろん向こうは商売であるのだがそそられるものがあった。のちにハーバード大学で門に “Enter To Grow in Wisdom.”と書いてあるのを見てこれだなと思った。

クラシックは石丸電気のおかげでenterできたと思っている。地方にこんな店はないだろうから東京に生まれ育ったことは大きかった。中学から神田の古書店街を毎日歩いて通学しアカデミックなのが自然という空気に染まった。隣り街である秋葉原のレコード屋は文字どおりその延長で、欧州へのあこがれの窓でもあった。それで激烈に欧州に行きたくなって、結局そこに住むことになってしまったが、元はと言えば物心つくまえから親父がかけてたSPレコードがルーツだから環境というものは影響が甚大なのだ。自分は子供たちにどんな環境を与えてあげたのだろうと思う。

石丸の売り場にはよくバロックが流れていた。近代、ロマン派、古典派と時代を逆行して親しんだから次はそこに行き着くはずのところまで来たが、どうも肌に合わない。興味がわかないから知識も乏しく、バッハ、ヘンデルすら何を買っていいかわからず結局は古典派以後の既知の曲の異演盤を買って帰るはめになる。そこで冒険できなかったのはひとえにカネがなかったからだ。なけなしの2千円だ、買ってつまらなかったら後悔するからと安全な方に走って、逆にその勇気のなさに後悔してきた。youtube時代の若者には想像つかないかもしれないが。

この記憶は後にアメリカに住んで、家内とマックに行ったときにデジャヴとなって現れる。3ドルもするビッグマックは高嶺の花で、いつも1ドルのバーガーをひとつづつと無料のサラダで空腹を満たしたのだから申しわけなかった。やっぱりカネがなかった。悲しいほどの貧乏学生だったのである。だから僕の中では「バロック音楽=ビッグマック」という恒等式が成立していて、いまも「ビッグマック!」と注文する自分に誇りを感じ、石丸のカウンターでバロックものを大人買いしてたおじさんの身分にやっとなれたという感慨にひたれる。

バロックは親父のSPレコードにも「G線上のアリア」ぐらいしかなかった。僕はチゴイネルワイゼンの方が好きだったがなぜかサーカスの音楽だと信じており、「G線」はゆるくてあんまり好みでなかったが高級感は感じていた。そのまんま大人になったのだろう、バロックは知的でハイソできらきらして見える。クラシックは何が好きですかなんてきかれたら?モーツァルトはミーハーだ、ベートーベンはオタクっぽい、マーラーはダサい、「バロックですね」なんてさらっと言うのがまことに粋であろうと思う。

僕がバロックに引いていたのはもう一つ理由がある。音楽の授業で鳥肌が立つほど嫌いだった笛の実技。バッハの管弦楽組曲第2番のどれだったか、たぶんポロネーズあたりを吹くというのがあった。あれは壮大なバッハの冒涜の試みであった。僕はピッチの外れたリコーダーの合奏音が生理的にだめであり、何の関心も持てないから早く捨てたいと願っており、もちろん自分も非常に下手であって不快感の倍加に貢献させられるわけだ。この調子だから音楽の通信簿は2であった。皆さまは学校教育というものに懐疑的な劣等生の音楽記を読まれている。

おかげで第2番がトラウマになり、あんなものを家でレコードで聴こうなどという気が毛頭起きなくなってしまった。それを救ってくれたのがこれだ。浪人時代に買ったカール・リステンパルト指揮ザール室内管弦楽団による管弦楽組曲全曲である。勉強にあきあきしており、全部すっぽかしてのど骨が刺さったままだったバロックを攻略することにモチベーションが向かっていた。そこでこの演奏に出会ったのは幸運だったが、なんのことない、このLPを選んだのは「ディスク大賞受賞」というキャッチの割に2枚組3千円で安かったから、それだけだ。石丸電気の3号館で買い、よしバッハ攻略だと嬉々として鶴川の自宅に帰ったのを覚えている。

おかげで第2番がトラウマになり、あんなものを家でレコードで聴こうなどという気が毛頭起きなくなってしまった。それを救ってくれたのがこれだ。浪人時代に買ったカール・リステンパルト指揮ザール室内管弦楽団による管弦楽組曲全曲である。勉強にあきあきしており、全部すっぽかしてのど骨が刺さったままだったバロックを攻略することにモチベーションが向かっていた。そこでこの演奏に出会ったのは幸運だったが、なんのことない、このLPを選んだのは「ディスク大賞受賞」というキャッチの割に2枚組3千円で安かったから、それだけだ。石丸電気の3号館で買い、よしバッハ攻略だと嬉々として鶴川の自宅に帰ったのを覚えている。

この2番、ロ短調の悲愴さがあまりない。1960年の録音。バッハを精密画風の微細なデッサンで幾何学的に描く演奏が出てくる前のなつかしいスタイルであり、ほっとさせてくれる。フルート協奏曲を思わせる編成だがロジェ・ブールダン(1923-76)のソロは中低音が肉厚で暖色系で良く歌い穏健派かと思えば終曲の運動神経は違う姿を見せる。フランス人なのだがヴァイオリンとユニゾンになると倍音が共鳴して独特のリッチなソノリティを発揮しており、この音は東独時代のドレスデン・シュターツカペレやライプツィヒ・ゲヴァントハウス管にもあったのが不思議だ。リステンパルト(1900-67)はドイツ人の天文学者の息子。音楽を自然に流しているように聞こえるがフレージングは潔癖でむしろ理知的である。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

J.S.バッハ「ミサ曲 ロ短調」(BWV 232)

2019 FEB 3 14:14:26 pm by 東 賢太郎

僕が完全主義者であり、ミクロの細部が0.1ミリずれても絶対に妥協しないということを知っている人は少ない。なぜなら、それが見えるのは、そうでなくてはうまくいかないと経験的に知っているキモにおいてだけであって、キモは1%しかないから、ほとんどの知己はというと、おおいに手を抜いている99%のほうの僕を知っている。ムダなところに時間とエネルギーを1カロリーも消費しないということに対する完全主義者なのだから、必然的にキモとムダに対する姿勢の落差が大きく、99%のほうにおいては抜けが多くて細事にこだわらない風に見えているらしいが、それが社会生活ではうまいこと潤滑油になってきたからサラリーマンのような向いてない職業でやってこれたのだと思う。

僕が何をキモと思っているかわかる人は数人しかいない。1%しかないその領域で完璧を期すからここまで生きてこられている。いっぽう99%のほうの自分に対しては僕自身が関心がないから、そっちに関心がある人に僕が関心を持つことはなかなか難しい。人でそれだから、人が作ったものにはもっと興味がない。あるのは神様が造ったものだけで、つまり自然科学系の学問にしか僕は関心がないのである。音楽は人が作るものではあるが、作曲(compose)は音という目に見えない物理現象を素材として組み立てて感動を生み出す作業である。いわば化学(chemistry)の実験のようなものであり、その結実である楽譜は化学式であって、僕にとっては純粋にサイエンスであり、あらゆるアートの中で別格である。

この2か月仕事に没頭して1%のキモだけを突き詰めてきた。完全に疲れてインフルエンザにもなってしまい、いまその緊張を緩めてくれたのがハイドンであり、キモを更に研磨してくれるのはJ.S.バッハだという再認識になって、その二人への深い感謝の気持ちから今度は本稿を書こうという気持ちになっている。両者は右脳と左脳のごとく直線上の対極点である。ちなみにほぼすべての作曲家は中間点に分布するが、改めてマーラーだけは乗ってこないことを知る。僕にとって現代国語、小論文形式のテストに近い。あれで東大を落ちたと思っており、問題を作った人の趣味でしかなく、そんな偉人でもなく尊敬もしてないたぶん性格も合わない作題者の趣味にうまく迎合できたかどうかで採点されることに何の普遍性があるのか、不快なだけで意味不明だ。

ドイツ時代にアイゼナッハのバッハ資料館へ行ってみたが、J.S.バッハの実像は資料が少なく音楽の知名度からすると意外なほど知られていない。というより、メンデルスゾーンが再発見して蘇演するまではその音楽だって歴史に埋もれて忘れられていたのだ。ヘンデルの音楽の人懐こい外向性に比べるとポピュリズムとセックスアピールに無縁の堅苦しさがあることは否定できず、古典派の時代に入ると彼の集大成した厳格な対位法音楽はイタリアの「歌」の蠱惑には勝てなかった。アルベルティ・バスみたいなお気楽でいい加減な伴奏だけできれいなメロディを歌う流れに飲み込まれてしまう。その一翼を担ったのがあのモーツァルトであるのだから困ってしまうが、彼のピアノソナタとバッハの平均律を比べてどっちが立派な音楽かと問われれば、それは問題なくバッハと答えるしかすべはない。ジュピター終楽章のフガートを神だとあがめる人を否定する気はないが、バッハのフーガを前にしてあれをフガート(fugato)という文字で書いてしまうことに僕は些かの良心のためらいを感じる。

ドイツ時代にアイゼナッハのバッハ資料館へ行ってみたが、J.S.バッハの実像は資料が少なく音楽の知名度からすると意外なほど知られていない。というより、メンデルスゾーンが再発見して蘇演するまではその音楽だって歴史に埋もれて忘れられていたのだ。ヘンデルの音楽の人懐こい外向性に比べるとポピュリズムとセックスアピールに無縁の堅苦しさがあることは否定できず、古典派の時代に入ると彼の集大成した厳格な対位法音楽はイタリアの「歌」の蠱惑には勝てなかった。アルベルティ・バスみたいなお気楽でいい加減な伴奏だけできれいなメロディを歌う流れに飲み込まれてしまう。その一翼を担ったのがあのモーツァルトであるのだから困ってしまうが、彼のピアノソナタとバッハの平均律を比べてどっちが立派な音楽かと問われれば、それは問題なくバッハと答えるしかすべはない。ジュピター終楽章のフガートを神だとあがめる人を否定する気はないが、バッハのフーガを前にしてあれをフガート(fugato)という文字で書いてしまうことに僕は些かの良心のためらいを感じる。

バッハは数学的だという声も聞く。言ってる人がどれだけ数学ができるのかは知らないが、バッハの書いた楽譜はE=mc2のようなものを秘めているかもしれないと思わないでもないし、そういう神の言語、宇宙の摂理のようなものを曲に埋め込もうという努力をした人はいる(シェーンベルク、メシアン、ブーレーズetc)。僕は「E=mc2をシンプルで美しい式である」と思うが、この美しさというのは驚くべきことに、「宇宙の真理がそんなシンプルな式に集約されてしまう事実自体がこれまたシンプルで美しい」という、ロシアのマトリョーシカ人形みたいな「入れ子構造」になっているのである。その入れ子構造はまたまたシンプルであって、ますます神の創作と思うしかないという「無限の入れ子構造」になっているという事実を「美しい」と思うのだ。しかしその数学的な美しさを万人が気付くかというと、多分そういうことはないだろう。

バッハが楽譜に「何か」を埋め込んだとして、それは百年ほどの間は人類には理解は及ばぬものであるゆえ、音楽家の息子たちですらもてあまし、メンデルスゾーン以降の人類がようやくそれをアプリシエートできる能力を徐々に身に着けたということなのだろうか。そして現代においてはバッハのタイムカプセルは本来の普遍的な価値を発現し、それを感覚的に楽しむことは大衆にも容易なところまで人類はキャッチアップできていて(それは全人類のまだ数パーセントではあるものの)、相応には普遍的な美とできるところまできたのだと理解すべきかもしれない。プロテスタントであるルター派のバッハがカソリックのラテン語典礼文に作曲しようと思った理由は明らかになっていないが、であるからこそ、ロ短調ミサに彼のタイムカプセルが埋め込まれていると考える仮説は魅力的だ。

今日は久々に音楽に没頭しようという気になり、そういう時でなくてはできない楽しみに身をゆだねることに決めた。通称「ロ短調ミサ曲」の器楽のバス・パートをレコードにあわせて2時間通して鼻歌で歌うことである。バッハのバスというのは意外に読みやすいのだ。これをやると頭の芯がすっきりしてくるのは何度もやって証明済だ。

「ロ短調ミサ曲」というと僕の世代にはまずこれだった。泣く子も黙るカール・リヒター/ ミュンヘン・バッハ管弦楽団の1961年盤で、当時のクラシック通の間ではこれを聴いていないとバッハを語れないムードすら漂っていた。初めての宗教音楽であり解説を読んでもちんぷんかんぷんで、大学生の僕はこれを必然的に「絶対音楽」として暗記したのであり、冒頭の和音に悲しみの色が溢れ出ていることにまず驚き、未完成交響曲冒頭、悲愴交響曲の終楽章冒頭と共にこれがロ短調というものの色彩になった。後にモーツァルトのレクイエムによって宗教音楽の魅力にのめりこむことになるが、それはモーツァルトの死因に関心をいだいた結果にすぎない。キリスト教徒でない者にとって信仰心をもってバッハに感動するのはどう考えても無理だと悟ったし、もっともらしいことを書いている音楽評論家も、仮に仏教徒であるならば大人は嘘つきだなあと笑ったものだ。

「ロ短調ミサ曲」というと僕の世代にはまずこれだった。泣く子も黙るカール・リヒター/ ミュンヘン・バッハ管弦楽団の1961年盤で、当時のクラシック通の間ではこれを聴いていないとバッハを語れないムードすら漂っていた。初めての宗教音楽であり解説を読んでもちんぷんかんぷんで、大学生の僕はこれを必然的に「絶対音楽」として暗記したのであり、冒頭の和音に悲しみの色が溢れ出ていることにまず驚き、未完成交響曲冒頭、悲愴交響曲の終楽章冒頭と共にこれがロ短調というものの色彩になった。後にモーツァルトのレクイエムによって宗教音楽の魅力にのめりこむことになるが、それはモーツァルトの死因に関心をいだいた結果にすぎない。キリスト教徒でない者にとって信仰心をもってバッハに感動するのはどう考えても無理だと悟ったし、もっともらしいことを書いている音楽評論家も、仮に仏教徒であるならば大人は嘘つきだなあと笑ったものだ。

ところが欧米に13年半住んでいるうち、少しその辺の考え方が変わってきた。教会でオルガンや典礼音楽を聴く贅沢な機会がたくさんあって、もぐりこめば無料でいくらでも聴けるのだから大好きな僕としては水を得た魚だった。ウィーンのシュテファン教会で典礼の一環としてやっていたブルックナーのミサ曲第2番、パリの三位一体教会のメシアンの弾いていたオルガン、ウエストミンスター教会、ヨーク大聖堂の合唱、セント・ポール教会のオルガン、セント・マーティン・イン・ザ・フィールズの管弦楽、その他オルガンや典礼の交唱やクリスマスのミサなどはノートル・ダム寺院、フランクフルト皇帝大聖堂、チューリヒ聖母教会、ストラスブール大聖堂、ザルツブルグ聖ペーター教会など、数えたらきりがないが、あの深い残響を伴う異空間に何時間もひっそりと身を置いていると、音楽を聴くというのは耳だけでなく体で空気振動を感知するということと一体だという風になってくる。

ヨーロッパの街は物理的にも人々の生活意識の座にも、教会というものが中心にある。教会はすべて勿論石造りであり、それが接地して連続的につながっている街も石畳から建造物まですべてが石でできており、そこかしこに、そうやってキリスト教音楽と時を告げる鐘の音が当たり前の空気のように存在し、そこいらじゅうの石壁や石畳に反響してこだまのように聞こえている空間が都市というものなのである。土むきだしの畑や田んぼをブルドーザーがアスファルトで固めれば都市になるという日本的感覚はなく、教会、キリスト教、宗教音楽(西洋音楽の元祖である)が「ユビキタス環境」(当たり前のように周囲にある)として物理的にもスピリチュアルにも中心にあるのが「ヨーロッパ諸都市という空間概念」なのであって、田舎とは完全に不連続な存在だ。

そこに13年も暮らして日々浸っていると、西洋音楽を石の建造物と分離して認識するということは甚だ難しくなってくる。クラシック音楽という教会発祥の文化がオペラハウスやコンサートホールにだけぽっかりと遊離して存在すると認識している日本人の感覚をもはや共有することは不可能で、年月をかけてそうやって形成されてきた自分の意識の座にしか存在しえないものになっている。自宅を設計した時に地下の音楽室の壁を全面石造りにしたいと申し出たら、オーディオショップの担当者が反響を心配し、手のこんだ吸音設計を勧めてくれた。これが日本のオーディオのプロの発想なのだ。教会の音響イメージと遊離したリスニングルームなんてなんの意味もないよと教えても誰も理解しない。冒頭の、僕にとって絶対に妥協を許さない「キモ」とはかようなものだ。日本にまともなクラシックのコンサートホールなど存在しないと言い放っているのは、なんの意味もなさないものに賛辞など贈りようもないからである(前回のアムステルダム・コンセルトヘボウのハイドン82番の音響をお聴きいただきたい。何を言っているか手に取るようにお分かりになるだろう)。

僕はキリスト教に改宗しようと思ったことはないが、しようと思えば容易だろうと確信が持てるほどその宗教が生み育ててきた文化、思考、技法の精華であるクラシック音楽というものに骨の髄まで浸かり、それを肌の中にまで取り入れてしまったという意味で同化していると思う。それによってモーツァルトやブルックナーの聴き方が違ってきたかと言うなら、そうでない聴き方というのはそもそも存在するのだろうかという本質的な問いにまで至るしかないだろう。こうして書いている文章も、そうやって形成されてきた自分の意識の座にしか存在しえないものとしてのモーツァルトやブルックナーに関するものであって、先のオーディオのプロが僕の音に対する感覚がわからないのと同様に、どこまで理解されているかは甚だ心もとない。

バッハを畳と襖の部屋で味わえないわけではないし、音楽は国も人種も宗教も超えたユニバーサルなものだという主張は今どきの世界を席巻している熱病の一部として、セクハラやパワハラの訴求と同じほど一切の反駁を許さないものになっている。18世紀欧州に産声を上げた啓蒙思想が2百余年の時を経てついに末端の大衆の脳髄の奥の奥にまで浸透し、百科全書派がめざしたような上っ面の知識の流布で数学の優れた思考法である抽象化・一般化がおこなわれて数学のわからない人々に対する偽りの正当化がなされ、ユニバーサルで人類博愛主義的なひとつの「解」に到達したのが21世紀の実相である。一般大衆は「人類皆兄弟」と何かの顧客にして騙しておけば都合が良いが、一神教であるキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の真の教徒たちがそんなことをめざしている可能性など皆無に決まっているではないか。

教徒であるベルリン・フィルやウィーン・フィルの団員だってきっとクラシック音楽における「人類皆兄弟」の主張を喜々として裏書きするだろう。誰もが「いい人」を演じて生きていきたいし、なにより彼ら芸術家は食うために鑑賞者(顧客)を必要とするからだ。彼ら自身は畳と襖の家でベートーベンを鑑賞したいとは多分思わないだろうが、少なくとも神様であるお客様がどこでどういう理解で聞いてくれようが反対する理由などあるはずがない。欧米に居住して同化してみて、僕はついにユニバーサルな人間になったかといえば、その正反対だ。それが嘘だということに気がついたのである。そしてそれに騙されている全世界の大衆がやがてそのことに気がついて、真に啓蒙された人間に昇華していく可能性はゼロだということにも。そんな気付きはなくとも彼らの人生は幸せだし、バッハのタイムカプセルもそこまでの汎用性はないだろう。だから僕は大衆の話をしているのではない。知識人は①真の知識人であるインテレクチュアル②専門知に閉じこもったインテリジェント③知識の政治的実践に固執するインテリゲンチャの三つに分けられるとした西部邁によるなら、実は「大衆」の一部である②と③について書いているのだと思う。

「ロ短調ミサ曲」がどれだけ素晴らしい音楽か、それこそ僕如きが目くじらをたてるようなことではない。これのバス・パート(合唱部ではなく通奏低音、continuoである)を全曲通して歌う快感を知ったのはもう30年も前のロンドン時代だ(右が当時買ったスコア)。この長大なミサが教会での実用品だったかどうかは不明だが、2時間の典礼に参加したがごとき気分は格別だ。そこで肌に残る感覚は京都、奈良の古仏をめぐったときの充実感と変わらない。仏教芸術だが仏教徒でなくては感知できないというものでもない。修行もしてなければ教義すら知らないのに、日本人だからわかるというものでもない。それとシュテファン聖堂でブルックナーのミサを聴いて感動することと何が違うのだろうということだ。絶対音楽としてこれを暗記した大学時代の努力はムダでなかったと、長年の人生経験を経てやっと納得した。

曲の理解をさらに深めてくれた演奏がある。“バッハの声楽作品の一部は各パート1人で演奏した”という主張に基づくジョシュア・リフキン / バッハ・アンサンブル盤(右)である。1981年当時まだ古楽器演奏というコンセプトはなく、オーケストラは20人、ソリストを含め声楽陣は8人という編成によるロ短調ミサには大いにそそられるものがあった。買ってみると目から鱗の透明な響きが清涼剤のごとくに快感で、何度も繰り返し聴いて、歌った。このクリアな声楽は今でも捨てがたく、ぜひご一聴をおすすめしたい。

これだけの作品の演奏にあれこれ序列をつける愚は避けたい。何度かこの曲が眼前で演奏される場に立ち会った経験があるが、厳粛な気持ちになったのはすべて同等だ。古楽器アンサンブルも良かったし、ロンドンでのカルロ・マリア・ジュリーニのものも良かった。さっき見始めて、最後まで見てしまったyoutubeのジョン・エリオット・ガーディナーも見事だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

J.S.バッハ モテット「主に向いて新しい歌を歌え」BWV225/1

2017 OCT 14 16:16:03 pm by 東 賢太郎

このモテットをライプツィヒの聖トーマス教会で初めて聴いたモーツァルトが驚嘆したという記録が残っている。1789年の5月、死の2年前で三大交響曲を書いた後である。残した輝かしい音楽に使われている技法はすべてマスターしていた年齢なのに「ここには学ぶことがある」と写譜した譜面が遺品の中に見つかっている。

モーツァルトはウィーンで庇護者スヴイーテンの蔵書にあったバッハ作品を知っており、平均律を四重奏に編曲もしていた。それでも未知なものがこの曲にはあった。カソリックの彼が見たプロテスタント音楽の側面もあったろうが、バッハの8声部対位法技法の凄みが耳をとらえたと考えるべきだろう。

この音楽は教会での残響と音響の空間放射なくして成り立たないだろう。ハリウッドボウルなど野外で映えるか想像すればわかる。キリスト教徒ならバッハを知らなくてもCDの音だけで教会をイメージするだろう。教会文化で育っていない僕が別なもの、それも奇想天外なものを想像してしまうのは経験論の帰結としてお許し頂くしかない。

むかし、アメリカ映画でミクロの決死隊というのがあったが、僕はこれを聴くとああやってミクロの小さな体になってバッハの脳の中を探検し、こんなものを見た感じがする。

見たのは脳みそではない、鍾乳洞の自然の驚異だ。なぜそこにそんなものがあるのか?知らない。神様に聞いてほしい。これをご覧いただきたい。

見たのは脳みそではない、鍾乳洞の自然の驚異だ。なぜそこにそんなものがあるのか?知らない。神様に聞いてほしい。これをご覧いただきたい。

人間の中には宇宙があって、空を見てその彼方にあると感じている宇宙とそれとは実は同じものだ。それをバッハの脳が見つけて音に書きとった。前稿の「数学美とアートの美は同じもの」という感覚は僕流に表現するなら、そんなものだ。バッハの書いた音符に数学的秩序があるという人もいるが数学者にそんな人はいない。もちろん僕にはそれは証明できない。

このモテットを初めて聴いた時の驚きは忘れることがない。なんだこれはという思考停止に陥り、あっという間に終わってしまった。母の胎内で進化の歴史を超特急で経過しておぎゃあと生まれてくる、それがあっという間というなら、10分の音楽に呆然として1分に感じるのもあっという間だ。

音楽の聴き方は人それぞれだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《ニコライエワの平均律クラヴィーア曲集 第2巻》

2017 JAN 25 1:01:06 am by 東 賢太郎

ギターでは出せない和音があると知ったのは高1の時でした。それはストラヴィンスキーの火の鳥の終曲です。どうしても自分の手で鳴らしてみたかったのです。仕方なく小遣いを貯めて1万円以上する指揮者サイズの原典版オーケストラスコアを神保町の洋書店で買って、その部分の音符をピアノで弾いてみてわかったのです。

そこからしばらく見よう見まねで練習し、弾けたのはバッハのインヴェンション1番と火の鳥終曲だけでした。それがきっかけでピアノはすごいということに目覚め、自分でハノンをやっていい加減な指使いでモーツァルトやベートーベンも適当にさらったりしました。

結局、習ってないわけですからそれ以上は上達せずです。ただ、だんだんそうするうちに自分は弾くことより音楽の構造分析の方に興味があるということがわかってきました。長調が明るい、短調が暗いと感じるのはなぜか?そんなことが解明できないのだから第九を聴いてどうして人が感動するのかなど遠い道のりです。それを解明したいと思ったのが音楽にのめり込むきっかけでした。

オーケストラスコアをピアノ譜にリダクションしたり、ピアノ的な眼で見るというのが面白くて熱中し、シンセでオーケストラを演奏するようになりました。ダフニスとクロエの夜明けが相当音を落としてもそれらしくピアノで弾けることに感動したし、そういうことを通して楽曲のストラクチャーや和声構造がわかるようになって音楽がちょっと違う次元で聞こえるようになったかもしれません。

ピアニストにはハマりました。彼らは演奏家であると同時に指揮者でもあります。つまり自己完結した完璧な音楽家です。指揮者がどう音楽を作りたいかはオーケストラという他人の手を借りてしか音にできませんが、ピアニストはどんな複雑な曲でも自分だけの手で思うままに表現できます。その人のソウル(魂)にふれるという意味で、大変完成度の高い表現形態であることに惹かれました。

畏敬するピアニストは何人かいますが、ピアノ演奏の深遠さを学んだのはタチアナ・ニコライエワのバッハ平均律クラヴィーア曲集 第2巻です。

これはなにか犯し難い人間の尊厳を漂わせ、ひたすら高貴な音で訥々と綴られた一編のドラマなのです。バッハがどうしてこんなに生き生きと歌えるのか、レガートで弾けるのか、オーケストラのようなソノリティが出るのか、現代のコンサートグランドのバッハでどうしてこんなに深みのある低音が響くのか?高度な技巧なのにまったくそれを感じさせない。聴くたびに何かいただいて、少しだけバッハの精神に近づけるような気がする僕には特別の存在です。

若いころショーペンハウエルの幸福論をむさぼり読んで人生が少しだけ分かった気になった。いまや恥ずかしいばかりの甘酸っぱい思い出なのですが、それでも「本はばかになるから読むな」、「孤独こそ人生の理想の姿」など僕の精神にストレートに入って深く影響する言葉が残っているのは驚くばかりです。ワーグナー、ニーチェ、R・シュトラウスが傾倒した哲学はとくに難解ではなく、「腑に落ちる」から残ったのだと思います。ニコライエワの平均律はどこかそれに似て、お腹にずしっと響いた感じでしょうか。

若いころショーペンハウエルの幸福論をむさぼり読んで人生が少しだけ分かった気になった。いまや恥ずかしいばかりの甘酸っぱい思い出なのですが、それでも「本はばかになるから読むな」、「孤独こそ人生の理想の姿」など僕の精神にストレートに入って深く影響する言葉が残っているのは驚くばかりです。ワーグナー、ニーチェ、R・シュトラウスが傾倒した哲学はとくに難解ではなく、「腑に落ちる」から残ったのだと思います。ニコライエワの平均律はどこかそれに似て、お腹にずしっと響いた感じでしょうか。

なぜ第2巻かといって意味はなくたまたま聴いていただけで、第1巻も同等に素晴らしい演奏です。音楽に人生を求める必要はありませんが、ピアノ音楽の深みを知る意味ではこれはショーペンハウエルの滋味に似たものがあります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。