2つの事件の「何か変」(ロジック不整合)

2023 DEC 10 16:16:46 pm by 東 賢太郎

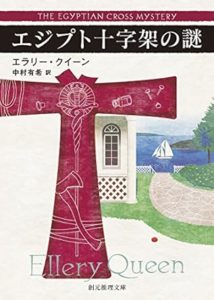

大昔に読んだエラリー・クイーンを読み返している。「解ける解けない」を売りにしたミステリーの開祖だ。クイーンほど自分にフィットした小説はなく、いっとき熱中して性格形成にまで影響があった気がする。殊に「エジプト十字架の謎」は名作と記憶しており、犯人指摘のロジックが「背理法」で揺るぎなく、あることに気づきさえすれば犯人が当てられるフェアプレーでは全ミステリー中の最高峰と認識していた。そこまではっきり覚えてたわけだ。ところがだ。今回その「核心の箇所」に来て、あれっ、こいつが犯人かとなった。つまり覚えてたのは “ロジック” だけでストーリーはおろか犯人すら忘れてたわけだ。「自分の脳の癖」を発見した瞬間である。

大昔に読んだエラリー・クイーンを読み返している。「解ける解けない」を売りにしたミステリーの開祖だ。クイーンほど自分にフィットした小説はなく、いっとき熱中して性格形成にまで影響があった気がする。殊に「エジプト十字架の謎」は名作と記憶しており、犯人指摘のロジックが「背理法」で揺るぎなく、あることに気づきさえすれば犯人が当てられるフェアプレーでは全ミステリー中の最高峰と認識していた。そこまではっきり覚えてたわけだ。ところがだ。今回その「核心の箇所」に来て、あれっ、こいつが犯人かとなった。つまり覚えてたのは “ロジック” だけでストーリーはおろか犯人すら忘れてたわけだ。「自分の脳の癖」を発見した瞬間である。

僕(の脳)は宇宙を、

真理=数学 ≈ ロジック ≠ 人間界

と認識しているように思える。見聞きしたものをすべてこの式のどこかに当てはめて理解する、それが癖だ。「エジプト十字架の謎」を読む前のロー・ティーンからロジック偏愛型であり、だから人間界のあれこれに関わる文系科目はまったく興味なく点数も人並みで、東大は数学だけで入った。

文系の僕がそう書くのもおこがましいので事実をあげる。駿台公開模試(昭和49年2回目)で数学は満点、偏差値80ぐらい。昭和50年東大入試の二次試験設問2は「何か変だ」と感じて作題ミスを見つけ、答案用紙にそう書いた。その分、別な1問に小さい傷が残って時間切れになったがほぼ満点(作題ミスも含め確認)。文系は文理共通の4問だ(理系は数Ⅲ2問を加えて6問)。

この「何か変だ」は根拠があるのではなく鼻(直感)だ。物的証拠が欠けているからこの問題は解けない(=作題ミス)ことをロジカルに証明できそうだ、という「感じ」である。

ちなみに、安倍事件と木原妻事件の2つにそれを感じる。東大の設問2と同様、作題ミスがある。答案(報道)から問題(事件)を逆算するとあり得ない初期設定になる背理法で証明できる(東大設問2では ℓ ≠ 0 の条件が欠落していた)。

一般人だから特別な情報はない。ロジックだけだ。数学だからそれと異なるいかなる答案も零点である。零点の答案を見せられても困る。

後者事件は12月7日にテレ東が報道したが条件の補完はなかった。このままだと報道されていない欠落によりそのまま「不能」で終わる可能性がある。

本件の社会問題性や木原氏への責任遡及には僕は興味がない。ただただ、作題ミスを放置するのが気持ち悪い「脳の癖」だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

後妻業-悪女の業をミステリーの系譜で辿る

2023 NOV 5 13:13:32 pm by 東 賢太郎

社会に出てすぐ営業にぶちこまれ、世の中、こんな連中が蠢いてこんなことをやってるのかと目から鱗の毎日を過ごした。1979年の大阪だ。社会勉強なんて甘ちょろい言葉は犬の餌にもならない。今ならどこの会社に就職しようとあんなことで何カ月も過ごさせてもらうなんてあり得ないし、研修にしたって強烈すぎる凄まじい体験を大企業の名刺を持って味わわせてくれるなんて想像を絶することに違いない。それでも一時はくじけて辞表を書こうと思ったのだから偉そうなことはいえないし、後に考えれば適当にごまかして営業向いてませんでも全然よかったのだが、そこまで真剣勝負でやって勝ち抜こうと考えていたことは馬鹿かもしれないが財産にはなった。

株を売るのだからカネのにおいのする所を探し出してこっちが近寄らないといけない。「社長の名刺を毎日百枚集めろ」がどう見てもできそうもないミッションである。上司は電話訪問しろと言ったが、まだるっこしいので飛び込み専門にした。達成さえすれば方法は問わないでしょとは言わなかったが、僕は大学受験をくぐりぬけるのにそのテーゼが骨の髄まで沁みこんでいて自信の持てない方法でやってできませんでしたという愚は犯したくなかった。会ってしまえば相手の身なりも顔も見える。何かはしゃべるし反応もわかる。そうやって毎日百人以上の見知らぬ大阪の人に名刺を渡して、あっという間に世間というものを覚えた。一見まともだが一皮むくと危なそうな輩もいたし、真正面から悪そうな連中もうようよいた。そんな人種に電話でアポが入るはずない。幸い、糞まじめな人間よりそういう方が面白いという風に生まれついていて、ぜんぜんどうということもなかった。

大阪の人は東京がきらいだが、全員が一様にそうかというとちがう。何かで連帯が必要になると「そやから東京もんはあかんで」と大阪側に心をとどめおくことを最低条件として、各々のレベルにおいて、東京がきらいなのだ。だから「あんたおもろいやっちゃ、東京もんやけど」でいい。そこが根っからの商人の街の良さであり、いくら頑張ってもそれ以上は行かないが商売はできる。何がおもろいか、その感性はわかるようでいまだによくはわからない。こっちがおもろいと思うと相手も思うようで、商売というフィールドでそういう人は得てして金を動かせることが多かった。こっちも動かせる。そうしてビジネスになる輪ができた気がする。金持ちと知り合うのが大事なのではない、あくまでこっちが動かせることが必須なのはお互い商人だから当然だ。

若かったから気晴らしにいろんな場所に出入りした。新地で飲む金なんかなく、せいぜいミナミか近場の十三とかの場末のホルモン屋や安い飲み屋だ。新宿のゴールデン街に増してディープで、兄ちゃん遊んでってやなんてのは儲かってまっかにほど近い軽いご挨拶である。看板にはBarなんて書いてるが女の子というか当時はおばちゃんだが、猫かぶってるアブなさ満載である。ヤバい所だなと思ったがそういうのの免疫は中学である程度の素地ができていたからよかった。我が中学は区立で入試もなく、地元のワルやらいろんなのがいた。ある日、鉄仮面みたいな国語教師が授業でいきなり黒板にでかでかと馬酔木と書いて、なんと読むか?とクラスで一番読めなさそうなSをあてた。はたきの柄みたいな棒でひっぱたく名物教師だからシーンとなったら「アシビです」とそいつが平然と読んで鉄仮面が動揺。「おお、S、お前どうしたんだ」と驚くと「ウチの隣のパブの名前です」で大爆笑だ。そういう話で盛り上がったりしておもろかった。

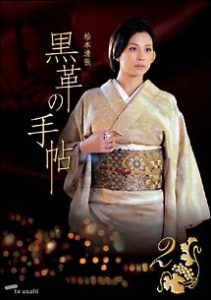

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪い女は嫌いじゃない。岩下志麻の極道の妻シリーズは愛好したし、松本清張の悪女物もドラマで全部見ている。「黒革の手帳」は1億8千万円を横領した銀行OLが銀座のおおママにのし上がる話だが米倉涼子の当たり役だ。黒い手帳にある「架空預金者名簿」で美容外科クリニック院長や予備校経営者の手練れの成り金を恐喝して銀座一のクラブ『ロダン』を買収する計画を練るが、逆にロダンの株主で政財界のフィクサーである大物総会屋に騙され、手下のヤクザに追われて逃げる。一丁前のM&Aだ。頭が切れて度胸も押し出しもあり思いっきりワルの女、そんなタマは現実にいそうもないが、米倉はいてもいいかな位にはよく演じている。彼女は「けものみち」、「わるいやつら」、「熱い空気」、「強き蟻」でもいい味を出してるが、男を手玉に取ってころがす女は並の極道より迫真性があるのは何故だろう。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

悪女もいろいろだが後妻業は札付きのワルだ。黒川博行の「後妻業」は数々ドラマ化されている。資産家の老人を次々とたぶらかして結婚し、遺産をせしめる女の話だがこっちは社会にいくらもいるだろうというリアリティがある。現実に、男性4人に青酸化合物を飲ませ3人を殺害したとして死刑が確定した女もいるが、後妻業だったかどうかはともかく、55も年下の女を入籍した紀州のドンファンさんもいたから実需もあるというのがミソなのである。愛情は装っただけも犯罪さえなければ後妻業だけで有罪という法律はない。そんなのがあったら後妻の結婚は怖くてできなくなってしまう。いくら爺さんでも好きでない女性と結婚はしない。だからそこに明らかな詐欺がない限り、殺人の物証がなければバリバリの後妻業女でヤクザのヒモがいようがヤク漬けであろうが何でもないのが法の穴というか難しい所だ。単にひっかった方がスケベの馬鹿でしたねで終わりである。逆に富と権力ある女性を狙う逆玉ホストがこれからは流行る世かもしれない。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

清張にも後妻業ものがある。「疑惑」だ。鬼塚球磨子という女が年上の酒造会社社長をたぶらかして結婚し、夫に多額の保険をかけて車ごと海に沈め、自分はスパナで窓を割って脱出して夫を殺害したと疑われる。捜査で悪態をつき「鬼クマ」と報道されるような女に社長は惚れこんでしまったが、球磨子は新宿のホステス時代にヤクザとつるんで詐欺・恐喝・傷害事件を起こした札付きのヤンキーで、社長の子供は嫌がって前妻の実家に逃げ、親にも縁を切られる。事故を起こした車の運転者は女だったとの目撃証言もあり、刑事も検事も球磨子の保険金殺人に絞り、日本中が報道を信じてそれを疑わないムードになった。ところが正義感ある球磨子の弁護士佐原は公判で目撃証言を覆えし、警察の検証の結果、フロントガラスは衝撃で割れるためスパナは不要だったことも判明する。そこから佐原は『なぜスパナが足元にあったのか』『なぜ夫の右の靴が脱げていたか』という物証から驚くべき真相を導き出すのだ。シャーロック・ホームズ以来の探偵小説の王道の醍醐味であり、正義の味方の手腕と頭脳に読者は快哉を叫ぶこと必至だ。

ところが本作品はそこがストレートではない。佐原弁護士は原作では男だがドラマ版では女(米倉)になっていて球磨子との女の闘いに書き換わっているが、清張のオリジナルは球磨子がとんでもない鬼女だと報道しまくった秋谷という男(新聞記者)の眼で書かれ、佐原が真相をあばいて球磨子が無罪放免になるとヤクザを率いてお礼参りに来ると恐れた秋谷が佐原を鉄パイプで襲う所であっさり終わるのである。このハードボイルドな後味は鮮烈だ。冤罪を覆すのは法の正義であり、ミステリー小説は万人が納得する勧善懲悪で閉じるのがセオリーだ。しかし清張は、球磨子が怒りに燃えて野に放たれることへの秋谷の恐怖で物語を閉じる。それは鉄パイプで新たな殺人が起きる前兆のようでもあり、もはや何が善で何が悪なのか混沌としている。世の現実はそのまま小説になるほど割り切れておらずこんなものかもしれないと思う。そんなとんでもない女に騙されて家庭どころか命まで失った酒造会社社長の救いようのない悲しさだけが見えない墓標のように残るのである。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

清張はこの「疑惑」の元ネタが「別府3億円保険金殺人事件」だという巷の説を否定したが、それは読みが甘い。僕はジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」がそれだろうと考えている。1934年作のこの名品を彼が知らなかったはずはない。カリフォルニアの流れ者の悪党が偶然立ち寄った安食堂で馬鹿だがセクシーな女房にひとめ惚れしてしまう。やがていい仲になった二人は旦那のギリシャ人を誘い出して車ごと崖から転落させて殺してしまう。正確には車中で殴り殺して転落死に偽装するのだが、自分たちも乗っており(「疑惑」とおんなじ)、旦那に多額の保険がかかっていたことから裁判で窮地に陥るが(おんなじ)、弁護士の巧みな手腕で(おんなじ)容疑を女房にのみかぶせて保険会社との取引で逃れて悪党が無罪になってしまう(おんなじ)。ここからは「疑惑」にはないが、今度は女房が本当に交通事故で死んでしまい、男は捜査されて旦那殺しの書類がみつかってそっちがバレたうえに女房殺しでも逮捕されてしまう。そっちは無罪になっても旦那殺しで死刑と告げられた男は「愛した女房を殺して死刑は耐えられない」と語り、旦那殺しの罪を選ぶ。

本作はハードボイルド小説の苦み走った不思議な味を覚えた最初の作品である。一気に読み終わってしばし茫然とし、他愛のない小市民の幸せを手に入れようと善良な市民を殺した浅はかで人間くさい悪党夫婦に同情している自分を発見したという意味で忘れられない作品である。大阪はミナミ。得体のしれぬ臭気が漂う真夏のがやがやと猥雑な薄暗い路地裏であやしい取引で小金を儲ける男ども女ども。それでも話しかけるとあっけないほど悪党の気はせず「兄ちゃんなんかええ話か?」と喰いついてくるあの人達。罪と罰ではなく人と欲だ。それ以来僕は欲をきれいごとで隠す人間は好きになれなくなった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エラリー・クイーン「シャム双生児の謎」

2023 SEP 12 12:12:45 pm by 東 賢太郎

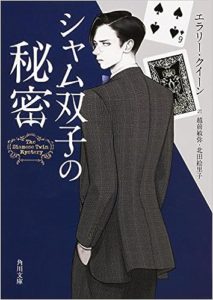

やっとこさというか、とうとう読んだ。エラリー・クイーンの著名作がこの歳まで未読だったなんて贅沢なことではないか。推理小説の名品はできれば記憶を消してもういちどびっくりしたいが、昨今は犯人はおろかあらすじを見てもさっぱり思いだせないのが結構ある。なんのことはない、望まなくてもその域に近づいている。字が小さいのもつらい。神山先生の診療の帰りにジュンク堂で買ったのは創元社でなく角川のほうだが、なぜなら字がデカいからだ。まあとにかくこれが残っていたのは嬉しい。ちなみに創元社の題は「シャム双生児の謎」で、角川は写真のとおりだ。どっちでもいいが、本稿の標題は昔なじみの前者にしておいた。

やっとこさというか、とうとう読んだ。エラリー・クイーンの著名作がこの歳まで未読だったなんて贅沢なことではないか。推理小説の名品はできれば記憶を消してもういちどびっくりしたいが、昨今は犯人はおろかあらすじを見てもさっぱり思いだせないのが結構ある。なんのことはない、望まなくてもその域に近づいている。字が小さいのもつらい。神山先生の診療の帰りにジュンク堂で買ったのは創元社でなく角川のほうだが、なぜなら字がデカいからだ。まあとにかくこれが残っていたのは嬉しい。ちなみに創元社の題は「シャム双生児の謎」で、角川は写真のとおりだ。どっちでもいいが、本稿の標題は昔なじみの前者にしておいた。

何度も書いたが僕の読書歴の端緒は少年サンデーだ。小5でぷつんとやめてしまったのは、ぞっこんだった「伊賀の影丸」の連載が1966年に終わり他には未練がなかったからだ。そこで何を読もうか迷い、しばし図書館に入りびたったことはまだ書いてない。さっきこの頃のことを考えていたら記憶の沼の底からぽっかり浮かんできたのだ。そう、そこで好みの小説を探しまくり、行き当たったのがシャーロック・ホームズ物とアルセーヌ・ルパン物だった。子供の本だから絵本みたいな挿絵があって、それで怪盗ルパンのイメージができた。当時は意外にもルパン派であり、『8・1・3の謎』なんて題名からしてストライクであり、中身は忘れたがわくわくで日夜読みふけったのが懐かしい。しかしそれも束の間だ、全部読んでしまい喜びはすぐ尽きた。

教科書に載るような文学は自分に無縁なことは読まなくてもわかっていた。幼かったせいではない。長じてからだって純文学的人間ドラマのような小説にはさっぱり興味がわかないのである。何か性格的におかしいのでないかと思ったかというとそれもなく、いまふりかえって変な子だったとは思うが、思ってるのは長じた変な子だからそれもあんまりあてにならないだろう。勉強はもっと興味がないし、塾に行かそうという親でもなかった。退屈は嫌だから、読書家の女子に「他にああいうのあるかな」ときくと「『紅はこべ』がいいんじゃない?」ときた。なるほど!妖しそうな題名ではっきり記憶にあるからインパクトがあったのだろう。すぐに質問した。「殺人おきる?」。だめだ。お呼びでない。がっくりきてそれっきり。冒険色と幻想味のある影丸からルパンは筋だろう。そこから紅はこべという彼女の選択はいま思うと図星であって、お見事な推薦である。でも僕の本筋は冒険ではなく殺人だったのだ。

クイーンに漂着したのがいつかはつまびらかでない。中学は片道1時間半と遠かったので帰りに各駅停車に乗って本を片っ端から読んだ。成城に書店はなかったが一橋中学は神保町交差点のすぐ奥で、三省堂、東京堂、書泉など大型書店が並んでいる壮観は夢のようだ。創元推理文庫にそこで出あったことは疑いなく、クイーンは知るべくして知ったと思う。そっちにかまけて授業の予習復習は無視というルーティーンが定着し、成績はいつも低空飛行だったから当時の同級生で僕が東大に入るなどと思った人はひとりもいないだろう。ちなみに秋葉原も徒歩圏内であった。そこに膨大な量を誇るクラシックレコード店がこれまた知の殿堂みたいにそびえ立ち、後に通いつめることになる。僕の読書と音楽鑑賞は一橋中に大きく依存していたわけだが、そこで習ったことではなくロケーションにだったから入れた親父のファインプレーだった。

やっぱり片道1時間半かかった高校では野球の部活に音楽という新たな趣味が出てきてそんなには読めなかったろう。ところが浪人して暇になり、ここから没入してしまって真似ごとの自作まで執筆するに至ったのが理詰め派のクイーンだった。クリスティがそうでもなかったのはロジックが甘いと感じたからである。なんたってクイーンは「読者への挑戦状」をたたきつけるきっぷがいい。探偵と犯人が対決する小説なのに探偵が挑んでいるのは実は読者なのだという構成だ。実はあんまりロジカルでなかったりもするのだが、数学マニアだった僕は「解けるもんなら解いてみな」という風情の短文の設問がお気に入りであり、クイーンは姿勢がそれに似ていると感じたものだ。だから作品というよりも作者がそうした風情(ごっこ)を好む人だなという親近感を愛していたのであって、これは遊びたい猫が遊ばせ方の上級者に寄ってくるのとまったく相似形のことなのである。

挑戦状があるのは国名シリーズ(9つ)で、バーナビー・ロス名義の「X/Y/Z/最後」(4つ)はない。探偵であるエラリーの趣味は「野球観戦からクラシック音楽の鑑賞、ミステリ初版本の蒐集まで多彩」(wikipedia)とあり、このことをもって僕は国名シリーズはベートーベンの交響曲(9つ)、「X/Y/Z/最後」はワーグナーの「ニーベンルングの指輪」(4つ)にひっかけたに違いないと解釈している。遊ばせ方の達人なのだ。推理小説とクラシック音楽に親和性があるという人もないという人もいる。僕は前者であり、エラリー・クイーンという人物をそう造形したフレデリック・ダネイとマンフレッド・リーも、少なくともどっちかはそうだっただろうと思う。メディアである文字と音符をある意図に向けて周到に並べ、レトリックを弄して受信者を説得したり、納得させたりする技法の集大成である点においては両者はほぼ同じだ。恋人の名前を縫い込んだりアナグラムにしたり数字で意味を暗示したり例は枚挙にいとまないが、両者が似ているというよりクラシックの作曲に推理小説と似た側面があるというべきだろう。僕が楽譜を解析したくなる習性があるのは両方とも熱愛するからである。

そこで「シャム双生児の謎」だ。本作は国名シリーズで唯一「挑戦状」がない。それだけが理由ではないが、あらすじや評価にやたらと「異色作」とあったため直球勝負主義の僕は食指が動かず、だから「やっとこさというか、とうとう読んだ」という羽目になったのだ。旅行先のクィーン父子が山火事にあう。雨が多い日本ではあまり聞かないが空気が乾いたアメリカでは日常茶飯事とはいわないまでもそんなに驚かない。カリフォルニアでしょっちゅうニュースを聞いたし、読みはじめたらハワイの惨事がおきた。本作冒頭の凄まじい猛火の描写は秀逸だ。読者の意識を山奥の屋敷にリアルに閉じ込めて「クローズドサークル」を設定するわけだが筆者が意識したかどうか、この冒頭部分はとても「音楽的」であって僕は天地創造や田園交響曲のエコーを聴いている。やがてお待ちかねの殺人がおき、カードを使ったダイイングメッセージがあり、名探偵によるその解釈で読みが二転三転するのは予想通り。11人のうち2人死ぬが、クリスティは本作(1933年)から「そして誰もいなくなった」(1939年)の着想を得たかと想像させる展開である。逆に、上掲の中にあるクイーンの代表作は彼女の「ゴルフ場殺人事件」(1923年)にヒントを得たと僕は考えている。

シャム双子は実在する。題材にしたから成功しているとも思えないが、非日常的なシチュエーション故に生まれた密室をさらなる非現実ワールドにする効果を生んでいる。だから、そこでおきる殺人事件なんてのも本当はぜんぜん日常的でないし、そもそもダイイングメッセージなんて撃たれて仰天して死にかけてる被害者にそんな余裕あるわけないだろというものなのだ。それなのにその描写に至ると「ああやっと普通のミステリーになったな」とどこかほっとするのであって、それがあまりに特異だから「異色作」という評になっていると納得する。この作品は何年たっても忘れることはないだろう。2度だましの犯人指摘がありその都度納得させられるが、これは音楽ならマーラー「巨人」の第4楽章に1度だけある疑似終止を思わせる(こういうのが先述の「レトリック」だ)。ついに飛行機が屋敷を見つけるが救いようがないというメッセージと食料を落として去っていき、万策尽きて屋敷は火に包まれる。強烈なサスペンスが支配する中でエラリーが展開する謎解きはクイーンのお家芸であり、唯一無二の「解答」がコーダとして開示される。この感動と余韻に向けてアレグロで突っ走るのが同作の眼目だから「読者への挑戦状」は出る幕がなかった。そういうことなのだ。

ああこれだ、これが味わいたくて次々に買って読んだっけと涙ぐむほど懐かしい。事実を徹底的に調べあげ、仮説と検証を突き詰め、数学の答案のようにロジカルに犯人を指摘する痛快さ。これを中学高校とクィーンでたくさん楽しんだので、文学的資質はなかったけれど僕はあるべき思考回路に行き着いて今に至っている。だからだろう、現実の世界でケネディ暗殺事件のように、事実を調べず、仮説を検証もせず、その答えじゃなくてもいいでしょみたいな結論を出して「解決しました」ってのは数学の答案なら零点であって僕は性格的にきわめて気持ちが悪く、「その答案でごまかせる」と思われていることが不愉快極まりない。ケネディ事件はドス黒い裏があったなと疑うのが多数派になりつつもあって、仮にそんな探偵小説があったとしても犬も食わないさと高をくくっていた。ところが驚くべきことに食う犬もいるのであって、むしろそっちの方が多いと思い知ったのが2020年の米国大統領選挙だ。

クイーンを生んだ国だ、クイーンがいないはずがない。「こっちの答案を発表したら満点をあげられるんだがね」なんてことでもないとそんな結末にはなりようがないというのが満点の解答だ。我が国にはいるんだろうか?警察にはたくさんいるはずだ。アメリカは腐ったが日本は大丈夫だ。これを日本人であることの誇りにしたい。本国でエラリー・クイーンは半ば忘れかけられているが日本の人気は根強い。そこに希望を持ちたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ロス・マクドナルド 「さむけ」

2023 FEB 7 12:12:50 pm by 東 賢太郎

ロス・マクドナルド(1915 – 1983)はアメリカのハードボイルド小説の大家レイモンド・チャンドラー(1888 – 1959)、ダシール・ハメット(1894 – 1961)の後継者とされる。チャンドラーはヴァン・ダインと同期、ハメットはアガサ・クリスティの4才下であり、マクドナルドはエラリー・クイーン両名より10才、ディクスン・カーより9才若い。本格派の開祖は「スタイルズ荘の怪事件」を書いたクリスティと思うので英国産、ハードボイルドは米国産で1920年代から始まる。同じミステリーといっても楽しませ方のフィールドは全く異なるので私見では別物である。

マクドナルドが「さむけ(The Chill)」を自作のベストとしているのは知っていたが、なかなか手にする機会がなく今回初めて読んだ。入りの「つかみ」は快い。情景が浮かびすいすい読み進められるが、だんだん人物が増え、「登場人物」にない人物まで意味ありげに描かれるとやや集中力が落ちたのが正直なところだ。一人称ゆえ探偵リュウ・アーチャーという人間が印象に焼きつき、心理、情景の描写が手が込んでいる(この点の素晴らしさは特筆に値する)分だけ彼はエッジが効いた知性を持ちクールな男に描かれる。フィリップ・マーロウのように熱くなったり無闇に乱闘に巻き込まれたりにはならないのである。だから読者は賢明である彼の見立てを信用するだろう。その分だけ容易にミスリードされてしまうことになるわけだ。結末の1章の絶大なインパクト、犯人の意外性はそれによるところが大きいが、その頂点に至るべく重厚な伏線を張ってきたのだ。筆者に存分に引きづり回された挙句に精緻に作りこまれた驚愕をもって横っ面を殴られるみたいな驚きである。ベストに推すだけあるなと唸ってページを閉じた。

マクドナルドが「さむけ(The Chill)」を自作のベストとしているのは知っていたが、なかなか手にする機会がなく今回初めて読んだ。入りの「つかみ」は快い。情景が浮かびすいすい読み進められるが、だんだん人物が増え、「登場人物」にない人物まで意味ありげに描かれるとやや集中力が落ちたのが正直なところだ。一人称ゆえ探偵リュウ・アーチャーという人間が印象に焼きつき、心理、情景の描写が手が込んでいる(この点の素晴らしさは特筆に値する)分だけ彼はエッジが効いた知性を持ちクールな男に描かれる。フィリップ・マーロウのように熱くなったり無闇に乱闘に巻き込まれたりにはならないのである。だから読者は賢明である彼の見立てを信用するだろう。その分だけ容易にミスリードされてしまうことになるわけだ。結末の1章の絶大なインパクト、犯人の意外性はそれによるところが大きいが、その頂点に至るべく重厚な伏線を張ってきたのだ。筆者に存分に引きづり回された挙句に精緻に作りこまれた驚愕をもって横っ面を殴られるみたいな驚きである。ベストに推すだけあるなと唸ってページを閉じた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドビッシーの「海」は雅楽である

2022 NOV 3 16:16:51 pm by 東 賢太郎

序

僕がドビッシーの「海」が好きなことは何度も書きました。この音楽がはじまると目の前に海がほんとうにある感じがして、そこに広大な空間と宇宙的な質量を感じ、時とともに微風がさざ波をたて、眩い陽が目をくらまし、波しぶきが砕け散り、風があおって水面がうねり、夕陽に雲がかかって遠く海面に影が差す、そうした様々な出来事をリアルな遠近感をもって感じます。聞こえている音は意識からは消えていて、そういう光景を現実に見たときに僕が感じるある感情だけが残るのです。ひとことで言うなら、とても四次元体験的です。それはどこの浜辺で見た海でもなく、心に蓄積しているイメージかイルージョンかもしれません。それを「海」のスコアがどう喚起してるのか?それはそちら側でなく僕の側に理由があるわけです。

チェリビダッケが語っていたこと

「海」をなんらかのモノで表わそうというなら、つるつるして色鮮やかな素材を折り曲げて組み合わせた抽象的なオブジェというところです。こういう質感を伴った「感じ」をクオリアと呼ぶそうです。茂木健一郎氏によると、脳内のニューロン活動に伴う「随伴現象」で、我々が認識しているのは脳内のそれだそうです。そういえばチェリビダッケがそれに似た概念なんでしょうか epiphenomena という言葉を使ってました。

カーチス音楽院でのことです。舞台のピアノをポンと鳴らし「これは音だ。音楽ではない。音楽ならば epiphenomena (随伴現象)がある。演奏のテンポはそこの情報量で決まる」と。「それが多いと聴衆の脳は理解に時間がかかるのでテンポは楽譜の指示より遅くすべきだ。しかし随伴現象はマイクに入らないので録音を聞いてもその意図は伝わらない。だから私は録音はしない」と。

この講義から40年。以来、コンサートに行きますと、演奏前に随伴現象に影響するもの、たとえば、会場の構造、残響、座席の位置、天気、湿気、客の入りと質、オケの状態や鳴り具合から自分の体調まで気にするようになりました。家でレコードやCDを楽しむ場合、自分の部屋の状態はあまり変わらないので、そこで良い演奏に聞こえるのが良い演奏だという宗旨になりました。

シュトゥットガルト放送響による「海」Mov1の練習風景の録音があります。彼は冒頭の低音から立ち上がる響きを何度も修正し、歌声や口笛まで交えて随伴現象を確認しながら演奏を作るさまは創造的発見に満ちています。しかし、そうして作り上げたものも、当日に客が入ると変わるのです。

ミュンヘン・フィルの「海」です。

この録音会場の随伴現象は不明ですが、練習で時間をかけた所は概してテンポが遅く、情報量は多いかなという風に意図が見えてきます。彼はこっちの脳の処理速度を気にしてますが、彼のその判断の是非も含めて聴いていると飽きません。ちなみに、僕は職業がら「言葉」で仕事をします。言葉は吐けば終わりでなく理解されないと商売になりません。同じことをやってると思います。

まさしくそういうことなのですが、本稿をご理解いただくには楽譜の引用がどうしても必要です。そこで、12個ある引用譜のそれぞれを「音」で聴いていただくために、このビデオの演奏における該当箇所を「何分何秒」という形でお示ししておきます。

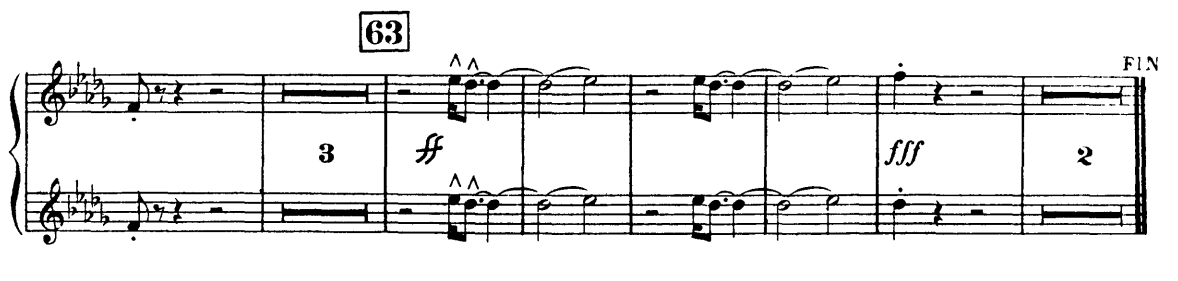

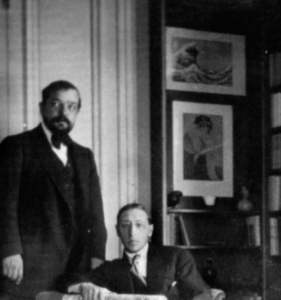

1905年のドビッシー

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

ドビッシーは仕事部屋に北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を飾っていました(写真)。1889年、1890年に開かれたパリ万博の日本展示館で雅楽の笙(しょう)の楽譜を見て驚きその和声を研究したと書かれたサイトがあります(出典未確認)。そして15年たった1905年に「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」という当時としてはプログレッシブな作品を発表するのです。作曲の動機として北斎や雅楽が影響したという説はありますが本人の言及はありません。

当時のフランスの作曲家はワーグナーの影響を受けながら、従来の技法に行き詰まっていました。文学、美術など時代の諸芸術の潮流にアンテナが高かったドビッシーが万博で知ったインドネシアのガムラン音楽をよりどころに道を切り拓こうとしたことは通説です。生演奏を聞き、言及もした記録があるからです。ラヴェルの jazzの影響は音の引用で議論の余地なしですが、ドビッシーは抽象化した語法として用いる人でした。もとより創作の元ネタを明かす芸術家は稀で、ラヴェルの方が珍しいのです。ですからドビッシーにおけるガムラン以外の東洋音楽の影響は想像の域を出ませんが、なかったと言い切る論拠もありません。

2つの仮説

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

したがって、ここに “ある余地” が生まれてきます。英国の推理小説『時の娘』の方法を適用することです。この題名はTruth, the daughter of Time(真理は「時」の娘であり、権威の娘ではない)に由来しており、筆者ジョセフィン・テイは歴史解釈の新たな余地を推理によって掘り起こしましたが、僕はある仮説を立てることでそれをしてみようと思うのです。以下、海でなく「海」と書いた場合は「『海』管弦楽のための3つの交響的素描」を意味します。

ドビッシーはオペラ「ペレアスとメリザンド」(1902)の成功でワーグナーを超えたとされ、新音楽の教祖的存在となってレジオン・ドヌール勲章を受勲します。そこで楽壇ではペレアス流の新作への期待が高まりましたが、二番煎じを嫌う彼は「それをするぐらいならパイナップルの栽培でもするさ」と仲間への書簡で述べ、作曲のディメンションを更に広げる技法を希求していたのです。そこで以下の2つの仮説が出てきます。

「毎日のように見ていた『神奈川沖浪裏』のビジョンが彼の心にざわめきをおこしていた」というのが仮説1です。ドビッシーは「海」の作曲を始めた翌年に、銀行家の夫人エンマ・バルダックと不倫の逃避行に出て、イギリス海峡にあるジャージー島、ドーヴァー海峡に面したディエップで2か月を過ごしパリに戻ります。どうしても必要だったペレアスとの決別にエンマと海が関与しました。そこで見た海が北斎と同期し、記憶や文学の海を呼び覚まして楽想を得たのです。

さらに、「万博の日本館で聴いた『雅楽の音階』はもうひとつのざわめきとなっていた」というのが仮説2です。音階(モード)による作曲はすでに彼の技法の根幹だったことはペレアスはもとより「海」の作曲中に書いたピアノ曲「喜びの島」における全音音階、リディア音階の使用で明白です。そこに新たに加わった東洋の響きの音階が海の楽想と共振し、誰も知らない異界の音に満ちた「海」の着想が生まれたと推理します。

波と音階

波をドビッシーはそれらしい「波音型」にします。

これはワグナーのライトモチーフと同じで何ら新しさはありません。海のイメージを表象的に喚起するものはこれだけで、初演当時の批評は「海の音も景色も匂いもない」と冷淡でした。現代ですら「海の情景を描写した音楽」「北斎の浮世絵にヒントを得た印象派音楽」のような解説がプログラムにのったりして驚きますが、どちらも誤りであるばかりかドビッシーが心血注いだ斬新性に気づいてもいない表明にすぎません。

では何が斬新なのか?音階による非三和音的な音響世界が全曲を支配することです。その点で誰の後継者でもなく、ドビッシーが用法の扉を開いた全音音階の使用を “移調の限られた” というルールで拡張してさらに独自の世界を築いたメシアンという後継者が出ています。その着想が進化可能性を秘めた “原理的” なものだったからです。原理でない新しさは新奇ではあっても革命にはなりません。

響きの個性やイディオムというものは、由来がアメリカ黒人音楽だろうがジャワ島の民族音楽だろうが「何々風」というオーナメント(装飾)の新奇さであり、原理にあまりこだわらないラヴェルは「ジャズ風」なイディオムをそのように取り入れています。しかしフーガや十二音技法のような作曲法の原理である場合、「フーガ風」や「十二音風」というものはナンセンスなのです。

ライトモチーフにすぎず斬新さの核心ではない「波音型」が何に由来していようとドビッシーは構いません。だからスコアの表紙は北斎にします。しかし、原理の由来は斬新さの由来でもあります。ガムランは素材自体が斬新でしたが、浮世絵がすでに認知された日本の音階を借りてきましたといって斬新との評価が得られるとは思えません。だから多くの書簡や著述を残しているのに「海」については多くを語っておらず、創作の核心部分は秘められたままになっているのです。

つまり、言葉の語弊を顧みず書きますが、由来を秘匿して雅楽から盗んだ。その証拠が「海」のスコアに見つかるはずだ。そう考えてやってみました。すると、それがあったばかりか、楽器や管弦楽の響きもコピーされているという3つ目の仮説に行き当たったのです。

3つ目の仮説

「海」でなにより僕の耳に残るのは “タラーーーーー” という2度音程の音型です。これは長年の謎でした。子供のころ、自転車で行商にくる豆腐屋さんがラッパで吹いてたあれです。パックのように変幻自在、神出鬼没で何ら構造的、有機的な役割は負っていない2つの音を「主題」と呼ぶのはなんぼなんでも無理です。「海」は交響的(symphoniques)とタイトルにあるようにドビッシーは交響曲が念頭にあり、「主題」にふさわしいものを各楽章に置いています。それが主役であるなら「狂言回し」のようなものですが、どういうわけか僕の中では主役より存在感がある。これが謎だったのですが、ある日、偶然にyoutubeで雅楽を聴いていて “それ” に気がついたのです。

“タラーーーーー” はドビッシーの耳に焼きついた篳篥(ひちりき)の音の epiphenomena(残像)ではないか

これが仮説3です。くり返しますがドビッシーが雅楽を聴いた言及はありません。しかし、「海」のスコアには日本の雅楽の五音音階を引用したと思われる箇所が2つあり、それも「陰旋法」「陽旋法」というペアの2つですから「他人の空似」である確率は低いと思います。ということは、ドビッシーはそれらを聴いたか楽譜を見たかですが、雅楽の記譜法を知らないと音を想像することは困難なので「聴いた」と考えるのが自然ではないでしょうか。

篳篥の音は一度聞けば忘れません。しかも、アインザッツ(演奏始めの瞬間)の、長2度下の前打音から速いグリッサンドで主音に到達する “タラーーーーー” はいかなる西洋楽器にもない音です。やはり見たことがなかった北斎の「大波」と同じほどドビッシーの心に刺さったとして不思議でなく、「海」作曲中に脳裏にまつわりついて、全楽章に登場してるのです。

このビデオは雅楽の代表作「平調 越殿楽」です。2分49秒から入る篳篥のユニゾンが “タラーーーーー” です。皆さんの耳でお確かめください。

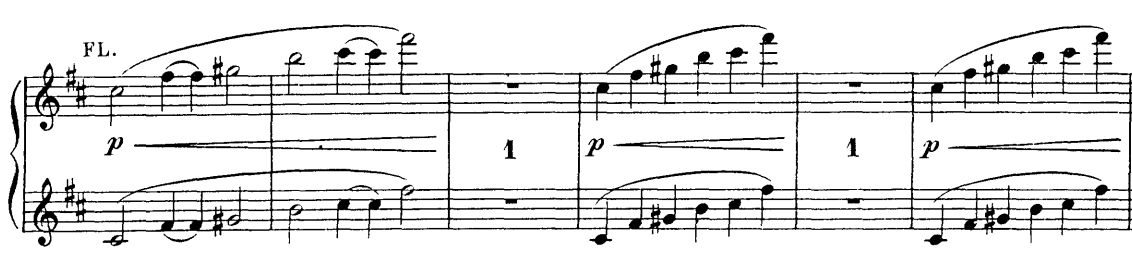

また、彼が笙の和音の楽譜に衝撃を受けて研究したならばこのような合奏体を聴き、「海」に取り入れておかしくありません。そう聞こえる箇所があるのです。Mov1コーダ直前のここです。篳篥は縦笛です。管の上部に差し込んだ葦(あし)の茎に息を吹き込むダブルリード楽器であって、オーボエと同じ種族です。オーボエ族のイングリッシュホルンを8分割した弦が伴奏しますが、これが笙のように聞こえます。

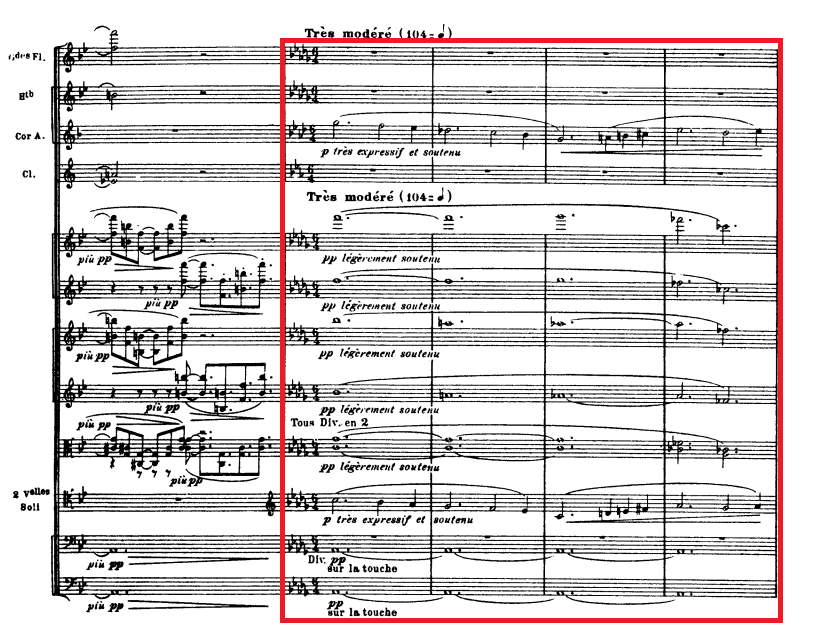

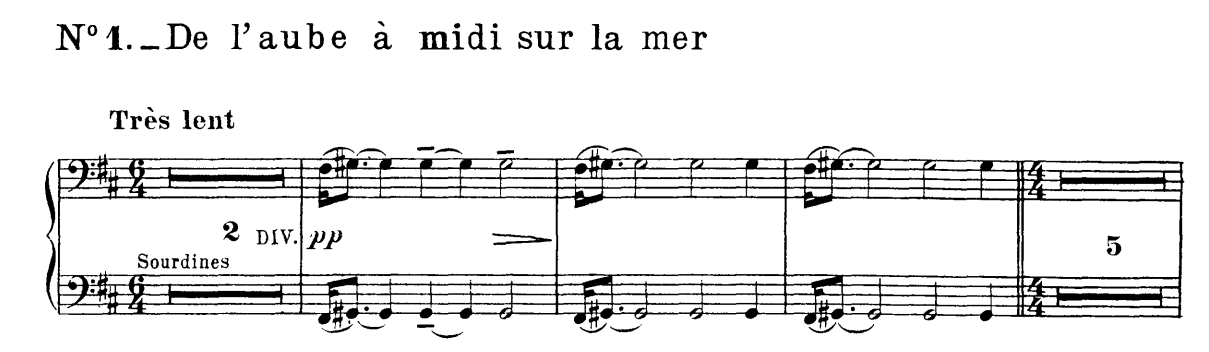

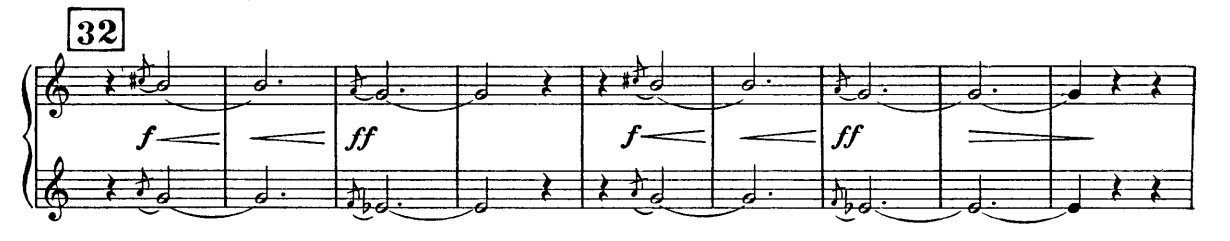

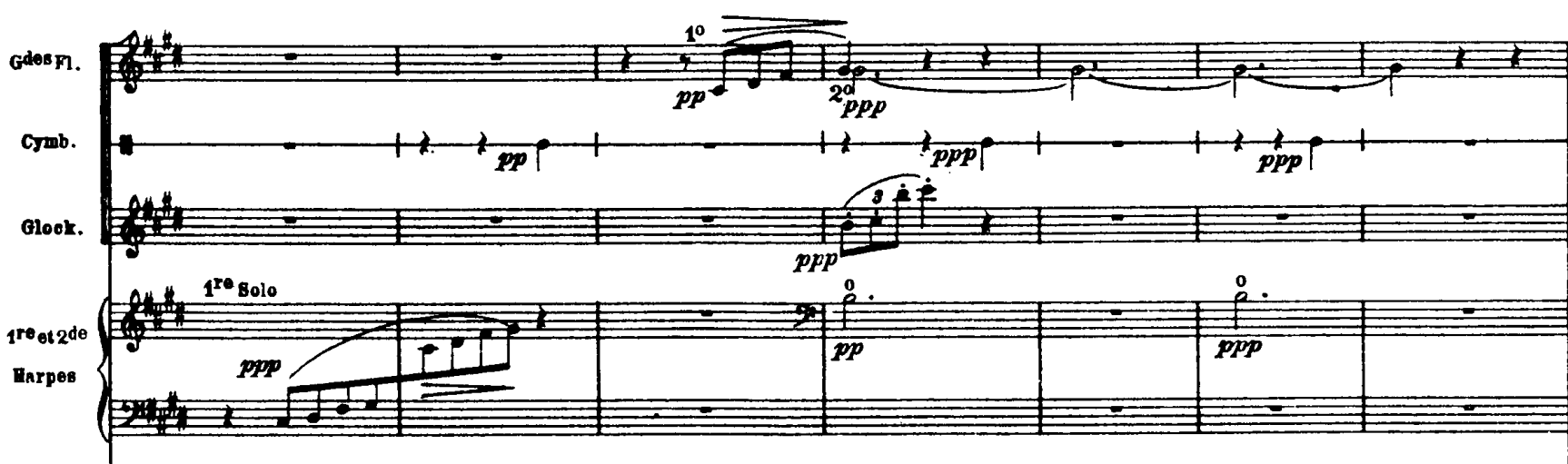

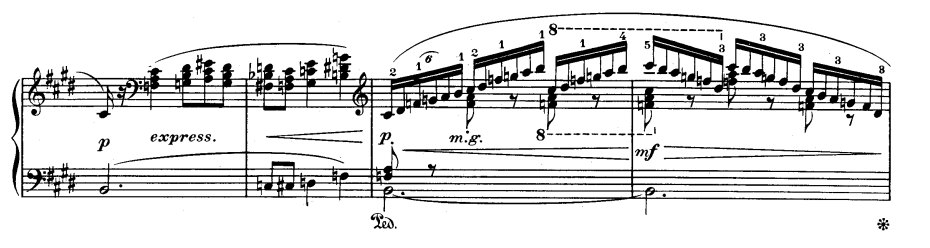

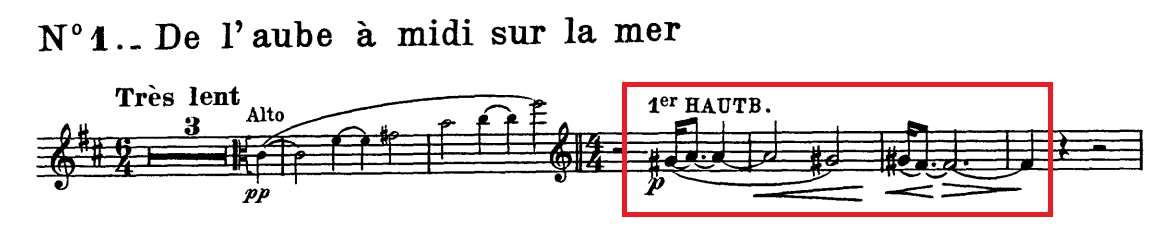

(楽譜1)(ビデオの11分23秒)

では篳篥のタラ――――は「海」のどこに聞こえるのでしょう? 最初のお目見えは曲頭すぐにチェロで出てきます。ビデオの1分20秒の所をクリックしてください。

(楽譜2)(1分20秒)

ドビッシーはこれを今度は親類のオーボエに吹かせます(Mov1第6小節)。

(楽譜3)(1分46秒)

「海」のそこいらじゅうにある “タラーーーーー”

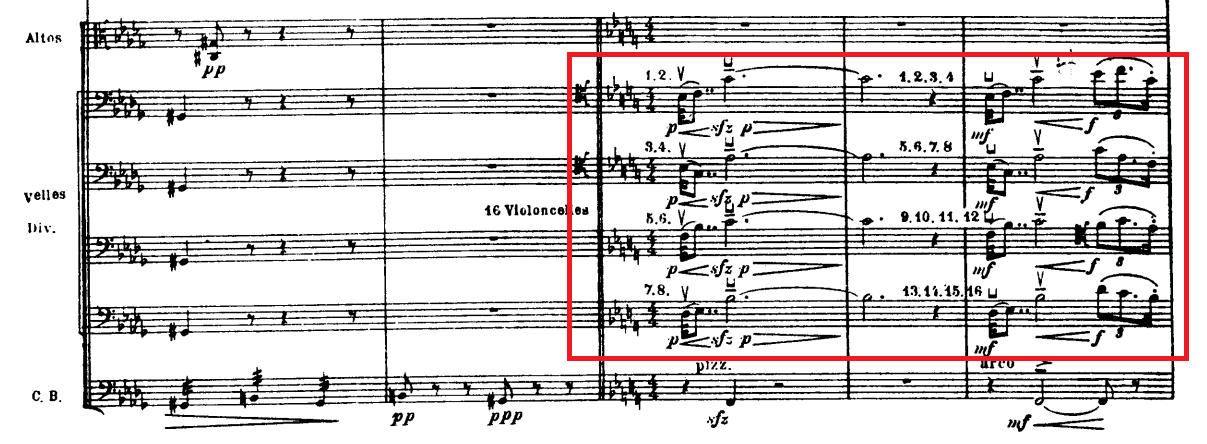

作曲の腕の見せ所にも使います。全オーケストラが沈黙し、四分割したチェロセクションでがらっと場面の変わるここはまさに「狂言回し」です。斬新だったのでしょう、ストラヴィンスキーが「春の祭典」で金管で模倣しています。

(楽譜4)(8分28秒)

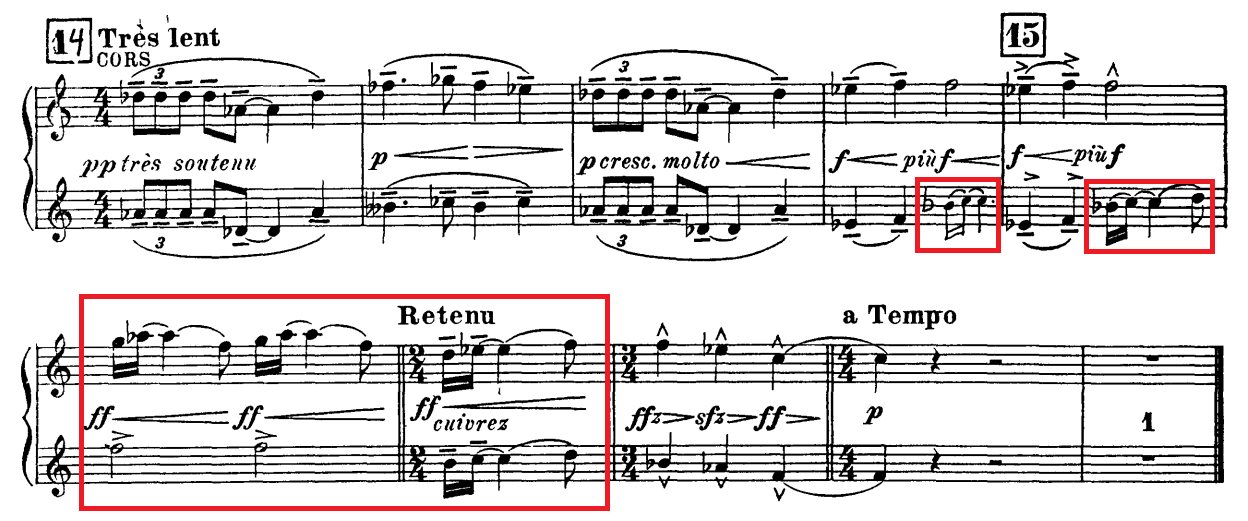

Mov1の壮麗なコーダではトランペット、ホルンが最強奏でそれを吹きます。ここでは楽章を閉じる大事な役目を与えられています。ホルンのパートをご覧ください。

(楽譜5)(12分23秒)

木管、弦の細かい波しぶきのような動きに音価を合わせ、Mov2ではタラーーーーーの「タ」が前打音になってホルンに頻出します。ここでは全管弦楽の律動をせき止め、ホルン(楽譜6)と木管が ff でタラーーーーーを吹きます。ここまでタラは上向きでしたが、ここで初めて下降型が登場し、Mov3の最後は下降になります。

(楽譜6)(18分57秒)

Mov3では、弦が執拗にくりかえす波の音型にのってホルンが “タラータラー” と嵐のように凶暴に吼えます(ここも「春の祭典」に遺伝)。

(楽譜7)(26分04秒)

それを静めていくコルネットの弱奏(27分06)秒もそれです。次にヴィオラがこれの下降形を出します(32分02秒)。これに第2Vnが加わり(32分08秒)、金管パートの有無でスコアの版が分かれる8小節に木管とチェロが 強奏します(32分30秒)。次いで変ニ長調の全奏ではピッコロが上昇形を吹きますがこのあたりは幻想交響曲のMov5コーダの狂乱を想起させます。全曲の大団円(楽譜8)では下降形が金管によって最強奏で吹かれ全曲を閉じます。ホールに轟き渡るコルネットのパートをご覧ください。

(楽譜8)(34分02秒)

かように “タラーーーーー” のすべての可能性を試して全楽章に登場させますが、主題はMov1第12小節のハ短調の旋律がMov3にも現れ、Mov2は第9小節の全音音階の旋律など複数あり、Mov3は練習番号46が主役です。この曲の解説にはどれも「循環形式」と書かれていますが、全楽章に縦横無尽に循環しているのは主題でないタラ――――だけで主題はそうではありません。

船と富士山を消したわけ

以上でお分かりと思います。 “タラーーーーー” は枢要な場面で鳴り響き、まるで運命交響曲の タタタター のように「海」のアイコンとなっているのです。2音の分子のようなものというべきでしょう。つまり交響的作品を構築するための抽象化されたミニマルかつインパクトある素材を和楽器から偶然に見つけてしまったのであり、その効果は素人の聴衆ばかりかプロであるストラヴィンスキーが真似るほど顕著でもあり、ひそかに快哉を叫んだに違いありません。

彼が「海」について多くを語らずその由来を隠したのは音階が原理だからと述べましたが、原理ではないタラ――――のほうも出現こそ散発的ですがアイコンたりうる頻度であり、しかも可塑性ゆえに構造に関わる骨格に組み込まれています。それが篳篥の音に由来することは黙すれば隠せますが、雅楽に関わったこと自体を秘匿するに越したことはない。北斎を所有してることは世間に知られており、浮世絵としてのそれがいまさら先進的な題材ではあり得ないことも既知のことです。そこで「大波」だけをクローズアップして見せ、波音型の由来を自ら進んで公開してしまい、「その変容を時系列で描くモダンで抽象的なアートを仕上げたのだ」と主張すれば「日本」は切り落とされ、雅楽に想像が及ぶことはないだろうと考えた。だから、日本に紐づけされないように船と富士山はどうしても消す必要があったのだというのが僕の推理です。現にこの作品はそう解釈するのが世界の常識となっており、雅楽に由来するなどと言った人はいません。作戦は成功したのです。

では次に音階(モード)との関連を物証(楽譜)から検証します。

まず初めに、なぜ彼がそこまで隠す必要があったかという背景の説明が要るでしょう。「海」作曲の頃のパリのジャポニズム(日本趣味)は絵本まで出る大衆文化になっていました。その発端は嘉永年間(19世紀半ば)にペリーの黒船来航から西洋の商船が日本に押し寄せて浮世絵などを持ち帰ったことで、世紀後半には絵画、版画を中心にブームを巻き起こし、保守派代表でそういうことを最もしそうにないサン・サーンスまでが浮世絵を題材とするオペラを1871年に発表しています。「海」作曲中のドビッシーは愛人と逃避行中の身であって、妻が自殺未遂事件を起こして世間からバッシングまで受けるという人生最大のピンチに陥っていました。ペレアスの成功で時代の寵児に祭りあがっていた彼はその期待の延長線上である「プログレッシブ路線」で成功しないと名誉を失いかねない危険な状況にあったのです。だからそんな境遇でも短期間に集中して「海」を完成した。その命運をかけた作品が手垢のついたジャポニズムというわけにはいかなかったのです。

四次元的体系の正体

では次に、 “タラーーーーー” がどうして切り札になるほどのインパクトがあったのかを分析してみましょう。最も重要なのは「なぜ音程が2度なのか?」ということです。篳篥の前打音「タ」と主音「ラー」がそう聞こえることもありますが、より構造的な理由があります。 雅楽の楽律構成は順八逆六といい、一つの音から上に8番目の音(完全5度上)、逆六とは十二律で一つの音から下に6番目(完全4度下)の音を求めることになり、ピタゴラス音階と原理的には同じです。つまり純正な5度と4度の音程は得られるが、3度と6度は純正にならないのです。だから5度と4度と、その差である2度が多用されることになります。「平調 越殿楽」の主旋律がまさにそれです。

では「海」はどうか?Mov1の冒頭、ニ長調から変二長調になって現れる主題(楽譜9の赤枠)をご覧いただきましょう。これは雅楽の「陽旋法」から取った4つの音だけでできています。2度下がり、その4度下でまた2度下がる。そして、それの5度下で平行して同じ旋律が重なる。つまり、5度と4度と2度で主題ができています。主題(右手)だけ弾くと調性感が希薄で非西洋的な響きがします。雅楽と同じ素材なのだから至極当然です。そしてそれはパリの人間に耳慣れない「先進性」がどうしても必要だったドビッシーには願ったりかなったりの可塑性、進化可能性を備えた素材でした。

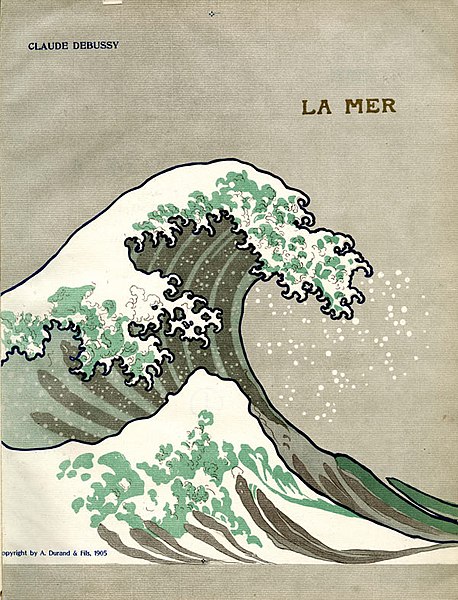

(楽譜9)(3分43秒)

このように「雅楽の旋法」に基づく部分は三和音の長調・短調の和声が自然の倍音の動きとしては付けにくく、無機的であると同時に水平方向に運動するエネルギーを感じさせます。それに対して、この例では伴奏(左手)に和音がつきますが、ド・レ・ミ・ソ・ラの密集和音(この書法は「ペトルーシュカ」に遺伝)であり、バスが変ニ長調を確立するので和声的な感じがします。こちらは垂直方向の重力に向かうエネルギーを感じさせます。この縦横の二次元の運動に、6パートで分奏される弦、ハープ、ホルン、木管が舞台上に遠近感をもって分散して定位し、三次元空間の運動となる。これに時間が加わって四次元のイメージが完成します。いまの耳で聞いても新しいものでであり、「海」に僕が唯一無二と感じるものの正体でした。チェリビダッケはこの部分に綿密な練習を施しています。

なお、ド・レ・ミ・ソ・ラの音列は「ヨナ抜き音階」と称され、日本を含む東洋音楽に頻出しますが、新世界交響曲のMov2のようなスラブ音楽にもありますから本稿の論旨としての日本伝統音楽(雅楽)にはカウントいたしません。

「雅楽の旋法」に基づく証拠部分

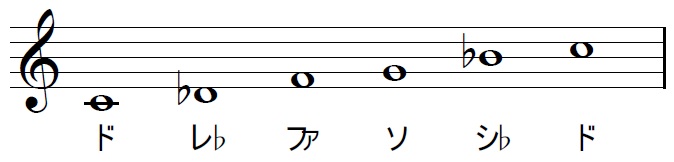

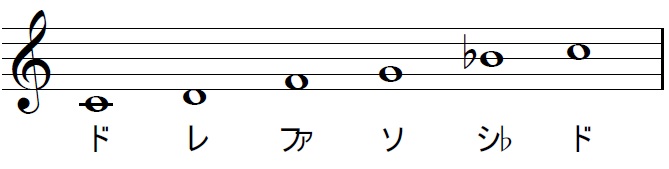

雅楽の5音音階の1つが「陰旋法」です。これです。

(楽譜10)

「平調 越殿楽」の篳篥の旋律はこの楽譜を短3度高く移調したものを素材にしています。では「海」はどうでしょう?Mov1が変二長調になる直前にそれがあります。わかりやすいフルートの楽譜をご覧ください(下)。楽譜7の音階を半音高くしたものですが、第2音を欠いており調性が曖昧にされています。それがレなら「陰旋法」、ミ♭なら「陽旋法」ということになります。

(楽譜11)(2分16秒)

ややマニアックなことになりますが、「海」のスコアには謎があります。Mov1の冒頭の部分です。ソにずっと臨時記号の#が付くのになぜドビッシーが曲頭の調性を#3つではなく2つに書いたか?その不経済をもってしても譲れない大事なものは何かということです。バスは「シ」ですがロ短調の部分はなく、バスが「レ」となってしばしニ長調になる部分(第17~22小節)に照準を合わせたと考えるしかありません。なぜそこが大事だったか?この5小節はティンパニが「レ」のトレモロを打っており、直後に現れる楽譜2の音列に加えるとド#-レ -ファ#-ソ#-シ -ド#の「陰旋法」になるのです。同時には鳴ってませんが残像があってその暗い翳りの暗喩になっています。

次は雅楽の5音音階の1つ「陽旋法」です。➀「ドレ」➁「ファソ」③「シ♭ド」の2度間隔ペアが4度の間隔で並びます。

(楽譜12)

「海」はどうでしょう? Mov2を締めくくる夢幻的なハープ、フルート、グロッケンはこの楽譜を半音高くしたものです。

(楽譜13)(21分01秒)

もうひとつ、これは雅楽の音ではないので本稿の論旨から外れますが、Mov2にハープで出てくる全音音階はMov2の「異界性」を象徴します。ちなみにこれはメシアンの「移調の限られた旋法」の第1番です。

完全5度を欠いているので、これを聴くと人は心がざわつき、不安な epiphenomena を見ます。どこか知らない所へ迷いこんでしまったような・・・。

うまく使った例がこれですね。冒頭の音です。8才でしたが怖いなあと思ってました、それでアトムが頼もしく見えるんですね。

伝統的和声音楽へ回帰して「海」は終わる

一方、「海」には三和音による和声的(非旋法的)部分があります。その最たる例がMov1のコーダです(楽譜5)。直前の魔界(楽譜1)の長いトンネルを抜け出してホルンが牧歌的に響く(楽譜15)への移行はストラヴィンスキー「火の鳥」のフィナーレへのそれと印象が酷似しています(調性も変ト長調と嬰ヘ長調で実質同じ)。本稿は期せずして、三大バレエを書くにあたってストラヴィンスキーが「海」から多大な影響を受けていたことを明らかにもしています。

(楽譜15)(10分55秒)

この神々しいコラール風の楽想はMov3で2度再現し、最後の最後に至って感動の大団円への橋渡しをするのです。和声進行は、コードネームで書くと G♭、C♭7-9、G♭、D、E/d♭、D、E、G♭ 、C♭7-9、D♭~です。これはペレアス世界への回帰です。だから当時のパリが評価したのはこれではありません。ここから異界に飛んだ先進性が評価され、その異界を構成したのはコードネームで書けない音階(旋法)だったのです。トリスタンとイゾルデを研究したドビッシーは和声の終焉を悟りタテの論理よりヨコの論理に未来を見ます。それが音階(旋法)でしたが全音音階はペレアスで使っており先進性になりません。だからドビッシーは新しい音階を探していた。それが雅楽だったと考えるのはエキサイティングなことです。

「海」を聴いた感動というのは非常にユニークです。多くのロマン派交響楽は苦悩から歓喜へ一直線に向かっていく感情を喚起します。だから運命や第九をきき終わると元気が出て、頑張ろうという気になります。ところが「海」はちがう。ほっとするのです。ダイビングで暗い海中に潜って、無事に丘にあがったときの感じです。若い頃、Mov2を聴くとお化けが跋扈する幻想交響曲のMov5を連想していました。そこから帰還したほっとした感情は、「5度、4度、2度が支配する不安からの開放」、「伝統的な三和音世界への回帰」の喜びです。

結

「時の娘」流儀で推理はしましたが、真相はドビッシーにきくしかありません。ただ、そのおかげで「海」のスコアについていろいろなことを知り、いまあるのはドビッシーへのリスペクトだけです。好きだからできたことです。好きなことを好きなだけできる、僕にとってこんな幸せはありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャンドラー「長いお別れ」(1953)

2022 OCT 14 12:12:08 pm by 東 賢太郎

レイモンド・チャンドラーの「長いお別れ」(The Long Goodbye)の主人公、私立探偵フィリップ・マーロウはひょんなことで知り合ったならず者テリー・レノックスに好感を懐く。べろべろに酔って連れの女に見捨てられた彼に興味がわき、こいつ憎めない、酌み交わしてみようかという気になったということであって、損得とか追従とかあさましいものが入る余地はない関係だ。このカネも巧言令色も排した生き様の男が主人公という所が本作の胆であり、本稿の主題でもある。

昨今、「男らしさ」が死語になりつつある極東の我が国で、寂しい思いをされている男性女性諸氏は多いと察する。僕はその一人だ。ジェンダーは大いに結構だし、女性が活躍できる社会になることを娘を二人持つ僕は心から願う。しかし、そのことによって男の美学が両立できなくなるという理屈などどこにもないのである。今回はそのことを、僕が愛するこの小説を例に考えてみたい。

本作は、ある日、レノックスがマーロウを訪ね、富豪の妻が殺されたので容疑をかけられるから逃亡したいと銃を片手に訴えることで動き出す。マーロウは話を聞き無実だという心象を得て彼を車で送って逃がしてやり、そのことで自分が警察に捕まって3日も拘留される。ギャングにレノックスの仲間と思われ脅されもする。しかし何があろうと頑として彼を守る。すると警察からレノックスはメキシコで死んだと告げられ、遅れて死者から手紙と5千ドル札の礼金が彼あてに送られてくる。手紙は宛名を欠いており、グッドバイで終わっていた。

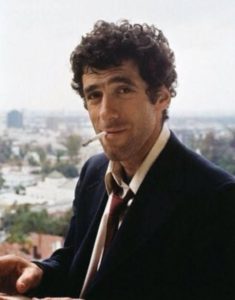

ロバート・アルトマン監督が映画化した「ロング・グッドバイ」は物語を1973年当時に置き換え、エンディング部分はびっくりのアレンジを施して、コアなチャンドラーファンから評判がよろしくない。彼のマーロウは徹底して冷徹で勝手放題の独身男であるのはいいが、猫が帰ってこないと心配で、フラットの隣りで裸で踊るあばずれ女どもには心優しいが色香には目もくれない。こういうタッチは原作にはなくアルトマンが新たに構築した世界観なのだが、書き替えられた結末は、そんなマーロウの男ぶりからすれば「かくあらねば」なのである。エリオット・グールドの演じたマーロウのキャラは逆にそう作りこまれている。きのう映画を久しぶりに見て納得した。こじゃれたロスの市街やマリブの美しいビーチをカンバスに描かれるアルトマンのマーロウだ。小説より先にこっちを見れば、そういうものかと納得してしまうクオリティがある。それはそれで目くじら立てることもなかろうというのが僕の印象だ。

ロバート・アルトマン監督が映画化した「ロング・グッドバイ」は物語を1973年当時に置き換え、エンディング部分はびっくりのアレンジを施して、コアなチャンドラーファンから評判がよろしくない。彼のマーロウは徹底して冷徹で勝手放題の独身男であるのはいいが、猫が帰ってこないと心配で、フラットの隣りで裸で踊るあばずれ女どもには心優しいが色香には目もくれない。こういうタッチは原作にはなくアルトマンが新たに構築した世界観なのだが、書き替えられた結末は、そんなマーロウの男ぶりからすれば「かくあらねば」なのである。エリオット・グールドの演じたマーロウのキャラは逆にそう作りこまれている。きのう映画を久しぶりに見て納得した。こじゃれたロスの市街やマリブの美しいビーチをカンバスに描かれるアルトマンのマーロウだ。小説より先にこっちを見れば、そういうものかと納得してしまうクオリティがある。それはそれで目くじら立てることもなかろうというのが僕の印象だ。

マーロウの男ぶりは、しかし、原文で読まないとチャンドラーの思いついたアイデアがどういうものだったかということがわからない。というか、どうしてこれがハードボイルドなのか、そもそも “ハードボイルド” とは何か、更には、タイトルがなぜ「The Long Goodbye」になったのかだってわからない。

原作のマーロウは人を殺したこともあるしアウトローすれすれのことも辞さない、喧嘩に強く、逃げないし、曲げないし、買われない男だ。これだけだと西部劇からよくあるタフなアメリカンヒーローだが、それで収まらないのは、あからさまで皮肉なツイストの効いた怜悧な目線があるからだ。すべての人物を赤裸々に、見透かしたように、彼流儀で容赦なく裁断し、冷えてないビターのようにほろ苦い。これはおそらくチャンドラー自身が原文に2度ほど使っている形容詞である ”sarcastic” な男だからであって、マーロウは彼自身の投影なのだと思う。この目線があるから、終結で、ギャングのメンディみたな下衆の暴力を振るわず卑しい下賤を唾棄して失せる。この格好よさをアルトマンはハリウッド風情にしてしまったという批判は当たっているだろうが、痛快さは増している。

目線はチャンドラーの「文体」が負っている。映像でそれを醸し出すのは難しいのだ。すなわち、問題のレノックスの手紙が拝啓、敬具の形式を踏んでないことがThe Long Goodbyeの秘かな主題呈示であるように、本作は1人称で書かれた「マーロウの目線」を踏んだ、つまりそんな sarcastic な男が彼流の定義で crazy や drunken と断じた何をしでかすか知れない男女が、人を殺したり自殺しておかしくない狂った本性で読者の理性をごちゃごちゃにしてしまうことでミステリーの様相を呈している文学であって、これを映画化することにはそもそもの無理があるのだ。何が近いと言って、ご異論もあろうが、「吾輩は猫である」の人間版と思えば僕が何を言いたいか把握しやすいと思う。アルトマンの彼流の解決は、オットー・クレンペラーがメンデルスゾーンの第3交響曲のエンディングをやむなく書き直したことを思い出させる。

本作は日本語訳があるが、できれば原文をお読みいただきたい。音楽鑑賞だって、できる人は楽譜をあたった方がいいが、本作の英語にそんな難儀さはなく、あっけらかんとした中学生レベルだからだ。皆さん大学受験で何を言ってるか訳の分からない現代国語やそれの英語版である英文解釈に頭を悩ませた経験がおありだろう。誰だったか、自分の作品が入試に採用された小説家が設問に答えられなかったという笑い話があるが、その不毛な作業がへどがでるほど嫌いだった僕にとってこの英文を読むのは快感だ。チャンドラーの知性から推測するに、というより、あえてこの文体で書こうというのが知性そのものだが、そうしないと描けなかったマーロウという人物像が1953年頃の米国で受容されると踏んだわけであり、それがハメットの産んだ流れだったのだろう。音楽好きならわかってもらえるだろうが、プロコフィエフが古典交響曲を書きたくなった知的試みにとても似ていると僕は思う。

チャンドラーは「文学的」な文学をあざ笑うがごとく、誤解の余地が微塵もない、つまり入試問題を作るというそれはそれで大変な難題に困った先生方が絶対に選ばない見事に実用的な文章で素晴らしい文学を仕上げた。これがハードボイルドなのであり、源流は私見ではジェームズ・M・ケインの「郵便配達は二度ベルを鳴らす」(1934)にある。ギャング、ヤクザものがそう呼ばれると誤解している人も多いが、確かに題材として素の人間丸出しのクライムノベルが適してはいるが、1人称で犯罪なくしてその味を出すことに成功している夏目漱石も、マーロウに負けぬ己の主観で押し通した清少納言も僕の中では同じタッチの作家であり、だからこそ僕はそうした作品群を愛し、優れた音楽作品と同様のこととして何度読んでも飽きもせず、こうしてそういうタッチに色濃く影響されたブログを書き連ねる羽目になっている。

御用とお急ぎでない方はyoutubeに本作の朗読がある。これは福音だ。聞いてみたが、語りが実にうまい。2時間45分があっという間だった。平易だが切れ味鋭い。マーロウでなくこの文体こそ半熟のじゅるじゅるを排した固ゆで卵であり、この簡素さと潔さは江戸っ子である僕の感性にびんびん響く。子供時分から文をそんな風に書いており、益々そう書きたくなる。この文体であってこそマーロウの「男らしさ」がきーんと冷えた吟醸酒のように冴え冴えと舌を喜ばせるというものだ。男らしい奴。レノックスとお決まりのバーでジン&ライム。これが良かったのだ。悪事は知り尽くし、何が来ても微動だにせず、気に入った奴のために喧嘩もし、生きる金は稼ぐが買収も巧言令色も効かない奴。こういう奴の築く人間関係は友情なんていう甘ちょろい言葉では代弁できない。こんな男が日本にはついぞいなくなった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

E・C・ベントリー 「トレント最後の事件」

2019 OCT 16 23:23:35 pm by 東 賢太郎

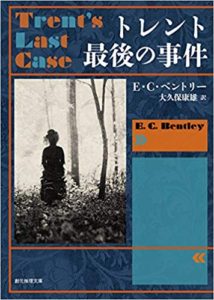

ベントリー(1875-1956)の「トレント最後の事件」(Trent’s Last Case)は1913年、「春の祭典」がパリで初演された年の作品である。

先日、池袋の書店でたまたま手に取って「最初の事件」はなかったことを知り、愚を悟った。「レーン最後の事件」と同様に X、Y、Z (の悲劇)にあたる物があると思い込んでおり、順番通りでないと嫌な性格なので読まずに死ぬところだった。

面白い。久々に、ほんとうに何十年ぶりに、古式ゆかしい本格っぽい香りのする滑りだしでわくわくさせられた。中盤でトレントが新聞社への報告書の中で謎解きを開陳するが、ロジックの要所で文字に点々がふってある。これはエラリー・クイーンの同様の個所でおなじみの景色であり、それを見ただけで興奮するパブロフの犬になる。

しかし、とても恥ずかしいことだが、僕はそれをクイーンのパクリと思って読んでいた。しかも、「推理小説に恋愛を取り入れたのが新しい」との世評にだまされており、本作を「本格物に恋愛でひねりを入れた新機軸の色モノ」と勘違いして読んでいたのだ。

とんでもなかった。英国でアガサ・クリスティが現れるのが1920年、米国ではヴァン・ダインが1926年、エラリー・クイーンが1929年、ディクスン・カーが1930年(以上、処女作刊行年)である。トレント(1913年)はまだコナン・ドイルが『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』を執筆中に書かれたのであって、こっちが先なのだ。

推理小説が普通小説と明確に分化する初期の試みとして人間に焦点を当てる恋愛が有機的にプロットに組み込まれ、英国人イーデン・フィルポッツの「赤毛のレドメイン家」(1922)を懐かしく思い出したが、この試みは米国の作家たちには遠ざけられたから新機軸ではあったが不発に終わっていた。

真の新機軸はそこではない。探偵が「観た」殺人現場の不可解さ、どうしてそんな妙な死にざまになってしまったか?が魅力的であることだ。これは成功作の必要条件だが、そうであればあるほど整合的解決に導いて読者を納得させるのは容易でないトレードオフがある。ネタバレにならないように書くが、不測の因果関係で魅力を最大化しつつそれをクリアしたのが実に素晴らしい。

エラリー・クイーンは「点々」だけでなく、「妙な死にざま」もトレントを継いでいると思う(レーン最後の・・・も題名からしてそう)。「Yの悲劇」、「スペイン岬」、「エジプト十字架」はもとより、国名シリーズでは駄作に属する「チャイナ・オレンジ」などフレデリック・ダネイが「妙」だけに賭けた観すらあるが、謎の組成に謎解きが依存する構造において「Y」が近似する。クイーンはロジックの範囲でそれを解いて見せたが、トレントはそこは断念し告白に依存した点が未だ形式の萌芽であり、恋愛をからませた要因と思わせる点だろう。ヴァン・ダイン、クイーンが恋愛を排除したのはロジックの解決のキレを希薄化させないためだったと思う。

E・C・ベントリーはチェスタートンのセント・ポールズ・スクールの1年後輩、無二の親友で、マートン、オックスフォード大学を経て新聞記者となった人物である。原文で読んだわけではないが、文章、描写、ロジック、非常にシャープで文学性もあり、まぎれもないインテリだ。上掲版の訳文も日本語としてすばらしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

非情でなければ生きて行けない

2019 AUG 6 9:09:17 am by 東 賢太郎

ビジネスをするということは非情になることである。冷たくということではない。ハードボイルドな人間というイメージが近い。フィリップ・マーロウのセリフ、「非情でなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きるに値しない(If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.)」の “hard” は「タフ」と訳されているようだが、それならばなぜ筆者のレイモンド・チャンドラーが tough と書いていないのか説明できない。しかも、タフであることと優しいことは両立するから意味が通らない。gentle (優しい、寛大で)の対立概念(両立しない)である hard なら非情(感情に左右されない)というほどの意味だ。ハードボイルド(固ゆで卵)のハードの比喩もそれに掛けているのである。つまり、

ビジネスをするということは非情になることである。冷たくということではない。ハードボイルドな人間というイメージが近い。フィリップ・マーロウのセリフ、「非情でなければ生きて行けない。優しくなれなければ生きるに値しない(If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.)」の “hard” は「タフ」と訳されているようだが、それならばなぜ筆者のレイモンド・チャンドラーが tough と書いていないのか説明できない。しかも、タフであることと優しいことは両立するから意味が通らない。gentle (優しい、寛大で)の対立概念(両立しない)である hard なら非情(感情に左右されない)というほどの意味だ。ハードボイルド(固ゆで卵)のハードの比喩もそれに掛けているのである。つまり、

情には厚いが、流されないということである。

僕はもともとそういう人間でなかったが、それでは I wouldn’t be alive になろうというひどい目にたくさん遭った。それと、僕の生来の人間に対する価値観が合体し、広い意味での “ファミリー” を守ろうとすると、好むと好まざるとに関わらずそうなるのである。僕はウソが大嫌いだ。好きな人は無論あまりいないだろうが、ウソには悪質なのと仕方ないのがある。仕方ないというのは、見のがすのが大人のマナーという範疇のものだ。これはよくある。「言わぬが花」もマイルドなウソではあり、それがおつきあいの潤滑油になったりもする。

積極的なウソはいわばトリックであって、何らかのこちらの不利益において自己の利益を計ろうとするものだ。ビジネスというものは必ずその計算があるのだからこっちもわかっている。理さえ通っていれば僕は万事を是々非々で聞く。はっきりそう言えばいいのに、言えない理由があるのである。それが何かを知る義務も必要もない。即座に関係終了だから。なぜか?そういう人とのつきあいは、やがて If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. に至ることを知っているからだ。だから問答無用で切る。チャンドラーもそういう男だったんじゃないかと思っている。

この「理さえ通っていれば」という部分が大変に重要だ。それでも「是か非か」はあるが、少なくとも、どんなものでも、僕は必ず真剣にどっちかを考えて判断する。理はないが情でしてくれるだろう、そこをなんとか、わかってくれますよね、という申し出を認めたことはいまだかつて一度もない。判断材料がないからだ。それをしないから情がないと思われても構わない。そういうことが嫌な人間だとわかっていない人、そういう世界やレベルの人とつきあうのは精神衛生上よろしくなく、このトシになって体に悪いことを好んでする理由はない。

僕は韓国に仕事上の友人、知己がたくさんいるがこういう政治情勢になると行き来はできそうもない。しかし彼らはみな理の通った立派なインテリだからつきあっているのであり、一緒こたにしたらそれこそ情に流されているということだ。国と国がどうなろうと彼らとの関係が微塵もおかしくなることはない。国は「挑戦に打ち勝ち、勝利の歴史を国民と共にもう1度作る」と息巻くが、いったい日本の誰が挑戦なんかしてるんだろう?このままだと株もウォンもさらに暴落だろうし財閥は逃げる。経済をぼろぼろにして北朝鮮と対等合併を狙ってるならそれなりに理だが。

アメリカは「俺が一番大事」が理である。困ったちゃんのジャイアン様だが、非情に分かり易いという利点はあり、そもそもないよりましだ。「わかってくれますよね」を無視すると逆切れされるようなことはなく、理でつき合える。日本は外交で gentle である必要など全然ない。If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. でいいのである。日本は早く死んでくれと願ってる「なりすまし」の新聞やテレビがどれなのか、賢明な日本国民がそれを見抜く好機がこの1か月であった。ここからもっと白日の下にさらけ出されるだろう。繰返すが、積極的なウソはいわばトリックであって、何らかのこちらの不利益において自己の利益を計ろうとするものだ。トピックが森羅万象の何であれ、僕は万事に渡り、「なりすまし」のウソつきが虫唾が走るほど嫌いだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

アガサ・クリスティー「鏡は横にひび割れて」

2019 MAR 4 23:23:37 pm by 東 賢太郎

相変わらず暇があればミステリーです。本作品はけっこう評価が高く、ストーリーが平明で錯綜していないのでサクサク読めます。クリスティは血の匂いがないといわれますがこれもそうですね、殺人は道具だてにすぎず、それが起った場面で主人公がどうしてそんな表情をしたのか?という謎が全編の主題となって物語は進行していきます。その謎は最後にミス・マープルによって解明され、なるほどとなる。パーティー会場の階段の踊り場という開かれた場所での殺人事件なのですが、そこに居合わせた人間は20名ほどと限られており、いわば密室である。その全員が登場人物リストには載っているわけではないということから容疑者は少数で誰にもチャンスはあります。それが誰かというのは動機が何かではっきりするということで、ホワイダニット(なぜ殺したのか?)型であるといえましょう。

相変わらず暇があればミステリーです。本作品はけっこう評価が高く、ストーリーが平明で錯綜していないのでサクサク読めます。クリスティは血の匂いがないといわれますがこれもそうですね、殺人は道具だてにすぎず、それが起った場面で主人公がどうしてそんな表情をしたのか?という謎が全編の主題となって物語は進行していきます。その謎は最後にミス・マープルによって解明され、なるほどとなる。パーティー会場の階段の踊り場という開かれた場所での殺人事件なのですが、そこに居合わせた人間は20名ほどと限られており、いわば密室である。その全員が登場人物リストには載っているわけではないということから容疑者は少数で誰にもチャンスはあります。それが誰かというのは動機が何かではっきりするということで、ホワイダニット(なぜ殺したのか?)型であるといえましょう。

動機がわかると謎の全貌に納得です。この納得性はお見事であり、読者への挑戦状をたたきつけるほどの手掛かりの合理性、透明性、ロジックの切れ味はないかもしれませんが、種を明かされるとこの小説の設定のすべてが実はそれの伏線であったとわかります。近くで見ると輪郭のぼやけた絵であるのが、すこし離れてみると誰の目にも鮮やかな教会の描写であるモネの印象派絵画のようで、それに気がつけば容易に犯人も動機もわかったかもしれない、フェアだなと感じさせられます。わからないように巧みに書いてあるのでまず無理なのですが、そう思わされてしまうのがいつも感じるクリスティーの筆力ですね。評価の高さはそれの成功度の高さにあるのかなと感じました。

僕のブログを読んで来られた方にはネタばれになるのでモネのようにぼかして書きますが、いまこの時期にこれを読んだというのは実に不思議な因縁を感じてしまいます。何かの理由で出会うべくして出会ったかな?

本作を読み終わればどうしてそう思ったかはたぶんどなたにもお分かりいただける、それほどのグッドタイミングでございました。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

アガサ・クリスティー「雲をつかむ死」

2019 FEB 7 22:22:55 pm by 東 賢太郎

疲れたときのエンタメというと、適度にはいりこめて雑事を忘れられるミステリーになってしまいます。中でもアガサ・クリスティーは軽くていいですね、意外に読んでないのがあって「雲をつかむ死」というのがそうでした。これ以前は「大空の死」と訳されてましたね。

疲れたときのエンタメというと、適度にはいりこめて雑事を忘れられるミステリーになってしまいます。中でもアガサ・クリスティーは軽くていいですね、意外に読んでないのがあって「雲をつかむ死」というのがそうでした。これ以前は「大空の死」と訳されてましたね。

手にしてなかったのはあんまり世評が高くなかったからです。今回、先入観なく読んでみて、まあただのエンタメでしたがそれなりに雑事から心が解放されて目的は達したのでした。クリスティーの人気の秘密はこれでしょう、凡作でもこりゃひどいとは思わない、ちょっとビートルズに似てるかな。

飛行機という密室で堂々と殺人がおこり、いかにロジカルに謎が解かれるかと思って期待しながら、結末はぜんぜんロジカルでない。なんで黄蜂が飛ぶ必要があるんだよなんだこれはとなるのですが、手掛かりの開示や人物描写は一応意味ありげにクリアであって、それに幻惑されてアンフェア感は不思議となく、僕は完全に別の人物が犯人と思ってましたがミスリードでした。犯行の謎解きはおいおいそんなのありかよですが、そこに至る灰色の脳細胞エルキュール・ポアロの推理の追い込みが(内容はわからないのだけれど)確信に満ちている風に見えるものだから、なるほどこんな賢い人がそう言うんだからきっとそうだったんだろうと思わされてしまう。

つまり筆力の勝利ですね、さようでしたか、あんまり考えても当たらない犯人でしたね、犯行の瞬間の描写もね、叙述トリックというかアクロイド事件に近いものでしたねと思うのですが、まあそれなりに楽しんだからいいや、800円でいいpastime(ひまつぶし)ごっつぁんでしたとなりました。当時の飛行機は荷物を客席の後部に積んだのかとか、サーブはスチュワート(男)がしたのかとか、本筋でないことが面白かったですね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。