総理は一刻も早く解散総選挙をするだろう

2023 OCT 8 10:10:53 am by 東 賢太郎

このところ日々の訪問者数はNHKホールが満員程度の2~3,000人というところで安定している。ブログというメディアは前からあるが、僕のような一市民が既存メディアの力を借りずに特定の層とこれだけピンポイントで接点を持てる場は10年前まではなかったからすぐれて現代的現象と考えてよいだろう。知りうる限りの読者はインテリ諸氏である(男性6割)。柔らかくはない内容で平均4~5,000字の長文だから高学歴集団しか興味を持たないのは自明で、数としてはマイナーだが読者の理解度は高くサステナブルだ。この層には各界のインフルエンサーもおられ「数×質」の手ごたえはあるかなと感じる。

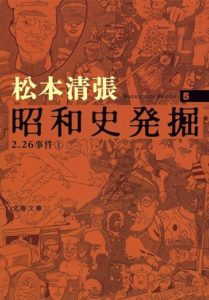

SMCの場で政治勧誘はしないが立場の表明はする。先日、親類にとってアンチの視点から描かれた松本清張の「昭和史発掘」を読んだ。この事件の錯綜した事の顛末のすえに壊滅的な敗戦がやってくる。親類は東京裁判で戦争犯罪人として逮捕され、巣鴨刑務所にA級戦犯として収監されたが、米国のロビンソン検事が無罪として釈放した。彼は戦争拡大反対勢力の首魁だったが陸軍内の権力闘争で東條英機ら統制派に敗れた。そこで対米交戦に向かう政権を批判する形で反対を唱え、その経緯を精査したロビンソンが擁護したというわけだ。軍内政治に負けた結末がそれというのも皮肉であり、もし勝って首相になっていれば確実に死刑だった。政治的立場というものはかくも重い。我々私人とて社会に出れば組織の権力闘争と無縁ではなく、僕も覚えがあるし敗退しているし、それに勝ったことで墓穴を掘った例も現実に目にした。

SMCの場で政治勧誘はしないが立場の表明はする。先日、親類にとってアンチの視点から描かれた松本清張の「昭和史発掘」を読んだ。この事件の錯綜した事の顛末のすえに壊滅的な敗戦がやってくる。親類は東京裁判で戦争犯罪人として逮捕され、巣鴨刑務所にA級戦犯として収監されたが、米国のロビンソン検事が無罪として釈放した。彼は戦争拡大反対勢力の首魁だったが陸軍内の権力闘争で東條英機ら統制派に敗れた。そこで対米交戦に向かう政権を批判する形で反対を唱え、その経緯を精査したロビンソンが擁護したというわけだ。軍内政治に負けた結末がそれというのも皮肉であり、もし勝って首相になっていれば確実に死刑だった。政治的立場というものはかくも重い。我々私人とて社会に出れば組織の権力闘争と無縁ではなく、僕も覚えがあるし敗退しているし、それに勝ったことで墓穴を掘った例も現実に目にした。

東京裁判で7人が死刑(絞首刑)、16人が終身刑、2人が有期禁固刑となった。日米関係の力学は憲法改正問題以前にいまだこの裁判の延長から完全にフリーになったとは思えず、安倍晋三が戦っていたのはそれだったのではないか。BRICs、グローバルサウスに日本外交が過度に寄ることを警戒する米国はジャパン・ハンドラーズのグリップを強める方向に急激に舵を切り(軌を一にして英国でもトランプ寄りのボリス・ジョンソンの首を切り)、我が国の空気をどんよりと重苦しくしている。東條は裁判で「この戦争は欧米の経済的圧迫による自衛戦争である」という主張をしてはねつけられたが、ウクライナ戦争でロシアも同様の趣旨の主張をしている(ナチ呼ばわりで過激だが)。米国、NATOが認めるはずはなく、ロシアは軍事的に屈服すれば日本同様の運命になるから戦術核をちらつかせているという危険な情勢だ。米国は過度の挑発を避けつつ大統領選前に幕引きを図るだろうが、債務上限問題に強硬な議会の反対もあって戦後処理の金を出す気も余裕もない。従って何十兆円にも及ぶといわれるそれを日韓に押し付けるためバイデンは両国をワシントンに呼び、和解させ、増税によって賄わせる算段だ。これはマストであり既定路線である。

僕は政治通でもないし情報源もないし、そもそも政局など興味もない。以下は誰でも知ってる情報を僕なりに組み合わせた仮説にすぎないからまちがってるかもしれない。前回もそういうものを書いた(「今だけ金だけ自分だけ」の議員は落とせ)がここまで矛盾する出来事は何もないから修正はしない。

東京裁判の被告なみに米国にビビりまくっている岸田総理はバイデンに逆らう意図など毛頭ない。ということは増税メガネ呼ばわりされようが何だろうがLGBT法案と同様なりふり構わず増税する以外に道はない。だから財務省と気脈が通じ国民向けキャッチコピーに長けた木原は配置転換でお茶は濁すがはずせない。警察も検察も裁判所も三権分立以前に公務員であり権力と喧嘩したくない。それとマスコミは喧嘩したくない。権力者は本来総理なのだが、総理が盲従するならスルーして米国が支配者ということになる。なぜ全部がチンイツで動くのかという不可解な現象は国内ばかり子細に見てもわからない。すべては米国の指示でシンクロして動いているのである。これが独立国か、民主主義はどうなった、三権分立はどこへ行ったと騒いでも仕方ない。親会社は来年の選挙で忙しくカネもないから、子会社の定款など無視してお前らがカネを出せ、逆らえば社長は首だと脅してるわけだ。内閣改造は他派閥においしいエサをばらまいて来年の自民党総裁選で再選の邪魔をされない手を打つのが目的で、国民の目にはどうあれうまくやった。そして、バイデンの言うことを聞けば万事が日本国民のためにはならないのだから岸田政権も自民党も支持率は時間がたてばたつほど確実に下がる。従って、総理が合理的な人であるならば、一刻も早く解散総選挙をおこなう、今月の国会初日でもいい、そうなるはずだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

「今だけ金だけ自分だけ」の議員は落とせ

2023 SEP 2 13:13:52 pm by 東 賢太郎

読響のコンサートには地下鉄で行った。マスクの人は2,3割でずいぶん減ったものだ。サントリーホールは中高年が多いが、それでもマスクなしの方が多い。ここ1,2か月で東京はコロナを忘れてしまった観がある。

僕が最初にこの疫病に関する情報をもらったのは2020年の2月。米国からだ。ウイルスは人工物で、ワクチンが出るが絶対に打つなというものだった。ソースは書けない。信じるしかない先であり、それで疫病の恐ろしさは知ったのでその旨をブログにし、万一に備えトランプが服用した薬をもらいイベルメクチンも購入した。これも書いたと記憶するので注意深く読まれた方はご存じと思う。

目下、WHOは変異ウイルスEG.5につき警告している。WHO(世界保健機関)が言ってるというともっともらしい。しかし、これはいくら強調してもしきれないが、今はもっともらしい人が言ってることこそ注意が必要という困った世なのである。ニュースはテレビと新聞だけという方々は、非常に高い確率で、もっともらしく見える人々の言説ですでに洗脳されているとお考えになった方がいい。

EG.5について今のところ僕に情報はないが、

とパソコンでYahooかGoogleに打ち込むと興味深いビデオ(ニコニコ動画)が出てくる。高齢者はユーチューブやニコ動などのネット動画をご覧にならない方が多いと思うが、視野を広めるためにもご自身の命を守るためにも聞かれたらいい。ちなみにネット動画は玉石混交だ。及川氏は政治家であり、いかなる政治家もポジショントークをしているのだから僕はその言説を頭から信じることは一切ない。ただ、彼がそう説くには根拠が必要で、そこで嘘をついたら説得は成り立たない。時代は権力があれば説得できてしまう歪んだ方向に傾きつつあり、権力のない少数派やフリージャーナリストは真実を根拠に語らなくてはより無力になる時代でもある。賢明な皆様はそこに真実の手がかりを見つけ、自分で考えてWHOお薦めのEG.5ワクチンを打つかどうかを決められたらいい。それで何かあっても国は面倒を見てくれない、そういうことだ。

2020年にこの疫病が流行り出してから世界は「おそろしく妙なこと」になっている。医学や薬は素人だが株式市場でびんびんそれを感じる。極めて異常な状態が3年も続いており、そのこと自体が異常なのだ。しかし皮肉なものだ、その原因を知ったので僕はむしろ安心して投資ポジションが組めて株も為替も順調だ。だから「ごっつぁんです」で終わってもいい。しかし、性格は変えられない。自分が儲からなくてもいいから日本が平穏であって欲しいと切に思うのだ。以下に述べることは誰かにもらった情報ではない。僕の仮説だ。仮説は矛盾が出るまでは真実かもしれないし、そうでないと分かれば訂正するがいまのところ矛盾はないように思う。立場を明らかにするなら、僕は自民党を支持したこともしなかったこともある日本国の有権者だ。

グローバリスト、ネオコン、ディープステート。こう聞くと「陰謀論だ!」と条件反射を示す人が日本には多い。それは結構だが、ひとつだけ確実なのは、それを言った瞬間に思考停止になることだ。だからそういうことを日常からしていると必然的にその先は何も考えられない人になるわけで、望んでそうなりたい人はなればいい。僕は多くの若者にそう説いてきたが、それでいながら自己嫌悪に陥っていることから本稿を書きはじめねばならない。なぜなら米国のウォールストリートや英国のシティはグローバリスト、ネオコン、ディープステートのど真ん中の地であり、そこで長年仕事をしてグローバル証券界にずっぽりとはまって育った僕はそれのまたど真ん中の人間だ。そのキャリアで生きているのに、その連中が世界を妙なことにしていて、日本があまりに無力、無抵抗にその波に飲みこまれつつある。これでは子孫はどうなるのか、一抹の罪悪感を覚えるのだ。

グローバリスト、ネオコン、ディープステートは世界の国に巣食っている。米国の民主党はその巣窟だ。米国という国家自体がそうなのでなく寄生されている。宿主の脳に棲みついて操り、自らに都合のよい行動を取らせる寄生虫に似ている。2020年。大統領選があった。トランプ有利の予想だった。まず疫病で世界が騒然となって郵便投票の利用が大幅に増えた。それで得票を伸ばしたバイデンの勝利に不正が疑われ、トランプが訴追した。しかし、驚くべきことにCIAもFBIも警察も裁判所もテレビも新聞もツィッターも全部が結託してトランプの声を封殺し、逆に逮捕し、不正はなかったことになった。

これ、どこかの国で去年の7月から起きていることと似てないだろうか?

変異ウイルスEG.5はWHOがワクチンパスポートを加盟各国に求めるといわれる。打てということだ。来年11月にまた米国大統領選がある。民主党はバイデンは見限りオバマ夫人を出すという説がある。いずれにせよトランプ相手でどう見ても劣勢だが、どんなことをしても絶対に勝たなくてはいけない。次回もまた壮絶な不正が堂々と行われ、もみ消されるのだろうか。寄生虫が国家にどう入り込むか、増殖するかは一様でないが、権力と出世とカネが餌と考えて凡そは括れるだろう。そこに暴力(戦争、暗殺)による脅迫、恐喝が加わるほど事態は悪化している。国家に一元的に委託された暴力装置(軍、警察)にまで権力と出世とカネで寄生が進むほど病 膏肓に至っているならイカサマ選挙など如何ほどのものだろう。仮に国民にばれてしまっても、全マスコミが沈黙し、後に、そのような証拠は確認されなかったとグルになって報道すれば「なかったこと」にできてしまう。そういう現実を去年から日本のそこかしこで目の当たりにしていることをアンテナの高い人は納得されるだろう。テレビと新聞しか見ない方々はもっともらしく見える人々に洗脳されて気がついておられないかもしれない。

日本は昭和26年に独立国になったことになっているが、国連憲章の敵国条項は改正されておらず、防衛は安保条約で米国に依存し、米軍は日米地位協定に基づき基地を置くことができる。だから1都8県(東京都、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)に及ぶ広大な空域の航空管制は横田基地で行われており、日本に制空権はない。恥ずかしながらこれを30才ぐらいまで僕は知らず、どうしてロンドンから帰国すると成田空港に海を迂回して着陸するのかと不思議に思っていた。

日本の交渉相手は米軍であり、両者による日米合同委員会だ。 『日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている』(「知ってはいけない」矢部宏冶著より)。この構造からすると、日本国総理大臣の同格の相手(カウンターパート)は米国大統領ではなくインド太平洋軍司令官(マッカーサーに相当)か国務長官(キッシンジャー等)というところだ。ちなみにサンフランシスコ講和条約の署名者は日本では内閣総理大臣の吉田茂だが米側はトルーマン大統領ではなくアチソンら全権団であった。

『日本には、国民はもちろん、首相や官僚でさえもよくわかっていない「ウラの掟」が存在し、社会全体の構造を歪めている。「ウラの掟」のほとんどは、アメリカ政府そのものと日本とのあいだではなく、じつは米軍と日本のエリート官僚とのあいだで直接結ばれた、占領期以来の軍事上の密約を起源としている』(「知ってはいけない」矢部宏冶著より)。この構造からすると、日本国総理大臣の同格の相手(カウンターパート)は米国大統領ではなくインド太平洋軍司令官(マッカーサーに相当)か国務長官(キッシンジャー等)というところだ。ちなみにサンフランシスコ講和条約の署名者は日本では内閣総理大臣の吉田茂だが米側はトルーマン大統領ではなくアチソンら全権団であった。

バイデン大統領は、歴史的にも構造的にも岸田総理は日米合同委員会を通じて差配できる存在と考えているふしがある。現にG7では横田基地から通関なく入国し、政治資金キャンペーンで有権者に向けて「私がキシダに軍事予算を増額させ、ウクライナ復興支援金の拠出を確約させた」「韓国と和平の手打ちをさせた」と演説している。「させた」である。彼はキシダをpresident(大統領)と呼び間違えるぐらいの認識しかない。日本は昭和26年の条約調印をもって国際法上は独立国であるが、安保条約に基づく日米地位協定をたてに総理は米インド太平洋軍司令官と同格なのだから忠実なしもべであれと米国にふるまわれれば、それとこれとは違うと日本側が主張しても法的根拠のないパワーゲームになるだけだ。正規軍も核もない国がそれに勝つ見込みはない。愛国心や大和心で勝てるわけでもないのは江戸末期の尊王攘夷運動を見ればわかる。その決着がどうだったか。薩長が英国に靡いて武器援助を得て幕府を倒し革命政権を樹立した。それを我々は明治維新という美名で習っているが、英国の末裔であるグローバリスト、ネオコン、ディープステートは今もそれと同じことを朝鮮半島、ベトナム、アフガン、イラク、アラブ諸国など非白人国で行い、スラブ系のウクライナもまさにそうであり、すべてのケースで多くの民間人が命を落としている。

よほどの力量の総理でなければ押し返すことは困難と思われ、従わない者と判を押されれば田中角栄のようになる。国民の人気など関係ない。総理がしもべなら官僚も警察官僚も自衛隊もであり、そのしもべであるメディアも当然そうである。安倍元総理亡きあと明確なしもべ路線に徹した岸田総理は米国のためにいい仕事をすればするほど日本国民のためにはならず、したがって、事の必然として政権支持率が下がる。しかし、グルであるメディアはヨイショ記事を書くし、野党はビジネス野党に徹すれば安泰に生存できるのでお得意の舌鋒もなく、政権をうかがえる現実的な野合の動きすらない。よって、国民に何を言われようとバイデンからの評価は上がるのだから岸田政権は安泰だ。極論すれば支持率0%になっても選挙まではもつから、総理が再選を諦めれば怖いものはない。あと1年であらん限りの利権を固めれば人生の帳尻は十分すぎるほど合うだろう。岸田おろしをあからさまに仕掛ければその者は米国の意図に逆らったとして消されるから絶対権力に守られている。だからどんなスキャンダラスなニュースが出ようと野党は沈黙し、メディアは政権に都合の悪いことは一行も書かないのである。

バイデンからすれば日本の政局など猿山のボス争い以上にどうでもいい。木原氏の問題もそうだ。米国にとって彼は英語を意のままに操れ、聡明で話が早く、財務省に顔が利く有能な工作員である。総理だけでは日本国の財布のひもは緩められないことを知っているバイデン、エマニュエルから彼が評価される限り、しもべだけでは政権がもたないことを知る総理は彼を切れないだろうし、もし財務省を動かして国会で予算案を通せないなら彼は用済みになるだろう。先日の訪米はだから彼を随行させたのであり、本題は福島の処理水問題はアメリカがお墨をつけてやるからうまくやれ、韓国とは米国の兵器を使って仲良くやれ、そして両国でウクライナに大金を出せ、というものだったのではないか。功労者ゼレンスキーはもう着地体制でイスラエルに10億円の豪邸を建てているらしい。しもべの役得これにありで、だから魂を売っても耐える者が続出するのであり、こうして各国の内部に寄生は拡大するのであり、そうとは知らぬ乗っ取られた国の民は悲惨なことになる。日本でそんなことが起きる未来など想像もしたくない。

野党が万一政権を取ったところで猿山の話である。日米地位協定に基づいて新たなしもべになるだけで国の劣勢は何ら変わらない。小物がせめぎ合ってる安倍派が森元総理の顔色をはかってキメラの如き奇怪な五頭体制になった。三頭でも結託は難しいから三権分立という仕組みがあるのだ、そんな組織が一体としてワークした話は古今東西きいたことがなく、それなら森派にしろよと国民の失笑を買っていることに気がつかないのだからエッフェル姉さんと大同小異である。維新、公明の勢力争いなど猿山はにぎわっているが、どうでもいいことで飯を食ってるこの先生たち、どうしたらバイデン大統領のしもべ、エマニュエルさんのポチになれるのかが出世のポイントなのだ。だから与党も野党もない。日本文化などかなぐり捨ててLGBT法を通すのである。寄生虫はこうやって日本に入り込み、増殖する。この風景を眺めて「陰謀論」で片づけるのが思考停止であることはお分かりと思うし、そう吹聴するのは国民に思考させたくない意図があるからだ。

もう一度書く。米国の民主党はグローバリスト、ネオコン、ディープステートの巣窟である。その先兵であるエマニュエルさんのポチになりたい議員が「保守」(ナショナリスト)を自称するなど論理矛盾だぐらい今時の小学生でもわかる。ほとんどの議員がLGBT法に反対しなかった自民党はもはや極左政党に他ならないが、そんな批判をしたところで米国民主党の圧力を別の総理ならかわせたかという問いになるだけであり、人材がないなら自民が右だろうが左だろうが事は解決しない。ということは既存の政党はもはや本来の使命を達成できる存在でなくなっているということであり、常識と力量のある個人が超党派でそれを立ち上げるしかないだろう。立憲ではあるが極めて稀な発言をしている原口議員はポチ狙いの連中を「今だけ、カネだけ、自分だけ」と評している。金儲けしたいなら自力で稼げばいいのであって、その能力もなく税金にたかるだけの人物を国会議員にしてはいけない。誰が総理になっても今のままでは日本の未来を救うことはできそうにないが、そんな連中をしてしまったら権力・出世・カネと引き換えに日本国の末期の到来は加速されるだろう。国会議員定数を半分にできないなら、半分は二世三世の勘違いした人物でなく、国のために命をかけてくれるまともな人に入れ替えるべく有権者が投票所に行くしか手はない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

『「NO」と言える日本』と『堕落論』に学べ

2023 JUN 13 18:18:15 pm by 東 賢太郎

『「NO」と言える日本』は1989年に出た盛田昭夫と石原慎太郎の共著だ。石原の主張はこうだった(wikipedia)。

世界は特に半導体の生産において日本の技術に依存するようになった。

日本はその技術の優位性を交渉の武器として使用すべきである。石原はアメリカに対する交渉手段として、ソ連と機密情報を交換するというような脅しさえも支持した。

アメリカは労働者のレベルが低いので商品の質も悪く、一方で日本の労働者の優越した教育は大きな強みである。

自己主張

日本の外交官は西洋人と取引する際有効でなく、外国人との取引に慣れている経営者も交渉に参加すべきだ。

日本は日米安全保障条約を終わらせ、自衛すべきだ。この方が安く済み、アメリカへの依存もなくなるだろう。

偏見

アメリカは、今の時代は欧米世界によって支配されており、白人世界が優れているのだと考えており、この偏見は最後には自らの首を絞めることになるだろう。

アメリカ人とキリスト教宣教師は各地の文化を消し去り、西洋の文化で取って替えようとしている。

何と意気軒高だったことか。1989年に日本は株式時価総額でアメリカを抜いた。半導体のシェアは50%で世界一だった。今やNOと強気に出られる優位性は大谷翔平選手の活躍を除いてなにもなく、石原が交渉の武器として使用すべきと特筆した半導体シェアは落ちに落ちてなんと6%である。彼がいま生きていてもこの本を書く元気はもうなかっただろう。「偏見」とされている2つは偏見ではない。東インド会社、アヘン戦争、黒船来航と東進した西洋の侵略に対し、日本は率先して「脱亜入欧」に驚くべき転身を遂げてアジアの先達となったが、入欧とは劣後を認めて、憧れて「相手のクラブに入る」ことであった(鹿鳴館を見よ)。しかし相手は東洋人など黒人と同じ扱いで、はるか下に見て差別していたのである。大谷翔平がいみじくも「憧れてしまったら勝てません」と喝破したとおり(これは勝った者しか言えない)、憧れてしまった日本はやがてクラブになぎ倒される運命にあった。それに学んだ中国は白人優位などのっけから認めず、人口、物量、科学技術で西洋を圧倒し、日本と違って包括的に西洋の文化に染まることはなく選択的に逆侵略を進め、白人世界の首を絞めようとしている。史上初めて有効な東洋の反撃が開始されたのである。欧州もロシアも力を認め、米国も本音は恐れている。しかしそこは大国同士であることを片時も忘れてはならない。ジョージ・オーウェルが「1984年」で予言した地球を3国(米中露だろう)が分割統治するディストピアが待ち受けている可能性が大いにある。そうなればヨーロッパと日本は消える。ゆえに、志と才能のある若者が多数現れ、多くが政治家をめざし、農村の入会(いりあい)権闘争みたいな超ローカルで些末なことに明け暮れている国会のカス議員どもを一掃し、国民を正しく教育して導き、日本国に過ちを犯させないことを願うしかない。真剣な話だが、僕は選手を引退したら大谷翔平に立候補してもらい、末は日本国総理大臣になってほしい。

偶々きのう、坂口安吾の「堕落論」「新堕落論」を読み返すことがあった。若者に告ぐ。これは必読書である。

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42620_21407.html

https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42619_21409.html

引用しよう、まずは安吾の農村に関する記述である。

一口に農村文化というけれども、そもそも農村に文化があるか。盆踊りだのお祭礼風俗だの、耐乏精神だの本能的な貯蓄精神はあるかも知れぬが、文化の本質は進歩ということで、農村には進歩に関する毛一筋の影だにない。あるものは排他精神と、他へ対する不信、疑ぐり深い魂だけで、損得の執拗な計算が発達しているだけである。農村は淳朴だという奇妙な言葉が無反省に使用せられてきたものだが、元来農村はその成立の始めから淳朴などという性格はなかった。

一口に農村文化というけれども、そもそも農村に文化があるか。盆踊りだのお祭礼風俗だの、耐乏精神だの本能的な貯蓄精神はあるかも知れぬが、文化の本質は進歩ということで、農村には進歩に関する毛一筋の影だにない。あるものは排他精神と、他へ対する不信、疑ぐり深い魂だけで、損得の執拗な計算が発達しているだけである。農村は淳朴だという奇妙な言葉が無反省に使用せられてきたものだが、元来農村はその成立の始めから淳朴などという性格はなかった。

大化改新以来、農村精神とは脱税を案出する不撓不屈の精神で、浮浪人となって脱税し、戸籍をごまかして脱税し、そして彼等農民達の小さな個々の悪戦苦闘の脱税行為が実は日本経済の結び目であり、それによって荘園が起り、荘園が栄え、荘園が衰え、貴族が亡びて武士が興った。農民達の税との戦い、その不撓不屈の脱税行為によって日本の政治が変動し、日本の歴史が移り変っている。人を見たら泥棒と思えというのが王朝の農村精神であり、事実群盗横行し、地頭はころんだときでも何か掴んで起き上るという達人であるから、他への不信、排他精神というものは農村の魂であった。彼等は常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが、孜々として、日本の歴史を動かしてきたのであった。日本の農村は今日に於ても尚奈良朝の農村である。今日諸方の農村に於ける相似た民事裁判の例、境界のウネを五寸三寸ずつ動かして隣人を裏切り、証文なしで田を借りて返さず親友を裏切る。彼等は親友隣人を執拗に裏切りつづけているではないか。損得という利害の打算が生活の根柢で、より高い精神への渇望、自我の内省と他の発見は農村の精神に見出すことができない。他の発見のないところに真実の文化が有りうべき筈はない。自我の省察のないところに文化の有りうべき筈はない。

自民党の農村支持率は減ったが、日本人は都会に住んでいようとすぐれて農村メンタリティの国民であるというのが5つの外国に住んだ実感だ。それが選ぶ政治家ももちろん農村型であり、「常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが、孜々として、日本の歴史を動かしてきた」という農村政治が動かす歴史の一こまを我々は今も日々目撃させられている。「進歩に関する毛一筋の影だにない」何々県の村落の掟などで世界の謀略に伍することなど出来るはずがないではないか。

そして、以下の天皇制への鋭い洞察は明治維新から敗戦までの実相をあばいている。安吾節が炸裂だ。

天皇制というものは日本歴史を貫く一つの制度ではあったけれども、天皇の尊厳というものは常に利用者の道具にすぎず、真に実在したためしはなかった。

藤原氏や将軍家にとって何がために天皇制が必要であったか。何が故に彼等自身が最高の主権を握らなかったか。それは彼等が自ら主権を握るよりも、天皇制が都合がよかったからで、彼らは自分自身が天下に号令するよりも、天皇に号令させ、自分が先ずまっさきにその号令に服従してみせることによって号令が更によく行きわたることを心得ていた。その天皇の号令とは天皇自身の意志ではなく、実は彼等の号令であり、彼等は自分の欲するところを天皇の名に於て行い、自分が先ずまっさきにその号令に服してみせる、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつけるのである。

自分自らを神と称し絶対の尊厳を人民に要求することは不可能だ。だが、自分が天皇にぬかずくことによって天皇を神たらしめ、それを人民に押しつけることは可能なのである。そこで彼等は天皇の擁立を自分勝手にやりながら、天皇の前にぬかずき、自分がぬかずくことによって天皇の尊厳を人民に強要し、その尊厳を利用して号令していた。

それは遠い歴史の藤原氏や武家のみの物語ではないのだ。見給え。この戦争がそうではないか。実際天皇は知らないのだ。命令してはいないのだ。ただ軍人の意志である。満洲の一角で事変の火の手があがったという。華北の一角で火の手が切られたという。甚しい哉、総理大臣までその実相を告げ知らされていない。何たる軍部の専断横行であるか。しかもその軍人たるや、かくの如くに天皇をないがしろにし、根柢的に天皇を冒涜しながら、盲目的に天皇を崇拝しているのである。ナンセンス! ああナンセンス極まれり。しかもこれが日本歴史を一貫する天皇制の真実の相であり、日本史の偽らざる実体なのである。

藤原氏の昔から、最も天皇を冒涜する者が最も天皇を崇拝していた。彼等は真に骨の髄から盲目的に崇拝し、同時に天皇をもてあそび、我が身の便利の道具とし、冒涜の限りをつくしていた。現代に至るまで、そして、現在も尚、代議士諸公は天皇の尊厳を云々し、国民は又、概ねそれを支持している。

昨年八月十五日、天皇の名によって終戦となり、天皇によって救われたと人々は言うけれども、日本歴史の証するところを見れば、常に天皇とはかかる非常の処理に対して日本歴史のあみだした独創的な作品であり、方策であり、奥の手であり、軍部はこの奥の手を本能的に知っており、我々国民又この奥の手を本能的に待ちかまえており、かくて軍部日本人合作の大詰の一幕が八月十五日となった。 たえがたきを忍び、忍びがたきを忍んで、朕の命令に服してくれという。すると国民は泣いて、外ならぬ陛下の命令だから、忍びがたいけれども忍んで負けよう、と言う。嘘をつけ! 嘘をつけ! 嘘をつけ!

我等国民は戦争をやめたくて仕方がなかったのではないか。竹槍をしごいて戦車に立ちむかい、土人形の如くにバタバタ死ぬのが厭でたまらなかったのではないか。戦争の終ることを最も切に欲していた。そのくせ、それが言えないのだ。そして大義名分と云い、又、天皇の命令という。忍びがたきを忍ぶという。何というカラクリだろう。惨めとも又なさけない歴史的大欺瞞ではないか。しかも我等はその欺瞞を知らぬ。天皇の停戦命令がなければ、実際戦車に体当りをし、厭々ながら勇壮に土人形となってバタバタ死んだのだ。最も天皇を冒涜する軍人が天皇を崇拝するが如くに、我々国民はさのみ天皇を崇拝しないが、天皇を利用することには狎れており、その自らの狡猾さ、大義名分というずるい看板をさとらずに、天皇の尊厳の御利益を謳歌している。何たるカラクリ、又、狡猾さであろうか。我々はこの歴史的カラクリに憑かれ、そして、人間の、人性の、正しい姿を失ったのである。

安倍晋三の暗殺以来、自民党閣僚、議員のほとんどが天皇の代わりにエマニュエル大使閣下を盲目的に崇拝するという独創的な作品を生み出そうとしている。天皇と違うのは、本当に命令がそこから下っていることであり、それは大使閣下がツイッターに自身で書いているから真実だ。

しかし、藤原氏の昔からの小ずるい「自分が先ずまっさきにその号令に服してみせ、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつける」策謀がうまくいくとは思えない。なぜなら国民は天皇の言うことは敬意を持つが米国大使ごときにそんなものは欠片もないからだ。

しかし、藤原氏の昔からの小ずるい「自分が先ずまっさきにその号令に服してみせ、自分が天皇に服す範を人民に押しつけることによって、自分の号令を押しつける」策謀がうまくいくとは思えない。なぜなら国民は天皇の言うことは敬意を持つが米国大使ごときにそんなものは欠片もないからだ。

それに敬意を持つのは自民党の政治家だけなのだ。いや、というのは正しくない、坂口安吾のいうように冒涜し馬鹿にしているかもしれないが、何も考えず丸飲みの馬鹿を演じる腹芸だけは達人級だったりする。しかし一皮むけば「集票は宗教団体様、政策はアメリカ様、中身はどうでもいい、自分と家族さえよけりゃ」だ。自民党はこれだ。安倍の死によってこれが満天下にあからさまになった。この連中の仕事は、マッカーサーが精神年齢12才と言った日本国民という得体のしれぬ群衆の「羊飼い」になることなのである。東洋人の序列はアメリカ国民の12%を占める黒人より下で、もちろん白人であるドイツ人よりはるか下である。だから原爆は日本に落としたのだ。天皇を東京裁判で処刑しなかったのは羊飼いをうまく働かせるためで、助命するから戦争放棄と安保条約を飲めとディールをしたように見せて実は両得だった。日本国民はマッカ様は陛下を救われたと深謝してファンまでできたが、そういうお人よしの農村メンタリティで国際社会でディールをすれば、かように「ケツの毛まで抜かれる」のである。

LGBT法案なんてものはそれに比べれば羽毛の如きであるが自国アメリカで大もめ、大炎上だ。これは旧約聖書に「いかん」と書いてあって死刑やイジメが多発したからの根の深いもめごとなのだ。キリストさんなんて関係ない日本で何故そんなものを法律にする必要があるのか。岸田は安吾が指摘した「(農民は)常に受身である。自分の方からこうしたいとは言わず、又、言い得ない。その代り押しつけられた事柄を彼等独特のずるさによって処理しておるので、そしてその受身のずるさが・・」という農民型を絵に描いたような人間だ。会社なら良くて総務部長程度の器量の男である。それが強行採決などという最も似つかわしくないことを勇気を奮ってなぜ決行するのか。なぜ去年7月から尻に火がついたようにエマニュエルを恐れるようになったのか。

岸田は羊飼いの頭領としてLGBT法案と防衛費2倍を羊に納得させろ!と迫られているからだ。エマニュエルは岸田のカアちゃんまで米国に単身で呼びつけさせ、極左LGBT活動家のバイデンの女房を使って脅した。やらないならG7にバイデンは行かない。これで岸田はイチコロだ。「一発で日本に法制化させたって?お前はすごいな」って民主党のホープになれるだろう。うまくすれば大統領も見えてくる。よしよし、協力してくれた議員は覚えておくぜ。すると右でも左でもオッケーの自民党の陣笠議員がへこへこお追従を始める。国民に嫌われても大使様に守ってもらえるし、大統領になれば日本の首相は彼が決めるんだ、初の女性首相もあるぜなんて鼻薬で釣られてるのもいるだろう。海上自衛隊の基地視察にハイヒールで出てきた馬鹿な女が安倍を裏切ってそれを懸命に推進してる裏ではなにかおいしいエサをちらつかされてるに違いない。

こんな者どもが国賊でなくて何であろう。もうすでに国を売っているのだからこの連中に政治をやらせておけば日本国は消える。連中の子孫は米か中の庇護でセレブ生活が約束される。僕はこういう「君側の奸」が反吐が出るほど嫌いなのだ。LGBTというと女子トイレや女湯の問題になるが、それは人口の半分である女性にとって甚大なマイナスで看過はできないが、それよりなにより、虎の威を借りて損得の執拗な計算だけに精を出す家柄と小ずるさだけで何の能力もない奴らがのうのうと税金で食って我々庶民を支配するなどという思い上がった構図が不愉快極まりない。岸田が解散総選挙をするなら、こんな法案に賛成した奴らの名簿をネットでばらまいて落選させる好機だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

99.9%の人には言わないこと

2022 SEP 5 19:19:08 pm by 東 賢太郎

学園祭の天文学科でわくわくしながらお話を聞いた。「これの名前わかるひと」とクイズがあって、「アンドロメダ大星雲!」と図鑑どおり答えたらお兄さんがびっくりして(7才だったんで)、「ボク、これをあげよう」と星雲メシエ83の展示写真をくださった。よし、ここの一員になろうと思った。なれたらこの話は尾ひれがついたろうがなれなかった。

帰りに父が望遠鏡を買うかときいたが、いらないと言った。恒星はパロマ山の大望遠鏡で見ても「点」だからだ。土星の環とか月食とか、太陽系のチマチマしたそういうのは興味ない子だった。最近、ときどきテラスで本を読みながら、夕暮れになって、雲の中の太陽が “目視” できるときがある。「やばい、恒星があんなにでかい!」。これ、99.9%の人には、言わない。頭おかしいと思われる。あれ触ってみたい、メスで切り取って成分を調べたいなんて思ってることは、あの日のお兄さんなら分かってくれるかなと思う。

帰りに父が望遠鏡を買うかときいたが、いらないと言った。恒星はパロマ山の大望遠鏡で見ても「点」だからだ。土星の環とか月食とか、太陽系のチマチマしたそういうのは興味ない子だった。最近、ときどきテラスで本を読みながら、夕暮れになって、雲の中の太陽が “目視” できるときがある。「やばい、恒星があんなにでかい!」。これ、99.9%の人には、言わない。頭おかしいと思われる。あれ触ってみたい、メスで切り取って成分を調べたいなんて思ってることは、あの日のお兄さんなら分かってくれるかなと思う。

恒星写真といえばいまやハッブルという時代だ。しかし個人的には、あのときの思い出があるから日本を代表する望遠鏡を応援したい。それが2つある。ハワイ島の「すばる望遠鏡」とチリの「アルマ望遠鏡」だ。

「すばる」は世界最大級の8.2メートル口径を誇る。オリオン座の三ツ星の下にあるオリオン星雲はすばるで見るとこうなってる。

次は電波望遠鏡「アルマ」の画像。

なんか危ない感じがする。これは450光年先に確かに存在する。この世かあの世かもう分からないが、宇宙船の窓からこんなのが見えたらぞっとする。

きれいなのもある。この写真など、額に入れれば白壁に似合うおしゃれなモダン・アートだ。これは460光年。

きれいというならマリンブルーだ。ダイビングしてそれを美しいと思ったが、あれは先祖が海にいたころの記憶だろうか。では空はどうなんだろう。460光年かなたの景色を先祖はどこで見たんだろう?

人体解剖図も7才あたりで好きだった。「腑分け」だ。レオナルド・ダ・ヴィンチは筋肉と骨だったが僕は肝臓で、たくさんの肝臓が渋谷の交差点をぷかぷか浮いてるダリみたいな絵が見えた。

楽譜も解剖図だ。一青窈の「ハナミズキ」(ホ長調)のサビでE₇ 挿入は「ロング・アンド・ワインディングロード」、E, D#m₇-₅, G#₇, C#m₇は「イエスタデイ」に見える。なんだ、ビートルズだった。

「弦チェレ」の第3楽章は宇宙空間にゼンマイ(植物の)が浮んでいると日記に書いた。ライナーのレコードだ。チェレスタがぱらぱらと雪を降らす。

兼好法師というと素敵であって、宇宙的だ。この世に変わらぬものはなく、すべては幻で仮の姿に過ぎないなんて、ショーペンハウエルと双璧である。

うちの猫も素敵だ。芸もなにもしない。いるだけでありがたられ、エサが出る。ときどき、見おろされて、宇宙最強の生物じゃないかと思う。

ちなみに、漱石にあれを書かせたのは黒猫だ。人なつっこさで異色の威力を放つ最強の部族。彼は書いたつもりだろうが、気がついてない。

アインシュタインも金魚鉢の金魚。光速は宇宙劇場を上映してるコンピューターのメーカーが決めた限界。CDの限界が「第九の入る72分」みたいなもん。

でも、こういうことは99.9%の人には、言わない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

日本は「飛ばないカラス」(若者への警鐘)

2022 JUL 28 20:20:56 pm by 東 賢太郎

いま写真の本を読みかけている。若い方、昭和史はあまり学校が教えないだろうから詳しくないかも知れないが、昭和11年2月26日未明に帝国陸軍青年将校による武装クーデターが発生し、首相、蔵相、内大臣らを襲撃、高橋是清、斎藤実、渡辺錠太郎ら現職の政府要人を殺害し、永田町、霞が関一帯を占拠したが鎮圧された事件だ。単発の騒動ではなく、昭和7年には海軍将校による犬養毅首相射殺事件(五・一五事件)がおきていた。かくなる軍部の内部抗争の力学が影響した国家最悪の事態として、300万人が亡くなる太平洋戦争突入が決まってしまうのである。この事件を教訓として学んで欲しい。

いま写真の本を読みかけている。若い方、昭和史はあまり学校が教えないだろうから詳しくないかも知れないが、昭和11年2月26日未明に帝国陸軍青年将校による武装クーデターが発生し、首相、蔵相、内大臣らを襲撃、高橋是清、斎藤実、渡辺錠太郎ら現職の政府要人を殺害し、永田町、霞が関一帯を占拠したが鎮圧された事件だ。単発の騒動ではなく、昭和7年には海軍将校による犬養毅首相射殺事件(五・一五事件)がおきていた。かくなる軍部の内部抗争の力学が影響した国家最悪の事態として、300万人が亡くなる太平洋戦争突入が決まってしまうのである。この事件を教訓として学んで欲しい。

青年将校たちが「君側の奸」と呼んで襲撃した要人たちと比べると、いまの権力者は信念も国家観もない日和見だらけで、終始一貫している唯一のことは親米親中を問わず自分の既得権益ファーストの売国奴ということだ。彼らが話す言葉は我々の業界でいう「ポジショントーク」で、ある株をたんまり持っていて売りたいので「いい株だから買いですよ」と専門家面してもっともらしい理屈をこねるのである。バレたって「いい株だから私持ってるんです。それが何か?」で逃げられる。コロナや戦争でテレビに出てるコメンテーターの言葉もそれだ。真理を話すのが目的ではない、そんなの誰もわかってないし俺だってわかんないよ、でも自分は「専門家」って紹介されてるしこんなのでギャラくれるし、また呼んでもらえるようにテレビ局に都合の良い話をもっともらしくしておこう。ギャラはもっともらしさに支払われるという点において、薄っぺらな政治家の選挙演説と同工異曲である。真理はどうでもいいのである。僕とは真逆の精神の人達だ。

こういう連中がいくら演技しようが、職業上、もっと高度なプロ対プロのポジショントークを駆使しながら日々戦っている我々はすぐわかる。そいつのココロを読んだ瞬間にもう聞かない。プロの麻雀大会でツミコミがあってもやられる方が悪いで済むが、それを素人に仕掛けてはいけない。これは法律でなく職業倫理なのだ。それを素人にすることを職業としている方々とは悪いが人種が違うとしか申し上げようがない。昨今における、ただでさえ軽かった政治家の、羽毛どころかホコリの千分の一もない軽い言葉。「巧言令色、鮮し仁」なんてあまりにもったいなく、言われても理解できない者も多かろうし揶揄する気もおきない。国語の崩壊。それは国家の危機のバロメーターだと見抜いた三島由紀夫のような鋭利で腹のある男はもういない。世が世なら二・二六の現代版があったろう。昨年の東京五輪の意味不明の強行あたりから僕はそんなことを漠然と考え始めていた。しかし、もうおきないのだ。それが美しい日本の姿であり、成熟した日本国民の誇りなのだという声があちこちから聞こえる。そうだろうか。美しいのは富士山をはじめとする国土だけで、日本人は江戸時代からの伝統芸で外国人には到底まねのできない「長い物には巻かれろ」で生きる人が多数派から大多数に躍進しただけだ。長い物の能力は凄まじく劣化し、巻かれるほうはぬるま湯でもいい湯だねと思える国民的耐久力が進化した。その裏で、かつては隆々としていた覇気も上昇意欲も退化。飛ばないカラスみたいにみじめに凋落した二流国になろうとしているのではないだろうか。

認知症で記憶がなくなる直前に母に祖母のmaiden name(旧姓)を聞いてよかった。気丈な祖母は駆け落ち婚だから多くを語らなかったが、それが「まさき」と知ってすべてが始まる。ミトコンドリアゲノムは母系遺伝だから僕はそれでいうなら佐賀の真崎くんである。二・二六事件の不名誉な批判が我が事と思えてきたのはそれからだ。父からは台湾軍司令官だよと聞きどこかで騎乗の軍服写真を見た記憶があるが、それは本来が関東軍司令官であるところ政争の故あって飛ばされていたのだった。同書は極東国際軍事裁判における「真崎は二・二六事件の被害者であり、或はスケープゴートされたるものにして、該事件の関係者には非ざりしなり」(ロビンソン検事、不起訴にした)という立場であり、嬉しい書に初めて出会った。

クーデターをおこした皇道派は昭和天皇が正統性を否定して統制派に敗れたと教科書ではなっている。皇道派は天皇親政の下での国家改造を目指す荒木貞夫陸軍大臣と真崎甚三郎陸軍大将の派閥だが、陸軍には人事全権を握る皇道派しかなく、統制派などというものはなかった。様々なアンチが結集し永田鉄山(後に真崎を更迭したかどで暗殺される)を派閥の長として対抗した閥がそう呼ばれるようになっただけだ。真崎は若手将校たちに格別の人望があり、君側の奸を排した後の総理大臣に推挙されたが、なっていれば東条英機の運命をたどってA級戦犯となり巣鴨で処刑されていたから東条のご遺族には申し訳ないが幸運ともいえる。こういう諸々のことから彼の人となりを想像するに権力者の割には人間的でどこか憎からずというものを感じる。

さて二・二六事件あたりの世相に目を向けよう。大不況により企業倒産が相次ぎ、失業者は増加し、農村は貧困に喘ぎ疲弊していた。かたや大財閥などの富裕層は富を蓄積して格差が広がり社会不安が増大したというものだった。近未来を髣髴させる。青年将校たちは地方出身者が多く、娘を売る農村の惨状に悲憤慷慨し、権力中枢に巣食う勝ち組の売国奴どもを誅し、天皇親政の下での国家改造(昭和維新)をめざそうとしたのだった。真崎が主犯であるとする統制派は彼を政治的に抹殺すべく二・二六を利用したのであり、政治を犯罪要件として吟味したロビンソン検事が看破したとおりと信じる。将校たちの天皇親政への畏敬、国富偏在への危機感、国家観は当時のパラダイム下では不当なものではないが、真崎に頼り天皇に直訴してもらうしか実行手段はなかった。そうではなくクーデターへの道を進んだことの是非はここではおくが、命を賭して信念を貫く若者たちの愛国心には僕は日本人として感動を禁じ得ない。彼らに真崎が言ったと伝わる「お前たちの心はヨオックわかっとる、ヨォッークわかっとる」は僕もよくわかる。

僕がブログ読者として意識しているのは6割ほどを占める44才以下だ。そこには子供の世代である25~34才が20%、孫でもおかしくない18~24才も20%おられる。かたやこちらは67才で、白髪でメタボ腹の前期高齢者で、なんだかんだで書くことは昔を懐かしむだけ、己の成功を自慢吹聴しまくり、失敗の方は都合よく忘れてしまっているという不愉快なジジイである。65才以上の同世代読者が10%ぐらいというのは、パソコンができないか視力の問題か、さもなくば近親憎悪だろうと考えている。僕が世代のギャップを超えて孫、子の代と通じ合うものがあるとすれば、それはもう奇跡と呼ぶしかない。拙文はアニメ感覚で読めるものでなく、日本語が不如意な人は読まないだろうし、読める人はおそらく記憶力は良く、文章は画像より脳に定着しにくいが一旦すると消えにくいのだ。自分も若き年代に読んだ物はいまも心に残っており、一部は僕の美学にまでなって性格にとりこまれている。

ブログに影響されたという人が出てきたら人生で成功して欲しい。いや、首根っこをつかまえてでも成功させてあげたい。僕がものを学んだ時代、アメリカで教育を受けた時代、そして海外で仕事した時代の西欧の社会思想は、新自由主義、ネオリベラリズムへまっしぐら派(シカゴ学派、サッチャリズムetc)とソーシャリズム派(中道左派、欧州の社会自由主義政党の台頭)がクリアに分岐しつつあった。僕はリベラリストであるから個人の自由や市場原理を重視し政府の介入を最小限にする前者に共鳴し、サッチャリズムがリアルタイムで展開される英国で6年過ごした体感も寄与した。ネオリベラリズムは拡大してグローバリズムともされ、いま世界に所得の不平等をもたらした弱肉強食的な思想として蛇蝎の如く嫌われるが、ではケインジアンの大きな政府が介入したとして、所得格差は多少縮まるかもしれないが、経済全体がうまくいかなければ分配原資が減って国民全員が貧しくなる、これはどうするんだというと有効な答えはどこからも出てこない。コロナ禍救済策でやむなく出現した「大きな政府」の一環である中央銀行のバラマキが少なくとも株式市場を救ってはくれた。それは僕の事業にはプラスだったが、それで大きな政府が恒常化するドクトリンを信奉しようなどという軽さは僕には微塵もない。「ボクも貧乏キミも貧乏、それでいいじゃないか、みんなで辛さを分かち合おう」というのが猫の餌食になる飛ばないカラスだ。政治家や役人が経済政策、予知能力に長けた全能の賢人である可能性は限りなくゼロであることを歴史的賢人たちが世界史から学び取ったからこそ、万能ではないが人間よりはましな市場にまかせようとするのである。彼らより賢くない政府に任せるとどうして幸せになれるのか誰か論理的にご教示願いたい。

弱肉強食はいけないというのは「うちの息子が泣いて帰ってきたから運動会で順位をつけるのはやめてください」「これは虐待です。息子の人権を認めなさい」というモンスターな母親の理屈だ。それで社会を動かそうというのはひとつの考え方ではあるが、息子さんは幸福にはなるが国民は不幸になるなら採用すべきではない。弱肉強食は競争という社会に自然にあるものの誇張表現にすぎない。全員が平等なはずの共産主義国ですら政権で良いポストを得る激烈な競争がある。いかなる国家、経済体制でもヒトが2人いれば必ずある。だからそれに勝ちぬく力をつけることは、人類普遍の一般論として、良い人生を送るための必修科目なのである。学んで得と思うか否かは自由だが学んで何の損があろう。で、ここはジジイの自慢を思いっきりさせてもらうが、僕は誰にも習っていない自分であみだした方法で受験、仕事、出世、運用、蓄財、野球、ゴルフの競争をそれなりに勝ち抜いてきた。つもりや自負ではない、誰にも文句を言われない程度には事実である。だから我が方法の価値は客観性をもった証明ができ、それはカネをとって教えられる。何故しないかというと、そういうことはカネがない人の仕事だからだ。ない人は成功してないからない。どうしてその人の本や講義で成功できるのかわかる人がいたらご教示願いたい。僕はカネがあるからそんなことをする必要はない。だから全部ブログに書いているのである。

ブログの会、ソナー・メンバーズ・クラブは今年の10月で満10歳になる。総閲覧数はすでに1050万を超えた。物・量、存在感ともそれなりのものに育ったのは読者の皆様のおかげである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

先見思考なき大学も企業も潰れる時代になる

2022 APR 28 9:09:08 am by 東 賢太郎

(1)日本からは出てこない男

イーロン・マスク氏がツイッター社の買収で世界の話題をさらっている。彼の資産は3,020億ドル(約38兆円)と世界一でトヨタの株式時価総額より多い。テスラ社の時価総額がではない、彼の個人の保有資産がだ。一代で作った資産額がその者の価値を示すという考え方の是非を言っても宗教論争になるだけなので、ここでは「それを否定はしないのが自由主義だ」という原則論に立つ。日本国もそうだと習ったように思うので、その見地から本稿を書く。

マスク氏の目下の関心はEV(電気自動車)ではない。宇宙旅行を実現するベンチャー企業立ち上げでもない。聞くところによると「火星に都市を造ること」である。こういうことを公言すると日本では真面目に精神状態を危惧されるが、僕は大真面目だろうと思っている。彼がペンシルべニア大学で物理と経済の学位を取った1995年はというと、さすがのアメリカであってもEVや宇宙旅行の事業化はホラ話という時代だったと思う。そう思わない男がいたからテスラ、スペースXがある。

トーマス・エジソンのライバルだった天才発明家ニコラ・テスラを社名にしたのは敬意からという。テスラ氏はオーストリアから、マスク氏は南アから渡米した。アメリカという国家にはそうして世界の英知を集めてあらゆる新機軸の培養器になる魅惑的な空気があり、僕はそれを留学して初めて嗅いだ。エジソン、テスラが今もいて不思議でなく、マスクがテスラになりたいとホラ話風情を吹いても奇異でも何でもない。真面目に取り合って琴線に響けば出資して夢の実現に手を貸してくれる大富豪のエンジェル投資家がいくらもいる。では彼が日本人だったらどうか?1995年当時、EV、宇宙旅行はドラえもんのネタにあったね程度の扱い、エンジェルを見つけるなど東京で野生の象を探すようなものだったろう。

(2)forward-thinker(先見思考型人間)とはなにか

僕が1997年のダヴォス会議に出席したことは書いた。まだ社内でメールを使い始めて1、2年、携帯電話はレンガの大きさの時代である。ここでまだ若かったマイクロソフトのビル・ゲイツ、インテルのアンドリュー・グローヴらの講演を聞き、彼らの生のforward-thinking(先見思考)に触れて電気のように感じるものがあった。それを忘れる前に書いておかなくてはと思いたったのがこのブログである。

いま本稿のために読み返してみて、おしまいにマスク氏を登場させていたことを忘れていたことに気がついた。彼はまだ大卒2年目でその時のダヴォス会議の出席者でもなく、2018年になって単にforward-thinker(先見思考型人間)の系譜の先に現れた新しい人物として思いついただけで、そういえば偶然にテスラという車に興味があって買ってみて、その先見性に大いに感心したことが契機だった。

僕は発明家ではないが、日本人としてはどうしても群れから浮いてしまう「その手の人間」である。世にない新奇なものが大好きだ。新しくて面白ければホラ話だって真面目に聞く。しかし、みんなが飛びついて「大流行」なんて手垢がつくともう興味ない。4年前にそれを書いたということはやっぱりねであり、ハタチそこそこの分際で投資の世界に飛び込む決断をしたのも先見思考だったのだと自己肯定する、そういう性格なのだ。そうでないと先の事なんて自信が持てないから新奇なことはできない。とすると自分自身が手垢のついた人間に堕落してしまう。それだけは死んでも許し難いのである。

(3)来年のことを言うと鬼が笑う国

アメリカで教育を受けてから日本の教育をふりかえってみて実感したのは、両者の最大の違いは日本が著しく非先見思考型(現状追認型)だということだ。来年のことを言うと鬼が笑う。アメリカは10年先のことを言わないと鬼が笑うのである。元来が未知へのアドベンチャーという性質を持つ科学という領域がそれを象徴する。アメリカが主導したSETI(電波望遠鏡による地球外生命体探査計画)は第2ステージに入り、直径500mの世界最大の電波望遠鏡「天眼(FAST)」を有する中国が参加している。いるかどうかもわからない宇宙人がいつ返事をくれるかなど誰がわかろう。百年、千年先かもしれない。そんなものを真面目に論じたら鬼に食い殺されそうなのが日本という国だ。まして国がカネをかけるなど発想の出ようもない。現にスパコン予算ぐらいのことで騒動がおき、戦争のさなかのいま、国民の命を守る防衛予算GDP比2%すら物議をかもす国だ。もしも志ある科学者が「宇宙人を探します」とSETI参加予算案を国会で通そうとするなら、まずそのためにSETIなみの巨大プロジェクトを組む必要があるだろう。

そんな根深い足かせがどうしてできてしまったのだろう?注目すべきは、そんなものは中国にはないことだ。漢字や律令制や仏教や論語のように大陸から伝来したものではなくとってもニッポン的なものだということは特筆に余りある。ということは大陸の影響が半端でなかった奈良時代までそれはなく、名実ともに独立国となった平安時代以降にできたということになる。なにしろ「先見思考」を鬼まで持ちだして諺の同調圧力で否定してしまおうというのだから凄まじいではないか。理屈よりも情緒を重んじる日本人だ。屁理屈で「来年」なんか考える暇があれば田植えに行けと戒めるのはわかる。しかし21世紀にそれをしていると国は滅びるのだ。ではどうしたら変われるんだろう?本気で変えようと思うなら、きちっとした方法論に則る必要がある。まず、ニッポン的なものの生成過程を分析する。そして、その良さを損なわぬよう注意を払いつつ21世紀にフィットするよう修正することだ。それをリバースエンジニアリング(逆行工学)というが、第二次大戦で英米が不倒の難敵と恐れたゼロ戦を捕獲し分解してそれを行ったように科学的に有用な方法とされる。

それをやってみよう。この根深い足かせは千年もかけて培養されたのだから分析の端緒は歴史の解明にある。次に、それは思考バイアスだから生まれた国の文化の影響を受け、その伝播は言語と教育を通じてであることを知る必要がある。日本語という言語についてはすでに論じた(添付)のでそちらをご参照いただくとして、本稿では教育を論じることになる。日本語は変えられないが教育なら可能だから重要だ。ちなみに、「カネもうけはけしからん」、「人生の目標でない」という主張は、かくいう僕も大学卒業まではどちらかというとそちら派であり、そこまで変えるとニッポン的な徳育や美徳まで浸食するデメリットがあると思う。そこをチューニングしつつ新たな21世紀型教育を成型することは可能だ。それは最後に述べる。

なぜそうすべきか?これからの日本はそうしないと滅びると真剣に考えるからだ。鎖国して自給自足していた島国が開国を迫られ、加工貿易で国富を増やして資源を輸入し外患から国を守る。国民にはそれに適した教育を施す。これが「明治モデル」だ。4つの大きな戦争があったが、4つ目で国土が灰燼と帰しながら奇跡の回復を遂げたのはそのモデルが優れていたからだ。しかし、1990年から世界環境は急変する。円高定着と中国台頭で、今度は「加工貿易で国富を増やす」モデルが灰燼と帰したからである。しかもこれは非可逆的であり、奇跡の回復は絶対にない。したがって新たに「国民にはそれに適した教育を施す」必要があったのだ。ところが我が国の政治も企業経営も教育も、あたかも第二次大戦中に国民が神風の再来を持ち望んだ如く、30年も無作為のまま「奇跡の回復」を信じたかのように見える。それが平成の暗黒期だが、「平成」に意味はなく、以上のことが偶然に昭和天皇の崩御の直後から起きたというだけだ。

円高定着と中国台頭。これは誰の目にもvisible(可視的)だが、日本にとって不幸なことに、もうひとつの世界環境の急変がinvisible(不可視的)かつ劇的な衝撃力をもってひっそりと進行していた。通信のデジタル化である。情報伝達、処理、保存が天文学的に厖大化、高速化、複合化し、人間社会のあらゆる側面を根底から変革した。表向きはインターネット、携帯電話、SNSの普及など大衆社会の利便性改革の体裁をとっていたが、それはテレビに色がついたり扇風機がエアコンになるのとは訳が違う。大元が軍事技術の転用であり、国家的インテリジェンスに関り、暗号資産として通貨を代用するまでに至るのだから文字や蒸気機関の発明に匹敵する世界史上の大技術革命であったのだ。日本にとって不幸だったのはそれが英語世界で起こり、加速度的に進行してしまったことだ。「閉じた日本語世界」で実質的にいまだ鎖国している日本では「ネット社会化」というポップ現象と見え、インテリも企業もそうしたものと捉え、俺はパソコンはできんがねと威張っているうちに気がつけばガラパゴス化という名誉の孤立に至ってしまった。モノづくりの国ニッポンの威信をかけてシャープ株式会社がその名も「ガラパゴス」とつっぱったタブレット端末で失敗した2010年あたりで白旗が明白になり、そのシャープはついに台湾企業に買われてその子会社になってしまったのは皆さんの記憶に新しいだろう。

その時点で昭和天皇崩御から20年だ。その頃から急速に普及するスマートフォンの世界OSシェアはアンドロイド(グーグル)、 iOS(アップル)、機種シェアはアップル、サムスン電子が握り、日本勢などまったくもって「お呼びでない」。「鬼が笑う」などと笑っているとこんな惨状が待ちうけているのである。マーケットシェアは必ずしも利益シェアではない、頑張れば回復だってできるよという論者もおられよう。そうかもしれないが、しかし、そうした数値や可能性を含んで決まる株式時価総額はそうはいかない。イーロン・マスク氏がテスラ社を起業したのは昭和天皇崩御から約10年の2003年だ。その株式時価総額はいま120兆円でトヨタの3.3倍だ。まだハタチにもなってない同業の新興企業に世界のトヨタが一足飛びで追い越されたという事実は、株式市場というバクチ場で相場師があおってつけた値段の産物ではない。どんな角度から誰が「科学」しようとも、つまるところは経営者の思考回路の差が為せる業とする以外に解釈のすべがないものである。トヨタは最後の砦、日本の本丸であった。それが陥落したということは、「他は推して知るべし」なのである。

そこで日本企業は平成時代から没落を始め、「その原因が**だ」ともっともらしく論じて本を売ることが陳腐な流行にすらなっている。しかし、前述のように、この現象を偶然にリンクしただけの平成時代として切り取って論じてもあまり意味はない。そういう一時のエンターテインメントを提供するのではなく、子孫の生存を真面目に懸念する科学的視点を持った人ならば、そうなった歴史的原因があるのではないか、そして、そうであるならばリバースエンジニアリングなくして真相は解明できないのではないかと考えるのがこれから論じる先見思考なるものの姿ではないかと考える。僕はビジネスマンで歴史家ではなく史書を遍くあたる時間もないが、むしろそうでない故に時代を超えて全体を俯瞰できる視座はある。そこから観た景色として、日本国の非先見思考というのは平成どころか「平安時代」からあると考えている。非先見思考が科学、ロジックを忌避して感情、情緒を優先することに起因していることと、平安時代に世界に類のない和歌、小説、日記、説話の文学が出現したことは、どちらも平安貴族文化、思考形態にルーツを持つ共通の現象であり、現代日本人の精神構造に深く影響しているというのが僕の観察だ。10世紀の西洋にだって先見思考が普及していた証拠はないが、彼らにはそれがあったギリシャ・ローマという父祖があり、それがルネッサンスを経て現代西洋人の精神構造になったというのとパラレルの現象だと考えている。

日本で「鬼が笑う」と先見思考を止めてしまう動力すら働いていた背景には、何らかの宗教的戒めや日々の勤労の奨励という現実的なものもあるかもしれないが、同時にそうしたことは「をかし」の文学である枕草子の精神からすれば「をかしくあらず」(優美、理知的でない)であるとする美的感覚が潜み、その欠如を話者も笑うニュアンスがあるように感じられてならない。悪いと言っているのでなく、来年のことなどわかるはずがない、そんなことを真顔で言うあなたは優美でも理知的でもないねとマウントを取っている感じがするのである。ところが、そう書いてここで僕は立ち止まる。だってそう感じること自体が「平安時代的」なのであり、こうして、僕のようなそれを忌避したいタイプの日本人でさえその影響から逃れられていない証拠を提示してしまっているからだ。その根深さが伺われるのではないだろうか。

なにせ「来年のことなどわかるはずがない」とは「科学の否定」に他ならず、僕の人生観と真っ向から対立する。にも関わらず、僕は枕草子の愛読者で感性は平安時代と親和的だというアンビバレントな自画像の居心地悪さは、きっと多くの日本人が無意識に感じておられると想像している。ひいては、「理屈、理論、原理なんで面倒くさくて冷たくて堅苦しいったらないわね。そんなこと口にする男は大っ嫌いよ、フフフ」なんて清少納言女史の美意識そのままの現代女性から僕のような男はからっきしもてず、それでは困るので「だよね、人生、理屈じゃないさ」なんて飲み屋でカッコつけたりして滑稽に生きているのである。かように、実にこのバイアスを取り払うのは大変なことなのだ。しかし、そうしなければ我々の末代の子孫が、どう転ぶかわからない新たな地政学の中で先見思考に頼りながら道を切り開いていくすべが見えてこないのではないかと危惧してもいる。国ごとシャープの運命をたどるのではないかと。その産物が本稿なのだ。

そこでここから話はいったん歴史にそれて長文が更に長くなるが、リバースエンジニアリングであるのでご辛抱いただきたい。

(2)非先見思考の歴史

a.「第1の断絶」まで

奈良時代までは大陸(中国、朝鮮半島)がくしゃみをすれば風邪をひく強い緊張関係が我が国を支配していたことを知るのがすべての第一歩だ。思考のメディアである言語ひとつをとっても、史書は全て漢文(中国語)であり、話し言葉を書き取った「万葉仮名」も中国語の借用であり、日本列島に先住していた何者かがそれを「話して」いたことは確かだろうが、彼らは文字がなかったのでそうしたのだからそれを史書に書いた人達と同じ人達ではなく、先住者が留学(遣隋使)して持ち帰ったとされるが第2回遣隋使(607年)で中国人官吏(裴世清)が小野妹子とともに来日したように両者が混合してバイリンガル文化が創生されたと考えるべき時代が前・奈良時代(飛鳥時代)だ。遣隋使は隨が帝国であることを知っており、何よりそこへ行って中国語で会話しているのだから、ここで先住者と書いている者たちが大陸から完全隔離された人達であったはずがない(その理屈で国粋主義を辿っていけば人類の発祥地は日本になってしまう)。先住者はいて独自の文字なし言語を話してはいたが、大陸と混血し、中国語ができる人達が支配者として史書を書き、中国の都長安を模した都を平城京としてそこからを後世は「奈良時代」と呼ぶ。

とすると、

仏教伝来、蘇我氏の治世、聖徳太子の摂政、法隆寺建立、遣隋使の派遣開始、大化の改新(乙巳の変)、白村江の戦い、壬申の乱、 天智朝、天武・持統朝、大宝律令の撰定、藤原京遷都、和同開珎の発行、万葉集の作歌(初期)、古事記の原本編纂

はみな前・奈良時代、すなわち「大陸との混血のさなか」の出来事であったといういささかショッキングな結論になるが、もしそう思われるなら明治政府が国体の正統化のために強調した「皇統の万世一系論」にバイアスのかかった明治モデル日本史を信じておられると思う。宗教としてそれを信奉するのは自由だが、事実ありきの科学的姿勢でリバースエンジニアリングに臨む者としては排除せざるを得ない。

これに続く奈良時代は女帝である元明天皇によって始まるが、何かガバナンスに断絶があったかというとそうではなく、単に平城京(奈良)に遷都し、後世の歴史との整合性から首都の都市名を冠しただけで実体は変わらない。日本を「中華」とする帝国構造や東大寺の大仏建造が中国の最先端インテリジェンスとテクノロジーなくしてはできないことからも、大陸からの人の流入、混血は加速したはずだと考えるしかない。藤原氏の台頭、弓削道鏡事件など、我々はこの時代には王家の権力が浮遊し混濁し、混沌とした印象を懐くしかないのだが、それは流入加速の理由が白村江の戦いの敗戦にあるからで、1945年の米国の例を引くまでもなく敗戦国を戦勝国が支配するのは世界の常識だ。すなわち、663年から日本は唐の占領下にあったのである。GHQもしかりだが、占領軍は撤退するまでの歴史を編纂などしない。天災、天然痘、反乱に怯えて出家してしまった聖武天皇が唐のエリートや高僧・鑑真を率いて東大寺盧舎那仏建立を成し遂げたとは俄かに信じ難く、それは唐人GHQが植民地の唐化のために行ったものをそういうことにしただけだ。我々が習っているのは彼らではなく浮遊、混沌に追い込まれたサイドラインの王家が書いた歴史なのだ。それが後に正史となるのは混血で唐人の視点が合金の如く同一化して日本人なるものが形成されていったために、それがもはや合金には見えなくなってしまったからだ。

奈良時代の10年目に編纂された日本書紀には日本(倭)の古記録の他、百済の系譜に連なる諸記録や中国の史書の記述が混入するが、実はそれは混入ではなく合金化で、背後には政治的目的から日本国を既存のものと塗固すると同時に、王族が混血したことで父祖の民族の神話や歴史が自然に合体、融合したためでもあった。歴史学者・久米邦武(1839~1931)が『上宮(じょうぐう)太子実録』(1905年刊)のなかで、「飛鳥・奈良時代に中国に渡った僧侶が、当時、西域(さいいき)をへて中国にまで伝わっていたキリスト教のことを知り、聖書のイエス伝を太子伝に付会したと考えるのは決して荒唐無稽なことではない」と述べているように、聖徳太子の誕生を未知の王族の子が馬屋で誕生した逸話になぞらえた蓋然性が高いとするなら、大陸の王族との混血の事情なしにそれを国史に記す動機を探すのは困難だろう。現に、上皇陛下は2001年に韓国について「桓武天皇の生母が百済の武寧王の子孫であると続日本紀に記されている」と発言されて混血が事実であることを認めておられるが、むしろ当時の列島と半島には別々な国家という概念がなかったからのご発言であり、「混血」と記すのは後世のバイアスだとお断りするのが真相に忠実なスタンスであろう。

ちなみに歴代8人いた女性天皇のうち6人がこの「流入、混血期」に現れているのは興味深い。これもご参考だが、8年前に訪れた天皇家の菩提寺である泉涌寺の奥の間に掲げられた系図で、びっくりするものを拝見した。それはここに書いてある。

以上のことから、「奈良時代までの我が国が独立国家だったか」というと甚だ心もとないと考えざるを得ない。もとより国家なる概念など当時はないからその問いは発する意味がないとすることもできる。その前提に立ちつつ、あえて国家という鋳型を用いてみるなら、権力(ヘゲモニー)を握った者がその地に従来からあった「国家のようなもの」を自らが新たに統治する正統性を確立したことを、それを脅かす者に向けて「独立国家だ」と主張しているに過ぎない。これはたまさかいま起きているウクライナとロシアの関係を想起させる。コサックである前者は厳密にはロシア人ではないが、長期にわたって混血しており、ソ連という同じ屋根の下だった時代もあり、いまはユダヤ系大統領を頂いて民族とはやや乖離したガバナンスを守るべく戦っている(ちなみに「早く降伏しろ」などと言った馬鹿な政治家がいるが、ガバナンスを譲れば敗戦国は人民に至るまで殲滅されても内政干渉できない。無知蒙昧にもほどがある)。

桓武天皇が京都に都をおいてから外憂が緩和され平安の時代となり、史上初めて現代の我々が日本国と意識している国体のようなもの(そんなものは当時はなかったが)ができた。これは名実ともに我が国が独立国家になった日本史上最重要の事件であるが教科書にはそう書かれていない。その原動力は国内ではなく唐の滅亡という外的要因にあったからだが、天皇の万世一系による国体という史観からそうは書けず、仮定の話だが、もしいまロシアが倒れてウクライナが無事であったらゼレンスキーは史書にそうは書かないだろうということだ。しかし「平安時代」が現代日本の始祖だった特殊性は名称にひっそり刻印されている。日本の時代は権力の所在地によって飛鳥、奈良、鎌倉、室町、安土桃山、江戸と呼ばれるのに平安と明治は京都時代、東京時代とは呼ばないのは、その2か所でヘゲモニーの断絶があったからだ。「国家のようなもの」が「国家」になったのが「第1の断絶」であり、平安の時代という陰の認識は大陸からの独立を象徴している。このことが日本人(当時の列島に住んでいた人々)に与えた安堵感、希望は1945年の終戦を迎えた我々の両親世代のそれになぞらえてもそれほど的外れではないだろう。

つまり、その事大性をよく理解しなくては桓武天皇が詔によって新都を「平安京」と命名した意味がわからない。外国の軍勢に攻め滅ぼされたり大化の改新のようにクーデターを起こされたりがない天智天皇系の世になったということだ。つまり、中国でも朝鮮でも日本という国が意識され、日本語が確定し、女性用の仮名文字までできた。それらのことは支配者の空間である朝廷でおき、天皇を中心とした貴族が心の平安を享受し、恋愛を楽しみ、遊ぶ余裕が生まれていた。明日の命の心配がない。朝廷内にいても敵、刺客からの防御を考える時代が終わった安寧。そうでなければ女官がそれらを題材にした小説を書こうなどという文化が生まれるはずがない。つまり、源氏物語が書かれるのと軌を一にして、朝廷では先憂後楽のための先見思考の必要性は薄れていったのである。その貴族の精神風土が日記、説話、紀行文に記述され、後世に伝わる。我々が「平安時代」と認識する原典はそれだけだ。後世が日本文化の成立とそれらを結びつけ、慈しみ、心地良いと思う感性はその過程において非先見思考をもって心の平安、やさしさ、おだやかさとし、そうである人を良しとする日本的精神風土としてじっくりと醸成されてきたのである。このニュアンスは今でも「京ことば」の柔らかな響きとして感じることができる。

b.「第2の断絶」まで

その新たな政権のヘゲモニーは源平の台頭から征夷大将軍(武士)が握るという変質を経ながらも徳川幕府が滅ぶまで続いた。そこで東京時代とは呼べない「第2の断絶」がやってきたのであり、陰の認識はそれを隠しきれずに明治維新、明治時代と呼ぶことにしたのである。司馬遼太郎は鋭敏な嗅覚でその刷新の思考の先進性が断絶前のヘゲモニーと異質なことを嗅ぎ取り、それが推進力となって成し遂げた白人の国への戦勝に至る昂揚を「坂の上の雲」に記した。僕はこの小説が好きだが、司馬がその昂揚はもはや過日のものと昭和後期に回顧した淡い寂寥を何倍にもしてこの部分を書かなくてはいけないのは本旨ではなく、さらに論考を進めるためである。

その新たな政権のヘゲモニーは源平の台頭から征夷大将軍(武士)が握るという変質を経ながらも徳川幕府が滅ぶまで続いた。そこで東京時代とは呼べない「第2の断絶」がやってきたのであり、陰の認識はそれを隠しきれずに明治維新、明治時代と呼ぶことにしたのである。司馬遼太郎は鋭敏な嗅覚でその刷新の思考の先進性が断絶前のヘゲモニーと異質なことを嗅ぎ取り、それが推進力となって成し遂げた白人の国への戦勝に至る昂揚を「坂の上の雲」に記した。僕はこの小説が好きだが、司馬がその昂揚はもはや過日のものと昭和後期に回顧した淡い寂寥を何倍にもしてこの部分を書かなくてはいけないのは本旨ではなく、さらに論考を進めるためである。

唐が滅び平安の世になって外憂は去り、源平が出現すると列島内部でのヘゲモニーの奪い合いが700年近く続く。明治に至るまでの武士政権がそれである。安土桃山時代だけを戦国時代とするのはミスリーディングであり、ずっとそうだったのである。なぜならそれは平安京で創造され連綿と継承されてきた非先見思考的な平面のレジーム上のせめぎ合い、同じ盤上のゲームの「武家バージョン」であり、源氏、足利、徳川と政権は変わっても鎌倉幕府・室町幕府・江戸幕府という朝廷を頂点とした「征夷大将軍の名によるガバナンス」で、なんら質的な断絶はないからだ(初代将軍の坂上 田村麻呂が桓武天皇の忠臣であったことがそれを雄弁に物語っていよう)。その唯一の例外が、征夷大将軍にならなかった織田信長である。彼は中国の古典を好んで範とし、新奇なものを好み、宣教師から西欧の知識を学んでリアリスティックな世界観を形成して現状追認の延長線上に敷衍できる天皇、朝廷の枠組みを超越した「天下布武」のヘゲモニー構築をモチベーションとした。すなわち、日本史上類まれなる先見思考型リーダーだったのである。彼の戦法は奇襲とされるが、小よく大を制すための合理性が非先見思考をする大方の日本人にそう見えるだけだ。源氏、足利、徳川にそれはなく、朝廷の官位である関白になった秀吉も、型破りには見えるが彼らと同じ盤上のゲーマーにすぎない。

つまり、信長の不慮の死をもって平安から江戸までの間は同じ非先見思考的な平面のレジームが続いてしまったのであり、地球的規模で考えればそのニッポン的閉鎖空間はなにも徳川280年の鎖国のせいばかりではない。平安時代の始めから明治維新まで1000年ものあいだ日本は精神的に鎖国していたのである。それを破壊して明治維新にもちこんだのは薩長土肥の下級士族だった。彼らは下級であるゆえに既存のレジームは自分の出世には確実に結びつかない無用のアンシャンレジームと見ており、阿片戦争を見て「このままじゃ日本国もやばい」と踏んだことになって美化されているが(もちろんそれもあったが)、むしろフランス革命におけるブルジョアジーに近い位置にあったと僕は考えている。つまり国家の窮状を奇貨としてゲームチェンジャーになる好機ともとらえた。だから阿片戦争での恐れるべき敵、元凶であるはずの阿片売人(英国)を取り込んでバックファイナンス、武器供与を引き出し幕府を倒したのである。先見思考力があったからにほかならない。

c.「第3の断絶」まで

言いたいことは我が国には平安時代から先見思考がなかったことだ。そうであったのに、いま、にわかにそれの欠落が問題と指摘せざるを得ないことになっている。それは地球上の経済、社会活動に革命的な変革が起きたからであり、それは我が国ではたまたま平成時代に当たっていたことは既述した。では具体的に何があったのか。世界のあらゆる物事がデジタル化、IT化し、AIが人間社会を侵食しはじめ、人類の思考回路までデジタルの影響下で変質したのである。さらに追い打ちをかけるように、人間同士の接触を避けたコロナ環境下でリモートの有用性、利便性が認識され、大都会への一極集中はナンセンスという思考が生まれつつある。経済活動も金融も医療も企業の本社機能も分散化(decentralize)され、地理的に政治権力と乖離して成り立つと社会が認識するようになり、そう遠くない先に、目には見えない機能的、非物質的な形で東京時代は終焉を迎えるだろう。

どういうことかというと、リモートワークが常態化して出張もリアル会議もリアル営業も不要になった会社が温暖化を避けて東京本社を札幌に移し、幹部も社員も家賃の安い故郷の地方都市に個人で分散し、サーバーは宇宙に置き、給与は自社コインで銀行を経ずに支払い、社員の健康診断や医療はリモートでロボットが行い、人事・財務・経理・総務・法務・コンプラはAIででき、よって中間管理職の仕事は消える。経費は劇的に減り社員の自由時間は増え、地方都市で東京の給与がもらえるから誰も文句はない。このグローバル版もできる。高い地価や家賃を払って東京に機能を集中すると株主総会で叩かれることが外的推進力になる。役所はなじまないなどと言ってると人が来なくなるから取り入れざるを得なくなり、東京の役目はdecentralizeされ居住人口は半減する。これが「第3の断絶」で私見では2050年ごろにそうなる。どこに分散移住し機能をどう効率的にストラクチャーするかが企業価値に重大な影響を及ぼし株価も左右する。先見思考できない経営者はまったくアウトであり、政治家もしかりである。

そんなさなかにデジタル庁を設立しますと、30年前に先見思考できなかったどころか30年たって10周遅れぐらいになっても気がついていないことを世界に発信する我が国とはいったいなんなのだろう?デジタル庁の助けが必要なのは国民より政府だろう。日本語でスマホを使ってラインやSNSをやる程度がIT化だと思っている政治家、役所、マスコミのITリテラシーの「貧度」は英語力のそれと高い相関係数があるという観察には僕は自信がある。官僚は東大卒だから世間からは英語ができると思われていようが、それは読み書きだけの話であって、聞く話すはとてもだめでそれこそ話にならない。その英語と同じぐらいITにおいてアメリカはおろか中国、台湾、韓国、ひょっとすると北朝鮮にも置き去りにされているはずである。

テスラがトヨタを抜いた理由は何も自動車業界のディファクト争いの勝ち負けにあったばかりではない、国民的にデジタル思考がなく、30年の暗黒時代を無為無策で過ごした上に20年前から勃発したデジタル革命にも完全に乗り遅れた象徴でもある。それをほとんどの日本人が気づいていない。なぜか?そう報じるべきマスコミこそ英語もITも劇的に音痴な業界で、自分ができないことを報道しろと期待する方がのっけから無理なのである。なぜそんなことになっているかというと、政治、役所、マスコミは三つ巴であって、その思考回路は「明治モデル」のままだからだ。明治時代は英語の「聞く話す」は通訳の仕事で、だからそれを養成する外語大がある。キャリア官僚は自分が英語を使わなくてもいい。同様にアートは芸大だがいまだに国立西洋美術館がある。「西洋」を冠しているうちは「明治モデル」(=鹿鳴館)の思考回路ですべてが回っている証拠である。ここまで書けば結論は予測できるだろう。英語とITは彼らの意識の中では自分がやるものではない。「通訳にやらせろ」の明治モデルだから、ITの必要性だって同じ思考回路で処理されており、政治、役所、マスコミのリテラシーが高いはずないのである。

ではなぜ明治モデルから脱却できないのか?答えは簡単である。そう教育されないからだ。なぜされないかというと、教育者が明治モデルによって再生産されるからである。このことに関しては前述のように、「カネもうけはけしからん」、「人生の目標でない」と、かくいう僕も大学卒業まではどちらかというとそちら派であったという事実を噛みしめるしかない。「そちら派」が明治モデルの優等生であり、僕は劣等生だから「どちらかというと」程度で済んでいて、「通訳が」でなく自分で英語を操り、「そちら派」と対極の世界に身を投じた。そのおかげで頭の中で宗教革命が起こり、先見思考型人間に生まれ変わることができた。そして実に幸運なタイミングでやってきたデジタル化という世界史上の大技術革命が金融で第二次革命を起こす「暗号資産(コイン)」なるものに思い切り投資しているという現在がある。指摘しておくが、暗号資産は世界の決済、貯蓄の仕組みに大革命を起こす。これは最早どの国家も止められないから米中は通貨主権、KYCなど表向きは懸念を表明しながら実は取り込みにかかっている。こういうことは大学の先生に聞いても知らないわけで、それと一体である政府はなおさらそうで、日本は金融という生命線で起きている仮想通貨競争でも先進国の中ですでに断トツのビリである。しかし、僕だってそうなってしまう空気は想像することぐらいはできる、なぜなら明治モデルど真ん中の大学にいたからであり、留学もせず学校の先生になっていたら疑問もなく明治モデルで学生を教え、いまごろ「世の中カネじゃない」というブログを書いていたろう。

(3)非先見思考は付加価値(おカネ)を生まない時代になる

ここでやっと教育の話になる。先日の日経新聞に「私大、4分の1が慢性赤字」という記事が出たが、文科省はこれに対しどんな策を講じるのだろう。その答えも読者はもうご賢察だろう。そう、明治モデルの優等生として教育された文科省の役人も非先見思考型であり、慢性赤字の原因がそこにあるのだからそれはどう贔屓目に考えても解決せず、人口の減少と軌を一にして大学は数が減るという結末になるだろう。器だけ足したり引いたりしても中身は変わらないからだ。もともと学生が先見思考できるアメリカでは大学は彼らを惹きつけるためにビジネス界と表裏一体で人が行き来しており、学生はもちろん教授がベンチャーを起業しているなど日常茶飯事だ(ノーベル物理学賞の中村修二先生もそう)。それができない干からびた学問を武士は食わねど高楊枝みたいな先生が教える大学に高い学費を払って学生が集まるとすれば、それは学問ではなく宗教と呼ぶべきであろう。大学の権威で学生が来ると思っているのが明治モデルの特徴だが、日本でも優秀な学生はもうそれでは自己実現どころか食えないことを見ぬいており、権威の権化であるキャリア官僚ですら志願者が減っている。どこからこのままで大学が生き残れるという結論が導かれるのだろう。

非先見思考型(現状追認型)教育は何が悪い?と言う明治モデル優等生の人にはシンプルな質問をしよう。

明るくない現状を学んでどうしてカネが稼げるのだろう?

カネ?それは学問の目ざすべきものではないだろう。すべての学問は意味があるから存在しているし、少数ではあっても学ぶ人がいて欲しいとも思う。しかし、人間は霞を食って生きられるわけではない。無欲の人だけが公職につくわけでもない。ここで言うカネは生命維持をあがなう最低限のライフラインではなく、努力して勉強して良い教育を求めるのは良い暮らし、良い人生、プライドのためだろうという文脈において、それらを満足できるレベルであがなうための資金調達という意味で僕は「カネを稼ぐ」という表現を使っている。それを得たいと思うのは、多くの人にとって、自然なことだろう。そして、強い国は少数の学者でなく、多くの人が作って支えるのだ。もう一度だけくりかえす。「加工貿易で国富を増やす」モデルは灰燼と帰し、これは非可逆的であり、奇跡の回復は絶対にない。したがって加工貿易時代の現状追認型ビジネスモデルが利益成長を生むことはもうない。ということはそれに適した明治モデルの教育で全優を取ってもそれに費やす時間と努力に値する報酬はもはや得られず、優秀な学生ほど先見思考型教育を求める時代にすでに突入していることを意味する。

では、その報酬を得るためにはどこで何を学べばいいのか?この問いに、ビル・ゲイツは四半世紀も前のダヴォス会議で明確に答えている(ご興味あれば上掲ブログに書いてある)。1997年は平成9年だからまだ世界史上の大技術革命が起こる前であり、先見思考型のゲイツはそれを的確に予測していたということであり、それができるから事業に成功して大金持ちになったのであり、その時点で日本が国を挙げてそれに耳を貸していればまだ光明を失わない余地はあった。若者が夢のない国とこぼすようなことはなかった。ビル・ゲイツがそこまで先見性ある人物であることを当時は誰も知らなかっただろう。僕もそうだった。ただ、同じ1955年生まれの彼の言葉にいささか刺激を受け、同行されたK常務と「そうなるかも、ならないと日本はやばいかも」と未来ビジョンを延々と語り合ったのは覚えている。

そういうこととは無縁である明治モデル教育を受けて社会に出た平成時代卒業生がもう50代になって企業の中枢にいる。そんな企業が世界で勝てないのは自明の理なのをご賢察いただけようか。ベンチャーもお寒い。数はあるにはあるがNASDAQでユニコーン(時価総額10億ドル)になれそうなのは見たことがない。アイデアに光るものはあってもグローバルに経営する視点がない。要は英語力もないし無国籍ビジネスという思考ベースもない。そんなことでユニコーンになれるほど世界のコンペは甘くないのである。そもそも自分でベンチャーを起業して大企業に数百億円で売却できる中村先生のような教授がひとりもいないのに学生はそれができるようになる秘法でも日本の大学にはあるのだろうか?そんなものがあるはずないことは世界のビジネス界の常識だ。そしてそれを知らないのが日本の大学の特色なのである。だからソナーは海外の会社ばかりに投資してるのだ。国賊なのではない、ないものは買いようがないのである。

というわけで、学生は将来なにで飯を食おうか考える。おおいに迷う。男子は食えなければ結婚すらできない時代だから一種のライフラインのレベルの話でもあって、迷って当然だと書いてもそう反論はなかろう。私大の志願者が減っているのは少子化のせいとするのは陳腐な言い訳だ。そんなのは始まって久しいからだ。そうではない喫緊の理由があるはずであり、それはその大学を卒業しても将来飯が食えないと受験生が判断しているということに他ならないのである。それでも受験してくれる現状追認型の学生は労働力(フォロワー)としては必要だが、そもそもビジネスにならないことに詳しくてリーダーになれる国は世界のどこにもない。教養が大事などと言ってる余裕はない企業もそういう採用をするようになるだろう。

(4)forward-thinker(先見思考型人間)になる方法

ではキーとなるforward-thinking(先見思考)とはなにか、それを説明しよう。シンプルに言えば「明日世界がどうなっているか考える」ことだ。そんなこと誰が分かる?そう思うのが典型的日本人だ。分からない。だから考えない。何か起きてしまうかもしれない。その場合は起きてからじっくり調査しよう。その結果を見てみんなで考えればいい。そして待つんだ、台風一過を!

皆さん、この10年に起きた事を思い出されればいい、福島原発事故、各所で起きた豪雨・土砂災害、そして何より政府のコロナ対策。みんなそれだ。行き当たりばったりで、起きてから右往左往する。国民向けには「専門家」なるあまり専門知識があるとも思えない面々がテレビでああでもないこうでもないと井戸端会議をやる。いずれにせよ、それで何も解決しないのだからその知識や蘊蓄を知っても何にもならない。

先見思考の人にとってテレビ番組で役に立つものはない。なぜなら報道は「過去~現状」を伝えるだけで、明日の話は天気予報だけだ。リーダーになったりカネを稼がせてくれるのは明日を洞察するインテリジェンスであるが、それはかけらもない。非先見思考型教育はそれに非常に近いものなのだ。どうしてそうなっているかというと、ここにも根深い理由がある。明日の洞察は「ドタ勘」でするわけではない。論理的根拠に基づいた「仮説」を立ててするのである。格好をつけてそれを「モデル化」などと呼ぶことがあるが名前はどうでもいい、大事なのは、論理的根拠を探すにはある程度の数学が必要ということだ。線形代数だベクトルだ微積だ確率論だ、はたまたそのどれが必須だというのではない、そういうものをじっくりやった人だけが持っていて、話すとお互いに「やった人だね」とわかる数学的思考力が必須なのだ。

(5)平安時代の教育はやめろ

そう思って若い人のために、2017年にこのブログを書いた。

ズバリ言うが数学なき文系という超日本的なジャンル分けは学生のためにならないからやめろという趣旨である。”文系” とはいかにも平安時代的な、清少納言の「理屈、理論、原理なんで面倒くさくて冷たくて堅苦しいこと口にする男は大っ嫌いよ」的な精神風土に親和性のあるコンセプトだ。文系科目が不要というわけではない。理屈、理論、原理を理解し、それを根拠に推論するベーシックな回路を頭に構築しないと「明日世界がどうなっているか考える」ことなどできるはずがないと当たり前のことを言っているだけだ。どういう経緯かは知らないが、早稲田の政経学部が2021年の入試から数学を必修科目にしたと聞く。受験者は減るだろうから英断と思うが、この時代に「教育の品質」を守るためには必然の策だろう。マル経、近経を教えることは今どきは非先見思考型ですらなく、「何時代の学問か?」というのが世界史の設問になるだろう。北京大学の子に聞いたらマル経はありますが哲学科ですねと笑われた。僕がいかに学問する価値、教養の涵養が重要と説いてきたかは以前からの読者の皆さんはご存じだが、しかし、何経済学であろうと結構だが、目下の激しい円安をモデル化によって先見できるエコノミクスとできないエコノミクスを並べられれば、学生はどちらを履修したいと望むだろうか?ということではないか。

そういう観点から断言するが、高校数学もできない学生がそもそもエコノミクスをやるなんてアメリカのトップスクールではジョークだ。数学は計算問題を解くのがうまいへたを決する科目ではなく(僕はヘタだ。そういうのはパソコンやソロバン名人にまかせたい)、論理的思考に強い弱いを決定的にする、つまり人生航路の有利不利に大きく関わる学科である。なぜなら、くりかえすが、未来予測はモデル化という数学的思考が必須だからである。これからの時代はそれが価値を生み出す。それが当たるか外れるが問題なのではない、そういうアタマがないとそもそも社内会議にすらついていけない世の中になるのである。現状追認科目を丸暗記だけしてロジックに弱い人は、AIに真っ先に淘汰されるか、下請け作業をするだけの人材になる。そこからテスラは生まれないだろうし、そうした教育であれば高校までで十分可能であり、大学でやる必要さえないと思う。

(6)GAFA創業者たちの教訓

もう少し若い人に分かりやすく書こう。今流に言うなら、求められるのはどんなタイプの人か?インフルエンサー、キュレーター、クリエーターの3種類だ。それがforward-thinkerに近いと考えていい。いくらでも情報があるネットで他人と同じようなことを言っても面白くも何ともなく、フォロワーの数は増えない。同様に事業だって、人と同じようなことをやっても成功しないからだ。すなわち現状追認型はすべからくダメなのである。イーロン・マスクはまさに3種類どれもに当てはまる資質の人物であり、仮にyoutuberになれば世界中の若者が熱狂するだろう。そうなった場合の膨大な数のフォロワーがテスラの顧客であり株主だという感じで把握すればいいから別に難しいことではない。ただ、単なるyoutuberとGAFAの創業者たちが違うのは、彼らは異口同音にこれからの経営者が学ぶべき学問は数学と哲学だと数年前のダヴォス会議で述べていることだ。その両方がforward-thinking(先見思考)にとって必須科目であり、その十分な修得こそがリーダー(経営者)の条件だと言い換えればおおまかな想像がつくのではないだろうか。そして、会社において、どんなにクイズや雑学に強かろうと、計算が速かろうと、おべっかがうまかろうと、これからそれができない人がなれるのはフォロワー(一般社員)だけである。

GAFA創業者はみな米国の大学で学んでいる。元々forward-thinkerだった彼らが学びたいという教育を施せる教授がそこにはいたからだろうし、ゲイツのハーバード、マスクのスタンフォード退学はそうではなかったからだろう。そうなれば大学の評判まで落ちるから米国の大学教授はPublish or Perish(論文を書け、さもなくば辞めろ)という熾烈な環境で競争させられ、学期が終わると(僕もしたが)、学校は学生に「この先生はいかがでしたか?」と人気投票させる。サボる先生に容赦はない。しかし日本の大学教授にそんな試練はない。そのぬるま湯ゆえに「先見思考のカルチャーがない、教育者がいない、人材が育たない」を放置し続け、世界のビジネス環境が激変しているにもかかわらず現状追認型から一向に変化の兆しがないまま30年たってしまったというのが日本沈没の、表に出ないバックヤードだったのである。ビジネスとして赤字の私大が続出する時代にこれから突入していくのは物の道理だろう。

forward-thinkerが新たな需要・産業・商品を生み、ベンチャーを起業しまたは既存企業を経営しなければ経済は成長しない。主役は企業以外にない。これは日本を除く世界の常識で、あえて書くのも馬鹿らしい。明治時代ではあるまいし政府や役所が成長政策のペーパーを何百枚書いても、自分のカネでリスクを取ってそれをしてくれる人がいなければ何も起きない。だからこれからの大学は優秀な役人ばかりではなく先見思考型の企業家の育成に寄与する教育を求められる。ということはそこで教える教授陣が論理思考に強いforward-thinkerでなくてはそもそも話にも何にもならないのである。これからは大学を志望するのでなく、あの先生に習いたいからそこを受験するという時代に確実になるだろう。

(ご参考)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

なぜ「平成は大没落の暗黒期」になったのか

2022 JAN 18 18:18:34 pm by 東 賢太郎

昨日、我が家では犬、山、赤色、雨など片っ端から「フランス語では?」で盛り上がった。スマホで答えは即わかる。家族で鍋をつつきながら遊べてしまうのだから便利な時代だが、子供時分にそんなことをしたら父は許さなかったろう。僕はというと真逆で、子供を勉強しろと叱った覚えがなく、遊びながら学べばいいという父親だ。自分も遊びたい子供の気持ちがたくさん残っている。その方が人生の長丁場では勉強はできるようになるからだ。さて、やってみると英語に化けたフランス語が多いことに気づく。日本語に例えれば大和言葉がドイツ語で漢語がフランス語と考えて良さそうだ。文化も言葉も大陸からやってきて、島国で入り混じる。その点では日英は似た者同士だね。こういうことは子供に教える。言われなくても自分の頭で考えるようになれよということだ。

ではなぜ日本の会議がシャンシャンなのかを考えてみよう。忖度のせいだけではない。なぜならボスの顔色を見ることにかけてはアメリカも同じであり忖度など可愛いものだ。それなのにシャンシャンなんてあり得ない。全会一致ともなれば誰しもが不正を疑う。つまりトップダウン型社会のボスは生殺与奪も握るから彼イエスマンが会議で見え見えに並んだりするが、しかし議論はする。しなくてはいけない。それは言語の違いと関係がある。彼らは相手が大統領でも子供でもyouはyouだ。言いにくいコンテンツはあっても、言葉使いに引っぱられて言いにくくなってしまうことはない。日本語ではそうはいかない。まずここから本稿を始めよう。

下っ端の課長だったころ、ロンドンの御前会議で満座でNOを言ったことがある。少々の物議はかもしたが、その刹那では英語だから気兼ねがなかった。「お前よく言ったな」と驚く手合いもいたが、余談になるが、「英語人」になるとはそういう精神構造の領域までバイリンガルになることである。そうでないとアイビーリーグのレベルの学校を卒業などできない。俗にいう「英語ペラペラ」は ”I♡New York” なんてTシャツを得意げに着そうな田舎のお兄ちゃんが発するチャラい英語のようなものを、無学な女がステキ!と惚れこんだペラペラな形容詞に他ならない。そういうのと同じだと思ってる人は驚いたのだ。

しかし、あのロンドン御前会議が日本語だったらどうだったろう。課長と副社長だ、日本人の常識として最大限の敬語にならざるを得ない。これが日本語の宿命であり、すべての日本人が着せられているストレートジャケット(拘束衣)だ。あえて時代劇風に書けばこんな感じになるだろう。

『副社長様にあらせられましては、この度のお達し、ご明察と拝聴たてまつった次第でございます。しかしながら、畏れ多くも、今回ばかりにおきましてはいささか問題があるのではなかろうかと愚考せざるを得ないところでございます』

心理的にこれに近い。敬語、謙譲語は「上下関係」の存在が前提だ。「下」の者が上意にNOを突きつければ、コンテンツに反論したつもりでも「上」の人格まで否定したニュアンスになり、周りが「分をわきまえろ」「不敬だ」などと騒ぐ。ノイズが混入するならそもそも「議論」ではないから、言語の制約で日本ではまともなディベートが成り立ちにくい。会社のためには反対と思っても「下」は口をつぐみ、物を考えなくなり、付和雷同の無責任社員が増え、そういう輩のほうが出世し、とどのつまりが無責任な社長が生まれる。

はっきり覚えているが僕はこう発言した。

I don’t think it works now.

6単語で終わりだ。これが口火となって、モノ申したかった英国人、スイス人、ドイツ人、フランス人幹部が入り乱れて侃々諤々の議論になった。望ましいことだった(ビジネススクールなら有効な反対動議でクラスを盛り上げたと評価される)。前稿で「情報量は、英語を1とした場合は日本語は0.6で非効率だ」と書いたが、この例ではおよそ10倍も非効率と思われる。それがビジネス現場の体感だ。戦場で上司にお世辞など言っておれば真っ先に戦死、無能だが愛い奴を上官が取り立てれば部隊ごと憤死だ。

日本は空気で物が決まる。日本語は元来が構造的に非効率なのに、議論に使うと「どっちが偉いんだ」とマウントしたいだけの馬鹿が非効率の上塗りをする。だから落し所を忖度する者だけが役員に選ばれて会議に呼ばれ「ぐちゃぐちゃ理屈を言うなよ」(森さん流だと「女性は話が長い」)と睨みが届く。大きな力による思考停止命令である。会議だけではない、僕は新人の時、お客さんに自分で調べて選んだ株を薦めると「ばかもの、何も考えるな!支店の銘柄をやればいいんだ!」と怒鳴られた。映画で観た帝国陸軍を思い出した。この空気に反駁するのは無理であり、支店の銘柄はいつもハズレなのだ。この時に大いに悩み、以下のことを思い出した。日米開戦の最終決定者は9人おり、天皇以外は官僚だった。民意の代表者は一人もいないのに国民の空気に反論を唱える余地はなかったとする(理が通らない)。思考停止して議論しなかったなら最高権力者の不作為であり、議論しなかった(ハンコを押してない)のだから責任がないなどという日本流のふわふわした理屈が世界で通るはずがなかった(このことは東京裁判の正義とはまた別個の問題である)。いつもハズレならお客様を裏切り、不幸にするのは僕なのだ。

310万人の死者を出した戦さはポツダム宣言の受諾で敗戦をもって終了し、行政権を放棄した日本は米国の信託統治下に置かれた。要するに、日本は米国の属国ですらなく、サンフランシスコ講和条約に調印するまで6年間も「国家」でなかったのである。僕が生まれた昭和30年はまだその余韻があったのだろう。物心ついて小学校にあがる頃になると、国家の負の屈辱を皮肉と笑いでかわす正の方向へのエネルギーが社会に生まれ、「この世でいちばん無責任といわれた男」の植木等がスーダラ節を明るく歌う。半世紀後の「物を考えない付和雷同の無責任社員」の大量発生を見事に予見していたわけだが、なぜか「テキトーなオヤジだな、こんなのが許されていいのか」と思っていたから右翼的なガキだったのかもしれない。

310万人の死者を出した戦さはポツダム宣言の受諾で敗戦をもって終了し、行政権を放棄した日本は米国の信託統治下に置かれた。要するに、日本は米国の属国ですらなく、サンフランシスコ講和条約に調印するまで6年間も「国家」でなかったのである。僕が生まれた昭和30年はまだその余韻があったのだろう。物心ついて小学校にあがる頃になると、国家の負の屈辱を皮肉と笑いでかわす正の方向へのエネルギーが社会に生まれ、「この世でいちばん無責任といわれた男」の植木等がスーダラ節を明るく歌う。半世紀後の「物を考えない付和雷同の無責任社員」の大量発生を見事に予見していたわけだが、なぜか「テキトーなオヤジだな、こんなのが許されていいのか」と思っていたから右翼的なガキだったのかもしれない。

私見では日本はそれ以前にも2度外国に占領された。1度目は白村江敗戦後に唐によって、2度目は黒船騒動から日英通商航海条約調印まで問答無用に不平等条約を押しつけた英、米、仏、独、 露、蘭、伊など14カ国によってだ。インテリジェンスに長けた英がグラバーを長崎に送りこんで薩長にクーデターを仕掛けさせ、仏が支えた幕府を倒した。中露がタリバーンを支援してアフガニスタンを乗っ取ったのと同じだ。伊藤博文らはアヘン戦争で清を蹂躙した仮想敵国が実は裏の下手人だったという真相を隠蔽し、天皇を神格化した王政復古で新政権の正統性を謳った政権乗っ取り劇を演じた。その美称が「明治維新」であるが、第2の占領こそがその地盤であった。そして3度目が米のマッカーサー元帥を司令長官とする占領だ。日本を非武装化し、原爆への復讐を恐れて仕掛けた愚民化政策は奏功し、チャラい無責任野郎が恥ずかしげもなく跋扈する国になった。そのことは太田龍の著した「天皇破壊史」(成甲書房)が予言していた。同書はザビエルら宣教師の布教が鉄砲の火薬原料として不可欠であるチリ硝石との「抱き合わせ販売」であり、その結果として篭絡された九州の大名がキリシタンとなって日本人を奴隷として売っていた。それを知って激怒した秀吉が厳罰を科して禁教し、さらに警戒した家康はついに鎖国したと説いているが、鋭い原理的考察は説明力がある。明治維新においては英のロスチャイルド家が薩長に、仏の同家が幕府に武器供与とファイナンスを行い、お家芸である「ノーリスクのマーケットニュートラル(両建て)戦略」で倒幕したと看破しているが、それは僕自身がロンドン時代に担当していたNMロスチャイルドの幹部から聞いた話と符合する。伊藤博文らによる孝明天皇、皇太子睦仁親王の暗殺、天皇すり替えは国内では事実を封殺できたが韓国までは及ばず、伊藤を暗殺した安重根が天誅を下した理由の一つに「国賊」とそれを書き残している。

露、蘭、伊など14カ国によってだ。インテリジェンスに長けた英がグラバーを長崎に送りこんで薩長にクーデターを仕掛けさせ、仏が支えた幕府を倒した。中露がタリバーンを支援してアフガニスタンを乗っ取ったのと同じだ。伊藤博文らはアヘン戦争で清を蹂躙した仮想敵国が実は裏の下手人だったという真相を隠蔽し、天皇を神格化した王政復古で新政権の正統性を謳った政権乗っ取り劇を演じた。その美称が「明治維新」であるが、第2の占領こそがその地盤であった。そして3度目が米のマッカーサー元帥を司令長官とする占領だ。日本を非武装化し、原爆への復讐を恐れて仕掛けた愚民化政策は奏功し、チャラい無責任野郎が恥ずかしげもなく跋扈する国になった。そのことは太田龍の著した「天皇破壊史」(成甲書房)が予言していた。同書はザビエルら宣教師の布教が鉄砲の火薬原料として不可欠であるチリ硝石との「抱き合わせ販売」であり、その結果として篭絡された九州の大名がキリシタンとなって日本人を奴隷として売っていた。それを知って激怒した秀吉が厳罰を科して禁教し、さらに警戒した家康はついに鎖国したと説いているが、鋭い原理的考察は説明力がある。明治維新においては英のロスチャイルド家が薩長に、仏の同家が幕府に武器供与とファイナンスを行い、お家芸である「ノーリスクのマーケットニュートラル(両建て)戦略」で倒幕したと看破しているが、それは僕自身がロンドン時代に担当していたNMロスチャイルドの幹部から聞いた話と符合する。伊藤博文らによる孝明天皇、皇太子睦仁親王の暗殺、天皇すり替えは国内では事実を封殺できたが韓国までは及ばず、伊藤を暗殺した安重根が天誅を下した理由の一つに「国賊」とそれを書き残している。

我が国が壊滅的な国土から世界第2位の経済大国に一気に駆け上った速度とマグニチュードは世界史上類がないが、その奇跡が「物を考えない付和雷同の無責任社員」の集団によってオーガニックに引き起こされたなら宇宙水準の奇跡であろう。そうではない。朝鮮特需のおかげである。昭和の末期まで特需による設備投資の残り火は尽きなかったが、平成の幕開けと同時に大失速した。日本の愚民化は進めつつも反共防波堤には育てたいと慈父のようだった米国がソ連の消滅でその必要がなくなり、自動車、半導体が目障りだとジャパン・バッシング(日本を叩け)に回ったからである。僕は1987年のダボス会議に出席したが、それはジャパン・パッシング(日本は猫またぎ)になり果てていて愕然としたのは記憶に新しい。そこから橋本龍太郎、中川昭一の不審死があり、小泉純一郎というポチが新自由主義を持ちこんでスイス同様に本邦金融を米の軍門に下し、リーマンでトドメを刺され、傷が浅かった中国に一気に抜かれた。平成という時代は我々の子孫に大没落の暗黒期と記憶されるだろう。

しかしそれを米国や中国のせいにするのはお門違いである。立ち止まった者は抜き去られる。愚民化はマッカーサーすら予期しなかったと思われる完成度に達してしまい、明治の国盗り物語の真相を国民に隠し、学校で取り上げもしないから若者が興味も持つはずもなく、ガンジーやリー・クアンユーのような卓越した政治家が出現する芽は慎重に摘まれている。米国大統領がスクール・カースト(米国の学校社会の序列)のジョック(ジャイアンに相当)なら、日本の総理や大臣はメッセンジャー(のび太=パシリ)か、せいぜいプリーザー(スネ夫=ジョックのコネをちらつかせプリーズと金をせびるタカリ屋)という所だ。僕は親類が関わった二・二六事件を調べているが、日本がそこまで落ちたのは先の大戦からではないというのが結論だ。いつからか?明治維新だ。司馬遼太郎ファンが大好きな時代から我が国は既にエージェントのポチども(日本人だ)に毒されており、邪悪を排除する昭和維新が可能と陸軍青年将校らが団結決起する前例と目されたのがそれだったと考える。

2年になるコロナ騒動で日本経済の周回遅れは霧の中で見えにくくなっているが、もう勝負はついてる。IT産業は完全に波に乗り遅れ、自動車、電子部品しか金の成る木がなくなった。トヨタとてEVが主流になる中での戦略は迷いが見える。半導体の下請け仕事と馬鹿にしていたファウンドリーはカネを積んで台湾から来ていただくという先見力のない有様である。GAFAの創業者、現CEOの学歴はGoogle(スタンフォード、コンピューターサイエンス)、Amazon(プリンストン、電気工学)、Facebook(ハーバード、コンピューターサイエンス)、Apple(オーバーン、工学)と、当然とはいえみな理系であり、テスラのイーロン・マスクもペンシルベニア大学の物理学だ。対して日本のIT経営者はみな文系である。エンジニアとしてトップダウンで新機軸を打ち出し世界のディファクト化するなどまず無理だ。学歴で決まるわけではないが、理系思考訓練してない者がそれで勝つというのは草野球のエースが大谷から三振を取ろうというようなものだ。そして、そうした諸々のあまりに当然の帰結として、書くのもアホらしいが、GAFAの合計株式時価総額は約770兆円と日本の上場企業全部の合計である750兆円を抜いた。平成時代は日本株の時価総額が米国を抜いて世界一という天国からスタートし、ずるずる地獄に落ちてついにここに至った。1989年末の日本の時価総額合計は611兆円で今とほぼ変わらないが米国はその間に12倍になっている。「平成時代は大没落の暗黒期」の意味は数字が残酷に語っている。

超がつくIT音痴で国際偏差値32ぐらいの日本の役所と政治家が「IT成長戦略」なんて、そんなものが出るのを待つならアラジンのランプを3Dマシーンで製作した方がいい。物を考えない付和雷同の無責任社員が出世した産業界からも出ようがない。その証拠に、世界がそう思ってるから株が上がらないのである。そこかしこに君臨する昭和のお爺ちゃんたちが恋々と権力にしがみつき、大事なことを忖度の強要と思考停止命令でシャンシャンと決めて軽いタッチで大間違いを犯し、いるだけで若者のやる気を削いで彼らの貴重な時間をクソみたいな会議で空費させている。国家・企業は国民・社員の安全・幸福こそが第一だが、政治家・経営者はいくら御託を並べても数字で評価されることは免れないのが世の掟である。日本国の通信簿はお示しの通りで弁解の余地もない。ここまで君臨してきた昭和のお爺ちゃんは平成の敗戦の責任を取って首を差し出すのが道理で、まだ続投ともなれば、もはや「はしたない」としか書きようがない。このままだと、生まれて株が下がり続け成功体験のない世代がそのままトップになる。それも危険なのだ。ここで少々の失敗は飲んでも成功体験を積ませるかどうかが国運を左右する。運転免許は80才で返上、政治家、経営者は70才で引退。若者が忖度で偉くなる国に明日はない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

2022年は「フランス」で開幕

2022 JAN 3 2:02:35 am by 東 賢太郎

明けましておめでとうございます。

去年は三が日からロンドンとZoomでせわしない正月したが、今年はのんびり。浄真寺の初詣は猫たちがお迎えしてくれ、おみくじも大吉でオッケーでありました。皆さまにおかれても良き年であるようお祈り申し上げます。

さて、我が家ではちょっとした事があってフランスが話題です。食、ファッション、芸術は全部パリだぞ、アニメが流行ってて日本好きだぞなんて盛り上がってる。かく言う僕も、フランスは大好きなのです。ヨーロッパにいた頃、パリで会議があると嬉しくてうきうきし、とにかくあの文化の洗練度は抗いがたいものですからいつ行っても「都会に来たな」と感じました。ロンドン、フランクフルト、チューリヒだって文化も歴史もあって素敵な街なのですがやっぱりパリはパリで、その他のどの都市、ニューヨークだろうがシカゴだろうがどこへ行っても田舎に見えてしまうのですね。

ニューヨークが田舎、なに言ってんの?と思う人は多いでしょうが、文化と文明は違います。文明ならニューヨークでありますが、そこで生まれ育ったガーシュインがパリに行ってみて、「パリのアメリカ人」という自虐ネタ含みの音楽を書いてしまう。あの曲は百年前だからねで済むものでもなく、今だってアメリカ人はコンプレックスがありますからね、フランス語を喋れると一目置かれるようです。コロンボ刑事が自分のオンボロ車を「アンティークの外車ですよ、フランスでね」と自慢して見せる、それを笑って慈しんでしまう愛すべき精神はガーシュインを継いでますね。貴族がいない国の本質的なもの、共和党支持者だって持っているいわば民主党的なものだと思うのです。

では都会と田舎の感じ、つまり都鄙感覚というものがどこから来るか。これは難しい問題です。都市をその構成員である人間に還元すると、雅び(みやび)、野卑という所に発しているでしょう。ではどういう人が雅びなのか。仕事がらヨーロッパの各国で多くの貴族階級の方々にお会いましたが、全員ではないもののやはり一般人とはどこか違う。古語で「やんごとなし」といいますが、雅びな人とは典麗、高雅、瀟洒、威風、鷹揚、寛容、知性、教養、慈愛、そういうものを持った人だと思いました。ただ全部ある人は多くないので反対語をあげた方が定義が簡明です。つまり、「野卑でない人が雅び」なのであり、やんごとないのです。野卑とはひとこと、「はしたなし」で済むと思います。はしたなき人はそのクラスでは見たことがない。これは世界の常識ですね。貴族に限らず平民でも雅びな人がたくさんいて、平然と通りを闊歩している。それをマスでとらえると「都」であり、そうでない所が「鄙」なのです。

では都鄙を食事にあてはめるとどうでしょう。西洋の食文化の「都」はヴェルサイユ宮殿風料理(フランス料理の源流)であり、それが雅びとされ各国に広がりました(参考図書:「フランス料理の歴史」 ジャン=ピエール・プーラン著、角川ソフィア文庫)。フランス革命で貴族が亡命してきたエカテリーナ王室がヴェルサイユ風にかぶれ、ロシア貴族の食卓はフレンチになったわけです。学生時代に渋谷のロゴスキーでロシア料理を食べて、それはそれで素朴でおいしいのだけれど、さもありなんと思いました。ですから後にドイツで暮らしてみて、ドイツ人には申し訳ないですが、すぐ隣で2千年も暮らしていたのに食がフランス化してない、これは大変なことだと思ったものです。ローマはゲルマン人大移動で衰退したと習いましたが、それが正しいことを舌で知りました。両民族はライン川を境に今でも水と油なのですね。

さように民族の食の好みはそう簡単には変わらないとするなら、フランスとロシアは親和性があったことになります。ロシア人は元はスラブ人で、北方ゲルマン人であるノルマン人が攻め込んで混血してできた民族とされます(参考図書:「世界史の発明」タミム・アンサーリー著、河出書房新社)から矛盾するのですが、「第三のローマ」と称したギリシャ、ラテンの血のなせる業なのか、そこが純正ゲルマン国であるドイツとの舌の違いかもしれません。日本にはシルクロード等を通じて西洋の血が入っていると僕は信じます。多大な影響を受けた大陸の覇権国・唐がそうだったし、正倉院の宝物はその例証だし、そうでないと証明する方が困難でしょう。ただそれはローマ、ペルシャ系であっても当時の野卑だったノルマン、ゲルマン系だった可能性はほぼゼロで、ドイツ料理よりラテンのフランス、イタリア料理が日本人の口に合うのは理にかなっているのです。

文化というものは知識・技術で移入できる文明と違って時間をかけて都から鄙に流れ、逆流はしません。フランス宮廷はボルシチを食べないように、一方通行の片思いであります。ところがその原則の例外があって、鄙であるロシアから都のパリに流れた文化があります。それがクラシックバレエであり、その伴奏音楽として進化したバレエ音楽です。正確にはイタリアに生まれフランスで一時期栄えたバレエ(ダンス)が食文化と同じくロシアに伝播し、一方で本家のフランスでは廃れてしまった。ロシアで体系化され逆輸入されたのです。これは音楽史において特異な現象です。まずチャイコフスキーという大天才が現れ、彼は民族的素材は使用しても感覚は五人組とかけ離れて西洋的です。ここで西洋というのはゲルマンではありません、彼はドイツ的なソナタを書きそこに存在の場を求めましたが、分裂的な性格であり、一方の感性はルネッサンスを経た「雅び」につながっていたというのが私見です。

次いで現れたのがストラヴィンスキーでした。彼はゲルマンのソナタに執着せず、新ジャンルであるバレエ音楽を発射台として音楽史を根こそぎ揺るがす作品をローンチした天才です。その独創性はリズムや和声が従来の音楽に比べて特異だったことにあるとされますが、そうした前衛性というならスクリャービン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチにも見られます。僕の視点はそうではなく、彼は鄙であるロシアから都であるフランスに「文化の伝播の法則」に逆らった作品を黒船の大砲のように撃ちこんで本丸のパリを撃破して「鄙」にしてしまった。明らかな野卑である音をぶつけ、騒動はおこしたがやがてパリジェンヌまで虜とし、アールヌーボーのうわべの仮面を剝ぎ取り、人間の原始の本能をむき出しにしたことに革命性があったのです。上記の3人やロシア五人組はそういう価値基準が仮にあるなら反スターリンであろうとなかろうと「ロシア保守本流」であり、チャイコフスキーはエレガントな異端であり、ストラヴィンスキーは過激派の脱藩者でした。

そのことはロシアの芸術家はよく心得ていて、ストラヴィンスキーの三大バレエは版権の問題もありますがロシアの楽団はあまり取り上げませんでした。需要の問題もあったでしょうがより音楽上の理由もあり、スヴェトラーノフが60年代に春の祭典を録音しましたが西欧の演奏を聞きなれた我々の耳には猛烈にダサく、申しわけないが「はしたなし」に聞こえてしまう。テミルカーノフも野卑丸出し。作曲者本人の演奏からも、そういうブラスの鳴らし方は意図してなかったことは明白で、ムラヴィンスキーは振らなかったし、ロシア人で良かったのは読響を振ったロジェストヴェンスキーぐらいでした。ストラヴィンスキーは同曲をスイスのフランス語圏(クララン)で隣人だったアンセルメの意見も参考にしながら書き、スイス・ロマンド管かどうかはともかくシャンゼリゼ劇場のオケのようなフランス的な音響をイメージしていたに違いありません。ロシア産ではあっても消費地はパリ。フランス料理「ボルシチ風」なのです。

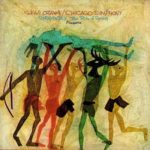

だから三大バレエはフランス人がフランスのオケでやるのが望ましいのですが、これまた難点があって仏国はどういうわけかオケがあんまりうまくない。ライブもCDも何度も聴きましたが満足したのはひとつもなし。あのブーレーズが振ってもどことなくガサツなんですね。そこで僕の要望を満たしてくれるフランス風の春の祭典はというと、ひとつだけ存在します。これひとつです。そう思ってyoutubeにあげたのですが、すぐ消されてしまった。ところが、昨日調べたら公開OKになって復活しておりました。33才の小澤征爾がシカゴ響を振ったRCA盤です。小澤は後にパリ管と火の鳥も録音していますが、若い頃の彼の感性はフランス(ラテン)ものにぴったりでトロント響を振ったメシアン「トゥーランガリラ交響曲」も色香が最高に良いのです。

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

この祭典はブーレーズCBS盤を横綱とすると、M・TトーマスDG盤と並んで大関であります。何年の版なのか一部ティンパ二に耳慣れぬ音はあるが、鈍重でダサい所はかけらもなく、ぐいぐい進むラテン的な軽さは魅力たっぷり。もぎたてのレモンのようにフレッシュでロックのように垢ぬけて痛快。シカゴ響のうまさは言わずもがなで、このオケはこの頃の小澤と同年輩だったジェームズ・レヴァインとも素晴らしいブラームスを録音しており、何国人であれ若者の才能を見抜いて自発性の高い渾身の演奏をする真のプロフェッショナルと思います。生贄の踊りのティンパニ4連打のキマリかたなど今もってあらゆる録音で最高のカッコ良さです。何度きいてもまた聴きたくなる興奮の極致。フィルアップの「花火」の飛び散る色彩もめちゃくちゃ魅力あり。写真のCDで手に入るようなので強力にお薦めします。

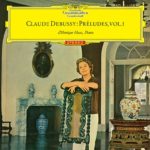

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

もうひとつ、今度は生粋のフランス音楽を。こちらもyoutubeで消されていて復活してくれました。パリジェンヌであるモニーク・アースの弾くドビッシー「前奏曲第1番」、1962年7月録音のDG盤です。何をいまさらの世界文化遺産級の録音ですが、皆様と共有したいと思います。同曲はミケランジェリDG盤も光るものがありますが、いま聴き返してみてアース盤の魅力に参りました。

何がいいか?例えば第5曲「アナカプリの丘」があるカプリ島はドビッシーが何度も訪れたお気に入りの島ですが、僕も大好きであります。そりゃローマ皇帝ティベリウスが住んだぐらいだからいいに決まってる。地中海クルーズで寄った青の洞窟、丘のうえで食事しながら眼下に眺めた深いブルーのティレニア海(写真)の空気が漂うような演奏が欲しいわけです。

アース盤にはどの曲にも、ふさわしい空気感があります。香りまで湛えている。ドビッシーが得た霊感が彼女に乗り移って、そうでなければ出てこないような極上のニュアンスが何の作為もなく指先から流れ出ているようなこの自然さは恐らく楽譜を理性で読み解いたのではなく、生まれながらでないとできないフランス語の発音のようなもので、指の技術だけでは届かないでしょう。使用ピアノは何なのか微妙に燻んだ音色がいいですね、ドビッシーはベヒシュタイン、ブリュートナーを愛したそうで、スタインウェイかもしれないが近い味があります。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ローマ人はどこへ消えたんだろう?

2021 DEC 20 23:23:42 pm by 東 賢太郎

パルテノン神殿の廃墟に立って、こう思った人は多いだろう。

アテナイ人はどこへ消えたんだろう?

これは人類普遍の謎といっていいかもしれない。ひとパーツ10トンある石材を14メートルの高さまで持ちあげなくてはいけない。石材の総重量は2万2千トンだ。「クレーンは使うな」という条件で建てられる建設会社はたぶんないだろう。でも2,400年前には存在したのだ。では、彼らは今どこにいるんだろう。

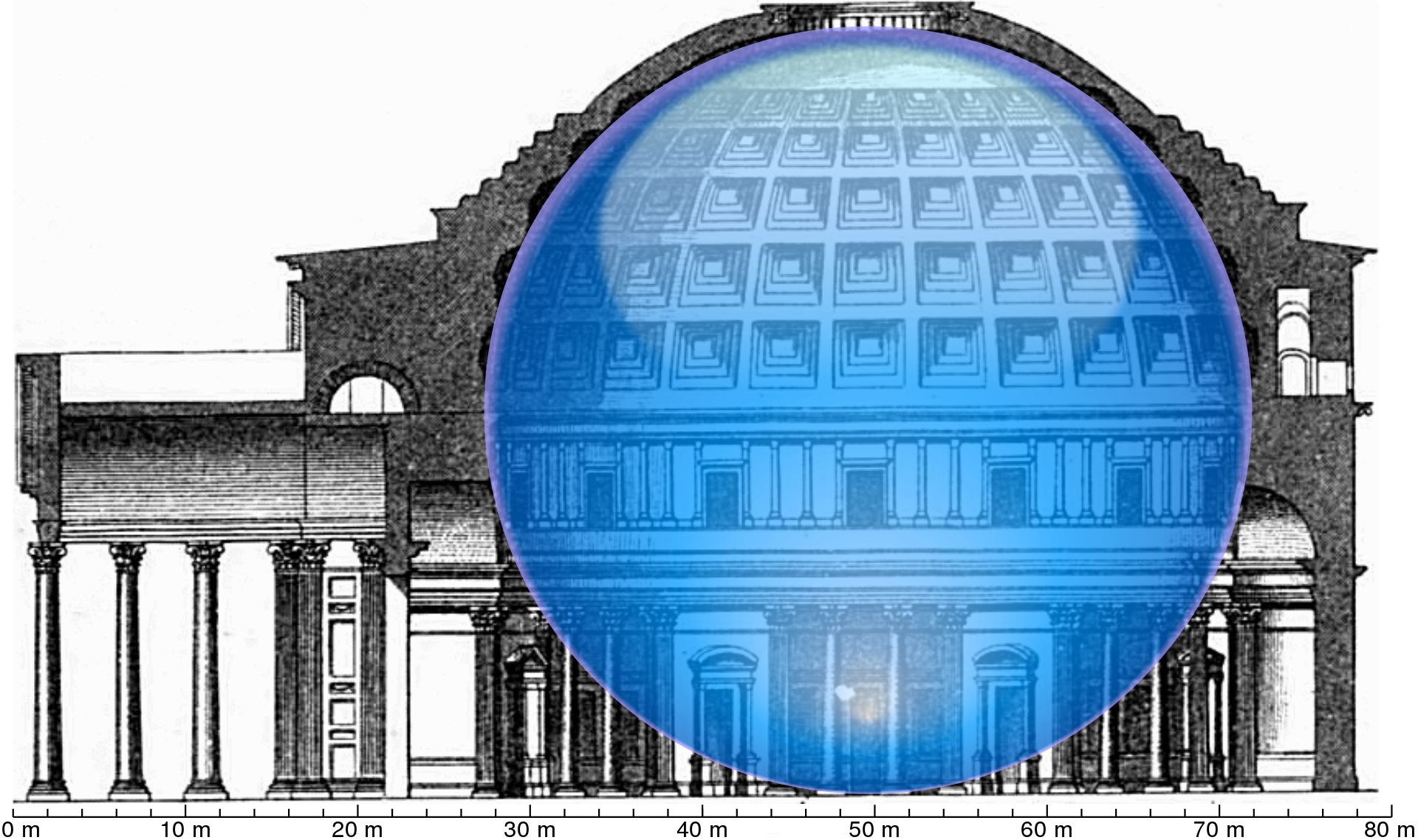

ローマではパンテオンを見て、その倍ぐらいの衝撃を受けた。

円筒形に半球が乗った不思議な建物である。こちらも、総重量4,535トンの石材を43.3メートルの高さまで組み上げている。2,000年も前に!

驚くのは建築技術だけではない。ローマの都市建設の全般に言えることだが、幾何と物理の知識、斬新かつ合理的な着想、雄大なスケール、洗練された審美眼のどれもが現代においても一級品。その粋を結集した建造物がパンテオンだ。

球体がすっぽり収まる。高さ43メートルの鉄筋のない球形コンクリート建造物として現在でも世界最大である。

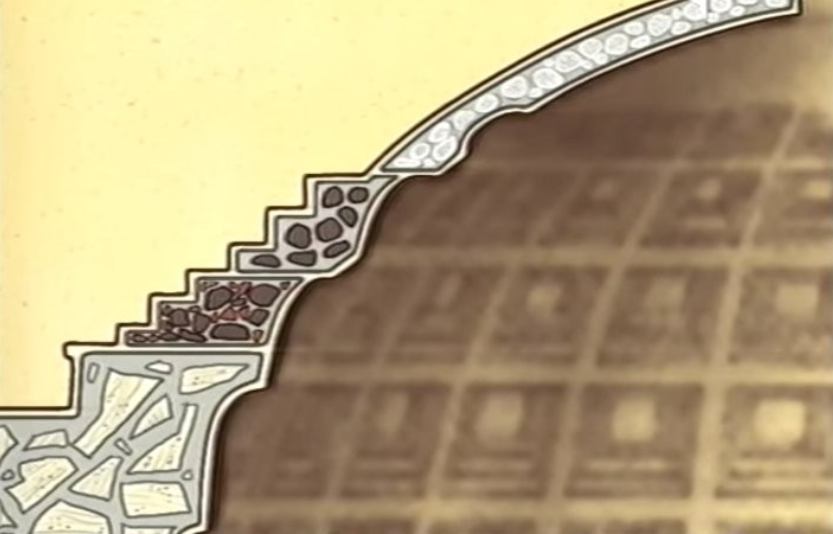

壁は円筒部の厚さが6.4メートルあり、半球上部に行くに従って組成する石材を図のように軽めに変え、厚さを1.2メートルまで漸減させ総重量をおさえつつ頂上に至って重量ゼロのオクルス(目)と呼ぶ直径9メートルの穴になる。

半球部の正方形のくぼみには重量を軽くする目的があるが、上に行くほど小さくして実際より高く見せている。数列的秩序、無駄のなさ、錯視、そして美。

イタリアはその後何度も仕事で行ったが、パンテオンを見てしまうとどの都市へ行ってもあれから2,000年たったローマだという感覚が持てない。英国の元首相チャーチルが「俺達こそローマ人の末裔だ」と言ったらしいがそうも思えない。

ローマ人の消失。人類普遍の謎は、ひょんなことで解けた。つい先日、「宇宙人は地球にいる、あなたの隣りに」という記事を読んだ時のひらめきだ。

ローマ人はどこへも消えていない。全人類が2,000年かけて、ローマ人もろとも「劣化」したのである。

現代人は誰もが「自分は古代人より進化している」と信じている。そうではない。進化したのは「道具」である。

レオナルド・ダ・ヴィンチ級の人間が2,000~6,000年前のギリシャ、ローマにはごろごろいたかもしれない。そこから人類は徐々に劣化を始め、質実剛健なオリュンピア大祭が金儲けのオリンピック祭りになってしまった。まるで「猿の惑星」のラストシーンだ。

モーツァルトのジュピターを聴いて我々は「このような作品はもう誰も書けないだろう」と感嘆する。そりゃそうだ。現代人はパンテオンを造れない、その音楽版だからである。

(参考図書)

コンコルド、アポロがなくなることは一元的に知能劣化では語れないが視点として面白い本だ。以下私見だ。「食うか食われるか」の狩猟採取民時代は強く賢い男がいないと部族が滅びる。だからハーレムができその遺伝子が拡散する(ソロモン王は妻700人側室300人。漢民族の男系男子継承は名残り)。四大文明が揃うBC5千年ごろから「食われずに食える」農耕定住型となりハーレムは終わる(狩猟採取型遺伝子が希薄化)。狩猟採取型が農耕定住型を支配する時代が19世紀(絶対王政)まで続いたが科学の進化で終焉し、20世紀には道具が人間支配を始める(便利の代償で知性喪失)。そして21世紀半ばにシンギュラリティに至る(道具の人類支配完成)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ジャイアンであるためにジャイアンな政府

2020 AUG 17 19:19:29 pm by 東 賢太郎

(1)国家の目的解釈は量子力学に似ている

国家の目的は何かという議論をひもといていくと、だんだんわからなくなってくる。ドイツの政治学者マックス・ウェーバー(1864 – 1920)は「過去に国家がしてきたことを並べてみて、そこから国家の目的は何々だと結論することはできない」という趣旨のことを書いた(「職業としての政治」)。普通、人間であれば、その行状を調べればどういう人かは凡そわかる。しかし国はそうでないというのだ。「これが国の仕事だ、だから国の目的はこうだ」が成り立たない。有名なパラドックスに「私の言うことはウソだ」がある。こう言われた瞬間にこの人が正直者なのか嘘つきなのかは言葉から判定できなくなるがそれに似ているし、光があたると(つまり、見る前と後で)電子が動くので、見る前の物体が何という物質であったか不明だという量子力学を想起させる存在でもある。

国家の目的は何かという議論をひもといていくと、だんだんわからなくなってくる。ドイツの政治学者マックス・ウェーバー(1864 – 1920)は「過去に国家がしてきたことを並べてみて、そこから国家の目的は何々だと結論することはできない」という趣旨のことを書いた(「職業としての政治」)。普通、人間であれば、その行状を調べればどういう人かは凡そわかる。しかし国はそうでないというのだ。「これが国の仕事だ、だから国の目的はこうだ」が成り立たない。有名なパラドックスに「私の言うことはウソだ」がある。こう言われた瞬間にこの人が正直者なのか嘘つきなのかは言葉から判定できなくなるがそれに似ているし、光があたると(つまり、見る前と後で)電子が動くので、見る前の物体が何という物質であったか不明だという量子力学を想起させる存在でもある。

世界の歴史を振り返ると国家は「野獣」であり「夜警」であり「福祉提供者」であったりするが(それが「見る前」)、ではどれが正しかったのか(「見た後」)に「どれでもない」と答え、「国家は暴力行使のできる権利を持つ唯一の存在で、その独占を要求する人間共同体であり何でもできるからだ」とするのがウェーバーだ。それに対しては諸説あるが、僕は門外漢だから立ち入る資格はなく、本稿では国家の目的に対する概ねの結論は「国民に強制力のある規則を制定して維持すること」だと理解し、以下これを『国家定義』と呼び、それに従って考えてみたい。

まず、凡その歴史を俯瞰すると、すべての国とは、その地域で「俺はジャイアン」と主張する者(元首、酋長etc.)をひとりだけ認めたことにする仕組みということだ。中世まではジャイアンが腕っぷしでやりたい放題(野獣)だが、別の野獣よりましで守ってくれるジャイアンなら何をどうやってもいいという均衡が生まれた。近世になって、やりすぎはいかん、やるなら暴力行使も含めて規則でやってくれ(立憲政治)というバランスになった。やがてジャイアンは個人でなくポスト(称号)と機能(軍)になり、腕っぷしとは関係がなくなり(文民統治)、上に立つ国家はマシーン(政治装置)のような存在となる。核の抑止力によるつかの間の平和ができると、そもそもなぜ暴力行使により何でもできる権限を認めたかが明らかでなくなってきた。

「なぜジャイアンが必要なの?」

「ジャイアンはジャイアンであり続けるためにジャイアンだからだよ」

というわけのわからないことになっているのが21世紀の政治の現況である。世界国家に至る途上にあるのか、永遠に現状が続くのかは誰も知らない。もちろん政府が不要というアナキストでは僕はない。そこについては最後に述べる。

(2)真珠湾攻撃は誰が決めたのか?

国家は法律の制定によってのみ権力行使できる(国家定義)。これは市民革命で王権と闘って自由を勝ち取った欧米諸国の人は絶対に譲ることができない。アメリカ人がマスクをしないのは、国家権力に強制されるなら感染するリスクを取る方がましだからという人が多いからだ。ドイツはナチ党に無制限の立法権を与える法律(全権委任法)を認めたことでヒトラーが「何でもできる」ようにしてしまったが、国家定義どおりの手続きを踏んだからドイツ国民に責任があるといって反論するドイツ人はいない。これをドイツ赴任時代にフランクフルトの金融界の人たちに述べたところ、知恵者に「ではきくが、真珠湾攻撃は誰が決めたのか」と問い返され窮地に立ったことがある。戦争という国家権力行使の最終責任者は誰だったのかという鋭い指摘だ。

「東京裁判で首相(東条英機)とされたが直前まで攻撃を知らなかったようだ」と述べたところ一笑に付された。真偽を僕は知らないが、「首相には決定権限はなく軍を制止できなかった」とされている。スターリン、ルーズベルトの共同謀略で支那情勢が窮地となり、「国家総動員法が全権委任法であるかの如くワークしたのを誰も止められなかった」のが実態だったのではと想像するが、国家定義を満たさない決定で戦争を始めたという発言は国際社会ではナンセンスと反論され、宣戦布告問題以前のガバナンスの根源に触れる問題なのだと思い知った。ちなみに戦後唯一の武力を伴った戦争であるフォークランド “紛争” (実質は戦争である)で英国サッチャー首相は自らを首班とする戦時内閣を設置して意思決定を行った。ドイツは意思決定者を法律で処断した(ナチ礼賛は刑法130条違反になる)ことで国家定義に則って戦争責任を特定し戦後70年をしのいでいる。事の重みをかみしめるしかない。

(3)需要喚起など国家の仕事ではない

国家の目的が経済活動への関与を含むかという点にも問題がある。論点は、関与を①すべきかどうか②する意味があるかどうかの2つである。①については1970年代に国対国の経済戦争をしていた時代は米国との自動車、半導体の交渉を通産省(当時)が担ったことは大いに国益上の意味があった。がん保険を大蔵省(当時)が開放して自動車交渉を有利にする等の業際バーターは民間では困難だったこともある。しかし、現代においては、グローバル企業は多国籍サプライチェーンによる効率化、タックスマネジメントを重要な競争の要素とする時代になり、徴税者である国家が需要サイドに有意に関与する余地は激減した。安倍政権の当初の戦略に第3の矢(成長戦略)があったが、何ら出なかったし、いつのまにか誰も口にしなくなった。当然だろう。需要なき処に成長はなく、需要は国が作れない証拠だ。異次元緩和(第1の矢)と財政出動(第2の矢)の延長線上に成長戦略が自然に出てくるわけではないのである。

②については内在的な限界がある。有意なる関与は物資やサービスの「供給側」(サプライサイド)では可能かもしれないが、消費する「需要側」へは実態的にも法技術的にも困難である。馬を川に連れて行くことはできるが水を飲ませることはできないからだ。例えば少額投資における税制優遇制度であるニーサ(NISA)である。「税金をおまけしますから株式・投資信託等に投資しませんか」という趣旨だが、税金の心配は「お金がもうかってから」でいい。「株や投信のパフォーマンスは大丈夫なの?」「はい、それは自分で考えてください、自己責任で」ということだ。それで川まで行く馬は、元から喉が渇いた馬だ。そうでない馬が多いから投資による資産形成が進まないという根本的原因の解決には無力というしかない。

「少子化担当大臣」にいたっては何ができるのだろう。要は、子供をたくさん産んでもらおうというのである。しかし子供を持ちたいという「需要」を法律の制定という手法で促すのは、北欧のような公務員が多い高税率、高福祉国家でないと難しい。女性の社会進出を促進しながら子供を産んでもらうのは矛盾という統計もある。子供を成人させるには相応のお金がかかるわけで、30代の男性の所得が少ないという根本問題を解決せず子育て支援しますと言われても、その心配は「結婚できてからでいい」のはニーサとまったく同じである。「お金が不安です」「はい、ご自分で頑張って稼いでください」「相手がいません」「ご自分で見つけてください、自己責任で」。そりゃそうだ。うるさい、ほっといてくれ、だろう。国家がどうしてそこまでやるのの一言だ。

ここまでお読みいただいた読者には「代金は税金で補填しますから旅行に行きませんか?」「コロナは大丈夫なの?」「はい、それは自分で気をつけてください、自己責任で」の、今を時めくGoToキャンペーンも実質はまったく同じであることはもう説明の必要もないだろう。票になるから予算がついているが、コロナ下での旅行需要喚起の根本的解決にはならない点も同じである。できもしないことに税金を使うべきでないし、それとケインジアン政策を混同してはいけない。需要喚起は国家の仕事ではない。

(4)驚いたマーガレット・サッチャーの覚悟

冒頭に述べたように、政府は何でもできる。戦争でも売春宿の経営でも民間人大量殺戮用施設の設営でも。それも「仕事である」と主張する政府を人道的に間違っていると批判はできるが否定する理屈はないという困ったことが冒頭にややこしいことをあえて述べた意図だ。阻止するならその政治家を選挙で落とすしかない。日本国は現実に電信・電話事業、郵便事業、鉄道・航空事業の一部を独占的に “経営” していたが、雇用は創出できていても英国と同様の理由で事業経営という観点では失敗して財政赤字を増やし、すべてを株式上場し「民営化」してしまったという歴史がある。その流れを国際的に引き起こした背景は知っておくに値すると思う。経験からご説明しておきたい。

民営化の判断は日本国が考えついたのではなく、英国の第71代目首相マーガレット・サッチャー(1925 – 2013)が世界にその時流を生み出したムーヴメントに追従した結果だ。当時(1980年代)の英国は七つの海を制した大英帝国の斜陽が国民を悲観させ、活力をなくした若者が昼間からパブで飲んだくれ、犯罪、IRAのテロ等でロンドンにもすさんだ空気が流れていた。第二次大戦後に労働党政権がとった社会福祉重視、主要産業国営化の政策が財政逼迫を招き、相次ぐ労働組合のストライキを引き起こして国民生活の活力を削いで、いわゆる「英国病」を蔓延させていた。

84年にロンドンに着任してまず感じたのは、学校で習った英国の姿とはかけ離れた根深い退廃ムードだ。失業率は12%ぐらいでしかもインフレだった(フィリップス曲線が崩壊)。シティのエリートバンカーすら国の未来は暗いと口々に語った。逆に日本は、今や死語である “ハイテク産業” と呼ばれた電機、自動車、半導体、電子部品産業らの大躍進で世界の寵児の地位をほしいままにした黄金の10年間だった。その結末にはバブル崩壊がやってきたが、世界の金融市場の要衝だったロンドンのシティで日本、日本人のプレゼンスがうなぎ登りになる最後の数年の高揚感は忘れ難い。あの時をもって我々は世界の一等国民の仲間に入ったのだと断言できる。

サッチャーの民営化構想の背景が「英国病」だったことは確実だが、それだけではない、よりリアリスティックなお手本として日本経済の大躍進があったことは体感できた。 おりしも80年代初頭に米国でもエズラ・ヴォーゲルの著書「ジャパン・アズ・ナンバー・ワン」が警鐘として話題となり、ウォートン・スクールの授業で話題になったこともあった。父島で日本軍に撃墜された父ブッシュは10年後に大統領に就任すると日本の金融・証券業潰しの大逆襲を仕掛けてきたが、サッチャーはそれをせず86年にロンドン証券取引所を規制緩和する “ビッグバン” で活力ある外資(頭にあったのは間違いなく日系証券だ)を積極的に取り込み、ユーロドル市場取引を急拡大させシティの歳入を大幅に増加させた。

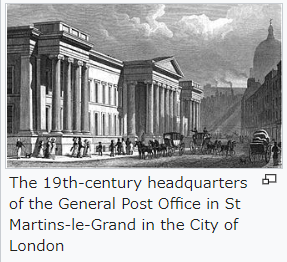

相手を叩き潰す米国と真逆の政策はテニスになぞらえて「ウィンブルドン現象」(英国主催だが選手は外人ばかりという意味。命名者は当時ノムラ・ロンドン社長だった外村である)と揶揄もされたが、ロンドンの税収の半分をシティがあげ るに至る。その外人選手のうち最大勢力だったのが日本の証券会社で、日本の話題が日々注目され、野村の現地での求人がオックスフォード、ケンブリッジ卒なのは当たり前という時代になった。80年代前半に数件しかなかったロンドンの日本食レストランが激増したのはその頃だ。最大の証券会社だった野村はサッチャー政権と良好な関係を築き、1990年にシティのチープサイドにある17世紀の郵便事業(郵政省)の古跡である巨大な “オールド・ポスト・オフィス”(写真)に移転して“ノムラ・ハウス” とする栄誉を得た。サッチャー首相が来賓でオープニング・スピーチの予定だったが前日に「代理にジョン・メージャー大蔵大臣を送るのでよろしく」と連絡があった。何事かと思ったら翌日にサッチャー辞任、メージャーの第72代目イギリス首相就任が発表された。ロンドンから帰国したばかりの僕は、野村の社内テレビ放送で美人の女子アナとキャスターを務めさせてもらった。

るに至る。その外人選手のうち最大勢力だったのが日本の証券会社で、日本の話題が日々注目され、野村の現地での求人がオックスフォード、ケンブリッジ卒なのは当たり前という時代になった。80年代前半に数件しかなかったロンドンの日本食レストランが激増したのはその頃だ。最大の証券会社だった野村はサッチャー政権と良好な関係を築き、1990年にシティのチープサイドにある17世紀の郵便事業(郵政省)の古跡である巨大な “オールド・ポスト・オフィス”(写真)に移転して“ノムラ・ハウス” とする栄誉を得た。サッチャー首相が来賓でオープニング・スピーチの予定だったが前日に「代理にジョン・メージャー大蔵大臣を送るのでよろしく」と連絡があった。何事かと思ったら翌日にサッチャー辞任、メージャーの第72代目イギリス首相就任が発表された。ロンドンから帰国したばかりの僕は、野村の社内テレビ放送で美人の女子アナとキャスターを務めさせてもらった。

サッチャーの強い決意を象徴するものとして、英国民営化省での会議で聞いたギネス大臣の言葉が忘れ難い。1991年に英国電力株式の日本での公募に関わらせていただいた際のことだった。

「組合運動に明け暮れ能力もやる気もなくした公務員に公的事業を任せておくことは輝かしい大英帝国の没落を意味する」

自身が公務員であった大臣が我々に、はっきりとそういう趣旨のことを言った。これぞ、労働党の負の遺産を一掃するコミットメントの表明だった。サッチャー政権にはガス、電力、石油、鉄道、航空、鉄鋼、水道、テレコムなど公共財・サービスの提供に関わる国家の屋台骨の産業において、国営企業のままに放置しておくと効率や技術革新で米国、日本の水準に大きく水をあけられてしまうという強烈な危機感があった。民間企業に伍するモチベーションで経営させなくては大赤字が累積して国家財政が破綻し、未来の国富を生む研究開発(R&D)も米国や日本に劣後し、国の屋台骨が朽ち果てて二等国に没落する。それには新自由主義的な競争原理を注入するしかない。その結論として、公共財・サービスの提供を行う国営企業を民営企業にして株式公開し、新たな株主の国民の厳しい目に叶う経営をさせようという荒療治が選択されたのである。

証券界の人間なら誰もが記憶しているが、90年代前半にこのムーヴメントは同様に公共セクターの非効率を抱えていた世界各国に瞬く間に波及して株式のグローバル・オファリングという引受業務の新領域を開拓することになり、我々野村の海外部門はそこで台頭してきたゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーと真正面から激突し、熾烈なマンデート取得戦争を繰り広げた。英国電力公募の日本でのマンデートは我々が取った。スコットランドはたしか大和が取った。メキシコの国営テレコム会社、テルメックスも同じ流れで民営化するとなって国際金融部の課長として即座にメキシコシティーに飛んだが、マンデートは既にゴールドマン・サックスの戦利品だった。勝ちも負けもあったが、世界の金融のど真ん中でトップ・プレーヤーとして戦った、我が人生でも最高にエキサイティングな時代だった。世界的に澱んでいた公的セクターに強烈な喝を入れた「鉄の女」サッチャーは、もとより最も資本主義的である証券界にまで電撃的なインパクトを与えたのである。

(5)金融市場から目撃した首相の重み

サッチャーは中間階級下層の出である。英国議会にはピューリタン革命で市民(クロムウェル)が絶対王政維持を主張する王族派と闘いチャールズ1世を処刑した血なまぐさい歴史が投影されている。王室、貴族は貴族院(参議院に相当)に封じ込め、庶民院(衆議院に相当)が実質的に国政を切り盛りするが、それでも雑貨商の娘が大英帝国の首相とは新鮮だった。中流階級、女性という政治的ハンディからだろう、自助努力をモットーとしてオックスフォードでは化学専攻ながら弁護士の資格を取り財政、税制も学び、エスタブリッシュメント(既得権益勢力)への徹底反抗が「小さな政府」への動機となっていたともいわれる。こういう人が現れれば男か女かなど矮小な議論である。

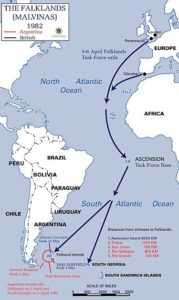

規制緩和、民営化への伏線が、前述した82年に英国領であるフォークランド諸島をアルゼンチン軍が武力で奪取した戦争だ。同諸島はグレートブリテン島からはるか離れた、異国人にはどう見てもアルゼンチンの領土に見える海域に位置している。それもあって英国病で萎えた世論の一部は奪回に否定的であり、米国や国連が仲裁を申し出もしたが、サッチャーは「侵略者が得をすることはあってはならない」と断固として英国陸海軍による武力奪還を曲げず、アンドリュー王子ら王室、貴族も出兵した。本件は当面のところ第2次大戦後の唯一の本格的武力衝突であるが、現在の我が国が尖閣諸島で直面しかねない事態への対応として示唆に富む。これに勝利して奪還成功したことで国民は沸き、それまで不人気だった政権支持率は保守層のみならず大衆においても急上昇したのである。

サッチャー政権はたまたま僕が社会人になった1979年に始まり、米国留学した82年にフォークランド紛争があり、ロンドンに着任した84年に中国に97年の香港返還を約束し、ロンドンから帰国した90年に政権は終焉した。そして香港返還の年に僕は香港に着任したのである。これだけ節目の年が一致しているのは不思議なほどだ。11年の政権期間中にこちらは社会人としてのすべての基礎ができ、そのうちの6年は彼女の治世下のロンドンにおいて洗礼を受けていたのであり、自由化と金融ビッグバンで英国が徐々に誇りと活気を取り戻すのをまのあたりにした。格別の自覚はないが、サッチャリズムの思想的影響を受けていて不思議ではないし、尊敬する政治家を一人だけあげるなら彼女である。

(6)サッチャリズムとハイエク

サッチャリズムは成功の代償に失業率を上げた。万事がうまくいったわけではないが、国の急場を救った象徴的ケースとして評価されるべきだ。彼女はまず壊滅的だった国家財政の改革に着手し、身を切る緊縮財政(社会保障費、教育費の削減)を断行して国民の大不評を買った。フォークランド戦争がなければ短命政権に終わっただろうといわれたほどだ。そこで踏み切った開戦は事後の巨大かつ不測の歳出を伴い、やろうとしたことの真逆の方向に舵を切ったわけだが、その一手が結果的には大当たりだった。もし彼女がケインジアン政策的な当たり前の手を打ってしまっていたら、財政問題が是々非々の判断の大きな足かせになって舵が切れなかった可能性がある。運もあった。

サッチャーは「共産主義、社会主義が本質的にファシズムやナチズムと同根であり、更に悪いものであり、むしろスーパーファシズム・全体主義である」と説く経済学者フリードリヒ・ハイエク(1899 – 1992)に傾倒しており、反ケインズ的政策を採ったのは当然だ。民営化とは政府部門経済を削ぎ落して「小さな政府」とする政策であり、国民はみな勤勉に倹約して自分で健康に生きて行けということであり、政府の役割は規制緩和して外国人も入れて自由に競わせ、それを監督することだから「大きな政府」は無駄である。労働党の「ゆりかごから墓場まで」政策が財政破綻を招いていたから高福祉国家のカードは捨てざるを得なかったのであり、むしろ治癒には不可避の政策だった。その効果は僕が着任した84年に日常茶飯事たったロンドン地下鉄のストが後になくなったことでも体感された。

たまたま僕はハイエクの

「自由主義」と「保守主義」が混同されるのは両者が反共産主義だからであるが、共通点はただそれだけである。保守主義は現状維持の立場であり、進歩的思想に対する「代案」を持たず、たかだか「進歩」を遅らせることが望みである

という思想に深く賛同しており、以前に書いたように、

人間は現存の秩序をすべて破壊しまったく新しい秩序を建設できるほど賢明ではなく、「自然発生的秩序」が重要で、理性の傲慢さは人類に危険をもたらす

というイギリス経験論者である。サッチャリズムにそれは投影されている。彼女はシティという「英国のドル箱」で、衰退する自国業者を救うのではなく、出る杭だった日系を叩くのでもなく、新たな自然発生的秩序を科学者のような冷静な眼で観察し、手数料、ライセンス自由化を始めとする徹底した開放政策を採った。似非愛国者がどこかの国のように騒いで「弱者切り捨てだ」などと潰さなかったのもさすが大人の国だった。

ハイエクは日本でも人気だが、それを現実の政治にリアライズした希少なケース・スタディとして、マーガレット・サッチャーの業績を若者にぜひ学んでほしいと切に思う。

我が国に目を向けよう。

安倍政権に限らず自民党政治は代々程度の差こそあれ財政で景気を浮揚するケインジアンである。国会議員、公務員の人口比は低く、選良の「公」が「民」を統治する明治以来の考えが根強いため、国家が徴税して全国にバラまく政治にこそ親和性が高い。ハイエクもエリートの方が賢明と考えてはいたが、エリートの理性に頼る経済政策はうまくいかないと考えた。なぜなら、選良とはいえ「市場の参加者の情報や知識をすべて知ることは不可能」であり「参加者達が自らの利益で判断を下す市場こそが最も効率のよい経済運営の担い手である」と結論したからだ。

彼が共産主義とファシズムは同じだというのは、どちらも「理性」に至上の地位を与える合理主義だからだ。どちらも理性より市場の方が賢いとは認めない。しかし、ビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスクのような人材は市場におり、国家の研究所にはいない。国が総力で経営してもGAFAやテスラのような企業が生まれるわけでもない。このことこそが経験論者の学ぶべき「市場の経験」であり「自然発生的秩序」なのだと説くハイエクのしなやかな発想は実に魅力的だ。

「エリートはいつも正しい」と大本営が突っ走って戦争に負け、長老の役員が何十人もいる大企業が次々と不祥事を起こしてもまだ旧習を変えない。この頑迷ともいえる可塑性のなさこそがコロナと米中対立で不確実性が何倍にもなる今後において最大の政治リスクになる。そしてその帰趨のツケと膨大な国の借金は次世代に回る。そうであれば、長老世代は早くその世代に道を譲り、それを負うことが自己責任だと納得、理解してもらえるまで徹底した権限移譲を進めるのが彼らのため国のためである。還暦を超えた老人は全員一線から退き、過去の栄光にしがみつかず次世代のサポート役に回ることがポストコロナで日本を蘇らせる最良の政策である。

(7)大きな政府という誤謬

くりかえしになるが、政府は民意さえ得れば何をしてもいい。その民意を代表する国会議員が審議中にスマホをいじったり小説を読んでいても「国家の仕事は回っている」といわれれば、そもそも会社のような「定款」がないのだから人事評価に是も非もなく、そうですかと引きさがるしかない。回っていると主張するなら彼らは実は不要であることを認めるべきだが、業務の定義がないのをよいことに国家、官僚組織というものは組織防衛本能からそうしたスラック(たるみ、遊び)を排除せず、もっともらしい居場所(スラック組織)を作ってしまうことで批判をかわして生き延びようとする。それが贅肉として堆積することで大きい政府が完成するのである。できもしない需要サイドへの関与は高福祉政策の美名をまとって無用の税金を投入するスラック延命策に往々にして利用される。

これぞハイエクが指摘した自由主義に巣食う保守主義である。進歩的思想は歓迎せず、聞いても思考停止し、「ジャイアンはジャイアンであり続けるためにジャイアンである」という確固たる政治信条に基づいてアホな政策が次々と具現化する。仕事を作るのが仕事だから大きい政府はますます肥大化し、気がつけば中国共産党がうらやむ疑似共産主義国家ができあがるのである。自由主義に巣食う共産主義は異様だ。国民は気味の悪さにうすうす気づいている。国会議員の人口比がどうあれスラック=不要であることに変わりはなく、しかもそれが族議員という特定業界に金を回す似非ケインジアンなら百害あって一利ない。ここでもまたまたハイエクは良い事を言っていて、イギリスの保守党が信奉する「伝統」を「既得権の別名」とし「部族社会の道徳」だと批判している。このハイエクを信奉した保守党の党首サッチャーが部族の長でなかったことを特筆したい。

僕はアベノマスクのニュースを聞いた時、エイプリルフールとは思わなかったが共産主義国の政策だとは思った。結果は不評で失敗だったことになっているがそれは政権の足を引っ張りたいだけの者の言い草で、僕はそういう観点で批判的なのではない。むしろあれが供給サイドに関与するという意味で古典的な国家による経済介入政策であることは菅長官が需要抑制効果を強調していることにもうかがえる。その点に関する限り整合的で批判を受けにくい政策であり、だからこそ実は国家のスラック組織に仕事を回すという隠された目的があって、どんなに批判されようがそれは大いに達成したのではないか、政府は満足しているのではないかと考えている。僕が批判的なのはそちらである。

最後に、マックス・ウェーバーに戻ろう。彼は国家しかできない専管事項はないといっているが、近代国家において国防と外交はそれに当たるのではないか。国にあって自治体にないのは防衛省と外務省しかない。原初的国家がジャイアンを必要としたのは他国の野獣から守ってもらうためであり、最も古典的な国家の機能と思う。安倍首相のトランプ就任時の果敢な外交努力は成功であり、7年間日米関係が安定したことを僕は金融市場対策と並んで高く評価する。ここから安倍政権が求めるべきものは五輪の花道ではなく米中の狭間に立って国防と外交の道を誤らないことだと考える。

「構成員がまったく同じような思想を持つ強力で人数の多いグループは、社会の最善の人々からではなく、最悪の人々からつくられる傾向がある」(ハイエク)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。