アシュケナージ/N響のエルガーを聴く

2016 JUN 24 0:00:29 am by 東 賢太郎

指揮:ウラディーミル・アシュケナージ

シューマン/交響曲 第2番 ハ長調 作品61

エルガー/交響曲 第2番 変ホ長調 作品63

(サントリーホール)

このドイツで始まりイギリスが締めるプログラムは英国のEU離脱派にエールでも送るつもりかと思わせる。ジョークならタイムリーだ。

シューマンの曲には精神病の跡を感じるものがあって、2番はそのひとつ。第3楽章に多いが第1楽章にもある。バーンスタインやシノーポリがその軋みをえぐってつらい音をオケから引き出したが、アシュケナージにそれはない。平穏に通り過ぎて、音楽に語ってくれだ。といってドイツ的な堅牢さを追求するわけでもない。アレグロのテンポは中庸で沸き立つアンサンブルを聴かせるでもない。何がしたかったかよくわからないまま終わった。

これは前座なのさということか。

ドイツ語圏で生まれ育った「交響曲」なるフォーマット。フランス人、ベルギー人、チェコ人、ポーランド人、フィンランド人、エストニア人、スエーデン人、デンマーク人、イタリア人、ハンガリー人、英国人などが参加して作ったが、どれもマイナーでドイツ人のひとり天下。交響曲ワールドはまるでEUそのものである。

エルガーはそのワールドでの英国代表選手だろう。ヴォーン・ウイリアムズ、ウォルトンという好敵手もいるが、たった2曲だけで存在感を出している。その2番をN響はうまく演じたと思う。なんでも弾ける優秀な放送オケだ。

英国に6年間居住した者としてエルガーの音楽は機微に触れるものを感じるが、しかしEUチームのレギュラーポジションを取れるかという微妙かなとも思う。僕はお世話になった英国が好きだが、遠い先祖までたどってもDNAは共有してないなという感じがする。風土も食事も酒も国民性も女性も、そして音楽もだ。

エルガーは調性を捨てなかったがとても非論理的、非機能和声的、非ドイツ音楽的方向に進んだ。しかし、にもかかわらず、捨てなかったわけだ。どうも煮え切らず、曖昧模糊、メッセージがドカンと出ない。ドグマティックでない、理屈っぽくない良さを愛でるのは日本人に好かれる要素だが、僕のような理屈っぽい人間はそれならソナタ形式で書く必要ないんじゃないのと思ってしまう。

ロシア人でありユダヤ人であるアシュケナージはすべての挙動が謙虚でいい人だ。ピアノだって、ものすごい腕の良さだがメカニックにならず、何を弾いてもおっとり人間的で温和な気遣いが根っこに感じられる。技の鋭利なキレ味や豪放な盛り上げや神経質なピリピリとは無縁だ。指揮なんだからもっと大家然としていいと思うがしない。いまの時代のリーダーには向いているのかもしれないが。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エルガー チェロ協奏曲ホ短調 作品85

2015 NOV 19 0:00:53 am by 東 賢太郎

冬の気配が近づいてくると、ああ日本だなあと思う。今の家を建てて6年、海外転勤族で引っ越しを24回もしている我が家が最も長く住んだ家になった。そして迎える6回目の冬である。

日本を除いて6回の冬をこしたのは英国だけだ。この国で娘がふたり産まれ、仕事でも私生活でも忘れられない思い出の地となった。長い海外生活から戻って味わう日本の四季のうつろいはそれはそれは素晴らしく、五感に劇的に訴えるのだが、英国のそれは趣が違う。

夏が蒸し蒸しして熱帯夜ということもなく、冬が氷点下で凍てつくこともない。我々日本人にとってむしろ由々しきは、夏は白夜のようであり、冬は朝も夕方も真っ暗という日照時間の振幅だろう。これはこれで劇的なのである。盛夏はずいぶん短くて9月始めには知らないうちに朝晩が秋めいてきて、毎日目に見えて日が短く太陽が低く弱々しく見えるようになるなあと寂しい気持ちになっていると、あっという間に実は冬でしたという塩梅だ。

英国人が北欧の音楽に魅かれ、シベリウスを愛し、自らも北欧の音楽に親近性のある独特の薄明かりとほろ苦さや渋みを纏った音楽を生んだのはわかる気がする。それは冬なのだ、あの暗くて湿って光に乏しく、営々と終わらぬ冬。それを耐え忍んで、何度か過ごすうち、それも人生の節目みたいに慈しむ気持ちが芽生えてきて初めて知るものかもしれない。

この時期になると、英国の冬を思い出して僕が感慨にふけるのはエルガーの音楽だ。

サー・エドワード・ウィリアム・エルガーは楽器商の息子で正式の音楽教育を受けていない。ヴァイオリンを父から習い、図書館で教則本や理論書を独学し、ライプツィヒ音楽院に留学を目ざしたが父にその財力がなかった。弁護士事務所の事務員という不遇の道に進むがそれを断って音楽に身を投じ、アマチュアの楽団でヴァイオリンやファゴットを演奏し指揮をして、いわばたたきあげで音楽に習熟していった人だ。シェーンベルグもそうだが、麝あれば香しである、 才能を持つ者は自然と世に認められるのだろう。

サー・エドワード・ウィリアム・エルガーは楽器商の息子で正式の音楽教育を受けていない。ヴァイオリンを父から習い、図書館で教則本や理論書を独学し、ライプツィヒ音楽院に留学を目ざしたが父にその財力がなかった。弁護士事務所の事務員という不遇の道に進むがそれを断って音楽に身を投じ、アマチュアの楽団でヴァイオリンやファゴットを演奏し指揮をして、いわばたたきあげで音楽に習熟していった人だ。シェーンベルグもそうだが、麝あれば香しである、 才能を持つ者は自然と世に認められるのだろう。

「威風堂々」や「愛の挨拶」ばかりが有名だがエルガーの真骨頂は2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、エニグマ変奏曲、ヴァイオリン・ソナタ、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、オラトリオ「ゲロンティアスの夢」、そしてなかんずく、今回のチェロ協奏曲にある。

この曲は1918年、エルガー晩年の最高傑作であるばかりでなく、古今東西あらゆるチェロ協奏曲のなかでドヴォルザークと人気を二分する最高峰と書いてもあんまり反論は出てこないのではないか。

音楽史上、最初にチェロ協奏曲を書いたのはヴェネチアのヴィヴァルディ(1678年)と思われるが、現在も良く演奏されるものとなるとヨゼフ・ハイドン(1732)を待たなくてはならない。モーツァルトは作曲を試みた形跡が残るが完成はせず、ベートーベンは書かなかった。注目されるのはシューマン(1810)であり、彼はエルガーの憧れの人だった。そしてもう一人の彼のアイドル、ブラームスは書かずに終わったが、それはドヴォルザークを聴いて「こんなコンチェルトがチェロで書けたとは・・・」と語ったことと関係あるかもしれない。

ブラームスがもしエルガーを聴いたら何と言ったろう?そう想像したくなるほどこの曲はブラームスの色調を感じる。結尾に曲頭のテーマが回想されるのはドヴォルザークもそうだが、この悲壮感はブラームスのクラリネット五重奏曲の方をより強く想起させる。いや、むしろ、ホ短調で号泣するように始まるテーマは、同じ調性で悲痛な響きに終わった第4交響曲の苦悩をいきなりぶつけられたように僕にはきこえる。これがその号泣テーマだ。

エルガーは「僕が死んだ後に、もし誰かが口笛でこの旋律をモールヴァーンの丘で吹いていたなら、怖がらなくていいよ。それはきっと僕なんだから」と語ったという。

第3楽章Adagioはこう始まる。

ため息のように休符で途切れるメロディー。夢見るように、何かを諦めるように・・・。これはエルガーの人生への憧憬と惜別かもしれない。彼はこの時61才、昔から好きだったこの楽章だが、僕もだんだんそう聞こえる年齢になってきてしまった。

この素晴らしいメロディー、3つ目のppでシ♭、ラ、ファとひっそり囁きながら終わりを告げるチェロにB♭、C7、Fと和声がつくが、C7には7thのb♭にaが短7度でぶつかり、忘れえぬときめき感がある。昔の恋なのだろうか?僕はここにシベリウスのヴァイオリン協奏曲の第2楽章の暗示を見る。そして、この秘めやかで官能的なぬくもりのある楽章は終結に至って、再度そのシ♭、ラ、ファで幕を閉じる。何という感動的な瞬間だろう。

そして上の楽譜のあと、オクターヴの跳躍を伴った「夢見るような、回想するような主題」が続く。

そしてそして、全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前に、この「夢見るような、回想するような主題」が『回想』されるのだ!ここの素晴らしさはもう拙文の力など到底および得るところにない。これを聴いて何も感じない人がいるのだろうか。

僕が初めて買ったレコードはピエール・フルニエ(アルフレート・ウォーレンシュタイン/ベルリン・フィル)のものだ(右)。これは後述するデュプレ盤におされて本来の評価がなされていないように思うが、とんでもないことだ。ドヴォルザークと同じく至高のチェロ演奏であり、音の美しさと格調ではデュプレを上回る。技術できかせる人でなく、第2楽章はやや不安定だが真骨頂は冒頭と第3楽章だ。軽々と鳴っている高音のあでやかな色つや、転調に添ったミとシの音程の取り方を聴いてほしい。深い。オケの弦が下手に聞こえる(ベルリン・フィルだ)。ほんとうにうまいチェロがどういう音がするのか?簡単だ、フルニエをお聴きになることだ。

僕が初めて買ったレコードはピエール・フルニエ(アルフレート・ウォーレンシュタイン/ベルリン・フィル)のものだ(右)。これは後述するデュプレ盤におされて本来の評価がなされていないように思うが、とんでもないことだ。ドヴォルザークと同じく至高のチェロ演奏であり、音の美しさと格調ではデュプレを上回る。技術できかせる人でなく、第2楽章はやや不安定だが真骨頂は冒頭と第3楽章だ。軽々と鳴っている高音のあでやかな色つや、転調に添ったミとシの音程の取り方を聴いてほしい。深い。オケの弦が下手に聞こえる(ベルリン・フィルだ)。ほんとうにうまいチェロがどういう音がするのか?簡単だ、フルニエをお聴きになることだ。

1983年にフィラデルフィア管の定期にフルニエ(1906-86)が来た。ところが、渋滞か何かで遅れてタッチの差で最初のプログラムだったフルニエを聞き逃してしまった。フィラデルフィア・オペラの首席チェリストのお姉さんにチェロを習い始める前のことだったが、そう簡単に鳴ってくれない低いcとgの弦をフルニエがどうしてヴァイオリンみたいに羽毛のように楽々と歌えるのか、見てみたかった。今でも悔しい、痛恨の思い出だ。

忘れもしない、ホールの入り口の扉の向こうから微かに響いてくる曲が、このエルガーだった。

ジャクリーヌ・デュ・プレ / ジョン・バルビローリ / ロンドン交響楽団

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-87)はこの曲で有名になり、この曲はデュプレによって有名になった。基本パブリック・ドメインであるクラシック音楽においてそういう例はあまりない。ジャケットは右のものばかりでなく、手をかえ品をかえ別の装いで市場にある。今後も永遠に消えることはないだろう。この有名すぎる録音についていまさら何か書くのは面はゆいばかりだが、この曲について書こうという時にこれをはずすという選択肢は存在しない。彼女以外のいかなる歌手が歌っても節回しやコブシや裏声がああはならないという意味において、これは津軽海峡冬景色における石川さゆりのようなものだ。エルガーはジャッキーの持ち歌になった。僕がこれでなくフルニエで曲を覚えたのは実にラッキーだったということだ。このデュプレ節は耳に残る。一度知ってしまうともう他はだめだろう。

この凄まじい集中力はなんだろう?エルガーの霊が口笛で飽き足らなくなって彼女に乗りうつったのだろうか。入魂の演奏とはよくいうが、彼女はこの音楽に魂を捧げて入りきってしまっており、作曲家の耳に響いてはいたが楽譜に書きこめていない霊感のようなものを抉りだしている。たとえば第1楽章冒頭、オケが sf で高潮するなか、何かを求めて悲痛に駆け登るジャッキーのチェロだ。

あらゆる音楽の中でこんなに悲しい色をおびた響きがどこにあるだろう?モーツァルトのレクイエムもかくやの大事件の瞬間だ。僕はもうここを聴いただけで彼女のオーラにくぎづけになり、わけもなく悲しくなり涙があふれてくるのである。ここをフルニエと比べてみてほしい、なんと彼ですら普通の美しい音楽に聞こえてしまう。こんなチェロを弾いた人は後にも先にもいない。

そして、 全曲の終結、冒頭のチェロの号泣主題が再現する直前の「夢見るような、回想するような主題」にじっと耳を澄ましてほしい。これぞ魂から絞り出された音楽だ。彼女のバイオリズムがエルガーの音楽の振幅と完全に調和、共鳴しており、奇跡的なバランスで最高潮の感動に導いてくれる。これは指揮者バルビローリの腕でもあり、「入ってしまっている」このハタチの娘がはみださないように包み込む老練の業だ。

ちなみにこのデュ・プレのエルガーは、デュ・プレのエルガーで世界に通用するブランドと化しており、「世界で最も売れたクラシック・レコード」ランキング(CD含む)で、グールドのゴールドベルク変奏曲(17位、200万枚)、カラヤンの第九(18位、150万枚)を抑えて堂々の12位(210万枚)なのである(出典「クラシックレコードの百年史」ノーマン・ブレヒト著)。

まぎれもない歴史的、記念碑的名盤ということだが、同書によると、1965年8月、ロンドンのホルボーンにあるキングズウエイ・ホールでの録音は険悪な空気の中で行われたらしい。二十歳の娘が無礼だったようで、オーケストラは冷ややかで指揮者も助けず、半分録り終えたところでジャッキーは非礼をオケに詫び、街の薬局に頭痛薬を求めて飛び出した。ところが戻ってみると録音スタジオは見物人であふれていた。事件が起きているぞという噂で地下鉄駅の近くにいた演奏家たちがフィナーレを見届けようと大挙して押しかけていた。終了後、彼女は録音のプレイバックを聴くと泣きだしてこう言ったそうだ。「やりたかったことと全然ちがうわ」。

チェロ界の王様であったロストロポーヴィチは、このデュ・プレの録音をきいて、自分のレパートリーからこの曲を外した。驚くべきことだ。プロにとってそれほどの録音であり、愛好家にとっても一家に一枚の勢いでレコードが売れた。この地味な曲が!やりたいことをやって歴史に名を刻んだデュ・プレは多発性硬化症により42才の若さで世を去った。87年10月19日のことだ。僕はロンドンにいて、その4日後に初めて父親になって幸せだった。その直前の悲しいニュースにこの女性が気の毒でならず、少しく落ち込んでいたことを覚えている。じっくりお聴きいただきたい。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(サー・コリン・デービス)

2015 JAN 10 0:00:11 am by 東 賢太郎

コリン・デービスの名はずいぶん早くから知っていた。それは名盤といわれていたアルトゥール・グリュミオーやイングリット・ヘブラーのモーツァルトの協奏曲の伴奏者としてだ。リパッティのグリーグ協奏曲を伴奏したアルチェオ・ガリエラやミケランジェリのラヴェルト長調のエットーレ・グラチスもそうだが、超大物とレコードを作るとどうしても小物の伴奏屋みたいなイメージができて損してしまう。

それを大幅に覆したのが僕が大学時代に出てきた春の祭典とハイドンの交響曲集だ。どちらもACO。何という素晴らしさか!演奏も格別だったが、さらにこれを聴いてコンセルトヘボウの音響に恋心が芽生えたことも大きい。いてもたってもいられず、後年になってついにそこへ行ってえいやっと指揮台に登って写真まで撮ってしまう。その情熱は今もいささかも衰えを知らない。

彼は最晩年のインタビューで「指揮者になる連中はパワフルだ」と語っている。これをきいて、子供のころ、男が憧れる3大職業は会社社長、オーケストラの指揮者、プロ野球の監督だったのを思い出した。ところが「でも、実は指揮にパワーなんていらない。音楽への何にも勝る情熱と楽団員への愛情があれば良いのだ」ともいっている。これは彼の音楽をよくあらわした言葉だと思う。

サー・コリンが一昨年の4月に亡くなった時、何か書こうと思って書けずにきてしまったのは、ロンドンに6年もいたのに驚くほど彼を聴いていないのに気がついたからだ。彼が晩年にLSOとライブ録音した一連のCDを聴いていちばん興味を持っていた指揮者だったのに・・・。youtubeにあるニューヨーク・フィルとのシベリウス3番のライブを聴いてみて欲しい。こんな演奏が生で聴けていたら!

僕がクラシック覚えたてのころ彼のお決まりの評価は「英国風の中庸を得た中堅指揮者」だ。当時、「中庸」は二流、「中堅」はどうでもいい指揮者の体の良い代名詞みたいなものだった。それはむしろほめている方で、ドイツ音楽ではまともな評価をされずほぼ無視に近かったように思う。若い頃のすり込みというのは怖い。2年の米国生活でドイツ音楽に飢えていた僕があえて英国人指揮者を聴こうというインセンティブはぜんぜんなかった、それがロンドンで彼を聴かなかった理由だ。

それを改める機会はあった。93年11月9日、フランクフルトのアルテ・オーパーでのドレスデンSKを振ったベートーベンの第1交響曲とベルリオーズの幻想だ。憧れのDSK、しかも幻想はACOとの名録音がある。しかし不幸なことに演奏は月並みで、オケの音も期待したあの昔の音でなかったことから失望感の方が勝っていた。これで彼への関心は失せてしまったのだ。もうひとつ98年5月にロンドンのバービカンでLSOとブラームスのドッペルを聴いているが、メインのプロが何だったかすら忘れてしまっているのだからお手上げだ。ご縁がなかったとしかしようがない。

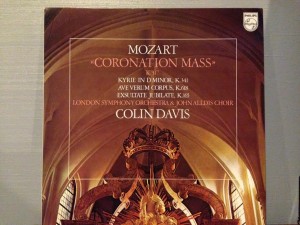

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

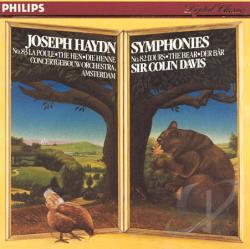

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

あとどうしてもふたつ。 ヘンデル メサイアより「ハレルヤ」(Handel, Hallelujah) に引用した彼のヘンデル「メサイア」は彼のヘンデルに対する敬意に満ちた骨太で威厳のあるもので愛聴している。そしてLSOとのエルガー「エニグマ変奏曲」も忘れるわけにはいかない代表盤である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エルガー「エニグマ変奏曲」の謎

2014 DEC 17 18:18:49 pm by 東 賢太郎

最近、体調がベストというわけではなく体重も増えぎみということで人間ドックにいったら、「数値はこれとこれが高めですね、体重を減らせば落ちますよ」で何ということなく終わり。今年は会社の同期が二人も亡くなりショックだったのですが、両人とも健康オタクでした。ドックも気休めだなと思っています。

こうしてブログで昔のことを書いていると、おぎゃあと生まれてこのかた5回目のひつじ年を迎えるまでに、本当にたくさんの方にお目にかかって生きてきたと実感します。そうして、自分は決して一人歩きしてきたわけではなく、人生というものはその方々との様々な人間模様の中において織りなされてきたということも。

「すべてが出会いから起きていますよね」、という高倉健のことばが重い。

もう何があってもおかしくないトシなのだから、もしそれが、その人のことが何か書けれるならば、残したい。そのぐらいのことがたくさんあった。でも、そうしないほうがいいこともある。そういうものをどうしたらいいんだろう?

先日、エドワード・エルガーの「エニグマ変奏曲」の「ニムロッド」という、心にふしぎと刺さってくる音楽をピアノでならしてみて、ふとそんなことを想いました。

この曲には、エルガー夫妻、つまり彼自身および妻のキャロライン・アリス・エルガーと12人の思い出深い人物が次々と変奏曲として描かれるのです(犬が一匹いますが)。各人の名前のイニシャルやニックネームが変奏ごとについていて、どれが誰かおおよそはわかっているようです。妻は第1変奏でC.A.E、エルガーは最後の第14変奏で、夫人が呼ぶ時の愛称E.D.Uと書かれています。

有名な第9変奏のニムロッドはロンドンの楽譜商ノヴェロに勤める3歳下のドイツ男性イェーガーの愛称で、「イェーガーの気高い人柄を自分が感じたままに描き出そうとしただけでなく、2人で散策しながらベートーベンについて論じ合った一夜の雰囲気をも描き出そうとした」(Wikipedia)だそうです。

エニグマ(Enigma)は「謎」の意味です。エルガー曰く謎は二つあり、イニシャルの人物が誰かがその一つでしたが、それは解かれてしまったとされます。もう一つは、「この変奏曲は、冒頭に奏される10小節の主題とは別の、実際に演奏されないけれども全曲を通して沈黙の伴奏をつとめている別の主題が隠されている」これは多くの推測をよびましたがいまだに解かれていません。

いや、思うに、永遠に解かれることはないのです。

イニシャルの謎は後世に解かれてもいいもの、つまりフェイク(猫だまし)であり、エルガーが「解かれないままどうしても残したかったもの」は隠された主題にちがいない。書きたいし生きた証として書き残さねばならない、しかし誰にも知られてはならない、いわば「お墓に持っていく秘密」を形にしたのです。

なぜ?これを僕はわかるような気がする。そういう年になったから。SMCにブログの形を借りて僕もいくつか書いている。

エルガーのような頭脳の人がそうしたとするなら、わかる人にだけは本当の謎が解ける、解けないけれど真相を推察はできる秘密の鍵をどこかに残しているのでは?とも思っております。

たとえば第13変奏。「ロマンツァ」とだけあり、イニシャルも愛称もないイレギュラーなフェイクであります。通説では、

「メンデルスゾーンの演奏会用序曲『静かな海と楽しい航海』からの引用楽句が含まれることから、当時オーストラリア大陸に向かって旅立ったメアリ・ライゴン夫人(Lady Mary Lygon)のことか、もしくはかつてのエルガーの婚約者で、1884年にニュージーランドに移民したヘレン・ウィーヴァー(Helen Weaver)のいずれではないかと推測されている」(Wikipedia)

とされているようですが、人類の至宝をコンポーズするような頭脳の人があえて「Enigma」と呼んでいるのだからどうでしょう。それならば他の変奏と平仄を合わせてL.M.LかH.Wとイニシャルを書けばいいのであって、ロマンスがあったことを秘匿したいからそうしなかったとしても現にこうして「推測」されている。そこにわざわざ「ロマンツァ」と追い打ちしてしまうのは愚鈍です。

僕は異説があって、第13変奏のクラリネット・ソロが吹くこれは

シューマンのピアノ協奏曲の冒頭の主題、あのオーボエの主題ではないかと思います。クララの名前の音名CHAA(ドシララ)を夫シューマンが愛情をこめて縫い込んだものです。このクラリネットは長調ですがのちにトロンボーンでちゃんと短調になって出てきます(ヘ短調)。

エニグマ(謎)と呼んだぐらいですから、エルガーが音名の暗号を仕掛けていても不思議ではない。クララが出てくるのを唐突と笑う向きもありましょう、ではエルガー自身である第14変奏に現れるこれはどうか?

第1ヴァイオリンのこれは誰が聞いてもブラームス交響曲第1番第3楽章の、冒頭クラリネット主題のすぐ後に出てくるあの幸福感に満ちたフルートのパッセージでしょう。

その証拠はどこにもないが、ブラームスの第1交響曲を諳んじるほど熟知している脳がここを聴いてあっと思わないほうが不思議であって、またシューマンのピアノ協奏曲のほうもまったく同じであって、エルガーはそういう人に向けて真の謎を問いかけている。

エニグマ変奏曲全体が楽想、色調、オーケストレーションともブラームスの響きに満ちており、これもブラームスの音を熟知している者たちだけの了解の世界ですが、この曲は造りからしても「ハイドンの主題による変奏曲」を非常に意識しているのです。そしてそれは前述の符合を気づかせる舞台装置であると僕は思う。

クララはシューマンの妻ですが、エルガーの妻は第1変奏ですでに出ています。では第13変奏のドシララは妻ではないのか?それともシューマンにならって妻への愛をもう一度おしまいのところで語ったのか?ひっそりとした転調で曲想が変わって出てくるこのフレーズ、回想の中で誰かに愛を語りかけているように聞こえます。自分(第14変奏)のすぐ前に出てくるこの匿名の第13変奏「ロマンツァ」に鍵が隠れていると思います。

そして問題の「ニムロッド」です。音で聴いていただきます。

こんどはオルガン版で。

イェーガーの人格がいくら気高ろうがベートーベンについて論じ合おうが、楽譜商でいくらお世話になっていようが、この音楽がとてもそれを正当化しない、むしろ正体を現してしまっている気がするのです。あまりに良すぎて・・・。

いや、男友達に書いてやったにしてはあまりに良すぎることで、わざと真相を語らせているのではないでしょうか。イェーガーはフェイクに過ぎないと。このニムロッド主題の変奏は第14変奏(エルガー自身)にまで堂々と現れるのです。そこに前述のブラームス1番第3楽章主題が金管に現れ、なんとそれらが絡み合うのであります。何を暗示してるんだろう、それとも僕は考え過ぎなのだろうか?

これはほんとうは誰だったんだろう?

もしそれが書ければぜひ書き残したい。そのぐらい大事だけども、そうしていいことと、そうでないことがある・・・

エルガーはこういう形でそれを書いたのではないでしょうか? それこそが作品中に現われない謎の主題であり、永遠に解かれてはいけない謎であり、その人への愛情と感謝をこめて封印したのではないでしょうか?

(補遺、2月15日)

ヴァ―ノン・ハンドリー / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

英国音楽というとさっぱりだった大学時代。わかったのは赴任してからと言いたいが、実は去ってからだ。6年のロンドン生活。いろんなことがあった。このLPが僕の最初のエルガーだった。涙が出るほどなつかしい。ハンドリーは英国物の職人指揮者のイメージだが、ロイヤルフェスティバルホールでラフマニノフの第3交響曲を聴いた。良かった。これがエニグマのベストとは思わないが08年に亡くなった彼をしのびたい気持ちもある。欠くことのできない自分史だ。

英国音楽というとさっぱりだった大学時代。わかったのは赴任してからと言いたいが、実は去ってからだ。6年のロンドン生活。いろんなことがあった。このLPが僕の最初のエルガーだった。涙が出るほどなつかしい。ハンドリーは英国物の職人指揮者のイメージだが、ロイヤルフェスティバルホールでラフマニノフの第3交響曲を聴いた。良かった。これがエニグマのベストとは思わないが08年に亡くなった彼をしのびたい気持ちもある。欠くことのできない自分史だ。

コリン・デイヴィス / ロンドン交響楽団

英国演奏家の英国音楽のPhilips録音(65年)。それだけエニグマは国際的な曲ということだ(マーラーだってニューヨークフィルで振っている)。デイヴィスが自国の誇りをこめてこれを演奏したことは想像に難くない。素晴らしい演奏。これで感じるが彼は立派な人柄のオトナの英国人と思う。そう。そういう方に何人もお会いした。教えられ、助けてもいただいた。いけない、エニグマを聴くと、いつも何かが胸にこみ上げてきて感傷的になってしまう。なんていい・・・。

英国演奏家の英国音楽のPhilips録音(65年)。それだけエニグマは国際的な曲ということだ(マーラーだってニューヨークフィルで振っている)。デイヴィスが自国の誇りをこめてこれを演奏したことは想像に難くない。素晴らしい演奏。これで感じるが彼は立派な人柄のオトナの英国人と思う。そう。そういう方に何人もお会いした。教えられ、助けてもいただいた。いけない、エニグマを聴くと、いつも何かが胸にこみ上げてきて感傷的になってしまう。なんていい・・・。

デイヴィスがバイエルン放送SOを振った全曲です。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-秋に聴きたいクラシック-

2014 OCT 5 12:12:43 pm by 東 賢太郎

以前、春はラヴェル、秋にはブラームスと書きました。音楽のイメージというのは人により様々ですから一概には言えませんが、清少納言の「春はあけぼの」流独断で行くなら僕の場合やっぱり 「秋はブラームス」 となるのです。

ブラームスが本格的に好きになったのは6年住んだロンドン時代です。留学以前、日本にいた頃、本当にわかっていたのは交響曲の1番とピアノ協奏曲の2番ぐらいで、あとはそこまでつかめていませんでした。ところが英国に行って、一日一日どんどん暗くなってくるあの秋を知ると、とにかくぴたっと合うんですね、ブラームスが・・・。それからもう一気でした。

いちばん聴いていたのが交響曲の4番で毎日のようにかけており、2歳の長女が覚えてしまって第1楽章をピアノで弾くときゃっきゃいって喜んでくれました。当時は休日の午後は「4番+ボルドーの赤+ブルースティルトン」というのが定番でありました。加えてパイプ、葉巻もありました。男の至福の時が約束されます、この組み合わせ。今はちなみに新潟県立大学の青木先生に送っていただいた「呼友」大吟醸になっていますが、これも合いますね、最高です。ブラームスは室内楽が名曲ぞろいで、どれも秋の夜長にぴったりです。これからぼちぼちご紹介して参ります。

英国の大作曲家エドワード・エルガーを忘れるわけにはいきません。「威風堂々」や「愛の挨拶」しかご存じない方はチェロ協奏曲ホ短調作品85をぜひ聴いてみて下さい。ブラームスが書いてくれなかった溜飲を下げる名曲中の名曲です。エニグマ変奏曲、2曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ちょっと渋いですがこれも大人の男の音楽ですね。秋の昼下がり、こっちはハイランドのスコッチが合うんです。英国音楽はマイナーですが、それはそれで実に奥の深い広がりがあります。気候の近い北欧、それもシベリウスの世界に接近した辛口のものもあり、スコッチならブローラを思わせます。ブラームスに近いエルガーが最も渋くない方です。

シューマンにもチェロ協奏曲イ短調作品129があります。最晩年で精神を病んだ1850年の作曲であり生前に演奏されなかったと思われるため不完全な作品の印象を持たれますが、第3番のライン交響曲だって同じ50年の作なのです。僕はこれが大好きで、やっぱり10-11月になるとどうしても取り出す曲ですね。これはラインヘッセンのトロッケン・ベーレンアウスレーゼがぴったりです。

リヒャルト・ワーグナーにはジークフリート牧歌があります。これは妻コジマへのクリスマスプレゼントとして作曲され、ルツェルンのトリープシェンの自宅の階段で演奏されました。滋味あふれる名曲であります。スイス駐在時代にルツェルンは仕事や休暇で何回も訪れ、ワーグナーの家も行きましたし教会で後輩の結婚式の仲人をしたりもしました。秋の頃は湖に映える紅葉が絶景でこの曲を聴くとそれが目に浮かびます。これはスイスの名ワインであるデザレーでいきたいですね。

フランスではガブリエル・フォーレのピアノ五重奏曲第2番ハ短調作品115でしょう。晩秋の午後の陽だまりの空気を思わせる第1楽章、枯葉が舞い散るような第2楽章、夢のなかで人生の秋を想うようなアンダンテ、北風が夢をさまし覚醒がおとずれる終楽章、何とも素晴らしい音楽です。これは辛口のバーガンディの白しかないですね。ドビッシーのフルートとビオラとハープのためのソナタ、この幻想的な音楽にも僕は晩秋の夕暮れやおぼろ月夜を想います。これはきりっと冷えたシェリーなんか実によろしいですねえ。

どうしてなかなかヴィヴァルディの四季が出てこないの?忘れているわけではありませんが、あの「秋」は穀物を収穫する喜びの秋なんですね、だから春夏秋冬のなかでも音楽が飛び切り明るくてリズミックで元気が良い。僕の秋のイメージとは違うんです。いやいや、日本でも目黒のサンマや松茸狩りのニュースは元気でますし寿司ネタも充実しますしね、おかしくはないんですが、音楽が食べ物中心になってしまうというのがバラエティ番組みたいで・・・。

そう、こういうのが秋には望ましいというのが僕の感覚なんですね。ロシア人チャイコフスキーの「四季」から「10月」です。

しかし同じロシア人でもこういう人もいます。アレクサンダー・グラズノフの「四季」から「秋」です。これはヴィヴァルディ派ですね。この部分は有名なので聴いたことのある方も多いのでは。

けっきょく、人間にはいろいろあって、「いよいよ秋」と思うか「もう秋」と思うかですね。グラズノフをのぞけばやっぱり北緯の高い方の作曲家は「もう秋」派が多いように思うのです。

シューマンのライン、地中海音楽めぐりなどの稿にて音楽は気候風土を反映していると書きましたがここでもそれを感じます。ですから演奏する方もそれを感じながらやらなくてはいけない、これは絶対ですね。夏のノリでばりばり弾いたブラームスの弦楽五重奏曲なんて、どんなにうまかろうが聴く気にもなりません。

ドビッシーがフランス人しか弾けないかというと、そんなことはありません。国籍や育ちが問題なのではなく、演奏家の人となりがその曲のもっている「気質」(テンペラメント)に合うかどうかということ、それに尽きます。人間同士の相性が4大元素の配合具合によっているというあの感覚がまさにそれです。

フランス音楽が持っている気質に合うドイツ人演奏家が多いことは独仏文化圏を別個にイメージしている日本人にはわかりにくいのですが、気候風土のそう変わらないお隣の国ですから不思議でないというのはそこに住めばわかります。しかし白夜圏まで北上して英国や北欧の音楽となるとちょっと勝手が違う。シベリウスの音楽はまず英国ですんなりと評価されましたがドイツやイタリアでは時間がかかりました。

日本では札幌のオケがシベリウスを好んでやっている、あれは自然なことです。北欧と北海道は気候が共通するものがあるでしょうから理にかなってます。言語を介しない音楽では西洋人、東洋人のちがいよりその方が大きいですから、僕はシベリウスならナポリのサンタ・チェチーリア国立管弦楽団よりは札幌交響楽団で聴きたいですね。

九州のオケに出来ないということではありません。南の人でも北のテンペラメントの人はいます。合うか合わないかという「理」はあっても、どこの誰がそうかという理屈はありません。たとえば中井正子さんのラヴェルを聴いてみましたが、そんじょそこらのフランス人よりいいですね。クラシック音楽を聴く楽しみというのは実に奥が深いものです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シベリウス ヴァイオリン協奏曲ニ短調作品47

2014 MAR 22 10:10:30 am by 東 賢太郎

始めはちっとも良いと思わないのにだんだん魅力に気がついてきて、ついには一番好きなものの一つになる。そういうことは世の中にあまりないのですが、シベリウスのヴァイオリン協奏曲は僕にとってその希少品の一つです。

どういうきっかけだったかハチャトリアンのVn協を聴いてみたくなり、買ったオイストラフのLPにこれが入っていたのが出会いでした。72年の4月だから高3になったばかりのことです。しかし最初はわけがわからなくてほとんど聴かず、2枚目のLPを買うこともありませんでした。

少し開眼したのは83年にフィラデルフィアO.でギドン・クレメールがスクロヴァチェフスキーの指揮で弾いたのを聴いたときで、そこからシェリングのカセットテープを買って聴き、それでだいぶ耳になじんだのです。しかしそれでもわかったとは程遠く、この曲を含むシベリウスの音楽の神髄を知るにはそれから赴任したロンドンの6年間を待つ必要がありました。

ロンドンの冬というのは特に寒くはないのですが、なにせ暗い。朝は8時ごろまで、夕方は4時からもうあたりは漆黒の闇です。しかも雲が多くて日が照らず月も星も出ず、冷たい驟雨がしとしと降る日が何日も何日も続きます。鬱病が多いのもうなづける灰色に沈み込んだ世界なのです。そのロンドンで4年目を迎えた年あたりからです、シベリウスの音楽がやっと肌でわかりだしたのは。シベリウスが作曲当初から今に至るまで英国で非常に人気があり、エルガーやバックスなど英国作曲家に大きな影響を与えたことが納得がいくようになりました。

クラシック音楽というのはそれが産まれた気候風土や土地の人の精神のありかたと深く結びついているのだということが欧米に13年半住んでの実感です。NHKの「名曲アルバム」はその点いい線をいっている番組と思いますが、気候風土、精神というものは絵葉書やVTRのような視覚媒体だけで伝わるものではありません。ブルックナーやブラームスを体で理解するにはドイツの森を知らなくてはならないと僕が思うのは別に高尚な音楽だからというものでもなく、例えば一生を北欧の気候で過ごした人がハワイアンを味わいたければCDを何度も聴くよりワイキキビーチに飛んだ方が早いだろうというのと同じ意味です。

この曲が人生で大切なものにまで大昇格となったのは次に赴任したフランクフルトで聴いたときです。93年3月27日、ヤーレ・フンダート・ハレという化学会社ヘキストの体育館みたいな乏しい音響の大ホールで、ジョシュア・ベルのヴァイオリン、ウルフ・シルマー指揮バンベルグ交響楽団の演奏でした。一生忘れない演奏会というのは突然に前ぶれもなく訪れるもので、このあとにやったドビッシーの「海」ともども完全にノックアウトを食らってしまい、ぶるぶる震える危ない手つきで運転して帰宅したことまで覚えているのです。

そのジョシュア・ベルの演奏がyoutubeにありました。彼も中年になりました。若者だったあの時より角は取れていますが、これも見事な名演です。是非じっくりお聴きいただきたい。

この協奏曲は初演がうまくいかなかったことと、ブラームスの協奏曲を聴いて考え直したことから改訂が加えられ、現行のものはその改訂版です。 第1楽章は特に初演稿と大きく変更がある楽章です。第2主題に別な和声付がなされていたりして驚くのですが、3つある主題が改訂版でもあまり有機的に構成された観がなく、再現部の前にカデンツァが来るなど独創的ではありますがソナタ形式としてまとまりに欠けるために演奏が難しい音楽とされます。

大変にロマンティックな楽想に富んでいて、ソロと指揮者がそれに耽溺してしまうと何をやっているかわからない音楽になってしまい、それをあっさりやると欲求不満感が残るという難物なのです。逆にこの楽章が理想的に演奏された場合の充実感は例えようがなく、すべてのヴァイオリン協奏曲のなかで、もちろんあのベートーベンやブラームスやメンデルスゾーンをいれてであっても、いいものを聴いたという最上級の充足感をもたらしてくれる稀有の名楽章と思います。

そう、冒頭のこのスコアがひそやかに鳴り出すと、もう我々は金縛りなるしかないのです。ブルックナー開始を思わせる4パートで分奏するヴァイオリンのニ短調主和音に、そっと息を吹き込むように入ってくる独奏。主音から4度上のg(ソ)の空疎な響きに北欧の冷たい空気を感じます。しかもこのモノローグは、原野や森に潜む自然の精を呼び覚ます呪詛のような響き、生身の人間の情念のようなものまで訴えるインパクトの非常に強い旋律であります。ヴァイオリン・ソロでしか成しえない世界であり、古今東西のヴァイオリン協奏曲の主役登場で最も印象的なものでしょう。

第2楽章は思わせぶりなクラリネットの重奏で開始します。Adagio di moltoとあり、もうできる限りゆっくりと演奏しなさいという意味です。フィンランドの指揮者レイフ・セーゲルスタムはこの楽章は男女の最も崇高で神秘の営み、つまりセックスを描いていると主張してい ます。英国の女性ヴァイオリニストであるタスミン・リトルもそれに慎ましやかに賛意を示しています。本当に素晴らしい、シベリウスが書いた最も独創的で最も高貴な緩徐楽章であり、エルガーのチェロ協奏曲、やはり神がかって美しい、手をふれるとこわれそうにデリケートなあの第2楽章にエコーしているのを聴くのは僕だけでしょうか。右のスコアのヴァイオリンの優しいつぶやき、それを受けとるワーグナーを想起させる深い満足感を導くホルンの和声などを聴くにつけ、僕もお二人のおっしゃる意味しかないだろうと思うのです。この楽章は演奏の好悪もはっきり分かれ、ハイフェッツのような名手でもどう弾いていいのかわからないようで持て余しています。また、激した中間部では理解不足の指揮者は金管をばんばん鳴らしてしまい、音楽をぶち壊すこともしばしばです。そういうことをされると音楽の香気が消し飛んでしまう。大ヴァイオリニストでも演奏しない人がいるのはこういう音楽を感じきれないからではないでしょうか。

ます。英国の女性ヴァイオリニストであるタスミン・リトルもそれに慎ましやかに賛意を示しています。本当に素晴らしい、シベリウスが書いた最も独創的で最も高貴な緩徐楽章であり、エルガーのチェロ協奏曲、やはり神がかって美しい、手をふれるとこわれそうにデリケートなあの第2楽章にエコーしているのを聴くのは僕だけでしょうか。右のスコアのヴァイオリンの優しいつぶやき、それを受けとるワーグナーを想起させる深い満足感を導くホルンの和声などを聴くにつけ、僕もお二人のおっしゃる意味しかないだろうと思うのです。この楽章は演奏の好悪もはっきり分かれ、ハイフェッツのような名手でもどう弾いていいのかわからないようで持て余しています。また、激した中間部では理解不足の指揮者は金管をばんばん鳴らしてしまい、音楽をぶち壊すこともしばしばです。そういうことをされると音楽の香気が消し飛んでしまう。大ヴァイオリニストでも演奏しない人がいるのはこういう音楽を感じきれないからではないでしょうか。

第3楽章は音楽的に第1,2楽章より深みを欠きますが、舞曲風のリズムに乗って協奏曲らしい技巧がちりばめられ、シベリウス自身がヴァイオリニストを目ざしたこともあり華やかな演奏効果が見られます。協奏曲の終楽章としてわかりやすい楽章で、和声的な展開が誰でも感動できるように出来ている音楽であるため技巧さえあれば無神経なソリスト、指揮者でもつとまる楽章であるといっていいでしょう。

この曲ですが、昔からジャネット・ヌヴーやイダ・ヘンデルなど女流の演奏が有名であり、ヘンデルはCDを持っていますが確か帰国してから実演も聴いたはずだが指揮者も演奏も忘れてしまった。会社を変わったりで僕の人生、この10年は忙しすぎました。最近は諏訪内晶子、アンネ・ゾフィー・ムターなどのCDを聴きましたが、どうも今一つです。特にムター盤は評論家が絶賛していたものですが、妖艶な色気がむんむんと漂って大変に薄気味が悪い。僕の趣味ですが、この曲は男が、それなりの気骨のおっさんが、昔の恋人を想い出しているような淡いロマンと時に年甲斐もない情熱を燃やしてみるようなところがちょうどいいように感じます。女性がG線のヴィヴラート豊かにぐいぐい迫ってくるみたいなタイプの演奏はまったく苦手であります。

ダヴィッド・オイストラフ / ユージン・オーマンディー / フィラデルフィア管弦楽団

そういうおっさんタイプの最右翼の演奏がこれです。オイストラフにはうまいという言葉しか見当たりません。こんな演奏が残ってしまったら世界のヴァイオリニストは困っているだろうと思うほど。僕が高校時代に買ったのはこれではなくロジェストヴェンスキーがモスクワ放送O.を振ったものでオイストラフの気合いは立派ですが、録音、オケも含めてこのオーマンディー盤の安定感の方が何度も聴くには好ましく思います。この曲は伴奏オケの難曲として知られますが、作曲小屋アイノラにオケ団員を連れて会いに行くほどシベリウスを敬愛したオーマンディーは抜群の合わせで、この曲にじっくりひたりたいときに僕が聴くのはこれをおいてありません。前述しましたが、留学中の83年に聴いたスクロヴァチェフスキーがこのオケを振った伴奏は逸品でした。また、交響曲第5番がプログラムにあってずっと前から楽しみにしていたのですが、すでに高齢だったオーマンディーが当日になって体調不良となり、副指揮者ウィリアム・スミスが急遽振ることになるということで本当にがっくりしたのを昨日のように覚えています。それでもオーマンディーの解釈が浸透したこのオケの響きはシベリウスそのもので、その時の5番は後日フィラデルフィアの地元FMが放送したものをカセットに録音しました。今それはCDに焼きなおして時々思い出して楽しんでいます。このオイストラフ盤、それからアイザック・スターンが独奏している盤のオーケストラ伴奏は凌駕するもののない高峰として一聴をお薦めいたします。

そういうおっさんタイプの最右翼の演奏がこれです。オイストラフにはうまいという言葉しか見当たりません。こんな演奏が残ってしまったら世界のヴァイオリニストは困っているだろうと思うほど。僕が高校時代に買ったのはこれではなくロジェストヴェンスキーがモスクワ放送O.を振ったものでオイストラフの気合いは立派ですが、録音、オケも含めてこのオーマンディー盤の安定感の方が何度も聴くには好ましく思います。この曲は伴奏オケの難曲として知られますが、作曲小屋アイノラにオケ団員を連れて会いに行くほどシベリウスを敬愛したオーマンディーは抜群の合わせで、この曲にじっくりひたりたいときに僕が聴くのはこれをおいてありません。前述しましたが、留学中の83年に聴いたスクロヴァチェフスキーがこのオケを振った伴奏は逸品でした。また、交響曲第5番がプログラムにあってずっと前から楽しみにしていたのですが、すでに高齢だったオーマンディーが当日になって体調不良となり、副指揮者ウィリアム・スミスが急遽振ることになるということで本当にがっくりしたのを昨日のように覚えています。それでもオーマンディーの解釈が浸透したこのオケの響きはシベリウスそのもので、その時の5番は後日フィラデルフィアの地元FMが放送したものをカセットに録音しました。今それはCDに焼きなおして時々思い出して楽しんでいます。このオイストラフ盤、それからアイザック・スターンが独奏している盤のオーケストラ伴奏は凌駕するもののない高峰として一聴をお薦めいたします。

(追加しましょう、16年1月11日~)

オレグ・カガン / タウノ・ハンニカイネン/ フィンランド放送交響楽団

オイストラフが弟子とし、リヒテルが伴奏者に抜擢した故カガン(1946-90)19才、シベリウス・コンクール優勝のライブの記録です。ぎりぎりに切りつめて音楽の内面を抉るような演奏。終楽章の楽想はギャラントにやると軽くなりシリアスにやると協奏曲の華がなくなる難しいものですが見事な解答を見せています。こういうのは指揮者の指示でできるものでもなく才能しかないでしょう。この曲のスコアはこうなのであり、僕は最近の女流リッチ路線にはどうしても違和感を覚えます。並録のベルク(85年、ブレゲンツ音楽祭)もこれでなくてはという見事なもの。これです。

オイストラフが弟子とし、リヒテルが伴奏者に抜擢した故カガン(1946-90)19才、シベリウス・コンクール優勝のライブの記録です。ぎりぎりに切りつめて音楽の内面を抉るような演奏。終楽章の楽想はギャラントにやると軽くなりシリアスにやると協奏曲の華がなくなる難しいものですが見事な解答を見せています。こういうのは指揮者の指示でできるものでもなく才能しかないでしょう。この曲のスコアはこうなのであり、僕は最近の女流リッチ路線にはどうしても違和感を覚えます。並録のベルク(85年、ブレゲンツ音楽祭)もこれでなくてはという見事なもの。これです。

(補遺)

本文にあります米国留学時代に聴いたギドン・クレーメルの演奏ですが、FM放送を録音したカセットテープが出てきたのでアップロードしました(フィラデルフィア管弦楽団、アカデミー・オブ・ミュージック、1983年)。忘れられない秀演で指揮はスタニスラフ・スクロヴァチェフスキーでした(シベリウスは大変珍しいです)。彼がブルックナー8番を振って感動し、楽屋へ訪ねて会話したのはこの前後のことでした。

(こちらへどうぞ)

ノリントンとN響のベートーベンを聴く

2013 OCT 27 2:02:32 am by 東 賢太郎

レオノーレ3番、ピアノ協奏曲第3番、交響曲第5番というオール・ベートーベン・プログラム、ピアノはラルス・フォークトであった。3曲とも主音がハで、ハ長調で始めてハ長調で終わる。

東日本大震災の1か月後、原発事故に恐れをなして外人はおろか一部日本人も関東から逃げ出していた4月16日のことだ。ノリントンさんは予定通りに来日して、NHKホールでN響のAプロ、ベートーベンの交響曲第1番とエルガーの同1番を指揮した。思えばそれがこのベートーベンシリーズの幕開けだった。外国のオペラハウスやタレントが次々と苦しい言い訳をして東京公演をキャンセルしていた中でのことだった。あの日の指揮台からの震災犠牲者への追悼の言葉と、そうして演奏された誇りに満ちたすばらしいエルガーを僕は一生忘れないだろう。

東日本大震災の1か月後、原発事故に恐れをなして外人はおろか一部日本人も関東から逃げ出していた4月16日のことだ。ノリントンさんは予定通りに来日して、NHKホールでN響のAプロ、ベートーベンの交響曲第1番とエルガーの同1番を指揮した。思えばそれがこのベートーベンシリーズの幕開けだった。外国のオペラハウスやタレントが次々と苦しい言い訳をして東京公演をキャンセルしていた中でのことだった。あの日の指揮台からの震災犠牲者への追悼の言葉と、そうして演奏された誇りに満ちたすばらしいエルガーを僕は一生忘れないだろう。

若いころ6年イギリスで生活した僕はいろんな英国人とつきあい、たくさんのことを彼らに習った。知識はアメリカで教わったかもしれないが、紳士たること、そして大人の男のダンディズムとユーモアみたいなものを教わったのは断然イギリスなのだ。ノリントンさんにはそれを強く感じる。大人なのにある稚気、子どもみたいな好奇心やいたずら心にも魅かれるものを感じる。ああいうお客さんがいたなあ、一緒にゴルフしたなあ、東京や京都なんかを企業調査トリップしたなあ・・・もう無性に懐かしい。

例えば、レオノーレは舞台裏でトランペットが鳴るが、普通は奏者は演奏後も舞台に登場しない。しかし彼はカーテンコールでその奏者をソデからひっぱって連れ出してきて万雷の拍手をうけさせた。これがイギリス人だ。上手く吹いた彼の名誉のためでもあるが、舞台裏の仕掛けまで明かして楽しませる、これは彼一流のユーモアでもある。マジシャンが前座ネタで見せた手品のタネをわざと明かして笑いを取ったような。会場の気持ち一つにしようという試みのようであり彼は一見、和気あいあい型の指揮者であるかのように見える。

レオノーレから弦はいい音で鳴っていた。前回とほぼ同じ席だったが音がまるでちがう。まずは古楽器流ノンヴィヴラートである。その効果は音の純度を高めるだけでない。和音が美しい。音取りは一発勝負でごまかしがきかないから奏者の集中力も高めただろう。これに耳が慣れるとヴィヴラートが汚らしく感じてくるな、と今後の身の危険すら覚える音だ。ノリントンはコンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートマスターであるヴェスコ・エシュケナージを連れてきて弦をリードさせた。リーダーを入れ替えないとできない。そこまで徹底してやるぞという意志を見る。和気あいあい型?とんでもない。彼は一流の支配者である。これがイギリス人だ。

P協3番には驚いた。蓋をはずしたピアノが完全に向こうむきでピアニストは客席に背中を向けて座る。オケはピアノを中心に半円形に並んでいてオーム(Ω)のような形に座っている。Ωの開口部からピアノが見えていて、開口部両わきの第1、2ヴァイオリンも円形に添って半分は客席に背を向けている。指揮者はピアノの奥、やや左から客席を向いてピアニストと向き合って棒を振るというあんばいだ。大きな室内楽空間という感じになり、貴族の大きな館でやっている演奏会をバルコニーからでも見ている感じだが、面白かった。その空間あってのインティメートな音楽は3番として異例であり、月明かりのように幻想的なppの支配したホ長調の第2楽章は、聴衆に向けているというよりもスコアにある内省的な感情を掘り下げるようで大変ユニークであった。

ラルス・フォークトはたしかP協1番をドイツかどこかで聴いた。今回はその時のイメージとはちがっていた。徹底したレガート主体、弱音重視であり、弦の柔らかいノンヴィヴラートに融和する音色を出していたのが印象的だ。シューベルトよりのベートーベンといったところだ。第3楽章展開部で各声部がフガート風に入っていくところの弦のテクスチャーなど聴いたことがない精妙なものだった。思わず耳をそばだてたが、ピアノもそのデリケートな透明感と一体になっていて、指揮者とのアイコンタクトによって、触れれば電気が走るような絶妙の間合いとインスピレーションにあふれる音楽を生んだ。コーダのユニゾン下降ですらffで弾かないのは驚いたが、それがノリントンのコンセプトなのだ。アンコールのショパン夜想曲20番嬰ハ短調もデリカシ―の極致であり、美しかった。

第5交響曲。冒頭は物々しさとは無縁だ。あくまで主題の提示であり、あくまで「管弦楽のためのソナタ」として快速で進み、あちこちで鳴る運命主題はスタッカート気味に自己主張する。実に刺激的で面白い。テンポはほとんどルバートせず、大家然とした手垢のついた解釈をあざ笑うかのように快速テンポで疾走。楽譜にないユニークな強弱設定があると思えば、第2主題を導くホルンは2度目はファゴットと楽譜通り。これがどういうわけか余りに自然であり、むしろファゴットでなくてはならないと納得した次第。こんなことは人生初体験だ。「楽譜にない」とつい書いたが、作曲家の本音はそうだったとして不思議でないとまで思った。大家然の手垢のほうがおかしいのではないか?僕らは妙な5番を刷りこまれてきたのでは?

第1楽章の最後の和音が重々しく鳴り終わるやいなや、彼は客席を振り返り、おどけた顔で額の汗をぬぐって「ふう~」とため息をついて見せる。「あ~力いっぱいやってみんなちょっと疲れちゃいました、一休み」とでもいう感じだ。客席から笑いと拍手がこぼれる。運命は扉をこうたたくなどと学校でくそ真面目に教わっている我々はここでまた「妙な刷りこみ」の呪縛を解かれる。そしてそっと鳴りだした第2楽章。好対照である柔らかい音色。あれはそこへの巧みなブリッジ、お口直しだった。

この楽章から第3楽章のピッチカート部分のアクセントにいたるまで、細部では凝りまくったことが行われた。弱音部では弦5部とも最後尾のプルトを弾かせないのも驚いた。全員がpp で弾けばいいだろう?いやそれとは違う効果を狙ったものだ。これぞ楽譜にはない。ヴァイオリンが12人もいる大オーケストラなら作曲者はこうしただろうという主張を見る。和気あいあいとは程遠い強靭な意志の徹底だ。管のほうではこの日のN響はクラリネットとファゴットがいい音のブレンドとなり、中間楽章でオケ全体に暖かい質感を与えていたのが印象に残る。

第4楽章ではト長調第2主題に、第2ヴァイオリンがfpで嬰二音を入れるが、彼はこれを闖入者みたいに強調して弾かせ、それどころか客席に「これを聴いて!」とばかり目くばせまでするのだ。彼は「サプライズとユーモアがなければベートーベンではない」と持論を語るが、僕も同感だ。あの音の強調を高邁な「解釈」として押し付けるのではなく、「サプライズを一緒に味わって!」と客席まで巻き込むのだ。どう、ベートーベンって楽しいでしょ?というスタンスだ。大賛成である。

彼は他人をインスパイアできる人だ。5番が「できたてほやほやの音楽」だった息吹を聴衆に体感させ、クラシック音楽が博物館の干からびた聖遺物みたいになるのを救っている。僕は音楽をショーマンシップのだしに使う演奏家は徹底して嫌いだが、「嬰二音」を強調して見せても何のショーにもならない。彼はあれにいつも「サプライズ」を感じるのではないかと推察する。それを皆さんにも味わわせたい。それがベートーベンを聴くということだからだ。料理人が良い食材を手にしたときと同じで、それはプロとしてまったく自然な動機ではないか。

そういうことをうるさくて嫌う人がいるだろう。第4楽章のコーダでテンポがにわかに速くなって終結へ向かうなど、不自然だ、恣意的解釈だという人もいたに違いない。正統派ベートーベン好きからすれば許し難い冒涜かもしれない。おそらくそういうことでブーも飛んでいた。これはノリントンにとって名誉なことだ。個性は賛否両論を呼ぶのが常である。いつも全員賛成で不感症にちかい日本のコンサートホールに個性を叩きつけて、認められたということだ。僕はといえば、非常に楽しんで、涙が出るほど感動した。過去の大指揮者たちの気ままな恣意とショーによる手垢がきれいに剥げ落ち、まるで積年の埃を洗い流したモナリザを見たような、ベートーベンの原画が秘めていたパワーに触れたような思いだった。

さっき5番のスコアを見返していて、残っている楽譜って何なのだろうと改めて考えた。 P協3番の初演のピアノをベートーベンは即興で弾いたのだ。弟子が弾く時に、ある意味レファレンスとして譜面にしたのが元になって今の出版譜になっている。これは現代ならジャズにきわめて近いだろう。例えばモーツァルトの26番のピアノパート譜はレファレンスどころか自分のための備忘録程度の部分もあり、音からして「まったく不完全」なものだ。それをくそ真面目に音にしているクラシックオンガクとは何なのか? だいぶ前だが、女の子が運転する車が古いカーナビの指示するままスーパーマーケットに突入してしまうCMがあったが、それを思い出して滑稽ですらある。

そう書いてあるから絶対ということではないのだろう。スコアを初演前後のパート譜からおこした場合、その時の演奏会の奏者や楽器やホールなどの様々な特殊事情でたまたまそうなった部分が印刷されてしまったかもしれない。ノリントンが譜面からベートーベンの「サプライズとユーモア」を読み取ろうとするのは、だからとても刺激的な試みだ。それは音符にはならない。音符から感得するしかない。音楽家の知性、感性、常識、教養、好奇心はだからこそ重要なのだ。日本人の演奏はどうも「カーナビの言うとおり」という感じがしてならず、N響もそういう性向がある。それを啓蒙専制君主のごとくぶち壊しにかかったノリントンさん、賛否両論の域までもっていって見事であったし、それを高い集中力で具現したN響も好演であった。

クラシック徒然草-ダボス会議とメニューイン-

2013 JUN 11 0:00:01 am by 東 賢太郎

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」 (ユーディ・メニューイン)

と20世紀を代表する大ヴァイオリニストは言ったそうだ。 「ラインラント地方を見たことがない者にシューマンのライン交響曲は指揮できない」 と信じる僕ごときと似たような音楽観をお持ちだったのかどうか真意はわからないが、それを先日ある人からうかがった瞬間に記憶が脳裏によみがえった。メニューインについてはある思い出があって、強い印象が残っているからだ。

1997年2月、野村スイスの社長だった僕は本社からの指示でスイスのいわゆるダボ ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ス会議(World Economic Forum)に3日間参加した。この会議がどういうものかご存知の方も多いだろう(今年は安倍首相も出席してアベノミクスが話題になった)。登録者のみが参加できるのだが、たしか当時ひとり2万ドルぐらいかかったようだ。登録が受理されると名簿(辞書風のディレクトリー)に顔写真とプロフィールが載るのはSMCのメンバーリストと似ている。登録者各人に割り当てられる「鳩の巣箱(pigeon box)」という丸い穴の開いた郵便ポストがあるが、アルファベット順になっていて、Azumaのお隣さんはArafat(PLOのアラファト議長)だった。毎日の進行はというと、朝一番のブレックファスト・ミーティングから夕方6時ぐらいまで6~7コマのセッション(時限)があり、会場には大中小の様々なホールや教室があって、各々の部屋で同時進行で行われる。どの時限にどの部屋に行こうが自由だが各部屋とも人数制限があるので事前にレジスターしないと入室できない。人気のあるコマはすぐ満員になってしまうのでこのマイ・スケジュール作りが結構大変だった。言語は基本的に全部英語だ。

ダボス会議と呼ばれるが一様に会議なのではなく、一方的講義形式、パネルディスカッション型式、視聴者参加型ディスカッション型式などいろいろある。5~6人座っている複数の丸テーブルを複数のパネラーが10分ごとに回遊してアドホックに議論する型式は大変面白かった。僕のテーブルには米国連銀(FRB)の局長がいて、パネラーのひとりがチェコのハヴェル大統領だった。大統領がやってきていきなりアメリカの悪口をいいだすと、FRBがすぐに応酬する。チェコ好きの僕はなんとなく大統領に組してFRBの通貨政策を批判する。結論はない。10分でベルが鳴り、次のパネラー(ぜんぜん違う立場の人)が来る、という塩梅だ。まるでボクシングみたいだった。

当時、世界最高のCEOと尊敬されたGEのジャック・ウェルチ会長のブレックファスト・ミーティングは迫力があった。演壇上から南部なまりの英語で彼のスピーチは始まったが、だんだん自分の話に興奮してくるとマイクを手に持って熱弁をふるいながら演壇を降り、僕の丸テーブルのすぐ脇まで来てしまった。こっちは朝食を食べているのだがツバキが飛んできて困ったものだ。しかしそんな超至近距離で天下のウェルチのオーラを浴びられたのは何か感ずるものがあった。あれ以来、僕は英語でスピーチするときは無意識に、あの時のウェルチをイメージするようになっている。

ビル・ゲイツ(マイクロソフト)とアンドリュー・グローブ(インテル)の「ネットワーク社会」の対談は今日をほぼ予見していたが、いま振り返ると隔世の感があるともいえる。グローブが何やら小さい箱型の機器をポケットから取り出して「皆さん。びっくりしないでください。これは電話機なんです。今からこれでちょっといたずらしてみましょう。当社のストックホルム現法の社長を呼び出してみます。彼は私から電話が来ることなんか知りません。」といって我々の前でそれをやって見せた。ストックホルムの社長も驚いたが、見ていた1000人の観衆も驚いた。今なら小学生でもできることだ。1997年、世界のケータイ事情はまだこんなものだった。

ダボス会議の1週間というのは、こういう人たちが一堂に会し、会場内を普通の人である我々と分けへだてなく闊歩している。びっくりしたのはユーディ・メニューインのセッションがあったことだ。いや、それが彼のセッションだったのか、誰かのゲストとして呼ばれていたのか、もう記憶が定かではない。しかし、ひな壇にあった顔はまさに、レコードのジャケットで見知ったあの大ヴァイオリニストだった。楽器を弾いたわけではない。何か訥々とスピーチをした。心の中にいる神、政治の凶暴さ、戦争と平和、芸術のできること・・・などといった内容のものだったように思うが、彼について知ってることといえばフルトヴェングラーと録音したいくつかの名演奏ぐらいという体たらくだった僕はいくら彼の英語に耳をすませてもよくわからなかった。そこにいた僕の周りの聞き手が知っていて、たぶん僕だけが知らなかった彼のパーソナル・ヒストリーはこんなものだ。

7歳でサンフランシスコ交響楽団と共演した神童だったメニューインは、アメリカで経済的に困窮していたハンガリー人亡命者べラ・バルトークを助け、あの無伴奏ヴァイオリン・ソナタを献呈された人だ。また一方では、ユダヤ系ながら第2次大戦後のドイツとの和解を訴え、ナチス協力者の烙印を押されていたフルトヴェングラーと共演して彼の無実を擁護した。それが米国ユダヤ人社会の逆鱗に触れ、米国で支配的だったユダヤ人音楽家社会から事実上排斥されて欧州へ移住する運命となった。第2次大戦は欧州から米国へ移り住む多くのユダヤ人音楽家を生んだが、その逆は彼ぐらいのものだ。

このフルトヴェングラー事件は彼の父君がアンチシオニストの哲学者だったという思想的影響があったかもしれないと思う。誰とて父祖の薫陶から完全に自由であるのは難しい。ダボス会議の主役はアメリカではない。欧州だ。舞台は戦争の血なまぐささとは縁の薄いスイスだ。米国を追われ、そのスイスに居住し、英国で貴族の称号であるロードを授与された音楽家。ちょうどその1997年に欧州金融界が米国流ビジネスであるインベストメントバンク化の道を選択し、スイスの銀行が米国の圧力でナチ・ゴールドで守秘義務の解除を余儀なくされたこと、翌年5月に欧州中央銀行が発足し、統一通貨ユーロが誕生したこと。今になって、メニューインの存在が重なる。

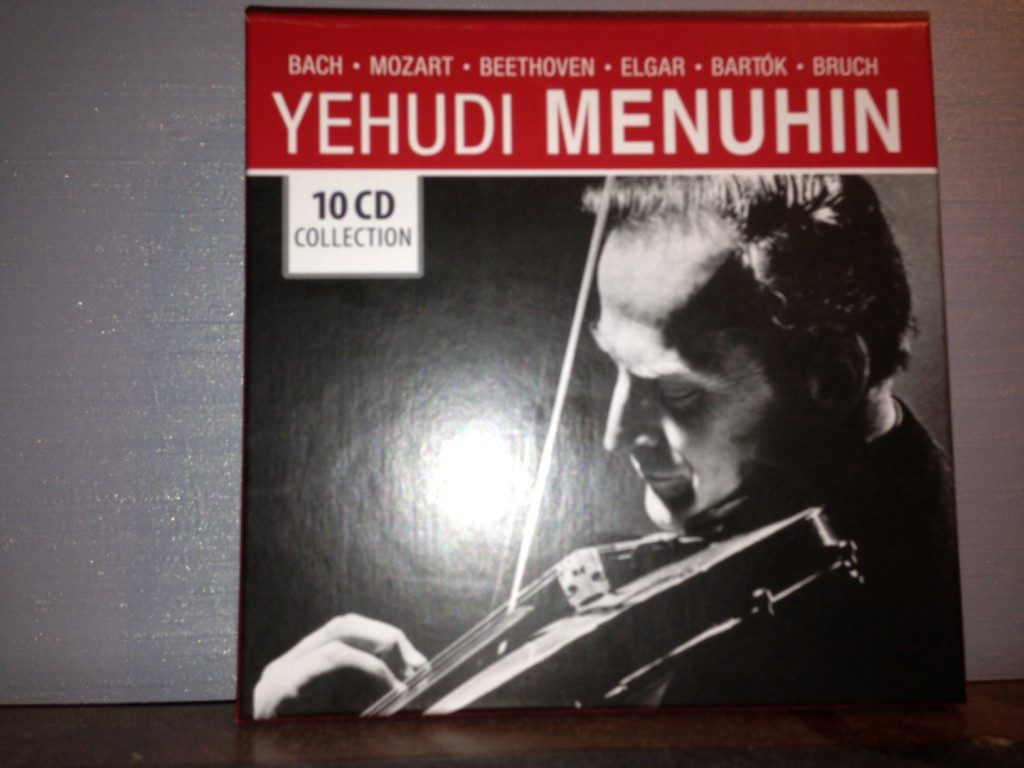

僕は彼の実演を1度だけ聴いた。84年2月8日にフィラデルフィアのアカデミーでやったリサイタルだがほとんど記憶にない。84年の2,3月はMBAが取れるかどうかの期末試験で心ここに在らずだった。先週たまたまタワーレコードで10枚組で1,800円というメニューインのCD10枚組を見つけたので買った。

古い録音が多いので期待せずに聴きはじめるとこれが面白い。耳がくぎづけになって一気に10枚聴いてしまった。フルトヴェングラーがフィルハーモニア管を指揮したベートーベンの協奏曲。EMIの有名な録音だが改めて感動した。これだけオケが立派な演奏は少ない。全曲が泰然としたテンポで進み、第3楽章も急がない。第2楽章はロマン派ぎりぎりの夢見るような弦がソロをほのかに包みこむ。第1楽章はベートーベンの書いた中でもひときわ巨大な音楽でありいつ聴いても天才の発想に圧倒されるが、独奏がこれほど気品と風格にあふれ、古典派演奏の枠を超え人間味の限りをつくしたあたたかさが伝わるものはほかにない。ロマンスの2番。ベートーベンにモーツァルトの影響を最も顕著に感じる作品のひとつだ。この演奏も最高だ。

同じコンビでバルトークの協奏曲第2番!メニューインは自分が助けた2人の盟友を自らの新天地ロンドンで結びつけたのだ。4分音(半音の1/2)など音程はややア バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

バウトながら縁の深いバルトーク作品を格別の気迫で弾ききっており、フルトヴェングラーのほうも丁々発止オケを触発してそれに応えている。オケの反応も上々だ。前衛性はやや後退して古典に聞こえるものの、いい演奏なのだ。意外かもしれないが最も前衛性の強いピアノ協奏曲1番をバルトークの独奏でフランクフルトで初演したのはフルトヴェングラーである。録音は残っていないが彼は管弦楽のための協奏曲もやったらしい(聴いてみたかったなあ)。彼が同時代の音楽にも適性があったのは、自身が交響曲を3曲も書いた現代音楽作曲家でもあったのだから当然といえば当然なのだろう。

シューマン、ブルッフの協奏曲。独奏が文句なしに素晴らしい。全盛期のテクニックが冴えわたるが機械的でなく、いつも知性と人のぬくもりを感じる。前者はバルビローリとニューヨーク・フィルがこれまたいい。ナチスの妨害で初演できなかった因縁の曲だが、ヨアヒムが演奏不能とした第3楽章のめざましい表現は技巧を感じさせない。なんていい曲なんだろう。シューマンの最後のオーケストラ曲だ。いい曲に決まっているのだが、こういう水を得た魚のような演奏を聴かなくては曲の真価は見誤ってしまうのだ。

エルガーの協奏曲。これも地味だがいい音楽だ。32年録音の協奏曲はエルガー自身がロンドン 交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

交響楽団を振って伴奏している歴史的遺産である。このツーショット、左の若きイケメンがメニューイン、右はそのエルガーだ。彼は英国に縁があったのだ。ドヴォルザークの協奏曲。師匠のエネスコの指揮するパリ音楽院管弦楽団がやや荒っぽいのが欠点だが、心に響くヴァイオリンが滔々と歌うとそれも忘れてしまう。メニューインは一時技術的に停滞があったのと、LPレコード時代の録音が薄っぺらい音に聴こえた(僕だけでないだろう)せいだろうか、日本での評価が欧米より低いと思う。この10枚組は音も意外に悪くないので彼の歌の真価がわかる。この歌、グリュミオー、ギトリス、フェラスといったエネスコ門下のヴァイオリニストにどこか共通するものがないだろうか?

ジョコンダ・デ・ヴィートとのバッハ。これも好きだ。2人の個性はそのままに、お互いぶつかり合うのではなく折り目正しく調和している。格調高いバッハになっていながら豊穣な歌心も感じる。ニールセンの協奏曲は特に印象に残った。指揮はウィーン・フィルとのハイドンでご紹介したデンマークのマエストロ、モーゲンス・ウエルディケである。デンマーク国立放送管弦楽団とのお国ものであり、オケの気迫が尋常でない。そしてメニューインがバルトークに委嘱し、献呈された無伴奏ヴァイオリン・ソナタは「直すところなんてない。これからずっと君の弾いたように演奏されていくだろう。」と作曲家に言わせた演奏だ。

10枚を聴き終えて、浮かんできたのはダボスでの彼のスピーチだ。ジョークを言うでもなく大声で主張するわけでもなく、訥々と淡々と人生を回顧するようなおだやかな語り口。当時は知識もなく意味も充分にわからなかった僕はなぜか感銘を受けていたのだ。そういうことは僕にはあまりない。彼が大ヴァイオリニストだからということは、僕に限ってはまったくない。そうではなく、どこか、彼の人格に由来する独特のたたずまいに包み込まれてしまったかのように思える。音楽やヴァイオリンの話はまったくなかったのに。

おそらく、すぐれたプレゼンテーターというのはすぐれた人格者だ。内容が金融であれ音楽であれ、それはあくまで題材であり、聴く者の心に深くこだまして納得感や感動という心の動きを作り出すのは題材にのって運ばれてくるその人の人間性のほうだと僕は思う。音楽は楽譜に書いてある通り正確に音を出せばいいというものではなく、解釈という、プレゼンテーターの心の作用のみがもたらすことのできる釉薬(うわぐすり) が加味されて初めて人の心に触れてくる。原稿を読みあげる政治家の答弁が、それがいかに文法的に正しく整った日本語であり、いかに正確に発音されていようとも、なかなか我々を説得するに至らないのと同じである。

メニューインの人道主義者、哲学者としての立派な側面は後で知ったことだから、あの時に僕を感動させたのは彼の人柄なのだろうと思う。すぐれたプレゼンをするなら、労苦を厭わずすぐれた経験を積み、人格を磨くことだ。プレゼンの小手先のテクニックなどは後回しでよい。僕は音程の甘い演奏は嫌いだ。好き嫌いだからどうしようもない。そして、メニューインの音程は僕の聴く限りやや甘い。だからあまり熱心な聴き手ではなかったのだ。しかし今回たまたま出会ったこれらのCDに1枚1枚じっくりと耳を傾けてみて、

「ザルツカンマーグートを見たことのない者にベートーヴェンの田園交響曲は解釈できない」

という彼の言葉の真意がおぼろげながら憶測できるような気がしてきた。ユーディ・メニューインが世を去ったのは、あのダボス会議の2年後のことだった。

ユリア・フィッシャー(Julia Fischer)の二刀流

2013 APR 28 23:23:28 pm by 東 賢太郎

目下、僕が気になっているヴァイオリニストが3人います。ユリア・フィッシャー(Julia Fischer、ドイツ)、イザべル・ファウスト( Isabelle Faust,、ドイツ)、ヒラリー・ハーン(Hilary Hahn、アメリカ)です。何故かぜんぶ女性です。ハーンはエルガーのコンチェルト(CD)で、ファウストは去年N響で聴いたプロコフィエフの1番でノックアウトされました。

今日は3人のひとり、ユリア・フィッシャーを聴いていただきたいと思います。この人はどうしてもライブを聴いてみたい。まず、メンデルスゾーンです。

彼女が「大好きな曲を弾いて幸せ!」と言わんばかりにオケにアイコンタクトしているのにお気づきでしょうか。オケ(特に木管奏者)が それを受けて、音楽する(Musizieren)喜びを音にして投げ返す。奏者の間を音と一緒に飛び交う「幸せ!」こそ、作曲家への最大の敬意でなくしてなんでしょう。楽譜から感じ取ったスピリットを皆が共有、交感しあっています。室内楽ならまだしも、大勢でやるコンチェルトでこういうのはあまりない。彼女の精神的影響力は尋常でなく、この人はあまり類のないすぐれたミュージシャンであると思います。

しかし、それだけかというとそうではない。そこに僕は感心しています。彼女はたぶんすばらしく理知的な女性で、自分の出している音をシビアに吟味している。まず自分に厳しい人だろうと思います。それはプロなんだから当然と思われるかもしれませんが、僕の聴く限り、普通の演奏家はさっと流してしまうとか、厳密に意識がそこに集中していないとか、少なくともそう感じる部分がどこかあるのです。経過的なパッセージでそういうことがおきても、聴く方もあまり気には留めません。

普通の演奏家どころかオイストラフやスターンだってライブだとそれが結構あります。人間のやることですから、常にパーフェクトということははないのですが、しかし商品化して繰り返して聴かれる録音の場合は問題です。そこでいざ録音となると今度は安全運転に意識が行ってしまい、演奏にパッションがなくなる人が、これも多いのです。ハイフェッツなみの技術があれば弾きとばしてもほつれは見えないかもしれませんが、そういう場合、弦楽器というのは特に音程が僕にはとても気になることが多いのです。先日某CDショップへ行くと自分のCDのプロモーションで男性ヴァイオリニストがパガニーニを弾いていました。曲芸のような曲であるのはまあいいとして、音程の悪いのには閉口して鳥肌が立ち、なかなか終わってくれないので諦めてその日は家に帰りました。

それは極端な経験でしたが、大まかに言いますと、世の中の弦楽器の録音は、パッションか音程のどっちかに不満があるケースが非常に多いのです。上記の名手ヒラリー・ハーンもメンデルスゾーンのライブがyou tubeで聴けます。比べてください。良い演奏ですが、僕の基準ではパッションが勝って音程が少しだけ甘い。技術的に下手なのではありません。彼女のメンタリティーというか、どこに重きを置くかということです。こういうことを一般に演奏の「解釈」と言いますが、それはハーンの解釈なのであって、優劣ではありません。それを聴き手のひとりとして、僕が自分に合う、自分のメンタリティーからして好ましいと思うかどうかということです。

結論として、僕のメンタリティーは、メンデルスゾーンのヴァイオリンコンチェルトという題材においては、ハーンよりもユリア・フィッシャーに近いものがあるということなのです。僕はなにも演奏は完璧でなくてはならないと言っているわけではありません。そうではなく、そういう微細な部分に演奏家の性格、心のあり方、音楽観などが見えるわけです。「身なりは靴で見られる」とよく言いますが、ちょっとした経過的パッセージは弾きとばしておいて朗々とした歌で勝負するというようなメンタリティーの演奏家は、すべてのジャンルで僕はあまり好きでありません。

ユリア・フィッシャーを「まず自分に厳しい人だろう」と僕が想像している根拠はまず音程です。彼女は音程の甘さをヴィヴラートでごまかそうというアバウトな弾き方を拒絶しています。音程というのは、要はドレミファ・・・です。ピアノにこの問題は存在しませんが、それ以外の楽器には、ミの取り方という大問題があります。ハ長調のミはホ長調ならドです。ピアノでは同じ鍵盤でも、純正調で和音が変化していくと微妙に違う音に弾かなくてはなりません。ヴァイオリンが主役となる音楽。協奏曲なら、チャイコフスキー冒頭、メンデルスゾーン第2楽章、ブラームス第3楽章はぜんぶ出だしの音がミです。タイスの瞑想曲もそうです。ミをきれいに取ることがヴァイオリン音楽の華であり、命だということがおわかりでしょうか。

ユリアの音程への厳しさは自然に他の奏者たちに伝播して、オーケストラまで素晴らしい音程で鳴っています。耳のいい人たち、音楽が大好きな人たちの集団ですから、いいものが聴こえてくればいい音で返す。そういう音楽家の本能が掻き立てられているように感じます。こういうことは僕は室内楽の演奏、たとえばスメタナ四重奏団のモーツァルトやジュリアード四重奏団のバルトークなどで経験したことはあっても、ずっと大きな合奏体であるコンチェルトという場では、実に珍しいことだと感じるのです。

次はチャイコフスキーです。今日初めて聴き、驚きました。すばらしい技巧とデリカシー!ここでも彼女は作曲家の言いたいことに敏感に反応し、それがオケに伝播している様を感じ取ることができます。指揮のクライツベルグがそれに充分に共感し、コクのある音響でオケをユリアと同じ方向に導いています。録音も良く、これは同曲トップを争う名演CDといえるのではないでしょうか。

ユリアは現在30歳。21世紀前半、世界を代表するヴァイオリニストになることはまず間違いないでしょう。彼女の室内楽というのはすごく関心があります。カルテットをつくれば最右翼級になる資質という意味でも同世代のヴァイオリニストで群を抜いているし、その気になれば指揮者だってあり得るでしょう。

さて、ここまで書いてyou tubeを見ていると、さらにびっくりするものを見つけました。これです。

なんとユリアさん、ヴァイオリンを置いてグリーグのピアノ協奏曲を弾いちゃってます!これも立派なものです。ちょっとのミスはご愛嬌。彼女がこの曲を愛していることがハートでわかります。僕も愛してますから。そう、これはヴァイオリンじゃあ弾けないよね。ただ、クリティカルに見れば、指揮者がだめなせいが大きいですが、彼女は欲求不満がたまったかもしれません。

日本ハムの大谷くんの「二刀流」はどうなるかわかりませんが、彼女のは堂々と世界に通用してしまいそうです。おそるべき才能に脱帽!

(追記)

彼女のインタビューをきいて、最も尊敬するヴァイオリニストはダビッド・オイストラフであるということを知りました。僕にとって彼は音程が圧倒的に素晴らししい人であり、やはり最も好きなヴァイオリニストの一人であることはこれでお分かりいただけるでしょう。

また、このブログでたまたま二人のCDをトップに並べておりますが偶然ではなかったかもしれません。

やはりインタビューでユリアのお父さんが数学者と知りました。読みかえすと僕はこの3年前のブログに「理知的な女性で、自分の出している音をシビアに吟味している。まず自分に厳しい人だろう」と書いてますが、やはり後で知ったことですがアンセルメ、ブーレーズと僕がひとめぼれして影響を受けた演奏家が数学に関係ある人というのは何かあるのかと感じます。

(追記、3月14日)

バッハの音楽というのは楽曲解釈という次元において好き嫌いが生じにくいと思う。少なくとも、僕には生じない。ソロの曲はもちろんだが、管弦楽組曲のような音楽において、オーケストラ曲なのだから楽器のバランスとか強弱のコントラストとか、ベートーベンやブラームスだったら気になる物事が演奏の是非のファクターとして認識されていないことに自分で気づく。

それは楽曲の方が宇宙の調和の如くに、あまりに完璧に書かれていて、もちろんベートーベンがそうではないということではないが、誰にも真似られないバッハ的な完成度という意味において、演奏家がエモーションや個性というもので色付けを行う余地が随分と限られているからのように思う。

バッハの時代、調律は現代と違った。違ったから平均律(ほんとうはwell tempered、程よい具合に調律されたという意味)という名前の音楽ができた。バッハがヴァイオリンやチェロの単旋律で宇宙の広がりのような音楽を発想し書き留めたのは、調律(音律)そのものに宇宙の調和の原理を見届けていたからだ、とそれを聴いていつも僕は感じる。

「ユリアの音程への厳しさ」について散々書いたが、バッハの小宇宙を描ききるのにこれほど必要とされるものはない。楽曲解釈ではない、彼の楽譜にはその手がかりとなるものは何も書かれておらず、何が正解かを知る者もいない。厳密に正確な音階と、調性に応じたピッチの取り方と、我々の時代が伝統的と感じる明確なフレージングと、それ以外に音楽の生死を決する要素の何があげられるだろうか。

これは耳を研ぎ澄ませて味わうことできる演奏だ。

(こちらもどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ヴァイオリン・コンチェルトの魅惑-

2013 APR 27 0:00:53 am by 東 賢太郎

僕は幼稚園のころヴァイオリンを習ったらしい。らしい、というのは、さっぱり覚えていないのだ。母によると「泣いて嫌がった」ようで、これは思い当たる節がある。音の好き嫌いというのがあって、電車の車輪のガタンガタンは好き、ガラスを引っ掻いたキーは嫌い。まあ後者を好きな人はいないだろうが嫌い方は尋常ではなかった。耳元でキーキーいうヴァイオリンが嫌だったのはそれだと思う。

ヴァイオリン協奏曲、なんて魅力的なんだろう。我慢してやっておけばよかった。ピアノ協奏曲には、嫌いなもの、興味のないものがけっこうある。しかし、ヴァイオリンのほうは、ほぼない。バッハ、モーツァルト、ベートーベン、メンデルスゾーン、パガニーニ、シューマン、ブルッフ、ブラームス、ヴュータン、チャイコフスキー、シベリウス、サンサーンス、ラロ、R・シュトラウス、グラズノフ、ヴィエニャフスキー、ハチャトリアン、プロコフィエフ、ショスタコーヴィチ、ストラヴィンスキー、バルトーク、シマノフスキー、マルティヌー、エルガー、ウォルトン、ベルク、コルンゴルド、バーバーなど、綺羅星のような名曲たち、全部好きだ。

しかしいつでも聴きたいものはベートーベン、メンデルスゾーン、ブラームス、チャイコフスキー、シベリウスの5大名曲だろうか。この各々についてはいずれ書こうと思う。LP時代はメンデルスゾーンとチャイコフスキー表裏で俗に「メンチャイ」と呼ばれていた。僕もアイザック・スターン/オーマンディー/フィラデルフィア0.のメンチャイ(右はそのSACD)で初めてヴァイオリン・コンチェルトの世界へ入った。スターンのヴァイオリンの素晴らしさ、オーマンディーの伴奏のうまさは天下一品であり、これを永遠の名盤と評してもどこからも文句は出ないだろう。この2曲の最右翼の名演でもあり、ヴァイオリン協奏曲というジャンルがいかに魅力的かわかる。

しかしいつでも聴きたいものはベートーベン、メンデルスゾーン、ブラームス、チャイコフスキー、シベリウスの5大名曲だろうか。この各々についてはいずれ書こうと思う。LP時代はメンデルスゾーンとチャイコフスキー表裏で俗に「メンチャイ」と呼ばれていた。僕もアイザック・スターン/オーマンディー/フィラデルフィア0.のメンチャイ(右はそのSACD)で初めてヴァイオリン・コンチェルトの世界へ入った。スターンのヴァイオリンの素晴らしさ、オーマンディーの伴奏のうまさは天下一品であり、これを永遠の名盤と評してもどこからも文句は出ないだろう。この2曲の最右翼の名演でもあり、ヴァイオリン協奏曲というジャンルがいかに魅力的かわかる。

アイザック・スターン(1920-2001)は84年4月にデイビッド・ジンマン/ニューヨーク・フィルとフィラデルフィアに来てブラームスをやった。忘れもしないが、第2楽章に入ろうとしたときだ。ちょっと客席がざわついていると首をこちらに向けぎょろ目で睨みつけ、客席は凍って静まった。マフィアの親分並みの迫力だった。しかしその音色はこのメンチャイそのものの美音で、すごい集中力で通した迫真のブラームスだった。

ベートーベンは94年にミュンヘンで聴いたチョン・キョン・ファの壮絶な演奏が忘れられない。右のテンシュテットとのCDはあの実演の青白い炎こそないが89年のライブであり、これもこれで充分にすごい。

ベートーベンは94年にミュンヘンで聴いたチョン・キョン・ファの壮絶な演奏が忘れられない。右のテンシュテットとのCDはあの実演の青白い炎こそないが89年のライブであり、これもこれで充分にすごい。

また、ベートーベンはこれも84年2月17日にスターンで聴いたがこっちはムーティーの指揮が軽くて感興はいまひとつだった。名人がいつも感動させてくれるとは限らないのだ。

さてこのチョン・キョン・ファだが、84年2月3日に フィラへ来てムーティとチャイコフスキーをやった。ベートーベンはだめなオケもチャイコはオハコだ。この演奏の素晴らしさは筆舌に尽くしがたく、彼女の発する強烈なオーラを真近に受けて圧倒され、しばらく席を立てなかった。右のCDも彼女のベストフォームに近い。この曲、一般に甘ったるいだけと思われているが、とんでもない。この作曲家特有の熱病にかかって精神が飛んだような妖気をはらんでいるのだ。そういう部分を抉り出すこの演奏は実におそろしい。出産を境に弟ばかり活躍が目立つようになってしまったが、ぜひ輝きを取り戻してほしい。

さてこのチョン・キョン・ファだが、84年2月3日に フィラへ来てムーティとチャイコフスキーをやった。ベートーベンはだめなオケもチャイコはオハコだ。この演奏の素晴らしさは筆舌に尽くしがたく、彼女の発する強烈なオーラを真近に受けて圧倒され、しばらく席を立てなかった。右のCDも彼女のベストフォームに近い。この曲、一般に甘ったるいだけと思われているが、とんでもない。この作曲家特有の熱病にかかって精神が飛んだような妖気をはらんでいるのだ。そういう部分を抉り出すこの演奏は実におそろしい。出産を境に弟ばかり活躍が目立つようになってしまったが、ぜひ輝きを取り戻してほしい。

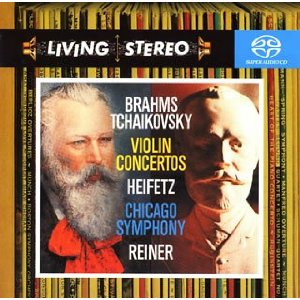

さてチャイコフスキーだが、どうしても書かざるをえない物凄い演奏がある。ヤッシャ・ハイフェッツ/ライナー/シカゴso.盤(右)である。トスカニーニが最高のヴァイオリニストと評したオイストラフその人が、「世の中にはハイフェッツとその他のヴァイオリニストがいるだけだ」と言ったのは有名だ。ブラームスはいまひとつだがチャイコフスキーはここまで弾かれるとぐうの音も出ない。超人的技巧だが鬼神が乗り移ったという風でもなく、サラサラと進んで演奏が難しそうにすら聞こえない。これでは「その他のヴァイオリニスト」たちに同情を覚えるしかない。

ブラームスは名演がたくさんあって困る。ピアノ協奏曲2番とともに僕が心の底から愛している音楽だから仕方ない。まずはダビッド・オイストラフの名技を。クレンペラー盤(右)とセル盤があって、どっちも聴くべきである。前者はオケがフランスで腰が軽いのが実に惜しい。それでもクレンペラーのタメのある指揮に乗って絶妙なヴァイオリンを堪能することができる。

シベリウスは一聴するとちょっととっつきにくい。僕も最初はそうだった。しかし耳になじむと他の4曲に劣らない名曲ということがだんだんわかるだろう。ダビッド・オイストラフはオーマンディー盤(右)、ロジェストヴェンスキー盤とあるが、どちらも素晴らしい。シベリウスを得意としたオーマンディーはスターンとも録音していて、これも甲乙つけがたい名演である。

最後にメンデルスゾーンをもうひとつ。レオニード・コーガンがマゼール/ベルリン放送so.とやったものだ。この頃のマゼールは良かった。この曲の伴奏として最高のひとつだ。コーガンはやや細身の音で丹念に歌い、この曲のロマン的な側面をじっくりと味わわせてくれる。終わると胸にジーンと感動が残り、演奏の巧拙ではなく曲の良さだけが残る。本当に良い演奏というのは本来こういうものではないか。

以上、この5曲は、ヴァイオリン協奏曲のいわば必修科目であり、クラシック好きを自認する人が知らないということは想定できないという英数国なみの枢軸的存在だ。ぜひじっくりと向き合ってこれらのCDを何度も聴き、心で味わっていただきたい。一生に余りあるほどの喜びと充実した時間を返してくれること、確実である。

(補遺、2月15日)

チャイコフスキーでひとつご紹介しておきたいのがある。

藤川真弓 / エド・デ・ワールト / ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団

いまもって最高に抒情的に弾かれたチャイコフスキーと思う。じっくりと慈しむような遅いテンポは極めて異例で、一音一音丹精をこめ、人のぬくもりのある音で歌う。第1楽章の高音の3連符は興奮、耽溺して崩れる人が大家にも散見されるがそういうこととは無縁の姿勢だ。感じられるのは作曲家への敬意と自己の美意識への忠誠。チャイコフスキー・コンクール2位入賞の経歴をひっさげてこういう演奏をしようという人が今いるだろうか。

(曲目補遺)

ボフスラフ・マルティヌー ヴァイオリン協奏曲第2番

1943年の作だがミッシャ・エルマンのために書いたロマン派の香りを残す素晴らしい曲。近代的な音はするが何度も聴けば充分にハマれ、食わず嫌いはもったいない。第2楽章などメルヘンのように美しい。

(こちらもどうぞ)