アルゲリッチのチャイコフスキー1番

2019 MAY 28 23:23:18 pm by 東 賢太郎

週末のこと、東京ドームの帰りに久しぶりにレコード屋をのぞいたら店内にチャイコフスキーの1番のコンチェルトが流れてました。しばらくCD棚に目を凝らしつつ、ふだんはそんなことないのですがところどころでBGMのその演奏に耳が行ってしまうことに気づきました。

「なんだ、すごいなこれ、誰のだ?」

マルタ・アルゲリッチでした。

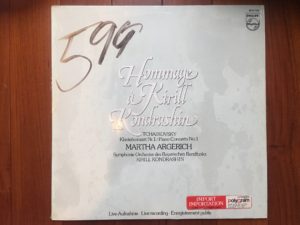

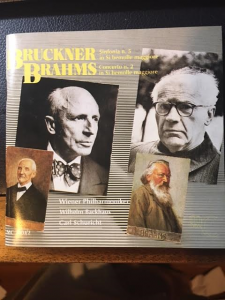

1980年のライブ録音で、なんのことない、家にあります。帰宅してレコード棚から引っぱりだすと、ごらんのとおりマジックで5.99(ポンド)とでっかく書いてあり85年頃ロンドンで買ったものです。LPがCDに切り替わる時期でした。在庫処分のショップがトッテナムコートにあり毎週末に入り浸ってたのが懐かしい。当時の為替で1500円だから安くないですがレギュラー盤は倍しましたからレコード収集は結構カネのかかる道楽でした。

この演奏は今やアルゲリッチが売りになってますが、写真でごらんのように、オランダPhilipsはキリル・コンドラシンの追悼盤として売り出したのです。同社はコンドラシンの最晩年にアムステルダム・コンセルトヘボウ管との演奏をリリースしてますが、そのほうが売れる時代だったのですね。ラフマニノフ2番を覚えたアシュケナージ盤の指揮がコンドラシンで見事なものだったから僕もそれに惹かれた部分はありました。

ということで、帰宅してワクワクしてターンテーブルに乗せたのを覚えてます。タンノイのスピーカーでした。ところが悲しい結末が待っていて、3楽章あたまのミスタッチでびっくりしてしまった。ライブですからこんなのでガタガタ言われたら演奏家はかなわないという程度なのですが、こういうのをまあいいかとはいかない性格で、以来このレコードは我が家ではお蔵入りになりました。あれから34年たったんですね、家でかけてみたら、これがいいではないですか。初めてじっくりと聴きました。アルゲリッチもコンドラシンも素晴らしい。こういうのを英国の評論家ならelectrifyingと形容するかなと思いますね。電気が流れてしびれるようなですね。

そしてやっぱり、曲に行ってしまうのです。第1楽章。誰しもご存知の序奏の華麗なテーマはもうどこにも出てこないのですが、終楽章をしめくくるテーマはそれと親近感があって故郷に帰った気分になる。同じことを彼は悲愴交響曲でやっています。それに続いてテーマが3つ出てきますが、下のアルゲリッチ盤のビデオで1つ目は4分8秒からです。2つ目(5分44秒)と3つ目(6分28秒)が、もうどうしてなんだというほどいいのですね、3つ目が弦でひっそりと出てくるところなんか最高です。その3つがくんずほぐれつでprogressiveにdevelopする展開部(9分12秒~)はチャイコフスキーの天才と狂気を最も感じるところです。ティンパニのロールの強打(11分18秒)から、なんと新しい4つ目の小テーマが出ますが、これがピアノとオケの掛け合いで高揚していく部分の少し精神が「飛んだ」あぶない感じ!第4交響曲の第1楽章にもそういう部分があるんです。どちらもあぶない結婚をして自殺未遂とぐらいついた前後の作品なのです。

お蔵入り解除です。ミスタッチはもう心構えができてるからOKとなったのか、それとも清濁併せ飲める人間に進化したのか、自分でもどっちかわかりませんがこれだけの演奏を捨て置いて生きてきたのは実にもったいない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(5)

2019 JAN 16 0:00:26 am by 東 賢太郎

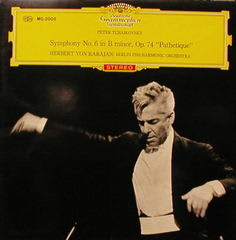

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1964)

高2で買った初めての悲愴のLP。曲を覚えた思い出の演奏だ。聴き返してみて、カラヤンのコンセプトが手本として脳裏に染みついていることがわかる(Mov3マーチの減速の嫌悪、ぶっぱたくティンパニの音程がわかる快感は春の祭典への嗜好のベースになるなど)。オケの解像度の高さとベルリン・イエスキリスト教会のアコースティックの心地よいブレンドが録音の売りだったと思われる。カラヤンのぬめりあるレガートと縦線を強靭に制御したリズムの明確なビートはすでに開花しているがMov3の軍楽隊調は今となるとドイツドイツした印象。2回目のシンバルは変だなと思っていたがこれで覚えてしまい迷惑した(ミスと書いている人がいるがBPOの奏者が録音の場でこんなものを間違えるはずがないのである。百万分の一の確率でミスだったとした場合、完全主義のカラヤンが自分の名をクレジットしてまで名誉をかけた新録音を台無しにして彼を救ってやろうと放置することを録り直しより選好する理由など100%ない。確実に確信犯である)。僕にとってはノスタルジック・バリューのみだが、終楽章コーダはさすがにうまい(総合評価:2+)。

高2で買った初めての悲愴のLP。曲を覚えた思い出の演奏だ。聴き返してみて、カラヤンのコンセプトが手本として脳裏に染みついていることがわかる(Mov3マーチの減速の嫌悪、ぶっぱたくティンパニの音程がわかる快感は春の祭典への嗜好のベースになるなど)。オケの解像度の高さとベルリン・イエスキリスト教会のアコースティックの心地よいブレンドが録音の売りだったと思われる。カラヤンのぬめりあるレガートと縦線を強靭に制御したリズムの明確なビートはすでに開花しているがMov3の軍楽隊調は今となるとドイツドイツした印象。2回目のシンバルは変だなと思っていたがこれで覚えてしまい迷惑した(ミスと書いている人がいるがBPOの奏者が録音の場でこんなものを間違えるはずがないのである。百万分の一の確率でミスだったとした場合、完全主義のカラヤンが自分の名をクレジットしてまで名誉をかけた新録音を台無しにして彼を救ってやろうと放置することを録り直しより選好する理由など100%ない。確実に確信犯である)。僕にとってはノスタルジック・バリューのみだが、終楽章コーダはさすがにうまい(総合評価:2+)。

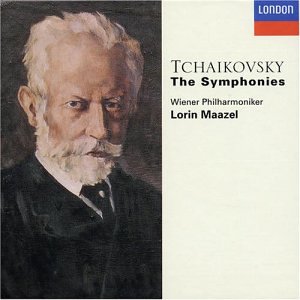

ロリン・マゼール / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

上掲カラヤンと同じ1964年にDeccaが録音した全集から。DG vs Decca、BPO vs VPO、そして両社は市場にKarajan vs Maazelの対立軸を持ち込もうとしたわけだが、VPOをここまでエッジを立てたHiFiにオンマイクで録ろうというセンスは現代にはもう存在しない骨董品だ。Mov1アレグロのアーティキュレーション(発音)の歯切れは素晴らしく、チャイコフスキーがプログラムの定番だったとは思えないVPOは基本性能の高さを見せている。30代のマゼールは情念の泥沼に踏み込むのは避け、過去の夢想すらもrefinement(品格と洗練)の中で描き、インテンポを基調にスマート、スタイリッシュで精緻な合奏に徹する。悲愴の作曲意図からは誠に物足りないがその路線だととても速めのMov2中間部は耳新しく響く。Mov3の合奏力はBPOに一歩譲るがmov4の弦合奏の魅力は上回る。2nd主題後半の追い込みは甘く銅鑼に至る感情の起伏は平坦(銅鑼の音はアンセルメ盤と同様長く残る)。コーダはやや無機的だ。若い。(総合評価:2)

上掲カラヤンと同じ1964年にDeccaが録音した全集から。DG vs Decca、BPO vs VPO、そして両社は市場にKarajan vs Maazelの対立軸を持ち込もうとしたわけだが、VPOをここまでエッジを立てたHiFiにオンマイクで録ろうというセンスは現代にはもう存在しない骨董品だ。Mov1アレグロのアーティキュレーション(発音)の歯切れは素晴らしく、チャイコフスキーがプログラムの定番だったとは思えないVPOは基本性能の高さを見せている。30代のマゼールは情念の泥沼に踏み込むのは避け、過去の夢想すらもrefinement(品格と洗練)の中で描き、インテンポを基調にスマート、スタイリッシュで精緻な合奏に徹する。悲愴の作曲意図からは誠に物足りないがその路線だととても速めのMov2中間部は耳新しく響く。Mov3の合奏力はBPOに一歩譲るがmov4の弦合奏の魅力は上回る。2nd主題後半の追い込みは甘く銅鑼に至る感情の起伏は平坦(銅鑼の音はアンセルメ盤と同様長く残る)。コーダはやや無機的だ。若い。(総合評価:2)

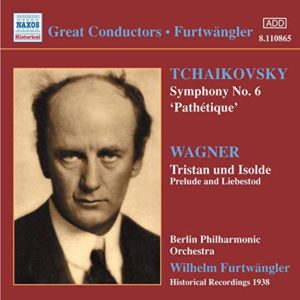

ウィルヘルム・フルトヴェングラー / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1938年10-11月録音。この年にヒトラーのドイツはオーストリアを併合しチェコからのズデーデン地方割譲を行い、ちょうどこの録音が行われていたころにユダヤ人迫害(水晶の夜)が始まった(日本も国家総動員法が制定され中国侵攻が始まった不穏な年だった)。ヒトラーはこの翌年、1939年にポーランド侵攻のために独ソ不可侵条約を制定し世界を驚嘆させる。不倶戴天の敵であった独ソが占領地で共同軍事パレードを行って暫く準同盟関係を持ったわけだ。1941年6月22日にナチス・ドイツが本性を現してソ連に侵攻(バルバロッサ作戦)して条約は破棄されることになるが、1938年暮れごろというと、不可侵条約制定に向けて着々と手を打っていたヒトラーはスターリンをうまくだます必要があったのである。

1938年10-11月録音。この年にヒトラーのドイツはオーストリアを併合しチェコからのズデーデン地方割譲を行い、ちょうどこの録音が行われていたころにユダヤ人迫害(水晶の夜)が始まった(日本も国家総動員法が制定され中国侵攻が始まった不穏な年だった)。ヒトラーはこの翌年、1939年にポーランド侵攻のために独ソ不可侵条約を制定し世界を驚嘆させる。不倶戴天の敵であった独ソが占領地で共同軍事パレードを行って暫く準同盟関係を持ったわけだ。1941年6月22日にナチス・ドイツが本性を現してソ連に侵攻(バルバロッサ作戦)して条約は破棄されることになるが、1938年暮れごろというと、不可侵条約制定に向けて着々と手を打っていたヒトラーはスターリンをうまくだます必要があったのである。

フルトヴェングラー とナチスの関係は「二重スパイ」とも思える複雑さがある。ヒンデミット事件で悪化したがゲッペルスは国民的人気の指揮者を宣伝に利用するため和解を持ち掛ける(1935年)。僕はこの悲愴はソ連に向けた目くらましのリップサービスとしてスターリンをだます国家的目的にフルトヴェングラーが妥協し、対独宣戦布告前の英国EMIに録音させたものだと考えている。彼はチャイコフスキーを陳腐な作曲家と評していたし、悲愴を演奏会でほとんど取り上げておらず、自由の身になった後もカイロのライブを除いて録音すらしていないこともそれと矛盾しない。

演奏はフルトヴェングラー なりの大所高所観から大づかみにしたもの。Mov1のテンポは微妙に変転する。Mov2は遅く洗練されない。優美さは皆無で中間部は減速して暗いだけで深みなし。Mov3はマーチ1回目からブレーキがかかる稀有の解釈(2回目もだが)でコーダに加速。Mov4は弦のアンサンブルを腐心して揃えた感はあるが管がいかにも野暮ったい。しかし、銅鑼に至る彼一流のアッチェレランドは見事に決まっていて、コーダは究極の悲しみに飲まれてしまう。彼は極点からのつるべ落としの天才で、その一発芸にやられてしまう。僕にとってはヒトラー対スターリンの火花散る神経戦ドキュメンタリーのBGMとして価値がある(総合評価:2+)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(4)

2019 JAN 14 0:00:03 am by 東 賢太郎

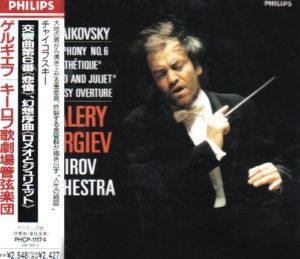

ヴァレリー・ゲルギエフ / マリンスキー歌劇場管弦楽団

この指揮者はコーカサス地方イラン系のオセット人である。95年にフランクフルトで火の鳥、東京でメシアンやベルリオーズを聴いたがいまひとつ世評の高さに納得できなかった。Mov1,2nd主題は遅いテンポで愛撫するようにエロティックに歌い上げ、高潮の山は恋心のように激して高く、この主題ひとつにオペラの3場面があるかのごとしだ。そこから後期ロマン派の渺渺たる耽溺にもつれこんでテンポはさらに落ち、うつろな眠りに沈み込む。これぞppppppではあるが現実としてはファゴットでは物理的に不可能であり、その劇性は作曲家の意図を越えていると思う。そこで突入するffの衝撃は無類だから何とも言えないが、このエモーションの過激な振幅を魅力と思う人が多いのが人気の秘密なのだろう。第2楽章は速めで人生の愉悦も華やぎもある。第3楽章も快速で第2マーチ、終結のテンポは意味を感じない。終楽章はねっとりしたテンポで始まり、終結に至るまでMov1,2nd主題について書いたままが当てはまる。すなわち細部はあれこれ芸が細かいがマクロ的には非常に単細胞なアプローチであり、それが好きかどうかで好悪は決する。こだわりの割にコーダは普通であり、チェリビダッケやE・クライバーのライブ盤のような衝撃はない。(総合評価:2)

この指揮者はコーカサス地方イラン系のオセット人である。95年にフランクフルトで火の鳥、東京でメシアンやベルリオーズを聴いたがいまひとつ世評の高さに納得できなかった。Mov1,2nd主題は遅いテンポで愛撫するようにエロティックに歌い上げ、高潮の山は恋心のように激して高く、この主題ひとつにオペラの3場面があるかのごとしだ。そこから後期ロマン派の渺渺たる耽溺にもつれこんでテンポはさらに落ち、うつろな眠りに沈み込む。これぞppppppではあるが現実としてはファゴットでは物理的に不可能であり、その劇性は作曲家の意図を越えていると思う。そこで突入するffの衝撃は無類だから何とも言えないが、このエモーションの過激な振幅を魅力と思う人が多いのが人気の秘密なのだろう。第2楽章は速めで人生の愉悦も華やぎもある。第3楽章も快速で第2マーチ、終結のテンポは意味を感じない。終楽章はねっとりしたテンポで始まり、終結に至るまでMov1,2nd主題について書いたままが当てはまる。すなわち細部はあれこれ芸が細かいがマクロ的には非常に単細胞なアプローチであり、それが好きかどうかで好悪は決する。こだわりの割にコーダは普通であり、チェリビダッケやE・クライバーのライブ盤のような衝撃はない。(総合評価:2)

クルト・マズア / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

この悲愴は純音楽的な正攻法でスコアの本質を高い技術で音化し、ロマン的演出や情緒纏綿の女々しさはかけらもない。作曲家の運命の悲劇に対して清々とした男らしさを貫くアプローチとして非常に完成度が高いが、日本は悲愴というと女性的なロマンに耽溺したり演歌みたいにメロメロに泣きまくったりが求められ、こういうアプローチはさっぱり人気がない。ハイティンクもそうだが、マズアも中庸の堅実な中堅指揮者の位置づけしか与えられない。よく考えていただきたい、これは女と結婚して逃げ出したホモセクシャルで、ロシア最高学府で教育を受けたエリートが自殺直前に遺書として永遠に残す強い意志と知性で書いた音楽なのである。日本人がイメージする女々しさなど入り込む隙間がどこにあるというのだろう。剛直に鳴らすmov1に散りばめられた「色味」の不可思議な尋常なさは彼の性癖の宿命を妖しく暗示するが、それはSymNo4Mov1に露骨に暴露されているものの片鱗である(それについてはいずれ書きたい)。悲愴Mov1はその本性を隠ぺいすることに慎重に腐心しているが、そっちに主眼を置いてしまったゲルギエフのようにやると肝心なものは夜露のように消える。マズアにはMov2、3に身勝手、意味不明のテンポ操作はない。マーチ2回目はむしろ速くあっけないほどインテンポで突き抜けるが、あれはマーラーの軍楽隊かショスタコーヴィチの軍靴の響きに通じるカリカチュアで、それにテンポの演出を施すナンセンスは耳障りでしかない。それであってこその終楽章の入りのあの屈折したメロディーの切れ切れの分断なのだ。すべての設計は、人生と名誉をかけた綿密な遺書として完璧にスコアに書き込まれている。

この悲愴は純音楽的な正攻法でスコアの本質を高い技術で音化し、ロマン的演出や情緒纏綿の女々しさはかけらもない。作曲家の運命の悲劇に対して清々とした男らしさを貫くアプローチとして非常に完成度が高いが、日本は悲愴というと女性的なロマンに耽溺したり演歌みたいにメロメロに泣きまくったりが求められ、こういうアプローチはさっぱり人気がない。ハイティンクもそうだが、マズアも中庸の堅実な中堅指揮者の位置づけしか与えられない。よく考えていただきたい、これは女と結婚して逃げ出したホモセクシャルで、ロシア最高学府で教育を受けたエリートが自殺直前に遺書として永遠に残す強い意志と知性で書いた音楽なのである。日本人がイメージする女々しさなど入り込む隙間がどこにあるというのだろう。剛直に鳴らすmov1に散りばめられた「色味」の不可思議な尋常なさは彼の性癖の宿命を妖しく暗示するが、それはSymNo4Mov1に露骨に暴露されているものの片鱗である(それについてはいずれ書きたい)。悲愴Mov1はその本性を隠ぺいすることに慎重に腐心しているが、そっちに主眼を置いてしまったゲルギエフのようにやると肝心なものは夜露のように消える。マズアにはMov2、3に身勝手、意味不明のテンポ操作はない。マーチ2回目はむしろ速くあっけないほどインテンポで突き抜けるが、あれはマーラーの軍楽隊かショスタコーヴィチの軍靴の響きに通じるカリカチュアで、それにテンポの演出を施すナンセンスは耳障りでしかない。それであってこその終楽章の入りのあの屈折したメロディーの切れ切れの分断なのだ。すべての設計は、人生と名誉をかけた綿密な遺書として完璧にスコアに書き込まれている。

Mov1からアッチェレランドの煽る効果を封印してきたマズアはMov4の銅鑼に至る高潮部で初めてそれをする。それがスコアのありのままの設計意図にかなっており、だからそこからが痛切なのだ。そうして奈落の底に落ちる落胆こそこの演奏の白眉だが、安手の演出がいかに不要か、これを聴けばわかる。そういう演奏なのだ。コーダは葬列のようにバスを効かして淡々と進み、強拍のCmaj7の黎明か薄暮の如きほのかな生への希求の明かりが “劇的に” 悲しい。こんな演奏がどこにあろう。チャイコフスキーは一人でこの世を去るのであって、泣き女が出てきておいおいやるような音楽ではないのである。去る本人が葬送曲を緻密に書いている、その事実が生む衝撃に比べれば、演奏者の演じる劇など何を目論もうが猿芝居に過ぎない。この演奏を好む人がどれだけいるのか知らないが、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管の艶と重みのある機能性をもって本質をリアライズした、僕には座右の名演である(総合評価:5+)

グィード・カンテッリ / NBC交響楽団

イタリア人指揮者カンテッリ(Guido Cantelli,1920 – 1956)は、1953年2月21日に33才でトスカニーニ存命中のNBC SOの演奏会を振った。この悲愴はそのライブ録音だ。彼を後継者筆頭候補と認めたトスカニーニが “This is the first time in my long career that I have met a young man so gifted. He will go far, very far. ”と言ったのは凄い、本当に凄い。1956年11月16日にスカラ座の音楽監督に36才で指名され人生の幸福の絶頂期にあった1週間後の11月24日、カンテッリの乗ったニューヨーク行きのLAI Flight 451(ダグラスDC6-B)はアイルランドのシャンノン空港に向けてパリのオルレー空港第26滑走路を離陸したが10~15秒後に上昇に失敗して滑走路の端から600mの民家に激突、火炎をあげて大破した。気温は摂氏零下2度、濃霧で視界は2.2mであり事故原因は不明であった。クルー10名、乗客25名のうち乗客1名が生存したがカンテッリではなかった(ICAO Accident Digest No.8, Circular 54-AN/49)。お聴きの通り直球勝負の俊英だ。べたつかない悲しさをストレートにえぐりだした悲愴。ジュリーニよりバーンスタインより若かった彼が生きていたら世界のどこかで聴いただろう。合掌。(評価外)

イタリア人指揮者カンテッリ(Guido Cantelli,1920 – 1956)は、1953年2月21日に33才でトスカニーニ存命中のNBC SOの演奏会を振った。この悲愴はそのライブ録音だ。彼を後継者筆頭候補と認めたトスカニーニが “This is the first time in my long career that I have met a young man so gifted. He will go far, very far. ”と言ったのは凄い、本当に凄い。1956年11月16日にスカラ座の音楽監督に36才で指名され人生の幸福の絶頂期にあった1週間後の11月24日、カンテッリの乗ったニューヨーク行きのLAI Flight 451(ダグラスDC6-B)はアイルランドのシャンノン空港に向けてパリのオルレー空港第26滑走路を離陸したが10~15秒後に上昇に失敗して滑走路の端から600mの民家に激突、火炎をあげて大破した。気温は摂氏零下2度、濃霧で視界は2.2mであり事故原因は不明であった。クルー10名、乗客25名のうち乗客1名が生存したがカンテッリではなかった(ICAO Accident Digest No.8, Circular 54-AN/49)。お聴きの通り直球勝負の俊英だ。べたつかない悲しさをストレートにえぐりだした悲愴。ジュリーニよりバーンスタインより若かった彼が生きていたら世界のどこかで聴いただろう。合掌。(評価外)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(3)

2019 JAN 6 13:13:24 pm by 東 賢太郎

エーリヒ・クライバー / ケルン放送交響楽団

この演奏のどこがどうのと言っても始まらない。音質もモノラルで良くない。1955年3月、クライバーが世を去る1年前の壮絶な記録で、ライブゆえ第1楽章で弦が乱れファゴットが音を間違えているが、そういうことをうんぬんすべき演奏ではない。アゴーギクの大きさは金輪際聴くことの能わぬもので、名優の一期一会の悲愴に組み伏せられる思いがする。これを初めて聴いて、まったくもって圧倒され眠れなくなったのは終楽章コーダのVnの血のにじむような慟哭だ。凄まじいばかりで、こんな胸をえぐられる音は他に聴いたことがない。スコアにチャイコフスキーが封じ込めた情念はこうだったかもしれないと何度も聞き返した。真に有能な指揮者がいかなるものか、古い録音を忌避していては永遠にわからない(総合点:5)。

この演奏のどこがどうのと言っても始まらない。音質もモノラルで良くない。1955年3月、クライバーが世を去る1年前の壮絶な記録で、ライブゆえ第1楽章で弦が乱れファゴットが音を間違えているが、そういうことをうんぬんすべき演奏ではない。アゴーギクの大きさは金輪際聴くことの能わぬもので、名優の一期一会の悲愴に組み伏せられる思いがする。これを初めて聴いて、まったくもって圧倒され眠れなくなったのは終楽章コーダのVnの血のにじむような慟哭だ。凄まじいばかりで、こんな胸をえぐられる音は他に聴いたことがない。スコアにチャイコフスキーが封じ込めた情念はこうだったかもしれないと何度も聞き返した。真に有能な指揮者がいかなるものか、古い録音を忌避していては永遠にわからない(総合点:5)。

(付記:終楽章コーダのVnをよくお聴きいただきたい。最初のシを「タータ」と弾かせていることを!これは第2楽章中間部のリフレーンであり、チェリビダッケはここにティンパニを加えることで同じ趣旨の主張をしているのである)

エーリヒ・クライバー / パリ音楽院管弦楽団

こちらは1953年のスタジオ録音だ。クライバーの悲愴というと一般にはこっちのことをいう。技術的に破綻はなく録音もこちらのほうが良い。しかし、同じ指揮者と思えぬほど何のこともない演奏で、終楽章コーダのVnは「タータ」でなくスコア通り。第3楽章の2度目のマーチは55年盤も減速するがこちらは直前でやや加速してから落とす。コーダでのテンポ操作も恣意的に聞こえる。この程度ならもっと良いものがいくらもある。ここから上記盤までの2年間に何があったんだろう?(総合点:2)。

こちらは1953年のスタジオ録音だ。クライバーの悲愴というと一般にはこっちのことをいう。技術的に破綻はなく録音もこちらのほうが良い。しかし、同じ指揮者と思えぬほど何のこともない演奏で、終楽章コーダのVnは「タータ」でなくスコア通り。第3楽章の2度目のマーチは55年盤も減速するがこちらは直前でやや加速してから落とす。コーダでのテンポ操作も恣意的に聞こえる。この程度ならもっと良いものがいくらもある。ここから上記盤までの2年間に何があったんだろう?(総合点:2)。

ヤッシャ・ホーレンシュタイン / ロンドン交響楽団

1967年5月17&18日 ロンドン。キエフ生まれのユダヤ系ロシア人、ホーレンシュタイン(1898 – 1973)の録音はオーケストラに恵まれず実力の割に印象が薄いがこの悲愴はLSOを得てそれがない。一聴すると何もしていないオーソドックスな解釈に聞こえるが、実は読みが深い。通常は第1~3楽章に束の間のロマン、安息、華やぎがあるがここではそれをそぎ落としてむしろ鎮静が支配し、時折響くティンパニが暗さを暗示する。第2楽章中間部のあえて味つけのうすいリズムの単調さは葬儀さながらで、第3楽章の遅めのマーチはマーラーの軍楽隊のカリカチュアを連想させ、終結部は僕には死にゆく(自殺だが)自己の運命への嘲笑にきこえる。終楽章は的確なプロポーションを守り、テンションと絶叫で無用にあおったりしない。これによってコーダ主題は実は終楽章第2主題が短調に化けたものであり、この交響曲はソナタ形式が再現部で中断してフェードアウトで終わってしまう異形の構造なのだという強いインパクトが残るのである。それが自身の死を暗示したメッセージであるという。何も考えてないムードで流すだけの演奏とは雲泥の差。ホーレンシュタインの研ぎ澄まされた知性の証だ(総合点:4.5)。

1967年5月17&18日 ロンドン。キエフ生まれのユダヤ系ロシア人、ホーレンシュタイン(1898 – 1973)の録音はオーケストラに恵まれず実力の割に印象が薄いがこの悲愴はLSOを得てそれがない。一聴すると何もしていないオーソドックスな解釈に聞こえるが、実は読みが深い。通常は第1~3楽章に束の間のロマン、安息、華やぎがあるがここではそれをそぎ落としてむしろ鎮静が支配し、時折響くティンパニが暗さを暗示する。第2楽章中間部のあえて味つけのうすいリズムの単調さは葬儀さながらで、第3楽章の遅めのマーチはマーラーの軍楽隊のカリカチュアを連想させ、終結部は僕には死にゆく(自殺だが)自己の運命への嘲笑にきこえる。終楽章は的確なプロポーションを守り、テンションと絶叫で無用にあおったりしない。これによってコーダ主題は実は終楽章第2主題が短調に化けたものであり、この交響曲はソナタ形式が再現部で中断してフェードアウトで終わってしまう異形の構造なのだという強いインパクトが残るのである。それが自身の死を暗示したメッセージであるという。何も考えてないムードで流すだけの演奏とは雲泥の差。ホーレンシュタインの研ぎ澄まされた知性の証だ(総合点:4.5)。

テオドール・クルレンツィス / ムジカエテルナ

古楽器(風)演奏がロマン派、近代まで進出して久しいが、そのフロンティアは今どこなんだろう?ヘンツェがBPOを振ったステレオ録音があるのだから1960年以前ではあるだろうが不明だ。それも、オーセンティシティの由来が楽器なのか奏法なのか解釈なのか?釈然としない。どうも、新興のEV対策でトヨタが仕方なく出したハイブリッド車みたいな感じがぬぐえない。あるいは羽田空港国際線ターミナルにある「日本橋」の縮小レプリカや、「江戸東京博物館」の類だ(あれはあれで面白いと思うが)。チャイコフスキー指揮の初演の録音なら何十万円払ってでも聞いてみたいが、その頃の楽器ですよ、当時の奏法は研究によるとこんなでした、解釈はまあだいたいこんなんじゃないでしょうかね、なんてものを、学者や演奏者が何日かけてまじめに検討しようが、僕は新風として受け入れるほど音楽においては柔軟ではない。これが古楽器なのか古楽器風なのか、古楽器演奏の思想やエレメントを包含した何か新しい現代オーケストラ演奏なのか、僕は興味も知識もないので不案内だが、聞こえてくる音以外には何もない。ずいぶんおお真面目に考えた風情はあり、元気のいい演奏とは思うが、聞いた後に何も残らない。そんなことよりもっと大事なことがこの曲のスコアには書いてあると思う(総合点:1)。

古楽器(風)演奏がロマン派、近代まで進出して久しいが、そのフロンティアは今どこなんだろう?ヘンツェがBPOを振ったステレオ録音があるのだから1960年以前ではあるだろうが不明だ。それも、オーセンティシティの由来が楽器なのか奏法なのか解釈なのか?釈然としない。どうも、新興のEV対策でトヨタが仕方なく出したハイブリッド車みたいな感じがぬぐえない。あるいは羽田空港国際線ターミナルにある「日本橋」の縮小レプリカや、「江戸東京博物館」の類だ(あれはあれで面白いと思うが)。チャイコフスキー指揮の初演の録音なら何十万円払ってでも聞いてみたいが、その頃の楽器ですよ、当時の奏法は研究によるとこんなでした、解釈はまあだいたいこんなんじゃないでしょうかね、なんてものを、学者や演奏者が何日かけてまじめに検討しようが、僕は新風として受け入れるほど音楽においては柔軟ではない。これが古楽器なのか古楽器風なのか、古楽器演奏の思想やエレメントを包含した何か新しい現代オーケストラ演奏なのか、僕は興味も知識もないので不案内だが、聞こえてくる音以外には何もない。ずいぶんおお真面目に考えた風情はあり、元気のいい演奏とは思うが、聞いた後に何も残らない。そんなことよりもっと大事なことがこの曲のスコアには書いてあると思う(総合点:1)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(2)

2018 DEC 29 1:01:19 am by 東 賢太郎

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団

非常に興味深い。知的だ。mov1アレグロは遅いがTrの三連符など細部を聴くと馬なりの操縦でないことがわかる。提示部は静的だが緊張が支配し、第2主題が甘いロマンなどでなく怖いものを含む。展開部は暴れさせずHr信号が伴奏する第1主題再現の熱病の不安定な感じはmov4のHr信号部分(第2主題)に呼応するがクレンペラーはそれを見抜いているだろう。mov2は滑らかつややかな美を目指しておらず5拍子がぎこちない。中間部はインテンポ。mov3はとても遅くAllegro molto vivaceとは程遠い。スケルツォの細部(付点音符のリズムとフレージング)も神経が通うのはほとんどの人が無難な通過であるのと思想が根本から違うとしか言いようがない。マーチへのブリッジ部分は加速せず書かれた楽譜だけで興奮を高めるがマーチ主題はほぼインテンポながら微妙に遅いという類例のない解釈である。2度目もほぼ同じ道をたどる。ティンパニと使い分けたバスドラムの運命の鉄槌のごとき強打もユニークで一切の加速なく苛烈に終る。終楽章の対抗配置により第1,第2Vnに振り分けられた旋律の分断が衝撃だ。これぞチャイコフスキーの意図であり現代においてはストコフスキー配置(スコア改変に相当)がスタンダードになった理由は僕には全く解せない。コーダはことさらに泣きはしない静かな人生の終結だが悲しい。ここに至るまでの道のりがずっしり重かったからだ。これがチャイコフスキーかという声は昔からあったが、彼は最期にそうではない音楽を意図して書き残したのであって、これがダイイングメッセージであるという僕の仮説からはクレンペラーの表現は一理ある。昨今多い綺麗にまとまったお涙頂戴のショーピースなどとは比べ物にならない大人の音楽である(総合点:5)。

非常に興味深い。知的だ。mov1アレグロは遅いがTrの三連符など細部を聴くと馬なりの操縦でないことがわかる。提示部は静的だが緊張が支配し、第2主題が甘いロマンなどでなく怖いものを含む。展開部は暴れさせずHr信号が伴奏する第1主題再現の熱病の不安定な感じはmov4のHr信号部分(第2主題)に呼応するがクレンペラーはそれを見抜いているだろう。mov2は滑らかつややかな美を目指しておらず5拍子がぎこちない。中間部はインテンポ。mov3はとても遅くAllegro molto vivaceとは程遠い。スケルツォの細部(付点音符のリズムとフレージング)も神経が通うのはほとんどの人が無難な通過であるのと思想が根本から違うとしか言いようがない。マーチへのブリッジ部分は加速せず書かれた楽譜だけで興奮を高めるがマーチ主題はほぼインテンポながら微妙に遅いという類例のない解釈である。2度目もほぼ同じ道をたどる。ティンパニと使い分けたバスドラムの運命の鉄槌のごとき強打もユニークで一切の加速なく苛烈に終る。終楽章の対抗配置により第1,第2Vnに振り分けられた旋律の分断が衝撃だ。これぞチャイコフスキーの意図であり現代においてはストコフスキー配置(スコア改変に相当)がスタンダードになった理由は僕には全く解せない。コーダはことさらに泣きはしない静かな人生の終結だが悲しい。ここに至るまでの道のりがずっしり重かったからだ。これがチャイコフスキーかという声は昔からあったが、彼は最期にそうではない音楽を意図して書き残したのであって、これがダイイングメッセージであるという僕の仮説からはクレンペラーの表現は一理ある。昨今多い綺麗にまとまったお涙頂戴のショーピースなどとは比べ物にならない大人の音楽である(総合点:5)。

エルネスト・アンセルメ / スイス・ロマンド管弦楽団

冒頭のバソンの低音がフランスだ。弦は心もとないアンサンブルだが管が入ってくると何となくまとまる。第2主題の品の作り方はうまいが木管のユニゾンの音程はオーボエが合わない。展開部はアマオケ並みに危ない感じでこの遅さが必然と思える。終結のロ長調の木管合奏の音程は不気味なほどひどい、ティンパニのシも低い。指揮者が何とかできないのか?僕はこういうのは耐え難い。mov2は良いテンポだ。中間部はインテンポで淡々と行く。mov3の弦はかなりましだ。マーチは1度目はインテンポで進行、2度目はやや減速するがティンパニの鳴らし方が僕の好みだから相殺だがシンバルがどうも安っぽい。コーダへ向けて加速するのはまあ良しとする。mov4はまたclの音程が邪魔で集中力をそぐ。こういうのが気にならない人は聞けるだろうが僕には困難。感傷がどろどろしない良さがあるが、そもそもこのレベルのオケ演奏が商品になるのも不思議であり、アンセルメの解釈には敬意を表するにしても彼のクレジットになるような演奏なのだろうかは疑問だ(総合点:2)。

冒頭のバソンの低音がフランスだ。弦は心もとないアンサンブルだが管が入ってくると何となくまとまる。第2主題の品の作り方はうまいが木管のユニゾンの音程はオーボエが合わない。展開部はアマオケ並みに危ない感じでこの遅さが必然と思える。終結のロ長調の木管合奏の音程は不気味なほどひどい、ティンパニのシも低い。指揮者が何とかできないのか?僕はこういうのは耐え難い。mov2は良いテンポだ。中間部はインテンポで淡々と行く。mov3の弦はかなりましだ。マーチは1度目はインテンポで進行、2度目はやや減速するがティンパニの鳴らし方が僕の好みだから相殺だがシンバルがどうも安っぽい。コーダへ向けて加速するのはまあ良しとする。mov4はまたclの音程が邪魔で集中力をそぐ。こういうのが気にならない人は聞けるだろうが僕には困難。感傷がどろどろしない良さがあるが、そもそもこのレベルのオケ演奏が商品になるのも不思議であり、アンセルメの解釈には敬意を表するにしても彼のクレジットになるような演奏なのだろうかは疑問だ(総合点:2)。

・・・・

悲愴をこうして聴いているとどうしても「死」というものを思ってしまいます。昨年に母を見送って、どうしても。人は死ぬと何処へ行くんだろう?これの第4楽章をピアノで弾いていてコーダで泣けたことが何度もあります。こんな音楽は、眼前に「死」がない人には書けないだろうと思います。

・・・・

ジャン・マルティノン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

上掲盤を聴いた後でVPOが機能的にも優れていることを思い知る。マルティノンの指揮は強いメリハリがあり強弱もテンポも伸縮自在で、VPOが承服してついて行っていることそれ自体が価値ありだ。mov1第2主題の弦の艶っぽさは「ならでは」であり展開部の金管の鳴りっぷりも圧倒的。マルティノンのオケのドライブは圧巻でアクセルの一気の踏み込みも自在である。mov2主題のブレーキはその逆。中間部の息をひそめた p は実にいい、これでこそmov4コーダと繋がるというもの。mov3の弦アンサンブルは素晴らしいの一言だが僕がこの演奏を初聴で気に入らなかったのは2回目のマーチの常套的な減速のせいだった(今でもそうだ)。mov4もテンポは流動的でほぼ一定に収まることなく水性(liquid)であり、それに同化してしまえばいいのだろうが僕のイデアとしての悲愴はそうではなくどうもひっかる。ひとつの管弦楽のプレイとしてはユニークな一級品であり、まさにonly oneを誇れるものだ。VPOという猫をのせたマルティノンの才能に頭を垂れつつも、それは若き日のケルテスやシャイーが成し遂げた流星の輝きを思わせる業績に近く、マルティノンとしてボロディンやプロコフィエフの路線に近接したロシア物の一環であって、作曲者がロシア人かどうかは置いて一個の人間が死を迎える間際のメッセージとしての悲愴交響曲の演奏としてはチェリビダッケの作り出した感動とは質が異なるという感想を払拭するのは困難だった(総合点:4)。

上掲盤を聴いた後でVPOが機能的にも優れていることを思い知る。マルティノンの指揮は強いメリハリがあり強弱もテンポも伸縮自在で、VPOが承服してついて行っていることそれ自体が価値ありだ。mov1第2主題の弦の艶っぽさは「ならでは」であり展開部の金管の鳴りっぷりも圧倒的。マルティノンのオケのドライブは圧巻でアクセルの一気の踏み込みも自在である。mov2主題のブレーキはその逆。中間部の息をひそめた p は実にいい、これでこそmov4コーダと繋がるというもの。mov3の弦アンサンブルは素晴らしいの一言だが僕がこの演奏を初聴で気に入らなかったのは2回目のマーチの常套的な減速のせいだった(今でもそうだ)。mov4もテンポは流動的でほぼ一定に収まることなく水性(liquid)であり、それに同化してしまえばいいのだろうが僕のイデアとしての悲愴はそうではなくどうもひっかる。ひとつの管弦楽のプレイとしてはユニークな一級品であり、まさにonly oneを誇れるものだ。VPOという猫をのせたマルティノンの才能に頭を垂れつつも、それは若き日のケルテスやシャイーが成し遂げた流星の輝きを思わせる業績に近く、マルティノンとしてボロディンやプロコフィエフの路線に近接したロシア物の一環であって、作曲者がロシア人かどうかは置いて一個の人間が死を迎える間際のメッセージとしての悲愴交響曲の演奏としてはチェリビダッケの作り出した感動とは質が異なるという感想を払拭するのは困難だった(総合点:4)。

キリル・コンドラシン / モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

youtubeにて聴く(1967年、東京ライブとのこと)。コンドラシンは聴けなかったがそれを痛恨に思う指揮者の一人だ。この悲愴の各所にみる旋律の熟達のフレージングは名優のセリフのようで、一朝一夕の指示でオーケストラに教え込める質のものと思えない。テンポは絶え間なく変転しているが、こういうものなのだという絶対の説得力を感じ、スケルツォの2度目のマーチの減速はこの演奏でなるほどと初めて思わされた。管弦楽はライブの傷はあるものの、本当にうまい。素晴らしい演奏、そして、なんていい曲なんだろう。これを会場で体験された方は幸せだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」

2018 DEC 15 22:22:49 pm by 東 賢太郎

幼いころ家族でときどき不二家へ行ったが、あれは銀座のどのへんだったんだろう。現在は数寄屋橋だがちがう気がする。たしか、入り口にでっかいペコちゃんがいて(こっちが小さかったわけだが)、レストランは2階でなく地下だったと思う。定番はお子様ランチなのだがそっちよりもデザートのチョコレートパフェを親父が機嫌よく頼んでくれるかどうかが大きなポイントだった。そのためだけに買い物中はいい子でいたりしたものだ。

幼いころ家族でときどき不二家へ行ったが、あれは銀座のどのへんだったんだろう。現在は数寄屋橋だがちがう気がする。たしか、入り口にでっかいペコちゃんがいて(こっちが小さかったわけだが)、レストランは2階でなく地下だったと思う。定番はお子様ランチなのだがそっちよりもデザートのチョコレートパフェを親父が機嫌よく頼んでくれるかどうかが大きなポイントだった。そのためだけに買い物中はいい子でいたりしたものだ。

最近はその心配がないのをいいことに、ファミレスなんかで巨大なのをどど~んと頼んでしまう。周囲が恥ずかしくなるのだろう、「東さん、こどもにかえってますね」と隣の席にも聞こえるような声でいわれるが、そうではない。チョコレートパフェはおいしいものなのだ。僕はチョコレートを混ぜたアイスや飲み物は好かないが、ソースとして、それも写真のように生クリームにトッピングするのは別格的に好きだ。カップの形状もいい。細長いスプーンで掘っても掘ってもまだ出てきそうで、もちろん最後は尽きるのだが、狭くて丸っこい底にチョコレートソースが名残惜し気にたまっているのをきれいに掬い取るエンディングも満足感があったのだ。

チャイコフスキーの「くるみ割り人形」にもスペインの踊りが「チョコレート」として出てくる。ヘンゼルとグレーテルをおびき寄せる魔女の家もチョコレート製である。この食べ物は子供をひきつける魔力があるのだ。子供といえばくるみ割り人形の「雪のワルツ」には児童合唱がでてくるが、そこにさしかかると、難しい音符はひとつも出てこないのにふんふんと得心して楽しんでる自分に遭遇する。「あれっ、俺って子供に帰ってるのかな」と思わないでもない。どんな子供でもすぐに歌えそうなメロディーをくるんで優美なワルツに仕立てあげた、この誰の耳にも心地よい音楽は、子供の味覚世界を大人が腕を振るってヴィジュアルもわくわくさせるしゃれたデザート、チョコレートパフェさながらだ。

「雪のワルツ」の見事な舞台をご覧いただきたい。これが第1幕のエンディング、最後はホ長調で第五交響曲と同じ終わり方をするのだ。

フランクフルトからマイン川を車で40分ほど下るとマインツがある。活版印刷を発明したグーテンベルグが生まれた街だ。そこの州立劇場で娘二人にこの曲のバレエを観せたが、幼稚園児だった妹のほうがネズミが出てくると怖がって泣いてしまい、チョコレートパフェを与えたつもりがちょっと想定外だった。ヘンゼルとグレーテルの魔女もだめだった。今は昔だ。ドイツではその2曲は年末の子供連れ定番であり、忘れないようにとニュルンベルグのX’mas市でこいつを買って娘たちにプレゼントした(右)。彼は王子の化身であり、娘を驚かせたネズミと戦ったわけだが、今となってみるとなかなかレトロな置物に化けている。

フランクフルトからマイン川を車で40分ほど下るとマインツがある。活版印刷を発明したグーテンベルグが生まれた街だ。そこの州立劇場で娘二人にこの曲のバレエを観せたが、幼稚園児だった妹のほうがネズミが出てくると怖がって泣いてしまい、チョコレートパフェを与えたつもりがちょっと想定外だった。ヘンゼルとグレーテルの魔女もだめだった。今は昔だ。ドイツではその2曲は年末の子供連れ定番であり、忘れないようにとニュルンベルグのX’mas市でこいつを買って娘たちにプレゼントした(右)。彼は王子の化身であり、娘を驚かせたネズミと戦ったわけだが、今となってみるとなかなかレトロな置物に化けている。

この音楽をチャイコフスキーは童心に帰って書いたと単純に考えていたが、それがファミレスで僕にそう言ったみなさんと同じほどちがっていたということを12月12日にサントリーホールで聴いたフェドセーエフ/N響(B定期)における千葉潤氏によるプログラムノートで知った。

チャイコフスキーも(作者のE.T.A.ホフマンと同様に)このお伽話(とぎばなし)に切実な意味を見出したひとりである。旅行中に読んだ新聞記事で、彼は実妹アレクサンドラの死を知る。彼女は早くに亡くなった母親の代わりにチャイコフスキー家を支えてきた人物であり、嫁ぎ先の家庭はチャイコフスキーにとって第二の故郷であった。妹の死をきっかけに、チャイコフスキーは幸福だった幼年時代の想い出をこの物語に重ね合わせたに違いない。

そうだったのか・・・・

亡くなる前年の作曲だ。全曲はほとんどが長調で平明、素朴、明朗。翌年の悲愴交響曲と好対照であるが、妹のことが動機であったなら、どちらも底流のテーマはdeath(死)なのだ。たとえば、ヴァリアシオンⅠはどことなくカルメンを思わせる曲想だが、小序曲が終わった直後の第1曲 情景 (Scène) もカルメンの幕開きの女工たちが出てくる場面の雰囲気を感じる。このオペラの通奏低音も死であることは論を待たない。パ・ド・ドゥの第1曲アンダンテ・マエストーソのドシラソファミレドは第4交響曲の終楽章テーマで同曲の不吉な金管によるパッセージも顔をのぞかせるが、音階そのものの旋律はモーツァルトのお家芸で、チャイコフスキーはそれに「アマデウス和声」をつけているのも暗示的に思う。

組曲版は第1幕からの「小序曲」、「行進曲」で開始して、第2幕のディヴェルティスマン (Divertissement) をはさんで「花のワルツ」で閉めるというのがおおよその骨組みだが、作曲者が自作演奏会用に編んだ曲順はなかなか意味深い。彼自身が舞台に乗ったオーケストラで演奏してもよいと考えたのだから、演奏会形式は是とすべきなのだが、全曲ではチョコレート(スペイン)、コーヒー(アラビア)、お茶(中国)と踊りの脈絡で続くのが、踊りを無視した組曲ではスペインは省かれ、平明な音楽の中で響くアラビアの踊りの和声の妖しさを引き立てるためかトレパック(ロシア)に続く。「ジゴーニュ小母さんと道化たち」も省かれる。

「ヴァリアシオン II ドラジェ(日本では金平糖)の精の踊り」を3曲目に持ってきたのはチェレスタを聴かせたかったのだろう。彼はアメリカ楽旅の途中にパリでこの楽器を見つけて購入して、すぐにロシアへ送ってここで使ったのだ。選曲は小味な趣味の効いたもので、「行進曲」のあとは全曲盤のままディヴェルティスマンから終曲までを演奏すれば十分に良いようなものだが彼はそうしなかった。ちなみに、その「ディヴェルティスマンから終曲まで」をフェドセーエフが1986年に(旧)モスクワ放送交響楽団を指揮した演奏でお聴きいただきたい。いかがだろうか?

僕はこの演奏の「花のワルツ」(12分00秒~)が好きでよく聴いている。いいテンポであり最高にゴージャスだ。面白い、これはダンサーが踊れる「花のワルツ」であって、音楽が内包する踊るためのリズムや抑揚を見事につかんだ演奏だ(ダンスが目に浮かぶ)。この録音はロジェストヴェンスキーが振っていたオケの優秀さも出色(「コーダ」のうまさ!)で、録音の趣向で木管が良く聞こえるのがやや耳についたが慣れれば気にならないだろう。N響のアンサンブルがちょっと危なかった第4曲 踊りの情景 (Scène dansante) も見事。チャイコフスキーがチェレスタだけでなくこだわって散りばめた特殊音響もくっきり聞こえ、ロシア人が母国の天才の音楽に込めた愛情とプライドを感じる見事な演奏だ。ところが先日のフェドセーエフのライブは86才の年輪で慈しむがごとくにテンポが遅く、花のワルツは最遅の部類だった。だからこその演奏会形式だったと思い至った。フェドセーエフがなぜ敬愛するチャイコフスキーのこれを演じたのか。どこかに妹にこめた思慕を感じたんじゃないかと思いながら聴いた。

「花のワルツ」は古今東西最高級の名曲であって僕はこれをピアノで弾くことを今生の喜びとしている。以前のブログにも書いたが、だからワルツのテンポには少々うるさいのだが、最近は速めが趣味になってきていて、ジェームズ・レヴァインがウィーンフィルを振ったのが自分で弾くテンポになってきている。これは6分27秒で、前項のボニング/ナショナル・フィルよりやや速い。

ただしこれはワルツ主部の弦のフレージングに個性があってややしっくりこないし、このテンポはきっと劇場では(ダンサーには)無理なんだろうなと思ってきた。ところが今回youtubeでAshley Bouderというニューヨーク・シティバレエのプリマの動画を見て大変に驚いたものだ。これはレヴァインのテンポに近い速度で踊った、おそらく唯一の、トップクラスのダンスと思料する。

やっぱりアメリカ人は凄い、やる気になればやっちまうんだと称賛するしかない。ヨーロッパのクラシックな趣味からすればスポーティーに過ぎるかもしれず(僕にはダンスのことであれこれ述べる資格は皆目ないが)、十分に美しいからいいではないかと思う。オケも小味なリズムの刻みがいい味を出しておりレヴァイン盤より好みだ。ロシアとアメリカが組んだら恐るべしだ。

対極的なのをフランクフルトで買ったCDからひとつ。ドイツ人のレオポルド・ルートヴィヒがバイエルン放送交響楽団を指揮した組曲だ。何が面白いってこんなバリバリのドイツの田舎風くるみ割りはもう世界のどこへ行っても絶対に聴けない。中国の踊りの伴奏はまるで熊おどりだ。おしゃれとは程遠い花のワルツのダサいテンポ、聴いたことのない垢ぬけないホルン、これをまじめにやってしまう。いやすごいものだ。ご記憶いただきたい。これが昔のドイツ流だ。ベートーベン、ブラームスなら活きるのだから音楽は奥深いと思う。

(こちらもどうぞ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

チャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」の聴き比べ(1)

2018 NOV 10 23:23:10 pm by 東 賢太郎

仕事は忙しいが順調でことさら悲しいこともない。こういう時の悲愴は心にどう響くのかわからないが、なにせ劇薬のような音楽だから苦しくなってしまうと聴けない。今でしょということで。

モーリス・アブラヴェネル / ユタ交響楽団

ナチを逃れて米国に亡命したアブラヴェネルはメットと契約した最年少指揮者(33才で)でクルト・ワイルの弟子である。自分が常駐できるオーケストラをモルモン教のユタ州ソルトレーク・シティに作って移住しそこで亡くなった。Voxのこの悲愴はVn、Vcの粘着性あるフレージングが特色で第1楽章第1主題の遅さが象徴する。第2楽章中間部はティンパニが良いバランスできこえる。第三楽章マーチ主題は減速、コーダで激しく加速、僕はこの解釈はまったく支持しない。Vnは片側配置。全曲にわたってオンに録音された細部が克明に聞こえるのが非常に面白いのはプラスだがオケの技術のお里が知れてしまうのをどう評価するかはお好みだ。(総合点:2)

ナチを逃れて米国に亡命したアブラヴェネルはメットと契約した最年少指揮者(33才で)でクルト・ワイルの弟子である。自分が常駐できるオーケストラをモルモン教のユタ州ソルトレーク・シティに作って移住しそこで亡くなった。Voxのこの悲愴はVn、Vcの粘着性あるフレージングが特色で第1楽章第1主題の遅さが象徴する。第2楽章中間部はティンパニが良いバランスできこえる。第三楽章マーチ主題は減速、コーダで激しく加速、僕はこの解釈はまったく支持しない。Vnは片側配置。全曲にわたってオンに録音された細部が克明に聞こえるのが非常に面白いのはプラスだがオケの技術のお里が知れてしまうのをどう評価するかはお好みだ。(総合点:2)

ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー / モスクワ放送交響楽団

1966年8月21日、ロイヤル・アルバートホール(プロムス)でのライブ。ここに書いた1972年の東京公演はこうだったのかと推測する演奏。人生初めて聴いたオーケストラの演奏会で何もわかるはずないが打ちのめされて帰宅したのがうっすらと記憶に・・・。

僕が聴いた名演奏家たち(ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー)

いま聴くと第1楽章展開部の爆発をはじめ金管とティンパニの「圧」が凄まじい。こういうのは技術、趣味の域でなく文化だ。第2楽章主部は最速の部類に属する。中間部で減速して曲想を対比しながら大きな起伏を作る。ここでこれほどティンパニ強打するのも珍しい(これが主部に戻るギアチェンジが難しいがうまい)。スケルツォのトゥッティへの盛り上げは強烈を超えて激烈だ。下手な芝居である減速は一切なしの直球勝負でコーダになだれ込み、興奮した聴衆から拍手が出る。それを掻き切って突入する終楽章の弦の静寂。こういうものは乗りに乗ったライヴでしか出ない質のものなのだ。終結前の壮絶な盛り上がりがどんどん力を失い、銅鑼、トロンボーンを経て、ついにブルーグレー色のG線でヴァイオリンが生への別れを告げる。これぞ悲愴だ。こんなに歓声のあがる音楽ではないのだけれど、プロムスを聞かれた方はお分かりになると思うが、聴衆にとって基本は愛国の場であるものの演目ご当地の演奏家には深い敬意がありオトナの英国人の良識の場でもある。この良識がザロモンをしてハイドンを呼び寄せ、ロンドンセットを書かしめた原動力なのである。この悲愴のアンサンブルがどうのこうの言っても始まらない、ロシアの演奏もそうだがこの聴衆の熱い受容も文化なのだ。東京の演奏がここまで激烈だったのか残念ながら記憶はないが、それで悲愴が病みつきになりクラシックが人生の一部となった。聴いた偶然が幸運だった(総合点:4.5)。

アンタール・ドラティ / ロンドン交響楽団

第1楽章、良いテンポのアレグロは弦のアンサンブルが上質。第2主題はたっぷり歌いこむ。提示部最後の最弱音はFgか。展開部の金管が入ると粗い。第2楽章は速く、中間部はインテンポのままでHrを強奏するが解せない。終楽章コーダとの近親関係を認めない解釈だが僕は反対だ。スケルツォは遅めで緊張感を欠く。マーチ全奏は減速、加速として2度目は加速、減速、加速だ。まったく理解不能である。終楽章コーダの意味も見当たらない(総合点:2)。

第1楽章、良いテンポのアレグロは弦のアンサンブルが上質。第2主題はたっぷり歌いこむ。提示部最後の最弱音はFgか。展開部の金管が入ると粗い。第2楽章は速く、中間部はインテンポのままでHrを強奏するが解せない。終楽章コーダとの近親関係を認めない解釈だが僕は反対だ。スケルツォは遅めで緊張感を欠く。マーチ全奏は減速、加速として2度目は加速、減速、加速だ。まったく理解不能である。終楽章コーダの意味も見当たらない(総合点:2)。

マリス・ヤンソンス / オスロ・フィルハーモニー管弦楽団

この時期のシャンドス録音に共通の傾向だが残響過多のホールで中央後方席の音響である。ロンドン時代の装置では良い音だと思っていたが実はそうではなかった。風呂場のラジオのようでうまくは聴こえるが低音のボディに欠け楽器の色もコクもアンサンブルの技量も情報量に劣る。mov2中間部はインテンポでどうということなし。mov3マーチはテンポをいじらず直進で納得だ。終楽章も粘りすぎず平均以上の出来だが大きな感銘は得られない(総合点:2)。

この時期のシャンドス録音に共通の傾向だが残響過多のホールで中央後方席の音響である。ロンドン時代の装置では良い音だと思っていたが実はそうではなかった。風呂場のラジオのようでうまくは聴こえるが低音のボディに欠け楽器の色もコクもアンサンブルの技量も情報量に劣る。mov2中間部はインテンポでどうということなし。mov3マーチはテンポをいじらず直進で納得だ。終楽章も粘りすぎず平均以上の出来だが大きな感銘は得られない(総合点:2)。

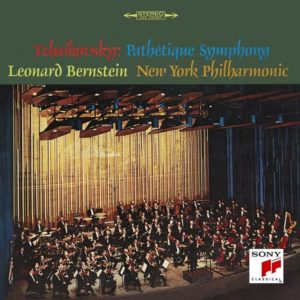

レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

1964年、若いころの録音。mov1アレグロの弦はアンサンブルが粗くこれがNYPかという水準だが第2主題は陶酔感いっぱいだ。バーンスタインは熱病にうかされたような音楽がうまい。展開部前半は快演だが後半へのギアチェンジは不要。mov2もVcがどうも上手でない。中間部はやや減速するが意味は感じず。mov3は微妙に遅めのテンポながらやはりスケルツォのアンサンブルが雑で微細な音程が甘い。マーチは1度目インテンポだが2度目でやや落とす。コーダでは一転凄い加速となりHrのミスをモノともせず突っ走る。終楽章第2主題、Hrのかぶせ方が巧みで頂点で熱狂しない。耽美的なのだ。コーダ。頂点から脱力して銅鑼に至るわずかの間の減衰感が見事で、トロンボーンの限界に至る最弱音でぐっと引き込まれ緊張が走る中、VnのG線が彼岸の世界をただようのだ。若気の演奏のようだがバーンスタインの才能を感じずにはいられない(総合点:4)。

1964年、若いころの録音。mov1アレグロの弦はアンサンブルが粗くこれがNYPかという水準だが第2主題は陶酔感いっぱいだ。バーンスタインは熱病にうかされたような音楽がうまい。展開部前半は快演だが後半へのギアチェンジは不要。mov2もVcがどうも上手でない。中間部はやや減速するが意味は感じず。mov3は微妙に遅めのテンポながらやはりスケルツォのアンサンブルが雑で微細な音程が甘い。マーチは1度目インテンポだが2度目でやや落とす。コーダでは一転凄い加速となりHrのミスをモノともせず突っ走る。終楽章第2主題、Hrのかぶせ方が巧みで頂点で熱狂しない。耽美的なのだ。コーダ。頂点から脱力して銅鑼に至るわずかの間の減衰感が見事で、トロンボーンの限界に至る最弱音でぐっと引き込まれ緊張が走る中、VnのG線が彼岸の世界をただようのだ。若気の演奏のようだがバーンスタインの才能を感じずにはいられない(総合点:4)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期・小林研一郎のマンフレッド交響曲

2018 JUL 7 2:02:31 am by 東 賢太郎

指揮=小林 研一郎

ピアノ=エリソ・ヴィルサラーゼ

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲 第1番 ハ長調 作品15

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 作品58

(7月5日、サントリーホール)

今や日本を代表する指揮者である小林さんには思い出がある。1996年だったと思うが、共通の知人の紹介でアムステルダムでゴルフをご一緒して、夕刻にコンセルトヘボウでコンサートがありご招待いただいた。オーケストラはオランダ放送交響楽団で前半がリストのピアノ協奏曲第1番、後半がチャイコフスキーのマンフレッド交響曲だった。残念ながらゴルフの負けの悔しさで頭がいっぱいであり、リストは興味ないし交響曲もいまひとつ馴染めておらずあんまり覚えていない。しかし正面に観ていた小林さんのオケの掌握ぶりは目覚ましく、その姿はしっかりと記憶に焼きついている。

今や日本を代表する指揮者である小林さんには思い出がある。1996年だったと思うが、共通の知人の紹介でアムステルダムでゴルフをご一緒して、夕刻にコンセルトヘボウでコンサートがありご招待いただいた。オーケストラはオランダ放送交響楽団で前半がリストのピアノ協奏曲第1番、後半がチャイコフスキーのマンフレッド交響曲だった。残念ながらゴルフの負けの悔しさで頭がいっぱいであり、リストは興味ないし交響曲もいまひとつ馴染めておらずあんまり覚えていない。しかし正面に観ていた小林さんのオケの掌握ぶりは目覚ましく、その姿はしっかりと記憶に焼きついている。

僕はゴルフでコテンパンに負けた記憶はあまりない。だから小林さんは大変に、特別な方なのだ。とても気さくでよく語られ話題も豊富であり昼食は大盛り上がりで楽しかったが、たしか54才で始めたとおっしゃられたゴルフはとても強かった。初心者とナメていたらスタートの前に「僕は肘から出る『気』で人を動かす商売なんで、エイっとやって、みなさんここぞのパットは外させますよ」、なんて指揮者らしい手振りで笑わせた。もちろん冗談と思っていたら本当にパットが入らなくて調子がおかしくなり、ニギリでコテンパンに負けてしまったのだ。エイっをやられたのだろうか。

驚いたのは記憶力で、初めてのコースでホールアウトしてからなのに各人のホールごとのスコアはもちろん、何番ホールで誰が2打目を何番アイアンで打ったなんてことを覚えておられる。自分のことを自分より覚えている人に初めて会った。そんなに見られていたのかと唖然だ。こういう人が指揮台にいたらオケの楽員は気を抜けないだろうということがわかった。百人を同時に見ていて、各人が何をしているか楽譜を記憶しているのだから。暗譜で振るとはピアニストの暗譜と違う、支配するためなのだ。指揮者とはこういう超人なのだと思い知った。思えば僕は人生で数多の超人にお会いしてきたが、ゴルフという人間が透かし彫りになるゲームでの小林さんの超越ぶりは疑う余地もない。

そういえば芸大に入る前は「陸上をやってました」とおっしゃってたっけ、きっと足も速かっただろうし全身がアスリートなのだ。この文武両道ぶりは鮮烈であり、指揮者という職業は僕にとって神のようなものだから、その人に運動まで負けてしまうと男として完敗感は救い難い。だからコンセルトヘボウで音楽などそっちのけだったのだろう。済んだことは忘れる性格だから他人のクラブどころか自分のだって覚えてなかったが、これ以来悔しさのあまり僕は知らず知らず影響を受けていたと思われ、相手の成すことを細かく観察するようになってマッチプレーが強くなったとさえ思う。

だから、小林さんというと僕にとっては音楽以前にまずゴルフのニギリが強い人という印象が強烈なのだ。やわな芸術家などという感じはぜんぜんない、これは否定的な意味ではなく僕にとっては最大の賛辞である。音楽はそりゃあ子供の時から女の子と一緒にピアノやってたんでしょでおしまいだが、始めて日が浅いのにあれほど勝負が強いというのは、まったく捨て置けない、ただ者ではないのである。あれがゴルフであり、野球でなかったのが唯一の救いだ。

この日の読響の掌握ぶりはまずあの時のエイっそのもので、懐かしくさえある。あれならオーケストラは動かせるだろうと納得至極だ。近くで拝見していたが、肘の『気』は健在で棒の動きのイメージ通りに弦が深みある音を発する。マンフレッドはN響でもアシュケナージとペトレンコで2回聞いて、それでもつまらない曲だと思っていたが、ついに初めて楽しめた。4番と5番の狭間の曲だがロ短調でもあり悲愴に通じる音もする(プロットもマンフレッドの死で終るから似る)と思えば、白鳥の湖であったりロメオとジュリエットであったりもする。

前半のベートーベンP協1番。はっきり言って、良かった。エリソ・ヴィルサラーゼは初めて聴いたが、1番の実演では僕のきいたベストの一つ。打鍵は強くフレーズは明瞭に弾き、歌うべきは歌う。終楽章の強靭な推進力、骨太な輪郭、愉悦感はなかなか出るものではなく、あのように弾かないと曲に埋没して負けてしまうから意外とこれは難しいのだろう。タイプこそ違うがギレリスがマズアとやった演奏を思い出した。これが存外に良かったものだから後半も集中力が切れなかったと思う。オケもティンパニを強打してメリハリと色彩感にあふれ、小林さんこの1番は素晴らしい、ヨーロッパのオケを思わせるあの彫りの深さは日本のオケからあまり聞いたことがない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

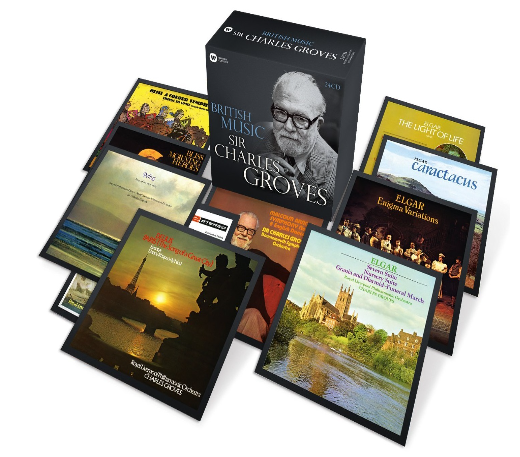

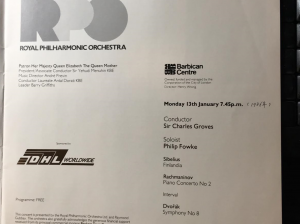

僕が聴いた名演奏家たち(サー・チャールズ・グローブズ)

2017 JAN 14 22:22:35 pm by 東 賢太郎

音楽は浮世離れしたものではありません。演奏家は生身の人間であり、その人となりが演奏に現れるものですが、ごくまれに教わることもあります。この演奏会はまさにそれでした。

バービカン・センターで聴いたラフマニノフの第2協奏曲、指揮はサー・チャールズ・グローブズ(ロイヤル・フィルハーモニー管)、ピアノはピーター・ファウクでした。1986年1月13日、ちょうど今ごろ、シティに近いホールなのでふらっと行った特にどうということない日常のコンサートでした。

バービカン・センターで聴いたラフマニノフの第2協奏曲、指揮はサー・チャールズ・グローブズ(ロイヤル・フィルハーモニー管)、ピアノはピーター・ファウクでした。1986年1月13日、ちょうど今ごろ、シティに近いホールなのでふらっと行った特にどうということない日常のコンサートでした。

第2楽章、ピアノのモノローグに続いてフルートが入りそれにクラリネットがかぶさりますが、どういうわけかクラが1小節早く入ってしまい会場が凍りついたのです。指揮台のグローブズの棒が一瞬止まりましたが、ここがすごかった。慌てず騒がず、木管のほうに身を乗り出して大きな身振りでテンポをとり、クラが持ち直して止まることなく済みました。

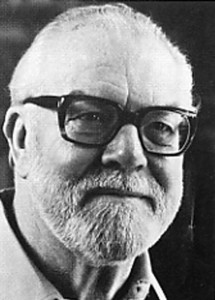

あのとっさの危機管理はなるほどプロだなあ、大人の対応だなあと感心しきりでした。サー・チャールズ・グローブズ(1915-92、左)、温厚なご人格もさすがにサーであります、終わってオケにやれやれとにっこりして、きっと楽屋でクラリネット奏者にジョークのひとつでも飛ばしたんだろうなという雰囲気でした。これがトスカニーニやセルやチェリビダッケだったらオケは大変だったろう。英国流マネージメントですね、指揮者は管理職なんだとひょんなことで人生の勉強をさせていただいたのです。

あのとっさの危機管理はなるほどプロだなあ、大人の対応だなあと感心しきりでした。サー・チャールズ・グローブズ(1915-92、左)、温厚なご人格もさすがにサーであります、終わってオケにやれやれとにっこりして、きっと楽屋でクラリネット奏者にジョークのひとつでも飛ばしたんだろうなという雰囲気でした。これがトスカニーニやセルやチェリビダッケだったらオケは大変だったろう。英国流マネージメントですね、指揮者は管理職なんだとひょんなことで人生の勉強をさせていただいたのです。

グローブズはボーンマス響、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団のシェフを長く務め、イギリス人でマーラーの全交響曲チクルスを初めて振った人です。

このアルゲリッチとのビデオに人柄が出てます。

チャイコフスキー2週間で覚えたわ、それであれ2回目の演奏だったのよ、コンサートの2日前になって練習1回でやったのよ~、よく覚えてないんだけどお、練習時間にぎりぎりで前の夫のデュトワの車でね~、でもワタシ何としてでも止めようとしてたの、遅れちゃえばいいって思ってたのよ、だっておなかすいてたんですもの。でも彼はどうしてもやりたかったのね、そうしたらポリスがいてね彼ぶっ飛ばしちゃってね~、つかまっちゃったのよ、考えられないわ、ハハハハとラテン色丸出しのアルゲリッチ。かたや英国紳士を絵にかいたようなグローブズ。こりゃ合わないでしょう。

そこでサーはさりげなく子供のことに話題をふっておいて、いよいよ、

「さて、ところで、僕が指摘したちょっとしたことで君をチャイコフスキーに戻さなきゃいけないよ。君のオクターブのことだがね、わかってるかな」

「あ~はい、わかってます、テンポですよね~ハハハ」

「そうだ、あそこのフェルマータね、僕は速くできない、だから君も速すぎちゃいけないよ」

<リハーサル。アルゲリッチめちゃくちゃ速すぎで止まる>

「でも、いざワタシの番だってなると緊張しちゃうんです~、それで~、でもワタシ、スピードこわくないじゃないですか」

<本番。やさしそうに語ってたグローブズはちっとも妥協せず、問題個所のテンポは全く変わっていない。が、アルゲリッチもあんまり直ってない>。これはDVDになってます(右)。

こっちは小澤征爾さんとラヴェルです。

楽屋で靴が壊れてるとさわぐこのきれいだけどぶっ飛んだお姉さんに合わせられる。英国紳士には無理でしょう。我が小澤さん、さすがです。「(練習より)20%速かったよ」だからますます尊敬に値しますね。世界に羽ばたく人はこのぐらい危機管理能力がないといけないんでしょうね。

グローブズ卿は英国音楽の重鎮でありこのCDが集大成となっています。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草 《ルガノの名演奏家たち》

2017 JAN 10 1:01:07 am by 東 賢太郎

ルガノ(Lugano)はイタリア国境に近く、コモ湖の北、ルガノ湖のほとりに静かにたたずむスイスのイタリア語圏の中心都市である。チューリヒから車でルツェルンを経由して、長いゴッタルド・トンネルを抜けるとすぐだ。飛ばして1時間半で着いたこともある。

ルガノ(Lugano)はイタリア国境に近く、コモ湖の北、ルガノ湖のほとりに静かにたたずむスイスのイタリア語圏の中心都市である。チューリヒから車でルツェルンを経由して、長いゴッタルド・トンネルを抜けるとすぐだ。飛ばして1時間半で着いたこともある。

人口は5万かそこらしかない保養地だが、ミラノまで1時間ほどの距離だからスイスだけでなくリタイアしたイタリアの大金持ちの豪邸も建ちならび野村スイスの支店があった。本店のあるチューリヒも湖とアルプスの光景が絵のように美しいが、珠玉のようなジュネーヴ、ルガノも配下あったのだからスイスの2年半はいま思えば至福の時だった。

自分で言ってしまうのもあさましいがもう嫉妬されようが何だろうがどうでもいいので事実を書こう、当時の野村スイスの社長ポストは垂涎の的だった。日系ダントツの銀行であり1兆円近かったスイスフラン建て起債市場での王者野村の引受母店でありスイスでの販売力も他社とは比較にもならない。日本物シンジケートに入れて欲しいUBS、SBC、クレディスイスをアウエイのスイスで上から目線で見ている唯一の日本企業であった。なにより、大音楽家がこぞってスイスに来たほどの風景の中の一軒家に住めて、金持ちしかいない国だから治安、教育、文化、食、インフラはすべて一級品なうえに、観光立国だから生活は英語でOKで外人にフレンドリーときている。

唯一の短所は夜の遊び場がカラオケぐらいしかないことだが、ルガノはさすがで対岸イタリア側に立派なカジノはあるは崖の上にはパラディソという高級ナイトクラブもあってイタリア、ロシア系のきれいな女性がたくさんいた。妙な場所ではない。客が客だからばかはおらずそれなりに賢いわけで、ここは珍しく会話になるから行った。私ウクライナよ、いいとこよ行ったことある?とたどたどしい英語でいうので、ないよ、キエフの大門しか知らん、ポルタマジョーレとかいい加減なイタリア語?でピアノの仕草をしたら、彼女はなんと弾いたことあるわよとあれを歌ったのだ。

こういう人がいて面白いのだが、でもどうして君みたいな若い美人でムソルグスキー弾ける人がここにいるのなんて驚いてはいけない。人生いろいろある。本でみたんだぐらいでお茶を濁した。男はこういう所でしたたかな女にシビアに値踏みされているのである。彼女の存在は不思議でも何でもない。007のシーンを思い出してもらえばいい、カネがあるところ万物の一級品が集まるのは人間の悲しいさがの故なのだ。世界のいつでもどこでも働く一般原理なのだと思えばいい。社会主義者が何をほざこうが彼女たちには関係ない、原理の前には無力ということなのである。

名前は失念したがルガノ湖畔に支店長行きつけのパスタ屋があってペンネアラビアータが絶品であった。店主がシシリーのいいおやじでそれとワインの好みを覚えていつも勝手にそれがでてきた。初めてのときだったか、タバスコはないかというと旦那あれは人の食うもんじゃねえと辛めのオーリオ・ピカンテがどかんときた。あとで知ったがもっと許せないのはケチャップだそうであれはイタリア人にとって神聖なトマトの冒涜であるうえにパスタを甘くするなど犯罪だそうだ。そうだよなアメリカに食文化ねえよなと意気投合しながら、好物であるナポリタンは味も命名も二重の犯罪と知って笑えなくなった。香港に転勤が決まって最後に行ったら、店を閉めるんだこれもってけよとあのアラビアータソースをでっかい瓶ごと持たせてくれたのにはほろっときた。

上記のカジノのなかにテアトロ・アポロがあり、1935年の風景はこうであった。1804年に作られテアトロ・クアザールと呼ばれた。ドイツ語のKurは自然や温泉によって体調を整えることである。ケーニヒシュタインの我が家の隣だったクアバートはクレンペラーが湯治していたし、フルトヴェングラーやシューリヒトが愛したヴィースバーデンのそれは巨大、ブラームスで有名なバーデンバーデンは街ごとKurhausみたいなものだ。バーデンは温泉の意味だが、金持ちの保養地として娯楽も大事であって、カジノと歌劇場はほぼあるといってよい。カジノはパチンコの同類に思われているが実はオペラハウスとワンセットなんで、東京は世界一流の文化都市だ、歌舞伎とオペラがあるのにおかしいだろうと自民党はいえばいいのだ。

上記のカジノのなかにテアトロ・アポロがあり、1935年の風景はこうであった。1804年に作られテアトロ・クアザールと呼ばれた。ドイツ語のKurは自然や温泉によって体調を整えることである。ケーニヒシュタインの我が家の隣だったクアバートはクレンペラーが湯治していたし、フルトヴェングラーやシューリヒトが愛したヴィースバーデンのそれは巨大、ブラームスで有名なバーデンバーデンは街ごとKurhausみたいなものだ。バーデンは温泉の意味だが、金持ちの保養地として娯楽も大事であって、カジノと歌劇場はほぼあるといってよい。カジノはパチンコの同類に思われているが実はオペラハウスとワンセットなんで、東京は世界一流の文化都市だ、歌舞伎とオペラがあるのにおかしいだろうと自民党はいえばいいのだ。

ルガノのクアであるアポロ劇場での録音で最も有名なのはイヴォンヌ・ルフェビュールがフルトヴェングラー/ベルリンフィルと1954年5月15日に行ったモーツァルトの K.466 だろう( モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466)。彼のモーツァルトはあまり好まないがこれとドン・ジョバンニ(ザルツブルグ音楽祭の53年盤でほぼ同じ時期だ)だけは別格で、暗く重いものを引き出すことに傾注していて、何が彼をそこまで駆り立てたのかと思う。聴覚の変調かもしれないと思うと悲痛だ。彼はこの年11月30日に亡くなったがそれはバーデンバーデンだった。

ルガノのクアであるアポロ劇場での録音で最も有名なのはイヴォンヌ・ルフェビュールがフルトヴェングラー/ベルリンフィルと1954年5月15日に行ったモーツァルトの K.466 だろう( モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466)。彼のモーツァルトはあまり好まないがこれとドン・ジョバンニ(ザルツブルグ音楽祭の53年盤でほぼ同じ時期だ)だけは別格で、暗く重いものを引き出すことに傾注していて、何が彼をそこまで駆り立てたのかと思う。聴覚の変調かもしれないと思うと悲痛だ。彼はこの年11月30日に亡くなったがそれはバーデンバーデンだった。

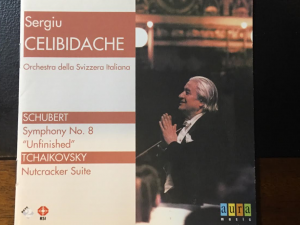

もうひとつ面白いCDが、チェリビダッケが1963年6月14日にここでスイスイタリア放送響を振ったシューベルト未完成とチャイコフスキーのくるみ割り組曲だ。オケは弱いがピアニッシモの発する磁力が凄く、彼一流の濃い未完成である。くるみ割りも一発勝負の客演と思えぬ精気と活力が漲り、ホールトーンに包まれるコクのある音も臨場感があり、この手のCDに珍しくまた聴こうと思う。彼はイタリアの放送オケを渡り歩いて悲愴とシェラザードの稿に書いたように非常にユニークなライブ演奏を残しており全部聴いてみたいと思わせる何かがある。そういうオーラの人だった。

もうひとつ面白いCDが、チェリビダッケが1963年6月14日にここでスイスイタリア放送響を振ったシューベルト未完成とチャイコフスキーのくるみ割り組曲だ。オケは弱いがピアニッシモの発する磁力が凄く、彼一流の濃い未完成である。くるみ割りも一発勝負の客演と思えぬ精気と活力が漲り、ホールトーンに包まれるコクのある音も臨場感があり、この手のCDに珍しくまた聴こうと思う。彼はイタリアの放送オケを渡り歩いて悲愴とシェラザードの稿に書いたように非常にユニークなライブ演奏を残しており全部聴いてみたいと思わせる何かがある。そういうオーラの人だった。

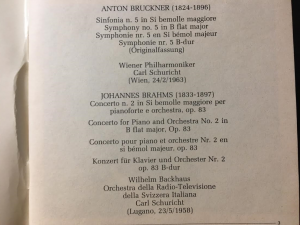

最後にミラノ出張のおりにスカラ座前のリコルディで買ったCDで、この録音はほとんど出回っておらず入手困難のようだからメーカーは復刻してほしい。バックハウスがシューリヒト/スイスイタリア放送響と1958年5月23日にやったブラームスの第2協奏曲で、これが大層な名演なのである。僕はどっちのベーム盤より、VPOのシューリヒト盤よりもピアノだけは74才のこっちをとる。ミスなどものともせぬ絶対王者の風格は圧倒的で、こういう千両役者の芸がはまる様を知ってしまうとほかのは小姓の芸だ。大家は生きてるうちに聴いておかないと一生後悔するのだが、はて今は誰なんだっけとさびしい。ついでだが、ルガノと関係ないがシューリヒトの正規盤がないウィーンフィルとのブルックナー5番もこれを買った昔から気にいっている。テンポは変幻自在でついていけない人もいようが、この融通無碍こそシューリヒトの醸し出す味のエッセンスである。

最後にミラノ出張のおりにスカラ座前のリコルディで買ったCDで、この録音はほとんど出回っておらず入手困難のようだからメーカーは復刻してほしい。バックハウスがシューリヒト/スイスイタリア放送響と1958年5月23日にやったブラームスの第2協奏曲で、これが大層な名演なのである。僕はどっちのベーム盤より、VPOのシューリヒト盤よりもピアノだけは74才のこっちをとる。ミスなどものともせぬ絶対王者の風格は圧倒的で、こういう千両役者の芸がはまる様を知ってしまうとほかのは小姓の芸だ。大家は生きてるうちに聴いておかないと一生後悔するのだが、はて今は誰なんだっけとさびしい。ついでだが、ルガノと関係ないがシューリヒトの正規盤がないウィーンフィルとのブルックナー5番もこれを買った昔から気にいっている。テンポは変幻自在でついていけない人もいようが、この融通無碍こそシューリヒトの醸し出す味のエッセンスである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。