ハイドン 「戦時のミサ ハ長調」Hob.XXII:9

2023 JAN 22 16:16:30 pm by 東 賢太郎

フランツ・ヨゼフ・ハイドンへの興味は尽きない。音符も読めない車大工と料理女がつくった息子が音楽家になることはあろうが、その息子が死後に骨相学の信奉者によって頭蓋骨が盗まれるほど遺体に関心がもたれた天才だったなると、そんな人間は他には脳のスライスが科学者に研究対象として共有されたアインシュタインしか知らないのだから尋常な心持ちではおれない。その才能はどこから来たのだろう?なぜ埋もれていたのだろう?いや、それ以前に、才能とは一体何なんだろう?モーツァルトもベートーベンも、遺体が掘り返されて不思議でない天才ではある。しかし、彼らは、もっと言えばワーグナーもショパンもシューマンもブラームスもブルックナーもチャイコフスキーもだが、伝記を読む限り人としては普通でなかった。まあ天才だから。ところがハイドンはというと、僕が感知する限り、普通の「いい人」なのだ。

彼のアウトプットは、質×量を数値化すればあらゆるジャンルの天才の最大値に近いだろう。それでいて「いい人」で上司や同僚にお追従のひとつも言えなければ勤まらないサラリーマン人生を30余年も平穏に送って出世をし、お暇が出てロンドンで一旗揚げて富裕になっても「また帰って来てくれ」と雇用者が懇願し、そこで作った曲は慕われて国歌になってしまう。それなのに、彼には「頑張ってます感」があっけないほど漂っていないのだ。こんな人は見たことも聞いたこともない。ベートーベンやショパンやムソルグスキーの肖像画を思い浮かべていただきたい。天才は近寄りがたい圧があり、苦悩に満ち、人生に病み、あるいは浮き世は我関せずの目線を放っていたりするのが常なのだ。

かたや、このハイドンさん、実はロココ調のレストランでソムリエのバイトしてておかしくない。「ワイン・リストはこちらでございます」「そうね、ブルゴーニュの明るめのこんな感じで予算こんなで3つ」なんて言うと気の利いたお薦めがすぐ出てきて、「年がねえ」なんて独り言に「お待ちください」とワインセラーにとんで行って「お客様、1本だけございました」なんて持ってくる。ハイドンさん、そんなひと世の中に絶対にいないんで、これ最大の賛辞なんで。でもこの感じじゃないと交響曲第96番は書けない、これも絶対に。じゃあいったい何なんだ?あなたは何者だったんだ?これぞ “Miracle” でなくてなんだろう。

1795年、2度目のロンドン滞在の最後の年に交響曲第102~104番の作曲を終えてウィーンに帰ったハイドンはもう交響曲の筆を折っていた。63才からの最後の時間を傾注したのはミサ曲とオラトリオの作曲である。

旅行中に新しく位についたエステルハージ侯爵ニコラウス2世の要請でエステルハージ家の楽長に再び就任し、妃の命名日に毎年ミサを書くことになる。それが後期六大ミサと呼ばれる6曲、《戦時のミサ》(1796),《ハイリゲミサ》 (1796),《ネルソン・ミサ》(1798),《テレジア・ミサ》 (1799),《天地創造ミサ》(1801),《ハルモニー・ミサ》 (1802)である。そして誰からの注文でもなく自主的に書かれたのが2つのオラトリオ、《天地創造》(1798),《四季》(1801)である。今の僕はテレジア・ミサを書いた頃の年齢で、ハイドンのこの豊穣の中にまだいることは一抹の安堵を与えてくれる。

《天地創造》作曲にはザロモンとスヴィーテンが深く関わっているが、ハイドンの内面に芽ばえた契機として考えられるのは、ウエストミンスター寺院でのヘンデル記念祭で《メサイア》を鑑賞し、エステルハージの小編成でなく大編成の楽団とコーラスで宗教音楽を書きたと思い立ったことだろう。僕もロンドンでメサイアを聴き圧倒的な感銘を受けたがモーツァルトもハイドンも受けたのだ。これを書いた5年前よりマタイ受難曲にはずっと目覚めているが、宗教的コンテクストと関係なくロックとして宗教音楽をきける我がスタンスは健在だ。

《戦時のミサ》はイタリア語でMissa in Tempore Belliで、ハイドンがスコアに記した曲名はこれだが、アニュス・デイでティンパニが活躍するため『太鼓ミサ』(Paukenmesse)とも呼ばれる。なぜ戦時かというと、ハプスブルク家がフランス革命戦争(イタリア戦役)で第一次対仏大同盟の一員としてナポレオン・ボナパルト率いるフランスと交戦し、大苦戦していたからだ。ウィーンに攻め込まれ敵軍の大砲が鳴り響いたのを模したのがそのティンパニであった。

初演は1796年12月26日にハイドンの指揮でウィーンのピアリスト教会にて行われた。ハイドンは完成したすべての楽譜の最後に「神に賛美を」という言葉を加えたほど信仰心が篤くTempore Belli(戦時下)の終息を神に祈るミサを書いたと考えるのが自然だが、ハンガリー国よりハプスブルグ家に忠誠を誓うエステルハージ家の家来としての立ち位置からの忖度がなかったとも言い切れないだろう。写真を見るに大きな教会ではなく管弦楽、合唱ともおそらく小編成で、現代の編成できくよりも相対的にティンパニの音量が大きく、Paukenmesse のニックネームがつくに至ったのではないか。

興味深いことに、ベートーベンはミサ・ソレムニスのアニュス・デイで、トランペットに軍楽隊のパッセージを吹かせ、フランス軍の太鼓であるティンパニを轟かせるというハイドンとまったく同様のことをしており、さらにはトロンボーンに誰もが出所のわかるパッセージを吹かせている。

言うまでもなくこれはヘンデルのメサイア(ハレルヤ)であり、引用どころか堂々たるパクリのレベルだ。ハレルヤのこの旋律の歌詞は「そして彼は永遠に君臨する」(And he shall reign for ever and ever)である。献呈はオロモウツ大司教として即位したルドルフ大公だ。この人はしたがって聖職者になったわけだが、キャリアの当初、ベートーベンに弟子入りしたころまでは軍人だった。それを斟酌したパトロンへの精一杯の忖度だったのである。

メサイア全曲のフランス初演は1873年であり、モーツァルトが管弦楽に手を入れたとはいえ演奏はスヴィーテンのサークル内だけで、ミサ・ソレムニスが書かれた1823年当時のドイツの一般聴衆がこの引用に気づいたとは思えない。ピアノ・作曲の弟子でもあったルドルフ大公は、自身に献呈された皇帝協奏曲の試演で独奏者をつとめた程のスーパー・アマチュアであり、この「本歌取り」が通じたから忖度になったと推理する。

このことはベートーベンが先生であったハイドンの《戦時のミサ》のアニュス・デイを研究した痕跡であり、これまた興味深いことに、そこではトランペットでこれがフォルテでくっきりと鳴るのだ。

普通の耳しか持たない僕でさえ記憶に焼きついているこれが、第5交響曲を作曲前のベートーベンの脳裏にあったとして何ら不思議でないだろう。

ハイドンの《戦時のミサ》はそれよりもずっとリアルな「戦時」に書かれたから祈りがあると考えるが、この曲は自作を含む数々の影響から成り立っている。グロリアの冒頭は自作の交響曲第96番「奇跡」のMov1冒頭であり、クレドの開始部分は前出のハレルヤ「そして彼は永遠に君臨する」であり、さらに顕著なモーツァルトの影響というと、グロリアの「Qui tollis」は魔笛の「おおイシスとオシリスの神よ」、クレドの「Et incarnatus est」(ハ短調)はザラストロとパミーナの掛け合い、「et vitam」は「ザラストロ万歳」だ(ライオンが出てくるところ。両者ともハ長調であり、やはり同調のリンツ交響曲と同じリズムで終わる)。そしてベネディクトゥスの出だしはドン・ジョヴァンニである。

ハイドンがパクリだと書きたいのではない。彼は63年生きていろんな音楽が頭にあって、そのスープからいろんな味を引き出すことが作曲だったのだ。僕も60年クラシックを聴いていろんな音楽が頭にあって、そのいちいちが耳に入るものと共振するのを楽しむのが鑑賞になっている。《戦時のミサ》は104曲も歴史に残る交響曲を書いて、いや交響曲なるものを地球上に送り出した、その天才が教会音楽というフォーマットで産み落とした傑作だということを書きたい。

この曲は反戦を訴えたバーンスタインが得意としており、再録のバイエルン放送響との演奏が有名だが、僕は1973年に録音されたニューヨーク・フィルとのCBS盤の方を愛好している。この演奏が発散する熱量と気迫は尋常でないからで、何万とあろうスタジオ録音なるものでもこんなのはざらにない。録音がベトナム反戦運動のさなかであったことと決して無関係ではなかろうが(同年3月までにアメリカ軍はベトナムから撤退している)、スタジオではそういうものを出さないのが普通のプロだろう。彼はプロだが普通の人ではなかったのだ。

前から不思議に思っていたが彼は60年代の駆け出しのころからハイドンをやけにたくさん振っていた。派手好きなイメージを持っていたので違和感があった。いや、彼はハイドンが好きだったのだ。ハイドンは会ったことないがバーンスタインはある。そうか、彼も「いい人」だったっけ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105

2021 JUN 27 10:10:15 am by 東 賢太郎

仕事が最大の山場を迎えている。まったく出社、会食してないのにZOOMで出来てしまうのは部下のおかげだが、自分としては誠に新奇な感覚である。これなら別荘にでも籠って環境を時々変えれば永く続けられるかもしれない。運動不足にならぬよう6月は10kmのジョギングを11回やってるので体は頗る健康で、今日の眼科検診も問題なかったが、気持だけ張って興奮しているので睡眠の質などに不安がある。

しかし僕には特効薬がある。こういうときにはハイドンの音楽がとても快いのである。心のわだかまりが取れ、浮き浮き感が青空のように広がる。医者には「自律神経が乱れてます、副交感神経を高めましょう」と勧められたがよくわからない。「何をしたらいいですか?」ときくと「スカッとすること」といわれる。ならば眠る前のハイドンは効き目があるかもしれない。

バーンスタインのCDで「協奏交響曲」変ロ長調 Hob. I:105をきいた。ハイドンの第1回ロンドン楽旅で書かれた喜びに満ち満ちた音楽だが、実は12の交響曲と違って自らの発案ではない。弟子でライバルだったプレイエルがパリ風の協奏交響曲を書いて評判であったため、興行主ザロモンが対抗しようと作曲を頼んだのだ。ハイドンは依頼主の意向に沿い、さらにサービスとして彼のヴァイオリニストとしての自己顕示欲を満たすためオーボエ、ファゴット、独奏ヴァイオリン、独奏チェロと管弦楽のための3楽章のソナタ形式の曲を急いで仕上げたが、眼精疲労を訴えたという。

こうした氏素性からして同曲を「交響曲第105番」とするのはおかしい。ホーボーケン番号(Hob. I:105)由来だろうが、ハイドンがSinfonieと定義したものよりずっと協奏曲の要素が多く、彼が人生をかけて確立したドクトリンからはみ出しているからだ。ただ、そこはハイドンだ。単なる余興の作品ではない。ビデオでご覧いただけばわかる。

VnとVcのソロのからみはブラームスのドッペルを想起させ、これがインスピレーションになったかと思うほどだ。ObとFgは当時の管弦楽において常設の楽器だがFgに要求するレベルが高く、4つの楽器のアンサンブルは現代の耳にも新しくて頗る心地良い。目が疲れていても盛り込んだ楽想はさすがハイドンという愉悦感と品格に溢れ、なるほど交響曲第105番であってむべなるかなだ、ザロモンの商売の為とはいえよくぞ書いてくれたと感謝の念を呼び起こす出来栄えだ。

ご注目頂きたいのは、同曲の初演が第4回ザロモン演奏会で、1792年3月9日だったことである。交響曲第98番は1週間前の第3回、3月2日に初演された。そちらの第2楽章にジュピター第2楽章の刻印があるのはブログでお示しし、ライブ・イマジン管弦楽団演奏会の前座では両曲のその箇所をピアノで弾いてお聞かせした。ハイドンはモーツァルト追悼モードにあったのだ。

そうであれば、同時期に作曲した協奏交響曲にもそれがあっておかしくないのでは?という疑問が当然のように湧きおこるだろう。

あるのだ。

第3楽章、このビデオの17分14秒からである。

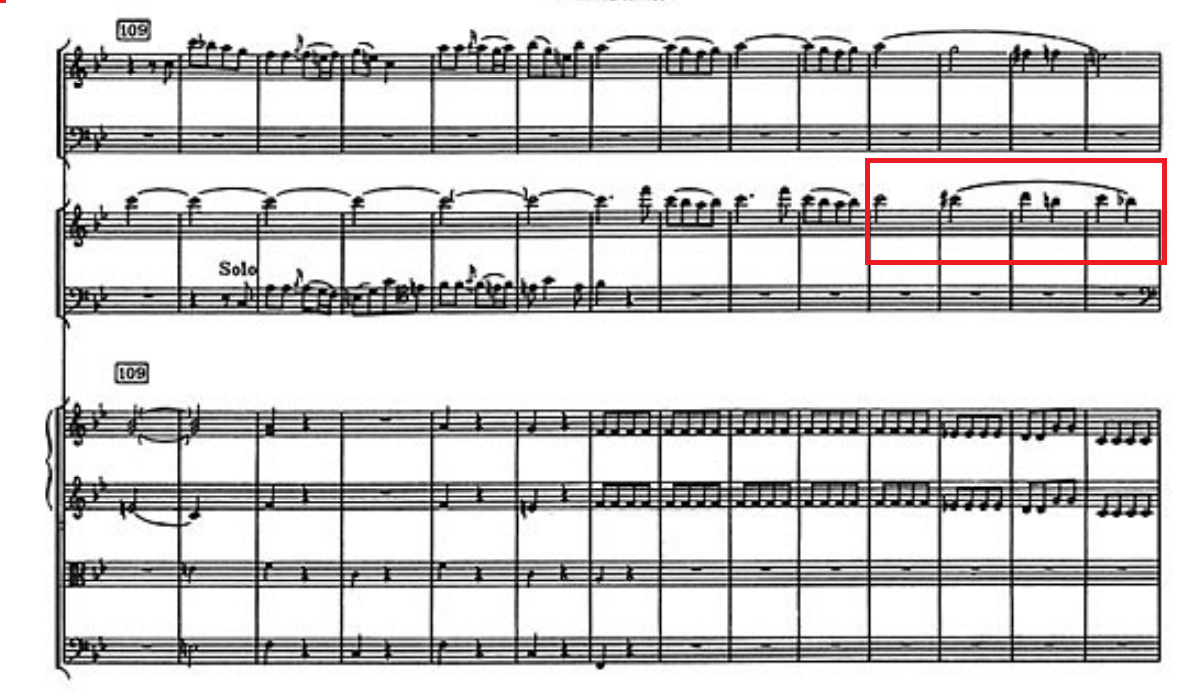

その部分のスコアだ(上からob、fg、solo Vn、solo Vc、オケ)。赤枠部分がそれである。

モーツァルト好きならわかるだろう。

これは「フィガロの結婚」第1幕第7番の三重唱 Cosa Sento! 、伯爵とバジリオに気絶したスザンナがかかえられ「心臓がどきどきしてるぞ」のちょっとエッチな場面についている和声、ほぼそのものである(調性まで)。このビデオの1分00秒からである。

実はこのオペラを初めて聞いた時に、最も耳に残ったのはその和声連結だった。

F – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – F

凄い!驚異的なインヴェンションだ。当時こんな前衛的な和声を誰が書いただろう?モーツァルトは天才だなんて軽々しく言うなかれ、万人にそう思わせるだけのこうしたユニークな “ミクロ構造” があるから彼は別格なのである。この破格さは美しい、楽しいなどという素朴でエステティックな言葉で表せる性質のものではない。僕においては完全に理科室の実験みたいな物理現象であって、アンドロメダ星雲に特異なパルサーでも発見したようなものだ。そして発信元のモーツァルトにおいても、これが「降って来た」ときの認識は物理現象以外の何物でもなかったと確信している。

手紙を読むと彼は同業者をすべからく下に見ているが、こういうコードプログレッションが出てくる脳みそを持って生まれた者にとって他の音楽家に価値を見出すことは犬と哲学について会話を試みるほど困難だったろう。そのことはパルサーの特異性は物理的に決まることに起因しているため汎宇宙的真理なのだということに等しく、そういう考えが性格の良し悪しや社会性や人倫に照らしてどうこうと論じることからはアンドロメダ星雲が230万光年の彼方にあるぐらい隔絶したものである。いやそうであることを認めざるを得ないから、人々は彼の尊大さ、上から目線を批判することは諦め「天才だ」の一言で思考停止する道を選んでいるのだ。

これをハイドンがモーツァルトのシグナチャーとしてちゃんと協奏交響曲に書き取っていたことを嬉しく思う。彼はモーツァルトが唯一能力を認めた人間だ。彼はわかった。おそらく、彼にとってもF – E♭7 – D – G7 – C – F7 – Gm – C – Fはアンドロメダ星雲のパルサーであって規格外だった。モーツァルトはザロモンが恐れたプレイエルごときは吹けば飛ぶほどのライバルに育つ怪物だったのである。「フィガロの結婚」においてこの和声連結は数多ある驚異のミクロ構造のたった1個に過ぎないことこそが驚異である。

その無数性を表す日本語を僕は知らない。unchallengeableでありincontestableである。一、十、百、千、万、億、兆、京、垓、抒・・と進んで無量大数に至るが、我々の脳は京を超えるともう反応しないだろう。モーツァルトのミクロ構造は個々の特異性以上にそうした無数性が特異なのだ。アンドロメダ星雲は僕が小学生の時分の名で、いまはアンドロメダ銀河と呼ばれ距離も記憶している230万光年でなくwikipediaには250万光年と載っている。60年ほどで人類が見せた進歩はその程度のものだ。

協奏交響曲の第3楽章の出だしの主題はモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K.364の第3楽章の出だしの主題の変奏である。 K.364の第3楽章はオペラを思わせ、魔笛の第1幕 “Hm! Hm! Hm!” にエコーしている。ハイドンの第3楽章もその雰囲気を受け継ぐが(ソロVnはまるでソプラノアリアだ)、神品である K.364の域にはとうてい至っていないし、目指してもいないだろう。わかっているからだ。K.364と同じ命名はおこがましい、しかしパリの安物の列に加えてほしくはない。だから彼は自筆スコアの表紙に控えめに “Concertante” とだけ記した。しかしザロモン演奏会で公開されると新聞が “Grand Simphonie Concertanteである” と囃し、そういう名になった。それがザロモンの誇大広告だったことは両曲の演奏回数や録音の数で我々の知るところであり、そう思っていたハイドンは謙虚であったわけだが、僕はむしろ宇宙の真理に忠実であったと思う。

そして、彼は第3楽章冒頭でK.364音型の快活なトゥッティをいったん静めて、ジュピター音列であるc-d-f-eをヘ長調でソロVnであるザロモンにそっと弾かせるのだ(上掲ビデオの15分12秒から)。交響曲第98番の最後でソロVnがハイドン自身の弾くハープシコードと二重奏を奏でるように・・。彼はロンドンでモーツァルトの死の知らせを知ってから98番第2、4楽章と協奏交響曲の第3楽章を書いたのであろう。どちらもジュピターより全音低い変ロ長調で。そしてモーツァルトのオマージュを、彼自身のダイイングメッセージとして縫い込んだ。原曲を知らないザロモン演奏会の聴衆にではなく、後世の我々に向けてだ。そしてそれに成功したからここに本稿がある。誇りに思い、ハイドンとモーツァルトへの永遠の敬意としたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジェームズ・レヴァイン②)

2021 MAY 2 0:00:26 am by 東 賢太郎

ドイツにいたころ、フランクフルト近隣の中堅都市マインツ、コブレンツ、ヴィースバーデン、ダルムシュタット、ヴュルツブルグ、バーデンバーデン、マンハイムなどそこいらじゅうに歌劇場があることを発見して足しげく通った。なにせアウトバーンを200キロで飛ばせばすぐだ(この感覚は日本ではわかりづらいだろう)。こう言ってはなんだが田舎の芝居小屋でチケットは高くて2千円ほどだ。タキシード姿はなく日本のコンサートに似るがもっと日常的であって、ドイツの年輩のゴーアーにとっては新宿コマ劇場に森進一ショーを見に行く感じに近いと思う。演奏水準はそれなりではあるが、それでもドイツ物はリング、トリスタンやパルシファルも平気でかかってしまうのを堪能したしイタ物はもちろんロシア、東欧、フランス、現代物など何でも聴いた。

ドイツの指揮者はそうした地方歌劇場のカぺルマイスターを転々としてのしあがる。フルトヴェングラー、クレンペラー、ワルター、ベーム、サヴァリッシュらもそうだしカラヤンもウルム、アーヘンからスタートした。特に気に入っていたダルムシュタット州立劇場はベルクが存命中だった頃にヴォツェックでカール・ベームが成功し現代物が根づいた。ドイツ人以外でもマーラーに始まりショルティ、セル、ライナーなどみなドイツ、東欧圏の歌劇場で鍛えられて世に出たわけで、クラシックの原点といって過言でない。日本でレコードから入ったのでオーケストラ指揮者としての彼らしか知らなかったのは一面的だったことを知る。

レコ芸の月評は交響曲から始まりオペラは最後だがグラモフォン誌は声楽から始まる。ドイツ語圏の交響曲作曲家であるベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス、ブルックナー、マーラーはオペラがほぼなく、そちらが明治以来のクラシック受容のメインストリームになったからだろう。英独どちらにも住んでみて両国には文化的距離感が非常にあることを感じた。ドイツでも英語はそこそこ通じるがそういう生易しい話ではない、日韓、日中の互換性のない部分に近いと言っていい感性、思考回路のリモートなものがある。その眼で見ると日本の公的機関はドイツ、それも明治以来のドイツの方の影響が濃く残る。このことは英語世界発祥のIT文化に日本が、それも民間より政府、公的機関の方が大きく乗り遅れたのと底流は同じだろう。今ごろデジタル庁ができる真相はそれだ。

結果的に僕はドイツの地方歌劇場でオペラを覚えた。メット、コヴェントガーデン、フランクフルト、チューリヒそして出張や旅行で行ったウィーン、ドレスデン、ミュンヘン、ジュネーブ、スカラ、ローマ、バイロイト、ザルツブルグ等は「よそ行き」の部類で僕の中では別のUSBメモリーに仕分けされている。日本で欧米歌劇場の引っ越し公演は数々行ったが楽しんだのは懐かしいドイツの田舎ものの香りがあったワルシャワぐらいで、和製となると大武さんが書かれている新国にまだ何度かという程度だ。オペラは全く知らずにぜんぶ外国で覚えたので元々記憶していたオーケストラ曲のようにはいかない。似たことは会計学がそうで、法学部卒だからウォートンで初めて習い今も英語が先に出てくるが、外国で覚えたものはどうしても外国生活のメモリーとくっついている。

僕がドイツにいたころのカぺルマイスターは、フランクフルト歌劇場がシルヴァン・カンブルラン、ヴィースバーデン歌劇場がオレグ・カエターニ(マルケヴィッチの息子)だった。後者はリングをチクルスで聴いたがCDでは興味深いショスタコーヴィチ交響曲全集がありレパートリーは広く、カンブルランはマイスタージンガーが記憶に残るが後の2017年に読響でメシアン「彼方の閃光」と 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」を聴かせてくれ魂を揺さぶられる感動をいただいた。歌劇場を預かって広いオペラ・レパートリーを持つには物凄い能力が要ることは想像がつくが、この二人にはそれを目の当たりにした。特定の曲を深堀りするタイプもいいが、異能のソルフェージュ力、運動能力を感じたカンブルランのようなタイプは真のプロと畏敬を覚える。試験すれば偏差値が計れる能力だが音楽はそれなくして年季で深堀りできるようなものとは思っていない。

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたい(「新国~我らのオペラ小屋」より)

という主張に賛成だ。欧州レベルの公演が日本で聴けるなら大歓迎だしもちろん定期会員になって通うだろう。演奏者の国籍はもちろん問わない。それを達成するにはしかし欧州式のカぺルマイスターの存在と能力は必須であり、カンブルランやカエターニのような人に欧州の生活をギブアップしてもらうのは無理だからそれだけは日本人ということになるだろう。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン交響曲第100番ト長調(さよならモーツァルト君・その2)

2021 FEB 2 0:00:22 am by 東 賢太郎

(1)モーツァルトからの引用か?

僕にとって『ハイドンとモーツァルトの関係』の研究はライフワークであります。ご両人の主だった作品を頭にインプットしないとできませんから道半ばなのですが、年齢的にデリートもされてゆくことを考慮すると、不完全でも仮説は公表すべきという結論に達しました。今回は前回書いた、

とハイドン作品との関係です。ではさっそく本題に入りましょう。

K.600の第2曲のトリオはこうです。

そして第3曲の第2トリオはこうです。

譜面だと分かりにくいので音で聴きましょう。上がこのビデオの2分45秒、下が5分11秒です。(ビデオ1)

どうでしょう。これ、クラシック好きなら「そっくりさん」を思い出すのではないでしょうか?そう、これですね。(ビデオ2)

交響曲第100番「軍隊」の第3楽章 Menuettoの冒頭です。3拍子で弱起から始まるタラララ・タンタンが似ているわけですが、それだけではありません。

まず、何でもないメヌエットに見えるこの楽章にいかにハイドンが卓越した匠の技を駆使しているかご説明します。3部形式A-B-A(Bがトリオ)ですが、Aがまたa-b-a’、Bがb-b’と複合3部形式(入れ子構造)です。繰り返しがあるため、

aba’ba’|bbb’b’|aba’

と演奏します。

前稿で「K.600では第2曲(ヘ長調)の主部後半でやはり主音 f の長三度下の c# が非常に印象的なバスとして初めて出てきます」と書きましたが、100番Mov3主部の主題も、冒頭(aの部分)でコードがG→Dへ進むとバスが半音上がって d# になる(第7、15小節)。これは主音 g の長三度下で、K.600とまったく同じことが行われているのです。

凄いなあと思うのは、a’ではd#に上がらずdのままなんですね(第48小節)。つまり、aのふしはdのままだとまさに何でもないドイツ舞曲なんですが、d#になってにわかに様相が変わる。おやっ、なんか起こりそうだぞとなるのです。この “おやっ” がK.600に3回も出てくる。素人の僕でさえ気がつくんですからハイドンが聴き逃すはずないのです。

bがただの中間部と思ったら大間違いです。むしろaをソナタの提示部とした展開部で、目がくらくらするほどの作曲技法の粋が凝らされた箇所です。四分音符3つの新しい素材、冒頭のタラララ、結尾のタタタタタタという3つの短い素材が組み合わされ、精巧なパズルのように組み変わっていく様は万華鏡を覗いたようであり、最後に、聴き手は拍子もわからなくなります。あまりに技のレベルが高いのでスコアごと挙げさせていただきます(ビデオ2の0分43秒からです)。

Vcのよく響くA線とVn,Vaで同じ音型を拮抗させ、3拍子→2拍子のへミオラを形成して聴き手のリズム感を幻惑します。カルテットではありでしょうが、管が重なるので聴こえにくいVcをオクターブ下のCb+高いFgで補強します。対位法と楽器法をリンクしたこの部分を実演で聴くたびに凄いと感嘆します。この手法はベートーベン、ブラームスに継承されますが、ここの技の決まり方は金メダル級と思います。

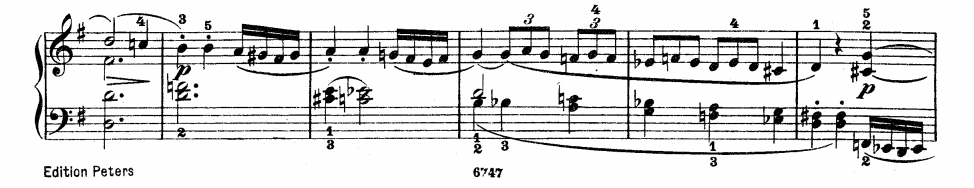

このすぐあと、僕の耳にズキっとくる部分があります。ピアノ譜になりますがここです(ビデオ2の0分52秒から)。

この翳りを帯びた半音階和声進行、モーツァルトの戴冠式ミサのクレド、PC24番にもあり、ジュピター第3楽章のob、fgの下降ラインにつく玄妙な和声をも想起させます。非常にモーツァルト的でハイドン的ではなく、プロとしてこれを書くのには勇気が要ったのではないでしょうか。いわば形態模写ですから。

そしてこの部分の後半のオーケストラスコアはこうなっています。

タラララがタララ・タララの3連符になってゆっくり降りてきます。ドミナント(d)に落ち着きますがまだ熱が残っていてバスが2度タラララの断末魔の脈動を見せてこと切れます。ご覧のとおり、効果を高めるためチェロをc線の最低音粋に下げコントラバスとユニゾンにします。ハイドンの欲している音がよくわかります。ここで場面は暗い闇となり、やおら光が差し込んでa’が始まります。この感じはオラトリオ「天地創造」の劇的な “Licht” の部分を思い出し、フリーメーソン的です。これもモーツァルトに通じるものがあります(ハイドンも会員)。

たかが5分の第3楽章にこれだけのものが詰まっています。僕の愛読書、「管弦楽法(ORCHESTRATION)」(ウォルター・ピストン著)の教材にハイドンの引用は2例のみです。多いのはR・シュトラウス、ドビッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキー、マーラーで、彼らはピストン教授の教科書だった人たちということでしょう。しかしオーケストラを意のままに鳴らす技法でハイドンはすでに頂点に達していると思うし、それを後世が独立した学科のごとき概念で「管弦楽法」と呼び始め、近代音楽においてそういう技法も聞きどころであるという新たな通念で作曲が為されるようになったわけです。しかし我々がそれを知ったからといって、ハイドンの魅力や技法の価値が微塵も下がるわけではありません。

作曲家でない僕にとっては楽譜という記号から作曲家の意図を読み解く”文法” のひとつにすぎませんが、ハイドンのスコアは意図にきわめて合理的で無駄がなく、数字でいえば「素数」のもう割れないという感じに近い。だから、リバース・エンジニアリングで彼の頭脳にほぼ正確にたどり着くことができると僕は直観しています。『ハイドンとモーツァルトの関係』は、長く生きたハイドン側から探索することになるので、ハイドンのスコアにそういう特性を見出さなければ「さよならモーツァルト君」は与太話にすぎず、その手のものに僕が情熱を傾けることはありません。もちろん、前提には、ハイドンさんの物凄い頭の良さへの敬意があるのですが。

(2)ダビデ像のジレンマ

第3楽章の次は、僕の知る限り、考えうるひとつの「完璧なソナタ楽章」で、古典派の簡素さと規律の範囲でダビデ像に匹敵する美しさを見る第1楽章について述べてみます。言葉にするのは難しいですが、ハイドンには誰にもない天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあって、前者の一例が上述の第3楽章の “Licht” なのですが、第1楽章主部の冒頭にもぱっと明るい光がさして金色に変わるところがあります。

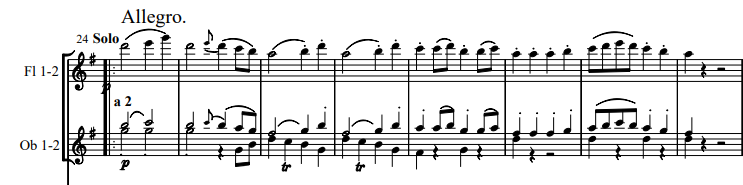

ロンドン交響曲は95番以外すべて序奏がありますが、100番では転調を重ねて暗いトンネルに入り込みます。それを抜けると予期せぬフルートとオーボエ2本の合奏がこう始まります。

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

あるのは楽器音ではなく、あたかも天界から降り注ぐ金銀の光線のようで、聴く者は一気に未知の世界に引き込まれます。この高音のフルートは軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロを想起させます。「見事なオーケストレーション」と評しても空しいだけですし、ハイドンをそう誉めた人は聞いたことがありません。しかし、これはベルリオーズ、R・コルサコフにも勝る独創、プロの技で、音大でFl,Obの音域や奏法を習って、さあ書いてごらんといって書けるものでもないでしょう。これもオラトリオ「天地創造」の “Licht” の部分を思い出す一例で、ハイドンはそれを意図し、完璧に合理的で無駄はゼロな3重奏でそれを書いた。プロでなければ上の楽譜を見て音響も音色も想像できないし、結果として出てくるスタッカート、トリルのもたらす楽興は信じ難いほど素晴らしい。前言に矛盾しますがこれを「見事なオーケストレーション」とせずして何と評するのでしょう?

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

「プロポーション感覚」というと、わかりやすい例は八頭身美人です。でもなぜ七、九でなく八なのか?知ってる人は誰もいません。ソナタ形式というプロポーションも、聞く誰もが「美しい」と感じたから後世の作曲家も追随したのです。ミケランジェロがこの像で成し遂げたのと同じことです。どうして美しいかは細部までスペックを定規で計れば解る。しかしその「数値の羅列」のどこに美が宿るのかはいくら数字を眺めても解らないです。つまり美の実体は計測できず、従って、「式」にならないのでコンピューターでも解析できません。ルールが式で書ける将棋やチェスとは違いジレンマがある。例えば「AIがいずれハイドンの曲を作る」という主張には賛同できません。「いや、ハイドンの作曲法にはルールがあるからスパコンならできる」と思われる方には次の事実をお示ししましょう。

百歩譲ってハイドンの作曲法にルールがあったとしても、AIには無理と思うのです。なぜなら「1と自分でしか割れない整数」という数学的ルールがある「素数」に「最大のものがあるか?」「あるならその数は?」という問題をまだコンピューターは解けていません。2018年12月の時点で確認された最大の素数は ”2の82,589,933乗 − 1” で、インターネットを介した分散コンピューティングによって最大の素数を探すプロジェクト「GIMPS」があり、発見者には3000米ドルの懸賞金が出ますが、そこまでやってもまだ解けていない。OK、ではいつの日か、解けて見つかったとしましょう。しかしその素数は、現時点の最大素数が十進法表示で 24,862,048 桁あって400字詰め原稿用紙に書き起こすと5万8000枚になるので、それ以上になります。その「数字」を眺めて「美」を感じる人は稀でしょう。そこには「ダビデ像のジレンマ」が立ちはだかるからです。

ソナタ形式にはルールがありますが、それを守るところに美の根源を追求したのがハイドンです。ルールそのものに、彼だけが発見できた「均整」なるジレンマを超えた解答がある。それが八頭身の「八」ですね。八なる数字に我々の理解が及ぶ意味は見つからないけれど、上述のFl、Obのオーケストレーション同様に「書いてごらんといって書けるものでもない」。僕が書ける言葉は、『彼には天才的な「音色感覚」と「プロポーション感覚」のようなものがあった』ということだけです。一方、後世では主題を3つにしたり提示部を展開させたりとルールを破り、ごてごての管弦楽法の装飾と巨大轟音で聴かせる作曲家が出ました。落語や歌舞伎の「古典」と「新作」にもある問いですが、ダビデの均整のスペックをいじってデブやノッポのダビデも愛でましょうという運動に僕は参画する趣味はありません。

ミケランジェロやハイドンが “感知” したスペックは「誰か」が宇宙の組成に書き込んだもので、人間もそれに従って造られているので、見聞きすればドイツ語で言うStimmt(鍵穴にキーが合ってカチッと音がした気持ち良い状態)となり、その感情を「美」(Schönheit)と呼ぶことにしたのです。僕にはそうとしか説明できない。その「誰か」を神と呼ぶかextraterrestrial life(地球外生命体)と呼ぶか、いずれにせよ、そのようなもの(being)であり、アルベルト・アインシュタインも量子力学が突きつけたジレンマに対して「神はサイコロを振らない」と述懐して亡くなりました。僕はキリスト教徒ではありませんが、何度も書いておりますが後者の信奉者であり、スパコンも人間の創造物である以上extraterrestrialの創造物に属する「ダビデ像のジレンマ」は解けません。ハイドン100番の第1楽章は、バルトークが神かextraterrestrialの創造物である黄金分割に美の根源を求めた方法論から学究的、数学的に検証する価値があるかもしれないと考えます。

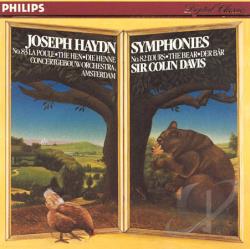

その第1楽章をコリン・デービス指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏でお聴きください。

(3)なぜ軍隊交響曲は書かれたか

話題を歴史に変えましょう。ハイドンが「軍隊」という名で呼ばれることになる交響曲をなぜ書いたかです。後期ロンドン交響曲の第1作である99番変ホ長調は1793年の第2回渡英の前にウィーンまたはアイゼンシュタットで書かれています。フランス革命政府が対オーストラリア開戦に踏み切り「フランス革命戦争」が開始された翌年で、当初は優勢だったオーストリア・プロイセン・ドイツ諸侯の軍の形勢はナポレオン軍の侵攻によって劣勢に傾きつつありました。そして革命の火元であるパリでは1月に国王ルイ16世が、そして10月に王妃マリー=アントワネットがコンコルド広場で処刑されます。全欧を震撼させたその1793年に作曲していたのが第99番と第100番でした。

訪英第1期で大成功し期待が高まるロンドンへ乗り込むには何を持っていくか、ハイドンはもちろん周到に考えたでしょう。前回までの路線の曲と、時の時事ネタである戦争を象徴した曲をというのは名案でした。1794年2,3月にハノーヴァー・スクエアで各々を初演し、再登場の挨拶がわりにしたのです。殊に100番の方はハイドンの誕生日であり重みがあったでしょう。彼は神聖ローマ帝国が消滅する3年後の1809年まで生きますが、ナポレオン軍の侵攻でウィーンが陥落する日にも弦楽四重奏曲第77番ハ長調「皇帝」の第2楽章(ドイツ国歌)をピアノで弾き続けて国民に訴えかけていたといわれます。エステルハージ家に長く仕えたオーストリア愛国者であり、体制反逆派であるモーツァルト、ナポレオンに取り入ろうとさえ企てたベートーベンとは真逆の人だったのです。

ハイドンはオスマン・トルコ軍楽隊である「メヘテル」風の楽器(トライアングル、シンバル、バスドラム、ドラムロール)を第2楽章に使います。その響きはこんなものだった。

余談ですがその昔のTVドラマ「阿修羅のごとく」がこれをテーマ曲に使ってましたね。ドラムの粗野で強烈なリズムとシンプルなメロディーは癖になり、だんだん快感になるから不思議です。オーケストラ付きでコンサート風になるとこうなります。ダッタン人の踊りや春の祭典の快感と共通したものがある。

ハイドンがこれを実際に聞いたかどうかはともかく、ウィーンを包囲したハプスブルグの危機は1529年、1683年と二度ありましたが、18世紀末にはその記憶は我が国でいうなら元寇のようなもので、最も直近の墺土戦争(1787-91)もオーストラリアが辛勝しています。だからモーツァルト、ベートーベンがトルコ行進曲、Vn協奏曲5番、第九にそれを使用する頃にはエキゾティシズム喚起が目的だったかもしれません。ただ、ハイドンのロンドン再訪時の欧州大陸の情勢は前回に帰国した1792年とは様変わりの戦時であり、トルコとは関係ありませんがその軍楽をもってフランス革命戦争を象徴することは容易でした。イギリス聴衆が待ち望むエンターテインメントの意味もあったでしょうが、彼らはもちろん凄惨なニュースは知っており、軍楽の部分に大きく反応したという初演時の新聞記事が残っています。

この楽章は1786年作曲の「2つのリラのための協奏曲ト長調」Hob. VIIh-3そのもの(5分47秒から)に軍楽部を付加したものです。これが原曲です。

なんとも意味深ですが、この楽章の題は戦争とは最もかけ離れた「ロマンス」なのです。主部は実に優美でシンプルなメロディーですが何と素晴らしいバス・ラインがついているか!ぜひチェロパートを一緒に歌ってみてください。これに軍楽隊がついてくる。最後のトランペットの前に、すでにですよ。上掲のトルコ軍楽隊の行進の重々しく威圧的なビデオとシンクロさせて聴いてください。笑うしかないでしょう?ハイドン一流の最高のパロディではないですか。

プレストの終楽章は喜遊のムードにあふれ翳りは一切なく、コーダはトルコ楽器を従えて凱旋するように勇壮に終わりますが、それだけにふと短調になってモーツァルト「魔笛」の第2幕で二人の武士が歌う「苦難もてこの道をたどり来るもの」の入りの所が流れる瞬間がとても印象的です。しかしそれもしばしのことですぐ曲調は陽性に転じます。太平洋戦争での大本営発表とまでは申しませんが、この楽章に戦争の悲壮感はありません。オーストリアを鼓舞し、勝利を確信するようです。

(4)コンセプトごとモーツァルトの引用

さて、モーツァルトの引用があるとした第3楽章です。類似点は98番・ジュピターが和声進行だったのに対し主題の音型、リズムです。前者が他人の空似である確率は非常に低いと断言できますが、こちらはそこまでは言えません。弱起でタラララと入る3拍子の曲はあり得るからです。ただ、訪英第1期(1791-1792)と第2期 (1794–1795)の間にウィーンにいたハイドンは盟友モーツァルトの最後の年、自分が不在中だった1791年作曲の楽譜をくまなく観たはずです。そこに 1791年1月29日作曲のK.600 が入っていなかったとは考え難い。98番で論じたようにモーツァルトをロンドンに連れて行かなかった贖罪の意識があるとすれば、畏敬の念をこめて自作に取り込んでダイイング・メッセージとして後世に気持ちを知らしめたいと思って不思議でないと思うのです。

ハイドンにトルコ軍楽を明示的に使った曲はなく、100番は異例です。彼が常駐したエステルハージ公の領地は西部ハンガリーですからオスマン帝国の脅威と隣り合わせで被害もあり、エキゾティシズムでは済まない心理があったのではないでしょうか。かたやザルツブルグ、ウィーンのモーツァルトにとってそれは「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」にすぎず、『ピアノソナタ イ長調 K.331』の第3楽章(「トルコ行進曲」)にはずばりそう表記され、『後宮からの誘拐』(1782)は丸ごとトルコ風オペラです。太守の宮殿の番人オスミンのアリア「おれは勝ち誇った気分だぞ」は、恐怖どころかこんなにコミカルになってしまうのです。

「トルコっぽさ」をギャグネタにして笑いまでとってしまう。真面目なハイドンには逆立ちしても真似できない境地ですが、後世にはきっと「これぞモーツァルト!」になるはずだ。そこで彼には異例の「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」の持ち込みをして丸ごとトルコ軍楽風交響曲を書いてしまおう。折からの「フランス革命戦争」で聴衆はざわつくだろう。居眠りしてる連中をびっくりさせる効果もあろう。そして、ロンドンの聴衆は気がつかないかもしれないが、後世は100番は丸ごとモーツァルトの形態模写だと気づくだろう。それで彼も浮かばれるだろう。

そう考えることで、なぜハイドンが第1楽章を「軍楽隊パレードで鼓笛隊が吹くピッコロ」でスタートさせ、終楽章のコーダを「トルコ軍の楽器を従えて凱旋する」ように閉じたかがわかります。そして第3楽章には「6つのドイツ舞曲」が聞こえるのです。祖国ドイツの戦勝を祈念するハイドンの祈りの象徴でもあったと思います。

お薦めの演奏ですが、前回に書きました

オイゲン・ヨッフム / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

モーゲンス・ウェルディケ / ウィーン国立劇場管弦楽団

に加えておきます。

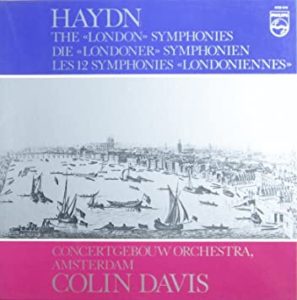

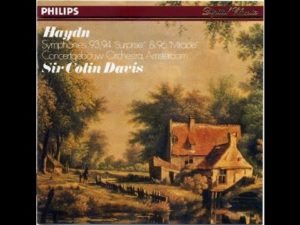

コリン・デービス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

第1,3楽章をすでにお聴きいただきました。僕はロンドンセットをCDで買いましたが、一部LPを持っていて断然そっちが良いのです。長年探してオランダからLP全曲セットをネットで買いました。演奏は「何も足さず何も引かず」です。こういうハイドンをコンセルトヘボウの特等席の音で聴ける。何の不足がありましょう。ヨーロッパにはわかる人だけわかる特級品があります。ぜひ多くの方にじっくりと味わっていただきたいと願います。100番でいうならMov1コーダ、Vnが音階をジェット・コースターよろしく3度跳ねあがって着地した直後のティンパニの梃でも動かぬ泰然自若のリズムに唸るしかありません。ああ苦労して買ってよかった。もうこれだけでアルバムのクオリティが計り知れるというもの。大人の演奏です。

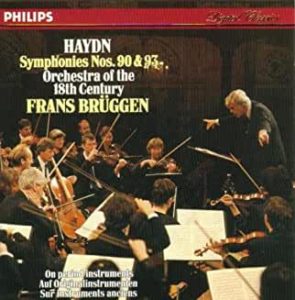

フランス・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

2007年に東京で新日フィルとモーツァルト39番を楽しませてくれた故ブリュッヘンのハイドン。当初は彼のベートーベン、モーツァルトのCDを大事に思っていたのですが、どういうわけかだんだんピッチの低さが気になりだして敬遠してました。今回改めて軍隊を聴き、慣れるよりない、もったいないと思い至ったのです。彼の良さは表現意欲ですね。とても強い。音楽演奏には根源的なものです。僕も100番を愛するので本稿が長文になる、同じことです。ピリオド楽器ですがハイドンの前衛的な所を無用に掘り返さず、トルコ軍のシンバルは派手に鳴らし、僕の書いた仮説の趣旨をよく示してくれると思います。

ヘスス・ロペス=コボス / ローザンヌ室内管弦楽団

スペインの指揮者コボスは95年にフランクフルトのアルテ・オーパーで、シンシナティ交響楽団を振ったエロイカが記憶に焼きついています。棒の底でなく上がった所で音が出る指揮法でしたがこのビデオでもそう見え(ハンス・スワロフスキーの弟子)、そのせいなのかエッジが明確でクリアな音造りは一言でいうなら清潔な音です。味気ないわけではなくピッチが良く和音も透明。ラテン的ものを感じ、音楽の造形が立体的。こういう音をオーケストラから引き出すのはとても難しいのではないでしょうか。これらすべてが僕の好みなので彼の指揮ならいつでも聴きたいと願ってましたが3年前に他界されました。この100番もそうですね、オケがいま一つうまくリアライズできていませんが彼のコンセプトは素晴らしく、悔やむしかありません。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 交響曲第93番ニ長調 Hob.I:93

2019 OCT 26 0:00:52 am by 東 賢太郎

いま仕事は好調だが様々な重要な判断をしなくてはならず、休む間がない。即位礼正殿の儀もぼーっと見ていただけだ。翌日、ニューオータニから赤坂見附の交差点あたりはどういうわけか大阪府警の警官隊でやたらと物々しく、赤プリへ道路を横切ろうとしたら止められた。回り道だ、ああ面倒くさい。1秒の時間が惜しく、寝ても覚めても頭はがやがやしている。

こういう時には、頭の中を逆にくるくる駆け回って晴れやかにしてくれるハイドンが必要だ。先週から聞きどおしで、ウキウキする交響曲のあちこちが覚めても寝ても次々と浮かんでは消え、気分をさっぱりとしてくれる。こんな音楽は他にない。現代のコンサートではハイドンは得てして前座の役だがとんでもないことだ、僕にはかけがえのない向精神薬であり人生に欠く事はできない。

第93番ニ長調はニックネームがない。ちょっと地味だからだろうが、それはハイドン自身が認めたように肝心の第4楽章(以下Mov4)が弱いからかもしれない。しかしMov1の立派さは刮目すべきものがあり、何より僕はその第1主題が大好きだ。

この主題の明るさ、晴れやかな希望は心に巣喰うあらゆる害悪や不純物を洗い流してくれる。ハイドンのロンドン交響曲でMov1の第1主題がミで始まるのは93,94,103,104番の4つしかない。ミで始まるメロディーがこんなに浮き浮きするのはどうしてだろう?(このビデオの1分31秒から)

その疑問には、話はうって変わるが、今年で引退表明した巨人軍の阿部慎之介捕手に敬意を表しつつお答えしたい。彼の登場曲は昔懐かしい「セプテンバー」(アース・ウィンド・アンド・ファイアー)だ。Ba de ya, say do you remember のところを「ホ~ムラ~ン、あべしんのす~け~」と歌うわけだが、ここの出だしがミ~ファミ~であって、耳に貼りつく「ミ」の絶大なお祭り感は最高だ。ほんとにホームランが出そうでこっちはいつもはらはらした。応援団にわが世代の人がいるのかどうか、ディスコで盛りあがったあれを阿部のバットに託したんだったら選曲お見事だ。

それはミの魔力のほんの一例だ。ベートーベンの歓喜の歌が浮き浮きと希望をくれるのだって「ミ」で始まるからだと僕は思っている。ブラームスS1番Mov4の例のホルン・ソロもそうだ。

93番に戻ろう。Mov1の序奏は主調のニ長調だがいったんAに落ち着いたと思いきやいきなりE♭に飛ぶのは奇想天外だが、どこか故郷の夕焼けのようなホッとした気分になるから不思議な転調だ。これがB♭7⇒A⇒Dm⇒Gmと和声の迷宮を経てドミナントのAに戻る。そこでやおら始まるミ~ファレミ~ファ~ソ~の嫋(たお)やかさときたら!僕が癒されるのはこの瞬間のほっとしたぬくもり、ハイドンさん、いい人だなあという人間味のあたたかさだ。一方で新奇なパウゼを含む展開部はベートーベンに通じる建築的な威容を誇り高度な作曲技法に舌を巻く。

Mov2は弦楽四重奏で素晴らしいメロディが貴婦人の如き品格で歌われる。ちょっとコケティッシュで実に格調が高いのである。

しかしそれはあなたを欺く罠なのだ。そのすさまじさを味わうにはまず楽章をこのカラヤン盤のはじめから全部お聴きいただく必要がある。5分35秒にそれはやってくる。

彼はロンドンの演奏会場ががやがや騒がしく隣のダイニングルームから途中入場る客が相次ぎ、席に着くや静かなところで居眠りするのに対抗策を講じた。それが94番「驚愕」のMov2のドカン!になるのだが、実はこの93番Mov2でもやっているわけだ。最後に向けてだんだん楽器が減って音楽はひそやかになり、ついに、かろうじてきこえるVnとFlのピアニッシモだけになる。睡魔が襲う。

そこでぶっ放すファゴットのブー!!

これが何かはご意見もあろうが僕にはオナラにしか聞こえない。貴婦人の如き品格に始まっておいて、あまりのオチに捧腹絶倒。会場はどっと爆笑に包まれたに違いない。ハイドンのユーモア、ヒューマニズムここに極まれりだ。

Mov3は一転して堅めの音楽になりベートーベンのスケルツォを思わせる。トリオはトランペットがパパパパーンと運命リズムを吹いて軍楽調になるがこのアイデアも第100番「軍隊」の予兆だ。93番が作曲されたのは1791年、フランス革命のわずか2年後である。英国人にとって海のすぐ向こうのパリで起きた市民蜂起による王族の殺戮事件はまだ生々しい記憶で、この部分はそれを思い出させただろう。

Mov4は前述のように交響曲の終楽章としてはソナタ形式が弱い。展開部がほとんどないからである。出来栄えの良いMov1との不釣り合いをハイドンはマリア・アンナ・フォン・ゲンツィンガーへの手紙で認め、改定したいと述べたがその形跡はない。どうしてこうなったかは推測するしかないが、ハイドンはコーダ(僕にはコーダ部分はとってつけたように聞こえる)に後述する強いメッセージをこめており、そこに気持ちがフォーカスしていたのかもしれない。それは上掲カラヤン盤の24分42秒から2度きこえる木管、金管のユニゾンによる「ドードドミードドソー」である。

この音型によって革命を告げるラッパのパパパパーンを締めくくるのは大きな意味がある。なぜならドードドミードドソーはモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」第1幕フィナーレでタイトルロールが歌う「Viva la Liberta!(自由万歳!)」だからである。

これを聴いたロンドン市民が「ドン・ジョヴァンニだ!」と気がついたかというなら、現代の我々のようにレコードで何度もきいて覚えこめるわけではない時代だから期待薄だろう。しかし「自由万歳」はこのオペラがプラハで初演された折に歌手たちが12回も繰り返し歌ったそうで、当時のヨーロッパ人にとって熱い思いがこもる歌詞、フレーズだった。だからハイドンは採用したし、先に市民革命をなした大英帝国へ敬意をこめたかもしれないぐらいの想像は許されるのではないか。

聴き手がわかろうがわかるまいが、ハイドンにはそう歌いたい個人的事情はあった。30年勤めたエステルハージ家のニコラウス侯爵が1790年に死去したことで職を解かれたことだ。今に喩えれば定年退職である。彼は家庭でも職場でもみなし児のように孤独であり、一生住みたいとは思わないがロンドンへの寄留は母国にいるより良いとゲンツィンガーへの上述の手紙に吐露している。そこで書いた12曲のうち3つ目と渡英以来しばしの時を得た93番(96,95が最初の2つ)に、ロンドンでの欝々たる生活をのがれ出た喜びが溢れ出ても不思議ではない。

Viva la Liberta!(自由万歳!)

高らかに歌い上げ、そして、曲の最後をジュピターのMov1と同じ分散和音で閉じるのだ。ロンドンはまだジュピターを知らない。これを後世が知ることになることを確信をもって予見しているハイドンによる、モーツァルトの才能への祝福でなくて何だろう。ハイドンの手紙によると、彼は1791年12月20日時点ではモーツァルトの死を噂として聞いただけで確報は得ていない。93番の初演は1792年2月17日で、「さよならモーツァルト君」の98番は同年3月2日だ。そのMov2を「女王陛下万歳」(God Save the Queen)で始め、ジュピターMov2を縫い込んだハイドンである。93番Mov4もモーツァルトの死を知って、混乱した気持ちの中で仕上げたのではないだろうか?それで不完全なまま残されたのではないだろうか?

演奏に移ろう。ハイドンが前座扱いになってしまう一因は彼のスコアへの敬意と研究と献身を欠いた生気のない演奏が横行しており、そんなものは面白くも何ともないからだ。一級の指揮者、オーケストラ、ホールがあってこそ極上のハイドンが味わえる。それをひとたび覚えれば一生抜けられないほどの喜びが与えられること請け合いだ。

コリン・デービス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

上掲のカラヤン盤はグランド・スタイルでテンポは遅すぎる。アーティキュレーションも含めて理想に近いのはこれだ。この録音の後から続々と出た古楽器演奏がハイドンの主流であるかのように語られる時期があったが、彼はロンドンに来てかつてエステルハージ家で指揮したものより大きいオーケストラを前にして喜々として12曲の交響曲を書いたのだ。その事実を敷衍するなら、もしハイドンがACOの音を聴けばさらに支持したものと僕は信じる。知性も華もある最高のハイドン。

上掲のカラヤン盤はグランド・スタイルでテンポは遅すぎる。アーティキュレーションも含めて理想に近いのはこれだ。この録音の後から続々と出た古楽器演奏がハイドンの主流であるかのように語られる時期があったが、彼はロンドンに来てかつてエステルハージ家で指揮したものより大きいオーケストラを前にして喜々として12曲の交響曲を書いたのだ。その事実を敷衍するなら、もしハイドンがACOの音を聴けばさらに支持したものと僕は信じる。知性も華もある最高のハイドン。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

セルは手兵と93-98番を録音していてどれも傾聴に値する。雰囲気で流した音符が皆無で指揮者の譜読みに透徹した知性を感じ、オーケストラが内声部に至るまで意志の通った堅固なアンサンブルで応える。テンポは抑え気味で、表面的な愉悦感よりも構造美に焦点があたるのはやや堅苦しく感じる向きもあろうが、ハイドンがいかに立派な音楽か、なぜ交響曲の父と呼ばれるかを示してくれる意味で挙げる。Mov2のオナラを最も下品にリアル(?)に鳴らした演奏としても特筆されるが、まじめな指揮ゆえに笑える。1968年4月19日の録音だが、セル・クリーブランド管はこの日と翌日にR・ゼルキンとブラームスのP協2番も録音している。この2番は僕が最も傾聴している名演奏の一つであり、最晩年のセルのエネルギーと演奏家魂は驚くばかりだ。

セルは手兵と93-98番を録音していてどれも傾聴に値する。雰囲気で流した音符が皆無で指揮者の譜読みに透徹した知性を感じ、オーケストラが内声部に至るまで意志の通った堅固なアンサンブルで応える。テンポは抑え気味で、表面的な愉悦感よりも構造美に焦点があたるのはやや堅苦しく感じる向きもあろうが、ハイドンがいかに立派な音楽か、なぜ交響曲の父と呼ばれるかを示してくれる意味で挙げる。Mov2のオナラを最も下品にリアル(?)に鳴らした演奏としても特筆されるが、まじめな指揮ゆえに笑える。1968年4月19日の録音だが、セル・クリーブランド管はこの日と翌日にR・ゼルキンとブラームスのP協2番も録音している。この2番は僕が最も傾聴している名演奏の一つであり、最晩年のセルのエネルギーと演奏家魂は驚くばかりだ。

フランツ・ブリュッヘン / 18世紀オーケストラ

古楽器演奏を総じて好まないのはピッチの問題だ。この演奏も半音近く低い。調性によるのか曲によるのか自分でもわからないが、モーツァルトはどうしても気になって我慢できない。この気持ち悪さは、飛行機で鬼門の窓際席に座ってしまったのに似る(閉所恐怖症)。ブリュッヘンは好きな指揮者なのだが残念ながらだめである。ところが、それがハイドンでは耐えられるのを発見したから不思議だ。ロンドン交響曲どれもが楽しめるが、93番も作曲家の喜びと細部にまでこめた意匠をストレートに伝える。

古楽器演奏を総じて好まないのはピッチの問題だ。この演奏も半音近く低い。調性によるのか曲によるのか自分でもわからないが、モーツァルトはどうしても気になって我慢できない。この気持ち悪さは、飛行機で鬼門の窓際席に座ってしまったのに似る(閉所恐怖症)。ブリュッヘンは好きな指揮者なのだが残念ながらだめである。ところが、それがハイドンでは耐えられるのを発見したから不思議だ。ロンドン交響曲どれもが楽しめるが、93番も作曲家の喜びと細部にまでこめた意匠をストレートに伝える。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ショスタコーヴィチ 交響曲第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」

2019 OCT 10 13:13:12 pm by 東 賢太郎

屋久島で助けた若いイスラエル人にもらったペンダントを自室の壁に掛けている。あれはもう5年前になるのか。羊に見えるが、ヘブライ語の “H” をかたどったユダヤのお守りだそうで、どうして H なのかは思い出せないが、「これはあなたを幸福にします」と真剣なまなざしでいった彼女の顔と言葉は忘れない。

キエフを占領したナチス・ドイツ親衛隊が、2日間で33,771人の女子供を問わないユダヤ人と、ウクライナ人・共産党員・ジプシー・ロマらを虐殺したのが、ウクライナ(キエフ)にあるバビ・ヤール峡谷であった。どういうきっかけだったか、だいぶ前にこの写真を見たときの衝撃は失せようがない。人間が犯したあらゆる罪でも最も悪魔に近い、鬼畜でも済まない、鬼だって畜生だってこんな卑劣、残酷なことはしない、呪って地獄に落とすべき所業だ。

キエフを占領したナチス・ドイツ親衛隊が、2日間で33,771人の女子供を問わないユダヤ人と、ウクライナ人・共産党員・ジプシー・ロマらを虐殺したのが、ウクライナ(キエフ)にあるバビ・ヤール峡谷であった。どういうきっかけだったか、だいぶ前にこの写真を見たときの衝撃は失せようがない。人間が犯したあらゆる罪でも最も悪魔に近い、鬼畜でも済まない、鬼だって畜生だってこんな卑劣、残酷なことはしない、呪って地獄に落とすべき所業だ。

1992年にドイツに赴任した。正直のところあまりうれしくなかった。フランクフルトの街のそこかしこでドイツ語を聞いた時に、まず心に浮かんだのは、これがモーツァルトのしゃべっていた言葉かということでもあったが、ナチスもそうかという暗澹たる気持ちのほうが多めだったのを思い出す。家を借りることに決めたケーニヒシュタインは、たまたまユダヤ人の街だった。ドイツ人には申し訳ないが、その文化、音楽は言うに及ばず哲学、思想、自然科学、法学において最も尊敬に値する国ではあるのだけれど、2年半住んで良い思い出をたくさんいただいたのだけれども、それでもどうしても「それ」だけは意識から消せないまま現在に至っていることを告白しなくてはならない。これだけドイツ音楽を愛し、それなしには人生成り立たないほどなのに、このアンビヴァレント(ambivalent)な相克は僕を内面で引き裂いている。

ナチスのホロコースト犠牲者は600万人とされるが、スターリン時代のソビエト共産党による国民、党員の粛清者は少なく見積もっても2000万人といわれる。ユートピアは死体の上に築かれるものらしい。その体制下に作曲家として生きたショスタコーヴィチがそのひとりにならなかったのは作品を見る限り奇跡としか思えないが、彼には音楽を書くと同等以上のインテリジェンスがあった。交響曲でいえば5番から本音を巧妙に封じ込める作法に転じ、時に大衆にもわかるほど明快に共産党への社会主義礼賛を装って、しかしアイロニーとシニシズムの煙幕の裏で鋭い批判と反逆の目を光らせる。表向きの迎合はスターリン死後の11,12番で犬にもわかる域まで振れ、その反動がいよいよまごうことなき “言葉” を伴った音楽で、本音の暴露と思われて仕方ない体裁で世に問われたのが第13番である。

13番は1962年、僕が小2の時の作品だ。まさにコンテンポラリーだが、最も舞台にかかることの少ないひとつだ。当然のこととして政府が監視、干渉し、Mov1の歌詞書き直しを命じ、初演を委嘱されたムラヴィンスキーが理由は定かではないが逃げ、コンドラシンが振った。劇場の聴衆は熱狂をもって支持した。海外初演はオーマンディーが振った(歌詞はオリジナルで)。フィラデルフィアの楽屋で「日本が大好き」と言ってくれた彼もユダヤ系米国人だ。まず彼の録音を聴いたが、よくわからなかった。僕はまだ若かった。今になって悟ったことだが、「バビ・ヤールに記念碑はない」と始まるこの曲は、世界の聴衆の脳裏にそれを建立して刻み付ける試みであり、エフゲニー・エフトゥシェンコの詩に託して語った作曲家自身の墓碑銘であると思う。

バス独唱とバス合唱は暗く重い。Mov1の曲想も沈鬱である。Mov2は一転、悪魔のブルレスケだ。Mov3「商店で」女たちは耐える、Mov4「恐怖」恐怖は死んでも偽善や虚偽がはびこる新たな恐怖がやってくる、Mov5「出世」私は出世しないのを、自分の出世とするのだ!音楽は旋律があり無調ではないが、鼻歌になるものでもない。4番でモダニズムに向かおうとしていたショスタコーヴィチがもし違う国で活躍できたなら13番目の交響曲はどうなったか、誰も知る由はないが、彼がどんなに不本意であったとしてもこれはあるべきひとつの帰結であり、彼の生きる意志と精神の戦いのドラマとして聴き手の心を痛烈に揺さぶる。Mov4まで、聴衆は尋常でない重みの暗黒と悲痛と諧謔と嘲笑を潜り抜け、Mov5に至って初めて運命の重力から解放される。Vn、Vaソロの天国の花園と鳥のさえずりがなんと救いに聞こえることか。チェレスタとベルが黄泉の国の扉を開け、全曲は静かに幕を閉じる。くどいほどの隠喩に満ちた怒りのメッセージと、田園交響曲から連綿と続く救済のメッセージの交差は現代の眼で見れば何ら新奇ではないが、彼ほどの人間がこんな手法に閉じ込めねばならなかった「なにものか」の重さは痛切だということが、それをもってわかる。ぜひ、上掲の写真をもういちど御覧いただければと思う。

昨日は初めてライブを聴いて、この交響曲は「理解」しようと思っても難しいのだと気づいた。エフトゥシェンコの詩は平明で、そこで起こっていたことを推察させるには充分だ。それをショスタコーヴィチが題材としてなぜ選び取ったかもである。「なにものか」を「時代の空気」と書くのはあまりに軽薄で情けないが、それを彼はこういう音楽に託したという意味での空気(アトモスフィア)ではあリ、彼の境遇ではそれを呼吸せずに生きることは能わなかった。アートは芸術家の心の奥底にある何らかの五感、感覚を通した衝動が生むものだとすれば、ここでの衝動は特異だ。しかし、それは、モーツァルトが危険を冒して書いた「フィガロの結婚」に比定できないでもなく、聴くものに「何かを読み取ってくれ!」という強いメッセージを包含しているように思う。ただ、ショスタコーヴィチのほうは、読み取るも何もあまりにあっけらかんとあからさまであって、彼ほどの頭脳を持った男にして何がそんなことをさせたのかの方を読み取りたくなってしまうという点で、13番は特異な音楽であると思う。

娑婆に戻ろう。きのうはCSファイナル初戦の巨人・阪神と迷った自分がいた。クラシック音楽と野球とどっちが大事なんだという問いに答えるのが僕ほど難儀だという人はほとんど存在しないのではないかというのが長年日本国に暮らして経験的に得た結論だ。犬好きと猫好きは違うが、両立することもある。しかし、こっちは、平明な水準ならともかく、そういう人は見たことがない。所詮は道楽の話だ、どうでもいいとも思うが、僕はそういうことを仔細に観察する手の人間であって、もはやリトマス試験紙になるかと思うほどに両者の人種までが違うと結論するしかないし、酸性でもアルカリ性でもある自分というものがわからなくなる。

これが5番や7番だったら確実に東京ドームに現れていたからけっこう微妙な裁定になるが、13番はなかなか機会がなく抗し難かった。まずハイドンを前菜にしたのは正解で、結果として、13番の重さを中和してくれたように思う。94番、何度聴いても良い曲だなあ、最近はますますハイドンに惹かれている。Mov1の提示部でVaに現れる、まさにハイドン様にひれ伏す瞬間である対旋律をテミルカーノフは2度とも指示して浮きだたせた。もうこれだけで先生わかってるね、さすがだねだ。

彼は13番初稿を作曲家の前で振っているが、コンテンポラリーをオリジナルな形で聴いておくのは大事だ。こうして何度も上演を重ねて、解釈は固まっていくから、千年の単位で物を見るなら我々はそのきわめて初期の過程をwitnessしたことになる。音楽が表すものが美ではなく、怒りである。音楽はそういうものをも伝えることができるという稀なる体験だった。

指揮=ユーリ・テミルカーノフ

バス=ピョートル・ミグノフ

男声合唱=新国立劇場合唱団(合唱指揮=冨平恭平)

ハイドン:交響曲第94番 ト長調「驚愕」

ショスタコーヴィチ:交響曲第13番 変ロ短調「バビ・ヤール」

(サントリーホール)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 K.449

2019 JUL 2 23:23:00 pm by 東 賢太郎

フェルディナント・リース( Ferdinand Ries、1784-1838)はベートーべンのピアノの弟子であり、晩年に師の回想録「ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーべンに関する覚書」を執筆した。彼はこう書いている。

“Of all composers, Beethoven valued Mozart and Handel most highly, then [J.] S. Bach. … Whenever I found him with music in his hands, or saw some lying on his desk, it was certain to be a composition by one of these idols.”(すべての作曲家のうちで、ベートーベンが最も高く評価していたのはモーツァルトとヘンデルであり、次いでB.S.バッハであった。彼が手に携えていたり机に置いていた楽譜はというと、いつもそのアイドル誰かのものであった)

ベートーベンがヘンデル、J.S.バッハに親しんで崇拝するほど傾注したのはハプスブルグに仕えるウィーンの官僚だったゴットフリート・ファン・スヴィーテン(Gottfried van Swieten, 1733 – 1803)がパトロンだったおかげである。彼は国立図書館(右がそのプルンク・ザール)の館長でもあった。僕は2005年の暮れにここでモーツァルトのレクイエムの自筆スコアの展示を観たが、広大な空間に拡散する自分の靴音の響きにさえ圧倒される、まさしく壮麗な智の殿堂であった。モーツァルト、ベートーベンがここでヘンデル、J.S.バッハを学び自身の創造に関わるほどの啓発を受けたというのが単なる天才たちのお飾りのストーリーでないのは、足を踏み入れた瞬間にどなたも体感されることだろう。

スヴィーテンは神聖ローマ帝国のローマ皇帝でありオーストリア大公であったヨーゼフ2世(1741-90)の寵臣である。オランダ人物理学者・医師の息子に生まれ、幼少から語学の才を発揮して外交官として認められ、ベルリンではJ.S.バッハの弟子だったヨハン・フィリップ・キルンベルガー(1721-83)に作曲の師事もした。平均律の調律法で著名なキルンベルガーはバッハの手稿譜を所有しており、後にヨーゼフ2世の目に留まって国立図書館長に収まったスヴィーテンはその点においては師を継いだわけだが、多才な彼の能力は音楽にもまして政治にあったと書くべきだろう。

ヨーゼフ2世は興味深い人物である。フランス革命以前に彼ほど旧体制を壊して啓蒙主義的、急進的な改革を行おうとした王様はいない。その改革の多くが抵抗勢力に阻まれ志半ばで亡くなるが、彼とスヴィーテンなくしてウィーンのフリーメーソン興隆はなかったろうし、モーツァルトはウィーンでフリーランサーになり得なかったろうし、旧体制に危険な「フィガロの結婚」は生まれようがなかっただろう。しかし彼がのめりこみすぎたトルコ戦争で貴族は出征して音楽どころでなくなり、ヨーゼフ自身も戦地で病をえてしまう。オペラの発注は途絶え、予約演奏会の常連客も失ったモーツァルトはウィーンを見切って他都市での就職に光明を見出そうと1788年に「三大交響曲」を書くのである(私見)。それがどこか?オペラの国イタリアに交響曲を持っていく必然性はない。革命前年のパリは除外できるだろう。ドイツ語圏の諸都市は彼に冷淡だった。彼を敬愛したプラハは可能だが失礼ながら都落ちと思ったろう。つまり消去法でロンドンということになるのである。

1790年にヨーゼフ2世が逝去すると弟のレオポルト2世が後を襲うが、僕の視点からは普通の国王だった。しかも彼はトスカーナ大公時代にモーツァルト嫌いの母マリア・テレジアから「雇うのはやめなさい」と命じられていたことが手紙で知られている。この時点でモーツァルトがウィーンで快適に生きる術はなくなったと言ってよいように思う。ヨーゼフ以上に宗教勢力の去勢に熱心だったスヴィーテンも地位を追われ、1791年12月5日に公職を解かれる。奇しくもそれはモーツァルトが息を引き取った日であり、葬式を取り仕切ったのは彼であった。

スヴィーテンはフェルメールの絵(『絵画芸術』)を所有していたことでも知られる芸術愛好家でハイドンのパトロンでもあったからドイツ古典派音楽の三大巨匠の庇護者として歴史に名を留める。フィガロまで一気に昇りつめるモーツァルトを背後で鼓舞し、彼亡き後ハイドンの2度目の訪英にドーバーを渡る船を用意したのは彼だ。「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」のオラトリオ版、天地創造、四季の創作への深い関わり方を見ると、ビートルズにおけるジョージ・マーティンのような存在であったと言えるかもしれない。

しかし、フランス革命で天地がひっくり返る政治の視点から見るならそれは「下々の話」なのだ。『絵画芸術』は後にヒトラーが所有したことでも知られるが政治権力と芸術との関りは忌まわしくも深い。僕自身芸術を愛する者だが、権力、金、欲望とそれが無縁だという見方では芸術はかえって遠ざかる(ショスタコーヴィチが好例)。聖も俗も気品も卑俗も包含した形而上的存在こそがアートなのだと思う。

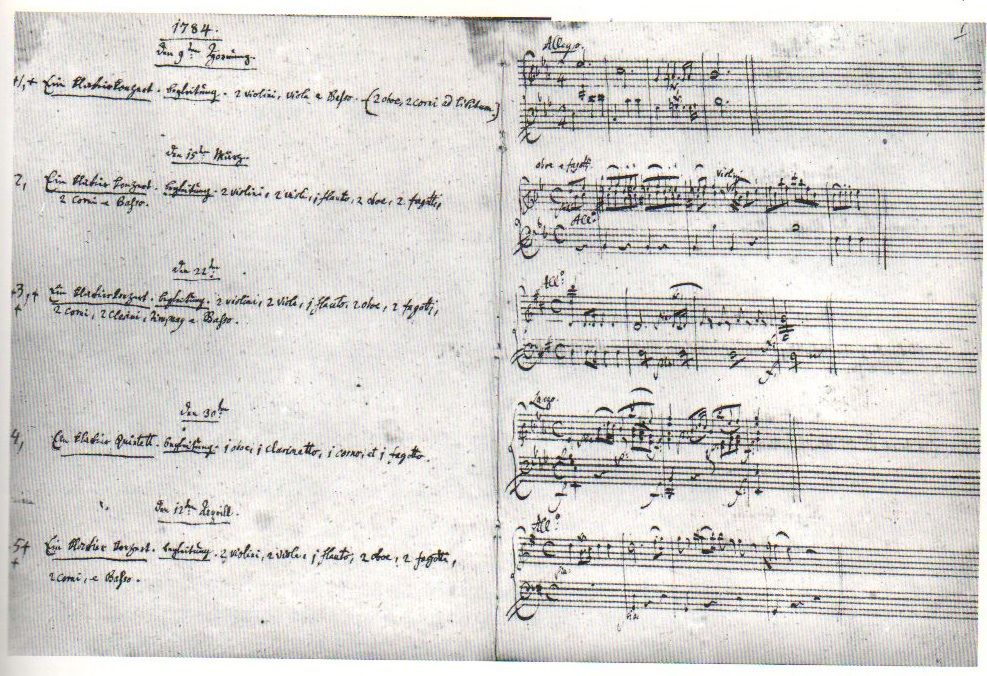

モーツァルトが自作の作品目録を書き始めたのは1784年である。同年にオーストリアの著作権法の制定にスヴィーテンが政治的に動いたことと無縁であると考えるのは困難だろう。

《ご参照》In 1784, van Swieten proposed that the Austrian Empire should have a copyright law; such a law had already been in effect in England since 1709.(Wikipedia)

彼はザルツブルグの父に新作のピアノ協奏曲の楽譜を送っているが、再三「写譜屋に見せないで」と警告している。フリーランサーとして生計を立てるに死活問題であったが彼に自衛策はない。法律を作るから裁判になった際の証拠として目録を作っておけとスヴィーテンがアドバイスしたのではないだろうか。

栄えある目録の第1曲目はピアノ協奏曲第14番変ホ長調である。なぜこの曲だったのか?その解答はモーツァルト自身が楽譜に書いている。第3楽章の冒頭の第1ヴァイオリンだ。

音でお聴きいただきたい。

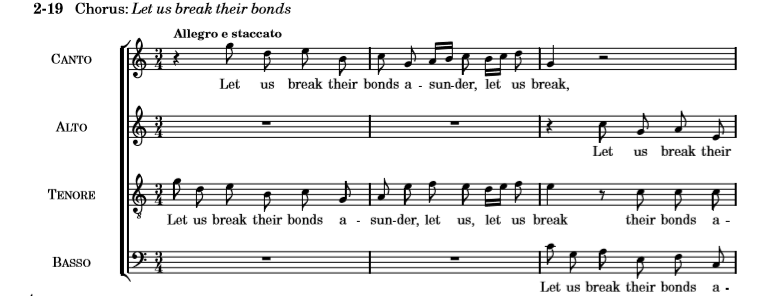

これはヘンデル「メサイア」の「我らは枷(かせ)をはずし・・」(詩篇02)冒頭の引用(オマージュ)ではないだろうか。

こちらも音で。

これを指摘した例は知らないので、東賢太郎の私見とする。14番の初演は3月17日にトラットナー邸で行われ好評であり、スヴィーテンは瞬時に引用を解したと思う。82年から彼のもとで学ばせてもらったヘンデルの引用による返礼かもしれないが、さらに興味深いのはこの部分の歌詞だ。「足枷をはずし、縄を切って投げ捨てましょう」である。誰の足枷か?縄か?誰がそれで絞めつけているのか?ウィーンを仕切る守旧派貴族ではないか。とすれば貴族に足蹴にされてザルツブルグを追い出されたモーツァルトからの熱いメッセージでもあり、それそのままがスヴィーテンが同胞であるフリーメーソンの教義にもなる。

「1784年2月9日」の日付がある14番はアラン・タイソンのX線調査によると1782年に11~13番と同時期に書き始められ、第1楽章170小節で中断していたものに書き足して完成したと思われる。つまり、そこでメッセージである第3楽章を書き加え、リストのトップに持ってきたのである。当時のウィーン貴族でダブリンで初演されたメサイアを知っている者は少数だったろう。スヴィーテン・ファミリーにしか解せないもので、平安貴族の読む和歌で枕詞、掛詞が符牒のような役割を果たしたのと似ると思う。

より実務的な眼で見てみよう。スヴィーテンは今流ならリベラルの泰斗であり、国家権力から自立して才能で食いたいモーツァルトを庇護した人だ。彼を守ることが直接の契機かは不明だが著作権法の制定は有力な基盤を成す。それがなかった背景には、他人の作品を演奏する需要や文化が未成熟で作曲家は自作を演奏する慣行だったことがある。しかもそれは興行ではない。モーツァルトが聴衆に課金したことはビジネスの創想、ストラクチャリングとしてウィーンでは革命的であり、「予約演奏会」という凡庸な言葉で理解されるのは適切でなく(演奏会を予約するのは当たり前だ)、興行としての演奏会の創業者だったわけだ。

その興業が拡大したのは英国だ。自作自演するにも作曲家がいない。だからハイドンを連れてきたわけだが、富を持ちだした市民階級の旺盛な需要を満たすには足りない。だからやむなく他人の曲を演奏する。時がたつ。他人は故人となり巨匠と呼ばれ、作品は古典と呼ばれるようになるわけだ。英国でその概念が定着したのは1870年ごろといわれる。古典=クラシックの誕生だ。当然、他人は著作権料を要求する。だからそれを担保する法律が必要であり、スヴィーテンはそれをオーストリアに輸入しようとしたのである。

スヴィーテンがモーツァルト、ベートーベンに「顧問」したのはヘンデル、バッハの音楽だけではない。フリーメーソンの底流にもある啓蒙思想の実践として貴族の奴隷でない個人、その経済的自立だ。故人のヘンデルは自演はできないが作品には古典として経済的価値があり、存命中からそれはあったのだ。だから著作権料は徴収され、作曲家は他人に演奏させても生計は立てられるのである。82年に独立し不安いっぱいだったモーツァルトがどれだけ心強かったことか。その感謝が晴れ晴れしいメサイアの引用となり、ロンドとして彼のもっとも上機嫌の顔が見える音楽に結実した。これが僕の仮説だ。

いっぽう、もう一人の受益者であったベートーベンは交響曲第1番をスヴィーテンに献呈している。交響曲!1番!これがどんなに大変なことか愛好家の皆さんはご理解されるだろう。面白いことがある。K.449の第1楽章はこう始まっている。

和声はE♭→Cm→F→B♭となるが、ラにいきなり♮がついていてトリルで強調され、当時の人はびっくりしたろう。一方で、ベートーベンは交響曲第1番の冒頭の和声をこうしている。

C7→F→G7→Am→D7→G

いきなりセブンスで入るのも意匠だが、モーツァルトのFとベートーベンのD7は主調のドッペルドミナントであって、今の耳にも十分に新鮮だが当時の耳にとってそれを曲のアタマでぶつけられるのは “前衛的” であった。スヴィーテンなら「プレゼントぞろえ」でK.449にならった枕詞であることは分かったと僕は確信する。贈り物に先人と同じリボンをつけておく、イメージよりずっとおしゃれな青年ベートーベンを思ってしまう。

ベートーベンはさらにK.449から注目すべき引用を行っている。第2楽章のコード進行をそのまま自身の第5ピアノ協奏曲「皇帝」の第2楽章に使っており、第3楽章のあるパッセージは自身のピアノ協奏曲第1番の第3楽章に使った。彼は目録第1曲のK.449をおそらく強く意識したし、愛奏もしたのではと想像させる。ハイドン、モーツァルト、ベートーベン。悠久の滔々たる大河の流れであり、実に深い。本稿はそれを慧眼でリアルタイムで見抜き、私財を投じて援助した国家公務員ゴットフリート・ファン・スヴィーテンへの心からの敬意を表するためのものである。

マレイ・ペライア(pf, cond.) / イギリス室内管弦楽団

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

最初に曲を知ったのが1975-84年に全集録音されたこれ。ペライア渾身のもぎたてのレモンのような美音で弾かれたモーツァルトは抗い難い愉悦だった。20番以降になるともう少し翳りが欲しくもなるが14番においてそれは無用の心配で即とりこになった。粒のそろった真珠のような光彩のタッチとつややかな弦はLPがCDよりさらに魅力があり、これを聴きたいときはまず食指が動く。

ヴェロニカ・ヨッフム / オイゲン・ヨッフム / バンベルグ交響楽団

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ヴェロニカは大指揮者オイゲン・ヨッフムの娘さんで、このコンビを僕はフィラデルフィアで聴いた(ベートーベン第4協奏曲)。ペライアの完璧性ではなく人肌のぬくもりのあるモーツァルトだが、そのアプローチでこそにじみ出る含蓄が味わい深い。この純米大吟醸の味を覚えると巷にあふれる単なる美音、爽やか系の14番はもの足りなくなるだろう。あらゆるフレージング、テンポにドイツの伝統に根差したモーツァルトを感じ取ることができる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 交響曲第82番ハ長調「熊」

2019 FEB 1 23:23:59 pm by 東 賢太郎

1786年12月に16才のベートーベンがウィーンにやってきた。故郷のボンで神童の誉れ高く、神童の先輩モーツァルトに弟子入りしたいという理由があった。いっぽうそのモーツァルトはフィガロを初演した余勢をかってロンドンに足をのばそうと画策していた。スザンナを創唱した英国人のナンシー・ストーラスに「わたしは来年2月にロンドンに帰るよ、いっしょにおいでよ」とそそのかされていたこともある。

その気になったモーツァルト夫妻は10月に生まれた息子を父レオポルドに預けようと嘆願する。しかし父子関係はもはや疎遠になっていて断られてしまい、渡英計画は頓挫するのである。ロンドンの満座を唸らせようとセットで書いていた交響曲ニ長調とピアノ協奏曲ハ長調は宙に浮いてしまうことになった。そこにプラハから「フィガロを振ってくれ」とお呼びがかかる。フィガロの前座に使い回された交響曲ニ長調はまだメヌエットを書いてなかったが、そのまま「プラハ」という名前で歴史に刻まれてしまう。

もうひとつのピアノ協奏曲ハ長調はどうなったか。田舎からウィーンに出てきた高校生のベートーベン君が、弟子入りをプロポーズしようという憧れの先輩のトレードマークは「ピアノ協奏曲」だ。彼がその最新作に興味をいだかなかったと想定するのはとても困難だろう。翌年の5月に母の病気の知らせでボンに帰省するまでにそれはどこかで若人の耳と目に焼きついていたと考えるのが自然ではないか。運命テーマのオンパレードを第1楽章にもつ25番ハ長調 k.503 がそれだ。

さて、その1年ほど前の1786年の1月のこと、ヨーゼフ・ハイドンは前年にコンセール・ド・ラ・オランピックを率いるサン=ジョルジュ(右)の依頼により作曲された6曲からなる交響曲集をパリで初演していた。この曲集はマリー・アントワネットも熱心な聴衆だったほどの大人気で、「パリ・セット」として歴史に名を刻まれることになる。パリ・セットはその勢いのまま1787年にはウィーンでも出版されるから、その年の5月までウィーンにいた高校生のベートーベン君が、後に弟子入りすることになるハイドンの最新交響曲集に興味をいだかなかったと想定するのは、こちらもとても困難だろうと思われるのである。

交響曲第82番ハ長調は6曲の最後に作られた作品で、僕が最も好きなハイドンの円熟の逸品のひとつである。シンプルで無駄がなく、素材は素朴ながら響きはシンフォニック。ユーモアと人間味と活気にあふれ聴くたびに愉快にしてくれるが、ベートーベンに通じるものを秘めている点でも注目に値する大傑作だ。

第3楽章のこの部分、青枠内(おどけたファゴット)はまるで運命テーマのパロディだが、ベートーベン5番のほうがこれのパロディなのかもしれず、

この楽章は冒頭のVnのテーマからして運命リズムである。

第1楽章冒頭のスタッカートによる鋭いエッジの立ったリズムのユニゾンでの強打もベートーベンの5番を先取りする。このリズムは16分音符2つを8分音符1つに置き換えれば運命リズムの反復そのものである。

次のページに至って運命リズムが木管、金管にくっきりと姿を現す。

間の抜けたファゴットのドローンを従えた第2主題が一瞬の息抜きとユーモアで和ませるがここから先はリズムの饗宴となり、強拍感が浮遊し(ベートーベンの先駆である!)、疾風の如き勢いで全く驚くべき和声の嵐をつきぬけ、想像だにせぬ悲鳴のようなA♭on gの不協和音という不意打ちを食らう。ここを目まいなしに聴くことなど僕には困難である。

一瞬静まって元の平安が回帰する部分のホッとした安堵感に笑みを見る感じ(これぞハイドン!!)が僕は大好きだ。展開部の凄さは筆舌に尽くしがたく、運命リズムが骨組みとなりコンパクトな中に主題がリズムをずらしながら複合して壮絶な変化をくり広げるさまは3拍子のこともありエロイカの第1楽章を想起させる。そしてちゃんと悲鳴をリフレーンしてあたかも予定調和だったかのように再現部に移る。うまい!コーダの嵐の前の静けさが短調領域に行ってしまうのもまさに驚くべきだが、ベートーベンに直系遺伝したハイドンの専売特許である。

第2楽章のほのぼの感も素敵だ。素朴だが暖かくエレガントで高貴だ。こういう主題を書けたから王妃まで虜にしたのだ。僕は主題の締めくくりの繰り返しでヴィオラがそっと添えるさりげない対旋律が大好きで、こんな単純なものなのに、あっハイドンだとまぎれもなく刻まれた個性にいつも驚嘆する。緩徐楽章にしては珍しく終盤が歓喜の気分に満ちてきてにぎやかになり、モーツァルトのk.525(アイネクライネ・ナハト・ムジーク)のMov2がはっきりと聞こえてくる(これも1787年作曲だ)。

終楽章は冒頭の全打音付き低音のドローンが「熊」という名のもとになったことで知られる。音楽にあわせて熊が踊る大道芸はロシアやジプシーに見られ、それであって不思議はないが、ハイドンが命名したわけではないから真偽は不明。私見では楽譜屋が宣伝用につけたものと思料する。この楽章も運命リズムが活躍し、どことなくマジャールっぽい104番「ロンドン」の終楽章との相似を感じさせる。展開部は主題音型を素材として高度な対位法で有機的に組み合わせ、F、Gm、E♭・・・と転調の嵐が吹きすさび、再現部に至って「ドローンはこのためにあったか」というぱあっと地平が開けたような大団円がやってきたと思わせるがそれは疑似終結で騙される。静かになって和声は再度変転し、ついに本物の終結が訪れるという凝った造りだ。なんという名曲だろう!ハイドンの天才と知性と職人芸が絶妙なバランスで集結したこの交響曲第82番を僕は彼の最高傑作のひとつと讃える。

そして、再び思うのだ。こんな卓越した技をプロ中のプロであるモーツァルトやベートーベンが平然と看過できたはずがないだろうと。モーツァルトは82番ハ長調、83番ト短調、84番変ホ長調を研究して1788年に同じ調性による3大交響曲に結実させたろうし、高校生のベートーベンは1786~87年の短いウィーン滞在で、後に頭の中で第5交響曲という大樹に育っていく種子をもらって帰ったのではないかと。

コリン・ディヴィス / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

何の変哲もないが、何も足さずなにも引かずの現代オケ解釈を抜群の音楽性とホール・アコースティックでとらえた珠玉の録音。とんがった古楽器解釈に慣れると物足りないだろうが際物でない本物の良さをじっくりと味わえる。こういうものがアプリシエートされずに廃盤となる世の中だ、クラシック音楽の聴き手の地平は日没に近く欧州のローカル趣味に回帰していくのかという危惧を覚えざるを得ない。僕の録音をyoutubeにupしたのでぜひお聴きいただきたい(upして5分しないうちにThanks a lot for your sharing! Good Taste of Music なるコメントをいただいた。音楽の趣味の良さ。分かる人は分かっているのがうれしい)。

何の変哲もないが、何も足さずなにも引かずの現代オケ解釈を抜群の音楽性とホール・アコースティックでとらえた珠玉の録音。とんがった古楽器解釈に慣れると物足りないだろうが際物でない本物の良さをじっくりと味わえる。こういうものがアプリシエートされずに廃盤となる世の中だ、クラシック音楽の聴き手の地平は日没に近く欧州のローカル趣味に回帰していくのかという危惧を覚えざるを得ない。僕の録音をyoutubeにupしたのでぜひお聴きいただきたい(upして5分しないうちにThanks a lot for your sharing! Good Taste of Music なるコメントをいただいた。音楽の趣味の良さ。分かる人は分かっているのがうれしい)。

Francois Leleux, conductor

Norwegian Chamber Orchestra

このライブ演奏は実に素晴らしい!指揮のルルーはオーボエ奏者だがセンスの塊だ。抜群の技量のノルウェー室内管の奏者たちの自発性を喚起し、全員が曲のすばらしさを共感しながら楽興の時を刻んでいるのが手に取るようにわかる。音楽が会話に聞こえる!お見事な指揮でありこれぞ合奏の喜びで、聴く者の心にまっすぐに飛び込んでくる。このコンビのハイドンは極上だ、ぜひライブで聴いてみたい。

(ご参考です)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《音楽家の二刀流》

2018 MAY 6 1:01:11 am by 東 賢太郎

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

まずは天下のアルバート・アインシュタイン博士である。音楽家じゃない?いやいや、脳が取り出されて世界の学者に研究されたほどの物理学者がヴァイオリン、ピアノを好んで弾いたのは有名だ。奥さんのエルザがこう語っている。 Music helps him when he is thinking about his theories. He goes to his study, comes back, strikes a few chords on the piano, jots something down, returns to his study.(音楽は彼が物理の理論を考える手助けをしました。彼は研究室に入って行き、戻ってきて、ピアノでいくつか和音をたたき、何かを書きつけて、また研究室へ戻って行くのです)。

アインシュタインは紙と鉛筆だけで食っていけたのだと尊敬したが間違いだった。ピアノも必要だったのだ。たたいた和音が何だったか興味があるが、ヒントになる発言を残している。彼はモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを好んで公開の場で演奏し、それは「宇宙の創成期からそこに存在し巨匠によって発見されるのを待っていた音楽」であり、モーツァルトを「和声の最も宇宙的な本質の中から彼独自の音を見つけ出した音楽の物理学者である」と評している。案外ドミソだったのではないかな。腕前はどうだったんだろう?ここに彼がヴァイオリンを弾いたモーツァルトのK.378が聴ける。

アインシュタインよりうまい人はいくらもいよう、しかし僕はこのヴァイオリンを楽しめる。曲への真の愛情と敬意が感じられるからだ。というわけで、二刀流合格。

次も科学者だ。「だったん人の踊り」で猫にも杓子にも知られるアレクサンドル・ボロディン教授である。教授?作曲家じゃないのか?ちがう。彼はサンクトペテルブルク大学医学部首席でカルボン酸の銀塩に臭素を作用させ有機臭素化物を得る反応を発見し、それは彼の名をとって「ボロディン反応」と呼ばれることになる、まさに歴史に名を刻んだサイエンティストだ。趣味で作曲したらそっちも大ヒットして世界の音楽の教科書に載ってしまったのである。この辺は彼が貴族の落し胤だった気位の高さからなのかわからないが、本人は音楽は余技だとして「日曜作曲家」を自称した。そのむかしロッテのエースだったマサカリ投法の村田兆治は晩年に日曜日だけ先発して「サンデー兆治」となったが、それで11連勝したのを彷彿させるではないか。「音楽好きの科学者」はアインシュタインと双璧と言える。合格。

巨人ふたりの次にユリア・フィッシャーさんが来るのは贔屓(ひいき)もあるぞと言われそうだが違う。贔屓以外の何物でもない。オヤジと気軽にツーショットしてくれてブログ掲載もOKよ!なんていい子だったからだ。数学者の娘。どこかリケジョ感があった。美男美女は得だが音楽家は逆でカラヤンの不人気は男の嫉妬。死にかけのお爺ちゃんか怪物みたいなおっさんが盲目的に崇拝されてしまう奇怪な世界だ。女性はいいかといえば健康的でセックスアピールが過ぎると売れない観があり喪服が似合いそうなほうがいい我が国クラシック界は性的に屈折している。フィッシャーさん、この容貌でVn協奏曲のあとグリーグのピアノ協奏曲を弾いてしまう。ピアノはうまくないなどという人がいる。あったりまえじゃないか。僕はこのコンチェルトが素人には難しいのを知っている。5年まえそのビデオに度肝を抜かれて書いた下のブログはアクセス・ランキングのトップをずっと競ってきたから健全な人が多いという事で安心した。そこに書いた。゛日本ハムの大谷くんの「二刀流」はどうなるかわかりませんが “。そんなことはなかった。若い才能に脱帽。もちろん合格だが今回は音楽家と美人の二刀流だ。

ちなみに音楽家と学者の二刀流はありそうなものだがそうでもない。エルネスト・アンセルメ(ソルボンヌ大学、パリ大学・数学科)、ピエール・ブーレーズ(リヨン大学・数学科)、日本人では柴田南雄(東京大学・理学部)がボロディン、アインシュタインの系譜だが、数学者として実績は聞かないから合格とは出来ない。ただ、画家や小説家や舞踏家に数学者、科学者というイメージはわかないが音楽家、とくに作曲家はそのイメージと親和性が高いように思うし、僕は無意識に彼らの音楽を好んでいる。J.S.バッハやベートーベンのスコアを見ると勉強さえすれば数学が物凄くできたと思う。一方で親が音楽では食えないと大学の法学部に入れた例は多いが、法学はどう考えても音楽と親和性は薄く、法学者や裁判官になった二刀流はいない(クラシック徒然草《音大卒は武器になるか》参照)。

よって、何の足しにもならない法学を名門ライプツィヒ大学卒業まで無駄にやりながら音楽で名を成したハンス・フォン・ビューローは合格とする。ドイツ・デンマークの貴族の家系に生まれ、リストのピアノソナタロ短調、チャイコフスキーのピアノ協奏曲1番を初演、リストが娘を嫁にやるほどピアノがうまかったが腕達者だけの芸人ではない。初めてオペラの指揮をしたロッシーニのセヴィリアの理髪師は暗譜だった。ベートーベンのピアノソナタ全曲チクルスを初めて断行した人でもあるがこれも暗譜だった。”Always conduct with the score in your head, not your head in the score”(スコアを頭に入れて指揮しなさいよ、頭をスコアに突っ込むんじゃなくてね)と容赦ない性格であり、ローエングリンの白鳥(Schwan)の騎士のテナーを豚(Schwein)の騎士と罵ってハノーバーの指揮者を降りた。似た性格だったグスタフ・マーラーが交響曲第2番を作曲中に第1楽章を弾いて聞かせ「これが音楽なら僕は音楽をわからないという事になる」とやられたがビューローの葬式で聴いた旋律で終楽章を完成した。聴衆を啓発しなければならないという使命感を持っており、演奏前に聴衆に向かって講義するのが常だった。ベートーヴェンの交響曲第9番を演奏した際には、全曲をもう一度繰り返し、聴衆が途中で逃げ出せないように、会場の扉に鍵を掛けさせた(wikipedia)。これにはブラームスもブルーノ・ワルターも批判的だったらしいが、彼が個人主義的アナキズムの哲学者マックス・シュティルナーの信奉者だったことと併せ僕は支持する。

ちなみにビューローはその才能によってと同じほどリヒャルト・ワーグナーに妻を寝取られたことによっても有名だ。作曲家は女にもてないか、何らかの理由で結婚しなかったり失敗した人が多い。ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ショパン、ムソルグスキー、ラヴェルなどがそうで後者はハイドン、ブラームス、チャイコフスキーなどがいる。だからその逆に生涯ずっと女を追いかけたモーツァルトとワーグナーは異色であろう。モーツァルトはしかしコンスタンツェと落ち着いた(というより何か起きる前に死んでしまった)が、ミンナ(女優)、マティルデ・ヴェーゼンドンク(人妻)、コジマ(ビューローの妻)とのりかえたワーグナーの傍若無人は19世紀にそこまでやって殺されてないという点においてお見事である。よって艶福家と作曲家の二刀流で合格だ。小男だったが王様を口説き落としてパトロンにする狩猟型ビジネス能力もあった。かたや作品でも私生活でも女性による救済を求め続け、最後に書いていた論文は『人間における女性的なるものについて』であったのは幼くして母親が再婚した事の深層心理的影響があるように思う。

ボレロやダフニスの精密機械の設計図のようなスコアを見れば、ストラヴィンスキーが評した通りモーリス・ラヴェルが「スイスの時計職人」であってなんら不思議ではない。その実、彼の父親はスイス人で2シリンダー型エンジンの発明者として当時著名なエンジニアであり、自動車エンジンの原型を作った発明家として米国にも呼ばれている。僕はボレロのスコアをシンセサイザーで弾いて録音したことがあるが、その実感として、ボレロは舞台上に無人の機械仕掛けのオーケストラ装置を置いて演奏されても十分に音楽作品としてワークする驚くべき人口構造物である。まさにスイスの時計、パテック・フィリップのパーペチュアルカレンダークロノを思わせる。彼自身はエンジニアでないから合格にはできないが、親父さんとペアの二刀流である。

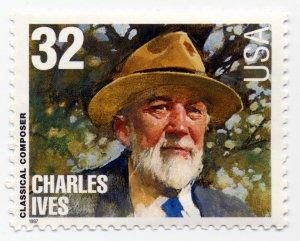

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

彼は私財で2番の自筆スコアを購入して新校訂「キャプラン版」まで作り、他の曲に浮気しなかった。そこまでやってしまう一途な恋は専門家の心も動かしたのだろう、後に天下のウィーン・フィル様を振ってDGから新盤まで出してしまうのである。「マーラー2番専門指揮者」なんて名刺作って「指揮者ですか?」「はい、他は振れませんが」なんてやったら乙なものだ。ちなみに彼の所有していたマーラー2番の自筆スコア(下・写真)は彼の没後2016年にロンドンで競売されたが落札価格は455万ポンド(6億4千万円)だった。財力にあかせた部分はあったろうが富豪はいくらもいる。金の使い道としては上等と思うし一途な恋はプロのオーケストラ団員をも突き動かして、上掲盤は僕が唯一聴きたいと思う2番である。合格。

かように作曲家の残したスコアは1曲で何億円だ。なんであれオンリーワンのものは強い。良かれ悪しかれその値段でも欲しい人がいるのは事実であるし、シューマン3番かブラームス4番なら僕だって。もしもマーラー全曲の自筆譜が売りに出るなら100億円はいくだろう。資本主義的に考えると、まったくの無から100億円の価値を生み出すのは起業してIPOして時価総額100億円の会社を生むのと何ら変わりない。つまり価値創造という点において作曲家は起業家なのである。

かたやその作曲家のスコアを見事に演奏した指揮者もいる。多くの人に喜びを与えチケットやCDがたくさん売れるのも価値創造、GDPに貢献するのである。 ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

作曲家を贔屓していると思われようがそうではない。ポップス系の人がクラシック曲を書いているが前者はポール・マッカートニー、後者は先日の光進丸火災がお気の毒だった加山雄三だ。ポールがリバプール・オラトリオをヘンデルと並ぶつもりで書いたとは思わない。加山は弾厚作という名で作ったラフマニノフ風のピアノ協奏曲があり彼の母方の高祖父は岩倉具視と公家の血も引いているんだなあとなんとなく思わせる。しかし、いずれもまともに通して聴こうという気が起きるものではない(少なくとも僕においては)。ポールのビートルズ作品は言うに及ばず、加山の「君といつまでも」

などはエヴァーグリーンの傑作と思うが、クラシックのフォーマットで曲を書くには厳格な基礎訓練がいるのだということを確信するのみ。不合格。ついでに、こういうことを知れば佐村河内というベートーベン氏がピアノも弾けないのに音が降ってきて交響曲を書いたなんてことがこの世で原理的に起こりうるはずもないことがわかるだろう。あの騒動は、記事や本を書いたマスコミの記者が交響曲が誰にどうやって書かれるか誰も知らなかったということにすぎない。

こうして俯瞰すると、音楽家の二刀流は離れ業であることがわかるが、歴史上には多彩な人物がいて面白い。ジョゼフ・サン=ジョルジュと書いてもほとんどの方はご存じないだろうが、音楽史の視点でこの人の二刀流ははずすわけにいかない。モーツァルトより11年早く生まれ8年あとに死んだフランスのヴァイオリン奏者、作曲家であり、カリブ海のグアドループ島で、プランテーションを営むフランス人の地主とウォロフ族出身の奴隷の黒人女性の間に生まれた。父は8才の彼をパリに連れて帰りフランス人として教育する。しかし人種差別の壁は厚く、やむなく13才でフェンシングの学校に入れたところメキメキ腕を上げて有名になり、17才の時にピカールという高名なフランス・チャンピオンから試合を挑まれたが彼を倒してしまう。その彼がパリの人々を驚嘆させたのはヴァイオリンと作曲でも図抜けた頭角を現したことである。日本的にいうならば、剣道の全国大会で無敵の強さで優勝したハーフの高校生が東京芸大に入ってパガニーニ・コンクールで優勝したようなものだ。こんな人が人類史のどこにいただろう。これが正真正銘の「二刀流」でなくて何であろう。宮廷に招かれ、王妃マリー・アントワネットと合奏し、貴婦人がたの人気を席巻してしまったのも当然だろう。1777年から78年にかけてモーツァルトが母と就職活動に行ったパリには彼がいたのである。だから彼が流行らせたサンフォニー・コンチェルタンテ(協奏交響曲)をモーツァルトも書いた。下の動画はBBCが制作したLe Mozart Noir(黒いモーツァルト)という番組である。ぜひご覧いただきたい。ヴァイオリン奏者が「変ホ長調K.364にサン・ジョルジュ作曲のホ長調協奏曲から引用したパッセージがある」とその部分を弾いているが、「モーツァルトに影響を与えた」というのがどれだけ凄いことか。僕は、深い関心をもって、モーツァルトの作品に本質的に影響を与えた可能性のある同時代人の音楽を、聴ける限り全部聴いた。結論として残った名前はヨゼフ・ハイドン、フランツ・クサヴァー・リヒター、そしてジョゼフ・ブローニュ・シュヴァリエ・ド・サン=ジョルジュだけである。影響を与えるとは便宜的にスタイルを真似しようという程度のことではない、その人を驚かし、負けているとおびえさせたということである。サン=ジョルジュが出自と容貌からパフォーマーとして評価され、文献が残ったのは成り行きとして当然だ。しかしそうではない、そんなことに目をとられてはいけない。驚嘆しているのは、彼の真実の能力を示す唯一の一次資料である彼の作品なのだ。僕はそれらをモーツァルトの作品と同じぐらい愛し、記憶している。これについてはいつか別稿にすることになろう。

黒い?まったく無意味な差別に過ぎない。何の取り得もない連中が肌の色や氏素性で騒ぐことによって自分が屑のような人間だと誇示する行為を差別と呼ぶ。サン=ジョルジュとモーツァルトの人生にどんな差があったというのか?彼は白人のモーツァルトがパリで奔走して命懸けで渇望して、母までなくしても得られる気配すらなかったパリ・オペラ座の支配人のポストに任命されたのだ。100人近い団員を抱える大オーケストラ、コンセール・ド・ラ・ロージュ・オランピックのコンサートマスターにも選任され、1785年から86年にかけてヨゼフ・ハイドンに作曲を依頼してその初演の指揮をとったのも彼である。それはハイドンの第82番目から第87番目の6曲のシンフォニーということになり、いま我々はそれを「パリ交響曲」と呼んで楽しんでいるのである。

ゴールデン・ウイーク・バージョンだ、長くなったが最後にこの人で楽しく本稿を締めくくることにしたい。サン=ジョルジュと同様にフランス革命が人生を変えた人だが、ジョアキーノ・ロッシーニの晩節は暗さが微塵もなくあっぱれのひとこと。オペラのヒットメーカーの名声については言うまでもない、ベートーベンが人気に嫉妬し、上掲のハンス・フォン・ビューローのオペラ指揮デビューはこの人の代表作「セヴィリアの理髪師」であったし、まだ食えなかった頃のワーグナーのあこがれの作曲家でもあった。そんな大スターの地位をあっさり捨てて転身、かねてより専心したいと願っていた料理の道に邁進し、そっちでもフランス料理に「ロッシーニ風フォアグラと牛フィレステーキとトリュフソース」の名を残してしまったスーパー二刀流である。

ウォートンのMBA仲間はみんな言っていた、「ウォール・ストリートでひと稼ぎして40才で引退して人生好きなことして楽しみたい」。そうだ、ロッシーニは37才でそれをやったんだ。ワーグナーと違って、僕は転身後のロッシーニみたいになりたい。それが何かは言えない。もはや63だが。ただし彼のような体形にだけはならないよう注意しよう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

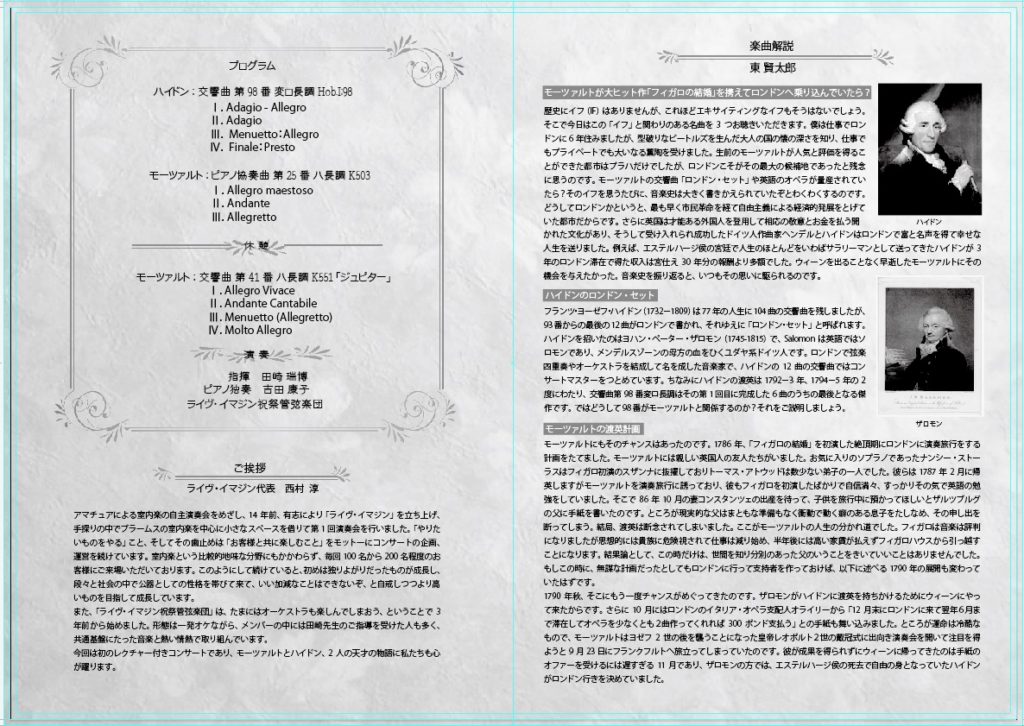

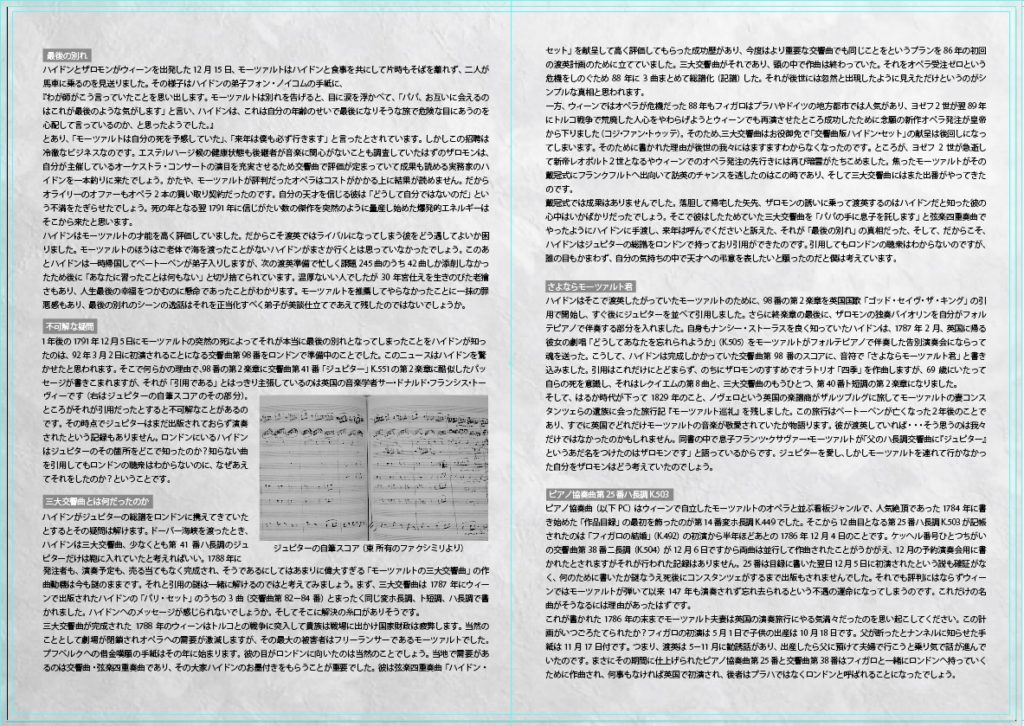

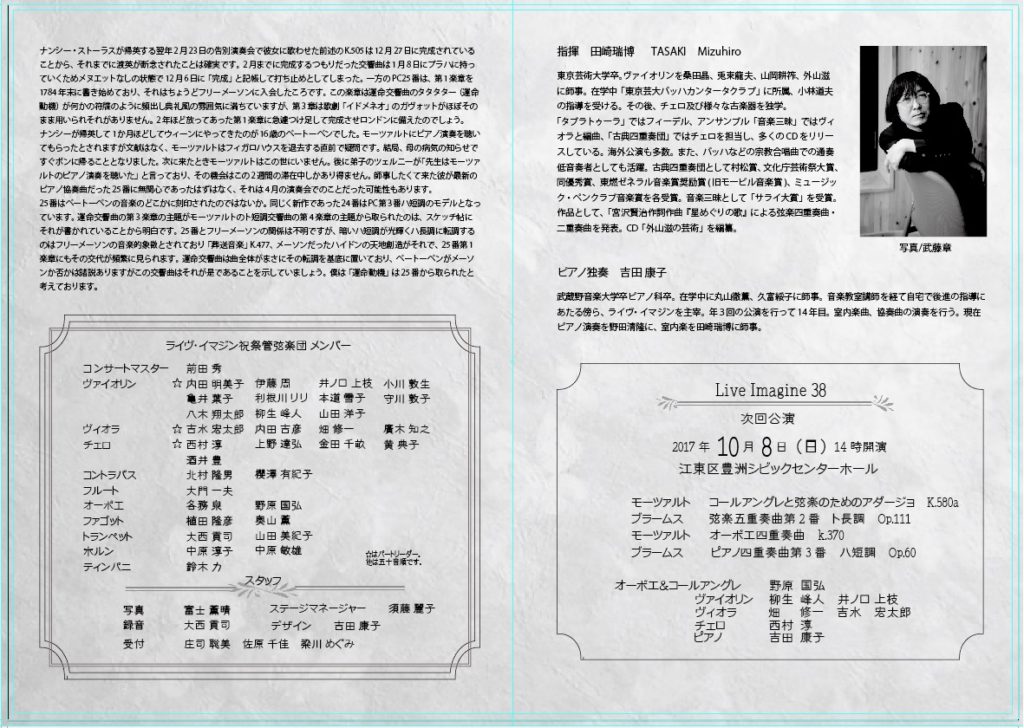

「さよならモーツァルト君」のプログラム・ノート

2017 AUG 15 23:23:29 pm by 東 賢太郎

去る5月7日、午後2時より豊洲シビックセンターにて行われたライヴ・イマジン祝祭管弦楽団第3回演奏会「さよなら モーツァルト君」のプログラム・ノートを公開させていただきます。あれから3か月あまりたち、当日来場できなかった友人にこれを差し上げてますが、クラシック好きとはいえ自称?でありまじめに読んでるかどうかあやしい。それならもっとお詳しいであろうブログ読者のお目にかけたほうがいいと思った次第です(クリック3回で拡大できます)。

本演奏会は評判が良かったようです。動画会社NEXUSのスタッフ3名が完全収録しておりますのでyoutubeへのアップロードも考えられましたが、奏者全員のご許可は得られなかったということで断念しました。僕のトークとピアノはこれが最初で最後なので動画は保存してもらいます(見ませんが)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。