ハイドン 交響曲第92番ト長調「オックスフォード」

2016 OCT 31 12:12:13 pm by 東 賢太郎

落ち込んだ時、疲れた時、気が病んだ時、精神の毒消しにしているのがハイドンだ。いま心ゆくまでハイドンを楽しんでいる。ブラームスはそういう自分と一緒に嘆いて包みこんでもくれるが、ハイドンは常に聴き手と向き合い、いわば対峙している。癒し系とは遠いのだが、充足感が得られるよう名匠の奥の手が使われていてけっして期待外れに終わることがない。

落ち込んだ時、疲れた時、気が病んだ時、精神の毒消しにしているのがハイドンだ。いま心ゆくまでハイドンを楽しんでいる。ブラームスはそういう自分と一緒に嘆いて包みこんでもくれるが、ハイドンは常に聴き手と向き合い、いわば対峙している。癒し系とは遠いのだが、充足感が得られるよう名匠の奥の手が使われていてけっして期待外れに終わることがない。

ハイドンの時代、作曲家は教会や舞台でのパフォーマーでもあった。奏者と聴衆という一対一の対立関係が緊張感を生み、そこから解放されて大団円を迎える過程にはユーモアも笑いもあり得た。「名曲」をうやうやしくいただく現代のコンサートホールでは考えられないものだ。交響曲「(俗称)びっくり」のようなものはそうでなくては生まれなかったろう。

モーツァルトは交響曲第31番の作曲に当たって、意図的にご当地パリの聴衆好みのパッセージを第1楽章に入れておき、その箇所に至ると首尾よく喝采がわきおこった(もちろん演奏中だ)ことを父への手紙で自慢している。このような舞台と客席の丁々発止の関係は、日本ならさしずめお笑い芸人が「笑いを取る」というものに近かったと考えられないこともない。

ではハイドンの仕掛けた「お笑いネタ」はどんなものかというとずいぶんレベルが高いものもあってびっくりする。ただ、相手は居眠りをたたき起こさねばならぬ普通の人々ばかりではなく、耳の肥えた音楽好きや同業者でもあったことはモーツァルトがやはり上記の手紙で明らかにしていることだ。

交響曲第92番の俗称は「オックスフォード」である。ハイドンはオックスフォード大学から名誉博士号を授与された折に92番を指揮したと伝わるが、この曲の作曲はそれ以前でありパリ交響曲を依嘱したドーニ伯爵に献呈しているのであって、授与式のために書いた曲ではない。作曲動機に関係のない俗称はミスリーディングだ。

この曲のシンプルなスコアにこめられたハイドンの「お笑いネタ」、そのインテリジェンスはびっくりを超えて驚嘆だ。

まず第1楽章には美しい序奏がある。晴朗な青空のような主調G(ト長調)で始まり精妙な対位法によるうつろいを見せつつドミナントのDに至るが、そこからE♭に寄り道すると空ににわかに暗雲がかかってくる。さて、いつ半音下がってDに戻るかと思いきや序奏部はE♭7でそのまま終わってしまい、アレグロ・スピリトーソの主部がなんとDで始まるのだ。普通、こうしてアレグロになるとパッと空が晴れるが(モーツァルトのハイドンセットの「不協和音」がその神がかり的に見事な例だ)、ここでは和声感は浮遊したまんまであり、どうも変だ。なんかだまされてるぞ・・・。

この「序奏のトリック」はベートーベンが第1交響曲でいきなり主調の7の和音をぶつけるという形でやっていて、どの書物にも彼の独創性の証しみたいに語られているが、なんのことはない、ハイドンがすでにやっている。聴き手はE♭にうじうじと長らくいてDを待ち望む。だんだんそれがナポリ6度(後にホ短調となりC→Bが出てくる)に思えてきて、あれっDが主調かなという感じになる(わざとそこに迷い込ませるのだ)。そこで主部。ああやっぱりと思いきや本当の主調Gにぶっ飛ぶのだ。二重のトリックなのである。

この「ドミナント開始のトリック」はシューマンが第2交響曲でやっていて(シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61参照)これはこれで緩徐楽章でのドカンなどより痛烈なパンチなのだが、このハイドンのお笑いネタの起爆力は昔も今も、耳の肥えた人しかわからない性質のものであることは認めざるを得ない。ではなぜこんな小難しい話をするかというと、ハイドンの音楽の卓越した魅力を文字にするとどうしてもこういう部分に至らないといけない。それを避けて彼の音楽を語ること自体が上っ面のナンセンスであるほど、そうであるからだ。

それだけではない、その部分こそベートーベンがシューマンがブラームスが(彼らはプロだから当たり前のことではあるが)、自分の作品の中に先人の英知として継承していった結晶のようなものだと僕は感じるからだ。ソナタ形式がその例で(このぐらいはさすがに教科書にも載っているが)、それと同じことでハイドンを始祖としたDNAが子孫に伝わっている。それは神と同じく細部に宿っているのである。そして、ハイドンを深く知ることは子孫たちをより多面的に、構造的に深く理解するというご褒美まで手に入れることができるのである。

クラシック音楽にはそういう秘められたかくし味、醍醐味みたいな要素が厳然とあるにもかかわらず、学校では教えてくれない。だから我々は自力で「耳の肥えた人」になるしかない。それはトリュフやフォアグラ、いや大トロや鮒ずしでもいいが、食べ慣れないとうまいとまでは思えない食材のような種類のものであって、要は舌が肥えること、ものは経験ということに尽きる。僕は専門の音楽教育を受けていないが、グルメであるのに料理学校に通う必要はない。よい聴衆には誰でもなれるのであって、辛抱強くブログについてきていただければ必ず耳は肥える。

92番に戻る。第2楽章アダージョはモーツァルトのごとく優美で秀逸だ。僕はここにベートーベンの2番、9番の緩徐楽章の萌芽をありありと聴くが、温和な主部が突然に短調の中間部に至る(モーツァルトのP協20番も)シュトゥルム・ウント・ドラング風の展開は取り入れていない。さらに驚くのはコーダで、先のE♭→Dの仕掛けが再現しており(!)、ここの音世界はモーツァルトのピアノソナタ第12番 K.332の緩徐楽章のコーダ、不思議なf#がひっそりと置かれたあの幽玄な世界そのものだ。ハイドンがK.332を知らなかったとは思えない。

第3楽章メヌエットはABA形式でA、Bが2楽節の6部からなる。A後半でのハ短調、ヘ短調への何気ない転調は名人芸というしかない。Bはリズムの饗宴だ。これがスケルツォの元祖でなくて何だろうというほど。トリオの「強拍ずらしトリック」はユーモアだろうが、ずらしに凝りに凝ったベートーベン、ブラームスが見たら垂涎ものだったに違いない。いや、ハイドンは前者の先生であり、後者の親友はハイドンの研究家であって有名なハイドンの主題による変奏曲まで書いている。彼らが92番を知らなかったはずはないだろう。

第4楽章は無窮動風のプレスト。弦が快速でぶっ飛ばす裏でぶかぶかやるホルンとファゴットは笑いを誘ったことだろう。82番のめんどり主題を思わせる第2主題までは陽気なだけな音楽と思わせるが展開部が凄い。休符で音楽がはたと停止する。再開して始まるヴァイオリンの半音階低下!和声感がなくなり、弦のユニゾンでの熾烈な主張にいたるまでモーツァルトの40番の第4楽章、展開部の入りで12音が出てくる世界となる。第1楽章展開部(これも凄い)がジュピター終楽章のフーガを思わせるのと対になっている。そしてこの楽章の低弦はVcとCbが譜面を分けられ上へ下へと大忙しの活躍をする。これはベートーベンの8番につながる当時としては前衛的な書法だ。なんとも書くことに尽きない交響曲である。

ドーニ伯爵に献呈された3曲、90-92番の調性はハ長調、変ホ長調、ト長調だ。作曲は1789年で、92番を短調にすれば完全に合致するモーツァルトの三大交響曲が作曲された1年後と二人の関係は興味が尽きない。作曲技術として後世につながっていったのがハイドンのものであったのは、彼のロジカルで記号論的に因数分解できる音楽の構築法が、総体として形式論理として弁証法的に発展、進化し得る要素を内在させていたからである。

モーツァルトにそれがなかったわけではない。彼はハイドンセット作曲に必要な形式論理性に天与の感性をコンプライアントに保つのに苦心した痕跡があるように、まず霊感の人だった。そして、あの「魔笛」の前に形式論理などなんの意味があろう?という自問を我々は交響曲を聴きながらいつもくり返すのだ。霊感という部分において、ベートーベンもシューマンもブラームスも白旗をあげざるを得なかったから後世の誰にも伝わりようがなかったのである。

後世への遺伝の痕跡がクリアに見て取れるという意味で92番は注目すべき重要な曲である。これを聴くと、僕はモーツァルトを想い、真の天才はいつでも孤独なものだと思いを馳せることになる。

ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

61年の録音。第1、4楽章の展開部におけるベートーベンに繋がる鋼のような対位法をセルほど見事に表現した演奏はない。セルは88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104,番を録音したが92番を選んだのはさすがだ。ベートーベンに遺伝していくハイドンのインテリジェンスとユーモアはこんなものだと一聴でわかる見事な演奏である。オーケストラの技術は文句なく世界トップの水準でもある。

61年の録音。第1、4楽章の展開部におけるベートーベンに繋がる鋼のような対位法をセルほど見事に表現した演奏はない。セルは88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104,番を録音したが92番を選んだのはさすがだ。ベートーベンに遺伝していくハイドンのインテリジェンスとユーモアはこんなものだと一聴でわかる見事な演奏である。オーケストラの技術は文句なく世界トップの水準でもある。

オットー・クレンペラー / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

テンポは遅くハイドンが意図したものでもないだろうし、オーケストラも練習不足を思わせる部分がある。しかし、クレンペラーが強弱記号を完全順守しつつ えぐり出すスコアに隠された美質が次々と開陳される様は圧巻だ。譜面を読むとはこういうことかと得心する。表面だけ綺麗に整えた演奏をこのテンポで聞かされたら僕など1分もたないが、全曲耳を澄まして集中してしまう。そういう情報量を持った演奏だ。

テンポは遅くハイドンが意図したものでもないだろうし、オーケストラも練習不足を思わせる部分がある。しかし、クレンペラーが強弱記号を完全順守しつつ えぐり出すスコアに隠された美質が次々と開陳される様は圧巻だ。譜面を読むとはこういうことかと得心する。表面だけ綺麗に整えた演奏をこのテンポで聞かされたら僕など1分もたないが、全曲耳を澄まして集中してしまう。そういう情報量を持った演奏だ。

セルジュ・チェリビダッケ / ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

第2楽章は彼岸を見るように遅く、中間部はさらに遅くなる。これはK.332を見越した表現ではないかと思いたくなる。チェリビダッケのハイドンはこれの他は103,104番しか知らないから、彼も92番に何かを見た人なのだ。第4楽章展開部の対位法の扱いもモーツァルト40番が響く。このディスクが40番と組みなのは彼の意図ではないだろうが、彼の音楽趣味としては合致していることに深い糸を見る。

第2楽章は彼岸を見るように遅く、中間部はさらに遅くなる。これはK.332を見越した表現ではないかと思いたくなる。チェリビダッケのハイドンはこれの他は103,104番しか知らないから、彼も92番に何かを見た人なのだ。第4楽章展開部の対位法の扱いもモーツァルト40番が響く。このディスクが40番と組みなのは彼の意図ではないだろうが、彼の音楽趣味としては合致していることに深い糸を見る。

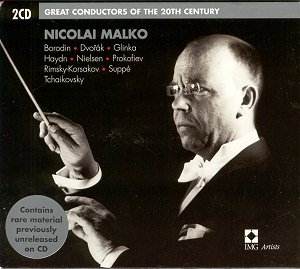

ニコライ・マルコ / デンマーク王立管弦楽団

右は「GREAT CONDUCTORS OF THE 20th CENTURY」だが廃盤だ。中古で見つけたら躊躇なくお買いになることをお薦めする。ボロディン2番、プロコフィエフ7番は掛け値なしの名演である。ハイドン92番はエネルギッシュな快演である。第4楽章の快速はまさに痛快なほどで、その裏にユーモアがあったことを明確にわからせてくれる。ニコライ・マルコ、ブラボーだ。

右は「GREAT CONDUCTORS OF THE 20th CENTURY」だが廃盤だ。中古で見つけたら躊躇なくお買いになることをお薦めする。ボロディン2番、プロコフィエフ7番は掛け値なしの名演である。ハイドン92番はエネルギッシュな快演である。第4楽章の快速はまさに痛快なほどで、その裏にユーモアがあったことを明確にわからせてくれる。ニコライ・マルコ、ブラボーだ。

アンドレ・プレヴィン / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

一つぐらいVPOが欲しいという方もいらっしゃるだろう。古くはシェルヘンからベーム、バーンスタインとあるが僕は断然プレヴィンだ。ここに書いた演奏会、会場の爆笑に続いたリラックスモードがハイドンにぴったりだった( クラシック徒然草-カラヤンとプレヴィン-)。プレヴィンは決してとんがったことをしない大人の音楽家でハイドンの気質にうってつけという感じがする。彼が92番を選んだのはまさか英国へのサービスではないだろうが、ユダヤ系ロシア人でベルリンに生まれ米国でジャズ、映画音楽で名を成した彼がクラシック演奏家として大成したのはロンドンだった。あながちまさかでもないかもしれないが、本人にお伺いしてみたいところだ。現代の聴衆がハイドン演奏に求める楽しみすべてを高い品格と微笑みをもって十全に聴かせてくれる。大人の演奏だ。

一つぐらいVPOが欲しいという方もいらっしゃるだろう。古くはシェルヘンからベーム、バーンスタインとあるが僕は断然プレヴィンだ。ここに書いた演奏会、会場の爆笑に続いたリラックスモードがハイドンにぴったりだった( クラシック徒然草-カラヤンとプレヴィン-)。プレヴィンは決してとんがったことをしない大人の音楽家でハイドンの気質にうってつけという感じがする。彼が92番を選んだのはまさか英国へのサービスではないだろうが、ユダヤ系ロシア人でベルリンに生まれ米国でジャズ、映画音楽で名を成した彼がクラシック演奏家として大成したのはロンドンだった。あながちまさかでもないかもしれないが、本人にお伺いしてみたいところだ。現代の聴衆がハイドン演奏に求める楽しみすべてを高い品格と微笑みをもって十全に聴かせてくれる。大人の演奏だ。

カレル・アンチェル / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

素晴らしいライブ(1970年1月21日)である。なんといっても上等なオケをアンチェルがチェコPOでもみせるきびきびした指揮で見事に統率しているのが極上である。両端楽章はオケを自由に開放している感もあるが第2楽章の弦の表情は入念だ。一般に我々がいだくハイドンの交響曲演奏のコンセプトに添っているが、この日のプログラム(この後にラフマニノフのパガニーニ変奏曲、フランクの交響曲)の前座という位置づけではなく、あえて重めの92番を選んだ強い主張が感じられる。

素晴らしいライブ(1970年1月21日)である。なんといっても上等なオケをアンチェルがチェコPOでもみせるきびきびした指揮で見事に統率しているのが極上である。両端楽章はオケを自由に開放している感もあるが第2楽章の弦の表情は入念だ。一般に我々がいだくハイドンの交響曲演奏のコンセプトに添っているが、この日のプログラム(この後にラフマニノフのパガニーニ変奏曲、フランクの交響曲)の前座という位置づけではなく、あえて重めの92番を選んだ強い主張が感じられる。

(補遺、2018年9月2日)

ディーン・ディクソン / プラハ交響楽団

youtubeで発見。驚くべき名演であり、本稿のトップにしたいが見つけた時系列で補遺に置く。指揮者Dean Dixon (1915-1976) は米国の黒人指揮者。音程の良さが半端でなく、両端楽章のリズムのはずみ、合いの手のトランペットの遊び心の抜群のセンスなど、ハイドンはこうでなくてはという愉悦感が満載であるが、温和なだけではない、終楽章の展開部の和声の嵐もすさまじい。これだけのクオリティの演奏ができる指揮者が現存するだろうか?ディーン・ディクソン恐るべしだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー交響曲第6番イ短調(ついに聴く・読響定期)

2016 JUL 16 0:00:29 am by 東 賢太郎

指揮=コルネリウス・マイスター

ハイドン:交響曲第6番 ニ長調 「朝」

マーラー:交響曲第6番 イ短調 「悲劇的」

(サントリーホール)

マーラー6番は1997年正月にウィーンでニューイヤーコンサートを聞いたおり、楽友協会(Musikverein)のアルヒーフでマーラーの自筆楽譜を拝見した記憶があります。

もっとも、所望したのではなく協会長さんがその場で選んで書庫からうやうやしく出してくださり、係員が白手袋でまるで月の石でも扱うように、息も吹きかけないように慎重にページをめくってくれた数曲、シューベルトのザ・グレート、ブラームスのドッペル、モーツァルトのピアノ協奏曲20番などのひとつだっただけです。そこにもうひとつ、たしかハイドンの弦楽四重奏曲第1番があったように思います。

マーラーは大嫌いなんですとはさすがに申し上げなかったが、猫に小判でした。

なにせ6番は格別に苦手で、行ったけど寝てしまったなんてのがあるかなと帰宅して調べたらやっぱり一度も聴いてない。つまりこれが記念すべきライブ初体験だったわけで、例によってホールに行ってからプログラムを知るもんですから、ありゃ~まいったなってなもんです。この鑑賞スタイルにするまではチケットは選んで買ってましたからね、買うわけないんです6番は。

何が悪かったのか、初めて買ったのがジョージ・セル盤でその後にアバド、クーベリック、ハイティンクを買っていて、おまけにセルのライブ盤、ブーレーズ盤までCD棚に鎮座している。好きな指揮者でそろえて懸命に好きになろうと努めた痕跡は痛々しいばかりですが結局徒労に終わった。曲を記憶していてこれほどダメだというのは、マーラーとは実に相性が悪いごめんなさいしかありません。

ということで本稿もファンの方にはお耳障り良ろしくないものになりますがご容赦をお願いする次第。

感想1

「寝てしまった」というのはないはずだった。終楽章の大音量ではさすがの僕も無理。

感想2

名高い「ハンマーの一撃」なるものを目撃。有識者の方々の数々のコメントにたがわず、インパクトのあるものであった。

ハンマーその1

あれほど初動から打点までが離れていて時差の生ずる楽器はない。ハンマー投げか野球の打者がセンター前に返す難しさを想像させ、正確にシンクロさすのはアスリート能力が問われる。2発目は0.1秒ぐらい早かった。

ハンマーその2

あの立派なハンマーはオケに常備されてるんだろうか?どこ社製が音のヌケがいいなんて評判あるんだろうか。気になる。

ハンマーその3

あれは何をぶったたいてるんだろうという関心も喚起する。ハンマーとセットで売ってるんだろうか。1発目で力余ってそれをぶち割ってしまったりしたら2発目は床でもたたくんだろうか?床板が砕ける音響でもスコア上はOKなのか?その場合修理代はオケ持ちなのか、心配してしまう。

ハンマーその4

ただ、ものものしいヴィジュアルほど音響は大したことはなく、同時に鳴るほかの打楽器に埋もれる。べつに気張らなくても、ティンパニ8個ぐらいとバスドラと銅鑼にシンバルでもぶちかませばいいんじゃないか。いや、そうじゃないんだ、これは運命を打ち砕くハンマーなんだ、あの鉄槌が下る姿を見てもらわなきゃマーラーの意図はわからんということかな。そういうのが苦手なんですが。

ハンマーその5

奏者のかた、ご苦労さま。そう思っていて、スコアは2発版と3発版があるものだから、これどっちかなと気を取られているうちに曲が終わってしまった。

感想3

金管セクションが多くて派手派手しく、これまた東京ビッグサイトの博覧会のごとき多種多様の打楽器セクションと混じるともう何が行われているのか僕の耳ではよくわからない。その裏でヴィオラが絶対に聞こえないピッチカートなどしていたりで、いったいこれは何なんだと思考停止に陥る。冗談音楽のホフナング音楽祭というのがあったが、オケにゴムホースの3本ぐらい入っていても誰も気がつかないだろう。

感想4

よかったのはカウベルだ。スイスで毎週やってたゴルフ場に乳牛がたくさん放牧されていて、コロロン、コロロンとのどかだった。それも1頭や2頭じゃない、何十頭もいて、右左、近く遠くから風にのってかすかに響いてくる。9列目で聞いてるとオケの後ろの方に牛がいる感じがよく出ていた。実にライブリーだ。そこに教会の鐘みたいな音がガランゴロンと重たげにきこえてくる。ああもう6時だな、今日の夕食は何かな、なんて邪念がはいると大事なパットを外すのだ。

というわけで 、いままでCDで夢想していた6番の印象が覆ったのはハンマーとカウベルのみでした。

一般論としてですが、

ティンパニがものものしく叩くリズムがあまりにダサすぎていけません。どうひいき目に見ても尊敬できないし、知性のかけらも感じない。つまり大嫌いであり、あれが何回も何回も、さも「何か意味深いことを暗示してますよ」風にくどくどともったいつけて出てくるともう田舎の猿芝居でかなわないのです。

楽想は僕としてピアノ版でも聞きたいと思うものは皆無で、オーケストレーションでぶよぶよにしないともたない。同じく一見ぶよぶよに見える春の祭典はピアノ版でもオケ版なみに興奮でき、明らかに化粧よりスケルトンに美点がある。それに加えて随所に「凄い」管弦楽法が潜んでいて高校時代に3か月分の小遣いを貯めてスコアを購入。これは経済的に痛かったが、それほど好奇心をかきたてるものがある。

6番はどちらも皆無。厚化粧のマツコ・デラックス。オケの音が前提であって、バルトーク流にいうなら「管弦楽のための交響曲(ハンマーつき)」みたいなもの。リヒャルトシュトラウスの「家庭交響曲」や「英雄の生涯」の親類というイメージに限りなく近い。これが田園交響曲の末裔かというと疑問で、幻想のそれでもない。これらは「客体」を題材、標題としているが、家庭、英雄、第6はそれが「主体」であり「俺様」だ。ピアノ名人の俺様、リストの標題音楽の系譜と僕はとらえている。

そういう音楽は僕には無縁です。

ということなので、この曲をもって新鋭指揮者のコルネリウス・マイスター氏の論評をするわけにはいかないですね。

ハイドン、マーラーのプログラムを見て、ウィーンを思い出したのですが、彼はこのオケの首席客演指揮者になるようで、交響曲の元祖と末裔の6番そろえという意匠は凝ってます。集中力がありそうだし凝り性ならいいなと期待します。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン 交響曲第100番ト長調「軍隊」Hob. Ⅰ:100

2016 JUL 2 8:08:37 am by 東 賢太郎

僕がへこんだ時に頼る作曲家の最右翼はヨゼフ・ハイドンです。なんたって明るいじゃないですか。音楽が満面の笑みをたたえてます。こっちもついついのせられて笑顔になる。みなさんの周囲にもこういう人がいるのでは?

聴く人をよろこばせびっくりさせ幸せにするサービス満載なのですね。たとえばこの100番は軍隊交響曲とあだ名がありますが、第2楽章のおしまいの方にトランペットがパパパパーンと軍楽ラッパを吹き(楽譜、ハ音記号)、トライアングル、シンバル、バスドラムのはいったトルコ軍楽もどきが始まります。

この交響曲は1793-4年にロンドンで作られ初演されたのですが、ロンドン市民にとってトルコ軍の脅威など遠国の話で、これは異国情緒のサービスだったでしょう。そういえば先般のEU問題選挙で、離脱派が「EUに加盟したらトルコ移民が押し寄せるぞ!」と脅かして、これがけっこうきいたそうな。

(余談1)

このトランペット、何かを思い出しませんか?結婚行進曲の開始のトランペットですね。メンデルスゾーンは結婚行進曲の冒頭をまったくおなじ調、同じ楽器(ハ調のトランペット)同じリズムで書いてますが偶然とは思えません。

さらにはベートーベンの運命動機、マ-ラーの5番。全部ハイドンがご先祖様である可能性はあると思います。

(余談2)

100番の第2楽章は自作のこの曲の第2楽章をほぼそのまま管弦楽に編曲したものです。「2つのリラのための協奏曲ト長調」Hob. VIIh-3です。しかし原曲には軍楽隊部分がありません。比べてください。

閑話休題。

この交響曲の白眉は第3楽章メヌエットだと思います。流れるような心地よいメロディーに信じがたいほど素晴らしい内声が絡むのが何度聴いてもすばらしい。いつも笑って明るくしてくれるが、けっして下品にならない人という感じでしょうか。そして終楽章。この明るさはハイドンでも飛び切りの上機嫌だ。タカタタカタ・・・の8分の6拍子、これは上記のパパパパーンに由来しているのではないでしょうか。

オイゲン・ヨッフム / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

フィラデルフィア、アムステルダム、ロンドンでヨッフムをじっくり聴ききました。弦(特に第1ヴァイオリン)のアーティキュレーションへのこだわりが徹底しており、ベートーベン7番mov4の主題で各プルトをスラー組とスタッカート組に分けて弾かせたのはびっくりしました。それが音響としてまた効果的なのです。同曲を2回別なオケで聞いてどちらもその処理だったのでCDの録音でもそうしているのではないか。それはこの100番のmov4にも感じるのです。そうして歯切れよく浮き立たせたメロディーラインに晴れやかなフルートを重ねる。これでアレグロやプレストをやるとリズムの立った敏捷性の中にも古雅な音がして大好きなのですが、それは彼がよく振ったドレスデン・シュターツカペレ、アムステルダム・コンセルㇳへボウ管、バンベルグ響の伝統の得意技なんですね。これはロンドンのオケですが、彼のマジックで見事にそうしたドイツ圏の音になってる。有無を言わさぬ名店の親方ですな。終楽章はホンモノの名演です。マーラーをアクションたっぷりにド派手に鳴らすのもいいが、こういうことがきちっとできるのが名指揮者なんです。第4楽章です。

フィラデルフィア、アムステルダム、ロンドンでヨッフムをじっくり聴ききました。弦(特に第1ヴァイオリン)のアーティキュレーションへのこだわりが徹底しており、ベートーベン7番mov4の主題で各プルトをスラー組とスタッカート組に分けて弾かせたのはびっくりしました。それが音響としてまた効果的なのです。同曲を2回別なオケで聞いてどちらもその処理だったのでCDの録音でもそうしているのではないか。それはこの100番のmov4にも感じるのです。そうして歯切れよく浮き立たせたメロディーラインに晴れやかなフルートを重ねる。これでアレグロやプレストをやるとリズムの立った敏捷性の中にも古雅な音がして大好きなのですが、それは彼がよく振ったドレスデン・シュターツカペレ、アムステルダム・コンセルㇳへボウ管、バンベルグ響の伝統の得意技なんですね。これはロンドンのオケですが、彼のマジックで見事にそうしたドイツ圏の音になってる。有無を言わさぬ名店の親方ですな。終楽章はホンモノの名演です。マーラーをアクションたっぷりにド派手に鳴らすのもいいが、こういうことがきちっとできるのが名指揮者なんです。第4楽章です。

モーゲンス・ウェルディケ / ウィーン国立劇場管弦楽団

金欠の大学時代にありがたかった千円盤。これで曲を知りました。指揮者ウェルディケ(1897-1988)はニールセンの弟子で古典、バロックに定評がありましたが、とはいえなぜデンマーク人を起用したのか?想像ですがウィーン・フィル音源を欲した米国の新興レーベルVangardが契約上やむなくということだったかもしれませんね。それがどうあれ、そうしてできた99-104番の録音はいずれも僕の大好きな演奏であり、なによりこれをおすすめする大きな要因でもあるのですが、音質も最高なのです。今きいてもオケ(実質はウィーン・フィル)の美質が満開で弦も管も実にチャーミング。世が古楽器演奏に染まる以前の遅めのテンポで、ティンパニを効かせた腰の重いグランドマナーのシンフォニーが聴けます。現代流の精緻なアンサンブルでは出ないおっとりした味は今となっては希少で僕は駄菓子屋の味を思い出す。しかし誤解のないように書くと第1楽章のコーダの堂々たる風格は見事でVPOがライブのようにのっており、第3楽章のストレスフリーで自然な気品が練り合わさった弦楽合奏からたちのぼるさまは最高。ウェルディケが只者でなかったことをうかがわせます。

金欠の大学時代にありがたかった千円盤。これで曲を知りました。指揮者ウェルディケ(1897-1988)はニールセンの弟子で古典、バロックに定評がありましたが、とはいえなぜデンマーク人を起用したのか?想像ですがウィーン・フィル音源を欲した米国の新興レーベルVangardが契約上やむなくということだったかもしれませんね。それがどうあれ、そうしてできた99-104番の録音はいずれも僕の大好きな演奏であり、なによりこれをおすすめする大きな要因でもあるのですが、音質も最高なのです。今きいてもオケ(実質はウィーン・フィル)の美質が満開で弦も管も実にチャーミング。世が古楽器演奏に染まる以前の遅めのテンポで、ティンパニを効かせた腰の重いグランドマナーのシンフォニーが聴けます。現代流の精緻なアンサンブルでは出ないおっとりした味は今となっては希少で僕は駄菓子屋の味を思い出す。しかし誤解のないように書くと第1楽章のコーダの堂々たる風格は見事でVPOがライブのようにのっており、第3楽章のストレスフリーで自然な気品が練り合わさった弦楽合奏からたちのぼるさまは最高。ウェルディケが只者でなかったことをうかがわせます。

至芸をお聴きください。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブーレーズ作品私論(読響定期 グザヴィエ・ロト を聴いて)

2015 JUL 5 1:01:59 am by 東 賢太郎

7月1日・サントリーホールにて

指揮=フランソワ=グザヴィエ・ロト

ヴァイオリン=郷古 廉

ブーレーズ:「ノタシオン」から第1、7、4、3、2番

ベルク:ヴァイオリン協奏曲「ある天使の思い出に」

ハイドン:十字架上のキリストの最後の7つの言葉(管弦楽版)

野球のブログが先になってしまいましたがとても面白いプロでした。

ブーレーズ同曲のライブは初めてです。「ノタシオン」は「12のノタシオン」として1945年に書かれたピアノ曲を自らオーケストラ作品に編曲したもので、原曲のテクスチュアは簡素ですがオケ版は18型4管、ハープ3台、打楽器奏者9人の大編成になっています。

通常は(たとえばラヴェルのケースなど)見られないことですが、ブーレーズはWork in Progress(進行中の作品)という概念の持ち主で「一連の限定された可能性に焦点を当てた大きな『集合』に対する際立った偏愛がある」としていますから管弦楽版は進行の末の作品と考えてよいのかもしれません。

僕はブーレーズは「プリ・スロン・プリ(Pli selon Pli)」が好きですがこれがWork in Progressの作品であります。いっときの着想を永遠にコメモレートするのが作曲ではなくいわば作曲家と共に変化する音楽という概念です。僕はこれに共感があります。アインシュタインが過去・現在・未来の区別は不可能というように人間と時間の関係とはそういうものだからです。

ノタシオンの管弦楽編曲は現在5曲。1番は特にメシアンの響きを感じますね。パウル・ベッカーが「オーケストラの音楽史」に書いてますが、フランスの管弦楽がオルガンであり「言葉から発した大気のようなハーモニーを包み込む」という質感を感じます。7番(レント)の弦と木管の含む倍音はドビッシーの「遊戯」冒頭の響きを想起します。

ベルクのヴァイオリン協奏曲、この音楽は無調ですが5度が支配しほのかに協和音が現れます。あちらの世界とのはざまの幽界を浮遊する暗示のようで、ヴァイオリンがあまりヴァイオリンらしく鳴ってしまうのは好みません。郷古 廉は無機的な響きに傾きすぎずオケとうまくバランスしていました。良かったです。

この協奏曲、調性的12音音楽といえシェーンベルクの浄夜などとともに前世紀の香りを残したもので、作曲の動機(アルマという少女の死)とともにロマンティックに鑑賞される傾向があるようですが、僕はブーレーズとズッカーマンの録音を音楽として純粋に聴いているだけで特別な関心をひくものはありません。浄夜はカラヤンのライブも聞きましたが、もっとありません。シェーンベルクもベルクも、もっと凄い音楽があるからです。

休憩後はハイドンです。これもライブは初でした。ティンパニは古楽器でしたが弦はヴィヴラートがあったようでアンサンブル(ピッチ)はほんの少しですが甘いかなという部分あり。これが委嘱されたスペインのカディス大聖堂は行きましたがハイドンの音楽とイメージが親和するような風土の場所ではなく、彼がグローバルな売れっ子だったと感服した記憶があります。できれば教会で一度聴いてみたくなりました。

指揮者のロトのプログラミングは高く評価します。前半の無調に対比してハイドンの最もストイックな部類に属する音楽をぶつけるアイデアは斬新ですね。ハイドンはシリアスに聴かれるべきと僕は思っていますから非常に共感します。

彼は20世紀の曲をオリジナル楽器で演奏し最近人気のようで、ストラヴィンスキー(火の鳥)を買ってみましたが、まあ手馴れてうまいねという程度でありました。初演の時にどう聞こえたかは興味深いですが、そういう関心と芸術としてのインパクトは全然別物です。ブーレーズ(NYPO)と比較して論じようというインセンティブがわくものではありませんでした。

(追記、16年1月16日、ご参考ディスク)

ピエール・ブーレーズ「プリ・スロン・プリ」

ハリーナ・ルコムシュカ(Sp) BBC交響楽団 (1969年)

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ピエール・ブーレーズ ザ・コンプリート・ソニー・クラシカル・アルバム・コレクション67枚組は宝石のようですが、その16枚目がこれです。第4曲のハリーナ・ルコムシュカの歌唱、急速なパッセージのソルフェージュ能力が凄い。彼女の声質と独奏楽器群の音彩の混合は完璧でまったく独自の宇宙を構築しています。終曲の砕け散ったステンドグラスのような音群のきらめきと変化値を微分したかのような音価と音量の増減によるリズム細胞。不協和な音の組合せの美を創造して時間支配の元に集積するとこうなるという強烈な主張であり、これを美という概念で感知するかどうかは人それぞれでしょうが、それがどうあれこの時間・色彩感覚でスコアを読み解いたのがあの火の鳥であり春の祭典だったのです。ブーレーズ芸術の底流に存在する血脈の原点を浮き彫りにした名盤であり、3種ある同曲の1番目の録音であるこれがその音楽的な発想の原形を最もクリアに浮き彫りにしていると思います。

ピエール・ブーレーズ 「ル・マルトー・サン・メートル」

エリザベス・ローレンス(mezzo-sop)、アンサンブル・アンテルコンタンポラン

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

9曲のセットである同曲は曲順を1-9とすると{1,3,7}{2,4,6,8}{5,9}に三分類され、個々のグループに12音技法から派生した固有の作曲原理が適用されていることがレフ・コブリャコフの精密な分析で明らかになっています。総体として厳格な12音原理のもとに細部では自由、無秩序から固有の美を練り上げるというこの時点のブーレーズの美学はドビッシー、ウエーベルン、メシアンの美学と共鳴するのであり、それを断ちきったシュトックハウゼン、ベリオ、ノーノとは一線を画するとコブリャコフは著書「A World of Harmony 」で述べている。興味深いことに、例えばグループⅠの作曲原理は(3 5 2 1 10 11 9 0 8 4 7 6)の12音(セリー)を細分した(2 1 10 11) 、(9 0)の要素を定義し、それらの加数、乗数で2次的音列を複合し、

(2 1 10 11) + (9 0) = ((2+9) (1+9) (10+9) (11+9) (2+0) (1+0) (10+0) (11+0)) = (11 10 7 8 2 1 10 11)

のように新たな音列を組成する。その原理がピッチだけに適用されるのではなく音価、音量、音色という次元にまで適用が拡張されて異なるディメンションに至るというのがこの曲の個性でありますがメカニックな方法であることに変わりはなく、その結果として立ち現れる音楽において、それまでの12音音楽にないaesthetic(美学)を確立したことこそがこの曲の真価だったわけです。聴き手が感知する無秩序はあたかもフィボナッチ数がシンプルな秩序で一見無秩序の数列を生むがごとしであります。これの審美性は数学を美しいと感知することに似ます。ブーレーズは自ら自作の作曲原理を明かすことはせず、むしろ聴き手がそれを知ることを拒絶したかったかのようです。しかし原理の解明はともかく聴き手の感性がそこに至らないこと、この美の構築原理がより高次の原理を生む(到達する)ことがなかったことから12音技法(ドデカフォニー)は壁に当たり、創始者シェーンベルグの弟子だったジョン・ケージがぶち壊してしまう。僕自身、12音は絶対音感(に近いもの)がないと美の感知は困難と思うし全人類がそうなることはあり得ないので和声音楽を凌駕することは宇宙人の侵略でもない限りないと思うのです。しかし、そうではあっても、ル・マルトー・サン・メートルは美しい音楽と思うし、その方法論でブーレーズが読み解き音像化した春の祭典があれだけの美を発散するのです。ある数学的原理(数学は神の言語であるという意味において)がaestheticを醸成して人を感動させる、それは必ずモーツァルトの魔笛にもベートーベンのエロイカにもある宇宙の真理であり、それは人間の知能には解明されていないだけで「在る(sein)」。僕はそれを真理と固く信じる者です。これが1955年僕の生年の作であり、僕が大好きでドイツ駐在時代に二度家族と滞在しブーレーズが亡くなったバーデン・バーデン初演であったことは親近感を覚えます。

上記盤がyoutubeに見つからないのでこれで。

ピエール・ブーレーズ ストリュクチュール(構造)第2巻 (1961)

これも特に好きな曲の一つです。ピアノ・ソナタ第2番(1948)、ストリュクチュール(構造)第1巻(52)のをさらに純化させたような書法であり、プリ・スロン・プリ(62)の裸の音響組成を2台ピアノで具現化した観があります。コンタルスキー兄弟盤が大変すばらしい。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ハイドン交響曲第98番変ロ長調(さよならモーツァルト君)

2015 APR 27 1:01:39 am by 東 賢太郎

ハイドンの交響曲第98番変ロ長調ときいてすぐテーマが歌える人は相当なクラシック通でしょう。

そんな曲をどうしてとりあげるか?答えは簡単です、これがハイドンの作品中でも屈指の名曲だからです。彼らしいユーモアが横溢する第1楽章が展開部に来ると主題変奏の奥義による大交響曲の偉容を示す様は圧巻であり、第2楽章の主題が展開する痛切な響きもハイドンには異例なもので一度聴いたら忘れないでしょう。ベートーベンの同じ調性の交響曲第4番への影響を感じ、後世の交響楽の世界の扉を開いたといって過言でないと考えている重要な作品です。

ニックネームがないじゃないか?そうですね、でも、驚愕や奇跡などよりもずっと意味深い「モーツァルト」というニックネームが付けられるべき曲なのです。今からここにご説明することを知れば、ブルックナーの3番が「ワーグナー」と呼ばれるなら98番が「モーツァルト」と呼ばれていないことが不思議と思われるでしょう。そして、どうして呼ばれなかったのかという理由もご理解されることになるでしょう。

ヨゼフ・ハイドン(1732-1809)は61年から30年間エステルハージ公に仕えましたが90年に公が他界すると楽団は解散されウィーンに出てきました。それを知ったロンドンの音楽興行師ザロモンがハイドンを2度ロンドンへ招き、彼はその間に「ロンドン・セット」または「ザロモン・セット」と呼ばれることになる12曲の交響曲(93~104番)を書いて演奏し大人気を博したのです。98番はそのひとつで、第1回訪英で書かれた6曲の最後の曲です。

ここでなぜモーツァルトに声がかからなかったか?これは現代人には謎ですね。ロンドンの興行師はたくさんいて、ハイドンの足を引っぱろうと弟子のプレイエルを引っぱりだしてぶつけてみたりした者もいたのですが、ハイドン人気は盤石で失敗でした。それならどうしてモーツァルトを招聘して対抗馬にしようという者がいなかったんだろう?

ここでなぜモーツァルトに声がかからなかったか?これは現代人には謎ですね。ロンドンの興行師はたくさんいて、ハイドンの足を引っぱろうと弟子のプレイエルを引っぱりだしてぶつけてみたりした者もいたのですが、ハイドン人気は盤石で失敗でした。それならどうしてモーツァルトを招聘して対抗馬にしようという者がいなかったんだろう?

モーツァルトは誘いを断ったという説もありますが証拠はなく、まずありえないと思います。彼は「子役」で大当たりして大人になって出番が減った俳優みたいなもので、人気に飢えていたはずです。親父のポリシーも階級に縛られる故郷を捨ててウィーン、ミュンヘン、ミラノ、パリなど大都市で実力勝負をするというもの。現にロンドンは候補に入っていて8才の神童として売り込みに訪れております。子役で大いに当たった思い出の場所なのです。

90年にはロンドンにフィガロの初演でスザンナを歌った大好きなナンシー・ストーラス(左)もいました。こちらも大好きだったお金だって報酬の相場が高いことはナンシーから情報を得ていたでしょう。ロンドンに永住して大金持ちになったヘンデルというドイツの先輩もいました。ハイドンだってもちろんそれを知っていて、ちなみに彼が計3年のロンドン出稼ぎで得た収入はそれまでの30年分より多かったのです。

90年にはロンドンにフィガロの初演でスザンナを歌った大好きなナンシー・ストーラス(左)もいました。こちらも大好きだったお金だって報酬の相場が高いことはナンシーから情報を得ていたでしょう。ロンドンに永住して大金持ちになったヘンデルというドイツの先輩もいました。ハイドンだってもちろんそれを知っていて、ちなみに彼が計3年のロンドン出稼ぎで得た収入はそれまでの30年分より多かったのです。

その事情の推理はここに書きました クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-

ハイドンは90年の暮れに出発してドーバー海峡を渡り、新年1月2日にロンドンに着きました。出発の数か月前にモーツァルトが初めて海を渡る老ハイドンの体を気づかって涙の別れをしたという有名な逸話があります。「もう二度と会えない気がします」と大泣きした24歳年下のほうがあっけなく翌年に死んでしまうという想定外の結末をむかえることで、その予感は現実となってしまいました。

この「あっけなさ」がどうも不可解であって、腑に落ちない。58歳であったハイドンは当時の医学水準からしていつどうなっても不思議でない老人だったでしょうが、35歳だったモーツァルトが男盛りなことは18世紀でも変わりないと思うのです。90年の時点で彼が余命1年の病気だったという兆候もなく、死後すぐに毒殺説が出てきてしまったのもむしろ彼がいかに元気でぴんぴんしていたかの裏返しでしょう。

先日、満開の桜を楽しみながら、モーツァルトが日本で人気があるのはこれだなあと思い至った次第。ぱっと咲いて、すぐにあっけなく散ってしまう。彼の咲きっぷりと散りざまは、どこか古くより人々の関心と同情を集めた源義経と重なるものがあります。僕は義経が大好きであり、だから判官贔屓であって小2にして広島カープまでファンになり、そしてモーツァルトの死の真相にも多大の関心をよせるようになった。このことは「骨の髄」からくるもので、関心の深さは半端なものではありません。

しかしモーツァルトにまつわる悲劇談は後世のファンが泣けるように尾ひれがついているものがたくさんあります。「勧進帳」や「千本桜」みたいなものがたくさんあるのです。ハイドンが弟子でもなかったモーツァルトを特に可愛がったという話はないし、弟子だったベートーベンにしても、ロンドンのプロモーターに推薦してやったり一緒に連れて行こうということはなかったのです。

モーツァルトの手紙を読めば読むほど、彼の人生は勧進帳ではなく半沢直樹スタイルでドライにハードボイルドに読み解く必要があると思っています。僕は史実が知りたいのであって泣きたいわけではない。現実とはどういうものかということを人生経験で知ったからです。有能な若手ほど上司にとって怖いものはありません。モーツァルトが死んだのは36歳ですが、ハイドンはその年齢ではまだ主要作品は一曲も書いていない遅咲きの苦労人で、宮廷楽長ポストを30年もやっていたサラリーマンです。

かたや神童としてバッキンガム宮殿に出入りしたモーツァルト。ロンドンは勝手知ったる場所であり英語だってしゃべれる。複雑な思いがあったでしょう、なんで俺じゃないのって。カネと名誉がかかれば人間どこも同じと僕は思うのです。天才や偉人だけは別な人だったとこじつけるより、何であれ歴史というものは人間の本性、本質に従って素直に解釈したほうが現実的ではないでしょうか。

初めて海外旅行に出るハイドンの身の安全を心配するほど元気だったモーツァルトが突然に他界したのは1791年12月5日のことです。98番はその3か月後の92年3月2日にロンドンで初演されていますからハイドンにはこれの作曲中にそのニュースを知ったと思われます。なぜならハイドンはそのことを98番のスコアに音符で刻印しているからです。

それは今の僕らがモーツァルトの作品を知っているからわかるのですが、当時の聴衆はそれを知りませんし、知らないということをハイドンは知っていました。だから、誰もわからないだろう、しかし彼は以下のようなことをしたのです。いずれも僕の聴感上のものですので事実かどうかはわかりませんが、書いてみましょう。

第1楽章の序奏にはリンツ交響曲の序奏の弦の和声が同じリズム、和音で出てきます(リンツは終楽章の提示部にも出てきますがどこかわかりますか?)。冒頭はピアノ協奏曲第24番の冒頭で、そこはド・ミ♭・ソですが後にド・ミ♭・ラ♭でそのまま出てきます。第1主題ド・ミ・ソ~は交響曲第39番の主題ではないでしょうか。トランペットのパンパカパッパはジュピター・リズムであり、コーダの入りにはフルートとオーボエでジュピター音型と同じ4つの全音の音列(音程は違う)が鳴り響きます。

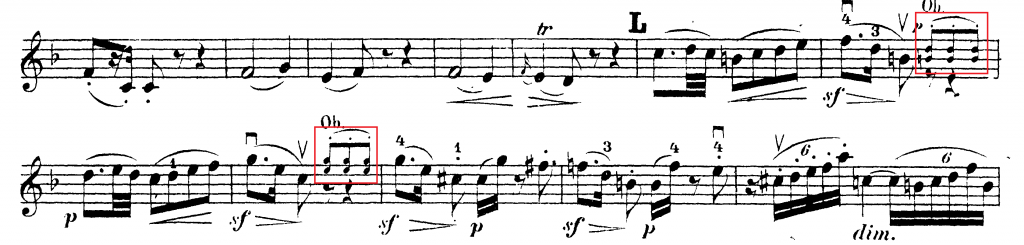

第2楽章は、冒頭に英国国歌が出ますがそれはハイドン一流のサービスでどうでもいい。問題はそれについている和声がC-Am-F-Gというモーツァルトのトレードマーク・コードであることです。そして、これこそは問答無用の証拠といって誰も反論はないと思います。この部分です(第1Vnのパートでお示しします)。

この譜面のLからは同じヘ長調のジュピター交響曲の第2楽章、このブログ モーツァルト交響曲第41番ハ長調「ジュピター」K.551 の「スペクタクル」の前の部分であることは疑いようがありません。赤い四角で囲ったオーボエ、弦の伴奏音型、和声(G-A7-D7-G7-C7-F)どれもそのものであり驚くべきことです。

さて、ということになると疑問が出てきます。ハイドンはどこでジュピターを知ったのでしょう?88年に作曲された3大交響曲の初演記録はなく、40番はサリエリが指揮した可能性を指摘されていますが確実ではなく、ハイドン研究家のH.C.ロビンズ・ランドンは「生前に演奏されていなかったということは考えられない」としていますがシューベルト研究家O.E.ドイッチェはそれを否定しています。

記録によるとパート譜の初版の年は39番が1797年,40番が94年、ジュピターが93年(出典:ベーレンライター、自筆譜ファクシミリ解説)とあり、従って92年の始めにハイドンが持っていたのは出版譜より前のものであることは確実です。つまり自筆譜からの写譜スコアであった可能性が高い。

「3大」は交響曲のハイドンセットであるという僕の説が正しければ、3大はロンドンへの売り込みのために書かれました。渡英することになった先輩に2年間眠っていたスコアを写譜して託し、「こんなものが書ける奴がいるよ」とアピールをお願いするというのは、弦楽四重奏曲の6曲(ハイドン・セット)でやった先例があるのであり、不自然とは言えないのではないでしょうか。それは先の90年の涙の別れの際に手渡されたのではないでしょうか?

すなわち、ハイドンは3大交響曲の(少なくともジュピターの)スコアをロンドンに携えて行っていたのです。91年に作曲された95番ハ短調の終楽章がジュピターをモデルとしたと言われるハ長調のフーガをコーダに持っていることは、そうでなくては説明がつきません。95番は同年12月5日のモーツァルトの死よりは前に書かれたと思われるためこれを98番と同列に論ずるわけにいかないのですが、ハイドンがジュピターに多大な関心(ひょっとしてライバル心?)を抱いていたことは想像がつきます。

ハイドンのロンドン交響曲はフルート2本で書かれていますが、なぜか95番と98番だけが1本なのは注目に値します。なぜならジュピターはフルートが1本なのです(3大交響曲は全部1本です)。不要だったといえばそれまでですが、音楽的要求だけといいきれないものがある気がします。何かモーツァルトを暗示する符牒のようなものです。こういう作曲の「メカ」の部分までこだわっているとすると、あくまで傍証にすぎませんが、僕はハイドンが机の上にジュピターのスコアを広げていたのだろうと想像してしまいます。

さらに95番でハイドンはフーガで締めくくるというアイデアの盗作をしてるのじゃないか?初めそう思ったのですが、そうでないことがわかりました。上記のランドン著 「モーツァルト」 によると「ハイドンの交響曲第70番がなければ、『ジュピター』は生まれなかったといってさし支えなさそうだし、少なくともそのフィナーレは別の形になっていたであろう。」とのこと。それは元々はハイドンのアイデアだったのです。

そのようにモーツァルトがハイドンの本歌取りをしている事例は多くあります。ハイドンの交響曲第39番と同25番K.183は有名ですが、歌劇「アルミーダ」を聴いたら出だしが魔笛のHm! hm! hm! hm!と同じでびっくりします。モーツァルトは確かに天才ですが、彼がいかに多くをハイドンに負っていたか!いや彼のみならずベートーベンだってそこかしこから聞こえてくるのです。ハイドンがいかにハイレベルの作曲家かわかります。

モーツァルトは死の年の91年、ロンドンからの吉報を待っていたのかもしれません。ハイドンが紹介の尽力をしてくれたかどうかはわかりませんが、少なくとも訃報をきいて98番にジュピターを「縫い込もう」と新たに思いたったことは事実です。しかし、我々と違ってその時点のロンドンの聴衆は誰もジュピターを聴いたことはおろか存在すら知らないのですから、それは演奏会で聴衆と共に哀悼の意を表するためではありません。

ハイドンがどういう気持ちでそれをしたかは知りようがありませんが、誰も理解できないのだからその動機はきわめてプライベートなものであることに間違いないのです。後世の聴衆が(現に僕がしているように)その隠されたメッセージを解読すると思ったかもしれません。いずれにせよ、彼はそれをした。それもブルックナーが第7交響曲に自分の音楽で書き込んだワーグナーの死とは違った方法で、つまり「引用」という形でそれをしたのです。

僕はハイドンは深く悲しみ、6曲のシンフォニーの最後の1曲に「若き天才ここに眠る」と墓碑銘を刻むことで友人の死を悼んだのではないかと思うのです。そして、ハイドンが銘に選んだのがジュピター音型と共に第2楽章の例の部分(G-A7-D7-G7-C7-F)だったことは、その部分の震えあがるほどの物凄さに感動してブログにした僕としては我が意を得たりと感じ入るしかありません。

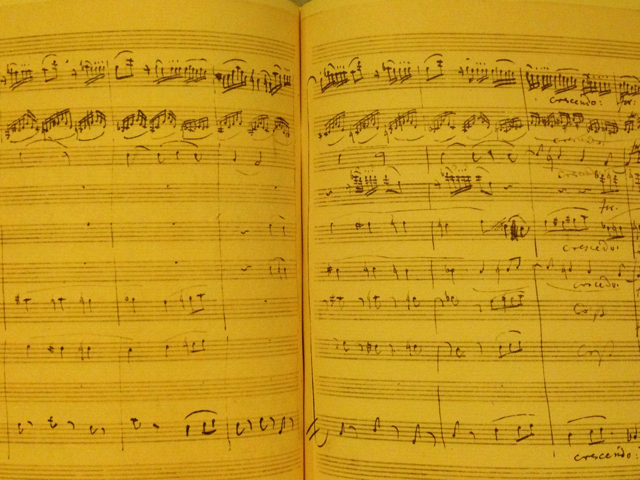

これが僕が所有するモーツァルト自筆譜ファクシミリの「その部分」です。これをハイドンが活写した。感無量です。

モーツァルトの交響曲の管弦楽編成ですが31番「パリ」、35番「ハフナー」にクラリネット2、トランペット2、ティンパニを使っています。この3つの楽器は当時の編成ではフルート、オーボエ、ファゴット、ホルンがほぼ常備であるのに対し比較的「オプショナル」なものです。特に新参者だったクラリネットはそうで、演奏するオケに奏者がいなければ書きたくても書けなかったわけです。

「3大」のうち演奏されたという説の多い40番のオリジナルはクラリネットなしですが改訂版があってそちらは2本加わっています。あるなら使いたいという作曲者の意図だったのでしょう。僕はジュピターの様な祝典的な音楽にクラリネットがないのを不自然に思っていましたが、簡単に考えればいいのではないか、つまり演奏させようと意図していたオケに奏者がいなかったのではないかと思うようになりました。

そこで調べてみると面白いことが分かりました。ジュピターの管弦楽編成は「トランペット2、ティンパニがあってクラリネットなし」なのですが、この組み合わせはハイドンの渡英第1回目の6曲のものと同じであることから、作曲時点の88年にはロンドンのオケにはクラリネットがなかったと思われます(入ったのは渡英2回目の93年作曲の第99番からで、102番を除く5曲に使用されている)。

また、「トランペット2本とティンパニ」はハイドンの104ある交響曲では「ペア」であり、ほぼ例外なく両方とも入るか両方とも入らないかのどちらかです(61番のみ例外)。ロンドンセット以前では「なし」が圧倒的に多く、比較的大きめのオケのために注文された82番~92番(パリ、トスト、ドーニの各セット)11曲でも、オリジナル版で「あり」は86番と88番の2曲だけです。人件費がかかるので贅沢品であったのです。

ところがロンドンセット12曲は全部「あり」で書かれている。それだけも贅沢なことで、ザロモンのオーケストラはお金持ちだったことがわかりますが、しかしクラリネットはまだなかった。独仏に起源をもつこの楽器は90年前後はまだドーバー海峡を渡っていなかったということではないでしょうか。

ではモーツァルトの交響曲はどうか。31番「パリ」以降の10曲のうち(37番は除く)「あり」は8曲もありました。しかもそのうち3曲がクラリネット2本入りという当時の「フル・オーケストラ」だったのです。これはモーツァルトが交響曲(シンフォニア)というジャンルにいだいていた「リッチな音」「祝典的な音」のイメージを物語ると思います。ハフナー家の結婚式の祝典音楽がハフナー交響曲に化けてしまった背景はそこにあると思います。

だからこそ、彼の書いた曲でも最も祝典的な雰囲気を持つジュピターにクラリネットがないのが僕にはひっかかるのです。

ザロモンのオケがトランペット2+ティンパニを常備していた。ということはロンドンの聴衆の好みは祝典的、グランドマナーの音楽である。モーツァルトがそう思って不思議ではありません。彼は31番のパリ交響曲を「パリ好みの流儀で書いた」と父に手紙で告げているからです。そして彼はクラリネットがないことも知っていた。ジュピターは彼なりの「ロンドン流儀の曲」であり、ロンドンで演奏してもらうために、ロンドンのオーケストラの身の丈に合わせてクラリネットなしで書かれたのではないか?

それは推測でしかないのですが、1800年以降でロンドンで最も人気がでた彼の曲がジュピターであったという事実は、まさにモーツァルトが直感で見抜き、たしかにそれが正しかったという結果ではないでしょうか。

この推論は「3大交響曲ハイドンセット説」と矛盾しないばかりか、むしろ補強するものと考えます。98番に墓碑銘として入ったのがジュピターだったのは、その作曲の意図がハイドンに伝わっていて、かなわなかったモーツァルトの夢、ジュピターをロンドンに響かせるという夢を音にして実現するものだったかもしれません。

さらに興味深いことがあります。英国の楽譜出版商ノヴェロ夫妻がモーツァルトの死後1829年にザルツブルクやウィーンを旅行して妻コンスタンツェ、姉ナンネル、義姉アロイジア、息子フランツ・クサヴァーに会った旅行記『モーツァルト巡礼』がありますが、8月7日にコンスタンツェと面会した際に息子が「父のハ長調交響曲に『ジュピター』というあだ名をつけたのはザロモンだ」と語ったとあるのです。

ザロモンはどうやってジュピターを知ったのでしょう?

ハイドンが携えて行ったスコアを見たと考えるのが自然ではないでしょうか。ハイドンが約束通りに後輩を紹介してそれを見せたかもしれませんし、訃報を知ってからそうしたかもしれません。いずれにせよ、ザロモンはそれを見て、このうえなく音楽にふさわしいニックネームをつけたのです。

そして、ハイドンが後輩への万感の思いを込めて書き上げた交響曲第98番変ロ長調はニックネームがつきませんでした。なぜなら、つけるとすれば「モーツァルト」しかないのですが、98番を聴いたロンドンの聴衆はモーツァルトを知らなかったからです。

この交響曲は妙なことがひとつあって、終楽章の終わりに独奏ヴァイオリンとチェンバロによる静かなデュオがあります。ひときわ快活、ユーモラスな8分の6拍子でプレストの主題が一気にコーダになだれこむと思いきや、全休符をはさんでffのトゥッテイの号令一下で急停止。やおらその対話が弦のピッチカートを伴ってpで始まるのです。

初めてこの曲を聴いたときはびっくりしました。

しかし、この予想外の意趣は、あの「びっくり交響曲」のように聴き手を驚かすためのハイドン流ユーモアという感じはしない、唐突ではあるが効果のゆるい、いわば意味不明で不成功の仕掛けと受け取りました。その当時はこの曲にそんな深い物語があるとは知りませんから、せっかくの興奮を断ち切る下手な芝居と思ってしまい、98番は長いこと僕のなかでは二級の作品というイメージが固まっていたのです。

初演ではヴァイオリンをザロモンが、チェンバロはハイドン自身が弾きました。ジュピターでは全管弦楽を動員した壮麗なフーガが来た第4楽章の最後に、二人だけのひっそりとした対話が入る。このコントラストは印象的です。これがコーダの興奮を削ぐ蛇足であることはプロであるハイドンが一番わかっていたことでしょうが、95番と98番を対比したかったのではないでしょうか。

何の根拠もありませんが、僕はこの終楽章と、70番のメヌエットによく似た第3楽章はモーツァルトの訃報が届いたときにはすでに出来ていたのではないかと考えています。

それを知ってから第1,2楽章を書いた。だから、その2つの楽章、特に展開部は後半の2つに比べて不釣り合いなほど、まるでベートーベンの作品であるかの如く重くて充実したものになったのではないか。形式におけるバランス感覚の天才であったハイドンにして、このアンバランスは非常にふさわしくなく、皮肉なことに、だからこそこの曲は交響曲として完成度に欠ける印象があって名曲という栄誉をもらいそこねているのです。

原案ではプレストで快活に終わる予定だった終楽章のコーダに、あえて蛇足であるデュエットを入れた。ハイドンはウィーンのフィガロハウスでモーツァルト父子とカルテットを弾いています。これはヴァイオリンをモーツァルトに見立てて最後のお別れのデュエットをしたのではないか。

交響曲第45番「告別」が音楽による謎かけだったように、これは「さよならモーツァルト君」という謎かけだったのかといつも空想しながら聴いています。

ハイドン・セット、ジュピター、3大交響曲、ハイドン、ロンドン、ザロモン、ロンドン・セット・・・・皆さんの頭の中で点が線となってつながってきませんか?

録音ですが、僕が好きなのはこのブリュッヘン盤、

その他、ジェフリー・テート / イギリス室内管弦楽団、トーマス・ビーチャム / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団などです。それぞれ違った味があり楽しめると思います。

(追記。3月16日) 交響曲第99番変ホ長調

98番の次、99番変ホ長調は上記のとおり「初めてクラリネットが入った曲」です。書かれたのは98番初演の翌03年で、初演は翌94年2月10日(もちろんロンドン)。これの冒頭、トゥッティのEs主和音を聴いてびっくりするのは僕だけでしょうか?

モーツァルトの39番が始まった!

いや、そうではない。魔笛を聴きすぎたせいなのか、僕は変ホ長調だけは絶対音感があるのです。

そして次の第1ヴァイオリンでまたびっくり。あれっ、ベートーベンの2番か?

めんどうくさいから聞いてください。

あくまで僕の耳の直感ですが、ハイドン-モーツァルト-ベートーベンの近親関係は強い。一般論としてじゃなく、こういう細かい証拠に僕はものすごいこだわりがあります。ロンドンで、ハイドンはジュピターだけじゃなく、39番も意識してたし、なにより、「知ってた」んじゃないか??この仮説は我ながら実に魅力を感じます。

(追記)

98番ですが終楽章の第1主題にもリンツ交響曲の第1楽章、コシ・ファン・トゥッテの第1幕冒頭のフェルランドのアリアが僕には聞こえます。

その前提で、ぜひこちらをご訪問ください

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(サー・コリン・デービス)

2015 JAN 10 0:00:11 am by 東 賢太郎

コリン・デービスの名はずいぶん早くから知っていた。それは名盤といわれていたアルトゥール・グリュミオーやイングリット・ヘブラーのモーツァルトの協奏曲の伴奏者としてだ。リパッティのグリーグ協奏曲を伴奏したアルチェオ・ガリエラやミケランジェリのラヴェルト長調のエットーレ・グラチスもそうだが、超大物とレコードを作るとどうしても小物の伴奏屋みたいなイメージができて損してしまう。

それを大幅に覆したのが僕が大学時代に出てきた春の祭典とハイドンの交響曲集だ。どちらもACO。何という素晴らしさか!演奏も格別だったが、さらにこれを聴いてコンセルトヘボウの音響に恋心が芽生えたことも大きい。いてもたってもいられず、後年になってついにそこへ行ってえいやっと指揮台に登って写真まで撮ってしまう。その情熱は今もいささかも衰えを知らない。

彼は最晩年のインタビューで「指揮者になる連中はパワフルだ」と語っている。これをきいて、子供のころ、男が憧れる3大職業は会社社長、オーケストラの指揮者、プロ野球の監督だったのを思い出した。ところが「でも、実は指揮にパワーなんていらない。音楽への何にも勝る情熱と楽団員への愛情があれば良いのだ」ともいっている。これは彼の音楽をよくあらわした言葉だと思う。

サー・コリンが一昨年の4月に亡くなった時、何か書こうと思って書けずにきてしまったのは、ロンドンに6年もいたのに驚くほど彼を聴いていないのに気がついたからだ。彼が晩年にLSOとライブ録音した一連のCDを聴いていちばん興味を持っていた指揮者だったのに・・・。youtubeにあるニューヨーク・フィルとのシベリウス3番のライブを聴いてみて欲しい。こんな演奏が生で聴けていたら!

僕がクラシック覚えたてのころ彼のお決まりの評価は「英国風の中庸を得た中堅指揮者」だ。当時、「中庸」は二流、「中堅」はどうでもいい指揮者の体の良い代名詞みたいなものだった。それはむしろほめている方で、ドイツ音楽ではまともな評価をされずほぼ無視に近かったように思う。若い頃のすり込みというのは怖い。2年の米国生活でドイツ音楽に飢えていた僕があえて英国人指揮者を聴こうというインセンティブはぜんぜんなかった、それがロンドンで彼を聴かなかった理由だ。

それを改める機会はあった。93年11月9日、フランクフルトのアルテ・オーパーでのドレスデンSKを振ったベートーベンの第1交響曲とベルリオーズの幻想だ。憧れのDSK、しかも幻想はACOとの名録音がある。しかし不幸なことに演奏は月並みで、オケの音も期待したあの昔の音でなかったことから失望感の方が勝っていた。これで彼への関心は失せてしまったのだ。もうひとつ98年5月にロンドンのバービカンでLSOとブラームスのドッペルを聴いているが、メインのプロが何だったかすら忘れてしまっているのだからお手上げだ。ご縁がなかったとしかしようがない。

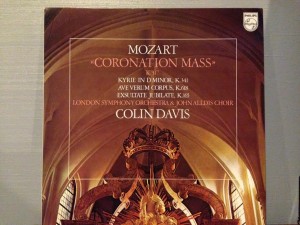

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

しかし彼の録音には愛情のあるものがある。まずLSOを振ったモーツァルト。ヘレン・ドナートらとの「戴冠ミサ」K.317、テ・カナワとのエクスルターデなどが入ったphilips盤(右)である。このLPで知ったキリエK341の印象が痛烈であった。後にアラン・タイソンの研究で 1787年12月〜89年2月の作曲という説が出て我が意を得た。ミュンヘン時代の作品という説は間違いだろう。

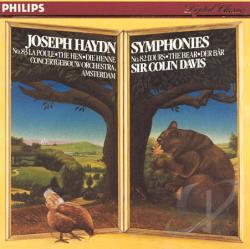

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

僕のデービスのベスト盤はこれだ。ACOとのハイドン交響曲第82,83番である。もし「素晴らしいオーケストラ演奏」のベスト10をあげろといわれたら彼のハイドン(ロンドンセットは全曲ある)は全部が候補だが、中でもこれだ。なんという自発性と有機性をそなえた見事なアンサンブルか。音が芳醇なワインのアロマのように名ホールに広がる様は聞き惚れるしかない。こういう天下の名盤が廃盤とはあきれるばかりだが、これをアプリシエートできない聴き手の責任でもあるのだ。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

このハイドンと同様のタッチで描いたバイエルン放送SOとのメンデルスゾーン(交響曲3,4,5番と真夏の夜の夢序曲)も非常に素晴らしい。オーケストラの上質な柔軟性を活かして快適なテンポとバランスで鳴らすのが一見無個性だが、ではほかにこんな演奏があるかというとなかなかない。昔に「中庸」とされていたものは実は確固たる彼の個性であることがわかる。5番がこういう演奏で聴くとワーグナーのパルシファルにこだましているのが聞き取れる。

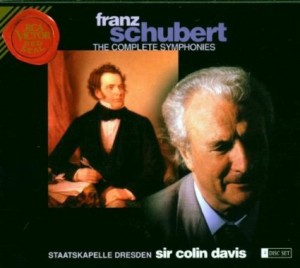

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

シューベルトの交響曲全集で僕が最も気に入っているのはホルスト・シュタインだが後半がやや落ちる。全部のクオリティでいうならこれだ。DSKがあのライブは何だったんだというぐらい馥郁たる音で鳴っており1-3番に不可欠の整然とした弦のアーティキュレーションもさすが。僕は彼のベートーベン、ブラームス全集を特に楽しむ者ではないが、こういう地味なレパートリーで名演を成してくれるパッションには敬意を表したい。4番ハ短調にDSKの弦の魅力をみる。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

春の祭典、ペトルーシュカだけではない、この火の鳥もACOの音の木質な特性とホールトーンをうまくとらえたもので強く印象に残っている。この3大バレエこそ彼が中庸でも中堅でもないことを示したメルクマール的録音であり、数ある名演の中でも特別な地位で燦然と輝きを保っている。 オケの棒に対する反応の良さは驚異的で「火の鳥の踊り」から「火の鳥の嘆願」にかけてはうまさと気品を併せ持つ稀有の管弦楽演奏がきける。泥臭さには欠けるがハイセンスな名品。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

ブラームスのピアノ協奏曲第2番、ピアノはゲルハルト・オピッツである。1番はいまひとつだが2番はピアノのスケールが大きくオケがコクのある音で対峙しつつがっちりと骨格を支えている。オピッツはラインガウ音楽祭でベートーベンのソナタを聴いたがドイツものを骨っぽく聞かせるのが今どき貴重だ。この2番も過去の名演に比べてほぼ遜色がない。ヘブラーやグリュミオーのモーツァルトもそうだがデービスはソリストの個性をとらえるのがうまい。録音がいいのも魅力。

あとどうしてもふたつ。 ヘンデル メサイアより「ハレルヤ」(Handel, Hallelujah) に引用した彼のヘンデル「メサイア」は彼のヘンデルに対する敬意に満ちた骨太で威厳のあるもので愛聴している。そしてLSOとのエルガー「エニグマ変奏曲」も忘れるわけにはいかない代表盤である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ハイドン交響曲クイズ-

2014 NOV 19 1:01:53 am by 東 賢太郎

ハイドンの交響曲の名前の由来クイズです。どうしてそういうあだ名がついたか当てて下さい。各曲とも正解がひとつあります。

第94番 「驚愕」(別名は「びっくり」)

- 王様の作曲のギャラがあまりに安いのでびっくりした

- 客の入りを良くしようと福袋(サプライズ)を用意した

- 居眠りしている客をドカンとやってびっくりさせた

第100番 「軍隊」

- ラッパの部分が衛兵交代のBGMによく使われた

- 隊長の吹いていた口笛のメロディーが主題として使われた

- 軍楽隊の楽器が使われた

第101番 「時計」

- リズムが時計みたいにきこえた

- 時計屋で一気に譜面を書いてそれで時計を買った

- 初演のとき早く帰りたいので時計を見ながら指揮した

第92番 「オックスフォード」

- オックスフォード大学で名誉博士号をもらい指揮した

- ケンブリッジ大学を落ちた腹いせに作った

- オックスフォード大学の校歌が主題として使われている

第103番 「太鼓連打」

- アフリカの民族打楽器を使用している

- ティンパニの連打がある

- たくさんの太鼓を打つだけの珍しい部分がある

第104番 「ロンドン」

- ロンドンで演奏するために書いた

- 奥さんにせがまれたロンドン旅行の資金を得るために書いた

- テームズ川が凍った記念に書いた

第45番 「告別」

- 愛犬が亡くなり告別式を盛大にしようと書いた

- 給料が安いので私これで失礼しますと辞表がわりに書いた

- 楽員を休ませなさいと暗に王様に抗議のため書いた

第96番 「奇跡」

- キリストの奇跡をたたえ復活を賛美する曲

- 適当に書いたわりにはチケットが完売したと狂喜した曲

- シャンデリアが落ちたがケガ人がなくてよかったねという曲

第82番 「熊」

- なんとなく熊みたいなところがある曲

- 飼っていた熊が芸をしたのを記念した明るい曲

- 村に熊が出るので危険をうったえるこわい曲

第83番 「めんどり」

- なんとなくニワトリみたいなところがある曲

- 不評に終わった前作「おんどり」を改作したら当たった曲

- たまにはチキンを食わせろと暗に王様に抗議した曲

第55番 「校長先生」

- なんとなく校長先生を思わせるところがある曲

- 息子を入れてもらおうと志望校の校長にゴマをすった曲

- ヒットした前作「教頭先生」の姉妹曲

第105番 「悲痛」

- 世をはかなんで書いた壮大な遺作で悲愴交響曲のモデルとなった曲

- 悪妻に楽譜を包装紙に使われたことでかえって有名になった曲

- そんな曲はない

正解: 上から順に 「3,3,1,1,2,1,3,3,1,1,1,3」 でした

全12問正解の方: さすがです 6-11問正解の方: かなりお詳しいですね 2-5問正解の方: 普通です 0-1問正解の方: ユーモアを解する方です

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ハイドンの交響曲の魅力-

2014 NOV 16 2:02:49 am by 東 賢太郎

いままでハイドンについて書きたいが書けないままにきていた。

ハイドンは僕にとってかけがえのない作曲家だ。ところが、ハイドンの交響曲でどれが好きか?と自問するとこれが難しい。104曲もある。全部きくだけでも大変だ。最後のほうは甲乙つけがたい。宝石を並べられて、さあどれを選びますかと問われた気になる。ダイヤ、サファイア、ルビー、オパール、エメラルド・・・困ったものだ。

どうして宝石?それはただ美しいということではない。僕がいま思い浮かべているのは宝飾品に巧みに加工されたジュエリーではない。原石だ。高度に結晶化した高純度の石である。クラシック音楽を広く見渡しても、ハイドンほどそれを連想するものはない。

どうして宝石?それはただ美しいということではない。僕がいま思い浮かべているのは宝飾品に巧みに加工されたジュエリーではない。原石だ。高度に結晶化した高純度の石である。クラシック音楽を広く見渡しても、ハイドンほどそれを連想するものはない。

むかし受験勉強で数学にハマっていたころ、「問題文の短い問題」に凝っていたことがある。1、2行で短いけど簡単に解けない。いや、勉強不足だと手も足も出ない。何かそこには神様の創った真理の秘密がぎゅっと固めに詰まっていて、問題自身が美しい。高純度の原石なのだ。

10行もあってごちゃごちゃとした問題。神様はそんな汚いのは創らない。下僕の人間界で事務処理能力を競うだけの問題だ。誰だって腕ずくでかかれば解ける。20行もかけて解いた答案。しかしこれも汚らしい。

短い問題を、ぎりぎりまで一文字でも切り詰めて短く解く。Simple is beautiful. それが真理に最も近い、だから美しくて当然なのだという、これは美の基本原理である。音楽だって絵画だって料理だって、美と名のつくものはみんなおんなじだ。

ハイドンはその「短い解答」を思い出させる。J.S.バッハの音楽が神の手を思わせるものなら、もうすこし人間の息吹を感じるものだ。人が手で書いた見事な答案。

バッハが音で数学をすることはあっても戯れ事をすることはない。ハイドンは数学はしないがユーモア(humour)のかたまりだ。人間(human)の仕業にして無駄がない。だから満点の数学答案である。

といって、なんら小難しい音楽ではない。彼はエステルハージ家の楽長というサラリーマンであり、ご主人様をエンターテインするのが仕事だ。その目的にかなうべく100%合理的な答案を104個も書いたということである。

音楽は音によるプレゼンテーションである。それを音声と文字ですればビジネスや学問のプレゼンである。メディアが違うだけで形式論理は応用が効く。プレゼンがうまくなりたければ、ハイドンの交響曲に最高の知性によるヒントがつまっている。

簡単だ。速い2つのソナタ楽章に緩徐楽章とメヌエットをはさむマクロ構造、ソナタ楽章のソナタ形式がミクロ構造という2層の骨格を形成するDNAをもっており、この骨格が交響曲というフォーマットを定義するようになった。交響曲の父とされるゆえんである。

そのDNAを保ちつつ進化するためにソナタ形式より中間楽章が変形する傾向がある。ベートーベンがメヌエットをスケルツォに入れ替え、さらにワルツや行進曲も現れる。アンコがかわっても皮が残ればまんじゅうはまんじゅうという主張だ。

しかし同時に皮とアンコの素材がリッチになってくる。オーケストラが肥大化するのだ。オペラハウスでそれをしたワーグナーの流儀が交響曲に入る。ブルックナーとマーラーがそれの代表だ。そしてそれに反抗したのがブラームスである。

一般にそれはワーグナー派とアンチの2極対立とされるが皮相的な見方だろう。ブルックナーとマーラーは全然ちがう。ブルックナーは神の啓示を描くのに教会が必要だった。だから彼のオーケストラはオルガンを模したものだ。それに違和感はない。

マーラーは人を、というよりほぼ彼自身に模したドラマをデフォルメしたような音楽を書いた。少なくとも僕にとっては。その劇には大きな、千人もいるような管弦楽と声を要した。「まんじゅうはまんじゅうだ」はいい。しかし僕はこの肥大化にはたえがたい。

skillfulがbeautifulとは限らない。バッハの無伴奏ソナタが千人の交響曲にヴァイオリン1丁だからという理由で劣るわけではない。ファンには大変申し訳ないが、10行の美しくない問題を30行もかけて長々と解いたあんまり賢くない数学の答案用紙を連想してしまうのだ。不純物の混ざった宝石は大きくても安い。

ハイドンは交響曲はどれを聞いたらいいのか?

特に有名なのはあだ名がついている94番(驚愕)、96番(奇跡)、100番(軍隊)、101番(時計)、104番(ロンドン)あたりだ。どれも名曲であるし、クラシック好きでマーラーは知っているがこれらを知らないというのではお話にならない。

これらはみな1791年、つまりモーツァルトが死んだ年より後に書かれた「ザロモン・セット」と呼ばれる93-104番の12曲に含まれる。その12曲がハイドンを代表する看板作品であることを認めたうえで、しかし僕は1785‐6年に完成した82-87番の「パリ・セット」が人気でやや劣後していることをいつも不可思議に思っている。

そして76-78番、90-92番という2つの「トリオ」がモーツァルトの「3大」作曲の動機に関与したかもしれないという関心事についてはさらに飽きることを知らない。つまりモーツァルトの死後の作品群よりも、両巨人の共振があったかもしれない60-92番に僕なりのストライクゾーンがある。

共振を疑う方もいらっしゃるかもしれない。

僕はそれを確信している。たとえば60番「うかつ者」は1774年の作曲で18歳だったモーツァルトに無縁に思えるが、その第3楽章メヌエットのトリオ(ハ短調)に同じ調のピアノ協奏曲第24番K.491の冒頭がきこえて本当にドキッとする。それはWikiにのってもいない78番にもある。

やはりWikiにない75番にもモーツァルトのイディオムをたくさん聴きとることができる。パリとザロモンの狭間にあって、82番以降で最も評価の低いのが89番である。しかしこの曲にはモーツァルトのピアノ協奏曲第25番K.503と血縁関係を感じさせるパッセージが現れる。

それはここに書かなかったが(モーツァルト ピアノ協奏曲第25番ハ長調 K.503)、非常に興味深いことにK.503の作曲は86年、89番は87年であり、これはモーツァルトに由来するという逆の事例かもしれないのだ。同曲の第2楽章にはモーツァルトが偏愛して魔笛を特徴づけるバス進行も現れる。

ご関心あればまだまだ共振を裏付けると思われる例をお示しすることができる。かように60番以降、ザロモン以前というゾーンは興味の尽きない宝の山であり、モーツァルトをそこそこ聞いている方にはぜひ探訪をお薦めしたい。

そこまで関心はないという方も、ザロモン・セットを気に入ったならそれ以前のものも。104曲全部というわけにもいかないから名前がついているものだけでも。特にパリ・セットの82、83、87番は掛け値なしの名曲であり知らずんば人生もったいない。

最後にひとこと。総じてハイドンの交響曲は愚にもつかないニックネームがつけられており、「熊」だ「校長先生」だとシリアスな聴き手の意欲をそぎかねない名前が並ぶ。ベートーベンの曲に「めんどり」なんてのが現れることは想像もつかないだろう。パリ・セットなどずいぶんそれで損をしていると思う。

しかしそれらはすべて作曲者によるものではない。どうか素晴らしい音楽に虚心に向き合っていただきたい。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(原題・ブラームスはマザコンか)

2014 OCT 8 21:21:47 pm by 東 賢太郎

本稿は原題が

クラシック徒然草-ブラームスはマザコンか-

であり、自分で好きなブログの一つです。原文には手は加えず、「ピアノ協奏曲第1番ニ短調」の部分を書き加えます(2016年1月31日~)。

・・・・

ブラームスの音楽がどういうものか、それを知るには伝記や評論を読むことも大事だが、なによりその音楽にどっぷりとつかってみることだ。もちろんそれはモーツァルトでもベートーベンでも言えることだが、彼らの音楽は伝記で知った生き様や性格からくる印象とそうずれることはない。モーツァルトは恐らくあの音楽どおりの男だったろうし、ベートーベンの生きるための信条、ステートメントは9曲のシンフォニーにだけでも雄弁に語られていると思う。

ブラームスの人となりはどうもつかみにくい。彼の生涯についてはガイリンガー著『ブラームス 生涯 と芸術』など多くの著作があるが、書かれているような人だったかどうかはわからなくなることがある。それが、音楽を聴くことを通してなのだからいよいよややこしい。どこか優柔不断であり、寡黙な節度と奔放な振幅、繊細でいて無頓着、情熱的でいてシャイ、頑迷なのに優しく、神のように高貴でいてジプシーの様に粗野という本質的矛盾をたくさん秘めている。どっぷりつかると五里霧中になるという迷彩のようなものがブラームス・ワールドの入り口だ。

僕は彼はアレグロやプレストを書くのがへただと思っている。音楽が軽やかに滑らかに一直線に走らない。主題がハイドンやモーツァルトのように細身でしなやかでなく、紆余曲折をたどって快速で走りだすと機関車の疾走みたいにモメンタムがつく。ソナタ形式の外形としてのアレグロは書いても本音は遅い部分に聞こえる。宗教曲以外で神や自然をストレートに暗示、賛美、模倣することもない。ドラマティック(劇的)であからさまな感情の吐露を忌避しているのも顕著だ。だから合唱曲はたくさんあって声楽の作曲に非常に長けているのに、劇的そのものであるオペラがない。

それはマーラーがオペラを書いていない(未完に終わった)のとはわけが違う。マーラーという人はプロのオペラ指揮者だ。オペラをメディアとして知り尽くしており、人生を劇的に理解する性向があり、恐らくそれが故にストーリーのあるオペラは自己を投影し感情を吐露することに向かないことを知っていた。白いキャンバスである交響曲こそ彼の「私の履歴書」に好適のメディアであったのだと思う。最晩年のベートーベンがそれを弦楽四重奏曲に見いだしたのと同じ意味で。交響曲を4つ書いたブラームスは、しかし、どうだったのだろうか。

彼はロマン派の時代に生まれながら古典の枠組みに本質的な音楽美を見出そうとしたように見えるし、多くの伝記や著作がそういう意味のことを書いている。たしかにソナタ、変奏、シャコンヌなど鋳型に執拗にこだわっており、その作りが堅牢巧緻きわまりないことは譜面から理解できる。一方、先輩のシューマンは反対に自由でファンスティックな発想に長け、ピアノ協奏曲が元々は幻想曲であり後から第1楽章の鋳型に入れられたことが象徴するように、彼の交響曲や室内楽にあるのはソナタ形式であるための必要条件としての鋳型であって、それ自体がブラームスの場合のごとく絶対無比の意味合いを持って我々を説得するとはいいがたい。

そうしたブラームスが頑強に形式論理が情緒に流されることを拒否する姿勢は新古典主義と呼ばれ、ストイックであることを是とする人々にポジティブに評される場合もあるが、それをもって彼の主義とするほど自己の吐露を全面的にそれに依存したものだとは僕は思わない。それは彼のいわば鎧(よろい)のようなもので、同時代の他人にも後世にも開示したくない何物かを覆い隠すすべだったのではないかと思っている。この点は本稿でもっとも強調しておきたいことだ。

彼の4つの交響曲、それが彼の押しも押されぬ代表作であり、彼自身もそう考えており、現に僕自身もっとも聴きこんだクラシック音楽がどれかといえばその4曲であるわけだが、マーラーの場合の様に彼の「私の履歴書」がその4つの交響曲かというと、どうも違うという気がしてならない。「名刺」ではあってもそうではないかもしれないと思ってしまう。ここのところこそが、ブラームスという作曲家を知れば知るほど五里霧中となってしまう要諦なのである。なにか僕は彼の二重三重にはりめぐらされた用意周到な煙幕にまかれているような感覚を禁じ得ないのだ。

鎧を纏っているブラームスの生身、その本質はロマンティックどころか非常にセンティメンタルである。27歳で書いた弦楽六重奏曲第1番変ロ長調の第2楽章がその例だ。

これはなんだったか映画にも使われていた。音楽の方から映画ができてしまいそうなほど耳にまとわりつく感傷的なメロディーだ。

彼がシューマンの奥さんであるクララに好意を寄せていたことはすべての伝記作家が慎ましくあるいは積極的に肯定しているが、この曲やピアノ協奏曲第1番の第2楽章は、彼の好意というものがそんな淡くて生やさしいものではなかったことを物語っているように思う。この曲の最後の方、チェロが沈黙して高弦だけでひっそりとハーモニックスのような音を奏でる部分は、恋人たちが死んで魂が浄化されるかのようなイメージを僕は持つ。晩年のクラリネット五重奏曲にもそれを見るが、ワーグナーの作り物だけの愛の死などよりずっと危険なにおいがする。

そのブラームスが20歳で書いてシューマンに意見を求めたピアノソナタ第3番ヘ短調は、はじけんばかりの情熱と挑戦意欲に満ちた5楽章の大作である。アレグロ・マエストーソで開始するこのパッションは、しかし若者の雄叫びのようなどこか外形的なものだ。僕にはそう聞こえる。そして第2楽章Andante espressivo には「若き恋」という詩が冒頭に置かれている。彼の本質はここにひっそりと姿を見せている。彼が本音をソナタ形式の鎧で包むという、それこそ本音の人間性を構造的に見せてしまっているという意味で、この曲はまさに若書きである。

そういう本質を見抜かれたくなく、あえて隠すための古典主義の鎧だったのかもしれない。そうだとするとなぜだろう。何を隠したかったのだろう?シューマンが亡くなってからのクララとの関係にそれを解く鍵があるのかもしれないとの指摘は多いだろう。彼の両親が結婚したとき、父親は24歳、母親は41歳だった。17歳上の姉さん女房である。思うに、彼自身がその24歳前後になったころの理想の恋人像がクララ・シューマンという14歳年上の現実の女性に一気に収斂していったということはここで指摘するまでもなく多くの人の想像や下世話な憶測をも呼んでいる。

以下、法学者、ピアニスト、音楽評論家であられた藤田晴子氏の著作を参考にさせていただいたことをお断りする。

クララの長女マリーが記したところによると、ブラームスとクララは1886年にお互いに相手からもらった手紙を返しっこしたそうだ。クララはそれを廃棄し始め、マリーが子供たちのためにそれを残してほしいと懇願して全部の廃棄は免れた。そうして残っているのだけでも約800通もある。チャイコフスキーのフォン・メック夫人のように手紙だけのつき合いとは違い、一緒に過ごした時間に交わされた生の会話はもっと重要だったろう。なにせ1853年から96年までの44年分だ。それはクララにとっては35歳から77歳までの後半生だがブラームスにとってはシューマンの尽力で楽団に登場した20歳から死ぬ前年の63歳まで、つまり作曲家としての全ての期間をカヴァーしてしまう。

ここからは私見になるが、17歳年上の女性と結婚した彼の父親は女性依存の強い人、今でいわゆるマザーコンプレックスだったのではないだろうか。そしてその家で育った息子の方も。彼はクララからお金持ちのお嫁さんを早くもらいなさいと母親のように言われており、間にすきま風が吹いていた期間も何度かある。クララの娘に恋情をいだいたこともある。それでも彼は生涯にわたって新作をクララに送って意見、批判を仰ぐことをやめていない。「作曲家ブラームス」は精神的にクララに依存していたといって間違いではないだろう。彼が同時代の他人に、後世に、決して知らしめたくなかったことはそれに関わることではないかと思うのだ。

晩年のクララが音楽的に頑固な保守主義者となり、ワーグナーやリストに背を向けたという事実は注目に値する。それはブラームスという後継者が現れたことを心から喜び、それを広く紹介してから世を去っていった夫ロベルト・シューマンの音楽の敷いた路線でもある。その夫の音楽を各地で演奏して広めていくという献身的な活動は、クララの生涯にわたることになる。そのことをブラームスが内面においてどう受け止めていたかは大変に興味深い。その女性の精神的支配下にブラームスがあったから、彼の音楽性がロマン主義的であるにもかかわらず常に古典主義の衣装を纏い続けたという説明はもっともらしいが皮相的だろう。事はもっと深層心理的なものだ。

マザコンという言葉が奇矯に響くかもしれないが、誰しも子供時分は母親の強力な影響下にあるのが一般的だろう。それがどう残るかということであって、それは程度の問題ではないだろうか。僕の母は「男子厨房に入らず」を頑として貫徹して育ててくれた。家事能力はなしで今も家庭においては全面的に女性依存となったが、そのおかげで好きなことばかりを伸び伸びとできていっぱしに食えるようになったのだから感謝以外の言葉もない。しかし、もしそれが仕事でも女性依存となれば僕はもたない。男としての精神的基盤が崩壊してしまうだろう。

いくらクララが当代きっての名ピアニストではあってもシューマン未亡人ではあっても、彼女がブラームス以上の作曲家であの4つの交響曲以上のシンフォニーを書く能力があったわけではない。自己を存立させる基盤である仕事、人生をかけている作曲というものにおいてそれが女性依存に支えられたものだったかもしれないというのは僕にはとうてい信じられないが、ブラームスにおいてはそうだったのかもしれない。彼はチャイコフスキーやショパンがフォン・メック夫人やジョルジュ・サンドにもらっていたものとは違う何かかけがえのないものをクララから得ていたのだと思う。1896年、77歳で彼女が亡くなった翌年、ブラームスも後を追うように世を去った。63歳だった。

いくらクララが当代きっての名ピアニストではあってもシューマン未亡人ではあっても、彼女がブラームス以上の作曲家であの4つの交響曲以上のシンフォニーを書く能力があったわけではない。自己を存立させる基盤である仕事、人生をかけている作曲というものにおいてそれが女性依存に支えられたものだったかもしれないというのは僕にはとうてい信じられないが、ブラームスにおいてはそうだったのかもしれない。彼はチャイコフスキーやショパンがフォン・メック夫人やジョルジュ・サンドにもらっていたものとは違う何かかけがえのないものをクララから得ていたのだと思う。1896年、77歳で彼女が亡くなった翌年、ブラームスも後を追うように世を去った。63歳だった。

ピアノ協奏曲第1番 ニ短調作品15はシューマンが亡くなった翌年、ブラームス24歳の大作だ。父親が結婚した年齢である。ブラームスはクララへの手紙でその第2楽章アダージョについて、「あなたの穏やかな肖像画を描きたいと思って書いた」 と綴っている。これは音楽のラヴレターにほかならない。秋の夜長、じっくりとお聴きいただきたい。

・・・・

ピアノ協奏曲第1番ニ短調ニ短調作品15

ブラームスが24才で書いた最初のピアノ協奏曲である。ご参考までに、大作曲家たちが最初のピアノ協奏曲を書いた年齢はおおよそこのようになる。

モーツァルト11、メンデルスゾーン13、ラフマニノフ18、ショパン20、プロコフィエフ21、サンサーンス23、グリーグ24、リスト24、ウエーバー24、ベートーベン25、ショスタコーヴィチ27、ガーシュイン27、シューマン31(完成稿)、フンメル33、ハチャトリアン33、チャイコフスキー35、ドヴォルザーク35、バルトーク45、ラヴェル55

ブラームスは比較的若くに随分重い曲を書いたものだと思う。交響曲を書こうとしてベートーベンの壁に当たり、2台のピアノのソナタが発展してこの協奏曲になったとするのが通説だ。壁の存在は第1交響曲を書くまでの年数が明らかにしているわけで事実だが、それとともに影響したのはクララの存在の重みではないか。

そう思いあたったのはロンドンに赴任して間もないころ、ロイヤルフェスティバルホールでのことだった。スティーヴン・ビショップ・コヴァセヴィッチのピアノが何かを訴えかけ、アンタール・ドラティの伴奏に何かを見た。そういうことというのは音楽鑑賞においてそうあるわけではないが、そのとき僕は1番を初めて知った。

その前か後にやった交響曲第1番は残念ながらちっとも覚えがなくて、これだけが残っている。ドラティという大指揮者を聴いたのはその一度だけなのだけれど、あの演奏は不思議な律動があって、それが自分の奥底に響き、記憶に焼きついている。ひょっとして1番には若いブラームスの恋の熱でも封じ込められていて、やる方も聴く方もそれに共振できるかどうかなんじゃないかと思ったりもした。

これが第2楽章のピアノの入りだ。第1楽章の入りも憂いと慕情に満ちているが、これは自分で弾いたらわかる。恋してない男が書けるものではない(第1ピアノのほう)。

もうひとつ、非常に印象的なシーンがこれだ。終楽章のコーダの入り、ホルンが期待と憧れに満ちた上昇音型をppで吹く。それが木管に広がり、最後はフルートが受け取って感動的な至福の場面をつくる。

交響曲第1番の第4楽章に出てくるアルペンホルンを模したホルンの主題は、クララの誕生日を祝う手紙の中で「高い山から、深い谷から、君に何千回も挨拶しよう」という歌詞が付けられている。ラブレターなのだ。そして読者はその場面で、ホルン主題をフルートが受け取ることをご存じのはずだ。

名曲ゆえおすすめCDは数多あるが、①意外に女性が弾いてない②名手でもミスタッチのまま録音をOKしているケースが多い、ことで不思議な曲だ。要は技術的に難しいのだろうが、もっとそうである2番は女性がけっこう弾いている。テンペラメントの問題なのだろうか。

アルトゥール・ルービンシュタイン / ズビン・メータ / イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団

ルービンシュタイン(1887-1982)の1976年の録音だ。24才の恋の曲と書きながらなぜ89才のピアニストの演奏なのか?聴いていただくしかない。僕の父も91で達者至極だが、記憶力はともかくこの指の回りはイメージできない。終楽章コーダはさすがに苦しいが、だからこそメータもオケも深い敬意をもって老ピアニストを支えているのがわかる。ルービンシュタインというと何とかの一つ覚えでショパンとなるが、彼自身は好きな作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ルービンシュタイン(1887-1982)の1976年の録音だ。24才の恋の曲と書きながらなぜ89才のピアニストの演奏なのか?聴いていただくしかない。僕の父も91で達者至極だが、記憶力はともかくこの指の回りはイメージできない。終楽章コーダはさすがに苦しいが、だからこそメータもオケも深い敬意をもって老ピアニストを支えているのがわかる。ルービンシュタインというと何とかの一つ覚えでショパンとなるが、彼自身は好きな作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ジュリアス・カッチェン / ピエール・モントゥー / ロンドン交響楽団

ピアノの素晴らしさでは僕はこれがいちばんと思う。どこがどうではなく、こういうものだという感じを最も受ける。モントゥー(1875-1964)84才の録音だ。モントゥーによると、ブラームスはウィーンで彼がヴァイオリンを弾く自作の弦楽四重奏を聴き、「私の音楽をうまく弾くのはフランス人なんだね。ドイツ人はみんな重すぎてだめだ。」と言ったそうだ。モントゥーというとこれまたフランス物となっているが、彼自身は最も敬愛する作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ピアノの素晴らしさでは僕はこれがいちばんと思う。どこがどうではなく、こういうものだという感じを最も受ける。モントゥー(1875-1964)84才の録音だ。モントゥーによると、ブラームスはウィーンで彼がヴァイオリンを弾く自作の弦楽四重奏を聴き、「私の音楽をうまく弾くのはフランス人なんだね。ドイツ人はみんな重すぎてだめだ。」と言ったそうだ。モントゥーというとこれまたフランス物となっているが、彼自身は最も敬愛する作曲家はときかれ、ブラームスと答えている。

ウイルヘルム・ケンプ / フランツ・コンヴィチュニー / シュターツカペレ・ドレスデン

ゆっくりと始まる。ピアノを導くオケの律動は誠に見事。上記2盤にない古色蒼然たるドイツの味わいをコンヴィチュニーが存分に聴かせて魅力が尽きない。ホルンや木管を聴いてほしい。このオケはもはやこういう音はしないが、法隆寺を近代建築法で改装するような愚をなぜ犯したのか理解に苦しむ。ケンプのピアノは時にメカニックの弱さを感じることがあるがここでは立派で、第2楽章は誠に滋味あふれる名演だ。良い1番を聴いたという充足感がずっしりと残る。

ゆっくりと始まる。ピアノを導くオケの律動は誠に見事。上記2盤にない古色蒼然たるドイツの味わいをコンヴィチュニーが存分に聴かせて魅力が尽きない。ホルンや木管を聴いてほしい。このオケはもはやこういう音はしないが、法隆寺を近代建築法で改装するような愚をなぜ犯したのか理解に苦しむ。ケンプのピアノは時にメカニックの弱さを感じることがあるがここでは立派で、第2楽章は誠に滋味あふれる名演だ。良い1番を聴いたという充足感がずっしりと残る。

ラドゥ・ルプー / エド・デ・ワールト / ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

出だしのオケの序奏部から彫が深く引き込まれる。理想的なテンションとテンポ、こくのあるティンパニ、この著名な録音、ピアノニストばかり誉められるが指揮の方もこのまま交響曲をやって欲しいほどで全録音中でもトップクラス。僕はこれが一番好きだ。そこにそっと寄り添ってくるルプーのデリケートなピアノ、この剛毅と抒情の対照は実に捨てがたく、この曲の本質を見事についている。ルプーはモーツァルトの17番k.453をフィラデルフィアで聴いたが、第2楽章のppなどライブでもこういう音がしたのを思い出す。

出だしのオケの序奏部から彫が深く引き込まれる。理想的なテンションとテンポ、こくのあるティンパニ、この著名な録音、ピアノニストばかり誉められるが指揮の方もこのまま交響曲をやって欲しいほどで全録音中でもトップクラス。僕はこれが一番好きだ。そこにそっと寄り添ってくるルプーのデリケートなピアノ、この剛毅と抒情の対照は実に捨てがたく、この曲の本質を見事についている。ルプーはモーツァルトの17番k.453をフィラデルフィアで聴いたが、第2楽章のppなどライブでもこういう音がしたのを思い出す。

ルドルフ・ゼルキン / ジョージ・セル / クリーブランド管弦楽団

入試合格直前の74年11月末に1、2番の入ったLP(右のジャケットだった)を買って熱中していたが、これで落ちたら馬鹿の余裕だったからいい度胸だった。久しぶりに聴きかえし、各所でああなるほどこれだったとひざを打つ。2番で書いた通り、オケが楷書的で2台ピアノ版を想起させるほど競奏の味わいに満つ。オン気味に録られたゼルキンの技は切れているが上記②のミスタッチはあってなぜかそのままだ(終楽章冒頭など)。セルの指揮はアンサンブルの精度に絶句。こんなに研ぎ澄まされたオケの音はもうどこからも聞けない。襟を正して聴くしかない、立派の極致。

入試合格直前の74年11月末に1、2番の入ったLP(右のジャケットだった)を買って熱中していたが、これで落ちたら馬鹿の余裕だったからいい度胸だった。久しぶりに聴きかえし、各所でああなるほどこれだったとひざを打つ。2番で書いた通り、オケが楷書的で2台ピアノ版を想起させるほど競奏の味わいに満つ。オン気味に録られたゼルキンの技は切れているが上記②のミスタッチはあってなぜかそのままだ(終楽章冒頭など)。セルの指揮はアンサンブルの精度に絶句。こんなに研ぎ澄まされたオケの音はもうどこからも聞けない。襟を正して聴くしかない、立派の極致。

伊藤恵 / 朝比奈隆 / 新日本フィルハーモニー交響楽団

なにやら指揮者の気迫のこもったものものしい開始。どっしりした重心の低いオケがたっぷりしたテンポでロマンティックに歌いこむ。大変にブラームスにふさわしく絶賛したい。そしてひそやかに入ってくる伊藤のピアノがやがて高揚し、オケに添ってバスを効かせつつもロマンの味をたっぷり湛える。朝比奈が「伊藤君は男ですから」と冗談めかして誉めたピアノは心のひだをとらえて本当に素晴らしい。男と並べても当曲ナンバーワンクラスの名演であり、ライブの熱さもあり、僕はこのCDが大好きである。

なにやら指揮者の気迫のこもったものものしい開始。どっしりした重心の低いオケがたっぷりしたテンポでロマンティックに歌いこむ。大変にブラームスにふさわしく絶賛したい。そしてひそやかに入ってくる伊藤のピアノがやがて高揚し、オケに添ってバスを効かせつつもロマンの味をたっぷり湛える。朝比奈が「伊藤君は男ですから」と冗談めかして誉めたピアノは心のひだをとらえて本当に素晴らしい。男と並べても当曲ナンバーワンクラスの名演であり、ライブの熱さもあり、僕はこのCDが大好きである。

ヤコブ・ギンペル/ ルドルフ・ケンペ / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

昼休みだった。会社の裏通りをなにくれとなく歩いて鄙びた雑貨屋にふらっと入った。そこにこれが、捨てられたようにあった。17.95マルクの安売り。その時の喜びったらない、今でもはっきり覚えてるぐらいなんだから。94年あたり、フランクフルトでのことだ。欲しいと思っていたディスクだった。聴いてみるとなんとも硬派だ。これがドイツのブラームスでなくてなんだろう。ケンペとBPOのごつごつ角ばった音作り、ホルンの重い音。白眉の第2楽章は遅めのテンポでロマンを語りぬく。昔の恋の述懐のようだがギンペルのピアノは媚のかけらもなく硬質で辛口。それゆえに上記楽譜のホルンの上昇音型がなんと感動的に響くものか!男のブラームス。音楽は弾く者の人生を語るのだ。ごつごつした木目もあらわな千年杉の一刀彫のような風情。僕はこのCDに浸るのが無上の喜びだ。きれいに表面の整ったつるつるのプラスチックみたいな現代の演奏。テクニックがどうの、ミスなく弾くことがどうのなどくそくらえである。

昼休みだった。会社の裏通りをなにくれとなく歩いて鄙びた雑貨屋にふらっと入った。そこにこれが、捨てられたようにあった。17.95マルクの安売り。その時の喜びったらない、今でもはっきり覚えてるぐらいなんだから。94年あたり、フランクフルトでのことだ。欲しいと思っていたディスクだった。聴いてみるとなんとも硬派だ。これがドイツのブラームスでなくてなんだろう。ケンペとBPOのごつごつ角ばった音作り、ホルンの重い音。白眉の第2楽章は遅めのテンポでロマンを語りぬく。昔の恋の述懐のようだがギンペルのピアノは媚のかけらもなく硬質で辛口。それゆえに上記楽譜のホルンの上昇音型がなんと感動的に響くものか!男のブラームス。音楽は弾く者の人生を語るのだ。ごつごつした木目もあらわな千年杉の一刀彫のような風情。僕はこのCDに浸るのが無上の喜びだ。きれいに表面の整ったつるつるのプラスチックみたいな現代の演奏。テクニックがどうの、ミスなく弾くことがどうのなどくそくらえである。

工事中です

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調 「新世界より」 作品95 (その2)

2012 NOV 26 20:20:44 pm by 東 賢太郎

この曲、ドヴォルザークの書いたもっとも有名な曲であることは間違いない。しかし最も優れた曲かというとちょっと疑問がある。

これが天下の名曲とされるのもやや不可解である。いい曲だし、一時「はしか」のように取りつかれた経験のあるクラシック好きは僕を含めて少なくないだろう。

これは僕が中学時代に初めてスコアを買った曲だ。分解好きの少年にはいろいろ調べてみたくなる刺激的な音が満載だった。だからこれが教科書になった。しかし今になってみて、いい教科書であったかというと、そうでもない。かなり異形の曲だ。

ワルター、クレンペラー、ベーム、カイルベルト、カラヤンなどドイツの保守本流指揮者が振っている。トスカニーニも名演がある。しかしフルトヴェングラー、クナッパーツブッシュはない。「売れる曲」だから音楽産業の影響があったかもしれない。

これがドイツ人に好んで演奏され、日本で名曲と崇め奉られるまでに至ったのは文化史的な背景があると思っている。今回はそれを俯瞰するため、「交響曲」なるものの存在につき理解を深めるべくこの曲を題材にしてみたい。

シンフォニアというのはイタリアオペラの序曲に端を発する。しかし、それを「交響曲」(シンフォニー)という異なるものに発展させたのは「交響曲の父」といわれるハイドン(右)などドイツ語圏の人たちである。ヘーゲルの弁証法(正反合)を思わせる「ソナタ」という形式論理を基本にできている非常に理屈っぽい音楽である。以下、19-20世紀に西欧各国で交響曲がどう作曲されてきたかを見る。

まず、音楽の老舗かつ先進国であったイタリアでは、田舎者のドイツ人が考えたソナタや交響曲などは一貫してほぼ無視だ。「そなたは美しい」のほうばかりに気がいったのかどうかは知らないが、音楽史を通じて常に主流は歌、オペラであった。ドイツ語圏の歌というと讃美歌、民謡、軍歌、ヨロレイヒー、ホイサッサみたいなイメージでおよそ女性が口説けそうな風情のものは浮かんでこない。

美しい歌(メロディー)は音楽の基本だ。それで負けるなら「形から入る」で対抗するしかない。だからドイツは徹底的にそれをやった。ヘーゲルの弁証法の確立とほぼ期を一にして。カソリック(坊主なんでもありで腐敗)、プロテスタント(原典に返れで禁欲的)という世界史で習った図式を思い起こしてほしい。この精神もバックボーンになったに違いない。そしてドイツは、音楽における宗教改革にも成功したのである。

交響曲、ソナタというものはその精華にほかならない。

あのフランスでさえも、オペラ作りは実に後進国であり、一方の交響曲でもめぼしいものは少ない。フランス=文化の中心という世界観は、作曲においてはまったく当てはまらないのである。そしてイギリスはオペラか交響曲かなど論外で、そもそも作曲家が数えるほどしかいない(ビートルズは例外としよう)。アメリカは作曲という仕事のハビタブルゾーンぎりぎりにある未開の辺境地であった。

おもしろいことに、クラシック音楽の消費地としては今の順番がほぼ逆になる。まず音楽後進国が産業革命をおこした。音楽にうつつをぬかしていてはカネ儲けはできないのである。そして成金は文化にあこがれる。極東の日本でも「文明開化」などといって、文明人の証(あかし)としての音楽が輸入された。今でも「エビ・オペラ現象」といって、国民所得が増えた国では海老の輸入と海外オペラ引越し公演数が増えるという統計もあるようだ。

余談だが日本人は洋食のときにご飯をフォークの背にのせて食べる。僕もそれが西洋のエチケットと親に習った。しかし西洋に住んでみるとそんな習慣はない。そもそもああいうご飯など出てこないから習慣が発生する理由もないのだ。あれは明治時代に誰かが何となく思い込んだか刷り込まれたのが定着したのだろう。「カステラ」や「メリケン粉」という発音みたいに。

音楽はドイツ系の人が明治人に教えこんだに違いない。だから「交響曲の父」とか「楽聖」とか、クラシックはドイツ人が作ったかのように音楽の教科書に書かれている。「フォークの背」現象だ。オペラ、特にイタオペはなんとなく宝塚っぽい「色物」、セクシーで低次元の音楽という誤ったイメージがある。僕も頭では理解していても完全に脱し切れていない根深い偏見である。実はワーグナーのほうがよほどスケベで色物なところがあるのだが、そんなことをまじめに言おうものなら数多いる「ワグネリアン」にたたきのめされてしまうだろう。

「フランス料理、そんなものはない。あれはイタリアの田舎料理じゃ。ドイツ料理、そんなものはない。あれは家畜のえさじゃ。」 とあるイタリア人は得意げに笑った。しかし音楽の状況を見るとあながちジョークでもない気がする。イタリア人のロッシーニ(右)は40曲近いオペラの作曲でひと財産つくると37歳でさっさとリタイアして余生は趣味の料理に専念してしまった。音楽と料理はなにか人間の深いところでつながっているかもしれない。

その田舎者が作った交響曲を懸命に真似して作ったのがもっと田舎だったロシア、東欧、北欧だ。チャイコフスキー(右)は感性が欧風趣味で晩年には素敵なバレエも作ったが、ロシア民謡を主題にした若いころの交響曲第2番や3番などはローカル色丸出しのフレーズや恥ずかしいドラの一打ちなんかが出てきて、聴いてるこっちが赤面する場面もある。交響曲は6つ書いた。

その田舎者が作った交響曲を懸命に真似して作ったのがもっと田舎だったロシア、東欧、北欧だ。チャイコフスキー(右)は感性が欧風趣味で晩年には素敵なバレエも作ったが、ロシア民謡を主題にした若いころの交響曲第2番や3番などはローカル色丸出しのフレーズや恥ずかしいドラの一打ちなんかが出てきて、聴いてるこっちが赤面する場面もある。交響曲は6つ書いた。

繊細で内向的なシベリウス(右)はさすがにドラは打たない。しかし愛国心が嵩じると、交響曲第2番のおしまいの部分のように延々と森進一ばりの苦悩の表情をたたえた「演歌」のノリになってしまう。あれはロシアのいじめに耐えぬいたフィンランドの魂の声なのだが、そういうものが弁証法である交響曲から聴こえてくるというのはとても異質なことだ。交響曲は7つ書いた。

繊細で内向的なシベリウス(右)はさすがにドラは打たない。しかし愛国心が嵩じると、交響曲第2番のおしまいの部分のように延々と森進一ばりの苦悩の表情をたたえた「演歌」のノリになってしまう。あれはロシアのいじめに耐えぬいたフィンランドの魂の声なのだが、そういうものが弁証法である交響曲から聴こえてくるというのはとても異質なことだ。交響曲は7つ書いた。

そしてドヴォルザーク(右)のメロディーはそのものがボヘミアの演歌だ。「新世界」はそれに黒人霊歌風の泥臭さが加味され、一部のメロディーは田舎を超えてしばしば「土俗的」と表現される。第3楽章の中間部、ミソソーラソレド―レミソソー・・・などベートーベンやブラームスには絶対に出てこない性質の土臭いフシである。

そしてドヴォルザーク(右)のメロディーはそのものがボヘミアの演歌だ。「新世界」はそれに黒人霊歌風の泥臭さが加味され、一部のメロディーは田舎を超えてしばしば「土俗的」と表現される。第3楽章の中間部、ミソソーラソレド―レミソソー・・・などベートーベンやブラームスには絶対に出てこない性質の土臭いフシである。

彼は交響曲を9つ書いた。その最後、ニューヨークの国民音楽学校の校長時代に異郷アメリカで書いたのが「新世界より」だ。ロンドンに呼ばれたハイドンには英国が新世界だったろうが、ちょうど100年たってアメリカがそれになったのだ。ハイドンも英国の聴衆の好みを反映して曲を書いたが、ドヴォルザークはどうだったのだろう。「ボヘミアに宛てた絵葉書」みたいな側面もあるが、米国人むけの側面があるとすれば彼としては結構ド派手な管弦楽法ではないかと思う。

交響曲は楽章が4つ、第1・4楽章がソナタ形式であり、ソナタ形式とは序奏(あってもなくてもいいが)、提示部(主題が二つ現われる、第一主題は男性的、第二は女性的)、展開部(二つの主題がくんずほぐれつする、意味深だ)、再現部(もう一度提示部)、結尾(コーダ、大団円)というのが定番である。古典派ではほぼこのルール通りだがベートーベンの3番(エロイカ)あたりから異形が始まり、6番(田園)は5楽章になり、9番(いわゆる第九)で第4楽章が完全なルール違反になる。

だからロマン派も後期に作曲された「新世界」で何が起きてもまったく不思議ではないのだが、彼はベートーベンのような型破りの性格ではない。むしろ、やはり後期ロマン派なのに古典派を模範としてソナタ形式にこだわったブラームスを敬愛したほどの保守派だった。つまりフレームワークを守って9曲も交響曲を書いてしまうという生真面目な姿勢があっただけに、妙なことが気になるのだ。

まず第1楽章は提示部に主題が3つ出てくる。ホルンが吹く1つ目はいいとして次の2つは何なのだろう?展開部で1つ目と絡み合うのは3つ目なのでたぶんそれが第2主題だ。じゃあ2つ目はなんだ?ト短調で悲しげ。女性が2人だがこっちはくんずほぐれつには一切参加しない。謎である。

この楽章、アダージョの序奏が提示部アレグロ・モルトに入ると最後まで一度も速度記号が現れない(ギアチェンジなし)。3つ目は(たぶん第2主題なのでだろう)ほとんどの指揮者が減速する。でもそうは書いてない。でも減速したほうが、明らかにいい。だから作曲家は「当然自然体でそうなるよね」ということだったんだろう。ここの阿吽の呼吸など、テンポの取り方はこの楽章の演奏で大変に重要なポイントである。

このフルート吹きにはおいしい主題は何故か第2フルートが吹く(普通は第1だ)。謎である。第1に借金でもふみたおされたのだろうか。まあ音域的に低いので機械的にそうしたと考えてもいいかもしれない。しかしドードラソードーミソッソッソー、実に田舎臭い。アメリカというあだ名の、新世界同様にアメリカで書いた弦楽四重奏曲があるが、あのドラエモンの「おーれーはジャイアーン」に聴こえる主題と甲乙つけがたいダサさである。

しかしこっちはト長調(G)のあとドーミソッソッソーにEm→Bmという実にいい和音(それがコントラバスの絶妙なピッチカートで瞬時に認識される)がついていて悲しげになるためダサく聴こえない。前回書いた第2楽章と同様、和声感覚が非常に洗練されているので土俗性が中和され、むしろちょうどいい親しみやすさに変身するのだ。

第1楽章をお聴きいただきたい。郡山市立郡山第二中学校のオーケストラ。これはお見事というしかない。グスターヴォ・ドゥダメルを生んだベネズエラの児童オーケストラが有名だが、これは日本が誇れる。せっかくの腕前なんだからスコア通りやったらもっと感動できたが。

(続きはこちら)

ドヴォルザーク 交響曲第9番ホ短調 「新世界より」 作品95 (その3)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。