バルトーク 「子供のために」(sz.42)

2017 MAR 1 12:12:28 pm by 東 賢太郎

クラシックというのは大家のレコードを聞いて耳から覚えるというのが相場ですが、「子供のために」は自分で弾いて譜面から覚えた多分唯一の曲です。

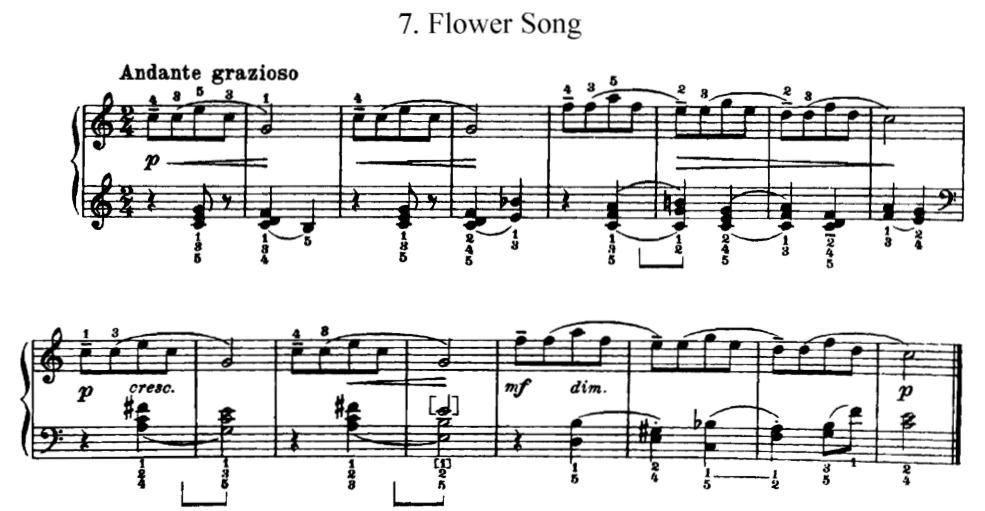

ドイツで小学校1年の長女が習ったピアノの先生がこれを教材にして、発表会でも弾かせていました。その譜面を見てみるとシンプルながら一筋縄ではなく、実に面白いのです。第1巻を片っ端から弾いてみましたが、たとえばこのたった16小節のやさしい曲についているリッチな和声をご覧ください。

5小節目でサブドミナントになって当たり前のごとくFのコードがつきますが、次にCmaj7の長7度が入って曖昧になります。くり返しのその部分は予想外のE⇒C7が来ますが、その直前にFを置くのを避けG7にしているなどにくい。

「#も♭もない右手の民謡」+「変化記号・2度7度のある左手」

一見して緊張感を孕んだ譜面づらです。強弱やスラーを指示通りに繊細なタッチでgraziosoに演奏するのはたいへん難しい。ピアニスティックに指がしんどいというナンバーもありますが、技術の問題よりメロディーの土臭さと高度に洗練された和声のアンバランスをバランスさせてちゃんと音楽にするのがきびしい。

つまり弾き手の知性がばれてしまう。

子供に知育を強いますね。テクニックの裏には意味があるという教育。和声の不思議を感じる教育。バルトークは教育者でもありましたが、何を教えようとしていたか想像がつく気がします。それは彼が重要と考えたものだから作曲の語法にもなっています。晩年にこの路線が「ミクロコスモス」(1926年-1939年) Sz.107となって昇華する、その原型が27-8才の作品「子供のために」でした。

当時僕はこれをバルトーク版のバイエルみたいなものと思っていたので、大家のレコードやコンサートピースになるとは思いもしませんでした。ラーンキが弾いたCDを見つけてへえっと思って買いましたが、84曲収録したこれは資料的価値が高い。自分が読んでいたのとずいぶんテンポやタッチが異なっていて娘だけでなく親父の読譜の練習問題の解答にもなりました。

こちらは抜粋ですがコティシュの演奏です。彼は完全にコンサートピースとして弾いています。いちばんやさしい第1曲にドとシの短2度が出てきて、こういうのを聴いてぎょっとする子供にしないといけないよとバルトークは言っている気がします。音楽に対する感受性の最も大事なところで、もう出だしからこの曲集は只者ではありません。

最後に名曲解説風に。僕がこの曲集がこういうものだったと知ったのはずっと後のことです。こっちから入っていたらイメージは違っていたし、バルトークの広大な音楽世界の理解度はどうだったかなと思います。

バルトークが精力的に民謡の採譜を試みた時代の産物で85の小品から成ります。それが原典版で42曲の第1,2巻(ハンガリー民謡による)および43曲の第3,4巻(スロヴァキア民謡による)でした。ところが1945年に、採譜した民謡が不正確であったり元来は民謡ではなかったもの6曲を除去して第1巻(40曲)、第2巻(39曲)の79曲とし、残した曲にも和声の改変を施して再出版しています。これは米国亡命後の兵糧かせぎだったストラヴィンスキー火の鳥の1919年版に類する側面もあるかもしれませんが、そうであったとしてもバルトークはずっと学究的ですね。

「一見して緊張感を孕んだ譜面づら」なのは、主題の根拠は民族の古典に置いてプライドとアイデンティティーを打ち出しながらそれにバッハのように抗いがたい明確な輪郭と彫琢を与え(右手)、それにシューマンのようにポエジーをもった和声づけがなされている(左手)からでしょう。俳句の世界に近い。特にハンガリー民謡の第1巻はどこか鄙びて哀調があって、第2曲のSunriseは僕にはSunsetにきこえる。日本人のハートには訴えるものがあると思います。

シューマンの子供の情景に劣らぬ全曲鑑賞に値する作品集ですが、できればやさしいものをお弾きになってみるとこれらはやはりあのバルトークの作品なのだと実感できるのではないでしょうか。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《クーベリックの弦チェレ》

2017 FEB 16 1:01:57 am by 東 賢太郎

音楽に右、左はありませんが、あえていうなら僕は超保守の原理主義者でしょうか。それは前回のクセナキスの稿でご理解いただけると思います。何が原理か?「楽譜」では必ずしもなくて、作曲家に降りてきた「何か」である。それが何かは自分の感性で曲の音と譜面から探り出さなくてはいけませんが。

作曲家が森羅万象のメッセージを受け取る媒体なら、演奏家は作曲家が紙に書きつけた記号からそれを受け取る媒体です。良い演奏家かどうかは、作曲家を震わせた大元の「何か」に共振できているかどうかで決まります。万事に良い演奏家はおらず、曲ごとに共振できる人がランダムにいるというイメージです。

だから、何でも振れますという指揮者には懐疑的で「振り屋」と思う。何でも聞きますという人も「聞き屋」ですね。半世紀も聴いてきて好きでない曲はどんなに名曲とわれようと共振しようがなく、作曲家に何が降りてきたか知りようもない。だから良い演奏で聴けば感動できるという道理もないという結論に至ります。これが原理主義です。

古楽器演奏だから原典に近い、これがモーツァルトの楽器でやったピアノソナタで彼の音です、というのはどうも嘘くさい。楽器はそうであってもどう弾いたかは別な話です。楽器、楽譜どちらだけでもなくトータルなものから感性で感知したものが正しい。それは主観ですが、この曲かくあるべしは主観でいいのです。それに合致するものが自分にとって名演奏であり、しないものが古楽器だからといって修正を迫られるものではないでしょう。

好きでない名曲はけっこうあります。自分に正直に一切聞きません。好きな曲は自分の感性で「何か」を探って、それを描いてくれた演奏に出会うまで聴きまくります。出会えばおしまい。だからLP、CDを何十枚も持っている曲は出会いが遅かった、あるいはまだないという曲です(ない方が多い)。たまるのは不幸な遍歴の結果であって僕は収集家ではありません。部屋もオーディオも古い録音をうまく再生するためのものです、なぜなら古い録音に価値あるものが多いからにほかなりません。

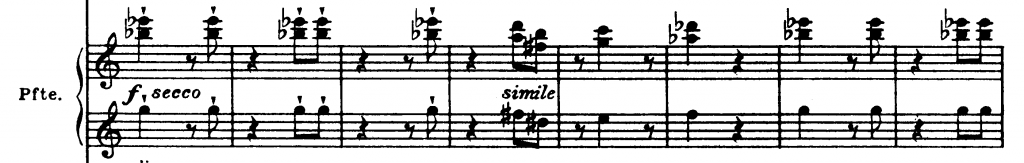

ラファエル・クーベリックのバルトーク「弦チェレ」はそのひとつ。第1楽章、緊張感をもってひっそりと始まり、シンバルの頂点へ向けて緩⇒急がつき音楽がふくらみ、そこから再度テンポを落としたまま妙な演出なくチェレスタを迎える神秘感の出し方。この呼吸、強弱の感覚、いいですねえ、理想的だ。オケはシカゴ響であり有名なライナー盤より前の1951年モノラル録音です。これがあってあれができた、そうであって全く不思議でない名演です。

ラファエル・クーベリックのバルトーク「弦チェレ」はそのひとつ。第1楽章、緊張感をもってひっそりと始まり、シンバルの頂点へ向けて緩⇒急がつき音楽がふくらみ、そこから再度テンポを落としたまま妙な演出なくチェレスタを迎える神秘感の出し方。この呼吸、強弱の感覚、いいですねえ、理想的だ。オケはシカゴ響であり有名なライナー盤より前の1951年モノラル録音です。これがあってあれができた、そうであって全く不思議でない名演です。

第2楽章。ピアノのバランス、音色、そこに重なる木琴の音色、これは最高だ。ピッチカートがややばらつきますがアンサンブルも緊密。テンポも見事で後半のヴァイオリンの表情づけも良し。

クーベリックはチェコ物というのは都市伝説にすぎません。第3楽章、彼はバルトークの聞いた森羅万象の音に共振していると感じます。この楽章はライナーの方が一枚上手ですが、まだこれが大衆名曲になるずっと前に楽譜からこれを読み取った眼力は空恐ろしいものがあります。

第4楽章だけはどうも、バルトーク先生に大変恐縮なのですが、あんまり曲の出来がいいと思ってません。すみません。誰が振ってもso-soであります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バルトーク 弦楽四重奏曲第4番 Sz.91

2016 DEC 30 18:18:52 pm by 東 賢太郎

この時期になると第九よりも聴きたくなる思い出の音楽がある。

浪人生だった頃のこと、数学を満点取らないと文Ⅰはあぶないという強迫観念があって、最も恐れていたのが正月から2月の入試直前の調整失敗だった。4問完答(満点)なら合格確実、2問だと文Ⅱ、文Ⅲは楽勝、文Ⅰは微妙というのが模試のデータである。2問完答はほぼ100%、3問は70%の自信があった。

それだけ文系他教科はダメだったわけで色弱でなければ理系にいってそれなりに幸せだったかもしれないが、息子を見てると文系で良かったと納得したりもする。いまでしょ先生の林修さんをTVで見ていて、彼も数学で文Ⅰのくちらしいが、こういう僕より頭のいい人に現国を教わっておけばもっと楽だった。

選択肢は現役の時から目の前に3つあった。①文Ⅱか文Ⅲに下げる②1問捨てて3問完答をねらう③満点を狙う、である。何を勘違いしていたのか①がどう考えてもリーゾナブルな戦略だった。実力はその辺だし一応同じ大学には入れるのだし、そこまでして法曹にもなっていない自分が本当にアホに思える。

しかし崖っぷちで性格が出て①は一顧だにしなかった。とすると②か③だ。同じに見えるが全然ちがう。100分の試験時間で4問だと各25分、3問だと33分で8分差がある。3問完答の能力がある人がさらに解く速度を1.32倍にするというのは理系でも上位の方になるレベルと思われ、ハードルは高い。

しかしその0.32の分を英国社のかさ上げで稼ぐ自信はなく、数学の時短の方が確実という判断をして③を選択したわけだ。といって、野球の球速と同じでそのレベルまでいくともう練習して速くなるというものでもない。当日の調子が大きいのである。だから正月から2月の入試直前の調整に入念の神経を使ったのだ。

そこで何をしたか。年末からバルトークを毎日がんがん鳴らしていたのである。もう勉強は他人より余計にしてる。それで負けることは絶対にない。本番で錆びつかないようにアイドリングして頭に油をさしておこうということだった。その効能がいちばんあったのがカルテットの6曲であり、とりわけ4番である。

それが何故かをスコアから分析するのは困難だが一応の手がかりはある。

機能和声的ではないが正確なピッチで鳴ると4パートの縦線に不思議な和声感が得られ、動機はリズムと音程に明確な性格が与えられその有機的生成の過程が形式美という横線の美点を添える。言葉にするとややこしいが、要は、楽曲のミクロの構成パーツが縦横から眺めて「美しい」のがズバリと耳に来る。

楽章構造的にはアーチ型シンメトリーで第1楽章と第5楽章、第2楽章と第4楽章が、真ん中の第3楽章が3分割されて両端が第1,5楽章に近親性を持つという造りになっているが、これはマクロ構造であってズバリとは来ない。先日のブログに載せたジャガー・ルクルトのロゴに似て、遠目に眺めていると書いてない部分が見えてきて正三角形をしているという風情だ。これがまた「美しい」のだ。

その両方が複合して4番の不可思議な美を構築している。

バルトークが封じ込めた美というものはパーツのそれではない。きれいなメロディーが出てきてうっとりということはかけらもないのである。数学の美を語るまでの資格は僕にはないが、少なくとも嫌いでなかったのは美しいと自分なりに思っていたからだ。それと同じものをバルトークにも感じるのであって、ジャガー・ルクルトの時計の造形にも感じてしまう。

それはガウスの1-100の足し算や、もっと本能の次元とおもわれる黄金分割比の長方形などにも感知するどこか「陶然とする魅惑」であって、ゲージュツなどという高尚なことではなく、どういう顔や体のプロポーションの女性が好きかということに余程近いのである。

それが入試直前の調整で「肩を軽くして球速を増す」ことになったというのはどなたもわからないと思うし僕もよくわからないが、本当だ。おまじないだっただけかもしれないがとにかく結果はほぼ③が達成だったからだ。

全然関係ないが、家族はみな猫好きだが「おまえたちは子猫がかわいい。猫好きのプロレベルにほど遠い」となる。子供なんかなんでもかわいいのだ、そんなのが猫好きでもなんでもない。猫チャンネルを作っても僕は子猫はいらない。きれいなメロディーはそれとおんなじで音楽美の要件でも何でもないのである。

素材の世俗的な美をダシにしないのは晩年にその万物の真理の道へと進みこんだベートーベンの直系の音楽であり、旋法、音程、リズムパターン、特殊奏法、構造を素材として組み立てられた有機的複合体である。この一切の無駄なく切り詰めた凝縮感が僕の数学の短文・難問好きのセンスにぴったりだったのだと思う。

以前に6曲まとめてのブログとしてディスクを紹介したので、今回そこには書かなかったものを。

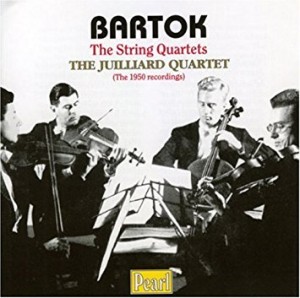

ジュリアード弦楽四重奏団

3種類あるが最近僕は創設メンバーによる最もラディカルでストレートな1回目を好んでいる。鋭利な刃物の切れ味ながら熱い。高速で走り抜ける第2楽章の狂気の白熱は筆舌に尽くし難く、神秘的な第3楽章のチェロ、第4楽章のピッチカートの一音一音にも渾身の気がこもる。終楽章も後の録音の精緻さより荒々しさが原色で出ている。ハンガリーのカルテットには聞かない尖鋭なリズムとエッジがバルトーク演奏の様式を刷新した記念碑的演奏だ。

3種類あるが最近僕は創設メンバーによる最もラディカルでストレートな1回目を好んでいる。鋭利な刃物の切れ味ながら熱い。高速で走り抜ける第2楽章の狂気の白熱は筆舌に尽くし難く、神秘的な第3楽章のチェロ、第4楽章のピッチカートの一音一音にも渾身の気がこもる。終楽章も後の録音の精緻さより荒々しさが原色で出ている。ハンガリーのカルテットには聞かない尖鋭なリズムとエッジがバルトーク演奏の様式を刷新した記念碑的演奏だ。

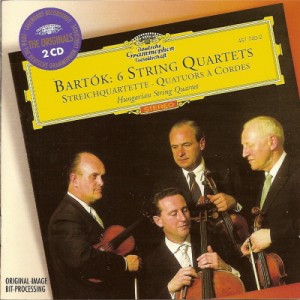

ハンガリー弦楽四重奏団

5番の欧州初演をしたカルテットである。音色に暖かみがあり、既述のファイン・アーツと並んで最も和声感が得られる演奏である。ジュリアードの先鋭さはないがローカルな味わいがいい。第2楽章の繊細で羽毛を思わせるな音色は美しくポルタメントも意味深く響く。第3楽章は神秘感よりも土臭さと自然の息吹があり、先日に西表島でヤマネコを探して真っ暗な田んぼを歩いた静寂をふと思い出した。必聴盤。

5番の欧州初演をしたカルテットである。音色に暖かみがあり、既述のファイン・アーツと並んで最も和声感が得られる演奏である。ジュリアードの先鋭さはないがローカルな味わいがいい。第2楽章の繊細で羽毛を思わせるな音色は美しくポルタメントも意味深く響く。第3楽章は神秘感よりも土臭さと自然の息吹があり、先日に西表島でヤマネコを探して真っ暗な田んぼを歩いた静寂をふと思い出した。必聴盤。

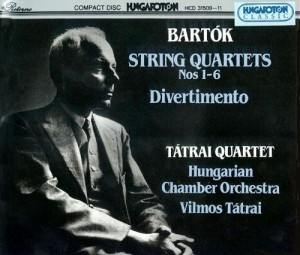

タートライ弦楽四重奏団

LP時代、共産圏だったハンガリーの団体が国営レーベルのフンがロトンに残した古典的録音である。民謡を演奏するように自然でリズムもフレージングも手の内に入っている感じがするが、終楽章の野性的なメリハリは技術的にはやや甘いもののいい。いきなり尖鋭なジュリアードで入るよりもこういう音楽的で温和な表現の方を好む人はいると思う。

LP時代、共産圏だったハンガリーの団体が国営レーベルのフンがロトンに残した古典的録音である。民謡を演奏するように自然でリズムもフレージングも手の内に入っている感じがするが、終楽章の野性的なメリハリは技術的にはやや甘いもののいい。いきなり尖鋭なジュリアードで入るよりもこういう音楽的で温和な表現の方を好む人はいると思う。

ヴェーグ弦楽四重奏団

僕の好みは新盤(72年)。柔らかく馥郁とした感触の4本の弦が絡み合う様相は魅力的だ。バルトークから指導を受けたシャンドール・ヴェーグによるハンガリーの団体だが表現はこれぞ本家だの自信に満ちている。第1楽章で弦チェレに通じる部分が浮き彫りになるなどバルトークのエッセンスを嚙分けた練達のアンサンブルで、余計な力みがかけらもないのがかえって凄みがある。

僕の好みは新盤(72年)。柔らかく馥郁とした感触の4本の弦が絡み合う様相は魅力的だ。バルトークから指導を受けたシャンドール・ヴェーグによるハンガリーの団体だが表現はこれぞ本家だの自信に満ちている。第1楽章で弦チェレに通じる部分が浮き彫りになるなどバルトークのエッセンスを嚙分けた練達のアンサンブルで、余計な力みがかけらもないのがかえって凄みがある。

ロックになっているがなかなか面白い。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

深化しているシャルル・デュトワ

2015 DEC 18 23:23:53 pm by 東 賢太郎

きのうのデュトワのバルトークをきいていて、指揮者の読譜力というものを感じやはり指揮には指揮の特別の才能があると痛感しました。去年のドビッシーのペレアスとメリザンドも心底楽しませてもらいましたが、彼が読み取るラテン的な透明感と淡い音彩は何国の音楽であれ独特で高貴なデリカシーとパッションを纏うのです。現存の指揮者で、いつでもなんでも聞いてみたく、最も深い充足を与えてくれる一人であります。

これがきのうのマンダリンです(モントリオールSO)。バルトークにしてはエッジが甘いと感じる人もあるでしょう(というより、多いでしょう。僕も彼のストラヴィンスキーのCDを初めて聴いてそう感じました)。しかしその反面ほかの指揮者がバルトークのスコアから発想しない独特の生命感とフランス流の楽器の色彩があり、ソフトフォーカスでいい具合に溶け合う趣味の良さがみえます。当時はムード音楽だと無視していたのですが、一押しにはならないものの最近は魅力を覚えます。昨日のN響の演奏はこの録音より数段良かったです。

もうひとつ僕が気に入っているのがストラヴィンスキーの「兵士の物語」です。名演が多くありますがこれは独特の美質があります。ブーレーズのも傾聴に値しますが、同じくフランスの楽器でより洒落た味を出しており、図らずもストラヴィンスキーとパリの親和性を浮き彫りにしています。これを聴いているとオルセー美術館でバルビゾン派を心ゆくまで観ていた時の充足感が蘇ってきます。

デュトワ・N響Cプロ 最高のバルトークを聴く

2015 DEC 17 23:23:38 pm by 東 賢太郎

N響Cプロ(サントリーホール)でした。

コダーイ ガランタ組曲

バルトーク 組曲「中国の不思議な役人」

サン・サーンス 交響曲第3番ハ短調

80年代にデュトワがモントリオール響で録音したフランスものの色香が評判で、あれは録音のマジックではないかと訝しがる声もありました。僕も半分疑っていたのですが、84年にカーネギーホールで耳にした幻想交響曲はあの音だったのです。今日の素晴らしいバルトークは、あれをデュトワの感性が造っていたということを確認できるできばえでした。

最初のガランタ組曲は実演を初めてききました。貴重でした。ガランタは今はスロヴァキア領ですがコダーイはここで少年時代を過ごしたそうです。彼の思い出を映し出した曲なのでしょう、ハーリ・ヤーノシュほど面白いと思いませんがN響は熱演でした。

さて「中国の不思議な役人」ですが、ドイツ語題名はDer wunderbare Mandarinでありマンダリンと通称してます。バルトークの管弦楽ジャンルの代表作の一つといっていいでしょう、怪異な独創性と音色美を持つ天才的なスコアです。春の祭典の影響を明確にうけて作曲されたのはプロコフィエフのスキタイ組曲(アラとロリー)とこれでしょう。祭典が低音木管群を増強したのに対し、バルトークはそちらには出てこないシロフォン、チェレスタ、ハープ、ピアノ、オルガンを入れた点、両者の音色趣味が伺えます。

なかなか実演で聴けない曲であり、しかも大層な名演であり、大変に興奮いたしました。ブーレーズのCBS盤以外でここまでの演奏は初めてです。デュトワが振ると木管群の光彩が香りたち、金管が浮き上がらず、打楽器の音色まで耳をとらえます(バスドラの皮の張り具合がとても良かった)。フランス風という言葉を安易に使いたくないが、強烈なバーバリズムと調和したこのあでやかさは他に形容が見つかりません。N響から最も高貴なものを引き出し、今年のライブ最高のひとつになりました。デュトワとN響、心から称賛いたします。

ここで帰ろうかなと思い、結局デュトワに敬意があるので聞いたのですが、後半はストラヴィンスキーでもやって欲しかった。サンサーンスの3番については、お好きな方にはあらかじめお詫びしますが、一応僕の趣味を明らかにするために書きますと、トシと供にだんだん嫌いになってきて、いまや壮大な人工甘味料というイメージしかありません。

カラヤンやバレンボイムはオケとオルガンを別々に録音して重ねてますが、この曲はそんなことが許されてしまう。ベートーベンの第九で合唱だけ後で吹きこみましたなんてありえるでしょうか。これは交響曲の衣装をまとったショウピースなのです。フランツ・リストに献呈されていますが彼の管弦楽曲の浅薄さまでコピーしているようであり、サンサーンスという作曲家の技巧には敬服するものの本質は軽いと思ってしまう。

ということで録音では出し得ない皮膚で感じるオルガンの重低音に耳(体?)を澄まし、シンバルが何回ジャーンとやるか勘定するぐらいしか関心がわきません。ピアノとオルガンのための協奏曲とでもしておいてくれれば良かった。熱中していたこともある曲でピアノスコアまで持っているのですが、これを交響曲と称してベートーベンやシベリウスと並べられても・・・。

サン・サーンスは僕のチェロ愛奏曲である白鳥を書いてくれただけで感謝しているのですが。

(こちらへどうぞ)

僕が聴いた名演奏家たち(アンドール・フォルデス)

2015 MAR 7 2:02:23 am by 東 賢太郎

1973年ですから18才の浪人中、この演奏会を聴きました。どうしてこのチケットを買ったかというと、当時バルトークに熱中しており、その弟子であったピアノのアンドール・フォルデス(1913-92)を聴いてみたかったのです。だから座席は最前列でピアニストのほぼ真下、いわゆる「かぶりつき」をあえて買ったのでした。

| 9/21(金) 18:30 |

東京文化会館 |

第56回 定期演奏会

|

|---|

思えば僕らは大作曲家たちのまな弟子や親交のあった音楽家を生で聴けたぎりぎり最後の世代かもしれません。実際にきいた演奏家でいえば、バルトークのフォルデス、ラヴェルのペルルミュテール、ショスタコーヴィチのロストロポーヴィチ・バルシャイ、シェーンベルクのR・ゼルキン、コダーイのドラティ・ショルティ、プロコフィエフのリヒテル、シベリウス・ラフマニノフのオーマンディー、メシアンのブーレーズなどです。

クラシック音楽の楽しみ方は大きく分けて二通りのスタイルがあると思います。聴き手の価値観によるわけですが、作曲家の時代のオリジナルな表現に重きをおくか、それとも現代の演奏家のフレッシュな感覚による解釈を楽しむかです。僕はどちらも受け入れますが、作曲家の自作自演がベストのパフォーマンスではないケースも知っていますし、僕たち聴衆のほうも様々な音楽体験を経て趣味が変化するからです。

例えばマーラーやブルックナーの長大な交響曲が世界的に人気を得たのは高音質による長時間録音が可能になったLPというメディアが広く進化、普及した70年代からです。聴衆がなじめば演奏側への要求も高まり、それに応えた精度の高いリアライゼーションが複雑な作品の魅力をさらに認知させてますます人気が出るというサイクルに入ったのです。「耳の娯楽」という音楽の側面です。

しかし同時に、人気が高まれば高まるほどクラシック音楽は古典芸能であるという側面にも光が当たり、ではマーラーという人はどんな時代に生き、どんな音楽を聴き、どういう経緯でああいう曲を書いたのだろうという関心も喚起されます。これは知的な側面というかむしろ「考古学的関心」でしょう。古代遺跡を見て、それが美しいかどうかではなく歴史のロマンに酔う楽しみ方です。

僕個人は歴史遺産を見て回る趣味があるので後者が大好きです。音が悪いヴィンテージ録音でも、それは作曲家に近い時代の演奏だという絶対の価値があり、耳の娯楽を犠牲にしても考古学的関心がより満たされるからです。欧米に長く住んで意外だったのは、欧米ではそれは好事家のニッチな関心であって歴史的録音は音が悪いなりにしか評価されていないことでした。「耳の娯楽」の側面が強いと感じました。

ただ、ここが難しいところですが、彼らにとって音楽は自国の文化です。我々が双葉山を知らなくても相撲が楽しめるように、考古学は文化という大枠の中で空気のように存在しており、白鵬の相撲を自然に歴史の脈絡の中で楽しめるようにマーラーを聴いているということです。その文化がない異国の我々はまず教科書で歴史を学んでというプロセスを経てはじめて耳の娯楽にたどり着く様な、あたかも英文法から英語を学ぶような錯覚をしがちです。

僕が「クラシックの虚構をぶち壊そう」を書いた趣旨は、日本特有の教科書的(それも変な)教養主義が「耳の娯楽」という音楽の本来の側面をゆがめ、遠ざけていると感じるからです。僕は仕事で外人を蔵前国技館に案内しましたが、最低限教えるべきは勝ち負けのルールであって、それさえ知っていれば彼らは例外なく充分に相撲を楽しんだのです。クラシック音楽も、その程度の入門知識があれば誰でも簡単に楽しめます。

ただ、文化という根っこの共有がない僕らがクラシック音楽をより楽しむには、考古学的関心が助けになる、少なくとも僕の場合はそれはかなり大きなドライバーになりました。古いもの好き、遺跡好きでなければここまでのめりこむこともなかったように思います。英国人のお客さんで、日本語は話せないのに相撲の四十八手を全部いえる人がいましたがそれに近いのでしょう。彼はもちろん双葉山について僕よりずっと知識がありましたが、英国人は僕と西洋音楽の話をして同じような印象を持ったに違いありません。

だから、18才だった僕が日本では特段有名でも大スターでもない、しかしバルトークのまな弟子ではあったこのフォルデスのチケットを見つけて買った、そのことは自分の考古学趣味をまざまざと見るようであり、学校で教わったわけでも誰かに指導されたわけでもない、自分の根っこの確認という意味でとても思い出深いものです。

この曲は作品1であり、1905年に作曲され1909年にバルトーク自身のピアノ、オーマンディーの先生であるイエネー・フバイの指揮で初演されました。まだリストの影響が残るロマンティックな響きに満ちた和声音楽ですが、この時は食い入るように聴いていたもののさっぱりわかりませんでした。覚えているのはフォルデスのもの凄い気合いと強烈な打鍵です。細部は何も覚えてませんが、右手が高音にかけのぼってきて、つまり僕の座っている方にきてすぐそこで叩いたキーの音は今でも耳に残っています。ピアノってこんなに激しく弾くもんなんだと妙なことに感心しているうち、曲は終わってしまいました。

この曲は作品1であり、1905年に作曲され1909年にバルトーク自身のピアノ、オーマンディーの先生であるイエネー・フバイの指揮で初演されました。まだリストの影響が残るロマンティックな響きに満ちた和声音楽ですが、この時は食い入るように聴いていたもののさっぱりわかりませんでした。覚えているのはフォルデスのもの凄い気合いと強烈な打鍵です。細部は何も覚えてませんが、右手が高音にかけのぼってきて、つまり僕の座っている方にきてすぐそこで叩いたキーの音は今でも耳に残っています。ピアノってこんなに激しく弾くもんなんだと妙なことに感心しているうち、曲は終わってしまいました。

これがまさにフォルデスの弾く「ピアノと管弦楽のためのラプソディ Sz.27」 で、こんな感じだったです。初心者にはもったいないぐらいの特上のバルトーク原体験でした。聴きに行った演奏会は全部記録してますからこうしてプログラムまでわかるのですが、モーツァルトとチマローザはすっかり忘れていて、ラヴェルは覚えてます。渡邉暁雄の指揮を聴いたのはこれ1回でしたがこのダフニスは初めての実演で感動しました。

去年きいたのでももう忘れてるのがありますが、こうして42年前なのに覚えてるのもあります。これは人との出会いでも同じことです。全部覚えきれるわけではありません。だから、どちらも覚えていればそれだけで人生の宝物と思うことにしています。

バルトーク 弦楽四重奏曲集

2015 FEB 13 0:00:36 am by 東 賢太郎

浪人している時に「バルトークのすべて」というLP2枚組(左)を買ってすり減るほど聴いていました。セルのオケコン、ブーレーズの弦チェレ、カサドシュ夫妻の2台ピアノと打楽器、スターン/バーンスタインのVn協2番、アントルモン/バーンスタインのピアノ協2番などが入っていて、そこに第1楽章だけジュリアードSQの弦楽四重奏曲第4番(1928)があったのです。

浪人している時に「バルトークのすべて」というLP2枚組(左)を買ってすり減るほど聴いていました。セルのオケコン、ブーレーズの弦チェレ、カサドシュ夫妻の2台ピアノと打楽器、スターン/バーンスタインのVn協2番、アントルモン/バーンスタインのピアノ協2番などが入っていて、そこに第1楽章だけジュリアードSQの弦楽四重奏曲第4番(1928)があったのです。

これに関心を覚えて大学にはいってジュリアードの全集(右)を買いこみ聴きまくりました。6曲のどれが好きかはそれぞれでしょう。最初はよくわからなかったのですが、だんだん聴きなじむうちにまず2番の神秘感が気に入ったし、5番の終楽章の弦チェレを思わせる対位法の立体構造、6番の宇宙の深遠を覗き見るような不気味さも味が分かるようになってきました。しかしその中でも凄いと思ったのは4番だったのです。

これに関心を覚えて大学にはいってジュリアードの全集(右)を買いこみ聴きまくりました。6曲のどれが好きかはそれぞれでしょう。最初はよくわからなかったのですが、だんだん聴きなじむうちにまず2番の神秘感が気に入ったし、5番の終楽章の弦チェレを思わせる対位法の立体構造、6番の宇宙の深遠を覗き見るような不気味さも味が分かるようになってきました。しかしその中でも凄いと思ったのは4番だったのです。

この曲のアーチ構造によるシンメトリカルな構成は非常にロジカル、堅牢です。原子核の陽子と中性子による構成図のようにかっちりと無駄なく出来ています。物体の重さの99.97%が原子核の重さですが、この曲は99.97%が真核のみで組成されているというイメージです。核を構成する主題が第1、5楽章をしめくくるタッタッタッタラランであり、5楽章の1-5,2-4がペアであり第3楽章が3部構造でその1が第1が第1楽章、3が第5楽章と素材共有関係にあって等々はあまりに有名でどこにも書いてありますからご興味ある方はご覧ください。

本稿の目的はそういうことの解説ではなく、これがアートとしてどんなに親しみやすいかを敬遠気味の方にわかってもらうことです。カルテットがバルトークの中でも難解と思っている方も多いでしょうし、1,2度聴いて鼻歌になるような曲でないことはたしかです。まず、4番に入る前に、4番並みの完成度がありながらもっとわかりやすいと思う5番(1934)の第5楽章を聴いてもらいましょう。5番はバルトークが米国に渡ってからの作品で、管弦楽のための協奏曲と同じく曲想が平明です。ジュリアードSQの演奏です。なお5番第5楽章についてはこのブログもご覧いただきたいと思います モーツァルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.466。

これが1935年で翌36年に弦チェレがスイスのパウル・ザッハーの委嘱でできるのですが、最後に長調が回帰するし、リズムや合奏のパターンはこれに木琴とティンパニを入れれば弦チェレみたいと思いませんか?弦チェレ的な要素は4番の第2、4楽章などにも散見されます。僕はこれを完全に覚えて耳を慣らして4番がしっくりくるようになりましたのでドリルと思ってお試しください。

これを覚えたら、もう少し先鋭さよりもハンガリーの伝統に重心を置いた演奏で全曲聴いてみましょう。タカーチQです。

さて4番です。youtubeをいろいろ探しましたが、そこにある中ではこれが最も好感が持てます。フランスのエベーヌ四重奏団(Quatuor Ebène)でメンバーの専攻は全員がジャズという異色のカルテットです。

ややアーティキュレーションがソフト・フォーカスですが第3楽章の神秘感など見事ですし終楽章のエネルギーの爆発は大変よろしいと思います。

ジュリアードSQはモノラル、ステレオ、デジタルとバルトーク全集を3度レコーディングしていますが上掲のは2度目のステレオで、ヴァイオリンがマン、コーエン、ヴィオラがヒリアー、チェロがアダムで、マンが少し音程が甘くなってしまう前のほぼ絶頂期。これで刷り込んだせいもあり、やはりこの筋肉質で直球勝負の全集をファーストチョイスとしてお薦めすることになってしまいます。

次点は上記のタカーチQですが上掲は新メンバーによる新録音のほうで、右はオリジナル・メンバーによる84年録音の旧盤です。ジョルジュ・レヘルのブラームス交響曲全集( ブラームス交響曲全集(ジョルジュ・レヘル指揮)で書いた通りのことが当てはまるのですが、共産圏時代の、したがって19世紀欧州のタイムカプセル的な意味合いのある録音で、木質感のあるローカルな味が忘れられません。CDは廃盤のようですがi-tuneで買うことができます。

次点は上記のタカーチQですが上掲は新メンバーによる新録音のほうで、右はオリジナル・メンバーによる84年録音の旧盤です。ジョルジュ・レヘルのブラームス交響曲全集( ブラームス交響曲全集(ジョルジュ・レヘル指揮)で書いた通りのことが当てはまるのですが、共産圏時代の、したがって19世紀欧州のタイムカプセル的な意味合いのある録音で、木質感のあるローカルな味が忘れられません。CDは廃盤のようですがi-tuneで買うことができます。

さて最後に、最近発見した大変な名演をご紹介します。ファイン・アーツQです。昔聴いたことはあったのですが59年録音で音が良くなくそのままになりました。ところがこのMUSIC&ARTSプレスのCDはリマスターが良好で驚くほど音が良く、先日幸いに中古で見つけて狂喜しているところです。ジュリアードの棘はなく丸みのある弦の魅力が支配します。タカーチの木質を保ってスリムにしたような演奏で、シカゴの団体なのに非常に欧州的な味わい。オケにたとえるならウィーンPOがクリーブランドOの精度を持ったようなイメージです。とはいえ4番の第1楽章の機関車のような推進力は快感なうえに、この4人全員の技術とピッチの良さは並ぶ者のない水準なのです。バルトークの不協和音がこんなに音楽的で美しいハーモニーだったのかと目からうろこです。この6曲を敬遠していた人は是非一聴していただきたく、これをくりかえし聴けば必ず名曲だと確信するに至るでしょう。そこから東京SQ、エマーソンQ、ヴェーグQなど多様な演奏を味わうことで、人類史に残る最高峰の弦楽四重奏曲集の多面性を知ることができると思います。

さて最後に、最近発見した大変な名演をご紹介します。ファイン・アーツQです。昔聴いたことはあったのですが59年録音で音が良くなくそのままになりました。ところがこのMUSIC&ARTSプレスのCDはリマスターが良好で驚くほど音が良く、先日幸いに中古で見つけて狂喜しているところです。ジュリアードの棘はなく丸みのある弦の魅力が支配します。タカーチの木質を保ってスリムにしたような演奏で、シカゴの団体なのに非常に欧州的な味わい。オケにたとえるならウィーンPOがクリーブランドOの精度を持ったようなイメージです。とはいえ4番の第1楽章の機関車のような推進力は快感なうえに、この4人全員の技術とピッチの良さは並ぶ者のない水準なのです。バルトークの不協和音がこんなに音楽的で美しいハーモニーだったのかと目からうろこです。この6曲を敬遠していた人は是非一聴していただきたく、これをくりかえし聴けば必ず名曲だと確信するに至るでしょう。そこから東京SQ、エマーソンQ、ヴェーグQなど多様な演奏を味わうことで、人類史に残る最高峰の弦楽四重奏曲集の多面性を知ることができると思います。

4、5番だけでなく各曲とも個性があり、それぞれについてはいずれ別稿にしたいと思います。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-冬に聴きたいクラシック-

2014 NOV 16 23:23:26 pm by 東 賢太郎

冬の音楽を考えながら、子供のころの真冬の景色を思い出していた。あの頃はずいぶん寒かった。泥道の水たまりはかちかちに凍ってつるつる滑った。それを石で割って遊ぶと手がしもやけでかゆくなった。団地の敷地に多摩川の土手から下りてきて、もうすっかり忘れていたが、そこがあたり一面の銀世界になっていて足がずぶずぶと雪に埋もれて歩けない。目をつぶっていたら、なんの前ぶれもなく突然に、そんな情景がありありとよみがえった。

ヨーロッパの冬は暗くて寒い。それをじっと耐えて春の喜びを待つ、その歓喜が名曲を生む。夏は日本みたいにむし暑くはなく、台風も来ない。楽しいヴァケイションの季節だ。そして収穫の秋がすぎてどんどん日が短くなる頃の寂しさは、それも芸術を生む。 ドイツでオクトーバー・フェストがありフランスでボジョレ・ヌーボーが出てくる。10-11月をこえるともう一気にクリスマス・モードだ。アメリカのクリスマスはそこらじゅうからL・アンダーソンの「そりすべり」がきこえてくるが、欧州は少しムードが違う。

思い出すのは家族を連れて出かけたにニュルンベルグだ。大変なにぎわいの巨大なクリスマス市場が有名で、ツリーの飾りをたくさん買ってソーセージ片手に熱々のグリューワインを一杯やり、地球儀なんかを子供たちに隠れて買った。当時はまだサンタさんが来ていたのだ。そこで観たわけではないのだがその思い出が強くてワーグナーの「ニュルンベルグの名歌手」は冬、バイロイト音楽祭で聴いたタンホイザーは夏、ヴィースバーデンのチクルスで聴いたリングは初夏という感覚になってしまった。

クリスマスの音楽で有名なのはヘンデルのオラトリオ「メサイア」だ。この曲はしかし、受難週に演奏しようと作曲され実際にダブリンで初演されたのは4月だ。クリスマスの曲ではなかった。内容がキリストの生誕、受難、復活だから時代を経てクリスマスものになったわけだが、そういうえばキリストの誕生日はわかっておらず、後から12月25日となったらしい。どうせなら一年で一番寒くて暗い頃にしておいてパーッと明るく祝おうという意図だったともきく。メサイアの明るさはそれにもってこいだ。となると、ドカンと騒いで一年をリセットする忘年会のノリで第九をきく我が国の風習も捨てたものではない。メサイアの成功を意識して書かれた、ハイドンのオラトリオ「天地創造」も冬の定番だ。

チャイコフスキーのバレエ「くるみ割り人形」、フンパーディンクの歌劇「ヘンゼルとグレーテル」はどちらも年末のオペラハウスで子供連れの定番で、フランクフルトでは毎年2人の娘を連れてヴィースバーデンまで聴きに行った懐かしの曲でもある。2005年末のウィーンでも両方きいたが、家族連れに混じっておじさん一人というのはもの悲しさがあった。ウイーンというと大晦日の国立歌劇場のJ・シュトラウスのオペレッタ「こうもり」から翌日元旦のニューイヤー・コンサートになだれこむのが最高の贅沢だ。1996-7年、零下20度の厳寒の冬に経験させていただいたが、音楽と美食が一脈通ずるものがあると気づいたのはその時だ。

さて、音楽そのものが冬であるものというとそんなにはない。まず何よりシベリウスの交響詩「タピオラ」作品112だ。氷原に粉吹雪が舞う凍てつくような音楽である。同じくシベリウスの交響曲第3、4、5、6、7番はどれもいい。これぞ冬の音楽だ。僕はあんまり詩心がないので共感は薄いがシューベルトの歌曲「冬の旅」は男の心の冬である。チャイコフスキーの交響曲第1番ト短調作品13「冬の日の幻想」、26歳の若書きだが僕は好きで時々きいている。

次に、特に理由はないがなぜかこの時期になるとよくきく曲ということでご紹介したい。バルトーク「ヴァイオリン協奏曲第2番」、プロコフィエフのバレエ音楽「ロメオとジュリエット」がある。どちらも音の肌触りが冬だ。ラヴェルの「マ・メール・ロワ」も初めてブーレーズ盤LPを買ったのが12月で寒い中よくきいたせいかもしれないが音の冷んやり感がこの時期だ。そしてモーツァルトのレクイエムを筆頭とする宗教曲の数々はこの時期の僕の定番だ。いまはある理由があってそれをやめているが。

そうして最後に、昔に両親が好きで家の中でよくかかっていたダークダックスの歌う山田耕筰「ペチカ」と中田喜直「雪の降る町を」が僕の冬の音楽の掉尾を飾るにふさわしい。寒い寒い日でも家の中はいつもあったかかった。実はさっき、これをきいていて子供のころの雪の日の情景がよみがえっだのだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バルトーク 「弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽」 Sz.106

2014 MAY 23 1:01:24 am by 東 賢太郎

バルトークの最高傑作はなにか、この問いは迷います。弦楽四重奏曲のいくつか、2台のピアノと打楽器のためのソナタ、ヴァイオリン協奏曲第2番、中国の不思議な役人、オペラ青ひげ公の城、ミクロコスモスあたりが今の僕の好みであり、「子供のために」の何曲かを弾くのも気に入ってますが、大学のころ夢中になっていたのはこの音楽、通称「弦チェレ」です。

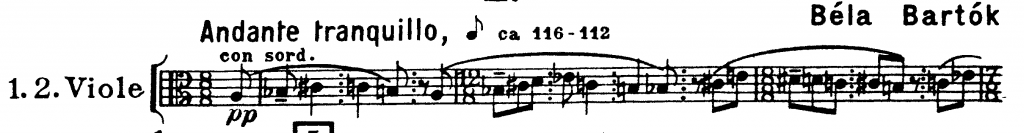

弦楽器とは左右に向き合って2群に分けられたヴァイオリン2部、ビオラ、チェロ、コントラバスとハープ、打楽器とは小太鼓、大太鼓、タムタム、ティンパニ、シロフォン(木琴)、シンバル、ピアノであり、それにチェレスタが加わります。楽器配置はスコアに指定されていて、明確にステレオフォニックな効果が現れるべくスコアが書かれています。ピアノも大活躍しますがは曲名に現れず、チェレスタは表記されるのはそれだけこの楽器の音色効果に重きを置いているからです。それは第3楽章を聴けば分かります。

なにせ不可思議な音響に満ちあふれた曲です。出だしからこれ。弱音器つきヴィオラのピアニッシモが幽界から立ち昇る霊気のような青白い調べを奏でます。

この主題はa-eの完全五度に含まれる8個の音で、短3度上がっては半音階的にくねくねと下降という山を4つ作ります。この短3度音程は全曲にわたっての基調となり、第2楽章と終楽章はそれで開始しますし、第3楽章もこの音程でのグリッサンドのずり上がりが印象的です。短3度というと、どうしても僕は春の祭典の生贄の踊りにおけるティンパニの音程を連想してしまいます。

aで開始したこの主題は、e(5度上)、d(5度下)、b(eの5度上)、g(dの5度下)、d#(bの5度上)と5度の数列に従って扇形に広がりつつフーガを織りなします。それぞれの現れる小節数や、バルトークが指定した演奏時間からそれを求める数値がフィボナッチ数列や黄金分割比になっているという音楽学者の指摘があります。楽章の後半は当主題の音型が天地さかさまになるなどバルトークが数学的思考をもって作曲に当たったことはうかがえますが、それらが何かの自然界の法則に則った絶対美を感知させるかというと僕にはそれはわかりません。

それよりも、a-eの「五度ブロック」の上に2つ下に2つの「五度ブロック」がくっついて驚異的な「五度ブロックの五重の塔」になるあたり、ここでうねうねした旋律が重層的にうごめく様は数学的な美しさよりもエロティックなものを感じます。この曲が一聴すると難しく聴こえるのに何度も聴くと蠱惑的であるのは、これがけっして「規則の干物」ではなく、エロスという深い本能を呼び覚ます何かを秘めているからです。音楽はティンパニとシンバルを頂点として減衰し、大きな山を描きつつ幽界に回帰していきます。この主題は第3楽章、終楽章で印象的に回想されます。特に後者は長調になって出てきますが、これが通常の曲と違って明るくもヒロイックでもなく、僕には妖気を孕んだ楽想に聴こえます。

第2楽章は中間部で弦のピッチカートとハープによるタペストリーのような和音を背景に、ピアノと木琴が並行和音(E♭、D、B、C、D♭・・・)でジャズを思わせるリズムを固く鋭くたたき込みます。きわめて印象的でカッコいい部分であり、誰もが一度聴いたら忘れないでしょう。

第3楽章はさらに驚嘆すべき音楽であり、暗黒の宇宙空間をさまよいながらブラックホールへ吸い込まれていくような超自然的な世界です。冒頭のシロフォンの固く高いファの音は相撲の拍子木のようで、ティンパニのグリッサンドが重なってきわめて非西洋的なムードを作ります。ヴィオラがハンガリー民謡のコラージュ風のねちっこい旋律を奏でますが、ここはまだ人間界のにおいがしています。

ここからが弦チェレの面目躍如であります。こんな感じです。

第1楽章フーガ主題がゆっくりとヴィオラ、チェロによって幽霊のように現れると、ヴァイオリンがa、g、f、d#の3つの全音を順番に重ねて不思議な半音階トリルを始めます。何だ?とまわりを見るともう人影はありません。血の気が引きます。するとです、はっと後ろを見ると別なヴァイオリンが奇っ怪なグリッサンドを上げ下げ上げ下げ・・・・ひとつづつゼンマイがクルルと渦を巻きます。すると、天上からヴァイオリンとチェレスタによる、冥界にいざなうごとき甘くも不気味なメロディーが降ってきます。それにつられてふらふら歩いていくと、またまたフーガ主題が足元で不気味にひっそりと・・・・。すると、なんということか、突然にチェレスタの分散和音が崩れ落ち、ハープとピアノのグリッサンドの乱れ打ちに襲われ、狂乱の光のシャワーにぶちこまれるのです。

光彩陸離たる夢幻的な光景。こんな音楽を僕は他に思いおこすことはできません。

終楽章は舞曲風であり、そこまでの3楽章のシリアスさがなんだったのかというお気楽さが垣間見えて、大変残念なことに今や僕はあまり価値を見出すことができなくなりました。逆に最もわかりやすい楽章ですから、何百回も聴いてもう食傷気味の人間のたわごとは無視されて楽しんでいただければと願います。

オーマンディー/ フィラデルフィアOの演奏です。これを同オケとムーティがやったのを当地で83年11月に聴きましたが、第2ヴァイオリンのリーダーが入りをミスったのを覚えています。この名人オーケストラでもこれは難物ということが分かります。この演奏もオーマンディーさんには申しわけないが、ちょっと生ぬるい。ただ曲の雰囲気はよくわかるので聴いて下さい。

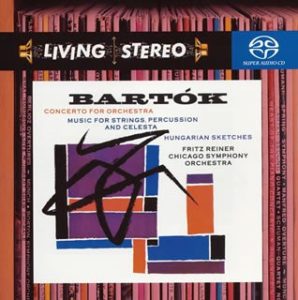

この曲の名演はいくつかありますが、これを凌ぐものはまったく考え難く、まさに永遠の金字塔であります。冒頭から漂う異様な緊張感と妖気。第2楽章の青光りする眩い閃光のスパーク。第3楽章の「光のシャワー」の入りではダイヤモンドの粉がふりまかれ、「チェレスタの分散和音の崩れ落ち」と「グリッサンドの乱れ打ち」の神秘の霧がだんだんと深くなって弦楽器のトレモロが加熱。ついに凶悪なシンバルの強打で砕け散る、というめくるめく展開には唖然とするばかりです。ライナー・シカゴSOのコンビの醸し出した鬼気迫る異常な気合いとテンションは尋常ではなく、こういうものが封じ込められた録音芸術が市場に出てくることはほぼ期待できない時代において本盤にはますますの希少性を感じずにはいられません。僕の中で、完成度においてブーレーズの春の祭典と同じランクにある数少ない音源のひとつです。

その他、いくつか挙げておきます。聴き比べてみてください。

ゲオルグ・ショルティ / ロンドン交響楽団

キリル・コンドラシン/ モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

小澤征爾 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ピエール・ブーレーズ / BBC交響楽団

CBS盤。これは受験失敗記に書いたど壺まで落ち込んだあの4月に買った、僕の精神史暗黒時代を象徴するレコードです。ライナー盤を1年半ききこんでこの曲がいつも頭で鳴っており、今度はブーレーズに帰依しようとしたんでしょう。弦チェレには数学を解いているイメージが付きまといます。ライナーが動的なら静的。楽器の倍音の「色」を感じる。第2楽章の右側の弦楽器群の和声のくすんだ灰色、ティンパニの群青色、澄んだピアノの銀色、木琴の黄色、チェレスタの金色、まあ僕の色覚ですから一般性はないなりに極彩色を見ております。色が正確なリズムで、ミクロ単位の時間で配置され、「静」の連続がマクロ的には「動」になっている感じですね。積分です。彼の神経は速い部分でも「静」にあるという音が鳴っているのが他人にまねできないのです。音としてはメシアンとの近親性を強く感じます。第3楽章のシンバルなどゾッとする凄みや終楽章の音程のクリアなティンパニは2年後のあの春の祭典を予告していますね。久しぶりに聴きかえし、このころのブーレーズさん、やっぱりすごいなと感服です。

CBS盤。これは受験失敗記に書いたど壺まで落ち込んだあの4月に買った、僕の精神史暗黒時代を象徴するレコードです。ライナー盤を1年半ききこんでこの曲がいつも頭で鳴っており、今度はブーレーズに帰依しようとしたんでしょう。弦チェレには数学を解いているイメージが付きまといます。ライナーが動的なら静的。楽器の倍音の「色」を感じる。第2楽章の右側の弦楽器群の和声のくすんだ灰色、ティンパニの群青色、澄んだピアノの銀色、木琴の黄色、チェレスタの金色、まあ僕の色覚ですから一般性はないなりに極彩色を見ております。色が正確なリズムで、ミクロ単位の時間で配置され、「静」の連続がマクロ的には「動」になっている感じですね。積分です。彼の神経は速い部分でも「静」にあるという音が鳴っているのが他人にまねできないのです。音としてはメシアンとの近親性を強く感じます。第3楽章のシンバルなどゾッとする凄みや終楽章の音程のクリアなティンパニは2年後のあの春の祭典を予告していますね。久しぶりに聴きかえし、このころのブーレーズさん、やっぱりすごいなと感服です。

エヴゲニ・ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

ライナー盤をベンチャーズのキャラヴァンみたいに頭に刻み込んでしまったので別のどれを聴いても他人様にきこえます。65年のこのライブも、う~ん違うなと。ピアノが考えられんほどとちったり(第2楽章)、ムラヴィンスキーのイメージで怜悧だ精緻だと語られている演奏ですがそうでもない。芝居がかった終楽章エンディングも好きでない。印象に残るのは音よりもオケメンバーのピリピリした雰囲気でこれは引きこまれます。ヒットラーか隣国の将軍さまかというタイラントぶりでしょう、こういう音楽はもう地球上に響くことはないかもしれません。

ライナー盤をベンチャーズのキャラヴァンみたいに頭に刻み込んでしまったので別のどれを聴いても他人様にきこえます。65年のこのライブも、う~ん違うなと。ピアノが考えられんほどとちったり(第2楽章)、ムラヴィンスキーのイメージで怜悧だ精緻だと語られている演奏ですがそうでもない。芝居がかった終楽章エンディングも好きでない。印象に残るのは音よりもオケメンバーのピリピリした雰囲気でこれは引きこまれます。ヒットラーか隣国の将軍さまかというタイラントぶりでしょう、こういう音楽はもう地球上に響くことはないかもしれません。

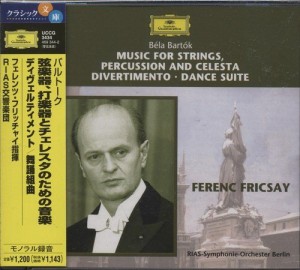

フェレンツ・フリッチャイ / RIAS交響楽団

ベルリンの放送交響楽団がうまい。上掲BBCSO、レニングラードPOよりずっとうまい。1953年にこのレベルの演奏は特筆すべきことで、細部まで相当に厳しく練習し弾きこまれたと想像されます。それが指揮者の力であることは疑うべくもなく、バルトークの弟子であったフリッチャイ(1914-63)の確信に満ちたこのスコアリーディングは永遠にレファレンスとされるべきものといって誰も反論はないでしょう。イエス・キリスト教会のアコースティックをとらえた録音もモノラル最後期のハイクオリティで、低音のきいた打楽器の音は革の振動まで伝えるリアルさでおいしい。

ベルリンの放送交響楽団がうまい。上掲BBCSO、レニングラードPOよりずっとうまい。1953年にこのレベルの演奏は特筆すべきことで、細部まで相当に厳しく練習し弾きこまれたと想像されます。それが指揮者の力であることは疑うべくもなく、バルトークの弟子であったフリッチャイ(1914-63)の確信に満ちたこのスコアリーディングは永遠にレファレンスとされるべきものといって誰も反論はないでしょう。イエス・キリスト教会のアコースティックをとらえた録音もモノラル最後期のハイクオリティで、低音のきいた打楽器の音は革の振動まで伝えるリアルさでおいしい。

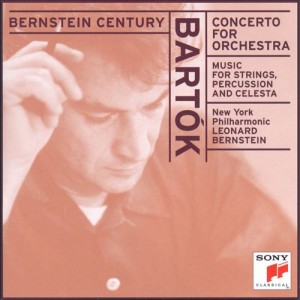

レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

これをヘッドフォンで聴いて見て欲しい、見事な音響の渦に酔うことができるでしょう。楽器の定位がサラウンディング録音のように明確で、周囲をぐるりと取り囲み、ホールトーンも豊かで声部は程よくブレンドして最高に耳あたりが良い。細部の細部まで克明に聞こえるのは僕のような者にとって感涙ものです。第3楽章はフレージングがアバウトなのもわかってしまう。解釈は曲のリズム、和声法のカッコいい部分に見事にフォーカスしてますからジャズ、ロック系のリスナーの当曲入門には真っ先にお薦めしたいものですが決して軽いものということではなく、傾聴すべき思考の跡が随所にあります。

これをヘッドフォンで聴いて見て欲しい、見事な音響の渦に酔うことができるでしょう。楽器の定位がサラウンディング録音のように明確で、周囲をぐるりと取り囲み、ホールトーンも豊かで声部は程よくブレンドして最高に耳あたりが良い。細部の細部まで克明に聞こえるのは僕のような者にとって感涙ものです。第3楽章はフレージングがアバウトなのもわかってしまう。解釈は曲のリズム、和声法のカッコいい部分に見事にフォーカスしてますからジャズ、ロック系のリスナーの当曲入門には真っ先にお薦めしたいものですが決して軽いものということではなく、傾聴すべき思考の跡が随所にあります。

(こちらもどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

バルトーク「管弦楽のための協奏曲」Sz116

2014 JAN 29 20:20:39 pm by 東 賢太郎

この曲は17歳、高校2年の時にユージン・オーマンディーのLP(写真上)を買って以来だから42年のおつき合いになる。聴くたびに高校のクラス会気分だ。クラシック好きの間では略して「オケコン」と呼ばれるようで、そういう人たちはショスタコーヴィチの8番を「タコハチ」とも呼んでいるらしい。まあどうでもいいがあまりお品は良くない気がする。

このLPがあまりに素晴らしく、一気にこの曲にハマってしまった。すると違う演奏が聴きたくなる。そこでジョージ・セルのを買う。正確には、右の写真の「これがバルトークだ」なる2枚組のLPにセルのが入っていたわけだが。硬式野球部員のくせに家ではバルトークに熱中していた。もちろん部員にクラシックを聴く奴などいない。我ながらとても変な高校生だった。勉強は当然お留守だった。

このLPがあまりに素晴らしく、一気にこの曲にハマってしまった。すると違う演奏が聴きたくなる。そこでジョージ・セルのを買う。正確には、右の写真の「これがバルトークだ」なる2枚組のLPにセルのが入っていたわけだが。硬式野球部員のくせに家ではバルトークに熱中していた。もちろん部員にクラシックを聴く奴などいない。我ながらとても変な高校生だった。勉強は当然お留守だった。

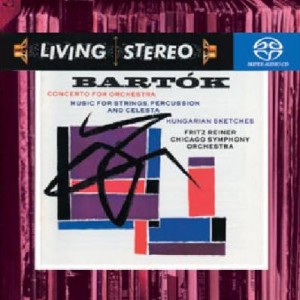

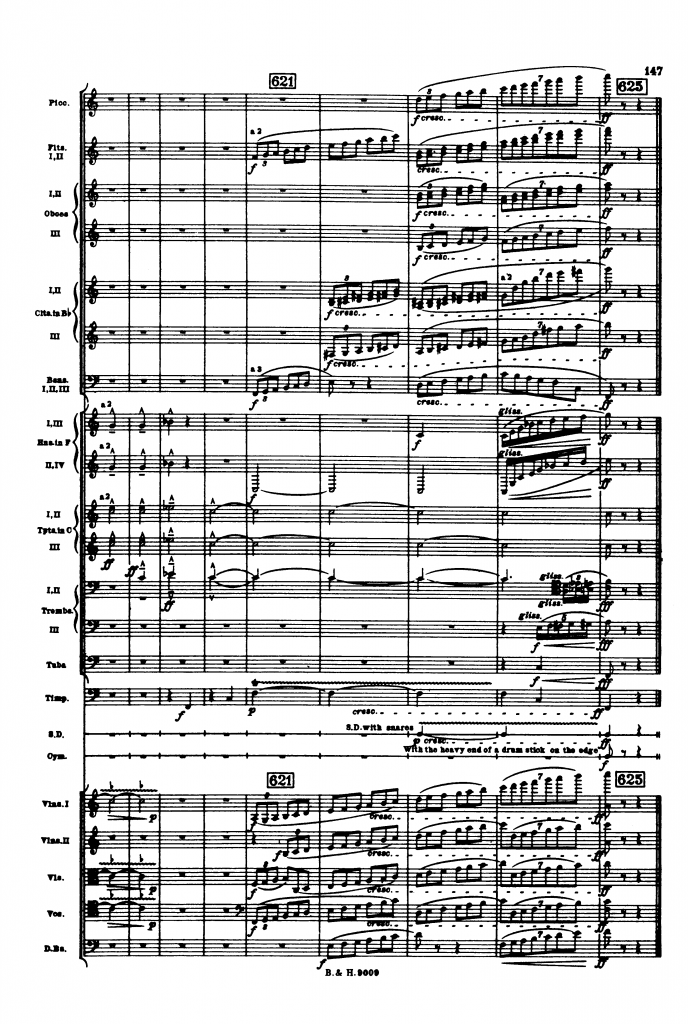

これを聴いてひっくり返った。第5楽章の僕が最も好きな弦がゴワゴワやって盛り上がる部分がばっさりとカットされているではないか!これはいけない。作曲家ピューリタンである僕としては許し難い暴挙だ。ところが、この楽章、エンディングの部分はバルトーク自身が書き直したものだっということを知る。当時のアメリカの聴衆のレベルでは、ゴワゴワのまま唐突に終わってしまうオリジナルのエンディングはウケが悪かった。そこで仕方なく「あれ」を書いた。バルトークさんありがとう。断言しよう。そうやってできた「あれ」は古今東西、人類の書いたあらゆる音楽のエンディングの中で最高にカッコいいものであると僕は確信している。この曲をまだ知らないかた、「あれ」を聴くためだけにそこまでの40分をじっとガマンする価値すらある。

これが「あれ」のスコアだ。全曲の最終頁である。ファゴット、チューバを除く全ての楽器が頂点へ登りつめるのと逆行してファ・ド・ファと下るティンパニの打ち込み!何度聴いても興奮する。この前のページからをこれを僕がピアノで弾いてガン!と終ると、まだ言葉をしゃべる前の長女がキャッキャいって喜んでくれ、父娘のコミュニケーションツールにもなっていた。

バルトークは第2次大戦のため(というよりナチスを避け)アメリカに亡命を余儀なくされた。彼のような人があの国に住んでどんな思いがしたか、はるかに低次元だが似た思いをした僕には想像できる。その逆にアメリカ人にとっても、彼の音楽を理解するのはとうてい無理だった。「自分の音楽はここでは全く演奏されない。不幸なことだ。それは自分にではないが。」と彼はつぶやいた。

難民になった彼を救おうという人が現れる。そこがアメリカのいいところだ。ボストン交響楽団の音楽監督セルゲイ・クーセヴィツキーは当時は大枚の1000ドル小切手を用意してバルトークに自分のオーケストラのための新作を委嘱し、もう作曲の筆を折りかかっていたバルトークを奮い立たせた。そうしてできた曲がこの「管弦楽のための協奏曲」だ。

Concerto for X、とは「Xを独奏楽器として管弦楽が伴奏する音楽」の意味だ。従って、X=管弦楽とは「管弦楽を独奏楽器として管弦楽が伴奏する音楽」である。これは裏を返せば「ソリストのいない協奏曲」ということだ。オケ自身がソリスト級のうまさだ。具が乗ってない「かけそば」でもうまいですよねと蕎麦屋を持ち上げた、バルトーク一流の乾いたユーモアによるクーセヴィツキ―への謝辞ではないかと思う。

作曲者がエンディングを改訂するのも仕方ない。生活のための曲なのだ。アメリカ人に理解されなくては目的を達しない。故国ハンガリーの後輩であり、アメリカ移民としては先輩だったセルにとっても思いは同じだったろう。65年の録音だが彼の編曲したバージョンこそが「アメリカ大衆向け」であり、バルトーク作品の人気をあげてくれるだろうという彼なりの経験と信念があったと解釈したい。

ジョージ・セル(右)は僕の最も尊敬する指揮者のひとりだ。3歳!!でウィーン音楽院に入った人類史に残る神童であり、彼を尊敬するカラヤンが緊張のあまりに会っても口すらきけなかった人である。我々如き市井の凡人が彼の判断にどうのこうの言うのもおこがましいのだが、しかし、やっぱりだめだ。あそこは原曲どおりやるべきだ。皆さんにもそれを聴いて欲しい。今どきバルトークの人気取りなんかいるはずもない。「あれ」は本人の作だが他人の編曲は許されるべきでないのだ。ついでだが村上春樹の小説「1Q84」にこのセル盤が書かれていて、これが広く聴かれているらしい。村上氏にはセル盤が思い出なのだろうが、これで覚えてしまった人はオリジナルを聴いて僕のようにひっくり返るはずだ。小説に感動したからその思い出として聴きたいという、韓流ドラマのロケ地ツアー気分の人に何かいおうという気は毛頭ないが、真の音楽好きになる人たちに対しては実に罪作りなことである。

ジョージ・セル(右)は僕の最も尊敬する指揮者のひとりだ。3歳!!でウィーン音楽院に入った人類史に残る神童であり、彼を尊敬するカラヤンが緊張のあまりに会っても口すらきけなかった人である。我々如き市井の凡人が彼の判断にどうのこうの言うのもおこがましいのだが、しかし、やっぱりだめだ。あそこは原曲どおりやるべきだ。皆さんにもそれを聴いて欲しい。今どきバルトークの人気取りなんかいるはずもない。「あれ」は本人の作だが他人の編曲は許されるべきでないのだ。ついでだが村上春樹の小説「1Q84」にこのセル盤が書かれていて、これが広く聴かれているらしい。村上氏にはセル盤が思い出なのだろうが、これで覚えてしまった人はオリジナルを聴いて僕のようにひっくり返るはずだ。小説に感動したからその思い出として聴きたいという、韓流ドラマのロケ地ツアー気分の人に何かいおうという気は毛頭ないが、真の音楽好きになる人たちに対しては実に罪作りなことである。

第5楽章のテーマは民族音楽っぽいが、ルーマニア系米国人の指揮者ローレンス・フォスターが「あれはキューバのダンス音楽だ。バルトークはキューバへ行って伝統音楽に夢中になったのだ。」と語っている。またピエール・ブーレーズも面白いことを言っている。第5楽章の弦のヴィルトゥオージティはアメリカのオーケストラ由来のものだということだ。当時の欧州のオケの弦はこれが弾けるほどうまくなかったという。アメリカの美点を探そうと努力したバルトークが見つけたのがそれだったとすると、オケにそれを仕込んだトスカニーニ、ストコフスキー、クーセヴィツキーたちに敬意を払ったということでもある。そう考えれば、その中にジョージ・セルがいても不思議ではなく、セルの編曲もそういうコンテクストのなかで了解されていたのかもしれない。

僕はこの曲の第5楽章を10年以上前にシンセサイザーと電子ピアノでMIDI録音した。スコアの全音符を鍵盤で弾くのは気が遠くなるぐらい大変であり、確かにその弦セクションの録音は至難の業だった。結局終楽章を完成するだけで3か月ぐらいはかかった。サラリーマンをしながらだから仕方ないが、そういう自分の手仕事感覚から推察して、バルトークが全曲を8週間で作曲したという事実の重みがずっしりと自覚できる。偉人の仕事とは自分の仕事の領域に落として比較して初めて正当に評価できるのだと思う。

大変悔しいのは、この曲のピアノソロ編曲があるのだがその楽譜が手に入らないことだ。オーケストラスコアをピアノで弾く訓練はしていない。だからピアノ譜が必要だ。右はそれをバルトークの弟子であるジョルジュ・シャンドールが弾いた録音である。面白い。第3楽章など是非弾いてみたいが能力のなさを嘆くのみである。

その第5楽章がこれだ。

実演では最も印象的だったのがチェリビダッケが1977年10月18日に初来日して読響を振ったものだ。東京文化会館は熱気に包まれ会場には武満徹さんや吉田秀和さんの顔も見えた。これについてはどこかで書く。もうひとつ、これも東京だ。2006年2月にヤン=パスカル・トルトゥリエが都響を振ったもの(サントリーホール)。これはかつてライブで聴いたこの曲の最高の演奏だった。

僕が好きなCDを挙げておく。初めての方、セル盤はやめたほうがいい。以下のどれかを探してまずオーソドックスに曲を覚えることをお薦めする。セルの名演はそれから味わうのが順路だろう。

ユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団

旧盤(3回録音した2度目)のほうだ。新盤(RCA)は落ちる。60年ごろまで全米オケのトップはニューヨーク、ボストン、シカゴ、フィラデルフィアの4つだった。ニューヨークではバーンスタイン、シカゴではライナー、フィラではオーマンディーがこれを振った。肝心のボストンではモントゥー、ミュンシュのフランス系がこれを振らず小澤を待つことになる。やはり愛情を持って振ったのはライナー、オーマンディー、セル、ショルティというハンガリー移民たちだ。このオーマンディーはバルトークのスコアに最も忠実に、しかも最高度の名技で演奏した記念碑的録音である。「あれ」部分のスコアをよく見ていただきたいがテンポ変化は一切書かれていない。にもかかわらずドドドミ♭-ド-のファンファーレでまず減速し、最後の2小節でさらに減速する恣意的な演奏が非常に多い。オーマンディーはそれが全くないのが全曲にわたる作曲家への敬意と一貫したポリシーを象徴している。これが終楽章だ、記載がないがまぎれもなくこれぞ旧盤である。

旧盤(3回録音した2度目)のほうだ。新盤(RCA)は落ちる。60年ごろまで全米オケのトップはニューヨーク、ボストン、シカゴ、フィラデルフィアの4つだった。ニューヨークではバーンスタイン、シカゴではライナー、フィラではオーマンディーがこれを振った。肝心のボストンではモントゥー、ミュンシュのフランス系がこれを振らず小澤を待つことになる。やはり愛情を持って振ったのはライナー、オーマンディー、セル、ショルティというハンガリー移民たちだ。このオーマンディーはバルトークのスコアに最も忠実に、しかも最高度の名技で演奏した記念碑的録音である。「あれ」部分のスコアをよく見ていただきたいがテンポ変化は一切書かれていない。にもかかわらずドドドミ♭-ド-のファンファーレでまず減速し、最後の2小節でさらに減速する恣意的な演奏が非常に多い。オーマンディーはそれが全くないのが全曲にわたる作曲家への敬意と一貫したポリシーを象徴している。これが終楽章だ、記載がないがまぎれもなくこれぞ旧盤である。

ゲオルグ・ショルティ / シカゴ交響楽団

オーマンディーと双璧の身の毛もよだつ快演である。録音の良さではこちらに分がある。ショルティはこの録音にあたって国会図書館で自筆スコアまで調べているように演奏に対するコミットメントが半端ではない。シカゴ響の威力は全開であり第1楽章の金管からして世界に冠たる響きを堪能することができる。第2楽章の対の遊びの見事な音程、第3楽章の暗く沈んだ弦の歌、第4楽章の不思議な和声の移ろい、そして終楽章の全員がソロイストであるような驚異的な合奏によるアレグロの疾走など、聴きどころを挙げたらきりがない。そして5楽章エンディングもオーマンディと同じくスコアのままだ。全曲にわたってティンパニの力量が実にモノを言っているのも特筆ものである。

オーマンディーと双璧の身の毛もよだつ快演である。録音の良さではこちらに分がある。ショルティはこの録音にあたって国会図書館で自筆スコアまで調べているように演奏に対するコミットメントが半端ではない。シカゴ響の威力は全開であり第1楽章の金管からして世界に冠たる響きを堪能することができる。第2楽章の対の遊びの見事な音程、第3楽章の暗く沈んだ弦の歌、第4楽章の不思議な和声の移ろい、そして終楽章の全員がソロイストであるような驚異的な合奏によるアレグロの疾走など、聴きどころを挙げたらきりがない。そして5楽章エンディングもオーマンディと同じくスコアのままだ。全曲にわたってティンパニの力量が実にモノを言っているのも特筆ものである。

これがショルティの全曲だ。

カレル・アンチェル / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

見事な音程とアーティキュレーションの弦、決然と打ち込むティンパニ。第1楽章からいきなり筋肉質の音楽に圧倒される。これほどベートーベンの音楽のような彫りの深い造形で鳴らされるのはあまりない。第2楽章はセクションごとの名技をさっそうと披露して駈けぬける演奏がはやりだが、ここでは遅めのテンポでじっくりと合奏を味わわせる。第3楽章は不思議な緑の沼から霧が湧き立つ。黄泉の国の鳥たちが静かに飛び交う神秘の情景だ。シューマン3番の稿に書いた最後の不吉な2和音が重たい。第4楽章は木質の木管が活き、弦の望郷の旋律が美しい。ショスタコヴィッチ7番を揶揄した部分も羽目を外さない。終楽章。実に音楽的だ。腕と勢いで圧倒しようという安易な計略に流れない。エンディングはいったん減速するがそこから一切の安物風情なく、大人の風格で決然と終結する。実にすばらしい!

見事な音程とアーティキュレーションの弦、決然と打ち込むティンパニ。第1楽章からいきなり筋肉質の音楽に圧倒される。これほどベートーベンの音楽のような彫りの深い造形で鳴らされるのはあまりない。第2楽章はセクションごとの名技をさっそうと披露して駈けぬける演奏がはやりだが、ここでは遅めのテンポでじっくりと合奏を味わわせる。第3楽章は不思議な緑の沼から霧が湧き立つ。黄泉の国の鳥たちが静かに飛び交う神秘の情景だ。シューマン3番の稿に書いた最後の不吉な2和音が重たい。第4楽章は木質の木管が活き、弦の望郷の旋律が美しい。ショスタコヴィッチ7番を揶揄した部分も羽目を外さない。終楽章。実に音楽的だ。腕と勢いで圧倒しようという安易な計略に流れない。エンディングはいったん減速するがそこから一切の安物風情なく、大人の風格で決然と終結する。実にすばらしい!

僕の持っている24種から追加で選ぶ。

フリッツ・ライナー / シカゴ交響楽団

ショルティ盤はこれがベースにあって成しえた。ちなみに天下の名演であるライナーの弦チェレはクーベリックがCSOを振った見事な演奏を聴けば技術的にはすでにモノラル期に完成していたことがわかる。このオケコン、アンサンブルの精度はショルティに一歩譲るが、高度な演奏技術とゆるぎない指揮者の解釈が確定した上での余裕からくるライブのような流動感はこっちのほうがある。選択は好みの問題だ。

ピエール・ブーレーズ / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ゲオルグ・ショルティ / ワールド・オーケストラ・フォア・ピース

もお薦めできる。

(こちらにどうぞ)