プーランク ピアノ協奏曲嬰ハ短調 FP.146

2023 SEP 21 7:07:48 am by 東 賢太郎

この世で最も高級なムード音楽は何かというなら僕はプーランクのピアノ協奏曲嬰ハ短調 FP.146をあげるしかない。なにせ冒頭からいきなりピアノが弾きはじめる主題は「哀愁のおフランス」そのもの。そのまんまモンマルトルでも舞台にした悲恋モノ映画のテーマ音楽にでき、ポール・モーリアかレイモン・ルフェーヴルあたりが日本で大ヒットでもさせようかというものである。これを聞いて忘れる人はまずいないだろう。

ところがプーランクはそんな一筋縄でいく人ではない。このメロディーについている和声が凄いのだ。こういうことになってる。

C#m ‐ D ‐ F#dim/g# ‐ C#m ‐ Fmaj7 ‐ C#m | Bm ‐ E♭‐ Fmaj7‐ B♭m7

う~ん、なんとも妖しい。悲恋ものかと思いきや不条理の影がさしこんでいるではないか。こんなにポップスみたいに「旋律+伴奏コード」のあからさまに単純な音楽を(あえて)書いたクラシックの作曲家もいないが、こんなに “面妖” なコード進行を開発した人も知らない。こういうところはフランス最大の化学・薬品会社ローヌ・プーランの跡取り息子であった彼が音楽学校にいかせてもらえず、ピアノをドビッシー、ラヴェルの友人リカルド・ビニェスに教わった以外は独学だったことによるかもしれない。

コード進行というならこちらにウルトラ物凄いものがあり、あまりに驚いたので書き取ってあるからご覧いただきたい。ここになぜ僕がハーブ・アルパートのライズをひっぱってきたかお分かりの方はお友達になりたい。

そういえば食事なんかしながら「東さん酔っぱらってる、ぜんぜんわっかりませ~ん」なんて酔っ払って言われちゃうことがある。うんいいよいいよ、わかんねえよなっで終わる。ジョン・レノンはアイ・アム・ザ・ウォルラスについて「最初の部分はある週末にトリップした時に書いて、次の部分は次の週末にトリップした時に書いた。そしてヨーコと出会った後に完成した」とあっけらかんと語った。正直な人だ。プーランクは知らないがバイセクシャルを隠しもせず次から次から相手をかえて渡り歩いてるから堂々たるものだ。その辺はLGBT法案問題で昨今のアメリカ事情を学んだつもりだったが、我が国でも芸能界・財界を震撼させるジャニーズ事件なんてものがおきていて、ストレートな人間である僕は性被害者といえば女性と思いこんでいた非常識を改めなくちゃいけないことにこそ震撼した。このトシにもなって恥ずかしながらまだまだ世の中はわからないことだらけだ。

第2楽章。こりゃなんだ?

こういう妙なものを前に8年前の自分は「モーツァルトの21番とラヴェルのト長調のエレガントなブレンド」なんて書いてるが、要するにアメリカ人にうけそうなムード音楽である。しかし今は伴奏のリズムがショスタコーヴィチ交響曲第5番第1楽章のあの静かなハープと弦のところ、薄暗くて死を暗示しているが物凄くエロティックでもあるあれに聞こえる。あそこ、ショスタコさんホンモノだ、おそるべし。プーランクのこれは1947年で1937年のあれを模したことは一応あり得るがわからない。ともあれこれもとってもエッチだ。最後は変ホ短調と変ホ長調がケンカして意味深におわる。

第3楽章。ロンド・ア・ラ・フランセーズ プレスト・ジョコーソ。さあアメリカの田舎のみなさん、お待ちかねのおフランスですよ、元気よくすっ飛ばしていきましょうね、カンカン踊りましょうか?

この曲はボストン交響楽団が米国楽旅中のプーランクに委嘱した。欧州人がアメリカ人向けに書いた著名曲というとラフマニノフ「ピアノ協奏曲第3番」(1909)、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」(1943)がうかぶ。どっちもサービス満点の曲で、後者は米国に移住したがお金がなく、ドがつくほど真面目なバルトークが大衆のお口にあうだろうかと精一杯ハメをはずしたつもりのコーダがまだ地味だというので派手なものに書き直したり涙ぐましい。そしてプーランクはその4年後だ。フランスもフランス、パリジャンの超富裕層、ロシア人やハンガリー人とは目線がちがう。どっちに好感を持つかは人それぞれだがドイツ派で育った僕はプーランク目線だ。本人は「第3楽章を弾きながら聴衆の間に興味が停滞して行くのに私は気づいた。失望したのだと思う」と語っているがちょっとやりすぎと思ったかもしれない。それでも最後はひっそりピアニシモ、しっかりオシャレなのはアンチ・バルトークかな。

初演したプーランク、ミュンシュの録音があるが音が悪くあんまりうまくもない。幸いなことにそれを理想形にしたようなプーランク唯一の弟子、ガブリエル・タッキーノの演奏が残っている。これがあれば僕はほかのはいらない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

エッフェル塔の花嫁花婿(フランス五人組)

2023 SEP 10 9:09:16 am by 東 賢太郎

自分でもおかしいと思うが、僕は知らない土地でなんとなく「気」に呼ばれてると感じたことがある。二日酔いだったのではない。心のどこかに潜む深層心理に訴えがあったように思えるがそれは姿でも音でもなく、声や言葉でもない。あくまでふわっとした「感じ」だからこうして文字にするなり雪の結晶みたいに消え、ホントだったかどうか自信がなくなる。

理性でそいつを追っかけると出てくるのはフロイトで、ありきたりの夢の話で片づけられそうになる。妙な夢を見る。起きてすぐ机に向かって日記に書きなぐっているが、それでも数日で忘れてる。深層心理はあってなきものに思える。それをありのままに詩やら文学やら絵やらにするアートが超現実主義(シュルレアリスム)ということになったのが両大戦間あたりだ。でも僕が安土、佐賀、横浜そしてパリ、ローマで白昼に感じたのは夢ではない。

神秘体験と書くと大袈裟だが、そう思ってるのは僕の理性だからそこを無色にしようと提唱者のアンドレ・ブルトンは自動記述式(オートマティスム)を言いだしたかもしれない。彼は音楽をシュルレアリスムのディメンションにはないと排斥したが、そんなことをしなくても音楽には現実という次元がないから「超」えるものがない。あえて認めるなら「複」だろう。

スウェーデン・バレエ団からパリ公演の新しい催し物を依頼された作家のジャン・コクトーがフランス6人組に協力を求めて1921年に作曲が開始されたのがエッフェル塔の花嫁花婿(Les Mariés de la Tour Eiffel)である。デュレが不在のため下記5人の合作となりシャンゼリゼ劇場で初演された。

ジョルジュ・オーリック

ダリウス・ミヨー

フランシス・プーランク

アルテュール・オネゲル

ジェルメーヌ・タイユフェール

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

台本は誠に荒唐無稽。劇は舞台の両脇にいる狂言回し(ひとりがコクトー)のセリフと音楽で進む。エッフェル塔の一階のテラスの結婚式。将軍が尊大にゼスチャーだけのスピーチを始める。写真屋が「皆さん、カメラから小鳥が出ますよ」と言うたびに次々とダチョウ、自転車乗り、水着の女性、子供、旅客、ライオン、電信オペレーター(エッフェル塔の恰好の女性)が登場する。ライオンが机の下に隠れた将軍を襲って食べてしまい舞台はドタバタになり、参列者は町の雑踏の中に消えていく。wikipediaを訳してはみたがよくわからない。コクトーのコメントによると古典悲劇に現代のダンス・歌・時事風刺を交えた軽喜劇のようなものを意図したようだ。僕が思い出すのはビートルズの「マジカル・ミステリーツアー」なのだが。

想像だが、コクトーはシュールな劇の筋書き(悲劇に荒唐無稽のドタバタを重ねる)に曲を付帯させることで、アンドレ・ブルトンが否定したシュルレアリスムへの音楽の浸食を画策したのではないだろうか。これがその音楽である。

1.Ouverture (Georges Auric) 00:00

2.Marche Nuptiale (Darius Milhaud) 02:28

3.Discours du Général (Francis Poulenc) 04:25

4.La Baigneuse de Trouville (Francis Poulenc)05:11

5.Fugue du Massacre (Darius Milhaud) 07:14

6.Valse des Dépêches (Germaine Tailleferre) 09:00

7.Marche Funèbre (Arthur Honegger) 11:34

8.Quadrille (Germaine Tailleferre) 15:20

9.Ritournelles (Georges Auric) 18:24

10.Sortie de la Noce (Darius Milhaud) 20:26

第2,5曲でミヨーが示す複調は相いれない調性が並行して進行するが、これが古典悲劇と現代軽喜劇が並行する物語を象徴する統合されたコンセプトと見ていいだろう。ミヨーの複調はこの曲のためばかりではなく彼のトレードマークではあるが、オーリックの第1,9曲タイユフェールの第6,8曲にも現れ、プーランクとオネゲルは他の3人ほど明確ではないが複調とも取れる部分があるからである。

複調(bitonal)と多調(polytonal)は紛らわしいが、前者はbiが2つで後者はpolyが複数(2以上)というだけだ(ミヨーはどちらもある)。不協和音を発生させるので聞きなれないと苦しいが、各々の調で和声または旋法の力学が働く音楽であり、縦に不協和だが横には12音技法の各音の平等性はない。ミヨーの室内交響曲第2番をお聴きいただきたい。

この音楽を僕が美しいと思うのはペトルーシュカのハ長調と嬰ハ長調の複調から耳をじっくり作ってきたからだ。「クラシックは誰でもわかりますよ」といえば簡単に優しい人にはなれるが害もある。そう思わなければ「誰でも」の一員でないですよと、実は酷なことを言ってもいるからだ。関東人が鮒ずしを、関西人が納豆をおいしいと感じるには一応の経験がいる、それに似ている。僕は子供のころトロとカボチャがだめで、それはなんとか克服したがいまだにハモとゴーヤは苦手だ。そういうものは、それこそ誰にもある。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジャン=ピエール・ランパル)

2021 OCT 21 19:19:20 pm by 東 賢太郎

ロンドン、フランクフルトでいかに仕事が大変であろうと足しげく演奏会に通ったのは体力があったからだ。夜は遅くまで会議か顧客ディナーか部下とカジノにくり出して午前様で土日はゴルフ。睡眠時間はおそらく4,5時間だった。そっちのことはみんな忘れてしまったが、音楽会の大半はそこそこ記憶があるから行ってよかったと思う。

それが良い音楽会だったからという理由からではない。当時の僕の年齢の皆さんに伝えたいのは、とにかく何でもいいから記憶に残ることを毎日しなさいということだ。それでも2,3年もすれば忘れるし、30年すればほぼ全部忘れる。例えば35才の1年間で何があったか?と問われて僕は幾つ思い出せるだろう。10個ぐらいの大きなイベントはすぐ出てくるが、そんなもの。いずれ皆さんもそうなるのだ。

ということはそれ以外の355日は生きてはいたがもう人生からデリートされて、あってもなくても一緒だ。これは悲しい。ところが音楽会はというと、自分の好みと意思でチケットを買ってイベントを作っているからプログラムを見て思い出せるのが多い。日々のルーティーンや受け身の行動でなく、能動的に決断して過ごした時間は覚えているものだということがわかる。これは幸せだなと思う。まあ明日死んでも構わないかなと思えるのは音楽がストックを増やしてくれたからだ。

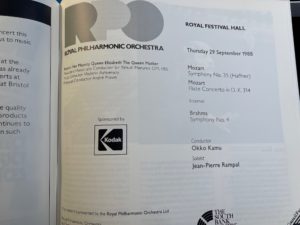

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

ランパルはレコードでしか知らない雲の上の人だった。ただ当時の僕の中でフルートというとフルトヴェングラー時代のベルリン・フィル首席でありカール・リ ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

当日のK.314で覚えているのは、席はやや後ろだったがシンプルに音が大きいことだ。フルートの音がこんなに「通る」ものかと思った。ああ、ランパルだ、レコードで耳タコのリリー・ラスキーヌ、パイヤール室内管との「フルートとハープのための協奏曲K.299」で聴きなれたなつかしい音だと聞きほれていたらあっという間に終わってしまった。

ギャラントがいけないというのではない。その路線で今もって最高の座を譲らないのはプーランクのソナタ(ロベール・ヴェイロン=ラクロワ伴奏のエラート盤)だ。同曲にはプーランク本人とのビデオもある。

こういうものを見ると、ユージン・オーマンディーやレナード・バーンスタインと楽屋で話したこともそうだが、まるで世界史の教科書で覚えた人に会ってきたみたいなふわふわした幻視感を覚える。そんなことがあってよかったのか、誰か他の人の話しじゃないかと。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ジョルジュ・プレートルの訃報

2017 JAN 9 3:03:39 am by 東 賢太郎

ジョルジュ・プレートルは大正13年うまれだ。親父と同い年だからどこかで聴いていたかなと記憶をたぐるが出てこない。僕はフランス語圏にはあんまりいなかったし、すれ違いだったようだ。

ジョルジュ・プレートルは大正13年うまれだ。親父と同い年だからどこかで聴いていたかなと記憶をたぐるが出てこない。僕はフランス語圏にはあんまりいなかったし、すれ違いだったようだ。

どういうわけか僕の世代では「おフランスもの」はクリュイタンス、ミュンシュ、マルティノンの御三家ということになっていて、ドビッシー、ラヴェルはこの3人以外をほめると素人か趣味が悪いと下に見る空気があった。「おフランス」は"中華思想"なのである。今だって、「ラヴェルはやっぱりクリュイタンスですね」の一言であなたはクラシック通だ。

「おフランス原理主義者」にいわせれば、ピエルネ、アンゲルブレシュト、デゾルミエール、ツィピーヌ、ロザンタルは保守本流だけど音が悪いよね、パレ―、モントゥーの方が良いものもあるけど英米のオケだからだめ、アンセルメ、デュトワはスイス人でしょとなってしまう。ブーレーズは異星人であり、フルネ、ブール、ボド、デルヴォー、フレモー、プラッソン、クリヴィヌ、ロンバールはセカンドライナーである。

ところがクリュイタンスはベルギー人、ミュンシュはドイツ人、マルティノンもドイツの血を引くのだが、そんなことは関係ない。最初の二人はパリ音楽院管弦楽団の、マルティノンはコンセール・ラムルーのシェフ。JISマーク認証すみだ。おそらくだが、パテ・マルコニを買収してフランスに地盤を持ったEMIがうまく3人をフランス・ブランドで売りこんだことと関係があるだろう。同じ英国のライバルであるDECCAはウィーン・フィルはものにしたがフランスは弱く、スイス人のアンセルメを起用するしかなかったから独壇場だった。

プレートルはそのEMIのアーティストであり、同社内に3人の強力な先輩がいてフランスのメジャーオケによるドビッシー、ラヴェル録音のおはちが回ってこなかったのか、その印象が僕にはまったくない。後に浮気はしたがクラシックはドイツ、イタリアのレパートリーが大黒柱なのだからそっちで勝負となればフランス人であることはあんまりメリットはなかっただろう。晩年にウィーンフィルを振ってドイツ物への適性を天下に見せたが、第一印象とはこわいものだ。

高校3年の5月に大枚2千円を払ってラフマニノフの第3協奏曲のLP(左)を買ったがその指揮者がプレートルだった。ピアノのワイセンベルクは後にバーンスタインと同曲を再録するが、この若々しい演奏は今でも大好きでときどき聴いている。ブルガリアンとフレンチのラフマニノフ、なんて素敵だろう、ピアノが微細な音までクリアに粒だってべたべたせずオケ(CSO)もカラッと薄味なのだが、第3楽章の第2主題なんかすごくロマンティックだ。プレートルの名前はこれで一気に頭に刻み込まれた。

高校3年の5月に大枚2千円を払ってラフマニノフの第3協奏曲のLP(左)を買ったがその指揮者がプレートルだった。ピアノのワイセンベルクは後にバーンスタインと同曲を再録するが、この若々しい演奏は今でも大好きでときどき聴いている。ブルガリアンとフレンチのラフマニノフ、なんて素敵だろう、ピアノが微細な音までクリアに粒だってべたべたせずオケ(CSO)もカラッと薄味なのだが、第3楽章の第2主題なんかすごくロマンティックだ。プレートルの名前はこれで一気に頭に刻み込まれた。

彼を有名にした功績を最もたたえられるべきはマリア・カラスだろう。不世出のソプラノ歌手唯一のカルメンを共にした栄誉は永遠だがこの歴史的録音が発散するはちきれるような音楽の存在感も永遠だ。プレートルが並みの伴奏者ではなくビゼーのこめたパッションやエキゾティズムをえぐり出して歌手を乗せているのがわかる。バルツァ好きの僕だがカラス様はカラス様だ、よくぞここまでやる気にさせてくれたと感謝である。気に入って真珠とりも買ったがこれもいい味だ。

彼を有名にした功績を最もたたえられるべきはマリア・カラスだろう。不世出のソプラノ歌手唯一のカルメンを共にした栄誉は永遠だがこの歴史的録音が発散するはちきれるような音楽の存在感も永遠だ。プレートルが並みの伴奏者ではなくビゼーのこめたパッションやエキゾティズムをえぐり出して歌手を乗せているのがわかる。バルツァ好きの僕だがカラス様はカラス様だ、よくぞここまでやる気にさせてくれたと感謝である。気に入って真珠とりも買ったがこれもいい味だ。

サン・サーンスの第3交響曲にはまっていた時期があるが、どういうわけかすっかり飽きてしまった。フランス人に交響曲は向いていないという思いを強くするのみで、ピアノスコアまであるし音源は22枚も買ってしまっているがもはや食指が動くのはプレートルの旧盤(64年)、クリヴィ―ヌ、バティスぐらいだ。モーリス・デュリュフレ(オルガン)とパリ音楽院管弦楽団なんて泣かせるぜ、このテの音は絶滅危惧種トキのようなものだ。こういうあやしくあぶないアンサンブルを録音する趣味はもう絶滅済みという意味でも懐古趣味をくすぐるし、サンテティエンヌ・デュ・モン教会の空間の音響がなんともいいのだ。第2楽章の敬虔な深みある残響は音楽の安物風情を忘れさせる。終わってみると立派な曲を聞いたと満足している演奏はこれだけだ。

サン・サーンスの第3交響曲にはまっていた時期があるが、どういうわけかすっかり飽きてしまった。フランス人に交響曲は向いていないという思いを強くするのみで、ピアノスコアまであるし音源は22枚も買ってしまっているがもはや食指が動くのはプレートルの旧盤(64年)、クリヴィ―ヌ、バティスぐらいだ。モーリス・デュリュフレ(オルガン)とパリ音楽院管弦楽団なんて泣かせるぜ、このテの音は絶滅危惧種トキのようなものだ。こういうあやしくあぶないアンサンブルを録音する趣味はもう絶滅済みという意味でも懐古趣味をくすぐるし、サンテティエンヌ・デュ・モン教会の空間の音響がなんともいいのだ。第2楽章の敬虔な深みある残響は音楽の安物風情を忘れさせる。終わってみると立派な曲を聞いたと満足している演奏はこれだけだ。

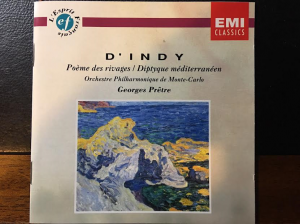

こちらもつまらない曲だがダンディの「海辺の詩」、「地中海の二部作」である。モンテカルロの田舎のオケからこんな鄙びたいい味を出す。オケをコントロールして振り回すのではなくふわっと宙に舞わせてほんのり色あいを出す。そうだね地中海の香りがする。この音でドビッシーを全部やってほしかった。

こちらもつまらない曲だがダンディの「海辺の詩」、「地中海の二部作」である。モンテカルロの田舎のオケからこんな鄙びたいい味を出す。オケをコントロールして振り回すのではなくふわっと宙に舞わせてほんのり色あいを出す。そうだね地中海の香りがする。この音でドビッシーを全部やってほしかった。

「おフランス」ものはその「いい味」というのがどうしても欲しい。というよりもそれがないのはクズだ。香水やワインのアロマのように五感に作用してなんらかの感情や夢想や情欲さえも喚起する、御三家のうちドビッシーでそれができた人はマルティノンだけだ。ドビッシーの管弦楽というのは意外にもいいものがないのである。

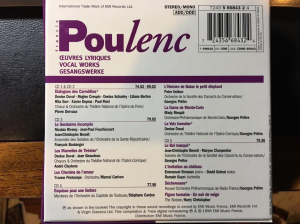

プレートルだったらというのはない物ねだりだが、その分、プーランクを残してくれた。このEMIの5枚組は主な声楽曲が入っている宝物だ。「人間の声」はデニス・デュヴァルとプレートルによってパリのオぺラ・コミークで初演されたが、それがプーランクを喜ばせたのがもっともだという感涙ものの名演である。

プレートルだったらというのはない物ねだりだが、その分、プーランクを残してくれた。このEMIの5枚組は主な声楽曲が入っている宝物だ。「人間の声」はデニス・デュヴァルとプレートルによってパリのオぺラ・コミークで初演されたが、それがプーランクを喜ばせたのがもっともだという感涙ものの名演である。

ガブリエル・タッキーノとのオーバード、P協、2台のP協(CD左)、オーセンティックとはこのことだ。作曲当時の息吹が伝わる。管弦楽曲集(CD右)は録音も鮮明でまったくもって素晴らしい演奏が楽しめる。プルチネルラみたいな「牝鹿(可愛い子ちゃん)」の軽妙、「フランス組曲」のブルゴーニュの空気(パリ管がどうしたんだというくらいうまい)、 「典型的動物」のけだるい夜気。あげればきりがない耳の愉悦の連続である。プレートルのプーランクは世界遺産級の至宝だ、知らない方はぜひ聴いていただきたい。

聴くことは能わなかったし意識したわけでもないがプレートルは僕のレコード棚のけっこう要所なところに陣取って存在感を発揮してしていた。知らず知らず影響を頂いた方であった。心からご冥福をお祈りしたい。

(こちらへどうぞ)

プーランク オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲 ト短調

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プーランク オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲 ト短調

2015 MAR 15 22:22:00 pm by 東 賢太郎

プーランクの歌曲、歌劇、ピアノ曲をたどってきたが、ドイツのお家芸である交響曲と協奏曲もこれまた素晴らしいのだ。前者は大仰なロマン派風でなく、やはり軽妙洒脱な「シンフォニエッタ」がある。後者は二台のピアノ、チェンバロ(田園のコンセール)、ピアノと18楽器(オーバード、朝の歌)、そしてピアノ協奏曲嬰ハ短調である。

僕の場合、オルガン協奏曲というとヘンデルでもハイドンでもない。サンサーンスの3番の交響曲もオルガン入りで有名だが、どうも軽い。サンサーンスという人の曲はこれに限らず、耳の悦楽にはなるが深みも意味も感じず苦手である。

なかでも「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」はプーランクの傑作のひとつであり、僕が最も好きな曲のひとつである。この曲はポリニャック公夫人ウィナレッタ・シンガー(1865-1943)の委嘱によって生まれた作品だが、彼女は日本でも有名な「シンガー・ミシン」の創業者アイザック・メリット・シンガーの娘で芸術家のパトロンであった。

彼女に献呈された曲はラヴェルの「なき王女のためのパヴァ―ヌ」、フォーレの「ペレアスとメリザンド」、委嘱によって生まれた作品はストラヴィンスキーの「狐」、サティの「ソクラテス」、ファリャの「ペドロ親方の人形芝居」があり、彼女のサロンでストラヴィンスキーの「結婚」「兵士の物語」「エディプス王」が初演されている。

フランス最大の化学会社「ローヌ・プーラン」の創業者の孫であるプーランクはこの曲と「2台のピアノのための協奏曲」を委嘱されて書いている。富豪のパトロンと作曲家。金持ちがバブル紳士ではないパリの芸術風土のなせる技だろう。芸術がセレブな環境から生まれるとは限らないが、彼女の金の使い方は何かを創る。理想的と思う。

「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」の作曲中に、親しかった作曲家ピエール=オクターヴ・フェルーが1936年にハンガリーで事故死した。深い悲しみに沈んだプーランクはフランスのキリスト教の聖地であるロカマドゥールに巡礼の旅に出たが、そこで新たに信仰心を深めた影響がこの協奏曲にあるとされている。

ちなみにフェルーの交響曲イ長調をぜひお聴きいただきたい。彼と会ったプロコフィエフが友人への手紙でこの作品は一見に値するとほめている。素晴らしい音楽であり、フローラン・シュミットの高弟であったフェルーの死は実に惜しい。

さて「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」である。この曲にはプーランクの明るいゲイな音造りと宗教的な暗く重いタッチが交差している。彼自身が両者のミックスであり複雑な人だったようだがこの曲はそれを象徴している。管楽器は一切用いず弦5部のみだがオルガンの多彩な音色がそれを感じさせない。サンサーンスの3番でのオルガンは管弦楽に付加したものだがここでは内部に組み込まれている。

ティンパニは冒頭の弱音でのh,dの短3度が印象的である。この楽器は完全4度、5度、8度のチューニングで和声のバスを補強することが多いが、3度の場合もある。幻想交響曲の長3度、春の祭典の短3度でもそうだが、後者が特に物々しいというか、おどろおどろしい感じを受ける。ここでもそれがオルガンで強化されて多用され非常に効果的だ。

楽曲構成は単一楽章であるが3部から成っており、第1楽章が序奏付アレグロ、第2楽章がアンダンテ・モデラート、第3楽章がアレグロ-レント-アレグロ-ラルゴ、の3楽章形式と考えることもできる。ドイツ流の四角四面な形式論理に淫しておらず、楽想と展開も自由度が高い。完全な和声音楽であり38年と第2次大戦前夜の曲にしてはレトロな感じはあるが、その和声の使い方は非常に個性的と思う。

僕がこの曲に惹かれているのは正にその和声のプログレッションだ。全く唐突な例を出すが、昔よく聴いていたポップ・ジャズ・トランぺッター、ハーブ・アルパートのライズというアルバムにBehind The Rainという曲がある。これ、ハ短調の主部はどうということないが、サビの部分のコード進行は僕に衝撃をもたらした。

Cm、C#、Cm、B、B♭m、B、C#、D ・・・・これはもう和声理論もへったくれもない妙なものだが、僕の中で強烈な化学変化を起こす。誰にでもそうとは思わないが・・・、こういうものはハーブ・アルパートの中でも起きていたのだろう、だから彼はそれをストレートに書いたのであり、そうじゃない人がいるかどうかは芸術家は問わない。

同じようにストレートに書こう。「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」のテンポ・アレグロ、モルト・アジタートの終わりの方、cis-c a|h- b g |a -gis f|g -fis dis|f-のメロディーにA, D7, G, C7, F, B♭7, E♭7, A♭, D♭というコードがついているパッセージは「和声の雪崩(なだれ)」である。Behind The Rainとは違うが、僕の頭には非常に似たエフェクトをもたらすものだ。この曲はスコアを持ってないので耳コピだが、ご関心のある方は弾いて、聴いて、確かめていただきたい。

こういう和声は僕の知る限りプーランク以外の誰も書いていない。イノベーターであり、あまりに個性的であるため模倣者が出ないのはモーツァルトと一緒だ。しかしアルパートを聴くと、プーランクの感性はポップ、ジャズの世界にDNAを残したんじゃないかと、なにか安心する。ジョージ・ガーシュインがラヴェルに習いたかったこと、それはかなわなかったが彼の管弦楽曲にはフランスの和声が見える。ドビッシー、ラヴェルなのかもしれないが、メシアン、ブーレーズの路線に行かなかったもう一方のフランスだ。

演奏について書いておく。シャルル・ミュンシュ / ボストン交響楽団(RCA盤)が有名で代表盤に挙げられるが、これはメリハリがあるのはいいが静寂な部分の神秘感がうすく、エゴが強すぎて宗教的なタッチが後退しているため僕はあまり好きでない。

小澤征爾 / サイモン・プレストン(org) / ボストン交響楽団

小澤さんの感性はフランス近代音楽にぴったりと思う。音楽の見通しが良くてリズムは立っている。最初のアレグロの弦のアンサンブルのうまさ、さすがBSOである。この颯爽としたスマートさはプーランク演奏に不可欠と考える。妙なエゴや野暮ったさは無用なのだ。肝心の和声への指揮者の感応も鋭敏でオーケストラによくそれが伝播している感じがする。ボストン・シンフォニー・ホールのあの音が見事にとらえられた録音も魅力。ここの特等席は本当にこういう音がする。

小澤さんの感性はフランス近代音楽にぴったりと思う。音楽の見通しが良くてリズムは立っている。最初のアレグロの弦のアンサンブルのうまさ、さすがBSOである。この颯爽としたスマートさはプーランク演奏に不可欠と考える。妙なエゴや野暮ったさは無用なのだ。肝心の和声への指揮者の感応も鋭敏でオーケストラによくそれが伝播している感じがする。ボストン・シンフォニー・ホールのあの音が見事にとらえられた録音も魅力。ここの特等席は本当にこういう音がする。

ジョルジュ・プレートル/ モーリス・デュリュフレ(org) / フランス国立放送管弦楽団

「レクイエム」で有名な作曲家兼オルガニスト、モーリス・デュリュフレはこの曲の作曲に当たりプーランクにオルガンのレジストレーションについて助言を与え、初演のオルガニストをつとめた。さすがに音色の弾き分けは上記のプレストンより絵の具が多い。オーケストラは管楽器がないためフランスの香りは特に感じないが、この曲を自家薬篭中としたもの。これはレファレンス盤とされるべき名演である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プーランク 即興曲第15番「エディット・ピアフを賛えて」

2015 MAR 12 0:00:57 am by 東 賢太郎

生涯独身だったパリジャン、プーランクのダンディズムは男としていつも格好いいなと思います。彼はドイツロマン派が嫌いでモーツァルトとフランス古典音楽を愛した。僕はゲルマンの重い陰鬱で粘着質な気質よりラテンの軽くて透明で移り気な精神が好きなので、プーランクの音楽に魅かれます。

彼がシャンソンというキャバレーの雰囲気をもった大衆の歌と接点を持っていたのもいいですね。音楽が宗教の厳粛さも表せるなら遊びでもあるという姿勢であって、この飛翔するような精神の自由さは本当に人生にゆとりを持って臨めた人だけに許される境地のように感じます。

このハ短調の15番「エディット・ピアフを賛えて」は即興曲集の最後の一つでとても有名ですが、この小品をもってプーランクの代表作というのは憚られます。むしろその耳触りの良さは、何かの意図を抱いてあえてそうしたのだろうと考えるべき性質のものを秘めている、どこか陰のある作品のように思うのです。

最後に心地よくハ長調におさまりそうな気分がふらふらと短調と交差して、結局最後のコードはハ短調に戻ってしまう・・・このメランコリックな心の揺れが何かを暗示しているようです。子供でも弾けて一見してオシャレ感がある。ピアノの発表会で好まれそうな曲想なのですが、このエンディングまでちゃんともっていけるかな?これはオトナの音楽ですからね。

以下に僕の想像を交えてご紹介するエピソードが真相かどうか?皆さんにご判断はゆだねますが、クラシック愛好家界を二分する「耳の娯楽派」の鼓膜を心地よく慰撫してくれると同時に、「考古学派」の知的好奇心をもかきたてる謎に満ちた名曲と思います。

彼が好きだったシャンソン歌手、エディット・ピアフ(1915-63)はフランスで今も愛されている歌い手の一人であり、国民的象徴という意味では日本ならばさしずめ美空ひばりというところでしょうか。ちなみに、誰もが知っている「愛の讃歌」はこういう歌でした。

プーランクがピアフと会った記録はないそうです。両人ともジャン・コクトーと極めて親しかったのに不思議なことです。ただ、プーランクはピアフの歌を愛していました。1950年にニューヨークに行ったおりに、プーランクは彼女がこの歌をラジオ・ショーで歌うのを聞きました。「バラ色の人生」です。彼は日記に「プログラムの中で、官能的な歌はこれだけだった」と記しています。

ピアフが恋人のマルセル・セルダンを飛行機事故で失ったのはその前年の1949年です。そして1958年にプーランクは「人間の声」を書きました。ジャン・コクトーの原作によるこのモノオペラ(一人歌劇)は別れた恋人に電話で自殺をほのめかす女を主人公としますが、プーランクはそこで書いた悲しいワルツが「あまりにピアフだ・・・」と気に病んだそうです。ピアフはパリにいたセルダンに「はやくニューヨークに来て!」と電話した。船をキャンセルしたセルダンは、それであの飛行機に乗ったのでした。

今回お聴きいただくプーランクの「15の即興曲集」の第15番「エディット・ピアフを賛えて」(Hommage à Edith Piaf)はそのワルツと同様に、ピアフの得意だった有名なシャンソン「枯葉」(Les feuilles mortes)と似たメロディを持つのです。

ところが、オマージュといってもこの即興曲が書かれた1959年にはピアフはまだ生きていたのですから不思議です。何があったんでしょう?

「人間の声」を書いて “would be too Piaf” と言った彼の心には何かが横たわっていたのでしょう。「官能的な歌はこれだけだった」というプーランクの日記。「セルダンが死んで、ピアフも死んでしまったのです」という親友の言葉。なんともせつないものが「エディット・ピアフを賛えて」にはこめられているような気がしてなりません。

お聴き下さい。これはプーランク唯一の弟子だったガブリエル・タッキーノの演奏です。

こちらはパスカル・ロジェ。実に素晴らしいタッチです。プーランクは最も好きな作曲家5人にショパンを入れていますが、それを思わせる曲でもあります。

PS.

1963年1月30日にプーランクは亡くなった。同じ年の10月10日にピアフがリヴィエラで癌で亡くなると、数時間後にコクトーはその知らせを聞いて「何ということだ」と言いながら寝室へ入りそのまま心臓発作で息を引き取った。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プーランク大好き

2015 FEB 25 7:07:05 am by 東 賢太郎

1990-92年に本社の国際金融部でコーポレート・ファイナンス課長をやった。当時の仕事の一つに海外の大企業を東京証券取引所に上場させることがあった。野村の凄いところはボーイング、BASF、ヘキスト、グラクソ、アフラックなど欧米の超巨大企業の社長クラスにまで会えることだった。

僕らの狙う上場ターゲット企業の一つにフランス最大の化学・製薬会社ローヌ・プーランがあったのをよく覚えている。現在は合併を経て別な社名になったが、このプーランというのはPoulenc とつづるのであり、同社の創業者の孫がフランス六人組の作曲家のひとりフランシス・プーランク(Francis Jean Marcel Poulenc 、1899-63)であった。

だからプーランクは並み居る大作曲家のうちでも哲学者の孫で銀行オーナーの息子であったフェリックス・メンデルスゾーンと一二を争う超富裕層の御曹司である。ついでに、英国の指揮者トーマス・ビーチャムは現在、欧州を代表する巨大製薬メーカーであるグラクソ・スミスクラインの前身となるビーチャム製薬の御曹司であった。

先日、テンシュッテットの稿で書いたロンドン・フィルハーモニー管弦楽団はビーチャムが私財で作ったオーケストラであり、のちにはロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団も私財で創設している。学校での音楽の専門的教育は受けなかったが指揮者として業績を残してもいる。だが僕は、ロンドンのメジャーオケを二つも作ってしまった金持ちの道楽、大人買い精神こそ称賛したい。富裕層がみんなこうやって世のためにドカンと消費すればピケティみたいのは出てこないのである。

ビーチャムという男はウィットもあった。あるときシカゴ郊外のラヴィニア音楽祭に招かれて野外音楽堂でエロイカを指揮をした。ところが演奏中、葬送行進曲のピアニッシモにさしかかると近くにある鉄道駅で蒸気機関車がポッポーと警笛を鳴らすのに辟易し、演奏会が終わるとこう言い放って二度と来なかった。「ラヴィニアはレジデント・オーケストラを有する世界で唯一の駅である」。なんだこの田舎劇場は、なんて野暮な憤慨はしない。精神の貴族性だ。カッコいいね。

さて、プーランクだ。僕は彼の曲が大好きであり、ここ数日はプーランクばかり聴いている。もう他はいらんというぐらいに。先週などパソコンで流しながら横になったらそのまま不覚にも熟睡してしまい、朝まで耳は聞き通しだった。でもなんか寝起きは良かったからまたやってもいいかなと思っている。

何がいいって?これはちょっと答えづらいが、ひとことでいうならもっとも最近に作られた「良いメロディーがある音楽」であって、オシャレで小粋で疲れない、心がうきうき軽くなる、それでいて深みも秘めていて、やっぱり精神の貴族性がある、基本的には「おふらんす」の音楽だ(ひとことじゃなかったか)。女性の皆さん、ドビッシーが好きラヴェルが好きも素敵だが、私はプーランクですとなると男はちょっと気になりますな。

俗っぽかったり、ワルっぽかったり、コケティッシュだったり、皮肉っぽかったり、甘ったるかったり、おどけたりしかけるんだけど、そこは御曹司、犯しがたい品格と知性とウィットで寸前で丸めこまれてしまう。時としてシリアスになるとどうしたんだというほど様変わりに禁欲的でシリアスだ。というわけで、僕は20世紀のモーツァルトはプーランクだと思っているのである。

一番わかりやすいのはピアノ曲と歌曲だろう。特に歌曲だ。最高に素晴らしい曲のオンパレードで、きっとプーランクがこういうのが好きで書いたんだろうなと想像してしまうきれいなフランス女が歌うのはこっちにとっても悦楽だ。知らないのはもったいない。聞いてもらったほうがはやい。「愛の小径」である。

彼のピアノ協奏曲は同ジャンルすべての曲のうちで最も好きなものの一つだ。軽妙洒脱でハーモニーがオシャレで遊び心があって、第1楽章なんてそのままシシリー舞台のマフィア映画かハードボイルドのスパイ映画の主題曲として使えてしまう。第2楽章はモーツァルトの21番とラヴェルのト長調のエレガントなブレンド。この曲の肩から力の抜けた伸び伸びしたグルメ精神と小粋と余裕というと、日銭を追いかけていたヤツには絶対にまねのできない御曹司ならではのニクイい代物だ。そういうヤツであったベートーベンやワーグナーなんかに疲れた時にぴったりくるのがプーランクなのだ。

どれが一番?ときかれるとまったくお手上げだが、「人間の声」(La voix humaine)というモノ・オペラ(ひとりオペラ)は有力候補である。すべてのオペラで最も好きなもののひとつかもしれない。彼の曲としてとくに有名ではないし、音楽的に何かすごいことが起こるかというとそうでもない。だが、ひきこまれるのだ。人の心をつかむ劇としての何かが音楽にある。ちなみに原作はジャン・コクトーである。

失恋した女の寝室に電話がかかってくる。1回目は間違い、2回目は混線。怒っていると、3回目は別れた男だった・・・さてどうなるか?電話のコードを首に巻きつけながら電話を切れと言い「愛している」とつぶやきながら倒れ込む、という結末に至るまでのドラマだ。これまた歌手というか主演女優はできればきれいなフランス女が望ましいというのがプーランクの贅沢な特性なのだが、ドビッシーのペレアスとメリザンドが好きな方はまちがいなく感動していただけるだろう。youtubeに昨年N響がやった同曲で最高のメリザンドを歌い僕を圧倒した理論物理学専攻のカレン・ヴルチさんのがあった。ここでまたノックアウトだ。

ドビッシーは感性に危険なぐらい男のテストステロンを感じるが、ラヴェルは友人の言を借りると「ナイフみたいに研ぎ澄まされたオカマの美的センス」がある(うまいことをいう)。対してプーランクはずっとノーマルだなと思っていたら、調べるとバイセクシャルだった(笑)。まあみなさんいろいろあるが、普通の人間にあんなこんな曲など作れっこないよね。万事あわせ飲もう。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

デュトワとN響のプーランクを聴く

2013 DEC 7 22:22:04 pm by 東 賢太郎

今日は1階中央10列目でほぼ理想的な音がきけました。プーランクの「グロリア」、ベルリオーズの「テ・デウム」という宗教音楽2曲は通好みでした。指揮者シャルル・デュトワはニューヨークで幻想交響曲(モントリオールSO)、東京ではN響とのサンサーンス3番など、ライブではやはりフランス物が印象に残っています。

ロンドンにいたころ、85年ごろというとちょうどLPからCDへの移行期でした。デンオンのCDプレーヤーを買って何枚かCDを購入、これも買ったばかりのタンノイのスターリングというスピーカーでワクワクして聴いたのを懐かしく思い出します。その1枚がデュトワ/モントリオールSOのラヴェル(ダフニスとクロエ・右)でした。それまでのLPレコードのような内周部の歪みの心配がなく、音も艶があってきらめいていたのに感動し毎日のように聴きました。仕事に追いまくられていた当時、人生を明るくしてくれた思い出の演奏です。

ロンドンにいたころ、85年ごろというとちょうどLPからCDへの移行期でした。デンオンのCDプレーヤーを買って何枚かCDを購入、これも買ったばかりのタンノイのスターリングというスピーカーでワクワクして聴いたのを懐かしく思い出します。その1枚がデュトワ/モントリオールSOのラヴェル(ダフニスとクロエ・右)でした。それまでのLPレコードのような内周部の歪みの心配がなく、音も艶があってきらめいていたのに感動し毎日のように聴きました。仕事に追いまくられていた当時、人生を明るくしてくれた思い出の演奏です。

デュトワのプーランクを聴くのは初めてでしたが、今日の「グロリア」は僕の好きな曲であり実にすばらしかった。この曲と同じくプーランク作曲の「スターバト・マーテル」は近代フランス宗教音楽の傑作です。とはいえグロリアはどこかオペラティックでもある不思議な曲なのですが、デュトワは非常にデリケートな音を紡ぎだし、フランス風の色彩感にあふれた透明度の高い音楽にしておりました。またソプラノのエリン・ウォールの声も大変美しく純度の高さがデュトワのスタイルにマッチしているのも楽しめました。どうせなら後半もプーランクで行って欲しかったぐらいです。

後半はベルリオーズの「テ・デウム」でした。この曲はパリ万博の祝賀行事の一貫として1855年に初演されましたが、その場所はパリ1区北部にあるサン・トゥシュタッシュ教会(写真上)だったのです。この教会は僕には特別な場所で、1778年にモーツァルトの母がパリで客死し、その葬儀を行ったのがこの教会なのです。モーツァルトが落胆し涙を流したに違いないその教会を僕は2010年7月に感無量の思いで訪れました。

その「テ・デウム」ですが、合唱も含め熱演でした。テノールのジョゼフ・カイザーも好演。しかし僕はどうもベルリオーズの一部の作品は好きでなく、この曲もその一曲です。旋律の出来からしても、対位法的にも和声法的にも一流の作品に聴こえない。教会の音響の中で聴けばオルガンとオーケストラの掛け合いなど残響を伴って一定の効果はあるのでしょうが・・・。

ベルリオーズは型破りの天才で27歳にして幻想交響曲を書きました。幻想交響曲を愛することで僕は人後に落ちませんが、その後の作品はどうもそれほど愛情はない。これはやはり28歳からバレエ3部作を書いたストラヴィンスキーへの愛情が3部作とその後で差があるのと似ております。天才との付きあい方は難しいのかもしれません。

(こちらへどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。