大名演だったルイジ/N響のマーラー巨人

2017 APR 17 0:00:58 am by 東 賢太郎

指揮:ファビオ・ルイージ

ヴァイオリン:ニコライ・ズナイダー

アイネム/カプリッチョ 作品2(1943)

メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

マーラー/交響曲 第1番 ニ長調「巨人」

疲れがたまっていて休日のマチネーは眠くなってしまう。敬遠しているのですが昨日の読響が重なっていて止むなく振り替えました。ファビオ・ルイジは名前は記憶があってドイツ、スイスで何だったか聴いてるはずだけど覚えてない。気に留めてなかったのでしょう。メンデルスゾーンの速めのテンポでやや意識が戻るも集中せず。観念して後半のマーラーを迎えました。ところが、これがめちゃくちゃ面白かった。場外ホームラン。何年に一度の快心の一発です。

第2楽章は冒頭のチェロがゆっくり入って加速したり、第3楽章はコントラバスが全員で弾いたりとえっという感じでしたが、緩急自在のテンポでエピソードごとに大きく表情は変転。一時も飽きることなし。一気に覚醒。管楽器ごとにニュアンスと色合いが豊富なばかりか、弦5部も曲想によってそれぞれが自己主張して歌うので音楽がロマンティックに脈打つ。ヴィオラ、チェロは音が違う。ルーティーンで流すところは皆無、すべてのフレーズに血が通い奏者の息づかいまで感じられるという異例さで、何もなければ無難に終えてしまうN響も名演。

手垢のついた伝統の解釈を一旦ふりほどいてというのは誰もが試みることですが、これは聴いていて違和感のある恣意ではなく、ヨーロッパの伝統に根差した新しいスピリットの注入とでもいう感じがいたしました。第1楽章のカッコウの森の深々とした遠近感、第2楽章のホイリゲの雑踏のようなライブ感、第3楽章の軍楽隊はドンチャンと速めに行進してはっとさせ、ハープの「彼女の青い眼が」は白い霧のなかの白昼夢みたいに響く。それぞれ場面場面で11年住んだヨーロッパの懐かしい光景が脳裏に明滅するのには本当に驚きました。

僕にとってマーラーの安っぽくて嫌だと思っていた部分はこういうものだったか、いままで何を聴いていたんだろう?

1番のオーケストレーションは見事で第3楽章で一回だけひっそりとマレットでたたくシンバルの響き一つでも頭に焼きついています。音楽が生き物のように流れるとその効果が色づいて見える。ルイジのスコアの読みはマーラーの意図かどうかはともかく、僕も耳にタコができている1番の再発見をさせてくれました。クラシックはまだまだこういう余地がある。学んだと同時に、頭を芯まですっきりさせてくれました。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草 《マーラーと探偵小説》

2016 DEC 5 11:11:11 am by 東 賢太郎

探偵小説マニアの女性というのはあんまり見かけない。いるのだろうが今の周囲にはいない。僕は女性が好きそうなトラベルミステリーとか人情物は興味がないというのもあるかもしれない。

たまたまそういう方がいて、じゃあどこが好きかということになった。人間ドラマのどろどろですねという彼女に対し僕はロジックの理路整然なのだからまったくの対極でかみ合わない。純文学だろうが探偵小説だろうが人間なんて一皮むけばみんなどろどろなんだから、そんなわかりきった小説を書くのも読むのもエネルギーの無駄だろうと思ってしまうのだ。

探偵小説というのは暗黙のルールがあって、犯人は智者で読者は愚者、そして探偵は天才であるという三位一体がつねにある。愚者と天才はまあどうでもよくて、犯人=智者というのが問題だ。犯人が行きずりの粗暴な衝動犯でもいけないし、一応は計画犯だが愚鈍だったりでもいけない。警察捜査で事件は片付いてしまって、肝心の天才の出番がないのである。

しかし犯人が天才では探偵と相討ちになってしまって事件は解決しない。だから仕組んだロジックにわずかなほつれを作るぐらいの智者がいいのであって、天才である探偵はそれを見逃さない。はい、では皆さんは見つけられましたか?という物語であって、ほら、やっぱり無理でしたね、どうですこの名探偵、天才でしょ?というホラ話をまじめに受け入れられる素直な人たちのために書かれているのが探偵小説である。

そこで、智者である犯人像の創造が難しい。変人だと読者にバレる。しかし智者すぎると、そんなリスク・リターンの悪い犯罪なんか頭のいい奴がやるはずねえだろとなってしまうのだ。いわゆる本格推理小説というのはほとんどがそこに破たんの源があって、読み終わるとこんな低能な物書きに騙されて印税まで払ってしまったという自己嫌悪感しか残らない。

そこで目くらましとして「どろどろ派」やら「社会派」が出てくる。それに犯人をまぶして動機と人間性を隠ぺいするのである。それでも童謡に添って人を殺したり現場にトランプを置いていったりなんてくだらないことで捜査側をあざ笑おうなんてハイリスク・ノーリターンな行為がいささかも現実味を帯びるとは思わないが、仕方なくやる隠ぺいが謎を深めるといういっときのプラス効果はある。その失敗のツケは種明かしのあほらしさとなって倍返しでやってくるのだが。

そういいながら探偵小説に騙され続けているのは、小中学生のころ読んだホームズやクイーンが面白かったからだ。三位一体とワトソンの叙述がエクリチュール化して逸脱を許容しないホームズ物はともかく、挑戦状による読者参加型を装っておいて解決が完全にはロジカルでなく実は三位一体型以外の何物でもないクイーン物は造りそのものが騙しであるという確信犯的部分に創造性を感じるから騙されても腹は立たなかったのである。

中では、オランダ靴の謎とエジプト十字架の謎の二作だけが犯人が当てられるという意味でロジカルであり三位一体としては失敗作なのであるが、ちなみに冒頭の方は後者は未読で前者は面白くなかったらしい。X・Y・Z・レーンはYだけではニーベルングの指輪と言ってもわからない。人生楽しみが残っててうらやましいですねと申し上げるしかない。

ロジカル派には時間がたつと犯人を忘れるという文学作品ではあるまじき特色がある。数学の問題は解ければいいのであって解答が2だったか3だったかはどうでもよくて後で覚えてもいない。しかし上記のような名作はそれがない。ロジカルである数学の問題は解ける人と解けない人がいて、ある物体に気づけば解けるエジプト十字架などとても数学、いや受験数学的だ。

しかるにどろどろはどうも探偵小説に本質的なものではなくて、その大御所はドストエフスキーだし音楽ならマーラーでしょとなってしまう。寒村のどろどろまぶしの達人である横溝正史は、あれはあれでああいう特異なホラーものとして僕も嫌いでないが、まぶしの技巧が後天的に売りになったのであって彼もクイーン的ロジックを構築する緻密さが基底にある。室内楽で名品を書けたからマーラーはマーラーたりえたのと似る。

マーラーこそ交響曲の到達点だと信じこんでいる人に音楽は進化論では語れないと説いても無意味であり、あれは文学であってとっつきようもないと表現するしかないが、そういう人はバッハやベートーベンまで文学的に聞いたり演奏したりしている気がしてこれまたとっつきようもないのは別人種なのだから抗い難い。作曲家がソナタという定型的なしきたりで曲を仕上げる作業は探偵小説作家の作業と通じるように思う僕には、その問題は避けて通れない。

対極をすっと受け入れるほど僕は大物ではないが、しかし仕事ではそれは意識して重視している。僕のような性向の人間が気がつかないことを指摘してくれるのは、いつもそういう対極側の人だったという明白な経験則があるからだ。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー交響曲第6番イ短調(ついに聴く・読響定期)

2016 JUL 16 0:00:29 am by 東 賢太郎

指揮=コルネリウス・マイスター

ハイドン:交響曲第6番 ニ長調 「朝」

マーラー:交響曲第6番 イ短調 「悲劇的」

(サントリーホール)

マーラー6番は1997年正月にウィーンでニューイヤーコンサートを聞いたおり、楽友協会(Musikverein)のアルヒーフでマーラーの自筆楽譜を拝見した記憶があります。

もっとも、所望したのではなく協会長さんがその場で選んで書庫からうやうやしく出してくださり、係員が白手袋でまるで月の石でも扱うように、息も吹きかけないように慎重にページをめくってくれた数曲、シューベルトのザ・グレート、ブラームスのドッペル、モーツァルトのピアノ協奏曲20番などのひとつだっただけです。そこにもうひとつ、たしかハイドンの弦楽四重奏曲第1番があったように思います。

マーラーは大嫌いなんですとはさすがに申し上げなかったが、猫に小判でした。

なにせ6番は格別に苦手で、行ったけど寝てしまったなんてのがあるかなと帰宅して調べたらやっぱり一度も聴いてない。つまりこれが記念すべきライブ初体験だったわけで、例によってホールに行ってからプログラムを知るもんですから、ありゃ~まいったなってなもんです。この鑑賞スタイルにするまではチケットは選んで買ってましたからね、買うわけないんです6番は。

何が悪かったのか、初めて買ったのがジョージ・セル盤でその後にアバド、クーベリック、ハイティンクを買っていて、おまけにセルのライブ盤、ブーレーズ盤までCD棚に鎮座している。好きな指揮者でそろえて懸命に好きになろうと努めた痕跡は痛々しいばかりですが結局徒労に終わった。曲を記憶していてこれほどダメだというのは、マーラーとは実に相性が悪いごめんなさいしかありません。

ということで本稿もファンの方にはお耳障り良ろしくないものになりますがご容赦をお願いする次第。

感想1

「寝てしまった」というのはないはずだった。終楽章の大音量ではさすがの僕も無理。

感想2

名高い「ハンマーの一撃」なるものを目撃。有識者の方々の数々のコメントにたがわず、インパクトのあるものであった。

ハンマーその1

あれほど初動から打点までが離れていて時差の生ずる楽器はない。ハンマー投げか野球の打者がセンター前に返す難しさを想像させ、正確にシンクロさすのはアスリート能力が問われる。2発目は0.1秒ぐらい早かった。

ハンマーその2

あの立派なハンマーはオケに常備されてるんだろうか?どこ社製が音のヌケがいいなんて評判あるんだろうか。気になる。

ハンマーその3

あれは何をぶったたいてるんだろうという関心も喚起する。ハンマーとセットで売ってるんだろうか。1発目で力余ってそれをぶち割ってしまったりしたら2発目は床でもたたくんだろうか?床板が砕ける音響でもスコア上はOKなのか?その場合修理代はオケ持ちなのか、心配してしまう。

ハンマーその4

ただ、ものものしいヴィジュアルほど音響は大したことはなく、同時に鳴るほかの打楽器に埋もれる。べつに気張らなくても、ティンパニ8個ぐらいとバスドラと銅鑼にシンバルでもぶちかませばいいんじゃないか。いや、そうじゃないんだ、これは運命を打ち砕くハンマーなんだ、あの鉄槌が下る姿を見てもらわなきゃマーラーの意図はわからんということかな。そういうのが苦手なんですが。

ハンマーその5

奏者のかた、ご苦労さま。そう思っていて、スコアは2発版と3発版があるものだから、これどっちかなと気を取られているうちに曲が終わってしまった。

感想3

金管セクションが多くて派手派手しく、これまた東京ビッグサイトの博覧会のごとき多種多様の打楽器セクションと混じるともう何が行われているのか僕の耳ではよくわからない。その裏でヴィオラが絶対に聞こえないピッチカートなどしていたりで、いったいこれは何なんだと思考停止に陥る。冗談音楽のホフナング音楽祭というのがあったが、オケにゴムホースの3本ぐらい入っていても誰も気がつかないだろう。

感想4

よかったのはカウベルだ。スイスで毎週やってたゴルフ場に乳牛がたくさん放牧されていて、コロロン、コロロンとのどかだった。それも1頭や2頭じゃない、何十頭もいて、右左、近く遠くから風にのってかすかに響いてくる。9列目で聞いてるとオケの後ろの方に牛がいる感じがよく出ていた。実にライブリーだ。そこに教会の鐘みたいな音がガランゴロンと重たげにきこえてくる。ああもう6時だな、今日の夕食は何かな、なんて邪念がはいると大事なパットを外すのだ。

というわけで 、いままでCDで夢想していた6番の印象が覆ったのはハンマーとカウベルのみでした。

一般論としてですが、

ティンパニがものものしく叩くリズムがあまりにダサすぎていけません。どうひいき目に見ても尊敬できないし、知性のかけらも感じない。つまり大嫌いであり、あれが何回も何回も、さも「何か意味深いことを暗示してますよ」風にくどくどともったいつけて出てくるともう田舎の猿芝居でかなわないのです。

楽想は僕としてピアノ版でも聞きたいと思うものは皆無で、オーケストレーションでぶよぶよにしないともたない。同じく一見ぶよぶよに見える春の祭典はピアノ版でもオケ版なみに興奮でき、明らかに化粧よりスケルトンに美点がある。それに加えて随所に「凄い」管弦楽法が潜んでいて高校時代に3か月分の小遣いを貯めてスコアを購入。これは経済的に痛かったが、それほど好奇心をかきたてるものがある。

6番はどちらも皆無。厚化粧のマツコ・デラックス。オケの音が前提であって、バルトーク流にいうなら「管弦楽のための交響曲(ハンマーつき)」みたいなもの。リヒャルトシュトラウスの「家庭交響曲」や「英雄の生涯」の親類というイメージに限りなく近い。これが田園交響曲の末裔かというと疑問で、幻想のそれでもない。これらは「客体」を題材、標題としているが、家庭、英雄、第6はそれが「主体」であり「俺様」だ。ピアノ名人の俺様、リストの標題音楽の系譜と僕はとらえている。

そういう音楽は僕には無縁です。

ということなので、この曲をもって新鋭指揮者のコルネリウス・マイスター氏の論評をするわけにはいかないですね。

ハイドン、マーラーのプログラムを見て、ウィーンを思い出したのですが、彼はこのオケの首席客演指揮者になるようで、交響曲の元祖と末裔の6番そろえという意匠は凝ってます。集中力がありそうだし凝り性ならいいなと期待します。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー 交響曲第8番 変ホ長調

2016 MAY 23 2:02:42 am by 東 賢太郎

マーラー嫌いは何度も書いているが、これは生理的に合わないのであって、猫好きに理屈はないのとおなじほど理由は見当たらない。弁解になるがけっして食わず嫌いではなく、代表作品は全部聞いていてスコアも持っており、知りたいと思って勉強もしている。努力の証として、なにより交響曲はぜんぶ記憶している。

マーラー嫌いは何度も書いているが、これは生理的に合わないのであって、猫好きに理屈はないのとおなじほど理由は見当たらない。弁解になるがけっして食わず嫌いではなく、代表作品は全部聞いていてスコアも持っており、知りたいと思って勉強もしている。努力の証として、なにより交響曲はぜんぶ記憶している。

マーラーが流行りだしたのは1970年代だ。ステレオのハイファイ録音が活きるコンテンツとしてオペラでは60年代にすでにショルティの指輪のように音で売り物になる録音が現れた。70年代はそれが細部の明晰なクラリティを持った近代もの、フランスもの、後期ロマン派の巨大な管弦楽など、LPの解像力やダイナミックレンジがなくては再現しにくい領域が開拓されたイメージがある。

その時代にクラシック音楽を吸収した僕がマーラーでお世話になったのは、特別な存在だった1番を除外するなら、60年代のバーンスタインの全集(CBS)、ショルティの2番(LSO)、70~72年のショルティの第5,6,7,8番、大地、75年のLP2枚組で優秀録音の最右翼だったメータの2番といったところだ。

しかし安物の装置であったし大音響で鑑賞できる環境でもなく、ダイナミックレンジの恩恵にあずかるわけでもなかった。僕の関心はもっぱらmicroscopic(微視的)な方向へいっていて「復活」のような音楽が大味で堪えられなくなった。ライブを経験しなかったことはマイナスだったかもしれないが、本場の劇場でたくさん聞いたイタリアオペラがだめだったのだからそれが理由ではないだろう。

マーラーの交響曲で例外的によく聞いていたのが8番だ。大学時代に下宿でカセットにエアチェックしたショルティ盤をよくきいていた。アメリカ留学中は小澤/BSOのカセットも買って聴いた。これが大好きな変ホ長調であって、トニックからサブドミナントに向かう希望和音に満ちているのが気に入ったのかもしれない。

しかし、もっと大きいのは、マーラー自身が「大宇宙が響き始める様子を想像してください。それは、もはや人間の声ではなく、運行する惑星であり、太陽です」、「これまでの作品には、いずれも主観的な悲劇を扱ってきたが、この交響曲は、偉大な歓喜と栄光を讃えているものです」と述べているように、マーラーの自画自賛でないのがよかったと思われる。

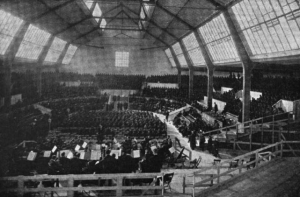

ニックネームだが千人の交響曲といわれるだけに、これのライブは格別だ。この独特なアトモスフェアだけは録音には入らないので演奏会場に足を運ぶしかない。左の写真は1910年のミュンヘンでの初演の練習風景で、指揮者マーラー以下、出演者1030人であった。本当に千人なのである。

ニックネームだが千人の交響曲といわれるだけに、これのライブは格別だ。この独特なアトモスフェアだけは録音には入らないので演奏会場に足を運ぶしかない。左の写真は1910年のミュンヘンでの初演の練習風景で、指揮者マーラー以下、出演者1030人であった。本当に千人なのである。

めったにやらないからあったら行くしかない。僕はたぶん3度で94年にドイツでヤノフスキ/ユンゲ・ドイッチェPO、同年に東京でオンドレイ・レナルド/都響、それから2011年12月3日のデュトワ/N響のは素晴らしい演奏会であったので大変懐かしい。アルトのイヴォンヌ・ナエフさんはフランクフルト駐在時代に本当にいろんなオペラでよく聞いた、そういう意味でも感無量の公演だった。

終演後のデュトワと奏者たちの表情はこれが何かスピリチュアルなイヴェントであるかのようで、客席にいた僕も得体のしれない偉大なものにふれたという感じがしたものだ。

コーダで後方からバンダの金管が聞こえたりティンパニが2人で同じ音をたたいたりアーメン終止に大仰なドラが鳴ったりと、何の意味があるんだとCDを聴きながら思っていたことが頭をよぎる。しかしNHKホールでそう思った記憶がない。

マーラーのスコアというのは、シェーンベルクのそれが書いてある通りに聞こえるのと一風違っていて、実演で聴くと初めてなるほどということが多い。シアターピースのような360度の3次元聴感体験でもあり、ホルンが突然立ち上がってあさがおを向けて吹くと目が行って音が増幅して聞こえるような心理効果もある。劇場的、オペラ的といってもいいかもしれない。

そういう要素で語るというのは大いに非ベートーベン的、非ブラームス的なのであって、それは彼らがオペラがあんまりうまくなかったり書かなかったりしたことと平仄が合っているのだが、モーツァルトだったら面白がったかもしれないと思わないでもない。「私には彼(シェーンベルク)の音楽は分からない。しかし彼は若い。おそらく彼が正しいのだろう。私は老いぼれで、彼の音楽についていけないのだろう」と妻に語った彼の臨終の言葉は「モーツァルト…!」だった。

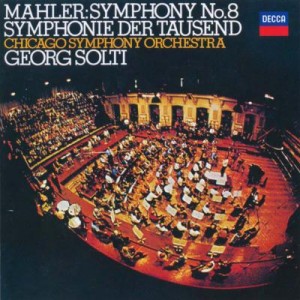

ゲオルグ・ショルティ/ シカゴ交響楽団

これを下宿で夜にしょっちゅう聞いて曲を覚えたせいもあるが、今でもこの演奏のインパクトには脱帽するしかない。このすさまじい声楽陣を凌駕するのはもはや困難ではないだろうかというレベルにある。ショルティのマーラーは96年にチューリヒ・トーンハレで最後の演奏会での10番アダージョを聴いたが、スピリチュアルな領域にある彼岸の音楽だった。この8番は71年、彼のピーク時の代表作の一つだろう。

これを下宿で夜にしょっちゅう聞いて曲を覚えたせいもあるが、今でもこの演奏のインパクトには脱帽するしかない。このすさまじい声楽陣を凌駕するのはもはや困難ではないだろうかというレベルにある。ショルティのマーラーは96年にチューリヒ・トーンハレで最後の演奏会での10番アダージョを聴いたが、スピリチュアルな領域にある彼岸の音楽だった。この8番は71年、彼のピーク時の代表作の一つだろう。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー 交響曲第3番ニ短調

2015 JUN 8 0:00:37 am by 東 賢太郎

先週、本当に久しぶりにライブでマーラーの3番をききながらあのテンシュテットを思い出した。なにせ3番はコンサートホールではあれ以来一度も聴いていないのだから・・・。

何度も書いたことだが、世界のクラシック好きで僕ぐらいマーラーがだめな人間も少ないだろう。退屈で聞かないんじゃない、はっきりだめなのだ。それも生理的に我慢の限界に近いといったほうがいい。

マーラーの交響曲はどれも純粋な絶対音楽ではなく何らかの人間くさい主張があると思う。それが何かははっきりはしていないが。ということはそれが彼に大曲を書かせた何かだと思うのが常識だろう。しかし、それってそんなに大事なことなの?という感じが常にしてしまうのだ。僕にはついていけない。

これは人間性や人生観の相違だ、どうしようもない。テンシュテットは「マーラーは遅くにやって来た」と語っており、中年になって共感を初めて得たらしい。マーラーが1時間半かけないと語れない「何か」が大事に思えるようになる年齢があるのかもしれないが、還暦になってまだその訪問がない僕にはきっと縁がないものなんだろうと想像する。

さらに僕は閉所恐怖症なので、狭いところに閉じ込められて耐えるのが難しくなることがある。だから飛行機も床屋も苦手だ。あの日も実は途中で退席しなくてはならないかもしれないと危惧したが、幸い端から3つ目の席だったのでそこは安心した。

こういうことだからそもそもマーラーを聞きに行くなんて異例だ。たぶん4、5年前にN響がやったデュトワの8番以来だろう。もちろんそれも知らずにホールに行ってみて、あっそうだったのかということで遭遇しただけだが。

テンシュテットの3番は2回聴いている。記録を見ると1回目はフィラデルフィア管で82年の11月5日だったが、MBA1年目で勉強が忙しい時期だったせいか何も覚えていない。

そして2回目が29年前のことだ。こちらは違う。この時ほど芯からうちのめされてコンサートから帰った記憶はそうはない。ロンドンに着任してまだ2年目のことだったしマーラーを聴く機会はほかにもあったわけで、あれだけが僕の中で今も暖かい光を放つ残像となっているのはすこし意外なことだ。

これが僕が聴いたそのコンサートの録音だ(第5楽章)。

このコンサートに衝撃を受けて3番に関心を持ったのはもちろんで、すぐにいろいろ聴いたはずだ。はずというのは誰のかあんまり覚えてないからで、それでもそう思うのは昨日それを耳にしながら随分と音楽の先々がちゃんと頭に浮かんできてあれれと思ったからだ。

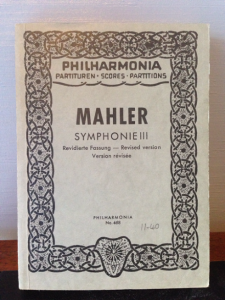

もしやと思って本棚を探すと、ちゃんとあった。けっこう厚めのポケットスコアだ。でもあんまり開いた形跡がないし書き込みなどもしてない。表紙の11.40(ポンド)でこれはロンドンのトッテナムコート・ロードにあるFoylsで買ったことがわかる。テンシュテットを聴く前ということは絶対にないからまだコンサートの熱の冷めてない86年の暮れあたりのことだったろう。

LP棚を探してみるとこれがあるだけ。だから大学時代は聴いてないし、LPを最後に買ったのはロンドンだから、やはり86-7年あたりだったろう。チャールズ・アドラーがウィーン交響楽団を振って52年3月27日に録音したものだ。これは覚えている。値段が安くてラッキーと思って買ったがモノラルで音が貧しくてがっくりしたのだ。ハルモ二ア・ムンディ(フランス盤)だから解説が読めないし、なんでCDが出る時代にこんな音のが売られてるんだと思って1回しか通針してないんじゃないか(だから安かったんだ、価格原理でしたね)。ところがさっき調べるとアドラーはマーラーの直弟子で、これは3番の初録音かどうかとにかく最初期のひとつで希少のようだ。そう思うと音はそう悪くはないと思えるんだからそういう印象や判断というのは実に主観的なものだ。これはすこし聴き込んでみるのもいいかもしれないと思う。

LP棚を探してみるとこれがあるだけ。だから大学時代は聴いてないし、LPを最後に買ったのはロンドンだから、やはり86-7年あたりだったろう。チャールズ・アドラーがウィーン交響楽団を振って52年3月27日に録音したものだ。これは覚えている。値段が安くてラッキーと思って買ったがモノラルで音が貧しくてがっくりしたのだ。ハルモ二ア・ムンディ(フランス盤)だから解説が読めないし、なんでCDが出る時代にこんな音のが売られてるんだと思って1回しか通針してないんじゃないか(だから安かったんだ、価格原理でしたね)。ところがさっき調べるとアドラーはマーラーの直弟子で、これは3番の初録音かどうかとにかく最初期のひとつで希少のようだ。そう思うと音はそう悪くはないと思えるんだからそういう印象や判断というのは実に主観的なものだ。これはすこし聴き込んでみるのもいいかもしれないと思う。

これがそのアドラー盤の最後のところだ。

ということで、ロンドンでしばらくはこれに落ち着いていた。ただし、これと5番はその頃にCDという新メディアが出てきて初めて買ったもののひとつで、購入動機は録音が良かったから。デモCDとして聴いていたようなものだから次々といろんなものを買っていくうちに存在価値が薄れてきたようだ。最初のホルンのユニゾンに打楽器が絡むところのかっこよさはしびれたが、そこからやおら音楽がわからなくなって降参だった。

ということで、ロンドンでしばらくはこれに落ち着いていた。ただし、これと5番はその頃にCDという新メディアが出てきて初めて買ったもののひとつで、購入動機は録音が良かったから。デモCDとして聴いていたようなものだから次々といろんなものを買っていくうちに存在価値が薄れてきたようだ。最初のホルンのユニゾンに打楽器が絡むところのかっこよさはしびれたが、そこからやおら音楽がわからなくなって降参だった。

CD棚にこれがあったのでさっき聴いてみた。ヴァ-ツラフ・ノイマン指揮のチェコ・フィルハーモニー盤、こりゃあたしかチューリヒ時代にロンドンのショップからメールオーダーで買ったものだ。全く忘れてたが、滋味あふれる高雅な音だ。このオケとウィーン・フィルとコンセルトヘボウ管、どれも管の音程がどうしてこんなにいいんだろう?周波数測定してみたくなるぐらい。演奏は実にあっさり系だ。速い部分でのオケのクリアな早口言葉的発音も小気味良し。クリスタ・ルートヴィッヒのO Mensch! はヴィヴラートが大きすぎて好みでないが、この楽章の彼岸の境地は魅力を感じる。これでマーラーが好きになるとは思わないが、僕にとっては浸っていて心を幸福で満たし頭をすっきり快調にしてくれる演奏だ。

CD棚にこれがあったのでさっき聴いてみた。ヴァ-ツラフ・ノイマン指揮のチェコ・フィルハーモニー盤、こりゃあたしかチューリヒ時代にロンドンのショップからメールオーダーで買ったものだ。全く忘れてたが、滋味あふれる高雅な音だ。このオケとウィーン・フィルとコンセルトヘボウ管、どれも管の音程がどうしてこんなにいいんだろう?周波数測定してみたくなるぐらい。演奏は実にあっさり系だ。速い部分でのオケのクリアな早口言葉的発音も小気味良し。クリスタ・ルートヴィッヒのO Mensch! はヴィヴラートが大きすぎて好みでないが、この楽章の彼岸の境地は魅力を感じる。これでマーラーが好きになるとは思わないが、僕にとっては浸っていて心を幸福で満たし頭をすっきり快調にしてくれる演奏だ。

その第3楽章である。

さて、結局のところ、こうして振り返るとマーラーとはこうしてニアミスを重ねながらもちっとも親しくはなれなかったわけだ。テンシュテットの3番は、その後に聴いたどの3番の録音より記憶に残っているというのはあの演奏の力だったと考えることになろう。しかし、音楽にないものが演奏家の努力で出てくることはないのだから、3番のスコアにその源が隠されているはずでもある。こういう経験をした音楽はまたとなく、ちょっと気になる交響曲である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

テミルカーノフ・読響のマーラー3番をきく

2015 JUN 6 1:01:30 am by 東 賢太郎

いよいよ梅雨入りでしょうか、午後からの雨でした。サントリーホールの読響定期、いつもどおり曲目は見ずに行きます。さて、そっとプログラムを開いてみるとマーラーの3番とあるではないですか。

こりゃまいった。あんまり聞きたくない。知ってたら誰かに券あげたのに・・・。

ロンドンにいた30代のころはまだマーラーにチャレンジ中でたまにチケット買ってきいてました。4番のアバドとバーンスタイン、5番のドホナーニ、ショルティ、7番のアンドリュー・デービスなどで、特に9番のアバドは秀逸でこの曲だけは別格に思うようになりました。そうして3番はこれをきいたわけです 僕が聴いた名演奏家たち(クラウス・テンシュテット)。

それがすごい演奏で、後に彼のCDを聴いたのですがあのライブにはとうてい及ばない。そこでショルティ盤を買ってきいてました。たぶん録音が良かったからですね。しかし、僕のマーラーは結局そこ止まりでした。どうしても相性が合わないから仕方ないですね。

さて、舞台のオケを眺めるとなんせ絶食してカロリーコントロール中の身だからか、「ぜい肉多いなあ」なんてどうでもいいことを考えます。この曲は歌が出てくるまでは完全に苦手です。野の花、森、人間、という音楽の主張は僕にはちんぷんかんぷん。管が多い割にそれが音量の効果に使われる傾向があって何か精妙な仕掛けやエポックメイキングな管弦楽法があるわけでもない。

歌は子供も女声合唱もきれいで良かったですね。アルトの小山さんの暗めの声も曲調に合ってました。ここ、O Mensch! に寄りそうハープの高音、あれは3番で唯一何かを喚起するイマジネーションにあふれた独創的な音と思います。

初めて対位法的になる終楽章はやけに和声がむずむずと感動を喚起しようとハートをくすぐります。よく聞くとなるほどサブドミナントに滞留する時間が長いんですね。ワーグナーの楽劇の最後の最後にそれがきてぱっと未来が見えて明るくなる、あれがそこらじゅうにある感じです。マーラーはワーグナーをあちこちで盗んでます。

まあそんな感じで、前半は睡魔に襲われつつ(演奏のせいじゃないです)後半は楽しみました。これが3番は2度目のライブ。自分からこの曲のチケットを買うことは絶対ないので貴重でした。あんまり聞いてない曲なのでいいとか悪いとかは遠慮します。そもそも僕にはマーラーのどういう演奏がいいと評価されるのかわかりませんし。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブログ閲覧数30万によせて

2015 MAY 21 18:18:01 pm by 東 賢太郎

おかげさまをもちまして総閲覧数が30万を超えました。毎日400~500のアクセスをいただいているようで大変光栄に思います。

いろいろな方からご意見ご指導をいただきますが、内容がコアすぎて(特に音楽)わからんというのが多いですね。だからコメントも入らないしと。

ただ、数を増やそうとして軽めのツイッター風にしたり、人気はあるけど関心のない曲について書くのは趣旨が変わってしまいます。

例えばマーラーですが、6番や7番も好きになろうとしたことはあるので音楽自体はよく知ってます。しかし結局努力は報われず疎遠な部類になりました。そういう曲の演奏や解釈にYESもNOもありませんから、書かないというのが良心でしょう。関心あることだけ書く。するとコアなものになってしまう。そういうことです。

ただし先日、ポリシーでなかったCD聴き比べ(ブラームス2番)を書きました。それは理由があります。所詮趣味だからと思って書いていたら、「おすすめのCD探して買いました」という方がおられることがわかったのです。

投資されるわけだからそれに満足されたかどうか気になります。だから、僕がYES、NOとしているモノサシを「開示」しておくべきだと思ったのです。ご自分がYESだった演奏を僕がNOなら、たぶん趣味が合わないので一切無視していただくほうがよろしいということです。

僕自身の経験談があります。学生の頃、「天下の名盤」という評論家の意見を読んでブルーノ・ワルターのモーツァルトを買ったのですが、いくら聴いてもつまらなくて自分はクラシックがわからないのかと悩んだ時期があります。

それはワルターのせいではなくて、レコードの録音が良くなくモーツァルトの音楽にも慣れてなかったというだけだったのですが、そのせいでストラヴィンスキーは好きなのにモーツァルトは御免なさいという時期がけっこう長くありました。

モーツァルトのようなものは「だまってこれを10回聴きなさい」と誰か先生が教えてくれたらもっと楽に入れたなとは思いますが、それがワルター盤だったらだめだった、でもそれが万人が名盤と推すものだったという困った経験があるのです。

こういうのを心理学で認知的不協和と呼ぶんでしたっけ。とにかく不快なので人間の心は自然に不協和を解消しに行くそうです。普通の場合、「ワルターの演奏は良いのだ」と思い込み、自分を騙す。そうやって長いものに巻かれるのが楽なのかなと思います。

ところが僕はそうする前にスイトナー盤に出会ってしまったのです。世評は高くもなく廉価盤だったスイトナーを耳にして、僕は一発で、目からうろこで、モーツァルトの魅力を知ることになりました。

この経験は痛快でした。以来、世評や通説はどんな権威者のものでも鵜呑みにしなくなり、自分の眼力とテーストでものを判断する自信がつきました。こと音楽以外の物事でもその姿勢が座標軸となり、その後の人生にまで影響しました。

僕は中学まで音楽の通信簿が2の劣等生です。だからこれから聞こうという方々全員に自信を持っていただきたいのですが、僕のスイトナー盤のような出会いを遂げれば難なくハードルは超えられます。

嫌いなものはどんどん捨てて構わない。世評なんかどうでもいいのです。100あって99捨てても、これだという一つに出会えばそれで人生の宝が手に入ります。誰だってできます。できないかもしれないのは、そこまで我慢することだけです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-音楽の好き嫌い-

2015 MAR 20 9:09:35 am by 東 賢太郎

人間何ごとも好みというものがございます。食べ物、酒、色、車、服装、異性、ペットなどなど。愛猫家の僕ですが、どんなひどい猫でも犬より上という事はあっても猫なら何でもいいということでもなくて、やっぱり順番はあります。

はっきり「嫌い」というのがあるので音楽は僕の中では好悪がはっきりしているジャンルに入りますが、不思議なものでクラシックファンで「私はモーツァルトが大好きです」という人はいても「**が大嫌いです」という人は会ったことがありません。

嫌いと無関心は違います。全然別物です。好きがプラスなら嫌いはマイナス、無関心はゼロです。ゼロは何倍してもゼロですから、クラシックは何を聞いても何も感じないという人はどの曲も好きにならないかわりに嫌いになる心配もご無用ということであり、逆にどの曲も嫌いにならない人はある曲だけ好きになることもないのが道理だろうと思うのですが。

食べ物の場合は「何でもOKです」ということだってあるし、親がそうなるように教育もします。食べないと死んでしまうのだから全部が無関心ということはまずあり得ません。しかし聞かないと死ぬわけでもないクラシックは、幼時から聞いて育つわけでもない場合が多い日本人にとっては無関心か食わず嫌いがスタートというのは当然です。

それがある日突然に全部好きですなんてことは異様であって、一度フランス料理を食べたらフォワグラから羊の脳みそまで一気に好きになっちゃったなんて、そんな頑張る必要はぜんぜんないのです。「ほとんど全部眠いですが第9の第4楽章だけは感動します」、そういうのがきわめて真っ当、普通です。

僕の場合は縷々書いてきた曲は「もの凄く好き」ということなのでプラスが大きい、だから正反対のことでマイナスが大きい曲だってちゃんとありますし、それが自然体鑑賞法の自然な帰結なんじゃないでしょうか。クラシックと名がつけば全部名曲であって何でも好きですというのはホンマかいなと思ってしまうのです。

さらにいえば、あの退屈極まりない(僕にとってはほぼ拷問であった)音楽の授業で無理やり楽聖の名曲だと押しつけられる。だから日本人にとってクラシックを聴くということは教科書にあった曲は全部うやうやしく好きにならないといけない、そういう強迫観念で縛られているのかなと思ってしまいます。だとすると三島 由紀夫の指摘したとおり、日本のクラシック好きはマゾっぽいですね。

僕のように音楽の通信簿が2だった子がある日めざめて好きになる、すると当たり前ながらちゃんと嫌いな曲もたくさんあることが自分でわかってくる。それで君はクラシックが分かってないねなんて通の評価が下ってもSo what?(だからどうしたの?)ってことじゃないでしょうか。

僕は京料理が好きですがハモが苦手です。夏場はそれが売りだからどうしたって出てくるんですが僕はカウンターで抜いてくれという。変な顔をする店がありますがいい店の主人はかえって歓迎してくれますね。それでも京料理屋に来てるんだから見栄や酔狂でなく本当に好きなんだとわかってくれる、それで鮒ずしなんか頼むと完璧にわかってくれる。そういうもんだと思うのです。

音楽のハモにあたるものはこういうものです。

マーラーの6番というのは全クラシックの中でも最も嫌いな曲の一つで、あのティンパニのあほらしい滑稽大仰なリズム、おしまいの方で板とか酒樽みたいなのを鏡割りみたいにぶったたくハンマーは作曲家は大まじめに書いたり消したりしたらしいがまあどうでもいいわなとしか思えず、全曲にわたって音楽的エキスはなし、あんなのを1時間半も真面目な顔して聴く忍耐力はとてもございません。

チャールズ・アイヴズという米国の作曲家の和声に吐き気を催した(本当に)ことがあって、それ以来トラウマになって一度も聞いておりません。あれは一種のパニック障害の誘因になるのじゃないかと思い譜面を見るのも恐ろしく、それがどういう理由だったかは謎のままです。

メシアンのトゥーランガ・リラ交響曲に出てくるオンド・マルトノという電子楽器、あのお化けが出そうなグリッサンドは身の毛がよだつほど苦手です。結局あの曲を覚えるには勇気を奮ってライブを聴き、視覚的にそれが出てくる箇所をまず覚えて(見えると怖さが減る)、来るぞ来るぞ(いや、お化けが出るぞ出るぞだ)と心の準備をしながら10年以上の歳月を要しました。

ヴェルディはコヴェントガーデンやスカラ座でたくさん観たのですが、椿姫の前奏曲のあのズンチャッチャ、あれが始まるとああ勘弁してくれここは俺の居場所じゃないと家に帰りたくなってしまう。運命の力序曲のお涙頂戴メロディーなど退屈を通り越して苦痛であり早く終わってくれと願うしかありません。閉所恐怖症なので床屋も苦手で、ああいうつまらない曲でホールの座席にしばられると床屋状態になるのです。

パガニーニのコンチェルト、カプリース、およびリストの超絶技巧。ヴェルディのズンチャッチャよりは多少ましですが、この手の曲が不幸にして定期公演で舞台にかかってしまったりすると行くかどうか迷います。ましというのは、一応ソリストの技巧を見るという楽しみはあるからで、演奏家の方には非礼をお詫びしますが僕にとってその関心はボリショイ・サーカスや中国の雑技団を見るのとあまり変わらないです。

一歩進めてこれが演奏のほうに行くと、大嫌いなものは無数にあります。好ましいと思っている演奏家であっても曲によってはダメというのがあって、例えばカルロス・クライバーのブラームスは4番の方は実演であれほど感動したのに2番は到底受け入れ難い。リズムが前のめりで全然タメがない快楽追求型で、妙なブレーキがかかったり弦を急にあおったり、あんなのはブラームスと思わない。カイルベルト、ザンデルリンク、コンドラシンなどと比べると大人と子供です。

ティーレマンはサントリーホールで聴いたベートーベンは割と良かったのですが、ブラームス2番はだめですねえ。youtubeにあるドレスデン・シュターツカペレとのですが、オケはせっかくいい音を出していて第3楽章までは悪くない(クライバーよりいい)ですが、終楽章のコーダに至って100円ショップ並みに安っぽいアッチェレランドがかかってしまう。そこまでの感動がどっちらけですね。お子様向けです。

モーツァルトというとグレン・グールドのソナタとの相性の悪さについては既述ですが、同じほどひどいのにカラヤンの魔笛というのもあります。ベルリンPOのDG盤は多少はましですが古い方のウィーンPO盤。どうもカラヤン先生カン勘違いしてるなと思いつつ我慢して聴いていると、タミーノとパパゲーノが笛と鈴をもらう所で3人の童子が出てきますが、これがなんとヴィヴラートの乗った色気年増みたいな女声で実に薄気味悪く、もう耐えられず降参です。

演奏について書きだすときりがないのでこの辺にします。以上、嫌いなものオンパレードで皆さんがお好きなものが含まれていたら申しわけありませんが、もっとたくさんある好きなものの裏返しということで、これでハモの価値が下がるわけでもないということでご容赦いただきたく存じます。

(補遺、2月1日)

今日、ピエール・ブーレーズ追悼番組の録画を見ました。ノタシオン、レポンの映像は貴重です。03年東京公演のベルク、ウェーベルン(マーラーユーゲントO)の精緻な演奏は感涙ものです。しかし後半が蛇蝎のように嫌いなマーラー6番というのが残念。これが好きな方にご不快は承知の上で、よりによってこれはないだろう。神であるブーレーズが振れば大丈夫かと恐る恐る聴きましたが第1楽章でもう降参。消しました。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(クラウス・テンシュテット)

2015 FEB 9 1:01:53 am by 東 賢太郎

クラウス・テンシュテット(Klaus Tennstedt, 1926年6月6日 – 1998年1月11日)は東ドイツに生まれ1971年に西ドイツに亡命し、カラヤンが自ら後継の本命と目したとされる名指揮者である。79年にH・S・イッセルシュミットが作った北ドイツ放送交響楽団の第3代首席指揮者に就任したが楽団との関係が悪化し、1981年の演奏旅行中に辞任してしまう(ギュンター・ヴァントはその次のシェフだ)。83年9月にロンドン・フィルハーモニーの音楽監督に就任したが、85年に咽頭癌が発覚し87年に惜しまれて辞任した。

82-84年にフィラデルフィアに留学していた僕は、フィラデルフィア管弦団に客演に来た彼のドレス・リハーサルを妻と聴いた。どうやって入れてもらったのかは忘れたが本番のチケットが買えず、どうしても聴きたいのでなんとかしたのだった。大変に幸運ななことだった。83年3月10日、LPOシェフ就任の半年前のことである。場所はアカデミー・オブ・ミュージック、曲目はシュロモ・ミンツをソリストに迎えてプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番、そしてブラームス交響曲第4番だった。その時点では80年に買ったマーラーの1番のLP(写真)で知っているだけの人、ずいぶんひょろっと背の高い人だなというのが舞台に出てきた第一印象だった。

82-84年にフィラデルフィアに留学していた僕は、フィラデルフィア管弦団に客演に来た彼のドレス・リハーサルを妻と聴いた。どうやって入れてもらったのかは忘れたが本番のチケットが買えず、どうしても聴きたいのでなんとかしたのだった。大変に幸運ななことだった。83年3月10日、LPOシェフ就任の半年前のことである。場所はアカデミー・オブ・ミュージック、曲目はシュロモ・ミンツをソリストに迎えてプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲第2番、そしてブラームス交響曲第4番だった。その時点では80年に買ったマーラーの1番のLP(写真)で知っているだけの人、ずいぶんひょろっと背の高い人だなというのが舞台に出てきた第一印象だった。

ミンツとの合わせは第1楽章展開部と終楽章コーダの大太鼓が入ってからの部分のバランスだけは入念に数回くりかえし、その他細かい部分はあまり覚えていないが比較的すいすいと進んだ。問題はブラームスだった。僕が2年間定期会員としてフィラデルフィア管弦団をきいたアカデミー・オブ・ミュージックの音のデッドさは既にブログにしたが、彼がブラームスをどう響かせるかに気を配ったのは当然だろう。

オケを流しながら管と弦のバランスチェックで何度もストップする。少なくとも細部のことでは一切なく、流れかバランスが悪いと止めたと思われる。指示は第1ヴァイオリンのフレージングと表情の起伏が多く、全奏でそれがどう響くか何度もくり返す。英語はドイツ語なまり。態度はけっして高飛車ではなくブラームスに敬意を払いつつオケを納得させて乗せていく。指揮姿に派手さや大仰なポーズはまったくなく、あおったり微細に振ったりする棒ではない。

曲の総体に確固としたコンセプトを持っていて、一切妥協がない頑固な人という印象だった。それに強いこだわりと熱意があって、オケに体当たりでぶつける。それに奏者が共感すると彼らの持っている音楽性が素直に出てきて自然にいい音楽ができてしまう。そういう感じのリハーサルだった。チェリビダッケともバーンスタインとも全く違う、融通無碍のスタイルだ。細かいことは省くが、僕自身思いの深い曲だっただけにこのことは強く記憶に焼きついた。

この本番は聴けず地元FMがステレオ放送してくれたのでそれをカセットに録音したが、それがこれだ。

翌週の18日にR・シュトラウスのドン・キホーテ、ワーグナーのタンホイザー序曲(パリ版)、ニュルンベルグの名歌手前奏曲というプログラムは聴いた。フィラデルフィア管では82年の11月にマーラー交響曲第3番(5日)、グリーグのピアノ協奏曲とチャイコフスキーの悲愴(12日)を聴いたことがプログラムからわかるが残念ながら記憶の彼方だ。最初の年であり死ぬ思いで勉強していた頃でそれどころではなかった。

卒業後、そこから僕はロンドンに赴任し、彼がLPOを振った演奏会を4回聴いた。まず84年9月29日にマウリツィオ・ポリーニとのブラームスのピアノ協奏曲第2番、そしてベートーベンの交響曲第3番。86年9月28日にはベートーベンを2曲、ピーター・ドノホーとのピアノ協奏曲第2番と交響曲第3番。そして同年10月1日のベートーベンピアノ協奏曲1番(pf・マヤ・ヴェルトマン)とR・シュトラウス「英雄の生涯」、そして、10月5日のマーラー交響曲第3番(Ms・ヴァルトラウト・マイヤー)である。ピアノのヴェルトマンはたしか10才ぐらいのメガネの女の子だった。その後どうなったんだろう。「英雄の生涯」は録音を含めても僕がきいた最高の演奏の地位を今も譲っていない。フィラデルフィアで抱いた印象のとおり、LPOが彼に深く共感し食らいついていて、指揮者への敬意をもつとああいうことになるんだというものだ。

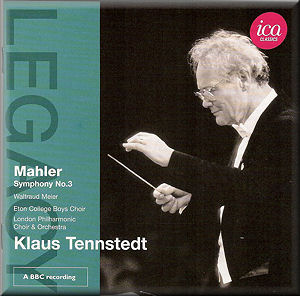

しかし、僕が人生で聴いたベスト10に入るのは、何といってもあのマーラー3番だった。彼の3番は2度目ということになる。これはBBCがCDにしていて(右)、熱烈なマーラーファンの間では有名になっているとある人にうかがった。ご案内のとおり僕はマーラーには疎いし今も共感が持てない。そんな人間があのひょっとして彼が振った最後で最高の3番を聴いたというのは世のマーラーファンのお叱りを受けそうだが、CDを聴きかえしてみて、あることをはっきりと思い出した。恥ずかしながら、あの日涙を流しながらロイヤル・フェスティバルホールを後にして夜陰のなか運転がしばしできなかったことを告白して贖罪としたい。

しかし、僕が人生で聴いたベスト10に入るのは、何といってもあのマーラー3番だった。彼の3番は2度目ということになる。これはBBCがCDにしていて(右)、熱烈なマーラーファンの間では有名になっているとある人にうかがった。ご案内のとおり僕はマーラーには疎いし今も共感が持てない。そんな人間があのひょっとして彼が振った最後で最高の3番を聴いたというのは世のマーラーファンのお叱りを受けそうだが、CDを聴きかえしてみて、あることをはっきりと思い出した。恥ずかしながら、あの日涙を流しながらロイヤル・フェスティバルホールを後にして夜陰のなか運転がしばしできなかったことを告白して贖罪としたい。

これがその日の録音である。残っているのが本当に有り難い。

思えばテンシュテットは50才でメジャー・オーケストラにデビューした超遅咲きの大物指揮者だ。同じ東独出身のクルト・マズアは共産党員になった世渡り上手であり、ゲヴァントハウスO.のポストを得て出世街道を登った。それに比べ、妥協知らずの彼はそれが下手で不遇の40代だった。想像だが彼の頑固さと短気さはドイツでは軋轢を生んだのではないか。いわばドイツを追い出されて、米国と英国で花咲いた人だ。

当時、ナチと無縁でドイツものを振れるドイツ人は英米で需要があった。フルトヴェングラーもだめカラヤンもだめだ。しかもマーラーに深く共感しているのだから米英の音楽メディア、マネジメントを牛耳るユダヤ人が歓迎した。彼はロンドンで最高の敬意を集めたクレンペラーの化身として登場したのだ。50になって急に運が開けたが、そうなったのも音楽家として絶対に手を抜かない彼の一途な性格を英米の音楽家、聴衆がしっかりと評価する眼力があったからでもある。

この2回の演奏会は咽頭癌が発覚した翌年であり、そういうえば我々聴衆はみな半分キャンセルを覚悟してチケットを買っていたのだ。この演奏会の後に8番を振り、その次のブルックナーはとうとう病魔の為に本当にキャンセルされた。そして翌年に闘病の為リタイアを余儀なくされてしまったのだ。この3番の終楽章を弾いていたLPOの弦の人たちの、彼をいつくしむように、動作を一つも見逃さぬように見つめる視線が忘れられない。とにかく彼は英国で愛されていた。

陽のあたる道での実働は10年余り、LPOとの蜜月はたったの4年で終わったが、一生忘れない宝もののような思い出をいただいた。思えば彼の人生行路には自分を重ねてしまう部分があって共感があるし、あのマーラー3番の演奏会の時、彼は60才の還暦だったのも何か感ずるものがある。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

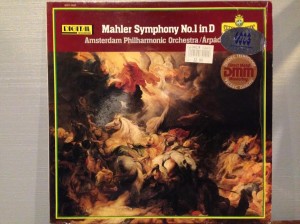

アルパッド・ヨーのマーラー「巨人」

2014 SEP 29 1:01:06 am by 東 賢太郎

このレコードは1983年7月、アムステルダム・コンセルトヘボウで録音されている。後で知ったことだが、このブログにある指揮台に登った写真を撮ったのがまさに83年7月だったからちょうどこれを録音した月だ。僕にとって記念写真的な価値のあるLPということにもなってしまった。

これは前回のブラームスと同じくSefelというレーベルで、ハンガリーからカナダに移民して石油会社を興したJoseph Sefel氏が立ち上げたもの。調べると、高品質のLPを生産し、母国ハンガリーの音楽家を世に送り出そうという目的だったとある。検索しても出てこないのでもう消滅したと思われる。

80年ごろは、クラシック音楽産業ではデジタル録音によるコンパクト・ディスクへの移行期にあたる。50年ごろにモノーラルからステレオへ録音方式が移行するという革命があったが、今度はアナログからデジタルへ、そしてフォーマットそのものもLPからCDへと二重の進化があったという意味で大革命期であったといえるだろう。

ここで注目したいのは80年代の初頭、ほんの一時期だが、デジタル録音によるLPというものが各社から出たことだ。結局数年でCDに淘汰されてしまうがこれは非常に音が良く、今となると希少な財産で、ちょうどそのころロンドン駐在でLPを買いまくったものだから僕のLP棚にはそれがたくさんある。このSefelもその方向にチャレンジした新鋭企業だったと思われる。石油会社のオーナーにとってLPが石油精製による塩化ビニールを材料とすることがアドバンテージだったのかもしれない。

ここで注目したいのは80年代の初頭、ほんの一時期だが、デジタル録音によるLPというものが各社から出たことだ。結局数年でCDに淘汰されてしまうがこれは非常に音が良く、今となると希少な財産で、ちょうどそのころロンドン駐在でLPを買いまくったものだから僕のLP棚にはそれがたくさんある。このSefelもその方向にチャレンジした新鋭企業だったと思われる。石油会社のオーナーにとってLPが石油精製による塩化ビニールを材料とすることがアドバンテージだったのかもしれない。

しかしそういうリスクテークした新興企業がギャラの高い指揮者やオケを使うわけにはいかない。このマーラーは録音場所こそコンセルトヘボウだが、使ったオケはアムステルダム・フィルハーモニー管弦楽団なる国際的には無名の楽団だ。そして、指揮のアルパッド・ヨーこそSefel氏が売りだそうとしたハンガリーの有能な若手指揮者だった。

僕がこのLPをロンドンの在庫処分セールで2.99ポンド(当時で750円)で買ったのは86年ごろだ。その頃にはフォーマット競争はCDの勝ちLPの負けということで、勝負は完全についていた。だからバーゲンになっていた。しかし、この録音のクオリティは実に高い。独TeldecのDMMというテクノロジーによるコンセルトヘボウの音響は見事で、初期のデジタル録音の欠点がLPというアナログ再現方式によって中和されていることが最大のメリットだ。

しかし、なにより大事なことは演奏の良さである。ヨーの指揮は若さにまかせて奇をてらうことが皆無であり、この曲のスコアの解釈として間然とする所のない風格あるもの。APOの演奏技術も世界的にトップレベルの楽団に何の遜色もなく、気迫のこもった正攻法の演奏はACOであるかと錯覚するほどである。ファーストチョイスにどうかときかれて躊躇する理由も見当たらないほど。今日はこれを大音量でかけ、まるでコンセルトヘボウの特等席にいたようで、感動のあまり涙が出るほどだった。

事業として失敗には終わったが、一企業家の果敢なチャレンジでこんな宝物のようなディスクがある。それを二束三文で買った人間として申しわけない。亡くなったヨーの音楽性あふれる素晴らしい功績として、そしてSefel氏の称賛すべき企業家精神の遺産として、一人でも多くの方がCDででもこの演奏を耳にされることを願ってやまない。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。