ツェムリンスキー 「抒情交響曲」 作品18

2024 MAR 18 12:12:25 pm by 東 賢太郎

アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキー(1871 – 1942)のピアノの師をたどっていくとアントン・ドーア(1833 – 1919)~カール・チェルニー(1791 – 1857)~ルートヴィヒ・フォン・ベートーベン(1770 – 1827)となる。ツェムリンスキーの義弟がアーノルド・シェーンベルク(1874 – 1951)だ。それをもって十二音技法はモーツァルト、ハイドンまで連なると結論するのは無理があろうが、モーツァルトのト短調交響曲K.550に12音の音列が出てくることは周知であり、ハイドンの95番ハ短調 Hob. I:95にもある。

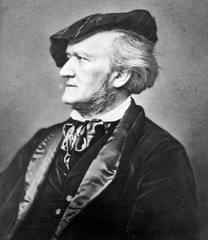

音楽史ではウィーンを起点とした音楽の系譜はベートーベンから分岐し、シューマン、ブラームスに向かう流れと、ワーグナーからマーラーへ向かう流れに分かれると一般に説明される。後者が後に無調や拡張和声を出現させるが、シェーンベルクは複数音のコンビネーションである和声という伝統概念を捨て前者を里程として十二音技法を産み出す。この発想はブラームス、ワーグナー、マーラー、バッハ、モーツァルトの作品を独学で研究して作曲家になったことと無縁でないと僕は考えている。

シェーンベルクの唯一の音楽教師は数ヶ月間対位法のレッスンを与えたツェムリンスキーだった。ウィーン音楽院で正規の教育を受けた義兄が十二音技法へ向かわなかったのは、趣味趣向だけでなく伝統を叩きこまれたからという側面もあったのではないか。ツェムリンスキーは1884~1892年にウィーン音楽院に学び、ロベルト・フックス(1847 – 1927)に理論を、その兄ヨハン・ネポムク・フックス(1842- 1899)およびアントン・ブルックナー(1824 – 1896)と、錚々たる先生に当代最高の教育を授かり、ブラームスがその実力を認め、クラリネット三重奏曲ニ短調作品3の出版をジムロック社に推薦した。後に無調、拡張和声の道を進む者の起点がかようにブラームス流であったことは注目に値する。

どこから見てもエリートであるが、エリートは既成概念の産物だ。対して天才とは、既成の範疇での早熟児を言う場合と革命児の場合がある。私見では前者は秀才と呼ぶべきで、モーツァルトは前者で著名になったが革命的な音楽を書いたから天才なのだ。アインシュタインの言葉「私の学習を妨げた唯一のものは私が受けた教育である」は正しいと思っている。僕はどちらでもないが独学派ではあり、いま役に立っているインテリジェンスのうち学校で習ったものはほとんどないとだけは言える。

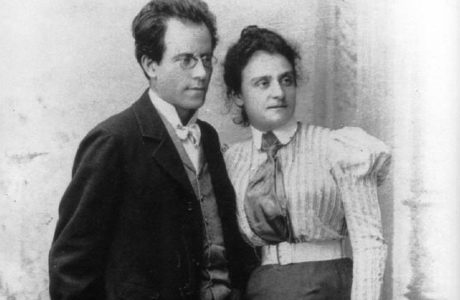

エリートは幸福とは限らない。ツェムリンスキーは作曲の弟子だったアルマ・シントラーと恋仲になったがあっさりふられ、11歳年上のグスタフ・マーラー(1860 – 1911)に奪われてしまう。身長が159cmと短躯であり、アルマは「彼は不細工」と口走ったらしい。それで終生傷ついてしまう繊細な男だったようで、後に半自伝的オペラ「小人」(1919-21)を書いてもいる。マーラーは彼の作品をプロモートもしてくれているから力関係もあったかもしれないが、男と女はいつの世も複雑だ。可哀想といえばハンス・フォン・ビューローもいる。リストの娘コジマと結婚して2子までもうけていたのに心酔するワーグナー様に妻を寝取られてしまう(これは力関係だろう)。古くはモーツァルトの失恋劇だってある。それが創造の刺激になって面白い作品が生まれた(オペラ「小人」も素晴らしい)なら、身勝手ではあるが後世の我々にはむしろ良かったではないか。

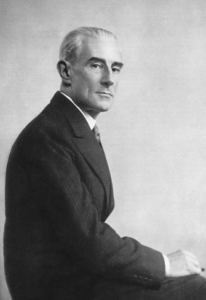

しかしここまでくると僕の理解の範疇を超えるのだが、ツェムリンスキーはマーラーの「大地の歌」(1908~1909)の影響で「抒情交響曲」(Lyrische Symphonie、1923)を書きあげている。どういうモチベーションだったのか、少なくとも恋敵への仇討ちではなく、それなりの心酔がないとできないだろうという素晴らしい完成度の作品なのだ。僕の中でマーラーの評価は未だ定まってはいないが大地は時々聴きたい作品ではあり、ビューローもツェムリンスキーも音楽史に名を成した大音楽家なのだから、事この一点に関する限りマーラーはワーグナーに比肩する斯界の頂点を極めた男だったと言わざるを得ないだろう。

「抒情交響曲」は7つの楽章から成る。

- Ich bin friedlos, ich bin durstig nach fernen Dingen (「私は落ち着きがない。わたしは遠いものへの渇望である」)

- O Mutter, der junge Prinz (「おお、母よ、若き王子よ」)

- Du bist die Abendwolke (「あなたは夕雲です」)

- Sprich zu mir Geliebter (「私に話してください、私の愛」)

- Befrei mich von den Banden deiner Süße, Lieb (「愛よ、あなたの甘美さの束縛から私を解放してください」)

- Vollende denn das letzte Lied (「そして最後の歌を終わらせなさい」)

- Friede, mein Herz (「平和、わが心よ」)

シェーンベルクの弟子アルバン・ベルクは第3楽章を弦楽四重奏のための抒情組曲に引用しツェムリンスキーに献呈した。無調ではなく拡張和声による音楽だがベルクが敬意を懐いたというのは同じ音楽の土壌から出た根源的な共感があったからではないか。

私見では「抒情交響曲」はツェムリンスキーの最高傑作であるのみならず、1920年以降に現れた最も優れた交響曲のひとつである。CDは良い物が多くあるが、youtubeにあるキリル・ペトレンコ指揮ベルリン国立歌劇場管弦楽団のものが(商業録音ではないようだが)、歌手を含め圧倒的に素晴らしい。ペトレンコは2019年より11代目のベルリン・フィル首席指揮者・芸術監督に就いているが70年ぶりのロシア人だ。EUで働くのは難しい時代とはいえこの実力なら誰が文句があろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー「さすらう若人の歌」(Lieder eines fahrenden Gesellen)

2023 JUN 24 1:01:08 am by 東 賢太郎

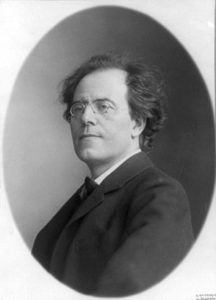

「私は三重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として」と語っているグスタフ・マーラーは酒造業者で教育熱心な父、石鹸製造業者の娘で心臓が悪く生まれつき片足が不自由な母のもとに生まれた。夫婦仲は悪く、若いマーラーは母親が野心的な父親によって長く苦しめられているのを目撃し、そんな母親に対し生涯「固定観念と言えるほど強い愛情」を持ち続けている。1 ⼈いた兄は早世、弟が12才で心臓病で亡くなり、もう一人の弟は21才で自殺。妹は短い不幸な結婚の後、脳腫瘍で亡くなり、29才の年に両親とも亡くなっている。そして47才の年に長女が亡くなり、自身も心臓病と診断された。これだけ死に付きまとわれた人はあまり知らない。そして本人も、50才で妻が自分のそばにいることを一晩中確認せざるを得ない強迫症状(パニック障害だろう)と、崇高な旋律を作曲している最中に通俗的な音楽が浮かび、心が掻き乱されるという神経症状に悩まされ自ら精神分析医フロイトの診察を受けた。そして51才の誕生日の6週間前に敗血症で死去している。

「私は三重の意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間ではボヘミア人、ドイツ人の間ではオーストリア人、そして全世界の国民の間ではユダヤ人として」と語っているグスタフ・マーラーは酒造業者で教育熱心な父、石鹸製造業者の娘で心臓が悪く生まれつき片足が不自由な母のもとに生まれた。夫婦仲は悪く、若いマーラーは母親が野心的な父親によって長く苦しめられているのを目撃し、そんな母親に対し生涯「固定観念と言えるほど強い愛情」を持ち続けている。1 ⼈いた兄は早世、弟が12才で心臓病で亡くなり、もう一人の弟は21才で自殺。妹は短い不幸な結婚の後、脳腫瘍で亡くなり、29才の年に両親とも亡くなっている。そして47才の年に長女が亡くなり、自身も心臓病と診断された。これだけ死に付きまとわれた人はあまり知らない。そして本人も、50才で妻が自分のそばにいることを一晩中確認せざるを得ない強迫症状(パニック障害だろう)と、崇高な旋律を作曲している最中に通俗的な音楽が浮かび、心が掻き乱されるという神経症状に悩まされ自ら精神分析医フロイトの診察を受けた。そして51才の誕生日の6週間前に敗血症で死去している。

マーラーは、完璧主義かつ理想主義、独善と支配欲、エキセントリック、妥協を許さずオケ団員に厳しく、聴衆や評論家との折り合いも悪く、弟子ブルーノ・ワルターの作品を聴いて「彼には悪いが、あくびを堪えるのにとても苦労した、彼は指揮者としての活動に集中すべき」としてしまう容赦ない性格と描写される。ただ、側近だったクレンペラーが回想するように、「活動的な、明るい天性を持っていました。自分の責務を果たさない人間に対してのみ、激怒せざるを得ませんでした」という評価もあり、僕はどちらかといえばそれが近いのではないかと思う。つまり、彼は自分に対して常にハードルが高く、非常に厳しく、何をしても自分に満足しない人だったと思う。理由はシンプルだ。そうでなければ、あんな作品は書けないからだ。そういう人が「朗らかでエネルギッシュ」であり「無名の人間には極めて寛大であり助けを惜しまなかったが、思い上がった人間には冷淡だった」「真っ暗闇でも、その存在で周囲を明るく照らした」(クレンペラー)となるのは僕は人としてロジカル(筋が通っている)と思う。「自分の責務を果たさない思い上がった人間には冷淡だった」ので冷淡にされた人々が悪い側面だけ切り取って残した言葉がえてして面白いので通説になる。世の中はそういう所がある。

ウィーン楽友協会音楽院の学生として16才で「ピアノ四重奏曲断章 イ短調」というこんなmatureな曲を書いた男がそのぐらいであっても僕はあんまり不思議に思わない。

父方の祖母は行商を生業とする剛毅な人で、商売で法に触れ重刑を言い渡されたがただちにウィーンへ赴き皇帝フランツ・ヨーゼフ1世に直訴。皇帝は彼女の体力と80歳という高齢に感動し、特赦した。マーラーの一徹な表の性格はこの祖母譲りだと妻アルマは語っている。強い男だったのだ。しかし最晩年になって、19才も年下で、芸術家仲間のマドンナであったアルマが建築家グロピウスによろめくと、妻が⾃分の⼿から離れてしまう恐怖に苛まれて心が崩壊してしまう。つまり弱くもあったのだ。その理解は、ワルターが回想録で初めて楽屋で会ったマーラーを「まさにホフマンの小説にあるヨハネス・クライスラーがこの世に現れたかのようであった」と評したことと平仄が合う。気まぐれで、風変わりで、傷つき易いくせに、皮肉屋で、時に暗鬱に陥るけれど、次の瞬間には冷笑を浮かべているという二面性が際立った類の人間だったと思われる(これはドッペルゲンガーと関連がある)。楽長クライスラーが出てくるE.T.A.ホフマン(1776 - 1822)の小説「牡猫ムルの人生観」についてはここに書いた(E.T.Aホフマン「牡猫ムルの人生観」)。ホフマンに影響を与えたのがドイツ・ロマン派文学者の大家ジャン・パウル(1763 – 1825)であり、その著「巨人」(Titan)を曲名に冠したのがマーラーの交響曲第1番であることは周知だろう。

同曲は女に捨てられて奈落に沈んだ男の魂を歌った「さすらう若人の歌」、恋と戦争と死への本源的恐怖と憧憬を歌った「子供の魔法の角笛」と深く結びついており、背景には「精神の陰陽(二面性)のバランスの崩壊」がある。それら歌曲集が交響曲第1番において、引用というより精神的素材を成している。この「精神的」という要素は同曲の情動の進行(emotional progression)を司り、個々の主題まで還元すれば交響曲の形式論的素材の形を一応はしているのだが、マーラーの作曲法は旋律、和声、リズム、管弦楽法ともいわば 原色的で、各々が現れ醸成する部分部分の喚起する感情というものがそれらの複合によって固有のものとしてくっきりと隈どりされることで、他のどの作曲家とも違うレゾンデトルを確立している。よってそれが次々変転することにより、感情の羅列が生む情動が目指してゆく奈落の底、歓喜の頂点への予定調和的道筋が一種の道徳的オーガズムとなって人の心に強烈な快感を呼び覚ますのである。道徳的とは万人が「良いこと」と認知する正義のようなものだ。誰しも家族や仲間や自国に幸運があれば喜び、快哉を挙げる。それは快感である。それを形式をもって苦悩⇒勝利と感じさせる方法論を編み出したのはベートーベンだが、マーラー1番は歌曲に根拠のあるねっとりとした情動の進行で道徳感に赤裸々に訴求することで、よりパンチの効いた圧倒的な交響曲を生んだ(例えば1番の終楽章緩徐主題を聴けば人はパブロフの犬のように恋、ロマンス、同性愛というようなものを想起しよう)。歌には綺麗ごとでない生々しい言霊、音魂がこもっている。歌詞がなくともそれは染み出てきて、ずきずきと心の幹をえぐる。後の交響曲では彼はそれを未熟と見たのだろう、より形式論、理性、観念が勝ったものとなり、地のままの感情がみえにくく隈どりの明瞭さが薄れて多元的になる。それを進化と呼ぶなら呼べだ。しかし人には28才でしかできないことが必ずある。彼が図抜けた天分として神に与えられていたその美質を万人にもれなく訴えるのはこの曲だけである。

交響曲第1番がもたらす、逆らいようのない、台風で水かさが倍増した川の激流の如き情動の進行(emotional progression)はまさに強靭だ。死の恐怖にまで陥った精神を救い出し、勝利の凱歌に導いてくれる正義のエネルギーの甚大さたるや人の道の「道徳」「倫理体系」(morality)と呼ぶしかない。ここで僕が想起するのは、日本人が感じる「忠臣蔵」への快哉である。殿中における刃傷沙汰は深い伏線があり、当時は喧嘩両成敗の法があり、我々は主君を理不尽に失った四十七人の義士を応援し、宿敵を倒してついに思いを遂げた場面で、やはりパブロフの犬の如く快感を覚える。それは日本人には、法律に書いてあるからではない、人間としての本能に深く根ざした正義、道徳の感情なのだ。マーラー1番の良い演奏を聴くと、あたかもそんな筋書きに添って必然として歓喜が訪れたかのような、「とうとう思いを遂げた」という究極のカタルシスの解消が得られる。畢竟、交響曲というものはそうなることを意図した劇の台本のようなものが作曲家の胸中にマグマの如くあるものだろうし、それがベートーベン以来の交響曲の形式論理を生むという形で自己目的として内在し、そこに革新性を盛り込もうとするすべてのシンフォニストを苦しめもしてきたものだ。マーラーも当初はそれを避け、交響詩「巨人」という副題を付して世に送り、思い直してそれを削除し(「花の章」も放棄)、交響曲の形式論理を借りるという変転を経てはいる。しかしそれに依拠しようという冷徹な計算によるというよりも、彼だけに偶発的に降ってきて憑りついた「霊感」の導きでそれが理にかなった落し所としてなるべくしてそうなったという様相を呈しているように思う。ひとことで言うなら、それほどに奇跡的な名曲であり、あの皮肉屋のベンジャミン・ブリテンが大好きで、アルマの前で第1楽章をピアノで弾いてみせたそうだ。青春譜は何物にも代えがたいのである。

「さすらう若人の歌」の失恋はマーラー自身のものだろう(カッセルで片思いだったソプラノ歌⼿ヨハンナ・リヒターに真剣に惚れていた)。その傷が深く生々しい故の「霊感」であり、本来は美に満ちて若い自分の魂を慰撫してくれるはずの自然、野に咲く花、森の木々、鳥のさえずりなどさえもが痛みになってしまう。主人公はさぞ苦しいだろう。多くの名歌手がそうやって歌っている。しかしそうだろうか。僕は自分の経験からも、失敗して本当に奈落の底に叩き落された人間は、自分の姿を歌になどできないものだと思っている。つまり歌われている男はマーラーのいわば自作のカリカチュア(風刺画)であり、心の傷は風化しているのであり、男は仮想である。その悲哀を単に真面目に歌うのは恐らく彼の意図ではなく、冷めた第三者の半分アイロニーをこめた、いわばハードボイルドの目線で歌って欲しいのだ。残念ながらそういう心理分析的アプローチでのこの歌を聴いたことがない。

「さすらう若人の歌」ヘルマン・プライ(Br.)ベルナルド・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

第4曲「恋人の二つの青い瞳が」は葬送であり、最後は菩提樹の陰に横たわって花びらの雪に埋もれ失恋の責め苦からの救済を受けるが、それは滅びの美という一種の定型化した美学的概念に添った歌になっている。交響曲では第3楽章の練習番号10からこれが流れる。

道に一本の菩提樹が立っている

私は そこで 初めて眠り 憩うことができた

その菩提樹の陰で…

樹は私の上に 花びらの雪をふらせた

そのときぼくは 人生の仕打ちを忘れた

すべては すべては ふたたび良いものとなった

すべては すべては 愛も 苦しみも

世界も 夢も

歌曲はこれで終わるが交響曲は練習番号18から冷え切った死の行進に戻る。楽章を締めくくるのは後に「少年鼓手」(「子供の魔法の角笛」に含めることが多い)に結実する特異な音響世界である。歌曲は処刑される少年の小太鼓で最期を迎えるが、交響曲ではシンバル、タムタム、大太鼓で漆黒の死を暗示して虚空に消える。それをお聴きいただきたい。

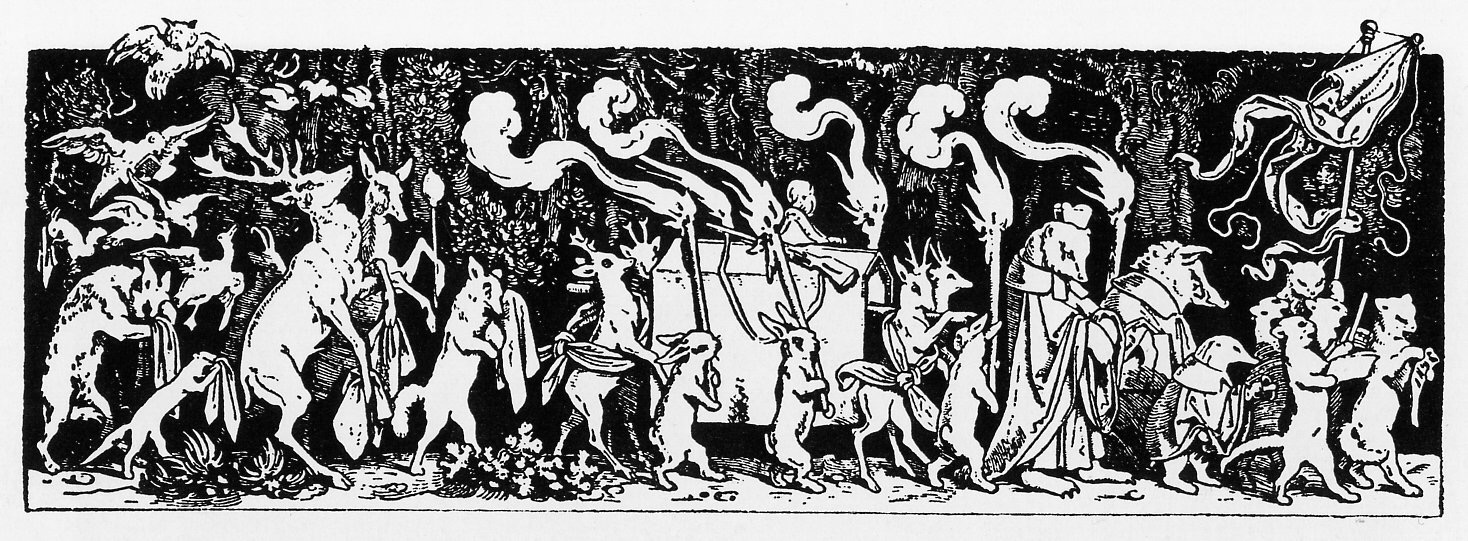

歌曲によってわかる。第3楽章はハンブルグで初演された稿では「カロ⾵の葬送⾏進曲」という題があり、死んだ狩⼈が⾃分が殺そうとした動物に弔われるという⽪⾁なものという見立ての風刺画だ(歌曲がそれであると書いたことは、歌曲が底流にあることが明白な交響曲楽章がこうして堂々と風刺画になっていることによって証明されているだろう)。途中で軍楽隊の低俗な響きが闖入する。当初僕はこれが理解できずこの楽章を低く見ていたが、それは19世紀の初演の聴衆と同レベルの浅はかさであった。これは動物の姿を借りた死のカリカチュアである。もちろんマーラーは死んでいないが、傍観者として自分の死を眺めている。権力や戦争による理不尽な死。俺達にゃそれはない。哀れな人間よと語る動物たちの目線になって。

そして第4楽章で彼は蘇生し、多くの変転を得ながら最後は目も眩む絢爛の勝利へと至り、生命の凱歌が上がる。彼は自分の魂の救済のためにどうしても曲をそうしたかった。それを得るべく寝食を忘れ熱中しただろう。そしてそれに完璧すぎるほどの成功を収めたと言っていいだろう。

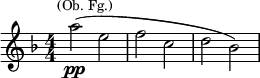

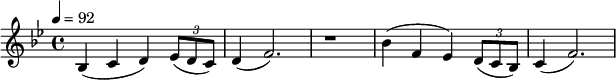

マーラーはこの1番で作曲家としての人生の第一歩を踏み出した。第1楽章は当初「終わりのない春」と名づけられた。弦のイ音のフラジオレットが漂わせる長い冬の凍てついた「大地の気」の中で密やかに胎動する春の息吹。それが4度下降のこの主題だ。

この主題は第4楽章で雄渾なマーチ主題に変貌して人間の生の勝利を歌い上げ、両端楽章を歓喜で縫合する重要なテーマである(カッコウの鳴き声もこれに合わせて通常の3度でなく4度になっている)。僕はこれに連想するテーマがある。モーツァルトのピアノ協奏曲第14番第3楽章の欣喜雀躍の主題だ。

この協奏曲はウィーンで自立して人生の第一歩を踏み出したモーツァルトが、その証しとして記録しようと1784年に開始した「自作品カタログ」の記念すべき第1曲なのである。マーラー最期の言葉は「モーツァルトル(Mozarterl)!」であった。

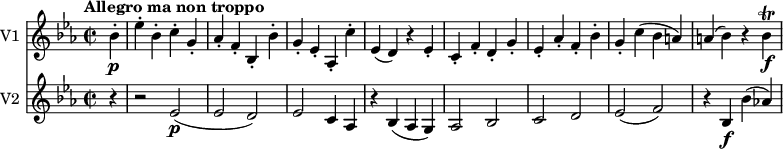

もうひとつある。マーラー1番の初演は1889年にブダペストのヴィガド・コンサートホールでブダペスト・フィルハーモニーによって行われたのだが、同じホール、同じオーケストラで1881年に初演されたもう一つの著名作品がある。ブラームスのピアノ協奏曲第2番だ。同曲はホルンのソロでこう始まる。

1番の第1楽章第47小節から弱音器をつけたチェロとコントラバスが同じ音型を弾く(ほぼ同じテンポだ)。ブラームスはアルペンホルンを思わせるのどかな田園調だが、マーラーは低域の半音階進行で不気味な葬列さながらである。

この主題は長調に展開しない(ブラームスになってしまうからだろう)。葬列が通り過ぎると「さすらう若人の歌」第2曲「朝の野を歩けば」(Ging heut’ morgens übers Feld)が交響曲の第1主題としてやってくる。ここの陰⇒陽の転換は印象的だ。この主題はチェロが弾くが、対旋律はなんとバス・クラリネットである(この特異な響きはホーレンシュタインがロンドン響を指揮した録音でよくわかる)。ブラームス音型の最後のほうに鳴くカッコウもオーボエでなく低いイングリッシュ・ホルンであり、フルート、クラリネットのそれも低域なのだ。つまり第1主題の美しい自然界を練り歩く喜びには暗い影が差している(管弦楽法へのこの感性は春の祭典第1部序奏に匹敵する)。同音型は練習番号14にVnのフラジオレットを伴ってハープで再現し、やがてDm➡E♭7(-5) ➡Dという黄金の夕焼けの如き壮麗な転調をもってニ長調に落ち着くという神懸かった陰陽の転換を見せる。

そしてこのブラームス音型は、第4楽章で3連符が2つになり、強烈な嵐を思わせる第1主題となるのである。

そして熱病に浮かされる変ニ長調の第2主題(恋の主題)が収まると、ブラームス音型が第1楽章の原形のまま再現し(練習番号21)、嵐の第1主題がトランペット、トロンボーンで再起する。やがて第2主題が再現しブラームス音型が続き、第1楽章第1主題(朝の野を歩けば)が出現、また恋の主題、という具合に色濃い個性の主題が目白押しに転回し息つく暇も与えない。それが何故か本能に深く根ざした正義、道徳への予定調和的解決をもたらし、曲尾の二音で究極の快感をもたらす。主題やその断片を数えれば通常の交響曲としてあり得ないほどの数になろうが、それらの通底にあるロジックを探ろうとすれば供述した4度音程のモーツァルト主題とブラームス主題が両端楽章の骨組みとなっているぐらいで、第2,3楽章は連作歌曲のように別世界だ。しかし、それらを並べて俯瞰するなら、神のような感情の連鎖が盛り込まれているという誠の霊感が支配する不可思議な音楽である。フラクタルのように、近視眼的には一見無秩序に映るが鳥瞰すれば大きな絵柄が出現し、我々を圧倒するのはその絵柄のほうなのだ。

つまり、この交響曲を論じるに、どの部分、主題、パッセージにどの歌が使われ、その歌詞の含蓄がどうかというようなことをあまり微視的に分析しても役には立たないが、一方で絵柄の色合いは大きく歌に染められているという全く矛盾した構成で成り立っている異例の音楽なのだ。マーラーの良き鑑賞者とはいえない僕が何ゆえに交響曲第1番をこれほど深く愛し、人生の供にしているのだろう?忠臣蔵のことを書いたが、こういうことかと思う。複雑な家庭で困難な人生を歩んできた作曲家が才能に見合う評価が得られない逆境に苦しみ、失恋し、耐え、我慢に我慢を重ね、交響曲という架空の世界でいったん死に、不死鳥のように蘇って邪魔者をなで斬りにし、目がくらむような成功を手にする。現実の初演は第3楽章に悪評が飛び交いおよそ成功ではなかったが、彼にとって楽曲という仮初めの空間においてはどうでもよかったのだ。その成功をつかみに行く彼の変質狂的執念は常軌を逸していただろう。そしてその己の姿を第三者的に投影して別なアカウントとして交響曲より先に作曲したのが4つの連作歌曲集「さすらう若人の歌」であったのだ。

私的な体験ではあるが、僕自身、大学受験や大仕事という人生の分岐点となる場面で、鬼気迫る集中で成功を奪い取りにいった覚えがある。その時のことだ。そうして馬鹿馬鹿しいほどにコミットしている自分を冷めた目で傍観しているもう一人の自分を感じたのは。ジャン・パウルとE・T・Aホフマンというドッペルゲンガーモチーフの使い手にマーラーが「巨人」というタイトルで親近性を垣間見せていたという事実は(僕は巨人を読んでいないが)、彼自身が当時の僕のように我が身を傍観してそのカリカチュアを笑ってくれと歌曲に結実し、交響曲なる仮想空間で目がくらむような成功をまばゆいほどの壮麗で煌びやかな音響によって手にするカタルシスの解消こそ我が身を救う唯一の手立てとして寝食を忘れて奪取すべく没頭したのではないかという想像を否定しない。なぜなら少なくとも僕はそうしたからだ。

マーラーは1番を書くにあたって若くて純粋だった。もう一人の彼(ドッペル)も純粋だった。それが歌曲を離れ、器楽的に抽象思考した交響曲第5, 6, 7番ではドッペルの理性が勝った。その理性は僕のテーストではなかった。そういうことだったのかもしれない(ワルターと比べるのはおこがましいが、彼が師匠の 1, 2, 4, 5, 9, 大地しか録音しなかったことも、そういうことなのではないか)。そう考えることは実は自分の中にも「もう一人」がいると認める思考を肯定するということになり何やら生きにくくなる感じもするのだが、それを虚飾で糊塗して生きる方が長い目では苦しいだろう。むしろ、マーラーは同類の人だったと割り切ってしまうことで、もう一度虚心坦懐に彼の楽曲を勉強し直してみようかなとも思うのだ。

クラウス・テンシュテット / シカゴ交響楽団

1番の秀演はyoutubeにいくつかあるが、これも良い。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジュゼッペ・シノーポリ)

2023 MAY 14 3:03:15 am by 東 賢太郎

今年は少しコンサートへ行こうかという気になったので読響の会員権を買った。おかげ様で4月は小林研一郎のマーラー巨人を楽しませていただいた。19才でワルター盤で覚えてからこの曲は格別に好きであり、それに加えて既述のように尋常でない思い出があるものだから今も神棚に祭りたいほど特別な曲だ。ハタチの頃の心象風景をこれほど追体験させてくれるものはなく、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらう。この日も帰宅の地下鉄の中でずっと終楽章が鳴りっぱなしで涙が出て困った。なんていい曲なんだろう!!

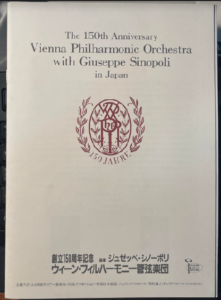

youtubeを見ていたら思わぬものを発見した。

ジュゼッペ・シノーポリがウィーン・フィル創立記念150周年で来日し、NHKホールで巨人を振った1992年3月9日の映像だ。この演奏会は野村證券が支援していた。もう書いていいだろう。クラシックを嗜まれる酒巻社長が演奏会について社内誌に一稿を寄せられるとき草稿を書いてくれと秘書室に頼まれたことがある。バーンスタインがロンドン響と1990年に最後の来日をしたときに書いた気がする。この日がそうだったかどうか覚えてないが、そういう役目なのでチケットをいただいたかもしれない。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

ちなみに僕の8学年上にすぎないシノーポリは2001年4月20日、ベルリン・ドイツ・オペラで上演していた「アイーダ」の第3幕の途中に指揮台で心筋梗塞をおこして亡くなった(シノーポリ「オケピに死す」全真相)。まだ55才。このニュースを知って大変驚き、残念に思ったことは記憶に新しい。

ジュゼッペ・シノーポリ(1946 – 2001)はヴェニス生まれでシチリア島育ちのイタリア人である。医学博士(外科、神経科)、犯罪人類学者、考古学者、大学教授、随筆家、作曲家(リゲティ、シュトックハウゼンの弟子)であり、指揮者(スワロフスキーの弟子)でもあったというマルチタレントで、ダヴィンチではないがどういうわけかこういう人はイタリアから出てくる。80年代初頭のデビュー当時、神経科の医師というふれこみで出てきたせいか冷たい理知的な演奏をイメージしたが、ウィーン・フィルの巨人のように決してそうではない。日本の多くのクラシック・ファンが真価を知ったのは同オケとのシューマン2番だろう。これは今もって同曲のベストの一つ。周知なのであえてここには書かなかったが(シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61)、まったくもってスタンダードたり得る素晴らしい演奏である。

熱い冷たいは尺度ではない。この2番の第3楽章はスーパー・インテリジェントなスコアの読みであって、彼自身が「交響曲第2番作曲時にみるシューマンの正気と病魔についてのノート」で書いている。例えばここでVnの跳ぶ9度にシューマンは狂気の片鱗を感じるが、それをえぐりだしたのは彼とバーンスタインだけだ。37才でウィーン・フィルでシューマン。冒険だ。ケルテスは新世界で、シャイーはチャイコフスキー5番でと非ドイツ音楽でそれを突破した。医学博士シノーポリは、強者のオケを御すためにそれを使ったかもしれない。

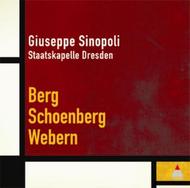

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

こちらのスクリャービン「法悦の詩」も曲名の稿(スクリャービン 「法悦の詩」 (Le Poème de l’extase) 作品54)で挙げなかったが非常に素晴らしい。

シノーポリは自身の音楽哲学をこう語る。

“Music is quantity, measure, in the period in which it is composed or in the moment in which the instrument, stimulated by the musician, produces it. Here a mysterious leap takes place: what we hear is immaterial and in the moment in which we perceive it it disappears to become memory. Music is the most sublime sign of our transience. Music, like Beauty, shines and passes to become memory, our deepest nature. We are our memory.

(Giuseppe Sinopoli, I racconti dell’isola, edited by Silvia Voltolina, Venezia, Marsilio Editori, 2016)

音楽というものは数量、分量であって、作曲家が楽譜に指定した時間内に、または演奏家が楽器に促した瞬間に生み出される。するとそこに不可思議な飛躍が起きる。我々が耳にするのは非物質的なもので、知覚した瞬間に消え去って記憶に置き換わるのだ。それは最も崇高な儚さの表象である。音楽というものはあらゆる美と同様に、輝き、消え去って記憶になることによって我々の最も深い性質を形成する。我々は記憶そのものなのである。(筆者訳)

共感する。形而上学的、文学的、審美的、感情的に語られ、そう語られ得るのが良い音楽であるという軟弱で儚い精神的フレームワークから規定される「クラシック音楽」というものに僕は辟易している。

このシノーポリの言葉はプラトンに匹敵し、これほど理知的に音楽の真の本質を適確に指摘した例を僕は他に知らない。マーラー巨人が喚起するハタチの頃の心象風景の記憶。これは精神、肉体の一部となって僕という人間を形成し、動かしているのである。だから巨人を聴くと自分の60兆個の細胞が同じ波長で共振し、心地良く、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらうことができる。あらゆる音楽にそれは大なり小なりなら在るだろうが、格別に「クラシック音楽」と呼ばれるものは、聴き手にそういうことがおきるようにあらかじめ周到に精緻に設計され、長い年月、幾多の人々にそれがおきることが実証されたものの総称なのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー交響曲第5番 嬰ハ短調

2023 APR 22 3:03:04 am by 東 賢太郎

マーラー5番というと持っているLPレコードはバーンスタイン/NYPの1枚だけである。LP時代にいかに興味がなかったかを物語るし、レコ芸で名演奏ともてはやされていたので買ったそれが録音も含めてさっぱりだったから二枚目を買わなかったのを覚えている。CDも、チューリヒで聴いたショルティの思い出の1枚を入れてわずか9枚だ。1番は特別な曲であり熱愛していることをどこかに書いたがLP・カセット時代にすでに14枚、CDで14枚ある。1番以外というと人気の5番でそれあって、トータルの数の少なさもさることながら同じ作曲家の著名作品でこの落差というのも他にない。

5番を知らないわけではない。初めてライブを聴いたドホナーニ/クリーブランド、アシュケナージ/チェコpoは良かったし、読響はいいのを2度、アルブレヒトとクライツベルグがあって、あとN響は外山雄三のも記憶にある。上記のショルティは亡くなる直前でそれこそ鬼気迫るものだった。何も考えず客席にいれば必ずそれなりの感動はくれる。この曲が人気なのも当然だし、クラシック好きがマーラーをきかないのは日本人が煮物を嫌うようなものなのだ。どうしてそうなったかは自分でも謎の部分があり、後述するが、おそらく、マーラーがとても複雑な人であり、僕も結構そうなのだという処に落ち着くかもしれない。

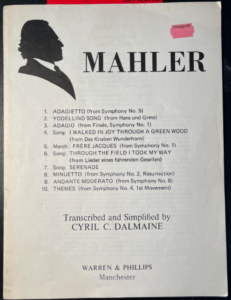

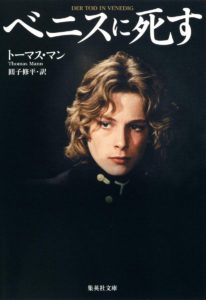

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

とはいえ、マーラーが書いたゆっくり目の音楽が美しいことに異を唱える者ではない。たとえば1番の終楽章で弦がアダージョで歌い上げるニ長調の素晴らしい緩徐主題。これが弾きたくて、ロンドンでピアノソロ簡略版の楽譜(左)を買ったほどだ。それを何十年ぶりかでひっぱり出して譜面台においてみた。たしか5番のアダージェットが入っていたなと思ったからだ。なぜかというと、久しぶり、ほんとうに久しぶりにヴィスコンティの映画「ヴェニスに死す」を観て(というのも先日にゼッフィレリのことを書いたせいなのだが)それに夢中になって音楽にまとわりつかれてしまったせいだ。

アダージェットが1番のアダージョの延長線上にあって、マーラー以外には耳にしたことのない得もいえぬ妖艶な美しさを発していることがピアノでわかった。弦とハープだけのモノトーン。マーラーはこの楽章をそれだけの素材で練り上げた天才職人だ。弦楽器の弓使いとニュアンスの混合は千変万化が尽くされていて、それをハープのつま弾きが夢幻の色彩で包みこむ。恋人に愛を語る音楽なのか魂を天国にいざなう葬送曲なのか、否、もともと愛と死がうらはらのものなのか、浸っているうちにとろけてわからなくなってしまうというまったくもってオリジナルな音楽だ。サミュエル・バーバーが明らかにこれの影響と見える弦楽四重奏の「弦楽のためのアダージョ」を後に弦楽合奏に編曲した。それがアダージェットのバーバー版なら、「ヴェニスに死す」はヴィスコンティ版だ。

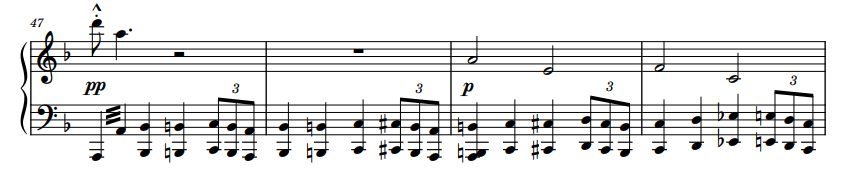

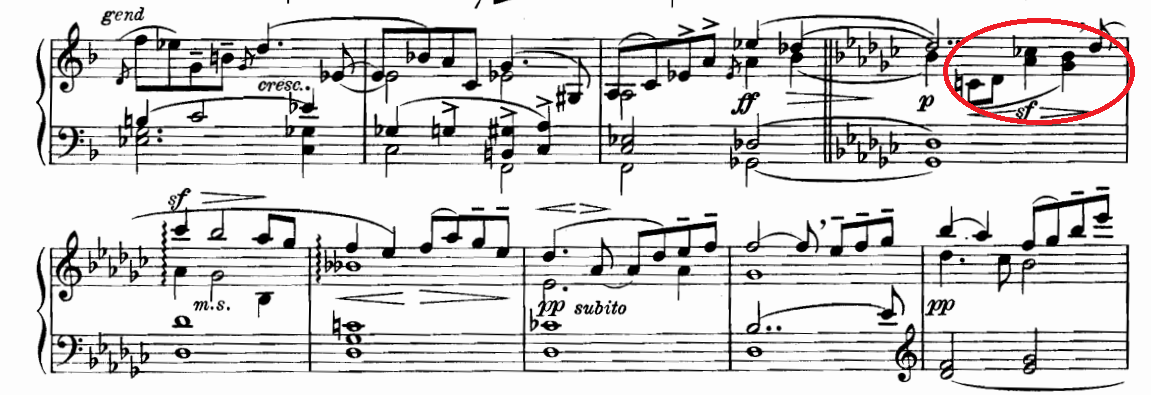

いま気に入っているのはガリー・ベルティーニとウィーン交響楽団によるライブだ。1983年4月12日、ウィーン、ムジークフェラインザールの演奏で、この名ホールの音響が生々しく、表現は粘着質だがこの曲にはそれがふさわしいと思う。マーラーファンには邪道だろうが、僕はどうしてもヴィスコンティの創造した「ヴェニスに死す」が忘れられない。通奏低音のように流れるアダージェットの美しさは筆舌に尽くし難く、驚くべき退廃の美であり、ここに死の匂いを嗅いだ感性には敬服するしかないが、ベルティーニはその楽章の陶酔と恍惚を没入したテンポのはからいとフレージングで聴かせる(第4楽章は46分45秒からどうぞ。できればCDを探されてオーディオで)。

この楽章の変ト長調に転調するとても印象的な部分(楽譜)、ff からいったん p の静寂に落ちついたと思ったら、にわかに、別な声が何かに激したように sf で入って来る ”ソ‐ファ~ミ” のメロディ(赤丸)。第2ヴァイオリンとヴィオラだから大音量ではない、しかしマーラーは sf と書いている!感情の音量を求めたにちがいない。お聴きいただきたい(ビデオの51分51秒)。

次はレナード・バーンスタインの「ウエスト・サイド・ストーリー」に移る。これぞアメリカ版「ロミオとジュリエット」であり、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティの順番に縦糸が繋がっているが、バーンスタインの前にはマーラーがいることを以下にお示しする。そして「ヴェニスに死す」でヴィスコンティはバトンを静かにマーラーに返す。そこで物語は完結するのである。

感動的な “Somewhere” はThere’s a place for us(どこかに平和で静かな僕たちの居場所がある)とトニーとマリアが歌う。幸せを求めて上昇する There’s a のソ~ファ~(7度の跳躍)はマーラーの赤丸のエコーに聞こえないだろうか。

“Somewhere” はなかった。銃弾に倒れたトニーが「ここではふたりは一緒にさせてもらえない」といい、マリアは抱きかかえて「ふたりでどこかへ行くのよ」と “Somewhere” の一節を歌う。トニーはそのままマリアの腕の中で息をひきとる。これは臨終の曲なのだ。作曲家がそれを意識していないはずはない(プッチーニはボエームのスコアでミミの臨終を知らせるホルンのところに髑髏の絵を描いている)。お聴きいただきたい、1分08秒からあえかに聞こえる ”ソ‐ファ~ミ” 、これがいかに大事なパッセージか、そして、私見では彼はそれを愛と死の音楽、マーラー5番アダージェットから引用してきたのだ。

ヴィスコンティと同様にバーンスタインはアダージェットに死の匂いを嗅いだことは暗殺されたロバート・ケネディ追悼のミサでアダージェットを演奏したことにも明白に現れている。トニーを葬う “Somewhere” なくして、彼がそうすることはなかっただろう。マーラー5番とウエストサイドは「死」の上で交叉している。メンゲルベルクはアダージェットがアルマへの愛の調べとして書かれたというが、作曲の時期はアルマとの結婚、娘の誕生と人生の絶頂期なのだからそうであってしかるべきだ。しかしマーラーはそんなに単純な人ではないと思う。内面はいつも複雑である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

久しぶりに観た「ヴェニスに死す」はやっぱり謎めいていた。作者トーマス・マンがミュンヘンで8番の初演を聴いてマーラーと知り合いになり、翌年、作曲家が死去した直後にヴェネチアを旅行した体験が映画でアッシェンバッハの原型になる。グスタフと名づけたとおりマーラーの死に触発されて書かれたものだ。ヴィスコンティはバイセクシャルを主題とするこの小説におそらく自己を投影したのだろう、美少年タッジオ役を求めてヨーロッパ中を探し、数千人の候補者からビョルン・アンドレセンを選んだ。音楽がマーラーになることは原作の成り行きから必然だったろうが、5番のアダージェットが選ばれたというよりもそれが先にあったからヴィスコンティはこの映画を撮ったと考えたくなるほどこの作品は映像と音楽の醸し出す世界が同質的である。

例えばクロージングの場面の映像だ。アッシェンバッハは少年タッジオの美に憑りつかれ、海岸で彼の姿に見とれながら椅子の上に倒れこむ。そこまでの情景は、はじめは海側の中空から斜めに見おろす遠景として、まるで他人事のように映し出される。どこか平安時代の絵巻物が斜め上から描かれ、登場人物はみな動作をしているがすべてが静的に見える吹抜屋台の視点のようなのだ。そしてだんだんクローズアップされた彼は夏の陽のもとで、はたと時が止まったように、静的に死ぬのである。それがコレラかどうかは説明されないし、大事でもない。大事なのは彼がタッジオに見とれながら死んだことなのだ。音楽のほうも、中空にまったり佇んだような弦のメロディーが夢幻のハープによってゆるりゆるり進む。マルグリットが描いた岩が空に浮かぶ絵のような非日常の浮遊感の中で物語は消えてゆく。

はじめてこれを観たとき、いささか戸惑った。アッシェンバッハの性的嗜好にまったく共感などない。あまりにそんな退廃的な映像に溶け込んでおり、なんだこれは安物の映画音楽ではないかとも思い、そんなものを交響曲のいち楽章と考えているこの作曲家の品格など問うまでもないと思い込んだのがまずあったのだ。楽理的にもそうだ。5番はマーラー初の標題なし歌なしの交響曲である割に、嬰ハ短調なのに脈絡のないヘ長調に飛び、最後はなんと終わるべき嬰ハ長調の半音上のニ長調で終わる。何だこの狂気の沙汰は?僕は人間がきまぐれで作った物はすべからく興味がない。つまりガウディが嫌いなのと同じ回路を経て、この曲が原因で僕はマーラーを軽く見てしまったと思う。

それから月日が経ち、人間、そうきれいに割り切れるものでない、自分だって想像もしなかったことをやりたくなったりするじゃないかとなった。アダージェットの死の匂いは、実はトリスタンとイゾルデの末裔なんだということもわかってきて腑に落ちた。ワーグナーは好きなのだから、ブルックナーだけでなくマーラーにも遺伝子が伝わっており、バーンスタイン、ゼッフィレリ、ヴィスコンティに連なる系譜も嫌いなはずはないと思えるようになった。ウエストサイドのような音楽は独仏からは出ない。国なら伊、宗教ならユダヤだ。バーンスタインという人物には多大の興味があるが、マーラーをその系譜で眺めてみるのはきっと一興なのだろう。

ヴェニスは3度おとずれている。いつも夏だった。最初はベルギーから車で南下して、2度目は地中海クルーズ船に乗りこむために、3度目はサン・マルコ広場で鐘楼のてっぺんに登ってから船で出てトリエステへ向かった。どこもかしこも石造りなのに、島が海面に浮いてるような、夜中に部屋が船みたいに揺れるんじゃないかと錯覚する街だ。昼間はゴンドラに乗ったり楽しめるが観光客の大群に埋もれてしまう。いいのは静かになる夜だ。貴族の邸宅の横あたりの桟橋にさざ波がちゃぷちゃぷ打ち寄せ、千年前から変わらぬ景色に月でも出てれば最高にロマンティックだ。ここでワーグナーが亡くなり、隣の島にディアギレフとストラヴィンスキーが眠っている。

(ご参考)

ストラヴィンスキー 「詩篇交響曲」(1930)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

佳境に入ったクラシック音楽との付き合い

2020 OCT 9 18:18:08 pm by 東 賢太郎

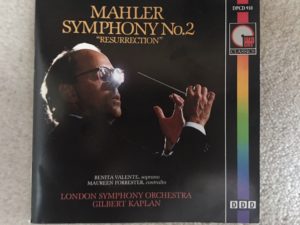

マーラーの2番「復活」だけ指揮するアマチュアのギルバート・ キャプラン氏にならって、プロの指揮者に1曲だけ習ってやってみたいと思ったことがあります。米国の実業家キャプランは「復活」マニアでした。子息が亡き父のオフィスを整理していたところ、埃をかぶった箱から偶然に出てきたのがこのフィルムだったそうです。初めて振った「復活」です。

この曲だけとはいえ、ロンドン響、ウィーン・フィルを含む世界の75のオーケストラで振っている。音楽の教育は受けなかったが、客観的に見ても才能があったということでしょう。しかし僕が特筆したいのはそれ以前にビジネスの才があったことです。ざっくり書きますと、ニューヨーク大学法学部を出て1963年にアメリカ証券取引所のエコノミストになります。給料は1万5千ドルでした。4年後にインスティテューショナル・インベスターズ誌を創業して主筆をつとめ、17年後に同社株を$75milで売った。当時の為替レートで170億円です。

こういうことができるのが資本主義です。ウォートンスクールの学生のころ、バーで同級生のアメリカ人はみんなわいわいこういう話をしてました。40才でウォールストリートの仕事を辞めて何をしたいかと、お前の夢は何かと。大会社で出世したいなんてのは一人もいない。会社は作るもの、 It’s you. 、おまえ自身だぜ。ビジネススクールはそういう連中の集まりで、そういわれたとき、自分の中でばりばりと何かが崩れました。替え玉受験説はあるが若きドナルド・トランプもそうやってあのあたりのバーで口角泡を飛ばしていたに違いない。 キャプランは音楽界では “an amateur conductor of Mahler’s Symphony No. 2.”(マーラー2番専門のアマチュア指揮者)ですが、ビジネス界ではまさにそうやって夢をつかんだ男、アメリカンドリームを体現した男なのです。

カネで何でもできるのもアメリカだろうという人もいますが、野球好きのおっさんが甲子園球場を借りて夢をかなえるみたいな話とは次元が違います。その理由は下のビデオで明らかにされますが、マーラーの自筆譜を購入して研究に研究を重ね、楽譜が読めないハンディは全部を耳で暗記してスコアなしで振ることで克服しています。棒の振り方を習ったのは40才です。「ワルターやバーンスタインやショルティの録音が残る中であなたが指揮する意味は何か?」と問うインタビュアーに「私は誰より2番を、マーラーを知っているからです」と述べる半端でない没入と情熱と知識と自信が世界中のプロの演奏家を動かしたように思います。

彼は25才までこの曲を聴いたことがなく、カーネギーホールでやるストコフスキーのリハーサルに招かれて初めて知ります。本番を聴いたその夜、旋律が脳裏にまつわりついて眠れなかったと語っています。知的で冷静に見える人ですが、ハートが熱い。本人の口から想いをきくとびしびし心に刺さってきます。

そういうことを自分もやってみたいと思ったのは38か9のころ、フランクフルトにいた時です。娘のピアノの先生がいい人を紹介してあげるわよということになって、習おうかなと傾きかけました。だけどやらなかった。自信がない、仕事が忙しい、そういうものに負けてしまった。じゃあ今やるかというと、もうあの時の情熱も記憶力もありません。アメリカには難病で生きられないかもしれない子供の夢を寄付でかなえてあげる Make-a-wish というNPOがありますが、本気でやるならオトナの夢も叶えてあげようという文化的な土壌もあります。日本で既にプロだったイチローでも、これだけ打ったのは凄いじゃないか、新人王にして讃えてやろうという寛大さ。日本にはないですね、そういう問題もあります。難しいでしょう。

トーマス・ビーチャムみたいにマイ・オーケストラを作る手もあります。でもプロ・オケさえ財政難の世で到底資金が続きません。仮に資金があっても、アートはそういうものではない。ビーチャムの楽団への情熱が持てるか、キャプランの復活への愛があるかという事です。それなくして誰も真剣についてこないでしょう。ちなみにキャプランは、ワルターもバーンスタインもショルティもそうであるようにユダヤ系と思われます。彼らにはマーラーへの心的、スピリチュアルなつながりを自らが信じられる何かが有ります。同じ民族だから共振できるのかルサンチマンなのか僕には知るすべがありませんが、メンデルスゾーン3番の稿で主題にしたとても深いことで、わかる方はわかるでしょう。作曲家と交信、共振できたから皆がついてきた。うらやましいことです。

僕はドイツにいてドイツ語さえままならない自分がどうしてモーツァルトを理解できるのかと感じてしまった。困ったものです。バッハもベートーベンもブルックナーも、みんな遠ざかってしまいました。日本語世界で理解していた彼らとはおよそ程遠い人間だということを知ってしまった気がしたのです。みんな同じ人間だ、音楽はその共通語である。これは20世紀のアメリカ人が作ったマーケティングコンセプトです。19世紀以前の人間にそんな概念があろうはずがありません。モーツァルトは、「こういうパッセージを入れればパリでうける」と父親宛の手紙に書いている。ヨーロッパの中ですら文化はローカル色豊かであったのであり、アメリカ人はそこからハンバーガーをみつけだし、マーケティングという手法で国中で同じものを食べさせて膨大な売り上げを作り出すことに成功したのです。

クラシック音楽でなぜそれが必要だったかというと、ナチスのころ大勢のユダヤ系音楽家が亡命してきたからです。知識人には歓迎された。しかし大衆に売れないと彼らは食っていけませんからビジネスする必要があった。ロス・フィルに雇われたクレンペラーは悲愴交響曲を盛り上げて第3楽章で終わらせてくれとマネージャーに頼まれてます。そんな田舎者に音楽は「共通語」だなどとクレンペラーが思ったはずもなく、啓蒙しようという意欲もなかった。うまいこと妥協できてスターダムに登ったトスカニーニは忖度でスーザまで録音し、常識的にはイタリア人に頼まないだろうベートーベンsym全集や、ヒットラーの臭いがするが売れそうなワーグナーも、ドイツ人でない男ならという事でオハコにできた。田舎者に一切の妥協もせず極貧に陥ったバルトークは、クーセヴィツキーの手管でボストン響の委嘱という形をもって「アメリカ人でもわかる」オケコンを書いたのです。共産主義や資本主義という政治とアートの相克はソ連だけと思ったら大間違い、アメリカにも生々しくありました。

そういう事ですからアメリカ人にとってドイツの音楽は良くも悪くも特別なものでした。それは敵国、ユダヤ人問題という要因を論じる以前に、がっちりと胡桃のように固いドイッチェランド(Deutschland)なるものが英米(アングロサクソン)とは本質的に異質だという事に発しています。このことは、日本通の英国人が日本について持っているイメージと通じるものがある。韓国、中国と違うのはそれだと見抜いています。日本人とドイツ人に似たものはかけらもありませんが、総合的、俯瞰的に似たものがあるとするならそれでしょう。僕は16年の海外生活でずっと英語で仕事をしましたが、ドイツだけは公私ともにどうもうまくいかなかった。あの3年はやっぱり自分の中でばりばりと何かを崩したのです。ここでは書きませんが、哲学もプロテスタントも印刷術も科学技術もグリム童話もナチス党も混浴風呂も、なぜあの国で出てきたか確固たる理由がある。したがって、同様に、音楽にもあるのです。

アメリカでマーラーはドイツ語を話すユダヤ人の音楽であり、ニューヨーク・フィルを率いた指揮者の音楽でもある。しかしクレンペラーは「マーラーがどんな人であるかを認識した人は(ニューヨークに)誰もいなかった」と述べ、「アメリカで何が一番気に入ったか」と尋ねるとマーラーは「ベートーベンの田園交響曲を指揮したことだね」と答えたそうです。ここはさすがに悲愴交響曲を知らない西海岸とは違うとも考えられますが、田園がああいう風に終わることを独墺の客は知っていてニューヨーカーは知らなかった、ないしは、本場の大先生が振るものは何でも有難がって聴いたとも考えられます。どちらにせよ彼は自由にオケを使えました。その彼の交響曲を半世紀後のユダヤ系指揮者が次々と十八番にし、ユダヤ資本のレコード会社が商売ネタにして広まりました。カトリックのブルックナーはそれがありません。日本人の朝比奈がシカゴで振ってうける土壌がないのです。僕を含め日本人は彼らの宗教を知りませんからクラシックは高級なエンタメの一部門であり、いわば料理界のフレンチであり、カレーとラーメンで済む人には縁がありません。改宗することもないので僕はカトリック、プロテスタントを「お勉強」することで、カレーもラーメンも好きだけど同じ土俵でフレンチもいいねという付き合いになってます。

だからあれ以来僕はモーツァルトはエンタメとしてつき合うことになりました。ドイツ語を母国語としないアメリカ人のドン・ジョヴァンニを日本人がエンタメとして楽しむ。何国人が作ろうとフレンチは上等であれば美味なのだからそれはそれで結構。楽譜を音にしてもらわないといけない以上は格別に技量が高いシカゴ響にお願いしたいと思うし、そこにモーツァルトが意図してない喜びを発見する余地はあるでしょう。しかし、その姿勢でどんどん遊離して行ってフレンチにワサビが入ったり寿司でアヴォガドを巻いたりするヌーベルなんたらという流れ、僕はあれはまったく受け付けません。食とアートは別物ですが、創造者にリスペクトのないものは型破りでなく型なしです。そういう思想の持ち主なので、エンタメ国アメリカの人間であるキャプランが2番の自筆譜をめくりながら、まるで霊的なオーラがあるかのごとくマーラーという人間を感じ取るビデオの場面は、本当にそれができたかどうかはともかく、演奏家の姿勢としては畏敬を覚えます。だからロンドンでもストックホルムでもウィーンでも、敬意を持って迎えられたのでしょう。

この楽譜に忠実にという姿勢はもちろん日本の音大でもあるでしょうが、聖書が絶対という姿勢に通じるものがあって、単なるテキストは大事にという程度のものでない。宗教的なものがあります。ユダヤ教、イスラム教が聖書に厳格なのは周知でしょう。カトリックでは離婚ができないから英国国教会ができてしまう。プロテスタントも福音派が進化論(=科学)は認めないし、コロナに罹患しようとマスクはしないのです。どれも仏教徒の理解をはるかに超えるものです。作曲家のスコアが聖典であるという原理。キャプランはそれに従い、聖典に対する深い情熱が人々の心を動かしたということです。思い出しますが、韓国人のH.J.リムという女性ピアニストが12才でパリに留学し、感ずるものがあり、ベートーベンの伝記や書簡など手当たり次第に読んだそうです。そこで彼女なりの作曲家の人間像ができ、ソナタをベートーベンの人生の局面局面のカテゴリーごとに分類し、全曲録音した。まったくもって彼女の主観であり本当にそうかどうか学問的にはわからない。しかし誰も反論できないのも事実であり、学問的に知りうる範囲で忠実にやりましたなんて安全運転の演奏よりずっと面白いのです。そう思う人は彼女にリスペクトを持ちます。もっと勉強しなさいなんて書いた日本の音楽評論家がいる。こういう馬鹿な人がクラシックを滅ぼしているのです。

異国人、異教徒の音楽ではありますが、彼女のアプローチは世界で堂々と通用するでしょう。キャプランの手法に通じるものがあるからです。まず作曲家の人間を深く知る。知識だけでなく感性でも霊感でも動員して。そこで初めて記号にすぎない楽譜の行間が読める。資料が乏しいバッハのような人物でも、アプローチのメソッドとして一貫してそうすべきなのです。そういうことは教科書に書いてないし先生に教わるものでもない。自分で体感し創造するものです。アカデミックに正しい古楽器の選択をという博物館長みたいな道よりよほど重要です。演奏する人にその曲、その作曲家への没入と情熱と知識と自信なくして聴衆に何のメッセージが伝わるでしょう?コンテンツの貧弱なプレゼンでは、どんなに構成が巧みだろうと英語の発音が良かろうと、絶対にビジネスはできません。僕にとって異国人のモーツァルトという人間は充分にはわかりかねますが、文字という理性で書かれた手紙はわかる。理性は万国共通です。そこで共通するものを発見して喜ぶ。たぶんリムさんも同じと思います。それだけで演奏できるとは思いませんが、共感する演奏の背景に奏者のそうした同化があるなということぐらいは感じ取れるのです。

クラシック音楽との付き合いという事を考えてきて65才になっています。キャプランのような能も財もありません。相当遅れてしまったけれど、この先にアメリカンドリームがあるんだろうか。自分はどういう人間で、本当は何がやりたかったんだろう?仕事はそれのためにやるもので、仕事がそれというのも寂しい。でも、それを取ったら何も残らない程度の人間である気もします。こういうとき、いつもそうだったのですが、偶然に誰か運命的な人の影響でバーンと景色が変わる。そういうことがまたあるんだろうか。たぶんそれはもうレールが敷かれていて、あるのかないのか、わからないのです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

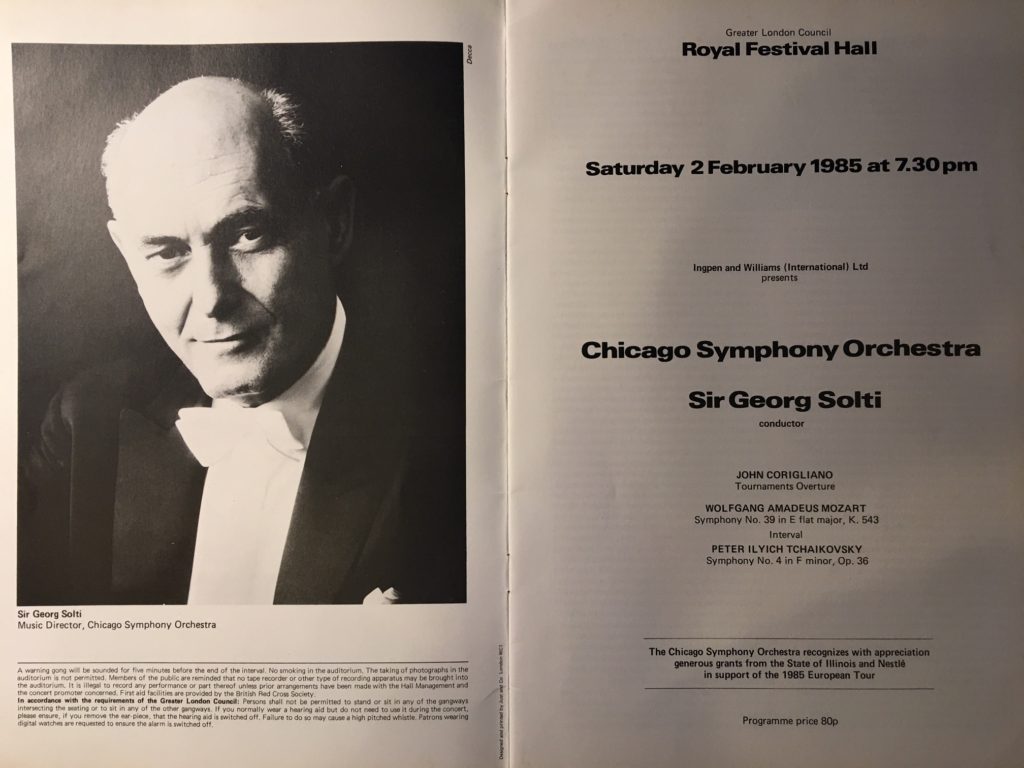

僕が聴いた名演奏家たち(ゲオルグ・ショルティ)

2020 SEP 3 20:20:28 pm by 東 賢太郎

ショルティの演奏会にはヨーロッパで何度か遭遇した。残された膨大な録音でどなたもおなじみだろうが、彼の指揮の特徴を一言で述べるなら明晰かつエネルギッシュであろう。細部までのクラリティ(見通しの良さ)と、強靭な推進力、音量を伴った動的なパワーというものは案外と両立しにくい。現に両者の合体をショルティほどに高度なレベルで達成し持ち味とした指揮者をほかに挙げよと言われると答えに窮するしかない。

海外に出て行って度肝を抜かれたのは、何度も書いたフィラデルフィア管弦楽団だ。何に驚いたかって、一にも二にも音量だ。アカデミー・オブ・ミュージックでユージン・オーマンディが振った「展覧会の絵」の終曲の、シャンデリアが落ちるんじゃないかという壮絶な大音響。あれは音楽を全く知らない人をも圧倒する原初的衝撃に違いない。感動という感覚的、美学的な次元ではなく、初めてニューヨークへ行った人がエンパイアステートビルを見上げて絶句する、あのあっけらかんとした驚きによほど近い。とにかく音がこんなにデカいものなのだというのが僕のオーケストラ原体験だった。

その洗礼を2年受けて僕はそのままヨーロッパに渡り、シカゴ響を率いてロンドンにやって来たショルティのチャイコフスキー4番を体験したわけだ。聴いたという言葉は当たらない。体験だ。この音響の凄まじさはフィラデルフィアの洗礼を覆す衝撃であり、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールは興奮のるつぼと化し、演奏会は伝説となり商業用ビデオとなった。

こういうものを知ってしまうと、日本のオーケストラは巨木の森でなく箱庭にしか思えない。上手下手の領域ではなく、動物種の違いというか、肉体的に別物のところに日本のクラシック音楽は存立していて、それはそれで繊細な良さは認めるのだがもうどうしようもないある種の障壁を感じる。

音楽の演奏は息を吹き込んだり弓で擦ったり撥で叩いたりという肉体の作業である。それを聴いて愛でる方にも、肉体に対する嗜好というか、ダビデ像やミロのビーナスに見て取れる好みの特性がある。そういうものは民族性(racial characteristic)なのであって、ヨーロッパ人の自己中心的な目線からは race(人種)とは白人以外を区別して論じる概念で、自分たちは対象でない。だから民族性という言葉も白人の中の区分けでしか使わないが、我々東洋人から見ればマッチョや長身の金髪好みは民族性以外の何物でもないわけだ。

クラシック音楽においてはヨーロッパの民族性が本流という事になるのは仕方ない。我々日本人にとってはまぎれもなく異民族の風俗であり、セックスに対する考え方が日本人とドイツ人で天と地ぐらい違うような、深く民族の奥底に根ざした何物かの投影だと考えるしかない性質のものだ。そういうことを知る機会は日本にいてはなかなかないし、むしろ封印して音楽に国境はないと割り切ってしまう姿勢が市民権を得るのは良いことだとは思う。しかし、単なる一聴衆であり、それを消費するだけの存在である僕には楽しくない。能狂言、歌舞伎の役者にマッチョ、金髪の白人が進出して日本の古典芸能がグローバルになったと喜ぶ一員にはなれそうもない。

チャイコフスキーが4番の終楽章で、イノセントな民謡主題をくり返しくり返し紡ぎながら狂乱の気配を増幅してゆき、ついに爆発的な熱狂になだれ込むコーダをどんな気持ちで書いたかは知らないが、あの終結に巨大な音響こそ効果的なのは疑いもない。それは能の土蜘蛛が糸を投げる場面で派手の中に背筋の凍る不気味さを秘めることを求めているのと同じ意味で、作曲家がスコアに込めた “民族的欲求” の投影である。ショルティはそういう性質のスコアで無敵だ。彼がマーラー解釈で一世を風靡したのは同じユダヤ民族だったということもあるかもしれないが、明晰かつエネルギッシュである彼の芸風のなせる業である方が大きい。チャイコフスキー4番は第1楽章にメッセージの勘所がある作品で、彼のLGBT的特性が最も高次の芸術として結晶化した例だ。ショルティは得意でなく、同じ性癖であるバーンスタインがうまくリアライズしている。

マーラーを苦手とする僕が、唯一マーラーで唸り、打ちのめされた演奏会があった。1997年7月12日にショルティがチューリヒ音楽祭にやってきてチューリヒ・トーンハレで同名の管弦楽団を指揮した第5交響曲である。

これは同年9月5日に世を去ったショルティの最後の演奏会の一つとなった。ラストコンサートというと僕はカラヤンとヨッフムのも遭遇しているが、その二人はそれが最後だろうと聴衆の誰もが暗黙に了解するオケージョンであり、音楽の内容はどちらも老いを微塵も感知させなかったが、舞台での姿はもうこれが見納めだろう、本当にお疲れ様というものだった。しかし、ショルティ翁の最後の姿はというと、今も脳裏に焼き付いているが、1985年に颯爽とチャイコフスキーを振ったあの時と何ら変わりはないものだったのは驚くべきことだ。彼は最後までエネルギッシュな男だった。マーラー5番は思い出がある。84年にロンドンに赴任して、 ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれ

ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれ をチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

をチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

これがDeccaが録音してくれた、その演奏会の音だ。録音も素晴らしいので、ぜひ、CDをオーディオ装置で聴いていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草《音楽家の二刀流》

2018 MAY 6 1:01:11 am by 東 賢太郎

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

そもそも二刀流とはなんだろう?刀は日本人の専有物だからそんな言葉は外国にない。アメリカで何と言ってるかなと調べたら大谷は “two-way star” と書かれているが、そんなのは面白くもなんともない。勝手に決めてしまおう。「二足の草鞋」「天が二物を与える」ぐらいじゃあ二刀流までは及ばない。「ふたつの分野」で「歴史に残るほどの業績をあげること」としよう。水泳や陸上で複数の金メダル?だめだ、「ふたつの分野」でない。じゃあ同じ野球の大谷はなぜだとなるが、野球ファンの身勝手である。アメリカ人だって大騒ぎしてるじゃないか。まあその程度だ、今回は僕が独断流わがまま放題で「音楽家の二刀流判定」を行ってみたい。

まずは天下のアルバート・アインシュタイン博士である。音楽家じゃない?いやいや、脳が取り出されて世界の学者に研究されたほどの物理学者がヴァイオリン、ピアノを好んで弾いたのは有名だ。奥さんのエルザがこう語っている。 Music helps him when he is thinking about his theories. He goes to his study, comes back, strikes a few chords on the piano, jots something down, returns to his study.(音楽は彼が物理の理論を考える手助けをしました。彼は研究室に入って行き、戻ってきて、ピアノでいくつか和音をたたき、何かを書きつけて、また研究室へ戻って行くのです)。

アインシュタインは紙と鉛筆だけで食っていけたのだと尊敬したが間違いだった。ピアノも必要だったのだ。たたいた和音が何だったか興味があるが、ヒントになる発言を残している。彼はモーツァルトのヴァイオリン・ソナタを好んで公開の場で演奏し、それは「宇宙の創成期からそこに存在し巨匠によって発見されるのを待っていた音楽」であり、モーツァルトを「和声の最も宇宙的な本質の中から彼独自の音を見つけ出した音楽の物理学者である」と評している。案外ドミソだったのではないかな。腕前はどうだったんだろう?ここに彼がヴァイオリンを弾いたモーツァルトのK.378が聴ける。

アインシュタインよりうまい人はいくらもいよう、しかし僕はこのヴァイオリンを楽しめる。曲への真の愛情と敬意が感じられるからだ。というわけで、二刀流合格。

次も科学者だ。「だったん人の踊り」で猫にも杓子にも知られるアレクサンドル・ボロディン教授である。教授?作曲家じゃないのか?ちがう。彼はサンクトペテルブルク大学医学部首席でカルボン酸の銀塩に臭素を作用させ有機臭素化物を得る反応を発見し、それは彼の名をとって「ボロディン反応」と呼ばれることになる、まさに歴史に名を刻んだサイエンティストだ。趣味で作曲したらそっちも大ヒットして世界の音楽の教科書に載ってしまったのである。この辺は彼が貴族の落し胤だった気位の高さからなのかわからないが、本人は音楽は余技だとして「日曜作曲家」を自称した。そのむかしロッテのエースだったマサカリ投法の村田兆治は晩年に日曜日だけ先発して「サンデー兆治」となったが、それで11連勝したのを彷彿させるではないか。「音楽好きの科学者」はアインシュタインと双璧と言える。合格。

巨人ふたりの次にユリア・フィッシャーさんが来るのは贔屓(ひいき)もあるぞと言われそうだが違う。贔屓以外の何物でもない。オヤジと気軽にツーショットしてくれてブログ掲載もOKよ!なんていい子だったからだ。数学者の娘。どこかリケジョ感があった。美男美女は得だが音楽家は逆でカラヤンの不人気は男の嫉妬。死にかけのお爺ちゃんか怪物みたいなおっさんが盲目的に崇拝されてしまう奇怪な世界だ。女性はいいかといえば健康的でセックスアピールが過ぎると売れない観があり喪服が似合いそうなほうがいい我が国クラシック界は性的に屈折している。フィッシャーさん、この容貌でVn協奏曲のあとグリーグのピアノ協奏曲を弾いてしまう。ピアノはうまくないなどという人がいる。あったりまえじゃないか。僕はこのコンチェルトが素人には難しいのを知っている。5年まえそのビデオに度肝を抜かれて書いた下のブログはアクセス・ランキングのトップをずっと競ってきたから健全な人が多いという事で安心した。そこに書いた。゛日本ハムの大谷くんの「二刀流」はどうなるかわかりませんが “。そんなことはなかった。若い才能に脱帽。もちろん合格だが今回は音楽家と美人の二刀流だ。

ちなみに音楽家と学者の二刀流はありそうなものだがそうでもない。エルネスト・アンセルメ(ソルボンヌ大学、パリ大学・数学科)、ピエール・ブーレーズ(リヨン大学・数学科)、日本人では柴田南雄(東京大学・理学部)がボロディン、アインシュタインの系譜だが、数学者として実績は聞かないから合格とは出来ない。ただ、画家や小説家や舞踏家に数学者、科学者というイメージはわかないが音楽家、とくに作曲家はそのイメージと親和性が高いように思うし、僕は無意識に彼らの音楽を好んでいる。J.S.バッハやベートーベンのスコアを見ると勉強さえすれば数学が物凄くできたと思う。一方で親が音楽では食えないと大学の法学部に入れた例は多いが、法学はどう考えても音楽と親和性は薄く、法学者や裁判官になった二刀流はいない(クラシック徒然草《音大卒は武器になるか》参照)。

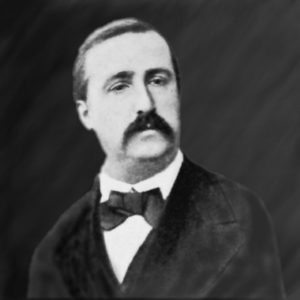

よって、何の足しにもならない法学を名門ライプツィヒ大学卒業まで無駄にやりながら音楽で名を成したハンス・フォン・ビューローは合格とする。ドイツ・デンマークの貴族の家系に生まれ、リストのピアノソナタロ短調、チャイコフスキーのピアノ協奏曲1番を初演、リストが娘を嫁にやるほどピアノがうまかったが腕達者だけの芸人ではない。初めてオペラの指揮をしたロッシーニのセヴィリアの理髪師は暗譜だった。ベートーベンのピアノソナタ全曲チクルスを初めて断行した人でもあるがこれも暗譜だった。”Always conduct with the score in your head, not your head in the score”(スコアを頭に入れて指揮しなさいよ、頭をスコアに突っ込むんじゃなくてね)と容赦ない性格であり、ローエングリンの白鳥(Schwan)の騎士のテナーを豚(Schwein)の騎士と罵ってハノーバーの指揮者を降りた。似た性格だったグスタフ・マーラーが交響曲第2番を作曲中に第1楽章を弾いて聞かせ「これが音楽なら僕は音楽をわからないという事になる」とやられたがビューローの葬式で聴いた旋律で終楽章を完成した。聴衆を啓発しなければならないという使命感を持っており、演奏前に聴衆に向かって講義するのが常だった。ベートーヴェンの交響曲第9番を演奏した際には、全曲をもう一度繰り返し、聴衆が途中で逃げ出せないように、会場の扉に鍵を掛けさせた(wikipedia)。これにはブラームスもブルーノ・ワルターも批判的だったらしいが、彼が個人主義的アナキズムの哲学者マックス・シュティルナーの信奉者だったことと併せ僕は支持する。

ちなみにビューローはその才能によってと同じほどリヒャルト・ワーグナーに妻を寝取られたことによっても有名だ。作曲家は女にもてないか、何らかの理由で結婚しなかったり失敗した人が多い。ベートーベン、シューベルト、ブルックナー、ショパン、ムソルグスキー、ラヴェルなどがそうで後者はハイドン、ブラームス、チャイコフスキーなどがいる。だからその逆に生涯ずっと女を追いかけたモーツァルトとワーグナーは異色であろう。モーツァルトはしかしコンスタンツェと落ち着いた(というより何か起きる前に死んでしまった)が、ミンナ(女優)、マティルデ・ヴェーゼンドンク(人妻)、コジマ(ビューローの妻)とのりかえたワーグナーの傍若無人は19世紀にそこまでやって殺されてないという点においてお見事である。よって艶福家と作曲家の二刀流で合格だ。小男だったが王様を口説き落としてパトロンにする狩猟型ビジネス能力もあった。かたや作品でも私生活でも女性による救済を求め続け、最後に書いていた論文は『人間における女性的なるものについて』であったのは幼くして母親が再婚した事の深層心理的影響があるように思う。

ボレロやダフニスの精密機械の設計図のようなスコアを見れば、ストラヴィンスキーが評した通りモーリス・ラヴェルが「スイスの時計職人」であってなんら不思議ではない。その実、彼の父親はスイス人で2シリンダー型エンジンの発明者として当時著名なエンジニアであり、自動車エンジンの原型を作った発明家として米国にも呼ばれている。僕はボレロのスコアをシンセサイザーで弾いて録音したことがあるが、その実感として、ボレロは舞台上に無人の機械仕掛けのオーケストラ装置を置いて演奏されても十分に音楽作品としてワークする驚くべき人口構造物である。まさにスイスの時計、パテック・フィリップのパーペチュアルカレンダークロノを思わせる。彼自身はエンジニアでないから合格にはできないが、親父さんとペアの二刀流である。

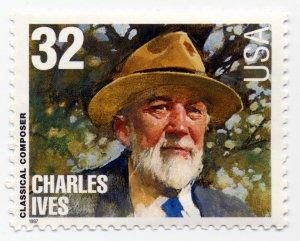

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

アメリカの保険会社の重役だったチャールズ・アイヴズは交響曲も作った。しかし彼の場合は作曲が人生の糧と思っており、それでは食えないので保険会社を起業して経営者になった。作曲家がついでにできるほど保険会社経営は簡単だと思われても保険業界はクレームしないだろうが、アイヴズがテナー歌手や指揮者でなく作曲家だったことは一抹の救いだったかもしれない。誰であれ書いた楽譜を交響曲であると主張する権利はあるが、大指揮者として名を遺したブルーノ・ワルターはそれをしてマーラー先生に「君は指揮者で行きなさい」と言われてしまう(よって不合格)。その他人に辛辣なマーラーが作品に関心を持ったらしいし、会社の重役は切手にはならない。よってアイヴズは合格。

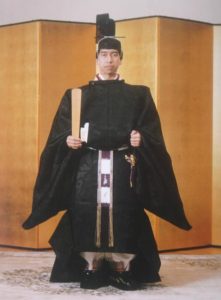

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

日本人がいないのは寂しいから皇族に代表していただこう。音楽をたしなまれる方が多く、皇太子徳仁親王のヴィオラは有名だが、僕が音源を持っているのは高円宮憲仁親王(29 December 1954 – 21 November 2002)がチャイコフスキーの交響曲第5番(終楽章)を指揮したものだ。1994年7月15日にニューピアホールでオーケストラは東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団である。親王は公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟総裁を務め造詣が深く、指揮しては音程にとても厳しかったそうだ。お聴きのとおり、全曲聴きたかったなと思うほど立派な演奏、とても素人の指揮と思えない。僭越ながら、皇族との二刀流、合格。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

米国にはインスティテューショナル・インベスターズ誌の創業者ながらマーラー2番マニアで、2番だけ振り方をショルティに習って世界中のオケを指揮しまくったギルバート・ キャプランCEO(1941 – 2016)もいる。同誌は創業51年になる世界の金融界で知らぬ者はない老舗である。彼が指揮したロンドン交響楽団との1988年の演奏(左のCD)をそのころロンドンで買った。曲はさっぱりだったがキャプランに興味があった。そういう人が多かったのか、これはマーラー作品のCDとして史上最高の売り上げを記録したらしいから凄い。ワルターよりクレンペラーよりショルティよりバーンスタインより素人が売れたというのはちょっとした事件であり、カラオケ自慢の中小企業の社長さんが日本レコード大賞を取ってしまったような、スポーツでいうなら第122回ボストンマラソンを制した公務員ランナー・川内 優輝さんにも匹敵しようかという壮挙だ。これがそれだ。

彼は私財で2番の自筆スコアを購入して新校訂「キャプラン版」まで作り、他の曲に浮気しなかった。そこまでやってしまう一途な恋は専門家の心も動かしたのだろう、後に天下のウィーン・フィル様を振ってDGから新盤まで出してしまうのである。「マーラー2番専門指揮者」なんて名刺作って「指揮者ですか?」「はい、他は振れませんが」なんてやったら乙なものだ。ちなみに彼の所有していたマーラー2番の自筆スコア(下・写真)は彼の没後2016年にロンドンで競売されたが落札価格は455万ポンド(6億4千万円)だった。財力にあかせた部分はあったろうが富豪はいくらもいる。金の使い道としては上等と思うし一途な恋はプロのオーケストラ団員をも突き動かして、上掲盤は僕が唯一聴きたいと思う2番である。合格。

かように作曲家の残したスコアは1曲で何億円だ。なんであれオンリーワンのものは強い。良かれ悪しかれその値段でも欲しい人がいるのは事実であるし、シューマン3番かブラームス4番なら僕だって。もしもマーラー全曲の自筆譜が売りに出るなら100億円はいくだろう。資本主義的に考えると、まったくの無から100億円の価値を生み出すのは起業してIPOして時価総額100億円の会社を生むのと何ら変わりない。つまり価値創造という点において作曲家は起業家なのである。

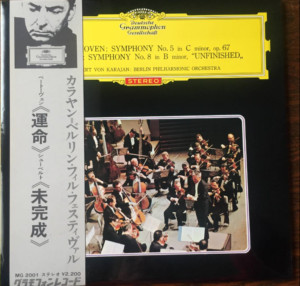

かたやその作曲家のスコアを見事に演奏した指揮者もいる。多くの人に喜びを与えチケットやCDがたくさん売れるのも価値創造、GDPに貢献するのである。 ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

ヘルベルト・フォン・カラヤンは極東の日本で「運命」のレコードだけで150万枚も売りまくったその道の歴史的指揮者である。ソニーがブランド価値を認めて厚遇しサントリーホールの広場に名前を残している。大豪邸に住み自家用ジェットも保有するほどの財を成したのだから事業家としての成功者でもあり、立派な二刀流候補者といっていいだろう。しかし没後30年のいま、生前にはショップに君臨し絶対に廉価盤に落ちなかった彼のCDは1200円で売られている。22世紀には店頭にないかもしれない。こういう存在は資本主義的に考えると起業家ではなく、人気一過性のタレントかサラリーマン社長だ。不合格。

作曲家を贔屓していると思われようがそうではない。ポップス系の人がクラシック曲を書いているが前者はポール・マッカートニー、後者は先日の光進丸火災がお気の毒だった加山雄三だ。ポールがリバプール・オラトリオをヘンデルと並ぶつもりで書いたとは思わない。加山は弾厚作という名で作ったラフマニノフ風のピアノ協奏曲があり彼の母方の高祖父は岩倉具視と公家の血も引いているんだなあとなんとなく思わせる。しかし、いずれもまともに通して聴こうという気が起きるものではない(少なくとも僕においては)。ポールのビートルズ作品は言うに及ばず、加山の「君といつまでも」

などはエヴァーグリーンの傑作と思うが、クラシックのフォーマットで曲を書くには厳格な基礎訓練がいるのだということを確信するのみ。不合格。ついでに、こういうことを知れば佐村河内というベートーベン氏がピアノも弾けないのに音が降ってきて交響曲を書いたなんてことがこの世で原理的に起こりうるはずもないことがわかるだろう。あの騒動は、記事や本を書いたマスコミの記者が交響曲が誰にどうやって書かれるか誰も知らなかったということにすぎない。

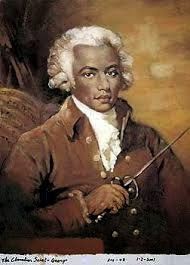

こうして俯瞰すると、音楽家の二刀流は離れ業であることがわかるが、歴史上には多彩な人物がいて面白い。ジョゼフ・サン=ジョルジュと書いてもほとんどの方はご存じないだろうが、音楽史の視点でこの人の二刀流ははずすわけにいかない。モーツァルトより11年早く生まれ8年あとに死んだフランスのヴァイオリン奏者、作曲家であり、カリブ海のグアドループ島で、プランテーションを営むフランス人の地主とウォロフ族出身の奴隷の黒人女性の間に生まれた。父は8才の彼をパリに連れて帰りフランス人として教育する。しかし人種差別の壁は厚く、やむなく13才でフェンシングの学校に入れたところメキメキ腕を上げて有名になり、17才の時にピカールという高名なフランス・チャンピオンから試合を挑まれたが彼を倒してしまう。その彼がパリの人々を驚嘆させたのはヴァイオリンと作曲でも図抜けた頭角を現したことである。日本的にいうならば、剣道の全国大会で無敵の強さで優勝したハーフの高校生が東京芸大に入ってパガニーニ・コンクールで優勝したようなものだ。こんな人が人類史のどこにいただろう。これが正真正銘の「二刀流」でなくて何であろう。宮廷に招かれ、王妃マリー・アントワネットと合奏し、貴婦人がたの人気を席巻してしまったのも当然だろう。1777年から78年にかけてモーツァルトが母と就職活動に行ったパリには彼がいたのである。だから彼が流行らせたサンフォニー・コンチェルタンテ(協奏交響曲)をモーツァルトも書いた。下の動画はBBCが制作したLe Mozart Noir(黒いモーツァルト)という番組である。ぜひご覧いただきたい。ヴァイオリン奏者が「変ホ長調K.364にサン・ジョルジュ作曲のホ長調協奏曲から引用したパッセージがある」とその部分を弾いているが、「モーツァルトに影響を与えた」というのがどれだけ凄いことか。僕は、深い関心をもって、モーツァルトの作品に本質的に影響を与えた可能性のある同時代人の音楽を、聴ける限り全部聴いた。結論として残った名前はヨゼフ・ハイドン、フランツ・クサヴァー・リヒター、そしてジョゼフ・ブローニュ・シュヴァリエ・ド・サン=ジョルジュだけである。影響を与えるとは便宜的にスタイルを真似しようという程度のことではない、その人を驚かし、負けているとおびえさせたということである。サン=ジョルジュが出自と容貌からパフォーマーとして評価され、文献が残ったのは成り行きとして当然だ。しかしそうではない、そんなことに目をとられてはいけない。驚嘆しているのは、彼の真実の能力を示す唯一の一次資料である彼の作品なのだ。僕はそれらをモーツァルトの作品と同じぐらい愛し、記憶している。これについてはいつか別稿にすることになろう。

黒い?まったく無意味な差別に過ぎない。何の取り得もない連中が肌の色や氏素性で騒ぐことによって自分が屑のような人間だと誇示する行為を差別と呼ぶ。サン=ジョルジュとモーツァルトの人生にどんな差があったというのか?彼は白人のモーツァルトがパリで奔走して命懸けで渇望して、母までなくしても得られる気配すらなかったパリ・オペラ座の支配人のポストに任命されたのだ。100人近い団員を抱える大オーケストラ、コンセール・ド・ラ・ロージュ・オランピックのコンサートマスターにも選任され、1785年から86年にかけてヨゼフ・ハイドンに作曲を依頼してその初演の指揮をとったのも彼である。それはハイドンの第82番目から第87番目の6曲のシンフォニーということになり、いま我々はそれを「パリ交響曲」と呼んで楽しんでいるのである。

ゴールデン・ウイーク・バージョンだ、長くなったが最後にこの人で楽しく本稿を締めくくることにしたい。サン=ジョルジュと同様にフランス革命が人生を変えた人だが、ジョアキーノ・ロッシーニの晩節は暗さが微塵もなくあっぱれのひとこと。オペラのヒットメーカーの名声については言うまでもない、ベートーベンが人気に嫉妬し、上掲のハンス・フォン・ビューローのオペラ指揮デビューはこの人の代表作「セヴィリアの理髪師」であったし、まだ食えなかった頃のワーグナーのあこがれの作曲家でもあった。そんな大スターの地位をあっさり捨てて転身、かねてより専心したいと願っていた料理の道に邁進し、そっちでもフランス料理に「ロッシーニ風フォアグラと牛フィレステーキとトリュフソース」の名を残してしまったスーパー二刀流である。

ウォートンのMBA仲間はみんな言っていた、「ウォール・ストリートでひと稼ぎして40才で引退して人生好きなことして楽しみたい」。そうだ、ロッシーニは37才でそれをやったんだ。ワーグナーと違って、僕は転身後のロッシーニみたいになりたい。それが何かは言えない。もはや63だが。ただし彼のような体形にだけはならないよう注意しよう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー 交響曲第9番

2018 APR 22 23:23:54 pm by 東 賢太郎

マーラー9番というと、ロンドン時代にバービカンでクラウディオ・アバドのを聴いて感銘を受けた。87年1月のことだから31年も前だ。そこからカラヤン、ジュリーニ、クーベリック、ワルター、セル、バルビローリ、バーンスタイン、ノイマンを買っているから聴きこみはしたようだ。

第九の死の呪縛を大地の歌のフェイントでかわしたマーラーは、ついに正面から取り組むことになった9番を謳ったこれの終楽章をersterbend(死に絶えるように)と書いて終えた。そしてそのとおり、彼は聴くことなく亡くなった。

9番を書いていたころ、ニューヨーク・フィルの指揮に専念した彼は欧州を飛び回って7,8番の指揮で多忙でもあり、アルマとの関係は微妙になり、心身共に交響曲を作曲できたとは信じ難い状況にあった。そこで「狂ったように大急ぎで、あわただしく、ほとんど書きなぐられた」9番になにか秩序を求めても仕方ないと思っている。

この曲は形式論理が一見ありそうでなく、熱病にうかされたように散文的だ。緩-急-急-緩の4楽章をフランス風序曲に倣ったとする人がいるそうだが、この時のマーラーがこの重いテーマの狂ったような曲でそんなものに倣う必要がどこにあろう。理解不能の説である。チャイコフスキーの悲愴に倣ったのだと思う。だからersterbendであり緩-急-急-緩なのだ。彼がニューヨーク・フィル定期公演で振ったプログラムに悲愴を見つけてそれを確信した。

スコアを見て思い浮かべるのは曼荼羅、タペストリーだ。狂ったようにではなく、狂っている(特に第3楽章)が鳥瞰するとまとまった図柄に見えるという性質のものだ。だから、ここからは毎度のマーラー批判になるが、僕は人間の恣意ばかり感じて神性をいささかも感知せず、分析しようという意欲に着火しない。ピエール・ブーレーズが晩年にブルックナーを振ったのは何とか理解するがワーグナー、ましてマーラーに行ったのはわからない。ワーグナーの音楽は図抜けているが僕は彼のがなった朗読を聞きたいと思わないし、マーラーは楽器でそれをやっているとしか思えない。

マーラーはワーグナーと同じく鳥瞰的な天与の和声感覚、バランス感覚があり、ミクロの整合性には一向にこだわりがないのに終わってみるとまんまと強引な計略にはまっているという音楽を作ったが、しかし僕は神様は絶対に細部(ミクロ)で手は抜かないと思っているから、うまく書けている作曲技巧に敬意を表しつつも、人為的な押しつけがましさに辟易するぐらいならお付き合いはやめておこうと思うに至って久しい。

金曜にこういうプログラムを聴いたが、以上書いた心象が特に変わるものでもない。アイヴズは実演を初めて聞いた。前から苦手の最右翼だが、一音たりとも良いと思う音は感知しなかった。

指揮=シルヴァン・カンブルラン

アイヴズ:ニューイングランドの3つの場所

マーラー:交響曲 第9番 ニ長調

(サントリーホール)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラー 交響曲第7番 (N響定期)

2018 FEB 11 10:10:17 am by 東 賢太郎

我が家のノイは、絵画は鑑賞するが抱っこが嫌いである。そこについては十猫十色ではあるが、僕の知る猫は概して好かなかった。人のにおいがつくのを嫌っているのだという説も有力だが、なんといっても百獣の王ライオン様のご親族だ。抱っこは捕まって拘束されて食われてしまうかも知れない姿勢ということで、そんなのは末代の恥だと思っているのではなかろうか。

我が家のノイは、絵画は鑑賞するが抱っこが嫌いである。そこについては十猫十色ではあるが、僕の知る猫は概して好かなかった。人のにおいがつくのを嫌っているのだという説も有力だが、なんといっても百獣の王ライオン様のご親族だ。抱っこは捕まって拘束されて食われてしまうかも知れない姿勢ということで、そんなのは末代の恥だと思っているのではなかろうか。

ところが飼い主である僕自身だって、抱っこではないが長いこと椅子に拘束されて動けなくされるのがまずい。閉所恐怖症でもある。動けない自分というものを意識するとじっとしていられなくなるから周囲を驚かせてしまい、今度はそうなるかもしれないという意識が恐怖になるから手に負えない。だから飛行機、床屋は苦手で、脳ドックの穴倉は生き地獄であり、最近はコンサートまで危なくなってきた。

きのうN響定期で何も見ずにぶらっとNHKホールに行ってみてこれは参ったと観念した。マーラーの7番。しまった、誰かにあげればよかった・・・。

これは群を抜いてだめな曲で、ウィーン・フィルのヴィオラの人が食事の時にマーラーはバーンスタインだよというので彼のを買ってみたが面白くもなんともない。おまけにスポンジが変性してCDがだめになってしまったが買いなおす気力もない。尊敬するクレンペラー大明神でもアウト。90年にロンドンでA・デイヴィス/BBC SOで聴いたらしい(記録がある)、つまりチャレンジする気になったことはあるらしいが、何の記憶もない。ひょっとして最後まで通してまじめに聞いたことないんじゃないかとさえ思う。弟子なのにこれにいっさい手を付けなかったブルーノ・ワルターの慧眼はさすがと思う。

まあ興味のないのはいい。困ったのは休憩なしで1時間半も椅子にしばりつけられてしまうことだ。それに耐えるには関心の持てる曲でないと難しい。マーラー7番で床屋の3倍も長い時間じゃないか、ちょっと自信が持てない、捨てて帰ろうかどうしようか迷ったが、終楽章のアレグロに15小節ぐらい好みのところがあるのを思い出し、そうか、あれを楽しみに待っていよう、それなら気がまぎれるんじゃないかと思い至った。

マーラーはホルンが立って朝顔を上にしたりクラリネットが一斉にはしたなく尻を持ち上げたり、音響の要請なんだろうがなんとも大道芸的で下品だ。紅白歌合戦の小林幸子さながらで、あのまま15番ぐらいまで生きてれば直径5メートルの巨大ドラを鋳造して運命のハンマーで5人がかりでぐわ~んとやったかもしれない。マーラーの下品のお師匠はワーグナーだが、あのバイロイトの劇場という奇天烈なシロモノは、ドイツ王族界の小林幸子、ノイシュヴァンシュタイン城で有名なルートヴィヒ2世の狂った精神の投影である。

従ってきのうも舞台にドラが10個も並んでるかもしれんと心配したが、意外に叩き物、鳴り物は普通だ。ヤルヴィがさっそうと登場し棒をおろす。おおヴィオラがいい音だ。これならいけると期待したが、5分で意識は散漫となり、10分で飛び、数分後に消えた。まずい、イビキをかいてはいけないという自制心がカウベルの催す眠気と退屈を緩和してくれ、バルトークを知る身としてこんなのどこが夜の音楽だという怒りも参加してなんとか1時間もった。

どかどかとティンパニの乱れ打ちで目が覚める第5楽章。やっと来た、よかった。長い船旅で港の明かりが見えた心もちだ。あの部分、おおいいぞ、これだこれだ。

しかしそこから僕には何の感興ももたらさない音の嵐が襲いかかり、節分で雨あられと豆をまかれる鬼の気分になってくる。コーダはお決まりの大騒動で打楽器奏者二人を動員してでっかいカウベルまでこれを見てみんかいと鳴らしまくる。なんだ?大団円の歓喜(かどうか知らないが)に牛まで参加しているという隠喩であろうかと錯乱していると曲は終ってしまう。この楽章、モーツァルトのオスミンを思わせる弦のユニゾンが出てくる。後宮を聴いた皇帝が「音符が多すぎる」と言うとモーツァルトは「ちょうどよい数です」と答えた。マーラーはモーツァルトを崇拝していたのに音がとっても多すぎる。

マーラーファンには申し訳ないが、彼の曲を何度聴いて耳になじんでも、僕は普遍性を感じない。モーツァルトのオペラやベートーベンの交響曲は当時として斬新で、20世紀初頭に現れたマーラー以上にプライベートな着想にあふれ非常に独創的だが、しかし普遍的なのだ。これが宇宙の定理のようなものとするならマーラーは私小説で、作家本人の自伝的要素、告白性がある太宰治や川端康成のようなものと感じる。そういう文学が明治以来の近代小説の主流となったのだから我が国の精神風土は色濃くそういうものということであって、マーラー好きが多いのはわかる気もする。

それがどうのということもないが、純文学という意味不明の言葉とともに僕にはなよなよして苦手なにおいがあり、それがそのままマーラーにも当てはまる。宇宙でも普遍でもない彼の個人のお話だ、出自が貧しかろうと誰と恋に落ちようと死に別れようと僕にはとんと共感がなく、音符や和音や楽器がひとつやふたつ変わろうが抜け落ちようがどうでもいいことに聞こえ、ヨーゼフ2世にああいわれても「ちょうどよい数です、陛下」とは言い返せなかったのではないかと思う。自然界に無駄はない。あるのは人間の精神にだけで、メタボの腹みたいにぶよぶよで不健康な感じがする。

モーツァルトが誰と恋に落ち死に分かれたかに僕は多大の関心があるが、それは彼が自分の痴話話を持ち込まない宇宙の真理のように澄みわたった音楽しか書かない人だからだ。痴話話を題材とした音楽しか書かない人間に僕は関心のもちようがないのだから、その人の痴話話ともなると、きいたこともない芸人の浮気話未満である。学生のころ太宰治をダザイと呼んで「人間失格」がわからんと一人前じゃないみたいないやらしい空気があって、そういうことをぬかすやつはだいたいが似合わない長髪で薄汚く、フォークなんて気絶するほどくだらないのを音楽と思って自尊心に浸れる程度のかわいそうな男だった。

ああいうものの主人公はだいたいが虚弱な秀才で自虐的で気弱で自堕落で酒や薬や女におぼれ、馬鹿馬鹿しいほど判で押したように肺の病気で(肺をやるというイディオムすらある)喀血したり自殺を試みたりするが、そんなに肺をやる人が多かったとも思えないしもとから危なげな浮浪者がそんなことしても小説にならないのであって、書いてる本人が帝大なものだから許されて、これ実は俺なのよ、ちょっと知的なマゾだろみたいな気色悪さに満ちあふれる。したきゃ勝手にしろよ、このオカマっぽいステレオタイプと面倒くさい共感の強要は何なんだとおぞましいばかりで新興宗教に近く、はっきり言って吐き気がするほど大嫌いであり、マーラーがそうであるわけではないのだがどうしてもそのイメージが被ってしまう。

N響はとても良い演奏をした。ヤルヴィは脂がのっているしヴァイオリンもピッチが良かった。この曲、ひょっとしてマーラーはどれもかもしれないが、オケには顕著にやり甲斐がある風に見える。我が国の管はブラバン出身の人が多く、大勢が呼ばれてばりばり吹けるマーラーはそういう事情からもアマオケで人気があると聞いた。ブルックナーでもいいのだが、声楽が多く入るから合唱団の関係者にチケットがさばけて更にありがたいという動機もある。それが年末の第九祭りの真相の一端でもあるがそれはサプライサイドのマーケティングだ、そんなのでアートをしてはいけない。聴く側には詮無いこと、僕にはまったく困ったことである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

マーラーの墓碑銘

2017 SEP 10 12:12:03 pm by 東 賢太郎

「私の墓を訪ねてくれる人なら私が何者だったか知っているし、そうでない人に知ってもらう必要はない」と語ったグスタフ・マーラーの墓石(右)には名前しか刻まれていない。作品が語っているし、わからない者は必要ないということだ。去る者追わずの姿勢でも「やがて私の時代が来る」と宣言した堂々たる自信は畏敬に値する。

「私の墓を訪ねてくれる人なら私が何者だったか知っているし、そうでない人に知ってもらう必要はない」と語ったグスタフ・マーラーの墓石(右)には名前しか刻まれていない。作品が語っているし、わからない者は必要ないということだ。去る者追わずの姿勢でも「やがて私の時代が来る」と宣言した堂々たる自信は畏敬に値する。

冒頭の言葉の墓をブログに置き換えて死にたいものだと思う。昨今、一日にのべ 2,000人ものご訪問をいただくようになってきてしまい、普通はなにか気の利いたサービス精神でも働かせるのだろうが僕にエンターテイナーの才能はない。何者か知っている方々だけが楽しんでくださればそれ以上は不要だ。

マーラーがスコアに「足音をたてるな」と書いたぐらい、僕は部下への指示が細かくてしつこかったと思う。理由は信用してないからだから言わない。しないと何をすべきかわからない人にはなぜかを説明するが、そういう人は得てしてそうしてもわからない。より平易にと親切心で比喩を使うと、主題転換の方に気を取られてますますわからなくなる。よって面倒なので、自分でやることになる。

マーラーを聴くと、そこまで僕を信用しませんか?それって、そこまでするほど重要なことでしたっけとなる。そして部下も僕をそう嫌ってるんだろうなと自省の念すら押し付けられて辟易し、音楽会が楽しくもなんともなくなってしまうのだ。ボヘミアンを自称したコンプレックスを断ち切ってウィーンの楽長まで昇りつめたエネルギーの放射と自信はすさまじいが、灰汁(あく)を伴う。

ショスタコーヴィチはマーラーの灰汁を彼自身のシニシズムと混ぜ合わせてスターリン将軍様に見せる仮面に仕立ててしまった賢人である。革命後の1920年代より一貫して第一線に立ち続けることができた芸術家は彼以外にほとんどいない。招かれざる個性だったがその陰に隠れた怒りのくどさも格段で、仮面がだんだん主題にすらなる。交響曲第13番は「バビヤールには墓碑銘がない」と始まるが、「私の交響曲は墓碑銘である」と語ったショスタコーヴィチの墓には「DSCH音型」(自分の名の音名)の墓碑銘がある。

僕は自分の音楽史の起源にある下のブログを書いていて、ネルソン・リドルのスコアに偶然かどうかDSCH音型があるのに気づいた(hが半音低いが)。

こういう、人生になんら影響のないことに気が行って、気になって眠れなくなるのをこだわり性格という。こだわりには人それぞれの勘所があって万事にこだわる人はまずない。芸術家はすべからくそれであって、そうでない人の作品にこだわりの人を吸引する力などあるはずがない。

例えば僕は猫好きだが子猫はつまらないし毛長の洋ものは犬ほど嫌いだから猫好きクラブなど論外である。生来の鉄道好きだが、勘所は線路と車輪のみでそれ以外なんら関心がないから今流の鉄オタとは遠い。原鉄道模型博物館に感動してこのブログを書いたのはわけがある。

車輪のフランジへのこだわりは書いた通りだが、書いてないのは「音」だ。線路と車輪は普通は安価で錆びず持ちがいいステンレスで済ますが継ぎ目を車輪が通過するカタンカタンの音が軽い。原信太郎氏は原音にこだわって鉄を使っているのである。そんなことは普通の客は気にしないし気づきもしないだろうが、僕のような客は気にするのだ。

バルトークの息子ペーテルが書いた 「父・バルトーク」(右)に「なぜレールの継ぎ目で音がするの?」とカタンカタンのわけを質問したくだりがあって、父は線路と車輪を横から見た絵を描いて(これが実に精密だ!)、音の鳴る原理を克明に息子に説明しているのである。原信太郎氏はこれを見たかどうか、もし見たなら同胞の絆と膝を打ったに違いない。僕はバルトーク氏も原氏も直接存じ上げないが、心の奥底のこだわりの共振によってそれを確信できる。上掲ブログはあえてそう書かなかったが、それが2014年、3年半前の僕だ。いま書くとしたらぜんぜん違うものができていただろう。

「父・バルトーク」(右)に「なぜレールの継ぎ目で音がするの?」とカタンカタンのわけを質問したくだりがあって、父は線路と車輪を横から見た絵を描いて(これが実に精密だ!)、音の鳴る原理を克明に息子に説明しているのである。原信太郎氏はこれを見たかどうか、もし見たなら同胞の絆と膝を打ったに違いない。僕はバルトーク氏も原氏も直接存じ上げないが、心の奥底のこだわりの共振によってそれを確信できる。上掲ブログはあえてそう書かなかったが、それが2014年、3年半前の僕だ。いま書くとしたらぜんぜん違うものができていただろう。

原氏のこだわりの類のものを見ると、大方の日本人はこれぞ匠の技だ、我が国のモノづくりの原点だとなりがちだ。そうは思わない。ヨーロッパに11年半住んでいて、精巧な建築物、構造物、彫刻、絵画、天文時計などジャンルに数限りないこだわりの物凄さをたくさん見たからだ。クラシックと呼ばれる音楽もその最たるもののひとつだ。僕は洋物好きではない、精巧好きであって、それは地球上で実にヨーロッパに遍在しているにすぎないのである。

さて、マーラーの墓から始まって僕のブログはレールの継ぎ目の話にまで飛んでしまう。計画はなく、書きながらその時の思いつきを打ち込んでいるだけだ。アンタッチャブルは出るわ猫は出るわで常人の作文とも思われないが、こういう部分、つまり主題の脈絡なさ唐突さ、遠くに旅立つ転調のようなものがマーラーにはある。そして僕は、それが嫌だからショスタコーヴィチは好きでもマーラーは嫌いなのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。