読響定期 ダン・タイ・ソンを聴く

2024 JUN 16 0:00:53 am by 東 賢太郎

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ

ピアノ=ダン・タイ・ソン

ウェーベルン:夏風の中で

モーツァルト:ピアノ協奏曲第12番 イ長調 K. 414

シェーンベルク:交響詩「ペレアスとメリザンド」 作品5

音楽に割ける時間が少なくなっているのが悩ましい。ヴァイグレは先代のシルヴァン・カンブルラン同様にフランクフルト歌劇場で活躍した人だが、同劇場は思い出深い場所であり縁を感じる。フランス人カンブルランのメシアンは衝撃的だったが、東独で学びシュターツカペレ・ベルリンの首席ホルン奏者だったヴァイグレの新ウィーン学派はこれまた楽しみで、このシリーズには3月にヴォツェックがあってウェーベルン、シェーンベルク、ベルクが揃う。

この日はヴァイオリニストの前田秀氏とご一緒したが、予習されたとのことでペレアスのスコアを持参された。12音前、ポストマーラーの入り口に立つ作品である。メリザンドは男の本能を手玉に取る。僕も抗しがたいがフォーレ、ドビッシー、シェーンベルク、シベリウスもそうであり、シェーンベルクの回答がこの作品5だ。作品4「浄められた夜」同様に調性音楽で室内交響曲第1番作品9に向けて調性が希薄になる。その時期を横断して書かれたのが「グレの歌」でこれは作品番号なしだ。過去2度ライブを聴いたが春の祭典ができそうな大管弦楽で精密な音楽を構築している。独学の作曲家、おそるべし。ヴァイグレの指揮は主題の描き分けが明快で音は濁らず立体的に鳴り心から満足した。

キャリア官僚を勤められた前田氏はいまは客席よりステージにいる方が多いとのこと。米国の学者との交流、シベリウス5番を平均律で弾けという指揮者の指示など興味深い話を伺った。思えば氏とは2017年に豊洲シビックセンターで行った「さよならモーツァルト君」の演奏会で、ライブイマジン管弦楽団のコンマスをやっていただいたのがきっかけだ。ハイドンが98番にジュピターを引用してモーツァルトを追悼したというテーマだったが、そういえば、ピアノ協奏曲第12番はモーツァルトがヨハン・クリスティアン・バッハの訃報を知り、彼のオペラ「心の磁石」序曲の中間部を引用して追悼した曲だ。偶然だが何かのご縁だったのだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

イリーナ・ヴェネジアノのショパンについて

2024 JUN 13 15:15:31 pm by 東 賢太郎

いま仕事で頭がいっぱいであり息が抜けない。経営者に休日はない。何をしても、ジョギングしても野球を見ても晴れない。好きだからストレスはないのだが、頭の方は元気いっぱい、いけいけ状態なので、気を使ってマッサージでも行ってやらないと体が壊れる心配はある。どうしようもないかというと、一つだけ救いがある。ピアノだ。いくら弾いても一向にうまくなる気配はないが、5,6時間も没頭できるし、その間は仕事の回路が無になってクーリングオフできるのは非常にありがたい。

ピアノを触りだすと好き嫌いはともかくショパンは避けて通れなくなる。僕のようなお粗末な技術でもそれらしく鳴る曲があるからで、同レベルに聞こえる曲でもシューマンやブラームスは弾きにくくて手が出ないがショパンは弾けたりする。その辺の技術的な根拠は知らない。軍隊ポロネーズ、子犬のワルツは弾いていたことがあるがどうも曲が浅い。好きなのはワルツ第9番 変イ長調 Op.69-1や、簡単だが奥深い前奏曲第4番ホ短調、第15番変ニ長調(雨だれ)のような曲だ。聴くと弾くでは対象認識が異なり、ショパンは好きなのだ。

娘たちが習っていたバラード1番。これは聴くのも大好きだが、弾くのは無理である。だから同曲に関してはやむなくツィマーマンのDG盤を大事にしている。この人、技術も感性も素晴らしい。難所を易々とクリアして自在だ。何事もそうだが、「自在」というレベルまで行かないと一頭地ぬけたことはできない。音楽の場合、そこからは演奏者の人間性が出る。一般に解釈というが、要するにどういう “人となり” かということだ。聴き手には、それに合うあわないで感動の度合いが変わるし、そこが醍醐味でもある。

知らない弾き手の人間性を探り、自分と合うスクールの人を見つけて応援する。これは僕の生まれつきの本性であり、こうして音楽について散文を書くこともそこに源泉があって尽きることがない。同じことを広島カープの二軍を見て田村、佐藤、二俣らの若手に感じているし、なんでクラシックと野球なのかはわからなくても結構だが、ひとことで言うならこれが我が “人となり” なのだ。音楽や演奏家を「評論」する気など毛頭ない。自分と合うかどうかだけであり、合うから書いているのであり、そもそも良い演奏の規範があるなどと思ってない。演奏家を目指す皆さんはそんなありもしない砂漠のオアシスを目指してもゴールはないし、聴き手にお薦めがあるとするなら、自分の好きなのをお聴きなさい、それだけだ。

僕はNEXTYLEというサイトを作っていろんなジャンルで世界に挑戦する日本の若者たちのビデオを作成し、youtubeにアップしている。音盤をCDRにしてアップしているのと同様ビジネスでも慈善でもない。単純に、意気軒高な若者を応援するのが趣味なのだからどうしようもない。僕がショパンコンクールに関心があり、かつて幾つか稿を重ねたことがあるのも、あの場というものはそれのクラシック版だと考えているからだ。上位入賞者ばかりが著名になるが、僕は1,2次予選敗退者まで見る。隠れた才能を見つける喜びは格別で、何より、すべての参加者がチャレンジャーなのだ。ジャンルこそ違え、自分もそういうティーンエイジャーだった。だから好きなのだ。

本稿は先日youtubeで見つけた25歳のイタリア人ピアニストに触発されて書いている。2010年にセミファイナルまで進出(三次予選で敗退)した、Irene Veneziano(イリーナ・ヴェネジアノ)のバラード1番がそれだ。

何という素晴らしい歌、デリカシー、品格だろう!これにはぞっこんになってしまい、彼女をぜんぶ聴いた。このバラードが技術を競う側面のあるコンクールで品評されるのはしのびなく(というより、本来、無意味だろう)ショパンをうまく弾く人は数多いるが、この品格というものは練習して作れるものではない。できるのは技術までであって、そこから先の自在の領域で出るものはその人そのもの次第という、良くも悪くもどうにもならないものだ。

たとえば35小節目から次小節への入りとそこからのテンポ、壊れそうにせつないデリカシー、僕はここが大好きで、ツィマーマンが大変見事だがヴェネジアノも匹敵する。名だたる大家を含め、ここを詩的に弾いてくれる人はほとんどいないのである。譜面にそういう指示はなく、音符の裏を読むかどうかという話だからまさに人となりにかかってくる。ちなみに2010年の優勝者ユリアンナ・アヴデーエワのバラード1番はこちらだ(別な機会の演奏)。

うまいというならこれだろう。それを競って大向こうを唸らせるコンクールという場は聴き手にとっては一種のショーである。アヴデーエワの技量と個性が大器であることは認めるが、個人的にはロシア人のショパンのような手あいのものがこの作曲家を苦手にしていることにも気づく。ショパンはフランス人とスラブ人のハーフだからロシア人が弾いてどうのということはないが、個人的にはラテン寄りの解釈が肌にあうようだ。

ショパンの楽譜は素人でも弾けそうな曲調が一転して激して6連符に5連符が重なる部分が現れたりする。これを数学的に正確に弾くのはプロでもまず無理であり、弾いたとて聴き手も認識できない。恐らく1小節に同時に弾けというある種のテンポ・ルバートの指示で厳密な音価は求めておらず、ごしゃごしゃと錯綜した効果を求めたという意味ではオーケストレーションに近い。プロがそういう難所をどう処理するかは聞きどころだし、弾く方はそういう聴衆を意識もするだろう。F難度だG難度だと、だんだん平行棒や吊り輪の体操競技みたいになっていく恐れも秘めた譜面であり、当時はなかったコンクールという場の設定はそれに拍車をかけるリスクを覚えざるをえない。

ヴェネジアノはそういった微細なことにまで譜面をじっくり勉強しましたという演奏をする人でもなければ、まったく無視で音符を爆発的に音化して満場をおおと言わせるピアニストでもない。ただただ全身から「ショパン好き」の気が発しており、寝ても覚めても彼の音楽を弾いていたいというオーラがじわじわと聴き手に迫り、特に好きではない僕のような者でも内面から温めてくれるという稀有な音楽家とお見受けする。ピア二ストであれ指揮者であれそういう姿勢こそ演奏家にあらまほしきものと考えるし、決して技術で劣ってもいないが体操競技系に向かう趨勢には目もくれなさそうな彼女のスタイルに共感するものがある。

これだけ濃い音楽を奏でられる人が3次で落ちてしまう。コンクールの価値の方が大丈夫かと心配になる。

僕はこの嬰ヘ短調ポロネーズをがんがん鳴らす演奏が大いに嫌いである。演奏家のせいではあるが音楽にその芽が内包されている。ところがここではファツィオリの低音が深く鳴って尋常でないものが宿り、下品にならない。稀有の演奏だ。

プッチーニが好きでなければこういうものは弾かないだろう。誰の編曲か、あるいは自身のものか、いいねえ、ボエームを観たくなるね。

この人はその後も欧州で多くのコンクールで上位入賞している(パリの「Tim Competition」で第1位とグランプリ)。現在39歳だがスターダムに登っている様子はなさそうで、演奏後のお辞儀を見ると当人もそういう趣向の人ではなさそうだ。このことはCDが売れなくなった音楽産業の問題でもあるのだが、それが作りあげてきた20世紀の大家とは何だったのかという根源的な問題をも喚起する。ホンモノのピアニストが等閑視され、派手な技巧とパフォーマンスがないと売れないという傾向が進むとクラシックの文化は滅びる。

グローバリズムの時代がそれに拍車をかける。それは世界のアメリカ化であり、さらに進めば芸術のディズニー化というおぞましいものが待っている。民族文化は破壊され、世界の大衆はどんどん幼稚になる。選挙は彼らによるファン投票と化し、腐った民主主義は独裁制の揺籃となる。そんな潮流の中でロシア人とイタリア人のショパンを論じてみようなどという試みはもはや用をなさないだろうが、僕はそういうナンセンスに逆行したい人間である。ロシア人が好んでプッチーニ・パラフレーズを弾くとは思えないし、幼時からの音楽言語が演奏の底流から消えると考えるのは日本人が味噌汁を飲まなくなる心配をするようなものだと信じるからだ。

最後にモーツァルトのK.488を。2015年、フランクフルトで開催された「ドイツ国際ピアノ賞」のファイナルだ。

このコンチェルトをこんなに優しく寂しくエレガントに弾く人を僕は聴いたことがない。第1楽章から悲しさが漂うのは驚くべきだが、少しも人為的なものがなく音楽は常にピュアだ。といってペライアやルプーのような珠玉をころがす美音に徹するわけでもないというユニークなアプローチといえる。白眉は第2楽章。ソロのフレーズでふっと間をあけ、何かに戸惑ってたゆとうような様はロマンティックを超えてオペラティックである。彼女のショパンにもみられるが、ピアノフォルテでこの発想はでなさそうでありモーツァルトの意図ではないだろう。彼は先進的な音楽を書いたのであり、それを紡ぎ出したヴェネジアノの感性と知性に脱帽するしかない。まだ若い。この人はさらに進化するだろう。訪日の記録はないがリサイタルを聴いてみたいし、できれば話をしてみたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

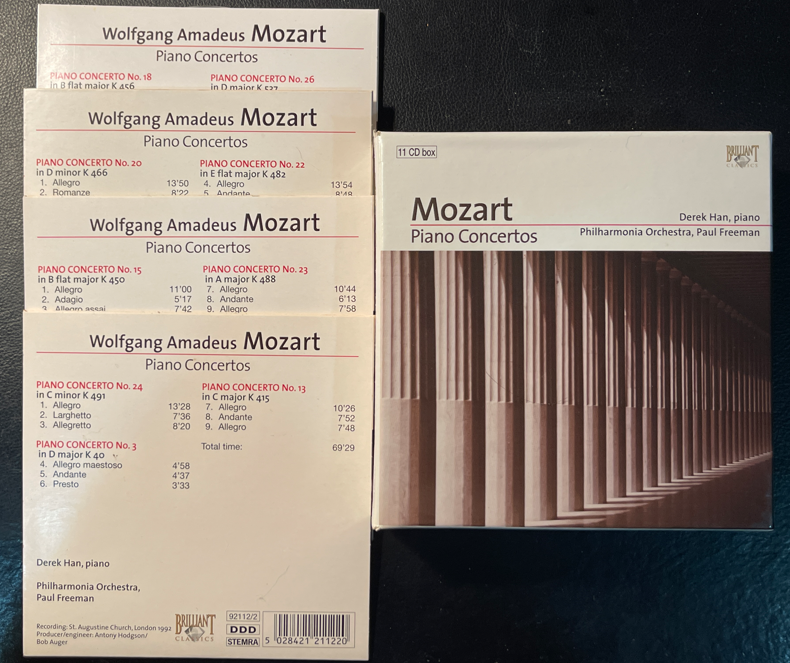

最高のモーツァルトP協全集はデレク・ハン

2024 APR 2 14:14:08 pm by 東 賢太郎

メンデルスゾーンの「無言歌集」をyoutuneで聞きながらぐっすり寝てしまった。目が覚めると、というか、ふわふわした夢の終りの方で、鳴ってるなと意識に入ってきたのがモーツァルトのピアノ協奏曲第15番だった。これはいいな、誰のかなと画面に目を凝らすと「Derek Han(Pf)、Paul Freeman conducting Philharmonia Orchestra」とある。

「モーツァルト自身の予約演奏会の看板作品だったピアノ協奏曲を、今日はだれの演奏で楽しもうか」というささやかな迷いはクラシック音楽愛好家だけに許される究極の贅沢である。僕はヘブラー、ペライア、アシュケナージ、内田、ブレンデル、バレンボイム、アンダ、ツァハリス、シュミットを全集で、そして全集という弾き方をしないカサドシュ、R・ゼルキン、シュナーベル、リパッティ、バックハウス、カッチェン、フィルクシュニー、L・クラウス、ハスキル、ソロモン、ハイドシェック、ルフェビュール、フライシャー、スコダ、ピリス、グルダ、カーゾン、モラヴェッツ、バーンスタイン、ショルティ、プレヴィン、フランクル、タン、ヤンドー、M・フレージャー、シュテファンスカ、ティーポ、ラローチャ、ミケランジェリ、リヒテル、ギレリス、クリーン、ランドフスカ、ポリーニ、アルゲリッチ、グールドあたりも全部持っている。二度と聞かないのもあれば一生ものもある。ここ10年ほどは買っておらず最近のピアニストに有能な人がいる事情は聞こえてはいるが耳で確かめていないのだから、20世紀のピアニストならほぼ漏れなく知っている人間ということになる。

初めて買ったモーツァルトのレコードが大学生になってすぐ(1975年5月)に生協で見つけたフリッチャイの交響曲第40、41番で、ピアノ協奏曲となるとヘブラーの26、27番であり、これの購入は7月を待ってのことだからいかに奥手だったか。どちらも廉価盤(ヘリオドール、フォンタナ)ゆえの購入であり、ベートーベンもしかりなのだが、欲しかったわけでなくクラシックの王道、深淵に立ち入らねばという気合から、即ち不得意科目の参考書を買うようなもので、結局どちらもそんなには聞いておらず、没入したのはブラームス交響曲第1番やマーラー巨人の方が余程早い。モーツァルトは翌年にスイトナー(S31,35,36,38)とハイドシェック(PC23,25)の廉価版でやっとやってきた感じがしたがそこ止まり。こうして20代でかじってはいたが、まだ聴いたとはとてもいえない。

最初に魂から気に入ったモーツァルトの協奏曲はペライアの14番だ。全集録音は1975-84年だがそれを知ったのはロンドンだから84年のことだ。まだCDよりLPの時代で、出たてほやほやの全集がコヴェントガーデンのレコードショップに飾られていてとても買いたかったが、苦しい家計にはとても高価だ。仕方なくボストンでフィルクシュニーで聴いた24番の一枚と、家内の許しで3枚組のコンサートアリア集ならということでそっちを買った。つまり僕がモーツァルトを少し紐解いたといえるのは30代になってからなのだ。そこから嗜みがビッグバンのように始まっているから僕のスタイルの原型はそこにあり、次いで内田、ヘブラーもそこそこ好きになり、関心は徐々にオペラと宗教曲に行った。30歳の好みは40代、50代、60代と自分の中でワインのように熟成して今に至るが、これがクラシックの奥深さというものなのだろう。ペライアの協奏曲全集は文句なしの金字塔である。いま聞き返しても、どれもがもぎたてのレモンのように瑞々しく素晴らしい。24番を買ったつもりが裏面の14番がもっと好きになり、モーツァルトが作品目録の記述を開始した作品に偶然に僕の起点があったのも奇遇というものだ。

50余年のモーツァルト遍歴を重ね、それが内側でそこそこ熟成したと思われるいま最も頻繁に棚から取り出し、死ぬまで手離さないだろう全集。それが冒頭のデレック・ハン盤だ。ハンは中国系の、そして指揮者のポール・フリーマンはアフリカ系の米国人である。中国・アフリカ・米国。欧州に長く住んでウィーンに何度もモーツァルト詣でをした僕としては程遠い国々であり、並みいる大家ではないこの選択は意外に思われようし、自分でもそう思うのだが、これが抗いようもない感性の選択なのだ。音楽に人種も宗教も国境もない。ハンとフリードマンのモーツァルトPCはだいぶ前にi-Tuneで24番を片っ端からきいた折に偶然みつけた。誰だこれはと思ったが、ピアノもオーケストラも録音も非常に素晴らしい(ロンドンの聖アウグスティヌス教会)。指の回りのキレがcrispyで清冽。チェンバロ、ピアノフォルテ、クラヴィコードの時代に生きたモーツァルトの協奏曲を現代ピアノで弾くにせよ、その要素は大事と僕は思う。録音として超ミクロの耳で聴くとperfectではないが、彼はCD録音はライブの代替にはならなずミスをしないことに意味はないと語っており、ライブに近く作為なしの自然体で最上級なこのバージョンは見事というしかない。全曲がそのクオリティだ。したがって自動的に僕のモーツァルトのピアノ協奏曲全集No1だ。

同じことが指揮のフリーマン(1936 – 2015)にもいえるのだから困ってしまう。フィルハーモニア管の木管が何と美しい音で鳴ることか!このオーケストラはロンドンbig5でも特にプライドが高くティンパニは指揮者が誰であろうが楽団のパート譜に固執するなど並の指揮者では御しにくいので有名だ。ここでは弾き振りのアシュケナージ盤より同じ奏者たちの自発性がありながらピアニストの感性に寄り添って知的にコントロールされ、それが前面に出て音楽美を邪魔することがないという奇跡のようなことが成し遂げられている。楽器のクラリティ、ピッチ、アンサンブル、まさしく完璧だ。こんなことが伊達や酔狂はおろか、カネをばらまいてでもできるはずがない。31歳でミトロプーロス国際指揮者コンクールで優勝。30国以上で100を超えるオーケストラを指揮したこれだけの有能な指揮者に楽員は敬意を払っているのだろうが大衆には相応の知名度がない。人間界の不条理だ。

ハンとフリーマンの24番だ。何度聴いても心の底から熱くなる。僕がこの曲に欲しいものすべてがある。

ハンの両親は博士で夫人はスキー靴メーカーノルディカのオーナーの娘である。5000万ドル(70億円)の遺産を相続し、彼はファンド会社を設立して金融マンと二足のわらじになった。だからどうということもない、それが朝飯前の人にとってそれはそれなのだ。モーツァルトを感じ切り、音楽に奉仕することに徹している。それはどのピアニストもやりたいことだろうが、僕が心の底から満足した実演も録音も僅少であるのだから、誰にもできるわけではないことが証明されている。一流の人同士の差はごくごく僅少で、それが何かを言葉にするのは難しいが、丸めていう言葉がMusikalität(音楽的)だ。曖昧ではあるがハンについてはそれを使わせてもらうしかない。調べるとこの全集は廉価盤だったのに廃盤だ。大家の名にこだわる一般層にはあまり売れず、全曲を所有したいコレクター層には売り切ってしまい、モーツァルトをよく知らないがBGMで流したい層(ほとんどいないだろう)に売ろうとしたのか。文化財の浪費という以前にハンとフリーマンに申し訳ないという気持ちすらある。僕はアジアやアフリカの人を持ち上げたいわけでも何でもない、何事も「ホンモノ主義」であって、だから仕事もそれを貫いて生きてきたし、こういう社会の愚かな歪みは看過できない性格に生まれている。

彼の音楽がストレートに訴えかけてくるのは技術の恩恵ばかりではない、むしろパーソナリティにあったことを下のビデオで僕は強く感じた。シュナーベルが「当世の最高のベートーベン弾きといわれることをどう思うか」ときかれ「何でも弾けるよりましじゃないかね」と答えたアネクドートを子供の時に聞いたと言っているが、普通の子供に意味が分かるやりとりではない。ジーナ・バッカウアーが坊やもう一曲弾いてといい、のちにリリー・クラウスが弟子に取り、ジュリアード音楽院を18歳で卒業した何物かを彼は持っている。ポリーニもそうであったように、これだけの技術があっても彼は真に共感のある曲しか弾かなかったのだろう。

彼の音楽がストレートに訴えかけてくるのは技術の恩恵ばかりではない、むしろパーソナリティにあったことを下のビデオで僕は強く感じた。シュナーベルが「当世の最高のベートーベン弾きといわれることをどう思うか」ときかれ「何でも弾けるよりましじゃないかね」と答えたアネクドートを子供の時に聞いたと言っているが、普通の子供に意味が分かるやりとりではない。ジーナ・バッカウアーが坊やもう一曲弾いてといい、のちにリリー・クラウスが弟子に取り、ジュリアード音楽院を18歳で卒業した何物かを彼は持っている。ポリーニもそうであったように、これだけの技術があっても彼は真に共感のある曲しか弾かなかったのだろう。

ここで聴けるショパン。演奏会ではない、まさに知り合いが家でひょいと弾いてくれる at Home なものだ。これが聞き流すわけにいかない。傾聴させ引きこまれる何かがある。何度も聴いているが退屈と思っていたイ短調のワルツの何と素晴らしいことか、こんな良い曲だったのか、練習してみたいと思ってしまう。こうした力を僕はこの人のパーソナリティと呼ぶしかない。

感動して涙が出た。ラフマニノフ第2協奏曲第2楽章のクラリネット・ソロのくだりだ。ハンの言葉による音楽描写の見事さをお伝えしたいが、英語であれ日本語であれ僕の貧困なボキャブラリーでは言葉というものにならない。この人は音楽の神髄に触れている。これほど平易な言葉とポスチャーで伝わってくるのは奇跡のようだが、だから彼は言語でそれができ、もっと雄弁にピアノでもできるのだ。どちらも僕の及ぶところではなく、こんな人が世にいたのかと何度もくりかえし見てしまい、その都度に「まさにそうだね」と感じ入ってしまった。その彼がクラリネット・ソロを書いたラフマニノフの能力を神の如く讃えている。そのテーマ、その楽器がどうのということではない。書かれたもののマジカルな力についてである。作曲家という人智の及ばぬ存在。その人の書いた音楽を何千回、何万回であろうと聴くたびに手を合わせて拝みたくなるのだが、それこそが僕がクラシック音楽を愛するゆえんであることをハンのスピーチで悟った。

あの旋律はラブロマンスだ。人の数だけまったく異なった体験として “それ” はあったにもかかわらず、人種も宗教も国境もなく、どの国の誰でもがあれを聴けばそれのことを思う。そうなるだろうという思いでラフマニノフはあの音符を書いた。それはそういう気持ちを喚起するために使われる音楽のクリシェ(和声やメロディの常套句、文法)ではなくすぐれてオリジナルなものだ。演奏家はそれを感じ取り、聴衆に伝える。そのために真剣に楽譜を読むのだが、同じものなのに年齢を重ねるとともにその時々で違う角度から違う姿が見え、新しい気づきがあり、作品が自分の変化を映し出してもくれる。自分の中でワインのように熟成する。そう語るぐらいは誰でもできようが、ハンはそれに人生をかけた人だということが語り口から如実に伝わる。口だけのくだらない人が世にはびこる今日この頃、なんというすさまじきビデオであろうか。

この人とお会いして何時間でも音楽談義をしたかった。彼がピアニストだからでも金融マンだからでも東洋人だからでもない、そう思わせてくれる人間が地球上にいた、それだけで嬉しくて泣けてくる。ハンはコロナとワクチンについても語っている。もう少しましなのが出ればと。このビデオは2020年12月より前に撮影されており、僕より2つ若い彼がそれで亡くなったのは2021年4月8日だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

株の儲けとブラームスのジレンマ

2024 MAR 5 7:07:58 am by 東 賢太郎

自分の行動と信条が合わないことがある。うまくいっていても、どこか心持ちが良くない。今がまさにそうで、前稿に書いたように現在の自民党政権には幻滅どころか亡国の危機感さえ持っているのだが、そんな政権なのに株式市場は新高値4万円をつけ、いっぽうで円が安くていよいよ150円台に定着しそうだ。僕はもう2年前から思いきって全財産を「日本株ロング」、「円ショート」のポジションにしているから当たりだ。しかし、これがその政治のおかげであるならジレンマがあってそう喜ぶ気持ちにならない。我が国は首相官邸ごとハイジャックされていて、自民も立憲もその軸で国会の裏でつるんでいて、何と証券市場までそうだったかと嘆かわしい気分すらある。

この利益は知恵をしぼり、体を張ってリスクを取った対価であり、誰でも市場で売買できるもので儲けているのだからどうこういわれる筋合いはない。ではお金と信条とどっちが大事かと問われればどうだろう。信条と答えたいが「武士は食わねど・・」の人種でないから自分を騙して生きるのはまったく無理だ。よって、どんなに唾棄したい政府、政策であろうと、それが存在する前提で投資戦略を練って勝ちに行く。そこに何らかの感情が入ってしまうと往々にして負ける。したがって信条は完全に無視である。つまり内面に矛盾が発生するのだ。株も為替も石ころの如く無機的な「対象物」でしかないという感性を持つことで信条優先の人間だという矜持を持ちこたえている。理が通った気はするがなんとも危ういものだ。

いま新事業というか協業の提案をいただいている。4つもあってどれも面白そうだ。モーツァルトなら作曲依頼は4つでも受けるだろうし、僕とて40歳なら迷わず全部受ける。69歳なのに気持ちがはやって簡単にできる気がしてしまうのが自分が自分たるゆえんではあるのだが、無理はいけないから部下たちの判断を尊重しようと考えていて、6時間も議論したりの日々だ。やればその分、余生の時間が減るという気持も出てくる。カネなんかのために早死にしたくないし、儲けて無理して使えば体に悪くてやっぱり早死にだ。つまり何も良いことはないのである。やがて「いつ辞めるか」考える日が来るだろう。江川は小早川のホームランで辞めた。貴乃花は千代の富士に負けて辞めた。トスカニーニはタンホイザー序曲でミスして辞めた。何になろうが、継ぐ人が現れての話になるが。

先だって、シンガポール在住の事業家で慶応ワグネルのフルーティストであるSくんとZOOM会議をして「仕事やめたら指揮してみたい」「何をですか?」「シューマンの3番とブラームスの4番かな」という会話があった。先週に渋谷で食事しながら「ブログにはモーツァルトが一番好きと書いてありますよ。どういうことですか?」と鋭い質問をいただいた。「モーツァルトは人間に興味があるんだ。なんか同類の気がしてならない、あんなに助平じゃないけどね」と答えた。君はと尋ねると「バッハのマタイとブラームスのドイツ・レクイエムです」ときた。「素晴らしい。マタイの最後、トニックの根音が半音低くて上がる。ブラームス4番はその軋みがたくさん出てくる。ドイツ・レクイエムは信教のジレンマがあったんだ。だから ”ドイツ” をつけたが、ドイツ人指揮者は意外に振ってないね、ベーム、コンヴィチュニー、クナッパーツブッシュはないんじゃないか」なんてことを話した。

ブラームスのジレンマ。比べてみりゃ僕のなんか卑小なもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト 弦楽四重奏曲 第17番 変ロ長調 「狩」 K.458

2024 FEB 21 11:11:42 am by 東 賢太郎

一昨日の雨があがって昨日は陽ざしが暖かかった。外へ出るとどことなく風に花の匂いをかぎ、もう春だったのかと気持ちがふくらむ。神山先生の診療所に立ち寄ると「東さん、今日は健康だね、背中がすごくいいよ」といつもの鍼になった。なんでかね、春だからかね、ひょっとしてモーツァルトをきいたせいかもしれないねと話した。ぴったりの曲だ。弦楽四重奏曲第17番「狩」K.458。昨晩、それを片っ端からきいていたのだ。

モーツァルト・セラピーを研究している人もいるが、そう難しいことを言わずともK.458の出だしをきいて気分が晴れやかにならない人がいようか?

この曲の完成は1784年だ。人間、上り坂が一番うれしい。28才のモーツァルトは人生の絶頂にあった。そこで書いたからこういう音楽になるのだ。

その年、2月9日に作品目録をつけはじめ、ピアノ協奏曲第14~19番をつくり予約演奏会は大盛況、9月21日に第2子が誕生した翌週29日にフィガロ・ハウスに引越した。このアパートは6部屋とキッチンで177㎡もある豪邸だ。どれだけ嬉しかったか。彼はウィーンで13回転居しているが、21回やった僕は彼の気持ちがわかる。人生で最高だったのは湖の見える丘に千坪ぐらいあったスイスの家に入った時だ。そこが我が世の絶頂だったことは疑いなく、帰国して普通の借家住まいになった落差はそれで会社を辞めたとは言わないが大きかったことは間違いない。なにを贅沢なと思われようが会社のせいでも我儘でもなく、家族を連れて海外に16年も暮らせばどなたでもそうお感じになると思う。

2005年末にウィーンに行った。フィガロハウスは写真の右側で、夫妻が歓喜に包まれた生活を送っていたのは2階だ。息子と犬とムクドリと使用人3人がいた。ビリヤード台、自家用馬車もあった。父とハイドンが来てK.458を合奏した。17才のベートーベンも来た。フィガロの結婚、劇場支配人、ピアノ協奏曲第20~25番、プラハ交響曲、ピアノ四重奏曲 第1, 2番、ケーゲルシュタット・トリオも書いた。そして7年後、写真の突き当り左方にある質素な家であっさりと死に、写真正面のトンネルをぬけてすぐの所にあるシュテファン聖堂のカタコンベで簡素な葬儀が行われた。

2005年末にウィーンに行った。フィガロハウスは写真の右側で、夫妻が歓喜に包まれた生活を送っていたのは2階だ。息子と犬とムクドリと使用人3人がいた。ビリヤード台、自家用馬車もあった。父とハイドンが来てK.458を合奏した。17才のベートーベンも来た。フィガロの結婚、劇場支配人、ピアノ協奏曲第20~25番、プラハ交響曲、ピアノ四重奏曲 第1, 2番、ケーゲルシュタット・トリオも書いた。そして7年後、写真の突き当り左方にある質素な家であっさりと死に、写真正面のトンネルをぬけてすぐの所にあるシュテファン聖堂のカタコンベで簡素な葬儀が行われた。

ハイドンセット6曲は2期にわたって3曲ずつ書かれており、K.458は後期の最初、1784年11月9日の完成だ。彼は12月14日にフリーメーソンに入会し、翌年初めにやってきたハイドン、父親も入会させてしまう。頑として息子を認めなかった父まで口説き落としたのは驚く。メーソンで急速に昇進もしていることから万事に渡って学習能力が高く、プレゼン能力も図抜けていたことが伺える。そうでなければ626曲もの説得力に満ちたアウトプットを35年で行えるはずもなく、もし現代のビジネスマンに生まれれば巨万の富を築いたろう。両人はその羽振りに感嘆もしたろうが、献呈された6曲の質を認めたこともあったろう。息子さんは百年出ない天才だと称賛したハイドンの言葉は御礼もあったかもしれないが、現に二百年たっても出ていないプロの眼力を証明してもいる。

大学時代、僕はモーツァルトをまったく分かっていなかったが、下宿でハイドンセット6曲を完全記憶したことで10年ほどかけて彼の全楽曲を人生の財産にできた。この曲集に彼の才能の秘密のすべてがあると言って過言でない。それから半世紀近い時を経て、6曲の輝きは色あせるどころか益々増している。なかでも最も晴朗であるK.458の良い演奏とは何か。とてもシンプルだ。最後までききたくなる演奏である。そうか否かは出だしの数小節であっという間に知れてしまう。ああこれはいい!もう思考が止まっており、天の調和に包みこまれて桃源郷に遊ぶ自分がいるという具合の音楽であり、モーツァルトといえど他にそういうものはない。

さっきyoutubeでみつけたこれ、寡聞にして初めて知ったカルテットだが実に素晴らしい。エルサレム四重奏団だ。

晴朗とはいえK.458の白眉は第3楽章アダージョだ。6曲でアダージョ楽章はこれだけである。底抜けに明るい第1楽章の出だしからそこまで沈みこみ、終楽章で明るみに戻るU字型の音楽だ。冒頭の曲想から「狩」と呼ばれるが、ハイドンの「めんどり」や「熊」と同様に意味はない。このカルテット、陰陽の設計もしたたかでintelligentである。同じアルバムに入っているK.157が立派で若書きに聞こえないし音階まで音楽的で美しいというのは中々だ。

我が美学だがモーツァルトの四声体は完璧な純正調のために書かれている。だから究極の選択は平均律(ピアノ)よりカルテットか四重唱であり、理想はオペラか宗教音楽ということになる。転調して純正調で調和する瞬時の音取りとフレージングがないとハーモニーが汚れてしまう。左右するのは主に第2VnとVaの内声部であり、そのどちらかが僅かでも腕が落ちるともうだめだ。そういう著名楽団がいくつもある。エルサレム四重奏団はその二人が優れており、四人の耳とピッチの良さの同質性も格別で、中音域の倍音に富んだ柔らかさはいつまでも浸っていたいほど上質である。

K.458には合奏の絶対的高みに君臨するレコードがある。ジュリアード弦楽四重奏団による1962年の録音だ。ぎりぎりに切り詰めた究極のアンサンブルをもって楽曲のイデア現出にただただ奉仕した演奏で、それでいて怜悧に陥らずモーツァルトの沸き立つ愉悦感、フィガロハウスでの高揚感、アダージョの沈静した思索が味わい深く何度きいても引き込まれる。奏者はロバート・マン(Vn)、イシドア・コーエン(Vn)、ラファエル・ヒリヤー(Va)、クラウス・アダム(Vc)だ。

K.458には合奏の絶対的高みに君臨するレコードがある。ジュリアード弦楽四重奏団による1962年の録音だ。ぎりぎりに切り詰めた究極のアンサンブルをもって楽曲のイデア現出にただただ奉仕した演奏で、それでいて怜悧に陥らずモーツァルトの沸き立つ愉悦感、フィガロハウスでの高揚感、アダージョの沈静した思索が味わい深く何度きいても引き込まれる。奏者はロバート・マン(Vn)、イシドア・コーエン(Vn)、ラファエル・ヒリヤー(Va)、クラウス・アダム(Vc)だ。

同四重奏団は1977年に再録音したが、残念ながらマンは精度が落ちており、彼以外は別人だからむべなしだが僕がこれを聴くことはない。

ジュリアード盤と対極の伝統的ウィーンスタイルではアルバン・ベルク四重奏団が人気だが、むしろ現代的な感性のカルテットであり、長い残響の中で典雅に弾かれたウィーン・ムジークフェライン弦楽四重奏団の古雅な響きのほうが僕は好みだ。ライナー・キュッヒル(Vn)、エクハルト・ザイフェルト(Vn)、ハインツ・コル(Va)、フランツ・バルトロメイ(Vc)とウィーン・フィルのコンマス、首席によるカルテットで、まさにVPOの音がしている。ザイフェルト氏、バルトロメイ氏は昨年逝去され、コル氏は97年のニューイヤーコンサートのあとホテルで会食した際に同じテーブルでお話した思い出がある。ジュリアードのような磨きぬいた技巧が産む完璧ではなく、奏法も音感も同じ教育から出た4人が自然にアンサンブルすると結果としてピッチもフレージングも合ってしまうという風情の演奏だ。それでモーツァルトになってしまうならそれに越したことはなく、大きな喜びを与えてくれる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト フルート四重奏曲第1番ニ長調 K.285

2023 DEC 9 7:07:19 am by 東 賢太郎

モーツァルト作品の天才的な瞬間は幾つも挙げられる。中でも、最も平易でシンプルな例がフルート四重奏曲第1番K.285である。

赤ちゃんやモーツァルトをまだ知らない子供に聞かせてあげるならこれだ。晴れてブルーに澄みきった秋空にぱあっと舞い上がるような冒頭。これぞ天馬空を行くだ。フルート以外の楽器は想像もつかないほどザ・フルートの旋律で、これだけ明るく爽快な気分の音楽というものはそうはない。

第2楽章は一転、短調になり、フルートは物憂げで悲しいメロディーを連綿と歌う。伴奏は渇いた弦のピッチカートでありどっぷりした暗黒に浸ることはないがバッハを思わせる半音階の悲痛が胸に刺さる。

奇跡はここからだ。

ロ短調の悲歌が繰り返して登りつめると、はたと途切れ、いきなりニ長調の秋空がばーんと戻ってくる。ここを初めて聴いた時の衝撃は忘れない。第3楽章は底抜けに明るいロンドで、悲歌とのコントラストは強烈。比肩するのはシューマンの交響曲第3番の終楽章が鳴った瞬間だけだ。

モーツァルト21才。マンハイムでの作曲にまつわる愉快でない経緯は父との手紙に記されている。「我慢できない楽器」と言いながらこんな神品を書いてしまう能力の物凄さに圧倒される13分だ。吉田秀和氏はフルート四重奏をモーツァルトの室内楽では最も軽いと述べているが、この1番はハイドンセット級の完璧な4声体による名品である。

ミシェル・デボスト(Fl)、フランス弦楽三重奏団。デボストはパリ音楽院管弦楽団首席奏者。最高に素晴らしい。これが僕のベストだ。

ピエール・ランパル(Fl)、アイザック・スターン(Vn)、サルヴァトーレ・アッカルド(Va)、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(Vc)

もはや望めない豪勢な顔ぶれだ。このメンバーを集めることは、仮にいま存在したとしても商業化が困難な現在では無理だろう。ランパルのギャラントで華麗な音。完璧な4声体を堪能できる耳のご馳走である。

オーレル・二コレ(Fl)、ニュー・イスラエルSQ。吉田秀和の解説入り。フルトヴェングラー下のベルリン・フィル奏者だった二コレにはランパルの華麗さとは対極で中低音に滋味深い暖かさがある。

ヨハネス・ワルター(Fl)、ドレスデン・カンマー・ゾリステン。ドレスデン・シュターツカペレのメンバーによる(1971年、ドレスデン・ルカ教会録音)。スイトナー時代、全盛期のDSKの古雅でいぶし銀の音がする。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルト 『音楽の冗談』K.522

2023 NOV 16 22:22:20 pm by 東 賢太郎

モーツァルトは楽譜通り演奏すると破綻する『音楽の冗談』(Ein Musikalischer Spaß、K.522)を書いた。作品目録への記載は1787年6月14日と父レオポルトの死(5月28日)の直後だが、アラン・タイソンの研究によると1785年に書き始められており、動機は不明だ。

この曲、ウォルフガング・アマデウス・モーツァルトという男の恐ろしさを垣間見せる意味で出色だ。彼はどんなスタイルでも書ける。イタリア風でもフランス風でもロココ風でもハイドン風でもお馬鹿さん風でも。

音楽の破綻は終楽章結尾など誰でもわかる部分もある。作曲法上の禁じ手使用のミスはわかりにくい。米国のプロの作曲家が解説したビデオを見てみたが、平行八度、五度など近代音楽やロックなどに耳慣れした者にはそれほど酷く聞こえない部分もある。つまり「冗談」は今としては和声学というマニアックな領域に達しており、一度聞いて全て笑える人は専門教育を受けた人だけではないか。

K.522を聞いたことがなくジョークとも知らない人ばかりをコンサートホールに呼んで演奏したらどうだろう。拍手がおこるだろうか?あれは本当にへたなんですか?わざとですか?わざとなら何故そんなことをしたのですか?と質問攻めになるだろう。答えはモーツァルトしか知らないが。

実演をご覧いただい。キエフの聴衆はプログラムノートで知っていたろうがこういう反応だ。

ちなみに僕はこの曲をフリッツ・ライナー指揮シカゴ響のレコードで初めてきき、想像はしていたがシメの和音には面食らった。これだ(Mov4)。

シカゴ響のように整然としたアンサンブルだと落差が大きすぎ、あと味悪さでこの曲もレコードもお蔵入りになってしまった。最後の和音をヘ長調できれいに閉めればそれはなかったように思う。K.522は予約演奏会のような場でお金を取って演奏することは想定していなかったのではないか。

ぴったりと感じるのがこちらだ。

大変失礼だが、このぐらいの合奏で来てくれると結びも納得できる。仲間うちで初見の合奏をして楽しむ joke だったなら納得というものだ。当時はありだ、ドン・ジョヴァンニの序曲は初演の前の晩に仕上がったぐらいなのだから。

赤枠の部分がK.522の結尾だ。調は上からヘ長調(ホルン、F)、ト長調(G)、A(イ長調)、変ホ長調(E♭)、変ロ長調(B♭)である。

これは三大交響曲が書かれる前年の作品だ。注目すべきは終楽章で、ジュピターを想起させるフーガらしきものが始まるがすぐ展開をあきらめ、間の抜けたホルンで帳尻を合わせる。赤枠でF-G-B♭-Aのジュピター音列が同時に鳴っており、その直前のホルンとバスはジュピター第1楽章の結尾そのものだ。ジュピターのエコーは珍しくなく、交響曲第1番に始まり、ウィーンに出てからも1783年(以降)の「5つのディヴェルティメント4番」(K.439b)、1790年の弦楽五重奏曲ニ長調(K.593)などにあるが、この終楽章は意味深い。この楽章のテーマでも彼は神品であるK.593の終楽章を書けただろうと思うのだ。

ここで、彼が何故にK.522を書いたのか、なぜ父の死後すぐに取り掛かったのかを考察してみよう。演奏会用でないのだから、彼が愛好した仲間内の卑猥な歌詞によるロンドや、仲良しだったホルン奏者のロイトゲープをいじめるおふざけ協奏曲の類だった可能性が高い。ここでは奏者をいたぶるのではなく下手くそな音楽を書く作曲家をおちょくっている点で他の作品とは一線を画している。

1785年、彼はキャリアの絶頂期にある。結婚をし、予約演奏会は満員で大人気、ピアノ教授で貴族に入りこみ、メーソンに入会し、社会を揺るがすかもしれないフィガロの上演を目論んでいた。富裕層向けのフィガロハウスに住み、仲間を集めて日夜のお遊びにふけった。

K.522の草稿はその躁状態で着想したパロディーの演目として書き始めたが、翌年2月に彼の運の尽きとなる墺土戦争勃発で貴族が出征してウィーンからいなくった。収入が消えて引っ越しを余儀なくされる。生活は落ちぶれ、躁状態は雲散霧消し、草稿はそれとともに放棄されていた可能性が高い。

父の死を知って初めてカタログに書き入れたのがそのK.522だという事実は、うまくいってなかった父子の疎遠を表すという説になるが、そうだろうか。草稿を書き始めた1785年は父レオポルドをフィガロハウスの招待した年だ。父も合奏の一員としてお遊びに参加しており、ハイドンも交えて新作の「ハイドンセット」を試奏した記録も残っている。

父子はザルツブルグ時代にカーニヴァルや仮装舞踏会を家族で楽しんでおり、父はお祭りに愉快音楽を提供した作曲家だった。ここがポイントだ。父はヴァイオリンの名手だったが作曲家としてはそうではなく、結果として楽長がせいぜいで大都市の音楽監督にはなれないことを知っていた。だから息子に作曲を徹底的に仕込んだ。

父子はザルツブルグ時代にカーニヴァルや仮装舞踏会を家族で楽しんでおり、父はお祭りに愉快音楽を提供した作曲家だった。ここがポイントだ。父はヴァイオリンの名手だったが作曲家としてはそうではなく、結果として楽長がせいぜいで大都市の音楽監督にはなれないことを知っていた。だから息子に作曲を徹底的に仕込んだ。

楽譜を書いては叱られ直され、時に父が代作した痕跡が残っている。13~17才の間に父子がイタリアを3度訪問したのも、本場で息子に作曲家として箔をつけ、名を成させるがためである。そうしてシスティーナ礼拝堂の逸話、マルティーニ神父の逸話がうまれ、出世してオペラを書いて能力にお墨がつけられたのだからモーツァルトにとって忘れ得ぬ日々だったに違いない。

K.522はウィーン風のディヴェルティメントをザルツブルグの田舎楽師が書き、演奏したという見立ての愉快演目として父子が昔を偲んで一緒にコンセプトを作り、息子がフィガロハウスで書き始めていたというのが僕の仮説だ。それが父との最後だった。父の死を知って悄然とし、それを完成させようとなるのは息子としてまったく自然なことではないか。

財政的に窮地にあった彼は何が何でも成功させなくてはならないドン・ジョヴァンニ作曲のためザルツブルグの葬儀参列を断念し、K.522をいち早く完成させることで父を見送ろうとそれを成し、カタログの “いの一番” に1787年6月14日の日付を記したのだ(命日は5月28日)。

ありがとう、楽しかったね。K.522の終楽章にそのイタリア楽旅で書いた「エクスルターテ・ユビラテK.165」のハレルヤ主題が出てくるのを知って、僕は確信した(VnⅡ、第76小節)。この意味をわかるのは天国の父だけだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

モーツァルトの謎『レジナ・チェリ K.276』

2023 FEB 17 6:06:06 am by 東 賢太郎

これを初めて聴いてびっくりしたのはいつだったか。モーツァルトの宗教曲に浸っていたのは香港勤務を終えて日本に戻ってきてからだからその頃だろう。

レジナ・チェリ (Regina coeli、『天の女王』) はカトリック教会における伝統的な聖母賛歌の一つで、4つある聖母マリアのためのアンティフォナ(交唱)の一つである。プロテスタントは用いないので、モーツァルトがカソリック信徒であり、その教会のために書いたものであるという2つのことは疑いがない。歌詞はラテン語でこのように歌っている。

Regina coeli laetare, alleluia:

quia quem meruisti portare, alleluia:

resurrexit, sicut dixit, alleluia:

ora pro nobis deum, alleluia.

モーツァルトはこれに音楽を3つ書いている(ハ長調 K.108、変ロ長調 K.127、ハ長調 K.276)。教会とはザルツブルグのそれだろう。最初の2つは声楽付きのイタリア風シンフォニアに近く、K.127は宮廷一の歌手だったミハエル・ハイドン夫人のマリア・マグダレナのために作った。壮麗なコンチェルタントに仕上がったソプラノ・パートは彼女の高度な水準をうかがわせるが、後に彼は新妻コンスタンツェのためにミサ曲のソプラノ・パートを苦戦して書くことになる。

甚だ直感的な感想だが、最後の K.276と前2曲の間には大きな断層があるように思う。前者は音楽が和声も対位法も格段にリッチになり「戴冠式ミサ」に近い。 K.276は作曲年が特定できておらず、様式的類似点があるという理由で「主日のためのヴェスプレ」K.321と同じ1779年に比定されているが、同年1月19日の辞令で、モーツァルトはザルツブルクの宮廷オルガニストに採用された際に書いたので祝典的な性格になったという説もある。いずれにせよパリ旅行から帰ったザルツブルグ後期の1779年が定説だ。本当にそうだろうか?

僕がびっくりしたのは、ヘンデル「メサイア」そっくりの ハレルヤ!がほとんどそのまま登場するからだ。お聴きいただきたい。

これは偶然だと片づけられている。自筆譜が失われており、学者は証拠がないと認めないのだ。しかし、素人である僕は自由に仮説を立てたい。どう考えてもメサイアの引用にしか聞こえないし、僕は学説より自分の耳を信じているからだ。

さらに一歩進んで、ハ短調ミサK.427の「グローリア」音形(Gloria in excelsis)もハレルヤ!だ と書いたら多くの読者はそんな馬鹿なと思われるだろうか。

根拠はある。

「僕のミサ曲や – 2つのヴェスプレの総譜を – 入れてくれてもかまいません。 それらを、ただヴァン・スヴィーテン男爵に聴かせたいからです」

これはモーツァルトがウィーンから父へ1783年3月12日に書いた手紙だ。モーツァルトのメンターであるスヴィーテン男爵がバッハ、ヘンデルの楽譜のコレクターだったことはご記憶だろう。ちなみに「家のどこかにあるはず」と同じ手紙で所望しているミヒャエル・ハイドンの曲がスヴィーテンの遺品の中にあった。これはモーツァルト自身の手になる筆写譜であり、3月29日の父への手紙に「楽譜の小包、たしかに受け取りました」と書かれているのである。この小包にK.276も入っていたと考えるのは自然だろう。

もし1779年の作品なら彼はメサイアをパリ、マンハイム、ストラスブールで知ってザルツブルグに帰ったかもしれない。しかしハレルヤを引用する根拠が希薄だ。この手紙にあるようにウィーンに移ってからスヴィーテンの蔵書で知ったと考える方が自然ではないか。

毎週日曜日にお邪魔しているファン・スヴィーテン男爵が、ヘンデルとゼバスティアン・バッハの全作品を(ぼくがそれをひと通り男爵に弾いて聴かせた後で)ぼくにうちへ持って帰らせました(姉ナンネルへの手紙、1782年4月20日)。

とするとレジーナ・チェリ K.276はこれより後にウィーンで書かれたことになり、通説は否定される。しかし、素浪人の身になったモーツァルトにレジーナ・チェリの注文があったとも思えない。「スヴィーテン男爵に聴かせたい」と父に書いたのは予約演奏会を仕切って満員にしてくれる男爵の好意を得たいからだ。

ザルツブルグの原曲にハレルヤはなかったが、男爵を意識してウィーンで改訂して加えたのではないかとというのが我が説だ。コロレド大司教の楽団にはヴィオラがなく、K.276もヴィオラパートを欠いているのでザルツブルグで書かれたとする通説に疑いはないだろう。では改訂の蓋然性はあるのか?ある。ザルツブルグで書いたハフナー・セレナーデを交響曲 K. 385に仕立て直したのは周知の事実だが、その交響曲の初演は1783年3月23日である。3月29日(以前)に父から楽譜の小包が届き、入っていたK.276の改訂作業も同じように行なわれたとして何の不思議もないだろう。

そしてハ短調ミサだ。同年7月に、妻コンスタンツェを父に会わせて結婚を認めてもらおうとザルツブルグに旅立つのである。勝手な結婚で父との関係がずたずたになり、修復しようという勝負をかけた旅であった。そこで妻の歌唱力を見せて気に入ってもらおうと書いたのがハ短調ミサK.427なのである。K.276にハレルヤを挿入してスヴィーテンのご機嫌を取ろうとするのも、ウィーンでの成功を約束してもらおうという勝負の一環であった。K.427(Gloria in excelsis)の作曲が先かもしれないが、両曲は同じ思考回路で発想されハレルヤの晴れやかに高揚する祝典的な気分を借りるに至ったというのが僕の考えだ。

著作権がなかった当時は盗作という概念もなく、レクイエムK. 626にもメサイアを引用しているぐらいだからモーツァルトの頭の中には後に管弦楽を編曲することになる同作に強い敬意と愛着があったと考えて何ら不思議でない。スヴィーテンの図書館で学んだ、ザルツブルグ楽界の知らぬヘンデルの語法の薫陶を受けたことを父に見せつけ、ソプラノ・パートをコンスタンツェに歌わせて妻の株もあげようというのが、彼にありそうな魂胆だ。しかし、産後の妻の技量に合わせて大曲を仕立て上げ、レベルアップのためにボイストレーニングをしながらの作曲はさすがの彼にも荷が重かった。そこで同曲は時間切れになり、ザルツブルグ聖ペテロ教会でどう演奏したか記録がなく、曲は用済みなって未完のままになったというのが真相であろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

コンスタンツェとアロイジアの蹉跌

2023 JAN 30 2:02:42 am by 東 賢太郎

マンハイムは僕が3年住んだフランクフルト・アム・マインからアウトバーンをぶっ飛ばせば30分ぐらいの南にある。この地図のなかで21才のモーツァルトは青春の蹉跌をたっぷりと味わっている。1777年に母と一緒にパリに向かう最中のことだ。まず父の故郷であるアウグスブルグで19才の従妹マリア・アンナ・テクラ・モーツァルトと意気投合し火遊びにふける。これは後にベーズレ書簡と呼ばれることになる恥ずかしい一連の手紙が残っていなければ闇の中だった(現に息子は廃棄を主張した)。父レオポルドの手紙はばっさり処分したコンスタンツェがなぜそうしなかったかは謎であり、それに対する僕の見解は「戴冠ミサk.317」の稿に書いた。

マンハイムは僕が3年住んだフランクフルト・アム・マインからアウトバーンをぶっ飛ばせば30分ぐらいの南にある。この地図のなかで21才のモーツァルトは青春の蹉跌をたっぷりと味わっている。1777年に母と一緒にパリに向かう最中のことだ。まず父の故郷であるアウグスブルグで19才の従妹マリア・アンナ・テクラ・モーツァルトと意気投合し火遊びにふける。これは後にベーズレ書簡と呼ばれることになる恥ずかしい一連の手紙が残っていなければ闇の中だった(現に息子は廃棄を主張した)。父レオポルドの手紙はばっさり処分したコンスタンツェがなぜそうしなかったかは謎であり、それに対する僕の見解は「戴冠ミサk.317」の稿に書いた。

父の洞察力はシャーロック・ホームズのように鋭かった。そんな所で遊んでる場合かと檄を飛ばし、息子は後ろ髪をひかれながら従妹と別れて乗り込んだのがマンハイムだ。今はいち地方都市だが当時はプファルツ選帝侯の宮廷があり羽振りが良い街だった。宮廷はヨーロッパ最高の管弦楽団を所有して「マンハイム楽派」として後世に特筆されるほどハイレベルな音楽家たちが集結していた。頭領格のシュターミッツはボヘミア出身で父子とも楽団のバイオリニストをつとめ、ここで腕を磨いてパリに出た。モーツァルトはモッツ・ハルトでチェコ系という説があり、シュターミッツを範にレオポルドは子にバイオリンも仕込み、行先はパリという点からもその出世街道をイメージしていた可能性が大いにある。

しかもマンハイムはドイツ人がドイツ語でドイツ音楽をやる原点の都市だった。ロココから古典派への橋梁を成し、楽団に管楽器を入れて交響曲を量産し、ハイドンへの基盤を作った。ここ出身でストラスブール大聖堂の典礼音楽を仕切るフランツ・クサバー・リヒターのミサは私見ではモーツァルトと同格の質の高さで、帰途に寄ってそれを聴いた彼も暗にそれを認めており、老人でアル中のリヒターは長くないかもと冗談とも本音ともつかぬ手紙を書いている。つまり、イタリアぬきでべったりドイツであるマンハイムは彼が認められて何らおかしくない土壌だった。しかし、実力者のカンナビヒ家に歓待されはしたが、なぜかそうはならないのだ。何がいけなかったのだろう?

しかしモーツァルトはそんな危機感はそっちのけで写譜師ウエーバーの娘、16才のアロイジアに一目ぼれし、うつつを抜かしてしまうのだ。同業者仲間であるレオポルドからよろしくと頼まれていても、なんだこいつはになってしまうのは今も昔も変わらない。これがまずかったのだろう。そして彼女に歌わせるためレチタティーヴォとアリア「アルカンドロよ、私は告白しよう…どこより訪れるのか私は分からぬ」(K294)を書く。これは歌の形をしたラブレターだ。これを歌ってモーツァルトを喜ばせたアロイジアの歌唱力はそれだけのことはあったものだから、彼の中にはあらぬ妄想がむくむくとふくらんでしまう。

お父さん、彼女の歌は凄いんです、僕がアロイジアとユニットを組んでオペラを書けば王侯貴族の引く手あまたになり、巷でも大人気になります。モーツァルトはパリなど眼中になく父への手紙でそう訴え、結婚だけしたいのではない、我々にとって経済的にいいだけではない、ウェーバー家は生活に困窮しているので助けてもあげたいのだと論点をすり替え、困窮ぶりを父に印象付けるため子供は息子も入れて6人もいると嘘までついている(四姉妹で息子はいない。父はこの家族を知らなかったことがわかる)。

こういう趣旨の熱い手紙を送ってきた息子に対し、レオポルドの洞察は鋭かった。お前は夢中になると他が目に入らず、何もかもが「あばたもえくぼ」になり、世間の常識など吹っ飛ばしたとんでもないことをしでかすのだ。馬鹿なことを考えるんじゃない。そんな娘にうつつをぬかしてどうする、世の中はそう甘くないんだ。決めた通りに紹介状を持って早くパリに行け!

この父子のそれぞれの気持ちが僕はわかってしまう。小学校の頃、帰り道で毎日立ち寄っていたM君の家の広い庭。そこに地下室を作ろうと僕はひらめいたのだ。そしてM君とお母さんを説得し、2人して毎日放課後にスコップでせっせと穴を掘った。1mぐらいのところで放送作家のお父さんが心配になり、我が家に電話が入って大激震が走る。お前は馬鹿かと激怒した父が先方様に平謝りして計画は頓挫したが、僕の頭の中では地下室は内部まで完成していたのであり、いま誰にも文句をつけられない自分の家でその通り実現している。

モーツァルトが「アロイジアと結婚してユニットを組めば凄いことになる」と父に熱く書き送ったのは、だから僕には本気感満載としか見えない。「凄いこと」はおまけであって彼女が欲しいだけなのだが、とにかく大言壮語ではなく大真面目であることはアルカンドロのアリアの難しさを聞けばわかる。二人とも十分な実力はあった。でも十分に世間知らずだったのだ。こういう性格は死ななきゃ治らない。3人の親になった僕はそういう馬鹿息子を持った我が父の心配もレオポルド氏の危惧も理解できるようになってはいるが、実のところいまだにそれをしでかしかねないし、誰かがしでかしても責めることはないだろう。

結局のところマンハイムでもパリでも見合う仕事のオファーはなく、1778年2月をもって就活は失敗に終わる。フリーランスがなかった時代だ。オン・ディマンドの働き口はまだなく、ピアノや作曲の腕がいいぐらいで雇ってもらえるわけがない。貴族の家来になるのだからまず第一に「愛い奴」でないといけないのだ。しかし生意気なはね返り小僧だった彼はそもそも仕官は不適格で、だからこそザルツブルグを飛び出たわけであり、パリへ行けばいいという安易なものではなく、その後ウィーンへ行ってもやっぱりだめだった。

父が苦労して貯めた資金はパー。しかも母を旅先で亡くしてしまった衝撃は彼を苦しめ、眠れぬ夜が続いたろう。帰途で心の灯を求めマンハイムに寄るが、アロイジアは引っ越していた。心は乱れ、行き先のミュンヘンまで追いかける。彼女に会うことはできたが、パリで負け犬になった男は用なしで、すげなくふられてしまう。これだけ怒涛のように不幸に見舞われる人もそうはいない。もう俺なんか誰も見てない、誰にも愛されてないと泣いたろう。これは耳疾でそうなって遺書を書いたベートーベンのようにあからさまでないが、彼が珍しく父にそれを吐露した手紙の悲しさは胸を打つ。これだ。この時の心境がパパゲーノに投影されて、あの「1,2,3。。。」の首つりのシーンになったのだ。

レオポルドの洞察力は後日のコンスタンツェとの結婚騒動においても発揮された。「そんなアバズレ女はやめとけ。母親は札付きのやり手婆あだ、ウィーン中で有名だぞ。みんながお前の噂をしてることを知らんのか」。この指摘は見ようによっては真実だけに父の書簡はコンスタンツェの検閲を通過することができなかったのだが、ベーズレ書簡がOKなのだからいいではないかと思うのだ。父の疑念はアロイジアの “結婚” の件に発していたと思われる。貧乏だった未亡人がなぜ大都会ウィーンの一等地で独身者向けの下宿屋オーナーの身分になれたのか?その金はどこから出たのか?松本清張の「聞かなかった場所」のような真相をコンスタンツェは隠したかったわけである。

モーツァルトが初めてアロイジアに会った1777年ごろからウェーバー夫人は才能・器量とも上々のアロイジアの結婚相手を物色していたと思われる。それがウィーン宮廷俳優でバツイチ、3人の子持ちだったヨゼフ・ランゲという男だった。その妻はドイツ・オペラ劇場のプリマ・ドンナだったが病気がちで、2年後に肺炎で亡くなる。そこで3年越しの計画通りアロイジアが1780年に後妻におさまっている。劇場で前妻の後釜になれる利益もおいしかったが、ランゲが4フローリンの前払いと700ギルダーという終身年金を払ってそのころは寡婦だった母親の面倒も見る契約にサインしたことが決定打だった。

そんな上玉が現れたのだから就活旅行に失敗したモーツァルトがそでにされたのは誠にごもっともである。しかし後にウィーンにフリーランスとして出てきてヒット作を書き始めると母は態度を一変して自分の下宿屋に呼び込み、今度はアロイジアの妹(三女)コンスタンツェと巧みにくっつけることで、ランゲと同様に責任を取れ、契約書を書けと迫ったわけだ。これに烈火のごとく激怒したレオポルドは結婚を断固として認めず、シュテファン聖堂の結婚式にも現れず、ロンドンに行きたいので息子を預かってくれとのお願いも蹴り、モーツァルトも父の葬式に出なかった。この父子の円満で希望に満ちていた関係はこうして瓦解し、終焉した。その面だけを見ればたしかに悪い女に引っかかったと言えないでもないだろう。

この姉妹はその後どうなったか。アロイジアとランゲは1795年に離婚したと歴史はあっさり記しているが、これは驚くべきことだ。ウィーン生まれのランゲはバイエルン人であり、ランゲ家はモーツァルト家とも元からつきあいがあり、カソリックだろう。ウエーバー家も、コンスタンツェはモーツァルトとの婚姻はシュテファン大聖堂で挙げておりカソリックだ。なぜこの二人は離婚できたんだろう?なぜ誰も説明していないのだろう?そもそもしていたのは結婚ではなく「金銭授受権付の同棲」だったのではないだろうか。離婚ではなく「契約満了」だったとすると凄い話だが(1780~1795、ぴったり15年だ!)。

もうひとつアロイジアには不可解な謎がある。モーツァルトの庇護者だった皇帝ヨゼフ2世が彼女を嫌っており、何度か追放を試み、とうとう1788年にクビにしてウィーン宮廷歌劇場から追い出していることだ(皇帝の死後1790年に復帰)。この理由はいまだに不明とされており謎以外の何物でもないが、万が一私見の通りであり、それを神聖ローマ帝国皇帝であるヨゼフ2世が知ったとするなら、神に誓わない同棲婚しかも金が絡んでいるなど長期売春に等しく、劇場でしゃあしゃあと人前に顔など出すなということで納得がいく。アロイジアは母親の命令でランゲと関係を持ったのではなく、自分の意志でスターダムへの早道と選択したかもしれない。モーツァルトには本当に興味がなく、この二人は結ばれなくて良かったのかもしれない。

アロイジアは1829年7月、ザルツブルグで英国人ノヴェロ夫妻の訪問を受け、「モーツァルトの愛を拒んだことを悔やんでいる」と語ったという。そのころモーツァルトはすでにレジェンドだから、関わった女性は一人残らずそう言うだろう。上がった株を上がる前に買うべきだったと悔やむ人が99%を占めているのが世の中というものだ。買ったコンスタンツェは “持ってる女” だったというしかない。ランゲはその後に、おそらく契約金の要らなかった女中と再婚して1831年まで生きたが、彼は歴史に名をとどめている。アロイジアと結婚したことではない、画家でもあった彼の描いたモーツァルトの肖像画を知らないクラシックファンはいないだろうという意味でだ。コンスタンツェはこれを「彼の最高の肖像画」であると述べているが、ここで嘘をつく理由はないからそうなのだろう。

アロイジアは1829年7月、ザルツブルグで英国人ノヴェロ夫妻の訪問を受け、「モーツァルトの愛を拒んだことを悔やんでいる」と語ったという。そのころモーツァルトはすでにレジェンドだから、関わった女性は一人残らずそう言うだろう。上がった株を上がる前に買うべきだったと悔やむ人が99%を占めているのが世の中というものだ。買ったコンスタンツェは “持ってる女” だったというしかない。ランゲはその後に、おそらく契約金の要らなかった女中と再婚して1831年まで生きたが、彼は歴史に名をとどめている。アロイジアと結婚したことではない、画家でもあった彼の描いたモーツァルトの肖像画を知らないクラシックファンはいないだろうという意味でだ。コンスタンツェはこれを「彼の最高の肖像画」であると述べているが、ここで嘘をつく理由はないからそうなのだろう。

コンスタンツェは旦那の葬式にいなかった。これがひどい女だ、悪妻だとされる根拠の一つだが、いられない理由があったというのがモーツァルトの死の真相のヒントだ。葬式を無視するほど関係が冷えていたならその後にザルツブルグに住まなかっただろうし、故人の地元も歓迎しなかったろう。しかもその地で彼女は結婚に大反対され、その手紙を片っ端から廃棄した父レオポルドと同じ聖セバスチャン教会墓地に眠っており、墓碑の父の下はモーツァルトの母方の母、左上は姉ナンネルの子供、その下はコンスタンツェの叔母で「魔弾の射手」の作曲家ウエーバーの母だ。しかしこれではレオポルドを従えているようで、どうも僕は腑に落ちない。

デンマークの外交官でコンスタンツェが再婚したニッセンが最上位にあり、政治的なにおいがする。モーツァルトのメンター役で葬儀の一切を取り仕切ったスヴィーテン男爵もオランダの外交官であり1803年に亡くなっているが、ニッセンは在ウィーン臨時代理大使だった1797年にコンスタンツェと会い、翌年から同棲を始め、1809年に結婚している。その頃コンスタンツェは亡夫の楽譜や版権を使って出版社や国王から収入を得ており、借金は完済し終わったどころかひと財産を築いていた。彼女は悪妻で頭も悪いという人もいるが、これを見る限りやり手である。外国との交渉には外交官はうってつけでオンディマンドな男だったのである。スヴィーテンは年をとって役目は終わっていたし、もうウィーンに用はなくなった。夫妻がザルツブルグに定住したのは1820年で、3年後から伝記の執筆を始める。これがその後のすべての伝記のネタ本になるわけだ。

これはちょうどベートーベンが第九を構想していた頃であり、そのころにはモーツァルトはすでに押しも押されぬレジェンドだ。死因も墓地も不明のまま、すなわちウィーン宮廷の名誉は守られたまますべての秘密は闇に葬られた。伝記の執筆に当たってニッセンはナンネルからモーツァルトが記した400通に及ぶ手紙を預かったが、前述したが、コンスタンツェは自分を最後まで認めなかったレオポルドの書簡を大量に破棄した。それを「なかったこと」にした嘘の伝記を書いても異を唱える者はもう生きていないと踏んだのだろう、モーツァルテウムの設立に関わるなど天才の神格化を始める。おかしなことだ。天才はザルツブルグを見限って出ていったのだ。彼は不遇のパリ就活に出ていった時からこの街を捨てていた。帰って来るのに辟易していたから辞表を叩きつけてウィーンに逃亡したのであり、それを幇助したのが下宿屋のウェーバー家だったのである。

以上を俯瞰してわかったことは、コンスタンツェに悪意はなかったろうが、結果としてはウェーバー家がモーツァルト家を乗っ取った観があり、それを不快に思って別な墓所に入ったといわれるナンネルに共感する自分がいるということだ。ザルツブルグを愛していたであろうナンネルがそこにおらず、今日のいまだって天国で結婚を認めていないだろうレオポルドが、先に亡くなったことでまるで承服したかのようなあんな墓に入れられている。そしてコンスタンツェ-ニッセンの計略に糊塗された伝記と墓石に洗脳されたモーツァルティアンたちが長年にわたって築き上げた異を唱えるべからずの砦はポリコレの如しだ。僕がモーツァルトの伝記はおろか、事実とされていることも実は都市伝説だと信用していないことはこれまで縷々述べてきたとおりで、どこまでも真相を追いかけるつもりだ。

コンスタンツェが浅はかで浪費家の悪妻だったという説は支持できない。モーツァルトは妻を手紙であまりほめておらず、そのことも「売れ残りを押しつけられたんだね気の毒に」と悪妻のイメージに寄与しているが、彼は同情されなくても十分にモテる男だった。そうではない、良くも悪くも賢い面を父に見せたくなかったのだ。「それ見ろ、世情に疎いお前はずる賢いウェーバー家にいいように騙されてるんだ」と火に油を注ぐのは目に見えていたからだ。僕はなんとなくだが彼はコンスタンツェを本当に愛していた気がする。ウィーンではアロイジアはもう昔の女で友達であって眼中にないのだ。浮名はたくさん流したが、それはそれこれはこれというのが彼の頭の中だ。だから姉妹もみんな好きで、長女のヨーゼファは最初の「夜の女王」を歌わせてあげているし、一番下のゾフィーは死の床にまでそばにいてくれている。本当にいい奴だったのだ、モーツァルトは。

コンスタンツェはスヴィーテンの庇護を得て(というより事の成り行きからうまく利用して)財を成し、彼のおかわりに同系統の能力を持つニッセンをつかまえた。ファンは外国に広がりつつあった(英国人が訪ねてくるほど)から通訳も必要で、執筆には筆力も要求された。充分な貢献をしたニッセンを貴族に列するよう計らってやったのは、自分に協力した功労者をスヴィーテン男爵と同列にしてねぎらったのだろうが、貴族を墓石のトップに置いて箔もつけたかった。これでモーツァルト家が下に来るのは仕方ないわねということになる。悪妻ではないが良妻でもなく、したたかなマネージャーの妻であったというのが僕の評価だ。モーツァルトにはそれがぴったりだった。彼女は音楽の才能はなかったが、母親のビジネスの才はしっかり受け継いでいたからである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブルックナー 交響曲第4番変ホ長調

2022 DEC 20 1:01:42 am by 東 賢太郎

ブルックナーがウィーンに出てきたのはオーストリア=ハンガリー帝国が成立した次の年(1868年)、つまり明治元年である。43才になる彼が最初に住んだのはウィーン中心部からドナウ川沿いに北に隣接する9区(アルザーグルント)だ。ここはウィーン大学がある文教地区で心理学者フロイトが住み、音楽に関してもシューベルトが生まれ、ベートーベンが亡くなり、シェーンベルクが住み、現在はフォルクス・オーパーがある。

ブルックナーが住んでいたヴェーリンガー・シュトラッセ(Währinger Straße)41番地に立ち寄ってみたのは2005年のことだ。モーツァルト・イヤー(生誕250年)の直前の12月だった。次のそれとなると2041年(没後250年)だから僕は86才だ、生きてるかどうかもわからないじゃないか・・。ならば “思い立ったが吉日” だ、休みが取れる年末にふらっと行こうとなったのだから主眼はモーツァルトにあった。1991年の没後200年の騒動で彼に興味を持ったことがまずあった。亡くなったのは12月5日だから真冬にそこに立ってみたい。そしてドブリンガー(楽譜店)でレクイエムの自筆譜ファクシミリを買おう。決めたのはそれだけだ。ともあれ行き当たりばったりにウィーンを呼吸して気晴らしをしようというものだった。当時50才。こういう無鉄砲な所は若い頃と寸分変わってないが、今はもうそんな発想すら出ないから当時の気持ちを推し量るのも少々苦労する。

そういえばブルックナー氏も “思い立ったが吉日” の思いでひとりバイロイトへ旅立った。時は1873年、交響曲第2, 第3番の自筆スコアを携えてワーグナー宅に飛び込み外交をしかけたのだから偉い。このぐらいの営業精神をもちなさいと若者に諭したいものだが、氏はなんとこのとき50才手前だったのだ。応対に出たワーグナー夫人のコジマは、風采の上がらない彼を乞食と勘違いした。音楽祭の準備で多忙だったワーグナーも話をそこそこに追い返してしまう。ところが、置いていった楽譜を見てただちに思い直し、探し回ってとうとうバイロイト祝祭劇場工事現場に佇んでいた彼を見つけ出すのである。こうして、ブルックナーの伝記に必ず言及のある「ワーグナーへの交響曲第3番の献呈」が出世の糸口となる。なんと大器晩成の男だったのだろう。ウィーン大学で音楽理論の講義も始めることとなり、ヴェーリンガー・シュトラッセの家で彼が遅咲きの希望に燃えていたことは想像に難くない。

そこで撮ったこの写真、左手の建物の3階にそれはあった。交響曲第2, 第3番の初稿を書いたのもここであり、ワーグナーに認められた翌年の1874年1月2日に彼はここで交響曲第4番変ホ長調『ロマンティック』の初稿を書き始めたのだ。

この通りにはもうひとつ必見の音楽史跡がある。モーツァルトが3大交響曲を書いた家である(26番地)。次の写真の左手がそれのあった場所である。当時の建物ではないが構わない。ここで “それ” があったというのが大事なのだ。この道のこの辺にモーツァルトが立ち、馬車に乗ってブルグ劇場に出かけただろう。それをその場で感じる。そういうインプットが次の連想を生む。ウィーンには4, 5回は仕事でなく行ったが、そこかしこでベートーベンやブラームスを見かけている。それで彼らの音楽をきく。やっぱりね、そうだよねなんていう感覚がやってきて、理解できなかった曲ができるようになる。そんなことが何度あったか。

モーツァルト夫妻は1788年6月17日にトゥフラウベンからここに引っ越してきた。部屋は庭園に面していたようだが、1年前までの住居(フィガロハウス)と比べなんたる落ち武者ぶりだろう(ここに来たあたりからプフベルクに借金を申し込む手紙が始まる)。しかも入居してすぐの6月29日に長女が亡くなる不幸にまで見舞われている。しかし、そうした私生活は彼の作品には何ら投影されないのだ。6月26日に交響曲第39番が、そして7月25日に40番、8月10日に41番「ジュピター」がここで産声を上げた。看板の間に見える入口の上にかかっているプレートにそう書かれている。

コシ・ファン・トゥッテと大書されているが、一般にこのオペラは1789-90年に作曲されたとされ(初演は1790-01-26、ブルグ劇場)、夫妻は89年1月初めにこの家からユーデン・プラッツに引っ越しているから大半はそちらで書いたと考えるのが普通だ。ロンドンのプレートは信頼度が高くウィーンのはそうでもない印象があるが(Cdurに「フーガ付き」などと書いている所が何となくシロウトくさい。明らかに間違っているのを僕は見つけてもいる)、これが正しければコシは3大交響曲と同時期に構想されていたことになる(ご参考:クラシック徒然草-モーツァルトの3大交響曲はなぜ書かれたか?-)。

さらに現地を歩いてみて発見したことがある。二人の家はこんなに近い。右の赤丸がブルックナー(41番地)、左がモーツァルト(26番地)だ。ブルックナーがここを選んだのは教職に就くウィーン大学が近いからだろうが、それを知らなかったとは考えにくい。後述するが、モーツァルトはカソリックである。プロテスタントのベートーベン、ブラームスとは違った敬愛の情を同じカソリックのブルックナーが持っていたとして何ら不思議ではない。

さて、ブルックナーの交響曲第4番である。1874年の第1稿はこの赤丸で書かれた。一方で、おなじみの1878/80年稿(に基づくハース版またはノヴァーク版第2稿)はというと、1877年11月に引っ越したヘスガッセ(Heßgasse)2番のアパートの4階で改訂したものだ(第2稿)。そのロケーションは両赤丸の間を走るヴェーリンガー・シュトラッセを左上(南)に中心街に向かって進み、ウィーン大学の前あたりだ。ブルックナーは終生この通りを離れなかったことになる。

4番の第1稿は最初の家、第2稿は最後の家での作品ということになるわけだが、第1稿を初めてきいた時は驚いた。第3楽章は完全に別な曲ではないか。第4楽章も異なるバージョンが3つも作られた。改訂魔の彼とてこんなことは2度としていないから4番はよほど特異なシチュエーションに当たった曲だったのだ。では、いったい彼に何がおきたのだろうという疑問が湧き起こるのは自然なことで、以来、一般にはブルックナー入門曲とされる4番は僕にとって最も難解な謎の曲となった。

前述のとおり、こういう時、何はさておきそれが起きた場所に身を置いて佇んでみるのが我がポリシーである。刑事の「現場百回」みたいなものだが、単なる空想ではいけない、現場で感じたものから演繹的に思考することに経験的に価値を見出しているのだ。日本を出る前にヘスガッセ7番の同じ建物に「ホテル ド フランス」が入っていることを知り、勇躍そこに宿をとることに決めたのはそのためだ(安宿であり経済的にも助かった)。次の写真がその前景で、左下にホテルの小さなエントランスが見える。ブルックナーはこの建物の右側の最上階に住んで交響曲第6, 7, 8, 9番を書き、問題の4番の改定も行ったのである。

幸いホテルの最上階の部屋に泊まれた。下の写真は、その窓から上の写真を撮った大通り(Ring)を見ている。ブルックナーが毎日眺めていたのはこんな景色だったと思われる(ここは6階なので、対面の建物の最上階が彼の目線だが)。

当時エレベーターはなく、最晩年の1895年になると階段の昇降が苦しくなった。それをききつけた皇帝フランツ・ヨーゼフ1世からベルヴェデーレ宮殿の敷地内にある宮殿職員用の住居を賜与されたが、引っ越しから約1年3か月後の96年10月11日に9番を完成することなく亡くなっている。すなわち、そこに至るまでの後半生の大きな仕事はすべてヘスガッセで成し遂げたのである。

ヴェーリンガー・シュトラッセの8年が彼の交響曲創作における興隆期の第1波であり、ヘス・ガッセの18年が第2波であったとするなら、両波の狭間において全交響曲のうちで最大といえる改編を受けたのが第4番であったということになる。その尋常でない大きさを説明するには、彼の中に爆発的な「変わり目」をもたらす(おそらく外的な)何物かがあったと考えるべきだろう。彼は何に出あったのだろう?

第1, 2波の間に1年間だけ住んだ家がある。住所はオペルンリング1-5で建物は爆撃で破壊され現存しない(国立歌劇場の左隣りあたりだ)。ちょうどその頃、1876年8月13日に音楽界では歴史に残る大きなイベントがあった。第1回バイロイト音楽祭の開催である。ここで『ニーベルングの指環』の初演がハンス・リヒター指揮によって行われ、ルートヴィヒ2世、ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世、ブラジル皇帝ペドロ2世が列席し、ブルックナー、リスト、チャイコフスキーらの音楽家も招待された。

ブルックナーはケンブリッジ大学の博士号がもらえるという詐欺にひっかかったように肩書や名誉にこだわる性格であり、純朴な人でもあったようだ。だから自作のお披露目に国王と皇帝が列席するというこのイベントは事件だったろう。その目線から旧作を眺め直す。一度は納得して上梓した作品は改訂を施さなくてはワーグナーに追いつけないという気持に駆られたのではないだろうか。彼は63年に『タンホイザー』、65年に『トリスタン』をきいてはいたが、この時が初演であった『ジークフリート』と『神々の黄昏』をふくめ4つの楽劇をまとめて体験するインパクトは甚大だったろう。

ではその「リングの衝撃」はブルックナーにどんな変化をもたらしただろう?ここでもう一度モーツァルトに立ちかえってみたい。作風の違う二人だが、ひとつだけ共通点がある。即興の達人であることだ。ブルックナーはパリではサンサーンス、フランクらオルガンの大家にフーガ即興演奏を披露して称賛され、1871年8月、ロンドン万博で開催されたオルガン国際競演会にオーストリア代表として招かれ、ロイヤル・アルバート・ホールとクリスタル・パレスで計10回の演奏を行った。これによってブルックナーのオルガン奏者としての名声は全ヨーロッパに伝わっていた。

教会オルガニストであるブルックナーにとって即興演奏は必須の職分でありお手の物だったが、そのクオリティがサンサーンスらに認められるレベルだったことが重要だ。パリで三位一体教会のオルガニストだったメシアンの即興演奏がyoutubeにあるが、譜面に落とした曲と言われてもわからない。モーツァルトもブルックナーも、同様のことが易々とできたのである。主題が時々刻々と変容して深い森に分け入り、時に静止し、その時々に特有の気分を喚起しながら先が読めない展開を見せるというブルックナーの作品の特徴はそこに由来している。それでいながらベートーベンを崇拝する彼は交響曲に伝統的な形式論理を導入し、和声法も対位法も理詰めの厳格さを逸脱しないのだ。

その頑迷さは即興性と矛盾してきこえるものだから彼の交響曲の第一印象は僕には妙なものであった。そのことはカソリック信仰の聖なる響きと田舎のダンスであるレントラーを並べてしまう階級的矛盾をも包含しており、彼が求め、後にナチスが利用することになる「ドイツ的なるもの」ができあがってゆく。ワーグナーもそれを希求はしたがカソリック的とは言い切れず深い信仰心は感じられない。しかしブルックナーの場合、それは若年のころからの生活の一部であり、信仰心あってこその独自のブルックナー・ワールドを築いているということであり、それに浸りきれるかどうかで好悪が分かれる人でもある。即興が何種類生まれようが田舎のダンスが幅をきかせようが、各々において形式論理は完成しており、彼のワールドにおいては矛盾は存在しない。

だから、ひとつの楽想が何通りにも有機的に発展、展開して「版」がいくつもできるのは彼にとって不自然でもなんでもなかったのだ。モーツァルトも演奏会で必ず即興演奏をしたが、もしそれらを譜面に書き取っていたならば後世は複数の「版」として扱っただろう(例・ピアノ・ソナタ 第12番 ヘ長調 K.332の第2楽章)。それと同様にブルックナーの改訂というものは、新たに湧き出る即興を書き取った素材をベースにした本人または弟子、学者たちによる楽曲の再構成という性質のものだ。両人ともカソリック信仰を持った教会オルガニストであったという共通点は音楽のつくりからは想像もできないが、僕はその視点から、ブルックナーがモーツァルトの家のそばに居を構えたというのも偶然ではなかった気がしている。

そして、そこに降ってきた「リングの衝撃」である。形式論理型ではなく、ライトモチーフを自由に展開させてゆく変幻自在型のワーグナーの作曲法はブルックナーにとって親和性があり、即興演奏の和声、対位法に格段の深みを与えた。交響曲第4番の第3, 4楽章の第2稿は、まさにそれなのだ。そして、その流れの終結点として、7, 8, 9番という後期ロマン派の頂点に君臨する最高傑作に結実したのだと僕は考えている。ブルックナーを論じるのにカソリック信仰は核心となるが、私見ではモーツァルトにおいてもしかりだ。モーツァルトの信仰心は希薄と見るのが日本だが、政治的動機があるフリーメーソン入会とそれは別だ。彼はミサを18曲も書いており、コロレド大司教のためのお仕事ではあったが手抜きはない。むしろ私見では彼の最高傑作ジャンルはオペラと並んで宗教曲である。カソリック協会のオルガニストたち、サンサーンス、フランク、メシアンらはポストに要求される即興演奏に長け、モーツァルト、ブルックナーはまぎれもなくその一員であったのだ。

そのことはあまり正面から論じられないが、ブラームスがブルックナーと対立したことにはワーグナーへの関わりや音楽の趣味以前にもっと深い理由がある。モーツァルトの葬儀はウィーン市のメジャーな教会であるシュテファン大聖堂、同様にブルックナーも聖カール教会で執り行われた(それが豪奢であったか否かはともかく)。ところがベートーベンの葬儀は膨大な数の参列者にもかかわらず三位一体教会(アルザー教会)という質素な教会で行われ、聖カール教会の前に住みそこに銅像まで建っているブラームスの葬儀の場はというと、観光案内に載ってもおらずよく探さないとわからない新興のエヴァンゲリスト教会である。このことと大衆にどれだけ愛されたかとは別問題であることは、人気では並ぶ者のなかったヨハン・シュトラウス二世の葬儀もブラームスと同じ教会で行われたことでわかる。音楽史は「大衆に愛された目線」重視のスタンスで書かれ、実相に触れたものは少ない。だから我々のイメージしているヨハン・シュトラウスやブラームスはそれとズレがあることは知らなくて仕方がないだろう。モーツァルトとブルックナーは信仰においては同じ精神世界の住人であったという実相はもっと知られてよいだろうが。

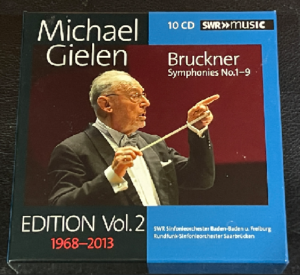

よく聴いているCDをいくつか挙げる。

ミヒャエル・ギーレン / SWR交響楽団バーデンバーデン‐フライブルグ

第1稿の魅力はヴェーリンガー・シュトラッセの家で遅咲きの希望に燃えたブルックナーの創意がストレートに伝わることだ。「リングの衝撃」前の2番、3番の脈絡から踊り出た原型の楽想が第2稿より露わな対位法的構造で見えるこの演奏が僕は大好きだ。先日に東京芸術劇場できいたインバル / 都響の演奏はその点を音楽的に完成度の高い独自の解釈にまで高めていてエポックメーキングだったが、ギーレン盤(ノヴァーク版)は一切のロマン派的な虚飾を削ぎ落してリズムの要素を浮き立たせるのが小気味よい。音程が良いので和声の推移がクリスタルのように明晰で美しく、終楽章の入りの楽想が現代的にきこえるなど、僕の趣味からは大変好ましい。

第1稿の魅力はヴェーリンガー・シュトラッセの家で遅咲きの希望に燃えたブルックナーの創意がストレートに伝わることだ。「リングの衝撃」前の2番、3番の脈絡から踊り出た原型の楽想が第2稿より露わな対位法的構造で見えるこの演奏が僕は大好きだ。先日に東京芸術劇場できいたインバル / 都響の演奏はその点を音楽的に完成度の高い独自の解釈にまで高めていてエポックメーキングだったが、ギーレン盤(ノヴァーク版)は一切のロマン派的な虚飾を削ぎ落してリズムの要素を浮き立たせるのが小気味よい。音程が良いので和声の推移がクリスタルのように明晰で美しく、終楽章の入りの楽想が現代的にきこえるなど、僕の趣味からは大変好ましい。

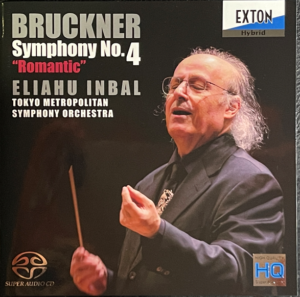

エリアフ・インバル / 東京都交響楽団

EXTONのスーパー・オーディオCD。第2稿(1878/80、ノヴァーク版)のライブ録音(2015/3/18、東京文化会館)である。この稿はギーレンの第1稿のアプローチは合わず、両者は異なる音楽である。インバルの指揮は第1稿の実演でもそうだったが pp の歌から ff の全奏まで管弦楽のバランスが実に素晴らしく、簡単なようでそれで満足する演奏は滅多にない。これでこそ第3楽章のスケルツォとトリオの対比が生きるのである。終楽章のコーダへの推移はすでに7, 8番のそれを予見しており「リングの衝撃」を悟らせるが、インバルのここへの持ち込みの設計は見事だ。このCDは録音の良さも相まって都響のベストフォームが刻まれ、やや録音の作り込みもあるのかもしれないが、これをブラインドで日本のオケと思う人はあまりいないだろう。第2稿で一番好きなものを挙げろと言われれば、僕はこれだ。

EXTONのスーパー・オーディオCD。第2稿(1878/80、ノヴァーク版)のライブ録音(2015/3/18、東京文化会館)である。この稿はギーレンの第1稿のアプローチは合わず、両者は異なる音楽である。インバルの指揮は第1稿の実演でもそうだったが pp の歌から ff の全奏まで管弦楽のバランスが実に素晴らしく、簡単なようでそれで満足する演奏は滅多にない。これでこそ第3楽章のスケルツォとトリオの対比が生きるのである。終楽章のコーダへの推移はすでに7, 8番のそれを予見しており「リングの衝撃」を悟らせるが、インバルのここへの持ち込みの設計は見事だ。このCDは録音の良さも相まって都響のベストフォームが刻まれ、やや録音の作り込みもあるのかもしれないが、これをブラインドで日本のオケと思う人はあまりいないだろう。第2稿で一番好きなものを挙げろと言われれば、僕はこれだ。

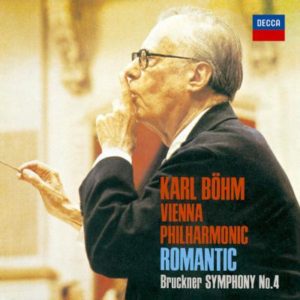

カール・ベーム / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

我が世代が最初になじんだ4番というとこれが多かったのではないか。第1稿などというものはレコード屋になく、もちろん第2稿(これはノヴァーク版)である。初めて買ったのはワルター/コロンビアSOのLPだったが、どこがロマンティックなんだと全くピンと来なかった。CD時代になってこれをきいてやっとわかった気になったが、クナッパーツブッシュの5番(ウィーン・フィル)のLPが千円の廉価版で出てそっちの方が面白かった。この度なつかしくきき返したが、1973年の録音当時のブルックナーというとアンサンブルもアバウトでありどこか鈍重だ。この重さをさすがVPO!と崇めていたわけだ、田舎もんだったよなあなどと自嘲の気分になる。しかしだ、ブルックナーは自作をVPOに演奏してもらいたくて不評な部分を改訂もしたからこの音を念頭においていたはずであり、聞き進むとその腰の重さがウィンナホルンの粘性のある音と相俟って4番のエッセンスかもという気がしてきて、終楽章コーダに至ってそれが確信になる。こうしてベームさんに説得されてしまうのだ。やっぱりこれは外せない名録音ということになるんだろう。

我が世代が最初になじんだ4番というとこれが多かったのではないか。第1稿などというものはレコード屋になく、もちろん第2稿(これはノヴァーク版)である。初めて買ったのはワルター/コロンビアSOのLPだったが、どこがロマンティックなんだと全くピンと来なかった。CD時代になってこれをきいてやっとわかった気になったが、クナッパーツブッシュの5番(ウィーン・フィル)のLPが千円の廉価版で出てそっちの方が面白かった。この度なつかしくきき返したが、1973年の録音当時のブルックナーというとアンサンブルもアバウトでありどこか鈍重だ。この重さをさすがVPO!と崇めていたわけだ、田舎もんだったよなあなどと自嘲の気分になる。しかしだ、ブルックナーは自作をVPOに演奏してもらいたくて不評な部分を改訂もしたからこの音を念頭においていたはずであり、聞き進むとその腰の重さがウィンナホルンの粘性のある音と相俟って4番のエッセンスかもという気がしてきて、終楽章コーダに至ってそれが確信になる。こうしてベームさんに説得されてしまうのだ。やっぱりこれは外せない名録音ということになるんだろう。

https://youtu.be/2bDHzugiOvA

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。