僕が聴いた名演奏家たち(ジェシー・ノーマン)

2021 JUN 5 14:14:52 pm by 東 賢太郎

かつて聞いたソプラノで忘れられないのが、ジェシー・ノーマンとゲーナ・ディミトローヴァである。後で何を見ても全て霞んでしまう人智を超越したものがごく稀に世の中には存在するが、その “人間版” というとあらゆるジャンルでもそうそうめぐりあえるものでははない。故人になってしまったお二人は、僕の中では野球ならシカゴのリグリーフィールドで目撃したサミー・ソーサの場外ホームランだけが匹敵するという異次元の歌い手だった。

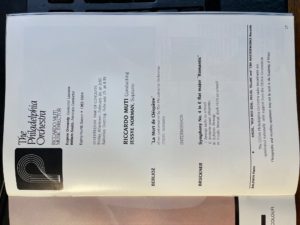

時は1984年2月24日(写真は同年)、フィラデルフィア管弦楽団定期であった。リッカルド・ムーティ―を従えて下手から悠然と現れたノーマンは千両役者の風格で、たしか足元までたっぷりのロングドレスを着ていた。39才とキャリア絶頂期のお姿であり、この大歌手を人生一度だけ聴けた幸運を天に感謝する。ベルリオーズの「クレオパトラの死」は知らない曲で音楽については覚えていないが、その金曜のマチネがこのオーケストラによる初演とプログラムにある。その声は大音声というものではなく、ひと言で喩えるなら排気量6000のベンツでアウトバーンを200キロで飛ばす余裕ある感覚に近い。身体全部が無尽蔵のエネルギーを満々と湛えた楽器というイメージのものである点、他の誰とも違う。音質はバターかビロードの如く滑らかで、ピアニシモにもかかわらず耳の奥まで響く。声量を徐々に増すと鼓膜にびりびりと振動を感じ、オーケストラの全奏の音が薄く感じられた。

時は1984年2月24日(写真は同年)、フィラデルフィア管弦楽団定期であった。リッカルド・ムーティ―を従えて下手から悠然と現れたノーマンは千両役者の風格で、たしか足元までたっぷりのロングドレスを着ていた。39才とキャリア絶頂期のお姿であり、この大歌手を人生一度だけ聴けた幸運を天に感謝する。ベルリオーズの「クレオパトラの死」は知らない曲で音楽については覚えていないが、その金曜のマチネがこのオーケストラによる初演とプログラムにある。その声は大音声というものではなく、ひと言で喩えるなら排気量6000のベンツでアウトバーンを200キロで飛ばす余裕ある感覚に近い。身体全部が無尽蔵のエネルギーを満々と湛えた楽器というイメージのものである点、他の誰とも違う。音質はバターかビロードの如く滑らかで、ピアニシモにもかかわらず耳の奥まで響く。声量を徐々に増すと鼓膜にびりびりと振動を感じ、オーケストラの全奏の音が薄く感じられた。

かように、最前列の席で聴いていた僕は彼女の音楽ではなく声の「物理特性」にびっくりしたのである。37年も前のことだが、当時も歌はたくさんきいたがみんな忘れてしまい、これだけが焼き付いている。芸術を味わうのにそれは些末なことだと思われる方もおられよう。僕もそう思って渡米したが、フィラデルフィア管弦楽団を2年聴き、その2年目の最後の方にノーマンを聴いて考えが変わった。西洋のアートという概念は “形而上”(形をもっていないもの)のニュアンスがある訳語の「芸術」よりも、即物的な「技術」に近いのだ。もちろんそれを鑑賞者がどう感じるか、その多様性を容認すれば話は形而上の領域に迷い込まざるを得ないのだが、すべて心の表現力は一義的に技術に依存するというそれこそ即物的な事実に変わりはないと思う。技術を生む土台としての体格や運動神経が問われるのは所与の条件で、そこだけとればアスリートとかわらない。それなくして「術」でハンドルできる領域は狭いから「芸術」という言葉で絵画や音楽を受容するのは無理があるのだと。

アスリートでいうなら広島カープにクロンという巨躯の外人選手がいて、三振ばかりである。僕などストレスになるので彼の打席は他チャンネルに逃げる。ところが昨日、めったにないことだがレフト場外に特大ホームランを放つとムードが変わった。それでもカープは楽天にあえなく大敗したのだが、(冒頭のソーサの一発には比べられないが)それでもあんな当たりはそうは観れんなというカタルシスの解消はバントや犠牲フライの1点では到底及ばないもので、まあ1敗ぐらいはいいかという気分にすらしてくれる。こういう破格の超人性を素直に喜ぶ文化が米国には大いにある。欧州にもあるかというと微妙だが、ないことはないし、米国人の多くは欧州から来たのだ。ノーマンをかような文脈で語るのは失礼を承知だが、持って生まれたものも「技術」のうちという不公平な事実の上にスポーツもアートも存立しているのは誰も否定できないことを言っている。オーケストラというアンサンブルを目的とした組織体は公平に民主主義的に運営でき、労働組合すら組成でき、そこに超人はいらない(いるなら全員が超人の必要がある)が、ソリストというものは、いわば中世的、独裁者的な存在なのだ。オペラはその意味で舞台が独裁者オンパレードのアートであり、庶民の組織体であるオーケストラは「しもべ」だ。いまどき稀有な封建的な世界。それはリブレットがその時代を描いていることと直接の関係はないがとても親和性はある。僕はこういう観点からオペラを楽しんでいるが、その発想のルーツこそ1984年のジェシー・ノーマンだった。

後になって知ったことだが、さらにノーマンの声はアフリカ系の特色があって、高音でも金属的にならず、柔らかく包み込む人間味がある。リリック・ソプラノであるバーバラ・ヘンドリックスやR&Bシンガーのアニタ・ベーカーにも共通するそれを僕は美質と感じる。その味はおのずと素朴な指向性があって知的な役どころに向かないきらいがあるが、どの録音でもノーマンはオペラの役どころに染まってしまって歌が軽薄に陥ることがなく、常に知性と気品がある。それが恵まれた声とパレットの上で融合して易々と聴き手を金縛りにしてしまう。これが彼女を別格、別次元の存在にしているのだ。レパートリーは広範でミシガン大学の修士であり、有名作品のディーヴァともてはやされた人でシェーンベルクを彼女ほど歌いこなした人は他には知らない。ハーバード、ケンブリッジ、オックスフォードを含む30の大学から名誉学位を授与されたのも当然だろうという超人であった。

これが彼女の「クレオパトラの死」、僕がきく2年前の演奏だ。

上述の声の特性、知性、気品、陰影はオペラより歌曲に顕著だ。歌曲はごまかしがきかない。ラヴェルの「マダガスカル島民の歌」をお聴きいただきたい。

とはいえ、彼女の超重量級のワーグナー、R・シュトラウスが悪かろうはずがない。このワルキューレはジェームズ・レヴァイン指揮のメットで、ヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデ、そしてジェシー・ノーマンのジークリンデである。これぞワーグナーだ。悔しい、聴きたかったなあ・・・。

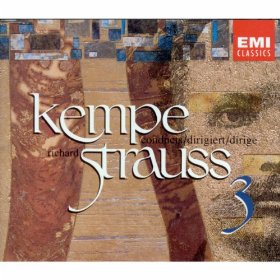

R・シュトラウスでの当たり役はアリアドネである。このオペラは大好きだ。ツェルビネッタがシルヴィア・ゲスティ(ケンぺ盤)かエディータ・グルベローヴァかという選択もあろうが、僕はこの役がワーグナー級でないと物足りないからノーマンになるのである。

これだけハイベルの心技体が揃った歌手がそう出るわけではない。録音は永遠に聴き継がれるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

R・シュトラウス「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」

2019 JUN 6 1:01:02 am by 東 賢太郎

僕がリヒャルト・シュトラウス(以下、R・シュトラウス)の音楽を特に愛好しているかというと、なくてはならないものというほどでもないのだからNOということになる。後期ロマン派の音楽には全般にあまり関心がないのは、その肥大したオーケストレーションに必然性を感じないからだ。音楽に哲学を求める気はないが、遊興だけの為の豪勢な音響を100名が鳴らしてバッハの一丁のヴァイオリンが与えてくれる感動にかなわないならそれは壮大な無駄であり、その無駄を愛でる感性の人びとの祭典としての価値がいくらあろうとも彼らの一員になるのは僕には無理だ。

大嫌いなマーラーでひとつだけ評価するのは、8番がサラウンドの音響効果をアチーブした点である。千人の交響曲の演奏家が五百人でもチケットが半額になる必要はないが、背面、側面配置のバンダがなければ半値未満だ。オーケストレーションのエフェクトというものは、ヴァイオリン一丁ではアチーブ不能な空気の振動、それは周波数、波形から音圧に至るまでのあらゆる手段で聞き手の鼓膜から毛穴までを刺激するものであり、サラウンド効果でそれが360度に降り注ぐ様の偉大な感興を音楽の魅力の一部から排除することなど何人たりとも許されない領域のものだろう。

教会のパイプオルガンを模したと言われるオーケストラは、音楽の世俗化とともにオルガンの音響もろとも教会を脱出していった。ワーグナーのどろどろ劇が教会を念頭に作曲されたと思う者はいないだろう。そしてオーケストラ音楽は、四方八方に反響する教会の音の模写のごときサラウンド効果によるマーラーの8番によって先祖の地に帰還してくるのだ。それは単なるマーラーの酔狂ではなく、後に現れる「シアターピース」によって客席や通路を含む劇場ぜんぶが演奏の場であるという確立した概念になる。しかし、帰還先であった教会という場は、それこそが元からサラウンドのシアターピースの場だったのである。教会と管弦楽はメビウスの輪の関係だったのだ。

オーケストレーションという技法が一つの完結した美学であるという考えには賛同する。それがなければ僕はストラヴィンスキーの3大バレエに魅了されることもなかったわけだが、一時期、「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(Till Eulenspiegels lustige Streiche)のスコアを深い関心を持って眺めることになった。というのは、そのことをR・シュトラウスの作品を圏外に置いて議論するのはナンセンスだということを知ったからだ。その事を説くために僕は、本稿を、まず音楽史の教科書みたいな無機的な記述から始めなくてはならない。

絵画のことを思い起こしていただきたい。それはまず教会御用達のイコンなどのいわゆる宗教画であって、画材は神や聖人であり、貴族であれ一般の民であれ自然であれ、それ以外が描かれることはなかった。それがやがて外界に出て世俗化していった。しかし当初は貴族の占有物、肖像画どまりであって市民が画題になり民家の壁を飾るのは19世紀だ。それと同様に、音楽も教会に発し、貴族の占有を経由してオペラハウスや演奏会場へとほぼ絵画と平仄を合わせて世俗化していく。

バロック音楽は日本でいえば戦国時代から江戸前期あたりに王侯貴族の食卓のBGMや子女の嗜みとなり、江戸中期に古典派に進展し、後期から明治時代にロマン派が開花するというのが凡その流れだ。ドイツ人が書いたドイツを主流と見る音楽史であれ、モンテヴェルディはじめ初期のオペラが江戸初期から興行として劇場に出ていったイタリアであれ、世俗化というプロセスが市民革命によって加速して貴族の占有物が市民の手に拡散していったのは絵画もそうだし、ルイ王朝の食卓を飾った料理やテーブルマナーが「フランス料理」という名称で全欧州からロシアに至るまで拡散したのも同様のことだ。

では、クラシック音楽が貴族でなく純粋に市民による「マスの消費」を意識して書かれたのはいつごろか。それをコンサートホールを埋めている現実の聴衆の階級の比率というよりも作曲家の意識の中の視点ということで考えるなら、僕はR・シュトラウスこそ音楽に市民、というよりもはや「大衆」をターゲットとした、そしてその延長線上で後世が商業的利用への道筋を切り開くことになったムーヴメントのパイオニアだと思っている。つまり、彼の楽曲を得たことで音楽は完全に教会、宗教、世俗権力から離脱して真の意味で大衆のものとなったのである。

「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」(以下、「ティル」)を初めて聞いたときに、なんだこれ、ディズニーの音楽じゃないか?と思った。ディズニーのアニメ映画『ファンタジア』に出てくる音楽はポール・デュカスの「魔法使いの弟子」なのだが、それを聞き分ける能力はまだなかったから「ティル」も僕の中では漫画の主題曲に位置づけられてしまい、R・シュトラウスというとなにやら二流の作曲家というイメージが抜けなくなってしまった。

フランクフルトに赴任して会社のドイツ人たちに「ティル」とは何か尋ねた。みんな知ってる。おばあちゃんが教えてくれたわという類で、わが国ならばさしずめ日本昔話、桃太郎や一寸法師みたいなものだ。民話の主人公の名前であり愛すべきキャラで、悪戯が過ぎて処刑されてしまったことはわかったけれどもStreich(悪戯)と彼らが言うものがピンとこなかった。ましてそれが愉快(lustige)と言われても大して可笑しくない。教会や権力者をからかうとんち話で民衆が溜飲を下げられるので流行ったらしいが、それなら落語に近い。しかし八つぁん熊さんが最後に死んじまうのはどうも日本人の感性とは遠いではないか。グリムやアンデルセンの童話もエンディングが残忍であったり、こういう教訓やユーモアの側面にあって我々と西洋人は別(different)という気持ちは今も払拭できていないのが本当のところだ。

フランクフルトに赴任して会社のドイツ人たちに「ティル」とは何か尋ねた。みんな知ってる。おばあちゃんが教えてくれたわという類で、わが国ならばさしずめ日本昔話、桃太郎や一寸法師みたいなものだ。民話の主人公の名前であり愛すべきキャラで、悪戯が過ぎて処刑されてしまったことはわかったけれどもStreich(悪戯)と彼らが言うものがピンとこなかった。ましてそれが愉快(lustige)と言われても大して可笑しくない。教会や権力者をからかうとんち話で民衆が溜飲を下げられるので流行ったらしいが、それなら落語に近い。しかし八つぁん熊さんが最後に死んじまうのはどうも日本人の感性とは遠いではないか。グリムやアンデルセンの童話もエンディングが残忍であったり、こういう教訓やユーモアの側面にあって我々と西洋人は別(different)という気持ちは今も払拭できていないのが本当のところだ。

ピエロか道化か、誠に勝手解釈で恐縮だが、それを聞いて僕がイメージしたのは昭和3-40年代に流行ったハナ肇とクレージーキャッツのコントだ。「無責任男」の植木等が突拍子もなくお門違いな格好で、迷惑でお騒がせな場面でさっそうと登場してしまい、しばらくしてそれに気がついて辺りを見回して「あっ、お呼びでない?こりゃまた失礼しました!」ってやつ。あれでみんな腹抱えて笑って憂さを晴らしたのが昭和だ。笑いは人種、人生、文化、時代で異なるがあっちには毒があってこっちにはない。まあ変なオヤジが出てきて世間をかき回して笑わせるならそういうもんだと理解しておいていいんじゃないかとドイツ人の前で思ったが、説明するドイツ語力はなく断念した(お呼びでない?こりゃまた失礼しました!)。

「ティル」の曲想はまさしく写実的だ。そのまんまアニメになる。歌なしのオペラみたいに情景が浮かんでくる。シュトラウスはソナタ形式の音楽はあまり手掛けていない。リストの標題音楽の系譜にあって即物的な描写性は前例がなく、それがこれまた際立ってリッチな管弦楽法によって極彩色で生き生きと躍動する。ティルはその好例であり僕がディズニーと思ったのも故なきことではなかったかもしれない。1895年に作曲されたこれは2年後に作曲された「魔法使いの弟子」に影響し、『ファンタジア』ばかりでなく映画産業の伴奏音響の時代的ニーズにぴったりとはまり、ハリウッドの映画音楽のひな型となり『2001年宇宙の旅』にツァラトゥストラの冒頭が使われ、ジョン・ウィリアムズの『スター・ウォーズ 』にDNAがつなっがていく。ということで、クラシック音楽は完全に教会、宗教、世俗権力から離脱して真の意味で大衆のものとなる。ムーヴメントにとどめがさされたのである。

だからといってなにやら二流の作曲家というイメージが払拭されることもないが、自作の演奏会を早く終えてカードがしたくなり、指揮しながら懐中時計を眺めたR・シュトラウスという人はベートーベンの様にしかめっ面でシリアスな人生を送ることには関心がなかったのだろう。麻雀がしたくて教室を抜け出した僕としてはどうも憎めない輩であり、いくつかのオペラは実演で聴くとゴブラン織りみたいに壮麗で劇的であり、管弦楽曲は何の思想性も哲学もないけれども極上厚切りのフィレステーキみたいにやわらかくてゴージャスだ。それが細密に機能的に書かれたスコアから出てくるのは意外であり、効果は彼の楽器への深い知識に基づいている。ウォルター・ピストン著「管弦楽法」では演奏時間たかだか15分のティルから5か所の引用、解説が加えられており、僕はそれを見てその道での重要性を理解した。アメリカの作曲家がどれほどR・シュトラウスのスコアを血眼になって研究したかという一つの証だ。

こんな音を書いた人はいないのだからオンリーワンであることは疑いなく、それを一流二流と評しても言葉の遊びになってしまう。音楽は楽しいもの、それを楽しむ者に如くはなしである。

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

カラヤンの作る音はR・シュトラウスのスコアを豪勢に鳴らすのに欠けるものが皆無だ。あらゆる種目で満点、偏差値80。これを中身が薄いなどと貶しても意味がない、もともとシュトラウスに意味や哲学などないのだ。83年のザルツブルグ音楽祭でウィーンPOとの「ばらの騎士」を聴いたがあれは僕が人生で知る限り極上の音の御馳走だった。あれ以来ああいうクオリティのものに接したことはなく、たぶん今後もないだろう。このCDを最上のオーディオで再生するしか手はない。

カラヤンの作る音はR・シュトラウスのスコアを豪勢に鳴らすのに欠けるものが皆無だ。あらゆる種目で満点、偏差値80。これを中身が薄いなどと貶しても意味がない、もともとシュトラウスに意味や哲学などないのだ。83年のザルツブルグ音楽祭でウィーンPOとの「ばらの騎士」を聴いたがあれは僕が人生で知る限り極上の音の御馳走だった。あれ以来ああいうクオリティのものに接したことはなく、たぶん今後もないだろう。このCDを最上のオーディオで再生するしか手はない。

オットー・クレンペラー / フィルハーモニア管弦楽団

ティルに格調を求めるならこれしかない。作曲家がこういうものをイメージしたかと言われればNOの気が大いにするが、ともあれクレンペラー様のお手にかかると鉄も純金に変わるのだ。彼が振るとあの幻想交響曲もなにやら貴族的気品と高級ブランド感がにじみ出てしまうのだが似たことだ。カラヤンのBPOも只者でない上手さだが、音程の清楚感ではクレンペラーのPOの方が一枚上である。ということだけでもこの演奏の質の高さは恐るべし。アンサンブルのコク、トゥッティのボディある重みも最高。このおいしさ、何度味わっても飽きることなし。

ティルに格調を求めるならこれしかない。作曲家がこういうものをイメージしたかと言われればNOの気が大いにするが、ともあれクレンペラー様のお手にかかると鉄も純金に変わるのだ。彼が振るとあの幻想交響曲もなにやら貴族的気品と高級ブランド感がにじみ出てしまうのだが似たことだ。カラヤンのBPOも只者でない上手さだが、音程の清楚感ではクレンペラーのPOの方が一枚上である。ということだけでもこの演奏の質の高さは恐るべし。アンサンブルのコク、トゥッティのボディある重みも最高。このおいしさ、何度味わっても飽きることなし。

(ご参考に)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期・コルネリウス・マイスター指揮 R.シュトラウスを聴く

2018 JUN 20 1:01:58 am by 東 賢太郎

サントリーホールに入るとこんなものが目に入り、よく見るとロジェストヴェンスキーの写真が。あれまた来るのか?いや聞いてないぞ・・・嫌な予感が。すぐスマホを開いて知った。知らなかった。脳天を殴られたような衝撃を覚えた。去年の5月、母が旅立つ10日前に芸劇でやったブルックナー5番シャルク版があまりに素晴らしく、「何でもいい、もう一度聞きたい」とブログに書き留めた。こんなに早くそれが叶わぬこととなってしまうとは・・・。数々の忘れ得ぬ思い出があるロジェストヴェンスキーさんについては別稿にしたい。ご冥福をお祈りします。

さてこの日のプログラムは以下の通り。

指揮=コルネリウス・マイスター

チェロ=石坂 団十郎

ヴィオラ=柳瀬 省太(読響ソロ・ヴィオラ)

R.シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」 作品35

R.シュトラウス:歌劇「カプリッチョ」 から前奏曲と月光の音楽

R.シュトラウス:歌劇「影のない女」 による交響的幻想曲

コンサートはロジェストヴェンスキー追悼のチャイコフスキー「くるみ割り人形から」で始まりR.シュトラウスが続いた。結論として、今年最高の演奏会と呼ぶに足る満足と感動をいただいた。まずコンサートマスター小森谷巧氏だ。独りよがりのソリスティックなふるまいがなく音型の造形が端正に決まり、敏捷であるが音程は常に良い。「カプリッチョ」の六重奏など絶妙である。コンマスはソリストではない、この人だと僕は第1Vnに安心して音楽に入ることができる。石坂 団十郎のストラディも最高の美音であった。5列目で聴いていたが陶然とするしかない。

「影のない女」オケ版は初めてだが、R.シュトラウスのオーケストレーションを真近で味わうのは血の滴るステーキを500gを頬張るに匹敵するこの世の贅沢である。この場合はサントリーホールのばらばらな位相がプラスになって、楽器の錯綜した絡みが眼前で展開される様はゴージャスとしか書きようがない。音楽にぐいぐい引きこまれ、引きずり回されて、終わってみると心の底から熱い感動が沸き立ってきた。こんなことはそうない。指揮者コルネリウス・マイスターの力だろう。最高のプログラム、最高にプロフェッショナルな演奏。深謝。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

スクロヴァチェフスキーの訃報

2017 FEB 23 22:22:28 pm by 東 賢太郎

ショックを受けております。1月に読響からお知らせのハガキが来て、「スクロヴァチェフスキー氏の来日中止」とありました。脳梗塞の治療のためとありこれは・・・と嘆息するのみでした。

あれは1983年10月28日、アカデミー・オブ・ミュージックにおけるフィラデルフィア管弦楽団のマチネ演奏会のことです。初めて実演を聴いたブルックナーの第8交響曲に圧倒的な感動を覚えてしまい、いてもたってもられずそれを伝えようと家内をつれて楽屋にむかいました。するとせまい廊下をひとり歩いてきたスクロヴァチェフスキー(以下Sさん)とばったり会ったのです。

お断りすると僕はサインをねだるミーハーではありません。フィラデルフィアで人気絶頂だったムーティーは一度も訪ねておらず、会いに行ったのは深く感動したオーマンディーとSさんだけです。そのぐらい爆発的で稀に見るものだった、それに突き動かされてどうしてもひとこと「お礼」をしたかったのです。ムーティーとは全く違う音で、僕の長い音楽体験のうちでも白眉、一生忘れることのない演奏。この日以来8番は僕にとって特別な音楽となって今に至っています。

当時彼のレコードは持っていましたがお国ものショパンPCの伴奏指揮者のイメージでした(ルービンシュタイン、フランソワ、ワイセンベルク)。一方でブルックナーの8番という音楽だってカラヤンのレコードで聞いていたぐらいですが、たしか4番(ワルター)、5番(クナ)、7番(コンヴィチュニー)、9番(マタチッチ)あたりを持っていてもあまりピンと来ておらず、アダージョがきれいなので8番だけが記憶にある程度でした。

飛び込みで話しかけてきた見知らぬ東洋人の男女にほんとうに誠実、真摯な姿勢で接してくださり、汗だくではありましたが、つい今しがたあれだけの演奏をし終えた人と思えぬほど冷静に、僕の愚問ごときに真剣に言葉を選んで答えてくださったのは驚きであり深く心に残りました。音楽に人柄が出るとするとそれは彼においてこそで、あの姿勢でスコアを読みこまれた結果があの音なんだろうとつくづく思います。

オーマンディーやバーンスタインはひと仕事終えた好々爺という感じでもありましたがSさんはブルックナーとフィラデルフィア管弦楽団の弦の相性につき滔々と語ってくれるなど、ああこの人も音楽が好きなんだと当たり前のことを強く感じました。仕事師の職業指揮者ではない、書かれた音符に真摯に意味を見出す、それもポエムとしてよりは化学として神様の調合・配剤の賜物としてで、作曲家なんだなと直感したのを覚えています。

たまたま家内がお友達が映ってるというので去年の1月21日の読響の8番をビデオに撮っていて、これが大変な名演奏です、よくぞとっておいてくれました。ニュースによると、93才になられて11月にミネソタ管を振った最後の演奏会がやはり8番だったそうです。

ご冥福をお祈りいたします。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

読響定期 ヴァイグレのR・シュトラウスを聴く

2016 AUG 25 23:23:14 pm by 東 賢太郎

指揮=セバスティアン・ヴァイグレ

ソプラノ=エルザ・ファン・デン・ヘーヴァー

R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 作品28

R.シュトラウス:4つの最後の歌

R.シュトラウス:家庭交響曲 作品53

(8月23日、サントリー・ホール)

オーケストラを聴く醍醐味はいろいろありますが、リッチな音彩とボリューム感でR・シュトラウスは横綱クラスでしょう。オペラでも例えば「薔薇の騎士」を最前列で聴いたとき味わった、ピットから湧き起るとろけるようにメロウな弦の響きやめくるめく極彩色の管のタペストリーがこれまた美の極致の女声群とからむ陶酔感は他では得られないものと思います。

最晩年の作である「4つの最後の歌」はドイツ歌曲でも好きなものひとつ。期待が高かったですが、エルザ・ファン・デン・ヘーヴァーの歌は堪能しました。また聴きたいですね。深くて広々した声は、思わずドイツの劇場で毎週のように聴いていたオペラや歌曲を思い出してしまいます。「夕映えに包まれて」が木管のトリルで痺れるように闇に消えていく、この「痺れる」感覚がシュトラウスです。素晴らしい。

ティルはまだオケ(弦)がやや硬かったかなと思いますが、ヴァイグレはベルリン国立歌劇場管の首席ホルンだったそうで読響のホルンも大健闘でした。さて後半の「家庭交響曲」、小泉 和裕が都響だったと思いますが10年ぐらい前にここで暗譜で振って、これが大変な名演だった。家で聴くほど好きではないが、この曲のオーケストレーションの見事さは敬服していて、ライブでこそその真価がわかるのです。

結論として、ヴァイグレの演奏はベスト。オケは鳴りきり、有機的に複合し、ピッチも内声のハモリも完璧、音楽の起伏は振幅があってドラマティックであり、完全に打ちのめされました。驚くべきは、オケの音色の質感が非常に「東欧的」になったことで、日本の楽団からこれほどDSKやバンベルグSOを彷彿させる上質の音を聴いたのは初めてだ。

そういえばベルリンの旧東独ウンター・デン・リンデンの国立歌劇場で何度もワーグナーを聴いたのですが、こういう音だった。バレンボイムの棒で、ヴァイグレもそのころホルンを吹いていたはずですが、どういう魔術で読響の音をああしたのか?この指揮者は大変な才能、ひょっとしてカール・ベーム並みになる人じゃないかと本気で思いました。

読響も複雑なスコアを見事に弾き終え、全奏でも音が濁らず、集中力、棒の微妙なタッチでの呼吸の良さ、間の良さ、文句なしの大名演であります。特に管楽器、このまま欧州でやってトップクラスのレヴェルでした。本当に聴けて良かった!こういうのが稀にあるから定期に通ってますが、早くも今年のマイ・ベスト最右翼であることは確実であります。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

R・シュトラウス 歌劇「サロメ」より「7つのヴェールの踊り」

2016 AUG 7 14:14:04 pm by 東 賢太郎

リオ滞在中のことです。当地企業の方々にお連れいただいたナイトクラブは圧巻でした。何が出てくるかと思いきや、何十人のカリオカの美女がずらっと並んで踊る。バレエじゃない、サンバですね。少々の物事は言葉にしてみようと努力もしますが、あの壮観はギブアップせざるを得ません。

ギター、ピアノ、サックス、ペット、ドラムス、ボンゴみたいな手でたたく様々な打楽器などが、はじめはスローなムード音楽のようなのを奏でています。こっちも酔ってて心地よし。ダンサーたちもそれにあわせて体を動かす程度です。徐々にリズムが乗ってきてアップテンポに。すると踊りも激しさを増してセクシーになっていきます。そしていよいよサンバの激しいアレグロに・・・。

妖艶なものをご想像されましょうが、全くの正反対です。照明は終始煌々と明るく、なにせダンサーの子たちがあっけらかんと底抜けの笑顔で、キャーキャーと陽気である。裸体はまさしく堂々たる威容であり、気恥ずかしげな顔をして目のやり場に困っているのは我ら日本人だけ。もはやスポーティとさえ言え、目など合うとみてみてサインが飛んできたりして、これは見ないと失礼にあたるかという空気におされる。

西洋人の裸体への感情はわからないものがあります。ギリシャ彫刻はみなフリチンだし、紀元前8世紀から1200年続いた古代オリンピックの選手は、もちろん全員が男ですが、平民でも貴族でもことごとく全裸で競技をするという決まりだったのです。理由は諸説あるが、神の似姿という意味があったという説が有力なようです。

では女の裸体のほうは必ずエロティックかというとそうともいえない感性があって、パリで行かれた方も多いと思いますがリドやムーラン・ルージュなどカップルで正装して食事しながら、舞台にはトップレスのダンサーが平気でずらっと現れる。全然なんのこともなし。この「あっけらかん」は日本人には新奇ですらあり、郷に入って郷に従い難い部分を残すのです。

オペラにストリップが出てくるというのもそれと同様に新奇であって、そのもっとも有名なものがR・シュトラウス 歌劇「サロメ」でありましょう。

クラシックがお堅いまじめなものだという日本。教科書が「音楽の父」だなんだと教えるそばから女が裸で踊ったりする。「いかがなものか!」なんて声が飛んできそうです。ベートーベンはモーツァルトを評価したが「コシ・ファン・トゥッテ、あれは淫乱でいかん」と嫌った。日本人が彼を好きなのはそのストイックな性分もあるかもしれません。

ヘロデ王の前で妖艶に舞い、何を所望するかと尋ねる王に「ヨハネの首を」と答えるサロメ(ヘロディアの娘)。これはヘロディアと結婚したい王が邪魔になったヨハネを殺す奸計だったことが新約聖書(福音書)にあります。みな実在の人物とされています。事実は小説より奇なりを地で行く話ではありませんか。

盆にのせて差し出されるヨハネの生首にキスするサロメ。なんとも煽情的な場面であり、そんなことに至るなんて、サロメは王にどんなエロティックな舞いを見せたのだろうと想像をたくましくしてしまうのです。このシーンが戯曲になり、音楽をつけたいと思う者が現れるのは自然でしょう。それがリヒャルト・シュトラウスだったのは幸いでした。

彼が管弦楽を描写的、絵画的に色彩的に鳴らす名匠であることは否定しようがありません。ワーグナーの音楽がすぐれて劇場的であり、ピアノではなく分厚い管弦楽を前提に発想されたと同じ意味でR・シュトラウスも劇場型の音楽家であり、彼の管弦楽曲の作法はハリウッドの映画音楽に大きな影響を与えたとされています。

「7つのヴェールの踊り」は歌劇「サロメ」のハイライトシーンであり、ストリップを芸術的に描いたという意味で古今東西、最右翼。これ以上に格調の高いエロスを僕は知りません。

この音楽は凄まじい。リオのサンバぐらいで目が点になってしまう僕らには発想すらできない、人間の欲望、セクシュアリティの根源のようなものをえぐったものです。

僕はR・シュトラウスの音楽に深みや哲学を感じることはまったくありませんが、彼はそういう人ではなく、音で何か人間という浅はかなもののありのままの姿を描き出すことの職人であって、アルプス交響曲で登山風景と心象を見事に活写したように、ここでは女の妖艶さと観る者の心象を活写するのです。

こちらはアルバニアのオペラハウスのもの。バルカン半島のお土地柄なのか、なんとも雰囲気出てますね、いいですね。ギリシャ、マケドニア、モンテネグロのお隣で目の前に真っ青なアドリア海。こんなところで聴くサロメなんて最高です、行ってみたいですね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

パーヴォ・ヤルヴィ指揮N響のR・シュトラウスを聴く

2015 OCT 16 0:00:53 am by 東 賢太郎

今日はパーヴォ・ヤルヴィのR・シュトラウスで、コンマスが伊藤亮太郎。

9月のエロイカにこれを書いていますが、N響・ブロムシュテットのエロイカ 席もオケも同じというのが信じられないほどの差でした。指揮者なのかコンマスなのか?

N響は伊藤亮太郎の時はOKです。彼はソロの場面で木管とのアンサンブルでも高音まで浮き出ず、木質の響きで溶け込んでいます。

第1ヴァイオリンの音が汚いオケなど何ら聴く意味がありません。僕には拷問ですらある。伊藤の都度のチューニングは音楽に誠実であると思います。

ヤルヴィは音の透明感、パースペクティブが良いのは何度か書きました。音響の冴えないロイヤル・フェスティバルホールでのロンドン響の牧神の午後で感嘆しました。今日のばらの騎士組曲でそれを追体験しました。

ドン・キホーテは曲があまり好きでないのでコメントは控えますが、オケの音が一新されていたのは驚きました。モルクのチェロは惚れ惚れする音でした。ティルは見事。上記の美点に加えて、音の「間の伸縮」がいいですねえ。単なるリズムではなく。これが絶妙なので音楽に生気が宿ります。ばらの騎士は演奏会形式でいいので全曲聴きたくなりました。

R・シュトラウスを生で聴くのは耳の贅沢です。極上のフレンチのフルコースです。今日のようにシェフがいいと特に。僕は若い頃は苦手で、たとえばドン・キホーテの冒頭の主題がいきなり転調してしまうのについていけませんでした。

それを当時の友人に言うと、何を言う、それがいいんじゃないとくる。こればっかりは生理的なものだから今でも同じですが、それに慣れてしまうとゴージャスな音響の魔力に負けてしまいます。

R・シュトラウスのティル、デュカの魔法使いの弟子、似たイメージのモチーフですが現れた音はあまりに違います。シュトラウスの音彩の描写のほうがアメリカにわたってハリウッドのムービーになったように思います。映画音楽の元祖という側面がありますね。とにかくオーケストラを極彩色で豊穣に鳴らす術にかけてはナンバー1でありましょう。

ヤルヴィが振ればN響は変われるかもしれません。コンマスは伊藤亮太郎に長くお願いしたいものです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

R・シュトラウス アルプス交響曲

2014 JUN 15 20:20:32 pm by 東 賢太郎

R・シュトラウスのアルプス交響曲は83年留学中にアンドレ・プレヴィン指揮フィラデルフィアO.で、次が97年スイス赴任中にハインツ・ワルベルグ指揮チューリッヒ・トーンハレO.を聴いた。後者は打楽器の横の座席で当時10歳の長女を連れて行ったが、目の前のウインドマシーンの風音とサンダーシート(雷の音を出す)のばりばりに驚いてしまった。スイスでの2年半を思い出す特別な曲である。

R・シュトラウスのオーケストラ曲は耳の美食である。とにかく空気が良く鳴るが、このゴージャスな贅沢さは広大な空間の「鳴り」だからどんな立派なオーディオ装置と部屋でも絶対にわからない。ベルリオーズ、R・コルサコフ、ラヴェルが古典的定義では「世界三大管弦楽法大家」だが、この3人の音楽の美質は装置さえ優秀なら家でも味わえるという性質のものだ。しかし、管、弦、打楽器という分別を忘れるほど音響がアマルガム(合金)と化して七変化を遂げる奇観、壮観という点で、シュトラウスの右に出るものはいない。

この「オケの存在を忘れる」という特徴は描写音楽に好適である。音が風景や画像を邪魔しないからである。映画「2001年宇宙の旅」に使われた「ツァラトゥストラかく語りき」。あのドーソードー(5度+4度)にある宇宙的盤石と長調短調が揺れ動く光と影。あれは宇宙というもの体感させる音楽(本来はそうではないが)としてぴったりであった。いわば大人向けディズニーアニメの劇伴音楽になろうと思えばなるのである。だからだろう、ハリウッドの作曲家に大きな影響を与えたと言われる。どうして彼がサンダーシートまで発明して管弦楽団に必要としたかはその衒いのない写実精神によるだろう。

アルプス交響曲はドイツ語でEine Alpensynfonieだが古典的定義の交響曲ではない。アルプス登山の一日を活写した大絵巻であり登山者の遭遇する景色や天候を、心象風景というよりもリアルに描写した観が強いという意味でベートーベンの田園交響曲よりもムソルグスキーの展覧会の絵に近い。しかし一方で、夜から夜に帰る連続的な時間の連鎖と、日の出-山頂にて-日没というピラミッド型の左右対称形という型式とを持っている点、景色の無秩序な羅列ではなく、ドビッシーが自作「海」を交響詩と位置付けた感じに近いように思う。決して銭湯の富士山のペンキ絵のような軽薄な音楽ではない。

R・シュトラウスは、強者をおとしめ弱者を救おうというキリスト教(畜群思想と呼ぶ)を否定した無神論者のニーチェに傾倒した。その思想は向上心を奪い本来の人間本性に背くからである。しかしその人間も自然の上に立つことはできない。「ツァラトゥストラ」でハ長調を「自然」、半音下のロ長調を「人間」と見立てているのがそれである。そしてさらに、このアルプス交響曲はそのさらに半音下の変ロ短調が開始と終止の登山家の立脚点になっている。

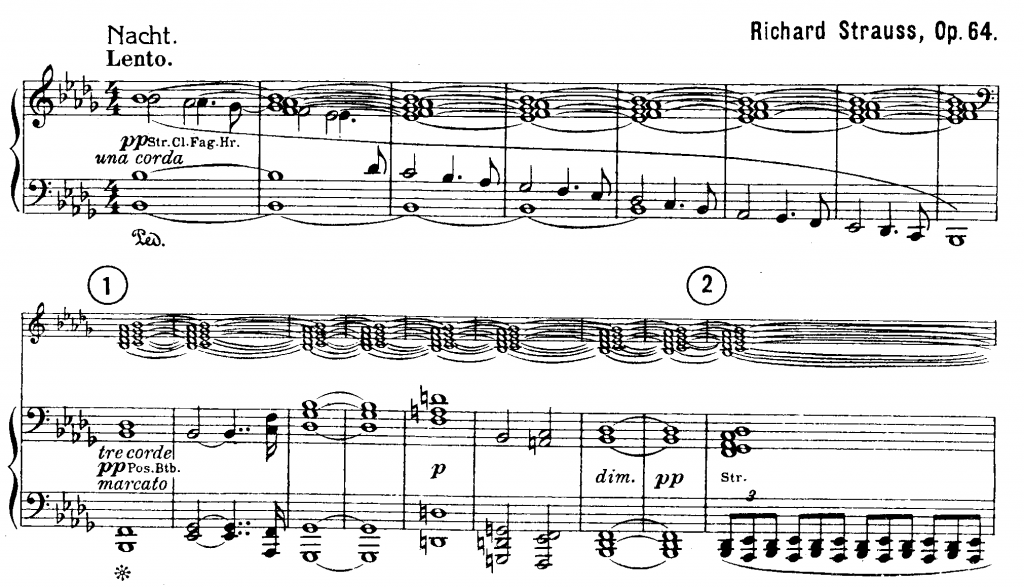

このピアノ譜の右手は弱音器付の弦5部を10パートに分割した20の音から成るシ♭とシ♭の間の変ロ短調音階の全ての音が鳴る「トーンクラスター」となっている。そして全曲の頂点である「山頂にて」では、ツァラトゥストラと同じあの「自然」の象徴であるハ長調が世界を制圧したファンファーレを轟かせるのに当曲の思想性を見る。終結のヴァイオリンが上昇してラ♮、ドとシ♭を避けたまま不安定に終わる。畜群ではない人とはいえ、自然には太刀打ちがかなわないのである。シュトラウスは一見お気楽ディズニー風の風景画を装いつつ、「アンチ・キリスト」という重たい画題を封じ込めたのだと思う。

私事になるが先頃書いたようにチューリッヒに住んで顧客を毎週のようにスイスアルプスへお連れし、自宅からもその遠望を眺めるような環境に2年半もいるとこの曲はそれまでと親近感が変わってしまう。R・シュトラウスはスイスではなくミュンヘンの南、バイエルン州とスイスの境であるガルミッシュ・パルテンキルヘンからツークシュピッツェ山に登った印象を描いたのだが、書こうというその気持ちがよくわかるし「虹(幻影)」からカウベルの鳴る「山の牧場で」にかけては懐かしさに心が動くのを感じる。家族を連れてインターラーケンからグリンデルワルドへ登る道すがら、踏切を渡った右手の丘に雄大な放牧地がある。草の緑があまりに美しいので車を止めて娘たちを遊ばせた。乳牛がそこらじゅうにいた。

スイスに住んでいるとカウベルの音は慣れっこになるが、一頭ということはまずないからあちこちからカランカランと来る。「山の牧場で」では複数のベルが鳴る。楽器なのだから一つでいいようなものだがそれではカウベルに聞こえない。N響では左端の打楽器奏者と右のティンパニ奏者でステレオ効果を出していた。面白いのはカウベルはスコアにHeldengeläuteと指定されていることだ。直訳すると「(獣の)群れの鳴り物」でマーラーの7番のカウベルもHerdenglockenなのだが、いわゆる「群衆心理」はHerdengeistであり、前述の「畜群的人間」こそがHerdenmenschなるニーチェの造語なのである。僕はシュトラウスが嫌った畜群、つまり強者を妬み貶める群衆と牛をひっかけたような気がしてならない。

N響Cプロに移ろう。こう書いては失礼なのだが、アシュケナージとバレンボイムはすっかり指揮者になった。僕らの世代には彼らは若手ピアニストであったのだ。ところがだんだん20世紀のマエストロが亡くなっていって、彼らはもう巨匠指揮者の仲間入りしている。今回の座席はC14の左寄りだったがコンマスが伊藤 亮太郎だったせいなのだろうか、弦はいつもより粘度が高く良かったように思う。管もブレンドされ浮き出ることがなく、アシュケナージはピアノでは出せない音響の調合具合にこだわりがあるのかもしれないということは虹(幻影)の部分でかつてない高音部合奏の色彩を耳にしてそう思った。この曲はそういう方向性がよく活きるし、そういう音を練りだしたというのは指揮者の実力以外の何ものでもないだろう。

以下、僕の愛聴盤である。

ルドルフ・ケンペ/ ドレスデン国立管弦楽団

この曲を初演し献呈されたのはこのDSKである。他のオケはもちろんDSKそのものも今やこういう音はせず、地球上から絶滅した東独産生物の化石のようなもの。R・シュトラウスということを度外視してもDSKの最高のフォームが記録されている世界文化遺産もののCDである。これを地味という人もいるがこの曲を派手に演奏すべきという考えはどこから出てくるのだろう?

この曲を初演し献呈されたのはこのDSKである。他のオケはもちろんDSKそのものも今やこういう音はせず、地球上から絶滅した東独産生物の化石のようなもの。R・シュトラウスということを度外視してもDSKの最高のフォームが記録されている世界文化遺産もののCDである。これを地味という人もいるがこの曲を派手に演奏すべきという考えはどこから出てくるのだろう?

ホルスト・シュタイン / バンベルグ交響楽団

そういう人にはもっと地味に聴こえるはずだ。だがこのローカルな耳当たりと朴訥な味わいは地酒のようで何とも芳醇である。僕の知るアルプスの鄙びた風土にベルリン・フィルやシカゴシンフォニーの洗練はどうも似合わない気がする。ホルスト・シュタインのワーグナーの延長にある豪壮なオケのドライブ、しかし細かな部分の彫琢もおろそかになっていない。練達の指揮でないとこうはいかないと思う。

そういう人にはもっと地味に聴こえるはずだ。だがこのローカルな耳当たりと朴訥な味わいは地酒のようで何とも芳醇である。僕の知るアルプスの鄙びた風土にベルリン・フィルやシカゴシンフォニーの洗練はどうも似合わない気がする。ホルスト・シュタインのワーグナーの延長にある豪壮なオケのドライブ、しかし細かな部分の彫琢もおろそかになっていない。練達の指揮でないとこうはいかないと思う。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-僕の好きなウィーン・フィルのCD-

2013 MAY 18 9:09:04 am by 東 賢太郎

「僕の好きなウィーン・フィルCD」の番外編です。

リヒャルト・シュトラウス 「ばらの騎士」 ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 (55年11月16日、ウィーン国立歌劇場こけら落とし公演)

僕が一番好きなオペラCDのひとつ。ばらの騎士はチューリヒ等で3回、そしてザルツブルグ音楽祭ではカラヤンとウィーン・フィルで聴きました。しかしこのCDのライニング、ギューデン、ユリナッチ3人の女声の蠱惑にまさるものではありません(特に僕はユリナッチが好きなので)。そしてクナです。練習嫌いで好き勝手な演奏をしていたイメージがありますが、シュトラッサーによるとすべて暗譜しており高度な指揮技術があって振り間違えたことは一度もないそうです。なぜスコアを置いて振るのかと尋ねられたら「僕は楽譜が読めるからね」と答えたのは有名です。「皆さんはこの曲をよく知っています、私も知っています。では何のために練習しますか」と言って帰ってしまった逸話も有名ですが、その時の公演がこれです。

練習場が響きの異なるアン・デア・ウィーン劇場だったので「諸君も私もここで練習することを望んでいない。ではゲネプロで会いましょう」だったという説もありますが、僕はこの説が事実で、面白おかしく尾ひれがついたのが通説と思います。R・シュトラウスを得意としたクナは56回も薔薇の騎士を振っていて、おそらく当時この曲を最も知り尽くした指揮者でした。オケと女性歌手3人は前年にエーリヒ・クライバーとこれを録音しています。だから合わせるのはゲネプロで充分で、むしろクナは本番では良い流れをつくって自発性、緊張感を重視したのだと思います。そして結果はまさにそうなっています。ライブなりのアンサンブルの甘さや声のうわずりはありますが、それこそクナが望んだものでしょう。スタジオできっちり整理された演奏よりよほど面白く、今そこでこの曲が無から生み出されているのに立ち会っているようです。録音も、とてもなまなましく、絶好調かつ貴族的なウィーン・フィルの音が聴こえます。オーケストラピットに近い特等席で聴くよう。なんという贅沢でしょう。この奇跡的な録音が残っていたことを天に感謝するのみです。

シベリウス交響曲第4番、交響詩タピオラ ロリン・マゼール指揮

ウィーン・フィルに春の祭典をやらせたのはショルティが最初かもしれませんが、録音したのはマゼールが初めてです。そのレコードが出た時は興奮しました。大学時代です。しかしワクワクしてレコードをかけてみると祭典フリークの僕としては極めてロースコアのマンガ的演奏。ねこが無理やりお手をさせられているのが面白いだけの二級品でがっくりきたのを覚えています。以来一度も聴いていません。最後の20世紀巨匠のひとりマゼールは昨年N響に来て法悦の詩(スクリャービン)をやりましたがオケが良く鳴るなあ(これは立派)というだけのものでした。しかし8歳でニューヨーク・フィルの指揮台に立ちモーツァルト以来の神童と言われたこのロシア・ユダヤ系アメリカ人指揮者は若い頃にすごい録音をいくつか残しています。1963年、彼が33歳のときに録音したこのシベリウス交響曲全集は今でもウィーン・フィルによる唯一の全集ですが、その中の4番とタピオラを初めて聴いたときの衝撃は一生忘れません。

このオケにとってシベリウスの4番は春の祭典以上に共感のない曲でしょう。しかしこの演奏は最高に素晴らしい。鳴りだした瞬間から得もいえぬ緊張感で金縛りにあい部屋は極北の雪原に様変わりします。氷が張りついたような冷厳なスコアなのですがこんなに人の息吹を感じさせない大自然に放り込まれたような寂寞感を音楽から感じた経験は一度もありません。しかし灰色一色の水墨画的風景かというとそうではなくウィーン・フィルの音彩がくっきりと浮き出た強いメリハリと自己主張のある構造的な演奏なのです。相容れないものが同居している。マゼールとウィーン・フィルという別々の個性がぶつかり合って非常に微妙な均衡のもとに一期一会で成り立った奇跡的な演奏です。交響詩であるタピオラはより明確に情景を喚起します。樹氷の森の中、突風に舞いあがった雪が粉のようにきらきらと陽光に輝きながら落ちてくる半音階フルート・パッセージ!世評の高いオーマンディーの演奏と聴き比べれば僕の言いたいことがお分かりいただけるでしょう。これは映画館かディズニーランドで見る霧氷の景色です。部屋は暖かいのです。ちなみにマゼールはピッツバーグ響とシベリウスを再録していますが、極北の風景と気温は消えています。

ブラームス交響曲第2番 フェレンツ・フリッチャイ指揮

48歳で白血病で亡くなったハンガリーの名指揮者フリッチャイは死の2年前にザルツブルグ音楽祭でイドメネオを振りましたがそれが好評でウィーン・フィルとの追加演奏会が開かれました。そのライブがこれです。第1楽章からフリッチャイの声(歌?)が聴こえ音楽に没入しているただならぬ雰囲気です。第2主題はテンポを落としてじっくり歌い抜きます。第2楽章中間部のチェロ主題の呼吸の深さ!音楽は止まりそうなほどに心がこもり、こんなにロマン的なこの楽章の味わいはめったにありません。第3楽章はオーボエソロを始めウィーン・フィルの魅惑的な木管がちりばめられ至福のひと時です。第4楽章のトゥッティの入りは全楽器が息をひそめて飛びかかる緊張感がすごく、フリッチャイの気合いを入れる声が聴こえます。

フリッチャイがウィーン・フィルを振った録音も珍しいのですが、さらにこの演奏、ほとんど練習していないぶっつけ本番という様子で、気合いが入りすぎ気味の棒にウィーン・フィルが必死に合わせているという意味でも珍しいものです。ということでこのオケとは思えないミスがあります。少々はいいのですがコーダの金管のミスだけはいただけなく、この曲をまだ覚えていない方にはおすすめできません。あくまで通のかたに第2,3楽章を聴いていただきたい。

ハイドン 交響曲第100番「軍隊」、101番「時計」、104番「ロンドン」 モーゲンス・ウエルディケ指揮

市場にはLPしかないようで恐縮ですが買う価値があると思います。ヴァンガード録音で契約上ウィーン国立歌劇場管弦楽団と書いてありますが、これがウィーン・フィルと同じものであることはもう拙稿でお分かりでしょう。ハイドンはこのオケにとってお国ものであり誇りでもあります。ハンブルグ生まれのブラームスは交響曲88番の第2楽章を聴いて自分の交響曲の緩徐楽章はこのように聴こえなくてはならないと言ったそうですが、ソナタ形式音楽の父としてだけではなくウィーン的な音楽情緒の範もそこに見出していたのではないでしょうか。そのようなチャーム、ウイット、ユーモアが堅固なソナタという宝石箱におさめられてきらきらと光り輝いているのがハイドンの音楽なのです。

ウェルディケ(1897-1988)は作曲家ニールセンに学んだデンマークの指揮者で、ハイドン学者を義理の息子に持つハイドン演奏の大家です。ウィーン流の優雅、流麗さなどどこ吹く風でティンパニを強打し、ベートーベン奇数番号につながる自己主張を見せる104番(ロンドン)が僕は好きで、こういう骨太で彫の深い演奏をウィーン・フィルにさせたウェルディケの手腕に拍手です。オケの方もバリリの頃の色合いを残したコクのある音が懐かしく、タテにそろわない合奏のバランスも古風です。アンサンブルが交通整理されてきれいではあるがどこか蒸留水のように味気ない現代オケのハイドンへのアンチテーゼです。

ベートーベン交響曲第3番「英雄」 カール・ベーム指揮

フルトヴェングラーは楽譜の背後に自分が読み取ったものを重視し、その表現のためには楽曲の構築美は従属的となる場面が多々ありました。ベームにそれはありません。あくまで音楽自体の持つ自然な美に忠実であろうとする意思を感じます。したがって、ドイツ音楽において構築美というものは美の重要な要素ですから、それを従属的に扱うという選択肢はないのです。それがもの足りない人には「ベームのスタジオ録音はつまらない」と評されましたが、それはない物ねだりというものです。先日TVで、宮大工の名匠が、弟子が一人前になるには「10年毎日鉋(かんな)の刃を研ぐことのみ」と言っていたのを見てベームを思い出しました。職人気質の頑固おやじだったベームは指揮者に肝要なのは「音楽の常識だ」と言い、 その常識に添うようオーケストラには厳しい練習を課してウィーン・フィルにも恐れられていました。しかし幸いなことにベームの持っていたドイツ系音楽演奏の常識というのは、私見ではフルトヴェングラーやカラヤンのそれよりずっと普遍的であり、また、現代の指揮者があえて構築美を前面に出そうとするような場合に感じる力こぶや作為もありません。今やろうとするとそうなってしまうものが「当たり前」という良い時代だったのであり、その時代の大らかさも感じる演奏で、練習が厳しいと言っても紡ぎだされる音楽は骨ばった北ドイツ風ではなくオーストリア風の流麗でチャーミングなものです。フルトヴェングラーには「恋人」だったウィーン・フィルはベームには「正妻」がふさわしいでしょう。これは最晩年にそのウィーン・フィルで録音したベートーベンの交響曲全集(上)のエロイカです。この全集、田園ばかりが名演とされ有名ですが、

その常識に添うようオーケストラには厳しい練習を課してウィーン・フィルにも恐れられていました。しかし幸いなことにベームの持っていたドイツ系音楽演奏の常識というのは、私見ではフルトヴェングラーやカラヤンのそれよりずっと普遍的であり、また、現代の指揮者があえて構築美を前面に出そうとするような場合に感じる力こぶや作為もありません。今やろうとするとそうなってしまうものが「当たり前」という良い時代だったのであり、その時代の大らかさも感じる演奏で、練習が厳しいと言っても紡ぎだされる音楽は骨ばった北ドイツ風ではなくオーストリア風の流麗でチャーミングなものです。フルトヴェングラーには「恋人」だったウィーン・フィルはベームには「正妻」がふさわしいでしょう。これは最晩年にそのウィーン・フィルで録音したベートーベンの交響曲全集(上)のエロイカです。この全集、田園ばかりが名演とされ有名ですが、 このエロイカこそがムジークフェライン大ホールにおけるウィーン・フィルの音を見事にとらえ、その音響、残響、両者のブレンドが 「要求」 する最良のテンポとダイナミクスで演奏されている理想的な例としてぜひお聴きいただきたいものなのです。あの名ホールに聴衆を入れずに演奏するとこういう音だろうという絶妙の音です。このテンポが「遅い」のではありません、この音だとこのテンポになるというのがベームのいう「音楽の常識」なのです。ホームグラウンドでのウィーン・フィルを知り尽くした指揮者のもと、オケは盤石な演奏で応えています。百花咲き誇るあでやかな木管、コクのあるウィンナホルン、深い森のような弦、もしこれが良い音で聴こえないようなら再生装置がクラシック音楽と合わないと思われた方がいいでしょう。録音技術がベームに間に合ったのを感謝したいと思います。一つだけ、オタクレベルの話を記しておきます(一般には無視して結構です)。非常に微細な差ではありますが、右のKarl Bohm Edition(日本プレス盤)はドイツプレス盤と比べると音のバランスが良くありません。同様のことは高音質を謳ったブルーノ・ワルターのソニー・リミックス盤でもあり、かなり古い録音に許容度を持った設定になっている僕の装置でも高音のぎすぎすしたものでした。これを初めて聴いたらワルターを嫌いになる人もいるでしょう。それほどではありませんが、この日本盤もできれば避け、中古でもいいのでドイツ盤を探された方がいいでしょう。

このエロイカこそがムジークフェライン大ホールにおけるウィーン・フィルの音を見事にとらえ、その音響、残響、両者のブレンドが 「要求」 する最良のテンポとダイナミクスで演奏されている理想的な例としてぜひお聴きいただきたいものなのです。あの名ホールに聴衆を入れずに演奏するとこういう音だろうという絶妙の音です。このテンポが「遅い」のではありません、この音だとこのテンポになるというのがベームのいう「音楽の常識」なのです。ホームグラウンドでのウィーン・フィルを知り尽くした指揮者のもと、オケは盤石な演奏で応えています。百花咲き誇るあでやかな木管、コクのあるウィンナホルン、深い森のような弦、もしこれが良い音で聴こえないようなら再生装置がクラシック音楽と合わないと思われた方がいいでしょう。録音技術がベームに間に合ったのを感謝したいと思います。一つだけ、オタクレベルの話を記しておきます(一般には無視して結構です)。非常に微細な差ではありますが、右のKarl Bohm Edition(日本プレス盤)はドイツプレス盤と比べると音のバランスが良くありません。同様のことは高音質を謳ったブルーノ・ワルターのソニー・リミックス盤でもあり、かなり古い録音に許容度を持った設定になっている僕の装置でも高音のぎすぎすしたものでした。これを初めて聴いたらワルターを嫌いになる人もいるでしょう。それほどではありませんが、この日本盤もできれば避け、中古でもいいのでドイツ盤を探された方がいいでしょう。

PS

ベームは1977年6月にFM放送があったシューベルトの8番、9番のムジークフェラインでのライブが素晴らしく感動的で、天国からの響きのようで、いつまででもひたっていたい名演でした。これはカセットに録音したものをCDRにして今も愛聴しています。人為的ないやな刺激音や指揮者の体臭など一切なく、音楽はシューベルトが書いたままの自然な姿を紡ぎ出して神々しい高貴さをたたえながらコーダへ向けて高揚していきます。こういう音楽空間は何千回の演奏会に一度というものでしょう。僕はベームのこういうところに宮大工の棟梁を思い出すのです。ベルリン・フィル、ドレスデンskとのCDも良い演奏であり世評も名演との誉れ高いものですが、法隆寺、東大寺のようなこれに接してしまうともう別物です。

同じく1977年の8月、やはりNHK FMで放送したムジークフェラインでのライブでゲルト・アルブレヒト指揮のシューマン交響曲第2番。度肝を抜かれる大名演でした。これもカセットに収めたのですが、度重なる海外での引っ越しに紛れて紛失してしまいました。もし可能なら何としてでも手に入れたいです。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。