チャイコフスキー交響曲第5番ホ短調 作品64

2014 JAN 26 12:12:02 pm by 東 賢太郎

この曲の愛好家は数知れない。僕も大好きで疲れた時にこそ効き目があるありがたい曲だ。仕事でぐったり疲れても風呂へ入ってスコッチ片手にこれを聴けば一気に癒しと元気がもらえる。だから今日なんか最高だ。「24時間戦えますか」というCMがあったがリゲイン並みの効果は保証つきだ。

冒頭のクラリネットはしかし暗い。これは2本をユニゾンで吹かせているからで、この音域でのpからfまで及ぶクラリネットのユニゾン!は非常にユニークな発想だ。弱音の立ち上げが得意の楽器とはいえ、いきなりそのピアノで交響曲を開始するなんて、作曲家にとっても実際に音を鳴らすまでは実験だったろう。

誰もがクラリネットに聞こえるが、何ともいえない独特のエッジと微妙な「うなり」を含んだ野太さが混在した音がしていて異質にも聞こえる。この主題は「運命主題」とされ第4楽章のテーマになる大事なものなのでまずここで強い印象を与えておこうという工夫である。思えばソナタの提示部を繰り返すのも同じ目的があるからだが、それを音色効果で、しかもソロでもなくファゴットを重ねるのでもなく、クラリネットの音色を踏み出すことなく「サブリミナル」(潜在意識下)に聴き手の記憶に刷りこもうという部分に、僕はチャイコフスキーの冴えわたった理性と異様に鋭敏な皮膚感覚のようなものを感じる。

これが鳴り出すと我々はもう5番ワールドに引き込まれてしまうのだ。

5番ワールド。まさにこの曲は一個の世界をもっている。4番とも悲愴とも違う独特の完結した世界で、こういう曲をチャイコフスキーは後にも先にも書かなかった。彼自身5番には冷淡で批判的な態度を示した。5番はドイツ流の交響曲の流儀に添っていて、そこが民族的、ロシア的であることを4番まで通してきた彼の流儀と違うことへの言いわけ、ポーズではなかったか。結局どこでもこの曲は喝采を浴びてしまい、彼もネガティブな評価を撤回している。そりゃあそうだろう。この曲ほど彼の6曲の交響曲のうちで「シンフォニー」という既成概念にぴったりで違和感がなく、上手に演奏された時の感動、快感たらないんだから。

チャイコフスキーはベルリオーズの音楽に批判的だった。バス(低音声部)がへたくそだという意味のことを言った。「へた」というより「ない」と言ったほうがいいように思うが幻想交響曲を称賛しているシューマンやリストはそれを指摘していない。ベルリオーズはピアノが弾けなかったのだ。だから幻想交響曲は天才的な音楽ではあるがハイドン、モーツァルト、べートーベンのドイツ音楽的脈絡から楽譜を眺めると音響体としてはギターで作ったような空疎な構造に見える。明確な対位法的バスは存在しない。チャイコフスキーがそれを批判したのが彼の作曲法上のバスへのこだわりを逆に浮き彫りにしている。

5番はソリッドなバス声部上に名旋律を配置した構築物としてまたとない見事な出来栄えの音楽だ。半音階で上下してゆくコントラバスやトロンボーン、チューバのパート、あたかもまずそれが発想にあって、それに上声部がついてきたかのようなコードプログレッションの流れ。悲愴も一部がそうだが、そういう「バス声部進行の支配力」を全曲にわたって強く感じるのが5番の特徴だ。それを一緒に歌ってみたらわかる。いかにそれが滑らかで小さな動きなのに世界を睥睨できるか!その魅力はかけがえがなく、僕の「リゲイン効果」の源だろう。これはどうしても弦楽器が必要な性質のものだ。4番、6番はピアノ版でも面白いが5番のそれは楽しめない。

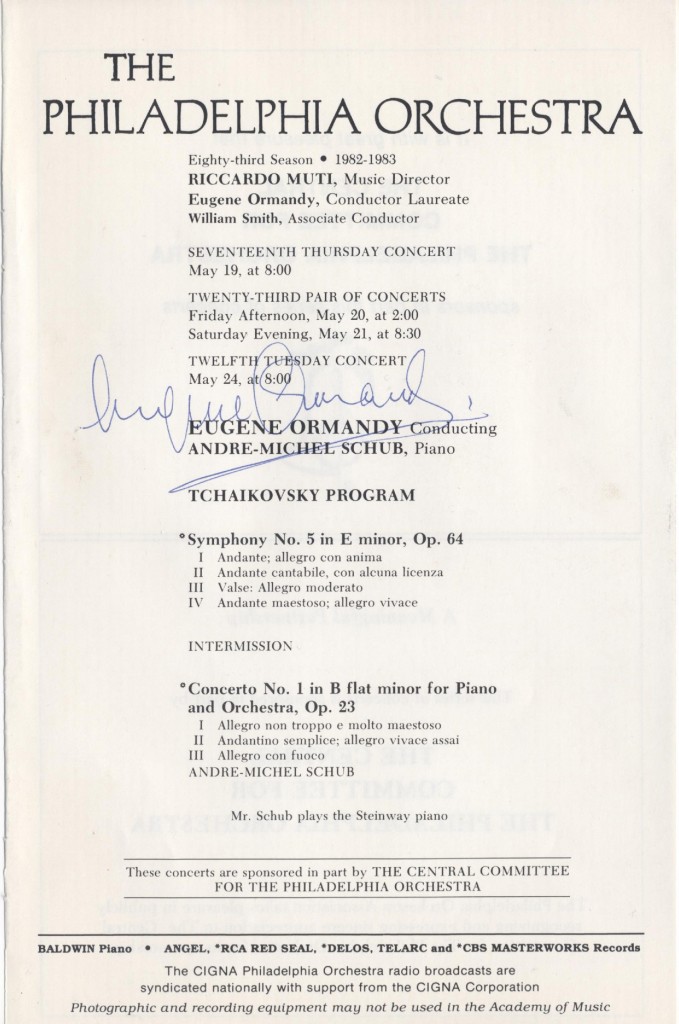

5番のライブはいくつか印象に残るものを聴いた。まずは以前に ユージン・オーマンディーの右手に書いた演奏会。これはその時に楽屋でオーマンディーといろいろ話した別れ際にいただいたサインだ。

もう好々爺だったが演奏はしっかりしていて体の芯から感動した。94年にフランクフルトできいたリッカルド・ムーティーとウィーンフィルの演奏は最高だった。それと双璧が97年チューリヒのヴァレリー・ゲルギエフとキロフ響のもの。84年ロンドンでのリッカルド・シャイとロイヤルフィルは期待ほどでなかった。02年サントリーホールのマリス・ヤンソンスとピッツバーグ響、日本人は06年広上淳一と読響がとても良かった。彼は才能があると思う。

以下は僕の愛聴盤である。リッカルド・シャイー/ウィーン・フィルは以前に書いたのでこちらをご覧下さい 勝手流ウィーン・フィル考(4)

ベルナルト・ハイティンク / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

これは黒光りする名演である。ドイツ流に書かれた5番をドイツ流の正攻法で直球勝負し、名オーケストラががっちりと受け止めている。名ホールのアコースティックも逸品でここのいい席で聴くと本当にこういう音がするのだ。終楽章のコーダにさしかかる運命主題の行進はやはりドイツ風名演であるルドルフ・ケンぺも素晴らしいが、ここのハイティンクは王道だ。シューマンの3番で絶賛したことがこの5番も当てはまる。僕はハイティンクを欧州で何度も聴いたが、何も加えず何も引かずだ。5番を楽しむのにこれ以上の何が必要なのだろう。僕には理解できないことだが、日本のクラシックファンは演奏に「とんがったところ」を探す人が非常に多いように思う。音楽マニアではなくレコードマニアとでもいうか。5番を58種類も持っているお前は何だと言われそうだが、レコード会社のいい客であったことは認めても僕は無用にとんがった演奏など一切認めないのはこれまで書いてきたことでご理解賜れると信じる。自分で演奏したら、自分でシンセサイザーで5番を録音したらこうしたいというスコア解釈、それに近い演奏を探す長旅の末に58枚も買ってしまっている。こういうハイティンクのような解釈に当たれば、他のはもう不要であるが、それを集めてしまった僕の人生の歩みの記録としてCD棚に飾ってあるようなものだ。この5番、レコードマニアにはもの足りないだろうが、当たり前の上質の音楽をわかる人は何も言わなくてもわかる。

これは黒光りする名演である。ドイツ流に書かれた5番をドイツ流の正攻法で直球勝負し、名オーケストラががっちりと受け止めている。名ホールのアコースティックも逸品でここのいい席で聴くと本当にこういう音がするのだ。終楽章のコーダにさしかかる運命主題の行進はやはりドイツ風名演であるルドルフ・ケンぺも素晴らしいが、ここのハイティンクは王道だ。シューマンの3番で絶賛したことがこの5番も当てはまる。僕はハイティンクを欧州で何度も聴いたが、何も加えず何も引かずだ。5番を楽しむのにこれ以上の何が必要なのだろう。僕には理解できないことだが、日本のクラシックファンは演奏に「とんがったところ」を探す人が非常に多いように思う。音楽マニアではなくレコードマニアとでもいうか。5番を58種類も持っているお前は何だと言われそうだが、レコード会社のいい客であったことは認めても僕は無用にとんがった演奏など一切認めないのはこれまで書いてきたことでご理解賜れると信じる。自分で演奏したら、自分でシンセサイザーで5番を録音したらこうしたいというスコア解釈、それに近い演奏を探す長旅の末に58枚も買ってしまっている。こういうハイティンクのような解釈に当たれば、他のはもう不要であるが、それを集めてしまった僕の人生の歩みの記録としてCD棚に飾ってあるようなものだ。この5番、レコードマニアにはもの足りないだろうが、当たり前の上質の音楽をわかる人は何も言わなくてもわかる。

エフゲニ・ムラヴィンスキー / レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団

すごい音だ。重量感があり、倍音が豊かでカラフル、オーボエのエッジの個性にはっとする。全楽器をあたかも一人が弾いている風だ。指揮者が変幻自在にオケ全員の「呼吸」をコントロールして初めて発生するかのような強弱法。フレージングのニュアンスや微細な音量の漸増漸減まで全楽員が「シンクロナイズ」してこの滑らかさで達成するなど、他で聴くことはあたわぬ秘儀の領域である。ジョージ・セルやフリッツ・ライナーの演奏もオーケストラの縦線の合い方は尋常でない水準に至っているが、ムラヴィンスキーという指揮者のそれはそのどちらとも違う。例えは悪いがヒトラーや共産圏の軍の行進すら思い起こす究極のシンクロ度合いであり、音楽的要求の域を超えてそのシンクロそのものが鑑賞の対象とさえ意識されている感じがする。オーケストラの合奏はともあれシンクロナイズされる必要はあるが、それがこの水準まで至るとそれ自体が一個の美学であり、フルトヴェングラーの指揮とは対極的な次元で高度な演奏というものがあるのだということを教えてくれる。それだけではない。無理しないですっと出ているフォルテの驚異、第1楽章コーダ伴奏金管のスタッカートなど、この演奏を半端でないものにしている「かくし味」がそこかしこにある。第2楽章ホルンソロは独特のヴィヴラートのあるロシア的音響だ。木管の対旋律やトランペットも浮き出てにぎやかであり、普通のオケがこんなことをしたら軽薄になる。それが独奏としてあまりに音楽性満点なので魅力となってしまう。第3楽章は速めですいすい進むがオケの腰が重いので速さを感じず、ホルンの対旋律が目立つなどドイツ的なバランスとは明らかに違う。第4楽章、ブラスセクションだけでの純正調のハモリが聞こえるのに驚く。弦の疾走と歌の見事さに唖然。弦・木管・金管がグループごとに音量を漸増漸弱で協奏する!これは指揮のヴィルトゥオーゾだ。各奏者のアインザッツのタイミングと入りのピッチの完璧さ。最後の4つの音がテンポ落とさず決然と終わった後のすごい充実感!この演奏は感嘆符の連続である。

すごい音だ。重量感があり、倍音が豊かでカラフル、オーボエのエッジの個性にはっとする。全楽器をあたかも一人が弾いている風だ。指揮者が変幻自在にオケ全員の「呼吸」をコントロールして初めて発生するかのような強弱法。フレージングのニュアンスや微細な音量の漸増漸減まで全楽員が「シンクロナイズ」してこの滑らかさで達成するなど、他で聴くことはあたわぬ秘儀の領域である。ジョージ・セルやフリッツ・ライナーの演奏もオーケストラの縦線の合い方は尋常でない水準に至っているが、ムラヴィンスキーという指揮者のそれはそのどちらとも違う。例えは悪いがヒトラーや共産圏の軍の行進すら思い起こす究極のシンクロ度合いであり、音楽的要求の域を超えてそのシンクロそのものが鑑賞の対象とさえ意識されている感じがする。オーケストラの合奏はともあれシンクロナイズされる必要はあるが、それがこの水準まで至るとそれ自体が一個の美学であり、フルトヴェングラーの指揮とは対極的な次元で高度な演奏というものがあるのだということを教えてくれる。それだけではない。無理しないですっと出ているフォルテの驚異、第1楽章コーダ伴奏金管のスタッカートなど、この演奏を半端でないものにしている「かくし味」がそこかしこにある。第2楽章ホルンソロは独特のヴィヴラートのあるロシア的音響だ。木管の対旋律やトランペットも浮き出てにぎやかであり、普通のオケがこんなことをしたら軽薄になる。それが独奏としてあまりに音楽性満点なので魅力となってしまう。第3楽章は速めですいすい進むがオケの腰が重いので速さを感じず、ホルンの対旋律が目立つなどドイツ的なバランスとは明らかに違う。第4楽章、ブラスセクションだけでの純正調のハモリが聞こえるのに驚く。弦の疾走と歌の見事さに唖然。弦・木管・金管がグループごとに音量を漸増漸弱で協奏する!これは指揮のヴィルトゥオーゾだ。各奏者のアインザッツのタイミングと入りのピッチの完璧さ。最後の4つの音がテンポ落とさず決然と終わった後のすごい充実感!この演奏は感嘆符の連続である。

ジークフリート・クルツ / ドレスデン国立歌劇場管弦楽団

弦が最高に素晴らしい。ドレスデンで聴いた音だ。指揮者は作曲家でもありハイティンクをさらにドイツ流にした演奏で5番だからこのスタイルが活きるというかっちりしたもの。この曲に何を求めるかによって評価は分かれるが僕は好きだ。冒頭のクラリネットはちゃんと2本に聴こえ、化粧なし。質実剛健、硬派そのものであって、地味と評してしまえばそれまでだが、こういうものを中庸などと意味不明の言葉で切り捨てていた昭和の風潮は見直すべきである。このオケの管の上手さも特筆もので第3楽章の中間部、やや速めで木管がスケルツォ風に協奏する部分など見事である。見栄を切ったりテンポで小細工をしたりが一切なく実にそっけなく進む終楽章も音楽の充実感にあふれる。玄人向けだが一聴に値する。

弦が最高に素晴らしい。ドレスデンで聴いた音だ。指揮者は作曲家でもありハイティンクをさらにドイツ流にした演奏で5番だからこのスタイルが活きるというかっちりしたもの。この曲に何を求めるかによって評価は分かれるが僕は好きだ。冒頭のクラリネットはちゃんと2本に聴こえ、化粧なし。質実剛健、硬派そのものであって、地味と評してしまえばそれまでだが、こういうものを中庸などと意味不明の言葉で切り捨てていた昭和の風潮は見直すべきである。このオケの管の上手さも特筆もので第3楽章の中間部、やや速めで木管がスケルツォ風に協奏する部分など見事である。見栄を切ったりテンポで小細工をしたりが一切なく実にそっけなく進む終楽章も音楽の充実感にあふれる。玄人向けだが一聴に値する。

林克昌(Kek-Tjiang Lim) / 群馬交響楽団

廃盤を挙げて申しわけないが、非常に素晴らしい演奏なのでどうしても落とせない。81年群馬で録音。林克昌(ケク-チャン・リム)はこれ以外後にも先にも名を聞いたことがない。これが世に出たころは鹿鳴館以来の西洋礼賛で凝り固まり、欧米人だってよれよれのおじいちゃんでない限り認められなかった。無名の指揮者は爆演をしないとうけない日本クラシック界でこのインドネシア生まれの中国人指揮者によるLPが広く評価される素地はなかったろう。しかし良いものは良いのである。僕はこれを5番の名演リストの最右翼の一枚に推挙するのに何のためらいも感じない。虚飾無く正攻法で音楽の本質だけに奉仕した演奏で、ゆったりしたテンポでポルタメントをかけてロマンティックに歌うが品格を損なわず、テンポの動きにオケが共感しているのがわかる。当時の群響の技術はもう一つだが非常に健闘しておりライブのような熱さのある終楽章の素晴らしさはシャイー・ウィーンフィル盤に唯一匹敵するだろう。

廃盤を挙げて申しわけないが、非常に素晴らしい演奏なのでどうしても落とせない。81年群馬で録音。林克昌(ケク-チャン・リム)はこれ以外後にも先にも名を聞いたことがない。これが世に出たころは鹿鳴館以来の西洋礼賛で凝り固まり、欧米人だってよれよれのおじいちゃんでない限り認められなかった。無名の指揮者は爆演をしないとうけない日本クラシック界でこのインドネシア生まれの中国人指揮者によるLPが広く評価される素地はなかったろう。しかし良いものは良いのである。僕はこれを5番の名演リストの最右翼の一枚に推挙するのに何のためらいも感じない。虚飾無く正攻法で音楽の本質だけに奉仕した演奏で、ゆったりしたテンポでポルタメントをかけてロマンティックに歌うが品格を損なわず、テンポの動きにオケが共感しているのがわかる。当時の群響の技術はもう一つだが非常に健闘しておりライブのような熱さのある終楽章の素晴らしさはシャイー・ウィーンフィル盤に唯一匹敵するだろう。

追加しましょう(16年1月11日~)

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

悲愴と同じく71年のEMI盤がカラヤンの最右翼と思います。5番こそドイツ流アプローチが正攻法となり得る交響曲であり、この頃に破竹の勢いであったこのコンビを凌駕できる者はもはやなしと言ってしまいたい出来。冒頭クラリネットが2本に聴こえる(!)などカラヤンがまだ音響研磨より騎虎の勢いで突っ走れる年齢だったこその快演中の快演として永遠に記憶されるだろう。悲愴の稿と同じこと。甘ったるいポルタメントだなんだとあるが、人生若かりし頃はそんなもの。あちらでは慟哭だった最期の終結がこちらでは究極の歓喜とカタルシスの解放になる。これをライブで聴いたらしばらく立ち上がれないでしょうね。5番演奏史に輝く金字塔と記すにまったくためらいはございません。

悲愴と同じく71年のEMI盤がカラヤンの最右翼と思います。5番こそドイツ流アプローチが正攻法となり得る交響曲であり、この頃に破竹の勢いであったこのコンビを凌駕できる者はもはやなしと言ってしまいたい出来。冒頭クラリネットが2本に聴こえる(!)などカラヤンがまだ音響研磨より騎虎の勢いで突っ走れる年齢だったこその快演中の快演として永遠に記憶されるだろう。悲愴の稿と同じこと。甘ったるいポルタメントだなんだとあるが、人生若かりし頃はそんなもの。あちらでは慟哭だった最期の終結がこちらでは究極の歓喜とカタルシスの解放になる。これをライブで聴いたらしばらく立ち上がれないでしょうね。5番演奏史に輝く金字塔と記すにまったくためらいはございません。

遅い。暗闇から立ち上がるような第1楽章。夢うつつのような第2楽章も弦が起伏をもって歌いこみ、トランペットの冒頭主題再現はそれに輪をかけてゆっくり。楽章ごと一篇の交響詩のようでユニークです。終楽章も木管になるともちこたえるかどうかぎりぎりの遅いテンポで始まり、要するに第1楽章冒頭主題に思い入れたっぷりで、後続楽章で何度も出てくるが全部がきわだって遅いという私小説型解釈なのです。それが終楽章中盤から徐々に加速しつつ熱していくという設計はある意味素人的でわかりやすく、人情芝居の風情があります。それに酔える人にとっては大名演となりましょう。僕はオーマンディー盤で5番覚えたのころは最後の4発が遅くなるだけで拒否反応があり、ところが何年かするとそれが許せるようになり、一時はこのロストロ盤が好きになり、そして今はケンペのようなドイツ型に回帰した。我が5番史を振り返るうえで欠かせない演奏です。

ヤッシャ・ホーレンシュタイン / ニュー・フィルハーモニア管弦楽団

1968年録音だからクレンペラーの在任中の浮気ですね。ウクライナ出身のユダヤ系指揮者ホーレンシュタイン(1898-1973)はフルトヴェングラーの弟子で、師匠がバルトークのピアノ協奏曲第1番を作曲家と初演する際にオケの稽古をつけており、日本国憲法第24条の草案を書いたベアテ・シロタ・ゴードンは彼の姪です。アンサンブルはどこか粗く、個性あふれるテンポ変化に手さぐりでついていく感じ。練習不足のオケをカリスマ指揮者が振っている風情が大変面白い。

1968年録音だからクレンペラーの在任中の浮気ですね。ウクライナ出身のユダヤ系指揮者ホーレンシュタイン(1898-1973)はフルトヴェングラーの弟子で、師匠がバルトークのピアノ協奏曲第1番を作曲家と初演する際にオケの稽古をつけており、日本国憲法第24条の草案を書いたベアテ・シロタ・ゴードンは彼の姪です。アンサンブルはどこか粗く、個性あふれるテンポ変化に手さぐりでついていく感じ。練習不足のオケをカリスマ指揮者が振っている風情が大変面白い。

エンリケ・バティス / メキシコ国立交響楽団

なるほどラテン系のチャイコフスキーはこうなのか。第1楽章からいきなり速く粘り気はゼロ。新幹線なみの超高速ぶっとばしに絶句するしかない。ティオテワカン遺跡のカラッと乾いてちょっと埃っぽい空気。ワルツも速い、とても踊れないぜこれ。終楽章は普通のテンポで始まるが、重目なのはそこだけだ。ティンパニのトレモロから一体何が起きたんだという快速となり、興奮を煽られる間もなく置いて行かれてしまう感じだ。ここまでやられると実に潔い。日本人指揮者の教科書的にそれなりにそれっぽいのなんか、それならロシア人かドイツ人のを聴くよということになってしまう。過ぎたるは及ばざるがごとしと孔子はいうが、ここまで過ぎれば及んでしまうのです。

なるほどラテン系のチャイコフスキーはこうなのか。第1楽章からいきなり速く粘り気はゼロ。新幹線なみの超高速ぶっとばしに絶句するしかない。ティオテワカン遺跡のカラッと乾いてちょっと埃っぽい空気。ワルツも速い、とても踊れないぜこれ。終楽章は普通のテンポで始まるが、重目なのはそこだけだ。ティンパニのトレモロから一体何が起きたんだという快速となり、興奮を煽られる間もなく置いて行かれてしまう感じだ。ここまでやられると実に潔い。日本人指揮者の教科書的にそれなりにそれっぽいのなんか、それならロシア人かドイツ人のを聴くよということになってしまう。過ぎたるは及ばざるがごとしと孔子はいうが、ここまで過ぎれば及んでしまうのです。

ルドルフ・アルバート / チェント・ソリ管弦楽団

このオケは録音契約上の仮想団体でパリ音楽院O、ラムルーOなどの団員から成るらしい(事実不祥)。スピード感にあふれエッジが効いて句読点のはっきりした指揮でチャイコフスキーのどろどろを洗い流してすっきり味にしたという風情の演奏。第2楽章のホルン、第3楽章のバスーンなどフレンチ風ロシア料理だが、両者は食の世界でも意外に違和感がないものだ。伴奏に見え隠れするフルート、オーボエの美しさは珍しくも妙なる味。終楽章はあらぬところでシンバルが鳴ったりびっくりもするが、珍味だ。

このオケは録音契約上の仮想団体でパリ音楽院O、ラムルーOなどの団員から成るらしい(事実不祥)。スピード感にあふれエッジが効いて句読点のはっきりした指揮でチャイコフスキーのどろどろを洗い流してすっきり味にしたという風情の演奏。第2楽章のホルン、第3楽章のバスーンなどフレンチ風ロシア料理だが、両者は食の世界でも意外に違和感がないものだ。伴奏に見え隠れするフルート、オーボエの美しさは珍しくも妙なる味。終楽章はあらぬところでシンバルが鳴ったりびっくりもするが、珍味だ。

(こちらもどうぞ)

クラシック徒然草-ファイラデルフィアO.のチャイコフスキー4番-

チャイコフスキー バレエ音楽「くるみ割り人形」より「花のワルツ」

Categories:______チャイコフスキー, ______音楽と自分, クラシック音楽