楽しかった2年の東京サラリーマン生活

2024 MAY 28 13:13:41 pm by 東 賢太郎

思えば若いころに東京で働いたのはわずかだ。ロンドンから8年ぶりに帰ってきて、日本橋1丁目1番地、再開発中の当地で今も有形文化財として残る通称軍艦ビルの7階にあった国際金融部というところに配属になった。35歳。浦島太郎だったから皆で居酒屋で飲んでカラオケで歌って騒いでなんかが実に新鮮だった。東京生まれ東京育ちなのに東京でサラリーマン生活をした思い出というとこの2年間しかないのだからとても現場に長かったことになる。

思えば若いころに東京で働いたのはわずかだ。ロンドンから8年ぶりに帰ってきて、日本橋1丁目1番地、再開発中の当地で今も有形文化財として残る通称軍艦ビルの7階にあった国際金融部というところに配属になった。35歳。浦島太郎だったから皆で居酒屋で飲んでカラオケで歌って騒いでなんかが実に新鮮だった。東京生まれ東京育ちなのに東京でサラリーマン生活をした思い出というとこの2年間しかないのだからとても現場に長かったことになる。

国際金融部は高度な専門知識を要する引受部門であり、後にも先にもそうした部署で働いたのもその2年だけだ。それまで営業しかしてないからはじめは仕事がぜんぜんわからない。そもそもデスクワークという経験すらなく、シーンとした中でじっとしてると落ち着かない。そんなのがいきなり課長でやってきたのだから部下の皆さんの方が大変だった。4課ある大きな部で精鋭ぞろいである。巨大な野村證券という会社の中でも知性、語学、教養において最右翼であり、当時始まった女性の大卒総合職採用のHさんは業務の合い間に試しに受けた京都大学に合格してしまい一時騒然となった。さらには皆さん芸達者でもありショパン弾きのS君、和田アキ子が絶品のH君、テレサ・テンのつぐないが味わい深いFさんなど多士済々で、Xmasパーティーでは僕もピンキーとキラーズを踊った。F君はフランクフルトの我が家でピアノを披露し、僕がチェロを取り出して即興でサンサーンスの白鳥をやった。

きのうたまたまその頃の方々にお会いする機会があった。34年ぶりだったが話し始めると一気に時が戻り2時間があっという間だ。僕が再び東京勤務で戻ってきたのは国際金融部から2度目の海外勤務に出て、ドイツ、スイス、香港の社長をやってのことだが、もう45歳でありサラリーマン生活という感じではなかった。そこからなんで野村を辞めてしまったかはご存じなく、実はね・・・と話すとえ~!の連続である。部長がライバル(みずほ証券。実質は興銀)に移籍した事情はそれほど誰にも話せなかった。

今こうして振り返ると海外勤務の狭間だったあの2年間は輝いて見える。そんなあれこれは関係なく、苦楽を共にした皆さんのことは忘れてないし、そこで引受業務をやったからその後があって今に至る。「東さんいくつですか?」「69だよ」がまたえ~!で、もうそんなにたったんだねということでお開きになった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

7球連続カーブのサインが決めた我が人生

2024 MAY 8 12:12:44 pm by 東 賢太郎

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシンというウズベキスタン生まれのピアニストが弾いたショパンの第一協奏曲を僕は熱愛している。20歳あたりの録音。書いたショパンも20歳。オーケストラは自身もショパン弾きのアシュケナージが率いる。最愛の彼女をワルシャワに残してパリに旅だったショパンは祖国に二度と戻ることはなかった。この協奏曲は彼女を想って書き、お別れの曲になった何度聴いても本当にいい音楽である。ネボルシンくんのピアノはもぎたてのレモンみたいに瑞々しい。アルゲリッチもツィマーマンもいいが、やっぱりハタチの男の子に心をこめて清楚で端正に弾いてほしい。アシュケナージ自身がショパンコンクールで2位になったのは18歳だ。なるほど、この指揮、わかってるなあ。

エルダー・ネボルシン(pf)/ アシュケナージ / ベルリン・ドイツ交響楽団

そう、かくいう僕だって20歳のころはいろいろあった。大学受験で浪人し、思い出したくないぐらいぼろぼろな身の上から解放されたバラ色の時だった。この演奏を久々に聴いて脳裏に蘇ったことのあれこれ、いろいろな所に書いてはきたが、せっかく音で思い出したことを忘れる前にまとめて書いておく。

中学の草野球からずっとエースで、硬式に転じても高1の秋から即エースだった。有頂天が暗転するのは高2の夏だ。ヒジ、次いで肩を故障した。ヒジは治ったが肩は致命傷で球が投げられなくなり、高3初めに野球を泣く泣く断念したところから物語は始まる。長年時間をかけて修練してきた能力をケガでいきなり奪われるのは交通事故で一生歩けなくなるに等しい。筋肉痛みたいなものと思ってる人が多いが虫歯と一緒で治るということはなく、今もマッサージでそこを押されると痛い。プロ野球をご覧になる人はヒジのトミー・ジョン手術はご存じだろうが靭帯を移植しないと治らないのだ。テニス・エルボーもあるが、それを割り引いてもこんなことが頻繁に起こりえるスポーツは野球だけで、しかも野手では稀でピッチャーしかない。青春の挫折なんて甘ったるいものではなく、一生残る心の傷でもある。

この話を誰にしても、なぜその負のエネルギーが受験勉強に向かったかはわかってもらえないだろう。当時も僕がなぜ高校球児にとって大事な3年生になって野球部をやめたか誰もわからなかったし、何人か女の子にきかれたが語りたくもないので説明しなかった。立ち直ってプライドを奪回する方法は勉強で目にもの見せるしかなかったわけだが、中学時代に野球で登った山が高かった分だけ転落した谷も深く、もっと高い山に登らないと気持ちの収まり所がなかったのだ。勉強でなくても良かったがそんな才はなく、いずれにせよ回避できない大学受験になっただけだ。負けず嫌いがモチベーションなのだから東大に入れば何でもいいではなく、最高峰の文Ⅰ(法学部に進学)しか選択肢はなかった。失敗したら翌年は安全策で文Ⅱか文Ⅲに切り替えというのもあり得なかった。戦線後退は雪辱戦での負けを意味してなんのこっちゃになり、そういうものは僕の辞書にはない。この選択は学問や職業の選択とはぜんぜん関係なく「山の標高」だけで決まった。通学に要する往復3時間の満員電車の中は何もできない。使える時間は野球をしてきたから試験はみな一夜漬けで、高3で受けた人生初の公開模試の偏差値は42だった。それでいてすぐ70になるさと壮大な野望を平気で懐けたのは、チビで小心でけんかも弱い小学生が中学でエースという大出世の体験があったからだ。

翌年、現役で2つ受けた私学(C大法、W大法)は手ごたえでは危ないと思ったが受かった。喜んだ父がどちらも入学金を払ってくれたが両校には失礼ながら場慣れするためのリハーサルであり行く気は全くなかった。いよいよ本番の東大に挑む。1次はすんなり合格。2次は国数英社の順だが初日の国語の論述に慣れておらず大失敗してしまった。次の数学はそれで気が動転したわけでもないが手も足も出ずほぼ零点だったろう。当然の不合格を掲示板で確認してすぐに毎年400人東大合格の駿台予備校の入試を受けた。1年で偏差値は順調に伸びて文Ⅰぎりぎりの65あたりまで行ったが凸凹があった。英国社は頑張ったがあまり伸びず、総合順位の凸凹は数学の凸凹と連動していることがわかった。つまり素質としてはあんまり文系には向いてなかったということだ。私学は受かることを確認したが自分の意志で1年棒に振ってそこに行く選択はもうありえないから父に受験料を払わせるのは無駄である。2度目の出願は東大文Ⅰオンリーに決めた。

その日、小田急線が事故か何かで乗っていた電車が延々とノロノロ運転になり、ついに経堂で30分ぐらい停止してしまった。パニックになり本郷3丁目駅からダッシュして開始寸前に試験場に駆けこんだ。それはいい。しょっぱなの国語でまたまたつまづいた。現国にどうしても頭がついていかず小論文みたいな設問で書くには書いたがきわめて不出来。書き直そうと思ったら時間切れ終了。これはやばいとまたまた気が動転し、前年と同じく数学がうまくいかない。翌日は持ち直し、英社の手ごたえはあって望みをかけたが、3月20日の掲示板に受験番号はなかった。この時に見た正門の方角の景色は今もありありと覚えてる。幻視だろう、そこには広大な砂漠が横たわっている感じがして、赤い太陽が荒涼とした丘の向こうにあった。もう1年かけてあの砂丘を越えるのか・・・その時間が悠久の時みたいに、それが砂漠の彼方にどこまでも続くみたいにずっしり重く感じ、そこでぷっつりと記憶は途絶える。1週間ぐらいどこで何をしていたか記録も記憶もない。ところがだいぶ後にレコードの整理をしていたら、落ちたその日(1974/3/20)にかけたと記録のある盤を見つけた。これだ。全く覚えがないが、ラフマニノフの第2交響曲に魂の救いを求めていたのだ。

文Ⅰの一本勝負が博打というほど無謀でもなかったのは駿台の入試で順位が24番だったことでわかった。隣の席になった23番のN君、25番のM君とは「なんで落ちたの?」が出会いの挨拶だった。翌年、両君とも文Ⅰに見事合格され、非常に確率の低いことだが、20いくつある駒場のクラス分けで3人ともドイツ語の同じ9bという組になったのは奇縁である。

2年目は生死を握る数学の凸凹をなくすためトス・バッティングの感覚で毎日簡単な問題をたくさん解き、Z会の3日考えないと解けない難問とも格闘した。すると6月の第2回公開模試でついに数学満点を達成し、総合点で全国7位になって賞状と盾をもらった。数学が偏差値42から2年で全国1位になった変化率は日本記録ではないだろうか。ここからだ、数学満点ねらいが遊びになったのは。ピッチャーは完全試合を狙って試合に入るのは普通だ。イチローみたいにどこのコースに来ても打てるように練習し、飽きたので棋士が詰め将棋を作る要領で自分で問題を作って友人に解かせていた。ここでどっぷり浸かっていたのがバルトークであり、エラリー・クイーンだ。夏休みは丸遊びし、1か月没頭して推理小説を一本書いた。山の頂上が見えてきてわくわくだったこの半年は人間形成というか性格にまで影響するほど数字とロジックに囲まれる快感に浸っており、いま思い起こしても人生を変える知的豊穣の時で、これなくしてその後の僕は絶対になかった。皮肉なもので1年目に失敗しなければこれはなかった。

最後の東大入試は狙い通り完璧に進んだ。国語は採点者が期待しそうなつまらないことをサクッと書いて平均点を下回らない戦略をとった。肝心の数学は設問2で驚いたことに作題ミスを発見してしまい、まさかと思って検算して確かめたが間違いない。そこで答案に「作題ミスである」と指摘し「欠けている条件 ℓ ≠ 0 を付加する」と断って解いた。自分で作題していたから自信があり、ここまでくるともう数学上級者というか職人の世界である。しかし東大がまさか?と不安になったので帰りに駿台に寄って壁に張り出された模範答案を恐る恐るのぞいてみたが、たぶん根岸先生だろう「作題ミス」と思いっきり書かれていて、明日の英社を待たずして早々に合格を確信した。僕は先生の思考回路をそのままいただいた真正の弟子だったようだ。見比べると4問中3問は完璧で、余計な作業をしたので時間切れで設問3が数点マイナスの傷を残してパーフェクトは逃したが、まあノーノーぐらいの出来ばえではあり留飲を下げた。東大は理系6問で、うち数Ⅲ以外の4問は文理共通だから理系レベルであって一般に文系には難解である。だから満点なら他科目がよほどひどくなければ確実に受かる。

こう書いてきて思う。以上の諸々のすべては僕のその後の人生に決定的に重たい出来事だったわけだが、実は高2の夏にヒジをこわしたアクシデントひとつから発している。あれはカーブの投げすぎだったと思う。相手はどこだったか、練習試合の勝負所で4番の左打者に回り、2ストライクから7球連続でカーブのサインが出てファールが続いた。あれがまずかったかなと先輩捕手のHさんが言ったのを覚えているから痛くなったのはそのあとだ。それは1、2か月で治ったが、かばって投球練習していて次は肩に来てしまい野球人生が終わった。もしヒジをやってなければどうだったろう。間違いなく甲子園予選を目指して野球人生をまっとうしていた。そっちのほうに命を懸けていたからだ。とすると東大に入らねばなんていうマグマは溜まることもなく現役で違う大学に入って楽しくやってたろう。すると就職先も違った可能性があり、家内とは出会ってないから子供たちはこの世にいない。つまり野球断念は不幸な事件だったがそれで今がある。結構ではないか。7球連続ということはHさんが僕のカーブを信用してくれたということだ。自分の球は自分で見られない。短い野球人生だったがとてもうれしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

南米の空気とライル・メイズ・トリオ

2024 JAN 30 11:11:14 am by 東 賢太郎

ビジネスは流れというものがあって、今はいいように渦が巻いている。いろんな話があって、まあ自分のことだけ考えれば受けても受けなくても、どれとどれだけやってもいい。世間的にそう小さな話でもない。あと少しで69にもなるのだから無理してもろくなことはなく、他人様の迷惑になってもいけないというのが先にあるのは道徳心というより体力、気力との相談だ。ゴルフ場の受付で「年齢」欄に58と書きそうになり、一瞬、えっ俺はもうそんなトシかと思ったんだよなといったら「お前だいじょうぶか?来ちゃってるぞそれ」と笑われる。本当に58ぐらいの時にも、48ぐらいの時にもそう思ったし、あまりに来ちゃってないからそう思うのさということにしている。

こういう時、信じるのは直感だけだ。なぜならずっとそれで世を渡ってきて、まだ渡れており、そこには体力、気力との相談も自律的に含まれているからだ。やって良かったというケースもあるが、やらなくで正解だった方が多い。やったら即死のケースもあった。そうやって部長や役員だった会社を3度も辞めたし、今となってみるとあまりに大正解だったと考えるしかない。金融のホールセールビジネスというのは魑魅魍魎の巣窟である。魑魅は山の怪、魍魎は川の怪だから要はぜんぶ化け物であって、化かされた者は入ってきた本人がいけない。プロの麻雀大会だ、すってんてんにされても同情も救済もされない。

僕は経験も信じない。経験を信奉する者に最も欠けているのが経験なのだ。うまくいった失敗したというのはその時の環境要因が大半であって、それが違えば別の判断になるのは道理である。僕はピッチャーだから前の打者を打ち取ったタマで次打者もいけるなんて考えたこともない。直感というのは打者ごとに危険を察知する霊感のことで誰にもあるのかどうか、練習して身に着くかどうかは知らない。想定外の事態になっても大丈夫な神経のほうが大事かもしれない。ちなみに会社の資本勘定はその為にある。経営者はえてして経験から判断するが、えてして凶と出る。それで即倒産されては商取引の信用が崩壊するからBSにバッファーを載せる。経験は信用できないことを前提にしている。

直感は充分に寝て、心が冴えわたり、かつ、平静でないと働かない。そういう状態を作るのが実は難しい。個人的なことになってしまうが、僕の場合は36才の時に行ったブラジルの空気と情景を思い出すのがいい。際だって特別な記憶だ。歳と共に輝きを増してクラウン・ジュエルになってる。24時間もかけて地球の真裏の別世界まで行くなんて火星に行ってきましたぐらいのもんだ。格段にラグジュアリーだったヴァリグ航空のビジネスクラスであったとしても最早望めない自分がいる。そんな出張までさせてくれた野村證券の懐の深さに育てられた自分がこの程度。申しわけなさもあり、どうしてもあの時に帰ることになって幾分かの鼓舞も混じる。

僕がうまくいってきたのは多種多様な音楽が生み出す気分があるおかげだ。無意識に漢方薬にしてうまく使ってきた。ピンポイントにあの宝石を心象として蘇らせるものが大海を探せば必ずある。南米といえばボサノバで大好きだが、こういうシチュエーションで蘇らせたいのは心象であって風景ではない。それがある。ウィスコンシン生まれのアメリカ人のジャズだ。ブエノスアイレスでの録音というのがあるかもしれないが、ライル・メイズのピアノはその芳香に満ちていてこのシャワーを1時間浴びているだけでいい。

あの時、ブエノスアイレスもサンティアゴも行った。これを録音したオペラハウスは世界5大ホールに数える人が多い名劇場だが聞けなかった。仕事も面白かったし素晴らしい時を過ごしたのだから思い残しはない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ゾロ目の8888888(ブログをやめない理由)

2023 MAR 2 1:01:14 am by 東 賢太郎

2022年3月7日に「7,777,777」になった(寝過ごしたが)。

すると2023年2月28日午前9時40分、これがやってきて、もう二度とないぞと今度は逃さず撮影した。数字はすぐ変わってしまうので一瞬だったが。

359日で1,111,111増えたので一日の平均閲覧数は 3,095 だ。去年は5月に父が逝去して喪に服し、ブログ執筆本数は5月はゼロ、6月は1本だったからちょっとした意外感はある。

数字のことを書くのはゾロ目が好きという理由だけではない。小難しいことばかり並べたブログに何のデマンドがあるのだろうと不思議だからだ。その時々の自己都合だけの関心と思考の備忘録にすぎず、有益な情報もないし時流にも世論にも何の関係もないし、なにより僕自身は他人のそうしたものを一切読まない。なぜ東京文化会館大ホール+紀尾井ホールが毎日満員になる訪問数になるかという点は理解が及ばない。

こういうことを仕事をしながらするのは習性で、長らく勉強+野球・音楽という学生時代を送ってもきた。だからどれも一流にならないが、トータルな調和が心地良いのでそのどれもが僕なりのベストコンディションになる。つまり勉強だけしても僕は成績が上がらないし、ブログを書いていると仕事にも良い波長が出るし、仕事が良い時はブログもたくさん書ける。そうした複眼性がホメオスタシス(恒常性)になってるのでどれかを止めると他も劣化するかもしれず、なかなかやめられないのだ。つまり仕事円滑のためのサイドディッシュを皆様に読んでいただいていることになる。来年にPV1000万回にはなるだろうから個人ブログの数字的にはもう十分だがそういうものをめざす気はなく、仕事を辞めたらブログも書かなくなるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

東大の秘密(法文1号館爆破事件)

2023 FEB 24 7:07:02 am by 東 賢太郎

当時のことをなんとなく思い出していて、そういえば “それ” がいつだったか覚えてないことがもどかしくなった。授業中に教室の後方で強烈な爆発音が轟き、窓が割れて床が揺れ、ふりむくと白煙があがっていたことだけが脳裏にあるその事件のことだ。

これを見つけてやっとわかった。1977年5月2日午後2時10分頃のことだった。

法文1号館25番教室での授業中の出来事だった。安田講堂の真ん前にあるのが法文1号館であり、その2階にザ・法学部である25番教室はある。学部生の630人と留年生(たくさんいる)を収容できる大教室で、入試の二次試験はここで受けており、3年次の授業はみなここだから忘れ得ぬ場所だ。ちなみに受験シーズンのテレビニュースで全国でおなじみの映像もここである。

法文1号館25番教室での授業中の出来事だった。安田講堂の真ん前にあるのが法文1号館であり、その2階にザ・法学部である25番教室はある。学部生の630人と留年生(たくさんいる)を収容できる大教室で、入試の二次試験はここで受けており、3年次の授業はみなここだから忘れ得ぬ場所だ。ちなみに受験シーズンのテレビニュースで全国でおなじみの映像もここである。

あの日、僕は満員の教室の前から2,3列目に座っていたように思う。教授の声はかすれ気味で小さく、聞こえないイメージがあったからだ。ドーンときた刹那は何がおきたかわからず、とっさに、工事でもやっていて何かの事故かなと思った。教授はと見れば、爆発音のあった教室の後部に目を据えたまま卒然として教壇に立ちすくんでおられ、講義はもちろん中断。しばらくすると次第に事態がつかめてきてあれは爆弾じゃないかと周囲がやおらざわめきだした。そこから何がどうしたか記憶にないが、全員が動けず5分ぐらいたっただろうか。そのときだ。教授の「えー、煙もおさまったようなので授業をはじめます」の淡々とした鶴の一声が響き渡りみな仰天だ。教務課の人がすっ飛んできて「先生、中止してください!」とさけび、にわかに後方の出口から全員退避とあいなったのである。この時は動転していてわからなかったが、爆発は3階(26番教室前)だったらしく、この教室の怪我人はなかったように見受けた。大惨事もあり得て命拾いしたわけだが、そこからというもの、爆弾の恐怖よりも「さすがに東大法学部の教授はすごいね」の話題でもちきりだ。5月2日というと3年生になって駒場(教養学部)から本郷に来たばかりであり、何もかもが新鮮だったのだ。物まねの天才I君による鶴の一声の再現はしばし仲間うちの酒の肴にもなった。

だんだんわかってきたが、さように法学部というところは独特の空気に満ちた一個の小宇宙であった。東京大学には明治時代からの学部の並び順が存在する。「法医工文理農経養育薬」がそれで、根拠は寡聞にして知らなかったがここに書いてあるのをみつけ、長年の疑問が氷解した。

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/about/booklet-gazette/bulletin/606/open/606-04-1.html

教授会の席順など公式行事はすべからくこの順番に準拠しており、東大生は、入学から卒業まで、とくに意識することもなく、「法医工文理…」に則っているのであるという「教養学部報」の記述はまったくその通りであり、当時からそうだったが今でもそうなんだと些かの感嘆すら禁じ得ない。「学部生であれば、実は要所要所で、すでにこの並び順を目の当たりにしている」(同報)からそうなのであり、この事実を学外で知る人はほとんどいないだろうから東大の秘密といって大袈裟でもなかろう。誤解していただきたくないが、これは単なる仕来りに過ぎずこの順番で偉いというカースト制が存在するわけではないし、僕らにとって看過できない入試の難易度というものにおいては理Ⅲ(医学部に行ける教養学部の類)に一目置いていたのも事実だ。ただ、他学部とは別の小宇宙の住人である我々法学部生は学内でも絶対普遍のプライドがあって、外部では十把一絡げに「東大生」などと呼ばれるが、そういうものは「だから何だ」という程度にしか思ってなかったことは認めざるを得ない。

今もそうだろうか、法文1号館の古色蒼然として、夏でもひんやりした石の階段と廊下にたちこめる空気は小宇宙の入り口だ。湿り気のあるちょっと辛気くさいあの匂いというものは、チャイコフスキーに自死を宣告したサンクトペテルブルク大学法科メンバーによる「名誉裁判所」があったというなら、確かに同じ法科にそういうものが存在しても何ら不思議でないと思わせる感じのものである。それが何かと聞かれても、そういう匂いを嗅いだことのある人しかわからない性質のものとしか表現のしようがない。徹底した個人主義で生きてきた僕ではあるが、それでも卒業生として絶対に汚してはならないものの存在は今でも背中で感じている。

犯人は反日思想の新左翼活動家でその見えない何ものかを爆破したかったのかもしれないが、日本国の歴史と共にあるものだ、そう簡単に崩せるものではない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ヘンデル『主は言われた』を亡き女王陛下に

2022 SEP 12 13:13:04 pm by 東 賢太郎

エリザベス女王というと、僕にとっては物心ついた時から女王であり、英国に赴任した時には58才だった。charming だと親しまれ、ビートルズが揶揄してもジョークで返したりのウィットが素敵だった。近くで拝見したことはないが、しかし公式行事での存在感は圧倒的で、英国民の多くは女王が国家の代表であることに納得どころか、誇りを持っていると感じたものだ。

訃報が出ると虹がかかってしまうなんて、どっかの国なら真っ先にヤラセを疑う出来すぎだが、どうやら本物のようだ。天がかけてくれてもむべなるかなというだけの神々しい方だった。その治世下で6年間を過ごさせていただいた者として、深い悲しみを覚える。

我々は皇室があるおかげでそうした風景を見ても自然と思うが、米国や露西亜や中国の国民は必ずしもそうではないだろう。日英では行政官の長に過ぎない大統領や首相が国家元首であるという国々においては、各国の事情の違いはあろうが、選挙で彼らに投票はしても誇りまで感じる人は多数派でないと思う。しかも現状の米国のように僅差で敗れた候補のシンパが半数近いという国で元首に誇りを持てといっても不可能であろう。

当時はロンドン市内で北アイルランド(IRA)の爆弾テロ事件が何度かあったが、国論が真っ二つに割れてのテロや暴動に至ることはなかった。我々駐在員は移民ではないが外国人ではある。政権与党がどうあれその扱いが extreme には振れないだろうという信頼が英国にあったのは、女王のような振れない方が頂点におられ、その人格まで国民に知れて敬愛され、与野党がいくら政争に明け暮れようと、どちらの議員も女王陛下は慕っているという絶妙なバランスがあったことによる。

君臨すれども統治せずとはこのことかと身をもって知った。それこそが安定感のある市民生活を保障してくれるのであり、政権が変われば何がおきるか知れない他の外国ではそこまでのものは感じられなかったように記憶している。おかげで家族が安全に楽しく暮らすことができ、個人的にも音楽会やオペラに通い、週末はゴルフに興じ、英国の政治哲学に関心を持つだけの心の余裕ができたことを感謝したい。そして皆様に知っていただきたいのは、そうした揺るぎなさは我が国にもしっかりとあるということだ。皇室の存在とは言葉にはならない不思議なものである。

女王は我が父より1才半ほどお若い96才だったが、ともに今年逝去ということになると個人的には何か大きなものが過ぎ去っていった観を禁じ得ない。短期間だが徴兵されて耳が片方聞こえなくなった父は息子の米国留学には複雑だろうと思ったが、意外にもそれはなく、英国赴任を知らせると背中を押してくれた。いったん帰国して2年後に辞令の出た独逸赴任は寂しそうではあったが、同盟軍としてということだったのだろう、近くの神社の拝殿でご祈祷をあげて赴任を祝ってくれた。そのお陰あってか独国でのビジネスは順調であり、英国とは別な意味で思い出深く、こちらは3年であったがずっしりと重みのある滞在となった。

英独というと、両大戦のみならず長きにわたる不倶戴天の敵同士である。だからというわけではないが、日本企業でその両国に辞令が出た者というと、当時グローバル展開の最先端を行った野村證券ですら僕が2人目だ。理由は言葉である。英米に留学して独語堪能の者はまずなく、独逸留学でないと管理職での赴任に必要な国家試験を通るのが困難だった(僕がこれで苦労したことは書いた)。だから留学の時点でその先の進路は英独のコースに別れてしまい、興銀にはドイッチェ・シューレがあった。独逸のトップは独逸留学者とならざるを得ない。ポリシーの問題というより人の問題だから、他社、他業界でも同じことで、ほとんどいないはずだ。まして両国で生まれた子供がいる日本人となると我が家を除くとゼロに近いのではないか。

だから僕は欧州の近代史を二分する国家である英国、独国どちらもインサイドに入って9年も観察できたという意味で、極めて稀なチャンスを頂いたことになる。哲学も思想も芸術も、両国民性に照らしてこそ腑に落ちたことがたくさんあり、あれほどの哲学者、科学者を生みながら独国で起きなかった市民革命の内在的エネルギーはどこに向かったのかなど、論文にしてみたいテーマは僕の中に幾つかある。独逸という国家がnation-state(民族国家)かというと、プロイセンとバイエルンからしてのっけから否である。ベートーベンをモーツァルトや R・シュトラウスと同じ独逸音楽と括ることは、一般の音楽愛好家ならともかく、物事を体系的に論じようという人にはナンセンスなのである。ただし独逸語話者として括るなら意味はあり、その言語で思考する人特有の精神風土とでも呼ぶべき共通項は認める。

こう書くことに価値感は一切持っていないことをお断りするが、エリザべス女王が独逸語話者であるというイメージは湧きにくい。もちろんお人柄を知るわけではないから印象に過ぎないし達者であられたろうとは思うが、どうも似合わない。露西亜、土耳古(トルコ)、埃及(エジプト)まで制圧を試みた仏語の破壊者ナポレオンに対抗し、ハプスブルグ復古のウィーン体制ができ、ビスマルクが現れ、ヒトラーが現れた強大かつ異形な独逸語話者圏。これを仏語圏と組んで潰しにかかったのが女王陛下の英語圏(英米)であったと見るのは、歴史解釈としてはやや乱暴ではあるが、我が体感としてはあまり違和感がない。単に微笑んでお手振りするだけではない、知性の高い強い国母であったということだ。

我が国においては日英同盟というものはあったが、露西亜との関係で何度も煮え湯を飲まされる。先の戦争に米国を引き入れて結果として日本に多大な厄災をもたらしたのは英国宰相チャーチルでもある。米国に対して僕は優等な教育を与えてくれた多大な感謝があるが、大戦でされたことの特定の意思決定者たちへの反感は消えず、米国国家への感情はというとやや複雑なものがある。しかし、英国に対してもそうであるべきなのに、自分の胸に聞けばそうなってはいない。これがなぜなのかは前述した6年住んでの体感からなのだろう。ということは、君臨すれども統治せずの王室の存在が大きかったことになるのだ。

日本に帰って22年、皇室について思うことはある。天皇が象徴(symbol)であるという文言は、王室を知らない米国人が書いたものであり、その者たちが King reigns, but does not govern. の reign(君臨)を非キリスト教徒の神道国で天皇制を温存するにあたり、認めるのをためらった気持ちは大いにわかる。それほど日本軍は強く、復活を恐れられる存在だったからだ。そんな杞憂は露と消えたいまになって、日本人やまして皇室がキリスト教に改宗するはずもない条件の下におけるsymbolの解釈はどうあれば国益にかなうのか、 酸鼻な史実を知っている僕を英国ファンにしてしまったエリザベス女王の君臨のありかたというものは学ぶものがあると愚考する次第である。

ささやかではあるが英独に関わった個人史の中で、女王様をお見送りする手は僕には音楽しかない。独逸音楽というわけにはいかないが、英国音楽での追悼はいくらもされるだろう。となると答えはひとつしかない。英独を股にかけた人物、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル(Georg Friedrich Händel)である。独逸人でありハノーファー選帝侯の宮廷楽長であった彼は英国に渡る。ハノーファーに帰る約束があったにもかかわらずそのままイギリスに住み着いてしまい、ジョージ・ハンデルになって大活躍するのである。ハノーファー選帝侯は後に英国王ジョージ1世として迎えられたが、君臨すれども統治せずは英語を話せず慣習も理解せず、政務を大臣に委ねた彼を英国流に半ば揶揄した言葉で、それが「議院内閣制」の始まりになってしまうのだから面白い。

ヘンデルはウェストミンスター寺院に眠っている。エリザベス女王の国葬は9月19日にここで行われる。

女王様には英国で娘二人を授かった御礼として、僕が愛聴するヘンデルの教会音楽『主は言われた』(Dixit Dominus)を捧げたい。後に作曲するオラトリオ「メサイア」の原型を思わせる名作で、歌詞はラテン語の詩篇、演奏は貴国のサー・ジョン・エリオット・ガーディナー指揮によるモンテヴェルディ合唱団、イングリッシュ・バロック・ソロイスツである。22才で書いたとは信じられない驚異的に素晴らしい音楽で、こんな俊英の独逸人を終世魅了した英国の偉大さを僕もまた愛してやまない。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が一夜漬けに強いわけ

2022 AUG 28 19:19:28 pm by 東 賢太郎

僕が一夜漬けに強いのは3つのわけがある。まず、大学受験浪人と米国経営学修士(MBA)取得で試験というものを普通の大卒より4年分多く受けている。次に、たくさん失敗して落ちている。そして、絶対絶命のピンチではぜんぶ成功しているからだ。

これを伝授してみようとするのが本稿の試みだが少々説明がいる。巷のノウハウ本みたいな形では無理であり、僕がどういう事情と経緯でそれを修得したか(せざるを得なかったか)という形をとった方が結論をすんなり受け入れてもらえると思うからだ(それが本稿最後の2つのパラグラフになる)。「一夜漬け」という日本語は響きが良くないが「クイック・ラーニング」といえばもっともらしいから我々の西洋コンプレックスは根深いと思うが、要するにまったく同じことだから響きにごまかされない日本人になることは非常に大事だ。ただし本稿で述べるのはそれが推奨している速読法や解法裏技テクニックみたいなチャラいものではない。そんなものは必死になれば勝手に身につくし、丸暗記して時間を節約してもなんのインテリジェンスにもならない。時間は万人に平等に与えられた有限の資源である。僕がお伝えするのはそれを活かすインテリジェンスである。それによって時間をセーブする方法は生きていくためのあらゆるTPOで使えて役に立つし、一夜で成らない学問探求ですら千夜、万夜かかる日数が減るとすれば知っていて損はなく、とりわけビジネスで勝ち抜くには必須といって過言でない。そして、こう公言するのもなんだが、言葉の真の意味においても、世の中には「単に受かればいい試験」が吐いて捨てるほどある。それに無用な時間を費やすよりも、恋人とデートしたり趣味を楽しんだ方がいいというのが僕の人生哲学なのである。

小学校であまりに勉強しないのに父が激怒して中学受験させられ、予定通り全部落ちた。それ見ろということで、あらかじめ手配してあった千代田区のスパルタ教育で有名な区立中学に越境入学とあいなる。ここが物語の始まりだ。小田急線鶴川駅から新宿経由で総武線水道橋駅まで片道1時間半も満員電車に乗るはめになったわけだが、これには参った。始発駅でないので座れないどころか、来た電車はすでに殺人的にぎゅー詰めであり、ドアが閉まらず尻を押す駅員さんがいた。カーブで車体が揺れると立っている1列目の人達が座席の人に覆いかぶさって将棋倒しになり、時に悲鳴が上がり、誰かが窓に手をついたのだろうガラスが割れて車内が騒然となったこともある。もちろん本など読めるはずもなく、今ならスマホでイヤホンという手があるがそういう便利なものはない。そこで身につけたのは往復の3時間、周りに寄りかかって立ったまま寝る技だった。思えばこういうことまで父は思い知らせ、世の中お前が思ってるほど甘くないぞと教育したかったのだと思う。

やっとこさで水道橋駅につくと、徒歩10分で千代田区立一橋中学の正門に到着する。ブレザーに紺の半ズボンと顎ひも付きキャップの “成城お坊ちゃまスタイル” で育てられた僕にとって真っ黒な詰め襟の制服は窮屈で動きにくい軍服みたいであり、正門はぽっかりとあく監獄の入り口に見えていた。第一印象はまずガラが悪い(失敬)。進学校だし秀才もいたし後で思えばいたって普通だったのだが、世間知らずの温室育ちにはそう見えた。生活指導の規律は刑務所でもここまではないだろうというもので、入学と同時に叩き込まれる。まず当然の不文律として体罰ありだ。すぐ殴られる。制服は清潔を求められ、襟のホックを外すなど論外、バッジが逆さになっていても鉄拳。肩掛けカバンは行きが右で帰りが左、買い食い・寄り道はもちろん指定通学路以外は通行すら厳禁、朝は1秒遅れても正門で拿捕される。違反者は生徒手帳を没収されて教員に通告され、罪状に応じて職員室で正座1時間などの処罰を受けるのである。いま思えば、ここで鉄の熱いうちの3年間を徹底的に鍛えられたから僕のような人間が軌道を外れずにすんだことは確実で、父と先生方には感謝の言葉しかない。

かたや成城学園初等科(小学校のこと)はというと、子供を管理はせず、授業時間以外はいたって自由だった。桂組、桜組、橘組の3クラスで、親は金持ちばかりで難しい家庭の子はおらず、半分は女子で面倒なことはあまりおきなかった。算数の授業で記憶に残ってるのは九九を覚えたことだけであり、ソロバン、鶴亀算は知らないで大人になった。演劇や写真や映画作りや舞踊や彫塑の授業の方が力が入っていてよく覚えている。いったいそういうものにうつつをぬかすというのは真に心まで富裕な層なのであり、いわば古典的ブルジョアジーの世界である。母はそれが当たり前で家でもそうだったこともあり、成城の空気は僕の中に色濃く残っている。アート系の自由人が世の中で一番偉いと今も問答無用で思っており、東大を出て官僚や政治家などという道は下なのである。エスカレーターだから成績なんてものを考えたことも気にしたこともない。気にするのは新興の成金の親で古参の金持ち界では気にしてないからクラスで成績が何番なんてのも聞いたためしがない。毎日家で予習復習という気ぜわしいカルチャーは存在せず、学習塾ってのは公立の子が行く所らしいよ大変だねっていう程度のものだった。突如、転校させられたのは青天の霹靂だったが、ブルジョアでない親父が心配になった気持ちは今になるとよくわかる。

懸命に一橋中学に適応しようとはしたが、幼稚園からどっぷりつかったその気質だけはどうしても抜けなかった。技術家庭科の教室へ行くと何やら油くさく、何をさせられるかと思うと、万力ではさんで木を削って本箱かなんかを作る。そんなものは買えばいいじゃないかと思っており、なんでこんなことやらされて点数までつけられなければいかんのかとなってしまってもちろん内申書は2である。字は非常に下手でうまくなりたいとは思ったが、習字の課題作品はD(最低)がついて戻ってきて即刻やる気をなくしてこれも2だ。どうも肌に合わない。それもあって予習復習しない習慣はまったく治らなかった。しないということは日々学習が学校に遅れていき、定期的にやって来る試験の直前に一気に取り戻す羽目になる。これがいわゆるひとつの「一夜漬け」であるが、小学校ではなんとかなったが中学ではそうはいかなかった。そうして成績はぱっとせずだんだんと勉強に興味が失せ、同級生の親父さんがやってる西川口の草野球チームに入れてもらって大人から君がエースだとちやほやされて熱中してしまう(校庭がなく野球部がなかった)。試験のたびに順位は絶望的水域まで下がっていって受験はまたしても全滅。自業自得であった。都立11群(日比谷、九段、三田)だけなんとか引っかかって、くじ引きで九段高校への入学が決まった。

初めて見たその高校は当時はやりの全学連か何かで荒れており、正門に椅子が積みあがってバリケードが張られていた。そういうことに関心は皆無だったが、校則がゆるいのは嬉しかった。制服も強制でない。一橋中とくらべるとムショから娑婆に出た気分だ。しかし入学同時に硬式野球部に入部してこれまた強烈な上下関係の世界に飛び込んだから、やっぱりあまり自由はなかった。真剣に勝負に打ち込み、朝から晩まで考えていたのは部活のことだ。中学では土日だけだった野球が毎日できるのが夢のようだった。しかし通学はさらに参った。駅が水道橋から飯田橋になっただけで往復3時間は変わらず、それに放課後の校庭での練習が加わったからだ。皇居一周してなんだかんだで暗くなるまでしごかれる。帰宅すると7~8時で風呂、夕食、テレビは10時まで。朝は5時半起きで、朝練の水曜日は始発に乗るので4時半起きだ。こうなると予習復習は完全に無視であり、したがって授業も無視であり試験は全教科が一夜漬けだ。事態は一橋の時以上にひどくてのっけから成績は下の方だったと思う。3年になって野球が終わり、東大を受けようと勉強に一念奮起したのは気でもふれたかと周囲を驚かせたろう。勇んで受けた駿台公開模試で偏差値は42だった。ここまで遅れてしまったかと実感したが、全国区はそう甘くないということは野球で味わっていたからじたばたはしなかった。そこから1年ちょっとで同じ模試で全国7位になったがこの変化率はおそらく記録ではないか。シンプルに数学が満点で1位だったからだが、これはすでにけっこう鍛えられていた「一夜漬け力」の証しだった。

先日、納骨式のあと温泉宿で従妹に「ネクタイしめてもらってたよね」といわれ、そうだったかなと思った。母にだ。別に恥ずかしいことと思ってなかった。そういうことはやらないように育てられてるからで、だから旋盤とか万力もやろうと思ってもどうしても無理なのだ。思えばこの流れで自然に予習・復習はなしとなっていた。とにかく家で母が叱ったのはケンカに負けることと買い食いだけで、鉄道模型を部屋中にくまなく展開しようが、頭の毛まで泥だらけで坂すべりしようが、自転車で多摩川を遠くまで昆虫採集の大遠征をしようがOK。好奇心の塊りだった小学生時代にそれを一切否定せず好きなだけ時間を使わせてくれたことは母の偉業である。幼年期・少年期しか現れず、やがて日々のドタバタに紛れて消えてしまう好奇心というものを67才の現在でも変わらず持っている奇特な自分は小学校時代のおかげで作られた。感謝するしかない。そういうことを知って成城の外に出した父は、社会人になっても僕は母の浮世離れした教育で性根が固まっていると心配だったのだろう、大阪の独身寮に電話してきて開口一番が「ちゃんとネクタイはして行ってるか?」だった。

こういう経緯を経て東大に入って父親の修正路線は一応の成功をみたが、長期的スパンで見るならこれも母親路線の「一夜漬け」に他ならず、高校までのツケを間際で一気に回収しただけだ。学業に厳しい親御さんの元で小学校から塾通いして予習・復習を欠かさず、中学高校と順風満帆な秀才人生を歩んできたほとんどの東大生と僕とは水と油ぐらい人間がちがう。彼らはそういうわき目もふらぬ人生をこつこつ歩む忍耐力がある。わき目だらけの僕はそれがない。なるほど役所で出世するならそれだ。でもそういうものは僕には旋盤・万力の世界にしか思えないのである。正直言うが東大は法学・法律に興味があって文Ⅰにしたのではない。学問的興味がわいたのは天文と医学だけで、やってみたら数学、理科は全国区で偏差値80代であり、その2学部は理系の最高峰でもあるからプライド的にも進みたかった。しかし高3の進路指導で色覚異常だからどっちもやめなさいという審判が下る。ならば文系の最高峰を攻略してやろうというアルピニストの選択をしたまでだ。だから文Ⅰ。何が言いたいかというと、合格してしまうと専門学科に学問的興味はないからすることがなく、あとは卒業するだけがゴールとなった。つまり試験は一夜漬けオッケーの体制ということである。それ以外で何が向いてるか当時は知らなかったが、今に至るこの仕事はビジネスとしては一つの回答ではあった。ここからの余生はそれを徐々に本来あるべきアート系自由人に軌道修正していくことになるだろう。

ということで、お世話になった学校はどこも素晴らしいハイレベルな学び舎だったし、なにより一緒に遊んだ友達やチームメートには忘れられない思い出をたくさんもらったのだが、こと学業に課する限りは僕個人のキャパシティの限界に由来する頑ななスタンスのせいで、実は高校卒業まで普通一般の意味における “学校教育” をあんまり受けてないと思われる。だからだろう、僕はアインシュタインが「正規の教育を受けて好奇心を失わない子供がいたら、それは奇跡だ」といってくれて救われた気がしているひとりだ。もうひとつ「教育とは、学校で学んだことを一切忘れてもなお、身についているものだ」、これもアインシュタインだが学校であんまり学んでいない僕に忘れるものはなく、ぜんぶが後付けの独学だから好奇心のわくものだけ本気でやった記憶がある(数学がそれだった)。その先にあった野球と音楽と天文は残念ながらどれも素人で終わったが、格別の愛情だけはちゃんと残って僕の人生の屋台骨になるほど身についているから僕は彼の言うことの生き証人といえないこともない気がする。

よく我が母校という。卒業生がスクラムで校歌を高吟したりする。僕はあれが苦手だ。どの学校もその感じがない。いたのは事実だけれどもいただけであり、僕はいかなる一瞬も僕自身だった。なにか目立つこともしてないから母というほどウェットなものがない。僕に何もかも捨てて真剣勝負で勉強をさせてくれたという意味でなにがしかの “母性” を感じる学校は駿台予備校のみであり、駿台の校歌ならば歌ってもいいかなと思う(知らないが)。東大もウォートンも、在学中は全然関係ないことに精を出していたから高校までと同様なにも学んでいない。前者は国庫から、後者は野村證券から学費を出してもらったから必死に働いて十分にお返しはできたと思う。学業でしたことといえば卒業のためのぎりぎり最低限の努力だ。しようと思ってそうしたのではない、成城初等科の習慣そのままであり、長年やって何度も失敗しているのでこれ以下だと落第だろうという限界を嗅ぎ取る能力が磨かれていて、世界最高にハードルの高い両校でその鼻の正しさが証明された。つまり、アインシュタインの定義に則っていうと、両校で身についたのは一夜漬けの技法なのである。

これは冒頭に述べた満員電車3時間通学を6年して他人より使える時間が少ないことから自然と身についてはいた。クイック・ラーニングしなければ落第だからで、いわば「職場の早飯」だ。しかし、満員電車はなくなったものの大学、大学院でそれをするのは甘く、そこでまた6年間もがくうちに自然とさらなる上達をみたのである。こう言おう。「学校が教えるもので最も役に立つのは、その学校の試験をいかに軽度の努力で切り抜けるかという技法である」。「学問に」でないのにご留意いただきたい。だがビジネスならこれで必要十分であり、空けた時間は人生をカラフルに彩ることに使える。だからクイック・ラーニングは金を取って教えているし、MBAコースとはそれを圧倒的物量のアサインメントをこなさせて体験学習させる学校だと言っていい。楽することを考えるなど悪いことだ、命懸けで仕事に専念しろという人のことは知らない。ビジネスは学問でない。それ自体、お金以外は何も生まない。切り抜ければ終わりであり、芸術のように人を感動させることもなく立派にやって銅像が立つわけでもない。そうした無機的なものをうまくやるには情熱も気合も無用であって、その習得に時間をかけるのは無意味だ。「機械的な戦略策定と一夜漬けの訓練を積めばいい」というのが正解なのである。ではどうすればいいのだろう。

ノーベル賞やフィールズ賞を狙わない人にとって試験というのは蓮舫の言うとおり1番でなくてもいい。これが前提であり僕は1番を狙ったことはないしその能力もない。一夜漬けは「落ちなければいい」までバーを下げる。これが意識改革の第一歩だ。ゴルフで言うなら、1番になる戦略を練る人(=プロ級のゴルファー)とは根本的に別物の戦略であるから天才には無用だが、一般的な才能の人には大いに意味がある(それを一言で片づけられる唯一のケーススタディがゴルフであるのはご容赦願いたい)。『シングルでないゴルファーがロングホール(Par5)でパーをとる戦略とまったく同じ』というのがそれであり、これ以上に的確な比喩を僕は思いつかない。即ち何をすべきかというと「パーオン率8割以上のクラブで打てる距離を3打目で残すようにセカンドを刻む」ことを鉄則とし(=毎度スプーンを取り出すのは馬鹿)、練習場ではそのクラブ(たいがいPWかSW)でその距離(たいがい100ヤード内外)にあるグリーンに100回打って80回乗る練習だけ機械的にすればいい(これはハンディ20でもできる)。この戦略は「本来がバーディー狙い」なので、パーは「バーディーパットをはずしてもいい」という遊びが出る。ここが味噌だ。人間は遊びがあった方が緊張がとけて失敗確率は減ることが科学的に知られている。さらに、そのことを別にしても、世の中は何も考えずにスプーンを取り出す人の方が圧倒的に多いから高い確率で勝てる。即ち試験なら落第しないのだ。丸暗記でいい科目はやるしかないからやればいい。そうでない、理数系の思考力を要する科目は「80回乗る機械的練習」が何に相当するかを明らかにすることこそがポイントだ。ここで具体的には教えられないが慣れればわかる。考えること。それを見抜けば万事が楽になる。

ゴルフをする人は僕が何を言っているか正確に理解するだろう。わからない人はやって下さい。何事も経験豊かな方が万事において得であり、こうやって別な事例から類推してあたかもそれを経験したかのような理解を得ることがビジネススクールにおけるケーススタディという方法論だ。これを理解すれば、さらに次のことまで経験なしに類推して結論を導けるだろう。つまりこの技法はセカンド(第2打)でそれができる所までドライバーが飛ぶことが前提ということだ。そこまで飛ばない人はパーを取るにもラッキーがないと難しいが、ラッキーという言葉は失敗が許されない一夜漬け戦略において禁句なのである。その場合はあなたのドライバーの飛距離にあわせてゴルフコースを選択すれば負けないというセカンド・ベストの選択をすべきである。受験に置き換えるなら「ドライバー」は得点の安定した得意科目である(それが何でもいいが、ないとこの戦略で難関校に入るのは難しい)。総合点のうちそれで読める点を引き算した残りが「セカンドの基準」となる。例えば僕がしたのは東大文Ⅰの定員630人の “なるべく上位” を曖昧に狙うのではなく、631番以下になる確率を合理的に減らすことだ。この戦略は誰でも思いつくが、「点数の読める数学をドライバーにする」「英・国・社の点数をセカンド、サードに当てはめる」よって「予定調和的に8割以上の勝率になる」と想定したから現実性があると判断した。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

いまでも夢に現れる東大受験のトラウマ

2021 DEC 30 1:01:04 am by 東 賢太郎

毎年この時期に思い出すのは背水の陣で迎えた昭和50年の正月だ。以前に書いたが私立はぜんぶ現役で受かったが浪人を決め、2度目は自信があって東大文Ⅰしか受けなかった。そうしたら落ちてオートマチックにまた浪人という間抜けな顛末だ。お屠蘇気分はかけらもなし。もちろん家族で新年を祝ったが、3月7,8日の東大の2次試験に向けてどう追い込むかで頭はいっぱいだった。のちに何件か家庭教師をさせてもらったが、決まって「1日何時間勉強しましたか」とご両親にきかれた。いつも「24時間です」と答えた。風呂でもトイレでも英単語を覚えてましたし、寝ていても頭は数学を解いてましたよと。それ本当なのだ。

先日、夢を見た。なぜか2年で東大を中退しており、また受験する羽目になっている。文Ⅰは自信ないので回避。六法全書は捨てるのか、なぜ辞めたんだ、おまえ馬鹿じゃないかと激しく後悔している。模試を受ける。数学がさっぱりできない。時間ないぞと焦る。試験当日、本郷の校内で迷子になってあと15分で試験が始まる。歩いてきた女性に場所を聞くと「こっちです、ついてきて」と走り出した。よかった!ところが彼女は短距離ランナーみたいに足が速く、エスカレーターを一気に駆け上っていく。ふーふーいって登りきると、そこはなんとデパートの売り場なのだ???

ここで目が覚めた。

似たようなのはウォートンの2年めの期末試験というバージョンもあり、これも何度か見て冷や汗をかいて夜中に起きてしまう。こっちも恐ろしかった。論述する量が半端でなく、下手な英語で死に物狂いで答案を書きまくるが、それでも時間切れで終わってしまうのである。ひとつでも落とせばMBAはアウトだ、まずいと思って目が覚める。仕事もきつかったがこういう夢は見たことがないから、あんなのは受験の比ではないのだろう、やっぱり東大とウォートンは入るのも出るのもめちゃくちゃ難しい学校だったということになる。

テレビでよく「何々大学は偏差値70だから難関だ」というがそれは「その大学を志望する集団の中」での話だ。東大の2次試験の倍率は2倍ぐらいだったし、昨今話題のニューヨークの司法試験も合格率63%だから簡単だという結論にはならない。「志望する集団」の平均学力があればまず受かるというだけで、そのレベル以下なら何度受けてもしっかり落ちる。卒業も同じことで、仮に何らかの推薦で入学できても同級生の水準になければ仲間うちで偏差値30の存在になってしまい、あとで思い出したくない何年かになるだろう。

多感な10代、どんな集団でどんな気分で毎日過ごすかは人生をけっこう決める。学校というのは身の丈に合うのが良くて、ちなみに野球命だった僕はたまたま試合に出られる高校に入ったのが幸運だった。それまで何事も偏差値40の子だったのが試合に出してもらえて世界が変わった。体が小さく、もし野球偏差値の高い学校を選んだらきっと40のままだったろう。野球で成功したわけではないが、抜擢されたというだけで勇気千人力であり、俺もやれると自信がついて、3年生になって遅れていた勉強もやれば絶対にできるという気になった。若い時はその気になれば怖いものはない。

夢は大事なことを教えてくれる。「おまえ勉強できないんだよ、だって試験たくさん落ちてるし最後もひやひやだったじゃないか」と言ってる。まさにそうなのだ。たまたま学歴は立派になったが、今でもアタマは良くないと思ってるから仕事の要所で手を抜かず、受験の時のように24時間考えぬいて慎重に進めてきた。それだけだ。受験生の皆さん、コロナで入試はいろいろ心配事もあろうが、結果はどうあれ学校は偏差値で決めるもんじゃない。どこであれ「そこで何をするか」さえしっかり見据えていれば、そこはあなたにとって良い学校だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

我が家の引っ越しヒストリー(7)

2021 NOV 18 18:18:37 pm by 東 賢太郎

一枚の写真を見て、ガツンと殴られたような気がして、それにまつわるたくさんの記憶が怒涛のように蘇ることがある。ネットを検索していて発見したこれが、まさにそれだった。

この駐車場、フランクフルトのダウンタウンやや北に位置するBörse(証券取引所)の前にある。ぜんぜん変わってないぞ。

我が家は毎週土曜日のお昼前に、ここに車を停めていた。取引所といってもべつに仕事がらというわけではない、食事や買い物をするツァイル(銀座通りみたいなもの)に近いからだ。いつもここだった。いちど帰りに画面の左奥の窓口で清算したおりに、4,5枚買ったCDを袋ごと忘れてしまい出てこなかったことまで思い出してしまった。

いまは知らないが当時ドイツは日曜日はお店は全休で、土曜も午後2時で見事に閉店してしまう。ランチもおちおちしてられない。ロンドンも日曜はだめだったが土曜はゆるめで午後も開ける店があったのでショックだった。ある日のこと、靴を買おうとしてサイズが合わない。「在庫を見てきます」と奥に消えた女性店員がいつまでたっても戻ってこない。おかしいなと思い時計を見るとちょうど2時である。まさかと思ったが、「閉店です」と追い出されてしまって唖然とした。5時ジャストに帰るドクターXの大門未知子ばりなのである。だから買い物も早く早くと慌ただしい。いちど、果物屋であれこれ物色しているうちに雑踏に紛れて次女がいなくなってしまい本当に焦った。以来必ず手をつないだが次女はだっこが定番になった。

ここから5分も歩くと高級ブティック街のゲーテ・シュトラッセがあり、その先がハウプトヴァッヘだ。下の写真の真ん中の建物がそれ(中央警備所)で、自治自衛の都市国家時代に警備本部として建てられた。後方にドイツ銀、コメルツ銀などの本社ビルが立ち並び、現代と中世が共存している風景はこの都市の特色だが、週末まで仕事場の気分が抜けず鬱陶しい時もあった。

写真の左手にあるのがカタリーナ教会だ。1712年からゲオルク・フィリップ・テレマンがこの教会の楽長をつとめ、 1749年にヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテが洗礼を受け、1790年にレオポルド2世の戴冠式が行われた際に売り込みにやってきたウォルフガング・アマデウス・モーツァルトがここでオルガンを演奏している。

ハウプトヴァッへは現在はカフェになっており、歩き疲れてここで何度も「お茶」をした憩いの場所だ。

昼はツァイルを右に1ブロック入ったソウルという韓国料理店によく行った。ジンギスカンがおいしく、うちのように赤ん坊がいるのは珍しかったのかマダムが子供たちをかわいがってくれて贔屓にしていた。外国に住んだ人しかわからないだろうが和食にはいつも飢餓状態だ。当時のドイツは外国の食文化において甚だ後進国で、和食は “すしもと” という寿司屋を除くとしんどかったものだから中華、コリアン、タイ、インド料理というと砂漠のオアシス的存在だった。

その南にレーマー広場がある。ゲーテハウス(生家)とともに街の代名詞で観光客は欠かさずここへ連れて行かれる。

歴代の神聖ローマ皇帝の戴冠式は後方に見えるバルトロメウス大聖堂で行われ、手前の美しいファサードのレーマー(市庁舎)で祝宴が行われた。モーツァルトは公式には呼ばれていないから中に入ってないが、戴冠したレオポルド2世の晴れやかな行列がここを通るのを眺めていたに違いない。

休日のランチはたまにドイツ料理店にも行った。ビールがおいしいからだ。英語で「俺は関係ねえよ」は It’s none of my business. だがドイツでは Das ist nicht mein Bier.(それは私のビールではない)という。黒はドゥンケル、白はへレスといえばいい。代表料理である写真のシュバイネハクセ(豚の膝肉)は見かけほどゲテモノではなく、フライドポテト、ザワークラウトとビールのコンビでなかなかいける。

5月末~6月はシュパーゲル(白アスパラ)が出てきて、ラインガウの景色の良いレストランでランチをすると心からドイツに住んで良かったと感激する。肉の方が付け合わせであって、アスパラだけで満腹になるという幸福感は他では味わえないだろう。この場合はビールでなくワインがおすすめだ。ここに書いたクロスター・エバーバッハのトロッケンベーレンアウスレーゼは日本だと3,4万円するが、飲んでみれば納得する。人生一度は味わうに足る逸品である。

ドイツで一番感動したレストランはハイデルベルグ郊外のヒルシュホルンである。写真のお城の右下に見えるデッキのようなところで、まるで天空に浮かんだようなテーブルでネッカー川を見おろしながら食事する最高の贅沢である。高所恐怖症はあまりの景色の美しさに忘れる。ドイツ恐るべしだ。

フランクフルトの街の遠景はこんなものだ。高層ビルがそびえる欧州最大の金融街で、欧州中央銀行はここにある。手前がマイン川であり、マンハッタンにひっかけてマインハッタンだ。川は写真の左手に流れてゆき、隣町のヴィースバーデンでライン川に合流するのである。後方の丘陵に最初の家のあるケーニッヒシュタイン、右手のタワー(オイローパ塔)の近くに二番目の家があった。

仕事の話になるが、官庁はボン、商業はデュッセルドルフで商社はそっちにある。フランクフルトが金融のハブになったのはユダヤ人のゲットーがありロスチャイルド家がここで発祥したことと深い関係があることは前稿で書いた。その後、ユダヤ系富裕層の多くは写真後方の丘陵に居を構え、銀行家の御曹司フェリックス・メンデルスゾーンはそこでヴァイオリン協奏曲を書き、病気になった指揮者オットー・クレンペラーは湯治をしていた。

だから我々証券マンはフランクフルトにいる。ドイツの法制上銀行の形をとっているが、日本の銀行がドイツ銀行を差し置いて融資業で食うのは難しい。戦えるのは「日本企業の株式資金調達に関わる証券業」だった。だからノムラが強く、先輩方には生意気で申しわけなかったが30代の小僧が金融村でデカい顔ができたのだ。ちなみに、このように銀行が証券業を包含して経営する方式が、いまや死語となった「ユニバーサル・バンキング」であり、大蔵省(当時)が米国のグラス・スティーガル法による銀証分離行政を合体型に転換するモデルとなった。

94年に来独した元社長の田淵義久顧問(通称コタブチさん)と2泊でバート・クロイツナッハにゴルフにでかけた折、ホテルのサウナで「東、大蔵省のユニバーサル・バンキング案を潰す手はないか?」ときかれた。じっくり考えたが良い回答はできなかった。そうこうして5年ほど後、興銀、富士、第一勧銀が合併してみずほフィナンシャルグループとなり、傘下のいわゆる銀行系証券会社であるみずほ証券ができる。当時、そこにお世話になろうとは夢にも思わなかったが、バブルが弾けて3,4年たったこの頃に欧州、米国で予兆のあった後の金融界の激変、再編、合従連衡の波がこの5年ほど後に日本をも襲い、巡り巡って自分にも及んでいたのだという整理はつく。

まず当時のドイツだが、東西統一のごたごたとバブル崩壊による信用収縮が相まって不良債権処理の猛烈な嵐が襲っていた。ドイツ銀行は役員が2,30社の事業会社の顧問を兼任し全産業を支配したが、その体制で切り抜けるには銀行自体も体力がもたず、資本市場からの資金調達やM&Aを手掛ける投資銀行業務への進出が不可欠になっていた。そのために銀行はマーケット部門(証券業)の強化に走ったのだ。僕がスイスに行ってからだが、その動きを象徴する人事が97年にドイツ銀行から発表された。頭取に投資銀行部門出身のブロイヤー副頭取が就任したことだ。氏は温厚な方で僕がドイツ証券取引所会員になる時に推薦状をいただいたが、ロンドンでキャリアを積まれた英語族であり副頭取止まりというのが当時の常識だったのだ。

それと軌を一にしてもう一つの常識が崩れた。同行の取締役会の公用言語が英語になったことだ。証券業は英語ビジネスであり、ドイツ銀の証券部門にプロパーの人材が不足しており、外部から英米人を幹部に迎え入れるためプライドを捨てたのだ。「おい、四苦八苦したドイツ語口頭試問、あれは何だったんだよ?」と思ったわけだが、僕が95年にスイスに異動して引き継いだやはり英語族の後任者はBAKでの面接は英語でオッケーですぐに社長になれた。その波がいよいよドイツ金融界の頂点であるドイツ銀行まで及んだということだったのだ。実は僕自身も赴任してすぐ「来年から英語になるから心配ない」と前任者にいわれており、それで安心して遊んでしまった。それが1年たって「悪い、やっぱりドイツ語らしい」といわれてひっくり返ったという経緯があった。

2004年にみずほ証券が僕を株式引受部門長という幹部職で受け入れてくれたのは、ドイツと同じ方向に日本の金融庁が舵を切って銀証の垣根を低くする「ユニバーサル・バンキング構想」が不可逆的に始まっていたという背景があったからだと思う。採用して下さったみずほの横尾常務(後に社長)は現在は我がソナー・アドバイザーズ(株)の取締役会長であり、経産省の官民ファンドである産業革新投資機構(JIC)の代表取締役社長CEOでもある。人の出会いというのはまったくわからないものだ。野村の田淵さんは銀行系証券の進出を阻止したく、だから前述の質問があったわけだが、こちらは真っ只中にいたのに一晩考えても解決策が浮かばなかったのだから流れはもう止められなかったのだろうと思う。

僕はドイツ銀幹部に「最後は資本の勝負だから銀行が勝つぞ」と教わっていた。彼らが証券業進出に舵を切ることが英米人の立場からいえばユニバーサル・バンキングなのであり、英米といっても資本家はほとんどがユダヤ系である。どっちが勝っても負けがないポジションを取る人たちであり、もちろんそうなっていたから米国を使ってドイツ当局に圧力をかけ、特にスイスへは「ナチ・ゴールド」でいちゃもんをつけて半ば強引に金融市場を「開国」させた。まさに、下田にやってきた黒船と同じことを仕掛けたのである。株式業務にキャリアのある英米人にとっても、ドイツやスイスの大銀行が幹部として高給で雇ってくれるのだから悪かろうはずがない。だから僕はこの趨勢は「不可逆的」だという読みに賭け、みずほ証券に移籍させていただいた。リーマンショックで投資銀行は管理の名目でみな銀行傘下に組み入れられてしまい、ドイツ銀幹部が予想した通りの結末になった。ドイツに赴任しなければそんな深い理解はできていたはずもなく、みずほ移籍も恐らくなかったから人生の分岐点だった。

同銀はモルガン・グレンフェル(1989年)、バンカーズ・トラスト(1998年)を買収し、2005年までに収入の75%を投資銀行部門から出すようになった。第2次大戦中はナチスに融資しヒトラーの経済アーリア化に協力した銀行がユダヤビジネスに転換して成功したのだ。経営力もあったが、まさしく「最後は資本の勝負」でもあった。

写真はドイツ銀行本店のツインタワーで、最上階にはプールもあった。完成は1984年で新宿の高層ビルより遅く、40階建てで高くもないのだが、いま見ても美しく格好いいビルだ。毎月ここで日本企業のマルク債発行市場の情報交換をしていたが、引受部長のフォークト氏は渋めでウィットの利いた大人であり、いろいろなことを教わった。上組の400億円起債はその素地があったから恙なく消化できたともいえる。

一言付け加えておくが、資本があるといって銀行が勝ったわけではなく、当座をしのいだだけだ。邦銀に至っては何もやっておらず、メガが3つもある意味すら不明である。その陰で往年の輝きのかけらもない証券会社は言うに及ばずだ。

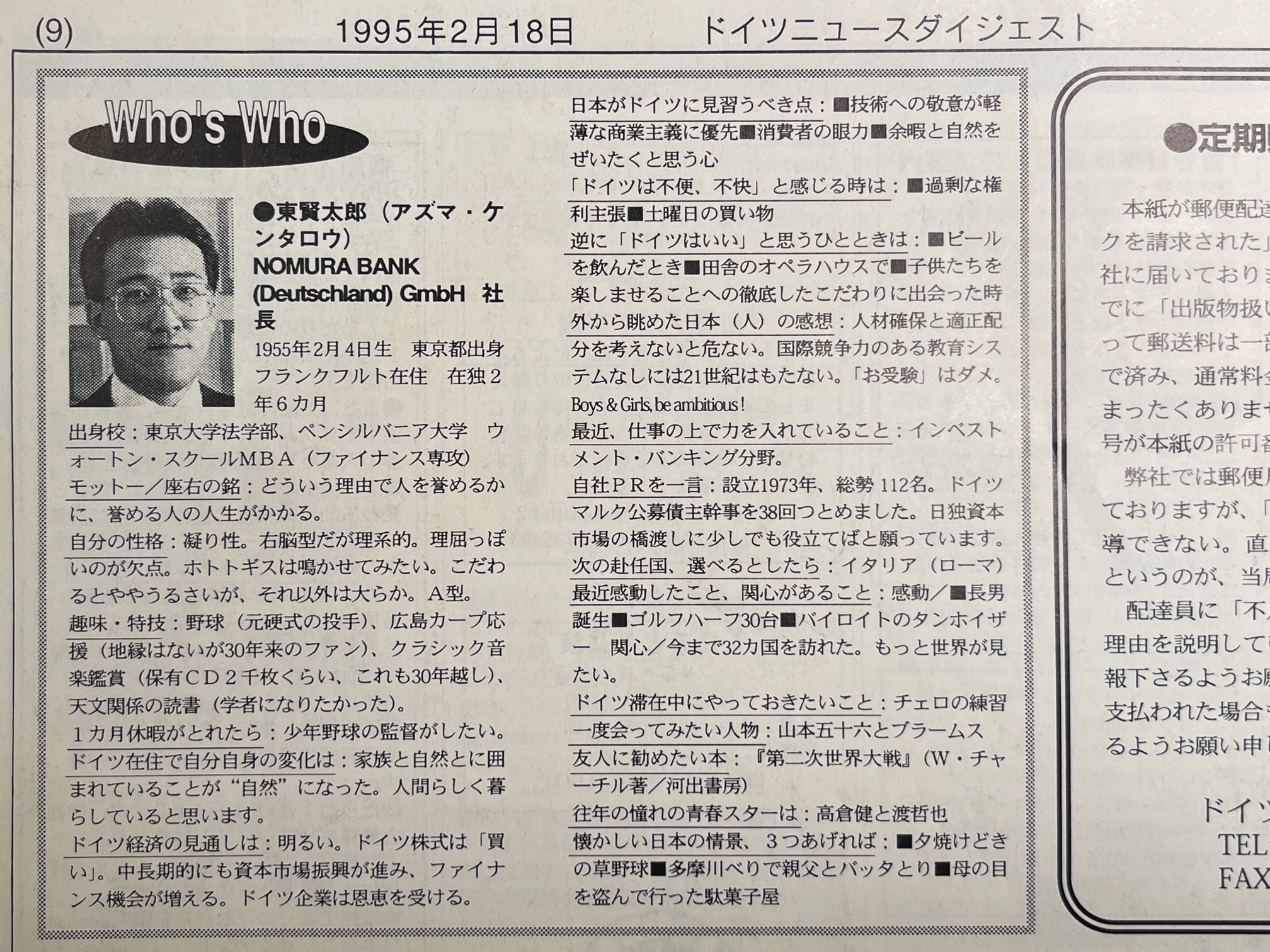

ドイツでの最後の年になる1995年2月、ドイツニュースダイジェストに僕の記事が載った。もう忘れていたが、アセットマネジメント子会社、営業部門を増強するなどしたので社員数は112名になっていたようだ。

読むのも恥ずかしいが、思いっきり肩に力が入っていて微笑ましい。いまなんか「一度会ってみたい人物」は米倉涼子だし、モットー / 座右の銘は「毎日楽しくやろう ♪ 」になってる。

39才でヴィースバーデンの音楽監督になったオットー・クレンペラーは晩年に『ここでの3年が人生最高の時だった』と語っている。37才からの3年をここで過ごした僕も全く同じ言葉を綴ることになるだろうが、そんな日がすでにこうして来ていることに少々戸惑わないでもない。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

こんなにあった我が人生の危機

2021 NOV 2 23:23:13 pm by 東 賢太郎

自分はどんな星のもとに生まれたのかと思うことがある。

・ サンフランシスコの郊外で野犬の群れに襲われそうになり

・ 帝国ホテルで結婚した翌朝にホテル・ニュージャパンが燃えており

・ 新婚旅行先の洞爺湖で有珠山の噴煙があがり

・ 新婚旅行から羽田に戻ると窓から海に墜落したJAL機が見え

・ フロリダでレンタカーに乗ったまま強盗に襲われ

・ ロンドンで長女が生まれる直前にブラックマンデーに見舞われ

・ ロンドン出張の朝に第二次湾岸戦争が勃発して急遽とりやめ

・ 初めての香港出張でアポの相手が誘拐されて大事件になっており

・ 9・11テロの当日だったニューヨーク出張を直前に何となくやめた

思えば何度も命が危なかった。すんでのところで何もなく済んだのは常にたまたまであり、身代わり地蔵さんがついて下さっているのだろうかと思う。

それに加えて、

・ 東西ドイツ統一(1990)直後のドイツに赴任

・ 香港返還の年(1997)の香港に赴任

というのがある。特に危険はなかったが、あれはそんな時だったのかと、歴史というものが人類の記憶に固定されて行くプロセスを体感できたスリリングな思い出になっている。どちらも20世紀の重大事件として世界史の教科書に太字で載るから子孫は年号ぐらいは暗記して欲しい。

そして、今日、2021年11月2日も子孫は暗記してもらっていい。実業家としての僕の運命を変える吉日となった。内容は諸事情ありここでは控えておくが、列挙した数ある人生の危機の百万倍返しぐらいの大成功、会社にとっての歴史的慶事である。いずれは書かざるを得ないのではないだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。