僕が聴いた名演奏家たち(ジェームズ・レヴァイン②)

2021 MAY 2 0:00:26 am by 東 賢太郎

ドイツにいたころ、フランクフルト近隣の中堅都市マインツ、コブレンツ、ヴィースバーデン、ダルムシュタット、ヴュルツブルグ、バーデンバーデン、マンハイムなどそこいらじゅうに歌劇場があることを発見して足しげく通った。なにせアウトバーンを200キロで飛ばせばすぐだ(この感覚は日本ではわかりづらいだろう)。こう言ってはなんだが田舎の芝居小屋でチケットは高くて2千円ほどだ。タキシード姿はなく日本のコンサートに似るがもっと日常的であって、ドイツの年輩のゴーアーにとっては新宿コマ劇場に森進一ショーを見に行く感じに近いと思う。演奏水準はそれなりではあるが、それでもドイツ物はリング、トリスタンやパルシファルも平気でかかってしまうのを堪能したしイタ物はもちろんロシア、東欧、フランス、現代物など何でも聴いた。

ドイツの指揮者はそうした地方歌劇場のカぺルマイスターを転々としてのしあがる。フルトヴェングラー、クレンペラー、ワルター、ベーム、サヴァリッシュらもそうだしカラヤンもウルム、アーヘンからスタートした。特に気に入っていたダルムシュタット州立劇場はベルクが存命中だった頃にヴォツェックでカール・ベームが成功し現代物が根づいた。ドイツ人以外でもマーラーに始まりショルティ、セル、ライナーなどみなドイツ、東欧圏の歌劇場で鍛えられて世に出たわけで、クラシックの原点といって過言でない。日本でレコードから入ったのでオーケストラ指揮者としての彼らしか知らなかったのは一面的だったことを知る。

レコ芸の月評は交響曲から始まりオペラは最後だがグラモフォン誌は声楽から始まる。ドイツ語圏の交響曲作曲家であるベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス、ブルックナー、マーラーはオペラがほぼなく、そちらが明治以来のクラシック受容のメインストリームになったからだろう。英独どちらにも住んでみて両国には文化的距離感が非常にあることを感じた。ドイツでも英語はそこそこ通じるがそういう生易しい話ではない、日韓、日中の互換性のない部分に近いと言っていい感性、思考回路のリモートなものがある。その眼で見ると日本の公的機関はドイツ、それも明治以来のドイツの方の影響が濃く残る。このことは英語世界発祥のIT文化に日本が、それも民間より政府、公的機関の方が大きく乗り遅れたのと底流は同じだろう。今ごろデジタル庁ができる真相はそれだ。

結果的に僕はドイツの地方歌劇場でオペラを覚えた。メット、コヴェントガーデン、フランクフルト、チューリヒそして出張や旅行で行ったウィーン、ドレスデン、ミュンヘン、ジュネーブ、スカラ、ローマ、バイロイト、ザルツブルグ等は「よそ行き」の部類で僕の中では別のUSBメモリーに仕分けされている。日本で欧米歌劇場の引っ越し公演は数々行ったが楽しんだのは懐かしいドイツの田舎ものの香りがあったワルシャワぐらいで、和製となると大武さんが書かれている新国にまだ何度かという程度だ。オペラは全く知らずにぜんぶ外国で覚えたので元々記憶していたオーケストラ曲のようにはいかない。似たことは会計学がそうで、法学部卒だからウォートンで初めて習い今も英語が先に出てくるが、外国で覚えたものはどうしても外国生活のメモリーとくっついている。

僕がドイツにいたころのカぺルマイスターは、フランクフルト歌劇場がシルヴァン・カンブルラン、ヴィースバーデン歌劇場がオレグ・カエターニ(マルケヴィッチの息子)だった。後者はリングをチクルスで聴いたがCDでは興味深いショスタコーヴィチ交響曲全集がありレパートリーは広く、カンブルランはマイスタージンガーが記憶に残るが後の2017年に読響でメシアン「彼方の閃光」と 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」を聴かせてくれ魂を揺さぶられる感動をいただいた。歌劇場を預かって広いオペラ・レパートリーを持つには物凄い能力が要ることは想像がつくが、この二人にはそれを目の当たりにした。特定の曲を深堀りするタイプもいいが、異能のソルフェージュ力、運動能力を感じたカンブルランのようなタイプは真のプロと畏敬を覚える。試験すれば偏差値が計れる能力だが音楽はそれなくして年季で深堀りできるようなものとは思っていない。

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたい(「新国~我らのオペラ小屋」より)

という主張に賛成だ。欧州レベルの公演が日本で聴けるなら大歓迎だしもちろん定期会員になって通うだろう。演奏者の国籍はもちろん問わない。それを達成するにはしかし欧州式のカぺルマイスターの存在と能力は必須であり、カンブルランやカエターニのような人に欧州の生活をギブアップしてもらうのは無理だからそれだけは日本人ということになるだろう。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場の魔笛を聴く

2015 OCT 15 8:08:46 am by 東 賢太郎

人類の創った最高の音楽はモーツァルトの「魔笛」である。

20代の身空で生意気にも多くの人に、もちろん家族にも、そう言い切って生きて参りました。以来30余年、たくさんの素晴らしい音楽に出会ってきましたが、この若気の前言を覆えすものは未だありません。

それを文字でご説明するのは宇宙の真理を10文字で解き明かすぐらい無理であって、体験するしかございません。この神品は僕を何度もウィーンに呼び寄せています。全曲は21セット持っていて、聴くたびにパパパ・・・で感涙にむせび、モーツァルトの御魂にいつも合掌しています。

このオペラの楽譜は僕には聖書、仏典であり、総譜、ピアノ伴奏譜、自筆譜のファクシミリと3つ持っていて、まさに1頁1頁、写経をするように眺め、ピアノで鳴らしてきました。奇跡のような音符がいくつもあって、それを書いておきたいのですがたくさんありすぎ、今はその元気がありません。いつか、モーツァルトが許してくれたら、書きます。

二つだけ挙げると、まず管弦楽です。バゼットホルン2本が入って幽玄な和音を響かせ、モーツァルトが嫌いだったフルート(2本)とトランペット(2本)まで入ってる。これらがどこで使われているかということです。序曲の3つの和音の上声の重ねはフルートです。Wie? Wie? Wie?の9小節目!これはフルート以外にありえない。神がかり的に凄い音符で、彼がこういう風な色彩でフルートを使った例は他に知りません。1791年、死の年のモーツァルトには何かが間違いなく取り憑いてましたね。

もうひとつ、調性の設計です。変ホ長調で始まり、終わる。第1幕のフィナーレはザラストロの太陽王国の讃美、そしてタミーノの試験合格シーンですがともにハ長調で前者はまぎれもないジュピター終止で幕を閉じる。そしてこのオペラの白眉であり最も重要な悲しみの箇所であるパミーナのアリア「Ach, ich fühl’s」と、パパゲーノの自殺の歌がト短調である。つまり「E♭、Gm、Cの三大交響曲の調性」が骨格を成しており、パパゲーノのト長調、夜の女王のニ短調が人格描写になっている。

今回はそのぐらいにしておきます。

ポーランド国立ワルシャワ室内歌劇場は2006年にたしかドンジョバンニ、魔笛、フィガロ、後宮を観ました。これが実によくて、貴重なメモリーとして心に残っており、今回も真っ先にチケットを入手しました。残念なのはドンジョバンニが今回はないことで(どうしてだ?)、前回のアンジェイ・クリムチャックのタイトルロールが僕がかつて見た誰より良かったのに・・・。

さて今日ですが、またまたこちらの頭が回転が鈍く音楽に乗りきれません。席は9列目で最高でしたが東京文化会館は音が来ないせいもありましたか。また、どういうわけか歌手たちのテンポ、特に第1の侍女とパパゲーノが前のめりで指揮が統制できてない。あれあれ、今日はハズレかなと集中力が落ちました。夜の女王もやや苦しくテンポは控えめで、まあライブはこういうハラハラが楽しいといえば楽しいのですが。

しかし、女性3人のハーモニーとは天上の美しさでオペラにこのアンサンブルを持ち込んだのは作曲家の卓見です。3人の童子は女性で、僕は子供の方が好きであんまり歓迎しませんが、今日の3人は良かった。侍女より良かったぐらい(特に1番のアレクサンドラ・ビスコット)。こんなことは珍しい。パミーナのマルタ・ボベルスカは前回も印象的でしたが今回も(歌も美貌)も良かったですね。この人はNAXOSから出ているアントニー・ヴィット指揮ワルシャワ国立フィルのマーラー8番で聴けます(これは名演)。

あとのキャストはSo soでしたがとにかく音楽のパワーが十万馬力だから普通に歌ってくれればいいのです。まったく文句ありません。この歌劇場はモーツァルトのオペラを全作品随時上演できる世界で唯一の団体ということです。もちろん僕は全部はきいたことがありません。たてつづけにやってくれるならポーランドに半年ぐらい住みついてもいいなあとさえ思います。

魔笛のストーリーについてはコメントを避けます。支離滅裂と僕も思うし、フリーメイソンの入会儀式かなとも思うし、陰と陽、光と闇、善と悪、聖と俗、生と死、規律と堕落、知性と野生、火と水、男と女、という二軸対立の物語でもある。しかしメインテーマは2つのカップルの誕生であり、特にモーツァルトが自己を投影したと思われるパパゲーノとパパゲーナのカップルである。

だから魔笛の真のフィナーレはpa-pa-paなんです。魔法の鈴のハ長調に童子のD7のブリッジが入って(これが感動的だ!)、ト長調でいそいそとはじまる。人間の、愛の、優しさの、生きることの、喜び。万国、何国人だろうと何人種だろうと、これはわかる。人間ならば。この音楽を涙なく聴きとおすのは僕には無理です。物語は架空のおとぎ話で荒唐無稽でも、音楽の方は深い深い人間の真実をえぐりだしていて、心の中でパパゲーノとパパゲーナのカップル誕生に絶賛の嵐がおきる。きっと誰でもそうだと信じます。

これを聴いてホールから出てくると、皆さん優しくいい顔になってるんですね。不思議です、世界のどこでもそうでした。心の中に住む一番いい人が表情に出ていますね。タミーノが魔笛を吹いて野獣を踊らせてしまう場面がありますでしょう、笛の魔法は聴衆にも効くのです。もっともっと聴いてもらえば戦争もなくなるだろう、犯罪も自殺も減るだろう。僕はまじめにそう思っています。音楽というものにいかにすさまじい霊力があるか、魔笛を何度も聴いて覚えてしまえば、必ずわかります。すべての音楽ファンに、ぜひその境地を味わっていただきたいと願っています。

(追記)

魔笛のCDをひとつというかた。上記歌劇場の東独路線のままでさらに上質のクオリティを体現した宝のような録音がひとつだけ現存します。

オトマール・スイトナー / ドレスデン・シュターツカペレ

テオ・アダム、ペーター・シュライヤー、シルヴィア・ゲスティ、ヘレン・ドナートという珠玉のキャスティング!欠点があるとすると二人の武士が弱く、第2幕の大事な「私のタミーノ!」の四重唱がまことに貧弱である。コストセーブだったなら同情するが武士は合唱団員なので二重唱にしか聞こえない。これは来日公演のビデオを聴いても同じであり肝心中の肝心であるのテナーのFroh~などぜんぜん聞こえないのだから論外というしかない。スイトナーの考え方がまったく不味い。モーツァルトの書いた天才的な、おそらくワーグナーがそれでマイスタージンガーの五重唱を書いたあの音符が聞こえないのだから。しかしそれだけ我慢すれば、他はおおむねクリアしております。もちろんもっと上手のザラストロや夜の女王たちの貫録の名唱を聴ける録音はあるのですが、例えばこの録音のレナーテ・ホフ(Renate Hoff)のパパゲーナは実にカワイイ。パパゲーナに大物なんか起用されると僕はげっそりで逃げ出したくなるのです。ホフはスイトナーが好きだったとみえ東京公演にもパパゲーナで連れてきたし「ヘンゼルとグレーテル」のグレーテルにも起用していますがその後は聞きません。僕も大好きなので残念でならず探しだしたいぐらいです。そういうことまで含めてトータルなコンセプト、個々のキャストの凹みのなさ、音程の良さ、三人の童子の上手さ、DSKという最高級のオーケストラ、スイトナーのテンポ、録音の良さ、と総合点は高く、全教科合計点の偏差値が最高であるこれをファースト・チョイスに太鼓判を押すにまったく問題などございません。値段も不当なほど安く、迷わずこれを手にして全曲を記憶されることを強くお勧めします。これとクレンペラー盤。この二つを聴かずして魔笛を語る勿れです。

テオ・アダム、ペーター・シュライヤー、シルヴィア・ゲスティ、ヘレン・ドナートという珠玉のキャスティング!欠点があるとすると二人の武士が弱く、第2幕の大事な「私のタミーノ!」の四重唱がまことに貧弱である。コストセーブだったなら同情するが武士は合唱団員なので二重唱にしか聞こえない。これは来日公演のビデオを聴いても同じであり肝心中の肝心であるのテナーのFroh~などぜんぜん聞こえないのだから論外というしかない。スイトナーの考え方がまったく不味い。モーツァルトの書いた天才的な、おそらくワーグナーがそれでマイスタージンガーの五重唱を書いたあの音符が聞こえないのだから。しかしそれだけ我慢すれば、他はおおむねクリアしております。もちろんもっと上手のザラストロや夜の女王たちの貫録の名唱を聴ける録音はあるのですが、例えばこの録音のレナーテ・ホフ(Renate Hoff)のパパゲーナは実にカワイイ。パパゲーナに大物なんか起用されると僕はげっそりで逃げ出したくなるのです。ホフはスイトナーが好きだったとみえ東京公演にもパパゲーナで連れてきたし「ヘンゼルとグレーテル」のグレーテルにも起用していますがその後は聞きません。僕も大好きなので残念でならず探しだしたいぐらいです。そういうことまで含めてトータルなコンセプト、個々のキャストの凹みのなさ、音程の良さ、三人の童子の上手さ、DSKという最高級のオーケストラ、スイトナーのテンポ、録音の良さ、と総合点は高く、全教科合計点の偏差値が最高であるこれをファースト・チョイスに太鼓判を押すにまったく問題などございません。値段も不当なほど安く、迷わずこれを手にして全曲を記憶されることを強くお勧めします。これとクレンペラー盤。この二つを聴かずして魔笛を語る勿れです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

歌舞伎とオペラ

2015 SEP 28 12:12:41 pm by 東 賢太郎

歌舞伎とオペラ。このところ偶然たてつづけに観ることになりましたが、違和感がないのが意外です。

僕の場合、オペラというものはあくまでクラシック音楽の延長でレコード屋に行くと同じ売り場にオペラもあるなと、そんな入り方ですからまず耳だけで聴くもの、音楽ありきの存在だったんですね。劇という側面からオペラに関心を持ったことはありません。

そもそも、その劇や芝居はからっきし圏外でした。無縁だったかというとそうでもなく、成城学園初等科では「劇」や「舞踊」という時間がありました。担任の先生が脚本家で、お嬢さんが同じクラスだった芥川也寸志さんが音楽を書いてくださったり、黒沢明さんのお嬢さんや三船敏郎さんのご子息もおられたりで、学校劇は観たり創作したりが空気みたいにある環境だったし思えば舞台も出ました。

ところが「音楽」の時間といっしょで、大嫌いだったんです。女のやるものと思いこんでたんですね、じゃあどうして女のやるものがいけないのかというとそこがよくわからないのですが、母が大好きでしたが親父は下に見ていたのでしょう。昭和30年代というとまだ終戦から10年ちょっとの世の中で敗戦国の男には複雑なものがあったと思います。

ところがその親父も洋モノの音楽は好きでレコードがたくさんあり、どうもそれだけじゃないですね。世の東西ということよりも、歌ったり踊ったりは芸事であって男の立身出世に関係ないというのがあった。だから勉強していれば機嫌が良かったし、野球をやるのは(それだって立派な洋モノなんですが)軍隊の教練ぐらいに思ってたでしょうが、音楽など遊興であって聞くだけのもの、音大に入りたいなんていえば大反対だったでしょう。

そうこうして音楽については呪縛の氷がだんだん解凍されて、特にベンチャーズが音楽は男がやるもんだというところをビシッと見せてくれて、持って産まれたテーストに正直に従ってここまで生きてきました。しかし劇、舞踊のほうは女の芸事という厚い氷に閉ざされたままだったのです。

こういう男がクラシック好きになると、劇、舞踊でもあるオペラというのは色モノなんです。特に三国同盟を真っ先に脱落したイタリアを親父は完全に「蔑視」していて僕もイタ公と呼んでたし、さらにまずいことに痴情にかまけた色恋沙汰ストーリーが多くて色モノ性が倍加され、イタリアオペラは僕の頭の中で最下等のどうでもいいものでした。

モーツァルト、ワーグナーもややそちらよりに見ていたしベートーベンがたった1つとはいえオペラを書いたというのは堕落に感じていたし、書かなかったブラームス、ブルックナーはさすがだ、偉いなと思ってました。イタリアものについてはラ・ボエームがなかったら今でもそうだったでしょう。

こういう男が歌舞伎を観るというのはだから定義矛盾である。女の芸事を男がやる、音楽もないというだけでもうオペラ未満であり、接する気もしないものでした。

その気が変わったのは、早野さん阿曾さんに呼んでもらってご出演の劇を観て面白かったこと、そして京都宮川町でまさに女の芸事の粋を観て世界観がコペルニクス的に逆転したからです。持って産まれたテーストに正直に従うべきものが、ここにもあった。そういうものをこのトシになって見つけられたのは僥倖であり感謝するしかありません。

オペラと歌舞伎は対比してみたいものがいろいろありそうで楽しみです。僕のオペラのレパートリーは偏りがあるし歌舞伎はまだゼロですが、共通するのは劇ということでいままでとは別な角度からオペラを見る楽しみもありそうです。特に世界であれだけ人気のあるヴェルディですが、音楽として興味がないのはわかったことですが劇という魅力はまったく見落としていたかもしれず、もういちど努力してみようかなという気になりつつあります。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ボローニャ歌劇場オペラ・ガラを聴く

2015 SEP 23 16:16:32 pm by 東 賢太郎

昨日はオペラ・ガラ・コンサート(ボローニャ歌劇場)にお招きにあずかり、イタリアの旬の歌手たちの美声を堪能してまいりました。

指揮の吉田裕史さんは東京音大卒、ウィーンで学ばれイタリア各地の歌劇場で修行を積んだ本格派で今年同歌劇場の首席客演指揮者に就任されたとのこと。イタリア人にとってオペラは我が国でいえば歌舞伎のようなもので、その地で長と名のつくポストを務めるのは半端なことではないでしょう。日本公演を積極的に率い、それも二条城、姫路城など歴史のある舞台を選ばれているのは、ご自身がローマのカラカラ野外劇場でデビューされた経験が生きているのでしょうか素晴らしいアイデアと思います。

曲目は前半がレオンカヴァッロの歌劇「道化師」ハイライト、後半がイタリア・オペラ名曲集でした。

ロッシーニの「セヴィリアの理髪師」から「私は街の何でも屋」がよかったですね、弾きこんでいるんでしょうオケが精彩にあふれており、ぜひ全曲聴いてみたい。「ボエーム」の「馬車だって・・ああミミ、君はもう帰ってこない」、男は別れた女が忘れられない、女はそうでもない、ところがその大法則に反してミミは病んで帰ってくる。ボエームが悲しいのはそこだよなあ、なんて妙に納得しながら楽しみました。「トゥーランドット」の「誰も寝てはならぬ」。これを歌われたら実は誰も寝れない(笑)。ニコラ・シモーネ・ムニャイーニのテノール、やっぱりこれはイタリア男が歌わないと。

僕はガラ・コンサートはあまり行った経験がなく、女優の渡辺早織さんが演目を紹介していくスタイルでしたが、プログラムが終わって歌手4人の晴れやかなカーテンコールになって舞台と客席が「イタリア歌劇場モード」にひたったところで彼女が拍手をさえぎり歌手4人にインタビューを始めたのはびっくりしました。

彼女は実際にボローニャまで行ってこの歌劇場で「世界ふしぎ発見」の収録までしたそうで、吉田さんも「そうですね、あれは蝶々夫人のリハーサルの時でしたね、この会場にもテレビを見てくださった方がいらっしゃるのかな・・・(拍手)」と軽く応じるなど、「題名のない音楽会」モードに。これはシェフが日本人だからできることで、歌手もオーケストラ団員もここは日本なんだと一気に我に返って相好を崩して喜んでインタビューに答えていたいたのがとてもさわやかでした。

これだけ舞台と客席が近くなるのは、お高くとまりがちな本場モノのクラシック演奏会では稀と思います。「日本に本物のオペラ文化を」という趣旨にかなったやりかたであり、両国の文化交流という意味合いも感じられますね。これからも楽しみにしたいと思います。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-クレンペラーとモーツァルトのオペラ-

2015 JUN 12 2:02:01 am by 東 賢太郎

オットー・クレンペラー(Otto Klemperer, 1885年5月14日 – 1973年7月6日)という人は作曲家でもあり6つの交響曲、9つの弦楽四重奏曲、ミサ曲、オペラ、歌曲を書いていますが「それらの作品はほとんど省みられることはなく、評価の対象にすらなっていない」(wikipedia)ようです。トスカニーニやカラヤンがそうだったという話は聞きませんが、フルトヴェングラー、ワルターはやはり作品を残しています。作曲家の落ちこぼれが指揮者といっては失礼だが両方で成功したR・シュトラウスやマーラーもいるわけで、現実的にはそう見えます。

オットー・クレンペラー(Otto Klemperer, 1885年5月14日 – 1973年7月6日)という人は作曲家でもあり6つの交響曲、9つの弦楽四重奏曲、ミサ曲、オペラ、歌曲を書いていますが「それらの作品はほとんど省みられることはなく、評価の対象にすらなっていない」(wikipedia)ようです。トスカニーニやカラヤンがそうだったという話は聞きませんが、フルトヴェングラー、ワルターはやはり作品を残しています。作曲家の落ちこぼれが指揮者といっては失礼だが両方で成功したR・シュトラウスやマーラーもいるわけで、現実的にはそう見えます。

後述しますが僕は作曲家と演奏家は人種が違うと思っています。マニア(mania)であってもなくても演奏はできるが、マニアでないと作曲はできないと思うのです。マニアというのは辞書によると「躁状態」とか「信念や行動に対する不合理だが抑えがたい動機」なんてある。マニアックとは、そういうものを持った人のことです。

何とかキチとか何々オタクってのがそうです。前回ブログに大阪人のほうがマニア的資質の人が多いと書きましたが、虎キチはいても巨人キチはいませんよね。あるとするとG党ですが、キチの域には達してなくてちょっと冷めた趣味的、同好の士的な集団のように思います。

僕は生まれつきのマニア資質です。子供のころ、外で遊んでいて「夕方だから帰ろう」という子がいる。なんで?**ごっこが佳境に入ってるのに!と思うのは僕だけなんですね。みんな「帰ろ帰ろ」になってすぐ誰もいなくなっちゃう。

このこだわりのなさ、このあっさり感は、5時間でも10時間でもごっこをやっていたい者にとってつらいものでした。そういう子たちとは友達になれませんでした。そんな少年時代でしたから、高校でクラブに入って、死にそうだ、もう終わりたいと思うまで毎日一緒に野球をやってくれる仲間ができた時は本当に幸せでした。

だから同じように、朝から晩まで音楽やってる演奏家はマニアなんだろうと思ってました。ところがオーケストラのリハーサル時間が長いと組合が指揮者に文句を言ったなんて話もごろごろある。「仕事」なんですね、寂しいですね。デスクワークみたいに大過なく片付けて早く帰りたいということのようです。

そういう人はマニアでもオタクでもキチでもない、れっきとした普通の人です。オッフェンバックの歌劇「ホフマン物語」にオランピアというゼンマイ仕掛けの歌う人形が出てきますが、そういう話を聞くとオーケストラの面々がみんなオランピアに見えてくる。そこに生命を吹き込む指揮者という人が、だから必要なんでしょう。

ところが作曲家というのはマニアです。書きたいものは時間を忘れ、夜を徹してでも何千時間かけてでも書くのであって、モーツァルトがオペラを時給いくらで書いたり、自分用に別のアリアを足せといわれて残業代を要求したなんてことはないのです。あと1万円くれればもう5小節書いてもいいですよなんて人間ではありません。

だから組合活動に精を出すような演奏家と作曲家とは人種が違う。僕はマニアですから、音楽をやはりマニアである作曲家寄りに見ています。自分の心の声ですから正直に書きますが、声や楽器を大衆好みに派手に扱うだけの演奏家はどんな大家であろうと芸人と思ってしまう。芸人がいい悪いではなく、時給いくらの芸は心を打つことはないということです。

もちろん演奏家にもマニアがたくさんいます。演奏することのマニアですね。オットー・クレンペラー(右)は代表格でしょう。知人が家を訪問すると彼は全裸で楽譜に向かっており、知人には構わずそのままの姿で楽譜を研究し続けていた逸話がWikipediaにあります。僕はクレンペラーのそういうところが好きで、彼がマニアックにこだわった部分がだいたい想像がつくと勝手に得心しております。それに直感的な共感があるからです。

もちろん演奏家にもマニアがたくさんいます。演奏することのマニアですね。オットー・クレンペラー(右)は代表格でしょう。知人が家を訪問すると彼は全裸で楽譜に向かっており、知人には構わずそのままの姿で楽譜を研究し続けていた逸話がWikipediaにあります。僕はクレンペラーのそういうところが好きで、彼がマニアックにこだわった部分がだいたい想像がつくと勝手に得心しております。それに直感的な共感があるからです。

ユダヤ人の彼はナチの排斥によってドイツ物を振れるドイツ人指揮者が枯渇した英国でEMIに登用され、だからドイツ物が評価され、その奇矯で偏屈で激しやすい性格と女グセの悪さにもかかわらずロンドンで敬愛されました。僕がロンドンにいたころも、年上の英国人のお客さんで音楽好きな人たちはみな彼をきいていて、大体がほめてましたね。

我が国ではフルトヴェングラーを賛美するような性質のファンがそのアンチとして崇めていることが多い音楽家という印象です。実演に接してではなくレコードだけでの偶像崇拝だから仕方ないのですが、彼は楽譜をドライにクリティカルに見る人でフルトヴェングラーと同じ座標軸で比べることのできない指揮者です。メンデルスゾーンの3番はエンディングを直してしまうし、恩師マーラーの1番や5番は批判もしていて、望めばEMIにいくらでも機会をもらえたでしょうが、2、4、7、大地、9番しか録音していません。ブルックナーは4番以降は全部残しているのに。

彼のベートーベンは不動、堅固、悠然、堂々、孤高などという日本語でその威容を形容されることが多いのですが、それは彼の特色というよりもベートーベンがそういう音楽なのであって、彼の楽譜の読み方が音楽のそういう側面に目が行く傾向のものだからです。そしてそれは僕としては共感できるベートーベンです。あの楽譜をそう読みたいという欲求が僕にも強くあるからです。

フルトヴェングラーのように全体の雰囲気が先にあって、その時の感興によって流動的に音楽が生成されていくアプローチは、はまった場合のインパクトは強いのですが、僕は楽譜の読みより芸を感じてしまう。芸人ですね、一流ですが。ワルターの読みは柔和です。浪漫的ですらある。ちょっと違いますね、曲によって。トスカニーニは直線的で筋肉質ですがドライではない。クレンペラーの方がずっとドライです。

ここでドライというのは無味乾燥ということではありません。ウェットな感情による味つけが僅少だという意味です。もちろん感情が動かない曲は演奏しないでしょう。しかしそれは曲が持っている力であって、それを増幅したり恣意的に加減しない。クレンペラーの楽譜の読みにはどの曲にも共通してそういうマニアックなディシプリンが感じられます。ペトルーシュカからエロイカまで。そしてその方法論がワークしないなら、それは振らないか、楽譜を改訂してしまう。解釈論としてそれを解決はしないのです。

それをお示しする格好の題材がモーツァルトのオペラであります。彼は「フィガロの結婚」、「ドン・ジョバンニ」、「コシ・ファン・トゥッテ」、「魔笛」を最晩年に録音しました。中でも圧倒的に不人気なのが「フィガロ」でありましょう。彼が神であった英国ですらそうでした。僕のお客さんのひとり、最も尊敬していたD・パターソン氏、彼はケンブリッジ大学首席の知の巨人でしたが、「あれはいかん、遅すぎる、彼は年取ってから腕の運動機能が落ちてたんだ」と残念そうにいってました。彼以外もみなさん一様に「フィガロらしくない」という。

たしかに、唖然とするほどテンポが遅く、管弦のアーティキュレーションに異常なこだわりを感じ、三重唱「Cosa sento!(なんということだ!)」のあの天才的和声がおどろおどろしく響く。こんな「怖いフィガロ」は英国ではあり得ないわけです。ひと山当てたかったモーツァルトは絶対にこんなテンポで指揮しなかったでしょう。しかしクレンペラーは交響曲なども録音していて、リンツの終楽章などはそこそこ速い。運動機能説には納得しかねるものを感じてました。

ドン・ジョバンニの地獄落ちの場面をクレンペラー以上に迫真の恐怖でもって描いた人は後にも先にもありません。これぞ真打の呼び声高い名演であり、こちらの方は一転してクレンペラーを讃える人が少なくありません。しかし、ここでも彼はフィガロと「同じ読み」をしているだけでドン・ジョバンニに歩み寄ったのではない、ドン・ジョバンニがそういうオペラなだけです。

ドン・ジョバンニの地獄落ちの場面をクレンペラー以上に迫真の恐怖でもって描いた人は後にも先にもありません。これぞ真打の呼び声高い名演であり、こちらの方は一転してクレンペラーを讃える人が少なくありません。しかし、ここでも彼はフィガロと「同じ読み」をしているだけでドン・ジョバンニに歩み寄ったのではない、ドン・ジョバンニがそういうオペラなだけです。

極めてシリアスにしかし立体的に響くオーケストラの強奏はブラスが不吉にとどろき、教会でまろやかにブレンドされたような「モーツァルト的」音響ではなく、現代音楽に適したクラリティを持っています。フィガロの録音と同じ音がしています。騎士長のフランツ・クラス、タイトル・ロールのニコライ・ギャウロフの重い声が決定的に効いているのですが、彼らを選んだクレンペラーの歌手を選び抜く眼のクオリティは高く、彼の読みに適した「素材」の選別に妥協がないと感じます。

おどろおどろしい演出なんかちっともしていない!効果はモーツァルトがちゃんと譜面に書いているだろ、という「読み」の底力です。モーツァルトの譜面とだけ向き合ってこういう風に読もうとする、世間一般の通念など歯牙にもかけぬマニアックぶりはただただ嬉しくなります。フルトヴェングラーやワルターとは比べ物にならない、「ドライでクリティカル」な眼です。お聞きください。

コシ・ファン・トゥッテは4作の最後に録音され(71年)やはり音楽はやや遅いテンポでごつごつしてます。ベートーベンのように響く部分もあります。アンサンブル・オペラですから重唱が命ですが、楽器の明瞭なアーティキュレーションと歌手の明瞭な発音が素晴らしくシンクロナイズして独特の「濃い」味になっています。フィガロもそうですが、音楽をすいすい水のように流すということがなくオケは常に彫りが深く立体的で、立派そのもの。

そして女性陣がマーガレット・プライス(フィオルディリージ)、イボンヌ・ミントン(ドラべラ)、ルチア・ポップ(デスピーナ)と僕の好みの人ばかり並べられ、もう抗しがたい。素晴らしい歌が聴けますからフィガロが耐えられない方もこれは大丈夫でしょう。この曲にしては軽さがない、まじめ過ぎ、フィデリオみたいなど批判は予想されますが、僕は筋や舞台にはさっぱり興味がないので、この音楽の栄養分だけで充分です

そして、「魔笛」です。4作のうちでは一番早い64年とはいえ最晩年であったこの録音が自身の最後の魔笛であることは明白だったでしょう。オーケストラパートの彫琢はここでさらに光輝を増し、「おれは鳥刺し」の第2ヴァイオリンなど一聴して耳がくぎづけになったことを鮮明に記憶しています。

そして、「魔笛」です。4作のうちでは一番早い64年とはいえ最晩年であったこの録音が自身の最後の魔笛であることは明白だったでしょう。オーケストラパートの彫琢はここでさらに光輝を増し、「おれは鳥刺し」の第2ヴァイオリンなど一聴して耳がくぎづけになったことを鮮明に記憶しています。

いうまでもなく魔笛はドイツ語による音楽劇(ジングシュピール)です。レチタティーヴォではなくセリフで語られるその筋書きのばかばかしさは、この音楽がなかったら1年もたずに歴史の闇の中に消え去っただろうという代物です。クレンペラーはそのセリフをばっさり省いています。そんなものはこの奇跡のような音楽のまえではどうでもいい。まったく同感であります。

クレンペラーは自身の魔笛をこの世に残すにあたって、モーツァルトの書き残した楽譜に潜む彼の天才をえぐりだすことだけしか眼中になかった。そのまま劇場で上演することも眼中になかった。モーツァルトのため、後世のために、音楽の真実を刻印しておきたかったのだと思います。この魔笛を聴いてあのフィガロのテンポがわかり、今ではあの録音を心から楽しんで聴いています。フィガロはケッヘル番号で492ですが、491はあのピアノ協奏曲第24番です。

この歴史的録音は女声の勝利ともいえます。夜の女王にルチア・ポップ、パミーナにグンドラ・ヤノヴィッツ、そして驚くべきは野球なら8番、9番バッターである第一の侍女にエリザベート・シュワルツコップ(!)、第二の侍女にクリスタ・ルートヴィッヒ(!)という録音史上空前絶後の豪華さ。めまいがします。

かたや男声はニコライ・ゲッタのタミーノは善戦してますがワルター・ベリーのパパゲーノがやや弱く、非常に重要な重唱を歌う二人の武者は勘弁してくれというレベル。それを彼はあまり重視しなかったのは僕には不満ですが、にもかかわらず女性軍の壮絶なパワーによってこの録音は永遠の輝きを放っているのです。このポップの夜の女王のアリアを凌ぐものを僕は聴いたことがないし今後もないでしょう。三人の侍女のアンサンブルの美しさは天国もかくやの神品ものです。

とにかくピッチがいいわけです。音楽の基礎の基礎、基本の基本です。でもできない人が多い。一人でもだめだとアンサンブルは台無しです。その他のああだこうだなんてこれができないなら言っても何の意味もないんです。そこに彼がこだわったからそうなったのは明白でしょう。ポップとヤノヴィッツとシュワルツコップとルートヴィッヒを選んでもってきた。できる人だけを揃えた。彼は言葉の真の意味におけるマニアなんです。その魔笛です。

モーツァルトのこの4つのオペラはまぎれもなく人類最高峰の文化遺産であり、何度観たりきいたりしたかわかりませんが、きけばきくほど心に泉の如くこんこんとわきおこるのはモーツァルトへの感謝の気持ちのみです。

おそらくそう思っておられるモーツァルトファンは数多いでしょう。大事なものであるからこそ、人口に膾炙しないクレンペラーの録音、特にフィガロは異端にされてしまったのではないでしょうか。しかし、僕はこの4つの録音をきいて、クレンペラーもモーツァルトに感謝の念を強く抱いていた人であろうと信じております。

とくにクレンペラーのファンというわけではないのですが、彼が自分にとってとても大事な音楽家だと思っている理由がひとつだけあります。きっと5時間でも10時間でも**ごっこで一緒に遊んでくれる子だったろうという気がするからです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

デュトワ/N響のペレアスとメリザンドを聴く

2014 DEC 7 22:22:25 pm by 東 賢太郎

興奮冷めやらぬまま帰宅。日曜日の午後3時からの、あっという間の3時間半でした。僕のこのオペラへの熱い思いはすでにブログにしていますが上演はなかなかありません。録音だって多くはなく、それも一長一短があるのです。

屋久島の深い森をさまよっていたからでしょうか、森の奥深くに猪を追ったゴローが迷い込むシーンからすーっと音楽に入ってしまいます。

僕にとってこのオペラは不思議娘のメリザンドで決まります。好きなタイプのメリザンドがあるのですがフレデリカ・フォン・シュターデがあまりにはまりで、なかなか浮気ができずにおります。

今日の当役はカレン・ヴルチ。きいたことがありません。経歴を見ると「パリ高等師範学校で理論物理学の専門研究課程を修了」です。アルモンド王国でロケット開発でもするんかいとイメージが狂います。

しかし大外れでした。女性はそのものが不思議なんです。泉の水のように澄んだ声と完璧なピッチ。古典も現代曲もいけてしまうだろう究極の音楽美です。たしかにちょっと知的ではあるが、メリザンドは決して馬鹿ではなく「嘘をつくのはゴローにだけよ」という面がある。大変なクオリティの歌唱を生で聴けた僥倖に感謝するしかありません。彼女の歌は全部聴くことに決めました。

ヴァンサン・ル・テクシエも当たりでした。ゴローの猜疑が怒りそして殺人になっていく過程を描いたオペラでもあります。それが弱いと意味不明になります。演技がない演奏会形式でこのインパクトは素晴らしい。

アルケルのフランツ・ヨーゼフ・ゼーリヒ、存在感がありました。この人のザラストロは良さそうだ。ペレアスのステファーヌ・デグー、髪の毛のシーンは好演でした。ジュヌヴィエーヴのナタリー・シュトゥッツマン、どう考えても端役ですがこんな大物が。もちろん良かった。デュトワの気合いを感じます。イニョルドのカトゥーナ・ガデリア、見事でした。いい声、というか気になる声です。フォローしたい。医師のデーヴィッド・ウィルソン・ジョンソン、貫録でした。

シャルル・デュトワがN響から紡ぎだした音響は一級品でした。モントリオール響とのドビッシーは時々聴きますが、やや作りこんだ美という感じもあります。今日のは特にフランス風ということでもなく、音楽のエッセンスを理想的に引き出した観。模糊とした響きが屋久・白谷雲水峡は「苔むす森」の幻想的な風景とシンクロするほど自然なものがありました。デュトワがいま聴ける指揮者の中でも屈指の巨匠であることを確信しました。そして、なによりそれに見事にこたえたN響に大拍手です。

僕が今年きいたうち、文句なく最高の演奏会でした。大変な名演を有難うございます。

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドリーブ 歌劇 「ラクメ(Lakme)」

2014 OCT 16 11:11:57 am by 東 賢太郎

フランスオペラの名作とされるものは数は多くありませんがいくつか気を引くものがあります。フランスのソプラノに比較的好きな人が多いせいもあります。その一人がマディ・メスプレ(Mady Mesple、左)です。

フランスオペラの名作とされるものは数は多くありませんがいくつか気を引くものがあります。フランスのソプラノに比較的好きな人が多いせいもあります。その一人がマディ・メスプレ(Mady Mesple、左)です。

この名コロラトゥーラのデビュー曲であり決定的な十八番であるのがレオ・ドリーブ(Leo Delibes)の歌劇 「ラクメ」(Lakme)であります。僕はこの曲が大好きでひとには必ず聴きなさいと薦めるのですが、なかなか実演を聴く機会がありません。理由はおそらく単純で、ラクメ役に適当な歌手がそうはいないからでしょう。後で聴いていただく「鐘の歌」はいろいろなソプラノの録音を耳にする限り非常な難曲で、いったん音をはずしてしまうともう喜劇になってしまうリスクをはらんでいます。

レオ・ドリーブ(1836-1891)はブラームス(33年生)、サンサーンス(同35)、ビゼー(同38)とほぼ同世代でフランス・バレエ音楽の父といわれます。それはコッペリア(Coppelia)、シルヴィア(Sylvia)というバレエのヒット作による命名でしょう。この2曲は非常に優れた音楽を含んでおりその命名に異存はありませんが、だからといってオペラを忘れても困るのです。

83年にパリのオペラ・コミックで初演されたラクメは、同じ劇場で75年に初演されたビゼーのカルメンの血を引いているように感じられてなりません。両者は、洗練された精妙な和声、カルタの歌の軽妙さ、旋律の強烈なエキゾティズムなど、ドイツにもイタリアにもないフランス音楽ならではの魅力を共有しています。僕にとって、ラクメは完全にカルメンのモードで聴ける名曲なのです。

ストーリーはイギリス統治下のインドでの英国人将校ジェラルドとヒンドゥー教高僧の娘ラクメの悲恋物語で、蝶々さんの元祖のようでもあり、女の死のお涙で終わるボエーム、トスカ、カルメンの系譜でもあるように思いますが、残念ながら陳腐であることは否定できません。この台本の出来が人気を損なっている面も否定できないでしょう。

この頃の欧州は63年のビゼーのオペラ「真珠とり」、88年のR・コルサコフのシェヘラザード、96年のサン・サーンスのピアノ協奏曲第5番「エジプト風」もそうですが、オリエント趣味が流行でありました。それも西洋人の目線で書かれたものですから多くの場合違和感はぬぐえませんが、それを割り引いてもこのラクメの音楽は魅力にあふれております。

第1幕の「花の二重唱」はCMにも使われ有名です。不思議な陶酔感をもたらす曲であり、ドリーブのただならぬメロディーメーカーの才能を感じます。ソプラノとメッツォのデュエット、美しいです。

そしてこのオペラのハイライトといえるのが第2幕の「鐘の歌」 (”Où va la jeune hindoue?”)です。フランスのリリック・コロラトゥーラの代表曲というとこれとオッフェンバックのホフマン物語のオランピアのアリア「生け垣に鳥たちが」となりましょう。

マディ・メスプレです。

メスプレの魅力、お分かりいただけたでしょうか。彼女の「鐘の歌」の落ち着きと安定感、音程の良さ、お見事です。僕が彼女を好きなのはその卓越した技術あってこそではありますが、その上で、彼女の声質に強く魅かれているのであります。理由はありませんが、彼女の地の声が好きなんだと思います。リリックで可愛いからかというとそうでもなく、例えばポップスでは声が低めのカレン・カーペンターも好きだしアニタ・ベーカーも好きです。

この曲のおすすめCDとしてはメスプレのタイトルロール、アラン・ロンバール指揮パリ・オペラ・コミーク管弦楽団という圧倒的名演があります。ロンバールはあまり知られていませんがスマートでセンスの良い指揮をする人でオペラも非常にうまく、ストラスブール管弦楽団を率いたフランス物は僕は好きで集めています。このCDのオケも大変好ましい音がしています。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ドビッシー 歌劇「ペレアスとメリザンド」

2014 MAR 3 1:01:02 am by 東 賢太郎

大学の第2外国語はドイツ語だったが深い理由はない。なんとなくだ。フランス語にすればよかったと思う時が今でもある。パリのレストランでフランス語だけのメニューがでてきた時と、フランスオペラを聴くときだ。まてよ、女性のフランス語が京都弁と似て色っぽくていいという下世話な動機もあったりするかな。

フランス語のオペラというと、なんといってもドビッシーの「ペレアスとメリザンド」、そしてけっこう忘れてるが、ビゼーの「カルメン」「真珠とり」、グノーの「ファウスト」、オッフェンバックの「ホフマン物語」、マスネの「ウェルテル」と「マノン」と「タイス」、サン・サーンスの「サムソンとデリラ」、グルックの「オルフェオとエウリディーチェ」、ラヴェルの「子どもと呪文」「スペインの時」ぐらいは聴いたんじゃないだろうか。

カルメンをイタリア語や日本語でやれば、変ではあるが慣れれば聴けるだろう。しかし「ペレアスとメリザンド」はそれができない。なぜなら管弦楽にフランス語が「縫い込まれている」(woven)からだ。オーケストラに声楽が「乗っかる」のが普通のオペラである。独り舞台になるアリアというのがその典型的場面であって、そこだけは「カラヤンとベルリンフィル」でも「ダン池田とニューブリード」でもおんなじ。ズンチャチャの伴奏楽団になり下がる場面でもあるのだ。モーツァルト作品をのぞくとこれは僕には耐えがたい。

そのアリアとレチタティーヴォの安っぽさに気づいてくれたのがワーグナーだ。どういうことか?アリアは管弦楽の生地の上に声がステッチ(stitch)された、いわゆる「アップリケ」だ。それだけが目立つ。「うわー、*子ちゃんのスカート、キレイなお花だね」なんて。キレイなのはお花だけなの?ってスカートを縫ったお母さんは思わないのだろうか。そう思ったのがワーグナーなのだ。ええいっ、布の生地にお花も縫い込んでしてしまえ、ということにだんだんなってきて、それが最も成功したのが「トリスタンとイゾルデ」である。

トリスタンというのはリングみたいな大管弦楽は使わない。彼としては古典的な方だ。もちろんアップリケなし。生地もけばけばしい柄ではなくしっとりした布地の質感で仕上がった逸品である。その質感を紡いでいるのは「解決しない和声」であり、最も特徴的である「トリスタン和声」と呼ばれる4音は、彼を師と仰ぐブルックナーが第9交響曲のスケルツォ開始に使い、トリスタンを全曲記憶していたドビッシーはメリザンドが死んだあとオペラをその構成音のアルペジオを嬰ハ長調に解決して見せて締めくくった。

ドビッシーが「反ワーグナー」でトリスタンに対立するオペラとしてペレアスを書いたというのが通説だが僕はそうは思わない。ペレアスはトリスタンを強く意識して、その強い影響のもとに書かれ、しかしドビッシーの強い和声の個性とフランス語特有のディクションの故にトリスタンとは違うものになったオペラなのである。ワーグナーはアリア(歌)をオーケストラに縫い込む(weave)ことに成功したが、そこまでだ。ドビッシーはもう一歩すすめて、歌だけでなく「フランス語の語感」までweaveすることに成功した、その意味でペレアスとメリザンドは革新的なオペラであり、ストラヴィンスキーの「結婚」、シェーンベルグの「月に憑かれたピエロ」への道を開いた作品でもある。

ついでだが、この路線を最もストレートにいったのがヤナーチェックである。僕がチェコ語やフランス語をわかるわけではないが、音として認識でできる両言語の発音、アクセント、抑揚、ニュアンスが音楽にweaveされているオペラという点において彼とドビッシーは双璧だと思う。どちらもヴィオラやフルートのちょっとした断片のようなフレーズがフランス語やチェコ語に聞こえてくる。それは協奏曲の独奏楽器がヴァイオリンかトランペットかによって曲想まで変わってくるだろうというのと同じ意味において、リブレットがフランス語やチェコ語だから作曲家はこのメロディーを書いただろうという推定に何度も心の中でうなずきながら聴くオペラに仕上がっているということを言っている。

僕は「フィガロの結婚」や「後宮からの誘拐」を日本語で聴いたことがあるが、どうしてもいやだということもなかった。台本がイタリア語の前者とドイツ語の後者で、言語と音楽が抜き差しならぬ関係にあってぜんぜん違うタイプの音楽に出来上がっているという感じはない。何語であってもモーツァルトはモーツァルトの音楽を書くことができ、それが日本語で聴こえてきても、やっぱりモーツァルトになるという性質の音楽なのだ。ところがここでのドビッシーはフランス語の質感、もっといえば、そういうしゃべり方、歌い方をする女性のタイプまで限定して音を書いている。

僕はカルメンはもちろん、ミミや蝶々さんあたりまでは声量重視、リアリティ無視のキャスティング、ズバリ言えば体格の立派なソプラノであってもOKである。子供であるヘンゼルやグレーテルですらぎりぎりセーフだからストライクゾーンは広めだ。しかしメリザンドだけは無理だ。これはどうしようもない。舞台設定や化粧の具合でどうなるものでもなく、音楽が拒絶してしまうからだ。ここがイゾルデと決定的に違う、つまりドビッシーが意図してワーグナーと袂を分かった点だ。僕はドイツで何回も、スカラ座でも、トリスタンを観たがイゾルデに色っぽさを感じたことがない。というよりも、感じるようなタイプの人が歌えない性質の音楽をワーグナーはこの役に書いているのだ。ではメリザンド。こっちはどうだろう?

「ペレアスとメリザンド」はドビッシーが「青い鳥」で有名なメーテルリンクの戯曲を台本として1893年に第1稿を完成した彼の唯一のオペラである。「牧神の午後への前奏曲」とほぼ同時期に着想し完成は少しあと、交響詩「海」を作曲するよりは少し前の作品だ。戯曲の筋は一見なんということもない王族の不倫物語なのだが、細かくたどっていくと不思議の国のアリスなみにファジーである。肝心なところがぼかされているのだが、詩的というのも違う。おとぎ話かと思いきや血のにおいや死臭が漂い、人間の残忍さ、欲望や嘘に満ちている。それでいて、いよいよリアリズムに向かうかなという瞬間になって、いいところで画面にさっと「擦りガラス」のボカシが入る。そんな感じなのである。

筋はこうだ。中世の国アルモンド王国皇子のゴローが森の中で泣いている女を見つけ城に連れ帰って妻にする。メリザンドという素性も得体も知れぬ若い女であった。ところが女はゴローの異父弟ペレアスといい仲になってしまい、嫉妬した兄は弟を刺し殺してしまう。傷を負った女も子供を生み落して静かに死んでいく。 このメリザンドという女が何を考えているのかさっぱりわかないネコ科の不思議娘 なのである。それでいてペレアスが「嘘ついてない?」ときくと「嘘はあなたのお兄さんにだけよ」なんて機転のきいた嘘をついたりもする。兄弟はかわいそうなぐらいにメロメロになってしまうのである。

娘が泉の精かなにかで音楽がメルヘン仕立てかというとそうではない。女の醸し出すえもいえぬフェロモンの虜になる弟、密会を知って殺意を抱く兄。メリザンドは妖精ではなく生身の女であることは、塔の上から長い髪を垂らして弟が陶然として触れる艶めかしいシーンで実感させられる。しかし音楽はロマンティックになることは一切ない。すべてが薄明の霧の中での出来事であったかのようにうっすらと幻想のベールをかぶっている。「見かけはそう」という図式が次々と意味深長に裏切られる。恋でも憎悪でも死でもなく、時々刻々と万華鏡のように移ろうアルモンド王国の情景とはかない運命にドビッシーは音楽をつけているのである。

武闘派で肉食系の兄ゴロー、草食アイドル系の弟ペレアス。メリザンドが選ぶのは弟であり、一見お似合いのカップルだ。これは「ダフニスとクロエ」対「醜いドルコン」の構図であり、美男美女カップルの勝利でハッピーエンドというのが定石だ。ところがここでは美男のダフニスがあっさりとドルコンに刺し殺されてしまう。おとぎ話ではないのだ。では何か?「トリスタンとイゾルデ」というのがその答えだろう。ゴローがマルケ王(叔父)、ペレアスがトリスタン(甥)ではないか。不倫カップルが死んでしまうのも同じだがお騒がせ女が王族の運命を滅茶苦茶にしてしまう顛末はこれも同じである。

「X(男)とY(女)」のタイトルにもいろいろあるが、実生活でもマティルデ・ヴェーゼンドンクと不倫中だったワーグナー、やはり不倫で前妻が自殺未遂するドビッシー。ワーグナーは延々と女に歌わせドビッシーは女を死の床に横たえてオペラを閉じている。ご両人とも眼中にあったのは女だったのだ。メリザンドの死のシーンはラ・ボエームに影響を感じるが、ボエームの主人公がミミであったように「ペレアスとメリザンド」とはいいつつもペレアスは添え物であり、やはり主役はメリザンドなのである。メリザンドを誰が歌っているかこそこの曲の鑑賞の要になることはご理解いただけるだろうか。

「ペレアスとメリザンド」を「王族(ゴロー)の悲劇」と解釈するか「不思議娘の幻想 物語」と解釈するか。これは趣味の問題だがご両人の作曲当時ののっぴきならぬ私生活状況を鑑みるに、僕はどうしても後者として聴いてしまう。例えば初めて買った演奏はやはりピエール・ブーレーズのロイヤル・オペラハウスとのLP(右)だが、これは王族悲劇でも幻想物語でもなく中性的なものだ。エリーザベト・ゼーダーシュトレームのメリザンドはまじめ娘でフェロモン不足。これじゃあ兄弟は狂わないわな。はっきり書いてしまおう、あまり面白くない。

「ペレアスとメリザンド」を「王族(ゴロー)の悲劇」と解釈するか「不思議娘の幻想 物語」と解釈するか。これは趣味の問題だがご両人の作曲当時ののっぴきならぬ私生活状況を鑑みるに、僕はどうしても後者として聴いてしまう。例えば初めて買った演奏はやはりピエール・ブーレーズのロイヤル・オペラハウスとのLP(右)だが、これは王族悲劇でも幻想物語でもなく中性的なものだ。エリーザベト・ゼーダーシュトレームのメリザンドはまじめ娘でフェロモン不足。これじゃあ兄弟は狂わないわな。はっきり書いてしまおう、あまり面白くない。

このクールな演奏に僕が負うのは、ぜんぜん別なことだ。ペレアスの音楽史上の影響についてである。多くの人がそれに言及しているがどこまで具体的証拠に基づいてそう言っているのだろう。僕は自分で確認したことしか信用しないので、この演奏から自分の耳で気付いたことだけ列挙してみよう。

第4幕のイニョルデのシーンはほぼ直前に作曲されたフンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」の音がする。第1幕は「ラインの黄金」「ローマの泉」、ラヴェル「ソナチネ」、同第3場と第3幕には「ペトルーシュカ」、第5幕は「弦チェレ」「パルシファル」、「中央アジアの草原にて」、第2幕で指輪を泉に落とした後に「パリのアメリカ人」など書けばきりがない。自作は「聖セバスチャンの殉教」、「ピアノのために第2曲サラバンド」、「牧神」「海」などたくさん。作曲時期が近いせいだろうか「海」と似ていると言っている人がけっこういるが、どう聴いてもそこまでは似ていない。オーボエに似たフレーズがあったりはするが、海はリアリズムに接近している音楽でありペレアスはそれとは遠い。

次に買ったのはこのCDだ。フランスのディスク・モンターニュ盤でデジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団の演奏である。メリザンドのミシェリーヌ・グランシェはちょっと上品なはすっぱだが悪くはない。ペレアスを十八番にしていたジャック・ジャンセンも若気のうぶな感じが出ている。オーケストラの合奏も初演の頃はこんなだったかというムードにあふれていて、これはお薦めできる。どっちかといわれれば「王族の悲劇」型だろう。普通にこのオペラをやればそうなるのがふつうだ。台本がそうなのだから。

次に買ったのはこのCDだ。フランスのディスク・モンターニュ盤でデジレ・エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団の演奏である。メリザンドのミシェリーヌ・グランシェはちょっと上品なはすっぱだが悪くはない。ペレアスを十八番にしていたジャック・ジャンセンも若気のうぶな感じが出ている。オーケストラの合奏も初演の頃はこんなだったかというムードにあふれていて、これはお薦めできる。どっちかといわれれば「王族の悲劇」型だろう。普通にこのオペラをやればそうなるのがふつうだ。台本がそうなのだから。

ところが、その後、ついに普通ではない演奏に出会うこととなった。アルモンド王国を、このオペラを、指揮者もオーケストラをも振り回す不思議娘がとうとう現れたのである。食わず嫌いしていたそのカラヤン盤をある時に聴いて、まさに脳天に衝撃を受けたのを昨日のように思い出す。カラヤンのペレアス?何だそれは、というのが第一印象。ところが一聴してこれはペレアスの最高の名盤であり、カラヤンの数多あるディスクの中でも1,2を争う出来であり、20世紀のオペラ録音のうちでもトップ10には間違いなく入る名品であると確信。どこへ行ってもそう断言するようになってしまった。

何をおいてもフレデリカ・フォン・シュターデのメリザンドに尽きる。カラヤンは「ついに理想のメリザンドにめぐりあった」と語ったそうだが、不肖、不遜を顧みずまったく同じセリフをフレデリカさんに捧げたい。降参!参りました。この色香とフェロモンで遊びごころいっぱいのくせに手を出すと不思議なまじめさでさっと逃げる。なんだこいつは?男は迷う。メッツォだから可愛いばかりでもない。急にオトナになってみたりもする。なんだこいつは?またまた男は迷う。リチャード・スティルウェルは、なんでカラヤンがこんな草食系のペレアスを起用したんだと思うほど頼りないが、見事にメリザンドに食われて籠絡されているのを聴くとそういう配役だったかと納得する。ゴローのホセ・ファン・ダムは当たり役だ。このオペラほぼ唯一のTuttiである恋の語らいとキスの場面、そこに背後から闖入して弟を刺し殺すシーンは圧巻であり、そんな罪を負ってしまうことになるメリザンドという不思議娘への愛憎の表現がリアルである。年甲斐なくやはりメリザンドの色香に迷う親父アルケル役はルッジェロ・ライモンディだ。その貫録はメリザンドの死、メーテルリンクの戯曲の主題である静かな死の場面で舞台を圧する。ここをこんなに深みを持って歌った人を他に知らない。

何をおいてもフレデリカ・フォン・シュターデのメリザンドに尽きる。カラヤンは「ついに理想のメリザンドにめぐりあった」と語ったそうだが、不肖、不遜を顧みずまったく同じセリフをフレデリカさんに捧げたい。降参!参りました。この色香とフェロモンで遊びごころいっぱいのくせに手を出すと不思議なまじめさでさっと逃げる。なんだこいつは?男は迷う。メッツォだから可愛いばかりでもない。急にオトナになってみたりもする。なんだこいつは?またまた男は迷う。リチャード・スティルウェルは、なんでカラヤンがこんな草食系のペレアスを起用したんだと思うほど頼りないが、見事にメリザンドに食われて籠絡されているのを聴くとそういう配役だったかと納得する。ゴローのホセ・ファン・ダムは当たり役だ。このオペラほぼ唯一のTuttiである恋の語らいとキスの場面、そこに背後から闖入して弟を刺し殺すシーンは圧巻であり、そんな罪を負ってしまうことになるメリザンドという不思議娘への愛憎の表現がリアルである。年甲斐なくやはりメリザンドの色香に迷う親父アルケル役はルッジェロ・ライモンディだ。その貫録はメリザンドの死、メーテルリンクの戯曲の主題である静かな死の場面で舞台を圧する。ここをこんなに深みを持って歌った人を他に知らない。

そして忘れてはいけないのがカラヤンとベルリン・フィルの演奏だ。ヘルベルト・フォン・カラヤンは本名をカラヤノプーロスというギリシャ人の血筋でゲルマン人ではない。オーストリア出身のドイツ系指揮者としてレパートリーを築いてきたが、ラテン系の音楽に対する思いは強かったのではないか。僕は彼のラヴェル、ドビッシーは評価しないが、歌の入った場合は違う。彼はやはりオペラハウスで育った人だ。声を縫い込んだ特異なオーケストラ曲であるペレアスでこそ彼は自分の究極の美意識を実現できたのではないか。

そうとしか考えようのない空前絶後といっていい絶美の管弦楽演奏はドラマの抑揚をなまめかしい生き物のように歌い上げ、シュターデの声といっしょにフェロモンを発している!こんなオーケストラ演奏を僕は後にも先にも人生一度も耳にしたことはない。それはカラヤンの解釈なのだが、数多ある彼の指揮でもベルリン・フィルがこれほど敬服して真摯に録音に残したということ自体が驚嘆に値する事実であり、これが聴けないとなったら僕は余生に不安になるしかない。それほどのものなのである、これは。

しかしである。やっぱり、この演奏の魅力はメリザンドなのだ。これに抵抗するのはとても困難である。僕はこのカラヤン盤を「不思議ちゃん幻想 物語」の最右翼として永遠に座右に置くことになるだろう。

(補遺)

アンセルメ/ スイス・ロマンド管弦楽団、ジュネーヴ大劇場合唱団による1964年録音は悪くない。メリザンドのエルナ・スポーレンバーグはバーンスタイン / LSOおよびクーベリック/ BRSOのマーラー8番にも起用されており、アンゲルブレシュトがPOを振った録音のペレアスであるカミーユ・モラーヌと純情そうなお似合いのコンビを演じている。オケのフランス的な香りをDeccaの録音陣が良くとらえているのを評価したい。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

モーツァルト オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」(K.588)(Mozart: Cosi Fan Tutte)

2014 JAN 5 19:19:42 pm by 東 賢太郎

僕はあまり声楽をきかない。スカラ座、メット、コヴェントガーデン、ベルリン、バイロイト、ザルツブルグ、ミュンヘン、ローマ、パリ、チューリッヒ、ドレスデン、フランクフルト、ヴィースバーデン、ジュネーヴなど、ざっと思い出しただけてもこんなにたくさんのオペラハウスでオペラを聴いたはずだが、僕のオペラのレパートリーは多くない。

それはたぶん筋書き、ドラマよりも音楽を聴きたいからで、イタリアオペラの大半は何度聴いてもだめだ。歌の魅力はわかったとしても音楽の方が興味がわかない。名歌手が歌うならオペラハウスに行ってみようと思うことはあっても、あれを家で聴こうとかピアノで弾いてみたいとかは金輪際思わないだろう。ワーグナーだってジークフリートなど大半は退屈してしまう。もし素晴らしいあの夜明けから森のささやきの場面が来ないならば劇場ですら耐え忍べるかどうか自信がない。

僕は閉所恐怖症のため飛行機は椅子に固定されるのが恐怖で、船で香港から帰ろうかと真剣に考えたことがある。歯医者は治療の痛みよりそれが理由で嫌いだ。床屋すらだめで、ある時途中で落ち着くためにトイレを借りたことがある。だからそれに5時間も縛られるオペラハウスという場所がそもそも恐ろしい。バイロイトではぞっとした。あそこの座席は前後を貫く通路がないからPardon meを繰り返して延々と横に出なくてはいけない。演目が比較的好きなタンホイザーだったので救われた。

劇場でそういう心配がないのがモーツァルトのオペラである。僕がそれに開眼したのは「コシ・ファン・トゥッテ」で、あの息もつけない第1幕のフィナーレをきいて感きわまってしまい、どういうわけか悲しい曲でもないのに涙が止まらなくなった。今でもそこは冷静でいられない。音楽の奇跡を示すものをあげよといわれれば、僕はまずあそこをお示しすることになるだろう。僕が認知症で何もわからなくなっても、このオペラを、それもあそこを聴かせてもらえばきっと喜ぶはずだ。

それがこれ。たった2分!音楽がシャンペンみたいにはじけ飛び、あれよあれよという間に歓喜の渦に巻き込まれる。このメットのキャストもうまいが、オトマール・スイトナーの全曲盤でここをお聴きになるがいい。モーツァルトの音楽の物凄さに唖然とすること請け合いだ。

この題名は「女は皆こうするもの」という意味だ。最近は「コジ」と書くらしいが、40年も「コシ」でなじんでしまったので落ち着かない。僕はコシでいかせていただく。2組の恋人がいて、兵士の男たちが自分の彼女の貞節を自慢する。お若けえの、ホントにそうかな?という老練のおっさん(哲学者になっている)が現れ、それじゃあ賭けをしようじゃないかとなる。2人は戦場に行ったふりをして立ち去り、アルバニア人に変装して現れる。相手を交換し、口説いてみたら2人ともコロッと裏切ってしまう。

このリブレットを不道徳だと批判したのはベートーベンだ。真面目ということよりも彼は 女性の尊厳が確立していく19世紀の人だったのだろう。この筋より不道徳だったワーグナーまでが批判しているのが面白い。初夜権なんてものが題材になった18世紀、ロココ人のモーツァルトはそう思わなかったろう。だから彼がおちていく姉妹の心のひだを描いた音楽は説得力に富むし、アルバニア人を拒み続ける姉のフィオルディリージがついに気が変わる歌につけた濃厚なクラリネットとホルンの訳ありげなオーケストレーションなどのように、いちいちが見事だ。

モーツァルトはどんな筋書にも作曲できたように思える。比較的まともなリブレットを得たフィガロとドン・ジョバンニはもちろん、このコシと魔笛のような、もしも彼の音楽がついているのでなければまず歴史を生き延びることはなかった筋書きでもこんな曲を書いてしまう。これは元々あのサリエリが作曲する予定だったがお鉢が回っただけだ。それが、人間心理の表出にたけたモーツァルトにとって腕の振るい甲斐のある題材になってしまう。興味深いことだがこのオペラのどういう場面にどういう音楽をつけたかが彼の器楽曲への格好の道案内になる。

たとえば第1幕「死んでやる、さあ、死んでやる」でアルバニア人たちがヒ素を飲んで死んでしまうと姉妹が信じこんでいく場面の短調の音楽だ。ピアノ協奏曲24番もかくやという悲しげで精妙な半音階的和声が展開していくが、ここで聴衆は爆笑なのだ。そういう短調は「後宮からの誘拐」のオスミンのアリアもそうだ。彼の短調の器楽曲がみなそうだとはいわないが、それが小林秀雄の「走る悲しみ」だけを現しているのかどうか、聴き手は自分の感性を試される。

さて冒頭に声楽をきかないと書いてしまったが、こう書いてきて、声楽が楽器として見事にワークした時のインパクトにはどんな楽器もかなわないということは否定しようがないと思いあたった。そしてモーツァルトにおける声楽は楽器なのだと僕は思っている。それは彼がザルツブルグで教会音楽を書いて過ごしたことと関係があるだろう。実は宗教音楽は僕が最も好きなモーツァルトのジャンルである。ピアノ協奏曲よりもオペラよりも好きだといえば少数派だろう。それは器楽としての声楽はピアノにも勝るのであり、それが最も徹底しているのがオペラではなく宗教音楽だということだ。

コシ・ファン・トゥッテに戻ろう。

このオペラにはカール・ベームの旧盤という音楽評論家が口をそろえて絶賛する名盤がある。これをけなした人は寡聞にして知らないが、僕はこれをあまり好まないことを告白しなくてはならない。たしかにエリザベート・シュワルツコップのフィオルディリージ、クリスタ・ルートヴィヒのドラべルラはすばらしいしベームの指揮も堂に入っている。しかし、このオペラの約半分が登場人物6人の2重唱から6重唱のアンサンブルで成っていることを考えると、どうしても聴き劣りしてしまう名盤がある。

このオペラにはカール・ベームの旧盤という音楽評論家が口をそろえて絶賛する名盤がある。これをけなした人は寡聞にして知らないが、僕はこれをあまり好まないことを告白しなくてはならない。たしかにエリザベート・シュワルツコップのフィオルディリージ、クリスタ・ルートヴィヒのドラべルラはすばらしいしベームの指揮も堂に入っている。しかし、このオペラの約半分が登場人物6人の2重唱から6重唱のアンサンブルで成っていることを考えると、どうしても聴き劣りしてしまう名盤がある。

僕はオットマール・スイトナーが東独のキャストとベルリン・シュターツカペレで録音した演奏がどうしても頭からはなれない。フィオルディリージを歌うカーサピエトラがシュヴァルツコップよりすぐれた歌手であると主張する人は世界にあまりいないだろう。しかしそれでも、この演奏が展開している声楽アンサンブルの魅力は否定しがたい。たとえば第1幕フィナーレの6重唱でのフェルランドのパートをここでのペーター・シュライヤーほど完璧に歌った歌手を僕はきいたことがないし、カーサピエトラとドラベルラのブルマイスターの二重唱は天国のように美しい。

僕はオットマール・スイトナーが東独のキャストとベルリン・シュターツカペレで録音した演奏がどうしても頭からはなれない。フィオルディリージを歌うカーサピエトラがシュヴァルツコップよりすぐれた歌手であると主張する人は世界にあまりいないだろう。しかしそれでも、この演奏が展開している声楽アンサンブルの魅力は否定しがたい。たとえば第1幕フィナーレの6重唱でのフェルランドのパートをここでのペーター・シュライヤーほど完璧に歌った歌手を僕はきいたことがないし、カーサピエトラとドラベルラのブルマイスターの二重唱は天国のように美しい。

僕に声楽のことはわからないがベーム盤の歌手たちはアンサンブルでも自分の歌を歌っているように思う。タッデイとクラウスが声の立派な押し出しという点ではスイトナー盤のライプとシュライヤーをしのいでいるという指摘も甘んじよう。これがドン・ジョバンニであるならそれは決定的なことになる。しかし、コシにおいてはそうではない。天下の名ソプラノと評されるシュワルツコップの歌唱のよさを聴き取ろうと僕は何度も努力したが、そして重要なアリアにおいてその試みはある程度は成功したが、アンサンブルにおける彼女の歌はどうしても好きになれない。

このスイトナー盤はi-tuneでたった1500円で手に入る(右)。東独制作盤で経費が安く償却済みということだろうか。僕は芸術作品の価格は心理的効果がばかにならないと思っていて、安いのはありがたいがそれでこの演奏が安物だとイメージされないように心から願っている。これのLPを買って大いに気にいった僕は、84年にDENONからこれがCD化されたのをロンドンで知っていてもたってもいられず、東京出張の折に石丸電気で真っ先に買った。9000円だった。

このスイトナー盤はi-tuneでたった1500円で手に入る(右)。東独制作盤で経費が安く償却済みということだろうか。僕は芸術作品の価格は心理的効果がばかにならないと思っていて、安いのはありがたいがそれでこの演奏が安物だとイメージされないように心から願っている。これのLPを買って大いに気にいった僕は、84年にDENONからこれがCD化されたのをロンドンで知っていてもたってもいられず、東京出張の折に石丸電気で真っ先に買った。9000円だった。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

ビゼー 歌劇「カルメン」(Bizet: Carmen)

2013 OCT 14 22:22:26 pm by 東 賢太郎

地中海音楽めぐり、スペイン編その3は泣く子も黙る名作「カルメン」でいきましょう。

「カルメン」は1875年にフランス人のジョルジュ・ビゼーが書いたスペインを舞台とするオペラです。モーツァルト、ワーグナー、ヴェルディ、プッチーニ、ロッシーニは多くのヒット作を書いた強豪オペラ作曲家5人組です。そこにたった1本しかヒット作がなかったベートーベンを加えるのに異を唱えるクラシック音楽愛好家はいても、同じく1本だったビゼーの名を加えるのに反対の方は少ないのではないでしょうか。なぜならその1本はヒットでなく、逆転満塁サヨナラホームランなみに記憶に残るものだったからです。

「カルメン」は1875年にフランス人のジョルジュ・ビゼーが書いたスペインを舞台とするオペラです。モーツァルト、ワーグナー、ヴェルディ、プッチーニ、ロッシーニは多くのヒット作を書いた強豪オペラ作曲家5人組です。そこにたった1本しかヒット作がなかったベートーベンを加えるのに異を唱えるクラシック音楽愛好家はいても、同じく1本だったビゼーの名を加えるのに反対の方は少ないのではないでしょうか。なぜならその1本はヒットでなく、逆転満塁サヨナラホームランなみに記憶に残るものだったからです。

ジョルジュ・ビゼー(Georges Bizet)は1838年にパリで生まれました。モーツァルトは「魔笛」を初演した3か月後に36歳で急逝しましたが、ビゼーも「カルメン」初演の3か月後に37歳で急逝しています。どちらの作品もあまりスタンダードでない「セリフ入り」(ジングシュピールとオペラ・コミック)であったのも数奇なものです。カルメンは主役がメゾ・ソプラノであり、王女や姫でなく女工という下層階級の女であるのも当時の型破りでした。ヴェリズモ・オペラの先駆と言っても過言ではないでしょう。ビゼーとモーツァルトを比べる人はあまり見かけませんが、その2曲の運命の符合はともかく、彼らは才能においても双璧であったと僕は信じております。

ビゼーの他の作品といえばオペラが「真珠とり」、それから劇付随音楽「アルルの女」と交響曲ハ長調の3曲が多くの愛好家の知る所でしょう。僕が2-3歳ごろ聴かされていた(はずの)親父のSPレコードに「真珠とりのタンゴ」なるものがありました。三つ子の記憶に今も残るほどの名旋律であって、それなのにどうして海女さんがタンゴを踊るんだろうと「真珠とり( Les Pêcheurs de perles)」のアリアを聴くまで思っておりました。しかしそのオペラもレアものの部類です。カルメン以外は現代ではどうしても軽めのレパートリーとなってしまい、カルメン一発屋というイメージになっているのです。

しかし、彼が17歳(高校2年ですね)で書いた交響曲ハ長調は、私見ではモーツァルトがその年齢で書いたどの曲より魅力的です。「高校生作曲オリンピック」があったとしてビゼーは僕の中では金メダリストかつ世界記録保持者であり、人類史上彼の金を脅かしたのはモーツァルトとメンデルスゾーンだけと思っております。根拠は以下の通り。

まず9歳でパリ音楽院に入学。ピアノ、オルガン、ソルフェージュ、フーガで一等賞を取っている。これは小学校3年生の少年がウルトラ飛び級でジュリアード音楽院に入り4科目で首席になったようなもの。19歳でローマ大賞を獲得。フランツ・リストが新作として書いて「これを弾けるのは私とハンス・フォン・ビューローしかいない」と豪語したピアノ曲を23歳のビゼーは一度聴いただけで演奏し、楽譜を渡されると完璧に演奏。リストに「私は間違っていた」と言わしめた。リスト自身がグリーグのピアノ協奏曲を初見で弾いた男。その彼の初見能力を上回っていたということになると、歴史上浮かぶ名はモーツァルトしかないでしょう。「カルメン」はドビッシー、サンサーンス、チャイコフスキーに絶賛され、ニーチェは20回も見たそうです。20回!わかりますね。一度憑りつかれるともう離れられない麻薬のような音楽です。

あらすじ

時は1820年頃、舞台はスペインのセヴィリャ。煙草工場の女工カルメンは喧嘩騒ぎを起こし牢に送られることになった。しかし護送を命じられた伍長ドン・ホセは、カルメンに誘惑されて彼女を逃がす。パスティアの酒場で落ち合おうといい残してカルメンは去る。

第2幕

カルメンの色香に狂ったドン・ホセは、婚約者ミカエラを振り切ってカルメンと会うが、上司とのいさかいのためジプシーの密輸団に身を投じる。しかし、そのときすでにカルメンの心は闘牛士エスカミーリョに移っていた。

カルメンの色香に狂ったドン・ホセは、婚約者ミカエラを振り切ってカルメンと会うが、上司とのいさかいのためジプシーの密輸団に身を投じる。しかし、そのときすでにカルメンの心は闘牛士エスカミーリョに移っていた。

第3幕

ジプシー女たちがカードで占いをする。カルメンがやると不吉な暗示が出る。 密輸の見張りをするドン・ホセをミカエラが説得に来る。やってきた闘牛士エスカミーリとドン・ホセが決闘になる。カルメンの心を繋ぎとめようとす るドン・ホセだが、ミカエラから母の危篤を聞きカルメンに心を残しつつ密輸団を去る。

るドン・ホセだが、ミカエラから母の危篤を聞きカルメンに心を残しつつ密輸団を去る。

第4幕

闘牛場の前にエスカミーリョとその恋人になっているカルメンが現れる。エスカミーリョが闘牛場に入った後、1人でいるカルメンの前にドン・ホセが現れ、復縁を迫る。復縁しなければ殺すと脅すドン・ホセに対して、カルメンはそれならば殺すがいいと言い放ち、逆上したドン・ホセがカルメンを刺し殺す。

まずは前奏曲です。これを知らない人は少ないのではないでしょうか。

次にエスカミーリオの「闘牛士の歌」。これも人類史に残る名曲中の名曲であります。

エスカミーリオ役はカルメンが惚れるぐらいの男でなくてはいけません。この映像はいい感じです。そしていよいよカルメンの「ハバネラ」。真打ちマリア・カラスです。

この人、そのままカルメンであってもいい感じですね。そしてアンサンブルを一つ。第3幕の「カルタの3重唱」(カルメン、メルセデス、フラスキータ)です。

女性のトリオというと魔笛の3人の侍女を思い出します。こうして名場面をご紹介していると結局は全曲になってしまうぐらいこのオペラはすばらしい。もうひとつだけ、僕が大好きな場面をあげさせていただきましょう。

「お母さんのいる故郷へ一緒に帰りましょう」と必死にドン・ホセを説得する純情なミカエラは、メリメの原作には出てきません。原作はあまりに血なまぐさく、カルメンを含めたワルたちが凄惨にワルであり、劇場にそぐわないということで改作したそうです。そうしなければ第1幕、僕が大好きな「手紙のデュエット」(ミカエラ、ドン・ホセ)はなかった。僕はカルメンにあまり関心はないがミカエラは大好きなのです。ビゼーがこの役に書いた音楽の素晴らしいこと!お聴きください。

高松宮殿下記念 世界文化賞の音楽部門受賞で来日したプラシド・ドミンゴはもうすっかりお爺さんだったが、このドン・ホセは全盛期の姿で凛々しい。しかし、ブキャナンのミカエラはかわいいですね。僕だったら迷うことなく故郷に帰ってますが・・・。

この曲は初めの音符から最後の音符まで、奇跡の連続です。ビゼーの天才の宝石箱からこぼれ出た音符についてどんなに言葉を尽くしてもむなしいものがある。ひとたびあの前奏曲が始まってしまえば、アリアを立ち止まって味わうどころか次々に眼前をよぎる絶美妖艶を極める音楽の奔流に飲みこまれるしかなく、はっと気がつくとオペラは終わっている。そんな曲です。

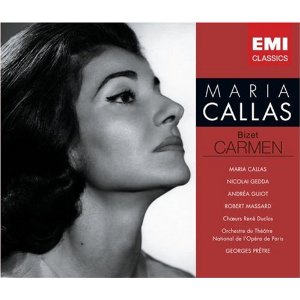

ジョルジュ・プレートル / パリ・オペラ座管弦楽団 カルメン:マリア・カラス

ドン・ホセ:ニコライ・ゲッダ

ドン・ホセ:ニコライ・ゲッダ

ミカエラ:アンドレア・ギオー

エスカミーリョ:ロベール・マサール

フラスキータ:ナディーヌ・ソートロー

メルセデス:ジャーヌ・ベルビエ

ダンカイロ:ジャン=ポール・ヴォーケラン

レメンダード:ジャック・プリュヴォス/モーリス・メヴスキ

モラレス:クロード・カル

スニガ:ジャック・マル

ルネ・デュクロ合唱団(コーラス・マスター:ジャン・ラフォルジュ)

ジャン・ぺノー児童合唱団

僕にとってのカルメンは実演ではアグネス・バルツァ、録音ではこのマリア・カラスです。カラスはこれを舞台で一度も歌っていません。フランコ・ゼッフィレッリ監督の映画「永遠のマリア・カラス」はフィクションですが、それをカルメンに設定したのはわかる気がしま す。それほどこの役はカラスに合っており、このCDを聴くにつけなぜ歌わなかったのか不思議です。彼女の声質からしてメゾのこれは物足りなかったのでしょうか。もうひとつこのCDの魅力は、フランス人ソプラノであるアンドレア・ギオー(右・写真)のミカエラです。決して有名な歌手ではなく録音も多くないのですが、僕は彼女の声質が大好きです。それがこれまた大好きなミカエラにぴったりでありたまりません。ニコライ・ゲッタの人のよさそうなドン・ホセもいいですね。ロベール・マサールのエスカミーリョはやや軽い。いかにも性悪そうで存在感が抜群のカラスのカルメンが惚れこむほどの男には聞こえないですね。第3幕「カルタの三重唱」で不吉な運命を知ったカラスが歌う暗い情念は歌手というより役者の迫力です。こんなカルメンは聴いたことがない。にもかかわらず他の歌手はみんな軽めの声というのは対照的であり、この録音はオペラ「カルメン」を聴かせるよりマリア・カラスを浮き彫りにする意図があったと思わざるを得ません。全曲です。

す。それほどこの役はカラスに合っており、このCDを聴くにつけなぜ歌わなかったのか不思議です。彼女の声質からしてメゾのこれは物足りなかったのでしょうか。もうひとつこのCDの魅力は、フランス人ソプラノであるアンドレア・ギオー(右・写真)のミカエラです。決して有名な歌手ではなく録音も多くないのですが、僕は彼女の声質が大好きです。それがこれまた大好きなミカエラにぴったりでありたまりません。ニコライ・ゲッタの人のよさそうなドン・ホセもいいですね。ロベール・マサールのエスカミーリョはやや軽い。いかにも性悪そうで存在感が抜群のカラスのカルメンが惚れこむほどの男には聞こえないですね。第3幕「カルタの三重唱」で不吉な運命を知ったカラスが歌う暗い情念は歌手というより役者の迫力です。こんなカルメンは聴いたことがない。にもかかわらず他の歌手はみんな軽めの声というのは対照的であり、この録音はオペラ「カルメン」を聴かせるよりマリア・カラスを浮き彫りにする意図があったと思わざるを得ません。全曲です。

もうひとつ挙げておきましょう。

ヘルベルト・フォン・カラヤン / ウィーン交響楽団

カルメン:ジュリエッタ・シミオナート

ドン・ホセ:ニコライ・ゲッダ

エスカミーリオ:ミシェル・ルー

ミカエラ:ヒルデ・ギューデン

フラスキータ:グラツィエッラ・シュティ

他 ウィーン国立歌劇場合唱団

(1954年10月8日、ウィーン、ムジーク・フェラインでのライブ)

カラヤンはRCA(63年、ウィーン・フィル)とDG(82年、ベルリン・フィル)の2種のスタジオ録音を残していますが、何といってもこのライブが最高です。カラスを聴いてしまうとシミオナートのカルメンは奔放、蓮っ葉という感じが薄く聴こえますが、こういう色気のほうがまともでしょうか。ゲッタはここでも健闘しています。ギューデンのミカエラはまあまあというところ。エスカミーリオのルーはちょっとスマートなフランス男という感じもするが音楽的には聴かせます。この演奏の白眉は歌手よりもカラヤンの指揮でしょう。脂の乗り切った46歳。若々しいテンポでぐいぐいとオーケストラをドライブし、歌手も含めた大きな一つのアンサンブルとしてまとめ上げる手腕は素晴らしいの一言です。それはトスカニーニのオペラ指揮にしか感じられないほどの求心力で、カラヤンがそのスタイルを目指していた頃の傑作といえるでしょう。オケも非常に気合が入っており、カラヤンとは信じられないアッチェレランドがかかったりしますが鋭敏に反応しています。録音はモノラルですが良好で、オーケストラピットがのぞけるぐらい舞台に近い席で聴いているようなライブ感にあふれています。カルメンが好きな方には一聴をお薦めいたします。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。