ウィリアム・シューマン 交響曲第8番 (1962)

2022 FEB 15 17:17:24 pm by 東 賢太郎

この曲を愛好している方がおられたら友達になりたい。ウィリアム・シューマン(1910-92、以下WS)は米国を代表するシンフォニスト(10曲書いたが1、2番は撤回したので3-10番の8曲)のひとりである。3、5番が著名だが、あまり知られていない8番をここで紹介したい。

WSはニューヨーク生まれのユダヤ系である。改革派シナゴーグで初等教育を受け、ヴァイオリンとバンジョーを習ったが、根っからの野球少年だった。高校ではバンドを作ってコントラバスを弾き、地元の結婚式やユダヤ教成人式で演奏した。ニューヨーク大学商学部に入り、広告代理店でバイトをしている。そこでも趣味でポップ調の歌を書いていた。彼の音楽がこのキャリアから生まれたとは想像し難いが、そうなるきっかけは20才の時にカーネギーホールできいたトスカニーニの指揮するニューヨーク・フィルハーモニーの演奏会だった。衝撃を受けた彼は、「翌日に作曲家になる決心を固めた」と述懐している。そこで大学は退学して23才で作曲家ロイ・ハリス(1898-1979)に弟子入りし、25才でコロンビア大学の音楽教育学士号を得る。ハリスの紹介でクーセヴィツキーに会い33才で彼の妻の追悼に3番を書いたことが登竜門になったが、著名にしたのは新聞社オーナーで富豪のユダヤ系ハンガリー人、ジョーゼフ・ピューリツァーの遺志で1943年に設けられた「ピューリッツァー音楽賞」の最初の受賞者に選ばれたことだ。その後1946年にジュリアード音楽学校校長に就任してジュリアード弦楽四重奏団を創設。1961年にリンカーン・センターの音楽監督となり米国の音楽教育界の重鎮の道を歩む。

米国の作曲家のキャリアは実に面白い。パイオニアであるチャールズ・アイヴズ(1874-1954)はシェーンベルクと同い年である。陸軍バンドのリーダーの父に音楽を仕込まれたが高校では野球部のエースで主将であり、エール大学では花形フットボール選手で監督が「あいつが音楽をやめてくれればトッププレーヤーになる」と惜しんだ。アメリカの学校カースト最高峰のジョックを地で行くが、同時に作曲ができ、アイビーリーグ・コミッティーのチェアマンも務めた「三刀流」の超エリートでさぞ女性にモテたに違いない。保険会社に就職したが後に自社を起業して成功。著書「生命保険と相続税」は売れ、保険業界で名を成したため業界人は作曲もするのかと驚いた。こういう人は欧州にはいない。

時代が下って、ジョージ・ガーシュイン(1898-1937)はユダヤ系ロシア人で皮革工員の父、毛皮業の母の息子でブルックリン生まれだ。WSを教えたロイ・ハリスもオクラホマの田舎の農家の倅で、ピアノは母に習っただけでUCバークレーに入り作曲は独学。トラック運転手をして学費を稼ぎ「色彩交響曲」の英国人アーサー・ブリスに弟子入りして大成した。アーロン・コープランド(1900-90)はユダヤ系リトアニア移民でブルックリンの雑貨屋の息子だ。父がスコットランドで3年働いて家族の米国渡航費を稼いだほど貧しかったが15才でパデレフスキーの演奏会を聴いて作曲家を志した。

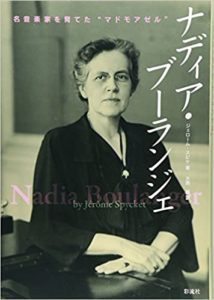

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

これらをアメリカン・ドリームと見るのは容易だが事はもっと複雑だ。貴族の嗜みを出自とするクラシック音楽が貴族のない国でどう居場所を作るかという背景があったからで、米国は日本とさして変わらぬクラシック後進国だったのである。その頃、作曲の才があれば渡欧して学ぶのが常だった。ガーシュインはパリでラヴェルに弟子入り志願して断られ、コープランド、ハリスはフランス留学してロシア貴族(キエフ大公)の末裔で20世紀最高の音楽教師ナディア・ブーランジェ(1887- 1979)に師事しているが、自身もそのひとりだったヴァージル・トムソンは「アメリカ合衆国の各都市には安物雑貨屋とブーランジェの弟子がごろごろしている」と皮肉った。

その事態を変えたのがアウグストゥス・ジュリアード(1836-1919)だ。彼はフランス(ブルゴーニュ)出身のユグノー教徒の息子で、両親が米国に逃げる船上で産まれた。繊維会社を立ち上げ成功し、銀行、鉄道、保険に投資して富を築き、メトロポリタン美術館のパトロンとなり同オペラハウスCEOを30年にわたり勤めた。篤志家だった彼の遺志で、死の翌年にその基金で設立されたのがジュリアード音楽院である。また、もうひとつのカーチス音楽院のほうも、女性雑誌(Ladies’ Home Journal、今もあり日本なら女性セブン、女性自身)を創刊したカーチス出版社のオーナーの娘が1924年にフィラデルフィアに設立した(母方はオランダからの移民だ)。このファミリーは現時点でも歴代米国富豪20位に入っているが、米国はかように成功者が寄付で社会貢献する文化が今もある。この2校の設立によって才能ある移民の子女を米国で教育し、米国で作曲・演奏をさせ、自国の歴史を紡いでいく基礎が形成されたのである。もとより自国の音楽であるジャズもこのシステムに取り入れたことは言うまでもない。

両校は日本なら東京芸術大学にあたるが、音楽好きの富豪が私財で作った学校であり、移民や貧困層の才能ある子に教育、奨学金を与えアメリカ音楽の発展に寄与してもらおうというものだ。例えば上記の「ピューリッツァー音楽賞」は作曲家に与えられるが『その曲はその年に米国人によって書かれ米国で初演されること』が厳格な条件である。「欧米で評価された」と喜ぶ我が国の音楽界の如き根無し草でないことがわかるだろう。つまり、米国の篤志家の行為を金持ちの道楽、節税とするのはまったく皮相な見解である。以上列挙した人たちはみな出自、国籍、宗教がばらばらだ。それを捨てて集まったアメリカ合衆国へのパトリオティズム(愛国心)がいかに強烈かということのアート界における例証なのであり、国家も税を免じて寄付を促進するということだ。フランス革命の精神に発し、何もせず何の能力もない貴族を消し去った民主国家に移住してきた市民の末端にまで浸透した建国精神を見る思いだ。そこに貧富の差などなく、あるのは才能への天真爛漫とさえいえる素直な敬意である。現代がディバイドに陥っているならアメリカの最大の美質であるそこが狂ってきているという根腐れが原因だ。社会主義など検討する暇があるならそれを検証すべきだろう。

一方、芸大の前身は1887年創立と米国より早いが、なにせ官立であり、国家的課題であった不平等条約解消への “箔つけ” として鹿鳴館で流せる類の洋楽の輸入をすることが目的だ。国威発揚で軍を増強し、軍艦を並べる精神と同根のものでアート本来の意義とは無縁のものである。芸大はその音楽学校(共学で女子多数)が東京美術学校(男子校)と1949年に統合してできた大学で、伝統的日本美術の保護を目的とした後者の敷地面積が大きかったのは当然だろう(西洋美術教育は後に加わった)。つまり日本からベートーベンを出そうとか庶民の人生を音楽で豊かにしようなどとは無縁のものであったが、僕も母方は軍人だからそれが国家戦略として合理的であったことに何ら異論はない。音楽を学ぶ人は「そういうものだ」という教養をもっていればいいのであって、その芸大から尾城杏奈のような才能が巣立つのを僕は喜びをもって見ている次第だ。

心の底から自国の音楽を育てたいと市民が推進したボトムアップの音楽教育。かたや西洋に遅れまじと国がトップダウンで与えたそれは今となると共産主義時代のソ連、東欧のオリンピックへの姿勢にダブる。それでも強ければいいではないかというアスリートの世界とアートは一律には語れない。音楽教育の内容にも水準にも彼我の差はなかろうが、それを享受する人間の行動はモチベーションが動かすのだ。小澤征爾というワールドクラスの異才は成城学園、桐朋音大と私学の畑からはじけ出たが、成城学園から官製大学へ行った僕はその差に敏感であると思う。母は福沢諭吉存命中の慶応ボーイの娘であり、二代飛んで家族もまた慶応のお世話になっていて、やっぱり官と民は一味違うという実感が肌感覚にある。教育というものはどっちでもできるが、その結果は個人にも国家にとっても極めて重要だ。それは今後の僕の関心事になろう。

WSに話を戻そう。彼はジュリアードの校長時代に音楽理論、ソルフェージュ(聴音)を嫌ってカリキュラムから外し、彼独自の教育メソッドを導入した。音楽の実体の動的な性質を生徒に認識させることに主眼を置き、和声、音楽史、耳の訓練のやり方は個々の教師の解釈で決めるというものだったようだ(よくわからない)。教育の体系がないとして後任者が元に戻してしまったが、彼自身の音楽を聴くともったいなかったかなと思う反面、それなしで作曲できたのは不思議にも思う。彼が書いたのは和声音楽だ。美しいタテ(和声)とヨコ(リズム)の包括的な調和がある。そういう観点から作曲した人が他にいるかどうかは知らないが、それを教えようとしてそうなったとすると理論、ソルフェージュをやる普通の音大からはもう出現しない才能かもしれない。

彼はCBSの What’s My Line?というテレビ番組に出演した。1962年9月30日のことだ。そういえば子供の頃「私は誰でしょう」というクイズ番組の記憶があって、調べるとNHKラジオ第1放送で1949 – 1968年にやっていたようだ。名を伏せたゲストにパネラーが質問しながら誰かを当てる趣向だったがモデルはCBS番組だったのかもしれない。WSは音楽関係者だろうという所まで判明し「わかった!あなた、レナード・バーンスタインでしょ?」「いえ、彼の友達です」「じゃあルドルフ・ビング(メット総支配人)だ!」「いえ、彼の友達です」「おい、音楽界で彼の友達じゃない奴いるのか・・・」「でもメットで歌ったことはありますよね?」「時々そうしたいと願うのですが、お誘いがないもので」で当たった。その場で「彼の第8交響曲が来週(10月4日)にバーンスタイン指揮ニューヨーク・フィルハーモニーによって初演されます」と披露されたそうだ。

8番である。冒頭の妖しく美しい和声の質感からしてたまらない。まったく類のない神秘的で枯淡の味があるクオリアの感覚はぜひヘッドホンで味わっていただきたい。バーンスタインとNYPOのexecution!オーケストラ演奏の極致であり、もう凄いとしか書きようがない。アメリカ文化、恐るべしだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

バーンスタイン「ウエストサイド・ストーリー」再論

2016 NOV 15 0:00:23 am by 東 賢太郎

きのう体調がおかしくなり37.5度の微熱でした。神山漢方を飲んでから10数年、発熱なんてほとんどないことで、先週の疲れとストレスがひどかったようです。

大統領選でアメリカ音楽が懐かしくなって、ガーシュインを楽しんで戻ってくるのはやっぱりここです。この音楽がどうにも好きなんです。

バーンスタイン”ウエストサイドストーリー(West Side Story)” (1)

20世紀になって作曲家と演奏家が別々の仕事となりました。それは音楽が市民のものとなり、演奏会場をわかせる職業演奏家の登場、その技術をラジオや録音で聴衆に売る巨大産業(メディア)の登場に依るところが大きいでしょう。マーラーやラフマニノフやガーシュインのように職業演奏家でもあった作曲家は、シンガーソングライターが当たり前だった19世紀までとは異なり、今流にいうなら「二刀流」とでもいう位置づけの少数派でした。

とはいえマーラーは存命中は圧倒的に職業演奏家として欧州でもアメリカでも高名であり、「いつか私の時代が来る」と予言して将来に付託した作品にその通り「時代」が到来してから二刀流に格上げされ音楽史にそう書き込まれました。20世紀の職業演奏家で作品を書いた人はフルトヴェングラー、ワルター、クレンペラーなど少なからずいますが、彼らがマーラーのように時を経てから二刀流だったとうたわれる可能性は高くないと思われます。

そうした様相の中でレナード・バーンスタインはピエール・ブーレーズと共に20世紀後半に出現した希少な二刀流として記憶されるのではないでしょうか。彼が最晩年にロンドンで「キャンディード」を振ったコンサートを聴きましたが、演奏前にくるりと後ろを向いて「もうひとりの子供(ウェストサイドのこと)は有名になったが父親として同じくかわいいこの子(キャンディード)が心配だ」という趣旨のスピーチをしたのが今となっては痛切に共感を覚えます。彼の意識は作曲家だった。ライバルだった演奏家オンリーのカラヤンがもう過去の人であるのに比べ、彼のイメージは「子供たち」が頑張ってライブ感があるように思います。

ウェストサイド・ストーリーが彼の最も出来のいい子供だったことは残念ながら争えないでしょう。これは1957年にブロードウエイ・ミュージカルという米国ならではの場で生まれた傑作ですが、そのスコアには永遠の価値があると思うのはピアノで弾いてみれば実感します。生きているリズム、心に忍びこむ甘く優しい旋律、魔法のような転調!いくらでも弾いていたいこんな麻薬的効果は例がなく、全曲にわたって魅惑的なナンバーが次々と立ち現れる様はモーツァルトのオペラぐらいしか浮かぶものがないと言って決して過言と思いません。

有名なものを三つ。ブロードウエイのオリジナルキャストによる「マリア」です。

同じく「トゥナイト」です。知らない人はいないメロディーです。

同じく「アメリカ」です。

さて、第2幕に「Somewhere」というナンバーが出てきますが、今回はこれにフォーカスしましょう。決闘で恋人マリアの兄を殺してしまったトニーがマリアに「どこかに僕たちの居場所がある、ふたりでそこへ行こう」と歌う。すると女声合唱とともに夢の世界が目の前に現れて2人を包みこむ。闘いの音楽に遮られるまでのふたりの一時の現実逃避となります。夢のような高揚感のあるまさしく素晴らしい音楽です。簡単な英語なのでビデオの歌詞をよくご覧ください。

somehow、 some day、 somewhere・・・トニーとマリアだけじゃなく、夢を求めて他国から渡って来た移民の国アメリカの人達はこの思いをどこか心の奥底でシェアしているのかもしれません。フロンティア精神と前向きにとらえるものばかりでなく、つらいものや悲しいものもたくさんあったでしょう。世界で異例なほど定住民の国である我々日本人にはなかなかわからない。「もっといい場所がきっとある」「そこに良い暮らしと幸せがある」という夢。一縷のはかない夢かもしれないけれど、それを求めて明るく生きていこう。僕がアメリカへ行って最も根本的に、人間としてのスタンスが根底から変わるほど感化されたのはそのスピリットでした。つらい時が何度もありましたが、それがあったので負けずに来ることができたと思います。感謝しているし、この曲にはそれが感じられてぐっとくるのです。

ウエストサイドは二つの非行少年グループの抗争に翻弄される恋のドラマですが、ポーランド系とプエルトリコ系という貧しい移民の子たちの決闘であり、アメリカ社会の底辺の重層が見えてきます。一方がスパニッシュ系ということもありリアルです。表には出ないが、いまも変わっていないのではと思います。

「Somewhere」の夢の世界、「現実」の汚れた世界。その対比で成っているのがこの音楽です。撃たれた瀕死のトニーはマリアとここではふたりは一緒にさせてもらえないとSomewhereを歌い、マリアの腕の中で息を引き取るのです。

全曲はSomewhereの旋律を弦がおごそかに奏でながらロ長調で静かに閉じます。この旋律の冒頭はベートーベンの第5ピアノ協奏曲の第2楽章冒頭の青枠部分、天国になにか安寧を求めるかのような7度の跳躍を僕に強く想起させます。

せっかくバーンスタインと話をしたんだからこのことを聞いてみるべきでした。あっそうかい?偶然だよ、と言ったかもしれないが、これも同じロ長調であるわけで、どうもそうとも思えないものを感じます。無意識かもしれませんが。

変ホ長調を主調とする5番で勇壮に閉じた第1楽章につづいて不意に現れるこの第2楽章のロ長調、弱音器つきのヴァイオリンの仄かに幽玄な風情はどこか「あちらの世界」を感じさせないでしょうか。このビデオの21分50秒からです。

Somewhereの「あちら」は恋人たちの希求です、それが7度の跳躍になってますが、エンディングではバスに悪魔の4度(トライトーン)である f(ファ)が不気味に鳴っている。この悪魔の音はウェストサイド全曲の通奏低音といってもよく、呪われたようにそこいら中で響いてきます。トニーがマリアに一目ぼれして「マリア・・・今まで聞いた最も美しい響きだ・・」とつぶやいて、思いのたけを熱くマリ~ア~と歌う、その「リ~」からしてが悪魔の音だ。

その音は、ふたりには「あちら」はなく、Somewhereは現れず、トニーの死によって結ばれない暗示なのです。この悲劇はロメオとジュリエットに比定され、バーンスタイン自身もそれが理解しやすいからでしょうかそう語ってますが、リブレットの話しとしてはそうであっても音楽の性格と構成という観点では私見ではラ・ボエームに近いと考えます。

バーンスタインはのちにこのミュージカルからの抜粋として。オーケストラのための演奏会用組曲「『ウエスト・サイド物語』からのシンフォニック・ダンス」を編んでいます。ここにはトゥナイトやマリアのような有名なナンバーは選ばれず、Somewhereのロ長調のエンディングに向けて筋の通る選曲になっているところにバーンスタインのこの曲での主張がのぞいているように思います。

ロ長調の静謐な和音による消え入るようなエンディング。それで誰もが思い出すのはR・シュトラウスの「ツァラトゥストラかく語りき」であります。ハ長調の有名なオープニングで壮麗に始まる音楽はハ音(ド)をバスとしたロ長調の和音で不協和に幕を閉じる。ハ長調は自然、ロ長調は人間界をあらわし、両者は決して交じり合うことがないことを含意とするエンディングなのです。この含意を意識したのかどうか?ああ、これも作曲家に聞いてみればよかった・・・。

29分50秒あたりからです。

トニーとマリアの恋は人間界で砕け散り、後ろには悪魔の顔がちらついている。汚く冷たい現実、抗うことのできない非条理。そんな泥沼にあるからsomewhereは心に響くのでしょう。バーンスタイン自身が移民の子という感情投影もあったかもしれません。彼の父はウクライナ出身のユダヤ人で海を渡り、理容機器の卸売り業者として生計を立てていました。保守的なクラシック音楽界で移民二世として初めて現れたアメリカ人(米国はそこで生まれれば米国人)スター指揮者であった。ウェストサイドは57年、彼がニューヨークフィルの音楽監督に就任した年に書かれた名実ともに出世作でもありました。

こちらがサウンドトラックの全曲。いま聴いてもなんてカッコいい音楽だ!

次はバーンスタインによる録音のメーキング。ホセ・カレーラスの「マリア」で彼の厳しい顔が見えます。「僕はこれ指揮したことないんだ、スコアを勉強しなくっちゃね」と言ってますが、作曲家と演奏家の関係が見えて面白いです。

これはベネズエラのドゥダメルがシモン・ボリバル・ユース・オーケストラを振った「マンボ」。このオーケストラには麻薬の密売や強盗を経験した子もいますが、このオケは放課後に子どもたちを音楽に従事させることで犯罪から守る役割を果たしているそうです。うまくて驚くしウエストサイド・ストーリーの演奏家として彼らはふさわしい。クラシック演奏会のあり方にも一石を投じるものと思います。

こちらが彼らによるシンフォニック・ダンス。大変すばらしい!

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ガーシュイン 「ラプソディー・イン・ブルー」

2016 NOV 13 1:01:31 am by 東 賢太郎

大統領選はお祭りでもある。僕的にはヒラリーは裏表がありそうで好かない。負けてくれんかなあと思ってた。ウォール街、株式市場の住人なんだから彼女を応援すべきなのだが、僕の嘘つき政治家嫌いには理屈も損得もない。消去法のトランプ応援だったが、狡猾なインテリでも利権だけの職業政治家でもないのはいい。不動産や株のディールに嘘は通用しないし、口だけのインチキ野郎でなさそうなニオイのするところを有権者は見たと思う。

このお祭り、五輪やワールドカップといっしょで4年おきだ。そのたびにアメリカにいたころを思い出し、それが20代のはじめだったことに甘酸っぱい思いをはせる。僕にとって欧州やアジアは後でやって来た外国だ。分別が多少ついて、大人として味わった。米国はちがう。マックがご馳走に思え、ステーキの大きさに驚き、マンハッタンの摩天楼に感動し、英語がなんとかわかるようになり、という子供でおのぼりさんだった自分がまだそこに立っている。

そんな自分が61にもなったいまアメリカをどう思ってるかというと、なかなか一口には言えない。数えきれないほどのすばらしい思い出があってもはや抜き差しならないが、問答無用に好きなところ、ちょっとナメてるところもあるし、嫌うところもおおいにある。アメリカを去ってからの目で見れば複雑だが、しかし、甘酸っぱい思いに駆られてもはや美点凝視していたいと思うようになったのは年のせいだろうか。

思えば昭和30年生まれの僕は、原爆が落とされ東京が焦土となってわずか10年で生まれた子供なのだ。なのにアメリカは好きなんだって?70年たっても日本を恨んでる国があるのに、それって異常なことじゃないか。GHQの洗脳?そうかもしれないが、それだけじゃない何か、人種も何もなくどこの人でも惹きつけてしまう何かがアメリカにあったんじゃないか?そうだ。確かにそうだと僕は思っている。

海外初体験は大学3年のこれだ米国放浪記(1)。単なる観光旅行やホームステイなんかじゃない、脳髄に刻み込まれる強烈な衝撃で人生怖いものなんてなくなってしまった。この洗礼がなかったらひ弱だった僕が証券業界なんかでとても生きてこられなかったろうし男としての自信とハラがアメリカで完成したのは間違いない。人生来し方をふりかえるにつけ、ふる里という感じすらしてしまう。

大学4年で1か月語学留学したバッファロー大学、入社3年目でウォートンスクールの準備として1か月コースに通ったコロラド大学。修士課程の殺人的カリキュラムだったMBAの2年とちがってお気楽なもんで、素晴らしい環境のキャンパスライフは楽しくて夢みたいだった。まだ英語もままならずで周囲のすべてがカルチャーショックの連続であったが、だからこそ幼時の記憶みたいに今もみずみずしく、一番恋い焦がれるアメリカの思い出かもしれない。

ルー・ゲーリックがプレーしたコロンビア大学ベーカーフィールド。3位決定戦で元巨人の人と投げあって4-2で負けたけどOutstanding Player賞をもらったのは人生のすべての経験のうちでダントツ1位の誇りだ。けがで野球を断念したけど、神様が人生最後の9イニングをアメリカで投げさせてくれた。30年ぶりに再会したチームメートが、「練習でお前が投げた20球な、1球もあたらなかったぜ、シット(くそ)!」と笑いながらぎゅっとハグしてきた。アメリカンだ!

ポコノにスキーに行きすがら無人の雪道で脱輪して途方に暮れたときトラクターで牽引してくれたおじさん、家内の緊急手術を6時間かけて成功させカネがないので保険に後づけで入れてくれた大学病院の先生、試験のあとよ~し憂さばらしするぞ~とフラタニティ(学生寮)で大勢で朝まで飲んでちょっと書けないどんちゃん騒ぎをしたクラスメートたち・・・、ほんとうに我々はこのひとたちと戦争なんかしたんだろうか?あの美しいミクロネシアのチューク島を空爆して何千人も日本人を殺したのはこのひとたちなんだろうか?

僕が知っているのはプライドに満ち満ちた強いアメリカだった。我々はエスニック扱いだから不愉快なことも数知れずあったけども、野球なんかで力を見せつければケロッとあっけないほど素直に認めてくれるフェアな国でもあった。やればいくらでもリッチになれて、何にでもなれる気がした。あの無限の沸き立つような高揚感、まだ20代で無限の時間とエネルギーがあった自分。アメリカというのは日本にいたら見なかったかもしれない夢をくれて僕をかきたててくれた恩人ならぬ恩国であり、それそのものがもうノスタルジーになっている。トランプさん、中国に負けるながんばれ。

そんな想いがギュッと詰まって聞こえるのがラプソディー・イン・ブルーでなくて何だろう。高校時代にこのオーマンディ盤をきいてとりこになり、アメリカを夢想し、行ってみたい!!!となってしまった。そうなると僕はもう止まらない、それが「米国放浪記」のあれになる。そしてそれが人生を変える。何の理屈もない、音楽のパワーってなんてすごいんだろう。

こちらはフランス人のカティア&マリエル・ラベックのピアノデュオ。日本ではラベック姉妹と売り出したがピンカラ兄弟みたいで品がない。センスと切れ味が最高で、一発で気に入って買ったLP以来ずっと愛聴している。

これは必聴の自作自演で、2重録音したピアノロール。この曲のピアノソロは手がでっかくて重音の指回りが速くないと苦しい。この録音はガーシュインが名手だったことを示すが、技術が語法を生んで名曲となることがよくわかる。

この音楽に未知への冒険とその先の夢を聴いていたあの頃は遠く過ぎ去って、いまはマンハッタンの煽情的なネオンサインと埃っぽい喧騒と、夜のしじまのけだるい郷愁と慰撫と、初冬の朝の曇り空と冷たく乾いた空気なんかが次々と脈絡もなく脳裏を巡り巡っている。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

プーランク オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲 ト短調

2015 MAR 15 22:22:00 pm by 東 賢太郎

プーランクの歌曲、歌劇、ピアノ曲をたどってきたが、ドイツのお家芸である交響曲と協奏曲もこれまた素晴らしいのだ。前者は大仰なロマン派風でなく、やはり軽妙洒脱な「シンフォニエッタ」がある。後者は二台のピアノ、チェンバロ(田園のコンセール)、ピアノと18楽器(オーバード、朝の歌)、そしてピアノ協奏曲嬰ハ短調である。

僕の場合、オルガン協奏曲というとヘンデルでもハイドンでもない。サンサーンスの3番の交響曲もオルガン入りで有名だが、どうも軽い。サンサーンスという人の曲はこれに限らず、耳の悦楽にはなるが深みも意味も感じず苦手である。

なかでも「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」はプーランクの傑作のひとつであり、僕が最も好きな曲のひとつである。この曲はポリニャック公夫人ウィナレッタ・シンガー(1865-1943)の委嘱によって生まれた作品だが、彼女は日本でも有名な「シンガー・ミシン」の創業者アイザック・メリット・シンガーの娘で芸術家のパトロンであった。

彼女に献呈された曲はラヴェルの「なき王女のためのパヴァ―ヌ」、フォーレの「ペレアスとメリザンド」、委嘱によって生まれた作品はストラヴィンスキーの「狐」、サティの「ソクラテス」、ファリャの「ペドロ親方の人形芝居」があり、彼女のサロンでストラヴィンスキーの「結婚」「兵士の物語」「エディプス王」が初演されている。

フランス最大の化学会社「ローヌ・プーラン」の創業者の孫であるプーランクはこの曲と「2台のピアノのための協奏曲」を委嘱されて書いている。富豪のパトロンと作曲家。金持ちがバブル紳士ではないパリの芸術風土のなせる技だろう。芸術がセレブな環境から生まれるとは限らないが、彼女の金の使い方は何かを創る。理想的と思う。

「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」の作曲中に、親しかった作曲家ピエール=オクターヴ・フェルーが1936年にハンガリーで事故死した。深い悲しみに沈んだプーランクはフランスのキリスト教の聖地であるロカマドゥールに巡礼の旅に出たが、そこで新たに信仰心を深めた影響がこの協奏曲にあるとされている。

ちなみにフェルーの交響曲イ長調をぜひお聴きいただきたい。彼と会ったプロコフィエフが友人への手紙でこの作品は一見に値するとほめている。素晴らしい音楽であり、フローラン・シュミットの高弟であったフェルーの死は実に惜しい。

さて「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」である。この曲にはプーランクの明るいゲイな音造りと宗教的な暗く重いタッチが交差している。彼自身が両者のミックスであり複雑な人だったようだがこの曲はそれを象徴している。管楽器は一切用いず弦5部のみだがオルガンの多彩な音色がそれを感じさせない。サンサーンスの3番でのオルガンは管弦楽に付加したものだがここでは内部に組み込まれている。

ティンパニは冒頭の弱音でのh,dの短3度が印象的である。この楽器は完全4度、5度、8度のチューニングで和声のバスを補強することが多いが、3度の場合もある。幻想交響曲の長3度、春の祭典の短3度でもそうだが、後者が特に物々しいというか、おどろおどろしい感じを受ける。ここでもそれがオルガンで強化されて多用され非常に効果的だ。

楽曲構成は単一楽章であるが3部から成っており、第1楽章が序奏付アレグロ、第2楽章がアンダンテ・モデラート、第3楽章がアレグロ-レント-アレグロ-ラルゴ、の3楽章形式と考えることもできる。ドイツ流の四角四面な形式論理に淫しておらず、楽想と展開も自由度が高い。完全な和声音楽であり38年と第2次大戦前夜の曲にしてはレトロな感じはあるが、その和声の使い方は非常に個性的と思う。

僕がこの曲に惹かれているのは正にその和声のプログレッションだ。全く唐突な例を出すが、昔よく聴いていたポップ・ジャズ・トランぺッター、ハーブ・アルパートのライズというアルバムにBehind The Rainという曲がある。これ、ハ短調の主部はどうということないが、サビの部分のコード進行は僕に衝撃をもたらした。

Cm、C#、Cm、B、B♭m、B、C#、D ・・・・これはもう和声理論もへったくれもない妙なものだが、僕の中で強烈な化学変化を起こす。誰にでもそうとは思わないが・・・、こういうものはハーブ・アルパートの中でも起きていたのだろう、だから彼はそれをストレートに書いたのであり、そうじゃない人がいるかどうかは芸術家は問わない。

同じようにストレートに書こう。「オルガン、弦楽とティンパニのための協奏曲」のテンポ・アレグロ、モルト・アジタートの終わりの方、cis-c a|h- b g |a -gis f|g -fis dis|f-のメロディーにA, D7, G, C7, F, B♭7, E♭7, A♭, D♭というコードがついているパッセージは「和声の雪崩(なだれ)」である。Behind The Rainとは違うが、僕の頭には非常に似たエフェクトをもたらすものだ。この曲はスコアを持ってないので耳コピだが、ご関心のある方は弾いて、聴いて、確かめていただきたい。

こういう和声は僕の知る限りプーランク以外の誰も書いていない。イノベーターであり、あまりに個性的であるため模倣者が出ないのはモーツァルトと一緒だ。しかしアルパートを聴くと、プーランクの感性はポップ、ジャズの世界にDNAを残したんじゃないかと、なにか安心する。ジョージ・ガーシュインがラヴェルに習いたかったこと、それはかなわなかったが彼の管弦楽曲にはフランスの和声が見える。ドビッシー、ラヴェルなのかもしれないが、メシアン、ブーレーズの路線に行かなかったもう一方のフランスだ。

演奏について書いておく。シャルル・ミュンシュ / ボストン交響楽団(RCA盤)が有名で代表盤に挙げられるが、これはメリハリがあるのはいいが静寂な部分の神秘感がうすく、エゴが強すぎて宗教的なタッチが後退しているため僕はあまり好きでない。

小澤征爾 / サイモン・プレストン(org) / ボストン交響楽団

小澤さんの感性はフランス近代音楽にぴったりと思う。音楽の見通しが良くてリズムは立っている。最初のアレグロの弦のアンサンブルのうまさ、さすがBSOである。この颯爽としたスマートさはプーランク演奏に不可欠と考える。妙なエゴや野暮ったさは無用なのだ。肝心の和声への指揮者の感応も鋭敏でオーケストラによくそれが伝播している感じがする。ボストン・シンフォニー・ホールのあの音が見事にとらえられた録音も魅力。ここの特等席は本当にこういう音がする。

小澤さんの感性はフランス近代音楽にぴったりと思う。音楽の見通しが良くてリズムは立っている。最初のアレグロの弦のアンサンブルのうまさ、さすがBSOである。この颯爽としたスマートさはプーランク演奏に不可欠と考える。妙なエゴや野暮ったさは無用なのだ。肝心の和声への指揮者の感応も鋭敏でオーケストラによくそれが伝播している感じがする。ボストン・シンフォニー・ホールのあの音が見事にとらえられた録音も魅力。ここの特等席は本当にこういう音がする。

ジョルジュ・プレートル/ モーリス・デュリュフレ(org) / フランス国立放送管弦楽団

「レクイエム」で有名な作曲家兼オルガニスト、モーリス・デュリュフレはこの曲の作曲に当たりプーランクにオルガンのレジストレーションについて助言を与え、初演のオルガニストをつとめた。さすがに音色の弾き分けは上記のプレストンより絵の具が多い。オーケストラは管楽器がないためフランスの香りは特に感じないが、この曲を自家薬篭中としたもの。これはレファレンス盤とされるべき名演である。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

グローフェ グランド・キャニオン組曲

2014 SEP 5 2:02:13 am by 東 賢太郎

米国放浪記をお読みいただいた方は是非これをお聴きいただきたい。

シカゴのクラシックの楽団でヴァイオリンを弾いていた男が黒人のデキシーランド・ジャズと出会い、その魅力のとりことなる。彼はそれをニューヨークに持ち込みし大ヒットさせる。このバンドが後のビッグ・バンド・ジャズの元となり、スウィング・ジャズへと発展して行く。この男は後に「ジャズ王」と呼ばれるが、本名をポール・ホワイトマンという。

ホワイトマンは低俗とされていた当時のジャズをクラシックと融合しようと図る。そこで、楽譜屋の店頭で学校も行かずにピアノばかり弾いていた24歳の不良に曲を書かせる。不良が18日で書いたピアノ楽譜はホワイトマン楽団のアレンジャーによってピアノとジャズバンド用に編曲され、1924年にニューヨークで初演された。

この初演はストラヴィンスキーやハイフェッツも聴いていてセンセーションとなる。

これがシンフォニック・ジャズの名曲 「ラプソディ・イン・ブルー」 の誕生物語である。不良はいうまでもなくジョージ・ガーシュインであり、アレンジャーがファーデ・グローフェ(Ferde Grofé, 1892年3月27日 – 1972年4月3 日)である。ガーシュインは仕立て屋の息子だったがグローフェは音楽家の息子で、ピアノを始め多くの楽器を弾けた。

グランド・キャニオン組曲(1931)はグローフェの代表作であるどころか、彼の名はほとんどの人にはこれで記憶されているだろうから「名刺代わり」だといえる。

1.日の出

2. 赤い砂漠

3.山道を行く

4.日没

5.豪雨

からなる極めてわかりやすい曲だ。第3曲のロバのポッカポッカをどこかで聞いたことのある人は非常に多いだろう。正直のところ少々軽い極彩色の絵画的音楽であり、ハリウッド的であり、ディズニー映画にも使われた。シリアスな音楽ファンには色モノ扱いされあなどられる傾向がある。ちなみに僕もついこの前までは 「風呂屋のペンキ絵」 と評していた。

ところが、アリゾナ旅行から帰ったばかりの気分になってさっきじっくりと聴きかえしてみると意外にいいではないか。ラヴェルの「ダフニス」、レスピーギの「ローマの祭り」、R・シュトラウスの「アルプス交響曲」、デュカの「魔法使いの弟子」、ホルストの「惑星」が聴こえる。豪雨がやんだフィナーレのトロンボーンはエロイカ交響曲の最後の高らかなホルン吹奏みたいだ。特に「日の出」は曲想も管弦楽法もいい。アメリカ音楽の良心がいっぱいに詰まっている。何度も聴いてしまった。これはアーサー・フィードラー盤だ。

僕が持っているCDはユージン・オーマンディ / フィラデルフィア管弦楽団、レナード・バーンスタイン/ ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団、自作自演(ロチェスター・フィルハーモニー管弦楽団)だがどれもいい。オーケストレーションが抜群にうまいのでちゃんとやれば聴けてしまう。オーマンディ盤、バーンスタイン盤はどちらも高性能オケによる文句なしのシンフォニックな名演である。

僕は自演盤に魅かれている。まず「日の出」が最高に素晴らしい。音楽自体が日の出の陽光と一緒に輝きを高めていく間合いがツボにはまっている。「山道をゆく」のテンポだが、すごく遅い。その後速めに演奏される慣習になってしまったようだが、僕はロバがよろよろと「よいしょ、よいしょ」と歩くこれが好きだ。管楽器のグリッサンドがなんともいえず「リッチ」でユーモラスである。この場所にいた時のあの雰囲気にひたれる。米エヴェレストの誇る35mm磁気フィルム録音(1959年)をSACDにした音は素晴らしくリアルであり文化遺産ものだ。

僕は自演盤に魅かれている。まず「日の出」が最高に素晴らしい。音楽自体が日の出の陽光と一緒に輝きを高めていく間合いがツボにはまっている。「山道をゆく」のテンポだが、すごく遅い。その後速めに演奏される慣習になってしまったようだが、僕はロバがよろよろと「よいしょ、よいしょ」と歩くこれが好きだ。管楽器のグリッサンドがなんともいえず「リッチ」でユーモラスである。この場所にいた時のあの雰囲気にひたれる。米エヴェレストの誇る35mm磁気フィルム録音(1959年)をSACDにした音は素晴らしくリアルであり文化遺産ものだ。

(補遺、16 June17)

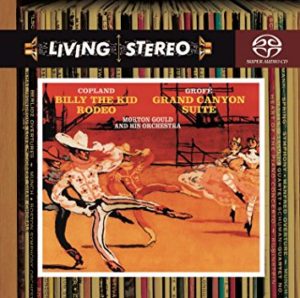

モートン・グールド / ヒズ・オーケストラ

たいへん素晴らしい録音を知った。楽団の実態が不明だが間違いなく一流の団体である。廃盤なので仕方なく、これのためにRCA Living Stereoの 60枚組セットを買った。その価値はある名盤だ。第一曲で日の出が輝きをぐんぐん増して、ついに陽光が燦然と輝く ff をこんなに見事に描ききった演奏はない。1960年2月19日にニューヨークのマンハッタンセンターRCAビクター・ボールルームで行われた録音の優秀さは特筆もので、管弦楽法のイフェクトを様々な録音手法で3トラック・テープに落とし込むRCAエンジニアたちの技術は素晴らしい。モートン・グールド(Morton Gould, 1913 – 96)はニューヨーク生まれで7才で作品が出版された神童だった。ルロイ・アンダーソンと同世代で似た畑の作曲家、編曲家、ピアニストだがもう少しポップスに近いイメージがある。悪く言えばアメリカ色丸出しだがジュリアード音楽院卒でクラシックの本流を学んでいるのだから何でもできる。スコアに封じ込められたグランド・キャニオンの威容を音盤から立ち上らせようというグールドとエンジニアの好奇心と執念には敬意を表したい。そういう作品はもはや風呂屋のペンキ絵ではないのである。現代のデジタルなど及びのつかない味わい深さとディテールのクラリティを併せ持った絶品でありクラシック入門はこういう一流の音をPCなどでなくオーディオ装置で味わっていただきたい。そんなちょっとしたことで人生が変わるかもしれない。

たいへん素晴らしい録音を知った。楽団の実態が不明だが間違いなく一流の団体である。廃盤なので仕方なく、これのためにRCA Living Stereoの 60枚組セットを買った。その価値はある名盤だ。第一曲で日の出が輝きをぐんぐん増して、ついに陽光が燦然と輝く ff をこんなに見事に描ききった演奏はない。1960年2月19日にニューヨークのマンハッタンセンターRCAビクター・ボールルームで行われた録音の優秀さは特筆もので、管弦楽法のイフェクトを様々な録音手法で3トラック・テープに落とし込むRCAエンジニアたちの技術は素晴らしい。モートン・グールド(Morton Gould, 1913 – 96)はニューヨーク生まれで7才で作品が出版された神童だった。ルロイ・アンダーソンと同世代で似た畑の作曲家、編曲家、ピアニストだがもう少しポップスに近いイメージがある。悪く言えばアメリカ色丸出しだがジュリアード音楽院卒でクラシックの本流を学んでいるのだから何でもできる。スコアに封じ込められたグランド・キャニオンの威容を音盤から立ち上らせようというグールドとエンジニアの好奇心と執念には敬意を表したい。そういう作品はもはや風呂屋のペンキ絵ではないのである。現代のデジタルなど及びのつかない味わい深さとディテールのクラリティを併せ持った絶品でありクラシック入門はこういう一流の音をPCなどでなくオーディオ装置で味わっていただきたい。そんなちょっとしたことで人生が変わるかもしれない。

(おまけ)モートン・グールドの名はあまり知られていないが、僕の世代の皆さんはきっとこの曲に聞き覚えがあるにちがいない。

グールド作曲「パヴァーヌ」だ。どこで聞いたっけ? そう、シャボン玉ホリデーのBGMだ・・・

いい時代でしたね。

(追記)

アメリカ音楽の楽しみをさらに味わいたい方はぜひこちらもお聴きください。

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ガーシュイン 「パリのアメリカ人」

2014 MAY 11 20:20:08 pm by 東 賢太郎

アメリカへやってきたヨーロッパ人のドヴォルザークがボヘミアを想って書いたのが新世界交響曲、弦楽四重奏曲アメリカ、チェロ協奏曲なら、ヨーロッパへやってきたアメリカ人ジョージ・ガーシュイン(右)が書いたのがこれ。そしてアメリカへ行った日本人であった1982年の僕が最もアメリカを感じていた音楽がこの「パリのアメリカ人」でした。ユダヤ系ロシア移民でニューヨークはブルックリン生まれのガーシュインは38歳9ヶ月半で亡くなったのでモーツァルトとそう変わらない短い人生だったことになります。自作のピアノロール録音が残っていますが、彼のピアノのうまさは半端ではないですね。「パリのアメリカ人」も「ラプソディー・イン・ブルー」も、一聴すると簡単に聞こえるのですがそこが名曲の名曲たるゆえんで、楽譜を見ると分かりますが、あのぐらい自由自在にピアノを操れる人間でなければ作曲することは到底不可能な複雑な音楽です。しかし、それを知ったうえでも彼がジャズミュージシャンだったのかクラシックの作曲家だったのか?これは微妙なところですね。

アメリカへやってきたヨーロッパ人のドヴォルザークがボヘミアを想って書いたのが新世界交響曲、弦楽四重奏曲アメリカ、チェロ協奏曲なら、ヨーロッパへやってきたアメリカ人ジョージ・ガーシュイン(右)が書いたのがこれ。そしてアメリカへ行った日本人であった1982年の僕が最もアメリカを感じていた音楽がこの「パリのアメリカ人」でした。ユダヤ系ロシア移民でニューヨークはブルックリン生まれのガーシュインは38歳9ヶ月半で亡くなったのでモーツァルトとそう変わらない短い人生だったことになります。自作のピアノロール録音が残っていますが、彼のピアノのうまさは半端ではないですね。「パリのアメリカ人」も「ラプソディー・イン・ブルー」も、一聴すると簡単に聞こえるのですがそこが名曲の名曲たるゆえんで、楽譜を見ると分かりますが、あのぐらい自由自在にピアノを操れる人間でなければ作曲することは到底不可能な複雑な音楽です。しかし、それを知ったうえでも彼がジャズミュージシャンだったのかクラシックの作曲家だったのか?これは微妙なところですね。

これは彼の曲、有名な「サマー・タイム」です。彼のオペラ「ポギーとベス」の第1幕第1場で歌われる曲ですが、ジャズ編曲されてそれも有名になり、ジャズだと思っている人も多いようです。エラ・フイッツジェラルドとルイ・アームストロングの演奏です。

彼にはこういうとことんジャジーな曲を書く才能がありました。それでも彼はクラシックに憧れたんでしょう、1920年代にパリにわたって音楽修行を志し、ストラヴィンスキーやラヴェルに弟子入りを志願しています。しかし、彼が当時は大枚であった5万ドルも稼ぐことを知ったケチのストラヴィンスキーには「どうやったらそんなに稼げるのかこっちが教えてほしいぐらいだ」といわれ 、ラヴェルには「一流のガーシュインが二流のラヴェルになる必要はないだろう」といわれて断られています。それなのに二人ともその後ジャズのイディオムを取り入れた作曲をしています。どうも、どっちが上なのかよくわからなくなってきます。少なくともジャズをクラシックに融合することに関してはガーシュインの方が上手だったようですね。彼はアメリカへ戻ってからはなんと12音技法や複調に関心を持ち、シェーンベルクとはテニスをやるほど親交があったというから驚きです。

彼はそのパリ時代に「お登りさん」と感じ、大都会の喧騒(タクシーのクラクションなどで象徴)、故郷へのノスタルジーをこめて急-緩-急の三部からる20分ぐらいの交響詩を作りました。それがこの「パリのアメリカ人」です。

出だしの跳躍する奇妙な旋律、不安定な和声。これぞ彼の描いた「お登りさん」のイメージですが、こんなメロディーは他の誰にも書けません。ここからしてもう天才ですね。クラクションを交えてラプソディックに展開する自由奔放なコード進行。そして音楽は静まって、いよいよこの楽譜の部分が現れます。 ちょっと印象派風、ドビッシー風の和声になるこの部分。僕はここが大好きなんです。バッファローやニューヨークやフィラデルフィアの郊外、少しひんやりした草原の夜のしじまの乾いた空気を思い出すこの部分。青春時代の後半を妻と過ごしたアメリカ東海岸での経験がいかに僕の脳髄に深く深く擦りこまれているか、そういうことをこの部分、この曲全体がいわずと教えてくれます。やっぱり僕はアメリカが好きだということをです。

ちょっと印象派風、ドビッシー風の和声になるこの部分。僕はここが大好きなんです。バッファローやニューヨークやフィラデルフィアの郊外、少しひんやりした草原の夜のしじまの乾いた空気を思い出すこの部分。青春時代の後半を妻と過ごしたアメリカ東海岸での経験がいかに僕の脳髄に深く深く擦りこまれているか、そういうことをこの部分、この曲全体がいわずと教えてくれます。やっぱり僕はアメリカが好きだということをです。

CDですが、以下の4つが真打級の演奏と言っていいでしょう。最近は欧州のオーケストラもこれをうまくやりますが、やはり管楽器のジャジーなヴィヴラートの味や弦楽器のちょっとしたフレージングの合わせ方でアメリカの楽団が勝ります。

① レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団 ② ユージン・オーマンディー / フィラデルフィア管弦楽団 ③ アーサー・フィードラ- / ボストン交響楽団 ④ ズビン・メータ / ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団

常識的には①②が一般的な代表盤であり文句のつけようがない名演ですが、僕は③が最も好きです。演奏ももちろんですがなんといってもボストン・シンフォニーホールのヨーロッパ調の響きがいいんですね。ぜひお聴きになってみて下さい。

(こちらへどうぞ)

お知らせ

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/

をクリックして下さい。

クラシック徒然草-フィラデルフィア管弦楽団の思い出-

2012 DEC 24 0:00:42 am by 東 賢太郎

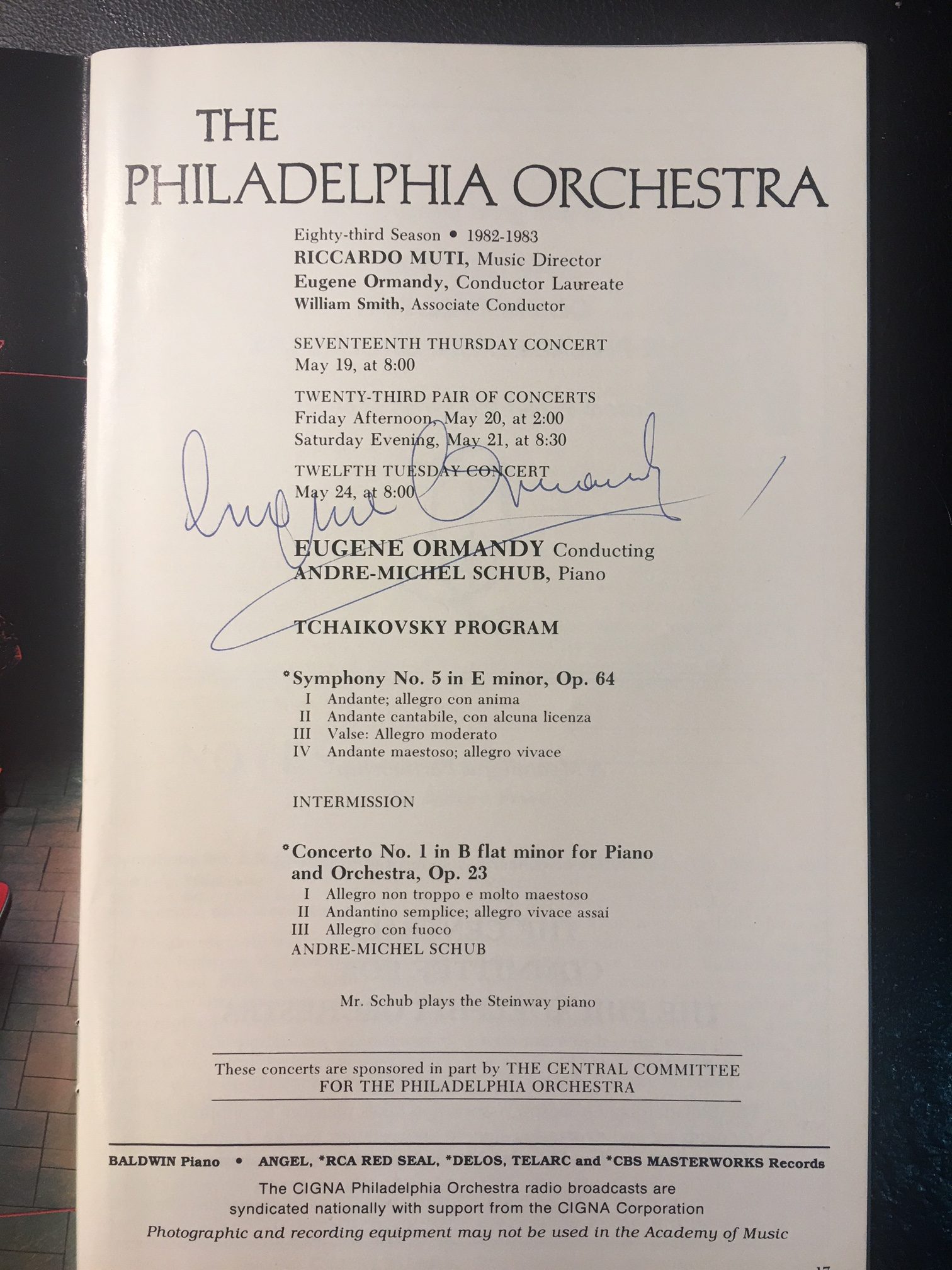

フィラデルフィア管弦楽団は82-84年の2年間にわたって定期公演(金曜日のマチネ)を聴いた。当時 は、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートの交差点にある「アカデミー・オブ・ミュージック」(右の写真)が本拠地だった。このホールはアメリカの威信にかけて1857年に建設されたアメリカ最古のオペラハウスである。まだロッシーニは生きていたしプッチーニが生まれる前の年だ。ドヴォルザークの新世界やガーシュインのパリのアメリカ人が初演されたニューヨークのカーネギー・ホールが1891年建造だからその古さがわかる。チャイコフスキー、マーラー、リヒャルト・シュトラウス、ラフマニノフ、ストラヴィンスキーなどがここで演奏したという歴史的建造物だ。

は、ブロード・ストリートとローカスト・ストリートの交差点にある「アカデミー・オブ・ミュージック」(右の写真)が本拠地だった。このホールはアメリカの威信にかけて1857年に建設されたアメリカ最古のオペラハウスである。まだロッシーニは生きていたしプッチーニが生まれる前の年だ。ドヴォルザークの新世界やガーシュインのパリのアメリカ人が初演されたニューヨークのカーネギー・ホールが1891年建造だからその古さがわかる。チャイコフスキー、マーラー、リヒャルト・シュトラウス、ラフマニノフ、ストラヴィンスキーなどがここで演奏したという歴史的建造物だ。

中はこうなっている。しかし、問題がある。スカラ座を手本としたにもかかわらず、おそろしく残響がない。1~1.2秒ぐらいだろう。「イタリアのオペラハウスみたいにドライな音だ」(フリッツ・ライナー)、「音がすぐ消えてしまう。もっと気持ちよく伸びないと」(ピエール・モントゥー)、「音が小さいからクライマックスでパワーが得られない」(ヘルベルト・フォン・カラヤン)、「ここで録音はしたくない」(ユージン・オーマンディー)という具合だ。

1912年に音楽監督となったレオポルド・ストコフスキー(写真)、1938年になったユージン・オ ーマンディが連綿と作ってきた華麗なオーケストラの響きは「フィラデルフィア・サウンド」として有名だが、それはこのホールが本拠地だったことと妥協しながら作られたと言われている。

ーマンディが連綿と作ってきた華麗なオーケストラの響きは「フィラデルフィア・サウンド」として有名だが、それはこのホールが本拠地だったことと妥協しながら作られたと言われている。

ちなみに、僕とワイフの座席はチェロのすぐ前だった。トータルなオケの音響としてのバランスは最悪だったが、そのかわりにオケの内部で鳴っている裸の音が手に取るようにわかるので僕には最高に面白かった。

まず弦楽器からコメントしよう。このオケの弦は並み居る欧米強豪オケの中でもチャン ピオンクラスのパワーと瞬発力がある。管楽器のカラフルな響きが特色のように思われているが違う。弦こそあのサウンドの土台だ。例えばウイリアム・ストッキング率いるチェロセクションは12人がおのおのコンチェルトのソリストみたいに身体をゆすり、松脂を飛ばしてガンガン弾く。僕も当地で1年チェロを習ったからよくわかる。プレストやアレグロでも音圧が強く、発音(アーティキュレーション)はくっきりし、楽器が胴体まで鳴りきっていて、それでも出てくる音はまるで一人で弾いているように聴こえる。このような神業が平然と行われていて、そのシンクロぶりたるやもうスポーツ的快感だ。コンマスのノーマン・キャロル率いるバイオリンセクションも基本的にこのチェロと同系の弾き方と音色だと思う。

ピオンクラスのパワーと瞬発力がある。管楽器のカラフルな響きが特色のように思われているが違う。弦こそあのサウンドの土台だ。例えばウイリアム・ストッキング率いるチェロセクションは12人がおのおのコンチェルトのソリストみたいに身体をゆすり、松脂を飛ばしてガンガン弾く。僕も当地で1年チェロを習ったからよくわかる。プレストやアレグロでも音圧が強く、発音(アーティキュレーション)はくっきりし、楽器が胴体まで鳴りきっていて、それでも出てくる音はまるで一人で弾いているように聴こえる。このような神業が平然と行われていて、そのシンクロぶりたるやもうスポーツ的快感だ。コンマスのノーマン・キャロル率いるバイオリンセクションも基本的にこのチェロと同系の弾き方と音色だと思う。

対して、金管セクションはフォルテの音量、エネルギー感、音圧が日本のオケとは比較にならないほど巨大で音は派手め、明るめ。金管全体がフォルテで鳴ったときにドイツやイギリスと違ってピラミッド型ではなく高音部のトランペットが目立つトップへビーなバランスになる。というより、そう鳴らさないと音の減衰率の高いアカデミー・オブ・ミュージックでは、カラヤンの言うようにクライマックスが盛り上がらないのだ。トゥッティで指揮者はものすごく強大な音を要求する傍ら、エコーがない分、入りのズレがはっきり聴衆に聴こえるので、弦と金管の客席との距離の差から生じる時間差を考慮したキューイングにも気を使うだろう。この強力な弦(特に低弦)とパワフルな高音部を持つ金管のバランスが明らかにフィラデルフィア・サウンドのベースである。

そこで木管だが、ここにちょっと問題があるように思う。弦と金管に混ざってあのホールでうまくバランスして聴こえるには音量と音のエッジがどうしても必要だ。だからだろうか、音色のあでやかさがやや足りないように思う。趣味の問題に過ぎないが、ドイツやフランスのオケにある色香を感じない。技術はすごいのだが、音響の制約からそういう もので勝負はできなかったのではないか。オーマンディー時代のフィラデルフィアのオーボエといえばジョン・デ・ランシーだ。24歳のころ、もう大御所だったリヒャルト・シュトラウス(右)を口説いてあのオーボエ協奏曲を書かせたツワモノであり、カーチス音楽院長時代にアメリカ嫌いのチェリビダッケを口説いて呼んできたのも彼だ。逆に、あの日、飛び込みで「入れてくれ」と口説きに来た、どこの馬の骨ともわからない僕にリハーサルの入場許可をくれたのも彼だ(僕のブログ クラシック徒然草-チェリビダッケと古澤巌-ご参照ください)。

もので勝負はできなかったのではないか。オーマンディー時代のフィラデルフィアのオーボエといえばジョン・デ・ランシーだ。24歳のころ、もう大御所だったリヒャルト・シュトラウス(右)を口説いてあのオーボエ協奏曲を書かせたツワモノであり、カーチス音楽院長時代にアメリカ嫌いのチェリビダッケを口説いて呼んできたのも彼だ。逆に、あの日、飛び込みで「入れてくれ」と口説きに来た、どこの馬の骨ともわからない僕にリハーサルの入場許可をくれたのも彼だ(僕のブログ クラシック徒然草-チェリビダッケと古澤巌-ご参照ください)。

そんなランシー先生に恩をあだで返すようなコメントはしたくないが・・・。名人揃いだけにオーマンディーもソロ部分はある程度奏者におまかせだったように感じる。例えばシベリウスの2番、僕が曲を覚えた思い出の旧盤(CBS)の第2楽章だが、オーボエとクラリネットの低音ユニゾンのピッチがおかしい。こういうこともある。先生、不調だったのだろうか。しかし、録りなおせばいいのだからこれは指揮者の責任だ。作曲家がほめたといわれるオーマンディーの演奏だが、シベリウスは自作を熱心に演奏してくれる人は皆ほめる傾向があったらしい。僕が聴いたムーティ時代の2年間は先生の次の人だったが、一度もいいと思ったことがない。悲しいが、自分に嘘はつけない・・・。

アカデミー・オブ・ミュージックでのフィラデルフィア・サウンドとはどういうものか。好例と して、最近買ってこれこれと思ったCDがある。この「レスピーギ・アルバム」の1枚目にある「ローマの祭り」だ。エコーは電気的に入れたのではと思うが(絶対にこんなにない)、この弦や木管の音がまさにそれだ。なつかしい。松と噴水は2種類入っている。すごい!うまい!このローマ3部作、最高の演奏は文句なくトスカニーニだが、このオーマンディーはステレオの対抗馬だ。さらにイタリア人のムーティーも後年に同オケでこれを録れていて、それまた素晴らしいので困ってしまう。いかにこのオケのオハコかわかる。組曲「鳥」の木管の音程は完璧で名誉挽回。このアルバム、最高級の音楽が入っている。ぜひお聴きいただきたい。

して、最近買ってこれこれと思ったCDがある。この「レスピーギ・アルバム」の1枚目にある「ローマの祭り」だ。エコーは電気的に入れたのではと思うが(絶対にこんなにない)、この弦や木管の音がまさにそれだ。なつかしい。松と噴水は2種類入っている。すごい!うまい!このローマ3部作、最高の演奏は文句なくトスカニーニだが、このオーマンディーはステレオの対抗馬だ。さらにイタリア人のムーティーも後年に同オケでこれを録れていて、それまた素晴らしいので困ってしまう。いかにこのオケのオハコかわかる。組曲「鳥」の木管の音程は完璧で名誉挽回。このアルバム、最高級の音楽が入っている。ぜひお聴きいただきたい。

(追記)

オーマンディーのレコードの録音場所はアカデミー・オブ・ミュージックではありません。AOMがどんな音かはこれをお聴きいただけばわかります。この田園交響曲は留学時に聴いたもののFM放送をカセット録音したものです。こういう曲のほうが弦の驚異的うまさがよくわかります。

(こちらもどうぞ)

クラシック徒然草-ファイラデルフィアO.のチャイコフスキー4番-

クラシック徒然草-ユージン・オーマンディーの右手-

2012 OCT 20 0:00:33 am by 東 賢太郎

「チャイコフスキーの交響曲第5番、バルトークの管弦楽のための協奏曲、ガーシュインのパリのアメリカ人とラプソディー・イン・ブルー、コダーイのハーリヤーノシュ、シベリウスの交響曲第2番、サンサーンスの交響曲第3番、メンデルスゾーン・チャイコフスキーのバイオリン協奏曲」

以上の名曲を僕はオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のレコードによって初めて聴き、耳に刻み込みました。高校時代のことです。10年のちにそのフィラデルフィアに留学し、2年間この名門オケを定期会員として聴くということになり、不思議なご縁を感じざるをえません。そのオケに42年君臨したのが、ユージン・オーマンディーさんです。

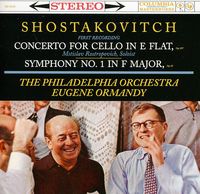

はじめは名前も知らず、誰のユージンだ?ぐらいに思っていました。あとになって、友人だったかどうかはともかく、シベリウス、ラフマニノフ、ショスタコーヴィチ、バルトークなど大作曲家との交流があったことを知りました。また、「ファンタジア」や「オーケストラの少女」で有名な大指揮者ストコフスキーの後任であり、ホロヴィッツ、ルービンシュタイン、ゼルキン、アラウ、ロストロポーヴィチ、スターン、オイストラフなど音楽史を飾るソリストと競演した、20世紀を代表する大指揮者のひとりです (写真はSony Classical Originalsより、左・オーマンディー、右・ショスタコーヴィチ)。

僕がフィラデルフィア管弦楽団の定期会員だった1982-84年はリッカルド・ムーティーに常任指揮者のポストを譲ったあとで、すでにご高齢だったオーマンディーさんは定期に数度しか現れませんでした。もう一回指揮予定があったのですが、たしかベートーベンの田園とシベリウスの5番だったか、ドタキャンになりました。残念でなりませんでした。しかし、その理由は、その1回だけ実現した演奏会の終演後に知ることとなりました。

その演奏会、プログラムは前半がチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番、後半が交響曲第5番。あいだにインターミッション(休憩)が入ります。前半も後半もオケが鳴りきった立派な演奏で、このコンビがチャイコフスキーを長年オハコにしてきた様子がよくわかりました。ただ、休憩が終わっても後半がなかなか始まらず、30分以上遅れてしまったことがどこか気になっていました。

証券マンの図々しさで、僕はいろいろな演奏会で終演後の楽屋に侵入しています。この時ももちろんです。係員の女性に止められましたが、

「どうしてもマエストロに会いたいのです。日本で彼のレコードで5番を覚えたので。」

などと随分身勝手なことをいうと、そこはアメリカ人の懐の深さで 「そうですか、それはいい機会ですね。ではどうぞ (OK,come in ! ) 」 となりました。このとき、歩きながら彼女が開演が遅れた理由をこっそり教えてくれました。

「でも先生も困ったもんですわ。今日はコンチェルトが終わると、それで終わりと勘違いして家に帰っちゃうんですもの」

なるほどそうだったんですか。でも先生、後半の5番の指揮は完ぺきでしたね。すべてのフレージングやポルタメントが、そうこれこれ、とうなずくほど僕の耳にこびりついている、まさにあなたのものでした。チェロの前の最前列から見させていただいたかくしゃくとした指揮姿、忘れることはありません。

おそらくこれが最後からン回目ぐらいの指揮だったでしょう。先生が亡くなったのはその2年後の1985年でした。

楽屋で先生は奥さんとご一緒で、突然の闖入者も意に介さず上機嫌。オー、よく来たなという感じでした。「僕は日本が大好きなんだよ。みんな優しいし、ごはんもおいしいしね。」 とお茶目で元気いっぱい。僕と握手した時間の5倍は僕の家内の手をしっかり握っていました。そのかたわらから僕は「先生のレコードで・・・・」、 これはあまり聞こえておられなかったようです。サインをもらって満足してしまいました。ああ、もっと話を聞いておけばよかった・・・・。

先生の右手はコロッとしていて肉厚で、西洋人としては小さめでした。今でも感触をはっきりと覚えています。

この写真を見ると、すごい、俺はシベリウスやラフマニノフと握手したんだ!

いや、AKB握手会になってしまいました。

(こちらをどうぞ)