クラシック徒然草―ジュピター第2楽章―

2016 NOV 27 0:00:29 am by 東 賢太郎

何が嫌かといって自分で理解もコントロールもできないものに振り回されることだ。普段は気にもしないがビジネスの場でそうはいかない。相手に理があるなら我慢もするが3分でクビにするような人に差配などされたら心の奥底から耐えがたいのは誰も同じだろう。

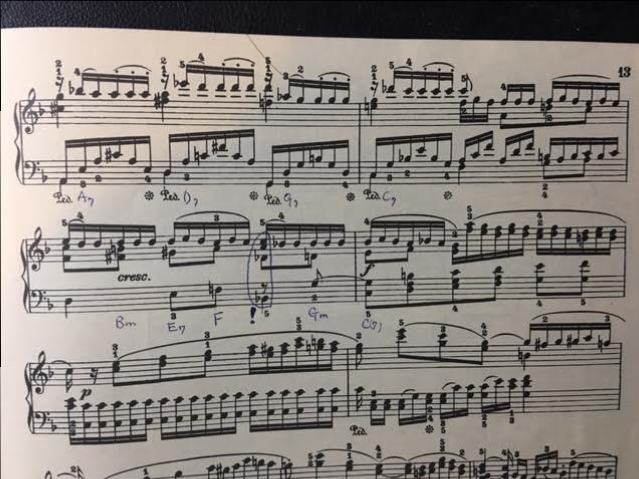

こういうストレスが続くと癌みたいな硬い病巣が心にできてしまい、時間が経っても根治し難く、さしものクラシック音楽といえども効能は期待できない。帰りの機内でいろいろ聴いてみたが、やはり入ってこなかった。ところがさっき偶然にジュピターの第二楽章をネットで耳にして我に返った。これが耳に突き刺さってきたのである。写真は僕のピアノ譜の「その」部分だ。ここに抜き差しならない絶対普遍の音が書いてある!

何度も述べた部分だ。2段目最初の音(a)!そして3拍目のビックリマークを書いた血の出るような音(b)!この二つは音程関係が似ているが違う。(a)を長3度下げると(b)のラは半音下がるが、弾いてみるとそれじゃだめだ。(a)のドを半音上げてもだめ。彼はどうやってこんな音を選びとったのだろう?彼はいったい何者だったんだろう??

バスはA・D・G・C・F・B♭と完全4度上昇の神のバランスだが、その上に軋みと悲しみを内包した、何と豊穣でエロティックで人間くさいドラマを矛盾もなくのせていることか。しかも何の苦も無く。これを何度も心で反芻しているうちに、真の天才の凄みに射すくめられたのだろう、僕のストレスの病巣ごときは粉みじんに砕け散った。つまらん人間界の澱が人類史上最高の知性にふれて浄化された気がする。

ハイドンが98番にここを引用したと僕は固く信じている。彼も天才だが、真に畏敬すべきものは神だということを知っていた。この霊的な箇所に反応しなかったはずがないのではないか?モーツァルトが神である証拠は彼の626曲の楽譜に幾つもあるが、僕が気づいているものは全部書き残して死にたい。

さっき聴いたというのは故・山田一雄のものだ。棒はほとんど振らない。顔の表情と大きな所作で体ごと欲しい音をN響からえぐり出している。それが出ているということが見ていてわかる。こじんまり綺麗に整ったモーツァルトなどくそくらえだ。

指揮とはこういうものであり、巨魁な精神作用なのであり、奏者をインスパイアし鼓舞するオーラの賜物であると心より納得する。天才の音魂と最晩年の山田の霊感が共振しただごとでない感動的な名演になっている。誰がN響からこんなモーツァルトを聴かせただろう。

第二楽章である。

このサントリーホールのライブ(youtube)はぜひ全曲聴いていただきたい。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ーフランス好きにおすすめー

2016 SEP 3 2:02:01 am by 東 賢太郎

ジャズやポップスはアルバムが唯一無二の「作品」ですが、クラシックはそうではなくて、作品が富士山ならアルバムはその写真集のような関係です。

しかし、中にはちがうのがあって、ほんのたまにですが、これは「作品」だという盤石の風格を感じる録音があります。風格というより唯一無二性と書くか、音の刻まれ方から録音のフォーカスの具合まで、総合的なイメージとしてそのアルバムが一個の個性を普遍性まで高めた感じのするものがございます。

演奏家と録音のプロデューサー、ミキサーといった技師のコラボが作品となっている印象でブーレーズのCBS盤がそれなのですが、DG盤もレベルは高いがその感じに欠けるのは不思議です。何が要因かは僕もわかりません。

名演奏、名録音では足らず、演奏家のオーラと技師のポリシー・録音機材の具合がお互い求め合ったかのような天与のマッチングを見せるときにのみ、そういう作品ができるのでしょうか。例えばブーレーズCBSのドビッシーの「遊戯」は両者のエッセンスの絶妙な配合が感じられる例です。

いかがでしょう?

冒頭は高弦(シ)にハープとホルンのド、ド#が順次乗っかりますが、ハープの倍音を強めに録ってホルンは隠し味として(聞こえるかどうかぐらい弱く)ブレンドして不協和音のうねりまで絶妙のバランスで聴かせます。聴いた瞬間に耳が吸いよせられてしまいます。

ここから数分は楽想もストラヴィンスキーの火の鳥そっくりでその録音でも同様の効果を上げていますが、いくらブーレーズでもコンサートホールでこれをするのは難しいと思われます。エンジニアの感性と技法が楽想、指揮者の狙いに完璧にマッチしている例です。

録音の品位、品格というものは厳然とあって、ただ原音に忠実(Hi-Fi)であればいいというものではありません。忠実であるべきは物理特性に対してではなく「音楽」に対してです。こういうCDはパソコンではなくちゃんとしたオーディオ装置で再生されるべき音が詰まっています。

僕がハイファイマニアでないことは書きましたが、そういう名録音がもしあれば細心の注意を払って一個の芸術作品として耳を傾けたいという気持ちは大いにあります。それをクラウドではなくCDというモノとして所有していたいという気持ちもです。

ライブ録音に「作品」を感じるものはあまり思い当たりません。演奏の偶然性、感情表現の偶発性などライブの良さは認めつつも、演奏会場の空気感や熱気までを録音するのは困難です。C・クライバ―、カラヤンなど会場で聴いたものがCDになっていますが、仮にそれだけ聞いてそれを選ぶかと言われればNOです。

「音の響き」「そのとらえ方」はその日のお客の入りや温度、湿度によって変わるでしょう。CDとして「作品」までなるにはエンジニアの意志、個性、こだわりの完璧な発揮が重要な要素と思われますが、彼らは条件が定常的であるスタジオでこそ本来の力が発揮されるという事情があると思います。

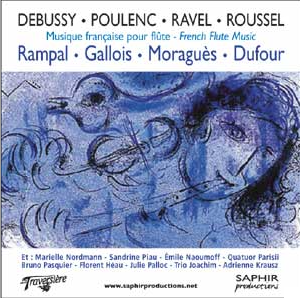

このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。

このことを僕に感じさせたのはしかしブーレーズではありません。右のCDです。これはSaphirというフランスのレーベルのオムニバスですが、同国の誇る名人フルーティストのオンパレードで演奏はどれもふるいつきたくなるほどの一級品。以下、曲ごとに印象を書きます。

ルーセルの「ロンサールの2つの詩」のミシェル・モラゲス(フルート)とサンドリーヌ・ピオ(ソプラノ)の完璧なピッチ、ホールトーン、倍音までバランスの取れた調和の美しさは絶品!これで一個の芸術品である。

ラヴェルの「 序奏とアレグロ」はフランスの香気に満ち、ハープ、フルート、クラリネット、弦4部がクラリティの高い透明な響きでまるでオーケストラの如き音彩を放つさまは夢を見るよう。パリ弦楽四重奏団のチェロが素晴らしい。この演奏は数多ある同曲盤でベストクラス。

ミシェル・モラゲス(フルート)、エミール・ナウモフ(ピアノ)によるプーランクのフルート・ソナタはフルートの千変万化の音色、10才でブーランジェの弟子だったナウモフのプーランク解釈に出会えるが、色彩感と活力、素晴らしいとしか書きようがなく、しかも音が「フランスしてる」のは驚くばかり。エンジニアの卓越したセンスを聴く。同曲ベストレベルにある。

マテュー・デュフール(フルート)、ジュリー・パロック(ハープ)、ジョアシン弦楽三重奏団によるルーセルの「 セレナード 」、これまた「おフランス」に浸りきれる逸品。この音楽、ドイツ人やウィーン人に書けと言ってもどう考えても無理だ。録音エンジニアもフランス、ラテンの透明な感性、最高に良い味を出しておりフルートの涼やかな音色に耳を奪われる。最高!

ドビュッシーの「 フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ」は(同曲の本編に書きませんでしたが)、これまた演奏、録音ともベスト級のクオリティ。序奏とアレグロでもルーセルでもここでもフルートとハープの相性は抜群で、その創案者モーツァルトの音色センスがうかがえるが、そこにヴィオラが絡む渋い味はどこか繊細な京料理の感性を思いおこさせる。

以上、残念ながらyoutubeに見当たらず音はお聴きいただけません。選曲は中上級者向きですがフランス音楽がお好きな方はi-tunesでお買いになって後悔することはないでしょう(musique francaise pour fluteと入力すると上のジャケットが出てきます)。CDは探しましたがなく、僕も仕方なくi-tunesで買いました。間違ってもこんな一級品のディスクを廃盤に追いこんでほしくないものですね。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ーグレン・グールド私論ー

2016 AUG 23 18:18:06 pm by 東 賢太郎

体操競技で日本は大いに成果を出したが、解説をきいていても何が何だかわからない。さあ次はD難度だとかユルチェンコの3回半だとかいわれも、CとDがどうなのか、半があったのかすらわからん。だいたいユルチェンコってなんだ?

まあ僕らはそういうのは「すご~い」でいい(というか、それしかない)。くるくるまわって最後の着地がばんっと決まるとやった!という感じがする。それが何で15.8点かはこれまたさっぱり不明だが、ともあれ何かあっぱれなもの、超人的なものを見たという感動は残る。

前回、ベートーベンのコンチェルトでここF難度と書いた。DでもFでもいいんだが、これもいっしょだ。決して体操の審査員みたいにワザの巧拙ばかり吟味しようというのではない(弾けないからできないし)。だってメローディーラインとして変でしょ、きれいじゃないでしょと言ってるだけだ。

僕はワザで勝負の曲は面白くもなんともないのできかない。ああ書いてあの名曲が雑技団みたいなワザでできていると思われたら困るが、だからこそ、名曲を名曲たらしめているメローディーラインのような根っこがくずれると「やった!という感じ」は減るんじゃないのと、あたりまえのことをいってる。

グレン・グールドの言葉だったと思うが、演奏家には2通りあって楽器を感じさせる人と楽器は消えて作品だけ感じさせる人がいる(彼は後者を評価していて、リヒテルがそうという)。僕はグールドは前者と思うので困ってしまうが、にもかかわらず、F難度を「それなりに」で済ます人間ではないというのが彼の強力な美質だ。

僕としては楽器が消えようと残ろうとどっちでもよくて、F難度を「美しく」やるこだわりの有無こそが演奏家の生命線と考えているからだ。まあ一応クリアしました、じゃなくて。グールドの技術が常人に踏破を許さぬ神業であることは、いまとりあえず不問にしよう。そうしないと後進はやめときなさいで終わってしまうから不毛なことになる。

何事も練習すれば誰しもが上達する。これが大事な前提だ。スポーツも楽器もおんなじである。ちがいは、どこで「もういいや」と思うかだ。そこで人間が出る。技術じゃない、これは「人間」の問題なのだということだ。楽器は美しい音をだすためのもの、だから技術の到達点は奏者がどの程度の達成度で自分の演奏を美しいと思ったかを示しているのである。

広島カープに菊池という二塁手がいて、相手にとって憎らしいほど守備範囲が広くて送球が速く正確だ。メジャーも注目している、まちがいなく金メダル級である。あまりにうまいのでF難度をやってもAかB程度にしか見えない。美しかれでやってるのではないが、アスリートのベストパフォーマンスというものは何であれ美しいものだ。

かたや、誰でも捕れるゴロを下手な奴が下手なゆえに危なっかしく捕ったのを「ファインプレーです!」、こういう頭の悪いアナウンサーは転職した方が幸せと思うが、ほとんどの客もわかんないからそのほうが喝采を浴びたりする。

これはおかしいのであって、道を知らない勉強不足のタクシー運転手の方がメーターが出て儲かるに似たりだ。それに有難うなんてチップをあげるようなもんであって、つまんないプレーに拍手なんかすべきでないのである。

グールドは菊池だ。めちゃくちゃうまい。バッハのトッカータ集なんかG難度がAにきこえる腕でCやDをこなすのだから、その前人未踏、空前絶後の美しさたるやもう気絶するほどである。ベートーベンのあそこは、グールドみたいな人間ならちゃんとやるだろう。

ところがどういうわけか、弦楽器界に彼のような人はいない。野球人類学というブログを書いたが、楽器人類学としてはああいう性質の完全主義者は弦や管はおよそ向いてないのかなと思ってしまう。楽器の方が求めていないということか。

ピアノはそれを受け入れるし、そうでなくてもピアノは上手に弾けるが、トッカータを彼の次に「演技」して得点で上回るメダリストは永遠に出ないだろう。誰がどこからどういうアングルで聴いてもあれはピアノ演奏の奇跡であり、満点だから上がない。

演奏のメカニック以前だ。まず「人間」として彼に匹敵しないとああいうことは成り立ちがたい。そんな人は彼以来いないし、いないからグールドはグールドであり続けている。ではバッハ以外で彼が満点かというとそうではなくて、「そうだろう。演奏は技術だけじゃないよ」というもっともらしい声も聞こえてくる。

そういう声が演奏家をダメにしていると痛切に思う。音程やリズムも満足にとれないのが一生懸命度やら迫真性やら楽曲愛やら髪振り乱す一心不乱ぶりで補えるということは絶対にない。音楽にはそういう音以外の隠し味があって、素材は今ひとつだがけっこういけてしまうというのが稀にないではないが、それは素材は問わないという意味ではない。

昔は一流とされた演奏家はスタジオ録音を許された。「ブロマイド」だから永遠に残すべく入念に演奏された。画像はない。音だけ勝負だ。ビジュアルで魅了したり、表情で愛を語ったりはできない。そこに聞こえるものがその人のすべてあり、プレイバックを入念にチェックして自分でOKを出したのだから言い訳もきかない。「危なげなF難度」はよくやった!と人道主義の喝采があるわけではなく、数多の評論や井戸端会議の俎上で下手の烙印を押されるだけだ。

今はコストセーブでライブ録音がむしろメインだ。ビジュアルはないが、言い訳はできる。ライブの一回性。一期一会の気迫と燃焼。その日にいたるソリストの万感の思いとストーリー!隠し味がいくらでも効能書きとなって、「ライブですから」でワザのほうはお目こぼしになる。鉄棒から落下したって、耐えてよくやった!の会場の拍手(そこにいた聴衆のだ)でジーンと来たりする。

そういうものも音楽のうちだと主張するジョン・ケージを否定はしない。しかし、彼の「4分33秒」を録音してもあまり意味はないように、それをいうなら演奏会に出かけて、ホールの空気の一部となってライブをきくしかない。スタジオ録音は取り直しできる作り物で、ライブ録音こそ良い。ごく稀にそれは正しいが、そういう隠し味の効能書き至上主義の集大成こそが、あの「精神性」という日本固有、意味不明のトッピングの正体である。

グールドがライブを否定し、スタジオ録音に特化してしまった「お隠れ事件」は、実にそのことを彼の天才において雄弁に証明している。彼は暗に言っている。演奏会で香水の匂いのするばかな聴衆相手にトルコ行進曲を弾いてる自分に我慢できない。ばか相手でないモーツァルトを彼はよせばいいのに録音したが、音楽自体が自明な解釈を求めているモーツァルトではバッハの満点が20点になっている。

音楽自体が自明な解釈を求めている?そんなことはない、と彼が指揮者にチャレンジしたのが、このレナード・バーンスタインとのブラームス1番のコンチェルトだ。伝統や因習は無視、ひたすらのオレ流にバーンスタインが慇懃、知的に自分と相手のプライドを守った巧みな「前口上」をしている。

コンチェルト演奏のボスはソリストか指揮者か?僕は作曲家と思うのでグールドのテンポはとうてい許し難い。バーンスタインも妥協はやめればよかったが、マネジメントがビジネスしたんだろう。その意味ではボスは客であったのだった。指揮者はそれを許す人でソリストはそうではなかった。その点では、僕はグールドを支持する人間であるから複雑だ。

グールドではないピアニストはバッハをどう弾いたらいいのだろう?満点はないのだから90点なのか60点なのか、どこで満足するかだ。80点ぐらいならきっとバッハにはなるだろう。70点ならバッハっぽくはなるだろうという感じかと思うが、バッハの譜面というのはどこか数学をイメージさせる絶対不偏の真理のようなものにビシッと貫かれていて、精神性みたいなあいまいなトッピングやふりかけでおいしくなるご飯ではない。

絶対不偏に「それっぽい」というのはないのであって、あるかなしかだ。しかし、バッハがどう弾いたか世界の誰も知らないし譜面には楽器や速度すら書いてない。だから我々が耳にできる演奏はすべからく「それっぽい」しかないのであって、そうした演奏のなかで衆目が一致して「すご~い」となったグールドが「っぽい」の代表選手になっているのが現代である。

彼のゴールドベルク変奏曲があのトルコ行進曲と同じほど実は「バッハっぽくない」可能性は誰も否定できない。ユルチェンコの3回半なんだ、シライなんだ、誰もできないんだから讃えるべきだ。そういうものかもしれない。彼のバッハがそういう可能性を秘めているとするならば、こちらも晩節になってスタジオに「お隠れ」になられたビートルズのアビイ・ロードのような「彼のオリジナル・アルバム」である。すべての他の演奏を「カバー」にしてしまうという意味で。

これはすべての他の演奏家たちにとって永遠につづく悲劇である。グールドの3回半。尋常でないが、首尾よく成功したって二番煎じだ。録音というメディアができたおかげで演奏家は何十年もまえに死んでくれたライバルの幻影と戦わなくてはならない。録音という土俵においてはだ。だから彼らの生きる道はライブだろう。ライブ録音ではなく、ライブ。そこで「4分33秒」の音楽的価値を認める聴衆を作っていくことだ。

ところが最近の演奏会はというと、その様相すらない。「それっぽい」演奏が多い。ひどいのになると俗に「なんちゃって」ともいうものである。3回転に半がなかったりする。手抜きではなくできないだけだが、それでも素人からすれば超人的ではあるもんだから田舎の公民館で喝采を浴びることぐらいはできる。かえって難しげにきこえたりして、ブラボォォォー!!なんて突飛な奇声が飛んじまったりする。

それでいいじゃないか懸命にやったんだし大勢が喜んでるんだからという人もいるだろう。マネジメントとしてはそうだ。それでチケット買ってくれるお客様は神様だし、クラシック人口を増やすにはいい。ただ、そういう姿勢の音楽は字義通りポップス(pops)と呼ぶべきだ。「深遠な精神性のベートーベン7番!」なんて安手のキャッチコピーでホンモノを装ってはいけない。聞き手は何が本物かわからなくなるからだ。

だからこそ、ボストン交響楽団が夏休みにタングル・ウッドの多少ざわざわした屋外でコンサートをやる時はあえてボストン・ポップス・オーケストラを名乗るのである。ダウンタウンの「ザ・シンフォ二ーホール」で居ずまいを正してベートーベンをやる時とは別個のカオという建前をとる。寝っころがってコークやマック片手に聞けるのだからふだんはクラシックなど敷居が高くて来ない人も子供連れで楽しむことができるのだ。

といってポップスを軽く見て手抜きするのでなく、曲目が比較的やさしいだけのことだ。ルロイ・アンダーソンの名曲はそこから生まれたのである。だからこそ「ポップ」たちは気軽に上質のホンモノにふれて味を覚え、やがてザ・シンフォ二ーホールにベートーベンを聴きに来てくれるだろう。マネジメントにもこうやってホンモノとなんちゃってがある。

グールドもリヒテルもポップたちを相手に券を大量に売りさばいて大金持ちになりたい人ではなかっただろう。なぜなら、そういう目的ならあそこまで弾ける必要はぜんぜんないからだ。彼らはああ弾かないと怒って帰ってしまう人に弾いている。いや、それ以前に、彼ら自身がまっさきに怒って帰ってしまう人なのである。

ベートーベンをシンフォ二ーホールでポップス精神でやって集客しようというのとは対極的な人たちであって、そういう「アンカー」が演奏家であれ聴衆であれ米国にはたくさんいるからボストン・ポップスという立ち位置ができた。アンカーの存在ぬきにクラシックがクラシックたりつづけるのは困難だろう。

(こちらへどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-ドビッシーの母-

2016 AUG 14 2:02:02 am by 東 賢太郎

「こんな汚辱の子を育てるより、蝮を生んだ方がましだった」

(ヴィクトリーヌ・マヌリ・ドビュッシー)

パリ音楽院の学内コンクールに2回連続で失敗し、ピアニスト志望を断念してしまった息子に失望した母はこう言い放ったらしい。こわっ、すごい教育ママだ。

我が国も子供を東大に入れたといって本まで書く人がいて、それが売れてしまったりするのだから教育ママはたくさんいるのだろう。オリンピック選手を育てたらずっと偉いと思うが、しかし、メダルをのがして母親にここまで言われたら息子は立つ瀬ない。

それで女性観が曲がってしまったかどうかは知らないが、のちにドビッシーはいくらゲージュツの世界と割り引いたとしても女性関係において破茶滅茶となり、女が2人も自殺未遂をしている。この道の「オレ流」では大御所、大魔神級であるワーグナー様と双璧をなすであろう。

それで女性観が曲がってしまったかどうかは知らないが、のちにドビッシーはいくらゲージュツの世界と割り引いたとしても女性関係において破茶滅茶となり、女が2人も自殺未遂をしている。この道の「オレ流」では大御所、大魔神級であるワーグナー様と双璧をなすであろう。

彼の伝記、手紙を読むに隆々たる男原理が貫いており、学業においてもセザール・フランクのクラスを嫌って逃げ出すなどわがまま放題。ラヴェルが5年浪人して予選落ちだったローマ賞に2浪で見事合格したが、イタリアが嫌で滞在期間の満了前にパリに戻ってしまう。

ドラッカー曰く「他人の楽譜の翻訳家」である演奏家(ピアニスト)を落第し、わがままに自説を開陳できる作曲家になったことは、彼の母親には不幸だったが我々には僥倖だった。それは親や教師や伝統の不可抗力の支配からのがれることであり、本能が是とする道をまっしぐらに駆け抜けることを許容したからだ。

彼の音楽は僕の眼にはまことにますらお的、男性的であり、ラヴェルは中性的、ときに女性的だ。これは大方の皆様のご意見とはおそらく異なるにちがいない。ドビッシーの「月の光」や「亜麻色の髪の乙女」は女性的じゃないか、女性の愛奏曲だし、ドビッシー好きの女性はたくさんいるよという声がしそうだ。

そういうことではない。男が男原理で作ったものを女性が嫌うという道理などなく、むしろ自然の摂理で女性の方が寄ってくるだろうし、うまく解釈するかもしれない。ここで僕が観ているのは作曲するという創造行為の最中にあるフロイト的な心の深層みたいなものだ。

僕は好きな音楽とは作曲家のそれに自分の心の波長が同期するものだと感じている。心地よいのは音ではなく心の共振なのだ。それがなければ音楽は他人事、絵空事にすぎず、うわべの快楽をもたらす美麗な音の慰み物か物理的な音の集積か雑音にすぎない。良い演奏とは、曲と演奏家が共振したものをいうのであって、それが存在しないのに聴衆が曲と共振するのは無理な相談だ。

ラヴェルとドビッシーの根源的な差であるのは、ラヴェルには自分の書いた音が聞き手にどう「作用」するかという視点が常に、看過できないぐらい盛大にあることだ。得たい作用を具現する技巧にマニアックにこだわる「オタク」ぶりは大変に男性的なのだが、どう見られるかという他視点への執着という特性は基本的に、化粧品の消費量と同様に女性によりア・プリオリに所属するものなのだ。

一方でドビッシーの我道、我流ぶりは「ペレアスとメリザンド」、交響詩「海」において際立った立ち位置を確立し、そこに移住してしまった彼は音楽院の教師ども、パリのサロンや同僚やモーツァルトの愛好家たちがどのような視線を送るだろうかということを一顧だにしていないように見える。

その態度は、後に彼が否定側にまわることになる「トリスタンとイゾルデ」をワーグナーが発表した態度そのものであるのは皮肉なことだが、ペレアスがトリスタンと同等のマグニチュードで音楽史の分岐点を形成したのは偶然ではない。全く新しい美のイデアを感知した脳細胞が、他視点を気にしないわがまま男原理で生きている人間たちの頭にのっかっていたという共通点の産物だからだ。

そして、「海」における、微分方程式を解いて和声の色の導関数を求めるような特異な作曲法というものは、音楽にジェンダーはないと今時を装ったほうが当ブログも人気が出るのだろうが、残念ながら真実の心の声としてこういうものが一般論的に女性の頭と感性から生み出されるとは考え難い性質のものであることを僕はどうしても否定することができない。

「亜麻色の髪の乙女」は夢見る乙女みたいに甘く弾いても「美麗な音の慰み物」には充分なる。それはBGMやサティのいう「家具の音楽」としてなら高級品だが、ドビッシーを導いた男原理から見ればバッタものだ。困ったことにその手の「うわべの快楽」にはいっぱしの市場がある。そうやって前奏曲集第1巻を弾きとおすことだって可能だし、そういう演奏が多くCDになって出てもいる。

しかしそれをヴェデルニコフやミケランジェリのCDと同じテーブルに並べて比べることは音楽の神の冒涜に類する行為である。裁縫師だったドビッシーの母は 1915年まで生きたそうだが、ペレアスや海を聴いてどう思ったのだろう。

(補遺、15 June17)

バッタ物でないドビッシーの例がこれだ。作曲家をパリに訪ね、ピアノを聞かせて評価され4か月も私淑を許された米国人ジョージ・コープランドの「沈める寺」をお聴きいただきたい。僕はこの曲がどう弾かれるべきか、この非常に強いインパクトを持つ録音で初めて知った。現代のピアニストはドビッシーの pp の意味を分かっていないか、少なくとも実現できていない。そこから立ちのぼる ff は騒音に過ぎないのである。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草ー悲愴交響曲のメッセージ再考ー

2016 JUL 18 15:15:04 pm by 東 賢太郎

音楽が素晴らしいのは、すべてを言うことができ、知っている者はすべてを理解できるということにある

(シェーンベルク)

このことばは実に意味深長だ。音楽は何かを語っているのだろうかという問いに対する、最高の知性に委ねられた最高にシンプルな答えであると思う。ロマン派と呼ばれる時代になって、作曲というものはある意味でプライベートで隠避なものを包含できる作業にもなった。そうなり得ることがロマン派という、わかったようで実は定義のあいまいな言葉の、使う人によって数あるアイデンティティーのひとつに加えてもそう見当はずれではないように思う。

このことばは実に意味深長だ。音楽は何かを語っているのだろうかという問いに対する、最高の知性に委ねられた最高にシンプルな答えであると思う。ロマン派と呼ばれる時代になって、作曲というものはある意味でプライベートで隠避なものを包含できる作業にもなった。そうなり得ることがロマン派という、わかったようで実は定義のあいまいな言葉の、使う人によって数あるアイデンティティーのひとつに加えてもそう見当はずれではないように思う。

だいぶ前に書いたチャイコフスキーの悲愴交響曲のブログで、あれはダイイング・メッセージだろうと愚説を書いた。もちろん真相は闇の中である。賛否両論あろうが、純粋に響いてくる音として、あの終楽章のコーダは僕には臨終のメタファーとしか聞こえないという心の中の事実には抗い難い。

そうは聞こえないという主張を妨げる理由を僕は何ひとつ持たないが、チャイコフスキーの死後21日たって開かれた追悼コンサートで「すすり泣いた」と伝わる(複数と思われる)聴衆のなかだけでも、そういう人が何人かはいたのではないかと想像させる、そういう想像を喚起する何ものかを含んだコーダであるというぐらいは書いてもいいのではないか。

もしそうだとするなら、その「何ものか」を悟らせようと意図したのは誰でもない、チャイコフスキーその人である。なぜ彼はそう聴かれるかもしれない、いや百歩譲って、そう「誤解」されるかもしれない曲想で交響曲を締めくくる必要があったのだろう?この曲について何か言おうとするなら、この問いから目を背けることはできないように思う。

彼はその答えを文字で書き残すことはしなかった。何かの理由でできなかったのかもしれないが、音楽で「すべてを言う」ことはできた。いみじくもそう意味しているシェーンベルクの言葉は、このケースを示しているわけではないだろうが、そういう特異なことをを作曲という能力のある人たちはできるのだという、能力ある作曲家による雄弁な証言である。

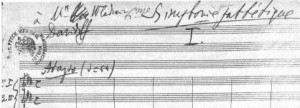

日本語で悲愴交響曲、すなわちSimphonie Pathétiqueという命名の経緯にはいくつかの伝承があるが、どれが正しいかは議論がある。自筆スコアの表紙(右上)にはロシア語でпатетическая(パテティチェスカヤ)とある。「情熱」とか「強い感情」といった意味で悲しいという意味はないそうだが、同スコ

日本語で悲愴交響曲、すなわちSimphonie Pathétiqueという命名の経緯にはいくつかの伝承があるが、どれが正しいかは議論がある。自筆スコアの表紙(右上)にはロシア語でпатетическая(パテティチェスカヤ)とある。「情熱」とか「強い感情」といった意味で悲しいという意味はないそうだが、同スコ アの第1楽章冒頭に書かれているのはPathétiqueというフランス語であって(右下)、こちらには悲愴、悲壮という意味もあるため日本語はそれにならったということだろう。

アの第1楽章冒頭に書かれているのはPathétiqueというフランス語であって(右下)、こちらには悲愴、悲壮という意味もあるため日本語はそれにならったということだろう。

両方とも直筆であって正解なのだから「悲愴という命名は間違いである」というのがロジカルな解答となるが、それらが120年前から現代語と同じ意味なのかどうかはわからないし、仏語は貴族階級を意識した一種のファッションだった可能性もあろう。ベートーベンの8番目のソナタにもGrande Sonate pathétiqueと書かれているが、これが「悲愴」でいいのかどうかはあまりに話題になった記憶はないし、「悲愴感がこもっているかどうか」がこの音楽の演奏や鑑賞に重大な影響があるとは僕には思い難い。

より明確に主張できることは、標題は言語だが音は抽象だということだ。「抽象」を言語という「具象」に変換しないと標題は生まれないことだ。それを作曲家自身が付けようと考えたということは、この交響曲に何らかの「具象性」、つまり言語化できるメッセージ性があったとする有力なヒントにはなろう。そしてそれは、彼が死の前年に書きかけて放棄し、ピアノ協奏曲第3番として生まれ変わった変ホ長調の音楽、つまり「人生交響曲」に原型があったとするのは整合性のある議論と思われる。

この曲の「人生」というコンセプトはこのようなものだ。

First part – all impulse, passion, confidence, thirst for activity. Must be short (the finale death – result of collapse). Second part love: third disappointments; fourth ends dying away (also short). (David Brown, Tchaikovsky: The Final Years )

そして翌年にロ短調で書いた別の交響曲に満足し、 Programmnaya(プログラム交響曲)と命名しようと考えたが、そこに命脈を保っていたのがこのコンセプトであることはあまり議論の余地はないのではないか。しかし慎重な彼はプログラムの方に関心が集まることをきらい、代案として考案したのがпатетическая(パテティチェスカヤ)でありPathétiqueであったというわけだ。

初演後にR・コルサコフが「この新しい交響曲にはプログラムがありますか?」と尋ねると、チャイコフスキーは「ある」と強く肯定したが、それが何かは決して明かそうとしなかった(Rimsky-Korsakov, My Musical Life)。つまり、彼が選び取ったPathétiqueという単語は「プログラムがありますよ」という声明であり、内容をおおまかにくくる代名詞であって、それは人生がだめになった後の死(death – result of collapse)というパートを含んでいたと考えられる。

そこに悲しみという含意があるかないかなどということはベートーベンのソナタにおいてと同じぐらい核心的な問題ではないのである。かように、標題の有無や字義や含意から曲のメッセージの内容を解釈しようとする試みは、文学的に何かの価値があるのかも知れないが、そこから有意な議論が発展する可能性をを見出すことは困難だろう。 Sinfonia Pastorella( 田園交響曲)や Symphonie fantastique (幻想交響曲)という標題は見事に曲の本質を語ってはいるが、感動させてくれるのは音符のみである。

悲愴交響曲がダイイング・メッセージかどうかについては、したがって、標題の根拠をあれこれいじくっても解答は出てこないだろう。

なぜ彼はそう聴かれるかもしれない、いや百歩譲って、そう「誤解」されるかもしれない曲想で交響曲を締めくくる必要があったのだろう?

という冒頭の問いに正面から向き合い、death – result of collapseとは何か、特に「 collapse」の正体はいったい何だったのか?をじっくりと考えるしかない。私見ではそれは楽譜に書いてある。それが前回のブログだ。

作曲家が事後に語った言葉の中には、見透かされたかもしれないものを秘匿せんという意図を想像させるものもある。「知っている者はすべてを理解できる」ことは、シェーンベルクのみならず、「音楽がすべてを言うことができる」ことを知っている彼らはわかっていた。言葉で嘘はつけても、音楽ではけっしてつけないということを。

(ご参考)

Yahoo、Googleからお入りの皆様。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-スタジオ録音をじっくり聴きましょう-

2016 MAY 2 17:17:25 pm by 東 賢太郎

前回の続きになりますが、音楽というのは「音を楽しむ」ものですから、どなたもなるべく良い音で聴きたいですね。良い音というのはもちろん人それぞれの好みがありますから絶対というものではありません。ただ、いわゆる「良い音」というのは19世紀からの積み重ねであって、誰にとっても心地よいものはある程度完成されていると思います。

たとえばお料理の世界でも、いま我々が毎日食べている食材というのはほとんど19世紀までに発見されたものだそうです。西洋料理でいうならローマ時代までに多くが見つかっていて、そこから続々と新しいものが加わって行きましたが、20世紀までくると新たに加わったものがあまりないという意味です。日本料理もたぶん江戸時代まででしょう。

では「心地よい音」はどうかというと、ハープシコードが進化してできたピアノの音も管弦楽の楽器の美音というのもみな「おいしい食材」ですし、それらをまとめて調理して聴かせるオーケストラもそうです。それはヨーロッパの音の世界の「美食家」たちの耳を通じて選別された集大成の音であるといって良いかと思います。

作曲家はそのピアノやオケという「媒体」(メディア)の能力をフルに引き出して、自分の発想する音楽の魅力を伝えようとします。たとえばテレビという媒体で自分をアピールしようと思えば出演者はTV映えのする化粧もするしTV映りの良い表情も作るわけです。ですから、それを味わう側とすれば、それを制作した人たちが想定していたTVというメディアで味わうことが鑑賞の方法としてはベストでしょう。

すなわち、クラシック音楽というものを自宅で楽しむならば、周到に作りこまれた演奏を美音マシーンであるオーディオ装置で再生する、そこに真価が見て取れるということです。僕はオーディオメーカーの回し者ではないし、コストがかからないパソコンやyoutubeを僕自身も利用しているのですが、それは名店のお料理や行列のできるラーメンをレトルトやカップヌードルで食べるようなものという意識を持って接することです。

きのうC・デイヴィスとボストン響のイタリア交響曲を耳にして、そんなことを考えました。レコードにして残すのための音源だけが「正規録音」と呼ばれた時代がありましたが、あれは正しかったと。そのぐらい70年代までの蘭フィリップスや独グラモフォンや英デッカの録音は筋金がはいっていたし、レッゲやカルーショウというその道の達人もいた。スタジオ録音とは男が人生をかけ、ライバルとしのぎを削って作る作品だったのです。

ところがCDという原価が激安の媒体が出てきて売値が市場原理でどんどん下がり、そのやり方ではコストが回収できなくなった。そこでライブ音源が増えてきたわけです。もちろんそれに命をかけるプロデューサーがおられるでしょう。しかし演奏者側からすると一発勝負のそれが自分のベートーベンとして永遠に残ることを良しとするかどうかは出来次第というところでしょう。ダメだったらごめんねというものを命がけで撮る仕事も大変になってきます。

ライブの方がスリリングだ、ベームはライヴで燃える人でスタジオ録音はつまらないというようなリスナーの声もその傾向をサポートしています。しかし、僕はどうも、それは結婚式や卒業式での記念写真を撮って残そうとするときに専門家によるスタジオ撮影ではなくスマホの自撮りで済ませましょうというもののような気がします。生き生きした表情や面白味はスタジオでは得難いものがあるでしょうが、額に入れて飾る記念写真とは違うものです。

ベートーベンの交響曲第7番のような曲にはライヴの熱狂が似合うとは思いますし、そもそも昔はライヴしかないのだから作曲者もそれを求めたかもしれません。しかし7番という曲はそうではない多様な表現を許容もするのであって、まして、彼の弦楽四重奏曲第15番にライヴの熱狂を求めてもあまり意味があるとは思えません。

自宅で数多くの同曲異演を楽しむのは(僕も好きですが)、相当オタクな嗜好であって、大まかにいうなら世界でも英国人と日本人ぐらいかなと思います。英国にグラモフォンという月刊誌があって、**’s account of 7th is more XX. なんて書いてある。これは「**の7番の演奏の方がもっとXXである」と言っているのであって同曲異演を比較しているのです。

しかしグラモフォンを読むような英国のリスナーの守備範囲は広いのです。オペラから宗教曲、現代曲までカバーする中での7番の議論であって、日本のように20-30曲の「名曲」ばかり何種類もの演奏で知っているというわけではありません。カバーが狭い中で深く入るから、何かユニークで面白い「とんがった」ものがないと凡庸、退屈と切り捨てる風潮になりがちです。

僕は英国やドイツに住んで、先祖代々のクラシック好きと深くつきあってきましたが、音楽というものはいわば教会の讃美歌の末裔のように自然な存在であって、演奏がユニークでないといけないというものではありません。それはチケットやCDを売らんかなという資本家が押し付けているニセモノの価値観であって、車やパソコンはモデルチェンジしないと売れないという商業主義の産物のように思います。

皆さんが知る音楽の真実というのは「楽譜」にあるのです。本物のリスナーはそれを知っていますし、だから音楽は演奏するに越したことはなく、「自分でやるもの」なのです(その意味ではカラオケは音楽の本道を行ったものです)。一方、同曲異演のお楽しみというのはそれとは別種のもので、ユニクロで色違いの同じシャツを全部買おうみたいな趣味です。シャツのモードやデザインではなく、むしろ色に価値観がある。

そうなると「変わった色」に興味が行くのは自然でしょう。そういう人がベートーベンの7番は「爆演じゃなきゃ」となっていく。カレー好きがだんだん「超激辛」に走るのと同じです。そしてベームのスタジオはつまらない、フルトヴェングラーの++年盤がすごい、などとなっていく。これは一種の日本人的なサブカル(サブカルチャー)です。そういう楽しみ方は僕も好きだし否定するものでもありませんが、酔い覚ましのラーメン一杯と本格グルメとを一緒にはされないほうがよろしいでしょう。

困ったことにフルトヴェングラーみたいな人はコンクールのステレオタイプ選抜戦からは出てこない。だから21世紀は新曲も出なければ爆演型演奏家も出ない、つまり商業としてのクラシックはもうほぼ死滅してしまったのです。だからクラシックの高級ブランドであったデッカもEMIもドイツ・グラモフォンも蘭フィリップスも、ことごとくユニバーサル・ミュージックというエンタメなんでもありのアミューズメント会社に買収されてしまった。

これは英国王室御用達のクルマであるジャガー社がランドローバーと一緒にインドのタタ・グループに買われてしまったようなものです。まさか植民地のクルマになってしまうとはエリザベス女王様もびっくりの事件だったでしょう。ジャガーが愛車である僕でさえ文化は経済の波に無縁ではいられないのかと複雑な気分になるのです。いつぞやのブログに資本主義者である僕が、文化だけは共産主義が望ましいと書いたのは本音です。

話がそれましたが、そうやってアミューズメント屋がクラシック音楽を「コンテンツ」として買ってしまう。悪貨が良貨を駆逐することになって、良貨は本物の音楽を分かる人だけが「退蔵」してしまい、世の中は悪貨がはびこるということになりかねないのです。美女イケメンの演奏家がもてはやされ、とんがった演奏がはびこり、メイン・カルチャーであるべきクラシック音楽がどんどん「サブカル化」する、そういう危機感を持っています。

日本のクラシックファンは人口のたった1%だそうです。百万人です。それが増えるのは文化として望ましいし、その百万人もこのままだとサブカル・クラシックしか聴けなくなるかもしれないから他人事でありません。演奏会はともかく録音音源の世界ではかなりそうなりつつあるのです。拙ブログも気がついたらそろそろ五十万の訪問数になりますが、もしその百万に入らない方がおられるならば本望です。

これからクラシックを聞こうという方、最後にお願いしたいのは、とにかくレトルトやカップ麺ではなく演奏会場に足を運び、家ではちゃんとしたスタジオ録音をしっかりオーディオ装置で聴いていただきたいのです。ライブは面白いが、ミスもあるし演奏家が真の姿を撮った記念写真として出すというより、スナップ写真でも出ないよりましだ、気にいったら演奏会に来てねという販促ツールになっていくでしょう。ポップスはそうなって久しいのですし。

カール・ベームがウィーン・フィルと作った田園交響曲はそのディスク自体が完成度の高い見事な「作品」です。演奏そのものが西欧の文化から発した高雅な芸術であって、ネット屋さんにAKBと並べてコンテンツ呼ばわりされる程度のものでは断じてありません。そういうレベルの演奏で田園を聞けば名曲と思うだろうし、販促コンテンツのレベルで聴けば退屈と思って「激辛演奏」を求めるようになってしまうかもしれません。音楽の素晴らしさのエッセンスは楽譜にあるのであって、その食材の良さを引き出して自然に味わわせてくれる人が名料理人、つまり名演奏家なのです。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-作曲家が曲をどう思いつくか-

2015 DEC 15 11:11:40 am by 東 賢太郎

轟音を立てて流れ落ちるナイアガラの滝を前に、5分間も立ち尽くしたドヴォルザークは、何かに憑かれたように、

「神よ、これはロ短調交響曲になるでしょう」

と叫んだ。その35年後に同じ景色を見たモーリス・ラヴェルは、

「なんて荘厳な変ロ長調だろう!」

と言った。

作曲家が曲をどう思いつくかは謎だ。

何が謎か?

①頭の中で「楽音」が鳴ることが必要である。ドレミファ・・・で。そうでないと楽譜に書きようがない。つまり作曲家は書くべきものを頭で正確に聴いていると思われる。

②次に、頭に入ってないものが鳴ることはないということだ。クラシックをきいたことがない人がモーツァルトのような旋律やチャイコフスキーのような和声を思いつく確率は、猫がピアノの鍵盤を歩いたらショパンの曲に聞こえましたという確率と変わらないだろう。

③次に、頭に入っている他人の曲がそのまま出てきたら、それは自分の曲でないということだ。

つまり、頭の中で、他人の曲が、まだ世の中にないものに変換されて鳴り、それを楽譜に書きとる。それができる人だけが「作曲家」と定義されるわけだ。

謎はその「変換」のプロセスにある。それがどういう化学変化なのか?どうして「魔笛」になり、「くるみ割り人形」になったのか?それはアインシュタインがどうして一般相対性理論を考えついたかと変わりない人間の脳の謎である。

興味深い実例がある。

ジャズピアニストのエロール・ガーナー(1921-77)はニューヨークからシカゴへ飛行中にある魅力的なメロディーを思いついた。突然に「変換」がおこったのだ。しかし彼は楽譜の読み書きができず、機内で曲を記録できなかったため曲を反芻し続け、ホテルのピアノで弾きテープレコーダーで録音した(wikipediaより要約)。

この曲がスタンダードナンバーになっている名曲「ミスティ」(Misty)となったわけだが、降ってきた音楽はミスト(霧)というよりも雪の結晶のようにまたたく間に消えていく運命なのかもしれない。だからベートーベンはいつも音楽帳をもってそれを記録していたのだろう。

これがガーナー自身が弾いたミスティである。とても楽譜が書けないとは思えないが。

このメロディ、2小節目でもう転調してしまう。題名、歌詞は後づけなので純粋に音だけを思いついた。彼が「魅力的」と思ったのはこの転調かもしれない。これはCmaj7, Gm9, Fm9という予想外のプログレッションでb♭-a、a♭-gの長7度の飛躍をする。

このメロディーのツボが書きとれなかったのだろうか?でも書けなくても降ってきた。そして彼の心の耳は正確に、音程を和声を、聴いていた。書きとることより聴けることが第一ということだ。

聴けることが大事なら、まず他人のものを聴くしかない。ガーナーは子供のころジャズやクラシックのレコードを聴きまくったそうだ。しかし、そうして耳年増になれば誰にも「降ってくる」のだろうか?

その聴音力についてガーナーは超人的で、エミール・ギレリスのコンサートへ行って聴いた曲(何かは不明)を「耳コピ」したらしい。モーツァルトのそれが超人的だったのはいくつかの楽譜と証言で事実とされている。

語学のマスターが速く何か国語も話せる人がいるが、それも基本は耳コピ能力だろう。ということは音楽の聴音力と関連があるかもしれない。ちなみにルロイ・アンダーソンは9か国語を理解したらしい。

外国語を咀嚼した頭脳が教科書の例文ではなく、自分のオリジナルなセンテンスを導き出せるように、モーツァルトの音楽の語彙、文法に習熟した頭脳がその言語で新しい文章を思いつくというのは十分可能と思われる。

つまり、作曲というのは、英語を母国語としない者が、夢の中で寝言で「何かあらぬこと」を口走り、それがちゃんとした語彙と文法と発音のクイーンズ・イングリッシュになっていた、という体の物であろう。

そういうことが英語を覚醒時に母国語のように駆使できない者におきることはまったくもって想像できないわけで、このことは音楽においては楽器を自在に弾きまくれることに相当する。ガーナーの事例はまさにそれを示していると思われる。

つまり、佐村河内のようにピアノも弾けない者にベートーベンのような語彙、文法の曲が降ってくることは物理的にあり得ないわけで、あの事件は彼の耳が聞こえるかどうかなどはどうでもよく、ピアノが弾けない時点で嘘だとわかった話をその物理がわからない者たちが大山鳴動したという騒動だったのである。

ミスティは名曲と思う。歌で一番好きなのはこのエラ・フィッツジェラルド。彼女の音感はすばらしい。

最後にヘンリー・マンシーニ。このオーケストレーションは彼のもの。ホルンが吹く対旋律が「らしい」。

(こちらもどうぞ)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-僕は和声フェチである-

2015 DEC 7 2:02:58 am by 東 賢太郎

僕が最初に覚えた西洋音楽はアンタッチャブルのテーマでした( アンタッチャブルのテーマ(1959)The Untouchables Theme 1959)。この妖しい和音に完璧にはまってしまい、各声部までしっかり歌え、もしこの頃にピアノをやってたら妖しい曲専門の作曲家にでもなってたかもしれません。

だから近現代のシェーンベルグやクセナキスなんかも全然平気であり、覚えられるし歌えるしモーツァルトのように楽しめます。逆に苦手なのは和声的に何の事件も起きない、コンビニに並んでる115円ぐらいのカップ麺みたいにどれもこれもおんなじような音楽で、学生時代、インフルエンザみたいに大流行だったフォークなど大嫌いでした。

フォークというのはCとGとFと、たまにAmとDmぐらいはあって、ときにEmやセブンスなんか出るとおっやるねなんて感じで、あまりのあほらしさにこちとら気絶しそうであり、キャンプファイヤーなんかで当然でしょ風に長髪のギターの兄ちゃんと僕の大嫌いなタイプのヴォーカルの女が出てきてあれが始まる。法事の念仏の方がよほど面白い。

普段我々が耳にするほとんどの和声変化の「原典」はクラシックにあります。それが微分積分とするとフォークは足し算引き算というところです。だいたいギターは定型化した指の形で最大6音しか出ないので10音(以上)出せてポリフォニーが弾けるピアノから見ればウクレレと大差ない。複雑な音楽は無理です。

しかし和声が面白い音楽にジャンルの壁などありません。ここが楽しいところ。ビートルズやユーミンやカーペンターズは面白いし歌謡曲にもいいのがあるし、クラシックにも退屈なのがたくさんあります。「和声フェチ」の僕としては面白いかどうかだけが大事でして、芸術的とか高尚とかいうわけのわからない基準などくそくらえです。

あえていうならhigh qualityでしょうか。ゴッホと三文画家を並べたら、子供でもわかってしまう差があります。それは言葉にならなくても厳然としてこの世に存在するのであって、神様は不公平だしかわいそうだけどどうしようもない。ビートルズやユーミンやカーペンターズの和声はクオリティが高いのであって、だから誰もまねできていないのです。

Take6 という米国の黒人6人のグループが有名なクリスマスキャロル(Hark The Herald Angels Sing)を歌っています。これが凄い。これを譜面に書きとれといわれても難しいですね。

こっちはビング・クロスビーのスタンダード(I’ll Be Home For Christmas)。この精緻で複雑な和声、脳天を直撃です。

この人たち、ジュリアードやカーチスを出てるわけではないようです。ジャズやゴスペルに感じるのですが、黒人の感性はまったくもって独特であって、白人の西洋式の(すなわちクラシック音楽仕込みの)教育とはかけ離れた所で、圧倒的にhigh qualityの音楽を生んでいます。ラヴェルやミヨーが影響を受けたのは伊達でなく、ゴッホが葛飾北斎に影響を受けたのと同じでしょう。北斎の浮世絵に僕は圧倒的なhigh qualityを感じますが、それと同質なものが黒人音楽にはあるということでしょう。

クラシックの有名曲はもう全部きいていそうなので、来年は黒人音楽を聴いてみたいですね。きっと面白い和声があるだろう。和声は化学です。未知の化学式を持った物質があるかもしれないし、未知の価値がある合金ができるかもしれない。それを探すために音楽を聴いてきたのかもしれない、アンタッチャブルのオルガンのオジサンもそう思ってるかもしれないなと今なんとなく思いました。

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クラシック徒然草-舞台のヤバい!は面白い?-(追記あり)

2015 DEC 2 1:01:29 am by 東 賢太郎

僕は人様にご披露する芸などなにもありませんが、証券マンというのは売るものが目に見えないので言葉だけで食ってる人種ですから落語家に近いかもしれません。特にスピーチでひな壇に登ったりするとそういう気がします。

立場上、「ようなもの」まで入れるとスピーチは数えきれないほどやりました。起債調印式、仲人、現法社長あいさつ、大学講義、クリスマスパーティ、部店長会議、転勤、就任、退任、日本人学校運動会、ゴルフコンペから他愛ないテーブルスピーチなどなど。

僕は原稿を読まない主義です。あると棒読みになりそうで怖い。だから100人集めて1時間しゃべった時もなし。英語でもなし。時計を見ながら30分なら30分でぴったり終ります。原稿の事前丸暗記でもなくて全編アドリブで、たくさんやって体で覚えた相場カン?です。

一度冷や汗をかいたことがあります。関西の某大学で90分講義をしたときのこと、「証券市場論」をやっていて「ところで・・・」と雑談で脱線しました。毎度のことで、ちょっと笑わせて目を覚まさせた程度の頃合いで本論に戻るのですが、この時は戻ろうとしたら「脱線箇所」がどこだったか忘れてしまったのです。

なんとか切り抜けたものの、頭が真っ白で動転。べつに二日酔いでも予習不足でもなく、この経験をしてからですね、暗譜で弾くコンサートのソリストやオペラ歌手を尊敬するようになったのは。楽譜を覚えたことをではありません、誰にでも起こり得る「ヤバい、忘れちゃった!」の恐怖にうち勝って日々生きておられることをです。

誰にでも起こる?例えば、ストラヴィンスキーは自作のピアノ協奏曲の第2楽章の出だしを忘れてしまい指揮者が歌ってみせて思い出した。自分の曲をですよ。岩城宏之の著書によると彼はピクチャーメモリーがあったらしく現代曲でも暗譜でしたが、頭の中の譜めくりが1ページ飛んで春の祭典を振り違えて止まってしまったそうです。記憶力の良し悪しだけというわけでもないようですね。

そんな人たちの次元ではないのですが、やっぱり何百人の前に立つといくら慣れても緊張はします。あがるのはいけません。あがり症だったシベリウスはウィーン・フィルのヴァイオリン入団試験に落ちてます。僕の場合、原稿ではなく見ているのは時計であって、しゃべりながら先を考えてます。あと5分か、ではあれをしゃべろう、なんて。そういう人間は予習しすぎがよくないかなと思いつき、やめてみたらうまくいくようになりました。

コンサートで目撃した「ヤバい!」はいろいろあります。ピアニストのアルフレート・ブレンデルが展覧会の絵である部分が終わらずくりかえしたり、リストの第2協奏曲で腕を振り上げたらメガネがひっかかって客席まで飛んでしまい(彼のレンズは厚そうだから)はらはらしたこと(ちゃんと弾ききった)。ロンドンでラフマニノフ第2協奏曲の第2楽章冒頭部でクラリネットのソロが1小節早く入ってしまい指揮者グローヴズが身を挺して乗り切ったこと。

マゼールの第九(ロンドン)第2楽章でティンパニソロの1拍たたき違いでオケ凍る、同じくマゼール(バイエルン放送響)でティンパニのバチがヴァイオリンの端まで飛ぶ、モスクワ放送SOの春の祭典(香港)でティンパニが「ああ勘違い」の強烈な一撃を思いっきりぶちかましてオケは粉みじんに空中分解という身も凍る事件もありました。

フランクフルト歌劇場(マイスタージンガー)では上演中に巨大なセットがメリメリと音を発して倒れかけ、歌手より多い裏方が舞台に総出演。なんとかもとに押し戻すと演奏そっちのけで喝采。ベルリン国立歌劇場(同曲)では某有名歌手が歌詞を忘れしどろもどろの口パクになって(彼はこれでも有名だったらしい)、ややだるかった演奏に一興を添えました。

忘れちゃったでもヤバい!でもないのですが最高傑作は、どこだったかな(たしかダルムシュタット)で、トスカがえらい太めだなと思ってたら、皆さんそうだったんですね、クライマックスの自殺シーンで飛び込んだ瞬間ドスンと轟音?がとどろいて満場がこらえきれず失笑。悲劇が一転して喜劇になりましたが、まあ彼女の身を挺した熱演にカーテンコールはあったかいもんでした。

面白いけどやってるほうは必死ですよね。失礼しました。

(追記)

何といっても抜群に面白いのはこのビデオでしょう。マゼールの春の祭典の稿に書きましたがURLが違っていたのでここに再録します。

「前回、ティンパニのミスの話を書いた。しかしあんなものは可愛いものであり、春の祭典の演奏がどれほど難しいかということまでを教えてくれる映像がある。ズビン・メータ指揮ローマ放送交響楽団の69年のライブである。これだけいい加減な春の祭典というのも希少である。笑ってはいけない。前半だけでも、トランペットが一音符遅れて入りちゃんと吹ききる、フルートが一小節ずれてちゃんと吹ききる、クラのトリルが抜ける、ティンパニが間違ってドカン、オーボエが一小節早い・・・少なくとも5か所の尋常でない「事故」がある。後半もペットが落っこち、ティンパニはズレまくる。圧巻はコーダに入る所でティンパニが一小節飛ばして入り、気がついて立て直したつもりがひきつづき間違った音をバンバン叩き続けるためついにアンサンブルが崩壊。止まりかけの緊急事態となるがホルンと木管が何とかつないでティンパニは落ちたまま終わる。歌劇場ではミスに情け容赦のないローマの聴衆がブーのひとつもなく大喝采、スタンディング・オベーション。なんとも微笑ましい。」

驚くべきことにローマの聴衆でこの事件に気づいた人は会場にひとりもいないようだ。そして、この演奏会があった同じ1969年に、あの歴史的なブーレーズ/クリーブランドO.の春の祭典が録音されるのです。メータには大変申しわけないが同じ指揮者と称しても別種の人間としか思えないが事故をよく収集して終わらせたという評価はできるかもしれません。いずれにせよこのVTRは何かのジョークでなければ彼の名誉のために消された方がよろしいでしょう。

クラシック徒然草-僕の東欧好きについて-

2015 NOV 7 2:02:55 am by 東 賢太郎

美猫のコンテストをTVで娘が見ていてたしかに可愛いのですが、多少不細工でも自分の猫の方がもっと可愛いと思うのです(うちのは負けてませんが)。ところがライオンとなるとそうはいきません、どうしてもTVで見るしかない。これは音楽も同じでして、カラオケもピアノやチェロもへたでも自分でやった方が面白いが、オペラやオーケストラだとそうはいきません。どうしてもオーディオで聴くしかないのです。

音楽がネット配信で「コンテンツ化」して久しく、youtubeでは無料で聴けるようになりました。何物でも供給量が増えれば価値は希薄化(dilute)します。このような経済現象をコモディティー化(commoditization)といいます。そうなるとライブの価値は見直されますが、逆にHarry Saito氏が嘆くようにかつての名盤が13枚で3000円で売られたりもする。「バナナのたたき売り」なんていってました、こういうの。子供のころ台湾バナナは高級品だったので不思議でした。まあこれがコモディティー化ですね。

CDはもはやコモディティーであって、タダで配る販促ツールであって、ライブに来てもらって儲けるというのが音楽界の常識になったそうです。しかしクラシックの場合、演奏家は故人のことも多くそうもいきません。だからレーベルはどんどん経営破たんしてユニバーサル社に集約されてしまったのです。僕のように演奏はもちろんレーベルの音の差まで聴きたい(appreciateする)オタクは受難の時代を迎えています。世界中のハンバーガーが全部マックになったようなもので、さびしいものです。

この現象は実は1990年頃から始まっていて、CDがLPを駆逐したのとベルリンの壁崩壊でグローバリズムが蔓延したのとがダブルパンチで東欧を見舞い、ドレスデンやチェコの古雅なオーケストラの音がだんだん西欧化しはじめました。西側の聴衆の好み、つまりベルリン・フィルやシカゴ交響楽団のようなヴィルトゥオーゾ・オーケストラの音にだんだん似てきてしまったのです。市場は資本主義の西側にありますから、売るためにはそうすべきと指揮者も録音ディレクターも靡いて行ったのではないでしょうか。これはドレスデン・シュターツカペレのシューマン交響曲全集(サバリッシュ)、R・シュトラウス全集(ケンペ)、スイトナーのフィガロの結婚を聴けばわかります。このオケはもうこんな音はしません。

先日、ワルシャワ室内オペラのモーツァルトを僕が絶賛したのはこういう背景があるからです。旧西側にくらべ技術的にはやや劣るのですが、薄れたとはいえまだここのオケは東欧の古雅で素朴な味わいをほんのりと残しているのです。きっちり精巧に磨かれた、もぎたてのレモンみたいなモーツァルトが一流とされ、確かにそれは耳のご馳走であることに何ら異論はないのですが、屋久島の香りの強い野草をあえたフレンチみたいなワルシャワの素朴なモーツァルトは魅力があり、むしろそっちのほうが本家本元であるはずなのです。

10月7日にサントリーホールでウィーン・フィルをエッシェンバッハで聴いて、ブログにするのを忘れてましたが、しかしさすがにこのオーケストラはグローバリズムの洗礼をかいくぐって音を変えてません。元々チェコ、ハンガリー系の団員が多く東欧の色合いもありそれが残っている。奏法は全員が音楽院で直伝されており楽器もウィーン式のままです。40,41番の交響曲がモーツァルトの耳にああ聞こえたことはないだろうが(ピッチも高い)、カラヤンが振ってもベームが振っても変わらなかった伝統の音と流儀で今も弾いているというのは歌舞伎界で玉三郎が、人間は変わっても4代目、5代目と芸を引き継ぐのに似ていないでしょうか?

クラシック音楽にもそういう伝統芸能の側面は大いに在って、古楽では昔の楽器で演奏してみようという試みになったりもしています。しかし楽器の進化、変遷を遡って蘇生するという即物的な行為ではなく、求める音色や演奏流儀を保存するという行為はむしろ文化の領域に属します。興味本位の実験ではなく、趣味、テーストの持続です。僕にとって東欧の音というのは小肌や穴子にこだわった伝統の江戸前鮨のようなもので、売らんかなのチェーン店や回転すし屋になっては絶対に困るのです。

それもCDで聴くより(なるべくアナログ録音を)LPで聴く方がずっと良い。音響メディアの差というのも実に大きいのです。ワルターのモーツァルトやレヘル指揮のフンガロトン盤ブラームス交響曲全集のLPを見つけて狂喜してブログにしたのはそういうことです。最近SACDやブルースペックCDが高音質をはやしています。確かに細部はよく拾っていてアンビエンス (ambience、そこにいるかのような雰囲気、実在感、遠近感)は出ますがこれも音楽的価値とは必ずしも相関的とはいえなかったハイファイ、HiFi(High Fidelity)の一種であって、必ずしも楽音の音質に関わるものではなく、いろいろ買って比較しましたがCDよりむしろ僕の嫌いな音になっているものさえありました。

ライオンを家で飼えないように管弦楽はオーディオに頼るしかない。だから録音メディアのお世話になるしかないのです。メディアは資本家ですから利潤で動き、それが新たなテーストを醸成して文化を変えてしまう。人間もいずれ変わってPCのデジタル音が好き、駅の発車メロディーになったモーツァルトが好きという人が出てくるのかもしれません。それを僕に止める力はないのでせいぜいクラシック音楽の江戸前鮨をアピールして聴いていただくしかないですね。名演、爆演、奇演などというカテゴリーは僕には無縁であって、あくまで50余年聴いて醸成してきた自分の趣味とテーストに忠実に、徹底してこだわりたいと思います。

(追記)

スイトナー / ドレスデン・シュターツカペレの「フィガロの結婚」です。圧倒的に素晴らしい!なんじゃこれ、ドイツ語じゃんというなかれ、そんなことはすぐ忘れますよ。これ、きき始めると止まらない。モーツァルトはこうじゃなくっちゃ!

(こちらをどうぞ)

モーツァルト オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」(K.588)(Mozart: Cosi Fan Tutte)

Yahoo、Googleからお入りの皆様

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。