株の儲けとブラームスのジレンマ

2024 MAR 5 7:07:58 am by 東 賢太郎

自分の行動と信条が合わないことがある。うまくいっていても、どこか心持ちが良くない。今がまさにそうで、前稿に書いたように現在の自民党政権には幻滅どころか亡国の危機感さえ持っているのだが、そんな政権なのに株式市場は新高値4万円をつけ、いっぽうで円が安くていよいよ150円台に定着しそうだ。僕はもう2年前から思いきって全財産を「日本株ロング」、「円ショート」のポジションにしているから当たりだ。しかし、これがその政治のおかげであるならジレンマがあってそう喜ぶ気持ちにならない。我が国は首相官邸ごとハイジャックされていて、自民も立憲もその軸で国会の裏でつるんでいて、何と証券市場までそうだったかと嘆かわしい気分すらある。

この利益は知恵をしぼり、体を張ってリスクを取った対価であり、誰でも市場で売買できるもので儲けているのだからどうこういわれる筋合いはない。ではお金と信条とどっちが大事かと問われればどうだろう。信条と答えたいが「武士は食わねど・・」の人種でないから自分を騙して生きるのはまったく無理だ。よって、どんなに唾棄したい政府、政策であろうと、それが存在する前提で投資戦略を練って勝ちに行く。そこに何らかの感情が入ってしまうと往々にして負ける。したがって信条は完全に無視である。つまり内面に矛盾が発生するのだ。株も為替も石ころの如く無機的な「対象物」でしかないという感性を持つことで信条優先の人間だという矜持を持ちこたえている。理が通った気はするがなんとも危ういものだ。

いま新事業というか協業の提案をいただいている。4つもあってどれも面白そうだ。モーツァルトなら作曲依頼は4つでも受けるだろうし、僕とて40歳なら迷わず全部受ける。69歳なのに気持ちがはやって簡単にできる気がしてしまうのが自分が自分たるゆえんではあるのだが、無理はいけないから部下たちの判断を尊重しようと考えていて、6時間も議論したりの日々だ。やればその分、余生の時間が減るという気持も出てくる。カネなんかのために早死にしたくないし、儲けて無理して使えば体に悪くてやっぱり早死にだ。つまり何も良いことはないのである。やがて「いつ辞めるか」考える日が来るだろう。江川は小早川のホームランで辞めた。貴乃花は千代の富士に負けて辞めた。トスカニーニはタンホイザー序曲でミスして辞めた。何になろうが、継ぐ人が現れての話になるが。

先だって、シンガポール在住の事業家で慶応ワグネルのフルーティストであるSくんとZOOM会議をして「仕事やめたら指揮してみたい」「何をですか?」「シューマンの3番とブラームスの4番かな」という会話があった。先週に渋谷で食事しながら「ブログにはモーツァルトが一番好きと書いてありますよ。どういうことですか?」と鋭い質問をいただいた。「モーツァルトは人間に興味があるんだ。なんか同類の気がしてならない、あんなに助平じゃないけどね」と答えた。君はと尋ねると「バッハのマタイとブラームスのドイツ・レクイエムです」ときた。「素晴らしい。マタイの最後、トニックの根音が半音低くて上がる。ブラームス4番はその軋みがたくさん出てくる。ドイツ・レクイエムは信教のジレンマがあったんだ。だから ”ドイツ” をつけたが、ドイツ人指揮者は意外に振ってないね、ベーム、コンヴィチュニー、クナッパーツブッシュはないんじゃないか」なんてことを話した。

ブラームスのジレンマ。比べてみりゃ僕のなんか卑小なもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(2)

2023 AUG 29 22:22:31 pm by 東 賢太郎

第2楽章について述べる。僕はこの楽章全部を母の葬儀で流した。何故かは音楽が語ってくれるだろう。メメント・モリという言葉がある。「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」というラテン語で、「避けることのできない死があればこそ今を大切に生きられる」という意味だ。スティーブ・ジョブズはこう言った。「自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安、これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです」。

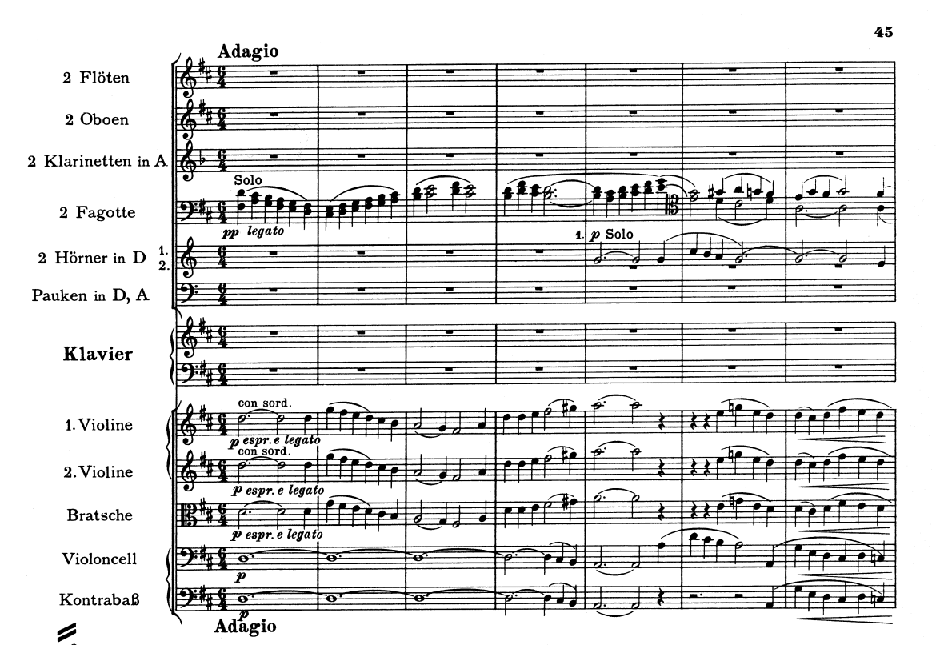

音楽は静寂で温和なニ長調で始まる(楽譜1)。煉獄の炎のようなニ短調で閉じられた前の楽章の、その同じ二音のうえで、天国を浮遊するような甘美な空間にぽんと放りこまれた感じは何度きいても都度に美しく新しい(楽譜1)。弦と2本のファゴットだけで奏されるアダージョの柔らかな音楽は心からの安堵にいざなってくれる。短2度の軋みが所々やってくるのだが、それが成就せぬ恋の痛みへの密やかなスパイスともなっている。

(楽譜1)楽章の冒頭

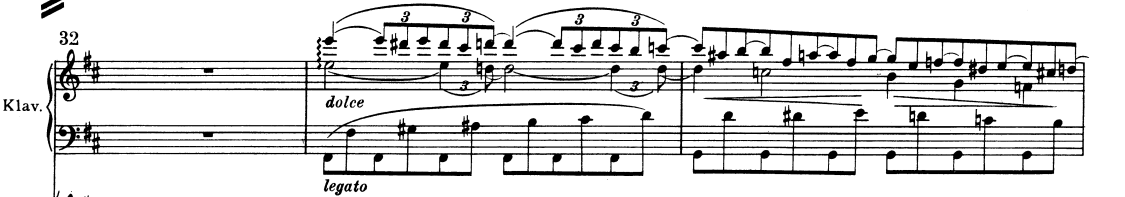

ピアノがひっそりと入ってくる(楽譜2)。ホルンが合奏に加わると音楽は徐々に感情の熱を帯び、短調で激するとまたとなき気高き頂点に昇りつめる。そこまで至って一切の世俗に交わりも陥りもしない音楽というものを僕はほかにひとつも知らない。ここを弾くことは僕にとって人生の桃源郷であり、あの世との境目もこんなならばその日も聞いていたいと願うのだ。

(楽譜2)二台ピアノ版(第1がピアノ)

ベートーベンが楽章間(アレグロから緩徐楽章へ)で緩急だけでなく調性のコントラスト(3度関係)を導入したことは多くの本に書かれている。交響曲では第1、2、4、6、8番は古典的な4,5度の近親関係だが、エロイカは短3度下の長・短(並行調)であり運命と第九は長3度下の短・長である。長3度上の短・長であるピアノ協奏曲第3番、長3度下の長・長である皇帝は現代の聴感でもインパクトがある(第九の第2楽章は調号としてはニ長調で終わるので外形的には皇帝型である)。ここで運命にはもう一度言及が必要で、第3楽章へは長3度上の長・短であり、終楽章へは同名調(0度)の短・長(例なし)である。運命はここにおいても革命的であり、一般に「闇から光へ」と形容されるハ短調からハ長調に一直線に進む様は理屈で語るならばそういうことだ。

ちなみに同じことをした交響曲がもうひとつだけある。第7番だ。同名調(0度)の長・短と逆向きを行っていることが第2楽章の冒頭和声(イ短調)で宣言されるが、なんと印象的なことだろう。第3楽章は主調と関係ないがイ短調とはある(長3度下)ヘ長調で、その和音 Fで終わって終楽章イ長調のドミナントであるホ長調 E(半音下)が鳴る舞台転換の味は同曲のハイライトと思う。

ブラームスP協1番第2楽章はその同名調転調(0度)の短・長の方(7番型でなく運命型)なのだ。ただ、これがブラームスの発明かというと先人が存在する。シューマンだ。

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第5楽章)

ラインは1851年初演であり、P協1番の改訂過程で第2楽章が加えられたのは6年後の1857年である。その楽章はクララへの愛情の直截的な吐露であり、その前年の1856年に亡くなったシューマンへの哀悼でもあるというのが私見だが、その可能性は高いと考えている。前項では第1楽章冒頭のティンパニに言及したが、第九の第2楽章のファの調律は第3音であり(トレモロではないが)、闇から光への運命型の同名調転調も先人の成果の継承であり、シューマンを父としベートーベン(さらにはJ.Sバッハ)を父祖と仰ぐブラームスの姿勢は20代の初めから終生変わらなかったことが伺える。

この変わらないことをバーンスタインは orthodoxと形容したが、何百年も人々が愛好し守ってきたものが一朝一夕に変わることはない。昨今は古き良きものより新奇で刺激的なものを求める価値観が幅を利かせているように思えるが、ブラームスの音楽こそ orthodoxの意味を教えてくれるだろう。彼の同名調転調がどれほど新奇であったかは当時のパラダイムを知らずに即断はできないが、それから166年の時を経ても何ら古くなっていないことは、こうして現代人の僕が感動していることで一端を証明していると思う。そういうものをオーソドックスと呼ぶのである。芸術を受容する社会というものは英国の哲学者ハーバート・スペンサーいわゆる社会進化論によれば、個々人の自由意志と欲求の集合的動態の末に変容する。したがって好まれる芸術もそれにつれて変容はするだろう。しかし、芸術に技法の進化はあっても古いものが古い故に価値を失うことはない。ブラームスの楽曲に速度指示がないからといって、時代が忙しくなったからテンポを上げて演奏しようという理由はないように。

シューマンへの哀歌はこれだ。

左手は8分音符12個、右手は3連符18個で2:3の音価になる。この3を2つに割るリズムは第1楽章コーダの運命楽句で高速で行われ興奮の高まりを演出するが、ここではおぼつかぬ足取りでぽつりぽつりとびっこをひくように歩く灰色の異界である。dolceとあるが甘さはない謎めいた時間がしばし流れる。3連符という3つの音のくくりは絶えず運命リズムに縛られている。

するとクラリネットに3度と6度の運命リズムによる悲痛な調べが現れる。

木管全部がfの運命リズムで呼応する。訥々と独白していたピアノはついに堪えきれず感情を迸らせ、哀調を帯びる。クラリネット主題がオーボエで再来し、繰り返すとロ長調に転じ、やがて冒頭のクララ主題が再現する。

すると木管とホルンにト長調の主題がffで現れる(楽譜は1番フルート)。

シューマン主題が再現し、ピアノがベートーベンのP協4番を思わせる重音トリルを奏でると、冒頭主題によって音楽は静寂の中に消えてゆく。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマン交響曲第3番の聴き比べ(6)

2023 JUL 5 19:19:46 pm by 東 賢太郎

マーラー1番は僕にとって猫のマタタビであるが、それをいうならシューマン3番はどうか。カレーやラーメンやスパゲッティナポリタンに匹敵する。なぜなら、いくら食べても何日かすればまた欲しくなり、これからも何度も食べるだろうからだ。どれも江戸時代まではない伝来の食なのだから、日本人である自分がそうなるのは不思議なことだ。

ウカシュ・ボロヴィチ / ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団

このオーケストラは今もって旧東欧圏の味を残している貴種だ。しかも腕はいい上に音楽性の塊だ(第1フルートの女性など本当にうまい!)。こういうのを上質のクラシック音楽というのである。ところがこのオケ、時折来日してもショパンの伴奏と新世界みたいなプログラムばかりでええ加減にせい!といいたい。この「ライン」を聴けばそれがいかにあほらしいか、この音楽家たちに無礼かわかる。この曲はヨーロッパに住まないと分からないかもしれない。それは仕方ない。しかし、そういうものだということを知って何度も聴けば近づくことはできる。その上で(旅行でいいので)ラインガウの宿屋にでも泊まってエバーバッハ修道院でシュパーゲルの昼飯してリースリンクのワインでも2,3本飲めばどなたもよくわかるだろう。なぜこのビデオの聴衆がこんなに幸せに盛り上がっているかを。シューマンがいいなあ・・ってのはある。だが、この曲をこう演奏されると、欧州のどこの人も、ドイツ人が嫌いであっても、欧州っていいなあとなってしまうものが確かにある。指揮者は団員、聴衆と、その喜びを一緒に呼吸すればいい。エンディングで力んでテンポを上げて盛り上げようなんてアホなことはしない。マーラーの改訂もいらない(彼もライン地方に住んでない。さもなくばあんな乱暴なことはしなかったろう)。このオケが日本でラインをやらせてもらえないなら日本文化の悲劇というしかない。シノ―ポリはDSKと来て振っている(指揮者の大変な見識だ)。こっちはオケも指揮者もネームバリューがないから地味なラインじゃ客が入らないという調子だろうが、呼び屋にそう言われれば呼んでもらう方は従うしかなかろう。この見事なラインをどなたも聴いてほしい、いかにそれが間違いか納得されるはずだ。今のままでは何回来てもショパンと新世界の客しか入らない。ということは何百回来てもお互いに何もおきないだろう。これを聴こうと思ったらワルシャワまで行かないといけない。CDも売れないから出てこない世の中になっている。絶望的だ。

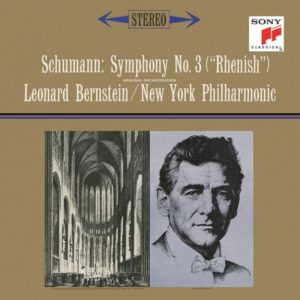

レナード・バーンスタイン / ニューヨーク・フィルハーモニー管弦楽団

冒頭、すさまじい弦のきざみに何が起きたんだとびっくりする。何もこんなに大仰に始めなくてもいいだろう。マーラー版のホルンは控えめだ。後のウィーンpo盤ほどの狂乱ぶりではないが第2主題でテンポを落としたと思うとコーダに向けてアップするのは同様。Mov2はスケルツォだからかやけに騒然として元気だ。Mov4の最後の和音を長く伸ばしてMov5に入る意匠は賛成。Mov5のテンポはとても良いがやはりアンサンブルがどこか騒々しい。心配したとおりせっかくの良いテンポを最後は盛大に加速して終わる。バースタインは歴史に残る天才ではあるがやっぱりアメリカ人だった。ご苦労さんでしたというしかない。

冒頭、すさまじい弦のきざみに何が起きたんだとびっくりする。何もこんなに大仰に始めなくてもいいだろう。マーラー版のホルンは控えめだ。後のウィーンpo盤ほどの狂乱ぶりではないが第2主題でテンポを落としたと思うとコーダに向けてアップするのは同様。Mov2はスケルツォだからかやけに騒然として元気だ。Mov4の最後の和音を長く伸ばしてMov5に入る意匠は賛成。Mov5のテンポはとても良いがやはりアンサンブルがどこか騒々しい。心配したとおりせっかくの良いテンポを最後は盛大に加速して終わる。バースタインは歴史に残る天才ではあるがやっぱりアメリカ人だった。ご苦労さんでしたというしかない。

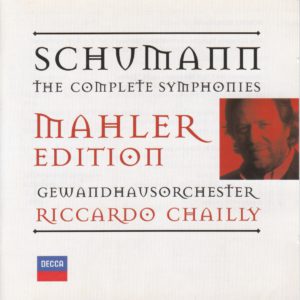

リッカルド・シャイー / ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

指揮は実に立派で間然する所無し。オケの水準の高さも言うまでもない。だからこの演奏の好き好きは当全集の売り物?であるマーラー版にある。特徴の総括をすれば「声部のコントラストが明瞭」に尽きるだろう。楽器を足したり増幅したり入れ替えたり手管は多様だが、要は後期ロマン派的なオーケストラ・サウンドが当たり前にきこえる耳を持ったマーラーが「あれっ?」と思った部分を、彼にとって自然な色に塗り替えて行ったらこうなったのだろう。法隆寺を創建時の色で塗ってみましたという試みにも似る。それが正しいのだろうが、古寺として知った我々には古寺であってこそ味わえる良さがある。ゴッホが色弱だったという説があるが僕にとって彼の色彩はというとオルセー美術館で他を観る気がなくなってゴッホコーナーにずっといたぐらい別格的にきれいだ。じゃあルノアールもゴッホの色で塗ってくれがありかというとそれはない。作家には彼の眼に映った固有の美しい色があるのだ。マーラーは和声の心理学的色彩の移ろいに鋭敏な感性の人だった。シューマンが好きだったのだろう。気持ちはわかるがやっぱりそれはないと思う。

指揮は実に立派で間然する所無し。オケの水準の高さも言うまでもない。だからこの演奏の好き好きは当全集の売り物?であるマーラー版にある。特徴の総括をすれば「声部のコントラストが明瞭」に尽きるだろう。楽器を足したり増幅したり入れ替えたり手管は多様だが、要は後期ロマン派的なオーケストラ・サウンドが当たり前にきこえる耳を持ったマーラーが「あれっ?」と思った部分を、彼にとって自然な色に塗り替えて行ったらこうなったのだろう。法隆寺を創建時の色で塗ってみましたという試みにも似る。それが正しいのだろうが、古寺として知った我々には古寺であってこそ味わえる良さがある。ゴッホが色弱だったという説があるが僕にとって彼の色彩はというとオルセー美術館で他を観る気がなくなってゴッホコーナーにずっといたぐらい別格的にきれいだ。じゃあルノアールもゴッホの色で塗ってくれがありかというとそれはない。作家には彼の眼に映った固有の美しい色があるのだ。マーラーは和声の心理学的色彩の移ろいに鋭敏な感性の人だった。シューマンが好きだったのだろう。気持ちはわかるがやっぱりそれはないと思う。

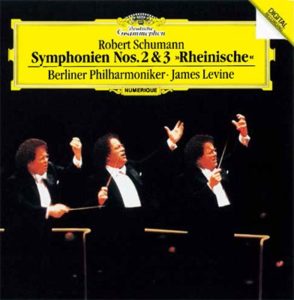

ジェームズ・レヴァイン / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

シャイー盤に続けてきくとベルリン・フィルにしてはくすんだ響きで鳴りが良くないがマーラーの耳によらない音だ。Mov1のテンポは最高だ。たっぷりして雄大かつ弦の細かいきざみまでくっきりと描かれるがフレージングの呼吸がシューマンの心をつかんでいる。Mov1コーダの大海をゆくような堂々たる威容を聞くに、ここで安っぽい芸を披露して曲の弱さを疑っている読譜力のなさ露呈してしまう多くの指揮者たちとの格の違いをみる。本当に素晴らしい。決して何か変わったことをしようという風情はなくMov2の舞踊,Mov3の花園を経てMov4の暗い教会の冷えた空気に至る。そして突然の場面転換ではじけるMov5の喜びも節度があって音楽的、最後まで盤石のテンポで満足させてくれる。レヴァインはドイツ音楽の正道をはずさない稀有なアメリカ人指揮者だったが最期まで誤解されていた。

シャイー盤に続けてきくとベルリン・フィルにしてはくすんだ響きで鳴りが良くないがマーラーの耳によらない音だ。Mov1のテンポは最高だ。たっぷりして雄大かつ弦の細かいきざみまでくっきりと描かれるがフレージングの呼吸がシューマンの心をつかんでいる。Mov1コーダの大海をゆくような堂々たる威容を聞くに、ここで安っぽい芸を披露して曲の弱さを疑っている読譜力のなさ露呈してしまう多くの指揮者たちとの格の違いをみる。本当に素晴らしい。決して何か変わったことをしようという風情はなくMov2の舞踊,Mov3の花園を経てMov4の暗い教会の冷えた空気に至る。そして突然の場面転換ではじけるMov5の喜びも節度があって音楽的、最後まで盤石のテンポで満足させてくれる。レヴァインはドイツ音楽の正道をはずさない稀有なアメリカ人指揮者だったが最期まで誤解されていた。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

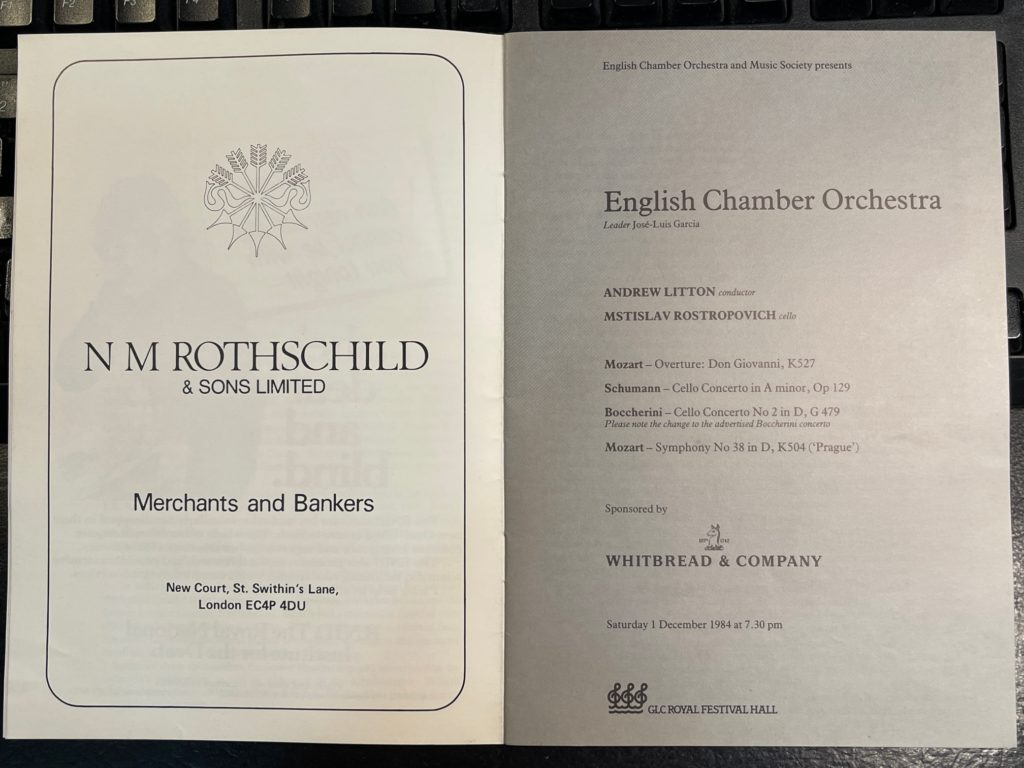

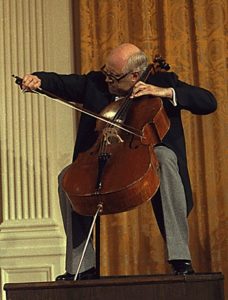

僕が聴いた名演奏家たち(ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ)

2021 NOV 12 17:17:23 pm by 東 賢太郎

本稿を書いていたら、ロスチャイルドの広告につられて途中からそっちに筆が向かってしまったのが前稿だ。ロストロポーヴィチの母方もユダヤ系だというのがアドの背景なのだろうか。上掲のコンサート、ロンドンの激務に翻弄される中でどうしてもこのチェリストだけは聴いておきたく半ば無理して行ったものだ。だから眠かったと思われリットンの指揮は何も記憶がないが、ロストロの音には驚き、はっきりと耳に残っている。楽器を寝かすように構え、音は信じられないほど大きい。ソロが出るとまさに千両役者のお目見えでオケが可哀想なほどに霞んでしまう。音質はというと中音部はバターのようにトロリとし、低音は深々とロイヤル・フェスティバル・ホールの奥まで圧するが如く響き渡る。驚いたのは高音部だ。まるでヴァイオリンである。

本稿を書いていたら、ロスチャイルドの広告につられて途中からそっちに筆が向かってしまったのが前稿だ。ロストロポーヴィチの母方もユダヤ系だというのがアドの背景なのだろうか。上掲のコンサート、ロンドンの激務に翻弄される中でどうしてもこのチェリストだけは聴いておきたく半ば無理して行ったものだ。だから眠かったと思われリットンの指揮は何も記憶がないが、ロストロの音には驚き、はっきりと耳に残っている。楽器を寝かすように構え、音は信じられないほど大きい。ソロが出るとまさに千両役者のお目見えでオケが可哀想なほどに霞んでしまう。音質はというと中音部はバターのようにトロリとし、低音は深々とロイヤル・フェスティバル・ホールの奥まで圧するが如く響き渡る。驚いたのは高音部だ。まるでヴァイオリンである。

オーボエのレッスンに立ち会った時、「高音は小さな笛を吹いている感じで」と先生が言っていた(N響の池田昭子さんだ)。ロストロのハイポジションはそういう意味でヴァイオリンを弾いている感じであり、出てくる音までそうだった。こういうチェロは後にも先にも、今に至っても聴いたことがない。2曲もやってくれたのは大サービスだった。シューマンを聴いたのはこの時が初めてで、一気に引き込まれた。最晩年の危うさが刻まれているのが痛々しいが、ほぼ同時期に書かれた交響曲第3番にはそんなものは微塵もない。デュッセルドルフの人々に囲まれて一時だが心の宿痾から解き放たれたに違いない。

オーボエのレッスンに立ち会った時、「高音は小さな笛を吹いている感じで」と先生が言っていた(N響の池田昭子さんだ)。ロストロのハイポジションはそういう意味でヴァイオリンを弾いている感じであり、出てくる音までそうだった。こういうチェロは後にも先にも、今に至っても聴いたことがない。2曲もやってくれたのは大サービスだった。シューマンを聴いたのはこの時が初めてで、一気に引き込まれた。最晩年の危うさが刻まれているのが痛々しいが、ほぼ同時期に書かれた交響曲第3番にはそんなものは微塵もない。デュッセルドルフの人々に囲まれて一時だが心の宿痾から解き放たれたに違いない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

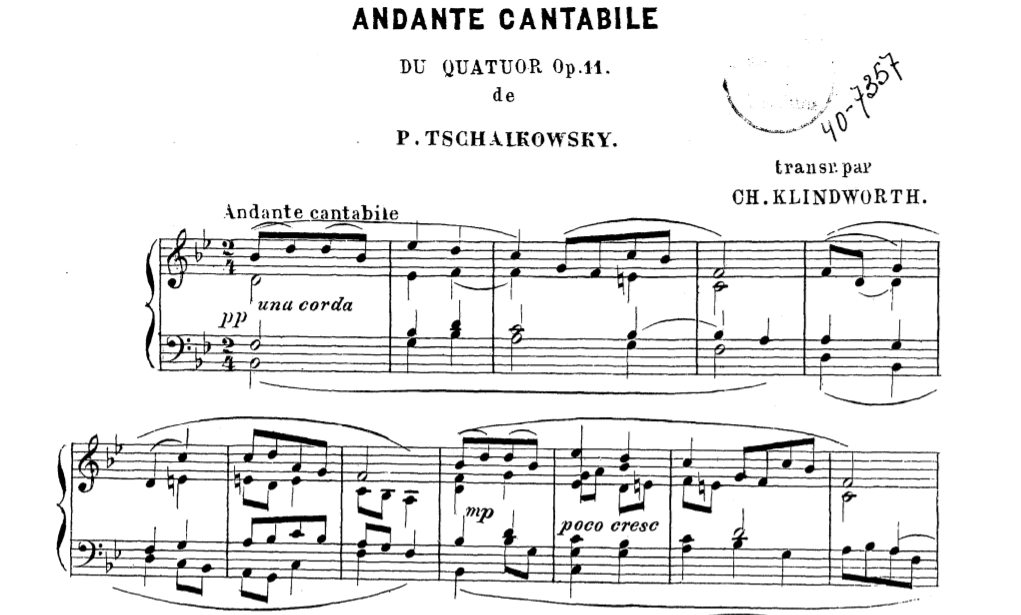

チャイコフスキー 弦楽四重奏曲第1番ニ長調 作品11

2020 AUG 13 22:22:55 pm by 東 賢太郎

僕にとってチャイコフスキーというと、「アンダンテ・カンタービレ」だった時期が長くある。親父が所有していた名曲集みたいなSPレコードにこれが入っていて、生まれた家で四六時中鳴っていたらしく、物心ついた頃にはメロディーを知っていた(名前が弦楽四重奏曲第1番第2楽章の標題から来たと知ったのはずっとあとだったが)。ほとんどの方がどこかで聞きおぼえがあるだろう、お聴きいただきたい。

有名な主旋律は、妹のアレクサンドラの嫁ぎ先であるウクライナのカメンカで大工(左官)が歌っていた民謡とされている(第5,6小節にヴォルガの舟歌の一部もきこえる)。

このピアノ譜を弾くと、指が(♭はひとつ少ないが)どことなくシューマンのトロイメライを思い出す。曲想だって「夢」であっておかしくない。チャイコフスキー31才、田舎の民謡に素敵な和声を配してロマンティックに洗練させる腕前には感嘆するしかない。

当時のロシアでは音楽家は教師か歌劇場の団員になるしかなく、地位や所得は農民並みだった。そこで両親が名門ザンクトペテルブルグ法科学校に入れたのもシューマンとまったく同じだが、違うのは彼はしっかり勉強して法務省の官僚になったことだ。その職が楽しかったら我々は悲愴やくるみ割り人形を聴けなかったことになる。

弦楽四重奏曲第1番ニ長調作品11はそうならなくてよかった作品のひとつと僕は思っているが、世間の評価はアンダンテ・カンタービレを除けばそうでもない。本稿をどうしても書く必要がそこにあった。代表作とは言わないが全4楽章とてもチャーミングで初心者もわかりやすく、どなたでもメロディーがすぐ覚えられるし、まちがいなくその価値はある。

これは僕のLPだが、往年の評価が高かったスメタナ四重奏団の演奏だ。ぜひくりかえして覚えてしまっていただきたい、きっと一生の友となるから。

ここからはご興味ある方に。

Mov1の第2主題

この情感はシューベルト的だ。例えば弦楽四重奏曲第12番《四重奏断章》 ハ短調D.703の、途中で破棄してしまったMov2をお聴きいただきたい。

なぜシューベルトはこんな素晴らしい作品を投げ出してしまったのか?未完成交響曲と並ぶ謎だ。ちなみにこの曲は死後42年の1870年にライプツィヒで出版され、チャイコフスキーがSQ1番Op11を完成したのは1871年である。ジャンル最初の作曲にあたって、もし彼が出版を知っていれば見たくなったのは自然ではないか。

Mov3(スケルツォ)を聴くと、僕はいつもモーツァルトの弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421のMov3を思い出している。旋律はちがうが3拍子でこの悲壮感、緊張感を引き継いでいるように思う。

Mov4ではVaの憂愁を帯びた主題に続く部分とコーダでモーツァルト「魔笛」(序曲)の和音連結(b-h-c-a)が全開となる。チャイコフスキーはモーツァルティアーデを書いたほど彼を熱愛していた。

かようにSQ1番にはドイツ先人の作品研究のエッセンスが込められており、反西欧、反アカデミズムだったロシア五人組とチャイコフスキーが距離を置いていたことへの「物証」となっている。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

E.T.Aホフマン「牡猫ムルの人生観」

2020 FEB 29 0:00:47 am by 東 賢太郎

序論

世の中は新型コロナで騒然としてきた。僕はウィルスのメカを医師に教わったり本やネットで調べたり、大昔からそういうことが好きであり、その結果で腑に落ちた世界観に忠実に2月から行動してきたのがコロナの一連のブログだ。世間がいまさらになって何を騒いでるかなんてことにはからっきし興味がない。唯一あるとすると、KOVID-19が特異だということだ。ウィルスはこわいし徹底して忌避しているが、それはそれとして、ぎょしゃ座エプシロンの伴星ぐらい知的好奇心を喚起されるものがある。この星に子どもの時からずっと興味があるが行ってみたいとは思わないのと一緒である。

人も物事も、齢65にもなると大事なのは興味あるかどうかだけだ。それは、僕の場合は「特異かどうか」なのだ(特異点さがしこそ僕の本質)。「特異」の意味を定義しておくが、「普通でない」ということだ。ではまず普通とは何か。ここでそれを表す日本語が少ないことに気づく(古語だと「つね」)。英語はcommon、usual、normal、average、ordinaryなど盛りだくさんだが、それらの否定語がすべて、ニュアンスの異なる「普通でない」になる。僕の言う「特異」はそのどれでもないからそもそも特異なのである。では何かというと、ある一点をもって偏差値80以上ほどのスペックが明確にあり、そのことが奇異だという、なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別のエモーションを喚起するものであって、英語はそれに対し、普通の否定形でない独立の形容詞を用意している。それはeccentricだ。

言葉は民族の感性と思考が生む。日本人は普通に重きを置かず西洋人は置く(だから分別する語彙が豊富)が、それはそもそも人間に同じ人はいないというギリシャ的視点からは同質の集団が珍しく、名前を付けて区別する動機があったからで、逆に日本人は人間は(庶民は)同質で、いわば羊が不加算名詞であるに似て、区別する動機がなかったから語彙が少ないのだと思う。西洋はその反作用として「普通でない」ものの普通でなさを細かく認識する語彙も豊富になったという気がするのだ。日本ではそれは「変な」「妙な」「けったいな」で感情的に否定して思考停止で終わってしまい、主知的な観察は放棄してしまう。つまり、根っから異質を嫌うそういう民族だということが語彙で分かる。

eccentric(エキセントリック)を多くの日本人は否定的な形容詞と思っているだろうが、むしろとんがった所を肯定するニュアンスだってある。ところがそれをうまく表す日本語がない、だからそういうことになるのである。僕においてはクラシック音楽は、常人が書けるものではないeccentricな音楽であり、したがって、そう定義した非常にピンポイントな意味において「特異」である。そう書きながら自分で馬鹿だと思うのは、特異な曲しかクラシックとして残らないトートロジーではないかと感じるゆえだ。つまりそれは長い時を経て西洋人が、それもとんがりを「なにか秘境を見つけたようなワンダフルな特別なエモーションを喚起するもの」として愛でることのできる美的素養、教養のある人たちが愛好してきたものだけのクラスターだ。だから「クラシック音楽」というジャンルは一曲一曲、特異を生むわくわくするような秘密があるのあり、僕のような習性の人間には楽譜を解剖してそれを解き明かす無上の喜びの宝庫である。

そのことは音楽だけでなく人間にも当てはまる。クラシックにまつわるすべての人物の内でもとりわけ特異な男がいる。eccentricだがもちろんその言葉のポジティブ・サイドの極だ。作曲家はみなとんでもない男ばかりだが、格別に特異であるのが本稿の掲題ホフマンである。能力というもの泣いても笑ってもアウトプットしたものでしか他人にわかりようも認められようもがないが、この男のそれは質も量も巨大だ。量だけならワーグナーに軍配が上がるが、それは音楽いち教科のこと。ホフマンは三教科で全部80越えだから異質の異能、二刀流どころか三刀流の達人であり、僕にとってあらゆる角度から興味を引く人間の最右翼である。いま邦訳で手に入る彼の小説を片っ端から読んでいるところだ。

(1)法律を学んだ音楽家たち(才能の二面性について)

E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。

E.T.A.ホフマン(1776 -1822)は法律家の家に生まれた。彼がどういう人であったはわかりずらい。ケーニヒスベルクの陪席判事、プロイセンのワルシャワ市首席行政官、バンベルグの劇場支配人、ライプツィヒの音楽新聞の評論家、プロイセン大審院判事というところが給金を得るための公の職業であったが、後世は彼をまず幻想文学の小説家として、次にくるみ割り人形、コッペリア、ホフマン物語の原作者として、そして、作曲家ロベルト・シューマンに文学的影響を与えたマイナーな作曲家として記憶している。僕はというと、オペラ、宗教曲、交響曲、室内楽、ピアノ・ソナタが200年後にCDになっている人類史上唯一の裁判官として評価している。大酒飲みでパラノイアであり、反政府の自由主義者としてメッテルニヒに処分されそうになったが、うまく逃れてベルリンで梅毒で死んだ破天荒の男だ。

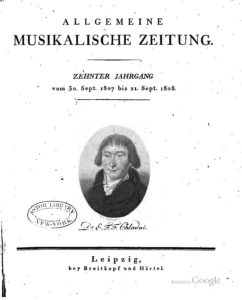

彼の「公の職業」はパンのためで、ライフワークは文学、なかんずく音楽であった。著名な音楽評論家でもあって、Allgemeine musikalische Zeitung(総合音楽新聞)の執筆陣に名を連ねている。この新聞は最古の楽譜出版社で今に至るブライトコプフ・ウント・ヘルテル社(https://mag.mysound.jp/post/491)のオーナー、ヘルテルらがドイツを中心とした音楽界の事情を発信するメディアとして立ち上げたものだ。19世紀になると作曲家は楽譜を印刷して収入を得ることで自立の道が開けた。そのため彼らは出版社と運命共同体であり、出版社は新聞に識者による評論を掲載して彼らの新作をプロモートし円滑に売ることができる。その良好な関係がワークするには執筆陣の質的な優位性はもちろんだが、同時に中立性が求められた。同紙が「御用新聞」でないことは、例えば、後に金の卵となる若きベートーベンが1799年の同紙で「モーツァルトの『魔笛』主題による変奏曲」を始めとする初期の変奏曲の変奏技術を同紙の複数の論者に酷評されていることで証明されている。

ところが同じ年のピアノ・ソナタ作品10(第5-7番)のレヴューで評が好転し、彼の作曲スタイルが初めて認知された。その後数年で、彼の初期作品の複雑さが同紙で重ねて議論されるようになり、それなら再演して確認しようという声が上がりだした。その例として1804年に同紙の発起人で主筆のヨハン・フリードリヒ・ロホリッツ(ゲーテ、シラー、E.T.Aホフマン、ウエーバー、シュポーアの友人)が交響曲第2番ニ長調(1803)の再演を求めていることが挙げられる。2番が難しいと思う人は現代にはいないだろうが、当時、初演だけでは専門家にも理解が充分でない “現代音楽” だったことが伺える。かように出版と評論が表裏一体を成して新作の理解と普及に能動的に関与していた。ロマン派に向けて準備していた時代のダイナミズムを感じられないだろうか。

その最も著名な例だが、E.T.Aホフマンは評論家として今日あるベートーベンの評価に貢献している。それは1808年(上掲写真の年)に同紙に発表した交響曲第5番、コリオラン序曲、ピアノ・トリオ作品70(第5,6番)、ミサ曲 ハ長調 作品86、エグモント序曲の論考であった。それが大きな影響力があったことはベートーベン自身が謝辞を述べたことでわかる。これぞホフマンの審美眼と文筆力のあかしだ。ちなみに本稿掲題の「牡猫ムルの人生観」に登場する楽長クライスラーのポートレートはその際に同紙に初めて登場している。ベートーベンもこの絵を眺めたのだろう。なおクライスラーという空想の人物はホフマン自身の分身、カリカチュアであることは後述する。

ホフマンの音楽はyoutubeで聴ける。廣津留すみれさんに教えていただいたクララ・シューマンのピアノ・トリオも良かったが、もっと前(1809年)に書かれたE.T.A.ホフマンのトリオもこの出来である。

お気づきと思うが、第4楽章はジュピター音型(ドレファミ)を主題としている。ペンネームのE.T.A.を使用しだしたのがやはり1809年であり、その “A” の由来を「Amadeusから」と述べている彼が音楽でモーツァルトへの敬意を示したのがこれだろう。

更に素晴らしいのは「ミゼレーレ、変ロ短調」である。

1809年の作品であるが、ここにもモーツァルトのレクイエムの和声や書法を想起させるものが聴こえる。

これだけの作曲ができる人がプロイセン大審院判事として判決文を書いていたという事実は一応の驚きではあるが、論理的な作業に人一倍すぐれた能力があるという理解でくくれないことはない。しかし、一転して、感性の領域である「砂男」などオカルト文学、幻想文学の作家でもあるという二面性の保持者となると、そのどちらもが人類史に作品が残る水準にあったという一点において非常に異例だ。ワーグナーは楽劇の台本も自分で書いたが、音楽のない指輪物語でどこまで彼の名が残ったかは疑問に思う。

ホフマンに限らず、音楽と法学をやった人は意外に多い。テレマン 、ヘンデル 、L・モーツァルト、チャイコフスキー 、ストラヴィンスキー 、シベリウス 、シャブリエ、ショーソン、ハンス・フォン・ビューロー、ハンスリック、カール・ベームなどが挙げられるが、このことをもって僕は「二面性」と言うのではない。比喩的に極めて大雑把に丸めればどちらも論理思考を要する点で理系的であり、この名簿にロベルト・シューマンも加わるわけだが、同時に、文学者、詩人というすぐれて文系的な資質も開花させる才能を併せ持つのは異例だという意味で二面的なのである。そして、以下に述べるが、名簿の内でもシューマンだけはE.T.A.ホフマンに匹敵する才能の二面性の保持者であった。それが本稿の底流に流れるもうひとつのテーマである。

シューマンがハイデルベルグ大学で法学を学んだアントン・ティボー教授も上記名簿のひとりだろう。同大学は1386年創立。ヘーゲルやマックス・ウェーバーが教授を勤め33人のノーベル賞受賞者を出したドイツで1,2を争う名門大学だ。ティボーはパレストリーナをはじめとする教会音楽の研究家でハイデルベルクを代表する楽団 “Singverein” を創設、運営していた音楽家でもあるが、ドイツの法典を「ナポレオン法典」に依拠させるか否かの「法典論争」の主役を張った法学界の大家である。ローマ法を基盤とする汎ドイツ的な民事法を「一種の法律的数学」とした主張は、キリスト教徒がルネッサンス以来懐いてきたアポロ的理性で諸侯が群立する神聖ローマ帝国に啓蒙の光を投じようという啓蒙思想的、自由主義的なものだ。中産階級市民の子であったシューマンが共鳴しそうな議論だが、しかし、教授は教え子に関しては「神は彼に法律家としての運命を与えていない」と審判を下し、シューマンは20才でライプツィヒに戻ってフリードリヒ・ヴィークに弟子入りする運命になるのである。

(2)フリーランスの音楽家

外科医の娘であったシューマンの母親が息子に法律を学ばせたのは、絶対王政末期から国民国家の揺籃期の当時、ガバナンスのツールである法典の専門家に権力側の需要があったからだ。法学は中産階級が確実に食える実学だったのである。かたや音楽家はミサを書いたりオルガンを弾く教会付きの職人でしかなく、宮廷に職を得てもモーツァルトですら料理人なみの待遇だった。「フリーランスの音楽家」などというものはベートーベンが出現するまで存在しなかったのである。19世紀に大学に通う子弟の家庭は地位も財力も教養もアッパーである。好んで息子を音楽家にする選択肢はなく、息子の方も教会と貴族によるアンシャンレジームに取り入る方が人生は楽だった。かような時代背景の中、神童ではなかったシューマンはピアノ演奏を覚えはしたが、20才まで作曲家になるレベルの訓練を受けていない。

日本語のシューマン本はほとんど読んだと思うが、その彼の思春期について音楽家か詩人かで迷う文学青年のごとく描くのが馬鹿馬鹿しいほどステレオタイプと化している。独語の種本のせいなのか日本人特有のセンチメンタルなパーセプションなのかは知らないがどっちでも構わない。本稿で本当にそうだろうかという反問を呈したい。僕は独語の原書が語学力不足で充分に読めないしその時間もないが、日本語になった充分な根拠があると思われるピースを推論という論理の力を借りて組み合わせるだけでもその反問は成立する。天才的作曲家であったという結果論から推論を逆行するのは学問的にナンセンスで「天才」という思考停止を強いる言葉は危険ですらある。音楽家の道を推してくれた父を16才で失い、20才で法学に挫折して国に帰ってきた青年である。本当に音楽、文学で食っていける自信があったの?というのが自然な疑問であろう。

その証拠に、なかったからピアノに人生を賭け、同い年のショパンにコンプレックスと焦りを覚え(それは評論家の仮面で巧みに隠している)、だからこそ自ら大リーグ養成ギブスばりの機械を作って星飛雄馬みたいに特訓し、ついに指を故障してその道すら断たれてしまったのである。夢見る詩人のシューマンはそんな悩みと無縁だったという類の仮定は否定する論拠はないが、現実性がないという反論を否定する論拠もない。最も身近にいた母は亭主が残したそこそこの遺産を相続したが、息子がそれを食い潰して終わる懸念を強く持ち、だから名門大学に進ませ、彼もそれにこたえるだけのギムナジウムでの優等な成績をあげていた。音楽の道と別の何かとを迷ったとすれば、それは法律家だったに違いない。彼のその道での生まれ持った能力が、その時点での意思に現実性を与えていたかどうかは別としてだが。

そう考える根拠は2つある。まず、彼が作品を愛読して強い思想的影響を受けたアイドルであるE.T.A.ホフマンが、まさにお手本のようにそれに成功した人だったからである。そしてもうひとつは、指の故障でピアニストを断念したおり「一時はチェロに転向することや音楽をあきらめて神学の道に進むことも考えた」(wikipedia)ことだ。彼はハイデルベルグ大学に進む前にまず父の母校であるライプツィヒ大学の法科に入ったが、彼が心酔したもうひとりのアイドル、ジャン・パウルは同大学神学部に在籍して1年で文壇に転身して成功した。法学の道もすでに断たれ自信も指針も喪失したシューマンが作曲でなく神学の道に向きかけたことは、彼にとって何が「現実的」だったかを雄弁に証明してくれる。

現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。

現実性がない、という主張は歴史の大局を眺めない人にはピンとこない。時はナポレオン戦争後のウィーン体制下だ。そこで再びパリで革命の狼煙が上がる。靴屋だろうと音楽家だろうと法学者だろうと、シャルル10世がギロチンで斬首かという隣国の暴動に無縁、無関心でいられた人はいない。音楽史というのは戦争、政治力学、貨幣経済によほど鈍感、無知な人が書いているのか、とてもナイーブな、宝塚のベルばらのノリの説が堂々と真面目に信じられている。ウィーン体制が全面的に崩壊するのは1848年だが、その端緒となった七月革命は遠くポーランドにまで飛び火して、蜂起した祖国がロシアに蹂躙され悲嘆したショパンは『革命のエチュード』を書く、それほどの重大事件なのだ。20才のシューマンの精神状態はそのパラダイムに規定されていたという世界的常識に基づいて思考するというインテリジェンスなくして語れないものである。

音大の学生で七月革命とは何だったか正確に知ってそれを弾いている人がどれだけいるか?知らなくても音符は弾けるが、ショパン・コンクールのような舞台で満場を唸らせる演奏をしようというなら、カール・ベームが指揮者の条件とはと問われて「音楽の常識です」と答えたその事を心したほうが良い。その年にショパンと同じ20才だったシューマンが無縁であったはずはない。彼はビーダーマイヤー期の旧態依然たる人々を「ペリシテ人」と名づけて揶揄し、それに対抗する「ダヴィッド同盟」なる彼の革命のための脳内結社を作るが、フリーランスの音楽家に挑むも指を怪我してしまった不安な彼にとって心の要塞のようなものだったろう。『ダヴィッド同盟舞曲集』はもちろんのこと、『謝肉祭』や『クライスレリアーナ』を弾こうという人がそうした常識を身に備えていないというなら、僕には少々信じ難いことである。

(3)ベートーベンの後継者

その時代においてベートーベンこそ貴族にも教会にもひれ伏さず、群れを嫌い、権威を嫌い、束縛を嫌う叩き上げのスキルの持ち主だった。難聴だったことで彼の音楽に価値を認めた音楽家はいない。それは楽譜の読めない後世の信者が神殿に奉納した「天才伝説」という聖者の冠であり、モーツァルトの借金伝説と同様のものである。音楽家はまずピアノの即興演奏と変奏の技量で、そして何より名刺代わりの交響曲の作曲で、彼を人生の目標とした。新時代にフリーランスの音楽家として食っていくためにはベートーベンの正統な後継者だというレピュテーションを得ることが出世のパスポートだったからである。20才で法律を捨てて音楽で身を立てる決意をしたシューマンは、名誉もさることながら、それを得るコミットメントを自らに課したのである。

神童でありティーンエイジャー期に職業音楽家としての特訓を受けたモーツァルト、ベートーベン、ショパン、クララ、リスト、メンデルスゾーンらに比べ、作曲家としてのシューマンの心のありようには別種の立ち位置があるように思えてならない。私事で誠に恐縮だが、都立高校出で受験技術の訓練を積んでいなかった僕は大学で出会った有名難関校出に根本的に違う資質を見たが、ああいうものが20才まで作曲素人だったシューマンにあるように感じてしまう。10代の思考訓練は一生の痕跡を残すが、20を過ぎてからのは必ずしもそうならない。彼が根っからのロマンチストであるなら若くして十分に達者であったピアノでショパンのように詩人になり、交響曲やカルテットは書かなかったろう。しかし、彼はそういう人ではなかったのだ。町名(ASCH)を音化したり、ABEGGの文字を変奏したり、クララの文字や主題をミステリー作家のようにアナグラムとして仕掛けを施す論理趣味があり、バッハの平均律への執着、ベートーベンのピアノソナタ、交響曲のテキスト研究は文学青年の作曲修行などではなく、10代の思考訓練の賜物としての内面からの欲求であろう。その精神が青年ブラームスにも伝わり、ハンス・フォン・ビューローの「バッハは旧約、ベートーベンは新約」の言葉に受け継がれていったのではないだろうか。

ここでもう一つ、背景を俯瞰しておく。興味深いことだが、神学と哲学と法学と音楽はテキスト研究、解釈の方法論の厳格さにおいて科学に比肩する。神学についてあまり知識はないが、科学と神学は中世では同義であり、聖書の厳格なテキスト研究がマルティン・ルターのプロテスタンティズムを生んだと理解してる。音楽と法学は、明白に人間の書いたものなのに、あたかも神の法である科学の如く扱うという姿勢を、少なくともドイツ語圏ではとっていた。それはア・プリオリの法則ではなく、かくあるべしという「心理的態度」に過ぎないのだが、アントン・ティボー教授の「民事法は法律的数学」という比喩に見事に表象されている。後に音楽を数学的に扱う作曲家が現れるのもこの観察に整合的だろう。

音楽先進国イタリアには左様な心理的態度が芽生えなかった。「歌」に理屈はいらないだろうが、さらに本質的な理由として、カソリックが宗教改革と無縁であり続けたことと軌を一にするように思える。それは真にドイツ的な、ドイツ語世界での現象である。シューマンがとった態度を見ると、北イタリアを旅はしたが、ロッシーニを酷評し、オペラ等の歌は器楽の下に見る地点からスタートしている根っからのドイツ人である。アリアのように感じたまま気の向くままに心をこめて音楽すればいいという姿勢は程遠い。彼は評論家としてベルリオーズの幻想交響曲を医学の検体のような眼で眺め、第1楽章の自らによる子細な分析スタンスを「解剖」という言葉で端的に述べている。

(4)シューマンのファンタジーの深淵

一方で彼には、二面性の他方である、先達にはない非常にオリジナルな側面があった。文学からのインスピレーションである。文学者を志しライプツィヒ大学に学んだ父アウグスト、詩作を嗜んだ母ヨハンナから受け継いだ資質だろうが、彼の楽曲が生き残ったのは解剖、解析による堅固で論理的な要素の貢献よりも、その資質による詩的な要素の魅力によるところが多いというのは衆目の一致する所だろう。彼自身も、名人芸を浅薄としイタリア風を否定したが、同時に、規則にがんじがらめの対位法家を糞食らえとしている。「根本的に勉強したあとでなければ規範を軽蔑しないように。これ以上危険な反則はない」と述べている(「音楽と音楽家」38ページ)のに、「わたしはナイティンゲールのように、歌がつぎつぎとあふれてくる。わたしは歌って、歌って、歌い死にしそうだ」(同248ページ)とも書いているのが二面性の裏面だ。理性と情緒。その両方がバランスを時々に変化させながら、後にも先にも類型のないシューマンの音楽というものを形作っている。

彼は評論においても、ホフマンに負けず劣らず理性と情緒を駆使して美文調だが本質を鋭利に見抜く眼で音楽を語っている。シューマンの音楽評論はそのほとんどが、冒頭の「総合音楽新聞」(1798年創立)と同じライプツィヒでシューマン自身が発起人として1834年に創立した「新音楽時報」(Die Neue Zeitschrift für Musik)にて展開されることになる。「総合音楽新聞」の確立したベートーベン崇拝の伝統を受け継ぎ、シューベルトを発見し、ショパンの天才、ベルリオーズの新しさ、メンデルスゾーンの新古典主義を讃えるなど、ロマン派幕開け期の作曲家と作品の評価を高める貢献があったと評されているが、読んでみた僕の感想は、主情的、感覚的な人間と思われているシューマンが公平で客観的な眼を持っていることだ。ここにも二面性が現れている。

同年生まれのライバルでもあるショパンの持ち上げ方は理性を超えているように見えるが、彼の理性は科学のように客観性を内包した性質のものなのだ。シューマンにベルリオーズを称賛すべき何があるのか?「最高の力を持っているのは女王(旋律)だが、勝敗は常に王(和声)によって決まる」と述べている事実がある。そこで彼の幻想交響曲の第1楽章の子細な「解剖」を調べてみると、ブログで僕が「展開部ではさらに凄いことが起こる。練習番号16からオーボエが主導する数ページの面妖な和声はまったく驚嘆すべきものだ。」と書いた第1楽章のその部分に何の反応もコメントもしておらず期待外れだ。彼の称賛は和声も標題も形式も包含した新しい音楽(ノイエ・ムジーク)への情熱からベルリオーズをダヴィッド同盟の同志と見たものだと解するのが説得力があろう。マーラーが「私はシェーンベルクの音楽が分からない。しかし彼は若い。彼のほうが正しいのだろう」と評価したのと似たスタンスかもしれない。

「新音楽時報」は一時の中断を経て現在も刊行されているが、19世紀初頭から脈々と続く「ドイツ語世界」での批評家精神は畏敬に値する。批評、評論というものは主観に照らしたその物の形であるが、評者の思考プロセスに一定の普遍性、客観性が備わっていなくては説得力がない。評論にフロレスタンとオイゼビウスという ”二面性キャラ” を登場させ、知的に戯画化した文学的創作(ドビッシーが ”クロッシュ氏” によってそれを模倣しているが)がシューマンの評論を乾ききった理屈の干物にしないばかりでなく、自己の心のうちに潜む対立する2本のナイフによってその物の形をクリアに彫琢する。この手法は敬愛した文学者であるジャン・パウル、E.T.Aホフマンから継承したものであった。

バッハ、ベートーベンに習った「一定の普遍性、客観性」という入れ物のなかに、持ち前の詩情、ファンタジーの泉がこんこんと湧き出ているという様相が僕にとってのシューマンの楽曲の特性だ。

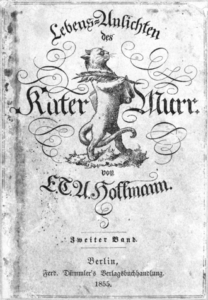

(5)「牡猫ムルの人生観」

E.T.A.ホフマンの長編小説「牡猫ムルの人生観」は学識のある猫による自伝である。ムルは上述した楽長クライスラー(ホフマン自身だ)の自伝のページをちぎって下書きやインクの吸取り紙として使用したが、製本ミスでそれが挿入されたまま両者が交互に現れる形で印刷されてしまったという誠にトリッキーで実験的な構造を持っている。当然ながら、章ごとに場面も人物もガラッと変わるが、その様はミステリーのカットバック手法かと思う程だ。何か深い意図があるか?と思ってとりあえず身構えて読むと、実は単なる印刷の失敗でしたというタネは落語的でもある(それでも捨て猫のムルが引き取られるのがクライスラー自伝の始めに来ているので時間的連続性は担保)。

シューマンは自己の精神の内奥に潜む二面性を知り、まったく同じものをE.T.A.ホフマンに見た。ホフマンはこの小説で自己を楽長クライスラーに投影し猫ムルとの裏表の二面性を描いたが、クライスラーという自分のカリカチュアは、ジャン・パウルが自作に登場させたドッペルゲンガー(Doppelgänger、自己像幻視)である。10代のころジャン・パウル(マーラーの「巨人」の作者)を精読し、その世界に浸りきっていたシューマンは自己像をひとつ提示するのでなく、アポロ的人物(フロレスタン)とディオニソス的人物(オイゼビウス)に分割した。ふたりの対話で評論は書かれるが、実は彼らはそれを記述しているシューマンに対するドッペルゲンガーであり、シューマンは文面に出ないがシャーロック・ホームズに対する記述者ワトソンとして存在している。

同書は「そもそも猫が執筆なんて」というところからホフマンの術中にハマれない頭の固い御仁はお断りでございという軽妙洒脱とハイブロウな粋(いき)がスマートで格好良く、愛猫家の必読書である(ただし岩波の日本語版は絶版だ。独語、英語は入手できる)。そこはソフトバンクのお父さん犬と同様だ、それってアリだよねと楽しんでしまう姿勢がいいねという暗黙知が世間にあるからそのキャラが成り立つのであって、見た者は死ぬと伝わるドッペルゲンガーの不気味さはないが、何せ未完だから本当はどういう構想だったかは謎だ。

シューマンはこれを読んだインスピレーションで「クライスレリアーナ」を書いた。本作は漱石の「吾輩は・・」と歴史的名作をふたつも生んだ偉大な作品ということになる。E.T.A.ホフマンは生涯の業績をマクロ的に見てもお化けのように巨大だが、こうして細部をミクロで見てもやっぱりお化けであるというフラクタル型巨人である。漱石は作中で本作に軽く言及している。知ってるけどパクリでないよというスタンスだが、どう考えてもパクリだろう。それでも上質のパロディではあるから不名誉どころかお見事と称賛したい。ただ、漱石は猫に自分の言いたいことを語らせただけであり、ドッペルゲンガーの闇はない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

シューマンの楽譜と病気の関係

2020 FEB 18 23:23:49 pm by 東 賢太郎

シューマンの楽譜を見ていると、大学で初めて憲法や民法を読んだ時のことを思い出すことがある。法文は読み手の呼吸と合わないから意味がすんなり入ってこず、へたくそな文章だと思った。しかし慣れてくるとわかる。『書かれるべきこと』を必要最小限の文字に落とし込み、読み手が勝手に解釈する余地も最小限にするとそうなるのだ。

後に仕事で契約書に遭遇する。契約は訴訟になったらという前提だから書きかたは確立していて、回りくどくて解りにくい箇所は往々にしてその契約の個性ある守りの難所なのだ。法学部という所はいわばそういうややこしい文章の訓練所であり、拙ブログもそうだが、くどいけど念押しまでして正確に伝えることがもはや僕の抜きさし難い習性となってしまっている。そのことは「精読」して下さる読者の方だけがわかる。内容が『書かれるに値すること』だったかどうか?それは、ぜんぜん別なことだ。

シューマンの譜面に一抹のぎこちなさを感じるのは、例えば、トロイメライの旋律と拍節の見かけの不一致とか、第3交響曲の冒頭について書いたこのブログのような箇所だ(シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第1楽章))。どうしてこうなるかというと、彼は心に浮かんだ楽想を『書かれるべきこと』として「採譜」したのだと思われる。立法者が必要なコンテンツを法律にするのと同じで、そのどちらの作業も英語はコンポーズ(compose)だ。そこだけ切り出せばエンジニアの如くメカニックな作業である。

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

シューマンは自著「音楽と音楽家」の「音楽の座右銘」の章にこう書いている(吉田秀和訳、岩波文庫、230ページ):

作曲をするようになったら、まず頭の中ですっかり作ってしまうこと。そうして、その曲がすっかりできるまで、楽器で弾かないように。心の中から湧いてきた音楽なら、他の人がきいても、やはり同じようにうたれるだろう。もし、君が幸いにも活発な幻想力を天から恵まれていたら、さぞ君もただ一人でピアノの前に釘づけになったように何時間も座り込んで、和声の中に心の内を表現しようとするだろう。

以上は「子供のための小品集」の出版に際して子供に向けて書いた文章だが、彼の作曲法(過程)をうかがうことができる。「心の中から湧いてきた音楽」を和声まですっかり作ってからピアノで弾きなさい(つまり、譜面に書きなさい)と言っている。まさにこうして、ラインの冒頭はあの譜面になったのだろう。

シューマンの音楽はファンタスティックなものであるが、それは心の中から湧いてきた音楽という原石がそうだという話であり、それを採譜する作業にファンタジーがまぎれこむなんてことはあり得ない。そしてその作業の精度と速度は最晩年に精神の変調してをきたしてからもいささかも衰えを知らないということは、

「チェロ協奏曲は1850年10月10日から24日にかけて、交響曲第3番は1850年11月2日から12月9日にかけて、ヴァイオリンソナタ第1番は4日間、同第2番は6日間、ピアノ三重奏曲第3番が7日間と、驚くべき速筆で書かれている。『ヘルマンとドロテア』序曲はわずか数時間で作曲された」(wikipedia)

という事実で実証されている。つまり、それがロジカルに意味するところは、採譜された楽譜を深く研究しそのままを弾けば原石のファンタジーは現れるし、現れるように弾くことが良いシューマンの演奏ということになる。

シューマンは子供のころから晩年に至るまで日記を書き続けている。僕もそうなので想像してしまうが、何かの目的のためというよりは日々の出来事を書き残しておきたいからだ。シューマンは性生活まで書きこんでいるが、べつに何のためでもなくそういう性格なのだ。昨今だとそれって変質狂ですよなんて平気で病気にされかねないが、そんな風潮自体が成熟社会の病気だ。僕は数を数えるくせがあって、階段は縁起が悪い4、13回のステップにならないようにしたりするが、今どきはニュメロマニア(計算狂)なんて病気にされてしまう。高所恐怖症も閉所恐怖症も心療内科に行けばきっと病気だろう。

シューマンにはいろんな普通ではない個性があって、誘因となり得る病名は学者によると躁鬱病、梅毒、統合失調症、結核性髄膜炎、脳腫瘍と多彩である。どれであれたしかに病気だ。しかし、ひとつのことに異常にこだわり執拗に気に入ったリズムをくりかえすなどは、そういう症状を生む病気があるかどうかは知らないが、常識的には「性格」であり遺伝的形質と考えるのが自然だろう。ライン川に投身するのは尋常でないが、姉のエミーリエも29歳で入水自殺しておりそれも遺伝かもしれない。彼の「心の中から湧いてきた音楽」は持って生まれたものの投影であり、遺伝的性格の産物であったという考え方は自然に成り立つと思う。

逆に、日本では狂おしい病気が往々にして彼の楽想のファンタジーに関係づけられてしまう傾向を見る。それを言う人はほとんど「心の中から湧いてきた音楽」と「採譜するメカニックな工程」の区別に気づいていない。候補とされたどの病気の罹患者もファンタジーを好む性向になるという科学的論拠は聞かないし、僕の知るドイツ人、英国人のシューマン好きでそんなことを言う人は一人もいなかった。戦前の私小説で「肺をやる(病む)」「吐血する」が一種のマゾヒスティックな美学風に取り扱われたのを思い起こさないでもない(僕はその風情がおぞましくて読まなくなった)。日本病の一環かもしれない。

また、彼の管弦楽法を未熟と見て改定するのは完璧な誤り(error perfectus)である。見た通り、シューマンの「心の中から湧いてきた音楽」を「採譜」する能力は年齢でも病気でも微塵も衰えなかった。ということは、彼のスコアは忠実にその「音楽」を書き取ったものの具現であるはずで、地味に響こうが金管の書法が20世紀の進化した楽器にとって無用にぎこちなかろうが、マーラーやシューリヒトが違う風に書き直すことにソフィスティケイトされたいかなる意義、インテリジェンスも見出すことは僕には不可能だ。同じ意味で、「シューマンの音楽はファンタスティックなものである」と、楽譜に指示のない自己流を “ファンタスティック風に” 演奏する人にも、かけらも関心を持ちようがない。なぜかは彼に代弁してもらおう。

いわゆる華麗なひき方が、達者にこなせるようになろうと心がけないように。ある曲をひく時には、作曲家の考えていた印象をよび起こすよう努めなければいけない。それ以上をねらってはいけない。作家の意図を超えたものは、漫画と同じだ。

(ロベルト・シューマン、上掲書232~3ページ)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

自分という他人( ロベルト・シューマンの場合)

2020 FEB 14 18:18:25 pm by 東 賢太郎

シューマンはクララ・ヴィークと結婚してから歌曲、交響曲、室内楽の年を迎えるが、独身時代の作品群はというとピアノ曲一色である。これを僕は奇異に思っていた。なぜなら、彼は機械による特訓があだとなって指を故障してしまい、右手が使えなくなっていたからだ。ピアニストで身を立てようとしていたシューマンは簡単に気持ちの整理がつかなかったのだろう、チェロや神学の道まで模索し、「ツヴィッカウ交響曲」を試作もしている。であるのに、クライスレリアーナや幻想曲ハ長調みたいな技巧を要する曲をどうして書いたんだろう。しかもピアノ曲ばかり」続々とまるで熱病にかかったみたいに・・・?

その疑問は、しかし、恋する若者の気持ちになってシンプルに考えると解けるように思う。彼は父親フリードリヒ・ヴィークに邪魔されてクララに会えないロメオとジュリエットの事態に直面していた。罵詈雑言を浴びせられ、ツバまで吐きかけられ、ついに名誉棄損で訴えてしまうのだから半端ではない。だが、もっと辛いのは間にいるクララだ。熱いラブレターで恋情をアピールし、ライバルを蹴落とし、自分に目を向けさせなくてはいけない。手紙は検閲される。ならばピアノだ。クララの主題や思い出のパッセージを暗号のように入れこもう、けっして他人にわからないように。そして彼女がそれを弾く。親父も娘の気持ちを察するだろう。素晴らしい曲だと言わせてやろう。見直させて結婚を許してもらおう。

そんなところではないか?その証拠といってしまえるかどうか、勝訴してクララと結婚するとピアノ曲の創作はぱったりと途絶えてしまうのである。シューマンは突発性の男だ。何かにとりつかれると寝ても覚めてもそればかりで、ある日突然、まったく別なものに夢中になっている。気まぐれというレベルではない。1839年の時点では「声楽曲は器楽曲より程度が低い。声楽曲を偉大な芸術とは認めがたい」と述べていたが翌40年には歌曲ばかり書きまくる。声楽の評価に重大な方針転換でもあったのかと思えばそうでもなく、41年は交響曲、42年は室内楽と猫の目のように関心が変転する。

シューマンのこの性格を見ると、フリードリヒ・ヴィークに同情しないでもない。僕もそんな奴とつきあうのは御免だからだ。その気持ちが生じるのはなぜだろう?自問すると意外なことに気づく。自分も突発性の人間だからだ。小学校時代、悪くてあらゆるいたずらをした(と担任にいわれた)。そういう何をしでかすかわからないAと、0.1ミリの狂いも許さない小姑みたいに冷静でうるさいBが僕の中には棲んでいる。アクセル役のAはつまんない邪魔な奴だとBを煙たがっており、ブレーキ役のBは向こう見ずでいい加減なAを軽蔑している。シューマンをつきあいたくない奴と判断しているのはBなのだ。それでわかる。計算づくで尊大でシニカルなマーラーを嫌っているのはAなのだ。

シューマンの内面のふたり、フロレスタン(F)とオイゼビウス(E)がそんなものだったか敷衍するすべはないが、多分にそうだろうと僕は考えている。古代ギリシャでは人間の気質とはフモール(Humor、体液)の産物で四大元素のブレンド具合で変わると考えた。ルネッサンス由来のそうした知識がフランス7月革命を経た自由主義思想に燃えるドイツロマン派革命文学に持ち込まれ、その泰斗ジャン・パウル、E.T.A.ホフマンからシューマンに伝播したことは否定し難い。彼自身がプラトンの対話法を用いてFとEによる音楽評論を試みたともいわれる。同じ人間が今日明日は別人ということがあり得るという考えを彼らは肯定的に許容したわけである。そして、それを上の方から眺めて許容し、両人がお互い鏡になって指摘し合えばもっといい人になれるとヘーゲル流に正当化した。

シューマンは23才のころ兄と兄嫁が亡くなって「気が狂うという固定観念にとりつかれている」と書き、激しい情動の振幅が現れ、それは動と静、激情と慰撫、衝動と耽溺、喝欲と夢想、などの二律背反する気質として音楽にまばらに出現するようになる。ベルリオーズは阿片で狂ったが、シューマンは病気だった。後にイ音の幻聴が現れ死に至るほど精神を病むのは梅毒第三期の症状といわれ、この時点の躁鬱の頻繁な交差がその前兆かは否かは文献を見ないが、立派な躁鬱病ではあろう。しかし彼の理性はしっかりその背反をFとEの役者に当てはめ弁証法的に解決してしまう。E.T.A.ホフマンの「牡猫ムルの人生観」は学識ある猫の自伝だが、クライスラーの自伝とドッペル状態で進行し、ホフマンがそれをまとめる。シューマン、F、Eの関係はその模倣だが、シューマンという人間そのものでもあった。

我が心中の二人は、A(経験、直観、革命、冒険、新奇、酔狂、気儘、陽気、短気、横暴、帰納、金色、赤色)、B(論理、合理、慎重、頑固、忍耐、集中、緻密、冷徹、陰気、演繹、銀色、黒色)が相当する。例外的にビジネスはA、学業はBが優位におこなったが、それ以外で両者は自立してお互いに対して対等に批判的であり、それは子供時分から不変で今後も変わらないだろう。A・Bの対立でもう一段すぐれた人間になったかというとそういうことはない。ヘーゲルは科学者でなく弁証法は数学的に証明できないから何となく合理性がありそうな後講釈以上のものではない(ということは共産主義しかり)。シューマンにおいてもそれはない。フロレスタン(F)とオイゼビウス(E)がクライスラーと猫ムルの如く交互に主張する独身時代のピアノ音楽にこじつけ以上の形式論理はない。

急進的文学集団である「青年ドイツ(Junges Deutschland)」はヘーゲル的発展を政治と文学に求め、その運動はシューマンの評論活動を通じて音楽に波及したが、弁証法に数学的予見性は何らないからそれは新興若手インテリ集団の熱病にすぎなかったことになる。しかし時代のパラダイムとしてはベートーベンを超える者が現れる “必然” があり、シューマンにとってそれは自分である証明をするモチベーションから交響曲第1番「春」が生まれる。そこにクライスレリアーナの終曲の主題を持ち込んだのは、同曲が結婚へ向けての苦境と呻吟の、しかし勝利を勝ち取るエネルギーを注ぎ込んだ産物であり、そして、作曲の新時代のメシアが自分であり、春を告げる交響曲がその子供として産声をあげたのだというシューマンの心象風景の象徴と思う。にもかかわらずブラームスにベートーベンの第10交響曲の地位を奪われてしまうのだが、そのことがシューマンその人やクライスレリアーナや第1交響曲の価値を些かも下げたとは理解されていない。何故なら二律背反するフロレスタン(F)とオイゼビウス(E)はベートーベンには棲んだかもしれないがブラームスにはないからである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

独断流品評会 「シューマン ピアノ協奏曲」(その8)

2020 JAN 24 13:13:23 pm by 東 賢太郎

ヤン・パネンカ / カレル・アンチェル / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

パネンカ(1922 – 1999)はヨゼフ・スークやスメタナ四重奏団との合わせ物のイメージが強いがソリストとしても一家言あるピアニストであり、僕は彼のベートーベンを時おり聴く。大向こうをうならせるヴィルトゥオーゾのタイプではなく、スリムで形式感覚のきっちりした演奏に特色があり、野球ならクリーンアップでなく俊足攻守の1、2番の人だ。このシューマンも不足ない技巧で闊達に弾かれており、同系統の音楽資質のアンチェルと相まって筋肉質、質実剛健の演奏である。Mov2などさすがにポエムの不足を感じてしまうが、現代の演奏解釈は過剰にロマン的かもしれず、このテンポがシューマンの意図に近い可能性はある(評点・3)。

スビャトスラフ・リヒテル / ヴィトルド・ロヴィツキ / ワルシャワ・フィルハーモニー管弦楽団

リヒテル(1915 – 1997)の技巧の凄さについて僕は証言することができる。ロンドンで聴いた彼のプロコフィエフのソナタ以上の驚くべきピアノ演奏を僕は体験していない。ppで弾かれたプレストの複雑なパッセージは衝撃的で、他の誰からも聴くことはもうないだろうと断言できる。このシューマンはそのリヒテルによって恐らく人類の成し遂げた最もレベルの高いピアノ技巧でこのコンチェルトが弾かれた記録であり、ほかのピアニストの指のもつれた演奏によって難所と知る部分に破綻はおろか苦労の痕跡さえ感じさせないものだ。さらに貴重なのはロヴィツキの指揮するWPOが完全にリヒテルに共感、同化し、個性的音色、彫琢されたフレージングで単なる伴奏以上の自発的感興に満ちた音楽を展開していることだ。そのアプローチで必然的に失っている抒情的な部分での詩情というものはあるが、その欠点を割り引いても一聴に値する(評点・4.5)。

ウラディミール・アシュケナージ / ウリ・セガル / ロンドン交響楽団

1977年6月, キングズウェイホール(ロンドン)におけるアシュケナージのこの曲唯一の録音である。リヒテルに対抗できるメカニックがありながら剛速球派の彼とは違い剛柔織り交ぜたといえるが、ぶれない芯の強さがあって決して軟投派ではない。アシュケナージのピアノはブラームス2番、モーツァルト20番を聴いたことがあるが、鋼の剛直さと珠のような美音を併せ持ち、決して尖ったエッジはないが終わってみると美味なフルコースを食した満足感にひたれるという体であった。この40才で成し遂げた演奏においてもセガルの伴奏も含め水準が高く、ゆえに再録音しなかったのだろうと想像する。やや健康優良児に過ぎると思わぬでもないが、曲にまだ馴染みのない方が聞き覚えるには不足のない模範的演奏だと思う(評点・4.5)。

アルトゥーロ・ベネディッティ・ミケランジェリ / ダニエル・バレンボイム / パリ管弦楽団

ミケランジェリ(1920 – 1995)は一度だけ、ロンドンでドビッシーとショパンを聴いた。独特な透明感と色彩感覚のピアノであった。このシューマン、まず冒頭のピアノの「入り」が強すぎ、何が起きたんだ?とデリカシーのなさにびっくりする。84年のこれだけかと思ったら昔のシェルヘン、チェリビダッケとの演奏もそうだ。その後も聞きなれぬ意味不明のダイナミクスに戸惑う場面があって集中できず、バレンボイムの伴奏も無機的で再現部前の浮遊する和声感(こういう箇所がシューマンの狂った所なのだが)が何やら無用に現代音楽風にすら聞こえたりする。カデンツァのアクセントも妙である。比較的普通でほっとするMov2を経て、Mov3はもっさりした野暮ったいリズムで開始する。ピアノは妙なところでルバートと共に鎮静し、すぐ元気になる。コーダでは速めのパッセージにまでルバートがかかる。スコアにない予断を許さぬ驚きの連続だが、何のためなのか僕にはさっぱり意味不明だ。そして曲はついにバレンボイムのあおるティンパニの下品なロールで豪壮に幕を閉じ、無垢な聴衆の大喝采をもらうのであった。あの奇跡的な「夜のガスパール」のピアニストからは思いもよらぬ異星人のシューマンである(評点・1)。

ブルーノ・レオナルド・ゲルバー / ヨゼフ・カイルベルト / ケルン放送交響楽団

これもyoutubeで発見のライブ。Mov1、ゲルバーの主題提示はデリカシー満点。第2主題移行部のテンポの緩急や絶妙のルバートも楽想の呼吸にぴったりだ。ゲルバーはロマン派の感情の起伏を大きめにとるが決して尖ったことをせず聴き手を包み込むように納得させる名手だが、シューマンにうまく活きている。カイルベルトの指揮もその脈動に歩調を合わせてあり、展開部でのフォルテではティンパニを強打し、ロマンティックな木管の陰影の明滅も耳をとらえ、大変に「濃い」。Mov3は表情もリズムも大変に雄弁でピアノと競奏的な興奮をもたらす。両者のテンションの起伏が見事にはまっているので、つりこまれた聴衆が静寂部で息をひそめているのが分かる。Mov3の主題提示が録音商品化するには技術的に物足りないが、それを割り引いてもいい。スーパーテクや妙なとんがりで個性を出そうとする若手の努力が完璧にアホらしく聴こえる真打の名演(評点・5)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

クララ・シューマン ピアノ三重奏曲ト短調 Op.17

2020 JAN 14 7:07:52 am by 東 賢太郎

廣津留すみれさんからメールとビデオをいただいた。

「クララ・シューマンのトリオを追加しましたのでよろしければお聴きください。昨年夏に演奏したもので、Chamber Music Society of Lincoln Centerで活躍するチェリストとピアニストとの3人です。」

話の成り行きは「好きなピアニストは?」からクラウディオ・アラウに、そしてハンマークラヴィール・ソナタに行き、「これ、ベートーベンの死後しばらくは弾ける人はフランツ・リストとクララ・シューマンだけだったんだよね」となった所、「ところでクララのピアノ・トリオご存知ですか?わたし弾いたビデオがあります、いい曲ですよ」ということになった。

すみれさん、いいですねえ。このトリオ、知りませんでしたがクララ27才の作品です、貴女がいま弾くにふさわしい。何回も聴いてしまいました。

これはクララがピアノ、声楽以外のために書いた初めての作品のようだがVn、Vcの扱いに何らの違和感もない。シューマンはこのトリオに触発されて自身のピアノ・トリオ(1番、op.63)を書いたらしいが、クララのOp.17の方にもシューマネスクなものがあって、和声の天才的独創性はロベルトにしかないけれど、彼にはクララからもらったものが多くあるんじゃないかと思えてしまう。さらに言えば、第1楽章の第1主題などそのままブラームスになっちゃう。何やら深い、恐るべしだ。

こう書いてメールを返信した。

第1楽章ですが、 ベートーベンのピアノ協奏曲第3番の 第1楽章がちらっと出てくるね。どこかわかりますか? 提示部の最後と、もっとはっきりと10分42秒からです。クララは3番、4番が愛奏曲でカデンツァを残してます。ついでに、6分49秒からのパッセージは魔笛のパミーナのアリア(これもト短調)です。モーツァルト、ベートーベンがどれだけドイツロマン派の底流にあるかわかりますね。

そう、わかる。クララが若くしてドイツ保守本流の古典音楽をすでに自家薬籠中の物としていたインテリ、教養人であったことが。そのうえでハンマークラヴィール・ソナタを弾ける当代1,2を争う技巧を持っていたわけで、この人とファニー・メンデルスゾーンは作曲も一流だった女流演奏家として音楽史上双璧である。トリオを聴きながら、そこに「女流」という形容詞をつけるナンセンスを考えていた。ファニーは弟フェリックス・メンデルスゾーンより才能があると記した同時代人もおり、18,9世紀の欧州ではまだ厳然と立ちはだかっていたジェンダーの壁は多くの傑作を闇に葬ったのではないかということを。

【インタビュー】廣津留すみれ (バイオリニスト / 音楽クリエイター)

ニューヨークで活躍する日本人

https://newyorkpicks.com/special-and-features/interviews/interview_sumire_hirotsuru/

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。