僕の愛聴盤(6)フルトヴェングラーのブラームス1番

2024 JUL 23 22:22:29 pm by 東 賢太郎

数えるとブラームスの第1交響曲は棚に105種類ある。各5回は聴いており500時間で20日。ブラームスの交響曲4つで80日、つまり寝ずに飯も食わずにぶっ続けで3か月相当。同じぐらいハマった作曲家10人でトータル2.5年。15歳から真剣にきき始めたから実働54年、起きている時間が4分の3として少なくとも40年の6.25%をクラシックに充てた物証だ。1日1.5時間に当たる。高校時代、野球の部活が3時間、通学に往復3時間。勉強は本当に二の次だった。

そこまで洋物好きというのはもう嗜みや趣味ではない。何かある。魂は何度も輪廻してるらしいので、前世、地球のそっちの方角にいたことがあると信じている。実際に欧米に16年いて違和感なかったし、仕事も洋物、子供3人は日本生まれでない。日本が大好きなのは父母と家族が日本人だからである。他には音楽ならユーミンとHiFiセットだけ、あとは特定の和食と日本猫ぐらいだ。

クラシックで初めて魂を揺さぶられたのは?好んだのはブーレーズのレコードだが、それは音響の快楽でロックに近い。魂の奥底まで深く届いたのはブラームスの第1交響曲、フルトヴェングラーのレコードであった。1番を初めてきいたのは高2で買ったミュンシュ/パリ管だった。次いでカラヤン/ウィーン・フィルの話題の千円盤、ベイヌム/コンセルトヘボウ、ワルター/コロンビア響の順で、どれも名盤の誉れ高く選択は順当だったはずだが、いまいち心に響かなかった。

5枚目のフルトヴェングラー盤を買ったのは1976年6月2日だから大学2年だ。レコ芸が激賞していたからであり、これでだめならブラームスに縁がないという気持ちだった。

その現物がこれだ。

参りました。もう脳天をぶち抜かれたというか、そうだったのか、これがブラームス1番だったのかと世界観まで変わった。ここから1~4番の深みにはまっていきそのレコード、CDだけで400枚蒐集する羽目になってしまう。おまけの効果で、4曲がリトマス試験紙になって多くの指揮者の個性もわかるようになった。

フルトヴェングラーの音楽は造り物でない。彼が喜ばせたいのは自分で、自分にウソをつく者はない。だから何度振っても、ホールの事情やオーケストラという人間集団なりの成果の良し悪しはあるものの、基本は同じだ。では彼がブラームスの大家と思うかというと、2番、3番は全く駄目である。僕の魂には響かないというだけのことではあるが、こちらも造り物がない素の人間であり、その2曲ではそりが全然合わない。

そういうものを一概に「哲学」と呼べば哲学者に失礼だが他に言葉がない。フルトヴェングラーは作曲家として評価されたいと願っていた指揮もする哲学者である。その含意は一般に「真理を追究する人」であるが、宗教、科学にあらず真理が特定できない芸術というものにおいては、その究極は自分でしかない。自分の中に “客体化した真理” を見出し、それが大衆の役にも立つと信じて実証できる者だけが芸術家になれる。その場の効果を弄して大衆受けを追求する者はタキシードを着たピエロである。

父の日のちょっとした出来事

2024 JUN 19 7:07:09 am by 東 賢太郎

次女がロイヤルホスト行こうというので家族で行った。子供の頃ね、ステーキなんかめったに食べさせてもらえなくてね、ビフテキっていったんだよ。銀座の不二家でね、お爺ちゃんが機嫌がいいとチョコレートパフェとってくれて、帰りに銀色の筋が入った三角のキャンディー買ってもらってね、うれしかったね。

ジュースはバヤリースってのがあったけど安いんでオレンジの粉ジュースでね、底に粉が残るんでまた水足して飲んでたな。カルピスもそうやってた。バナナは台湾が高級であんまり出なかったよ、みかんかリンゴかスイカだな。キウイとかマンゴーとかパパイヤとか、そんなのはなかったんだ。

黒黒ハンバーグ定食にしたがそれだってご馳走だ。十分満足したが、食べなよというのでチョコレートパフェもとった。不二家のこれとアメリカ時代のビッグマックは高嶺の花だ。すっと背の高い巨大なパフェの頂上に位置する生クリーム部分にスプーンを入れると今でも誇らしさすら感じるものである。

そろそろ会計してくれという段になって、それは次女からのプレゼントだったことを知る。「そうだったんだ、休日はほとんど知らないんだよな」とばつが悪い。「お父さん、父の日は休みじゃないよ」という会話になる。パリのMBA様である彼女は会社でM&Aをやったらしく頼もしいもんだ。

映画で英国やドイツの街並みが出てくると、知らない場所なのに家族と過ごした記憶がフラッシュバックして思わず入り込んでしまう。そういう場面が脳裏にぎっしり詰まっていて、無限のように在るあんなことそんなことが蘇って心が動くのだ。なんて幸せな日々だったんだという感興とともに。

同じことが音楽でも起こる。ブラームスの6つの小品Op.118、亡くなる4年前に作曲された、彼の最後から2番目のピアノ曲だ。これを聴くとフランクフルトのゲーテ通りからツァイルという目抜き通り商店街に家族で歩いた週末の楽しい日々が瞼に浮かぶ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

そういえばフランクフルトでのこと、娘たちのピアノの先生が名ピアニスト、レオナルド・ホカンソン(1931 – 2003)の弟子ということで演奏会に連れて行ってくれた。アルトゥール・シュナーベルの最後の弟子の一人である。まるで昨日のことのようだが、あな恐ろしや、1994年だからもう30年も前になるのか。聴かせていただいたホカンソンのブラームスの第2ピアノ四重奏曲は実に味わい深く、終了後に楽屋でお礼を述べブラームスについて意見を交わしたが緊張していて内容はあまり覚えてない。いただいたCD、ここにOp.118が入ってるのだが、裏表紙にしてくれたサインはyoutubeの背景になっている。そのイベントを永久に残して恩返しできたかもしれない。滋味深い素晴らしい演奏だ。

いま、このフランクフルト時代の部下たちが事業を助けてくれている。次のチューリヒ、その次の香港でそういう交流はもうなく、やはり最初の店は特別だったのだろう、ドイツの空気を吸って仕事した部下たちは特別な存在だ。ドイツ語しか聞こえない中でどっぷり浸っていたバッハ、ハイドン、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、メンデルスゾーン、シューマン、ワーグナー、ブラームス、ブルックナー・・・これまた人生最高の至福の時だった。

次女の記憶は幼稚園に上がったドイツからだろう。活発な子だが歩いて疲れるとまっさきに回り込んで抱っこになり、ダウンタウンのがやがやしたイタリア食材屋だったか、はっと気づいたら雑踏に紛れてしばし姿が見えなくなって大騒ぎした。毎月彼女用には「めばえ」という雑誌を日本から取り寄せていて、帰宅して玄関でそれの入った紙袋をわたす。あけてそれを取り出した光輝く顔はフェルメールの絵みたい。子供たちのそれが励みで仕事をしていたような思いがある。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

食事から戻る。坂道を下ると遠く先の多摩川あたりまで点々と街並みの光がきれいだ。もうここに住んで15年になる、早いなあというよりまさに矢の如しだ。ワインでけっこう酔ってる。しばし猫と遊んでから地下にこもってピアノを弾くのはよくあるパターンだ。いま譜面台にあるのは2つ。毎日さらっているシューベルト即興曲D899の変ト長調はうまくいかない。じゃあもうひとつのショパンのワルツ 第3番イ短調 Op. 34-2はどうだ。だめだ、音をはずす。練習をなめちゃいかんぞとふらつきながら3階の部屋までふーふーいって上がると階段のてっぺんにこれがあった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

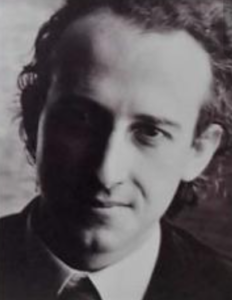

僕が聴いた名演奏家たち(マウリツィオ・ポリーニ)

2024 MAR 29 0:00:56 am by 東 賢太郎

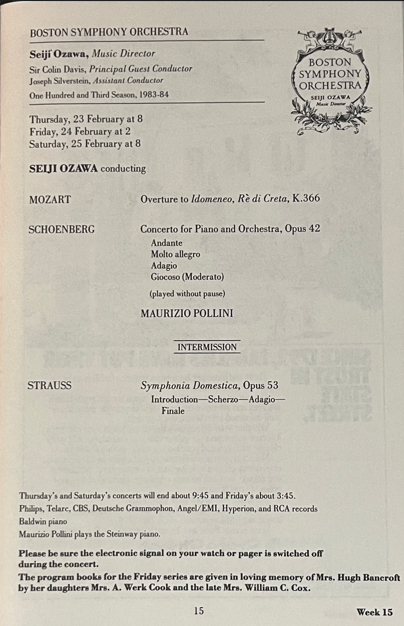

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

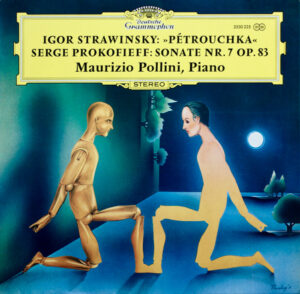

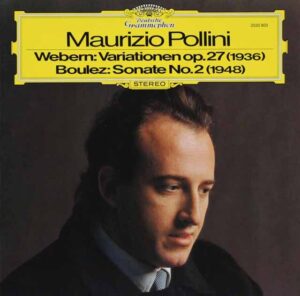

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

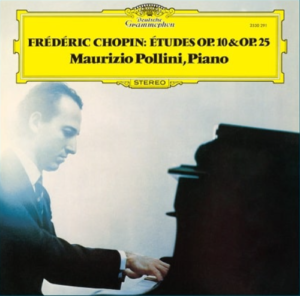

2枚をどこで聴いたかは覚えてない。全部ではなくFM放送でもあったのではないか。ペトルーシュカはオーケストラ版で知っていたが「3章」というピアノ版は初耳であり、それ以外は一曲も知らなかった。レコ芸で話題の彼の名を覚えた程度で、春の祭典で僕をクラシックに引きずりこんだブーレーズのピアノ版のイメージだったがそれも自分の耳で判断したことではない。高校2年でクラシックはまったくの未熟者、ピ アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ショパン・コンクール優勝はポリーニにとって満足な偉業だったろうが、一晩寝れば通過点でしかなかったのではないか。なぜそう考えるかは、彼の師匠カルロ・ヴィドゥッソ(Carlo Vidusso、1911-1978)がどんな人物だったかに言及する必要がある。ヴィドゥッソは並外れたテクニックと伝説的な読譜力に恵まれたヴィルトゥオーゾで、複雑な楽譜の運指の課題を即座に解くことができる異才だった。ワルター・ギーゼキングは列車に乗るときに渡された新作協奏曲をその足で着いた会場で弾いたらしいがそれは聴衆が誰も知らない曲だ。ヴィドゥッソはコンサートの直前に手を負傷したピアニストの代役に立ち、聴いたことはあったが弾くのは初めての協奏曲(つまり聴衆も知っている曲)の譜面を楽屋で読んでリハーサルなしで弾き、専門家もいた客席の誰一人気づかなかった。こんな人はフランツ・リストぐらいだ(新作だったイ短調協奏曲の譜面を持ってきたグリーグの眼前でそれを初見で完奏して驚かせた)。ヴィドゥッソもそれができ「スタジオ録音より初見の方がいい」とちょっとしたウィットを込めて称賛された。1956年のブゾーニ国際ピアノコンクールの作曲部門で応募作品の演奏者だった彼は14歳の弟子ポリーニを代役に推し、その役を完璧にこなした少年は一躍有名になった(イタリア語版wikipediaより)。

チリ出身のヴィドゥッソはショパン弾きではない。リストだ。「3つの演奏会用練習曲」から第2曲 「軽やかさ」(La leggierezza)をお聴きいただきたい。

ポリーニがこの師から学んだのはレパートリーではなく、その情緒的解釈でもない。継いだのは読譜力とそれを具現するメカニックであり、それが彼の固有の器を形成し、自らの資質に合った酒を盛った。そう考えればシェーンベルク、ブーレーズ、ノーノの録音の意図がわかる。

<シェーンベルク「ピアノ協奏曲」アバド/BPO、1988年9月録音>

そう書くと、技術偏重でうまいだけのピアニストにされる。現にヴィドゥッソはリヒテルやアラウと同世代だが名を成してはいない。コンクールを制覇したことでポリーニは師を超えたのだろうか?

3大コンクールの優勝者のうち私見ではあるがAAA(最高ランク)にまで昇りつめた人を見てみよう。過去18回ある「ショパン」はポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、12回の「チャイコフスキー」はアシュケナージ、ソコロフ、15回の「エリザベート」はギレリス、アシュケナージだけと36人中6人しかいない。つまりポリーニはコンクールで知名度は上げたが、AAAになったのはそのせいではない。つまり彼は元から師をはるかに超えるものを持っており、そこに師の技が加わったとみるのが自然だろう。

1歳違いのポリーニ、アルゲリッチはショパン・コンクール優勝が喧伝され一気に名が知れた。というより、1960年(第6回)、1965年(第7回)の両者の優勝によってコンクールの方が有名になった。両人ともそこで協奏曲1番ホ短調を弾いて話題になり、ポリーニはそれをスタジオ録音したがアルゲリッチはそれに3年を要した。そこで1966年にEMIから「ディヌ・リパッティ盤」なるものが出てくる。出所が怪しかったのだろう、1971年のイギリス盤には「指揮者とオーケストラの名前は不明だが、ソリストがリパッティであることは間違いない」という趣旨のメモが添えられ、そこから10年そういうことになったが、BBCが1981年にこの録音を放送するとリスナーがチェルニー・ステファンスカの1950年代初頭のスプラフォン録音との類似性を指摘して書き込み、テストの結果、これらは同一の録音であることが判明した。この事件はよく覚えている。リパッティの至高の精神性を讃えていた我が国の音楽評論界は沈黙し、さりとて第4回ショパン・コンクール覇者であるステファンスカが売れっ子になったわけでもないというイロジカルな結末となった。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

これがありながらリパッティの愚を犯したEMIは何だったのか。おそらく1965年のアルゲリッチの出現だろう。レコードを大枚はたいて買っていた時代、聴衆は真剣に感動という対価を求め気合を込めて音楽をきいていたのだ。あっけなく音楽が無料で手に入ってしまう今は恵まれてはいるが過ぎたるは及ばざるがごとし。コストはかかっても皆がこぞって音楽を大切にしたあの時代のほうがよかったと僕は思うし、だからこそおきたリパッティ事件を批判する気にはならない。

深く曲想のロマンに寄り添って感極まった高音が冴えたと思えば要所では女豹が獲物に飛びかかるが如き怒涛のメリハリ。アルゲリッチのほうが面白いという意見に僕は抗うことはできないが、それはポリーニの資質にはないものだから言っても仕方ない。むしろ、ショパンの作品の中で、ポリーニの長所が万全に発揮される曲がエチュードだったということで、それはまさにグレン・グールドにおけるバッハに比定できる。この一枚はグールドのゴールドベルク変奏曲(旧盤)と同様にポリーニの揺るぎないアイコンになったといっていいだろう。

ポリーニは、おそらくDGのニーズもあったのだろう、ショパンのソナタ、前奏曲、バラード、スケルツォ、ポロネーズ、ノクターン、即興曲、ワルツ、マズルカなどの主要曲も次々と録音した。ヴィドゥッソの弟子である彼は何でも弾ける。強みはルービンシュタインを唸らせた並外れたメカニックではあるが、もっと本質的な部分に踏み入れば、散文的なものより数理的なものだ。散文的であることがチャームになっているアルフレッド・コルトーやサンソン・フランソワのようなショパンを彼が弾くことは望めないし、ショパン本人がそういう人だったのだからどうしようもない。ではポリーニの本質に適った音楽は何だろう?

1977年の4月に農学部前の西片2丁目で下宿生活を始めたとき、熱愛していた音楽がブラームスの変ロ長調第2協奏曲だ。すでにゼルキン、バックハウス、リヒター・ハーザーのLPを持っていたが、2月に買ったアラウが最も気にいっていた。 この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この演奏、さきほど聴き返したが、もう僕の魂に深く刻み込まれていてありとあらゆるリズム、ひと節、ホルンの音色にいたるまでがああそうだったといちいち確認され、腹の底まで腑に落ちて涙が出てくる。偉大な二人の音楽家、ポリー二とアバドに心から感謝したい。

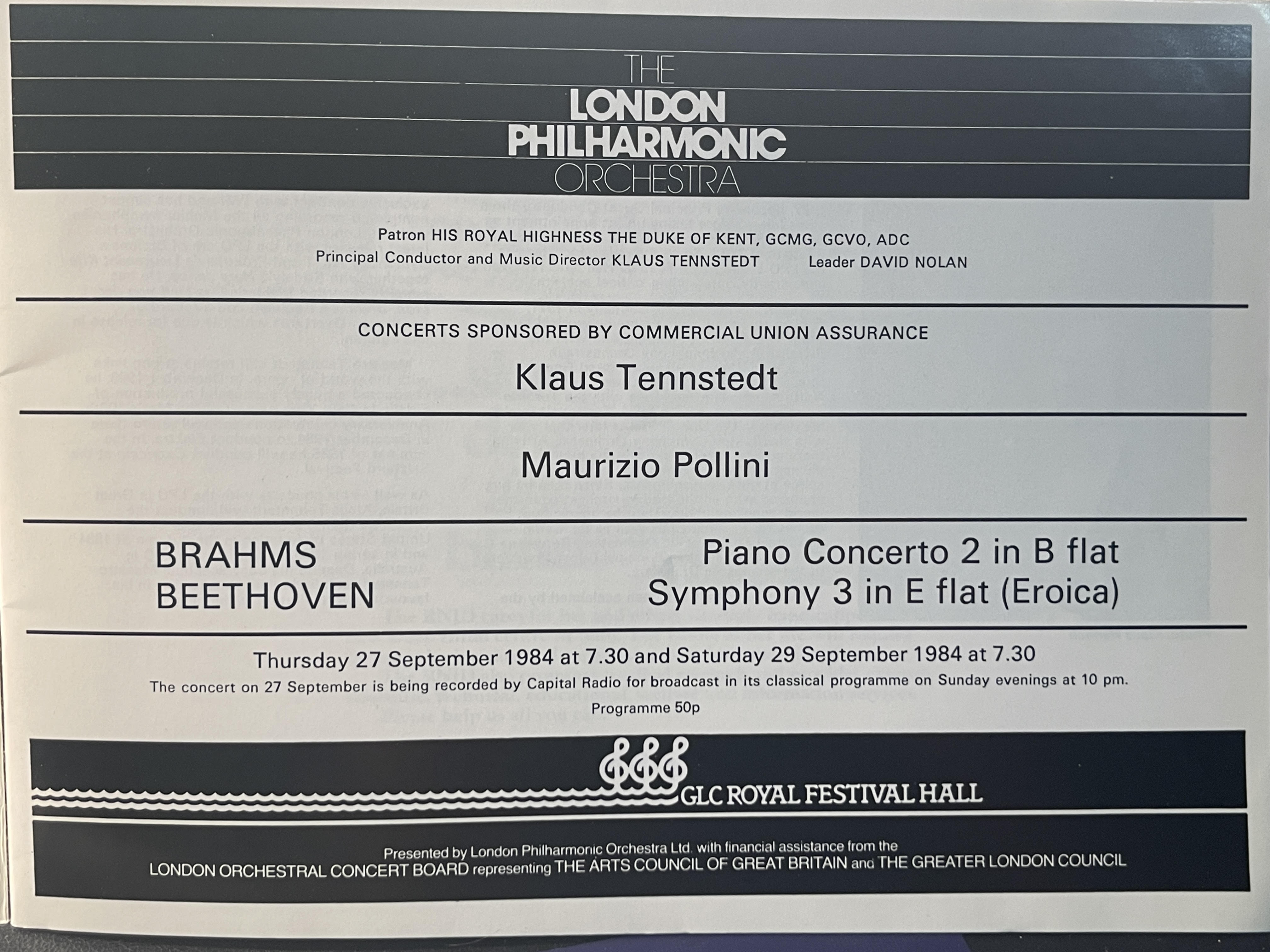

物語は続編がある。その念願だったポリーニの第2協奏曲を聴くチャンスが同年、つまり冒頭のボストンの演奏会の年の4月にウォートンを卒業し、そのままロンドンに赴任した秋(9月)にやってきたのだ。ロイヤル・フェスティバル・ホールで指揮はクラウス・テンシュテット、オケはロンドン・フィルである。

なんと幸運だったと言いたいところだが、実は、どういうことかこの演奏会については何も覚えていない。なぜそうなのかすら覚えていない。この選曲で、このタイミングで、そんなことは、こと僕においては天地がひっくり返ってもあり得ないのだ。考えられる理由はただ一つ、当時、野村證券の稼ぎ頭だったロンドン拠点の営業課において入社5年目だった僕は新入りの下っ端であり、おっかない先輩方のもとで英語でシティでビジネスをするシビアさに面食らっていた。新規アカウントの開拓から東京への膨大な量の売買発注ファクシミリの正誤チェックというミスしたら首の仕事に至る、早朝から深夜までの卒倒するほど激烈な仕事で忙殺されていた。そんな中でもクラシックを聴く時間は削らなかった。いま、倉庫で長い眠りについていたこのプログラムを前にして本当によく頑張ったねと自分をほめてやりたい気持ちで胸が熱くなっている。長女が産まれる3年前、日々そんなであった僕を取り扱っていた家内はライオンを家で飼うより大変だったに違いない。深謝だ。

ポリーニを聴く3度目の機会はそれから約1年がたった1985年の10月14日にやってきた。やはりロイヤル・フェスティバル・ホールでのリサイタルで、曲目はJ.S.バッハの生誕300周年を祝う「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」であった。ポリーニは遠くにぽつんと見えたから一階席右奥だったと思う。これはかつて経験した最も重要な演奏会のひとつであり、音楽というものに限らず、あの日をもって人生が変わったとすら思わしめる重大なメッセージを頂いた。それがバッハの音楽から発したのかポリーニその人の強靭な精神に発したのかはわからない。弘法大師が修行中に洞窟で、海に昇る朝日が口に飛び込んで開眼したと語ったのはこんなものだったのだろうかという種の、他では一度もない何物かを僕は頂いたのだ。似たものはバレンボイムによるリストのロ短調ソナタ、リヒテルのプロコフィエフの一部にも感じたことはあったが、この日は全編にわたって身体が金縛りのようになり、帰宅の途に就いたウォータールー・ブリッジのとば口まで来ても言葉も出ない呆然自失のままであって、中古のアウディを走らせながらハンドルが切れなくなる恐怖があって初めて声が出て家内にそう言った。その場面が、映画「哀愁」の舞台となった暗い橋梁をのぞむ写真のように目に焼きついている。一台のピアノからあれだけの「気」が現れる。それは言葉ではない啓示になって自分でないものを生む。僕は授業を受けている何でもない日常のある時に、先生の板書の数式と文字がとても美しく見えた特別の瞬間に出会い、どういうわけかその日から突然に数学の難問がすらすら解けるようになった。あれは何だったのかいまだに不明だが、そういうものを啓示と呼ぶのだろう。ポリーニは平均律第1巻を2009年に録音している。彷彿とさせる演奏だが、もう啓示はない。あれ以来、平均律は僕にとって特別の音楽となり無闇には聴かない。幸い弾けない。グールド盤を何度か聴いたが、板書の数式に先生の顔が透けて見えるというのはいけない、そんなものではできるようにならない。よって最近はますます遠ざけるようになってきている。

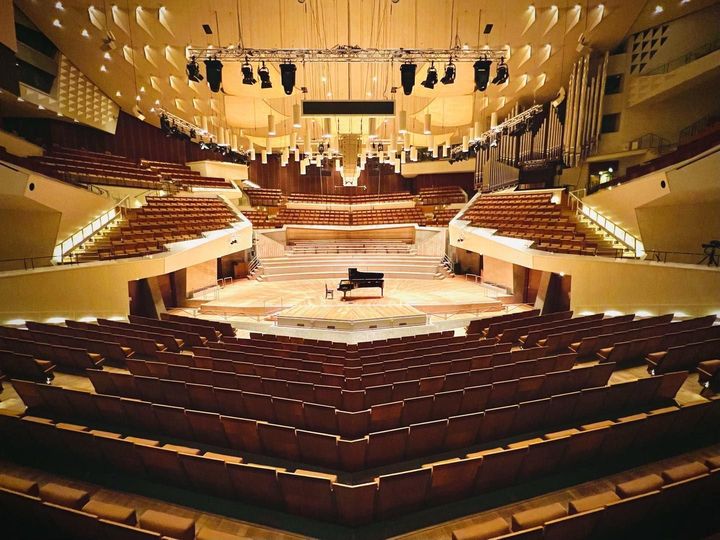

ポリーニをきいた最後はボストンから10年の月日がたった1994年5月21日、ベルリンのフィルハーモニーで行われたベートーベンのソナタ全曲演奏会の一日だった。僕は人生で最初の管理職ポストである野村バンク・ドイツの社長に就任した翌年の39歳、ふりかえれば、息子が生まれ、人生で最も楽しく、最も希望に満ち、最も輝いていた年だった。勤務地のフランクフルトから1週間の休みを取ってベルリンに滞在し、家族を動物園に連れて行ったりしながら、これも一生ものだったブーレーズの「ダフニスとクロエ」(5月24日)も聴いている。そしてその翌月、6月28日に、もう一度ベルリンまで飛んであのカルロス・クライバーの伝説のブラームス4番を聴いた。それまでの5年、目の前が真っ暗になるほど辛いこと続きだったが耐えた、そのご褒美を神様が一気にくれたみたいな年であり、「禍福は糾える縄の如し」の諺がこれほど身に染みたことはない。

プログラムが手元にないがメインは29番ハンマークラヴィール・ソナタであった。52歳でキャリアの絶頂だったポリーニを正面間近に見る席だ。この席であったからわかったことがある。ブラームスと同じ変ロ長調の和音が深いバスの ff に乗ってホールに響き渡ると、再び言葉にならない呪縛を受けた。当時の僕はこのソナタが何かを知っておらず、さしたる期待もなく聴いていた。さすがのポリーニも一筋縄でいかない。そう見えたがそうではなかった。おそらく、弾くだけなら流せるものを、彼は渾身の重みを込めて打鍵して音楽に立体感を造り込もうとしている。すると、巨大かつ適度に湿潤な音響空間であるフィルハーモニーに、なにやらパルテノン神殿の幻影でもあるかのような壮麗な建造物が現れる感じがして、かつてどこでも聴いたことのないもの、あえて比べるなら、1970年の大阪万国博覧会でドイツ館の天井の無数のスピーカーを音が疾走したシュトックハウゼンの電子音楽が現出した聴感による立体感を味わった。このソナタはシュトライヒャーとブロードウッドという楽器の進化過程に関わるが、問題はどのキーが弾ける弾けないではなく、進化によるサウンドの変化がベートーベンに与えた創造のモチベーションだ。それが何かを僕は知らなかったが、この体験は天才の宇宙空間的規模の三次元スケールの創造だったと確信している。それは音が10度まで集積する重層的展開によったり、主題変容の構造的ディメンションの拡大によったり、複合された主題の中から単音で別な主題を紡いだりする、モーツァルト以前では想像もつかない複雑な手法で楽譜に織り込まれている。3つ目の手法で第3楽章Adagio sostenutoに透かし彫りの如く聴きとれる4つの音列をブラームスが第4交響曲の冒頭主題にしていることは何度も書いたが、それはこの演奏から聞こえてきたのである。

ポリーニは米国でのインタビューでこう語っている。

「自分が関係を持ちたい作品、一生の関係を持ちたいと思う作品を選びます」「わたしはピアノの楽曲を知ることを真摯に考えます。だから自分が好きなものについて、非常に強い思いがあるんです。わたしがとても好きな曲は非常にたくさんあります。でもどれもが自分の人生のすべてを捧げたいというわけではないですから」

演奏会そしてレコードでのバッハ、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルク。どれも僕の中に一生残る強いものだった。20世紀最高のピアニストへの最高の敬意と謝意をこめ、本稿を閉じることにしたい。

ご冥福をお祈りします

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

株の儲けとブラームスのジレンマ

2024 MAR 5 7:07:58 am by 東 賢太郎

自分の行動と信条が合わないことがある。うまくいっていても、どこか心持ちが良くない。今がまさにそうで、前稿に書いたように現在の自民党政権には幻滅どころか亡国の危機感さえ持っているのだが、そんな政権なのに株式市場は新高値4万円をつけ、いっぽうで円が安くていよいよ150円台に定着しそうだ。僕はもう2年前から思いきって全財産を「日本株ロング」、「円ショート」のポジションにしているから当たりだ。しかし、これがその政治のおかげであるならジレンマがあってそう喜ぶ気持ちにならない。我が国は首相官邸ごとハイジャックされていて、自民も立憲もその軸で国会の裏でつるんでいて、何と証券市場までそうだったかと嘆かわしい気分すらある。

この利益は知恵をしぼり、体を張ってリスクを取った対価であり、誰でも市場で売買できるもので儲けているのだからどうこういわれる筋合いはない。ではお金と信条とどっちが大事かと問われればどうだろう。信条と答えたいが「武士は食わねど・・」の人種でないから自分を騙して生きるのはまったく無理だ。よって、どんなに唾棄したい政府、政策であろうと、それが存在する前提で投資戦略を練って勝ちに行く。そこに何らかの感情が入ってしまうと往々にして負ける。したがって信条は完全に無視である。つまり内面に矛盾が発生するのだ。株も為替も石ころの如く無機的な「対象物」でしかないという感性を持つことで信条優先の人間だという矜持を持ちこたえている。理が通った気はするがなんとも危ういものだ。

いま新事業というか協業の提案をいただいている。4つもあってどれも面白そうだ。モーツァルトなら作曲依頼は4つでも受けるだろうし、僕とて40歳なら迷わず全部受ける。69歳なのに気持ちがはやって簡単にできる気がしてしまうのが自分が自分たるゆえんではあるのだが、無理はいけないから部下たちの判断を尊重しようと考えていて、6時間も議論したりの日々だ。やればその分、余生の時間が減るという気持も出てくる。カネなんかのために早死にしたくないし、儲けて無理して使えば体に悪くてやっぱり早死にだ。つまり何も良いことはないのである。やがて「いつ辞めるか」考える日が来るだろう。江川は小早川のホームランで辞めた。貴乃花は千代の富士に負けて辞めた。トスカニーニはタンホイザー序曲でミスして辞めた。何になろうが、継ぐ人が現れての話になるが。

先だって、シンガポール在住の事業家で慶応ワグネルのフルーティストであるSくんとZOOM会議をして「仕事やめたら指揮してみたい」「何をですか?」「シューマンの3番とブラームスの4番かな」という会話があった。先週に渋谷で食事しながら「ブログにはモーツァルトが一番好きと書いてありますよ。どういうことですか?」と鋭い質問をいただいた。「モーツァルトは人間に興味があるんだ。なんか同類の気がしてならない、あんなに助平じゃないけどね」と答えた。君はと尋ねると「バッハのマタイとブラームスのドイツ・レクイエムです」ときた。「素晴らしい。マタイの最後、トニックの根音が半音低くて上がる。ブラームス4番はその軋みがたくさん出てくる。ドイツ・レクイエムは信教のジレンマがあったんだ。だから ”ドイツ” をつけたが、ドイツ人指揮者は意外に振ってないね、ベーム、コンヴィチュニー、クナッパーツブッシュはないんじゃないか」なんてことを話した。

ブラームスのジレンマ。比べてみりゃ僕のなんか卑小なもんだ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15(2)

2023 AUG 29 22:22:31 pm by 東 賢太郎

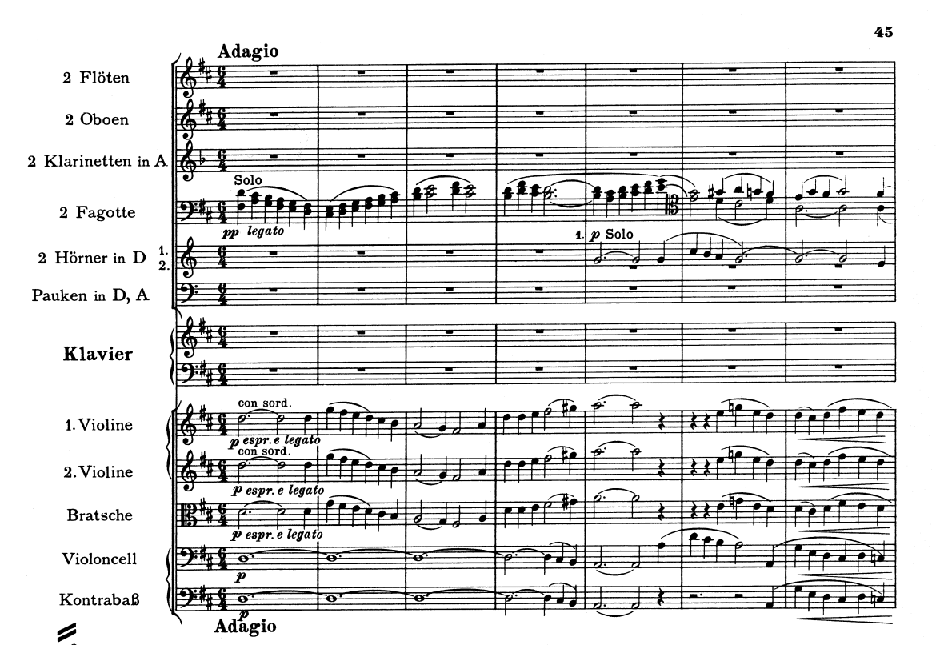

第2楽章について述べる。僕はこの楽章全部を母の葬儀で流した。何故かは音楽が語ってくれるだろう。メメント・モリという言葉がある。「自分が(いつか)必ず死ぬことを忘れるな」というラテン語で、「避けることのできない死があればこそ今を大切に生きられる」という意味だ。スティーブ・ジョブズはこう言った。「自分はまもなく死ぬという認識が、重大な決断を下すときに一番役立つのです。なぜなら、永遠の希望やプライド、失敗する不安、これらはほとんどすべて、死の前には何の意味もなさなくなるからです」。

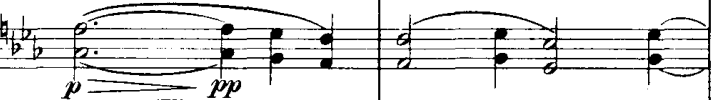

音楽は静寂で温和なニ長調で始まる(楽譜1)。煉獄の炎のようなニ短調で閉じられた前の楽章の、その同じ二音のうえで、天国を浮遊するような甘美な空間にぽんと放りこまれた感じは何度きいても都度に美しく新しい(楽譜1)。弦と2本のファゴットだけで奏されるアダージョの柔らかな音楽は心からの安堵にいざなってくれる。短2度の軋みが所々やってくるのだが、それが成就せぬ恋の痛みへの密やかなスパイスともなっている。

(楽譜1)楽章の冒頭

ピアノがひっそりと入ってくる(楽譜2)。ホルンが合奏に加わると音楽は徐々に感情の熱を帯び、短調で激するとまたとなき気高き頂点に昇りつめる。そこまで至って一切の世俗に交わりも陥りもしない音楽というものを僕はほかにひとつも知らない。ここを弾くことは僕にとって人生の桃源郷であり、あの世との境目もこんなならばその日も聞いていたいと願うのだ。

(楽譜2)二台ピアノ版(第1がピアノ)

ベートーベンが楽章間(アレグロから緩徐楽章へ)で緩急だけでなく調性のコントラスト(3度関係)を導入したことは多くの本に書かれている。交響曲では第1、2、4、6、8番は古典的な4,5度の近親関係だが、エロイカは短3度下の長・短(並行調)であり運命と第九は長3度下の短・長である。長3度上の短・長であるピアノ協奏曲第3番、長3度下の長・長である皇帝は現代の聴感でもインパクトがある(第九の第2楽章は調号としてはニ長調で終わるので外形的には皇帝型である)。ここで運命にはもう一度言及が必要で、第3楽章へは長3度上の長・短であり、終楽章へは同名調(0度)の短・長(例なし)である。運命はここにおいても革命的であり、一般に「闇から光へ」と形容されるハ短調からハ長調に一直線に進む様は理屈で語るならばそういうことだ。

ちなみに同じことをした交響曲がもうひとつだけある。第7番だ。同名調(0度)の長・短と逆向きを行っていることが第2楽章の冒頭和声(イ短調)で宣言されるが、なんと印象的なことだろう。第3楽章は主調と関係ないがイ短調とはある(長3度下)ヘ長調で、その和音 Fで終わって終楽章イ長調のドミナントであるホ長調 E(半音下)が鳴る舞台転換の味は同曲のハイライトと思う。

ブラームスP協1番第2楽章はその同名調転調(0度)の短・長の方(7番型でなく運命型)なのだ。ただ、これがブラームスの発明かというと先人が存在する。シューマンだ。

シューマン交響曲第3番変ホ長調作品97「ライン」(第5楽章)

ラインは1851年初演であり、P協1番の改訂過程で第2楽章が加えられたのは6年後の1857年である。その楽章はクララへの愛情の直截的な吐露であり、その前年の1856年に亡くなったシューマンへの哀悼でもあるというのが私見だが、その可能性は高いと考えている。前項では第1楽章冒頭のティンパニに言及したが、第九の第2楽章のファの調律は第3音であり(トレモロではないが)、闇から光への運命型の同名調転調も先人の成果の継承であり、シューマンを父としベートーベン(さらにはJ.Sバッハ)を父祖と仰ぐブラームスの姿勢は20代の初めから終生変わらなかったことが伺える。

この変わらないことをバーンスタインは orthodoxと形容したが、何百年も人々が愛好し守ってきたものが一朝一夕に変わることはない。昨今は古き良きものより新奇で刺激的なものを求める価値観が幅を利かせているように思えるが、ブラームスの音楽こそ orthodoxの意味を教えてくれるだろう。彼の同名調転調がどれほど新奇であったかは当時のパラダイムを知らずに即断はできないが、それから166年の時を経ても何ら古くなっていないことは、こうして現代人の僕が感動していることで一端を証明していると思う。そういうものをオーソドックスと呼ぶのである。芸術を受容する社会というものは英国の哲学者ハーバート・スペンサーいわゆる社会進化論によれば、個々人の自由意志と欲求の集合的動態の末に変容する。したがって好まれる芸術もそれにつれて変容はするだろう。しかし、芸術に技法の進化はあっても古いものが古い故に価値を失うことはない。ブラームスの楽曲に速度指示がないからといって、時代が忙しくなったからテンポを上げて演奏しようという理由はないように。

シューマンへの哀歌はこれだ。

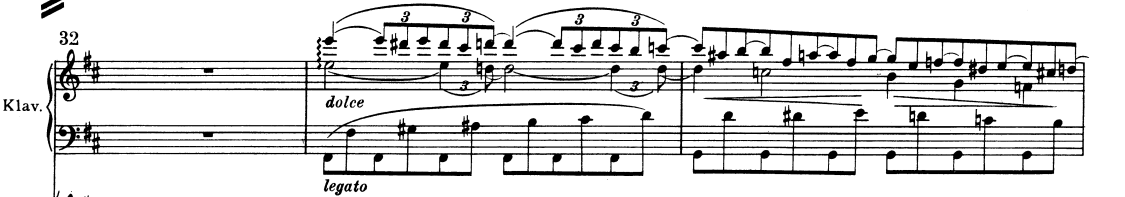

左手は8分音符12個、右手は3連符18個で2:3の音価になる。この3を2つに割るリズムは第1楽章コーダの運命楽句で高速で行われ興奮の高まりを演出するが、ここではおぼつかぬ足取りでぽつりぽつりとびっこをひくように歩く灰色の異界である。dolceとあるが甘さはない謎めいた時間がしばし流れる。3連符という3つの音のくくりは絶えず運命リズムに縛られている。

するとクラリネットに3度と6度の運命リズムによる悲痛な調べが現れる。

木管全部がfの運命リズムで呼応する。訥々と独白していたピアノはついに堪えきれず感情を迸らせ、哀調を帯びる。クラリネット主題がオーボエで再来し、繰り返すとロ長調に転じ、やがて冒頭のクララ主題が再現する。

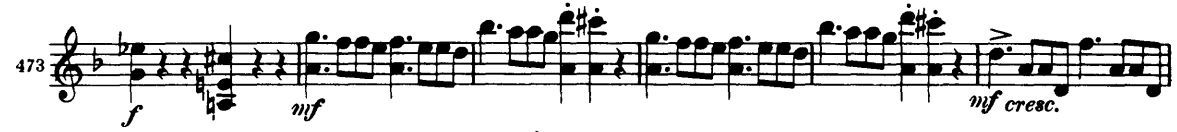

すると木管とホルンにト長調の主題がffで現れる(楽譜は1番フルート)。

シューマン主題が再現し、ピアノがベートーベンのP協4番を思わせる重音トリルを奏でると、冒頭主題によって音楽は静寂の中に消えてゆく。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15

2023 AUG 25 0:00:25 am by 東 賢太郎

この半年、仕事がタフで疲れているが何かしていないとボケるのが怖いということもある。晴耕雨読では危ないので仕事の負荷ぐらいが丁度いいが、体はともかく精神的に疲れて限界となるのが早くなってきた感じがする。こうなると心の漢方薬が欲しくなる。まず旅に出て温泉につかりたい。感染の恐れで3年も封じられたから飢えもある。そしてもうひとつ、いつでもどこでもコロナでも、そこに在ってくれたのが音楽だ。こんなに頼もしい薬がどこにあろう。

薬といえば3才の頃からエビオスが好きであったことは書いた。最近また食べているが、そう、飲むのでなくポリポリ食う。妙な話だがこれ、ブラームスの味だなぁと思わないでもない。ビール酵母がいい塩梅にほろ苦く、ミネラルやアミノ酸もあるらしく、体が滋養になると判断するのかなんとも旨く感じるのである。

ブラームスの音楽もほろ苦くて滋養の旨みがある。ただし、そっちに気がつくのは30代になってからで遅かった。好きになると僕は習性で旨み成分が何なのか楽譜を調べたくなる。彼は周到に音をcompose(構築)する人である。一般に、技術で作ったものはリバースエンジニアリングが可能といわれるが、どう突き詰めても滋養成分の痕跡が見つからないから不思議な人だ。新ウィーン学派もブラームスがした音組成方法の発展的踏襲を試みたがだめだったように、彼の音楽はイメージとは違いエンジニアでなくアートの領域に重きがあるのかもしれない。音符ではあるが音符にならないもの、とするとオカルトめくが「霊感」とでも呼ぶしかないものではないかという身もふたもない結論になる。

彼が24才で完成したピアノ協奏曲第1番Op.15について書きたくなったのは先だって行った3泊4日の出張旅行の間、常に頭で鳴っていたのがこれだったからだ。直前にワイセンベルクのCDでこれを聴いたせいだろう。まぎれもなく霊感に満ち満ちた曲だ。こういう曲は彼自身二度と書けなかったが、それはシューマンの死、そして未亡人クララへの恋情という特別なものを源泉としているからとされている。ただ、そう解釈すれば文学的に美化はされるのだが、彼は終生、音楽をそういうものとして世に問うたことはないと考えている。逆に深堀りして難渋な要素に個性を見る人もいるし、後期ロマン派なりの前衛性を論じる人もいる。そうだろうか。彼はロマンに浸れる耳障りの良い音楽を書こうと思ったこともないが、重箱の隅まで調べないとわからない音楽をめざしたこともないだろう。私見ではとてもロマンティックな人であり、見目からも女性の注目を浴びただろうが、生い立ちや家庭環境から素直にそれをあらわし享受することが能わなかった。屈折と言って良い。クララは14才も年上だったからよかったが、親交のあった何人かの同年配の女性ではだめだった。

若いブラームスには自己顕示欲、功名心の如き俗な欲望がたっぷりとあった。あったから世に出ている。僕はピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15ほどそれをあからさまにし、クララへの抑えがたい野心も、それを自制しようと内面で蠢く戒めと諦めもがあちこちでぶつかりまくった音楽はないと考えている。特に第1楽章だ。破天荒にそれが丸裸になり、8つも主題が提示され、その各々が自分だけで展開を始めてしまったり、素材が剥がれ落ちて別主題になったり、ほかのそれとねんごろに絡まり合ったり別々な楽器で闘争になったりもする。自分が弾く想定だからピアノの超絶技巧を誇示もするが、メカニックなものはカデンツァが不要なぐらいに内製化され、そう聞こえないよう縫合されている。ソナタの定式で2つの対照的な主題がしていたことを8つの組合せの展開をもって、これでどうだという極限まで情熱を語りきり、彼女以外の人にも度肝を抜くインパクトは与えられただろうという充足を示して第1楽章を閉じる。そのコーダは音楽が内奥から赤々と熱し、短調のまま重たいコードをその重みのままに、楽譜にはないドイツ音楽特有の生理的なリタルダンドをして停止させる。その様は交響曲第4番第1楽章のコーダを予見している。

そこまで満を持し、ヨアヒムやクララの意見も入れたにもかかわらず初演は不評で、自身がピアニストをつとめたライプツィヒの演奏会は俄かには信じ難いが拍手をおくった聴衆はわずか3人だったという言い伝えもある。その後も理解されるまでに時間を要し、初めて相応の評価を得たのは3年後にクララが独奏をつとめた演奏会においてだった。僕自身、2番は好きだがこれはどうもという長い期間があった。第2、第3楽章もそれはそれで見事な創意にあふれてはいるが、初聴で否定されたり理解に時間を要する性質の音楽ではない。問題は第1楽章にあっただろう。僕が目から鱗が落ちるようにその楽章を “理解” し、一生離れられなくなったのはロンドンでスティーブン・ビショップ・コヴァセヴィッチがアンタール・ドラティ指揮ロイヤル・フィルと弾いた演奏会だった。彼のピアノが登場しニ短調のモノローグを訥々と紡ぎ出した瞬間に、電流が流れたようにこれがブラームスだと全身の細胞が納得した。ある曲を好きになった場面がこれほど明確な例は他になく、1986年11月23日のロイヤル・フェスティバル・ホールの座席からの景色も空気も今なお脳裏にある。

ではなぜ長年聴いていたのにその日までそれに気づかなかったのだろう。第1楽章のどこに問題があったのだろう。これはブラームスではなく僕の問題かもしれず、自分を知る意味でチャレンジングな試みだ。問題はどこか1か所でも数か所でもない。全体だ。全部を耳にしてそう印象が残る風に有無を言わさず書かれてしまっていて、そうした混沌を残してでも削りたくなかった音符の堆積によって混沌ができているという始末だ。それを彼が認容したという事実しか我々は知りようがない。ブラームスが凡庸な作曲家ならこんな時間は割かないが、何者かを僕は知っており、24才でも彼は彼だと確信しているからこうして書いておかなくてはと抜き差しならなくなっている。

以下、第1楽章をスコアを前にリフレーンし、順ぐりに感じることを言葉にしてパソコンに打ち込んでいった。時間の関係でピアノを使ってないので誤りがあったらご容赦をお願いしたい。この楽章の20数分を「走っている列車の車窓から眺める風景」と見立てるなら僕の目に映るのはこんなものだということを残すのが本稿の目的であり、これは評論でも解説でもなく自分史であることをお断りしたい。

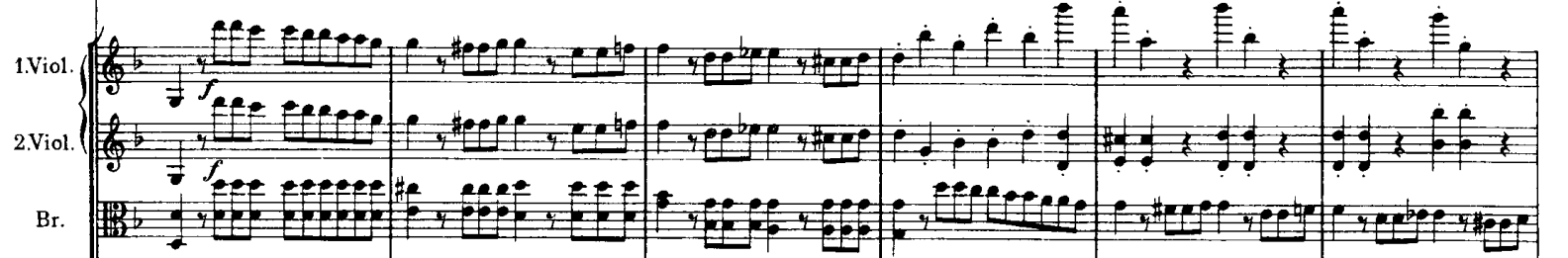

まず、第1楽章にはいきなり謎が立ちはだかることから書こう。冒頭の標語はマエスト―ソ(Maestoso、荘厳に、威風堂々と)しかなく、速度が書いてないことだ。A tempo Maestosoとあればアンダンテとモデラートの中間のテンポ(およそ80~90)になるがそうは書いてない。演奏家にとって難儀だろうと思うのは、同曲はピアノと管弦楽が拮抗してどちらもが主役であるからだ。冒頭主題(楽譜1)は曲中に何度も現れ、それが毎回違うテンポということはあり得ないので最初の速度設定が全曲を支配してしまい、8つもある主題の各々に一家言あるピアニストにとって受け入れがたい場面が発生するという困った事態があり得る。ブラームスに一家言あったカラヤンがこの曲に手を出さなかったのはそれだろうかと想像するし、グールドと共演したバーンスタインは舞台に現れると聴衆に「私はグールド氏の解釈に同意はしない」とスピーチしてから演奏を始めた。俺は伴奏屋でないと宣言したわけだが、では指揮者に服従してくれるピアニストがいいかというとそれでは肝心のソロパートが物足りないというジレンマをこの曲は内包しているのである。それがアーティストにとって甚大な問題であることを示すバーンスタインのウィットに富んだスピーチをお聴きいただきたい。

まだピアニストが登場していないことは「皆さんご心配なく。グールド氏は(キャンセルではなく)追って登場されます」の皮肉に富んだ口上でわかる。彼はまず unorthodox(一般的でない)とグールドの解釈が自分には受け入れ難いという核心をストレートに表明し、聴衆のみならずニューヨーク・フィルの団員に対して自分の芸術家としての譲れぬ立場と威厳を守る。これがスピーチの本当の目的である。巷ではバーンスタインはグールドのテンポが「遅すぎる」と言ったことになってるが、お聞きの通りそれは誤りだ。やんわりと批判しているのは remarkably broad tempi(著しく幅のあるテンポ)及びブラームスの強弱指示からの乖離の2点である。tempi(複数形)だから「遅さ」でなく「振幅」だと論点をずらしている。普通の聴衆が驚くのはテンポだろう(日本でその通りになっている)から大事な点であるが「ブラームスの速度指定はない」とグールドに反論されれば分が悪いからその論点は避け、ブラームスの強弱指示からの乖離の方は問答無用で罪深く、受け入れられないと絶対に勝てる批判を巧妙に展開しているのである。とはいえグールド氏は思慮深い演奏家でその解釈は新鮮で啓示を受けると持ち上げて大人の寛容さを見せることも忘れないと思えば、ミトロプーロス(バーンスタインの師匠だ)によれば音楽にはスポーツ的な快感もありますしと気づかれぬように貶めてもいる。演奏にご不満があっても私の責任ではありませんよと批判の火の粉が自分に及ぶリスクをつぶしているわけだが、「まあこういう場合、一般にはソリストを変更するかアシスタントに指揮をまかせるのですがね」と人事権は自分にあった、つまり私がボスなのだが任命責任はないとほのめかしつつ、「ただし、そういえば以前に一度だけ気が合わないピアニストの解釈におつき合いして難儀したことはあるのですが」と述べ、それは前回(昨日)のグールド氏との演奏だったと笑いを取って決定的なマウントを決めている。バーンスタインが恐ろしく頭の切れるエンターテイナーで弁護士かビジネスマンにしても一流だったことをうかがわせる意味でも面白いスピーチだが、ブラームスの指示なしの罪深さも大きいことがよくわかる。グールドは指定なしを真摯に解釈して自己主張を試みたのかもしれないが、ピアノパートに全体とは調和はしないが自分なりの美を見つけていて、orthodox なテンポでは聴衆に気づかれずに通過してしまうのが耐えられなかったのかもしれない。

この曲、出だしについてもうひとつ述べる。初見参の血気あふれる強烈なユニゾンの一撃で始まる。音名はホルン(Hr)、ティンパニ(Tim)、ビオラ(Va)、コントラバス(Cb)による二音(レ)である。交響曲の初見参であった第1番ハ短調Op.68も全楽器がfで強奏するハ音(ド)のユニゾンの一撃で開始するから同じことをしているように見えるが、決定的な違いがある。交響曲のハ音は主調(ハ短調)の三和音の第1音(ドミソのド)だが、協奏曲の二音は冒頭主題(楽譜1)の和声(変ロ長調)の第3音(ドミソのミ)だ。ピアノ曲で第3音をバスにして強打することはあっても、管弦楽で Tim が延々とトレモロでそれを強打する曲は知らない。第3音と異質な第1,5音の完全五度が際立ってしまい空疎に響く荒削りなスコアリングと聴こえる。

(楽譜1)

主和音の分散である単調なテーマゆえ転調しないともたない。エロイカの冒頭主題もそうだが、そこでベートーベンが見せた技の冴えはない。用意している Tim は古典派同様の2つ(二とイ)だけだ。トレモロが途切れると音響的におかしくなるので、二とイの制約内で音を出し続けるしかない。そこでバスをC#に半音げてイ長調に持ち込めばTimは安定した第1音であるイ音(ラ)を叩けるわけだが、変ロ長調➡イ長調という無理な転調はコンチェルトの曲頭に異質でいかにも不安定だ。さらに主題はバスが半音ずつ下げてCdim, Bdim, B♭dimと減七和声ごと無理くりな並行移動を見せる。Tim が和声的整合性は何ら感じさせないものの一応は不協和ではないという最低の必要条件を満たすイ音、二音のトレモロで、力業で正当化してしまい、ニ短調に落ち着くのである。ブラームスに不遜とは思うが、以上の印象は良くない。ならばTimを加えるか使わないかで別な解決があったのではないかと思ってしまう。おそらくこれがこの曲を敬遠していた大きな理由だろう。

先を聴いていこう。チェロの分散和音に乗って、それから派生した切々と訴えるような旋律を第2クラリネット(Cl)と第1ヴァイオリン(Vn)が歌う。

(楽譜2)(B管クラリネット)

これはいったんニ短調からイ短調に転調し、Cl は Va に交代する。旋律は天使のように高く高く飛翔してゆき、Vnの最高域で中空に留まったままになる。減七の和音を駆使した経過句を経て、まだ始まったばかり(たったの44小節)なのに音楽は消えてしまう。切々とした訴えを諦めてしまったかのようだ。

その沈黙の中を、地底からの啓示のように低弦(Vc、Cb)が f – a – c – e – f(ファ、ラ、ド、ミ、ファ)という5音上昇音列を静かなレガートで奏でる。バッハのマタイの短2度を含むこれは非常に印象的で、宗教的な沈静と共にさらに上に登る期待をも含む。

恋情は復活する。5音に続いて哀愁と憂いをたっぷり含んだ新しい主題(楽譜3)が管とVn に現れる。調性は直前のイ短調の半音上である変ロ短調(これも並行移動)である。弦は三連符で心がさざ波だっている。この主題は楽譜2から派生しており、楽章の各所にそれとなく現れて憧憬と悲恋の哀感を漂わせる。このメランコリックな旋律は素晴らしく、最晩年のクラリネット五重奏曲に通じるものがある。

(楽譜3)(B管クラリネット)

次いでこの主題がVnの分散和音になってぼかされると、2本のフルートがオクターブで5音上昇音列をくっきりと歌い上げいったん音楽を鎮静させる。

静寂も束の間、冒頭に帰って楽譜1が強奏され、新しいト短調の行進曲風の主題(楽譜4)が弦と管でリズミックに奏される。言うまでもなく運命交響曲のリズムだ。ちなみにこれの変奏形がコーダを主導する(後述)。

(楽譜4)

これに続いてVnと木管に現れるニ長調の主題(楽譜5)は後に Hr で登場し、アルペンホルンを連想させる。交響曲第1番終楽章にも同様の有名なホルンソロがあるが、クララへの贈りものというのが定説だ。

(楽譜5)

ひとしきり神秘感ある和声の展開を見せて静まるといよいよピアノが登場する(楽譜6)。冒頭に書いたコヴァセヴィッチのこれが僕の目を開かせた。3度と6度による典型的なブラームス調の音楽で諦観に満ちたモノローグの観があるが、楽譜4と楽譜6の最初の小節のリズムは同じであり、最初の4音符にベートーベンの「運命リズム」が仕込まれている(楽譜2,3も同様である)。

(楽譜6)

ちなみにこれを第1主題と見るなら、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番第1楽章と構造上近似している(序奏部に豪壮な主題aと哀調ある主題bが内装されており、楽章の第1主題はピアノだけで呈示)。同曲も当初は不評で、その原因が長大な序奏部にあったことを考えると、それより20年早く世に出たブラームス1番の不評の原因もそこにあったと考えるのは筋が通るだろう。

次いで楽譜1が再現して展開を見せ、ピアノが楽譜2を再現して展開し、天使の飛翔、5音音列を経てピアノが分散和音で楽譜3を出す。転調を重ねながら静まるとピアノが2度目の独奏主題(楽譜7)をヘ長調で出す。

(楽譜7)

楽譜7に続く後半のdolceからの音型は楽譜5のホルン信号に由来する。ピアノが消えて木管だけになる8小節は天国のように美しい。楽譜7が弦5部に移り、音楽が加熱すると伴奏に楽譜5が現れ、やがてHr がそれを受け取って楽譜3との対位法になりピアノの名技的なカデンツァ風の独奏が続く。最後にVnとHrがひっそりと寄り添う部分の陶酔するような牧歌的な美しさは楽章の白眉といっていい。そこからHrとピアノの二重奏になり、ObとVnの楽譜3に5音音列が加わって曲は静まる。ここを聴くと僕は花咲く山道を歩きながら乳牛が斜面のあちこちで草を食んでいるスイスアルプスの風景を思い出す。

すると突然にピアノが楽譜5の音型をffで打ちこみ楽譜1が再現し、冒頭と異なりピアノと弦の交互の掛け合いというピアニストの見せ場がくる。次いで楽譜2が今度は低弦(Vc、Cb)に現れて展開し、5音音列を合図にピアノが楽譜3による高度にピア二スティックな変奏を見せ、leggiero(軽く、優美に)のロ長調からの喜遊曲風の楽句に入ると和声はB-F#-F#m-E-Em-G7-C-G-Gm-Fなる素晴らしい陰影の明滅を見せる。Ob、ClをVcのピチカートが伴奏する夕暮れのような情景は僕が最も愛する部分だ。

そこからクレッシェンドしながらピアノとオーケストラが5音音列に由来する上昇パッセージを交互に盛り上げ、興奮を頂点まで持っていって運命動機の連打になだれこみ、(楽譜にはないが)力をためた減速から冒頭の楽譜1を噴出させる。ここでもトゥッティで鳴らすのは二音だが、そこにピアノが乗せる和音は意外感のあるホ長調主和音(ミ・ソ#・シ)でホ長調の7の和音になる。ピアノはカデンツ風となり、弦が楽譜6で応答するとピアノは幻想的な挿入句で答え、楽譜6を嬰へ短調で再現する。木管に楽譜2が出て、ピアノが楽譜7をニ長調で再現し、提示部と同じ進行を経て、楽譜6主題の要素を絡ませた展開が続くとピアノの技巧的な展開がある。ピアノの楽譜2の変奏がpで始まり、Vnの楽譜1の変奏と交わってだんだん音楽は激していよいよコーダに入る。そこで楽章を締めくくる重要な役割はまったく新しい主題(楽譜8)に担わされている。

(楽譜8)

不自然に聞こえないのは楽譜4を直接の父祖とするからであり、楽譜2,3,6に密かに仕込まれ、ゆっくりのテンポで気づかないが楽譜7も頭からそうである「運命リズム」のリフレーンになっているからだ。ブラームスのベートーベンに対する終生の敬意が弱冠24才にして明確になっていることは注目したい。現代のようにいくらでも録音が聴ける時代ではない。運命が頻繁に演奏されたわけでもない。彼は楽譜を研究し、読み取ったものでここまで先人に傾倒できる。重みを感じる。

以上、書きながら発見もあった。例えば espr.(感情をこめて)と書かれたppの楽譜2だ。低音域の Cl の暗めな音色を求めているがオクターヴ上を弾く Vn の音量はpである。低音域は楽器の構造から音量が出てしまうリスクがあるからpが1つ多いが指揮者はわかったことだ。ここまで細心の指示をする(信用してない)ブラームスが最も重要である速度はおまかせ。やっぱり不可解だ。グールドがそれをどう解釈したのか、彼のスピーチも聞きたかった。

楽譜2(イ短調)から楽譜3(変ロ短調)に転調して不自然に聞こえないのもマジカルだ。ボロディンに短2度下への転調がある事を書いたがこれは短2度上だ。両者をつなぐブリッジ部分に秘密がある。その正体はA、Am、E♭dim、F7、Cm7(♭5)、E♭dimという和声の旅路であり、E♭dimがFのドミナントの代理コードだから5音音列(F)に安定的に着地してE♭mを経てB♭mに至るという理屈になる。イ短調に位置した我々の調性感覚は減七の和音(dim)でぼかされ、B♭m(変ロ短調)という遠い小島に流れつく。旅路を思いついたから島に至ったのか、至るために旅路を思いついたのかは不可知だ。

原曲がクララと弾くための二台のピアノのためのソナタであり、それを交響曲にしようと試みてうまくいかず協奏曲に落ち着けた出自から発した人為性(無理くり)があるのかもしれないが、なんだかんだいってもとにかく後に冒頭の二音のユニゾンから楽譜1の再現ができてちゃんと起承転結はついているという塩梅だ。つまり、ロジカルとは程遠い経緯に満ちた曲なのだが不思議とそれが魅力になっている。何も8つも動機をごった煮かチャンポンみたいに使わなくてもいいだろうが、クララを想うがゆえにラブレターが饒舌になってしまうのは僕も若かりし頃の覚えがあるし、冒頭の元気はいいが空疎で荒っぽいオーケストレーションも24才だしねと微笑ましい。

以上、延々と綴ったが、何も解明できなかったという不毛の稿になったことはここまでおつき合い頂いたブラームスファンにはお詫び申し上げたい。解明できたのはただひとつ、自分がこの楽章をいかに好きかということだけであり、本稿は長いラブレターであり愛情が目に見える形で残せたという満足感は少しだけもらった。第2,3楽章はいま書く気力がないが、必ずそうしようと思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第2番の聴き比べ(14)

2023 JUN 19 18:18:41 pm by 東 賢太郎

コンスタンティン・シルヴェストリ / ボーンマス交響楽団

1965年11月10日、ボーンマスにおけるライブ。シルヴェストリ(1913-69)はルーマニアの指揮者である。同国出身というと同世代にセルジュ・チェリビダッケ(1912-96)、弟子にセルジュ・コミッショーナ(1928-2005)が、作曲家にエネスク、ピアニストにはハスキル、リパッティ、ルプーがいる。オケの質がかなり落ちるのが残念だが、あっさりラテン風味のブラームスは意外に貴重だ。ゲルマンの深い森の日差し、うねるロマンティシズムには目もくれず、金管(特にトロンボーン)もドイツ系のようにオルガン的バランスにこだわっていない。Mov1の第2主題の弦のフレージングはまるで外国語だ。かようにシルヴェストリはスコアのルーティーン読みなどまったく意を用いないが、一部に勘違いされているような無手勝流の爆演指揮者などではまるでなく、チャイコフスキー4番の稿で書いたように自身作曲家でもある眼力と強い個性でスコアの深層を説いている。Mov4のコーダはアッチェレランドなど微塵もかけていない。その箇所に僕がなぜ延々とこだわってきたか、一口で言えば、スコアにあろうがなかろうが、安手の芸であろうが、素人の聴衆からブラボーをとれれば解釈はそれでいいと思える人を僕は芸術家と思ってないということだ(総合点:4)。

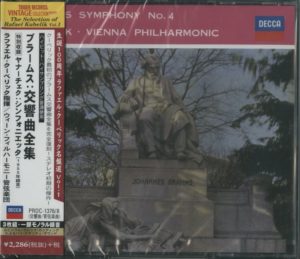

ラファエル・クーベリック / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

1957年3月4-8日録音。クーベリック(1914 – 1996)は43才。1950年のザルツブルク音楽祭でウィーン・フィル・デビューし、1962年にバイエルン放送交響楽団の首席指揮者に就任する前にVPOとブラームス全集を残したがこれは宝である。僕は12年も欧州にいてクーベリックを聞き逃した大馬鹿者だが人生の痛恨というしかない。9つのオケでベートーベン全集を作ったが、そういう破格の企画をDGにさせてしまう所が只者でない証明なのだ。世界のどの名門オケを振っても通じるオーラがあると音楽界が認めていなければそんなことが実現できるはずもないし、したところで商品として世界の耳の肥えたクラシックファンに売れるはずもない。そういうものは知識や技術ではなく、持ってる人しか持ってないという意味で唯一の無二の音楽的人格のような種のものであり、クーベリックは何人もは名前が思い浮かばないそれのある指揮者のひとりだったのである。この2番、やはり問答無用の価値があるバイエルン盤にはない当時のVPOの滋味深い醍醐味があり、もうどこがどうのというものを超越している。「これはもう古い録音だから新しい方を聴きましょう」なんてことは起こり得ない。それがクラシックというものなのである。ブラームスってこういうもんでしょ、そうだねいいブラームスだね。それでお終いだ(総合点:5)。

1957年3月4-8日録音。クーベリック(1914 – 1996)は43才。1950年のザルツブルク音楽祭でウィーン・フィル・デビューし、1962年にバイエルン放送交響楽団の首席指揮者に就任する前にVPOとブラームス全集を残したがこれは宝である。僕は12年も欧州にいてクーベリックを聞き逃した大馬鹿者だが人生の痛恨というしかない。9つのオケでベートーベン全集を作ったが、そういう破格の企画をDGにさせてしまう所が只者でない証明なのだ。世界のどの名門オケを振っても通じるオーラがあると音楽界が認めていなければそんなことが実現できるはずもないし、したところで商品として世界の耳の肥えたクラシックファンに売れるはずもない。そういうものは知識や技術ではなく、持ってる人しか持ってないという意味で唯一の無二の音楽的人格のような種のものであり、クーベリックは何人もは名前が思い浮かばないそれのある指揮者のひとりだったのである。この2番、やはり問答無用の価値があるバイエルン盤にはない当時のVPOの滋味深い醍醐味があり、もうどこがどうのというものを超越している。「これはもう古い録音だから新しい方を聴きましょう」なんてことは起こり得ない。それがクラシックというものなのである。ブラームスってこういうもんでしょ、そうだねいいブラームスだね。それでお終いだ(総合点:5)。

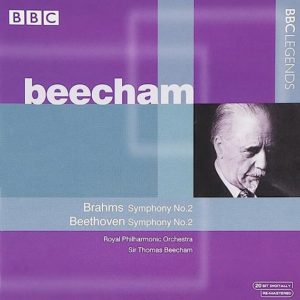

トーマス・ビーチャム / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

1956/12/23にエジンバラ音楽祭でのライブ。英国人指揮者ビーチャムは(1879 – 1961)はオックスフォード大には入ったが中退し、学校での音楽の専門的教育は受けていない。巡業オペラ団を結成しロイヤル・オペラ・ハウスを自腹で借り切ってオペラ上演を開始。やりたい放題だったが、それもこれもビーチャム製薬(現グラクソ・スミスクライン)の御曹司であったことが大きいだろう。彼が音楽に関心なければロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団は生まれていないのだから芸術にはやはり貴族、富豪の放蕩息子は大事なのである(プーランクは仏製薬会社ローヌ・プーラン社の御曹司だ)。この2番は1956/12/23にエジンバラ音楽祭でのライブで音は悪いが大変興味深い。Mov1は良いテンポだ、木漏れ日のような味が出ている。Mov2のテンポの心の動きも納得。Mov3の木管は美しい。彼のハイドンがそうだがウィット、チャームが音楽にあふれ出るのが実にいい。指揮者はメトロノームでなく人間なんだと彼を聴くといつも思う。さてMov4。テンポはやや遅め。第2主題、Vnに感情が乗る。展開部にはいると大声で檄が飛ぶ。再現部。金管、ティンパニに気合が入る。コーダには初めのテンポのまま遅めで入り、やおら➀の途中から加速、②で激とムチが入りさらに加速、③で目にも止まらぬ勢いに達しティンパニが超高速のマシンガン連射、④で人間の限界に達し最後の和音は普通の3倍も朗々と雄たけびを上げて伸ばし、待ちきれぬ聴衆の爆発的大喝采と共に消える。まるでカエサルの凱旋だ。何という雄々しさ!音楽的に僕は評価しないが、こういうやりたい放題親父にかける言葉は見つからないのだから敬意を表するしかない。ジェンダーがどうのこうのの難しい時代だし女性指揮者も多く活躍しているが、こういうヴェスヴィオ火山みたいな大噴火をしでかす放蕩娘ってのはいるんだろうか誰か教えて欲しい(総合点:3)。

1956/12/23にエジンバラ音楽祭でのライブ。英国人指揮者ビーチャムは(1879 – 1961)はオックスフォード大には入ったが中退し、学校での音楽の専門的教育は受けていない。巡業オペラ団を結成しロイヤル・オペラ・ハウスを自腹で借り切ってオペラ上演を開始。やりたい放題だったが、それもこれもビーチャム製薬(現グラクソ・スミスクライン)の御曹司であったことが大きいだろう。彼が音楽に関心なければロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団は生まれていないのだから芸術にはやはり貴族、富豪の放蕩息子は大事なのである(プーランクは仏製薬会社ローヌ・プーラン社の御曹司だ)。この2番は1956/12/23にエジンバラ音楽祭でのライブで音は悪いが大変興味深い。Mov1は良いテンポだ、木漏れ日のような味が出ている。Mov2のテンポの心の動きも納得。Mov3の木管は美しい。彼のハイドンがそうだがウィット、チャームが音楽にあふれ出るのが実にいい。指揮者はメトロノームでなく人間なんだと彼を聴くといつも思う。さてMov4。テンポはやや遅め。第2主題、Vnに感情が乗る。展開部にはいると大声で檄が飛ぶ。再現部。金管、ティンパニに気合が入る。コーダには初めのテンポのまま遅めで入り、やおら➀の途中から加速、②で激とムチが入りさらに加速、③で目にも止まらぬ勢いに達しティンパニが超高速のマシンガン連射、④で人間の限界に達し最後の和音は普通の3倍も朗々と雄たけびを上げて伸ばし、待ちきれぬ聴衆の爆発的大喝采と共に消える。まるでカエサルの凱旋だ。何という雄々しさ!音楽的に僕は評価しないが、こういうやりたい放題親父にかける言葉は見つからないのだから敬意を表するしかない。ジェンダーがどうのこうのの難しい時代だし女性指揮者も多く活躍しているが、こういうヴェスヴィオ火山みたいな大噴火をしでかす放蕩娘ってのはいるんだろうか誰か教えて欲しい(総合点:3)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス4番とマタイ受難曲

2023 FEB 9 2:02:11 am by 東 賢太郎

音楽には「味」というものがある。「味があるね」という味ではなく、そのものずばりの「味覚」であって、舌を耳に置きかえたような感じだ。これの大半は和声(和音)というものに由来している。これを感じるのに理屈はいらない。初心者でも容易にわかるし、わかれば鑑賞が楽しくなる。

そういうものだが、本稿ではその存在を実証的に確かめるため、理屈を探求してみる。音楽という芸術はこれができる。絵画や文学にはない数学的要素があるからで、僕が深みにはまってしまった原因もそこにある。クラシックの名曲というものはそれほど精巧にできていて、まさに神は細部に宿る。ここではたしかに味の素があるのだということだけご覧いただければよく、その副産物としてブラームス交響曲第4番のご理解が少しでも深まれば幸いだ。

以前にクリストファー・ガニングの作曲した名探偵ポアロの主題曲について書いた(ポアロの主題曲はどこから来たか?)。スコアはないので耳コピだが、主題曲(ト短調)の主旋律のバスを辿っていくとg-f-es-d-c-b-a-asの最後のところでaにa/g/des/es、asにas/ges/c/dの和音が付く。各々のコードネームはE♭7(-5)、D7(-5)だ。半音平行移動だが単純化してg➡gesだけだとDsus4➡Dであり、ドミナントが確保されトニック(Gm)に戻る機能を持たせていることがわかる。

D7(-5)はD7の第5音を半音下げたものでas-dおよびges-cと増4度2つから成るほろ苦い音である。TV版のアガサ・クリスティーはほぼ見ているがこの主題曲の変奏が随所に現れ、情景や心理の描写が実にうまい。さすがプロの作曲家だと唸るしかない。g-f-es-d-c-b-a-asは何でもないバス・クリシェだがこれを歌ってくると最後の a-asであれっとずっこけ、霧の中で沼にずぶずぶっと足をとられたみたいになる。なんともミステリーの幕開けにふさわしいこの味を出してしまう和声というものの奥深さを見る。

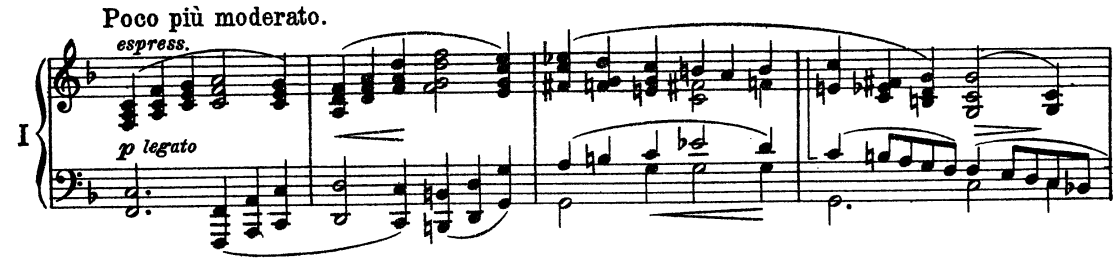

掲題に関係ない曲の話をなぜするかというと、だいぶ昔から思っていたことだが、J.S.バッハ「マタイ受難曲」の終曲 ”Wir setzen uns mit Tranen nieder (我ら涙流しつつひざまづき)” はブラームスの4番と同じ「味」がすると思っていたことがまずある。先日、しばし両曲をピアノで弾いていて、その説明が和声でつくのではと思いあたったからだ。

主題を似せれば誰しもが引用を悟る。和声も連結(プログレッション)なら引用への認識を喚起できる(例・ハイドンの交響曲第98番とジュピター)が、単体ではよほどのインパクトがある和音でなければ気づきにくい。

では両曲のどの和音がその役割をしているのだろうか?結論を先に書いてしまうが、短2度で主音とぶつかる軋むような h (赤丸)がそれだ。マタイ受難曲の終結を告げる悲嘆と慟哭の音である。これはハ短調主和音(c-es-g)の根音cを半音下げた増三和音Cm(+7) だ(gを欠く)。

ホ短調のブラームス4番ではそれが長3度上に移調され、同じ悲嘆と慟哭をもたらすEm(+7) となっている。各所に散りばめられているが、最も象徴的なMov1の冒頭とMov4コーダのピアノ二手版を示す。赤丸内の和声がそれである。

いきなり現れるこのMov1第1主題は音列 h-g-e-c-a-fis-dis-h である。これは終楽章コーダ(次の楽譜)の伴奏部(赤丸内)にそのまま現れる。

楽譜はこのビデオの38分04秒から。

この合致はシェーンベルクが十二音技法につながるセリーの萌芽と解釈し、ブラームスを新ウィーン学派の始祖に位置づけている。赤丸の音列をdisが受け止めるのに注目されたい。この音こそが主音のeと短2度で衝突し、マタイ受難曲の悲嘆と慟哭の音を生む。和声はコラール再現の直前の小節でCとEが複合しc-e-gisとなるが、これは4度上に移調した同じAm(+7)である。かように同曲は開始と終結を増三和音の「味」でリンクさせ、円環形に閉じている。

52才のブラームスは4番を最後の交響曲として書いた。そこで主題音列(h-g-e-c-a-fis-dis-h)をハンマークラヴィール・ソナタ第3楽章からもってきたこと(我が仮説)はここに述べた(ベートーベン ピアノソナタ第29番変ロ長調「ハンマークラヴィール」 作品106)。ブラームスの最初に出版された作品はピアノソナタ第1番 ハ長調であり、20才の彼はこれをフランツ・リスト、クララ・シューマンの前で弾いた。当時、ベートーベンの難曲第29番を弾けるのは地上に2人だけとされたが、それがリストとクララである。2人は称賛し、シューマンはその才能に驚嘆して讃えた。名実ともに、彼はここで世に出た。

この冒頭主題がハンマークラヴィール・ソナタと似ていることは当時から指摘され、ブラームスは否定した。しかし彼が何と釈明しようと、我々が無関係であると主張するにはそれなりの根拠と勇気がいるだろう(僕はその両方とも持ち合わせない)。初めて交響曲を構想するのに20余年もかける慎重居士だ。はい引用ですなどと手の内を明かすはずがない。むしろ楽曲にcode(暗号)を仕掛ける側の人だった(クララ向けが著名)。彼は最初の作品で引用したハンマークラヴィール・ソナタから、最後の交響曲の主題も引っ張ることで人生の円環も閉じようと計画したと僕は考えている。それも暗号だ、この曲が最後ですよという。

しかし、Mov1冒頭主題が同ソナタMov2由来だということに人は気づくだろうか?僕は確信しているが、21世紀になってもその主張は見たことがない。暗号は伝わらないと意味がなく、ブラームスも疑念を持ったのではないか。そこでまずエロイカを範に終楽章を変奏曲とし、シャコンヌという古い革袋に仕立てた。形式、旋法、管弦楽法の擬古性は先人への敬意を示す暗号である。それをJ.S.バッハのBWV150の “一聴瞭然の引用” で補強する。これで後世は気がつくだろう。バッハがいるならべートーベンもいないはずはないと。これも暗号である。

ではバッハはBWV150で終わりだろうか?いや、それは表の引用で、実は本命が潜んでいるのだ。彼が “裏code” にしたかったのはマタイであろう。なぜ裏かというとブラームスの信教に関わるからだ。ドイツ・レクイエムにもそれは見え隠れするが、彼がユダヤ人キリスト教徒だったかもしれないという仮定を置くなら『マタイによる福音書』は特別だ。この書は、

イエスはキリスト(救い主)であり、第1章1〜17節の系図によれば、ユダヤ民族の父と呼ばれているアブラハムの末裔であり、またイスラエルの王の資格を持つダビデの末裔として示している。このようなイエス理解から、ユダヤ人キリスト教徒を対象に書かれたと考えられる(wikipedia)。

からである。若き日の作品1の方法でBWV150をカムフラージュとして使用し、マタイの引用は和声というエーテルを漂わせることに留める。その和声の正体は前述した。マタイ受難曲を知る誰しもの耳に焼きついているであろう最後の最後の和音、カラヤンがベルリン・フィルとの録音でこの世への惜別の如く長く長く引き伸ばしている増三和音Cm(+7)がそれである。マタイのアイコンであると同時に、4番のアイコンにもなったこれを聴き分けるまで鑑賞すれば4番は皆様の「命の音楽」になるかもしれない。

かように音楽の味と和声の関係は深淵だ。ポアロ主題は第5音、マタイ終曲は第1音を半音下げて、たったそれだけのことで原音にはない「苦味」と「悲しみ」を生んでいる。オクターブを12等分したからそれがあるのであり、増三和音D7(-5)とCm(+7)は固有の感情に紐づけされて音楽の神秘を形成する。12等分は12進法と同じほど人為的なのだから実に不可思議なことだ。むしろ紐づけされるように人間の方が創造されたのかもしれない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

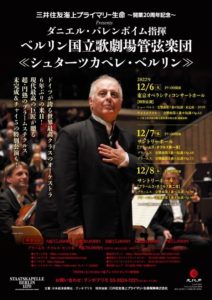

ベルリン国立歌劇場管弦楽団のブラームス

2022 DEC 13 1:01:56 am by 東 賢太郎

人の思いがぎゅっと詰まった物や場所には強い「気」があります。それが昔のことであっても・・。いままでそういう所に出向いて疲れてしまうことが何度かありました。例えばここに書きました7年前の安土城址がそれです(安土城跡の強力な気にあたる)。

僕にとっては音楽にもそれと同様に「気」の強い作品があります。モーツァルトのレクイエム、ベルクのヴォツェック、ムソルグスキーのボリス・ゴドノフ、J.S.バッハのフーガの技法、ワーグナーのトリスタンとイゾルデ、ドビッシーのペレアスとメリザンドと書けば凡そのイメージは掴んでいただけるでしょうか。シンフォニーではベートーベンの3,8番、ベルリオーズの幻想、ブルックナーの9番、シューマンの2番、シベリウスの6番、ストラヴィンスキーの詩篇あたりがそれです。満を持して扉を開く喜びも大いにあるのですが、生半可な気持ちで聴くと負けてしまいます。

年末にマラソンと称してベートーベン1~9番を全曲演奏という試みがありますが、なんと恐ろしい。考えただけでも拷問というか、とてもメンタルに耐えられません。3,8番だけ一日で聴くのでも回避したく、一体、この9曲はそういう音楽だったのだろうかと大層な企画力に感服するばかりです。それはベートーベンだけのことではありません、彼をアイドルとしていたブラームスが、重量級の「気」を満々と封じ込めた交響曲も同様です。2番の聴き比べをブログにしましたが、3番は途中で頓挫してます。次々きくうちに重たいものにあたってしまって危険に感じたからです。そういう音楽をブラームスは4つも書いたということなのです。チューリヒ時代にアーノンクールが全曲チクルスを二日に分けてやった折も、1,2番の日しか行く勇気はありませんでした。なにせ自宅でもレコードやCDを4曲通して聴いたことは一度もないのだから仕方ないことでした。

だから、このたびベルリン国立歌劇場管(SKB)がチクルスをするという話を耳にして、抗し難い魅力と勇気との葛藤がありました。当初のバレンボイムの名前、そしてウンター・デン・リンデンのオーケストラ・ピットからの音しか聞いたことのないSKBのブラームスはどういうことになるのだろうという好奇心がなければきっとパスだったでしょう。まあ一日で4つやりましょうだったら絶対に行きませんが、4夜かかるワーグナーのリングよりましだろうということで買うことに決めたのです。想像していたことですが、これはやはりピットのオーケストラであるウィーン国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)がストラヴィンスキーをやるのとは一味も二味も違うものでした。ドイツ人がプライドをかけてやるお国物イベント。パリ管のドビッシーにも感じた良い意味でのナショナリズム。アートの世界にはそれを残して欲しい僕にとって、代役として同国のティーレマンがこの国宝級オーケストラを振ってくれることは有難いことでもあり、行って良かったという結末となりました。

だから、このたびベルリン国立歌劇場管(SKB)がチクルスをするという話を耳にして、抗し難い魅力と勇気との葛藤がありました。当初のバレンボイムの名前、そしてウンター・デン・リンデンのオーケストラ・ピットからの音しか聞いたことのないSKBのブラームスはどういうことになるのだろうという好奇心がなければきっとパスだったでしょう。まあ一日で4つやりましょうだったら絶対に行きませんが、4夜かかるワーグナーのリングよりましだろうということで買うことに決めたのです。想像していたことですが、これはやはりピットのオーケストラであるウィーン国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)がストラヴィンスキーをやるのとは一味も二味も違うものでした。ドイツ人がプライドをかけてやるお国物イベント。パリ管のドビッシーにも感じた良い意味でのナショナリズム。アートの世界にはそれを残して欲しい僕にとって、代役として同国のティーレマンがこの国宝級オーケストラを振ってくれることは有難いことでもあり、行って良かったという結末となりました。

第一夜の2,1番(演奏順)は1階の最後尾の方で、娘曰く「のだめ効果」(1番は若い人に人気がある、いいことです)。翌日、第二夜の3,4番は中央前から7列目と気分が変わったのも良かったかもしれません。ブラームスの管弦楽法は弦五部、木管、金管のどれもが一方的な主役でなく、中音域の内声が厚めで時に主役となり、各楽器が各所で好適な混合色でブレンドしながら曲想の微妙な変転に添ってグラデーションのように淡い移ろいを見せるのが特徴です。それでいて1番終楽章の朗々と響くホルンソロの旋律を受け取って吹くのがフルートソロだというあっと驚く効果をもりこむなど、20余年も考えぬいて建造した構築物ですから、まずオーケストラがべた塗りの一色では味が出ないしカラフル過ぎてもいけません。その管弦楽法の旨みとフレージングの味、強弱のメリハリ、ffとppの質、楽節の間(ま)、リズムの切れ味等々を程良いテンポとバランスできかせて初めて満足な演奏になるという難物です。特にテンポは細かい指示が書いてないので、どうとるかで指揮者の個性が如実に出ます。

だからでしょうか、各曲を百種類近くもっており多くの著名指揮者、オーケストラの実演もたくさんきいてますが、満足したのはほんの少数です。一例を挙げると、レヴァイン / シカゴ響の1,2番を気に入ってブログを書きましたが、理由はテンポの選択です。オケの技量は無敵のレベルですがそれではありません。だから3,4番はそれがあるのに物足りない。つまり、1,2番と3,4番の間には、僕の主観では断層が存在するのです。ただそれはオケの技量、テンポという要素で見た場合であって、要素は知れば知るほどたくさんあることに気づき、複雑にカットしたダイヤモンドのように多面的な輝きが出ることを更に知っていく。すると、これはあるけどそれがないという迷宮に立ち入って無限の楽しみが湧いてくる。これぞブラームスの魅力だと思っています。

もちろんあくまで僕の主観であって、どなたにもご自身のそれが開かれているわけです。それを求めていくのがクラシック音楽に浸る無上の喜びでもありますし、それを鏡にした自分探しであるとも考えています。それを50年した結果、僕が現況でたどり着いたものをざっと書きますと、フルトヴェングラーは1,4番は最高ですが2,3番はきかない。以下同様に、棚から取り出すものとして、トスカニーニは1,3番、ベーム、ラインスドルフ、ザンデルリンクは2,4番、ジュリーニ、クーベリックは3,4番、カラヤン、ミュンシュ、クレンペラーは1番、カイルベルト、ショルティ、ハイティンク、ドホナーニは2番、ライナー、ケンペ、スクロヴァチェフスキーは3番、ワルター、ヴァント、バーンスタイン、ヘルビッヒは4番、ざっとこんな具合で4曲とも最高という人はいません。挙げないものは聴きたくないのではありません、僕にはもう貪欲に渉猟する時間はなく、満足が約束されているおいしい料理をということにすぎません(カルロス・クライバー、クナッパーツブッシュの4番は別格)。

やけにうるさいことを書きましたがそれが心の真実であり、いっぽうで、僕はコンサートであれ録音であれ第九交響曲に不満足だったことは一度もないのです。それは楽曲のクオリティのせいということではなく、ブラームスは一筋縄ではいかないというご理解をいただければ結構です。年齢や座席や体調によっても好悪が変わりますから、これからも予期せずに変わるかもしれません。ちなみに僕は4番のMov1、4のコーダのテンポは、若い頃は加速のあるフルトヴェングラー派だったのが50才を超えたあたりからインテンポ派になりました。ごく自然にです。2番のMov4コーダもそうで、興味深いことにバレンボイムは51才でのシカゴ響との録音はフルトヴェングラーばりに加速しますが、晩年のSKBとのDG盤ではインテンポに変容しています。テンポはほんの一例です。各曲が抜きんでて個性的、多面的であり、どれも「古典的装い」が疑似的に施されているためオーケストラに求める音彩は似ているようにイメージされてしまうのですが、実は個々に異なっているというのが僕の懐いている感じです。交響曲4つでもそこまで分け入る価値のある ”深淵” であり、そこに協奏曲、室内楽、声楽曲、ピアノ曲もあるのですから宝の山です。

ティーレマンの指揮に触れましょう。2,4番はアッチェレランドがフルトヴェングラー流でした。彼の芸風は古き良きドイツを基礎に置く温故知新です。我が世代の聴衆にとって貴重でしょう。ティーレマンならではの個性は強弱(特に極限のpp)と楽節ごとのテンポの独自の緩急の彫琢に見事に結実しています(時にパウゼまである)。主旋律のフレージングも意外な部分でふっと弱音にするなど考えぬかれているのに自然にきこえるところが並みの指揮者ではないです。以前にやはりサントリーホールで聴いたウィーン・フィルとのモーツァルトにも感じたのですが、彼は独墺人が好ましいと感じる伝統的音楽文化を継承、体現する第一人者であり、ベームが去りカラヤンが去り、サヴァリッシュ、H・シュタイン、ザンデルリンクが去り、今やドイツ人ではないブロムシュテット、ドホナーニ、バレンボイムがどうかというところですから、SKDが心服して63才の自国のシェフの棒に献身したのも納得です。

そしてそのSKDはというと、ヴィオラ、チェロの倍音に富んだ中声部の充実(Vn配置は両翼型、右にVa、左にVc、Cb)、高雅でありながら燻んだ木質の管楽器、ppを可能にした木管(特にクラリネット)、木管群とホルンの合奏の滋味深い音の溶け合い、トロンボーン3人の和声の純正調での完璧なピッチ(!)など、ちょっと見ではわからない特筆ものの技術と個性が米国の楽団のようにこれ見よがしでなく「隠し味」で調合されているという具合です。全体として見るに東独のオケに顕著だったオルガンの如き音響体であって、トランペット、ティンパニが浮き出ず(4番mov3のトライアングルすら飛び出ない)、今どきはドレスデン・シュターツカペレ、バンベルグ響、チェコ・フィルぐらいではと思われる奥ゆかしい音でブラームスを楽しめる貴重な音楽体験でありました。

個人的には順番は3,1,4,2番。オケの特質から3番が良いのはお分かりいただけるでしょう。Mov2のあでやかな木管、Mov3の絹の如きVa、Vc、そしてそれらが極上のブレンドで激情の頂点から寂しげな諦めの沈静と肯定に至るグラデーションを見事に彩るアンサンブル。これはかつて聴いたうち、フランクフルトでミヒャエル・ギーレンが振った南西ドイツ放送響の3番に匹敵する名演で、こんな演奏がサントリーで聴けるとは想像だにしませんでした。次いで初日の1番、冒頭のティンパニと腹に響く低音が轟くや否や「ドイツ保守本流のブラームス」が怒涛のように押し寄せ、この感興はロンドンで聴いたカラヤン / ベルリン・フィルを思い起こさせるものです。2番でやや不満があった弦(Vn)のそれが消え、素晴らしい木管、金管の暖色系で柔らかい極上の美音、pで入ったMov4第1主題の弦のいぶし銀の合奏、展開部のドラマが f f から減速していって低弦とコントラファゴットだけに至るあの部分のツボにはまったうまさ、そして金管のコラールからコーダになだれ込む言わずもがなの興奮。帰宅しても胸に熱いものが残っている1番というのはそうあるものではありません。二夜の掉尾を飾った4番も、同曲への僕の情熱を何年ぶりかに呼び覚まさす熱演で、今も毎日ピアノでさらわずにいられないことになっています。

というわけで、人生初の4曲きき通しはブラームスの強烈な「気」に圧倒されつつも演奏がそのエネルギーをプラスにしてくれ、こうしてふり返ってみるとおいしい京料理を頂いたような至福だけが残っているのです。間近に見ていると個々の楽員の発する自信に満ちた気迫ある演奏もこれまた大変なパワーであって、かれこれ30年も前になる一緒に仕事をしたドイツ人社員達の集中力の高さを思い出したりもした二日間でした。まさしく、これぞお国の誇りというものでしょう。スタンディングオベーションで拍手が鳴りやまず、ドイツ音楽、ブラームスを愛する聴衆の方々と心を一つにして交歓する喜びもひとしおでありました。

(終演後の撮影は場内アナウンスで許可されていたので撮りました)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第2番の聴き比べ(13)

2022 APR 22 2:02:52 am by 東 賢太郎

アンドリス・ネルソンス / ボストン交響楽団

ネルソンズは1978年、ラトビアのリガ生まれ。ラトビア国立歌劇場管弦楽団の首席トランペット奏者から同歌劇場首席指揮者に就任。そこから北西ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者、2008年よりバーミンガム市交響楽団、2014年よりボストン交響楽団の音楽監督と欧州の王道の出世を遂げている。この録音で彼を初めてきいたが、各楽章のテンポは好適でアンサンブルは微塵の破綻も揺らぎもなく正攻法でBSOを鳴らしておりケチのつけどころがない。あえて言えばあまりに整った優等生でネルソンズの個性が見えないが、38才でこれだけの質の演奏を名門から引き出せれば更なる出世はお約束だろう。録音はBoston Symphony Hallのあの素晴らしいアコースティックをとらえている分、ブラームスを主張するには不可欠である細部のアーティキュレーションが不明瞭でサウンドのボディ、重みも欠ける。スタジオ録音でない悲しさだ。終楽章のティンパニが強く聞こえるのは功罪あるが僕は嫌でなく、コーダは減速から元のテンポに戻るだけでいたずらな加速はせず、これも王道を行っている。(総合評価:4)

ネルソンズは1978年、ラトビアのリガ生まれ。ラトビア国立歌劇場管弦楽団の首席トランペット奏者から同歌劇場首席指揮者に就任。そこから北西ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者、2008年よりバーミンガム市交響楽団、2014年よりボストン交響楽団の音楽監督と欧州の王道の出世を遂げている。この録音で彼を初めてきいたが、各楽章のテンポは好適でアンサンブルは微塵の破綻も揺らぎもなく正攻法でBSOを鳴らしておりケチのつけどころがない。あえて言えばあまりに整った優等生でネルソンズの個性が見えないが、38才でこれだけの質の演奏を名門から引き出せれば更なる出世はお約束だろう。録音はBoston Symphony Hallのあの素晴らしいアコースティックをとらえている分、ブラームスを主張するには不可欠である細部のアーティキュレーションが不明瞭でサウンドのボディ、重みも欠ける。スタジオ録音でない悲しさだ。終楽章のティンパニが強く聞こえるのは功罪あるが僕は嫌でなく、コーダは減速から元のテンポに戻るだけでいたずらな加速はせず、これも王道を行っている。(総合評価:4)

イルジー・ビエロフラーヴェク / チェコ・フィルハーモニー管弦楽団

ネルソンズの稿で「ブラームスを主張するには不可欠である細部のアーティキュレーション」と書いた意味はこれと比べればわかる。2017年に他界したビエロフラーヴェクがチェコ・フィルを振ったドヴォルザーク8番を僕は1984年にワシントンD.C.で聴いたが、あれほど練り絹の如き素晴らしいヴィオラ、チェロの音を後にも先にも聴いたことがなく、ブラームスにもドヴォルザークにも弦の雄弁さは不可欠ということを知った。この89年の録音にあの時の練り絹ぶりは録れていないが雄弁な主張は充分に伝わり、Mov2は弦と木管がうねるように交叉して歌うドラマがあり熱量の抑揚とテンポの動きが自然にシンクロナイズする。こういうものを至芸という。終楽章のテンポの良さは文句なく、第2主題の歌は心に響く。コーダは減速からTrp信号音でほんの微妙に加速し、そこから不変で揺るぎのない盤石の終止に至るが、このことは初めて聴いても、そこに至るまでの指揮の格調の高さから容易に予測できることである。アンチェル、ノイマンに比べ知名度が落ちるがビエロフラーヴェクこそチェコの名匠でありよくぞブラームスを残してくれたと感謝あるのみだ(総合評価:5)。

ネルソンズの稿で「ブラームスを主張するには不可欠である細部のアーティキュレーション」と書いた意味はこれと比べればわかる。2017年に他界したビエロフラーヴェクがチェコ・フィルを振ったドヴォルザーク8番を僕は1984年にワシントンD.C.で聴いたが、あれほど練り絹の如き素晴らしいヴィオラ、チェロの音を後にも先にも聴いたことがなく、ブラームスにもドヴォルザークにも弦の雄弁さは不可欠ということを知った。この89年の録音にあの時の練り絹ぶりは録れていないが雄弁な主張は充分に伝わり、Mov2は弦と木管がうねるように交叉して歌うドラマがあり熱量の抑揚とテンポの動きが自然にシンクロナイズする。こういうものを至芸という。終楽章のテンポの良さは文句なく、第2主題の歌は心に響く。コーダは減速からTrp信号音でほんの微妙に加速し、そこから不変で揺るぎのない盤石の終止に至るが、このことは初めて聴いても、そこに至るまでの指揮の格調の高さから容易に予測できることである。アンチェル、ノイマンに比べ知名度が落ちるがビエロフラーヴェクこそチェコの名匠でありよくぞブラームスを残してくれたと感謝あるのみだ(総合評価:5)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。