ブラームス 交響曲第1番ハ短調 作品68

2021 MAY 7 23:23:03 pm by 東 賢太郎

(1)僕にとって「ブラ1」とは

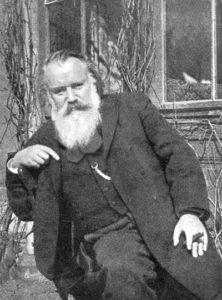

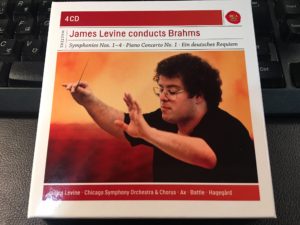

作曲家の芥川也寸志さんの最期の言葉が「ブラームスの交響曲第1番をもう一度ききたい」だったとどこかで読んだことがある。わかる。この曲には僕も思い入れがあり、何も書かずに終わりたくない。けれども、ブラームスが21年も費やして書いたものについて文章を書くならスコアより多いページ数になるだろう。時間と体力の都合以前に恐れをなしてなかなか手が出なかったのだ。本稿はレヴァインという音楽家について思いを致していたものが、それをするならいよいよ御本尊にふれるしかないという方向に筆が進み覚悟をきめる羽目になったものだ。それでも一気に書くにはいま僕は忙しすぎる。それはいつか晴耕雨読になった日の楽しみにとっておくことにして、今回はこの曲のいわば看板である冒頭の序奏部のテンポについてとしたい。およそ指揮者でこれを考えない人はいないだろうし、その人がブラームスの音楽についてどういう視座を持っているかわかるテーマと思う。

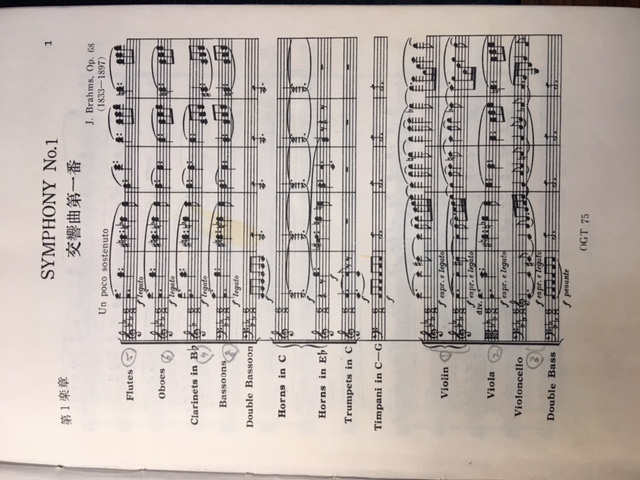

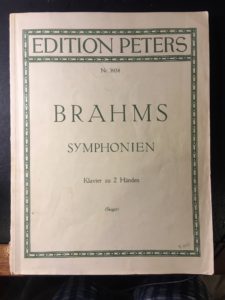

曲について書く時は地下の書庫からスコアを取り出す。この曲の場合は大学時代に買った音楽之友社のポケットスコアとロンドンのFoylsで買った1~4番のピアノ2手スコア(ペータース版)である。僕がブラ1に没入していたことは前者(写真)に刻印がある。第1楽章の最後の「録音12~19 Feb1995」の書き込みだ(こういう記載をこまめにするのは習性)。おかげで26年前の忘却の彼方が明らかになる。それはProteusとDOMのシンセサイザーを音源に電子ピアノ(クラビノーバ)で全楽器、全音符を弾いてMacに第1楽章のMIDI録音が7日かけて完了したことを示している。経験者には分かっていただけようがキーボード打ちではなくスコアを睨みながら右手でピアノの鍵盤で各楽器を弾く気の遠くなるような膨大な作業。その1週間が休暇だったのか仕事は上の空だったのかは不明だが、その時期に休みはないから後者であることを白状せざるを得ないだろう。第104小節には「14 Dec ’91」の記載もある。92年6月までは東京の本社勤務であり、秋葉原でこのシンセ、PC、電子ピアノ等を買い揃えた。そこで第2主題への経過部分まで作っていたのを、何がモチベーションだったかドイツでその気になり、第1楽章を一気に終えたようだ。フランクフルトへ転勤となったごたごたで作業が3年中断していたが、95年5月の定期異動でそろそろと予感する時期にドイツへの惜別の気持ちがあったのを記憶している。その証しであったなら、自分とこの曲との深い因縁をそれほど物語るものもない。

曲について書く時は地下の書庫からスコアを取り出す。この曲の場合は大学時代に買った音楽之友社のポケットスコアとロンドンのFoylsで買った1~4番のピアノ2手スコア(ペータース版)である。僕がブラ1に没入していたことは前者(写真)に刻印がある。第1楽章の最後の「録音12~19 Feb1995」の書き込みだ(こういう記載をこまめにするのは習性)。おかげで26年前の忘却の彼方が明らかになる。それはProteusとDOMのシンセサイザーを音源に電子ピアノ(クラビノーバ)で全楽器、全音符を弾いてMacに第1楽章のMIDI録音が7日かけて完了したことを示している。経験者には分かっていただけようがキーボード打ちではなくスコアを睨みながら右手でピアノの鍵盤で各楽器を弾く気の遠くなるような膨大な作業。その1週間が休暇だったのか仕事は上の空だったのかは不明だが、その時期に休みはないから後者であることを白状せざるを得ないだろう。第104小節には「14 Dec ’91」の記載もある。92年6月までは東京の本社勤務であり、秋葉原でこのシンセ、PC、電子ピアノ等を買い揃えた。そこで第2主題への経過部分まで作っていたのを、何がモチベーションだったかドイツでその気になり、第1楽章を一気に終えたようだ。フランクフルトへ転勤となったごたごたで作業が3年中断していたが、95年5月の定期異動でそろそろと予感する時期にドイツへの惜別の気持ちがあったのを記憶している。その証しであったなら、自分とこの曲との深い因縁をそれほど物語るものもない。

第2楽章からは残念ながらまだ作っていない。作らないままに、もうあんなことは一生無理だという年齢になってしまった。それでもこのスコアは一種の “書物” という存在であって、めくれば全曲を頭の中で再現できるし、出張に携帯すれば新幹線で退屈しない。そうやっているだけでも気づくことは幾つかあって、例えば、第2楽章の第101小節のVnソロの d# はクラリネットと第1Vnの d♮と短2度でぶつかるのが気持ちが悪い。ほとんどの指揮者はそのまま振っているが長らく疑問に思っていた。そうしたら、トスカニーニをきいていて、彼はそうではない、NBC響との録音は d# のままだがフィルハーモニア管には d♮で弾かせていることに気がついた。枝葉末節かもしれない。このライブの巨大な感動には関係ないという意見もあろう。僕自身そう思うのだが、その音を聞き流すことも習性としてできない。トスカニーニという指揮者を論じる場面になったなら、彼もそういう種類の人だったということに思いを寄せながらするのが僕なりの礼儀になろう。

トスカニーニの第1楽章序奏部のテンポ(♪=100~104)は慧眼だ。さすがと言うしかない(何故かは後に詳しく述べる)。彼を一概にテンポの速い指揮者で片付けるのは簡単だし、それ故に無味乾燥で好かないという人も多い。僕自身ブラ1で始めて衝撃を受けたのはフルトヴェングラーであり、カラヤンはロンドンで最後のブラ1を聴き、やはり打ちのめされた。本稿は彼らを否定するものではなく、トスカニーニの d♮のようにクラシックの鑑賞はいろいろな視点があって奥が深いということに触れてみたい。ブラームスは1番の作曲に21年の歳月を費やしたが、ドイツの交響曲の伝統を担うべく「疑似古典的」な管弦楽を採用し、先人たちの作法の延長線上に自作を位置づけようと苦心したというのが通説だ。それは第1楽章に序奏部を設け主部をAllegroにするハイドン流のソナタ形式、「闇から光へ」のテーマを単純な動機から組み上げるベートーベン流の主題労作(しかもハ短調であり運命動機を引用)などである。確かにそう思うが、ひとつの解けない疑問が長らく僕の脳裏にあった。「モーツァルトはどこへ行ってしまったんだろう?」である。

(2)序奏部はどこから来たか?

第1楽章序奏部の冒頭、いきなり腹に響くハ音のオスティナート・バスに乗って轟々たる全オーケストラのフォルテで始まるこの序奏は一度聴けば忘れない、あらゆる交響曲の内でもベートーベンの5番と並んで最も意表を突いたショッキングな開始と思う。最強打でパルスを刻むティンパニはホールの隅々まで轟きわたり、瞬時に空気を重苦しく圧し、まったく無慈悲である。地獄行きの最後の審判が下されるが如しだ。この交響曲の基本コンセプトは運命交響曲と同じ「闇から光へ」「苦悩から勝利へ」「地獄から天国へ」というフリーメーソン・テーゼと思われ、ブラームスはメーソンに関係があり(ドイツ国立フリーメーソン博物館による)、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンもしかりである。ブラ1が地獄行きの峻烈な場面で幕が開くとすれば結末がもたらす天国の喜びのインパクトは強大になろう。

モーツァルトのピアノ協奏曲第20番(k.466)と24番(k.491)はブラームスの愛奏曲であり、交響曲第40番ト短調(k.550)の自筆スコアはクラリネット入りとなしと2種あるが、どちらも1860年代にブラームスが所有していた。興味深いことに、1855~1876年に作曲されたブラ1だが、1862年版草稿スコアには序奏部がなかったことがわかっている。つまりそれを付け加えたのはちょうどk.550を手に入れた頃かそれ以降ということになる。

全管弦楽の短調の強奏で地獄行きの最後の審判を想起させる風情の音楽は他にもあるが、それを冒頭に持ってきていきなりパンチを食らわすものというと僕は他にひとつしか知らない。ドン・ジョバンニ序曲である。

ヴェリズモ・オペラが現れる1世紀も前、貴族の娯楽の場だった歌劇場でこういう不吉な音で幕開けを告げようと当時の誰が考えただろう。大管弦楽はいらない、なぜなら曲想自体にパンチがあるからだ。「疑似古典的」な管弦楽編成を遵守しつつ旧習を打破したかったブラームスの頭にこれを使うアイデアが浮かんでいても僕は不思議ではないと思う。

(3)「古い皮袋」に「新しい酒」の真相

ブラームスは意気ごんでいた。29才だった1862年にウィーンを初めて訪れた後、ジングアカデミーの指揮者としての招聘を受けそのまま居着くことになり、1869年までには活動の本拠地とすることを決める。当然、当地の聴衆の評価をあまねく得なくてはならない。それがオペラでなく交響曲であったのは彼の資質からだろうが、そうであるなら立ちはだかる巨人はベートーベンである。

ベートーベンの交響曲で序奏部があるのは1、2、4、7番だが、ブラームスが最初に着想したのは3、5番のスタイルだったことは序奏部がなかったことでわかる。その案を放棄し7番と同じUn poco sostenutoの表示で序奏を加えた。僕は巨大なドイツの先人たちの後継者たるべく「序奏でどえらいものを書いてやろう」とああいう音響を想起したのだと思っていた。だから音友社のスコア(写真)をめくった時の軽いめまいと失望感は忘れない。

何だこれは?上掲の2つのスコアを比べて欲しい。ブラ1の冒頭はドン・ジョバンニのオケにコントラ・ファゴット1丁とホルン2本を足しただけである。18世紀の歌劇場のピットに収まっちまうサイズだ、これがシューマン作ならマーラー版ができたんじゃないか?

思い出した。シンセを買ったのはこれで本当にあの音が出るのかどうか「実験」したくなったのだ。出ないはずないのだが、ウソだろう?という衝撃が払拭できなかった。やってみた。出た。手が震えた。当たり前だ。ここは声部が3グループあり、上昇する旋律、下降する3度和声、オスティナートだ。バスのドスの効きがポイントで、なんのことない、ピアノ2手で弾いても立派にオーケストラのイメージを出せる。ならばオケで出来ないはずがないではないか。

しかし思った。なぜ終楽章には使っている(よって舞台に乗っている)トロンボーン3本を使わないのか?ハ調ホルンの持続低音cよりチューバの方が適任じゃないか?そうやって管を厚くすればお休みのトランペットもティンパニに重ねて威圧効果が増すんじゃないか?となるとコントラ・ファゴットはあんまり意味ないんじゃないの?

つまり、ワーグナー派ならこうはしないんじゃないか?という疑問が満載なのだが、ブラームスはわざとそうしなかった。意図的に「疑似古典的編成」にしたというのが通説だが、確かに納得性はある。コントラ・ファゴットの採用も、タタタターンを借用しまくっている運命交響曲と同じである(ピッコロがないだけ)という依怙地な意志表示に思えるし(独特の効果を終結部であげているが)、古典派の編成でこれだけ新しい音楽が書ける、楽器を増やして新音楽を気取ってる連中とは違うんだということであったろう。

その動機は何だったのか?なぜそこまで執心してワーグナー派に対抗する必要があったのか?アンチの辛辣な批評に辟易し、保守的で慎ましい性格であるため「古い皮袋」に「新しい酒」を盛ろうとしたというのが一般的な解釈だ。ところがその比喩の起源である新約聖書はそんなことを奨励していない。むしろマタイ伝第九章に「新しい酒を古い革袋に盛るな」と戒めており、ブラームスはあえてそれに逆らっているのである。その箴言は「新しいキリスト教がそれまでのユダヤ教を信じる古い腐敗した人の心には染み渡らない」ことへの暗喩である。

彼は1番を作曲中に3年かけて(1865 ~1868)ある曲を作っている。「ドイツ・レクイエム」だ。この曲は旧約と新約の “ドイツ語版” (ルター聖書)からブラームス自身が編んだ章句を歌詞としているが、それはメンデルスゾーンが独唱、合唱付カンタータ楽章を伴う交響曲第2番「讃歌」で採用した方法である。プライベートな歌曲ではなく公衆を前にする交響曲というジャンルでの「歌詞」の存在は、自身の出自(ユダヤ性)と育った言語・文化(ドイツ性)の内的矛盾、そして聴衆がドイツ人である試練への相克を「讃歌」は解決し、同曲は初演当初ベートーベンの第9に擬せられ成功した。

「ドイツ・レクイエム」は1865年2月に母が亡くなったことで書き始めたが、ブラームスにとって「実験」の意味もあったと思う。彼が同曲を “Ein deutsches Requiem” と呼んだ最初の例は1865年のクララ・シューマンへの手紙だが、そこで同曲を “eine Art deutsches Requiem” だとも書いている。意訳すれば「いわゆるひとつのドイツのレクイエム」である。「ドイツ」はルターが聖書を記述したたまたまの言語に過ぎず、自分はドイツに生まれ育ったからそれを使うが、ドイツ人だけに聴いてもらう意図ではない。そう言いたかったことは、別な機会に彼は「名称は人類のレクイエム(Ein menschliches Requiem)でもよかった」と述べていることでわかる。後に彼はロベルト・シューマンも同名のレクイエムを書こうとしていたことを知り心を揺さぶられているが、クララへの記述には深い含意があるように思う。

かようにブラームスは『ドイツ』に対しアンビバレントな態度を見せているのである。ドイツ人であることはキリスト教徒(ルター派プロテスタント)であることだからだ。スコットランド交響曲の稿に書いたことだが、同様の態度はユダヤ系であるメンデルスゾーンにもクレンペラーにも見出すことができる。つまり、私見ではブラームスは交友関係からもユダヤ系か混血であった可能性がある(珍しいことではない、ワーグナーもヒトラーもそうだ)。『ドイツ』への分裂的な態度という自己の尊厳、存立に関わる重たい意識が、ドイツの作曲家として身をたてるにおいてドイツ音楽の歴史に連なる条件としての「作曲技法上の問題」(ドイツ的なるもの)と複雑な相克を引き起こしていたと理解すれば「疑似古典的」の疑問は氷解するのである。何らかの理由から音楽史はそれを認めていない、それ故に、我々はベートーベンの9曲が偉大過ぎて1番の作曲に21年もの歳月がかかったという皮相的なストーリーを学校で教わっているのだろう。

(4)なぜ序奏部に速度指示がないのか

ティンパニのリズムは8分音符3個(タタタ)を束とした分子の連続であり、Vnの旋律にはその最後(3つ目)の「タ」で弱起で上昇する等のイベントが仕掛けられる。それが3つに分散されるとベートーベンの運命リズムになる。

その仕掛けによってこの楽章は運命リズムが底流に見えかくれするが、最後の審判の印象はそのリズムが元来内包していたものでもあった。終結部(Meno Allegroから)はコントラファゴットの不気味に重い低音を従えてティンパニがタタタンを執拗に繰り返す。まるで葬送だ。第1楽章を強奏で終えて一旦完結させるのではなく第4楽章の終結に向けてひとつの高い山を築くことで圧倒的なカタルシスの解消を打ち立てることに成功している。ベートーベンは5番で得たかった高みに聴衆を “確実に” 届けようと終楽章の終結にこれでもかと多くの音符を費やしたが、ブラームスはその道を採らず、第1楽章序奏部に全曲の霊峰の荘厳な登山口を設けることで “より確実に” 聴衆をそこまで送り届ける方法を見つけたのだ。

序奏部を設けることでブラームスは「Adagio-Allegroモデル」とでも称すべきハイドン以来の交響曲の古典的フォルムを獲得している。のみならず、序奏部の素材を主部に用いて楽章全体の統一感を得たかのように見せた。見せたというのは、前述のように序奏部は「後付け」のリバースエンジニアリングであったからだ。ところがそこにAdagioのような速度指示ではなく、Un poco sostenuto(音を充分に保って)と書き込んだ。前述のようにこれはベートーベン交響曲第7番第1楽章の導入部と同じ指示だがそちらにはメトロノーム表示(♩=69)がある。有機的に主部と結合した割に「速さはご随意に」は解せないとずっと思っていたが、そうではなかった。第1主題のAllegroがメトロノームで120とするならば、どこにも記載はないが、序奏のテンポは100ほどになるのが望ましい。そう結論する合理的な根拠をブラームスは与えているのである。

(5)カラヤン63年盤はブラームスの指示に反する

それを説明するにはまず、結尾の入りに当たる第495小節(さきほどの葬送が始まる所)に、初稿においては曲頭と同じpoco sostenutoと書かれていた事実を基礎知識としてお示ししなくてはならない。ブラームスはそれを現行譜のMeno Allegro(第1主題Allegroより「少し遅く」)に書き換えた。理由はここが「遅くなりすぎるのを回避するため」だった。序奏の速度をa、主部をb、結尾をcとしよう。c=aにするとcは遅すぎになりがちなのだ。Allegroの標準速度は120~150であるがbは速めでも120であり、bより少し遅いcを100にとって、aも100なのである。

これを検証できる部分がある。終結部に木管とVn、Vaに出るタタータの上昇音型は第1主題にまったく同じものが頻出しており、これを少し遅くしたのが序奏部のテンポだという比較可能な物証を作曲家は与えている。主部のAllegroは ♪3つを1と数えた(2つ振り)ビートが120~130ということであり、終結では ♪=120 より少し遅い。例えばカラヤンの63年盤の終結部は2つ振り50で、これは主部の Allegro(100)の半分しかなく、同じであるべき序奏( ♪=76) より4割も遅いことになる。

音楽における音量やフレージングが肉付けであるなら、テンポは骨格である。ブラームスが21年も考え抜いた作品の骨組みがアバウトにできているとは考え難く、恣意が入りこむ余地はAllegro、Menoの2箇所しかないように第1楽章は組み立てられていると僕は考えている。つまり、カラヤンは①終結をもっと速くするか②序奏をもっと遅くするか③両者を歩み寄らせるべきである。ただでさえ理想の100より3割遅い序奏を4割遅くするなら、最も遅い朝比奈、チョン・ミュン・フンの69を3割も下回って、もはや奇怪な演奏にしか聴こえないだろう。従ってカラヤン63年盤の批評は「第1楽章終結が遅すぎる」が正答であり、①が解決という結論になる。しかしまあそんなことを僕ごときが言うまでもない、ブラームス先生がびしっとMeno Allegroに書き換えておられるからだ。

では序奏と終結の理想のテンポはどのぐらいか?AllegroとMenoだけが指揮者の主観が入る余地である。僕の主観であるが、前者を120、後者を1~2割として、96~108という所ではないかと考える。

(6)巨匠たちのテンポ比較

では実際の指揮者たちの主観はどうだったろう?延べ85人の指揮者たちの序奏のテンポをメトロノームで計ってみた(多くの演奏でテンポは多少増減するので中間を採用)。

♪ のメトロノーム値は速い順に以下の通りである。

104 ワインガルトナー、トスカニーニ(PO)、ガーディナー

100 トスカニーニ(NBC)、セル、レヴァイン(CSO)

98 メンゲルベルグ、ヴァント、ゲルギエフ、アルブレヒト

96 F・ブッシュ、カイルベルト、シャイー、ヤノフスキ

92 スワロフスキー、ドラティ、クーベリック、オーマンディ(旧)、ビシュコフ

88 ラインスドルフ、レヴァイン(VPO)

87 以下(順不同)

フルトヴェングラー、アーベントロート、C.クラウス、ワルター、クレンペラー、ベイヌム、アンセルメ、コンヴィチュニー、ストコフスキー、モントゥー、スタインバーグ、カラヤン、アンチェル、ベーム、ハンス・シュミット・イッセルシュテット、クリップス、ホーレンシュタイン、カンテルリ、ヨッフム、ショルティ、ボールト、ムラヴィンスキー、テンシュテット、ルイ・フレモー、マズア、コンドラシン、バーンスタイン、ザンデルリンク、サヴァリッシュ、ヤルヴィ、サラステ、アバド、チェリビダッケ、ムーティ、ドホナーニ、スヴェトラノフ、パイタ、バティス、ロジンスキー、クリヴィヌ、ハイティンク(ACO、LSO)、マタチッチ、H・シュタイン、マゼール、ヤンソンス、メータ、インバル、アーノンクール、ジュリーニ(LAPO、VPO)、ミュンシュ(BSO、パリO)、スクロヴァチェフスキー、バルビローリ、バレンボイム、ギーレン、朝比奈、チョン・ミュン・フン(69!)、エッシェンバッハ、アシュケナージ、ティーレマン、ネルソン

(7)結論

皆さんの耳に「普通」に聴こえるテンポはおそらく ♪=87より遅いものだろう。調べた85種類のうち75%は開始が♪=87より遅い演奏であり、25%の「速い」録音は代表盤をあまり含んでいないことを考えると、75%以上の愛好者の皆さんが「遅い」部類のレコード、CDを聴きなじんでいる可能性が高いからだ。聴衆の好みのマジョリティはそのようなプロセスで形成・増幅され、人気商売であることは避けられない演奏側も「ピリオド楽器演奏」を標榜しない限り徐々にそれに寄って行くだろう。その証拠に19世紀に当然だったベートーベンやショパンのテンポは聴衆の好みの変遷とともに20世紀の当然になりかわってきている。同様の結果としてのブラ1冒頭のテンポの現状が75%の指揮者が採用したものであり、1世紀もたてば♪=87以下の演奏ばかりになるかもしれない。それが世の中の害になるわけではないが、僕はアートというものは大衆の嗜好やCDの売れ行きに添ってゆくものではなく、多数決も民主主義もなく、アーティストの感性と独断に依ってのみ価値が生み出されると信じる者だ。

指揮者の生年をカッコ内に記すが、ワインガルトナー(1863)、トスカニーニ(1867)、メンゲルベルグ(1871)、フリッツ・ブッシュ(1890)、スワロフスキー(1899)はブラームス(1897年没)の最晩年とほぼ重なる時代の空気を吸った指揮者たちであり、いずれも88以上の「速い組」に属している。この事実を僕はかみしめたいと思う。古楽器アプローチのガーディナーがワインガルトナー、トスカニーニと肩を並べて最速なのは、既述のロジックを辿れば100前後が適当という結論に行き着き、それを「ピリオド」と解釈した結果ではないかと推察する。

本稿をしたためるきっかけとなったレヴァイン の旧盤(シカゴ交響楽団、1975年7月23日、メディナ・テンプルでの録音)にやっとふれる段になった。ジェームズ・ローレンス・レヴァイン(1943 – 2021)はRCAからレコードデビューした当時に酷評されたせいか、世界の檜舞台で引く手あまたとなる実力に比して日本での人気、評価は最後までいまひとつであり、日本の楽界の名誉に関わるお門違いとすら僕は考える。

本稿をしたためるきっかけとなったレヴァイン の旧盤(シカゴ交響楽団、1975年7月23日、メディナ・テンプルでの録音)にやっとふれる段になった。ジェームズ・ローレンス・レヴァイン(1943 – 2021)はRCAからレコードデビューした当時に酷評されたせいか、世界の檜舞台で引く手あまたとなる実力に比して日本での人気、評価は最後までいまひとつであり、日本の楽界の名誉に関わるお門違いとすら僕は考える。

この演奏を僕は熱愛している。43分で走り抜けるこのブラ1にフルトヴェングラーやカラヤンを求めるのはナンセンスだ。レヴァインはスコアと真正面から向き合って外連味のかけらもない清冽なアプローチで曲のエッセンスをえぐり出しており、スコアと真正面から向き合ったことのある僕として文句のつけようもない。かけ出しの青くさい芸と根拠も示さず断じた音楽評論家たちは何を聞いていたのだろう?唯一未熟を感じる場面があるとすると終楽章の緩徐部のVnの煽りすぎだが、それとて一筆書きの若々しいエネルギーの奔流の内であり、ライブの如く奏者が棒にビビッドに反応しているのにはむしろ驚く。天下のCSOといえどもこれだけの演奏がレヴァインへの心服なくして為し得たとは考え難い。弱冠32才のマネージャーに向けられた敬意、評価!指揮のみならずあらゆる業種、業界において異例中の異例のホットな場面を記録したこの演奏は、才能ある大人たちが新しい才能を見つけた喜びにあふれているのであり、これから世に出るすべての若者たちに勇気を与えてくれるだろう。ちなみにこのブラ1に匹敵する、若手がCSOを振った快演がもう一つ存在する。2年後の1977年に現れた小澤征爾の「春の祭典」で、このレコードは日本で評判になり「若手のホープ」「世界のオザワ」と騒がれたが、そのとき彼は42才であった。

レヴァインの快演が単なるまぐれの勢いまかせでない指摘をして本稿を閉じたい。このブラ1はセルとほぼ同じテンポ、♪=100で開始する。録音史上最も速い6人のひとりだ。師匠セルの薫陶があったかもしれないが、デビューしたての新人が「遅めの多数派」に背を向ける。感性と独断に依ってのみ価値を生み出すことのできた数少ないアーティストの記録である。この演奏、主部Allegroは2つ振りで115~120、終結部Meno Allegroは100、序奏も100であったから計算したかのようにぴったり平仄があっている。これを理屈から紡ぎだしたのか意の向くままであったのかはわからない。ともあれ、好きであれ嫌いであれ、これがほぼブラームスが意図したテンポ、プロポーションを体現した唯一の演奏だと僕は確信する。

PS

ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティックのブラ1。Vnのポルタメントや弦をまたぐ和声を際立たせるなど名前のとおり革命的な音がするが、スコアの視覚的イメージに近い音が聴ける意味で貴重だ。ただ冒頭は ♪=104のテンポだがMov1終結部にスコア無視のリタルダンドがかかり原典主義に妥協が入るのは中途半端である。頭で作った演奏と思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

わが命の音楽、ブラームスの4番

2020 MAY 7 19:19:55 pm by 東 賢太郎

コロナ疲れはありますが、きのう放映されていた聖マリの救命救急センターの戦場のようなビデオでそんな言葉は吹っ飛びました。医療現場のみなさま、心からの敬意と感謝あるのみです。みなさまの姿に勇気づけられました。

なかなか安らぎませんし、音楽も特にほしいことがありません。クナッパーツブッシュ(以下、”クナ”)のブラームス4番をきいてみようと思い立ち、youtubeに上げてあったブレーメンじゃなくてケルンのほうですが、あらためて感じ入りました。これは凄い。ガツンとやられました。こちらです。

youtubeに好きな録音を現在108本上げていますが、第1号が正式録音を残さなかったクラウス・テンシュテットの同曲ライブでした。アクセス数トップはカルロス・クライバー / ベルリン・フィルで5万6千ほどです。4番は僕にとってあらゆる音楽のなかで別格中の別格、もはや人生です。どれだけ聴いたか。ロンドンのころ第1楽章を毎日ピアノで弾いていて、長女は言葉をしゃべるまえにこの曲を覚えました。

ケルンとブレーメン、クナの4番について記しておきます。4番は知るかぎりこの2種しか残っておらず、出来は甲乙つけがたし。彼は変幻自在の即興のイメージがあり、練習を “はしょった” という逸話ばかり有名になっていますが、深く楽譜を読み込んでいるので解釈はほぼ同じです。彼はブラームスと親交があったフリッツ・シュタインバッハの弟子で、習ったのがケルン音楽院なんですね。幾分オケの技量が勝るのと一期一会のような気迫においてケルン放送交響楽団盤に分があるかもしれません。気迫ということではクライバーBPOに勝るものはないと思いますが、それを勘案してもケルン盤はすごいものです。

しかも幾つかあるリリースのなか(全部聴いたわけではありませんが)このウラニア盤は音がいい。彼の解釈の命脈である弦のうねりがはっきりとらえられています。1953年のライブでモノラルですが、奏者の内面から湧き出る熱と質量を伝えており、音質うんぬんよりそうしたスペックにならないものが伝わることを評価します。Mov1、あっさりはじまります。ロマン派めいてなよなよしない。お涙頂戴が多いのはフルトヴェングラーの影響かもしれませんが、この曲はそうじゃない、悲愴交響曲の死や哀感のごときテーマのない純粋無垢の絶対音楽の仕立てですからクナの開始に賛同します。初稿では短い前奏があったのをブラームスは削除してモーツァルト40番のようにソナタの第1主題から開始した。いきなり泣きというのはブラームスの意図ではないと思います。コーダ突入前の主題のトゥッティの壮絶な強奏をきいてください、なよなよ始まったらその発展形としてここに呼応する印象が鮮明に出ない、実に立体的に設計、構築された見事な解釈です。

クナは本質的に女々しさの対極の人でお世辞にも整ってなく、オケのサウンドと質感は荒っぽい。きれいに聞かせようなんて気はさらさらないですね、気に入らねえなら帰れというがんこ一徹の骨っぽさです。流れやうねりの造り方には徹底的にこだわっても細部は、アンサンブルは、あえていうなら放縦ですね。この点については思うことがあって、ピエール・ブーレーズはオーケストラの一糸乱れぬ合奏はアメリカで始まった、だからバルトークはクーセヴィツキーにボストン響用に書いてくれと委嘱された折に、アメリカのオケの合奏力をフルに聴かせる「管弦楽のための協奏曲」を書いたと言ってます。

とするとブラームス当時の合奏はボストン響みたいな高性能ではなかったでしょう。フルトヴェングラーはベルリンフィルに出だしの弦のアインザッツをわざとずらしすためにあいまいな棒を振ったといわれますが、その真偽はともかくアンサンブルが整然と揃いすぎると「らしくない」という美学が19世紀生まれの指揮者にはあったように思います。ワーグナーを磨きぬいた合奏でやることは、そもそもバイロイトのオケは寄せ集めであって前提ではなかったでしょう。クナは無手勝流なのではなく、当たり前のごそごそ感だった可能性があります。ちなみに一時流行した古楽器演奏には懐疑的ですが、楽器だけオーセンティックでもアインザッツは現代風にぴっちり揃ってる。コンセプトに矛盾があると思います。

現代の指揮者にこの美感が継承されてないのは残念ですが現代のコンサートホールでごそごそ型をやったら下手くそと言われるでしょう。聴衆の耳も変わってしまって、アメリカ起源のヴィルトゥオーゾの技術を愛でに会場へ来る人がたくさんいます。そうした快感やスリル追求型の鑑賞もあっていいし名曲の楽しみは多面的ではありますが、やはりブラームス4番という作品はそれだけでは魅力の半分も味わえないでしょう。このクナのブラームスを評価する方は多いし、オンライン鑑賞の世になっても語り継がれてほしいと思います。本当のオーセンティックは楽器ではなく美学にあるべきで、それはけっして博物館に展示される遺物ではありません。人間が作り、人間が感じるものですから、何世紀になろうと不変なものは不変。人を感動させるパワーが永遠にあるものだと思います。

Mov1のコーダにはアッチェレランドがあって、それをティンパニ4発でぐっと落とす。楽譜にないのですが、たとえばウィーンで買ってきたモーツァルトやシューベルトの自筆譜ファクシミリと現代の印刷譜を見比べるといろんなことに気づきます。修正跡とか書きぶり(筆致、筆跡etc)とか印刷譜にない情報がたくさんあります。ブラームスは表示記号をマーラーやチャイコフスキーみたいに細かく書きこまないほうでそれは古典派の精神を継承した姿勢と思われますが、自作を弾くとずいぶん熱くて振幅の大きい演奏をしたと証言が残ってます。楽譜にはないのですがクナのあまりの千両役者ぶりにひょっとしてこれがブラームス直伝かとさえ思えますが、C・クライバーは “まったくのイン・テンポ” だったんです。加速という麻薬を使わないであの熱と質量を出してみせた彼のオーラは忘れられません。

Mov2は遅めのテンポで曲想にはまりきって変幻自在、一個の巨大なドラマであります。弦がとことん歌うのです。後半、ティンパニを地獄の仕置きのように打ちまくったあとの一瞬の静寂をおいて血の色の弦合奏がフォルテに近い音圧で鳴り渡るところ、こんな音を作った指揮者がほかのどこにいたか?楽譜を読むとはこういうことです。Mov2にこんな小宇宙が来てしまうと全曲のバランスがおかしくなりますが、些末なことはいっさいお構いなし。我が道を行くほんとうに見事な男ぶりであります。

Mov3はどうしてもクライバーが耳に君臨しています。録音でも何が起きたんだというばかりの荒れ狂った嵐にびっくりされるでしょう。あれに対抗できるのはこのケルン盤ぐらいかもしれません。こっちのほうが遅いですが、これを会場で聴いたら完全にノックアウトだったと思うのは、クライバーの音、ベルリンのフィルハーモニーに響き渡ったあの音響がCDになるとこう聞こえると知ったからです。それを逆算するとああなる。ということは、このクナ盤を実演できいた音響は・・・と推測してしまうわけです。時の人類最高レベルの奏者たちがクライバーという指揮者に心酔して心底燃えまくって4番をやるとこうなるのかという奇跡のような体験でしたが、ケルンの聴衆もそういうものを感じたと思います。

Mov4、テンポも強弱も自由自在、フレーズが生き物のごとく脈動し、ティンパニが鉄槌のように打ち込まれブラスがさく裂し、弦は切れば血が噴き出すテンション。遅めのコーダ!最後の和音は譜面どおりさっと打ち切られます。この楽章、クライバーは疾風怒濤のごとく恐るべきエネルギー放射で駆け抜け、実演ではしばらく会話もできないほど圧倒されましたが、クナのほうはフルートソロ直前のppの弦の魂のふるえから渾身のffの咆哮まで密度と陰影が深いテンポのギアチェンジで生々流転、ぐっと歩みを遅めて居住まいを正すように迫ってくる最後の審判のようなコーダはまさにこれという絶対の説得力を感じてしまい、いまはこちらを採りたいと思います。

クナのケルン盤は数ある4番の録音の中でこのクライバー盤と共に1,2を争う文化遺産と思います。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームスという人生の悦楽

2019 SEP 9 20:20:56 pm by 東 賢太郎

僕にとってヨハネス・ブラームスの4つのシンフォニーが何かと言われれば人生そのものだと答えるしかない。二十歳の頃からこれなしに生きていたことはないし、どれのどこが好きかというものでもない、どの一音までもが血肉になっていて聴くたびに新たに感動し、出会えた喜びに包まれる。

16の楽章のどれもがピアノで弾くのはやさしくない。それでも諦めるわけにはいかない、余生をかけて勉強していくし、いちばん弾きやすい3番の第2楽章はなんとかしたし、弾くたびになんていいんだろう、この楽しみがあれば他の趣味なんていらないと得心するばかりだ。

16の楽章のどれもがピアノで弾くのはやさしくない。それでも諦めるわけにはいかない、余生をかけて勉強していくし、いちばん弾きやすい3番の第2楽章はなんとかしたし、弾くたびになんていいんだろう、この楽しみがあれば他の趣味なんていらないと得心するばかりだ。

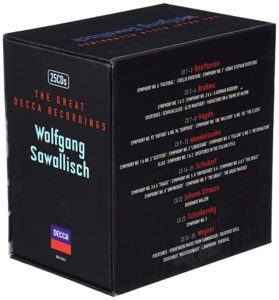

昨日からヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮の4曲に浸って、心の芯から癒されて究極の満足を頂いている。ウィーン交響楽団との演奏だ。1960年代初頭の録音はオーケストラの魅力を見事にとらえ、倍音とホールトーンが好ましい。あらゆる再現装置でそうとはいえないだろうから音の印象を文章にするのは難儀だが、管の色彩があでやかでよく歌うのは誰もが聞き取れるだろう。

指揮は古典的できりっと引き締まったものだが、フルートをはじめ奏者たちが最高の音楽性をもって自発的な合奏をしている。管楽器の音程が最高でまさにブラームスの醍醐味だ。こういう何も足さず何も引かずを昭和の批評家は評価しなかったがいったいどういう趣味でそういうことになってしまったのだろう?本当に上質な京料理を知るかたなら分かるだろう、昆布、鰹節、椎茸に薄口醤油の絶妙のだしが、これまた素材のままに絶妙の滋味あるブレンドでからんだという風情のものだ。

例えば僕が音程と表現したもの。プロのオーケストラなんだから当たり前だろうと思われようが、とてつもなく違う。サヴァリッシュなのかウィーン交響楽団の奏者なのか、ともかく、聴き始め10秒で心を鷲づかみにされる蠱惑の楽音である。歌心からこぼれおちる華のある音程(ファとシ)の採り方で、それが平板だとロマン的で淡彩色の陰影がある転調の妙味が出ない。こういうものを知ってしまうと、こうでないブラームスは面白くもなんともなくなってしまう。

このセットには2つの序曲、運命の歌、アルトラプソディ、ドイツレクイエムも入っている。全てが見事な音楽であり、運命の歌は知るうちで最高の上質な演奏だ。テンポは総じて速めでサヴァリッシュ晩年の深みはないが、これからも何度も耳を傾けることになるだろう。

このセットには2つの序曲、運命の歌、アルトラプソディ、ドイツレクイエムも入っている。全てが見事な音楽であり、運命の歌は知るうちで最高の上質な演奏だ。テンポは総じて速めでサヴァリッシュ晩年の深みはないが、これからも何度も耳を傾けることになるだろう。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

youtubeのブラームスにいただいたコメント

2019 JUL 13 9:09:17 am by 東 賢太郎

去年3月にyoutubeにアップしたブラームスVn協にこのようなコメントが入っていて、なぜかコメント欄に載っていなかった。

Hisao Toriyama

古今東西のクラッシック音楽の中で最もこの音楽を愛するものとして、数々ある歴史的演奏の中でもカラヤン・ムターを超える演奏を探していましたが、今日ここにそれに匹敵する演奏が見つかった気がしました。アップありがとうございます。これはオーセンティックではありながらもその域を超えたものと感じます。

この演奏、僕が最も好きなもののひとつで、フランクフルトに住んでいたころ日常のようにいろんな街で普段着で楽しめた演奏会を彷彿とさせる。このCDについてはこのブログに書いた。

バーデン=バーデン・フィルハーモニーなんて、僕のような者は名前を聞いただけでそそられてしまう。

しかも音響の素晴らしいクアハウス(上)の録音だ。このヴァインブレナーザール(Weinbrennersaal)で聴かれた方もおられようが、この写真をご覧になって、皆さまの心にはどんなオーケストラの音が響いてくるだろうか。

ここの無指向的な音響の広がり。ベートーベンやブラームスはそういう倍音と残響の混合を念頭にオーケストラスコアを書いていたのではないかと、これはあくまで僕のイメージではあるが、どうしてもそう思えてしまう。それはウィーンで国立図書館のプルンクザールを歩いた時に、天空まで拡散するかのような自分の靴音で感じたことだ。モーツァルトもベートーベンもブラームスもここを何度も歩いている。スヴィーテン主催の演奏会も聴いたろう。

ここに滔々と満ちる、隅っこで針を落としても彼方まで音が明敏な輪郭をもって伝わりそうな大気に包まれて、たとえばブラームスを演奏する。奏者はどんな気持ちになろう?おそらくは、力んで気骨を示したり、大音声で激したり、無暗に感極まったり陶酔したりなどという浅はかな芸や手管を弄して大衆を唸らせようとはならないのではないだろうかと思う。

このCDが録音されたヴァインブレナーザール(Weinbrennersaal)も似たものだ。そこで、Toriyama様が「オーセンティックではありながらも」と書かれた、いとも自然だがブラームスの音楽に真摯に寄り添いその求めるもののみを紡ぎ出すことに最上の技術で奉仕することによって、そんじょそこらのルーティーンな演奏とは一線を画すものができあがったのではないか。

「今日ここにそれに匹敵する演奏が見つかった気がしました」というお言葉を頂戴して、人生の楽しみを見つけることにお役に立てたなら心から嬉しく、実はいま、ほとんどないことだがクラシックを通じてどなたかと繋がることができたという充実感で満ちている。長らく見落としていて申しわけございません、コメントを有難うございます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

リヒテル/マゼールのブラームス2番について

2019 MAY 11 18:18:47 pm by 東 賢太郎

先日にご著書「物語として読む全訳論語」を送っていただいた弘前大学の山田教授から、

このところリヒテルのBOXを順に聴いてゐるのですが、ブラームスのピアノ協奏曲第2番に至り、「さういへば東氏がお好きだと仰つてたな」とおもひだしてブログを拝見すると、リヒテル/マゼール盤には言及してをられません。「いまひとつ印象にのこらなかつたのかな」とおもつた次第です。

とお言葉をいただきました。ありがとうございます。以下に、推薦盤として言及していない理由につき、改めて言及させていただきます。

リヒテル/マゼールは実はなつかしい演奏です。82年に留学でアメリカに行ったのですが大量のLPは持っていけないのでカセットで我慢してたのです。フィラデルフィアのサム・グッディというレコード屋に2番のカセットはそれしかストックがなく、だからこの演奏に一時期ずいぶんお世話になりました。それなのになぜ漏れてるかというと、先生がお好きであれば申しわけないのですが、好きになれずにほかに乗り換えたということです。だから後にLPもCDも買ってないというレアものになってます。

理由ですが、パリ管に尽きます。この管の音は僕のブラームスのイメージとかけ離れてまして、冒頭のホルンからしてどうにも耐えられません。マゼールがMov2で煽っているヒステリックな弦の音も、Mov3のすかすかの弦楽合奏も論外です。巧拙やモチベーションの問題(以下に述べます)以前の問題として、ウィーンPO、ベルリンPOの演奏を前にしてこの当時のフランスのオーケストラによるブラームス、シューマン、ブルックナーというのは何か特別な理由でもあれば聞いてみようかという類です。EMIさん、何でよりによってこのソリストなのにフランスのオケなのという失望にはデジャヴがあって、60年録音のオイストラフ/クレンペラーのVn協もそう(フランス国立放送管)です(オイストラフは後にジョージ・セルとクリーブランド管で録音しなおしてます)。

それには政治的背景が関係していて、すこしご説明します。EMIは英Deccaがライバルでした(ビートルズはDeccaが落としてFMIが獲得)が、フランスではパテ・マルコニを傘下に持ってパリ音楽院管、パリ管、フランス国立放送管を占有しているEMIが優位にありました。クリュイタンス、ミュンシュというフランス語を母国語とする独仏レパートリーの両刀使いを擁し、前者にはベルリン・フィルで57-60年にドイツ本丸のベートーベン交響曲全集を録音させた。これはフランス知識人にとって快哉ものの気持ち良いイヴェントだったに違いありません。前述のオイストラフ/クレンペラーのVn協もその同類項でした。

フランスはまだナチのパリ占領への忌まわしい記憶と怒りと屈辱が消えていませんでした。文化相のアンドレ・マルローはフランス国民のトラウマを払拭しプライドの象徴とするべく67年に国家の威信をかけてパリ管弦楽団を創設し、アルザス出身のドイツ系、シャルル・ミュンシュを初代音楽監督に据えます。そこに覚え愛でたいEMIが接近し、そのコンビでドイツ音楽代表としてブラームス交響曲第1番、フランス音楽代表としてベルリオーズの幻想交響曲を録音し(68年)、両者ともあっぱれの高評価を得ます。フランス政府のアドバルーンは理想の高さに達し、EMIも商業的に成功し、上々のプロジェクト・スタートアップでした。ミュンシュは70年の訪日まで決まっていたそうなので、69年のリヒテルとのブラームス2番も当然彼が指揮するはずでした。

ところが最悪の事態が発生します。ミュンシュが68年11月にパリ管との米国楽旅中にリッチモンドで心臓発作をおこし客死してしまったのです。文化省が計画修正で大わらわになったことは想像に難くなく、そこでどういう経緯でナチ党員だったヘルベルト・フォン・カラヤンを呼んだかは不明ですが、パリ管は彼の指揮でラヴェル、ドビッシー、フランクの録音(EMI)を残しており、リヒテル/マゼール盤が録音された69年10‐11月もカラヤンが音楽顧問として在任中でありました。ということは物事の筋からしてもレパートリーからしても、それはリヒテル/カラヤン盤だったはずなのです。

以下は僕の想像になりますが、そうならなかったのは、その前月の69年9月15-17日にベルリンでBPOを使ってEMIが録音したベートーベン三重協奏曲でのカラヤンとリヒテルの軋轢によることは衆目の一致するところでしょう。リヒテルは、

「カラヤンが”これでよし”と終わろうとするから、私がやり直しを頼むと”一番大事な仕事がある!”・・・・写真撮影さ。我々はバカみたいにヘラヘラ笑ってる。おぞましい写真だ。見るに耐えない。」(ドキュメンタリーフィルム「リヒテル<謎>」)

と憤っており、さもなければこの翌月にその流れのまま両巨匠がパリでブラームスP協2番録音となったのが、リヒテルが拒絶し、指揮は急遽マゼールに切り替える条件で承諾したのだと思われます。フランス国家と英国EMIの「連合国軍」がパリ管を目玉に敵国ドイツ物レパートリーを席巻しつつ、ベルリン・フィルを凌駕して目にもの見せようぞというノルマンディー大作戦はこうして空中分解し、マルローも69年に文化相を辞任して事実上終焉しました。パリ管のその後の音楽監督を見れば、反ナチスのドイツ人(ドホナーニ、エッシェンバッハ)、ユダヤ人(ショルティ、バレンボイム、ビシュコフ)、北欧・英国人(ヤルヴィ、ハーディング)と、カラヤンがいたなど夢か幻かという180度の大方針転換を経て今に至っています。

69年録音のリヒテル/マゼール盤にマルロー大臣はもう関心はなかったでしょう。EMIは大物との契約金を回収しようとマネジメントは気合が入っていたで しょうが、おそらく、現場(オーケストラ、録音スタッフ)は指揮者がミュンシュ、カラヤン、マゼールとたらい回しになって白けていたのではないでしょうか。パリ管というのはフランス史上初のフルタイム有給制(要はサラリーマン)の管弦楽団です。マゼールがミュンシュの後任首席指揮者か、カラヤンの後任音楽顧問になるなら服従したでしょうが、それもない(後任はショルティ)ワンポイントリリーフですから忠誠心もなく、そういう先入観が入ることを割り引いても、このオーケストラ演奏はお仕事っぽく、慣れもない割に懸命さも感じません。リヒテルもMov4で完全主義の彼の正規録音としては考えられない和音つかみそこねがあり、スタッフも録り直しをさせずそのまま放置。使命感、責任感も愛情もなしです。

しょうが、おそらく、現場(オーケストラ、録音スタッフ)は指揮者がミュンシュ、カラヤン、マゼールとたらい回しになって白けていたのではないでしょうか。パリ管というのはフランス史上初のフルタイム有給制(要はサラリーマン)の管弦楽団です。マゼールがミュンシュの後任首席指揮者か、カラヤンの後任音楽顧問になるなら服従したでしょうが、それもない(後任はショルティ)ワンポイントリリーフですから忠誠心もなく、そういう先入観が入ることを割り引いても、このオーケストラ演奏はお仕事っぽく、慣れもない割に懸命さも感じません。リヒテルもMov4で完全主義の彼の正規録音としては考えられない和音つかみそこねがあり、スタッフも録り直しをさせずそのまま放置。使命感、責任感も愛情もなしです。

リヒテルの2番はこんなはずはないだろうとラインスドルフ盤もコンドラシン盤もCDで買ってみましたが、我がコレクション・リストをチェックしてみるとどちらも「無印」としてました(要は買って損したという意味です)。リヒテルはロンドンで聴いたシューベルト、プロコフィエフは見事でしたが、ことブラームス2番に関する限り性が合わないのかなと思いました。もちろんプロだからそれなりに聞き映えのする立派な演奏ではあるのですが、ゼルキン/セルやアラウ/ハイティンクやR・ハーザー/カラヤンと比べてどうかということで落選とさせていただきました。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第2番の聴き比べ(10)

2019 FEB 9 12:12:17 pm by 東 賢太郎

本シリーズは(9)でいったん終了しましたが、さらに書き加えるべき演奏がありますので追加いたします。

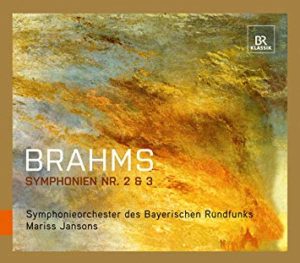

マリス・ヤンソンス / バイエルン放送交響楽団

ムラヴィンスキーの弟子であるこの指揮者の力量を知ったのはオスロPOとの春の祭典のCDとラフマニノフの交響曲だ。ソ連出身だがウィーンでスワロフスキーにも学び、BRSOとコンセルトヘボウ管のポストについており独欧系の指揮は正攻法だ。BRSOもブラームスに好適なオケだがクーベリック盤、カイルベルト盤しかなく貴重。この2番はミュンヘンで聴いたままのやや暖色系で馥郁とした音を歌に活かした王道の解釈。コーダは微妙に加速するが内側から白熱する感動に添ったと感じられ、それが最後の和音を大きめに溜めて完全終止感を出すクラシックな終結は納得できる(総合点:4.5)。

ムラヴィンスキーの弟子であるこの指揮者の力量を知ったのはオスロPOとの春の祭典のCDとラフマニノフの交響曲だ。ソ連出身だがウィーンでスワロフスキーにも学び、BRSOとコンセルトヘボウ管のポストについており独欧系の指揮は正攻法だ。BRSOもブラームスに好適なオケだがクーベリック盤、カイルベルト盤しかなく貴重。この2番はミュンヘンで聴いたままのやや暖色系で馥郁とした音を歌に活かした王道の解釈。コーダは微妙に加速するが内側から白熱する感動に添ったと感じられ、それが最後の和音を大きめに溜めて完全終止感を出すクラシックな終結は納得できる(総合点:4.5)。

ジョン・エリオット・ガーディナー / オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティック

時代楽器による演奏らしいがオケの厚みがなく響きが薄い。時代考証による音色で変わった味をつけたいのはチャレンジとして結構だしブラームスの時代はこうだったのかもしれないが、我々はよりふさわしい充実した厚い響きを知ってしまっており作曲者も聴けばそっちを選んだろうと思う。Mov1第1主題のトゥッティなど変速などに意味不明のものが頻出しついていくのに一苦労だ。新味を解釈でも狙ったのかもしれないがなんら本質的なことではなく、説得力はかけらも感じない(総合点:1)。

時代楽器による演奏らしいがオケの厚みがなく響きが薄い。時代考証による音色で変わった味をつけたいのはチャレンジとして結構だしブラームスの時代はこうだったのかもしれないが、我々はよりふさわしい充実した厚い響きを知ってしまっており作曲者も聴けばそっちを選んだろうと思う。Mov1第1主題のトゥッティなど変速などに意味不明のものが頻出しついていくのに一苦労だ。新味を解釈でも狙ったのかもしれないがなんら本質的なことではなく、説得力はかけらも感じない(総合点:1)。

ヘルベルト・ブロムシュテット / NDRエルプ・フィルハーモニー管弦楽団

この指揮者はドヴォルザーク8番のLP(DSK)で知って感動したが、以来レコードはシベリウスのSym全集以外はあまりぱっとした印象がなく、ライブもN響定期で何度か接したが一度もいいと思ったことがない。ところがこの2番のビデオを見てわけがわからなくなった。文句のつけようのないドイツ純正の堂々たる2番ではないか!オケとホールの音響というTPOで指揮者はこうも変わってしまうのか。緩徐楽章は雲間から弱い日差しが見え隠れするようなドイツの森そのもの、そこを歩く人の心の陰影。ブロムシュテットは完全を期する厳格な人だろう、N響の時はこうではなかったがオケを信頼してしまえばジュリーニと同じくキューを仕切るタイプでなく表情一つで雄弁にそれを伝える。終楽章コーダのほんの少しの加速は心臓の心拍数が僅少に上がる程度で生理的に自然で慎ましい興奮をそそる。ホルンのお姉さんがうまく、オケの各所からブラームスのエキスのような音が滴ってくるドイツ語の素晴らしいブラームスだ。残念ながらこういう音は日本のオケとホールからは絶対に出ない。これに毎週のように浸っていたフランクフルトの3年を思い出して幸せな気分になれた。ブロムシュテットさん、楽員たちのハートから自発的なブラームスへの敬意を引き出しましたね、それを心から愛する作曲者の地元ハンブルグの聴衆にまっすぐに伝わった。感動的な記録です。お元気なうちにこのコンビで全曲録音を残すべきだろうと切に思う(総合評価:5+)

ジョン・バルビローリ / バイエルン放送交響楽団

VPOとのEMIによる全集にも書いたことだが、この指揮者がブラームスに何を感じ何をやろうとしたのか僕には皆目理解不能だ。珍重するのはこれを滋味深いと評する日本人と英国のバルビローリマニアぐらいだろう。元から遅いMov2だけがなんとか耐えられたがMov4”Allegro con spirito“ をどう読むとこんなに遅くなるんだ。BRSOがもたれて再現部直前のObがつんのめっているがごもっともである。異星人のブラームスとしか思えない(総合点:0.5)

VPOとのEMIによる全集にも書いたことだが、この指揮者がブラームスに何を感じ何をやろうとしたのか僕には皆目理解不能だ。珍重するのはこれを滋味深いと評する日本人と英国のバルビローリマニアぐらいだろう。元から遅いMov2だけがなんとか耐えられたがMov4”Allegro con spirito“ をどう読むとこんなに遅くなるんだ。BRSOがもたれて再現部直前のObがつんのめっているがごもっともである。異星人のブラームスとしか思えない(総合点:0.5)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブログ総閲覧数300万の御礼

2019 FEB 7 1:01:45 am by 東 賢太郎

そう人様をエンターテインできる人間ではなく、ブログの総閲覧数が300万というのは人生で最も想定外の出来事のひとつです。音楽を愛される方が多いのでしょうか、もしそうならちょっとうれしくおもいます。

子供のころブラームスの交響曲第4番がちっとも面白くなくて、「あれは大人の曲なんだ」と敬遠してました。ところがハタチを過ぎても渋すぎで、「そうか、あれはお爺ちゃんの曲なんだ」となりました。30ぐらいになると少しわかってきて、すると今度は「4番は子供にはわからんさ」なんてほざきだしました。

彼がそれを書いたのは52才です。気がついたらこっちは超えていて、一抹の焦りを覚えたものです。そして先日64才になって、いやな予感がして調べたんです。恐れていたとおりでした、なんとブラームスは63才と11か月で死んじゃってるではないですか。

CMで「今年で還暦です」「ええ?お若いですね」なんてやってて、このお爺ちゃん俺より4つも若いのか(がっくり)なんてことが日常茶飯事です。でも、このブラームス博士より年上なのかというショックに比べればかわいいもんです。

「お父さん、ピアノ弾いてるとブラームスみたいだね」と長女が言うのは、もちろんうまいという意味ではありません。壁に飾ってあるこの絵に似ているという意味なのです(体形が)。

ブラームスが消えてしまった。巨星墜つというか、人生の里程標を失ってしまったなあ、次は誰にしようかなあと調べると、一番長生きしたのはたぶんシベリウスなんですね、91才まで。しかし彼も7番を書いて隠遁しちゃってる、それって59才なんです・・・。次はストラヴィンスキーだ(89才)、でも彼も晩年は枯れてますね。

元気なのは80才でファルスタッフを書いたヴェルディ、77でカプリッチョを書いたR・シュトラウスだけどあんまり興味ないなあ・・・。ブルックナーが9番をまだ書いてないぐらいかな(でも未完でしたね)。一縷の望みをかけた敬愛するフランツ・ヨーゼフ・ハイドンさん、最後の交響曲第104番「ロンドン」が63才の作品なのでありました。

ということで、幕はおりました。もうどうあがいても無駄でございます。こんな出涸らしにおつきあいいただいている皆さまには感謝の念しかございません。ほんとうにありがとうございます。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス交響曲第3番の聴き比べ(5)

2018 NOV 8 22:22:37 pm by 東 賢太郎

カール・ベーム / ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

このDGの全集が出たのは大学の頃で1976年10月に買ってワクワクして聴いた。前年3月、ちょうど合格発表の前後にこのコンビが来日して1番をやり、TVにかじりついて観ていたのも懐かしい。後にCDでも入手して散々聴いたがやがて取り出すのは2,4番ばかりになった。3番はどうも感興がいまひとつだ。VPOの美音は聴けるが安全運転であり自発性が薄い。ヴィースバーデンで老いらくの恋に落ちていた男の情念はあまり感じず、美しいだけの3番は何を主張したいのか焦点が定まらない(総合点:3)。

このDGの全集が出たのは大学の頃で1976年10月に買ってワクワクして聴いた。前年3月、ちょうど合格発表の前後にこのコンビが来日して1番をやり、TVにかじりついて観ていたのも懐かしい。後にCDでも入手して散々聴いたがやがて取り出すのは2,4番ばかりになった。3番はどうも感興がいまひとつだ。VPOの美音は聴けるが安全運転であり自発性が薄い。ヴィースバーデンで老いらくの恋に落ちていた男の情念はあまり感じず、美しいだけの3番は何を主張したいのか焦点が定まらない(総合点:3)。

ギュンター・ヴァント / 北ドイツ放送交響楽団 (1984、旧盤)

素晴らしい出だし。英語ならexpansive。なにかエネルギーが流れ出して広がり大きな希望を感知させる。それが微妙な和声の揺れでそこはかとない不安を織り交ぜてくる。この曲はこう始まらないといけない。第1楽章のテンポもこれだ。オケもベームのVPOとは大違いで楽興に乗り自発的(spontaneous)で筋肉質である。木管の質が高くOb.は特筆。第2楽章は誰より速いが全体のコンセプトの中では許容できてしまう。第3楽章はもう少し・・と感じるが耽溺しないのがこの頃のヴァントだ。終楽章のみがたっぷり目のテンポとなり内声の刻み、立体感ある金管のかぶせ方で堅固な骨格をかためる。大変立派な3番。(総合点:4.5)

素晴らしい出だし。英語ならexpansive。なにかエネルギーが流れ出して広がり大きな希望を感知させる。それが微妙な和声の揺れでそこはかとない不安を織り交ぜてくる。この曲はこう始まらないといけない。第1楽章のテンポもこれだ。オケもベームのVPOとは大違いで楽興に乗り自発的(spontaneous)で筋肉質である。木管の質が高くOb.は特筆。第2楽章は誰より速いが全体のコンセプトの中では許容できてしまう。第3楽章はもう少し・・と感じるが耽溺しないのがこの頃のヴァントだ。終楽章のみがたっぷり目のテンポとなり内声の刻み、立体感ある金管のかぶせ方で堅固な骨格をかためる。大変立派な3番。(総合点:4.5)

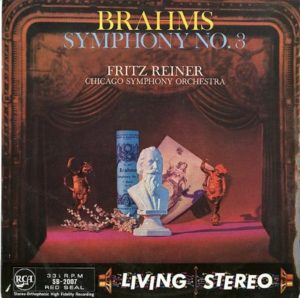

フリッツ・ライナー / シカゴ交響楽団

エネルギッシュに開始するが第2主題で減速してロマンティックになる剛柔織り交ぜたアプローチ。剛毅な男の時に見せる翳りとやさしさがほろっとさせる高倉健モノの如きドラマがある。第2楽章、CSOの木管のとろけるようなうまさに感嘆。第3楽章は感傷を表には見せないニヒルさがいい。物足りない人はいるだろうが僕はブラームスにめろめろは似合わないと思っている。終楽章は鋼のようなリズムで剛毅が戻るが終結で深いロマンと安寧に包み込まれる。ライナーの強力な統率とCSOのアンサンブル力は人工的に聞こえるほどだがこれだけの水準の演奏は他で聴けない。まとまりのない演奏が多い難曲であり、あっさりし過ぎと感じる方が多いことも想像できるが、僕は3番のひとつの完成系と高く評価する(総合点:5)

エネルギッシュに開始するが第2主題で減速してロマンティックになる剛柔織り交ぜたアプローチ。剛毅な男の時に見せる翳りとやさしさがほろっとさせる高倉健モノの如きドラマがある。第2楽章、CSOの木管のとろけるようなうまさに感嘆。第3楽章は感傷を表には見せないニヒルさがいい。物足りない人はいるだろうが僕はブラームスにめろめろは似合わないと思っている。終楽章は鋼のようなリズムで剛毅が戻るが終結で深いロマンと安寧に包み込まれる。ライナーの強力な統率とCSOのアンサンブル力は人工的に聞こえるほどだがこれだけの水準の演奏は他で聴けない。まとまりのない演奏が多い難曲であり、あっさりし過ぎと感じる方が多いことも想像できるが、僕は3番のひとつの完成系と高く評価する(総合点:5)

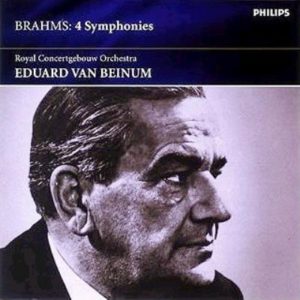

エドゥアルド・ファン・ベイヌム / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

56年のモノラルだがあのホールの素晴らしいアコースティックは感じられる。それあってのブラームスがいかに映えるか。僕はそれが欲しくて今の部屋と装置をしつらえた。筋肉質なベイヌムのブラームスはどれも逸品である(問題はこれをどう再生するかだけ、できればLPが欲しいのだが)。これもライナーと同様女々しさがかけらもない純正の男節であり、終楽章の血管の浮き出るような金管の鳴らしっぷりは剛毅であり、それが何物かに鎮められて沈着な心持ちに落ちていく虚無的終結は僕の思う3番に誠にふさわしい。好きな演奏の一つだ(総合点:4.5)。

56年のモノラルだがあのホールの素晴らしいアコースティックは感じられる。それあってのブラームスがいかに映えるか。僕はそれが欲しくて今の部屋と装置をしつらえた。筋肉質なベイヌムのブラームスはどれも逸品である(問題はこれをどう再生するかだけ、できればLPが欲しいのだが)。これもライナーと同様女々しさがかけらもない純正の男節であり、終楽章の血管の浮き出るような金管の鳴らしっぷりは剛毅であり、それが何物かに鎮められて沈着な心持ちに落ちていく虚無的終結は僕の思う3番に誠にふさわしい。好きな演奏の一つだ(総合点:4.5)。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

ブラームス ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調作品8

2018 OCT 3 0:00:33 am by 東 賢太郎

シューベルトが若書きの第5交響曲で見せた早熟の才について書きましたが、それを天才と言ってしまってはどうも思考停止で居心地が悪い。僕のイメージは「凄まじいインプット能力」です。モーツァルト然り、メンデルスゾーン、ビゼー然り。そういう異能者は現に東大やウォートンで見ました。彼らは我々凡人が太刀打ちできる域にありません。

5才でピアノが自由に操れるなら作曲ができるかどうかは僕には分かりませんが、楽器を弾く身体能力だけで交響曲が書けるとは思えません。大人っぽい言葉を驚くほどしゃべる子はいますが、その子に小説が書けるかというと別でしょう。それをするには言葉だけでなく人間や人生の機微に関わるまでの膨大な情報のインプットが必要であって、常人離れしたメモリー容量が必要です。これは音楽の特訓で育つわけではありません。

つまり僕ら大人が19才のシューベルトの5番に心を動かされるのは、彼がサリエリ先生の特訓で得た音楽力以前に持って生まれた資質として、ティーンエイジの短期間に先人の(同曲の場合はモーツァルトの)楽曲を覚えてしまう能力、つまりクジラが幾千の小魚を丸呑みしてしまうほどの強大な記憶力の持ち主であったという前提ぬきには理解し難いという結論に至るのです。モーツァルトはバチカンでの有名な逸話がありますが、シューベルトに逸話はなくとも作品は雄弁にそれを物語ると思います。

ではブラームスはどうでしょうか。彼は早熟の天才ではなく晩成の苦労人みたいにいわれるのが常で、青年期は貧困でバーでピアノを弾いていた、第1交響曲を書くのに20何年かかったという例がいつも引き合いに出されます。歴史というのは書く人がどう書きたいかでどうにもなるもので、あの人生の枯淡が滲み出た第4交響曲は幼少でコンチェルトをさらさら書いたような人間の行く末ではないだろうとは僕も思いたい。ブラームスは天才ではなく刻苦勉励型の秀才だったのだろうと。

しかし我々の前には、彼が20才で書いたピアノ三重奏曲第1番がある。歴史はどうあって欲しいかではなく、物証主義で書かれるべきです。僕はこのロ長調のピアノが流れ出した途端に「あっ、ブラームスだ」という喜びに包まれてしまう。そんな情緒的でプライベートな感情をいきなり書いたとしても、なるほどと共感して下さる方は多いのでは?それほどこの主題は(こんな言葉が許されるならば)「ブラームス的」であって、彼の音楽を聞いたことがない人に「ブラームスってどんな感じですか」と尋ねられたなら、僕はまずこの主題を聴かせるでしょう。彼は、20才のモーツァルトがもう十分に「モーツァルト的」だったのと同じほど、そういう存在だったと思います。

同じ若年の作品ですが、こんな音楽がシューベルトの5番よりも大人を説得できないと思う人はいるのでしょうか?オブリガート的に入って主役に座るチェロが高揚してゆく場面の和声展開のすばらしさ!何度聴いても魂を吸い寄せられ、彼がチェロ協奏曲を書かなかった渇望をしばし満たしてくれます。そこにヴァイオリンが加わって主旋律を歌うともうオーケストラだ。

このメロディーはソドーレミソーファーミーレドレーとド~ソの5音だけで出来た素朴な、童謡みたいにシンプルな音列でしかありません。しかし、なんとなく似ている第九の「歓喜の歌」も実はそうなのであって、ドレファミのジュピター音型まで入っている(太字)のを、意図的かどうかはともかく、僕は唯ひとつ一度だけ出てくるファーのところではっきりと感じます。先人たちの遺産、伝統に心地良く寄り添った名旋律と書いてあまり異論は出ないでしょう。まずその部分だけのビデオをご賞味ください。

いかがでしょう?この音楽がいかに魅力的か!全曲聴きたくなりませんか?覚えてしまえば一生の楽しみになること間違いありません。

以下、このトリオについて少々のコメントをします。

第2楽章の主題は敬愛した先人シューベルト5番の第3楽章、そして一番身近な先人であるシューマンの第1交響曲「春」のスケルツォを僕は連想します。モーツァルトk.550のメヌエット、k.421の終楽章もきこえる。第3楽章の霧の中のような雰囲気はハンマークラヴィールソナタの緩徐楽章を想起させないでしょうか。この楽章からブラームスは第4交響曲の冒頭主題を引いており(誰も主張してないが僕は確信がある)、彼は若年からそれに多大の関心を寄せていたのではないでしょうか。というのは当時このソナタを弾けたのはフランツ・リストとクララ・シューマンだけと言われており、クララの演奏を聴いたはずのブラームスが無関心でいられたことは考え難いからです。そして終楽章は、前楽章の霧を受け継いでクロマティックで減七が支配し和声感がやや希薄になる嵐のような世界を提示したまま異例の同主調(ロ短調)で終結させますが、これも20年前に書かれていたメンデルスゾーンのイタリア交響曲を前例とします。

いま我々が通常耳にするのは晩年の改訂版(1889)ですがオリジナル版(1853-4)も聴くことができます。というのはブラームスとしては小品を除いて例のない新旧バージョンとも出版された事例だからで、オリジナルを廃棄しなかったのは愛着があったからなのか出版社との事情なのかは知りませんが、少なくとも彼は20才の作を残すことを認めたまま、それを素材として老境の知見を盛り込もうという衝動を抱いたわけです。いや、ひょっとすると上掲楽譜の冒頭主題があまりに素晴らしく、それを素材に楽章ごと別な作品を書きたくなったかもしれない。さほどに第1楽章の展開部、再現部のフーガなど両者はまったく別の音楽でありますから、僕は1889年版は第4番と思っています。

大きな改訂部分はというと、まず第1,4楽章のおよそ4割を捨てて第2主題を完全な別物に置き換え、第3楽章は中間部のアレグロを捨てておよそ3分の2になったことですが、本稿の趣意から注目すべきは第1楽章ではフーガを捨て、第4楽章ではベートーベン、シューベルトの歌曲の引用を消したことです。20才の時点ではそれらは偉大な先人を継いでいるぞという意味があったのです。しかし、第4交響曲を書き終え、あの主題回帰が強いインパクトを与える回顧的な情緒に満ち満ちたクラリネット五重奏を書いていた58才のブラームスにとって、それらはもはや音楽的なコンテクストでは不要だったのでしょう。

人間は老境に至れば何がしかの進歩をするのものだと言いたいのではありません。彼がオリジナルも完成品として認知して残したというのは、バッハからシューマンまで先人の遺産がぎっしり詰まっている姿をそのまま自己の軌跡を回顧して慈しみ、しかもそこにはまぎれもない現在の自分も見え隠れしているではないかという満足感があったからではないかと考えるのです。明らかなことは、20歳時点で彼は先人の成果を消化吸収しており、丸呑み能力においてブラームスはシューベルトに劣らぬ早熟の天才だったろうという結論になりそうです。

以上、資料がないことですからどうしたって想像ゲームの域は出ないのでありますが、こうしながら僕は歴史学者が遺跡を発掘して邪馬台国の場所を推理するような歴史ロマンを楽しんでいるということになりましょうか。酔狂な事ですがたまに面白いと言ってくださる方もいるので救われます。音楽(楽譜)が遺跡に当たるので言葉のハンディはありません、音楽さえたくさん頭に入っていれば誰でもアームチェアでできる冒険でもあります。遊びにすぎませんが、僕にとって大事なのはそうやってできたブラームス像という自分なりの座標軸をもって彼の作品を味わえることでしょうか。

最後に録音を挙げておきます。

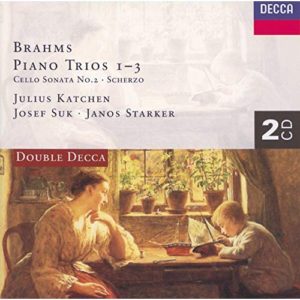

ジュリアス・カッチェン(pf)/ ヨゼフ・スーク(vn)/ ヤーノシュ・シュタルケル(vc)

1889年版です。ブラームス弾きとして名をはせたカッチェン最晩年の録音。冒頭の滋味あふれるシュタルケルとの合奏!技術的に綻びが皆無ではないものの何という大人の風格だろう。ニュアンスとテンポ、ふくよかで暖色系の音色でこれ以上のピアノを知りません。スークはやや控えめで趣味の問題ですが僕はこの曲の場合Vcがリードするのが好みでこの貞淑さはむしろ高く評価します。第3楽章の深みも申し分なく両端楽章の高揚感はいささかも欠けるものなし。永く聴き継がれる名演奏でしょう。

1889年版です。ブラームス弾きとして名をはせたカッチェン最晩年の録音。冒頭の滋味あふれるシュタルケルとの合奏!技術的に綻びが皆無ではないものの何という大人の風格だろう。ニュアンスとテンポ、ふくよかで暖色系の音色でこれ以上のピアノを知りません。スークはやや控えめで趣味の問題ですが僕はこの曲の場合Vcがリードするのが好みでこの貞淑さはむしろ高く評価します。第3楽章の深みも申し分なく両端楽章の高揚感はいささかも欠けるものなし。永く聴き継がれる名演奏でしょう。

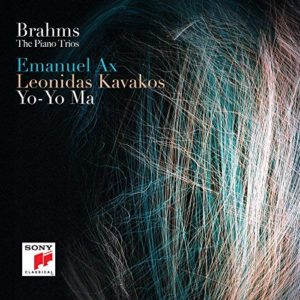

エマニュエル・アックス(pf)/ レオニダス・カヴァコス(vn)/ ヨーヨー・マ(vc)

本文中に掲げた録音です。これも宜しいですね。名手3人がショーマンシップは捨てて内省的なものを表現しようという誠実な合奏で、ブラームスに誠にふさわしい響きを紡いでいく様には無上の喜びを感じます。いつまでも聴いていたい。アックスのブラームスは知られていないがいいのです。カヴァコスもマも実演を何度か聴きましたが本物の音楽家ですね。今更ながら、何ていい音楽なんだろう!

本文中に掲げた録音です。これも宜しいですね。名手3人がショーマンシップは捨てて内省的なものを表現しようという誠実な合奏で、ブラームスに誠にふさわしい響きを紡いでいく様には無上の喜びを感じます。いつまでも聴いていたい。アックスのブラームスは知られていないがいいのです。カヴァコスもマも実演を何度か聴きましたが本物の音楽家ですね。今更ながら、何ていい音楽なんだろう!

マーク・アンドレ・アムラン(pf)/ ヨッシャ・ベル(vn)/ スティーブン・イッサーリス(vc)

youtubeで聴きました。表記がないがこれがオリジナル版であります。1889年版といかに違うか聴き比べてください。ライブですが演奏の質は高くアムランのうまさが冴えてます。

ユージン・イストミン(pf)/ アイザック・スターン(vn)/ レナード・ローズ(vc)

超大物3人のトリオ。すいません、こんな重量級の曲でないでしょが第一印象。スターン様のあんまり音程が良くない出過ぎも好かないのですが、しかし、この横綱の弦二人の張り合いだとイストミンのピアノが従者に回り、ドッペル・コンチェルトに聞こえてくるというのが新発見でした。室内楽って面白いですね。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

日曜日のブラームス(交響曲第2番)

2018 AUG 26 16:16:16 pm by 東 賢太郎

猛暑たけだけしい今年でしたが皆さま健やかにお過ごしでしょうか。誰と会っても今年の甲子園はという話になり、そちらも熱かった格別の夏でしたが、いよいよですね、蝉時雨もそろそろという頃になってきました。

ここから年末にかけて、僕にとっては秋ではなくブラームスの季節がやってまいります。

秋深き 隣りは何を する人ぞ (芭蕉)

ブラームス 周りは何を する人ぞ (詠み人知らず)

日本人にとって秋は徐々に深まっていく、味わい深い季節であります。かたや、北米、北ヨーロッパで14年をすごした僕にとって、秋は夏との惜別であり、長い冬への序曲となる季節でもあります。

日本は北緯20~45度の国です。僕にとって、その14年を過ごしたフィラデルフィア(北緯40度)は岩手県の八幡平あたりですが、ロンドン(北緯51度)フランクフルト(北緯50度)、チューリヒ(北緯47度)はみな樺太(サハリン)になってしまいます。

気温で考えると「いや、そんなに日本と変わらないよ」となりますが、「日の出から日の入りまでの時間」の幅ではロンドンはおよそ8~17時間、東京は10~14時間です。日本人にとって昼間の長さは夏と冬で4時間ちがうのが、英国人にとっては9時間ちがうということです。

夏に旅行でぽんと行ってみても日が長いねと驚くわけですが、住んでいると日々の変化ですからそれが体感になっていて、昼間の時間は夏どころか7月からぐんぐん短くなっていく、あの感じは日本では理解できません。それを14年やっていた僕だって日本に18年もどっぷりつかって、文章であれを伝えるのはちょっと難しくなってます。

それ、人間に実に影響大なのです。昔の日本人は日の出で起きて日没で寝る。これオッケーなんです、4時間の差ですから。英国人?夏冬で睡眠時間9時間も変えられますか?あり得ません。だからサマータイムがあるし、冬に16時間もベッドにおれないから起きている。だから蝋燭、電灯ができて、闇夜の暇つぶしで思索したり学問したりバクチしたり芝居やコンサートの需要が出ました。

英国では昼型の人だって暗い中で通勤して仕事して食事して読書して音楽をきく。基本、お天道様と生活を共にする日本人とは真逆の生活なんです。人間の知覚する情報の8割は視覚いわれます。外に出て、明るい、暗い。それが「世の中」なわけですから、それをお互い千年もやってれば日英同盟ぐらいで国民的に気心知れるなんてことはないわけで、ということは緯度が1度しか違わないドイツ人だって同じだろうぐらいはわかるわけです。

僕はドイツでドイツ人の気持ちをつかむのに苦労して半年もかかりましたが、英国での6年の経験がありました。ある時、それを敷衍すればそんなに遠くないかもしれないと気がつき、日々の作業の中で遠くないということがついに腑に落ちました。それは「お天道様と生活を共にする人たちではない」ということだったのです。「次はイタリアぬきで」などというのは論外の牧歌ですが、農耕民族だからというのも、それを言うならフランス人の多くも内陸部の米国人もそうであってまったくの誤解だと気がついたのです。

私見では、日本人が抽象思考に弱いのはそのためです。お天道様が照らさないと見えない、見えないものは信じない。これが日本人。欧州人は冬は16時間も暗闇で見えない。だから見えなくても理が通れば信じる。それだけのことです。神様がそうでしょう。日本人は偶像崇拝、欧州人はそれ禁止です。どっちがいい悪いではなくシンプルにdifferent。そんなに根本的に違う人たちが農業を通じてひとつになれるということは考えにくく、夏冬時間差のほうがずっと影響がある。ということは英独はほぼ同じだし、僕なりの英国式で野村ドイツを指揮すればまとまるんじゃないか?そう「抽象思考」いたしました。

それで事なきを得たのですが、敵国語である英語しかしゃべらない者がドイツの社長になったのは初めて、他社はドイツ留学・ドイッチェシューレの方ばかり、それでも従ってくれて立派な仕事をしてくれた80余人のドイツ人たちには感謝あるのみです。だから僕は英国人のサイモン・ラトルが2002年にベルリン・フィル(BPO)の音楽監督に初めての英語圏指揮者として就任というニュースをきいて興味がありました。やや乱暴な喩えをすれば、N響の首席指揮者に中国人か韓国人がつくようなものです。

それが杞憂であったのはその後の両者の関係が示しています。ラトルは今年から母国のロンドン交響楽団に錦を飾りましたが期待してます。80年代にロンドンで彼がバーミンガム響を振るのを何度か聴きましたがオケと協調型で、独裁型好きとしては物足りない印象でした。しかしBPOに乗り込むのにそれが奏功しただろうという想像がつきますし、アバドもそうでしたが、だから楽員の選挙で選ばれたのだろうと。フルトヴェングラーもカラヤンもいない時代の選択肢かもしれません。

就任2年後のビデオがありますがその想像がそう外れてはいないということを示しているように思います。このブラームス2番、ほんとうに素晴らしい。北ドイツの9時間差の緯度の人であったブラームスが、陽光を求めてイタリアへ行ってインスピレーションを得た曲は日曜日の朝に聴きたくなるのです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。