ブラームス ピアノ協奏曲第1番ニ短調作品15

2023 AUG 25 0:00:25 am by 東 賢太郎

この半年、仕事がタフで疲れているが何かしていないとボケるのが怖いということもある。晴耕雨読では危ないので仕事の負荷ぐらいが丁度いいが、体はともかく精神的に疲れて限界となるのが早くなってきた感じがする。こうなると心の漢方薬が欲しくなる。まず旅に出て温泉につかりたい。感染の恐れで3年も封じられたから飢えもある。そしてもうひとつ、いつでもどこでもコロナでも、そこに在ってくれたのが音楽だ。こんなに頼もしい薬がどこにあろう。

薬といえば3才の頃からエビオスが好きであったことは書いた。最近また食べているが、そう、飲むのでなくポリポリ食う。妙な話だがこれ、ブラームスの味だなぁと思わないでもない。ビール酵母がいい塩梅にほろ苦く、ミネラルやアミノ酸もあるらしく、体が滋養になると判断するのかなんとも旨く感じるのである。

ブラームスの音楽もほろ苦くて滋養の旨みがある。ただし、そっちに気がつくのは30代になってからで遅かった。好きになると僕は習性で旨み成分が何なのか楽譜を調べたくなる。彼は周到に音をcompose(構築)する人である。一般に、技術で作ったものはリバースエンジニアリングが可能といわれるが、どう突き詰めても滋養成分の痕跡が見つからないから不思議な人だ。新ウィーン学派もブラームスがした音組成方法の発展的踏襲を試みたがだめだったように、彼の音楽はイメージとは違いエンジニアでなくアートの領域に重きがあるのかもしれない。音符ではあるが音符にならないもの、とするとオカルトめくが「霊感」とでも呼ぶしかないものではないかという身もふたもない結論になる。

彼が24才で完成したピアノ協奏曲第1番Op.15について書きたくなったのは先だって行った3泊4日の出張旅行の間、常に頭で鳴っていたのがこれだったからだ。直前にワイセンベルクのCDでこれを聴いたせいだろう。まぎれもなく霊感に満ち満ちた曲だ。こういう曲は彼自身二度と書けなかったが、それはシューマンの死、そして未亡人クララへの恋情という特別なものを源泉としているからとされている。ただ、そう解釈すれば文学的に美化はされるのだが、彼は終生、音楽をそういうものとして世に問うたことはないと考えている。逆に深堀りして難渋な要素に個性を見る人もいるし、後期ロマン派なりの前衛性を論じる人もいる。そうだろうか。彼はロマンに浸れる耳障りの良い音楽を書こうと思ったこともないが、重箱の隅まで調べないとわからない音楽をめざしたこともないだろう。私見ではとてもロマンティックな人であり、見目からも女性の注目を浴びただろうが、生い立ちや家庭環境から素直にそれをあらわし享受することが能わなかった。屈折と言って良い。クララは14才も年上だったからよかったが、親交のあった何人かの同年配の女性ではだめだった。

若いブラームスには自己顕示欲、功名心の如き俗な欲望がたっぷりとあった。あったから世に出ている。僕はピアノ協奏曲第1番ニ短調Op.15ほどそれをあからさまにし、クララへの抑えがたい野心も、それを自制しようと内面で蠢く戒めと諦めもがあちこちでぶつかりまくった音楽はないと考えている。特に第1楽章だ。破天荒にそれが丸裸になり、8つも主題が提示され、その各々が自分だけで展開を始めてしまったり、素材が剥がれ落ちて別主題になったり、ほかのそれとねんごろに絡まり合ったり別々な楽器で闘争になったりもする。自分が弾く想定だからピアノの超絶技巧を誇示もするが、メカニックなものはカデンツァが不要なぐらいに内製化され、そう聞こえないよう縫合されている。ソナタの定式で2つの対照的な主題がしていたことを8つの組合せの展開をもって、これでどうだという極限まで情熱を語りきり、彼女以外の人にも度肝を抜くインパクトは与えられただろうという充足を示して第1楽章を閉じる。そのコーダは音楽が内奥から赤々と熱し、短調のまま重たいコードをその重みのままに、楽譜にはないドイツ音楽特有の生理的なリタルダンドをして停止させる。その様は交響曲第4番第1楽章のコーダを予見している。

そこまで満を持し、ヨアヒムやクララの意見も入れたにもかかわらず初演は不評で、自身がピアニストをつとめたライプツィヒの演奏会は俄かには信じ難いが拍手をおくった聴衆はわずか3人だったという言い伝えもある。その後も理解されるまでに時間を要し、初めて相応の評価を得たのは3年後にクララが独奏をつとめた演奏会においてだった。僕自身、2番は好きだがこれはどうもという長い期間があった。第2、第3楽章もそれはそれで見事な創意にあふれてはいるが、初聴で否定されたり理解に時間を要する性質の音楽ではない。問題は第1楽章にあっただろう。僕が目から鱗が落ちるようにその楽章を “理解” し、一生離れられなくなったのはロンドンでスティーブン・ビショップ・コヴァセヴィッチがアンタール・ドラティ指揮ロイヤル・フィルと弾いた演奏会だった。彼のピアノが登場しニ短調のモノローグを訥々と紡ぎ出した瞬間に、電流が流れたようにこれがブラームスだと全身の細胞が納得した。ある曲を好きになった場面がこれほど明確な例は他になく、1986年11月23日のロイヤル・フェスティバル・ホールの座席からの景色も空気も今なお脳裏にある。

ではなぜ長年聴いていたのにその日までそれに気づかなかったのだろう。第1楽章のどこに問題があったのだろう。これはブラームスではなく僕の問題かもしれず、自分を知る意味でチャレンジングな試みだ。問題はどこか1か所でも数か所でもない。全体だ。全部を耳にしてそう印象が残る風に有無を言わさず書かれてしまっていて、そうした混沌を残してでも削りたくなかった音符の堆積によって混沌ができているという始末だ。それを彼が認容したという事実しか我々は知りようがない。ブラームスが凡庸な作曲家ならこんな時間は割かないが、何者かを僕は知っており、24才でも彼は彼だと確信しているからこうして書いておかなくてはと抜き差しならなくなっている。

以下、第1楽章をスコアを前にリフレーンし、順ぐりに感じることを言葉にしてパソコンに打ち込んでいった。時間の関係でピアノを使ってないので誤りがあったらご容赦をお願いしたい。この楽章の20数分を「走っている列車の車窓から眺める風景」と見立てるなら僕の目に映るのはこんなものだということを残すのが本稿の目的であり、これは評論でも解説でもなく自分史であることをお断りしたい。

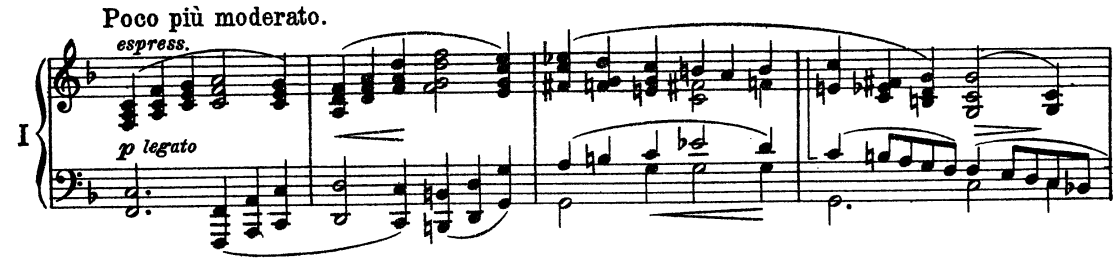

まず、第1楽章にはいきなり謎が立ちはだかることから書こう。冒頭の標語はマエスト―ソ(Maestoso、荘厳に、威風堂々と)しかなく、速度が書いてないことだ。A tempo Maestosoとあればアンダンテとモデラートの中間のテンポ(およそ80~90)になるがそうは書いてない。演奏家にとって難儀だろうと思うのは、同曲はピアノと管弦楽が拮抗してどちらもが主役であるからだ。冒頭主題(楽譜1)は曲中に何度も現れ、それが毎回違うテンポということはあり得ないので最初の速度設定が全曲を支配してしまい、8つもある主題の各々に一家言あるピアニストにとって受け入れがたい場面が発生するという困った事態があり得る。ブラームスに一家言あったカラヤンがこの曲に手を出さなかったのはそれだろうかと想像するし、グールドと共演したバーンスタインは舞台に現れると聴衆に「私はグールド氏の解釈に同意はしない」とスピーチしてから演奏を始めた。俺は伴奏屋でないと宣言したわけだが、では指揮者に服従してくれるピアニストがいいかというとそれでは肝心のソロパートが物足りないというジレンマをこの曲は内包しているのである。それがアーティストにとって甚大な問題であることを示すバーンスタインのウィットに富んだスピーチをお聴きいただきたい。

まだピアニストが登場していないことは「皆さんご心配なく。グールド氏は(キャンセルではなく)追って登場されます」の皮肉に富んだ口上でわかる。彼はまず unorthodox(一般的でない)とグールドの解釈が自分には受け入れ難いという核心をストレートに表明し、聴衆のみならずニューヨーク・フィルの団員に対して自分の芸術家としての譲れぬ立場と威厳を守る。これがスピーチの本当の目的である。巷ではバーンスタインはグールドのテンポが「遅すぎる」と言ったことになってるが、お聞きの通りそれは誤りだ。やんわりと批判しているのは remarkably broad tempi(著しく幅のあるテンポ)及びブラームスの強弱指示からの乖離の2点である。tempi(複数形)だから「遅さ」でなく「振幅」だと論点をずらしている。普通の聴衆が驚くのはテンポだろう(日本でその通りになっている)から大事な点であるが「ブラームスの速度指定はない」とグールドに反論されれば分が悪いからその論点は避け、ブラームスの強弱指示からの乖離の方は問答無用で罪深く、受け入れられないと絶対に勝てる批判を巧妙に展開しているのである。とはいえグールド氏は思慮深い演奏家でその解釈は新鮮で啓示を受けると持ち上げて大人の寛容さを見せることも忘れないと思えば、ミトロプーロス(バーンスタインの師匠だ)によれば音楽にはスポーツ的な快感もありますしと気づかれぬように貶めてもいる。演奏にご不満があっても私の責任ではありませんよと批判の火の粉が自分に及ぶリスクをつぶしているわけだが、「まあこういう場合、一般にはソリストを変更するかアシスタントに指揮をまかせるのですがね」と人事権は自分にあった、つまり私がボスなのだが任命責任はないとほのめかしつつ、「ただし、そういえば以前に一度だけ気が合わないピアニストの解釈におつき合いして難儀したことはあるのですが」と述べ、それは前回(昨日)のグールド氏との演奏だったと笑いを取って決定的なマウントを決めている。バーンスタインが恐ろしく頭の切れるエンターテイナーで弁護士かビジネスマンにしても一流だったことをうかがわせる意味でも面白いスピーチだが、ブラームスの指示なしの罪深さも大きいことがよくわかる。グールドは指定なしを真摯に解釈して自己主張を試みたのかもしれないが、ピアノパートに全体とは調和はしないが自分なりの美を見つけていて、orthodox なテンポでは聴衆に気づかれずに通過してしまうのが耐えられなかったのかもしれない。

この曲、出だしについてもうひとつ述べる。初見参の血気あふれる強烈なユニゾンの一撃で始まる。音名はホルン(Hr)、ティンパニ(Tim)、ビオラ(Va)、コントラバス(Cb)による二音(レ)である。交響曲の初見参であった第1番ハ短調Op.68も全楽器がfで強奏するハ音(ド)のユニゾンの一撃で開始するから同じことをしているように見えるが、決定的な違いがある。交響曲のハ音は主調(ハ短調)の三和音の第1音(ドミソのド)だが、協奏曲の二音は冒頭主題(楽譜1)の和声(変ロ長調)の第3音(ドミソのミ)だ。ピアノ曲で第3音をバスにして強打することはあっても、管弦楽で Tim が延々とトレモロでそれを強打する曲は知らない。第3音と異質な第1,5音の完全五度が際立ってしまい空疎に響く荒削りなスコアリングと聴こえる。

(楽譜1)

主和音の分散である単調なテーマゆえ転調しないともたない。エロイカの冒頭主題もそうだが、そこでベートーベンが見せた技の冴えはない。用意している Tim は古典派同様の2つ(二とイ)だけだ。トレモロが途切れると音響的におかしくなるので、二とイの制約内で音を出し続けるしかない。そこでバスをC#に半音げてイ長調に持ち込めばTimは安定した第1音であるイ音(ラ)を叩けるわけだが、変ロ長調➡イ長調という無理な転調はコンチェルトの曲頭に異質でいかにも不安定だ。さらに主題はバスが半音ずつ下げてCdim, Bdim, B♭dimと減七和声ごと無理くりな並行移動を見せる。Tim が和声的整合性は何ら感じさせないものの一応は不協和ではないという最低の必要条件を満たすイ音、二音のトレモロで、力業で正当化してしまい、ニ短調に落ち着くのである。ブラームスに不遜とは思うが、以上の印象は良くない。ならばTimを加えるか使わないかで別な解決があったのではないかと思ってしまう。おそらくこれがこの曲を敬遠していた大きな理由だろう。

先を聴いていこう。チェロの分散和音に乗って、それから派生した切々と訴えるような旋律を第2クラリネット(Cl)と第1ヴァイオリン(Vn)が歌う。

(楽譜2)(B管クラリネット)

これはいったんニ短調からイ短調に転調し、Cl は Va に交代する。旋律は天使のように高く高く飛翔してゆき、Vnの最高域で中空に留まったままになる。減七の和音を駆使した経過句を経て、まだ始まったばかり(たったの44小節)なのに音楽は消えてしまう。切々とした訴えを諦めてしまったかのようだ。

その沈黙の中を、地底からの啓示のように低弦(Vc、Cb)が f – a – c – e – f(ファ、ラ、ド、ミ、ファ)という5音上昇音列を静かなレガートで奏でる。バッハのマタイの短2度を含むこれは非常に印象的で、宗教的な沈静と共にさらに上に登る期待をも含む。

恋情は復活する。5音に続いて哀愁と憂いをたっぷり含んだ新しい主題(楽譜3)が管とVn に現れる。調性は直前のイ短調の半音上である変ロ短調(これも並行移動)である。弦は三連符で心がさざ波だっている。この主題は楽譜2から派生しており、楽章の各所にそれとなく現れて憧憬と悲恋の哀感を漂わせる。このメランコリックな旋律は素晴らしく、最晩年のクラリネット五重奏曲に通じるものがある。

(楽譜3)(B管クラリネット)

次いでこの主題がVnの分散和音になってぼかされると、2本のフルートがオクターブで5音上昇音列をくっきりと歌い上げいったん音楽を鎮静させる。

静寂も束の間、冒頭に帰って楽譜1が強奏され、新しいト短調の行進曲風の主題(楽譜4)が弦と管でリズミックに奏される。言うまでもなく運命交響曲のリズムだ。ちなみにこれの変奏形がコーダを主導する(後述)。

(楽譜4)

これに続いてVnと木管に現れるニ長調の主題(楽譜5)は後に Hr で登場し、アルペンホルンを連想させる。交響曲第1番終楽章にも同様の有名なホルンソロがあるが、クララへの贈りものというのが定説だ。

(楽譜5)

ひとしきり神秘感ある和声の展開を見せて静まるといよいよピアノが登場する(楽譜6)。冒頭に書いたコヴァセヴィッチのこれが僕の目を開かせた。3度と6度による典型的なブラームス調の音楽で諦観に満ちたモノローグの観があるが、楽譜4と楽譜6の最初の小節のリズムは同じであり、最初の4音符にベートーベンの「運命リズム」が仕込まれている(楽譜2,3も同様である)。

(楽譜6)

ちなみにこれを第1主題と見るなら、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番第1楽章と構造上近似している(序奏部に豪壮な主題aと哀調ある主題bが内装されており、楽章の第1主題はピアノだけで呈示)。同曲も当初は不評で、その原因が長大な序奏部にあったことを考えると、それより20年早く世に出たブラームス1番の不評の原因もそこにあったと考えるのは筋が通るだろう。

次いで楽譜1が再現して展開を見せ、ピアノが楽譜2を再現して展開し、天使の飛翔、5音音列を経てピアノが分散和音で楽譜3を出す。転調を重ねながら静まるとピアノが2度目の独奏主題(楽譜7)をヘ長調で出す。

(楽譜7)

楽譜7に続く後半のdolceからの音型は楽譜5のホルン信号に由来する。ピアノが消えて木管だけになる8小節は天国のように美しい。楽譜7が弦5部に移り、音楽が加熱すると伴奏に楽譜5が現れ、やがてHr がそれを受け取って楽譜3との対位法になりピアノの名技的なカデンツァ風の独奏が続く。最後にVnとHrがひっそりと寄り添う部分の陶酔するような牧歌的な美しさは楽章の白眉といっていい。そこからHrとピアノの二重奏になり、ObとVnの楽譜3に5音音列が加わって曲は静まる。ここを聴くと僕は花咲く山道を歩きながら乳牛が斜面のあちこちで草を食んでいるスイスアルプスの風景を思い出す。

すると突然にピアノが楽譜5の音型をffで打ちこみ楽譜1が再現し、冒頭と異なりピアノと弦の交互の掛け合いというピアニストの見せ場がくる。次いで楽譜2が今度は低弦(Vc、Cb)に現れて展開し、5音音列を合図にピアノが楽譜3による高度にピア二スティックな変奏を見せ、leggiero(軽く、優美に)のロ長調からの喜遊曲風の楽句に入ると和声はB-F#-F#m-E-Em-G7-C-G-Gm-Fなる素晴らしい陰影の明滅を見せる。Ob、ClをVcのピチカートが伴奏する夕暮れのような情景は僕が最も愛する部分だ。

そこからクレッシェンドしながらピアノとオーケストラが5音音列に由来する上昇パッセージを交互に盛り上げ、興奮を頂点まで持っていって運命動機の連打になだれこみ、(楽譜にはないが)力をためた減速から冒頭の楽譜1を噴出させる。ここでもトゥッティで鳴らすのは二音だが、そこにピアノが乗せる和音は意外感のあるホ長調主和音(ミ・ソ#・シ)でホ長調の7の和音になる。ピアノはカデンツ風となり、弦が楽譜6で応答するとピアノは幻想的な挿入句で答え、楽譜6を嬰へ短調で再現する。木管に楽譜2が出て、ピアノが楽譜7をニ長調で再現し、提示部と同じ進行を経て、楽譜6主題の要素を絡ませた展開が続くとピアノの技巧的な展開がある。ピアノの楽譜2の変奏がpで始まり、Vnの楽譜1の変奏と交わってだんだん音楽は激していよいよコーダに入る。そこで楽章を締めくくる重要な役割はまったく新しい主題(楽譜8)に担わされている。

(楽譜8)

不自然に聞こえないのは楽譜4を直接の父祖とするからであり、楽譜2,3,6に密かに仕込まれ、ゆっくりのテンポで気づかないが楽譜7も頭からそうである「運命リズム」のリフレーンになっているからだ。ブラームスのベートーベンに対する終生の敬意が弱冠24才にして明確になっていることは注目したい。現代のようにいくらでも録音が聴ける時代ではない。運命が頻繁に演奏されたわけでもない。彼は楽譜を研究し、読み取ったものでここまで先人に傾倒できる。重みを感じる。

以上、書きながら発見もあった。例えば espr.(感情をこめて)と書かれたppの楽譜2だ。低音域の Cl の暗めな音色を求めているがオクターヴ上を弾く Vn の音量はpである。低音域は楽器の構造から音量が出てしまうリスクがあるからpが1つ多いが指揮者はわかったことだ。ここまで細心の指示をする(信用してない)ブラームスが最も重要である速度はおまかせ。やっぱり不可解だ。グールドがそれをどう解釈したのか、彼のスピーチも聞きたかった。

楽譜2(イ短調)から楽譜3(変ロ短調)に転調して不自然に聞こえないのもマジカルだ。ボロディンに短2度下への転調がある事を書いたがこれは短2度上だ。両者をつなぐブリッジ部分に秘密がある。その正体はA、Am、E♭dim、F7、Cm7(♭5)、E♭dimという和声の旅路であり、E♭dimがFのドミナントの代理コードだから5音音列(F)に安定的に着地してE♭mを経てB♭mに至るという理屈になる。イ短調に位置した我々の調性感覚は減七の和音(dim)でぼかされ、B♭m(変ロ短調)という遠い小島に流れつく。旅路を思いついたから島に至ったのか、至るために旅路を思いついたのかは不可知だ。

原曲がクララと弾くための二台のピアノのためのソナタであり、それを交響曲にしようと試みてうまくいかず協奏曲に落ち着けた出自から発した人為性(無理くり)があるのかもしれないが、なんだかんだいってもとにかく後に冒頭の二音のユニゾンから楽譜1の再現ができてちゃんと起承転結はついているという塩梅だ。つまり、ロジカルとは程遠い経緯に満ちた曲なのだが不思議とそれが魅力になっている。何も8つも動機をごった煮かチャンポンみたいに使わなくてもいいだろうが、クララを想うがゆえにラブレターが饒舌になってしまうのは僕も若かりし頃の覚えがあるし、冒頭の元気はいいが空疎で荒っぽいオーケストレーションも24才だしねと微笑ましい。

以上、延々と綴ったが、何も解明できなかったという不毛の稿になったことはここまでおつき合い頂いたブラームスファンにはお詫び申し上げたい。解明できたのはただひとつ、自分がこの楽章をいかに好きかということだけであり、本稿は長いラブレターであり愛情が目に見える形で残せたという満足感は少しだけもらった。第2,3楽章はいま書く気力がないが、必ずそうしようと思う。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

Categories:______ブラームス