ラフマニノフ交響曲第2番ホ短調 作品27

2014 JAN 12 0:00:01 am by 東 賢太郎

前回、大学受験失敗記にて書いた「不合格だった日」、1974年3月20日は僕の今までの人生で最も暗い日だった。そこから記憶がないと書いたが、記録が一つだけ見つかった。記録魔でレコードを聴くと必ず日にちを書いている。そして、その日に聴いたレコードがわかった。ラフマニノフの交響曲第2番であった。

あの日にこれを選んだとは・・・。それはこの曲が僕とどういう関係にあったかを物語る。恐らく誰にも、親にも友達にも会いたくなかったろうし、どんなあたたかい励ましの言葉も空しく響いたろう。でも苦しんでいる自分はそれを求めていて、この曲だけが、それができたということだ。僕はこのシンフォニーが心から好きである。そこには他にかえがたい「癒し」があり「鼓舞」がある。

ラフマニノフには同じく人気作のピアノ協奏曲が2つある。それらも名曲だが、この曲ほどの奥行きと広がりはない。この2番はより大作であり、交響曲という均整と深みがあり、ロシアの憂鬱があり、そこからの解放という強靭なエネルギーがあり、そして何よりも癒しのメロディーの慰ぶに満ちあふれているのだ。どん底に落ち込んで地獄を見ている人を一気に救い出す力がある音楽だ。

それ以来もたびたび、僕は精神的に厳しい時に無意識にこの曲のCDを取り出してきたような気がする。そういう時にバッハやベートーベンのような音楽はつらい。暗い曲、重い曲は心痛を倍加する。しかしウインナワルツのようなお気楽なもてなしは逆効果だ。モーツァルトは明るくしてくれるが、そういう鼓舞を受け入れられるならまだ心底から落ち込んでいるわけではない。どうしようもない時の薬は昔からこれなのだ。

僕はこの音楽が鳴り出すと左脳がオフになる感じがする。他の曲ではないことだが、楽譜が浮かんでこないし見たいとも思わない。口からは言葉も出てこない。男性的なものが目の前から消えて、女性、それも気のおけない母や妻や娘などといて何も考えてないようなうつろな精神状態になる。それでもハートは音楽のうねりに熱く乗っていて知らず知らずヴィオラやチェロのパートを一緒に恍惚となって歌っている。何という心地よさだろう。そして曲が終わってあとに残されるのは、元気になっている自分なのだ。

ブラームスの交響曲第2番、チャイコフスキーの第5番がひょっとするとそれの代わりをつとめる可能性がある曲だ。しかしまだこちらのダメージの程度が軽い場合のように思う。それ以外、そういう音楽は知らない。

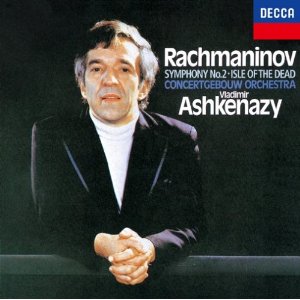

ヴラディーミル・アシュケナージ / アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

圧倒的に素晴らしい演奏、音響のCDであり、僕はこれがあれば他はいらない。21種類の音源を持ってはいるがもう増やすことはないだろう。アシュケナージの指揮はなんら誇張がなく、スコアの怪しからぬカットや余計な改変もなく、作曲家への敬意に満ちていてその意気にオーケストラが心服して名技で応えているという幸福な音楽である。コンセルトヘボウの素晴らしいホールトーンが見事にとらえられているという意味でも非常に価値のあるCDである。これが美しく聞こえなかったなら、値段に関わらず、あなたの装置はクラシックに向いていないと思われたほうがいい。

圧倒的に素晴らしい演奏、音響のCDであり、僕はこれがあれば他はいらない。21種類の音源を持ってはいるがもう増やすことはないだろう。アシュケナージの指揮はなんら誇張がなく、スコアの怪しからぬカットや余計な改変もなく、作曲家への敬意に満ちていてその意気にオーケストラが心服して名技で応えているという幸福な音楽である。コンセルトヘボウの素晴らしいホールトーンが見事にとらえられているという意味でも非常に価値のあるCDである。これが美しく聞こえなかったなら、値段に関わらず、あなたの装置はクラシックに向いていないと思われたほうがいい。

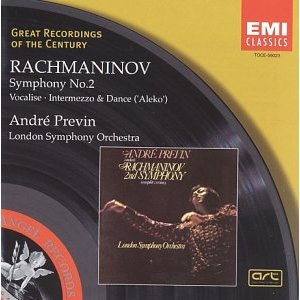

アンドレ・プレヴィン / ロンドン交響楽団

この曲を教えてくれたのはプレヴィンであり、敬意を表したい。「あの日」に聴いたのは1965年の旧盤であるが、カットがある。これは73年盤でそれはない。2番がまだそれほど知られていない60年代からとりあげ、世界にヒットさせたのはプレヴィンである。第3楽章のクラリネットの美しさ、終楽章の厚いオーケストレーションの鳴らし方など、実にうまい。ロンドン交響楽団がやや無個性であり、アシュケナージのオケの魅力に及ばなないのが唯一の欠点だが、これをファーストチョイスにされることは賛成できる。

この曲を教えてくれたのはプレヴィンであり、敬意を表したい。「あの日」に聴いたのは1965年の旧盤であるが、カットがある。これは73年盤でそれはない。2番がまだそれほど知られていない60年代からとりあげ、世界にヒットさせたのはプレヴィンである。第3楽章のクラリネットの美しさ、終楽章の厚いオーケストレーションの鳴らし方など、実にうまい。ロンドン交響楽団がやや無個性であり、アシュケナージのオケの魅力に及ばなないのが唯一の欠点だが、これをファーストチョイスにされることは賛成できる。

ユーリ・テミルカーノフ / ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

CDはまだなくLPは持って行けなかった米国留学時代、しばらく2番の音源がなくてどんなに「ひもじい」日々を送ったことか。そしてこれのカセットテープを見つけ狂喜し、毎日どれだけ癒されたか。僕の救世主的存在で、ロンドンでアシュケナージ盤を当時最先端だったCDフォーマットで入手するまで宝物だったこれが廃盤とは悲しい。ザンクト・ペテルブルグPOとの新盤が出たからお蔵入りはない、これはテミルカーノフ39才のレコーディング・デビュー録音で並々ならぬ気迫にあふれ、オケが渾身の演奏で応えている快演だ。ロマンティックかつシンフォニックで、音楽のプロポーションのバランスが実にいい。久々に当時の感慨に浸った。

CDはまだなくLPは持って行けなかった米国留学時代、しばらく2番の音源がなくてどんなに「ひもじい」日々を送ったことか。そしてこれのカセットテープを見つけ狂喜し、毎日どれだけ癒されたか。僕の救世主的存在で、ロンドンでアシュケナージ盤を当時最先端だったCDフォーマットで入手するまで宝物だったこれが廃盤とは悲しい。ザンクト・ペテルブルグPOとの新盤が出たからお蔵入りはない、これはテミルカーノフ39才のレコーディング・デビュー録音で並々ならぬ気迫にあふれ、オケが渾身の演奏で応えている快演だ。ロマンティックかつシンフォニックで、音楽のプロポーションのバランスが実にいい。久々に当時の感慨に浸った。

ホセ・クーラ / シンフォニア・ヴァルソヴィア

オペラ歌手の指揮である。内声部が鳴りすぎでアンサンブルが饒舌かつ雑で未整理感が残るが、そういうことは眼中にないのだろう、歌また歌の2番となっており他に換えがたい魅力がある。なんといっても、長大でカットが通例だった頃もある第1楽章の提示部を繰りかえしてしまうのだから彼のこの音楽へのloveは半端でない。恥も外聞もないその情熱は、2番が圧倒的に好きである僕としてもとうてい看過できない。これが指揮で来たら気持ちいいだろうなあと思う。

オペラ歌手の指揮である。内声部が鳴りすぎでアンサンブルが饒舌かつ雑で未整理感が残るが、そういうことは眼中にないのだろう、歌また歌の2番となっており他に換えがたい魅力がある。なんといっても、長大でカットが通例だった頃もある第1楽章の提示部を繰りかえしてしまうのだから彼のこの音楽へのloveは半端でない。恥も外聞もないその情熱は、2番が圧倒的に好きである僕としてもとうてい看過できない。これが指揮で来たら気持ちいいだろうなあと思う。

こちらはスラットキンがシカゴ響を振ったライブ。悪くありません。

おしまいは第2楽章を中学生の演奏で。福島県郡山市立郡山第二中学校のオーケストラ。うまいね~~!

(補遺、2018年8月25日)

ポール・パレー / デトロイト交響楽団

パレーのレパートリーとしては異質なもの。1957年録音でプレヴィンが旧盤でこれを広めるより8年も早い。オンな録音は同曲に誠にふさわしくない。第1楽章は省略があり、弦の対位法は指揮台で聴けばこんなかと思うほどチェロが生々しい。オケは当然と言えば当然だが、肝心の弦が弾きこんだ感じはなく第2楽章は今ならアマチュア並み。第3楽章もに弦が気になってあんまりロマンに酔えない。スコアリーディングの練習、2番の受容史の研究にはいい。

パレーのレパートリーとしては異質なもの。1957年録音でプレヴィンが旧盤でこれを広めるより8年も早い。オンな録音は同曲に誠にふさわしくない。第1楽章は省略があり、弦の対位法は指揮台で聴けばこんなかと思うほどチェロが生々しい。オケは当然と言えば当然だが、肝心の弦が弾きこんだ感じはなく第2楽章は今ならアマチュア並み。第3楽章もに弦が気になってあんまりロマンに酔えない。スコアリーディングの練習、2番の受容史の研究にはいい。

(こちらもどうぞ)

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番ハ短調作品18

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番の名演

クラシック徒然草-ユージン・オーマンディーの右手-

2012 OCT 20 0:00:33 am by 東 賢太郎

「チャイコフスキーの交響曲第5番、バルトークの管弦楽のための協奏曲、ガーシュインのパリのアメリカ人とラプソディー・イン・ブルー、コダーイのハーリヤーノシュ、シベリウスの交響曲第2番、サンサーンスの交響曲第3番、メンデルスゾーン・チャイコフスキーのバイオリン協奏曲」

以上の名曲を僕はオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のレコードによって初めて聴き、耳に刻み込みました。高校時代のことです。10年のちにそのフィラデルフィアに留学し、2年間この名門オケを定期会員として聴くということになり、不思議なご縁を感じざるをえません。そのオケに42年君臨したのが、ユージン・オーマンディーさんです。

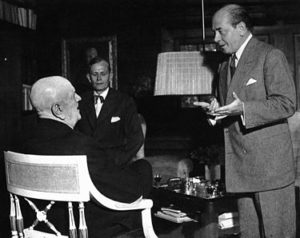

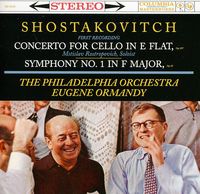

はじめは名前も知らず、誰のユージンだ?ぐらいに思っていました。あとになって、友人だったかどうかはともかく、シベリウス、ラフマニノフ、ショスタコーヴィチ、バルトークなど大作曲家との交流があったことを知りました。また、「ファンタジア」や「オーケストラの少女」で有名な大指揮者ストコフスキーの後任であり、ホロヴィッツ、ルービンシュタイン、ゼルキン、アラウ、ロストロポーヴィチ、スターン、オイストラフなど音楽史を飾るソリストと競演した、20世紀を代表する大指揮者のひとりです (写真はSony Classical Originalsより、左・オーマンディー、右・ショスタコーヴィチ)。

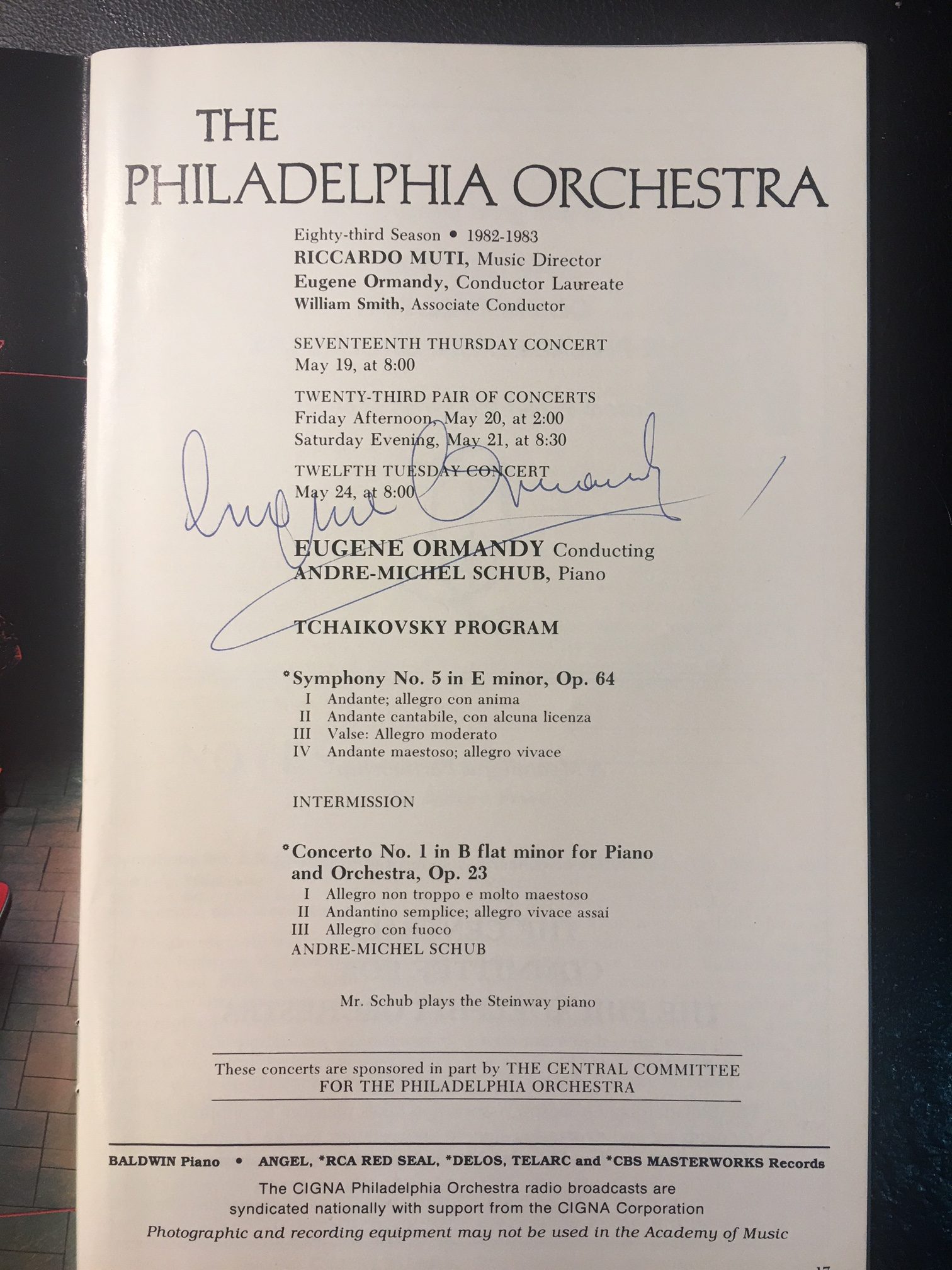

僕がフィラデルフィア管弦楽団の定期会員だった1982-84年はリッカルド・ムーティーに常任指揮者のポストを譲ったあとで、すでにご高齢だったオーマンディーさんは定期に数度しか現れませんでした。もう一回指揮予定があったのですが、たしかベートーベンの田園とシベリウスの5番だったか、ドタキャンになりました。残念でなりませんでした。しかし、その理由は、その1回だけ実現した演奏会の終演後に知ることとなりました。

その演奏会、プログラムは前半がチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番、後半が交響曲第5番。あいだにインターミッション(休憩)が入ります。前半も後半もオケが鳴りきった立派な演奏で、このコンビがチャイコフスキーを長年オハコにしてきた様子がよくわかりました。ただ、休憩が終わっても後半がなかなか始まらず、30分以上遅れてしまったことがどこか気になっていました。

証券マンの図々しさで、僕はいろいろな演奏会で終演後の楽屋に侵入しています。この時ももちろんです。係員の女性に止められましたが、

「どうしてもマエストロに会いたいのです。日本で彼のレコードで5番を覚えたので。」

などと随分身勝手なことをいうと、そこはアメリカ人の懐の深さで 「そうですか、それはいい機会ですね。ではどうぞ (OK,come in ! ) 」 となりました。このとき、歩きながら彼女が開演が遅れた理由をこっそり教えてくれました。

「でも先生も困ったもんですわ。今日はコンチェルトが終わると、それで終わりと勘違いして家に帰っちゃうんですもの」

なるほどそうだったんですか。でも先生、後半の5番の指揮は完ぺきでしたね。すべてのフレージングやポルタメントが、そうこれこれ、とうなずくほど僕の耳にこびりついている、まさにあなたのものでした。チェロの前の最前列から見させていただいたかくしゃくとした指揮姿、忘れることはありません。

おそらくこれが最後からン回目ぐらいの指揮だったでしょう。先生が亡くなったのはその2年後の1985年でした。

楽屋で先生は奥さんとご一緒で、突然の闖入者も意に介さず上機嫌。オー、よく来たなという感じでした。「僕は日本が大好きなんだよ。みんな優しいし、ごはんもおいしいしね。」 とお茶目で元気いっぱい。僕と握手した時間の5倍は僕の家内の手をしっかり握っていました。そのかたわらから僕は「先生のレコードで・・・・」、 これはあまり聞こえておられなかったようです。サインをもらって満足してしまいました。ああ、もっと話を聞いておけばよかった・・・・。

先生の右手はコロッとしていて肉厚で、西洋人としては小さめでした。今でも感触をはっきりと覚えています。

この写真を見ると、すごい、俺はシベリウスやラフマニノフと握手したんだ!

いや、AKB握手会になってしまいました。

(こちらをどうぞ)

クラシック徒然草-僕の音楽史-

2012 SEP 14 14:14:33 pm by 東 賢太郎

僕の一番古い記憶は、親父のSPレコードを庭石に落として割ってしまったことです。2歳だったようです。中から新聞紙 ? が出てきたのを覚えています。ぐるぐる回るレコードが大好きでした。溝の中に小さな人がはいっていて音を出していると思っていました。

これが昂じたのか、僕はクラシック音楽にハマった人生を歩むこととなりました。作曲や演奏の才がないことは後で悟りましたから聴くだけです。就職した証券会社では、大阪の社員寮に送ったはずの1000枚以上のLPレコードが誤って支店に配送されてしまい、入社早々大騒ぎになったこともありました。

転勤族だったので国内外で24回も引っ越しをしました。そのたびにLP、テープと5000枚以上あるCD、オーディオ、ピアノ、チェロ、楽譜がいつも我が家の荷物の半分以上でした。この分量はクラシックが僕の57年の人生に占めてきた重みの分量も示しているようです。

僕がお世話になった証券業界では僕は変り種でしょう。この業界は オペラのスポンサーはしても社員オーケストラをもつような風土とはもっとも遠い世界の一つです。それでも僕が楽しくやってこれたのはひとえに海外族だったからです。アメリカ、イギリス、ドイツ、スイスに駐在した13年半に、僕はもう2度と考えられないほどの濃くて深い音楽体験をさせてもらいました。

そういうとやれ「カラヤンを聴いた」「バイロイトへ行った」という手の話に思われそうですが、そうではありません。僕はそういうことにあまり関心がなく、書かれた音符のほうに関心がある人間です。たとえば、同じ夜空の月を見て「美しい」とめでるタイプの人と「あれは物体だ」と見るタイプの人がいます。僕は完全に後者のほうです。文学でなく数学のほうが好き。文系なのに古文漢文チンプンカンプンというタイプでした。

高校時代はストラビンスキーの春の祭典、バルトークの弦楽器と打楽器とチェレスタのための音楽(通称、弦チェレ)みたいなものにはまっていました。特に春の祭典は高2のころ1万円の大枚をはたいてスコア(オーケストラ総譜)を買い、穴のあくほど眺めました。この曲は実に不思議な呪術的な音響に満ちていて、それがどういう和音なのか楽器の重ね方なのかリズムなのか、全部を自分で解析しないと気がすまなかったのです。

弦チェレの方は、第3楽章です。ちょっとお化けでも出そうなムードですね。フリッツ・ライナーの指揮するレコードで、チェレスタが入ってくる部分。この世のものとは思えない玄妙かつ宇宙的な音響。なぜかこの演奏だけなんですが。敬愛するピエール・ブーレーズも含めてほかのは全部だめです。これもスコアの解析対象となります。

時が流れて、僕はフランクフルトに住みました。その家はメンデルスゾーンのお姉さん(ファニー)の家の隣り村にありました。そう知っていたわけではなく、たまたま住んだらそうだったのですが。彼はそこでホ短調のバイオリン協奏曲を書きました。あの丘陵地の空気、特に彼がそれを書いた夏の空気をすって生きていると、どうしてああいう第2楽章ができたのかわかる感じがします。あそこを避暑地に選んだ彼と、その場所が何となく気に入った僕の魂が深いところで交感して体にジーンと沁みてくるような感覚。うまく言えませんが、かつてそんなことを味わったことはなかったのです。

こういう感覚は、大好きで毎週末行っていたヴイ―スバーデンという町でもありました。ブラームスの交響曲第3番です。もういいおっさんだった彼はここに住んでいた若い女性歌手に恋してしまい、ここでこの曲を書きました。彼としては異例に甘めの第3楽章はその賜物でしょうが、むしろそれ以外の部分でもこの町の雰囲気と曲調が不思議と同じ霊感を感じさせるのです。この交響曲はこのヴイ―スバーデンとマインツの間を流れるライン川にも深く関係しています。

シューマンの交響曲第3番とワーグナーのニュルンベルグの名歌手第1幕への前奏曲。この2曲はそのライン川そのものです。すみません。どういう意味かというのは行って見て感じてもらうしかありません。このシューマンの名作は後世にライン交響曲と呼ばれるようになりました。シンフォニーのあだ名ピッタリ賞コンテストがあったらダントツ1位がこれです。

名歌手は全部ライン川で書かれたわけではありません。でもあのハ長調の輝かしい前奏曲はヴイ―スバーデン・ビープリヒというライン川べりで書かれたのです。ワーグナーの家は水面にちかく、滔々と悠々と流れるラインが自分の庭になったような錯覚すらあります。太陽がまぶしい秋の朝、目覚めて窓を開けると眼前に滔々と流れるライン川、そこにバスの効いたあの曲が流れる。僕の理想の光景です。

こういう経験をして、僕はだんだんとお月様を見て「美しい」と思う感性も身についてきました。物体だ、という感性が消えたわけではなく、少しはバランスのとれた大人のリスナーに成長できたということでしょうか。基本的にはロマンチストなので、ボエームやカルメンを涙なしに聴き終えたことはないし、ラフマニノフの第2交響曲を甘ったるい駄作だなどとは全く思いません。

しかしメンデルスゾーンのジーンとした感じは、涙が出るとか甘いとかそういう次元の話ではありません。泣くというのは作曲家が仕掛けた作戦にまんまとはまっているということです。そうではなく、作曲家がそういう作戦を練る前の舞台裏で、一緒に昼飯を食ったというイメージなのです。どうも話が霊媒師みたいになってきました。

ところで今、心を奪われているのがラヴェルです。音楽を書く手管、仕掛けのうまさという意味でこの人は最右翼です。もちろん、どの作曲家も聴き手を感動させようと苦労し、手練手管を尽くしています。そうでないように思われているモーツァルトの手管はパリ交響曲について書いた彼の手紙に残っています。しかしラヴェルはその中でも別格。うまいというより、彼は手管だけでできたみたいなボレロという曲も書いています。もうマジシャンですね。ドビッシーと比べて、そういう側面を低く見る人もいます。

僕も、そうかもしれないと思いながら、聴くたびに手管にはまっているわけです。ダフニスとクロエ。このバレエ音楽の一番有名な「夜明け」を聴いて下さい。僕は2度ほどギリシャを旅行してます。あのコバルトブルーの海に日が昇るような情景をこれほど見事に喚起する例はありません。音楽による情景描写というのはよくあります。しかしこれを聴いてしまうと他の作品は風呂屋のペンキ絵みたいに思えてしまいます。そのぐらいすごい。手管だろうがペテンだろうが、この域に達すると文句のつけようもないのです。

僕のラヴェル好きは高校時代にはじまります。春の祭典と同じ感覚で。両手の方のコンチェルトの第2楽章、ピアノのモノローグを弾くのは今でも人生の最大の喜びの一つです。もう和音が最高。ダフニスと同じコード連結が出てくる夜のガスパール第1曲も(これは弾けません)。バルビゾンの小路に似合う弦楽四重奏の第1楽章。僕にとって、ヨーロッパの最高度の洗練とはラヴェルの音楽なのです。

あれもいいこれもいい。 50年も聴いてくるとこうなってしまうのです。しかし50年たっても良さがわからない有名曲もたくさんあります。最後は好みです。もう今さらですから、ご縁がなかったとあきらめることにします。好きな曲は何曲あるか知りませんが100はないと思います。50-60ぐらいでしょうか。

これから、時間はかかりますが、1曲1曲、愛情をこめて、なぜ好きか、どこが好きかを書いていきます。これは僕という人間のIDであり、作曲家たちへの心からの尊敬と感謝のしるしです。読んで聴いて、その曲を好きになる方が1人でもいれば、僕は宣教師の役目を果たしたことになります。聴かずして死んだらもったいないよという曲ばかりです。必ずみなさんの人生豊かにしてみせます。ぜひお読みください!