僕が聴いた名演奏家たち(マウリツィオ・ポリーニ)

2024 MAR 29 0:00:56 am by 東 賢太郎

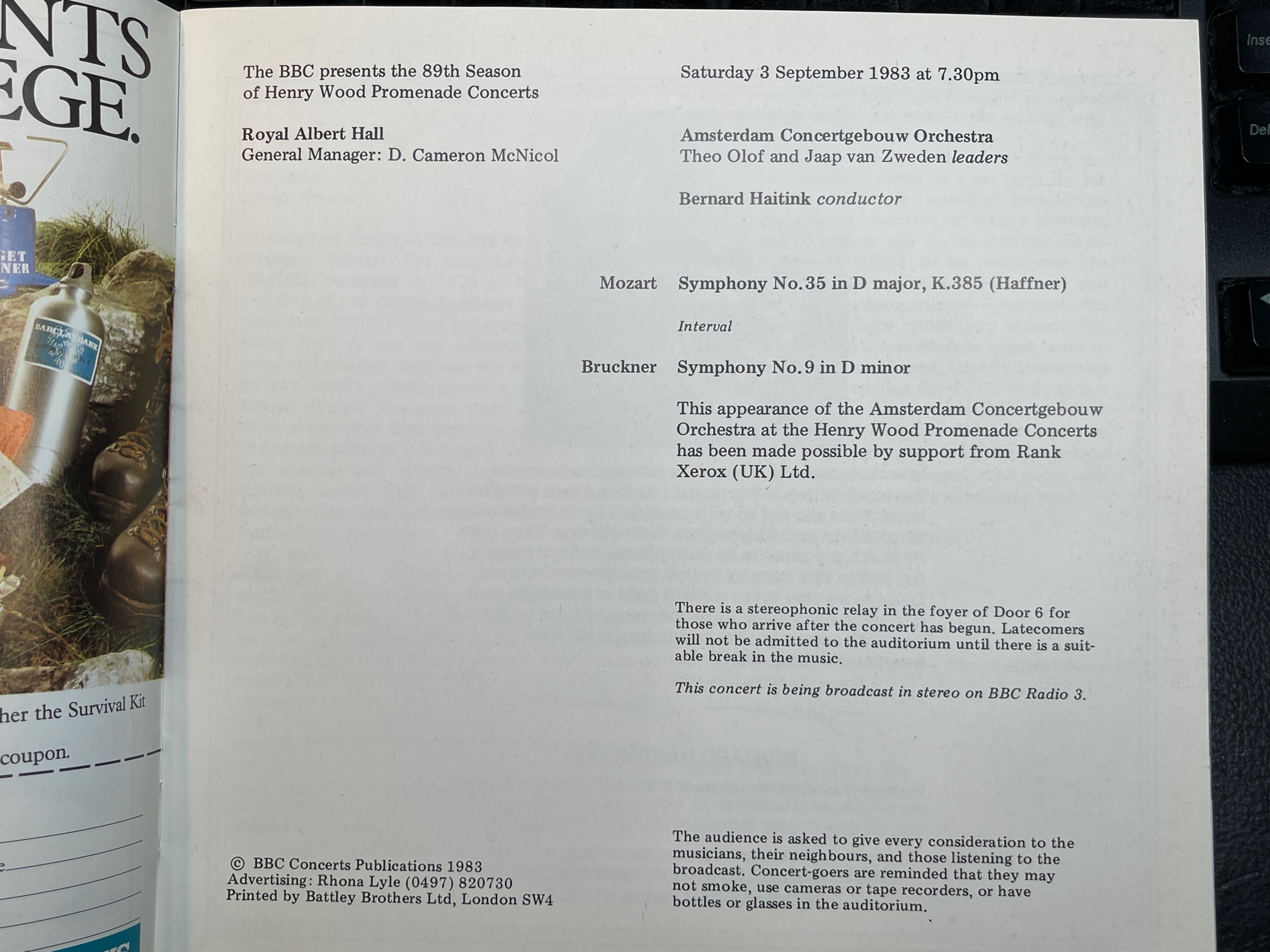

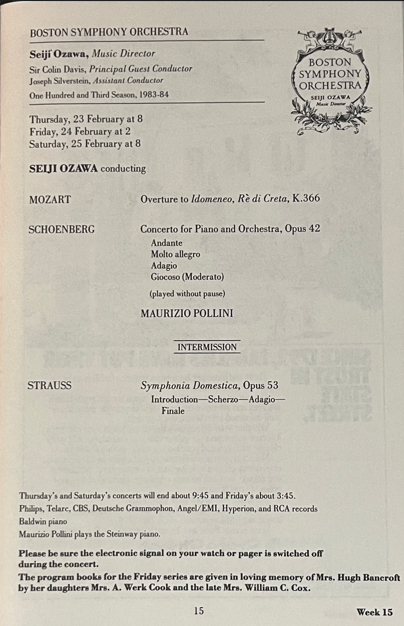

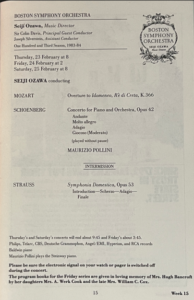

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

なんということだ、とうとうポリーニまで亡くなってしまった。小澤征爾の逝去で1984年2月のボストン・シンフォニーホールでのプログラムを探し出し、そうだった、ここでシェーンベルクのピアノ協奏曲を初めて聞いたんだっけと思ったのがつい先月のことだ。そのソリストがポリーニであり、そういえば最近名前を聞かないなという気持ちが頭をよぎってはいたのだ。シェーンベルクの細かいことは記憶にないが、小澤の運動神経とポリーニの打鍵とリズムが拮抗した快演の印象だ。厳格な12音技法のスコアを暗譜して運動に落としこむ作業は演奏家にアーティストとしての感性以前に数理的な知性を要求する。ポリーニはその所有者であった。音楽が他の芸術と一線を画するのは数学と運動を内包する点だ。どちらも動物的快感をもたらす故に僕はクラシック音楽を愛好しているというと逆説的にきこえるかもしれないが、人間とはそういう動物だ。もし認知症になってもブラームスをきかせてね、きっと涙を流すからと家内に頼んでる。

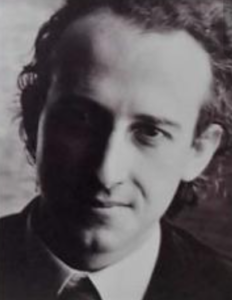

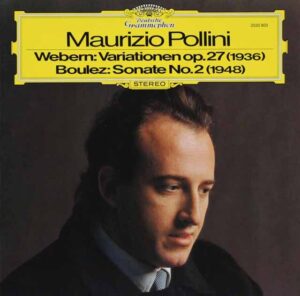

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい

こうしてポリーニの残像をたどる作業は特別の感慨をもってするしかない。彼の軌跡は自分のクラシック鑑賞のそれでもあるからだ。ドイツ・グラモフォン(DG)からまずストラヴィンスキー、プロコフィエフ、もう1枚がウェーベルン、 ブーレーズと衝撃のデビューを飾ったのがクラシックに馴染みだした1971年のことだった。衝撃は僕が受けたわけでなく、業界のキャッチコピーである。しかも、後で知ったがこれはデビュー盤ではなくEMIからショパン集が出てい たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

たのだからいい加減なものである。それが日陰者であるならショパン・コンクール優勝はなんだったのかとなる。このロジックのなさは日本人だけでない、DGもそれで商売できたのだから世界人口の大半は、いや幾分かは知的な部類であるクラシックのリスナーでさえもがそうなのだろう。そこにAIのフェイク画像をぶちこめば資本主義は共産主義の恰好のツールになる。このロジックを理解している人の数はさらに少ない。少数の支配者につく方が得だから支配はさらに盤石になる。こうやってディープステートはできる。

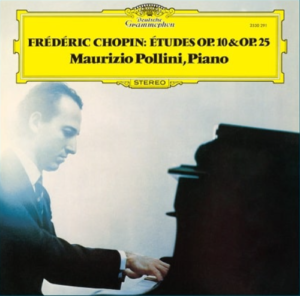

2枚をどこで聴いたかは覚えてない。全部ではなくFM放送でもあったのではないか。ペトルーシュカはオーケストラ版で知っていたが「3章」というピアノ版は初耳であり、それ以外は一曲も知らなかった。レコ芸で話題の彼の名を覚えた程度で、春の祭典で僕をクラシックに引きずりこんだブーレーズのピアノ版のイメージだったがそれも自分の耳で判断したことではない。高校2年でクラシックはまったくの未熟者、ピ アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

アノソロは何を聞いてもさっぱり関心がなかった。それでも1973年に「ショパンのエチュード」が出てきた時の意外感はあった。ショパン・コンクール優勝者だぐらいは知っていたが、こっちは5歳でリアル感はなく価値も知らない。ただ、のちにこのレコードは、我が家のあまり多くはないショパンの一画に並ぶことにはなった。同時に、ポリーニとはいったい何者だろうと考えることになった。ブーレーズを弾く彼とショパンを弾く彼が同一人物であることがうまく整理できなかったからだ。このことは音楽に限らず、人間と社会の複雑な事情を観察するための訓練になった。彼は優勝直後にホ短調協奏曲を録音したがそこから「謎の沈黙」に入り、1968年のロンドンのクイーン・エリザベス・ホールのショパン・リサイタルでカムバックしてみせた折にLP2枚分のリサイタル盤をレコーディングし、再度3年のブランクとなりDGデビューに至る。そのキャズム(断層)を意図して作ったのか、単に意に適うレパートリー研鑽の時間だったのか、いずれにせよ彼の意志が為したことだ。19世紀の残照でなくアヴァン・ギャルドに分け入り、20世紀の大衆の求める “クラシック” ではない時代を押し進める。そうした指向性の持ち主という意味で彼はブーレーズの仲間であり、だからDGデビューに第2ソナタを選んだろうし、ブーレーズはフランス国の役人であったがポリーニは生粋の共産主義者だった。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ハーバードの友人がチケットを買ってくれこのプログラムを見たとき、まず思ったのはブラームスの第2協奏曲をやってほしかったなというない物ねだりだった。理由は後述する。しかしこの日のポリーニはルービンシュタインやホロヴィッツの末裔ではなく12音音楽の支持者であった。そのとき29歳だった僕は13歳年長のポリーニの多様性、多義性に人間の新しい在り方を見た。先週、ツェムリンスキーに夢中になっていてどうしても書きたい衝動に駆られていたのは、おそらくPCでシェーンベルクの協奏曲を流していたからで、そのままポリーニのレクイエムになった。シェーンベルクは12は好きだったが13は嫌いだった。トリスカイデカフォビア(数字の13の恐怖症)だったことは有名である。僕にもそれがあり、大学受験に際し、高いチャレンジへの象徴的逆説的攻撃的エネルギーとして忌避していた “4” にこだわったら落ちた。 “7” に変えたら受かったので信念はさらに強化されている。まったく馬鹿げたことだが否応なくロジカルに生まれているものをイロジカルでバランスして精神の均衡が保たれているように思う。1942年生まれのポリーニはボストンで42歳だ。シェーンベルクのピアノ協奏曲は1942年に作曲されて作品番号は42であり、7+6=13、7×6=42である。偶然にしては出来すぎだったと思わないでもない。

ショパン・コンクール優勝はポリーニにとって満足な偉業だったろうが、一晩寝れば通過点でしかなかったのではないか。なぜそう考えるかは、彼の師匠カルロ・ヴィドゥッソ(Carlo Vidusso、1911-1978)がどんな人物だったかに言及する必要がある。ヴィドゥッソは並外れたテクニックと伝説的な読譜力に恵まれたヴィルトゥオーゾで、複雑な楽譜の運指の課題を即座に解くことができる異才だった。ワルター・ギーゼキングは列車に乗るときに渡された新作協奏曲をその足で着いた会場で弾いたらしいがそれは聴衆が誰も知らない曲だ。ヴィドゥッソはコンサートの直前に手を負傷したピアニストの代役に立ち、聴いたことはあったが弾くのは初めての協奏曲(つまり聴衆も知っている曲)の譜面を楽屋で読んでリハーサルなしで弾き、専門家もいた客席の誰一人気づかなかった。こんな人はフランツ・リストぐらいだ(新作だったイ短調協奏曲の譜面を持ってきたグリーグの眼前でそれを初見で完奏して驚かせた)。ヴィドゥッソもそれができ「スタジオ録音より初見の方がいい」とちょっとしたウィットを込めて称賛された。1956年のブゾーニ国際ピアノコンクールの作曲部門で応募作品の演奏者だった彼は14歳の弟子ポリーニを代役に推し、その役を完璧にこなした少年は一躍有名になった(イタリア語版wikipediaより)。

チリ出身のヴィドゥッソはショパン弾きではない。リストだ。「3つの演奏会用練習曲」から第2曲 「軽やかさ」(La leggierezza)をお聴きいただきたい。

ポリーニがこの師から学んだのはレパートリーではなく、その情緒的解釈でもない。継いだのは読譜力とそれを具現するメカニックであり、それが彼の固有の器を形成し、自らの資質に合った酒を盛った。そう考えればシェーンベルク、ブーレーズ、ノーノの録音の意図がわかる。

<シェーンベルク「ピアノ協奏曲」アバド/BPO、1988年9月録音>

そう書くと、技術偏重でうまいだけのピアニストにされる。現にヴィドゥッソはリヒテルやアラウと同世代だが名を成してはいない。コンクールを制覇したことでポリーニは師を超えたのだろうか?

3大コンクールの優勝者のうち私見ではあるがAAA(最高ランク)にまで昇りつめた人を見てみよう。過去18回ある「ショパン」はポリーニ、アルゲリッチ、ツィマーマン、12回の「チャイコフスキー」はアシュケナージ、ソコロフ、15回の「エリザベート」はギレリス、アシュケナージだけと36人中6人しかいない。つまりポリーニはコンクールで知名度は上げたが、AAAになったのはそのせいではない。つまり彼は元から師をはるかに超えるものを持っており、そこに師の技が加わったとみるのが自然だろう。

1歳違いのポリーニ、アルゲリッチはショパン・コンクール優勝が喧伝され一気に名が知れた。というより、1960年(第6回)、1965年(第7回)の両者の優勝によってコンクールの方が有名になった。両人ともそこで協奏曲1番ホ短調を弾いて話題になり、ポリーニはそれをスタジオ録音したがアルゲリッチはそれに3年を要した。そこで1966年にEMIから「ディヌ・リパッティ盤」なるものが出てくる。出所が怪しかったのだろう、1971年のイギリス盤には「指揮者とオーケストラの名前は不明だが、ソリストがリパッティであることは間違いない」という趣旨のメモが添えられ、そこから10年そういうことになったが、BBCが1981年にこの録音を放送するとリスナーがチェルニー・ステファンスカの1950年代初頭のスプラフォン録音との類似性を指摘して書き込み、テストの結果、これらは同一の録音であることが判明した。この事件はよく覚えている。リパッティの至高の精神性を讃えていた我が国の音楽評論界は沈黙し、さりとて第4回ショパン・コンクール覇者であるステファンスカが売れっ子になったわけでもないというイロジカルな結末となった。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

ではポリーニの1番はどうだったのか。コンクール本選のライブ、これは一期一会の壮絶なもので、指の回りにオケがついていけてないほどの腕の冴えはルービンシュタインが唸ったのももっともだ。良い録音で残っていればと残念至極である。コンクールは1960年2月から3月にかけて行われ、彼は同年4月20、21日にパウル・クレツキ / フィルハーモニア管とEMIのアビイロード第1スタジオで録音している。コンクールの熱はなくあっさりして聞こえるが純音楽的に見事な演奏であり、これほど硬質な美を完璧に紡ぎだしたピアノはそうはない。ざわざわした群衆の人いきれにまみれたホールで興奮を待つ演奏ではなく、ヘッドホンで細部までじっと耳を凝らす質の演奏であり、クリスタルの如きピアニズムの冴えはまさしくそれに足る。そして18歳を包み込んでいるのが音楽を知り尽くしたポーランドの大家クレツキであり、この録音は数あるポリーニの遺産でも出色のものと思う。

これがありながらリパッティの愚を犯したEMIは何だったのか。おそらく1965年のアルゲリッチの出現だろう。レコードを大枚はたいて買っていた時代、聴衆は真剣に感動という対価を求め気合を込めて音楽をきいていたのだ。あっけなく音楽が無料で手に入ってしまう今は恵まれてはいるが過ぎたるは及ばざるがごとし。コストはかかっても皆がこぞって音楽を大切にしたあの時代のほうがよかったと僕は思うし、だからこそおきたリパッティ事件を批判する気にはならない。

深く曲想のロマンに寄り添って感極まった高音が冴えたと思えば要所では女豹が獲物に飛びかかるが如き怒涛のメリハリ。アルゲリッチのほうが面白いという意見に僕は抗うことはできないが、それはポリーニの資質にはないものだから言っても仕方ない。むしろ、ショパンの作品の中で、ポリーニの長所が万全に発揮される曲がエチュードだったということで、それはまさにグレン・グールドにおけるバッハに比定できる。この一枚はグールドのゴールドベルク変奏曲(旧盤)と同様にポリーニの揺るぎないアイコンになったといっていいだろう。

ポリーニは、おそらくDGのニーズもあったのだろう、ショパンのソナタ、前奏曲、バラード、スケルツォ、ポロネーズ、ノクターン、即興曲、ワルツ、マズルカなどの主要曲も次々と録音した。ヴィドゥッソの弟子である彼は何でも弾ける。強みはルービンシュタインを唸らせた並外れたメカニックではあるが、もっと本質的な部分に踏み入れば、散文的なものより数理的なものだ。散文的であることがチャームになっているアルフレッド・コルトーやサンソン・フランソワのようなショパンを彼が弾くことは望めないし、ショパン本人がそういう人だったのだからどうしようもない。ではポリーニの本質に適った音楽は何だろう?

1977年の4月に農学部前の西片2丁目で下宿生活を始めたとき、熱愛していた音楽がブラームスの変ロ長調第2協奏曲だ。すでにゼルキン、バックハウス、リヒター・ハーザーのLPを持っていたが、2月に買ったアラウが最も気にいっていた。 この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この強力なラインナップに侵入できたのは9月にFM放送をカセットに録音したアラウのシュトゥットガルトのライブ、そして10月にやはりFMを録音したポリーニ / アバド / VPOの1976年録音のレコードだった。ここでのポリーニは無双無敵だ。アバド / ベルリン・フィルとの再録音があるが、文句なしでVPOとの旧盤に軍配を上げる。強靭で正確無比な鋼のタッチ、魂を揺さぶるタメ、微塵の狂いもないぶ厚い和音のつかみ、深々と地の底まで轟く腰の重い低音、軽々と天空に飛翔する高音、第2楽章の熱狂のテンポ、人生の滋味と静謐にあふれる第3楽章、意気投合したアバドの若々しい指揮にこたえて、これぞブラームスの音で包み込む絶品のウィーン・フィル!昼も夜も深夜までも、何度熱中してこれを聴いたことだろう!ボストンで「ブラームスの第2協奏曲をやってほしかった」と思ったのはこれがあったからなのだ。

この演奏、さきほど聴き返したが、もう僕の魂に深く刻み込まれていてありとあらゆるリズム、ひと節、ホルンの音色にいたるまでがああそうだったといちいち確認され、腹の底まで腑に落ちて涙が出てくる。偉大な二人の音楽家、ポリー二とアバドに心から感謝したい。

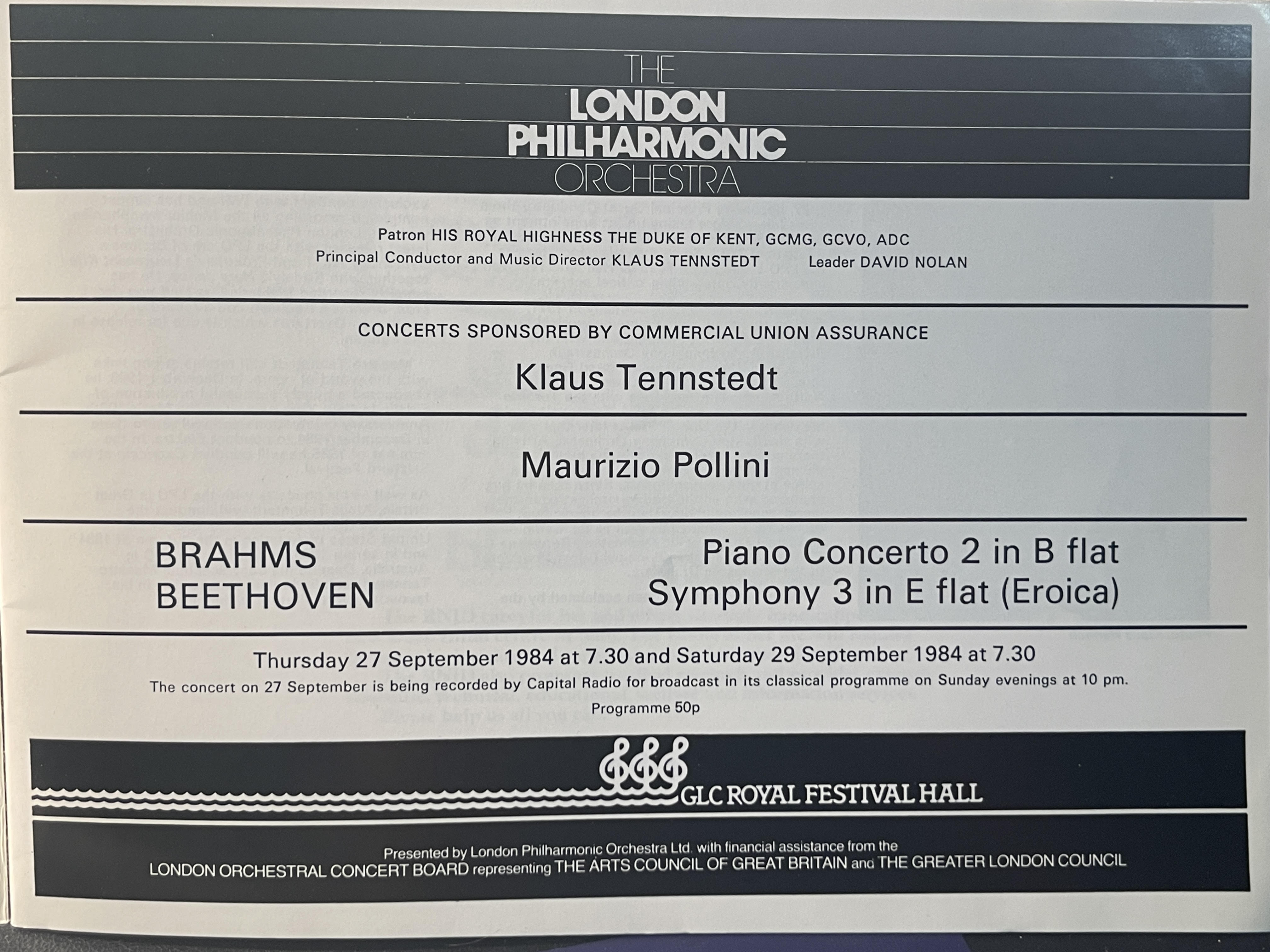

物語は続編がある。その念願だったポリーニの第2協奏曲を聴くチャンスが同年、つまり冒頭のボストンの演奏会の年の4月にウォートンを卒業し、そのままロンドンに赴任した秋(9月)にやってきたのだ。ロイヤル・フェスティバル・ホールで指揮はクラウス・テンシュテット、オケはロンドン・フィルである。

なんと幸運だったと言いたいところだが、実は、どういうことかこの演奏会については何も覚えていない。なぜそうなのかすら覚えていない。この選曲で、このタイミングで、そんなことは、こと僕においては天地がひっくり返ってもあり得ないのだ。考えられる理由はただ一つ、当時、野村證券の稼ぎ頭だったロンドン拠点の営業課において入社5年目だった僕は新入りの下っ端であり、おっかない先輩方のもとで英語でシティでビジネスをするシビアさに面食らっていた。新規アカウントの開拓から東京への膨大な量の売買発注ファクシミリの正誤チェックというミスしたら首の仕事に至る、早朝から深夜までの卒倒するほど激烈な仕事で忙殺されていた。そんな中でもクラシックを聴く時間は削らなかった。いま、倉庫で長い眠りについていたこのプログラムを前にして本当によく頑張ったねと自分をほめてやりたい気持ちで胸が熱くなっている。長女が産まれる3年前、日々そんなであった僕を取り扱っていた家内はライオンを家で飼うより大変だったに違いない。深謝だ。

ポリーニを聴く3度目の機会はそれから約1年がたった1985年の10月14日にやってきた。やはりロイヤル・フェスティバル・ホールでのリサイタルで、曲目はJ.S.バッハの生誕300周年を祝う「平均律クラヴィーア曲集第1巻全曲」であった。ポリーニは遠くにぽつんと見えたから一階席右奥だったと思う。これはかつて経験した最も重要な演奏会のひとつであり、音楽というものに限らず、あの日をもって人生が変わったとすら思わしめる重大なメッセージを頂いた。それがバッハの音楽から発したのかポリーニその人の強靭な精神に発したのかはわからない。弘法大師が修行中に洞窟で、海に昇る朝日が口に飛び込んで開眼したと語ったのはこんなものだったのだろうかという種の、他では一度もない何物かを僕は頂いたのだ。似たものはバレンボイムによるリストのロ短調ソナタ、リヒテルのプロコフィエフの一部にも感じたことはあったが、この日は全編にわたって身体が金縛りのようになり、帰宅の途に就いたウォータールー・ブリッジのとば口まで来ても言葉も出ない呆然自失のままであって、中古のアウディを走らせながらハンドルが切れなくなる恐怖があって初めて声が出て家内にそう言った。その場面が、映画「哀愁」の舞台となった暗い橋梁をのぞむ写真のように目に焼きついている。一台のピアノからあれだけの「気」が現れる。それは言葉ではない啓示になって自分でないものを生む。僕は授業を受けている何でもない日常のある時に、先生の板書の数式と文字がとても美しく見えた特別の瞬間に出会い、どういうわけかその日から突然に数学の難問がすらすら解けるようになった。あれは何だったのかいまだに不明だが、そういうものを啓示と呼ぶのだろう。ポリーニは平均律第1巻を2009年に録音している。彷彿とさせる演奏だが、もう啓示はない。あれ以来、平均律は僕にとって特別の音楽となり無闇には聴かない。幸い弾けない。グールド盤を何度か聴いたが、板書の数式に先生の顔が透けて見えるというのはいけない、そんなものではできるようにならない。よって最近はますます遠ざけるようになってきている。

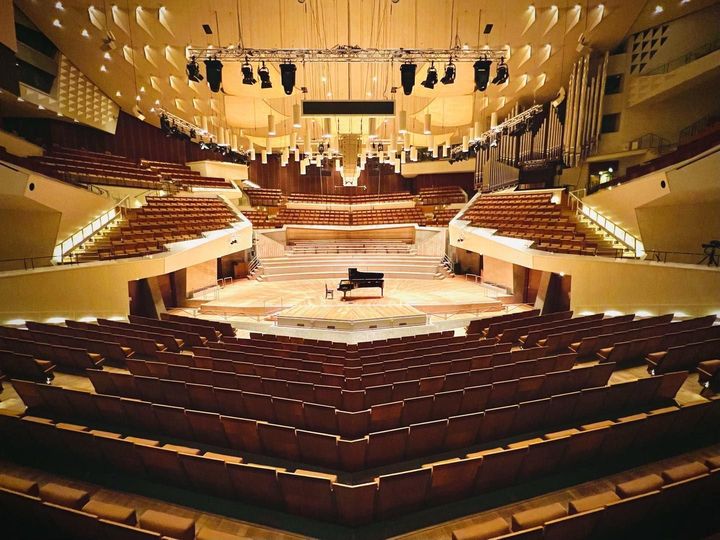

ポリーニをきいた最後はボストンから10年の月日がたった1994年5月21日、ベルリンのフィルハーモニーで行われたベートーベンのソナタ全曲演奏会の一日だった。僕は人生で最初の管理職ポストである野村バンク・ドイツの社長に就任した翌年の39歳、ふりかえれば、息子が生まれ、人生で最も楽しく、最も希望に満ち、最も輝いていた年だった。勤務地のフランクフルトから1週間の休みを取ってベルリンに滞在し、家族を動物園に連れて行ったりしながら、これも一生ものだったブーレーズの「ダフニスとクロエ」(5月24日)も聴いている。そしてその翌月、6月28日に、もう一度ベルリンまで飛んであのカルロス・クライバーの伝説のブラームス4番を聴いた。それまでの5年、目の前が真っ暗になるほど辛いこと続きだったが耐えた、そのご褒美を神様が一気にくれたみたいな年であり、「禍福は糾える縄の如し」の諺がこれほど身に染みたことはない。

プログラムが手元にないがメインは29番ハンマークラヴィール・ソナタであった。52歳でキャリアの絶頂だったポリーニを正面間近に見る席だ。この席であったからわかったことがある。ブラームスと同じ変ロ長調の和音が深いバスの ff に乗ってホールに響き渡ると、再び言葉にならない呪縛を受けた。当時の僕はこのソナタが何かを知っておらず、さしたる期待もなく聴いていた。さすがのポリーニも一筋縄でいかない。そう見えたがそうではなかった。おそらく、弾くだけなら流せるものを、彼は渾身の重みを込めて打鍵して音楽に立体感を造り込もうとしている。すると、巨大かつ適度に湿潤な音響空間であるフィルハーモニーに、なにやらパルテノン神殿の幻影でもあるかのような壮麗な建造物が現れる感じがして、かつてどこでも聴いたことのないもの、あえて比べるなら、1970年の大阪万国博覧会でドイツ館の天井の無数のスピーカーを音が疾走したシュトックハウゼンの電子音楽が現出した聴感による立体感を味わった。このソナタはシュトライヒャーとブロードウッドという楽器の進化過程に関わるが、問題はどのキーが弾ける弾けないではなく、進化によるサウンドの変化がベートーベンに与えた創造のモチベーションだ。それが何かを僕は知らなかったが、この体験は天才の宇宙空間的規模の三次元スケールの創造だったと確信している。それは音が10度まで集積する重層的展開によったり、主題変容の構造的ディメンションの拡大によったり、複合された主題の中から単音で別な主題を紡いだりする、モーツァルト以前では想像もつかない複雑な手法で楽譜に織り込まれている。3つ目の手法で第3楽章Adagio sostenutoに透かし彫りの如く聴きとれる4つの音列をブラームスが第4交響曲の冒頭主題にしていることは何度も書いたが、それはこの演奏から聞こえてきたのである。

ポリーニは米国でのインタビューでこう語っている。

「自分が関係を持ちたい作品、一生の関係を持ちたいと思う作品を選びます」「わたしはピアノの楽曲を知ることを真摯に考えます。だから自分が好きなものについて、非常に強い思いがあるんです。わたしがとても好きな曲は非常にたくさんあります。でもどれもが自分の人生のすべてを捧げたいというわけではないですから」

演奏会そしてレコードでのバッハ、ベートーベン、ブラームス、シェーンベルク。どれも僕の中に一生残る強いものだった。20世紀最高のピアニストへの最高の敬意と謝意をこめ、本稿を閉じることにしたい。

ご冥福をお祈りします

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(3)

2024 FEB 14 2:02:47 am by 東 賢太郎

小澤は1973年にボストン交響楽団の音楽監督に就任した。これは当時でいうと38歳の日本人がIBMかGMの社長になったようなもので世界を驚かせた。シカゴ、トロント、サンフランシスコ、ロンドン、パリの楽団での活躍は(普通の日本人ならそれだけで勲章ものであるが)結果的に修行時代だったことになる。

言うまでもないがアメリカは徹底した競争社会で、だめなら1年でクビというドライな国である。交響楽団は都市の顔であり文化財でもあり、そのマネジメントはビジネスでもある。音楽監督になったのはなれる実力があったから、それ以外の何でもない当たり前のことだ。僕が偉業と体感するのはそのポストを29年保持したことのほうだ。

アメリカで学位を取った方はご承知のとおり、学生として卒業するだけでも尋常ならぬ勉強量だが、指揮者はいわば教壇に立つ側だ。生徒にあたるのが海千山千のボストン響楽員や我儘な著名ソリストであり、英語もままならぬ東洋人というと偏見どころか堂々と差別された時代である。綺麗ごとなどで済むはずがなく、測り知れないご苦労があったと拝察する。

ただボストン響はモントゥー、ミュンシュなど非アメリカ人がポストを占めてきた楽団で、小澤の次のレヴァインが初のアメリカ人だ。欧州コンプレックスがあってジョンやボブよりセイジの方がいいと言ってる人もいた。1962年にロス・フィルがインド人のズビン・メータを起用したのが時代の先鞭だったかもしれない。とはいえ、力がなければあっさりお払い箱の国である。

小澤のボストン時代のひとつのメルクマールが「グレの歌」であることに異論は多くないだろう。1979年4月、Deccaによるライブ録音で、オペラが弱点とされた評価は覆った。この作品を27歳で書いたシェーンベルクの才能を知ったのもこの録音だったが、初演を振ったシュレーカーを思わせる煌めくような管弦楽法の魅力は小澤/BSOの面目躍如。この曲はブーレーズよりも小澤が好みだ。トーヴェ役の故ジェシー・ノーマンはこの数年後にフィラデルフィアで聴いた。旬であった暗めの声はまさに圧倒的であり、これを聴くにつけ、ドイツ音楽への進出を企図してBSOのヴァイオリンの弓使いを変更させまでした小澤の視線の向こうにはカラヤンが、そしてバイロイトがあったかもしれないと思えてくる。

小澤のボストン時代のひとつのメルクマールが「グレの歌」であることに異論は多くないだろう。1979年4月、Deccaによるライブ録音で、オペラが弱点とされた評価は覆った。この作品を27歳で書いたシェーンベルクの才能を知ったのもこの録音だったが、初演を振ったシュレーカーを思わせる煌めくような管弦楽法の魅力は小澤/BSOの面目躍如。この曲はブーレーズよりも小澤が好みだ。トーヴェ役の故ジェシー・ノーマンはこの数年後にフィラデルフィアで聴いた。旬であった暗めの声はまさに圧倒的であり、これを聴くにつけ、ドイツ音楽への進出を企図してBSOのヴァイオリンの弓使いを変更させまでした小澤の視線の向こうにはカラヤンが、そしてバイロイトがあったかもしれないと思えてくる。

この演奏会のビデオがyoutubeにある。

ソロ歌手6人、8部の混成合唱団、オーケストラ160人、スコアは53段ある。これをこの場で暗譜で振るのはなかなかだ。猛勉強プラス度胸。これが並の人でない。指揮者の譜面台にスコアでなくシェーンベルクの顔写真が置かれている。守り神かもしれない。この演奏会への小澤の意を決したコミットメントを見る。

27歳。シェーンベルクがこの曲を書いた同じ年齢で小澤は「N響事件」に遭遇している。https://kadobun.jp/trial/7yvc7ck28ls8.html

大変な試練だったろうが、これがあっての「世界のオザワ」だったのだから万事塞翁が馬だ。おこがましいが、僕も欧米発の証券業を5カ国で16年やった。帰国して軋轢がなかったといえば嘘になる。音楽界のCAMIのようなマネジメント会社はないが売り込んでくれるヘッドハンターのおかげでポストをもらった。どこの業界も同じだ。問題はそこで何ができるか。小澤さんの人生には凄みを感じる。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(2)

2024 FEB 12 19:19:01 pm by 東 賢太郎

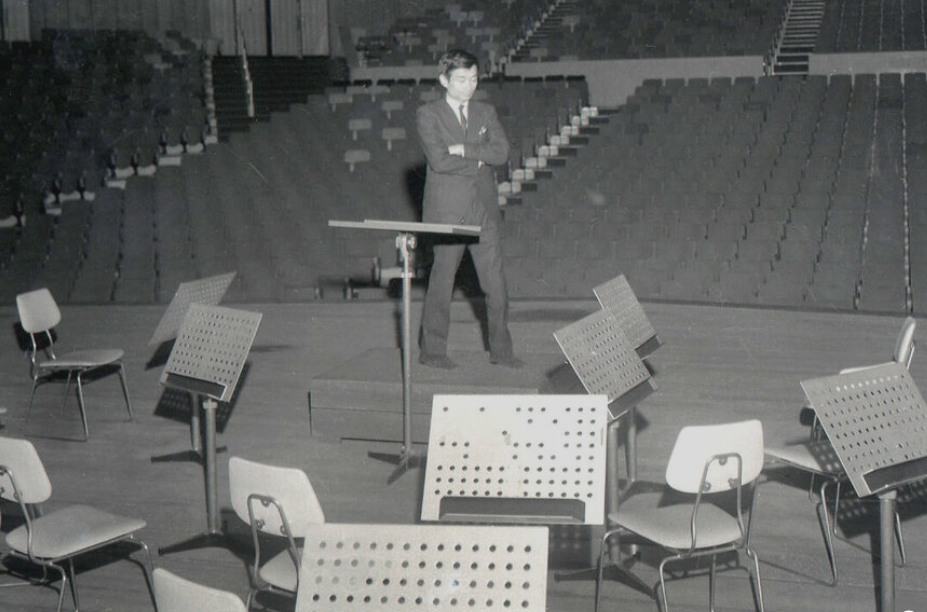

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

最初期に買ったレコードのひとつが小澤征爾 / パリ管のチャイコフスキー4番だ。高校2年である。もちろんカネはない。オーマンディ盤が1500円で大いに迷ったものだが、なんのことない最後はジャケットで決めた(左)。弱冠35歳の日本人が天下のパリ管を従えている!カッコいい!このイメージはサブリミナルにすりこまれたと思う。そして、業界は違えど、僕も38歳でドイツ人70人を従えて写真みたいになった。2000円払った甲斐はあった。

EMIの音はあまり好みでないが、このLP、いま聴いても非常に音が良い(1970年10月22,23日, Paris, Salle Wagram)。録音をそう評するのも妙なのだが、なんというか折り目正しい品格がある。それはまず指揮がそうであって、若手の4番によくあるパターン、即ち、情に走って陰陽の起伏をつけて暴れまくり、悲しみの極でうちひしがれ、諦めから激情の大爆発までを描ききりました、ご苦労さん、という風情では全然ない。どこか視点が静的なのだ。爆発や沈静はスコアにまかせつつ、フレーズは息づき、デリケートな最高のセンスで歌い、情熱と気迫をこめて燃えるべきところは燃え、夢想するところは夢想して不足ないままに高い集中力でもって内奥に潜む隠された美を毅然と見据えている観がある。こんなに整っていながら満足感を与えてくれる4番はその後も聞いたことがない。

小澤が煽っているのは定番である終楽章のコーダだけで、それもロシアの指揮者がよくやる大仰で土俗的な感性とは程遠い。ああいうのは僕はだめだ、下品とまでは言わないが、聞いているこっちが恥ずかしくなる。チャイコフスキーもロシア人であり、そういう部分を持っていないことはないから何が4番のお薦めかと聞かれても好みの問題でしかない。ちなみに第3楽章も性急なテンポでスペクタクルにしようという体の浅知恵は微塵もなく、むしろ遅めであり、アンサンブルを音楽の美に十全に奉仕させることに意を用いている。この辺は日本人の節度と繊細で奥ゆかしい良さが出ているのではないかとも思うが、小澤は真摯にスコアを読み本質だけを大事にする音楽家なのだと思う。想像だが指揮技術に対してもしかりで、ミュンシュのパリ管は動的で縦線が揃うイメージが全くないが、小澤はそのアンチテーゼを目論んだのかと思ってしまうほど整然としたアンサンブルを重視しているように聞こえる。

アバウトになると目も当てられない4番で斎藤秀雄仕込みの技術の冴えを顕示したかもしれない。1970年というとサンフランシスコ響の音楽監督に就任した年だが、彼は欧州のポストに気があったのではないか。この4番はベルリン・フィルやシカゴ響に比べれば木管の音程や緻密なアンサンブルに注文はあるものの、パリ管のロシア音楽としては大いに魅力がある。現に僕はすぐ飽きる大暴れの演奏は二度ときかないがこれは時々取り出したい誘惑を覚える。ブザンソンでデビューした彼にとってパリでの評価は自信もあったろう。だからEMIも親和性のあるロシア物(1972年にこれも素晴らしい「火の鳥」をパリ管と録音)で売り出しを図ったと思われる。その証拠に彼のEMI録音にドイツ物はなく露仏米+東欧だ。当時、パリ管は奥方がフランス人モデルであるカラヤンが仕切っており、結局1972年にショルティを音楽監督に迎えた。結果として小澤はスタインバーグの後を襲って1973年にボストン響のポストを得るわけだが、DG所属となったことで肝心かなめのドイツ物が加わり音楽監督としての全レパートリーを手中にして29年の君臨ができた。彼は運も持っていた人だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(小澤征爾)(1)

2024 FEB 11 11:11:38 am by 東 賢太郎

長いことご病気ときいていたが、とうとうこのタイトルを書かされる日がきてしまった。急な出張で京都に一泊し、2月9日に静岡に寄った。悲しいニュースを知ったのは帰りの新幹線が新横浜に着くころだ。2月6日というから東京は雪だった。ご自宅は成城らしいから同じ国分寺崖線のうえで我が家から遠くない。そういえば小澤さんも成城学園の先輩であり、田村正和さんはバスケットボール部だが彼はラグビー部だった。学校のあの景色が好きな人が多い。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

最後にお姿を見たのはサントリーホールで、たしか2006年、ユンディ・リとのラヴェル、そしてチャイコフスキーか何かだったかと思う。あんまり覚えてないのは、僕にとって小澤さんというと、なんといってもあの若かりし頃のシカゴ響やトロント響とのシャープで運動神経抜群でエッジの立った快刀乱麻が強烈だからだ。僕自身、近現代物からクラシックの森に入っていった人間なのでどうしてもその辺のレパートリーに来てしまう。ウィーンに行ったあたりからの重鎮ぶりを知らないわけではないが、「世界の」がついていた頃の日の出の勢いがオーケストラに伝播してただのきれいごとでない音楽が生まれてしまう若々しい熱量というものは、本質的にそのままの形では大御所的になりにくいものがあった。僕はウィーンという街も歌劇場もウィーン・フィルハーモニーも大好きだが、政治と商売の “ウィーン” は嫌いだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

はっきり目と耳に焼きついているのは1984年2月に本拠地ボストン・シンフォニー・ホールできいたシェーンベルクの協奏曲(Pf.マウリツィオ・ポリーニ)とR・シュトラウスの家庭交響曲だ。たぶんウォートンの期末試験が終わってのことだったのだろう、家内とハーバードの友人の家に遊びに行った折に幸運にも遭遇した二人の旬の競演は手に汗握った。小澤の手にかかると普通は混濁してしまう不協和音までが透明だ。彼はピーター・ゼルキン(CSO)と、ポリーニはアバド(BPO)とシェーンベルクの協奏曲を録音したが僕は断然前者を採る。シカゴ時代の小澤は無双無敵で、5年ほど後にジェームズ・レヴァインが同オケでやはり若々しいタクトをふるうが近現代物に関しては小澤を凌駕する者なしだ。

ルトスワフスキの「管弦楽のための協奏曲」(CSO)は見事な一例である。生まれてまだ16年の同曲のスコアから多彩な生命力と色彩をえぐりだす。それに米国最高峰のオーケストラが敏捷に雄弁に反応する。これを読譜力などという干からびた言葉で形容して何の意味があろう?

小澤征爾はバーンスタイン、ブーレーズが録音しなかったトゥーランガリラ交響曲を1967年に録音した。これの重みは増している。この曲、いまや春の祭典なみにポップスとなったが当時は現代音楽であり、その過程を僕はつぶさに見てきている。こういうことで、自分が「あの時代の生き証人」として未来の人に見られると感じるのは、プロコフィエフの権威であるプリンストン大学の学者さんに我がブログが引用されたからだ。書いておくのは意味があろう。トロント響はCSOよりアンサンブルが落ちるが小澤の若さ炸裂の前には些末な事実になってしまっているという意味でもこれは出色の演奏であると評しておく。今もってそれだけ規格外の指揮ということであり、立ち合ったメシアンがそれを気に入ったから32歳の日本人に北米初録音が託された。これが歴史だ。

かように小澤征爾の指揮は一言で形容するならinspiringである。なんたってメシアンまでinspireしたのである。この英単語は一週間前の2月3日に書いた前々稿(「若者に教えたいこと」を設けた理由) にまったくの偶然で書いているが、僕自身にとって人生のキーワードみたいに大事な言葉だ。いま、こうして若者・小澤征爾を聞き返し、またまた大いにinspireされ、改めて彼を好きになっている。

ベルリン・フィルハーモニーでのオルフ「カルミナ・ブラーナ」のビデオはだいぶ後年(1989年12月31日)だが、54歳でも若者だ。速めのテンポにBPOの奏者たちが乗せられ自発的に反応しており、全盛期のキャスリーン・バトルも気持ちよさそうに歌って楽員たちが聞き惚れている。それが理想の指揮でなくて何だろう。この曲の最高の演奏のひとつである。

軽めの急速部のテンポが速い。これは思慮のない効果狙いの無用な速さではなく音楽の生理的欲求と奏者の肉体的限界とのせめぎあいでぎりぎりのところに成り立つ究極のテンポであって、それを小澤は計算というよりも蓋し本能的に成し遂げている。奏者たちはその快感に引き込まれて火がつき、己の肉体の限界をも越えようかというパフォーマンスを発揮している。即ち、この演奏者あってこそのまさに一期一会であって聴衆には途轍もなくスリリングだ。

そうしたことまでが斎藤秀雄に習った指揮技術なのかどうかは素人に知る由もないが、とにかく技術なくしてコンクールで優勝するはずはない。ただ、僕が感じ入るのは、英語もできずスクーターで単身ブザンソンに乗りこんで、それでいきなり優勝した人だという事実だ。もぎとったその結果の方である。それこそが何物にも代えがたい彼の才能を雄弁に語っている。そもそも、成否はともあれ今も昔もそんなことをしようと企てる日本人が何人いるかということだ。それだけでもレアな人なのだ。技術は大勢に教えられる。しかし、inspiringであることは持って生まれた資質であって教えようがない。だから小澤征爾は他に出ようがない。そういうことだと僕は強く感じる。だから彼は指揮者に向いていて、だからそれになったのだろうし、大成もした。それが宿っている彼の音楽が聴く者の心を揺さぶるのはもっともなことなのだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジュゼッペ・シノーポリ)

2023 MAY 14 3:03:15 am by 東 賢太郎

今年は少しコンサートへ行こうかという気になったので読響の会員権を買った。おかげ様で4月は小林研一郎のマーラー巨人を楽しませていただいた。19才でワルター盤で覚えてからこの曲は格別に好きであり、それに加えて既述のように尋常でない思い出があるものだから今も神棚に祭りたいほど特別な曲だ。ハタチの頃の心象風景をこれほど追体験させてくれるものはなく、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらう。この日も帰宅の地下鉄の中でずっと終楽章が鳴りっぱなしで涙が出て困った。なんていい曲なんだろう!!

youtubeを見ていたら思わぬものを発見した。

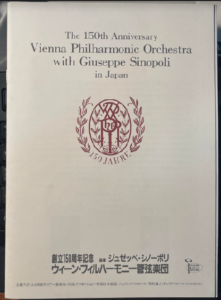

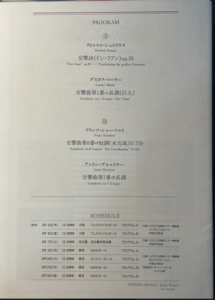

ジュゼッペ・シノーポリがウィーン・フィル創立記念150周年で来日し、NHKホールで巨人を振った1992年3月9日の映像だ。この演奏会は野村證券が支援していた。もう書いていいだろう。クラシックを嗜まれる酒巻社長が演奏会について社内誌に一稿を寄せられるとき草稿を書いてくれと秘書室に頼まれたことがある。バーンスタインがロンドン響と1990年に最後の来日をしたときに書いた気がする。この日がそうだったかどうか覚えてないが、そういう役目なのでチケットをいただいたかもしれない。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

ウィーン・フィルを旬の指揮者シノーポリが振る。喜び勇んで出かけたはずだ。ところが、今でも覚えてるが、前座のR・シュトラウス「ドン・ファン」が気に入らなかった。特にオーボエのソロのところがやけに遅く感じ、なんだこれはとなって、その気分で巨人に入ったせいかこっちも終楽章コーダの耳慣れぬギアチェンジにがっかりして終わった。だから自宅で必ず書いている曲目別記録カードで「無印」になってる。いや、いま聞いてみるとどうしてどうして、こういうものだったのか、オケも最期のアッチェランドに至るまで棒に感応して熱量充分。不分明を恥じるしかない、さすがの演奏じゃないか。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

シノーポリはドン・ファンもマーラーみたいに濃厚に振ってる。これはこれで悪くない。ひょっとすると、この日は音楽なんか聴くモードになかったのではないかという仮説が浮かぶ。92年3月だからこの演奏会の2か月後にドイツ赴任の辞令が下る。それが嫌で辞めることを考えたぐらいだ、この時点でなんかしらの予兆があったのかもしれない。懐かしいけれども色々考えさせられる演奏だ。この4か月後の7月に僕は仕方なく単身フランクフルトに旅立ったわけだが、ビデオでコンマスをつとめているゲルハルト・ヘッツェルは同じ7月にザルツブルグで登山中に転落して亡くなっている。

ちなみに僕の8学年上にすぎないシノーポリは2001年4月20日、ベルリン・ドイツ・オペラで上演していた「アイーダ」の第3幕の途中に指揮台で心筋梗塞をおこして亡くなった(シノーポリ「オケピに死す」全真相)。まだ55才。このニュースを知って大変驚き、残念に思ったことは記憶に新しい。

ジュゼッペ・シノーポリ(1946 – 2001)はヴェニス生まれでシチリア島育ちのイタリア人である。医学博士(外科、神経科)、犯罪人類学者、考古学者、大学教授、随筆家、作曲家(リゲティ、シュトックハウゼンの弟子)であり、指揮者(スワロフスキーの弟子)でもあったというマルチタレントで、ダヴィンチではないがどういうわけかこういう人はイタリアから出てくる。80年代初頭のデビュー当時、神経科の医師というふれこみで出てきたせいか冷たい理知的な演奏をイメージしたが、ウィーン・フィルの巨人のように決してそうではない。日本の多くのクラシック・ファンが真価を知ったのは同オケとのシューマン2番だろう。これは今もって同曲のベストの一つ。周知なのであえてここには書かなかったが(シューマン交響曲第2番ハ長調 作品61)、まったくもってスタンダードたり得る素晴らしい演奏である。

熱い冷たいは尺度ではない。この2番の第3楽章はスーパー・インテリジェントなスコアの読みであって、彼自身が「交響曲第2番作曲時にみるシューマンの正気と病魔についてのノート」で書いている。例えばここでVnの跳ぶ9度にシューマンは狂気の片鱗を感じるが、それをえぐりだしたのは彼とバーンスタインだけだ。37才でウィーン・フィルでシューマン。冒険だ。ケルテスは新世界で、シャイーはチャイコフスキー5番でと非ドイツ音楽でそれを突破した。医学博士シノーポリは、強者のオケを御すためにそれを使ったかもしれない。

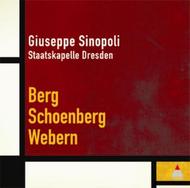

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

彼の持ち味がよくわかる筆頭はこの新ウィーン楽派作品集だ。彼の大きな遺産であり、ピエロ・リュネールは最近はこれを一番聴いている。ウエーベルンもベルクも不思議なことにどこか柔らな人肌を感じ、ドレスデン・シュターツカペレの音色と見事にマッチしている。クールで鋭利であるブーレーズ盤が苦手な方はこちらをお薦めする。どちらも常軌を逸してインテリジェントなお二人だが、イタリア人の彼はヴェルディを振ったがブーレーズは踏み込まなかった。テンペラメントが違うのだ。だから彼はシューマンやチャイコフスキーもうまく振れたと思う。

こちらのスクリャービン「法悦の詩」も曲名の稿(スクリャービン 「法悦の詩」 (Le Poème de l’extase) 作品54)で挙げなかったが非常に素晴らしい。

シノーポリは自身の音楽哲学をこう語る。

“Music is quantity, measure, in the period in which it is composed or in the moment in which the instrument, stimulated by the musician, produces it. Here a mysterious leap takes place: what we hear is immaterial and in the moment in which we perceive it it disappears to become memory. Music is the most sublime sign of our transience. Music, like Beauty, shines and passes to become memory, our deepest nature. We are our memory.

(Giuseppe Sinopoli, I racconti dell’isola, edited by Silvia Voltolina, Venezia, Marsilio Editori, 2016)

音楽というものは数量、分量であって、作曲家が楽譜に指定した時間内に、または演奏家が楽器に促した瞬間に生み出される。するとそこに不可思議な飛躍が起きる。我々が耳にするのは非物質的なもので、知覚した瞬間に消え去って記憶に置き換わるのだ。それは最も崇高な儚さの表象である。音楽というものはあらゆる美と同様に、輝き、消え去って記憶になることによって我々の最も深い性質を形成する。我々は記憶そのものなのである。(筆者訳)

共感する。形而上学的、文学的、審美的、感情的に語られ、そう語られ得るのが良い音楽であるという軟弱で儚い精神的フレームワークから規定される「クラシック音楽」というものに僕は辟易している。

このシノーポリの言葉はプラトンに匹敵し、これほど理知的に音楽の真の本質を適確に指摘した例を僕は他に知らない。マーラー巨人が喚起するハタチの頃の心象風景の記憶。これは精神、肉体の一部となって僕という人間を形成し、動かしているのである。だから巨人を聴くと自分の60兆個の細胞が同じ波長で共振し、心地良く、いつも元気にしてもらって心からの感動をもらうことができる。あらゆる音楽にそれは大なり小なりなら在るだろうが、格別に「クラシック音楽」と呼ばれるものは、聴き手にそういうことがおきるようにあらかじめ周到に精緻に設計され、長い年月、幾多の人々にそれがおきることが実証されたものの総称なのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジャンルイジ・ジェルメッティ)

2023 FEB 2 1:01:07 am by 東 賢太郎

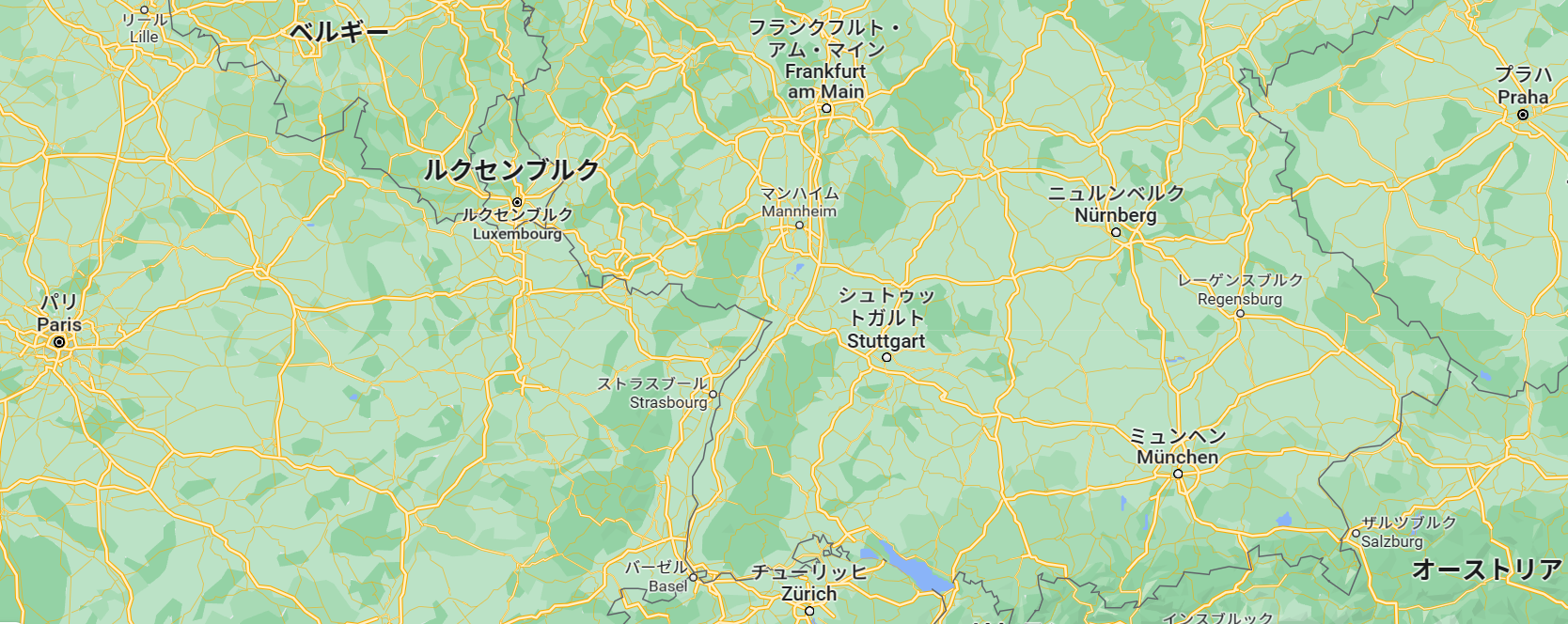

我が家が引っ越したフランクフルト➡チューリヒは南北に約300kmで東京~名古屋ほどの移動だった。かたや、モーツァルトのパリ就活旅行(ザルツブルグ➡パリ)は東西に約900km、東京~広島ぐらいのデコボコ道を馬車で進んだ大移動であり、さらにそれを往復となると気が遠くなる。この地図はその4都市の位置を示している。

この地図の中で我が家は5年暮らした(息子は生まれた)。モーツァルトもコンスタンツェも代々この地図中の家系だったわけで、同じ空間にいたと思うと感慨深い。アロイジア、コンスタンツェのウェーバー家はバーゼル近郊の黒い森の町が故郷だから彼女たちはほぼスイス人といってよく、そこはチューリヒから車であっという間だ。

出張は別として、フランクフルトから旅行をしたのは、ローテンブルグからミュンヘンに下るロマンティック街道、ストラスブールとその近郊のバーデン=バーデンは2度滞在し、ハイデルベルグは数回、バンベルグ、ニュルンベルグはX’masに、ザルツブルグは音楽祭など。ところが北は家族で行ったのはベルリンだけで今となると意外だ。どうしても南に足が向いてしまったが、プロイセンよりバイエルンが好きなのだということがこうしてふり返ってみると分かる。

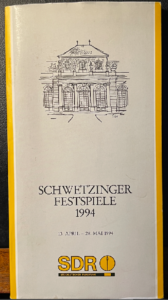

そのひとつにシュベツィンゲンがある。マンハイムの近郊でハイデルベルグの南西10kmにある街で、プファルツ選帝侯の夏の宮殿と桜のある庭園が有名だ。「選帝侯」は神聖ローマ帝国の君主(ローマ王)に対する選挙権を有した諸侯でドイツに7人しかいない。他の帝国諸侯とは一線を画した数々の特権を有し、当然ながらリッチであった。マンハイムが音楽の都であったのは権力者がここにいたからで、シュベツィンゲンは王の別荘地だったのである。

そのひとつにシュベツィンゲンがある。マンハイムの近郊でハイデルベルグの南西10kmにある街で、プファルツ選帝侯の夏の宮殿と桜のある庭園が有名だ。「選帝侯」は神聖ローマ帝国の君主(ローマ王)に対する選挙権を有した諸侯でドイツに7人しかいない。他の帝国諸侯とは一線を画した数々の特権を有し、当然ながらリッチであった。マンハイムが音楽の都であったのは権力者がここにいたからで、シュベツィンゲンは王の別荘地だったのである。

7才のモーツァルトは1763年7月18日、父レオポルトと姉と共にシュヴェッツィゲンを訪れ、選帝侯が宮殿で開催した演奏会に登場して喝采を受けた。毎年その城内劇場(「ロココ劇場」)で行われる「シュベツィンゲン音楽祭」はクラシック音楽ファンには著名だ。ちなみにドイツ最大の美味のひとつシュパーゲル(白アスパラ)の栽培を始めたのはここであり、開催はドイツ中がアスパラに舌鼓を打つ4~6月である。

ドイツ圏の音楽祭は会場が分散する所がある。近場でやっていたラインガウ音楽祭がそうだし、ザルツブルグ音楽祭もしかりだ。ここもそうで主会場はロココ劇場だが宗教音楽はシュパイアー大聖堂で行われる。1994年はリヒテルが来ていたがそれは聞けず、5月6日に大聖堂のジャンルイジ・ジェルメッティ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団によるロッシーニ「小荘厳ミサ曲(Petite messe solennelle)」を聴いた。僕は教会の音響が好きでリスニングルームは石壁にしている。典礼は何度か聴いたことがあったが演奏会は恐らくこれが初めてだったと思う。印象に強く残っている。「小」ではなく70分の大作。ロッシーニ最晩年の傑作で、同曲はジュリーニでロンドンでも聴いた。

ドイツ圏の音楽祭は会場が分散する所がある。近場でやっていたラインガウ音楽祭がそうだし、ザルツブルグ音楽祭もしかりだ。ここもそうで主会場はロココ劇場だが宗教音楽はシュパイアー大聖堂で行われる。1994年はリヒテルが来ていたがそれは聞けず、5月6日に大聖堂のジャンルイジ・ジェルメッティ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団によるロッシーニ「小荘厳ミサ曲(Petite messe solennelle)」を聴いた。僕は教会の音響が好きでリスニングルームは石壁にしている。典礼は何度か聴いたことがあったが演奏会は恐らくこれが初めてだったと思う。印象に強く残っている。「小」ではなく70分の大作。ロッシーニ最晩年の傑作で、同曲はジュリーニでロンドンでも聴いた。

ジェルメッティ(Gianluigi Gelmetti, 1945年9月11日 – 2021年8月11日)は知らない方も多いだろう。僕もこの時に聴かなければそうだったと思うが、セルジュ・チェリビダッケ、フランコ・フェラーラ、ハンス・スワロフスキーの弟子で、指揮姿は無駄がなく美しい。歌、リズム、ニュアンスとも最高。当代イタリアを代表するロッシーニ指揮者としてアバド、サンティを継げる人だったと思う。ラテン系のレパートリーは水を得た魚だがドイツ物もシューベルトのグレート、ブルックナー6番がyoutubeにあり、ヘンツェの交響曲第7番を初演するなど現代の音楽にも適性が非常にある素晴らしい指揮者だった。シドニー交響楽団のシェフを最後に76才での訃報を最近になって知った。惜しい。1度しか聞けなかったことが痛恨の極みだ。

ジェルメッティ(Gianluigi Gelmetti, 1945年9月11日 – 2021年8月11日)は知らない方も多いだろう。僕もこの時に聴かなければそうだったと思うが、セルジュ・チェリビダッケ、フランコ・フェラーラ、ハンス・スワロフスキーの弟子で、指揮姿は無駄がなく美しい。歌、リズム、ニュアンスとも最高。当代イタリアを代表するロッシーニ指揮者としてアバド、サンティを継げる人だったと思う。ラテン系のレパートリーは水を得た魚だがドイツ物もシューベルトのグレート、ブルックナー6番がyoutubeにあり、ヘンツェの交響曲第7番を初演するなど現代の音楽にも適性が非常にある素晴らしい指揮者だった。シドニー交響楽団のシェフを最後に76才での訃報を最近になって知った。惜しい。1度しか聞けなかったことが痛恨の極みだ。

きかなくても彼のボエームがいいのはわかる。ああ劇場で体験したかった。

ローマ歌劇場の「ヴォツェック」をUPしていただいたのは嬉しい。ここではジョコンダを聴いたことがあるがこれは貴重だ。非常にいい。ジェルメッティの半端でない守備範囲をお分かりいただけるだろう。

春の祭典。見事な演奏。指揮が運動神経抜群なので手のうちに入ったオケが確信をもって弾けている。サントリーホールでこれを体験した方がうらやましい。

最後にラヴェルを。これまた極上、本当に素晴らしい。このCDは僕の宝物だ。買うかどうか迷ったが、ドイツのオケというのが気になったからだ。まったくの杞憂であった。冒頭の地図をもう一度見ていただけばシュトゥットガルトがほぼフランス文化圏でもあることがわかる。ラテン的なクラルテで硬質な響き、たっぷりと夢見るように歌う暖色の弦、涼やかに青白いフルート、きれいなアクセントで明滅する木管、流れるようにからまる油質の横糸、決然と刻むリズムで赤く熱していくアタッカ。これだけ多彩な絵の具を弄して描いたラヴェルはそうはない、まさしくセクシーだ。

5年前に同CDから「クープランの墓」だけ切り出していた。

これを墓碑としてお見送りすることになった。素晴らしい音楽を有難うございます。ご冥福をお祈りします。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(アルトゥーロ・ミケランジェリ)

2021 NOV 14 23:23:13 pm by 東 賢太郎

音楽を聴くという作業の本質は、人間がどういうわけか保有している極度に緻密で繊細に造られた感覚、無神経な者が傍にいるだけで壊れてしまうぐらい神秘的なその感覚を探し求める永遠の旅である。少なくとも僕にとってはそうである。

だから、旅先のほのぼのした夕餉の席や温泉のように他人と一緒にそれを楽しむのは経験的に無理と判っている。究極は自分で弾き、それを聴くしかない。著名な演奏家であっても探索には足りないことがほとんどで、だから僕はシンセサイザーによる理想の演奏の製作に没頭したのだ。そうしないと、音楽というものはアラジンの魔人のようにランプから立ち現れてはくれない。

アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(1920-1995)にとってシンセサイザーは不要だった。ピアノがうまく弾けたからだ。彼は初見が遅いが何でも弾け、他人に聴かせるのはほんの一部だけだった。どう見られるかについて極度に敏感でクールな完全主義者だった点で、僕は俳優の故田村正和に近いイメージを懐いている。完璧を求める人は一種のナルシストでもあり、自分にも厳しい。田村は私生活を一切明かさず、箸を持つ手までこだわり他人の前では決して食事をせず、自らF1観戦に赴くカーマニアで、台本は完全に記憶しNGを出すのを嫌い、NGを出す役者も嫌い、「田村チェア」と呼ばれる自前のデッキチェアを常にロケ現場に持参する人だったようだ。

ミケランジェリもNG(ミスタッチ)をせぬまで弾き込んだ曲だけを披露し、演奏会場には自分のピアノを2台持ちこむ。レパートリーが少ないのは完全主義者ゆえに、完全な自分だけを外に見せるためのミニマリズムだ。カーマニアで自身がレーサーでもあり、医師、パイロットでもあったが私生活は限られたことしか明かさず、ちょっとしたプライベートについて口外されただけで気の合っていたチェリビダッケと絶交した。基本的に両人とも自己愛が強く、自己が愛するもの以外は受け入れず、浮世離れしたオーラがある人だったように思える。こうした性質はやはり完全主義者である僕も幾分かは理解できるものである。

ミケランジェリもNG(ミスタッチ)をせぬまで弾き込んだ曲だけを披露し、演奏会場には自分のピアノを2台持ちこむ。レパートリーが少ないのは完全主義者ゆえに、完全な自分だけを外に見せるためのミニマリズムだ。カーマニアで自身がレーサーでもあり、医師、パイロットでもあったが私生活は限られたことしか明かさず、ちょっとしたプライベートについて口外されただけで気の合っていたチェリビダッケと絶交した。基本的に両人とも自己愛が強く、自己が愛するもの以外は受け入れず、浮世離れしたオーラがある人だったように思える。こうした性質はやはり完全主義者である僕も幾分かは理解できるものである。

ドイツ人は緻密、綿密というイメージがあるが、フランクフルトの新人面接で試験するとまったくそんなことはない。イタリアにも中国にもそういう人はいる事を自分の眼で確認し人種は無関係と悟った。チェリビダッケは明らかにそういう人だったが、彼ほどの人ですら、開演30分前に気温変化でピアノの調子が狂うとキャンセルしてしまうミケランジェリの緻密、綿密な感覚は誰にもわからないと述べている(BBCインタビュー)。調律は勿論メカにも及び、ある時は2台のピアノを4人の技術者で調整したがOKしなかったという。それはとりもなおさず、彼の音楽を求める基準が恐ろしく緻密、綿密だから楽器がその要求を超えていなくてはならないということだ。そうでなければ彼の完全主義が演奏を許さない。入念に準備したものを披露しないのも完全主義者には辛いが、基準に満たない演奏を聴かれることの方がもっと不完全なのだ。キャンセル魔は気まぐれのせいではないのである。

ショパン・コンクールのビデオをぼちぼちチェックしながら、さてミケランジェリはどうだったっけとOp.22を聴いてみる。ピアノというものはこういうものだと逆定義を強いられるような涼やかな音色で開始され、ポロネーズのリズムになっての速い重音パッセージは全部の音が完璧に均等かつ滑らかなレガートで弾かたと思うやスタッカートで羽毛に乗ったようにフレーズと共に歌う(!)。聞いたことのない異国の言葉で何かをダンディに訴えかけられ、アイボリー色の左手に金粉を散らす右手高音の信じ難い高速パッセージ。この「音符の多さ」が無駄な装飾に聴こえたらショパンではない。それが饒舌にならずパックの如く踊る様は、何が眼前で起きているのか思考を乱されで茫然とするしか術がない。

ショパン・コンクールのビデオをぼちぼちチェックしながら、さてミケランジェリはどうだったっけとOp.22を聴いてみる。ピアノというものはこういうものだと逆定義を強いられるような涼やかな音色で開始され、ポロネーズのリズムになっての速い重音パッセージは全部の音が完璧に均等かつ滑らかなレガートで弾かたと思うやスタッカートで羽毛に乗ったようにフレーズと共に歌う(!)。聞いたことのない異国の言葉で何かをダンディに訴えかけられ、アイボリー色の左手に金粉を散らす右手高音の信じ難い高速パッセージ。この「音符の多さ」が無駄な装飾に聴こえたらショパンではない。それが饒舌にならずパックの如く踊る様は、何が眼前で起きているのか思考を乱されで茫然とするしか術がない。

弾いている人間の存在はなく、書いたショパンもなく、天空から降ってきた何者かが美しく舞い、なにか切なるメッセージを残して消える。人為という人間の苦労の痕跡を感じないのだ。これを舞台でやってのけた男は、だからこの音楽とともに生まれ、練習などという人間臭い行為と無縁である。そう見える。そういう男をミケランジェリは演じて生き、ひょっとしてショパンもそうだったのではないかという残像を聴衆に残して天才と一体化するのである。非常に役者的なものを感じる。田村正和でないならマーロン・ブランド、高倉健といってもよい。

これがショパンというものか。仮にこんな男が今の世に現れたらどうか。社会でどうなるか想像すら及ばないが、ひとつ約束されそうなことは世界の知的なセレブ女性が放っておかない事だろう。そして19世紀のサロンでもまさにそういうことがおきた。ただの馬鹿なイケメンにジョルジュ・サンドのような貴族の血をひく正統なインテリ女が惹かれるとは思えない。

ショパンはポーランドの没落貴族の母を持つが父はフランスの車大工の息子である。6歳年上のサンドは恋人兼保護者であり彼がサロンでどうピアノを弾いたのかは興味深いが、ミケランジェリのようなマッチョな男ぶりではなかったろう。パリのサロンの雰囲気は知り様がないが、こんなものかと時代をワープしたような数奇な経験を一度だけしたことがある。ロンドンのウィグモアホールで、ヴラド・ペルルミュテール(1904 – 2002)のリサイタルを聴いた時だ。ミケランジェリのショパンにあの味はなく、香水と軽妙なお喋りにはいま一つそぐわない。しかし、矛盾するのだが、彼のように弾いてこそショパンは甘ったるさのない紫水晶の如き輝きを放って人を魅了すると思う。このショパンの二面性ゆえに僕はいまだ彼をつかみかねている。ポロネーズのリズムだってポーランドの田舎踊りの拍子なのだが、それがパリのサロンに出て洗練され、別格の音楽になる。そこに燦然と輝いて君臨する場を得たのがミケランジェリなのである。

彼もペルルミュテールも貴族の血筋でないが、紡ぎだした音楽は aristocratic であった。aristo- は古代ギリシャ語の best だ。しかし最高権力の座にある者(貴族)がベストの趣味を持つとは限らず、始祖は概ね武勇のみの野人だ。それが時と共に持つようになるワイン、イタリア美術等の造詣を経て緻密、繊細を愛でる精神(エスプリ)を具有するに至る。5~10代はかかる。例えば徳川家だ。家康は思慮深い野人だったが、慶喜に至って趣味も思想も貴族になった。つまり、出自は関係ない。あくまで、その人の精神が緻密、繊細を愛でるかどうか、その為には日々の生活を気にしなくて済む程度の経済の余裕や教養は必要だろうが、精神の気高さの方が余程重要である。若くしてそれがあったショパンはパリのエスプリというテロワールに磨かれ、鄙びた素材から頂点に通ずる高貴な音楽を書いたのだ。

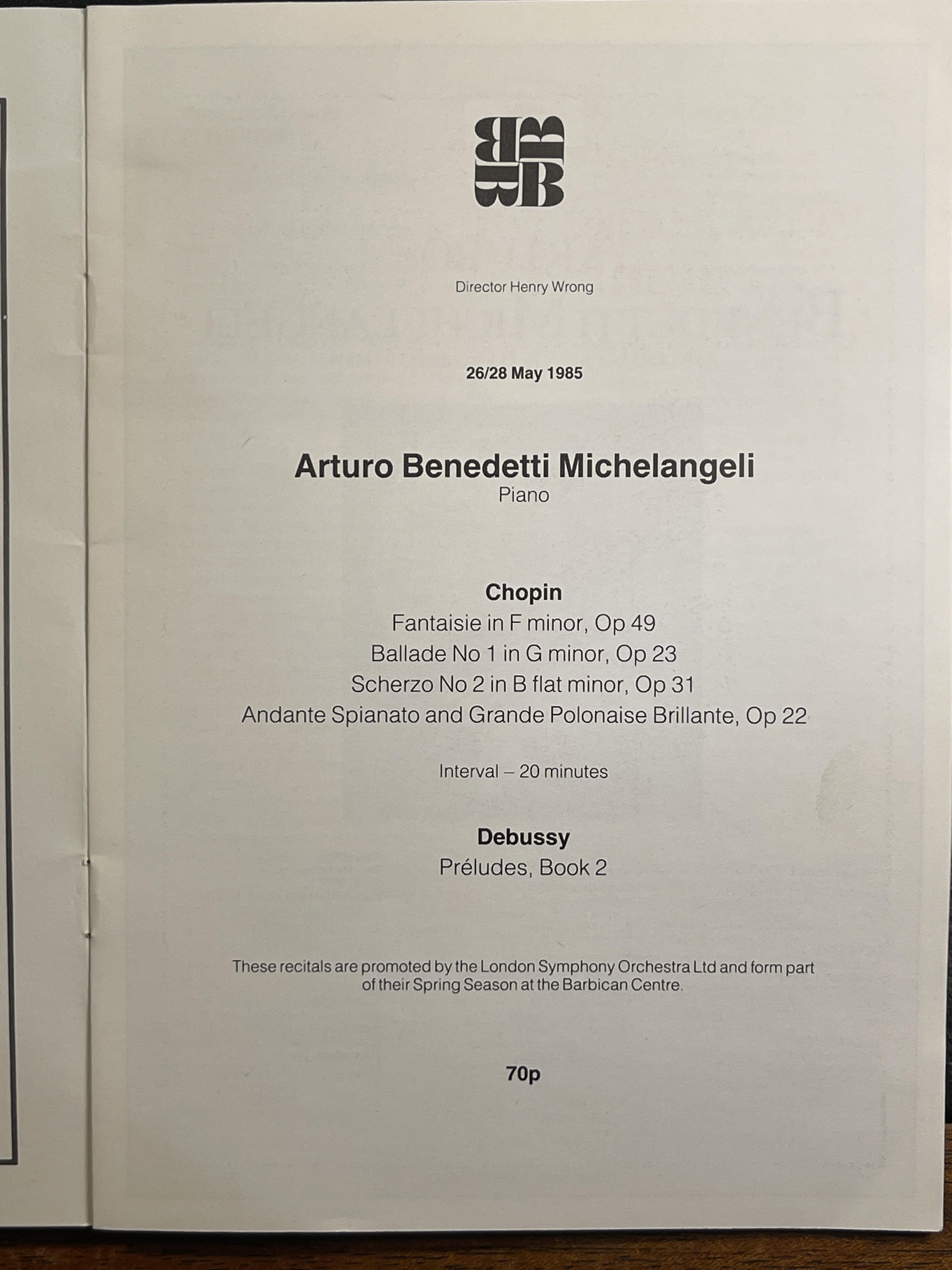

時はロンドン赴任して1年たった1985年5月26日の日曜日。悪名高い当日のキャンセルを誰しもが心配したが大丈夫だった。ロンドンに6年、その後もドイツ、スイスに5年半いたが、結局、伝説のピアニストを聴く機会はこの一回だけだった。カラヤンの「ばらの騎士」、カルロス・クライバーのブラームス4番に並ぶ僥倖だった。バービカン・センターはシティに近く、バーンスタイン、アバド、ハイティンク、アシュケナージ、メータ、C・デービス、若杉など多数の演奏家を聴いた。座席は舞台の左袖に近い前の方、通路の後方2列目でピアニストの背中を見る位置だ。席に座るとやがて左手からミケランジェリが現れ、目の前をゆっくり歩いて行った。これが当日のプログラムだ。

時はロンドン赴任して1年たった1985年5月26日の日曜日。悪名高い当日のキャンセルを誰しもが心配したが大丈夫だった。ロンドンに6年、その後もドイツ、スイスに5年半いたが、結局、伝説のピアニストを聴く機会はこの一回だけだった。カラヤンの「ばらの騎士」、カルロス・クライバーのブラームス4番に並ぶ僥倖だった。バービカン・センターはシティに近く、バーンスタイン、アバド、ハイティンク、アシュケナージ、メータ、C・デービス、若杉など多数の演奏家を聴いた。座席は舞台の左袖に近い前の方、通路の後方2列目でピアニストの背中を見る位置だ。席に座るとやがて左手からミケランジェリが現れ、目の前をゆっくり歩いて行った。これが当日のプログラムだ。

僕の前の席にやや座高の高い男性が座っていたが、前半のショパンプログラムが終了して休憩になると立ち上がって中央の階段を後方のロビーへゆっくりと登っていき、もう戻ってこなかった。アルフレート・ブレンデルだった。

ここで聴いたピアノ演奏は、レコード録音を含めても僕の知る最も緻密、繊細なものだ。今に至るまで、これを凌ぐ経験はなない。それは鳴っている音がそうだというだけでなく、ゼロから音楽を作っていくピアニストの精神のあり様がそうであり、凡庸なスピリットを何年かけて何重に研鑽して積み重ねようと到達しそうにない高みの音楽が鳴ったからである。これに近い経験は、やはりロンドンでめぐり合ったスヴャトスラフ・リヒテルのプロコフィエフのソナタだけだ(この日も偶然すぐ後ろの席に内田光子さんがいた)。全盛期のポリーニ、アルゲリッチ、アシュケナージ、バレンボイム、ワイセンベルク、ルプー、ペライアらを、そして勿論ブレンデルも内田も聴いたが、ショパンに関する限りミケランジェリは別格だ。プログラムの4曲とも自家薬籠中のもので、既述の如き天界の完成度というよりもバラード1、スケルツォ2はライブなりの熱があったと記憶する。以下に当日の演奏順に同年のブレゲンツでのライブ録音を並べてみた(Op.22のみ1987年ヴァチカン)。バービカンにいる気持ちでお楽しみいただきたい。

後半のドビッシーは次回に、著名なグラモフォンの録音を中心に述べる。

(つづく)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

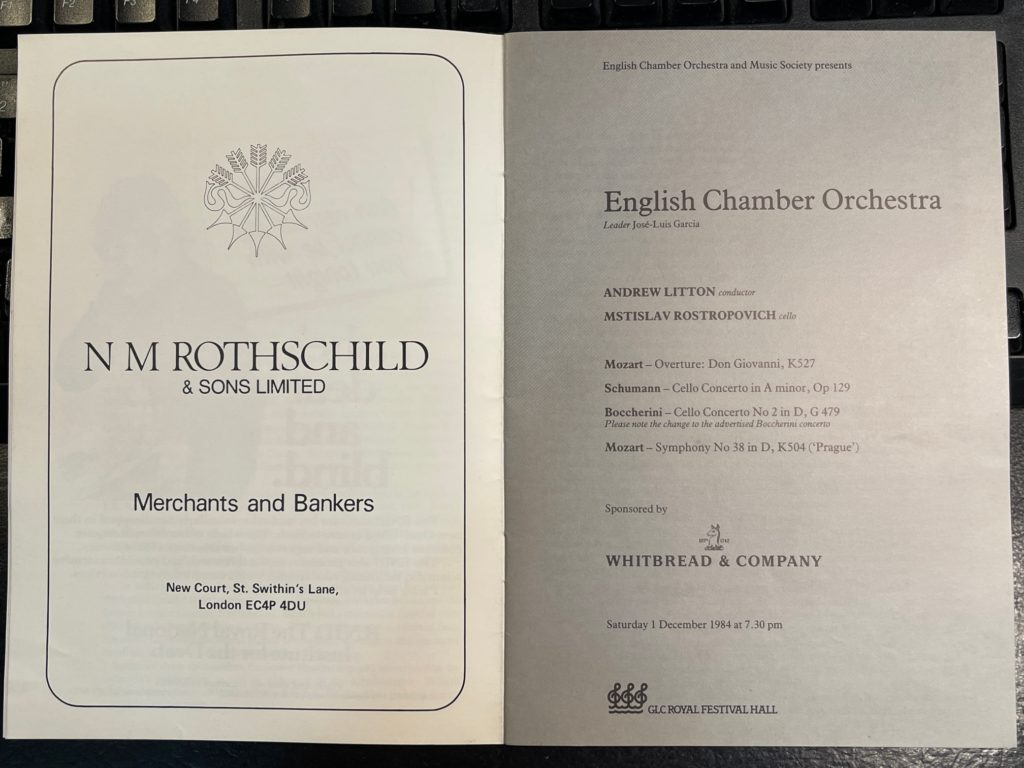

僕が聴いた名演奏家たち(ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ)

2021 NOV 12 17:17:23 pm by 東 賢太郎

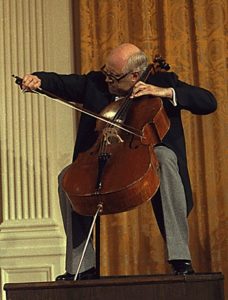

本稿を書いていたら、ロスチャイルドの広告につられて途中からそっちに筆が向かってしまったのが前稿だ。ロストロポーヴィチの母方もユダヤ系だというのがアドの背景なのだろうか。上掲のコンサート、ロンドンの激務に翻弄される中でどうしてもこのチェリストだけは聴いておきたく半ば無理して行ったものだ。だから眠かったと思われリットンの指揮は何も記憶がないが、ロストロの音には驚き、はっきりと耳に残っている。楽器を寝かすように構え、音は信じられないほど大きい。ソロが出るとまさに千両役者のお目見えでオケが可哀想なほどに霞んでしまう。音質はというと中音部はバターのようにトロリとし、低音は深々とロイヤル・フェスティバル・ホールの奥まで圧するが如く響き渡る。驚いたのは高音部だ。まるでヴァイオリンである。

本稿を書いていたら、ロスチャイルドの広告につられて途中からそっちに筆が向かってしまったのが前稿だ。ロストロポーヴィチの母方もユダヤ系だというのがアドの背景なのだろうか。上掲のコンサート、ロンドンの激務に翻弄される中でどうしてもこのチェリストだけは聴いておきたく半ば無理して行ったものだ。だから眠かったと思われリットンの指揮は何も記憶がないが、ロストロの音には驚き、はっきりと耳に残っている。楽器を寝かすように構え、音は信じられないほど大きい。ソロが出るとまさに千両役者のお目見えでオケが可哀想なほどに霞んでしまう。音質はというと中音部はバターのようにトロリとし、低音は深々とロイヤル・フェスティバル・ホールの奥まで圧するが如く響き渡る。驚いたのは高音部だ。まるでヴァイオリンである。

オーボエのレッスンに立ち会った時、「高音は小さな笛を吹いている感じで」と先生が言っていた(N響の池田昭子さんだ)。ロストロのハイポジションはそういう意味でヴァイオリンを弾いている感じであり、出てくる音までそうだった。こういうチェロは後にも先にも、今に至っても聴いたことがない。2曲もやってくれたのは大サービスだった。シューマンを聴いたのはこの時が初めてで、一気に引き込まれた。最晩年の危うさが刻まれているのが痛々しいが、ほぼ同時期に書かれた交響曲第3番にはそんなものは微塵もない。デュッセルドルフの人々に囲まれて一時だが心の宿痾から解き放たれたに違いない。

オーボエのレッスンに立ち会った時、「高音は小さな笛を吹いている感じで」と先生が言っていた(N響の池田昭子さんだ)。ロストロのハイポジションはそういう意味でヴァイオリンを弾いている感じであり、出てくる音までそうだった。こういうチェロは後にも先にも、今に至っても聴いたことがない。2曲もやってくれたのは大サービスだった。シューマンを聴いたのはこの時が初めてで、一気に引き込まれた。最晩年の危うさが刻まれているのが痛々しいが、ほぼ同時期に書かれた交響曲第3番にはそんなものは微塵もない。デュッセルドルフの人々に囲まれて一時だが心の宿痾から解き放たれたに違いない。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ベルナルト・ハイティンク)

2021 NOV 5 14:14:56 pm by 東 賢太郎

ハイティンクが亡くなった。とうとうこの日が来てしまった。最後に彼をきいたのは1998年5月10日、ロンドンのバービカンホールでロンドン響を振ったマーラー巨人だった。終楽章コーダのアッチェレランドを伴った追い込みは誰からもきいたことのない物凄いもので、彼がこんな演奏をするのかと意外だったのが忘れられない。

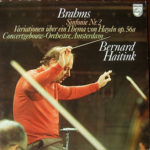

ベルナルト・ハイティンク(1929 – 2021)は年齢でいうと我が母の1才下で、同じ時代を生きた指揮者のうちでもっとも敬愛する巨匠のひとりである。我が家の棚に数えきれないほどあるブラームスの交響曲第2番、ピアノ協奏曲第2番(アラウ)、チャイコフスキーの5番、シューマンの3番のレコードで、一番好きなのは彼がアムステルダム・コンセルトヘボウとフィリップスに残した録音だ。

ベルナルト・ハイティンク(1929 – 2021)は年齢でいうと我が母の1才下で、同じ時代を生きた指揮者のうちでもっとも敬愛する巨匠のひとりである。我が家の棚に数えきれないほどあるブラームスの交響曲第2番、ピアノ協奏曲第2番(アラウ)、チャイコフスキーの5番、シューマンの3番のレコードで、一番好きなのは彼がアムステルダム・コンセルトヘボウとフィリップスに残した録音だ。

そ の4枚は何度聴いても飽きることがない。これは物凄く大変なことなのだ。何も変わったことはないし、どこで何が起きるかも知り尽くしているのだが、時々、なぜか決まって欲しくなり、そのたびに裏切られることなく100%満足させてくれる。つまり僕にとって生活の必需品、いやいや人生の伴侶、であり、食事でいってみれば明太子茶漬けやスパゲッティ・ナポリタンのような存在なのである。

の4枚は何度聴いても飽きることがない。これは物凄く大変なことなのだ。何も変わったことはないし、どこで何が起きるかも知り尽くしているのだが、時々、なぜか決まって欲しくなり、そのたびに裏切られることなく100%満足させてくれる。つまり僕にとって生活の必需品、いやいや人生の伴侶、であり、食事でいってみれば明太子茶漬けやスパゲッティ・ナポリタンのような存在なのである。

僕がクラシックにハマりだした1970年ごろ、彼は40代にさしかかるあたりである。評論家の目には若僧だったのだろう、「スコア通り」「平板」「無個性」の烙印が押されており、最も好意的な形容詞が「中庸」だった(なんだそれは?)。なぜかは不明だが、彼らのドグマティックな価値観は「魂のこもった」「劇的な」「深みのある」演奏に置かれていて、フルトヴェングラーやシゲティやブタペスト弦楽四重奏団などが絶賛されていた。

そういうものかと謙虚になって何度も聴いてみたが、どう妥協しようにもところどころ音が外れて下手だ。スコア通りって、それすら出来てないじゃないかと思った。しかし、そういう指摘は彼らのドグマにおいては「精神性」というメタフィジックなワードの出現によって伊賀の影丸の木の葉隠れみたいに霞の彼方に消されてしまいどこにも見当たらない。カラヤンは貶してフルトヴェングラーは讃える。政治みたいだな、おかみがカラスは白いといえば白い、大物がイカサマはやってませんといえばやってない、王様は誰が見ても裸なのにいえない。なんか日本的だなと高校生風情にして思っていた。

猫の鳴き声であれ田園交響曲であれ、音はフィジカルな現象だ。それをとらえた脳がどう反応するかというのが「精神」であるなら、精神性は彼らの脳が好ましいとしたものにだけ存在する何ものかであって、僕の脳に好ましくなければ存在しない。お化けはいるんだよと言われても、僕に見えなければいない相対的なものだ。同様に僕が好きなハイティンクが皆さんには退屈であってもしかたない。そんなことで人生変わるわけでもないから音楽は単なる一興でしかないわけで、食べ物や犬・猫の好みとおんなじ。クラシックだからかくあらねば、かく聞かねばなんてことはない。お薦めは徹底して自分の好き嫌いで判断することだ。そうすると好きなクラスター、嫌いなクラスターができる。その最大公約数を言語で他人に説明できれば、もう立派なクラシック通である。

フルトヴェングラーは別稿に書いたが、彼は聴衆を虜にする勘所をつかまえる一流の職人であって、持ち技がはまれば余人をもって代えがたい効果をあげる能力がある。作曲家の脳に降ってきた楽想の源にあった情動、心の微かな打ち震えのようなものを本能的に即興的に感知し、大衆に伝わるようエモーショナルな振幅をつけ、あたかもそれが楽曲のエッセンスであったかのように演じきることのできる天才である。スコア通りであることは皆無で、同じ曲でもTPOでテンポも表情も毎回変化する。その例がバイロイトの第九のコーダや48年盤のブラームス4番の第1楽章コーダでの、楽譜にない猛烈なアッチェレランドである。これにいったん心酔してしまえば、ハイティンクの如き「素材の良さ」で勝負する芸に飽き足らなさを覚えるのはもっともだろう。

それを良しとするかどうかは趣味の問題だが、同じ版画を別な色で何種類も擦って良しとするか、オリジナルの色しか許容しないかという問いに近いと僕は考えている。版画家が画家であるなら許容しないと思うし、もしするならば彼はデザイナーだと思う。「精神性」は作曲家をデザイナーに見立てる人だけが理解できるワードであり、僕とは100%人種が異なるようだ。その立場からすると、ハイティンクはフルトヴェングラーとは別世界のアーティストであり、何も足さず何も引かず、オリジナルの配色だけで作品の良さを十全に感知させてくれる。作曲家にもデザイナー型はおり、そちらではやや物足りないという評価もわからないではないが、その一人であるマーラーで冒頭のような演奏をしてのけた彼が晩年に辿り着いた境地をライブで確認できなかったのは残念だ。

最後と書いたが、実は、彼を聴いたのは二度きりしかない。あんなに長いことあちらにいたのに本拠地アムステルダムで聴けなかった事こそ最大の痛恨だ。もう一度は1983年、米国留学中の夏休み1か月を妻とヨーロッパ旅行をした時のことだ。

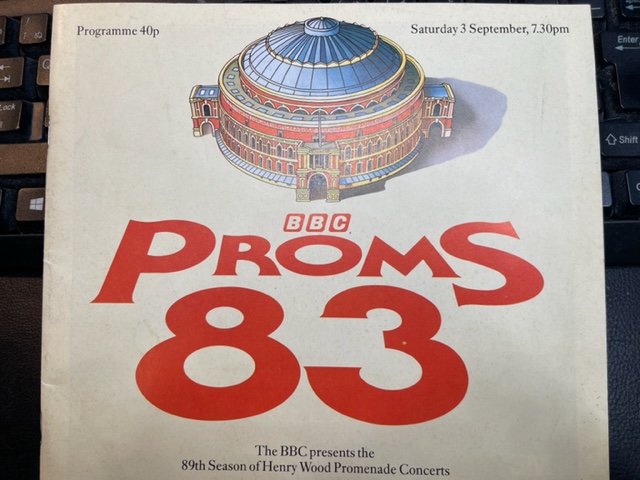

まずロンドンに飛び、エジンバラ観光してからホーバークラフトでアムスへ渡るが、幸いにロイヤル・アルバートホールで「プロムス」をやっていて、ハイティンク / コンセルトヘボウ管(モーツァルト交響曲第35番、ブルックナー同9番)のチケットが買えた。これが欧州での人生初めてのコンサートであり、震えるほどの感動を味わった。

アムスからベルギーの先輩の家に行って、ケルンからライン川をコブレンツまで船でさかのぼるが、そこで頭の中で聞こえていたシューマンの3番はずっとハイティンクだと思っていた。ところがよく考えると、そのCDはロンドンに赴任して買ったのだから違う。当時米国で聴いていたのはカセット(それしか売ってなかった)のセムコウ / セントルイス響だったからそれに違いないが、後の記憶ではそれがすり替わっていたのだ。それほど3番=ハイティンクという頭ができてしまった理由はわからない。その旅行で見聞したライン川のゆったりした流れや古城やローレライの印象が後にマッチしたのだと思われる。

アムスからベルギーの先輩の家に行って、ケルンからライン川をコブレンツまで船でさかのぼるが、そこで頭の中で聞こえていたシューマンの3番はずっとハイティンクだと思っていた。ところがよく考えると、そのCDはロンドンに赴任して買ったのだから違う。当時米国で聴いていたのはカセット(それしか売ってなかった)のセムコウ / セントルイス響だったからそれに違いないが、後の記憶ではそれがすり替わっていたのだ。それほど3番=ハイティンクという頭ができてしまった理由はわからない。その旅行で見聞したライン川のゆったりした流れや古城やローレライの印象が後にマッチしたのだと思われる。

9年後にそこに住むことになろうとは誰が想像できただろう。ケーニッヒシュタインの家でまずかけようと思ったのはハイティンクの3番だ。石造りの居間に響いたのまぎれもなく、あの音だ。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

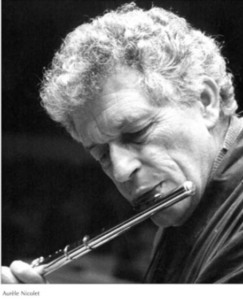

僕が聴いた名演奏家たち(オーレル・二コレ)

2021 OCT 24 0:00:09 am by 東 賢太郎

フルートは不思議なことに、花形楽器の割に協奏曲が少ない。モーツァルト以後ドイツ語圏のメジャーな作曲家が書いていないからだ。19世紀半ばにベーム式 ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

ができるまでのメカニックな理由があるといわれるが、J.S.バッハは多用しているのだからそれでは理解できない。モーツァルトはフルートとトランペットを嫌いだと手紙に書いており、2曲書いたが2番はオーボエ協奏曲の転用だ。1番K.313は私見では2番より終楽章が落ちる。あんまり気乗りしてない。

オーレル・二コレを覚えたのはカール・リヒター / ミュンヘンバッハ管弦楽団のレコードである。当時リヒターのバッハはマタイ受難曲、ロ短調ミサなど宗教曲が神格化されており、気楽に聞ける「ブランデンブルグ協奏曲」、「管弦楽組曲」でもスリムで筋肉質な禁欲的なフォルムときりりと引き締まったスピード感ある愉悦感とが絶妙にバランスした名演と讃えられた。この評価は今でも通用する。二コレのフルートはアンサンブルの中でいぶし銀の艶を放っている。

バッハのソナタも素晴らしく、以来、二コレは好みのフルーティストとなり、あまりない協奏曲のジャンルでモーツァルトが大いに気になりすぐレコードを買った。ところが、これにがっかりするのである。リヒターの伴奏がまったくモーツァルト的でなくいただけない。もう2種あって、パウムガルトナー / ルツェルン祝祭管盤はオケが今一つで二コレもべストでない。ジンマン / コンセルトヘボウ管は回転数を間違えたかと思うほど速くついていけない。仕方なくフルートはベストであるリヒター盤を聴いているがエンディングはそっけない。

二コレとランパルを比較するなら、前者はシェリング、フルニエで、後者はスターン、ロストロポーヴィチである。どっちが良いということもない単なるお好みの問題である。前者派の僕ではあるが、モーツァルトはランパル / グシュルバウアー / ウィーン交響楽団盤に軍配をあげざるを得ない。指揮者の解釈やテンポはソリスト納得のものでもあろうから、ランパルの方がモーツァルトには向いていたことになる。クラシック音楽というものは人間の心の深層に発するもので、作る人は勿論、演奏する人の人間性と深くかかわっている。このことは、どちらかというと前者に属するハインツ・ホリガーのオーボエ協奏曲K. 314が、あらゆる観点から完璧ではあるがいまひとつ心にささっていないのと同様かもしれない。

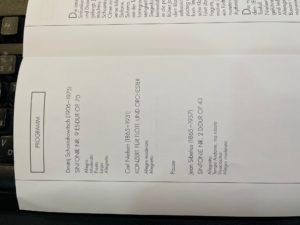

いま一つ実像がつかめずにいた二コレを聴く機会が来た。フランクフルト2年目の1993年3月8日(月)、イェジー・マクシミウク / BBCスコットランド響とのニールセンの協奏曲である。場所はヤールフンダートハレ(写真)。このホール、巨大な無機的空間でまるで市民体育館だ。音響もひどく、多目的ホールのようだ。なぜこんなのを作るのか理解に苦しんだが、時がたつにつれだんだんわかってきた。このホールはフランクフルト郊外にあるがその場所の地名はヘキストだ。ホーホ(Hoch、高い)の最上級だから最も高い所という意味で、英語ならむしろ洒落てヒルトップにでもなろう。ここで創業したのがドイツ三大化学会社の一つヘキスト(Höchst AG)であり、同社は今は吸収合併されて消えたが当時はまだ工場もあった。この質実剛健なホールは同社が創立百周年式典のために建てた会場で4,800席もある。それは結構だが何もクラシックをそんな所でやることもないだろうと幻滅した。とても我が美感とは相いれないものだがこれもドイツというものなのである。

ヴィースバーデンのクアハウスは貴族仕様、こちらは市民仕様なのだ。聴衆に着飾った人など皆無でありフォワイエぐらいはあったのだろうが覚えてもいないからそれなりのものだったのだろう。クラシック音楽が市民様のお楽しみにもなって分化した歴史をこれほど如実に体感させてくれる場所はなかった。このホールと我がNHKホールというものはある一面で似たものがあるが、ここでは書かないようにしよう。ヨーロッパに住んでみてフランス革命というものの実相を知った場面は数々あるが、ここほど分かりやすかった処はない。ベートーベンをやるならそう違和感もないが、モーツァルトは毛頭その気分になれないのである。ところで当日のプログラムはショスタコーヴィチ、ニールセン、シベリウスである。これをわかる人は音楽通というより相当なインテリであるが、ポーランド人のマクシミウクによる見事な選曲だ。

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起

さて本題の二コレのニールセンだ。同曲はイベールと並んでフルート協奏曲への渇望を満たす魅力的な作品である。2楽章でシンプルに室内楽的なオーケストラ伴奏で書かれ、モーツァルトが嫌ったフルートとトランペットをオケに参加させていないところに作曲者の知性を感じる。初演は1926年10月21日にパリのメゾン・ガヴォーで、ラヴェルとオネゲルが出席した。ニールセンが親しかったコペンハーゲン管楽五重奏団の奏者全員に協奏曲をという動機で書かれ、フルートだけに霊感を得てというわけではないようだ(結局フルートとクラリネットのみ完成して死去)。どうもよくわからない。コンチェルトというものの起 源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

源は、伝統的に管弦楽伴奏で歌手がアリアを歌う代わりに、弦や管のソロ楽器を舞台の前面にフィーチャーして歌わせるというものだ。コロラトゥーラを置き換えるならまずこれでなくてはという楽器だし、高音が通るので音量で負けることもないと思うのだ。

この日初めて聴いた二コレのフルートは中低音が肉厚で伸びて一種の木質感があり、オーケストラから過度に浮き出てこないイメージだったが、高音は朗々と鳴って地味という感じはなかった。おおむねレコードで聞き知ったあの音であった。楽器が違うと言えばそれまでだが、ロンドンで聴いたランパルとは別物である。ニールセンはマズア / ゲヴァントハウス管と録音(1984年)を残していて自家薬籠中というもの。前後のショスタコーヴィチ、シベリウスも楽しんだが二コレを聴けた喜びが格別だった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。