僕が聴いた名演奏家たち(ジャン=ピエール・ランパル)

2021 OCT 21 19:19:20 pm by 東 賢太郎

ロンドン、フランクフルトでいかに仕事が大変であろうと足しげく演奏会に通ったのは体力があったからだ。夜は遅くまで会議か顧客ディナーか部下とカジノにくり出して午前様で土日はゴルフ。睡眠時間はおそらく4,5時間だった。そっちのことはみんな忘れてしまったが、音楽会の大半はそこそこ記憶があるから行ってよかったと思う。

それが良い音楽会だったからという理由からではない。当時の僕の年齢の皆さんに伝えたいのは、とにかく何でもいいから記憶に残ることを毎日しなさいということだ。それでも2,3年もすれば忘れるし、30年すればほぼ全部忘れる。例えば35才の1年間で何があったか?と問われて僕は幾つ思い出せるだろう。10個ぐらいの大きなイベントはすぐ出てくるが、そんなもの。いずれ皆さんもそうなるのだ。

ということはそれ以外の355日は生きてはいたがもう人生からデリートされて、あってもなくても一緒だ。これは悲しい。ところが音楽会はというと、自分の好みと意思でチケットを買ってイベントを作っているからプログラムを見て思い出せるのが多い。日々のルーティーンや受け身の行動でなく、能動的に決断して過ごした時間は覚えているものだということがわかる。これは幸せだなと思う。まあ明日死んでも構わないかなと思えるのは音楽がストックを増やしてくれたからだ。

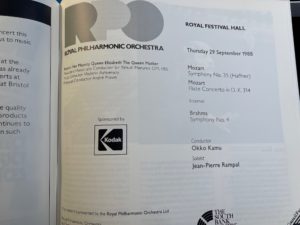

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

たとえば1988年9月29日木曜日、ロイヤル・フィルハーモニーにフルートのジャン・ピエール・ランパル(1922 – 2000)が出てきて演目がモーツァルトのK.314となると、自分の好みと性格からして万難を排してロイヤル・フェスティバル・ホールに駆けつけたことは間違いない。しかしその前後のことは何一つ覚えていないのだから、もしこのチケットを買っていなければこの日はもう「なかったことに」となっていた。

ランパルはレコードでしか知らない雲の上の人だった。ただ当時の僕の中でフルートというとフルトヴェングラー時代のベルリン・フィル首席でありカール・リ ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

ヒターのブランデンブルグ協奏曲など一連のバッハ録音で吹いているオーレル・二コレが格上であった。ランパルはジュネーブ国際コンクールで優勝してパリ・オペラ座管弦楽団の首席奏者を経てソリストとなるが、どうしてもフランス風のギャラントが持ち味という印象だった。

当日のK.314で覚えているのは、席はやや後ろだったがシンプルに音が大きいことだ。フルートの音がこんなに「通る」ものかと思った。ああ、ランパルだ、レコードで耳タコのリリー・ラスキーヌ、パイヤール室内管との「フルートとハープのための協奏曲K.299」で聴きなれたなつかしい音だと聞きほれていたらあっという間に終わってしまった。

ギャラントがいけないというのではない。その路線で今もって最高の座を譲らないのはプーランクのソナタ(ロベール・ヴェイロン=ラクロワ伴奏のエラート盤)だ。同曲にはプーランク本人とのビデオもある。

こういうものを見ると、ユージン・オーマンディーやレナード・バーンスタインと楽屋で話したこともそうだが、まるで世界史の教科書で覚えた人に会ってきたみたいなふわふわした幻視感を覚える。そんなことがあってよかったのか、誰か他の人の話しじゃないかと。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジェームズ・レヴァイン②)

2021 MAY 2 0:00:26 am by 東 賢太郎

ドイツにいたころ、フランクフルト近隣の中堅都市マインツ、コブレンツ、ヴィースバーデン、ダルムシュタット、ヴュルツブルグ、バーデンバーデン、マンハイムなどそこいらじゅうに歌劇場があることを発見して足しげく通った。なにせアウトバーンを200キロで飛ばせばすぐだ(この感覚は日本ではわかりづらいだろう)。こう言ってはなんだが田舎の芝居小屋でチケットは高くて2千円ほどだ。タキシード姿はなく日本のコンサートに似るがもっと日常的であって、ドイツの年輩のゴーアーにとっては新宿コマ劇場に森進一ショーを見に行く感じに近いと思う。演奏水準はそれなりではあるが、それでもドイツ物はリング、トリスタンやパルシファルも平気でかかってしまうのを堪能したしイタ物はもちろんロシア、東欧、フランス、現代物など何でも聴いた。

ドイツの指揮者はそうした地方歌劇場のカぺルマイスターを転々としてのしあがる。フルトヴェングラー、クレンペラー、ワルター、ベーム、サヴァリッシュらもそうだしカラヤンもウルム、アーヘンからスタートした。特に気に入っていたダルムシュタット州立劇場はベルクが存命中だった頃にヴォツェックでカール・ベームが成功し現代物が根づいた。ドイツ人以外でもマーラーに始まりショルティ、セル、ライナーなどみなドイツ、東欧圏の歌劇場で鍛えられて世に出たわけで、クラシックの原点といって過言でない。日本でレコードから入ったのでオーケストラ指揮者としての彼らしか知らなかったのは一面的だったことを知る。

レコ芸の月評は交響曲から始まりオペラは最後だがグラモフォン誌は声楽から始まる。ドイツ語圏の交響曲作曲家であるベートーベン、シューベルト、シューマン、ブラームス、ブルックナー、マーラーはオペラがほぼなく、そちらが明治以来のクラシック受容のメインストリームになったからだろう。英独どちらにも住んでみて両国には文化的距離感が非常にあることを感じた。ドイツでも英語はそこそこ通じるがそういう生易しい話ではない、日韓、日中の互換性のない部分に近いと言っていい感性、思考回路のリモートなものがある。その眼で見ると日本の公的機関はドイツ、それも明治以来のドイツの方の影響が濃く残る。このことは英語世界発祥のIT文化に日本が、それも民間より政府、公的機関の方が大きく乗り遅れたのと底流は同じだろう。今ごろデジタル庁ができる真相はそれだ。

結果的に僕はドイツの地方歌劇場でオペラを覚えた。メット、コヴェントガーデン、フランクフルト、チューリヒそして出張や旅行で行ったウィーン、ドレスデン、ミュンヘン、ジュネーブ、スカラ、ローマ、バイロイト、ザルツブルグ等は「よそ行き」の部類で僕の中では別のUSBメモリーに仕分けされている。日本で欧米歌劇場の引っ越し公演は数々行ったが楽しんだのは懐かしいドイツの田舎ものの香りがあったワルシャワぐらいで、和製となると大武さんが書かれている新国にまだ何度かという程度だ。オペラは全く知らずにぜんぶ外国で覚えたので元々記憶していたオーケストラ曲のようにはいかない。似たことは会計学がそうで、法学部卒だからウォートンで初めて習い今も英語が先に出てくるが、外国で覚えたものはどうしても外国生活のメモリーとくっついている。

僕がドイツにいたころのカぺルマイスターは、フランクフルト歌劇場がシルヴァン・カンブルラン、ヴィースバーデン歌劇場がオレグ・カエターニ(マルケヴィッチの息子)だった。後者はリングをチクルスで聴いたがCDでは興味深いショスタコーヴィチ交響曲全集がありレパートリーは広く、カンブルランはマイスタージンガーが記憶に残るが後の2017年に読響でメシアン「彼方の閃光」と 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」を聴かせてくれ魂を揺さぶられる感動をいただいた。歌劇場を預かって広いオペラ・レパートリーを持つには物凄い能力が要ることは想像がつくが、この二人にはそれを目の当たりにした。特定の曲を深堀りするタイプもいいが、異能のソルフェージュ力、運動能力を感じたカンブルランのようなタイプは真のプロと畏敬を覚える。試験すれば偏差値が計れる能力だが音楽はそれなくして年季で深堀りできるようなものとは思っていない。

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

その意味で、あらゆる技術的側面で偏差値が抜群に高いと思ったのがジェームズ・レヴァインだ。クラシックでは辺境である米国生まれで欧州に乗り込むにはそれで上位に立たなければ俎上にも載らないだろう。バーンスタインもプレヴィンもそれがあったがプレヴィンはオペラ・レパートリーはいまひとつで、ウィーンフィルまで振ったがプレゼンスは今一つだった。辺境故にオペラを振らないオーマンディも第一線のポストを保持できるのが米国だ。後継者世代にはMTトーマスもいるが、オペラという王道を極めたエースで4番はレヴァインである。CAMIが彼にメットの白羽の矢をたてた眼力は本物だ。モーツァルトを深く味わうのにオペラを避けて通ることはあり得ないし、歌劇場の定職につかなかったジュリーニ、C・クライバーも本領はオペラで発揮した。当時はワーグナーを始めオペラばかり聴いたため、歌手が不在で管弦楽が舞台に乗っているコンサートに行くと「飛車角落ち」のような物足りない感覚があったのを覚えている。それが保守的なヨーロッパ聴衆の感覚だったと思うしグラモフォン誌の順番はそれを反映している。オペラはそういうものとして覚えた僕としては、大武さんの、

オペラ劇場として、我々地域の愛好家(その中には外国人もおられるでしょう。)に支えられ、愛され、一つの有機体として機能し、今回のような未曾有の危機をも芸術監督の見事なリーダシップの下で一丸となって乗り切ることができる、そういう劇場こそが「我らのオペラ小屋」だと言いたい(「新国~我らのオペラ小屋」より)

という主張に賛成だ。欧州レベルの公演が日本で聴けるなら大歓迎だしもちろん定期会員になって通うだろう。演奏者の国籍はもちろん問わない。それを達成するにはしかし欧州式のカぺルマイスターの存在と能力は必須であり、カンブルランやカエターニのような人に欧州の生活をギブアップしてもらうのは無理だからそれだけは日本人ということになるだろう。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

レヴァインはオペラに多くの録音を残してくれたが、その能力は声楽曲にも遺憾なく発揮されている。特に素晴らしいのは1987年録音、カラヤンのレパートリーをDGがぶつけたハイドンの「天地創造」(べルリン・フィル)だ。キャスリーン・バトル、エスタ・ウィンベルイ、クルト・モル、ストックホルム放送合唱団とストックホルム室内合唱団の布陣。バトルの清澄な声と深みあるモル、喜びと自発性に満ちた合唱が光、陽の面だけでなく暗、陰とのコントラストを明瞭に描き出す。こういうバランスがレヴァインはうまくBPOものっている。ベルリン・イエス・キリスト協会のアコースティックも誠にふさわしく、僕は近年はこれを愛好している。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

しかし全部が良いわけではない。ウィーン・フィルとのベートーベン「ミサ・ソレムニス」はザルツブルグ音楽祭の91年ライブでステューダー、ノーマン、ドミンゴ、モルの超豪華布陣だが僕はステューダーの音程のひどさとずり上げる歌唱法が耐え難い。ドミンゴも音程が甘くまるでオペラアリアでお門違いである。合唱(ライプツィヒ放送、スエーデン放送合唱団)もステューダーにひっぱられたのか高音が上がりきらない所がありこれはだめだ。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

大歌手の宗教曲への起用はこちらではうまく行っている。ベルリオーズ「レクイエム」で、パバロッティとベルリン・フィル、エルンスト・ゼンフ合唱団の演奏である。ミュンシュが定盤になっているが、僕は和声とアンサンブルの見通しが良く、メリハリもバランスもあるレヴァイン盤で真価を知った。明るすぎでオペラ的という声もありそうだがそこが彼の個性であり好き好きでもあろう。併録の管弦楽曲も素晴らしい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ジェームズ・レヴァイン①)

2021 APR 25 22:22:44 pm by 東 賢太郎

詳細は承知していないが、レヴァインがセクハラ告発で表舞台から消されてしまったのは事件だった。日本でも今週、東フィルの指揮者が文春に「不倫四重奏」を暴かれていたが、同オケは「それとこれは別で指揮台復帰は可能」という趣旨の発表をしていて大人の対応のようだ。セクハラとは事の性質が違うのだろうが、法的には僕はどちらもきちんと理解できていない。レヴァインに大人の対応が通じなかったのは何かがあったのだろうと想像を逞しくするしかない。周知のことだが彼は ”クラシック音楽の最大のパワーブローカー” であったCAMI(コロンビア・アーティスト・マネジメント)のCEO、ロナルド・ウィルフォード氏のお気に入りだったからだ。

CAMIはわかりやすく言えばクラシック界のジャニーズ事務所というところである。グローバルな影響力(人事差配力)は破格で、アーティストの側は逆らえば世界のメジャーオケの音楽監督やソリストのポストにありつけず、オケの側はメジャーなアーティストを回してもらえなかった。カラヤンの1回のギャラはオケ団員ひとりの年収以上だったが、かような「企業社会の傾斜配分構造」を音楽界に持ちこんだのはウィルフォードだ。集客力あるスターあってこそのビジネスと割り切ればジャニーズが「嵐」を作るのとかわらず、巨万の富を得るチャンスが才能(タレント)を呼びこんでスターが再生産されるという純粋に資本主義的なシステムを保守的なクラシック音楽界に導入したと整理できよう。

音楽はカネ目あてではないと否定的な人もいる。僕はその一人ではないが、クラシック音楽の需給バランス(作り手と聴き手)を資本主義で維持しようとすると品質を毀損すると考えるからCAMIシステムに限界を見る者だ。クラシックといえば誰もがカラヤン、クレンペラー、バーンスタイン、アバド、ムーティ―、小澤、ゲルギエフ、シュワルツコップ、ホロヴィッツ、ポリーニ、ミケランジェリ、ハイフェッツ、ロストロポーヴィチらの名前を知っている。もちろん彼らが有能だったからだが、CAMI芸能プロの所属タレントだったからでもある。彼らが埋もれて世に出なかった20世紀のクラシック界をご想像いただけば、カネ目あてであろうと何であろうと、音楽の品質保持と我々消費者、受益者の人生の幸福にCAMIシステムは貢献があったと考えるしかないのではないか。

ウィルフォードCEOは2015年に亡くなり、2年後に秘蔵っ子だったレヴァインもああいうことになった。邪推だろうか。さらに追い打ちのようにコロナでCAMI自身も昨年8月に廃業してしまった。聴衆の高齢化で衰退を懸念されていた業界は、カラヤンやホロヴィッツを生み出す仕掛けも失った。現代にだって、スタジオで入念に録音され、後世に残すべき演奏家は多くいるに相違ない。それをライブに足を運べる地の利の人しか享受できないなら19世紀に逆戻りだし、そのライブの道すら疫病で途絶える現況は危機的だ。

レヴァインがロンドン響でマーラー巨人をRCAに録音したのは1974年だ。それがレコ芸で大木正興氏に舌鋒鋭く「青二才のマーラー」と切り捨てられたのをはっきり覚えている。録音当時レヴァインは31才だが、イシュトヴァン・ケルテスがウィーン・フィルで新世界を録音して絶賛されたのが32才なのだから年齢だけの話ではなかろう。19才だった僕は大木氏の指摘した事の軽重は計れなかったが、その10年後にメトロポリタン歌劇場(以下、メット)でレヴァインのタンホイザーに出会うまでは「青二才」のイメージしかなかったのだから氏の文章の影響は計り知れなかった。酷評を書くことに賛否はあろうが、既にメットの首席指揮者に就任していた人間をこきおろすには勇気もいったはずだ。批評というものは自分の評判を心配したら書けない。大木氏には音楽に留まらず大いに学ぶものがあったと思う。

タンホイザーはプログラムの写真のとおり1984年2月10日(金)のことだった。なぜニューヨークにいたかはよく覚えてない。ウォートンの最後の期末試験が終わってまだMBAが取れたかは不分明で落ち着かない時期であり、気晴らしに夫婦で遊びに来いとコロンビア大のMBAにいた先輩のF夫妻に招かれてアムトラックで週末にかけて出かけたのだろう。フィラデルフィアも全米第5位、人口150万の大都市であるが、それにしてもニューヨークはすべてが巨大で破格だ。そこのオペラハウスのシェフであるレヴァインがただの青二才であるはずがないことは、オペラをきく前から都市の威容が語りかけていた。

それは僕にとって人生初オペラだった。タンホイザーは筋と序曲だけよく知っていたが、ああいうものの前にそんな予備知識はあってもなくても些末なことである。舞台も歌もオーケストラも、とにかく観るもの聴くもの全てに唖然、茫然、只々ショックだった。オットー・シェンクのトラディショナルで絵画のように美しい舞台は一生忘れられるものではなく、影絵だけの蠢くヴェーヌスの妖艶さ、ヴァルトブルク城の歌合戦を告げる痛快な大行進曲、合唱がだんだん近づいてクレッシェンドする荘厳な巡礼シーンなど、今でもくっきりと瞼に思い浮かべることができる。あれが同時にワーグナー入門でもあったわけだが、そのためだろう、彼だけは他の作曲家とはまったく違った聴き方を今もってしていることに気づく。

例えばこういうことだ。彼はローエングリン以降の作品をオペラでなく楽劇(Musikdrama)と呼んだが、初演前に劇(drama)を朗読で試演しており、それに音楽がついていく。例えばチューリヒの “Hotel Baur Au Lac” でワーグナーはワルキューレ第1幕をリストのピアノ伴奏で自身がジークムントとフンディングを歌って試演している(右の絵)。チューリヒ滞在時代、そのスポットは僕にとってメッカのように神聖な場所だったが、思えば不遜なことにプレゼンや起債調印式で使わせてもらって “そこ” で僕もしょっちゅうスピーチをしていた。オペラの試演をするほど大きな場所ではない。楽劇はドラマのサイズで生まれ、大管弦楽伴奏にアレンジしてバイロイトの舞台に乗ったのだと実感した。それが海を渡って巨大なメットの舞台に掛かるとこういうものになる。

楽劇は一般に思われているよりずっと、その名の示す通り劇でもあるということだ。レチタティーヴォとアリアの区別がないという点でシェーンベルクのシュプレッヒシュティンメを先取りするが、劇と音楽の比重という点でいうなら楽劇における方が劇の重みが大きいと思う。ということは舞台装置はもちろん歌手(役者)の演技、ビジュアルも重い。ヴォータン、ジークムントはもちろん女性でもブリュンヒルデには、声もさることながら相応の体躯の人をどうしても求めてしまう。等身大キャストのリングがあっていいという人もいるようだが僕の趣味ではない。物理的にオケの ff を圧する声が出ないだろうし、そもそも神々の物語に世間様を持ちこむのはマイスタージンガーの舞台が美術学校で名歌手たちが先生だという笑止な置き換えに等しい。このメット公演の強烈な第一印象が三つ子の魂となって、それが僕のワーグナーの基本的パーセプションになって今に至る。

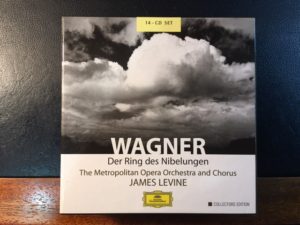

だからというわけでは必ずしもないが、レヴァインのリングは数多ある中でも好みの方だ。フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、ショルティ、ベーム、カラヤン、カイルベルト、ケンぺ、バレンボイム、ブーレーズ、ヤノフスキあたり が定番だろうが、僕の場合レヴァインが最近もっともよく取り出すCDである。最大の理由はヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデだが(サヴァリッシュ盤にも出ているがこっちの方が良い)録音が素晴らしく良いことも特筆したい(ニューヨーク、マンハッタン・センター)。METオーケストラは他のどれと比べても抜群にうまく、その点で同格のカラヤン盤より声と管弦楽のバランスが自然で、大音量にするとオペラハウスさながらの快感だ。歌手もそういう人をそろえており、「人間離れした声質+ピッチ不明の大音声=ワーグナーらしさ」という既成概念を覆す純音楽的なリングといえる。聞こえるべき楽器が適度に聞こえ、音楽の意味と構造が自然に見えてくる。こういう音はバイロイトではしなかったし、物語の情念やどろどろが物足りないという意見の人も多いだろうが、そこはリングに何を求めるかだ。

が定番だろうが、僕の場合レヴァインが最近もっともよく取り出すCDである。最大の理由はヒルデガルト・ベーレンスのブリュンヒルデだが(サヴァリッシュ盤にも出ているがこっちの方が良い)録音が素晴らしく良いことも特筆したい(ニューヨーク、マンハッタン・センター)。METオーケストラは他のどれと比べても抜群にうまく、その点で同格のカラヤン盤より声と管弦楽のバランスが自然で、大音量にするとオペラハウスさながらの快感だ。歌手もそういう人をそろえており、「人間離れした声質+ピッチ不明の大音声=ワーグナーらしさ」という既成概念を覆す純音楽的なリングといえる。聞こえるべき楽器が適度に聞こえ、音楽の意味と構造が自然に見えてくる。こういう音はバイロイトではしなかったし、物語の情念やどろどろが物足りないという意見の人も多いだろうが、そこはリングに何を求めるかだ。

レヴァインは交響管弦楽の指揮も室内楽も歌の伴奏もするマルチタレントだが、まず、第一義的に、膨大なレパートリーを誇るオペラ指揮者である。ルドルフ・ゼルキンにピアノ、ジョージ・セルに指揮を師事した能力がベースにあって、その上にオペラで大曲をバランスよくまとめ、メリハリを与え、聞かせどころを過不足なく料理する劇場的感覚が付加されたと思われる。とはいえピアノの腕はミトロプーロス、セル、サヴァリッシュ、バーンスタイン、プレヴィンもそうだったように本職はだしで多くの室内楽録音で際立っているが、ドーン・アップショウとの「ドビッシー歌曲集」は特に愛聴している。フランス音楽への適性では師のセルを上回っており、1983年のメットでのペレアスを聴きたかったと悔やむクオリティだ。

(続く)

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ゲオルグ・ショルティ)

2020 SEP 3 20:20:28 pm by 東 賢太郎

ショルティの演奏会にはヨーロッパで何度か遭遇した。残された膨大な録音でどなたもおなじみだろうが、彼の指揮の特徴を一言で述べるなら明晰かつエネルギッシュであろう。細部までのクラリティ(見通しの良さ)と、強靭な推進力、音量を伴った動的なパワーというものは案外と両立しにくい。現に両者の合体をショルティほどに高度なレベルで達成し持ち味とした指揮者をほかに挙げよと言われると答えに窮するしかない。

海外に出て行って度肝を抜かれたのは、何度も書いたフィラデルフィア管弦楽団だ。何に驚いたかって、一にも二にも音量だ。アカデミー・オブ・ミュージックでユージン・オーマンディが振った「展覧会の絵」の終曲の、シャンデリアが落ちるんじゃないかという壮絶な大音響。あれは音楽を全く知らない人をも圧倒する原初的衝撃に違いない。感動という感覚的、美学的な次元ではなく、初めてニューヨークへ行った人がエンパイアステートビルを見上げて絶句する、あのあっけらかんとした驚きによほど近い。とにかく音がこんなにデカいものなのだというのが僕のオーケストラ原体験だった。

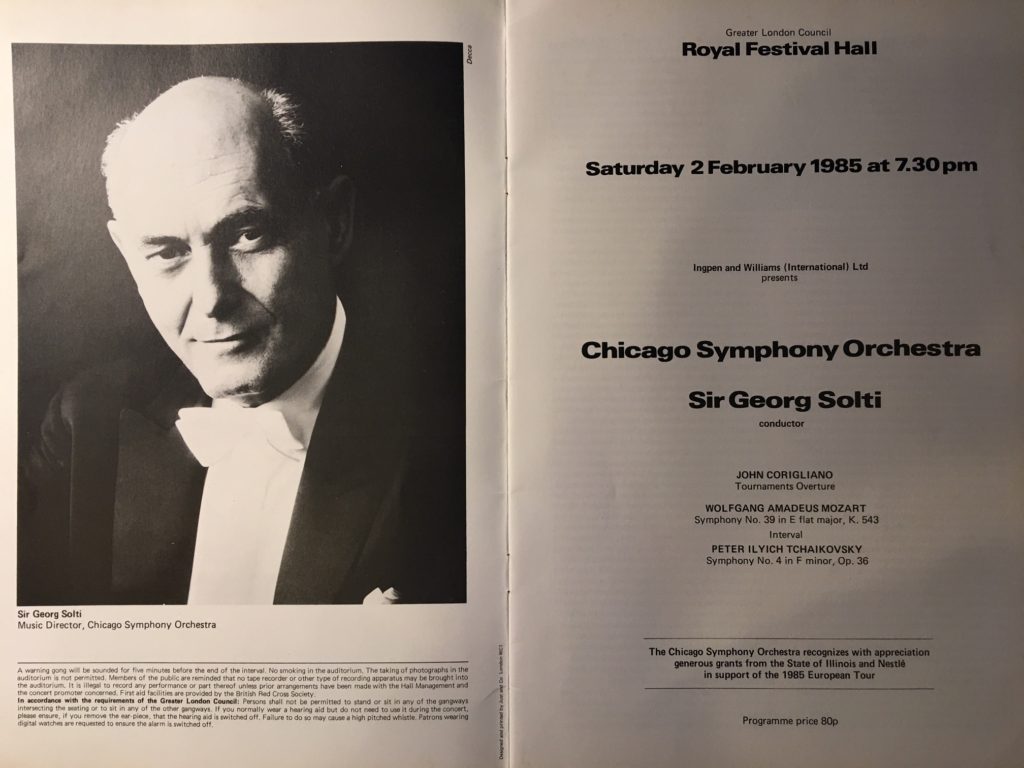

その洗礼を2年受けて僕はそのままヨーロッパに渡り、シカゴ響を率いてロンドンにやって来たショルティのチャイコフスキー4番を体験したわけだ。聴いたという言葉は当たらない。体験だ。この音響の凄まじさはフィラデルフィアの洗礼を覆す衝撃であり、ロイヤル・フェスティヴァル・ホールは興奮のるつぼと化し、演奏会は伝説となり商業用ビデオとなった。

こういうものを知ってしまうと、日本のオーケストラは巨木の森でなく箱庭にしか思えない。上手下手の領域ではなく、動物種の違いというか、肉体的に別物のところに日本のクラシック音楽は存立していて、それはそれで繊細な良さは認めるのだがもうどうしようもないある種の障壁を感じる。

音楽の演奏は息を吹き込んだり弓で擦ったり撥で叩いたりという肉体の作業である。それを聴いて愛でる方にも、肉体に対する嗜好というか、ダビデ像やミロのビーナスに見て取れる好みの特性がある。そういうものは民族性(racial characteristic)なのであって、ヨーロッパ人の自己中心的な目線からは race(人種)とは白人以外を区別して論じる概念で、自分たちは対象でない。だから民族性という言葉も白人の中の区分けでしか使わないが、我々東洋人から見ればマッチョや長身の金髪好みは民族性以外の何物でもないわけだ。

クラシック音楽においてはヨーロッパの民族性が本流という事になるのは仕方ない。我々日本人にとってはまぎれもなく異民族の風俗であり、セックスに対する考え方が日本人とドイツ人で天と地ぐらい違うような、深く民族の奥底に根ざした何物かの投影だと考えるしかない性質のものだ。そういうことを知る機会は日本にいてはなかなかないし、むしろ封印して音楽に国境はないと割り切ってしまう姿勢が市民権を得るのは良いことだとは思う。しかし、単なる一聴衆であり、それを消費するだけの存在である僕には楽しくない。能狂言、歌舞伎の役者にマッチョ、金髪の白人が進出して日本の古典芸能がグローバルになったと喜ぶ一員にはなれそうもない。

チャイコフスキーが4番の終楽章で、イノセントな民謡主題をくり返しくり返し紡ぎながら狂乱の気配を増幅してゆき、ついに爆発的な熱狂になだれ込むコーダをどんな気持ちで書いたかは知らないが、あの終結に巨大な音響こそ効果的なのは疑いもない。それは能の土蜘蛛が糸を投げる場面で派手の中に背筋の凍る不気味さを秘めることを求めているのと同じ意味で、作曲家がスコアに込めた “民族的欲求” の投影である。ショルティはそういう性質のスコアで無敵だ。彼がマーラー解釈で一世を風靡したのは同じユダヤ民族だったということもあるかもしれないが、明晰かつエネルギッシュである彼の芸風のなせる業である方が大きい。チャイコフスキー4番は第1楽章にメッセージの勘所がある作品で、彼のLGBT的特性が最も高次の芸術として結晶化した例だ。ショルティは得意でなく、同じ性癖であるバーンスタインがうまくリアライズしている。

マーラーを苦手とする僕が、唯一マーラーで唸り、打ちのめされた演奏会があった。1997年7月12日にショルティがチューリヒ音楽祭にやってきてチューリヒ・トーンハレで同名の管弦楽団を指揮した第5交響曲である。

これは同年9月5日に世を去ったショルティの最後の演奏会の一つとなった。ラストコンサートというと僕はカラヤンとヨッフムのも遭遇しているが、その二人はそれが最後だろうと聴衆の誰もが暗黙に了解するオケージョンであり、音楽の内容はどちらも老いを微塵も感知させなかったが、舞台での姿はもうこれが見納めだろう、本当にお疲れ様というものだった。しかし、ショルティ翁の最後の姿はというと、今も脳裏に焼き付いているが、1985年に颯爽とチャイコフスキーを振ったあの時と何ら変わりはないものだったのは驚くべきことだ。彼は最後までエネルギッシュな男だった。マーラー5番は思い出がある。84年にロンドンに赴任して、 ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれをチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

ニューメディアとして鳴り物入りで出てきたコンパクト・ディスクなるものを聴いてみたく、まずDenonのプレーヤーを買った。10万円かそこらの安物だ。ディスクの方は新品が確か15ポンドぐらい、当時のレートで4千円近くもしたが、音が良い、永久にきけるという宣伝文句に洗脳されていて(どっちもウソだった)、いつも週末にチャイナタウンで中華を食べてから寄っていたソーホーの北側、チェアリング・クロスでレ・ミゼラブルがずっとかかっていた芝居小屋の対面にあったレコード屋で中古を見つけて飛びついた。それがたまたま、ショルティ/シカゴ響のマーラー5番だったのだ。まさかそれをチューリヒで聴いて大ショルティを天国に見送るなんて、お釈迦様でも知らなかった。

これがDeccaが録音してくれた、その演奏会の音だ。録音も素晴らしいので、ぜひ、CDをオーディオ装置で聴いていただきたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(クシシュトフ・ペンデレツキ)

2020 JUN 17 18:18:45 pm by 東 賢太郎

3月29日に20世紀を代表する作曲家であるペンデレツキ(1933 – 2020)が亡くなりました。彼は現存するコンポーザーではピエール・ブーレーズと並んで最も気になる存在でした。「クラスター」という言葉はコロナで広まりましたが、トーン・クラスターは彼の代名詞で、大学時代に図書館できいた「広島の犠牲者への哀歌Tren ofiarom Hiroszimy」(52の弦楽器のための)というショッキングな曲で知りました。これです。

3月29日に20世紀を代表する作曲家であるペンデレツキ(1933 – 2020)が亡くなりました。彼は現存するコンポーザーではピエール・ブーレーズと並んで最も気になる存在でした。「クラスター」という言葉はコロナで広まりましたが、トーン・クラスターは彼の代名詞で、大学時代に図書館できいた「広島の犠牲者への哀歌Tren ofiarom Hiroszimy」(52の弦楽器のための)というショッキングな曲で知りました。これです。

広島の犠牲者のために捧げられた音楽ですが、1960年の作曲当初は「8分37秒」という演奏時間を指定しただけの標題で、指揮者は時計を見ながら振る想定だったようです。ジョン・ケージの「4分33秒」(1952)もそうですが偶然音楽の演奏に時間という概念が入るのは必然でしょう。ジョージ・フロイド氏が無法者の警官に抑え込まれたのが8分46秒とニュースで聞いてこれを思い出したのも悲しいものです。

ペンデレツキの音楽は「エクソシスト」、「シャイニング」に用いられ(映画音楽ではなく引用)映画監督に怖いイマジネーションを与えるようですが、彼の本領はスリラーでもオカルトでもありません。古典的なクラシック音楽のほぼすべてのジャンルに完成度の高い大作を残した正攻法の作曲家です。

エクソシストです。

前稿で「アヴァンギャルド(前衛)なる言葉自体が戦前の遺物と化してしまった。それを破壊し革命を起こすほどの新たな社会的動力はなく、作曲という記号論理の中だけで進化を促す動力も見られない。」と書きましたが、ホロコーストと広島・長崎への怒りが生んだ音楽はありました(もう一つの代表作はシェーンベルクの「ワルシャワの生き残り」)。心胆を寒からしめる迫真性とシリアスさは第2次大戦の残虐行為と無縁ではないでしょう。

彼の音楽はどれも19世紀クラシック音楽の正統な末裔と思わせるオーセンティシティを有しており、混沌ハチャメチャにしか聞こえない現代音楽とは一線を画しています。私見では、キリスト教の典礼音楽という原点と切り離すことのできない何かが有るからと思います。僕はモーツァルトの最高傑作群は典礼音楽で、オペラや器楽曲のプロトタイプはザルツブルグ時代のそれにすべてあると考えています。それほどドイツのクラシック音楽は典礼音楽の衣鉢を継いたものだということです。

ベートーベンもメンデルスゾーンもシューマンもブルックナーもブラームスもみなJ.Sバッハに範を求めたわけですが、それは対位法やフーガの技法を学ぶためというよりもドイツの保守本流のスピリチュアルな価値観としてはまず典礼音楽があり、その祖がバッハだったということです。イタリアがオペラであったのと一線を画し、その5人はオペラをほとんど書いていません。この意味ではヘンデルとモーツァルトは異端だったわけですが、前者はオラトリオで、後者はミサ、レクイエムで本領発揮といえる傑作を残しております。

ポーランド人のペンデレツキをドイツ保守本流の正統な系譜だと申しあげるのは8曲の交響曲を残した堂々たるシンフォニストであり、協奏曲、室内楽、そして何よりルカ受難曲、ポーランド・レクイエムという典礼音楽で傑作を残したからです。僕が愛好するのは交響曲第3番であり20世紀を代表する交響曲のひとつに数えられると考えております。アダージョはトリスタン前奏曲で開始し、ショスタコーヴィチ5番の第3楽章ラルゴの雰囲気を継承する唯一にして最高の音楽。アントニ・ヴィト指揮ポーランド国立放送交響楽団の入魂の演奏をぜひ全曲通してお聴きください。

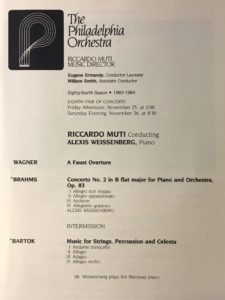

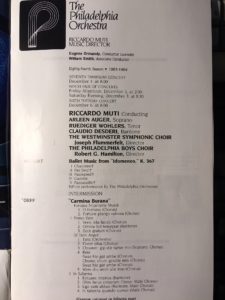

ペンデレツキはブーレーズほどではないが指揮活動もしていました。1982年12月にフィラデルフィア管弦楽団定期にやってきて金曜、土曜と2回、演奏会の前半だけ振り(後半はウィリアム・スミスがショスタコ5番を)、演目は当時できたてほやほやの自作「テ・デウム」でした。当日のプログラムによると同曲は1978年にポーランド出身の初のローマの法王が誕生したのを祝して委嘱なしで書かれて、80年にアッシジで初演、米国初演は81年にロストロポーヴィチがナショナルPOでワシントンで行ったようです。僕が聴いたのはその翌年、米国2度目の演奏を自ら行ったものでした。

ペンデレツキはブーレーズほどではないが指揮活動もしていました。1982年12月にフィラデルフィア管弦楽団定期にやってきて金曜、土曜と2回、演奏会の前半だけ振り(後半はウィリアム・スミスがショスタコ5番を)、演目は当時できたてほやほやの自作「テ・デウム」でした。当日のプログラムによると同曲は1978年にポーランド出身の初のローマの法王が誕生したのを祝して委嘱なしで書かれて、80年にアッシジで初演、米国初演は81年にロストロポーヴィチがナショナルPOでワシントンで行ったようです。僕が聴いたのはその翌年、米国2度目の演奏を自ら行ったものでした。

このころというと、日付からしてウォートンで最初の学期が半ば過ぎたあたりでmidterm-exam(中間試験)が控えていたはずです。英語に苦労して息も絶え絶えのころであり、あんまり思い出したくもないほど疲弊していましたっけ。今となると音楽がどうのよりも、チェロの真ん前の席で指揮台まで4,5メートルのところでペンデレツキの横顔を見上げていた方が意義深いことです。ドイツで「ひい爺ちゃんがブラームス自身の演奏を聴いた」という人に会いましたが、いずれそんなことになるんでしょう。

テ・デウムです。ペンデレツキ指揮ポーランド国立放送交響楽団で1983年3月、ポーランド南部のカトヴィッツのスタジオ録音で、僕が聴いた4か月後のスタジオ録音です。この曲ももう古典になりましたが、自分もなっているということですからちょっと寂しい気も致します。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ヘルベルト・フォン・カラヤン)

2019 DEC 20 22:22:03 pm by 東 賢太郎

昭和のころ、「巨人・大鵬・卵焼き」というミーハーを揶揄する言葉があった。そのクラシック版は?というなら「巨人・カラヤン・卵焼き」だろう。「外車はベンツ、第九はカラヤン」でもいい。クラシック通を自認していた御仁たちはそんな初心者と俺はちがう、ミーハーと一緒にするなと「カラヤン嫌い派」を形成していたように思う。もっと上級者の領域では様相はやや違う。カラヤンはたしかにベルリン・フィルを率いるだけの腕達者であって、新譜が出てくれば悔しいけど聴かずにはいられない。聴きたい。それは否定し難い。しかし、それでも私はイケメンで才能があって富豪で権力者などというのは許し難く認め難いのだ、要は、そういう奴は無条件に嫌いなのだという層もあった。識者であるその連中は「欠点はあるぞ、彼の華美な作り物の音楽だ、あんなものは低級な俗物だ」という方向に攻撃材料を作った。ある評論家は、あれは年増の厚化粧と書いた。なかなかうまい表現だが、要は、男の寂しい嫉妬である。

昭和のころ、「巨人・大鵬・卵焼き」というミーハーを揶揄する言葉があった。そのクラシック版は?というなら「巨人・カラヤン・卵焼き」だろう。「外車はベンツ、第九はカラヤン」でもいい。クラシック通を自認していた御仁たちはそんな初心者と俺はちがう、ミーハーと一緒にするなと「カラヤン嫌い派」を形成していたように思う。もっと上級者の領域では様相はやや違う。カラヤンはたしかにベルリン・フィルを率いるだけの腕達者であって、新譜が出てくれば悔しいけど聴かずにはいられない。聴きたい。それは否定し難い。しかし、それでも私はイケメンで才能があって富豪で権力者などというのは許し難く認め難いのだ、要は、そういう奴は無条件に嫌いなのだという層もあった。識者であるその連中は「欠点はあるぞ、彼の華美な作り物の音楽だ、あんなものは低級な俗物だ」という方向に攻撃材料を作った。ある評論家は、あれは年増の厚化粧と書いた。なかなかうまい表現だが、要は、男の寂しい嫉妬である。

しかし、日本人よりもっとカラヤンを嫉妬した人がいた。ウィルヘルム・フルトヴェングラーである。どこにもある、強力な若手の台頭にじいさんがビビる話だ。あいつは優秀だ、イケメンだ、正妻のベルリン・フィルを寝取られると怯え、そのとおり取られた。浮気相手のウィーン・フィルも取られた。もう彼は死んでいたけれど、それは非常に正鵠を得た予見であったといえる。カラヤンが権謀術数としてそうしたかどうか知らないが、ライバルのトスカニーニを範としたスタイルでフルトヴェングラーの盤石の牙城に切り込んだのは正解だった。速めの爽快なテンポや流麗なレガートだけではない、レパートリーからしてそうだ。ロッシーニのウィリアム・テル序曲をトスカニーニほど痛快にカッコよく指揮した指揮者はいないが、唯一肉薄したのはカラヤンだ。

我々はフルトヴェングラーはおろかクナッパーツブッシュ、カイルベルト、ベームというドイツの保守本流がスカラ座で蝶々夫人なんかを振る姿を想像もできない。そっちが本家だったイタリアのマエストロ、トスカニーニはベートーベンもワーグナーもブラームスも得意としたが、オーストリア人のカラヤンはその路線を逆輸入して踏襲したと思えばわかりやすいだろう。ドイツ音楽の保守本流ど真ん中に鎮座しながらイタリアオペラでも名をあげた指揮者は彼しかいない。

僕はチャレンジャー時代のカラヤンを聴けた世代ではないが、レコードは彼の才能を雄弁に語ってくれている。中でも最も好きなのが、1963年ウィーン国立歌劇場でのラ・ボエームのライブ録音だ。これはこの名オペラの数ある録音の中でも白眉としての地位を占める特筆すべき記録である。全曲を、ぜひ聴いていただきたい。

このビデオにいただいたコメントにこう返信した。

カラヤンはこの公演直前にスカラ座で新人フレーニをミミに起用して当たり、自信満々でそのプロダクションごとウィーンに持ってきたのです。彼はイタリア語上演にこだわりスカラ座のプロンプターを連れてきたことが発火点になってウィーン国立歌劇場の組合のボイコットにあい、プレミエはストライキで中止になります。数日後にプロンプターなしで合意してやっと幕が開いた初日がこの録音です。労働問題としての理解はできますが、我々日本人はたかがオペラ、たかが娯楽と思ってしまう部分もあります。歌手は外人OKでもそれ以外は国家公務員だし、スイトナーがフィガロをドイツ語で録音したのはこの翌年で、イタリア語上演がそうすんなりいく雰囲気でなかった時代背景も読み取れますね。

モーツァルトがイタリア語で書いたダ・ポンテ・オペラだけではなく、イタオペをドイツの諸都市でドイツ語版で演奏したドイツの指揮者はいる。カール・ベームのオテロ(1944年)、シュミット・イッセルシュテットは運命の力(1952)、ホルスト・シュタインやクルト・マズアもヴェルディを録音したし、フランス語のカルメンのドイツ語版はヘルベルト・ケーゲル盤(1960)やオイゲン・ヨッフム盤(1960)がある。ドイツ語圏で需要があったからだ。上記コメントで「スイトナーがフィガロをドイツ語で録音したのはこの翌年で」と書いたのは、1963年はそれがちっとも不思議でなかった時代だということをお示ししようとしている。

そんな時代に、「スカラ座イタリア語上演」で天下のウィーン・シュターツ・オーパーに乗り込んだのがヘルベルト・フォン・カラヤンだったのである。その歴史的記録こそが上掲ビデオのラ・ボエームなのだ。その試みが伊達や酔狂ではないことは、いまどき、ボエームをどうしてもドイツ人のプロダクションでドイツ語で聴きたい人がドイツにだっているだろうかと問うてみればわかる。しかし、1960年代当時は、まだたくさんいたのだ。だからウィーン国立歌劇場にその専門のプロンプター(歌手が歌詞や出だしを忘れたり間違ったりしないようキューを出す係)がおり、カラヤンが本場スカラ座のプロンプターを連れてきたら俺たちは失業するじゃないか、ふざけんな!と組合に提訴して大騒動となり、なんとオープニング公演がストライキで飛んでしまったのである。

このストライキ事件は元々火種があった歌劇場と裏方従業員の労働時間問題に油を注ぎ、翌1964年に行政裁判所に提訴される。カラヤンのイタリア人プロンプターの起用が与えたオーストリア人プロンプターの経済的損失が争点となったが、ウィーン国立歌劇場はミラノ・スカラ座と互いの最高の制作を交換し合う契約があったのだからおかしいだろうというカラヤンの主張が認められた。理屈からして当たり前であるが、サラリーマン時代に国際派だった僕は「理念だけのグローバル」が純ドメ派のナショナリズムでいともたやすく曲げられるこんな場面に何度も遭遇したのでカラヤンに同情してしまう。そこで宗教裁判に陥らなかった1964年のオーストリアの裁判所は少なくとも現在の隣国のそれより立派である。しかし、その法の裁きが6月出る前の5月、カラヤンはウィーン国立歌劇場の運営ポリシーに愛想をつかし音楽監督を辞めてしまう。

ちなみに、プロンプターが大事ということは上掲ビデオの第2幕で子供の合唱が大きく乱れる部分でわかる。スキャンダルの数日を経てやっとこさで初日を迎えたこのライブ録音は喧嘩両成敗の妥協策としてプロンプターなしで強行されていたのだ。子供はかわいそうだったが、パネライ、タッデイ、ライモンディ、フレーにら大人たちだって我々素人にはわからない数々の難所を迎えていたろう。このビデオにコメントをくださった指揮者の方は「ボエームは指揮するのが最も難しいオペラ」とされている。この演奏で聴けるイタリア人たちの歌はまさにホンモノだ。まだ28才だったミレラ・フレー二はこれに先立つ同曲スカラ座公演デビューで大成功し、彼女の代名詞となったミミはここからスタートしたのである。

イタオペは嫌いだと何度も書いた。ヴェルディの曲はかけらも興味ないし、プッチーニもほとんどはどうでもいい僕が、唯一、ラ・ボエームだけ例外というのは不可思議だ。なぜなら、スコアを見ずに頭の中で全曲リプレイできるオペラといったら魔笛とカルメンとこれしかない。ということは客観的ファクトとして「座右の3大オペラ」に99%以上の曲が嫌いなイタオペが堂々と入っているのだ。なぜそういうことになるのかは「楽譜に即物的根拠があるはずだ」というのが僕の合理主義者としての譲れぬ態度だが、未だに自分の内面を解明できていないというのは少なくない認知的不協和を発生させることになる。不可思議という語をここに置くしかない。

ともあれボエームの全音符が好きであり、全部を一緒に歌いたい。そうすると、若返った気がする。これを振った55才のカラヤンは若くはないが、気概は若かった。わが身と重ねて恐縮だがそれは僕が独立した年齢であり、ギリシャ系の血がそうさせたのだろうか彼はドイツ純ドメ派ではなく国際派だった。「カラヤンは低級な俗物」、「年増の厚化粧」と断じてしまう一派とは高校時代からどうも肌が合わないと感じていたのは血なんだろうか。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(マリス・ヤンソンス)

2019 DEC 8 16:16:45 pm by 東 賢太郎

マリス・ヤンソンスの訃報を出先で知った。彼はたしかムラヴィンスキー、カラヤンの弟子であったと記憶する。我々世代は先生の方を巨匠と認識していたものだからヤンソンスは必然的に小僧のイメージであり、僕はあんまり積極的に聴いていない。欧州にいたころひょっとして聴いた気もするが、はっきり覚えているのはサントリーホールでピッツバーグ響を率いたベートーベン7番とチャイコフスキー5番ぐらいだ。ヤンソンスは団員に敬意を持たれており、大音量を駆使した壮麗な演奏で首席指揮者だった同響寄りの演奏だった印象だ。少し早めにホールに入ったつもりが団員のほとんどがすでに舞台でウォームアップに余念なく緊張感すら漂っていた。2002年とまだ日本に帰ってきて間がなかった僕はこれが米国人のプロフェッショナリズムだと息子に教え、懐かしみ、感動した覚えがある。ということは、帰国以来すでにたくさんきいていた日本のプロオケのプロフェッショナリズムの欠如、生真面目で正確ではあるがおざなりの役所みたいなお仕事ぶりに幻滅、辟易していた裏返しであろう。さらに、前の席にいた米国人と思しき白人父子が演奏中にぺちゃくちゃうるさく、たしかに米国にクラスはないが階層の天地の差は実は大きいものだ。この2曲はこういう層が多くやってきてしまうことを知り、以来もう行かないことにしている。

マリス・ヤンソンスの訃報を出先で知った。彼はたしかムラヴィンスキー、カラヤンの弟子であったと記憶する。我々世代は先生の方を巨匠と認識していたものだからヤンソンスは必然的に小僧のイメージであり、僕はあんまり積極的に聴いていない。欧州にいたころひょっとして聴いた気もするが、はっきり覚えているのはサントリーホールでピッツバーグ響を率いたベートーベン7番とチャイコフスキー5番ぐらいだ。ヤンソンスは団員に敬意を持たれており、大音量を駆使した壮麗な演奏で首席指揮者だった同響寄りの演奏だった印象だ。少し早めにホールに入ったつもりが団員のほとんどがすでに舞台でウォームアップに余念なく緊張感すら漂っていた。2002年とまだ日本に帰ってきて間がなかった僕はこれが米国人のプロフェッショナリズムだと息子に教え、懐かしみ、感動した覚えがある。ということは、帰国以来すでにたくさんきいていた日本のプロオケのプロフェッショナリズムの欠如、生真面目で正確ではあるがおざなりの役所みたいなお仕事ぶりに幻滅、辟易していた裏返しであろう。さらに、前の席にいた米国人と思しき白人父子が演奏中にぺちゃくちゃうるさく、たしかに米国にクラスはないが階層の天地の差は実は大きいものだ。この2曲はこういう層が多くやってきてしまうことを知り、以来もう行かないことにしている。

ヤンソンスが先生の域になっていたのは恥ずかしながらyoutubeで知った(ブラームス2番の稿参照)。それよりずっと前にCDを買って、何の感慨もなく音源コレクションカードに *印をひとつ付けていたのはオスロ・フィルとの春の祭典だ。この評価は初聴でのもので最高が*3つであるが、後で評価が変わったケースは少ない。写真は同曲の3枚目のカードで、もう10年以上前にCDを買うのはやめているから最後期だ。ご覧の通りヤンソンス盤とアルバート盤は*があり他は無印だ。この時点でもうこの曲は隅々まで知り尽くしてfed up(食傷)気味なのは否めず、にもかか

ヤンソンスが先生の域になっていたのは恥ずかしながらyoutubeで知った(ブラームス2番の稿参照)。それよりずっと前にCDを買って、何の感慨もなく音源コレクションカードに *印をひとつ付けていたのはオスロ・フィルとの春の祭典だ。この評価は初聴でのもので最高が*3つであるが、後で評価が変わったケースは少ない。写真は同曲の3枚目のカードで、もう10年以上前にCDを買うのはやめているから最後期だ。ご覧の通りヤンソンス盤とアルバート盤は*があり他は無印だ。この時点でもうこの曲は隅々まで知り尽くしてfed up(食傷)気味なのは否めず、にもかか

わらず*が付いたヤンソンスは特筆していい。聴き返してみたが、いけにえの踊りで大太鼓、ティンパニの改変があるが*評価は納得だ。ついでにカードの2,3枚目もご覧に入れるが1972年からの春の祭典購入史であり、ほぼ自分のクラシック没入史、あんまり意味なく浪人をしてしまい完璧にヒマだった頃に小遣いをためてはこの曲を買いスコア解析に没頭していた自分史でもある。

わらず*が付いたヤンソンスは特筆していい。聴き返してみたが、いけにえの踊りで大太鼓、ティンパニの改変があるが*評価は納得だ。ついでにカードの2,3枚目もご覧に入れるが1972年からの春の祭典購入史であり、ほぼ自分のクラシック没入史、あんまり意味なく浪人をしてしまい完璧にヒマだった頃に小遣いをためてはこの曲を買いスコア解析に没頭していた自分史でもある。

彼の指揮のレクチャーのビデオがあって、学生の棒を止めて「音楽に合わせて振っちゃだめだよ、きみがほんの少し先にいかなくちゃ、リードする気持ちでね」とユーモアを交えてやさしく指導してる。これ、あたりまえのようだが凄いことを言ってると思う。何であれ、集団をリードするってそういうことだ。

この写真、すばらしい。指揮者ってカッコいいなあと思う。

ヤンソンスさんを小僧と書いてしまったのは僕もジジイである証明だ。ブラームス4曲を聴きたかった。ご冥福を心からお祈りしたい。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(ルチアーノ・パヴァロッティ)

2019 OCT 12 15:15:56 pm by 東 賢太郎

精神科医のK先生と食事していたら歌手の指導でボイストレーニングをしておられるという。なぜかというと患者さんに言う事をきいてもらうのが精神科では肝要であり、そのためにはまず「良い声」が大事なのだそうだ。

ビジネスでも良い声は得だ。説得(プレゼンテーション)の成功率はポスチャー(posture、ポーズ、立ち居振る舞い)への依存度が高いとビジネススクールでは教えるが、声もその一部と考えていいだろう。女性を口説く天才(でなくてはならない)ドン・ジョバンニの役をモーツァルトはテノールでもバスでもなく、「バリトン」で書いた。このことの重みは書いても文字にならない。良いドン・ジョバンニの歌い手がその低域で口を丸めて伸びやかな、しかしやや凄みをこめて歌う場面に接するだびに、僕はなるほど!と説得され、モーツァルトのプレゼンテーションの天才ぶりに圧倒されるのだ。

それを受け継いだのがカルメンを夢中にさせる設定の闘牛士エスカミーリョである。ビゼーは全曲のピアノ・バージョン(左)を作ったほどドン・ジョバンニに傾倒しているわけだが、色男=バリトンの図式に気づいたのはさすがだ。しかも彼は生々しい殺人現場で幕を閉じるという点で革命的だったこのオペラのヒロインを異例のメゾソプラノで書いた。モーツァルトもズボン役ケルビーノをメゾで書いたが、ズボン役とは中世的な非現実、仮想の容認である。20世紀になってまだそれを書いていたR・シュトラウスに対し、ビゼーは中世を全否定する地点で1875年にカルメンを書いている。ドイツ、フランスを隔てるライン川近郊に住んだことのある僕はこのことをゲルマン、ラテンの対比に見立てたくなる衝動に駆られるが、その適否はともかくとして、それがカルメンを「元祖ヴェリズモ・オペラ」として音楽史に位置付けた一因だと書いてもそれほどはずれてはいないだろう。役柄によって何が「良い声」かは決まるのだが、それがはまった時のインパクトは強いということだ。

それを受け継いだのがカルメンを夢中にさせる設定の闘牛士エスカミーリョである。ビゼーは全曲のピアノ・バージョン(左)を作ったほどドン・ジョバンニに傾倒しているわけだが、色男=バリトンの図式に気づいたのはさすがだ。しかも彼は生々しい殺人現場で幕を閉じるという点で革命的だったこのオペラのヒロインを異例のメゾソプラノで書いた。モーツァルトもズボン役ケルビーノをメゾで書いたが、ズボン役とは中世的な非現実、仮想の容認である。20世紀になってまだそれを書いていたR・シュトラウスに対し、ビゼーは中世を全否定する地点で1875年にカルメンを書いている。ドイツ、フランスを隔てるライン川近郊に住んだことのある僕はこのことをゲルマン、ラテンの対比に見立てたくなる衝動に駆られるが、その適否はともかくとして、それがカルメンを「元祖ヴェリズモ・オペラ」として音楽史に位置付けた一因だと書いてもそれほどはずれてはいないだろう。役柄によって何が「良い声」かは決まるのだが、それがはまった時のインパクトは強いということだ。

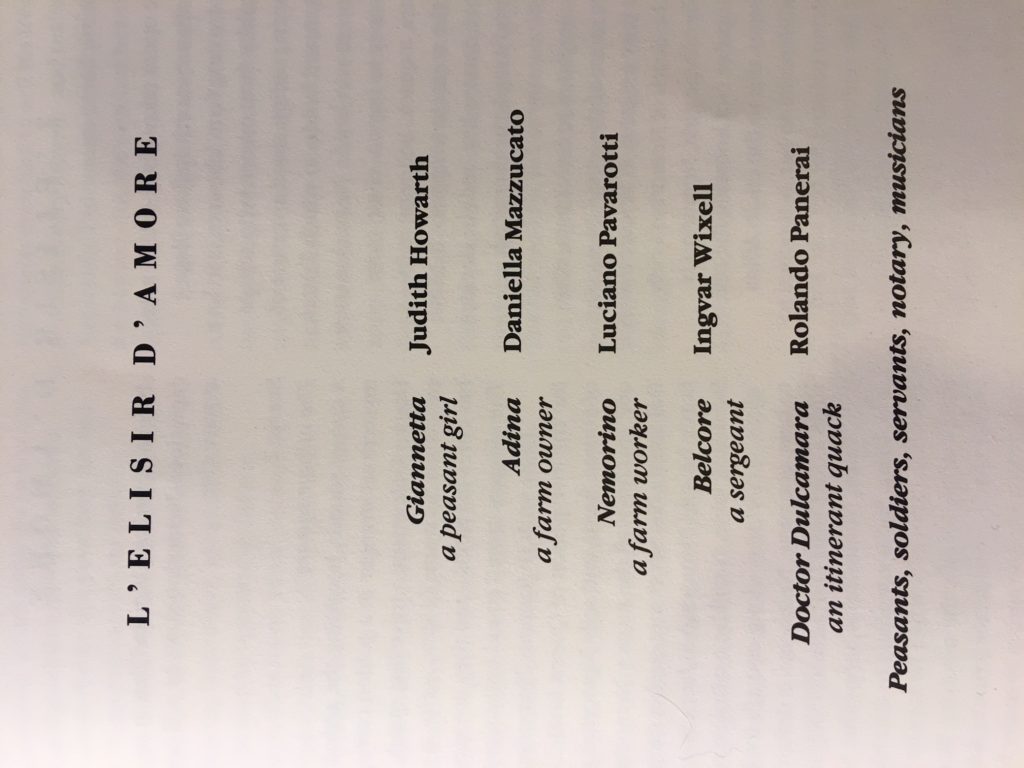

K先生とは「声のインパクトという事ならパヴァロッティがすごかったですね」と会話が進んだ。この不世出のテノールを聴いたのは一度だけ、1990年、ロンドンのコヴェント・ガーデンでの「愛の妙薬」のネモリーノ役であった。しかし驚いたのは強くて輝かしいフォルテではない。席は後ろの方だったが、pp (ピアニッシモ)にもかかわらず彼のささやくように軽やかな高音がとろけるクリームのような滑らかさを伴ってくっきりと耳元に届いてきたのに仰天したのである。僕の中で、パヴァロッティはレコードで聴くロドルフォの「キング・オブ・ハイC」ではなく、あのリリコ・レッジェーロの唯一無二の質感で痛烈に記憶されている。あれに匹敵する pp の体験というと、やはりロンドンできいたこの世のものと思えないロストロポーヴィチのチェロの高音しかない。どちらも文字では説明し難いが「リッチなピアニッシモ」「音の栄養価が高い」とでも無理やり書くか、やった人しかわからないから比喩の意味が薄いが「野球の投手の軽く投げて速くもないのに手元で伸びて打たれない球」が近いとでも申し上げるしか手がない。

パン職人の倅であったパヴァロッティはイタリア、モンテカルロ、ニューヨークに約500億円の不動産、そして各所に約16億円の負債を残して2007年にすい臓がんで亡くなった。すぐに前妻と3人の娘、そして新妻とその娘という6人の女性による相続で血みどろの裁判になったのは彼が2通の矛盾した遺言状を書いたからだ。巨大なバランスシートの持ち主であったが、それに見劣りしない威風堂々たる巨躯の持ち主でもあった。K先生曰く声はボディに共鳴して倍音を伴って響くそうで、あの、他の誰からも聴いたことの無い pp はその恩恵によるものかもしれない。ただ、体躯が立派であることはプラスだが、共鳴体としては楽器と同じ原理で筋肉質で固めが良く、脂肪太りのでぶは逆にだめだそうだ。パヴァロッティは晩年は体重と戦っていた。

パン職人の倅であったパヴァロッティはイタリア、モンテカルロ、ニューヨークに約500億円の不動産、そして各所に約16億円の負債を残して2007年にすい臓がんで亡くなった。すぐに前妻と3人の娘、そして新妻とその娘という6人の女性による相続で血みどろの裁判になったのは彼が2通の矛盾した遺言状を書いたからだ。巨大なバランスシートの持ち主であったが、それに見劣りしない威風堂々たる巨躯の持ち主でもあった。K先生曰く声はボディに共鳴して倍音を伴って響くそうで、あの、他の誰からも聴いたことの無い pp はその恩恵によるものかもしれない。ただ、体躯が立派であることはプラスだが、共鳴体としては楽器と同じ原理で筋肉質で固めが良く、脂肪太りのでぶは逆にだめだそうだ。パヴァロッティは晩年は体重と戦っていた。

そういえばその昔、マリア・カラスがサナダムシを飲んで40キロ痩せたとニュースになった。真偽のほどは疑わしいという説もありそこは何とも言えないが、我々が見知っている天下の歌姫カラスといえばダイエット後なのだから、その決断はビジュアルには大きなプラスとなったが声にはマイナスではなかったと思われる。女性だから筋肉太りだったはずはないのであって、むしろ脂肪が落ちて声も良くなったという理屈にな

そういえばその昔、マリア・カラスがサナダムシを飲んで40キロ痩せたとニュースになった。真偽のほどは疑わしいという説もありそこは何とも言えないが、我々が見知っている天下の歌姫カラスといえばダイエット後なのだから、その決断はビジュアルには大きなプラスとなったが声にはマイナスではなかったと思われる。女性だから筋肉太りだったはずはないのであって、むしろ脂肪が落ちて声も良くなったという理屈にな ろう。写真の二人の女性が同一人物とは頭で知っていてもやっぱりウソでしょと疑ってしまう、ライザップもびっくりの使用前・使用後である。「サナダムシは宿主のヒトに悪さはしません、ただ腸に流れる栄養をかすめ取るだけです。なんと結節のヒダヒダまで人間の腸とそっくりの姿、形に進化してるんですよ」(K先生)とは不気味な話だが、女性も魔物だと思わないでもないのである。

ろう。写真の二人の女性が同一人物とは頭で知っていてもやっぱりウソでしょと疑ってしまう、ライザップもびっくりの使用前・使用後である。「サナダムシは宿主のヒトに悪さはしません、ただ腸に流れる栄養をかすめ取るだけです。なんと結節のヒダヒダまで人間の腸とそっくりの姿、形に進化してるんですよ」(K先生)とは不気味な話だが、女性も魔物だと思わないでもないのである。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(アレクシス・ワイセンベルク)

2019 MAR 2 11:11:15 am by 東 賢太郎

アレクシス・ワイセンベルク(1929 – 2012)というと、僕の世代の多くのクラシック・ファンには懐かしい名前と思います。ブルガリア生まれのユダヤ系フランス人でした。このピアニストの指の回りの怜悧な切れ味は独特で、細かな装飾音符まで強い音でそれが効くし、ペダルをひかえた音の粒立ちの良さと打鍵の強靭さが際立っているので、テクスチャーが複雑になり音符が増えると速度は変わっていないのにあたかも速弾きになったように聞こえます。これが音楽に起伏を与え、生き生きと波打たせ、静かな部分との見事なコントラストをなし、表現のパレットが豊富になっている。こういうことは頂点の技術のある一握りの人しかできません。タッチに豊饒なふくらみと色彩感があるので、ラテン的な明晰さが音楽の立体感に奉仕してテクニックだけのピアニストとは一線を画したものでした。あのカラヤンが本家ドイツグラモフォンではなくEMIとの録音でチャイコフスキー、ラフマニノフ、ベートーベンというメインストリームの協奏曲に起用したのもその個性がアピールしたのではないでしょうか。

アレクシス・ワイセンベルク(1929 – 2012)というと、僕の世代の多くのクラシック・ファンには懐かしい名前と思います。ブルガリア生まれのユダヤ系フランス人でした。このピアニストの指の回りの怜悧な切れ味は独特で、細かな装飾音符まで強い音でそれが効くし、ペダルをひかえた音の粒立ちの良さと打鍵の強靭さが際立っているので、テクスチャーが複雑になり音符が増えると速度は変わっていないのにあたかも速弾きになったように聞こえます。これが音楽に起伏を与え、生き生きと波打たせ、静かな部分との見事なコントラストをなし、表現のパレットが豊富になっている。こういうことは頂点の技術のある一握りの人しかできません。タッチに豊饒なふくらみと色彩感があるので、ラテン的な明晰さが音楽の立体感に奉仕してテクニックだけのピアニストとは一線を画したものでした。あのカラヤンが本家ドイツグラモフォンではなくEMIとの録音でチャイコフスキー、ラフマニノフ、ベートーベンというメインストリームの協奏曲に起用したのもその個性がアピールしたのではないでしょうか。

そのピアニズムの魅力は74年に買ったラヴェルのト長調協奏曲で知りました。浪人中でしたがどれだけこれに慰められたか。いまでも第2楽章を自分で弾くと、テンポは自然にワイセンベルクのになってしまいます。このLPへの love はこのブログに書いてあります。

プロコフィエフの第3ピアノ協奏曲を聴いたのもこのLPのワイセンベルクが初めてでした。

77年にクープランの墓に入れこんで買ったのがこのLPでした。これへの love はここに書きました。

どれだけこのレコードが耳に焼きついたことか。僕のピアノへのテーストはワイセンベルクによって出来たと思います。

彼のジャズ好きは有名でしたが、こんな録音がありました。即興のようですが最高のセンスですね。

同じくyoutubeでこれを見つけました。

このブラームスの第2協奏曲ですが、録音されたのは1983年11月25日です。これを当時28才だった僕は妻と Academy of Music のチェロセクションの前の座席で聴いており、知らなかった記念写真が出てきたようです。ただ残念ながら曲はすでに覚えこんでましたがこの演奏の細部の記憶はなく、あんまり感銘はなかったということだったのでしょう。録音を聴いてみて、なるほどオケの音程が甘く重量感に欠けますし、ワイセンベルクの演奏も十全ではなかったことがわかりました。2番をアラウ、バックハウス、ギレリスで知った耳からすると、おそらく彼はこの曲のテンペラメントには合っていないように感じたと思います。2番は結局録音もしなかったようですね。

ワイセンベルクは同年の1月7日にもう一度フィラデルフィアにやってきていて、やはりブラームスの第1協奏曲をやりました。これが初めてだったわけで、こっちはピアノもオケもずっと良かったと思いますが、残念ながらこの時期はウォートンの勉強に必死の頃で、当方の曲への習熟度も2番に比べ足らず書き残すほどの力はありませんでした。ただ、憧れのスターだったワイセンベルクのピアノを目の前で聴く喜びはひとしおでした。席が舞台に近かったこともありますが、普通の力で弾いているように見える彼のffのタッチの強さには度肝を抜かれ、ピアノという楽器はこういうものかと思い知った演奏会でした。

ロンドンに赴任してこのLPレコードが発売になりました(1984年)。ジャケットをしげしげと見て、「ああ自分は フィラデルフィアにいたんだ」と当たり前のことに狐につままれたような気分を味わったのも今となると不思議です。デジャヴ(既視感)ではない、本当に真近に見ていた二人の音楽家の顔が実は遠い世界の映画の登場人物のように見えました。Mov1はミスタッチも録音に残していますが、何より冒頭に既述したワイセンベルクのピアニズムの特色がライブのあの熱気そのままにお楽しみいただける名演奏と思います。

フィラデルフィアにいたんだ」と当たり前のことに狐につままれたような気分を味わったのも今となると不思議です。デジャヴ(既視感)ではない、本当に真近に見ていた二人の音楽家の顔が実は遠い世界の映画の登場人物のように見えました。Mov1はミスタッチも録音に残していますが、何より冒頭に既述したワイセンベルクのピアニズムの特色がライブのあの熱気そのままにお楽しみいただける名演奏と思います。

ワイセンベルクを聴いたのはこの2回だけでした。

ユダヤ人の彼は12才の少年時代(1941年)に、ドイツ占領下となったブルガリアから母親とトルコへ脱出しますがナチスに捕まってしまいます。収容所に投獄され3か月を過ごしますが、彼がアコーディオンで奏でるシューベルトに感銘を受けた守衛は母子をイスタンブール行きの列車に急いで乗せ、「達者でな」と少年にアコーディオンを投げてくれたのです。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。

僕が聴いた名演奏家たち(アーリン・オジェ)

2019 FEB 18 23:23:40 pm by 東 賢太郎

「風邪はどお?」心配して電話をくださった神山先生に、「あの薬を飲んでから少しいいですがまだ咳がね・・・」と伝える。「でも声は昨日よりいいよ、もう大丈夫だよ」と笑いながら「やられたね」ときた。「やられましたね(笑)」。腑に落ちることしかこの人は言わない。

子供のころ体が弱く毎週熱を出していた。その度に見たこわい夢は忘れない。暗い宇宙空間のようなところにぷかぷか浮かんでおり、何か、目には見えないが「重たいもの」を持たされている。とっても重い。そして僕は「それ」をどこか別なところへ運ばなくてはならないのだ。そんなの無理だよ、僕にはできないよ!うなされてはっと気がつくと耳元で「大丈夫よ」と母の声がするのだった。

あれは何だったんだろう、どこから来たんだろうあの服従を強いる脅迫感は?ビートルズに「Carry That Weight」という曲がある。「あの重たいものを運べ」だ。色々もっともらしく言われるが、もしや「あれ」のことではとふと思ったりしていた。忘れていたが、この1月にソウルで高熱が出てうなされた時に(インフルエンザだった)この夢が何十年ぶりに出てきた。怖かった。大人でも。

僕はこういう時、女性の高い声が脳髄から深層心理にしみこんでcomfortになることを知っている。母の声だったのかそれはわからないが、生理作用だから好き嫌いを越えて抗いがたい。もし歌なら、ソプラノの澄んだ天使のような声でないといけない。ルチア・ポップが好きなのはそれだろうし、もうひとりアーリン・オジェ(Arleen Auger)がそれだ。言葉にならない、無条件に好きなのだ。

オジェは1993年に53才でこの世を去ったアメリカ人歌手であり、僕の基準でいわせてもらえば、史上最高のリリック・ソプラノである。カール・ベームが見出したと言われる。モンテヴェルディ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルトなどバロック、古典派に定評があるがR・シュトラウス、ラヴェル、ベルクまで幅広い。録音はたくさんあって、ベームの「後宮からの誘拐」、ショルティのマーラー8番、同ばらの騎士、同モーツァルト「レクイエム」、ドラティの「天地創造」、ラトルのマーラー2番、マゼールのカルメン、プレヴィンの「子供と魔法」、ムーティのヴェルディ「聖歌四篇」、アバドの「ドン・カルロ」、シャイーの「ウエルテル」、ピノックの「メサイア」、クーベリックの「ドン・ジョヴァンニ」、マリナーの「真夏の夜の夢」、ホグウッドの「第九」そしてリリングのバッハ・カンタータ集などだ。おおむね主役を張るのは古典派まででロマン派以降は端役が多い。それは彼女の「格」のせいではない、声の性格ゆえであり、しかも彼女の美質、特質は discreet(慎ましく思慮深い)なところにあるからだ。僕は全部集めたいと思っている。

オジェは1993年に53才でこの世を去ったアメリカ人歌手であり、僕の基準でいわせてもらえば、史上最高のリリック・ソプラノである。カール・ベームが見出したと言われる。モンテヴェルディ、ヘンデル、ハイドン、モーツァルトなどバロック、古典派に定評があるがR・シュトラウス、ラヴェル、ベルクまで幅広い。録音はたくさんあって、ベームの「後宮からの誘拐」、ショルティのマーラー8番、同ばらの騎士、同モーツァルト「レクイエム」、ドラティの「天地創造」、ラトルのマーラー2番、マゼールのカルメン、プレヴィンの「子供と魔法」、ムーティのヴェルディ「聖歌四篇」、アバドの「ドン・カルロ」、シャイーの「ウエルテル」、ピノックの「メサイア」、クーベリックの「ドン・ジョヴァンニ」、マリナーの「真夏の夜の夢」、ホグウッドの「第九」そしてリリングのバッハ・カンタータ集などだ。おおむね主役を張るのは古典派まででロマン派以降は端役が多い。それは彼女の「格」のせいではない、声の性格ゆえであり、しかも彼女の美質、特質は discreet(慎ましく思慮深い)なところにあるからだ。僕は全部集めたいと思っている。

まずはこれから。モンテヴェルディ「ポッペアの戴冠」から「Pur ti miro, pur ti godo(ただあなたを見つめ、ただあなたを楽しむ)」を。

我を忘れる。くらくらして気絶しそうだ。完璧な音程はそれ自体が人を陶酔に引きずり込む。

次は誰もがご存知のシューベルトの「鱒」。

この流れるような軽やかさ!この歌はこう歌わないとと思うが、このレベルのはなかなかない。単純なメロディはごまかしがきかない。

ヴィヴラートを効かせて張りを作ってドラマティックにうまく聞かせるソプラノではない。そんな無用な芸をせずともこの人は本当に歌がうまいのだ。コロラトゥーラでピッチが悪くては話にもならないがまずその技術が筋金入りであることはこの夜の女王で問答無用に証明されている。彼女はこの役で1967年にウィーン国立歌劇場でヨゼフ・クリップスの指揮でデビューしている。このビデオは不明だがまだ若い時だ。僕の知る限り、ピッチの完成度でクレンペラー盤のルチア・ポップに唯一対抗できるのはこれしかない。つまり、ほかのすべてを凌いでいる。

歌の技術について語る資格はないが、何事も、スポーツでも勉強でも、基礎が盤石でなければ大成しないのは同じだろう。音楽において、歌であろうと楽器であろうと、音程がだめであればそれは技術か耳のいずれかが未熟ということであり、野球でいえばキャッチボールが正確にできないということである。それでプロは100%ない。オジェはトスバッティングでどこへ球が来ても百発百中でバットの真芯でミートできる、まさにイチローの神技のレヴェルにある技術のファンダメンタルズを土台に持っているのだろう、さもなければこのパフォーマンスは出ようがないと思う。

彼女の高音は頭のてっぺんから自然にポンと出ている。普通はどっこいしょと持ち上げる感がごく微小なりともあるのだが、唖然とするほどまったくなくてコントロールも良い。さらに特筆すべきは、喉でなくボディで歌っており、中音域がとろけるように豊潤で、ホールのアコースティックと(楽器である)ボディの周波数があたかも共鳴している(融けこんでいる)感じがすることだ。だから聴き手である僕も包み込まれる感じがする。正確無比なのだが包容力があって暖かいのだ。こんな歌手は一人も知らない。歴代のリリック・ソプラノでトップを争うと確信する。

病気で怖くなってきてcomfortが欲しいとき、僕はポップかオジェを聴くことになる。何か逃げ込みたいという感じだ。基本を欠いた音楽家になんらかの affection でもって好意をいだくということは僕の場合はない。こと音楽については matter-of-fact-man (感情、感傷なく事実=音のみで決める人)であるということだ。ブルックナーをだいぶ聴いていたのでロマン派圏外に逃避したい。そこで久しぶりに故郷であるモーツァルトへ帰ってみる。ジャンルでいうとオペラと宗教曲に惹かれる。ことに最近は宗教曲こそ彼のベストかもしれないと思うようになってきた。「ミサ曲ハ短調 K.427」はレクイエム、戴冠ミサとならぶ傑作である。

レナード・バーンスタインは1990年10月に亡くなるが、その半年前の4月にヴァルトザッセン、シュティフト修道院附属教会で演奏したK.427のビデオがこれで、僕の宝だ。ソプラノがアーリン・オジェだが彼女もこの3年後に亡くなっている。この4か月前に僕はロンドンでキャンディードを振ったバーンスタインと会って話をしたが、その時の姿そのものだ。すごく inspiring なおじいちゃんだった。あんな人はほかにいない、electrifying と言った方がいいか、会うだけで電気が流れてきて元気にしてくれた。この演奏はそれが出ている。

隣のメッツォは名高いフレデリカ・フォン・シュターデだが気の毒だがモノが違う。というか、これが普通のうまいプロの歌なのだ。K.427がこれだけ重量感ある音響で、教会の素晴らしいアコースティックのなかで、しかも抜群の安定感と清楚さのあるのソプラノで歌われる。至福でなくてなんだろう。

同じくバーンスタインとのモーツァルト。Exsultate, Jubilate K. 165の「ハレルヤ」を。

この安定感と威厳。ロールスロイスというか、沢村賞の巨人・菅野のマウンドさばきというか・・・。

次はモーツァルト歌曲集をぜひ。素晴らしいの一言に尽きる。僕はこれらの歌を多くのソプラノで聴いた。もちろん皆プロで見事なのだが心の底から満足しない。プロにもピンキリがあるのだ。ピアノ協奏曲第27番のK.596(28分43秒)。オジェの神の如き音程はそれだけですでに高貴な音楽になり、ふくよかで暖色系で rich な中音域、p と同じブレスで楽々と出る f はただの美声とは別世界だ。馬鹿なカワイ子ちゃんが少し大人になりましたというのとは別世界の、大人の知性あるプレゼンテーションになっている。慎ましやかおしとやかだが音楽力において絶大にパワフルなのだ。

僕はこのラヴェルにぞっこん惚れている。エーゲ海、アドリア海のオーシャンブルーが眼前に蘇ってくる。

エルネスト・ブールとのこの奇跡的な演奏についてはこちらに書いた。

このyoutubeビデオに海外の方からこうコメントをいただいた。なんと図星な!

This performance is utterly beguiling, and a revelation; Ernest Bour is one of the greatest, most underrated conductors of all, and the soprano is absolutely magnificent in her purity of intonation and musicality.

芸人並みの色モノ演奏家がもてはやされてこういうホンモノの演奏家がunderrated(過小評価)という事実・・・。それは作品の評価まで曲げてしまう。クラシック音楽に populism など不要であって、芸人のポップクラシックなど害悪でしかない。残念ながらわかる人しかわからないものはある。

最後に、カール・オルフの「カルミナ・ブラーナ」からIn trutinaを。

同じく、Dulcissimeを。

すごい、悶絶しそうだ。これぞ female voice の蠱惑でなくて何であろう。

これで本当に最後しよう。告白、懺悔である。実のところ、僕はアーリン・オジェを今ごろになって「再発見」しているのだ。しまった、こんな歴史的なアーティストだったんだサインもらっとけばよかった。時は36年前、1983年の12月2日、所はフィラデルフィアのAcademy of Music。上掲録音と同じリッカルド・ムーティがカルミナ・ブラーナを定期演奏会にかけた。そのソプラノがオジェだった。最前列に陣取っていたのですぐ目の前で彼女の神技が展開された。目に浮かぶ。とにかく彼女に圧倒されてしまい、頭がくらくらして大好きなカルミナは、あっという間に終わってしまった。そのころ、僕には歌のよしあしをappreciateする能力なんてかけらもなかった。

ソナー・メンバーズ・クラブのHPは http://sonarmc.com/wordpress/ をクリックして下さい。